複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (45)

から【空・虚】🔗⭐🔉

から【空・虚】

(殻からの意から)

➊着目する範囲に何もないこと。

①内部にものがないこと。「家を―にする」「―箱」

②何も持たないこと。「―手」「―身」

➋真実のないこと。実質のないこと。空疎。「―元気」「―約束」

から【故】🔗⭐🔉

から【故】

①理由を示す。ゆえ。ため。万葉集20「我が母の袖持ち撫でて我が―に泣きし心を忘らえぬかも」

②あいだ。うち。万葉集6「故郷は遠くもあらず一重山越ゆるが―に思ひそ吾がせし」

から【枯】🔗⭐🔉

から【枯】

(→)「かれ(枯)」に同じ。複合語に用いられる。「―野」「―山」

から【殻・骸】🔗⭐🔉

から【殻・骸】

①外部をおおっている固いもの。外皮。比喩的に、自分を外界からへだてるもの。また、その内的世界。徒然草「豆の―を焚きて」。「卵の―」「自分の―に閉じこもる」

②内部の空虚となった外皮。あきがら。もぬけのから。ぬけがら。古今和歌集物名「空蝉うつせみの―は木ごとにとどむれど」。「弁当の―」

③魂の去った身。なきがら。むくろ。死骸。源氏物語夕顔「ただ今の―を見では、またいつの世にかありし形をも見む」

④豆腐の滓かす。おから。

⇒殻を破る

から【涸・乾】🔗⭐🔉

から【涸・乾】

(→)「かれ(涸)」に同じ。複合語に用いられる。「―井」「―咳」

から【幹・柄】🔗⭐🔉

から【幹・柄】

(「殻から」と同源)

①木のみき。草の茎。万葉集11「わが屋戸の穂蓼ほたで古―つみ生おおし」

②矢の箆の。

③器物の柄え。〈倭名類聚鈔16〉

④柄えのある器物を数える語。狂言、宝の槌「それならば鉄砲を百―」

から【韓・唐・漢】🔗⭐🔉

から【韓・唐・漢】

①(朝鮮南部の古国の名に基づく)朝鮮の古称。万葉集16「―国の虎とふ神を生取いけどりに」

②中国の古称。また中国から渡来の物事に添えていう語。源氏物語葵「あはれなるふる事ども、―のも大和のも書きけがしつつ」。「―物」「―歌」

③転じて、ひろく外国の称。また、外国から渡来の物事に添えていう語。徒然草「―の大和の、珍しくえならぬ調度ども」。「―犬」

④唐織の略。源氏物語花宴「桜の―の綺きの御直衣」

⇒唐へ投銀

か‐ら【果蓏】クワ‥🔗⭐🔉

か‐ら【果蓏】クワ‥

木の実と草の実。「―にも理あり」

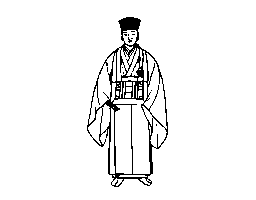

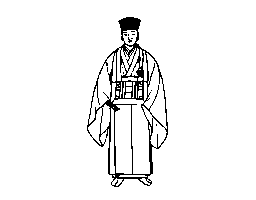

か‐ら【掛絡・掛落・掛羅】クワ‥🔗⭐🔉

か‐ら【掛絡・掛落・掛羅】クワ‥

①〔仏〕(掛けて身に絡まとうの意)禅僧が平素用いる、首に掛けて胸間に垂れる小さい方形の五条の袈裟けさ。また、その左側の紐に付けた鐶わ。太平記29「袴ばかりに―懸けて」→威儀細いぎぼそ。

②根付。また、根付のある印籠・巾着・煙草入れなどの称。好色一代男5「一人は象牙の―より艾もぐさを取り出し」

から(副詞)🔗⭐🔉

から

〔副〕

からきし。まるで。仮名文章娘節用「―手に負へねえから、親父おやじはおほおこりで」

から(助詞)🔗⭐🔉

から

〔助詞〕

(万葉集に助詞「が」「の」に付いた例があり、語源は体言と推定でき、「うから」「やから」「はらから」などの「から」と同源とも、「国柄」「人柄」の「柄から」と同源とも)

➊(格助詞)

①㋐(場所を示す語に付いて)動作の経由点を示す。万葉集17「ほととぎす鳴きて過ぎにし岡び―秋風吹きぬよしもあらなくに」。「窓―捨てる」「裏通り―行く」

㋑(平安時代以降の用法)起点となる場所・時を示す。古今和歌集物名「浪の花沖―咲きて散り来めり水の春とは風やなるらむ」。蜻蛉日記上「こぞ―山ごもりして侍るなり」。土佐日記「明けぬ―船を引きつつのぼれども」。日葡辞書「コレカラアレマデ」。浄瑠璃、卯月潤色「谷―水を汲んで来て」。「端―端まで人で埋まる」「明日―始める」「家―駅まで五分」「出来て―が心配だ」

㋒(動詞連体形に付いて)後の事態が、前に引き続いて直ちに起こることをいう。…するとすぐ。…するや否や。…だけでもう。古今和歌集別「惜しむ―恋しきものを白雲の立ちなむ後は何心地せむ」

㋓動作の発する人物を示す。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「お乳の人はどこにぞ。御前―召します」。「私―言って聞かせましょう」「君―得た情報」「父―叱られた」

㋔一連の動作の始まりを示す。歌舞伎、傾城江戸桜「そち―鉄火を取らすぞ」。浄瑠璃、心中天の網島「先づ礼―いひましよ」

㋕起算のはじめを示す。多く、下限をいう。「十二三―八つ九つの娘」「千人―の人が死んだ」

㋖最初だけを示し、後も同様であることを推量させ、強調する。「長―してこの体たらく」「うまい料理は材料―違う」

②㋐原因・理由を表す。…によって。…のせいで。…ゆえ。…なので。万葉集9「己なが心―鈍おそやこの君」。源氏物語帚木「ただ見る人―艶にもすごくも見ゆるなりけり」。浄瑠璃、心中天の網島「やいやい、そのたわけ―事起る」。「些細なこと―喧嘩になる」「必要―発明が生まれる」「寒さの折―お気をつけて」

㋑手段を表す。…で。…によって。落窪物語1「かち―参りて」。歌舞伎、水木辰之助餞振舞「おれが手―やつてもだんないか」

㋒資料・素材・原料を示す。…を使って。…で。史記抄「漢書と云も、史記―できたほどにぞ」。「日本酒は米―作る」

▷類義の格助詞に「より」があるが、現代語では「より」は比較の基準を表す言い方に偏り、他の言い方は文語的用法に多くみられる。→より。

➋(接続助詞)

①原因・理由を示す。…のために。…ので。毎月抄「古風の見え侍る―、か様に申せば、又御退屈や候はんずらめなれども」。山谷詩抄「民をあなどる―けがをするぞ」。「うまい―食べすぎた」「よい子だ―おとなしくしなさい」「疲れた―って、休めない」

②(「…―は」「…―には」の形で)決意・判断の根拠を示す。…する以上は。…する上は。狂言、宗論「かう参る―は…都までは、とくと御供致さう」。「やる―には立派にやれ」

③(「…て―」の形で)順接の仮定条件を表す。…するとしたら。…ならば。浄瑠璃、博多小女郎波枕「聞入れじ、聞入れて―小女郎が恥」。浄瑠璃、心中重井筒「いや、もはや来られませぬ。来て―、今度は出されませぬ」

▷格助詞から転じた用法で、中世以降の用法。原因・理由を表す類義の接続助詞に「ので」があるが、「ので」には主観的根拠に基づく用法はない。

カラー【calla】🔗⭐🔉

カラー【calla】

サトイモ科の多年草。南アフリカ原産で観賞用。水湿地を好む。高さ1メートル内外。葉は大きく光沢がある。夏、長い花茎の頂部に、大きな白色の苞に包まれた肉穂花序がつく。温室で冬・春に開花させ、切花とする。オランダカイウ。

カラー(オランダカイウ)

提供:OPO

カラー【collar】🔗⭐🔉

カラー【collar】

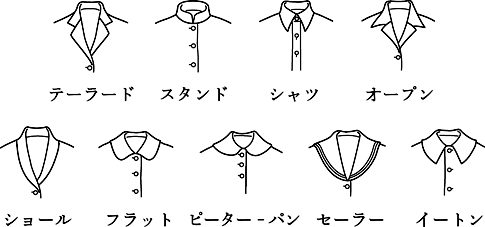

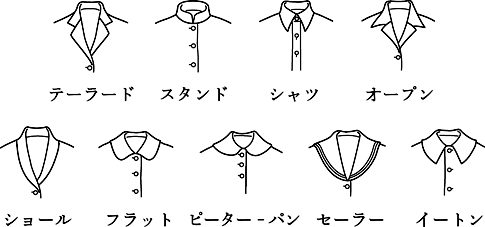

洋服の襟。取り外せるものと身頃に付いたものとがある。

カラー

テーラード‐カラー【tailored collar】

スタンド‐カラー

シャツ‐カラー【shirt collar】

オープン‐カラー【open collar】

ショール‐カラー【shawl collar】

ピーター‐パン‐カラー【Peter Pan collar】

フラット‐カラー【flat collar】

セーラー‐カラー【sailor collar】

イートン‐カラー【Eton collar】

テーラード‐カラー【tailored collar】

スタンド‐カラー

シャツ‐カラー【shirt collar】

オープン‐カラー【open collar】

ショール‐カラー【shawl collar】

ピーター‐パン‐カラー【Peter Pan collar】

フラット‐カラー【flat collar】

セーラー‐カラー【sailor collar】

イートン‐カラー【Eton collar】

テーラード‐カラー【tailored collar】

スタンド‐カラー

シャツ‐カラー【shirt collar】

オープン‐カラー【open collar】

ショール‐カラー【shawl collar】

ピーター‐パン‐カラー【Peter Pan collar】

フラット‐カラー【flat collar】

セーラー‐カラー【sailor collar】

イートン‐カラー【Eton collar】

テーラード‐カラー【tailored collar】

スタンド‐カラー

シャツ‐カラー【shirt collar】

オープン‐カラー【open collar】

ショール‐カラー【shawl collar】

ピーター‐パン‐カラー【Peter Pan collar】

フラット‐カラー【flat collar】

セーラー‐カラー【sailor collar】

イートン‐カラー【Eton collar】

カラー【colo(u)r】🔗⭐🔉

カラー【colo(u)r】

①色。色彩。

②(モノクロームに対して)色がついていること。多色であること。「―写真」

③絵の具。「ポスター‐―」

④特色。持ち味。「チームの―」「ローカル‐―」

⑤カラー‐フィルム・カラー‐テレビなどの略。「―で撮る」

⇒カラー‐えいが【カラー映画】

⇒カラー‐コーン

⇒カラー‐コンディショニング【colo(u)r conditioning】

⇒カラー‐しゃしん【カラー写真】

⇒カラー‐じゅぞうかん【カラー受像管】

⇒カラー‐スキャナー【colo(u)r scanner】

⇒カラー‐チャート【colo(u)r chart】

⇒カラー‐テレビ

⇒カラー‐ネガ‐フィルム【colo(u)r negative film】

⇒カラー‐フィルム【colo(u)r film】

⇒カラー‐プリント【colo(u)r print】

⇒カラー‐ボール

⇒カラー‐マッチング【colo(u)r matching】

⇒カラー‐マネージメント【colo(u)r management】

⇒カラー‐リバーサル‐フィルム【colo(u)r reversal film】

カラー【Paul Karrer】🔗⭐🔉

カラー【Paul Karrer】

スイスの有機化学者。チューリヒ大学教授。カロテン・ビタミンA・ビタミンB2などの構造を明らかにした。ノーベル賞。(1889〜1971)

から‐あい【韓藍】‥アヰ🔗⭐🔉

から‐あい【韓藍】‥アヰ

①〔植〕ケイトウ(鶏頭)の別名。万葉集7「―の花を誰か採つみけむ」

②美しい藍色。続古今和歌集恋「大和にはあらぬ―の」

カラー‐えいが【カラー映画】‥グワ🔗⭐🔉

カラー‐えいが【カラー映画】‥グワ

映像に色彩のある映画。色彩映画。天然色映画。

⇒カラー【colo(u)r】

から‐あおい【唐葵・蜀葵】‥アフヒ🔗⭐🔉

から‐あおい【唐葵・蜀葵】‥アフヒ

タチアオイの古名。枕草子66「―日の影にしたがひてかたぶくこそ」

から‐あげ【空揚げ】🔗⭐🔉

から‐あげ【空揚げ】

(「唐揚げ」とも書く)小魚・鶏肉などを、衣をつけずに、あるいは小麦粉・片栗粉などを軽くまぶして油で揚げること。また、その揚げたもの。

カラー‐コーン🔗⭐🔉

カラー‐コーン

(和製語colo(u)r cone)交通制限などを示す円錐形の標識。商標名。パイロン。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐コンディショニング【colo(u)r conditioning】🔗⭐🔉

カラー‐コンディショニング【colo(u)r conditioning】

(→)色彩調節に同じ。

⇒カラー【colo(u)r】

カラ‐アザール【kālā-āzār ヒンディー】🔗⭐🔉

カラ‐アザール【kālā-āzār ヒンディー】

インド・中国・中央アジア・地中海沿岸・中央アフリカ・南アメリカなどの地方病。リーシュマニアという鞭毛虫類が病原体でサシチョウバエの媒介により感染し、間欠性の高熱に続き、貧血・肝脾腫・腹水などを呈し、皮膚に黒褐色の色素沈着を来す。黒熱病。

カラー‐しゃしん【カラー写真】🔗⭐🔉

カラー‐しゃしん【カラー写真】

被写体の色と明暗の調子を再現した写真。色彩写真。天然色写真。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐じゅぞうかん【カラー受像管】‥ザウクワン🔗⭐🔉

カラー‐じゅぞうかん【カラー受像管】‥ザウクワン

カラー‐テレビ用の受像管。赤・緑・青3色の点状蛍光体を塗り分けた3色ブラウン管、その他種々の方式のものがある。

⇒カラー【colo(u)r】

○空足を踏むからあしをふむ

階段の上り下りなどで、高さを誤って足が空くうを踏むこと。

⇒から‐あし【空足】

○空足を踏むからあしをふむ🔗⭐🔉

○空足を踏むからあしをふむ

階段の上り下りなどで、高さを誤って足が空くうを踏むこと。

⇒から‐あし【空足】

カラー‐スキャナー【colo(u)r scanner】

カラー原稿を走査して色分解し、電気信号として出力する装置。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐チャート【colo(u)r chart】

色見本帳。色見本を系統的に配列した表。特に、写真・印刷・テレビなどで色の再現性を調べるために用いるもの。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐テレビ

(colo(u)r television)色彩をもつ画面を送るテレビジョン。また、その受信装置。

⇒カラー【colo(u)r】

カラード【colo(u)red】

有色人種。特に、南アフリカで有色人種と白色人種との混血の人を指す。

カラー‐ネガ‐フィルム【colo(u)r negative film】

被写体の明暗が逆で、色彩が補色の画像を作るカラー‐フィルム。これをカラー印画紙に焼き付けて、正しい色のカラー‐プリントを作る。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐フィルム【colo(u)r film】

①カラー写真用のフィルム。1枚のフィルム上に、青・緑・赤の光に感じ、それぞれ黄・マゼンタ・シアンに発色する3種の写真乳剤を塗布したもの。カラー‐ネガ‐フィルムとカラー‐リバーサル‐フィルムに大別。

②カラー映画。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐プリント【colo(u)r print】

カラー写真印画。普通には、カラー‐ネガ‐フィルムをカラー印画紙に焼き付け、現像処理して得られる。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐ボール

(和製語colo(u)r ball)防犯用品の一つ。逃げる犯人に投げつけて中の塗料を付着させ、追跡の目印とするボール。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐マッチング【colo(u)r matching】

(印刷用語)コンピューター製版で、色合せ。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐マネージメント【colo(u)r management】

どの機器を使っても同じ色が再現されるように色を管理すること。CMS

⇒カラー【colo(u)r】

から‐あや【唐綾】

唐織の綾。中国から伝わった浮織の綾。綸子りんずの類。源氏物語若菜下「―の表うえの袴」

⇒からあや‐おどし【唐綾縅】

からあや‐おどし【唐綾縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一種。唐綾を細く裁ち、内に麻を入れて畳んでおどしたもの。白・黒・紺・朽葉色など種々ある。

⇒から‐あや【唐綾】

カラー‐リバーサル‐フィルム【colo(u)r reversal film】

反転現像処理により、直接透明陽画を作る写真用カラー‐フィルム。スライド用・印刷用原稿に適する。

⇒カラー【colo(u)r】

がら‐あわせ【柄合せ】‥アハセ

衣服を仕立てるとき、前後左右の柄がうまく合うように裁ち合わせること。

からい【柄井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒からい‐せんりゅう【柄井川柳】

から‐い【涸井】‥ヰ

水の涸かれた井戸。

か‐らい【渦雷】クワ‥

台風や低気圧の中心部で、渦に伴う上昇気流によって生じる雷。

から・い【辛い】

〔形〕[文]から・し(ク)

①激しく舌を刺激するような味である。

㋐唐がらし・わさび・しょうがなどの味にいう。ひりひりする。古今和歌集六帖6「みな月の河原に生ふる八穂蓼の―・しや人に逢はぬ心は」

㋑(「鹹い」と書く)塩味が強い。しおからい。しょっぱい。万葉集17「焼く塩の―・き恋をも吾はするかも」

㋒酸味が強い。すっぱい。〈新撰字鏡4〉

㋓こくがあって甘味の少ない酒の味にいう。〈新撰字鏡4〉

②心身に強い刺激を与える状態、または心身に強く感ずるさまである。

㋐やり方や仕打ちがきびしくひどい。過酷である。容赦がない。武烈紀「酷刑からきのり」。源氏物語空蝉「さて今宵もやかへしてむとする。いとあさましう―・うこそあべけれ」。「点が―・い」「自分に―・い」

㋑つらい。せつない。苦しい。悲痛である。万葉集15「昔よりいひけることの唐国の―・くもここにわかれするかも」。日葡辞書「カライメニワウ」。「―・い目をみる」

㋒いやだ。気に染まない。堤中納言物語「―・くや。眉はしもかはむしだちためり」

㋓あやうい。あぶない。平家物語4「わが身手負ひ、―・き命をいきつつ本宮へこそ逃げのぼりけれ」。「―・くも難を逃れた」

㋔(連用形を副詞的に使って)必死に。懸命に。土佐日記「男女―・く神仏をいのりて、この水門を渡りぬ」

㋕(連用形を副詞的に使って)大変ひどく。大鏡道長「けしうはあらぬ歌よみなれど、―・う劣りにしことぞかし」

から‐いけ【空生け・空活け】

生花の一技法。水を用いずに若松などを生ける法。

から‐いしき【唐居敷】‥ヰ‥

門柱の下に敷き、門扉の軸受とする石または木の厚板。古事談2「門の―に立たしめ」

からい‐せんりゅう【柄井川柳】‥ヰ‥リウ

江戸中期の前句付まえくづけ点者。江戸浅草の人。1757年(宝暦7)「川柳評万句合」を発行、他の点者を圧倒する名声を得た。その撰句を川柳点、のちには単に川柳と称した。(1718〜1790)→川柳

⇒からい【柄井】

から‐いた【空板】

講釈師の前座が、客寄せのために見台を張扇でむやみに叩くこと。

から‐いと【唐糸】

①中国から渡来した糸。

②唐糸織の略。

③(糸を引くからいう)納豆なっとう。

⇒からいと‐おり【唐糸織】

⇒からいと‐そう【唐糸草】

から‐いと【可良糸】

よりをかけた糸。よりいと。

⇒からいと‐おり【可良糸織】

からいと‐おり【唐糸織】

唐糸で織った織物。

⇒から‐いと【唐糸】

からいと‐おり【可良糸織】

甲府付近から製出する糸織。下等な繭まゆから手取りにした諸撚糸もろよりいとを用いて地厚・重めのものとしたもの。

⇒から‐いと【可良糸】

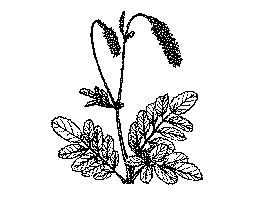

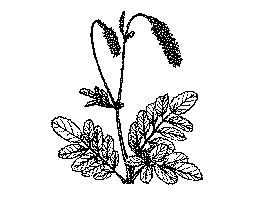

からいと‐そう【唐糸草】‥サウ

バラ科の多年草。本州中部の高山草地に生える。地下の根茎は太く、横に走る。根生葉は5〜6対の小葉を持つ羽状複葉で長柄がある。夏に茎頂に大きな花穂を出し、紅紫色の雄しべが目立つ小花を密集する。花穂は先端部の花から順次開花する。

⇒から‐いと【唐糸】

から‐いぬ【唐犬】

中国産の犬。また、外国産の犬。こまいぬ。

から‐いばり【空威張り】‥ヰ‥

実力がないのに、表面ばかりえらそうに、また強そうにすること。虚勢を張ること。「酔うと―する」

から‐いも【唐薯】

①(もと中国から渡来したからいう)「さつまいも」の別称。

②「きくいも」の別称。

から‐いり【乾煎り】

食物を水を加えずに煎ること。また、そうした食物。

から‐いり【殻煎り】

豆腐のからを煎って味をつけたもの。卯の花いり。

から・う

〔他五〕

(熊本県ほかで)背負う。

カラヴァッジオ【Michelangelo Merisi da Caravaggio】

イタリアの画家。宗教画に写実性とコントラストの強い明暗法を導入、バロック美術に大きな影響を与えた。作「聖マタイの召命」「キリストの埋葬」など。(1573〜1610)

カラヴァッジオ

提供:Photos12/APL

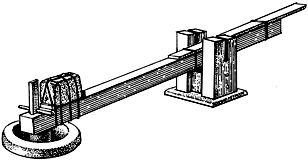

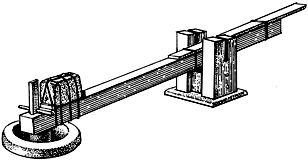

から‐うす【唐臼・碓】

臼を地に埋め、横木にのせた杵きねの一端をふみ、放すと他の端が落ちて臼の中の穀類などをつく装置。ふみうす。万葉集16「―に舂つき」→添水そうず。

唐臼

から‐うす【唐臼・碓】

臼を地に埋め、横木にのせた杵きねの一端をふみ、放すと他の端が落ちて臼の中の穀類などをつく装置。ふみうす。万葉集16「―に舂つき」→添水そうず。

唐臼

⇒からうす‐びょうし【唐臼拍子】

から‐うず【唐櫃】‥ウヅ

カラビツの音便。

からうす‐びょうし【唐臼拍子】‥ビヤウ‥

両方同時にはうまく運ばないことのたとえ。

⇒から‐うす【唐臼・碓】

から‐うそ【空嘘】

全くのうそ。あかうそ。

から‐うた【唐歌】

漢詩。土佐日記「―声あげていひけり」↔大和歌やまとうた

から‐うち【唐打】

糸をあやに組むこと。また、その糸。

から‐うど【唐櫃】

⇒かろうど

から‐うま【空馬】

人や荷物をのせていない馬。

⇒空馬に怪我なし

から‐うま【唐馬】

中国産の馬。また、外国産の馬。

⇒からうす‐びょうし【唐臼拍子】

から‐うず【唐櫃】‥ウヅ

カラビツの音便。

からうす‐びょうし【唐臼拍子】‥ビヤウ‥

両方同時にはうまく運ばないことのたとえ。

⇒から‐うす【唐臼・碓】

から‐うそ【空嘘】

全くのうそ。あかうそ。

から‐うた【唐歌】

漢詩。土佐日記「―声あげていひけり」↔大和歌やまとうた

から‐うち【唐打】

糸をあやに組むこと。また、その糸。

から‐うど【唐櫃】

⇒かろうど

から‐うま【空馬】

人や荷物をのせていない馬。

⇒空馬に怪我なし

から‐うま【唐馬】

中国産の馬。また、外国産の馬。

から‐うす【唐臼・碓】

臼を地に埋め、横木にのせた杵きねの一端をふみ、放すと他の端が落ちて臼の中の穀類などをつく装置。ふみうす。万葉集16「―に舂つき」→添水そうず。

唐臼

から‐うす【唐臼・碓】

臼を地に埋め、横木にのせた杵きねの一端をふみ、放すと他の端が落ちて臼の中の穀類などをつく装置。ふみうす。万葉集16「―に舂つき」→添水そうず。

唐臼

⇒からうす‐びょうし【唐臼拍子】

から‐うず【唐櫃】‥ウヅ

カラビツの音便。

からうす‐びょうし【唐臼拍子】‥ビヤウ‥

両方同時にはうまく運ばないことのたとえ。

⇒から‐うす【唐臼・碓】

から‐うそ【空嘘】

全くのうそ。あかうそ。

から‐うた【唐歌】

漢詩。土佐日記「―声あげていひけり」↔大和歌やまとうた

から‐うち【唐打】

糸をあやに組むこと。また、その糸。

から‐うど【唐櫃】

⇒かろうど

から‐うま【空馬】

人や荷物をのせていない馬。

⇒空馬に怪我なし

から‐うま【唐馬】

中国産の馬。また、外国産の馬。

⇒からうす‐びょうし【唐臼拍子】

から‐うず【唐櫃】‥ウヅ

カラビツの音便。

からうす‐びょうし【唐臼拍子】‥ビヤウ‥

両方同時にはうまく運ばないことのたとえ。

⇒から‐うす【唐臼・碓】

から‐うそ【空嘘】

全くのうそ。あかうそ。

から‐うた【唐歌】

漢詩。土佐日記「―声あげていひけり」↔大和歌やまとうた

から‐うち【唐打】

糸をあやに組むこと。また、その糸。

から‐うど【唐櫃】

⇒かろうど

から‐うま【空馬】

人や荷物をのせていない馬。

⇒空馬に怪我なし

から‐うま【唐馬】

中国産の馬。また、外国産の馬。

カラー‐スキャナー【colo(u)r scanner】🔗⭐🔉

カラー‐スキャナー【colo(u)r scanner】

カラー原稿を走査して色分解し、電気信号として出力する装置。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐チャート【colo(u)r chart】🔗⭐🔉

カラー‐チャート【colo(u)r chart】

色見本帳。色見本を系統的に配列した表。特に、写真・印刷・テレビなどで色の再現性を調べるために用いるもの。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐テレビ🔗⭐🔉

カラー‐テレビ

(colo(u)r television)色彩をもつ画面を送るテレビジョン。また、その受信装置。

⇒カラー【colo(u)r】

カラード【colo(u)red】🔗⭐🔉

カラード【colo(u)red】

有色人種。特に、南アフリカで有色人種と白色人種との混血の人を指す。

カラー‐ネガ‐フィルム【colo(u)r negative film】🔗⭐🔉

カラー‐ネガ‐フィルム【colo(u)r negative film】

被写体の明暗が逆で、色彩が補色の画像を作るカラー‐フィルム。これをカラー印画紙に焼き付けて、正しい色のカラー‐プリントを作る。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐フィルム【colo(u)r film】🔗⭐🔉

カラー‐フィルム【colo(u)r film】

①カラー写真用のフィルム。1枚のフィルム上に、青・緑・赤の光に感じ、それぞれ黄・マゼンタ・シアンに発色する3種の写真乳剤を塗布したもの。カラー‐ネガ‐フィルムとカラー‐リバーサル‐フィルムに大別。

②カラー映画。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐プリント【colo(u)r print】🔗⭐🔉

カラー‐プリント【colo(u)r print】

カラー写真印画。普通には、カラー‐ネガ‐フィルムをカラー印画紙に焼き付け、現像処理して得られる。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐ボール🔗⭐🔉

カラー‐ボール

(和製語colo(u)r ball)防犯用品の一つ。逃げる犯人に投げつけて中の塗料を付着させ、追跡の目印とするボール。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐マッチング【colo(u)r matching】🔗⭐🔉

カラー‐マッチング【colo(u)r matching】

(印刷用語)コンピューター製版で、色合せ。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐マネージメント【colo(u)r management】🔗⭐🔉

カラー‐マネージメント【colo(u)r management】

どの機器を使っても同じ色が再現されるように色を管理すること。CMS

⇒カラー【colo(u)r】

から‐あや【唐綾】🔗⭐🔉

から‐あや【唐綾】

唐織の綾。中国から伝わった浮織の綾。綸子りんずの類。源氏物語若菜下「―の表うえの袴」

⇒からあや‐おどし【唐綾縅】

からあや‐おどし【唐綾縅】‥ヲドシ🔗⭐🔉

からあや‐おどし【唐綾縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一種。唐綾を細く裁ち、内に麻を入れて畳んでおどしたもの。白・黒・紺・朽葉色など種々ある。

⇒から‐あや【唐綾】

カラー‐リバーサル‐フィルム【colo(u)r reversal film】🔗⭐🔉

カラー‐リバーサル‐フィルム【colo(u)r reversal film】

反転現像処理により、直接透明陽画を作る写真用カラー‐フィルム。スライド用・印刷用原稿に適する。

⇒カラー【colo(u)r】

からい【柄井】‥ヰ🔗⭐🔉

からい【柄井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒からい‐せんりゅう【柄井川柳】

から‐い【涸井】‥ヰ🔗⭐🔉

から‐い【涸井】‥ヰ

水の涸かれた井戸。

か‐らい【渦雷】クワ‥🔗⭐🔉

か‐らい【渦雷】クワ‥

台風や低気圧の中心部で、渦に伴う上昇気流によって生じる雷。

から・い【辛い】🔗⭐🔉

から・い【辛い】

〔形〕[文]から・し(ク)

①激しく舌を刺激するような味である。

㋐唐がらし・わさび・しょうがなどの味にいう。ひりひりする。古今和歌集六帖6「みな月の河原に生ふる八穂蓼の―・しや人に逢はぬ心は」

㋑(「鹹い」と書く)塩味が強い。しおからい。しょっぱい。万葉集17「焼く塩の―・き恋をも吾はするかも」

㋒酸味が強い。すっぱい。〈新撰字鏡4〉

㋓こくがあって甘味の少ない酒の味にいう。〈新撰字鏡4〉

②心身に強い刺激を与える状態、または心身に強く感ずるさまである。

㋐やり方や仕打ちがきびしくひどい。過酷である。容赦がない。武烈紀「酷刑からきのり」。源氏物語空蝉「さて今宵もやかへしてむとする。いとあさましう―・うこそあべけれ」。「点が―・い」「自分に―・い」

㋑つらい。せつない。苦しい。悲痛である。万葉集15「昔よりいひけることの唐国の―・くもここにわかれするかも」。日葡辞書「カライメニワウ」。「―・い目をみる」

㋒いやだ。気に染まない。堤中納言物語「―・くや。眉はしもかはむしだちためり」

㋓あやうい。あぶない。平家物語4「わが身手負ひ、―・き命をいきつつ本宮へこそ逃げのぼりけれ」。「―・くも難を逃れた」

㋔(連用形を副詞的に使って)必死に。懸命に。土佐日記「男女―・く神仏をいのりて、この水門を渡りぬ」

㋕(連用形を副詞的に使って)大変ひどく。大鏡道長「けしうはあらぬ歌よみなれど、―・う劣りにしことぞかし」

から‐いけ【空生け・空活け】🔗⭐🔉

から‐いけ【空生け・空活け】

生花の一技法。水を用いずに若松などを生ける法。

大辞林の検索結果 (77)

から【空・虚】🔗⭐🔉

から [2] 【空・虚】

〔「から(殻)」と同源〕

■一■ (名)

中に物が入っていないこと。うつろ。からっぽ。「―の財布」「家を―にして出かける」

■二■ (接頭)

名詞に付く。

(1)何も持っていない,何も伴っていない意を表す。「―手」「―身」

(2)形だけで実質が伴わない,見せかけだけで真実ではない意を表す。「―元気」「―いばり」「―手形」

(3)その動作が本来の目的を果たしていない意を表す。「―回り」「―振り」

から【柄】🔗⭐🔉

から【唐・韓・漢】🔗⭐🔉

から [1] 【唐・韓・漢】

(1)中国や朝鮮。また,外国。「―天竺(テンジク)」

(2)中国や朝鮮の,中国や朝鮮から伝わった,舶来のなどの意の複合語を作る。「―芋」「―織り」「―櫛笥(クシゲ)」

から【殻・骸】🔗⭐🔉

から [2] 【殻・骸】

〔「から(空)」と同源〕

(1)動物の体や植物の種子をおおって保護している堅いもの。「卵の―」「貝の―」

(2)(比喩的に)自分の世界を外界と隔て守るものをいう。「自分の―に閉じこもる」「古い―を破る」

(3)中身がなくなって,あとに残ったもの。ぬけがら。「もぬけの―」「蝉(セミ)の―」

(4)「おから」に同じ。

(5)〔魂の抜け去った肉体の意〕

なきがら。死骸。《骸》「空しき―を見たてまつらぬが,かひなく/源氏(蜻蛉)」

から【涸・乾・枯】🔗⭐🔉

から 【涸・乾・枯】

〔「かれ(涸)」の転〕

(1)水がなくなること。「シヲノ―(=干潮)/日葡」

(2)(他の語の上に付いて)水気がない,枯れているなどの意を表す。「―井」「―野」

から【幹・ ・柄】🔗⭐🔉

・柄】🔗⭐🔉

から 【幹・ ・柄】

(1)草木のみきや茎。《幹》「我がやどの穂蓼(ホタデ)古―摘み生ほし/万葉 2759」

(2)矢がら。篦(ノ)。「―はしら篦に山鳥の羽を/保元(上)」

(3)道具の柄(エ)。[和名抄]

(4)名詞の上に付いて,柄のあるものの意を表す。「―鋤」

・柄】

(1)草木のみきや茎。《幹》「我がやどの穂蓼(ホタデ)古―摘み生ほし/万葉 2759」

(2)矢がら。篦(ノ)。「―はしら篦に山鳥の羽を/保元(上)」

(3)道具の柄(エ)。[和名抄]

(4)名詞の上に付いて,柄のあるものの意を表す。「―鋤」

・柄】

(1)草木のみきや茎。《幹》「我がやどの穂蓼(ホタデ)古―摘み生ほし/万葉 2759」

(2)矢がら。篦(ノ)。「―はしら篦に山鳥の羽を/保元(上)」

(3)道具の柄(エ)。[和名抄]

(4)名詞の上に付いて,柄のあるものの意を表す。「―鋤」

・柄】

(1)草木のみきや茎。《幹》「我がやどの穂蓼(ホタデ)古―摘み生ほし/万葉 2759」

(2)矢がら。篦(ノ)。「―はしら篦に山鳥の羽を/保元(上)」

(3)道具の柄(エ)。[和名抄]

(4)名詞の上に付いて,柄のあるものの意を表す。「―鋤」

か-ら【掛絡・掛落・掛羅】🔗⭐🔉

か-ら クワ― [1] 【掛絡・掛落・掛羅】

(1)禅僧が普段用いる,小さな略式の袈裟(ケサ)。首に掛ける。掛絡袈裟。

(2){(1)}に付けてある象牙などの輪。

(3)根付け。または根付けのある巾着(キンチヤク)・印籠(インロウ)・タバコ入れ。「独(ヒトリ)は象牙の―よりもぐさを取出し/浮世草子・一代男 5」

掛絡(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

か-ら【

】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

か-ら クワ― 【

】

ジガバチの異名。すがる。「―の母は情を矯(タ)めて/渋江抽斎(鴎外)」

】

ジガバチの異名。すがる。「―の母は情を矯(タ)めて/渋江抽斎(鴎外)」

】

ジガバチの異名。すがる。「―の母は情を矯(タ)めて/渋江抽斎(鴎外)」

】

ジガバチの異名。すがる。「―の母は情を矯(タ)めて/渋江抽斎(鴎外)」

から【加羅・伽羅・迦羅】🔗⭐🔉

から 【加羅・伽羅・迦羅】

四〜六世紀に,朝鮮半島南部にあった多くの小国。特に,金官加羅(金海)や大加羅(高霊)を指す。また,それら小国群の総称。次第に新羅(シラギ)・百済(クダラ)に併合され,562年滅亡。韓。伽耶(カヤ)。

から🔗⭐🔉

から

■一■ [1] (副)

(下に,否定的な意を表す語を伴って)まるで。全く。からきし。「―最(モ)う意気地が無えや/くれの廿八日(魯庵)」

■二■ (接頭)

名詞・形容動詞に付く。

(1)否定的な意を表す語に付いて,まるっきり,全然などの意を表す。「―ばか」「―っ下手」

(2)その状態がはなはだしいこと,すっかりその状態になっていることの意を表す。「―一面」

から🔗⭐🔉

から

〔「から(柄)」という名詞が抽象化されて,動作・作用の経由地を表すようになったといわれる。上代から用いられているが,起点・原因を表すようになるのは中古以降の用法〕

■一■ (格助)

体言および体言に相当するものに付く。

(1)出発する位置を表す。(ア)時間的・空間的な起点。「あした―休みになる」「山―日がのぼる」(イ)論理の起点・根拠。「ことしの実績―ボーナスの額を決める」(ウ)「…から…へ」の形で慣用的に用いる。「花―花へと,蝶が飛び回っている」「次―次へ能書きを並べる」

(2)通過する位置を表す。「窓―日がさしこむ」「ほととぎす卯の花辺―鳴きて越え来ぬ/万葉 1945」

(3)範囲を表す。「…から…まで」の形をとることが多い。「小学校―大学まで首席で通した」「何―何までお世話になりました」

(4)理由・原因・動機などを表す。「からすると」「ところから」「の上から」など慣用的に用いることがある。「経営不振―,工場が閉鎖された」「寒さの折―お体大切に」「現状―すると,円高傾向は今後も避けられまい」「ながしとも思ひぞはてぬ昔よりあふ人―の秋の夜なれば/古今(恋三)」

(5)動作・作用の出どころを表す。「君―聞いた話」「おやじ―おこられた」

(6)材料・構成要素を表す。「酒は米―作る」「議会は衆参二院―成る」

(7)おおよその数量を示す。数量を示す語に付く。「千人―の人出」

(8)一つの事例をあげて,全体を強めていう。…をはじめとして。「からして」の形で用いられることもある。「名人の演奏になると,音―違ってくる」「先生―してそんなことでは,生徒に対してしめしがつかない」

(9)手段・方法を表す。…によって。…で。「徒歩(カチ)―まかりていひ慰め侍らむ/落窪 1」

■二■ (準体助)

〔■一■からの転用で,近世後期以降の用法〕

いろいろの語に付いて,それの付いた語句を全体として体言と同じ働きをもつものにする。「以後」「以上」「故(ユエ)」などの意を表す。「10キログラム―の重さ」「こうなった―は一歩もひかない」「向こうに着いて―が心配だ」「僕のやり方がまずかった―のことだ」

■三■ (接助)

活用する語の終止形(古語では連体形)に付く。{■一■}の用法から出たもので,中古以降のもの。古語では「からに」の形をとることが多い。

(1)原因・理由を表す。(ア)前件を受けて,後件に話し手の断言・命令・意志など主観性の強い表現がくることが多い。「ほしい―買ったんだ」「むずかしい―できっこないよ」(イ)「からだ」「からです」などの形で,強く述べる。「成績があがらないのは,勉強しない―だ」(ウ)「からといって(からって)」の形で,理由・原因に対する帰結・結果を暗示させる。「寒い―といって,寝ぼうするやつがあるか」

(2)「からには」「からは」の形で,「…する以上は」の意を表す。「決心した―には,やり通すぞ」「やる―には立派になしとげなさい」

(3)「てから」「てからが」の形で逆接の意を表す。…したところで。「文句ばかり言って―が,何にもできないくせに」

→てから

→てからが

(4)「てからに」の形で順接の意で用いる。…たりして。

→てからに

(5)二つの事柄が必然的に結ばれており,それらが相続いて発生するという意を表す。「からに」の形をとる。(ア)「…だけの理由で」「…ばかりで」の意。「見る―に強そうな人」「初春の初子(ネ)の今日の玉箒(タマバハキ)手に取る―に揺らく玉の緒/万葉 4493」(イ)「…するとすぐ」「…するやいなや」「…とともに」の意。「吹く―に秋の草木のしをるれば,むべ山風をあらしといふらむ/古今(秋下)」

〔■三■(1) の用法は,理由・原因を表す接続助詞「ので」との間にすこし差異がある。特に(1)(イ)(ウ) は「から」だけに見られるもの〕

→ので(接助)

カラー (ラテン) Calla

(ラテン) Calla 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

カラー [1]  (ラテン) Calla

(ラテン) Calla サトイモ科の多年草。南アフリカ原産。夏,長い花茎を出し,白色・黄色などの仏炎苞(ブツエンホウ)に包まれた肉穂花序を立てる。切り花用。オランダ海芋(カイウ)・四季咲き海芋・黄花(キバナ)海芋などの種類がある。海芋。

サトイモ科の多年草。南アフリカ原産。夏,長い花茎を出し,白色・黄色などの仏炎苞(ブツエンホウ)に包まれた肉穂花序を立てる。切り花用。オランダ海芋(カイウ)・四季咲き海芋・黄花(キバナ)海芋などの種類がある。海芋。

(ラテン) Calla

(ラテン) Calla サトイモ科の多年草。南アフリカ原産。夏,長い花茎を出し,白色・黄色などの仏炎苞(ブツエンホウ)に包まれた肉穂花序を立てる。切り花用。オランダ海芋(カイウ)・四季咲き海芋・黄花(キバナ)海芋などの種類がある。海芋。

サトイモ科の多年草。南アフリカ原産。夏,長い花茎を出し,白色・黄色などの仏炎苞(ブツエンホウ)に包まれた肉穂花序を立てる。切り花用。オランダ海芋(カイウ)・四季咲き海芋・黄花(キバナ)海芋などの種類がある。海芋。

カラー collar

collar 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

カラー [1]  collar

collar (1)洋服の襟。

(2)詰め襟の内側につける,とりはずしのできる細長い布やセルロイド。

(1)洋服の襟。

(2)詰め襟の内側につける,とりはずしのできる細長い布やセルロイド。

collar

collar (1)洋服の襟。

(2)詰め襟の内側につける,とりはずしのできる細長い布やセルロイド。

(1)洋服の襟。

(2)詰め襟の内側につける,とりはずしのできる細長い布やセルロイド。

カラー color

color 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

カラー [1]  color

color (1)色彩。色。「パステル-―」

(2)白黒だけではなく,色彩がついていること。

⇔モノクローム

「―写真」「―-プリント」

(3)絵の具。「ポスター-―」

(4)ある集団や地域などに特有の気風・傾向。また,その特色。「慶応―」「ローカル-―」

(5)カラー-フィルム・カラー-テレビなどの略。

(1)色彩。色。「パステル-―」

(2)白黒だけではなく,色彩がついていること。

⇔モノクローム

「―写真」「―-プリント」

(3)絵の具。「ポスター-―」

(4)ある集団や地域などに特有の気風・傾向。また,その特色。「慶応―」「ローカル-―」

(5)カラー-フィルム・カラー-テレビなどの略。

color

color (1)色彩。色。「パステル-―」

(2)白黒だけではなく,色彩がついていること。

⇔モノクローム

「―写真」「―-プリント」

(3)絵の具。「ポスター-―」

(4)ある集団や地域などに特有の気風・傾向。また,その特色。「慶応―」「ローカル-―」

(5)カラー-フィルム・カラー-テレビなどの略。

(1)色彩。色。「パステル-―」

(2)白黒だけではなく,色彩がついていること。

⇔モノクローム

「―写真」「―-プリント」

(3)絵の具。「ポスター-―」

(4)ある集団や地域などに特有の気風・傾向。また,その特色。「慶応―」「ローカル-―」

(5)カラー-フィルム・カラー-テレビなどの略。

カラー-アナリスト color analyst

color analyst 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

カラー-アナリスト [6]  color analyst

color analyst ファッション・インテリアなどの分野で色彩の効果的な選択や取り合わせを指導する専門家。

ファッション・インテリアなどの分野で色彩の効果的な選択や取り合わせを指導する専門家。

color analyst

color analyst ファッション・インテリアなどの分野で色彩の効果的な選択や取り合わせを指導する専門家。

ファッション・インテリアなどの分野で色彩の効果的な選択や取り合わせを指導する専門家。

カラー-コーディネーション color coordination

color coordination 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

カラー-コーディネーション [7]  color coordination

color coordination 色彩を調和させること。色調,色相などをまとめること。カラー-コーディネート。

色彩を調和させること。色調,色相などをまとめること。カラー-コーディネート。

color coordination

color coordination 色彩を調和させること。色調,色相などをまとめること。カラー-コーディネート。

色彩を調和させること。色調,色相などをまとめること。カラー-コーディネート。

カラー-コーディネーター color coordinator

color coordinator 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

カラー-コーディネーター [7]  color coordinator

color coordinator 色彩や配色をアドバイスする専門家。カラー-コンサルタント。

色彩や配色をアドバイスする専門家。カラー-コンサルタント。

color coordinator

color coordinator 色彩や配色をアドバイスする専門家。カラー-コンサルタント。

色彩や配色をアドバイスする専門家。カラー-コンサルタント。

カラー-コンディショニング color conditioning

color conditioning 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

カラー-コンディショニング [6]  color conditioning

color conditioning 色彩が人間の心理や生理に及ぼす影響を利用して,疲労防止・災害予防などのため建物や設備にふさわしい色彩を使うこと。色彩調節。色彩管理。

色彩が人間の心理や生理に及ぼす影響を利用して,疲労防止・災害予防などのため建物や設備にふさわしい色彩を使うこと。色彩調節。色彩管理。

color conditioning

color conditioning 色彩が人間の心理や生理に及ぼす影響を利用して,疲労防止・災害予防などのため建物や設備にふさわしい色彩を使うこと。色彩調節。色彩管理。

色彩が人間の心理や生理に及ぼす影響を利用して,疲労防止・災害予防などのため建物や設備にふさわしい色彩を使うこと。色彩調節。色彩管理。

カラー-サークル color circle

color circle 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

カラー-サークル [4]  color circle

color circle 円周に色相をならべたもの。直径の両端に互いに補色である色相が配置される。

円周に色相をならべたもの。直径の両端に互いに補色である色相が配置される。

color circle

color circle 円周に色相をならべたもの。直径の両端に互いに補色である色相が配置される。

円周に色相をならべたもの。直径の両端に互いに補色である色相が配置される。

カラー-スキャナー color scanner

color scanner 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

カラー-スキャナー [5]  color scanner

color scanner 多色印刷に使うカラー原稿を光点で走査し,高速で色分解をして,赤・藍(アイ)・黄・墨版用のフィルムを作る機械。原稿の濃淡を光の強弱に変え,さらに電気信号の強弱に変えて画像処理ができるので,精度が高い色の修正や補正ができる。

多色印刷に使うカラー原稿を光点で走査し,高速で色分解をして,赤・藍(アイ)・黄・墨版用のフィルムを作る機械。原稿の濃淡を光の強弱に変え,さらに電気信号の強弱に変えて画像処理ができるので,精度が高い色の修正や補正ができる。

color scanner

color scanner 多色印刷に使うカラー原稿を光点で走査し,高速で色分解をして,赤・藍(アイ)・黄・墨版用のフィルムを作る機械。原稿の濃淡を光の強弱に変え,さらに電気信号の強弱に変えて画像処理ができるので,精度が高い色の修正や補正ができる。

多色印刷に使うカラー原稿を光点で走査し,高速で色分解をして,赤・藍(アイ)・黄・墨版用のフィルムを作る機械。原稿の濃淡を光の強弱に変え,さらに電気信号の強弱に変えて画像処理ができるので,精度が高い色の修正や補正ができる。

カラー-スケール color scale

color scale 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

カラー-スケール [5]  color scale

color scale 色相の変化を段階を追って表示したもの。色彩の客観的な判断に用いる。

色相の変化を段階を追って表示したもの。色彩の客観的な判断に用いる。

color scale

color scale 色相の変化を段階を追って表示したもの。色彩の客観的な判断に用いる。

色相の変化を段階を追って表示したもの。色彩の客観的な判断に用いる。

カラー-チャート color chart

color chart 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

カラー-チャート [4]  color chart

color chart 色見本帳。色図表。

色見本帳。色図表。

color chart

color chart 色見本帳。色図表。

色見本帳。色図表。

カラー-テレビ🔗⭐🔉

カラー-テレビ [4]

〔color television〕

被写体の色に近い色を再現するテレビジョン受像機。また,その方式。

カラー-バー color bar

color bar 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

カラー-バー [4]  color bar

color bar テレビ受像機などの色調調整に使用するため,三原色とその補色などを帯状に示した映像。また,その映像信号。

テレビ受像機などの色調調整に使用するため,三原色とその補色などを帯状に示した映像。また,その映像信号。

color bar

color bar テレビ受像機などの色調調整に使用するため,三原色とその補色などを帯状に示した映像。また,その映像信号。

テレビ受像機などの色調調整に使用するため,三原色とその補色などを帯状に示した映像。また,その映像信号。

カラー-フィールド-ペインティング colorfield painting

colorfield painting 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

カラー-フィールド-ペインティング [9]  colorfield painting

colorfield painting 画面をひたすら色彩の場とみなし,形態どうしの関係を否定した絵画。1950年代後半のアメリカの絵画,特にロスコ・スティル・ルイスなどの作品についていわれる。

画面をひたすら色彩の場とみなし,形態どうしの関係を否定した絵画。1950年代後半のアメリカの絵画,特にロスコ・スティル・ルイスなどの作品についていわれる。

colorfield painting

colorfield painting 画面をひたすら色彩の場とみなし,形態どうしの関係を否定した絵画。1950年代後半のアメリカの絵画,特にロスコ・スティル・ルイスなどの作品についていわれる。

画面をひたすら色彩の場とみなし,形態どうしの関係を否定した絵画。1950年代後半のアメリカの絵画,特にロスコ・スティル・ルイスなどの作品についていわれる。

カラー-フィルム color film

color film 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

カラー-フィルム [4]  color film

color film (1)自然の色彩を写すことのできる写真用のフィルム。三層の感光層があり,一度に露光して発色させる。陽画の得られるリバーサル-フィルムと陰画用のネガ-フィルムがある。

(2)天然色映画。

(1)自然の色彩を写すことのできる写真用のフィルム。三層の感光層があり,一度に露光して発色させる。陽画の得られるリバーサル-フィルムと陰画用のネガ-フィルムがある。

(2)天然色映画。

color film

color film (1)自然の色彩を写すことのできる写真用のフィルム。三層の感光層があり,一度に露光して発色させる。陽画の得られるリバーサル-フィルムと陰画用のネガ-フィルムがある。

(2)天然色映画。

(1)自然の色彩を写すことのできる写真用のフィルム。三層の感光層があり,一度に露光して発色させる。陽画の得られるリバーサル-フィルムと陰画用のネガ-フィルムがある。

(2)天然色映画。

カラー-ボックス🔗⭐🔉

カラー-ボックス [4]

〔和 color+box〕

原色を塗った合板で作られ,簡単に組み立てて使える収納箱。

から-あい【韓藍】🔗⭐🔉

から-あい ―ア 【韓藍】

〔外来の藍の意〕

(1)鶏頭(ケイトウ)のこと。花汁をうつし染めに用いたのでいう。「我がやどに―蒔き生(オ)ほし枯れぬれど/万葉 384」

(2)美しい藍色。「―のやしほの衣ふかく染めてき/続古今(恋二)」

【韓藍】

〔外来の藍の意〕

(1)鶏頭(ケイトウ)のこと。花汁をうつし染めに用いたのでいう。「我がやどに―蒔き生(オ)ほし枯れぬれど/万葉 384」

(2)美しい藍色。「―のやしほの衣ふかく染めてき/続古今(恋二)」

【韓藍】

〔外来の藍の意〕

(1)鶏頭(ケイトウ)のこと。花汁をうつし染めに用いたのでいう。「我がやどに―蒔き生(オ)ほし枯れぬれど/万葉 384」

(2)美しい藍色。「―のやしほの衣ふかく染めてき/続古今(恋二)」

【韓藍】

〔外来の藍の意〕

(1)鶏頭(ケイトウ)のこと。花汁をうつし染めに用いたのでいう。「我がやどに―蒔き生(オ)ほし枯れぬれど/万葉 384」

(2)美しい藍色。「―のやしほの衣ふかく染めてき/続古今(恋二)」

から-あおい【唐葵・蜀葵】🔗⭐🔉

から-あおい ―アフヒ 【唐葵・蜀葵】

タチアオイの古名。

から-あげ【空揚(げ)・唐揚(げ)】🔗⭐🔉

から-あげ [0][4] 【空揚(げ)・唐揚(げ)】 (名)スル

小魚・鶏肉などを,何もつけないで,または小麦粉やかたくり粉を軽くまぶして油で揚げること。また,そのように揚げたもの。

カラ-アザール (ヒンデイー) k

(ヒンデイー) k l

l -

- z

z r

r 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

カラ-アザール [4]  (ヒンデイー) k

(ヒンデイー) k l

l -

- z

z r

r 〔黒い病気の意〕

中国・インド・地中海沿岸・南アメリカ・中央アフリカなどに地方病的に存在する原虫感染症。発熱・肝脾腫・貧血をきたし,末期には皮膚が黒褐色になる。黒熱病。アッサム熱。

〔黒い病気の意〕

中国・インド・地中海沿岸・南アメリカ・中央アフリカなどに地方病的に存在する原虫感染症。発熱・肝脾腫・貧血をきたし,末期には皮膚が黒褐色になる。黒熱病。アッサム熱。

(ヒンデイー) k

(ヒンデイー) k l

l -

- z

z r

r 〔黒い病気の意〕

中国・インド・地中海沿岸・南アメリカ・中央アフリカなどに地方病的に存在する原虫感染症。発熱・肝脾腫・貧血をきたし,末期には皮膚が黒褐色になる。黒熱病。アッサム熱。

〔黒い病気の意〕

中国・インド・地中海沿岸・南アメリカ・中央アフリカなどに地方病的に存在する原虫感染症。発熱・肝脾腫・貧血をきたし,末期には皮膚が黒褐色になる。黒熱病。アッサム熱。

から-あし【空足】🔗⭐🔉

から-あし [0] 【空足】

(1)「無駄足」に同じ。

(2)はだし。すあし。

カラード colored

colored 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

カラード [2][1]  colored

colored (1)有色人種。

(2)南アフリカ共和国を構成する住民のうち,アジア系移民,およびオランダ移民とアフリカ人との混血によって生まれた人々の総称。もともと現地に住んでいたアフリカ人は含めない。白人による人種差別を受けてきた。

(1)有色人種。

(2)南アフリカ共和国を構成する住民のうち,アジア系移民,およびオランダ移民とアフリカ人との混血によって生まれた人々の総称。もともと現地に住んでいたアフリカ人は含めない。白人による人種差別を受けてきた。

colored

colored (1)有色人種。

(2)南アフリカ共和国を構成する住民のうち,アジア系移民,およびオランダ移民とアフリカ人との混血によって生まれた人々の総称。もともと現地に住んでいたアフリカ人は含めない。白人による人種差別を受けてきた。

(1)有色人種。

(2)南アフリカ共和国を構成する住民のうち,アジア系移民,およびオランダ移民とアフリカ人との混血によって生まれた人々の総称。もともと現地に住んでいたアフリカ人は含めない。白人による人種差別を受けてきた。

から-あや【唐綾】🔗⭐🔉

から-あや [0] 【唐綾】

中国から渡来した綾織物。地組織と織目の方向を違えて模様を浮かせたもの。のちには日本でも織られた。

からあや-おどし【唐綾縅】🔗⭐🔉

からあや-おどし ―ヲドシ [5] 【唐綾縅】

鎧(ヨロイ)の縅の一。唐綾で芯(シン)を包んだ緒で縅したもの。

から-い【空井】🔗⭐🔉

から-い ― [0] 【空井】

水のかれた井戸。からいど。

[0] 【空井】

水のかれた井戸。からいど。

[0] 【空井】

水のかれた井戸。からいど。

[0] 【空井】

水のかれた井戸。からいど。

か-らい【渦雷】🔗⭐🔉

か-らい クワ― [0] 【渦雷】

発達した低気圧や台風の中心付近の,強い上昇気流によって生ずる雷。うず雷。低気圧雷。

からい【柄井】🔗⭐🔉

からい カラ 【柄井】

姓氏の一。

【柄井】

姓氏の一。

【柄井】

姓氏の一。

【柄井】

姓氏の一。

からい-せんりゅう【柄井川柳】🔗⭐🔉

からい-せんりゅう カラ センリウ 【柄井川柳】

(1718-1790) 江戸中期の前句付け点者。本名,正通。江戸浅草の名主。前句付け点者として圧倒的人気を得,川柳の名が前句付けの名称となった。川柳号は初代以後一五代まで続く。編「誹風柳多留」

→川柳

センリウ 【柄井川柳】

(1718-1790) 江戸中期の前句付け点者。本名,正通。江戸浅草の名主。前句付け点者として圧倒的人気を得,川柳の名が前句付けの名称となった。川柳号は初代以後一五代まで続く。編「誹風柳多留」

→川柳

センリウ 【柄井川柳】

(1718-1790) 江戸中期の前句付け点者。本名,正通。江戸浅草の名主。前句付け点者として圧倒的人気を得,川柳の名が前句付けの名称となった。川柳号は初代以後一五代まで続く。編「誹風柳多留」

→川柳

センリウ 【柄井川柳】

(1718-1790) 江戸中期の前句付け点者。本名,正通。江戸浅草の名主。前句付け点者として圧倒的人気を得,川柳の名が前句付けの名称となった。川柳号は初代以後一五代まで続く。編「誹風柳多留」

→川柳

から・い【辛い・鹹い】🔗⭐🔉

から・い [2] 【辛い・鹹い】 (形)[文]ク から・し

(1)舌が刺激を受けるような味だ。胡椒(コシヨウ)・山葵(ワサビ)・芥子(カラシ)などの舌がひりひりするような感じの形容。

(2)塩のきいた味だ。塩からい。しょっぱい。《鹹》

⇔甘い

「今日の味噌汁はちょっと―・い」

(3)(処置や評価が)情け容赦がない。苦痛を感じるほど厳しい。

⇔甘い

「採点が―・い」「―・い評価」

(4)心や体が痛むような状態だ。苦しい。堪え難い。残酷だ。「骨を曝(サラ)し屍を焚きて,其の―・きを謂(オモ)はず/日本書紀(欽明訓)」「あまたの人のそねみを負ひ,身のため,―・き目を見る折々も多く侍れど/源氏(明石)」

(5)差し迫った状態にある。危ない。「―・き命いきて北陸道にさまよひ/平家 11」

→からくも

(6)いやだ。気に染まない。「―・しや。眉はしも,かは虫だちためり/堤中納言(虫めづる)」

[派生] ――さ(名)――み(名)

から-いけ【空生け・空活け】🔗⭐🔉

から-いけ [0] 【空生け・空活け】

生け花で,花器に水を入れないでいけること。

から-いしき【唐居敷】🔗⭐🔉

から-いしき ― シキ [3] 【唐居敷】

〔「唐石敷」とも書く〕

門柱や門扉の軸を支える長方形の石または厚板。

シキ [3] 【唐居敷】

〔「唐石敷」とも書く〕

門柱や門扉の軸を支える長方形の石または厚板。

シキ [3] 【唐居敷】

〔「唐石敷」とも書く〕

門柱や門扉の軸を支える長方形の石または厚板。

シキ [3] 【唐居敷】

〔「唐石敷」とも書く〕

門柱や門扉の軸を支える長方形の石または厚板。

から-いた【空板】🔗⭐🔉

から-いた [0] 【空板】

(1)見台(ケンダイ)。

(2)前座の講釈師が,修業のために客の来る前に演ずること。また,前座の講釈師。

から-いと【可良糸】🔗⭐🔉

から-いと [2][0] 【可良糸】

玉繭や中・下級の繭から紡いだ諸撚(モロヨ)り糸。

から-いと【唐糸】🔗⭐🔉

から-いと [0] 【唐糸】

(1)中国渡来の絹糸。また,その糸で織った布や組んだひも。

(2)〔糸を引くことから〕

納豆(ナツトウ)。「この茶の子,名は―というてくれなゐ/咄本・醒睡笑」

からいと-そう【唐糸草】🔗⭐🔉

からいと-そう ―サウ [0] 【唐糸草】

バラ科の多年草。本州の高山に自生,また観賞用に植える。花茎は高さ約90センチメートル。根生葉は大きく,茎葉は小形。八,九月,数個の長い花穂を枝先に下垂し,紅紫色の花をつける。糸状の花糸を絹糸に見立てた名称。

唐糸草

[図]

[図]

[図]

[図]

から-いぬ【唐犬】🔗⭐🔉

から-いぬ [0] 【唐犬】

中国産の犬。また,外国産の犬。

から-いばり【空威張り】🔗⭐🔉

から-いばり ― バリ [3] 【空威張り】 (名)スル

実力がないのに,偉ぶったり強がったりしてみせること。

バリ [3] 【空威張り】 (名)スル

実力がないのに,偉ぶったり強がったりしてみせること。

バリ [3] 【空威張り】 (名)スル

実力がないのに,偉ぶったり強がったりしてみせること。

バリ [3] 【空威張り】 (名)スル

実力がないのに,偉ぶったり強がったりしてみせること。

から-いも【唐芋・唐薯】🔗⭐🔉

から-いも [0] 【唐芋・唐薯】

〔中国から琉球を経て渡来したとする説に基づく名〕

サツマイモの別名。

から-いり【乾煎り】🔗⭐🔉

から-いり [0] 【乾煎り】 (名)スル

水けを除くために,食材を煎ること。また,そうした食品。「おからを―する」

から-うす【唐臼・碓】🔗⭐🔉

から-うす [3] 【唐臼・碓】

(1)臼を地中に埋め,柄の端を足で踏み,杵(キネ)を上下させて穀類を搗(ツ)く仕掛けのもの。踏み臼。かるうす。

(2)稲などのもみがらを落とす臼。

から-うそ【空嘘】🔗⭐🔉

から-うそ [0] 【空嘘】

全くの嘘。真っ赤な嘘。「―をつく」

から-うた【唐歌】🔗⭐🔉

から-うた [2][0] 【唐歌】

漢詩。からのうた。

⇔大和歌(ヤマトウタ)

から-うつし【空写し】🔗⭐🔉

から-うつし [3] 【空写し】

(1)カメラのシャッターを押しても,フィルムの入れ方が不完全なため写っていないこと。

(2)フィルムを送るためだけにシャッターを押すこと。

から-うま【空馬】🔗⭐🔉

から-うま [0] 【空馬】

人や荷物を乗せていない馬。

から-うめ【唐梅】🔗⭐🔉

から-うめ [2] 【唐梅】

ロウバイの別名。

から-うり【空売り】🔗⭐🔉

から-うり [0] 【空売り】

株式の信用取引や商品の清算取引で,所有していない株や商品を売ること。値下がりを予想して,買い戻しによる差額を利益として得る目的で行う。

⇔空買い

から-うり【唐瓜】🔗⭐🔉

から-うり 【唐瓜】

(1)キュウリの異名。[本草和名]

(2)カボチャの異名。「はつ―/御湯殿上(永禄一)」

(3)マクワウリの異名。「―枝柿かざる事のおかし/浮世草子・五人女 2」

から-え【唐絵】🔗⭐🔉

から-え ― [0] 【唐絵】

中国から伝わった絵。初めは中国人の描いたものをいったが,のち,それを模して日本人が中国の風物を題材として描いたものをもさした。鎌倉・室町期には中国伝来の宋元の水墨画をいったが,その影響を受けた日本画をもいうようになった。

⇔大和絵(ヤマトエ)

[0] 【唐絵】

中国から伝わった絵。初めは中国人の描いたものをいったが,のち,それを模して日本人が中国の風物を題材として描いたものをもさした。鎌倉・室町期には中国伝来の宋元の水墨画をいったが,その影響を受けた日本画をもいうようになった。

⇔大和絵(ヤマトエ)

[0] 【唐絵】

中国から伝わった絵。初めは中国人の描いたものをいったが,のち,それを模して日本人が中国の風物を題材として描いたものをもさした。鎌倉・室町期には中国伝来の宋元の水墨画をいったが,その影響を受けた日本画をもいうようになった。

⇔大和絵(ヤマトエ)

[0] 【唐絵】

中国から伝わった絵。初めは中国人の描いたものをいったが,のち,それを模して日本人が中国の風物を題材として描いたものをもさした。鎌倉・室町期には中国伝来の宋元の水墨画をいったが,その影響を受けた日本画をもいうようになった。

⇔大和絵(ヤマトエ)

から-オケ【空―】🔗⭐🔉

から-オケ [0] 【空―】

〔オケはオーケストラの略〕

伴奏音楽だけが吹き込まれている音楽テープやディスク。また,それに合わせて歌うための装置。カラオケ。

からオケ-ボックス🔗⭐🔉

からオケ-ボックス [5]

レンタル用に作られた,からオケ装置を備えた小部屋。

からおさめのうれたみごと【馭戎慨言】🔗⭐🔉

からおさめのうれたみごと カラヲサメ― 【馭戎慨言】

国学書。二巻。本居宣長著。1778年(安永7)成立。日本と中国・朝鮮との交渉を,日本を中心とする立場から通史的に考察し,中国崇拝を排して古道を主張した。ぎょじゅうがいげん。

から-おし【空押し】🔗⭐🔉

から-おし [0] 【空押し】 (名)スル

熱した金版(カナハン)を布・紙・革などに強く押しつけ,凹凸によって文字や模様をしるすこと。また,そのようにして作ったもの。

から-おり【唐織(り)】🔗⭐🔉

から-おり [0] 【唐織(り)】

(1)中国から渡来した織物。また,それをまねて日本で織った織物。金襴(キンラン)・緞子(ドンス)・綾(アヤ)など。唐織物。

(2)絹織物の一。三枚綾の組織の地に様々な色の絵緯(エヌキ)を用いて花鳥・菱花などの模様を表した,刺繍(シシユウ)のように見える織物。

(3){(2)}で仕立てた能装束。女装束の上衣。まれには公達(キンダチ)にも用いる。

から-がい【空買い】🔗⭐🔉

から-がい ―ガヒ [0] 【空買い】

株式の信用取引や商品の清算取引で,現物の取得を目的とせずに株や商品を買うこと。値上がりを予想して,転売による差額の利益を得るために行う。

⇔空売り

からか・う🔗⭐🔉

からか・う カラカフ [3] (動ワ五[ハ四])

(1)冗談を言ったりいたずらをしたりして,相手を困らせたり,怒らせたりして楽しむ。揶揄(ヤユ)する。「大人を―・うものではない」

(2)抵抗する。争う。「心に心を―・ひて/平家 10」

[可能] からかえる

から【空の】(和英)🔗⭐🔉

から【殻】(和英)🔗⭐🔉

カラー(和英)🔗⭐🔉

カラー

(1) a (shirt) collar (えり).

(2) (a) color (色彩).→英和

‖カラー写真 a color photo(graph).カラー・テレビ color television;colorcast (放送).カラー・フィルム a color film.

からあげ【空揚げにした】(和英)🔗⭐🔉

からあげ【空揚げにした】

French-fried.

からい【辛い】(和英)🔗⭐🔉

からうり【空売りする】(和英)🔗⭐🔉

からうり【空売りする】

sell shorts.

カラオケ(和英)🔗⭐🔉

カラオケ

taped orchestra accompaniment;[装置]a sing-along machine.

広辞苑+大辞林に「から」で始まるの検索結果。もっと読み込む