複数辞典一括検索+![]()

![]()

○刃を迎えて解くじんをむかえてとく🔗⭐🔉

○刃を迎えて解くじんをむかえてとく

[晋書杜預伝](竹を割る時に、初めの数節を切り割れば、後は刃を迎えるようにたやすく割れることから)勢いに乗じ、労しないで敵を破ることのたとえ。破竹の勢いである。

⇒じん【刃】

す

①舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦子音〔s〕と母音〔u〕との結合した音節。〔su〕

②平仮名「す」は「寸」の草体。片仮名「ス」は「須」の草体の旁つくりの終りの部分。

す【洲・州】

水流に運ばれた土砂が堆積して、河川・湖海の水面上に現れた所。砂洲さす。

す【素】

①ありのまま。「―のままの演技」「―顔」

②なにも伴わないこと。「―で浄瑠璃を語る」「―で踊る」「―手」「―うどん」

③(他の語の上に付けて)

㋐軽蔑の意をこめて、ただの、みすぼらしい、などの意を表す語。「―寒貧」「―町人」

㋑程度のはなはだしいことを示す語。「―早い」「―ばしこい」→そ(素)

す【巣・窼・栖】

①鳥・獣・虫などがこもりすむ所。「―箱」

②(比喩的に)人が住みつく所。「愛の―」「古―」

③ひそむ所。かくれが。狂言、武悪「えい―を見付ておぢやる」

④クモの網。

⇒巣をくう

す【酢・醋・酸】

3〜5パーセントの酢酸さくさんを主成分とする酸味のある液体調味料。米などの穀物・果実を原料として酢酸発酵させた醸造酢と、酢酸を水で薄めて醸造酢を加えた合成酢とがある。

⇒酢が過ぎた

⇒酢でさいて飲む

⇒酢でも蒟蒻でも

⇒酢に当て粉に当て

⇒酢にも味噌にも

⇒酢の蒟蒻の

⇒酢を買う

⇒酢を乞う

す【簀】

①篠竹・葦または割竹であらく編んだむしろ。

②葭簀よしずの略。

③簀子すのこ。

す【鬆】

①大根・牛蒡ごぼうなどの心しんに多くの細い孔を生じた部分。「―が立つ」

②鋳物を造る際、溶融状態の金属が鋳型に流し込まれ、冷却して収縮するとき、金属内部に生じることのある空洞部分。巣。

す【簾】

(→)「すだれ」に同じ。源氏物語帚木「―の内より聞えたるも」

す【馬尾】

①馬の尾の毛を細工に用いる時の称。ばす。

②馬の毛などを縦横に編んで目をすかしたもの。

す【数】

⇒すう(数)

す【為】

[一]〔自サ変〕

⇒する。

[二]〔他サ変〕

⇒する

す

〔助動〕

➊(活用は四段型。[活用]さ/し/す/す/せ/せ)奈良時代のみに使われた。動詞の未然形に付く。「寝ぬ」「着る」「見る」などの動詞に付く場合、音韻変化を起こして、「寝なす」「着けす」「見めす」という形になる。尊敬・親愛を表す。…なさる。…していらっしゃる。古事記上「玉手さし枕まき股長に寝いは寝なさむを」。万葉集1「やすみししわが大君神ながら神さびせすと」。万葉集4「わが背子が着けせる衣の針目落ちず」。万葉集17「少女おとめらが春菜摘ますと」。万葉集20「大君の見めしし野辺には標しめ結ふべしも」

➋(活用は下二段型。[活用]せ/せ/す/する/すれ/せよ)四段・ナ変・ラ変活用動詞およびその型の活用の助動詞の未然形に付く。主に物語文学系に用いられた。→さす→しむ。

①使役を表す。…せる。…させる。万葉集7「白玉を手には纏まかずに箱のみに置けりし人そ玉なげかする」。古今和歌集夏「夏山に鳴くほととぎす心あらば物思ふ我に声な聞かせそ」。伊勢物語「そこなる人にみな滝の歌よます」

②自分の身に及ぶ他者の動作・作用を、自分がそうするよう放任・許容した形で表したもの。本来受身で表す事態を、受身の被害感覚を避けて使役にする表現。中世の軍記物に多く、負け惜しみの受身などともいう。…に任せる。…れる。平家物語11「内裏を焼かせつる事こそ安からね」

③尊敬を表す語とともに用いて尊敬の意を強める。源氏物語桐壺「今ひときざみの位をだにと贈らせ給ふなりけり」。源氏物語絵合「上も思し宣はせき」

④謙譲を表す語とともに用いて謙譲の意を強める。枕草子138「蓑虫のやうなる童のおほきなる、白き木に立文をつけて、これ奉らせんといひければ」

す【候】

〔助動〕

サウラフ(候)の略サウのさらに転じたもの。閑吟集「嵐では無げに―よの」

す

〔助詞〕

(間投助詞)文末や文中の語句の切れ目に使い、相手に念を押す意を表す。さ。浮世風呂4「自然とおとなしくなるからじやまにもならねへ―」

す【主】

〔接尾〕

(上方語)氏名・称呼の下に付けて、尊敬の意を表す。「太夫―」→しゅ(主)

ず

「す」の濁音。舌端を前硬口蓋に寄せて発する有声摩擦子音〔z〕と母音〔u〕との結合した音節。〔zu〕 鎌倉時代まで「づ」と区別があったが、以後混同し始め、現在一般には「づ」「ず」の区別はない。

ず【図】ヅ

(呉音)

①えがいた形。え。絵画。「―で示す」

②様子。光景。好色一代女2「嶋原の門口につひに見ぬ―なることあり」。「見られた―ではない」

③地図。日葡辞書「セカイノヅ」

④〔数〕面・線・点などの、ある集合から成る形。

⑤〔心〕紙面に描かれた図形を見るとき図形に当たる部分が、一つのまとまりをもって他の領域に比べて浮き上がって見える場合、前者を図(図柄)、後者を地(地面じづら)という。

図(図柄と地面)

⑥たくらみ。はかりごと。おあつらえむきの状況。思うつぼ。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「九郎兵衛を下しもへくだしたあとでの事と思うたが―へいかぬ」

⑦〔音〕十二律の各音階の正しい調子を表したもの。徒然草「当寺の楽は、よく―をしらべあはせ」

⇒図がない

⇒図に当たる

⇒図に乗る

ず【徒】ヅ

律の五刑の一つ。今の懲役刑。1年から3年まで半年ごとの五等級とする。流るより軽く、杖じょうより重い。徒刑。徒罪。

ず【頭】ヅ

(呉音)かしら。あたま。こうべ。→とう(頭)

⇒頭が高い

ず【出】ヅ

〔自下二〕

「いづ」の約。出る。万葉集14「色にづなゆめ」「卜うらにでにけり」

ず

〔助動〕

(「むとす」の転「むず」「うず」がさらに転じたもの)意志または推量を表す。東海道中膝栗毛3「蓮台でやらずに、お二人で八百下さいませ」→むず

ず

〔助動〕

(活用は特殊型。口語では終止形「ぬ」。[活用]○/ず/ず/ぬ/ね/○)未然形に接続して打消を表す。…ない。…ぬ。無変化の「ず」、これに「あり」の付いた「ざり」のほかに、古くは「な・に・〇・ぬ・ね・〇」と活用する語があり、この連用形「に」に「す」が付いて「ず」となったとも。現在の「ず」の活用は、この3系列の活用が合わさったと推定される。万葉集1「つらつらに見れども飽かず巨勢の春野は」。万葉集4「思へどもたづきを知らに」。万葉集17「かくのみ君は見れど飽かにせむ」。古今和歌集秋「秋来ぬと目にはさやかに見えねども」。「芝生に入るべからず」

すあいスアヒ

銃の筒の中。銃腹じゅうふく。〈日葡辞書〉

すあい【牙儈・牙婆・数間・仲】スアヒ

売買の仲買をすること。また、それを業とする人。また、その手数料。さいとり。すわい。

⇒すあい‐おんな【牙儈女】

⇒すあい‐とり【牙儈取】

すあい‐おんな【牙儈女】スアヒヲンナ

江戸時代、上方で主に呉服類の売買取次をし、傍ら売春をした女。好色一代女5「独りは室町の―」

⇒すあい【牙儈・牙婆・数間・仲】

すあい‐とり【牙儈取】スアヒ‥

売買の取次をして利益をとること。また、その人。

⇒すあい【牙儈・牙婆・数間・仲】

ずあい‐ぶね【図合船】ヅアヒ‥

江戸後期から明治期にかけ、江差・松前・野辺地などで使われた百石積以下の小さい海船。

す‐あえ【酢和え】‥アヘ

食物を酢であえること。また、そのあえたもの。狂言、岡太夫「貝の―に鶏冠海苔とっさかのりばし参つたか」

ずあえ【嫩枝】

(→)「すわえ」1に同じ。

す‐あお【素襖】‥アヲ

⇒すおう

す‐あがり【素上り】

遊郭で、引手茶屋を通さずに、直接に妓楼にあがること。

す‐あげ【素揚げ】

材料に衣をつけずに油で揚げること。また、揚げたもの。

す‐あし【素足】

①履物をはかない足。三蔵法師伝永久点「衣、帯するに及ばず、跣スアシにして走る」。「―で飛び出す」

②足袋や靴下をはかない足。はだし。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「雪間に―」。「―に下駄をつっかける」

す‐あたま【素頭】

笠も頭巾もかぶらない、むき出しの頭。

す‐あな【巣穴】

獣・虫などが巣としている穴。

す‐あま【素甘】

(スハマ(洲浜)の転)菓子の名。

㋐(→)「すはま」4に同じ。

㋑糝粉しんこを湯で練って蒸し、白砂糖を混ぜ、再び蒸して作る餅菓子。多く、粗めのすだれで巻いて形をつけ、適宜小口から切って仕上げる。

スアレス【Francisco Suárez】

スペインのイエズス会士・神学者・法哲学者。自然法と諸国家の法とを区別した国際法学の創始者の一人。また、その形而上学的著作はデカルトなど後世に影響。(1548〜1617)

す‐あわせ【素袷】‥アハセ

襦袢ジバンを着ないで、素肌に袷を着ること。

ず‐あん【図案】ヅ‥

①模様。装飾。「―化」

②工芸品または一般工作物の製作にあたり、その用途・材質・製作法・形状・模様・色彩・配置・照明などの面から計画し設計すること。→デザイン

すい【水】

①五行ごぎょうの第5。時季では冬、方位では北、十干では壬・癸に当てる。五星では水星。

②仏教で、四大の一つ。

③水素の略。

④水曜の略。

⑤「こおりすい(氷水)」の略。みぞれ。

⑥漢方で、気が体内で液化し、無色の体液となったもの。→気血水

すい【粋】

①すぐれたもの。「―を集める」

②(「推」の字を当てる説、「すき(好)」の音便とする説などもある)人情に通じ、ものわかりのよいこと。特に、花柳界または芸人社会などの事情に通じて、挙止行動、自らその道にかなうこと。また、その人。いき。好色一代男6「―らしき男ははまらせ、初心なる人には泪こぼさせ」

⇒粋が川へ陥る

⇒粋が身を食う

⇒粋をきかす

すい【推】

①おしはかること。浮世床初「今思へば―が悪いわい」

②⇒すい(粋)2

すい【膵】

(宇田川榛斎しんさいが創った国字。「医範提綱」で用いた)(→)膵臓すいぞうに同じ。

すい【錐】

〔数〕(→)錐体に同じ。「3角―」

すい【錘】

糸をつむぐ道具。つむ。また、それを数える単位。「5万―」

すい【騅】

①葦毛の馬。あしげうま。

②[史記項羽本紀「時に利あらず騅逝ゆかず」]楚の項羽の愛馬の名。

す・い【酸い】

〔形〕[文]す・し(ク)

酢のような味である。酸味がある。すっぱい。今昔物語集28「酒少し濁りて―・き様なれども」

⇒酸いも甘いも噛み分ける

すい【候】

〔助動〕

ス(候)の命令形。狂言、入間川「お直り―。成敗いたす」

ずい【隋】

中国の王朝の一つ。北周の武将の楊堅(文帝)が静帝の禅譲を受けて建てた。都は大興(長安)。陳を併せて南北を統一(589年)、中央集権的帝国を樹立したが、2世煬帝ようだいの末から乱れ、3世で滅んだ。律令・科挙などその諸制度は唐制の基礎となり、また、日本と国交を結んだ。(581〜619)→遣隋使

ずい【随】

気随の略。気まま。狂言、重喜「倅の時分から―に育つるによつてあの様な事ぢや」

ずい【瑞】

①瑞西スイスの略。

②瑞典スウェーデンの略。

ずい【蕊・蘂】

種子植物の生殖器官。雄蕊と雌蕊とがある。シダ植物の胞子葉にあたる。しべ。

ずい【髄】

①〔生〕

㋐骨の中の腔所を充たす結合組織で、黄色の柔軟物。ほねのなずき。〈新撰字鏡3〉。「寒さが骨の―までしみる」

㋑(→)髄質に同じ。

㋒植物の茎の中心部を占め、環状に並んだ維管束で囲まれた柔組織の部分。

②中心。主要な所。妙所。奥義。一言芳談「その―を得たる事、これにしくべからず」

ずい

〔接頭〕

(明和・安永頃の流行語)「ずいとそのままにする」「寄り道をしない」などの心持を表す。ためらわず、まっすぐ。すぐに。洒落本、辰巳之園「知つたやつらに逢つたら、―隠れの―にげにしよう」

スイアーブ【Suyāb・砕葉・素葉】

(アーブはトルコ語で「川」の意)中央アジア、天山山脈北麓チュー河畔にあったオアシス都市。現在のキルギス共和国トクマク付近。679年焉耆えんきに代わり唐の安西四鎮の一つ。719年西突厥のトゥルギシュが占領。

すい‐あげ【吸上げ】スヒ‥

すいあげること。また、そのしかけ。

⇒すいあげ‐しゅんせつき【吸上げ浚渫機】

⇒すいあげ‐しゅんせつせん【吸上げ浚渫船】

⇒すいあげ‐ポンプ【吸上げポンプ】

すいあげ‐しゅんせつき【吸上げ浚渫機】スヒ‥

海底の土砂を水とともに吸い上げて取り除く装置。送泥管を利用して埋立て地まで運ぶものが多い。

⇒すい‐あげ【吸上げ】

すいあげ‐しゅんせつせん【吸上げ浚渫船】スヒ‥

渦巻ポンプにより水底から土砂を吸い上げる浚渫船。ポンプ船。

⇒すい‐あげ【吸上げ】

すいあげ‐ポンプ【吸上げポンプ】スヒ‥

ポンプの一種。シリンダー内をピストンが上下して水を吸い上げる装置のもの。普通の井戸ポンプの類。

⇒すい‐あげ【吸上げ】

すい‐あ・げる【吸い上げる】スヒ‥

〔他下一〕[文]すひあ・ぐ(下二)

①吸いこんで上へあげる。「ポンプで水を―・げる」

②他人の得た利益を自分の方に取り込む。

③一般の希望や意見を取り上げる。「会員の意見を―・げる」

すい‐あつ【水圧】

水の及ぼす圧力。普通の水面下では、水圧は深さに比例し、深さ10メートルごとに約1気圧増加する。

⇒すいあつ‐かん【水圧管】

⇒すいあつ‐き【水圧機】

⇒すいあつ‐きかん【水圧機関】

⇒すいあつ‐しけん【水圧試験】

⇒すいあつ‐だめ【水圧溜】

⇒すいあつ‐たんぞうき【水圧鍛造機】

⇒すいあつ‐プレス【水圧プレス】

すいあつ‐かん【水圧管】‥クワン

水力発電所で高所から水車に水を導く管。内部の水圧に耐え得るように作り、鋼管・鉄筋コンクリート管などを用いる。導水管。ペンストック。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐き【水圧機】

水圧によって仕事をする機械の総称。主要部はシリンダー・ピストン(あるいはラム)・配水弁から成る簡単なもので、作動は活発で大きな圧力を生じ、振動なく、運動は確実で安定している、などの特徴をもつ。水圧リベッター・水圧プレス・水圧ホイストなど種類が多く、用途もかなり広い。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐きかん【水圧機関】‥クワン

高圧水を蒸気の代りにして蒸気機関と同様な運転をする装置。液圧機関。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐しけん【水圧試験】

水圧を加えて耐圧力および漏洩の有無を調べる試験。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐だめ【水圧溜】

ポンプと水圧機との間にあって、貯蔵した高圧水を必要に応じて水圧機に供給する装置。これによってポンプは水圧機が休止中でも連続運転ができ、従って小容量のポンプですむ特徴がある。水力溜。蓄圧器。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐たんぞうき【水圧鍛造機】‥ザウ‥

鍛造機械の一種。鋼塊または鍛錬の終わった大鋼材を強大な水圧で加工する大型鍛造機械。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐プレス【水圧プレス】

水圧機の一種。材料の圧縮・押出し・鍛造・曲げ・絞り・切断などに使用。

⇒すい‐あつ【水圧】

すい‐あて【推当て】

あて推量。おしあて。浄瑠璃、大職冠「物知り顔の―」

すい‐い【水位】‥ヰ

河川・海洋・湖沼・貯水池・ダム湖・水槽などの水面の位置をある基準からの高さによって示したもの。

⇒すいい‐けい【水位計】

すい‐い【推移】

うつりかわること。時の移りゆくこと。「事態の―を見守る」「時が―する」

⇒すいい‐りつ【推移律】

すい‐い【翠帷】‥ヰ

みどり色のとばり。翠帳。

ずい‐い【随意】

①自分の心のままで、束縛や制限を受けないこと。心まかせ。「―に帰宅させる」「入館―」

②〔仏〕(→)自恣じし2に同じ。

⇒ずいい‐きん【随意筋】

⇒ずいい‐けいやく【随意契約】

⇒ずいい‐こう【随意講】

⇒ずいい‐ねんじゅ【随意念誦】

すい‐いき【水域】‥ヰキ

水面上の区域。「危険―」

ずいい‐きん【随意筋】

意識的に伸縮し得る筋。手足の筋肉などの骨格筋がこれにあたる。↔不随意筋。→筋肉。

⇒ずい‐い【随意】

すいい‐けい【水位計】‥ヰ‥

水位を測る計器。→液面計

⇒すい‐い【水位】

ずいい‐けいやく【随意契約】

競争または入札の方法によらず、相手方を選択し、随意にこれと締結する契約。国または地方公共団体の契約では特別の場合に限られる。↔競争契約。

⇒ずい‐い【随意】

ずいい‐こう【随意講】‥カウ

(→)無礼講に同じ。

⇒ずい‐い【随意】

ずい‐いち【随一】

①(もと仏教語)多数の中の一つ。沙石集(一本)「十悪の―慳貪の戒を犯する也」

②多くのものの中の第一。第一番。さきがけ。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「其―の武士と世に名を取りしも理ことわりなり」。「学内―の秀才」

スイーツ【sweets】

甘いもの。ケーキ・菓子など。

スイート【sweet】

①甘いこと。甘口。

②甘美なこと。快いこと。気持よいさま。

⇒スイート‐コーン【sweet corn】

⇒スイート‐スポット【sweet spot】

⇒スイート‐ハート【sweetheart】

⇒スイート‐ピー【sweet pea】

⇒スイート‐ホーム【sweet home】

⇒スイート‐ポテト【sweet potato】

スイート【H. Sweet】

⇒スウィート

スイート‐コーン【sweet corn】

トウモロコシの一品種。糖分を多く含む。

⇒スイート【sweet】

スイート‐スポット【sweet spot】

ゴルフのクラブやテニスのラケットなどの、球を打つのに最良の点。

⇒スイート【sweet】

スイート‐ハート【sweetheart】

恋人(特に女性)。愛人。

⇒スイート【sweet】

スイート‐ピー【sweet pea】

マメ科の蔓性観賞用一年草。地中海のシチリア島原産で、日本には江戸時代末渡来。葉はエンドウに似、先端は巻ひげとなる。桃色・白色・紫色・斑まだらなどの蝶形花をつけ花後に莢さやを生ずる。園芸品種が多い。ジャコウエンドウ。ジャコウレンリソウ。

⇒スイート【sweet】

スイート‐ホーム【sweet home】

(特に新婚の)楽しい家庭。愛の巣。

⇒スイート【sweet】

スイート‐ポテト【sweet potato】

①サツマイモのこと。

②サツマイモで作った洋風菓子。サツマイモを蒸して裏漉うらごしし、砂糖・卵黄・バターなどを加えて練り、オーブンで焼く。

⇒スイート【sweet】

スイート‐ルーム

(和製語suite room)ホテルで、寝室・居間・浴室などが揃った続き部屋。

ずいい‐ねんじゅ【随意念誦】

密教で修法しゅほうの際、本尊の真言の念誦(正念誦)だけに限らず、他の諸仏・諸尊の真言をも念誦すること。散念誦。

⇒ずい‐い【随意】

スイーパー【sweeper】

(「掃除する人」の意)サッカーで、ディフェンダーのうちマークする相手がなく、最後方で自由に動いて守備のカバーをする選手のこと。

すいい‐りつ【推移律】

〔数〕ある集合の2元に対して定義された関係〜について、a〜b,b〜cならばa〜cであるという法則。反射律・対称律とともに同値の概念を規定する。移動律。

⇒すい‐い【推移】

すい‐い・れる【吸い入れる】スヒ‥

〔他下一〕[文]すひい・る(下二)

吸って中に入れる。吸いこむ。吸入する。

すい‐いん【翠陰】

青葉のかげ。緑陰。

ずい‐いん【随員】‥ヰン

随行する人。高官などにつき従って行く人。特に、外交使節に随行する人。「―を従える」

すい‐う【翠雨】

青葉に降りかかる雨。緑雨。

すい‐う【邃宇】

奥深い軒のき。転じて、大きな家。

ずい‐う【瑞雨】

穀物の生育を助けるめでたい雨。

すい‐うん【水運】

水路によって旅客・貨物を運ぶこと。「―の便」↔陸運

すい‐うん【水雲】

①水と雲。大自然。

②流水行雲の間にさすらうこと。また、行脚あんぎゃの僧。雲水。鹿島紀行「ともなふ人ふたり。浪客の士ひとり、ひとりは―の僧」

⇒すいうん‐し【水雲紙】

すい‐うん【衰運】

おとろえてゆく運命・傾向。「―をたどる」

すい‐うん【翠雲】

あおあおとした雲。みどりの雲。

ずい‐うん【瑞雲】

めでたいしるしの雲。〈[季]新年〉

すいうん‐し【水雲紙】

(→)「漉返すきがえし」に同じ。

⇒すい‐うん【水雲】

すい‐えい【水泳】

水の中をおよぐこと。水およぎ。

⇒すいえい‐きょうぎ【水泳競技】

すい‐えい【垂纓】

冠の纓をそのまま後ろに垂らしたもの。縫腋ほうえきの束帯に付属する。文官の用。→纓(図)→冠(図)

すい‐えい【翠影】

葉があおあおと繁った木のかげ。

すいえい‐きょうぎ【水泳競技】‥キヤウ‥

競泳・飛込・水球・シンクロナイズド‐スイミングなどの総称。水上競技。

⇒すい‐えい【水泳】

すい‐えき【水駅】

①舟つき場。津駅しんえき。

②平安時代、男踏歌おとことうかの人々を簡単にもてなす接待所。みずうまや。

③転じて、粗略なもてなし。

すい‐えき【膵液】

膵臓でつくられ、導管(膵管)を経て十二指腸に分泌される無色・透明・アルカリ性の消化液。トリプシン・キモトリプシン・カルボキシペプチダーゼ・アミラーゼ・リパーゼなどの消化酵素を含む。

すい‐えん【水煙】

①みずけむり。

②(火と称するのを忌み、同時に火を調伏する縁起からいう)塔の九輪の上部にある火焔形の装飾。→相輪(図)

すい‐えん【水鉛】

(→)モリブデンのこと。

⇒すいえん‐こう【水鉛鋼】

すい‐えん【垂涎】

スイゼンの慣用読み。

すい‐えん【炊煙】

飯などを炊く竈かまどの煙。かしぎのけむり。

すいえん【綏遠】‥ヱン

もと中国北部の一省。1954年、内モンゴル自治区に併合。

⇒すいえん‐じけん【綏遠事件】

すい‐えん【翠煙】

①みどり色のけむり。

②遠く緑樹などにかかるかすみ。

すい‐えん【錘鉛】

測深器のおもりとする鉛製の具。

すい‐えん【燧煙】

のろし。烽火。

ずい‐えん【随縁】

〔仏〕縁(条件)に随したがって物が生起し変化すること。

⇒ずいえん‐しんにょ【随縁真如】

ずい‐えん【瑞煙】

[杜審言詩「半嶺佳気通い、中峰瑞煙繞めぐる」](「煙」は雲や霧の意)山水にかかるめでたい雲霧などの気。祥煙。

すいえん‐こう【水鉛鋼】‥カウ

(→)モリブデン鋼に同じ。

⇒すい‐えん【水鉛】

すいえん‐じけん【綏遠事件】‥ヱン‥

1936年(昭和11)末、関東軍の指揮する内蒙古軍が綏遠省に侵攻、中国軍と交戦、百霊廟で敗北して潰走した事件。

⇒すいえん【綏遠】

ずいえん‐しんにょ【随縁真如】

〔仏〕真如が迷悟の縁によって差別対立の現象世界に現れること。また、その姿。↔不変真如

⇒ずい‐えん【随縁】

ずい‐おう【瑞応】

めでたいしるし。瑞験。

すい‐おん【水温】‥ヲン

水のあたたかさ。水の温度。

⇒すいおん‐けい【水温計】

⇒すいおん‐やくそう【水温躍層】

すい‐おん【推恩】

[孟子梁恵王上]下の者に恩恵が及ぶよう、人にすすめること。

⇒すいおん‐の‐れい【推恩令】

すいおん‐けい【水温計】‥ヲン‥

水温を測定するための温度計。

⇒すい‐おん【水温】

すいおん‐の‐れい【推恩令】

漢代、諸侯の力をそぐために、子弟にその封地の分割を認めた政策。

⇒すい‐おん【推恩】

すいおん‐やくそう【水温躍層】‥ヲン‥

海洋・湖沼の深さに伴う水温の減少率が特に大きな層。中緯度水域では、両者で春から秋にかけて表層に季節水温躍層が形成される。また、海洋では年間を通じて低緯度から中緯度水域の500〜1000メートル付近に主水温躍層が存在する。

⇒すい‐おん【水温】

すい‐か【水化】‥クワ

「水和」参照。

すい‐か【水火】‥クワ

①水と火。

②洪水と火災。また、そのように勢いの激しいこと。「―の難」

③水に溺れ火に焼かれる苦痛。ひどい苦しみ。

④互いに相容れないこと。大変仲が悪いこと。無名抄「大方、此の事を人―の如く思へるが」。「―の仲」

⑤水と火とのように極めて必要なもの。

⇒すいか‐の‐せめ【水火の責め】

⇒水火器を一つにせず

⇒水火も辞せず

⇒水火を踏む

すい‐か【水禍】‥クワ

洪水や溺れなどによる災難。水災。〈[季]夏〉

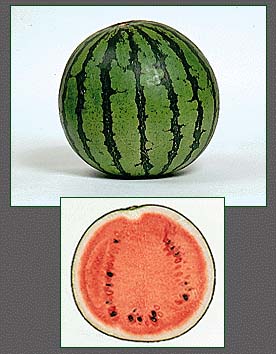

すい‐か【西瓜・水瓜】‥クワ

(スイは「西」の唐音)ウリ科の一年生果菜。アフリカ中部原産とされ、日本には16〜17世紀に渡来したという。蔓性で雌雄同株。球形・俵形などの大形果実をつけ、果肉は淡紅・紅・黄・クリーム色などで水分多く甘味がある。夏の生果として食用。種子も食用、または薬用。多くの品種があり、今はほとんど一代雑種。三倍体によるタネナシスイカもある。〈[季]秋〉。毛吹草4「蓮芋・―・ボブラ」

西瓜(1)

撮影:関戸 勇

⑥たくらみ。はかりごと。おあつらえむきの状況。思うつぼ。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「九郎兵衛を下しもへくだしたあとでの事と思うたが―へいかぬ」

⑦〔音〕十二律の各音階の正しい調子を表したもの。徒然草「当寺の楽は、よく―をしらべあはせ」

⇒図がない

⇒図に当たる

⇒図に乗る

ず【徒】ヅ

律の五刑の一つ。今の懲役刑。1年から3年まで半年ごとの五等級とする。流るより軽く、杖じょうより重い。徒刑。徒罪。

ず【頭】ヅ

(呉音)かしら。あたま。こうべ。→とう(頭)

⇒頭が高い

ず【出】ヅ

〔自下二〕

「いづ」の約。出る。万葉集14「色にづなゆめ」「卜うらにでにけり」

ず

〔助動〕

(「むとす」の転「むず」「うず」がさらに転じたもの)意志または推量を表す。東海道中膝栗毛3「蓮台でやらずに、お二人で八百下さいませ」→むず

ず

〔助動〕

(活用は特殊型。口語では終止形「ぬ」。[活用]○/ず/ず/ぬ/ね/○)未然形に接続して打消を表す。…ない。…ぬ。無変化の「ず」、これに「あり」の付いた「ざり」のほかに、古くは「な・に・〇・ぬ・ね・〇」と活用する語があり、この連用形「に」に「す」が付いて「ず」となったとも。現在の「ず」の活用は、この3系列の活用が合わさったと推定される。万葉集1「つらつらに見れども飽かず巨勢の春野は」。万葉集4「思へどもたづきを知らに」。万葉集17「かくのみ君は見れど飽かにせむ」。古今和歌集秋「秋来ぬと目にはさやかに見えねども」。「芝生に入るべからず」

すあいスアヒ

銃の筒の中。銃腹じゅうふく。〈日葡辞書〉

すあい【牙儈・牙婆・数間・仲】スアヒ

売買の仲買をすること。また、それを業とする人。また、その手数料。さいとり。すわい。

⇒すあい‐おんな【牙儈女】

⇒すあい‐とり【牙儈取】

すあい‐おんな【牙儈女】スアヒヲンナ

江戸時代、上方で主に呉服類の売買取次をし、傍ら売春をした女。好色一代女5「独りは室町の―」

⇒すあい【牙儈・牙婆・数間・仲】

すあい‐とり【牙儈取】スアヒ‥

売買の取次をして利益をとること。また、その人。

⇒すあい【牙儈・牙婆・数間・仲】

ずあい‐ぶね【図合船】ヅアヒ‥

江戸後期から明治期にかけ、江差・松前・野辺地などで使われた百石積以下の小さい海船。

す‐あえ【酢和え】‥アヘ

食物を酢であえること。また、そのあえたもの。狂言、岡太夫「貝の―に鶏冠海苔とっさかのりばし参つたか」

ずあえ【嫩枝】

(→)「すわえ」1に同じ。

す‐あお【素襖】‥アヲ

⇒すおう

す‐あがり【素上り】

遊郭で、引手茶屋を通さずに、直接に妓楼にあがること。

す‐あげ【素揚げ】

材料に衣をつけずに油で揚げること。また、揚げたもの。

す‐あし【素足】

①履物をはかない足。三蔵法師伝永久点「衣、帯するに及ばず、跣スアシにして走る」。「―で飛び出す」

②足袋や靴下をはかない足。はだし。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「雪間に―」。「―に下駄をつっかける」

す‐あたま【素頭】

笠も頭巾もかぶらない、むき出しの頭。

す‐あな【巣穴】

獣・虫などが巣としている穴。

す‐あま【素甘】

(スハマ(洲浜)の転)菓子の名。

㋐(→)「すはま」4に同じ。

㋑糝粉しんこを湯で練って蒸し、白砂糖を混ぜ、再び蒸して作る餅菓子。多く、粗めのすだれで巻いて形をつけ、適宜小口から切って仕上げる。

スアレス【Francisco Suárez】

スペインのイエズス会士・神学者・法哲学者。自然法と諸国家の法とを区別した国際法学の創始者の一人。また、その形而上学的著作はデカルトなど後世に影響。(1548〜1617)

す‐あわせ【素袷】‥アハセ

襦袢ジバンを着ないで、素肌に袷を着ること。

ず‐あん【図案】ヅ‥

①模様。装飾。「―化」

②工芸品または一般工作物の製作にあたり、その用途・材質・製作法・形状・模様・色彩・配置・照明などの面から計画し設計すること。→デザイン

すい【水】

①五行ごぎょうの第5。時季では冬、方位では北、十干では壬・癸に当てる。五星では水星。

②仏教で、四大の一つ。

③水素の略。

④水曜の略。

⑤「こおりすい(氷水)」の略。みぞれ。

⑥漢方で、気が体内で液化し、無色の体液となったもの。→気血水

すい【粋】

①すぐれたもの。「―を集める」

②(「推」の字を当てる説、「すき(好)」の音便とする説などもある)人情に通じ、ものわかりのよいこと。特に、花柳界または芸人社会などの事情に通じて、挙止行動、自らその道にかなうこと。また、その人。いき。好色一代男6「―らしき男ははまらせ、初心なる人には泪こぼさせ」

⇒粋が川へ陥る

⇒粋が身を食う

⇒粋をきかす

すい【推】

①おしはかること。浮世床初「今思へば―が悪いわい」

②⇒すい(粋)2

すい【膵】

(宇田川榛斎しんさいが創った国字。「医範提綱」で用いた)(→)膵臓すいぞうに同じ。

すい【錐】

〔数〕(→)錐体に同じ。「3角―」

すい【錘】

糸をつむぐ道具。つむ。また、それを数える単位。「5万―」

すい【騅】

①葦毛の馬。あしげうま。

②[史記項羽本紀「時に利あらず騅逝ゆかず」]楚の項羽の愛馬の名。

す・い【酸い】

〔形〕[文]す・し(ク)

酢のような味である。酸味がある。すっぱい。今昔物語集28「酒少し濁りて―・き様なれども」

⇒酸いも甘いも噛み分ける

すい【候】

〔助動〕

ス(候)の命令形。狂言、入間川「お直り―。成敗いたす」

ずい【隋】

中国の王朝の一つ。北周の武将の楊堅(文帝)が静帝の禅譲を受けて建てた。都は大興(長安)。陳を併せて南北を統一(589年)、中央集権的帝国を樹立したが、2世煬帝ようだいの末から乱れ、3世で滅んだ。律令・科挙などその諸制度は唐制の基礎となり、また、日本と国交を結んだ。(581〜619)→遣隋使

ずい【随】

気随の略。気まま。狂言、重喜「倅の時分から―に育つるによつてあの様な事ぢや」

ずい【瑞】

①瑞西スイスの略。

②瑞典スウェーデンの略。

ずい【蕊・蘂】

種子植物の生殖器官。雄蕊と雌蕊とがある。シダ植物の胞子葉にあたる。しべ。

ずい【髄】

①〔生〕

㋐骨の中の腔所を充たす結合組織で、黄色の柔軟物。ほねのなずき。〈新撰字鏡3〉。「寒さが骨の―までしみる」

㋑(→)髄質に同じ。

㋒植物の茎の中心部を占め、環状に並んだ維管束で囲まれた柔組織の部分。

②中心。主要な所。妙所。奥義。一言芳談「その―を得たる事、これにしくべからず」

ずい

〔接頭〕

(明和・安永頃の流行語)「ずいとそのままにする」「寄り道をしない」などの心持を表す。ためらわず、まっすぐ。すぐに。洒落本、辰巳之園「知つたやつらに逢つたら、―隠れの―にげにしよう」

スイアーブ【Suyāb・砕葉・素葉】

(アーブはトルコ語で「川」の意)中央アジア、天山山脈北麓チュー河畔にあったオアシス都市。現在のキルギス共和国トクマク付近。679年焉耆えんきに代わり唐の安西四鎮の一つ。719年西突厥のトゥルギシュが占領。

すい‐あげ【吸上げ】スヒ‥

すいあげること。また、そのしかけ。

⇒すいあげ‐しゅんせつき【吸上げ浚渫機】

⇒すいあげ‐しゅんせつせん【吸上げ浚渫船】

⇒すいあげ‐ポンプ【吸上げポンプ】

すいあげ‐しゅんせつき【吸上げ浚渫機】スヒ‥

海底の土砂を水とともに吸い上げて取り除く装置。送泥管を利用して埋立て地まで運ぶものが多い。

⇒すい‐あげ【吸上げ】

すいあげ‐しゅんせつせん【吸上げ浚渫船】スヒ‥

渦巻ポンプにより水底から土砂を吸い上げる浚渫船。ポンプ船。

⇒すい‐あげ【吸上げ】

すいあげ‐ポンプ【吸上げポンプ】スヒ‥

ポンプの一種。シリンダー内をピストンが上下して水を吸い上げる装置のもの。普通の井戸ポンプの類。

⇒すい‐あげ【吸上げ】

すい‐あ・げる【吸い上げる】スヒ‥

〔他下一〕[文]すひあ・ぐ(下二)

①吸いこんで上へあげる。「ポンプで水を―・げる」

②他人の得た利益を自分の方に取り込む。

③一般の希望や意見を取り上げる。「会員の意見を―・げる」

すい‐あつ【水圧】

水の及ぼす圧力。普通の水面下では、水圧は深さに比例し、深さ10メートルごとに約1気圧増加する。

⇒すいあつ‐かん【水圧管】

⇒すいあつ‐き【水圧機】

⇒すいあつ‐きかん【水圧機関】

⇒すいあつ‐しけん【水圧試験】

⇒すいあつ‐だめ【水圧溜】

⇒すいあつ‐たんぞうき【水圧鍛造機】

⇒すいあつ‐プレス【水圧プレス】

すいあつ‐かん【水圧管】‥クワン

水力発電所で高所から水車に水を導く管。内部の水圧に耐え得るように作り、鋼管・鉄筋コンクリート管などを用いる。導水管。ペンストック。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐き【水圧機】

水圧によって仕事をする機械の総称。主要部はシリンダー・ピストン(あるいはラム)・配水弁から成る簡単なもので、作動は活発で大きな圧力を生じ、振動なく、運動は確実で安定している、などの特徴をもつ。水圧リベッター・水圧プレス・水圧ホイストなど種類が多く、用途もかなり広い。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐きかん【水圧機関】‥クワン

高圧水を蒸気の代りにして蒸気機関と同様な運転をする装置。液圧機関。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐しけん【水圧試験】

水圧を加えて耐圧力および漏洩の有無を調べる試験。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐だめ【水圧溜】

ポンプと水圧機との間にあって、貯蔵した高圧水を必要に応じて水圧機に供給する装置。これによってポンプは水圧機が休止中でも連続運転ができ、従って小容量のポンプですむ特徴がある。水力溜。蓄圧器。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐たんぞうき【水圧鍛造機】‥ザウ‥

鍛造機械の一種。鋼塊または鍛錬の終わった大鋼材を強大な水圧で加工する大型鍛造機械。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐プレス【水圧プレス】

水圧機の一種。材料の圧縮・押出し・鍛造・曲げ・絞り・切断などに使用。

⇒すい‐あつ【水圧】

すい‐あて【推当て】

あて推量。おしあて。浄瑠璃、大職冠「物知り顔の―」

すい‐い【水位】‥ヰ

河川・海洋・湖沼・貯水池・ダム湖・水槽などの水面の位置をある基準からの高さによって示したもの。

⇒すいい‐けい【水位計】

すい‐い【推移】

うつりかわること。時の移りゆくこと。「事態の―を見守る」「時が―する」

⇒すいい‐りつ【推移律】

すい‐い【翠帷】‥ヰ

みどり色のとばり。翠帳。

ずい‐い【随意】

①自分の心のままで、束縛や制限を受けないこと。心まかせ。「―に帰宅させる」「入館―」

②〔仏〕(→)自恣じし2に同じ。

⇒ずいい‐きん【随意筋】

⇒ずいい‐けいやく【随意契約】

⇒ずいい‐こう【随意講】

⇒ずいい‐ねんじゅ【随意念誦】

すい‐いき【水域】‥ヰキ

水面上の区域。「危険―」

ずいい‐きん【随意筋】

意識的に伸縮し得る筋。手足の筋肉などの骨格筋がこれにあたる。↔不随意筋。→筋肉。

⇒ずい‐い【随意】

すいい‐けい【水位計】‥ヰ‥

水位を測る計器。→液面計

⇒すい‐い【水位】

ずいい‐けいやく【随意契約】

競争または入札の方法によらず、相手方を選択し、随意にこれと締結する契約。国または地方公共団体の契約では特別の場合に限られる。↔競争契約。

⇒ずい‐い【随意】

ずいい‐こう【随意講】‥カウ

(→)無礼講に同じ。

⇒ずい‐い【随意】

ずい‐いち【随一】

①(もと仏教語)多数の中の一つ。沙石集(一本)「十悪の―慳貪の戒を犯する也」

②多くのものの中の第一。第一番。さきがけ。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「其―の武士と世に名を取りしも理ことわりなり」。「学内―の秀才」

スイーツ【sweets】

甘いもの。ケーキ・菓子など。

スイート【sweet】

①甘いこと。甘口。

②甘美なこと。快いこと。気持よいさま。

⇒スイート‐コーン【sweet corn】

⇒スイート‐スポット【sweet spot】

⇒スイート‐ハート【sweetheart】

⇒スイート‐ピー【sweet pea】

⇒スイート‐ホーム【sweet home】

⇒スイート‐ポテト【sweet potato】

スイート【H. Sweet】

⇒スウィート

スイート‐コーン【sweet corn】

トウモロコシの一品種。糖分を多く含む。

⇒スイート【sweet】

スイート‐スポット【sweet spot】

ゴルフのクラブやテニスのラケットなどの、球を打つのに最良の点。

⇒スイート【sweet】

スイート‐ハート【sweetheart】

恋人(特に女性)。愛人。

⇒スイート【sweet】

スイート‐ピー【sweet pea】

マメ科の蔓性観賞用一年草。地中海のシチリア島原産で、日本には江戸時代末渡来。葉はエンドウに似、先端は巻ひげとなる。桃色・白色・紫色・斑まだらなどの蝶形花をつけ花後に莢さやを生ずる。園芸品種が多い。ジャコウエンドウ。ジャコウレンリソウ。

⇒スイート【sweet】

スイート‐ホーム【sweet home】

(特に新婚の)楽しい家庭。愛の巣。

⇒スイート【sweet】

スイート‐ポテト【sweet potato】

①サツマイモのこと。

②サツマイモで作った洋風菓子。サツマイモを蒸して裏漉うらごしし、砂糖・卵黄・バターなどを加えて練り、オーブンで焼く。

⇒スイート【sweet】

スイート‐ルーム

(和製語suite room)ホテルで、寝室・居間・浴室などが揃った続き部屋。

ずいい‐ねんじゅ【随意念誦】

密教で修法しゅほうの際、本尊の真言の念誦(正念誦)だけに限らず、他の諸仏・諸尊の真言をも念誦すること。散念誦。

⇒ずい‐い【随意】

スイーパー【sweeper】

(「掃除する人」の意)サッカーで、ディフェンダーのうちマークする相手がなく、最後方で自由に動いて守備のカバーをする選手のこと。

すいい‐りつ【推移律】

〔数〕ある集合の2元に対して定義された関係〜について、a〜b,b〜cならばa〜cであるという法則。反射律・対称律とともに同値の概念を規定する。移動律。

⇒すい‐い【推移】

すい‐い・れる【吸い入れる】スヒ‥

〔他下一〕[文]すひい・る(下二)

吸って中に入れる。吸いこむ。吸入する。

すい‐いん【翠陰】

青葉のかげ。緑陰。

ずい‐いん【随員】‥ヰン

随行する人。高官などにつき従って行く人。特に、外交使節に随行する人。「―を従える」

すい‐う【翠雨】

青葉に降りかかる雨。緑雨。

すい‐う【邃宇】

奥深い軒のき。転じて、大きな家。

ずい‐う【瑞雨】

穀物の生育を助けるめでたい雨。

すい‐うん【水運】

水路によって旅客・貨物を運ぶこと。「―の便」↔陸運

すい‐うん【水雲】

①水と雲。大自然。

②流水行雲の間にさすらうこと。また、行脚あんぎゃの僧。雲水。鹿島紀行「ともなふ人ふたり。浪客の士ひとり、ひとりは―の僧」

⇒すいうん‐し【水雲紙】

すい‐うん【衰運】

おとろえてゆく運命・傾向。「―をたどる」

すい‐うん【翠雲】

あおあおとした雲。みどりの雲。

ずい‐うん【瑞雲】

めでたいしるしの雲。〈[季]新年〉

すいうん‐し【水雲紙】

(→)「漉返すきがえし」に同じ。

⇒すい‐うん【水雲】

すい‐えい【水泳】

水の中をおよぐこと。水およぎ。

⇒すいえい‐きょうぎ【水泳競技】

すい‐えい【垂纓】

冠の纓をそのまま後ろに垂らしたもの。縫腋ほうえきの束帯に付属する。文官の用。→纓(図)→冠(図)

すい‐えい【翠影】

葉があおあおと繁った木のかげ。

すいえい‐きょうぎ【水泳競技】‥キヤウ‥

競泳・飛込・水球・シンクロナイズド‐スイミングなどの総称。水上競技。

⇒すい‐えい【水泳】

すい‐えき【水駅】

①舟つき場。津駅しんえき。

②平安時代、男踏歌おとことうかの人々を簡単にもてなす接待所。みずうまや。

③転じて、粗略なもてなし。

すい‐えき【膵液】

膵臓でつくられ、導管(膵管)を経て十二指腸に分泌される無色・透明・アルカリ性の消化液。トリプシン・キモトリプシン・カルボキシペプチダーゼ・アミラーゼ・リパーゼなどの消化酵素を含む。

すい‐えん【水煙】

①みずけむり。

②(火と称するのを忌み、同時に火を調伏する縁起からいう)塔の九輪の上部にある火焔形の装飾。→相輪(図)

すい‐えん【水鉛】

(→)モリブデンのこと。

⇒すいえん‐こう【水鉛鋼】

すい‐えん【垂涎】

スイゼンの慣用読み。

すい‐えん【炊煙】

飯などを炊く竈かまどの煙。かしぎのけむり。

すいえん【綏遠】‥ヱン

もと中国北部の一省。1954年、内モンゴル自治区に併合。

⇒すいえん‐じけん【綏遠事件】

すい‐えん【翠煙】

①みどり色のけむり。

②遠く緑樹などにかかるかすみ。

すい‐えん【錘鉛】

測深器のおもりとする鉛製の具。

すい‐えん【燧煙】

のろし。烽火。

ずい‐えん【随縁】

〔仏〕縁(条件)に随したがって物が生起し変化すること。

⇒ずいえん‐しんにょ【随縁真如】

ずい‐えん【瑞煙】

[杜審言詩「半嶺佳気通い、中峰瑞煙繞めぐる」](「煙」は雲や霧の意)山水にかかるめでたい雲霧などの気。祥煙。

すいえん‐こう【水鉛鋼】‥カウ

(→)モリブデン鋼に同じ。

⇒すい‐えん【水鉛】

すいえん‐じけん【綏遠事件】‥ヱン‥

1936年(昭和11)末、関東軍の指揮する内蒙古軍が綏遠省に侵攻、中国軍と交戦、百霊廟で敗北して潰走した事件。

⇒すいえん【綏遠】

ずいえん‐しんにょ【随縁真如】

〔仏〕真如が迷悟の縁によって差別対立の現象世界に現れること。また、その姿。↔不変真如

⇒ずい‐えん【随縁】

ずい‐おう【瑞応】

めでたいしるし。瑞験。

すい‐おん【水温】‥ヲン

水のあたたかさ。水の温度。

⇒すいおん‐けい【水温計】

⇒すいおん‐やくそう【水温躍層】

すい‐おん【推恩】

[孟子梁恵王上]下の者に恩恵が及ぶよう、人にすすめること。

⇒すいおん‐の‐れい【推恩令】

すいおん‐けい【水温計】‥ヲン‥

水温を測定するための温度計。

⇒すい‐おん【水温】

すいおん‐の‐れい【推恩令】

漢代、諸侯の力をそぐために、子弟にその封地の分割を認めた政策。

⇒すい‐おん【推恩】

すいおん‐やくそう【水温躍層】‥ヲン‥

海洋・湖沼の深さに伴う水温の減少率が特に大きな層。中緯度水域では、両者で春から秋にかけて表層に季節水温躍層が形成される。また、海洋では年間を通じて低緯度から中緯度水域の500〜1000メートル付近に主水温躍層が存在する。

⇒すい‐おん【水温】

すい‐か【水化】‥クワ

「水和」参照。

すい‐か【水火】‥クワ

①水と火。

②洪水と火災。また、そのように勢いの激しいこと。「―の難」

③水に溺れ火に焼かれる苦痛。ひどい苦しみ。

④互いに相容れないこと。大変仲が悪いこと。無名抄「大方、此の事を人―の如く思へるが」。「―の仲」

⑤水と火とのように極めて必要なもの。

⇒すいか‐の‐せめ【水火の責め】

⇒水火器を一つにせず

⇒水火も辞せず

⇒水火を踏む

すい‐か【水禍】‥クワ

洪水や溺れなどによる災難。水災。〈[季]夏〉

すい‐か【西瓜・水瓜】‥クワ

(スイは「西」の唐音)ウリ科の一年生果菜。アフリカ中部原産とされ、日本には16〜17世紀に渡来したという。蔓性で雌雄同株。球形・俵形などの大形果実をつけ、果肉は淡紅・紅・黄・クリーム色などで水分多く甘味がある。夏の生果として食用。種子も食用、または薬用。多くの品種があり、今はほとんど一代雑種。三倍体によるタネナシスイカもある。〈[季]秋〉。毛吹草4「蓮芋・―・ボブラ」

西瓜(1)

撮影:関戸 勇

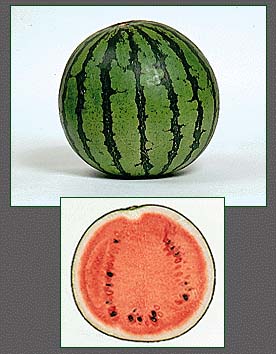

西瓜(2)

撮影:関戸 勇

西瓜(2)

撮影:関戸 勇

スイカ(雌花)

撮影:関戸 勇

スイカ(雌花)

撮影:関戸 勇

⇒すいか‐とう【西瓜糖】

⇒すいか‐わり【西瓜割り】

すい‐か【垂下】

たれさがること。また、たれさげること。

⇒すいかしき‐ようしょく【垂下式養殖】

すいか【垂加】

(シデマスとも)山崎闇斎の別号。

⇒すいか‐しんとう【垂加神道】

すい‐か【翠花・翠華】‥クワ

(中国で、昔、旗の上のかさを翡翠かわせみの羽で飾ったからいう)天子の旗。

すい‐か【翠霞】

みどりのかすみ。

すい‐か【誰何】

「誰か」と声をかけて名を問いただすこと。呼びとがめること。「入口で―される」

すい‐か【燧火】‥クワ

①きりび。うちび。

②のろし。烽燧。

すい‐が【酔臥】‥グワ

酒に酔ってねころぶこと。

すい‐が【睡臥】‥グワ

横になってねむること。

ずい‐か【瑞花】‥クワ

(豊年の瑞相として)雪の異称。

すい‐かい【水界】

①(→)水圏すいけんに同じ。

②水陸のさかい。

⇒すいかい‐せん【水界線】

すい‐かい【水塊】‥クワイ

①水温と水質が一定の関係を持って分布している一群の海水。太平洋赤道水・南極亜寒帯水など。

②周囲と比べ、水温や水質に特徴のある海洋の一部。暖水塊・冷水塊など。

すい‐がい【透垣】

(スキガキの音便)竹や板などで間を透かして作った垣。すいがき。枕草子130「―の羅文、軒の上に、かいたる蜘蛛の巣」

すい‐がい【水害】

洪水により人命・家屋・田畑などがこうむる災害。〈[季]夏〉

⇒すいがい‐よぼう‐くみあい【水害予防組合】

すい‐がい【水涯】

水のほとり。みずぎわ。水辺。

すいかい‐せん【水界線】

水陸の境界線。満潮最高時のものを高水線、干潮最低時のものを低水線という。水際線。

⇒すい‐かい【水界】

すいがい‐よぼう‐くみあい【水害予防組合】‥バウ‥アヒ

堤防・水閘すいこう門などを保護する水害防御に関する事業を目的とし、水害予防組合法に基づき設立する公共組合。旧制では水利組合の一種。

⇒すい‐がい【水害】

⇒すいか‐とう【西瓜糖】

⇒すいか‐わり【西瓜割り】

すい‐か【垂下】

たれさがること。また、たれさげること。

⇒すいかしき‐ようしょく【垂下式養殖】

すいか【垂加】

(シデマスとも)山崎闇斎の別号。

⇒すいか‐しんとう【垂加神道】

すい‐か【翠花・翠華】‥クワ

(中国で、昔、旗の上のかさを翡翠かわせみの羽で飾ったからいう)天子の旗。

すい‐か【翠霞】

みどりのかすみ。

すい‐か【誰何】

「誰か」と声をかけて名を問いただすこと。呼びとがめること。「入口で―される」

すい‐か【燧火】‥クワ

①きりび。うちび。

②のろし。烽燧。

すい‐が【酔臥】‥グワ

酒に酔ってねころぶこと。

すい‐が【睡臥】‥グワ

横になってねむること。

ずい‐か【瑞花】‥クワ

(豊年の瑞相として)雪の異称。

すい‐かい【水界】

①(→)水圏すいけんに同じ。

②水陸のさかい。

⇒すいかい‐せん【水界線】

すい‐かい【水塊】‥クワイ

①水温と水質が一定の関係を持って分布している一群の海水。太平洋赤道水・南極亜寒帯水など。

②周囲と比べ、水温や水質に特徴のある海洋の一部。暖水塊・冷水塊など。

すい‐がい【透垣】

(スキガキの音便)竹や板などで間を透かして作った垣。すいがき。枕草子130「―の羅文、軒の上に、かいたる蜘蛛の巣」

すい‐がい【水害】

洪水により人命・家屋・田畑などがこうむる災害。〈[季]夏〉

⇒すいがい‐よぼう‐くみあい【水害予防組合】

すい‐がい【水涯】

水のほとり。みずぎわ。水辺。

すいかい‐せん【水界線】

水陸の境界線。満潮最高時のものを高水線、干潮最低時のものを低水線という。水際線。

⇒すい‐かい【水界】

すいがい‐よぼう‐くみあい【水害予防組合】‥バウ‥アヒ

堤防・水閘すいこう門などを保護する水害防御に関する事業を目的とし、水害予防組合法に基づき設立する公共組合。旧制では水利組合の一種。

⇒すい‐がい【水害】

⑥たくらみ。はかりごと。おあつらえむきの状況。思うつぼ。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「九郎兵衛を下しもへくだしたあとでの事と思うたが―へいかぬ」

⑦〔音〕十二律の各音階の正しい調子を表したもの。徒然草「当寺の楽は、よく―をしらべあはせ」

⇒図がない

⇒図に当たる

⇒図に乗る

ず【徒】ヅ

律の五刑の一つ。今の懲役刑。1年から3年まで半年ごとの五等級とする。流るより軽く、杖じょうより重い。徒刑。徒罪。

ず【頭】ヅ

(呉音)かしら。あたま。こうべ。→とう(頭)

⇒頭が高い

ず【出】ヅ

〔自下二〕

「いづ」の約。出る。万葉集14「色にづなゆめ」「卜うらにでにけり」

ず

〔助動〕

(「むとす」の転「むず」「うず」がさらに転じたもの)意志または推量を表す。東海道中膝栗毛3「蓮台でやらずに、お二人で八百下さいませ」→むず

ず

〔助動〕

(活用は特殊型。口語では終止形「ぬ」。[活用]○/ず/ず/ぬ/ね/○)未然形に接続して打消を表す。…ない。…ぬ。無変化の「ず」、これに「あり」の付いた「ざり」のほかに、古くは「な・に・〇・ぬ・ね・〇」と活用する語があり、この連用形「に」に「す」が付いて「ず」となったとも。現在の「ず」の活用は、この3系列の活用が合わさったと推定される。万葉集1「つらつらに見れども飽かず巨勢の春野は」。万葉集4「思へどもたづきを知らに」。万葉集17「かくのみ君は見れど飽かにせむ」。古今和歌集秋「秋来ぬと目にはさやかに見えねども」。「芝生に入るべからず」

すあいスアヒ

銃の筒の中。銃腹じゅうふく。〈日葡辞書〉

すあい【牙儈・牙婆・数間・仲】スアヒ

売買の仲買をすること。また、それを業とする人。また、その手数料。さいとり。すわい。

⇒すあい‐おんな【牙儈女】

⇒すあい‐とり【牙儈取】

すあい‐おんな【牙儈女】スアヒヲンナ

江戸時代、上方で主に呉服類の売買取次をし、傍ら売春をした女。好色一代女5「独りは室町の―」

⇒すあい【牙儈・牙婆・数間・仲】

すあい‐とり【牙儈取】スアヒ‥

売買の取次をして利益をとること。また、その人。

⇒すあい【牙儈・牙婆・数間・仲】

ずあい‐ぶね【図合船】ヅアヒ‥

江戸後期から明治期にかけ、江差・松前・野辺地などで使われた百石積以下の小さい海船。

す‐あえ【酢和え】‥アヘ

食物を酢であえること。また、そのあえたもの。狂言、岡太夫「貝の―に鶏冠海苔とっさかのりばし参つたか」

ずあえ【嫩枝】

(→)「すわえ」1に同じ。

す‐あお【素襖】‥アヲ

⇒すおう

す‐あがり【素上り】

遊郭で、引手茶屋を通さずに、直接に妓楼にあがること。

す‐あげ【素揚げ】

材料に衣をつけずに油で揚げること。また、揚げたもの。

す‐あし【素足】

①履物をはかない足。三蔵法師伝永久点「衣、帯するに及ばず、跣スアシにして走る」。「―で飛び出す」

②足袋や靴下をはかない足。はだし。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「雪間に―」。「―に下駄をつっかける」

す‐あたま【素頭】

笠も頭巾もかぶらない、むき出しの頭。

す‐あな【巣穴】

獣・虫などが巣としている穴。

す‐あま【素甘】

(スハマ(洲浜)の転)菓子の名。

㋐(→)「すはま」4に同じ。

㋑糝粉しんこを湯で練って蒸し、白砂糖を混ぜ、再び蒸して作る餅菓子。多く、粗めのすだれで巻いて形をつけ、適宜小口から切って仕上げる。

スアレス【Francisco Suárez】

スペインのイエズス会士・神学者・法哲学者。自然法と諸国家の法とを区別した国際法学の創始者の一人。また、その形而上学的著作はデカルトなど後世に影響。(1548〜1617)

す‐あわせ【素袷】‥アハセ

襦袢ジバンを着ないで、素肌に袷を着ること。

ず‐あん【図案】ヅ‥

①模様。装飾。「―化」

②工芸品または一般工作物の製作にあたり、その用途・材質・製作法・形状・模様・色彩・配置・照明などの面から計画し設計すること。→デザイン

すい【水】

①五行ごぎょうの第5。時季では冬、方位では北、十干では壬・癸に当てる。五星では水星。

②仏教で、四大の一つ。

③水素の略。

④水曜の略。

⑤「こおりすい(氷水)」の略。みぞれ。

⑥漢方で、気が体内で液化し、無色の体液となったもの。→気血水

すい【粋】

①すぐれたもの。「―を集める」

②(「推」の字を当てる説、「すき(好)」の音便とする説などもある)人情に通じ、ものわかりのよいこと。特に、花柳界または芸人社会などの事情に通じて、挙止行動、自らその道にかなうこと。また、その人。いき。好色一代男6「―らしき男ははまらせ、初心なる人には泪こぼさせ」

⇒粋が川へ陥る

⇒粋が身を食う

⇒粋をきかす

すい【推】

①おしはかること。浮世床初「今思へば―が悪いわい」

②⇒すい(粋)2

すい【膵】

(宇田川榛斎しんさいが創った国字。「医範提綱」で用いた)(→)膵臓すいぞうに同じ。

すい【錐】

〔数〕(→)錐体に同じ。「3角―」

すい【錘】

糸をつむぐ道具。つむ。また、それを数える単位。「5万―」

すい【騅】

①葦毛の馬。あしげうま。

②[史記項羽本紀「時に利あらず騅逝ゆかず」]楚の項羽の愛馬の名。

す・い【酸い】

〔形〕[文]す・し(ク)

酢のような味である。酸味がある。すっぱい。今昔物語集28「酒少し濁りて―・き様なれども」

⇒酸いも甘いも噛み分ける

すい【候】

〔助動〕

ス(候)の命令形。狂言、入間川「お直り―。成敗いたす」

ずい【隋】

中国の王朝の一つ。北周の武将の楊堅(文帝)が静帝の禅譲を受けて建てた。都は大興(長安)。陳を併せて南北を統一(589年)、中央集権的帝国を樹立したが、2世煬帝ようだいの末から乱れ、3世で滅んだ。律令・科挙などその諸制度は唐制の基礎となり、また、日本と国交を結んだ。(581〜619)→遣隋使

ずい【随】

気随の略。気まま。狂言、重喜「倅の時分から―に育つるによつてあの様な事ぢや」

ずい【瑞】

①瑞西スイスの略。

②瑞典スウェーデンの略。

ずい【蕊・蘂】

種子植物の生殖器官。雄蕊と雌蕊とがある。シダ植物の胞子葉にあたる。しべ。

ずい【髄】

①〔生〕

㋐骨の中の腔所を充たす結合組織で、黄色の柔軟物。ほねのなずき。〈新撰字鏡3〉。「寒さが骨の―までしみる」

㋑(→)髄質に同じ。

㋒植物の茎の中心部を占め、環状に並んだ維管束で囲まれた柔組織の部分。

②中心。主要な所。妙所。奥義。一言芳談「その―を得たる事、これにしくべからず」

ずい

〔接頭〕

(明和・安永頃の流行語)「ずいとそのままにする」「寄り道をしない」などの心持を表す。ためらわず、まっすぐ。すぐに。洒落本、辰巳之園「知つたやつらに逢つたら、―隠れの―にげにしよう」

スイアーブ【Suyāb・砕葉・素葉】

(アーブはトルコ語で「川」の意)中央アジア、天山山脈北麓チュー河畔にあったオアシス都市。現在のキルギス共和国トクマク付近。679年焉耆えんきに代わり唐の安西四鎮の一つ。719年西突厥のトゥルギシュが占領。

すい‐あげ【吸上げ】スヒ‥

すいあげること。また、そのしかけ。

⇒すいあげ‐しゅんせつき【吸上げ浚渫機】

⇒すいあげ‐しゅんせつせん【吸上げ浚渫船】

⇒すいあげ‐ポンプ【吸上げポンプ】

すいあげ‐しゅんせつき【吸上げ浚渫機】スヒ‥

海底の土砂を水とともに吸い上げて取り除く装置。送泥管を利用して埋立て地まで運ぶものが多い。

⇒すい‐あげ【吸上げ】

すいあげ‐しゅんせつせん【吸上げ浚渫船】スヒ‥

渦巻ポンプにより水底から土砂を吸い上げる浚渫船。ポンプ船。

⇒すい‐あげ【吸上げ】

すいあげ‐ポンプ【吸上げポンプ】スヒ‥

ポンプの一種。シリンダー内をピストンが上下して水を吸い上げる装置のもの。普通の井戸ポンプの類。

⇒すい‐あげ【吸上げ】

すい‐あ・げる【吸い上げる】スヒ‥

〔他下一〕[文]すひあ・ぐ(下二)

①吸いこんで上へあげる。「ポンプで水を―・げる」

②他人の得た利益を自分の方に取り込む。

③一般の希望や意見を取り上げる。「会員の意見を―・げる」

すい‐あつ【水圧】

水の及ぼす圧力。普通の水面下では、水圧は深さに比例し、深さ10メートルごとに約1気圧増加する。

⇒すいあつ‐かん【水圧管】

⇒すいあつ‐き【水圧機】

⇒すいあつ‐きかん【水圧機関】

⇒すいあつ‐しけん【水圧試験】

⇒すいあつ‐だめ【水圧溜】

⇒すいあつ‐たんぞうき【水圧鍛造機】

⇒すいあつ‐プレス【水圧プレス】

すいあつ‐かん【水圧管】‥クワン

水力発電所で高所から水車に水を導く管。内部の水圧に耐え得るように作り、鋼管・鉄筋コンクリート管などを用いる。導水管。ペンストック。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐き【水圧機】

水圧によって仕事をする機械の総称。主要部はシリンダー・ピストン(あるいはラム)・配水弁から成る簡単なもので、作動は活発で大きな圧力を生じ、振動なく、運動は確実で安定している、などの特徴をもつ。水圧リベッター・水圧プレス・水圧ホイストなど種類が多く、用途もかなり広い。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐きかん【水圧機関】‥クワン

高圧水を蒸気の代りにして蒸気機関と同様な運転をする装置。液圧機関。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐しけん【水圧試験】

水圧を加えて耐圧力および漏洩の有無を調べる試験。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐だめ【水圧溜】

ポンプと水圧機との間にあって、貯蔵した高圧水を必要に応じて水圧機に供給する装置。これによってポンプは水圧機が休止中でも連続運転ができ、従って小容量のポンプですむ特徴がある。水力溜。蓄圧器。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐たんぞうき【水圧鍛造機】‥ザウ‥

鍛造機械の一種。鋼塊または鍛錬の終わった大鋼材を強大な水圧で加工する大型鍛造機械。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐プレス【水圧プレス】

水圧機の一種。材料の圧縮・押出し・鍛造・曲げ・絞り・切断などに使用。

⇒すい‐あつ【水圧】

すい‐あて【推当て】

あて推量。おしあて。浄瑠璃、大職冠「物知り顔の―」

すい‐い【水位】‥ヰ

河川・海洋・湖沼・貯水池・ダム湖・水槽などの水面の位置をある基準からの高さによって示したもの。

⇒すいい‐けい【水位計】

すい‐い【推移】

うつりかわること。時の移りゆくこと。「事態の―を見守る」「時が―する」

⇒すいい‐りつ【推移律】

すい‐い【翠帷】‥ヰ

みどり色のとばり。翠帳。

ずい‐い【随意】

①自分の心のままで、束縛や制限を受けないこと。心まかせ。「―に帰宅させる」「入館―」

②〔仏〕(→)自恣じし2に同じ。

⇒ずいい‐きん【随意筋】

⇒ずいい‐けいやく【随意契約】

⇒ずいい‐こう【随意講】

⇒ずいい‐ねんじゅ【随意念誦】

すい‐いき【水域】‥ヰキ

水面上の区域。「危険―」

ずいい‐きん【随意筋】

意識的に伸縮し得る筋。手足の筋肉などの骨格筋がこれにあたる。↔不随意筋。→筋肉。

⇒ずい‐い【随意】

すいい‐けい【水位計】‥ヰ‥

水位を測る計器。→液面計

⇒すい‐い【水位】

ずいい‐けいやく【随意契約】

競争または入札の方法によらず、相手方を選択し、随意にこれと締結する契約。国または地方公共団体の契約では特別の場合に限られる。↔競争契約。

⇒ずい‐い【随意】

ずいい‐こう【随意講】‥カウ

(→)無礼講に同じ。

⇒ずい‐い【随意】

ずい‐いち【随一】

①(もと仏教語)多数の中の一つ。沙石集(一本)「十悪の―慳貪の戒を犯する也」

②多くのものの中の第一。第一番。さきがけ。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「其―の武士と世に名を取りしも理ことわりなり」。「学内―の秀才」

スイーツ【sweets】

甘いもの。ケーキ・菓子など。

スイート【sweet】

①甘いこと。甘口。

②甘美なこと。快いこと。気持よいさま。

⇒スイート‐コーン【sweet corn】

⇒スイート‐スポット【sweet spot】

⇒スイート‐ハート【sweetheart】

⇒スイート‐ピー【sweet pea】

⇒スイート‐ホーム【sweet home】

⇒スイート‐ポテト【sweet potato】

スイート【H. Sweet】

⇒スウィート

スイート‐コーン【sweet corn】

トウモロコシの一品種。糖分を多く含む。

⇒スイート【sweet】

スイート‐スポット【sweet spot】

ゴルフのクラブやテニスのラケットなどの、球を打つのに最良の点。

⇒スイート【sweet】

スイート‐ハート【sweetheart】

恋人(特に女性)。愛人。

⇒スイート【sweet】

スイート‐ピー【sweet pea】

マメ科の蔓性観賞用一年草。地中海のシチリア島原産で、日本には江戸時代末渡来。葉はエンドウに似、先端は巻ひげとなる。桃色・白色・紫色・斑まだらなどの蝶形花をつけ花後に莢さやを生ずる。園芸品種が多い。ジャコウエンドウ。ジャコウレンリソウ。

⇒スイート【sweet】

スイート‐ホーム【sweet home】

(特に新婚の)楽しい家庭。愛の巣。

⇒スイート【sweet】

スイート‐ポテト【sweet potato】

①サツマイモのこと。

②サツマイモで作った洋風菓子。サツマイモを蒸して裏漉うらごしし、砂糖・卵黄・バターなどを加えて練り、オーブンで焼く。

⇒スイート【sweet】

スイート‐ルーム

(和製語suite room)ホテルで、寝室・居間・浴室などが揃った続き部屋。

ずいい‐ねんじゅ【随意念誦】

密教で修法しゅほうの際、本尊の真言の念誦(正念誦)だけに限らず、他の諸仏・諸尊の真言をも念誦すること。散念誦。

⇒ずい‐い【随意】

スイーパー【sweeper】

(「掃除する人」の意)サッカーで、ディフェンダーのうちマークする相手がなく、最後方で自由に動いて守備のカバーをする選手のこと。

すいい‐りつ【推移律】

〔数〕ある集合の2元に対して定義された関係〜について、a〜b,b〜cならばa〜cであるという法則。反射律・対称律とともに同値の概念を規定する。移動律。

⇒すい‐い【推移】

すい‐い・れる【吸い入れる】スヒ‥

〔他下一〕[文]すひい・る(下二)

吸って中に入れる。吸いこむ。吸入する。

すい‐いん【翠陰】

青葉のかげ。緑陰。

ずい‐いん【随員】‥ヰン

随行する人。高官などにつき従って行く人。特に、外交使節に随行する人。「―を従える」

すい‐う【翠雨】

青葉に降りかかる雨。緑雨。

すい‐う【邃宇】

奥深い軒のき。転じて、大きな家。

ずい‐う【瑞雨】

穀物の生育を助けるめでたい雨。

すい‐うん【水運】

水路によって旅客・貨物を運ぶこと。「―の便」↔陸運

すい‐うん【水雲】

①水と雲。大自然。

②流水行雲の間にさすらうこと。また、行脚あんぎゃの僧。雲水。鹿島紀行「ともなふ人ふたり。浪客の士ひとり、ひとりは―の僧」

⇒すいうん‐し【水雲紙】

すい‐うん【衰運】

おとろえてゆく運命・傾向。「―をたどる」

すい‐うん【翠雲】

あおあおとした雲。みどりの雲。

ずい‐うん【瑞雲】

めでたいしるしの雲。〈[季]新年〉

すいうん‐し【水雲紙】

(→)「漉返すきがえし」に同じ。

⇒すい‐うん【水雲】

すい‐えい【水泳】

水の中をおよぐこと。水およぎ。

⇒すいえい‐きょうぎ【水泳競技】

すい‐えい【垂纓】

冠の纓をそのまま後ろに垂らしたもの。縫腋ほうえきの束帯に付属する。文官の用。→纓(図)→冠(図)

すい‐えい【翠影】

葉があおあおと繁った木のかげ。

すいえい‐きょうぎ【水泳競技】‥キヤウ‥

競泳・飛込・水球・シンクロナイズド‐スイミングなどの総称。水上競技。

⇒すい‐えい【水泳】

すい‐えき【水駅】

①舟つき場。津駅しんえき。

②平安時代、男踏歌おとことうかの人々を簡単にもてなす接待所。みずうまや。

③転じて、粗略なもてなし。

すい‐えき【膵液】

膵臓でつくられ、導管(膵管)を経て十二指腸に分泌される無色・透明・アルカリ性の消化液。トリプシン・キモトリプシン・カルボキシペプチダーゼ・アミラーゼ・リパーゼなどの消化酵素を含む。

すい‐えん【水煙】

①みずけむり。

②(火と称するのを忌み、同時に火を調伏する縁起からいう)塔の九輪の上部にある火焔形の装飾。→相輪(図)

すい‐えん【水鉛】

(→)モリブデンのこと。

⇒すいえん‐こう【水鉛鋼】

すい‐えん【垂涎】

スイゼンの慣用読み。

すい‐えん【炊煙】

飯などを炊く竈かまどの煙。かしぎのけむり。

すいえん【綏遠】‥ヱン

もと中国北部の一省。1954年、内モンゴル自治区に併合。

⇒すいえん‐じけん【綏遠事件】

すい‐えん【翠煙】

①みどり色のけむり。

②遠く緑樹などにかかるかすみ。

すい‐えん【錘鉛】

測深器のおもりとする鉛製の具。

すい‐えん【燧煙】

のろし。烽火。

ずい‐えん【随縁】

〔仏〕縁(条件)に随したがって物が生起し変化すること。

⇒ずいえん‐しんにょ【随縁真如】

ずい‐えん【瑞煙】

[杜審言詩「半嶺佳気通い、中峰瑞煙繞めぐる」](「煙」は雲や霧の意)山水にかかるめでたい雲霧などの気。祥煙。

すいえん‐こう【水鉛鋼】‥カウ

(→)モリブデン鋼に同じ。

⇒すい‐えん【水鉛】

すいえん‐じけん【綏遠事件】‥ヱン‥

1936年(昭和11)末、関東軍の指揮する内蒙古軍が綏遠省に侵攻、中国軍と交戦、百霊廟で敗北して潰走した事件。

⇒すいえん【綏遠】

ずいえん‐しんにょ【随縁真如】

〔仏〕真如が迷悟の縁によって差別対立の現象世界に現れること。また、その姿。↔不変真如

⇒ずい‐えん【随縁】

ずい‐おう【瑞応】

めでたいしるし。瑞験。

すい‐おん【水温】‥ヲン

水のあたたかさ。水の温度。

⇒すいおん‐けい【水温計】

⇒すいおん‐やくそう【水温躍層】

すい‐おん【推恩】

[孟子梁恵王上]下の者に恩恵が及ぶよう、人にすすめること。

⇒すいおん‐の‐れい【推恩令】

すいおん‐けい【水温計】‥ヲン‥

水温を測定するための温度計。

⇒すい‐おん【水温】

すいおん‐の‐れい【推恩令】

漢代、諸侯の力をそぐために、子弟にその封地の分割を認めた政策。

⇒すい‐おん【推恩】

すいおん‐やくそう【水温躍層】‥ヲン‥

海洋・湖沼の深さに伴う水温の減少率が特に大きな層。中緯度水域では、両者で春から秋にかけて表層に季節水温躍層が形成される。また、海洋では年間を通じて低緯度から中緯度水域の500〜1000メートル付近に主水温躍層が存在する。

⇒すい‐おん【水温】

すい‐か【水化】‥クワ

「水和」参照。

すい‐か【水火】‥クワ

①水と火。

②洪水と火災。また、そのように勢いの激しいこと。「―の難」

③水に溺れ火に焼かれる苦痛。ひどい苦しみ。

④互いに相容れないこと。大変仲が悪いこと。無名抄「大方、此の事を人―の如く思へるが」。「―の仲」

⑤水と火とのように極めて必要なもの。

⇒すいか‐の‐せめ【水火の責め】

⇒水火器を一つにせず

⇒水火も辞せず

⇒水火を踏む

すい‐か【水禍】‥クワ

洪水や溺れなどによる災難。水災。〈[季]夏〉

すい‐か【西瓜・水瓜】‥クワ

(スイは「西」の唐音)ウリ科の一年生果菜。アフリカ中部原産とされ、日本には16〜17世紀に渡来したという。蔓性で雌雄同株。球形・俵形などの大形果実をつけ、果肉は淡紅・紅・黄・クリーム色などで水分多く甘味がある。夏の生果として食用。種子も食用、または薬用。多くの品種があり、今はほとんど一代雑種。三倍体によるタネナシスイカもある。〈[季]秋〉。毛吹草4「蓮芋・―・ボブラ」

西瓜(1)

撮影:関戸 勇

⑥たくらみ。はかりごと。おあつらえむきの状況。思うつぼ。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「九郎兵衛を下しもへくだしたあとでの事と思うたが―へいかぬ」

⑦〔音〕十二律の各音階の正しい調子を表したもの。徒然草「当寺の楽は、よく―をしらべあはせ」

⇒図がない

⇒図に当たる

⇒図に乗る

ず【徒】ヅ

律の五刑の一つ。今の懲役刑。1年から3年まで半年ごとの五等級とする。流るより軽く、杖じょうより重い。徒刑。徒罪。

ず【頭】ヅ

(呉音)かしら。あたま。こうべ。→とう(頭)

⇒頭が高い

ず【出】ヅ

〔自下二〕

「いづ」の約。出る。万葉集14「色にづなゆめ」「卜うらにでにけり」

ず

〔助動〕

(「むとす」の転「むず」「うず」がさらに転じたもの)意志または推量を表す。東海道中膝栗毛3「蓮台でやらずに、お二人で八百下さいませ」→むず

ず

〔助動〕

(活用は特殊型。口語では終止形「ぬ」。[活用]○/ず/ず/ぬ/ね/○)未然形に接続して打消を表す。…ない。…ぬ。無変化の「ず」、これに「あり」の付いた「ざり」のほかに、古くは「な・に・〇・ぬ・ね・〇」と活用する語があり、この連用形「に」に「す」が付いて「ず」となったとも。現在の「ず」の活用は、この3系列の活用が合わさったと推定される。万葉集1「つらつらに見れども飽かず巨勢の春野は」。万葉集4「思へどもたづきを知らに」。万葉集17「かくのみ君は見れど飽かにせむ」。古今和歌集秋「秋来ぬと目にはさやかに見えねども」。「芝生に入るべからず」

すあいスアヒ

銃の筒の中。銃腹じゅうふく。〈日葡辞書〉

すあい【牙儈・牙婆・数間・仲】スアヒ

売買の仲買をすること。また、それを業とする人。また、その手数料。さいとり。すわい。

⇒すあい‐おんな【牙儈女】

⇒すあい‐とり【牙儈取】

すあい‐おんな【牙儈女】スアヒヲンナ

江戸時代、上方で主に呉服類の売買取次をし、傍ら売春をした女。好色一代女5「独りは室町の―」

⇒すあい【牙儈・牙婆・数間・仲】

すあい‐とり【牙儈取】スアヒ‥

売買の取次をして利益をとること。また、その人。

⇒すあい【牙儈・牙婆・数間・仲】

ずあい‐ぶね【図合船】ヅアヒ‥

江戸後期から明治期にかけ、江差・松前・野辺地などで使われた百石積以下の小さい海船。

す‐あえ【酢和え】‥アヘ

食物を酢であえること。また、そのあえたもの。狂言、岡太夫「貝の―に鶏冠海苔とっさかのりばし参つたか」

ずあえ【嫩枝】

(→)「すわえ」1に同じ。

す‐あお【素襖】‥アヲ

⇒すおう

す‐あがり【素上り】

遊郭で、引手茶屋を通さずに、直接に妓楼にあがること。

す‐あげ【素揚げ】

材料に衣をつけずに油で揚げること。また、揚げたもの。

す‐あし【素足】

①履物をはかない足。三蔵法師伝永久点「衣、帯するに及ばず、跣スアシにして走る」。「―で飛び出す」

②足袋や靴下をはかない足。はだし。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「雪間に―」。「―に下駄をつっかける」

す‐あたま【素頭】

笠も頭巾もかぶらない、むき出しの頭。

す‐あな【巣穴】

獣・虫などが巣としている穴。

す‐あま【素甘】

(スハマ(洲浜)の転)菓子の名。

㋐(→)「すはま」4に同じ。

㋑糝粉しんこを湯で練って蒸し、白砂糖を混ぜ、再び蒸して作る餅菓子。多く、粗めのすだれで巻いて形をつけ、適宜小口から切って仕上げる。

スアレス【Francisco Suárez】

スペインのイエズス会士・神学者・法哲学者。自然法と諸国家の法とを区別した国際法学の創始者の一人。また、その形而上学的著作はデカルトなど後世に影響。(1548〜1617)

す‐あわせ【素袷】‥アハセ

襦袢ジバンを着ないで、素肌に袷を着ること。

ず‐あん【図案】ヅ‥

①模様。装飾。「―化」

②工芸品または一般工作物の製作にあたり、その用途・材質・製作法・形状・模様・色彩・配置・照明などの面から計画し設計すること。→デザイン

すい【水】

①五行ごぎょうの第5。時季では冬、方位では北、十干では壬・癸に当てる。五星では水星。

②仏教で、四大の一つ。

③水素の略。

④水曜の略。

⑤「こおりすい(氷水)」の略。みぞれ。

⑥漢方で、気が体内で液化し、無色の体液となったもの。→気血水

すい【粋】

①すぐれたもの。「―を集める」

②(「推」の字を当てる説、「すき(好)」の音便とする説などもある)人情に通じ、ものわかりのよいこと。特に、花柳界または芸人社会などの事情に通じて、挙止行動、自らその道にかなうこと。また、その人。いき。好色一代男6「―らしき男ははまらせ、初心なる人には泪こぼさせ」

⇒粋が川へ陥る

⇒粋が身を食う

⇒粋をきかす

すい【推】

①おしはかること。浮世床初「今思へば―が悪いわい」

②⇒すい(粋)2

すい【膵】

(宇田川榛斎しんさいが創った国字。「医範提綱」で用いた)(→)膵臓すいぞうに同じ。

すい【錐】

〔数〕(→)錐体に同じ。「3角―」

すい【錘】

糸をつむぐ道具。つむ。また、それを数える単位。「5万―」

すい【騅】

①葦毛の馬。あしげうま。

②[史記項羽本紀「時に利あらず騅逝ゆかず」]楚の項羽の愛馬の名。

す・い【酸い】

〔形〕[文]す・し(ク)

酢のような味である。酸味がある。すっぱい。今昔物語集28「酒少し濁りて―・き様なれども」

⇒酸いも甘いも噛み分ける

すい【候】

〔助動〕

ス(候)の命令形。狂言、入間川「お直り―。成敗いたす」

ずい【隋】

中国の王朝の一つ。北周の武将の楊堅(文帝)が静帝の禅譲を受けて建てた。都は大興(長安)。陳を併せて南北を統一(589年)、中央集権的帝国を樹立したが、2世煬帝ようだいの末から乱れ、3世で滅んだ。律令・科挙などその諸制度は唐制の基礎となり、また、日本と国交を結んだ。(581〜619)→遣隋使

ずい【随】

気随の略。気まま。狂言、重喜「倅の時分から―に育つるによつてあの様な事ぢや」

ずい【瑞】

①瑞西スイスの略。

②瑞典スウェーデンの略。

ずい【蕊・蘂】

種子植物の生殖器官。雄蕊と雌蕊とがある。シダ植物の胞子葉にあたる。しべ。

ずい【髄】

①〔生〕

㋐骨の中の腔所を充たす結合組織で、黄色の柔軟物。ほねのなずき。〈新撰字鏡3〉。「寒さが骨の―までしみる」

㋑(→)髄質に同じ。

㋒植物の茎の中心部を占め、環状に並んだ維管束で囲まれた柔組織の部分。

②中心。主要な所。妙所。奥義。一言芳談「その―を得たる事、これにしくべからず」

ずい

〔接頭〕

(明和・安永頃の流行語)「ずいとそのままにする」「寄り道をしない」などの心持を表す。ためらわず、まっすぐ。すぐに。洒落本、辰巳之園「知つたやつらに逢つたら、―隠れの―にげにしよう」

スイアーブ【Suyāb・砕葉・素葉】

(アーブはトルコ語で「川」の意)中央アジア、天山山脈北麓チュー河畔にあったオアシス都市。現在のキルギス共和国トクマク付近。679年焉耆えんきに代わり唐の安西四鎮の一つ。719年西突厥のトゥルギシュが占領。

すい‐あげ【吸上げ】スヒ‥

すいあげること。また、そのしかけ。

⇒すいあげ‐しゅんせつき【吸上げ浚渫機】

⇒すいあげ‐しゅんせつせん【吸上げ浚渫船】

⇒すいあげ‐ポンプ【吸上げポンプ】

すいあげ‐しゅんせつき【吸上げ浚渫機】スヒ‥

海底の土砂を水とともに吸い上げて取り除く装置。送泥管を利用して埋立て地まで運ぶものが多い。

⇒すい‐あげ【吸上げ】

すいあげ‐しゅんせつせん【吸上げ浚渫船】スヒ‥

渦巻ポンプにより水底から土砂を吸い上げる浚渫船。ポンプ船。

⇒すい‐あげ【吸上げ】

すいあげ‐ポンプ【吸上げポンプ】スヒ‥

ポンプの一種。シリンダー内をピストンが上下して水を吸い上げる装置のもの。普通の井戸ポンプの類。

⇒すい‐あげ【吸上げ】

すい‐あ・げる【吸い上げる】スヒ‥

〔他下一〕[文]すひあ・ぐ(下二)

①吸いこんで上へあげる。「ポンプで水を―・げる」

②他人の得た利益を自分の方に取り込む。

③一般の希望や意見を取り上げる。「会員の意見を―・げる」

すい‐あつ【水圧】

水の及ぼす圧力。普通の水面下では、水圧は深さに比例し、深さ10メートルごとに約1気圧増加する。

⇒すいあつ‐かん【水圧管】

⇒すいあつ‐き【水圧機】

⇒すいあつ‐きかん【水圧機関】

⇒すいあつ‐しけん【水圧試験】

⇒すいあつ‐だめ【水圧溜】

⇒すいあつ‐たんぞうき【水圧鍛造機】

⇒すいあつ‐プレス【水圧プレス】

すいあつ‐かん【水圧管】‥クワン

水力発電所で高所から水車に水を導く管。内部の水圧に耐え得るように作り、鋼管・鉄筋コンクリート管などを用いる。導水管。ペンストック。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐き【水圧機】

水圧によって仕事をする機械の総称。主要部はシリンダー・ピストン(あるいはラム)・配水弁から成る簡単なもので、作動は活発で大きな圧力を生じ、振動なく、運動は確実で安定している、などの特徴をもつ。水圧リベッター・水圧プレス・水圧ホイストなど種類が多く、用途もかなり広い。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐きかん【水圧機関】‥クワン

高圧水を蒸気の代りにして蒸気機関と同様な運転をする装置。液圧機関。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐しけん【水圧試験】

水圧を加えて耐圧力および漏洩の有無を調べる試験。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐だめ【水圧溜】

ポンプと水圧機との間にあって、貯蔵した高圧水を必要に応じて水圧機に供給する装置。これによってポンプは水圧機が休止中でも連続運転ができ、従って小容量のポンプですむ特徴がある。水力溜。蓄圧器。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐たんぞうき【水圧鍛造機】‥ザウ‥

鍛造機械の一種。鋼塊または鍛錬の終わった大鋼材を強大な水圧で加工する大型鍛造機械。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐プレス【水圧プレス】

水圧機の一種。材料の圧縮・押出し・鍛造・曲げ・絞り・切断などに使用。

⇒すい‐あつ【水圧】

すい‐あて【推当て】

あて推量。おしあて。浄瑠璃、大職冠「物知り顔の―」

すい‐い【水位】‥ヰ

河川・海洋・湖沼・貯水池・ダム湖・水槽などの水面の位置をある基準からの高さによって示したもの。

⇒すいい‐けい【水位計】

すい‐い【推移】

うつりかわること。時の移りゆくこと。「事態の―を見守る」「時が―する」

⇒すいい‐りつ【推移律】

すい‐い【翠帷】‥ヰ

みどり色のとばり。翠帳。

ずい‐い【随意】

①自分の心のままで、束縛や制限を受けないこと。心まかせ。「―に帰宅させる」「入館―」

②〔仏〕(→)自恣じし2に同じ。

⇒ずいい‐きん【随意筋】

⇒ずいい‐けいやく【随意契約】

⇒ずいい‐こう【随意講】

⇒ずいい‐ねんじゅ【随意念誦】

すい‐いき【水域】‥ヰキ

水面上の区域。「危険―」

ずいい‐きん【随意筋】

意識的に伸縮し得る筋。手足の筋肉などの骨格筋がこれにあたる。↔不随意筋。→筋肉。

⇒ずい‐い【随意】

すいい‐けい【水位計】‥ヰ‥

水位を測る計器。→液面計

⇒すい‐い【水位】

ずいい‐けいやく【随意契約】

競争または入札の方法によらず、相手方を選択し、随意にこれと締結する契約。国または地方公共団体の契約では特別の場合に限られる。↔競争契約。

⇒ずい‐い【随意】

ずいい‐こう【随意講】‥カウ

(→)無礼講に同じ。

⇒ずい‐い【随意】

ずい‐いち【随一】

①(もと仏教語)多数の中の一つ。沙石集(一本)「十悪の―慳貪の戒を犯する也」

②多くのものの中の第一。第一番。さきがけ。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「其―の武士と世に名を取りしも理ことわりなり」。「学内―の秀才」

スイーツ【sweets】

甘いもの。ケーキ・菓子など。

スイート【sweet】

①甘いこと。甘口。

②甘美なこと。快いこと。気持よいさま。

⇒スイート‐コーン【sweet corn】

⇒スイート‐スポット【sweet spot】

⇒スイート‐ハート【sweetheart】

⇒スイート‐ピー【sweet pea】

⇒スイート‐ホーム【sweet home】

⇒スイート‐ポテト【sweet potato】

スイート【H. Sweet】

⇒スウィート

スイート‐コーン【sweet corn】

トウモロコシの一品種。糖分を多く含む。

⇒スイート【sweet】

スイート‐スポット【sweet spot】

ゴルフのクラブやテニスのラケットなどの、球を打つのに最良の点。

⇒スイート【sweet】

スイート‐ハート【sweetheart】

恋人(特に女性)。愛人。

⇒スイート【sweet】

スイート‐ピー【sweet pea】

マメ科の蔓性観賞用一年草。地中海のシチリア島原産で、日本には江戸時代末渡来。葉はエンドウに似、先端は巻ひげとなる。桃色・白色・紫色・斑まだらなどの蝶形花をつけ花後に莢さやを生ずる。園芸品種が多い。ジャコウエンドウ。ジャコウレンリソウ。

⇒スイート【sweet】

スイート‐ホーム【sweet home】

(特に新婚の)楽しい家庭。愛の巣。

⇒スイート【sweet】

スイート‐ポテト【sweet potato】

①サツマイモのこと。

②サツマイモで作った洋風菓子。サツマイモを蒸して裏漉うらごしし、砂糖・卵黄・バターなどを加えて練り、オーブンで焼く。

⇒スイート【sweet】

スイート‐ルーム

(和製語suite room)ホテルで、寝室・居間・浴室などが揃った続き部屋。

ずいい‐ねんじゅ【随意念誦】

密教で修法しゅほうの際、本尊の真言の念誦(正念誦)だけに限らず、他の諸仏・諸尊の真言をも念誦すること。散念誦。

⇒ずい‐い【随意】

スイーパー【sweeper】

(「掃除する人」の意)サッカーで、ディフェンダーのうちマークする相手がなく、最後方で自由に動いて守備のカバーをする選手のこと。

すいい‐りつ【推移律】

〔数〕ある集合の2元に対して定義された関係〜について、a〜b,b〜cならばa〜cであるという法則。反射律・対称律とともに同値の概念を規定する。移動律。

⇒すい‐い【推移】

すい‐い・れる【吸い入れる】スヒ‥

〔他下一〕[文]すひい・る(下二)

吸って中に入れる。吸いこむ。吸入する。

すい‐いん【翠陰】

青葉のかげ。緑陰。

ずい‐いん【随員】‥ヰン

随行する人。高官などにつき従って行く人。特に、外交使節に随行する人。「―を従える」

すい‐う【翠雨】

青葉に降りかかる雨。緑雨。

すい‐う【邃宇】

奥深い軒のき。転じて、大きな家。

ずい‐う【瑞雨】

穀物の生育を助けるめでたい雨。

すい‐うん【水運】

水路によって旅客・貨物を運ぶこと。「―の便」↔陸運

すい‐うん【水雲】

①水と雲。大自然。

②流水行雲の間にさすらうこと。また、行脚あんぎゃの僧。雲水。鹿島紀行「ともなふ人ふたり。浪客の士ひとり、ひとりは―の僧」

⇒すいうん‐し【水雲紙】

すい‐うん【衰運】

おとろえてゆく運命・傾向。「―をたどる」

すい‐うん【翠雲】

あおあおとした雲。みどりの雲。

ずい‐うん【瑞雲】

めでたいしるしの雲。〈[季]新年〉

すいうん‐し【水雲紙】

(→)「漉返すきがえし」に同じ。

⇒すい‐うん【水雲】

すい‐えい【水泳】

水の中をおよぐこと。水およぎ。

⇒すいえい‐きょうぎ【水泳競技】

すい‐えい【垂纓】

冠の纓をそのまま後ろに垂らしたもの。縫腋ほうえきの束帯に付属する。文官の用。→纓(図)→冠(図)

すい‐えい【翠影】

葉があおあおと繁った木のかげ。

すいえい‐きょうぎ【水泳競技】‥キヤウ‥

競泳・飛込・水球・シンクロナイズド‐スイミングなどの総称。水上競技。

⇒すい‐えい【水泳】

すい‐えき【水駅】

①舟つき場。津駅しんえき。

②平安時代、男踏歌おとことうかの人々を簡単にもてなす接待所。みずうまや。

③転じて、粗略なもてなし。

すい‐えき【膵液】

膵臓でつくられ、導管(膵管)を経て十二指腸に分泌される無色・透明・アルカリ性の消化液。トリプシン・キモトリプシン・カルボキシペプチダーゼ・アミラーゼ・リパーゼなどの消化酵素を含む。

すい‐えん【水煙】

①みずけむり。

②(火と称するのを忌み、同時に火を調伏する縁起からいう)塔の九輪の上部にある火焔形の装飾。→相輪(図)

すい‐えん【水鉛】

(→)モリブデンのこと。

⇒すいえん‐こう【水鉛鋼】

すい‐えん【垂涎】

スイゼンの慣用読み。

すい‐えん【炊煙】

飯などを炊く竈かまどの煙。かしぎのけむり。

すいえん【綏遠】‥ヱン

もと中国北部の一省。1954年、内モンゴル自治区に併合。

⇒すいえん‐じけん【綏遠事件】

すい‐えん【翠煙】

①みどり色のけむり。

②遠く緑樹などにかかるかすみ。

すい‐えん【錘鉛】

測深器のおもりとする鉛製の具。

すい‐えん【燧煙】

のろし。烽火。

ずい‐えん【随縁】

〔仏〕縁(条件)に随したがって物が生起し変化すること。

⇒ずいえん‐しんにょ【随縁真如】

ずい‐えん【瑞煙】

[杜審言詩「半嶺佳気通い、中峰瑞煙繞めぐる」](「煙」は雲や霧の意)山水にかかるめでたい雲霧などの気。祥煙。

すいえん‐こう【水鉛鋼】‥カウ

(→)モリブデン鋼に同じ。

⇒すい‐えん【水鉛】

すいえん‐じけん【綏遠事件】‥ヱン‥

1936年(昭和11)末、関東軍の指揮する内蒙古軍が綏遠省に侵攻、中国軍と交戦、百霊廟で敗北して潰走した事件。

⇒すいえん【綏遠】

ずいえん‐しんにょ【随縁真如】

〔仏〕真如が迷悟の縁によって差別対立の現象世界に現れること。また、その姿。↔不変真如

⇒ずい‐えん【随縁】

ずい‐おう【瑞応】

めでたいしるし。瑞験。

すい‐おん【水温】‥ヲン

水のあたたかさ。水の温度。

⇒すいおん‐けい【水温計】

⇒すいおん‐やくそう【水温躍層】

すい‐おん【推恩】

[孟子梁恵王上]下の者に恩恵が及ぶよう、人にすすめること。

⇒すいおん‐の‐れい【推恩令】

すいおん‐けい【水温計】‥ヲン‥

水温を測定するための温度計。

⇒すい‐おん【水温】

すいおん‐の‐れい【推恩令】

漢代、諸侯の力をそぐために、子弟にその封地の分割を認めた政策。

⇒すい‐おん【推恩】

すいおん‐やくそう【水温躍層】‥ヲン‥

海洋・湖沼の深さに伴う水温の減少率が特に大きな層。中緯度水域では、両者で春から秋にかけて表層に季節水温躍層が形成される。また、海洋では年間を通じて低緯度から中緯度水域の500〜1000メートル付近に主水温躍層が存在する。

⇒すい‐おん【水温】

すい‐か【水化】‥クワ

「水和」参照。

すい‐か【水火】‥クワ

①水と火。

②洪水と火災。また、そのように勢いの激しいこと。「―の難」

③水に溺れ火に焼かれる苦痛。ひどい苦しみ。

④互いに相容れないこと。大変仲が悪いこと。無名抄「大方、此の事を人―の如く思へるが」。「―の仲」

⑤水と火とのように極めて必要なもの。

⇒すいか‐の‐せめ【水火の責め】

⇒水火器を一つにせず

⇒水火も辞せず

⇒水火を踏む

すい‐か【水禍】‥クワ

洪水や溺れなどによる災難。水災。〈[季]夏〉

すい‐か【西瓜・水瓜】‥クワ

(スイは「西」の唐音)ウリ科の一年生果菜。アフリカ中部原産とされ、日本には16〜17世紀に渡来したという。蔓性で雌雄同株。球形・俵形などの大形果実をつけ、果肉は淡紅・紅・黄・クリーム色などで水分多く甘味がある。夏の生果として食用。種子も食用、または薬用。多くの品種があり、今はほとんど一代雑種。三倍体によるタネナシスイカもある。〈[季]秋〉。毛吹草4「蓮芋・―・ボブラ」

西瓜(1)

撮影:関戸 勇

西瓜(2)

撮影:関戸 勇

西瓜(2)

撮影:関戸 勇

スイカ(雌花)

撮影:関戸 勇

スイカ(雌花)

撮影:関戸 勇

⇒すいか‐とう【西瓜糖】

⇒すいか‐わり【西瓜割り】

すい‐か【垂下】

たれさがること。また、たれさげること。

⇒すいかしき‐ようしょく【垂下式養殖】

すいか【垂加】

(シデマスとも)山崎闇斎の別号。

⇒すいか‐しんとう【垂加神道】

すい‐か【翠花・翠華】‥クワ

(中国で、昔、旗の上のかさを翡翠かわせみの羽で飾ったからいう)天子の旗。

すい‐か【翠霞】

みどりのかすみ。

すい‐か【誰何】

「誰か」と声をかけて名を問いただすこと。呼びとがめること。「入口で―される」

すい‐か【燧火】‥クワ

①きりび。うちび。

②のろし。烽燧。

すい‐が【酔臥】‥グワ

酒に酔ってねころぶこと。

すい‐が【睡臥】‥グワ

横になってねむること。

ずい‐か【瑞花】‥クワ

(豊年の瑞相として)雪の異称。

すい‐かい【水界】

①(→)水圏すいけんに同じ。

②水陸のさかい。

⇒すいかい‐せん【水界線】

すい‐かい【水塊】‥クワイ

①水温と水質が一定の関係を持って分布している一群の海水。太平洋赤道水・南極亜寒帯水など。

②周囲と比べ、水温や水質に特徴のある海洋の一部。暖水塊・冷水塊など。

すい‐がい【透垣】

(スキガキの音便)竹や板などで間を透かして作った垣。すいがき。枕草子130「―の羅文、軒の上に、かいたる蜘蛛の巣」

すい‐がい【水害】

洪水により人命・家屋・田畑などがこうむる災害。〈[季]夏〉

⇒すいがい‐よぼう‐くみあい【水害予防組合】

すい‐がい【水涯】

水のほとり。みずぎわ。水辺。

すいかい‐せん【水界線】

水陸の境界線。満潮最高時のものを高水線、干潮最低時のものを低水線という。水際線。

⇒すい‐かい【水界】

すいがい‐よぼう‐くみあい【水害予防組合】‥バウ‥アヒ

堤防・水閘すいこう門などを保護する水害防御に関する事業を目的とし、水害予防組合法に基づき設立する公共組合。旧制では水利組合の一種。

⇒すい‐がい【水害】

⇒すいか‐とう【西瓜糖】

⇒すいか‐わり【西瓜割り】

すい‐か【垂下】

たれさがること。また、たれさげること。

⇒すいかしき‐ようしょく【垂下式養殖】

すいか【垂加】

(シデマスとも)山崎闇斎の別号。

⇒すいか‐しんとう【垂加神道】

すい‐か【翠花・翠華】‥クワ

(中国で、昔、旗の上のかさを翡翠かわせみの羽で飾ったからいう)天子の旗。

すい‐か【翠霞】

みどりのかすみ。

すい‐か【誰何】

「誰か」と声をかけて名を問いただすこと。呼びとがめること。「入口で―される」

すい‐か【燧火】‥クワ

①きりび。うちび。

②のろし。烽燧。

すい‐が【酔臥】‥グワ

酒に酔ってねころぶこと。

すい‐が【睡臥】‥グワ

横になってねむること。

ずい‐か【瑞花】‥クワ

(豊年の瑞相として)雪の異称。

すい‐かい【水界】

①(→)水圏すいけんに同じ。

②水陸のさかい。

⇒すいかい‐せん【水界線】

すい‐かい【水塊】‥クワイ

①水温と水質が一定の関係を持って分布している一群の海水。太平洋赤道水・南極亜寒帯水など。

②周囲と比べ、水温や水質に特徴のある海洋の一部。暖水塊・冷水塊など。

すい‐がい【透垣】

(スキガキの音便)竹や板などで間を透かして作った垣。すいがき。枕草子130「―の羅文、軒の上に、かいたる蜘蛛の巣」

すい‐がい【水害】

洪水により人命・家屋・田畑などがこうむる災害。〈[季]夏〉

⇒すいがい‐よぼう‐くみあい【水害予防組合】

すい‐がい【水涯】

水のほとり。みずぎわ。水辺。

すいかい‐せん【水界線】

水陸の境界線。満潮最高時のものを高水線、干潮最低時のものを低水線という。水際線。

⇒すい‐かい【水界】

すいがい‐よぼう‐くみあい【水害予防組合】‥バウ‥アヒ

堤防・水閘すいこう門などを保護する水害防御に関する事業を目的とし、水害予防組合法に基づき設立する公共組合。旧制では水利組合の一種。

⇒すい‐がい【水害】

広辞苑 ページ 10357。