複数辞典一括検索+![]()

![]()

かい‐がけ【皆掛け】🔗⭐🔉

かい‐がけ【皆掛け】

容器と共に品物を秤はかりではかること。うわめ。

かい‐き【皆既】🔗⭐🔉

かいき‐げっしょく【皆既月食】🔗⭐🔉

かいき‐げっしょく【皆既月食】

月食において月全体が地球の本影に入り、月面に太陽の光が少しも当たらない現象。

⇒かい‐き【皆既】

かいき‐にっしょく【皆既日食】🔗⭐🔉

かいき‐にっしょく【皆既日食】

太陽面全体が月面でおおわれ、日光が完全にさえぎられる場合の日食。

皆既日食

提供:岩波書店

皆既日食

提供:NHK

⇒かい‐き【皆既】

皆既日食

提供:NHK

⇒かい‐き【皆既】

皆既日食

提供:NHK

⇒かい‐き【皆既】

皆既日食

提供:NHK

⇒かい‐き【皆既】

かい‐きん【皆勤】🔗⭐🔉

かい‐きん【皆勤】

一定の期間内、休日以外に1日も欠かさず出席・出勤すること。「―賞」「―手当」

かい‐ぐ【皆具】🔗⭐🔉

かい‐ぐ【皆具】

装束・武具・馬具などの、各部分の一揃い。一式。義経記4「五百疋の名馬に鞍―置きて」

かいけ‐おんせん【皆生温泉】‥ヲン‥🔗⭐🔉

かいけ‐おんせん【皆生温泉】‥ヲン‥

鳥取県西部、米子市北部美保湾に面する温泉地。1900年(明治33)発見。泉質は塩化物泉。

かい‐さい【皆済】🔗⭐🔉

かい‐さい【皆済】

残らず返済または納入すること。完済。

かい‐しき【苴・掻敷・皆敷】🔗⭐🔉

かい‐しき【苴・掻敷・皆敷】

食物を盛る器や神饌に敷く木の葉、葉付きの小枝、または紙。浜木綿はまゆう・譲葉ゆずりは・檞かしわ・南天の葉などを用いる。掻敷紙。類聚雑要抄「浜木綿在り。―四種」

かい‐しき【皆式・皆色】🔗⭐🔉

かい‐しき【皆式・皆色】

〔副〕

(多く打消の語を伴う)全く。すべて。少しも。好色一代女2「酒は―請けねども」

かい‐しゅ【皆朱】🔗⭐🔉

かい‐しゅ【皆朱】

漆塗の一種。朱・辰砂しんしゃなどを用いて全部朱色に塗ったもの。「―の膳」

かい‐じょうぶつどう【皆成仏道】‥ジヤウ‥ダウ🔗⭐🔉

かい‐じょうぶつどう【皆成仏道】‥ジヤウ‥ダウ

三世を通じて仏法を信受する者はみな成仏するということ。

かい‐ぜ【皆是】🔗⭐🔉

かい‐ぜ【皆是】

〔副〕

みな。すべて。

かい‐でん【皆伝】🔗⭐🔉

かい‐でん【皆伝】

師から技芸の奥義をことごとく伝えられること。おくゆるし。「免許―」

かい‐ねり【掻練・皆練】🔗⭐🔉

かい‐ねり【掻練・皆練】

(カキネリの音便)

①練って膠質にかわしつを落としやわらかにした絹。ねりぎぬ。宇津保物語国譲上「唐綾の―」↔生絹きぎぬ。

②襲かさねの色目。表裏ともに紅。冬から春まで用いる。かいねりがさね。

⇒かいねり‐がさね【掻練襲】

かい‐のう【皆納】‥ナフ🔗⭐🔉

かい‐のう【皆納】‥ナフ

租税などを残りなく納めること。完納。

かい‐へい【皆兵】🔗⭐🔉

かい‐へい【皆兵】

全国民が兵役に服する義務を持つこと。「国民―」

かい‐む【皆無】🔗⭐🔉

かい‐む【皆無】

少しもないこと。物の全く存在しないこと。「勝つ見込みは―だ」「財産は―にひとしい」

かい‐めん【改免・皆免】🔗⭐🔉

かい‐めん【改免・皆免】

①農作の豊凶を改め見て年貢を免ずること。

②ある期限内の貸借・質入などの契約の権利・義務を破棄せよとの制令を出すこと。徳政。日本永代蔵1「いつのころか諸国―の世の中すぐれて」

かい‐もく【皆目】🔗⭐🔉

かい‐もく【皆目】

〔副〕

(多く下に打消の語を伴う)全く。全然。「―見当がつかない」

かいりょう‐まんぞく【皆令満足】‥リヤウ‥🔗⭐🔉

かいりょう‐まんぞく【皆令満足】‥リヤウ‥

仏が慈悲深く、衆生しゅじょうの願いをすべて満足させること。薬師如来本願経にいう。十訓抄「―うたがはず」

から‐す【皆素】🔗⭐🔉

から‐す【皆素】

花札の手役てやくの一つ。初めに配られた7枚の札が、みな素札すふだであること。

ひた‐つら【皆焼】🔗⭐🔉

ひた‐つら【皆焼】

刀の平ひらのほとんど一面に刃文様の焼刃のあるもの。

みな【皆】🔗⭐🔉

みな‐が‐みな【皆が皆】🔗⭐🔉

みな‐が‐みな【皆が皆】

残らず。ことごとく。

みな‐がら【皆がら】🔗⭐🔉

みな‐がら【皆がら】

〔副〕

残らず。すべて。みなながら。古今和歌集雑「紫のひともとゆゑに武蔵野の草は―あはれとぞ見る」

みながわ【皆川】‥ガハ🔗⭐🔉

みながわ【皆川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒みながわ‐きえん【皆川淇園】

みながわ‐きえん【皆川淇園】‥ガハ‥ヱン🔗⭐🔉

みながわ‐きえん【皆川淇園】‥ガハ‥ヱン

江戸中期の儒学者。名は愿。京都の人。富士谷成章は弟。経書の言語の研究を重んじ、また易に基づく開物学を唱えた。書画をもよくした。著「名疇」「易原」「問学挙要」「虚字解」など。(1734〜1807)

⇒みながわ【皆川】

みな‐くま【皆熊】🔗⭐🔉

みな‐くま【皆熊】

全部熊皮で出来たもの。「―の靫うつぼに腰小幡」(狂言歌謡)

みな‐ぐれない【皆紅】‥グレナヰ🔗⭐🔉

みな‐ぐれない【皆紅】‥グレナヰ

全面くれないであること。また、そのもの。紅一色。栄華物語根合「―の打ちたる桜の織物のうはぎ」

⇒みなぐれない‐の‐おうぎ【皆紅の扇】

みなぐれない‐の‐おうぎ【皆紅の扇】‥グレナヰ‥アフギ🔗⭐🔉

みなぐれない‐の‐おうぎ【皆紅の扇】‥グレナヰ‥アフギ

真紅の地の扇。平家物語11「―の日出だしたるを、舟のせがいにはさみたてて」

⇒みな‐ぐれない【皆紅】

みな‐ごろし【皆殺し・鏖】🔗⭐🔉

みな‐ごろし【皆殺し・鏖】

一人(一匹)残らず殺すこと。鏖殺おうさつ。

みな‐さま【皆様】🔗⭐🔉

みな‐さま【皆様】

多数の人を指していう尊敬語。「御来場の―」「御家族の―」

みな‐さん【皆さん】🔗⭐🔉

みな‐さん【皆さん】

「みなさま」のややくだけた言い方。

みな‐ずいしょう【皆水晶】‥シヤウ🔗⭐🔉

みな‐ずいしょう【皆水晶】‥シヤウ

全部水晶で出来たもの。平家物語3「―の御数珠押しもませ給へば」

みな‐とのだち【皆殿達】🔗⭐🔉

みな‐とのだち【皆殿達】

殿方みんな。狂言、比丘貞「―のひきで物には、たち刀をとらしやるときいたれども」

みな‐ながら【皆ながら】🔗⭐🔉

○皆になすみなになす🔗⭐🔉

○皆になすみなになす

使いはたす。御伽草子、猫の草子「いり豆・座禅豆をたしなみ置けば、一夜のうちに皆になし」

⇒みな【皆】

○皆になるみなになる🔗⭐🔉

○皆になるみなになる

なくなる。尽きる。狂言、附子ぶす「汝が食うたに依つて皆になつた」

⇒みな【皆】

み‐なぬか【三七日】

人が死んで21日目の称。さんしちにち。みなのか。

みな‐の‐がわ【男女川】‥ガハ

茨城県筑波山に発源、南流する渓流。(歌枕)

みな‐の‐しゅう【皆の衆】

すべての人。みなさんがた。

みな‐の‐もの【皆の者】

すべての人。一同。

みな‐の‐わた【蜷の腸】

〔枕〕

(黒いからという)「かぐろし」にかかる。万葉集5「―か黒き髪に」

みな‐ひと【皆人】

すべての人。万葉集2「―の得がてにすとふ安見児得たり」

みなぶち【南淵】

姓氏の一つ。

⇒みなぶち‐の‐しょうあん【南淵請安】

みなぶち‐の‐しょうあん【南淵請安】‥シヤウ‥

飛鳥時代の学問僧。608年隋に渡り、640年帰国。中大兄皇子・中臣鎌足らに儒学を授けた。生没年未詳。

⇒みなぶち【南淵】

み‐な‐また【水派】

(「水の叉また」の意)水流が分かれる所。〈新撰字鏡6〉

みなまた【水俣】

熊本県南端の市。八代海に臨む。カーバイド・アンモニア・肥料などの化学工業が盛ん。湯出ゆのつる・湯の児の2温泉がある。人口2万9千。

⇒みなまた‐びょう【水俣病】

みなまた‐びょう【水俣病】‥ビヤウ

有機水銀中毒による神経疾患。四肢の感覚障害・運動失調・言語障害・視野狭窄・ふるえなどをおこし、重症では死亡する。1953〜59年に熊本県の水俣地方で、工場廃液による有機水銀に汚染した魚介類を食したことにより集団的に発生。64年ごろ新潟県阿賀野川流域でも同じ病気が発生(第二水俣病)。

最終解決案に受け入れをめぐり賛成の挙手をする患者ら 1995年10月28日

提供:毎日新聞社

チッソ本社前に座り込む水俣病患者の家族 1970年5月14日

提供:毎日新聞社

チッソ本社前に座り込む水俣病患者の家族 1970年5月14日

提供:毎日新聞社

水俣病

提供:NHK

⇒みなまた【水俣】

みなみ【南】

①四方の一つ。日の出る方に向かって右の方向。みんなみ。↔北。→かげとも。

②南から吹いて来る風。南風。万葉集18「―吹き雪消ゆきげ溢はふりて」

③(ミナミ)大阪市南部、道頓堀付近から難波なんばにかけての繁華街の俗称。江戸時代の南新地に当たる。

④品川遊里の称。

⇒みなみ‐アジア【南アジア】

⇒みなみ‐アジア‐ごぞく【南アジア語族】

⇒みなみアフリカ‐きょうわこく【南アフリカ共和国】

⇒みなみ‐アメリカ【南アメリカ】

⇒みなみ‐アルプス【南アルプス】

⇒みなみ‐アルプス‐こくりつこうえん【南アルプス国立公園】

⇒みなみ‐イエメン【南イエメン】

⇒みなみ‐おもて【南面】

⇒みなみ‐かいきせん【南回帰線】

⇒みなみ‐がしら【南頭】

⇒みなみ‐かぜ【南風】

⇒みなみ‐ごち【南東風】

⇒みなみ‐ざ【南座】

⇒みなみ‐しな‐かい【南支那海・南シナ海】

⇒みなみ‐じゅうじ【南十字】

⇒みなみじゅうじ‐ざ【南十字座】

⇒みなみ‐だいとうじま【南大東島】

⇒みなみ‐たいへいよう【南太平洋】

⇒みなみ‐どの【南殿】

⇒みなみ‐とりしま【南鳥島】

⇒みなみ‐の‐うお‐ざ【南の魚座】

⇒みなみ‐の‐おとど【南の御殿】

⇒みなみ‐の‐かんむり‐ざ【南の冠座】

⇒みなみ‐の‐さんかく‐ざ【南の三角座】

⇒みなみ‐はんきゅう【南半球】

⇒みなみ‐まぐろ【南鮪】

⇒みなみ‐まちぶぎょう【南町奉行】

⇒みなみ‐まつり【南祭】

⇒みなみ‐まんしゅう‐てつどう【南満州鉄道】

⇒みなみ‐むき【南向き】

みなみ【南】

姓氏の一つ。

⇒みなみ‐ひろし【南博】

みなみ‐アジア【南アジア】

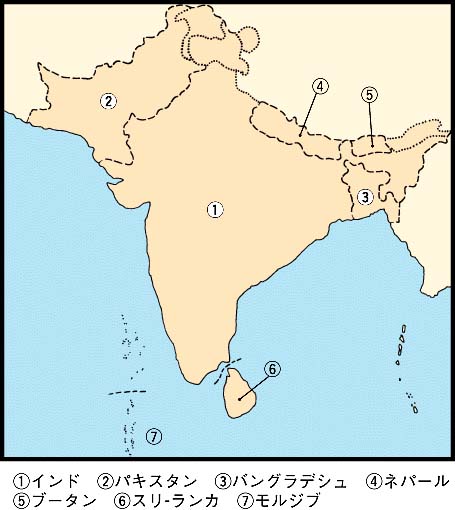

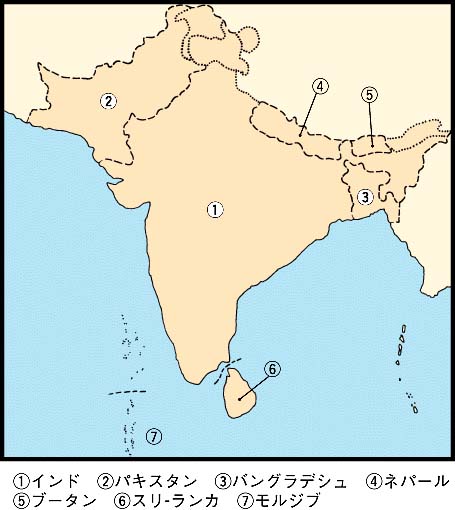

(South Asia)ヒマラヤ山脈の南に拡がり、インド洋に突き出たユーラシア大陸の半島部。インド大半島とほぼ重なる地域。インド・パキスタン・バングラデシュ・ネパール・ブータン・スリランカ・モルジヴの7カ国を含む。

南アジアの国々

水俣病

提供:NHK

⇒みなまた【水俣】

みなみ【南】

①四方の一つ。日の出る方に向かって右の方向。みんなみ。↔北。→かげとも。

②南から吹いて来る風。南風。万葉集18「―吹き雪消ゆきげ溢はふりて」

③(ミナミ)大阪市南部、道頓堀付近から難波なんばにかけての繁華街の俗称。江戸時代の南新地に当たる。

④品川遊里の称。

⇒みなみ‐アジア【南アジア】

⇒みなみ‐アジア‐ごぞく【南アジア語族】

⇒みなみアフリカ‐きょうわこく【南アフリカ共和国】

⇒みなみ‐アメリカ【南アメリカ】

⇒みなみ‐アルプス【南アルプス】

⇒みなみ‐アルプス‐こくりつこうえん【南アルプス国立公園】

⇒みなみ‐イエメン【南イエメン】

⇒みなみ‐おもて【南面】

⇒みなみ‐かいきせん【南回帰線】

⇒みなみ‐がしら【南頭】

⇒みなみ‐かぜ【南風】

⇒みなみ‐ごち【南東風】

⇒みなみ‐ざ【南座】

⇒みなみ‐しな‐かい【南支那海・南シナ海】

⇒みなみ‐じゅうじ【南十字】

⇒みなみじゅうじ‐ざ【南十字座】

⇒みなみ‐だいとうじま【南大東島】

⇒みなみ‐たいへいよう【南太平洋】

⇒みなみ‐どの【南殿】

⇒みなみ‐とりしま【南鳥島】

⇒みなみ‐の‐うお‐ざ【南の魚座】

⇒みなみ‐の‐おとど【南の御殿】

⇒みなみ‐の‐かんむり‐ざ【南の冠座】

⇒みなみ‐の‐さんかく‐ざ【南の三角座】

⇒みなみ‐はんきゅう【南半球】

⇒みなみ‐まぐろ【南鮪】

⇒みなみ‐まちぶぎょう【南町奉行】

⇒みなみ‐まつり【南祭】

⇒みなみ‐まんしゅう‐てつどう【南満州鉄道】

⇒みなみ‐むき【南向き】

みなみ【南】

姓氏の一つ。

⇒みなみ‐ひろし【南博】

みなみ‐アジア【南アジア】

(South Asia)ヒマラヤ山脈の南に拡がり、インド洋に突き出たユーラシア大陸の半島部。インド大半島とほぼ重なる地域。インド・パキスタン・バングラデシュ・ネパール・ブータン・スリランカ・モルジヴの7カ国を含む。

南アジアの国々

⇒みなみ【南】

みなみ‐アジア‐ごぞく【南アジア語族】

(→)オーストロ‐アジア語族に同じ。

⇒みなみ【南】

みなみあしがら【南足柄】

神奈川県南西部の市。江戸時代は矢倉沢往還の宿駅。最乗寺の門前町。水に恵まれ、化学・精密機械工業が進出。人口4万4千。

みなみアフリカ‐きょうわこく【南アフリカ共和国】

アフリカの南端にある共和国。1652年以来オランダ人が入植、1814年イギリスが占領、1910年英国自治領として南ア連邦を組織、61年に共和国。アパルトヘイトで世界的非難を浴びたが、91年までに人種差別法を全廃、94年初の全人種参加による選挙を実施。金・ダイヤモンドを産する。面積122万平方キロメートル。人口4659万(2004)。行政府はプレトリア、立法府はケープタウン、司法府はブルームフォンテーンにある。→アフリカーンス語→南ア戦争→アフリカ(図)。

⇒みなみ【南】

みなみ‐アメリカ【南アメリカ】

(South America)六大州の一つ。西半球大陸の南半部。パナマ地峡によって北アメリカに連なる。東は大西洋、西は太平洋、北はカリブ海、南は南極海に面し、ベネズエラ・コロンビア・エクアドル・ペルー・チリ・ブラジル・ボリビア・パラグアイ・ウルグアイ・アルゼンチン・ガイアナ・スリナムの諸国および仏領ギアナから成る。南米。

南アメリカの国々

⇒みなみ【南】

みなみ‐アジア‐ごぞく【南アジア語族】

(→)オーストロ‐アジア語族に同じ。

⇒みなみ【南】

みなみあしがら【南足柄】

神奈川県南西部の市。江戸時代は矢倉沢往還の宿駅。最乗寺の門前町。水に恵まれ、化学・精密機械工業が進出。人口4万4千。

みなみアフリカ‐きょうわこく【南アフリカ共和国】

アフリカの南端にある共和国。1652年以来オランダ人が入植、1814年イギリスが占領、1910年英国自治領として南ア連邦を組織、61年に共和国。アパルトヘイトで世界的非難を浴びたが、91年までに人種差別法を全廃、94年初の全人種参加による選挙を実施。金・ダイヤモンドを産する。面積122万平方キロメートル。人口4659万(2004)。行政府はプレトリア、立法府はケープタウン、司法府はブルームフォンテーンにある。→アフリカーンス語→南ア戦争→アフリカ(図)。

⇒みなみ【南】

みなみ‐アメリカ【南アメリカ】

(South America)六大州の一つ。西半球大陸の南半部。パナマ地峡によって北アメリカに連なる。東は大西洋、西は太平洋、北はカリブ海、南は南極海に面し、ベネズエラ・コロンビア・エクアドル・ペルー・チリ・ブラジル・ボリビア・パラグアイ・ウルグアイ・アルゼンチン・ガイアナ・スリナムの諸国および仏領ギアナから成る。南米。

南アメリカの国々

南アメリカの主な山・川・湖

南アメリカの主な山・川・湖

⇒みなみ【南】

みなみ‐アルプス【南アルプス】

①日本アルプスを構成する赤石山脈の別称。

②山梨県中西部、南アルプス山系の北東部とその扇状地から成る市。果樹栽培が盛ん。人口7万2千。

⇒みなみ【南】

みなみ‐アルプス‐こくりつこうえん【南アルプス国立公園】‥ヱン

赤石山脈を中心とした山岳地帯の国立公園。長野・山梨・静岡の3県にまたがる。

⇒みなみ【南】

みなみあわじ【南あわじ】‥アハヂ

兵庫県最南端の市。淡路島の南部に位置し、鳴門海峡を望む。三毛作が行われるなど農業が盛ん。人口5万2千。

みなみ‐イエメン【南イエメン】

「イエメン」参照。

⇒みなみ【南】

みなみうおぬま【南魚沼】‥ウヲ‥

新潟県南部の市。コシヒカリ・マイタケの産地。関東と日本海側を結ぶ交通・物流の中継地。人口6万3千。

みなみ‐おもて【南面】

①南向き。家屋の南に向いた方、すなわち正面(の部屋)。蜻蛉日記中「―にこの頃来る人あり」

②正殿。南殿。栄華物語月宴「―の昼御座ひのおましの方にかしづきすゑ奉らせ給ひて」

⇒みなみ【南】

みなみ‐かいきせん【南回帰線】‥クワイ‥

南緯23度27分の緯線。→回帰線。

⇒みなみ【南】

みなみ‐がしら【南頭】

馬・牛などの頭を南に向けて立たせ、また歩ませること。謡曲、羅生門「宿所を出でて二条大宮を―に歩ませけり」

⇒みなみ【南】

みなみ‐かぜ【南風】

南から吹いて来る風。みなみ。〈[季]夏〉

⇒みなみ【南】

みなみ‐ごち【南東風】

南にかたよった東風。

⇒みなみ【南】

みなみ‐ざ【南座】

京都市にある歌舞伎劇場。元和(1615〜1624)年間公許の七座のうち、唯一現在まで続く。阿国おくに歌舞伎が催された四条河原の畔にあり、江戸時代は祇園など近隣の遊里とともに賑わった。

⇒みなみ【南】

みなみさつま【南さつま】

鹿児島県西部、薩摩半島南西部の市。南薩地方の中心都市。海岸には砂丘が発達。人口4万2千。

みなみ‐しな‐かい【南支那海・南シナ海】

(South China Sea)中国の南東方にある太平洋の付属海。中国本土・台湾・フィリピン群島・ボルネオ(カリマンタン)・マレー半島・インドシナ半島などに囲まれる。→南海諸島。

⇒みなみ【南】

みなみしまばら【南島原】

長崎県、島原半島南部の市。原城跡などキリシタン文化と島原の乱の史跡が多い。索麺そうめんも有名。人口5万4千。

みなみ‐じゅうじ【南十字】‥ジフ‥

(Southern Cross)南十字座の首星以下4星で、美しい十字をなす。白鳥座の北十字に対する名で、詩文に名高い。南十字星。

⇒みなみ【南】

みなみじゅうじ‐ざ【南十字座】‥ジフ‥

(Crux ラテン)ケンタウルス座の南にある星座。天の川の中心にあって輝星に富み、首星以下の4星は特に南十字と呼ばれる。

⇒みなみ【南】

みなみそうま【南相馬】‥サウ‥

福島県北東部、太平洋に面する市。相馬野馬追が行われる地域の一つ。南部の小高区はもと相馬氏の本拠地。人口7万3千。

みなみ‐だいとうじま【南大東島】

沖縄県の島。沖縄本島の東約350キロメートルにある大東諸島中の最大の島。隆起珊瑚礁から成り、サトウキビを産する。面積31平方キロメートル。みなみおおあがりじま。

⇒みなみ【南】

みなみ‐たいへいよう【南太平洋】‥ヤウ

太平洋のうち南半球の水域。メラネシアおよびポリネシア南半部の島々が点在する。

⇒みなみ【南】

みなみ‐どの【南殿】

①南向きの殿舎。正殿。みなみおもて。栄華物語鳥のまひ「―より渡し奉らせ給ふ」

②鎌倉時代、南六波羅探題の称。

⇒みなみ【南】

みなみ‐とりしま【南鳥島】

父島の南東1200キロメートルにある太平洋の一孤島。旧称マーカス島。1896年(明治29)水谷新六が発見、98年日本の領土と決定。東京都小笠原支庁の所管。気象観測基地。面積1.5平方キロメートル。日本の最東端(東経153度58分)。

⇒みなみ【南】

みな‐みな【皆皆】

一同の者。すべての物。

みなみ‐の‐うお‐ざ【南の魚座】‥ウヲ‥

(Piscis Austrinus ラテン)南天の星座。水瓶座の南にある。10月中旬の夕刻に南天低く現れる。首星フォーマルハウトは航海者の崇敬する星。なんぎょざ。

⇒みなみ【南】

みなみ‐の‐おとど【南の御殿】

南向きの殿舎。宇津保物語祭使「大将殿の―に、使三所つき給へり」

⇒みなみ【南】

みなみ‐の‐かんむり‐ざ【南の冠座】

(Corona Australis ラテン)南天の星座。蠍さそり座の東、射手いて座の南にある小星座。

⇒みなみ【南】

みなみ‐の‐さんかく‐ざ【南の三角座】

(Triangulum Australe ラテン)南天の星座。定規座の南にある小星座。日本からは見えない。

⇒みなみ【南】

みなみ‐はんきゅう【南半球】‥キウ

地球の赤道以南。↔北半球。

⇒みなみ【南】

みなみ‐ひろし【南博】

社会心理学者。東京生れ。一橋大教授。アメリカの社会心理学を日本に導入し、社会現象の背後にある人々の心理を解き明かした。著「体系社会心理学」「日本人論」など。(1914〜2001)

⇒みなみ【南】

みなみぼうそう【南房総】‥バウ‥

千葉県南部、房総半島の南端に位置する市。漁業が盛んで、捕鯨基地を有する。人口4万5千。

みなみ‐まぐろ【南鮪】

サバ科の海産の硬骨魚。南半球温帯部の外洋に分布。刺身・すし種用として重要。インドマグロ。

⇒みなみ【南】

みなみ‐まちぶぎょう【南町奉行】‥ギヤウ

江戸町奉行の一つ。北町奉行と月番交替で江戸市中の訴訟・警察事務をつかさどった。1708年(宝永5)以来数寄屋橋内に所在。

⇒みなみ【南】

みなみ‐まつり【南祭】

①石清水いわしみず臨時祭の別称。↔北祭。

②8月15日(今は9月15日)の石清水放生会ほうじょうえの異称。

⇒みなみ【南】

みなみ‐まんしゅう‐てつどう【南満州鉄道】‥シウ‥ダウ

1906年設立された南満州鉄道株式会社、および同社経営の鉄道。日露戦争後、ポーツマス条約によって譲渡された東清鉄道支線をもととし、大連・長春間の本線と、幾つかの支線があった。同社は半官半民の国策会社で、炭鉱・港湾等の経営、鉄道付属地の行政をも担当。満州建国後は改組などにより鉄道経営中心となる。45年中国に接収。略称、満鉄。

⇒みなみ【南】

みなみ‐むき【南向き】

南の方角に向くこと。なんめん。

⇒みなみ【南】

みなみむら【南村】

姓氏の一つ。

⇒みなみむら‐ばいけん【南村梅軒】

みなみむら‐ばいけん【南村梅軒】

室町末期の儒学者。周防の人。天文末年、土佐に渡り、朱子学を伝えた。南学の祖といわれる。生没年未詳。

⇒みなみむら【南村】

み‐な‐むしろ【水席】

(「水みの席むしろ」の意)水底の石の称。散木奇歌集「谷川の―にも月はすみけり」

みな‐むすび【蜷結び】

(→)「になむすび」に同じ。徒然草「―といふは、糸を結び重ねたるが蜷といふ貝に似たればいふ」

み‐な‐も【水面】

海・川・湖などの水の表面。すいめん。みのも。「―を渡る風」

み‐な‐もと【源】

(「水みの本もと」の意)

①川の水などの流れでるもと。水源。常陸風土記「信筑しづくの川といふ。―は筑波の山より出で」

②物事の起こるはじめ。起源。栄華物語歌合「―さへも開けたるかな」

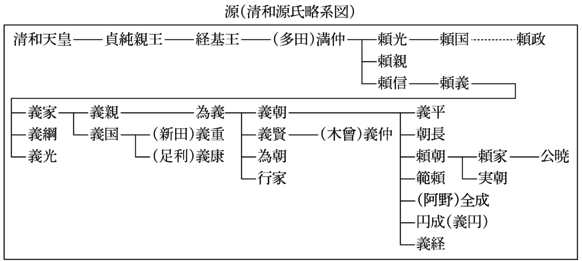

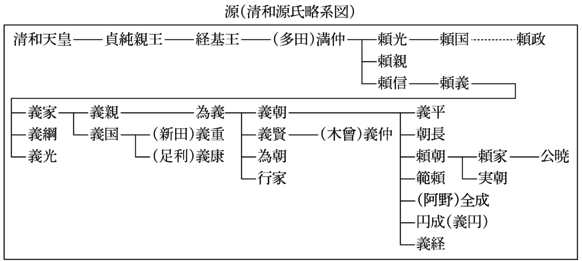

みなもと【源】

姓氏の一つ。初め嵯峨天皇がその皇子を臣籍に下して賜った姓で、のち仁明・文徳・清和・陽成・光孝・宇多・醍醐・村上・冷泉・花山・三条・後三条・順徳・後嵯峨・後深草・亀山・後二条天皇などの、皇子・皇孫にも源氏を賜った。嵯峨源氏・清和源氏・宇多源氏・村上源氏が名高い。

源(清和源氏略系図)

⇒みなみ【南】

みなみ‐アルプス【南アルプス】

①日本アルプスを構成する赤石山脈の別称。

②山梨県中西部、南アルプス山系の北東部とその扇状地から成る市。果樹栽培が盛ん。人口7万2千。

⇒みなみ【南】

みなみ‐アルプス‐こくりつこうえん【南アルプス国立公園】‥ヱン

赤石山脈を中心とした山岳地帯の国立公園。長野・山梨・静岡の3県にまたがる。

⇒みなみ【南】

みなみあわじ【南あわじ】‥アハヂ

兵庫県最南端の市。淡路島の南部に位置し、鳴門海峡を望む。三毛作が行われるなど農業が盛ん。人口5万2千。

みなみ‐イエメン【南イエメン】

「イエメン」参照。

⇒みなみ【南】

みなみうおぬま【南魚沼】‥ウヲ‥

新潟県南部の市。コシヒカリ・マイタケの産地。関東と日本海側を結ぶ交通・物流の中継地。人口6万3千。

みなみ‐おもて【南面】

①南向き。家屋の南に向いた方、すなわち正面(の部屋)。蜻蛉日記中「―にこの頃来る人あり」

②正殿。南殿。栄華物語月宴「―の昼御座ひのおましの方にかしづきすゑ奉らせ給ひて」

⇒みなみ【南】

みなみ‐かいきせん【南回帰線】‥クワイ‥

南緯23度27分の緯線。→回帰線。

⇒みなみ【南】

みなみ‐がしら【南頭】

馬・牛などの頭を南に向けて立たせ、また歩ませること。謡曲、羅生門「宿所を出でて二条大宮を―に歩ませけり」

⇒みなみ【南】

みなみ‐かぜ【南風】

南から吹いて来る風。みなみ。〈[季]夏〉

⇒みなみ【南】

みなみ‐ごち【南東風】

南にかたよった東風。

⇒みなみ【南】

みなみ‐ざ【南座】

京都市にある歌舞伎劇場。元和(1615〜1624)年間公許の七座のうち、唯一現在まで続く。阿国おくに歌舞伎が催された四条河原の畔にあり、江戸時代は祇園など近隣の遊里とともに賑わった。

⇒みなみ【南】

みなみさつま【南さつま】

鹿児島県西部、薩摩半島南西部の市。南薩地方の中心都市。海岸には砂丘が発達。人口4万2千。

みなみ‐しな‐かい【南支那海・南シナ海】

(South China Sea)中国の南東方にある太平洋の付属海。中国本土・台湾・フィリピン群島・ボルネオ(カリマンタン)・マレー半島・インドシナ半島などに囲まれる。→南海諸島。

⇒みなみ【南】

みなみしまばら【南島原】

長崎県、島原半島南部の市。原城跡などキリシタン文化と島原の乱の史跡が多い。索麺そうめんも有名。人口5万4千。

みなみ‐じゅうじ【南十字】‥ジフ‥

(Southern Cross)南十字座の首星以下4星で、美しい十字をなす。白鳥座の北十字に対する名で、詩文に名高い。南十字星。

⇒みなみ【南】

みなみじゅうじ‐ざ【南十字座】‥ジフ‥

(Crux ラテン)ケンタウルス座の南にある星座。天の川の中心にあって輝星に富み、首星以下の4星は特に南十字と呼ばれる。

⇒みなみ【南】

みなみそうま【南相馬】‥サウ‥

福島県北東部、太平洋に面する市。相馬野馬追が行われる地域の一つ。南部の小高区はもと相馬氏の本拠地。人口7万3千。

みなみ‐だいとうじま【南大東島】

沖縄県の島。沖縄本島の東約350キロメートルにある大東諸島中の最大の島。隆起珊瑚礁から成り、サトウキビを産する。面積31平方キロメートル。みなみおおあがりじま。

⇒みなみ【南】

みなみ‐たいへいよう【南太平洋】‥ヤウ

太平洋のうち南半球の水域。メラネシアおよびポリネシア南半部の島々が点在する。

⇒みなみ【南】

みなみ‐どの【南殿】

①南向きの殿舎。正殿。みなみおもて。栄華物語鳥のまひ「―より渡し奉らせ給ふ」

②鎌倉時代、南六波羅探題の称。

⇒みなみ【南】

みなみ‐とりしま【南鳥島】

父島の南東1200キロメートルにある太平洋の一孤島。旧称マーカス島。1896年(明治29)水谷新六が発見、98年日本の領土と決定。東京都小笠原支庁の所管。気象観測基地。面積1.5平方キロメートル。日本の最東端(東経153度58分)。

⇒みなみ【南】

みな‐みな【皆皆】

一同の者。すべての物。

みなみ‐の‐うお‐ざ【南の魚座】‥ウヲ‥

(Piscis Austrinus ラテン)南天の星座。水瓶座の南にある。10月中旬の夕刻に南天低く現れる。首星フォーマルハウトは航海者の崇敬する星。なんぎょざ。

⇒みなみ【南】

みなみ‐の‐おとど【南の御殿】

南向きの殿舎。宇津保物語祭使「大将殿の―に、使三所つき給へり」

⇒みなみ【南】

みなみ‐の‐かんむり‐ざ【南の冠座】

(Corona Australis ラテン)南天の星座。蠍さそり座の東、射手いて座の南にある小星座。

⇒みなみ【南】

みなみ‐の‐さんかく‐ざ【南の三角座】

(Triangulum Australe ラテン)南天の星座。定規座の南にある小星座。日本からは見えない。

⇒みなみ【南】

みなみ‐はんきゅう【南半球】‥キウ

地球の赤道以南。↔北半球。

⇒みなみ【南】

みなみ‐ひろし【南博】

社会心理学者。東京生れ。一橋大教授。アメリカの社会心理学を日本に導入し、社会現象の背後にある人々の心理を解き明かした。著「体系社会心理学」「日本人論」など。(1914〜2001)

⇒みなみ【南】

みなみぼうそう【南房総】‥バウ‥

千葉県南部、房総半島の南端に位置する市。漁業が盛んで、捕鯨基地を有する。人口4万5千。

みなみ‐まぐろ【南鮪】

サバ科の海産の硬骨魚。南半球温帯部の外洋に分布。刺身・すし種用として重要。インドマグロ。

⇒みなみ【南】

みなみ‐まちぶぎょう【南町奉行】‥ギヤウ

江戸町奉行の一つ。北町奉行と月番交替で江戸市中の訴訟・警察事務をつかさどった。1708年(宝永5)以来数寄屋橋内に所在。

⇒みなみ【南】

みなみ‐まつり【南祭】

①石清水いわしみず臨時祭の別称。↔北祭。

②8月15日(今は9月15日)の石清水放生会ほうじょうえの異称。

⇒みなみ【南】

みなみ‐まんしゅう‐てつどう【南満州鉄道】‥シウ‥ダウ

1906年設立された南満州鉄道株式会社、および同社経営の鉄道。日露戦争後、ポーツマス条約によって譲渡された東清鉄道支線をもととし、大連・長春間の本線と、幾つかの支線があった。同社は半官半民の国策会社で、炭鉱・港湾等の経営、鉄道付属地の行政をも担当。満州建国後は改組などにより鉄道経営中心となる。45年中国に接収。略称、満鉄。

⇒みなみ【南】

みなみ‐むき【南向き】

南の方角に向くこと。なんめん。

⇒みなみ【南】

みなみむら【南村】

姓氏の一つ。

⇒みなみむら‐ばいけん【南村梅軒】

みなみむら‐ばいけん【南村梅軒】

室町末期の儒学者。周防の人。天文末年、土佐に渡り、朱子学を伝えた。南学の祖といわれる。生没年未詳。

⇒みなみむら【南村】

み‐な‐むしろ【水席】

(「水みの席むしろ」の意)水底の石の称。散木奇歌集「谷川の―にも月はすみけり」

みな‐むすび【蜷結び】

(→)「になむすび」に同じ。徒然草「―といふは、糸を結び重ねたるが蜷といふ貝に似たればいふ」

み‐な‐も【水面】

海・川・湖などの水の表面。すいめん。みのも。「―を渡る風」

み‐な‐もと【源】

(「水みの本もと」の意)

①川の水などの流れでるもと。水源。常陸風土記「信筑しづくの川といふ。―は筑波の山より出で」

②物事の起こるはじめ。起源。栄華物語歌合「―さへも開けたるかな」

みなもと【源】

姓氏の一つ。初め嵯峨天皇がその皇子を臣籍に下して賜った姓で、のち仁明・文徳・清和・陽成・光孝・宇多・醍醐・村上・冷泉・花山・三条・後三条・順徳・後嵯峨・後深草・亀山・後二条天皇などの、皇子・皇孫にも源氏を賜った。嵯峨源氏・清和源氏・宇多源氏・村上源氏が名高い。

源(清和源氏略系図)

⇒みなもと‐の‐ありひと【源有仁】

⇒みなもと‐の‐いえなが【源家長】

⇒みなもと‐の‐さねとも【源実朝】

⇒みなもと‐の‐しげゆき【源重之】

⇒みなもと‐の‐したごう【源順】

⇒みなもと‐の‐たかあきら【源高明】

⇒みなもと‐の‐たかくに【源隆国】

⇒みなもと‐の‐ためとも【源為朝】

⇒みなもと‐の‐ためのり【源為憲】

⇒みなもと‐の‐ためよし【源為義】

⇒みなもと‐の‐ちかゆき【源親行】

⇒みなもと‐の‐つねのぶ【源経信】

⇒みなもと‐の‐つねもと【源経基】

⇒みなもと‐の‐とおる【源融】

⇒みなもと‐の‐としより【源俊頼】

⇒みなもと‐の‐のりより【源範頼】

⇒みなもと‐の‐ひろまさ【源博雅】

⇒みなもと‐の‐まこと【源信】

⇒みなもと‐の‐みちちか【源通親】

⇒みなもと‐の‐みちとも【源通具】

⇒みなもと‐の‐みつなか【源満仲】

⇒みなもと‐の‐みつゆき【源光行】

⇒みなもと‐の‐もろふさ【源師房】

⇒みなもと‐の‐ゆきいえ【源行家】

⇒みなもと‐の‐よしいえ【源義家】

⇒みなもと‐の‐よしつね【源義経】

⇒みなもと‐の‐よしとも【源義朝】

⇒みなもと‐の‐よしなか【源義仲】

⇒みなもと‐の‐よしひら【源義平】

⇒みなもと‐の‐よしみつ【源義光】

⇒みなもと‐の‐よりいえ【源頼家】

⇒みなもと‐の‐よりとも【源頼朝】

⇒みなもと‐の‐よりのぶ【源頼信】

⇒みなもと‐の‐よりまさ【源頼政】

⇒みなもと‐の‐よりみつ【源頼光】

⇒みなもと‐の‐よりよし【源頼義】

みなもと‐の‐ありひと【源有仁】

平安後期の貴族。後三条天皇の皇子輔仁すけひと親王の子。1136年(保延2)左大臣となり、世に花園左大臣という。詩歌・管弦に通じた。著「園記」など。(1103〜1147)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐いえなが【源家長】‥イヘ‥

鎌倉初期の歌人。後鳥羽上皇の和歌所開闔かいこう(年預)となり、承久の乱後在野。1196年(建久7)に起筆した日記は、新古今集勅撰のことなど、11年間にわたる回想録。( 〜1234)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐さねとも【源実朝】

鎌倉幕府第3代将軍(在職1203〜1219)。歌人。頼朝の次子。母は北条政子。幼名、千幡。後に右大臣。作歌には万葉調の佳作が多い。家集「金槐和歌集」。鶴岡八幡宮の境内で兄頼家の子公暁くぎょうに殺された。(1192〜1219)

→作品:『金槐和歌集』

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐しげゆき【源重之】

平安中期の歌人。三十六歌仙の一人。左馬助・相模権守。旅の歌人で、冷泉天皇が東宮のときに帯刀先生たちはきせんじょうとして奉った百首は現存する最古の百首歌。家集「重之集」。( 〜1000頃)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐したごう【源順】‥シタガフ

平安中期の歌人・学者。三十六歌仙の一人。梨壺の五人の一人として後撰集の撰に当たり、また万葉集訓釈(古点)のことに従った。著「倭名類聚鈔」、家集「順集」。(911〜983)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐たかあきら【源高明】

平安中期の貴族。醍醐天皇の皇子。左大臣。西宮左大臣と称される。969年右大臣藤原師尹もろただらのため大宰権帥に左遷され(安和の変)、のち赦されて帰洛。著「西宮記」。(914〜982)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐たかくに【源隆国】

平安中期の貴族。世に宇治大納言と称す。皇后宮大夫・権大納言となり、病を得て出家。(1004〜1077)→宇治大納言物語。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ためとも【源為朝】

平安末期の武将。為義の8男。豪勇で、強弓をもって名高い。九州に勢力を張り、鎮西八郎と称す。保元の乱には崇徳上皇方につき、敗れて伊豆大島に流罪。のち、工藤茂光の討伐軍と戦って自殺。(1139〜1170)→椿説弓張月。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ためのり【源為憲】

平安中期の学者・漢詩人。その詩は「本朝文粋」に、歌は「拾遺和歌集」などに収める。著「口遊くちずさみ」「三宝絵詞」「世俗諺文」など。( 〜1011)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ためよし【源為義】

平安末期の武将。義親の子。検非違使となって六条判官と称される。保元の乱に崇徳上皇の白河殿を守ったが、敗れて斬られた。(1096〜1156)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ちかゆき【源親行】

鎌倉初期の歌学者。光行の子。法名、覚因。鎌倉幕府にも仕えた。父と共に源氏物語(河内本)を整定、また、万葉集を校訂。著「原中最秘抄」など。1277年(建治3)には存命。→定家仮名遣。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐つねのぶ【源経信】

平安後期の貴族。俊頼の父。後一条から堀河まで6代の天皇に仕え、正二位、大納言。世に桂大納言という。博学・多才で、音楽・詩・歌のいずれにも優れ、藤原公任きんとうと共に三船の才と称された。著「難後拾遺」、家集「大納言経信集」。(1016〜1097)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐つねもと【源経基】

平安中期の貴族・武人。清和天皇の第6皇子貞純親王の長子。はじめ経基王。六孫王と称されたが、源姓を賜り清和源氏の祖となる。和歌をよくした。平将門の反乱を通報、のち小野好古おののよしふるに従って藤原純友を滅ぼした。( 〜961)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐とおる【源融】‥トホル

平安前期の貴族。嵯峨天皇の皇子。源姓を賜り、仁明天皇の猶子。左大臣・皇太子傅ふ。六条河原に壮麗な邸宅を構えたので世に河原左大臣という。(822〜895)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐としより【源俊頼】

平安後期の歌人。経信の子。俊恵しゅんえの父。従四位上、木工頭もくのかみで退官。守旧派の藤原基俊とは反対に、歌は自由清新、詩想豊かで、素朴な気持や生活を出そうとした。白河法皇の院宣で金葉和歌集を撰。著「俊頼髄脳」、家集「散木奇歌集」。(1055?〜1129?)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐のりより【源範頼】

平安末期の武将。義朝の6男。遠江蒲御厨かばのみくりやに生まれ、蒲の冠者・蒲殿という。兄頼朝の挙兵を助け、弟義経と協力して義仲を討ち、平家を一谷・壇ノ浦に破った。のち頼朝に疑われ、伊豆修禅寺に流された。生没年未詳。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ひろまさ【源博雅】

博雅三位はくがのさんみの本名。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐まこと【源信】

平安前期の貴族。嵯峨天皇の皇子。源姓を賜り、左大臣。北辺きたのべの左大臣とも。応天門の変では、一時放火の嫌疑をうけた。(810〜868)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐みちちか【源通親】

平安末期・鎌倉初期の貴族。村上源氏。源(久我)雅通の子。一説に道元の父。頼朝と結ぶ関白九条兼実を排斥し、外孫土御門天皇を即位させて権勢を握る。和歌をよくし、著「高倉院厳島御幸記」など。土御門内大臣。(1149〜1202)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐みちとも【源通具】

鎌倉初期の歌人。新古今集の撰者の一人。通親の子。堀河大納言。妻は藤原俊成の女むすめ。(1171〜1227)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐みつなか【源満仲】

平安中期の武将。経基の長子。鎮守府将軍。武略に富み、摂津多田に住んで多田氏と称し、多数の郎党を養い、清和源氏の基礎を固めた。多田満仲ただのまんじゅう。(912〜997)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐みつゆき【源光行】

鎌倉初期の学者。子親行と共に源氏物語(河内本)を校勘。法名、寂因。承久の乱に連座。「蒙求もうぎゅう和歌」があり、古く「海道記」の作者に擬せられた。(1163〜1244)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐もろふさ【源師房】

平安中期の貴族。具平ともひら親王(村上天皇皇子)の長子。初名は資定。文をよくし、和歌に長じた。源姓を賜り(村上源氏)、藤原頼通の猶子となり、累進して内大臣・右大臣。日記「土右記」。土御門右大臣。(1008〜1077)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ゆきいえ【源行家】‥イヘ

平安末期の武将。為義の10男。熊野新宮に住み新宮十郎と称し、のち十郎蔵人。以仁王もちひとおうの令旨を奉じて義仲と共に平氏と戦い、のち義経と共に頼朝追討を図ったが、和泉で殺された。( 〜1186)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしいえ【源義家】‥イヘ

平安後期の武将。頼義の長男。八幡太郎と号す。幼名、不動丸・源太丸。武勇にすぐれ、和歌も巧みであった。前九年の役には父とともに陸奥の安倍貞任を討ち、陸奥守兼鎮守府将軍となり、後三年の役を平定。東国に源氏勢力の根拠を固めた。(1039〜1106)

→資料:『陸奥話記』

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしつね【源義経】

平安末期の武将。義朝の9男。幼名は牛若。7歳で鞍馬寺に入り、次いで陸奥の藤原秀衡ひでひらの許に身を寄せたが、1180年(治承4)兄頼朝の挙兵に応じて源義仲を討ち、さらに平氏を一谷・屋島・壇ノ浦に破った。しかし頼朝の許可なく検非違使・左衛門尉に任官したことから不和となり、再び秀衡に身を寄せ、秀衡の死後、その子泰衡に急襲され、衣川の館に自殺。薄命の英雄として伝説化される。九郎判官義経。(1159〜1189)

→資料:『腰越状』

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしとも【源義朝】

平安末期の武将。為義の長男。下野守。保元の乱に後白河天皇方に参加し、白河殿を陥れ、左馬頭となったが、清盛と不和となり、藤原信頼と結んで平治の乱を起こし、敗れて尾張に逃れ、家人の長田忠致おさだただむねに殺された。(1123〜1160)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしなか【源義仲】

平安末期の武将。為義の孫。2歳の時、父義賢よしかたが義平に討たれた後、木曾山中で育てられ、木曾次郎(義仲)という。1180年(治承4)以仁王もちひとおうの令旨を奉じて挙兵。平通盛らを越前に破り、平維盛を礪波山となみやまに夜襲し、平氏を西海に走らせて京都に入り、84年(寿永3)征夷大将軍に任ぜられたが、範頼・義経の軍と戦って敗れ、近江粟津で戦死。(1154〜1184)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしひら【源義平】

平安末期の武将。義朝の長男。15歳の時、叔父義賢よしかたと戦ってこれを斬り、悪源太の異名を得た。後に平治の乱に父に従って奮戦、敗れて美濃に逃れたが、父の死後、単身京都に潜伏、平清盛暗殺を狙ったが、捕らえられて斬首された。(1141〜1160)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしみつ【源義光】

平安後期の武将。頼義の3男。新羅しんら明神の社前で元服し新羅三郎という。知謀に富み弓をよくし、笙しょうに長じた。後三年の役に兄義家が出征すると、官を辞してその後を追い武功をたて、のち刑部少輔。佐竹氏・武田氏・小笠原氏などの祖。(1045〜1127)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりいえ【源頼家】‥イヘ

鎌倉幕府第2代将軍(在職1202〜1203)。頼朝の長子。母は北条政子。北条氏に強請されて将軍職を弟実朝に譲り、舅比企能員ひきよしかずと結んで北条氏を除こうとして、伊豆修禅寺に幽閉され、やがて北条時政らに殺された。(1182〜1204)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりとも【源頼朝】

鎌倉幕府初代将軍(在職1192〜1199)。武家政治の創始者。義朝の第3子。平治の乱に伊豆に流されたが、1180年(治承4)以仁王もちひとおうの令旨を奉じて平氏追討の兵を挙げ、石橋山に敗れた後、富士川の戦に大勝。鎌倉にあって東国を固め、幕府を開いた。弟範頼・義経をして源義仲、続いて平氏を滅亡させた。その後守護・地頭の制を定め、右近衛大将、92年(建久3)征夷大将軍となった。(1147〜1199)

→資料:『吾妻鏡』

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりのぶ【源頼信】

平安中期の武将。満仲の3男。鎮守府将軍。兵法に通じ武勇で名高く、平忠常の乱を平定し、美濃守。晩年、河内守となり、河内源氏の祖。(968〜1048)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりまさ【源頼政】

平安末期の武将。摂津源氏源仲政の長男。白河法皇に抜擢され兵庫頭。保元・平治の乱に功をたてた。剃髪して世に源三位げんさんみ入道と称す。後に以仁王もちひとおうを奉じて平氏追討を図ったが、敗れて宇治平等院で自殺。歌に秀で、家集「源三位頼政集」がある。宮中で鵺ぬえを退治した話は有名。(1104〜1180)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりみつ【源頼光】

平安中期の武将。満仲の長男。摂津などの国司を歴任。左馬権頭。勇猛で、大江山の酒呑童子征伐の伝説や土蜘蛛伝説で知られる。(948〜1021)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりよし【源頼義】

平安中期の武将。頼信の長男。父と共に平忠常を討ち、相模守。後に陸奥の豪族安倍頼時・貞任父子を討ち、伊予守。東国地方に源氏の地歩を確立。晩年剃髪して世に伊予入道という。(988〜1075)

⇒みなもと【源】

み‐ならい【見習い】‥ナラヒ

①見習うこと。

②ある業務を実地に練習すること。また、その練習中の人。

⇒みならい‐しかん【見習士官】

みならい‐しかん【見習士官】‥ナラヒ‥クワン

陸軍士官学校卒業者が陸軍各科少尉に任ぜられる直前の一定期間服務する官名。

⇒み‐ならい【見習い】

み‐なら・う【見習う・見倣う】‥ナラフ

〔他五〕

見て真似をする。見て覚える。まなぶ。源氏物語常夏「人の有様なども―・ひ給へかし」。「師匠を―・う」

み‐なら・う【見慣らふ・見馴らふ】‥ナラフ

〔自四〕

見なれている。源氏物語夕顔「―・ひ給はぬすまひのさまも珍しきに」

み‐なら・す【見慣らす・見馴らす】

〔他四〕

見なれるようにする。見てなじませる。源氏物語若紫「時々かしこにわたりて―・し給へ」

み‐なり【身形】

①体つき。源氏物語胡蝶「―肌つきの、こまやかにうつくしげなるに」

②衣服をつけた姿。よそおい。「―にかまわない人」

み‐な・る【水馴る】

〔自下二〕

水に浸り馴れる。拾遺和歌集冬「をしどりの羨しくも―・るなるかな」

み‐なる‐かね【巳成る金】

①暦注で、「巳・成なる・金」と重なる日。実の成る金の意にとりなし、その日に金銀・米銭を紙に包んでおけば富むという。

②弁財天を祀る社から1月初巳はつみの日に出すお守札。

みなれ‐ぎ【水馴れ木】

いつも水にひたって水になじんでいる木。相模集「―に塩焼く蜑の程よりは」

みなれ‐ごろも【身馴れ衣】

常に着て身に馴れた衣。きなれごろも。源氏物語蓬生「かたみにそへ給ふべき―も、しほなれたれば」

みなれ‐ざお【水馴れ棹】‥ザヲ

水によく馴れた棹。拾遺和歌集恋「大井川下す筏の―」

ミナレット【minaret】

(manārah アラビア 光塔の意)イスラム教礼拝堂(モスク)の外郭に設ける細長い塔。通例1〜4基を置く。露台をめぐらし、礼拝の定刻になると、ここから礼拝の呼びかけ(アザーン)を行う。光塔。

み‐な・れる【見慣れる・見馴れる】

〔自下一〕[文]みな・る(下二)

①しばしば見て目になれる。源氏物語若菜下「心なむまだなつきがたきは―・れぬ人を知るにやあらむ」。「―・れた風景」

②(いつも顔を合わせて)親しく交わる。竹取物語「明暮―・れたるかぐや姫をやりては、いかが思ふべき」

み‐な‐わ【水泡・水沫】

(ミナアワの約)水のあわ。あわ。万葉集11「宇治川の―逆巻き行く水の」

み‐なわ【水縄・身縄】‥ナハ

和船の綱具の一種。帆桁ほげたの中央に結びつけ、帆柱先端の滑車を通して艫ともに引き、帆を上下するのに用いる2本または4本の太い麻綱。みづな。

みなわしゅう【美奈和集・水沫集】‥シフ

森鴎外の作品集。1892年(明治25)刊。「うたかたの記」「舞姫」などを収める。

みな‐わた【背腸・皆腸】

(→)「せわた」に同じ。〈倭名類聚鈔16〉

ミナンカバウ【Minangkabau】

インドネシア、スマトラ島の西部に住む民族。母系制に基づく慣習法を有し、王権と宮廷を中心とするムスリム社会。

み‐なんてん【実南天】

実をつけたナンテン。〈[季]秋〉

ミニ【mini】

(miniatureの略)

①「小型の」「規模の小さい」「丈の短い」の意。

②ミニスカートの略。→ミディ

ミニアチュア【miniature】

①⇒ミニチュア。

②(→)ミニアチュールに同じ。

⇒ミニアチュア‐かん【ミニアチュア管】

ミニアチュア‐かん【ミニアチュア管】‥クワン

(miniature tube)小型の真空管。親指よりやや小さく、特に高周波の領域での特性がすぐれているので、短波・超短波による小型無線機器などに用いられた。

⇒ミニアチュア【miniature】

ミニアチュール【miniature フランス】

①(黄赤色の顔料ミニウム(minium ラテン)から)西洋中世の写本の装飾画・挿絵。

②転じて、精密に描かれた小品画。細密画。微細画。

⇒みなもと‐の‐ありひと【源有仁】

⇒みなもと‐の‐いえなが【源家長】

⇒みなもと‐の‐さねとも【源実朝】

⇒みなもと‐の‐しげゆき【源重之】

⇒みなもと‐の‐したごう【源順】

⇒みなもと‐の‐たかあきら【源高明】

⇒みなもと‐の‐たかくに【源隆国】

⇒みなもと‐の‐ためとも【源為朝】

⇒みなもと‐の‐ためのり【源為憲】

⇒みなもと‐の‐ためよし【源為義】

⇒みなもと‐の‐ちかゆき【源親行】

⇒みなもと‐の‐つねのぶ【源経信】

⇒みなもと‐の‐つねもと【源経基】

⇒みなもと‐の‐とおる【源融】

⇒みなもと‐の‐としより【源俊頼】

⇒みなもと‐の‐のりより【源範頼】

⇒みなもと‐の‐ひろまさ【源博雅】

⇒みなもと‐の‐まこと【源信】

⇒みなもと‐の‐みちちか【源通親】

⇒みなもと‐の‐みちとも【源通具】

⇒みなもと‐の‐みつなか【源満仲】

⇒みなもと‐の‐みつゆき【源光行】

⇒みなもと‐の‐もろふさ【源師房】

⇒みなもと‐の‐ゆきいえ【源行家】

⇒みなもと‐の‐よしいえ【源義家】

⇒みなもと‐の‐よしつね【源義経】

⇒みなもと‐の‐よしとも【源義朝】

⇒みなもと‐の‐よしなか【源義仲】

⇒みなもと‐の‐よしひら【源義平】

⇒みなもと‐の‐よしみつ【源義光】

⇒みなもと‐の‐よりいえ【源頼家】

⇒みなもと‐の‐よりとも【源頼朝】

⇒みなもと‐の‐よりのぶ【源頼信】

⇒みなもと‐の‐よりまさ【源頼政】

⇒みなもと‐の‐よりみつ【源頼光】

⇒みなもと‐の‐よりよし【源頼義】

みなもと‐の‐ありひと【源有仁】

平安後期の貴族。後三条天皇の皇子輔仁すけひと親王の子。1136年(保延2)左大臣となり、世に花園左大臣という。詩歌・管弦に通じた。著「園記」など。(1103〜1147)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐いえなが【源家長】‥イヘ‥

鎌倉初期の歌人。後鳥羽上皇の和歌所開闔かいこう(年預)となり、承久の乱後在野。1196年(建久7)に起筆した日記は、新古今集勅撰のことなど、11年間にわたる回想録。( 〜1234)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐さねとも【源実朝】

鎌倉幕府第3代将軍(在職1203〜1219)。歌人。頼朝の次子。母は北条政子。幼名、千幡。後に右大臣。作歌には万葉調の佳作が多い。家集「金槐和歌集」。鶴岡八幡宮の境内で兄頼家の子公暁くぎょうに殺された。(1192〜1219)

→作品:『金槐和歌集』

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐しげゆき【源重之】

平安中期の歌人。三十六歌仙の一人。左馬助・相模権守。旅の歌人で、冷泉天皇が東宮のときに帯刀先生たちはきせんじょうとして奉った百首は現存する最古の百首歌。家集「重之集」。( 〜1000頃)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐したごう【源順】‥シタガフ

平安中期の歌人・学者。三十六歌仙の一人。梨壺の五人の一人として後撰集の撰に当たり、また万葉集訓釈(古点)のことに従った。著「倭名類聚鈔」、家集「順集」。(911〜983)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐たかあきら【源高明】

平安中期の貴族。醍醐天皇の皇子。左大臣。西宮左大臣と称される。969年右大臣藤原師尹もろただらのため大宰権帥に左遷され(安和の変)、のち赦されて帰洛。著「西宮記」。(914〜982)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐たかくに【源隆国】

平安中期の貴族。世に宇治大納言と称す。皇后宮大夫・権大納言となり、病を得て出家。(1004〜1077)→宇治大納言物語。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ためとも【源為朝】

平安末期の武将。為義の8男。豪勇で、強弓をもって名高い。九州に勢力を張り、鎮西八郎と称す。保元の乱には崇徳上皇方につき、敗れて伊豆大島に流罪。のち、工藤茂光の討伐軍と戦って自殺。(1139〜1170)→椿説弓張月。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ためのり【源為憲】

平安中期の学者・漢詩人。その詩は「本朝文粋」に、歌は「拾遺和歌集」などに収める。著「口遊くちずさみ」「三宝絵詞」「世俗諺文」など。( 〜1011)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ためよし【源為義】

平安末期の武将。義親の子。検非違使となって六条判官と称される。保元の乱に崇徳上皇の白河殿を守ったが、敗れて斬られた。(1096〜1156)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ちかゆき【源親行】

鎌倉初期の歌学者。光行の子。法名、覚因。鎌倉幕府にも仕えた。父と共に源氏物語(河内本)を整定、また、万葉集を校訂。著「原中最秘抄」など。1277年(建治3)には存命。→定家仮名遣。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐つねのぶ【源経信】

平安後期の貴族。俊頼の父。後一条から堀河まで6代の天皇に仕え、正二位、大納言。世に桂大納言という。博学・多才で、音楽・詩・歌のいずれにも優れ、藤原公任きんとうと共に三船の才と称された。著「難後拾遺」、家集「大納言経信集」。(1016〜1097)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐つねもと【源経基】

平安中期の貴族・武人。清和天皇の第6皇子貞純親王の長子。はじめ経基王。六孫王と称されたが、源姓を賜り清和源氏の祖となる。和歌をよくした。平将門の反乱を通報、のち小野好古おののよしふるに従って藤原純友を滅ぼした。( 〜961)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐とおる【源融】‥トホル

平安前期の貴族。嵯峨天皇の皇子。源姓を賜り、仁明天皇の猶子。左大臣・皇太子傅ふ。六条河原に壮麗な邸宅を構えたので世に河原左大臣という。(822〜895)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐としより【源俊頼】

平安後期の歌人。経信の子。俊恵しゅんえの父。従四位上、木工頭もくのかみで退官。守旧派の藤原基俊とは反対に、歌は自由清新、詩想豊かで、素朴な気持や生活を出そうとした。白河法皇の院宣で金葉和歌集を撰。著「俊頼髄脳」、家集「散木奇歌集」。(1055?〜1129?)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐のりより【源範頼】

平安末期の武将。義朝の6男。遠江蒲御厨かばのみくりやに生まれ、蒲の冠者・蒲殿という。兄頼朝の挙兵を助け、弟義経と協力して義仲を討ち、平家を一谷・壇ノ浦に破った。のち頼朝に疑われ、伊豆修禅寺に流された。生没年未詳。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ひろまさ【源博雅】

博雅三位はくがのさんみの本名。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐まこと【源信】

平安前期の貴族。嵯峨天皇の皇子。源姓を賜り、左大臣。北辺きたのべの左大臣とも。応天門の変では、一時放火の嫌疑をうけた。(810〜868)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐みちちか【源通親】

平安末期・鎌倉初期の貴族。村上源氏。源(久我)雅通の子。一説に道元の父。頼朝と結ぶ関白九条兼実を排斥し、外孫土御門天皇を即位させて権勢を握る。和歌をよくし、著「高倉院厳島御幸記」など。土御門内大臣。(1149〜1202)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐みちとも【源通具】

鎌倉初期の歌人。新古今集の撰者の一人。通親の子。堀河大納言。妻は藤原俊成の女むすめ。(1171〜1227)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐みつなか【源満仲】

平安中期の武将。経基の長子。鎮守府将軍。武略に富み、摂津多田に住んで多田氏と称し、多数の郎党を養い、清和源氏の基礎を固めた。多田満仲ただのまんじゅう。(912〜997)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐みつゆき【源光行】

鎌倉初期の学者。子親行と共に源氏物語(河内本)を校勘。法名、寂因。承久の乱に連座。「蒙求もうぎゅう和歌」があり、古く「海道記」の作者に擬せられた。(1163〜1244)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐もろふさ【源師房】

平安中期の貴族。具平ともひら親王(村上天皇皇子)の長子。初名は資定。文をよくし、和歌に長じた。源姓を賜り(村上源氏)、藤原頼通の猶子となり、累進して内大臣・右大臣。日記「土右記」。土御門右大臣。(1008〜1077)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ゆきいえ【源行家】‥イヘ

平安末期の武将。為義の10男。熊野新宮に住み新宮十郎と称し、のち十郎蔵人。以仁王もちひとおうの令旨を奉じて義仲と共に平氏と戦い、のち義経と共に頼朝追討を図ったが、和泉で殺された。( 〜1186)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしいえ【源義家】‥イヘ

平安後期の武将。頼義の長男。八幡太郎と号す。幼名、不動丸・源太丸。武勇にすぐれ、和歌も巧みであった。前九年の役には父とともに陸奥の安倍貞任を討ち、陸奥守兼鎮守府将軍となり、後三年の役を平定。東国に源氏勢力の根拠を固めた。(1039〜1106)

→資料:『陸奥話記』

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしつね【源義経】

平安末期の武将。義朝の9男。幼名は牛若。7歳で鞍馬寺に入り、次いで陸奥の藤原秀衡ひでひらの許に身を寄せたが、1180年(治承4)兄頼朝の挙兵に応じて源義仲を討ち、さらに平氏を一谷・屋島・壇ノ浦に破った。しかし頼朝の許可なく検非違使・左衛門尉に任官したことから不和となり、再び秀衡に身を寄せ、秀衡の死後、その子泰衡に急襲され、衣川の館に自殺。薄命の英雄として伝説化される。九郎判官義経。(1159〜1189)

→資料:『腰越状』

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしとも【源義朝】

平安末期の武将。為義の長男。下野守。保元の乱に後白河天皇方に参加し、白河殿を陥れ、左馬頭となったが、清盛と不和となり、藤原信頼と結んで平治の乱を起こし、敗れて尾張に逃れ、家人の長田忠致おさだただむねに殺された。(1123〜1160)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしなか【源義仲】

平安末期の武将。為義の孫。2歳の時、父義賢よしかたが義平に討たれた後、木曾山中で育てられ、木曾次郎(義仲)という。1180年(治承4)以仁王もちひとおうの令旨を奉じて挙兵。平通盛らを越前に破り、平維盛を礪波山となみやまに夜襲し、平氏を西海に走らせて京都に入り、84年(寿永3)征夷大将軍に任ぜられたが、範頼・義経の軍と戦って敗れ、近江粟津で戦死。(1154〜1184)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしひら【源義平】

平安末期の武将。義朝の長男。15歳の時、叔父義賢よしかたと戦ってこれを斬り、悪源太の異名を得た。後に平治の乱に父に従って奮戦、敗れて美濃に逃れたが、父の死後、単身京都に潜伏、平清盛暗殺を狙ったが、捕らえられて斬首された。(1141〜1160)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしみつ【源義光】

平安後期の武将。頼義の3男。新羅しんら明神の社前で元服し新羅三郎という。知謀に富み弓をよくし、笙しょうに長じた。後三年の役に兄義家が出征すると、官を辞してその後を追い武功をたて、のち刑部少輔。佐竹氏・武田氏・小笠原氏などの祖。(1045〜1127)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりいえ【源頼家】‥イヘ

鎌倉幕府第2代将軍(在職1202〜1203)。頼朝の長子。母は北条政子。北条氏に強請されて将軍職を弟実朝に譲り、舅比企能員ひきよしかずと結んで北条氏を除こうとして、伊豆修禅寺に幽閉され、やがて北条時政らに殺された。(1182〜1204)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりとも【源頼朝】

鎌倉幕府初代将軍(在職1192〜1199)。武家政治の創始者。義朝の第3子。平治の乱に伊豆に流されたが、1180年(治承4)以仁王もちひとおうの令旨を奉じて平氏追討の兵を挙げ、石橋山に敗れた後、富士川の戦に大勝。鎌倉にあって東国を固め、幕府を開いた。弟範頼・義経をして源義仲、続いて平氏を滅亡させた。その後守護・地頭の制を定め、右近衛大将、92年(建久3)征夷大将軍となった。(1147〜1199)

→資料:『吾妻鏡』

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりのぶ【源頼信】

平安中期の武将。満仲の3男。鎮守府将軍。兵法に通じ武勇で名高く、平忠常の乱を平定し、美濃守。晩年、河内守となり、河内源氏の祖。(968〜1048)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりまさ【源頼政】

平安末期の武将。摂津源氏源仲政の長男。白河法皇に抜擢され兵庫頭。保元・平治の乱に功をたてた。剃髪して世に源三位げんさんみ入道と称す。後に以仁王もちひとおうを奉じて平氏追討を図ったが、敗れて宇治平等院で自殺。歌に秀で、家集「源三位頼政集」がある。宮中で鵺ぬえを退治した話は有名。(1104〜1180)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりみつ【源頼光】

平安中期の武将。満仲の長男。摂津などの国司を歴任。左馬権頭。勇猛で、大江山の酒呑童子征伐の伝説や土蜘蛛伝説で知られる。(948〜1021)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりよし【源頼義】

平安中期の武将。頼信の長男。父と共に平忠常を討ち、相模守。後に陸奥の豪族安倍頼時・貞任父子を討ち、伊予守。東国地方に源氏の地歩を確立。晩年剃髪して世に伊予入道という。(988〜1075)

⇒みなもと【源】

み‐ならい【見習い】‥ナラヒ

①見習うこと。

②ある業務を実地に練習すること。また、その練習中の人。

⇒みならい‐しかん【見習士官】

みならい‐しかん【見習士官】‥ナラヒ‥クワン

陸軍士官学校卒業者が陸軍各科少尉に任ぜられる直前の一定期間服務する官名。

⇒み‐ならい【見習い】

み‐なら・う【見習う・見倣う】‥ナラフ

〔他五〕

見て真似をする。見て覚える。まなぶ。源氏物語常夏「人の有様なども―・ひ給へかし」。「師匠を―・う」

み‐なら・う【見慣らふ・見馴らふ】‥ナラフ

〔自四〕

見なれている。源氏物語夕顔「―・ひ給はぬすまひのさまも珍しきに」

み‐なら・す【見慣らす・見馴らす】

〔他四〕

見なれるようにする。見てなじませる。源氏物語若紫「時々かしこにわたりて―・し給へ」

み‐なり【身形】

①体つき。源氏物語胡蝶「―肌つきの、こまやかにうつくしげなるに」

②衣服をつけた姿。よそおい。「―にかまわない人」

み‐な・る【水馴る】

〔自下二〕

水に浸り馴れる。拾遺和歌集冬「をしどりの羨しくも―・るなるかな」

み‐なる‐かね【巳成る金】

①暦注で、「巳・成なる・金」と重なる日。実の成る金の意にとりなし、その日に金銀・米銭を紙に包んでおけば富むという。

②弁財天を祀る社から1月初巳はつみの日に出すお守札。

みなれ‐ぎ【水馴れ木】

いつも水にひたって水になじんでいる木。相模集「―に塩焼く蜑の程よりは」

みなれ‐ごろも【身馴れ衣】

常に着て身に馴れた衣。きなれごろも。源氏物語蓬生「かたみにそへ給ふべき―も、しほなれたれば」

みなれ‐ざお【水馴れ棹】‥ザヲ

水によく馴れた棹。拾遺和歌集恋「大井川下す筏の―」

ミナレット【minaret】

(manārah アラビア 光塔の意)イスラム教礼拝堂(モスク)の外郭に設ける細長い塔。通例1〜4基を置く。露台をめぐらし、礼拝の定刻になると、ここから礼拝の呼びかけ(アザーン)を行う。光塔。

み‐な・れる【見慣れる・見馴れる】

〔自下一〕[文]みな・る(下二)

①しばしば見て目になれる。源氏物語若菜下「心なむまだなつきがたきは―・れぬ人を知るにやあらむ」。「―・れた風景」

②(いつも顔を合わせて)親しく交わる。竹取物語「明暮―・れたるかぐや姫をやりては、いかが思ふべき」

み‐な‐わ【水泡・水沫】

(ミナアワの約)水のあわ。あわ。万葉集11「宇治川の―逆巻き行く水の」

み‐なわ【水縄・身縄】‥ナハ

和船の綱具の一種。帆桁ほげたの中央に結びつけ、帆柱先端の滑車を通して艫ともに引き、帆を上下するのに用いる2本または4本の太い麻綱。みづな。

みなわしゅう【美奈和集・水沫集】‥シフ

森鴎外の作品集。1892年(明治25)刊。「うたかたの記」「舞姫」などを収める。

みな‐わた【背腸・皆腸】

(→)「せわた」に同じ。〈倭名類聚鈔16〉

ミナンカバウ【Minangkabau】

インドネシア、スマトラ島の西部に住む民族。母系制に基づく慣習法を有し、王権と宮廷を中心とするムスリム社会。

み‐なんてん【実南天】

実をつけたナンテン。〈[季]秋〉

ミニ【mini】

(miniatureの略)

①「小型の」「規模の小さい」「丈の短い」の意。

②ミニスカートの略。→ミディ

ミニアチュア【miniature】

①⇒ミニチュア。

②(→)ミニアチュールに同じ。

⇒ミニアチュア‐かん【ミニアチュア管】

ミニアチュア‐かん【ミニアチュア管】‥クワン

(miniature tube)小型の真空管。親指よりやや小さく、特に高周波の領域での特性がすぐれているので、短波・超短波による小型無線機器などに用いられた。

⇒ミニアチュア【miniature】

ミニアチュール【miniature フランス】

①(黄赤色の顔料ミニウム(minium ラテン)から)西洋中世の写本の装飾画・挿絵。

②転じて、精密に描かれた小品画。細密画。微細画。

チッソ本社前に座り込む水俣病患者の家族 1970年5月14日

提供:毎日新聞社

チッソ本社前に座り込む水俣病患者の家族 1970年5月14日

提供:毎日新聞社

水俣病

提供:NHK

⇒みなまた【水俣】

みなみ【南】

①四方の一つ。日の出る方に向かって右の方向。みんなみ。↔北。→かげとも。

②南から吹いて来る風。南風。万葉集18「―吹き雪消ゆきげ溢はふりて」

③(ミナミ)大阪市南部、道頓堀付近から難波なんばにかけての繁華街の俗称。江戸時代の南新地に当たる。

④品川遊里の称。

⇒みなみ‐アジア【南アジア】

⇒みなみ‐アジア‐ごぞく【南アジア語族】

⇒みなみアフリカ‐きょうわこく【南アフリカ共和国】

⇒みなみ‐アメリカ【南アメリカ】

⇒みなみ‐アルプス【南アルプス】

⇒みなみ‐アルプス‐こくりつこうえん【南アルプス国立公園】

⇒みなみ‐イエメン【南イエメン】

⇒みなみ‐おもて【南面】

⇒みなみ‐かいきせん【南回帰線】

⇒みなみ‐がしら【南頭】

⇒みなみ‐かぜ【南風】

⇒みなみ‐ごち【南東風】

⇒みなみ‐ざ【南座】

⇒みなみ‐しな‐かい【南支那海・南シナ海】

⇒みなみ‐じゅうじ【南十字】

⇒みなみじゅうじ‐ざ【南十字座】

⇒みなみ‐だいとうじま【南大東島】

⇒みなみ‐たいへいよう【南太平洋】

⇒みなみ‐どの【南殿】

⇒みなみ‐とりしま【南鳥島】

⇒みなみ‐の‐うお‐ざ【南の魚座】

⇒みなみ‐の‐おとど【南の御殿】

⇒みなみ‐の‐かんむり‐ざ【南の冠座】

⇒みなみ‐の‐さんかく‐ざ【南の三角座】

⇒みなみ‐はんきゅう【南半球】

⇒みなみ‐まぐろ【南鮪】

⇒みなみ‐まちぶぎょう【南町奉行】

⇒みなみ‐まつり【南祭】

⇒みなみ‐まんしゅう‐てつどう【南満州鉄道】

⇒みなみ‐むき【南向き】

みなみ【南】

姓氏の一つ。

⇒みなみ‐ひろし【南博】

みなみ‐アジア【南アジア】

(South Asia)ヒマラヤ山脈の南に拡がり、インド洋に突き出たユーラシア大陸の半島部。インド大半島とほぼ重なる地域。インド・パキスタン・バングラデシュ・ネパール・ブータン・スリランカ・モルジヴの7カ国を含む。

南アジアの国々

水俣病

提供:NHK

⇒みなまた【水俣】

みなみ【南】

①四方の一つ。日の出る方に向かって右の方向。みんなみ。↔北。→かげとも。

②南から吹いて来る風。南風。万葉集18「―吹き雪消ゆきげ溢はふりて」

③(ミナミ)大阪市南部、道頓堀付近から難波なんばにかけての繁華街の俗称。江戸時代の南新地に当たる。

④品川遊里の称。

⇒みなみ‐アジア【南アジア】

⇒みなみ‐アジア‐ごぞく【南アジア語族】

⇒みなみアフリカ‐きょうわこく【南アフリカ共和国】

⇒みなみ‐アメリカ【南アメリカ】

⇒みなみ‐アルプス【南アルプス】

⇒みなみ‐アルプス‐こくりつこうえん【南アルプス国立公園】

⇒みなみ‐イエメン【南イエメン】

⇒みなみ‐おもて【南面】

⇒みなみ‐かいきせん【南回帰線】

⇒みなみ‐がしら【南頭】

⇒みなみ‐かぜ【南風】

⇒みなみ‐ごち【南東風】

⇒みなみ‐ざ【南座】

⇒みなみ‐しな‐かい【南支那海・南シナ海】

⇒みなみ‐じゅうじ【南十字】

⇒みなみじゅうじ‐ざ【南十字座】

⇒みなみ‐だいとうじま【南大東島】

⇒みなみ‐たいへいよう【南太平洋】

⇒みなみ‐どの【南殿】

⇒みなみ‐とりしま【南鳥島】

⇒みなみ‐の‐うお‐ざ【南の魚座】

⇒みなみ‐の‐おとど【南の御殿】

⇒みなみ‐の‐かんむり‐ざ【南の冠座】

⇒みなみ‐の‐さんかく‐ざ【南の三角座】

⇒みなみ‐はんきゅう【南半球】

⇒みなみ‐まぐろ【南鮪】

⇒みなみ‐まちぶぎょう【南町奉行】

⇒みなみ‐まつり【南祭】

⇒みなみ‐まんしゅう‐てつどう【南満州鉄道】

⇒みなみ‐むき【南向き】

みなみ【南】

姓氏の一つ。

⇒みなみ‐ひろし【南博】

みなみ‐アジア【南アジア】

(South Asia)ヒマラヤ山脈の南に拡がり、インド洋に突き出たユーラシア大陸の半島部。インド大半島とほぼ重なる地域。インド・パキスタン・バングラデシュ・ネパール・ブータン・スリランカ・モルジヴの7カ国を含む。

南アジアの国々

⇒みなみ【南】

みなみ‐アジア‐ごぞく【南アジア語族】

(→)オーストロ‐アジア語族に同じ。

⇒みなみ【南】

みなみあしがら【南足柄】

神奈川県南西部の市。江戸時代は矢倉沢往還の宿駅。最乗寺の門前町。水に恵まれ、化学・精密機械工業が進出。人口4万4千。

みなみアフリカ‐きょうわこく【南アフリカ共和国】

アフリカの南端にある共和国。1652年以来オランダ人が入植、1814年イギリスが占領、1910年英国自治領として南ア連邦を組織、61年に共和国。アパルトヘイトで世界的非難を浴びたが、91年までに人種差別法を全廃、94年初の全人種参加による選挙を実施。金・ダイヤモンドを産する。面積122万平方キロメートル。人口4659万(2004)。行政府はプレトリア、立法府はケープタウン、司法府はブルームフォンテーンにある。→アフリカーンス語→南ア戦争→アフリカ(図)。

⇒みなみ【南】

みなみ‐アメリカ【南アメリカ】

(South America)六大州の一つ。西半球大陸の南半部。パナマ地峡によって北アメリカに連なる。東は大西洋、西は太平洋、北はカリブ海、南は南極海に面し、ベネズエラ・コロンビア・エクアドル・ペルー・チリ・ブラジル・ボリビア・パラグアイ・ウルグアイ・アルゼンチン・ガイアナ・スリナムの諸国および仏領ギアナから成る。南米。

南アメリカの国々

⇒みなみ【南】

みなみ‐アジア‐ごぞく【南アジア語族】

(→)オーストロ‐アジア語族に同じ。

⇒みなみ【南】

みなみあしがら【南足柄】

神奈川県南西部の市。江戸時代は矢倉沢往還の宿駅。最乗寺の門前町。水に恵まれ、化学・精密機械工業が進出。人口4万4千。

みなみアフリカ‐きょうわこく【南アフリカ共和国】

アフリカの南端にある共和国。1652年以来オランダ人が入植、1814年イギリスが占領、1910年英国自治領として南ア連邦を組織、61年に共和国。アパルトヘイトで世界的非難を浴びたが、91年までに人種差別法を全廃、94年初の全人種参加による選挙を実施。金・ダイヤモンドを産する。面積122万平方キロメートル。人口4659万(2004)。行政府はプレトリア、立法府はケープタウン、司法府はブルームフォンテーンにある。→アフリカーンス語→南ア戦争→アフリカ(図)。

⇒みなみ【南】

みなみ‐アメリカ【南アメリカ】

(South America)六大州の一つ。西半球大陸の南半部。パナマ地峡によって北アメリカに連なる。東は大西洋、西は太平洋、北はカリブ海、南は南極海に面し、ベネズエラ・コロンビア・エクアドル・ペルー・チリ・ブラジル・ボリビア・パラグアイ・ウルグアイ・アルゼンチン・ガイアナ・スリナムの諸国および仏領ギアナから成る。南米。

南アメリカの国々

南アメリカの主な山・川・湖

南アメリカの主な山・川・湖

⇒みなみ【南】

みなみ‐アルプス【南アルプス】

①日本アルプスを構成する赤石山脈の別称。

②山梨県中西部、南アルプス山系の北東部とその扇状地から成る市。果樹栽培が盛ん。人口7万2千。

⇒みなみ【南】

みなみ‐アルプス‐こくりつこうえん【南アルプス国立公園】‥ヱン

赤石山脈を中心とした山岳地帯の国立公園。長野・山梨・静岡の3県にまたがる。

⇒みなみ【南】

みなみあわじ【南あわじ】‥アハヂ

兵庫県最南端の市。淡路島の南部に位置し、鳴門海峡を望む。三毛作が行われるなど農業が盛ん。人口5万2千。

みなみ‐イエメン【南イエメン】

「イエメン」参照。

⇒みなみ【南】

みなみうおぬま【南魚沼】‥ウヲ‥

新潟県南部の市。コシヒカリ・マイタケの産地。関東と日本海側を結ぶ交通・物流の中継地。人口6万3千。

みなみ‐おもて【南面】

①南向き。家屋の南に向いた方、すなわち正面(の部屋)。蜻蛉日記中「―にこの頃来る人あり」

②正殿。南殿。栄華物語月宴「―の昼御座ひのおましの方にかしづきすゑ奉らせ給ひて」

⇒みなみ【南】

みなみ‐かいきせん【南回帰線】‥クワイ‥

南緯23度27分の緯線。→回帰線。

⇒みなみ【南】

みなみ‐がしら【南頭】

馬・牛などの頭を南に向けて立たせ、また歩ませること。謡曲、羅生門「宿所を出でて二条大宮を―に歩ませけり」

⇒みなみ【南】

みなみ‐かぜ【南風】

南から吹いて来る風。みなみ。〈[季]夏〉

⇒みなみ【南】

みなみ‐ごち【南東風】

南にかたよった東風。

⇒みなみ【南】

みなみ‐ざ【南座】

京都市にある歌舞伎劇場。元和(1615〜1624)年間公許の七座のうち、唯一現在まで続く。阿国おくに歌舞伎が催された四条河原の畔にあり、江戸時代は祇園など近隣の遊里とともに賑わった。

⇒みなみ【南】

みなみさつま【南さつま】

鹿児島県西部、薩摩半島南西部の市。南薩地方の中心都市。海岸には砂丘が発達。人口4万2千。

みなみ‐しな‐かい【南支那海・南シナ海】

(South China Sea)中国の南東方にある太平洋の付属海。中国本土・台湾・フィリピン群島・ボルネオ(カリマンタン)・マレー半島・インドシナ半島などに囲まれる。→南海諸島。

⇒みなみ【南】

みなみしまばら【南島原】

長崎県、島原半島南部の市。原城跡などキリシタン文化と島原の乱の史跡が多い。索麺そうめんも有名。人口5万4千。

みなみ‐じゅうじ【南十字】‥ジフ‥

(Southern Cross)南十字座の首星以下4星で、美しい十字をなす。白鳥座の北十字に対する名で、詩文に名高い。南十字星。

⇒みなみ【南】

みなみじゅうじ‐ざ【南十字座】‥ジフ‥

(Crux ラテン)ケンタウルス座の南にある星座。天の川の中心にあって輝星に富み、首星以下の4星は特に南十字と呼ばれる。

⇒みなみ【南】

みなみそうま【南相馬】‥サウ‥

福島県北東部、太平洋に面する市。相馬野馬追が行われる地域の一つ。南部の小高区はもと相馬氏の本拠地。人口7万3千。

みなみ‐だいとうじま【南大東島】

沖縄県の島。沖縄本島の東約350キロメートルにある大東諸島中の最大の島。隆起珊瑚礁から成り、サトウキビを産する。面積31平方キロメートル。みなみおおあがりじま。

⇒みなみ【南】

みなみ‐たいへいよう【南太平洋】‥ヤウ

太平洋のうち南半球の水域。メラネシアおよびポリネシア南半部の島々が点在する。

⇒みなみ【南】

みなみ‐どの【南殿】

①南向きの殿舎。正殿。みなみおもて。栄華物語鳥のまひ「―より渡し奉らせ給ふ」

②鎌倉時代、南六波羅探題の称。

⇒みなみ【南】

みなみ‐とりしま【南鳥島】

父島の南東1200キロメートルにある太平洋の一孤島。旧称マーカス島。1896年(明治29)水谷新六が発見、98年日本の領土と決定。東京都小笠原支庁の所管。気象観測基地。面積1.5平方キロメートル。日本の最東端(東経153度58分)。

⇒みなみ【南】

みな‐みな【皆皆】

一同の者。すべての物。

みなみ‐の‐うお‐ざ【南の魚座】‥ウヲ‥

(Piscis Austrinus ラテン)南天の星座。水瓶座の南にある。10月中旬の夕刻に南天低く現れる。首星フォーマルハウトは航海者の崇敬する星。なんぎょざ。

⇒みなみ【南】

みなみ‐の‐おとど【南の御殿】

南向きの殿舎。宇津保物語祭使「大将殿の―に、使三所つき給へり」

⇒みなみ【南】

みなみ‐の‐かんむり‐ざ【南の冠座】

(Corona Australis ラテン)南天の星座。蠍さそり座の東、射手いて座の南にある小星座。

⇒みなみ【南】

みなみ‐の‐さんかく‐ざ【南の三角座】

(Triangulum Australe ラテン)南天の星座。定規座の南にある小星座。日本からは見えない。

⇒みなみ【南】

みなみ‐はんきゅう【南半球】‥キウ

地球の赤道以南。↔北半球。

⇒みなみ【南】

みなみ‐ひろし【南博】

社会心理学者。東京生れ。一橋大教授。アメリカの社会心理学を日本に導入し、社会現象の背後にある人々の心理を解き明かした。著「体系社会心理学」「日本人論」など。(1914〜2001)

⇒みなみ【南】

みなみぼうそう【南房総】‥バウ‥

千葉県南部、房総半島の南端に位置する市。漁業が盛んで、捕鯨基地を有する。人口4万5千。

みなみ‐まぐろ【南鮪】

サバ科の海産の硬骨魚。南半球温帯部の外洋に分布。刺身・すし種用として重要。インドマグロ。

⇒みなみ【南】

みなみ‐まちぶぎょう【南町奉行】‥ギヤウ

江戸町奉行の一つ。北町奉行と月番交替で江戸市中の訴訟・警察事務をつかさどった。1708年(宝永5)以来数寄屋橋内に所在。

⇒みなみ【南】

みなみ‐まつり【南祭】

①石清水いわしみず臨時祭の別称。↔北祭。

②8月15日(今は9月15日)の石清水放生会ほうじょうえの異称。

⇒みなみ【南】

みなみ‐まんしゅう‐てつどう【南満州鉄道】‥シウ‥ダウ

1906年設立された南満州鉄道株式会社、および同社経営の鉄道。日露戦争後、ポーツマス条約によって譲渡された東清鉄道支線をもととし、大連・長春間の本線と、幾つかの支線があった。同社は半官半民の国策会社で、炭鉱・港湾等の経営、鉄道付属地の行政をも担当。満州建国後は改組などにより鉄道経営中心となる。45年中国に接収。略称、満鉄。

⇒みなみ【南】

みなみ‐むき【南向き】

南の方角に向くこと。なんめん。

⇒みなみ【南】

みなみむら【南村】

姓氏の一つ。

⇒みなみむら‐ばいけん【南村梅軒】

みなみむら‐ばいけん【南村梅軒】

室町末期の儒学者。周防の人。天文末年、土佐に渡り、朱子学を伝えた。南学の祖といわれる。生没年未詳。

⇒みなみむら【南村】

み‐な‐むしろ【水席】

(「水みの席むしろ」の意)水底の石の称。散木奇歌集「谷川の―にも月はすみけり」

みな‐むすび【蜷結び】

(→)「になむすび」に同じ。徒然草「―といふは、糸を結び重ねたるが蜷といふ貝に似たればいふ」

み‐な‐も【水面】

海・川・湖などの水の表面。すいめん。みのも。「―を渡る風」

み‐な‐もと【源】

(「水みの本もと」の意)

①川の水などの流れでるもと。水源。常陸風土記「信筑しづくの川といふ。―は筑波の山より出で」

②物事の起こるはじめ。起源。栄華物語歌合「―さへも開けたるかな」

みなもと【源】

姓氏の一つ。初め嵯峨天皇がその皇子を臣籍に下して賜った姓で、のち仁明・文徳・清和・陽成・光孝・宇多・醍醐・村上・冷泉・花山・三条・後三条・順徳・後嵯峨・後深草・亀山・後二条天皇などの、皇子・皇孫にも源氏を賜った。嵯峨源氏・清和源氏・宇多源氏・村上源氏が名高い。

源(清和源氏略系図)

⇒みなみ【南】

みなみ‐アルプス【南アルプス】

①日本アルプスを構成する赤石山脈の別称。

②山梨県中西部、南アルプス山系の北東部とその扇状地から成る市。果樹栽培が盛ん。人口7万2千。

⇒みなみ【南】

みなみ‐アルプス‐こくりつこうえん【南アルプス国立公園】‥ヱン

赤石山脈を中心とした山岳地帯の国立公園。長野・山梨・静岡の3県にまたがる。

⇒みなみ【南】

みなみあわじ【南あわじ】‥アハヂ

兵庫県最南端の市。淡路島の南部に位置し、鳴門海峡を望む。三毛作が行われるなど農業が盛ん。人口5万2千。

みなみ‐イエメン【南イエメン】

「イエメン」参照。

⇒みなみ【南】

みなみうおぬま【南魚沼】‥ウヲ‥

新潟県南部の市。コシヒカリ・マイタケの産地。関東と日本海側を結ぶ交通・物流の中継地。人口6万3千。

みなみ‐おもて【南面】

①南向き。家屋の南に向いた方、すなわち正面(の部屋)。蜻蛉日記中「―にこの頃来る人あり」

②正殿。南殿。栄華物語月宴「―の昼御座ひのおましの方にかしづきすゑ奉らせ給ひて」

⇒みなみ【南】

みなみ‐かいきせん【南回帰線】‥クワイ‥

南緯23度27分の緯線。→回帰線。

⇒みなみ【南】

みなみ‐がしら【南頭】

馬・牛などの頭を南に向けて立たせ、また歩ませること。謡曲、羅生門「宿所を出でて二条大宮を―に歩ませけり」

⇒みなみ【南】

みなみ‐かぜ【南風】

南から吹いて来る風。みなみ。〈[季]夏〉

⇒みなみ【南】

みなみ‐ごち【南東風】

南にかたよった東風。

⇒みなみ【南】

みなみ‐ざ【南座】

京都市にある歌舞伎劇場。元和(1615〜1624)年間公許の七座のうち、唯一現在まで続く。阿国おくに歌舞伎が催された四条河原の畔にあり、江戸時代は祇園など近隣の遊里とともに賑わった。

⇒みなみ【南】

みなみさつま【南さつま】

鹿児島県西部、薩摩半島南西部の市。南薩地方の中心都市。海岸には砂丘が発達。人口4万2千。

みなみ‐しな‐かい【南支那海・南シナ海】

(South China Sea)中国の南東方にある太平洋の付属海。中国本土・台湾・フィリピン群島・ボルネオ(カリマンタン)・マレー半島・インドシナ半島などに囲まれる。→南海諸島。

⇒みなみ【南】

みなみしまばら【南島原】

長崎県、島原半島南部の市。原城跡などキリシタン文化と島原の乱の史跡が多い。索麺そうめんも有名。人口5万4千。

みなみ‐じゅうじ【南十字】‥ジフ‥

(Southern Cross)南十字座の首星以下4星で、美しい十字をなす。白鳥座の北十字に対する名で、詩文に名高い。南十字星。

⇒みなみ【南】

みなみじゅうじ‐ざ【南十字座】‥ジフ‥

(Crux ラテン)ケンタウルス座の南にある星座。天の川の中心にあって輝星に富み、首星以下の4星は特に南十字と呼ばれる。

⇒みなみ【南】

みなみそうま【南相馬】‥サウ‥

福島県北東部、太平洋に面する市。相馬野馬追が行われる地域の一つ。南部の小高区はもと相馬氏の本拠地。人口7万3千。

みなみ‐だいとうじま【南大東島】

沖縄県の島。沖縄本島の東約350キロメートルにある大東諸島中の最大の島。隆起珊瑚礁から成り、サトウキビを産する。面積31平方キロメートル。みなみおおあがりじま。

⇒みなみ【南】

みなみ‐たいへいよう【南太平洋】‥ヤウ

太平洋のうち南半球の水域。メラネシアおよびポリネシア南半部の島々が点在する。

⇒みなみ【南】

みなみ‐どの【南殿】

①南向きの殿舎。正殿。みなみおもて。栄華物語鳥のまひ「―より渡し奉らせ給ふ」

②鎌倉時代、南六波羅探題の称。

⇒みなみ【南】

みなみ‐とりしま【南鳥島】

父島の南東1200キロメートルにある太平洋の一孤島。旧称マーカス島。1896年(明治29)水谷新六が発見、98年日本の領土と決定。東京都小笠原支庁の所管。気象観測基地。面積1.5平方キロメートル。日本の最東端(東経153度58分)。

⇒みなみ【南】

みな‐みな【皆皆】

一同の者。すべての物。

みなみ‐の‐うお‐ざ【南の魚座】‥ウヲ‥

(Piscis Austrinus ラテン)南天の星座。水瓶座の南にある。10月中旬の夕刻に南天低く現れる。首星フォーマルハウトは航海者の崇敬する星。なんぎょざ。

⇒みなみ【南】

みなみ‐の‐おとど【南の御殿】

南向きの殿舎。宇津保物語祭使「大将殿の―に、使三所つき給へり」

⇒みなみ【南】

みなみ‐の‐かんむり‐ざ【南の冠座】

(Corona Australis ラテン)南天の星座。蠍さそり座の東、射手いて座の南にある小星座。

⇒みなみ【南】

みなみ‐の‐さんかく‐ざ【南の三角座】

(Triangulum Australe ラテン)南天の星座。定規座の南にある小星座。日本からは見えない。

⇒みなみ【南】

みなみ‐はんきゅう【南半球】‥キウ

地球の赤道以南。↔北半球。

⇒みなみ【南】

みなみ‐ひろし【南博】

社会心理学者。東京生れ。一橋大教授。アメリカの社会心理学を日本に導入し、社会現象の背後にある人々の心理を解き明かした。著「体系社会心理学」「日本人論」など。(1914〜2001)

⇒みなみ【南】

みなみぼうそう【南房総】‥バウ‥

千葉県南部、房総半島の南端に位置する市。漁業が盛んで、捕鯨基地を有する。人口4万5千。

みなみ‐まぐろ【南鮪】

サバ科の海産の硬骨魚。南半球温帯部の外洋に分布。刺身・すし種用として重要。インドマグロ。

⇒みなみ【南】

みなみ‐まちぶぎょう【南町奉行】‥ギヤウ

江戸町奉行の一つ。北町奉行と月番交替で江戸市中の訴訟・警察事務をつかさどった。1708年(宝永5)以来数寄屋橋内に所在。

⇒みなみ【南】

みなみ‐まつり【南祭】

①石清水いわしみず臨時祭の別称。↔北祭。

②8月15日(今は9月15日)の石清水放生会ほうじょうえの異称。

⇒みなみ【南】

みなみ‐まんしゅう‐てつどう【南満州鉄道】‥シウ‥ダウ

1906年設立された南満州鉄道株式会社、および同社経営の鉄道。日露戦争後、ポーツマス条約によって譲渡された東清鉄道支線をもととし、大連・長春間の本線と、幾つかの支線があった。同社は半官半民の国策会社で、炭鉱・港湾等の経営、鉄道付属地の行政をも担当。満州建国後は改組などにより鉄道経営中心となる。45年中国に接収。略称、満鉄。

⇒みなみ【南】

みなみ‐むき【南向き】

南の方角に向くこと。なんめん。

⇒みなみ【南】

みなみむら【南村】

姓氏の一つ。

⇒みなみむら‐ばいけん【南村梅軒】

みなみむら‐ばいけん【南村梅軒】

室町末期の儒学者。周防の人。天文末年、土佐に渡り、朱子学を伝えた。南学の祖といわれる。生没年未詳。

⇒みなみむら【南村】

み‐な‐むしろ【水席】

(「水みの席むしろ」の意)水底の石の称。散木奇歌集「谷川の―にも月はすみけり」

みな‐むすび【蜷結び】

(→)「になむすび」に同じ。徒然草「―といふは、糸を結び重ねたるが蜷といふ貝に似たればいふ」

み‐な‐も【水面】

海・川・湖などの水の表面。すいめん。みのも。「―を渡る風」

み‐な‐もと【源】

(「水みの本もと」の意)

①川の水などの流れでるもと。水源。常陸風土記「信筑しづくの川といふ。―は筑波の山より出で」

②物事の起こるはじめ。起源。栄華物語歌合「―さへも開けたるかな」

みなもと【源】

姓氏の一つ。初め嵯峨天皇がその皇子を臣籍に下して賜った姓で、のち仁明・文徳・清和・陽成・光孝・宇多・醍醐・村上・冷泉・花山・三条・後三条・順徳・後嵯峨・後深草・亀山・後二条天皇などの、皇子・皇孫にも源氏を賜った。嵯峨源氏・清和源氏・宇多源氏・村上源氏が名高い。

源(清和源氏略系図)

⇒みなもと‐の‐ありひと【源有仁】

⇒みなもと‐の‐いえなが【源家長】

⇒みなもと‐の‐さねとも【源実朝】

⇒みなもと‐の‐しげゆき【源重之】

⇒みなもと‐の‐したごう【源順】

⇒みなもと‐の‐たかあきら【源高明】

⇒みなもと‐の‐たかくに【源隆国】

⇒みなもと‐の‐ためとも【源為朝】

⇒みなもと‐の‐ためのり【源為憲】

⇒みなもと‐の‐ためよし【源為義】

⇒みなもと‐の‐ちかゆき【源親行】

⇒みなもと‐の‐つねのぶ【源経信】

⇒みなもと‐の‐つねもと【源経基】

⇒みなもと‐の‐とおる【源融】

⇒みなもと‐の‐としより【源俊頼】

⇒みなもと‐の‐のりより【源範頼】

⇒みなもと‐の‐ひろまさ【源博雅】

⇒みなもと‐の‐まこと【源信】

⇒みなもと‐の‐みちちか【源通親】

⇒みなもと‐の‐みちとも【源通具】

⇒みなもと‐の‐みつなか【源満仲】

⇒みなもと‐の‐みつゆき【源光行】

⇒みなもと‐の‐もろふさ【源師房】

⇒みなもと‐の‐ゆきいえ【源行家】

⇒みなもと‐の‐よしいえ【源義家】

⇒みなもと‐の‐よしつね【源義経】

⇒みなもと‐の‐よしとも【源義朝】

⇒みなもと‐の‐よしなか【源義仲】

⇒みなもと‐の‐よしひら【源義平】

⇒みなもと‐の‐よしみつ【源義光】

⇒みなもと‐の‐よりいえ【源頼家】

⇒みなもと‐の‐よりとも【源頼朝】

⇒みなもと‐の‐よりのぶ【源頼信】

⇒みなもと‐の‐よりまさ【源頼政】

⇒みなもと‐の‐よりみつ【源頼光】

⇒みなもと‐の‐よりよし【源頼義】

みなもと‐の‐ありひと【源有仁】

平安後期の貴族。後三条天皇の皇子輔仁すけひと親王の子。1136年(保延2)左大臣となり、世に花園左大臣という。詩歌・管弦に通じた。著「園記」など。(1103〜1147)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐いえなが【源家長】‥イヘ‥

鎌倉初期の歌人。後鳥羽上皇の和歌所開闔かいこう(年預)となり、承久の乱後在野。1196年(建久7)に起筆した日記は、新古今集勅撰のことなど、11年間にわたる回想録。( 〜1234)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐さねとも【源実朝】

鎌倉幕府第3代将軍(在職1203〜1219)。歌人。頼朝の次子。母は北条政子。幼名、千幡。後に右大臣。作歌には万葉調の佳作が多い。家集「金槐和歌集」。鶴岡八幡宮の境内で兄頼家の子公暁くぎょうに殺された。(1192〜1219)

→作品:『金槐和歌集』

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐しげゆき【源重之】

平安中期の歌人。三十六歌仙の一人。左馬助・相模権守。旅の歌人で、冷泉天皇が東宮のときに帯刀先生たちはきせんじょうとして奉った百首は現存する最古の百首歌。家集「重之集」。( 〜1000頃)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐したごう【源順】‥シタガフ

平安中期の歌人・学者。三十六歌仙の一人。梨壺の五人の一人として後撰集の撰に当たり、また万葉集訓釈(古点)のことに従った。著「倭名類聚鈔」、家集「順集」。(911〜983)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐たかあきら【源高明】

平安中期の貴族。醍醐天皇の皇子。左大臣。西宮左大臣と称される。969年右大臣藤原師尹もろただらのため大宰権帥に左遷され(安和の変)、のち赦されて帰洛。著「西宮記」。(914〜982)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐たかくに【源隆国】

平安中期の貴族。世に宇治大納言と称す。皇后宮大夫・権大納言となり、病を得て出家。(1004〜1077)→宇治大納言物語。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ためとも【源為朝】

平安末期の武将。為義の8男。豪勇で、強弓をもって名高い。九州に勢力を張り、鎮西八郎と称す。保元の乱には崇徳上皇方につき、敗れて伊豆大島に流罪。のち、工藤茂光の討伐軍と戦って自殺。(1139〜1170)→椿説弓張月。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ためのり【源為憲】

平安中期の学者・漢詩人。その詩は「本朝文粋」に、歌は「拾遺和歌集」などに収める。著「口遊くちずさみ」「三宝絵詞」「世俗諺文」など。( 〜1011)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ためよし【源為義】

平安末期の武将。義親の子。検非違使となって六条判官と称される。保元の乱に崇徳上皇の白河殿を守ったが、敗れて斬られた。(1096〜1156)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ちかゆき【源親行】

鎌倉初期の歌学者。光行の子。法名、覚因。鎌倉幕府にも仕えた。父と共に源氏物語(河内本)を整定、また、万葉集を校訂。著「原中最秘抄」など。1277年(建治3)には存命。→定家仮名遣。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐つねのぶ【源経信】

平安後期の貴族。俊頼の父。後一条から堀河まで6代の天皇に仕え、正二位、大納言。世に桂大納言という。博学・多才で、音楽・詩・歌のいずれにも優れ、藤原公任きんとうと共に三船の才と称された。著「難後拾遺」、家集「大納言経信集」。(1016〜1097)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐つねもと【源経基】

平安中期の貴族・武人。清和天皇の第6皇子貞純親王の長子。はじめ経基王。六孫王と称されたが、源姓を賜り清和源氏の祖となる。和歌をよくした。平将門の反乱を通報、のち小野好古おののよしふるに従って藤原純友を滅ぼした。( 〜961)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐とおる【源融】‥トホル

平安前期の貴族。嵯峨天皇の皇子。源姓を賜り、仁明天皇の猶子。左大臣・皇太子傅ふ。六条河原に壮麗な邸宅を構えたので世に河原左大臣という。(822〜895)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐としより【源俊頼】

平安後期の歌人。経信の子。俊恵しゅんえの父。従四位上、木工頭もくのかみで退官。守旧派の藤原基俊とは反対に、歌は自由清新、詩想豊かで、素朴な気持や生活を出そうとした。白河法皇の院宣で金葉和歌集を撰。著「俊頼髄脳」、家集「散木奇歌集」。(1055?〜1129?)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐のりより【源範頼】

平安末期の武将。義朝の6男。遠江蒲御厨かばのみくりやに生まれ、蒲の冠者・蒲殿という。兄頼朝の挙兵を助け、弟義経と協力して義仲を討ち、平家を一谷・壇ノ浦に破った。のち頼朝に疑われ、伊豆修禅寺に流された。生没年未詳。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ひろまさ【源博雅】

博雅三位はくがのさんみの本名。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐まこと【源信】

平安前期の貴族。嵯峨天皇の皇子。源姓を賜り、左大臣。北辺きたのべの左大臣とも。応天門の変では、一時放火の嫌疑をうけた。(810〜868)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐みちちか【源通親】

平安末期・鎌倉初期の貴族。村上源氏。源(久我)雅通の子。一説に道元の父。頼朝と結ぶ関白九条兼実を排斥し、外孫土御門天皇を即位させて権勢を握る。和歌をよくし、著「高倉院厳島御幸記」など。土御門内大臣。(1149〜1202)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐みちとも【源通具】

鎌倉初期の歌人。新古今集の撰者の一人。通親の子。堀河大納言。妻は藤原俊成の女むすめ。(1171〜1227)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐みつなか【源満仲】

平安中期の武将。経基の長子。鎮守府将軍。武略に富み、摂津多田に住んで多田氏と称し、多数の郎党を養い、清和源氏の基礎を固めた。多田満仲ただのまんじゅう。(912〜997)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐みつゆき【源光行】

鎌倉初期の学者。子親行と共に源氏物語(河内本)を校勘。法名、寂因。承久の乱に連座。「蒙求もうぎゅう和歌」があり、古く「海道記」の作者に擬せられた。(1163〜1244)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐もろふさ【源師房】

平安中期の貴族。具平ともひら親王(村上天皇皇子)の長子。初名は資定。文をよくし、和歌に長じた。源姓を賜り(村上源氏)、藤原頼通の猶子となり、累進して内大臣・右大臣。日記「土右記」。土御門右大臣。(1008〜1077)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ゆきいえ【源行家】‥イヘ

平安末期の武将。為義の10男。熊野新宮に住み新宮十郎と称し、のち十郎蔵人。以仁王もちひとおうの令旨を奉じて義仲と共に平氏と戦い、のち義経と共に頼朝追討を図ったが、和泉で殺された。( 〜1186)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしいえ【源義家】‥イヘ

平安後期の武将。頼義の長男。八幡太郎と号す。幼名、不動丸・源太丸。武勇にすぐれ、和歌も巧みであった。前九年の役には父とともに陸奥の安倍貞任を討ち、陸奥守兼鎮守府将軍となり、後三年の役を平定。東国に源氏勢力の根拠を固めた。(1039〜1106)

→資料:『陸奥話記』

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしつね【源義経】

平安末期の武将。義朝の9男。幼名は牛若。7歳で鞍馬寺に入り、次いで陸奥の藤原秀衡ひでひらの許に身を寄せたが、1180年(治承4)兄頼朝の挙兵に応じて源義仲を討ち、さらに平氏を一谷・屋島・壇ノ浦に破った。しかし頼朝の許可なく検非違使・左衛門尉に任官したことから不和となり、再び秀衡に身を寄せ、秀衡の死後、その子泰衡に急襲され、衣川の館に自殺。薄命の英雄として伝説化される。九郎判官義経。(1159〜1189)

→資料:『腰越状』

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしとも【源義朝】

平安末期の武将。為義の長男。下野守。保元の乱に後白河天皇方に参加し、白河殿を陥れ、左馬頭となったが、清盛と不和となり、藤原信頼と結んで平治の乱を起こし、敗れて尾張に逃れ、家人の長田忠致おさだただむねに殺された。(1123〜1160)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしなか【源義仲】

平安末期の武将。為義の孫。2歳の時、父義賢よしかたが義平に討たれた後、木曾山中で育てられ、木曾次郎(義仲)という。1180年(治承4)以仁王もちひとおうの令旨を奉じて挙兵。平通盛らを越前に破り、平維盛を礪波山となみやまに夜襲し、平氏を西海に走らせて京都に入り、84年(寿永3)征夷大将軍に任ぜられたが、範頼・義経の軍と戦って敗れ、近江粟津で戦死。(1154〜1184)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしひら【源義平】

平安末期の武将。義朝の長男。15歳の時、叔父義賢よしかたと戦ってこれを斬り、悪源太の異名を得た。後に平治の乱に父に従って奮戦、敗れて美濃に逃れたが、父の死後、単身京都に潜伏、平清盛暗殺を狙ったが、捕らえられて斬首された。(1141〜1160)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしみつ【源義光】

平安後期の武将。頼義の3男。新羅しんら明神の社前で元服し新羅三郎という。知謀に富み弓をよくし、笙しょうに長じた。後三年の役に兄義家が出征すると、官を辞してその後を追い武功をたて、のち刑部少輔。佐竹氏・武田氏・小笠原氏などの祖。(1045〜1127)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりいえ【源頼家】‥イヘ

鎌倉幕府第2代将軍(在職1202〜1203)。頼朝の長子。母は北条政子。北条氏に強請されて将軍職を弟実朝に譲り、舅比企能員ひきよしかずと結んで北条氏を除こうとして、伊豆修禅寺に幽閉され、やがて北条時政らに殺された。(1182〜1204)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりとも【源頼朝】

鎌倉幕府初代将軍(在職1192〜1199)。武家政治の創始者。義朝の第3子。平治の乱に伊豆に流されたが、1180年(治承4)以仁王もちひとおうの令旨を奉じて平氏追討の兵を挙げ、石橋山に敗れた後、富士川の戦に大勝。鎌倉にあって東国を固め、幕府を開いた。弟範頼・義経をして源義仲、続いて平氏を滅亡させた。その後守護・地頭の制を定め、右近衛大将、92年(建久3)征夷大将軍となった。(1147〜1199)

→資料:『吾妻鏡』

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりのぶ【源頼信】

平安中期の武将。満仲の3男。鎮守府将軍。兵法に通じ武勇で名高く、平忠常の乱を平定し、美濃守。晩年、河内守となり、河内源氏の祖。(968〜1048)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりまさ【源頼政】

平安末期の武将。摂津源氏源仲政の長男。白河法皇に抜擢され兵庫頭。保元・平治の乱に功をたてた。剃髪して世に源三位げんさんみ入道と称す。後に以仁王もちひとおうを奉じて平氏追討を図ったが、敗れて宇治平等院で自殺。歌に秀で、家集「源三位頼政集」がある。宮中で鵺ぬえを退治した話は有名。(1104〜1180)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりみつ【源頼光】

平安中期の武将。満仲の長男。摂津などの国司を歴任。左馬権頭。勇猛で、大江山の酒呑童子征伐の伝説や土蜘蛛伝説で知られる。(948〜1021)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりよし【源頼義】

平安中期の武将。頼信の長男。父と共に平忠常を討ち、相模守。後に陸奥の豪族安倍頼時・貞任父子を討ち、伊予守。東国地方に源氏の地歩を確立。晩年剃髪して世に伊予入道という。(988〜1075)

⇒みなもと【源】

み‐ならい【見習い】‥ナラヒ

①見習うこと。

②ある業務を実地に練習すること。また、その練習中の人。

⇒みならい‐しかん【見習士官】

みならい‐しかん【見習士官】‥ナラヒ‥クワン

陸軍士官学校卒業者が陸軍各科少尉に任ぜられる直前の一定期間服務する官名。

⇒み‐ならい【見習い】

み‐なら・う【見習う・見倣う】‥ナラフ

〔他五〕

見て真似をする。見て覚える。まなぶ。源氏物語常夏「人の有様なども―・ひ給へかし」。「師匠を―・う」

み‐なら・う【見慣らふ・見馴らふ】‥ナラフ

〔自四〕

見なれている。源氏物語夕顔「―・ひ給はぬすまひのさまも珍しきに」

み‐なら・す【見慣らす・見馴らす】

〔他四〕

見なれるようにする。見てなじませる。源氏物語若紫「時々かしこにわたりて―・し給へ」

み‐なり【身形】

①体つき。源氏物語胡蝶「―肌つきの、こまやかにうつくしげなるに」

②衣服をつけた姿。よそおい。「―にかまわない人」

み‐な・る【水馴る】

〔自下二〕

水に浸り馴れる。拾遺和歌集冬「をしどりの羨しくも―・るなるかな」

み‐なる‐かね【巳成る金】

①暦注で、「巳・成なる・金」と重なる日。実の成る金の意にとりなし、その日に金銀・米銭を紙に包んでおけば富むという。

②弁財天を祀る社から1月初巳はつみの日に出すお守札。

みなれ‐ぎ【水馴れ木】

いつも水にひたって水になじんでいる木。相模集「―に塩焼く蜑の程よりは」

みなれ‐ごろも【身馴れ衣】

常に着て身に馴れた衣。きなれごろも。源氏物語蓬生「かたみにそへ給ふべき―も、しほなれたれば」

みなれ‐ざお【水馴れ棹】‥ザヲ

水によく馴れた棹。拾遺和歌集恋「大井川下す筏の―」

ミナレット【minaret】

(manārah アラビア 光塔の意)イスラム教礼拝堂(モスク)の外郭に設ける細長い塔。通例1〜4基を置く。露台をめぐらし、礼拝の定刻になると、ここから礼拝の呼びかけ(アザーン)を行う。光塔。

み‐な・れる【見慣れる・見馴れる】

〔自下一〕[文]みな・る(下二)

①しばしば見て目になれる。源氏物語若菜下「心なむまだなつきがたきは―・れぬ人を知るにやあらむ」。「―・れた風景」

②(いつも顔を合わせて)親しく交わる。竹取物語「明暮―・れたるかぐや姫をやりては、いかが思ふべき」

み‐な‐わ【水泡・水沫】

(ミナアワの約)水のあわ。あわ。万葉集11「宇治川の―逆巻き行く水の」

み‐なわ【水縄・身縄】‥ナハ

和船の綱具の一種。帆桁ほげたの中央に結びつけ、帆柱先端の滑車を通して艫ともに引き、帆を上下するのに用いる2本または4本の太い麻綱。みづな。

みなわしゅう【美奈和集・水沫集】‥シフ

森鴎外の作品集。1892年(明治25)刊。「うたかたの記」「舞姫」などを収める。

みな‐わた【背腸・皆腸】

(→)「せわた」に同じ。〈倭名類聚鈔16〉

ミナンカバウ【Minangkabau】

インドネシア、スマトラ島の西部に住む民族。母系制に基づく慣習法を有し、王権と宮廷を中心とするムスリム社会。

み‐なんてん【実南天】

実をつけたナンテン。〈[季]秋〉

ミニ【mini】

(miniatureの略)

①「小型の」「規模の小さい」「丈の短い」の意。

②ミニスカートの略。→ミディ

ミニアチュア【miniature】

①⇒ミニチュア。

②(→)ミニアチュールに同じ。

⇒ミニアチュア‐かん【ミニアチュア管】

ミニアチュア‐かん【ミニアチュア管】‥クワン

(miniature tube)小型の真空管。親指よりやや小さく、特に高周波の領域での特性がすぐれているので、短波・超短波による小型無線機器などに用いられた。

⇒ミニアチュア【miniature】

ミニアチュール【miniature フランス】

①(黄赤色の顔料ミニウム(minium ラテン)から)西洋中世の写本の装飾画・挿絵。

②転じて、精密に描かれた小品画。細密画。微細画。

⇒みなもと‐の‐ありひと【源有仁】

⇒みなもと‐の‐いえなが【源家長】

⇒みなもと‐の‐さねとも【源実朝】

⇒みなもと‐の‐しげゆき【源重之】

⇒みなもと‐の‐したごう【源順】

⇒みなもと‐の‐たかあきら【源高明】

⇒みなもと‐の‐たかくに【源隆国】

⇒みなもと‐の‐ためとも【源為朝】

⇒みなもと‐の‐ためのり【源為憲】

⇒みなもと‐の‐ためよし【源為義】

⇒みなもと‐の‐ちかゆき【源親行】

⇒みなもと‐の‐つねのぶ【源経信】

⇒みなもと‐の‐つねもと【源経基】

⇒みなもと‐の‐とおる【源融】

⇒みなもと‐の‐としより【源俊頼】

⇒みなもと‐の‐のりより【源範頼】

⇒みなもと‐の‐ひろまさ【源博雅】

⇒みなもと‐の‐まこと【源信】

⇒みなもと‐の‐みちちか【源通親】

⇒みなもと‐の‐みちとも【源通具】

⇒みなもと‐の‐みつなか【源満仲】

⇒みなもと‐の‐みつゆき【源光行】

⇒みなもと‐の‐もろふさ【源師房】

⇒みなもと‐の‐ゆきいえ【源行家】

⇒みなもと‐の‐よしいえ【源義家】

⇒みなもと‐の‐よしつね【源義経】

⇒みなもと‐の‐よしとも【源義朝】

⇒みなもと‐の‐よしなか【源義仲】

⇒みなもと‐の‐よしひら【源義平】

⇒みなもと‐の‐よしみつ【源義光】

⇒みなもと‐の‐よりいえ【源頼家】

⇒みなもと‐の‐よりとも【源頼朝】

⇒みなもと‐の‐よりのぶ【源頼信】

⇒みなもと‐の‐よりまさ【源頼政】

⇒みなもと‐の‐よりみつ【源頼光】

⇒みなもと‐の‐よりよし【源頼義】

みなもと‐の‐ありひと【源有仁】

平安後期の貴族。後三条天皇の皇子輔仁すけひと親王の子。1136年(保延2)左大臣となり、世に花園左大臣という。詩歌・管弦に通じた。著「園記」など。(1103〜1147)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐いえなが【源家長】‥イヘ‥

鎌倉初期の歌人。後鳥羽上皇の和歌所開闔かいこう(年預)となり、承久の乱後在野。1196年(建久7)に起筆した日記は、新古今集勅撰のことなど、11年間にわたる回想録。( 〜1234)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐さねとも【源実朝】

鎌倉幕府第3代将軍(在職1203〜1219)。歌人。頼朝の次子。母は北条政子。幼名、千幡。後に右大臣。作歌には万葉調の佳作が多い。家集「金槐和歌集」。鶴岡八幡宮の境内で兄頼家の子公暁くぎょうに殺された。(1192〜1219)

→作品:『金槐和歌集』

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐しげゆき【源重之】

平安中期の歌人。三十六歌仙の一人。左馬助・相模権守。旅の歌人で、冷泉天皇が東宮のときに帯刀先生たちはきせんじょうとして奉った百首は現存する最古の百首歌。家集「重之集」。( 〜1000頃)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐したごう【源順】‥シタガフ

平安中期の歌人・学者。三十六歌仙の一人。梨壺の五人の一人として後撰集の撰に当たり、また万葉集訓釈(古点)のことに従った。著「倭名類聚鈔」、家集「順集」。(911〜983)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐たかあきら【源高明】

平安中期の貴族。醍醐天皇の皇子。左大臣。西宮左大臣と称される。969年右大臣藤原師尹もろただらのため大宰権帥に左遷され(安和の変)、のち赦されて帰洛。著「西宮記」。(914〜982)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐たかくに【源隆国】

平安中期の貴族。世に宇治大納言と称す。皇后宮大夫・権大納言となり、病を得て出家。(1004〜1077)→宇治大納言物語。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ためとも【源為朝】

平安末期の武将。為義の8男。豪勇で、強弓をもって名高い。九州に勢力を張り、鎮西八郎と称す。保元の乱には崇徳上皇方につき、敗れて伊豆大島に流罪。のち、工藤茂光の討伐軍と戦って自殺。(1139〜1170)→椿説弓張月。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ためのり【源為憲】

平安中期の学者・漢詩人。その詩は「本朝文粋」に、歌は「拾遺和歌集」などに収める。著「口遊くちずさみ」「三宝絵詞」「世俗諺文」など。( 〜1011)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ためよし【源為義】

平安末期の武将。義親の子。検非違使となって六条判官と称される。保元の乱に崇徳上皇の白河殿を守ったが、敗れて斬られた。(1096〜1156)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ちかゆき【源親行】

鎌倉初期の歌学者。光行の子。法名、覚因。鎌倉幕府にも仕えた。父と共に源氏物語(河内本)を整定、また、万葉集を校訂。著「原中最秘抄」など。1277年(建治3)には存命。→定家仮名遣。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐つねのぶ【源経信】

平安後期の貴族。俊頼の父。後一条から堀河まで6代の天皇に仕え、正二位、大納言。世に桂大納言という。博学・多才で、音楽・詩・歌のいずれにも優れ、藤原公任きんとうと共に三船の才と称された。著「難後拾遺」、家集「大納言経信集」。(1016〜1097)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐つねもと【源経基】

平安中期の貴族・武人。清和天皇の第6皇子貞純親王の長子。はじめ経基王。六孫王と称されたが、源姓を賜り清和源氏の祖となる。和歌をよくした。平将門の反乱を通報、のち小野好古おののよしふるに従って藤原純友を滅ぼした。( 〜961)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐とおる【源融】‥トホル

平安前期の貴族。嵯峨天皇の皇子。源姓を賜り、仁明天皇の猶子。左大臣・皇太子傅ふ。六条河原に壮麗な邸宅を構えたので世に河原左大臣という。(822〜895)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐としより【源俊頼】

平安後期の歌人。経信の子。俊恵しゅんえの父。従四位上、木工頭もくのかみで退官。守旧派の藤原基俊とは反対に、歌は自由清新、詩想豊かで、素朴な気持や生活を出そうとした。白河法皇の院宣で金葉和歌集を撰。著「俊頼髄脳」、家集「散木奇歌集」。(1055?〜1129?)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐のりより【源範頼】

平安末期の武将。義朝の6男。遠江蒲御厨かばのみくりやに生まれ、蒲の冠者・蒲殿という。兄頼朝の挙兵を助け、弟義経と協力して義仲を討ち、平家を一谷・壇ノ浦に破った。のち頼朝に疑われ、伊豆修禅寺に流された。生没年未詳。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ひろまさ【源博雅】

博雅三位はくがのさんみの本名。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐まこと【源信】

平安前期の貴族。嵯峨天皇の皇子。源姓を賜り、左大臣。北辺きたのべの左大臣とも。応天門の変では、一時放火の嫌疑をうけた。(810〜868)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐みちちか【源通親】

平安末期・鎌倉初期の貴族。村上源氏。源(久我)雅通の子。一説に道元の父。頼朝と結ぶ関白九条兼実を排斥し、外孫土御門天皇を即位させて権勢を握る。和歌をよくし、著「高倉院厳島御幸記」など。土御門内大臣。(1149〜1202)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐みちとも【源通具】

鎌倉初期の歌人。新古今集の撰者の一人。通親の子。堀河大納言。妻は藤原俊成の女むすめ。(1171〜1227)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐みつなか【源満仲】

平安中期の武将。経基の長子。鎮守府将軍。武略に富み、摂津多田に住んで多田氏と称し、多数の郎党を養い、清和源氏の基礎を固めた。多田満仲ただのまんじゅう。(912〜997)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐みつゆき【源光行】

鎌倉初期の学者。子親行と共に源氏物語(河内本)を校勘。法名、寂因。承久の乱に連座。「蒙求もうぎゅう和歌」があり、古く「海道記」の作者に擬せられた。(1163〜1244)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐もろふさ【源師房】

平安中期の貴族。具平ともひら親王(村上天皇皇子)の長子。初名は資定。文をよくし、和歌に長じた。源姓を賜り(村上源氏)、藤原頼通の猶子となり、累進して内大臣・右大臣。日記「土右記」。土御門右大臣。(1008〜1077)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ゆきいえ【源行家】‥イヘ

平安末期の武将。為義の10男。熊野新宮に住み新宮十郎と称し、のち十郎蔵人。以仁王もちひとおうの令旨を奉じて義仲と共に平氏と戦い、のち義経と共に頼朝追討を図ったが、和泉で殺された。( 〜1186)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしいえ【源義家】‥イヘ

平安後期の武将。頼義の長男。八幡太郎と号す。幼名、不動丸・源太丸。武勇にすぐれ、和歌も巧みであった。前九年の役には父とともに陸奥の安倍貞任を討ち、陸奥守兼鎮守府将軍となり、後三年の役を平定。東国に源氏勢力の根拠を固めた。(1039〜1106)

→資料:『陸奥話記』

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしつね【源義経】

平安末期の武将。義朝の9男。幼名は牛若。7歳で鞍馬寺に入り、次いで陸奥の藤原秀衡ひでひらの許に身を寄せたが、1180年(治承4)兄頼朝の挙兵に応じて源義仲を討ち、さらに平氏を一谷・屋島・壇ノ浦に破った。しかし頼朝の許可なく検非違使・左衛門尉に任官したことから不和となり、再び秀衡に身を寄せ、秀衡の死後、その子泰衡に急襲され、衣川の館に自殺。薄命の英雄として伝説化される。九郎判官義経。(1159〜1189)

→資料:『腰越状』

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしとも【源義朝】

平安末期の武将。為義の長男。下野守。保元の乱に後白河天皇方に参加し、白河殿を陥れ、左馬頭となったが、清盛と不和となり、藤原信頼と結んで平治の乱を起こし、敗れて尾張に逃れ、家人の長田忠致おさだただむねに殺された。(1123〜1160)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしなか【源義仲】

平安末期の武将。為義の孫。2歳の時、父義賢よしかたが義平に討たれた後、木曾山中で育てられ、木曾次郎(義仲)という。1180年(治承4)以仁王もちひとおうの令旨を奉じて挙兵。平通盛らを越前に破り、平維盛を礪波山となみやまに夜襲し、平氏を西海に走らせて京都に入り、84年(寿永3)征夷大将軍に任ぜられたが、範頼・義経の軍と戦って敗れ、近江粟津で戦死。(1154〜1184)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしひら【源義平】

平安末期の武将。義朝の長男。15歳の時、叔父義賢よしかたと戦ってこれを斬り、悪源太の異名を得た。後に平治の乱に父に従って奮戦、敗れて美濃に逃れたが、父の死後、単身京都に潜伏、平清盛暗殺を狙ったが、捕らえられて斬首された。(1141〜1160)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしみつ【源義光】

平安後期の武将。頼義の3男。新羅しんら明神の社前で元服し新羅三郎という。知謀に富み弓をよくし、笙しょうに長じた。後三年の役に兄義家が出征すると、官を辞してその後を追い武功をたて、のち刑部少輔。佐竹氏・武田氏・小笠原氏などの祖。(1045〜1127)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりいえ【源頼家】‥イヘ

鎌倉幕府第2代将軍(在職1202〜1203)。頼朝の長子。母は北条政子。北条氏に強請されて将軍職を弟実朝に譲り、舅比企能員ひきよしかずと結んで北条氏を除こうとして、伊豆修禅寺に幽閉され、やがて北条時政らに殺された。(1182〜1204)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりとも【源頼朝】

鎌倉幕府初代将軍(在職1192〜1199)。武家政治の創始者。義朝の第3子。平治の乱に伊豆に流されたが、1180年(治承4)以仁王もちひとおうの令旨を奉じて平氏追討の兵を挙げ、石橋山に敗れた後、富士川の戦に大勝。鎌倉にあって東国を固め、幕府を開いた。弟範頼・義経をして源義仲、続いて平氏を滅亡させた。その後守護・地頭の制を定め、右近衛大将、92年(建久3)征夷大将軍となった。(1147〜1199)

→資料:『吾妻鏡』

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりのぶ【源頼信】

平安中期の武将。満仲の3男。鎮守府将軍。兵法に通じ武勇で名高く、平忠常の乱を平定し、美濃守。晩年、河内守となり、河内源氏の祖。(968〜1048)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりまさ【源頼政】

平安末期の武将。摂津源氏源仲政の長男。白河法皇に抜擢され兵庫頭。保元・平治の乱に功をたてた。剃髪して世に源三位げんさんみ入道と称す。後に以仁王もちひとおうを奉じて平氏追討を図ったが、敗れて宇治平等院で自殺。歌に秀で、家集「源三位頼政集」がある。宮中で鵺ぬえを退治した話は有名。(1104〜1180)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりみつ【源頼光】

平安中期の武将。満仲の長男。摂津などの国司を歴任。左馬権頭。勇猛で、大江山の酒呑童子征伐の伝説や土蜘蛛伝説で知られる。(948〜1021)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よりよし【源頼義】

平安中期の武将。頼信の長男。父と共に平忠常を討ち、相模守。後に陸奥の豪族安倍頼時・貞任父子を討ち、伊予守。東国地方に源氏の地歩を確立。晩年剃髪して世に伊予入道という。(988〜1075)

⇒みなもと【源】

み‐ならい【見習い】‥ナラヒ

①見習うこと。

②ある業務を実地に練習すること。また、その練習中の人。

⇒みならい‐しかん【見習士官】

みならい‐しかん【見習士官】‥ナラヒ‥クワン

陸軍士官学校卒業者が陸軍各科少尉に任ぜられる直前の一定期間服務する官名。

⇒み‐ならい【見習い】

み‐なら・う【見習う・見倣う】‥ナラフ

〔他五〕

見て真似をする。見て覚える。まなぶ。源氏物語常夏「人の有様なども―・ひ給へかし」。「師匠を―・う」

み‐なら・う【見慣らふ・見馴らふ】‥ナラフ

〔自四〕

見なれている。源氏物語夕顔「―・ひ給はぬすまひのさまも珍しきに」

み‐なら・す【見慣らす・見馴らす】

〔他四〕

見なれるようにする。見てなじませる。源氏物語若紫「時々かしこにわたりて―・し給へ」

み‐なり【身形】

①体つき。源氏物語胡蝶「―肌つきの、こまやかにうつくしげなるに」

②衣服をつけた姿。よそおい。「―にかまわない人」

み‐な・る【水馴る】

〔自下二〕

水に浸り馴れる。拾遺和歌集冬「をしどりの羨しくも―・るなるかな」

み‐なる‐かね【巳成る金】

①暦注で、「巳・成なる・金」と重なる日。実の成る金の意にとりなし、その日に金銀・米銭を紙に包んでおけば富むという。

②弁財天を祀る社から1月初巳はつみの日に出すお守札。

みなれ‐ぎ【水馴れ木】

いつも水にひたって水になじんでいる木。相模集「―に塩焼く蜑の程よりは」

みなれ‐ごろも【身馴れ衣】

常に着て身に馴れた衣。きなれごろも。源氏物語蓬生「かたみにそへ給ふべき―も、しほなれたれば」

みなれ‐ざお【水馴れ棹】‥ザヲ

水によく馴れた棹。拾遺和歌集恋「大井川下す筏の―」

ミナレット【minaret】

(manārah アラビア 光塔の意)イスラム教礼拝堂(モスク)の外郭に設ける細長い塔。通例1〜4基を置く。露台をめぐらし、礼拝の定刻になると、ここから礼拝の呼びかけ(アザーン)を行う。光塔。

み‐な・れる【見慣れる・見馴れる】

〔自下一〕[文]みな・る(下二)

①しばしば見て目になれる。源氏物語若菜下「心なむまだなつきがたきは―・れぬ人を知るにやあらむ」。「―・れた風景」

②(いつも顔を合わせて)親しく交わる。竹取物語「明暮―・れたるかぐや姫をやりては、いかが思ふべき」

み‐な‐わ【水泡・水沫】

(ミナアワの約)水のあわ。あわ。万葉集11「宇治川の―逆巻き行く水の」

み‐なわ【水縄・身縄】‥ナハ

和船の綱具の一種。帆桁ほげたの中央に結びつけ、帆柱先端の滑車を通して艫ともに引き、帆を上下するのに用いる2本または4本の太い麻綱。みづな。

みなわしゅう【美奈和集・水沫集】‥シフ

森鴎外の作品集。1892年(明治25)刊。「うたかたの記」「舞姫」などを収める。

みな‐わた【背腸・皆腸】

(→)「せわた」に同じ。〈倭名類聚鈔16〉

ミナンカバウ【Minangkabau】

インドネシア、スマトラ島の西部に住む民族。母系制に基づく慣習法を有し、王権と宮廷を中心とするムスリム社会。

み‐なんてん【実南天】

実をつけたナンテン。〈[季]秋〉

ミニ【mini】

(miniatureの略)

①「小型の」「規模の小さい」「丈の短い」の意。

②ミニスカートの略。→ミディ

ミニアチュア【miniature】

①⇒ミニチュア。

②(→)ミニアチュールに同じ。

⇒ミニアチュア‐かん【ミニアチュア管】

ミニアチュア‐かん【ミニアチュア管】‥クワン

(miniature tube)小型の真空管。親指よりやや小さく、特に高周波の領域での特性がすぐれているので、短波・超短波による小型無線機器などに用いられた。

⇒ミニアチュア【miniature】

ミニアチュール【miniature フランス】

①(黄赤色の顔料ミニウム(minium ラテン)から)西洋中世の写本の装飾画・挿絵。

②転じて、精密に描かれた小品画。細密画。微細画。

みな‐の‐しゅう【皆の衆】🔗⭐🔉

みな‐の‐しゅう【皆の衆】

すべての人。みなさんがた。

みな‐の‐もの【皆の者】🔗⭐🔉

みな‐の‐もの【皆の者】

すべての人。一同。

みな‐ひと【皆人】🔗⭐🔉

みな‐ひと【皆人】

すべての人。万葉集2「―の得がてにすとふ安見児得たり」

みな‐みな【皆皆】🔗⭐🔉

みな‐みな【皆皆】

一同の者。すべての物。

みな‐わた【背腸・皆腸】🔗⭐🔉

みな‐わた【背腸・皆腸】

(→)「せわた」に同じ。〈倭名類聚鈔16〉

みんな【皆】🔗⭐🔉

みんな【皆】

ミナの撥音化。「―揃う」

[漢]皆🔗⭐🔉

皆 字形

筆順

筆順

〔比部5画/9画/常用/1907・3327〕

〔音〕カイ(漢)

〔訓〕みな

[意味]

のこらず。すべて。ことごとく。みんな。「皆無・皆勤・皆既食・国民皆兵・悉皆しっかい」

[解字]

もと、白部4画。会意。「比」(=ならぶ)+「白」(=言う)。みながそろって同じように言う意。一説に、「白」は「自」(=人の動作)の誤った形で、みなが同じ動作をする意。

〔比部5画/9画/常用/1907・3327〕

〔音〕カイ(漢)

〔訓〕みな

[意味]

のこらず。すべて。ことごとく。みんな。「皆無・皆勤・皆既食・国民皆兵・悉皆しっかい」

[解字]

もと、白部4画。会意。「比」(=ならぶ)+「白」(=言う)。みながそろって同じように言う意。一説に、「白」は「自」(=人の動作)の誤った形で、みなが同じ動作をする意。

筆順

筆順

〔比部5画/9画/常用/1907・3327〕

〔音〕カイ(漢)

〔訓〕みな

[意味]

のこらず。すべて。ことごとく。みんな。「皆無・皆勤・皆既食・国民皆兵・悉皆しっかい」

[解字]

もと、白部4画。会意。「比」(=ならぶ)+「白」(=言う)。みながそろって同じように言う意。一説に、「白」は「自」(=人の動作)の誤った形で、みなが同じ動作をする意。

〔比部5画/9画/常用/1907・3327〕

〔音〕カイ(漢)

〔訓〕みな

[意味]

のこらず。すべて。ことごとく。みんな。「皆無・皆勤・皆既食・国民皆兵・悉皆しっかい」

[解字]

もと、白部4画。会意。「比」(=ならぶ)+「白」(=言う)。みながそろって同じように言う意。一説に、「白」は「自」(=人の動作)の誤った形で、みなが同じ動作をする意。

広辞苑に「皆」で始まるの検索結果 1-51。