複数辞典一括検索+![]()

![]()

きん【錦】🔗⭐🔉

きん【錦】

相手の物に冠する敬語として用いる。

きん‐い【錦衣】🔗⭐🔉

きんい‐ぎょくしょく【錦衣玉食】🔗⭐🔉

きんい‐ぎょくしょく【錦衣玉食】

[宋史文苑伝、李 ]美衣を着、美食すること。ぜいたくな生活をすること。

⇒きん‐い【錦衣】

]美衣を着、美食すること。ぜいたくな生活をすること。

⇒きん‐い【錦衣】

]美衣を着、美食すること。ぜいたくな生活をすること。

⇒きん‐い【錦衣】

]美衣を着、美食すること。ぜいたくな生活をすること。

⇒きん‐い【錦衣】

きんい‐こう【錦衣行】‥カウ🔗⭐🔉

きんい‐こう【錦衣行】‥カウ

名声を博し、富貴を得て故郷に帰ること。

⇒きん‐い【錦衣】

○錦衣を着て故郷に帰るきんいをきてこきょうにかえる🔗⭐🔉

○錦衣を着て故郷に帰るきんいをきてこきょうにかえる

他郷に出ていた者が、功名を揚げ立身して故郷に帰る。故郷に錦を飾る。

⇒きん‐い【錦衣】

きん‐いん【近因】

近い原因。直接の原因。↔遠因

きん‐いん【近姻】

血統の近い姻戚。近親。

きん‐いん【金印】

黄金製の印。古代中国で、諸王・諸侯・御史大夫などが佩用はいよう。→倭奴国王印わのなのこくおうのいん。

⇒きんいん‐ちょくしょ【金印勅書】

きん‐いん【金員】‥ヰン

(金銭の員数の意)金額。金銭。

きんいん‐ちょくしょ【金印勅書】

(Goldene Bulle ドイツ)中世ヨーロッパで、金の印章を付した文書。特に、1356年神聖ローマ皇帝カール4世が発布した勅書で、皇帝(ドイツ国王)選挙の権利を7人の聖・俗諸侯(選挙侯)に限定することを規定したもの。黄金文書。

⇒きん‐いん【金印】

きん‐う【金烏】

(太陽の中に三足の烏がいるという中国の伝説による)太陽の異称。

⇒きんう‐ぎょくと【金烏玉兎】

きんう‐ぎょくと【金烏玉兎】

(中国の伝説による、太陽に棲すむ3本足の烏と月に棲む兎から)太陽と月。転じて、歳月。略して「烏兎」とも。

⇒きん‐う【金烏】

きん‐うちぶ【金打歩】

金の流出を防ぐ目的で、銀行券を金貨と兌換だかんする際に徴収する割増金。

きん‐うん【金運】

お金についての運勢。金が手に入る運。「―がよい」

きん‐うんも【金雲母】

カリウム・マグネシウム・鉄・アルミニウムを主成分とする雲母。色は黄褐・赤褐など。電気絶縁体・耐熱透明器具などに使用。

きん‐えい【近詠】

最近作った詩歌。

きん‐えい【近影】

最近写したその人の写真。「著者―」

きん‐えい【菌癭】

菌類が寄生したため植物体にできた瘤こぶ。→虫癭

きん‐えい【禁衛】‥ヱイ

皇居の守護。

⇒きんえい‐ぐん【禁衛軍】

ぎん‐えい【吟詠】

①詩歌を声に出して歌うこと。

②詩歌を作ること。また、その詩歌。

きんえい‐ぐん【禁衛軍】‥ヱイ‥

天子の宮城を守る軍。近衛軍。禁軍。

⇒きん‐えい【禁衛】

きん‐えいさん【金泳三】

⇒キム=ヨンサム

きん‐えき【金液】

(→)水金みずきんに同じ。

きん‐えき【禁掖】

(人がみだりに出入りするのを禁ずる小門の意)御所。宮廷。禁中。

きん‐えつ【欣悦】

喜ぶこと。うれしがること。喜悦。

きん‐えん【近縁】

血のつながりの近いこと。また、生物の分類で近い関係にあること。「―種」

きん‐えん【金円】‥ヱン

かね。金銭。金子きんす。

きん‐えん【金塩】

(→)テトラクロロ金酸ナトリウムの俗称。

きん‐えん【筋炎】

骨格筋の炎症。急性化膿性、感染症に伴うもの、外傷性など種々のものがある。筋肉の疼痛・腫脹・脱力・萎縮などを起こす。

きん‐えん【禁苑・禁園】‥ヱン

皇居内の庭園。

きん‐えん【禁煙・禁烟】

①中国で、寒食の節に食物の煮たきを禁ずること。禁火。

②煙草を吸うことを禁ずること。また、やめること。「―車」「―して3カ月になる」

きん‐えん【禁厭】

まじないをして悪事・災難を防ぐこと。

ぎん‐えん【銀塩】

ハロゲン化銀のこと。光が当たると黒化するためモノクロ‐フィルムに利用する。

きんおう‐むけつ【金甌無欠】

[南史朱异伝「武帝言わく、我が国家は猶なお金甌の一傷として欠くる無きが若ごとし」]きず一つない金のかめのように、完全で欠点のないこと。特に、国家が独立強固で、外国の侵略を受けたことのないこと。

きん‐おく【金屋】‥ヲク

黄金で装飾した家。美しく立派に造った家。保元物語(金刀比羅本)「百厳粧ほひ―の内にては」

きん‐おり【金織】

金糸を用いて織ること。また、その織物。

ぎん‐おり【銀織】

銀糸を用いて織ること。また、その織物。

きん‐おん【琴音】

琴の音ね。

きん‐か【近火】‥クワ

近所に起こった火事。〈[季]冬〉。「―見舞」

きん‐か【金花・金華】‥クワ

黄金でつくった飾り花。美しく立派なもののたとえ。

⇒きんか‐とう【金花糖】

きん‐か【金柑】

(キンカンの転)「きんかあたま」の略。好色一代女6「天窓あたまは―なる人あり」

⇒きんか‐あたま【金柑頭】

⇒きんか‐もとゆい【金柑元結】

きんか【金華】‥クワ

(Jinhua)中国浙江省中部、銭塘せんとう江支流の金華江北岸にある工業都市。省内の陸上交通の要路。北山の洞窟は景勝地として名高い。人口42万5千(2000)。

⇒きんか‐ハム【金華ハム】

きん‐か【金貨】‥クワ

金と少量の銅との合金で鋳造した貨幣。日本の本位貨幣であった旧金貨の品位は純金9、銅1。20円・10円・5円・2円・1円の5種があった。

⇒きんか‐じゅんび【金貨準備】

⇒きんか‐ほんいせい【金貨本位制】

きん‐か【琴歌】

和琴わごんに合わせてうたった日本上代の歌謡。ことうた。→琴歌譜

きん‐か【禁火】‥クワ

火の使用を禁ずること。火食を禁ずること。

きん‐か【槿花】‥クワ

ムクゲの花。また、アサガオの花。朝開き夕にしぼむから、はかない栄華にたとえる。

⇒槿花一日の栄

きん‐が【禁河】

(人民の遊猟を禁じたからいう)天皇の遊猟、または供御くごのために特に定めた河。→禁野

きん‐が【謹賀】

つつしんでよろこびを申し上げること。

⇒きんが‐しんねん【謹賀新年】

ぎん‐か【銀貨】‥クワ

銀と銅との合金で鋳造された貨幣。日本ではかつて50銭貨などが流通した。

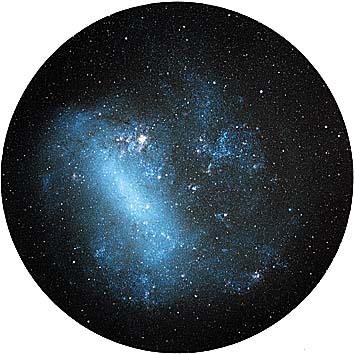

ぎん‐が【銀河】

①天の川。また、銀河系の別称。天漢。銀漢。〈[季]秋〉

銀河

提供:東京大学理学部木曽観測所

②われわれの銀河系と同列の規模構造をもつ恒星と星間物質などからなる天体。渦巻銀河・楕円銀河・不規則銀河に分類。銀河群・銀河団をなして分布。アンドロメダ銀河の類。島宇宙。

アンドロメダ銀河

提供:東京大学理学部木曽観測所

②われわれの銀河系と同列の規模構造をもつ恒星と星間物質などからなる天体。渦巻銀河・楕円銀河・不規則銀河に分類。銀河群・銀河団をなして分布。アンドロメダ銀河の類。島宇宙。

アンドロメダ銀河

提供:東京大学理学部木曽観測所

大マゼラン雲

撮影:及川聖彦

大マゼラン雲

撮影:及川聖彦

小マゼラン雲

撮影:及川聖彦

小マゼラン雲

撮影:及川聖彦

⇒ぎんが‐ぐん【銀河群】

⇒ぎんが‐けい【銀河系】

⇒ぎんが‐だん【銀河団】

きんか‐あたま【金柑頭】

毛髪がなくて金柑きんかんのように赤く光った頭。はげあたま。きんかんあたま。世話尽「―の蠅すべり」

⇒きん‐か【金柑】

きん‐かい【近海】

陸地に近い辺りの海。

⇒きんかい‐ぎょ【近海魚】

⇒きんかい‐くいき【近海区域】

きん‐かい【欣快】‥クワイ

喜ばしく気持がいいこと。「―の至り」

きん‐かい【欣懐】‥クワイ

喜ばしくおもうこと。

きんかい【金海】

朝鮮慶尚南道金海から産した茶碗。薄作り、粉白色で、うす赤い斑がある。茶道で賞用。

きん‐かい【金塊】‥クワイ

精錬した金のかたまり。金貨の地金。

⇒きんかい‐そうば【金塊相場】

きん‐かい【禁戒】

(ゴンカイとも)禁じ戒めること。また、その戒律。いましめ。平家物語10「いまだ―を犯ぼんぜず」

きん‐かい【襟懐】‥クワイ

心の中。思い。

きん‐がい【絹垣】

キヌガキの音便。「錦蓋」とも書く。

きん‐がい【菌蓋】

(→)菌傘きんさんに同じ。

きん‐がい【錦鞋】

錦にしきに綵いろいとを用いてつくった貴婦人用の沓くつ。

ぎん‐かい【銀塊】‥クワイ

精錬した銀のかたまり。銀貨の地金。

⇒ぎんかい‐そうば【銀塊相場】

きんかい‐ぎょ【近海魚】

近海に棲息する魚類。近海もの。

⇒きん‐かい【近海】

きん‐かいきん【金解禁】

金輸出解禁の略。いったん禁止した金貨幣または金地金の輸出を再び自由にすること。

きんかい‐くいき【近海区域】‥ヰキ

船舶安全法施行規則に定められた近海の航海区域。東経175度、南緯11度、東経94度、北緯63度の線で囲まれた水域。旧称、近海航路。

⇒きん‐かい【近海】

きんかいしゅう【金槐集】‥クワイシフ

金槐和歌集の略称。

→文献資料[金槐和歌集]

ぎんかい‐しょく【銀灰色】‥クワイ‥

銀色を帯びた灰色。

きんがい‐せん【菫外線】‥グワイ‥

(→)紫外線に同じ。

きんかい‐そうば【金塊相場】‥クワイサウ‥

金市場において成立する金塊の売買相場。世界最大の市場ロンドン金市場では、純度99.5パーセント以上、350〜450トロイオンスのものが取引適格の金塊。

⇒きん‐かい【金塊】

ぎんかい‐そうば【銀塊相場】‥クワイサウ‥

銀塊の市場相場。

⇒ぎん‐かい【銀塊】

⇒ぎんが‐ぐん【銀河群】

⇒ぎんが‐けい【銀河系】

⇒ぎんが‐だん【銀河団】

きんか‐あたま【金柑頭】

毛髪がなくて金柑きんかんのように赤く光った頭。はげあたま。きんかんあたま。世話尽「―の蠅すべり」

⇒きん‐か【金柑】

きん‐かい【近海】

陸地に近い辺りの海。

⇒きんかい‐ぎょ【近海魚】

⇒きんかい‐くいき【近海区域】

きん‐かい【欣快】‥クワイ

喜ばしく気持がいいこと。「―の至り」

きん‐かい【欣懐】‥クワイ

喜ばしくおもうこと。

きんかい【金海】

朝鮮慶尚南道金海から産した茶碗。薄作り、粉白色で、うす赤い斑がある。茶道で賞用。

きん‐かい【金塊】‥クワイ

精錬した金のかたまり。金貨の地金。

⇒きんかい‐そうば【金塊相場】

きん‐かい【禁戒】

(ゴンカイとも)禁じ戒めること。また、その戒律。いましめ。平家物語10「いまだ―を犯ぼんぜず」

きん‐かい【襟懐】‥クワイ

心の中。思い。

きん‐がい【絹垣】

キヌガキの音便。「錦蓋」とも書く。

きん‐がい【菌蓋】

(→)菌傘きんさんに同じ。

きん‐がい【錦鞋】

錦にしきに綵いろいとを用いてつくった貴婦人用の沓くつ。

ぎん‐かい【銀塊】‥クワイ

精錬した銀のかたまり。銀貨の地金。

⇒ぎんかい‐そうば【銀塊相場】

きんかい‐ぎょ【近海魚】

近海に棲息する魚類。近海もの。

⇒きん‐かい【近海】

きん‐かいきん【金解禁】

金輸出解禁の略。いったん禁止した金貨幣または金地金の輸出を再び自由にすること。

きんかい‐くいき【近海区域】‥ヰキ

船舶安全法施行規則に定められた近海の航海区域。東経175度、南緯11度、東経94度、北緯63度の線で囲まれた水域。旧称、近海航路。

⇒きん‐かい【近海】

きんかいしゅう【金槐集】‥クワイシフ

金槐和歌集の略称。

→文献資料[金槐和歌集]

ぎんかい‐しょく【銀灰色】‥クワイ‥

銀色を帯びた灰色。

きんがい‐せん【菫外線】‥グワイ‥

(→)紫外線に同じ。

きんかい‐そうば【金塊相場】‥クワイサウ‥

金市場において成立する金塊の売買相場。世界最大の市場ロンドン金市場では、純度99.5パーセント以上、350〜450トロイオンスのものが取引適格の金塊。

⇒きん‐かい【金塊】

ぎんかい‐そうば【銀塊相場】‥クワイサウ‥

銀塊の市場相場。

⇒ぎん‐かい【銀塊】

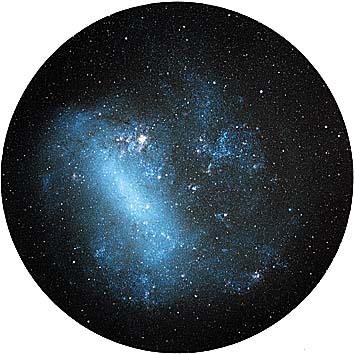

②われわれの銀河系と同列の規模構造をもつ恒星と星間物質などからなる天体。渦巻銀河・楕円銀河・不規則銀河に分類。銀河群・銀河団をなして分布。アンドロメダ銀河の類。島宇宙。

アンドロメダ銀河

提供:東京大学理学部木曽観測所

②われわれの銀河系と同列の規模構造をもつ恒星と星間物質などからなる天体。渦巻銀河・楕円銀河・不規則銀河に分類。銀河群・銀河団をなして分布。アンドロメダ銀河の類。島宇宙。

アンドロメダ銀河

提供:東京大学理学部木曽観測所

大マゼラン雲

撮影:及川聖彦

大マゼラン雲

撮影:及川聖彦

小マゼラン雲

撮影:及川聖彦

小マゼラン雲

撮影:及川聖彦

⇒ぎんが‐ぐん【銀河群】

⇒ぎんが‐けい【銀河系】

⇒ぎんが‐だん【銀河団】

きんか‐あたま【金柑頭】

毛髪がなくて金柑きんかんのように赤く光った頭。はげあたま。きんかんあたま。世話尽「―の蠅すべり」

⇒きん‐か【金柑】

きん‐かい【近海】

陸地に近い辺りの海。

⇒きんかい‐ぎょ【近海魚】

⇒きんかい‐くいき【近海区域】

きん‐かい【欣快】‥クワイ

喜ばしく気持がいいこと。「―の至り」

きん‐かい【欣懐】‥クワイ

喜ばしくおもうこと。

きんかい【金海】

朝鮮慶尚南道金海から産した茶碗。薄作り、粉白色で、うす赤い斑がある。茶道で賞用。

きん‐かい【金塊】‥クワイ

精錬した金のかたまり。金貨の地金。

⇒きんかい‐そうば【金塊相場】

きん‐かい【禁戒】

(ゴンカイとも)禁じ戒めること。また、その戒律。いましめ。平家物語10「いまだ―を犯ぼんぜず」

きん‐かい【襟懐】‥クワイ

心の中。思い。

きん‐がい【絹垣】

キヌガキの音便。「錦蓋」とも書く。

きん‐がい【菌蓋】

(→)菌傘きんさんに同じ。

きん‐がい【錦鞋】

錦にしきに綵いろいとを用いてつくった貴婦人用の沓くつ。

ぎん‐かい【銀塊】‥クワイ

精錬した銀のかたまり。銀貨の地金。

⇒ぎんかい‐そうば【銀塊相場】

きんかい‐ぎょ【近海魚】

近海に棲息する魚類。近海もの。

⇒きん‐かい【近海】

きん‐かいきん【金解禁】

金輸出解禁の略。いったん禁止した金貨幣または金地金の輸出を再び自由にすること。

きんかい‐くいき【近海区域】‥ヰキ

船舶安全法施行規則に定められた近海の航海区域。東経175度、南緯11度、東経94度、北緯63度の線で囲まれた水域。旧称、近海航路。

⇒きん‐かい【近海】

きんかいしゅう【金槐集】‥クワイシフ

金槐和歌集の略称。

→文献資料[金槐和歌集]

ぎんかい‐しょく【銀灰色】‥クワイ‥

銀色を帯びた灰色。

きんがい‐せん【菫外線】‥グワイ‥

(→)紫外線に同じ。

きんかい‐そうば【金塊相場】‥クワイサウ‥

金市場において成立する金塊の売買相場。世界最大の市場ロンドン金市場では、純度99.5パーセント以上、350〜450トロイオンスのものが取引適格の金塊。

⇒きん‐かい【金塊】

ぎんかい‐そうば【銀塊相場】‥クワイサウ‥

銀塊の市場相場。

⇒ぎん‐かい【銀塊】

⇒ぎんが‐ぐん【銀河群】

⇒ぎんが‐けい【銀河系】

⇒ぎんが‐だん【銀河団】

きんか‐あたま【金柑頭】

毛髪がなくて金柑きんかんのように赤く光った頭。はげあたま。きんかんあたま。世話尽「―の蠅すべり」

⇒きん‐か【金柑】

きん‐かい【近海】

陸地に近い辺りの海。

⇒きんかい‐ぎょ【近海魚】

⇒きんかい‐くいき【近海区域】

きん‐かい【欣快】‥クワイ

喜ばしく気持がいいこと。「―の至り」

きん‐かい【欣懐】‥クワイ

喜ばしくおもうこと。

きんかい【金海】

朝鮮慶尚南道金海から産した茶碗。薄作り、粉白色で、うす赤い斑がある。茶道で賞用。

きん‐かい【金塊】‥クワイ

精錬した金のかたまり。金貨の地金。

⇒きんかい‐そうば【金塊相場】

きん‐かい【禁戒】

(ゴンカイとも)禁じ戒めること。また、その戒律。いましめ。平家物語10「いまだ―を犯ぼんぜず」

きん‐かい【襟懐】‥クワイ

心の中。思い。

きん‐がい【絹垣】

キヌガキの音便。「錦蓋」とも書く。

きん‐がい【菌蓋】

(→)菌傘きんさんに同じ。

きん‐がい【錦鞋】

錦にしきに綵いろいとを用いてつくった貴婦人用の沓くつ。

ぎん‐かい【銀塊】‥クワイ

精錬した銀のかたまり。銀貨の地金。

⇒ぎんかい‐そうば【銀塊相場】

きんかい‐ぎょ【近海魚】

近海に棲息する魚類。近海もの。

⇒きん‐かい【近海】

きん‐かいきん【金解禁】

金輸出解禁の略。いったん禁止した金貨幣または金地金の輸出を再び自由にすること。

きんかい‐くいき【近海区域】‥ヰキ

船舶安全法施行規則に定められた近海の航海区域。東経175度、南緯11度、東経94度、北緯63度の線で囲まれた水域。旧称、近海航路。

⇒きん‐かい【近海】

きんかいしゅう【金槐集】‥クワイシフ

金槐和歌集の略称。

→文献資料[金槐和歌集]

ぎんかい‐しょく【銀灰色】‥クワイ‥

銀色を帯びた灰色。

きんがい‐せん【菫外線】‥グワイ‥

(→)紫外線に同じ。

きんかい‐そうば【金塊相場】‥クワイサウ‥

金市場において成立する金塊の売買相場。世界最大の市場ロンドン金市場では、純度99.5パーセント以上、350〜450トロイオンスのものが取引適格の金塊。

⇒きん‐かい【金塊】

ぎんかい‐そうば【銀塊相場】‥クワイサウ‥

銀塊の市場相場。

⇒ぎん‐かい【銀塊】

きん‐がい【錦鞋】🔗⭐🔉

きん‐がい【錦鞋】

錦にしきに綵いろいとを用いてつくった貴婦人用の沓くつ。

きんか‐ちょう【錦華鳥】‥クワテウ🔗⭐🔉

きんか‐ちょう【錦華鳥】‥クワテウ

スズメ目カエデチョウ科の鳥。大きさはジュウシマツぐらい。オーストラリア原産。脚とくちばしが朱色、雄の脇は栗色で白点がある。純白の品種もあり、普通の飼鳥。

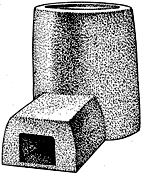

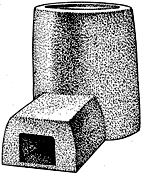

きん‐がま【錦窯】🔗⭐🔉

きん‐がま【錦窯】

陶磁器焼成炉の一つ。上絵付うわえつけを行う時に用いるもので、火炎が直接器物に触れないように二重壁にし、外部より間接に加熱するようにしたもの。上絵窯。にしきがま。

錦窯

きん‐き【錦旗】🔗⭐🔉

きん‐き【錦旗】

(→)「にしきのみはた」に同じ。

きんきかん‐じけん【錦輝館事件】‥クワン‥🔗⭐🔉

きんきかん‐じけん【錦輝館事件】‥クワン‥

(→)赤旗事件の別称。

きんぎょく‐かん【錦玉羹】🔗⭐🔉

きんぎょく‐かん【錦玉羹】

寒天に水・砂糖・水飴などを加えて煮詰め、型に流して固めた菓子。

きん‐ぎれ【錦切れ】🔗⭐🔉

きん‐ぎれ【錦切れ】

①にしきの切れはし。

②(肩に付けて目印としたからいう)明治維新当時の官軍兵士の称。

きん‐けい【錦鶏・錦雞】🔗⭐🔉

きん‐けい【錦鶏・錦雞】

キジ目キジ科の鳥。中国原産。形状はキジに類し、羽毛は美麗。雄はことに美しく頭上に黄金色の冠羽を戴き、背は緑色、翼は藍色、雌は茶褐色で黒斑がある。ニシキドリ。錦鶏鳥。赤雉。〈日葡辞書〉

キンケイ(雄・雌)

撮影:小宮輝之

⇒きんけい‐ぎく【錦鶏菊】

⇒きんけい‐しょう【錦鶏障】

⇒きんけい‐の‐ま【錦鶏間】

⇒きんけいのま‐しこう【錦鶏間祗候】

⇒きんけい‐ぎく【錦鶏菊】

⇒きんけい‐しょう【錦鶏障】

⇒きんけい‐の‐ま【錦鶏間】

⇒きんけいのま‐しこう【錦鶏間祗候】

⇒きんけい‐ぎく【錦鶏菊】

⇒きんけい‐しょう【錦鶏障】

⇒きんけい‐の‐ま【錦鶏間】

⇒きんけいのま‐しこう【錦鶏間祗候】

⇒きんけい‐ぎく【錦鶏菊】

⇒きんけい‐しょう【錦鶏障】

⇒きんけい‐の‐ま【錦鶏間】

⇒きんけいのま‐しこう【錦鶏間祗候】

きんけい‐ぎく【錦鶏菊】🔗⭐🔉

きんけい‐ぎく【錦鶏菊】

キク科の一年草。アメリカ原産の観賞用植物で、高さ60センチメートル内外。葉は羽状複葉、小葉は楕円形全縁。夏、大型の頭状花をつける。周囲の舌状花は黄色で中央部は紫褐色。

⇒きん‐けい【錦鶏・錦雞】

きんけい‐しょう【錦鶏障】‥シヤウ🔗⭐🔉

きんけい‐しょう【錦鶏障】‥シヤウ

錦鶏を描いた宮中の障子。

⇒きん‐けい【錦鶏・錦雞】

きんけい‐の‐ま【錦鶏間】🔗⭐🔉

きんけい‐の‐ま【錦鶏間】

京都御所の居間の名。その襖に錦鶏が描いてあることからこの名がある。

⇒きん‐けい【錦鶏・錦雞】

きんけいのま‐しこう【錦鶏間祗候】🔗⭐🔉

きんけいのま‐しこう【錦鶏間祗候】

旧制で、勅任官を5年以上つとめた者、および勲三等以上の者のうち特に功労ある者に与えられた資格。麝香間じゃこうのま祗候の下に位し、勅任官待遇。

⇒きん‐けい【錦鶏・錦雞】

きんこう【錦江】‥カウ🔗⭐🔉

きんこう【錦江】‥カウ

①(Kŭm-gang)韓国全羅北道長水郡に発源し、湖南平野北部を流れて黄海に入る川。全長400キロメートル。クムガン。古名、白村江はくそんこう。

②(Jin Jiang)中国江西省北西部を流れ、新建県の南で贛かん江に注ぐ川。全長280キロメートル。

きんこう‐わん【錦江湾】‥カウ‥🔗⭐🔉

きんこう‐わん【錦江湾】‥カウ‥

(→)鹿児島湾に同じ。

きんし‐ごぼう【金糸牛蒡・錦糸牛蒡】‥バウ🔗⭐🔉

きんし‐ごぼう【金糸牛蒡・錦糸牛蒡】‥バウ

牛蒡を針のように細くきざみ、油で炒りつけたもの。汁物の材料とする。

⇒きん‐し【金糸】

きんし‐たまご【金糸卵・錦糸卵】🔗⭐🔉

きんし‐たまご【金糸卵・錦糸卵】

薄い卵焼きを細く切ったもの。

⇒きん‐し【金糸】

きん‐しゃ【金紗・錦紗】🔗⭐🔉

きん‐しゃ【金紗・錦紗】

①紗の地合に金糸を織り込んで文様を表したもの。京都西陣の産。

②錦紗縮緬ちりめんおよび錦紗御召縮緬の通称。前者は生糸を、後者は練染糸を、経糸たていと・緯糸よこいとともに用いる。組織は両者ともに平織または紋織。主産地は京都。

きんしゅう【錦州】‥シウ🔗⭐🔉

きんしゅう【錦州】‥シウ

(Jinzhou)中国遼寧省南西部の都市。軍事・交通の要地。新興工業都市。人口86万2千(2000)。

きん‐しゅう【錦秋】‥シウ🔗⭐🔉

きん‐しゅう【錦秋】‥シウ

紅葉が錦のように美しくなる秋。「―の候」

きん‐しゅう【錦繍】‥シウ🔗⭐🔉

きん‐しゅう【錦繍】‥シウ

①錦にしきと、刺繍ししゅうを施した織物。美しい衣服または織物。

②美しい詩文の字句、また美しい紅葉・花などのたとえ。

きん‐じょう【錦上】‥ジヤウ🔗⭐🔉

きん‐じょう【錦上】‥ジヤウ

錦にしきの上。美しい物の上。日葡辞書「キンシャウ」

⇒錦上花を添える

きん‐じょう【錦城】‥ジヤウ🔗⭐🔉

きん‐じょう【錦城】‥ジヤウ

(三国の蜀の時代に錦を管理する官庁があったことから)中国四川省成都の別称。錦官城。

きんしょうじょ【錦祥女】‥シヤウヂヨ🔗⭐🔉

きんしょうじょ【錦祥女】‥シヤウヂヨ

浄瑠璃「国性爺合戦こくせんやかっせん」中の人物。老一官の先妻の娘で和藤内(鄭成功)の姉。甘輝の妻。

○錦上花を添えるきんじょうはなをそえる🔗⭐🔉

○錦上花を添えるきんじょうはなをそえる

[王安石、即事詩「麗唱仍なお錦上に花を添う」]錦の上に美しい花を添え置くように、立派なことを重ねる。よいこと、おめでたいことが重なる。

⇒きん‐じょう【錦上】

ぎん‐しょうふ【銀生麩】‥シヤウ‥

生麩なまふの最も上等なもので、色のきわめて白いもの。

きんじょう‐へいか【今上陛下】‥ジヤウ‥

当代の天皇陛下。今上。

⇒きん‐じょう【今上】

きんじょ‐がっぺき【近所合壁】

壁一重を隔てたとなり。隣近所。

⇒きん‐じょ【近所】

きんじょ‐きんぺん【近所近辺】

近い所。

⇒きん‐じょ【近所】

きん‐しょく【金色】

黄金のような色。きんいろ。

きん‐しょく【錦色】

錦のような美しい色。

ぎん‐しょく【銀色】

銀の色。銀のような色。ぎんいろ。

ぎん‐しょく【銀燭】

銀製の燭台。また、明るく光り輝くともしび。

きんしょく‐じ【錦織寺】

滋賀県野洲市木部にある寺。真宗木辺きべ派の本山。858年(天安2)円仁の建立した天安堂が初めで、1235年(嘉禎1)親鸞が阿弥陀像を安置したと伝える。実際は南北朝時代慈空の開創。江戸幕府により復興。にしごりでら。

きん‐しょく【錦色】🔗⭐🔉

きん‐しょく【錦色】

錦のような美しい色。

きんしょく‐じ【錦織寺】🔗⭐🔉

きんしょく‐じ【錦織寺】

滋賀県野洲市木部にある寺。真宗木辺きべ派の本山。858年(天安2)円仁の建立した天安堂が初めで、1235年(嘉禎1)親鸞が阿弥陀像を安置したと伝える。実際は南北朝時代慈空の開創。江戸幕府により復興。にしごりでら。

○近所に事なかれきんじょにことなかれ

近所に変事があれば、自分も迷惑するから、無事であるように望むのにいう。

⇒きん‐じょ【近所】

きんしん‐しゅうこう【錦心繍口】‥シウ‥🔗⭐🔉

きんしん‐しゅうこう【錦心繍口】‥シウ‥

詩文の才のすぐれていること。錦心繍腸。

きんたい‐えん【錦袋円】‥ヱン🔗⭐🔉

きんたい‐えん【錦袋円】‥ヱン

痛み止めの丸薬の名。江戸の下谷池之端仲町通にあった勧学屋大助方で、宝永(1704〜1711)頃から売っていた。

きんたい‐きょう【錦帯橋】‥ケウ🔗⭐🔉

きんたい‐きょう【錦帯橋】‥ケウ

山口県岩国市を貫流する錦川に架かる反橋そりばし。石造の橋脚4基と両岸との上に、アーチ式の5橋を連ね架する。全長193.3メートル(橋面に沿って210メートル)、幅5メートル。1673年(延宝1)岩国藩主吉川広嘉ひろよしの創建。20年ごとに造替された。1950年、風水害で中央部を流失、のち修築。きんたいばし。算盤橋。五竜橋。

錦帯橋

撮影:山梨勝弘

きんたい‐し【錦袋子】🔗⭐🔉

きんたい‐し【錦袋子】

明みんから伝来したという秘薬。元禄(1688〜1704)頃に流行。京坂に本舗あり、万病にきくとされた。

きん‐ち【錦地】🔗⭐🔉

きん‐ち【錦地】

相手の住居地の尊敬語。貴地。

きん‐ちょう【錦帳】‥チヤウ🔗⭐🔉

きん‐ちょう【錦帳】‥チヤウ

錦のとばり。

きん‐のう【錦嚢】‥ナウ🔗⭐🔉

きん‐のう【錦嚢】‥ナウ

①錦でつくったふくろ。

②(唐の李賀の故事から)名吟の多い人の詩嚢。

③他人の詩稿の美称。

きん‐ぱん【錦旛】🔗⭐🔉

きん‐ぱん【錦旛】

にしきのはた。錦旗。

きん‐ぽう【錦袍】‥パウ🔗⭐🔉

きん‐ぽう【錦袍】‥パウ

錦のうわぎ。

きん‐りん【錦鱗】🔗⭐🔉

きん‐りん【錦鱗】

美しい魚。

にしき【錦】🔗⭐🔉

にしき【錦】

①金銀糸や種々の絵緯えぬきを用いて、華麗な文様を織り出した紋織物の総称。

②三枚綾の地合に多くの絵緯や金銀糸を織り込んだ紋織物。主に絹織物を指すが、木綿を地糸としたものもある。

③紋様の美しいものをたとえていう語。古今和歌集春「みわたせば柳桜をこきまぜて都ぞ春の―なりける」

⇒にしき‐うつぎ【錦空木】

⇒にしき‐え【錦絵】

⇒にしき‐がい【錦貝】

⇒にしき‐がま【錦窯】

⇒にしき‐がわ【錦革】

⇒にしき‐ぎ【錦木】

⇒にしき‐ごい【錦鯉】

⇒にしき‐ごろも【錦衣】

⇒にしき‐じそ【錦紫蘇】

⇒にしき‐そう【錦草・地錦】

⇒にしき‐たけ【錦蕈】

⇒にしき‐たまご【錦卵・錦玉子】

⇒にしき‐づた【錦蔦】

⇒にしき‐で【錦手】

⇒にしき‐どり【錦鳥】

⇒にしき‐ながれさく【錦流笏】

⇒にしき‐ぬり【錦塗】

⇒にしき‐の‐みはた【錦の御旗】

⇒にしき‐はし【錦端】

⇒にしき‐へび【錦蛇】

⇒にしき‐べり【錦縁】

⇒にしき‐まつ【錦松】

⇒にしき‐めがね【錦眼鏡】

⇒錦を飾る

⇒錦を衣て夜行くが如し

にしき‐うつぎ【錦空木】🔗⭐🔉

にしき‐うつぎ【錦空木】

〔植〕

⇒にしきうつぎ(二色空木)。

⇒にしき【錦】

にしき‐うつぎ【二色空木・錦空木】🔗⭐🔉

にしき‐うつぎ【二色空木・錦空木】

スイカズラ科の落葉低木。山地に生えるが、観賞用に広く栽培。高さ2〜3メートル。葉は楕円形。夏、多数の5裂した筒状花を開く。花は初め白色、後に紅色。

にしき‐え【錦絵】‥ヱ🔗⭐🔉

にしき‐え【錦絵】‥ヱ

1765年(明和2)に鈴木春信らによって創始された華麗な多色刷浮世絵版画。以後、浮世絵版画の代表的名称となり、春信はじめ鳥居清長・喜多川歌麿・歌川豊国・葛飾北斎・歌川広重らすぐれた作者と彫師・摺師との協力のもとに主題と技法の幅をひろげ、広く世に迎えられた。江戸絵。吾妻錦絵。東あずま錦絵。樋口一葉、たけくらべ「いつか話した―を見せるからお寄りな、いろいろのが有るから」

⇒にしき【錦】

にしき‐がい【錦貝】‥ガヒ🔗⭐🔉

にしき‐がい【錦貝】‥ガヒ

①イタヤガイ科の二枚貝。ホタテガイにやや似るが、小形で薄く、殻長約5センチメートル。表面にはとげのある放射肋が走り、純白・鮮紅・紫・黄など色彩変異に富む。本州の太平洋岸の浅海岩礁に産する。〈書言字考節用集〉

②ナデシコガイやアズマニシキの幼若なものの古名。古歌に詠まれた歌仙貝の一つ。

⇒にしき【錦】

にしき‐がま【錦窯】🔗⭐🔉

にしき‐がわ【錦革】‥ガハ🔗⭐🔉

にしき‐がわ【錦革】‥ガハ

織物の錦に似せた染革。

⇒にしき【錦】

にしき‐ぎ【錦木】🔗⭐🔉

にしき‐ぎ【錦木】

①ニシキギ科の落葉低木。コマユミ(小真弓)の変種とされ、枝にコルク質の翼のある点が母種と異なる。初夏、帯黄緑色の小花を多数開く。果実は蒴果さくかで、晩秋熟し、裂けて橙紅色の種子を現す。紅葉美しく、観賞用。材は細工用。鬼箭木。五色木。〈[季]秋〉

にしきぎ

ニシキギ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

ニシキギ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

ニシキギ

提供:ネイチャー・プロダクション

ニシキギ

提供:ネイチャー・プロダクション

②五色に彩った30センチメートルばかりの木片。昔の奥州の風習で、男が女に逢おうとする場合に、女の家の門に立てて、女に応ずる心があればそれを取り入れ、取り入れなければ男がさらに加え立てて千束を限りとするという。山家集「立てそめてかへる心は―の千束ちづかまつべき心地こそせね」

⇒にしき【錦】

②五色に彩った30センチメートルばかりの木片。昔の奥州の風習で、男が女に逢おうとする場合に、女の家の門に立てて、女に応ずる心があればそれを取り入れ、取り入れなければ男がさらに加え立てて千束を限りとするという。山家集「立てそめてかへる心は―の千束ちづかまつべき心地こそせね」

⇒にしき【錦】

ニシキギ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

ニシキギ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

ニシキギ

提供:ネイチャー・プロダクション

ニシキギ

提供:ネイチャー・プロダクション

②五色に彩った30センチメートルばかりの木片。昔の奥州の風習で、男が女に逢おうとする場合に、女の家の門に立てて、女に応ずる心があればそれを取り入れ、取り入れなければ男がさらに加え立てて千束を限りとするという。山家集「立てそめてかへる心は―の千束ちづかまつべき心地こそせね」

⇒にしき【錦】

②五色に彩った30センチメートルばかりの木片。昔の奥州の風習で、男が女に逢おうとする場合に、女の家の門に立てて、女に応ずる心があればそれを取り入れ、取り入れなければ男がさらに加え立てて千束を限りとするという。山家集「立てそめてかへる心は―の千束ちづかまつべき心地こそせね」

⇒にしき【錦】

にしき‐ごい【錦鯉】‥ゴヒ🔗⭐🔉

にしき‐ごい【錦鯉】‥ゴヒ

コイの飼育改良品種。色彩や斑点が美しい。新潟県古志・魚沼両郡の山村産のものが1914年(大正3)に東京で開かれた大正博覧会に出品されて有名になった。色鯉。花鯉。変り鯉。

⇒にしき【錦】

にしき‐ごろも【錦衣】🔗⭐🔉

にしき‐ごろも【錦衣】

シソ科の小形の多年草。日本各地の山地に生える。根茎から数本の茎を直立、高さ10センチメートル前後。3〜4対の卵形の葉を対生。葉裏は濃い赤紫色、緑色の表面にも脈に沿って赤紫色の斑が入る。初夏に葉腋に淡紅色を帯びた小さな白花(唇形花)を数個直立してつける。

⇒にしき【錦】

にしき‐じそ【錦紫蘇】🔗⭐🔉

にしき‐そう【錦草・地錦】‥サウ🔗⭐🔉

にしき‐そう【錦草・地錦】‥サウ

トウダイグサ科の一年草。世界中に分布する雑草で、路傍や庭に普通。茎は紅色で細く、根元から多く分岐して地上を這う。葉は小楕円形で暗緑色。初秋、各葉腋に淡赤紫色の小花を開き、花後、3稜の蒴果さくかを結ぶ。茎を傷つけると白色の乳液を出すので「ちちぐさ」とも呼ばれる。コニシキソウなど近似の種が多い。

⇒にしき【錦】

にしき‐たけ【錦蕈】🔗⭐🔉

にしき‐たけ【錦蕈】

担子菌類のきのこ。傘は平らで橙黄色または紅色、縁辺部に縞がある。ひだは白色から淡黄色、柄は円柱状で淡い橙黄色。芳香がある。食用。

⇒にしき【錦】

にしき‐たまご【錦卵・錦玉子】🔗⭐🔉

にしき‐たまご【錦卵・錦玉子】

(「二色卵」とも書く)卵料理。ゆで卵の黄身と白身を別々に裏漉うらごししてそれぞれを調味し、2段に重ねて蒸したもの。

⇒にしき【錦】

にしき‐づた【錦蔦】🔗⭐🔉

にしき‐づた【錦蔦】

キヅタの葉の白の斑ふ入りのもの。

⇒にしき【錦】

にしき‐で【錦手】🔗⭐🔉

にしき‐どり【錦鳥】🔗⭐🔉

にしき‐どり【錦鳥】

①錦鶏きんけいの別称。

②鹿の異称。

⇒にしき【錦】

にしき‐ながれさく【錦流笏】🔗⭐🔉

にしき‐ながれさく【錦流笏】

馬の毛色の名。額から鼻の上まで薄色の毛のあるもの。

⇒にしき【錦】

にしき‐ぬり【錦塗】🔗⭐🔉

にしき‐ぬり【錦塗】

変り塗の一種。魚子ななこを地文に唐草文などを錫粉を蒔いて研ぎ出したもの。弘前市の産出。

⇒にしき【錦】

にしきのうら【錦之裏】🔗⭐🔉

にしきのうら【錦之裏】

洒落本しゃれぼん。山東京伝作・画。1冊。1791年(寛政3)刊。夕霧・伊左衛門の情話をもとにし、夕霧の伊左衛門に対する真情を描く。「娼妓絹籭しょうぎきぬぶるい」「仕懸文庫」と共に絶版を命ぜられた。

にしき‐の‐みはた【錦の御旗】🔗⭐🔉

にしき‐の‐みはた【錦の御旗】

①日月を金銀で刺繍し、または描いた赤地の錦の旗。鎌倉時代頃から、朝敵討伐の際、官軍の標章として用いられた。錦旗きんき。太平記11「金持かなじの大和守、―を差して左に候こうし」

②(比喩的に)他に対しての自己の行為・主張などを権威づけるためのもの。「効率化を―に掲げる」

⇒にしき【錦】

にしき‐はし【錦端】🔗⭐🔉

にしき‐はし【錦端】

(→)「にしきべり」に同じ。堤中納言物語「―・高麗こうらいはし・繧繝うげん・紫はしのたたみ」

⇒にしき【錦】

にしき‐ぶんりゅう【錦文流】‥リウ🔗⭐🔉

にしき‐ぶんりゅう【錦文流】‥リウ

江戸前期の浮世草子・浄瑠璃作者、俳人。元禄から享保頃の人。初め「本海道虎石」などの浄瑠璃を、のち「棠大門屋敷からなしだいもんやしき」「当世乙女織」など、実話に取材した浮世草子を書いた。

にしき‐へび【錦蛇】🔗⭐🔉

にしき‐へび【錦蛇】

ニシキヘビ科のヘビの総称。アミメニシキヘビ・インドニシキヘビなど、インド・東南アジア・オーストラリア・アフリカの熱帯地方に約20種。5メートル以上になる大形の4種を含むが、他はあまり大きくない。肛門の左右に後肢の痕跡がある。無毒で、種々の動物を巻き殺して呑む。日本で「うわばみ」と称したのは、おおむねこの類。

インドニシキヘビ

提供:東京動物園協会

ボールパイソン

提供:東京動物園協会

ボールパイソン

提供:東京動物園協会

ビルマニシキヘビ

撮影:小宮輝之

ビルマニシキヘビ

撮影:小宮輝之

⇒にしき【錦】

⇒にしき【錦】

ボールパイソン

提供:東京動物園協会

ボールパイソン

提供:東京動物園協会

ビルマニシキヘビ

撮影:小宮輝之

ビルマニシキヘビ

撮影:小宮輝之

⇒にしき【錦】

⇒にしき【錦】

にしき‐べり【錦縁】🔗⭐🔉

にしき‐べり【錦縁】

錦を用いた畳のへり。また、その畳。にしきはし。

⇒にしき【錦】

にしき‐まつ【錦松】🔗⭐🔉

にしき‐まつ【錦松】

黒松の変種。小形で、樹皮はきわめて厚く、亀甲状に裂ける。盆栽用。

⇒にしき【錦】

にしき‐めがね【錦眼鏡】🔗⭐🔉

にしき‐めがね【錦眼鏡】

万華鏡まんげきょうのこと。

⇒にしき【錦】

○錦を飾るにしきをかざる🔗⭐🔉

○錦を飾るにしきをかざる

功を成し遂げて故郷に帰る。「故郷に―」

⇒にしき【錦】

○錦を衣て夜行くが如しにしきをきてよるゆくがごとし🔗⭐🔉

○錦を衣て夜行くが如しにしきをきてよるゆくがごとし

[史記項羽本紀「富貴にして故郷に帰らざるは、繍を衣きて夜行くが如し、誰か之を知る者ぞ」]立身出世しても、故郷に帰り知人にその栄誉を知られなくては、その甲斐がないの意。

⇒にしき【錦】

にじ‐ぐち【二字口】

相撲の土俵の東西の力士の上がり口。徳俵と平行して俵が埋めてあり、「二」の字の形になっているのでいう。→土俵場(図)

にしぐち‐あがりや【西口揚屋】

女牢おんなろうのこと。

に‐じげん【二次元】

次元の数が二つであること。長さと幅だけの広がり。平面の広がり。

⇒にじげん‐コード【二次元コード】

にじげん‐コード【二次元コード】

二次元の図形パターンで情報を記録した符号。縦横の二方向を使い、バーコードより小さな領域に多くの情報を収める。→QRコード

⇒に‐じげん【二次元】

にじ‐コイル【二次コイル】

変圧器において出力側に接続されるコイル。

にしごり‐べ【錦織部】🔗⭐🔉

にしごり‐べ【錦織部】

大和政権で、錦・綾を織った品部しなべ。大陸の技術を伝えた。錦部。

[漢]錦🔗⭐🔉

錦 字形

〔金部8画/16画/人名/2251・3653〕

〔音〕キン(漢)

〔訓〕にしき

[意味]

①金糸や色糸で美しい模様を織り出した高級な織物。にしき。「錦繡きんしゅう・錦紗きんしゃ・紅錦・蜀錦しょくきん」「故郷に錦にしきを飾る」(立身出世して晴れがましく故郷に帰る)

②にしきのように美しい。「錦鶏・錦地」

[解字]

形声。「帛」(=絹織物)+音符「金」。金糸を織りこんだ絹織物の意。

〔金部8画/16画/人名/2251・3653〕

〔音〕キン(漢)

〔訓〕にしき

[意味]

①金糸や色糸で美しい模様を織り出した高級な織物。にしき。「錦繡きんしゅう・錦紗きんしゃ・紅錦・蜀錦しょくきん」「故郷に錦にしきを飾る」(立身出世して晴れがましく故郷に帰る)

②にしきのように美しい。「錦鶏・錦地」

[解字]

形声。「帛」(=絹織物)+音符「金」。金糸を織りこんだ絹織物の意。

〔金部8画/16画/人名/2251・3653〕

〔音〕キン(漢)

〔訓〕にしき

[意味]

①金糸や色糸で美しい模様を織り出した高級な織物。にしき。「錦繡きんしゅう・錦紗きんしゃ・紅錦・蜀錦しょくきん」「故郷に錦にしきを飾る」(立身出世して晴れがましく故郷に帰る)

②にしきのように美しい。「錦鶏・錦地」

[解字]

形声。「帛」(=絹織物)+音符「金」。金糸を織りこんだ絹織物の意。

〔金部8画/16画/人名/2251・3653〕

〔音〕キン(漢)

〔訓〕にしき

[意味]

①金糸や色糸で美しい模様を織り出した高級な織物。にしき。「錦繡きんしゅう・錦紗きんしゃ・紅錦・蜀錦しょくきん」「故郷に錦にしきを飾る」(立身出世して晴れがましく故郷に帰る)

②にしきのように美しい。「錦鶏・錦地」

[解字]

形声。「帛」(=絹織物)+音符「金」。金糸を織りこんだ絹織物の意。

広辞苑に「錦」で始まるの検索結果 1-72。