複数辞典一括検索+![]()

![]()

以遠 イエン🔗⭐🔉

【以遠】

イエン その場所を含んで、それより遠い所。

舎 いえ🔗⭐🔉

【舎】

8画 人部 [五年]

区点=2843 16進=3C4B シフトJIS=8EC9

【舍】旧字旧字

8画 人部 [五年]

区点=2843 16進=3C4B シフトJIS=8EC9

【舍】旧字旧字

8画 舌部

区点=7150 16進=6752 シフトJIS=E471

《常用音訓》シャ

《音読み》 シャ

8画 舌部

区点=7150 16進=6752 シフトJIS=E471

《常用音訓》シャ

《音読み》 シャ

〈sh

〈sh ・sh

・sh 〉

《訓読み》 やど/いえ(いへ)/やどる/やどす/おく/すてる(すつ)

《名付け》 いえ・や・やどる

《意味》

〉

《訓読み》 やど/いえ(いへ)/やどる/やどす/おく/すてる(すつ)

《名付け》 いえ・や・やどる

《意味》

{名}やど。いえ(イヘ)。手足をのばしてくつろぐいえ。ひと休みするやど。「宿舎」「其舎近墓=其ノ舎墓ニ近シ」〔→列女伝〕

{名}やど。いえ(イヘ)。手足をのばしてくつろぐいえ。ひと休みするやど。「宿舎」「其舎近墓=其ノ舎墓ニ近シ」〔→列女伝〕

シャス{動}やどる。やどす。からだをのばしてくつろぐ。やどをとって休む。いえをかまえて住む。「出舎於郊=出デテ郊ニ舎ル」〔→孟子〕「乃去舎市傍=乃チ去リテ市ノ傍ニ舎ス」〔→列女〕

シャス{動}やどる。やどす。からだをのばしてくつろぐ。やどをとって休む。いえをかまえて住む。「出舎於郊=出デテ郊ニ舎ル」〔→孟子〕「乃去舎市傍=乃チ去リテ市ノ傍ニ舎ス」〔→列女〕

{動}おく。すてる(スツ)。手をゆるめてはなしおく。また、すておく。はなす。▽上声に読む。〈同義語〉→捨。「舎箸=箸ヲ舎ク」「舎而不問=舎キテ問ハズ」「山川其舎諸=山川其レ諸ヲ舎テンヤ」〔→論語〕

{動}おく。すてる(スツ)。手をゆるめてはなしおく。また、すておく。はなす。▽上声に読む。〈同義語〉→捨。「舎箸=箸ヲ舎ク」「舎而不問=舎キテ問ハズ」「山川其舎諸=山川其レ諸ヲ舎テンヤ」〔→論語〕

{動}ゆるしてはなす。▽上声に読む。〈同義語〉→赦。「饒舎ジョウシャ(ゆるして放免する)」

{動}ゆるしてはなす。▽上声に読む。〈同義語〉→赦。「饒舎ジョウシャ(ゆるして放免する)」

{動}持っていた物をはなして人にやる。▽上声に読む。「施舎」

{動}持っていた物をはなして人にやる。▽上声に読む。「施舎」

{動}そなえ物をならべておく。▽釈セキに当てた用法。「舎奠セキテン(=釈奠)」「舎采セキサイ(=釈采)」

{動}そなえ物をならべておく。▽釈セキに当てた用法。「舎奠セキテン(=釈奠)」「舎采セキサイ(=釈采)」

{単位}軍隊の行軍の距離をあらわすことば。一舎は、周代、三十里。約一二キロメートル。▽昔の軍隊が大休止(舎)するまでの行程を基準とした。「退辟三舎=退辟スルコト三舎」

{単位}軍隊の行軍の距離をあらわすことば。一舎は、周代、三十里。約一二キロメートル。▽昔の軍隊が大休止(舎)するまでの行程を基準とした。「退辟三舎=退辟スルコト三舎」

{形}自分の身うちや自分が所有するものを謙そんしていうことば。▽自分のうちの、の意。「舎弟(わたしの弟)」

《解字》

会意兼形声。余の原字は、土を伸ばすスコップのさま。舍は「口(ある場所)+音符余」で、手足を伸ばす場所。つまり、休み所や宿舎のこと。→余

《単語家族》

捨(つかんだ指を伸ばす→はなしてそのままにしておく)

{形}自分の身うちや自分が所有するものを謙そんしていうことば。▽自分のうちの、の意。「舎弟(わたしの弟)」

《解字》

会意兼形声。余の原字は、土を伸ばすスコップのさま。舍は「口(ある場所)+音符余」で、手足を伸ばす場所。つまり、休み所や宿舎のこと。→余

《単語家族》

捨(つかんだ指を伸ばす→はなしてそのままにしておく) 赦シャ(ゆるめてはなす)

赦シャ(ゆるめてはなす) 舒ジョ(のばす)

舒ジョ(のばす) 射シャ(張った矢をはなす)などと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

射シャ(張った矢をはなす)などと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

8画 人部 [五年]

区点=2843 16進=3C4B シフトJIS=8EC9

【舍】旧字旧字

8画 人部 [五年]

区点=2843 16進=3C4B シフトJIS=8EC9

【舍】旧字旧字

8画 舌部

区点=7150 16進=6752 シフトJIS=E471

《常用音訓》シャ

《音読み》 シャ

8画 舌部

区点=7150 16進=6752 シフトJIS=E471

《常用音訓》シャ

《音読み》 シャ

〈sh

〈sh ・sh

・sh 〉

《訓読み》 やど/いえ(いへ)/やどる/やどす/おく/すてる(すつ)

《名付け》 いえ・や・やどる

《意味》

〉

《訓読み》 やど/いえ(いへ)/やどる/やどす/おく/すてる(すつ)

《名付け》 いえ・や・やどる

《意味》

{名}やど。いえ(イヘ)。手足をのばしてくつろぐいえ。ひと休みするやど。「宿舎」「其舎近墓=其ノ舎墓ニ近シ」〔→列女伝〕

{名}やど。いえ(イヘ)。手足をのばしてくつろぐいえ。ひと休みするやど。「宿舎」「其舎近墓=其ノ舎墓ニ近シ」〔→列女伝〕

シャス{動}やどる。やどす。からだをのばしてくつろぐ。やどをとって休む。いえをかまえて住む。「出舎於郊=出デテ郊ニ舎ル」〔→孟子〕「乃去舎市傍=乃チ去リテ市ノ傍ニ舎ス」〔→列女〕

シャス{動}やどる。やどす。からだをのばしてくつろぐ。やどをとって休む。いえをかまえて住む。「出舎於郊=出デテ郊ニ舎ル」〔→孟子〕「乃去舎市傍=乃チ去リテ市ノ傍ニ舎ス」〔→列女〕

{動}おく。すてる(スツ)。手をゆるめてはなしおく。また、すておく。はなす。▽上声に読む。〈同義語〉→捨。「舎箸=箸ヲ舎ク」「舎而不問=舎キテ問ハズ」「山川其舎諸=山川其レ諸ヲ舎テンヤ」〔→論語〕

{動}おく。すてる(スツ)。手をゆるめてはなしおく。また、すておく。はなす。▽上声に読む。〈同義語〉→捨。「舎箸=箸ヲ舎ク」「舎而不問=舎キテ問ハズ」「山川其舎諸=山川其レ諸ヲ舎テンヤ」〔→論語〕

{動}ゆるしてはなす。▽上声に読む。〈同義語〉→赦。「饒舎ジョウシャ(ゆるして放免する)」

{動}ゆるしてはなす。▽上声に読む。〈同義語〉→赦。「饒舎ジョウシャ(ゆるして放免する)」

{動}持っていた物をはなして人にやる。▽上声に読む。「施舎」

{動}持っていた物をはなして人にやる。▽上声に読む。「施舎」

{動}そなえ物をならべておく。▽釈セキに当てた用法。「舎奠セキテン(=釈奠)」「舎采セキサイ(=釈采)」

{動}そなえ物をならべておく。▽釈セキに当てた用法。「舎奠セキテン(=釈奠)」「舎采セキサイ(=釈采)」

{単位}軍隊の行軍の距離をあらわすことば。一舎は、周代、三十里。約一二キロメートル。▽昔の軍隊が大休止(舎)するまでの行程を基準とした。「退辟三舎=退辟スルコト三舎」

{単位}軍隊の行軍の距離をあらわすことば。一舎は、周代、三十里。約一二キロメートル。▽昔の軍隊が大休止(舎)するまでの行程を基準とした。「退辟三舎=退辟スルコト三舎」

{形}自分の身うちや自分が所有するものを謙そんしていうことば。▽自分のうちの、の意。「舎弟(わたしの弟)」

《解字》

会意兼形声。余の原字は、土を伸ばすスコップのさま。舍は「口(ある場所)+音符余」で、手足を伸ばす場所。つまり、休み所や宿舎のこと。→余

《単語家族》

捨(つかんだ指を伸ばす→はなしてそのままにしておく)

{形}自分の身うちや自分が所有するものを謙そんしていうことば。▽自分のうちの、の意。「舎弟(わたしの弟)」

《解字》

会意兼形声。余の原字は、土を伸ばすスコップのさま。舍は「口(ある場所)+音符余」で、手足を伸ばす場所。つまり、休み所や宿舎のこと。→余

《単語家族》

捨(つかんだ指を伸ばす→はなしてそのままにしておく) 赦シャ(ゆるめてはなす)

赦シャ(ゆるめてはなす) 舒ジョ(のばす)

舒ジョ(のばす) 射シャ(張った矢をはなす)などと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

射シャ(張った矢をはなす)などと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

傾家 イエヲカタムク🔗⭐🔉

坊 いえ🔗⭐🔉

【坊】

7画 土部 [常用漢字]

区点=4323 16進=4B37 シフトJIS=9656

《常用音訓》ボウ/ボッ

《音読み》 ボウ(バウ)

7画 土部 [常用漢字]

区点=4323 16進=4B37 シフトJIS=9656

《常用音訓》ボウ/ボッ

《音読み》 ボウ(バウ) /ボッ

/ボッ /ホウ(ハウ)

/ホウ(ハウ) 〈f

〈f ng・f

ng・f ng〉

《訓読み》 まち/へや/いえ(いへ)/ふせぐ/ぼう(ばう)

《意味》

ng〉

《訓読み》 まち/へや/いえ(いへ)/ふせぐ/ぼう(ばう)

《意味》

{名}まち。方形に区切った街路。転じて、市街地の区画の名。「街坊」「坊廂ボウショウ(市街地)」

{名}まち。方形に区切った街路。転じて、市街地の区画の名。「街坊」「坊廂ボウショウ(市街地)」

{名}孝子や節婦を記念するため、街路の入り口にたてた門や建物。「孝坊」

{名}孝子や節婦を記念するため、街路の入り口にたてた門や建物。「孝坊」

{名}へや。いえ(イヘ)。住居。〈同義語〉→房。「春坊(皇太子の居所)」「僧坊(僧の住む家)」

{名}へや。いえ(イヘ)。住居。〈同義語〉→房。「春坊(皇太子の居所)」「僧坊(僧の住む家)」

{動・名}ふせぐ。さえぎる。さえぎるもの。▽防に当てた用法。「因人之情而為之節文、以為民坊者也=人ノ情ニ因リテコレガ節文ヲ為シ、モツテ民ノ坊ギト為ス者ナリ」〔→礼記〕

〔国〕

{動・名}ふせぐ。さえぎる。さえぎるもの。▽防に当てた用法。「因人之情而為之節文、以為民坊者也=人ノ情ニ因リテコレガ節文ヲ為シ、モツテ民ノ坊ギト為ス者ナリ」〔→礼記〕

〔国〕 「坊主ボウズ」の略。僧。「武蔵坊ムサシボウ」

「坊主ボウズ」の略。僧。「武蔵坊ムサシボウ」 ぼう(バウ)。(イ)幼い男の子を親しんで呼ぶことば。「坊や」(ロ)他人を親しみ、また、軽んじていうことば。「朝寝坊」「けちん坊」

《解字》

会意兼形声。方は、左と右に張り出たすきの柄を描いた象形文字。坊は「土+音符方」。もと堤防の防と同じで、両側に張り出した堤や壁。のち、四角く区切った街路の意に用いる。▽方(四角い)からの派生義である。→方

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

ぼう(バウ)。(イ)幼い男の子を親しんで呼ぶことば。「坊や」(ロ)他人を親しみ、また、軽んじていうことば。「朝寝坊」「けちん坊」

《解字》

会意兼形声。方は、左と右に張り出たすきの柄を描いた象形文字。坊は「土+音符方」。もと堤防の防と同じで、両側に張り出した堤や壁。のち、四角く区切った街路の意に用いる。▽方(四角い)からの派生義である。→方

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 土部 [常用漢字]

区点=4323 16進=4B37 シフトJIS=9656

《常用音訓》ボウ/ボッ

《音読み》 ボウ(バウ)

7画 土部 [常用漢字]

区点=4323 16進=4B37 シフトJIS=9656

《常用音訓》ボウ/ボッ

《音読み》 ボウ(バウ) /ボッ

/ボッ /ホウ(ハウ)

/ホウ(ハウ) 〈f

〈f ng・f

ng・f ng〉

《訓読み》 まち/へや/いえ(いへ)/ふせぐ/ぼう(ばう)

《意味》

ng〉

《訓読み》 まち/へや/いえ(いへ)/ふせぐ/ぼう(ばう)

《意味》

{名}まち。方形に区切った街路。転じて、市街地の区画の名。「街坊」「坊廂ボウショウ(市街地)」

{名}まち。方形に区切った街路。転じて、市街地の区画の名。「街坊」「坊廂ボウショウ(市街地)」

{名}孝子や節婦を記念するため、街路の入り口にたてた門や建物。「孝坊」

{名}孝子や節婦を記念するため、街路の入り口にたてた門や建物。「孝坊」

{名}へや。いえ(イヘ)。住居。〈同義語〉→房。「春坊(皇太子の居所)」「僧坊(僧の住む家)」

{名}へや。いえ(イヘ)。住居。〈同義語〉→房。「春坊(皇太子の居所)」「僧坊(僧の住む家)」

{動・名}ふせぐ。さえぎる。さえぎるもの。▽防に当てた用法。「因人之情而為之節文、以為民坊者也=人ノ情ニ因リテコレガ節文ヲ為シ、モツテ民ノ坊ギト為ス者ナリ」〔→礼記〕

〔国〕

{動・名}ふせぐ。さえぎる。さえぎるもの。▽防に当てた用法。「因人之情而為之節文、以為民坊者也=人ノ情ニ因リテコレガ節文ヲ為シ、モツテ民ノ坊ギト為ス者ナリ」〔→礼記〕

〔国〕 「坊主ボウズ」の略。僧。「武蔵坊ムサシボウ」

「坊主ボウズ」の略。僧。「武蔵坊ムサシボウ」 ぼう(バウ)。(イ)幼い男の子を親しんで呼ぶことば。「坊や」(ロ)他人を親しみ、また、軽んじていうことば。「朝寝坊」「けちん坊」

《解字》

会意兼形声。方は、左と右に張り出たすきの柄を描いた象形文字。坊は「土+音符方」。もと堤防の防と同じで、両側に張り出した堤や壁。のち、四角く区切った街路の意に用いる。▽方(四角い)からの派生義である。→方

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

ぼう(バウ)。(イ)幼い男の子を親しんで呼ぶことば。「坊や」(ロ)他人を親しみ、また、軽んじていうことば。「朝寝坊」「けちん坊」

《解字》

会意兼形声。方は、左と右に張り出たすきの柄を描いた象形文字。坊は「土+音符方」。もと堤防の防と同じで、両側に張り出した堤や壁。のち、四角く区切った街路の意に用いる。▽方(四角い)からの派生義である。→方

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

夷延 イエン🔗⭐🔉

【夷延】

イエン 土地がたいらで広いさま。

夷懌 イエキ🔗⭐🔉

【夷悦】

イエツ かどがとれて、なごやかに喜ぶ。『夷懌イエキ・夷愉イユ』

委捐 イエン🔗⭐🔉

【委棄】

イキ  捨てて、そのままにしておく。『委捐イエン』

捨てて、そのままにしておく。『委捐イエン』 自分の権利をほうっておいて他人の自由にまかせる。

自分の権利をほうっておいて他人の自由にまかせる。

捨てて、そのままにしておく。『委捐イエン』

捨てて、そのままにしておく。『委捐イエン』 自分の権利をほうっておいて他人の自由にまかせる。

自分の権利をほうっておいて他人の自由にまかせる。

宇 いえ🔗⭐🔉

【宇】

6画 宀部 [六年]

区点=1707 16進=3127 シフトJIS=8946

《常用音訓》ウ

《音読み》 ウ

6画 宀部 [六年]

区点=1707 16進=3127 シフトJIS=8946

《常用音訓》ウ

《音読み》 ウ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 いえ(いへ)

《名付け》 うま・たか・ね・のき

《意味》

〉

《訓読み》 いえ(いへ)

《名付け》 うま・たか・ね・のき

《意味》

{名}いえ(イヘ)。大きな屋根でおおったいえ。また住居をおおうひさし。また、軒下。転じて、大きな建物。「玉宇(大理石の大きな建物)」「香茅結為宇=香茅結ンデ宇ト為ス」〔→王維〕

{名}いえ(イヘ)。大きな屋根でおおったいえ。また住居をおおうひさし。また、軒下。転じて、大きな建物。「玉宇(大理石の大きな建物)」「香茅結為宇=香茅結ンデ宇ト為ス」〔→王維〕

{名}大きい屋根のような大空におおわれた世界。すべての空間。「宇宙」「寰宇カンウ」「宇内ウダイ(天下)」

{名}大きい屋根のような大空におおわれた世界。すべての空間。「宇宙」「寰宇カンウ」「宇内ウダイ(天下)」

{名}空間的なスケール。大きさ。「気宇」

{名}空間的なスケール。大きさ。「気宇」

{名}天子の統治する世界。「御宇ギョウ」「御宇多年求不得=御宇多年求ムレドモ得ズ」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。于は大きく曲がるさまを示す。宇は「宀(やね)+音符于ウ」で、大きくてまるい屋根のこと。

《単語家族》

迂ウ(大きくまわる)

{名}天子の統治する世界。「御宇ギョウ」「御宇多年求不得=御宇多年求ムレドモ得ズ」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。于は大きく曲がるさまを示す。宇は「宀(やね)+音符于ウ」で、大きくてまるい屋根のこと。

《単語家族》

迂ウ(大きくまわる) 盂ウ(まるくくぼんだ大ざら)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

盂ウ(まるくくぼんだ大ざら)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

6画 宀部 [六年]

区点=1707 16進=3127 シフトJIS=8946

《常用音訓》ウ

《音読み》 ウ

6画 宀部 [六年]

区点=1707 16進=3127 シフトJIS=8946

《常用音訓》ウ

《音読み》 ウ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 いえ(いへ)

《名付け》 うま・たか・ね・のき

《意味》

〉

《訓読み》 いえ(いへ)

《名付け》 うま・たか・ね・のき

《意味》

{名}いえ(イヘ)。大きな屋根でおおったいえ。また住居をおおうひさし。また、軒下。転じて、大きな建物。「玉宇(大理石の大きな建物)」「香茅結為宇=香茅結ンデ宇ト為ス」〔→王維〕

{名}いえ(イヘ)。大きな屋根でおおったいえ。また住居をおおうひさし。また、軒下。転じて、大きな建物。「玉宇(大理石の大きな建物)」「香茅結為宇=香茅結ンデ宇ト為ス」〔→王維〕

{名}大きい屋根のような大空におおわれた世界。すべての空間。「宇宙」「寰宇カンウ」「宇内ウダイ(天下)」

{名}大きい屋根のような大空におおわれた世界。すべての空間。「宇宙」「寰宇カンウ」「宇内ウダイ(天下)」

{名}空間的なスケール。大きさ。「気宇」

{名}空間的なスケール。大きさ。「気宇」

{名}天子の統治する世界。「御宇ギョウ」「御宇多年求不得=御宇多年求ムレドモ得ズ」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。于は大きく曲がるさまを示す。宇は「宀(やね)+音符于ウ」で、大きくてまるい屋根のこと。

《単語家族》

迂ウ(大きくまわる)

{名}天子の統治する世界。「御宇ギョウ」「御宇多年求不得=御宇多年求ムレドモ得ズ」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。于は大きく曲がるさまを示す。宇は「宀(やね)+音符于ウ」で、大きくてまるい屋根のこと。

《単語家族》

迂ウ(大きくまわる) 盂ウ(まるくくぼんだ大ざら)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

盂ウ(まるくくぼんだ大ざら)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

室 いえ🔗⭐🔉

【室】

9画 宀部 [二年]

区点=2828 16進=3C3C シフトJIS=8EBA

《常用音訓》シツ/むろ

《音読み》 シツ

9画 宀部 [二年]

区点=2828 16進=3C3C シフトJIS=8EBA

《常用音訓》シツ/むろ

《音読み》 シツ /シチ

/シチ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 へや/むろ/いえ(いへ)/さや

《名付け》 いえ・むろ・や

《意味》

〉

《訓読み》 へや/むろ/いえ(いへ)/さや

《名付け》 いえ・むろ・や

《意味》

{名}へや。奥まったへや。〈対語〉→堂(表の広間)。「升堂矣、未入於室也=堂ニ升レリ、イマダ室ニ入ラザルナリ」〔→論語〕

{名}へや。奥まったへや。〈対語〉→堂(表の広間)。「升堂矣、未入於室也=堂ニ升レリ、イマダ室ニ入ラザルナリ」〔→論語〕

{名}むろ。奥深くふさいだ穴。「氷室ヒムロ」

{名}むろ。奥深くふさいだ穴。「氷室ヒムロ」

{名}いえ(イヘ)。すまい。うち。「家室」「盗愛其室、不愛其異室=盗ハソノ室ヲ愛シテ、ソノ異室ヲ愛セズ」〔→墨子〕

{名}いえ(イヘ)。すまい。うち。「家室」「盗愛其室、不愛其異室=盗ハソノ室ヲ愛シテ、ソノ異室ヲ愛セズ」〔→墨子〕

{単位}家の戸数を数えることば。〈類義語〉→戸。「千室之邑=千室ノ邑」〔→論語〕

{単位}家の戸数を数えることば。〈類義語〉→戸。「千室之邑=千室ノ邑」〔→論語〕

{名}さや。刀剣のさや。「刀室」「剣長操其室=剣長シソノ室ヲ操ル」〔→史記〕

{名}さや。刀剣のさや。「刀室」「剣長操其室=剣長シソノ室ヲ操ル」〔→史記〕

{名}王朝をたてた一家。「周室」「功顕於漢室=功、漢室ニ顕カナリ」〔→漢書〕

{名}王朝をたてた一家。「周室」「功顕於漢室=功、漢室ニ顕カナリ」〔→漢書〕

{名}奥べやに住む夫人。〈対語〉→家。「室人(つま)」「令室(奥さま)」「丈夫生而願為之有室=丈夫、生マレテハコレガ為ニ室有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕

{名}奥べやに住む夫人。〈対語〉→家。「室人(つま)」「令室(奥さま)」「丈夫生而願為之有室=丈夫、生マレテハコレガ為ニ室有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。はつい。「定」ともいう。

《解字》

会意兼形声。至は、矢がぴたりと目標まで届いたさま。奥までいきづきり、その先へは進めない意を含む。室は「宀(やね、いえ)+音符至」で、いちばん奥のいきづまりのへや。

《単語家族》

窒チツ(いきづまり)

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。はつい。「定」ともいう。

《解字》

会意兼形声。至は、矢がぴたりと目標まで届いたさま。奥までいきづきり、その先へは進めない意を含む。室は「宀(やね、いえ)+音符至」で、いちばん奥のいきづまりのへや。

《単語家族》

窒チツ(いきづまり) 膣チツと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

膣チツと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

9画 宀部 [二年]

区点=2828 16進=3C3C シフトJIS=8EBA

《常用音訓》シツ/むろ

《音読み》 シツ

9画 宀部 [二年]

区点=2828 16進=3C3C シフトJIS=8EBA

《常用音訓》シツ/むろ

《音読み》 シツ /シチ

/シチ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 へや/むろ/いえ(いへ)/さや

《名付け》 いえ・むろ・や

《意味》

〉

《訓読み》 へや/むろ/いえ(いへ)/さや

《名付け》 いえ・むろ・や

《意味》

{名}へや。奥まったへや。〈対語〉→堂(表の広間)。「升堂矣、未入於室也=堂ニ升レリ、イマダ室ニ入ラザルナリ」〔→論語〕

{名}へや。奥まったへや。〈対語〉→堂(表の広間)。「升堂矣、未入於室也=堂ニ升レリ、イマダ室ニ入ラザルナリ」〔→論語〕

{名}むろ。奥深くふさいだ穴。「氷室ヒムロ」

{名}むろ。奥深くふさいだ穴。「氷室ヒムロ」

{名}いえ(イヘ)。すまい。うち。「家室」「盗愛其室、不愛其異室=盗ハソノ室ヲ愛シテ、ソノ異室ヲ愛セズ」〔→墨子〕

{名}いえ(イヘ)。すまい。うち。「家室」「盗愛其室、不愛其異室=盗ハソノ室ヲ愛シテ、ソノ異室ヲ愛セズ」〔→墨子〕

{単位}家の戸数を数えることば。〈類義語〉→戸。「千室之邑=千室ノ邑」〔→論語〕

{単位}家の戸数を数えることば。〈類義語〉→戸。「千室之邑=千室ノ邑」〔→論語〕

{名}さや。刀剣のさや。「刀室」「剣長操其室=剣長シソノ室ヲ操ル」〔→史記〕

{名}さや。刀剣のさや。「刀室」「剣長操其室=剣長シソノ室ヲ操ル」〔→史記〕

{名}王朝をたてた一家。「周室」「功顕於漢室=功、漢室ニ顕カナリ」〔→漢書〕

{名}王朝をたてた一家。「周室」「功顕於漢室=功、漢室ニ顕カナリ」〔→漢書〕

{名}奥べやに住む夫人。〈対語〉→家。「室人(つま)」「令室(奥さま)」「丈夫生而願為之有室=丈夫、生マレテハコレガ為ニ室有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕

{名}奥べやに住む夫人。〈対語〉→家。「室人(つま)」「令室(奥さま)」「丈夫生而願為之有室=丈夫、生マレテハコレガ為ニ室有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。はつい。「定」ともいう。

《解字》

会意兼形声。至は、矢がぴたりと目標まで届いたさま。奥までいきづきり、その先へは進めない意を含む。室は「宀(やね、いえ)+音符至」で、いちばん奥のいきづまりのへや。

《単語家族》

窒チツ(いきづまり)

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。はつい。「定」ともいう。

《解字》

会意兼形声。至は、矢がぴたりと目標まで届いたさま。奥までいきづきり、その先へは進めない意を含む。室は「宀(やね、いえ)+音符至」で、いちばん奥のいきづまりのへや。

《単語家族》

窒チツ(いきづまり) 膣チツと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

膣チツと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

家 いえ🔗⭐🔉

【家】

10画 宀部 [二年]

区点=1840 16進=3248 シフトJIS=89C6

《常用音訓》カ/ケ/いえ/や

《音読み》

10画 宀部 [二年]

区点=1840 16進=3248 シフトJIS=89C6

《常用音訓》カ/ケ/いえ/や

《音読み》  カ

カ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉/

〉/ ク

ク /コ

/コ 《訓読み》 いえ(いへ)/うち/や/いえす(いへす)

《名付け》 いえ・え・お・や・やか

《意味》

《訓読み》 いえ(いへ)/うち/や/いえす(いへす)

《名付け》 いえ・え・お・や・やか

《意味》

{名}いえ(イヘ)。家族。また、その家族が住む住居。「家庭」「成家=家ヲ成ス」「在家無怨=家ニ在リテモ怨ミ無シ」〔→論語〕

{名}いえ(イヘ)。家族。また、その家族が住む住居。「家庭」「成家=家ヲ成ス」「在家無怨=家ニ在リテモ怨ミ無シ」〔→論語〕

{名}いえ(イヘ)。うち。や。人の住む建物。「商家」「酒家シュカ(酒屋)」

{名}いえ(イヘ)。うち。や。人の住む建物。「商家」「酒家シュカ(酒屋)」

{名}卿大夫ケイタイフ(貴族の官人)の領地。〈対語〉→国(諸侯の領地)。「国家」

{名}卿大夫ケイタイフ(貴族の官人)の領地。〈対語〉→国(諸侯の領地)。「国家」

{名}王朝をたてた王室。「漢家カンカ」

{名}王朝をたてた王室。「漢家カンカ」

{動}いえす(イヘス)。家

{動}いえす(イヘス)。家 を構えて住む。「遵従而家焉=遵従シテ家ス」〔→韓愈〕

を構えて住む。「遵従而家焉=遵従シテ家ス」〔→韓愈〕

{名}専門の学問・技術の流派。また、その流派に属する者。「諸子百家」「文学家」

{名}専門の学問・技術の流派。また、その流派に属する者。「諸子百家」「文学家」

{名}妻から、夫をさしていうことば。〈対語〉→室。「女子生而願為之有家=女子生マレテハ、コレガ為ニ家有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕

{名}妻から、夫をさしていうことば。〈対語〉→室。「女子生而願為之有家=女子生マレテハ、コレガ為ニ家有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕

{名}いえがら。「名家」

{名}いえがら。「名家」

{名}女性に対する敬称。▽姑コに当てた用法。「曹大家ソウタイコ(「漢書」を書いた班昭ハンショウのこと。曹世叔の妻)」

〔国〕一氏族全体。「平家」

《解字》

会意。「宀(やね)+豕(ぶた)」で、たいせつな家畜に屋根をかぶせたさま。

《単語家族》

廈カ(大屋根をかぶせたいえ)と最も近い。仮(仮面をかぶせる)

{名}女性に対する敬称。▽姑コに当てた用法。「曹大家ソウタイコ(「漢書」を書いた班昭ハンショウのこと。曹世叔の妻)」

〔国〕一氏族全体。「平家」

《解字》

会意。「宀(やね)+豕(ぶた)」で、たいせつな家畜に屋根をかぶせたさま。

《単語家族》

廈カ(大屋根をかぶせたいえ)と最も近い。仮(仮面をかぶせる) 胡コ(上からかぶさってたれる肉)とも同系。

《類義》

房は、両わきのへや。舎は、からだをゆるめて休む所。宿は、からだを縮めてとまる所。屋は、上からたれるおおい・屋根。宅は、じっと定着する住居。室は、いきづまりの奥べや。

《異字同訓》

や。 →屋

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

胡コ(上からかぶさってたれる肉)とも同系。

《類義》

房は、両わきのへや。舎は、からだをゆるめて休む所。宿は、からだを縮めてとまる所。屋は、上からたれるおおい・屋根。宅は、じっと定着する住居。室は、いきづまりの奥べや。

《異字同訓》

や。 →屋

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

10画 宀部 [二年]

区点=1840 16進=3248 シフトJIS=89C6

《常用音訓》カ/ケ/いえ/や

《音読み》

10画 宀部 [二年]

区点=1840 16進=3248 シフトJIS=89C6

《常用音訓》カ/ケ/いえ/や

《音読み》  カ

カ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉/

〉/ ク

ク /コ

/コ 《訓読み》 いえ(いへ)/うち/や/いえす(いへす)

《名付け》 いえ・え・お・や・やか

《意味》

《訓読み》 いえ(いへ)/うち/や/いえす(いへす)

《名付け》 いえ・え・お・や・やか

《意味》

{名}いえ(イヘ)。家族。また、その家族が住む住居。「家庭」「成家=家ヲ成ス」「在家無怨=家ニ在リテモ怨ミ無シ」〔→論語〕

{名}いえ(イヘ)。家族。また、その家族が住む住居。「家庭」「成家=家ヲ成ス」「在家無怨=家ニ在リテモ怨ミ無シ」〔→論語〕

{名}いえ(イヘ)。うち。や。人の住む建物。「商家」「酒家シュカ(酒屋)」

{名}いえ(イヘ)。うち。や。人の住む建物。「商家」「酒家シュカ(酒屋)」

{名}卿大夫ケイタイフ(貴族の官人)の領地。〈対語〉→国(諸侯の領地)。「国家」

{名}卿大夫ケイタイフ(貴族の官人)の領地。〈対語〉→国(諸侯の領地)。「国家」

{名}王朝をたてた王室。「漢家カンカ」

{名}王朝をたてた王室。「漢家カンカ」

{動}いえす(イヘス)。家

{動}いえす(イヘス)。家 を構えて住む。「遵従而家焉=遵従シテ家ス」〔→韓愈〕

を構えて住む。「遵従而家焉=遵従シテ家ス」〔→韓愈〕

{名}専門の学問・技術の流派。また、その流派に属する者。「諸子百家」「文学家」

{名}専門の学問・技術の流派。また、その流派に属する者。「諸子百家」「文学家」

{名}妻から、夫をさしていうことば。〈対語〉→室。「女子生而願為之有家=女子生マレテハ、コレガ為ニ家有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕

{名}妻から、夫をさしていうことば。〈対語〉→室。「女子生而願為之有家=女子生マレテハ、コレガ為ニ家有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕

{名}いえがら。「名家」

{名}いえがら。「名家」

{名}女性に対する敬称。▽姑コに当てた用法。「曹大家ソウタイコ(「漢書」を書いた班昭ハンショウのこと。曹世叔の妻)」

〔国〕一氏族全体。「平家」

《解字》

会意。「宀(やね)+豕(ぶた)」で、たいせつな家畜に屋根をかぶせたさま。

《単語家族》

廈カ(大屋根をかぶせたいえ)と最も近い。仮(仮面をかぶせる)

{名}女性に対する敬称。▽姑コに当てた用法。「曹大家ソウタイコ(「漢書」を書いた班昭ハンショウのこと。曹世叔の妻)」

〔国〕一氏族全体。「平家」

《解字》

会意。「宀(やね)+豕(ぶた)」で、たいせつな家畜に屋根をかぶせたさま。

《単語家族》

廈カ(大屋根をかぶせたいえ)と最も近い。仮(仮面をかぶせる) 胡コ(上からかぶさってたれる肉)とも同系。

《類義》

房は、両わきのへや。舎は、からだをゆるめて休む所。宿は、からだを縮めてとまる所。屋は、上からたれるおおい・屋根。宅は、じっと定着する住居。室は、いきづまりの奥べや。

《異字同訓》

や。 →屋

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

胡コ(上からかぶさってたれる肉)とも同系。

《類義》

房は、両わきのへや。舎は、からだをゆるめて休む所。宿は、からだを縮めてとまる所。屋は、上からたれるおおい・屋根。宅は、じっと定着する住居。室は、いきづまりの奥べや。

《異字同訓》

や。 →屋

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

家給人足 イエゴトニキュウシヒトゴトニタル🔗⭐🔉

【家給人足】

カキュウジンソク・イエゴトニキュウシヒトゴトニタル〈故事〉どの家も、また、どの人も生活が豊かなこと。〔→淮南子〕

宮 いえ🔗⭐🔉

【宮】

10画 宀部 [三年]

区点=2160 16進=355C シフトJIS=8B7B

《常用音訓》キュウ/ク/グウ/みや

《音読み》 キュウ

10画 宀部 [三年]

区点=2160 16進=355C シフトJIS=8B7B

《常用音訓》キュウ/ク/グウ/みや

《音読み》 キュウ /グウ

/グウ /ク/クウ

/ク/クウ 〈g

〈g ng〉

《訓読み》 みや/いえ(いへ)

《名付け》 いえ・たか・みや

《意味》

ng〉

《訓読み》 みや/いえ(いへ)

《名付け》 いえ・たか・みや

《意味》

{名}みや。王の住む御殿。〈類義語〉→府(倉屋敷)。「宮中」

{名}みや。王の住む御殿。〈類義語〉→府(倉屋敷)。「宮中」

{名}いえ(イヘ)。奥深く、いくむねもある建物。大きい屋敷。「一畝之宮、而花木叢萃=一畝ノ宮ニシテ、花木叢萃ス」

{名}いえ(イヘ)。奥深く、いくむねもある建物。大きい屋敷。「一畝之宮、而花木叢萃=一畝ノ宮ニシテ、花木叢萃ス」

{名}宮殿や、道教・ラマ教の神殿の名につけることば。「驪宮リキュウ」

{名}宮殿や、道教・ラマ教の神殿の名につけることば。「驪宮リキュウ」

{名}宮中に住む皇族につける呼び名。「正宮セイキュウ(皇后)」「東宮トウグウ(皇太子)」

{名}宮中に住む皇族につける呼び名。「正宮セイキュウ(皇后)」「東宮トウグウ(皇太子)」

{名}中国の音楽で、音階をあらわす五音の一つ。▽五音は宮・商・角・徴チ・羽。「宮調」

{名}中国の音楽で、音階をあらわす五音の一つ。▽五音は宮・商・角・徴チ・羽。「宮調」

{名}五刑の一つ。生殖器を除く刑罰。「宮刑」

{名}五刑の一つ。生殖器を除く刑罰。「宮刑」

{名}星座のこと。「黄道十二宮」

{名}星座のこと。「黄道十二宮」

{単位}中国の天文学で、宇宙空間の角度をあらわすことば。一宮は、円周の十二分の一の、一つの円弧の両端の点が円心に向かってなす角度。三十度。

〔国〕

{単位}中国の天文学で、宇宙空間の角度をあらわすことば。一宮は、円周の十二分の一の、一つの円弧の両端の点が円心に向かってなす角度。三十度。

〔国〕 みや。皇族。また、皇族の呼び名。「宮家」

みや。皇族。また、皇族の呼び名。「宮家」 みや。神社。「一の宮」

《解字》

みや。神社。「一の宮」

《解字》

会意。「宀(やね)+二つの口印(くちではなくて、建物のスペース)」で、奥深く、いくむねもの建物があることを示す。

《単語家族》

窮(奥深い)

会意。「宀(やね)+二つの口印(くちではなくて、建物のスペース)」で、奥深く、いくむねもの建物があることを示す。

《単語家族》

窮(奥深い) 究(奥深い)

究(奥深い) 曲(細かくはいりこむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

曲(細かくはいりこむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 宀部 [三年]

区点=2160 16進=355C シフトJIS=8B7B

《常用音訓》キュウ/ク/グウ/みや

《音読み》 キュウ

10画 宀部 [三年]

区点=2160 16進=355C シフトJIS=8B7B

《常用音訓》キュウ/ク/グウ/みや

《音読み》 キュウ /グウ

/グウ /ク/クウ

/ク/クウ 〈g

〈g ng〉

《訓読み》 みや/いえ(いへ)

《名付け》 いえ・たか・みや

《意味》

ng〉

《訓読み》 みや/いえ(いへ)

《名付け》 いえ・たか・みや

《意味》

{名}みや。王の住む御殿。〈類義語〉→府(倉屋敷)。「宮中」

{名}みや。王の住む御殿。〈類義語〉→府(倉屋敷)。「宮中」

{名}いえ(イヘ)。奥深く、いくむねもある建物。大きい屋敷。「一畝之宮、而花木叢萃=一畝ノ宮ニシテ、花木叢萃ス」

{名}いえ(イヘ)。奥深く、いくむねもある建物。大きい屋敷。「一畝之宮、而花木叢萃=一畝ノ宮ニシテ、花木叢萃ス」

{名}宮殿や、道教・ラマ教の神殿の名につけることば。「驪宮リキュウ」

{名}宮殿や、道教・ラマ教の神殿の名につけることば。「驪宮リキュウ」

{名}宮中に住む皇族につける呼び名。「正宮セイキュウ(皇后)」「東宮トウグウ(皇太子)」

{名}宮中に住む皇族につける呼び名。「正宮セイキュウ(皇后)」「東宮トウグウ(皇太子)」

{名}中国の音楽で、音階をあらわす五音の一つ。▽五音は宮・商・角・徴チ・羽。「宮調」

{名}中国の音楽で、音階をあらわす五音の一つ。▽五音は宮・商・角・徴チ・羽。「宮調」

{名}五刑の一つ。生殖器を除く刑罰。「宮刑」

{名}五刑の一つ。生殖器を除く刑罰。「宮刑」

{名}星座のこと。「黄道十二宮」

{名}星座のこと。「黄道十二宮」

{単位}中国の天文学で、宇宙空間の角度をあらわすことば。一宮は、円周の十二分の一の、一つの円弧の両端の点が円心に向かってなす角度。三十度。

〔国〕

{単位}中国の天文学で、宇宙空間の角度をあらわすことば。一宮は、円周の十二分の一の、一つの円弧の両端の点が円心に向かってなす角度。三十度。

〔国〕 みや。皇族。また、皇族の呼び名。「宮家」

みや。皇族。また、皇族の呼び名。「宮家」 みや。神社。「一の宮」

《解字》

みや。神社。「一の宮」

《解字》

会意。「宀(やね)+二つの口印(くちではなくて、建物のスペース)」で、奥深く、いくむねもの建物があることを示す。

《単語家族》

窮(奥深い)

会意。「宀(やね)+二つの口印(くちではなくて、建物のスペース)」で、奥深く、いくむねもの建物があることを示す。

《単語家族》

窮(奥深い) 究(奥深い)

究(奥深い) 曲(細かくはいりこむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

曲(細かくはいりこむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

差 いえる🔗⭐🔉

【差】

10画 工部 [四年]

区点=2625 16進=3A39 シフトJIS=8DB7

《常用音訓》サ/さ…す

《音読み》

10画 工部 [四年]

区点=2625 16進=3A39 シフトJIS=8DB7

《常用音訓》サ/さ…す

《音読み》  サ

サ /シャ

/シャ 〈ch

〈ch ・ch

・ch 〉/

〉/ シ

シ

〈c

〈c 〉/

〉/ サイ

サイ /サ

/サ /セ

/セ 〈ch

〈ch i〉/

《訓読み》 たがう(たがふ)/いえる(いゆ)/やや/つかわす(つかはす)/さす

《名付け》 しな・すけ

《意味》

i〉/

《訓読み》 たがう(たがふ)/いえる(いゆ)/やや/つかわす(つかはす)/さす

《名付け》 しな・すけ

《意味》

{名}違い。そろわないで生じた違い。〈対語〉→同・→斉セイ。〈類義語〉→錯・→異。「等差」「各有差=各差有リ」

{名}違い。そろわないで生じた違い。〈対語〉→同・→斉セイ。〈類義語〉→錯・→異。「等差」「各有差=各差有リ」

{名}引き算の答え。〈対語〉→和。「和差算」

{名}引き算の答え。〈対語〉→和。「和差算」

{動}たがう(タガフ)。同じにそろわない。じぐざぐになる。等級をつける。〈対語〉→斉。「相差=相ヒ差フ」「差次」

{動}たがう(タガフ)。同じにそろわない。じぐざぐになる。等級をつける。〈対語〉→斉。「相差=相ヒ差フ」「差次」

{動}いえる(イユ)。ようすが少し違ってくる。病状がかわっていくらかよくなる。▽正しくは去声に読む。「疾少差=疾少シク差ユ」〔→魏志〕

{動}いえる(イユ)。ようすが少し違ってくる。病状がかわっていくらかよくなる。▽正しくは去声に読む。「疾少差=疾少シク差ユ」〔→魏志〕

{副}やや。いくらか。▽去声に読む。「似差長=ヤヤ長ズルニ似タリ」

{副}やや。いくらか。▽去声に読む。「似差長=ヤヤ長ズルニ似タリ」

{形}〔俗〕劣っている。違いがついているさま。

{形}〔俗〕劣っている。違いがついているさま。

{形}ちぐはぐで、そろわないさま。

{形}ちぐはぐで、そろわないさま。

{動}つかわす(ツカハス)。「差遣サケン」「差通事大宅年雄=通事大宅年雄ヲ差ス」〔→円仁〕

〔国〕

{動}つかわす(ツカハス)。「差遣サケン」「差通事大宅年雄=通事大宅年雄ヲ差ス」〔→円仁〕

〔国〕 さす。先方に進める意を含む動詞の接頭辞。「差し出す」

さす。先方に進める意を含む動詞の接頭辞。「差し出す」 さす。先方へ入れる。こちらにはいる。「水を差す」「光が差す」「潮が差す」

さす。先方へ入れる。こちらにはいる。「水を差す」「光が差す」「潮が差す」 さす。かさを頭上にかざす。また、刀を腰の帯にはさみ入れる。

さす。かさを頭上にかざす。また、刀を腰の帯にはさみ入れる。 さす。舞のしぐさで、手を前のほうに出す。また、将棋で、こまを進める。「差し手」

《解字》

さす。舞のしぐさで、手を前のほうに出す。また、将棋で、こまを進める。「差し手」

《解字》

会意兼形声。左はそばから左手でささえる意を含み、交叉コウサの叉(ささえる)と同系。差は「穂の形+音符左」。穂を交差してささえると、上端は×型となり、そろわない。そのじぐざぐした姿を示す。

《単語家族》

槎サ(ちぐはぐに結んだいかだ)

会意兼形声。左はそばから左手でささえる意を含み、交叉コウサの叉(ささえる)と同系。差は「穂の形+音符左」。穂を交差してささえると、上端は×型となり、そろわない。そのじぐざぐした姿を示す。

《単語家族》

槎サ(ちぐはぐに結んだいかだ) 嵯サ(じぐざぐした山)などと同系。

《類義》

異は、普通とは別なこと。錯は、重ねた端が出入りしてそろわないこと。転じて、雑然と乱れたり、本筋からはずれたりする意に用いる。愆ケンは、心が常道をそれること。違は、↓↑型にいきちがいになること。

《異字同訓》

さす。 差す「腰に刀を差す。かさを差す。差しつ差されつ。行司の差し違え。抜き差しならぬ。差し支え。差し出す」指す「目的地を指して進む。名指しをする。指し示す」刺す「人を刺す。布を刺す。本塁で刺される。とげが刺さる」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

嵯サ(じぐざぐした山)などと同系。

《類義》

異は、普通とは別なこと。錯は、重ねた端が出入りしてそろわないこと。転じて、雑然と乱れたり、本筋からはずれたりする意に用いる。愆ケンは、心が常道をそれること。違は、↓↑型にいきちがいになること。

《異字同訓》

さす。 差す「腰に刀を差す。かさを差す。差しつ差されつ。行司の差し違え。抜き差しならぬ。差し支え。差し出す」指す「目的地を指して進む。名指しをする。指し示す」刺す「人を刺す。布を刺す。本塁で刺される。とげが刺さる」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 工部 [四年]

区点=2625 16進=3A39 シフトJIS=8DB7

《常用音訓》サ/さ…す

《音読み》

10画 工部 [四年]

区点=2625 16進=3A39 シフトJIS=8DB7

《常用音訓》サ/さ…す

《音読み》  サ

サ /シャ

/シャ 〈ch

〈ch ・ch

・ch 〉/

〉/ シ

シ

〈c

〈c 〉/

〉/ サイ

サイ /サ

/サ /セ

/セ 〈ch

〈ch i〉/

《訓読み》 たがう(たがふ)/いえる(いゆ)/やや/つかわす(つかはす)/さす

《名付け》 しな・すけ

《意味》

i〉/

《訓読み》 たがう(たがふ)/いえる(いゆ)/やや/つかわす(つかはす)/さす

《名付け》 しな・すけ

《意味》

{名}違い。そろわないで生じた違い。〈対語〉→同・→斉セイ。〈類義語〉→錯・→異。「等差」「各有差=各差有リ」

{名}違い。そろわないで生じた違い。〈対語〉→同・→斉セイ。〈類義語〉→錯・→異。「等差」「各有差=各差有リ」

{名}引き算の答え。〈対語〉→和。「和差算」

{名}引き算の答え。〈対語〉→和。「和差算」

{動}たがう(タガフ)。同じにそろわない。じぐざぐになる。等級をつける。〈対語〉→斉。「相差=相ヒ差フ」「差次」

{動}たがう(タガフ)。同じにそろわない。じぐざぐになる。等級をつける。〈対語〉→斉。「相差=相ヒ差フ」「差次」

{動}いえる(イユ)。ようすが少し違ってくる。病状がかわっていくらかよくなる。▽正しくは去声に読む。「疾少差=疾少シク差ユ」〔→魏志〕

{動}いえる(イユ)。ようすが少し違ってくる。病状がかわっていくらかよくなる。▽正しくは去声に読む。「疾少差=疾少シク差ユ」〔→魏志〕

{副}やや。いくらか。▽去声に読む。「似差長=ヤヤ長ズルニ似タリ」

{副}やや。いくらか。▽去声に読む。「似差長=ヤヤ長ズルニ似タリ」

{形}〔俗〕劣っている。違いがついているさま。

{形}〔俗〕劣っている。違いがついているさま。

{形}ちぐはぐで、そろわないさま。

{形}ちぐはぐで、そろわないさま。

{動}つかわす(ツカハス)。「差遣サケン」「差通事大宅年雄=通事大宅年雄ヲ差ス」〔→円仁〕

〔国〕

{動}つかわす(ツカハス)。「差遣サケン」「差通事大宅年雄=通事大宅年雄ヲ差ス」〔→円仁〕

〔国〕 さす。先方に進める意を含む動詞の接頭辞。「差し出す」

さす。先方に進める意を含む動詞の接頭辞。「差し出す」 さす。先方へ入れる。こちらにはいる。「水を差す」「光が差す」「潮が差す」

さす。先方へ入れる。こちらにはいる。「水を差す」「光が差す」「潮が差す」 さす。かさを頭上にかざす。また、刀を腰の帯にはさみ入れる。

さす。かさを頭上にかざす。また、刀を腰の帯にはさみ入れる。 さす。舞のしぐさで、手を前のほうに出す。また、将棋で、こまを進める。「差し手」

《解字》

さす。舞のしぐさで、手を前のほうに出す。また、将棋で、こまを進める。「差し手」

《解字》

会意兼形声。左はそばから左手でささえる意を含み、交叉コウサの叉(ささえる)と同系。差は「穂の形+音符左」。穂を交差してささえると、上端は×型となり、そろわない。そのじぐざぐした姿を示す。

《単語家族》

槎サ(ちぐはぐに結んだいかだ)

会意兼形声。左はそばから左手でささえる意を含み、交叉コウサの叉(ささえる)と同系。差は「穂の形+音符左」。穂を交差してささえると、上端は×型となり、そろわない。そのじぐざぐした姿を示す。

《単語家族》

槎サ(ちぐはぐに結んだいかだ) 嵯サ(じぐざぐした山)などと同系。

《類義》

異は、普通とは別なこと。錯は、重ねた端が出入りしてそろわないこと。転じて、雑然と乱れたり、本筋からはずれたりする意に用いる。愆ケンは、心が常道をそれること。違は、↓↑型にいきちがいになること。

《異字同訓》

さす。 差す「腰に刀を差す。かさを差す。差しつ差されつ。行司の差し違え。抜き差しならぬ。差し支え。差し出す」指す「目的地を指して進む。名指しをする。指し示す」刺す「人を刺す。布を刺す。本塁で刺される。とげが刺さる」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

嵯サ(じぐざぐした山)などと同系。

《類義》

異は、普通とは別なこと。錯は、重ねた端が出入りしてそろわないこと。転じて、雑然と乱れたり、本筋からはずれたりする意に用いる。愆ケンは、心が常道をそれること。違は、↓↑型にいきちがいになること。

《異字同訓》

さす。 差す「腰に刀を差す。かさを差す。差しつ差されつ。行司の差し違え。抜き差しならぬ。差し支え。差し出す」指す「目的地を指して進む。名指しをする。指し示す」刺す「人を刺す。布を刺す。本塁で刺される。とげが刺さる」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

庄 いえ🔗⭐🔉

【庄】

6画 广部 [人名漢字]

区点=3017 16進=3E31 シフトJIS=8FAF

《音読み》

6画 广部 [人名漢字]

区点=3017 16進=3E31 シフトJIS=8FAF

《音読み》  ショウ(シャウ)

ショウ(シャウ) /ソウ(サウ)

/ソウ(サウ) 〈zhu

〈zhu ng〉/

ng〉/ ビョウ(ビャウ)

ビョウ(ビャウ) /ホウ(ハウ)

/ホウ(ハウ) 《訓読み》 いえ(いへ)/むら/たいらか(たひらかなり)

《名付け》 たいら・まさ

《意味》

《訓読み》 いえ(いへ)/むら/たいらか(たひらかなり)

《名付け》 たいら・まさ

《意味》

{名}いえ(イヘ)。いなかの農家。〈同義語〉→荘。「村庄ソンショウ(いなか家)」

{名}いえ(イヘ)。いなかの農家。〈同義語〉→荘。「村庄ソンショウ(いなか家)」

{名}むら。農家のあるむら。〈同義語〉→荘。「田庄」

{名}むら。農家のあるむら。〈同義語〉→荘。「田庄」

{形・名}たいらか(タヒラカナリ)。高低やでこぼこのないさま。また、土造りの平屋。〈類義語〉→平。

《解字》

会意。「广(いえ)+土」で、もと土間のある平屋のこと。のち、荘ソウ(なや)に当てて用い、いなかの農家をあらわす。

《熟語》

→熟語

{形・名}たいらか(タヒラカナリ)。高低やでこぼこのないさま。また、土造りの平屋。〈類義語〉→平。

《解字》

会意。「广(いえ)+土」で、もと土間のある平屋のこと。のち、荘ソウ(なや)に当てて用い、いなかの農家をあらわす。

《熟語》

→熟語

6画 广部 [人名漢字]

区点=3017 16進=3E31 シフトJIS=8FAF

《音読み》

6画 广部 [人名漢字]

区点=3017 16進=3E31 シフトJIS=8FAF

《音読み》  ショウ(シャウ)

ショウ(シャウ) /ソウ(サウ)

/ソウ(サウ) 〈zhu

〈zhu ng〉/

ng〉/ ビョウ(ビャウ)

ビョウ(ビャウ) /ホウ(ハウ)

/ホウ(ハウ) 《訓読み》 いえ(いへ)/むら/たいらか(たひらかなり)

《名付け》 たいら・まさ

《意味》

《訓読み》 いえ(いへ)/むら/たいらか(たひらかなり)

《名付け》 たいら・まさ

《意味》

{名}いえ(イヘ)。いなかの農家。〈同義語〉→荘。「村庄ソンショウ(いなか家)」

{名}いえ(イヘ)。いなかの農家。〈同義語〉→荘。「村庄ソンショウ(いなか家)」

{名}むら。農家のあるむら。〈同義語〉→荘。「田庄」

{名}むら。農家のあるむら。〈同義語〉→荘。「田庄」

{形・名}たいらか(タヒラカナリ)。高低やでこぼこのないさま。また、土造りの平屋。〈類義語〉→平。

《解字》

会意。「广(いえ)+土」で、もと土間のある平屋のこと。のち、荘ソウ(なや)に当てて用い、いなかの農家をあらわす。

《熟語》

→熟語

{形・名}たいらか(タヒラカナリ)。高低やでこぼこのないさま。また、土造りの平屋。〈類義語〉→平。

《解字》

会意。「广(いえ)+土」で、もと土間のある平屋のこと。のち、荘ソウ(なや)に当てて用い、いなかの農家をあらわす。

《熟語》

→熟語

廈 いえ🔗⭐🔉

【廈】

13画 广部

区点=5492 16進=567C シフトJIS=9BFA

【厦】異体字異体字

13画 广部

区点=5492 16進=567C シフトJIS=9BFA

【厦】異体字異体字

12画 厂部

区点=5047 16進=524F シフトJIS=99CD

《音読み》 カ

12画 厂部

区点=5047 16進=524F シフトJIS=99CD

《音読み》 カ /ゲ

/ゲ 〈xi

〈xi ・sh

・sh 〉

《訓読み》 いえ(いへ)

《意味》

{名}いえ(イヘ)。屋根をふいたいえ。〈同義語〉→家。「大廈タイカ(大きいいえ)」「広廈万間コウカマンゲン(なん間もあるような広いいえ)」

《解字》

会意兼形声。「广(いえ)+音符夏(上から葉がかぶさるとき)」で、上からおおいをかける意を含む。

《単語家族》

家(屋根をかぶせる)

〉

《訓読み》 いえ(いへ)

《意味》

{名}いえ(イヘ)。屋根をふいたいえ。〈同義語〉→家。「大廈タイカ(大きいいえ)」「広廈万間コウカマンゲン(なん間もあるような広いいえ)」

《解字》

会意兼形声。「广(いえ)+音符夏(上から葉がかぶさるとき)」で、上からおおいをかける意を含む。

《単語家族》

家(屋根をかぶせる) 仮(ベールをかぶる)などと同系。また、庫(屋根をかぶせたくら)や賈コ(商品を屋根でおおって囲う)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

仮(ベールをかぶる)などと同系。また、庫(屋根をかぶせたくら)や賈コ(商品を屋根でおおって囲う)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 广部

区点=5492 16進=567C シフトJIS=9BFA

【厦】異体字異体字

13画 广部

区点=5492 16進=567C シフトJIS=9BFA

【厦】異体字異体字

12画 厂部

区点=5047 16進=524F シフトJIS=99CD

《音読み》 カ

12画 厂部

区点=5047 16進=524F シフトJIS=99CD

《音読み》 カ /ゲ

/ゲ 〈xi

〈xi ・sh

・sh 〉

《訓読み》 いえ(いへ)

《意味》

{名}いえ(イヘ)。屋根をふいたいえ。〈同義語〉→家。「大廈タイカ(大きいいえ)」「広廈万間コウカマンゲン(なん間もあるような広いいえ)」

《解字》

会意兼形声。「广(いえ)+音符夏(上から葉がかぶさるとき)」で、上からおおいをかける意を含む。

《単語家族》

家(屋根をかぶせる)

〉

《訓読み》 いえ(いへ)

《意味》

{名}いえ(イヘ)。屋根をふいたいえ。〈同義語〉→家。「大廈タイカ(大きいいえ)」「広廈万間コウカマンゲン(なん間もあるような広いいえ)」

《解字》

会意兼形声。「广(いえ)+音符夏(上から葉がかぶさるとき)」で、上からおおいをかける意を含む。

《単語家族》

家(屋根をかぶせる) 仮(ベールをかぶる)などと同系。また、庫(屋根をかぶせたくら)や賈コ(商品を屋根でおおって囲う)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

仮(ベールをかぶる)などと同系。また、庫(屋根をかぶせたくら)や賈コ(商品を屋根でおおって囲う)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

廬 いえ🔗⭐🔉

【廬】

19画 广部

区点=5510 16進=572A シフトJIS=9C49

《音読み》 ロ/ル

19画 广部

区点=5510 16進=572A シフトJIS=9C49

《音読み》 ロ/ル /リョ

/リョ 〈l

〈l 〉

《訓読み》 いおり(いほり)/いえ(いへ)

《意味》

〉

《訓読み》 いおり(いほり)/いえ(いへ)

《意味》

{名}いおり(イホリ)。まるいつぼ型の小屋。転じて、粗末な小さい家。〈類義語〉→庵アン。「草廬ソウロ(草ぶきの小屋→質素な仮ずまい)」「五月居廬=五月廬ニ居ル」〔→孟子〕

{名}いおり(イホリ)。まるいつぼ型の小屋。転じて、粗末な小さい家。〈類義語〉→庵アン。「草廬ソウロ(草ぶきの小屋→質素な仮ずまい)」「五月居廬=五月廬ニ居ル」〔→孟子〕

{名}いえ(イヘ)。農村の質素ないえ。「竭其廬之入=ソノ廬ノ入ヲ竭クス」〔→柳宗元〕

{名}いえ(イヘ)。農村の質素ないえ。「竭其廬之入=ソノ廬ノ入ヲ竭クス」〔→柳宗元〕

ロス{動}いおりをつくる。また、いおりをつくって住む。

《解字》

会意兼形声。盧ロは、まるい筒型のつぼのことで、壺盧コロともいう。廬ロは「广(いえ)+音符盧」で、まるいつぼ型の小屋。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

ロス{動}いおりをつくる。また、いおりをつくって住む。

《解字》

会意兼形声。盧ロは、まるい筒型のつぼのことで、壺盧コロともいう。廬ロは「广(いえ)+音符盧」で、まるいつぼ型の小屋。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

19画 广部

区点=5510 16進=572A シフトJIS=9C49

《音読み》 ロ/ル

19画 广部

区点=5510 16進=572A シフトJIS=9C49

《音読み》 ロ/ル /リョ

/リョ 〈l

〈l 〉

《訓読み》 いおり(いほり)/いえ(いへ)

《意味》

〉

《訓読み》 いおり(いほり)/いえ(いへ)

《意味》

{名}いおり(イホリ)。まるいつぼ型の小屋。転じて、粗末な小さい家。〈類義語〉→庵アン。「草廬ソウロ(草ぶきの小屋→質素な仮ずまい)」「五月居廬=五月廬ニ居ル」〔→孟子〕

{名}いおり(イホリ)。まるいつぼ型の小屋。転じて、粗末な小さい家。〈類義語〉→庵アン。「草廬ソウロ(草ぶきの小屋→質素な仮ずまい)」「五月居廬=五月廬ニ居ル」〔→孟子〕

{名}いえ(イヘ)。農村の質素ないえ。「竭其廬之入=ソノ廬ノ入ヲ竭クス」〔→柳宗元〕

{名}いえ(イヘ)。農村の質素ないえ。「竭其廬之入=ソノ廬ノ入ヲ竭クス」〔→柳宗元〕

ロス{動}いおりをつくる。また、いおりをつくって住む。

《解字》

会意兼形声。盧ロは、まるい筒型のつぼのことで、壺盧コロともいう。廬ロは「广(いえ)+音符盧」で、まるいつぼ型の小屋。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

ロス{動}いおりをつくる。また、いおりをつくって住む。

《解字》

会意兼形声。盧ロは、まるい筒型のつぼのことで、壺盧コロともいう。廬ロは「广(いえ)+音符盧」で、まるいつぼ型の小屋。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

愈 いえる🔗⭐🔉

【愈】

13画 心部

区点=4492 16進=4C7C シフトJIS=96FA

《音読み》 ユ

13画 心部

区点=4492 16進=4C7C シフトJIS=96FA

《音読み》 ユ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 まさる/いよいよ/いえる(いゆ)

《意味》

〉

《訓読み》 まさる/いよいよ/いえる(いゆ)

《意味》

{動・形}まさる。比較してみて、他のものを越えている。また、そのさま。〈類義語〉→踰ユ。「女与回也孰愈=ナンヂト回ト、イヅレカ愈レル」〔→論語〕

{動・形}まさる。比較してみて、他のものを越えている。また、そのさま。〈類義語〉→踰ユ。「女与回也孰愈=ナンヂト回ト、イヅレカ愈レル」〔→論語〕

{副}いよいよ。ますます。一段一段と。〈類義語〉→益・→滋。「虧人愈多、其不仁茲甚矣=人ヲ虧クコトイヨイヨ多ケレバ、ソノ不仁ナルコトマスマス甚ダシ」〔→墨子〕▽「愈A愈B」の形で、「Aすればするほど、ますますBする」の意をあらわす。「上愈不足而下愈困=上、イヨイヨ足ラズシテ、下イヨイヨ困シム」〔→欧陽脩〕

{副}いよいよ。ますます。一段一段と。〈類義語〉→益・→滋。「虧人愈多、其不仁茲甚矣=人ヲ虧クコトイヨイヨ多ケレバ、ソノ不仁ナルコトマスマス甚ダシ」〔→墨子〕▽「愈A愈B」の形で、「Aすればするほど、ますますBする」の意をあらわす。「上愈不足而下愈困=上、イヨイヨ足ラズシテ、下イヨイヨ困シム」〔→欧陽脩〕

{動}いえる(イユ)。病気のもとがとれてさっぱりする。〈同義語〉→癒。「全愈ゼンユ(=全癒)」「今日愈=今日愈ユ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。兪ユは、中身を抜きとった丸木舟のこと。愈は「心+音符兪」で、病気や心配の種が抜きとられて、心が気持ちよくなること。癒ユの原字。ただし普通は踰ユ(越える)

{動}いえる(イユ)。病気のもとがとれてさっぱりする。〈同義語〉→癒。「全愈ゼンユ(=全癒)」「今日愈=今日愈ユ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。兪ユは、中身を抜きとった丸木舟のこと。愈は「心+音符兪」で、病気や心配の種が抜きとられて、心が気持ちよくなること。癒ユの原字。ただし普通は踰ユ(越える) 逾ユ(越えて進む)と同系のことばとして用い、相手を越えてその先に出る意。また先へ先へと越えて程度の進む意をあらわす。

《類義》

益は、程度の増すこと。滋は、しだいにふえること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

逾ユ(越えて進む)と同系のことばとして用い、相手を越えてその先に出る意。また先へ先へと越えて程度の進む意をあらわす。

《類義》

益は、程度の増すこと。滋は、しだいにふえること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 心部

区点=4492 16進=4C7C シフトJIS=96FA

《音読み》 ユ

13画 心部

区点=4492 16進=4C7C シフトJIS=96FA

《音読み》 ユ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 まさる/いよいよ/いえる(いゆ)

《意味》

〉

《訓読み》 まさる/いよいよ/いえる(いゆ)

《意味》

{動・形}まさる。比較してみて、他のものを越えている。また、そのさま。〈類義語〉→踰ユ。「女与回也孰愈=ナンヂト回ト、イヅレカ愈レル」〔→論語〕

{動・形}まさる。比較してみて、他のものを越えている。また、そのさま。〈類義語〉→踰ユ。「女与回也孰愈=ナンヂト回ト、イヅレカ愈レル」〔→論語〕

{副}いよいよ。ますます。一段一段と。〈類義語〉→益・→滋。「虧人愈多、其不仁茲甚矣=人ヲ虧クコトイヨイヨ多ケレバ、ソノ不仁ナルコトマスマス甚ダシ」〔→墨子〕▽「愈A愈B」の形で、「Aすればするほど、ますますBする」の意をあらわす。「上愈不足而下愈困=上、イヨイヨ足ラズシテ、下イヨイヨ困シム」〔→欧陽脩〕

{副}いよいよ。ますます。一段一段と。〈類義語〉→益・→滋。「虧人愈多、其不仁茲甚矣=人ヲ虧クコトイヨイヨ多ケレバ、ソノ不仁ナルコトマスマス甚ダシ」〔→墨子〕▽「愈A愈B」の形で、「Aすればするほど、ますますBする」の意をあらわす。「上愈不足而下愈困=上、イヨイヨ足ラズシテ、下イヨイヨ困シム」〔→欧陽脩〕

{動}いえる(イユ)。病気のもとがとれてさっぱりする。〈同義語〉→癒。「全愈ゼンユ(=全癒)」「今日愈=今日愈ユ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。兪ユは、中身を抜きとった丸木舟のこと。愈は「心+音符兪」で、病気や心配の種が抜きとられて、心が気持ちよくなること。癒ユの原字。ただし普通は踰ユ(越える)

{動}いえる(イユ)。病気のもとがとれてさっぱりする。〈同義語〉→癒。「全愈ゼンユ(=全癒)」「今日愈=今日愈ユ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。兪ユは、中身を抜きとった丸木舟のこと。愈は「心+音符兪」で、病気や心配の種が抜きとられて、心が気持ちよくなること。癒ユの原字。ただし普通は踰ユ(越える) 逾ユ(越えて進む)と同系のことばとして用い、相手を越えてその先に出る意。また先へ先へと越えて程度の進む意をあらわす。

《類義》

益は、程度の増すこと。滋は、しだいにふえること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

逾ユ(越えて進む)と同系のことばとして用い、相手を越えてその先に出る意。また先へ先へと越えて程度の進む意をあらわす。

《類義》

益は、程度の増すこと。滋は、しだいにふえること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

怡衍 イエン🔗⭐🔉

【怡衍】

イエン よろこび楽しむ。『怡予イヨ』

怡懌 イエキ🔗⭐🔉

【怡悦】

イエツ なごやかなよろこび。また、よろこぶ。▽「悦」も、よろこぶ。『怡懌イエキ』

房 いえ🔗⭐🔉

【房】

8画 戸部 [常用漢字]

区点=4328 16進=4B3C シフトJIS=965B

《常用音訓》ボウ/ふさ

《音読み》

8画 戸部 [常用漢字]

区点=4328 16進=4B3C シフトJIS=965B

《常用音訓》ボウ/ふさ

《音読み》  ボウ(バウ)

ボウ(バウ) /ホウ(ハウ)

/ホウ(ハウ) 〈f

〈f ng〉/

ng〉/ ボウ(バウ)

ボウ(バウ) /ホウ(ハウ)

/ホウ(ハウ) 〈p

〈p ng〉

《訓読み》 へや/ねや/ねま/いえ(いへ)/ふさ

《名付け》 お・のぶ・ふさ

《意味》

ng〉

《訓読み》 へや/ねや/ねま/いえ(いへ)/ふさ

《名付け》 お・のぶ・ふさ

《意味》

{名}へや。おもやの両側に張り出した小べや。また、転じて広く、へやのこと。「東房」「洞房ドウボウ(新婚夫婦のへや)」

{名}へや。おもやの両側に張り出した小べや。また、転じて広く、へやのこと。「東房」「洞房ドウボウ(新婚夫婦のへや)」

{名}ねや。ねま。夫婦の寝室。〈類義語〉→閨ケイ。「閨房ケイボウ(ねま)」「宴専席、寝専房=宴ニハ席ヲ専ラニシ、寝ニハ房ヲ専ラニス」〔陳鴻〕

{名}ねや。ねま。夫婦の寝室。〈類義語〉→閨ケイ。「閨房ケイボウ(ねま)」「宴専席、寝専房=宴ニハ席ヲ専ラニシ、寝ニハ房ヲ専ラニス」〔陳鴻〕

{名}いえ(イヘ)。住居。「房屋」「山房(山の家)」

{名}いえ(イヘ)。住居。「房屋」「山房(山の家)」

{名}大家族の中のわかれた家族。「次房(次男の一家)」

{名}大家族の中のわかれた家族。「次房(次男の一家)」

{名}全体の中が小さい部分にわかれたもの。「蜂房ホウボウ(はちの巣)」「蓮房レンボウ(はすの実)」「箭房センボウ(矢づつ)」

{名}全体の中が小さい部分にわかれたもの。「蜂房ホウボウ(はちの巣)」「蓮房レンボウ(はすの実)」「箭房センボウ(矢づつ)」

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のさそり座にふくまれる。そい。

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のさそり座にふくまれる。そい。

{名}科挙(官吏登用試験)のさい受験者がひとりずつはいる小べや。「房官(科挙の試験官)」

{名}科挙(官吏登用試験)のさい受験者がひとりずつはいる小べや。「房官(科挙の試験官)」

「阿房宮アボウキュウ」とは、秦シンの始皇帝がたてた宮殿の名。今の陝西センセイ省咸陽カンヨウ市にあった。

〔国〕ふさ。両はし、または先の方にぶらりと垂れたもの。「ぶどうの房」「十手の房」

《解字》

会意兼形声。方とは、両側に柄の張り出たすきを描いた象形文字。房は「戸(いえ)+音符方」で、おもやの両側に張り出た小べやのこと。→方

《単語家族》

旁ボウ(両側に張り出したはし)

「阿房宮アボウキュウ」とは、秦シンの始皇帝がたてた宮殿の名。今の陝西センセイ省咸陽カンヨウ市にあった。

〔国〕ふさ。両はし、または先の方にぶらりと垂れたもの。「ぶどうの房」「十手の房」

《解字》

会意兼形声。方とは、両側に柄の張り出たすきを描いた象形文字。房は「戸(いえ)+音符方」で、おもやの両側に張り出た小べやのこと。→方

《単語家族》

旁ボウ(両側に張り出したはし) 傍(わきに張り出た両側)などと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

傍(わきに張り出た両側)などと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

8画 戸部 [常用漢字]

区点=4328 16進=4B3C シフトJIS=965B

《常用音訓》ボウ/ふさ

《音読み》

8画 戸部 [常用漢字]

区点=4328 16進=4B3C シフトJIS=965B

《常用音訓》ボウ/ふさ

《音読み》  ボウ(バウ)

ボウ(バウ) /ホウ(ハウ)

/ホウ(ハウ) 〈f

〈f ng〉/

ng〉/ ボウ(バウ)

ボウ(バウ) /ホウ(ハウ)

/ホウ(ハウ) 〈p

〈p ng〉

《訓読み》 へや/ねや/ねま/いえ(いへ)/ふさ

《名付け》 お・のぶ・ふさ

《意味》

ng〉

《訓読み》 へや/ねや/ねま/いえ(いへ)/ふさ

《名付け》 お・のぶ・ふさ

《意味》

{名}へや。おもやの両側に張り出した小べや。また、転じて広く、へやのこと。「東房」「洞房ドウボウ(新婚夫婦のへや)」

{名}へや。おもやの両側に張り出した小べや。また、転じて広く、へやのこと。「東房」「洞房ドウボウ(新婚夫婦のへや)」

{名}ねや。ねま。夫婦の寝室。〈類義語〉→閨ケイ。「閨房ケイボウ(ねま)」「宴専席、寝専房=宴ニハ席ヲ専ラニシ、寝ニハ房ヲ専ラニス」〔陳鴻〕

{名}ねや。ねま。夫婦の寝室。〈類義語〉→閨ケイ。「閨房ケイボウ(ねま)」「宴専席、寝専房=宴ニハ席ヲ専ラニシ、寝ニハ房ヲ専ラニス」〔陳鴻〕

{名}いえ(イヘ)。住居。「房屋」「山房(山の家)」

{名}いえ(イヘ)。住居。「房屋」「山房(山の家)」

{名}大家族の中のわかれた家族。「次房(次男の一家)」

{名}大家族の中のわかれた家族。「次房(次男の一家)」

{名}全体の中が小さい部分にわかれたもの。「蜂房ホウボウ(はちの巣)」「蓮房レンボウ(はすの実)」「箭房センボウ(矢づつ)」

{名}全体の中が小さい部分にわかれたもの。「蜂房ホウボウ(はちの巣)」「蓮房レンボウ(はすの実)」「箭房センボウ(矢づつ)」

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のさそり座にふくまれる。そい。

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のさそり座にふくまれる。そい。

{名}科挙(官吏登用試験)のさい受験者がひとりずつはいる小べや。「房官(科挙の試験官)」

{名}科挙(官吏登用試験)のさい受験者がひとりずつはいる小べや。「房官(科挙の試験官)」

「阿房宮アボウキュウ」とは、秦シンの始皇帝がたてた宮殿の名。今の陝西センセイ省咸陽カンヨウ市にあった。

〔国〕ふさ。両はし、または先の方にぶらりと垂れたもの。「ぶどうの房」「十手の房」

《解字》

会意兼形声。方とは、両側に柄の張り出たすきを描いた象形文字。房は「戸(いえ)+音符方」で、おもやの両側に張り出た小べやのこと。→方

《単語家族》

旁ボウ(両側に張り出したはし)

「阿房宮アボウキュウ」とは、秦シンの始皇帝がたてた宮殿の名。今の陝西センセイ省咸陽カンヨウ市にあった。

〔国〕ふさ。両はし、または先の方にぶらりと垂れたもの。「ぶどうの房」「十手の房」

《解字》

会意兼形声。方とは、両側に柄の張り出たすきを描いた象形文字。房は「戸(いえ)+音符方」で、おもやの両側に張り出た小べやのこと。→方

《単語家族》

旁ボウ(両側に張り出したはし) 傍(わきに張り出た両側)などと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

傍(わきに張り出た両側)などと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

痊 いえる🔗⭐🔉

【痊】

11画

11画  部

区点=6557 16進=6159 シフトJIS=E178

《音読み》 セン

部

区点=6557 16進=6159 シフトJIS=E178

《音読み》 セン

〈qu

〈qu n〉

《訓読み》 いえる(いゆ)/いやす

《意味》

{動}いえる(イユ)。いやす。病気がなおる。また、病気をなおす。〈類義語〉→癒ユ。

《解字》

会意兼形声。「

n〉

《訓読み》 いえる(いゆ)/いやす

《意味》

{動}いえる(イユ)。いやす。病気がなおる。また、病気をなおす。〈類義語〉→癒ユ。

《解字》

会意兼形声。「 +音符全(欠けめがない、安全にする)」。

+音符全(欠けめがない、安全にする)」。

11画

11画  部

区点=6557 16進=6159 シフトJIS=E178

《音読み》 セン

部

区点=6557 16進=6159 シフトJIS=E178

《音読み》 セン

〈qu

〈qu n〉

《訓読み》 いえる(いゆ)/いやす

《意味》

{動}いえる(イユ)。いやす。病気がなおる。また、病気をなおす。〈類義語〉→癒ユ。

《解字》

会意兼形声。「

n〉

《訓読み》 いえる(いゆ)/いやす

《意味》

{動}いえる(イユ)。いやす。病気がなおる。また、病気をなおす。〈類義語〉→癒ユ。

《解字》

会意兼形声。「 +音符全(欠けめがない、安全にする)」。

+音符全(欠けめがない、安全にする)」。

瘉 いえる🔗⭐🔉

癒 いえる🔗⭐🔉

移景 イエイ🔗⭐🔉

【移景】

イエイ  日ざしが横にずれて動く。物事が長時間にわたること。▽「景」は、日ざし。

日ざしが横にずれて動く。物事が長時間にわたること。▽「景」は、日ざし。 日・月によって照らし出された物の影がしだいに転じ移ること。また、その影。▽「景」は、影。

日・月によって照らし出された物の影がしだいに転じ移ること。また、その影。▽「景」は、影。

日ざしが横にずれて動く。物事が長時間にわたること。▽「景」は、日ざし。

日ざしが横にずれて動く。物事が長時間にわたること。▽「景」は、日ざし。 日・月によって照らし出された物の影がしだいに転じ移ること。また、その影。▽「景」は、影。

日・月によって照らし出された物の影がしだいに転じ移ること。また、その影。▽「景」は、影。

衣纓 イエイ🔗⭐🔉

【衣纓】

イエイ  衣服とかんむりのひも。

衣服とかんむりのひも。 転じて、官吏。

転じて、官吏。

衣服とかんむりのひも。

衣服とかんむりのひも。 転じて、官吏。

転じて、官吏。

遺詠 イエイ🔗⭐🔉

【遺詠】

イエイ 故人が生前によんでのこした詩歌。

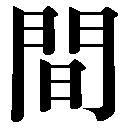

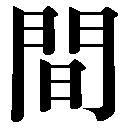

間 いえる🔗⭐🔉

【間】

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン /ケン

/ケン 〈ji

〈ji n・ji

n・ji n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札)

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札) 柬(よりわける)

柬(よりわける) 界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン /ケン

/ケン 〈ji

〈ji n・ji

n・ji n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札)

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札) 柬(よりわける)

柬(よりわける) 界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

雖 いえども🔗⭐🔉

【雖】

17画 隹部

区点=7413 16進=6A2D シフトJIS=E5AB

《音読み》 スイ

17画 隹部

区点=7413 16進=6A2D シフトJIS=E5AB

《音読み》 スイ

〈su

〈su 〉

《訓読み》 いえども(いへども)/これ/ただ

《意味》

〉

《訓読み》 いえども(いへども)/これ/ただ

《意味》

{接続}いえども(イヘドモ)。たとえこうだとしても。たとえ…するにせよ。…とはいうものの。〈類義語〉仮令・使。「雖然=然リト雖モ」「回雖不敏、請事斯語矣=回不敏ナリト雖モ、請フコノ語ヲ事トセン」〔→論語〕

{接続}いえども(イヘドモ)。たとえこうだとしても。たとえ…するにせよ。…とはいうものの。〈類義語〉仮令・使。「雖然=然リト雖モ」「回雖不敏、請事斯語矣=回不敏ナリト雖モ、請フコノ語ヲ事トセン」〔→論語〕

{助}これ。ただ。さし示して強調をあらわすことば。〈同義語〉→惟・→維・→唯。「雖悔可追=雖ダ悔イテノミ追フベシ」〔→書経〕

{助}これ。ただ。さし示して強調をあらわすことば。〈同義語〉→惟・→維・→唯。「雖悔可追=雖ダ悔イテノミ追フベシ」〔→書経〕

{名}とかげの一種。

《解字》

形声。「虫の形+音符隹スイ」で、もと、虫の名であるが、ふつうは惟(これ)や維(これ)などの指さすことばに当て、条件をもち出して、「こうだとしても」と、それを強く指定することによって、仮定の意をあらわす。現代語で、指定のことば「就是」を用いて仮定をあらわすのに似た用法。また、雖は、既存の条件をさすのにも用いる。

《類義》

仮令や使は、仮空の条件を設定するさいにだけ用いる。

《熟語》

→下付・中付語

{名}とかげの一種。

《解字》

形声。「虫の形+音符隹スイ」で、もと、虫の名であるが、ふつうは惟(これ)や維(これ)などの指さすことばに当て、条件をもち出して、「こうだとしても」と、それを強く指定することによって、仮定の意をあらわす。現代語で、指定のことば「就是」を用いて仮定をあらわすのに似た用法。また、雖は、既存の条件をさすのにも用いる。

《類義》

仮令や使は、仮空の条件を設定するさいにだけ用いる。

《熟語》

→下付・中付語

17画 隹部

区点=7413 16進=6A2D シフトJIS=E5AB

《音読み》 スイ

17画 隹部

区点=7413 16進=6A2D シフトJIS=E5AB

《音読み》 スイ

〈su

〈su 〉

《訓読み》 いえども(いへども)/これ/ただ

《意味》

〉

《訓読み》 いえども(いへども)/これ/ただ

《意味》

{接続}いえども(イヘドモ)。たとえこうだとしても。たとえ…するにせよ。…とはいうものの。〈類義語〉仮令・使。「雖然=然リト雖モ」「回雖不敏、請事斯語矣=回不敏ナリト雖モ、請フコノ語ヲ事トセン」〔→論語〕

{接続}いえども(イヘドモ)。たとえこうだとしても。たとえ…するにせよ。…とはいうものの。〈類義語〉仮令・使。「雖然=然リト雖モ」「回雖不敏、請事斯語矣=回不敏ナリト雖モ、請フコノ語ヲ事トセン」〔→論語〕

{助}これ。ただ。さし示して強調をあらわすことば。〈同義語〉→惟・→維・→唯。「雖悔可追=雖ダ悔イテノミ追フベシ」〔→書経〕

{助}これ。ただ。さし示して強調をあらわすことば。〈同義語〉→惟・→維・→唯。「雖悔可追=雖ダ悔イテノミ追フベシ」〔→書経〕

{名}とかげの一種。

《解字》

形声。「虫の形+音符隹スイ」で、もと、虫の名であるが、ふつうは惟(これ)や維(これ)などの指さすことばに当て、条件をもち出して、「こうだとしても」と、それを強く指定することによって、仮定の意をあらわす。現代語で、指定のことば「就是」を用いて仮定をあらわすのに似た用法。また、雖は、既存の条件をさすのにも用いる。

《類義》

仮令や使は、仮空の条件を設定するさいにだけ用いる。

《熟語》

→下付・中付語

{名}とかげの一種。

《解字》

形声。「虫の形+音符隹スイ」で、もと、虫の名であるが、ふつうは惟(これ)や維(これ)などの指さすことばに当て、条件をもち出して、「こうだとしても」と、それを強く指定することによって、仮定の意をあらわす。現代語で、指定のことば「就是」を用いて仮定をあらわすのに似た用法。また、雖は、既存の条件をさすのにも用いる。

《類義》

仮令や使は、仮空の条件を設定するさいにだけ用いる。

《熟語》

→下付・中付語

斉家 イエヲトトノウ🔗⭐🔉

【斉家】

セイカ・イエヲトトノウ 一家をととのえおさめる。〈類義語〉治家。〔→大学〕

漢字源に「いえ」で始まるの検索結果 1-31。

14画

14画  18画

18画