複数辞典一括検索+![]()

![]()

一 ひと🔗⭐🔉

【一】

1画 一部 [一年]

区点=1676 16進=306C シフトJIS=88EA

【弌】異体字異体字

1画 一部 [一年]

区点=1676 16進=306C シフトJIS=88EA

【弌】異体字異体字

4画 弋部

区点=4801 16進=5021 シフトJIS=989F

《常用音訓》イチ/イツ/ひと/ひと…つ

《音読み》 イチ

4画 弋部

区点=4801 16進=5021 シフトJIS=989F

《常用音訓》イチ/イツ/ひと/ひと…つ

《音読み》 イチ /イツ

/イツ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 ひとつ/ひと/ひとつにする(ひとつにす)/ひとつとなる/もっぱら/ひとたび/すこし

《名付け》 おさむ・か・かず・かた・かつ・くに・さね・すすむ・たか・ただ・ち・のぶ・はじむ・はじめ・ひ・ひじ・ひで・ひと・ひとし・まこと・まさし・もと・もろ

《意味》

〉

《訓読み》 ひとつ/ひと/ひとつにする(ひとつにす)/ひとつとなる/もっぱら/ひとたび/すこし

《名付け》 おさむ・か・かず・かた・かつ・くに・さね・すすむ・たか・ただ・ち・のぶ・はじむ・はじめ・ひ・ひじ・ひで・ひと・ひとし・まこと・まさし・もと・もろ

《意味》

{数}ひとつ。〈同義語〉→壱。「一字」「定于一=一ニ定マラン」〔→孟子〕

{数}ひとつ。〈同義語〉→壱。「一字」「定于一=一ニ定マラン」〔→孟子〕

{数}ひと。順番の一番め。〈同義語〉→壱。「一月一日」「一位」

{数}ひと。順番の一番め。〈同義語〉→壱。「一月一日」「一位」

イツニス・イツトナル{動}ひとつにする(ヒトツニス)。ひとつとなる。「統一」「一意専心」「孰能一之=孰カ能クコレヲ一ニセン」〔→孟子〕

イツニス・イツトナル{動}ひとつにする(ヒトツニス)。ひとつとなる。「統一」「一意専心」「孰能一之=孰カ能クコレヲ一ニセン」〔→孟子〕

{形}(「一…」の形で)…じゅうすべて。…のすみからすみまで。「一天(空じゅう)」「一国慕之=一国コレヲ慕フ」〔→孟子〕

{形}(「一…」の形で)…じゅうすべて。…のすみからすみまで。「一天(空じゅう)」「一国慕之=一国コレヲ慕フ」〔→孟子〕

イツナリ{形}同じであるさま。「其揆一也=其ノ揆一也」〔→孟子〕

イツナリ{形}同じであるさま。「其揆一也=其ノ揆一也」〔→孟子〕

イツニス{動}同じくする。一致させる。「一致而百慮=致ヲ一ニシテ慮ヲ百ニス」〔→易経〕

イツニス{動}同じくする。一致させる。「一致而百慮=致ヲ一ニシテ慮ヲ百ニス」〔→易経〕

イツニス{動}ひとつのもの、また、同じものとして扱う。いっしょくたにする。「一死生為虚誕=死生ヲ一ニスルハ虚誕タリ」〔→王羲之〕

イツニス{動}ひとつのもの、また、同じものとして扱う。いっしょくたにする。「一死生為虚誕=死生ヲ一ニスルハ虚誕タリ」〔→王羲之〕

イツニ{副}もっぱら。ひたすら。「欲一以窮之=一ニ以テコレヲ窮メンコトヲ欲ス」〔→礼記〕

イツニ{副}もっぱら。ひたすら。「欲一以窮之=一ニ以テコレヲ窮メンコトヲ欲ス」〔→礼記〕

イツニ{副}なんと。「一至此乎=一ニ此ニ至ルカ」〔→呂覧〕

イツニ{副}なんと。「一至此乎=一ニ此ニ至ルカ」〔→呂覧〕

{副}ひとたび。一回。一度。「一戦勝斉=一タビ戦ヒテ斉ニ勝ツ」〔→孟子〕

{副}ひとたび。一回。一度。「一戦勝斉=一タビ戦ヒテ斉ニ勝ツ」〔→孟子〕

{副}ひとたび。もしいちどでも…したら。「此地一為別=此ノ地一タビ別レヲ為セバ」〔→李白〕

{副}ひとたび。もしいちどでも…したら。「此地一為別=此ノ地一タビ別レヲ為セバ」〔→李白〕

イツモ{副}すこし。ちょっと。わずかに。「一見」「不一動其心=一モ其ノ心ヲ動カサズ」〔→小学〕

イツモ{副}すこし。ちょっと。わずかに。「一見」「不一動其心=一モ其ノ心ヲ動カサズ」〔→小学〕

{形}あるひとつの。また、あるひとりの。「一朝」「一少年」

{形}あるひとつの。また、あるひとりの。「一朝」「一少年」

イツニハ・イツハ{副}…したり…したり。▽「一…一…」の形で用いられる。「一則以喜、一則以懼=一ハ則チ以テ喜ビ、一ハ則チ以テ懼ル」〔→論語〕

《解字》

イツニハ・イツハ{副}…したり…したり。▽「一…一…」の形で用いられる。「一則以喜、一則以懼=一ハ則チ以テ喜ビ、一ハ則チ以テ懼ル」〔→論語〕

《解字》

指事。一本の横線で、ひとつを示す。ひとつの意のほか、全部をひとまとめにする、いっぱいに詰めるなどの意を含む。壱イチの原字壹は、壺ツボにいっぱい詰めて口をくびったさま。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、壱と書くことがある。

《単語家族》

咽エツ(のどがいっぱいに詰まる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

指事。一本の横線で、ひとつを示す。ひとつの意のほか、全部をひとまとめにする、いっぱいに詰めるなどの意を含む。壱イチの原字壹は、壺ツボにいっぱい詰めて口をくびったさま。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、壱と書くことがある。

《単語家族》

咽エツ(のどがいっぱいに詰まる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

1画 一部 [一年]

区点=1676 16進=306C シフトJIS=88EA

【弌】異体字異体字

1画 一部 [一年]

区点=1676 16進=306C シフトJIS=88EA

【弌】異体字異体字

4画 弋部

区点=4801 16進=5021 シフトJIS=989F

《常用音訓》イチ/イツ/ひと/ひと…つ

《音読み》 イチ

4画 弋部

区点=4801 16進=5021 シフトJIS=989F

《常用音訓》イチ/イツ/ひと/ひと…つ

《音読み》 イチ /イツ

/イツ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 ひとつ/ひと/ひとつにする(ひとつにす)/ひとつとなる/もっぱら/ひとたび/すこし

《名付け》 おさむ・か・かず・かた・かつ・くに・さね・すすむ・たか・ただ・ち・のぶ・はじむ・はじめ・ひ・ひじ・ひで・ひと・ひとし・まこと・まさし・もと・もろ

《意味》

〉

《訓読み》 ひとつ/ひと/ひとつにする(ひとつにす)/ひとつとなる/もっぱら/ひとたび/すこし

《名付け》 おさむ・か・かず・かた・かつ・くに・さね・すすむ・たか・ただ・ち・のぶ・はじむ・はじめ・ひ・ひじ・ひで・ひと・ひとし・まこと・まさし・もと・もろ

《意味》

{数}ひとつ。〈同義語〉→壱。「一字」「定于一=一ニ定マラン」〔→孟子〕

{数}ひとつ。〈同義語〉→壱。「一字」「定于一=一ニ定マラン」〔→孟子〕

{数}ひと。順番の一番め。〈同義語〉→壱。「一月一日」「一位」

{数}ひと。順番の一番め。〈同義語〉→壱。「一月一日」「一位」

イツニス・イツトナル{動}ひとつにする(ヒトツニス)。ひとつとなる。「統一」「一意専心」「孰能一之=孰カ能クコレヲ一ニセン」〔→孟子〕

イツニス・イツトナル{動}ひとつにする(ヒトツニス)。ひとつとなる。「統一」「一意専心」「孰能一之=孰カ能クコレヲ一ニセン」〔→孟子〕

{形}(「一…」の形で)…じゅうすべて。…のすみからすみまで。「一天(空じゅう)」「一国慕之=一国コレヲ慕フ」〔→孟子〕

{形}(「一…」の形で)…じゅうすべて。…のすみからすみまで。「一天(空じゅう)」「一国慕之=一国コレヲ慕フ」〔→孟子〕

イツナリ{形}同じであるさま。「其揆一也=其ノ揆一也」〔→孟子〕

イツナリ{形}同じであるさま。「其揆一也=其ノ揆一也」〔→孟子〕

イツニス{動}同じくする。一致させる。「一致而百慮=致ヲ一ニシテ慮ヲ百ニス」〔→易経〕

イツニス{動}同じくする。一致させる。「一致而百慮=致ヲ一ニシテ慮ヲ百ニス」〔→易経〕

イツニス{動}ひとつのもの、また、同じものとして扱う。いっしょくたにする。「一死生為虚誕=死生ヲ一ニスルハ虚誕タリ」〔→王羲之〕

イツニス{動}ひとつのもの、また、同じものとして扱う。いっしょくたにする。「一死生為虚誕=死生ヲ一ニスルハ虚誕タリ」〔→王羲之〕

イツニ{副}もっぱら。ひたすら。「欲一以窮之=一ニ以テコレヲ窮メンコトヲ欲ス」〔→礼記〕

イツニ{副}もっぱら。ひたすら。「欲一以窮之=一ニ以テコレヲ窮メンコトヲ欲ス」〔→礼記〕

イツニ{副}なんと。「一至此乎=一ニ此ニ至ルカ」〔→呂覧〕

イツニ{副}なんと。「一至此乎=一ニ此ニ至ルカ」〔→呂覧〕

{副}ひとたび。一回。一度。「一戦勝斉=一タビ戦ヒテ斉ニ勝ツ」〔→孟子〕

{副}ひとたび。一回。一度。「一戦勝斉=一タビ戦ヒテ斉ニ勝ツ」〔→孟子〕

{副}ひとたび。もしいちどでも…したら。「此地一為別=此ノ地一タビ別レヲ為セバ」〔→李白〕

{副}ひとたび。もしいちどでも…したら。「此地一為別=此ノ地一タビ別レヲ為セバ」〔→李白〕

イツモ{副}すこし。ちょっと。わずかに。「一見」「不一動其心=一モ其ノ心ヲ動カサズ」〔→小学〕

イツモ{副}すこし。ちょっと。わずかに。「一見」「不一動其心=一モ其ノ心ヲ動カサズ」〔→小学〕

{形}あるひとつの。また、あるひとりの。「一朝」「一少年」

{形}あるひとつの。また、あるひとりの。「一朝」「一少年」

イツニハ・イツハ{副}…したり…したり。▽「一…一…」の形で用いられる。「一則以喜、一則以懼=一ハ則チ以テ喜ビ、一ハ則チ以テ懼ル」〔→論語〕

《解字》

イツニハ・イツハ{副}…したり…したり。▽「一…一…」の形で用いられる。「一則以喜、一則以懼=一ハ則チ以テ喜ビ、一ハ則チ以テ懼ル」〔→論語〕

《解字》

指事。一本の横線で、ひとつを示す。ひとつの意のほか、全部をひとまとめにする、いっぱいに詰めるなどの意を含む。壱イチの原字壹は、壺ツボにいっぱい詰めて口をくびったさま。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、壱と書くことがある。

《単語家族》

咽エツ(のどがいっぱいに詰まる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

指事。一本の横線で、ひとつを示す。ひとつの意のほか、全部をひとまとめにする、いっぱいに詰めるなどの意を含む。壱イチの原字壹は、壺ツボにいっぱい詰めて口をくびったさま。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、壱と書くことがある。

《単語家族》

咽エツ(のどがいっぱいに詰まる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

一入 ヒトシオ🔗⭐🔉

【一入】

ヒトシオ〔国〕 染め物を一度染め汁に浸すこと。

染め物を一度染め汁に浸すこと。 いっそう。ひときわ。

いっそう。ひときわ。

染め物を一度染め汁に浸すこと。

染め物を一度染め汁に浸すこと。 いっそう。ひときわ。

いっそう。ひときわ。

一角 ヒトカド🔗⭐🔉

【一廉】

ヒトカド・イッカド〔国〕 きわだってすぐれているようす。

きわだってすぐれているようす。 その名に値するだけの内容をそなえているようす。『一角ヒトカド・イッカド』

その名に値するだけの内容をそなえているようす。『一角ヒトカド・イッカド』

きわだってすぐれているようす。

きわだってすぐれているようす。 その名に値するだけの内容をそなえているようす。『一角ヒトカド・イッカド』

その名に値するだけの内容をそなえているようす。『一角ヒトカド・イッカド』

丕図 ヒト🔗⭐🔉

【丕図】

ヒト おおきな計画。▽ほめていうときに用いる。

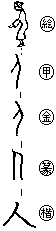

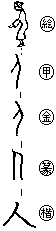

人 ひと🔗⭐🔉

【人】

2画 人部 [一年]

区点=3145 16進=3F4D シフトJIS=906C

《常用音訓》ジン/ニン/ひと

《音読み》 ジン

2画 人部 [一年]

区点=3145 16進=3F4D シフトJIS=906C

《常用音訓》ジン/ニン/ひと

《音読み》 ジン /ニン

/ニン 〈r

〈r n〉

《訓読み》 ひと/ひとごとに/ひとびと

《名付け》 きよ・さね・たみ・と・ひこ・ひと・ひとし・ふと・むと・め

《意味》

n〉

《訓読み》 ひと/ひとごとに/ひとびと

《名付け》 きよ・さね・たみ・と・ひこ・ひと・ひとし・ふと・むと・め

《意味》

{名}ひと。人間。「宋人ソウヒト(宋の国の人)」「人而無信、不知其可也=人ニシテ信無クンバ、其ノ可ナルコトヲ知ラザルナリ」〔→論語〕

{名}ひと。人間。「宋人ソウヒト(宋の国の人)」「人而無信、不知其可也=人ニシテ信無クンバ、其ノ可ナルコトヲ知ラザルナリ」〔→論語〕

{名}ひと。他人。〈対語〉→己オノレ・→我。「人我」「己欲立而立人=己立タント欲シテ人ヲ立ツ」〔→論語〕

{名}ひと。他人。〈対語〉→己オノレ・→我。「人我」「己欲立而立人=己立タント欲シテ人ヲ立ツ」〔→論語〕

{副}ひとごとに。ひとびと。人々の略。「人給、家足=人ゴトニ給シ、家ゴトニ足ル」〔→史記〕

{副}ひとごとに。ひとびと。人々の略。「人給、家足=人ゴトニ給シ、家ゴトニ足ル」〔→史記〕

{単位}人数を数えることば。「三人行必有我師焉=三人行ヘバ必ズ我ガ師有リ」〔→論語〕

《解字》

{単位}人数を数えることば。「三人行必有我師焉=三人行ヘバ必ズ我ガ師有リ」〔→論語〕

《解字》

象形。人のたった姿を描いたもので、もと身近な同族や隣人仲間を意味した。▽孔子は、その範囲を「四海同胞」というところまで拡大し、広く隣人愛の心を仁ジン(ヒューマニズム)と名づけた。

《単語家族》

二ニ・ジ(二つくっついて並ぶ)

象形。人のたった姿を描いたもので、もと身近な同族や隣人仲間を意味した。▽孔子は、その範囲を「四海同胞」というところまで拡大し、広く隣人愛の心を仁ジン(ヒューマニズム)と名づけた。

《単語家族》

二ニ・ジ(二つくっついて並ぶ) 爾ニ・ジ(そばにくっついている相手、なんじ)

爾ニ・ジ(そばにくっついている相手、なんじ) 尼ニ(相並び親しむ人)

尼ニ(相並び親しむ人) 仁と同系。

《類義》

→民

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

仁と同系。

《類義》

→民

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

2画 人部 [一年]

区点=3145 16進=3F4D シフトJIS=906C

《常用音訓》ジン/ニン/ひと

《音読み》 ジン

2画 人部 [一年]

区点=3145 16進=3F4D シフトJIS=906C

《常用音訓》ジン/ニン/ひと

《音読み》 ジン /ニン

/ニン 〈r

〈r n〉

《訓読み》 ひと/ひとごとに/ひとびと

《名付け》 きよ・さね・たみ・と・ひこ・ひと・ひとし・ふと・むと・め

《意味》

n〉

《訓読み》 ひと/ひとごとに/ひとびと

《名付け》 きよ・さね・たみ・と・ひこ・ひと・ひとし・ふと・むと・め

《意味》

{名}ひと。人間。「宋人ソウヒト(宋の国の人)」「人而無信、不知其可也=人ニシテ信無クンバ、其ノ可ナルコトヲ知ラザルナリ」〔→論語〕

{名}ひと。人間。「宋人ソウヒト(宋の国の人)」「人而無信、不知其可也=人ニシテ信無クンバ、其ノ可ナルコトヲ知ラザルナリ」〔→論語〕

{名}ひと。他人。〈対語〉→己オノレ・→我。「人我」「己欲立而立人=己立タント欲シテ人ヲ立ツ」〔→論語〕

{名}ひと。他人。〈対語〉→己オノレ・→我。「人我」「己欲立而立人=己立タント欲シテ人ヲ立ツ」〔→論語〕

{副}ひとごとに。ひとびと。人々の略。「人給、家足=人ゴトニ給シ、家ゴトニ足ル」〔→史記〕

{副}ひとごとに。ひとびと。人々の略。「人給、家足=人ゴトニ給シ、家ゴトニ足ル」〔→史記〕

{単位}人数を数えることば。「三人行必有我師焉=三人行ヘバ必ズ我ガ師有リ」〔→論語〕

《解字》

{単位}人数を数えることば。「三人行必有我師焉=三人行ヘバ必ズ我ガ師有リ」〔→論語〕

《解字》

象形。人のたった姿を描いたもので、もと身近な同族や隣人仲間を意味した。▽孔子は、その範囲を「四海同胞」というところまで拡大し、広く隣人愛の心を仁ジン(ヒューマニズム)と名づけた。

《単語家族》

二ニ・ジ(二つくっついて並ぶ)

象形。人のたった姿を描いたもので、もと身近な同族や隣人仲間を意味した。▽孔子は、その範囲を「四海同胞」というところまで拡大し、広く隣人愛の心を仁ジン(ヒューマニズム)と名づけた。

《単語家族》

二ニ・ジ(二つくっついて並ぶ) 爾ニ・ジ(そばにくっついている相手、なんじ)

爾ニ・ジ(そばにくっついている相手、なんじ) 尼ニ(相並び親しむ人)

尼ニ(相並び親しむ人) 仁と同系。

《類義》

→民

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

仁と同系。

《類義》

→民

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

人鬼 ヒトオニ🔗⭐🔉

【人鬼】

ジンキ

ジンキ  死んだ人の魂。

死んだ人の魂。 人と鬼。

人と鬼。 ヒトオニ〔国〕鬼のようにむごい人。

ヒトオニ〔国〕鬼のようにむごい人。

ジンキ

ジンキ  死んだ人の魂。

死んだ人の魂。 人と鬼。

人と鬼。 ヒトオニ〔国〕鬼のようにむごい人。

ヒトオニ〔国〕鬼のようにむごい人。

人衆者勝天 ヒトオオケレバテンニカツ🔗⭐🔉

【人衆者勝天】

ヒトオオケレバテンニカツ〈故事〉多数をたのめば、一時天道に勝って道理にはずれたこともできるが、天道が安定して道理が行われるようになると、そのような人間を破滅させてしまう。〔→史記〕

仁 ひと🔗⭐🔉

【仁】

4画 人部 [六年]

区点=3146 16進=3F4E シフトJIS=906D

《常用音訓》ジン/ニ

《音読み》 ジン

4画 人部 [六年]

区点=3146 16進=3F4E シフトJIS=906D

《常用音訓》ジン/ニ

《音読み》 ジン /ニ/ニン

/ニ/ニン 〈r

〈r n〉

《訓読み》 ひと

《名付け》 きみ・きん・さと・さね・しのぶ・ただし・と・とよ・にん・のぶ・のり・ひさし・ひと・ひとし・ひろし・まさ・まさし・み・めぐみ・めぐむ・やすし・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 ひと

《名付け》 きみ・きん・さと・さね・しのぶ・ただし・と・とよ・にん・のぶ・のり・ひさし・ひと・ひとし・ひろし・まさ・まさし・み・めぐみ・めぐむ・やすし・よし

《意味》

{名}ひと。人間。〈同義語〉→人。「井有仁焉=井ニ仁有リ」〔→論語〕

{名}ひと。人間。〈同義語〉→人。「井有仁焉=井ニ仁有リ」〔→論語〕

ジンナリ{名・形}自分と同じ仲間として、すべての人に接する心。隣人愛や同情の気持ち。また、そのような気持ちをもつさま。「仁者愛人=仁ナル者ハ人ヲ愛ス」〔→孟子〕

ジンナリ{名・形}自分と同じ仲間として、すべての人に接する心。隣人愛や同情の気持ち。また、そのような気持ちをもつさま。「仁者愛人=仁ナル者ハ人ヲ愛ス」〔→孟子〕

{名}「仁

{名}「仁 」の心をそなえた人。仁徳をそなえた人。「仁者」「観過、斯知仁矣=過チヲ観レバ、斯ニ仁ヲ知ル」〔→論語〕

」の心をそなえた人。仁徳をそなえた人。「仁者」「観過、斯知仁矣=過チヲ観レバ、斯ニ仁ヲ知ル」〔→論語〕

{名}柔らかい果物のたね。「杏仁キョウニン(あんずのたね)」

{名}柔らかい果物のたね。「杏仁キョウニン(あんずのたね)」

「不仁フジン」とは、手足の動かない病気のこと。

《解字》

「不仁フジン」とは、手足の動かない病気のこと。

《解字》

会意兼形声。「人+二」で、二人が対等に相親しむことを示す。相手を人として扱うこと。また、柔らかいこと。人ジン・ニンと二ジ・ニと、どちらを音符と考えてもよい。

《単語家族》

人と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

会意兼形声。「人+二」で、二人が対等に相親しむことを示す。相手を人として扱うこと。また、柔らかいこと。人ジン・ニンと二ジ・ニと、どちらを音符と考えてもよい。

《単語家族》

人と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

4画 人部 [六年]

区点=3146 16進=3F4E シフトJIS=906D

《常用音訓》ジン/ニ

《音読み》 ジン

4画 人部 [六年]

区点=3146 16進=3F4E シフトJIS=906D

《常用音訓》ジン/ニ

《音読み》 ジン /ニ/ニン

/ニ/ニン 〈r

〈r n〉

《訓読み》 ひと

《名付け》 きみ・きん・さと・さね・しのぶ・ただし・と・とよ・にん・のぶ・のり・ひさし・ひと・ひとし・ひろし・まさ・まさし・み・めぐみ・めぐむ・やすし・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 ひと

《名付け》 きみ・きん・さと・さね・しのぶ・ただし・と・とよ・にん・のぶ・のり・ひさし・ひと・ひとし・ひろし・まさ・まさし・み・めぐみ・めぐむ・やすし・よし

《意味》

{名}ひと。人間。〈同義語〉→人。「井有仁焉=井ニ仁有リ」〔→論語〕

{名}ひと。人間。〈同義語〉→人。「井有仁焉=井ニ仁有リ」〔→論語〕

ジンナリ{名・形}自分と同じ仲間として、すべての人に接する心。隣人愛や同情の気持ち。また、そのような気持ちをもつさま。「仁者愛人=仁ナル者ハ人ヲ愛ス」〔→孟子〕

ジンナリ{名・形}自分と同じ仲間として、すべての人に接する心。隣人愛や同情の気持ち。また、そのような気持ちをもつさま。「仁者愛人=仁ナル者ハ人ヲ愛ス」〔→孟子〕

{名}「仁

{名}「仁 」の心をそなえた人。仁徳をそなえた人。「仁者」「観過、斯知仁矣=過チヲ観レバ、斯ニ仁ヲ知ル」〔→論語〕

」の心をそなえた人。仁徳をそなえた人。「仁者」「観過、斯知仁矣=過チヲ観レバ、斯ニ仁ヲ知ル」〔→論語〕

{名}柔らかい果物のたね。「杏仁キョウニン(あんずのたね)」

{名}柔らかい果物のたね。「杏仁キョウニン(あんずのたね)」

「不仁フジン」とは、手足の動かない病気のこと。

《解字》

「不仁フジン」とは、手足の動かない病気のこと。

《解字》

会意兼形声。「人+二」で、二人が対等に相親しむことを示す。相手を人として扱うこと。また、柔らかいこと。人ジン・ニンと二ジ・ニと、どちらを音符と考えてもよい。

《単語家族》

人と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

会意兼形声。「人+二」で、二人が対等に相親しむことを示す。相手を人として扱うこと。また、柔らかいこと。人ジン・ニンと二ジ・ニと、どちらを音符と考えてもよい。

《単語家族》

人と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

偏 ひとえに🔗⭐🔉

【偏】

11画 人部 [常用漢字]

区点=4248 16進=4A50 シフトJIS=95CE

《常用音訓》ヘン/かたよ…る

《音読み》 ヘン

11画 人部 [常用漢字]

区点=4248 16進=4A50 シフトJIS=95CE

《常用音訓》ヘン/かたよ…る

《音読み》 ヘン

〈pi

〈pi n〉

《訓読み》 かたよる/ひとえに(ひとへに)

《名付け》 つら・とも・ゆき

《意味》

n〉

《訓読み》 かたよる/ひとえに(ひとへに)

《名付け》 つら・とも・ゆき

《意味》

ヘンス{動}かたよる。中心をそれて一方にかたよる。〈対語〉→正。「偏向」「雲髻半偏新睡覚=雲髻半バ偏シテ新睡覚ム」〔→白居易〕

ヘンス{動}かたよる。中心をそれて一方にかたよる。〈対語〉→正。「偏向」「雲髻半偏新睡覚=雲髻半バ偏シテ新睡覚ム」〔→白居易〕

ヘンナリ{形}中央からそれて片すみに寄っているさま。片いなかであるさま。「偏僻ヘンペキ」「心遠地自偏=心遠クシテ地自ラ偏ナリ」〔→陶潜〕

ヘンナリ{形}中央からそれて片すみに寄っているさま。片いなかであるさま。「偏僻ヘンペキ」「心遠地自偏=心遠クシテ地自ラ偏ナリ」〔→陶潜〕

{副}ひとえに(ヒトヘニ)。水準を越えて一方にかたよるさま。いやが上にも。そればかり。〈類義語〉→頗ハ(すこぶる)。「台上偏宜酩酊帰=台上偏ニ酩酊シテ帰ルニ宜シ」〔→高適〕

{副}ひとえに(ヒトヘニ)。水準を越えて一方にかたよるさま。いやが上にも。そればかり。〈類義語〉→頗ハ(すこぶる)。「台上偏宜酩酊帰=台上偏ニ酩酊シテ帰ルニ宜シ」〔→高適〕

{名}漢字の字形の構成要素で、左右にわけられる左側の部分。さんずい・にんべんなど。多くは、その字の意味する物事の種別をあらわす。▽右側の部分を傍という。〈同義語〉→扁。「偏傍(=扁旁)」

{名}漢字の字形の構成要素で、左右にわけられる左側の部分。さんずい・にんべんなど。多くは、その字の意味する物事の種別をあらわす。▽右側の部分を傍という。〈同義語〉→扁。「偏傍(=扁旁)」

{副}〔俗〕あいにく。

《解字》

会意兼形声。扁は「戸(平らな板)+冊(薄いたんざく)」の会意文字で、薄く平らにのびたの意を含む。平らにのびれば行き渡る(→遍)、また、周辺に行き渡ると、周辺は中央から離れるの意を派生する。偏は「人+音符扁」で、おもに扁の派生義、つまり、中心から離れてかたよった意をあらわす。→扁

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{副}〔俗〕あいにく。

《解字》

会意兼形声。扁は「戸(平らな板)+冊(薄いたんざく)」の会意文字で、薄く平らにのびたの意を含む。平らにのびれば行き渡る(→遍)、また、周辺に行き渡ると、周辺は中央から離れるの意を派生する。偏は「人+音符扁」で、おもに扁の派生義、つまり、中心から離れてかたよった意をあらわす。→扁

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画 人部 [常用漢字]

区点=4248 16進=4A50 シフトJIS=95CE

《常用音訓》ヘン/かたよ…る

《音読み》 ヘン

11画 人部 [常用漢字]

区点=4248 16進=4A50 シフトJIS=95CE

《常用音訓》ヘン/かたよ…る

《音読み》 ヘン

〈pi

〈pi n〉

《訓読み》 かたよる/ひとえに(ひとへに)

《名付け》 つら・とも・ゆき

《意味》

n〉

《訓読み》 かたよる/ひとえに(ひとへに)

《名付け》 つら・とも・ゆき

《意味》

ヘンス{動}かたよる。中心をそれて一方にかたよる。〈対語〉→正。「偏向」「雲髻半偏新睡覚=雲髻半バ偏シテ新睡覚ム」〔→白居易〕

ヘンス{動}かたよる。中心をそれて一方にかたよる。〈対語〉→正。「偏向」「雲髻半偏新睡覚=雲髻半バ偏シテ新睡覚ム」〔→白居易〕

ヘンナリ{形}中央からそれて片すみに寄っているさま。片いなかであるさま。「偏僻ヘンペキ」「心遠地自偏=心遠クシテ地自ラ偏ナリ」〔→陶潜〕

ヘンナリ{形}中央からそれて片すみに寄っているさま。片いなかであるさま。「偏僻ヘンペキ」「心遠地自偏=心遠クシテ地自ラ偏ナリ」〔→陶潜〕

{副}ひとえに(ヒトヘニ)。水準を越えて一方にかたよるさま。いやが上にも。そればかり。〈類義語〉→頗ハ(すこぶる)。「台上偏宜酩酊帰=台上偏ニ酩酊シテ帰ルニ宜シ」〔→高適〕

{副}ひとえに(ヒトヘニ)。水準を越えて一方にかたよるさま。いやが上にも。そればかり。〈類義語〉→頗ハ(すこぶる)。「台上偏宜酩酊帰=台上偏ニ酩酊シテ帰ルニ宜シ」〔→高適〕

{名}漢字の字形の構成要素で、左右にわけられる左側の部分。さんずい・にんべんなど。多くは、その字の意味する物事の種別をあらわす。▽右側の部分を傍という。〈同義語〉→扁。「偏傍(=扁旁)」

{名}漢字の字形の構成要素で、左右にわけられる左側の部分。さんずい・にんべんなど。多くは、その字の意味する物事の種別をあらわす。▽右側の部分を傍という。〈同義語〉→扁。「偏傍(=扁旁)」

{副}〔俗〕あいにく。

《解字》

会意兼形声。扁は「戸(平らな板)+冊(薄いたんざく)」の会意文字で、薄く平らにのびたの意を含む。平らにのびれば行き渡る(→遍)、また、周辺に行き渡ると、周辺は中央から離れるの意を派生する。偏は「人+音符扁」で、おもに扁の派生義、つまり、中心から離れてかたよった意をあらわす。→扁

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{副}〔俗〕あいにく。

《解字》

会意兼形声。扁は「戸(平らな板)+冊(薄いたんざく)」の会意文字で、薄く平らにのびたの意を含む。平らにのびれば行き渡る(→遍)、また、周辺に行き渡ると、周辺は中央から離れるの意を派生する。偏は「人+音符扁」で、おもに扁の派生義、つまり、中心から離れてかたよった意をあらわす。→扁

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

儿 ひと🔗⭐🔉

【儿】

2画 儿部

区点=4925 16進=5139 シフトJIS=9958

《音読み》 ニン

2画 儿部

区点=4925 16進=5139 シフトJIS=9958

《音読み》 ニン /ジン

/ジン 〈r

〈r n〉

《訓読み》 ひと

《意味》

{名}ひと。人間。〈同義語〉→人。

《解字》

n〉

《訓読み》 ひと

《意味》

{名}ひと。人間。〈同義語〉→人。

《解字》

象形。人間の下半身を描いたもの。人ニン・ジンと同じ。兄や允インなどの字に含まれ、人体を意味する。

象形。人間の下半身を描いたもの。人ニン・ジンと同じ。兄や允インなどの字に含まれ、人体を意味する。

2画 儿部

区点=4925 16進=5139 シフトJIS=9958

《音読み》 ニン

2画 儿部

区点=4925 16進=5139 シフトJIS=9958

《音読み》 ニン /ジン

/ジン 〈r

〈r n〉

《訓読み》 ひと

《意味》

{名}ひと。人間。〈同義語〉→人。

《解字》

n〉

《訓読み》 ひと

《意味》

{名}ひと。人間。〈同義語〉→人。

《解字》

象形。人間の下半身を描いたもの。人ニン・ジンと同じ。兄や允インなどの字に含まれ、人体を意味する。

象形。人間の下半身を描いたもの。人ニン・ジンと同じ。兄や允インなどの字に含まれ、人体を意味する。

匪徒 ヒト🔗⭐🔉

【匪徒】

ヒト 悪者の仲間。『匪党ヒトウ・匪類ヒルイ』

均 ひとしい🔗⭐🔉

【均】

7画 土部 [五年]

区点=2249 16進=3651 シフトJIS=8BCF

《常用音訓》キン

《音読み》

7画 土部 [五年]

区点=2249 16進=3651 シフトJIS=8BCF

《常用音訓》キン

《音読み》  キン

キン

〈j

〈j n〉/

n〉/ イン(

イン( ン)

ン) /ウン

/ウン

〈y

〈y n〉

《訓読み》 ひとしい(ひとし)/ひとしくする(ひとしくす)/ひとしく

《名付け》 お・ただ・なお・なり・ひとし・ひら・まさ

《意味》

n〉

《訓読み》 ひとしい(ひとし)/ひとしくする(ひとしくす)/ひとしく

《名付け》 お・ただ・なお・なり・ひとし・ひら・まさ

《意味》

{形}ひとしい(ヒトシ)。全部に公平に行き渡っているさま。「平均」「不患寡、而患不均=寡ナキヲ患ヘズ、均シカラザルヲ患フ」〔→論語〕

{形}ひとしい(ヒトシ)。全部に公平に行き渡っているさま。「平均」「不患寡、而患不均=寡ナキヲ患ヘズ、均シカラザルヲ患フ」〔→論語〕

{動}ひとしくする(ヒトシクス)。公平に行き渡らせる。「願言均此施=願ハクハ言此ノ施シヲ均シウセン」〔→蘇軾〕

{動}ひとしくする(ヒトシクス)。公平に行き渡らせる。「願言均此施=願ハクハ言此ノ施シヲ均シウセン」〔→蘇軾〕

{副}ひとしく。平均して。

{副}ひとしく。平均して。

{名}詩句の響きをあわせること。また、その調和のとれた部分。母音を含む音節の後半部。▽たとえば、単・干のanの部分。〈同義語〉→韻・→韵イン。「押均(=押韻)」

《解字》

会意兼形声。右側は「手をひと回りさせた姿+=印(そろえる)」の会意文字で、全部にそろえて平均させること。均はそれを音符とし、土をそえた字で、土をならして全部に行き渡らせることを示す。

《類義》

→斉

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}詩句の響きをあわせること。また、その調和のとれた部分。母音を含む音節の後半部。▽たとえば、単・干のanの部分。〈同義語〉→韻・→韵イン。「押均(=押韻)」

《解字》

会意兼形声。右側は「手をひと回りさせた姿+=印(そろえる)」の会意文字で、全部にそろえて平均させること。均はそれを音符とし、土をそえた字で、土をならして全部に行き渡らせることを示す。

《類義》

→斉

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 土部 [五年]

区点=2249 16進=3651 シフトJIS=8BCF

《常用音訓》キン

《音読み》

7画 土部 [五年]

区点=2249 16進=3651 シフトJIS=8BCF

《常用音訓》キン

《音読み》  キン

キン

〈j

〈j n〉/

n〉/ イン(

イン( ン)

ン) /ウン

/ウン

〈y

〈y n〉

《訓読み》 ひとしい(ひとし)/ひとしくする(ひとしくす)/ひとしく

《名付け》 お・ただ・なお・なり・ひとし・ひら・まさ

《意味》

n〉

《訓読み》 ひとしい(ひとし)/ひとしくする(ひとしくす)/ひとしく

《名付け》 お・ただ・なお・なり・ひとし・ひら・まさ

《意味》

{形}ひとしい(ヒトシ)。全部に公平に行き渡っているさま。「平均」「不患寡、而患不均=寡ナキヲ患ヘズ、均シカラザルヲ患フ」〔→論語〕

{形}ひとしい(ヒトシ)。全部に公平に行き渡っているさま。「平均」「不患寡、而患不均=寡ナキヲ患ヘズ、均シカラザルヲ患フ」〔→論語〕

{動}ひとしくする(ヒトシクス)。公平に行き渡らせる。「願言均此施=願ハクハ言此ノ施シヲ均シウセン」〔→蘇軾〕

{動}ひとしくする(ヒトシクス)。公平に行き渡らせる。「願言均此施=願ハクハ言此ノ施シヲ均シウセン」〔→蘇軾〕

{副}ひとしく。平均して。

{副}ひとしく。平均して。

{名}詩句の響きをあわせること。また、その調和のとれた部分。母音を含む音節の後半部。▽たとえば、単・干のanの部分。〈同義語〉→韻・→韵イン。「押均(=押韻)」

《解字》

会意兼形声。右側は「手をひと回りさせた姿+=印(そろえる)」の会意文字で、全部にそろえて平均させること。均はそれを音符とし、土をそえた字で、土をならして全部に行き渡らせることを示す。

《類義》

→斉

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}詩句の響きをあわせること。また、その調和のとれた部分。母音を含む音節の後半部。▽たとえば、単・干のanの部分。〈同義語〉→韻・→韵イン。「押均(=押韻)」

《解字》

会意兼形声。右側は「手をひと回りさせた姿+=印(そろえる)」の会意文字で、全部にそろえて平均させること。均はそれを音符とし、土をそえた字で、土をならして全部に行き渡らせることを示す。

《類義》

→斉

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

埒 ひとしい🔗⭐🔉

【埒】

10画 土部

区点=5231 16進=543F シフトJIS=9ABD

【埓】異体字異体字

10画 土部

区点=5231 16進=543F シフトJIS=9ABD

【埓】異体字異体字

10画 土部

区点=5232 16進=5440 シフトJIS=9ABE

《音読み》 ラチ/ラツ

10画 土部

区点=5232 16進=5440 シフトJIS=9ABE

《音読み》 ラチ/ラツ /レチ

/レチ /レツ

/レツ 〈l

〈l 〉

《訓読み》 かこい(かこひ)/ひとしい(ひとし)

《意味》

〉

《訓読み》 かこい(かこひ)/ひとしい(ひとし)

《意味》

{名}かこい(カコヒ)。内と外をわけるための垣カキ。また、貯水池を囲う堤。「馬埒バラツ・バレツ(馬場の垣)」

{名}かこい(カコヒ)。内と外をわけるための垣カキ。また、貯水池を囲う堤。「馬埒バラツ・バレツ(馬場の垣)」

{形}ひとしい(ヒトシ)。優劣がなくてひとしい。「富埒天子=富天子ニ埒シ」〔→史記〕

〔国〕

{形}ひとしい(ヒトシ)。優劣がなくてひとしい。「富埒天子=富天子ニ埒シ」〔→史記〕

〔国〕 「不埒フラチ」とは、法の定めたわく(囲い)の中にはいらない→けしからぬの意。「不埒な奴ヤツ」

「不埒フラチ」とは、法の定めたわく(囲い)の中にはいらない→けしからぬの意。「不埒な奴ヤツ」 「埒ラチがあかない」とは、事がもつれたままで、はかどらないこと。きまりがつかないこと。

《解字》

「埒ラチがあかない」とは、事がもつれたままで、はかどらないこと。きまりがつかないこと。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ラツ)は、上の手と下の手とが、一線を境にして引っぱりあうさまを示す会意文字。↑と↓の逆方向に引きわけるので、内外をわかつ意となり、勝負がつかず引きわけとなるので、優劣がつけがたくてひとしい、の意となる。埒はそれを音符とし、土を加えた字で、内と外とをわける土べい。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。右側の字(音ラツ)は、上の手と下の手とが、一線を境にして引っぱりあうさまを示す会意文字。↑と↓の逆方向に引きわけるので、内外をわかつ意となり、勝負がつかず引きわけとなるので、優劣がつけがたくてひとしい、の意となる。埒はそれを音符とし、土を加えた字で、内と外とをわける土べい。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 土部

区点=5231 16進=543F シフトJIS=9ABD

【埓】異体字異体字

10画 土部

区点=5231 16進=543F シフトJIS=9ABD

【埓】異体字異体字

10画 土部

区点=5232 16進=5440 シフトJIS=9ABE

《音読み》 ラチ/ラツ

10画 土部

区点=5232 16進=5440 シフトJIS=9ABE

《音読み》 ラチ/ラツ /レチ

/レチ /レツ

/レツ 〈l

〈l 〉

《訓読み》 かこい(かこひ)/ひとしい(ひとし)

《意味》

〉

《訓読み》 かこい(かこひ)/ひとしい(ひとし)

《意味》

{名}かこい(カコヒ)。内と外をわけるための垣カキ。また、貯水池を囲う堤。「馬埒バラツ・バレツ(馬場の垣)」

{名}かこい(カコヒ)。内と外をわけるための垣カキ。また、貯水池を囲う堤。「馬埒バラツ・バレツ(馬場の垣)」

{形}ひとしい(ヒトシ)。優劣がなくてひとしい。「富埒天子=富天子ニ埒シ」〔→史記〕

〔国〕

{形}ひとしい(ヒトシ)。優劣がなくてひとしい。「富埒天子=富天子ニ埒シ」〔→史記〕

〔国〕 「不埒フラチ」とは、法の定めたわく(囲い)の中にはいらない→けしからぬの意。「不埒な奴ヤツ」

「不埒フラチ」とは、法の定めたわく(囲い)の中にはいらない→けしからぬの意。「不埒な奴ヤツ」 「埒ラチがあかない」とは、事がもつれたままで、はかどらないこと。きまりがつかないこと。

《解字》

「埒ラチがあかない」とは、事がもつれたままで、はかどらないこと。きまりがつかないこと。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ラツ)は、上の手と下の手とが、一線を境にして引っぱりあうさまを示す会意文字。↑と↓の逆方向に引きわけるので、内外をわかつ意となり、勝負がつかず引きわけとなるので、優劣がつけがたくてひとしい、の意となる。埒はそれを音符とし、土を加えた字で、内と外とをわける土べい。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。右側の字(音ラツ)は、上の手と下の手とが、一線を境にして引っぱりあうさまを示す会意文字。↑と↓の逆方向に引きわけるので、内外をわかつ意となり、勝負がつかず引きわけとなるので、優劣がつけがたくてひとしい、の意となる。埒はそれを音符とし、土を加えた字で、内と外とをわける土べい。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

壱 ひとえに🔗⭐🔉

【壱】

7画 士部 [常用漢字]

区点=1677 16進=306D シフトJIS=88EB

【壹】旧字旧字

7画 士部 [常用漢字]

区点=1677 16進=306D シフトJIS=88EB

【壹】旧字旧字

12画 士部

区点=5269 16進=5465 シフトJIS=9AE3

《常用音訓》イチ

《音読み》 イチ

12画 士部

区点=5269 16進=5465 シフトJIS=9AE3

《常用音訓》イチ

《音読み》 イチ /イツ

/イツ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 ひとつ/ひとたび/ひとえに(ひとへに)

《名付け》 かず・さね・もろ

《意味》

〉

《訓読み》 ひとつ/ひとたび/ひとえに(ひとへに)

《名付け》 かず・さね・もろ

《意味》

{数}ひとつ。〈同義語〉→一。

{数}ひとつ。〈同義語〉→一。

{副}ひとたび。一度。いったん…すれば。〈同義語〉→一。

{副}ひとたび。一度。いったん…すれば。〈同義語〉→一。

イツニ{副}ひとえに(ヒトヘニ)。まったく。「壱何壮也=壱ニナンゾ壮ナルヤ」〔→漢書〕

イツニ{副}ひとえに(ヒトヘニ)。まったく。「壱何壮也=壱ニナンゾ壮ナルヤ」〔→漢書〕

イツニ{副}ひたすら。「子卿壱聴陵言=子卿、壱ニ陵ノ言ヲ聴ケ」〔→漢書〕

《解字》

イツニ{副}ひたすら。「子卿壱聴陵言=子卿、壱ニ陵ノ言ヲ聴ケ」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。吉キツは、結と同系で、口をかたく締めた意を含む。壹はもと「壺(つぼ)+音符吉」で、口を結んで締め、中にいっぱいにつめたつぼ。▽証文や契約書で、改竄カイザンや誤解をさけるために、「一」のかわりに、使うことがある。

《単語家族》

噎イツ・エツ(詰まる)

会意兼形声。吉キツは、結と同系で、口をかたく締めた意を含む。壹はもと「壺(つぼ)+音符吉」で、口を結んで締め、中にいっぱいにつめたつぼ。▽証文や契約書で、改竄カイザンや誤解をさけるために、「一」のかわりに、使うことがある。

《単語家族》

噎イツ・エツ(詰まる) 咽エツと同系。その音を借りて、数詞の一に当てる。あるいはこぶしを握りしめて数詞の一をあらわしたため、一は壹(いっぱいつめる)と同系と考えてよい。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

咽エツと同系。その音を借りて、数詞の一に当てる。あるいはこぶしを握りしめて数詞の一をあらわしたため、一は壹(いっぱいつめる)と同系と考えてよい。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 士部 [常用漢字]

区点=1677 16進=306D シフトJIS=88EB

【壹】旧字旧字

7画 士部 [常用漢字]

区点=1677 16進=306D シフトJIS=88EB

【壹】旧字旧字

12画 士部

区点=5269 16進=5465 シフトJIS=9AE3

《常用音訓》イチ

《音読み》 イチ

12画 士部

区点=5269 16進=5465 シフトJIS=9AE3

《常用音訓》イチ

《音読み》 イチ /イツ

/イツ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 ひとつ/ひとたび/ひとえに(ひとへに)

《名付け》 かず・さね・もろ

《意味》

〉

《訓読み》 ひとつ/ひとたび/ひとえに(ひとへに)

《名付け》 かず・さね・もろ

《意味》

{数}ひとつ。〈同義語〉→一。

{数}ひとつ。〈同義語〉→一。

{副}ひとたび。一度。いったん…すれば。〈同義語〉→一。

{副}ひとたび。一度。いったん…すれば。〈同義語〉→一。

イツニ{副}ひとえに(ヒトヘニ)。まったく。「壱何壮也=壱ニナンゾ壮ナルヤ」〔→漢書〕

イツニ{副}ひとえに(ヒトヘニ)。まったく。「壱何壮也=壱ニナンゾ壮ナルヤ」〔→漢書〕

イツニ{副}ひたすら。「子卿壱聴陵言=子卿、壱ニ陵ノ言ヲ聴ケ」〔→漢書〕

《解字》

イツニ{副}ひたすら。「子卿壱聴陵言=子卿、壱ニ陵ノ言ヲ聴ケ」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。吉キツは、結と同系で、口をかたく締めた意を含む。壹はもと「壺(つぼ)+音符吉」で、口を結んで締め、中にいっぱいにつめたつぼ。▽証文や契約書で、改竄カイザンや誤解をさけるために、「一」のかわりに、使うことがある。

《単語家族》

噎イツ・エツ(詰まる)

会意兼形声。吉キツは、結と同系で、口をかたく締めた意を含む。壹はもと「壺(つぼ)+音符吉」で、口を結んで締め、中にいっぱいにつめたつぼ。▽証文や契約書で、改竄カイザンや誤解をさけるために、「一」のかわりに、使うことがある。

《単語家族》

噎イツ・エツ(詰まる) 咽エツと同系。その音を借りて、数詞の一に当てる。あるいはこぶしを握りしめて数詞の一をあらわしたため、一は壹(いっぱいつめる)と同系と考えてよい。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

咽エツと同系。その音を借りて、数詞の一に当てる。あるいはこぶしを握りしめて数詞の一をあらわしたため、一は壹(いっぱいつめる)と同系と考えてよい。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

単 ひとえ🔗⭐🔉

【単】

9画 ツ部 [四年]

区点=3517 16進=4331 シフトJIS=9250

【單】旧字人名に使える旧字

9画 ツ部 [四年]

区点=3517 16進=4331 シフトJIS=9250

【單】旧字人名に使える旧字

12画 口部

区点=5137 16進=5345 シフトJIS=9A64

《常用音訓》タン

《音読み》

12画 口部

区点=5137 16進=5345 シフトJIS=9A64

《常用音訓》タン

《音読み》  タン

タン

〈d

〈d n〉/

n〉/ ゼン

ゼン /セン

/セン 〈ch

〈ch n〉〈sh

n〉〈sh n〉

《訓読み》 ひとえ(ひとへ)

《名付け》 いち・ただ

《意味》

n〉

《訓読み》 ひとえ(ひとへ)

《名付け》 いち・ただ

《意味》

タンナリ{名・形}ひとえ(ヒトヘ)。ひとえである。〈対語〉→複。「単衣(ひとえの着物)」「可憐身上衣正単=憐レムベシ身上ノ衣正ニ単ナリ」〔→白居易〕

タンナリ{名・形}ひとえ(ヒトヘ)。ひとえである。〈対語〉→複。「単衣(ひとえの着物)」「可憐身上衣正単=憐レムベシ身上ノ衣正ニ単ナリ」〔→白居易〕

タンナリ{形}それだけで付加物がないさま。ただ一つである。〈対語〉→複・→双。〈類義語〉→隻・→独。「単数」「簡単」「両世一身形単影隻=両世一身ニシテ、形ハ単ニ、影ハ隻ナリ」〔→韓愈〕

タンナリ{形}それだけで付加物がないさま。ただ一つである。〈対語〉→複・→双。〈類義語〉→隻・→独。「単数」「簡単」「両世一身形単影隻=両世一身ニシテ、形ハ単ニ、影ハ隻ナリ」〔→韓愈〕

{形}ただ一枚で薄い。「単薄」

{形}ただ一枚で薄い。「単薄」

{名}薄い紙片。転じて、カード。札。「名単(名札)」

{名}薄い紙片。転じて、カード。札。「名単(名札)」

タンニ{副}ただそれだけ、の意をあらわすことば。ひとえに。▽「不単…」とは、「不但…」と同じで、「単に…のみならず」と訓読する。

タンニ{副}ただそれだけ、の意をあらわすことば。ひとえに。▽「不単…」とは、「不但…」と同じで、「単に…のみならず」と訓読する。

{動}たいらげる。なくなる。つきる。▽殫セン・タンに当てた用法。「単用」

{動}たいらげる。なくなる。つきる。▽殫セン・タンに当てた用法。「単用」

「単于ゼンウ」とは、匈奴キョウドの王の称号。▽匈奴語のtengrikoto(天のみ子)を略して音訳したもの。

「単于ゼンウ」とは、匈奴キョウドの王の称号。▽匈奴語のtengrikoto(天のみ子)を略して音訳したもの。

「単父ゼンフ・ゼンホ」とは、中国の県の名。

《解字》

「単父ゼンフ・ゼンホ」とは、中国の県の名。

《解字》

象形。籐トウのつるを編んでこしらえたはたきを描いたもの。はたきは両がわに耳があり、これでぱたぱたとたたき、ほこりを落としたり、鳥や小獣をたたき落としたりする。獸(=獣)の字に意符として含まれる。また、このはたきは薄く平らなので、一重であり薄い意を生じる。

《単語家族》

氈セン(薄く平らな敷物)と同系。また戦栗センリツの戦(平面が上下動する)や扇(薄く平らなとびらや、うちわ)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。籐トウのつるを編んでこしらえたはたきを描いたもの。はたきは両がわに耳があり、これでぱたぱたとたたき、ほこりを落としたり、鳥や小獣をたたき落としたりする。獸(=獣)の字に意符として含まれる。また、このはたきは薄く平らなので、一重であり薄い意を生じる。

《単語家族》

氈セン(薄く平らな敷物)と同系。また戦栗センリツの戦(平面が上下動する)や扇(薄く平らなとびらや、うちわ)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 ツ部 [四年]

区点=3517 16進=4331 シフトJIS=9250

【單】旧字人名に使える旧字

9画 ツ部 [四年]

区点=3517 16進=4331 シフトJIS=9250

【單】旧字人名に使える旧字

12画 口部

区点=5137 16進=5345 シフトJIS=9A64

《常用音訓》タン

《音読み》

12画 口部

区点=5137 16進=5345 シフトJIS=9A64

《常用音訓》タン

《音読み》  タン

タン

〈d

〈d n〉/

n〉/ ゼン

ゼン /セン

/セン 〈ch

〈ch n〉〈sh

n〉〈sh n〉

《訓読み》 ひとえ(ひとへ)

《名付け》 いち・ただ

《意味》

n〉

《訓読み》 ひとえ(ひとへ)

《名付け》 いち・ただ

《意味》

タンナリ{名・形}ひとえ(ヒトヘ)。ひとえである。〈対語〉→複。「単衣(ひとえの着物)」「可憐身上衣正単=憐レムベシ身上ノ衣正ニ単ナリ」〔→白居易〕

タンナリ{名・形}ひとえ(ヒトヘ)。ひとえである。〈対語〉→複。「単衣(ひとえの着物)」「可憐身上衣正単=憐レムベシ身上ノ衣正ニ単ナリ」〔→白居易〕

タンナリ{形}それだけで付加物がないさま。ただ一つである。〈対語〉→複・→双。〈類義語〉→隻・→独。「単数」「簡単」「両世一身形単影隻=両世一身ニシテ、形ハ単ニ、影ハ隻ナリ」〔→韓愈〕

タンナリ{形}それだけで付加物がないさま。ただ一つである。〈対語〉→複・→双。〈類義語〉→隻・→独。「単数」「簡単」「両世一身形単影隻=両世一身ニシテ、形ハ単ニ、影ハ隻ナリ」〔→韓愈〕

{形}ただ一枚で薄い。「単薄」

{形}ただ一枚で薄い。「単薄」

{名}薄い紙片。転じて、カード。札。「名単(名札)」

{名}薄い紙片。転じて、カード。札。「名単(名札)」

タンニ{副}ただそれだけ、の意をあらわすことば。ひとえに。▽「不単…」とは、「不但…」と同じで、「単に…のみならず」と訓読する。

タンニ{副}ただそれだけ、の意をあらわすことば。ひとえに。▽「不単…」とは、「不但…」と同じで、「単に…のみならず」と訓読する。

{動}たいらげる。なくなる。つきる。▽殫セン・タンに当てた用法。「単用」

{動}たいらげる。なくなる。つきる。▽殫セン・タンに当てた用法。「単用」

「単于ゼンウ」とは、匈奴キョウドの王の称号。▽匈奴語のtengrikoto(天のみ子)を略して音訳したもの。

「単于ゼンウ」とは、匈奴キョウドの王の称号。▽匈奴語のtengrikoto(天のみ子)を略して音訳したもの。

「単父ゼンフ・ゼンホ」とは、中国の県の名。

《解字》

「単父ゼンフ・ゼンホ」とは、中国の県の名。

《解字》

象形。籐トウのつるを編んでこしらえたはたきを描いたもの。はたきは両がわに耳があり、これでぱたぱたとたたき、ほこりを落としたり、鳥や小獣をたたき落としたりする。獸(=獣)の字に意符として含まれる。また、このはたきは薄く平らなので、一重であり薄い意を生じる。

《単語家族》

氈セン(薄く平らな敷物)と同系。また戦栗センリツの戦(平面が上下動する)や扇(薄く平らなとびらや、うちわ)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。籐トウのつるを編んでこしらえたはたきを描いたもの。はたきは両がわに耳があり、これでぱたぱたとたたき、ほこりを落としたり、鳥や小獣をたたき落としたりする。獸(=獣)の字に意符として含まれる。また、このはたきは薄く平らなので、一重であり薄い意を生じる。

《単語家族》

氈セン(薄く平らな敷物)と同系。また戦栗センリツの戦(平面が上下動する)や扇(薄く平らなとびらや、うちわ)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

批答 ヒトウ🔗⭐🔉

【批答】

ヒトウ 臣下の提出した文書に対して、天子が自分の意見を書いて答えること。また、その文書。

比党 ヒトウ🔗⭐🔉

【比周】

ヒシュウ  かたよった交わり(=比)と、公平な交わり(=周)。▽「論語」為政篇の「君子周而不比、小人比而不周=君子ハ周シテ比セズ、小人ハ比シテ周セズ」から。

かたよった交わり(=比)と、公平な交わり(=周)。▽「論語」為政篇の「君子周而不比、小人比而不周=君子ハ周シテ比セズ、小人ハ比シテ周セズ」から。 かたよってくみする。徒党を組むこと。『比党ヒトウ』〔→左伝〕

かたよってくみする。徒党を組むこと。『比党ヒトウ』〔→左伝〕

かたよった交わり(=比)と、公平な交わり(=周)。▽「論語」為政篇の「君子周而不比、小人比而不周=君子ハ周シテ比セズ、小人ハ比シテ周セズ」から。

かたよった交わり(=比)と、公平な交わり(=周)。▽「論語」為政篇の「君子周而不比、小人比而不周=君子ハ周シテ比セズ、小人ハ比シテ周セズ」から。 かたよってくみする。徒党を組むこと。『比党ヒトウ』〔→左伝〕

かたよってくみする。徒党を組むこと。『比党ヒトウ』〔→左伝〕

秘匿 ヒトク🔗⭐🔉

【秘匿】

ヒトク〔国〕人に知られないようにかくす。

等 ひとしい🔗⭐🔉

【等】

12画 竹部 [三年]

区点=3789 16進=4579 シフトJIS=9399

《常用音訓》トウ/ひと…しい

《音読み》 トウ

12画 竹部 [三年]

区点=3789 16進=4579 シフトJIS=9399

《常用音訓》トウ/ひと…しい

《音読み》 トウ

〈d

〈d ng〉〈d

ng〉〈d i〉

《訓読み》 ひとしい(ひとし)/ひとしくする(ひとしくす)/たぐい(たぐひ)/ら/なに/まつ

《名付け》 しな・たか・とし・とも・ひとし

《意味》

i〉

《訓読み》 ひとしい(ひとし)/ひとしくする(ひとしくす)/たぐい(たぐひ)/ら/なに/まつ

《名付け》 しな・たか・とし・とも・ひとし

《意味》

{形}ひとしい(ヒトシ)。同じようにそろっている。〈類義語〉→斉。「斉等」「等分」

{形}ひとしい(ヒトシ)。同じようにそろっている。〈類義語〉→斉。「斉等」「等分」

{動}ひとしくする(ヒトシクス)。そろえる。同じものをそろえて整理する。同じ等級にそろえる。ならべてくらべる。「等諸臣之爵=諸臣ノ爵ヲ等シクス」〔→周礼〕

{動}ひとしくする(ヒトシクス)。そろえる。同じものをそろえて整理する。同じ等級にそろえる。ならべてくらべる。「等諸臣之爵=諸臣ノ爵ヲ等シクス」〔→周礼〕

{名}たぐい(タグヒ)。同じものをそろえてほかのものと区別した段階・順序。ランク。「等級」「同等」

{名}たぐい(タグヒ)。同じものをそろえてほかのものと区別した段階・順序。ランク。「等級」「同等」

{単位}階段の段を数えることば。また、転じて、物事の段階・順序を数えることば。「土階三等(土のきざはし三段。質素な住居のこと)」「出降一等=出デテ一等ヲ降ル」〔→論語〕

{単位}階段の段を数えることば。また、転じて、物事の段階・順序を数えることば。「土階三等(土のきざはし三段。質素な住居のこと)」「出降一等=出デテ一等ヲ降ル」〔→論語〕

{助}ら。ほかにも同じものがあることをあらわすことば。「卿等ケイラ(あなた方)」「…等等トウトウ(…など)」

{助}ら。ほかにも同じものがあることをあらわすことば。「卿等ケイラ(あなた方)」「…等等トウトウ(…など)」

{名}同じ大きさをした、はかりの分銅。「等子」

{名}同じ大きさをした、はかりの分銅。「等子」

{疑}〔俗〕なに。どんな。〈類義語〉→何。「死公云等道=死公ナニヲカ云フ」〔→後漢書〕

{疑}〔俗〕なに。どんな。〈類義語〉→何。「死公云等道=死公ナニヲカ云フ」〔→後漢書〕

{動}〔俗〕まつ。まちのぞむ。〈類義語〉→待。「等待トンタイ」

《解字》

形声。「竹+音符寺」で、もと竹の節、または、竹簡の長さがひとしくそろったこと。転じて、同じものをそろえて順序を整えるの意となった。寺の意味(役所、てら)とは直接の関係はない。

《単語家族》

治ジ・チ(でこぼこをそろえる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}〔俗〕まつ。まちのぞむ。〈類義語〉→待。「等待トンタイ」

《解字》

形声。「竹+音符寺」で、もと竹の節、または、竹簡の長さがひとしくそろったこと。転じて、同じものをそろえて順序を整えるの意となった。寺の意味(役所、てら)とは直接の関係はない。

《単語家族》

治ジ・チ(でこぼこをそろえる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 竹部 [三年]

区点=3789 16進=4579 シフトJIS=9399

《常用音訓》トウ/ひと…しい

《音読み》 トウ

12画 竹部 [三年]

区点=3789 16進=4579 シフトJIS=9399

《常用音訓》トウ/ひと…しい

《音読み》 トウ

〈d

〈d ng〉〈d

ng〉〈d i〉

《訓読み》 ひとしい(ひとし)/ひとしくする(ひとしくす)/たぐい(たぐひ)/ら/なに/まつ

《名付け》 しな・たか・とし・とも・ひとし

《意味》

i〉

《訓読み》 ひとしい(ひとし)/ひとしくする(ひとしくす)/たぐい(たぐひ)/ら/なに/まつ

《名付け》 しな・たか・とし・とも・ひとし

《意味》

{形}ひとしい(ヒトシ)。同じようにそろっている。〈類義語〉→斉。「斉等」「等分」

{形}ひとしい(ヒトシ)。同じようにそろっている。〈類義語〉→斉。「斉等」「等分」

{動}ひとしくする(ヒトシクス)。そろえる。同じものをそろえて整理する。同じ等級にそろえる。ならべてくらべる。「等諸臣之爵=諸臣ノ爵ヲ等シクス」〔→周礼〕

{動}ひとしくする(ヒトシクス)。そろえる。同じものをそろえて整理する。同じ等級にそろえる。ならべてくらべる。「等諸臣之爵=諸臣ノ爵ヲ等シクス」〔→周礼〕

{名}たぐい(タグヒ)。同じものをそろえてほかのものと区別した段階・順序。ランク。「等級」「同等」

{名}たぐい(タグヒ)。同じものをそろえてほかのものと区別した段階・順序。ランク。「等級」「同等」

{単位}階段の段を数えることば。また、転じて、物事の段階・順序を数えることば。「土階三等(土のきざはし三段。質素な住居のこと)」「出降一等=出デテ一等ヲ降ル」〔→論語〕

{単位}階段の段を数えることば。また、転じて、物事の段階・順序を数えることば。「土階三等(土のきざはし三段。質素な住居のこと)」「出降一等=出デテ一等ヲ降ル」〔→論語〕

{助}ら。ほかにも同じものがあることをあらわすことば。「卿等ケイラ(あなた方)」「…等等トウトウ(…など)」

{助}ら。ほかにも同じものがあることをあらわすことば。「卿等ケイラ(あなた方)」「…等等トウトウ(…など)」

{名}同じ大きさをした、はかりの分銅。「等子」

{名}同じ大きさをした、はかりの分銅。「等子」

{疑}〔俗〕なに。どんな。〈類義語〉→何。「死公云等道=死公ナニヲカ云フ」〔→後漢書〕

{疑}〔俗〕なに。どんな。〈類義語〉→何。「死公云等道=死公ナニヲカ云フ」〔→後漢書〕

{動}〔俗〕まつ。まちのぞむ。〈類義語〉→待。「等待トンタイ」

《解字》

形声。「竹+音符寺」で、もと竹の節、または、竹簡の長さがひとしくそろったこと。転じて、同じものをそろえて順序を整えるの意となった。寺の意味(役所、てら)とは直接の関係はない。

《単語家族》

治ジ・チ(でこぼこをそろえる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}〔俗〕まつ。まちのぞむ。〈類義語〉→待。「等待トンタイ」

《解字》

形声。「竹+音符寺」で、もと竹の節、または、竹簡の長さがひとしくそろったこと。転じて、同じものをそろえて順序を整えるの意となった。寺の意味(役所、てら)とは直接の関係はない。

《単語家族》

治ジ・チ(でこぼこをそろえる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

襌 ひとえ🔗⭐🔉

【襌】

17画 衣部

区点=7491 16進=6A7B シフトJIS=E5F9

【褝】異体字異体字

17画 衣部

区点=7491 16進=6A7B シフトJIS=E5F9

【褝】異体字異体字

14画 衣部

区点=7492 16進=6A7C シフトJIS=E5FA

《音読み》 タン

14画 衣部

区点=7492 16進=6A7C シフトJIS=E5FA

《音読み》 タン

《訓読み》 ひとえ(ひとへ)

《意味》

{名}ひとえ(ヒトヘ)。ひとえの衣服。かたびら。〈同義語〉→単。

《解字》

会意兼形声。「衣+音符單(ひとえ)」。

《訓読み》 ひとえ(ひとへ)

《意味》

{名}ひとえ(ヒトヘ)。ひとえの衣服。かたびら。〈同義語〉→単。

《解字》

会意兼形声。「衣+音符單(ひとえ)」。

17画 衣部

区点=7491 16進=6A7B シフトJIS=E5F9

【褝】異体字異体字

17画 衣部

区点=7491 16進=6A7B シフトJIS=E5F9

【褝】異体字異体字

14画 衣部

区点=7492 16進=6A7C シフトJIS=E5FA

《音読み》 タン

14画 衣部

区点=7492 16進=6A7C シフトJIS=E5FA

《音読み》 タン

《訓読み》 ひとえ(ひとへ)

《意味》

{名}ひとえ(ヒトヘ)。ひとえの衣服。かたびら。〈同義語〉→単。

《解字》

会意兼形声。「衣+音符單(ひとえ)」。

《訓読み》 ひとえ(ひとへ)

《意味》

{名}ひとえ(ヒトヘ)。ひとえの衣服。かたびら。〈同義語〉→単。

《解字》

会意兼形声。「衣+音符單(ひとえ)」。

費途 ヒト🔗⭐🔉

【費途】

ヒト〔国〕金銭・財産の用途。

轡頭 ヒトウ🔗⭐🔉

【轡頭】

ヒトウ たづな。「南市買轡頭=南市ニ轡頭ヲ買フ」〔古楽府〕

避逃 ヒトウ🔗⭐🔉

【避逃】

ヒトウ 難儀を避けてのがれる。〈類義語〉逃避。

鈞 ひとしい🔗⭐🔉

【鈞】

12画 金部

区点=7866 16進=6E62 シフトJIS=E7E0

《音読み》 キン

12画 金部

区点=7866 16進=6E62 シフトJIS=E7E0

《音読み》 キン

〈j

〈j n〉

《訓読み》 ひとしい(ひとし)

《意味》

n〉

《訓読み》 ひとしい(ひとし)

《意味》

{単位}重量の単位。一鈞は、三十斤。周代では七・六八キログラム。

{単位}重量の単位。一鈞は、三十斤。周代では七・六八キログラム。

{名}陶器をつくるときに使うろくろ。平均のとれた回転盤。転じて、天下の平均を保つ政治力。「国鈞コクキン」

{名}陶器をつくるときに使うろくろ。平均のとれた回転盤。転じて、天下の平均を保つ政治力。「国鈞コクキン」

{形}ひとしい(ヒトシ)。まんべんなくいきわたる。〈同義語〉→均。「鈞是人也=鈞シクコレ人ナリ」〔→孟子〕

{形}ひとしい(ヒトシ)。まんべんなくいきわたる。〈同義語〉→均。「鈞是人也=鈞シクコレ人ナリ」〔→孟子〕

{形}均斉がとれて、重々しい。▽尊敬の意をあらわすことば。「鈞令キンレイ」「鈞啓キンケイ」

《解字》

会意兼形声。「金+音符均キンの略体」。

《単語家族》

均

{形}均斉がとれて、重々しい。▽尊敬の意をあらわすことば。「鈞令キンレイ」「鈞啓キンケイ」

《解字》

会意兼形声。「金+音符均キンの略体」。

《単語家族》

均 尹イン(平均をとる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

尹イン(平均をとる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 金部

区点=7866 16進=6E62 シフトJIS=E7E0

《音読み》 キン

12画 金部

区点=7866 16進=6E62 シフトJIS=E7E0

《音読み》 キン

〈j

〈j n〉

《訓読み》 ひとしい(ひとし)

《意味》

n〉

《訓読み》 ひとしい(ひとし)

《意味》

{単位}重量の単位。一鈞は、三十斤。周代では七・六八キログラム。

{単位}重量の単位。一鈞は、三十斤。周代では七・六八キログラム。

{名}陶器をつくるときに使うろくろ。平均のとれた回転盤。転じて、天下の平均を保つ政治力。「国鈞コクキン」

{名}陶器をつくるときに使うろくろ。平均のとれた回転盤。転じて、天下の平均を保つ政治力。「国鈞コクキン」

{形}ひとしい(ヒトシ)。まんべんなくいきわたる。〈同義語〉→均。「鈞是人也=鈞シクコレ人ナリ」〔→孟子〕

{形}ひとしい(ヒトシ)。まんべんなくいきわたる。〈同義語〉→均。「鈞是人也=鈞シクコレ人ナリ」〔→孟子〕

{形}均斉がとれて、重々しい。▽尊敬の意をあらわすことば。「鈞令キンレイ」「鈞啓キンケイ」

《解字》

会意兼形声。「金+音符均キンの略体」。

《単語家族》

均

{形}均斉がとれて、重々しい。▽尊敬の意をあらわすことば。「鈞令キンレイ」「鈞啓キンケイ」

《解字》

会意兼形声。「金+音符均キンの略体」。

《単語家族》

均 尹イン(平均をとる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

尹イン(平均をとる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

飛棟 ヒトウ🔗⭐🔉

【飛棟】

ヒトウ 高い屋根のむな木。〈類義語〉高棟・隆棟。

飛騰 ヒトウ🔗⭐🔉

【飛揚】

ヒヨウ  高くとびあがる。舞いあがる。『飛騰ヒトウ』「大風起兮雲飛揚=大風ハ起コリテ雲ハ飛揚ス」〔漢高祖〕

高くとびあがる。舞いあがる。『飛騰ヒトウ』「大風起兮雲飛揚=大風ハ起コリテ雲ハ飛揚ス」〔漢高祖〕 心が落ち着かない。「趣舎滑心、使性飛揚=趣舎心ヲ滑シ、性ヲシテ飛揚セシム」〔→荘子〕

心が落ち着かない。「趣舎滑心、使性飛揚=趣舎心ヲ滑シ、性ヲシテ飛揚セシム」〔→荘子〕 気ままにふるまうこと。

気ままにふるまうこと。

高くとびあがる。舞いあがる。『飛騰ヒトウ』「大風起兮雲飛揚=大風ハ起コリテ雲ハ飛揚ス」〔漢高祖〕

高くとびあがる。舞いあがる。『飛騰ヒトウ』「大風起兮雲飛揚=大風ハ起コリテ雲ハ飛揚ス」〔漢高祖〕 心が落ち着かない。「趣舎滑心、使性飛揚=趣舎心ヲ滑シ、性ヲシテ飛揚セシム」〔→荘子〕

心が落ち着かない。「趣舎滑心、使性飛揚=趣舎心ヲ滑シ、性ヲシテ飛揚セシム」〔→荘子〕 気ままにふるまうこと。

気ままにふるまうこと。

飛騰 ヒトウ🔗⭐🔉

【飛騰】

ヒトウ  「飛揚

「飛揚 」と同じ。

」と同じ。 〔俗〕暴騰する。

〔俗〕暴騰する。

「飛揚

「飛揚 」と同じ。

」と同じ。 〔俗〕暴騰する。

〔俗〕暴騰する。

斉 ひとしい🔗⭐🔉

【斉】

8画 齊部 [常用漢字]

区点=3238 16進=4046 シフトJIS=90C4

【齊】旧字人名に使える旧字

8画 齊部 [常用漢字]

区点=3238 16進=4046 シフトJIS=90C4

【齊】旧字人名に使える旧字

14画 齊部

区点=8378 16進=736E シフトJIS=EA8E

《常用音訓》セイ

《音読み》

14画 齊部

区点=8378 16進=736E シフトJIS=EA8E

《常用音訓》セイ

《音読み》  セイ

セイ /ザイ

/ザイ /サイ

/サイ 〈q

〈q 〉/

〉/ ザイ

ザイ /セイ

/セイ /

/ シ

シ

〈z

〈z 〉

《訓読み》 ととのう(ととのふ)/ひとしい(ひとし)/ととのえる(ととのふ)/ひとしくする(ひとしくす)/ひとしく

《名付け》 きよ・ただ・ただし・とき・とし・なお・なり・ひとし・まさ・むね・よし

《意味》

〉

《訓読み》 ととのう(ととのふ)/ひとしい(ひとし)/ととのえる(ととのふ)/ひとしくする(ひとしくす)/ひとしく

《名付け》 きよ・ただ・ただし・とき・とし・なお・なり・ひとし・まさ・むね・よし

《意味》

{動・形}ととのう(トトノフ)。ひとしい(ヒトシ)。きちんとそろう。大小・長さ・行為などが、ちぐはぐすることなくそろう。「均斉」「整斉」「斉一」

{動・形}ととのう(トトノフ)。ひとしい(ヒトシ)。きちんとそろう。大小・長さ・行為などが、ちぐはぐすることなくそろう。「均斉」「整斉」「斉一」

{動}ととのえる(トトノフ)。ひとしくする(ヒトシクス)。きちんとそろえる。「斉駒並駕セイクヘイガ(車馬をそろえて進む)」「斉之以刑=コレヲ斉フルニ刑ヲモッテス」〔→論語〕

{動}ととのえる(トトノフ)。ひとしくする(ヒトシクス)。きちんとそろえる。「斉駒並駕セイクヘイガ(車馬をそろえて進む)」「斉之以刑=コレヲ斉フルニ刑ヲモッテス」〔→論語〕

{名}過不足なくそろえて調和した状態。調和のとれた味。「八珍之斉ハッチンノセイ」〔→周礼〕

{名}過不足なくそろえて調和した状態。調和のとれた味。「八珍之斉ハッチンノセイ」〔→周礼〕

{副}ひとしく。そろって。みんな。〈類義語〉→均。「民不斉出於南畝=民ハ斉シク南畝ニ出デズ」〔→史記〕

{副}ひとしく。そろって。みんな。〈類義語〉→均。「民不斉出於南畝=民ハ斉シク南畝ニ出デズ」〔→史記〕

{名}国名。周時代に太公望呂尚リョショウの封ぜられた国。今の山東省。桓公カンコウの代に覇者ハシャとなった。戦国時代には臣の田氏が国を奪って、戦国の七雄となったが、前二二一年秦シンに滅ぼされた。

{名}国名。周時代に太公望呂尚リョショウの封ぜられた国。今の山東省。桓公カンコウの代に覇者ハシャとなった。戦国時代には臣の田氏が国を奪って、戦国の七雄となったが、前二二一年秦シンに滅ぼされた。

{名}王朝名。南北朝時代、南朝の一つ。南斉。蕭道成ショウドウセイが宋ソウから位を奪ってたて、建康(今の南京)に都をおいた。七代二十四年で梁リヨウに滅ぼされた。四七九〜五〇二

{名}王朝名。南北朝時代、南朝の一つ。南斉。蕭道成ショウドウセイが宋ソウから位を奪ってたて、建康(今の南京)に都をおいた。七代二十四年で梁リヨウに滅ぼされた。四七九〜五〇二

{名}王朝名。南北朝時代、北朝の一つ。北斉。高洋がたて五代二十八年で北周に滅ぼされた。五五〇〜五七七

{名}王朝名。南北朝時代、北朝の一つ。北斉。高洋がたて五代二十八年で北周に滅ぼされた。五五〇〜五七七

{名}心身をきちんとととのえること。ものいみ。▽斎に当てた用法。zh

{名}心身をきちんとととのえること。ものいみ。▽斎に当てた用法。zh iと読む。「斉戒以事鬼神=斉戒シテモッテ鬼神ニ事フ」〔→礼記〕

iと読む。「斉戒以事鬼神=斉戒シテモッテ鬼神ニ事フ」〔→礼記〕

{名}層がきちんと重なった赤色の雲母。

{名}層がきちんと重なった赤色の雲母。

{名}衣のすそ。▽長さをそろえてあるので斉という。「斉衰シサイ(衣のすそを縫わず、切ったままにした喪服)」「摂斉升堂=斉ヲ摂ゲテ堂ニ升ル」〔→論語〕

《解字》

{名}衣のすそ。▽長さをそろえてあるので斉という。「斉衰シサイ(衣のすそを縫わず、切ったままにした喪服)」「摂斉升堂=斉ヲ摂ゲテ堂ニ升ル」〔→論語〕

《解字》

象形。◇印が三つそろったさまを描いたもの。のち下に板または布のかたちをそえた。

《単語家族》

儕セイ(そろった仲間)

象形。◇印が三つそろったさまを描いたもの。のち下に板または布のかたちをそえた。

《単語家族》

儕セイ(そろった仲間) 臍セイ(上下左右そろったまん中にあるへそ)

臍セイ(上下左右そろったまん中にあるへそ) 劑セイ(=剤。そろえて切る)

劑セイ(=剤。そろえて切る) 濟サイ(=済。水量をそろえる)などと同系。

《類義》

均キンは、まるく調和のとれること。整セイは、まっすぐにそろうこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

濟サイ(=済。水量をそろえる)などと同系。

《類義》

均キンは、まるく調和のとれること。整セイは、まっすぐにそろうこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

8画 齊部 [常用漢字]

区点=3238 16進=4046 シフトJIS=90C4

【齊】旧字人名に使える旧字

8画 齊部 [常用漢字]

区点=3238 16進=4046 シフトJIS=90C4

【齊】旧字人名に使える旧字

14画 齊部

区点=8378 16進=736E シフトJIS=EA8E

《常用音訓》セイ

《音読み》

14画 齊部

区点=8378 16進=736E シフトJIS=EA8E

《常用音訓》セイ

《音読み》  セイ

セイ /ザイ

/ザイ /サイ

/サイ 〈q

〈q 〉/

〉/ ザイ

ザイ /セイ

/セイ /

/ シ

シ

〈z

〈z 〉

《訓読み》 ととのう(ととのふ)/ひとしい(ひとし)/ととのえる(ととのふ)/ひとしくする(ひとしくす)/ひとしく

《名付け》 きよ・ただ・ただし・とき・とし・なお・なり・ひとし・まさ・むね・よし

《意味》

〉

《訓読み》 ととのう(ととのふ)/ひとしい(ひとし)/ととのえる(ととのふ)/ひとしくする(ひとしくす)/ひとしく

《名付け》 きよ・ただ・ただし・とき・とし・なお・なり・ひとし・まさ・むね・よし

《意味》

{動・形}ととのう(トトノフ)。ひとしい(ヒトシ)。きちんとそろう。大小・長さ・行為などが、ちぐはぐすることなくそろう。「均斉」「整斉」「斉一」

{動・形}ととのう(トトノフ)。ひとしい(ヒトシ)。きちんとそろう。大小・長さ・行為などが、ちぐはぐすることなくそろう。「均斉」「整斉」「斉一」

{動}ととのえる(トトノフ)。ひとしくする(ヒトシクス)。きちんとそろえる。「斉駒並駕セイクヘイガ(車馬をそろえて進む)」「斉之以刑=コレヲ斉フルニ刑ヲモッテス」〔→論語〕

{動}ととのえる(トトノフ)。ひとしくする(ヒトシクス)。きちんとそろえる。「斉駒並駕セイクヘイガ(車馬をそろえて進む)」「斉之以刑=コレヲ斉フルニ刑ヲモッテス」〔→論語〕

{名}過不足なくそろえて調和した状態。調和のとれた味。「八珍之斉ハッチンノセイ」〔→周礼〕

{名}過不足なくそろえて調和した状態。調和のとれた味。「八珍之斉ハッチンノセイ」〔→周礼〕

{副}ひとしく。そろって。みんな。〈類義語〉→均。「民不斉出於南畝=民ハ斉シク南畝ニ出デズ」〔→史記〕

{副}ひとしく。そろって。みんな。〈類義語〉→均。「民不斉出於南畝=民ハ斉シク南畝ニ出デズ」〔→史記〕

{名}国名。周時代に太公望呂尚リョショウの封ぜられた国。今の山東省。桓公カンコウの代に覇者ハシャとなった。戦国時代には臣の田氏が国を奪って、戦国の七雄となったが、前二二一年秦シンに滅ぼされた。

{名}国名。周時代に太公望呂尚リョショウの封ぜられた国。今の山東省。桓公カンコウの代に覇者ハシャとなった。戦国時代には臣の田氏が国を奪って、戦国の七雄となったが、前二二一年秦シンに滅ぼされた。

{名}王朝名。南北朝時代、南朝の一つ。南斉。蕭道成ショウドウセイが宋ソウから位を奪ってたて、建康(今の南京)に都をおいた。七代二十四年で梁リヨウに滅ぼされた。四七九〜五〇二

{名}王朝名。南北朝時代、南朝の一つ。南斉。蕭道成ショウドウセイが宋ソウから位を奪ってたて、建康(今の南京)に都をおいた。七代二十四年で梁リヨウに滅ぼされた。四七九〜五〇二

{名}王朝名。南北朝時代、北朝の一つ。北斉。高洋がたて五代二十八年で北周に滅ぼされた。五五〇〜五七七

{名}王朝名。南北朝時代、北朝の一つ。北斉。高洋がたて五代二十八年で北周に滅ぼされた。五五〇〜五七七

{名}心身をきちんとととのえること。ものいみ。▽斎に当てた用法。zh

{名}心身をきちんとととのえること。ものいみ。▽斎に当てた用法。zh iと読む。「斉戒以事鬼神=斉戒シテモッテ鬼神ニ事フ」〔→礼記〕

iと読む。「斉戒以事鬼神=斉戒シテモッテ鬼神ニ事フ」〔→礼記〕

{名}層がきちんと重なった赤色の雲母。

{名}層がきちんと重なった赤色の雲母。

{名}衣のすそ。▽長さをそろえてあるので斉という。「斉衰シサイ(衣のすそを縫わず、切ったままにした喪服)」「摂斉升堂=斉ヲ摂ゲテ堂ニ升ル」〔→論語〕

《解字》

{名}衣のすそ。▽長さをそろえてあるので斉という。「斉衰シサイ(衣のすそを縫わず、切ったままにした喪服)」「摂斉升堂=斉ヲ摂ゲテ堂ニ升ル」〔→論語〕

《解字》

象形。◇印が三つそろったさまを描いたもの。のち下に板または布のかたちをそえた。

《単語家族》

儕セイ(そろった仲間)

象形。◇印が三つそろったさまを描いたもの。のち下に板または布のかたちをそえた。

《単語家族》

儕セイ(そろった仲間) 臍セイ(上下左右そろったまん中にあるへそ)

臍セイ(上下左右そろったまん中にあるへそ) 劑セイ(=剤。そろえて切る)

劑セイ(=剤。そろえて切る) 濟サイ(=済。水量をそろえる)などと同系。

《類義》

均キンは、まるく調和のとれること。整セイは、まっすぐにそろうこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

濟サイ(=済。水量をそろえる)などと同系。

《類義》

均キンは、まるく調和のとれること。整セイは、まっすぐにそろうこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

漢字源に「ひと」で始まるの検索結果 1-33。もっと読み込む