複数辞典一括検索+![]()

![]()

ひと【一】🔗⭐🔉

ひと【一】

①ひとつ。いち。

②「或る」の意。平家物語7「―とせ東国へ向かひ候ひし時」。「―ころ」

③一度だけのこと。少し。ちょっと。「―ねむり」

④一つと数え上げるに値すること。かなりのこと。「―仕事終える」「―騒動ある」

⑤一方。

⑥ひとつのものの全体に満ちている意。すっかり。全部。源氏物語明石「昼は日―日、寝いをのみ寝暮し」

ひと【人】🔗⭐🔉

ひと【人】

①サル目(霊長類)ヒト科の動物。現存種はホモ‐サピエンスただ1種。人類。また、その一員としての個々人。万葉集5「わくらばに―とはあるを」→人類。

②〔法〕

㋐権利義務の主体たる人格。自然人と法人とに分けられる。

㋑出生から死亡に至るまでの自然人。

③世の中の人。世人。万葉集4「汝なをと吾あを―そ離さくなる」

④(「他人」とも書く)ほかの人。他人。「―の目」「―の事は気にするな」

⑤(代名詞的に)お前。あなた。平家物語7「まことに―は十三我は十五より見そめ奉り」

⑥おとな。成人。万葉集5「いつしかも―となり出でて」

⑦然るべき人。立派な人。人材。万葉集5「我あれをおきて―はあらじと」。「―を得る」

⑧臣下。家来。従者。古今和歌集序「君も―も身を合はせたり」。狂言、二人大名「此方は―を連れさつしやれぬが」

⑨特別の関係にある人。夫または妻。蜻蛉日記中「―はこなたざまに心寄せて」。「うちの―」

⑩心だて。人がら。ひととなり。性質。「―が悪い」「―がかわる」

⑪人のけはい。ひとけ。「―離れ」

⇒人悪しかれ

⇒人有る中にも人無し

⇒人至って賢ければ友なし

⇒人衆ければ天に勝つ

⇒人が好い

⇒人が変わる

⇒人必ず自ら侮りて然る後に人これを侮る

⇒人が悪い

⇒人と入れ物はあり次第

⇒人と成る

⇒人と屏風は直には立たず

⇒人には添うて見よ、馬には乗って見よ

⇒人の頭の蠅を追う

⇒人の一生は重荷を負うて遠き道を行くが如し

⇒人の噂も七十五日

⇒人の口に戸は立てられず

⇒他人の疝気を頭痛に病む

⇒人の宝を数える

⇒人のふり見て我がふり直せ

⇒人の褌で相撲を取る

⇒人の将に死なんとするや、その言や善し

⇒人の悪口は鴨の味

⇒人は石垣、人は城

⇒人は一代、名は末代

⇒人は落ち目が大事

⇒人は善悪の友による

⇒人は互い

⇒人は情

⇒人はパンのみにて生くる者に非ず

⇒人は人、我は我

⇒人は見かけによらぬもの

⇒人は見目よりただ心

⇒人木石にあらず

⇒人増せば水増す

⇒人もあろうに

⇒人も無げ

⇒人我に辛ければ我また人に辛し

⇒人を射んとせば先ず馬を射よ

⇒人を怨むより身を怨め

⇒人を思うは身を思う

⇒人を食う

⇒人を立てる

⇒人を使うは苦を使う

⇒人をつけにする

⇒人を呪わば穴二つ

⇒人を人とも思わぬ

⇒人を見たら泥棒と思え

⇒人を見て法を説く

⇒人を以て言を廃せず

ひ‐と【丕図】🔗⭐🔉

ひ‐と【丕図】

(「丕」は大の意)大きなはかりごと。鴻図こうと。

ひ‐と【費途】🔗⭐🔉

ひ‐と【費途】

金銭のつかいみち。徳冨蘆花、不如帰「三千円の―は聞くまい」

ひと‐あい【人間】‥アヒ🔗⭐🔉

ひと‐あい【人間】‥アヒ

他人とのつきあい。人の気受け。平家物語8「―心ざま優に情ありければ」

ひと‐あいさつ【人挨拶】🔗⭐🔉

ひと‐あいさつ【人挨拶】

他人との応対。人あしらい。

ひと‐あか【人垢】🔗⭐🔉

ひと‐あか【人垢】

①人の肌または物についた垢。

②他人の垢。

⇒人垢は身につかぬ

○人垢は身につかぬひとあかはみにつかぬ

他人から奪い取った物は一時的にしか自分の物とはならない。

⇒ひと‐あか【人垢】

○人垢は身につかぬひとあかはみにつかぬ🔗⭐🔉

○人垢は身につかぬひとあかはみにつかぬ

他人から奪い取った物は一時的にしか自分の物とはならない。

⇒ひと‐あか【人垢】

ひと‐あきない【人商い】‥アキナヒ

人身の売買。ひとかい。

ひと‐あきびと【人商人】

人の子をかどわかして売買する者。ひとかい。ひとあきんど。〈日葡辞書〉

ひと‐あし【一足】

①一歩。

②わずかの距離。また、わずかの時間。二葉亭四迷、平凡「お糸さんを―先へ還し」。「駅まではほんの―だ」

⇒ひとあし‐ちがい【一足違い】

ひと‐あし【人足】

①人々の往来。「―が繁くなる」

②(→)人繞にんにょうに同じ。

ひと‐あじ【一味】‥アヂ

ちょっとした味。微妙な味加減。「―足りない」「―違った作風」

ひと‐あきない【人商い】‥アキナヒ🔗⭐🔉

ひと‐あきない【人商い】‥アキナヒ

人身の売買。ひとかい。

ひと‐あきびと【人商人】🔗⭐🔉

ひと‐あきびと【人商人】

人の子をかどわかして売買する者。ひとかい。ひとあきんど。〈日葡辞書〉

ひと‐あし【一足】🔗⭐🔉

ひと‐あし【一足】

①一歩。

②わずかの距離。また、わずかの時間。二葉亭四迷、平凡「お糸さんを―先へ還し」。「駅まではほんの―だ」

⇒ひとあし‐ちがい【一足違い】

ひと‐あし【人足】🔗⭐🔉

ひと‐あし【人足】

①人々の往来。「―が繁くなる」

②(→)人繞にんにょうに同じ。

ひと‐あじ【一味】‥アヂ🔗⭐🔉

ひと‐あじ【一味】‥アヂ

ちょっとした味。微妙な味加減。「―足りない」「―違った作風」

○人悪しかれひとあしかれ

他人には悪いようにあれ。自分だけが幸福であればよい。狂言、抜殻「今まで―と存じたことも御座らぬに」

⇒ひと【人】

○人悪しかれひとあしかれ🔗⭐🔉

○人悪しかれひとあしかれ

他人には悪いようにあれ。自分だけが幸福であればよい。狂言、抜殻「今まで―と存じたことも御座らぬに」

⇒ひと【人】

ひとあし‐ちがい【一足違い】‥チガヒ

ほんのわずかの時間のずれ。「―で出かけたところです」「―で乗れなかった」

⇒ひと‐あし【一足】

ひと‐あしらい【人あしらい】‥アシラヒ

人をあしらうこと。人をもてなすこと。また、その仕方。応対。接待。「―がうまい」

ひと‐あせ【一汗】

①ひとしきり汗をかくこと。また、骨折って仕事をすること。「―かく」「―流す」

②馬を乗りならす時、馬の汗が胸懸むながいから爪先まで流れること。

ひと‐あたり【一当り】

①一度その事やその人に当たってみること。

②関係する事や人すべてにひと通り当たること。「意見発表が―済む」

ひと‐あたり【人当り】

①人あしらい。

②人に応対して、相手に与える感じ。「―が柔らかい」

ひと‐あて【一当て】

①ひとたび当てること。ひとたび相手にして試みること。

②賭かけ・籤くじ・投機などでひともうけすること。

ひと‐あと【人跡】

人の通った足跡。じんせき。

ひと‐あな【人穴】

火山の麓などにある、昔、人が住んだとされる洞窟。富士山の北西麓にある「富士の人穴」は有名。→溶岩トンネル

ひと‐あなずられ【人侮られ】‥アナヅラレ

人に侮あなどられること。源氏物語薄雲「―なることどももぞあらまし」

ひと‐あめ【一雨】

一度の降雨。ひとしきり降る雨。「―ごとに暖かくなる」

⇒一雨ありそうだ

ひとあし‐ちがい【一足違い】‥チガヒ🔗⭐🔉

ひとあし‐ちがい【一足違い】‥チガヒ

ほんのわずかの時間のずれ。「―で出かけたところです」「―で乗れなかった」

⇒ひと‐あし【一足】

ひと‐あしらい【人あしらい】‥アシラヒ🔗⭐🔉

ひと‐あしらい【人あしらい】‥アシラヒ

人をあしらうこと。人をもてなすこと。また、その仕方。応対。接待。「―がうまい」

ひと‐あせ【一汗】🔗⭐🔉

ひと‐あせ【一汗】

①ひとしきり汗をかくこと。また、骨折って仕事をすること。「―かく」「―流す」

②馬を乗りならす時、馬の汗が胸懸むながいから爪先まで流れること。

ひと‐あたり【一当り】🔗⭐🔉

ひと‐あたり【一当り】

①一度その事やその人に当たってみること。

②関係する事や人すべてにひと通り当たること。「意見発表が―済む」

ひと‐あたり【人当り】🔗⭐🔉

ひと‐あたり【人当り】

①人あしらい。

②人に応対して、相手に与える感じ。「―が柔らかい」

ひと‐あて【一当て】🔗⭐🔉

ひと‐あて【一当て】

①ひとたび当てること。ひとたび相手にして試みること。

②賭かけ・籤くじ・投機などでひともうけすること。

ひと‐あと【人跡】🔗⭐🔉

ひと‐あと【人跡】

人の通った足跡。じんせき。

ひと‐あなずられ【人侮られ】‥アナヅラレ🔗⭐🔉

ひと‐あなずられ【人侮られ】‥アナヅラレ

人に侮あなどられること。源氏物語薄雲「―なることどももぞあらまし」

ひと‐あめ【一雨】🔗⭐🔉

ひと‐あめ【一雨】

一度の降雨。ひとしきり降る雨。「―ごとに暖かくなる」

⇒一雨ありそうだ

○一雨ありそうだひとあめありそうだ

状況が険悪になって何か事件や騒動がなくては済みそうにないことのたとえ。

⇒ひと‐あめ【一雨】

○人有る中にも人無しひとあるなかにもひとなし

世の中に人は沢山いるが、真に立派な人物はなかなかいないものだ。

⇒ひと【人】

○一雨ありそうだひとあめありそうだ🔗⭐🔉

○一雨ありそうだひとあめありそうだ

状況が険悪になって何か事件や騒動がなくては済みそうにないことのたとえ。

⇒ひと‐あめ【一雨】

○人有る中にも人無しひとあるなかにもひとなし🔗⭐🔉

○人有る中にも人無しひとあるなかにもひとなし

世の中に人は沢山いるが、真に立派な人物はなかなかいないものだ。

⇒ひと【人】

ひと‐あれ【一荒れ】

空模様または人の機嫌などが、ひとしきり荒れること。「―ありそうな気配」

ひと‐あわ【一泡】

(「―吹かせる」の形で)相手の不意を突いて驚きあわてさせることにいう。

ひと‐あんしん【一安心】

ひとまず安心すること。「知らせに―する」

ひと‐い【一寝・一寐】

ひとねむり。ひとねいり。一睡。貫之集「慰めて―だにねむ」

ひど・い【酷い】

〔形〕[文]ひど・し(ク)

(非道ひどうを活用させた語)

①むごい。残酷である。苛酷かこくである。根無草後編「―・う積りて代物しろものの随分利口に付くやうに」。「―・い人」

②甚だしい。過度である。特に、甚だしく出来栄えが悪い。誹風柳多留18「―・い夕立輿屋こしやにも二三人」。「―・く犬がほえる」「―・い字を書く」

ひと‐いえ【一家】‥イヘ

家じゅう。一家全体。栄華物語花山「―おぼし歎く程に」

ひと‐いかだ【人筏】

大勢の人が互いに体を組み合わせて川を下ることを筏に見立てていう語。浄瑠璃、吉野忠信「吉野の川に―流して遊ばむ」

ひと‐いき【一息】

①一度の息つぎ。一呼吸。また、ひとやすみ。「―いれる」「―つく」

②一度息を吸いこむだけの、短い間。一気。少しの時間。狂言、素襖落「―に飲うだ」

③休まずたてつづけにするさま。日葡辞書「ヒトイキニモノヲスル」。「―に登る」

④少しの努力。「もう―だ」

ひと‐いきれ【人いきれ】

人が多く集まっていて、体の熱気やにおいが立ちこめること。

ひと‐いくさ【一軍・一戦】

1回の戦い。いっせん。

ひと‐あれ【一荒れ】🔗⭐🔉

ひと‐あれ【一荒れ】

空模様または人の機嫌などが、ひとしきり荒れること。「―ありそうな気配」

ひと‐あわ【一泡】🔗⭐🔉

ひと‐あわ【一泡】

(「―吹かせる」の形で)相手の不意を突いて驚きあわてさせることにいう。

ひと‐あんしん【一安心】🔗⭐🔉

ひと‐あんしん【一安心】

ひとまず安心すること。「知らせに―する」

ひと‐い【一寝・一寐】🔗⭐🔉

ひと‐い【一寝・一寐】

ひとねむり。ひとねいり。一睡。貫之集「慰めて―だにねむ」

ひと‐いえ【一家】‥イヘ🔗⭐🔉

ひと‐いえ【一家】‥イヘ

家じゅう。一家全体。栄華物語花山「―おぼし歎く程に」

ひと‐いかだ【人筏】🔗⭐🔉

ひと‐いかだ【人筏】

大勢の人が互いに体を組み合わせて川を下ることを筏に見立てていう語。浄瑠璃、吉野忠信「吉野の川に―流して遊ばむ」

ひと‐いき【一息】🔗⭐🔉

ひと‐いき【一息】

①一度の息つぎ。一呼吸。また、ひとやすみ。「―いれる」「―つく」

②一度息を吸いこむだけの、短い間。一気。少しの時間。狂言、素襖落「―に飲うだ」

③休まずたてつづけにするさま。日葡辞書「ヒトイキニモノヲスル」。「―に登る」

④少しの努力。「もう―だ」

ひと‐いきれ【人いきれ】🔗⭐🔉

ひと‐いきれ【人いきれ】

人が多く集まっていて、体の熱気やにおいが立ちこめること。

ひと‐いくさ【一軍・一戦】🔗⭐🔉

ひと‐いくさ【一軍・一戦】

1回の戦い。いっせん。

○人至って賢ければ友なしひといたってかしこければともなし

[孔子家語入官]あまり賢明で理知的であれば、人が敬遠して交わらない。

⇒ひと【人】

○人至って賢ければ友なしひといたってかしこければともなし🔗⭐🔉

○人至って賢ければ友なしひといたってかしこければともなし

[孔子家語入官]あまり賢明で理知的であれば、人が敬遠して交わらない。

⇒ひと【人】

ひと‐いちばい【人一倍】

普通の人より以上。夏目漱石、こゝろ「一方では又―の正直者でしたから」。「―気を使う」

ひと‐いれ【人入れ】

江戸時代、大名・旗本などの邸に雇い人を周旋すること。また、それを業とした人。

⇒ひといれ‐やど【人入れ宿】

ひといれ‐やど【人入れ宿】

雇い人の周旋を業とする家。

⇒ひと‐いれ【人入れ】

ひと‐いろ【一色】

①一つの色。

②一つの種類。

ひと‐いろ【人色】

人の肉のような色。肉色。肌色。

Munsell color system: 5YR8/5

ひ‐とう【比島】‥タウ

フィリピン(比律賓)諸島の略。

ひ‐とう【飛騰】

とびあがること。

ひ‐とう【秘湯】‥タウ

人にあまり知られていない温泉。

ひ‐とう【悲悼】‥タウ

人の死をかなしみいたむこと。

ひ‐とう【緋桃】‥タウ

⇒ひもも

ひ‐どう【非道】‥ダウ

①道理にもとること。みちならぬこと。非理。

②人情にはずれること。むごたらしいこと。残酷。「極悪―」

③専門外のことがら。風姿花伝「―を行ずべからず」

④男色。衆道しゅどう。

ひ‐どう【飛動】

とびうごくこと。

ひ‐どう【悲慟】

悲しんで泣きさけぶこと。

び‐とう【尾灯】

自動車・列車などの車体後部に付けた標識灯。テールランプ。テールライト。

び‐とう【尾筒】

鳥類の尾羽のつけ根にあり、尾羽の基部をおおう羽毛。

びとう【尾藤】

姓氏の一つ。

⇒びとう‐にしゅう【尾藤二洲】

び‐とう【眉刀】‥タウ

なぎなたの異称。

び‐とう【微糖】‥タウ

糖分をわずかしか含まないこと。「―コーヒー」

び‐どう【美童】

①容姿の美しいわらべ。美少年。

②美しい若衆。

び‐どう【美道】‥ダウ

衆道。男色の道。好色五人女5「―前髪の事は止め難し」

び‐どう【微動】

かすかにうごくこと。「―だにせず」

びとう‐いっちょう【美当一調】‥タウ‥テウ

講談師。本名、尾藤新也。肥後生れ。西南戦争で西郷軍に参加。のち、三味線入りの軍談で戦死者を弔った。代表作「日清戦争談」「日露戦争談」。(1847〜1928)

ひ‐どうぐ【火道具】‥ダウ‥

①銃砲など火を発する器具。火器。

②香道具のうち火筯こじ・香匙こうすくい・銀葉挟ぎんようばさみ・鶯うぐいす・香筯きょうじ・羽箒はぼうき・灰押はいおさえの7種をいう。また、これらを収める筒を香筯建きょうじたてという。

火道具

提供:ポーラ文化研究所

ひと‐うけ【人受け】

他人に持たれる良い悪いの印象・評判。うけ。「―がよい」

ひと‐うけ【人請け】

奉公人・雇人などの身元保証。また、その保証人。

⇒ひとうけ‐しょうもん【人請証文】

ひとうけ‐しょうもん【人請証文】

奉公人などの身元を引き受ける証文。身元引受証。

⇒ひと‐うけ【人請け】

ひ‐とうじりつ【比透磁率】

〔理〕物質の透磁率を真空の透磁率で割った定数。無次元の物質定数。

ひと‐うち【一内】

座中。一家中。今昔物語集28「物いへば―響きてぞ聞えける」

ひと‐うち【一打ち】

①一度うつこと。

②一度で打ち伏せること。「―にする」

ひと‐うと・し【人疎し】

〔形ク〕

人に親しまない。人になれなじまない。源氏物語蓬生「この姫君は、かく―・き御くせなれば」

びとう‐にしゅう【尾藤二洲】‥シウ

江戸後期の儒学者。寛政の三博士の一人。名は孝肇たかもと。通称、良佐。伊予の人。片山北海に徂徠学を学んだが、のち朱子学を正学として尊び、昌平黌しょうへいこうの儒官。著「正学指掌」「素餐録」など。(1747〜1813)

⇒びとう【尾藤】

ひ‐どうめい【非同盟】

対立関係にある大国やブロックのいずれとも同盟を結ばず、積極的中立主義・平和共存・反植民地主義の原則を掲げること。第二次大戦後、アジア・アフリカ・中東の多くの国々がとった立場で、1961年ユーゴスラヴィアのベオグラードで第1回非同盟諸国首脳会議が開かれた。

ひと‐うり【人売り】

人を売買すること。また、それを業とする者。人商人ひとあきびと。狂言、磁石「のう、恐しや恐しや、―に出会うた」

ひと‐え【一日】‥ヘ

ヒトヒの訛。好色五人女2「―二日ふつかを浮世の限り」

⇒ひとえ‐しょうがつ【ひとえ正月】

ひと‐え【一重・単】‥ヘ

①そのものだけで、重ならないこと。

②花弁が重なっていないこと。また、その花弁。単弁。

③単衣ひとえぎぬ・単物ひとえものの略。〈[季]夏〉

⇒ひとえ‐うめ【一重梅】

⇒ひとえ‐おび【単帯・一重帯】

⇒ひとえ‐がさね【単襲】

⇒ひとえ‐ぎぬ【単衣】

⇒ひとえ‐ぐさ【一重草】

⇒ひとえ‐ざくら【一重桜】

⇒ひとえ‐つかい【単使】

⇒ひとえ‐ばおり【単羽織】

⇒ひとえ‐ばかま【単袴】

⇒ひとえ‐まぶた【一重瞼】

⇒ひとえ‐むすび【一重結び】

⇒ひとえ‐もの【単物】

ひと‐えい【人酔い】‥ヱヒ

人ごみの中に入って気分が悪くなること。家長日記「―もしぬべきほど参りこみたり」

ひとえ‐うめ【一重梅】‥ヘ‥

①単弁の梅。

②襲かさねの色目。表は白、裏は紅。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐おび【単帯・一重帯】‥ヘ‥

裏地をつけない帯。普通には女性が夏季に用いるものをいい、太糸で地厚に織り上げた綴織つづれおり・博多織など。〈[季]夏〉

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐がさね【単襲】‥ヘ‥

単ひとえを二枚重ねる着装法。夏季用。

⇒ひと‐え【一重・単】

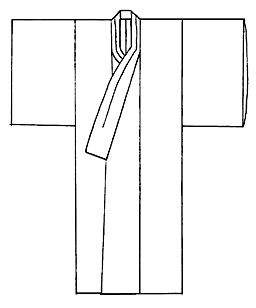

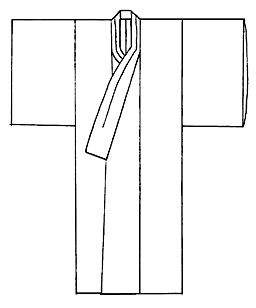

ひとえ‐ぎぬ【単衣】‥ヘ‥

公家男女装束の最も下に着る単仕立ひとえじたての衣。平絹や綾を用い、綾の文様は菱ひし。ひとえ。

単衣

ひと‐うけ【人受け】

他人に持たれる良い悪いの印象・評判。うけ。「―がよい」

ひと‐うけ【人請け】

奉公人・雇人などの身元保証。また、その保証人。

⇒ひとうけ‐しょうもん【人請証文】

ひとうけ‐しょうもん【人請証文】

奉公人などの身元を引き受ける証文。身元引受証。

⇒ひと‐うけ【人請け】

ひ‐とうじりつ【比透磁率】

〔理〕物質の透磁率を真空の透磁率で割った定数。無次元の物質定数。

ひと‐うち【一内】

座中。一家中。今昔物語集28「物いへば―響きてぞ聞えける」

ひと‐うち【一打ち】

①一度うつこと。

②一度で打ち伏せること。「―にする」

ひと‐うと・し【人疎し】

〔形ク〕

人に親しまない。人になれなじまない。源氏物語蓬生「この姫君は、かく―・き御くせなれば」

びとう‐にしゅう【尾藤二洲】‥シウ

江戸後期の儒学者。寛政の三博士の一人。名は孝肇たかもと。通称、良佐。伊予の人。片山北海に徂徠学を学んだが、のち朱子学を正学として尊び、昌平黌しょうへいこうの儒官。著「正学指掌」「素餐録」など。(1747〜1813)

⇒びとう【尾藤】

ひ‐どうめい【非同盟】

対立関係にある大国やブロックのいずれとも同盟を結ばず、積極的中立主義・平和共存・反植民地主義の原則を掲げること。第二次大戦後、アジア・アフリカ・中東の多くの国々がとった立場で、1961年ユーゴスラヴィアのベオグラードで第1回非同盟諸国首脳会議が開かれた。

ひと‐うり【人売り】

人を売買すること。また、それを業とする者。人商人ひとあきびと。狂言、磁石「のう、恐しや恐しや、―に出会うた」

ひと‐え【一日】‥ヘ

ヒトヒの訛。好色五人女2「―二日ふつかを浮世の限り」

⇒ひとえ‐しょうがつ【ひとえ正月】

ひと‐え【一重・単】‥ヘ

①そのものだけで、重ならないこと。

②花弁が重なっていないこと。また、その花弁。単弁。

③単衣ひとえぎぬ・単物ひとえものの略。〈[季]夏〉

⇒ひとえ‐うめ【一重梅】

⇒ひとえ‐おび【単帯・一重帯】

⇒ひとえ‐がさね【単襲】

⇒ひとえ‐ぎぬ【単衣】

⇒ひとえ‐ぐさ【一重草】

⇒ひとえ‐ざくら【一重桜】

⇒ひとえ‐つかい【単使】

⇒ひとえ‐ばおり【単羽織】

⇒ひとえ‐ばかま【単袴】

⇒ひとえ‐まぶた【一重瞼】

⇒ひとえ‐むすび【一重結び】

⇒ひとえ‐もの【単物】

ひと‐えい【人酔い】‥ヱヒ

人ごみの中に入って気分が悪くなること。家長日記「―もしぬべきほど参りこみたり」

ひとえ‐うめ【一重梅】‥ヘ‥

①単弁の梅。

②襲かさねの色目。表は白、裏は紅。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐おび【単帯・一重帯】‥ヘ‥

裏地をつけない帯。普通には女性が夏季に用いるものをいい、太糸で地厚に織り上げた綴織つづれおり・博多織など。〈[季]夏〉

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐がさね【単襲】‥ヘ‥

単ひとえを二枚重ねる着装法。夏季用。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐ぎぬ【単衣】‥ヘ‥

公家男女装束の最も下に着る単仕立ひとえじたての衣。平絹や綾を用い、綾の文様は菱ひし。ひとえ。

単衣

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐ぐさ【一重草】‥ヘ‥

海産の緑藻(アオサ藻綱)。日本の太平洋岸の暖海の潮間帯上部に生え、体は膜状で1層の細胞から成り、緑色。長さ5〜10センチメートル、扇形で丸く拡がる。アオノリとともに食用にする。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐ごころ【偏心】ヒトヘ‥

いちずに思い込む心。源氏物語桐壺「幼き程の御―にかかりて」

ひとえ‐ざくら【一重桜】‥ヘ‥

単弁の桜。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐しょうがつ【ひとえ正月】‥ヘシヤウグワツ

(一日ひとひ正月の転)(→)「太郎の朔日ついたち」に同じ。

⇒ひと‐え【一日】

ひとえ‐つかい【単使】‥ヘツカヒ

副使のない単身の使。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐に【偏に】ヒトヘ‥

〔副〕

(「一重に」の意)ただそのことだけをするさま。ひたすらに。また、そのことだけで、他に理由はないさま。いちずに。もっぱら。源氏物語帚木「―うちとけたる」。「―お詫び申し上げる」「―あなたの努力のたまものだ」

ひとえ‐ばおり【単羽織】‥ヘ‥

裏地をつけない羽織。夏季、またはその前後に使用。↔袷あわせ羽織。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐ばかま【単袴】‥ヘ‥

裏地をつけない袴。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐まぶた【一重瞼】‥ヘ‥

瞼に横襞よこひだがなく一重であるもの。ひとかわめ。

⇒ひと‐え【一重・単】

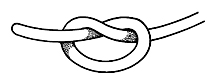

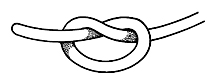

ひとえ‐むすび【一重結び】‥ヘ‥

紐の結び方の一つ。最も基本的な結び方で、引き締めると「結び留め」になる。

一重結び

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐ぐさ【一重草】‥ヘ‥

海産の緑藻(アオサ藻綱)。日本の太平洋岸の暖海の潮間帯上部に生え、体は膜状で1層の細胞から成り、緑色。長さ5〜10センチメートル、扇形で丸く拡がる。アオノリとともに食用にする。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐ごころ【偏心】ヒトヘ‥

いちずに思い込む心。源氏物語桐壺「幼き程の御―にかかりて」

ひとえ‐ざくら【一重桜】‥ヘ‥

単弁の桜。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐しょうがつ【ひとえ正月】‥ヘシヤウグワツ

(一日ひとひ正月の転)(→)「太郎の朔日ついたち」に同じ。

⇒ひと‐え【一日】

ひとえ‐つかい【単使】‥ヘツカヒ

副使のない単身の使。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐に【偏に】ヒトヘ‥

〔副〕

(「一重に」の意)ただそのことだけをするさま。ひたすらに。また、そのことだけで、他に理由はないさま。いちずに。もっぱら。源氏物語帚木「―うちとけたる」。「―お詫び申し上げる」「―あなたの努力のたまものだ」

ひとえ‐ばおり【単羽織】‥ヘ‥

裏地をつけない羽織。夏季、またはその前後に使用。↔袷あわせ羽織。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐ばかま【単袴】‥ヘ‥

裏地をつけない袴。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐まぶた【一重瞼】‥ヘ‥

瞼に横襞よこひだがなく一重であるもの。ひとかわめ。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐むすび【一重結び】‥ヘ‥

紐の結び方の一つ。最も基本的な結び方で、引き締めると「結び留め」になる。

一重結び

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐もの【単物】‥ヘ‥

①裏地をつけない、一重の和服。初夏から初秋へかけて着る。ひとえぎぬ。ひとえ。↔袷あわせ。

②室町時代、(→)素襖すおうの異称。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひと‐えり【人選り】

人をえりすぐること。じんせん。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐もの【単物】‥ヘ‥

①裏地をつけない、一重の和服。初夏から初秋へかけて着る。ひとえぎぬ。ひとえ。↔袷あわせ。

②室町時代、(→)素襖すおうの異称。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひと‐えり【人選り】

人をえりすぐること。じんせん。

ひと‐うけ【人受け】

他人に持たれる良い悪いの印象・評判。うけ。「―がよい」

ひと‐うけ【人請け】

奉公人・雇人などの身元保証。また、その保証人。

⇒ひとうけ‐しょうもん【人請証文】

ひとうけ‐しょうもん【人請証文】

奉公人などの身元を引き受ける証文。身元引受証。

⇒ひと‐うけ【人請け】

ひ‐とうじりつ【比透磁率】

〔理〕物質の透磁率を真空の透磁率で割った定数。無次元の物質定数。

ひと‐うち【一内】

座中。一家中。今昔物語集28「物いへば―響きてぞ聞えける」

ひと‐うち【一打ち】

①一度うつこと。

②一度で打ち伏せること。「―にする」

ひと‐うと・し【人疎し】

〔形ク〕

人に親しまない。人になれなじまない。源氏物語蓬生「この姫君は、かく―・き御くせなれば」

びとう‐にしゅう【尾藤二洲】‥シウ

江戸後期の儒学者。寛政の三博士の一人。名は孝肇たかもと。通称、良佐。伊予の人。片山北海に徂徠学を学んだが、のち朱子学を正学として尊び、昌平黌しょうへいこうの儒官。著「正学指掌」「素餐録」など。(1747〜1813)

⇒びとう【尾藤】

ひ‐どうめい【非同盟】

対立関係にある大国やブロックのいずれとも同盟を結ばず、積極的中立主義・平和共存・反植民地主義の原則を掲げること。第二次大戦後、アジア・アフリカ・中東の多くの国々がとった立場で、1961年ユーゴスラヴィアのベオグラードで第1回非同盟諸国首脳会議が開かれた。

ひと‐うり【人売り】

人を売買すること。また、それを業とする者。人商人ひとあきびと。狂言、磁石「のう、恐しや恐しや、―に出会うた」

ひと‐え【一日】‥ヘ

ヒトヒの訛。好色五人女2「―二日ふつかを浮世の限り」

⇒ひとえ‐しょうがつ【ひとえ正月】

ひと‐え【一重・単】‥ヘ

①そのものだけで、重ならないこと。

②花弁が重なっていないこと。また、その花弁。単弁。

③単衣ひとえぎぬ・単物ひとえものの略。〈[季]夏〉

⇒ひとえ‐うめ【一重梅】

⇒ひとえ‐おび【単帯・一重帯】

⇒ひとえ‐がさね【単襲】

⇒ひとえ‐ぎぬ【単衣】

⇒ひとえ‐ぐさ【一重草】

⇒ひとえ‐ざくら【一重桜】

⇒ひとえ‐つかい【単使】

⇒ひとえ‐ばおり【単羽織】

⇒ひとえ‐ばかま【単袴】

⇒ひとえ‐まぶた【一重瞼】

⇒ひとえ‐むすび【一重結び】

⇒ひとえ‐もの【単物】

ひと‐えい【人酔い】‥ヱヒ

人ごみの中に入って気分が悪くなること。家長日記「―もしぬべきほど参りこみたり」

ひとえ‐うめ【一重梅】‥ヘ‥

①単弁の梅。

②襲かさねの色目。表は白、裏は紅。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐おび【単帯・一重帯】‥ヘ‥

裏地をつけない帯。普通には女性が夏季に用いるものをいい、太糸で地厚に織り上げた綴織つづれおり・博多織など。〈[季]夏〉

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐がさね【単襲】‥ヘ‥

単ひとえを二枚重ねる着装法。夏季用。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐ぎぬ【単衣】‥ヘ‥

公家男女装束の最も下に着る単仕立ひとえじたての衣。平絹や綾を用い、綾の文様は菱ひし。ひとえ。

単衣

ひと‐うけ【人受け】

他人に持たれる良い悪いの印象・評判。うけ。「―がよい」

ひと‐うけ【人請け】

奉公人・雇人などの身元保証。また、その保証人。

⇒ひとうけ‐しょうもん【人請証文】

ひとうけ‐しょうもん【人請証文】

奉公人などの身元を引き受ける証文。身元引受証。

⇒ひと‐うけ【人請け】

ひ‐とうじりつ【比透磁率】

〔理〕物質の透磁率を真空の透磁率で割った定数。無次元の物質定数。

ひと‐うち【一内】

座中。一家中。今昔物語集28「物いへば―響きてぞ聞えける」

ひと‐うち【一打ち】

①一度うつこと。

②一度で打ち伏せること。「―にする」

ひと‐うと・し【人疎し】

〔形ク〕

人に親しまない。人になれなじまない。源氏物語蓬生「この姫君は、かく―・き御くせなれば」

びとう‐にしゅう【尾藤二洲】‥シウ

江戸後期の儒学者。寛政の三博士の一人。名は孝肇たかもと。通称、良佐。伊予の人。片山北海に徂徠学を学んだが、のち朱子学を正学として尊び、昌平黌しょうへいこうの儒官。著「正学指掌」「素餐録」など。(1747〜1813)

⇒びとう【尾藤】

ひ‐どうめい【非同盟】

対立関係にある大国やブロックのいずれとも同盟を結ばず、積極的中立主義・平和共存・反植民地主義の原則を掲げること。第二次大戦後、アジア・アフリカ・中東の多くの国々がとった立場で、1961年ユーゴスラヴィアのベオグラードで第1回非同盟諸国首脳会議が開かれた。

ひと‐うり【人売り】

人を売買すること。また、それを業とする者。人商人ひとあきびと。狂言、磁石「のう、恐しや恐しや、―に出会うた」

ひと‐え【一日】‥ヘ

ヒトヒの訛。好色五人女2「―二日ふつかを浮世の限り」

⇒ひとえ‐しょうがつ【ひとえ正月】

ひと‐え【一重・単】‥ヘ

①そのものだけで、重ならないこと。

②花弁が重なっていないこと。また、その花弁。単弁。

③単衣ひとえぎぬ・単物ひとえものの略。〈[季]夏〉

⇒ひとえ‐うめ【一重梅】

⇒ひとえ‐おび【単帯・一重帯】

⇒ひとえ‐がさね【単襲】

⇒ひとえ‐ぎぬ【単衣】

⇒ひとえ‐ぐさ【一重草】

⇒ひとえ‐ざくら【一重桜】

⇒ひとえ‐つかい【単使】

⇒ひとえ‐ばおり【単羽織】

⇒ひとえ‐ばかま【単袴】

⇒ひとえ‐まぶた【一重瞼】

⇒ひとえ‐むすび【一重結び】

⇒ひとえ‐もの【単物】

ひと‐えい【人酔い】‥ヱヒ

人ごみの中に入って気分が悪くなること。家長日記「―もしぬべきほど参りこみたり」

ひとえ‐うめ【一重梅】‥ヘ‥

①単弁の梅。

②襲かさねの色目。表は白、裏は紅。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐おび【単帯・一重帯】‥ヘ‥

裏地をつけない帯。普通には女性が夏季に用いるものをいい、太糸で地厚に織り上げた綴織つづれおり・博多織など。〈[季]夏〉

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐がさね【単襲】‥ヘ‥

単ひとえを二枚重ねる着装法。夏季用。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐ぎぬ【単衣】‥ヘ‥

公家男女装束の最も下に着る単仕立ひとえじたての衣。平絹や綾を用い、綾の文様は菱ひし。ひとえ。

単衣

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐ぐさ【一重草】‥ヘ‥

海産の緑藻(アオサ藻綱)。日本の太平洋岸の暖海の潮間帯上部に生え、体は膜状で1層の細胞から成り、緑色。長さ5〜10センチメートル、扇形で丸く拡がる。アオノリとともに食用にする。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐ごころ【偏心】ヒトヘ‥

いちずに思い込む心。源氏物語桐壺「幼き程の御―にかかりて」

ひとえ‐ざくら【一重桜】‥ヘ‥

単弁の桜。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐しょうがつ【ひとえ正月】‥ヘシヤウグワツ

(一日ひとひ正月の転)(→)「太郎の朔日ついたち」に同じ。

⇒ひと‐え【一日】

ひとえ‐つかい【単使】‥ヘツカヒ

副使のない単身の使。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐に【偏に】ヒトヘ‥

〔副〕

(「一重に」の意)ただそのことだけをするさま。ひたすらに。また、そのことだけで、他に理由はないさま。いちずに。もっぱら。源氏物語帚木「―うちとけたる」。「―お詫び申し上げる」「―あなたの努力のたまものだ」

ひとえ‐ばおり【単羽織】‥ヘ‥

裏地をつけない羽織。夏季、またはその前後に使用。↔袷あわせ羽織。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐ばかま【単袴】‥ヘ‥

裏地をつけない袴。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐まぶた【一重瞼】‥ヘ‥

瞼に横襞よこひだがなく一重であるもの。ひとかわめ。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐むすび【一重結び】‥ヘ‥

紐の結び方の一つ。最も基本的な結び方で、引き締めると「結び留め」になる。

一重結び

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐ぐさ【一重草】‥ヘ‥

海産の緑藻(アオサ藻綱)。日本の太平洋岸の暖海の潮間帯上部に生え、体は膜状で1層の細胞から成り、緑色。長さ5〜10センチメートル、扇形で丸く拡がる。アオノリとともに食用にする。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐ごころ【偏心】ヒトヘ‥

いちずに思い込む心。源氏物語桐壺「幼き程の御―にかかりて」

ひとえ‐ざくら【一重桜】‥ヘ‥

単弁の桜。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐しょうがつ【ひとえ正月】‥ヘシヤウグワツ

(一日ひとひ正月の転)(→)「太郎の朔日ついたち」に同じ。

⇒ひと‐え【一日】

ひとえ‐つかい【単使】‥ヘツカヒ

副使のない単身の使。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐に【偏に】ヒトヘ‥

〔副〕

(「一重に」の意)ただそのことだけをするさま。ひたすらに。また、そのことだけで、他に理由はないさま。いちずに。もっぱら。源氏物語帚木「―うちとけたる」。「―お詫び申し上げる」「―あなたの努力のたまものだ」

ひとえ‐ばおり【単羽織】‥ヘ‥

裏地をつけない羽織。夏季、またはその前後に使用。↔袷あわせ羽織。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐ばかま【単袴】‥ヘ‥

裏地をつけない袴。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐まぶた【一重瞼】‥ヘ‥

瞼に横襞よこひだがなく一重であるもの。ひとかわめ。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐むすび【一重結び】‥ヘ‥

紐の結び方の一つ。最も基本的な結び方で、引き締めると「結び留め」になる。

一重結び

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐もの【単物】‥ヘ‥

①裏地をつけない、一重の和服。初夏から初秋へかけて着る。ひとえぎぬ。ひとえ。↔袷あわせ。

②室町時代、(→)素襖すおうの異称。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひと‐えり【人選り】

人をえりすぐること。じんせん。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐もの【単物】‥ヘ‥

①裏地をつけない、一重の和服。初夏から初秋へかけて着る。ひとえぎぬ。ひとえ。↔袷あわせ。

②室町時代、(→)素襖すおうの異称。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひと‐えり【人選り】

人をえりすぐること。じんせん。

ひと‐いちばい【人一倍】🔗⭐🔉

ひと‐いちばい【人一倍】

普通の人より以上。夏目漱石、こゝろ「一方では又―の正直者でしたから」。「―気を使う」

ひと‐いれ【人入れ】🔗⭐🔉

ひと‐いれ【人入れ】

江戸時代、大名・旗本などの邸に雇い人を周旋すること。また、それを業とした人。

⇒ひといれ‐やど【人入れ宿】

ひといれ‐やど【人入れ宿】🔗⭐🔉

ひといれ‐やど【人入れ宿】

雇い人の周旋を業とする家。

⇒ひと‐いれ【人入れ】

ひと‐いろ【一色】🔗⭐🔉

ひと‐いろ【一色】

①一つの色。

②一つの種類。

ひと‐いろ【人色】🔗⭐🔉

ひと‐いろ【人色】

人の肉のような色。肉色。肌色。

Munsell color system: 5YR8/5

ひ‐とう【比島】‥タウ🔗⭐🔉

ひ‐とう【比島】‥タウ

フィリピン(比律賓)諸島の略。

ひ‐とう【飛騰】🔗⭐🔉

ひ‐とう【飛騰】

とびあがること。

ひ‐とう【秘湯】‥タウ🔗⭐🔉

ひ‐とう【秘湯】‥タウ

人にあまり知られていない温泉。

ひ‐とう【悲悼】‥タウ🔗⭐🔉

ひ‐とう【悲悼】‥タウ

人の死をかなしみいたむこと。

ひ‐とう【緋桃】‥タウ🔗⭐🔉

ひ‐とう【緋桃】‥タウ

⇒ひもも

ひと‐うけ【人受け】🔗⭐🔉

ひと‐うけ【人受け】

他人に持たれる良い悪いの印象・評判。うけ。「―がよい」

ひと‐うけ【人請け】🔗⭐🔉

ひと‐うけ【人請け】

奉公人・雇人などの身元保証。また、その保証人。

⇒ひとうけ‐しょうもん【人請証文】

ひとうけ‐しょうもん【人請証文】🔗⭐🔉

ひとうけ‐しょうもん【人請証文】

奉公人などの身元を引き受ける証文。身元引受証。

⇒ひと‐うけ【人請け】

広辞苑に「ひと」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む