複数辞典一括検索+![]()

![]()

仍 かさなる🔗⭐🔉

【仍】

4画 人部

区点=4827 16進=503B シフトJIS=98B9

《音読み》 ジョウ

4画 人部

区点=4827 16進=503B シフトJIS=98B9

《音読み》 ジョウ /ニョウ

/ニョウ 〈r

〈r ng〉

《訓読み》 よる/かさなる/かさねて/なお(なほ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 よる/かさなる/かさねて/なお(なほ)

《意味》

{動}よる。ねばりついて離れない。なずむ。「仍旧貫=旧貫ニ仍ル」〔→論語〕

{動}よる。ねばりついて離れない。なずむ。「仍旧貫=旧貫ニ仍ル」〔→論語〕

{動・副}かさなる。かさねて。もとの物事につけ加わる。また、そのさま。さらに。そのうえ。「饑饉仍臻=饑饉仍ネテ臻ル」〔→漢書〕

{動・副}かさなる。かさねて。もとの物事につけ加わる。また、そのさま。さらに。そのうえ。「饑饉仍臻=饑饉仍ネテ臻ル」〔→漢書〕

「仍仍ジョウジョウ」とは、幾重にもかさなり、数多いさま。

「仍仍ジョウジョウ」とは、幾重にもかさなり、数多いさま。

{副}なお(ナホ)。元どおり。依然として。「仍然ジョウゼン(元どおり)」

《解字》

会意兼形声。人の右に、乃(柔らかい耳たぶ)を加え、乃ナイの転音が音をあらわすもので、柔らかくねばりついて、なずむの意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{副}なお(ナホ)。元どおり。依然として。「仍然ジョウゼン(元どおり)」

《解字》

会意兼形声。人の右に、乃(柔らかい耳たぶ)を加え、乃ナイの転音が音をあらわすもので、柔らかくねばりついて、なずむの意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

4画 人部

区点=4827 16進=503B シフトJIS=98B9

《音読み》 ジョウ

4画 人部

区点=4827 16進=503B シフトJIS=98B9

《音読み》 ジョウ /ニョウ

/ニョウ 〈r

〈r ng〉

《訓読み》 よる/かさなる/かさねて/なお(なほ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 よる/かさなる/かさねて/なお(なほ)

《意味》

{動}よる。ねばりついて離れない。なずむ。「仍旧貫=旧貫ニ仍ル」〔→論語〕

{動}よる。ねばりついて離れない。なずむ。「仍旧貫=旧貫ニ仍ル」〔→論語〕

{動・副}かさなる。かさねて。もとの物事につけ加わる。また、そのさま。さらに。そのうえ。「饑饉仍臻=饑饉仍ネテ臻ル」〔→漢書〕

{動・副}かさなる。かさねて。もとの物事につけ加わる。また、そのさま。さらに。そのうえ。「饑饉仍臻=饑饉仍ネテ臻ル」〔→漢書〕

「仍仍ジョウジョウ」とは、幾重にもかさなり、数多いさま。

「仍仍ジョウジョウ」とは、幾重にもかさなり、数多いさま。

{副}なお(ナホ)。元どおり。依然として。「仍然ジョウゼン(元どおり)」

《解字》

会意兼形声。人の右に、乃(柔らかい耳たぶ)を加え、乃ナイの転音が音をあらわすもので、柔らかくねばりついて、なずむの意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{副}なお(ナホ)。元どおり。依然として。「仍然ジョウゼン(元どおり)」

《解字》

会意兼形声。人の右に、乃(柔らかい耳たぶ)を加え、乃ナイの転音が音をあらわすもので、柔らかくねばりついて、なずむの意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

佳作 カサク🔗⭐🔉

【佳作】

カサク  りっぱな詩文・芸術作品。

りっぱな詩文・芸術作品。 〔国〕非常にすぐれてはいないが、かなりよくできた作品。

〔国〕非常にすぐれてはいないが、かなりよくできた作品。

りっぱな詩文・芸術作品。

りっぱな詩文・芸術作品。 〔国〕非常にすぐれてはいないが、かなりよくできた作品。

〔国〕非常にすぐれてはいないが、かなりよくできた作品。

傘 かさ🔗⭐🔉

【傘】

12画 人部 [常用漢字]

区点=2717 16進=3B31 シフトJIS=8E50

《常用音訓》サン/かさ

《音読み》 サン

12画 人部 [常用漢字]

区点=2717 16進=3B31 シフトJIS=8E50

《常用音訓》サン/かさ

《音読み》 サン

〈s

〈s n〉

《訓読み》 かさ

《名付け》 かさ

《意味》

{名}かさ。からかさ。▽今は広く、かさ、または、かさのようにおおうものをさす。〈同義語〉→繖。「傘下サンカ」「洋傘ヨウサン(こうもりがさ)」

《解字》

n〉

《訓読み》 かさ

《名付け》 かさ

《意味》

{名}かさ。からかさ。▽今は広く、かさ、または、かさのようにおおうものをさす。〈同義語〉→繖。「傘下サンカ」「洋傘ヨウサン(こうもりがさ)」

《解字》

象形。漢代の「通俗文」の「御覧七〇二引」に「帛ヌノを張りて雨を避くるを繖蓋サンガイといふ」とある。繖は「糸+音符散」の会意兼形声文字で、これが古い字。俗字の傘サンは、かさの形を描いたもの。サンという音は、山(△型をしたやま、水がわかれ落ちる分水嶺)

象形。漢代の「通俗文」の「御覧七〇二引」に「帛ヌノを張りて雨を避くるを繖蓋サンガイといふ」とある。繖は「糸+音符散」の会意兼形声文字で、これが古い字。俗字の傘サンは、かさの形を描いたもの。サンという音は、山(△型をしたやま、水がわかれ落ちる分水嶺) 散(ばらばらにわかれちる)と同系で、傘は、雨水が△型のかさによってわかれちることに着目した命名である。

《熟語》

→熟語

散(ばらばらにわかれちる)と同系で、傘は、雨水が△型のかさによってわかれちることに着目した命名である。

《熟語》

→熟語

12画 人部 [常用漢字]

区点=2717 16進=3B31 シフトJIS=8E50

《常用音訓》サン/かさ

《音読み》 サン

12画 人部 [常用漢字]

区点=2717 16進=3B31 シフトJIS=8E50

《常用音訓》サン/かさ

《音読み》 サン

〈s

〈s n〉

《訓読み》 かさ

《名付け》 かさ

《意味》

{名}かさ。からかさ。▽今は広く、かさ、または、かさのようにおおうものをさす。〈同義語〉→繖。「傘下サンカ」「洋傘ヨウサン(こうもりがさ)」

《解字》

n〉

《訓読み》 かさ

《名付け》 かさ

《意味》

{名}かさ。からかさ。▽今は広く、かさ、または、かさのようにおおうものをさす。〈同義語〉→繖。「傘下サンカ」「洋傘ヨウサン(こうもりがさ)」

《解字》

象形。漢代の「通俗文」の「御覧七〇二引」に「帛ヌノを張りて雨を避くるを繖蓋サンガイといふ」とある。繖は「糸+音符散」の会意兼形声文字で、これが古い字。俗字の傘サンは、かさの形を描いたもの。サンという音は、山(△型をしたやま、水がわかれ落ちる分水嶺)

象形。漢代の「通俗文」の「御覧七〇二引」に「帛ヌノを張りて雨を避くるを繖蓋サンガイといふ」とある。繖は「糸+音符散」の会意兼形声文字で、これが古い字。俗字の傘サンは、かさの形を描いたもの。サンという音は、山(△型をしたやま、水がわかれ落ちる分水嶺) 散(ばらばらにわかれちる)と同系で、傘は、雨水が△型のかさによってわかれちることに着目した命名である。

《熟語》

→熟語

散(ばらばらにわかれちる)と同系で、傘は、雨水が△型のかさによってわかれちることに着目した命名である。

《熟語》

→熟語

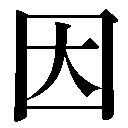

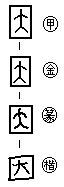

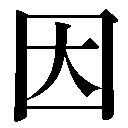

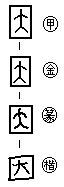

因 かさねる🔗⭐🔉

【因】

6画 囗部 [五年]

区点=1688 16進=3078 シフトJIS=88F6

《常用音訓》イン/よ…る

《音読み》 イン

6画 囗部 [五年]

区点=1688 16進=3078 シフトJIS=88F6

《常用音訓》イン/よ…る

《音読み》 イン

〈y

〈y n〉

《訓読み》 よる/かさねる(かさぬ)/よりて/よって/ちなむ/ちなみに

《名付け》 ちなみ・なみ・ゆかり・よし・より・よる

《意味》

n〉

《訓読み》 よる/かさねる(かさぬ)/よりて/よって/ちなむ/ちなみに

《名付け》 ちなみ・なみ・ゆかり・よし・より・よる

《意味》

{動}よる。ふまえる。下になにかをふまえて、その上に乗る。「因循」「殷因於夏礼=殷ハ夏ノ礼ニ因ル」〔→論語〕

{動}よる。ふまえる。下になにかをふまえて、その上に乗る。「因循」「殷因於夏礼=殷ハ夏ノ礼ニ因ル」〔→論語〕

{動}よる。かさねる(カサヌ)。何かの下地の上に加わる。〈類義語〉→依。「因之以饑饉=コレニ因ヌルニ饑饉ヲモツテス」〔→論語〕

{動}よる。かさねる(カサヌ)。何かの下地の上に加わる。〈類義語〉→依。「因之以饑饉=コレニ因ヌルニ饑饉ヲモツテス」〔→論語〕

{動}よる。たよりにする。手づるにする。「因陳子而以告孟子=陳子ニ因リテモツテ孟子ニ告グ」〔→孟子〕

{動}よる。たよりにする。手づるにする。「因陳子而以告孟子=陳子ニ因リテモツテ孟子ニ告グ」〔→孟子〕

{名}おこった事のよりどころ。〈対語〉→果。「原因」「因由インユウ」

{名}おこった事のよりどころ。〈対語〉→果。「原因」「因由インユウ」

{副}よりて。よって。それにつれて。便乗して。「無恒産、因無恒心=恒産無ケレバ、因ッテ恒心無シ」〔→孟子〕

{副}よりて。よって。それにつれて。便乗して。「無恒産、因無恒心=恒産無ケレバ、因ッテ恒心無シ」〔→孟子〕

{副}よりて。よって。それが原因で。「余因得遍観群書=余因リテ遍ク群書ヲ観ルヲ得タリ」〔→宋濂〕

{副}よりて。よって。それが原因で。「余因得遍観群書=余因リテ遍ク群書ヲ観ルヲ得タリ」〔→宋濂〕

{動・副}ちなむ。ちなみに。ゆかりを持つ。機縁にする。何かを縁にして。

{動・副}ちなむ。ちなみに。ゆかりを持つ。機縁にする。何かを縁にして。

{名}掛け算のこと。〈類義語〉→乗。

《解字》

{名}掛け算のこと。〈類義語〉→乗。

《解字》

会意。「囗(ふとん)+

会意。「囗(ふとん)+ 印(乗せた物)、または大(ひと)」で、ふとんを下に敷いて、その上に大の字に乗ることを示す。下地をふまえて、その上に乗ること。茵イン(しとね)の原字。

《単語家族》

印(上から下を押さえる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

印(乗せた物)、または大(ひと)」で、ふとんを下に敷いて、その上に大の字に乗ることを示す。下地をふまえて、その上に乗ること。茵イン(しとね)の原字。

《単語家族》

印(上から下を押さえる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

6画 囗部 [五年]

区点=1688 16進=3078 シフトJIS=88F6

《常用音訓》イン/よ…る

《音読み》 イン

6画 囗部 [五年]

区点=1688 16進=3078 シフトJIS=88F6

《常用音訓》イン/よ…る

《音読み》 イン

〈y

〈y n〉

《訓読み》 よる/かさねる(かさぬ)/よりて/よって/ちなむ/ちなみに

《名付け》 ちなみ・なみ・ゆかり・よし・より・よる

《意味》

n〉

《訓読み》 よる/かさねる(かさぬ)/よりて/よって/ちなむ/ちなみに

《名付け》 ちなみ・なみ・ゆかり・よし・より・よる

《意味》

{動}よる。ふまえる。下になにかをふまえて、その上に乗る。「因循」「殷因於夏礼=殷ハ夏ノ礼ニ因ル」〔→論語〕

{動}よる。ふまえる。下になにかをふまえて、その上に乗る。「因循」「殷因於夏礼=殷ハ夏ノ礼ニ因ル」〔→論語〕

{動}よる。かさねる(カサヌ)。何かの下地の上に加わる。〈類義語〉→依。「因之以饑饉=コレニ因ヌルニ饑饉ヲモツテス」〔→論語〕

{動}よる。かさねる(カサヌ)。何かの下地の上に加わる。〈類義語〉→依。「因之以饑饉=コレニ因ヌルニ饑饉ヲモツテス」〔→論語〕

{動}よる。たよりにする。手づるにする。「因陳子而以告孟子=陳子ニ因リテモツテ孟子ニ告グ」〔→孟子〕

{動}よる。たよりにする。手づるにする。「因陳子而以告孟子=陳子ニ因リテモツテ孟子ニ告グ」〔→孟子〕

{名}おこった事のよりどころ。〈対語〉→果。「原因」「因由インユウ」

{名}おこった事のよりどころ。〈対語〉→果。「原因」「因由インユウ」

{副}よりて。よって。それにつれて。便乗して。「無恒産、因無恒心=恒産無ケレバ、因ッテ恒心無シ」〔→孟子〕

{副}よりて。よって。それにつれて。便乗して。「無恒産、因無恒心=恒産無ケレバ、因ッテ恒心無シ」〔→孟子〕

{副}よりて。よって。それが原因で。「余因得遍観群書=余因リテ遍ク群書ヲ観ルヲ得タリ」〔→宋濂〕

{副}よりて。よって。それが原因で。「余因得遍観群書=余因リテ遍ク群書ヲ観ルヲ得タリ」〔→宋濂〕

{動・副}ちなむ。ちなみに。ゆかりを持つ。機縁にする。何かを縁にして。

{動・副}ちなむ。ちなみに。ゆかりを持つ。機縁にする。何かを縁にして。

{名}掛け算のこと。〈類義語〉→乗。

《解字》

{名}掛け算のこと。〈類義語〉→乗。

《解字》

会意。「囗(ふとん)+

会意。「囗(ふとん)+ 印(乗せた物)、または大(ひと)」で、ふとんを下に敷いて、その上に大の字に乗ることを示す。下地をふまえて、その上に乗ること。茵イン(しとね)の原字。

《単語家族》

印(上から下を押さえる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

印(乗せた物)、または大(ひと)」で、ふとんを下に敷いて、その上に大の字に乗ることを示す。下地をふまえて、その上に乗ること。茵イン(しとね)の原字。

《単語家族》

印(上から下を押さえる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

奕 かさなる🔗⭐🔉

套 かさね🔗⭐🔉

【套】

10画 大部

区点=3769 16進=4565 シフトJIS=9385

《音読み》 トウ(タウ)

10画 大部

区点=3769 16進=4565 シフトJIS=9385

《音読み》 トウ(タウ)

〈t

〈t o〉

《訓読み》 かさねる(かさぬ)/つつむ/つつみ/かさね/くま

《意味》

o〉

《訓読み》 かさねる(かさぬ)/つつむ/つつみ/かさね/くま

《意味》

{動・名}かさねる(カサヌ)。長く大きいカバーをかぶせる。また、かぶせてつつむもの。「外套ガイトウ」「套杯トウハイ(小杯を大杯の中に入れたひと組の酒杯)」

{動・名}かさねる(カサヌ)。長く大きいカバーをかぶせる。また、かぶせてつつむもの。「外套ガイトウ」「套杯トウハイ(小杯を大杯の中に入れたひと組の酒杯)」

{動・名}つつむ。つつみ。外皮でつつみ隠す。また、つつみ隠したもの。「筆套ヒットウ(筆のさや)」「封套フウトウ(=封筒)」

{動・名}つつむ。つつみ。外皮でつつみ隠す。また、つつみ隠したもの。「筆套ヒットウ(筆のさや)」「封套フウトウ(=封筒)」

{単位}かさね。衣服を数える単位。下衣の上に上衣をかさねることから。一套とは、衣服ひとかさねをいう。

{単位}かさね。衣服を数える単位。下衣の上に上衣をかさねることから。一套とは、衣服ひとかさねをいう。

{名}人をつつみこむ古い習慣。ありきたりのわく。「套語トウゴ」「脱套ダットウ(古い習慣から抜け出る)」

{名}人をつつみこむ古い習慣。ありきたりのわく。「套語トウゴ」「脱套ダットウ(古い習慣から抜け出る)」

{名}くま。河川が曲がって岸をつつみこんだ所。「河套カトウ」

{名}くま。河川が曲がって岸をつつみこんだ所。「河套カトウ」

「圏套ケントウ」とは、人をつつみこむわなや、しかけ。また、悪だくみ。

《解字》

会意。「大+長」で、大きく長いカバーのこと。外からつつみこむ意を含む。

《単語家族》

韜トウ(外皮でつつみ隠す)

「圏套ケントウ」とは、人をつつみこむわなや、しかけ。また、悪だくみ。

《解字》

会意。「大+長」で、大きく長いカバーのこと。外からつつみこむ意を含む。

《単語家族》

韜トウ(外皮でつつみ隠す) 疇チュウ(田を囲むあぜ→外わく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

疇チュウ(田を囲むあぜ→外わく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 大部

区点=3769 16進=4565 シフトJIS=9385

《音読み》 トウ(タウ)

10画 大部

区点=3769 16進=4565 シフトJIS=9385

《音読み》 トウ(タウ)

〈t

〈t o〉

《訓読み》 かさねる(かさぬ)/つつむ/つつみ/かさね/くま

《意味》

o〉

《訓読み》 かさねる(かさぬ)/つつむ/つつみ/かさね/くま

《意味》

{動・名}かさねる(カサヌ)。長く大きいカバーをかぶせる。また、かぶせてつつむもの。「外套ガイトウ」「套杯トウハイ(小杯を大杯の中に入れたひと組の酒杯)」

{動・名}かさねる(カサヌ)。長く大きいカバーをかぶせる。また、かぶせてつつむもの。「外套ガイトウ」「套杯トウハイ(小杯を大杯の中に入れたひと組の酒杯)」

{動・名}つつむ。つつみ。外皮でつつみ隠す。また、つつみ隠したもの。「筆套ヒットウ(筆のさや)」「封套フウトウ(=封筒)」

{動・名}つつむ。つつみ。外皮でつつみ隠す。また、つつみ隠したもの。「筆套ヒットウ(筆のさや)」「封套フウトウ(=封筒)」

{単位}かさね。衣服を数える単位。下衣の上に上衣をかさねることから。一套とは、衣服ひとかさねをいう。

{単位}かさね。衣服を数える単位。下衣の上に上衣をかさねることから。一套とは、衣服ひとかさねをいう。

{名}人をつつみこむ古い習慣。ありきたりのわく。「套語トウゴ」「脱套ダットウ(古い習慣から抜け出る)」

{名}人をつつみこむ古い習慣。ありきたりのわく。「套語トウゴ」「脱套ダットウ(古い習慣から抜け出る)」

{名}くま。河川が曲がって岸をつつみこんだ所。「河套カトウ」

{名}くま。河川が曲がって岸をつつみこんだ所。「河套カトウ」

「圏套ケントウ」とは、人をつつみこむわなや、しかけ。また、悪だくみ。

《解字》

会意。「大+長」で、大きく長いカバーのこと。外からつつみこむ意を含む。

《単語家族》

韜トウ(外皮でつつみ隠す)

「圏套ケントウ」とは、人をつつみこむわなや、しかけ。また、悪だくみ。

《解字》

会意。「大+長」で、大きく長いカバーのこと。外からつつみこむ意を含む。

《単語家族》

韜トウ(外皮でつつみ隠す) 疇チュウ(田を囲むあぜ→外わく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

疇チュウ(田を囲むあぜ→外わく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

家宰 カサイ🔗⭐🔉

【家老】

カロウ  家臣の長。『家宰カサイ・家相カショウ』

家臣の長。『家宰カサイ・家相カショウ』 一族ちゅうの長老。

一族ちゅうの長老。 〔国〕大名・小名の家臣の長。

〔国〕大名・小名の家臣の長。

家臣の長。『家宰カサイ・家相カショウ』

家臣の長。『家宰カサイ・家相カショウ』 一族ちゅうの長老。

一族ちゅうの長老。 〔国〕大名・小名の家臣の長。

〔国〕大名・小名の家臣の長。

宴妻 カサイ🔗⭐🔉

層 かさなる🔗⭐🔉

【層】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

14画 尸部 [六年]

区点=3356 16進=4158 シフトJIS=9177

《常用音訓》ソウ

《音読み》 ソウ

14画 尸部 [六年]

区点=3356 16進=4158 シフトJIS=9177

《常用音訓》ソウ

《音読み》 ソウ /ゾウ

/ゾウ 〈c

〈c ng〉

《訓読み》 かさなる

《意味》

ng〉

《訓読み》 かさなる

《意味》

{動}かさなる。上へ上へと幾段にもかさなる。「層累」「層次(かさなりの順序)」

{動}かさなる。上へ上へと幾段にもかさなる。「層累」「層次(かさなりの順序)」

{名・単位}何階にもかさなった建物。また階数を数えることば。〈類義語〉→楼・→階。「更上一層楼=更ニ上ル一層ノ楼」〔→王之渙〕

{名・単位}何階にもかさなった建物。また階数を数えることば。〈類義語〉→楼・→階。「更上一層楼=更ニ上ル一層ノ楼」〔→王之渙〕

{名}社会や人々の階級。「中間層」「上層階級」

《解字》

会意兼形声。曾(=曽)の字の上部の八印は湯気の姿、中部はせいろう、下部はこんろの形で、何段にもせいろうをかさねて米をふかすこしき。甑ソウ(こしき)の原字。層は「尸(屋の字の上部。たれ幕、屋根)+音符曾ソウ」で、何段もやねをかさねた家。→曾

《単語家族》

増(土を何段もかさね増す)と同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}社会や人々の階級。「中間層」「上層階級」

《解字》

会意兼形声。曾(=曽)の字の上部の八印は湯気の姿、中部はせいろう、下部はこんろの形で、何段にもせいろうをかさねて米をふかすこしき。甑ソウ(こしき)の原字。層は「尸(屋の字の上部。たれ幕、屋根)+音符曾ソウ」で、何段もやねをかさねた家。→曾

《単語家族》

増(土を何段もかさね増す)と同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

人名に使える旧字

人名に使える旧字

14画 尸部 [六年]

区点=3356 16進=4158 シフトJIS=9177

《常用音訓》ソウ

《音読み》 ソウ

14画 尸部 [六年]

区点=3356 16進=4158 シフトJIS=9177

《常用音訓》ソウ

《音読み》 ソウ /ゾウ

/ゾウ 〈c

〈c ng〉

《訓読み》 かさなる

《意味》

ng〉

《訓読み》 かさなる

《意味》

{動}かさなる。上へ上へと幾段にもかさなる。「層累」「層次(かさなりの順序)」

{動}かさなる。上へ上へと幾段にもかさなる。「層累」「層次(かさなりの順序)」

{名・単位}何階にもかさなった建物。また階数を数えることば。〈類義語〉→楼・→階。「更上一層楼=更ニ上ル一層ノ楼」〔→王之渙〕

{名・単位}何階にもかさなった建物。また階数を数えることば。〈類義語〉→楼・→階。「更上一層楼=更ニ上ル一層ノ楼」〔→王之渙〕

{名}社会や人々の階級。「中間層」「上層階級」

《解字》

会意兼形声。曾(=曽)の字の上部の八印は湯気の姿、中部はせいろう、下部はこんろの形で、何段にもせいろうをかさねて米をふかすこしき。甑ソウ(こしき)の原字。層は「尸(屋の字の上部。たれ幕、屋根)+音符曾ソウ」で、何段もやねをかさねた家。→曾

《単語家族》

増(土を何段もかさね増す)と同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}社会や人々の階級。「中間層」「上層階級」

《解字》

会意兼形声。曾(=曽)の字の上部の八印は湯気の姿、中部はせいろう、下部はこんろの形で、何段にもせいろうをかさねて米をふかすこしき。甑ソウ(こしき)の原字。層は「尸(屋の字の上部。たれ幕、屋根)+音符曾ソウ」で、何段もやねをかさねた家。→曾

《単語家族》

増(土を何段もかさね増す)と同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

嵩 かさ🔗⭐🔉

【嵩】

13画 山部 [人名漢字]

区点=3183 16進=3F73 シフトJIS=9093

《音読み》 スウ

13画 山部 [人名漢字]

区点=3183 16進=3F73 シフトJIS=9093

《音読み》 スウ /シュウ

/シュウ 〈s

〈s ng〉

《訓読み》 たかい(たかし)/かさ

《名付け》 かさ・たか・たかし・たけ

《意味》

ng〉

《訓読み》 たかい(たかし)/かさ

《名付け》 かさ・たか・たかし・たけ

《意味》

{形}たかい(タカシ)。山がたかくそびえたつさま。転じて、直立してそびえるさま。〈同義語〉→崇。「嵩高スウコウ(=崇高)」

{形}たかい(タカシ)。山がたかくそびえたつさま。転じて、直立してそびえるさま。〈同義語〉→崇。「嵩高スウコウ(=崇高)」

「嵩山スウザン」とは、五岳の一つ。河南省登封トウホウ県の北にある。「中岳」「崇山スウザン」「嵩岳スウガク」「嵩丘スウキュウ」「嵩高スウコウ」とも。

〔国〕かさ。体積。「嵩がたかい」

《解字》

会意。「山+高」で、たかくそびえる山をあらわす。崇とまったく同じことばをあらわす異体の字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

「嵩山スウザン」とは、五岳の一つ。河南省登封トウホウ県の北にある。「中岳」「崇山スウザン」「嵩岳スウガク」「嵩丘スウキュウ」「嵩高スウコウ」とも。

〔国〕かさ。体積。「嵩がたかい」

《解字》

会意。「山+高」で、たかくそびえる山をあらわす。崇とまったく同じことばをあらわす異体の字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

13画 山部 [人名漢字]

区点=3183 16進=3F73 シフトJIS=9093

《音読み》 スウ

13画 山部 [人名漢字]

区点=3183 16進=3F73 シフトJIS=9093

《音読み》 スウ /シュウ

/シュウ 〈s

〈s ng〉

《訓読み》 たかい(たかし)/かさ

《名付け》 かさ・たか・たかし・たけ

《意味》

ng〉

《訓読み》 たかい(たかし)/かさ

《名付け》 かさ・たか・たかし・たけ

《意味》

{形}たかい(タカシ)。山がたかくそびえたつさま。転じて、直立してそびえるさま。〈同義語〉→崇。「嵩高スウコウ(=崇高)」

{形}たかい(タカシ)。山がたかくそびえたつさま。転じて、直立してそびえるさま。〈同義語〉→崇。「嵩高スウコウ(=崇高)」

「嵩山スウザン」とは、五岳の一つ。河南省登封トウホウ県の北にある。「中岳」「崇山スウザン」「嵩岳スウガク」「嵩丘スウキュウ」「嵩高スウコウ」とも。

〔国〕かさ。体積。「嵩がたかい」

《解字》

会意。「山+高」で、たかくそびえる山をあらわす。崇とまったく同じことばをあらわす異体の字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

「嵩山スウザン」とは、五岳の一つ。河南省登封トウホウ県の北にある。「中岳」「崇山スウザン」「嵩岳スウガク」「嵩丘スウキュウ」「嵩高スウコウ」とも。

〔国〕かさ。体積。「嵩がたかい」

《解字》

会意。「山+高」で、たかくそびえる山をあらわす。崇とまったく同じことばをあらわす異体の字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

暈 かさ🔗⭐🔉

【暈】

13画 日部

区点=5884 16進=5A74 シフトJIS=9DF2

《音読み》 ウン

13画 日部

区点=5884 16進=5A74 シフトJIS=9DF2

《音読み》 ウン

〈y

〈y n・y

n・y n〉

《訓読み》 かさ/めまい(めまひ)/ぼかし

《意味》

n〉

《訓読み》 かさ/めまい(めまひ)/ぼかし

《意味》

{名}かさ。日や月の周りを、まるく取り巻いた光の輪。灯火の外側に生じたまるい光の輪。「日暈ニチウン(日がさ)」「灯生暈=灯暈ヲ生ズ」〔→韓愈〕

{名}かさ。日や月の周りを、まるく取り巻いた光の輪。灯火の外側に生じたまるい光の輪。「日暈ニチウン(日がさ)」「灯生暈=灯暈ヲ生ズ」〔→韓愈〕

ウンス{動・名}めまい(メマヒ)。目がぐるぐる回って、ぼうっとする。〈類義語〉→眩ゲン(くらむ)・→昏コン(暗くなる)。

〔国〕ぼかし。周囲をまるくなすりつつ、しだいに色を薄める絵画・染色の手法。

《解字》

会意兼形声。軍は、車を並べてまるく取り巻いた営舎のこと。まるく取り巻く意を含む。暈は「日+音符軍」で、日をまるく取り巻く光の輪。▽暉キは、別字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

ウンス{動・名}めまい(メマヒ)。目がぐるぐる回って、ぼうっとする。〈類義語〉→眩ゲン(くらむ)・→昏コン(暗くなる)。

〔国〕ぼかし。周囲をまるくなすりつつ、しだいに色を薄める絵画・染色の手法。

《解字》

会意兼形声。軍は、車を並べてまるく取り巻いた営舎のこと。まるく取り巻く意を含む。暈は「日+音符軍」で、日をまるく取り巻く光の輪。▽暉キは、別字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 日部

区点=5884 16進=5A74 シフトJIS=9DF2

《音読み》 ウン

13画 日部

区点=5884 16進=5A74 シフトJIS=9DF2

《音読み》 ウン

〈y

〈y n・y

n・y n〉

《訓読み》 かさ/めまい(めまひ)/ぼかし

《意味》

n〉

《訓読み》 かさ/めまい(めまひ)/ぼかし

《意味》

{名}かさ。日や月の周りを、まるく取り巻いた光の輪。灯火の外側に生じたまるい光の輪。「日暈ニチウン(日がさ)」「灯生暈=灯暈ヲ生ズ」〔→韓愈〕

{名}かさ。日や月の周りを、まるく取り巻いた光の輪。灯火の外側に生じたまるい光の輪。「日暈ニチウン(日がさ)」「灯生暈=灯暈ヲ生ズ」〔→韓愈〕

ウンス{動・名}めまい(メマヒ)。目がぐるぐる回って、ぼうっとする。〈類義語〉→眩ゲン(くらむ)・→昏コン(暗くなる)。

〔国〕ぼかし。周囲をまるくなすりつつ、しだいに色を薄める絵画・染色の手法。

《解字》

会意兼形声。軍は、車を並べてまるく取り巻いた営舎のこと。まるく取り巻く意を含む。暈は「日+音符軍」で、日をまるく取り巻く光の輪。▽暉キは、別字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

ウンス{動・名}めまい(メマヒ)。目がぐるぐる回って、ぼうっとする。〈類義語〉→眩ゲン(くらむ)・→昏コン(暗くなる)。

〔国〕ぼかし。周囲をまるくなすりつつ、しだいに色を薄める絵画・染色の手法。

《解字》

会意兼形声。軍は、車を並べてまるく取り巻いた営舎のこと。まるく取り巻く意を含む。暈は「日+音符軍」で、日をまるく取り巻く光の輪。▽暉キは、別字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

枷鎖 カサ🔗⭐🔉

【枷鎖】

カサ 首かせと鎖。罪人の自由をうばう道具。

河朔 カサク🔗⭐🔉

【河北】

カホク  黄河以北の地方。▽「朔」は北。『河朔カサク』

黄河以北の地方。▽「朔」は北。『河朔カサク』 中国の現在の省の名。渤海ボツカイ湾に面し、黄河以北に位置する。省都は石家荘市。古くは、冀キ、幽、燕エンとよばれた。

中国の現在の省の名。渤海ボツカイ湾に面し、黄河以北に位置する。省都は石家荘市。古くは、冀キ、幽、燕エンとよばれた。

黄河以北の地方。▽「朔」は北。『河朔カサク』

黄河以北の地方。▽「朔」は北。『河朔カサク』 中国の現在の省の名。渤海ボツカイ湾に面し、黄河以北に位置する。省都は石家荘市。古くは、冀キ、幽、燕エンとよばれた。

中国の現在の省の名。渤海ボツカイ湾に面し、黄河以北に位置する。省都は石家荘市。古くは、冀キ、幽、燕エンとよばれた。

沓 かさなる🔗⭐🔉

【沓】

8画 水部

区点=2303 16進=3723 シフトJIS=8C42

《音読み》 トウ(タフ)

8画 水部

区点=2303 16進=3723 シフトJIS=8C42

《音読み》 トウ(タフ) /ドウ(ドフ)

/ドウ(ドフ) 〈d

〈d ・t

・t 〉

《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/くつ

《意味》

〉

《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/くつ

《意味》

{動}りゅうちょうにしゃべりまくる。「噂沓背憎=噂沓シテ背ニテ憎ム」〔→詩経〕

{動}りゅうちょうにしゃべりまくる。「噂沓背憎=噂沓シテ背ニテ憎ム」〔→詩経〕

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。たくさんかさねあわせる。たくさんかさなりあう。また、そのさま。〈類義語〉→畳ジョウ。「重沓ジュウトウ」「雑沓ザットウ(=雑踏)」

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。たくさんかさねあわせる。たくさんかさなりあう。また、そのさま。〈類義語〉→畳ジョウ。「重沓ジュウトウ」「雑沓ザットウ(=雑踏)」

{動}水が後から後からわきあふれる。

〔国〕くつ。履物のくつ。

《解字》

会意。「水+曰(いう)」で、流れるようにしゃべることをあらわす。かさねあわせる意味を含む。

《単語家族》

踏(くりかえし足を動かす)

{動}水が後から後からわきあふれる。

〔国〕くつ。履物のくつ。

《解字》

会意。「水+曰(いう)」で、流れるようにしゃべることをあらわす。かさねあわせる意味を含む。

《単語家族》

踏(くりかえし足を動かす) 畳(つみかさねる)

畳(つみかさねる) 習(くりかえし行う)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

習(くりかえし行う)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 水部

区点=2303 16進=3723 シフトJIS=8C42

《音読み》 トウ(タフ)

8画 水部

区点=2303 16進=3723 シフトJIS=8C42

《音読み》 トウ(タフ) /ドウ(ドフ)

/ドウ(ドフ) 〈d

〈d ・t

・t 〉

《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/くつ

《意味》

〉

《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/くつ

《意味》

{動}りゅうちょうにしゃべりまくる。「噂沓背憎=噂沓シテ背ニテ憎ム」〔→詩経〕

{動}りゅうちょうにしゃべりまくる。「噂沓背憎=噂沓シテ背ニテ憎ム」〔→詩経〕

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。たくさんかさねあわせる。たくさんかさなりあう。また、そのさま。〈類義語〉→畳ジョウ。「重沓ジュウトウ」「雑沓ザットウ(=雑踏)」

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。たくさんかさねあわせる。たくさんかさなりあう。また、そのさま。〈類義語〉→畳ジョウ。「重沓ジュウトウ」「雑沓ザットウ(=雑踏)」

{動}水が後から後からわきあふれる。

〔国〕くつ。履物のくつ。

《解字》

会意。「水+曰(いう)」で、流れるようにしゃべることをあらわす。かさねあわせる意味を含む。

《単語家族》

踏(くりかえし足を動かす)

{動}水が後から後からわきあふれる。

〔国〕くつ。履物のくつ。

《解字》

会意。「水+曰(いう)」で、流れるようにしゃべることをあらわす。かさねあわせる意味を含む。

《単語家族》

踏(くりかえし足を動かす) 畳(つみかさねる)

畳(つみかさねる) 習(くりかえし行う)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

習(くりかえし行う)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

畳 かさなる🔗⭐🔉

【畳】

12画 田部 [常用漢字]

区点=3086 16進=3E76 シフトJIS=8FF4

【疊】旧字人名に使える旧字

12画 田部 [常用漢字]

区点=3086 16進=3E76 シフトJIS=8FF4

【疊】旧字人名に使える旧字

22画 田部

区点=6540 16進=6148 シフトJIS=E167

【疉】異体字(A)異体字(A)

22画 田部

区点=6540 16進=6148 シフトJIS=E167

【疉】異体字(A)異体字(A)

22画 田部

区点=6541 16進=6149 シフトJIS=E168

【疂】異体字(B)異体字(B)

22画 田部

区点=6541 16進=6149 シフトJIS=E168

【疂】異体字(B)異体字(B)

16画 田部

区点=6542 16進=614A シフトJIS=E169

《常用音訓》ジョウ/たたみ/たた…む

《音読み》 ジョウ(デフ)

16画 田部

区点=6542 16進=614A シフトJIS=E169

《常用音訓》ジョウ/たたみ/たた…む

《音読み》 ジョウ(デフ) /チョウ(テフ)

/チョウ(テフ) 〈di

〈di 〉

《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/たたむ/たたみ/じょう

《名付け》 あき

《意味》

〉

《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/たたむ/たたみ/じょう

《名付け》 あき

《意味》

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。薄く平らなものがかさなる。また、薄く平らなものをかさねる。また、そのさま。〈類義語〉→重。「重畳」「双声畳韻(「参差シンシ」のように同類の子音を並べる双声と、「窈窕ヨウチョウ」のように同じ韻を重ねる畳韻)」

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。薄く平らなものがかさなる。また、薄く平らなものをかさねる。また、そのさま。〈類義語〉→重。「重畳」「双声畳韻(「参差シンシ」のように同類の子音を並べる双声と、「窈窕ヨウチョウ」のように同じ韻を重ねる畳韻)」

{動・名}たたむ。平らなものを折ってかさねる。また、たたんだ物。〈類義語〉→摺ショウ。「摺畳ショウジョウ(たたんでかさねる、たたんだ書類)」

{動・名}たたむ。平らなものを折ってかさねる。また、たたんだ物。〈類義語〉→摺ショウ。「摺畳ショウジョウ(たたんでかさねる、たたんだ書類)」

{単位}かさなって薄く平らな物を数えることば。〈類義語〉→帖ジョウ。

{単位}かさなって薄く平らな物を数えることば。〈類義語〉→帖ジョウ。

{動}ひれふす。▽慴ショウに当てた用法。「震畳シンジョウ(=震慴。こわがってひれふす)」

〔国〕

{動}ひれふす。▽慴ショウに当てた用法。「震畳シンジョウ(=震慴。こわがってひれふす)」

〔国〕 たたみ。わら・いぐさを材料としてつくった、床上に敷く敷物。▽平安時代には、うすべりや、むしろのことで、平素はたたみ重ねてすみに置いた。

たたみ。わら・いぐさを材料としてつくった、床上に敷く敷物。▽平安時代には、うすべりや、むしろのことで、平素はたたみ重ねてすみに置いた。 じょう。たたみを数えることば。

《解字》

じょう。たたみを数えることば。

《解字》

会意。「日三つ、または田三つ(いくつもかさねること)+宜(たくさんかさねる)」で、平らにいく枚もかさなること。宜の中の部分はもと多の字であり、ここでは多いことを示す。

《単語家族》

沓トウ(多くかさなる)

会意。「日三つ、または田三つ(いくつもかさねること)+宜(たくさんかさねる)」で、平らにいく枚もかさなること。宜の中の部分はもと多の字であり、ここでは多いことを示す。

《単語家族》

沓トウ(多くかさなる) 襲シュウ(かさねる)

襲シュウ(かさねる) 摺ショウ(かさねて折る)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

摺ショウ(かさねて折る)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 田部 [常用漢字]

区点=3086 16進=3E76 シフトJIS=8FF4

【疊】旧字人名に使える旧字

12画 田部 [常用漢字]

区点=3086 16進=3E76 シフトJIS=8FF4

【疊】旧字人名に使える旧字

22画 田部

区点=6540 16進=6148 シフトJIS=E167

【疉】異体字(A)異体字(A)

22画 田部

区点=6540 16進=6148 シフトJIS=E167

【疉】異体字(A)異体字(A)

22画 田部

区点=6541 16進=6149 シフトJIS=E168

【疂】異体字(B)異体字(B)

22画 田部

区点=6541 16進=6149 シフトJIS=E168

【疂】異体字(B)異体字(B)

16画 田部

区点=6542 16進=614A シフトJIS=E169

《常用音訓》ジョウ/たたみ/たた…む

《音読み》 ジョウ(デフ)

16画 田部

区点=6542 16進=614A シフトJIS=E169

《常用音訓》ジョウ/たたみ/たた…む

《音読み》 ジョウ(デフ) /チョウ(テフ)

/チョウ(テフ) 〈di

〈di 〉

《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/たたむ/たたみ/じょう

《名付け》 あき

《意味》

〉

《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/たたむ/たたみ/じょう

《名付け》 あき

《意味》

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。薄く平らなものがかさなる。また、薄く平らなものをかさねる。また、そのさま。〈類義語〉→重。「重畳」「双声畳韻(「参差シンシ」のように同類の子音を並べる双声と、「窈窕ヨウチョウ」のように同じ韻を重ねる畳韻)」

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。薄く平らなものがかさなる。また、薄く平らなものをかさねる。また、そのさま。〈類義語〉→重。「重畳」「双声畳韻(「参差シンシ」のように同類の子音を並べる双声と、「窈窕ヨウチョウ」のように同じ韻を重ねる畳韻)」

{動・名}たたむ。平らなものを折ってかさねる。また、たたんだ物。〈類義語〉→摺ショウ。「摺畳ショウジョウ(たたんでかさねる、たたんだ書類)」

{動・名}たたむ。平らなものを折ってかさねる。また、たたんだ物。〈類義語〉→摺ショウ。「摺畳ショウジョウ(たたんでかさねる、たたんだ書類)」

{単位}かさなって薄く平らな物を数えることば。〈類義語〉→帖ジョウ。

{単位}かさなって薄く平らな物を数えることば。〈類義語〉→帖ジョウ。

{動}ひれふす。▽慴ショウに当てた用法。「震畳シンジョウ(=震慴。こわがってひれふす)」

〔国〕

{動}ひれふす。▽慴ショウに当てた用法。「震畳シンジョウ(=震慴。こわがってひれふす)」

〔国〕 たたみ。わら・いぐさを材料としてつくった、床上に敷く敷物。▽平安時代には、うすべりや、むしろのことで、平素はたたみ重ねてすみに置いた。

たたみ。わら・いぐさを材料としてつくった、床上に敷く敷物。▽平安時代には、うすべりや、むしろのことで、平素はたたみ重ねてすみに置いた。 じょう。たたみを数えることば。

《解字》

じょう。たたみを数えることば。

《解字》

会意。「日三つ、または田三つ(いくつもかさねること)+宜(たくさんかさねる)」で、平らにいく枚もかさなること。宜の中の部分はもと多の字であり、ここでは多いことを示す。

《単語家族》

沓トウ(多くかさなる)

会意。「日三つ、または田三つ(いくつもかさねること)+宜(たくさんかさねる)」で、平らにいく枚もかさなること。宜の中の部分はもと多の字であり、ここでは多いことを示す。

《単語家族》

沓トウ(多くかさなる) 襲シュウ(かさねる)

襲シュウ(かさねる) 摺ショウ(かさねて折る)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

摺ショウ(かさねて折る)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

疔 かさ🔗⭐🔉

【疔】

7画

7画  部

区点=6543 16進=614B シフトJIS=E16A

《音読み》 チョウ(チャウ)

部

区点=6543 16進=614B シフトJIS=E16A

《音読み》 チョウ(チャウ) /テイ

/テイ 〈d

〈d ng〉

《訓読み》 かさ

《意味》

{名}かさ。できものの一種。顔面に生じることが多く、口が小さくて、うみが出にくい。めんちょうの類。「疔瘡チョウソウ」

《解字》

会意兼形声。「

ng〉

《訓読み》 かさ

《意味》

{名}かさ。できものの一種。顔面に生じることが多く、口が小さくて、うみが出にくい。めんちょうの類。「疔瘡チョウソウ」

《解字》

会意兼形声。「 +音符丁(↑型につかえて出ない)」。

《熟語》

→下付・中付語

+音符丁(↑型につかえて出ない)」。

《熟語》

→下付・中付語

7画

7画  部

区点=6543 16進=614B シフトJIS=E16A

《音読み》 チョウ(チャウ)

部

区点=6543 16進=614B シフトJIS=E16A

《音読み》 チョウ(チャウ) /テイ

/テイ 〈d

〈d ng〉

《訓読み》 かさ

《意味》

{名}かさ。できものの一種。顔面に生じることが多く、口が小さくて、うみが出にくい。めんちょうの類。「疔瘡チョウソウ」

《解字》

会意兼形声。「

ng〉

《訓読み》 かさ

《意味》

{名}かさ。できものの一種。顔面に生じることが多く、口が小さくて、うみが出にくい。めんちょうの類。「疔瘡チョウソウ」

《解字》

会意兼形声。「 +音符丁(↑型につかえて出ない)」。

《熟語》

→下付・中付語

+音符丁(↑型につかえて出ない)」。

《熟語》

→下付・中付語

疽 かさ🔗⭐🔉

瘍 かさ🔗⭐🔉

瘡 かさ🔗⭐🔉

禍災 カサイ🔗⭐🔉

【禍災】

カサイ 思いがけない災難。『禍殃カオウ・禍害カガイ・禍患カカン』

笠 かさ🔗⭐🔉

笠懸 カサガケ🔗⭐🔉

【笠懸】

カサガケ〔国〕射芸の一つ。馬に乗って綾藺笠アヤイガサを的にして遠くから弓を射るもの。後世はまるい板に皮をはり、中にわらなどを入れてふくらませた物を的として使った。鎌倉時代、武芸の修練のため盛んに行われた。

累 かさなる🔗⭐🔉

【累】

11画 糸部 [常用漢字]

区点=4663 16進=4E5F シフトJIS=97DD

《常用音訓》ルイ

《音読み》 ルイ

11画 糸部 [常用漢字]

区点=4663 16進=4E5F シフトJIS=97DD

《常用音訓》ルイ

《音読み》 ルイ

〈l

〈l i・l

i・l i・l

i・l i〉

《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/わずらわす(わづらはす)/つなぐ/つながる/かさねて/しきりに

《名付け》 たか

《意味》

i〉

《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/わずらわす(わづらはす)/つなぐ/つながる/かさねて/しきりに

《名付け》 たか

《意味》

{動}かさなる。かさねる(カサヌ)。つながってかさなる。また、ほかの物事をかさね加える。▽上声に読む。〈類義語〉→積。「累代(なん世代もかさなって)」「積累」「家累千金=家ニ千金ヲ累ヌ」

{動}かさなる。かさねる(カサヌ)。つながってかさなる。また、ほかの物事をかさね加える。▽上声に読む。〈類義語〉→積。「累代(なん世代もかさなって)」「積累」「家累千金=家ニ千金ヲ累ヌ」

{動}わずらわす(ワヅラハス)。めんどうな事につながりをもたせる。まきぞえをくわす。▽去声に読む。「願以竟内累矣=願ハクハ竟内ヲモッテ累ハサン」〔→荘子〕

{動}わずらわす(ワヅラハス)。めんどうな事につながりをもたせる。まきぞえをくわす。▽去声に読む。「願以竟内累矣=願ハクハ竟内ヲモッテ累ハサン」〔→荘子〕

{名}めんどうなかかわりあい。また、わずらわしい心配事。▽去声に読む。「家累(家庭内のごたごた)」「及累=累ヲ及ボス」

{名}めんどうなかかわりあい。また、わずらわしい心配事。▽去声に読む。「家累(家庭内のごたごた)」「及累=累ヲ及ボス」

{動}つなぐ。つながる。つぎつぎとつなぐ。また、つぎつぎと縁がつながる。▽平声に読む。「係累其子弟=ソノ子弟ニ係累ス」〔→孟子〕

{動}つなぐ。つながる。つぎつぎとつなぐ。また、つぎつぎと縁がつながる。▽平声に読む。「係累其子弟=ソノ子弟ニ係累ス」〔→孟子〕

{副}かさねて。しきりに。なんども。▽上声に読む。〈類義語〉→屡ル/シバシバ。「累乞骸骨致仕=累ニ骸骨致仕ヲ乞フ」〔→徳川光圀〕

《解字》

会意兼形声。上部はもと田三つで、ごろごろとつみかさなったさまを描いた象形文字(音ルイ・ライ)。それを音符とし、糸を加えたのが累のもとの字で、糸でつなぐように、つぎつぎと連なってかさなること。

《単語家族》

壘ルイ(=塁。かさねた土)

{副}かさねて。しきりに。なんども。▽上声に読む。〈類義語〉→屡ル/シバシバ。「累乞骸骨致仕=累ニ骸骨致仕ヲ乞フ」〔→徳川光圀〕

《解字》

会意兼形声。上部はもと田三つで、ごろごろとつみかさなったさまを描いた象形文字(音ルイ・ライ)。それを音符とし、糸を加えたのが累のもとの字で、糸でつなぐように、つぎつぎと連なってかさなること。

《単語家族》

壘ルイ(=塁。かさねた土) 雷(電気のつらなりかさなったかみなり)などと同系。

《類義》

→重

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

雷(電気のつらなりかさなったかみなり)などと同系。

《類義》

→重

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画 糸部 [常用漢字]

区点=4663 16進=4E5F シフトJIS=97DD

《常用音訓》ルイ

《音読み》 ルイ

11画 糸部 [常用漢字]

区点=4663 16進=4E5F シフトJIS=97DD

《常用音訓》ルイ

《音読み》 ルイ

〈l

〈l i・l

i・l i・l

i・l i〉

《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/わずらわす(わづらはす)/つなぐ/つながる/かさねて/しきりに

《名付け》 たか

《意味》

i〉

《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/わずらわす(わづらはす)/つなぐ/つながる/かさねて/しきりに

《名付け》 たか

《意味》

{動}かさなる。かさねる(カサヌ)。つながってかさなる。また、ほかの物事をかさね加える。▽上声に読む。〈類義語〉→積。「累代(なん世代もかさなって)」「積累」「家累千金=家ニ千金ヲ累ヌ」

{動}かさなる。かさねる(カサヌ)。つながってかさなる。また、ほかの物事をかさね加える。▽上声に読む。〈類義語〉→積。「累代(なん世代もかさなって)」「積累」「家累千金=家ニ千金ヲ累ヌ」

{動}わずらわす(ワヅラハス)。めんどうな事につながりをもたせる。まきぞえをくわす。▽去声に読む。「願以竟内累矣=願ハクハ竟内ヲモッテ累ハサン」〔→荘子〕

{動}わずらわす(ワヅラハス)。めんどうな事につながりをもたせる。まきぞえをくわす。▽去声に読む。「願以竟内累矣=願ハクハ竟内ヲモッテ累ハサン」〔→荘子〕

{名}めんどうなかかわりあい。また、わずらわしい心配事。▽去声に読む。「家累(家庭内のごたごた)」「及累=累ヲ及ボス」

{名}めんどうなかかわりあい。また、わずらわしい心配事。▽去声に読む。「家累(家庭内のごたごた)」「及累=累ヲ及ボス」

{動}つなぐ。つながる。つぎつぎとつなぐ。また、つぎつぎと縁がつながる。▽平声に読む。「係累其子弟=ソノ子弟ニ係累ス」〔→孟子〕

{動}つなぐ。つながる。つぎつぎとつなぐ。また、つぎつぎと縁がつながる。▽平声に読む。「係累其子弟=ソノ子弟ニ係累ス」〔→孟子〕

{副}かさねて。しきりに。なんども。▽上声に読む。〈類義語〉→屡ル/シバシバ。「累乞骸骨致仕=累ニ骸骨致仕ヲ乞フ」〔→徳川光圀〕

《解字》

会意兼形声。上部はもと田三つで、ごろごろとつみかさなったさまを描いた象形文字(音ルイ・ライ)。それを音符とし、糸を加えたのが累のもとの字で、糸でつなぐように、つぎつぎと連なってかさなること。

《単語家族》

壘ルイ(=塁。かさねた土)

{副}かさねて。しきりに。なんども。▽上声に読む。〈類義語〉→屡ル/シバシバ。「累乞骸骨致仕=累ニ骸骨致仕ヲ乞フ」〔→徳川光圀〕

《解字》

会意兼形声。上部はもと田三つで、ごろごろとつみかさなったさまを描いた象形文字(音ルイ・ライ)。それを音符とし、糸を加えたのが累のもとの字で、糸でつなぐように、つぎつぎと連なってかさなること。

《単語家族》

壘ルイ(=塁。かさねた土) 雷(電気のつらなりかさなったかみなり)などと同系。

《類義》

→重

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

雷(電気のつらなりかさなったかみなり)などと同系。

《類義》

→重

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

繖 かさ🔗⭐🔉

【繖】

18画 糸部

区点=6968 16進=6564 シフトJIS=E384

《音読み》 サン

18画 糸部

区点=6968 16進=6564 シフトJIS=E384

《音読み》 サン

〈s

〈s n〉

《訓読み》 かさ

《意味》

{名}かさ。きぬ張りのかさ。〈同義語〉→傘。

《解字》

会意兼形声。「糸+音符散(ばらばらと水が四方にちる)」。

n〉

《訓読み》 かさ

《意味》

{名}かさ。きぬ張りのかさ。〈同義語〉→傘。

《解字》

会意兼形声。「糸+音符散(ばらばらと水が四方にちる)」。

18画 糸部

区点=6968 16進=6564 シフトJIS=E384

《音読み》 サン

18画 糸部

区点=6968 16進=6564 シフトJIS=E384

《音読み》 サン

〈s

〈s n〉

《訓読み》 かさ

《意味》

{名}かさ。きぬ張りのかさ。〈同義語〉→傘。

《解字》

会意兼形声。「糸+音符散(ばらばらと水が四方にちる)」。

n〉

《訓読み》 かさ

《意味》

{名}かさ。きぬ張りのかさ。〈同義語〉→傘。

《解字》

会意兼形声。「糸+音符散(ばらばらと水が四方にちる)」。

苛砕 カサイ🔗⭐🔉

【苛細】

カサイ 取り締まりがきつくて、わずらわしい。『苛砕カサイ』

華彩 カサイ🔗⭐🔉

【華采】

カサイ =華彩。はなやかな彩り。

蓋 かさ🔗⭐🔉

【蓋】

13画 艸部

区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57

【葢】異体字(A)異体字(A)

13画 艸部

区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57

【葢】異体字(A)異体字(A)

12画 艸部

区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2

【盖】異体字(B)異体字(B)

12画 艸部

区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2

【盖】異体字(B)異体字(B)

11画 皿部

区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3

《音読み》

11画 皿部

区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3

《音読み》  ガイ

ガイ /カイ

/カイ

〈g

〈g i〉/

i〉/ コウ(カフ)

コウ(カフ) /ゴウ(ガフ)

/ゴウ(ガフ) 〈h

〈h ・g

・g 〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる

《意味》

〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる

《意味》

{動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」

{動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」

{名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」

{名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」

{単位}傘カサなどを数えることば。

{単位}傘カサなどを数えることば。

{動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。

{動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。

{動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」

{動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」

{副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

{副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

{名}草ぶきの屋根。とま。

{名}草ぶきの屋根。とま。

{疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。

《単語家族》

甲(かぶせる)

{疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。

《単語家族》

甲(かぶせる) 闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 艸部

区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57

【葢】異体字(A)異体字(A)

13画 艸部

区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57

【葢】異体字(A)異体字(A)

12画 艸部

区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2

【盖】異体字(B)異体字(B)

12画 艸部

区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2

【盖】異体字(B)異体字(B)

11画 皿部

区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3

《音読み》

11画 皿部

区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3

《音読み》  ガイ

ガイ /カイ

/カイ

〈g

〈g i〉/

i〉/ コウ(カフ)

コウ(カフ) /ゴウ(ガフ)

/ゴウ(ガフ) 〈h

〈h ・g

・g 〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる

《意味》

〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる

《意味》

{動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」

{動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」

{名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」

{名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」

{単位}傘カサなどを数えることば。

{単位}傘カサなどを数えることば。

{動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。

{動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。

{動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」

{動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」

{副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

{副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

{名}草ぶきの屋根。とま。

{名}草ぶきの屋根。とま。

{疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。

《単語家族》

甲(かぶせる)

{疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。

《単語家族》

甲(かぶせる) 闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

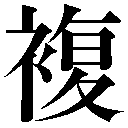

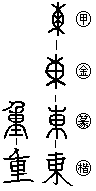

複 かさなる🔗⭐🔉

【複】

14画 衣部 [五年]

区点=4203 16進=4A23 シフトJIS=95A1

《常用音訓》フク

《音読み》 フク

14画 衣部 [五年]

区点=4203 16進=4A23 シフトJIS=95A1

《常用音訓》フク

《音読み》 フク

〈f

〈f 〉

《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)

《意味》

〉

《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)

《意味》

{名}単衣(ひとえ)に対して、表だけでなく、裏がかさなって二重になったもの。あわせ。〈類義語〉→袷コウ。「複衣」

{名}単衣(ひとえ)に対して、表だけでなく、裏がかさなって二重になったもの。あわせ。〈類義語〉→袷コウ。「複衣」

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。単に対して、物の上にさらに物が載る。物の上にさらに物を載せて積む。また、かさなっているさま。いくえにもなっているさま。「複沓フクトウ(かさなる)」「複雑」「重複」

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。単に対して、物の上にさらに物が載る。物の上にさらに物を載せて積む。また、かさなっているさま。いくえにもなっているさま。「複沓フクトウ(かさなる)」「複雑」「重複」

{形}単に対して、二つ以上の。また、数が多い。「複数」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音フク)は「はらのふくれたつぼ+夂(足)」で、中に物を入れて外からつつむ、かぶせるの意を含む。つつめば二重になる。往復して二重になることを示すため、夂(足)を加えた。複はそれを音符とし、衣を加えた字で、二重につつむ衣、つまりあわせのこと。

《単語家族》

復(同じ所を行き来する)と同系。また、反覆の覆(くり返す)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}単に対して、二つ以上の。また、数が多い。「複数」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音フク)は「はらのふくれたつぼ+夂(足)」で、中に物を入れて外からつつむ、かぶせるの意を含む。つつめば二重になる。往復して二重になることを示すため、夂(足)を加えた。複はそれを音符とし、衣を加えた字で、二重につつむ衣、つまりあわせのこと。

《単語家族》

復(同じ所を行き来する)と同系。また、反覆の覆(くり返す)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 衣部 [五年]

区点=4203 16進=4A23 シフトJIS=95A1

《常用音訓》フク

《音読み》 フク

14画 衣部 [五年]

区点=4203 16進=4A23 シフトJIS=95A1

《常用音訓》フク

《音読み》 フク

〈f

〈f 〉

《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)

《意味》

〉

《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)

《意味》

{名}単衣(ひとえ)に対して、表だけでなく、裏がかさなって二重になったもの。あわせ。〈類義語〉→袷コウ。「複衣」

{名}単衣(ひとえ)に対して、表だけでなく、裏がかさなって二重になったもの。あわせ。〈類義語〉→袷コウ。「複衣」

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。単に対して、物の上にさらに物が載る。物の上にさらに物を載せて積む。また、かさなっているさま。いくえにもなっているさま。「複沓フクトウ(かさなる)」「複雑」「重複」

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。単に対して、物の上にさらに物が載る。物の上にさらに物を載せて積む。また、かさなっているさま。いくえにもなっているさま。「複沓フクトウ(かさなる)」「複雑」「重複」

{形}単に対して、二つ以上の。また、数が多い。「複数」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音フク)は「はらのふくれたつぼ+夂(足)」で、中に物を入れて外からつつむ、かぶせるの意を含む。つつめば二重になる。往復して二重になることを示すため、夂(足)を加えた。複はそれを音符とし、衣を加えた字で、二重につつむ衣、つまりあわせのこと。

《単語家族》

復(同じ所を行き来する)と同系。また、反覆の覆(くり返す)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}単に対して、二つ以上の。また、数が多い。「複数」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音フク)は「はらのふくれたつぼ+夂(足)」で、中に物を入れて外からつつむ、かぶせるの意を含む。つつめば二重になる。往復して二重になることを示すため、夂(足)を加えた。複はそれを音符とし、衣を加えた字で、二重につつむ衣、つまりあわせのこと。

《単語家族》

復(同じ所を行き来する)と同系。また、反覆の覆(くり返す)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

襲 かさね🔗⭐🔉

【襲】

22画 衣部 [常用漢字]

区点=2917 16進=3D31 シフトJIS=8F50

《常用音訓》シュウ/おそ…う

《音読み》 シュウ(シフ)

22画 衣部 [常用漢字]

区点=2917 16進=3D31 シフトJIS=8F50

《常用音訓》シュウ/おそ…う

《音読み》 シュウ(シフ) /ジュウ(ジフ)

/ジュウ(ジフ) 〈x

〈x 〉

《訓読み》 かさねる(かさぬ)/かさね/おそう(おそふ)/つぐ

《名付け》 そ・つぎ・より

《意味》

〉

《訓読み》 かさねる(かさぬ)/かさね/おそう(おそふ)/つぐ

《名付け》 そ・つぎ・より

《意味》

{動}かさねる(カサヌ)。衣服をかさねて着る。また、物事をかさねる。「襲衣=衣ヲ襲ヌ」「重仁襲義兮=仁ヲ重ネ義ヲ襲ヌ」〔→楚辞〕

{動}かさねる(カサヌ)。衣服をかさねて着る。また、物事をかさねる。「襲衣=衣ヲ襲ヌ」「重仁襲義兮=仁ヲ重ネ義ヲ襲ヌ」〔→楚辞〕

{単位}かさね。上下がそろった衣服を一セットとして数えるときのことば。〈類義語〉→套トウ。「一襲」

{単位}かさね。上下がそろった衣服を一セットとして数えるときのことば。〈類義語〉→套トウ。「一襲」

{動}おそう(オソフ)。つぐ。今までのやり方やポストの上にかさなる。転じて、従来の方法や地位をそのまま引きつぐ。「世襲」「沿襲(従来の方法にそってつぐ)」「襲封=封ヲ襲グ」

{動}おそう(オソフ)。つぐ。今までのやり方やポストの上にかさなる。転じて、従来の方法や地位をそのまま引きつぐ。「世襲」「沿襲(従来の方法にそってつぐ)」「襲封=封ヲ襲グ」

{動}おそう(オソフ)。不意に攻める。▽訓の「おそふ」は「おす(押)」の派生語で、相手に押しかかること。「非義襲而取之也=義、襲ヒテコレヲ取レルモノニハアラザルナリ」〔→孟子〕

〔国〕かさね。平安時代、袍ホウの下に着た衣服。

《解字》

会意兼形声。襲の上部は、もと龍を二つ並べた字(音トウ)で、かさねるの意をあらわす。襲はそれを音符とし、衣を加えた字で、衣服をかさねること。

《単語家族》

踏トウ(足ぶみをかさねる)

{動}おそう(オソフ)。不意に攻める。▽訓の「おそふ」は「おす(押)」の派生語で、相手に押しかかること。「非義襲而取之也=義、襲ヒテコレヲ取レルモノニハアラザルナリ」〔→孟子〕

〔国〕かさね。平安時代、袍ホウの下に着た衣服。

《解字》

会意兼形声。襲の上部は、もと龍を二つ並べた字(音トウ)で、かさねるの意をあらわす。襲はそれを音符とし、衣を加えた字で、衣服をかさねること。

《単語家族》

踏トウ(足ぶみをかさねる) 習シュウ(かさねる)などと同系。

《類義》

→重

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

習シュウ(かさねる)などと同系。

《類義》

→重

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

22画 衣部 [常用漢字]

区点=2917 16進=3D31 シフトJIS=8F50

《常用音訓》シュウ/おそ…う

《音読み》 シュウ(シフ)

22画 衣部 [常用漢字]

区点=2917 16進=3D31 シフトJIS=8F50

《常用音訓》シュウ/おそ…う

《音読み》 シュウ(シフ) /ジュウ(ジフ)

/ジュウ(ジフ) 〈x

〈x 〉

《訓読み》 かさねる(かさぬ)/かさね/おそう(おそふ)/つぐ

《名付け》 そ・つぎ・より

《意味》

〉

《訓読み》 かさねる(かさぬ)/かさね/おそう(おそふ)/つぐ

《名付け》 そ・つぎ・より

《意味》

{動}かさねる(カサヌ)。衣服をかさねて着る。また、物事をかさねる。「襲衣=衣ヲ襲ヌ」「重仁襲義兮=仁ヲ重ネ義ヲ襲ヌ」〔→楚辞〕

{動}かさねる(カサヌ)。衣服をかさねて着る。また、物事をかさねる。「襲衣=衣ヲ襲ヌ」「重仁襲義兮=仁ヲ重ネ義ヲ襲ヌ」〔→楚辞〕

{単位}かさね。上下がそろった衣服を一セットとして数えるときのことば。〈類義語〉→套トウ。「一襲」

{単位}かさね。上下がそろった衣服を一セットとして数えるときのことば。〈類義語〉→套トウ。「一襲」

{動}おそう(オソフ)。つぐ。今までのやり方やポストの上にかさなる。転じて、従来の方法や地位をそのまま引きつぐ。「世襲」「沿襲(従来の方法にそってつぐ)」「襲封=封ヲ襲グ」

{動}おそう(オソフ)。つぐ。今までのやり方やポストの上にかさなる。転じて、従来の方法や地位をそのまま引きつぐ。「世襲」「沿襲(従来の方法にそってつぐ)」「襲封=封ヲ襲グ」

{動}おそう(オソフ)。不意に攻める。▽訓の「おそふ」は「おす(押)」の派生語で、相手に押しかかること。「非義襲而取之也=義、襲ヒテコレヲ取レルモノニハアラザルナリ」〔→孟子〕

〔国〕かさね。平安時代、袍ホウの下に着た衣服。

《解字》

会意兼形声。襲の上部は、もと龍を二つ並べた字(音トウ)で、かさねるの意をあらわす。襲はそれを音符とし、衣を加えた字で、衣服をかさねること。

《単語家族》

踏トウ(足ぶみをかさねる)

{動}おそう(オソフ)。不意に攻める。▽訓の「おそふ」は「おす(押)」の派生語で、相手に押しかかること。「非義襲而取之也=義、襲ヒテコレヲ取レルモノニハアラザルナリ」〔→孟子〕

〔国〕かさね。平安時代、袍ホウの下に着た衣服。

《解字》

会意兼形声。襲の上部は、もと龍を二つ並べた字(音トウ)で、かさねるの意をあらわす。襲はそれを音符とし、衣を加えた字で、衣服をかさねること。

《単語家族》

踏トウ(足ぶみをかさねる) 習シュウ(かさねる)などと同系。

《類義》

→重

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

習シュウ(かさねる)などと同系。

《類義》

→重

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

過差 カサ🔗⭐🔉

【過差】

カサ  あやまち。過失。▽「差」は、くいちがい。しそこない。

あやまち。過失。▽「差」は、くいちがい。しそこない。 身分不相応のぜいたく。

身分不相応のぜいたく。

あやまち。過失。▽「差」は、くいちがい。しそこない。

あやまち。過失。▽「差」は、くいちがい。しそこない。 身分不相応のぜいたく。

身分不相応のぜいたく。

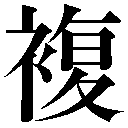

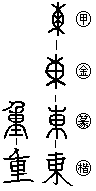

重 かさなる🔗⭐🔉

【重】

9画 里部 [三年]

区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64

《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる

《音読み》 ジュウ(ヂュウ)

9画 里部 [三年]

区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64

《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる

《音読み》 ジュウ(ヂュウ) /チョウ

/チョウ 〈zh

〈zh ng〉〈ch

ng〉〈ch ng〉

《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)

《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ

《意味》

ng〉

《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)

《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ

《意味》

{形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」

{形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」

{形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕

{形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕

{動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕

{動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」

{単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」

〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」

《解字》

{単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」

〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」

《解字》

会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東

《単語家族》

動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける)

会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東

《単語家族》

動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける) 衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。

《類義》

申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。

《類義》

申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

9画 里部 [三年]

区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64

《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる

《音読み》 ジュウ(ヂュウ)

9画 里部 [三年]

区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64

《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる

《音読み》 ジュウ(ヂュウ) /チョウ

/チョウ 〈zh

〈zh ng〉〈ch

ng〉〈ch ng〉

《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)

《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ

《意味》

ng〉

《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)

《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ

《意味》

{形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」

{形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」

{形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕

{形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕

{動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕

{動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」

{単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」

〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」

《解字》

{単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」

〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」

《解字》

会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東

《単語家族》

動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける)

会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東

《単語家族》

動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける) 衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。

《類義》

申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。

《類義》

申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

量 かさ🔗⭐🔉

【量】

12画 里部 [四年]

区点=4644 16進=4E4C シフトJIS=97CA

《常用音訓》リョウ/はか…る

《音読み》 リョウ(リャウ)

12画 里部 [四年]

区点=4644 16進=4E4C シフトJIS=97CA

《常用音訓》リョウ/はか…る

《音読み》 リョウ(リャウ) /ロウ(ラウ)

/ロウ(ラウ) 〈li

〈li ng・li

ng・li ng〉

《訓読み》 はかる/かさ/ます

《名付け》 かず・さと・とも・はかり・はかる

《意味》

ng〉

《訓読み》 はかる/かさ/ます

《名付け》 かず・さと・とも・はかり・はかる

《意味》

{動}はかる。かさ・重さ・大きさなどをはかる。転じて、物事のなりゆきをデータによって考え予測する。物色する。〈類義語〉→計・→測。「計量」「思量(考える)」「量力而行之=力ヲ量リテコレヲ行フ」〔→左伝〕

{動}はかる。かさ・重さ・大きさなどをはかる。転じて、物事のなりゆきをデータによって考え予測する。物色する。〈類義語〉→計・→測。「計量」「思量(考える)」「量力而行之=力ヲ量リテコレヲ行フ」〔→左伝〕

{名}かさ。ますや入れ物の容積。また、液体や粒状のものの体積や重さ。転じて、人間のもつ力や気持ちの大きさ。▽去声に読む。「容量」「力量」

{名}かさ。ますや入れ物の容積。また、液体や粒状のものの体積や重さ。転じて、人間のもつ力や気持ちの大きさ。▽去声に読む。「容量」「力量」

{名}ます。かさをはかるます。▽去声に読む。「量器」「度量衡(物さし・ます・はかり)」

《解字》

{名}ます。かさをはかるます。▽去声に読む。「量器」「度量衡(物さし・ます・はかり)」

《解字》

会意。「穀物のしるし+重」で、穀物の重さを天びんではかることを示す。穀物や砂状のものは、はかりとますとのどちらでもはかる。のち、分量の意となる。

《単語家族》

両リョウ(天びんばかり)と同系。

《類義》

→測

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「穀物のしるし+重」で、穀物の重さを天びんではかることを示す。穀物や砂状のものは、はかりとますとのどちらでもはかる。のち、分量の意となる。

《単語家族》

両リョウ(天びんばかり)と同系。

《類義》

→測

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 里部 [四年]

区点=4644 16進=4E4C シフトJIS=97CA

《常用音訓》リョウ/はか…る

《音読み》 リョウ(リャウ)

12画 里部 [四年]

区点=4644 16進=4E4C シフトJIS=97CA

《常用音訓》リョウ/はか…る

《音読み》 リョウ(リャウ) /ロウ(ラウ)

/ロウ(ラウ) 〈li

〈li ng・li

ng・li ng〉

《訓読み》 はかる/かさ/ます

《名付け》 かず・さと・とも・はかり・はかる

《意味》

ng〉

《訓読み》 はかる/かさ/ます

《名付け》 かず・さと・とも・はかり・はかる

《意味》

{動}はかる。かさ・重さ・大きさなどをはかる。転じて、物事のなりゆきをデータによって考え予測する。物色する。〈類義語〉→計・→測。「計量」「思量(考える)」「量力而行之=力ヲ量リテコレヲ行フ」〔→左伝〕

{動}はかる。かさ・重さ・大きさなどをはかる。転じて、物事のなりゆきをデータによって考え予測する。物色する。〈類義語〉→計・→測。「計量」「思量(考える)」「量力而行之=力ヲ量リテコレヲ行フ」〔→左伝〕

{名}かさ。ますや入れ物の容積。また、液体や粒状のものの体積や重さ。転じて、人間のもつ力や気持ちの大きさ。▽去声に読む。「容量」「力量」

{名}かさ。ますや入れ物の容積。また、液体や粒状のものの体積や重さ。転じて、人間のもつ力や気持ちの大きさ。▽去声に読む。「容量」「力量」

{名}ます。かさをはかるます。▽去声に読む。「量器」「度量衡(物さし・ます・はかり)」

《解字》

{名}ます。かさをはかるます。▽去声に読む。「量器」「度量衡(物さし・ます・はかり)」

《解字》

会意。「穀物のしるし+重」で、穀物の重さを天びんではかることを示す。穀物や砂状のものは、はかりとますとのどちらでもはかる。のち、分量の意となる。

《単語家族》

両リョウ(天びんばかり)と同系。

《類義》

→測

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「穀物のしるし+重」で、穀物の重さを天びんではかることを示す。穀物や砂状のものは、はかりとますとのどちらでもはかる。のち、分量の意となる。

《単語家族》

両リョウ(天びんばかり)と同系。

《類義》

→測

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

霞彩 カサイ🔗⭐🔉

【霞彩】

カサイ 朝やけ・夕やけなどの美しい彩り。

漢字源に「カサ」で始まるの検索結果 1-35。もっと読み込む

9画 大部

区点=5285 16進=5475 シフトJIS=9AF3

《音読み》 エキ

9画 大部

区点=5285 16進=5475 シフトJIS=9AF3

《音読み》 エキ 〉

《訓読み》 かさなる

《意味》

〉

《訓読み》 かさなる

《意味》

10画

10画  14画

14画  15画

15画  ng〉

《訓読み》 かさ/きず

《意味》

ng〉

《訓読み》 かさ/きず

《意味》

11画 竹部

区点=1962 16進=335E シフトJIS=8A7D

《音読み》 リュウ(リフ)

11画 竹部

区点=1962 16進=335E シフトJIS=8A7D

《音読み》 リュウ(リフ) {名}かさ。かぶりがさ。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符立(高さをそろえてたてる)」。平衡を保って頭上にたてるかさ。

《熟語》

{名}かさ。かぶりがさ。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符立(高さをそろえてたてる)」。平衡を保って頭上にたてるかさ。

《熟語》

19画 鳥部

区点=8307 16進=7327 シフトJIS=EA46

《音読み》 ジャク

19画 鳥部

区点=8307 16進=7327 シフトJIS=EA46

《音読み》 ジャク