複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (23)

ぼさつ【菩薩】🔗⭐🔉

ぼさつ【菩薩】

(梵語bodhisattva 覚有情と訳す)

①〔仏〕さとりを求めて修行する人。もと、成道以前の釈迦牟尼および前世のそれを指して言った。後に、大乗仏教で、自利・利他を求める修行者を指し、自利のみの小乗の声聞しょうもん・縁覚に対するようになった。また、観世音・地蔵のように、仏に次ぐ崇拝対象ともされる。菩提薩埵ぼだいさった。

②朝廷から碩徳せきとくの高僧に賜った号。また、世人が高僧を尊称して用いる号。「行基―」

③神仏習合による日本の神の尊号。「八幡大―」

④米の異称。浮世風呂4「―様をかやうにまづ、柘榴口ざくろぐちへまきちらしてお捨なさるといふは」

⑤雅楽。林邑楽の一つ。唐楽、壱越調いちこつちょうの曲。一人舞。舞は廃絶。

⇒ぼさつ‐かい【菩薩戒】

⇒ぼさつ‐じょう【菩薩乗】

⇒ぼさつ‐どう【菩薩道】

⇒菩薩実が入れば俯く、人間実が入れば仰向く

ぼさつ‐かい【菩薩戒】🔗⭐🔉

ぼさつ‐かい【菩薩戒】

大乗の菩薩が受持すべき戒律。日本では南都と叡山とで内容を異にする。大乗戒。

⇒ぼさつ【菩薩】

ぼさつ‐じょう【菩薩乗】🔗⭐🔉

ぼさつ‐じょう【菩薩乗】

三乗・五乗の一つ。菩薩がそれによって修行し、仏となる教法。大乗。

⇒ぼさつ【菩薩】

○菩薩実が入れば俯く、人間実が入れば仰向くぼさつみがいればうつむくにんげんみがいればあおむく🔗⭐🔉

○菩薩実が入れば俯く、人間実が入れば仰向くぼさつみがいればうつむくにんげんみがいればあおむく

稲は実ると穂先を垂れるが、人間は裕福になったら尊大になりがちだということ。

⇒ぼさつ【菩薩】

ホサナ【hosanna】

(ヘブライ語で「救い給え」の意)イエスのエルサレム入りの際、民衆が挙げた叫び。また、神を頌讃する語。ホザンナ。

ほさ‐にん【保佐人】

〔法〕被保佐人に付される保護者。その一定の行為に同意を与える権限を有する。

ほさ‐にん【輔佐人・補佐人】

①輔佐する人。

②㋐民事訴訟法上、当事者・法定代理人・訴訟代理人に付き添って期日に裁判所に出頭し弁論を補助する者。

㋑刑事訴訟法上、被告人の法定代理人その他一定の身分関係にある者で、被告人の利益の保護に当たるもの。

ボサ‐ノバ【bossa nova ポルトガル】

(「新しい感覚」の意)1950年代末、ブラジルのリオ‐デ‐ジャネイロで生まれた新しい感覚のサンバ。また、そのリズム。

ぼさ‐ぼさ

①頭髪などが乱れているさま。「―に伸びた髪」

②すべきことをせずぼんやり立ち尽くしているさま。「―してないで片付けなさい」

ほ‐ざん【捕斬】

とらえて斬り殺すこと。

ほ‐ざん【逋竄】

(「逋」は逃げる意)逃げかくれること。逃亡。

ぼ‐さん【墓参】

はかまいり。〈[季]秋〉。「―団」

ぼ‐さん【暮山】

夕暮れどきの山。

ほし【乾し・干し】

太陽熱や火熱にあてて水分をとり去ること。「かげ―」「物―」

ほし【星】

(「ほ」は日または火の意か)

①晴れた夜空に、点々と光って見える天体。広義では、すべての天体。普通には太陽・地球・月などを除いた恒星・惑星・彗星・流星などをいう。万葉集2「青雲の―離さかり行き月を離りて」。「―がまたたく」「―の数ほどある」

②光り輝くもののたとえ。「希望の―」「甲子園の―」

③神楽歌の3分類(採物とりもの・前張さいばり・星)の一つ。神楽の終り近く、明け方になってからの歌。拾玉集2「雲の上の小忌の衣に霜さえて―うたふなり明方の空」

④㋐星の輝きにかたどった図形。「―印」

㋑小さな丸い点。中心を表すために標的などに書く。「的の―」

㋒相撲の勝敗を示すしるし。転じて、勝負の成績。「白―、黒―」「―が悪い」

㋓碁盤の目の上に印した九つの黒点。→碁盤(図)。

⑤かぶとの鉢板に打ちつけた鋲びょうの頭。平家物語1「雲居を照らす稲妻は、甲の―をかかやかす」

⑥病気のため眼球に生ずる、小さな白い点。ほし目。

⑦紋所の名。

⑧九星きゅうせいのなかで、その人の生まれた年にある星。また、その年々の吉凶。運勢。「よい―の下に生まれる」

⑨めあて。ねらい。ずぼし。目ぼし。

⑩犯罪容疑者・犯人をいう警察の隠語。

⇒星が割れる

⇒星を挙げる

⇒星を戴く

⇒星を落とす

⇒星を稼ぐ

⇒星を食わす

⇒星を指す

⇒星をつぶす

⇒星を列ぬ

⇒星を唱う

⇒星を拾う

ほし【星】

姓氏の一つ。

⇒ほし‐しんいち【星新一】

⇒ほし‐とおる【星亨】

ほ‐じ【保持】‥ヂ

①たもちつづけること。手放さずに持っていること。「地位を―する」「記録―者」

②〔心〕記銘された経験内容が、量的・質的に変化しつつも維持される過程。記憶の第二段階。→記銘→再生

ほ‐じ【晡時】

申さるの刻。今の午後4時頃。また、午後3時頃から5時頃のあいだの時刻。くれがた。

ぼ‐し【母子】

母と子。「―寮」

ぼ‐し【拇指】

五指の第1指。おやゆび。

ぼ‐し【拇趾】

足の第1指。足のおやゆび。

ぼ‐し【墓誌】

①死者の事跡などを墓石にしるした文。

②金石に死者の事跡をしるして棺と共に埋めるもの。

ぼ‐し【暮歯】

(「歯」は年齢の意)老齢。晩年。暮年。本朝文粋「予―に及びて小宅を開き起つ」

ポジ

(写真用語)ポジティブの略。陽画。↔ネガ

ほし‐あい【星合い】‥アヒ

陰暦7月7日の夜、牽牛けんぎゅう・織女の2星が相会うこと。〈[季]秋〉。源氏物語幻「―見る人もなし」

⇒ほしあい‐の‐そら【星合いの空】

ほしあい‐の‐そら【星合いの空】‥アヒ‥

たなばたの夜の空。輔親集「雲間より―を見わたせばしづ心なき天の川波」

⇒ほし‐あい【星合い】

ほし‐あかり【星明り】

星の光による明るさ。「―を頼りに歩く」

ほし‐あ・げる【乾し上げる・干し上げる】

〔他下一〕[文]ほしあ・ぐ(下二)

①日光や火力で水分をとりさる。平家物語8「源氏の舟五百余艘を―・げたるを…おろしけり」

②食物を奪って飢えさせる。

③水や酒などを飲みほす。

ほし‐あしげ【星葦毛】

(→)連銭葦毛れんぜんあしげに同じ。

ほし‐あわび【乾鮑・干鮑】‥アハビ

鮑の肉をほしたもの。

ほし‐あん【乾餡・干餡】

(→)「さらしあん」に同じ。

ほし‐い【糒】ホシヒ

ホシイイの約。允恭紀(図書寮本)院政期点「密しのびに懐中ふつころの糒ホシヒを食くらふ」

ほし・い【欲しい】

〔形〕[文]ほ・し(シク)

①自分の手に入れたい。自分のものにしたい。万葉集16「駒造る土師はじの志婢麻呂しびまろ白くあれば諾うべ―・しからむその黒色を」。「金が―・い」「返事を―・い」

②そうありたい。望ましい。古事記下「吾が見が―・し国は葛城高宮かずらきたかみや吾家わぎえのあたり」。万葉集14「衣きぬはあれど君が御衣みけししあやに着―・しも」。「彼に積極性が―・い」

③(「…て―・い」の形で)自分の望む気持を他に求める語。そうしてもらいたい。「見せて―・い」「貰って―・い」

ほし‐いい【乾飯・干飯・糒】‥イヒ

乾燥して貯えておく飯。水に浸せば、すぐに食べられる。かれいい。かれい。ほしい。〈[季]夏〉。宇津保物語俊蔭「―唯少し餌袋に入れて」

ほし‐いお【乾魚・干魚】‥イヲ

⇒ほしうお。〈倭名類聚鈔16〉

ほし‐いし【星石】

隕石いんせきの俗称。

ほし‐いと【星糸】

(knop yarn)飾り糸の一つ。ほぼ一定の間隔をおいて玉状にして撚より合わせた糸。

ほしい‐まま【擅・恣・縦】

(ホシキママの音便)自分の思うとおりにふるまうさま。平家物語4「入道浄海―に王法を失ひ仏法をほろぼさんとす」。「―な振舞い」「眺望を―にする」

ほし‐いも【乾芋・干芋】

(→)乾燥芋に同じ。

ほし‐うお【乾魚・干魚】‥ウヲ

背・腹を開き、または開かずにほした魚。ひうお。ひもの。

ほし‐うどん【乾饂飩・干饂飩】

ほして保存できるようにした饂飩。

ほし‐うらない【星占い】‥ウラナヒ

星座や星の運行によって運勢や吉凶を占うこと。占星術。

ほし‐うり【乾瓜】

シロウリを縦割りにして種を取り、塩をまぶして乾したもの。塩出しして食べる。〈[季]夏〉

ポシェット【pochette フランス】

(小さなポケットの意)肩から提げる小袋・小物入れ。

ほし‐えび【乾蝦・干海老】

エビをゆでて乾したもの。

ぼし‐および‐かふ‐ふくし‐ほう【母子及び寡婦福祉法】‥クワ‥ハフ

母子家庭における子供の健全育成と母親・寡婦の生活を保障することを目的とした法律。1964年母子福祉法として公布し、81年改正。

ほし‐か【乾鰯・干鰮】

脂をしぼったイワシをほしたもの。ニシンも用いる。江戸時代、乾燥肥料として農業の発展に役立った。

ほし‐がき【乾柿・干柿】

渋柿の皮をむき、ほして甘くしたもの。ころがき。〈[季]秋〉。「―をつるす」

乾柿

撮影:関戸 勇

ほし‐かげ【星影】

星の光。ほしあかり。「―の明るい夜」

ほし‐かげ【星鹿毛】

馬の毛色の名。鹿毛に白い斑点のあるもの。

ほし‐がた【星形・星型】

星の輝きにかたどった形。ふつう、五つの突起があるものをいう。「―のペンダント」

⇒ほしがた‐きかん【星型機関】

ほしがた‐きかん【星型機関】‥クワン

シリンダーを放射状に配置した原動機の型式。

⇒ほし‐がた【星形・星型】

ほし‐かた・める【乾し固める・干し固める】

〔他下一〕[文]ほしかた・む(下二)

ほして固くする。源平盛衰記47「一子の娘を先立てて、その身を―・めて頸に懸けて歩きけり」

ぼし‐かてい【母子家庭】

母と未成年の子とで構成されている家庭。母子世帯。

ほし‐かぶと【星兜】

①鉢のはぎ合せの鋲頭を大きくこしらえて打ちつけた兜。義経記5「白星の兜の緒を締め」。御伽草子、酒呑童子「星甲に恐れをなし」

②紋所の名。

ほし‐がらす【星烏】

スズメ目カラス科の鳥。大きさはハトぐらい。全身暗褐色で、白斑が星のように散在する。日本各地の高山にすみ、針葉樹の種子や昆虫などを食う。鳴き声は「があ、があ」。岳鴉たけがらす。〈[季]夏〉

ほしがらす

ほし‐かげ【星影】

星の光。ほしあかり。「―の明るい夜」

ほし‐かげ【星鹿毛】

馬の毛色の名。鹿毛に白い斑点のあるもの。

ほし‐がた【星形・星型】

星の輝きにかたどった形。ふつう、五つの突起があるものをいう。「―のペンダント」

⇒ほしがた‐きかん【星型機関】

ほしがた‐きかん【星型機関】‥クワン

シリンダーを放射状に配置した原動機の型式。

⇒ほし‐がた【星形・星型】

ほし‐かた・める【乾し固める・干し固める】

〔他下一〕[文]ほしかた・む(下二)

ほして固くする。源平盛衰記47「一子の娘を先立てて、その身を―・めて頸に懸けて歩きけり」

ぼし‐かてい【母子家庭】

母と未成年の子とで構成されている家庭。母子世帯。

ほし‐かぶと【星兜】

①鉢のはぎ合せの鋲頭を大きくこしらえて打ちつけた兜。義経記5「白星の兜の緒を締め」。御伽草子、酒呑童子「星甲に恐れをなし」

②紋所の名。

ほし‐がらす【星烏】

スズメ目カラス科の鳥。大きさはハトぐらい。全身暗褐色で、白斑が星のように散在する。日本各地の高山にすみ、針葉樹の種子や昆虫などを食う。鳴き声は「があ、があ」。岳鴉たけがらす。〈[季]夏〉

ほしがらす

ホシガラス

提供:OPO

ホシガラス

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

ほし‐が・る【欲しがる】

〔他五〕

ほしいとおもう。得たいと願う。また、ほしそうな様子をする。

ほし‐がれい【星鰈】‥ガレヒ

カレイ科の海産の硬骨魚。全長約40センチメートル。背びれ・臀しりびれ・尾びれなどに若干の黒褐斑点がある。本州中部以南の沿岸に産する。美味。ヤイトガレイ。ヤマブシガレイ。

ほし‐がれい【乾鰈・干鰈】‥ガレヒ

はらわたを抜いてほした鰈。骨が透き通って見える。ひがれい。〈[季]春〉

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

ほし‐が・る【欲しがる】

〔他五〕

ほしいとおもう。得たいと願う。また、ほしそうな様子をする。

ほし‐がれい【星鰈】‥ガレヒ

カレイ科の海産の硬骨魚。全長約40センチメートル。背びれ・臀しりびれ・尾びれなどに若干の黒褐斑点がある。本州中部以南の沿岸に産する。美味。ヤイトガレイ。ヤマブシガレイ。

ほし‐がれい【乾鰈・干鰈】‥ガレヒ

はらわたを抜いてほした鰈。骨が透き通って見える。ひがれい。〈[季]春〉

ほし‐かげ【星影】

星の光。ほしあかり。「―の明るい夜」

ほし‐かげ【星鹿毛】

馬の毛色の名。鹿毛に白い斑点のあるもの。

ほし‐がた【星形・星型】

星の輝きにかたどった形。ふつう、五つの突起があるものをいう。「―のペンダント」

⇒ほしがた‐きかん【星型機関】

ほしがた‐きかん【星型機関】‥クワン

シリンダーを放射状に配置した原動機の型式。

⇒ほし‐がた【星形・星型】

ほし‐かた・める【乾し固める・干し固める】

〔他下一〕[文]ほしかた・む(下二)

ほして固くする。源平盛衰記47「一子の娘を先立てて、その身を―・めて頸に懸けて歩きけり」

ぼし‐かてい【母子家庭】

母と未成年の子とで構成されている家庭。母子世帯。

ほし‐かぶと【星兜】

①鉢のはぎ合せの鋲頭を大きくこしらえて打ちつけた兜。義経記5「白星の兜の緒を締め」。御伽草子、酒呑童子「星甲に恐れをなし」

②紋所の名。

ほし‐がらす【星烏】

スズメ目カラス科の鳥。大きさはハトぐらい。全身暗褐色で、白斑が星のように散在する。日本各地の高山にすみ、針葉樹の種子や昆虫などを食う。鳴き声は「があ、があ」。岳鴉たけがらす。〈[季]夏〉

ほしがらす

ほし‐かげ【星影】

星の光。ほしあかり。「―の明るい夜」

ほし‐かげ【星鹿毛】

馬の毛色の名。鹿毛に白い斑点のあるもの。

ほし‐がた【星形・星型】

星の輝きにかたどった形。ふつう、五つの突起があるものをいう。「―のペンダント」

⇒ほしがた‐きかん【星型機関】

ほしがた‐きかん【星型機関】‥クワン

シリンダーを放射状に配置した原動機の型式。

⇒ほし‐がた【星形・星型】

ほし‐かた・める【乾し固める・干し固める】

〔他下一〕[文]ほしかた・む(下二)

ほして固くする。源平盛衰記47「一子の娘を先立てて、その身を―・めて頸に懸けて歩きけり」

ぼし‐かてい【母子家庭】

母と未成年の子とで構成されている家庭。母子世帯。

ほし‐かぶと【星兜】

①鉢のはぎ合せの鋲頭を大きくこしらえて打ちつけた兜。義経記5「白星の兜の緒を締め」。御伽草子、酒呑童子「星甲に恐れをなし」

②紋所の名。

ほし‐がらす【星烏】

スズメ目カラス科の鳥。大きさはハトぐらい。全身暗褐色で、白斑が星のように散在する。日本各地の高山にすみ、針葉樹の種子や昆虫などを食う。鳴き声は「があ、があ」。岳鴉たけがらす。〈[季]夏〉

ほしがらす

ホシガラス

提供:OPO

ホシガラス

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

ほし‐が・る【欲しがる】

〔他五〕

ほしいとおもう。得たいと願う。また、ほしそうな様子をする。

ほし‐がれい【星鰈】‥ガレヒ

カレイ科の海産の硬骨魚。全長約40センチメートル。背びれ・臀しりびれ・尾びれなどに若干の黒褐斑点がある。本州中部以南の沿岸に産する。美味。ヤイトガレイ。ヤマブシガレイ。

ほし‐がれい【乾鰈・干鰈】‥ガレヒ

はらわたを抜いてほした鰈。骨が透き通って見える。ひがれい。〈[季]春〉

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

ほし‐が・る【欲しがる】

〔他五〕

ほしいとおもう。得たいと願う。また、ほしそうな様子をする。

ほし‐がれい【星鰈】‥ガレヒ

カレイ科の海産の硬骨魚。全長約40センチメートル。背びれ・臀しりびれ・尾びれなどに若干の黒褐斑点がある。本州中部以南の沿岸に産する。美味。ヤイトガレイ。ヤマブシガレイ。

ほし‐がれい【乾鰈・干鰈】‥ガレヒ

はらわたを抜いてほした鰈。骨が透き通って見える。ひがれい。〈[季]春〉

ぼだい【菩提】🔗⭐🔉

ぼだい【菩提】

〔仏〕(梵語bodhi 道・知・覚と訳す)

①仏の悟り。煩悩を断じ、真理を明らかに知って得られる境地。阿耨多羅三藐三菩提あのくたらさんみゃくさんぼだい。源氏物語蛍「―と煩悩との隔り」

②死後の冥福。義経記2「且かつうは頭殿こうのとのの御―をも誰かは弔ひ奉らん」

⇒ぼだい‐こう【菩提講】

⇒ぼだい‐ごえ【菩提声】

⇒ぼだい‐さった【菩提薩埵】

⇒ぼだい‐し【菩提子】

⇒ぼだい‐じ【菩提寺】

⇒ぼだい‐じゅ【菩提樹】

⇒ぼだい‐しょ【菩提所】

⇒ぼだい‐しん【菩提心】

⇒ぼだい‐ず【菩提樹】

⇒ぼだい‐せんな【菩提僊那】

⇒ぼだい‐だるま【菩提達摩】

⇒ぼだい‐の‐みず【菩提の水】

⇒ぼだい‐らく【菩提楽】

⇒菩提を弔う

ぼだい‐こう【菩提講】‥カウ🔗⭐🔉

ぼだい‐こう【菩提講】‥カウ

菩提を求めるために法華経を講説する法会。または、念仏して、衆生を仏道に進ませる集まり。大鏡序「雲林院の―にまうでて侍りしかば」

⇒ぼだい【菩提】

ぼだい‐ごえ【菩提声】‥ゴヱ🔗⭐🔉

ぼだい‐ごえ【菩提声】‥ゴヱ

正道に赴こうとして念仏唱名するこえ。栄華物語様々喜「殿上人の―もあやにくなるまで聞えたり」

⇒ぼだい【菩提】

ぼだい‐し【菩提子】🔗⭐🔉

ぼだい‐し【菩提子】

インド、ヒマラヤ地方に産するホルトノキ科の数珠じゅず菩提樹(インドジュズノキとも)またはシナノキ科の菩提樹の種子。また、その種子で作った数珠。後撰和歌集雑「―のずずを」

⇒ぼだい【菩提】

ぼだい‐じ【菩提寺】🔗⭐🔉

ぼだい‐じ【菩提寺】

一家が代々帰依して葬式・追善供養などを営む寺。菩提所。檀那寺。香華院。新古今和歌集釈教「―の講堂の柱に、虫の食ひたりける歌」

⇒ぼだい【菩提】

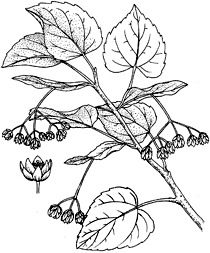

ぼだい‐じゅ【菩提樹】🔗⭐🔉

ぼだい‐じゅ【菩提樹】

①クワ科の常緑高木。インド・ビルマなどに産する。高さ約30メートルに達し、葉は心臓形、革質・平滑で光沢がある。イチジクに似た果実を結ぶ。釈尊がこの樹下に座して悟りを開いたと伝え、神聖視される。インドボダイジュ。今昔物語集1「菩薩、―下にして思ひ給ふに」

②シナノキ科の落葉高木。中国原産。高さ3〜6メートル。葉は心臓形。夏、葉腋に細長い葉状の苞を出し、その中央から出る花梗に花を開く。花は黄褐色の五弁花で芳香があり、球形の実を結ぶ。リンデンバウム(洋種菩提樹)は同属の別種。「菩提樹の実」は〈[季]秋〉

ぼだいじゅ

③(Der Lindenbaum ドイツ)シューベルト作曲の歌曲集「冬の旅」の第5曲。

⇒ぼだい【菩提】

③(Der Lindenbaum ドイツ)シューベルト作曲の歌曲集「冬の旅」の第5曲。

⇒ぼだい【菩提】

③(Der Lindenbaum ドイツ)シューベルト作曲の歌曲集「冬の旅」の第5曲。

⇒ぼだい【菩提】

③(Der Lindenbaum ドイツ)シューベルト作曲の歌曲集「冬の旅」の第5曲。

⇒ぼだい【菩提】

ぼだい‐しょ【菩提所】🔗⭐🔉

ぼだい‐しん【菩提心】🔗⭐🔉

ぼだい‐しん【菩提心】

①悟りを求め仏道を行おうとする心。無上道心。「発―」

②密教で、悟りの根源的な心。

⇒ぼだい【菩提】

ぼだい‐ず【菩提樹】🔗⭐🔉

ぼだい‐ず【菩提樹】

(→)「ぼだいじゅ」に同じ。落窪物語3「―のをなむ入れさせ給ひたりける」

⇒ぼだい【菩提】

ぼだい‐せんな【菩提僊那】🔗⭐🔉

ぼだい‐せんな【菩提僊那】

(梵語Bodhisena)インドの僧、婆羅門バラモン僧正の名。

⇒ぼだい【菩提】

ぼだい‐の‐みず【菩提の水】‥ミヅ🔗⭐🔉

ぼだい‐の‐みず【菩提の水】‥ミヅ

仏道の清浄さを水の清らかなことにたとえていう語。

⇒ぼだい【菩提】

ぼだい‐らく【菩提楽】🔗⭐🔉

○菩提を弔うぼだいをとむらう🔗⭐🔉

○菩提を弔うぼだいをとむらう

死者の冥福を祈り、供養する。「親の―」

⇒ぼだい【菩提】

ほたえ‐じに【ほたえ死に】

遊び暮らして死ぬこと。酔生夢死すること。浄瑠璃、卯月潤色「栄耀えようが余つてこなた衆が―召さるるをおれ兄弟が知つたか」

ほた・える

〔自下一〕

①ふざける。おどける。浄瑠璃、心中天の網島「脇で遊んで下さんせといへども―・えた顔付にて」

②甘える。つけあがる。浄瑠璃、女殺油地獄「あんだらめには拳一つ当てず―・えさせ、万事に遠慮が皆身の仇」

ほた‐おり【保多織】

香川県から産出する綿織物。経緯たてよこにガス糸を用い、碁盤の目のように織った織物で、夏の着尺地きじゃくじとする。讃岐さぬき上布。ほた。

保多織

ほたか‐じんじゃ【穂高神社】

長野県安曇野市穂高にある元国幣小社。祭神は穂高見命。同郡安曇村の上高地に奥社があり、その背後の明神岳と穂高岳とは穂高神の幽宮かくれのみやといわれている。

ほたか‐だけ【穂高岳】

北アルプス南部、槍ヶ岳の南方、上高地の北にそびえる一群の山峰。長野・岐阜県境にあって、最高峰の奥穂高岳(3190メートル)のほか前穂高岳(3090メートル)・西穂高岳(2909メートル)・北穂高岳・涸沢からさわ岳などに分かれる。東側には涸沢カールがある。

前穂高岳

提供:オフィス史朗

ほたか‐じんじゃ【穂高神社】

長野県安曇野市穂高にある元国幣小社。祭神は穂高見命。同郡安曇村の上高地に奥社があり、その背後の明神岳と穂高岳とは穂高神の幽宮かくれのみやといわれている。

ほたか‐だけ【穂高岳】

北アルプス南部、槍ヶ岳の南方、上高地の北にそびえる一群の山峰。長野・岐阜県境にあって、最高峰の奥穂高岳(3190メートル)のほか前穂高岳(3090メートル)・西穂高岳(2909メートル)・北穂高岳・涸沢からさわ岳などに分かれる。東側には涸沢カールがある。

前穂高岳

提供:オフィス史朗

西穂高岳

提供:オフィス史朗

西穂高岳

提供:オフィス史朗

ほたか‐やま【武尊山】

群馬県北部にある山。標高2158メートル。山名は日本武尊やまとたけるのみことの東征故事に由来。

ほ‐たき【火焚】

(→)御火焚おひたきに同じ。おほたき。為忠集「田中の森の辻やしろ―をはやす声きほふらむ」

ほた‐ぎ【榾木】

①(→)「ほた」1に同じ。

②椎茸しいたけ・なめこ・ひらたけなどを栽培するために伐った椎・栗・櫟くぬぎなどの木。

ほたき‐こと【誇言・談笑】

誇らしげに話すこと。孝徳紀「善このみて―す」

ほた・く【嘐く】

〔自四〕

自慢そうにいう。〈新撰字鏡2〉

ほた‐ぐい【榾杙】‥グヒ

(古くは清音)

①燃え尽きずに残った木。もえさし。神代紀下「火燼ほたくいの中より出来いでて」

②(→)「ほた」1に同じ。

ほ‐たけ【穂丈】

穂の長さ。

ほださ・れる【絆される】

〔自下一〕[文]ほださ・る(下二)

(「ほだす」の受身形)

①束縛される。からみつかれる。東大寺諷誦文稿「三途の八難に羈かけ縻ホダサれ」。伊勢物語「宿世つたなく悲しきこと、この男に―・れて」。平家物語10「政務に―・れ、驕慢の心のみ深くして」

②特に、人情にひかれて心や行動が束縛される。「情に―・れる」

ほだし【絆し】

①馬の脚などをつなぐなわ。〈倭名類聚鈔15〉

②足かせや手かせ。

③自由を束縛するもの。古今和歌集雑「思ふ人こそ―なりけれ」

ポタシウム【potassium】

(→)カリウムの英語名。

ほだ・す【絆す】

〔他五〕

つなぎとめる。束縛する。〈新撰字鏡6〉

ほ‐だち【穂立ち】

稲の穂が出ること。また、そのもの。万葉集8「秋田の―繁くし念ほゆ」

ほ‐だつ【逋脱】

(「逋」は、逃げる意)

①のがれまぬがれること。

②租税をのがれること。逋税。脱税。

ほ‐たて【穂立て】

風を利用して籾もみと塵埃じんあいなどを選りわけること。庭立にわだち。がんぞだち。塵ちり立て。風立て。

ほ‐たで【穂蓼】

蓼の穂が出たもの。〈[季]秋〉。万葉集11「わが屋戸の―古幹ふるから採み生おおし」

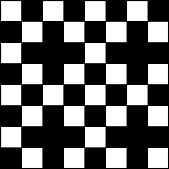

ほたて‐がい【帆立貝】‥ガヒ

①イタヤガイ科の二枚貝。大形で殻長20センチメートルに達する。左殻は扁平で紫褐色、右殻はやや膨れ白色。殻を帆のように立てて水上を進行するというのは俗説。右殻を下にして海底表面上に生活するが、ヒトデに襲われると殻を急に開閉し、殻の隙間から水を射出してジェット推進により水中を数メートル飛ぶ。東北地方から北海道の砂底に多産。養殖も盛ん。貝殻の中央にある大きな貝柱(後閉殻筋)を賞味、殻を細工物・貝灰とする。秋田貝。海扇。〈[季]夏〉。〈易林本節用集〉

ほたてがい

ほたか‐やま【武尊山】

群馬県北部にある山。標高2158メートル。山名は日本武尊やまとたけるのみことの東征故事に由来。

ほ‐たき【火焚】

(→)御火焚おひたきに同じ。おほたき。為忠集「田中の森の辻やしろ―をはやす声きほふらむ」

ほた‐ぎ【榾木】

①(→)「ほた」1に同じ。

②椎茸しいたけ・なめこ・ひらたけなどを栽培するために伐った椎・栗・櫟くぬぎなどの木。

ほたき‐こと【誇言・談笑】

誇らしげに話すこと。孝徳紀「善このみて―す」

ほた・く【嘐く】

〔自四〕

自慢そうにいう。〈新撰字鏡2〉

ほた‐ぐい【榾杙】‥グヒ

(古くは清音)

①燃え尽きずに残った木。もえさし。神代紀下「火燼ほたくいの中より出来いでて」

②(→)「ほた」1に同じ。

ほ‐たけ【穂丈】

穂の長さ。

ほださ・れる【絆される】

〔自下一〕[文]ほださ・る(下二)

(「ほだす」の受身形)

①束縛される。からみつかれる。東大寺諷誦文稿「三途の八難に羈かけ縻ホダサれ」。伊勢物語「宿世つたなく悲しきこと、この男に―・れて」。平家物語10「政務に―・れ、驕慢の心のみ深くして」

②特に、人情にひかれて心や行動が束縛される。「情に―・れる」

ほだし【絆し】

①馬の脚などをつなぐなわ。〈倭名類聚鈔15〉

②足かせや手かせ。

③自由を束縛するもの。古今和歌集雑「思ふ人こそ―なりけれ」

ポタシウム【potassium】

(→)カリウムの英語名。

ほだ・す【絆す】

〔他五〕

つなぎとめる。束縛する。〈新撰字鏡6〉

ほ‐だち【穂立ち】

稲の穂が出ること。また、そのもの。万葉集8「秋田の―繁くし念ほゆ」

ほ‐だつ【逋脱】

(「逋」は、逃げる意)

①のがれまぬがれること。

②租税をのがれること。逋税。脱税。

ほ‐たて【穂立て】

風を利用して籾もみと塵埃じんあいなどを選りわけること。庭立にわだち。がんぞだち。塵ちり立て。風立て。

ほ‐たで【穂蓼】

蓼の穂が出たもの。〈[季]秋〉。万葉集11「わが屋戸の―古幹ふるから採み生おおし」

ほたて‐がい【帆立貝】‥ガヒ

①イタヤガイ科の二枚貝。大形で殻長20センチメートルに達する。左殻は扁平で紫褐色、右殻はやや膨れ白色。殻を帆のように立てて水上を進行するというのは俗説。右殻を下にして海底表面上に生活するが、ヒトデに襲われると殻を急に開閉し、殻の隙間から水を射出してジェット推進により水中を数メートル飛ぶ。東北地方から北海道の砂底に多産。養殖も盛ん。貝殻の中央にある大きな貝柱(後閉殻筋)を賞味、殻を細工物・貝灰とする。秋田貝。海扇。〈[季]夏〉。〈易林本節用集〉

ほたてがい

②イタヤガイの誤称。

⇒ほたてがい‐しき‐こふん【帆立貝式古墳】

ほたてがい‐しき‐こふん【帆立貝式古墳】‥ガヒ‥

古墳の一形式。円形の主丘に小規模な方形の突出部の付いたもの。

⇒ほたて‐がい【帆立貝】

ほだ・てる【攪てる】

〔他下一〕

かきまぜる。洒落本、客衆一華表きゃくしゅういちのとりい「なべすみを湯へ―・てて飲んできやアしねへか」

ほ‐だな【帆棚】

軍船の艫とも屋形の上部で、帆柱を起倒したり帆を上げ下ろしたりする所。

ボタニカきょう【菩多尼訶経】‥キヤウ

体系的な植物学(botanica ラテン)を日本に紹介した最初の書。経文に擬して作った折本の小冊子。宇田川榕庵著。1帖。1822年(文政5)刊。

ほた‐び【榾火】

ほたをたく火。たきび。〈[季]冬〉

ほた‐ほた

①やわらかでやや重い物が引き続き落ちて発する音。

②嬉しそうに、または愛敬を示して、笑顔を見せるさま。ほやほや。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「悦んで戴き、―いうて戻られたは」

ぼた‐ぼた

①(「ぽたぽた」より重量感のある)しずくなどが滴り落ちるさま。また、花や実が落ちるさま。「血が―と垂れる」

②身体の肥えふとったさま。また、ふくれて重たい感じのするさま。

ぽた‐ぽた

しずくや小さくて柔らかい塊が続けざまに落ちて打ち当たる音。また、そのさま。「涙が―落ちる」

ぼた‐もち【牡丹餅】

①(赤小豆餡をまぶしたところが牡丹の花に似るからいう)(→)「はぎのもち」に同じ。誹風柳多留16「―をこわごわ上戸一つくひ」。「棚から―」

②女の顔の円く大きく醜いもの。

③円くて大きなもののたとえ。

ぼた‐やま【ぼた山】

炭鉱で、ぼたを積み上げた円錐状の山。

ぼた‐ゆき【ぼた雪】

(新潟・福井・石川県、山形県庄内地方、大分県などで)湿気のある大粒の雪。ぼたん雪。

ポタラ‐きゅう【ポタラ宮・布達拉宮】

(Potala)チベットのラサ市北西のマルポ‐リ(紅山)の上にある宮殿。ダライ‐ラマが住み宗教および政治支配の中心であった。ポタラの名は観音菩薩の住むという補陀落ふだらく(Potalaka梵語)に由来。

ほ‐だり【秀罇・秀樽】

たけの高い、酒を入れて杯に注ぐのに用いる器。瓶子。銚子。古事記下「水灌みなそそく臣のをとめ―取らすも」

ぽたり

①物の落ちる時に発する音。

②しずくなどの滴る音。

ほたる【蛍】

①ホタル科の甲虫の総称。体は軟弱で細長く、背面は扁平。熱帯を中心に、世界に約2000種が分布。多くは腹端に発光器をもち、夜間、青白い光を点滅する。幼虫は陸生または水生で肉食、発光するものがある。日本にはゲンジボタル・ヘイケボタル・ヒメボタルなどの種類があり、特に前2者は古来蛍狩の対象として親しまれる。ほたろ。なつむし。くさのむし。〈[季]夏〉。〈倭名類聚鈔19〉

ゲンジボタル

提供:ネイチャー・プロダクション

②イタヤガイの誤称。

⇒ほたてがい‐しき‐こふん【帆立貝式古墳】

ほたてがい‐しき‐こふん【帆立貝式古墳】‥ガヒ‥

古墳の一形式。円形の主丘に小規模な方形の突出部の付いたもの。

⇒ほたて‐がい【帆立貝】

ほだ・てる【攪てる】

〔他下一〕

かきまぜる。洒落本、客衆一華表きゃくしゅういちのとりい「なべすみを湯へ―・てて飲んできやアしねへか」

ほ‐だな【帆棚】

軍船の艫とも屋形の上部で、帆柱を起倒したり帆を上げ下ろしたりする所。

ボタニカきょう【菩多尼訶経】‥キヤウ

体系的な植物学(botanica ラテン)を日本に紹介した最初の書。経文に擬して作った折本の小冊子。宇田川榕庵著。1帖。1822年(文政5)刊。

ほた‐び【榾火】

ほたをたく火。たきび。〈[季]冬〉

ほた‐ほた

①やわらかでやや重い物が引き続き落ちて発する音。

②嬉しそうに、または愛敬を示して、笑顔を見せるさま。ほやほや。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「悦んで戴き、―いうて戻られたは」

ぼた‐ぼた

①(「ぽたぽた」より重量感のある)しずくなどが滴り落ちるさま。また、花や実が落ちるさま。「血が―と垂れる」

②身体の肥えふとったさま。また、ふくれて重たい感じのするさま。

ぽた‐ぽた

しずくや小さくて柔らかい塊が続けざまに落ちて打ち当たる音。また、そのさま。「涙が―落ちる」

ぼた‐もち【牡丹餅】

①(赤小豆餡をまぶしたところが牡丹の花に似るからいう)(→)「はぎのもち」に同じ。誹風柳多留16「―をこわごわ上戸一つくひ」。「棚から―」

②女の顔の円く大きく醜いもの。

③円くて大きなもののたとえ。

ぼた‐やま【ぼた山】

炭鉱で、ぼたを積み上げた円錐状の山。

ぼた‐ゆき【ぼた雪】

(新潟・福井・石川県、山形県庄内地方、大分県などで)湿気のある大粒の雪。ぼたん雪。

ポタラ‐きゅう【ポタラ宮・布達拉宮】

(Potala)チベットのラサ市北西のマルポ‐リ(紅山)の上にある宮殿。ダライ‐ラマが住み宗教および政治支配の中心であった。ポタラの名は観音菩薩の住むという補陀落ふだらく(Potalaka梵語)に由来。

ほ‐だり【秀罇・秀樽】

たけの高い、酒を入れて杯に注ぐのに用いる器。瓶子。銚子。古事記下「水灌みなそそく臣のをとめ―取らすも」

ぽたり

①物の落ちる時に発する音。

②しずくなどの滴る音。

ほたる【蛍】

①ホタル科の甲虫の総称。体は軟弱で細長く、背面は扁平。熱帯を中心に、世界に約2000種が分布。多くは腹端に発光器をもち、夜間、青白い光を点滅する。幼虫は陸生または水生で肉食、発光するものがある。日本にはゲンジボタル・ヘイケボタル・ヒメボタルなどの種類があり、特に前2者は古来蛍狩の対象として親しまれる。ほたろ。なつむし。くさのむし。〈[季]夏〉。〈倭名類聚鈔19〉

ゲンジボタル

提供:ネイチャー・プロダクション

ヘイケボタル

提供:ネイチャー・プロダクション

ヘイケボタル

提供:ネイチャー・プロダクション

②源氏物語の巻名。

⇒ほたる‐いか【蛍烏賊】

⇒ほたる‐いし【蛍石】

⇒ほたる‐がい【蛍貝】

⇒ほたる‐かご【蛍籠】

⇒ほたる‐かずら【蛍蔓】

⇒ほたる‐がっせん【蛍合戦】

⇒ほたる‐がり【蛍狩】

⇒ほたる‐ぐさ【蛍草】

⇒ほたる‐さいこ【蛍柴胡】

⇒ほたる‐そう【蛍草】

⇒ほたる‐ぞく【蛍族】

⇒ほたる‐で【蛍手】

⇒ほたる‐なす【蛍なす】

⇒ほたる‐び【蛍火】

⇒ほたる‐ぶくろ【蛍袋・山小菜】

⇒ほたる‐ぶね【蛍船】

⇒蛍の光、窓の雪

⇒蛍二十日に蝉三日

ほたる‐いか【蛍烏賊】

ホタルイカモドキ科のイカ。小形で、胴長6センチメートル弱。体の各部に数百個の発光器を備え、刺激を受けると青白い光を発する。水深600メートルくらいにすむが、5〜6月の産卵期には夜浮上する。オホーツク海から日本海、熊野灘以北の本州太平洋岸に分布する。富山湾での漁獲量が多い。富山湾の群遊海面は特別天然記念物。食用。まついか。〈[季]春〉

ほたるいか

②源氏物語の巻名。

⇒ほたる‐いか【蛍烏賊】

⇒ほたる‐いし【蛍石】

⇒ほたる‐がい【蛍貝】

⇒ほたる‐かご【蛍籠】

⇒ほたる‐かずら【蛍蔓】

⇒ほたる‐がっせん【蛍合戦】

⇒ほたる‐がり【蛍狩】

⇒ほたる‐ぐさ【蛍草】

⇒ほたる‐さいこ【蛍柴胡】

⇒ほたる‐そう【蛍草】

⇒ほたる‐ぞく【蛍族】

⇒ほたる‐で【蛍手】

⇒ほたる‐なす【蛍なす】

⇒ほたる‐び【蛍火】

⇒ほたる‐ぶくろ【蛍袋・山小菜】

⇒ほたる‐ぶね【蛍船】

⇒蛍の光、窓の雪

⇒蛍二十日に蝉三日

ほたる‐いか【蛍烏賊】

ホタルイカモドキ科のイカ。小形で、胴長6センチメートル弱。体の各部に数百個の発光器を備え、刺激を受けると青白い光を発する。水深600メートルくらいにすむが、5〜6月の産卵期には夜浮上する。オホーツク海から日本海、熊野灘以北の本州太平洋岸に分布する。富山湾での漁獲量が多い。富山湾の群遊海面は特別天然記念物。食用。まついか。〈[季]春〉

ほたるいか

⇒ほたる【蛍】

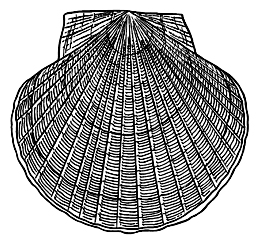

ほたる‐いし【蛍石】

フッ化カルシウムから成る鉱物。等軸晶系、ガラス光沢をもつ。劈開へきかいが顕著。硬度4。細粉にして硫酸と共に白金器または鉛器中で加熱するとフッ化水素を生じる。ガラス工業・光学器械などに使用される。フローライト。

蛍石

撮影:松原 聰

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐いし【蛍石】

フッ化カルシウムから成る鉱物。等軸晶系、ガラス光沢をもつ。劈開へきかいが顕著。硬度4。細粉にして硫酸と共に白金器または鉛器中で加熱するとフッ化水素を生じる。ガラス工業・光学器械などに使用される。フローライト。

蛍石

撮影:松原 聰

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐がい【蛍貝】‥ガヒ

マクラガイ科の巻貝。殻高約2センチメートル。紡錘形で、白色に近く、栗色の折線模様がある。日本の中部以南の浅海の砂底にすみ、干潮時に干潟をはい回って餌をとる。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐かご【蛍籠】

蛍を入れて飼養観賞する籠。〈[季]夏〉

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐かずら【蛍蔓】‥カヅラ

ムラサキ科の多年草。山野に生じ、茎は地面を這う。楕円形の葉面に刺とげが目立つ。紫色5弁、基部筒形の美花をつける。瑠璃草。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐がっせん【蛍合戦】

蛍が交尾のため入り乱れて飛ぶこと。〈[季]夏〉

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐がり【蛍狩】

蛍を捕るあそび。〈[季]夏〉

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐ぐさ【蛍草】

ツユクサの別称。〈[季]秋〉

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐さいこ【蛍柴胡】

セリ科の多年草。山野に自生し、茎の高さ約1メートル。根葉は長柄のある箆へら形。夏、黄色の小花を集散花序に開き、長楕円形の小さな果実を結ぶ。ミシマサイコより大型。根を解熱剤とする。ホタルソウ。ダイサイコ。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐そう【蛍草】‥サウ

①ホタルサイコの別称。

②ツユクサの別称。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐ぞく【蛍族】

(夜間タバコの火が蛍のように見えることから)室内で喫煙ができず、ベランダなどに出てタバコを吸う人たちの俗称。1980年代末からいう語。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐で【蛍手】

磁器に施された半透明の文様。また、その文様の磁器。透彫すかしぼりの文様を透明釉ゆうで埋めたもので、光を通すと文様が浮き出て見える。中国明代に創始。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐なす【蛍なす】

〔枕〕

蛍の光のほのかなところから「ほのかに」にかかる。万葉集13「玉梓たまずさの使の言へば―ほのかに聞きて」

⇒ほたる【蛍】

ほたるのひかり【蛍の光】

歌曲の名。原曲はスコットランド民謡。バーンズ作詞「楽しかった昔」(Auld Lang Syne)によって別れの歌として歌われる。日本では明治時代に「小学唱歌集」に採り入れられ広まった。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐がい【蛍貝】‥ガヒ

マクラガイ科の巻貝。殻高約2センチメートル。紡錘形で、白色に近く、栗色の折線模様がある。日本の中部以南の浅海の砂底にすみ、干潮時に干潟をはい回って餌をとる。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐かご【蛍籠】

蛍を入れて飼養観賞する籠。〈[季]夏〉

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐かずら【蛍蔓】‥カヅラ

ムラサキ科の多年草。山野に生じ、茎は地面を這う。楕円形の葉面に刺とげが目立つ。紫色5弁、基部筒形の美花をつける。瑠璃草。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐がっせん【蛍合戦】

蛍が交尾のため入り乱れて飛ぶこと。〈[季]夏〉

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐がり【蛍狩】

蛍を捕るあそび。〈[季]夏〉

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐ぐさ【蛍草】

ツユクサの別称。〈[季]秋〉

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐さいこ【蛍柴胡】

セリ科の多年草。山野に自生し、茎の高さ約1メートル。根葉は長柄のある箆へら形。夏、黄色の小花を集散花序に開き、長楕円形の小さな果実を結ぶ。ミシマサイコより大型。根を解熱剤とする。ホタルソウ。ダイサイコ。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐そう【蛍草】‥サウ

①ホタルサイコの別称。

②ツユクサの別称。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐ぞく【蛍族】

(夜間タバコの火が蛍のように見えることから)室内で喫煙ができず、ベランダなどに出てタバコを吸う人たちの俗称。1980年代末からいう語。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐で【蛍手】

磁器に施された半透明の文様。また、その文様の磁器。透彫すかしぼりの文様を透明釉ゆうで埋めたもので、光を通すと文様が浮き出て見える。中国明代に創始。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐なす【蛍なす】

〔枕〕

蛍の光のほのかなところから「ほのかに」にかかる。万葉集13「玉梓たまずさの使の言へば―ほのかに聞きて」

⇒ほたる【蛍】

ほたるのひかり【蛍の光】

歌曲の名。原曲はスコットランド民謡。バーンズ作詞「楽しかった昔」(Auld Lang Syne)によって別れの歌として歌われる。日本では明治時代に「小学唱歌集」に採り入れられ広まった。

ほたか‐じんじゃ【穂高神社】

長野県安曇野市穂高にある元国幣小社。祭神は穂高見命。同郡安曇村の上高地に奥社があり、その背後の明神岳と穂高岳とは穂高神の幽宮かくれのみやといわれている。

ほたか‐だけ【穂高岳】

北アルプス南部、槍ヶ岳の南方、上高地の北にそびえる一群の山峰。長野・岐阜県境にあって、最高峰の奥穂高岳(3190メートル)のほか前穂高岳(3090メートル)・西穂高岳(2909メートル)・北穂高岳・涸沢からさわ岳などに分かれる。東側には涸沢カールがある。

前穂高岳

提供:オフィス史朗

ほたか‐じんじゃ【穂高神社】

長野県安曇野市穂高にある元国幣小社。祭神は穂高見命。同郡安曇村の上高地に奥社があり、その背後の明神岳と穂高岳とは穂高神の幽宮かくれのみやといわれている。

ほたか‐だけ【穂高岳】

北アルプス南部、槍ヶ岳の南方、上高地の北にそびえる一群の山峰。長野・岐阜県境にあって、最高峰の奥穂高岳(3190メートル)のほか前穂高岳(3090メートル)・西穂高岳(2909メートル)・北穂高岳・涸沢からさわ岳などに分かれる。東側には涸沢カールがある。

前穂高岳

提供:オフィス史朗

西穂高岳

提供:オフィス史朗

西穂高岳

提供:オフィス史朗

ほたか‐やま【武尊山】

群馬県北部にある山。標高2158メートル。山名は日本武尊やまとたけるのみことの東征故事に由来。

ほ‐たき【火焚】

(→)御火焚おひたきに同じ。おほたき。為忠集「田中の森の辻やしろ―をはやす声きほふらむ」

ほた‐ぎ【榾木】

①(→)「ほた」1に同じ。

②椎茸しいたけ・なめこ・ひらたけなどを栽培するために伐った椎・栗・櫟くぬぎなどの木。

ほたき‐こと【誇言・談笑】

誇らしげに話すこと。孝徳紀「善このみて―す」

ほた・く【嘐く】

〔自四〕

自慢そうにいう。〈新撰字鏡2〉

ほた‐ぐい【榾杙】‥グヒ

(古くは清音)

①燃え尽きずに残った木。もえさし。神代紀下「火燼ほたくいの中より出来いでて」

②(→)「ほた」1に同じ。

ほ‐たけ【穂丈】

穂の長さ。

ほださ・れる【絆される】

〔自下一〕[文]ほださ・る(下二)

(「ほだす」の受身形)

①束縛される。からみつかれる。東大寺諷誦文稿「三途の八難に羈かけ縻ホダサれ」。伊勢物語「宿世つたなく悲しきこと、この男に―・れて」。平家物語10「政務に―・れ、驕慢の心のみ深くして」

②特に、人情にひかれて心や行動が束縛される。「情に―・れる」

ほだし【絆し】

①馬の脚などをつなぐなわ。〈倭名類聚鈔15〉

②足かせや手かせ。

③自由を束縛するもの。古今和歌集雑「思ふ人こそ―なりけれ」

ポタシウム【potassium】

(→)カリウムの英語名。

ほだ・す【絆す】

〔他五〕

つなぎとめる。束縛する。〈新撰字鏡6〉

ほ‐だち【穂立ち】

稲の穂が出ること。また、そのもの。万葉集8「秋田の―繁くし念ほゆ」

ほ‐だつ【逋脱】

(「逋」は、逃げる意)

①のがれまぬがれること。

②租税をのがれること。逋税。脱税。

ほ‐たて【穂立て】

風を利用して籾もみと塵埃じんあいなどを選りわけること。庭立にわだち。がんぞだち。塵ちり立て。風立て。

ほ‐たで【穂蓼】

蓼の穂が出たもの。〈[季]秋〉。万葉集11「わが屋戸の―古幹ふるから採み生おおし」

ほたて‐がい【帆立貝】‥ガヒ

①イタヤガイ科の二枚貝。大形で殻長20センチメートルに達する。左殻は扁平で紫褐色、右殻はやや膨れ白色。殻を帆のように立てて水上を進行するというのは俗説。右殻を下にして海底表面上に生活するが、ヒトデに襲われると殻を急に開閉し、殻の隙間から水を射出してジェット推進により水中を数メートル飛ぶ。東北地方から北海道の砂底に多産。養殖も盛ん。貝殻の中央にある大きな貝柱(後閉殻筋)を賞味、殻を細工物・貝灰とする。秋田貝。海扇。〈[季]夏〉。〈易林本節用集〉

ほたてがい

ほたか‐やま【武尊山】

群馬県北部にある山。標高2158メートル。山名は日本武尊やまとたけるのみことの東征故事に由来。

ほ‐たき【火焚】

(→)御火焚おひたきに同じ。おほたき。為忠集「田中の森の辻やしろ―をはやす声きほふらむ」

ほた‐ぎ【榾木】

①(→)「ほた」1に同じ。

②椎茸しいたけ・なめこ・ひらたけなどを栽培するために伐った椎・栗・櫟くぬぎなどの木。

ほたき‐こと【誇言・談笑】

誇らしげに話すこと。孝徳紀「善このみて―す」

ほた・く【嘐く】

〔自四〕

自慢そうにいう。〈新撰字鏡2〉

ほた‐ぐい【榾杙】‥グヒ

(古くは清音)

①燃え尽きずに残った木。もえさし。神代紀下「火燼ほたくいの中より出来いでて」

②(→)「ほた」1に同じ。

ほ‐たけ【穂丈】

穂の長さ。

ほださ・れる【絆される】

〔自下一〕[文]ほださ・る(下二)

(「ほだす」の受身形)

①束縛される。からみつかれる。東大寺諷誦文稿「三途の八難に羈かけ縻ホダサれ」。伊勢物語「宿世つたなく悲しきこと、この男に―・れて」。平家物語10「政務に―・れ、驕慢の心のみ深くして」

②特に、人情にひかれて心や行動が束縛される。「情に―・れる」

ほだし【絆し】

①馬の脚などをつなぐなわ。〈倭名類聚鈔15〉

②足かせや手かせ。

③自由を束縛するもの。古今和歌集雑「思ふ人こそ―なりけれ」

ポタシウム【potassium】

(→)カリウムの英語名。

ほだ・す【絆す】

〔他五〕

つなぎとめる。束縛する。〈新撰字鏡6〉

ほ‐だち【穂立ち】

稲の穂が出ること。また、そのもの。万葉集8「秋田の―繁くし念ほゆ」

ほ‐だつ【逋脱】

(「逋」は、逃げる意)

①のがれまぬがれること。

②租税をのがれること。逋税。脱税。

ほ‐たて【穂立て】

風を利用して籾もみと塵埃じんあいなどを選りわけること。庭立にわだち。がんぞだち。塵ちり立て。風立て。

ほ‐たで【穂蓼】

蓼の穂が出たもの。〈[季]秋〉。万葉集11「わが屋戸の―古幹ふるから採み生おおし」

ほたて‐がい【帆立貝】‥ガヒ

①イタヤガイ科の二枚貝。大形で殻長20センチメートルに達する。左殻は扁平で紫褐色、右殻はやや膨れ白色。殻を帆のように立てて水上を進行するというのは俗説。右殻を下にして海底表面上に生活するが、ヒトデに襲われると殻を急に開閉し、殻の隙間から水を射出してジェット推進により水中を数メートル飛ぶ。東北地方から北海道の砂底に多産。養殖も盛ん。貝殻の中央にある大きな貝柱(後閉殻筋)を賞味、殻を細工物・貝灰とする。秋田貝。海扇。〈[季]夏〉。〈易林本節用集〉

ほたてがい

②イタヤガイの誤称。

⇒ほたてがい‐しき‐こふん【帆立貝式古墳】

ほたてがい‐しき‐こふん【帆立貝式古墳】‥ガヒ‥

古墳の一形式。円形の主丘に小規模な方形の突出部の付いたもの。

⇒ほたて‐がい【帆立貝】

ほだ・てる【攪てる】

〔他下一〕

かきまぜる。洒落本、客衆一華表きゃくしゅういちのとりい「なべすみを湯へ―・てて飲んできやアしねへか」

ほ‐だな【帆棚】

軍船の艫とも屋形の上部で、帆柱を起倒したり帆を上げ下ろしたりする所。

ボタニカきょう【菩多尼訶経】‥キヤウ

体系的な植物学(botanica ラテン)を日本に紹介した最初の書。経文に擬して作った折本の小冊子。宇田川榕庵著。1帖。1822年(文政5)刊。

ほた‐び【榾火】

ほたをたく火。たきび。〈[季]冬〉

ほた‐ほた

①やわらかでやや重い物が引き続き落ちて発する音。

②嬉しそうに、または愛敬を示して、笑顔を見せるさま。ほやほや。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「悦んで戴き、―いうて戻られたは」

ぼた‐ぼた

①(「ぽたぽた」より重量感のある)しずくなどが滴り落ちるさま。また、花や実が落ちるさま。「血が―と垂れる」

②身体の肥えふとったさま。また、ふくれて重たい感じのするさま。

ぽた‐ぽた

しずくや小さくて柔らかい塊が続けざまに落ちて打ち当たる音。また、そのさま。「涙が―落ちる」

ぼた‐もち【牡丹餅】

①(赤小豆餡をまぶしたところが牡丹の花に似るからいう)(→)「はぎのもち」に同じ。誹風柳多留16「―をこわごわ上戸一つくひ」。「棚から―」

②女の顔の円く大きく醜いもの。

③円くて大きなもののたとえ。

ぼた‐やま【ぼた山】

炭鉱で、ぼたを積み上げた円錐状の山。

ぼた‐ゆき【ぼた雪】

(新潟・福井・石川県、山形県庄内地方、大分県などで)湿気のある大粒の雪。ぼたん雪。

ポタラ‐きゅう【ポタラ宮・布達拉宮】

(Potala)チベットのラサ市北西のマルポ‐リ(紅山)の上にある宮殿。ダライ‐ラマが住み宗教および政治支配の中心であった。ポタラの名は観音菩薩の住むという補陀落ふだらく(Potalaka梵語)に由来。

ほ‐だり【秀罇・秀樽】

たけの高い、酒を入れて杯に注ぐのに用いる器。瓶子。銚子。古事記下「水灌みなそそく臣のをとめ―取らすも」

ぽたり

①物の落ちる時に発する音。

②しずくなどの滴る音。

ほたる【蛍】

①ホタル科の甲虫の総称。体は軟弱で細長く、背面は扁平。熱帯を中心に、世界に約2000種が分布。多くは腹端に発光器をもち、夜間、青白い光を点滅する。幼虫は陸生または水生で肉食、発光するものがある。日本にはゲンジボタル・ヘイケボタル・ヒメボタルなどの種類があり、特に前2者は古来蛍狩の対象として親しまれる。ほたろ。なつむし。くさのむし。〈[季]夏〉。〈倭名類聚鈔19〉

ゲンジボタル

提供:ネイチャー・プロダクション

②イタヤガイの誤称。

⇒ほたてがい‐しき‐こふん【帆立貝式古墳】

ほたてがい‐しき‐こふん【帆立貝式古墳】‥ガヒ‥

古墳の一形式。円形の主丘に小規模な方形の突出部の付いたもの。

⇒ほたて‐がい【帆立貝】

ほだ・てる【攪てる】

〔他下一〕

かきまぜる。洒落本、客衆一華表きゃくしゅういちのとりい「なべすみを湯へ―・てて飲んできやアしねへか」

ほ‐だな【帆棚】

軍船の艫とも屋形の上部で、帆柱を起倒したり帆を上げ下ろしたりする所。

ボタニカきょう【菩多尼訶経】‥キヤウ

体系的な植物学(botanica ラテン)を日本に紹介した最初の書。経文に擬して作った折本の小冊子。宇田川榕庵著。1帖。1822年(文政5)刊。

ほた‐び【榾火】

ほたをたく火。たきび。〈[季]冬〉

ほた‐ほた

①やわらかでやや重い物が引き続き落ちて発する音。

②嬉しそうに、または愛敬を示して、笑顔を見せるさま。ほやほや。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「悦んで戴き、―いうて戻られたは」

ぼた‐ぼた

①(「ぽたぽた」より重量感のある)しずくなどが滴り落ちるさま。また、花や実が落ちるさま。「血が―と垂れる」

②身体の肥えふとったさま。また、ふくれて重たい感じのするさま。

ぽた‐ぽた

しずくや小さくて柔らかい塊が続けざまに落ちて打ち当たる音。また、そのさま。「涙が―落ちる」

ぼた‐もち【牡丹餅】

①(赤小豆餡をまぶしたところが牡丹の花に似るからいう)(→)「はぎのもち」に同じ。誹風柳多留16「―をこわごわ上戸一つくひ」。「棚から―」

②女の顔の円く大きく醜いもの。

③円くて大きなもののたとえ。

ぼた‐やま【ぼた山】

炭鉱で、ぼたを積み上げた円錐状の山。

ぼた‐ゆき【ぼた雪】

(新潟・福井・石川県、山形県庄内地方、大分県などで)湿気のある大粒の雪。ぼたん雪。

ポタラ‐きゅう【ポタラ宮・布達拉宮】

(Potala)チベットのラサ市北西のマルポ‐リ(紅山)の上にある宮殿。ダライ‐ラマが住み宗教および政治支配の中心であった。ポタラの名は観音菩薩の住むという補陀落ふだらく(Potalaka梵語)に由来。

ほ‐だり【秀罇・秀樽】

たけの高い、酒を入れて杯に注ぐのに用いる器。瓶子。銚子。古事記下「水灌みなそそく臣のをとめ―取らすも」

ぽたり

①物の落ちる時に発する音。

②しずくなどの滴る音。

ほたる【蛍】

①ホタル科の甲虫の総称。体は軟弱で細長く、背面は扁平。熱帯を中心に、世界に約2000種が分布。多くは腹端に発光器をもち、夜間、青白い光を点滅する。幼虫は陸生または水生で肉食、発光するものがある。日本にはゲンジボタル・ヘイケボタル・ヒメボタルなどの種類があり、特に前2者は古来蛍狩の対象として親しまれる。ほたろ。なつむし。くさのむし。〈[季]夏〉。〈倭名類聚鈔19〉

ゲンジボタル

提供:ネイチャー・プロダクション

ヘイケボタル

提供:ネイチャー・プロダクション

ヘイケボタル

提供:ネイチャー・プロダクション

②源氏物語の巻名。

⇒ほたる‐いか【蛍烏賊】

⇒ほたる‐いし【蛍石】

⇒ほたる‐がい【蛍貝】

⇒ほたる‐かご【蛍籠】

⇒ほたる‐かずら【蛍蔓】

⇒ほたる‐がっせん【蛍合戦】

⇒ほたる‐がり【蛍狩】

⇒ほたる‐ぐさ【蛍草】

⇒ほたる‐さいこ【蛍柴胡】

⇒ほたる‐そう【蛍草】

⇒ほたる‐ぞく【蛍族】

⇒ほたる‐で【蛍手】

⇒ほたる‐なす【蛍なす】

⇒ほたる‐び【蛍火】

⇒ほたる‐ぶくろ【蛍袋・山小菜】

⇒ほたる‐ぶね【蛍船】

⇒蛍の光、窓の雪

⇒蛍二十日に蝉三日

ほたる‐いか【蛍烏賊】

ホタルイカモドキ科のイカ。小形で、胴長6センチメートル弱。体の各部に数百個の発光器を備え、刺激を受けると青白い光を発する。水深600メートルくらいにすむが、5〜6月の産卵期には夜浮上する。オホーツク海から日本海、熊野灘以北の本州太平洋岸に分布する。富山湾での漁獲量が多い。富山湾の群遊海面は特別天然記念物。食用。まついか。〈[季]春〉

ほたるいか

②源氏物語の巻名。

⇒ほたる‐いか【蛍烏賊】

⇒ほたる‐いし【蛍石】

⇒ほたる‐がい【蛍貝】

⇒ほたる‐かご【蛍籠】

⇒ほたる‐かずら【蛍蔓】

⇒ほたる‐がっせん【蛍合戦】

⇒ほたる‐がり【蛍狩】

⇒ほたる‐ぐさ【蛍草】

⇒ほたる‐さいこ【蛍柴胡】

⇒ほたる‐そう【蛍草】

⇒ほたる‐ぞく【蛍族】

⇒ほたる‐で【蛍手】

⇒ほたる‐なす【蛍なす】

⇒ほたる‐び【蛍火】

⇒ほたる‐ぶくろ【蛍袋・山小菜】

⇒ほたる‐ぶね【蛍船】

⇒蛍の光、窓の雪

⇒蛍二十日に蝉三日

ほたる‐いか【蛍烏賊】

ホタルイカモドキ科のイカ。小形で、胴長6センチメートル弱。体の各部に数百個の発光器を備え、刺激を受けると青白い光を発する。水深600メートルくらいにすむが、5〜6月の産卵期には夜浮上する。オホーツク海から日本海、熊野灘以北の本州太平洋岸に分布する。富山湾での漁獲量が多い。富山湾の群遊海面は特別天然記念物。食用。まついか。〈[季]春〉

ほたるいか

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐いし【蛍石】

フッ化カルシウムから成る鉱物。等軸晶系、ガラス光沢をもつ。劈開へきかいが顕著。硬度4。細粉にして硫酸と共に白金器または鉛器中で加熱するとフッ化水素を生じる。ガラス工業・光学器械などに使用される。フローライト。

蛍石

撮影:松原 聰

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐いし【蛍石】

フッ化カルシウムから成る鉱物。等軸晶系、ガラス光沢をもつ。劈開へきかいが顕著。硬度4。細粉にして硫酸と共に白金器または鉛器中で加熱するとフッ化水素を生じる。ガラス工業・光学器械などに使用される。フローライト。

蛍石

撮影:松原 聰

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐がい【蛍貝】‥ガヒ

マクラガイ科の巻貝。殻高約2センチメートル。紡錘形で、白色に近く、栗色の折線模様がある。日本の中部以南の浅海の砂底にすみ、干潮時に干潟をはい回って餌をとる。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐かご【蛍籠】

蛍を入れて飼養観賞する籠。〈[季]夏〉

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐かずら【蛍蔓】‥カヅラ

ムラサキ科の多年草。山野に生じ、茎は地面を這う。楕円形の葉面に刺とげが目立つ。紫色5弁、基部筒形の美花をつける。瑠璃草。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐がっせん【蛍合戦】

蛍が交尾のため入り乱れて飛ぶこと。〈[季]夏〉

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐がり【蛍狩】

蛍を捕るあそび。〈[季]夏〉

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐ぐさ【蛍草】

ツユクサの別称。〈[季]秋〉

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐さいこ【蛍柴胡】

セリ科の多年草。山野に自生し、茎の高さ約1メートル。根葉は長柄のある箆へら形。夏、黄色の小花を集散花序に開き、長楕円形の小さな果実を結ぶ。ミシマサイコより大型。根を解熱剤とする。ホタルソウ。ダイサイコ。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐そう【蛍草】‥サウ

①ホタルサイコの別称。

②ツユクサの別称。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐ぞく【蛍族】

(夜間タバコの火が蛍のように見えることから)室内で喫煙ができず、ベランダなどに出てタバコを吸う人たちの俗称。1980年代末からいう語。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐で【蛍手】

磁器に施された半透明の文様。また、その文様の磁器。透彫すかしぼりの文様を透明釉ゆうで埋めたもので、光を通すと文様が浮き出て見える。中国明代に創始。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐なす【蛍なす】

〔枕〕

蛍の光のほのかなところから「ほのかに」にかかる。万葉集13「玉梓たまずさの使の言へば―ほのかに聞きて」

⇒ほたる【蛍】

ほたるのひかり【蛍の光】

歌曲の名。原曲はスコットランド民謡。バーンズ作詞「楽しかった昔」(Auld Lang Syne)によって別れの歌として歌われる。日本では明治時代に「小学唱歌集」に採り入れられ広まった。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐がい【蛍貝】‥ガヒ

マクラガイ科の巻貝。殻高約2センチメートル。紡錘形で、白色に近く、栗色の折線模様がある。日本の中部以南の浅海の砂底にすみ、干潮時に干潟をはい回って餌をとる。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐かご【蛍籠】

蛍を入れて飼養観賞する籠。〈[季]夏〉

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐かずら【蛍蔓】‥カヅラ

ムラサキ科の多年草。山野に生じ、茎は地面を這う。楕円形の葉面に刺とげが目立つ。紫色5弁、基部筒形の美花をつける。瑠璃草。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐がっせん【蛍合戦】

蛍が交尾のため入り乱れて飛ぶこと。〈[季]夏〉

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐がり【蛍狩】

蛍を捕るあそび。〈[季]夏〉

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐ぐさ【蛍草】

ツユクサの別称。〈[季]秋〉

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐さいこ【蛍柴胡】

セリ科の多年草。山野に自生し、茎の高さ約1メートル。根葉は長柄のある箆へら形。夏、黄色の小花を集散花序に開き、長楕円形の小さな果実を結ぶ。ミシマサイコより大型。根を解熱剤とする。ホタルソウ。ダイサイコ。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐そう【蛍草】‥サウ

①ホタルサイコの別称。

②ツユクサの別称。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐ぞく【蛍族】

(夜間タバコの火が蛍のように見えることから)室内で喫煙ができず、ベランダなどに出てタバコを吸う人たちの俗称。1980年代末からいう語。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐で【蛍手】

磁器に施された半透明の文様。また、その文様の磁器。透彫すかしぼりの文様を透明釉ゆうで埋めたもので、光を通すと文様が浮き出て見える。中国明代に創始。

⇒ほたる【蛍】

ほたる‐なす【蛍なす】

〔枕〕

蛍の光のほのかなところから「ほのかに」にかかる。万葉集13「玉梓たまずさの使の言へば―ほのかに聞きて」

⇒ほたる【蛍】

ほたるのひかり【蛍の光】

歌曲の名。原曲はスコットランド民謡。バーンズ作詞「楽しかった昔」(Auld Lang Syne)によって別れの歌として歌われる。日本では明治時代に「小学唱歌集」に採り入れられ広まった。

ボタニカきょう【菩多尼訶経】‥キヤウ🔗⭐🔉

ボタニカきょう【菩多尼訶経】‥キヤウ

体系的な植物学(botanica ラテン)を日本に紹介した最初の書。経文に擬して作った折本の小冊子。宇田川榕庵著。1帖。1822年(文政5)刊。

[漢]菩🔗⭐🔉

菩 字形

〔艹部8画/11画/4278・4A6E〕

〔音〕ボ(慣) ホ(漢)

▷原義は、草の名。もっぱらサンスクリットの音訳字として用いる。

〔艹部8画/11画/4278・4A6E〕

〔音〕ボ(慣) ホ(漢)

▷原義は、草の名。もっぱらサンスクリットの音訳字として用いる。

〔艹部8画/11画/4278・4A6E〕

〔音〕ボ(慣) ホ(漢)

▷原義は、草の名。もっぱらサンスクリットの音訳字として用いる。

〔艹部8画/11画/4278・4A6E〕

〔音〕ボ(慣) ホ(漢)

▷原義は、草の名。もっぱらサンスクリットの音訳字として用いる。

大辞林の検索結果 (20)

ぼ-さつ【菩薩】🔗⭐🔉

ぼ-さつ [1][0] 【菩薩】

〔梵 bodhisattva の俗語 bot-sat の音写か〕

〔仏〕

(1)最高の悟りを開いて,仏になろうと発心して,修行に励む人。初めは前世で修行者だった釈迦をさす名称であったが,のちに大乗仏教では自己の悟りのみを目指す声聞(シヨウモン)・縁覚(エンガク)に対し,自利利他の両者を目指す大乗の修行者をいう。弥勒・観世音・地蔵などの高位の菩薩は仏に次ぐ存在として信仰される。菩提薩 (ボダイサツタ)。大士。覚有情。

(2)高徳の僧をたたえて付ける尊称。日本では行基菩薩のように朝廷から正式に与えられる場合もある。

(3)神仏習合の思想により,日本の神に与えられる称号。「八幡大―」

(ボダイサツタ)。大士。覚有情。

(2)高徳の僧をたたえて付ける尊称。日本では行基菩薩のように朝廷から正式に与えられる場合もある。

(3)神仏習合の思想により,日本の神に与えられる称号。「八幡大―」

(ボダイサツタ)。大士。覚有情。

(2)高徳の僧をたたえて付ける尊称。日本では行基菩薩のように朝廷から正式に与えられる場合もある。

(3)神仏習合の思想により,日本の神に与えられる称号。「八幡大―」

(ボダイサツタ)。大士。覚有情。

(2)高徳の僧をたたえて付ける尊称。日本では行基菩薩のように朝廷から正式に与えられる場合もある。

(3)神仏習合の思想により,日本の神に与えられる称号。「八幡大―」

ぼさつ-かい【菩薩戒】🔗⭐🔉

ぼさつ-かい [3][2] 【菩薩戒】

菩薩が受けて,保つべき大乗の戒律。自己の悪を抑え,善を勧めるだけでなく,利他を含む。東大寺と延暦寺では解釈が異なるが,どちらも梵網経を主とする戒である。大乗戒。仏性戒(ブツシヨウカイ)。

ぼさつ-ぎょう【菩薩行】🔗⭐🔉

ぼさつ-ぎょう ―ギヤウ [3] 【菩薩行】

菩薩としてなすべき実践。特に,小乗の声聞(シヨウモン)・縁覚(エンガク)の自利行に対して,他者に対する慈悲を重視し,最高の悟りに到達しようとする宗教的実践。具体的には六波羅蜜,五行など。菩薩道。

ぼさつ-じょう【菩薩乗】🔗⭐🔉

ぼさつ-じょう [3] 【菩薩乗】

三乗・五乗の一。自分だけではなく,すべての人を悟りに導こうとする立場の教法。大乗。

ぼさつ-どう【菩薩道】🔗⭐🔉

ぼさつ-どう ―ダウ [3] 【菩薩道】

⇒菩薩行(ボサツギヨウ)

ぼだい【菩提】🔗⭐🔉

ぼだい [0] 【菩提】

〔仏〕

(1)〔梵 bodhi〕

修行を積み,煩悩(ボンノウ)を断ちきって到達する悟り。一般には仏の悟りをいうが,声聞(シヨウモン)・縁覚(エンカク)の悟りをいうこともある。「覚」「智」「道」とも訳す。

→阿耨多羅三藐三菩提

(2)死後の冥福のこと。

ぼだい=を弔(トムラ)・う🔗⭐🔉

――を弔(トムラ)・う

死者の冥福を祈って読経などをして供養する。

ぼだい-こう【菩提講】🔗⭐🔉

ぼだい-こう ―カウ [0] 【菩提講】

極楽往生を求めて,法華経を講説する法会(ホウエ)。

ぼだい-じ【菩提寺】🔗⭐🔉

ぼだい-じ [2][0] 【菩提寺】

先祖代々の墓をおき,葬式や法事を行う寺。檀那寺。

ぼだい-じゅ【菩提樹】🔗⭐🔉

ぼだい-じゅ [2] 【菩提樹】

(1)シナノキ科の落葉高木。中国原産。寺院などに栽植される。葉はやや厚く歪んだ卵心形。夏,淡黄色の小花が散房状につき,花序の基部にへら形の苞がある。材は器具・パルプ・建材用,樹皮の繊維は布やロープとする。リンデンバウムは同属の別種。

(2)インドボダイジュの別名。釈迦が悟りを開いたのはこの木の下といわれる。

(3)曲名(別項参照)。

ぼだい-しょ【菩提所】🔗⭐🔉

ぼだい-しょ [4][0] 【菩提所】

「菩提寺(ボダイジ)」に同じ。

ぼだい-しん【菩提心】🔗⭐🔉

ぼだい-しん [2] 【菩提心】

最高の悟りである仏としての悟りを願いもとめる心。大乗仏教の実践の基盤となる心。菩薩の仏道に進む心。阿耨多羅三藐三(アノクタラサンミヤクサン)菩提心。無上正真道意。

ぼだい-せんな【菩提僊那】🔗⭐🔉

ぼだい-せんな 【菩提僊那】

⇒バラモン僧正(ソウジヨウ)

ぼだい-だるま【菩提達磨】🔗⭐🔉

ぼだい-だるま 【菩提達磨】

⇒達磨(ダルマ)(1)

ぼだい-どうじょう【菩提道場】🔗⭐🔉

ぼだい-どうじょう ―ダウヂヤウ [4] 【菩提道場】

〔仏〕 仏道を修行する場所。特に釈迦が悟りを開いた場所。菩提場。道場。

ぼだいじゅ【菩提樹】🔗⭐🔉

ぼだいじゅ 【菩提樹】

〔原題 (ドイツ) Der Lindenbaum〕

シューベルトの歌曲集「冬の旅」の第五曲。

ぼたにかきょう【菩多尼訶経】🔗⭐🔉

ぼたにかきょう ―キヤウ 【菩多尼訶経】

日本最初の植物学((ラテン) botanica)入門書。宇田川榕庵著。経文体折本の小冊子。一冊。1822年刊。

ぼさつ【菩薩】(和英)🔗⭐🔉

ぼさつ【菩薩】

a Buddhist saint.

ぼだい【菩提を弔う】(和英)🔗⭐🔉

ぼだい【菩提を弔う】

⇒弔(とむら)う.菩提寺 one's family temple.

ぼだいじゅ【菩提樹】(和英)🔗⭐🔉

ぼだいじゅ【菩提樹】

a linden[lime](tree).→英和

広辞苑+大辞林に「菩」で始まるの検索結果。