複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (37)

つぶ【螺・海螺】🔗⭐🔉

つぶ【螺・海螺】

①螺にし類の総称。つび。

②エゾバイ科のエゾバイ類・エゾボラ類の大形食用巻貝の総称。東北地方や函館付近では主にヒメエゾボラの俗称。

にし【螺】🔗⭐🔉

にし【螺】

巻貝の一群の総称。あかにし・たにしなど。〈新撰字鏡8〉

にし‐ざかな【螺肴・西肴】🔗⭐🔉

にし‐ざかな【螺肴・西肴】

(→)蓬莱ほうらい5のこと。初春の祝儀に用いる。一説に、ニシはタニシあるいはニシン。〈[季]新年〉。浮世草子、俗つれづれ「ここの都、―、おのおの屠蘇をくみかはし」

ねじ‐あな【螺子穴】ネヂ‥🔗⭐🔉

ねじ‐あな【螺子穴】ネヂ‥

雌めねじの切ってある穴。ボルト穴。

○螺子が緩むねじがゆるむ🔗⭐🔉

○螺子が緩むねじがゆるむ

緊張がとけてだらしなくなる。

⇒ねじ【螺子・捻子・捩子・螺旋】

ね‐じき【寝敷】

①(土間にじかに籾殻もみがら・藁わらなどを敷いて寝たからいう)寝室。

②(→)寝圧ねおしに同じ。

ねじ‐き【捩木】ネヂ‥

ツツジ科の落葉低木または小高木。高さ数メートル。幹は多少ねじれ、若枝は紅色で光沢がある。葉は卵形。6月頃、白色の筒状花を、一列に並んだ総状花序につけ下垂する。材は緻密で細工用、またこれで作った木炭は漆器を磨くのに用いる。カシオシミ。

ねじき

ねじ‐きり【捻切】ネヂ‥

奴やっこなどが短い上着を着て、尻ばしょりをしていること。歌舞伎、暫「奴八人、対ついの―にて鳥毛の鎗を持ち」

ねじ‐きり【螺子切り】ネヂ‥

ねじの溝を切る作業。また、その工具。

⇒ねじきり‐ばん【螺子切盤】

ねじ‐ぎり【螺子錐】ネヂ‥

刃が螺旋らせん状をした錐。まいぎり。〈日葡辞書〉

ねじきり‐ばん【螺子切盤】ネヂ‥

ねじを切るための専用工作機械。

⇒ねじ‐きり【螺子切り】

ねじ‐き・る【捩じ切る・捻じ切る】ネヂ‥

〔他五〕

ねじって切る。平家物語9「頸―・つて捨ててんげり」。「錠を―・る」

ねじ・く【拗く】ネヂク

〔自下二〕

⇒ねじける(下一)

ねじ‐くぎ【螺子釘】ネヂ‥

ねじこむようになっている釘。先が雄おねじになった釘。ビス。

ねじ‐くび【捩じ首】ネヂ‥

刀を用いず、手で首をねじり、殺すこと。太平記29「上なる道口をかいつかんで―にせんと」

ねじ‐く・る【捩じくる・捻じくる】ネヂクル

〔他五〕

ねじる。ねじってまわす。ひねくる。花暦八笑人「これをみせてはなほなほ―・り」

ねじ‐く・れる【拗くれる・捻じくれる】ネヂクレル

〔自下一〕

①ねじれる。ねじれまがる。

②ひねくれる。ねじける。「―・れた性格」

ねじけ【拗け】ネヂケ

ねじけること。ねじけていること。「―ごころ」

⇒ねじけ‐びと【拗け人・佞人】

ねじ‐ゲージ【螺子ゲージ】ネヂ‥

(thread-gauge)ねじ山の形状や寸法を検査するゲージ。大小種々の標準ねじ型を組み合わせたもの。ピッチ‐ゲージ。

螺子ゲージ

ねじ‐きり【捻切】ネヂ‥

奴やっこなどが短い上着を着て、尻ばしょりをしていること。歌舞伎、暫「奴八人、対ついの―にて鳥毛の鎗を持ち」

ねじ‐きり【螺子切り】ネヂ‥

ねじの溝を切る作業。また、その工具。

⇒ねじきり‐ばん【螺子切盤】

ねじ‐ぎり【螺子錐】ネヂ‥

刃が螺旋らせん状をした錐。まいぎり。〈日葡辞書〉

ねじきり‐ばん【螺子切盤】ネヂ‥

ねじを切るための専用工作機械。

⇒ねじ‐きり【螺子切り】

ねじ‐き・る【捩じ切る・捻じ切る】ネヂ‥

〔他五〕

ねじって切る。平家物語9「頸―・つて捨ててんげり」。「錠を―・る」

ねじ・く【拗く】ネヂク

〔自下二〕

⇒ねじける(下一)

ねじ‐くぎ【螺子釘】ネヂ‥

ねじこむようになっている釘。先が雄おねじになった釘。ビス。

ねじ‐くび【捩じ首】ネヂ‥

刀を用いず、手で首をねじり、殺すこと。太平記29「上なる道口をかいつかんで―にせんと」

ねじ‐く・る【捩じくる・捻じくる】ネヂクル

〔他五〕

ねじる。ねじってまわす。ひねくる。花暦八笑人「これをみせてはなほなほ―・り」

ねじ‐く・れる【拗くれる・捻じくれる】ネヂクレル

〔自下一〕

①ねじれる。ねじれまがる。

②ひねくれる。ねじける。「―・れた性格」

ねじけ【拗け】ネヂケ

ねじけること。ねじけていること。「―ごころ」

⇒ねじけ‐びと【拗け人・佞人】

ねじ‐ゲージ【螺子ゲージ】ネヂ‥

(thread-gauge)ねじ山の形状や寸法を検査するゲージ。大小種々の標準ねじ型を組み合わせたもの。ピッチ‐ゲージ。

螺子ゲージ

ねじけ‐がま・し【拗けがまし】ネヂケ‥

〔形シク〕

ひねくれているようである。源氏物語帚木「―・しきおぼえだになくば」

ねじけ・し【拗けし】ネヂケシ

〔形ク〕

ひねくれている。今昔物語集4「其の国王の心極めて―・くて」

ねじけ‐びと【拗け人・佞人】ネヂケ‥

①心のひねくれた人。

②悪人。南総里見八犬伝93「―們らを誅ちゅうせんとて」

⇒ねじけ【拗け】

ねじ・ける【拗ける】ネヂケル

〔自下一〕[文]ねぢ・く(下二)

①まがりくねる。徒然草「八重桜はことやうのものなり。いとこちたく―・けたり」

②すなおでない。普通とちがってまともでない。ひねくれる。源氏物語真木柱「わが心ながらうちつけに―・けたることは好まずかし」。「心が―・ける」

ねじ‐こ・む【捩じ込む・捻じ込む】ネヂ‥

〔他五〕

①ねじってはめこむ。

②無理に押し入れる。「ポケットに―・む」

③先方の失言に乗じて詰なじり責める。文句を言いにおしかける。歌舞伎、与話情浮名横櫛「この人の主人へ―・んで、この訳をつけるのだ」。「けんかした相手の親に―・まれる」

ねじ‐ころ・す【捩ぢ殺す・捻ぢ殺す】ネヂ‥

〔他四〕

ねじって殺す。ひねり殺す。

ねじ‐コンベヤー【螺子コンベヤー】ネヂ‥

コンベヤーの一種。円筒内を螺旋らせん体が回転して、粉状物質を送る装置。スクリュー‐コンベヤー。

ねじ‐じょうご【捩上戸・拗上戸】ネヂジヤウ‥

酒に酔うと理屈を並べたてる癖のある人。歌舞伎、助六所縁江戸桜「その上にまた―」

ねじ‐すく・む【捩ぢ竦む・捻ぢ竦む】ネヂ‥

〔他下二〕

ねじってすくませる。続猿蓑「生酔を―・めたる涼みかな」(雪芝)

ね‐しずま・る【寝静まる】‥シヅマル

〔自五〕

(夜更けて)人々が皆寝て静かになる。「家族が―・るのを待つ」

ねじ‐そで【捩袖】ネヂ‥

袖の付け根を広く、袖口を狭く仕立てた仕事着。

ねじ‐たお・す【捩じ倒す・捻じ倒す】ネヂタフス

〔他五〕

ねじってたおす。ねじふせる。

ね‐じたく【寝支度】

寝るための支度。寝る準備として床をのべなどすること。

ねじ‐つえ【捩杖】ネヂツヱ

ねじまがった杖。好色二代男「風呂敷包に竹の―を持ち添へて」

ネジド【Nejd】

アラビア半島中央部の高原地域。イスラム教ワッハーブ派の本拠地で、サウジ‐アラビアの首都リヤドがある。ナジュド。

ねじ‐と・る【捩じ取る・捻じ取る】ネヂ‥

〔他五〕

ねじってもぎとる。

ね‐しな【寝しな】

(シナは時の意を表す接尾語)寝ようとするとき。寝てまもなくの時。「―に客が来た」

ねじ‐なお・る【捩ぢ直る・捻ぢ直る】ネヂナホル

〔自四〕

ねじれて元へ戻る。狂言、水掛聟「―・り―・りしてとかく降りませぬ」

ね‐じに【寝死に】

寝たまま死ぬこと。今昔物語集27「その後心地あしくて…其の夜の宿にして―に死にけり」

ねじ‐ぬき【螺子抜き】ネヂ‥

ねじを抜くのに用いる工具。

ねじ‐はぐるま【螺子歯車】ネヂ‥

2軸が平行せず、かつ交わらない場合に用いる、ねじ形に歯を切った歯車。スクリュー‐ギア。→歯車(図)

ねじ‐はちまき【捩じ鉢巻】ネヂ‥

(→)「ねじりはちまき」に同じ。

ねじ‐ばな【捩花】ネヂ‥

ラン科の多年草。原野・芝生などに自生。高さ10〜30センチメートル。根茎は白く肉質。夏に淡紅ないし紅色の小花を多数穂状につけ、花序がゆるい螺旋らせん状に巻くのでこの名がある。モジズリ。綬草。〈[季]夏〉

ねじばな

ねじけ‐がま・し【拗けがまし】ネヂケ‥

〔形シク〕

ひねくれているようである。源氏物語帚木「―・しきおぼえだになくば」

ねじけ・し【拗けし】ネヂケシ

〔形ク〕

ひねくれている。今昔物語集4「其の国王の心極めて―・くて」

ねじけ‐びと【拗け人・佞人】ネヂケ‥

①心のひねくれた人。

②悪人。南総里見八犬伝93「―們らを誅ちゅうせんとて」

⇒ねじけ【拗け】

ねじ・ける【拗ける】ネヂケル

〔自下一〕[文]ねぢ・く(下二)

①まがりくねる。徒然草「八重桜はことやうのものなり。いとこちたく―・けたり」

②すなおでない。普通とちがってまともでない。ひねくれる。源氏物語真木柱「わが心ながらうちつけに―・けたることは好まずかし」。「心が―・ける」

ねじ‐こ・む【捩じ込む・捻じ込む】ネヂ‥

〔他五〕

①ねじってはめこむ。

②無理に押し入れる。「ポケットに―・む」

③先方の失言に乗じて詰なじり責める。文句を言いにおしかける。歌舞伎、与話情浮名横櫛「この人の主人へ―・んで、この訳をつけるのだ」。「けんかした相手の親に―・まれる」

ねじ‐ころ・す【捩ぢ殺す・捻ぢ殺す】ネヂ‥

〔他四〕

ねじって殺す。ひねり殺す。

ねじ‐コンベヤー【螺子コンベヤー】ネヂ‥

コンベヤーの一種。円筒内を螺旋らせん体が回転して、粉状物質を送る装置。スクリュー‐コンベヤー。

ねじ‐じょうご【捩上戸・拗上戸】ネヂジヤウ‥

酒に酔うと理屈を並べたてる癖のある人。歌舞伎、助六所縁江戸桜「その上にまた―」

ねじ‐すく・む【捩ぢ竦む・捻ぢ竦む】ネヂ‥

〔他下二〕

ねじってすくませる。続猿蓑「生酔を―・めたる涼みかな」(雪芝)

ね‐しずま・る【寝静まる】‥シヅマル

〔自五〕

(夜更けて)人々が皆寝て静かになる。「家族が―・るのを待つ」

ねじ‐そで【捩袖】ネヂ‥

袖の付け根を広く、袖口を狭く仕立てた仕事着。

ねじ‐たお・す【捩じ倒す・捻じ倒す】ネヂタフス

〔他五〕

ねじってたおす。ねじふせる。

ね‐じたく【寝支度】

寝るための支度。寝る準備として床をのべなどすること。

ねじ‐つえ【捩杖】ネヂツヱ

ねじまがった杖。好色二代男「風呂敷包に竹の―を持ち添へて」

ネジド【Nejd】

アラビア半島中央部の高原地域。イスラム教ワッハーブ派の本拠地で、サウジ‐アラビアの首都リヤドがある。ナジュド。

ねじ‐と・る【捩じ取る・捻じ取る】ネヂ‥

〔他五〕

ねじってもぎとる。

ね‐しな【寝しな】

(シナは時の意を表す接尾語)寝ようとするとき。寝てまもなくの時。「―に客が来た」

ねじ‐なお・る【捩ぢ直る・捻ぢ直る】ネヂナホル

〔自四〕

ねじれて元へ戻る。狂言、水掛聟「―・り―・りしてとかく降りませぬ」

ね‐じに【寝死に】

寝たまま死ぬこと。今昔物語集27「その後心地あしくて…其の夜の宿にして―に死にけり」

ねじ‐ぬき【螺子抜き】ネヂ‥

ねじを抜くのに用いる工具。

ねじ‐はぐるま【螺子歯車】ネヂ‥

2軸が平行せず、かつ交わらない場合に用いる、ねじ形に歯を切った歯車。スクリュー‐ギア。→歯車(図)

ねじ‐はちまき【捩じ鉢巻】ネヂ‥

(→)「ねじりはちまき」に同じ。

ねじ‐ばな【捩花】ネヂ‥

ラン科の多年草。原野・芝生などに自生。高さ10〜30センチメートル。根茎は白く肉質。夏に淡紅ないし紅色の小花を多数穂状につけ、花序がゆるい螺旋らせん状に巻くのでこの名がある。モジズリ。綬草。〈[季]夏〉

ねじばな

ネジバナ

撮影:関戸 勇

ネジバナ

撮影:関戸 勇

ねじ‐ひき【捩引き】ネヂ‥

ねじるようにして引くこと。ねじってひっぱること。狂言、膏薬煉「イヤイヤ―にさるることではおりない」

ねじ‐びょう【螺子鋲】ネヂビヤウ

ねじのついた鋲。

ねじ‐ぶくさ【捩袱紗】ネヂ‥

金銭などを包む時、袱紗をねじって包むこと。また、その袱紗。傾城禁短気「―に入つたこまがねをつかうて」

ねじ‐ふ・せる【捩じ伏せる・捻じ伏せる】ネヂ‥

〔他下一〕[文]ねぢふ・す(下二)

①腕をねじって下向きに押さえつける。「賊を―・せる」

②強い力で相手を屈伏させる。「強弁に―・せられる」

ねじ‐ふで【捻筆】ネヂ‥

蒔絵師まきえしの用いる極めて細い筆。

ねじ‐プロペラ【螺子プロペラ】ネヂ‥

(screw-propeller)ねじ形に屈曲させた扁平な木片または金属片を回転させる形のプロペラ。螺旋らせん推進器。

ねじ‐ポンプ【螺子ポンプ】ネヂ‥

(screw-pump)

①円筒形の密閉された外殻(ケーシング)の中で1本のねじ形回転子を回転させ、その隙間を通して軸方向に水を送るポンプ。アルキメデスのポンプ。螺旋らせん水揚げ機。

②1本のねじ軸に1本または2本のねじ軸をかみ合わせ、これを一つのケーシングに入れ、互いに反対の方向に回転させて液体を圧送するポンプ。

ねじ‐ま・く【捩ぢ捲く・捻ぢ捲く】ネヂ‥

〔他四〕

ねじりまわす。ねじくる。狂言、膏薬煉「何と―・いたでは無いか」

ねじ‐ま・げる【捩じ曲げる・捻じ曲げる】ネヂ‥

〔他下一〕[文]ねぢま・ぐ(下二)

ねじってまげる。「スプーンを―・げる」「事実を―・げる」

ねじ‐まわし【螺子回し】ネヂマハシ

①小ねじや木ねじをねじ込み、または抜き取るのに用いる工具。ドライバー。

螺子回し各種

提供:竹中大工道具館

ねじ‐ひき【捩引き】ネヂ‥

ねじるようにして引くこと。ねじってひっぱること。狂言、膏薬煉「イヤイヤ―にさるることではおりない」

ねじ‐びょう【螺子鋲】ネヂビヤウ

ねじのついた鋲。

ねじ‐ぶくさ【捩袱紗】ネヂ‥

金銭などを包む時、袱紗をねじって包むこと。また、その袱紗。傾城禁短気「―に入つたこまがねをつかうて」

ねじ‐ふ・せる【捩じ伏せる・捻じ伏せる】ネヂ‥

〔他下一〕[文]ねぢふ・す(下二)

①腕をねじって下向きに押さえつける。「賊を―・せる」

②強い力で相手を屈伏させる。「強弁に―・せられる」

ねじ‐ふで【捻筆】ネヂ‥

蒔絵師まきえしの用いる極めて細い筆。

ねじ‐プロペラ【螺子プロペラ】ネヂ‥

(screw-propeller)ねじ形に屈曲させた扁平な木片または金属片を回転させる形のプロペラ。螺旋らせん推進器。

ねじ‐ポンプ【螺子ポンプ】ネヂ‥

(screw-pump)

①円筒形の密閉された外殻(ケーシング)の中で1本のねじ形回転子を回転させ、その隙間を通して軸方向に水を送るポンプ。アルキメデスのポンプ。螺旋らせん水揚げ機。

②1本のねじ軸に1本または2本のねじ軸をかみ合わせ、これを一つのケーシングに入れ、互いに反対の方向に回転させて液体を圧送するポンプ。

ねじ‐ま・く【捩ぢ捲く・捻ぢ捲く】ネヂ‥

〔他四〕

ねじりまわす。ねじくる。狂言、膏薬煉「何と―・いたでは無いか」

ねじ‐ま・げる【捩じ曲げる・捻じ曲げる】ネヂ‥

〔他下一〕[文]ねぢま・ぐ(下二)

ねじってまげる。「スプーンを―・げる」「事実を―・げる」

ねじ‐まわし【螺子回し】ネヂマハシ

①小ねじや木ねじをねじ込み、または抜き取るのに用いる工具。ドライバー。

螺子回し各種

提供:竹中大工道具館

②スパナのこと。

ねじ‐まわ・す【捩じ回す・捻じ回す】ネヂマハス

〔他五〕

ねじってまわす。ねじりまわす。

ねじ‐む・ける【捩じ向ける・捻じ向ける】ネヂ‥

〔他下一〕[文]ねぢむ・く(下二)

ねじってその方へ向かせる。

ね‐じめ【音締め】

三味線などの弦を巻き締めて、適正な調子に合わせること。また、その結果の美しく冴さえた音色。

ね‐じめ【根締め】

①移植した樹木の根もとの土をつき固めること。

②生花いけばなで、挿花の根もとに添えて緩まないように固めとする草花など。

③庭の立木、鉢植の木などの根まわりに植える小草。

ねじ‐もど・す【捩ぢ戻す・捻ぢ戻す】ネヂ‥

〔他四〕

ねじって戻す。逆に戻す。狂言、膏薬煉「又都の方へ―・さう」

ね‐しゃか【寝釈迦】

(→)涅槃ねはん像の俗称。〈[季]春〉。「小うるさい花が咲くとて―かな」(一茶)

ねじ‐やぶ・る【捩ぢ破る・捻ぢ破る】ネヂ‥

〔他四〕

ねじってやぶる。ねじってこわす。

ねじ‐やま【螺子山】ネヂ‥

ねじの凸部。「―をつぶしてしまう」

ね‐しょうが【根生薑】‥シヤウ‥

生薑の根茎。薬味などにする。ひねしょうが。

ね‐しょうがつ【寝正月】‥シヤウグワツ

正月の休みにどこにも行かず寝てすごすこと。また、病気で新年に寝ている場合も縁起をかついでいう。〈[季]新年〉。「かすむ日に―かよ山の家」(一茶)

ね‐しょうべん【寝小便】‥セウ‥

睡眠中、無意識に小便をすること。夜尿やにょう。

ねじ‐よ・る【捩ぢ寄る・捻ぢ寄る】ネヂ‥

〔自四〕

かき分けて寄る。ねじり込むようにじわじわ近寄る。にじりよる。徒然草「花の本には―・り立ち寄り」。浄瑠璃、孕常盤「そろりそろりと―・つたり」

ねじり【捩り】ネヂリ

ねじること。ひねること。

⇒ねじり‐あめ【捩り飴】

⇒ねじり‐しけんき【捩り試験機】

⇒ねじり‐どうりょくけい【捩り動力計】

⇒ねじり‐ばかり【捩り秤】

⇒ねじり‐はちまき【捩り鉢巻】

⇒ねじり‐ひげ【捩り髭】

⇒ねじり‐ふりこ【捩り振子】

ねじり‐あめ【捩り飴】ネヂリ‥

飴を細長くのばし、螺旋らせん状にねじったもの。

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐しけんき【捩り試験機】ネヂリ‥

金属材料のねじりに対する強さを試験する機械。

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐どうりょくけい【捩り動力計】ネヂリ‥

伝動軸のねじれの角度を測って機関の出力を測定する機械。摩擦式動力計と異なり、大馬力で変動の少ないものの測定に適する。トーション‐メーター。

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐ばかり【捩り秤】ネヂリ‥

ねじれを応用して微小な偶力のモーメントを測る装置。万有引力・電気力・磁気力などの測定に用いる。ねじればかり。

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐はちまき【捩り鉢巻】ネヂリ‥

手拭をねじって額ひたいで結んだ鉢巻。ねじはちまき。「―で勉強する」

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐ひげ【捩り髭】ネヂリ‥

ねじりあげた髭。

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐ふりこ【捩り振子】ネヂリ‥

細い針金の一端を固定し、下端に錘おもりをつけて吊り下げ、ねじれを与えて振動させる振子。振動の周期を測ってその針金の剛性率を決定する。ねじれふりこ。

⇒ねじり【捩り】

ねじ・る【捩じる・捻じる】ネヂル

〔他五〕

(上二段動詞ネヅが近世以降四段活用になった語)

①棒状・糸状のものの両端をつかんで、互いに逆の方向にまわす。一部をつかんで無理のいくほどまわす。「腕を―・る」

②回転式のスイッチや栓をまわす。ひねる。「ふたを―・って開ける」

ねじれ【捩れ・捻れ】ネヂレ

①ねじれること。また、ねじれたもの。ねじれた状態。「衆参の―現象」

②〔理〕(torsion)まっすぐな棒・針金などの弾性体の上端を固定し、下端に偶力を加えて或る角度だけ回転させたとき、この弾性体に現れる変形。

⇒ねじれ‐ぎり【捩れ錐】

⇒ねじれ‐ばかり【捩れ秤】

⇒ねじれ‐ばね【撚翅】

⇒ねじれ‐ふりこ【捩れ振子】

ねじれ‐ぎり【捩れ錐】ネヂレ‥

(→)ドリル1のこと。

⇒ねじれ【捩れ・捻れ】

ねじれ‐ばかり【捩れ秤】ネヂレ‥

(→)「捩り秤」に同じ。

⇒ねじれ【捩れ・捻れ】

ねじれ‐ばね【撚翅】ネヂレ‥

ネジレバネ目の昆虫の総称。甲虫に近縁の小昆虫で、ハチ・カメムシ・ウンカ類などに寄生。宿主は中性化し生殖不能となる。雄は前翅が棍棒状に退化し、後翅は大きく扇状、雌は無翅で蛆状。

⇒ねじれ【捩れ・捻れ】

ねじれ‐ふりこ【捩れ振子】ネヂレ‥

(→)「捩り振子」に同じ。

⇒ねじれ【捩れ・捻れ】

ねじ・れる【捩じれる・捻じれる】ネヂレル

〔自下一〕

ねじられた状態になる。くねりまがる。ねじくれる。「手首が―・れる」「―・れた物言いをする」

ね‐じろ【根白】

草木の根の白いこと。古事記下「打ちし大根おおね、―の白腕しろただむき」

⇒ねじろ‐ぐさ【根白草】

ね‐じろ【根城】

①根拠とする城。主将の居城。↔出城でじろ。

②転じて、行動などの主要な根拠地。「空き家を―とする泥棒」「都心に―を構える」

ねじろ‐ぐさ【根白草】

(→)セリの異称。〈[季]春〉

⇒ね‐じろ【根白】

ねじわけ‐がみ【捩分け髪】ネヂ‥

無造作にねじってわけて結った髪。

②スパナのこと。

ねじ‐まわ・す【捩じ回す・捻じ回す】ネヂマハス

〔他五〕

ねじってまわす。ねじりまわす。

ねじ‐む・ける【捩じ向ける・捻じ向ける】ネヂ‥

〔他下一〕[文]ねぢむ・く(下二)

ねじってその方へ向かせる。

ね‐じめ【音締め】

三味線などの弦を巻き締めて、適正な調子に合わせること。また、その結果の美しく冴さえた音色。

ね‐じめ【根締め】

①移植した樹木の根もとの土をつき固めること。

②生花いけばなで、挿花の根もとに添えて緩まないように固めとする草花など。

③庭の立木、鉢植の木などの根まわりに植える小草。

ねじ‐もど・す【捩ぢ戻す・捻ぢ戻す】ネヂ‥

〔他四〕

ねじって戻す。逆に戻す。狂言、膏薬煉「又都の方へ―・さう」

ね‐しゃか【寝釈迦】

(→)涅槃ねはん像の俗称。〈[季]春〉。「小うるさい花が咲くとて―かな」(一茶)

ねじ‐やぶ・る【捩ぢ破る・捻ぢ破る】ネヂ‥

〔他四〕

ねじってやぶる。ねじってこわす。

ねじ‐やま【螺子山】ネヂ‥

ねじの凸部。「―をつぶしてしまう」

ね‐しょうが【根生薑】‥シヤウ‥

生薑の根茎。薬味などにする。ひねしょうが。

ね‐しょうがつ【寝正月】‥シヤウグワツ

正月の休みにどこにも行かず寝てすごすこと。また、病気で新年に寝ている場合も縁起をかついでいう。〈[季]新年〉。「かすむ日に―かよ山の家」(一茶)

ね‐しょうべん【寝小便】‥セウ‥

睡眠中、無意識に小便をすること。夜尿やにょう。

ねじ‐よ・る【捩ぢ寄る・捻ぢ寄る】ネヂ‥

〔自四〕

かき分けて寄る。ねじり込むようにじわじわ近寄る。にじりよる。徒然草「花の本には―・り立ち寄り」。浄瑠璃、孕常盤「そろりそろりと―・つたり」

ねじり【捩り】ネヂリ

ねじること。ひねること。

⇒ねじり‐あめ【捩り飴】

⇒ねじり‐しけんき【捩り試験機】

⇒ねじり‐どうりょくけい【捩り動力計】

⇒ねじり‐ばかり【捩り秤】

⇒ねじり‐はちまき【捩り鉢巻】

⇒ねじり‐ひげ【捩り髭】

⇒ねじり‐ふりこ【捩り振子】

ねじり‐あめ【捩り飴】ネヂリ‥

飴を細長くのばし、螺旋らせん状にねじったもの。

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐しけんき【捩り試験機】ネヂリ‥

金属材料のねじりに対する強さを試験する機械。

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐どうりょくけい【捩り動力計】ネヂリ‥

伝動軸のねじれの角度を測って機関の出力を測定する機械。摩擦式動力計と異なり、大馬力で変動の少ないものの測定に適する。トーション‐メーター。

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐ばかり【捩り秤】ネヂリ‥

ねじれを応用して微小な偶力のモーメントを測る装置。万有引力・電気力・磁気力などの測定に用いる。ねじればかり。

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐はちまき【捩り鉢巻】ネヂリ‥

手拭をねじって額ひたいで結んだ鉢巻。ねじはちまき。「―で勉強する」

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐ひげ【捩り髭】ネヂリ‥

ねじりあげた髭。

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐ふりこ【捩り振子】ネヂリ‥

細い針金の一端を固定し、下端に錘おもりをつけて吊り下げ、ねじれを与えて振動させる振子。振動の周期を測ってその針金の剛性率を決定する。ねじれふりこ。

⇒ねじり【捩り】

ねじ・る【捩じる・捻じる】ネヂル

〔他五〕

(上二段動詞ネヅが近世以降四段活用になった語)

①棒状・糸状のものの両端をつかんで、互いに逆の方向にまわす。一部をつかんで無理のいくほどまわす。「腕を―・る」

②回転式のスイッチや栓をまわす。ひねる。「ふたを―・って開ける」

ねじれ【捩れ・捻れ】ネヂレ

①ねじれること。また、ねじれたもの。ねじれた状態。「衆参の―現象」

②〔理〕(torsion)まっすぐな棒・針金などの弾性体の上端を固定し、下端に偶力を加えて或る角度だけ回転させたとき、この弾性体に現れる変形。

⇒ねじれ‐ぎり【捩れ錐】

⇒ねじれ‐ばかり【捩れ秤】

⇒ねじれ‐ばね【撚翅】

⇒ねじれ‐ふりこ【捩れ振子】

ねじれ‐ぎり【捩れ錐】ネヂレ‥

(→)ドリル1のこと。

⇒ねじれ【捩れ・捻れ】

ねじれ‐ばかり【捩れ秤】ネヂレ‥

(→)「捩り秤」に同じ。

⇒ねじれ【捩れ・捻れ】

ねじれ‐ばね【撚翅】ネヂレ‥

ネジレバネ目の昆虫の総称。甲虫に近縁の小昆虫で、ハチ・カメムシ・ウンカ類などに寄生。宿主は中性化し生殖不能となる。雄は前翅が棍棒状に退化し、後翅は大きく扇状、雌は無翅で蛆状。

⇒ねじれ【捩れ・捻れ】

ねじれ‐ふりこ【捩れ振子】ネヂレ‥

(→)「捩り振子」に同じ。

⇒ねじれ【捩れ・捻れ】

ねじ・れる【捩じれる・捻じれる】ネヂレル

〔自下一〕

ねじられた状態になる。くねりまがる。ねじくれる。「手首が―・れる」「―・れた物言いをする」

ね‐じろ【根白】

草木の根の白いこと。古事記下「打ちし大根おおね、―の白腕しろただむき」

⇒ねじろ‐ぐさ【根白草】

ね‐じろ【根城】

①根拠とする城。主将の居城。↔出城でじろ。

②転じて、行動などの主要な根拠地。「空き家を―とする泥棒」「都心に―を構える」

ねじろ‐ぐさ【根白草】

(→)セリの異称。〈[季]春〉

⇒ね‐じろ【根白】

ねじわけ‐がみ【捩分け髪】ネヂ‥

無造作にねじってわけて結った髪。

ねじ‐きり【捻切】ネヂ‥

奴やっこなどが短い上着を着て、尻ばしょりをしていること。歌舞伎、暫「奴八人、対ついの―にて鳥毛の鎗を持ち」

ねじ‐きり【螺子切り】ネヂ‥

ねじの溝を切る作業。また、その工具。

⇒ねじきり‐ばん【螺子切盤】

ねじ‐ぎり【螺子錐】ネヂ‥

刃が螺旋らせん状をした錐。まいぎり。〈日葡辞書〉

ねじきり‐ばん【螺子切盤】ネヂ‥

ねじを切るための専用工作機械。

⇒ねじ‐きり【螺子切り】

ねじ‐き・る【捩じ切る・捻じ切る】ネヂ‥

〔他五〕

ねじって切る。平家物語9「頸―・つて捨ててんげり」。「錠を―・る」

ねじ・く【拗く】ネヂク

〔自下二〕

⇒ねじける(下一)

ねじ‐くぎ【螺子釘】ネヂ‥

ねじこむようになっている釘。先が雄おねじになった釘。ビス。

ねじ‐くび【捩じ首】ネヂ‥

刀を用いず、手で首をねじり、殺すこと。太平記29「上なる道口をかいつかんで―にせんと」

ねじ‐く・る【捩じくる・捻じくる】ネヂクル

〔他五〕

ねじる。ねじってまわす。ひねくる。花暦八笑人「これをみせてはなほなほ―・り」

ねじ‐く・れる【拗くれる・捻じくれる】ネヂクレル

〔自下一〕

①ねじれる。ねじれまがる。

②ひねくれる。ねじける。「―・れた性格」

ねじけ【拗け】ネヂケ

ねじけること。ねじけていること。「―ごころ」

⇒ねじけ‐びと【拗け人・佞人】

ねじ‐ゲージ【螺子ゲージ】ネヂ‥

(thread-gauge)ねじ山の形状や寸法を検査するゲージ。大小種々の標準ねじ型を組み合わせたもの。ピッチ‐ゲージ。

螺子ゲージ

ねじ‐きり【捻切】ネヂ‥

奴やっこなどが短い上着を着て、尻ばしょりをしていること。歌舞伎、暫「奴八人、対ついの―にて鳥毛の鎗を持ち」

ねじ‐きり【螺子切り】ネヂ‥

ねじの溝を切る作業。また、その工具。

⇒ねじきり‐ばん【螺子切盤】

ねじ‐ぎり【螺子錐】ネヂ‥

刃が螺旋らせん状をした錐。まいぎり。〈日葡辞書〉

ねじきり‐ばん【螺子切盤】ネヂ‥

ねじを切るための専用工作機械。

⇒ねじ‐きり【螺子切り】

ねじ‐き・る【捩じ切る・捻じ切る】ネヂ‥

〔他五〕

ねじって切る。平家物語9「頸―・つて捨ててんげり」。「錠を―・る」

ねじ・く【拗く】ネヂク

〔自下二〕

⇒ねじける(下一)

ねじ‐くぎ【螺子釘】ネヂ‥

ねじこむようになっている釘。先が雄おねじになった釘。ビス。

ねじ‐くび【捩じ首】ネヂ‥

刀を用いず、手で首をねじり、殺すこと。太平記29「上なる道口をかいつかんで―にせんと」

ねじ‐く・る【捩じくる・捻じくる】ネヂクル

〔他五〕

ねじる。ねじってまわす。ひねくる。花暦八笑人「これをみせてはなほなほ―・り」

ねじ‐く・れる【拗くれる・捻じくれる】ネヂクレル

〔自下一〕

①ねじれる。ねじれまがる。

②ひねくれる。ねじける。「―・れた性格」

ねじけ【拗け】ネヂケ

ねじけること。ねじけていること。「―ごころ」

⇒ねじけ‐びと【拗け人・佞人】

ねじ‐ゲージ【螺子ゲージ】ネヂ‥

(thread-gauge)ねじ山の形状や寸法を検査するゲージ。大小種々の標準ねじ型を組み合わせたもの。ピッチ‐ゲージ。

螺子ゲージ

ねじけ‐がま・し【拗けがまし】ネヂケ‥

〔形シク〕

ひねくれているようである。源氏物語帚木「―・しきおぼえだになくば」

ねじけ・し【拗けし】ネヂケシ

〔形ク〕

ひねくれている。今昔物語集4「其の国王の心極めて―・くて」

ねじけ‐びと【拗け人・佞人】ネヂケ‥

①心のひねくれた人。

②悪人。南総里見八犬伝93「―們らを誅ちゅうせんとて」

⇒ねじけ【拗け】

ねじ・ける【拗ける】ネヂケル

〔自下一〕[文]ねぢ・く(下二)

①まがりくねる。徒然草「八重桜はことやうのものなり。いとこちたく―・けたり」

②すなおでない。普通とちがってまともでない。ひねくれる。源氏物語真木柱「わが心ながらうちつけに―・けたることは好まずかし」。「心が―・ける」

ねじ‐こ・む【捩じ込む・捻じ込む】ネヂ‥

〔他五〕

①ねじってはめこむ。

②無理に押し入れる。「ポケットに―・む」

③先方の失言に乗じて詰なじり責める。文句を言いにおしかける。歌舞伎、与話情浮名横櫛「この人の主人へ―・んで、この訳をつけるのだ」。「けんかした相手の親に―・まれる」

ねじ‐ころ・す【捩ぢ殺す・捻ぢ殺す】ネヂ‥

〔他四〕

ねじって殺す。ひねり殺す。

ねじ‐コンベヤー【螺子コンベヤー】ネヂ‥

コンベヤーの一種。円筒内を螺旋らせん体が回転して、粉状物質を送る装置。スクリュー‐コンベヤー。

ねじ‐じょうご【捩上戸・拗上戸】ネヂジヤウ‥

酒に酔うと理屈を並べたてる癖のある人。歌舞伎、助六所縁江戸桜「その上にまた―」

ねじ‐すく・む【捩ぢ竦む・捻ぢ竦む】ネヂ‥

〔他下二〕

ねじってすくませる。続猿蓑「生酔を―・めたる涼みかな」(雪芝)

ね‐しずま・る【寝静まる】‥シヅマル

〔自五〕

(夜更けて)人々が皆寝て静かになる。「家族が―・るのを待つ」

ねじ‐そで【捩袖】ネヂ‥

袖の付け根を広く、袖口を狭く仕立てた仕事着。

ねじ‐たお・す【捩じ倒す・捻じ倒す】ネヂタフス

〔他五〕

ねじってたおす。ねじふせる。

ね‐じたく【寝支度】

寝るための支度。寝る準備として床をのべなどすること。

ねじ‐つえ【捩杖】ネヂツヱ

ねじまがった杖。好色二代男「風呂敷包に竹の―を持ち添へて」

ネジド【Nejd】

アラビア半島中央部の高原地域。イスラム教ワッハーブ派の本拠地で、サウジ‐アラビアの首都リヤドがある。ナジュド。

ねじ‐と・る【捩じ取る・捻じ取る】ネヂ‥

〔他五〕

ねじってもぎとる。

ね‐しな【寝しな】

(シナは時の意を表す接尾語)寝ようとするとき。寝てまもなくの時。「―に客が来た」

ねじ‐なお・る【捩ぢ直る・捻ぢ直る】ネヂナホル

〔自四〕

ねじれて元へ戻る。狂言、水掛聟「―・り―・りしてとかく降りませぬ」

ね‐じに【寝死に】

寝たまま死ぬこと。今昔物語集27「その後心地あしくて…其の夜の宿にして―に死にけり」

ねじ‐ぬき【螺子抜き】ネヂ‥

ねじを抜くのに用いる工具。

ねじ‐はぐるま【螺子歯車】ネヂ‥

2軸が平行せず、かつ交わらない場合に用いる、ねじ形に歯を切った歯車。スクリュー‐ギア。→歯車(図)

ねじ‐はちまき【捩じ鉢巻】ネヂ‥

(→)「ねじりはちまき」に同じ。

ねじ‐ばな【捩花】ネヂ‥

ラン科の多年草。原野・芝生などに自生。高さ10〜30センチメートル。根茎は白く肉質。夏に淡紅ないし紅色の小花を多数穂状につけ、花序がゆるい螺旋らせん状に巻くのでこの名がある。モジズリ。綬草。〈[季]夏〉

ねじばな

ねじけ‐がま・し【拗けがまし】ネヂケ‥

〔形シク〕

ひねくれているようである。源氏物語帚木「―・しきおぼえだになくば」

ねじけ・し【拗けし】ネヂケシ

〔形ク〕

ひねくれている。今昔物語集4「其の国王の心極めて―・くて」

ねじけ‐びと【拗け人・佞人】ネヂケ‥

①心のひねくれた人。

②悪人。南総里見八犬伝93「―們らを誅ちゅうせんとて」

⇒ねじけ【拗け】

ねじ・ける【拗ける】ネヂケル

〔自下一〕[文]ねぢ・く(下二)

①まがりくねる。徒然草「八重桜はことやうのものなり。いとこちたく―・けたり」

②すなおでない。普通とちがってまともでない。ひねくれる。源氏物語真木柱「わが心ながらうちつけに―・けたることは好まずかし」。「心が―・ける」

ねじ‐こ・む【捩じ込む・捻じ込む】ネヂ‥

〔他五〕

①ねじってはめこむ。

②無理に押し入れる。「ポケットに―・む」

③先方の失言に乗じて詰なじり責める。文句を言いにおしかける。歌舞伎、与話情浮名横櫛「この人の主人へ―・んで、この訳をつけるのだ」。「けんかした相手の親に―・まれる」

ねじ‐ころ・す【捩ぢ殺す・捻ぢ殺す】ネヂ‥

〔他四〕

ねじって殺す。ひねり殺す。

ねじ‐コンベヤー【螺子コンベヤー】ネヂ‥

コンベヤーの一種。円筒内を螺旋らせん体が回転して、粉状物質を送る装置。スクリュー‐コンベヤー。

ねじ‐じょうご【捩上戸・拗上戸】ネヂジヤウ‥

酒に酔うと理屈を並べたてる癖のある人。歌舞伎、助六所縁江戸桜「その上にまた―」

ねじ‐すく・む【捩ぢ竦む・捻ぢ竦む】ネヂ‥

〔他下二〕

ねじってすくませる。続猿蓑「生酔を―・めたる涼みかな」(雪芝)

ね‐しずま・る【寝静まる】‥シヅマル

〔自五〕

(夜更けて)人々が皆寝て静かになる。「家族が―・るのを待つ」

ねじ‐そで【捩袖】ネヂ‥

袖の付け根を広く、袖口を狭く仕立てた仕事着。

ねじ‐たお・す【捩じ倒す・捻じ倒す】ネヂタフス

〔他五〕

ねじってたおす。ねじふせる。

ね‐じたく【寝支度】

寝るための支度。寝る準備として床をのべなどすること。

ねじ‐つえ【捩杖】ネヂツヱ

ねじまがった杖。好色二代男「風呂敷包に竹の―を持ち添へて」

ネジド【Nejd】

アラビア半島中央部の高原地域。イスラム教ワッハーブ派の本拠地で、サウジ‐アラビアの首都リヤドがある。ナジュド。

ねじ‐と・る【捩じ取る・捻じ取る】ネヂ‥

〔他五〕

ねじってもぎとる。

ね‐しな【寝しな】

(シナは時の意を表す接尾語)寝ようとするとき。寝てまもなくの時。「―に客が来た」

ねじ‐なお・る【捩ぢ直る・捻ぢ直る】ネヂナホル

〔自四〕

ねじれて元へ戻る。狂言、水掛聟「―・り―・りしてとかく降りませぬ」

ね‐じに【寝死に】

寝たまま死ぬこと。今昔物語集27「その後心地あしくて…其の夜の宿にして―に死にけり」

ねじ‐ぬき【螺子抜き】ネヂ‥

ねじを抜くのに用いる工具。

ねじ‐はぐるま【螺子歯車】ネヂ‥

2軸が平行せず、かつ交わらない場合に用いる、ねじ形に歯を切った歯車。スクリュー‐ギア。→歯車(図)

ねじ‐はちまき【捩じ鉢巻】ネヂ‥

(→)「ねじりはちまき」に同じ。

ねじ‐ばな【捩花】ネヂ‥

ラン科の多年草。原野・芝生などに自生。高さ10〜30センチメートル。根茎は白く肉質。夏に淡紅ないし紅色の小花を多数穂状につけ、花序がゆるい螺旋らせん状に巻くのでこの名がある。モジズリ。綬草。〈[季]夏〉

ねじばな

ネジバナ

撮影:関戸 勇

ネジバナ

撮影:関戸 勇

ねじ‐ひき【捩引き】ネヂ‥

ねじるようにして引くこと。ねじってひっぱること。狂言、膏薬煉「イヤイヤ―にさるることではおりない」

ねじ‐びょう【螺子鋲】ネヂビヤウ

ねじのついた鋲。

ねじ‐ぶくさ【捩袱紗】ネヂ‥

金銭などを包む時、袱紗をねじって包むこと。また、その袱紗。傾城禁短気「―に入つたこまがねをつかうて」

ねじ‐ふ・せる【捩じ伏せる・捻じ伏せる】ネヂ‥

〔他下一〕[文]ねぢふ・す(下二)

①腕をねじって下向きに押さえつける。「賊を―・せる」

②強い力で相手を屈伏させる。「強弁に―・せられる」

ねじ‐ふで【捻筆】ネヂ‥

蒔絵師まきえしの用いる極めて細い筆。

ねじ‐プロペラ【螺子プロペラ】ネヂ‥

(screw-propeller)ねじ形に屈曲させた扁平な木片または金属片を回転させる形のプロペラ。螺旋らせん推進器。

ねじ‐ポンプ【螺子ポンプ】ネヂ‥

(screw-pump)

①円筒形の密閉された外殻(ケーシング)の中で1本のねじ形回転子を回転させ、その隙間を通して軸方向に水を送るポンプ。アルキメデスのポンプ。螺旋らせん水揚げ機。

②1本のねじ軸に1本または2本のねじ軸をかみ合わせ、これを一つのケーシングに入れ、互いに反対の方向に回転させて液体を圧送するポンプ。

ねじ‐ま・く【捩ぢ捲く・捻ぢ捲く】ネヂ‥

〔他四〕

ねじりまわす。ねじくる。狂言、膏薬煉「何と―・いたでは無いか」

ねじ‐ま・げる【捩じ曲げる・捻じ曲げる】ネヂ‥

〔他下一〕[文]ねぢま・ぐ(下二)

ねじってまげる。「スプーンを―・げる」「事実を―・げる」

ねじ‐まわし【螺子回し】ネヂマハシ

①小ねじや木ねじをねじ込み、または抜き取るのに用いる工具。ドライバー。

螺子回し各種

提供:竹中大工道具館

ねじ‐ひき【捩引き】ネヂ‥

ねじるようにして引くこと。ねじってひっぱること。狂言、膏薬煉「イヤイヤ―にさるることではおりない」

ねじ‐びょう【螺子鋲】ネヂビヤウ

ねじのついた鋲。

ねじ‐ぶくさ【捩袱紗】ネヂ‥

金銭などを包む時、袱紗をねじって包むこと。また、その袱紗。傾城禁短気「―に入つたこまがねをつかうて」

ねじ‐ふ・せる【捩じ伏せる・捻じ伏せる】ネヂ‥

〔他下一〕[文]ねぢふ・す(下二)

①腕をねじって下向きに押さえつける。「賊を―・せる」

②強い力で相手を屈伏させる。「強弁に―・せられる」

ねじ‐ふで【捻筆】ネヂ‥

蒔絵師まきえしの用いる極めて細い筆。

ねじ‐プロペラ【螺子プロペラ】ネヂ‥

(screw-propeller)ねじ形に屈曲させた扁平な木片または金属片を回転させる形のプロペラ。螺旋らせん推進器。

ねじ‐ポンプ【螺子ポンプ】ネヂ‥

(screw-pump)

①円筒形の密閉された外殻(ケーシング)の中で1本のねじ形回転子を回転させ、その隙間を通して軸方向に水を送るポンプ。アルキメデスのポンプ。螺旋らせん水揚げ機。

②1本のねじ軸に1本または2本のねじ軸をかみ合わせ、これを一つのケーシングに入れ、互いに反対の方向に回転させて液体を圧送するポンプ。

ねじ‐ま・く【捩ぢ捲く・捻ぢ捲く】ネヂ‥

〔他四〕

ねじりまわす。ねじくる。狂言、膏薬煉「何と―・いたでは無いか」

ねじ‐ま・げる【捩じ曲げる・捻じ曲げる】ネヂ‥

〔他下一〕[文]ねぢま・ぐ(下二)

ねじってまげる。「スプーンを―・げる」「事実を―・げる」

ねじ‐まわし【螺子回し】ネヂマハシ

①小ねじや木ねじをねじ込み、または抜き取るのに用いる工具。ドライバー。

螺子回し各種

提供:竹中大工道具館

②スパナのこと。

ねじ‐まわ・す【捩じ回す・捻じ回す】ネヂマハス

〔他五〕

ねじってまわす。ねじりまわす。

ねじ‐む・ける【捩じ向ける・捻じ向ける】ネヂ‥

〔他下一〕[文]ねぢむ・く(下二)

ねじってその方へ向かせる。

ね‐じめ【音締め】

三味線などの弦を巻き締めて、適正な調子に合わせること。また、その結果の美しく冴さえた音色。

ね‐じめ【根締め】

①移植した樹木の根もとの土をつき固めること。

②生花いけばなで、挿花の根もとに添えて緩まないように固めとする草花など。

③庭の立木、鉢植の木などの根まわりに植える小草。

ねじ‐もど・す【捩ぢ戻す・捻ぢ戻す】ネヂ‥

〔他四〕

ねじって戻す。逆に戻す。狂言、膏薬煉「又都の方へ―・さう」

ね‐しゃか【寝釈迦】

(→)涅槃ねはん像の俗称。〈[季]春〉。「小うるさい花が咲くとて―かな」(一茶)

ねじ‐やぶ・る【捩ぢ破る・捻ぢ破る】ネヂ‥

〔他四〕

ねじってやぶる。ねじってこわす。

ねじ‐やま【螺子山】ネヂ‥

ねじの凸部。「―をつぶしてしまう」

ね‐しょうが【根生薑】‥シヤウ‥

生薑の根茎。薬味などにする。ひねしょうが。

ね‐しょうがつ【寝正月】‥シヤウグワツ

正月の休みにどこにも行かず寝てすごすこと。また、病気で新年に寝ている場合も縁起をかついでいう。〈[季]新年〉。「かすむ日に―かよ山の家」(一茶)

ね‐しょうべん【寝小便】‥セウ‥

睡眠中、無意識に小便をすること。夜尿やにょう。

ねじ‐よ・る【捩ぢ寄る・捻ぢ寄る】ネヂ‥

〔自四〕

かき分けて寄る。ねじり込むようにじわじわ近寄る。にじりよる。徒然草「花の本には―・り立ち寄り」。浄瑠璃、孕常盤「そろりそろりと―・つたり」

ねじり【捩り】ネヂリ

ねじること。ひねること。

⇒ねじり‐あめ【捩り飴】

⇒ねじり‐しけんき【捩り試験機】

⇒ねじり‐どうりょくけい【捩り動力計】

⇒ねじり‐ばかり【捩り秤】

⇒ねじり‐はちまき【捩り鉢巻】

⇒ねじり‐ひげ【捩り髭】

⇒ねじり‐ふりこ【捩り振子】

ねじり‐あめ【捩り飴】ネヂリ‥

飴を細長くのばし、螺旋らせん状にねじったもの。

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐しけんき【捩り試験機】ネヂリ‥

金属材料のねじりに対する強さを試験する機械。

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐どうりょくけい【捩り動力計】ネヂリ‥

伝動軸のねじれの角度を測って機関の出力を測定する機械。摩擦式動力計と異なり、大馬力で変動の少ないものの測定に適する。トーション‐メーター。

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐ばかり【捩り秤】ネヂリ‥

ねじれを応用して微小な偶力のモーメントを測る装置。万有引力・電気力・磁気力などの測定に用いる。ねじればかり。

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐はちまき【捩り鉢巻】ネヂリ‥

手拭をねじって額ひたいで結んだ鉢巻。ねじはちまき。「―で勉強する」

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐ひげ【捩り髭】ネヂリ‥

ねじりあげた髭。

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐ふりこ【捩り振子】ネヂリ‥

細い針金の一端を固定し、下端に錘おもりをつけて吊り下げ、ねじれを与えて振動させる振子。振動の周期を測ってその針金の剛性率を決定する。ねじれふりこ。

⇒ねじり【捩り】

ねじ・る【捩じる・捻じる】ネヂル

〔他五〕

(上二段動詞ネヅが近世以降四段活用になった語)

①棒状・糸状のものの両端をつかんで、互いに逆の方向にまわす。一部をつかんで無理のいくほどまわす。「腕を―・る」

②回転式のスイッチや栓をまわす。ひねる。「ふたを―・って開ける」

ねじれ【捩れ・捻れ】ネヂレ

①ねじれること。また、ねじれたもの。ねじれた状態。「衆参の―現象」

②〔理〕(torsion)まっすぐな棒・針金などの弾性体の上端を固定し、下端に偶力を加えて或る角度だけ回転させたとき、この弾性体に現れる変形。

⇒ねじれ‐ぎり【捩れ錐】

⇒ねじれ‐ばかり【捩れ秤】

⇒ねじれ‐ばね【撚翅】

⇒ねじれ‐ふりこ【捩れ振子】

ねじれ‐ぎり【捩れ錐】ネヂレ‥

(→)ドリル1のこと。

⇒ねじれ【捩れ・捻れ】

ねじれ‐ばかり【捩れ秤】ネヂレ‥

(→)「捩り秤」に同じ。

⇒ねじれ【捩れ・捻れ】

ねじれ‐ばね【撚翅】ネヂレ‥

ネジレバネ目の昆虫の総称。甲虫に近縁の小昆虫で、ハチ・カメムシ・ウンカ類などに寄生。宿主は中性化し生殖不能となる。雄は前翅が棍棒状に退化し、後翅は大きく扇状、雌は無翅で蛆状。

⇒ねじれ【捩れ・捻れ】

ねじれ‐ふりこ【捩れ振子】ネヂレ‥

(→)「捩り振子」に同じ。

⇒ねじれ【捩れ・捻れ】

ねじ・れる【捩じれる・捻じれる】ネヂレル

〔自下一〕

ねじられた状態になる。くねりまがる。ねじくれる。「手首が―・れる」「―・れた物言いをする」

ね‐じろ【根白】

草木の根の白いこと。古事記下「打ちし大根おおね、―の白腕しろただむき」

⇒ねじろ‐ぐさ【根白草】

ね‐じろ【根城】

①根拠とする城。主将の居城。↔出城でじろ。

②転じて、行動などの主要な根拠地。「空き家を―とする泥棒」「都心に―を構える」

ねじろ‐ぐさ【根白草】

(→)セリの異称。〈[季]春〉

⇒ね‐じろ【根白】

ねじわけ‐がみ【捩分け髪】ネヂ‥

無造作にねじってわけて結った髪。

②スパナのこと。

ねじ‐まわ・す【捩じ回す・捻じ回す】ネヂマハス

〔他五〕

ねじってまわす。ねじりまわす。

ねじ‐む・ける【捩じ向ける・捻じ向ける】ネヂ‥

〔他下一〕[文]ねぢむ・く(下二)

ねじってその方へ向かせる。

ね‐じめ【音締め】

三味線などの弦を巻き締めて、適正な調子に合わせること。また、その結果の美しく冴さえた音色。

ね‐じめ【根締め】

①移植した樹木の根もとの土をつき固めること。

②生花いけばなで、挿花の根もとに添えて緩まないように固めとする草花など。

③庭の立木、鉢植の木などの根まわりに植える小草。

ねじ‐もど・す【捩ぢ戻す・捻ぢ戻す】ネヂ‥

〔他四〕

ねじって戻す。逆に戻す。狂言、膏薬煉「又都の方へ―・さう」

ね‐しゃか【寝釈迦】

(→)涅槃ねはん像の俗称。〈[季]春〉。「小うるさい花が咲くとて―かな」(一茶)

ねじ‐やぶ・る【捩ぢ破る・捻ぢ破る】ネヂ‥

〔他四〕

ねじってやぶる。ねじってこわす。

ねじ‐やま【螺子山】ネヂ‥

ねじの凸部。「―をつぶしてしまう」

ね‐しょうが【根生薑】‥シヤウ‥

生薑の根茎。薬味などにする。ひねしょうが。

ね‐しょうがつ【寝正月】‥シヤウグワツ

正月の休みにどこにも行かず寝てすごすこと。また、病気で新年に寝ている場合も縁起をかついでいう。〈[季]新年〉。「かすむ日に―かよ山の家」(一茶)

ね‐しょうべん【寝小便】‥セウ‥

睡眠中、無意識に小便をすること。夜尿やにょう。

ねじ‐よ・る【捩ぢ寄る・捻ぢ寄る】ネヂ‥

〔自四〕

かき分けて寄る。ねじり込むようにじわじわ近寄る。にじりよる。徒然草「花の本には―・り立ち寄り」。浄瑠璃、孕常盤「そろりそろりと―・つたり」

ねじり【捩り】ネヂリ

ねじること。ひねること。

⇒ねじり‐あめ【捩り飴】

⇒ねじり‐しけんき【捩り試験機】

⇒ねじり‐どうりょくけい【捩り動力計】

⇒ねじり‐ばかり【捩り秤】

⇒ねじり‐はちまき【捩り鉢巻】

⇒ねじり‐ひげ【捩り髭】

⇒ねじり‐ふりこ【捩り振子】

ねじり‐あめ【捩り飴】ネヂリ‥

飴を細長くのばし、螺旋らせん状にねじったもの。

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐しけんき【捩り試験機】ネヂリ‥

金属材料のねじりに対する強さを試験する機械。

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐どうりょくけい【捩り動力計】ネヂリ‥

伝動軸のねじれの角度を測って機関の出力を測定する機械。摩擦式動力計と異なり、大馬力で変動の少ないものの測定に適する。トーション‐メーター。

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐ばかり【捩り秤】ネヂリ‥

ねじれを応用して微小な偶力のモーメントを測る装置。万有引力・電気力・磁気力などの測定に用いる。ねじればかり。

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐はちまき【捩り鉢巻】ネヂリ‥

手拭をねじって額ひたいで結んだ鉢巻。ねじはちまき。「―で勉強する」

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐ひげ【捩り髭】ネヂリ‥

ねじりあげた髭。

⇒ねじり【捩り】

ねじり‐ふりこ【捩り振子】ネヂリ‥

細い針金の一端を固定し、下端に錘おもりをつけて吊り下げ、ねじれを与えて振動させる振子。振動の周期を測ってその針金の剛性率を決定する。ねじれふりこ。

⇒ねじり【捩り】

ねじ・る【捩じる・捻じる】ネヂル

〔他五〕

(上二段動詞ネヅが近世以降四段活用になった語)

①棒状・糸状のものの両端をつかんで、互いに逆の方向にまわす。一部をつかんで無理のいくほどまわす。「腕を―・る」

②回転式のスイッチや栓をまわす。ひねる。「ふたを―・って開ける」

ねじれ【捩れ・捻れ】ネヂレ

①ねじれること。また、ねじれたもの。ねじれた状態。「衆参の―現象」

②〔理〕(torsion)まっすぐな棒・針金などの弾性体の上端を固定し、下端に偶力を加えて或る角度だけ回転させたとき、この弾性体に現れる変形。

⇒ねじれ‐ぎり【捩れ錐】

⇒ねじれ‐ばかり【捩れ秤】

⇒ねじれ‐ばね【撚翅】

⇒ねじれ‐ふりこ【捩れ振子】

ねじれ‐ぎり【捩れ錐】ネヂレ‥

(→)ドリル1のこと。

⇒ねじれ【捩れ・捻れ】

ねじれ‐ばかり【捩れ秤】ネヂレ‥

(→)「捩り秤」に同じ。

⇒ねじれ【捩れ・捻れ】

ねじれ‐ばね【撚翅】ネヂレ‥

ネジレバネ目の昆虫の総称。甲虫に近縁の小昆虫で、ハチ・カメムシ・ウンカ類などに寄生。宿主は中性化し生殖不能となる。雄は前翅が棍棒状に退化し、後翅は大きく扇状、雌は無翅で蛆状。

⇒ねじれ【捩れ・捻れ】

ねじれ‐ふりこ【捩れ振子】ネヂレ‥

(→)「捩り振子」に同じ。

⇒ねじれ【捩れ・捻れ】

ねじ・れる【捩じれる・捻じれる】ネヂレル

〔自下一〕

ねじられた状態になる。くねりまがる。ねじくれる。「手首が―・れる」「―・れた物言いをする」

ね‐じろ【根白】

草木の根の白いこと。古事記下「打ちし大根おおね、―の白腕しろただむき」

⇒ねじろ‐ぐさ【根白草】

ね‐じろ【根城】

①根拠とする城。主将の居城。↔出城でじろ。

②転じて、行動などの主要な根拠地。「空き家を―とする泥棒」「都心に―を構える」

ねじろ‐ぐさ【根白草】

(→)セリの異称。〈[季]春〉

⇒ね‐じろ【根白】

ねじわけ‐がみ【捩分け髪】ネヂ‥

無造作にねじってわけて結った髪。

ねじ‐きり【螺子切り】ネヂ‥🔗⭐🔉

ねじ‐きり【螺子切り】ネヂ‥

ねじの溝を切る作業。また、その工具。

⇒ねじきり‐ばん【螺子切盤】

ねじ‐ぎり【螺子錐】ネヂ‥🔗⭐🔉

ねじ‐ぎり【螺子錐】ネヂ‥

刃が螺旋らせん状をした錐。まいぎり。〈日葡辞書〉

ねじきり‐ばん【螺子切盤】ネヂ‥🔗⭐🔉

ねじきり‐ばん【螺子切盤】ネヂ‥

ねじを切るための専用工作機械。

⇒ねじ‐きり【螺子切り】

ねじ‐くぎ【螺子釘】ネヂ‥🔗⭐🔉

ねじ‐くぎ【螺子釘】ネヂ‥

ねじこむようになっている釘。先が雄おねじになった釘。ビス。

ねじ‐ゲージ【螺子ゲージ】ネヂ‥🔗⭐🔉

ねじ‐ゲージ【螺子ゲージ】ネヂ‥

(thread-gauge)ねじ山の形状や寸法を検査するゲージ。大小種々の標準ねじ型を組み合わせたもの。ピッチ‐ゲージ。

螺子ゲージ

ねじ‐コンベヤー【螺子コンベヤー】ネヂ‥🔗⭐🔉

ねじ‐コンベヤー【螺子コンベヤー】ネヂ‥

コンベヤーの一種。円筒内を螺旋らせん体が回転して、粉状物質を送る装置。スクリュー‐コンベヤー。

ねじ‐ぬき【螺子抜き】ネヂ‥🔗⭐🔉

ねじ‐ぬき【螺子抜き】ネヂ‥

ねじを抜くのに用いる工具。

ねじ‐はぐるま【螺子歯車】ネヂ‥🔗⭐🔉

ねじ‐はぐるま【螺子歯車】ネヂ‥

2軸が平行せず、かつ交わらない場合に用いる、ねじ形に歯を切った歯車。スクリュー‐ギア。→歯車(図)

ねじ‐びょう【螺子鋲】ネヂビヤウ🔗⭐🔉

ねじ‐びょう【螺子鋲】ネヂビヤウ

ねじのついた鋲。

ねじ‐プロペラ【螺子プロペラ】ネヂ‥🔗⭐🔉

ねじ‐プロペラ【螺子プロペラ】ネヂ‥

(screw-propeller)ねじ形に屈曲させた扁平な木片または金属片を回転させる形のプロペラ。螺旋らせん推進器。

ねじ‐ポンプ【螺子ポンプ】ネヂ‥🔗⭐🔉

ねじ‐ポンプ【螺子ポンプ】ネヂ‥

(screw-pump)

①円筒形の密閉された外殻(ケーシング)の中で1本のねじ形回転子を回転させ、その隙間を通して軸方向に水を送るポンプ。アルキメデスのポンプ。螺旋らせん水揚げ機。

②1本のねじ軸に1本または2本のねじ軸をかみ合わせ、これを一つのケーシングに入れ、互いに反対の方向に回転させて液体を圧送するポンプ。

ねじ‐まわし【螺子回し】ネヂマハシ🔗⭐🔉

ねじ‐まわし【螺子回し】ネヂマハシ

①小ねじや木ねじをねじ込み、または抜き取るのに用いる工具。ドライバー。

螺子回し各種

提供:竹中大工道具館

②スパナのこと。

②スパナのこと。

②スパナのこと。

②スパナのこと。

ねじ‐やま【螺子山】ネヂ‥🔗⭐🔉

ねじ‐やま【螺子山】ネヂ‥

ねじの凸部。「―をつぶしてしまう」

○螺子を巻くねじをまく🔗⭐🔉

○螺子を巻くねじをまく

だらけた態度・行動などを、叱り励ましてきちんとさせる。

⇒ねじ【螺子・捻子・捩子・螺旋】

ね・す【寝す】

〔他下二〕

⇒ねせる(下一)

ね・す【熱す】

〔自サ変〕

(ネッスのツの表記されない形)熱が出る。発熱する。栄華物語鳥辺野「女院もの(はれもの)―・せさせ給ひて悩ましうおぼしめしたり」

ねず【鼠】

①「ねずみ」の略。「―鳴き」

②「ねずみ色」の略。「銀―」

ねず【杜松】

ヒノキ科の常緑針葉樹。東アジア北部に分布し、西日本に自生。庭木、特に生垣に栽植。高さ1〜10メートル。樹皮は赤みを帯びる。葉は3個ずつ輪生。春、雌雄の花を異株に生じ、紫黒色の肉質の球果を結ぶ。これを杜松子としょうしと称して利尿薬・灯用とする。ヨーロッパ産の実はジンの香り付けに用いる。材は建築・器具用。ネズミサシ。古名、むろ。

ねず

ね‐ず【不寝】

(何かをするために)終夜寝ないでいること。「―の番」

ね‐ず【寝唾】‥ヅ

⇒ねつ。日葡辞書「ネヅヲタルル」

ね・ず【捩づ・捻づ】ネヅ

[一]〔他上二〕

ひねりまげる。宇治拾遺物語1「鬼、よりて、さはとるぞとて、(瘤を)―・ぢて引くに、大方痛きことなし」

[二]〔自上二〕

くねりまがる。ねじれる。日葡辞書「ハシラガネヂタ」

ねず‐お【根助緒】‥ヲ

①鷹に鈴をむすびつける緒。

②指貫さしぬきのくくり。

ねず‐が‐せき【念珠ヶ関・鼠ヶ関】

古代の奥羽三関の一つ。遺称地は山形県鶴岡市鼠ヶ関。越後と出羽との境、日本海に面する。

ね‐すがた【寝姿】

寝ている姿。

ね‐す・ぎる【寝過ぎる】

〔自上一〕

①程度をこえて長い時間寝る。超過して寝る。「―・ぎて頭がぼんやりする」

②(→)「ねすごす」に同じ。

ね‐すぐ・す【寝過す】

〔自五〕

(→)「ねすごす」に同じ。源氏物語夕顔「つとめて、少し―・し給ひて」

ネス‐こ【ネス湖】

(Loch Ness)イギリス、スコットランド北部にある狭長な湖。氷食を受けた地溝湖で、面積1800平方キロメートル。怪獣ネッシーの伝説で有名。

ねずこ

〔植〕(→)クロベの別称。

ね‐すご・す【寝過ごす】

〔自五〕

起きるべき時間を過ぎても目がさめず、定刻に間に合わなくなる。「1時間―・す」

ねずっぽ【鼠坊】

ネズッポ科の硬骨魚の総称。海産で、温帯から熱帯に分布。日本に37種。頭部は扁平で体は細長く鱗がない。ヌメリゴチ・ヨメゴチなど。また特に、その一種のネズミゴチの別称。

ネストリオス【Nestorios ギリシア】

コンスタンチノープルの司教。イエス=キリストの神性に対し人性を強調し、マリアの「神の母」の称号を否認したために431年司教の座を追われ、異端の宣告を受けた。エジプトに客死。ネストリウス。( 〜451頃)

⇒ネストリオス‐は【ネストリオス派】

ネストリオス‐は【ネストリオス派】

ネストリオスの起こしたキリスト教分派。その教義は東方ペルシアに勢力を得、インド・中国に入り、中国では景教という。→景教

⇒ネストリオス【Nestorios ギリシア】

ネストル【Nestor】

①ホメロスの叙事詩「イリアス」「オデュッセイア」の中で活躍するピュロスの王。温和で常識的でかつ饒舌な老人。転じて、賢い助言者、また長老の意。

②ロシアの学僧。最古のロシア年代記の編者。

⇒ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】

ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】

ネストル2の編述したロシア最初の年代記。ノアの洪水からスラヴ諸族の勃興を述べ、11世紀中頃に終わる。原初年代記。

⇒ネストル【Nestor】

ねず‐なき【鼠鳴き】

①ねずみが鳴くこと。また、その声。

②ねずみに似た鳴き声。また、そのような声を出すこと。枕草子151「雀の子の―するにをどりくる」

③特に、男女の逢引の合図。遊女などが客を呼び入れようとするときに出す声。ねずみなき。今昔物語集29「半蔀の有りけるより―をして手を指し出でて招きければ」

ねず‐な・く【鼠鳴く】

〔自四〕

ねずみが鳴く。また、ねずみの鳴き声に似た声を出す。林葉和歌集「―・けど見もかへらねば」

ねず‐の‐ばん【不寝の番】

①一晩中寝ないで番をすること。また、その人。ふしんばん。ねずばん。狂言、鞍馬参「今夜は通夜をする、汝はそれへ寄て―をせい」

②遊女屋で、夜起きていて油をさすなど、火の世話をしながら火の用心をする者。ねずの男。ねずばん。

ねず‐ばしり【鼠走】

(→)「とかみ(

ね‐ず【不寝】

(何かをするために)終夜寝ないでいること。「―の番」

ね‐ず【寝唾】‥ヅ

⇒ねつ。日葡辞書「ネヅヲタルル」

ね・ず【捩づ・捻づ】ネヅ

[一]〔他上二〕

ひねりまげる。宇治拾遺物語1「鬼、よりて、さはとるぞとて、(瘤を)―・ぢて引くに、大方痛きことなし」

[二]〔自上二〕

くねりまがる。ねじれる。日葡辞書「ハシラガネヂタ」

ねず‐お【根助緒】‥ヲ

①鷹に鈴をむすびつける緒。

②指貫さしぬきのくくり。

ねず‐が‐せき【念珠ヶ関・鼠ヶ関】

古代の奥羽三関の一つ。遺称地は山形県鶴岡市鼠ヶ関。越後と出羽との境、日本海に面する。

ね‐すがた【寝姿】

寝ている姿。

ね‐す・ぎる【寝過ぎる】

〔自上一〕

①程度をこえて長い時間寝る。超過して寝る。「―・ぎて頭がぼんやりする」

②(→)「ねすごす」に同じ。

ね‐すぐ・す【寝過す】

〔自五〕

(→)「ねすごす」に同じ。源氏物語夕顔「つとめて、少し―・し給ひて」

ネス‐こ【ネス湖】

(Loch Ness)イギリス、スコットランド北部にある狭長な湖。氷食を受けた地溝湖で、面積1800平方キロメートル。怪獣ネッシーの伝説で有名。

ねずこ

〔植〕(→)クロベの別称。

ね‐すご・す【寝過ごす】

〔自五〕

起きるべき時間を過ぎても目がさめず、定刻に間に合わなくなる。「1時間―・す」

ねずっぽ【鼠坊】

ネズッポ科の硬骨魚の総称。海産で、温帯から熱帯に分布。日本に37種。頭部は扁平で体は細長く鱗がない。ヌメリゴチ・ヨメゴチなど。また特に、その一種のネズミゴチの別称。

ネストリオス【Nestorios ギリシア】

コンスタンチノープルの司教。イエス=キリストの神性に対し人性を強調し、マリアの「神の母」の称号を否認したために431年司教の座を追われ、異端の宣告を受けた。エジプトに客死。ネストリウス。( 〜451頃)

⇒ネストリオス‐は【ネストリオス派】

ネストリオス‐は【ネストリオス派】

ネストリオスの起こしたキリスト教分派。その教義は東方ペルシアに勢力を得、インド・中国に入り、中国では景教という。→景教

⇒ネストリオス【Nestorios ギリシア】

ネストル【Nestor】

①ホメロスの叙事詩「イリアス」「オデュッセイア」の中で活躍するピュロスの王。温和で常識的でかつ饒舌な老人。転じて、賢い助言者、また長老の意。

②ロシアの学僧。最古のロシア年代記の編者。

⇒ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】

ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】

ネストル2の編述したロシア最初の年代記。ノアの洪水からスラヴ諸族の勃興を述べ、11世紀中頃に終わる。原初年代記。

⇒ネストル【Nestor】

ねず‐なき【鼠鳴き】

①ねずみが鳴くこと。また、その声。

②ねずみに似た鳴き声。また、そのような声を出すこと。枕草子151「雀の子の―するにをどりくる」

③特に、男女の逢引の合図。遊女などが客を呼び入れようとするときに出す声。ねずみなき。今昔物語集29「半蔀の有りけるより―をして手を指し出でて招きければ」

ねず‐な・く【鼠鳴く】

〔自四〕

ねずみが鳴く。また、ねずみの鳴き声に似た声を出す。林葉和歌集「―・けど見もかへらねば」

ねず‐の‐ばん【不寝の番】

①一晩中寝ないで番をすること。また、その人。ふしんばん。ねずばん。狂言、鞍馬参「今夜は通夜をする、汝はそれへ寄て―をせい」

②遊女屋で、夜起きていて油をさすなど、火の世話をしながら火の用心をする者。ねずの男。ねずばん。

ねず‐ばしり【鼠走】

(→)「とかみ( )」の異称。〈倭名類聚鈔10〉

ねず‐ばん【不寝番】

(→)「ねずのばん」に同じ。梅暦「下働きやら―やら」

ね‐ずまい【寝住い】‥ズマヒ

寝ている時の姿。ねざま。ねぞう。

ねず‐まい【鼠舞】‥マヒ

(ねずみが穴から出ようとしては引っこみ引っこみするさまの意)ためらうこと。まごまごすること。ねずみまい。首鼠しゅそ。狐疑こぎ。

ねずみ【鼠】

①広くはネズミ目(齧歯げっし類)のネズミ亜目、またリス亜目のホリネズミ、さらにモグラ目のトガリネズミを含む小形哺乳類の総称。200以上の属、約1800種を含み、種数としては哺乳類の約3分の1。そのうちネズミ亜目ネズミ科はカヤネズミ・クマネズミ・アカネズミ・ハツカネズミなどの属を含む。普通はドブネズミ・クマネズミなどのイエネズミをいう。〈倭名類聚鈔18〉

②鼠色ねずみいろの略。

③ひそかに害をなす者のたとえ。

⇒ねずみ‐あな【鼠穴】

⇒ねずみ‐いらず【鼠入らず】

⇒ねずみ‐いろ【鼠色】

⇒ねずみ‐おい【鼠生】

⇒ねずみ‐おとし【鼠落し】

⇒ねずみ‐がえし【鼠返し】

⇒ねずみ‐かべ【鼠壁】

⇒ねずみ‐がみ【鼠紙】

⇒ねずみ‐きど【鼠木戸】

⇒ねずみ‐くい【鼠食い】

⇒ねずみ‐ぐら【鼠倉】

⇒ねずみ‐げ【鼠毛】

⇒ねずみ‐こう【鼠講】

⇒ねずみ‐ごち【鼠鯒】

⇒ねずみ‐ごっこ【鼠ごっこ】

⇒ねずみ‐ごめ【鼠米】

⇒ねずみ‐こもん【鼠小紋】

⇒ねずみ‐ころし【鼠殺し】

⇒ねずみ‐ごろも【鼠衣】

⇒ねずみ‐こんじょう【鼠根性】

⇒ねずみ‐さし【鼠刺】

⇒ねずみ‐ざめ【鼠鮫】

⇒ねずみ‐ざん【鼠算】

⇒ねずみ‐せん【鼠銑】

⇒ねずみ‐たけ【鼠茸】

⇒ねずみ‐ちゃ【鼠茶】

⇒ねずみ‐つき【鼠突き】

⇒ねずみ‐ど【鼠戸】

⇒ねずみど‐ぜに【鼠戸銭】

⇒ねずみ‐とり【鼠取り・鼠捕り】

⇒ねずみ‐なき【鼠鳴き】

⇒ねずみ‐の‐お【鼠の尾】

⇒ねずみのこ‐さんよう【鼠の子算用】

⇒ねずみ‐のみ【鼠蚤】

⇒ねずみ‐の‐よめいり【鼠の嫁入り】

⇒ねずみば‐ぎり【鼠歯錐】

⇒ねずみ‐ばしり【鼠走】

⇒ねずみ‐はなび【鼠花火】

⇒ねずみ‐はんきり【鼠半切】

⇒ねずみ‐ばんし【鼠半紙】

⇒ねずみ‐ぶか【鼠鱶】

⇒ねずみ‐まい【鼠舞】

⇒ねずみ‐もち【鼠黐】

⇒鼠が塩を引く

⇒鼠に引かれそう

ねずみ‐あな【鼠穴】

鼠のかじってあけた穴。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐いらず【鼠入らず】

鼠が侵入しないように作った食器棚。小杉天外、初すがた「蠅帳になツてる食厨ねずみいらず、其れと並んで桐の茶棚がある」

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐いろ【鼠色】

①鼠の毛のような、青ばんだ淡い黒色。灰色。ねずいろ。

Munsell color system: N5.5

②(白黒がはっきりしないところから)所属・主張・態度の曖昧あいまいなこと。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐おい【鼠生】‥オヒ

鼠の子のようにおさなく弱いこと。蜻蛉日記下「世にいふなる―の程にだにあらぬを」

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐おとし【鼠落し】

鼠を陥れて捕らえる器具。ねずみとり。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐がえし【鼠返し】‥ガヘシ

鼠の入るのを防ぐために設けた装置。高床の倉の柱の床下部に付けた鍔つば状の大きい板、土蔵の入口に外側に向けて斜めに立て渡した板、床下の換気口や排水口にはめた金網または格子、船舶の係留索や錨鎖びょうさに設けた円板の類。

鼠返し

)」の異称。〈倭名類聚鈔10〉

ねず‐ばん【不寝番】

(→)「ねずのばん」に同じ。梅暦「下働きやら―やら」

ね‐ずまい【寝住い】‥ズマヒ

寝ている時の姿。ねざま。ねぞう。

ねず‐まい【鼠舞】‥マヒ

(ねずみが穴から出ようとしては引っこみ引っこみするさまの意)ためらうこと。まごまごすること。ねずみまい。首鼠しゅそ。狐疑こぎ。

ねずみ【鼠】

①広くはネズミ目(齧歯げっし類)のネズミ亜目、またリス亜目のホリネズミ、さらにモグラ目のトガリネズミを含む小形哺乳類の総称。200以上の属、約1800種を含み、種数としては哺乳類の約3分の1。そのうちネズミ亜目ネズミ科はカヤネズミ・クマネズミ・アカネズミ・ハツカネズミなどの属を含む。普通はドブネズミ・クマネズミなどのイエネズミをいう。〈倭名類聚鈔18〉

②鼠色ねずみいろの略。

③ひそかに害をなす者のたとえ。

⇒ねずみ‐あな【鼠穴】

⇒ねずみ‐いらず【鼠入らず】

⇒ねずみ‐いろ【鼠色】

⇒ねずみ‐おい【鼠生】

⇒ねずみ‐おとし【鼠落し】

⇒ねずみ‐がえし【鼠返し】

⇒ねずみ‐かべ【鼠壁】

⇒ねずみ‐がみ【鼠紙】

⇒ねずみ‐きど【鼠木戸】

⇒ねずみ‐くい【鼠食い】

⇒ねずみ‐ぐら【鼠倉】

⇒ねずみ‐げ【鼠毛】

⇒ねずみ‐こう【鼠講】

⇒ねずみ‐ごち【鼠鯒】

⇒ねずみ‐ごっこ【鼠ごっこ】

⇒ねずみ‐ごめ【鼠米】

⇒ねずみ‐こもん【鼠小紋】

⇒ねずみ‐ころし【鼠殺し】

⇒ねずみ‐ごろも【鼠衣】

⇒ねずみ‐こんじょう【鼠根性】

⇒ねずみ‐さし【鼠刺】

⇒ねずみ‐ざめ【鼠鮫】

⇒ねずみ‐ざん【鼠算】

⇒ねずみ‐せん【鼠銑】

⇒ねずみ‐たけ【鼠茸】

⇒ねずみ‐ちゃ【鼠茶】

⇒ねずみ‐つき【鼠突き】

⇒ねずみ‐ど【鼠戸】

⇒ねずみど‐ぜに【鼠戸銭】

⇒ねずみ‐とり【鼠取り・鼠捕り】

⇒ねずみ‐なき【鼠鳴き】

⇒ねずみ‐の‐お【鼠の尾】

⇒ねずみのこ‐さんよう【鼠の子算用】

⇒ねずみ‐のみ【鼠蚤】

⇒ねずみ‐の‐よめいり【鼠の嫁入り】

⇒ねずみば‐ぎり【鼠歯錐】

⇒ねずみ‐ばしり【鼠走】

⇒ねずみ‐はなび【鼠花火】

⇒ねずみ‐はんきり【鼠半切】

⇒ねずみ‐ばんし【鼠半紙】

⇒ねずみ‐ぶか【鼠鱶】

⇒ねずみ‐まい【鼠舞】

⇒ねずみ‐もち【鼠黐】

⇒鼠が塩を引く

⇒鼠に引かれそう

ねずみ‐あな【鼠穴】

鼠のかじってあけた穴。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐いらず【鼠入らず】

鼠が侵入しないように作った食器棚。小杉天外、初すがた「蠅帳になツてる食厨ねずみいらず、其れと並んで桐の茶棚がある」

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐いろ【鼠色】

①鼠の毛のような、青ばんだ淡い黒色。灰色。ねずいろ。

Munsell color system: N5.5

②(白黒がはっきりしないところから)所属・主張・態度の曖昧あいまいなこと。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐おい【鼠生】‥オヒ

鼠の子のようにおさなく弱いこと。蜻蛉日記下「世にいふなる―の程にだにあらぬを」

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐おとし【鼠落し】

鼠を陥れて捕らえる器具。ねずみとり。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐がえし【鼠返し】‥ガヘシ

鼠の入るのを防ぐために設けた装置。高床の倉の柱の床下部に付けた鍔つば状の大きい板、土蔵の入口に外側に向けて斜めに立て渡した板、床下の換気口や排水口にはめた金網または格子、船舶の係留索や錨鎖びょうさに設けた円板の類。

鼠返し

⇒ねずみ【鼠】

⇒ねずみ【鼠】

ね‐ず【不寝】

(何かをするために)終夜寝ないでいること。「―の番」

ね‐ず【寝唾】‥ヅ

⇒ねつ。日葡辞書「ネヅヲタルル」

ね・ず【捩づ・捻づ】ネヅ

[一]〔他上二〕

ひねりまげる。宇治拾遺物語1「鬼、よりて、さはとるぞとて、(瘤を)―・ぢて引くに、大方痛きことなし」

[二]〔自上二〕

くねりまがる。ねじれる。日葡辞書「ハシラガネヂタ」

ねず‐お【根助緒】‥ヲ

①鷹に鈴をむすびつける緒。

②指貫さしぬきのくくり。

ねず‐が‐せき【念珠ヶ関・鼠ヶ関】

古代の奥羽三関の一つ。遺称地は山形県鶴岡市鼠ヶ関。越後と出羽との境、日本海に面する。

ね‐すがた【寝姿】

寝ている姿。

ね‐す・ぎる【寝過ぎる】

〔自上一〕

①程度をこえて長い時間寝る。超過して寝る。「―・ぎて頭がぼんやりする」

②(→)「ねすごす」に同じ。

ね‐すぐ・す【寝過す】

〔自五〕

(→)「ねすごす」に同じ。源氏物語夕顔「つとめて、少し―・し給ひて」

ネス‐こ【ネス湖】

(Loch Ness)イギリス、スコットランド北部にある狭長な湖。氷食を受けた地溝湖で、面積1800平方キロメートル。怪獣ネッシーの伝説で有名。

ねずこ

〔植〕(→)クロベの別称。

ね‐すご・す【寝過ごす】

〔自五〕

起きるべき時間を過ぎても目がさめず、定刻に間に合わなくなる。「1時間―・す」

ねずっぽ【鼠坊】

ネズッポ科の硬骨魚の総称。海産で、温帯から熱帯に分布。日本に37種。頭部は扁平で体は細長く鱗がない。ヌメリゴチ・ヨメゴチなど。また特に、その一種のネズミゴチの別称。

ネストリオス【Nestorios ギリシア】

コンスタンチノープルの司教。イエス=キリストの神性に対し人性を強調し、マリアの「神の母」の称号を否認したために431年司教の座を追われ、異端の宣告を受けた。エジプトに客死。ネストリウス。( 〜451頃)

⇒ネストリオス‐は【ネストリオス派】

ネストリオス‐は【ネストリオス派】

ネストリオスの起こしたキリスト教分派。その教義は東方ペルシアに勢力を得、インド・中国に入り、中国では景教という。→景教

⇒ネストリオス【Nestorios ギリシア】

ネストル【Nestor】

①ホメロスの叙事詩「イリアス」「オデュッセイア」の中で活躍するピュロスの王。温和で常識的でかつ饒舌な老人。転じて、賢い助言者、また長老の意。

②ロシアの学僧。最古のロシア年代記の編者。

⇒ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】

ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】

ネストル2の編述したロシア最初の年代記。ノアの洪水からスラヴ諸族の勃興を述べ、11世紀中頃に終わる。原初年代記。

⇒ネストル【Nestor】

ねず‐なき【鼠鳴き】

①ねずみが鳴くこと。また、その声。

②ねずみに似た鳴き声。また、そのような声を出すこと。枕草子151「雀の子の―するにをどりくる」

③特に、男女の逢引の合図。遊女などが客を呼び入れようとするときに出す声。ねずみなき。今昔物語集29「半蔀の有りけるより―をして手を指し出でて招きければ」

ねず‐な・く【鼠鳴く】

〔自四〕

ねずみが鳴く。また、ねずみの鳴き声に似た声を出す。林葉和歌集「―・けど見もかへらねば」

ねず‐の‐ばん【不寝の番】

①一晩中寝ないで番をすること。また、その人。ふしんばん。ねずばん。狂言、鞍馬参「今夜は通夜をする、汝はそれへ寄て―をせい」

②遊女屋で、夜起きていて油をさすなど、火の世話をしながら火の用心をする者。ねずの男。ねずばん。

ねず‐ばしり【鼠走】

(→)「とかみ(

ね‐ず【不寝】

(何かをするために)終夜寝ないでいること。「―の番」

ね‐ず【寝唾】‥ヅ

⇒ねつ。日葡辞書「ネヅヲタルル」

ね・ず【捩づ・捻づ】ネヅ

[一]〔他上二〕

ひねりまげる。宇治拾遺物語1「鬼、よりて、さはとるぞとて、(瘤を)―・ぢて引くに、大方痛きことなし」

[二]〔自上二〕

くねりまがる。ねじれる。日葡辞書「ハシラガネヂタ」

ねず‐お【根助緒】‥ヲ

①鷹に鈴をむすびつける緒。

②指貫さしぬきのくくり。

ねず‐が‐せき【念珠ヶ関・鼠ヶ関】

古代の奥羽三関の一つ。遺称地は山形県鶴岡市鼠ヶ関。越後と出羽との境、日本海に面する。

ね‐すがた【寝姿】

寝ている姿。

ね‐す・ぎる【寝過ぎる】

〔自上一〕

①程度をこえて長い時間寝る。超過して寝る。「―・ぎて頭がぼんやりする」

②(→)「ねすごす」に同じ。

ね‐すぐ・す【寝過す】

〔自五〕

(→)「ねすごす」に同じ。源氏物語夕顔「つとめて、少し―・し給ひて」

ネス‐こ【ネス湖】

(Loch Ness)イギリス、スコットランド北部にある狭長な湖。氷食を受けた地溝湖で、面積1800平方キロメートル。怪獣ネッシーの伝説で有名。

ねずこ

〔植〕(→)クロベの別称。

ね‐すご・す【寝過ごす】

〔自五〕

起きるべき時間を過ぎても目がさめず、定刻に間に合わなくなる。「1時間―・す」

ねずっぽ【鼠坊】

ネズッポ科の硬骨魚の総称。海産で、温帯から熱帯に分布。日本に37種。頭部は扁平で体は細長く鱗がない。ヌメリゴチ・ヨメゴチなど。また特に、その一種のネズミゴチの別称。

ネストリオス【Nestorios ギリシア】

コンスタンチノープルの司教。イエス=キリストの神性に対し人性を強調し、マリアの「神の母」の称号を否認したために431年司教の座を追われ、異端の宣告を受けた。エジプトに客死。ネストリウス。( 〜451頃)

⇒ネストリオス‐は【ネストリオス派】

ネストリオス‐は【ネストリオス派】

ネストリオスの起こしたキリスト教分派。その教義は東方ペルシアに勢力を得、インド・中国に入り、中国では景教という。→景教

⇒ネストリオス【Nestorios ギリシア】

ネストル【Nestor】

①ホメロスの叙事詩「イリアス」「オデュッセイア」の中で活躍するピュロスの王。温和で常識的でかつ饒舌な老人。転じて、賢い助言者、また長老の意。

②ロシアの学僧。最古のロシア年代記の編者。

⇒ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】

ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】

ネストル2の編述したロシア最初の年代記。ノアの洪水からスラヴ諸族の勃興を述べ、11世紀中頃に終わる。原初年代記。

⇒ネストル【Nestor】

ねず‐なき【鼠鳴き】

①ねずみが鳴くこと。また、その声。

②ねずみに似た鳴き声。また、そのような声を出すこと。枕草子151「雀の子の―するにをどりくる」

③特に、男女の逢引の合図。遊女などが客を呼び入れようとするときに出す声。ねずみなき。今昔物語集29「半蔀の有りけるより―をして手を指し出でて招きければ」

ねず‐な・く【鼠鳴く】

〔自四〕

ねずみが鳴く。また、ねずみの鳴き声に似た声を出す。林葉和歌集「―・けど見もかへらねば」

ねず‐の‐ばん【不寝の番】

①一晩中寝ないで番をすること。また、その人。ふしんばん。ねずばん。狂言、鞍馬参「今夜は通夜をする、汝はそれへ寄て―をせい」

②遊女屋で、夜起きていて油をさすなど、火の世話をしながら火の用心をする者。ねずの男。ねずばん。

ねず‐ばしり【鼠走】

(→)「とかみ( )」の異称。〈倭名類聚鈔10〉

ねず‐ばん【不寝番】

(→)「ねずのばん」に同じ。梅暦「下働きやら―やら」

ね‐ずまい【寝住い】‥ズマヒ

寝ている時の姿。ねざま。ねぞう。

ねず‐まい【鼠舞】‥マヒ

(ねずみが穴から出ようとしては引っこみ引っこみするさまの意)ためらうこと。まごまごすること。ねずみまい。首鼠しゅそ。狐疑こぎ。

ねずみ【鼠】

①広くはネズミ目(齧歯げっし類)のネズミ亜目、またリス亜目のホリネズミ、さらにモグラ目のトガリネズミを含む小形哺乳類の総称。200以上の属、約1800種を含み、種数としては哺乳類の約3分の1。そのうちネズミ亜目ネズミ科はカヤネズミ・クマネズミ・アカネズミ・ハツカネズミなどの属を含む。普通はドブネズミ・クマネズミなどのイエネズミをいう。〈倭名類聚鈔18〉

②鼠色ねずみいろの略。

③ひそかに害をなす者のたとえ。

⇒ねずみ‐あな【鼠穴】

⇒ねずみ‐いらず【鼠入らず】

⇒ねずみ‐いろ【鼠色】

⇒ねずみ‐おい【鼠生】

⇒ねずみ‐おとし【鼠落し】

⇒ねずみ‐がえし【鼠返し】

⇒ねずみ‐かべ【鼠壁】

⇒ねずみ‐がみ【鼠紙】

⇒ねずみ‐きど【鼠木戸】

⇒ねずみ‐くい【鼠食い】

⇒ねずみ‐ぐら【鼠倉】

⇒ねずみ‐げ【鼠毛】

⇒ねずみ‐こう【鼠講】

⇒ねずみ‐ごち【鼠鯒】

⇒ねずみ‐ごっこ【鼠ごっこ】

⇒ねずみ‐ごめ【鼠米】

⇒ねずみ‐こもん【鼠小紋】

⇒ねずみ‐ころし【鼠殺し】

⇒ねずみ‐ごろも【鼠衣】

⇒ねずみ‐こんじょう【鼠根性】

⇒ねずみ‐さし【鼠刺】

⇒ねずみ‐ざめ【鼠鮫】

⇒ねずみ‐ざん【鼠算】

⇒ねずみ‐せん【鼠銑】

⇒ねずみ‐たけ【鼠茸】

⇒ねずみ‐ちゃ【鼠茶】

⇒ねずみ‐つき【鼠突き】

⇒ねずみ‐ど【鼠戸】

⇒ねずみど‐ぜに【鼠戸銭】

⇒ねずみ‐とり【鼠取り・鼠捕り】

⇒ねずみ‐なき【鼠鳴き】

⇒ねずみ‐の‐お【鼠の尾】

⇒ねずみのこ‐さんよう【鼠の子算用】

⇒ねずみ‐のみ【鼠蚤】

⇒ねずみ‐の‐よめいり【鼠の嫁入り】

⇒ねずみば‐ぎり【鼠歯錐】

⇒ねずみ‐ばしり【鼠走】

⇒ねずみ‐はなび【鼠花火】

⇒ねずみ‐はんきり【鼠半切】

⇒ねずみ‐ばんし【鼠半紙】

⇒ねずみ‐ぶか【鼠鱶】

⇒ねずみ‐まい【鼠舞】

⇒ねずみ‐もち【鼠黐】

⇒鼠が塩を引く

⇒鼠に引かれそう

ねずみ‐あな【鼠穴】

鼠のかじってあけた穴。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐いらず【鼠入らず】

鼠が侵入しないように作った食器棚。小杉天外、初すがた「蠅帳になツてる食厨ねずみいらず、其れと並んで桐の茶棚がある」

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐いろ【鼠色】

①鼠の毛のような、青ばんだ淡い黒色。灰色。ねずいろ。

Munsell color system: N5.5

②(白黒がはっきりしないところから)所属・主張・態度の曖昧あいまいなこと。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐おい【鼠生】‥オヒ

鼠の子のようにおさなく弱いこと。蜻蛉日記下「世にいふなる―の程にだにあらぬを」

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐おとし【鼠落し】

鼠を陥れて捕らえる器具。ねずみとり。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐がえし【鼠返し】‥ガヘシ

鼠の入るのを防ぐために設けた装置。高床の倉の柱の床下部に付けた鍔つば状の大きい板、土蔵の入口に外側に向けて斜めに立て渡した板、床下の換気口や排水口にはめた金網または格子、船舶の係留索や錨鎖びょうさに設けた円板の類。

鼠返し

)」の異称。〈倭名類聚鈔10〉

ねず‐ばん【不寝番】

(→)「ねずのばん」に同じ。梅暦「下働きやら―やら」

ね‐ずまい【寝住い】‥ズマヒ

寝ている時の姿。ねざま。ねぞう。

ねず‐まい【鼠舞】‥マヒ

(ねずみが穴から出ようとしては引っこみ引っこみするさまの意)ためらうこと。まごまごすること。ねずみまい。首鼠しゅそ。狐疑こぎ。

ねずみ【鼠】

①広くはネズミ目(齧歯げっし類)のネズミ亜目、またリス亜目のホリネズミ、さらにモグラ目のトガリネズミを含む小形哺乳類の総称。200以上の属、約1800種を含み、種数としては哺乳類の約3分の1。そのうちネズミ亜目ネズミ科はカヤネズミ・クマネズミ・アカネズミ・ハツカネズミなどの属を含む。普通はドブネズミ・クマネズミなどのイエネズミをいう。〈倭名類聚鈔18〉

②鼠色ねずみいろの略。

③ひそかに害をなす者のたとえ。

⇒ねずみ‐あな【鼠穴】

⇒ねずみ‐いらず【鼠入らず】

⇒ねずみ‐いろ【鼠色】

⇒ねずみ‐おい【鼠生】

⇒ねずみ‐おとし【鼠落し】

⇒ねずみ‐がえし【鼠返し】

⇒ねずみ‐かべ【鼠壁】

⇒ねずみ‐がみ【鼠紙】

⇒ねずみ‐きど【鼠木戸】

⇒ねずみ‐くい【鼠食い】

⇒ねずみ‐ぐら【鼠倉】

⇒ねずみ‐げ【鼠毛】

⇒ねずみ‐こう【鼠講】

⇒ねずみ‐ごち【鼠鯒】

⇒ねずみ‐ごっこ【鼠ごっこ】

⇒ねずみ‐ごめ【鼠米】

⇒ねずみ‐こもん【鼠小紋】

⇒ねずみ‐ころし【鼠殺し】

⇒ねずみ‐ごろも【鼠衣】

⇒ねずみ‐こんじょう【鼠根性】

⇒ねずみ‐さし【鼠刺】

⇒ねずみ‐ざめ【鼠鮫】

⇒ねずみ‐ざん【鼠算】

⇒ねずみ‐せん【鼠銑】

⇒ねずみ‐たけ【鼠茸】

⇒ねずみ‐ちゃ【鼠茶】

⇒ねずみ‐つき【鼠突き】

⇒ねずみ‐ど【鼠戸】

⇒ねずみど‐ぜに【鼠戸銭】

⇒ねずみ‐とり【鼠取り・鼠捕り】

⇒ねずみ‐なき【鼠鳴き】

⇒ねずみ‐の‐お【鼠の尾】

⇒ねずみのこ‐さんよう【鼠の子算用】

⇒ねずみ‐のみ【鼠蚤】

⇒ねずみ‐の‐よめいり【鼠の嫁入り】

⇒ねずみば‐ぎり【鼠歯錐】

⇒ねずみ‐ばしり【鼠走】

⇒ねずみ‐はなび【鼠花火】

⇒ねずみ‐はんきり【鼠半切】

⇒ねずみ‐ばんし【鼠半紙】

⇒ねずみ‐ぶか【鼠鱶】

⇒ねずみ‐まい【鼠舞】

⇒ねずみ‐もち【鼠黐】

⇒鼠が塩を引く

⇒鼠に引かれそう

ねずみ‐あな【鼠穴】

鼠のかじってあけた穴。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐いらず【鼠入らず】

鼠が侵入しないように作った食器棚。小杉天外、初すがた「蠅帳になツてる食厨ねずみいらず、其れと並んで桐の茶棚がある」

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐いろ【鼠色】

①鼠の毛のような、青ばんだ淡い黒色。灰色。ねずいろ。

Munsell color system: N5.5

②(白黒がはっきりしないところから)所属・主張・態度の曖昧あいまいなこと。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐おい【鼠生】‥オヒ

鼠の子のようにおさなく弱いこと。蜻蛉日記下「世にいふなる―の程にだにあらぬを」

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐おとし【鼠落し】

鼠を陥れて捕らえる器具。ねずみとり。

⇒ねずみ【鼠】

ねずみ‐がえし【鼠返し】‥ガヘシ

鼠の入るのを防ぐために設けた装置。高床の倉の柱の床下部に付けた鍔つば状の大きい板、土蔵の入口に外側に向けて斜めに立て渡した板、床下の換気口や排水口にはめた金網または格子、船舶の係留索や錨鎖びょうさに設けた円板の類。

鼠返し

⇒ねずみ【鼠】

⇒ねずみ【鼠】

ばい‐じり【螺尻・貝尻】🔗⭐🔉

ばい‐じり【螺尻・貝尻】

笠の一種。淡竹はちくの皮を用いて作り、上部がとがって貝ばいの殻をさかさにしたような形のもの。釣人用。元文(1736〜1741)頃から流行。

ら‐かい【螺階】🔗⭐🔉

ら‐かい【螺階】

(→)螺旋階段らせんかいだんに同じ。

ら‐し【螺子】🔗⭐🔉

ら‐し【螺子】

(→)「ねじ(螺子)」に同じ。

ら‐じょう【螺状】‥ジヤウ🔗⭐🔉

ら‐じょう【螺状】‥ジヤウ

ぐるぐるまわった形状。螺旋らせん状。

ら‐せん【螺旋】🔗⭐🔉

らせん‐かいだん【螺旋階段】🔗⭐🔉

らせん‐かいだん【螺旋階段】

螺旋状の階段。多く、西洋建築に設ける。螺階。

⇒ら‐せん【螺旋】

らせん‐すいしんき【螺旋推進器】🔗⭐🔉

らせん‐すいしんき【螺旋推進器】

(→)「ねじプロペラ」に同じ。

⇒ら‐せん【螺旋】

らせん‐みずあげき【螺旋水揚げ機】‥ミヅ‥🔗⭐🔉

らせん‐みずあげき【螺旋水揚げ機】‥ミヅ‥

(→)「ねじポンプ」1に同じ。

⇒ら‐せん【螺旋】

ら‐でん【螺鈿】🔗⭐🔉

ら‐でん【螺鈿】

夜光貝・鮑貝あわびがいなどの貝殻を板状に成形し、文様に切って木地・漆地の面にはめ込み、または貼り付け、漆を塗り研ぎ出す技法。中国唐代に盛行し、日本にも伝えられ、とくに平安時代以降に多様な発展を遂げる。一般に厚貝を用いたものを螺鈿、薄貝を用いたものを青貝という。また貝殻で飾ることを貝摺かいすりともいう。摺貝。大鏡後一条院「―の筥にいれたるに」

⇒らでん‐の‐たち【螺鈿の太刀】

らでん‐の‐たち【螺鈿の太刀】🔗⭐🔉

らでん‐の‐たち【螺鈿の太刀】

鞘さやに螺鈿の装飾を施した太刀。公卿用の梨子地なしじ蒔絵螺鈿、一般堂上とうしょう用の樋螺鈿ひらでん、堂上以下六位にも許された木地きじ螺鈿などがある。

⇒ら‐でん【螺鈿】

ら‐はい【螺杯・螺盃】🔗⭐🔉

ら‐はい【螺杯・螺盃】

夜光貝などで作ったさかずき。

ら‐ほつ【螺髪】🔗⭐🔉

ら‐ほつ【螺髪】

仏像の頭部の髪の様式。螺状をした多くの髪が並ぶもの。螺髻らけい。らはつ。

[漢]螺🔗⭐🔉

螺 字形

〔虫部11画/17画/4570・4D66〕

〔音〕ラ(呉)(漢)

〔訓〕にし

[意味]

うずまき状の貝。巻き貝。にし。「法螺ほら・螺鈿らでん・螺旋・栄螺さざえ」

▷[蠃]が本字。

[難読]

螺子ねじ

〔虫部11画/17画/4570・4D66〕

〔音〕ラ(呉)(漢)

〔訓〕にし

[意味]

うずまき状の貝。巻き貝。にし。「法螺ほら・螺鈿らでん・螺旋・栄螺さざえ」

▷[蠃]が本字。

[難読]

螺子ねじ

〔虫部11画/17画/4570・4D66〕

〔音〕ラ(呉)(漢)

〔訓〕にし

[意味]

うずまき状の貝。巻き貝。にし。「法螺ほら・螺鈿らでん・螺旋・栄螺さざえ」

▷[蠃]が本字。

[難読]

螺子ねじ

〔虫部11画/17画/4570・4D66〕

〔音〕ラ(呉)(漢)

〔訓〕にし

[意味]

うずまき状の貝。巻き貝。にし。「法螺ほら・螺鈿らでん・螺旋・栄螺さざえ」

▷[蠃]が本字。

[難読]

螺子ねじ

大辞林の検索結果 (31)

つび【螺】🔗⭐🔉

つび 【螺】

巻貝の古名。つぶ。つみ。[和名抄]

つぶ【螺】🔗⭐🔉

つぶ [1] 【螺】

(1)エゾバイ科の海産巻貝のうちの一群の称。食用。つぶがい。

(2)タニシの異名。

にし【螺】🔗⭐🔉

にし [1] 【螺】

ある一群の巻貝の総称。アカニシなど。

ねじ【螺子・捻子・捩子】🔗⭐🔉

ねじ ネヂ [1] 【螺子・捻子・捩子】

〔上一段動詞「捩(ネ)じる」の連用形から〕

(1)物をしめつけて固定したりするのに使う機械部品。円柱の側面に螺旋(ラセン)状に一本あるいは数本の溝を刻んだ雄ねじと,それがちょうどはまるように,円筒状の穴の内面に溝を刻んだ雌ねじとがある。また,円錐の側面に溝を刻んだものもある。

(2)時計などのぜんまいを巻く装置。また,そのぜんまい。

ねじ=がゆる・む🔗⭐🔉

――がゆる・む

緊張がゆるんでだらける。

ねじ=を巻・く🔗⭐🔉

――を巻・く

ゆるんだ気持ち・態度などを引きしめる。

ねじ-あな【螺子穴】🔗⭐🔉

ねじ-あな ネヂ― [0] 【螺子穴】

ねじを受け入れる螺旋(ラセン)状の溝の切ってある穴。雌ねじの穴やボルトの穴など。

ねじ-きり【螺子切り】🔗⭐🔉

ねじ-きり ネヂ― [0] 【螺子切り】

ボルトやナットなどに溝を刻んでねじを切る作業。また,その作業に用いる道具。

ねじ-くぎ【螺子釘】🔗⭐🔉

ねじ-くぎ ネヂ― [2] 【螺子釘】

雄ねじが切ってある釘。

ねじ-ゲージ【螺子―】🔗⭐🔉

ねじ-ゲージ ネヂ― [3] 【螺子―】

ねじが所定の寸法公差内にあるかどうかを検査する器具。

ねじ-コンベヤー【螺子―】🔗⭐🔉

ねじ-コンベヤー ネヂ― [5] 【螺子―】

円筒の内部に,回転するねじ状の連続羽根を設けた運搬装置。粒体・粉体の移送に用いる。

ねじ-はぐるま【螺子歯車】🔗⭐🔉

ねじ-はぐるま ネヂ― [4] 【螺子歯車】

歯形がねじ状をした歯車。平行でもなく,交わりもしない二軸間の伝導に用いる。スクリュー-ギア。

ねじ-びょう【螺子鋲】🔗⭐🔉

ねじ-びょう ネヂビヤウ [2] 【螺子鋲】

木螺子(モクネジ)の別名。

ねじ-ポンプ【螺子―】🔗⭐🔉

ねじ-ポンプ ネヂ― [3] 【螺子―】

円筒形のケーシング内に,回転する螺旋(ラセン)状の連続羽根を設けたポンプ。ケーシングと羽根のすき間にそって,羽根の軸方向に水を運ぶ。螺旋水揚げ機。アルキメデスのポンプ。

ねじ-まわし【螺子回し】🔗⭐🔉

ねじ-まわし ネヂマハシ [3] 【螺子回し】

ねじくぎを差し込んだり抜き取ったりする道具。ドライバー。

ねじ-やま【螺子山】🔗⭐🔉

ねじ-やま ネヂ― [0] 【螺子山】

ねじの,溝と溝の間の高い部分。スクリュー-スレッド。

ら【螺】🔗⭐🔉

ら [1] 【螺】

渦巻状の貝殻をもつ貝類の総称。

ら-けい【螺髻】🔗⭐🔉

ら-けい [0] 【螺髻】

(1)ほら貝のようにたばねたもとどり。主に子供の髪の結い方。

(2)その髪形から,梵天の異称。

ら-し【螺子】🔗⭐🔉

ら-し [1] 【螺子】

ねじ。ねじくぎ。

ら-じょう【螺状】🔗⭐🔉

ら-じょう ―ジヤウ [0] 【螺状】

螺旋状。

ら-せん【螺旋】🔗⭐🔉

ら-せん [0] 【螺旋】

(1)巻貝のからのように渦巻形になっていること。また,そのもの。「―状に巻く」「―形」「―運動」

(2)ねじ。

らせん-かいだん【螺旋階段】🔗⭐🔉

らせん-かいだん [4] 【螺旋階段】

中心軸の周囲に螺旋状にとりつけられた階段。西洋建築に多くみられる。螺階(ラカイ)。

らせん-とじ【螺旋綴じ】🔗⭐🔉

らせん-とじ ―トヂ [2] 【螺旋綴じ】

背に綴じ穴を多数あけ,針金を螺旋状に通して表紙とともに綴じる方法。スケッチ-ブック・ノートなどの背の綴じ方。

ら-せん【螺線】🔗⭐🔉

ら-せん [0] 【螺線】

〔数〕

(1)渦巻状にぐるぐるまわった平面曲線。スパイラル。渦巻線。匝線(ソウセン)。

→アルキメデスの螺線

→対数螺線

(2)軸の回りを一定の角速度で円運動しながら,軸方向に一定の速さで移動する点の描く空間曲線。ヘリックス。弦巻線(ツルマキセン)。

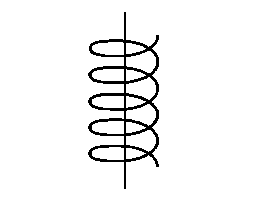

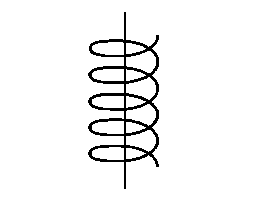

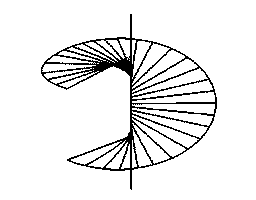

螺線(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

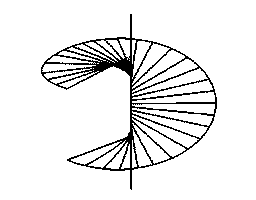

らせん-めん【螺線面】🔗⭐🔉

らせん-めん [2] 【螺線面】

軸と直交する線分がその軸の回りを一定の角速度で回転しながら,軸方向に一定の速さで移動するときに描く曲面。

螺線面

[図]

[図]

[図]

[図]

ら-でん【螺鈿】🔗⭐🔉

ら-でん [0][1] 【螺鈿】

漆工芸技法の一。貝殻の真珠光を放つ部分を磨(ス)り平らにして細かく切り,文様の形に漆器や木地にはめこんで装飾するもの。中国唐代に発達,日本へは奈良時代に伝来,平安時代には盛んに蒔絵(マキエ)に併用された。薄い貝を用いたものは特に青貝ともいう。摺(ス)り貝。「―細工(ザイク)」

らでん-の-たち【螺鈿の太刀】🔗⭐🔉

らでん-の-たち 【螺鈿の太刀】

鞘(サヤ)に螺鈿をほどこした太刀。公卿(クギヨウ)が大饗・列見・定考(コウジヨウ)などの行事の際に,また諸衛府の次将は節会(セチエ)の際に使用した。

ら-ほつ【螺髪】🔗⭐🔉

ら-ほつ [0] 【螺髪】

仏の三十二相の一。縮れて右に渦巻く巻貝の形をした頭髪。仏像に特有の形式として表示される。らはつ。

らせん【螺旋】(和英)🔗⭐🔉

らでん【螺鈿】(和英)🔗⭐🔉

らでん【螺鈿】

mother-of-pearl;nacre.→英和

広辞苑+大辞林に「螺」で始まるの検索結果。