複数辞典一括検索+![]()

![]()

○手を結ぶてをむすぶ🔗⭐🔉

○手を結ぶてをむすぶ

協力することを約束する。同盟を結ぶ。手を握る。「薩摩と長州が―」

⇒て【手】

○手を揉むてをもむ🔗⭐🔉

○手を揉むてをもむ

①(感情が高ぶって落ちつかず)両手をすり合わせる。落窪物語2「何者ならむとて、北の方、手をもみ給ふ」

②揉み手をする。わびごとや頼みごとをするときの動作をいう。

⇒て【手】

○手を緩めるてをゆるめる🔗⭐🔉

○手を緩めるてをゆるめる

手加減をする。「追及の―」

⇒て【手】

○手を汚すてをよごす🔗⭐🔉

○手を汚すてをよごす

実際に自分で物事をする。

▷好ましくない事にいう。

⇒て【手】

○手を別るてをわかる🔗⭐🔉

○手を別るてをわかる

関係を断つ。手を切る。源氏物語帚木「うき節を心一つに数へきてこや君が―べきをり」

⇒て【手】

○手を煩わすてをわずらわす🔗⭐🔉

○手を煩わすてをわずらわす

人の世話になる。面倒をかける。厄介をかける。「先生のお手を煩わせてすみません」

⇒て【手】

てん【天】

①地平線にかぎられ、はるかに高く遠く穹窿きゅうりゅう状を呈する視界。そら。↔地。

②〔天〕地球をとりまく空間。または、それを仮想の球面(天球)に投影したもの。

③天地万物の主宰者。造物主。帝。神。また、大自然の力。曾我物語3「―の照覧に身をまかせ候べし」。駿台雑話「王者は常に民を尊びて―とす」

④自然に定まった運命的なもの。うまれつき。万葉集5「―に幸あらず路に在りて疾を獲」

⑤〔宗〕天空にあって、神または天人・天使が住み、清浄であるという想像上の世界。死後、人間の霊魂がここにのぼると信ぜられる所。天国。楽園。

⑥〔仏〕

㋐(梵語deva提婆)天上に住むもの。神々。

㋑(梵語svarga)神々の住む領域。人間世界(人道)よりはすぐれているが、六道の一つで、なお輪廻りんねを免れない領域とされる。欲界の六天、色界の十七天、無色界の四天と階層的に構成される。天界。天道。天趣。源氏物語松風「―に生るる人の、あやしき三つの道に帰らん一時」

⑦高いところ。ものの上部。「―地無用」

⑧はじめ。あたま。「―から読めない」

⇒天勾践を空しうすること莫れ、時に范蠡無きにしも非ず

⇒天定まってまた能く人を破る

⇒天知る、地知る、我知る、子知る

⇒天高く馬肥ゆる秋

⇒天高し

⇒天に在っては願わくは比翼の鳥と作らん、地に在っては願わくは連理の枝と為らん

⇒天に口無し人を以て言わしむ

⇒天に跼り地に蹐す

⇒天に唾する

⇒天に二日無し

⇒天にも地にもかけがえ無い

⇒天にも昇る心地

⇒天の与うるを取らざれば反って其の咎を受く

⇒天の時は地の利に如かず、地の利は人の和に如かず

⇒天の作せる孽は猶違くべし、自ら作せる孽は逭るべからず

⇒天の配剤

⇒天は高きに処って卑きに聴く

⇒天は二物を与えず

⇒天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず

⇒天は自ら助くるものを助く

⇒天は見通し

⇒天を仰ぎて唾す

⇒天を怨みず人を尤めず

⇒天を衝く

⇒天を摩する

てん【典】

①ふみ。書物。特に人の道を記した書。

②のり。おきて。

③礼。儀式。作法。「華燭の―」

④つかさどること。

てん【店】

①品物を置き並べて商売するところ。みせ。たな。

②その品物を商うみせ。「ふとん―」

てん【恬】

気にかけずやすらかなこと。平気なこと。「―として恥じない」

てん【点】

➊物の面に現れている小さな円形のかたち。「飛び去った鳥が空の一―となる」

➋物の表面に打った小さなしるし。

①書き物などに目印として記す小さなしるし。

②文中の句切りに打つ小さなしるし。特に読点とうてん。「―の位置が悪い」

③漢文訓読のための補助記号。訓点など。

④転じて、注釈のこと。「万葉集古―」

⑤漢字の字画のうち、「犬」の「、」のようなもの。

⑥灸点きゅうてん。

➌品評の結果。

①(点を打って示したからいう)文章の添削。なおし。

②文章の品評や答案の評価。転じて成績評価の結果。「―を取る」「―を稼ぐ」

③転じて、欠けたところ。問題のところ。非難すべきところ。「―の打ち所もない」

➍考察の範囲での極小の対象。

①面・線・時間上の、ある位置。

②対象・立場に関し、着目・論及する箇所。「この―では問題はない」

③それ以上細かい部分に分けては考えない、思考の対象物。ユークリッド幾何学の点もこの一種で、直線・平面とともに無定義用語として扱う。

➎(助数詞)

①評価を示す数値に添える語。「10―満―」

②水時計(漏刻)の時刻を表す語。「寅の一―」

③品物・作品などの数を表す語。

⇒点を打つ

てん【展】

展覧会の略。「ピカソ―」

てん【埝】

「塑像そぞう」参照。

てん【転】

①変化すること。

②漢詩で、転句の略。

③〔言〕音が脱落するか、別の音に変わるかして、語形が変化すること。

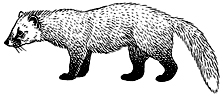

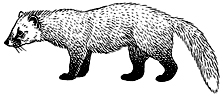

てん【貂・黄鼬】

イタチ科テン属の哺乳類の総称。7〜8種に分けられる。その1種、テンは本州・四国・九州に分布。北海道にはクロテンが分布。いずれも体長40センチメートルほど。本州北部のテンはキテンと呼ばれ、夏毛は全体に黒く、喉が黄色であるが、冬毛は四肢の先端のみ黒く、他は美しい黄色。南部のテンはスステンと呼ばれ、夏は全身褐色で、冬毛もあまり変わらない。山林で単独生活し雑食性。〈[季]冬〉。〈倭名類聚鈔18〉

てん(冬毛)

キテン(夏毛)

提供:東京動物園協会

キテン(夏毛)

提供:東京動物園協会

キテン(冬毛)

提供:東京動物園協会

キテン(冬毛)

提供:東京動物園協会

スステン

提供:東京動物園協会

スステン

提供:東京動物園協会

てん【滇】

①漢代、雲南方面に拠った西南夷の一つ。前109年、前漢の武帝に降り、漢の属国となった。

②中国雲南省の別称。

てん【篆】

書体の一つ。篆書。大篆と小篆との併称。

てん【纏】

〔仏〕煩悩ぼんのうの異称。衆生しゅじょうにまとわりついて生死に流転させるからいう。纏縛。

テン【ten】

十じゅう。とお。「ベスト‐―」

て‐ん

⇒てむ

でん【田】

(女房詞)田楽。田楽豆腐。〈日葡辞書〉

でん【伝】

(呉音。漢音はテン)

①つたえること。つたわること。

②言いつたえ。語りつたえる物語。「―小野道風筆」

③律令制で、公用旅行のために各国の郡ごとに置かれた交通機関。宿継しゅくつぎ。宿場。

④経書などの注釈。「春秋左氏―」

⑤しかた。方法。「その―でやれ」

でん【殿】

(呉音。漢音はテン)

①宏壮な家屋。高貴な人の住む家、または社寺などの建物。

②人の敬称。特に、戒名の院号の下につける敬称。「清峰院―」

でん【電】

①電気・電子の略。「―卓」

②電信・電報・電話の略。「留守―」

③電車の略。「市―」

てん‐あ【諂阿】

へつらいおもねること。阿諛あゆ。

でん‐あつ【電圧】

2点間の電位の差。電位差とほぼ同義であるが、実際面での用語。単位はボルト(V)。

⇒でんあつ‐あんていせい【電圧安定性】

⇒でんあつ‐けい【電圧計】

でんあつ‐あんていせい【電圧安定性】

電力系統における電圧の安定性。送電線故障や急激な負荷の増大などが起きた場合に、電圧が新たな平衡点に落ち着く能力・性質。

⇒でん‐あつ【電圧】

でんあつ‐けい【電圧計】

電圧を測定する計器。電気回路に並列に接続。ボルトメーター。

⇒でん‐あつ【電圧】

てんあん【天安】

(テンナンとも)平安前期、文徳・清和天皇朝の年号。斉衡4年2月21日(857年3月20日)改元、天安3年4月15日(859年5月20日)貞観に改元。

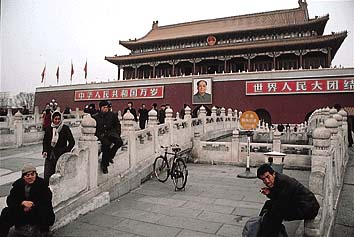

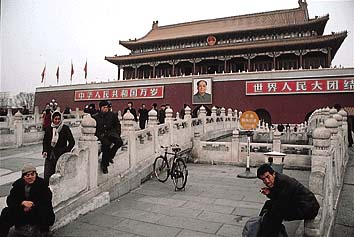

てんあん‐もん【天安門】

中国の首都北京の旧紫禁城(故宮)の城門。1949年、この門上で毛沢東により中華人民共和国の成立が宣言され、以後同国の象徴となる。城門の南側の広場は国家行事の会場に使われる。

天安門広場

撮影:田沼武能

てん【滇】

①漢代、雲南方面に拠った西南夷の一つ。前109年、前漢の武帝に降り、漢の属国となった。

②中国雲南省の別称。

てん【篆】

書体の一つ。篆書。大篆と小篆との併称。

てん【纏】

〔仏〕煩悩ぼんのうの異称。衆生しゅじょうにまとわりついて生死に流転させるからいう。纏縛。

テン【ten】

十じゅう。とお。「ベスト‐―」

て‐ん

⇒てむ

でん【田】

(女房詞)田楽。田楽豆腐。〈日葡辞書〉

でん【伝】

(呉音。漢音はテン)

①つたえること。つたわること。

②言いつたえ。語りつたえる物語。「―小野道風筆」

③律令制で、公用旅行のために各国の郡ごとに置かれた交通機関。宿継しゅくつぎ。宿場。

④経書などの注釈。「春秋左氏―」

⑤しかた。方法。「その―でやれ」

でん【殿】

(呉音。漢音はテン)

①宏壮な家屋。高貴な人の住む家、または社寺などの建物。

②人の敬称。特に、戒名の院号の下につける敬称。「清峰院―」

でん【電】

①電気・電子の略。「―卓」

②電信・電報・電話の略。「留守―」

③電車の略。「市―」

てん‐あ【諂阿】

へつらいおもねること。阿諛あゆ。

でん‐あつ【電圧】

2点間の電位の差。電位差とほぼ同義であるが、実際面での用語。単位はボルト(V)。

⇒でんあつ‐あんていせい【電圧安定性】

⇒でんあつ‐けい【電圧計】

でんあつ‐あんていせい【電圧安定性】

電力系統における電圧の安定性。送電線故障や急激な負荷の増大などが起きた場合に、電圧が新たな平衡点に落ち着く能力・性質。

⇒でん‐あつ【電圧】

でんあつ‐けい【電圧計】

電圧を測定する計器。電気回路に並列に接続。ボルトメーター。

⇒でん‐あつ【電圧】

てんあん【天安】

(テンナンとも)平安前期、文徳・清和天皇朝の年号。斉衡4年2月21日(857年3月20日)改元、天安3年4月15日(859年5月20日)貞観に改元。

てんあん‐もん【天安門】

中国の首都北京の旧紫禁城(故宮)の城門。1949年、この門上で毛沢東により中華人民共和国の成立が宣言され、以後同国の象徴となる。城門の南側の広場は国家行事の会場に使われる。

天安門広場

撮影:田沼武能

⇒てんあんもん‐じけん【天安門事件】

てんあんもん‐じけん【天安門事件】

①1976年4月5日、天安門広場で民衆による周恩来首相追悼をめぐって起きた騒乱事件。

②1989年6月4日、天安門広場を中心に起きた、民主化運動の武力弾圧事件。同年4月の胡耀邦の追悼式をきっかけに広がった学生らの運動が、「反革命暴乱」として鎮圧された。

天安門事件

提供:NHK

⇒てんあん‐もん【天安門】

てん‐い【天衣】

①天人・天女の着る衣服。また、天の織女の着る衣裳。あまのはごろも。

②⇒てんえ。

⇒てんい‐むほう【天衣無縫】

てん‐い【天位】‥ヰ

天子の位。皇位。

てん‐い【天威】‥ヰ

天子の威光。皇威。みいつ。

⇒てんい‐しせき【天威咫尺】

てん‐い【天為】‥ヰ

天のなすところ。造化の神のしわざ。↔人為

てん‐い【天意】

①天帝の心。造化の神の心。

②自然の道理。天理。

③天子の意志。

てん‐い【天維】‥ヰ

(「維」は綱の意)天が落ちないように支えているという綱。天の成り立つおおもと。天綱。

てん‐い【典衣】

①昔、中国で、君主の衣服をつかさどる官。

②衣服を質入れすること。

てん‐い【典医】

⇒ごてんい(御典医)

てん‐い【転位】‥ヰ

①位置がかわること。位置をおきかえること。史記抄「星は夜も昼もくるりくるりと―するでこそあれ」

②〔化〕(rearrangement)同一分子内で、原子または原子団がその位置を変え、骨格構造が変化すること。

③〔理〕(dislocation)結晶の格子の一部が正規の位置からずれ、その部分が線状の原子列として連なっているもの。

④〔心〕(→)置換え2に同じ。

⑤〔生〕染色体内転座のこと。→転座

てん‐い【転移】

①場所をうつすこと。場所がうつること。

②〔医〕癌腫がんしゅ・肉腫などが原発した部位から遠隔の場所へ移って新しい腫瘍しゅようを作ること。

③〔化〕物質の状態が不連続的に変化すること。例えば、固体状態の原子の配列などが一定温度(転移点)を境として別の配列に変わること。「相―」

④〔心〕

㋐(transfer)あることを学習した結果、それがあとの類似した内容の学習を容易にする現象。正の転移。これに対して、後の学習が妨害されることを負の転移という。

㋑(transference)精神分析療法を行なっているうちに、患者が小児時代の感情をそのまま医師やカウンセラーに向けること。陽性のものと陰性のものとがある。

⇒てんい‐アール‐エヌ‐エー【転移RNA】

⇒てんい‐おんど【転移温度】

⇒てんい‐こうそ【転移酵素】

でん‐い【電位】‥ヰ

電場内の1点に、ある基準の点から単位正電気量を運ぶのに必要な仕事。水が水位の差に従って流れるように、電流は電位の高い所から低い所へ流れる。

⇒でんい‐けい【電位計】

⇒でんい‐さ【電位差】

でん‐い【臀位】‥ヰ

逆子さかごの一種。分娩に際して、胎児が臀部を先進させて産道を降下する姿勢。

でん‐い【臀囲】‥ヰ

しりまわり。ヒップ。

てんい‐アール‐エヌ‐エー【転移RNA】

蛋白質の生合成過程で、リボソームへ特定のアミノ酸を運ぶ働きをもつRNA。メッセンジャーRNA上の連続した3個のヌクレオチド(トリプレット)のコドンを、アミノ酸に対応づける役割、すなわち、ヌクレオチド配列としての遺伝情報を、リボソーム上で、アミノ酸配列に翻訳するのを仲介する。運搬RNA。トランスファーRNA。tRNA

⇒てん‐い【転移】

てんい‐おんど【転移温度】‥ヲン‥

物質の転移3の起こる温度。転移点。

⇒てん‐い【転移】

でんい‐けい【電位計】‥ヰ‥

帯電体間の静電気力によって電位差または電荷を測定する計器。電気計。

⇒でん‐い【電位】

てんい‐こうそ【転移酵素】‥カウ‥

〔生〕一つの化合物から他の化合物に各種の原子団を転移する反応を触媒する酵素。アミノ基転移酵素など。トランスフェラーゼ。

⇒てん‐い【転移】

でんい‐さ【電位差】‥ヰ‥

2点間の電位の差。→電圧

⇒でん‐い【電位】

てんい‐しせき【天威咫尺】‥ヰ‥

[左伝僖公9年「天威顔を違えること咫尺ならず」](「咫」は8寸)天子の側近くに奉仕すること。

⇒てん‐い【天威】

てん‐いち【天一】

天一神の略。

⇒てんいち‐じん【天一神】

⇒てんいち‐たろう【天一太郎】

⇒てんいち‐てんじょう【天一天上】

てんいち‐じん【天一神】

⇒なかがみ(天一神)。

⇒てん‐いち【天一】

てんいち‐たろう【天一太郎】‥ラウ

天一天上の最初の日。上吉日とする。

⇒てん‐いち【天一】

てんいち‐てんじょう【天一天上】‥ジヤウ

天一神なかがみが天に上っているという日で、癸巳みずのとみの日から16日間の称。

⇒てん‐いち【天一】

てんいちぼう【天一坊】‥バウ

大岡政談中の人物。俗説には、徳川吉宗の落胤と偽り、江戸に出て将軍に謁しようとして大岡忠相に見やぶられ、梟首きょうしゅされたという。実は、修験者源氏坊改行が徳川の一族と称し世人をたぶらかして処刑されたことを作りかえたもの。

てんい‐むほう【天衣無縫】

(天人の衣服には人工の縫い目などがない意から)詩歌などに、技巧をこらしたあとがなく、いかにも自然で完美であるさまの形容。また、人柄が天真爛漫でかざりけのないさま。「―な作品」「―の人」

⇒てん‐い【天衣】

てん‐いん【店員】‥ヰン

商店の従業員。「女―」

てん‐いん【点印】

俳諧の点者が句の評点のために押す、各自独特の印形いんぎょう。数個あって点数が定めてある。

てん‐いん【転院】‥ヰン

入院患者がある病院から他の病院に移ること。

てんいん‐せき【天隕石】‥ヰン‥

(→)隕石に同じ。

でん‐う【殿宇】

ごてん。殿堂。

デンヴァー【Denver】

アメリカ合衆国西部、コロラド州の州都。ロッキー山脈の東麓にある。人口55万5千(2000)。

てん‐うん【天運】

①天体の運行。

②自然のまわりあわせ。天与の運命。天命。「―が尽きる」

てんうん‐し【転運使】

唐・宋の地方官職。唐の中頃に設け、漕運そううんをつかさどったが、次第に権限を拡大し、宋代には地方行政区画「路」の実質的な行政長官として財政・監察・刑獄などをつかさどる。元・明では都転運使という。

てん‐え【天衣】

(テンネとも)菩薩像・天部像がつけている薄物の長い布。また、天部の衣服。→仏像(図)

でん‐え【伝衣】

禅宗で、法を伝えること。また、その証拠として与える法衣。でんね。

てんえい【天永】

(テンヨウとも)[書経]平安後期、鳥羽天皇朝の年号。天仁3年7月13日(1110年7月31日)改元、天永4年7月13日(1113年8月25日)永久に改元。

でん‐えい【電影】

中国で、映画のこと。

でん‐えき【伝駅】

①宿場しゅくば。宿駅。

②宿継しゅくつぎの人馬。

てんえん【天延】

平安中期、円融天皇朝の年号。天禄4年12月20日(974年1月16日)改元、天延4年7月13日(976年8月11日)貞元に改元。

てん‐えん【展延】

薄くひろげのばすこと。ひろがりのびること。

でん‐えん【田園】‥ヱン

①田と園。たはた。でんおん。

②いなか。郊外。「―の風景」

⇒でんえん‐こうきょうきょく【田園交響曲】

⇒でんえん‐しじん【田園詩人】

⇒でんえん‐せいかつ【田園生活】

⇒でんえん‐とし【田園都市】

⇒でんえん‐ぶんがく【田園文学】

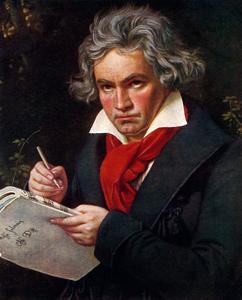

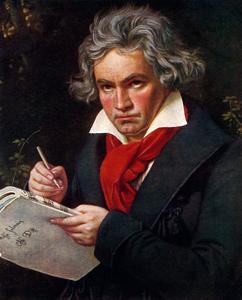

でんえん‐こうきょうきょく【田園交響曲】‥ヱンカウキヤウ‥

(Pastorale ドイツ)ベートーヴェン作曲の交響曲第6番ヘ長調(作品68番)の通称。1808年作。各楽章に標題をもつ。

ベートーヴェン

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

⇒てんあんもん‐じけん【天安門事件】

てんあんもん‐じけん【天安門事件】

①1976年4月5日、天安門広場で民衆による周恩来首相追悼をめぐって起きた騒乱事件。

②1989年6月4日、天安門広場を中心に起きた、民主化運動の武力弾圧事件。同年4月の胡耀邦の追悼式をきっかけに広がった学生らの運動が、「反革命暴乱」として鎮圧された。

天安門事件

提供:NHK

⇒てんあん‐もん【天安門】

てん‐い【天衣】

①天人・天女の着る衣服。また、天の織女の着る衣裳。あまのはごろも。

②⇒てんえ。

⇒てんい‐むほう【天衣無縫】

てん‐い【天位】‥ヰ

天子の位。皇位。

てん‐い【天威】‥ヰ

天子の威光。皇威。みいつ。

⇒てんい‐しせき【天威咫尺】

てん‐い【天為】‥ヰ

天のなすところ。造化の神のしわざ。↔人為

てん‐い【天意】

①天帝の心。造化の神の心。

②自然の道理。天理。

③天子の意志。

てん‐い【天維】‥ヰ

(「維」は綱の意)天が落ちないように支えているという綱。天の成り立つおおもと。天綱。

てん‐い【典衣】

①昔、中国で、君主の衣服をつかさどる官。

②衣服を質入れすること。

てん‐い【典医】

⇒ごてんい(御典医)

てん‐い【転位】‥ヰ

①位置がかわること。位置をおきかえること。史記抄「星は夜も昼もくるりくるりと―するでこそあれ」

②〔化〕(rearrangement)同一分子内で、原子または原子団がその位置を変え、骨格構造が変化すること。

③〔理〕(dislocation)結晶の格子の一部が正規の位置からずれ、その部分が線状の原子列として連なっているもの。

④〔心〕(→)置換え2に同じ。

⑤〔生〕染色体内転座のこと。→転座

てん‐い【転移】

①場所をうつすこと。場所がうつること。

②〔医〕癌腫がんしゅ・肉腫などが原発した部位から遠隔の場所へ移って新しい腫瘍しゅようを作ること。

③〔化〕物質の状態が不連続的に変化すること。例えば、固体状態の原子の配列などが一定温度(転移点)を境として別の配列に変わること。「相―」

④〔心〕

㋐(transfer)あることを学習した結果、それがあとの類似した内容の学習を容易にする現象。正の転移。これに対して、後の学習が妨害されることを負の転移という。

㋑(transference)精神分析療法を行なっているうちに、患者が小児時代の感情をそのまま医師やカウンセラーに向けること。陽性のものと陰性のものとがある。

⇒てんい‐アール‐エヌ‐エー【転移RNA】

⇒てんい‐おんど【転移温度】

⇒てんい‐こうそ【転移酵素】

でん‐い【電位】‥ヰ

電場内の1点に、ある基準の点から単位正電気量を運ぶのに必要な仕事。水が水位の差に従って流れるように、電流は電位の高い所から低い所へ流れる。

⇒でんい‐けい【電位計】

⇒でんい‐さ【電位差】

でん‐い【臀位】‥ヰ

逆子さかごの一種。分娩に際して、胎児が臀部を先進させて産道を降下する姿勢。

でん‐い【臀囲】‥ヰ

しりまわり。ヒップ。

てんい‐アール‐エヌ‐エー【転移RNA】

蛋白質の生合成過程で、リボソームへ特定のアミノ酸を運ぶ働きをもつRNA。メッセンジャーRNA上の連続した3個のヌクレオチド(トリプレット)のコドンを、アミノ酸に対応づける役割、すなわち、ヌクレオチド配列としての遺伝情報を、リボソーム上で、アミノ酸配列に翻訳するのを仲介する。運搬RNA。トランスファーRNA。tRNA

⇒てん‐い【転移】

てんい‐おんど【転移温度】‥ヲン‥

物質の転移3の起こる温度。転移点。

⇒てん‐い【転移】

でんい‐けい【電位計】‥ヰ‥

帯電体間の静電気力によって電位差または電荷を測定する計器。電気計。

⇒でん‐い【電位】

てんい‐こうそ【転移酵素】‥カウ‥

〔生〕一つの化合物から他の化合物に各種の原子団を転移する反応を触媒する酵素。アミノ基転移酵素など。トランスフェラーゼ。

⇒てん‐い【転移】

でんい‐さ【電位差】‥ヰ‥

2点間の電位の差。→電圧

⇒でん‐い【電位】

てんい‐しせき【天威咫尺】‥ヰ‥

[左伝僖公9年「天威顔を違えること咫尺ならず」](「咫」は8寸)天子の側近くに奉仕すること。

⇒てん‐い【天威】

てん‐いち【天一】

天一神の略。

⇒てんいち‐じん【天一神】

⇒てんいち‐たろう【天一太郎】

⇒てんいち‐てんじょう【天一天上】

てんいち‐じん【天一神】

⇒なかがみ(天一神)。

⇒てん‐いち【天一】

てんいち‐たろう【天一太郎】‥ラウ

天一天上の最初の日。上吉日とする。

⇒てん‐いち【天一】

てんいち‐てんじょう【天一天上】‥ジヤウ

天一神なかがみが天に上っているという日で、癸巳みずのとみの日から16日間の称。

⇒てん‐いち【天一】

てんいちぼう【天一坊】‥バウ

大岡政談中の人物。俗説には、徳川吉宗の落胤と偽り、江戸に出て将軍に謁しようとして大岡忠相に見やぶられ、梟首きょうしゅされたという。実は、修験者源氏坊改行が徳川の一族と称し世人をたぶらかして処刑されたことを作りかえたもの。

てんい‐むほう【天衣無縫】

(天人の衣服には人工の縫い目などがない意から)詩歌などに、技巧をこらしたあとがなく、いかにも自然で完美であるさまの形容。また、人柄が天真爛漫でかざりけのないさま。「―な作品」「―の人」

⇒てん‐い【天衣】

てん‐いん【店員】‥ヰン

商店の従業員。「女―」

てん‐いん【点印】

俳諧の点者が句の評点のために押す、各自独特の印形いんぎょう。数個あって点数が定めてある。

てん‐いん【転院】‥ヰン

入院患者がある病院から他の病院に移ること。

てんいん‐せき【天隕石】‥ヰン‥

(→)隕石に同じ。

でん‐う【殿宇】

ごてん。殿堂。

デンヴァー【Denver】

アメリカ合衆国西部、コロラド州の州都。ロッキー山脈の東麓にある。人口55万5千(2000)。

てん‐うん【天運】

①天体の運行。

②自然のまわりあわせ。天与の運命。天命。「―が尽きる」

てんうん‐し【転運使】

唐・宋の地方官職。唐の中頃に設け、漕運そううんをつかさどったが、次第に権限を拡大し、宋代には地方行政区画「路」の実質的な行政長官として財政・監察・刑獄などをつかさどる。元・明では都転運使という。

てん‐え【天衣】

(テンネとも)菩薩像・天部像がつけている薄物の長い布。また、天部の衣服。→仏像(図)

でん‐え【伝衣】

禅宗で、法を伝えること。また、その証拠として与える法衣。でんね。

てんえい【天永】

(テンヨウとも)[書経]平安後期、鳥羽天皇朝の年号。天仁3年7月13日(1110年7月31日)改元、天永4年7月13日(1113年8月25日)永久に改元。

でん‐えい【電影】

中国で、映画のこと。

でん‐えき【伝駅】

①宿場しゅくば。宿駅。

②宿継しゅくつぎの人馬。

てんえん【天延】

平安中期、円融天皇朝の年号。天禄4年12月20日(974年1月16日)改元、天延4年7月13日(976年8月11日)貞元に改元。

てん‐えん【展延】

薄くひろげのばすこと。ひろがりのびること。

でん‐えん【田園】‥ヱン

①田と園。たはた。でんおん。

②いなか。郊外。「―の風景」

⇒でんえん‐こうきょうきょく【田園交響曲】

⇒でんえん‐しじん【田園詩人】

⇒でんえん‐せいかつ【田園生活】

⇒でんえん‐とし【田園都市】

⇒でんえん‐ぶんがく【田園文学】

でんえん‐こうきょうきょく【田園交響曲】‥ヱンカウキヤウ‥

(Pastorale ドイツ)ベートーヴェン作曲の交響曲第6番ヘ長調(作品68番)の通称。1808年作。各楽章に標題をもつ。

ベートーヴェン

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→交響曲第6番「田園」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒でん‐えん【田園】

でんえん‐しじん【田園詩人】‥ヱン‥

田園・自然の情趣をうたう詩人。

⇒でん‐えん【田園】

でんえん‐せいかつ【田園生活】‥ヱン‥クワツ

都会を離れて田園に住み、自然に親しんで生活すること。田山花袋、雪の信濃「友の―のさまもまたゆくりなくわが眼に見えぬ」

⇒でん‐えん【田園】

でんえんちょうふ【田園調布】‥ヱンテウ‥

東京都大田区北西端の地名。大正中期、都市計画によって開発された放射状街路をもつ高級住宅地。

でんえん‐とし【田園都市】‥ヱン‥

田園の情趣を備えている都市。また、大都市近郊の田園地帯に計画的に建設された都市。

⇒でん‐えん【田園】

でんえん‐ぶんがく【田園文学】‥ヱン‥

田園の情景と生活とを題材とした文学。

⇒でん‐えん【田園】

てん‐お【点汚】‥ヲ

①よごすこと。けがすこと。

②しみ。よごれ。

③きず。欠点。汚点。

てんおう【天応】

奈良時代、光仁・桓武天皇朝の年号。美雲の瑞祥により、宝亀12年1月1日(781年1月30日)改元。天応2年8月19日(782年9月30日)延暦に改元。

でん‐おう【田翁】‥ヲウ

年とった農夫。

てんおう‐せい【天王星】‥ワウ‥

⇒てんのうせい

でんおう‐せき【田黄石】‥ワウ‥

中国福建省産の黄色半透明の蝋ろう石。印材として珍重。

てん‐おん【天恩】

①天のめぐみ。

②天子の恩。皇恩。

③天恩日の略。梅暦「蔵入りいはふ―月徳」

⇒てんおん‐にち【天恩日】

てん‐おん【転音】

語が複合する際に前の語の末尾に起こる母音の転換。「さけ(酒)」と「たる(樽)」とが複合して「さかだる」となる類。

てんおん‐にち【天恩日】

暦注の一つ。天から万民に恩沢を下すという吉日。

⇒てん‐おん【天恩】

てん‐か【天下】

(テンガとも)

①天のおおっている下。あめがした。世界。↔天上。

②一国全体。全国。今昔物語集7「―既に乱れなむとす」。「―に号令する」

③一国の政治。万機。また、その権力。今昔物語集3「―、故にとどまりて万の事をそむきたまふ」。「―をとる」

④天子の称。義経記6「君は―に御覚えもいみじくて」

⑤(「殿下」の当て字)親王・内親王・摂政・関白などの敬称。義経記1「十万騎をば―の御所に参らせて」

⑥江戸時代に、将軍の称。日本永代蔵3「これらまで大様なること、―の御城下なればこそ」。「―様」

⑦実権を握って思うままにふるまうこと。「嚊かかあ―」「若者の―」

⑧世間。世の中。歌舞伎、助六所縁江戸桜「―のお情けで、そのくらゐのことはわきまへてゐます」

⑨(「―の」「―に」の形で)世に類がない。この上ない。源氏物語常夏「おとどの君、―におぼすとも」。狂言、髭櫓「―の髭ぢや」。「―の秀才」

⇒てんか‐いち【天下一】

⇒てんか‐いちまい【天下一枚】

⇒てんか‐いっぴん【天下一品】

⇒てんか‐げい【天下芸】

⇒てんか‐こうぜつ‐の‐かん【天下喉舌の官】

⇒てんか‐こっか【天下国家】

⇒てんか‐ごめん【天下御免】

⇒てんか‐しぎょう‐の‐せんじ【天下執行宣旨】

⇒てんか‐すじ【天下筋】

⇒てんか‐たいへい【天下太平・天下泰平】

⇒てんか‐どうぐ【天下道具】

⇒てんか‐とり【天下取り】

⇒てんか‐にん【天下人】

⇒てんか‐の‐ちょうにん【天下の町人】

⇒てんか‐びと【天下人】

⇒てんか‐ぶしん【天下普請】

⇒てんか‐ふぶ【天下布武】

⇒てんか‐まつり【天下祭】

⇒てんか‐むそう【天下無双】

⇒てんか‐わけめ【天下分け目】

⇒天下三分の計

⇒天下の憂えに先だちて憂え、天下の楽しみに後れて楽しむ

⇒天下は一人の天下にあらず乃ち天下の天下なり

⇒天下は回り持ち

⇒天下晴れて

てん‐か【天火】‥クワ

①落雷によって起こる火災。雷火。

②天火日てんかにちの略。

⇒てんか‐にち【天火日】

てん‐か【点化】‥クワ

(道家の語)

①従来の物を改めて新たにすること。

②前人の詩文をふまえて、別に一新機軸を出すこと。

てん‐か【点火】‥クワ

①火をつけること。火をともすこと。

②内燃機関において、ガスを爆発させるために、高温物体または電気火花を接触させる操作。イグニッション。「―装置」

⇒てんか‐コイル【点火コイル】

⇒てんか‐プラグ【点火プラグ】

⇒てんか‐やく【点火薬】

てん‐か【添加】

ある物に何かをつけ加えること。そえ加えること。「ビタミンを―する」

⇒てんか‐ぶつ【添加物】

てん‐か【転化】‥クワ

①移り変わること。変化して他の状態になること。「意味が―する」

②〔哲〕生成。自然の弁証法的発展の一形態。「量から質への―」

⇒てんか‐とう【転化糖】

てん‐か【転訛】‥クワ

語の本来の音がなまって変わること。また、その語。テマエ(手前)がテメエになる類。

てん‐か【転嫁】

①再度のよめいり。再嫁。

②自分の罪過・責任などを他人になすりつけること。

③〔心〕感情が他の対象にも及んでゆくこと。恋人の持物を見て恋人に対するような感情をいだく類。

てん‐か【甜瓜】‥クワ

マクワウリの漢名。

てん‐が【天河】

あまのがわ。銀河。天漢。

てん‐が【典雅】

正しく上品なこと。整っていてみやびやかなこと。「―な舞」

てん‐が【殿下】

⇒でんか。〈日葡辞書〉

でん‐か【田家】

いなかの家。また、いなか。「―の雪」

でん‐か【田仮】

(「仮(假)」は「暇」)律令制で、中央政府の官人に、毎年田植時の5月頃と収穫期の8月頃に15日ずつ支給された休暇。8世紀頃まで官人が自ら農業を経営していたため設けられた規定。田給。でんけ。

でん‐か【伝花】‥クワ

いけばなで、各流派ごとに定めた形態や扱い方の規則。

でん‐か【伝家】

代々その家に伝わること。家伝。

⇒でんか‐の‐ほうとう【伝家の宝刀】

でん‐か【殿下】

(古くはテンガとも)

①宮殿または殿堂の階下。

②皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王などの敬称。

③(醍醐天皇の頃から)摂政・関白・将軍の敬称。

⇒でんか‐の‐わたりりょう【殿下渡領】

でん‐か【電化】‥クワ

熱・光・動力などを、電力を用いてまかなうようにしていくこと。「鉄道の―」

⇒でんか‐せいひん【電化製品】

でん‐か【電火】‥クワ

いなびかり。いなずま。

でん‐か【電荷】

(electric charge)電気現象の根元となる実体。陽電気と陰電気に分けられ、電気素量を単位とする電気量によって規定される。また、物体が帯びている静電気の量をいう。

⇒でんかいどう‐さくたい【電荷移動錯体】

てん‐かい【天界】

①天上の世界。

②〔仏〕(テンガイとも)(→)天てん6㋑に同じ。

てんかい【天海】

江戸初期の天台宗の僧。南光坊と称。会津の人。南都北嶺を遊学した後、川越喜多院などに住す。徳川家康の知遇を受け、内外の政務に参画、延暦寺の復興と日光山の整備にも尽力。家康の死後、東照大権現の贈号と日光山改葬を主導。また、寛永寺を創建し、大蔵経を刊行、天海版と称せられる。諡号しごうは慈眼じげん大師。(1536〜1643)

てん‐かい【展開】

①のべひらくこと。また、広くひろがること。「眼下に―する景観」

②密集部隊が散兵となること。

③〔数〕

㋐多項式の積を単項式の和の形で表すこと。

㋑ある式を級数の形に改めること。

㋒立体を切り開いて一平面上にひろげること。

④発展させ、繰りひろげること。「議論を―する」「新たな局面が―する」

⇒てんかい‐ず【展開図】

⇒てんかい‐ずほう【展開図法】

⇒てんかい‐ぶ【展開部】

てん‐かい【転回】‥クワイ

①めぐりまわること。くるりとまわすこと。回転。

②くるりと方向をかえること。方向がかわること。「方針を百八十度―する」

③和音で、下の音がオクターブ上に、または上の音がオクターブ下に置き換えられること。3度音程が転回して6度音程となる類。

④体操で、マット上で行う回転運動。とんぼがえり。でんぐりがえし。

てん‐がい【天外】‥グワイ

①天のそと。天のほか。

②きわめて高い、または遠いところ。

てん‐がい【天涯】

①そらのかぎり。そらのはて。「―千万里」

②遠くへだたった土地。異郷。太平記20「留まるは末を思ひやりて、泪を―の雨に添ふ」

③世界中。天下。

⇒てんがい‐こどく【天涯孤独】

⇒てんがい‐ちかく【天涯地角】

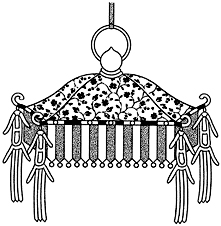

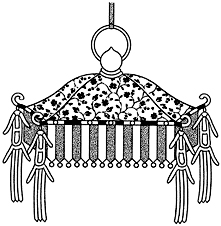

てん‐がい【天蓋】

①仏像などの上にかざす笠状の装飾。方形・八角形・円形などにつくられ、瓔珞ようらく・幡ばん、天人・宝華などの彫画で荘厳しょうごんされる。懸蓋。仏蓋。

天蓋

→交響曲第6番「田園」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒でん‐えん【田園】

でんえん‐しじん【田園詩人】‥ヱン‥

田園・自然の情趣をうたう詩人。

⇒でん‐えん【田園】

でんえん‐せいかつ【田園生活】‥ヱン‥クワツ

都会を離れて田園に住み、自然に親しんで生活すること。田山花袋、雪の信濃「友の―のさまもまたゆくりなくわが眼に見えぬ」

⇒でん‐えん【田園】

でんえんちょうふ【田園調布】‥ヱンテウ‥

東京都大田区北西端の地名。大正中期、都市計画によって開発された放射状街路をもつ高級住宅地。

でんえん‐とし【田園都市】‥ヱン‥

田園の情趣を備えている都市。また、大都市近郊の田園地帯に計画的に建設された都市。

⇒でん‐えん【田園】

でんえん‐ぶんがく【田園文学】‥ヱン‥

田園の情景と生活とを題材とした文学。

⇒でん‐えん【田園】

てん‐お【点汚】‥ヲ

①よごすこと。けがすこと。

②しみ。よごれ。

③きず。欠点。汚点。

てんおう【天応】

奈良時代、光仁・桓武天皇朝の年号。美雲の瑞祥により、宝亀12年1月1日(781年1月30日)改元。天応2年8月19日(782年9月30日)延暦に改元。

でん‐おう【田翁】‥ヲウ

年とった農夫。

てんおう‐せい【天王星】‥ワウ‥

⇒てんのうせい

でんおう‐せき【田黄石】‥ワウ‥

中国福建省産の黄色半透明の蝋ろう石。印材として珍重。

てん‐おん【天恩】

①天のめぐみ。

②天子の恩。皇恩。

③天恩日の略。梅暦「蔵入りいはふ―月徳」

⇒てんおん‐にち【天恩日】

てん‐おん【転音】

語が複合する際に前の語の末尾に起こる母音の転換。「さけ(酒)」と「たる(樽)」とが複合して「さかだる」となる類。

てんおん‐にち【天恩日】

暦注の一つ。天から万民に恩沢を下すという吉日。

⇒てん‐おん【天恩】

てん‐か【天下】

(テンガとも)

①天のおおっている下。あめがした。世界。↔天上。

②一国全体。全国。今昔物語集7「―既に乱れなむとす」。「―に号令する」

③一国の政治。万機。また、その権力。今昔物語集3「―、故にとどまりて万の事をそむきたまふ」。「―をとる」

④天子の称。義経記6「君は―に御覚えもいみじくて」

⑤(「殿下」の当て字)親王・内親王・摂政・関白などの敬称。義経記1「十万騎をば―の御所に参らせて」

⑥江戸時代に、将軍の称。日本永代蔵3「これらまで大様なること、―の御城下なればこそ」。「―様」

⑦実権を握って思うままにふるまうこと。「嚊かかあ―」「若者の―」

⑧世間。世の中。歌舞伎、助六所縁江戸桜「―のお情けで、そのくらゐのことはわきまへてゐます」

⑨(「―の」「―に」の形で)世に類がない。この上ない。源氏物語常夏「おとどの君、―におぼすとも」。狂言、髭櫓「―の髭ぢや」。「―の秀才」

⇒てんか‐いち【天下一】

⇒てんか‐いちまい【天下一枚】

⇒てんか‐いっぴん【天下一品】

⇒てんか‐げい【天下芸】

⇒てんか‐こうぜつ‐の‐かん【天下喉舌の官】

⇒てんか‐こっか【天下国家】

⇒てんか‐ごめん【天下御免】

⇒てんか‐しぎょう‐の‐せんじ【天下執行宣旨】

⇒てんか‐すじ【天下筋】

⇒てんか‐たいへい【天下太平・天下泰平】

⇒てんか‐どうぐ【天下道具】

⇒てんか‐とり【天下取り】

⇒てんか‐にん【天下人】

⇒てんか‐の‐ちょうにん【天下の町人】

⇒てんか‐びと【天下人】

⇒てんか‐ぶしん【天下普請】

⇒てんか‐ふぶ【天下布武】

⇒てんか‐まつり【天下祭】

⇒てんか‐むそう【天下無双】

⇒てんか‐わけめ【天下分け目】

⇒天下三分の計

⇒天下の憂えに先だちて憂え、天下の楽しみに後れて楽しむ

⇒天下は一人の天下にあらず乃ち天下の天下なり

⇒天下は回り持ち

⇒天下晴れて

てん‐か【天火】‥クワ

①落雷によって起こる火災。雷火。

②天火日てんかにちの略。

⇒てんか‐にち【天火日】

てん‐か【点化】‥クワ

(道家の語)

①従来の物を改めて新たにすること。

②前人の詩文をふまえて、別に一新機軸を出すこと。

てん‐か【点火】‥クワ

①火をつけること。火をともすこと。

②内燃機関において、ガスを爆発させるために、高温物体または電気火花を接触させる操作。イグニッション。「―装置」

⇒てんか‐コイル【点火コイル】

⇒てんか‐プラグ【点火プラグ】

⇒てんか‐やく【点火薬】

てん‐か【添加】

ある物に何かをつけ加えること。そえ加えること。「ビタミンを―する」

⇒てんか‐ぶつ【添加物】

てん‐か【転化】‥クワ

①移り変わること。変化して他の状態になること。「意味が―する」

②〔哲〕生成。自然の弁証法的発展の一形態。「量から質への―」

⇒てんか‐とう【転化糖】

てん‐か【転訛】‥クワ

語の本来の音がなまって変わること。また、その語。テマエ(手前)がテメエになる類。

てん‐か【転嫁】

①再度のよめいり。再嫁。

②自分の罪過・責任などを他人になすりつけること。

③〔心〕感情が他の対象にも及んでゆくこと。恋人の持物を見て恋人に対するような感情をいだく類。

てん‐か【甜瓜】‥クワ

マクワウリの漢名。

てん‐が【天河】

あまのがわ。銀河。天漢。

てん‐が【典雅】

正しく上品なこと。整っていてみやびやかなこと。「―な舞」

てん‐が【殿下】

⇒でんか。〈日葡辞書〉

でん‐か【田家】

いなかの家。また、いなか。「―の雪」

でん‐か【田仮】

(「仮(假)」は「暇」)律令制で、中央政府の官人に、毎年田植時の5月頃と収穫期の8月頃に15日ずつ支給された休暇。8世紀頃まで官人が自ら農業を経営していたため設けられた規定。田給。でんけ。

でん‐か【伝花】‥クワ

いけばなで、各流派ごとに定めた形態や扱い方の規則。

でん‐か【伝家】

代々その家に伝わること。家伝。

⇒でんか‐の‐ほうとう【伝家の宝刀】

でん‐か【殿下】

(古くはテンガとも)

①宮殿または殿堂の階下。

②皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王などの敬称。

③(醍醐天皇の頃から)摂政・関白・将軍の敬称。

⇒でんか‐の‐わたりりょう【殿下渡領】

でん‐か【電化】‥クワ

熱・光・動力などを、電力を用いてまかなうようにしていくこと。「鉄道の―」

⇒でんか‐せいひん【電化製品】

でん‐か【電火】‥クワ

いなびかり。いなずま。

でん‐か【電荷】

(electric charge)電気現象の根元となる実体。陽電気と陰電気に分けられ、電気素量を単位とする電気量によって規定される。また、物体が帯びている静電気の量をいう。

⇒でんかいどう‐さくたい【電荷移動錯体】

てん‐かい【天界】

①天上の世界。

②〔仏〕(テンガイとも)(→)天てん6㋑に同じ。

てんかい【天海】

江戸初期の天台宗の僧。南光坊と称。会津の人。南都北嶺を遊学した後、川越喜多院などに住す。徳川家康の知遇を受け、内外の政務に参画、延暦寺の復興と日光山の整備にも尽力。家康の死後、東照大権現の贈号と日光山改葬を主導。また、寛永寺を創建し、大蔵経を刊行、天海版と称せられる。諡号しごうは慈眼じげん大師。(1536〜1643)

てん‐かい【展開】

①のべひらくこと。また、広くひろがること。「眼下に―する景観」

②密集部隊が散兵となること。

③〔数〕

㋐多項式の積を単項式の和の形で表すこと。

㋑ある式を級数の形に改めること。

㋒立体を切り開いて一平面上にひろげること。

④発展させ、繰りひろげること。「議論を―する」「新たな局面が―する」

⇒てんかい‐ず【展開図】

⇒てんかい‐ずほう【展開図法】

⇒てんかい‐ぶ【展開部】

てん‐かい【転回】‥クワイ

①めぐりまわること。くるりとまわすこと。回転。

②くるりと方向をかえること。方向がかわること。「方針を百八十度―する」

③和音で、下の音がオクターブ上に、または上の音がオクターブ下に置き換えられること。3度音程が転回して6度音程となる類。

④体操で、マット上で行う回転運動。とんぼがえり。でんぐりがえし。

てん‐がい【天外】‥グワイ

①天のそと。天のほか。

②きわめて高い、または遠いところ。

てん‐がい【天涯】

①そらのかぎり。そらのはて。「―千万里」

②遠くへだたった土地。異郷。太平記20「留まるは末を思ひやりて、泪を―の雨に添ふ」

③世界中。天下。

⇒てんがい‐こどく【天涯孤独】

⇒てんがい‐ちかく【天涯地角】

てん‐がい【天蓋】

①仏像などの上にかざす笠状の装飾。方形・八角形・円形などにつくられ、瓔珞ようらく・幡ばん、天人・宝華などの彫画で荘厳しょうごんされる。懸蓋。仏蓋。

天蓋

天蓋

撮影:関戸 勇

天蓋

撮影:関戸 勇

②虚無僧の用いる藺草いぐさ製の深編笠。

③(形が1に似ることから)僧家で蛸たこの隠語。

⇒てんがい‐ばな【天蓋花】

⇒てんがい‐や【天蓋屋】

⇒てんがい‐ゆり【天蓋百合】

てん‐がい【碾磑】

水力で動かす脱穀製粉用の石臼。みずうす。

でん‐かい【電界】

(→)電場に同じ。

⇒でんかいこうか‐トランジスター【電界効果トランジスター】

でん‐かい【電解】

電気分解の略。

⇒でんかい‐えき【電解液】

⇒でんかい‐けんま【電解研磨】

⇒でんかい‐しつ【電解質】

⇒でんかいしつ‐コルチコイド【電解質コルチコイド】

⇒でんかい‐そう【電解槽】

でんかい‐えき【電解液】

電池の陽極および陰極をひたす溶液。または、電気分解を行うための溶液。

⇒でん‐かい【電解】

でんかい‐けんま【電解研磨】

金属の研磨法の一種。電気分解で陽極の金属が溶解することを利用するもの。機械的な方法では不可能なほどの平滑面が得られる。

⇒でん‐かい【電解】

でんかいこうか‐トランジスター【電界効果トランジスター】‥カウクワ‥

(field-effect transistor)半導体中の電子や正孔の流れが電界により制御されることを利用した増幅用素子。モス‐トランジスターと接合ゲート‐トランジスターの2種がある。FET

⇒でん‐かい【電界】

てんがい‐こどく【天涯孤独】

この世に身寄りが一人もいないこと。「―の身の上」

⇒てん‐がい【天涯】

でんかい‐しつ【電解質】

(electrolyte)水などの溶媒に溶かしたとき、陽イオンと陰イオンとに解離し、その溶液が電気を導くようになる物質。酸・塩基・塩えんの類。

⇒でん‐かい【電解】

でんかいしつ‐コルチコイド【電解質コルチコイド】

(→)ミネラル‐コルチコイドに同じ。

⇒でん‐かい【電解】

てんかい‐ず【展開図】‥ヅ

展開により切りひろげられた図。

⇒てん‐かい【展開】

てんかい‐ずほう【展開図法】‥ヅハフ

地球表面を地図に描く図法。地球を囲む円錐や円柱を想定し、地球の中心に光源を置いたとして投影する。

⇒てん‐かい【展開】

でんかい‐そう【電解槽】‥サウ

電気分解を行う装置。または、その一部としての容器。

⇒でん‐かい【電解】

てんか‐いち【天下一】

(室町時代の流行語)

①天下に比べるものがないほどすぐれていること。また、そのすぐれたもの。天下一品いっぴん。太平記34「―の剛の者」

②近世、「天下一」を名乗ることを許された鏡工・能面作りなどの家。

⇒てん‐か【天下】

てんがい‐ちかく【天涯地角】

[韓愈、文]空のはてと地上のすみとの意で、両地が非常に遠くへだたっていること。

⇒てん‐がい【天涯】

てんか‐いちまい【天下一枚】

世間どこにも共通であること。去来抄「てにはは―のてにはにて、誰もしるものなり」

⇒てん‐か【天下】

てんか‐いっぴん【天下一品】

天下にただ一つというほどすぐれていること。

⇒てん‐か【天下】

でんかいどう‐さくたい【電荷移動錯体】

電子供与体から電子受容体に電子が移動することにより形成される付加化合物。そのなかには有機半導体や有機超伝導体も知られている。

⇒でん‐か【電荷】

てんがい‐ばな【天蓋花】

(→)ヒガンバナの別称。

⇒てん‐がい【天蓋】

てんかい‐ぶ【展開部】

〔音〕フーガ・ソナタ形式などの楽曲で、提示部に示された主題を、さまざまに変化・発展させる部分。

⇒てん‐かい【展開】

てんがい‐や【天蓋屋】

葬具店。誹風柳多留5「お労咳かと―星をさし」

⇒てん‐がい【天蓋】

てんがい‐ゆり【天蓋百合】

(→)オニユリの別称。

⇒てん‐がい【天蓋】

てん‐かく【点画】‥クワク

漢字の点と画。

てん‐がく【天楽】

天上界の音楽。天人の奏する音楽。

てん‐がく【点額】

①[呉祚国統](呉の孫権の故事による)額ひたいに筆で点をつけられた夢。国主となる吉夢。

②[水経注河水](竜門を登り得た鯉は竜となり、そうでないものは額に点きずついてかえるという故事から)試験に落第すること。

てん‐がく【転学】

生徒・学生が他の学校・学部へ移ること。

てん‐がく【篆額】

碑などの上部に篆文で書いた題字。

でん‐かく【殿閣】

宮殿と楼閣。

⇒でんかく‐だいがくし【殿閣大学士】

でん‐がく【田楽】

①日本芸能の一つ。平安時代から行われた。もと、田植などの農耕儀礼に笛・鼓を鳴らして歌い舞ったものに始まるというが、やがて専門の田楽法師が生まれた。笛吹きを伴い腰鼓・銅鈸子どびょうし・簓ささらなどを鳴らしながら踊る田楽躍おどりと、高足こうそくに乗り品玉しなだまをつかい刀剣を投げなどする曲技とを本芸としたが、鎌倉時代から南北朝時代にかけて、猿楽と同様に歌舞劇である能をも演ずるようになった。後に衰え、寺社の行事だけに伝えられて今にいたる。栄華物語御裳着「―といひて、あやしきやうなる鼓、腰に結ひつけて、笛吹き、ささらといふ物突き…」

田楽

②虚無僧の用いる藺草いぐさ製の深編笠。

③(形が1に似ることから)僧家で蛸たこの隠語。

⇒てんがい‐ばな【天蓋花】

⇒てんがい‐や【天蓋屋】

⇒てんがい‐ゆり【天蓋百合】

てん‐がい【碾磑】

水力で動かす脱穀製粉用の石臼。みずうす。

でん‐かい【電界】

(→)電場に同じ。

⇒でんかいこうか‐トランジスター【電界効果トランジスター】

でん‐かい【電解】

電気分解の略。

⇒でんかい‐えき【電解液】

⇒でんかい‐けんま【電解研磨】

⇒でんかい‐しつ【電解質】

⇒でんかいしつ‐コルチコイド【電解質コルチコイド】

⇒でんかい‐そう【電解槽】

でんかい‐えき【電解液】

電池の陽極および陰極をひたす溶液。または、電気分解を行うための溶液。

⇒でん‐かい【電解】

でんかい‐けんま【電解研磨】

金属の研磨法の一種。電気分解で陽極の金属が溶解することを利用するもの。機械的な方法では不可能なほどの平滑面が得られる。

⇒でん‐かい【電解】

でんかいこうか‐トランジスター【電界効果トランジスター】‥カウクワ‥

(field-effect transistor)半導体中の電子や正孔の流れが電界により制御されることを利用した増幅用素子。モス‐トランジスターと接合ゲート‐トランジスターの2種がある。FET

⇒でん‐かい【電界】

てんがい‐こどく【天涯孤独】

この世に身寄りが一人もいないこと。「―の身の上」

⇒てん‐がい【天涯】

でんかい‐しつ【電解質】

(electrolyte)水などの溶媒に溶かしたとき、陽イオンと陰イオンとに解離し、その溶液が電気を導くようになる物質。酸・塩基・塩えんの類。

⇒でん‐かい【電解】

でんかいしつ‐コルチコイド【電解質コルチコイド】

(→)ミネラル‐コルチコイドに同じ。

⇒でん‐かい【電解】

てんかい‐ず【展開図】‥ヅ

展開により切りひろげられた図。

⇒てん‐かい【展開】

てんかい‐ずほう【展開図法】‥ヅハフ

地球表面を地図に描く図法。地球を囲む円錐や円柱を想定し、地球の中心に光源を置いたとして投影する。

⇒てん‐かい【展開】

でんかい‐そう【電解槽】‥サウ

電気分解を行う装置。または、その一部としての容器。

⇒でん‐かい【電解】

てんか‐いち【天下一】

(室町時代の流行語)

①天下に比べるものがないほどすぐれていること。また、そのすぐれたもの。天下一品いっぴん。太平記34「―の剛の者」

②近世、「天下一」を名乗ることを許された鏡工・能面作りなどの家。

⇒てん‐か【天下】

てんがい‐ちかく【天涯地角】

[韓愈、文]空のはてと地上のすみとの意で、両地が非常に遠くへだたっていること。

⇒てん‐がい【天涯】

てんか‐いちまい【天下一枚】

世間どこにも共通であること。去来抄「てにはは―のてにはにて、誰もしるものなり」

⇒てん‐か【天下】

てんか‐いっぴん【天下一品】

天下にただ一つというほどすぐれていること。

⇒てん‐か【天下】

でんかいどう‐さくたい【電荷移動錯体】

電子供与体から電子受容体に電子が移動することにより形成される付加化合物。そのなかには有機半導体や有機超伝導体も知られている。

⇒でん‐か【電荷】

てんがい‐ばな【天蓋花】

(→)ヒガンバナの別称。

⇒てん‐がい【天蓋】

てんかい‐ぶ【展開部】

〔音〕フーガ・ソナタ形式などの楽曲で、提示部に示された主題を、さまざまに変化・発展させる部分。

⇒てん‐かい【展開】

てんがい‐や【天蓋屋】

葬具店。誹風柳多留5「お労咳かと―星をさし」

⇒てん‐がい【天蓋】

てんがい‐ゆり【天蓋百合】

(→)オニユリの別称。

⇒てん‐がい【天蓋】

てん‐かく【点画】‥クワク

漢字の点と画。

てん‐がく【天楽】

天上界の音楽。天人の奏する音楽。

てん‐がく【点額】

①[呉祚国統](呉の孫権の故事による)額ひたいに筆で点をつけられた夢。国主となる吉夢。

②[水経注河水](竜門を登り得た鯉は竜となり、そうでないものは額に点きずついてかえるという故事から)試験に落第すること。

てん‐がく【転学】

生徒・学生が他の学校・学部へ移ること。

てん‐がく【篆額】

碑などの上部に篆文で書いた題字。

でん‐かく【殿閣】

宮殿と楼閣。

⇒でんかく‐だいがくし【殿閣大学士】

でん‐がく【田楽】

①日本芸能の一つ。平安時代から行われた。もと、田植などの農耕儀礼に笛・鼓を鳴らして歌い舞ったものに始まるというが、やがて専門の田楽法師が生まれた。笛吹きを伴い腰鼓・銅鈸子どびょうし・簓ささらなどを鳴らしながら踊る田楽躍おどりと、高足こうそくに乗り品玉しなだまをつかい刀剣を投げなどする曲技とを本芸としたが、鎌倉時代から南北朝時代にかけて、猿楽と同様に歌舞劇である能をも演ずるようになった。後に衰え、寺社の行事だけに伝えられて今にいたる。栄華物語御裳着「―といひて、あやしきやうなる鼓、腰に結ひつけて、笛吹き、ささらといふ物突き…」

田楽

②「田楽返し」の略。

③田楽豆腐の略。〈[季]春〉

④田楽焼の略。〈[季]春〉

⇒でんがく‐がえし【田楽返し】

⇒でんがく‐ぐし【田楽串】

⇒でんがく‐ざし【田楽刺し】

⇒でんがく‐どうふ【田楽豆腐】

⇒でんがく‐ほうし【田楽法師】

⇒でんがく‐やき【田楽焼】

でんがく‐がえし【田楽返し】‥ガヘシ

①田楽豆腐の両面をあぶる動作のように左右にはね返すこと。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「―にばたばたばたと打据ゑられ」

②劇場大道具の仕掛物の名称。舞台背景の襖ふすまなどの中央に田楽豆腐の串のような棒を貫き、これを回転して背景を変化させるもの。

⇒でん‐がく【田楽】

でんがく‐ぐし【田楽串】

田楽豆腐の串。

⇒でん‐がく【田楽】

でんがく‐ざし【田楽刺し】

田楽豆腐のように、中央をさし貫くこと。いもざし。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「大身鑓やりの―」

⇒でん‐がく【田楽】

でんかく‐だいがくし【殿閣大学士】

中国の官名。皇帝の諮問に答える。宋代に始まり、宰相が兼任するのが普通。明代には内閣大学士と改称。→大学士

⇒でん‐かく【殿閣】

でんがく‐どうふ【田楽豆腐】

(形が、田楽法師の高足こうそくに乗って踊るさまに似るからいう)豆腐を長方形に切って串にさし、味噌を塗って火にあぶった料理。→木の芽田楽。

⇒でん‐がく【田楽】

でんがく‐ほうし【田楽法師】‥ホフ‥

田楽を演ずる芸能者。多く僧形であった。

⇒でん‐がく【田楽】

でんがく‐やき【田楽焼】

魚・野菜などを串にさし、味噌を塗って焼いた料理。→魚田ぎょでん

⇒でん‐がく【田楽】

てんかぐんこくりへいしょ【天下郡国利病書】

中国の地理書。清の顧炎武撰。明代の全国の地方志などの資料中から財政・風俗などにかかわる事項を抽出して編纂。

てんか‐げい【天下芸】

天下にならびないほどの芸。天下一の芸。男色大鑑「清五郎が鼓、又右衛門が片撥、いづれか―」

⇒てん‐か【天下】

てんか‐コイル【点火コイル】‥クワ‥

内燃機関の点火装置で、高電圧を発生させるための誘導コイル。

⇒てん‐か【点火】

てんか‐こうぜつ‐の‐かん【天下喉舌の官】‥クワン

(→)大納言の異称。

⇒てん‐か【天下】

てんか‐こっか【天下国家】‥コク‥

天下と国家。また、政治や社会にかかわる大問題。「―を論じる」

⇒てん‐か【天下】

てんか‐ごめん【天下御免】

世間に公認されていること。それをすることが世間一般に許されること。「正月だから―で酒が飲める」

⇒てん‐か【天下】

②「田楽返し」の略。

③田楽豆腐の略。〈[季]春〉

④田楽焼の略。〈[季]春〉

⇒でんがく‐がえし【田楽返し】

⇒でんがく‐ぐし【田楽串】

⇒でんがく‐ざし【田楽刺し】

⇒でんがく‐どうふ【田楽豆腐】

⇒でんがく‐ほうし【田楽法師】

⇒でんがく‐やき【田楽焼】

でんがく‐がえし【田楽返し】‥ガヘシ

①田楽豆腐の両面をあぶる動作のように左右にはね返すこと。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「―にばたばたばたと打据ゑられ」

②劇場大道具の仕掛物の名称。舞台背景の襖ふすまなどの中央に田楽豆腐の串のような棒を貫き、これを回転して背景を変化させるもの。

⇒でん‐がく【田楽】

でんがく‐ぐし【田楽串】

田楽豆腐の串。

⇒でん‐がく【田楽】

でんがく‐ざし【田楽刺し】

田楽豆腐のように、中央をさし貫くこと。いもざし。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「大身鑓やりの―」

⇒でん‐がく【田楽】

でんかく‐だいがくし【殿閣大学士】

中国の官名。皇帝の諮問に答える。宋代に始まり、宰相が兼任するのが普通。明代には内閣大学士と改称。→大学士

⇒でん‐かく【殿閣】

でんがく‐どうふ【田楽豆腐】

(形が、田楽法師の高足こうそくに乗って踊るさまに似るからいう)豆腐を長方形に切って串にさし、味噌を塗って火にあぶった料理。→木の芽田楽。

⇒でん‐がく【田楽】

でんがく‐ほうし【田楽法師】‥ホフ‥

田楽を演ずる芸能者。多く僧形であった。

⇒でん‐がく【田楽】

でんがく‐やき【田楽焼】

魚・野菜などを串にさし、味噌を塗って焼いた料理。→魚田ぎょでん

⇒でん‐がく【田楽】

てんかぐんこくりへいしょ【天下郡国利病書】

中国の地理書。清の顧炎武撰。明代の全国の地方志などの資料中から財政・風俗などにかかわる事項を抽出して編纂。

てんか‐げい【天下芸】

天下にならびないほどの芸。天下一の芸。男色大鑑「清五郎が鼓、又右衛門が片撥、いづれか―」

⇒てん‐か【天下】

てんか‐コイル【点火コイル】‥クワ‥

内燃機関の点火装置で、高電圧を発生させるための誘導コイル。

⇒てん‐か【点火】

てんか‐こうぜつ‐の‐かん【天下喉舌の官】‥クワン

(→)大納言の異称。

⇒てん‐か【天下】

てんか‐こっか【天下国家】‥コク‥

天下と国家。また、政治や社会にかかわる大問題。「―を論じる」

⇒てん‐か【天下】

てんか‐ごめん【天下御免】

世間に公認されていること。それをすることが世間一般に許されること。「正月だから―で酒が飲める」

⇒てん‐か【天下】

キテン(夏毛)

提供:東京動物園協会

キテン(夏毛)

提供:東京動物園協会

キテン(冬毛)

提供:東京動物園協会

キテン(冬毛)

提供:東京動物園協会

スステン

提供:東京動物園協会

スステン

提供:東京動物園協会

てん【滇】

①漢代、雲南方面に拠った西南夷の一つ。前109年、前漢の武帝に降り、漢の属国となった。

②中国雲南省の別称。

てん【篆】

書体の一つ。篆書。大篆と小篆との併称。

てん【纏】

〔仏〕煩悩ぼんのうの異称。衆生しゅじょうにまとわりついて生死に流転させるからいう。纏縛。

テン【ten】

十じゅう。とお。「ベスト‐―」

て‐ん

⇒てむ

でん【田】

(女房詞)田楽。田楽豆腐。〈日葡辞書〉

でん【伝】

(呉音。漢音はテン)

①つたえること。つたわること。

②言いつたえ。語りつたえる物語。「―小野道風筆」

③律令制で、公用旅行のために各国の郡ごとに置かれた交通機関。宿継しゅくつぎ。宿場。

④経書などの注釈。「春秋左氏―」

⑤しかた。方法。「その―でやれ」

でん【殿】

(呉音。漢音はテン)

①宏壮な家屋。高貴な人の住む家、または社寺などの建物。

②人の敬称。特に、戒名の院号の下につける敬称。「清峰院―」

でん【電】

①電気・電子の略。「―卓」

②電信・電報・電話の略。「留守―」

③電車の略。「市―」

てん‐あ【諂阿】

へつらいおもねること。阿諛あゆ。

でん‐あつ【電圧】

2点間の電位の差。電位差とほぼ同義であるが、実際面での用語。単位はボルト(V)。

⇒でんあつ‐あんていせい【電圧安定性】

⇒でんあつ‐けい【電圧計】

でんあつ‐あんていせい【電圧安定性】

電力系統における電圧の安定性。送電線故障や急激な負荷の増大などが起きた場合に、電圧が新たな平衡点に落ち着く能力・性質。

⇒でん‐あつ【電圧】

でんあつ‐けい【電圧計】

電圧を測定する計器。電気回路に並列に接続。ボルトメーター。

⇒でん‐あつ【電圧】

てんあん【天安】

(テンナンとも)平安前期、文徳・清和天皇朝の年号。斉衡4年2月21日(857年3月20日)改元、天安3年4月15日(859年5月20日)貞観に改元。

てんあん‐もん【天安門】

中国の首都北京の旧紫禁城(故宮)の城門。1949年、この門上で毛沢東により中華人民共和国の成立が宣言され、以後同国の象徴となる。城門の南側の広場は国家行事の会場に使われる。

天安門広場

撮影:田沼武能

てん【滇】

①漢代、雲南方面に拠った西南夷の一つ。前109年、前漢の武帝に降り、漢の属国となった。

②中国雲南省の別称。

てん【篆】

書体の一つ。篆書。大篆と小篆との併称。

てん【纏】

〔仏〕煩悩ぼんのうの異称。衆生しゅじょうにまとわりついて生死に流転させるからいう。纏縛。

テン【ten】

十じゅう。とお。「ベスト‐―」

て‐ん

⇒てむ

でん【田】

(女房詞)田楽。田楽豆腐。〈日葡辞書〉

でん【伝】

(呉音。漢音はテン)

①つたえること。つたわること。

②言いつたえ。語りつたえる物語。「―小野道風筆」

③律令制で、公用旅行のために各国の郡ごとに置かれた交通機関。宿継しゅくつぎ。宿場。

④経書などの注釈。「春秋左氏―」

⑤しかた。方法。「その―でやれ」

でん【殿】

(呉音。漢音はテン)

①宏壮な家屋。高貴な人の住む家、または社寺などの建物。

②人の敬称。特に、戒名の院号の下につける敬称。「清峰院―」

でん【電】

①電気・電子の略。「―卓」

②電信・電報・電話の略。「留守―」

③電車の略。「市―」

てん‐あ【諂阿】

へつらいおもねること。阿諛あゆ。

でん‐あつ【電圧】

2点間の電位の差。電位差とほぼ同義であるが、実際面での用語。単位はボルト(V)。

⇒でんあつ‐あんていせい【電圧安定性】

⇒でんあつ‐けい【電圧計】

でんあつ‐あんていせい【電圧安定性】

電力系統における電圧の安定性。送電線故障や急激な負荷の増大などが起きた場合に、電圧が新たな平衡点に落ち着く能力・性質。

⇒でん‐あつ【電圧】

でんあつ‐けい【電圧計】

電圧を測定する計器。電気回路に並列に接続。ボルトメーター。

⇒でん‐あつ【電圧】

てんあん【天安】

(テンナンとも)平安前期、文徳・清和天皇朝の年号。斉衡4年2月21日(857年3月20日)改元、天安3年4月15日(859年5月20日)貞観に改元。

てんあん‐もん【天安門】

中国の首都北京の旧紫禁城(故宮)の城門。1949年、この門上で毛沢東により中華人民共和国の成立が宣言され、以後同国の象徴となる。城門の南側の広場は国家行事の会場に使われる。

天安門広場

撮影:田沼武能

⇒てんあんもん‐じけん【天安門事件】

てんあんもん‐じけん【天安門事件】

①1976年4月5日、天安門広場で民衆による周恩来首相追悼をめぐって起きた騒乱事件。

②1989年6月4日、天安門広場を中心に起きた、民主化運動の武力弾圧事件。同年4月の胡耀邦の追悼式をきっかけに広がった学生らの運動が、「反革命暴乱」として鎮圧された。

天安門事件

提供:NHK

⇒てんあん‐もん【天安門】

てん‐い【天衣】

①天人・天女の着る衣服。また、天の織女の着る衣裳。あまのはごろも。

②⇒てんえ。

⇒てんい‐むほう【天衣無縫】

てん‐い【天位】‥ヰ

天子の位。皇位。

てん‐い【天威】‥ヰ

天子の威光。皇威。みいつ。

⇒てんい‐しせき【天威咫尺】

てん‐い【天為】‥ヰ

天のなすところ。造化の神のしわざ。↔人為

てん‐い【天意】

①天帝の心。造化の神の心。

②自然の道理。天理。

③天子の意志。

てん‐い【天維】‥ヰ

(「維」は綱の意)天が落ちないように支えているという綱。天の成り立つおおもと。天綱。

てん‐い【典衣】

①昔、中国で、君主の衣服をつかさどる官。

②衣服を質入れすること。

てん‐い【典医】

⇒ごてんい(御典医)

てん‐い【転位】‥ヰ

①位置がかわること。位置をおきかえること。史記抄「星は夜も昼もくるりくるりと―するでこそあれ」

②〔化〕(rearrangement)同一分子内で、原子または原子団がその位置を変え、骨格構造が変化すること。

③〔理〕(dislocation)結晶の格子の一部が正規の位置からずれ、その部分が線状の原子列として連なっているもの。

④〔心〕(→)置換え2に同じ。

⑤〔生〕染色体内転座のこと。→転座

てん‐い【転移】

①場所をうつすこと。場所がうつること。

②〔医〕癌腫がんしゅ・肉腫などが原発した部位から遠隔の場所へ移って新しい腫瘍しゅようを作ること。

③〔化〕物質の状態が不連続的に変化すること。例えば、固体状態の原子の配列などが一定温度(転移点)を境として別の配列に変わること。「相―」

④〔心〕

㋐(transfer)あることを学習した結果、それがあとの類似した内容の学習を容易にする現象。正の転移。これに対して、後の学習が妨害されることを負の転移という。

㋑(transference)精神分析療法を行なっているうちに、患者が小児時代の感情をそのまま医師やカウンセラーに向けること。陽性のものと陰性のものとがある。

⇒てんい‐アール‐エヌ‐エー【転移RNA】

⇒てんい‐おんど【転移温度】

⇒てんい‐こうそ【転移酵素】

でん‐い【電位】‥ヰ

電場内の1点に、ある基準の点から単位正電気量を運ぶのに必要な仕事。水が水位の差に従って流れるように、電流は電位の高い所から低い所へ流れる。

⇒でんい‐けい【電位計】

⇒でんい‐さ【電位差】

でん‐い【臀位】‥ヰ

逆子さかごの一種。分娩に際して、胎児が臀部を先進させて産道を降下する姿勢。

でん‐い【臀囲】‥ヰ

しりまわり。ヒップ。

てんい‐アール‐エヌ‐エー【転移RNA】

蛋白質の生合成過程で、リボソームへ特定のアミノ酸を運ぶ働きをもつRNA。メッセンジャーRNA上の連続した3個のヌクレオチド(トリプレット)のコドンを、アミノ酸に対応づける役割、すなわち、ヌクレオチド配列としての遺伝情報を、リボソーム上で、アミノ酸配列に翻訳するのを仲介する。運搬RNA。トランスファーRNA。tRNA

⇒てん‐い【転移】

てんい‐おんど【転移温度】‥ヲン‥

物質の転移3の起こる温度。転移点。

⇒てん‐い【転移】

でんい‐けい【電位計】‥ヰ‥

帯電体間の静電気力によって電位差または電荷を測定する計器。電気計。

⇒でん‐い【電位】

てんい‐こうそ【転移酵素】‥カウ‥

〔生〕一つの化合物から他の化合物に各種の原子団を転移する反応を触媒する酵素。アミノ基転移酵素など。トランスフェラーゼ。

⇒てん‐い【転移】

でんい‐さ【電位差】‥ヰ‥

2点間の電位の差。→電圧

⇒でん‐い【電位】

てんい‐しせき【天威咫尺】‥ヰ‥

[左伝僖公9年「天威顔を違えること咫尺ならず」](「咫」は8寸)天子の側近くに奉仕すること。

⇒てん‐い【天威】

てん‐いち【天一】

天一神の略。

⇒てんいち‐じん【天一神】

⇒てんいち‐たろう【天一太郎】

⇒てんいち‐てんじょう【天一天上】

てんいち‐じん【天一神】

⇒なかがみ(天一神)。

⇒てん‐いち【天一】

てんいち‐たろう【天一太郎】‥ラウ

天一天上の最初の日。上吉日とする。

⇒てん‐いち【天一】

てんいち‐てんじょう【天一天上】‥ジヤウ

天一神なかがみが天に上っているという日で、癸巳みずのとみの日から16日間の称。

⇒てん‐いち【天一】

てんいちぼう【天一坊】‥バウ

大岡政談中の人物。俗説には、徳川吉宗の落胤と偽り、江戸に出て将軍に謁しようとして大岡忠相に見やぶられ、梟首きょうしゅされたという。実は、修験者源氏坊改行が徳川の一族と称し世人をたぶらかして処刑されたことを作りかえたもの。

てんい‐むほう【天衣無縫】

(天人の衣服には人工の縫い目などがない意から)詩歌などに、技巧をこらしたあとがなく、いかにも自然で完美であるさまの形容。また、人柄が天真爛漫でかざりけのないさま。「―な作品」「―の人」

⇒てん‐い【天衣】

てん‐いん【店員】‥ヰン

商店の従業員。「女―」

てん‐いん【点印】

俳諧の点者が句の評点のために押す、各自独特の印形いんぎょう。数個あって点数が定めてある。

てん‐いん【転院】‥ヰン

入院患者がある病院から他の病院に移ること。

てんいん‐せき【天隕石】‥ヰン‥

(→)隕石に同じ。

でん‐う【殿宇】

ごてん。殿堂。

デンヴァー【Denver】

アメリカ合衆国西部、コロラド州の州都。ロッキー山脈の東麓にある。人口55万5千(2000)。

てん‐うん【天運】

①天体の運行。

②自然のまわりあわせ。天与の運命。天命。「―が尽きる」

てんうん‐し【転運使】

唐・宋の地方官職。唐の中頃に設け、漕運そううんをつかさどったが、次第に権限を拡大し、宋代には地方行政区画「路」の実質的な行政長官として財政・監察・刑獄などをつかさどる。元・明では都転運使という。

てん‐え【天衣】

(テンネとも)菩薩像・天部像がつけている薄物の長い布。また、天部の衣服。→仏像(図)

でん‐え【伝衣】

禅宗で、法を伝えること。また、その証拠として与える法衣。でんね。

てんえい【天永】

(テンヨウとも)[書経]平安後期、鳥羽天皇朝の年号。天仁3年7月13日(1110年7月31日)改元、天永4年7月13日(1113年8月25日)永久に改元。

でん‐えい【電影】

中国で、映画のこと。

でん‐えき【伝駅】

①宿場しゅくば。宿駅。

②宿継しゅくつぎの人馬。

てんえん【天延】

平安中期、円融天皇朝の年号。天禄4年12月20日(974年1月16日)改元、天延4年7月13日(976年8月11日)貞元に改元。

てん‐えん【展延】

薄くひろげのばすこと。ひろがりのびること。

でん‐えん【田園】‥ヱン

①田と園。たはた。でんおん。

②いなか。郊外。「―の風景」

⇒でんえん‐こうきょうきょく【田園交響曲】

⇒でんえん‐しじん【田園詩人】

⇒でんえん‐せいかつ【田園生活】

⇒でんえん‐とし【田園都市】

⇒でんえん‐ぶんがく【田園文学】

でんえん‐こうきょうきょく【田園交響曲】‥ヱンカウキヤウ‥

(Pastorale ドイツ)ベートーヴェン作曲の交響曲第6番ヘ長調(作品68番)の通称。1808年作。各楽章に標題をもつ。

ベートーヴェン

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

⇒てんあんもん‐じけん【天安門事件】

てんあんもん‐じけん【天安門事件】

①1976年4月5日、天安門広場で民衆による周恩来首相追悼をめぐって起きた騒乱事件。

②1989年6月4日、天安門広場を中心に起きた、民主化運動の武力弾圧事件。同年4月の胡耀邦の追悼式をきっかけに広がった学生らの運動が、「反革命暴乱」として鎮圧された。

天安門事件

提供:NHK

⇒てんあん‐もん【天安門】

てん‐い【天衣】

①天人・天女の着る衣服。また、天の織女の着る衣裳。あまのはごろも。

②⇒てんえ。

⇒てんい‐むほう【天衣無縫】

てん‐い【天位】‥ヰ

天子の位。皇位。

てん‐い【天威】‥ヰ

天子の威光。皇威。みいつ。

⇒てんい‐しせき【天威咫尺】

てん‐い【天為】‥ヰ

天のなすところ。造化の神のしわざ。↔人為

てん‐い【天意】

①天帝の心。造化の神の心。

②自然の道理。天理。

③天子の意志。

てん‐い【天維】‥ヰ

(「維」は綱の意)天が落ちないように支えているという綱。天の成り立つおおもと。天綱。

てん‐い【典衣】

①昔、中国で、君主の衣服をつかさどる官。

②衣服を質入れすること。

てん‐い【典医】

⇒ごてんい(御典医)

てん‐い【転位】‥ヰ

①位置がかわること。位置をおきかえること。史記抄「星は夜も昼もくるりくるりと―するでこそあれ」

②〔化〕(rearrangement)同一分子内で、原子または原子団がその位置を変え、骨格構造が変化すること。

③〔理〕(dislocation)結晶の格子の一部が正規の位置からずれ、その部分が線状の原子列として連なっているもの。

④〔心〕(→)置換え2に同じ。

⑤〔生〕染色体内転座のこと。→転座

てん‐い【転移】

①場所をうつすこと。場所がうつること。

②〔医〕癌腫がんしゅ・肉腫などが原発した部位から遠隔の場所へ移って新しい腫瘍しゅようを作ること。

③〔化〕物質の状態が不連続的に変化すること。例えば、固体状態の原子の配列などが一定温度(転移点)を境として別の配列に変わること。「相―」

④〔心〕

㋐(transfer)あることを学習した結果、それがあとの類似した内容の学習を容易にする現象。正の転移。これに対して、後の学習が妨害されることを負の転移という。

㋑(transference)精神分析療法を行なっているうちに、患者が小児時代の感情をそのまま医師やカウンセラーに向けること。陽性のものと陰性のものとがある。

⇒てんい‐アール‐エヌ‐エー【転移RNA】

⇒てんい‐おんど【転移温度】

⇒てんい‐こうそ【転移酵素】

でん‐い【電位】‥ヰ

電場内の1点に、ある基準の点から単位正電気量を運ぶのに必要な仕事。水が水位の差に従って流れるように、電流は電位の高い所から低い所へ流れる。

⇒でんい‐けい【電位計】

⇒でんい‐さ【電位差】

でん‐い【臀位】‥ヰ

逆子さかごの一種。分娩に際して、胎児が臀部を先進させて産道を降下する姿勢。

でん‐い【臀囲】‥ヰ

しりまわり。ヒップ。

てんい‐アール‐エヌ‐エー【転移RNA】

蛋白質の生合成過程で、リボソームへ特定のアミノ酸を運ぶ働きをもつRNA。メッセンジャーRNA上の連続した3個のヌクレオチド(トリプレット)のコドンを、アミノ酸に対応づける役割、すなわち、ヌクレオチド配列としての遺伝情報を、リボソーム上で、アミノ酸配列に翻訳するのを仲介する。運搬RNA。トランスファーRNA。tRNA

⇒てん‐い【転移】

てんい‐おんど【転移温度】‥ヲン‥

物質の転移3の起こる温度。転移点。

⇒てん‐い【転移】

でんい‐けい【電位計】‥ヰ‥

帯電体間の静電気力によって電位差または電荷を測定する計器。電気計。

⇒でん‐い【電位】

てんい‐こうそ【転移酵素】‥カウ‥

〔生〕一つの化合物から他の化合物に各種の原子団を転移する反応を触媒する酵素。アミノ基転移酵素など。トランスフェラーゼ。

⇒てん‐い【転移】

でんい‐さ【電位差】‥ヰ‥

2点間の電位の差。→電圧

⇒でん‐い【電位】

てんい‐しせき【天威咫尺】‥ヰ‥

[左伝僖公9年「天威顔を違えること咫尺ならず」](「咫」は8寸)天子の側近くに奉仕すること。

⇒てん‐い【天威】

てん‐いち【天一】

天一神の略。

⇒てんいち‐じん【天一神】

⇒てんいち‐たろう【天一太郎】

⇒てんいち‐てんじょう【天一天上】

てんいち‐じん【天一神】

⇒なかがみ(天一神)。

⇒てん‐いち【天一】

てんいち‐たろう【天一太郎】‥ラウ

天一天上の最初の日。上吉日とする。

⇒てん‐いち【天一】

てんいち‐てんじょう【天一天上】‥ジヤウ

天一神なかがみが天に上っているという日で、癸巳みずのとみの日から16日間の称。

⇒てん‐いち【天一】

てんいちぼう【天一坊】‥バウ

大岡政談中の人物。俗説には、徳川吉宗の落胤と偽り、江戸に出て将軍に謁しようとして大岡忠相に見やぶられ、梟首きょうしゅされたという。実は、修験者源氏坊改行が徳川の一族と称し世人をたぶらかして処刑されたことを作りかえたもの。

てんい‐むほう【天衣無縫】

(天人の衣服には人工の縫い目などがない意から)詩歌などに、技巧をこらしたあとがなく、いかにも自然で完美であるさまの形容。また、人柄が天真爛漫でかざりけのないさま。「―な作品」「―の人」

⇒てん‐い【天衣】

てん‐いん【店員】‥ヰン

商店の従業員。「女―」

てん‐いん【点印】

俳諧の点者が句の評点のために押す、各自独特の印形いんぎょう。数個あって点数が定めてある。

てん‐いん【転院】‥ヰン

入院患者がある病院から他の病院に移ること。

てんいん‐せき【天隕石】‥ヰン‥

(→)隕石に同じ。

でん‐う【殿宇】

ごてん。殿堂。

デンヴァー【Denver】

アメリカ合衆国西部、コロラド州の州都。ロッキー山脈の東麓にある。人口55万5千(2000)。

てん‐うん【天運】

①天体の運行。

②自然のまわりあわせ。天与の運命。天命。「―が尽きる」

てんうん‐し【転運使】

唐・宋の地方官職。唐の中頃に設け、漕運そううんをつかさどったが、次第に権限を拡大し、宋代には地方行政区画「路」の実質的な行政長官として財政・監察・刑獄などをつかさどる。元・明では都転運使という。

てん‐え【天衣】

(テンネとも)菩薩像・天部像がつけている薄物の長い布。また、天部の衣服。→仏像(図)

でん‐え【伝衣】

禅宗で、法を伝えること。また、その証拠として与える法衣。でんね。

てんえい【天永】

(テンヨウとも)[書経]平安後期、鳥羽天皇朝の年号。天仁3年7月13日(1110年7月31日)改元、天永4年7月13日(1113年8月25日)永久に改元。

でん‐えい【電影】

中国で、映画のこと。

でん‐えき【伝駅】

①宿場しゅくば。宿駅。

②宿継しゅくつぎの人馬。

てんえん【天延】

平安中期、円融天皇朝の年号。天禄4年12月20日(974年1月16日)改元、天延4年7月13日(976年8月11日)貞元に改元。

てん‐えん【展延】

薄くひろげのばすこと。ひろがりのびること。

でん‐えん【田園】‥ヱン

①田と園。たはた。でんおん。

②いなか。郊外。「―の風景」

⇒でんえん‐こうきょうきょく【田園交響曲】

⇒でんえん‐しじん【田園詩人】

⇒でんえん‐せいかつ【田園生活】

⇒でんえん‐とし【田園都市】

⇒でんえん‐ぶんがく【田園文学】

でんえん‐こうきょうきょく【田園交響曲】‥ヱンカウキヤウ‥

(Pastorale ドイツ)ベートーヴェン作曲の交響曲第6番ヘ長調(作品68番)の通称。1808年作。各楽章に標題をもつ。

ベートーヴェン

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→交響曲第6番「田園」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒でん‐えん【田園】

でんえん‐しじん【田園詩人】‥ヱン‥

田園・自然の情趣をうたう詩人。

⇒でん‐えん【田園】

でんえん‐せいかつ【田園生活】‥ヱン‥クワツ

都会を離れて田園に住み、自然に親しんで生活すること。田山花袋、雪の信濃「友の―のさまもまたゆくりなくわが眼に見えぬ」

⇒でん‐えん【田園】

でんえんちょうふ【田園調布】‥ヱンテウ‥

東京都大田区北西端の地名。大正中期、都市計画によって開発された放射状街路をもつ高級住宅地。

でんえん‐とし【田園都市】‥ヱン‥

田園の情趣を備えている都市。また、大都市近郊の田園地帯に計画的に建設された都市。

⇒でん‐えん【田園】

でんえん‐ぶんがく【田園文学】‥ヱン‥

田園の情景と生活とを題材とした文学。

⇒でん‐えん【田園】

てん‐お【点汚】‥ヲ

①よごすこと。けがすこと。

②しみ。よごれ。

③きず。欠点。汚点。

てんおう【天応】

奈良時代、光仁・桓武天皇朝の年号。美雲の瑞祥により、宝亀12年1月1日(781年1月30日)改元。天応2年8月19日(782年9月30日)延暦に改元。

でん‐おう【田翁】‥ヲウ

年とった農夫。

てんおう‐せい【天王星】‥ワウ‥

⇒てんのうせい

でんおう‐せき【田黄石】‥ワウ‥

中国福建省産の黄色半透明の蝋ろう石。印材として珍重。

てん‐おん【天恩】

①天のめぐみ。

②天子の恩。皇恩。

③天恩日の略。梅暦「蔵入りいはふ―月徳」

⇒てんおん‐にち【天恩日】

てん‐おん【転音】

語が複合する際に前の語の末尾に起こる母音の転換。「さけ(酒)」と「たる(樽)」とが複合して「さかだる」となる類。

てんおん‐にち【天恩日】

暦注の一つ。天から万民に恩沢を下すという吉日。

⇒てん‐おん【天恩】

てん‐か【天下】

(テンガとも)

①天のおおっている下。あめがした。世界。↔天上。

②一国全体。全国。今昔物語集7「―既に乱れなむとす」。「―に号令する」

③一国の政治。万機。また、その権力。今昔物語集3「―、故にとどまりて万の事をそむきたまふ」。「―をとる」

④天子の称。義経記6「君は―に御覚えもいみじくて」

⑤(「殿下」の当て字)親王・内親王・摂政・関白などの敬称。義経記1「十万騎をば―の御所に参らせて」

⑥江戸時代に、将軍の称。日本永代蔵3「これらまで大様なること、―の御城下なればこそ」。「―様」

⑦実権を握って思うままにふるまうこと。「嚊かかあ―」「若者の―」

⑧世間。世の中。歌舞伎、助六所縁江戸桜「―のお情けで、そのくらゐのことはわきまへてゐます」

⑨(「―の」「―に」の形で)世に類がない。この上ない。源氏物語常夏「おとどの君、―におぼすとも」。狂言、髭櫓「―の髭ぢや」。「―の秀才」

⇒てんか‐いち【天下一】

⇒てんか‐いちまい【天下一枚】

⇒てんか‐いっぴん【天下一品】

⇒てんか‐げい【天下芸】

⇒てんか‐こうぜつ‐の‐かん【天下喉舌の官】

⇒てんか‐こっか【天下国家】

⇒てんか‐ごめん【天下御免】

⇒てんか‐しぎょう‐の‐せんじ【天下執行宣旨】

⇒てんか‐すじ【天下筋】

⇒てんか‐たいへい【天下太平・天下泰平】

⇒てんか‐どうぐ【天下道具】

⇒てんか‐とり【天下取り】

⇒てんか‐にん【天下人】

⇒てんか‐の‐ちょうにん【天下の町人】

⇒てんか‐びと【天下人】

⇒てんか‐ぶしん【天下普請】

⇒てんか‐ふぶ【天下布武】

⇒てんか‐まつり【天下祭】

⇒てんか‐むそう【天下無双】

⇒てんか‐わけめ【天下分け目】

⇒天下三分の計

⇒天下の憂えに先だちて憂え、天下の楽しみに後れて楽しむ

⇒天下は一人の天下にあらず乃ち天下の天下なり

⇒天下は回り持ち

⇒天下晴れて

てん‐か【天火】‥クワ

①落雷によって起こる火災。雷火。

②天火日てんかにちの略。

⇒てんか‐にち【天火日】

てん‐か【点化】‥クワ

(道家の語)

①従来の物を改めて新たにすること。

②前人の詩文をふまえて、別に一新機軸を出すこと。

てん‐か【点火】‥クワ

①火をつけること。火をともすこと。

②内燃機関において、ガスを爆発させるために、高温物体または電気火花を接触させる操作。イグニッション。「―装置」

⇒てんか‐コイル【点火コイル】

⇒てんか‐プラグ【点火プラグ】

⇒てんか‐やく【点火薬】

てん‐か【添加】

ある物に何かをつけ加えること。そえ加えること。「ビタミンを―する」

⇒てんか‐ぶつ【添加物】

てん‐か【転化】‥クワ

①移り変わること。変化して他の状態になること。「意味が―する」

②〔哲〕生成。自然の弁証法的発展の一形態。「量から質への―」

⇒てんか‐とう【転化糖】

てん‐か【転訛】‥クワ

語の本来の音がなまって変わること。また、その語。テマエ(手前)がテメエになる類。

てん‐か【転嫁】

①再度のよめいり。再嫁。

②自分の罪過・責任などを他人になすりつけること。

③〔心〕感情が他の対象にも及んでゆくこと。恋人の持物を見て恋人に対するような感情をいだく類。

てん‐か【甜瓜】‥クワ

マクワウリの漢名。

てん‐が【天河】

あまのがわ。銀河。天漢。

てん‐が【典雅】

正しく上品なこと。整っていてみやびやかなこと。「―な舞」

てん‐が【殿下】

⇒でんか。〈日葡辞書〉

でん‐か【田家】

いなかの家。また、いなか。「―の雪」

でん‐か【田仮】

(「仮(假)」は「暇」)律令制で、中央政府の官人に、毎年田植時の5月頃と収穫期の8月頃に15日ずつ支給された休暇。8世紀頃まで官人が自ら農業を経営していたため設けられた規定。田給。でんけ。

でん‐か【伝花】‥クワ

いけばなで、各流派ごとに定めた形態や扱い方の規則。

でん‐か【伝家】

代々その家に伝わること。家伝。

⇒でんか‐の‐ほうとう【伝家の宝刀】

でん‐か【殿下】

(古くはテンガとも)

①宮殿または殿堂の階下。

②皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王などの敬称。

③(醍醐天皇の頃から)摂政・関白・将軍の敬称。

⇒でんか‐の‐わたりりょう【殿下渡領】

でん‐か【電化】‥クワ

熱・光・動力などを、電力を用いてまかなうようにしていくこと。「鉄道の―」

⇒でんか‐せいひん【電化製品】

でん‐か【電火】‥クワ

いなびかり。いなずま。

でん‐か【電荷】

(electric charge)電気現象の根元となる実体。陽電気と陰電気に分けられ、電気素量を単位とする電気量によって規定される。また、物体が帯びている静電気の量をいう。

⇒でんかいどう‐さくたい【電荷移動錯体】

てん‐かい【天界】

①天上の世界。

②〔仏〕(テンガイとも)(→)天てん6㋑に同じ。

てんかい【天海】

江戸初期の天台宗の僧。南光坊と称。会津の人。南都北嶺を遊学した後、川越喜多院などに住す。徳川家康の知遇を受け、内外の政務に参画、延暦寺の復興と日光山の整備にも尽力。家康の死後、東照大権現の贈号と日光山改葬を主導。また、寛永寺を創建し、大蔵経を刊行、天海版と称せられる。諡号しごうは慈眼じげん大師。(1536〜1643)

てん‐かい【展開】

①のべひらくこと。また、広くひろがること。「眼下に―する景観」

②密集部隊が散兵となること。

③〔数〕

㋐多項式の積を単項式の和の形で表すこと。

㋑ある式を級数の形に改めること。

㋒立体を切り開いて一平面上にひろげること。

④発展させ、繰りひろげること。「議論を―する」「新たな局面が―する」

⇒てんかい‐ず【展開図】

⇒てんかい‐ずほう【展開図法】

⇒てんかい‐ぶ【展開部】

てん‐かい【転回】‥クワイ

①めぐりまわること。くるりとまわすこと。回転。

②くるりと方向をかえること。方向がかわること。「方針を百八十度―する」

③和音で、下の音がオクターブ上に、または上の音がオクターブ下に置き換えられること。3度音程が転回して6度音程となる類。

④体操で、マット上で行う回転運動。とんぼがえり。でんぐりがえし。

てん‐がい【天外】‥グワイ

①天のそと。天のほか。

②きわめて高い、または遠いところ。

てん‐がい【天涯】

①そらのかぎり。そらのはて。「―千万里」

②遠くへだたった土地。異郷。太平記20「留まるは末を思ひやりて、泪を―の雨に添ふ」

③世界中。天下。

⇒てんがい‐こどく【天涯孤独】

⇒てんがい‐ちかく【天涯地角】

てん‐がい【天蓋】

①仏像などの上にかざす笠状の装飾。方形・八角形・円形などにつくられ、瓔珞ようらく・幡ばん、天人・宝華などの彫画で荘厳しょうごんされる。懸蓋。仏蓋。

天蓋

→交響曲第6番「田園」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒でん‐えん【田園】

でんえん‐しじん【田園詩人】‥ヱン‥

田園・自然の情趣をうたう詩人。

⇒でん‐えん【田園】

でんえん‐せいかつ【田園生活】‥ヱン‥クワツ

都会を離れて田園に住み、自然に親しんで生活すること。田山花袋、雪の信濃「友の―のさまもまたゆくりなくわが眼に見えぬ」

⇒でん‐えん【田園】

でんえんちょうふ【田園調布】‥ヱンテウ‥

東京都大田区北西端の地名。大正中期、都市計画によって開発された放射状街路をもつ高級住宅地。

でんえん‐とし【田園都市】‥ヱン‥

田園の情趣を備えている都市。また、大都市近郊の田園地帯に計画的に建設された都市。

⇒でん‐えん【田園】

でんえん‐ぶんがく【田園文学】‥ヱン‥

田園の情景と生活とを題材とした文学。

⇒でん‐えん【田園】

てん‐お【点汚】‥ヲ

①よごすこと。けがすこと。

②しみ。よごれ。

③きず。欠点。汚点。

てんおう【天応】

奈良時代、光仁・桓武天皇朝の年号。美雲の瑞祥により、宝亀12年1月1日(781年1月30日)改元。天応2年8月19日(782年9月30日)延暦に改元。

でん‐おう【田翁】‥ヲウ

年とった農夫。

てんおう‐せい【天王星】‥ワウ‥

⇒てんのうせい

でんおう‐せき【田黄石】‥ワウ‥

中国福建省産の黄色半透明の蝋ろう石。印材として珍重。

てん‐おん【天恩】

①天のめぐみ。

②天子の恩。皇恩。

③天恩日の略。梅暦「蔵入りいはふ―月徳」

⇒てんおん‐にち【天恩日】

てん‐おん【転音】

語が複合する際に前の語の末尾に起こる母音の転換。「さけ(酒)」と「たる(樽)」とが複合して「さかだる」となる類。

てんおん‐にち【天恩日】

暦注の一つ。天から万民に恩沢を下すという吉日。

⇒てん‐おん【天恩】

てん‐か【天下】

(テンガとも)

①天のおおっている下。あめがした。世界。↔天上。

②一国全体。全国。今昔物語集7「―既に乱れなむとす」。「―に号令する」

③一国の政治。万機。また、その権力。今昔物語集3「―、故にとどまりて万の事をそむきたまふ」。「―をとる」

④天子の称。義経記6「君は―に御覚えもいみじくて」

⑤(「殿下」の当て字)親王・内親王・摂政・関白などの敬称。義経記1「十万騎をば―の御所に参らせて」

⑥江戸時代に、将軍の称。日本永代蔵3「これらまで大様なること、―の御城下なればこそ」。「―様」

⑦実権を握って思うままにふるまうこと。「嚊かかあ―」「若者の―」

⑧世間。世の中。歌舞伎、助六所縁江戸桜「―のお情けで、そのくらゐのことはわきまへてゐます」

⑨(「―の」「―に」の形で)世に類がない。この上ない。源氏物語常夏「おとどの君、―におぼすとも」。狂言、髭櫓「―の髭ぢや」。「―の秀才」

⇒てんか‐いち【天下一】

⇒てんか‐いちまい【天下一枚】

⇒てんか‐いっぴん【天下一品】

⇒てんか‐げい【天下芸】

⇒てんか‐こうぜつ‐の‐かん【天下喉舌の官】

⇒てんか‐こっか【天下国家】

⇒てんか‐ごめん【天下御免】

⇒てんか‐しぎょう‐の‐せんじ【天下執行宣旨】

⇒てんか‐すじ【天下筋】

⇒てんか‐たいへい【天下太平・天下泰平】

⇒てんか‐どうぐ【天下道具】

⇒てんか‐とり【天下取り】

⇒てんか‐にん【天下人】

⇒てんか‐の‐ちょうにん【天下の町人】

⇒てんか‐びと【天下人】

⇒てんか‐ぶしん【天下普請】

⇒てんか‐ふぶ【天下布武】

⇒てんか‐まつり【天下祭】

⇒てんか‐むそう【天下無双】

⇒てんか‐わけめ【天下分け目】

⇒天下三分の計

⇒天下の憂えに先だちて憂え、天下の楽しみに後れて楽しむ

⇒天下は一人の天下にあらず乃ち天下の天下なり

⇒天下は回り持ち

⇒天下晴れて

てん‐か【天火】‥クワ

①落雷によって起こる火災。雷火。

②天火日てんかにちの略。

⇒てんか‐にち【天火日】

てん‐か【点化】‥クワ

(道家の語)

①従来の物を改めて新たにすること。

②前人の詩文をふまえて、別に一新機軸を出すこと。

てん‐か【点火】‥クワ

①火をつけること。火をともすこと。

②内燃機関において、ガスを爆発させるために、高温物体または電気火花を接触させる操作。イグニッション。「―装置」

⇒てんか‐コイル【点火コイル】

⇒てんか‐プラグ【点火プラグ】

⇒てんか‐やく【点火薬】

てん‐か【添加】

ある物に何かをつけ加えること。そえ加えること。「ビタミンを―する」

⇒てんか‐ぶつ【添加物】

てん‐か【転化】‥クワ

①移り変わること。変化して他の状態になること。「意味が―する」

②〔哲〕生成。自然の弁証法的発展の一形態。「量から質への―」

⇒てんか‐とう【転化糖】

てん‐か【転訛】‥クワ

語の本来の音がなまって変わること。また、その語。テマエ(手前)がテメエになる類。

てん‐か【転嫁】

①再度のよめいり。再嫁。

②自分の罪過・責任などを他人になすりつけること。

③〔心〕感情が他の対象にも及んでゆくこと。恋人の持物を見て恋人に対するような感情をいだく類。

てん‐か【甜瓜】‥クワ

マクワウリの漢名。

てん‐が【天河】

あまのがわ。銀河。天漢。

てん‐が【典雅】

正しく上品なこと。整っていてみやびやかなこと。「―な舞」

てん‐が【殿下】

⇒でんか。〈日葡辞書〉

でん‐か【田家】

いなかの家。また、いなか。「―の雪」

でん‐か【田仮】

(「仮(假)」は「暇」)律令制で、中央政府の官人に、毎年田植時の5月頃と収穫期の8月頃に15日ずつ支給された休暇。8世紀頃まで官人が自ら農業を経営していたため設けられた規定。田給。でんけ。

でん‐か【伝花】‥クワ

いけばなで、各流派ごとに定めた形態や扱い方の規則。

でん‐か【伝家】

代々その家に伝わること。家伝。

⇒でんか‐の‐ほうとう【伝家の宝刀】

でん‐か【殿下】

(古くはテンガとも)

①宮殿または殿堂の階下。

②皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王などの敬称。

③(醍醐天皇の頃から)摂政・関白・将軍の敬称。

⇒でんか‐の‐わたりりょう【殿下渡領】

でん‐か【電化】‥クワ

熱・光・動力などを、電力を用いてまかなうようにしていくこと。「鉄道の―」

⇒でんか‐せいひん【電化製品】

でん‐か【電火】‥クワ

いなびかり。いなずま。

でん‐か【電荷】

(electric charge)電気現象の根元となる実体。陽電気と陰電気に分けられ、電気素量を単位とする電気量によって規定される。また、物体が帯びている静電気の量をいう。

⇒でんかいどう‐さくたい【電荷移動錯体】

てん‐かい【天界】

①天上の世界。

②〔仏〕(テンガイとも)(→)天てん6㋑に同じ。

てんかい【天海】

江戸初期の天台宗の僧。南光坊と称。会津の人。南都北嶺を遊学した後、川越喜多院などに住す。徳川家康の知遇を受け、内外の政務に参画、延暦寺の復興と日光山の整備にも尽力。家康の死後、東照大権現の贈号と日光山改葬を主導。また、寛永寺を創建し、大蔵経を刊行、天海版と称せられる。諡号しごうは慈眼じげん大師。(1536〜1643)

てん‐かい【展開】

①のべひらくこと。また、広くひろがること。「眼下に―する景観」

②密集部隊が散兵となること。

③〔数〕

㋐多項式の積を単項式の和の形で表すこと。

㋑ある式を級数の形に改めること。

㋒立体を切り開いて一平面上にひろげること。

④発展させ、繰りひろげること。「議論を―する」「新たな局面が―する」

⇒てんかい‐ず【展開図】

⇒てんかい‐ずほう【展開図法】

⇒てんかい‐ぶ【展開部】

てん‐かい【転回】‥クワイ

①めぐりまわること。くるりとまわすこと。回転。

②くるりと方向をかえること。方向がかわること。「方針を百八十度―する」

③和音で、下の音がオクターブ上に、または上の音がオクターブ下に置き換えられること。3度音程が転回して6度音程となる類。

④体操で、マット上で行う回転運動。とんぼがえり。でんぐりがえし。

てん‐がい【天外】‥グワイ

①天のそと。天のほか。

②きわめて高い、または遠いところ。

てん‐がい【天涯】

①そらのかぎり。そらのはて。「―千万里」

②遠くへだたった土地。異郷。太平記20「留まるは末を思ひやりて、泪を―の雨に添ふ」

③世界中。天下。

⇒てんがい‐こどく【天涯孤独】

⇒てんがい‐ちかく【天涯地角】

てん‐がい【天蓋】

①仏像などの上にかざす笠状の装飾。方形・八角形・円形などにつくられ、瓔珞ようらく・幡ばん、天人・宝華などの彫画で荘厳しょうごんされる。懸蓋。仏蓋。

天蓋

天蓋

撮影:関戸 勇

天蓋

撮影:関戸 勇

②虚無僧の用いる藺草いぐさ製の深編笠。

③(形が1に似ることから)僧家で蛸たこの隠語。

⇒てんがい‐ばな【天蓋花】

⇒てんがい‐や【天蓋屋】

⇒てんがい‐ゆり【天蓋百合】

てん‐がい【碾磑】

水力で動かす脱穀製粉用の石臼。みずうす。

でん‐かい【電界】

(→)電場に同じ。

⇒でんかいこうか‐トランジスター【電界効果トランジスター】

でん‐かい【電解】

電気分解の略。

⇒でんかい‐えき【電解液】

⇒でんかい‐けんま【電解研磨】

⇒でんかい‐しつ【電解質】

⇒でんかいしつ‐コルチコイド【電解質コルチコイド】

⇒でんかい‐そう【電解槽】

でんかい‐えき【電解液】

電池の陽極および陰極をひたす溶液。または、電気分解を行うための溶液。

⇒でん‐かい【電解】

でんかい‐けんま【電解研磨】

金属の研磨法の一種。電気分解で陽極の金属が溶解することを利用するもの。機械的な方法では不可能なほどの平滑面が得られる。

⇒でん‐かい【電解】

でんかいこうか‐トランジスター【電界効果トランジスター】‥カウクワ‥

(field-effect transistor)半導体中の電子や正孔の流れが電界により制御されることを利用した増幅用素子。モス‐トランジスターと接合ゲート‐トランジスターの2種がある。FET

⇒でん‐かい【電界】

てんがい‐こどく【天涯孤独】

この世に身寄りが一人もいないこと。「―の身の上」

⇒てん‐がい【天涯】

でんかい‐しつ【電解質】

(electrolyte)水などの溶媒に溶かしたとき、陽イオンと陰イオンとに解離し、その溶液が電気を導くようになる物質。酸・塩基・塩えんの類。

⇒でん‐かい【電解】

でんかいしつ‐コルチコイド【電解質コルチコイド】

(→)ミネラル‐コルチコイドに同じ。

⇒でん‐かい【電解】

てんかい‐ず【展開図】‥ヅ

展開により切りひろげられた図。

⇒てん‐かい【展開】

てんかい‐ずほう【展開図法】‥ヅハフ

地球表面を地図に描く図法。地球を囲む円錐や円柱を想定し、地球の中心に光源を置いたとして投影する。

⇒てん‐かい【展開】

でんかい‐そう【電解槽】‥サウ

電気分解を行う装置。または、その一部としての容器。

⇒でん‐かい【電解】

てんか‐いち【天下一】

(室町時代の流行語)

①天下に比べるものがないほどすぐれていること。また、そのすぐれたもの。天下一品いっぴん。太平記34「―の剛の者」

②近世、「天下一」を名乗ることを許された鏡工・能面作りなどの家。

⇒てん‐か【天下】

てんがい‐ちかく【天涯地角】

[韓愈、文]空のはてと地上のすみとの意で、両地が非常に遠くへだたっていること。

⇒てん‐がい【天涯】

てんか‐いちまい【天下一枚】

世間どこにも共通であること。去来抄「てにはは―のてにはにて、誰もしるものなり」

⇒てん‐か【天下】

てんか‐いっぴん【天下一品】

天下にただ一つというほどすぐれていること。

⇒てん‐か【天下】

でんかいどう‐さくたい【電荷移動錯体】

電子供与体から電子受容体に電子が移動することにより形成される付加化合物。そのなかには有機半導体や有機超伝導体も知られている。

⇒でん‐か【電荷】

てんがい‐ばな【天蓋花】

(→)ヒガンバナの別称。

⇒てん‐がい【天蓋】

てんかい‐ぶ【展開部】

〔音〕フーガ・ソナタ形式などの楽曲で、提示部に示された主題を、さまざまに変化・発展させる部分。

⇒てん‐かい【展開】

てんがい‐や【天蓋屋】

葬具店。誹風柳多留5「お労咳かと―星をさし」

⇒てん‐がい【天蓋】

てんがい‐ゆり【天蓋百合】

(→)オニユリの別称。

⇒てん‐がい【天蓋】

てん‐かく【点画】‥クワク

漢字の点と画。

てん‐がく【天楽】

天上界の音楽。天人の奏する音楽。

てん‐がく【点額】

①[呉祚国統](呉の孫権の故事による)額ひたいに筆で点をつけられた夢。国主となる吉夢。

②[水経注河水](竜門を登り得た鯉は竜となり、そうでないものは額に点きずついてかえるという故事から)試験に落第すること。

てん‐がく【転学】

生徒・学生が他の学校・学部へ移ること。

てん‐がく【篆額】

碑などの上部に篆文で書いた題字。

でん‐かく【殿閣】

宮殿と楼閣。

⇒でんかく‐だいがくし【殿閣大学士】

でん‐がく【田楽】

①日本芸能の一つ。平安時代から行われた。もと、田植などの農耕儀礼に笛・鼓を鳴らして歌い舞ったものに始まるというが、やがて専門の田楽法師が生まれた。笛吹きを伴い腰鼓・銅鈸子どびょうし・簓ささらなどを鳴らしながら踊る田楽躍おどりと、高足こうそくに乗り品玉しなだまをつかい刀剣を投げなどする曲技とを本芸としたが、鎌倉時代から南北朝時代にかけて、猿楽と同様に歌舞劇である能をも演ずるようになった。後に衰え、寺社の行事だけに伝えられて今にいたる。栄華物語御裳着「―といひて、あやしきやうなる鼓、腰に結ひつけて、笛吹き、ささらといふ物突き…」

田楽

②虚無僧の用いる藺草いぐさ製の深編笠。

③(形が1に似ることから)僧家で蛸たこの隠語。

⇒てんがい‐ばな【天蓋花】

⇒てんがい‐や【天蓋屋】

⇒てんがい‐ゆり【天蓋百合】

てん‐がい【碾磑】

水力で動かす脱穀製粉用の石臼。みずうす。

でん‐かい【電界】

(→)電場に同じ。

⇒でんかいこうか‐トランジスター【電界効果トランジスター】

でん‐かい【電解】

電気分解の略。

⇒でんかい‐えき【電解液】

⇒でんかい‐けんま【電解研磨】

⇒でんかい‐しつ【電解質】

⇒でんかいしつ‐コルチコイド【電解質コルチコイド】

⇒でんかい‐そう【電解槽】

でんかい‐えき【電解液】

電池の陽極および陰極をひたす溶液。または、電気分解を行うための溶液。

⇒でん‐かい【電解】

でんかい‐けんま【電解研磨】

金属の研磨法の一種。電気分解で陽極の金属が溶解することを利用するもの。機械的な方法では不可能なほどの平滑面が得られる。

⇒でん‐かい【電解】

でんかいこうか‐トランジスター【電界効果トランジスター】‥カウクワ‥

(field-effect transistor)半導体中の電子や正孔の流れが電界により制御されることを利用した増幅用素子。モス‐トランジスターと接合ゲート‐トランジスターの2種がある。FET

⇒でん‐かい【電界】

てんがい‐こどく【天涯孤独】

この世に身寄りが一人もいないこと。「―の身の上」

⇒てん‐がい【天涯】

でんかい‐しつ【電解質】

(electrolyte)水などの溶媒に溶かしたとき、陽イオンと陰イオンとに解離し、その溶液が電気を導くようになる物質。酸・塩基・塩えんの類。

⇒でん‐かい【電解】

でんかいしつ‐コルチコイド【電解質コルチコイド】

(→)ミネラル‐コルチコイドに同じ。

⇒でん‐かい【電解】

てんかい‐ず【展開図】‥ヅ

展開により切りひろげられた図。

⇒てん‐かい【展開】

てんかい‐ずほう【展開図法】‥ヅハフ

地球表面を地図に描く図法。地球を囲む円錐や円柱を想定し、地球の中心に光源を置いたとして投影する。

⇒てん‐かい【展開】

でんかい‐そう【電解槽】‥サウ

電気分解を行う装置。または、その一部としての容器。

⇒でん‐かい【電解】

てんか‐いち【天下一】

(室町時代の流行語)

①天下に比べるものがないほどすぐれていること。また、そのすぐれたもの。天下一品いっぴん。太平記34「―の剛の者」

②近世、「天下一」を名乗ることを許された鏡工・能面作りなどの家。

⇒てん‐か【天下】

てんがい‐ちかく【天涯地角】

[韓愈、文]空のはてと地上のすみとの意で、両地が非常に遠くへだたっていること。

⇒てん‐がい【天涯】

てんか‐いちまい【天下一枚】

世間どこにも共通であること。去来抄「てにはは―のてにはにて、誰もしるものなり」

⇒てん‐か【天下】

てんか‐いっぴん【天下一品】

天下にただ一つというほどすぐれていること。

⇒てん‐か【天下】

でんかいどう‐さくたい【電荷移動錯体】

電子供与体から電子受容体に電子が移動することにより形成される付加化合物。そのなかには有機半導体や有機超伝導体も知られている。

⇒でん‐か【電荷】

てんがい‐ばな【天蓋花】

(→)ヒガンバナの別称。

⇒てん‐がい【天蓋】

てんかい‐ぶ【展開部】

〔音〕フーガ・ソナタ形式などの楽曲で、提示部に示された主題を、さまざまに変化・発展させる部分。

⇒てん‐かい【展開】

てんがい‐や【天蓋屋】

葬具店。誹風柳多留5「お労咳かと―星をさし」

⇒てん‐がい【天蓋】

てんがい‐ゆり【天蓋百合】

(→)オニユリの別称。

⇒てん‐がい【天蓋】

てん‐かく【点画】‥クワク

漢字の点と画。

てん‐がく【天楽】

天上界の音楽。天人の奏する音楽。

てん‐がく【点額】

①[呉祚国統](呉の孫権の故事による)額ひたいに筆で点をつけられた夢。国主となる吉夢。

②[水経注河水](竜門を登り得た鯉は竜となり、そうでないものは額に点きずついてかえるという故事から)試験に落第すること。

てん‐がく【転学】

生徒・学生が他の学校・学部へ移ること。

てん‐がく【篆額】

碑などの上部に篆文で書いた題字。

でん‐かく【殿閣】

宮殿と楼閣。

⇒でんかく‐だいがくし【殿閣大学士】

でん‐がく【田楽】

①日本芸能の一つ。平安時代から行われた。もと、田植などの農耕儀礼に笛・鼓を鳴らして歌い舞ったものに始まるというが、やがて専門の田楽法師が生まれた。笛吹きを伴い腰鼓・銅鈸子どびょうし・簓ささらなどを鳴らしながら踊る田楽躍おどりと、高足こうそくに乗り品玉しなだまをつかい刀剣を投げなどする曲技とを本芸としたが、鎌倉時代から南北朝時代にかけて、猿楽と同様に歌舞劇である能をも演ずるようになった。後に衰え、寺社の行事だけに伝えられて今にいたる。栄華物語御裳着「―といひて、あやしきやうなる鼓、腰に結ひつけて、笛吹き、ささらといふ物突き…」

田楽

②「田楽返し」の略。

③田楽豆腐の略。〈[季]春〉

④田楽焼の略。〈[季]春〉

⇒でんがく‐がえし【田楽返し】

⇒でんがく‐ぐし【田楽串】

⇒でんがく‐ざし【田楽刺し】

⇒でんがく‐どうふ【田楽豆腐】

⇒でんがく‐ほうし【田楽法師】

⇒でんがく‐やき【田楽焼】

でんがく‐がえし【田楽返し】‥ガヘシ

①田楽豆腐の両面をあぶる動作のように左右にはね返すこと。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「―にばたばたばたと打据ゑられ」

②劇場大道具の仕掛物の名称。舞台背景の襖ふすまなどの中央に田楽豆腐の串のような棒を貫き、これを回転して背景を変化させるもの。

⇒でん‐がく【田楽】

でんがく‐ぐし【田楽串】

田楽豆腐の串。

⇒でん‐がく【田楽】

でんがく‐ざし【田楽刺し】

田楽豆腐のように、中央をさし貫くこと。いもざし。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「大身鑓やりの―」

⇒でん‐がく【田楽】

でんかく‐だいがくし【殿閣大学士】

中国の官名。皇帝の諮問に答える。宋代に始まり、宰相が兼任するのが普通。明代には内閣大学士と改称。→大学士

⇒でん‐かく【殿閣】

でんがく‐どうふ【田楽豆腐】

(形が、田楽法師の高足こうそくに乗って踊るさまに似るからいう)豆腐を長方形に切って串にさし、味噌を塗って火にあぶった料理。→木の芽田楽。

⇒でん‐がく【田楽】

でんがく‐ほうし【田楽法師】‥ホフ‥

田楽を演ずる芸能者。多く僧形であった。

⇒でん‐がく【田楽】

でんがく‐やき【田楽焼】

魚・野菜などを串にさし、味噌を塗って焼いた料理。→魚田ぎょでん

⇒でん‐がく【田楽】

てんかぐんこくりへいしょ【天下郡国利病書】

中国の地理書。清の顧炎武撰。明代の全国の地方志などの資料中から財政・風俗などにかかわる事項を抽出して編纂。

てんか‐げい【天下芸】

天下にならびないほどの芸。天下一の芸。男色大鑑「清五郎が鼓、又右衛門が片撥、いづれか―」

⇒てん‐か【天下】

てんか‐コイル【点火コイル】‥クワ‥

内燃機関の点火装置で、高電圧を発生させるための誘導コイル。

⇒てん‐か【点火】

てんか‐こうぜつ‐の‐かん【天下喉舌の官】‥クワン

(→)大納言の異称。

⇒てん‐か【天下】

てんか‐こっか【天下国家】‥コク‥

天下と国家。また、政治や社会にかかわる大問題。「―を論じる」

⇒てん‐か【天下】

てんか‐ごめん【天下御免】

世間に公認されていること。それをすることが世間一般に許されること。「正月だから―で酒が飲める」

⇒てん‐か【天下】

②「田楽返し」の略。

③田楽豆腐の略。〈[季]春〉

④田楽焼の略。〈[季]春〉

⇒でんがく‐がえし【田楽返し】

⇒でんがく‐ぐし【田楽串】

⇒でんがく‐ざし【田楽刺し】

⇒でんがく‐どうふ【田楽豆腐】

⇒でんがく‐ほうし【田楽法師】

⇒でんがく‐やき【田楽焼】

でんがく‐がえし【田楽返し】‥ガヘシ

①田楽豆腐の両面をあぶる動作のように左右にはね返すこと。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「―にばたばたばたと打据ゑられ」

②劇場大道具の仕掛物の名称。舞台背景の襖ふすまなどの中央に田楽豆腐の串のような棒を貫き、これを回転して背景を変化させるもの。

⇒でん‐がく【田楽】

でんがく‐ぐし【田楽串】

田楽豆腐の串。

⇒でん‐がく【田楽】

でんがく‐ざし【田楽刺し】

田楽豆腐のように、中央をさし貫くこと。いもざし。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「大身鑓やりの―」

⇒でん‐がく【田楽】

でんかく‐だいがくし【殿閣大学士】

中国の官名。皇帝の諮問に答える。宋代に始まり、宰相が兼任するのが普通。明代には内閣大学士と改称。→大学士

⇒でん‐かく【殿閣】

でんがく‐どうふ【田楽豆腐】

(形が、田楽法師の高足こうそくに乗って踊るさまに似るからいう)豆腐を長方形に切って串にさし、味噌を塗って火にあぶった料理。→木の芽田楽。

⇒でん‐がく【田楽】

でんがく‐ほうし【田楽法師】‥ホフ‥

田楽を演ずる芸能者。多く僧形であった。

⇒でん‐がく【田楽】

でんがく‐やき【田楽焼】

魚・野菜などを串にさし、味噌を塗って焼いた料理。→魚田ぎょでん

⇒でん‐がく【田楽】

てんかぐんこくりへいしょ【天下郡国利病書】

中国の地理書。清の顧炎武撰。明代の全国の地方志などの資料中から財政・風俗などにかかわる事項を抽出して編纂。

てんか‐げい【天下芸】

天下にならびないほどの芸。天下一の芸。男色大鑑「清五郎が鼓、又右衛門が片撥、いづれか―」

⇒てん‐か【天下】

てんか‐コイル【点火コイル】‥クワ‥

内燃機関の点火装置で、高電圧を発生させるための誘導コイル。

⇒てん‐か【点火】

てんか‐こうぜつ‐の‐かん【天下喉舌の官】‥クワン

(→)大納言の異称。

⇒てん‐か【天下】

てんか‐こっか【天下国家】‥コク‥

天下と国家。また、政治や社会にかかわる大問題。「―を論じる」

⇒てん‐か【天下】

てんか‐ごめん【天下御免】

世間に公認されていること。それをすることが世間一般に許されること。「正月だから―で酒が飲める」

⇒てん‐か【天下】

広辞苑 ページ 13598。