複数辞典一括検索+![]()

![]()

から【韓・唐・漢】🔗⭐🔉

から【韓・唐・漢】

①(朝鮮南部の古国の名に基づく)朝鮮の古称。万葉集16「―国の虎とふ神を生取いけどりに」

②中国の古称。また中国から渡来の物事に添えていう語。源氏物語葵「あはれなるふる事ども、―のも大和のも書きけがしつつ」。「―物」「―歌」

③転じて、ひろく外国の称。また、外国から渡来の物事に添えていう語。徒然草「―の大和の、珍しくえならぬ調度ども」。「―犬」

④唐織の略。源氏物語花宴「桜の―の綺きの御直衣」

⇒唐へ投銀

から‐あおい【唐葵・蜀葵】‥アフヒ🔗⭐🔉

から‐あおい【唐葵・蜀葵】‥アフヒ

タチアオイの古名。枕草子66「―日の影にしたがひてかたぶくこそ」

から‐あや【唐綾】🔗⭐🔉

から‐あや【唐綾】

唐織の綾。中国から伝わった浮織の綾。綸子りんずの類。源氏物語若菜下「―の表うえの袴」

⇒からあや‐おどし【唐綾縅】

からあや‐おどし【唐綾縅】‥ヲドシ🔗⭐🔉

からあや‐おどし【唐綾縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一種。唐綾を細く裁ち、内に麻を入れて畳んでおどしたもの。白・黒・紺・朽葉色など種々ある。

⇒から‐あや【唐綾】

から‐いしき【唐居敷】‥ヰ‥🔗⭐🔉

から‐いしき【唐居敷】‥ヰ‥

門柱の下に敷き、門扉の軸受とする石または木の厚板。古事談2「門の―に立たしめ」

から‐いぬ【唐犬】🔗⭐🔉

から‐いぬ【唐犬】

中国産の犬。また、外国産の犬。こまいぬ。

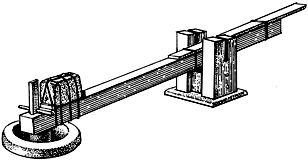

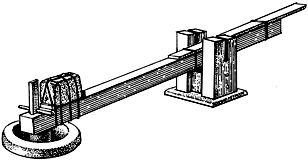

から‐うす【唐臼・碓】🔗⭐🔉

から‐うす【唐臼・碓】

臼を地に埋め、横木にのせた杵きねの一端をふみ、放すと他の端が落ちて臼の中の穀類などをつく装置。ふみうす。万葉集16「―に舂つき」→添水そうず。

唐臼

⇒からうす‐びょうし【唐臼拍子】

⇒からうす‐びょうし【唐臼拍子】

⇒からうす‐びょうし【唐臼拍子】

⇒からうす‐びょうし【唐臼拍子】

からうす‐びょうし【唐臼拍子】‥ビヤウ‥🔗⭐🔉

からうす‐びょうし【唐臼拍子】‥ビヤウ‥

両方同時にはうまく運ばないことのたとえ。

⇒から‐うす【唐臼・碓】

から‐うた【唐歌】🔗⭐🔉

から‐うた【唐歌】

漢詩。土佐日記「―声あげていひけり」↔大和歌やまとうた

から‐うり【唐瓜】🔗⭐🔉

から‐うり【唐瓜】

①キュウリの別称。〈本草和名〉

②トウナスの別称。

③マクワウリの別称。

から‐え【唐荏】🔗⭐🔉

から‐え【唐荏】

〔植〕トウゴマの古名。〈倭名類聚鈔20〉

から‐え【唐絵】‥ヱ🔗⭐🔉

から‐え【唐絵】‥ヱ

中国で制作され日本にもたらされた絵。後に、中国の事物を主題として日本で描かれた絵、または新しく入った中国画の技法様式にならって作られた日本の絵を指す。枕草子163「―の屏風の黒み、おもてそこなはれたる」→漢画

から‐かね【唐金】🔗⭐🔉

から‐かね【唐金】

(中国から製法が伝わったからいう)青銅。世間胸算用1「―の三ツ具足」

から‐かわ【唐皮・唐革】‥カハ🔗⭐🔉

から‐かわ【唐皮・唐革】‥カハ

①虎の毛皮。

②平家重宝の鎧の名。

③オランダ舶来の文様のある革。

⇒からかわ‐こがさ【唐革小笠】

からかわ‐こがさ【唐革小笠】‥カハ‥🔗⭐🔉

からかわ‐こがさ【唐革小笠】‥カハ‥

舶来の革で作った陣笠。

⇒から‐かわ【唐皮・唐革】

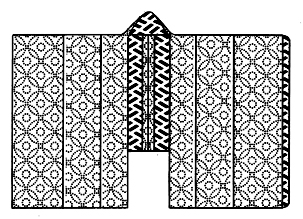

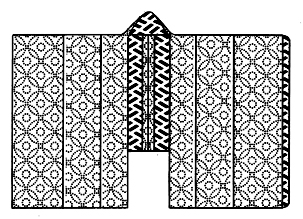

から‐ぎぬ【唐衣】🔗⭐🔉

から‐ぎぬ【唐衣】

公家女子正装の最上層の衣。袷あわせで丈短く、奈良時代には袖がなく、平安時代になって袖が加えられ表衣うわぎの上に着けた。綾・浮織物の類で仕立てた。背子はいし。唐からの御衣おんぞ。枕草子23「桜の―どもくつろかにぬぎたれて」→女房装束

唐衣

から‐ぎぬ【唐絹】🔗⭐🔉

から‐ぎぬ【唐絹】

中国から渡来した絹。

から‐くし【唐櫛】🔗⭐🔉

から‐くし【唐櫛】

舶来の美しい櫛。また、それに似せて作った櫛。

から‐くしげ【唐櫛笥・厳器】🔗⭐🔉

から‐くしげ【唐櫛笥・厳器】

[一]〔名〕

櫛を入れておく美しい小箱。源氏物語末摘花「古めきたる鏡台の―」

唐櫛笥

[二]〔枕〕

「明く」にかかる。

[二]〔枕〕

「明く」にかかる。

[二]〔枕〕

「明く」にかかる。

[二]〔枕〕

「明く」にかかる。

から‐くだもの【唐果物・唐菓子】🔗⭐🔉

から‐くだもの【唐果物・唐菓子】

米粉・小麦粉などにあまずらを加え、花・虫・縄などの形に作って油で揚げた菓子。奈良時代、唐から製法が伝えられた。とうがし。

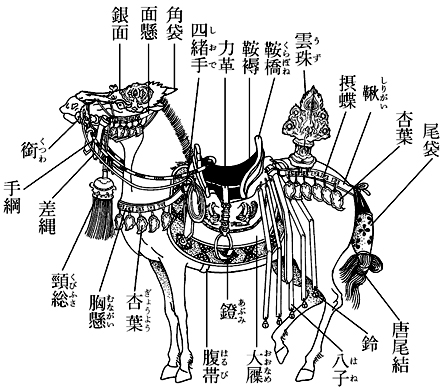

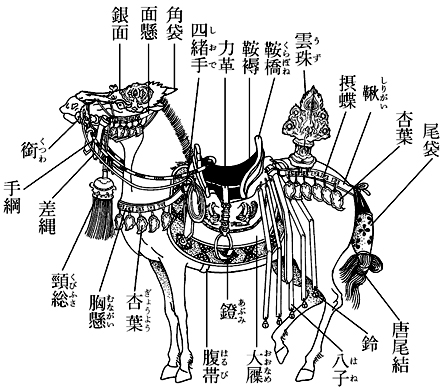

から‐くら【唐鞍】🔗⭐🔉

から‐くら【唐鞍】

平安時代以来、晴れの儀式の行幸などの飾り馬に用いた唐様の鞍。外国使節の騎乗や御禊ごけい行幸の供奉ぐぶの公卿、賀茂祭・春日祭の勅使などが用いた。↔大和鞍。

唐鞍

⇒からくら‐ぐつわ【唐鞍轡】

⇒からくら‐ぐつわ【唐鞍轡】

⇒からくら‐ぐつわ【唐鞍轡】

⇒からくら‐ぐつわ【唐鞍轡】

からくら‐ぐつわ【唐鞍轡】🔗⭐🔉

からくら‐ぐつわ【唐鞍轡】

唐鞍に使用した唐風の轡。

⇒から‐くら【唐鞍】

から‐くわ【唐桑】‥クハ🔗⭐🔉

から‐くわ【唐桑】‥クハ

中国から渡来した桑の木材。とうぐわ。

から‐こと【唐琴】🔗⭐🔉

から‐こと【唐琴】

中国から伝わった箏そう・琴きんの称。

から‐ころも【唐衣・韓衣】🔗⭐🔉

から‐ころも【唐衣・韓衣】

[一]〔名〕

(上代東国方言ではカラコロム)

①中国風の衣服。袖が大きく、裾は踝くるぶしまでとどき、上前・下前を深く合わせて着るもの。万葉集11「―君にうちきせ見まくほり」

②単に衣服の意。宇津保物語藤原君「―解き縫ふ人もなきものを涙のみこそすすぎきせけれ」

[二]〔枕〕

「ひも(紐)」「きる(着る)」「たつ(裁つ)」「そで(袖)」「すそ(裾)」にかかる。

からごろも‐きっしゅう【唐衣橘洲】‥シウ🔗⭐🔉

からごろも‐きっしゅう【唐衣橘洲】‥シウ

江戸後期の狂歌師。幕臣。小島氏。号は酔竹園。江戸の人。四方赤良よものあから・朱楽菅江あけらかんこうとともに狂歌中興の祖。作風は温雅・軽快で、天明調の先駆。著「明和十五番狂歌合」「狂歌若葉集」など。(1743〜1802)

から‐たちばな【唐橘】🔗⭐🔉

から‐たちばな【唐橘】

①(中国から渡来したタチバナの意)カラタチのこと。〈新撰字鏡7〉

②ヤブコウジ科の常緑小低木。関東以南に分布。夏、葉のつけ根に白色5裂の小花を数個開く。果実は球形、赤熟。白熟・黄熟する種もある。庭木として植栽。タチバナ。コウジ。ササリンドウ。

から‐たま【唐玉】🔗⭐🔉

から‐にしき【唐錦】🔗⭐🔉

から‐にしき【唐錦】

[一]〔名〕

唐織の錦。舶来の錦。枕草子88「めでたきもの。―、飾り太刀」↔大和やまと錦。

[二]〔枕〕

「たつ(裁つ)」「おる(織る)」「ぬふ(縫ふ)」などにかかる。

⇒からにしき‐おどし【唐錦縅】

からにしき‐おどし【唐錦縅】‥ヲドシ🔗⭐🔉

からにしき‐おどし【唐錦縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一種。唐錦を細く裁って両端を裏へ折り返し、芯に布を入れた緒で縅したもの。

⇒から‐にしき【唐錦】

○柄にもないがらにもない

地位・能力・性格などにふさわしくない。「―ことを言う」「柄にもなく遠慮する」

⇒がら【柄】

から‐の‐いぬ【唐の犬】🔗⭐🔉

から‐の‐いぬ【唐の犬】

中国種の犬。今の「ちん」かという。徒然草「あれほど―に似候ひなむうへは」

から‐の‐うすもの【唐の薄物】🔗⭐🔉

から‐の‐うすもの【唐の薄物】

中国渡来の羅うすもの。宇津保物語吹上上「しろがねの折敷おしきはたち、打敷うちしき、―」

から‐の‐おんぞ【唐の御衣】🔗⭐🔉

から‐の‐おんぞ【唐の御衣】

(→)唐衣からぎぬに同じ。

から‐の‐かがみ【唐の鏡】🔗⭐🔉

から‐の‐かがみ【唐の鏡】

①中国渡来の鏡。春曙抄本枕草子心ときめきするもの「―の少しくらき見たる」

②貴重なもののたとえ。特に、大事にする妻・母など。誹風柳多留21「―とは誰だと亭主聞き」

から‐の‐かしら【唐の頭】🔗⭐🔉

から‐の‐かしら【唐の頭】

舶来の旄牛ぼうぎゅうなどの尾をつけたかぶりもの。特に兜の鉢の装飾とした。

から‐の‐かみ【唐の紙】🔗⭐🔉

から‐の‐かみ【唐の紙】

舶来の紙。とうし。枕草子241「―の赤みたるに」

から‐の‐き【唐の綺】🔗⭐🔉

から‐の‐き【唐の綺】

薄い唐綾。源氏物語梅枝「同じ色の濃き紋の―の表紙」

から‐の‐こもん【唐の小紋】🔗⭐🔉

から‐の‐こもん【唐の小紋】

唐織物に小紋を織り出したもの。源氏物語横笛「白き薄物に、―の紅梅の御ぞ」

から‐の‐しょうがつ【唐の正月】‥シヤウグワツ🔗⭐🔉

から‐の‐しょうがつ【唐の正月】‥シヤウグワツ

(近世語。中国で冬至を元旦としたからいう)冬至。

から‐の‐ふせんりょう【唐の浮線綾】🔗⭐🔉

から‐の‐ふせんりょう【唐の浮線綾】

唐織の浮線綾。模様を浮織にした唐綾。源氏物語橋姫「この袋を見給へば、―を縫ひて」

から‐の‐ふね【唐の船】🔗⭐🔉

から‐の‐ふね【唐の船】

唐風の船。竜頭鷁首りょうとうげきすの船。

から‐の‐よこちょう【唐の横町】‥チヤウ🔗⭐🔉

から‐の‐よこちょう【唐の横町】‥チヤウ

所在のわからぬ地。

から‐はし【唐橋】🔗⭐🔉

から‐はし【唐橋】

欄干を設けた中国風の橋。紫式部日記「ゆゑゆゑしき―どもを渡りつつ」。「瀬田の―」

から‐はな【唐花】🔗⭐🔉

から‐はな【唐花】

①文様・紋所の名。異国的な花を文様化したもの。花弁の先の左右に切れ込みがある。4弁が一般的だが5弁・6弁のものもある。4弁で菱形のものは唐花菱、略して花菱という。→花菱(図)。

②唐花草の略。

⇒からはな‐そう【唐花草】

からはな‐そう【唐花草】‥サウ🔗⭐🔉

からはな‐そう【唐花草】‥サウ

クワ科の多年草。日本の山地に自生。ビールに入れるホップとは同一種とされる。茎は蔓つるをなして他物にからみ、とげ状の毛がある。葉は心臓形で往々3裂。夏、葉腋から小枝を出し、細花をつける。花は淡黄緑色で、雌雄異株。果実は松毬まつかさ形で、柔らかく緑色。

⇒から‐はな【唐花】

○唐へ投銀からへなげがね🔗⭐🔉

○唐へ投銀からへなげがね

「唐とうへ投銀」に同じ。→とう(唐)(成句)

⇒から【韓・唐・漢】

から‐へんじ【空返事】

相手の言うことを聞かず、いいかげんに返事だけすること。うわべだけの返事。生返事。そらへんじ。

から‐ほ【枯穂】

枯れた穂。かれほ。

がら‐ぼう【がら紡】‥バウ

(がら紡績の略。紡績する時の音からの名)落綿らくめんを原料とし、その他あらゆる布くず・糸くずを解きほぐして使い、太い特殊糸を製造する原始的な紡績。三河地方(愛知県)が中心地。水車紡績。

カラホージョ【Kara-Khojo・哈拉和卓】

(「あれはてた高昌」の意)中国新疆ウイグル自治区トルファン(吐魯番)南東の廃都。昔の高昌城。

から‐ぼし【乾干し】

魚・野菜などを日光で乾かすこと。また、その物。

カラホト【Kara Khoto】

(モンゴル語で「黒い都城」の意)中国内モンゴル自治区西部、砂漠中の廃都。西夏・元時代の遺跡。黒水城。

から‐ぼり【空堀】

水のない堀。日葡辞書「カラホリ」

カラマーゾフのきょうだい【カラマーゾフの兄弟】‥キヤウ‥

(Brat'ya Karamazovy ロシア)ドストエフスキー最後の長編小説。1879〜80年発表。淫蕩の権化のような父を持つカラマーゾフ家の3兄弟と私生児の下男を中心にすえ、父殺し事件の顛末を描く。神と自由、ロシア的魂、人間性の本質などをめぐる作者の思索の集大成。

カラマイ【Karamai・克拉瑪依】

(ウイグル語で「黒い油」の意)中国新疆ウイグル自治区北部、ジュンガル盆地西側に位置する石油工業都市。人口27万(2000)。

から‐まき【絡巻】

からめまくこと。巻きつくこと。今昔物語集29「蛇…尾をもつて、鷲の頸より始めて、身を五つ―六―ばかり巻きて」

⇒からまき‐ぞめ【絡巻染・唐巻染】

からまき‐ぞめ【絡巻染・唐巻染】

糸をからめ巻いて染めること。絞り染め。平家物語11「―の小袖に、唐綾縅の鎧着て」

⇒から‐まき【絡巻】

から‐ま・く【絡巻く】

〔他四〕

からめ巻く。まきつける。

から‐ま・す【絡ます】

〔他五〕

からむようにする。からませる。

から‐まつ【唐松・落葉松】

マツ科の落葉高木。日本の中部山地に特産。東日本で広く植林される。高さは20メートルに達する。5月頃単性花を開く。雌雄同株。卵形の球果を結ぶ。材は樹脂に富み、耐久・耐湿性があり、家屋の土台や電柱・鉄道枕木・屋根板・船舶に用いる。樹皮はタンニンを含み染料にする。フジマツ。ニッコウマツ。

からまつ

⇒からまつ‐そう【唐松草】

からまつ‐そう【唐松草】‥サウ

キンポウゲ科の多年草。林野に自生し、高さ約60センチメートル。葉は羽状複葉、オダマキの葉に似る。小葉は3ないし数葉に浅裂、平滑。夏、枝端に花序を出し、雄しべが目立つ白色の花を散房状につける。痩果そうかは有翼。若芽を山菜として食用。アキカラマツなど同属の近縁種が多い。

カラマツソウ

提供:OPO

⇒からまつ‐そう【唐松草】

からまつ‐そう【唐松草】‥サウ

キンポウゲ科の多年草。林野に自生し、高さ約60センチメートル。葉は羽状複葉、オダマキの葉に似る。小葉は3ないし数葉に浅裂、平滑。夏、枝端に花序を出し、雄しべが目立つ白色の花を散房状につける。痩果そうかは有翼。若芽を山菜として食用。アキカラマツなど同属の近縁種が多い。

カラマツソウ

提供:OPO

⇒から‐まつ【唐松・落葉松】

から‐まなび【唐学び】

中国の学問をすること。漢学。

から‐まめ【唐豆】

(方言)なんきんまめ。

から‐ま・る【絡まる】

〔自五〕

①からむようになる。まきつく。からみつく。まといつく。万葉集20「道の辺の荊うまらの末うれに這ほ豆の―・る君を別はかれか行かむ」。「糸が―・る」

②複雑に関係し合う。「新築工事に―・る汚職」

から‐まわり【空回り】‥マハリ

①車・機関などの、むだに回転すること。

②転じて、理論や行動が、同じところをまわっていて発展しないこと。「議論が―する」

からみ【絡み】

①からむこと。物事が関係し合うこと。「予算との―で、計画は実現されなかった」

②歌舞伎で、主演者の動きを引き立たせるため、主役に絡んで立ち回る役。

⇒からみ‐おり【絡み織・搦み織】

からみ【鍰】

(→)スラグに同じ。

から‐み【辛み・辛味】

(ミは接尾語。「味」は当て字)

①からいこと。また、その程度。からさ。からい味。

②山葵わさび・芥子からしのように、からい味のあるものの総称。

⇒からみ‐もち【辛味餅】

から‐み【空身】

荷物などを持たず、また、心をわずらわす同行者のないこと。「―で出かける」

がらみ【搦み・絡み】

〔接尾〕

①「ひっくるめて」「いっしょに」の意を表す。ぐるみ。「鞘―」

②(年齢や値段を表す数詞に付いて)…見当。…前後。…かっこう。「40―」「千円―」

③(名詞に付いて)…に関係があること。「汚職―の事件」

からみ‐あ・う【絡み合う】‥アフ

〔自五〕

①互いにまきつく。「腕を―・わせる」

②複雑に関係し合う。「利害が―・う」

からみ‐あ・ぐ【絡み上ぐ】

〔他下二〕

くくりあげる。縛りあげる。

からみ‐おり【絡み織・搦み織】

1本の経糸たていとが1ないし2本の経糸にからみながら緯糸よこいとと組み合った、透き間のある織物。羅・絽ろ・紗しゃなどの類。もじりおり。

⇒からみ【絡み】

から‐みそ【辛味噌】

塩分を多く含む塩辛い味噌。↔甘味噌

から‐みだし【空見出し】

辞書で、他の項目を参照させるために設けた、解説を付けない便宜上の見出し。

からみ‐つ・く【絡み付く】

[一]〔自五〕

まきつく。まといつく。「酔っぱらいが通行人に―・く」

[二]〔他下二〕

⇒からみつける(下一)

からみ‐つ・ける【絡み付ける】

〔他下一〕[文]からみつ・く(下二)

からみつくようにする。まきつかせる。

からみ‐もち【辛味餅】

つきたての柔らかい餅を、大根おろしに醤油をかけたものにまぶしたもの。おろし餅。

⇒から‐み【辛み・辛味】

カラム【column】

表形式のデータの、縦の列。また、セルのこともいう。

から・む【絡む】

[一]〔自五〕

①離れずにまきつく。まといつく。まつわる。太平記26「内甲うちかぶとに―・みたる鬢の髪を押のけ」。「足にロープが―・む」「痰が―・む」「金銭の―・んだ問題」「情じょうが―・んで判断に迷う」

②難題を言いかけてうるさくつきまとう。傾城買四十八手「少し甘いことばをかくると、あじに―・んで」。「酔客に―・まれる」

[二]〔他五〕

まきつける。まといつかせる。古今著聞集10「袴のくくり高く―・みあげて」

[三]〔他下二〕

⇒からめる(下一)

から‐むぎ【殻麦】

殻のついたままの大麦。

から‐むし【苧・枲】

(「むし」は朝鮮語mosi(苧)の転か、あるいはアイヌ語mose(蕁麻)の転か)イラクサ科の多年草。茎は多少木質で、高さ約1.5メートル。葉は下面白色、細毛が密生。夏秋の頃、葉腋に淡緑色の小花を穂状につける。雌雄同株。茎の皮から繊維(青苧あおそ)を採り、糸を製して越後縮などの布を織る。木綿以前の代表的繊維で、現在も栽培される。苧麻まお・ちょま。草真麻くさまお。〈倭名類聚鈔14〉

からむし

⇒から‐まつ【唐松・落葉松】

から‐まなび【唐学び】

中国の学問をすること。漢学。

から‐まめ【唐豆】

(方言)なんきんまめ。

から‐ま・る【絡まる】

〔自五〕

①からむようになる。まきつく。からみつく。まといつく。万葉集20「道の辺の荊うまらの末うれに這ほ豆の―・る君を別はかれか行かむ」。「糸が―・る」

②複雑に関係し合う。「新築工事に―・る汚職」

から‐まわり【空回り】‥マハリ

①車・機関などの、むだに回転すること。

②転じて、理論や行動が、同じところをまわっていて発展しないこと。「議論が―する」

からみ【絡み】

①からむこと。物事が関係し合うこと。「予算との―で、計画は実現されなかった」

②歌舞伎で、主演者の動きを引き立たせるため、主役に絡んで立ち回る役。

⇒からみ‐おり【絡み織・搦み織】

からみ【鍰】

(→)スラグに同じ。

から‐み【辛み・辛味】

(ミは接尾語。「味」は当て字)

①からいこと。また、その程度。からさ。からい味。

②山葵わさび・芥子からしのように、からい味のあるものの総称。

⇒からみ‐もち【辛味餅】

から‐み【空身】

荷物などを持たず、また、心をわずらわす同行者のないこと。「―で出かける」

がらみ【搦み・絡み】

〔接尾〕

①「ひっくるめて」「いっしょに」の意を表す。ぐるみ。「鞘―」

②(年齢や値段を表す数詞に付いて)…見当。…前後。…かっこう。「40―」「千円―」

③(名詞に付いて)…に関係があること。「汚職―の事件」

からみ‐あ・う【絡み合う】‥アフ

〔自五〕

①互いにまきつく。「腕を―・わせる」

②複雑に関係し合う。「利害が―・う」

からみ‐あ・ぐ【絡み上ぐ】

〔他下二〕

くくりあげる。縛りあげる。

からみ‐おり【絡み織・搦み織】

1本の経糸たていとが1ないし2本の経糸にからみながら緯糸よこいとと組み合った、透き間のある織物。羅・絽ろ・紗しゃなどの類。もじりおり。

⇒からみ【絡み】

から‐みそ【辛味噌】

塩分を多く含む塩辛い味噌。↔甘味噌

から‐みだし【空見出し】

辞書で、他の項目を参照させるために設けた、解説を付けない便宜上の見出し。

からみ‐つ・く【絡み付く】

[一]〔自五〕

まきつく。まといつく。「酔っぱらいが通行人に―・く」

[二]〔他下二〕

⇒からみつける(下一)

からみ‐つ・ける【絡み付ける】

〔他下一〕[文]からみつ・く(下二)

からみつくようにする。まきつかせる。

からみ‐もち【辛味餅】

つきたての柔らかい餅を、大根おろしに醤油をかけたものにまぶしたもの。おろし餅。

⇒から‐み【辛み・辛味】

カラム【column】

表形式のデータの、縦の列。また、セルのこともいう。

から・む【絡む】

[一]〔自五〕

①離れずにまきつく。まといつく。まつわる。太平記26「内甲うちかぶとに―・みたる鬢の髪を押のけ」。「足にロープが―・む」「痰が―・む」「金銭の―・んだ問題」「情じょうが―・んで判断に迷う」

②難題を言いかけてうるさくつきまとう。傾城買四十八手「少し甘いことばをかくると、あじに―・んで」。「酔客に―・まれる」

[二]〔他五〕

まきつける。まといつかせる。古今著聞集10「袴のくくり高く―・みあげて」

[三]〔他下二〕

⇒からめる(下一)

から‐むぎ【殻麦】

殻のついたままの大麦。

から‐むし【苧・枲】

(「むし」は朝鮮語mosi(苧)の転か、あるいはアイヌ語mose(蕁麻)の転か)イラクサ科の多年草。茎は多少木質で、高さ約1.5メートル。葉は下面白色、細毛が密生。夏秋の頃、葉腋に淡緑色の小花を穂状につける。雌雄同株。茎の皮から繊維(青苧あおそ)を採り、糸を製して越後縮などの布を織る。木綿以前の代表的繊維で、現在も栽培される。苧麻まお・ちょま。草真麻くさまお。〈倭名類聚鈔14〉

からむし

⇒からむし‐ずきん【苧頭巾】

から‐むし【空蒸し】

調味料や水分を加えずに、材料の水分だけで蒸し上げる料理。松茸の蒸し焼きなど。

カラムジーン【Nikolai M. Karamzin】

ロシアの小説家・詩人。旅行記「ロシア人旅行者の手紙」や短編「哀れなリーザ」はロシアのセンチメンタリズム文学の代表作。ロシア文章語の近代化に貢献。晩年は保守思想に傾き、「ロシア国家史」全12巻の執筆に専念。(1766〜1826)

からむし‐ずきん【苧頭巾】‥ヅ‥

苧屑ほくそ頭巾の異称。

⇒から‐むし【苧・枲】

から‐むね【唐棟】

唐破風からはふ造りの家の棟。明月記寛喜元年11月24日条「半蔀車はじとみぐるまの眉を―の如く造られ」

ガラム‐マサラ【garam masala ヒンディー】

(ガラムは熱い、マサラは混ぜ合わせたものの意)インド料理に用いる混合香辛料。クローブ・シナモンなど数種類の香辛料を調合して、粉末にしたもの。

から‐め【辛目】

①やや辛みの強いこと。

②ややきびしく標準をおくこと。「―に採点する」

から‐め【空女】

(→)「うまずめ」に同じ。

から‐め【唐目】

⇒とうめ

から‐めか・す

〔他四〕

(ガラメカスとも)からからと鳴りひびかせる。義経記3「足駄…履きながら―・してぞ上りけり」

がらめき‐の‐ひ【柄目木の火】

越後七不思議の一つ。新潟市柄目木付近の地中から自然に出る天然ガス。ともに湧き出る石油を指して、柄目木の臭水くそうずともいう。

から‐め・く

〔自四〕

(ガラメクとも)からからと鳴りひびく。十訓抄「山おびただしく―・き騒ぎて」

から‐め・く【枯らめく】

〔自四〕

痩せてあぶらけがないように見える。春曙抄本枕草子かたはらいたきもの「余り痩せ―・きたるは」

から‐め・く【唐めく】

〔自四〕

①唐風に見える。源氏物語胡蝶「―・いたる船」

②普通とはちがって見える。風雅に見える。源氏物語須磨「住まひたまへるさまいはむ方なく―・きたり」

からめ‐て【搦手】

①人をからめとる者。捕り手。

②㋐城の裏門。敵の背面。

㋑城の裏門を攻める軍勢。↔大手。

③転じて、相手の攻めやすい側面、すなわち弱点や注意の届かない部分。「―から論ずる」

からめ‐と・る【搦め捕る】

〔他五〕

捕らえてしばる。捕縛する。

から‐めのこ【韓婦】

古代、朝鮮から渡来の女子。敏達紀「家の裏うちより来る―有り」

カラメル【caramel】

砂糖などの糖類をセ氏約160〜200度に加熱して作る、粘性をもつ褐色の物質。菓子・酒類・醤油・ソース・飲料などに着色料・風味料として用いる。

⇒カラメル‐ばくが【カラメル麦芽】

から・める【絡める・搦める】

〔他下一〕[文]から・む(下二)

①しばる。くくる。捕縛する。冥報記(前田本)長治点「之抱を捕へ擒カラム」

②まきつける。関わらせる。「腕を―・める」「賃上げを―・めた要求」

③料理で、飴あめなどを材料の表面にまきつかせる。

④登山などで、障害を避けて回り道をする。

カラメル‐ばくが【カラメル麦芽】

ビール用麦芽を焦がして、糖分をカラメル化したもの。主に黒ビールの着色に用いる。

⇒カラメル【caramel】

から‐もじ【唐文字】

漢字。↔大和やまと文字

から‐もの【唐物】

①中国その他の諸外国から渡来した品物。江戸時代以降はトウブツ・トウモツとよんだ。

②(→)唐織1に同じ。

③古道具の称。

⇒からもの‐あきない【唐物商】

⇒からもの‐だて【唐物点て】

⇒からもの‐だな【唐物店】

⇒からもの‐の‐つかい【唐物の使】

⇒からもの‐ぶぎょう【唐物奉行】

⇒からもの‐や【唐物屋】

から‐もの【乾物・干物】

ひもの。干魚。宇津保物語貴宮「なまもの、―」

がら‐もの【柄物】

模様のついている品物。↔無地むじ

からもの‐あきない【唐物商】‥アキナヒ

外国相手の貿易。世間胸算用4「よろづ―の時分銀かねまうけして」

⇒から‐もの【唐物】

からものがたり【唐物語】

中国の琵琶行(白楽天)・張文成・反魂香(李夫人)・楊貴妃などの説話27項を意訳した物語。1巻。桜町中納言成範作説がある。鎌倉中期以前の成立。和歌を配し巧みに原話の情趣を生かす。

からもの‐だて【唐物点て】

点茶式伝授物の一つ。唐物茶入れを大切に扱う点前。

⇒から‐もの【唐物】

からもの‐だな【唐物店】

(→)唐物屋に同じ。

⇒から‐もの【唐物】

からもの‐の‐つかい【唐物の使】‥ツカヒ

平安時代、中国など外国の商船が九州に到着したとき、その貨物を検査し購入するため、京都から遣わされた使者。

⇒から‐もの【唐物】

からもの‐ぶぎょう【唐物奉行】‥ギヤウ

室町幕府の職名。明から渡来した輸入品(唐物)の鑑定を職掌とした。

⇒から‐もの【唐物】

からもの‐や【唐物屋】

①唐物を売買する商人。とうぶつや。好色一代男1「―の瀬平といふ者」

②古道具屋。

⇒から‐もの【唐物】

がらも‐ば【がらも場】

(「ガラモ」はホンダワラ科オオバモクの異称。多く「ガラモ場」と表記)ホンダワラ科の藻類が繁茂する藻場。日本海沿岸、西日本の太平洋沿岸に多い。

から‐もも【唐桃】

①アンズの古名。〈[季]夏〉。古今和歌集物名「―の花」

②中国原産のモモの一種。葉は細長く密に茂り、小木であるが、花は多く咲き、単弁・重弁、紅・白など。実も多い。寿星桃じゅせいとう。江戸桃。宇津保物語吹上上「紫檀・蘇芳・黒柿・―などいふ木ども」

から‐もん【唐門】

唐破風からはふ造りの屋根の門。平入りの平唐門と妻入りの向むかい唐門とがある。

唐門

⇒からむし‐ずきん【苧頭巾】

から‐むし【空蒸し】

調味料や水分を加えずに、材料の水分だけで蒸し上げる料理。松茸の蒸し焼きなど。

カラムジーン【Nikolai M. Karamzin】

ロシアの小説家・詩人。旅行記「ロシア人旅行者の手紙」や短編「哀れなリーザ」はロシアのセンチメンタリズム文学の代表作。ロシア文章語の近代化に貢献。晩年は保守思想に傾き、「ロシア国家史」全12巻の執筆に専念。(1766〜1826)

からむし‐ずきん【苧頭巾】‥ヅ‥

苧屑ほくそ頭巾の異称。

⇒から‐むし【苧・枲】

から‐むね【唐棟】

唐破風からはふ造りの家の棟。明月記寛喜元年11月24日条「半蔀車はじとみぐるまの眉を―の如く造られ」

ガラム‐マサラ【garam masala ヒンディー】

(ガラムは熱い、マサラは混ぜ合わせたものの意)インド料理に用いる混合香辛料。クローブ・シナモンなど数種類の香辛料を調合して、粉末にしたもの。

から‐め【辛目】

①やや辛みの強いこと。

②ややきびしく標準をおくこと。「―に採点する」

から‐め【空女】

(→)「うまずめ」に同じ。

から‐め【唐目】

⇒とうめ

から‐めか・す

〔他四〕

(ガラメカスとも)からからと鳴りひびかせる。義経記3「足駄…履きながら―・してぞ上りけり」

がらめき‐の‐ひ【柄目木の火】

越後七不思議の一つ。新潟市柄目木付近の地中から自然に出る天然ガス。ともに湧き出る石油を指して、柄目木の臭水くそうずともいう。

から‐め・く

〔自四〕

(ガラメクとも)からからと鳴りひびく。十訓抄「山おびただしく―・き騒ぎて」

から‐め・く【枯らめく】

〔自四〕

痩せてあぶらけがないように見える。春曙抄本枕草子かたはらいたきもの「余り痩せ―・きたるは」

から‐め・く【唐めく】

〔自四〕

①唐風に見える。源氏物語胡蝶「―・いたる船」

②普通とはちがって見える。風雅に見える。源氏物語須磨「住まひたまへるさまいはむ方なく―・きたり」

からめ‐て【搦手】

①人をからめとる者。捕り手。

②㋐城の裏門。敵の背面。

㋑城の裏門を攻める軍勢。↔大手。

③転じて、相手の攻めやすい側面、すなわち弱点や注意の届かない部分。「―から論ずる」

からめ‐と・る【搦め捕る】

〔他五〕

捕らえてしばる。捕縛する。

から‐めのこ【韓婦】

古代、朝鮮から渡来の女子。敏達紀「家の裏うちより来る―有り」

カラメル【caramel】

砂糖などの糖類をセ氏約160〜200度に加熱して作る、粘性をもつ褐色の物質。菓子・酒類・醤油・ソース・飲料などに着色料・風味料として用いる。

⇒カラメル‐ばくが【カラメル麦芽】

から・める【絡める・搦める】

〔他下一〕[文]から・む(下二)

①しばる。くくる。捕縛する。冥報記(前田本)長治点「之抱を捕へ擒カラム」

②まきつける。関わらせる。「腕を―・める」「賃上げを―・めた要求」

③料理で、飴あめなどを材料の表面にまきつかせる。

④登山などで、障害を避けて回り道をする。

カラメル‐ばくが【カラメル麦芽】

ビール用麦芽を焦がして、糖分をカラメル化したもの。主に黒ビールの着色に用いる。

⇒カラメル【caramel】

から‐もじ【唐文字】

漢字。↔大和やまと文字

から‐もの【唐物】

①中国その他の諸外国から渡来した品物。江戸時代以降はトウブツ・トウモツとよんだ。

②(→)唐織1に同じ。

③古道具の称。

⇒からもの‐あきない【唐物商】

⇒からもの‐だて【唐物点て】

⇒からもの‐だな【唐物店】

⇒からもの‐の‐つかい【唐物の使】

⇒からもの‐ぶぎょう【唐物奉行】

⇒からもの‐や【唐物屋】

から‐もの【乾物・干物】

ひもの。干魚。宇津保物語貴宮「なまもの、―」

がら‐もの【柄物】

模様のついている品物。↔無地むじ

からもの‐あきない【唐物商】‥アキナヒ

外国相手の貿易。世間胸算用4「よろづ―の時分銀かねまうけして」

⇒から‐もの【唐物】

からものがたり【唐物語】

中国の琵琶行(白楽天)・張文成・反魂香(李夫人)・楊貴妃などの説話27項を意訳した物語。1巻。桜町中納言成範作説がある。鎌倉中期以前の成立。和歌を配し巧みに原話の情趣を生かす。

からもの‐だて【唐物点て】

点茶式伝授物の一つ。唐物茶入れを大切に扱う点前。

⇒から‐もの【唐物】

からもの‐だな【唐物店】

(→)唐物屋に同じ。

⇒から‐もの【唐物】

からもの‐の‐つかい【唐物の使】‥ツカヒ

平安時代、中国など外国の商船が九州に到着したとき、その貨物を検査し購入するため、京都から遣わされた使者。

⇒から‐もの【唐物】

からもの‐ぶぎょう【唐物奉行】‥ギヤウ

室町幕府の職名。明から渡来した輸入品(唐物)の鑑定を職掌とした。

⇒から‐もの【唐物】

からもの‐や【唐物屋】

①唐物を売買する商人。とうぶつや。好色一代男1「―の瀬平といふ者」

②古道具屋。

⇒から‐もの【唐物】

がらも‐ば【がらも場】

(「ガラモ」はホンダワラ科オオバモクの異称。多く「ガラモ場」と表記)ホンダワラ科の藻類が繁茂する藻場。日本海沿岸、西日本の太平洋沿岸に多い。

から‐もも【唐桃】

①アンズの古名。〈[季]夏〉。古今和歌集物名「―の花」

②中国原産のモモの一種。葉は細長く密に茂り、小木であるが、花は多く咲き、単弁・重弁、紅・白など。実も多い。寿星桃じゅせいとう。江戸桃。宇津保物語吹上上「紫檀・蘇芳・黒柿・―などいふ木ども」

から‐もん【唐門】

唐破風からはふ造りの屋根の門。平入りの平唐門と妻入りの向むかい唐門とがある。

唐門

から‐やかたぶね【唐屋形船】

屋形を唐破風造りにした船。栄華物語殿上花見「からやかたの船にこまがたを立てて」

から‐やくそく【空約束】

守る気のない約束。また、約束して守らないこと。そらやくそく。

から‐やつこ【韓奴】

古代、朝鮮出身の奴婢ぬひ。雄略紀(前田本)院政期点「韓奴カラヤツコ…六口むゆを以て大連に送る」

から‐やま【枯山】

草木の枯れた山。かれやま。古事記上「青山は―の如く泣き枯らし」

カラヤン【Herbert von Karajan】

オーストリアの指揮者。ベルリン‐フィルハーモニー管弦楽団の芸術監督兼首席指揮者など、欧州各地で活躍。(1908〜1989)

から‐ゆき【唐行き】

江戸時代から第二次大戦時にかけて、日本から南方など外地へ出稼ぎに行った女性の称。「天草子守唄」に見える「から行き」が語源とも。からゆきさん。

がら‐ゆき【柄行き】

がら。体裁。模様。

から‐よう【唐様】‥ヤウ

①中国の様式。からざま。からふう。

②中国風の書体。平安末期の宋風も鎌倉・室町時代の禅宗風もいずれも唐様であるが、普通には、江戸時代に流行した、明みんの文徴明風を主とした書風をいう。「売家と―で書く三代目」

③行・草以外の書体、すなわち楷・篆てん・隷などの書体。

④鎌倉時代に禅宗とともに伝来した宋の建築様式。→禅宗様。

⇒からよう‐かき【唐様書き】

⇒からよう‐の‐たち【唐様大刀】

からよう‐かき【唐様書き】‥ヤウ‥

唐様の文字を書くことを業とする人。また、その文字を巧みに書く人。

⇒から‐よう【唐様】

からよう‐の‐たち【唐様大刀】‥ヤウ‥

唐大刀からだちをわずかに和風にした大刀。刀身に竜・雲などを銀象嵌ぞうがんしたものがある。

⇒から‐よう【唐様】

から‐よもぎ【唐艾】

①菊の別称。〈新撰字鏡7〉

②オトコヨモギの別称。

③シロヨモギの別称。

がらら

〔副〕

(東日本の方言)

①全く。残らず。がらり。東海道中膝栗毛2「大事の着物を―おま(馬)に喰はれてしまつたあ」

②つい。ひょっと。うっかり。洒落本、道中粋語録どうちゅうすごろく「長が―半と出て」

からり

①堅い物がころがって発する軽い音。「戸を―と開ける」

②ある状態が、急にまたはすっかり変わるさま。「雨が―とやんだ」

③明るく広々としたさま。「―と晴れた空」

④湿気や水分が少なく心地よく乾いているさま。日葡辞書「カラリトイ(炒)リアグル」。「洗濯物が―とかわく」

⑤性格が明るくさっぱりしているさま。「―とした気性」

がらり

〔建〕羽板はいた2を取りつけたもの。

⇒がらり‐いた【がらり板】

⇒がらり‐ど【がらり戸】

がらり

[一]〔副〕

(古くは「ぐゎらり」とも書く)

①堅い物が勢いよく転がったときにひびく音。また、積んだ物の崩れるさま。

②即座に。すぐに。雑兵物語「―首をとられた」

③(時に「に」を伴って)そっくりそのまま。また、すっかり変わるさま。浄瑠璃、新版歌祭文「今―に渡さう程に、さつきの手付けはあの人へお返しなされ」。「態度が―と変わる」→いのちがらり。

[二]〔名〕

(「そっくり」の意から)給金を前払いで渡すこと。浮世草子、好色貝合「かしらに給銀皆取るを―といふなり」

がらり‐いた【がらり板】

(→)羽板2に同じ。

⇒がらり

カラリスト【colourist】

多彩な色彩効果を特徴とする画家。色彩画家。色調画家。

がらり‐ど【がらり戸】

がらりの付いた戸。よろいど。

⇒がらり

から・れる【駆られる】

〔自下一〕

⇒かる(駆る)3

から‐ろ【空艪】

艪を水中に浅く入れて漕ぐこと。閑吟集「又湊へ舟が入るやらう、―の音がころりからりと」

から‐ろ【唐艪】

中国風の長い艪。夫木和歌抄12「さよふけて浦に―の音すなり」

から‐わ【唐輪】

①平安末・鎌倉時代、稚児ちご・若党などの髪の結い方。髪を頭上に束ね、髻もとどりの上を二分して二つの輪を作る。後世の稚児髷まげに似る。「―に上げる」

②女の髪の結い方。髻から上に輪を幾つか作り、その根を余りの髪で巻く。室町末期に始まり、兵庫髷わげの源流。

唐輪

から‐やかたぶね【唐屋形船】

屋形を唐破風造りにした船。栄華物語殿上花見「からやかたの船にこまがたを立てて」

から‐やくそく【空約束】

守る気のない約束。また、約束して守らないこと。そらやくそく。

から‐やつこ【韓奴】

古代、朝鮮出身の奴婢ぬひ。雄略紀(前田本)院政期点「韓奴カラヤツコ…六口むゆを以て大連に送る」

から‐やま【枯山】

草木の枯れた山。かれやま。古事記上「青山は―の如く泣き枯らし」

カラヤン【Herbert von Karajan】

オーストリアの指揮者。ベルリン‐フィルハーモニー管弦楽団の芸術監督兼首席指揮者など、欧州各地で活躍。(1908〜1989)

から‐ゆき【唐行き】

江戸時代から第二次大戦時にかけて、日本から南方など外地へ出稼ぎに行った女性の称。「天草子守唄」に見える「から行き」が語源とも。からゆきさん。

がら‐ゆき【柄行き】

がら。体裁。模様。

から‐よう【唐様】‥ヤウ

①中国の様式。からざま。からふう。

②中国風の書体。平安末期の宋風も鎌倉・室町時代の禅宗風もいずれも唐様であるが、普通には、江戸時代に流行した、明みんの文徴明風を主とした書風をいう。「売家と―で書く三代目」

③行・草以外の書体、すなわち楷・篆てん・隷などの書体。

④鎌倉時代に禅宗とともに伝来した宋の建築様式。→禅宗様。

⇒からよう‐かき【唐様書き】

⇒からよう‐の‐たち【唐様大刀】

からよう‐かき【唐様書き】‥ヤウ‥

唐様の文字を書くことを業とする人。また、その文字を巧みに書く人。

⇒から‐よう【唐様】

からよう‐の‐たち【唐様大刀】‥ヤウ‥

唐大刀からだちをわずかに和風にした大刀。刀身に竜・雲などを銀象嵌ぞうがんしたものがある。

⇒から‐よう【唐様】

から‐よもぎ【唐艾】

①菊の別称。〈新撰字鏡7〉

②オトコヨモギの別称。

③シロヨモギの別称。

がらら

〔副〕

(東日本の方言)

①全く。残らず。がらり。東海道中膝栗毛2「大事の着物を―おま(馬)に喰はれてしまつたあ」

②つい。ひょっと。うっかり。洒落本、道中粋語録どうちゅうすごろく「長が―半と出て」

からり

①堅い物がころがって発する軽い音。「戸を―と開ける」

②ある状態が、急にまたはすっかり変わるさま。「雨が―とやんだ」

③明るく広々としたさま。「―と晴れた空」

④湿気や水分が少なく心地よく乾いているさま。日葡辞書「カラリトイ(炒)リアグル」。「洗濯物が―とかわく」

⑤性格が明るくさっぱりしているさま。「―とした気性」

がらり

〔建〕羽板はいた2を取りつけたもの。

⇒がらり‐いた【がらり板】

⇒がらり‐ど【がらり戸】

がらり

[一]〔副〕

(古くは「ぐゎらり」とも書く)

①堅い物が勢いよく転がったときにひびく音。また、積んだ物の崩れるさま。

②即座に。すぐに。雑兵物語「―首をとられた」

③(時に「に」を伴って)そっくりそのまま。また、すっかり変わるさま。浄瑠璃、新版歌祭文「今―に渡さう程に、さつきの手付けはあの人へお返しなされ」。「態度が―と変わる」→いのちがらり。

[二]〔名〕

(「そっくり」の意から)給金を前払いで渡すこと。浮世草子、好色貝合「かしらに給銀皆取るを―といふなり」

がらり‐いた【がらり板】

(→)羽板2に同じ。

⇒がらり

カラリスト【colourist】

多彩な色彩効果を特徴とする画家。色彩画家。色調画家。

がらり‐ど【がらり戸】

がらりの付いた戸。よろいど。

⇒がらり

から・れる【駆られる】

〔自下一〕

⇒かる(駆る)3

から‐ろ【空艪】

艪を水中に浅く入れて漕ぐこと。閑吟集「又湊へ舟が入るやらう、―の音がころりからりと」

から‐ろ【唐艪】

中国風の長い艪。夫木和歌抄12「さよふけて浦に―の音すなり」

から‐わ【唐輪】

①平安末・鎌倉時代、稚児ちご・若党などの髪の結い方。髪を頭上に束ね、髻もとどりの上を二分して二つの輪を作る。後世の稚児髷まげに似る。「―に上げる」

②女の髪の結い方。髻から上に輪を幾つか作り、その根を余りの髪で巻く。室町末期に始まり、兵庫髷わげの源流。

唐輪

⇒からまつ‐そう【唐松草】

からまつ‐そう【唐松草】‥サウ

キンポウゲ科の多年草。林野に自生し、高さ約60センチメートル。葉は羽状複葉、オダマキの葉に似る。小葉は3ないし数葉に浅裂、平滑。夏、枝端に花序を出し、雄しべが目立つ白色の花を散房状につける。痩果そうかは有翼。若芽を山菜として食用。アキカラマツなど同属の近縁種が多い。

カラマツソウ

提供:OPO

⇒からまつ‐そう【唐松草】

からまつ‐そう【唐松草】‥サウ

キンポウゲ科の多年草。林野に自生し、高さ約60センチメートル。葉は羽状複葉、オダマキの葉に似る。小葉は3ないし数葉に浅裂、平滑。夏、枝端に花序を出し、雄しべが目立つ白色の花を散房状につける。痩果そうかは有翼。若芽を山菜として食用。アキカラマツなど同属の近縁種が多い。

カラマツソウ

提供:OPO

⇒から‐まつ【唐松・落葉松】

から‐まなび【唐学び】

中国の学問をすること。漢学。

から‐まめ【唐豆】

(方言)なんきんまめ。

から‐ま・る【絡まる】

〔自五〕

①からむようになる。まきつく。からみつく。まといつく。万葉集20「道の辺の荊うまらの末うれに這ほ豆の―・る君を別はかれか行かむ」。「糸が―・る」

②複雑に関係し合う。「新築工事に―・る汚職」

から‐まわり【空回り】‥マハリ

①車・機関などの、むだに回転すること。

②転じて、理論や行動が、同じところをまわっていて発展しないこと。「議論が―する」

からみ【絡み】

①からむこと。物事が関係し合うこと。「予算との―で、計画は実現されなかった」

②歌舞伎で、主演者の動きを引き立たせるため、主役に絡んで立ち回る役。

⇒からみ‐おり【絡み織・搦み織】

からみ【鍰】

(→)スラグに同じ。

から‐み【辛み・辛味】

(ミは接尾語。「味」は当て字)

①からいこと。また、その程度。からさ。からい味。

②山葵わさび・芥子からしのように、からい味のあるものの総称。

⇒からみ‐もち【辛味餅】

から‐み【空身】

荷物などを持たず、また、心をわずらわす同行者のないこと。「―で出かける」

がらみ【搦み・絡み】

〔接尾〕

①「ひっくるめて」「いっしょに」の意を表す。ぐるみ。「鞘―」

②(年齢や値段を表す数詞に付いて)…見当。…前後。…かっこう。「40―」「千円―」

③(名詞に付いて)…に関係があること。「汚職―の事件」

からみ‐あ・う【絡み合う】‥アフ

〔自五〕

①互いにまきつく。「腕を―・わせる」

②複雑に関係し合う。「利害が―・う」

からみ‐あ・ぐ【絡み上ぐ】

〔他下二〕

くくりあげる。縛りあげる。

からみ‐おり【絡み織・搦み織】

1本の経糸たていとが1ないし2本の経糸にからみながら緯糸よこいとと組み合った、透き間のある織物。羅・絽ろ・紗しゃなどの類。もじりおり。

⇒からみ【絡み】

から‐みそ【辛味噌】

塩分を多く含む塩辛い味噌。↔甘味噌

から‐みだし【空見出し】

辞書で、他の項目を参照させるために設けた、解説を付けない便宜上の見出し。

からみ‐つ・く【絡み付く】

[一]〔自五〕

まきつく。まといつく。「酔っぱらいが通行人に―・く」

[二]〔他下二〕

⇒からみつける(下一)

からみ‐つ・ける【絡み付ける】

〔他下一〕[文]からみつ・く(下二)

からみつくようにする。まきつかせる。

からみ‐もち【辛味餅】

つきたての柔らかい餅を、大根おろしに醤油をかけたものにまぶしたもの。おろし餅。

⇒から‐み【辛み・辛味】

カラム【column】

表形式のデータの、縦の列。また、セルのこともいう。

から・む【絡む】

[一]〔自五〕

①離れずにまきつく。まといつく。まつわる。太平記26「内甲うちかぶとに―・みたる鬢の髪を押のけ」。「足にロープが―・む」「痰が―・む」「金銭の―・んだ問題」「情じょうが―・んで判断に迷う」

②難題を言いかけてうるさくつきまとう。傾城買四十八手「少し甘いことばをかくると、あじに―・んで」。「酔客に―・まれる」

[二]〔他五〕

まきつける。まといつかせる。古今著聞集10「袴のくくり高く―・みあげて」

[三]〔他下二〕

⇒からめる(下一)

から‐むぎ【殻麦】

殻のついたままの大麦。

から‐むし【苧・枲】

(「むし」は朝鮮語mosi(苧)の転か、あるいはアイヌ語mose(蕁麻)の転か)イラクサ科の多年草。茎は多少木質で、高さ約1.5メートル。葉は下面白色、細毛が密生。夏秋の頃、葉腋に淡緑色の小花を穂状につける。雌雄同株。茎の皮から繊維(青苧あおそ)を採り、糸を製して越後縮などの布を織る。木綿以前の代表的繊維で、現在も栽培される。苧麻まお・ちょま。草真麻くさまお。〈倭名類聚鈔14〉

からむし

⇒から‐まつ【唐松・落葉松】

から‐まなび【唐学び】

中国の学問をすること。漢学。

から‐まめ【唐豆】

(方言)なんきんまめ。

から‐ま・る【絡まる】

〔自五〕

①からむようになる。まきつく。からみつく。まといつく。万葉集20「道の辺の荊うまらの末うれに這ほ豆の―・る君を別はかれか行かむ」。「糸が―・る」

②複雑に関係し合う。「新築工事に―・る汚職」

から‐まわり【空回り】‥マハリ

①車・機関などの、むだに回転すること。

②転じて、理論や行動が、同じところをまわっていて発展しないこと。「議論が―する」

からみ【絡み】

①からむこと。物事が関係し合うこと。「予算との―で、計画は実現されなかった」

②歌舞伎で、主演者の動きを引き立たせるため、主役に絡んで立ち回る役。

⇒からみ‐おり【絡み織・搦み織】

からみ【鍰】

(→)スラグに同じ。

から‐み【辛み・辛味】

(ミは接尾語。「味」は当て字)

①からいこと。また、その程度。からさ。からい味。

②山葵わさび・芥子からしのように、からい味のあるものの総称。

⇒からみ‐もち【辛味餅】

から‐み【空身】

荷物などを持たず、また、心をわずらわす同行者のないこと。「―で出かける」

がらみ【搦み・絡み】

〔接尾〕

①「ひっくるめて」「いっしょに」の意を表す。ぐるみ。「鞘―」

②(年齢や値段を表す数詞に付いて)…見当。…前後。…かっこう。「40―」「千円―」

③(名詞に付いて)…に関係があること。「汚職―の事件」

からみ‐あ・う【絡み合う】‥アフ

〔自五〕

①互いにまきつく。「腕を―・わせる」

②複雑に関係し合う。「利害が―・う」

からみ‐あ・ぐ【絡み上ぐ】

〔他下二〕

くくりあげる。縛りあげる。

からみ‐おり【絡み織・搦み織】

1本の経糸たていとが1ないし2本の経糸にからみながら緯糸よこいとと組み合った、透き間のある織物。羅・絽ろ・紗しゃなどの類。もじりおり。

⇒からみ【絡み】

から‐みそ【辛味噌】

塩分を多く含む塩辛い味噌。↔甘味噌

から‐みだし【空見出し】

辞書で、他の項目を参照させるために設けた、解説を付けない便宜上の見出し。

からみ‐つ・く【絡み付く】

[一]〔自五〕

まきつく。まといつく。「酔っぱらいが通行人に―・く」

[二]〔他下二〕

⇒からみつける(下一)

からみ‐つ・ける【絡み付ける】

〔他下一〕[文]からみつ・く(下二)

からみつくようにする。まきつかせる。

からみ‐もち【辛味餅】

つきたての柔らかい餅を、大根おろしに醤油をかけたものにまぶしたもの。おろし餅。

⇒から‐み【辛み・辛味】

カラム【column】

表形式のデータの、縦の列。また、セルのこともいう。

から・む【絡む】

[一]〔自五〕

①離れずにまきつく。まといつく。まつわる。太平記26「内甲うちかぶとに―・みたる鬢の髪を押のけ」。「足にロープが―・む」「痰が―・む」「金銭の―・んだ問題」「情じょうが―・んで判断に迷う」

②難題を言いかけてうるさくつきまとう。傾城買四十八手「少し甘いことばをかくると、あじに―・んで」。「酔客に―・まれる」

[二]〔他五〕

まきつける。まといつかせる。古今著聞集10「袴のくくり高く―・みあげて」

[三]〔他下二〕

⇒からめる(下一)

から‐むぎ【殻麦】

殻のついたままの大麦。

から‐むし【苧・枲】

(「むし」は朝鮮語mosi(苧)の転か、あるいはアイヌ語mose(蕁麻)の転か)イラクサ科の多年草。茎は多少木質で、高さ約1.5メートル。葉は下面白色、細毛が密生。夏秋の頃、葉腋に淡緑色の小花を穂状につける。雌雄同株。茎の皮から繊維(青苧あおそ)を採り、糸を製して越後縮などの布を織る。木綿以前の代表的繊維で、現在も栽培される。苧麻まお・ちょま。草真麻くさまお。〈倭名類聚鈔14〉

からむし

⇒からむし‐ずきん【苧頭巾】

から‐むし【空蒸し】

調味料や水分を加えずに、材料の水分だけで蒸し上げる料理。松茸の蒸し焼きなど。

カラムジーン【Nikolai M. Karamzin】

ロシアの小説家・詩人。旅行記「ロシア人旅行者の手紙」や短編「哀れなリーザ」はロシアのセンチメンタリズム文学の代表作。ロシア文章語の近代化に貢献。晩年は保守思想に傾き、「ロシア国家史」全12巻の執筆に専念。(1766〜1826)

からむし‐ずきん【苧頭巾】‥ヅ‥

苧屑ほくそ頭巾の異称。

⇒から‐むし【苧・枲】

から‐むね【唐棟】

唐破風からはふ造りの家の棟。明月記寛喜元年11月24日条「半蔀車はじとみぐるまの眉を―の如く造られ」

ガラム‐マサラ【garam masala ヒンディー】

(ガラムは熱い、マサラは混ぜ合わせたものの意)インド料理に用いる混合香辛料。クローブ・シナモンなど数種類の香辛料を調合して、粉末にしたもの。

から‐め【辛目】

①やや辛みの強いこと。

②ややきびしく標準をおくこと。「―に採点する」

から‐め【空女】

(→)「うまずめ」に同じ。

から‐め【唐目】

⇒とうめ

から‐めか・す

〔他四〕

(ガラメカスとも)からからと鳴りひびかせる。義経記3「足駄…履きながら―・してぞ上りけり」

がらめき‐の‐ひ【柄目木の火】

越後七不思議の一つ。新潟市柄目木付近の地中から自然に出る天然ガス。ともに湧き出る石油を指して、柄目木の臭水くそうずともいう。

から‐め・く

〔自四〕

(ガラメクとも)からからと鳴りひびく。十訓抄「山おびただしく―・き騒ぎて」

から‐め・く【枯らめく】

〔自四〕

痩せてあぶらけがないように見える。春曙抄本枕草子かたはらいたきもの「余り痩せ―・きたるは」

から‐め・く【唐めく】

〔自四〕

①唐風に見える。源氏物語胡蝶「―・いたる船」

②普通とはちがって見える。風雅に見える。源氏物語須磨「住まひたまへるさまいはむ方なく―・きたり」

からめ‐て【搦手】

①人をからめとる者。捕り手。

②㋐城の裏門。敵の背面。

㋑城の裏門を攻める軍勢。↔大手。

③転じて、相手の攻めやすい側面、すなわち弱点や注意の届かない部分。「―から論ずる」

からめ‐と・る【搦め捕る】

〔他五〕

捕らえてしばる。捕縛する。

から‐めのこ【韓婦】

古代、朝鮮から渡来の女子。敏達紀「家の裏うちより来る―有り」

カラメル【caramel】

砂糖などの糖類をセ氏約160〜200度に加熱して作る、粘性をもつ褐色の物質。菓子・酒類・醤油・ソース・飲料などに着色料・風味料として用いる。

⇒カラメル‐ばくが【カラメル麦芽】

から・める【絡める・搦める】

〔他下一〕[文]から・む(下二)

①しばる。くくる。捕縛する。冥報記(前田本)長治点「之抱を捕へ擒カラム」

②まきつける。関わらせる。「腕を―・める」「賃上げを―・めた要求」

③料理で、飴あめなどを材料の表面にまきつかせる。

④登山などで、障害を避けて回り道をする。

カラメル‐ばくが【カラメル麦芽】

ビール用麦芽を焦がして、糖分をカラメル化したもの。主に黒ビールの着色に用いる。

⇒カラメル【caramel】

から‐もじ【唐文字】

漢字。↔大和やまと文字

から‐もの【唐物】

①中国その他の諸外国から渡来した品物。江戸時代以降はトウブツ・トウモツとよんだ。

②(→)唐織1に同じ。

③古道具の称。

⇒からもの‐あきない【唐物商】

⇒からもの‐だて【唐物点て】

⇒からもの‐だな【唐物店】

⇒からもの‐の‐つかい【唐物の使】

⇒からもの‐ぶぎょう【唐物奉行】

⇒からもの‐や【唐物屋】

から‐もの【乾物・干物】

ひもの。干魚。宇津保物語貴宮「なまもの、―」

がら‐もの【柄物】

模様のついている品物。↔無地むじ

からもの‐あきない【唐物商】‥アキナヒ

外国相手の貿易。世間胸算用4「よろづ―の時分銀かねまうけして」

⇒から‐もの【唐物】

からものがたり【唐物語】

中国の琵琶行(白楽天)・張文成・反魂香(李夫人)・楊貴妃などの説話27項を意訳した物語。1巻。桜町中納言成範作説がある。鎌倉中期以前の成立。和歌を配し巧みに原話の情趣を生かす。

からもの‐だて【唐物点て】

点茶式伝授物の一つ。唐物茶入れを大切に扱う点前。

⇒から‐もの【唐物】

からもの‐だな【唐物店】

(→)唐物屋に同じ。

⇒から‐もの【唐物】

からもの‐の‐つかい【唐物の使】‥ツカヒ

平安時代、中国など外国の商船が九州に到着したとき、その貨物を検査し購入するため、京都から遣わされた使者。

⇒から‐もの【唐物】

からもの‐ぶぎょう【唐物奉行】‥ギヤウ

室町幕府の職名。明から渡来した輸入品(唐物)の鑑定を職掌とした。

⇒から‐もの【唐物】

からもの‐や【唐物屋】

①唐物を売買する商人。とうぶつや。好色一代男1「―の瀬平といふ者」

②古道具屋。

⇒から‐もの【唐物】

がらも‐ば【がらも場】

(「ガラモ」はホンダワラ科オオバモクの異称。多く「ガラモ場」と表記)ホンダワラ科の藻類が繁茂する藻場。日本海沿岸、西日本の太平洋沿岸に多い。

から‐もも【唐桃】

①アンズの古名。〈[季]夏〉。古今和歌集物名「―の花」

②中国原産のモモの一種。葉は細長く密に茂り、小木であるが、花は多く咲き、単弁・重弁、紅・白など。実も多い。寿星桃じゅせいとう。江戸桃。宇津保物語吹上上「紫檀・蘇芳・黒柿・―などいふ木ども」

から‐もん【唐門】

唐破風からはふ造りの屋根の門。平入りの平唐門と妻入りの向むかい唐門とがある。

唐門

⇒からむし‐ずきん【苧頭巾】

から‐むし【空蒸し】

調味料や水分を加えずに、材料の水分だけで蒸し上げる料理。松茸の蒸し焼きなど。

カラムジーン【Nikolai M. Karamzin】

ロシアの小説家・詩人。旅行記「ロシア人旅行者の手紙」や短編「哀れなリーザ」はロシアのセンチメンタリズム文学の代表作。ロシア文章語の近代化に貢献。晩年は保守思想に傾き、「ロシア国家史」全12巻の執筆に専念。(1766〜1826)

からむし‐ずきん【苧頭巾】‥ヅ‥

苧屑ほくそ頭巾の異称。

⇒から‐むし【苧・枲】

から‐むね【唐棟】

唐破風からはふ造りの家の棟。明月記寛喜元年11月24日条「半蔀車はじとみぐるまの眉を―の如く造られ」

ガラム‐マサラ【garam masala ヒンディー】

(ガラムは熱い、マサラは混ぜ合わせたものの意)インド料理に用いる混合香辛料。クローブ・シナモンなど数種類の香辛料を調合して、粉末にしたもの。

から‐め【辛目】

①やや辛みの強いこと。

②ややきびしく標準をおくこと。「―に採点する」

から‐め【空女】

(→)「うまずめ」に同じ。

から‐め【唐目】

⇒とうめ

から‐めか・す

〔他四〕

(ガラメカスとも)からからと鳴りひびかせる。義経記3「足駄…履きながら―・してぞ上りけり」

がらめき‐の‐ひ【柄目木の火】

越後七不思議の一つ。新潟市柄目木付近の地中から自然に出る天然ガス。ともに湧き出る石油を指して、柄目木の臭水くそうずともいう。

から‐め・く

〔自四〕

(ガラメクとも)からからと鳴りひびく。十訓抄「山おびただしく―・き騒ぎて」

から‐め・く【枯らめく】

〔自四〕

痩せてあぶらけがないように見える。春曙抄本枕草子かたはらいたきもの「余り痩せ―・きたるは」

から‐め・く【唐めく】

〔自四〕

①唐風に見える。源氏物語胡蝶「―・いたる船」

②普通とはちがって見える。風雅に見える。源氏物語須磨「住まひたまへるさまいはむ方なく―・きたり」

からめ‐て【搦手】

①人をからめとる者。捕り手。

②㋐城の裏門。敵の背面。

㋑城の裏門を攻める軍勢。↔大手。

③転じて、相手の攻めやすい側面、すなわち弱点や注意の届かない部分。「―から論ずる」

からめ‐と・る【搦め捕る】

〔他五〕

捕らえてしばる。捕縛する。

から‐めのこ【韓婦】

古代、朝鮮から渡来の女子。敏達紀「家の裏うちより来る―有り」

カラメル【caramel】

砂糖などの糖類をセ氏約160〜200度に加熱して作る、粘性をもつ褐色の物質。菓子・酒類・醤油・ソース・飲料などに着色料・風味料として用いる。

⇒カラメル‐ばくが【カラメル麦芽】

から・める【絡める・搦める】

〔他下一〕[文]から・む(下二)

①しばる。くくる。捕縛する。冥報記(前田本)長治点「之抱を捕へ擒カラム」

②まきつける。関わらせる。「腕を―・める」「賃上げを―・めた要求」

③料理で、飴あめなどを材料の表面にまきつかせる。

④登山などで、障害を避けて回り道をする。

カラメル‐ばくが【カラメル麦芽】

ビール用麦芽を焦がして、糖分をカラメル化したもの。主に黒ビールの着色に用いる。

⇒カラメル【caramel】

から‐もじ【唐文字】

漢字。↔大和やまと文字

から‐もの【唐物】

①中国その他の諸外国から渡来した品物。江戸時代以降はトウブツ・トウモツとよんだ。

②(→)唐織1に同じ。

③古道具の称。

⇒からもの‐あきない【唐物商】

⇒からもの‐だて【唐物点て】

⇒からもの‐だな【唐物店】

⇒からもの‐の‐つかい【唐物の使】

⇒からもの‐ぶぎょう【唐物奉行】

⇒からもの‐や【唐物屋】

から‐もの【乾物・干物】

ひもの。干魚。宇津保物語貴宮「なまもの、―」

がら‐もの【柄物】

模様のついている品物。↔無地むじ

からもの‐あきない【唐物商】‥アキナヒ

外国相手の貿易。世間胸算用4「よろづ―の時分銀かねまうけして」

⇒から‐もの【唐物】

からものがたり【唐物語】

中国の琵琶行(白楽天)・張文成・反魂香(李夫人)・楊貴妃などの説話27項を意訳した物語。1巻。桜町中納言成範作説がある。鎌倉中期以前の成立。和歌を配し巧みに原話の情趣を生かす。

からもの‐だて【唐物点て】

点茶式伝授物の一つ。唐物茶入れを大切に扱う点前。

⇒から‐もの【唐物】

からもの‐だな【唐物店】

(→)唐物屋に同じ。

⇒から‐もの【唐物】

からもの‐の‐つかい【唐物の使】‥ツカヒ

平安時代、中国など外国の商船が九州に到着したとき、その貨物を検査し購入するため、京都から遣わされた使者。

⇒から‐もの【唐物】

からもの‐ぶぎょう【唐物奉行】‥ギヤウ

室町幕府の職名。明から渡来した輸入品(唐物)の鑑定を職掌とした。

⇒から‐もの【唐物】

からもの‐や【唐物屋】

①唐物を売買する商人。とうぶつや。好色一代男1「―の瀬平といふ者」

②古道具屋。

⇒から‐もの【唐物】

がらも‐ば【がらも場】

(「ガラモ」はホンダワラ科オオバモクの異称。多く「ガラモ場」と表記)ホンダワラ科の藻類が繁茂する藻場。日本海沿岸、西日本の太平洋沿岸に多い。

から‐もも【唐桃】

①アンズの古名。〈[季]夏〉。古今和歌集物名「―の花」

②中国原産のモモの一種。葉は細長く密に茂り、小木であるが、花は多く咲き、単弁・重弁、紅・白など。実も多い。寿星桃じゅせいとう。江戸桃。宇津保物語吹上上「紫檀・蘇芳・黒柿・―などいふ木ども」

から‐もん【唐門】

唐破風からはふ造りの屋根の門。平入りの平唐門と妻入りの向むかい唐門とがある。

唐門

から‐やかたぶね【唐屋形船】

屋形を唐破風造りにした船。栄華物語殿上花見「からやかたの船にこまがたを立てて」

から‐やくそく【空約束】

守る気のない約束。また、約束して守らないこと。そらやくそく。

から‐やつこ【韓奴】

古代、朝鮮出身の奴婢ぬひ。雄略紀(前田本)院政期点「韓奴カラヤツコ…六口むゆを以て大連に送る」

から‐やま【枯山】

草木の枯れた山。かれやま。古事記上「青山は―の如く泣き枯らし」

カラヤン【Herbert von Karajan】

オーストリアの指揮者。ベルリン‐フィルハーモニー管弦楽団の芸術監督兼首席指揮者など、欧州各地で活躍。(1908〜1989)

から‐ゆき【唐行き】

江戸時代から第二次大戦時にかけて、日本から南方など外地へ出稼ぎに行った女性の称。「天草子守唄」に見える「から行き」が語源とも。からゆきさん。

がら‐ゆき【柄行き】

がら。体裁。模様。

から‐よう【唐様】‥ヤウ

①中国の様式。からざま。からふう。

②中国風の書体。平安末期の宋風も鎌倉・室町時代の禅宗風もいずれも唐様であるが、普通には、江戸時代に流行した、明みんの文徴明風を主とした書風をいう。「売家と―で書く三代目」

③行・草以外の書体、すなわち楷・篆てん・隷などの書体。

④鎌倉時代に禅宗とともに伝来した宋の建築様式。→禅宗様。

⇒からよう‐かき【唐様書き】

⇒からよう‐の‐たち【唐様大刀】

からよう‐かき【唐様書き】‥ヤウ‥

唐様の文字を書くことを業とする人。また、その文字を巧みに書く人。

⇒から‐よう【唐様】

からよう‐の‐たち【唐様大刀】‥ヤウ‥

唐大刀からだちをわずかに和風にした大刀。刀身に竜・雲などを銀象嵌ぞうがんしたものがある。

⇒から‐よう【唐様】

から‐よもぎ【唐艾】

①菊の別称。〈新撰字鏡7〉

②オトコヨモギの別称。

③シロヨモギの別称。

がらら

〔副〕

(東日本の方言)

①全く。残らず。がらり。東海道中膝栗毛2「大事の着物を―おま(馬)に喰はれてしまつたあ」

②つい。ひょっと。うっかり。洒落本、道中粋語録どうちゅうすごろく「長が―半と出て」

からり

①堅い物がころがって発する軽い音。「戸を―と開ける」

②ある状態が、急にまたはすっかり変わるさま。「雨が―とやんだ」

③明るく広々としたさま。「―と晴れた空」

④湿気や水分が少なく心地よく乾いているさま。日葡辞書「カラリトイ(炒)リアグル」。「洗濯物が―とかわく」

⑤性格が明るくさっぱりしているさま。「―とした気性」

がらり

〔建〕羽板はいた2を取りつけたもの。

⇒がらり‐いた【がらり板】

⇒がらり‐ど【がらり戸】

がらり

[一]〔副〕

(古くは「ぐゎらり」とも書く)

①堅い物が勢いよく転がったときにひびく音。また、積んだ物の崩れるさま。

②即座に。すぐに。雑兵物語「―首をとられた」

③(時に「に」を伴って)そっくりそのまま。また、すっかり変わるさま。浄瑠璃、新版歌祭文「今―に渡さう程に、さつきの手付けはあの人へお返しなされ」。「態度が―と変わる」→いのちがらり。

[二]〔名〕

(「そっくり」の意から)給金を前払いで渡すこと。浮世草子、好色貝合「かしらに給銀皆取るを―といふなり」

がらり‐いた【がらり板】

(→)羽板2に同じ。

⇒がらり

カラリスト【colourist】

多彩な色彩効果を特徴とする画家。色彩画家。色調画家。

がらり‐ど【がらり戸】

がらりの付いた戸。よろいど。

⇒がらり

から・れる【駆られる】

〔自下一〕

⇒かる(駆る)3

から‐ろ【空艪】

艪を水中に浅く入れて漕ぐこと。閑吟集「又湊へ舟が入るやらう、―の音がころりからりと」

から‐ろ【唐艪】

中国風の長い艪。夫木和歌抄12「さよふけて浦に―の音すなり」

から‐わ【唐輪】

①平安末・鎌倉時代、稚児ちご・若党などの髪の結い方。髪を頭上に束ね、髻もとどりの上を二分して二つの輪を作る。後世の稚児髷まげに似る。「―に上げる」

②女の髪の結い方。髻から上に輪を幾つか作り、その根を余りの髪で巻く。室町末期に始まり、兵庫髷わげの源流。

唐輪

から‐やかたぶね【唐屋形船】

屋形を唐破風造りにした船。栄華物語殿上花見「からやかたの船にこまがたを立てて」

から‐やくそく【空約束】

守る気のない約束。また、約束して守らないこと。そらやくそく。

から‐やつこ【韓奴】

古代、朝鮮出身の奴婢ぬひ。雄略紀(前田本)院政期点「韓奴カラヤツコ…六口むゆを以て大連に送る」

から‐やま【枯山】

草木の枯れた山。かれやま。古事記上「青山は―の如く泣き枯らし」

カラヤン【Herbert von Karajan】

オーストリアの指揮者。ベルリン‐フィルハーモニー管弦楽団の芸術監督兼首席指揮者など、欧州各地で活躍。(1908〜1989)

から‐ゆき【唐行き】

江戸時代から第二次大戦時にかけて、日本から南方など外地へ出稼ぎに行った女性の称。「天草子守唄」に見える「から行き」が語源とも。からゆきさん。

がら‐ゆき【柄行き】

がら。体裁。模様。

から‐よう【唐様】‥ヤウ

①中国の様式。からざま。からふう。

②中国風の書体。平安末期の宋風も鎌倉・室町時代の禅宗風もいずれも唐様であるが、普通には、江戸時代に流行した、明みんの文徴明風を主とした書風をいう。「売家と―で書く三代目」

③行・草以外の書体、すなわち楷・篆てん・隷などの書体。

④鎌倉時代に禅宗とともに伝来した宋の建築様式。→禅宗様。

⇒からよう‐かき【唐様書き】

⇒からよう‐の‐たち【唐様大刀】

からよう‐かき【唐様書き】‥ヤウ‥

唐様の文字を書くことを業とする人。また、その文字を巧みに書く人。

⇒から‐よう【唐様】

からよう‐の‐たち【唐様大刀】‥ヤウ‥

唐大刀からだちをわずかに和風にした大刀。刀身に竜・雲などを銀象嵌ぞうがんしたものがある。

⇒から‐よう【唐様】

から‐よもぎ【唐艾】

①菊の別称。〈新撰字鏡7〉

②オトコヨモギの別称。

③シロヨモギの別称。

がらら

〔副〕

(東日本の方言)

①全く。残らず。がらり。東海道中膝栗毛2「大事の着物を―おま(馬)に喰はれてしまつたあ」

②つい。ひょっと。うっかり。洒落本、道中粋語録どうちゅうすごろく「長が―半と出て」

からり

①堅い物がころがって発する軽い音。「戸を―と開ける」

②ある状態が、急にまたはすっかり変わるさま。「雨が―とやんだ」

③明るく広々としたさま。「―と晴れた空」

④湿気や水分が少なく心地よく乾いているさま。日葡辞書「カラリトイ(炒)リアグル」。「洗濯物が―とかわく」

⑤性格が明るくさっぱりしているさま。「―とした気性」

がらり

〔建〕羽板はいた2を取りつけたもの。

⇒がらり‐いた【がらり板】

⇒がらり‐ど【がらり戸】

がらり

[一]〔副〕

(古くは「ぐゎらり」とも書く)

①堅い物が勢いよく転がったときにひびく音。また、積んだ物の崩れるさま。

②即座に。すぐに。雑兵物語「―首をとられた」

③(時に「に」を伴って)そっくりそのまま。また、すっかり変わるさま。浄瑠璃、新版歌祭文「今―に渡さう程に、さつきの手付けはあの人へお返しなされ」。「態度が―と変わる」→いのちがらり。

[二]〔名〕

(「そっくり」の意から)給金を前払いで渡すこと。浮世草子、好色貝合「かしらに給銀皆取るを―といふなり」

がらり‐いた【がらり板】

(→)羽板2に同じ。

⇒がらり

カラリスト【colourist】

多彩な色彩効果を特徴とする画家。色彩画家。色調画家。

がらり‐ど【がらり戸】

がらりの付いた戸。よろいど。

⇒がらり

から・れる【駆られる】

〔自下一〕

⇒かる(駆る)3

から‐ろ【空艪】

艪を水中に浅く入れて漕ぐこと。閑吟集「又湊へ舟が入るやらう、―の音がころりからりと」

から‐ろ【唐艪】

中国風の長い艪。夫木和歌抄12「さよふけて浦に―の音すなり」

から‐わ【唐輪】

①平安末・鎌倉時代、稚児ちご・若党などの髪の結い方。髪を頭上に束ね、髻もとどりの上を二分して二つの輪を作る。後世の稚児髷まげに似る。「―に上げる」

②女の髪の結い方。髻から上に輪を幾つか作り、その根を余りの髪で巻く。室町末期に始まり、兵庫髷わげの源流。

唐輪

からまき‐ぞめ【絡巻染・唐巻染】🔗⭐🔉

からまき‐ぞめ【絡巻染・唐巻染】

糸をからめ巻いて染めること。絞り染め。平家物語11「―の小袖に、唐綾縅の鎧着て」

⇒から‐まき【絡巻】

から‐まなび【唐学び】🔗⭐🔉

から‐まなび【唐学び】

中国の学問をすること。漢学。

から‐め・く【唐めく】🔗⭐🔉

から‐め・く【唐めく】

〔自四〕

①唐風に見える。源氏物語胡蝶「―・いたる船」

②普通とはちがって見える。風雅に見える。源氏物語須磨「住まひたまへるさまいはむ方なく―・きたり」

から‐やかたぶね【唐屋形船】🔗⭐🔉

から‐やかたぶね【唐屋形船】

屋形を唐破風造りにした船。栄華物語殿上花見「からやかたの船にこまがたを立てて」

かる‐うす【唐臼】🔗⭐🔉

かる‐うす【唐臼】

カラウスの転。

とう【唐】タウ🔗⭐🔉

とう【唐】タウ

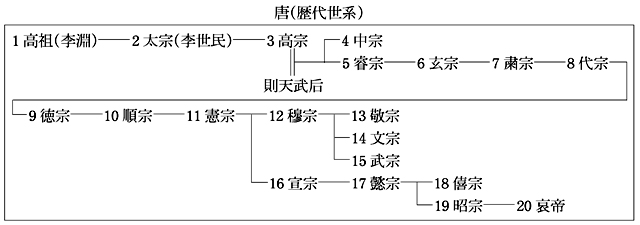

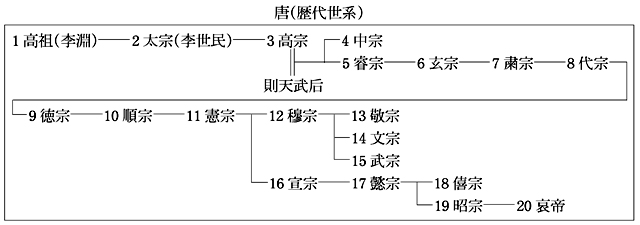

①中国の王朝。李唐。唐国公の李淵(高祖)が隋の3世恭帝の禅譲を受けて建てた統一王朝。都は長安。均田制・租庸調・府兵制に基礎を置く律令制度が整備され、政治・文化が一大発展を遂げ、世界的な文明国となった。20世哀帝の時、朱全忠に滅ぼされた。(618〜907)→遣唐使。

②後唐。中国五代の一国。都は洛陽。(923〜936)

③南唐。中国五代十国の一つ。都は金陵(南京)。(937〜975)

④広く中国に関係する事物に冠していう語。から。

⑤外国の意。西欧諸国及び南洋から渡来した物にも添えて用いた。「―なす」

⑥転じて、ある語に添えて、形の普通と異なる意を表す語。

唐(歴代世系)

⇒唐へ投銀

⇒唐へ投銀

⇒唐へ投銀

⇒唐へ投銀

とう‐いも【唐芋】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐いも【唐芋】タウ‥

サツマイモの別称。

とう‐いん【唐音】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐いん【唐音】タウ‥

⇒とうおん。〈日葡辞書〉

とういん【唐韻】タウヰン🔗⭐🔉

とういん【唐韻】タウヰン

①中国の韻書。唐の孫愐そんめん撰。「切韻」を改訂増補し、特に字義の記載を増加したが、すでに散逸している。→切韻。

②唐時代の韻書の総称。

とう‐うす【唐臼】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐うす【唐臼】タウ‥

「磨臼すりうす」参照。

とう‐おん【唐音】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐が【唐画】タウグワ🔗⭐🔉

とう‐が【唐画】タウグワ

①唐代の画。

②中国人のかいた画。また、中国風の画。からえ。

とう‐がく【唐楽】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐がく【唐楽】タウ‥

①中国唐代の音楽。

②雅楽の外来楽舞の2様式の一つ。1と林邑楽りんゆうがくとを併せて平安時代に様式が統一された曲種で、日本で新作された曲目をも含む。管絃と舞楽の両様の演出法がある。管絃の楽器編成は竜笛りゅうてき・篳篥ひちりき・笙しょう・琵琶・箏そう・鞨鼓かっこ・鉦鼓しょうこ・太鼓の8種、舞楽のそれは上記から琵琶と箏を除いた6種。左方さほう唐楽。左方の楽。左楽さがく。→高麗楽こまがく

とう‐がし【唐菓子】タウグワ‥🔗⭐🔉

とう‐がし【唐菓子】タウグワ‥

(→)「からくだもの」に同じ。

○灯火親しむべしとうかしたしむべし

[韓愈、符書を城南に読む詩「灯火稍ようやく親しむべし」]秋になると涼しくなり夜も長くなって、灯火の下で読書するのに適している。〈[季]秋〉。→新涼灯火

⇒とう‐か【灯火】

とう‐かむり【唐冠】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐かむり【唐冠】タウ‥

①唐の冠を模したかぶと。背後に纓えいを左右2条ずつ横に突き出させたもの。

②トウカムリガイのこと。

⇒とうかむり‐がい【唐冠貝】

とうかむり‐がい【唐冠貝】タウ‥ガヒ🔗⭐🔉

とうかむり‐がい【唐冠貝】タウ‥ガヒ

トウカムリガイ科の巻貝。大形で殻高30センチメートルを超すものもある。殻は厚く倒円錐形、灰白色で布目状の刻みがあり、周縁に角つのをもつ。紀伊半島以南に産し、加工または自然のまま置物とする。センネンガイ。

⇒とう‐かむり【唐冠】

とう‐がらし【唐辛子・唐芥子・蕃椒】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐がらし【唐辛子・唐芥子・蕃椒】タウ‥

ナス科の一年草。熱帯アメリカ原産とされる。果菜として世界で広く栽培、インド・東南アジアにも品種が多い。日本には16世紀頃に渡来。夏、白色の小五弁花をつける。果実は未熟の間は濃緑色、熟すると赤くなる。多くの栽培品種があり、辛味種は、果皮・種子に刺激性の辛味を有し、乾燥して香辛料とする。甘味種は、ピーマンと呼ばれ、食用。観賞用もある。南蛮辛子。南蛮。〈[季]秋〉。「唐辛子の花」は〈[季]夏〉。

トウガラシ

撮影:関戸 勇

とう‐かん【唐冠】タウクワン🔗⭐🔉

とう‐かん【唐冠】タウクワン

⇒とうかむり

とう‐がん【唐雁】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐がん【唐雁】タウ‥

鵞鳥がちょうの異称。

とう‐かんむり【唐冠】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐かんむり【唐冠】タウ‥

⇒とうかむり

とう‐きび【唐黍】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐きび【唐黍】タウ‥

①トウモロコシの別称。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉

②モロコシの別称。

とう‐ぎぼうし【唐擬宝珠】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐ぎぼうし【唐擬宝珠】タウ‥

〔植〕オオバギボウシの別称。

とう‐きょう【唐鏡】タウキヤウ🔗⭐🔉

とう‐きょう【唐鏡】タウキヤウ

唐代の鏡。円形・方形のほかに八花鏡・八稜鏡などがあり、文様も極めて華麗。金銀平脱・螺鈿らでん・七宝などの技術も見られる。

とう‐ぎょう【唐尭】タウゲウ🔗⭐🔉

とう‐ぎょう【唐尭】タウゲウ

尭ぎょうの別称。

とう‐ぎり【唐桐】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐ぎり【唐桐】タウ‥

緋桐ひぎりの別称。

とう‐ぐ【唐虞】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐ぐ【唐虞】タウ‥

陶唐氏と有虞氏、すなわち、尭と舜の時代を併せ呼ぶ称。中国史上の理想的太平の世とされる。

⇒とうぐ‐さんだい【唐虞三代】

とうぐ‐さんだい【唐虞三代】タウ‥🔗⭐🔉

とうぐ‐さんだい【唐虞三代】タウ‥

尭・舜に夏・殷・周の三代を加えていう称。

⇒とう‐ぐ【唐虞】

とう‐ぐし【唐櫛】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐ぐし【唐櫛】タウ‥

梳櫛すきぐしの一種。歯が非常にこまかく密なもの。

とう‐ぐわ【唐鍬】タウグハ🔗⭐🔉

とう‐ぐわ【唐鍬】タウグハ

刃部を全部鉄で造り、木の柄をはめた鍬。打鍬として開墾・根切りなどに使用。

唐鍬

とう‐けつ【唐決】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐けつ【唐決】タウ‥

〔仏〕平安時代、日本の僧侶らが入唐僧を介して教義上の疑問を中国の学僧に送り、決答を得たこと。また、その決答。最澄問・道邃どうずい答に始まる。天台教学と密教に関するものが多い。

とう‐けん【唐犬】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐けん【唐犬】タウ‥

近世初期に渡来した舶来犬の俗称。主として狩猟用に、諸大名が愛育した。オランダ犬。

⇒とうけん‐ぐみ【唐犬組】

⇒とうけん‐ごんべえ【唐犬権兵衛】

⇒とうけん‐びたい【唐犬額】

とう‐けん【唐硯】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐けん【唐硯】タウ‥

中国製のすずり。

とうけん‐ぐみ【唐犬組】タウ‥🔗⭐🔉

とうけん‐ぐみ【唐犬組】タウ‥

唐犬権兵衛を首領とした江戸の町奴まちやっこの組。

⇒とう‐けん【唐犬】

とうけん‐ごんべえ【唐犬権兵衛】タウ‥ヱ🔗⭐🔉

とうけん‐ごんべえ【唐犬権兵衛】タウ‥ヱ

(唐犬2匹を撲殺したのによる)江戸前期の町奴。幡随院長兵衛の配下。長兵衛を殺した水野十郎左衛門を待ち伏せして、その耳や鼻を削ぎ、捕らえられて1686年(貞享3)獄門に処せられたという。半ば伝説的人物。

⇒とう‐けん【唐犬】

とうけん‐びたい【唐犬額】タウ‥ビタヒ🔗⭐🔉

とうけん‐びたい【唐犬額】タウ‥ビタヒ

額髪の角を錐きりのようにとがらせ、広く大きく抜き上げた額。唐犬権兵衛の額髪にならったといわれ、江戸の町奴の間に流行。浮世草子、好色万金丹「大張り小張り―」

⇒とう‐けん【唐犬】

とう‐ごぼう【唐牛蒡】タウ‥バウ🔗⭐🔉

とう‐ごぼう【唐牛蒡】タウ‥バウ

(→)「やまごぼう」に同じ。

とう‐づくえ【唐机】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐づくえ【唐机】タウ‥

①中国製の机。

②中国風の机。多くは紫檀製。

とう‐なす【唐茄子・蕃南瓜】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐なす【唐茄子・蕃南瓜】タウ‥

①東京地方で、南瓜かぼちゃ類の総称。

②カボチャの一品種。果体は長く瓢箪形を呈し、表面は平滑または瘤質をなすもの。京都付近に栽培。カラウリ。〈[季]秋〉

とう‐の‐いも【唐芋】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐の‐いも【唐芋】タウ‥

サトイモの一品種。食用。中国では連禅芋と称。あかいも。紫芋。

とう‐の‐つち【唐の土】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐の‐つち【唐の土】タウ‥

窯業で、鉛白えんぱくのこと。

○唐へ投銀とうへなげがね🔗⭐🔉

○唐へ投銀とうへなげがね

近世初期、海外貿易へ投資すること。転じて、投機的な投資をすること。また、役に立たない金。投銀。日本永代蔵4「―の大気、先は見えぬ事ながら」

⇒とう【唐】

とう‐べに【唐紅】タウ‥

フクシンのこと。

とう‐へん【等辺】

多角形において各辺の長さが等しいこと。

⇒とうへん‐さんかっけい【等辺三角形】

⇒とうへん‐たかっけい【等辺多角形】

とう‐べん【答弁】タフ‥

質問に答えて弁明したり説明したりすること。また、その答え。「国会で―する」

⇒とうべん‐しょ【答弁書】

どう‐へん【同篇】

同じさまであること。変りのないこと。また、病状に変化のないこと。日葡辞書「ドウヘン。ヲナジテイ」

とう‐へんかく‐せん【等偏角線】

地磁気の偏角の等しい地点を連ねる曲線。等方位角線。

とうへん‐さんかっけい【等辺三角形】‥カク‥

3辺の長さが等しい三角形、すなわち正三角形。

⇒とう‐へん【等辺】

とうべん‐しょ【答弁書】タフ‥

①答弁の趣旨を記載した文書。

②訴訟法上、相手方が、原告または上訴人の訴状または上訴状に反対の申立てあるいは更にその理由を記載して提出する準備書面の性質を持つ書面。

⇒とう‐べん【答弁】

とうへん‐たかっけい【等辺多角形】‥カク‥

各辺の長さが等しい多角形。

⇒とう‐へん【等辺】

とうへん‐ついほう【陶片追放】タウ‥ハウ

オストラシズムの訳語。

とうへん‐どう【東辺道】‥ダウ

中国東北部の南東隅、通化を中心とする一帯の旧称。鉄・石炭など鉱産に富む。

とう‐へん‐ぼく【唐変木】タウ‥

気がきかない人物、偏屈な人物などをののしりあざける語。わからずや。まぬけ。風来六部集「悪くぬかす―は、どいつでも相手に成る」

とう‐ぼ【登簿】

官公署の所定の帳簿に登録すること。

⇒とうぼ‐せん【登簿船】

⇒とうぼ‐トンすう【登簿噸数】

どう‐ぼ【同母】

母が同じであること。同一の母から生まれたこと。「―兄」↔異母

とう‐ほう【当方】タウハウ

こちら。わが方。自分の方。私ども。「―の責任です」「―へもお出かけ下さい」

とう‐ほう【投法】‥ハウ

野球・ボウリングなどの球技や陸上の投擲とうてき競技での投げ方。

とう‐ほう【東方】‥ハウ

ひがしのかた。東の方角。

⇒とうほう‐かい【東方会】

⇒とうほう‐かいぎ【東方会議】

⇒とうほう‐く【東方矩】

⇒とうほう‐じょうるり‐いおう【東方浄瑠璃医王】

⇒とうほう‐しょきょうかい【東方諸教会】

⇒とうほう‐せいきょうかい【東方正教会】

⇒とうほう‐ぼうえき【東方貿易】

⇒とうほう‐もんだい【東方問題】

とう‐ほう【東邦】‥ハウ

東方の国。

とうほう【東宝】

日本の映画・演劇の製作・興行会社。1932年設立の東京宝塚劇場が、43年に東宝映画を合併して発足。

とう‐ほう【答砲】タフハウ

答礼のため、大砲を発射すること。主として外国軍艦の発した礼砲に答えて、軍艦または砲台から発射するもの。

とう‐ほう【答訪】タフハウ

訪問されたことに対する答礼の訪問。

とう‐ぼう‥バウ

トンボの古称。梁塵秘抄「居よ居よ―よ」

とう‐ぼう【刀鋩】タウバウ

かたなのきっさき。刀尖。

とう‐ぼう【逃亡】タウバウ

①(束縛・義務から)逃げて身を隠すこと。「国外に―する」

②平安時代、班田の公民が無断で他所へ移住したこと。→逃散ちょうさん。

⇒とうぼう‐ざい【逃亡罪】

どう‐ほう【同邦】‥ハウ

おなじ国。同国。

どう‐ほう【同法】‥ホフ

同じ師について仏法を修行した仲間。今昔物語集7「失せにし―の道明立てり」

どう‐ほう【同胞】‥ハウ

(ドウボウとも)

①はらから。兄弟姉妹。平家物語11「骨肉―の義すでにたえ」

②同じ国民・民族。「海外の―が結束する」

⇒どうほう‐きょうかい【同胞教会】

どう‐ぼう【同房】‥バウ

同じへや。また、同室に住むこと。

どう‐ぼう【同朋】

①ともだち。仲間。源平盛衰記21「骨肉の親類にも非ず、又一室の―にも非ず」

②㋐足利将軍に近侍し取次・お伽とぎなどの役に当たった者。法体ほったいで某阿弥と称し、時宗の徒が多く、各種芸能に長じた者が出た。同朋衆。童坊。

㋑江戸幕府の営中で、大名の案内、更衣、刀剣の上げ下げ、茶弁当の世話をし、将軍の出行に長刀を持って従った者。

③寺などで輿を舁かく者。力者りきしゃ。

④禅家で供法師の称。

⇒どうぼう‐がしら【同朋頭】

⇒どうぼう‐しゅう【同朋衆】

どう‐ぼう【洞房】‥バウ

①奥深いへや。ねや。閨房けいぼう。椿説弓張月続編「永く―に楽みを取らば」

②遊女の閨房。女郎屋。妓楼。

⇒どうぼう‐けっせつ【洞房結節】

どう‐ぼう【童坊】‥バウ

(→)同朋どうぼう2㋐に同じ。

どう‐ぼう【道傍】ダウバウ

みちばた。路傍。

とう‐ほういかく‐せん【等方位角線】‥ハウヰ‥

〔地〕(→)等偏角線に同じ。

とう‐ぼうえんきょう【塔望遠鏡】タフバウヱンキヤウ

太陽の研究に使用する塔状の望遠鏡。太陽光線は塔上より垂直に塔内を通り、地下実験室で分光測定される。

とうほう‐かい【東方会】‥ハウクワイ

1936年中野正剛が組織した国家社会主義的政治団体。東条英機内閣と対立、43年中野の自殺と弾圧により崩壊。

⇒とう‐ほう【東方】

とうほう‐かいぎ【東方会議】‥ハウクワイ‥

①1921年5月首相原敬が各閣僚・植民地長官・派遣軍司令官等を招集して開いた会議。山東撤兵・シベリア撤兵等の問題の善後措置について協議。

②1927年6月から7月にかけ、首相兼外相田中義一が参謀本部・関東軍等の首脳および外務省幹部らを招集して開催、対中国政策について積極的干渉方針を決定した会議。→田中メモランダム。

⇒とう‐ほう【東方】

とうほう‐がくえん‐だいがく【桐朋学園大学】‥ヱン‥

私立音楽大学の一つ。1941年創設の山水中学校・高等女学校が起源。48年「子供のための音楽教室」開設。55年短期大学、61年現大学。調布市。

どうぼう‐がしら【同朋頭】

江戸幕府の職名。若年寄の支配に属し、同朋2㋑および表坊主・奥坊主を管理した。

⇒どう‐ぼう【同朋】

どうほう‐きょうかい【同胞教会】‥ハウケウクワイ

(United Brethren in Christ)18世紀中葉、アメリカのペンシルヴァニア州に起こったプロテスタントの一教派。1895年(明治28)日本にも伝来。現在、日本基督教団に加入。

⇒どう‐ほう【同胞】

とうほう‐く【東方矩】‥ハウ‥

〔天〕「矩く3」参照。

⇒とう‐ほう【東方】

どうぼう‐けっせつ【洞房結節】‥バウ‥

心臓の刺激伝導系の一部。右心房内面で、上大静脈の開口のすぐ上にある。網状の特殊心筋線維から成り、長さ2.5センチメートル、幅約0.2センチメートル。ここから刺激伝導系の特殊線維が心房内に放散する。洞房結節では興奮が周期的に発生し、心拍動のペース‐メーカーの役割を果たす。洞結節。

⇒どう‐ぼう【洞房】

とうほうけんぶんろく【東方見聞録】‥ハウ‥

(Il Milione イタリア)マルコ=ポーロの作とされる旅行記。1271〜95年中央アジア・中国の紀行で、ジパング(日本)に関する記述もあり、ヨーロッパ人の東洋への関心を高めた。→マルコ=ポーロ

どうぼうごえん【洞房語園】‥バウ‥ヱン

随筆。庄司勝富著。2巻。江戸吉原遊郭の沿革・名妓談などを書く。1720年(享保5)自序の2冊本と、33年(享保18)以前成立の4冊本の2種がある。吉原研究の重要資料。

とうぼう‐ざい【逃亡罪】タウバウ‥

旧陸軍刑法・海軍刑法で、戦時と平時とを問わず、軍人が故なく職役を離れまたは職役に就かないか、または戦時に逃避する罪。

⇒とう‐ぼう【逃亡】

とうぼう‐さく【東方朔】‥バウ‥

前漢の学者。字は曼倩。山東平原の人。武帝に仕え、金馬門侍中となる。ひろく諸子百家の語に通じ、奇行が多かった。伝説では方士として知られ、西王母の桃を盗食して死ぬことを得ず、長寿をほしいままにしたと伝える。(前154頃〜前93頃)

どうぼう‐しゅう【同朋衆】

(→)同朋2㋐に同じ。

⇒どう‐ぼう【同朋】

とうほう‐じょうるり‐いおう【東方浄瑠璃医王】‥ハウジヤウ‥ワウ

薬師如来の異称。

⇒とう‐ほう【東方】

とうほう‐しょきょうかい【東方諸教会】‥ハウ‥ケウクワイ

①東欧よりも東に成立したキリスト教会の総称。

②1のうち、特に東方正教会に属さない諸教会。コプト教会・アルメニア教会・エチオピア教会など。

⇒とう‐ほう【東方】

とうほう‐せい【等方性】‥ハウ‥

物質の物理的性質が方向によって異ならないこと。気体・液体には通常この性質があるが、結晶体にはないものが多い。↔異方性

とうほう‐せいきょうかい【東方正教会】‥ハウ‥ケウクワイ

(Eastern Orthodox Church)ビザンチン帝国の教会を起源とし、1054年ローマ‐カトリック教会とのシスマ(大分裂)によって成立した東方諸教会の総称。コンスタンチノープル(現イスタンブール)総主教を名目的首長とはするが、ギリシア正教会・ロシア正教会など各教会は完全に独立。イコン崇敬など神秘的典礼をもつ。日本ハリストス正教会もこれに属する。日本でギリシア正教とも総称される。東方教会。

⇒とう‐ほう【東方】

とうほう‐ぼうえき【東方貿易】‥ハウ‥

10世紀頃から、イタリア諸都市が小アジア・シリアの東地中海沿岸地方で展開した貿易。南ドイツの銀とアジアの香辛料の交易が中核。インド航路の発見により不振となる。レヴァント貿易。

⇒とう‐ほう【東方】

とうほう‐もんだい【東方問題】‥ハウ‥

(Eastern Question)18世紀末以降オスマン帝国の衰退とともに、欧州列強が中東・バルカン半島に進出して起こった国際問題に対する欧州側の呼称。クリミア戦争・バルカン戦争など。

⇒とう‐ほう【東方】

とう‐ほく【東北】

(古くはトウボク)

①東と北との間に当たる方角。ひがしきた。北東。艮うしとら。

②奥羽地方、すなわち福島・宮城・岩手・青森・山形・秋田6県の総称。東北地方。

東北地方の主な山

東北地方の主な川・湖

東北地方の主な川・湖

③中国東北部。一般に遼寧・吉林・黒竜江3省の称。

④(トウボクとよむ)能。鬘物の典型的作品。軒端の梅をめでた和泉式部の物語に取材。古名、軒端梅。

⇒とうほく‐じどうしゃどう【東北自動車道】

⇒とうほく‐しんかんせん【東北新幹線】

⇒とうほく‐だいがく【東北大学】

⇒とうほく‐にほん【東北日本】

⇒とうほく‐にほん‐こ【東北日本弧】

⇒とうほく‐べん【東北弁】

⇒とうほく‐ほんせん【東北本線】

とう‐ぼく【冬木】

冬になって葉の枯れ落ちた立木。冬枯れの木。ふゆき。

とう‐ぼく【倒木】タウ‥

たおれた木。

とう‐ぼく【唐木】タウ‥

南アジア産の硬木、すなわち紫檀したん・黒檀こくたん・鉄刀木たがやさん・チーク・マホガニー・ラワンなどの総称。

とう‐ぼく【唐墨】タウ‥

中国製の墨。からすみ。

どう‐ほく【道北】ダウ‥

北海道北部、上川・留萌・宗谷の各支庁を含む地域をいう。↔道南

どう‐ぼく【童僕】

男の子供のしもべ。

とうほくいんしょくにんうたあわせ【東北院職人歌合】‥ヰン‥アハセ

現存最古の職人歌合絵巻。1214年(建保2)秋、東北院に集まったさまざまな職能の人々による歌合という想定で制作された絵巻。東京国立博物館本は14世紀前半、花園院周辺で成立。

とうほく‐じどうしゃどう【東北自動車道】‥ダウ

埼玉県川口市から宇都宮・郡山・仙台・北上を経て青森市に至る高速道路。全長679.5キロメートル。法定路線名、東北縦貫自動車道弘前線。

⇒とう‐ほく【東北】

とうほく‐しんかんせん【東北新幹線】

「新幹線」参照。

⇒とう‐ほく【東北】

とうほく‐だいがく【東北大学】

国立大学法人の一つ。前身は1907年創立の東北帝国大学。49年旧制の第二高等学校・仙台工業専門学校・宮城師範・同青年師範を統合して新制大学となる。2004年法人化。仙台市。

⇒とう‐ほく【東北】

とう‐ほくとう【東北東】

東と北東との間に当たる方角。

とうほく‐にほん【東北日本】

日本列島を二つに大きく区分するとき、その東および北半分をさす。本来は、地質構造上の大区分で、本州中部を南北に横断する糸魚川‐静岡構造線から北海道までの地域をさす。

⇒とう‐ほく【東北】

とうほく‐にほん‐こ【東北日本弧】

北海道石狩平野の西側から東北地方に至る島弧。太平洋プレートの沈み込み帯にあたり、大陸側に日本海が拡がり、太平洋側に日本海溝が並走する。

⇒とう‐ほく【東北】

とうほく‐べん【東北弁】

東北地方の方言。→ずうずう弁。

⇒とう‐ほく【東北】

とうほく‐ほんせん【東北本線】

東北地方を縦貫するJRの重要幹線。上野(起点は東京)から大宮・宇都宮・福島・仙台・盛岡および八戸から青森に至る全長739.2キロメートル。盛岡・八戸間はIGRいわて銀河鉄道・青い森鉄道に分離された。路線名称上は東北新幹線(東京・八戸間)を含む。

⇒とう‐ほく【東北】

どう‐ほこ【銅矛・銅鉾】

青銅製のほこ。古代中国で発達し、日本には弥生時代に朝鮮半島から伝来。下部は筒状で柄を挿入するようになっている。日本では、当初は長さ20センチメートルほどの実用の武器で、次第に1メートル近くまで大形化、祭祀用となる。鋳型は九州北部に集中。→銅剣→銅戈どうか

銅矛

③中国東北部。一般に遼寧・吉林・黒竜江3省の称。

④(トウボクとよむ)能。鬘物の典型的作品。軒端の梅をめでた和泉式部の物語に取材。古名、軒端梅。

⇒とうほく‐じどうしゃどう【東北自動車道】

⇒とうほく‐しんかんせん【東北新幹線】

⇒とうほく‐だいがく【東北大学】

⇒とうほく‐にほん【東北日本】

⇒とうほく‐にほん‐こ【東北日本弧】

⇒とうほく‐べん【東北弁】

⇒とうほく‐ほんせん【東北本線】

とう‐ぼく【冬木】

冬になって葉の枯れ落ちた立木。冬枯れの木。ふゆき。

とう‐ぼく【倒木】タウ‥

たおれた木。

とう‐ぼく【唐木】タウ‥

南アジア産の硬木、すなわち紫檀したん・黒檀こくたん・鉄刀木たがやさん・チーク・マホガニー・ラワンなどの総称。

とう‐ぼく【唐墨】タウ‥

中国製の墨。からすみ。

どう‐ほく【道北】ダウ‥

北海道北部、上川・留萌・宗谷の各支庁を含む地域をいう。↔道南

どう‐ぼく【童僕】

男の子供のしもべ。

とうほくいんしょくにんうたあわせ【東北院職人歌合】‥ヰン‥アハセ

現存最古の職人歌合絵巻。1214年(建保2)秋、東北院に集まったさまざまな職能の人々による歌合という想定で制作された絵巻。東京国立博物館本は14世紀前半、花園院周辺で成立。

とうほく‐じどうしゃどう【東北自動車道】‥ダウ

埼玉県川口市から宇都宮・郡山・仙台・北上を経て青森市に至る高速道路。全長679.5キロメートル。法定路線名、東北縦貫自動車道弘前線。

⇒とう‐ほく【東北】

とうほく‐しんかんせん【東北新幹線】

「新幹線」参照。

⇒とう‐ほく【東北】

とうほく‐だいがく【東北大学】

国立大学法人の一つ。前身は1907年創立の東北帝国大学。49年旧制の第二高等学校・仙台工業専門学校・宮城師範・同青年師範を統合して新制大学となる。2004年法人化。仙台市。

⇒とう‐ほく【東北】

とう‐ほくとう【東北東】

東と北東との間に当たる方角。

とうほく‐にほん【東北日本】

日本列島を二つに大きく区分するとき、その東および北半分をさす。本来は、地質構造上の大区分で、本州中部を南北に横断する糸魚川‐静岡構造線から北海道までの地域をさす。

⇒とう‐ほく【東北】

とうほく‐にほん‐こ【東北日本弧】

北海道石狩平野の西側から東北地方に至る島弧。太平洋プレートの沈み込み帯にあたり、大陸側に日本海が拡がり、太平洋側に日本海溝が並走する。

⇒とう‐ほく【東北】

とうほく‐べん【東北弁】

東北地方の方言。→ずうずう弁。

⇒とう‐ほく【東北】

とうほく‐ほんせん【東北本線】

東北地方を縦貫するJRの重要幹線。上野(起点は東京)から大宮・宇都宮・福島・仙台・盛岡および八戸から青森に至る全長739.2キロメートル。盛岡・八戸間はIGRいわて銀河鉄道・青い森鉄道に分離された。路線名称上は東北新幹線(東京・八戸間)を含む。

⇒とう‐ほく【東北】

どう‐ほこ【銅矛・銅鉾】

青銅製のほこ。古代中国で発達し、日本には弥生時代に朝鮮半島から伝来。下部は筒状で柄を挿入するようになっている。日本では、当初は長さ20センチメートルほどの実用の武器で、次第に1メートル近くまで大形化、祭祀用となる。鋳型は九州北部に集中。→銅剣→銅戈どうか

銅矛

とう‐ぼし【唐法師】タウ‥

赤米あかごめの異称。〈日葡辞書〉

とうぼ‐せん【登簿船】

船舶登記簿に登記される、総トン数20トン以上の船舶。登記した後、船舶原簿に登録する。登記船。

⇒とう‐ぼ【登簿】

とうぼ‐トンすう【登簿噸数】

(→)純噸数じゅんトンすうに同じ。

⇒とう‐ぼ【登簿】

どう‐ぼね【胴骨】

①胴の骨。あばら骨。

②度胸。きもだま。胆力。傾城禁短気「大方の―にてはなるまじ」

とう‐ほん【逃奔】タウ‥

にげはしること。

とう‐ほん【唐本】タウ‥

唐土すなわち中国からもたらされた書籍。漢籍。また、その装丁の書物。森鴎外、ヰタ‐セクスアリス「土蔵には―が一ぱい這入つてゐて、書生が一抱づつ抱へては出入だしいれをする」

とう‐ほん【搨本】タフ‥

(→)拓本たくほんに同じ。

とう‐ほん【謄本】

①(→)写本しゃほんに同じ。

②原本の内容を全部謄写して作った文書。↔抄本。

③戸籍謄本の略。

とう‐ほん【藤本】

(→)蔓つる植物に同じ。

とう‐ほん【騰奔】

①はね上がって走ること。

②物価などが急に甚だしく騰貴すること。

どう‐ほん【同本】

内容がまったく同じ本。

とうほん‐せいそう【東奔西走】

ある仕事・目的のために、所々方々をいそがしくかけめぐること。「資金集めに―する」

とう‐ま【稲麻】タウ‥

①稲と麻。

②(→)稲麻竹葦ちくいに同じ。

⇒とうま‐ちくい【稲麻竹葦】

どう‐まき【胴巻】

旅行などの時、金銭などを入れ、腹に巻きつける細長い袋。

どうま‐ごえ【胴間声】‥ゴヱ

調子はずれの濁って太く下品な声。どうごえ。どうまんごえ。どうばりごえ。

どう‐まさつ【動摩擦】

1物体が他物体の表面に沿って運動する場合に、接触によって生じる抵抗力。滑り摩擦と転がり摩擦とに分ける。運動摩擦。↔静止摩擦

とうま‐ちくい【稲麻竹葦】タウ‥ヰ

[法華経方便品](イネとアサと、タケとアシとの入り乱れる意)

①多くの物が群がって入り乱れるさま。平家物語3「余に人参り集ひて、たかんなを込み―のごとし」

②幾重にも取り囲んで立ち並ぶさま。太平記3「残る二十万騎―の如く城を取り巻いてぞ責めたりける」

⇒とう‐ま【稲麻】

とう‐まる【唐丸・鶤鶏】タウ‥

①長鳴鶏ながなきどりの一種。とさかは単一で直立し、羽毛は普通黒色。新潟県原産で天然記念物。世間胸算用2「―觜くちばしならして来る」

トウマル

撮影:小宮輝之

とう‐ぼし【唐法師】タウ‥

赤米あかごめの異称。〈日葡辞書〉

とうぼ‐せん【登簿船】

船舶登記簿に登記される、総トン数20トン以上の船舶。登記した後、船舶原簿に登録する。登記船。

⇒とう‐ぼ【登簿】

とうぼ‐トンすう【登簿噸数】

(→)純噸数じゅんトンすうに同じ。

⇒とう‐ぼ【登簿】

どう‐ぼね【胴骨】

①胴の骨。あばら骨。

②度胸。きもだま。胆力。傾城禁短気「大方の―にてはなるまじ」

とう‐ほん【逃奔】タウ‥

にげはしること。

とう‐ほん【唐本】タウ‥

唐土すなわち中国からもたらされた書籍。漢籍。また、その装丁の書物。森鴎外、ヰタ‐セクスアリス「土蔵には―が一ぱい這入つてゐて、書生が一抱づつ抱へては出入だしいれをする」

とう‐ほん【搨本】タフ‥

(→)拓本たくほんに同じ。

とう‐ほん【謄本】

①(→)写本しゃほんに同じ。

②原本の内容を全部謄写して作った文書。↔抄本。

③戸籍謄本の略。

とう‐ほん【藤本】

(→)蔓つる植物に同じ。

とう‐ほん【騰奔】

①はね上がって走ること。

②物価などが急に甚だしく騰貴すること。

どう‐ほん【同本】

内容がまったく同じ本。

とうほん‐せいそう【東奔西走】

ある仕事・目的のために、所々方々をいそがしくかけめぐること。「資金集めに―する」

とう‐ま【稲麻】タウ‥

①稲と麻。

②(→)稲麻竹葦ちくいに同じ。

⇒とうま‐ちくい【稲麻竹葦】

どう‐まき【胴巻】

旅行などの時、金銭などを入れ、腹に巻きつける細長い袋。

どうま‐ごえ【胴間声】‥ゴヱ

調子はずれの濁って太く下品な声。どうごえ。どうまんごえ。どうばりごえ。

どう‐まさつ【動摩擦】

1物体が他物体の表面に沿って運動する場合に、接触によって生じる抵抗力。滑り摩擦と転がり摩擦とに分ける。運動摩擦。↔静止摩擦

とうま‐ちくい【稲麻竹葦】タウ‥ヰ

[法華経方便品](イネとアサと、タケとアシとの入り乱れる意)

①多くの物が群がって入り乱れるさま。平家物語3「余に人参り集ひて、たかんなを込み―のごとし」

②幾重にも取り囲んで立ち並ぶさま。太平記3「残る二十万騎―の如く城を取り巻いてぞ責めたりける」

⇒とう‐ま【稲麻】

とう‐まる【唐丸・鶤鶏】タウ‥

①長鳴鶏ながなきどりの一種。とさかは単一で直立し、羽毛は普通黒色。新潟県原産で天然記念物。世間胸算用2「―觜くちばしならして来る」

トウマル

撮影:小宮輝之

②唐丸籠の略。

⇒とうまる‐おくり【唐丸送り】

⇒とうまる‐かご【唐丸籠】

⇒とうまる‐やぶり【唐丸破り】

どう‐まる【胴丸・筒丸】

歩兵用の鎧よろいの一種。桶側のように胴を円く囲み、背中で引き合わせるもの。鎌倉時代の末から三物みつものと称して袖と兜かぶとを加えるのが普通となった。軽装で活動に便利なため、近世まで上下の別なく用いられた。

胴丸

②唐丸籠の略。

⇒とうまる‐おくり【唐丸送り】

⇒とうまる‐かご【唐丸籠】

⇒とうまる‐やぶり【唐丸破り】

どう‐まる【胴丸・筒丸】

歩兵用の鎧よろいの一種。桶側のように胴を円く囲み、背中で引き合わせるもの。鎌倉時代の末から三物みつものと称して袖と兜かぶとを加えるのが普通となった。軽装で活動に便利なため、近世まで上下の別なく用いられた。

胴丸

とうまる‐おくり【唐丸送り】タウ‥

江戸時代、罪人を唐丸籠2に入れ、役人などが護送したこと。

⇒とう‐まる【唐丸・鶤鶏】

とうまる‐かご【唐丸籠】タウ‥

①唐丸を飼育する円筒形の竹籠。

②(上に網をかぶせたさまが1に似ているからいう)罪人の護送に用いた竹籠。

⇒とう‐まる【唐丸・鶤鶏】

とうまる‐やぶり【唐丸破り】タウ‥

唐丸送りの罪人が籠を破って逃げること。また、唐丸籠を破ってその中の罪人を逃がすこと。また、その人。

⇒とう‐まる【唐丸・鶤鶏】

どう‐まわり【胴回り】‥マハリ

胴のまわりの長さ。ウェスト。

トゥマン‐ガン【豆満江】

(Tuman-gang)朝鮮半島の大河。白頭山に発源、中国東北部およびロシアの沿海州(プリモルスキー)地方との国境をなし、日本海に注ぐ。長さ521キロメートル。中国名、図們江。

どうまん‐ごえ【胴間声】‥ゴヱ

(→)「どうまごえ」に同じ。浮世風呂前「吾から名のる―」

とう‐まんじゅう【唐饅頭】タウ‥ヂユウ

小麦粉に砂糖・鶏卵をまぜてこねた皮種を、方形・円形・小判形・三味線胴形などの焼き型に流し込んで中に餡を入れ、両面から焼き上げた菓子。

唐饅頭

撮影:関戸 勇

とうまる‐おくり【唐丸送り】タウ‥

江戸時代、罪人を唐丸籠2に入れ、役人などが護送したこと。

⇒とう‐まる【唐丸・鶤鶏】

とうまる‐かご【唐丸籠】タウ‥

①唐丸を飼育する円筒形の竹籠。

②(上に網をかぶせたさまが1に似ているからいう)罪人の護送に用いた竹籠。

⇒とう‐まる【唐丸・鶤鶏】

とうまる‐やぶり【唐丸破り】タウ‥

唐丸送りの罪人が籠を破って逃げること。また、唐丸籠を破ってその中の罪人を逃がすこと。また、その人。

⇒とう‐まる【唐丸・鶤鶏】

どう‐まわり【胴回り】‥マハリ

胴のまわりの長さ。ウェスト。

トゥマン‐ガン【豆満江】

(Tuman-gang)朝鮮半島の大河。白頭山に発源、中国東北部およびロシアの沿海州(プリモルスキー)地方との国境をなし、日本海に注ぐ。長さ521キロメートル。中国名、図們江。

どうまん‐ごえ【胴間声】‥ゴヱ

(→)「どうまごえ」に同じ。浮世風呂前「吾から名のる―」

とう‐まんじゅう【唐饅頭】タウ‥ヂユウ

小麦粉に砂糖・鶏卵をまぜてこねた皮種を、方形・円形・小判形・三味線胴形などの焼き型に流し込んで中に餡を入れ、両面から焼き上げた菓子。

唐饅頭

撮影:関戸 勇

とうみ【東御】

長野県東部の市。古くから馬の産地として知られる。北国街道の宿駅、海野うんの宿は重要伝統的建造物群保存地区。人口3万1千。

とう‐み【唐箕】タウ‥

農具の一つ。穀物に混ざった秕しいな・籾殻・蒿屑などを除去するもの。鼓胴の内部に設けた翼車を回転し風を起こす。上部の漏斗から落下させると比重の軽い夾雑物が飛ばされ選別される。颺扇。

唐箕

とうみ【東御】

長野県東部の市。古くから馬の産地として知られる。北国街道の宿駅、海野うんの宿は重要伝統的建造物群保存地区。人口3万1千。

とう‐み【唐箕】タウ‥

農具の一つ。穀物に混ざった秕しいな・籾殻・蒿屑などを除去するもの。鼓胴の内部に設けた翼車を回転し風を起こす。上部の漏斗から落下させると比重の軽い夾雑物が飛ばされ選別される。颺扇。

唐箕

とう‐みつ【東密】

〔仏〕東寺を本山とする真言密教の称。空海を祖とする。↔台密

とう‐みつ【糖蜜】タウ‥

①砂糖製造の際、糖液を蒸発させて蔗糖しょとうを結晶分離した残液。黒褐色のシロップ状。モラセス。

②濃厚な砂糖溶液。砂糖蜜。

とう‐みの【唐蓑】タウ‥

肩にかけ背をおおう蓑。主に農夫が日光をしのぎ、また雨を防ぐのに用いた。

どう‐みゃく【動脈】

①血液を心臓から体の各部へ運ぶ血管。一般に静脈に比べて血管壁が厚く、弾力性・収縮性に富む。解体新書「それ―は、心の左方より起り、支別則ち一身に蔓延す」↔静脈。

②主幹となっている経路。交通路などにいう。「日本列島の大―」

⇒どうみゃく‐けつ【動脈血】

⇒どうみゃく‐こうかしょう【動脈硬化症】

⇒どうみゃく‐りゅう【動脈瘤】

どう‐みゃく【銅脈】

①贋金にせがね。浄瑠璃、新版歌祭文「内へ戻つて明けた所がわやひんの―」

②にせもの。粗悪品。

③銅の鉱脈。

⇒どうみゃく‐もの【銅脈者】

どうみゃく‐けつ【動脈血】

肺でのガス交換により二酸化炭素ガスを放出し、酸素をとり入れた血液。鮮紅色をなす。↔静脈血。

⇒どう‐みゃく【動脈】

どうみゃく‐こうかしょう【動脈硬化症】‥カウクワシヤウ

動脈壁にコレステロールが沈着して組織が壊され、壁が肥厚・硬化して弾力性を失い脆もろくなる疾患。中年以後に多く、高血圧・肥満・糖尿病などにより促進され、血流障害・血栓形成を伴い、心筋梗塞・脳出血・脳梗塞・腎硬化などを引き起こす。

⇒どう‐みゃく【動脈】

どうみゃく‐せんせい【銅脈先生】

畠中はたけなか観斎の狂号。

どうみゃく‐もの【銅脈者】

ならずもの。道の谺「悪党又は―にて家名相続成がたく」

⇒どう‐みゃく【銅脈】

どうみゃく‐りゅう【動脈瘤】‥リウ

動脈が局部的に拡張膨隆し、嚢状・紡錘状・円柱状を呈する疾患。動脈硬化症・動脈炎・外傷などによって起こるほか、先天性のものもある。

⇒どう‐みゃく【動脈】

とう‐みょう【灯明】‥ミヤウ

神仏に供える灯火。みあかし。「お―をあげる」

⇒とうみょう‐せん【灯明船】

⇒とうみょう‐だい【灯明台】

とう‐みょう【豆苗】‥メウ

中国野菜。葉を採るために品種改良されたエンドウの若芽。炒めもの・スープに用いる。

とう‐みょう【唐名】タウミヤウ

唐土・唐制での呼び名。令制の官名などについていう場合が多い。からな。とうめい。

どう‐みょう【同名】‥ミヤウ

⇒どうめい

どう‐みょう【同苗】‥メウ

①同じ苗字。同姓。

②同族。

どうみょう‐じ【道明寺】ダウミヤウ‥

①大阪府藤井寺市にある真言宗の尼寺。敏達びだつ天皇朝、聖徳太子の開基と伝え、旧称土師寺はじでら。本尊十一面観音は藤原時代の彫像で、菅原道真みちざねの作と伝える。

②能の一つ。神物。

③浄瑠璃「菅原伝授手習鑑」の2段目。菅丞相かんしょうじょう手彫りの木像が奇異を示す場面。

④道明寺糒ほしい・道明寺粉の略。

⑤道明寺粉や糯米もちごめを蒸して餡あんを包み、サクラやツバキの葉をあてた餅菓子。

道明寺

撮影:関戸 勇

とう‐みつ【東密】

〔仏〕東寺を本山とする真言密教の称。空海を祖とする。↔台密

とう‐みつ【糖蜜】タウ‥

①砂糖製造の際、糖液を蒸発させて蔗糖しょとうを結晶分離した残液。黒褐色のシロップ状。モラセス。

②濃厚な砂糖溶液。砂糖蜜。

とう‐みの【唐蓑】タウ‥

肩にかけ背をおおう蓑。主に農夫が日光をしのぎ、また雨を防ぐのに用いた。

どう‐みゃく【動脈】

①血液を心臓から体の各部へ運ぶ血管。一般に静脈に比べて血管壁が厚く、弾力性・収縮性に富む。解体新書「それ―は、心の左方より起り、支別則ち一身に蔓延す」↔静脈。

②主幹となっている経路。交通路などにいう。「日本列島の大―」

⇒どうみゃく‐けつ【動脈血】

⇒どうみゃく‐こうかしょう【動脈硬化症】

⇒どうみゃく‐りゅう【動脈瘤】

どう‐みゃく【銅脈】

①贋金にせがね。浄瑠璃、新版歌祭文「内へ戻つて明けた所がわやひんの―」

②にせもの。粗悪品。

③銅の鉱脈。

⇒どうみゃく‐もの【銅脈者】

どうみゃく‐けつ【動脈血】

肺でのガス交換により二酸化炭素ガスを放出し、酸素をとり入れた血液。鮮紅色をなす。↔静脈血。

⇒どう‐みゃく【動脈】

どうみゃく‐こうかしょう【動脈硬化症】‥カウクワシヤウ

動脈壁にコレステロールが沈着して組織が壊され、壁が肥厚・硬化して弾力性を失い脆もろくなる疾患。中年以後に多く、高血圧・肥満・糖尿病などにより促進され、血流障害・血栓形成を伴い、心筋梗塞・脳出血・脳梗塞・腎硬化などを引き起こす。

⇒どう‐みゃく【動脈】

どうみゃく‐せんせい【銅脈先生】

畠中はたけなか観斎の狂号。

どうみゃく‐もの【銅脈者】

ならずもの。道の谺「悪党又は―にて家名相続成がたく」

⇒どう‐みゃく【銅脈】

どうみゃく‐りゅう【動脈瘤】‥リウ

動脈が局部的に拡張膨隆し、嚢状・紡錘状・円柱状を呈する疾患。動脈硬化症・動脈炎・外傷などによって起こるほか、先天性のものもある。

⇒どう‐みゃく【動脈】

とう‐みょう【灯明】‥ミヤウ

神仏に供える灯火。みあかし。「お―をあげる」

⇒とうみょう‐せん【灯明船】

⇒とうみょう‐だい【灯明台】

とう‐みょう【豆苗】‥メウ

中国野菜。葉を採るために品種改良されたエンドウの若芽。炒めもの・スープに用いる。

とう‐みょう【唐名】タウミヤウ

唐土・唐制での呼び名。令制の官名などについていう場合が多い。からな。とうめい。

どう‐みょう【同名】‥ミヤウ

⇒どうめい

どう‐みょう【同苗】‥メウ

①同じ苗字。同姓。

②同族。

どうみょう‐じ【道明寺】ダウミヤウ‥

①大阪府藤井寺市にある真言宗の尼寺。敏達びだつ天皇朝、聖徳太子の開基と伝え、旧称土師寺はじでら。本尊十一面観音は藤原時代の彫像で、菅原道真みちざねの作と伝える。

②能の一つ。神物。

③浄瑠璃「菅原伝授手習鑑」の2段目。菅丞相かんしょうじょう手彫りの木像が奇異を示す場面。

④道明寺糒ほしい・道明寺粉の略。

⑤道明寺粉や糯米もちごめを蒸して餡あんを包み、サクラやツバキの葉をあてた餅菓子。

道明寺

撮影:関戸 勇

⇒どうみょうじ‐こ【道明寺粉】

⇒どうみょうじ‐ほしい【道明寺糒】

どうみょうじ‐こ【道明寺粉】ダウミヤウ‥

道明寺糒ほしいを粗く挽いたもの。

⇒どうみょう‐じ【道明寺】

とうみょうじ‐なわて【灯明寺畷】‥ミヤウ‥ナハテ

福井市灯明寺付近の九頭竜川の堤で、新田義貞戦死の古戦場。

どうみょうじ‐ほしい【道明寺糒】ダウミヤウ‥ホシヒ

糯米もちごめを蒸して乾かしたもの。熱湯を注ぎ、柔らかくして食用・菓子用に供する。道明寺で天満宮に供えた飯の下がりを乾燥貯蔵したのに起こるといい、軍糧または旅行用食糧として重用された。

⇒どうみょう‐じ【道明寺】

とうみょう‐せん【灯明船】‥ミヤウ‥

(→)灯船に同じ。

⇒とう‐みょう【灯明】

とうみょう‐だい【灯明台】‥ミヤウ‥

灯明をともす台。→灯台1

⇒とう‐みょう【灯明】

とう‐みん【冬眠】

冬期に、動物がもっぱら運動・摂食をやめ、物質代謝の不活発な状態に入る現象。両生類・爬虫類など変温動物がこれを行い、クマなどの冬ごもり(時々覚醒して排泄・摂食などを行う)は、擬似冬眠と呼ぶ。また、植物などが寒期に成育を止めることをいうことがある。〈[季]冬〉

とう‐みん【島民】タウ‥

島の住民。

とう‐む【当務】タウ‥

その事務に当たること。また、現在とっている事務。

とう‐む【党務】タウ‥

政党・党派の事務。

どう‐むかえ【道迎え】ダウムカヘ

参詣帰りの人を途中に迎えて酒食を出すこと。謡曲、俊寛「―のそのために、一酒を持ちて参りたり」

とう‐むしろ【唐筵】タウ‥

中国製の良質のむしろ。

とう‐むしろ【籐蓆】

籐で編んだむしろ。多く夏の敷き物にする。とむしろ。〈[季]夏〉

とうめ【専女】タウメ

①老女。土佐日記「おきな人ひとり、―ひとり」

②老狐の異称。→伊賀専女いがとうめ

とう‐め【唐目】タウ‥

秤目はかりめの一種。1斤を160匁とする。宋代の秤目の伝わったもの。江戸時代には薬種のほかは唐目を用いた。からめ。→大和目やまとめ

とうめ【専】タウメ

〔副〕

(タクメの転)もっぱら。景行紀「汝―東国を領おさめよ」

とう‐めい【刀銘】タウ‥

刀剣の銘。

とう‐めい【東名】

東京と名古屋。

⇒とうめい‐こうそくどうろ【東名高速道路】

とう‐めい【唐名】タウ‥

⇒とうみょう

とう‐めい【透明】

①すきとおること。くもりなく明らかなこと。「無色―」

②〔理〕物体が光などの電磁波をとおすこと。

⇒とうめい‐かん【透明感】

⇒とうめい‐し【透明紙】

⇒とうめい‐せい【透明性】

⇒とうめい‐せっけん【透明石鹸】

⇒とうめい‐たい【透明体】

⇒とうめい‐ど【透明度】

⇒とうめい‐にんげん【透明人間】

どう‐めい【同名】

同じ名。どうみょう。

⇒どうめい‐いじん【同名異人】

どう‐めい【同盟】

①個人・団体もしくは国家が互いに共同の目的のために同一の行動をとることを約すること。また、その結果として成立した提携関係。蘭学事始「―の人々毎会右の如く寄りつどひしこと」。「―を結ぶ」

②同盟通信社の略称。

⇒どうめい‐こく【同盟国】

⇒どうめい‐じょうやく【同盟条約】

⇒どうめい‐つうしんしゃ【同盟通信社】

⇒どうめい‐ひぎょう【同盟罷業】

⇒どうめい‐ひこう【同盟罷工】

どうめい【同盟】

全日本労働総同盟の略称。1962年同盟会議に結集した全労会議・総同盟・全官公の3団体が、64年に改組結成した全国組織。産業民主主義を唱え総評に対抗。87年連合1結成により解散。

どうめい‐いじん【同名異人】

名は同じであるが、違う人であること。

⇒どう‐めい【同名】

とうめい‐かん【透明感】

色や材質が透明である感じ。また、文学作品などに表現された、透き通って明るい感じ。「―のある筆致」

⇒とう‐めい【透明】

とうめい‐こうそくどうろ【東名高速道路】‥カウ‥ダウ‥

東京都世田谷区から愛知県小牧市まで、国道1号にほぼ並行して走る高速道路。全長346.7キロメートル。小牧市で名神高速道路・中央自動車道と接続。法定路線名、第一東海自動車道。

⇒とう‐めい【東名】

どうめい‐こく【同盟国】

互いに同盟関係にある国家、すなわち同盟条約の当事国。

⇒どう‐めい【同盟】

とうめい‐し【透明紙】

グラシン紙・油紙・蝋紙のように、光の透過性の高い紙。

⇒とう‐めい【透明】

どう‐めいし【動名詞】

(gerund)英文法などにおける非定形動詞の一つ。動詞に接辞が付き、動詞の性質を保ちつつ名詞と同じような働きをする語。英語では-ing形。同じ語形の現在分詞とは別。

どうめい‐じょうやく【同盟条約】‥デウ‥

第三国に対する攻撃または防御のために相互に援助を約する条約。

⇒どう‐めい【同盟】

とうめい‐せい【透明性】

制度や組織の運営が外部からも分かるように維持されていること。その度合。「市政の―を向上させる」

⇒とう‐めい【透明】

とうめい‐せっけん【透明石鹸】‥セキ‥

少量のアルコールまたはグリセリン・砂糖などを含む石鹸。

⇒とう‐めい【透明】

とうめい‐たい【透明体】

光をよくとおす物体。ガラス・水・空気の類。可視光線以外の電磁波に対してもいう。

⇒とう‐めい【透明】

どうめい‐つうしんしゃ【同盟通信社】

第二次大戦の戦前・戦中の通信社。日本電報通信社と新聞連合社を統合、1936年設立。政府から独占的特権を与えられる。敗戦後、解散。略称、同盟。

⇒どう‐めい【同盟】

とうめい‐ど【透明度】

湖や海の水の透明さを表す値。直径約30センチメートルの白色円板などを水中に沈めて、見えなくなる深さで示す。

⇒とう‐めい【透明】

とうめい‐にんげん【透明人間】

透明の身体を持つ架空の人間。H.G.ウェルズの同名の小説(1897年)が有名。

⇒とう‐めい【透明】

どうめい‐ひぎょう【同盟罷業】‥ゲフ

(→)ストライキ1に同じ。

⇒どう‐めい【同盟】

どうめい‐ひこう【同盟罷工】

(→)ストライキ1に同じ。石川啄木、A LETTER FROM PRISON「直接に工場主に談判する、聞かれなければ―をやるといふので」

⇒どう‐めい【同盟】

とうめい‐りゅう【東明流】‥リウ

三味線音楽の一種目。1902年(明治35)頃、平岡吟舟が創始。各種三味線音楽を折衷。旧名、東明節。

どう‐メダル【銅メダル】

銅製のメダル。オリンピック競技などで第3位の者に贈られる。

とう‐めつ【討滅】タウ‥

うちほろぼすこと。

⇒どうみょうじ‐こ【道明寺粉】

⇒どうみょうじ‐ほしい【道明寺糒】

どうみょうじ‐こ【道明寺粉】ダウミヤウ‥

道明寺糒ほしいを粗く挽いたもの。

⇒どうみょう‐じ【道明寺】

とうみょうじ‐なわて【灯明寺畷】‥ミヤウ‥ナハテ

福井市灯明寺付近の九頭竜川の堤で、新田義貞戦死の古戦場。

どうみょうじ‐ほしい【道明寺糒】ダウミヤウ‥ホシヒ

糯米もちごめを蒸して乾かしたもの。熱湯を注ぎ、柔らかくして食用・菓子用に供する。道明寺で天満宮に供えた飯の下がりを乾燥貯蔵したのに起こるといい、軍糧または旅行用食糧として重用された。

⇒どうみょう‐じ【道明寺】

とうみょう‐せん【灯明船】‥ミヤウ‥

(→)灯船に同じ。

⇒とう‐みょう【灯明】

とうみょう‐だい【灯明台】‥ミヤウ‥

灯明をともす台。→灯台1

⇒とう‐みょう【灯明】

とう‐みん【冬眠】

冬期に、動物がもっぱら運動・摂食をやめ、物質代謝の不活発な状態に入る現象。両生類・爬虫類など変温動物がこれを行い、クマなどの冬ごもり(時々覚醒して排泄・摂食などを行う)は、擬似冬眠と呼ぶ。また、植物などが寒期に成育を止めることをいうことがある。〈[季]冬〉

とう‐みん【島民】タウ‥

島の住民。

とう‐む【当務】タウ‥

その事務に当たること。また、現在とっている事務。

とう‐む【党務】タウ‥

政党・党派の事務。

どう‐むかえ【道迎え】ダウムカヘ

参詣帰りの人を途中に迎えて酒食を出すこと。謡曲、俊寛「―のそのために、一酒を持ちて参りたり」

とう‐むしろ【唐筵】タウ‥

中国製の良質のむしろ。

とう‐むしろ【籐蓆】

籐で編んだむしろ。多く夏の敷き物にする。とむしろ。〈[季]夏〉

とうめ【専女】タウメ

①老女。土佐日記「おきな人ひとり、―ひとり」

②老狐の異称。→伊賀専女いがとうめ

とう‐め【唐目】タウ‥

秤目はかりめの一種。1斤を160匁とする。宋代の秤目の伝わったもの。江戸時代には薬種のほかは唐目を用いた。からめ。→大和目やまとめ

とうめ【専】タウメ

〔副〕

(タクメの転)もっぱら。景行紀「汝―東国を領おさめよ」

とう‐めい【刀銘】タウ‥

刀剣の銘。

とう‐めい【東名】

東京と名古屋。

⇒とうめい‐こうそくどうろ【東名高速道路】

とう‐めい【唐名】タウ‥

⇒とうみょう

とう‐めい【透明】

①すきとおること。くもりなく明らかなこと。「無色―」

②〔理〕物体が光などの電磁波をとおすこと。

⇒とうめい‐かん【透明感】

⇒とうめい‐し【透明紙】

⇒とうめい‐せい【透明性】

⇒とうめい‐せっけん【透明石鹸】

⇒とうめい‐たい【透明体】

⇒とうめい‐ど【透明度】

⇒とうめい‐にんげん【透明人間】

どう‐めい【同名】

同じ名。どうみょう。

⇒どうめい‐いじん【同名異人】

どう‐めい【同盟】

①個人・団体もしくは国家が互いに共同の目的のために同一の行動をとることを約すること。また、その結果として成立した提携関係。蘭学事始「―の人々毎会右の如く寄りつどひしこと」。「―を結ぶ」

②同盟通信社の略称。

⇒どうめい‐こく【同盟国】

⇒どうめい‐じょうやく【同盟条約】

⇒どうめい‐つうしんしゃ【同盟通信社】

⇒どうめい‐ひぎょう【同盟罷業】

⇒どうめい‐ひこう【同盟罷工】

どうめい【同盟】

全日本労働総同盟の略称。1962年同盟会議に結集した全労会議・総同盟・全官公の3団体が、64年に改組結成した全国組織。産業民主主義を唱え総評に対抗。87年連合1結成により解散。

どうめい‐いじん【同名異人】

名は同じであるが、違う人であること。

⇒どう‐めい【同名】

とうめい‐かん【透明感】

色や材質が透明である感じ。また、文学作品などに表現された、透き通って明るい感じ。「―のある筆致」

⇒とう‐めい【透明】

とうめい‐こうそくどうろ【東名高速道路】‥カウ‥ダウ‥

東京都世田谷区から愛知県小牧市まで、国道1号にほぼ並行して走る高速道路。全長346.7キロメートル。小牧市で名神高速道路・中央自動車道と接続。法定路線名、第一東海自動車道。

⇒とう‐めい【東名】

どうめい‐こく【同盟国】

互いに同盟関係にある国家、すなわち同盟条約の当事国。

⇒どう‐めい【同盟】

とうめい‐し【透明紙】

グラシン紙・油紙・蝋紙のように、光の透過性の高い紙。

⇒とう‐めい【透明】

どう‐めいし【動名詞】

(gerund)英文法などにおける非定形動詞の一つ。動詞に接辞が付き、動詞の性質を保ちつつ名詞と同じような働きをする語。英語では-ing形。同じ語形の現在分詞とは別。

どうめい‐じょうやく【同盟条約】‥デウ‥

第三国に対する攻撃または防御のために相互に援助を約する条約。

⇒どう‐めい【同盟】

とうめい‐せい【透明性】

制度や組織の運営が外部からも分かるように維持されていること。その度合。「市政の―を向上させる」

⇒とう‐めい【透明】

とうめい‐せっけん【透明石鹸】‥セキ‥

少量のアルコールまたはグリセリン・砂糖などを含む石鹸。

⇒とう‐めい【透明】

とうめい‐たい【透明体】

光をよくとおす物体。ガラス・水・空気の類。可視光線以外の電磁波に対してもいう。

⇒とう‐めい【透明】

どうめい‐つうしんしゃ【同盟通信社】

第二次大戦の戦前・戦中の通信社。日本電報通信社と新聞連合社を統合、1936年設立。政府から独占的特権を与えられる。敗戦後、解散。略称、同盟。

⇒どう‐めい【同盟】

とうめい‐ど【透明度】

湖や海の水の透明さを表す値。直径約30センチメートルの白色円板などを水中に沈めて、見えなくなる深さで示す。

⇒とう‐めい【透明】

とうめい‐にんげん【透明人間】

透明の身体を持つ架空の人間。H.G.ウェルズの同名の小説(1897年)が有名。

⇒とう‐めい【透明】

どうめい‐ひぎょう【同盟罷業】‥ゲフ

(→)ストライキ1に同じ。

⇒どう‐めい【同盟】

どうめい‐ひこう【同盟罷工】

(→)ストライキ1に同じ。石川啄木、A LETTER FROM PRISON「直接に工場主に談判する、聞かれなければ―をやるといふので」

⇒どう‐めい【同盟】

とうめい‐りゅう【東明流】‥リウ

三味線音楽の一種目。1902年(明治35)頃、平岡吟舟が創始。各種三味線音楽を折衷。旧名、東明節。

どう‐メダル【銅メダル】

銅製のメダル。オリンピック競技などで第3位の者に贈られる。

とう‐めつ【討滅】タウ‥

うちほろぼすこと。

東北地方の主な川・湖

東北地方の主な川・湖

③中国東北部。一般に遼寧・吉林・黒竜江3省の称。

④(トウボクとよむ)能。鬘物の典型的作品。軒端の梅をめでた和泉式部の物語に取材。古名、軒端梅。

⇒とうほく‐じどうしゃどう【東北自動車道】

⇒とうほく‐しんかんせん【東北新幹線】

⇒とうほく‐だいがく【東北大学】

⇒とうほく‐にほん【東北日本】

⇒とうほく‐にほん‐こ【東北日本弧】

⇒とうほく‐べん【東北弁】

⇒とうほく‐ほんせん【東北本線】

とう‐ぼく【冬木】

冬になって葉の枯れ落ちた立木。冬枯れの木。ふゆき。

とう‐ぼく【倒木】タウ‥

たおれた木。

とう‐ぼく【唐木】タウ‥

南アジア産の硬木、すなわち紫檀したん・黒檀こくたん・鉄刀木たがやさん・チーク・マホガニー・ラワンなどの総称。

とう‐ぼく【唐墨】タウ‥

中国製の墨。からすみ。

どう‐ほく【道北】ダウ‥

北海道北部、上川・留萌・宗谷の各支庁を含む地域をいう。↔道南

どう‐ぼく【童僕】

男の子供のしもべ。

とうほくいんしょくにんうたあわせ【東北院職人歌合】‥ヰン‥アハセ

現存最古の職人歌合絵巻。1214年(建保2)秋、東北院に集まったさまざまな職能の人々による歌合という想定で制作された絵巻。東京国立博物館本は14世紀前半、花園院周辺で成立。

とうほく‐じどうしゃどう【東北自動車道】‥ダウ

埼玉県川口市から宇都宮・郡山・仙台・北上を経て青森市に至る高速道路。全長679.5キロメートル。法定路線名、東北縦貫自動車道弘前線。

⇒とう‐ほく【東北】

とうほく‐しんかんせん【東北新幹線】

「新幹線」参照。

⇒とう‐ほく【東北】

とうほく‐だいがく【東北大学】

国立大学法人の一つ。前身は1907年創立の東北帝国大学。49年旧制の第二高等学校・仙台工業専門学校・宮城師範・同青年師範を統合して新制大学となる。2004年法人化。仙台市。

⇒とう‐ほく【東北】

とう‐ほくとう【東北東】

東と北東との間に当たる方角。

とうほく‐にほん【東北日本】

日本列島を二つに大きく区分するとき、その東および北半分をさす。本来は、地質構造上の大区分で、本州中部を南北に横断する糸魚川‐静岡構造線から北海道までの地域をさす。

⇒とう‐ほく【東北】

とうほく‐にほん‐こ【東北日本弧】

北海道石狩平野の西側から東北地方に至る島弧。太平洋プレートの沈み込み帯にあたり、大陸側に日本海が拡がり、太平洋側に日本海溝が並走する。

⇒とう‐ほく【東北】

とうほく‐べん【東北弁】

東北地方の方言。→ずうずう弁。

⇒とう‐ほく【東北】

とうほく‐ほんせん【東北本線】

東北地方を縦貫するJRの重要幹線。上野(起点は東京)から大宮・宇都宮・福島・仙台・盛岡および八戸から青森に至る全長739.2キロメートル。盛岡・八戸間はIGRいわて銀河鉄道・青い森鉄道に分離された。路線名称上は東北新幹線(東京・八戸間)を含む。

⇒とう‐ほく【東北】

どう‐ほこ【銅矛・銅鉾】

青銅製のほこ。古代中国で発達し、日本には弥生時代に朝鮮半島から伝来。下部は筒状で柄を挿入するようになっている。日本では、当初は長さ20センチメートルほどの実用の武器で、次第に1メートル近くまで大形化、祭祀用となる。鋳型は九州北部に集中。→銅剣→銅戈どうか

銅矛

③中国東北部。一般に遼寧・吉林・黒竜江3省の称。

④(トウボクとよむ)能。鬘物の典型的作品。軒端の梅をめでた和泉式部の物語に取材。古名、軒端梅。

⇒とうほく‐じどうしゃどう【東北自動車道】

⇒とうほく‐しんかんせん【東北新幹線】

⇒とうほく‐だいがく【東北大学】

⇒とうほく‐にほん【東北日本】

⇒とうほく‐にほん‐こ【東北日本弧】

⇒とうほく‐べん【東北弁】

⇒とうほく‐ほんせん【東北本線】

とう‐ぼく【冬木】

冬になって葉の枯れ落ちた立木。冬枯れの木。ふゆき。

とう‐ぼく【倒木】タウ‥

たおれた木。

とう‐ぼく【唐木】タウ‥

南アジア産の硬木、すなわち紫檀したん・黒檀こくたん・鉄刀木たがやさん・チーク・マホガニー・ラワンなどの総称。

とう‐ぼく【唐墨】タウ‥

中国製の墨。からすみ。

どう‐ほく【道北】ダウ‥

北海道北部、上川・留萌・宗谷の各支庁を含む地域をいう。↔道南

どう‐ぼく【童僕】

男の子供のしもべ。

とうほくいんしょくにんうたあわせ【東北院職人歌合】‥ヰン‥アハセ

現存最古の職人歌合絵巻。1214年(建保2)秋、東北院に集まったさまざまな職能の人々による歌合という想定で制作された絵巻。東京国立博物館本は14世紀前半、花園院周辺で成立。

とうほく‐じどうしゃどう【東北自動車道】‥ダウ

埼玉県川口市から宇都宮・郡山・仙台・北上を経て青森市に至る高速道路。全長679.5キロメートル。法定路線名、東北縦貫自動車道弘前線。

⇒とう‐ほく【東北】

とうほく‐しんかんせん【東北新幹線】

「新幹線」参照。

⇒とう‐ほく【東北】

とうほく‐だいがく【東北大学】

国立大学法人の一つ。前身は1907年創立の東北帝国大学。49年旧制の第二高等学校・仙台工業専門学校・宮城師範・同青年師範を統合して新制大学となる。2004年法人化。仙台市。

⇒とう‐ほく【東北】

とう‐ほくとう【東北東】

東と北東との間に当たる方角。

とうほく‐にほん【東北日本】

日本列島を二つに大きく区分するとき、その東および北半分をさす。本来は、地質構造上の大区分で、本州中部を南北に横断する糸魚川‐静岡構造線から北海道までの地域をさす。

⇒とう‐ほく【東北】

とうほく‐にほん‐こ【東北日本弧】

北海道石狩平野の西側から東北地方に至る島弧。太平洋プレートの沈み込み帯にあたり、大陸側に日本海が拡がり、太平洋側に日本海溝が並走する。

⇒とう‐ほく【東北】

とうほく‐べん【東北弁】

東北地方の方言。→ずうずう弁。

⇒とう‐ほく【東北】

とうほく‐ほんせん【東北本線】

東北地方を縦貫するJRの重要幹線。上野(起点は東京)から大宮・宇都宮・福島・仙台・盛岡および八戸から青森に至る全長739.2キロメートル。盛岡・八戸間はIGRいわて銀河鉄道・青い森鉄道に分離された。路線名称上は東北新幹線(東京・八戸間)を含む。

⇒とう‐ほく【東北】

どう‐ほこ【銅矛・銅鉾】

青銅製のほこ。古代中国で発達し、日本には弥生時代に朝鮮半島から伝来。下部は筒状で柄を挿入するようになっている。日本では、当初は長さ20センチメートルほどの実用の武器で、次第に1メートル近くまで大形化、祭祀用となる。鋳型は九州北部に集中。→銅剣→銅戈どうか

銅矛

とう‐ぼし【唐法師】タウ‥

赤米あかごめの異称。〈日葡辞書〉

とうぼ‐せん【登簿船】

船舶登記簿に登記される、総トン数20トン以上の船舶。登記した後、船舶原簿に登録する。登記船。

⇒とう‐ぼ【登簿】

とうぼ‐トンすう【登簿噸数】

(→)純噸数じゅんトンすうに同じ。

⇒とう‐ぼ【登簿】

どう‐ぼね【胴骨】

①胴の骨。あばら骨。

②度胸。きもだま。胆力。傾城禁短気「大方の―にてはなるまじ」

とう‐ほん【逃奔】タウ‥

にげはしること。

とう‐ほん【唐本】タウ‥

唐土すなわち中国からもたらされた書籍。漢籍。また、その装丁の書物。森鴎外、ヰタ‐セクスアリス「土蔵には―が一ぱい這入つてゐて、書生が一抱づつ抱へては出入だしいれをする」

とう‐ほん【搨本】タフ‥

(→)拓本たくほんに同じ。

とう‐ほん【謄本】

①(→)写本しゃほんに同じ。

②原本の内容を全部謄写して作った文書。↔抄本。

③戸籍謄本の略。

とう‐ほん【藤本】

(→)蔓つる植物に同じ。

とう‐ほん【騰奔】

①はね上がって走ること。

②物価などが急に甚だしく騰貴すること。

どう‐ほん【同本】

内容がまったく同じ本。

とうほん‐せいそう【東奔西走】

ある仕事・目的のために、所々方々をいそがしくかけめぐること。「資金集めに―する」

とう‐ま【稲麻】タウ‥

①稲と麻。

②(→)稲麻竹葦ちくいに同じ。

⇒とうま‐ちくい【稲麻竹葦】

どう‐まき【胴巻】

旅行などの時、金銭などを入れ、腹に巻きつける細長い袋。

どうま‐ごえ【胴間声】‥ゴヱ

調子はずれの濁って太く下品な声。どうごえ。どうまんごえ。どうばりごえ。

どう‐まさつ【動摩擦】

1物体が他物体の表面に沿って運動する場合に、接触によって生じる抵抗力。滑り摩擦と転がり摩擦とに分ける。運動摩擦。↔静止摩擦

とうま‐ちくい【稲麻竹葦】タウ‥ヰ

[法華経方便品](イネとアサと、タケとアシとの入り乱れる意)

①多くの物が群がって入り乱れるさま。平家物語3「余に人参り集ひて、たかんなを込み―のごとし」

②幾重にも取り囲んで立ち並ぶさま。太平記3「残る二十万騎―の如く城を取り巻いてぞ責めたりける」

⇒とう‐ま【稲麻】

とう‐まる【唐丸・鶤鶏】タウ‥

①長鳴鶏ながなきどりの一種。とさかは単一で直立し、羽毛は普通黒色。新潟県原産で天然記念物。世間胸算用2「―觜くちばしならして来る」

トウマル

撮影:小宮輝之

とう‐ぼし【唐法師】タウ‥

赤米あかごめの異称。〈日葡辞書〉

とうぼ‐せん【登簿船】

船舶登記簿に登記される、総トン数20トン以上の船舶。登記した後、船舶原簿に登録する。登記船。

⇒とう‐ぼ【登簿】

とうぼ‐トンすう【登簿噸数】

(→)純噸数じゅんトンすうに同じ。

⇒とう‐ぼ【登簿】

どう‐ぼね【胴骨】

①胴の骨。あばら骨。

②度胸。きもだま。胆力。傾城禁短気「大方の―にてはなるまじ」

とう‐ほん【逃奔】タウ‥

にげはしること。

とう‐ほん【唐本】タウ‥

唐土すなわち中国からもたらされた書籍。漢籍。また、その装丁の書物。森鴎外、ヰタ‐セクスアリス「土蔵には―が一ぱい這入つてゐて、書生が一抱づつ抱へては出入だしいれをする」

とう‐ほん【搨本】タフ‥

(→)拓本たくほんに同じ。

とう‐ほん【謄本】

①(→)写本しゃほんに同じ。

②原本の内容を全部謄写して作った文書。↔抄本。

③戸籍謄本の略。

とう‐ほん【藤本】

(→)蔓つる植物に同じ。

とう‐ほん【騰奔】

①はね上がって走ること。

②物価などが急に甚だしく騰貴すること。

どう‐ほん【同本】

内容がまったく同じ本。

とうほん‐せいそう【東奔西走】

ある仕事・目的のために、所々方々をいそがしくかけめぐること。「資金集めに―する」

とう‐ま【稲麻】タウ‥

①稲と麻。

②(→)稲麻竹葦ちくいに同じ。

⇒とうま‐ちくい【稲麻竹葦】

どう‐まき【胴巻】

旅行などの時、金銭などを入れ、腹に巻きつける細長い袋。

どうま‐ごえ【胴間声】‥ゴヱ

調子はずれの濁って太く下品な声。どうごえ。どうまんごえ。どうばりごえ。

どう‐まさつ【動摩擦】

1物体が他物体の表面に沿って運動する場合に、接触によって生じる抵抗力。滑り摩擦と転がり摩擦とに分ける。運動摩擦。↔静止摩擦

とうま‐ちくい【稲麻竹葦】タウ‥ヰ

[法華経方便品](イネとアサと、タケとアシとの入り乱れる意)

①多くの物が群がって入り乱れるさま。平家物語3「余に人参り集ひて、たかんなを込み―のごとし」

②幾重にも取り囲んで立ち並ぶさま。太平記3「残る二十万騎―の如く城を取り巻いてぞ責めたりける」

⇒とう‐ま【稲麻】

とう‐まる【唐丸・鶤鶏】タウ‥

①長鳴鶏ながなきどりの一種。とさかは単一で直立し、羽毛は普通黒色。新潟県原産で天然記念物。世間胸算用2「―觜くちばしならして来る」

トウマル

撮影:小宮輝之

②唐丸籠の略。

⇒とうまる‐おくり【唐丸送り】

⇒とうまる‐かご【唐丸籠】

⇒とうまる‐やぶり【唐丸破り】

どう‐まる【胴丸・筒丸】

歩兵用の鎧よろいの一種。桶側のように胴を円く囲み、背中で引き合わせるもの。鎌倉時代の末から三物みつものと称して袖と兜かぶとを加えるのが普通となった。軽装で活動に便利なため、近世まで上下の別なく用いられた。

胴丸

②唐丸籠の略。

⇒とうまる‐おくり【唐丸送り】

⇒とうまる‐かご【唐丸籠】

⇒とうまる‐やぶり【唐丸破り】

どう‐まる【胴丸・筒丸】

歩兵用の鎧よろいの一種。桶側のように胴を円く囲み、背中で引き合わせるもの。鎌倉時代の末から三物みつものと称して袖と兜かぶとを加えるのが普通となった。軽装で活動に便利なため、近世まで上下の別なく用いられた。

胴丸

とうまる‐おくり【唐丸送り】タウ‥

江戸時代、罪人を唐丸籠2に入れ、役人などが護送したこと。

⇒とう‐まる【唐丸・鶤鶏】

とうまる‐かご【唐丸籠】タウ‥

①唐丸を飼育する円筒形の竹籠。

②(上に網をかぶせたさまが1に似ているからいう)罪人の護送に用いた竹籠。

⇒とう‐まる【唐丸・鶤鶏】

とうまる‐やぶり【唐丸破り】タウ‥

唐丸送りの罪人が籠を破って逃げること。また、唐丸籠を破ってその中の罪人を逃がすこと。また、その人。

⇒とう‐まる【唐丸・鶤鶏】

どう‐まわり【胴回り】‥マハリ

胴のまわりの長さ。ウェスト。

トゥマン‐ガン【豆満江】

(Tuman-gang)朝鮮半島の大河。白頭山に発源、中国東北部およびロシアの沿海州(プリモルスキー)地方との国境をなし、日本海に注ぐ。長さ521キロメートル。中国名、図們江。

どうまん‐ごえ【胴間声】‥ゴヱ

(→)「どうまごえ」に同じ。浮世風呂前「吾から名のる―」

とう‐まんじゅう【唐饅頭】タウ‥ヂユウ

小麦粉に砂糖・鶏卵をまぜてこねた皮種を、方形・円形・小判形・三味線胴形などの焼き型に流し込んで中に餡を入れ、両面から焼き上げた菓子。

唐饅頭

撮影:関戸 勇

とうまる‐おくり【唐丸送り】タウ‥

江戸時代、罪人を唐丸籠2に入れ、役人などが護送したこと。

⇒とう‐まる【唐丸・鶤鶏】

とうまる‐かご【唐丸籠】タウ‥

①唐丸を飼育する円筒形の竹籠。

②(上に網をかぶせたさまが1に似ているからいう)罪人の護送に用いた竹籠。

⇒とう‐まる【唐丸・鶤鶏】

とうまる‐やぶり【唐丸破り】タウ‥

唐丸送りの罪人が籠を破って逃げること。また、唐丸籠を破ってその中の罪人を逃がすこと。また、その人。

⇒とう‐まる【唐丸・鶤鶏】

どう‐まわり【胴回り】‥マハリ

胴のまわりの長さ。ウェスト。

トゥマン‐ガン【豆満江】

(Tuman-gang)朝鮮半島の大河。白頭山に発源、中国東北部およびロシアの沿海州(プリモルスキー)地方との国境をなし、日本海に注ぐ。長さ521キロメートル。中国名、図們江。

どうまん‐ごえ【胴間声】‥ゴヱ

(→)「どうまごえ」に同じ。浮世風呂前「吾から名のる―」

とう‐まんじゅう【唐饅頭】タウ‥ヂユウ

小麦粉に砂糖・鶏卵をまぜてこねた皮種を、方形・円形・小判形・三味線胴形などの焼き型に流し込んで中に餡を入れ、両面から焼き上げた菓子。

唐饅頭

撮影:関戸 勇

とうみ【東御】

長野県東部の市。古くから馬の産地として知られる。北国街道の宿駅、海野うんの宿は重要伝統的建造物群保存地区。人口3万1千。

とう‐み【唐箕】タウ‥

農具の一つ。穀物に混ざった秕しいな・籾殻・蒿屑などを除去するもの。鼓胴の内部に設けた翼車を回転し風を起こす。上部の漏斗から落下させると比重の軽い夾雑物が飛ばされ選別される。颺扇。

唐箕

とうみ【東御】

長野県東部の市。古くから馬の産地として知られる。北国街道の宿駅、海野うんの宿は重要伝統的建造物群保存地区。人口3万1千。

とう‐み【唐箕】タウ‥

農具の一つ。穀物に混ざった秕しいな・籾殻・蒿屑などを除去するもの。鼓胴の内部に設けた翼車を回転し風を起こす。上部の漏斗から落下させると比重の軽い夾雑物が飛ばされ選別される。颺扇。

唐箕

とう‐みつ【東密】

〔仏〕東寺を本山とする真言密教の称。空海を祖とする。↔台密

とう‐みつ【糖蜜】タウ‥

①砂糖製造の際、糖液を蒸発させて蔗糖しょとうを結晶分離した残液。黒褐色のシロップ状。モラセス。

②濃厚な砂糖溶液。砂糖蜜。

とう‐みの【唐蓑】タウ‥

肩にかけ背をおおう蓑。主に農夫が日光をしのぎ、また雨を防ぐのに用いた。

どう‐みゃく【動脈】

①血液を心臓から体の各部へ運ぶ血管。一般に静脈に比べて血管壁が厚く、弾力性・収縮性に富む。解体新書「それ―は、心の左方より起り、支別則ち一身に蔓延す」↔静脈。

②主幹となっている経路。交通路などにいう。「日本列島の大―」

⇒どうみゃく‐けつ【動脈血】

⇒どうみゃく‐こうかしょう【動脈硬化症】

⇒どうみゃく‐りゅう【動脈瘤】

どう‐みゃく【銅脈】

①贋金にせがね。浄瑠璃、新版歌祭文「内へ戻つて明けた所がわやひんの―」

②にせもの。粗悪品。

③銅の鉱脈。

⇒どうみゃく‐もの【銅脈者】

どうみゃく‐けつ【動脈血】

肺でのガス交換により二酸化炭素ガスを放出し、酸素をとり入れた血液。鮮紅色をなす。↔静脈血。

⇒どう‐みゃく【動脈】

どうみゃく‐こうかしょう【動脈硬化症】‥カウクワシヤウ

動脈壁にコレステロールが沈着して組織が壊され、壁が肥厚・硬化して弾力性を失い脆もろくなる疾患。中年以後に多く、高血圧・肥満・糖尿病などにより促進され、血流障害・血栓形成を伴い、心筋梗塞・脳出血・脳梗塞・腎硬化などを引き起こす。

⇒どう‐みゃく【動脈】

どうみゃく‐せんせい【銅脈先生】

畠中はたけなか観斎の狂号。

どうみゃく‐もの【銅脈者】

ならずもの。道の谺「悪党又は―にて家名相続成がたく」

⇒どう‐みゃく【銅脈】

どうみゃく‐りゅう【動脈瘤】‥リウ

動脈が局部的に拡張膨隆し、嚢状・紡錘状・円柱状を呈する疾患。動脈硬化症・動脈炎・外傷などによって起こるほか、先天性のものもある。

⇒どう‐みゃく【動脈】

とう‐みょう【灯明】‥ミヤウ

神仏に供える灯火。みあかし。「お―をあげる」

⇒とうみょう‐せん【灯明船】

⇒とうみょう‐だい【灯明台】

とう‐みょう【豆苗】‥メウ

中国野菜。葉を採るために品種改良されたエンドウの若芽。炒めもの・スープに用いる。

とう‐みょう【唐名】タウミヤウ

唐土・唐制での呼び名。令制の官名などについていう場合が多い。からな。とうめい。

どう‐みょう【同名】‥ミヤウ

⇒どうめい

どう‐みょう【同苗】‥メウ

①同じ苗字。同姓。

②同族。

どうみょう‐じ【道明寺】ダウミヤウ‥

①大阪府藤井寺市にある真言宗の尼寺。敏達びだつ天皇朝、聖徳太子の開基と伝え、旧称土師寺はじでら。本尊十一面観音は藤原時代の彫像で、菅原道真みちざねの作と伝える。

②能の一つ。神物。

③浄瑠璃「菅原伝授手習鑑」の2段目。菅丞相かんしょうじょう手彫りの木像が奇異を示す場面。

④道明寺糒ほしい・道明寺粉の略。

⑤道明寺粉や糯米もちごめを蒸して餡あんを包み、サクラやツバキの葉をあてた餅菓子。

道明寺

撮影:関戸 勇

とう‐みつ【東密】

〔仏〕東寺を本山とする真言密教の称。空海を祖とする。↔台密

とう‐みつ【糖蜜】タウ‥

①砂糖製造の際、糖液を蒸発させて蔗糖しょとうを結晶分離した残液。黒褐色のシロップ状。モラセス。

②濃厚な砂糖溶液。砂糖蜜。

とう‐みの【唐蓑】タウ‥

肩にかけ背をおおう蓑。主に農夫が日光をしのぎ、また雨を防ぐのに用いた。

どう‐みゃく【動脈】

①血液を心臓から体の各部へ運ぶ血管。一般に静脈に比べて血管壁が厚く、弾力性・収縮性に富む。解体新書「それ―は、心の左方より起り、支別則ち一身に蔓延す」↔静脈。

②主幹となっている経路。交通路などにいう。「日本列島の大―」

⇒どうみゃく‐けつ【動脈血】

⇒どうみゃく‐こうかしょう【動脈硬化症】

⇒どうみゃく‐りゅう【動脈瘤】

どう‐みゃく【銅脈】

①贋金にせがね。浄瑠璃、新版歌祭文「内へ戻つて明けた所がわやひんの―」

②にせもの。粗悪品。

③銅の鉱脈。

⇒どうみゃく‐もの【銅脈者】

どうみゃく‐けつ【動脈血】

肺でのガス交換により二酸化炭素ガスを放出し、酸素をとり入れた血液。鮮紅色をなす。↔静脈血。

⇒どう‐みゃく【動脈】

どうみゃく‐こうかしょう【動脈硬化症】‥カウクワシヤウ

動脈壁にコレステロールが沈着して組織が壊され、壁が肥厚・硬化して弾力性を失い脆もろくなる疾患。中年以後に多く、高血圧・肥満・糖尿病などにより促進され、血流障害・血栓形成を伴い、心筋梗塞・脳出血・脳梗塞・腎硬化などを引き起こす。

⇒どう‐みゃく【動脈】

どうみゃく‐せんせい【銅脈先生】

畠中はたけなか観斎の狂号。

どうみゃく‐もの【銅脈者】

ならずもの。道の谺「悪党又は―にて家名相続成がたく」

⇒どう‐みゃく【銅脈】

どうみゃく‐りゅう【動脈瘤】‥リウ

動脈が局部的に拡張膨隆し、嚢状・紡錘状・円柱状を呈する疾患。動脈硬化症・動脈炎・外傷などによって起こるほか、先天性のものもある。

⇒どう‐みゃく【動脈】

とう‐みょう【灯明】‥ミヤウ

神仏に供える灯火。みあかし。「お―をあげる」

⇒とうみょう‐せん【灯明船】

⇒とうみょう‐だい【灯明台】

とう‐みょう【豆苗】‥メウ

中国野菜。葉を採るために品種改良されたエンドウの若芽。炒めもの・スープに用いる。

とう‐みょう【唐名】タウミヤウ

唐土・唐制での呼び名。令制の官名などについていう場合が多い。からな。とうめい。

どう‐みょう【同名】‥ミヤウ

⇒どうめい

どう‐みょう【同苗】‥メウ

①同じ苗字。同姓。

②同族。

どうみょう‐じ【道明寺】ダウミヤウ‥

①大阪府藤井寺市にある真言宗の尼寺。敏達びだつ天皇朝、聖徳太子の開基と伝え、旧称土師寺はじでら。本尊十一面観音は藤原時代の彫像で、菅原道真みちざねの作と伝える。

②能の一つ。神物。

③浄瑠璃「菅原伝授手習鑑」の2段目。菅丞相かんしょうじょう手彫りの木像が奇異を示す場面。

④道明寺糒ほしい・道明寺粉の略。

⑤道明寺粉や糯米もちごめを蒸して餡あんを包み、サクラやツバキの葉をあてた餅菓子。

道明寺

撮影:関戸 勇

⇒どうみょうじ‐こ【道明寺粉】

⇒どうみょうじ‐ほしい【道明寺糒】

どうみょうじ‐こ【道明寺粉】ダウミヤウ‥

道明寺糒ほしいを粗く挽いたもの。

⇒どうみょう‐じ【道明寺】

とうみょうじ‐なわて【灯明寺畷】‥ミヤウ‥ナハテ

福井市灯明寺付近の九頭竜川の堤で、新田義貞戦死の古戦場。

どうみょうじ‐ほしい【道明寺糒】ダウミヤウ‥ホシヒ

糯米もちごめを蒸して乾かしたもの。熱湯を注ぎ、柔らかくして食用・菓子用に供する。道明寺で天満宮に供えた飯の下がりを乾燥貯蔵したのに起こるといい、軍糧または旅行用食糧として重用された。

⇒どうみょう‐じ【道明寺】

とうみょう‐せん【灯明船】‥ミヤウ‥

(→)灯船に同じ。

⇒とう‐みょう【灯明】

とうみょう‐だい【灯明台】‥ミヤウ‥

灯明をともす台。→灯台1

⇒とう‐みょう【灯明】

とう‐みん【冬眠】

冬期に、動物がもっぱら運動・摂食をやめ、物質代謝の不活発な状態に入る現象。両生類・爬虫類など変温動物がこれを行い、クマなどの冬ごもり(時々覚醒して排泄・摂食などを行う)は、擬似冬眠と呼ぶ。また、植物などが寒期に成育を止めることをいうことがある。〈[季]冬〉

とう‐みん【島民】タウ‥

島の住民。

とう‐む【当務】タウ‥

その事務に当たること。また、現在とっている事務。

とう‐む【党務】タウ‥

政党・党派の事務。

どう‐むかえ【道迎え】ダウムカヘ

参詣帰りの人を途中に迎えて酒食を出すこと。謡曲、俊寛「―のそのために、一酒を持ちて参りたり」

とう‐むしろ【唐筵】タウ‥

中国製の良質のむしろ。

とう‐むしろ【籐蓆】

籐で編んだむしろ。多く夏の敷き物にする。とむしろ。〈[季]夏〉

とうめ【専女】タウメ

①老女。土佐日記「おきな人ひとり、―ひとり」

②老狐の異称。→伊賀専女いがとうめ

とう‐め【唐目】タウ‥

秤目はかりめの一種。1斤を160匁とする。宋代の秤目の伝わったもの。江戸時代には薬種のほかは唐目を用いた。からめ。→大和目やまとめ

とうめ【専】タウメ

〔副〕

(タクメの転)もっぱら。景行紀「汝―東国を領おさめよ」

とう‐めい【刀銘】タウ‥

刀剣の銘。

とう‐めい【東名】

東京と名古屋。

⇒とうめい‐こうそくどうろ【東名高速道路】

とう‐めい【唐名】タウ‥

⇒とうみょう

とう‐めい【透明】

①すきとおること。くもりなく明らかなこと。「無色―」

②〔理〕物体が光などの電磁波をとおすこと。

⇒とうめい‐かん【透明感】

⇒とうめい‐し【透明紙】

⇒とうめい‐せい【透明性】

⇒とうめい‐せっけん【透明石鹸】

⇒とうめい‐たい【透明体】

⇒とうめい‐ど【透明度】

⇒とうめい‐にんげん【透明人間】

どう‐めい【同名】

同じ名。どうみょう。

⇒どうめい‐いじん【同名異人】

どう‐めい【同盟】

①個人・団体もしくは国家が互いに共同の目的のために同一の行動をとることを約すること。また、その結果として成立した提携関係。蘭学事始「―の人々毎会右の如く寄りつどひしこと」。「―を結ぶ」

②同盟通信社の略称。

⇒どうめい‐こく【同盟国】

⇒どうめい‐じょうやく【同盟条約】

⇒どうめい‐つうしんしゃ【同盟通信社】

⇒どうめい‐ひぎょう【同盟罷業】

⇒どうめい‐ひこう【同盟罷工】

どうめい【同盟】

全日本労働総同盟の略称。1962年同盟会議に結集した全労会議・総同盟・全官公の3団体が、64年に改組結成した全国組織。産業民主主義を唱え総評に対抗。87年連合1結成により解散。

どうめい‐いじん【同名異人】

名は同じであるが、違う人であること。

⇒どう‐めい【同名】

とうめい‐かん【透明感】

色や材質が透明である感じ。また、文学作品などに表現された、透き通って明るい感じ。「―のある筆致」

⇒とう‐めい【透明】

とうめい‐こうそくどうろ【東名高速道路】‥カウ‥ダウ‥

東京都世田谷区から愛知県小牧市まで、国道1号にほぼ並行して走る高速道路。全長346.7キロメートル。小牧市で名神高速道路・中央自動車道と接続。法定路線名、第一東海自動車道。

⇒とう‐めい【東名】

どうめい‐こく【同盟国】

互いに同盟関係にある国家、すなわち同盟条約の当事国。

⇒どう‐めい【同盟】

とうめい‐し【透明紙】

グラシン紙・油紙・蝋紙のように、光の透過性の高い紙。

⇒とう‐めい【透明】

どう‐めいし【動名詞】

(gerund)英文法などにおける非定形動詞の一つ。動詞に接辞が付き、動詞の性質を保ちつつ名詞と同じような働きをする語。英語では-ing形。同じ語形の現在分詞とは別。

どうめい‐じょうやく【同盟条約】‥デウ‥

第三国に対する攻撃または防御のために相互に援助を約する条約。

⇒どう‐めい【同盟】

とうめい‐せい【透明性】

制度や組織の運営が外部からも分かるように維持されていること。その度合。「市政の―を向上させる」

⇒とう‐めい【透明】

とうめい‐せっけん【透明石鹸】‥セキ‥

少量のアルコールまたはグリセリン・砂糖などを含む石鹸。

⇒とう‐めい【透明】

とうめい‐たい【透明体】

光をよくとおす物体。ガラス・水・空気の類。可視光線以外の電磁波に対してもいう。

⇒とう‐めい【透明】

どうめい‐つうしんしゃ【同盟通信社】

第二次大戦の戦前・戦中の通信社。日本電報通信社と新聞連合社を統合、1936年設立。政府から独占的特権を与えられる。敗戦後、解散。略称、同盟。

⇒どう‐めい【同盟】

とうめい‐ど【透明度】

湖や海の水の透明さを表す値。直径約30センチメートルの白色円板などを水中に沈めて、見えなくなる深さで示す。

⇒とう‐めい【透明】

とうめい‐にんげん【透明人間】

透明の身体を持つ架空の人間。H.G.ウェルズの同名の小説(1897年)が有名。

⇒とう‐めい【透明】

どうめい‐ひぎょう【同盟罷業】‥ゲフ

(→)ストライキ1に同じ。

⇒どう‐めい【同盟】

どうめい‐ひこう【同盟罷工】

(→)ストライキ1に同じ。石川啄木、A LETTER FROM PRISON「直接に工場主に談判する、聞かれなければ―をやるといふので」

⇒どう‐めい【同盟】

とうめい‐りゅう【東明流】‥リウ

三味線音楽の一種目。1902年(明治35)頃、平岡吟舟が創始。各種三味線音楽を折衷。旧名、東明節。

どう‐メダル【銅メダル】

銅製のメダル。オリンピック競技などで第3位の者に贈られる。

とう‐めつ【討滅】タウ‥

うちほろぼすこと。

⇒どうみょうじ‐こ【道明寺粉】

⇒どうみょうじ‐ほしい【道明寺糒】

どうみょうじ‐こ【道明寺粉】ダウミヤウ‥

道明寺糒ほしいを粗く挽いたもの。

⇒どうみょう‐じ【道明寺】

とうみょうじ‐なわて【灯明寺畷】‥ミヤウ‥ナハテ

福井市灯明寺付近の九頭竜川の堤で、新田義貞戦死の古戦場。

どうみょうじ‐ほしい【道明寺糒】ダウミヤウ‥ホシヒ

糯米もちごめを蒸して乾かしたもの。熱湯を注ぎ、柔らかくして食用・菓子用に供する。道明寺で天満宮に供えた飯の下がりを乾燥貯蔵したのに起こるといい、軍糧または旅行用食糧として重用された。

⇒どうみょう‐じ【道明寺】

とうみょう‐せん【灯明船】‥ミヤウ‥

(→)灯船に同じ。

⇒とう‐みょう【灯明】

とうみょう‐だい【灯明台】‥ミヤウ‥

灯明をともす台。→灯台1

⇒とう‐みょう【灯明】

とう‐みん【冬眠】

冬期に、動物がもっぱら運動・摂食をやめ、物質代謝の不活発な状態に入る現象。両生類・爬虫類など変温動物がこれを行い、クマなどの冬ごもり(時々覚醒して排泄・摂食などを行う)は、擬似冬眠と呼ぶ。また、植物などが寒期に成育を止めることをいうことがある。〈[季]冬〉

とう‐みん【島民】タウ‥

島の住民。

とう‐む【当務】タウ‥

その事務に当たること。また、現在とっている事務。

とう‐む【党務】タウ‥

政党・党派の事務。