複数辞典一括検索+![]()

![]()

あき‐び【明き日】🔗⭐🔉

あき‐び【明き日】

遊女が客との約束のない暇な日。好色一代男6「―を争ひ、此人忍ぶ事」

あした【朝・明日】🔗⭐🔉

あした【朝・明日】

➊(古代には、昼間を中心にした時の表現法と夜間を中心にした時の表現法とがあり、「あした」は夜間を基準にした「ゆうべ」「よい」「よなか」「あかとき」「あした」の最終の部分)あさ。

①夜が終わり明るくなって暫くの間。旦。万葉集10「―咲き夕は消けぬるつき草の」。万葉集15「よる見し君をあくる―あはずまにして」↔夕ゆうべ。

②夫が来て泊まっていった翌朝。また夜中に何か事があった、その翌朝。源氏物語夕顔「霧のいと深き―、いたくそそのかされ給ひて、ねぶたげなる気色に、うち嘆きつつ出で給ふを」→あさ。

➋今日の次の日。あす。明日。平家物語11「今夜こよいはとくとく帰れ。…―は急ぎ参れ」。「―参上します」

⇒あした‐ぐさ【鹹草】

⇒あした‐てんき【明日天気】

⇒あした‐どころ【朝所】

⇒あした‐の‐つゆ【朝の露】

⇒あした‐の‐もの【朝の物】

⇒あした‐ば【明日葉】

⇒朝には紅顔ありて夕べには白骨となる

⇒朝に道を聞かば夕べに死すとも可なり

⇒朝に夕べを謀らず

⇒明日は明日の風が吹く

あした‐てんき【明日天気】🔗⭐🔉

あした‐てんき【明日天気】

児童遊戯。はきものを空中に蹴り上げ、落下して表が出れば明日は天気、裏が出れば雨として占い遊ぶ。雨か日和か。

⇒あした【朝・明日】

あした‐ば【明日葉】🔗⭐🔉

あした‐ば【明日葉】

(今日摘み取っても明日には葉が出るとの意)セリ科の大形多年草。八丈島など暖地の海浜に生じ、葉は羽状複葉、ウドに似て光沢があり、淡緑色。発育が速い。秋、散形花序の白い小花を密生。茎・葉には淡黄色の汁液を含む。芳香があり、葉と茎は食用。野菜としても栽培。ハチジョウソウ。アシタグサ。漢名、鹹草。〈[季]春〉

あしたば

⇒あした【朝・明日】

○明日は明日の風が吹くあしたはあしたのかぜがふく

明日はまた別のなりゆきになる。世の中は何とかなるもので、先を思い煩うことはない。

⇒あした【朝・明日】

⇒あした【朝・明日】

○明日は明日の風が吹くあしたはあしたのかぜがふく

明日はまた別のなりゆきになる。世の中は何とかなるもので、先を思い煩うことはない。

⇒あした【朝・明日】

⇒あした【朝・明日】

○明日は明日の風が吹くあしたはあしたのかぜがふく

明日はまた別のなりゆきになる。世の中は何とかなるもので、先を思い煩うことはない。

⇒あした【朝・明日】

⇒あした【朝・明日】

○明日は明日の風が吹くあしたはあしたのかぜがふく

明日はまた別のなりゆきになる。世の中は何とかなるもので、先を思い煩うことはない。

⇒あした【朝・明日】

○明日は明日の風が吹くあしたはあしたのかぜがふく🔗⭐🔉

○明日は明日の風が吹くあしたはあしたのかぜがふく

明日はまた別のなりゆきになる。世の中は何とかなるもので、先を思い煩うことはない。

⇒あした【朝・明日】

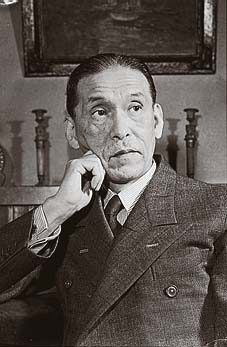

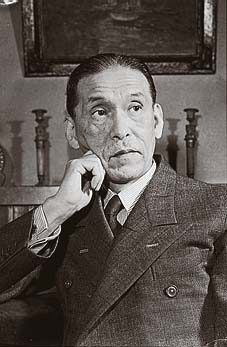

あしだ‐ひとし【芦田均】

政治家。京都府出身。東大卒。外交官を経て代議士。民主党総裁。1948年首相在任中、昭電事件の責任を理由に政界を引退。著「芦田日記」。(1887〜1959)

芦田均

撮影:田村 茂

⇒あしだ【芦田】

あし‐だま【足玉】

足首の飾りにつけた玉。万葉集10「―も手玉ただまもゆらに織るはたを」

あし‐だまり【足溜り】

①しばらく足をとどめる所。転じて、ある行動のための根拠地。

②足をかけるところ。あしがかり。

あしたれ‐ぼし【足垂星】

二十八宿の一つ。蠍座さそりざの南東部。尾宿。尾び。

あ‐ジチオンさん‐ナトリウム【亜ジチオン酸ナトリウム】

(sodium dithionite)化学式Na2S2O4 無色の結晶。強力な還元剤。染料合成原料・染色助剤・漂白剤などに用いる。ハイドロサルファイト・ヒドロ亜硫酸ナトリウムは誤称。

あし‐ついで【足序で】

歩きついで。出かけたついで。

あし‐つ‐お【足つ緒】‥ヲ

①琴の弦の端を結びかがった糸。

②太い綱。差縄。

あし‐づかい【足遣い】‥ヅカヒ

①足のつかいかた。あしどり。あしつき。

②人形浄瑠璃の三人遣いで、両足の操作を担当する人。

あし‐つき【足付】

①歩く時の足の様子。歩きかた。あしどり。「よろよろした―」

②器に足をつけたもの。

③足付折敷の略。

⇒あしつき‐おしき【足付折敷】

あし‐つき【葦付】

淡水に生えるジュズモなどの藍藻類。葦または石に付着。食用。あしつきのり。万葉集17「―採ると瀬に立たすらし」

あし‐つぎ【足継ぎ】

高くて手のとどかない場合に用いる台。ふみだい。ふみつぎ。

あしつき‐おしき【足付折敷】‥ヲ‥

板製の足が底の左右についた折敷。普通は白木を用いる。あしうちおしき。あしうち。木具きぐ。

⇒あし‐つき【足付】

あし‐つけ【足付】

足をつけた盆。あしつき。醒睡笑「芋を―の上へおとし」

あじ‐つけ【味付け】アヂ‥

味をつけること。また、その具合。「塩で―する」

⇒あじつけ‐のり【味付海苔】

⇒あじつけ‐めし【味付飯】

あじつけ‐のり【味付海苔】アヂ‥

乾海苔ほしのりの一種。調味液を付けあぶって乾燥させたもの。

⇒あじ‐つけ【味付け】

あじつけ‐めし【味付飯】アヂ‥

味つけをした飯。茶飯ちゃめし・ごもくめしなどの類。

⇒あじ‐つけ【味付け】

あし‐づつ【葦筒】

葦の茎の内側にあるあま皮。

⇒あしづつ‐の【葦筒の】

あしづつ‐の【葦筒の】

〔枕〕

「ひとへ(一重)」「薄し」にかかる。

⇒あし‐づつ【葦筒】

あし‐づの【葦角】

葦の新芽。葦の角。あしかび。古今和歌集六帖6「―の生ひ出し時に」

あし‐て【足手】

足と手。てあし。また、身体。

⇒あして‐かぎり【足手限り】

⇒あして‐かげ【足手影】

⇒あして‐がらみ【足手搦み】

⇒あして‐そくさい【足手息災】

⇒あして‐まとい【足手纏い】

あし‐で【悪手】

下手な書。悪筆。

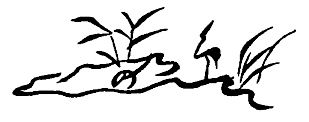

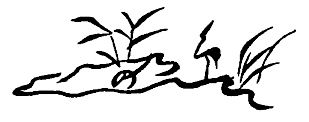

あし‐で【葦手】

①平安時代に行われた文字の戯書ざれがき。水辺に葦などの生えた風景に草・岩・松・水鳥などの形を仮名・漢字で絵画化して書いたもの。水手みずで。あしでがき。

葦手

⇒あしだ【芦田】

あし‐だま【足玉】

足首の飾りにつけた玉。万葉集10「―も手玉ただまもゆらに織るはたを」

あし‐だまり【足溜り】

①しばらく足をとどめる所。転じて、ある行動のための根拠地。

②足をかけるところ。あしがかり。

あしたれ‐ぼし【足垂星】

二十八宿の一つ。蠍座さそりざの南東部。尾宿。尾び。

あ‐ジチオンさん‐ナトリウム【亜ジチオン酸ナトリウム】

(sodium dithionite)化学式Na2S2O4 無色の結晶。強力な還元剤。染料合成原料・染色助剤・漂白剤などに用いる。ハイドロサルファイト・ヒドロ亜硫酸ナトリウムは誤称。

あし‐ついで【足序で】

歩きついで。出かけたついで。

あし‐つ‐お【足つ緒】‥ヲ

①琴の弦の端を結びかがった糸。

②太い綱。差縄。

あし‐づかい【足遣い】‥ヅカヒ

①足のつかいかた。あしどり。あしつき。

②人形浄瑠璃の三人遣いで、両足の操作を担当する人。

あし‐つき【足付】

①歩く時の足の様子。歩きかた。あしどり。「よろよろした―」

②器に足をつけたもの。

③足付折敷の略。

⇒あしつき‐おしき【足付折敷】

あし‐つき【葦付】

淡水に生えるジュズモなどの藍藻類。葦または石に付着。食用。あしつきのり。万葉集17「―採ると瀬に立たすらし」

あし‐つぎ【足継ぎ】

高くて手のとどかない場合に用いる台。ふみだい。ふみつぎ。

あしつき‐おしき【足付折敷】‥ヲ‥

板製の足が底の左右についた折敷。普通は白木を用いる。あしうちおしき。あしうち。木具きぐ。

⇒あし‐つき【足付】

あし‐つけ【足付】

足をつけた盆。あしつき。醒睡笑「芋を―の上へおとし」

あじ‐つけ【味付け】アヂ‥

味をつけること。また、その具合。「塩で―する」

⇒あじつけ‐のり【味付海苔】

⇒あじつけ‐めし【味付飯】

あじつけ‐のり【味付海苔】アヂ‥

乾海苔ほしのりの一種。調味液を付けあぶって乾燥させたもの。

⇒あじ‐つけ【味付け】

あじつけ‐めし【味付飯】アヂ‥

味つけをした飯。茶飯ちゃめし・ごもくめしなどの類。

⇒あじ‐つけ【味付け】

あし‐づつ【葦筒】

葦の茎の内側にあるあま皮。

⇒あしづつ‐の【葦筒の】

あしづつ‐の【葦筒の】

〔枕〕

「ひとへ(一重)」「薄し」にかかる。

⇒あし‐づつ【葦筒】

あし‐づの【葦角】

葦の新芽。葦の角。あしかび。古今和歌集六帖6「―の生ひ出し時に」

あし‐て【足手】

足と手。てあし。また、身体。

⇒あして‐かぎり【足手限り】

⇒あして‐かげ【足手影】

⇒あして‐がらみ【足手搦み】

⇒あして‐そくさい【足手息災】

⇒あして‐まとい【足手纏い】

あし‐で【悪手】

下手な書。悪筆。

あし‐で【葦手】

①平安時代に行われた文字の戯書ざれがき。水辺に葦などの生えた風景に草・岩・松・水鳥などの形を仮名・漢字で絵画化して書いたもの。水手みずで。あしでがき。

葦手

②散らし書き。

⇒あしで‐え【葦手絵】

⇒あしで‐がき【葦手書】

⇒あしで‐がた【葦手形】

⇒あしで‐の‐けん【葦手の剣】

⇒あしで‐もじ【葦手文字】

あしで‐え【葦手絵】‥ヱ

葦手1を取り入れた絵画。歌絵うたえの一種となる場合もあるが、多くは料紙の下絵や蒔絵の文様として装飾的に用いられた。

⇒あし‐で【葦手】

アジテーション【agitation】

煽動せんどう。アジ。

アジテーター【agitator】

煽動者。

あしで‐がき【葦手書】

葦手に書くこと。また、書いたもの。あしで。

⇒あし‐で【葦手】

あして‐かぎり【足手限り】

足と手との力の続く限り。

⇒あし‐て【足手】

あして‐かげ【足手影】

①すがた。おもかげ。謡曲、隅田川「都の人の―もなつかしう候へば」

②人の往来のはげしい所。西鶴織留3「諸国の城下、又は入舟の湊などは、人の―にて」

⇒あし‐て【足手】

②散らし書き。

⇒あしで‐え【葦手絵】

⇒あしで‐がき【葦手書】

⇒あしで‐がた【葦手形】

⇒あしで‐の‐けん【葦手の剣】

⇒あしで‐もじ【葦手文字】

あしで‐え【葦手絵】‥ヱ

葦手1を取り入れた絵画。歌絵うたえの一種となる場合もあるが、多くは料紙の下絵や蒔絵の文様として装飾的に用いられた。

⇒あし‐で【葦手】

アジテーション【agitation】

煽動せんどう。アジ。

アジテーター【agitator】

煽動者。

あしで‐がき【葦手書】

葦手に書くこと。また、書いたもの。あしで。

⇒あし‐で【葦手】

あして‐かぎり【足手限り】

足と手との力の続く限り。

⇒あし‐て【足手】

あして‐かげ【足手影】

①すがた。おもかげ。謡曲、隅田川「都の人の―もなつかしう候へば」

②人の往来のはげしい所。西鶴織留3「諸国の城下、又は入舟の湊などは、人の―にて」

⇒あし‐て【足手】

⇒あしだ【芦田】

あし‐だま【足玉】

足首の飾りにつけた玉。万葉集10「―も手玉ただまもゆらに織るはたを」

あし‐だまり【足溜り】

①しばらく足をとどめる所。転じて、ある行動のための根拠地。

②足をかけるところ。あしがかり。

あしたれ‐ぼし【足垂星】

二十八宿の一つ。蠍座さそりざの南東部。尾宿。尾び。

あ‐ジチオンさん‐ナトリウム【亜ジチオン酸ナトリウム】

(sodium dithionite)化学式Na2S2O4 無色の結晶。強力な還元剤。染料合成原料・染色助剤・漂白剤などに用いる。ハイドロサルファイト・ヒドロ亜硫酸ナトリウムは誤称。

あし‐ついで【足序で】

歩きついで。出かけたついで。

あし‐つ‐お【足つ緒】‥ヲ

①琴の弦の端を結びかがった糸。

②太い綱。差縄。

あし‐づかい【足遣い】‥ヅカヒ

①足のつかいかた。あしどり。あしつき。

②人形浄瑠璃の三人遣いで、両足の操作を担当する人。

あし‐つき【足付】

①歩く時の足の様子。歩きかた。あしどり。「よろよろした―」

②器に足をつけたもの。

③足付折敷の略。

⇒あしつき‐おしき【足付折敷】

あし‐つき【葦付】

淡水に生えるジュズモなどの藍藻類。葦または石に付着。食用。あしつきのり。万葉集17「―採ると瀬に立たすらし」

あし‐つぎ【足継ぎ】

高くて手のとどかない場合に用いる台。ふみだい。ふみつぎ。

あしつき‐おしき【足付折敷】‥ヲ‥

板製の足が底の左右についた折敷。普通は白木を用いる。あしうちおしき。あしうち。木具きぐ。

⇒あし‐つき【足付】

あし‐つけ【足付】

足をつけた盆。あしつき。醒睡笑「芋を―の上へおとし」

あじ‐つけ【味付け】アヂ‥

味をつけること。また、その具合。「塩で―する」

⇒あじつけ‐のり【味付海苔】

⇒あじつけ‐めし【味付飯】

あじつけ‐のり【味付海苔】アヂ‥

乾海苔ほしのりの一種。調味液を付けあぶって乾燥させたもの。

⇒あじ‐つけ【味付け】

あじつけ‐めし【味付飯】アヂ‥

味つけをした飯。茶飯ちゃめし・ごもくめしなどの類。

⇒あじ‐つけ【味付け】

あし‐づつ【葦筒】

葦の茎の内側にあるあま皮。

⇒あしづつ‐の【葦筒の】

あしづつ‐の【葦筒の】

〔枕〕

「ひとへ(一重)」「薄し」にかかる。

⇒あし‐づつ【葦筒】

あし‐づの【葦角】

葦の新芽。葦の角。あしかび。古今和歌集六帖6「―の生ひ出し時に」

あし‐て【足手】

足と手。てあし。また、身体。

⇒あして‐かぎり【足手限り】

⇒あして‐かげ【足手影】

⇒あして‐がらみ【足手搦み】

⇒あして‐そくさい【足手息災】

⇒あして‐まとい【足手纏い】

あし‐で【悪手】

下手な書。悪筆。

あし‐で【葦手】

①平安時代に行われた文字の戯書ざれがき。水辺に葦などの生えた風景に草・岩・松・水鳥などの形を仮名・漢字で絵画化して書いたもの。水手みずで。あしでがき。

葦手

⇒あしだ【芦田】

あし‐だま【足玉】

足首の飾りにつけた玉。万葉集10「―も手玉ただまもゆらに織るはたを」

あし‐だまり【足溜り】

①しばらく足をとどめる所。転じて、ある行動のための根拠地。

②足をかけるところ。あしがかり。

あしたれ‐ぼし【足垂星】

二十八宿の一つ。蠍座さそりざの南東部。尾宿。尾び。

あ‐ジチオンさん‐ナトリウム【亜ジチオン酸ナトリウム】

(sodium dithionite)化学式Na2S2O4 無色の結晶。強力な還元剤。染料合成原料・染色助剤・漂白剤などに用いる。ハイドロサルファイト・ヒドロ亜硫酸ナトリウムは誤称。

あし‐ついで【足序で】

歩きついで。出かけたついで。

あし‐つ‐お【足つ緒】‥ヲ

①琴の弦の端を結びかがった糸。

②太い綱。差縄。

あし‐づかい【足遣い】‥ヅカヒ

①足のつかいかた。あしどり。あしつき。

②人形浄瑠璃の三人遣いで、両足の操作を担当する人。

あし‐つき【足付】

①歩く時の足の様子。歩きかた。あしどり。「よろよろした―」

②器に足をつけたもの。

③足付折敷の略。

⇒あしつき‐おしき【足付折敷】

あし‐つき【葦付】

淡水に生えるジュズモなどの藍藻類。葦または石に付着。食用。あしつきのり。万葉集17「―採ると瀬に立たすらし」

あし‐つぎ【足継ぎ】

高くて手のとどかない場合に用いる台。ふみだい。ふみつぎ。

あしつき‐おしき【足付折敷】‥ヲ‥

板製の足が底の左右についた折敷。普通は白木を用いる。あしうちおしき。あしうち。木具きぐ。

⇒あし‐つき【足付】

あし‐つけ【足付】

足をつけた盆。あしつき。醒睡笑「芋を―の上へおとし」

あじ‐つけ【味付け】アヂ‥

味をつけること。また、その具合。「塩で―する」

⇒あじつけ‐のり【味付海苔】

⇒あじつけ‐めし【味付飯】

あじつけ‐のり【味付海苔】アヂ‥

乾海苔ほしのりの一種。調味液を付けあぶって乾燥させたもの。

⇒あじ‐つけ【味付け】

あじつけ‐めし【味付飯】アヂ‥

味つけをした飯。茶飯ちゃめし・ごもくめしなどの類。

⇒あじ‐つけ【味付け】

あし‐づつ【葦筒】

葦の茎の内側にあるあま皮。

⇒あしづつ‐の【葦筒の】

あしづつ‐の【葦筒の】

〔枕〕

「ひとへ(一重)」「薄し」にかかる。

⇒あし‐づつ【葦筒】

あし‐づの【葦角】

葦の新芽。葦の角。あしかび。古今和歌集六帖6「―の生ひ出し時に」

あし‐て【足手】

足と手。てあし。また、身体。

⇒あして‐かぎり【足手限り】

⇒あして‐かげ【足手影】

⇒あして‐がらみ【足手搦み】

⇒あして‐そくさい【足手息災】

⇒あして‐まとい【足手纏い】

あし‐で【悪手】

下手な書。悪筆。

あし‐で【葦手】

①平安時代に行われた文字の戯書ざれがき。水辺に葦などの生えた風景に草・岩・松・水鳥などの形を仮名・漢字で絵画化して書いたもの。水手みずで。あしでがき。

葦手

②散らし書き。

⇒あしで‐え【葦手絵】

⇒あしで‐がき【葦手書】

⇒あしで‐がた【葦手形】

⇒あしで‐の‐けん【葦手の剣】

⇒あしで‐もじ【葦手文字】

あしで‐え【葦手絵】‥ヱ

葦手1を取り入れた絵画。歌絵うたえの一種となる場合もあるが、多くは料紙の下絵や蒔絵の文様として装飾的に用いられた。

⇒あし‐で【葦手】

アジテーション【agitation】

煽動せんどう。アジ。

アジテーター【agitator】

煽動者。

あしで‐がき【葦手書】

葦手に書くこと。また、書いたもの。あしで。

⇒あし‐で【葦手】

あして‐かぎり【足手限り】

足と手との力の続く限り。

⇒あし‐て【足手】

あして‐かげ【足手影】

①すがた。おもかげ。謡曲、隅田川「都の人の―もなつかしう候へば」

②人の往来のはげしい所。西鶴織留3「諸国の城下、又は入舟の湊などは、人の―にて」

⇒あし‐て【足手】

②散らし書き。

⇒あしで‐え【葦手絵】

⇒あしで‐がき【葦手書】

⇒あしで‐がた【葦手形】

⇒あしで‐の‐けん【葦手の剣】

⇒あしで‐もじ【葦手文字】

あしで‐え【葦手絵】‥ヱ

葦手1を取り入れた絵画。歌絵うたえの一種となる場合もあるが、多くは料紙の下絵や蒔絵の文様として装飾的に用いられた。

⇒あし‐で【葦手】

アジテーション【agitation】

煽動せんどう。アジ。

アジテーター【agitator】

煽動者。

あしで‐がき【葦手書】

葦手に書くこと。また、書いたもの。あしで。

⇒あし‐で【葦手】

あして‐かぎり【足手限り】

足と手との力の続く限り。

⇒あし‐て【足手】

あして‐かげ【足手影】

①すがた。おもかげ。謡曲、隅田川「都の人の―もなつかしう候へば」

②人の往来のはげしい所。西鶴織留3「諸国の城下、又は入舟の湊などは、人の―にて」

⇒あし‐て【足手】

あす【明日】🔗⭐🔉

あす【明日】

①今日の次の日。あくるひ。あした。みょうにち。「―伺います」

②比喩的に、近い未来。「―知らぬ身」「―の我が身」「日本の―を担う」

⇒明日の事を言えば鬼が笑う

⇒明日の百より今日の五十

⇒明日は淵瀬

⇒明日は我が身

あす‐あさって【明日明後日】🔗⭐🔉

あす‐あさって【明日明後日】

明日か明後日かという、さしせまった時期。近日中。「―のうちにでき上がります」

あすか【飛鳥・明日香】🔗⭐🔉

あすか【飛鳥・明日香】

奈良盆地南部の一地方。畝傍うねび山および香具山付近以南の飛鳥川流域の小盆地。推古天皇以後百余年間にわたって断続的に宮殿が造営された。

⇒あすか‐いけ‐いせき【飛鳥池遺跡】

⇒あすか‐かぜ【明日香風】

⇒あすか‐がわ【飛鳥川】

⇒あすか‐きょう【飛鳥京】

⇒あすか‐きよみはら‐りつりょう【飛鳥浄御原律令】

⇒あすか‐じだい【飛鳥時代】

⇒あすか‐だいぶつ【飛鳥大仏】

⇒あすか‐でら【飛鳥寺】

⇒あすか‐でら‐しき【飛鳥寺式】

⇒あすか‐の‐いたぶき‐の‐みや【飛鳥板蓋宮】

⇒あすか‐の‐おかもと‐の‐みや【飛鳥岡本宮】

⇒あすか‐の‐かわら‐の‐みや【飛鳥川原宮】

⇒あすか‐の‐きよみはら‐の‐みや【飛鳥浄御原宮】

⇒あすか‐の‐みやこ【飛鳥京】

⇒あすか‐ぶんか【飛鳥文化】

⇒あすか‐みずおち‐いせき【飛鳥水落遺跡】

あすか‐かぜ【明日香風】🔗⭐🔉

あすか‐かぜ【明日香風】

飛鳥地方に吹く風。万葉集1「袖吹きかへす―都を遠みいたづらに吹く」

⇒あすか【飛鳥・明日香】

○明日の事を言えば鬼が笑うあすのことをいえばおにがわらう🔗⭐🔉

○明日の事を言えば鬼が笑うあすのことをいえばおにがわらう

未来のことは予測できない。それを言うのは気が早いと、からかいの気持で言うことば。来年の事を言えば鬼が笑う。

⇒あす【明日】

○明日の百より今日の五十あすのひゃくよりきょうのごじゅう🔗⭐🔉

○明日の百より今日の五十あすのひゃくよりきょうのごじゅう

不確かなものより、たとえ少なくても確実に手に入るものの方がよいということ。

⇒あす【明日】

あす‐は‐ひのき【明日は桧】

(「明日はヒノキになろう」の意)アスナロの異称。枕草子40「―。この世近くも見えきこえず」

あす‐は‐ひのき【明日は桧】🔗⭐🔉

あす‐は‐ひのき【明日は桧】

(「明日はヒノキになろう」の意)アスナロの異称。枕草子40「―。この世近くも見えきこえず」

○明日は淵瀬あすはふちせ

(古今和歌集雑「世の中は何か常なる飛鳥あすか川昨日の淵ぞ今日は瀬になる」による)この世は変わりやすく明日はどうなるか分からない。昨日の淵は今日の瀬。

⇒あす【明日】

○明日は淵瀬あすはふちせ🔗⭐🔉

○明日は淵瀬あすはふちせ

(古今和歌集雑「世の中は何か常なる飛鳥あすか川昨日の淵ぞ今日は瀬になる」による)この世は変わりやすく明日はどうなるか分からない。昨日の淵は今日の瀬。

⇒あす【明日】

アスパラ

アスパラガスの略。多く、野菜の名として言う。

アスパラガス【asparagus】

①ユリ科の多年草。南ヨーロッパ原産。葉は退化して褐色の鱗片となり、細枝は緑色で、密に分枝。雌雄異株。若い茎をグリーン‐アスパラガスとして生食、または軟白して缶詰にする。オランダキジカクシ。マツバウド。石刁柏せきちょうはく。上田敏、うづまき「石刀柏あすぱらがすの喰方も知つてるが」

アスパラガス

②1と同属の別種。葉を観賞用の切り花とし、よくカーネーションに添える。

アスパラギン【asparagine】

α(アルファ)‐アミノ酸の一種。アスパラギン酸のβ(ベータ)‐アミド。最初アスパラガスから発見された。植物界に広く分布、テンサイの根、発芽したマメ類・ジャガイモなどに遊離状態で多量に存在する。

⇒アスパラギン‐さん【アスパラギン酸】

アスパラギン‐さん【アスパラギン酸】

(aspartic acid)アミノ酸の一つ。生体中に、遊離もしくは蛋白質の構成成分として含まれ、代謝に重要な役割を果たす。

⇒アスパラギン【asparagine】

アズハル‐だいがく【アズハル大学】

(al-Azhar)エジプトのカイロにあるイスラム最古の最高学府。970年設立のモスクに付設された神学校が起源。1936年モスクと大学が分離し、近代的総合大学となる。エジプトだけでなく全イスラム世界から留学生が集まる。

アスパルテーム【aspartame】

人工甘味料の一種。甘さは砂糖の約200倍。アスパラギン酸とフェニルアラニンの二つのアミノ酸が結合した構造をもつ。

②1と同属の別種。葉を観賞用の切り花とし、よくカーネーションに添える。

アスパラギン【asparagine】

α(アルファ)‐アミノ酸の一種。アスパラギン酸のβ(ベータ)‐アミド。最初アスパラガスから発見された。植物界に広く分布、テンサイの根、発芽したマメ類・ジャガイモなどに遊離状態で多量に存在する。

⇒アスパラギン‐さん【アスパラギン酸】

アスパラギン‐さん【アスパラギン酸】

(aspartic acid)アミノ酸の一つ。生体中に、遊離もしくは蛋白質の構成成分として含まれ、代謝に重要な役割を果たす。

⇒アスパラギン【asparagine】

アズハル‐だいがく【アズハル大学】

(al-Azhar)エジプトのカイロにあるイスラム最古の最高学府。970年設立のモスクに付設された神学校が起源。1936年モスクと大学が分離し、近代的総合大学となる。エジプトだけでなく全イスラム世界から留学生が集まる。

アスパルテーム【aspartame】

人工甘味料の一種。甘さは砂糖の約200倍。アスパラギン酸とフェニルアラニンの二つのアミノ酸が結合した構造をもつ。

②1と同属の別種。葉を観賞用の切り花とし、よくカーネーションに添える。

アスパラギン【asparagine】

α(アルファ)‐アミノ酸の一種。アスパラギン酸のβ(ベータ)‐アミド。最初アスパラガスから発見された。植物界に広く分布、テンサイの根、発芽したマメ類・ジャガイモなどに遊離状態で多量に存在する。

⇒アスパラギン‐さん【アスパラギン酸】

アスパラギン‐さん【アスパラギン酸】

(aspartic acid)アミノ酸の一つ。生体中に、遊離もしくは蛋白質の構成成分として含まれ、代謝に重要な役割を果たす。

⇒アスパラギン【asparagine】

アズハル‐だいがく【アズハル大学】

(al-Azhar)エジプトのカイロにあるイスラム最古の最高学府。970年設立のモスクに付設された神学校が起源。1936年モスクと大学が分離し、近代的総合大学となる。エジプトだけでなく全イスラム世界から留学生が集まる。

アスパルテーム【aspartame】

人工甘味料の一種。甘さは砂糖の約200倍。アスパラギン酸とフェニルアラニンの二つのアミノ酸が結合した構造をもつ。

②1と同属の別種。葉を観賞用の切り花とし、よくカーネーションに添える。

アスパラギン【asparagine】

α(アルファ)‐アミノ酸の一種。アスパラギン酸のβ(ベータ)‐アミド。最初アスパラガスから発見された。植物界に広く分布、テンサイの根、発芽したマメ類・ジャガイモなどに遊離状態で多量に存在する。

⇒アスパラギン‐さん【アスパラギン酸】

アスパラギン‐さん【アスパラギン酸】

(aspartic acid)アミノ酸の一つ。生体中に、遊離もしくは蛋白質の構成成分として含まれ、代謝に重要な役割を果たす。

⇒アスパラギン【asparagine】

アズハル‐だいがく【アズハル大学】

(al-Azhar)エジプトのカイロにあるイスラム最古の最高学府。970年設立のモスクに付設された神学校が起源。1936年モスクと大学が分離し、近代的総合大学となる。エジプトだけでなく全イスラム世界から留学生が集まる。

アスパルテーム【aspartame】

人工甘味料の一種。甘さは砂糖の約200倍。アスパラギン酸とフェニルアラニンの二つのアミノ酸が結合した構造をもつ。

○明日は我が身あすはわがみ🔗⭐🔉

○明日は我が身あすはわがみ

よくないことが、いつ自分自身にふりかかるかわからないということ。

⇒あす【明日】

アスピーテ【Aspite ドイツ】

(→)楯状たてじょう火山をいった語。

アスピック【aspic】

肉・魚の出し汁にゼラチンを加えて作るゼリー。冷製料理にかけて光沢をつけたり、型に入れて他の材料とともに固めてゼリー寄せを作ったりするのに用いる。

アスピリン【Aspirin ドイツ】

アセチルサリチル酸の薬品名。白色無臭の粉末または鱗片状結晶。解熱・鎮痛および抗炎症剤。プロスタグランジンEの生合成を抑制する。

⇒アスピリン‐スノー

アスピリン‐スノー

(和製語Aspirin snow)アスピリンの粉末のように、さらさらした粉雪。

⇒アスピリン【Aspirin ドイツ】

あす・ぶ【遊ぶ】

〔自五〕

アソブの転。通言総籬つうげんそうまがき「酒肴付て―・んできたア」

アスファルト【asphalt】

天然に、または石油の蒸留残渣ざんさとして得られる黒色の固体または半固体。主成分は炭化水素。道路の舗装、建材、電線被覆に用いる。土瀝青どれきせい。地瀝青。森鴎外、舞姫「車道の土瀝青アスファルトの上を音もせで走るいろいろの馬車」

⇒アスファルト‐コンクリート【asphalt concrete】

⇒アスファルト‐ジャングル【asphalt jungle】

⇒アスファルト‐ぼうすい【アスファルト防水】

⇒アスファルト‐ルーフィング【asphalt roofing】

アスファルト‐コンクリート【asphalt concrete】

アスファルトを泥状にとかし、砂利・砕石・石粉などを混合して道路・水利構造物の舗装などに用いるもの。

⇒アスファルト【asphalt】

アスファルト‐ジャングル【asphalt jungle】

生存競争の厳しい大都会を、弱肉強食のジャングルに見たてた語。

⇒アスファルト【asphalt】

アスファルト‐ぼうすい【アスファルト防水】‥バウ‥

屋根の防水法の一つ。アスファルト‐ルーフィングを積層して防水層とするもの。

⇒アスファルト【asphalt】

アスファルト‐ルーフィング【asphalt roofing】

繊維質のフェルトにアスファルトを浸透させたもの。屋根の防水などに用いる。

⇒アスファルト【asphalt】

アスペクト【aspect】

①姿。局面。様相。

②〔言〕相そう。動詞が表す動作や状態の時間的な局面・様相(例えば開始・終結・継続・反復)。完了形や進行形などの形式や、特別の動詞を用いて表現される。

⇒アスペクト‐ひ【アスペクト比】

アスペクト‐ひ【アスペクト比】

(aspect ratio)縦横の比。とくに、画面や画像の縦と横の長さ(画素数)の比。

⇒アスペクト【aspect】

アスベスト【asbestos】

(→)石綿いしわた。

アスペリティー【asperity】

断層面で、通常は強く固着しているが、地震時に大きくずれ動く領域。地震時に限らずに動く領域と隣接し、地震の発生を理解する上で重要。

アスペルガー‐しょうこうぐん【アスペルガー症候群】‥シヤウ‥

広汎性発達障害の一型。言語や認知の発達の明らかな遅れはないが、何らかの脳機能障害によって、対人関係とコミュニケーションの障害、物や習慣へのこだわり、環境の変化に対する過敏性など、自閉症特有の症状を生じる。オーストリアの小児科医アスペルガー(H. Asperger1906〜1980)が初めて報告。

あ‐ずま【吾妻・吾嬬】‥ヅマ

わが妻。古事記中「―はや」

あずま【東・吾妻・吾嬬】アヅマ

①(景行紀に、日本武尊やまとたけるのみことが東征の帰途、碓日嶺うすひのみねから東南を眺めて、妃弟橘媛おとたちばなひめの投身を悲しみ、「あづまはや」と嘆いたという地名起源説話がある)日本の東部地方。古くは逢坂の関以東、また伊賀・美濃以東をいったが、奈良時代にはほぼ遠江・信濃以東、後には箱根以東を指すようになった。

②特に京都からみて関東一帯、あるいは鎌倉・鎌倉幕府・江戸をいう称。

③東琴の略。

⇒あずま‐あそび【東遊】

⇒あずま‐うた【東歌】

⇒あずま‐うど【東人】

⇒あずま‐えびす【東夷・東蝦夷】

⇒あずま‐おとこ【東男】

⇒あずま‐おどり【東をどり】

⇒あずま‐おのこ【東男】

⇒あずま‐おみな【東女】

⇒あずま‐おり【東折り】

⇒あずま‐からげ【東絡げ】

⇒あずま‐がらす【東烏】

⇒あずま‐かり【東雁】

⇒あずま‐がろう【東家老】

⇒あずま‐かん【東艦】

⇒あずま‐ぎく【東菊】

⇒あずま‐くだり【東下り】

⇒あずま‐げた【東下駄】

⇒あずま‐ごえ【東声】

⇒あずま‐コート【東コート】

⇒あずま‐ごと【東琴】

⇒あずま‐じ【東路】

⇒あずま‐じょうるり【吾妻浄瑠璃】

⇒あずま‐そだち【東育ち】

⇒あずま‐っ‐こ【東っ子】

⇒あずま‐つづれ【東綴れ】

⇒あずま‐ど【東人】

⇒あずま‐なまり【東訛】

⇒あずま‐にしきえ【吾妻錦絵・東錦絵】

⇒あずま‐ねざさ【東根笹】

⇒あずま‐ばしょり【東端折り】

⇒あずま‐はっけい【吾妻八景】

⇒あずま‐びと【東人】

⇒あずま‐ひゃっかん【東百官】

⇒あずま‐まい【東舞】

⇒あずま‐むすび【東結び・吾妻結び】

⇒あずま‐め【東女】

⇒あずま‐や【四阿・東屋・阿舎】

⇒あずま‐やき【吾妻焼】

⇒あずま‐わらわ【東孺・東豎子】

⇒東男に京女

あずま‐あそび【東遊】アヅマ‥

平安時代から行われた歌舞の一種。初めは東国地方の民間の歌舞であったが、宮廷に採用されて形を整え、神社の祭礼にも奏する。舞人4人または6人で、高麗笛こまぶえ・篳篥ひちりき・和琴わごんを用い、笏拍子しゃくびょうしを打つ。現在は宮中の皇霊祭や日光東照宮祭・賀茂祭・氷川神社祭などに行う。東舞あずままい。源氏物語若菜下「―の耳馴れたるはなつかしく面白く」

⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】

あずま‐うた【東歌】アヅマ‥

万葉集巻14・古今和歌集巻20に載る東国の歌。方言が使われている。

⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】

あずま‐うど【東人】アヅマ‥

(アズマビトの音便)東国の人。古本説話集上「―の歌いみじう好みよみけるが」

⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】

あずま‐えびす【東夷・東蝦夷】アヅマ‥

京都の人が、東国の人、特に東国の武士の無骨さをあざけっていう語。

⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】

あずま‐おとこ【東男】アヅマヲトコ

①東国の男。万葉集20「とりが鳴く―の妻わかれ」

②江戸生れの男。「―に京女」

⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】

みょう‐にち【明日】ミヤウ‥🔗⭐🔉

みょう‐にち【明日】ミヤウ‥

今日の次の日。あす。

広辞苑に「明日」で始まるの検索結果 1-15。