複数辞典一括検索+![]()

![]()

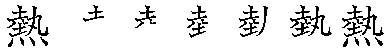

あた‐あた【熱熱】🔗⭐🔉

あた‐あた【熱熱】

〔感〕

(アツアツの転か)熱くて苦しい時に発する声。平家物語6「ただ宣ふ事とては―とばかりなり」

あたみ【熱海】🔗⭐🔉

あたみ【熱海】

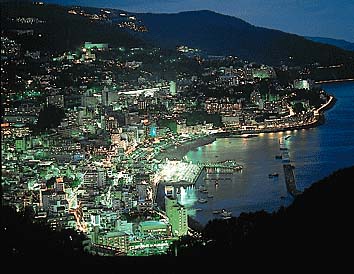

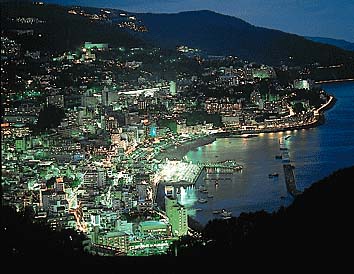

静岡県伊豆半島の北東隅、相模湾に面する市。観光・保養都市。全国有数の温泉場(塩化物泉・硫酸塩泉など)。人口4万1千。

熱海夜景

撮影:新海良夫

あつ‐あつ【熱熱】🔗⭐🔉

あつ‐あつ【熱熱】

①非常に熱いこと。

②ある事に熱中するさま。特に、男女間の熱愛にいう。「―の仲」

あつ・い【暑い・熱い】🔗⭐🔉

あつ・い【暑い・熱い】

〔形〕[文]あつ・し(ク)

①空気や物の温度または体温が著しく高い状態、また、それに近づいたり触れたりした場合の感覚にいう。伊勢物語「時はみなづきのつごもりいと―・きころほひ」。宇津保物語嵯峨院「―・き火の中に住まふ心地して」。「―・い盛り」「―・いお茶」

②(「身が熱い」の形で)せっぱつまった状態になる。苦しい。浄瑠璃、生玉心中「必ず用心さつしやれ、身が―・ければどのよな事仕様も知れぬ」

③(主に「熱くなる」の形で)

㋐怒りで感情が激する。かっかする。東海道中膝栗毛3「北八水たまりの中へころげて、大きに―・くなり」。「―・くなりやすい性格」

㋑物事に打ち込んでいる。夢中である。無事志有意「吉原の女郎より毎日毎日の文。…客も―・くなつて行く」

㋒男女が非常に親密である。「お―・い仲」

④もえ立つように激しく強い。「―・い思い」「―・い視線」

◇「暑」は気温の場合に使い、「寒」に対する。他の場合は「熱」を使い、その対は「冷」。

⇒熱いものが込み上げる

⇒暑き日

○熱いものが込み上げるあついものがこみあげる🔗⭐🔉

○熱いものが込み上げるあついものがこみあげる

感動のあまり涙が出そうになる。「創業当時のことを思うと、熱いものが込み上げてくる」

⇒あつ・い【暑い・熱い】

あついん‐きかい【圧印機械】

貨幣やメダルを製造する機械。極印ごくいんの押圧に用いる。

あつ‐うす【厚臼・碾磑】

(→)挽臼ひきうすに同じ。

あつえ‐ひと【篤癃】

病の重い人。危篤の人。持統紀「年八十やそじより以上かみつかた、及び―」

あつ‐えん【圧延】

回転する複数のロールの間に常温または加熱した金属素材を通して、棒状・板状・管状などに引き伸ばし、かつ材質を均質化させること。

⇒あつえん‐き【圧延機】

あつえん‐き【圧延機】

金属素材を金属板・鋼材・構造用素材などに圧延する機械。ロール機。

⇒あつ‐えん【圧延】

あっ‐か【悪化】アククワ

わるくなること。「環境が―する」「病状―」

あっ‐か【悪貨】アククワ

わるい貨幣。すりへったものや品位の劣る貨幣。地金の価格が法定価格より劣る貨幣。

⇒悪貨は良貨を駆逐する

あっ‐かい【圧壊】‥クワイ

おしつぶすこと。おされてこわれること。

あつかい【扱い】アツカヒ

①あつかうこと。あつかい方。「機械の―を知らない」

②面倒をみること。世話。源氏物語若菜上「御湯殿の―などを仕うまつり給ふ」

③介抱。看護。源氏物語若菜下「対の方の煩ひける頃は、なほその―にと聞し召してだに」

④待遇。「客の―が悪い」

⑤(「噯」とも書く)争いやけんかのなかだちをすること。調停。仲裁。また、それをする人。傾城禁短気「一家町中の―を聞かず、永々勘当せられて」

⑥(接尾語的に)ある役職・地位、または状態にある者として処遇すること。「課長―」「罪人―」

⇒あつかい‐ぐさ【扱い種】

⇒あつかい‐しゅ【扱い衆】

⇒あつかい‐ずく【扱い尽】

⇒あつかい‐だて【扱い立て】

⇒あつかい‐て【扱い手】

⇒あつかい‐にん【扱い人】

あつ‐がい【厚飼】‥ガヒ

一定の蚕座に標準頭数より多くの蚕を飼育すること。密飼。↔薄飼

あつかい‐ぐさ【扱い種】アツカヒ‥

①世話をやくたね。養育すべき子供。源氏物語匂宮「一条の宮の、さる―持給へらで、さうざうしきに」

②話題。噂のたね。源氏物語椎本「このきんだちの御ことを―にし給ふ」

⇒あつかい【扱い】

あつかい‐しゅ【扱い衆】アツカヒ‥

仲裁人。浄瑠璃、心中二つ腹帯「―の返事迄」

⇒あつかい【扱い】

あつかい‐ずく【扱い尽】アツカヒヅク

①あつかいを十分に尽くすさま。

②先方の扱い方次第。

⇒あつかい【扱い】

あつかい‐だて【扱い立て】アツカヒ‥

あつかいのしぶり。

⇒あつかい【扱い】

あつかい‐て【扱い手】アツカヒ‥

世話をする人。または、間に立ってとり裁く人。仲裁人。

⇒あつかい【扱い】

あつかい‐にん【扱い人】アツカヒ‥

(→)「あつかいて」に同じ。

⇒あつかい【扱い】

あつか・う【扱う】アツカフ

〔他五〕

①気をつかう。世話をする。また、病人などを看護する。枕草子155「ことなることなき人の、子などあまたもて―・ひたる」。源氏物語若菜下「いろいろの病者を見―・ひ、心のいとまなきほどに」

②もてなす。処遇する。源氏物語総角「いかで人めかしくも―・ひなし奉らむ」。「一人前に―・う」

③取沙汰する。また、大袈裟に言いたてる。源氏物語紅葉賀「人々も思ひの外なることかなと、―・ふめるを」。中華若木詩抄「尺三千は―・うたるものなり」

④手であやつる。操作する。使いこなす。枕草子218「笙の笛は…所せく、もて―・ひにくくぞ見ゆる」。「危険物を―・う」「機械を―・う」

⑤とりさばく。担当して処理する。また、調停する。玉塵抄9「国の柱になつて君を助け国を―・ふ」。「当店ではその品は―・っていません」「この件は総務課で―・う」「環境問題を―・った番組」

⑥処置に苦しむ。もてあます。枕草子142「多く取らむと騒ぐものは、なかなかうちこぼし―・ふほどに」。宇治拾遺物語7「誠に騒ぎまどひて、し―・ふを見て」

⑦いじりまわす。もてあそぶ。玉塵抄6「鍋へ入れて、いろはいで煮るぞ。―・へば爛れて正体ないぞ」

あつか・う【熱かふ】アツカフ

〔自四〕

①火の熱になやむ。神代紀上「―・ひ懊悩なやむ」

②もだえ苦しむ。焦慮する。継体紀「涕泣いさち―・ひて」

あっ‐かく【圧覚】

触覚の一種。圧迫や衝撃が強いため、普通の触覚より皮膚の深部にある受容器によって受容される感覚。

アッカド【Akkad】

古代オリエントの地名。現在の中部イラク北半部。また、その民族・言語名、王朝名。紀元前3000年紀の中頃サルゴン1世がバビロニアに進出しメソポタミア地方最古の帝国を創建した。その言語は、古アッカド語が分かれたもので、南はバビロニア語、北はアッシリア語。楔形文字を用いた。

あつか・う【熱かふ】アツカフ🔗⭐🔉

あつか・う【熱かふ】アツカフ

〔自四〕

①火の熱になやむ。神代紀上「―・ひ懊悩なやむ」

②もだえ苦しむ。焦慮する。継体紀「涕泣いさち―・ひて」

あつ‐が・る【熱がる・暑がる】🔗⭐🔉

あつ‐が・る【熱がる・暑がる】

〔自五〕

暑さを普通以上に感ずる。

あつかわ・し【暑かはし・熱かはし】アツカハシ🔗⭐🔉

あつかわ・し【暑かはし・熱かはし】アツカハシ

〔形シク〕

①あつくるしい。源氏物語常夏「うすものの単衣を着給ひて臥し給へるさま、―・しくは見えず」

②重苦しい。わずらわしい。源氏物語蛍「―・しき御もてなし」

あつ‐くるし・い【熱苦しい・暑苦しい】🔗⭐🔉

あつ‐くるし・い【熱苦しい・暑苦しい】

〔形〕[文]あつくる・し(シク)

あつくて苦しい。熱気がこもって不快である。また、他からそのように見える。「―・くて眠れない」「―・い格好」

あつ・し【暑し・熱し】🔗⭐🔉

あつ・し【暑し・熱し】

〔形ク〕

⇒あつい

あつはら‐ほうなん【熱原法難】‥ホフ‥🔗⭐🔉

あつはら‐ほうなん【熱原法難】‥ホフ‥

1279年(弘安2)熱原(現在の静岡県富士市内)で日蓮宗徒が受けた弾圧。真言宗滝泉寺の行智らの画策により農民20人が捕らえられ、3人が斬首、他は禁獄された。加島かじま法難。

○熱火を子に払うあつびをこにはらう🔗⭐🔉

○熱火を子に払うあつびをこにはらう

[十善戒経]火炎の襲来した時、これを最愛の我が子の方に払いやって我が身の安全をはかる意で、利己心の極端なことにいう。

⇒あつ‐び【熱火】

あつ‐びん【厚鬢】

男の髪の結い方。頭の中央から額にかけて狭く剃り落とし、両方の鬢髪を広く残し、鬢つきをふさふさと結う。奴やっこ風の糸鬢に比して上品なもの。浄瑠璃、国性爺合戦「片端剃るやらこぼつやら、糸鬢―剃刀次第」↔薄鬢うすびん

アップ【up】

(「上へ」「上の」の意)

①上がること。上げること。「成績が―する」「イメージ‐―」「ベース‐―」

②仕上げること。完了すること。「ウォーミング‐―」「タイム‐―」

③主に球技の試合で、差引き一定数を勝ち越していること。「2セット‐―」↔ダウン。

④アップ‐スタイルの略。「―が似合う女性」

⑤アップロードの略。「最新データを―する」

⑥クローズ‐アップの略。「―で撮る」

⑦クランク‐アップの略。

⇒アップ‐グレード【upgrade】

⇒アップ‐スタイル

⇒アップ‐ダウン

⇒アップ‐ツー‐デート【up-to-date】

⇒アップ‐デート【update】

⇒アップ‐テンポ【up-tempo】

⇒アップ‐ビート【upbeat】

⇒アップ‐ロード【upload】

あっぷ‐あっぷ

①溺れるなどして、口を開け閉めして苦しむさま。「川に落ちて―もがく」

②困難な状況で対応に苦慮するさま。「資金繰りに―している」

あっ‐ぷく【圧伏・圧服】

おさえつけて従わせること。「民衆を―する」

アップ‐グレード【upgrade】

等級や質・性能を上げること。

⇒アップ【up】

あつ‐ぶさ【厚総】

鞦しりがい・胸懸むながい・面懸おもがいなどの馬具に厚く垂らしたふさ。太平記6「たくましき馬に―かけて」→大和鞍(図)

アップ‐スタイル

(up style)髪を上にかき上げて首筋を現した、女性の髪型。アップヘア。また、上部に重点をおいた型の服装一般をもいう。

⇒アップ【up】

アップ‐ダウン

(和製語up down)

①ゴルフやマラソンなどで、地面の起伏。「―の激しいコース」

②人生などの浮き沈み。

⇒アップ【up】

アップ‐ツー‐デート【up-to-date】

現代的。最新式の。時勢に遅れていないさま。↔アウト‐オブ‐デート。

⇒アップ【up】

アップ‐デート【update】

①最新の。現代的な。

②データを最新のものに更新すること。

⇒アップ【up】

アップ‐テンポ【up-tempo】

(ポピュラー音楽で)楽曲のテンポが速いこと。

⇒アップ【up】

アップ‐ビート【upbeat】

〔音〕(→)アウフタクトに同じ。

⇒アップ【up】

アップライト‐ピアノ【upright piano】

弦を垂直に張ったピアノ。多く家庭用・教育用。竪型たてがたピアノ。→グランド‐ピアノ

アップリケ【appliqué フランス】

地布の上に装飾として、模様に切り抜いた布・革などを縫い付け、または貼り付ける手芸。また、そのようにして作ったもの。アプリケ。

アップル【apple】

林檎りんご。

⇒アップル‐パイ【apple pie】

アップル‐パイ【apple pie】

甘く煮たリンゴを詰めたパイ。

アップルパイ

撮影:関戸 勇

⇒アップル【apple】

アップ‐ロード【upload】

プログラムやデータを、あるコンピューターから、それに接続した上位のコンピューターに転送すること。↔ダウンロード

⇒アップ【up】

アッベ【Ernst Abbe】

ドイツの物理学者。ツァイス社の光学機器の開発、経営に参加。のち、カール=ツァイス財団を設立。顕微鏡の改良、色消しレンズの完成、応用光学の基礎確立に寄与。(1840〜1905)

アッペ

(appendicitisの略)虫垂炎のこと。主として医療従事者の間で用いられる。

アッポジャトゥーラ【appoggiatura イタリア】

〔音〕前打音。

あつ‐ぼった・い【厚ぼったい】

〔形〕

厚くて重たい感じである。「―・いオーバー」「―・い唇」

あづま【東・吾妻・吾嬬】

⇒あずま

あつまり【集り】

集まること。また、集まったもの。特に集会。「会費の―が悪い」「組合の―に出る」

⇒あつまり‐ぜい【集り勢】

あつまり‐ぜい【集り勢】

諸方から集まった規律のない軍勢。烏合うごうの衆。

⇒あつまり【集り】

あつま・る【集まる】

〔自五〕

多くのものが一つ所に寄りあう。むらがる。また、集中する。三蔵法師伝延久頃点「士女雲のごとく萃アツマル」。徒然草「蟻のごとくに―・りて」。「視線が―・る」「同情が―・る」

あつ‐み【厚み】

①厚いと思わせる状態。「胸の―が増す」

②奥行を感じさせる状態。深み。「人柄に―を増す」

あつみ【渥美】

姓氏の一つ。

⇒あつみ‐きよし【渥美清】

あつみ‐おんせん【温海温泉】‥ヲン‥

山形県北西部、鶴岡市の温海川河畔にある温泉。泉質は硫黄泉。

あつみ‐きよし【渥美清】

映画俳優。本名、田所康雄。東京生れ。浅草のコメディアンを経て、テレビドラマ「男はつらいよ」に主演、同名の映画シリーズにも主演。(1928〜1996)

⇒あつみ【渥美】

あつみ‐しんのう【敦実親王】‥ワウ

宇多天皇の皇子。母は藤原胤子。宇多源氏の祖。六条宮・八条宮、また入道して仁和寺宮と称された。鷹・馬・蹴鞠・和歌、特に和琴わごん・琵琶の名手で、源家音曲の祖といわれた。(893〜967)

あづみの【安曇野】

長野県中部の市。西部は北アルプスの山岳地帯で、東部に安曇野あずみのの扇状地が広がる。ワサビ栽培やニジマス養殖が盛ん。人口9万6千。

あつみ‐はんとう【渥美半島】‥タウ

愛知県南部の半島。知多半島と相対して三河湾を囲む。電照菊・メロンなどの施設園芸が盛ん。

あつみ‐よう【渥美窯】‥エウ

愛知県渥美半島全域に広がる約500基の中世陶器窯。12〜13世紀に、茶碗・皿・甕かめ・壺などを量産。国宝「秋草文壺」の産出でも知られる。

あつ・む【集む】

〔他下二〕

⇒あつめる(下一)

あつ‐むぎ【熱麦】

熱くして食べるそうめん、またはうどん。狂言、文蔵「―、温麦ぬるむぎ、どうじゆ麦」

あつめ‐じる【集め汁】

何種類もの魚や野菜を入れて煮た味噌汁またはすまし汁。世間胸算用2「箸持ちながら―のどを通らず」

あつ・める【集める】

〔他下一〕[文]あつ・む(下二)

多くのものを一つ所に寄せあわせる。寄ってこさせる。地蔵十輪経元慶点「国邑の人民を召し集アツメて」。「寄付を―・める」「注目を―・める」

あつ‐もの【羹】

(熱物あつものの意)菜・肉などを入れて作った熱い吸物。〈日本霊異記上訓釈〉

⇒羹に懲りたる者韲を吹く

⇒羹に懲りて膾を吹く

あつ‐もの【厚物】

菊の園芸品種群の名。花は多弁でまり状に厚く咲く。盛上・走付盛上・大掴みの3群に分類。厚物咲。↔平物

⇒アップル【apple】

アップ‐ロード【upload】

プログラムやデータを、あるコンピューターから、それに接続した上位のコンピューターに転送すること。↔ダウンロード

⇒アップ【up】

アッベ【Ernst Abbe】

ドイツの物理学者。ツァイス社の光学機器の開発、経営に参加。のち、カール=ツァイス財団を設立。顕微鏡の改良、色消しレンズの完成、応用光学の基礎確立に寄与。(1840〜1905)

アッペ

(appendicitisの略)虫垂炎のこと。主として医療従事者の間で用いられる。

アッポジャトゥーラ【appoggiatura イタリア】

〔音〕前打音。

あつ‐ぼった・い【厚ぼったい】

〔形〕

厚くて重たい感じである。「―・いオーバー」「―・い唇」

あづま【東・吾妻・吾嬬】

⇒あずま

あつまり【集り】

集まること。また、集まったもの。特に集会。「会費の―が悪い」「組合の―に出る」

⇒あつまり‐ぜい【集り勢】

あつまり‐ぜい【集り勢】

諸方から集まった規律のない軍勢。烏合うごうの衆。

⇒あつまり【集り】

あつま・る【集まる】

〔自五〕

多くのものが一つ所に寄りあう。むらがる。また、集中する。三蔵法師伝延久頃点「士女雲のごとく萃アツマル」。徒然草「蟻のごとくに―・りて」。「視線が―・る」「同情が―・る」

あつ‐み【厚み】

①厚いと思わせる状態。「胸の―が増す」

②奥行を感じさせる状態。深み。「人柄に―を増す」

あつみ【渥美】

姓氏の一つ。

⇒あつみ‐きよし【渥美清】

あつみ‐おんせん【温海温泉】‥ヲン‥

山形県北西部、鶴岡市の温海川河畔にある温泉。泉質は硫黄泉。

あつみ‐きよし【渥美清】

映画俳優。本名、田所康雄。東京生れ。浅草のコメディアンを経て、テレビドラマ「男はつらいよ」に主演、同名の映画シリーズにも主演。(1928〜1996)

⇒あつみ【渥美】

あつみ‐しんのう【敦実親王】‥ワウ

宇多天皇の皇子。母は藤原胤子。宇多源氏の祖。六条宮・八条宮、また入道して仁和寺宮と称された。鷹・馬・蹴鞠・和歌、特に和琴わごん・琵琶の名手で、源家音曲の祖といわれた。(893〜967)

あづみの【安曇野】

長野県中部の市。西部は北アルプスの山岳地帯で、東部に安曇野あずみのの扇状地が広がる。ワサビ栽培やニジマス養殖が盛ん。人口9万6千。

あつみ‐はんとう【渥美半島】‥タウ

愛知県南部の半島。知多半島と相対して三河湾を囲む。電照菊・メロンなどの施設園芸が盛ん。

あつみ‐よう【渥美窯】‥エウ

愛知県渥美半島全域に広がる約500基の中世陶器窯。12〜13世紀に、茶碗・皿・甕かめ・壺などを量産。国宝「秋草文壺」の産出でも知られる。

あつ・む【集む】

〔他下二〕

⇒あつめる(下一)

あつ‐むぎ【熱麦】

熱くして食べるそうめん、またはうどん。狂言、文蔵「―、温麦ぬるむぎ、どうじゆ麦」

あつめ‐じる【集め汁】

何種類もの魚や野菜を入れて煮た味噌汁またはすまし汁。世間胸算用2「箸持ちながら―のどを通らず」

あつ・める【集める】

〔他下一〕[文]あつ・む(下二)

多くのものを一つ所に寄せあわせる。寄ってこさせる。地蔵十輪経元慶点「国邑の人民を召し集アツメて」。「寄付を―・める」「注目を―・める」

あつ‐もの【羹】

(熱物あつものの意)菜・肉などを入れて作った熱い吸物。〈日本霊異記上訓釈〉

⇒羹に懲りたる者韲を吹く

⇒羹に懲りて膾を吹く

あつ‐もの【厚物】

菊の園芸品種群の名。花は多弁でまり状に厚く咲く。盛上・走付盛上・大掴みの3群に分類。厚物咲。↔平物

⇒アップル【apple】

アップ‐ロード【upload】

プログラムやデータを、あるコンピューターから、それに接続した上位のコンピューターに転送すること。↔ダウンロード

⇒アップ【up】

アッベ【Ernst Abbe】

ドイツの物理学者。ツァイス社の光学機器の開発、経営に参加。のち、カール=ツァイス財団を設立。顕微鏡の改良、色消しレンズの完成、応用光学の基礎確立に寄与。(1840〜1905)

アッペ

(appendicitisの略)虫垂炎のこと。主として医療従事者の間で用いられる。

アッポジャトゥーラ【appoggiatura イタリア】

〔音〕前打音。

あつ‐ぼった・い【厚ぼったい】

〔形〕

厚くて重たい感じである。「―・いオーバー」「―・い唇」

あづま【東・吾妻・吾嬬】

⇒あずま

あつまり【集り】

集まること。また、集まったもの。特に集会。「会費の―が悪い」「組合の―に出る」

⇒あつまり‐ぜい【集り勢】

あつまり‐ぜい【集り勢】

諸方から集まった規律のない軍勢。烏合うごうの衆。

⇒あつまり【集り】

あつま・る【集まる】

〔自五〕

多くのものが一つ所に寄りあう。むらがる。また、集中する。三蔵法師伝延久頃点「士女雲のごとく萃アツマル」。徒然草「蟻のごとくに―・りて」。「視線が―・る」「同情が―・る」

あつ‐み【厚み】

①厚いと思わせる状態。「胸の―が増す」

②奥行を感じさせる状態。深み。「人柄に―を増す」

あつみ【渥美】

姓氏の一つ。

⇒あつみ‐きよし【渥美清】

あつみ‐おんせん【温海温泉】‥ヲン‥

山形県北西部、鶴岡市の温海川河畔にある温泉。泉質は硫黄泉。

あつみ‐きよし【渥美清】

映画俳優。本名、田所康雄。東京生れ。浅草のコメディアンを経て、テレビドラマ「男はつらいよ」に主演、同名の映画シリーズにも主演。(1928〜1996)

⇒あつみ【渥美】

あつみ‐しんのう【敦実親王】‥ワウ

宇多天皇の皇子。母は藤原胤子。宇多源氏の祖。六条宮・八条宮、また入道して仁和寺宮と称された。鷹・馬・蹴鞠・和歌、特に和琴わごん・琵琶の名手で、源家音曲の祖といわれた。(893〜967)

あづみの【安曇野】

長野県中部の市。西部は北アルプスの山岳地帯で、東部に安曇野あずみのの扇状地が広がる。ワサビ栽培やニジマス養殖が盛ん。人口9万6千。

あつみ‐はんとう【渥美半島】‥タウ

愛知県南部の半島。知多半島と相対して三河湾を囲む。電照菊・メロンなどの施設園芸が盛ん。

あつみ‐よう【渥美窯】‥エウ

愛知県渥美半島全域に広がる約500基の中世陶器窯。12〜13世紀に、茶碗・皿・甕かめ・壺などを量産。国宝「秋草文壺」の産出でも知られる。

あつ・む【集む】

〔他下二〕

⇒あつめる(下一)

あつ‐むぎ【熱麦】

熱くして食べるそうめん、またはうどん。狂言、文蔵「―、温麦ぬるむぎ、どうじゆ麦」

あつめ‐じる【集め汁】

何種類もの魚や野菜を入れて煮た味噌汁またはすまし汁。世間胸算用2「箸持ちながら―のどを通らず」

あつ・める【集める】

〔他下一〕[文]あつ・む(下二)

多くのものを一つ所に寄せあわせる。寄ってこさせる。地蔵十輪経元慶点「国邑の人民を召し集アツメて」。「寄付を―・める」「注目を―・める」

あつ‐もの【羹】

(熱物あつものの意)菜・肉などを入れて作った熱い吸物。〈日本霊異記上訓釈〉

⇒羹に懲りたる者韲を吹く

⇒羹に懲りて膾を吹く

あつ‐もの【厚物】

菊の園芸品種群の名。花は多弁でまり状に厚く咲く。盛上・走付盛上・大掴みの3群に分類。厚物咲。↔平物

⇒アップル【apple】

アップ‐ロード【upload】

プログラムやデータを、あるコンピューターから、それに接続した上位のコンピューターに転送すること。↔ダウンロード

⇒アップ【up】

アッベ【Ernst Abbe】

ドイツの物理学者。ツァイス社の光学機器の開発、経営に参加。のち、カール=ツァイス財団を設立。顕微鏡の改良、色消しレンズの完成、応用光学の基礎確立に寄与。(1840〜1905)

アッペ

(appendicitisの略)虫垂炎のこと。主として医療従事者の間で用いられる。

アッポジャトゥーラ【appoggiatura イタリア】

〔音〕前打音。

あつ‐ぼった・い【厚ぼったい】

〔形〕

厚くて重たい感じである。「―・いオーバー」「―・い唇」

あづま【東・吾妻・吾嬬】

⇒あずま

あつまり【集り】

集まること。また、集まったもの。特に集会。「会費の―が悪い」「組合の―に出る」

⇒あつまり‐ぜい【集り勢】

あつまり‐ぜい【集り勢】

諸方から集まった規律のない軍勢。烏合うごうの衆。

⇒あつまり【集り】

あつま・る【集まる】

〔自五〕

多くのものが一つ所に寄りあう。むらがる。また、集中する。三蔵法師伝延久頃点「士女雲のごとく萃アツマル」。徒然草「蟻のごとくに―・りて」。「視線が―・る」「同情が―・る」

あつ‐み【厚み】

①厚いと思わせる状態。「胸の―が増す」

②奥行を感じさせる状態。深み。「人柄に―を増す」

あつみ【渥美】

姓氏の一つ。

⇒あつみ‐きよし【渥美清】

あつみ‐おんせん【温海温泉】‥ヲン‥

山形県北西部、鶴岡市の温海川河畔にある温泉。泉質は硫黄泉。

あつみ‐きよし【渥美清】

映画俳優。本名、田所康雄。東京生れ。浅草のコメディアンを経て、テレビドラマ「男はつらいよ」に主演、同名の映画シリーズにも主演。(1928〜1996)

⇒あつみ【渥美】

あつみ‐しんのう【敦実親王】‥ワウ

宇多天皇の皇子。母は藤原胤子。宇多源氏の祖。六条宮・八条宮、また入道して仁和寺宮と称された。鷹・馬・蹴鞠・和歌、特に和琴わごん・琵琶の名手で、源家音曲の祖といわれた。(893〜967)

あづみの【安曇野】

長野県中部の市。西部は北アルプスの山岳地帯で、東部に安曇野あずみのの扇状地が広がる。ワサビ栽培やニジマス養殖が盛ん。人口9万6千。

あつみ‐はんとう【渥美半島】‥タウ

愛知県南部の半島。知多半島と相対して三河湾を囲む。電照菊・メロンなどの施設園芸が盛ん。

あつみ‐よう【渥美窯】‥エウ

愛知県渥美半島全域に広がる約500基の中世陶器窯。12〜13世紀に、茶碗・皿・甕かめ・壺などを量産。国宝「秋草文壺」の産出でも知られる。

あつ・む【集む】

〔他下二〕

⇒あつめる(下一)

あつ‐むぎ【熱麦】

熱くして食べるそうめん、またはうどん。狂言、文蔵「―、温麦ぬるむぎ、どうじゆ麦」

あつめ‐じる【集め汁】

何種類もの魚や野菜を入れて煮た味噌汁またはすまし汁。世間胸算用2「箸持ちながら―のどを通らず」

あつ・める【集める】

〔他下一〕[文]あつ・む(下二)

多くのものを一つ所に寄せあわせる。寄ってこさせる。地蔵十輪経元慶点「国邑の人民を召し集アツメて」。「寄付を―・める」「注目を―・める」

あつ‐もの【羹】

(熱物あつものの意)菜・肉などを入れて作った熱い吸物。〈日本霊異記上訓釈〉

⇒羹に懲りたる者韲を吹く

⇒羹に懲りて膾を吹く

あつ‐もの【厚物】

菊の園芸品種群の名。花は多弁でまり状に厚く咲く。盛上・走付盛上・大掴みの3群に分類。厚物咲。↔平物

いきり‐た・つ【熱り立つ】🔗⭐🔉

いきり‐た・つ【熱り立つ】

〔自五〕

激しく怒って興奮する。いきまく。「不公平判定に―・つ」

いき・る【熱る・熅る】🔗⭐🔉

いき・る【熱る・熅る】

〔自四〕

①むし熱くなる。ほてる。いきれる。〈類聚名義抄〉

②いきまく。りきむ。浮世草子、俗つれづれ「現銀にかくのごとくと―・るうちに」

いきれ【熱・熅】🔗⭐🔉

いきれ【熱・熅】

いきれること。むれること。ほてること。その熱気やにおい。いきり。「人―」「草―」

いきれ‐くさ・い【熱れ臭い】🔗⭐🔉

いきれ‐くさ・い【熱れ臭い】

〔形〕[文]いきれくさ・し(ク)

むれて異様な感じがする。臭みを感ずるほどにむしむしする。

いき・れる【熱れる】🔗⭐🔉

いき・れる【熱れる】

〔自下一〕

(→)「熱いきる」1に同じ。

ね・す【熱す】🔗⭐🔉

ね・す【熱す】

〔自サ変〕

(ネッスのツの表記されない形)熱が出る。発熱する。栄華物語鳥辺野「女院もの(はれもの)―・せさせ給ひて悩ましうおぼしめしたり」

ねつ【熱】🔗⭐🔉

ねつ‐あい【熱愛】🔗⭐🔉

ねつ‐あい【熱愛】

熱烈に愛すること。「妻を―する」

ねつ‐い【熱意】🔗⭐🔉

ねつ‐い【熱意】

熱心な気持。いきごみ。「―に欠ける」

ねつ‐いんきょく【熱陰極】🔗⭐🔉

ねつ‐いんきょく【熱陰極】

加熱によって熱電子を放出させる陰極。

ねつ‐うん【熱雲】🔗⭐🔉

ねつ‐うん【熱雲】

〔地〕小規模で高温の火砕流。ラクロア(A. Lacroix1863〜1948)の命名。

ねつ‐うんどう【熱運動】🔗⭐🔉

ねつ‐うんどう【熱運動】

熱平衡にある系を構成する原子や分子の行う微視的・無秩序な運動。

ねつ‐エネルギー【熱エネルギー】🔗⭐🔉

ねつ‐エネルギー【熱エネルギー】

エネルギーの一形態。熱平衡にある系において、個々の原子・分子の熱運動のエネルギーの形で存在する。熱エネルギーを単に熱ということが多いが、正しくはエネルギーの出入りの一形態が熱である。→永久機関

ねつ‐えん【熱援】‥ヱン🔗⭐🔉

ねつ‐えん【熱援】‥ヱン

熱心な応援。

ねつ‐えん【熱演】🔗⭐🔉

ねつ‐えん【熱演】

演劇・演芸などを熱心に演ずること。「ハムレットを―する」

ねつえん‐じゅんかん【熱塩循環】‥クワン🔗⭐🔉

ねつえん‐じゅんかん【熱塩循環】‥クワン

(thermohaline circulation)海水の密度が水温と塩分濃度によって変化して生じる地球規模の循環。極域の海水が深海まで沈み、世界中の海域に広がる。

ねつ‐おうりょく【熱応力】🔗⭐🔉

ねつ‐おうりょく【熱応力】

変形が拘束されている物体が、温度の上昇・下降に伴って内部に生じる応力。

ねつ‐おせん【熱汚染】‥ヲ‥🔗⭐🔉

ねつ‐おせん【熱汚染】‥ヲ‥

大気・水域の温度がエネルギー消費による熱で上昇すること。都市気候や生態系の破壊をひき起こす。

ねっか【熱河・Jehol】🔗⭐🔉

ねっか【熱河・Jehol】

もと中国の一省(省都は承徳)。1928年設置。56年廃止され、河北・遼寧両省と内モンゴル自治区とに編入。ジョホール。

⇒ねっか‐さくせん【熱河作戦】

ねつ‐かいらい【熱界雷】🔗⭐🔉

ねつ‐かいり【熱解離】🔗⭐🔉

ねつ‐かいり【熱解離】

高温において、一つの分子が成分原子または原子団などに分解すること。

ねつ‐かがく【熱化学】‥クワ‥🔗⭐🔉

ねつ‐かがく【熱化学】‥クワ‥

化学反応・相転移・溶解などに伴う熱現象を研究する化学の一部門。

⇒ねつかがく‐ほうていしき【熱化学方程式】

ねつかがく‐ほうていしき【熱化学方程式】‥クワ‥ハウ‥🔗⭐🔉

ねつかがく‐ほうていしき【熱化学方程式】‥クワ‥ハウ‥

化学方程式に反応熱を書き加えたもの。たとえば、CH4(気)+2O2(気)=CO2(気)+2H2O(液)+890kJ

⇒ねつ‐かがく【熱化学】

ねつ‐がく【熱学】🔗⭐🔉

ねつ‐がく【熱学】

物質の熱現象を取り扱う物理学・化学の一部門。近年は熱力学・統計力学の両方の総称として使われる。熱統計力学。

ねつ‐かくはんのう【熱核反応】‥オウ🔗⭐🔉

ねつ‐かくはんのう【熱核反応】‥オウ

(→)核融合に同じ。

ねっか‐さくせん【熱河作戦】🔗⭐🔉

ねっか‐さくせん【熱河作戦】

1933年(昭和8)熱河省・河北省に対する日本軍の侵攻。同年5月塘沽タンクー停戦協定により終結、熱河省は満州国に編入。

⇒ねっか【熱河・Jehol】

○熱がさめるねつがさめる

熱心の度が薄くなる。のぼせが下がる。一時の興奮からさめる。

⇒ねつ【熱】

○熱がさめるねつがさめる🔗⭐🔉

○熱がさめるねつがさめる

熱心の度が薄くなる。のぼせが下がる。一時の興奮からさめる。

⇒ねつ【熱】

ねつ‐かそせい【熱可塑性】

加熱すると軟化し、別の形に変形しうる性質。金属、ガラス、ある種の合成樹脂などに見られる。

⇒ねつかそせい‐じゅし【熱可塑性樹脂】

ねつかそせい‐じゅし【熱可塑性樹脂】

熱可塑性を示す樹脂の総称。特に合成樹脂をいう。ポリエチレン・ポリスチレン・ポリプロピレン・ポリ塩化ビニルなど。

⇒ねつ‐かそせい【熱可塑性】

ネッカチーフ【neckerchief】

装飾・保温用にくびに巻く方形の布。スカーフ。

ねっ‐から【根っから】

〔副〕

「根から」を強めていう語。「―信用できない人」「―の江戸っ子」

⇒ねっから‐はっから【根っから葉っから】

ねっから‐はっから【根っから葉っから】

「根から葉から」を強めていう語。

⇒ねっ‐から【根っから】

ね‐づかれ【寝疲れ】

寝すぎたためにかえってだるく感ずること。

ねつ‐かん【熱感】

発熱の感じ。

ねつ‐がん【熱願】‥グワン

熱心に願うこと。また、その願い。

ねっかん‐あつえん【熱間圧延】

加熱した金属をロール(圧延機)にかけて行う圧延。↔冷間圧延

ねつ‐かんきょう【熱環境】‥クワンキヤウ

(→)温熱環境に同じ。

ねっかん‐しあげ【熱間仕上げ】

加熱した金属を冷却しないうちに処理して成形する仕上げ方法。

ねっき

木杭または鉄釘などを交互に地面に打ち込み、相手の木杭などを打ち倒した方を勝ちとする遊戯。稲刈り後の田や雪の上などで遊ぶ。〈[季]冬〉

ねっ‐き【熱気】

①高熱の気体。「―消毒」

②あつい気候。暑気。

③高まった体温。日葡辞書「ネッキガサス」「ネッキガサムル」

④ふるい立った意気ごみ。「語調に―がこもる」

⇒ねっき‐よく【熱気浴】

⇒ねっき‐りょうほう【熱気療法】

⇒熱気にも冷えにも立たぬ

ね‐つき【根付き】

根のついていること。また、そのもの。

⇒ねつき‐うお【根付魚】

ね‐つき【値付き】

金融商品取引で、立会時間中に売買が成立し、約定やくじょう値段が付くこと。

⇒ねつき‐りつ【値付率】

ね‐つき【寝付き】

ねつくこと。就眠。「―のよい人」

ね‐つぎ【根接ぎ】

①根を台木として、接木すること。

②病虫害に強く、または生理的に抵抗性のある種類の根を、既に生長した樹に接いで若返りをさせること。

ね‐つぎ【根継ぎ】

①柱の根の朽ちた部分を除き、他の材で継ぎ足すこと。

②跡を継ぐこと。また、その人。あとつぎ。浄瑠璃、桂川連理柵「無理に貰うて家の―」

⇒ねつぎ‐ばしら【根継ぎ柱】

ね‐づき【子月】

陰暦11月の異称。

ねつき‐うお【根付魚】‥ウヲ

(→)根魚ねうおに同じ。

⇒ね‐つき【根付き】

ねつ‐きかん【熱機関】‥クワン

原動機の一種。熱を機械的エネルギーに変換する機械の総称。原動機の最も代表的なもの。蒸気機関・内燃機関・タービンなど。

ねつ‐ききゅう【熱気球】‥キウ

空気より軽い加熱空気・燃焼ガスを満たした気球。

ねつ‐きぐ【熱器具】

熱を発生させて利用する器具。ストーブ・こんろなど。

ねつ‐きでんりょく【熱起電力】

「熱電流」参照。

ねつ‐かそせい【熱可塑性】🔗⭐🔉

ねつ‐かそせい【熱可塑性】

加熱すると軟化し、別の形に変形しうる性質。金属、ガラス、ある種の合成樹脂などに見られる。

⇒ねつかそせい‐じゅし【熱可塑性樹脂】

ねつかそせい‐じゅし【熱可塑性樹脂】🔗⭐🔉

ねつかそせい‐じゅし【熱可塑性樹脂】

熱可塑性を示す樹脂の総称。特に合成樹脂をいう。ポリエチレン・ポリスチレン・ポリプロピレン・ポリ塩化ビニルなど。

⇒ねつ‐かそせい【熱可塑性】

ねつ‐かん【熱感】🔗⭐🔉

ねつ‐かん【熱感】

発熱の感じ。

ねつ‐がん【熱願】‥グワン🔗⭐🔉

ねつ‐がん【熱願】‥グワン

熱心に願うこと。また、その願い。

ねっかん‐あつえん【熱間圧延】🔗⭐🔉

ねっかん‐あつえん【熱間圧延】

加熱した金属をロール(圧延機)にかけて行う圧延。↔冷間圧延

ねつ‐かんきょう【熱環境】‥クワンキヤウ🔗⭐🔉

ねつ‐かんきょう【熱環境】‥クワンキヤウ

(→)温熱環境に同じ。

ねっかん‐しあげ【熱間仕上げ】🔗⭐🔉

ねっかん‐しあげ【熱間仕上げ】

加熱した金属を冷却しないうちに処理して成形する仕上げ方法。

ねっ‐き【熱気】🔗⭐🔉

ねっ‐き【熱気】

①高熱の気体。「―消毒」

②あつい気候。暑気。

③高まった体温。日葡辞書「ネッキガサス」「ネッキガサムル」

④ふるい立った意気ごみ。「語調に―がこもる」

⇒ねっき‐よく【熱気浴】

⇒ねっき‐りょうほう【熱気療法】

⇒熱気にも冷えにも立たぬ

ねつ‐きかん【熱機関】‥クワン🔗⭐🔉

ねつ‐きかん【熱機関】‥クワン

原動機の一種。熱を機械的エネルギーに変換する機械の総称。原動機の最も代表的なもの。蒸気機関・内燃機関・タービンなど。

ねつ‐ききゅう【熱気球】‥キウ🔗⭐🔉

ねつ‐ききゅう【熱気球】‥キウ

空気より軽い加熱空気・燃焼ガスを満たした気球。

ねつ‐きぐ【熱器具】🔗⭐🔉

ねつ‐きぐ【熱器具】

熱を発生させて利用する器具。ストーブ・こんろなど。

○熱気にも冷えにも立たぬねっきにもひえにもたたぬ🔗⭐🔉

○熱気にも冷えにも立たぬねっきにもひえにもたたぬ

中途半端である意。狂言、縄綯なわない「いや―ことかな」

⇒ねっ‐き【熱気】

ねつぎ‐ばしら【根継ぎ柱】

一家を継ぐべき者。跡取り。後継者。浮世草子、好色三代男「年久しく―の男子もなければ」

⇒ね‐つぎ【根継ぎ】

ねっ‐きょう【熱狂】‥キヤウ

狂うばかりに夢中になること。「―する観衆」

⇒ねっきょう‐てき【熱狂的】

ねっ‐きょう【熱橋】‥ケウ

建造物の壁などで熱を伝えやすい場所。断熱材の接合部など。ヒート‐ブリッジ。

ねっきょう‐てき【熱狂的】‥キヤウ‥

熱狂しているさま。「―に応援する」「―なファン」

⇒ねっ‐きょう【熱狂】

ねっき‐よく【熱気浴】

リウマチ・神経麻痺後の関節強直などの患者を、電熱による加熱空気・加熱蒸気・加熱砂などで治療すること。

⇒ねっ‐き【熱気】

ねつき‐りつ【値付率】

値付きが成立した銘柄の割合。

⇒ね‐つき【値付き】

ねっきり‐はっきり【根っ切り葉っ切り】

「根切り葉切り」を強めていう語。

ねつ‐きりゅう【熱気流】‥リウ

室内に置かれた熱源で周囲の空気が暖められて起こる上向きの空気の流れ。

ねっき‐りょうほう【熱気療法】‥レウハフ

(→)熱気浴に同じ。

⇒ねっ‐き【熱気】

ネッキング【necking】

男女の間で顔や頸を愛撫すること。

ネック【neck】

①首。頸部。

②衣服の襟。「タートル‐―」

③(ボトルネックの略)隘路あいろ。障害。「生産の―」

⇒ネック‐ライン【neckline】

⇒ネック‐レス【necklace】

ね‐つ・く【寝付く】

〔自五〕

①眠りに就く。寝入る。「子供がやっと―・く」

②病気で床につく。寝込む。「過労がもとで―・く」

ね‐づ・く【根付く】

〔自五〕

①移し植えた木や草が地に根をおろす。また、挿木などに根が生えて育つ。根がつく。

②比喩的に、新しい物事がその社会に定着しはじめる。「民主主義が―・く」

ねつ‐くさ・い【熱臭い】

〔形〕[文]ねつくさ・し(ク)

発熱した病人特有の熱やにおいが感じられる。夏目漱石、三四郎「下女が来て、だいぶ部屋の中が―・いと言つた」

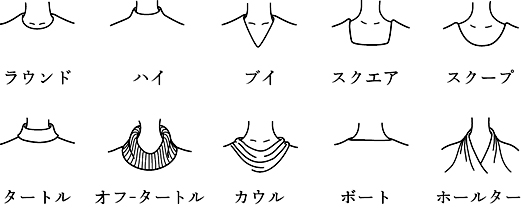

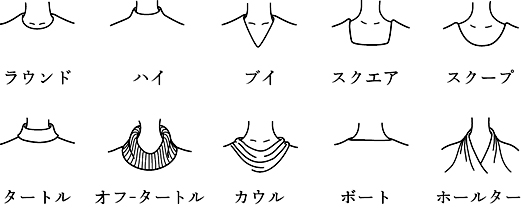

ネック‐ライン【neckline】

洋服の首回りの線。

ネックライン

⇒ネック【neck】

ネック‐レス【necklace】

首飾り。

⇒ネック【neck】

ね‐つけ【根付】

①巾着きんちゃく・煙草入・印籠いんろうなどを帯に挟んで提げる時、落ちないようにその紐の端につける留め具。珊瑚さんご・瑪瑙めのう・象牙ぞうげなどの材に精巧な彫刻を施したものが多い。おびばさみ。好色一代女6「唐獅子の―」

②いつも離れず付き添っている人。腰巾着こしぎんちゃく。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―にする壱文奴よ」

⇒ねつけ‐ぎょぎょう【根付漁業】

⇒ねつけ‐しゅう【根付衆】

⇒ねつけ‐どけい【根付時計】

ねつ‐け【熱気】

体温が平常より高いこと。発熱の気味。歌舞伎、島鵆月白浪「―の世話になつたが縁で」

ね‐つけ【値付け】

①値段を付けること。ねづけ。

②(→)「値付き」に同じ。

ねつ‐けい【熱型】

(病気などの時の)体温の上がり下がりの型。

ねつけ‐ぎょぎょう【根付漁業】‥ゲフ

①一本釣りや刺網などにより根魚ねうおをとる漁業。

②地元漁民がもっぱら行う地先じさき(磯)での漁業。

⇒ね‐つけ【根付】

ねつけ‐しゅう【根付衆】

取り巻きの人々。常に従う近侍の人々。浄瑠璃、吉野都女楠「お―にとがめられ、括られました」

⇒ね‐つけ【根付】

ねっ‐けつ【熱血】

①熱い血潮。

②血がわきたつような激しい意気。「―あふれる演説」

⇒ねっけつ‐かん【熱血漢】

ねっけつ‐かん【熱血漢】

熱い意気・情熱のある男。

⇒ねっ‐けつ【熱血】

ねつけ‐どけい【根付時計】

懐中時計。

⇒ね‐つけ【根付】

ネッケル【Jacques Necker】

フランスの銀行家・政治家。フランス革命勃発の前後、財務総監として、窮乏していた財政の改革に当たる。スタール夫人の父。(1732〜1804)

ねつ‐けん【熱圏】

中間圏より上の大気圏。高度90〜500キロメートル程度。高度と共に温度が上昇。大気は極度に希薄で、一部の分子は電離し、オーロラが起こる。

ねつ‐げん【熱源】

熱を供給するみなもと。

⇒ねつげん‐きき【熱源機器】

ねつげん‐きき【熱源機器】

空調設備で、ボイラー・冷凍機・ヒートポンプなどの機器。

⇒ねつ‐げん【熱源】

ねっこ

(秋田地方で)泥炭。→さるけ

ねっ‐こ【根っこ】

①木の切株。くいぜ。

②根もと。根。「―を引き抜く」

ねつ‐こ・い

〔形〕

しつこい。淡泊でない。ねつい。

ねつこうか‐せい【熱硬化性】‥カウクワ‥

ある種の重合体が、加熱されると分子がところどころで結合して不溶不融の状態に硬化する性質。

⇒ねつこうかせい‐じゅし【熱硬化性樹脂】

ねつこうかせい‐じゅし【熱硬化性樹脂】‥カウクワ‥

熱硬化性を持つ合成樹脂の総称。フェノール樹脂・尿素樹脂・メラミン樹脂など。

⇒ねつこうか‐せい【熱硬化性】

ねつ‐こうかんき【熱交換器】‥カウクワン‥

(heat exchanger)温度の異なる流体の、直接または間接的な接触によって熱の交換を行う装置。冷却器・蒸気発生器など。

ねつ‐こうりつ【熱効率】‥カウ‥

熱機関に供給された熱エネルギーに対する、機関が発生した仕事の比率。

ねつこ‐ぐさ【ねつこ草】

未詳。一説に、オキナグサの古称。万葉集14「三浦崎なる―」

ねっこり

ぬけぬけとしたさま。誹風柳多留23「夜伽よとぎとは―としたうそをつき」

ねっ‐さ【熱砂】

日光などに焼かれた熱い砂。ねっしゃ。

ねつ‐さまし【熱冷まし】

上がった体温を下げること。また、そのための薬。解熱剤。「―が効く」

ねっ‐さん【熱讃】

熱烈にほめたたえること。絶賛。

ねっ‐し【涅歯】

(「涅」は染料の黒土)歯を黒く染めること。また、その歯。でっし。

ネッシー【Nessie】

スコットランドのネス湖にすむといわれた怪獣。

ねっ‐しゃ【熱砂】

⇒ねっさ

ねっしゃ‐びょう【熱射病】‥ビヤウ

熱中症の一種。高温や多湿な環境下で、体温調節機能が破綻した状態。高体温となり、意識障害・痙攣けいれん・臓器障害等を呈する。

ねつ‐しゅうし【熱収支】‥シウ‥

熱エネルギーの出入りのある系の、外部の系とのエネルギー交換や系内部でのエネルギー変換の内訳。

ねつ‐しゅとく【熱取得】

(heat gain)室内に侵入する不必要な熱エネルギー。↔熱損失

ねっ‐しょ【熱暑】

夏のあつさ。太陽の熱で暑いこと。炎暑。

ねっ‐しょう【熱唱】‥シヤウ

情熱をこめて歌うこと。

ねっ‐しょう【熱傷】‥シヤウ

やけど。火傷。

ねつ‐じょう【熱情】‥ジヤウ

物事に対して向けられる熱烈な気持・愛情。「―的」

ねつ‐ショック‐たんぱくしつ【熱ショック蛋白質】

(heat shock protein)高温にさらされて変化した蛋白質の構造を修正する機能を持つ蛋白質の総称。蛋白質の高次構造形成や複合体形成を助ける。

ねつ‐しょり【熱処理】

①金属、主に合金を加熱・冷却して、その性質を変えること。焼入れ・焼戻し・焼鈍やきなましなど。

②加熱して殺菌などをすること。

⇒ねつしょり‐ろ【熱処理炉】

ねつしょり‐ろ【熱処理炉】

熱処理を行うために金属を加熱する炉。電気炉・ガス炉・重油炉・石炭炉・塩浴炉など。

⇒ねつ‐しょり【熱処理】

ねっ‐しん【熱心】

(明治期にはサ変動詞としても用いた)一つの物事に深く打ちこむこと。情熱をもって一心に物事をすること。また、そのさま。田口卯吉、日本開化小史「宗門に―するもの何ぞ理論に関せん」。「―に勉強する」「―な指導」

ねっ‐すい【熱水】

①高温の水。熱湯。

②マグマの温度が低下して鉱物を晶出した後に残る高温の水溶液。熱水溶液。

⇒ねっすい‐こうしょう【熱水鉱床】

⇒ねっすい‐へんしつ【熱水変質】

ねっすい‐こうしょう【熱水鉱床】‥クワウシヤウ

熱水2が岩石の割れ目に入り、溶液からの沈殿と母岩との交代作用でできた鉱床。

⇒ねっ‐すい【熱水】

ねっすい‐へんしつ【熱水変質】

地下の熱水2の作用で岩石・鉱物が変化すること。

⇒ねっ‐すい【熱水】

ねっ・する【熱する】

[文]熱す(サ変)

[一]〔自サ変〕

①熱が生ずる。あつくなる。

②熱心になる。熱中する。「―・しやすく冷めやすい」

[二]〔他サ変〕

熱を加える。あつくする。「油を―・する」

ねっ‐せい【熱性】

①熱を伴う性質。

②激昂しやすい性質。

⇒ねっせい‐びょう【熱性病】

ねっ‐せい【熱誠】

熱情から出るまごころ。きわめて深いまごころ。夏目漱石、それから「―が足りないとは、此所の事だなと考へた」

ねっせい‐びょう【熱性病】‥ビヤウ

熱病のこと。

⇒ねっ‐せい【熱性】

ねっ‐せん【熱戦】

熱のこもった激しい勝負。主に競技にいう。「―を展開する」

ねっ‐せん【熱線】

(→)赤外線に同じ。物体に吸収され、熱エネルギーに変わることが多いのでいう。

⇒ねっせん‐ふうそくけい【熱線風速計】

ねっせん‐ふうそくけい【熱線風速計】

風速計の一種。気流中に電流を通じた加熱線をさらすと、気流の速度によって加熱線の温度が変わり、電気抵抗が変化するので、その値から風速を測定する。

⇒ねっ‐せん【熱線】

ねっ‐そ【熱素】

(caloric)熱を一種の元素と考えて、ラヴォアジエがつけた名。物体の温度変化は、物体内の熱素の多少によって起こるとされた。1798年、ランフォードの実験で否定された。

ねつ‐ぞう【捏造】‥ザウ

(デツゾウの慣用読み)事実でない事を事実のようにこしらえること。「証拠を―する」「―記事」

ねつ‐そんしつ【熱損失】

(heat loss)室内から流出する熱エネルギー。↔熱取得

ねっ‐たい【熱帯】

赤道を中心として南北両回帰線に挟まれた地帯。気候上ではこれよりやや広く、一年間の平均気温がセ氏20度以上の地帯を指し、椰子の生育する範囲にほぼ一致する。→温帯→寒帯。

⇒ねったい‐いがく【熱帯医学】

⇒ねったい‐うりん【熱帯雨林】

⇒ねったいうりん‐きこう【熱帯雨林気候】

⇒ねったい‐かじつ【熱帯果実】

⇒ねったい‐きこう【熱帯気候】

⇒ねったい‐きだん【熱帯気団】

⇒ねったい‐ぎょ【熱帯魚】

⇒ねったい‐こううりん【熱帯降雨林】

⇒ねったい‐しゅうそくたい【熱帯収束帯】

⇒ねったい‐しょくぶつ【熱帯植物】

⇒ねったい‐すいれん【熱帯睡蓮】

⇒ねったい‐ちょう【熱帯鳥】

⇒ねったい‐ていきあつ【熱帯低気圧】

⇒ねったい‐びょう【熱帯病】

⇒ねったい‐や【熱帯夜】

⇒ねったい‐りん【熱帯林】

ねったい‐いがく【熱帯医学】

熱帯病の調査・研究・対策を目的とする医学。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐うりん【熱帯雨林】

(tropical rain forest)熱帯の高温多雨の地に発達する森林。主に常緑の樹冠から超出する木を含む高木、低木、林床性の草木類のほか、樹幹に密生する藤本とうほんおよびおびただしい数の着生植物からなる。南米のアマゾン川流域、アフリカのコンゴ盆地、アジアのスマトラ・ジャワ・ボルネオなどに著しい。熱帯多雨林。熱帯降雨林。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったいうりん‐きこう【熱帯雨林気候】

熱帯気候の一つ。高温多湿で、特に雨季が目立たず、一年を通じて雨が多い。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐かじつ【熱帯果実】‥クワ‥

熱帯地方に産する果実。バナナ・パイナップル・マンゴー・ドリアンなど。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐きこう【熱帯気候】

気候型の一つ。一年中高温で寒暑の差は少なく、昼夜の気温の差は大で、水蒸気の量が多いから雲量・雨量が概して多く、一定の雨季がある。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐きだん【熱帯気団】

熱帯あるいは亜熱帯で形成される高温の気団。多湿の海洋性と乾燥した大陸性とに分ける。日本付近では小笠原気団。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐ぎょ【熱帯魚】

熱帯に生息する魚類の総称。特に、観賞用に飼育される美しい形態と色彩のもの。エンゼル‐フィッシュ・ソードテール・グッピーなど。〈[季]夏〉

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐こううりん【熱帯降雨林】‥カウ‥

(→)熱帯雨林に同じ。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐しゅうそくたい【熱帯収束帯】‥シウ‥

北東貿易風と南東貿易風との合流する帯状の部分。太平洋・大西洋上では、西部太平洋を除き、年間を通じて北緯5度から10度の位置に存在する。上昇気流が生じ、積乱雲の活動が著しい。赤道収束帯。赤道前線。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐しょくぶつ【熱帯植物】

主に熱帯地方に分布する植物の総称。多くは高温多湿の熱帯雨林を形成するが、乾燥地に生じるものもある。ヤシ科・パイナップル科・アカテツ科・サトイモ科・ラン科などが多い。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐すいれん【熱帯睡蓮】

観賞用に栽培する熱帯産のスイレン類。熱帯アフリカや東南アジア系の原種からアメリカで改良されたものが多い。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐ちょう【熱帯鳥】‥テウ

ペリカン目ネッタイチョウ科の鳥の総称。主に熱帯地方の外洋にすみ、世界に3種。体はカラスほどで、多くは白色、尾羽の中央の2枚は細長く伸び、30〜50センチメートル。翼も長く、脚は小さい。アカオネッタイチョウ(ハワイ諸島などで繁殖)など。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐ていきあつ【熱帯低気圧】

熱帯地方に発生する低気圧。発達したものは激しい暴風雨を伴う。発生地域によって台風・ハリケーン・サイクロンなどと呼ばれる。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐びょう【熱帯病】‥ビヤウ

熱帯地方に分布する特有の疾病。黄熱・デング熱・睡眠病・発疹熱・腸チフス・コレラ・ペスト・ヒストプラスマ症・回帰熱・マラリア・フィラリア症など。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐や【熱帯夜】

暑くて寝苦しい夜。最低気温がセ氏25度より下がらない夜をいう。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねつ‐たいりゅう【熱対流】‥リウ

(→)対流に同じ。

ねったい‐りん【熱帯林】

熱帯地方の森林と森林帯を漠然と指す語。熱帯雨林を中心に森林サバンナなどを含む。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねった・し【妬し】

〔形ク〕

ネタシの促音化。平家物語9「―・い、さらば景季もぬすむべかりける物を」。日葡辞書「ネッタウナ(馴)レツラン」

ねっ‐ち【熱地】

①暑さのはげしい地域。

②熱帯地方。

ねっ‐ちゅう【熱中】

物事に心を集中すること。夢中になってすること。また、熱烈に思うこと。「遊びに―する」

⇒ねっちゅう‐しょう【熱中症】

ねっちゅう‐しょう【熱中症】‥シヤウ

高温や多湿の環境下で起こる障害の総称。塩分やミネラルの不足による熱痙攣けいれん、脱水症状を起こした熱疲労、体温調節機能が失われた熱射病等に分けられる。

⇒ねっ‐ちゅう【熱中】

ねつ‐ちゅうせいし【熱中性子】

周囲の分子の熱運動と平衡状態に達した中性子。また、一般にエネルギーの小さな中性子。物質波としての波長がX線と同程度で、回折や屈折などの光学的現象を示す。

⇒ねつちゅうせいし‐ろ【熱中性子炉】

ねつちゅうせいし‐ろ【熱中性子炉】

核分裂で生じた速い中性子を減速させて熱中性子にし、次の核分裂を行わせて連鎖反応を持続させる原子炉。実用の原子炉はすべてこの型。

⇒ねつ‐ちゅうせいし【熱中性子】

ねっ‐ちょう【熱腸】‥チヤウ

①物事に熱心になること。熱腹。

②悲痛な思い。

ねっちり

(→)「ねちねち」2に同じ。

ねつっ‐こ・い

〔形〕

ネツコイの促音化。

ねつっ‐ぽ・い【熱っぽい】

〔形〕

①体温が平熱より高い感じである。ほてる。「だるくて―・い」

②情熱的である。「―・く理想を説く」

ね‐づつみ【根包み】

門・鳥居などの木柱が地に接する部分を、防腐のため石・木・金物などで取り巻いたもの。

ネッティング【netting】

〔経〕個別の取引ごとには資金の決済を行わず、複数の取引について受取りと支払いを相殺し、差額分を決済すること。差額決済。

ねつてき‐ていきあつ【熱的低気圧】

昼間、地表が局地的に熱せられ、その地域の気層の気温が上昇することから生ずる低気圧。寿命は短いが、雷雨などの原因となることがある。

ねっ‐てつ【熱鉄】

熱した鉄。また、熱でとけた鉄。謡曲、桧垣「今も苦しみを三瀬川に―の桶を担ひ」

⇒ねってつ‐の‐なみだ【熱鉄の涙】

ねってつ‐の‐なみだ【熱鉄の涙】

熱鉄のようにあつい涙。熱涙。浄瑠璃、心中天の網島「熱い涙、血の涙、ねばい涙を打ち越え―がこぼるると」

⇒ねっ‐てつ【熱鉄】

ねつでん‐おんどけい【熱電温度計】‥ヲン‥

熱電対ついを用いた温度計。

ねつでん‐こうか【熱電効果】‥カウクワ

金属または半導体中の熱の流れと電流とが相互に影響を及ぼし合って生じる効果の総称。ペルティエ効果の類。

ねつ‐でんし【熱電子】

高温度にある金属や半導体の表面から放出される電子。

⇒ねつでんし‐かん【熱電子管】

ねつでんし‐かん【熱電子管】‥クワン

熱陰極から放出される熱電子を利用する真空管。普通の真空管のほかに、マグネトロン・クライストロン・ブラウン管などがある。

⇒ねつ‐でんし【熱電子】

ねつてんしゃ‐プリンター【熱転写プリンター】

固体インクを熱で溶融あるいは昇華して用紙に転写する方式のプリンター。

ねつでん‐たい【熱電堆】

熱電対ついを多数直列に接続したもの。熱電流を利用したり、エネルギーを測定したりするためのもの。熱電対列。サーモパイル。

ねつでん‐つい【熱電対】

熱起電力を得るために2種の金属を組み合わせた回路。この起電力を温度の測定に利用する。銅とコンスタンタン、白金と白金ロジウム合金などが用いられる。

ねつ‐でんどう【熱伝導】‥ダウ

熱が物体の高温部から低温部へ物体中を伝わって移動する現象。主に、金属での熱の伝わり方。

⇒ねつでんどう‐りつ【熱伝導率】

ねつでんどう‐りつ【熱伝導率】‥ダウ‥

熱の伝わりやすさを表す物質定数の一つ。熱の流れに垂直な単位面積を通り、1秒間に流れる熱量を単位温度勾配こうばい(単位長さ当りの温度差)で割った値。金属は熱伝導率が大きい。

⇒ねつ‐でんどう【熱伝導】

ねつ‐てんびん【熱天秤】

温度を変化させながら物質の質量を測定するための天秤。結晶水の分離温度を知るためなどに用いる。

ねつ‐でんりゅう【熱電流】‥リウ

2種の金属を両端で接続して回路を作り、二つの接点を異なる温度におくとき、この回路に生じる電流。この電流を流す起電力を熱起電力といい、その大きさは金属の種類と接点温度とによって定まる。

ネット【net】

①網。「ヘア‐―」「バック‐―」

②球技などで、コートの中央に張った網。

③ネットワークの略。「―局」

④インターネットの略。

⑤正味。純益。掛値なし。↔グロス。

⑥(→)ネット‐スコアの略。

⇒ネット‐イン

⇒ネット‐オークション【net auction】

⇒ネット‐カフェ【net café】

⇒ネット‐ゲーム【net game】

⇒ネット‐サーフィン【net surfing】

⇒ネット‐ショッピング【net shopping】

⇒ネット‐スコア【net score】

⇒ネット‐バンキング【net banking】

⇒ネット‐プライス【net price】

⇒ネット‐プレー【net play】

⇒ネット‐ワーキング【networking】

⇒ネット‐ワーク【network】

⇒ネットワーク‐アーキテクチャー【network architecture】

⇒ネットワーク‐かでん【ネットワーク家電】

⇒ネットワーク‐プロトコル【network protocol】

ねつ‐ど【熱度】

①熱の度合。

②熱心の度合。熱情の程度。「―が高まる」

ネット‐イン

(和製語net in)バレーボール・テニス・卓球などで、ボールがネットに触れて相手方のコートに入ること。

⇒ネット【net】

ねっ‐とう【熱湯】‥タウ

煮えたっている湯。にえゆ。「―消毒」

ねっ‐とう【熱鬧】‥タウ

(ネツドウとも)人のこみあって騒がしいこと。服部撫松、東京新繁昌記「来客輻輳、―潮うしおを捲く」

ねっ‐とう【熱闘】

熱のこもった激しいたたかい。

ネット‐オークション【net auction】

インターネット上でする競売。

⇒ネット【net】

ネット‐カフェ【net café】

(→)インターネット‐カフェに同じ。

⇒ネット【net】

ネット‐ゲーム【net game】

(→)オンライン‐ゲームに同じ。

⇒ネット【net】

ネット‐サーフィン【net surfing】

インターネット上の様々なサイトを次々に眺めることを、波乗りにたとえていう語。

⇒ネット【net】

ネット‐ショッピング【net shopping】

インターネットを利用した買い物。オンライン‐ショッピング。

⇒ネット【net】

ネット‐スコア【net score】

ゴルフで、18ホールの合計ストローク数(グロス‐スコア)からハンディキャップを引いた数。ネット。

⇒ネット【net】

ネット‐バンキング【net banking】

(→)インターネット‐バンキングに同じ。

⇒ネット【net】

ネット‐プライス【net price】

正価。正札。

⇒ネット【net】

ネット‐プレー【net play】

テニス・バレーボールなどで、ネットぎわでするプレー。

⇒ネット【net】

ねっとり

①ものの粘りが強いさま。「―した果物」

②物言いや態度が粘りつくようなさま。「―とからむように言う」

ネット‐ワーキング【networking】

①市民活動・社会福祉活動・環境保護運動などをする市民が相互につながってオルターナティブな社会をつくろうとする運動。1980年代に世界各地に広がる。

②複数のコンピューターが相互につながっていること。

⇒ネット【net】

ネット‐ワーク【network】

(網細工・網状組織の意。ネットと略)

①多数のラジオ・テレビ局がキー局を中心にして組織している番組供給網。放送網。

②コンピューター‐ネットワークの略。

⇒ネット【net】

ネットワーク‐アーキテクチャー【network architecture】

コンピューター‐ネットワークを、機能の枠組みを与えるモデルと通信手段を定めるプロトコルの規定とから体系づける考え方。

⇒ネット【net】

ネットワーク‐かでん【ネットワーク家電】

ネットワークに接続でき、リモート制御、コンテンツのダウンロードなどの機能をもつ家電製品の総称。

⇒ネット【net】

ネットワーク‐プロトコル【network protocol】

(→)プロトコル3に同じ。

⇒ネット【net】

⇒ネック【neck】

ネック‐レス【necklace】

首飾り。

⇒ネック【neck】

ね‐つけ【根付】

①巾着きんちゃく・煙草入・印籠いんろうなどを帯に挟んで提げる時、落ちないようにその紐の端につける留め具。珊瑚さんご・瑪瑙めのう・象牙ぞうげなどの材に精巧な彫刻を施したものが多い。おびばさみ。好色一代女6「唐獅子の―」

②いつも離れず付き添っている人。腰巾着こしぎんちゃく。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―にする壱文奴よ」

⇒ねつけ‐ぎょぎょう【根付漁業】

⇒ねつけ‐しゅう【根付衆】

⇒ねつけ‐どけい【根付時計】

ねつ‐け【熱気】

体温が平常より高いこと。発熱の気味。歌舞伎、島鵆月白浪「―の世話になつたが縁で」

ね‐つけ【値付け】

①値段を付けること。ねづけ。

②(→)「値付き」に同じ。

ねつ‐けい【熱型】

(病気などの時の)体温の上がり下がりの型。

ねつけ‐ぎょぎょう【根付漁業】‥ゲフ

①一本釣りや刺網などにより根魚ねうおをとる漁業。

②地元漁民がもっぱら行う地先じさき(磯)での漁業。

⇒ね‐つけ【根付】

ねつけ‐しゅう【根付衆】

取り巻きの人々。常に従う近侍の人々。浄瑠璃、吉野都女楠「お―にとがめられ、括られました」

⇒ね‐つけ【根付】

ねっ‐けつ【熱血】

①熱い血潮。

②血がわきたつような激しい意気。「―あふれる演説」

⇒ねっけつ‐かん【熱血漢】

ねっけつ‐かん【熱血漢】

熱い意気・情熱のある男。

⇒ねっ‐けつ【熱血】

ねつけ‐どけい【根付時計】

懐中時計。

⇒ね‐つけ【根付】

ネッケル【Jacques Necker】

フランスの銀行家・政治家。フランス革命勃発の前後、財務総監として、窮乏していた財政の改革に当たる。スタール夫人の父。(1732〜1804)

ねつ‐けん【熱圏】

中間圏より上の大気圏。高度90〜500キロメートル程度。高度と共に温度が上昇。大気は極度に希薄で、一部の分子は電離し、オーロラが起こる。

ねつ‐げん【熱源】

熱を供給するみなもと。

⇒ねつげん‐きき【熱源機器】

ねつげん‐きき【熱源機器】

空調設備で、ボイラー・冷凍機・ヒートポンプなどの機器。

⇒ねつ‐げん【熱源】

ねっこ

(秋田地方で)泥炭。→さるけ

ねっ‐こ【根っこ】

①木の切株。くいぜ。

②根もと。根。「―を引き抜く」

ねつ‐こ・い

〔形〕

しつこい。淡泊でない。ねつい。

ねつこうか‐せい【熱硬化性】‥カウクワ‥

ある種の重合体が、加熱されると分子がところどころで結合して不溶不融の状態に硬化する性質。

⇒ねつこうかせい‐じゅし【熱硬化性樹脂】

ねつこうかせい‐じゅし【熱硬化性樹脂】‥カウクワ‥

熱硬化性を持つ合成樹脂の総称。フェノール樹脂・尿素樹脂・メラミン樹脂など。

⇒ねつこうか‐せい【熱硬化性】

ねつ‐こうかんき【熱交換器】‥カウクワン‥

(heat exchanger)温度の異なる流体の、直接または間接的な接触によって熱の交換を行う装置。冷却器・蒸気発生器など。

ねつ‐こうりつ【熱効率】‥カウ‥

熱機関に供給された熱エネルギーに対する、機関が発生した仕事の比率。

ねつこ‐ぐさ【ねつこ草】

未詳。一説に、オキナグサの古称。万葉集14「三浦崎なる―」

ねっこり

ぬけぬけとしたさま。誹風柳多留23「夜伽よとぎとは―としたうそをつき」

ねっ‐さ【熱砂】

日光などに焼かれた熱い砂。ねっしゃ。

ねつ‐さまし【熱冷まし】

上がった体温を下げること。また、そのための薬。解熱剤。「―が効く」

ねっ‐さん【熱讃】

熱烈にほめたたえること。絶賛。

ねっ‐し【涅歯】

(「涅」は染料の黒土)歯を黒く染めること。また、その歯。でっし。

ネッシー【Nessie】

スコットランドのネス湖にすむといわれた怪獣。

ねっ‐しゃ【熱砂】

⇒ねっさ

ねっしゃ‐びょう【熱射病】‥ビヤウ

熱中症の一種。高温や多湿な環境下で、体温調節機能が破綻した状態。高体温となり、意識障害・痙攣けいれん・臓器障害等を呈する。

ねつ‐しゅうし【熱収支】‥シウ‥

熱エネルギーの出入りのある系の、外部の系とのエネルギー交換や系内部でのエネルギー変換の内訳。

ねつ‐しゅとく【熱取得】

(heat gain)室内に侵入する不必要な熱エネルギー。↔熱損失

ねっ‐しょ【熱暑】

夏のあつさ。太陽の熱で暑いこと。炎暑。

ねっ‐しょう【熱唱】‥シヤウ

情熱をこめて歌うこと。

ねっ‐しょう【熱傷】‥シヤウ

やけど。火傷。

ねつ‐じょう【熱情】‥ジヤウ

物事に対して向けられる熱烈な気持・愛情。「―的」

ねつ‐ショック‐たんぱくしつ【熱ショック蛋白質】

(heat shock protein)高温にさらされて変化した蛋白質の構造を修正する機能を持つ蛋白質の総称。蛋白質の高次構造形成や複合体形成を助ける。

ねつ‐しょり【熱処理】

①金属、主に合金を加熱・冷却して、その性質を変えること。焼入れ・焼戻し・焼鈍やきなましなど。

②加熱して殺菌などをすること。

⇒ねつしょり‐ろ【熱処理炉】

ねつしょり‐ろ【熱処理炉】

熱処理を行うために金属を加熱する炉。電気炉・ガス炉・重油炉・石炭炉・塩浴炉など。

⇒ねつ‐しょり【熱処理】

ねっ‐しん【熱心】

(明治期にはサ変動詞としても用いた)一つの物事に深く打ちこむこと。情熱をもって一心に物事をすること。また、そのさま。田口卯吉、日本開化小史「宗門に―するもの何ぞ理論に関せん」。「―に勉強する」「―な指導」

ねっ‐すい【熱水】

①高温の水。熱湯。

②マグマの温度が低下して鉱物を晶出した後に残る高温の水溶液。熱水溶液。

⇒ねっすい‐こうしょう【熱水鉱床】

⇒ねっすい‐へんしつ【熱水変質】

ねっすい‐こうしょう【熱水鉱床】‥クワウシヤウ

熱水2が岩石の割れ目に入り、溶液からの沈殿と母岩との交代作用でできた鉱床。

⇒ねっ‐すい【熱水】

ねっすい‐へんしつ【熱水変質】

地下の熱水2の作用で岩石・鉱物が変化すること。

⇒ねっ‐すい【熱水】

ねっ・する【熱する】

[文]熱す(サ変)

[一]〔自サ変〕

①熱が生ずる。あつくなる。

②熱心になる。熱中する。「―・しやすく冷めやすい」

[二]〔他サ変〕

熱を加える。あつくする。「油を―・する」

ねっ‐せい【熱性】

①熱を伴う性質。

②激昂しやすい性質。

⇒ねっせい‐びょう【熱性病】

ねっ‐せい【熱誠】

熱情から出るまごころ。きわめて深いまごころ。夏目漱石、それから「―が足りないとは、此所の事だなと考へた」

ねっせい‐びょう【熱性病】‥ビヤウ

熱病のこと。

⇒ねっ‐せい【熱性】

ねっ‐せん【熱戦】

熱のこもった激しい勝負。主に競技にいう。「―を展開する」

ねっ‐せん【熱線】

(→)赤外線に同じ。物体に吸収され、熱エネルギーに変わることが多いのでいう。

⇒ねっせん‐ふうそくけい【熱線風速計】

ねっせん‐ふうそくけい【熱線風速計】

風速計の一種。気流中に電流を通じた加熱線をさらすと、気流の速度によって加熱線の温度が変わり、電気抵抗が変化するので、その値から風速を測定する。

⇒ねっ‐せん【熱線】

ねっ‐そ【熱素】

(caloric)熱を一種の元素と考えて、ラヴォアジエがつけた名。物体の温度変化は、物体内の熱素の多少によって起こるとされた。1798年、ランフォードの実験で否定された。

ねつ‐ぞう【捏造】‥ザウ

(デツゾウの慣用読み)事実でない事を事実のようにこしらえること。「証拠を―する」「―記事」

ねつ‐そんしつ【熱損失】

(heat loss)室内から流出する熱エネルギー。↔熱取得

ねっ‐たい【熱帯】

赤道を中心として南北両回帰線に挟まれた地帯。気候上ではこれよりやや広く、一年間の平均気温がセ氏20度以上の地帯を指し、椰子の生育する範囲にほぼ一致する。→温帯→寒帯。

⇒ねったい‐いがく【熱帯医学】

⇒ねったい‐うりん【熱帯雨林】

⇒ねったいうりん‐きこう【熱帯雨林気候】

⇒ねったい‐かじつ【熱帯果実】

⇒ねったい‐きこう【熱帯気候】

⇒ねったい‐きだん【熱帯気団】

⇒ねったい‐ぎょ【熱帯魚】

⇒ねったい‐こううりん【熱帯降雨林】

⇒ねったい‐しゅうそくたい【熱帯収束帯】

⇒ねったい‐しょくぶつ【熱帯植物】

⇒ねったい‐すいれん【熱帯睡蓮】

⇒ねったい‐ちょう【熱帯鳥】

⇒ねったい‐ていきあつ【熱帯低気圧】

⇒ねったい‐びょう【熱帯病】

⇒ねったい‐や【熱帯夜】

⇒ねったい‐りん【熱帯林】

ねったい‐いがく【熱帯医学】

熱帯病の調査・研究・対策を目的とする医学。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐うりん【熱帯雨林】

(tropical rain forest)熱帯の高温多雨の地に発達する森林。主に常緑の樹冠から超出する木を含む高木、低木、林床性の草木類のほか、樹幹に密生する藤本とうほんおよびおびただしい数の着生植物からなる。南米のアマゾン川流域、アフリカのコンゴ盆地、アジアのスマトラ・ジャワ・ボルネオなどに著しい。熱帯多雨林。熱帯降雨林。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったいうりん‐きこう【熱帯雨林気候】

熱帯気候の一つ。高温多湿で、特に雨季が目立たず、一年を通じて雨が多い。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐かじつ【熱帯果実】‥クワ‥

熱帯地方に産する果実。バナナ・パイナップル・マンゴー・ドリアンなど。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐きこう【熱帯気候】

気候型の一つ。一年中高温で寒暑の差は少なく、昼夜の気温の差は大で、水蒸気の量が多いから雲量・雨量が概して多く、一定の雨季がある。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐きだん【熱帯気団】

熱帯あるいは亜熱帯で形成される高温の気団。多湿の海洋性と乾燥した大陸性とに分ける。日本付近では小笠原気団。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐ぎょ【熱帯魚】

熱帯に生息する魚類の総称。特に、観賞用に飼育される美しい形態と色彩のもの。エンゼル‐フィッシュ・ソードテール・グッピーなど。〈[季]夏〉

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐こううりん【熱帯降雨林】‥カウ‥

(→)熱帯雨林に同じ。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐しゅうそくたい【熱帯収束帯】‥シウ‥

北東貿易風と南東貿易風との合流する帯状の部分。太平洋・大西洋上では、西部太平洋を除き、年間を通じて北緯5度から10度の位置に存在する。上昇気流が生じ、積乱雲の活動が著しい。赤道収束帯。赤道前線。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐しょくぶつ【熱帯植物】

主に熱帯地方に分布する植物の総称。多くは高温多湿の熱帯雨林を形成するが、乾燥地に生じるものもある。ヤシ科・パイナップル科・アカテツ科・サトイモ科・ラン科などが多い。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐すいれん【熱帯睡蓮】

観賞用に栽培する熱帯産のスイレン類。熱帯アフリカや東南アジア系の原種からアメリカで改良されたものが多い。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐ちょう【熱帯鳥】‥テウ

ペリカン目ネッタイチョウ科の鳥の総称。主に熱帯地方の外洋にすみ、世界に3種。体はカラスほどで、多くは白色、尾羽の中央の2枚は細長く伸び、30〜50センチメートル。翼も長く、脚は小さい。アカオネッタイチョウ(ハワイ諸島などで繁殖)など。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐ていきあつ【熱帯低気圧】

熱帯地方に発生する低気圧。発達したものは激しい暴風雨を伴う。発生地域によって台風・ハリケーン・サイクロンなどと呼ばれる。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐びょう【熱帯病】‥ビヤウ

熱帯地方に分布する特有の疾病。黄熱・デング熱・睡眠病・発疹熱・腸チフス・コレラ・ペスト・ヒストプラスマ症・回帰熱・マラリア・フィラリア症など。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐や【熱帯夜】

暑くて寝苦しい夜。最低気温がセ氏25度より下がらない夜をいう。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねつ‐たいりゅう【熱対流】‥リウ

(→)対流に同じ。

ねったい‐りん【熱帯林】

熱帯地方の森林と森林帯を漠然と指す語。熱帯雨林を中心に森林サバンナなどを含む。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねった・し【妬し】

〔形ク〕

ネタシの促音化。平家物語9「―・い、さらば景季もぬすむべかりける物を」。日葡辞書「ネッタウナ(馴)レツラン」

ねっ‐ち【熱地】

①暑さのはげしい地域。

②熱帯地方。

ねっ‐ちゅう【熱中】

物事に心を集中すること。夢中になってすること。また、熱烈に思うこと。「遊びに―する」

⇒ねっちゅう‐しょう【熱中症】

ねっちゅう‐しょう【熱中症】‥シヤウ

高温や多湿の環境下で起こる障害の総称。塩分やミネラルの不足による熱痙攣けいれん、脱水症状を起こした熱疲労、体温調節機能が失われた熱射病等に分けられる。

⇒ねっ‐ちゅう【熱中】

ねつ‐ちゅうせいし【熱中性子】

周囲の分子の熱運動と平衡状態に達した中性子。また、一般にエネルギーの小さな中性子。物質波としての波長がX線と同程度で、回折や屈折などの光学的現象を示す。

⇒ねつちゅうせいし‐ろ【熱中性子炉】

ねつちゅうせいし‐ろ【熱中性子炉】

核分裂で生じた速い中性子を減速させて熱中性子にし、次の核分裂を行わせて連鎖反応を持続させる原子炉。実用の原子炉はすべてこの型。

⇒ねつ‐ちゅうせいし【熱中性子】

ねっ‐ちょう【熱腸】‥チヤウ

①物事に熱心になること。熱腹。

②悲痛な思い。

ねっちり

(→)「ねちねち」2に同じ。

ねつっ‐こ・い

〔形〕

ネツコイの促音化。

ねつっ‐ぽ・い【熱っぽい】

〔形〕

①体温が平熱より高い感じである。ほてる。「だるくて―・い」

②情熱的である。「―・く理想を説く」

ね‐づつみ【根包み】

門・鳥居などの木柱が地に接する部分を、防腐のため石・木・金物などで取り巻いたもの。

ネッティング【netting】

〔経〕個別の取引ごとには資金の決済を行わず、複数の取引について受取りと支払いを相殺し、差額分を決済すること。差額決済。

ねつてき‐ていきあつ【熱的低気圧】

昼間、地表が局地的に熱せられ、その地域の気層の気温が上昇することから生ずる低気圧。寿命は短いが、雷雨などの原因となることがある。

ねっ‐てつ【熱鉄】

熱した鉄。また、熱でとけた鉄。謡曲、桧垣「今も苦しみを三瀬川に―の桶を担ひ」

⇒ねってつ‐の‐なみだ【熱鉄の涙】

ねってつ‐の‐なみだ【熱鉄の涙】

熱鉄のようにあつい涙。熱涙。浄瑠璃、心中天の網島「熱い涙、血の涙、ねばい涙を打ち越え―がこぼるると」

⇒ねっ‐てつ【熱鉄】

ねつでん‐おんどけい【熱電温度計】‥ヲン‥

熱電対ついを用いた温度計。

ねつでん‐こうか【熱電効果】‥カウクワ

金属または半導体中の熱の流れと電流とが相互に影響を及ぼし合って生じる効果の総称。ペルティエ効果の類。

ねつ‐でんし【熱電子】

高温度にある金属や半導体の表面から放出される電子。

⇒ねつでんし‐かん【熱電子管】

ねつでんし‐かん【熱電子管】‥クワン

熱陰極から放出される熱電子を利用する真空管。普通の真空管のほかに、マグネトロン・クライストロン・ブラウン管などがある。

⇒ねつ‐でんし【熱電子】

ねつてんしゃ‐プリンター【熱転写プリンター】

固体インクを熱で溶融あるいは昇華して用紙に転写する方式のプリンター。

ねつでん‐たい【熱電堆】

熱電対ついを多数直列に接続したもの。熱電流を利用したり、エネルギーを測定したりするためのもの。熱電対列。サーモパイル。

ねつでん‐つい【熱電対】

熱起電力を得るために2種の金属を組み合わせた回路。この起電力を温度の測定に利用する。銅とコンスタンタン、白金と白金ロジウム合金などが用いられる。

ねつ‐でんどう【熱伝導】‥ダウ

熱が物体の高温部から低温部へ物体中を伝わって移動する現象。主に、金属での熱の伝わり方。

⇒ねつでんどう‐りつ【熱伝導率】

ねつでんどう‐りつ【熱伝導率】‥ダウ‥

熱の伝わりやすさを表す物質定数の一つ。熱の流れに垂直な単位面積を通り、1秒間に流れる熱量を単位温度勾配こうばい(単位長さ当りの温度差)で割った値。金属は熱伝導率が大きい。

⇒ねつ‐でんどう【熱伝導】

ねつ‐てんびん【熱天秤】

温度を変化させながら物質の質量を測定するための天秤。結晶水の分離温度を知るためなどに用いる。

ねつ‐でんりゅう【熱電流】‥リウ

2種の金属を両端で接続して回路を作り、二つの接点を異なる温度におくとき、この回路に生じる電流。この電流を流す起電力を熱起電力といい、その大きさは金属の種類と接点温度とによって定まる。

ネット【net】

①網。「ヘア‐―」「バック‐―」

②球技などで、コートの中央に張った網。

③ネットワークの略。「―局」

④インターネットの略。

⑤正味。純益。掛値なし。↔グロス。

⑥(→)ネット‐スコアの略。

⇒ネット‐イン

⇒ネット‐オークション【net auction】

⇒ネット‐カフェ【net café】

⇒ネット‐ゲーム【net game】

⇒ネット‐サーフィン【net surfing】

⇒ネット‐ショッピング【net shopping】

⇒ネット‐スコア【net score】

⇒ネット‐バンキング【net banking】

⇒ネット‐プライス【net price】

⇒ネット‐プレー【net play】

⇒ネット‐ワーキング【networking】

⇒ネット‐ワーク【network】

⇒ネットワーク‐アーキテクチャー【network architecture】

⇒ネットワーク‐かでん【ネットワーク家電】

⇒ネットワーク‐プロトコル【network protocol】

ねつ‐ど【熱度】

①熱の度合。

②熱心の度合。熱情の程度。「―が高まる」

ネット‐イン

(和製語net in)バレーボール・テニス・卓球などで、ボールがネットに触れて相手方のコートに入ること。

⇒ネット【net】

ねっ‐とう【熱湯】‥タウ

煮えたっている湯。にえゆ。「―消毒」

ねっ‐とう【熱鬧】‥タウ

(ネツドウとも)人のこみあって騒がしいこと。服部撫松、東京新繁昌記「来客輻輳、―潮うしおを捲く」

ねっ‐とう【熱闘】

熱のこもった激しいたたかい。

ネット‐オークション【net auction】

インターネット上でする競売。

⇒ネット【net】

ネット‐カフェ【net café】

(→)インターネット‐カフェに同じ。

⇒ネット【net】

ネット‐ゲーム【net game】

(→)オンライン‐ゲームに同じ。

⇒ネット【net】

ネット‐サーフィン【net surfing】

インターネット上の様々なサイトを次々に眺めることを、波乗りにたとえていう語。

⇒ネット【net】

ネット‐ショッピング【net shopping】

インターネットを利用した買い物。オンライン‐ショッピング。

⇒ネット【net】

ネット‐スコア【net score】

ゴルフで、18ホールの合計ストローク数(グロス‐スコア)からハンディキャップを引いた数。ネット。

⇒ネット【net】

ネット‐バンキング【net banking】

(→)インターネット‐バンキングに同じ。

⇒ネット【net】

ネット‐プライス【net price】

正価。正札。

⇒ネット【net】

ネット‐プレー【net play】

テニス・バレーボールなどで、ネットぎわでするプレー。

⇒ネット【net】

ねっとり

①ものの粘りが強いさま。「―した果物」

②物言いや態度が粘りつくようなさま。「―とからむように言う」

ネット‐ワーキング【networking】

①市民活動・社会福祉活動・環境保護運動などをする市民が相互につながってオルターナティブな社会をつくろうとする運動。1980年代に世界各地に広がる。

②複数のコンピューターが相互につながっていること。

⇒ネット【net】

ネット‐ワーク【network】

(網細工・網状組織の意。ネットと略)

①多数のラジオ・テレビ局がキー局を中心にして組織している番組供給網。放送網。

②コンピューター‐ネットワークの略。

⇒ネット【net】

ネットワーク‐アーキテクチャー【network architecture】

コンピューター‐ネットワークを、機能の枠組みを与えるモデルと通信手段を定めるプロトコルの規定とから体系づける考え方。

⇒ネット【net】

ネットワーク‐かでん【ネットワーク家電】

ネットワークに接続でき、リモート制御、コンテンツのダウンロードなどの機能をもつ家電製品の総称。

⇒ネット【net】

ネットワーク‐プロトコル【network protocol】

(→)プロトコル3に同じ。

⇒ネット【net】

⇒ネック【neck】

ネック‐レス【necklace】

首飾り。

⇒ネック【neck】

ね‐つけ【根付】

①巾着きんちゃく・煙草入・印籠いんろうなどを帯に挟んで提げる時、落ちないようにその紐の端につける留め具。珊瑚さんご・瑪瑙めのう・象牙ぞうげなどの材に精巧な彫刻を施したものが多い。おびばさみ。好色一代女6「唐獅子の―」

②いつも離れず付き添っている人。腰巾着こしぎんちゃく。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―にする壱文奴よ」

⇒ねつけ‐ぎょぎょう【根付漁業】

⇒ねつけ‐しゅう【根付衆】

⇒ねつけ‐どけい【根付時計】

ねつ‐け【熱気】

体温が平常より高いこと。発熱の気味。歌舞伎、島鵆月白浪「―の世話になつたが縁で」

ね‐つけ【値付け】

①値段を付けること。ねづけ。

②(→)「値付き」に同じ。

ねつ‐けい【熱型】

(病気などの時の)体温の上がり下がりの型。

ねつけ‐ぎょぎょう【根付漁業】‥ゲフ

①一本釣りや刺網などにより根魚ねうおをとる漁業。

②地元漁民がもっぱら行う地先じさき(磯)での漁業。

⇒ね‐つけ【根付】

ねつけ‐しゅう【根付衆】

取り巻きの人々。常に従う近侍の人々。浄瑠璃、吉野都女楠「お―にとがめられ、括られました」

⇒ね‐つけ【根付】

ねっ‐けつ【熱血】

①熱い血潮。

②血がわきたつような激しい意気。「―あふれる演説」

⇒ねっけつ‐かん【熱血漢】

ねっけつ‐かん【熱血漢】

熱い意気・情熱のある男。

⇒ねっ‐けつ【熱血】

ねつけ‐どけい【根付時計】

懐中時計。

⇒ね‐つけ【根付】

ネッケル【Jacques Necker】

フランスの銀行家・政治家。フランス革命勃発の前後、財務総監として、窮乏していた財政の改革に当たる。スタール夫人の父。(1732〜1804)

ねつ‐けん【熱圏】

中間圏より上の大気圏。高度90〜500キロメートル程度。高度と共に温度が上昇。大気は極度に希薄で、一部の分子は電離し、オーロラが起こる。

ねつ‐げん【熱源】

熱を供給するみなもと。

⇒ねつげん‐きき【熱源機器】

ねつげん‐きき【熱源機器】

空調設備で、ボイラー・冷凍機・ヒートポンプなどの機器。

⇒ねつ‐げん【熱源】

ねっこ

(秋田地方で)泥炭。→さるけ

ねっ‐こ【根っこ】

①木の切株。くいぜ。

②根もと。根。「―を引き抜く」

ねつ‐こ・い

〔形〕

しつこい。淡泊でない。ねつい。

ねつこうか‐せい【熱硬化性】‥カウクワ‥

ある種の重合体が、加熱されると分子がところどころで結合して不溶不融の状態に硬化する性質。

⇒ねつこうかせい‐じゅし【熱硬化性樹脂】

ねつこうかせい‐じゅし【熱硬化性樹脂】‥カウクワ‥

熱硬化性を持つ合成樹脂の総称。フェノール樹脂・尿素樹脂・メラミン樹脂など。

⇒ねつこうか‐せい【熱硬化性】

ねつ‐こうかんき【熱交換器】‥カウクワン‥

(heat exchanger)温度の異なる流体の、直接または間接的な接触によって熱の交換を行う装置。冷却器・蒸気発生器など。

ねつ‐こうりつ【熱効率】‥カウ‥

熱機関に供給された熱エネルギーに対する、機関が発生した仕事の比率。

ねつこ‐ぐさ【ねつこ草】

未詳。一説に、オキナグサの古称。万葉集14「三浦崎なる―」

ねっこり

ぬけぬけとしたさま。誹風柳多留23「夜伽よとぎとは―としたうそをつき」

ねっ‐さ【熱砂】

日光などに焼かれた熱い砂。ねっしゃ。

ねつ‐さまし【熱冷まし】

上がった体温を下げること。また、そのための薬。解熱剤。「―が効く」

ねっ‐さん【熱讃】

熱烈にほめたたえること。絶賛。

ねっ‐し【涅歯】

(「涅」は染料の黒土)歯を黒く染めること。また、その歯。でっし。

ネッシー【Nessie】

スコットランドのネス湖にすむといわれた怪獣。

ねっ‐しゃ【熱砂】

⇒ねっさ

ねっしゃ‐びょう【熱射病】‥ビヤウ

熱中症の一種。高温や多湿な環境下で、体温調節機能が破綻した状態。高体温となり、意識障害・痙攣けいれん・臓器障害等を呈する。

ねつ‐しゅうし【熱収支】‥シウ‥

熱エネルギーの出入りのある系の、外部の系とのエネルギー交換や系内部でのエネルギー変換の内訳。

ねつ‐しゅとく【熱取得】

(heat gain)室内に侵入する不必要な熱エネルギー。↔熱損失

ねっ‐しょ【熱暑】

夏のあつさ。太陽の熱で暑いこと。炎暑。

ねっ‐しょう【熱唱】‥シヤウ

情熱をこめて歌うこと。

ねっ‐しょう【熱傷】‥シヤウ

やけど。火傷。

ねつ‐じょう【熱情】‥ジヤウ

物事に対して向けられる熱烈な気持・愛情。「―的」

ねつ‐ショック‐たんぱくしつ【熱ショック蛋白質】

(heat shock protein)高温にさらされて変化した蛋白質の構造を修正する機能を持つ蛋白質の総称。蛋白質の高次構造形成や複合体形成を助ける。

ねつ‐しょり【熱処理】

①金属、主に合金を加熱・冷却して、その性質を変えること。焼入れ・焼戻し・焼鈍やきなましなど。

②加熱して殺菌などをすること。

⇒ねつしょり‐ろ【熱処理炉】

ねつしょり‐ろ【熱処理炉】

熱処理を行うために金属を加熱する炉。電気炉・ガス炉・重油炉・石炭炉・塩浴炉など。

⇒ねつ‐しょり【熱処理】

ねっ‐しん【熱心】

(明治期にはサ変動詞としても用いた)一つの物事に深く打ちこむこと。情熱をもって一心に物事をすること。また、そのさま。田口卯吉、日本開化小史「宗門に―するもの何ぞ理論に関せん」。「―に勉強する」「―な指導」

ねっ‐すい【熱水】

①高温の水。熱湯。

②マグマの温度が低下して鉱物を晶出した後に残る高温の水溶液。熱水溶液。

⇒ねっすい‐こうしょう【熱水鉱床】

⇒ねっすい‐へんしつ【熱水変質】

ねっすい‐こうしょう【熱水鉱床】‥クワウシヤウ

熱水2が岩石の割れ目に入り、溶液からの沈殿と母岩との交代作用でできた鉱床。

⇒ねっ‐すい【熱水】

ねっすい‐へんしつ【熱水変質】

地下の熱水2の作用で岩石・鉱物が変化すること。

⇒ねっ‐すい【熱水】

ねっ・する【熱する】

[文]熱す(サ変)

[一]〔自サ変〕

①熱が生ずる。あつくなる。

②熱心になる。熱中する。「―・しやすく冷めやすい」

[二]〔他サ変〕

熱を加える。あつくする。「油を―・する」

ねっ‐せい【熱性】

①熱を伴う性質。

②激昂しやすい性質。

⇒ねっせい‐びょう【熱性病】

ねっ‐せい【熱誠】

熱情から出るまごころ。きわめて深いまごころ。夏目漱石、それから「―が足りないとは、此所の事だなと考へた」

ねっせい‐びょう【熱性病】‥ビヤウ

熱病のこと。

⇒ねっ‐せい【熱性】

ねっ‐せん【熱戦】

熱のこもった激しい勝負。主に競技にいう。「―を展開する」

ねっ‐せん【熱線】

(→)赤外線に同じ。物体に吸収され、熱エネルギーに変わることが多いのでいう。

⇒ねっせん‐ふうそくけい【熱線風速計】

ねっせん‐ふうそくけい【熱線風速計】

風速計の一種。気流中に電流を通じた加熱線をさらすと、気流の速度によって加熱線の温度が変わり、電気抵抗が変化するので、その値から風速を測定する。

⇒ねっ‐せん【熱線】

ねっ‐そ【熱素】

(caloric)熱を一種の元素と考えて、ラヴォアジエがつけた名。物体の温度変化は、物体内の熱素の多少によって起こるとされた。1798年、ランフォードの実験で否定された。

ねつ‐ぞう【捏造】‥ザウ

(デツゾウの慣用読み)事実でない事を事実のようにこしらえること。「証拠を―する」「―記事」

ねつ‐そんしつ【熱損失】

(heat loss)室内から流出する熱エネルギー。↔熱取得

ねっ‐たい【熱帯】

赤道を中心として南北両回帰線に挟まれた地帯。気候上ではこれよりやや広く、一年間の平均気温がセ氏20度以上の地帯を指し、椰子の生育する範囲にほぼ一致する。→温帯→寒帯。

⇒ねったい‐いがく【熱帯医学】

⇒ねったい‐うりん【熱帯雨林】

⇒ねったいうりん‐きこう【熱帯雨林気候】

⇒ねったい‐かじつ【熱帯果実】

⇒ねったい‐きこう【熱帯気候】

⇒ねったい‐きだん【熱帯気団】

⇒ねったい‐ぎょ【熱帯魚】

⇒ねったい‐こううりん【熱帯降雨林】

⇒ねったい‐しゅうそくたい【熱帯収束帯】

⇒ねったい‐しょくぶつ【熱帯植物】

⇒ねったい‐すいれん【熱帯睡蓮】

⇒ねったい‐ちょう【熱帯鳥】

⇒ねったい‐ていきあつ【熱帯低気圧】

⇒ねったい‐びょう【熱帯病】

⇒ねったい‐や【熱帯夜】

⇒ねったい‐りん【熱帯林】

ねったい‐いがく【熱帯医学】

熱帯病の調査・研究・対策を目的とする医学。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐うりん【熱帯雨林】

(tropical rain forest)熱帯の高温多雨の地に発達する森林。主に常緑の樹冠から超出する木を含む高木、低木、林床性の草木類のほか、樹幹に密生する藤本とうほんおよびおびただしい数の着生植物からなる。南米のアマゾン川流域、アフリカのコンゴ盆地、アジアのスマトラ・ジャワ・ボルネオなどに著しい。熱帯多雨林。熱帯降雨林。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったいうりん‐きこう【熱帯雨林気候】

熱帯気候の一つ。高温多湿で、特に雨季が目立たず、一年を通じて雨が多い。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐かじつ【熱帯果実】‥クワ‥

熱帯地方に産する果実。バナナ・パイナップル・マンゴー・ドリアンなど。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐きこう【熱帯気候】

気候型の一つ。一年中高温で寒暑の差は少なく、昼夜の気温の差は大で、水蒸気の量が多いから雲量・雨量が概して多く、一定の雨季がある。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐きだん【熱帯気団】

熱帯あるいは亜熱帯で形成される高温の気団。多湿の海洋性と乾燥した大陸性とに分ける。日本付近では小笠原気団。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐ぎょ【熱帯魚】

熱帯に生息する魚類の総称。特に、観賞用に飼育される美しい形態と色彩のもの。エンゼル‐フィッシュ・ソードテール・グッピーなど。〈[季]夏〉

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐こううりん【熱帯降雨林】‥カウ‥

(→)熱帯雨林に同じ。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐しゅうそくたい【熱帯収束帯】‥シウ‥

北東貿易風と南東貿易風との合流する帯状の部分。太平洋・大西洋上では、西部太平洋を除き、年間を通じて北緯5度から10度の位置に存在する。上昇気流が生じ、積乱雲の活動が著しい。赤道収束帯。赤道前線。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐しょくぶつ【熱帯植物】

主に熱帯地方に分布する植物の総称。多くは高温多湿の熱帯雨林を形成するが、乾燥地に生じるものもある。ヤシ科・パイナップル科・アカテツ科・サトイモ科・ラン科などが多い。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐すいれん【熱帯睡蓮】

観賞用に栽培する熱帯産のスイレン類。熱帯アフリカや東南アジア系の原種からアメリカで改良されたものが多い。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐ちょう【熱帯鳥】‥テウ

ペリカン目ネッタイチョウ科の鳥の総称。主に熱帯地方の外洋にすみ、世界に3種。体はカラスほどで、多くは白色、尾羽の中央の2枚は細長く伸び、30〜50センチメートル。翼も長く、脚は小さい。アカオネッタイチョウ(ハワイ諸島などで繁殖)など。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐ていきあつ【熱帯低気圧】

熱帯地方に発生する低気圧。発達したものは激しい暴風雨を伴う。発生地域によって台風・ハリケーン・サイクロンなどと呼ばれる。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐びょう【熱帯病】‥ビヤウ

熱帯地方に分布する特有の疾病。黄熱・デング熱・睡眠病・発疹熱・腸チフス・コレラ・ペスト・ヒストプラスマ症・回帰熱・マラリア・フィラリア症など。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐や【熱帯夜】

暑くて寝苦しい夜。最低気温がセ氏25度より下がらない夜をいう。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねつ‐たいりゅう【熱対流】‥リウ

(→)対流に同じ。

ねったい‐りん【熱帯林】

熱帯地方の森林と森林帯を漠然と指す語。熱帯雨林を中心に森林サバンナなどを含む。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねった・し【妬し】

〔形ク〕

ネタシの促音化。平家物語9「―・い、さらば景季もぬすむべかりける物を」。日葡辞書「ネッタウナ(馴)レツラン」

ねっ‐ち【熱地】

①暑さのはげしい地域。

②熱帯地方。

ねっ‐ちゅう【熱中】

物事に心を集中すること。夢中になってすること。また、熱烈に思うこと。「遊びに―する」

⇒ねっちゅう‐しょう【熱中症】

ねっちゅう‐しょう【熱中症】‥シヤウ

高温や多湿の環境下で起こる障害の総称。塩分やミネラルの不足による熱痙攣けいれん、脱水症状を起こした熱疲労、体温調節機能が失われた熱射病等に分けられる。

⇒ねっ‐ちゅう【熱中】

ねつ‐ちゅうせいし【熱中性子】

周囲の分子の熱運動と平衡状態に達した中性子。また、一般にエネルギーの小さな中性子。物質波としての波長がX線と同程度で、回折や屈折などの光学的現象を示す。

⇒ねつちゅうせいし‐ろ【熱中性子炉】

ねつちゅうせいし‐ろ【熱中性子炉】

核分裂で生じた速い中性子を減速させて熱中性子にし、次の核分裂を行わせて連鎖反応を持続させる原子炉。実用の原子炉はすべてこの型。

⇒ねつ‐ちゅうせいし【熱中性子】

ねっ‐ちょう【熱腸】‥チヤウ

①物事に熱心になること。熱腹。

②悲痛な思い。

ねっちり

(→)「ねちねち」2に同じ。

ねつっ‐こ・い

〔形〕

ネツコイの促音化。

ねつっ‐ぽ・い【熱っぽい】

〔形〕

①体温が平熱より高い感じである。ほてる。「だるくて―・い」

②情熱的である。「―・く理想を説く」

ね‐づつみ【根包み】

門・鳥居などの木柱が地に接する部分を、防腐のため石・木・金物などで取り巻いたもの。

ネッティング【netting】

〔経〕個別の取引ごとには資金の決済を行わず、複数の取引について受取りと支払いを相殺し、差額分を決済すること。差額決済。

ねつてき‐ていきあつ【熱的低気圧】

昼間、地表が局地的に熱せられ、その地域の気層の気温が上昇することから生ずる低気圧。寿命は短いが、雷雨などの原因となることがある。

ねっ‐てつ【熱鉄】

熱した鉄。また、熱でとけた鉄。謡曲、桧垣「今も苦しみを三瀬川に―の桶を担ひ」

⇒ねってつ‐の‐なみだ【熱鉄の涙】

ねってつ‐の‐なみだ【熱鉄の涙】

熱鉄のようにあつい涙。熱涙。浄瑠璃、心中天の網島「熱い涙、血の涙、ねばい涙を打ち越え―がこぼるると」

⇒ねっ‐てつ【熱鉄】

ねつでん‐おんどけい【熱電温度計】‥ヲン‥

熱電対ついを用いた温度計。

ねつでん‐こうか【熱電効果】‥カウクワ

金属または半導体中の熱の流れと電流とが相互に影響を及ぼし合って生じる効果の総称。ペルティエ効果の類。

ねつ‐でんし【熱電子】

高温度にある金属や半導体の表面から放出される電子。

⇒ねつでんし‐かん【熱電子管】

ねつでんし‐かん【熱電子管】‥クワン

熱陰極から放出される熱電子を利用する真空管。普通の真空管のほかに、マグネトロン・クライストロン・ブラウン管などがある。

⇒ねつ‐でんし【熱電子】

ねつてんしゃ‐プリンター【熱転写プリンター】

固体インクを熱で溶融あるいは昇華して用紙に転写する方式のプリンター。

ねつでん‐たい【熱電堆】

熱電対ついを多数直列に接続したもの。熱電流を利用したり、エネルギーを測定したりするためのもの。熱電対列。サーモパイル。

ねつでん‐つい【熱電対】

熱起電力を得るために2種の金属を組み合わせた回路。この起電力を温度の測定に利用する。銅とコンスタンタン、白金と白金ロジウム合金などが用いられる。

ねつ‐でんどう【熱伝導】‥ダウ

熱が物体の高温部から低温部へ物体中を伝わって移動する現象。主に、金属での熱の伝わり方。

⇒ねつでんどう‐りつ【熱伝導率】

ねつでんどう‐りつ【熱伝導率】‥ダウ‥

熱の伝わりやすさを表す物質定数の一つ。熱の流れに垂直な単位面積を通り、1秒間に流れる熱量を単位温度勾配こうばい(単位長さ当りの温度差)で割った値。金属は熱伝導率が大きい。

⇒ねつ‐でんどう【熱伝導】

ねつ‐てんびん【熱天秤】

温度を変化させながら物質の質量を測定するための天秤。結晶水の分離温度を知るためなどに用いる。

ねつ‐でんりゅう【熱電流】‥リウ

2種の金属を両端で接続して回路を作り、二つの接点を異なる温度におくとき、この回路に生じる電流。この電流を流す起電力を熱起電力といい、その大きさは金属の種類と接点温度とによって定まる。

ネット【net】

①網。「ヘア‐―」「バック‐―」

②球技などで、コートの中央に張った網。

③ネットワークの略。「―局」

④インターネットの略。

⑤正味。純益。掛値なし。↔グロス。

⑥(→)ネット‐スコアの略。

⇒ネット‐イン

⇒ネット‐オークション【net auction】

⇒ネット‐カフェ【net café】

⇒ネット‐ゲーム【net game】

⇒ネット‐サーフィン【net surfing】

⇒ネット‐ショッピング【net shopping】

⇒ネット‐スコア【net score】

⇒ネット‐バンキング【net banking】

⇒ネット‐プライス【net price】

⇒ネット‐プレー【net play】

⇒ネット‐ワーキング【networking】

⇒ネット‐ワーク【network】

⇒ネットワーク‐アーキテクチャー【network architecture】

⇒ネットワーク‐かでん【ネットワーク家電】

⇒ネットワーク‐プロトコル【network protocol】

ねつ‐ど【熱度】

①熱の度合。

②熱心の度合。熱情の程度。「―が高まる」

ネット‐イン

(和製語net in)バレーボール・テニス・卓球などで、ボールがネットに触れて相手方のコートに入ること。

⇒ネット【net】

ねっ‐とう【熱湯】‥タウ

煮えたっている湯。にえゆ。「―消毒」

ねっ‐とう【熱鬧】‥タウ

(ネツドウとも)人のこみあって騒がしいこと。服部撫松、東京新繁昌記「来客輻輳、―潮うしおを捲く」

ねっ‐とう【熱闘】

熱のこもった激しいたたかい。

ネット‐オークション【net auction】

インターネット上でする競売。

⇒ネット【net】

ネット‐カフェ【net café】

(→)インターネット‐カフェに同じ。

⇒ネット【net】

ネット‐ゲーム【net game】

(→)オンライン‐ゲームに同じ。

⇒ネット【net】

ネット‐サーフィン【net surfing】

インターネット上の様々なサイトを次々に眺めることを、波乗りにたとえていう語。

⇒ネット【net】

ネット‐ショッピング【net shopping】

インターネットを利用した買い物。オンライン‐ショッピング。

⇒ネット【net】

ネット‐スコア【net score】

ゴルフで、18ホールの合計ストローク数(グロス‐スコア)からハンディキャップを引いた数。ネット。

⇒ネット【net】

ネット‐バンキング【net banking】

(→)インターネット‐バンキングに同じ。

⇒ネット【net】

ネット‐プライス【net price】

正価。正札。

⇒ネット【net】

ネット‐プレー【net play】

テニス・バレーボールなどで、ネットぎわでするプレー。

⇒ネット【net】

ねっとり

①ものの粘りが強いさま。「―した果物」

②物言いや態度が粘りつくようなさま。「―とからむように言う」

ネット‐ワーキング【networking】

①市民活動・社会福祉活動・環境保護運動などをする市民が相互につながってオルターナティブな社会をつくろうとする運動。1980年代に世界各地に広がる。

②複数のコンピューターが相互につながっていること。

⇒ネット【net】

ネット‐ワーク【network】

(網細工・網状組織の意。ネットと略)

①多数のラジオ・テレビ局がキー局を中心にして組織している番組供給網。放送網。

②コンピューター‐ネットワークの略。

⇒ネット【net】

ネットワーク‐アーキテクチャー【network architecture】

コンピューター‐ネットワークを、機能の枠組みを与えるモデルと通信手段を定めるプロトコルの規定とから体系づける考え方。

⇒ネット【net】

ネットワーク‐かでん【ネットワーク家電】

ネットワークに接続でき、リモート制御、コンテンツのダウンロードなどの機能をもつ家電製品の総称。

⇒ネット【net】

ネットワーク‐プロトコル【network protocol】

(→)プロトコル3に同じ。

⇒ネット【net】

⇒ネック【neck】

ネック‐レス【necklace】

首飾り。

⇒ネック【neck】

ね‐つけ【根付】

①巾着きんちゃく・煙草入・印籠いんろうなどを帯に挟んで提げる時、落ちないようにその紐の端につける留め具。珊瑚さんご・瑪瑙めのう・象牙ぞうげなどの材に精巧な彫刻を施したものが多い。おびばさみ。好色一代女6「唐獅子の―」

②いつも離れず付き添っている人。腰巾着こしぎんちゃく。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―にする壱文奴よ」

⇒ねつけ‐ぎょぎょう【根付漁業】

⇒ねつけ‐しゅう【根付衆】

⇒ねつけ‐どけい【根付時計】

ねつ‐け【熱気】

体温が平常より高いこと。発熱の気味。歌舞伎、島鵆月白浪「―の世話になつたが縁で」

ね‐つけ【値付け】

①値段を付けること。ねづけ。

②(→)「値付き」に同じ。

ねつ‐けい【熱型】

(病気などの時の)体温の上がり下がりの型。

ねつけ‐ぎょぎょう【根付漁業】‥ゲフ

①一本釣りや刺網などにより根魚ねうおをとる漁業。

②地元漁民がもっぱら行う地先じさき(磯)での漁業。

⇒ね‐つけ【根付】

ねつけ‐しゅう【根付衆】

取り巻きの人々。常に従う近侍の人々。浄瑠璃、吉野都女楠「お―にとがめられ、括られました」

⇒ね‐つけ【根付】

ねっ‐けつ【熱血】

①熱い血潮。

②血がわきたつような激しい意気。「―あふれる演説」

⇒ねっけつ‐かん【熱血漢】

ねっけつ‐かん【熱血漢】

熱い意気・情熱のある男。

⇒ねっ‐けつ【熱血】

ねつけ‐どけい【根付時計】

懐中時計。

⇒ね‐つけ【根付】

ネッケル【Jacques Necker】

フランスの銀行家・政治家。フランス革命勃発の前後、財務総監として、窮乏していた財政の改革に当たる。スタール夫人の父。(1732〜1804)

ねつ‐けん【熱圏】

中間圏より上の大気圏。高度90〜500キロメートル程度。高度と共に温度が上昇。大気は極度に希薄で、一部の分子は電離し、オーロラが起こる。

ねつ‐げん【熱源】

熱を供給するみなもと。

⇒ねつげん‐きき【熱源機器】

ねつげん‐きき【熱源機器】

空調設備で、ボイラー・冷凍機・ヒートポンプなどの機器。

⇒ねつ‐げん【熱源】

ねっこ

(秋田地方で)泥炭。→さるけ

ねっ‐こ【根っこ】

①木の切株。くいぜ。

②根もと。根。「―を引き抜く」

ねつ‐こ・い

〔形〕

しつこい。淡泊でない。ねつい。

ねつこうか‐せい【熱硬化性】‥カウクワ‥

ある種の重合体が、加熱されると分子がところどころで結合して不溶不融の状態に硬化する性質。

⇒ねつこうかせい‐じゅし【熱硬化性樹脂】

ねつこうかせい‐じゅし【熱硬化性樹脂】‥カウクワ‥

熱硬化性を持つ合成樹脂の総称。フェノール樹脂・尿素樹脂・メラミン樹脂など。

⇒ねつこうか‐せい【熱硬化性】

ねつ‐こうかんき【熱交換器】‥カウクワン‥

(heat exchanger)温度の異なる流体の、直接または間接的な接触によって熱の交換を行う装置。冷却器・蒸気発生器など。

ねつ‐こうりつ【熱効率】‥カウ‥

熱機関に供給された熱エネルギーに対する、機関が発生した仕事の比率。

ねつこ‐ぐさ【ねつこ草】

未詳。一説に、オキナグサの古称。万葉集14「三浦崎なる―」

ねっこり

ぬけぬけとしたさま。誹風柳多留23「夜伽よとぎとは―としたうそをつき」

ねっ‐さ【熱砂】

日光などに焼かれた熱い砂。ねっしゃ。

ねつ‐さまし【熱冷まし】

上がった体温を下げること。また、そのための薬。解熱剤。「―が効く」

ねっ‐さん【熱讃】

熱烈にほめたたえること。絶賛。

ねっ‐し【涅歯】

(「涅」は染料の黒土)歯を黒く染めること。また、その歯。でっし。

ネッシー【Nessie】

スコットランドのネス湖にすむといわれた怪獣。

ねっ‐しゃ【熱砂】

⇒ねっさ

ねっしゃ‐びょう【熱射病】‥ビヤウ

熱中症の一種。高温や多湿な環境下で、体温調節機能が破綻した状態。高体温となり、意識障害・痙攣けいれん・臓器障害等を呈する。

ねつ‐しゅうし【熱収支】‥シウ‥

熱エネルギーの出入りのある系の、外部の系とのエネルギー交換や系内部でのエネルギー変換の内訳。

ねつ‐しゅとく【熱取得】

(heat gain)室内に侵入する不必要な熱エネルギー。↔熱損失

ねっ‐しょ【熱暑】

夏のあつさ。太陽の熱で暑いこと。炎暑。

ねっ‐しょう【熱唱】‥シヤウ

情熱をこめて歌うこと。

ねっ‐しょう【熱傷】‥シヤウ

やけど。火傷。

ねつ‐じょう【熱情】‥ジヤウ

物事に対して向けられる熱烈な気持・愛情。「―的」

ねつ‐ショック‐たんぱくしつ【熱ショック蛋白質】

(heat shock protein)高温にさらされて変化した蛋白質の構造を修正する機能を持つ蛋白質の総称。蛋白質の高次構造形成や複合体形成を助ける。

ねつ‐しょり【熱処理】

①金属、主に合金を加熱・冷却して、その性質を変えること。焼入れ・焼戻し・焼鈍やきなましなど。

②加熱して殺菌などをすること。

⇒ねつしょり‐ろ【熱処理炉】

ねつしょり‐ろ【熱処理炉】

熱処理を行うために金属を加熱する炉。電気炉・ガス炉・重油炉・石炭炉・塩浴炉など。

⇒ねつ‐しょり【熱処理】

ねっ‐しん【熱心】

(明治期にはサ変動詞としても用いた)一つの物事に深く打ちこむこと。情熱をもって一心に物事をすること。また、そのさま。田口卯吉、日本開化小史「宗門に―するもの何ぞ理論に関せん」。「―に勉強する」「―な指導」

ねっ‐すい【熱水】

①高温の水。熱湯。

②マグマの温度が低下して鉱物を晶出した後に残る高温の水溶液。熱水溶液。

⇒ねっすい‐こうしょう【熱水鉱床】

⇒ねっすい‐へんしつ【熱水変質】

ねっすい‐こうしょう【熱水鉱床】‥クワウシヤウ

熱水2が岩石の割れ目に入り、溶液からの沈殿と母岩との交代作用でできた鉱床。

⇒ねっ‐すい【熱水】

ねっすい‐へんしつ【熱水変質】

地下の熱水2の作用で岩石・鉱物が変化すること。

⇒ねっ‐すい【熱水】

ねっ・する【熱する】

[文]熱す(サ変)

[一]〔自サ変〕

①熱が生ずる。あつくなる。

②熱心になる。熱中する。「―・しやすく冷めやすい」

[二]〔他サ変〕

熱を加える。あつくする。「油を―・する」

ねっ‐せい【熱性】

①熱を伴う性質。

②激昂しやすい性質。

⇒ねっせい‐びょう【熱性病】

ねっ‐せい【熱誠】

熱情から出るまごころ。きわめて深いまごころ。夏目漱石、それから「―が足りないとは、此所の事だなと考へた」

ねっせい‐びょう【熱性病】‥ビヤウ

熱病のこと。

⇒ねっ‐せい【熱性】

ねっ‐せん【熱戦】

熱のこもった激しい勝負。主に競技にいう。「―を展開する」

ねっ‐せん【熱線】

(→)赤外線に同じ。物体に吸収され、熱エネルギーに変わることが多いのでいう。

⇒ねっせん‐ふうそくけい【熱線風速計】

ねっせん‐ふうそくけい【熱線風速計】

風速計の一種。気流中に電流を通じた加熱線をさらすと、気流の速度によって加熱線の温度が変わり、電気抵抗が変化するので、その値から風速を測定する。

⇒ねっ‐せん【熱線】

ねっ‐そ【熱素】

(caloric)熱を一種の元素と考えて、ラヴォアジエがつけた名。物体の温度変化は、物体内の熱素の多少によって起こるとされた。1798年、ランフォードの実験で否定された。

ねつ‐ぞう【捏造】‥ザウ

(デツゾウの慣用読み)事実でない事を事実のようにこしらえること。「証拠を―する」「―記事」

ねつ‐そんしつ【熱損失】

(heat loss)室内から流出する熱エネルギー。↔熱取得

ねっ‐たい【熱帯】

赤道を中心として南北両回帰線に挟まれた地帯。気候上ではこれよりやや広く、一年間の平均気温がセ氏20度以上の地帯を指し、椰子の生育する範囲にほぼ一致する。→温帯→寒帯。

⇒ねったい‐いがく【熱帯医学】

⇒ねったい‐うりん【熱帯雨林】

⇒ねったいうりん‐きこう【熱帯雨林気候】

⇒ねったい‐かじつ【熱帯果実】

⇒ねったい‐きこう【熱帯気候】

⇒ねったい‐きだん【熱帯気団】

⇒ねったい‐ぎょ【熱帯魚】

⇒ねったい‐こううりん【熱帯降雨林】

⇒ねったい‐しゅうそくたい【熱帯収束帯】

⇒ねったい‐しょくぶつ【熱帯植物】

⇒ねったい‐すいれん【熱帯睡蓮】

⇒ねったい‐ちょう【熱帯鳥】

⇒ねったい‐ていきあつ【熱帯低気圧】

⇒ねったい‐びょう【熱帯病】

⇒ねったい‐や【熱帯夜】

⇒ねったい‐りん【熱帯林】

ねったい‐いがく【熱帯医学】

熱帯病の調査・研究・対策を目的とする医学。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐うりん【熱帯雨林】

(tropical rain forest)熱帯の高温多雨の地に発達する森林。主に常緑の樹冠から超出する木を含む高木、低木、林床性の草木類のほか、樹幹に密生する藤本とうほんおよびおびただしい数の着生植物からなる。南米のアマゾン川流域、アフリカのコンゴ盆地、アジアのスマトラ・ジャワ・ボルネオなどに著しい。熱帯多雨林。熱帯降雨林。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったいうりん‐きこう【熱帯雨林気候】

熱帯気候の一つ。高温多湿で、特に雨季が目立たず、一年を通じて雨が多い。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐かじつ【熱帯果実】‥クワ‥

熱帯地方に産する果実。バナナ・パイナップル・マンゴー・ドリアンなど。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐きこう【熱帯気候】

気候型の一つ。一年中高温で寒暑の差は少なく、昼夜の気温の差は大で、水蒸気の量が多いから雲量・雨量が概して多く、一定の雨季がある。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐きだん【熱帯気団】

熱帯あるいは亜熱帯で形成される高温の気団。多湿の海洋性と乾燥した大陸性とに分ける。日本付近では小笠原気団。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐ぎょ【熱帯魚】

熱帯に生息する魚類の総称。特に、観賞用に飼育される美しい形態と色彩のもの。エンゼル‐フィッシュ・ソードテール・グッピーなど。〈[季]夏〉

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐こううりん【熱帯降雨林】‥カウ‥

(→)熱帯雨林に同じ。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐しゅうそくたい【熱帯収束帯】‥シウ‥

北東貿易風と南東貿易風との合流する帯状の部分。太平洋・大西洋上では、西部太平洋を除き、年間を通じて北緯5度から10度の位置に存在する。上昇気流が生じ、積乱雲の活動が著しい。赤道収束帯。赤道前線。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐しょくぶつ【熱帯植物】

主に熱帯地方に分布する植物の総称。多くは高温多湿の熱帯雨林を形成するが、乾燥地に生じるものもある。ヤシ科・パイナップル科・アカテツ科・サトイモ科・ラン科などが多い。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐すいれん【熱帯睡蓮】

観賞用に栽培する熱帯産のスイレン類。熱帯アフリカや東南アジア系の原種からアメリカで改良されたものが多い。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐ちょう【熱帯鳥】‥テウ

ペリカン目ネッタイチョウ科の鳥の総称。主に熱帯地方の外洋にすみ、世界に3種。体はカラスほどで、多くは白色、尾羽の中央の2枚は細長く伸び、30〜50センチメートル。翼も長く、脚は小さい。アカオネッタイチョウ(ハワイ諸島などで繁殖)など。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐ていきあつ【熱帯低気圧】

熱帯地方に発生する低気圧。発達したものは激しい暴風雨を伴う。発生地域によって台風・ハリケーン・サイクロンなどと呼ばれる。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐びょう【熱帯病】‥ビヤウ

熱帯地方に分布する特有の疾病。黄熱・デング熱・睡眠病・発疹熱・腸チフス・コレラ・ペスト・ヒストプラスマ症・回帰熱・マラリア・フィラリア症など。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねったい‐や【熱帯夜】

暑くて寝苦しい夜。最低気温がセ氏25度より下がらない夜をいう。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねつ‐たいりゅう【熱対流】‥リウ

(→)対流に同じ。

ねったい‐りん【熱帯林】

熱帯地方の森林と森林帯を漠然と指す語。熱帯雨林を中心に森林サバンナなどを含む。

⇒ねっ‐たい【熱帯】

ねった・し【妬し】

〔形ク〕

ネタシの促音化。平家物語9「―・い、さらば景季もぬすむべかりける物を」。日葡辞書「ネッタウナ(馴)レツラン」

ねっ‐ち【熱地】

①暑さのはげしい地域。

②熱帯地方。

ねっ‐ちゅう【熱中】

物事に心を集中すること。夢中になってすること。また、熱烈に思うこと。「遊びに―する」

⇒ねっちゅう‐しょう【熱中症】

ねっちゅう‐しょう【熱中症】‥シヤウ

高温や多湿の環境下で起こる障害の総称。塩分やミネラルの不足による熱痙攣けいれん、脱水症状を起こした熱疲労、体温調節機能が失われた熱射病等に分けられる。

⇒ねっ‐ちゅう【熱中】

ねつ‐ちゅうせいし【熱中性子】

周囲の分子の熱運動と平衡状態に達した中性子。また、一般にエネルギーの小さな中性子。物質波としての波長がX線と同程度で、回折や屈折などの光学的現象を示す。

⇒ねつちゅうせいし‐ろ【熱中性子炉】

ねつちゅうせいし‐ろ【熱中性子炉】

核分裂で生じた速い中性子を減速させて熱中性子にし、次の核分裂を行わせて連鎖反応を持続させる原子炉。実用の原子炉はすべてこの型。

⇒ねつ‐ちゅうせいし【熱中性子】

ねっ‐ちょう【熱腸】‥チヤウ

①物事に熱心になること。熱腹。

②悲痛な思い。

ねっちり

(→)「ねちねち」2に同じ。

ねつっ‐こ・い

〔形〕

ネツコイの促音化。

ねつっ‐ぽ・い【熱っぽい】

〔形〕

①体温が平熱より高い感じである。ほてる。「だるくて―・い」

②情熱的である。「―・く理想を説く」

ね‐づつみ【根包み】

門・鳥居などの木柱が地に接する部分を、防腐のため石・木・金物などで取り巻いたもの。

ネッティング【netting】

〔経〕個別の取引ごとには資金の決済を行わず、複数の取引について受取りと支払いを相殺し、差額分を決済すること。差額決済。

ねつてき‐ていきあつ【熱的低気圧】

昼間、地表が局地的に熱せられ、その地域の気層の気温が上昇することから生ずる低気圧。寿命は短いが、雷雨などの原因となることがある。

ねっ‐てつ【熱鉄】

熱した鉄。また、熱でとけた鉄。謡曲、桧垣「今も苦しみを三瀬川に―の桶を担ひ」

⇒ねってつ‐の‐なみだ【熱鉄の涙】

ねってつ‐の‐なみだ【熱鉄の涙】

熱鉄のようにあつい涙。熱涙。浄瑠璃、心中天の網島「熱い涙、血の涙、ねばい涙を打ち越え―がこぼるると」

⇒ねっ‐てつ【熱鉄】

ねつでん‐おんどけい【熱電温度計】‥ヲン‥

熱電対ついを用いた温度計。

ねつでん‐こうか【熱電効果】‥カウクワ

金属または半導体中の熱の流れと電流とが相互に影響を及ぼし合って生じる効果の総称。ペルティエ効果の類。

ねつ‐でんし【熱電子】

高温度にある金属や半導体の表面から放出される電子。

⇒ねつでんし‐かん【熱電子管】

ねつでんし‐かん【熱電子管】‥クワン

熱陰極から放出される熱電子を利用する真空管。普通の真空管のほかに、マグネトロン・クライストロン・ブラウン管などがある。

⇒ねつ‐でんし【熱電子】

ねつてんしゃ‐プリンター【熱転写プリンター】

固体インクを熱で溶融あるいは昇華して用紙に転写する方式のプリンター。

ねつでん‐たい【熱電堆】

熱電対ついを多数直列に接続したもの。熱電流を利用したり、エネルギーを測定したりするためのもの。熱電対列。サーモパイル。

ねつでん‐つい【熱電対】

熱起電力を得るために2種の金属を組み合わせた回路。この起電力を温度の測定に利用する。銅とコンスタンタン、白金と白金ロジウム合金などが用いられる。

ねつ‐でんどう【熱伝導】‥ダウ

熱が物体の高温部から低温部へ物体中を伝わって移動する現象。主に、金属での熱の伝わり方。

⇒ねつでんどう‐りつ【熱伝導率】

ねつでんどう‐りつ【熱伝導率】‥ダウ‥

熱の伝わりやすさを表す物質定数の一つ。熱の流れに垂直な単位面積を通り、1秒間に流れる熱量を単位温度勾配こうばい(単位長さ当りの温度差)で割った値。金属は熱伝導率が大きい。

⇒ねつ‐でんどう【熱伝導】

ねつ‐てんびん【熱天秤】

温度を変化させながら物質の質量を測定するための天秤。結晶水の分離温度を知るためなどに用いる。

ねつ‐でんりゅう【熱電流】‥リウ

2種の金属を両端で接続して回路を作り、二つの接点を異なる温度におくとき、この回路に生じる電流。この電流を流す起電力を熱起電力といい、その大きさは金属の種類と接点温度とによって定まる。

ネット【net】

①網。「ヘア‐―」「バック‐―」

②球技などで、コートの中央に張った網。

③ネットワークの略。「―局」

④インターネットの略。

⑤正味。純益。掛値なし。↔グロス。

⑥(→)ネット‐スコアの略。

⇒ネット‐イン

⇒ネット‐オークション【net auction】

⇒ネット‐カフェ【net café】

⇒ネット‐ゲーム【net game】

⇒ネット‐サーフィン【net surfing】

⇒ネット‐ショッピング【net shopping】

⇒ネット‐スコア【net score】

⇒ネット‐バンキング【net banking】

⇒ネット‐プライス【net price】

⇒ネット‐プレー【net play】

⇒ネット‐ワーキング【networking】

⇒ネット‐ワーク【network】

⇒ネットワーク‐アーキテクチャー【network architecture】

⇒ネットワーク‐かでん【ネットワーク家電】

⇒ネットワーク‐プロトコル【network protocol】

ねつ‐ど【熱度】

①熱の度合。

②熱心の度合。熱情の程度。「―が高まる」

ネット‐イン

(和製語net in)バレーボール・テニス・卓球などで、ボールがネットに触れて相手方のコートに入ること。

⇒ネット【net】

ねっ‐とう【熱湯】‥タウ

煮えたっている湯。にえゆ。「―消毒」

ねっ‐とう【熱鬧】‥タウ

(ネツドウとも)人のこみあって騒がしいこと。服部撫松、東京新繁昌記「来客輻輳、―潮うしおを捲く」

ねっ‐とう【熱闘】

熱のこもった激しいたたかい。

ネット‐オークション【net auction】

インターネット上でする競売。

⇒ネット【net】

ネット‐カフェ【net café】

(→)インターネット‐カフェに同じ。

⇒ネット【net】

ネット‐ゲーム【net game】

(→)オンライン‐ゲームに同じ。

⇒ネット【net】

ネット‐サーフィン【net surfing】

インターネット上の様々なサイトを次々に眺めることを、波乗りにたとえていう語。

⇒ネット【net】

ネット‐ショッピング【net shopping】

インターネットを利用した買い物。オンライン‐ショッピング。

⇒ネット【net】

ネット‐スコア【net score】

ゴルフで、18ホールの合計ストローク数(グロス‐スコア)からハンディキャップを引いた数。ネット。

⇒ネット【net】

ネット‐バンキング【net banking】

(→)インターネット‐バンキングに同じ。

⇒ネット【net】

ネット‐プライス【net price】

正価。正札。

⇒ネット【net】

ネット‐プレー【net play】

テニス・バレーボールなどで、ネットぎわでするプレー。

⇒ネット【net】

ねっとり

①ものの粘りが強いさま。「―した果物」

②物言いや態度が粘りつくようなさま。「―とからむように言う」

ネット‐ワーキング【networking】

①市民活動・社会福祉活動・環境保護運動などをする市民が相互につながってオルターナティブな社会をつくろうとする運動。1980年代に世界各地に広がる。

②複数のコンピューターが相互につながっていること。

⇒ネット【net】

ネット‐ワーク【network】

(網細工・網状組織の意。ネットと略)

①多数のラジオ・テレビ局がキー局を中心にして組織している番組供給網。放送網。

②コンピューター‐ネットワークの略。

⇒ネット【net】

ネットワーク‐アーキテクチャー【network architecture】

コンピューター‐ネットワークを、機能の枠組みを与えるモデルと通信手段を定めるプロトコルの規定とから体系づける考え方。

⇒ネット【net】

ネットワーク‐かでん【ネットワーク家電】

ネットワークに接続でき、リモート制御、コンテンツのダウンロードなどの機能をもつ家電製品の総称。

⇒ネット【net】

ネットワーク‐プロトコル【network protocol】

(→)プロトコル3に同じ。

⇒ネット【net】

ねっ‐きょう【熱狂】‥キヤウ🔗⭐🔉

ねっ‐きょう【熱狂】‥キヤウ

狂うばかりに夢中になること。「―する観衆」

⇒ねっきょう‐てき【熱狂的】

ねっ‐きょう【熱橋】‥ケウ🔗⭐🔉

ねっ‐きょう【熱橋】‥ケウ

建造物の壁などで熱を伝えやすい場所。断熱材の接合部など。ヒート‐ブリッジ。

ねっきょう‐てき【熱狂的】‥キヤウ‥🔗⭐🔉

ねっきょう‐てき【熱狂的】‥キヤウ‥

熱狂しているさま。「―に応援する」「―なファン」

⇒ねっ‐きょう【熱狂】

ねっき‐よく【熱気浴】🔗⭐🔉

ねっき‐よく【熱気浴】

リウマチ・神経麻痺後の関節強直などの患者を、電熱による加熱空気・加熱蒸気・加熱砂などで治療すること。

⇒ねっ‐き【熱気】

ねつ‐きりゅう【熱気流】‥リウ🔗⭐🔉

ねつ‐きりゅう【熱気流】‥リウ

室内に置かれた熱源で周囲の空気が暖められて起こる上向きの空気の流れ。

ねつ‐け【熱気】🔗⭐🔉

ねつ‐け【熱気】

体温が平常より高いこと。発熱の気味。歌舞伎、島鵆月白浪「―の世話になつたが縁で」

ねつ‐けい【熱型】🔗⭐🔉

ねつ‐けい【熱型】

(病気などの時の)体温の上がり下がりの型。

ねっ‐けつ【熱血】🔗⭐🔉

ねっ‐けつ【熱血】

①熱い血潮。

②血がわきたつような激しい意気。「―あふれる演説」

⇒ねっけつ‐かん【熱血漢】

ねっけつ‐かん【熱血漢】🔗⭐🔉

ねっけつ‐かん【熱血漢】

熱い意気・情熱のある男。

⇒ねっ‐けつ【熱血】

ねつ‐けん【熱圏】🔗⭐🔉

ねつ‐けん【熱圏】

中間圏より上の大気圏。高度90〜500キロメートル程度。高度と共に温度が上昇。大気は極度に希薄で、一部の分子は電離し、オーロラが起こる。

ねつ‐げん【熱源】🔗⭐🔉

ねつ‐げん【熱源】

熱を供給するみなもと。

⇒ねつげん‐きき【熱源機器】

ねつげん‐きき【熱源機器】🔗⭐🔉

ねつげん‐きき【熱源機器】

空調設備で、ボイラー・冷凍機・ヒートポンプなどの機器。

⇒ねつ‐げん【熱源】

ねつこうか‐せい【熱硬化性】‥カウクワ‥🔗⭐🔉

ねつこうか‐せい【熱硬化性】‥カウクワ‥

ある種の重合体が、加熱されると分子がところどころで結合して不溶不融の状態に硬化する性質。

⇒ねつこうかせい‐じゅし【熱硬化性樹脂】

ねつこうかせい‐じゅし【熱硬化性樹脂】‥カウクワ‥🔗⭐🔉

ねつこうかせい‐じゅし【熱硬化性樹脂】‥カウクワ‥

熱硬化性を持つ合成樹脂の総称。フェノール樹脂・尿素樹脂・メラミン樹脂など。

⇒ねつこうか‐せい【熱硬化性】

ねつ‐こうかんき【熱交換器】‥カウクワン‥🔗⭐🔉

ねつ‐こうかんき【熱交換器】‥カウクワン‥

(heat exchanger)温度の異なる流体の、直接または間接的な接触によって熱の交換を行う装置。冷却器・蒸気発生器など。

ねつ‐こうりつ【熱効率】‥カウ‥🔗⭐🔉

ねつ‐こうりつ【熱効率】‥カウ‥

熱機関に供給された熱エネルギーに対する、機関が発生した仕事の比率。

ねっ‐さ【熱砂】🔗⭐🔉

ねっ‐さ【熱砂】

日光などに焼かれた熱い砂。ねっしゃ。

ねっ‐さん【熱讃】🔗⭐🔉

ねっ‐さん【熱讃】

熱烈にほめたたえること。絶賛。

ねつ‐ショック‐たんぱくしつ【熱ショック蛋白質】🔗⭐🔉

ねつ‐ショック‐たんぱくしつ【熱ショック蛋白質】

(heat shock protein)高温にさらされて変化した蛋白質の構造を修正する機能を持つ蛋白質の総称。蛋白質の高次構造形成や複合体形成を助ける。

ねっ・する【熱する】🔗⭐🔉

ねっ・する【熱する】

[文]熱す(サ変)

[一]〔自サ変〕

①熱が生ずる。あつくなる。

②熱心になる。熱中する。「―・しやすく冷めやすい」

[二]〔他サ変〕

熱を加える。あつくする。「油を―・する」

ねつっ‐ぽ・い【熱っぽい】🔗⭐🔉

ねつっ‐ぽ・い【熱っぽい】

〔形〕

①体温が平熱より高い感じである。ほてる。「だるくて―・い」

②情熱的である。「―・く理想を説く」

○熱に浮かされるねつにうかされる🔗⭐🔉

○熱に浮かされるねつにうかされる

①高熱のためうわごとを言う。

②夢中になって見境がなくなる。

⇒ねつ【熱】

ねつ‐の‐かべ【熱の壁】

飛行機が音速の数倍の速度で飛ぶ時、機体が空力くうりき加熱による高温に耐えうる速度の限界。

ねつ‐の‐しごととうりょう【熱の仕事当量】‥タウリヤウ

1カロリーの熱量に相当する仕事量。4.18605ジュール毎カロリーで、ふつうJで表す。

ねつ‐の‐はな【熱の花】

唇の周囲にできる疱疹の俗称。しばしば発熱後にできることからいう。

ねつ‐ば【熱罵】

ひどくののしること。

ねっ‐ぱ【熱波】

夏に気温が著しく上昇し、持続する現象。暖波の程度がはなはだしいもの。

ねっ‐ぱつ【熱発】

(→)発熱2に同じ。

ねつ‐びょう【熱病】‥ビヤウ

高熱を伴う疾病しっぺい。頭痛・不眠・譫言うわごとなどを伴う。熱性病。

ネップ【nep】

(novaya ekonomicheskaya politika ロシア)新経済政策。1921〜27年ソ連において、戦時共産主義政策に代わり、国内生産回復を目的として農民に余剰の自由販売を認めるなど、市場経済をある程度復活させた一連の経済政策。

ねっ‐ぷう【熱風】

熱気をふくむ風。あつい風。〈[季]夏〉

⇒ねっぷう‐ろ【熱風炉】

ねっぷう‐ろ【熱風炉】

高炉に吹き込む空気を、通常700〜900度に予熱する炉。大円筒状で外囲を鉄板で包み、内部は普通、燃焼室と耐火煉瓦積みの蓄熱室とから成る。

⇒ねっ‐ぷう【熱風】

ねつ‐ふか【熱負荷】

建物内に侵入・発生する不必要な熱エネルギー。

ねつ‐ふくしゃ【熱輻射】

(→)熱放射に同じ。

ねつ‐へいこう【熱平衡】‥カウ

極めて多数の分子を含む系の状態の一つ。熱の移動が起こらず、温度が一定になり、相の変化も生じない状態。

ねつ‐べん【熱弁】

熱のこもった弁舌。「―を振るう」

ねつ‐へんせいがん【熱変成岩】

(→)接触変成岩に同じ。

ねつ‐ぼう【熱望】‥バウ

熱心に希望すること。切望。「停戦を―する」「―にこたえる」

ねつ‐ほうしゃ【熱放射】‥ハウ‥

熱の伝播の形式の一つ。物体から熱エネルギーが電磁波として放射される現象。また、その電磁波。その強さは物質の種類および温度で決まり、高温になるほど波長の短い部分が強く、いわゆる白熱の状態になる。温度輻射。熱輻射。

ねつ‐ぼうちょう【熱膨張】‥バウチヤウ

一定圧力の下で、物体の体積が温度の上昇に伴って増大すること。

ね‐づまり【根詰り】

鉢植えの植物で、鉢いっぱいに根がまわり、生育不良になる現象。

ね‐づみ【根積】

煉瓦れんが積などで、下方が次第にひろがるように積んだ部分。上部の荷重を基礎に分散させる。

ね‐づもり【値積り】

見つもって値段をつけること。ねぶみ。評価。

ね‐づよ・い【根強い】

〔形〕[文]ねづよ・し(ク)

根本がしっかりしていて強い。たやすくはゆるがない。夫木和歌抄21「老いの世に年を渡りてこぼれぬは―・かりける山菅やますげの橋」。「―・い支持」「―・い偏見がある」

ねつ‐ようりょう【熱容量】‥リヤウ

ある物体の温度をセ氏1度上げるのに要する熱量。一様な物体では質量と比熱との積。→比熱

ねつ‐らい【熱雷】

夏、日射による地面の加熱によって発生する積乱雲に伴う雷。北関東・鈴鹿山脈などに生じやすい。→熱界雷ねつかいらい

ね‐づり【根釣】

海中の岩礁のあるあたりで根魚ねうおを釣ること。〈[季]秋〉

ねつ‐りきがく【熱力学】

熱平衡状態の物理系を支配する物理法則を中心とした現象論的理論体系。古典物理学の一部門。三つの基本法則の上に構成される。

⇒ねつりきがく‐の‐ほうそく【熱力学の法則】

ねつりきがく‐の‐ほうそく【熱力学の法則】‥ハフ‥

第0法則から第3法則まである。第1・第2法則が中心。

㋐第0法則。物体AとB、AとCとが熱平衡であれば、BとCは熱平衡にある。

㋑第1法則。系の内部エネルギーの増加量は、外から加えられた仕事量と熱量の和に等しい。熱量まで含めたエネルギー保存則。

㋒第2法則。低温から高温へ熱を移し、他に何の変化も残さないようにしておくことはできない。エントロピー増大の原理を述べたもの。→永久機関。

㋓第3法則。絶対零度ではいかなる物質のエントロピーも0になる。有限回数の過程によって絶対零度に到達することはできない。ネルンストの熱定理。

⇒ねつ‐りきがく【熱力学】

ねつ‐りょう【熱量】‥リヤウ

熱を量として表したもの。単位は普通カロリー(cal)を用いるが、国際単位系ではジュール(J)。

⇒ねつりょう‐けい【熱量計】

ねつりょう‐けい【熱量計】‥リヤウ‥

熱量を測定する装置。物体の比熱や反応熱などの測定にも用いる。水熱量計・金属熱量計・氷熱量計の類。カロリメーター。

⇒ねつ‐りょう【熱量】

ねつ‐るい【熱涙】

あついなみだ。感動して流す涙。「―にむせぶ」

ねつ‐れつ【熱烈】

感情がたかぶって勢いのはげしいさま。「―な恋」「―に歓迎する」

ねつ‐ろん【熱論】

熱心な議論。「―を闘わす」

ねつ‐の‐かべ【熱の壁】🔗⭐🔉

ねつ‐の‐かべ【熱の壁】

飛行機が音速の数倍の速度で飛ぶ時、機体が空力くうりき加熱による高温に耐えうる速度の限界。

ねつ‐の‐しごととうりょう【熱の仕事当量】‥タウリヤウ🔗⭐🔉

ねつ‐の‐しごととうりょう【熱の仕事当量】‥タウリヤウ

1カロリーの熱量に相当する仕事量。4.18605ジュール毎カロリーで、ふつうJで表す。

ねつ‐の‐はな【熱の花】🔗⭐🔉

ねつ‐の‐はな【熱の花】

唇の周囲にできる疱疹の俗称。しばしば発熱後にできることからいう。

○熱をあげるねつをあげる🔗⭐🔉

○熱をあげるねつをあげる

熱中する。のぼせあがる。「ビートルズに―」

⇒ねつ【熱】

○熱を吹くねつをふく🔗⭐🔉

○熱を吹くねつをふく

気炎をあげる。広言をはく。誹風柳多留4「古近江がほしいと妾熱をふき」

⇒ねつ【熱】

ね‐ていとう【根抵当】‥タウ

一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する抵当権。大審院以来の判例によって承認され、1971年の民法改正により立法化された制度。

ほ‐てり【火照り・熱り】🔗⭐🔉

ほ‐てり【火照り・熱り】

①のぼせて顔が赤くなること。怒りまたは恥じて顔が熱くなること。神代紀上「忿然いかり作色おもほてりして」

②夕焼がすること。新撰六帖3「山の端に―せる夜はむろの浦に明日は日和と出づる船人」

③風が吹こうとする時、海面が赤く光ること。

ほ‐て・る【火照る・熱る】🔗⭐🔉

ほ‐て・る【火照る・熱る】

〔自五〕

熱気が発する。熱くなる。ほめく。「身体が―・る」「恥かしさで顔が―・る」

ほとおり【熱】ホトホリ🔗⭐🔉

ほとおり【熱】ホトホリ

「ほとぼり」の古形。

⇒ほとおり‐け【熱気】

ほとおり‐け【熱気】ホトホリ‥🔗⭐🔉

ほとおり‐け【熱気】ホトホリ‥

発熱する病気。日葡辞書「ホトヲリケニゴザル」

⇒ほとおり【熱】

ほとお・る【熱る】ホトホル🔗⭐🔉

ほとお・る【熱る】ホトホル

〔自四〕

①熱気が発する。ほてる。ほとぼる。沙石集(一本)「胸苦しく―・りて」

②いきどおる。はらだつ。枕草子162「さるべき事もなきを―・り出でたまふ」

○程があるほどがある

物事には適切な程度というものがある。度を越す人をたしなめていう語。「冗談にも―」

⇒ほど【程】

ほとぼり【熱】🔗⭐🔉

ほとぼり【熱】

(古くは清音)

①熱気。ほとおり。また、余熱。神代紀下「―を避さりて居ましますときに」

②感情・興奮などのなごり。また、事件などの後の、世間の関心・うわさ。「―がさめる」

ほとり【熱】🔗⭐🔉

ほとり【熱】

あつくなること。あつさ。

ほと・る【熱る】🔗⭐🔉

ほと・る【熱る】

〔自五〕

(ホトホルの約)熱気が発する。あつくなる。ほてる。

ほ‐め・く【熱く】🔗⭐🔉

ほ‐め・く【熱く】

〔自四〕

(「火ほめく」の意)ほてる。熱気をおびる。日葡辞書「ミ(身)ガホメク」

[漢]熱🔗⭐🔉

熱 字形

筆順

筆順

〔火(灬)部11画/15画/教育/3914・472E〕

〔音〕ネツ(呉)

〔訓〕あつい

[意味]

①温度が高い。あつい。高温。あつさ。「熱気・熱帯・熱湯・灼熱しゃくねつ・加熱・耐熱・地熱・電熱器」

②〔理〕物体の内部エネルギー。「熱量」

③体温。特に、病気等による異常に高い体温。「熱が出る」「熱病・平熱・解熱げねつ・猩紅熱しょうこうねつ」

④あつくする。あつくなる。「鉄なべを熱する」

⑤(体がほてるほど)興奮して物事にうちこむ。夢中になる。気のり。「日本人は熱しやすく、さめやすい」「仕事に熱がない」「熱中・熱狂・情熱・登山熱」

[解字]

形声。「火」+音符「

〔火(灬)部11画/15画/教育/3914・472E〕

〔音〕ネツ(呉)

〔訓〕あつい

[意味]

①温度が高い。あつい。高温。あつさ。「熱気・熱帯・熱湯・灼熱しゃくねつ・加熱・耐熱・地熱・電熱器」

②〔理〕物体の内部エネルギー。「熱量」

③体温。特に、病気等による異常に高い体温。「熱が出る」「熱病・平熱・解熱げねつ・猩紅熱しょうこうねつ」

④あつくする。あつくなる。「鉄なべを熱する」

⑤(体がほてるほど)興奮して物事にうちこむ。夢中になる。気のり。「日本人は熱しやすく、さめやすい」「仕事に熱がない」「熱中・熱狂・情熱・登山熱」

[解字]

形声。「火」+音符「 」。[

」。[ ]は異体字。

[下ツキ

炎熱・黄熱病・加熱・過熱・苦熱・解熱・光熱・高熱・酷熱・極熱・地熱・灼熱・猩紅熱・焦熱・情熱・暑熱・頭寒足熱・赤熱・潜熱・耐熱・断熱・電熱・白熱・発熱・比熱・微熱・平熱・放熱・防熱・余熱

]は異体字。

[下ツキ

炎熱・黄熱病・加熱・過熱・苦熱・解熱・光熱・高熱・酷熱・極熱・地熱・灼熱・猩紅熱・焦熱・情熱・暑熱・頭寒足熱・赤熱・潜熱・耐熱・断熱・電熱・白熱・発熱・比熱・微熱・平熱・放熱・防熱・余熱

筆順

筆順

〔火(灬)部11画/15画/教育/3914・472E〕

〔音〕ネツ(呉)

〔訓〕あつい

[意味]

①温度が高い。あつい。高温。あつさ。「熱気・熱帯・熱湯・灼熱しゃくねつ・加熱・耐熱・地熱・電熱器」

②〔理〕物体の内部エネルギー。「熱量」

③体温。特に、病気等による異常に高い体温。「熱が出る」「熱病・平熱・解熱げねつ・猩紅熱しょうこうねつ」

④あつくする。あつくなる。「鉄なべを熱する」

⑤(体がほてるほど)興奮して物事にうちこむ。夢中になる。気のり。「日本人は熱しやすく、さめやすい」「仕事に熱がない」「熱中・熱狂・情熱・登山熱」

[解字]

形声。「火」+音符「

〔火(灬)部11画/15画/教育/3914・472E〕

〔音〕ネツ(呉)

〔訓〕あつい

[意味]

①温度が高い。あつい。高温。あつさ。「熱気・熱帯・熱湯・灼熱しゃくねつ・加熱・耐熱・地熱・電熱器」

②〔理〕物体の内部エネルギー。「熱量」

③体温。特に、病気等による異常に高い体温。「熱が出る」「熱病・平熱・解熱げねつ・猩紅熱しょうこうねつ」

④あつくする。あつくなる。「鉄なべを熱する」

⑤(体がほてるほど)興奮して物事にうちこむ。夢中になる。気のり。「日本人は熱しやすく、さめやすい」「仕事に熱がない」「熱中・熱狂・情熱・登山熱」

[解字]

形声。「火」+音符「 」。[

」。[ ]は異体字。

[下ツキ

炎熱・黄熱病・加熱・過熱・苦熱・解熱・光熱・高熱・酷熱・極熱・地熱・灼熱・猩紅熱・焦熱・情熱・暑熱・頭寒足熱・赤熱・潜熱・耐熱・断熱・電熱・白熱・発熱・比熱・微熱・平熱・放熱・防熱・余熱

]は異体字。

[下ツキ

炎熱・黄熱病・加熱・過熱・苦熱・解熱・光熱・高熱・酷熱・極熱・地熱・灼熱・猩紅熱・焦熱・情熱・暑熱・頭寒足熱・赤熱・潜熱・耐熱・断熱・電熱・白熱・発熱・比熱・微熱・平熱・放熱・防熱・余熱

広辞苑に「熱」で始まるの検索結果 1-94。もっと読み込む