複数辞典一括検索+![]()

![]()

きょう‐きん【頬筋】ケフ‥🔗⭐🔉

きょう‐きん【頬筋】ケフ‥

上下両顎骨の後側面から起こり、上下両唇に至る頬を形づくる筋。

○胸襟を開くきょうきんをひらく

心中をうちあける。「胸襟を開いて語り合う」

⇒きょう‐きん【胸襟】

きょう‐こつ【頬骨】ケフ‥🔗⭐🔉

きょう‐こつ【頬骨】ケフ‥

顔面骨の一つ。頬の上外部にあり、左右各1個ずつある不整方形の骨。ほおぼね。顴骨けんこつ。→頭蓋とうがい骨(図)。

⇒きょうこつ‐きん【頬骨筋】

きょうこつ‐きん【頬骨筋】ケフ‥🔗⭐🔉

きょうこつ‐きん【頬骨筋】ケフ‥

頬骨から起こり、上唇・口角に付く筋。大頬骨筋と小頬骨筋とがある。

⇒きょう‐こつ【頬骨】

つら【面・頬】🔗⭐🔉

つら‐づえ【頬杖】‥ヅヱ🔗⭐🔉

つら‐づえ【頬杖】‥ヅヱ

ほおづえ。蜻蛉日記下「男の、文書きさして―つきて物を思ひまはしたる」。森鴎外、うたかたの記「窓の下なる小机に…、その片端に巨勢は―つきたり」

つら‐ぬき【貫・頬貫】🔗⭐🔉

つら‐ぬき【貫・頬貫】

①毛皮製で、口元くちもとに赤紐を貫き巾着形に引きしめて履く浅沓あさぐつ。つなぬき。

貫

②白革で造り、雨雪の日に用いる沓。

③(→)田沓たぐつに同じ。

②白革で造り、雨雪の日に用いる沓。

③(→)田沓たぐつに同じ。

②白革で造り、雨雪の日に用いる沓。

③(→)田沓たぐつに同じ。

②白革で造り、雨雪の日に用いる沓。

③(→)田沓たぐつに同じ。

つら‐はじ【面恥・頬恥】‥ハヂ🔗⭐🔉

つら‐はじ【面恥・頬恥】‥ハヂ

面目を失って恥をかくこと。あかはじ。浄瑠璃、義経千本桜「生け捕つて―と存じたに、思ひの外手強いやつ」

⇒面恥無い

○面恥無いつらはじない

恥しらずである。狂言、察化「―、身共を騙だましてようおりやつたの」

⇒つら‐はじ【面恥・頬恥】

つら‐ぼね【頬骨・面骨】🔗⭐🔉

つら‐ぼね【頬骨・面骨】

①ほおぼね。

②顔つき。

ほお【頬】ホホ🔗⭐🔉

ほお‐あか【頬赤】ホホ‥🔗⭐🔉

ほお‐あか【頬赤】ホホ‥

スズメ目ホオジロ科の鳥。目の下があざやかな栗色だからいう。小形で、本州では山地の草原で繁殖し冬は暖地に漂行。〈[季]夏〉

ホオアカ

撮影:小宮輝之

ほお‐あて【頬当】ホホ‥🔗⭐🔉

ほお‐あて【頬当】ホホ‥

小具足の中の面具の一種。鉄を打ち出して頤おとがいから頬へかけて当てるもの。革製のものは練頬ねりぼおという。

頬当

ほお‐えみ【頬笑み】ホホヱミ🔗⭐🔉

ほお‐えみ【頬笑み】ホホヱミ

⇒ほほえみ

ほお‐え・む【頬笑む】ホホヱム🔗⭐🔉

ほお‐え・む【頬笑む】ホホヱム

〔自五〕

⇒ほほえむ

ほお‐がえし【頬返し】ホホガヘシ🔗⭐🔉

ほお‐がえし【頬返し】ホホガヘシ

①頬張ったものを一方から他方へ移してかむこと。日葡辞書「ハウガエシガナラヌ」

②身動き。始末するてだて。

⇒頬返しがつかない

⇒頬返しが成らぬ

○頬返しがつかないほおがえしがつかない

どうしようもない。

⇒ほお‐がえし【頬返し】

○頬返しが成らぬほおがえしがならぬ

始末に困る。手に余る。根無草後編「格別尻が大きいから頬返しも成りませぬ」

⇒ほお‐がえし【頬返し】

○頬が落ちるようほおがおちるよう

非常に美味であることの形容。「頬が落ちそう」とも。

⇒ほお【頬】

○頬返しがつかないほおがえしがつかない🔗⭐🔉

○頬返しがつかないほおがえしがつかない

どうしようもない。

⇒ほお‐がえし【頬返し】

○頬返しが成らぬほおがえしがならぬ🔗⭐🔉

○頬返しが成らぬほおがえしがならぬ

始末に困る。手に余る。根無草後編「格別尻が大きいから頬返しも成りませぬ」

⇒ほお‐がえし【頬返し】

○頬が落ちるようほおがおちるよう🔗⭐🔉

○頬が落ちるようほおがおちるよう

非常に美味であることの形容。「頬が落ちそう」とも。

⇒ほお【頬】

ほお‐がしわ【朴・厚朴】ホホガシハ

(→)ホオの異称。万葉集19「わがせこが捧げて持てる―あたかも似るか青き蓋きぬがさ」

ほお‐かぶり【頬被り・頬冠り】ホホ‥

(ホオカムリとも)

①頭から頬へかけて衣服や手拭などをかぶること。

②その事を知っていながら、知らないふりをすること。ほっかぶり。「―を決めこむ」「交通違反に―する」

ほお‐がまち【頬輔】ホホ‥

ほおげた。ほおぼね。浄瑠璃、心中天の網島「縛られながら―踏み付け踏み付け」

ほお‐かむり【頬被り】ホホ‥

⇒ほおかぶり。

⇒ほおかむり‐ごや【頬被り小屋】

ほおかむり‐ごや【頬被り小屋】ホホ‥

山畑やまはたに出作りをする際、宿泊に利用する合掌造りの簡単な小屋。

⇒ほお‐かむり【頬被り】

ほお‐かぶり【頬被り・頬冠り】ホホ‥🔗⭐🔉

ほお‐かぶり【頬被り・頬冠り】ホホ‥

(ホオカムリとも)

①頭から頬へかけて衣服や手拭などをかぶること。

②その事を知っていながら、知らないふりをすること。ほっかぶり。「―を決めこむ」「交通違反に―する」

ほお‐がまち【頬輔】ホホ‥🔗⭐🔉

ほお‐がまち【頬輔】ホホ‥

ほおげた。ほおぼね。浄瑠璃、心中天の網島「縛られながら―踏み付け踏み付け」

ほお‐かむり【頬被り】ホホ‥🔗⭐🔉

ほお‐かむり【頬被り】ホホ‥

⇒ほおかぶり。

⇒ほおかむり‐ごや【頬被り小屋】

ほおかむり‐ごや【頬被り小屋】ホホ‥🔗⭐🔉

ほおかむり‐ごや【頬被り小屋】ホホ‥

山畑やまはたに出作りをする際、宿泊に利用する合掌造りの簡単な小屋。

⇒ほお‐かむり【頬被り】

○頬が緩むほおがゆるむ

うれしくなり、にこにこすること。

⇒ほお【頬】

○頬が緩むほおがゆるむ🔗⭐🔉

○頬が緩むほおがゆるむ

うれしくなり、にこにこすること。

⇒ほお【頬】

ボーカリスト【vocalist】

歌手。ロック‐バンドなどで歌唱を担当する人。ボーカル。

ボーカル【vocal】

①声の。声楽の。「―‐ソロ」。

②(特にポピュラー音楽でいう)

㋐声楽。歌唱。声楽曲。ヴォーカル。

㋑(→)ボーカリストに同じ。

③音声学で、有声音・母音のこと。

ボー‐ガン【bowgun】

銃のように引き金を引いて矢を発射する弓。

ホーカンド【Khoqand】

⇒コーカンド

ボーキサイト【bauxite】

(南フランスの原産地Les Bauxに基づく名)酸化アルミニウムを主成分とする鉱石。酸化鉄・粘土鉱物などを含む。塊状または粘土状で、白・灰・褐・赤色など。アルミナおよびアルミニウムの重要原料。日本にはボーキサイト鉱床はない。水礬土すいばんど鉱。鉄礬土。ボーザイト。

ホーク【fork】

⇒フォーク

ほお・く【蓬く】ホホク

〔自下二〕

⇒ほおける(下一)

ボーク【balk; baulk】

(失策の意)野球で、走者のある場合に投手のおかす反則行為。打者に対する投球動作を途中で止めるなど。全走者は一つだけ進塁できる。

ボーグ【vogue フランス】

流行。

ポーク【pork】

豚肉。

⇒ポーク‐カツレツ【pork cutlet】

⇒ポーク‐ソテー【pork sauté】

⇒ポーク‐チョップ【pork chop】

⇒ポーク‐ビーンズ

ポーク‐カツレツ【pork cutlet】

豚肉の切り身に小麦粉・溶き卵・パン粉をつけて油で揚げた料理。ポークカツ。とんカツ。

⇒ポーク【pork】

ポーク‐ソテー【pork sauté】

豚肉の切り身をバターや油で焼いた料理。

⇒ポーク【pork】

ポーク‐チョップ【pork chop】

豚の骨付きロース肉。また、それをソテーした料理。ポーク‐チャップ。

⇒ポーク【pork】

ポーク‐ビーンズ

(pork and beans)いんげん豆と豚肉を煮込んだアメリカ料理。ポーク‐アンド‐ビーンズ。

⇒ポーク【pork】

ほお‐げた【頬桁】ホホ‥

ほおぼね。日葡辞書「ホウゲタ」。好色一代女6「笠の緒のあたりし―をさすり」。「―を張る」

⇒頬桁が過ぎる

⇒頬桁を叩く

ほお‐げた【頬桁】ホホ‥🔗⭐🔉

ほお‐げた【頬桁】ホホ‥

ほおぼね。日葡辞書「ホウゲタ」。好色一代女6「笠の緒のあたりし―をさすり」。「―を張る」

⇒頬桁が過ぎる

⇒頬桁を叩く

○頬桁が過ぎるほおげたがすぎる

おしゃべりがすぎる。浄瑠璃、心中万年草「ヤア京々とやかましい―」

⇒ほお‐げた【頬桁】

○頬桁が過ぎるほおげたがすぎる🔗⭐🔉

○頬桁が過ぎるほおげたがすぎる

おしゃべりがすぎる。浄瑠璃、心中万年草「ヤア京々とやかましい―」

⇒ほお‐げた【頬桁】

ほおけ‐だ・つ【蓬け起つ】ホホケ‥

〔自五〕

けばだつ。ふくだむ。

○頬桁を叩くほおげたをたたく🔗⭐🔉

○頬桁を叩くほおげたをたたく

物を言うことを卑しめていう語。浄瑠璃、博多小女郎波枕「生けて置いたら頬桁叩き、後日の難儀見るやうな」

⇒ほお‐げた【頬桁】

ほお・ける【蓬ける】ホホケル

〔自下一〕[文]ほほ・く(下二)

①老衰などのために、知覚がにぶくなる。もうろくする。類聚名義抄「潦倒、ホホケタリ」→ほうける。

②髪などがほつれて乱れる。そそける。

ボーゲン【Bogen ドイツ】

(弧形・湾曲・曲線の意)

①スキーで、板の後端を開いて回転する技術。制動回転。

②音楽で、弦楽器の弓。

ボーザイト【bauxite】

⇒ボーキサイト

ほお‐さき【頬前】ホホ‥

ほおのさき。ほおのあたり。

ほお‐ざし【頬刺】ホホ‥

鰯いわしに塩をふりかけ、竹串または藁で頬のあたりを刺し連ねて、乾した食品。ほおどし。〈[季]春〉

ボージュラ【C. F. Vaugelas】

⇒ヴォージュラ

ボージョレー【Beaujolais】

フランスのブルゴーニュ地方の南端、マコン南方からリヨン北方に至る地区。ワインの産地として著名。

⇒ボージョレー‐ヌーヴォー【Beaujolais nouveau フランス】

ボージョレー‐ヌーヴォー【Beaujolais nouveau フランス】

ボージョレー地方産の葡萄酒の新酒。出荷解禁日は、フランス政府によって11月の第3木曜日午前零時とされている。

⇒ボージョレー【Beaujolais】

ほお‐じろ【頬白】ホホ‥

スズメ目ホオジロ科の鳥。背面は大体栗褐色で、胸腹部は淡褐色、顔は黒色で頬が白い。日本では林縁から開けた場所に最も普通。雄のさえずりは「一筆啓上仕り候」とか「源平つつじ白つつじ」と聞こえるという。〈[季]春〉。〈文明本節用集〉

ほおじろ(雄)

ホオジロ

提供:OPO

ホオジロ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒ほおじろ‐がも【頬白鴨】

⇒ほおじろ‐ざめ【頬白鮫】

ほおじろ‐がも【頬白鴨】ホホ‥

カモの一種。腹面は白色、背面は黒色。雄の頭部は黒色で、頬に白紋がある。雌の頭は全体黒褐色。北半球北部で繁殖し、日本では冬鳥。

ホオジロガモ

撮影:小宮輝之

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒ほおじろ‐がも【頬白鴨】

⇒ほおじろ‐ざめ【頬白鮫】

ほおじろ‐がも【頬白鴨】ホホ‥

カモの一種。腹面は白色、背面は黒色。雄の頭部は黒色で、頬に白紋がある。雌の頭は全体黒褐色。北半球北部で繁殖し、日本では冬鳥。

ホオジロガモ

撮影:小宮輝之

⇒ほお‐じろ【頬白】

ほおじろ‐ざめ【頬白鮫】ホホ‥

ネズミザメ科の海産の軟骨魚。体長は5メートル以上。体は紡錘形で、背部は青灰色、腹部は白色。温帯・熱帯の海に広く分布し、凶暴で人を襲うという。ほおじろ。

⇒ほお‐じろ【頬白】

ホース【hoos オランダ】

ゴム・ビニールなどでつくり、液体や気体を送るのに使う管。蛇管。

ボース【Rash Bihari Bose】

インド民族運動の指導者。1915年イギリスの追及を逃れて訪日。第二次大戦中、インド独立連盟の総裁として日本に協力。(1886〜1944)

ボース【Satyendra Nath Bose】

インドの物理学者。光子の統計的性質を発見。(1894〜1974)

⇒ボース‐とうけい【ボース統計】

ボース【Subhas Chandra Bose】

インド反英独立運動の指導者。国民会議派内の急進派。第二次大戦に際し、日独枢軸の力を利用して独立達成を企て、インド国民軍を組織したが失敗。台湾で事故死。(1897〜1945)

ポーズ【pause】

休止。中止。間ま。「―を入れる」

ポーズ【pose】

①姿勢。特に、絵画・彫刻・写真などで、モデルが示す姿勢。「―をとる」

②見せかけの態度。「積極的な―を見せる」

ほおずき【酸漿・鬼灯】ホホヅキ

(語源は「頬付」か)

①ナス科の多年草。茎の高さ60〜70センチメートル。葉は卵状楕円形。黄緑白色の花を開き、球形の液果が嚢ふくろ状にふくらんだ宿存萼がくに包まれて赤熟。果実は種子を除いて空にし、吹き鳴らす。根を鎮咳ちんがい・利尿薬に使用。丹波酸漿。〈[季]秋〉。〈本草和名〉

ホオズキ

提供:OPO

⇒ほお‐じろ【頬白】

ほおじろ‐ざめ【頬白鮫】ホホ‥

ネズミザメ科の海産の軟骨魚。体長は5メートル以上。体は紡錘形で、背部は青灰色、腹部は白色。温帯・熱帯の海に広く分布し、凶暴で人を襲うという。ほおじろ。

⇒ほお‐じろ【頬白】

ホース【hoos オランダ】

ゴム・ビニールなどでつくり、液体や気体を送るのに使う管。蛇管。

ボース【Rash Bihari Bose】

インド民族運動の指導者。1915年イギリスの追及を逃れて訪日。第二次大戦中、インド独立連盟の総裁として日本に協力。(1886〜1944)

ボース【Satyendra Nath Bose】

インドの物理学者。光子の統計的性質を発見。(1894〜1974)

⇒ボース‐とうけい【ボース統計】

ボース【Subhas Chandra Bose】

インド反英独立運動の指導者。国民会議派内の急進派。第二次大戦に際し、日独枢軸の力を利用して独立達成を企て、インド国民軍を組織したが失敗。台湾で事故死。(1897〜1945)

ポーズ【pause】

休止。中止。間ま。「―を入れる」

ポーズ【pose】

①姿勢。特に、絵画・彫刻・写真などで、モデルが示す姿勢。「―をとる」

②見せかけの態度。「積極的な―を見せる」

ほおずき【酸漿・鬼灯】ホホヅキ

(語源は「頬付」か)

①ナス科の多年草。茎の高さ60〜70センチメートル。葉は卵状楕円形。黄緑白色の花を開き、球形の液果が嚢ふくろ状にふくらんだ宿存萼がくに包まれて赤熟。果実は種子を除いて空にし、吹き鳴らす。根を鎮咳ちんがい・利尿薬に使用。丹波酸漿。〈[季]秋〉。〈本草和名〉

ホオズキ

提供:OPO

②子供が、口に入れて吹き鳴らして遊ぶ玩具。1の実み以外に「うみほおずき」をも含めていう。栄華物語初花「―などを吹きふくらめて」

⇒ほおずき‐いち【鬼灯市】

⇒ほおずき‐ぢょうちん【酸漿提灯】

ほおずき‐いち【鬼灯市】ホホヅキ‥

7月9・10の両日、東京浅草観音(浅草寺せんそうじ)の境内に鉢植えのホオズキを並べて売る市。7月10日は浅草観音の四万六千日しまんろくせんにちに当たり、大勢の参詣人でにぎわう。〈[季]夏〉。→四万六千日。

鬼灯市(浅草寺)

提供:東京都

②子供が、口に入れて吹き鳴らして遊ぶ玩具。1の実み以外に「うみほおずき」をも含めていう。栄華物語初花「―などを吹きふくらめて」

⇒ほおずき‐いち【鬼灯市】

⇒ほおずき‐ぢょうちん【酸漿提灯】

ほおずき‐いち【鬼灯市】ホホヅキ‥

7月9・10の両日、東京浅草観音(浅草寺せんそうじ)の境内に鉢植えのホオズキを並べて売る市。7月10日は浅草観音の四万六千日しまんろくせんにちに当たり、大勢の参詣人でにぎわう。〈[季]夏〉。→四万六千日。

鬼灯市(浅草寺)

提供:東京都

⇒ほおずき【酸漿・鬼灯】

ほおずき‐ぢょうちん【酸漿提灯】ホホヅキヂヤウ‥

赤色の紙を張って作った、球形で小さなぶら提灯。提灯行列や商店の売出し、また子供の玩具などに用いる。島崎藤村、家「お房は―を手にして、先づ家へ入つた」

⇒ほおずき【酸漿・鬼灯】

ほお‐すけ【緌】ホホ‥

(→)老懸おいかけに同じ。〈倭名類聚鈔12〉

ボース‐とうけい【ボース統計】

同種粒子の集団が持つ性質の一つ。この性質を有する光子・パイ中間子などはボース粒子あるいはボソンと呼ばれ、スピンの値は整数。一つの状態に任意個の粒子が入れる点が特徴。↔フェルミ統計

⇒ボース【Satyendra Nath Bose】

ホース‐ラディッシュ【horse-radish】

(→)山葵わさび大根。

ほお‐ずり【頬摺り】ホホ‥

頬を相手の頬などにすりつけること。「赤ん坊に―する」

ボースン【boatswain; bo's'n; bosun】

甲板長。水夫長。

ホーソーン【Nathaniel Hawthorne】

アメリカの小説家。ニュー‐イングランドの清教徒社会に取材した小説のほか、寓意と倫理性に富む長短の小説を書いた。長編「緋文字」「七破風の屋敷」「大理石の牧神」、短編「ラパチーニの娘」など。(1804〜1864)

ボーダー【border】

①へり。ふち。端。

②境。国境。

⇒ボーダー‐プリント【border print】

⇒ボーダー‐ライン【borderline】

⇒ボーダー‐レス【borderless】

ポーター【porter】

駅・ホテルなどの荷物運搬人。また、登山隊について、もっぱら荷を運ぶことを仕事とする人。

ポーター【Cole Albert Porter】

アメリカの作曲家・作詞家。「ビギン‐ザ‐ビギン」「夜も昼も」、ミュージカル「エニシング‐ゴーズ」「カンカン」など。(1891〜1964)

ボーダー‐プリント【border print】

布地の幅の片方に縁飾りのように模様を染め出したもの。

⇒ボーダー【border】

ボーダー‐ライン【borderline】

①境界線。

②どちらとも決めがたい位置。「当落の―」

⇒ボーダー【border】

ボーダー‐レス【borderless】

境界がないこと。境界の曖昧なこと。

⇒ボーダー【border】

ボー‐タイ【bow tie】

蝶ネクタイ。

ほお‐だて【頬立】ホホ‥

(→)方立ほうだて3に同じ。

ポータビリティー【portability】

(携帯性の意)

①転職時に、それまで積み立てた年金資産を転職先の年金や個人型年金に移換できること。

②ソフトウェアなどを、別のシステムに移して利用できること。

③携帯電話の番号を、契約事業者を変更してもそのまま使えること。番号ポータビリティー。

ポータブル【portable】

持ち運びのできるさま。小型で携帯に便利なさま。携帯用。「―‐テレビ」

ポータル‐サイト【portal site】

(portalは入口の意)インターネット上で、必要な情報を得るために最初にアクセスするような、各種の利便性を備えたサイト。

ホータン【和田】

(Khotan;Hotan)中国新疆ウイグル自治区南部にあるオアシス都市。人口18万6千(2000)。ホタン。→于闐うてん

ボーダン【Jean Bodin】

フランスの政治学者・法哲学者。主権を国家最高の恒久的権力と見たことによって、政治学史上重要。主著「国家論」。ボダン。(1530〜1596)

ほ‐おち【穂落ち】

秋になって稲の実りの悪くなること。

ポーチ【porch】

玄関先の屋外部にあって、上部が屋根でおおわれている部分。

ポーチ【pouch】

化粧品などの小物を入れる小形の袋。

ポーチド‐エッグ【poached egg】

卵を、少量の酢を加えた熱湯に割り入れ、卵白が卵黄を包み込むようにゆでたもの。落し卵。

ホー‐チ‐ミン【Ho Chi Minh・胡志明】

①ベトナムの政治家。20歳頃に渡欧、フランス社会党・共産党に加入して独立運動に従事、第二次大戦中ベトミンを組織して抗日運動を指導。1945年ベトナム民主共和国を建て、初代国家主席(大統領)。植民地支配復活をねらうフランスに対して抵抗をつづけ、54年ジュネーヴ協定により独立を確保。労働党主席を兼ね、アメリカの支援する南ベトナム政権に対抗しつつ社会主義建設を指導。(1890〜1969)

ホー‐チミン(1)

撮影:小松義夫

⇒ほおずき【酸漿・鬼灯】

ほおずき‐ぢょうちん【酸漿提灯】ホホヅキヂヤウ‥

赤色の紙を張って作った、球形で小さなぶら提灯。提灯行列や商店の売出し、また子供の玩具などに用いる。島崎藤村、家「お房は―を手にして、先づ家へ入つた」

⇒ほおずき【酸漿・鬼灯】

ほお‐すけ【緌】ホホ‥

(→)老懸おいかけに同じ。〈倭名類聚鈔12〉

ボース‐とうけい【ボース統計】

同種粒子の集団が持つ性質の一つ。この性質を有する光子・パイ中間子などはボース粒子あるいはボソンと呼ばれ、スピンの値は整数。一つの状態に任意個の粒子が入れる点が特徴。↔フェルミ統計

⇒ボース【Satyendra Nath Bose】

ホース‐ラディッシュ【horse-radish】

(→)山葵わさび大根。

ほお‐ずり【頬摺り】ホホ‥

頬を相手の頬などにすりつけること。「赤ん坊に―する」

ボースン【boatswain; bo's'n; bosun】

甲板長。水夫長。

ホーソーン【Nathaniel Hawthorne】

アメリカの小説家。ニュー‐イングランドの清教徒社会に取材した小説のほか、寓意と倫理性に富む長短の小説を書いた。長編「緋文字」「七破風の屋敷」「大理石の牧神」、短編「ラパチーニの娘」など。(1804〜1864)

ボーダー【border】

①へり。ふち。端。

②境。国境。

⇒ボーダー‐プリント【border print】

⇒ボーダー‐ライン【borderline】

⇒ボーダー‐レス【borderless】

ポーター【porter】

駅・ホテルなどの荷物運搬人。また、登山隊について、もっぱら荷を運ぶことを仕事とする人。

ポーター【Cole Albert Porter】

アメリカの作曲家・作詞家。「ビギン‐ザ‐ビギン」「夜も昼も」、ミュージカル「エニシング‐ゴーズ」「カンカン」など。(1891〜1964)

ボーダー‐プリント【border print】

布地の幅の片方に縁飾りのように模様を染め出したもの。

⇒ボーダー【border】

ボーダー‐ライン【borderline】

①境界線。

②どちらとも決めがたい位置。「当落の―」

⇒ボーダー【border】

ボーダー‐レス【borderless】

境界がないこと。境界の曖昧なこと。

⇒ボーダー【border】

ボー‐タイ【bow tie】

蝶ネクタイ。

ほお‐だて【頬立】ホホ‥

(→)方立ほうだて3に同じ。

ポータビリティー【portability】

(携帯性の意)

①転職時に、それまで積み立てた年金資産を転職先の年金や個人型年金に移換できること。

②ソフトウェアなどを、別のシステムに移して利用できること。

③携帯電話の番号を、契約事業者を変更してもそのまま使えること。番号ポータビリティー。

ポータブル【portable】

持ち運びのできるさま。小型で携帯に便利なさま。携帯用。「―‐テレビ」

ポータル‐サイト【portal site】

(portalは入口の意)インターネット上で、必要な情報を得るために最初にアクセスするような、各種の利便性を備えたサイト。

ホータン【和田】

(Khotan;Hotan)中国新疆ウイグル自治区南部にあるオアシス都市。人口18万6千(2000)。ホタン。→于闐うてん

ボーダン【Jean Bodin】

フランスの政治学者・法哲学者。主権を国家最高の恒久的権力と見たことによって、政治学史上重要。主著「国家論」。ボダン。(1530〜1596)

ほ‐おち【穂落ち】

秋になって稲の実りの悪くなること。

ポーチ【porch】

玄関先の屋外部にあって、上部が屋根でおおわれている部分。

ポーチ【pouch】

化粧品などの小物を入れる小形の袋。

ポーチド‐エッグ【poached egg】

卵を、少量の酢を加えた熱湯に割り入れ、卵白が卵黄を包み込むようにゆでたもの。落し卵。

ホー‐チ‐ミン【Ho Chi Minh・胡志明】

①ベトナムの政治家。20歳頃に渡欧、フランス社会党・共産党に加入して独立運動に従事、第二次大戦中ベトミンを組織して抗日運動を指導。1945年ベトナム民主共和国を建て、初代国家主席(大統領)。植民地支配復活をねらうフランスに対して抵抗をつづけ、54年ジュネーヴ協定により独立を確保。労働党主席を兼ね、アメリカの支援する南ベトナム政権に対抗しつつ社会主義建設を指導。(1890〜1969)

ホー‐チミン(1)

撮影:小松義夫

ホー‐チミン(2)

撮影:小松義夫

ホー‐チミン(2)

撮影:小松義夫

②ベトナム南部の都市。旧称サイゴン。1976年ホー=チミン1を記念して改称。メコン川の三角洲の一隅に位置し、舟運により内陸に通ずる。米穀の集散地で、ベトナム最大の経済都市。人口301万6千(1992)。

ポーチュラカ【Portulaca】

スベリヒユ科スベリヒユ属植物の属名。園芸界ではマツバボタンに近い一種を指していう。

ほお‐づえ【頬杖】ホホヅヱ

①ひじを立てて手のひらで頬を支えること。つらづえ。かおづえ。日葡辞書「ホウヅエヲツク」

②〔建〕(「方杖ほうづえ」とも)

㋐庇ひさし・小屋組・梁を柱で受ける時、柱と陸梁ろくばりとの中間同士を斜めに結んで構造を堅固にする短い材。すじかい。

㋑(→)枝束えだづかに同じ。

ほお‐つき【頬付き】ホホ‥

かおつき。〈倭名類聚鈔3〉

ポーツマス【Portsmouth】

①イギリス、イングランド南西部ハンプシャー州南岸にある港湾都市。イギリス海軍の主要根拠地。ディケンズの生地。人口19万(1996)。

②アメリカ北東部、ニュー‐ハンプシャー州の都市。

⇒ポーツマス‐じょうやく【ポーツマス条約】

ポーツマス‐じょうやく【ポーツマス条約】‥デウ‥

1905年(明治38)9月5日、日露両国全権がポーツマス2で締結した日露戦争の講和条約。日本首席全権は小村寿太郎、ロシア首席全権はウィッテ。日本の韓国における権益の確認、関東州の租借権および長春・旅順間の鉄道の譲渡、樺太南半の割譲などを日本は得たが、賠償金は得られなかった。

ポーツマス講和会議 前列左3番目が小村全権 向こう側左から3番目がウイッテ全権

提供:毎日新聞社

②ベトナム南部の都市。旧称サイゴン。1976年ホー=チミン1を記念して改称。メコン川の三角洲の一隅に位置し、舟運により内陸に通ずる。米穀の集散地で、ベトナム最大の経済都市。人口301万6千(1992)。

ポーチュラカ【Portulaca】

スベリヒユ科スベリヒユ属植物の属名。園芸界ではマツバボタンに近い一種を指していう。

ほお‐づえ【頬杖】ホホヅヱ

①ひじを立てて手のひらで頬を支えること。つらづえ。かおづえ。日葡辞書「ホウヅエヲツク」

②〔建〕(「方杖ほうづえ」とも)

㋐庇ひさし・小屋組・梁を柱で受ける時、柱と陸梁ろくばりとの中間同士を斜めに結んで構造を堅固にする短い材。すじかい。

㋑(→)枝束えだづかに同じ。

ほお‐つき【頬付き】ホホ‥

かおつき。〈倭名類聚鈔3〉

ポーツマス【Portsmouth】

①イギリス、イングランド南西部ハンプシャー州南岸にある港湾都市。イギリス海軍の主要根拠地。ディケンズの生地。人口19万(1996)。

②アメリカ北東部、ニュー‐ハンプシャー州の都市。

⇒ポーツマス‐じょうやく【ポーツマス条約】

ポーツマス‐じょうやく【ポーツマス条約】‥デウ‥

1905年(明治38)9月5日、日露両国全権がポーツマス2で締結した日露戦争の講和条約。日本首席全権は小村寿太郎、ロシア首席全権はウィッテ。日本の韓国における権益の確認、関東州の租借権および長春・旅順間の鉄道の譲渡、樺太南半の割譲などを日本は得たが、賠償金は得られなかった。

ポーツマス講和会議 前列左3番目が小村全権 向こう側左から3番目がウイッテ全権

提供:毎日新聞社

→文献資料[ポーツマス条約]

⇒ポーツマス【Portsmouth】

ボーデ【Johann Elert Bode】

ドイツの天文学者。ベルリン天文台長を勤め、天文年鑑を創刊、星表・星図を作成。ボーデの法則を公表。(1747〜1826)

⇒ボーデ‐の‐ほうそく【ボーデの法則】

ポーティコ【portico】

古代ギリシア・ローマ建築で、ペディメントのある神殿風の正面の部分。

ボーディング‐ブリッジ【boarding bridge】

空港のターミナル‐ビルから飛行機に直接搭乗するための可動橋。

ボーデ‐の‐ほうそく【ボーデの法則】‥ハフ‥

(Bode's law)諸惑星と太陽との距離に関する経験的な法則。惑星の中で最も内側にある水星までの距離を4とし、以下3の1倍、2倍、4倍、8倍、16倍などをそれに加えると、太陽からそれぞれの惑星に至る距離になるというもの。ティティウス‐ボーデの法則。

⇒ボーデ【Johann Elert Bode】

ホーデン【Hoden ドイツ】

(→)睾丸こうがん。

ボーデン‐こ【ボーデン湖】

(Bodensee ドイツ)ヨーロッパ中部の湖。東西に長くのびる。ドイツとスイスの国境にあり、東岸の一部はオーストリアに属する。ライン川が南東から流入し、西へ流出する。面積544平方キロメートル。沿岸には観光・保養都市が多い。

ボート【boot オランダ・boat イギリス】

オールまたは船外機で推進する、甲板のない洋風の小舟。短艇。端艇。比較的小型の高速船の総称として用いられる場合もある。〈[季]夏〉

⇒ボート‐デッキ【boat deck】

⇒ボート‐ネックライン【boot neckline】

⇒ボート‐ピープル【boat people】

⇒ボート‐マン【boatman】

⇒ボート‐レース【boat race】

ボート【bout オランダ】

⇒ボルト(bolt)

ボード【board】

板。特に、建材として加工した板。合板ごうはん・化粧板など。

⇒ボード‐ゲーム【board game】

⇒ボード‐セーリング【board sailing】

ポート【port】

①港。「ヘリ‐―」

②コンピューターと周辺装置とを結ぶコードの接続口。

③(→)ポートワインのこと。

⇒ポート‐ラップ【portlap】

⇒ポート‐ワイン【port wine】

ポート‐アイランド

(Port Island)兵庫県南東部、神戸市中央区の人工島。都市機能と港湾機能を併せ持つ海上都市。第1期は1981年完成。面積436ヘクタール。第2期は2005年完成。面積390ヘクタール。

ボードイン【Antonius F. Bauduin】

オランダの軍医。1862年(文久2)長崎養生所(精得館)の教師として来日、医学教育の充実に尽くす。いったん帰国後、69年(明治2)大坂医学校教師となり、大学東校でも教え、70年帰国。(1820〜1885)

ポート‐ヴィラ【Port-Vila】

南太平洋、バヌアツ共和国の首都。エファテ島の南西岸に位置する。人口2万9千(1999)。ヴィラ。

ポート‐オブ‐スペイン【Port of Spain】

西インド諸島南東端、トリニダード‐トバゴ共和国の首都。トリニダード島北西岸にある。石油・アスファルトなどの積出し港。カーニバルが著名。人口4万3千(1996)。

ボードガヤー【Bodhgayā ヒンディー】

(→)ブッダガヤーの現在の呼称。

ボード‐ゲーム【board game】

盤上で駒などを動かして勝敗を競うゲーム。チェス・オセロ・バック‐ギャモンなど。

⇒ボード【board】

ポート‐サイド【Port Said】

エジプト北東部、スエズ運河の地中海側入口に位置する港湾都市。人口47万2千(1996)。

ボード‐セーリング【board sailing】

板の上に帆を立て、風を利用して海上を走るスポーツ。1970年頃にアメリカで考案。別名ウィンド‐サーフィンは商品名。

⇒ボード【board】

ボート‐デッキ【boat deck】

救命艇が設置された甲板。

⇒ボート【boot オランダ・boat イギリス】

ボート‐ネックライン【boot neckline】

前後同じ深さにくった、幅広く浅い衿えりぐり。また、その形。船底に似ていることからの名。バトー‐ネックライン。→ネックライン(図)。

⇒ボート【boot オランダ・boat イギリス】

ボート‐ピープル【boat people】

小船で国外へ脱出する難民。とくに1975年のベトナム戦争終結後、インドシナ地域から海外へ亡命しようとした難民をいう。

⇒ボート【boot オランダ・boat イギリス】

ボードビリアン【vaudevillian】

ボードビルの芸人。軽演劇俳優。

ボードビル【vaudeville フランス】

①もと俗謡入りの劇。転じて、軽妙な通俗的喜劇。

②歌曲・舞踊・軽業・寸劇などを組み合わせた大衆的娯楽演芸。

ポートフォリオ【portfolio】

(紙挟み・折鞄の意)

①投資信託や金融機関など機関投資家の所有有価証券の一覧表。

②資産運用に際し、最も有利な分散投資の選択。ポートフォリオ‐セレクション。

ボート‐マン【boatman】

ボートの漕ぎ手。

⇒ボート【boot オランダ・boat イギリス】

ポート‐モレスビー【Port Moresby】

パプア‐ニューギニアの首都。パプア湾に臨む天然の良港。人口25万4千(2000)。

ポート‐ラップ【portlap】

ポートワインを熱い湯でうすめ、砂糖をまぜた飲物。

⇒ポート【port】

ポートランド【Portland】

アメリカ合衆国北西部、オレゴン州最大の都市。対日輸出の中心港。電子産業などが盛ん。人口52万9千(2000)。

ボードリヤール【Jean Baudrillard】

フランスの社会学者。現代消費社会における物の象徴交換と象徴的消費を説明。著「消費社会の神話と構造」など。(1929〜2007)

ボートル【boter オランダ】

(近世語)(→)バターのこと。華夷通商考4「―、牛の乳汁を集て煉たる者なり」

ポート‐ルイス【Port Louis】

マダガスカル島東方の島国、モーリシャス共和国の首都。サトウキビ・タバコの積出し港として発展。人口14万8千(2003)。

ボート‐レース【boat race】

①ボート競漕。

②モーター‐ボート競走。競艇。

⇒ボート【boot オランダ・boat イギリス】

ポートレート【portrait】

肖像。肖像画。肖像写真。

ボードレール【Charles Baudelaire】

フランスの詩人。象徴派の先駆、芸術至上主義・頽廃主義の代表者。詩集「悪の華」は近代詩の聖典。ほかに、散文詩「パリの憂鬱」、評論「ロマン派芸術論」など。(1821〜1867)

ボートロ‐えん【ボートロ円】‥ヱン

バターのこと。江戸時代、滋養剤と考えられていた。ボートル。洒落本、自惚鏡「ヲヤ大ごつた。―のへどといふもんだ」

ポート‐ワイン【port wine】

(ポルトガルの港市ポルトから積み出したことに由来)ポルトガル北部で産するアルコール分を強化した葡萄酒。赤・白があり、通常は甘口。日本では甘味を加えた葡萄酒をこの名で呼んだ。

⇒ポート【port】

ボーナス【bonus】

①割増金。株式の特別配当金。

②賞与。特別手当。期末手当。

ホーニング【honing】

研削加工の一種。主として円筒内面の精密仕上げに用いる。

ホーネッカー【Erich Honecker】

ドイツの政治家。東ドイツ社会主義統一党第一書記のち書記長、国家評議会議長。民主化運動によって退陣。(1912〜1994)

ほお‐の‐き【朴の木】ホホ‥

(→)朴ほおの別称。

ほお‐ば【朴歯】ホホ‥

朴の木で厚く作った足駄あしだの歯。また、その歯を入れた下駄。

ホーバークラフト【hovercraft】

⇒ホバークラフト

→文献資料[ポーツマス条約]

⇒ポーツマス【Portsmouth】

ボーデ【Johann Elert Bode】

ドイツの天文学者。ベルリン天文台長を勤め、天文年鑑を創刊、星表・星図を作成。ボーデの法則を公表。(1747〜1826)

⇒ボーデ‐の‐ほうそく【ボーデの法則】

ポーティコ【portico】

古代ギリシア・ローマ建築で、ペディメントのある神殿風の正面の部分。

ボーディング‐ブリッジ【boarding bridge】

空港のターミナル‐ビルから飛行機に直接搭乗するための可動橋。

ボーデ‐の‐ほうそく【ボーデの法則】‥ハフ‥

(Bode's law)諸惑星と太陽との距離に関する経験的な法則。惑星の中で最も内側にある水星までの距離を4とし、以下3の1倍、2倍、4倍、8倍、16倍などをそれに加えると、太陽からそれぞれの惑星に至る距離になるというもの。ティティウス‐ボーデの法則。

⇒ボーデ【Johann Elert Bode】

ホーデン【Hoden ドイツ】

(→)睾丸こうがん。

ボーデン‐こ【ボーデン湖】

(Bodensee ドイツ)ヨーロッパ中部の湖。東西に長くのびる。ドイツとスイスの国境にあり、東岸の一部はオーストリアに属する。ライン川が南東から流入し、西へ流出する。面積544平方キロメートル。沿岸には観光・保養都市が多い。

ボート【boot オランダ・boat イギリス】

オールまたは船外機で推進する、甲板のない洋風の小舟。短艇。端艇。比較的小型の高速船の総称として用いられる場合もある。〈[季]夏〉

⇒ボート‐デッキ【boat deck】

⇒ボート‐ネックライン【boot neckline】

⇒ボート‐ピープル【boat people】

⇒ボート‐マン【boatman】

⇒ボート‐レース【boat race】

ボート【bout オランダ】

⇒ボルト(bolt)

ボード【board】

板。特に、建材として加工した板。合板ごうはん・化粧板など。

⇒ボード‐ゲーム【board game】

⇒ボード‐セーリング【board sailing】

ポート【port】

①港。「ヘリ‐―」

②コンピューターと周辺装置とを結ぶコードの接続口。

③(→)ポートワインのこと。

⇒ポート‐ラップ【portlap】

⇒ポート‐ワイン【port wine】

ポート‐アイランド

(Port Island)兵庫県南東部、神戸市中央区の人工島。都市機能と港湾機能を併せ持つ海上都市。第1期は1981年完成。面積436ヘクタール。第2期は2005年完成。面積390ヘクタール。

ボードイン【Antonius F. Bauduin】

オランダの軍医。1862年(文久2)長崎養生所(精得館)の教師として来日、医学教育の充実に尽くす。いったん帰国後、69年(明治2)大坂医学校教師となり、大学東校でも教え、70年帰国。(1820〜1885)

ポート‐ヴィラ【Port-Vila】

南太平洋、バヌアツ共和国の首都。エファテ島の南西岸に位置する。人口2万9千(1999)。ヴィラ。

ポート‐オブ‐スペイン【Port of Spain】

西インド諸島南東端、トリニダード‐トバゴ共和国の首都。トリニダード島北西岸にある。石油・アスファルトなどの積出し港。カーニバルが著名。人口4万3千(1996)。

ボードガヤー【Bodhgayā ヒンディー】

(→)ブッダガヤーの現在の呼称。

ボード‐ゲーム【board game】

盤上で駒などを動かして勝敗を競うゲーム。チェス・オセロ・バック‐ギャモンなど。

⇒ボード【board】

ポート‐サイド【Port Said】

エジプト北東部、スエズ運河の地中海側入口に位置する港湾都市。人口47万2千(1996)。

ボード‐セーリング【board sailing】

板の上に帆を立て、風を利用して海上を走るスポーツ。1970年頃にアメリカで考案。別名ウィンド‐サーフィンは商品名。

⇒ボード【board】

ボート‐デッキ【boat deck】

救命艇が設置された甲板。

⇒ボート【boot オランダ・boat イギリス】

ボート‐ネックライン【boot neckline】

前後同じ深さにくった、幅広く浅い衿えりぐり。また、その形。船底に似ていることからの名。バトー‐ネックライン。→ネックライン(図)。

⇒ボート【boot オランダ・boat イギリス】

ボート‐ピープル【boat people】

小船で国外へ脱出する難民。とくに1975年のベトナム戦争終結後、インドシナ地域から海外へ亡命しようとした難民をいう。

⇒ボート【boot オランダ・boat イギリス】

ボードビリアン【vaudevillian】

ボードビルの芸人。軽演劇俳優。

ボードビル【vaudeville フランス】

①もと俗謡入りの劇。転じて、軽妙な通俗的喜劇。

②歌曲・舞踊・軽業・寸劇などを組み合わせた大衆的娯楽演芸。

ポートフォリオ【portfolio】

(紙挟み・折鞄の意)

①投資信託や金融機関など機関投資家の所有有価証券の一覧表。

②資産運用に際し、最も有利な分散投資の選択。ポートフォリオ‐セレクション。

ボート‐マン【boatman】

ボートの漕ぎ手。

⇒ボート【boot オランダ・boat イギリス】

ポート‐モレスビー【Port Moresby】

パプア‐ニューギニアの首都。パプア湾に臨む天然の良港。人口25万4千(2000)。

ポート‐ラップ【portlap】

ポートワインを熱い湯でうすめ、砂糖をまぜた飲物。

⇒ポート【port】

ポートランド【Portland】

アメリカ合衆国北西部、オレゴン州最大の都市。対日輸出の中心港。電子産業などが盛ん。人口52万9千(2000)。

ボードリヤール【Jean Baudrillard】

フランスの社会学者。現代消費社会における物の象徴交換と象徴的消費を説明。著「消費社会の神話と構造」など。(1929〜2007)

ボートル【boter オランダ】

(近世語)(→)バターのこと。華夷通商考4「―、牛の乳汁を集て煉たる者なり」

ポート‐ルイス【Port Louis】

マダガスカル島東方の島国、モーリシャス共和国の首都。サトウキビ・タバコの積出し港として発展。人口14万8千(2003)。

ボート‐レース【boat race】

①ボート競漕。

②モーター‐ボート競走。競艇。

⇒ボート【boot オランダ・boat イギリス】

ポートレート【portrait】

肖像。肖像画。肖像写真。

ボードレール【Charles Baudelaire】

フランスの詩人。象徴派の先駆、芸術至上主義・頽廃主義の代表者。詩集「悪の華」は近代詩の聖典。ほかに、散文詩「パリの憂鬱」、評論「ロマン派芸術論」など。(1821〜1867)

ボートロ‐えん【ボートロ円】‥ヱン

バターのこと。江戸時代、滋養剤と考えられていた。ボートル。洒落本、自惚鏡「ヲヤ大ごつた。―のへどといふもんだ」

ポート‐ワイン【port wine】

(ポルトガルの港市ポルトから積み出したことに由来)ポルトガル北部で産するアルコール分を強化した葡萄酒。赤・白があり、通常は甘口。日本では甘味を加えた葡萄酒をこの名で呼んだ。

⇒ポート【port】

ボーナス【bonus】

①割増金。株式の特別配当金。

②賞与。特別手当。期末手当。

ホーニング【honing】

研削加工の一種。主として円筒内面の精密仕上げに用いる。

ホーネッカー【Erich Honecker】

ドイツの政治家。東ドイツ社会主義統一党第一書記のち書記長、国家評議会議長。民主化運動によって退陣。(1912〜1994)

ほお‐の‐き【朴の木】ホホ‥

(→)朴ほおの別称。

ほお‐ば【朴歯】ホホ‥

朴の木で厚く作った足駄あしだの歯。また、その歯を入れた下駄。

ホーバークラフト【hovercraft】

⇒ホバークラフト

ホオジロ

提供:OPO

ホオジロ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒ほおじろ‐がも【頬白鴨】

⇒ほおじろ‐ざめ【頬白鮫】

ほおじろ‐がも【頬白鴨】ホホ‥

カモの一種。腹面は白色、背面は黒色。雄の頭部は黒色で、頬に白紋がある。雌の頭は全体黒褐色。北半球北部で繁殖し、日本では冬鳥。

ホオジロガモ

撮影:小宮輝之

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒ほおじろ‐がも【頬白鴨】

⇒ほおじろ‐ざめ【頬白鮫】

ほおじろ‐がも【頬白鴨】ホホ‥

カモの一種。腹面は白色、背面は黒色。雄の頭部は黒色で、頬に白紋がある。雌の頭は全体黒褐色。北半球北部で繁殖し、日本では冬鳥。

ホオジロガモ

撮影:小宮輝之

⇒ほお‐じろ【頬白】

ほおじろ‐ざめ【頬白鮫】ホホ‥

ネズミザメ科の海産の軟骨魚。体長は5メートル以上。体は紡錘形で、背部は青灰色、腹部は白色。温帯・熱帯の海に広く分布し、凶暴で人を襲うという。ほおじろ。

⇒ほお‐じろ【頬白】

ホース【hoos オランダ】

ゴム・ビニールなどでつくり、液体や気体を送るのに使う管。蛇管。

ボース【Rash Bihari Bose】

インド民族運動の指導者。1915年イギリスの追及を逃れて訪日。第二次大戦中、インド独立連盟の総裁として日本に協力。(1886〜1944)

ボース【Satyendra Nath Bose】

インドの物理学者。光子の統計的性質を発見。(1894〜1974)

⇒ボース‐とうけい【ボース統計】

ボース【Subhas Chandra Bose】

インド反英独立運動の指導者。国民会議派内の急進派。第二次大戦に際し、日独枢軸の力を利用して独立達成を企て、インド国民軍を組織したが失敗。台湾で事故死。(1897〜1945)

ポーズ【pause】

休止。中止。間ま。「―を入れる」

ポーズ【pose】

①姿勢。特に、絵画・彫刻・写真などで、モデルが示す姿勢。「―をとる」

②見せかけの態度。「積極的な―を見せる」

ほおずき【酸漿・鬼灯】ホホヅキ

(語源は「頬付」か)

①ナス科の多年草。茎の高さ60〜70センチメートル。葉は卵状楕円形。黄緑白色の花を開き、球形の液果が嚢ふくろ状にふくらんだ宿存萼がくに包まれて赤熟。果実は種子を除いて空にし、吹き鳴らす。根を鎮咳ちんがい・利尿薬に使用。丹波酸漿。〈[季]秋〉。〈本草和名〉

ホオズキ

提供:OPO

⇒ほお‐じろ【頬白】

ほおじろ‐ざめ【頬白鮫】ホホ‥

ネズミザメ科の海産の軟骨魚。体長は5メートル以上。体は紡錘形で、背部は青灰色、腹部は白色。温帯・熱帯の海に広く分布し、凶暴で人を襲うという。ほおじろ。

⇒ほお‐じろ【頬白】

ホース【hoos オランダ】

ゴム・ビニールなどでつくり、液体や気体を送るのに使う管。蛇管。

ボース【Rash Bihari Bose】

インド民族運動の指導者。1915年イギリスの追及を逃れて訪日。第二次大戦中、インド独立連盟の総裁として日本に協力。(1886〜1944)

ボース【Satyendra Nath Bose】

インドの物理学者。光子の統計的性質を発見。(1894〜1974)

⇒ボース‐とうけい【ボース統計】

ボース【Subhas Chandra Bose】

インド反英独立運動の指導者。国民会議派内の急進派。第二次大戦に際し、日独枢軸の力を利用して独立達成を企て、インド国民軍を組織したが失敗。台湾で事故死。(1897〜1945)

ポーズ【pause】

休止。中止。間ま。「―を入れる」

ポーズ【pose】

①姿勢。特に、絵画・彫刻・写真などで、モデルが示す姿勢。「―をとる」

②見せかけの態度。「積極的な―を見せる」

ほおずき【酸漿・鬼灯】ホホヅキ

(語源は「頬付」か)

①ナス科の多年草。茎の高さ60〜70センチメートル。葉は卵状楕円形。黄緑白色の花を開き、球形の液果が嚢ふくろ状にふくらんだ宿存萼がくに包まれて赤熟。果実は種子を除いて空にし、吹き鳴らす。根を鎮咳ちんがい・利尿薬に使用。丹波酸漿。〈[季]秋〉。〈本草和名〉

ホオズキ

提供:OPO

②子供が、口に入れて吹き鳴らして遊ぶ玩具。1の実み以外に「うみほおずき」をも含めていう。栄華物語初花「―などを吹きふくらめて」

⇒ほおずき‐いち【鬼灯市】

⇒ほおずき‐ぢょうちん【酸漿提灯】

ほおずき‐いち【鬼灯市】ホホヅキ‥

7月9・10の両日、東京浅草観音(浅草寺せんそうじ)の境内に鉢植えのホオズキを並べて売る市。7月10日は浅草観音の四万六千日しまんろくせんにちに当たり、大勢の参詣人でにぎわう。〈[季]夏〉。→四万六千日。

鬼灯市(浅草寺)

提供:東京都

②子供が、口に入れて吹き鳴らして遊ぶ玩具。1の実み以外に「うみほおずき」をも含めていう。栄華物語初花「―などを吹きふくらめて」

⇒ほおずき‐いち【鬼灯市】

⇒ほおずき‐ぢょうちん【酸漿提灯】

ほおずき‐いち【鬼灯市】ホホヅキ‥

7月9・10の両日、東京浅草観音(浅草寺せんそうじ)の境内に鉢植えのホオズキを並べて売る市。7月10日は浅草観音の四万六千日しまんろくせんにちに当たり、大勢の参詣人でにぎわう。〈[季]夏〉。→四万六千日。

鬼灯市(浅草寺)

提供:東京都

⇒ほおずき【酸漿・鬼灯】

ほおずき‐ぢょうちん【酸漿提灯】ホホヅキヂヤウ‥

赤色の紙を張って作った、球形で小さなぶら提灯。提灯行列や商店の売出し、また子供の玩具などに用いる。島崎藤村、家「お房は―を手にして、先づ家へ入つた」

⇒ほおずき【酸漿・鬼灯】

ほお‐すけ【緌】ホホ‥

(→)老懸おいかけに同じ。〈倭名類聚鈔12〉

ボース‐とうけい【ボース統計】

同種粒子の集団が持つ性質の一つ。この性質を有する光子・パイ中間子などはボース粒子あるいはボソンと呼ばれ、スピンの値は整数。一つの状態に任意個の粒子が入れる点が特徴。↔フェルミ統計

⇒ボース【Satyendra Nath Bose】

ホース‐ラディッシュ【horse-radish】

(→)山葵わさび大根。

ほお‐ずり【頬摺り】ホホ‥

頬を相手の頬などにすりつけること。「赤ん坊に―する」

ボースン【boatswain; bo's'n; bosun】

甲板長。水夫長。

ホーソーン【Nathaniel Hawthorne】

アメリカの小説家。ニュー‐イングランドの清教徒社会に取材した小説のほか、寓意と倫理性に富む長短の小説を書いた。長編「緋文字」「七破風の屋敷」「大理石の牧神」、短編「ラパチーニの娘」など。(1804〜1864)

ボーダー【border】

①へり。ふち。端。

②境。国境。

⇒ボーダー‐プリント【border print】

⇒ボーダー‐ライン【borderline】

⇒ボーダー‐レス【borderless】

ポーター【porter】

駅・ホテルなどの荷物運搬人。また、登山隊について、もっぱら荷を運ぶことを仕事とする人。

ポーター【Cole Albert Porter】

アメリカの作曲家・作詞家。「ビギン‐ザ‐ビギン」「夜も昼も」、ミュージカル「エニシング‐ゴーズ」「カンカン」など。(1891〜1964)

ボーダー‐プリント【border print】

布地の幅の片方に縁飾りのように模様を染め出したもの。

⇒ボーダー【border】

ボーダー‐ライン【borderline】

①境界線。

②どちらとも決めがたい位置。「当落の―」

⇒ボーダー【border】

ボーダー‐レス【borderless】

境界がないこと。境界の曖昧なこと。

⇒ボーダー【border】

ボー‐タイ【bow tie】

蝶ネクタイ。

ほお‐だて【頬立】ホホ‥

(→)方立ほうだて3に同じ。

ポータビリティー【portability】

(携帯性の意)

①転職時に、それまで積み立てた年金資産を転職先の年金や個人型年金に移換できること。

②ソフトウェアなどを、別のシステムに移して利用できること。

③携帯電話の番号を、契約事業者を変更してもそのまま使えること。番号ポータビリティー。

ポータブル【portable】

持ち運びのできるさま。小型で携帯に便利なさま。携帯用。「―‐テレビ」

ポータル‐サイト【portal site】

(portalは入口の意)インターネット上で、必要な情報を得るために最初にアクセスするような、各種の利便性を備えたサイト。

ホータン【和田】

(Khotan;Hotan)中国新疆ウイグル自治区南部にあるオアシス都市。人口18万6千(2000)。ホタン。→于闐うてん

ボーダン【Jean Bodin】

フランスの政治学者・法哲学者。主権を国家最高の恒久的権力と見たことによって、政治学史上重要。主著「国家論」。ボダン。(1530〜1596)

ほ‐おち【穂落ち】

秋になって稲の実りの悪くなること。

ポーチ【porch】

玄関先の屋外部にあって、上部が屋根でおおわれている部分。

ポーチ【pouch】

化粧品などの小物を入れる小形の袋。

ポーチド‐エッグ【poached egg】

卵を、少量の酢を加えた熱湯に割り入れ、卵白が卵黄を包み込むようにゆでたもの。落し卵。

ホー‐チ‐ミン【Ho Chi Minh・胡志明】

①ベトナムの政治家。20歳頃に渡欧、フランス社会党・共産党に加入して独立運動に従事、第二次大戦中ベトミンを組織して抗日運動を指導。1945年ベトナム民主共和国を建て、初代国家主席(大統領)。植民地支配復活をねらうフランスに対して抵抗をつづけ、54年ジュネーヴ協定により独立を確保。労働党主席を兼ね、アメリカの支援する南ベトナム政権に対抗しつつ社会主義建設を指導。(1890〜1969)

ホー‐チミン(1)

撮影:小松義夫

⇒ほおずき【酸漿・鬼灯】

ほおずき‐ぢょうちん【酸漿提灯】ホホヅキヂヤウ‥

赤色の紙を張って作った、球形で小さなぶら提灯。提灯行列や商店の売出し、また子供の玩具などに用いる。島崎藤村、家「お房は―を手にして、先づ家へ入つた」

⇒ほおずき【酸漿・鬼灯】

ほお‐すけ【緌】ホホ‥

(→)老懸おいかけに同じ。〈倭名類聚鈔12〉

ボース‐とうけい【ボース統計】

同種粒子の集団が持つ性質の一つ。この性質を有する光子・パイ中間子などはボース粒子あるいはボソンと呼ばれ、スピンの値は整数。一つの状態に任意個の粒子が入れる点が特徴。↔フェルミ統計

⇒ボース【Satyendra Nath Bose】

ホース‐ラディッシュ【horse-radish】

(→)山葵わさび大根。

ほお‐ずり【頬摺り】ホホ‥

頬を相手の頬などにすりつけること。「赤ん坊に―する」

ボースン【boatswain; bo's'n; bosun】

甲板長。水夫長。

ホーソーン【Nathaniel Hawthorne】

アメリカの小説家。ニュー‐イングランドの清教徒社会に取材した小説のほか、寓意と倫理性に富む長短の小説を書いた。長編「緋文字」「七破風の屋敷」「大理石の牧神」、短編「ラパチーニの娘」など。(1804〜1864)

ボーダー【border】

①へり。ふち。端。

②境。国境。

⇒ボーダー‐プリント【border print】

⇒ボーダー‐ライン【borderline】

⇒ボーダー‐レス【borderless】

ポーター【porter】

駅・ホテルなどの荷物運搬人。また、登山隊について、もっぱら荷を運ぶことを仕事とする人。

ポーター【Cole Albert Porter】

アメリカの作曲家・作詞家。「ビギン‐ザ‐ビギン」「夜も昼も」、ミュージカル「エニシング‐ゴーズ」「カンカン」など。(1891〜1964)

ボーダー‐プリント【border print】

布地の幅の片方に縁飾りのように模様を染め出したもの。

⇒ボーダー【border】

ボーダー‐ライン【borderline】

①境界線。

②どちらとも決めがたい位置。「当落の―」

⇒ボーダー【border】

ボーダー‐レス【borderless】

境界がないこと。境界の曖昧なこと。

⇒ボーダー【border】

ボー‐タイ【bow tie】

蝶ネクタイ。

ほお‐だて【頬立】ホホ‥

(→)方立ほうだて3に同じ。

ポータビリティー【portability】

(携帯性の意)

①転職時に、それまで積み立てた年金資産を転職先の年金や個人型年金に移換できること。

②ソフトウェアなどを、別のシステムに移して利用できること。

③携帯電話の番号を、契約事業者を変更してもそのまま使えること。番号ポータビリティー。

ポータブル【portable】

持ち運びのできるさま。小型で携帯に便利なさま。携帯用。「―‐テレビ」

ポータル‐サイト【portal site】

(portalは入口の意)インターネット上で、必要な情報を得るために最初にアクセスするような、各種の利便性を備えたサイト。

ホータン【和田】

(Khotan;Hotan)中国新疆ウイグル自治区南部にあるオアシス都市。人口18万6千(2000)。ホタン。→于闐うてん

ボーダン【Jean Bodin】

フランスの政治学者・法哲学者。主権を国家最高の恒久的権力と見たことによって、政治学史上重要。主著「国家論」。ボダン。(1530〜1596)

ほ‐おち【穂落ち】

秋になって稲の実りの悪くなること。

ポーチ【porch】

玄関先の屋外部にあって、上部が屋根でおおわれている部分。

ポーチ【pouch】

化粧品などの小物を入れる小形の袋。

ポーチド‐エッグ【poached egg】

卵を、少量の酢を加えた熱湯に割り入れ、卵白が卵黄を包み込むようにゆでたもの。落し卵。

ホー‐チ‐ミン【Ho Chi Minh・胡志明】

①ベトナムの政治家。20歳頃に渡欧、フランス社会党・共産党に加入して独立運動に従事、第二次大戦中ベトミンを組織して抗日運動を指導。1945年ベトナム民主共和国を建て、初代国家主席(大統領)。植民地支配復活をねらうフランスに対して抵抗をつづけ、54年ジュネーヴ協定により独立を確保。労働党主席を兼ね、アメリカの支援する南ベトナム政権に対抗しつつ社会主義建設を指導。(1890〜1969)

ホー‐チミン(1)

撮影:小松義夫

ホー‐チミン(2)

撮影:小松義夫

ホー‐チミン(2)

撮影:小松義夫

②ベトナム南部の都市。旧称サイゴン。1976年ホー=チミン1を記念して改称。メコン川の三角洲の一隅に位置し、舟運により内陸に通ずる。米穀の集散地で、ベトナム最大の経済都市。人口301万6千(1992)。

ポーチュラカ【Portulaca】

スベリヒユ科スベリヒユ属植物の属名。園芸界ではマツバボタンに近い一種を指していう。

ほお‐づえ【頬杖】ホホヅヱ

①ひじを立てて手のひらで頬を支えること。つらづえ。かおづえ。日葡辞書「ホウヅエヲツク」

②〔建〕(「方杖ほうづえ」とも)

㋐庇ひさし・小屋組・梁を柱で受ける時、柱と陸梁ろくばりとの中間同士を斜めに結んで構造を堅固にする短い材。すじかい。

㋑(→)枝束えだづかに同じ。

ほお‐つき【頬付き】ホホ‥

かおつき。〈倭名類聚鈔3〉

ポーツマス【Portsmouth】

①イギリス、イングランド南西部ハンプシャー州南岸にある港湾都市。イギリス海軍の主要根拠地。ディケンズの生地。人口19万(1996)。

②アメリカ北東部、ニュー‐ハンプシャー州の都市。

⇒ポーツマス‐じょうやく【ポーツマス条約】

ポーツマス‐じょうやく【ポーツマス条約】‥デウ‥

1905年(明治38)9月5日、日露両国全権がポーツマス2で締結した日露戦争の講和条約。日本首席全権は小村寿太郎、ロシア首席全権はウィッテ。日本の韓国における権益の確認、関東州の租借権および長春・旅順間の鉄道の譲渡、樺太南半の割譲などを日本は得たが、賠償金は得られなかった。

ポーツマス講和会議 前列左3番目が小村全権 向こう側左から3番目がウイッテ全権

提供:毎日新聞社

②ベトナム南部の都市。旧称サイゴン。1976年ホー=チミン1を記念して改称。メコン川の三角洲の一隅に位置し、舟運により内陸に通ずる。米穀の集散地で、ベトナム最大の経済都市。人口301万6千(1992)。

ポーチュラカ【Portulaca】

スベリヒユ科スベリヒユ属植物の属名。園芸界ではマツバボタンに近い一種を指していう。

ほお‐づえ【頬杖】ホホヅヱ

①ひじを立てて手のひらで頬を支えること。つらづえ。かおづえ。日葡辞書「ホウヅエヲツク」

②〔建〕(「方杖ほうづえ」とも)

㋐庇ひさし・小屋組・梁を柱で受ける時、柱と陸梁ろくばりとの中間同士を斜めに結んで構造を堅固にする短い材。すじかい。

㋑(→)枝束えだづかに同じ。

ほお‐つき【頬付き】ホホ‥

かおつき。〈倭名類聚鈔3〉

ポーツマス【Portsmouth】

①イギリス、イングランド南西部ハンプシャー州南岸にある港湾都市。イギリス海軍の主要根拠地。ディケンズの生地。人口19万(1996)。

②アメリカ北東部、ニュー‐ハンプシャー州の都市。

⇒ポーツマス‐じょうやく【ポーツマス条約】

ポーツマス‐じょうやく【ポーツマス条約】‥デウ‥

1905年(明治38)9月5日、日露両国全権がポーツマス2で締結した日露戦争の講和条約。日本首席全権は小村寿太郎、ロシア首席全権はウィッテ。日本の韓国における権益の確認、関東州の租借権および長春・旅順間の鉄道の譲渡、樺太南半の割譲などを日本は得たが、賠償金は得られなかった。

ポーツマス講和会議 前列左3番目が小村全権 向こう側左から3番目がウイッテ全権

提供:毎日新聞社

→文献資料[ポーツマス条約]

⇒ポーツマス【Portsmouth】

ボーデ【Johann Elert Bode】

ドイツの天文学者。ベルリン天文台長を勤め、天文年鑑を創刊、星表・星図を作成。ボーデの法則を公表。(1747〜1826)

⇒ボーデ‐の‐ほうそく【ボーデの法則】

ポーティコ【portico】

古代ギリシア・ローマ建築で、ペディメントのある神殿風の正面の部分。

ボーディング‐ブリッジ【boarding bridge】

空港のターミナル‐ビルから飛行機に直接搭乗するための可動橋。

ボーデ‐の‐ほうそく【ボーデの法則】‥ハフ‥

(Bode's law)諸惑星と太陽との距離に関する経験的な法則。惑星の中で最も内側にある水星までの距離を4とし、以下3の1倍、2倍、4倍、8倍、16倍などをそれに加えると、太陽からそれぞれの惑星に至る距離になるというもの。ティティウス‐ボーデの法則。

⇒ボーデ【Johann Elert Bode】

ホーデン【Hoden ドイツ】

(→)睾丸こうがん。

ボーデン‐こ【ボーデン湖】

(Bodensee ドイツ)ヨーロッパ中部の湖。東西に長くのびる。ドイツとスイスの国境にあり、東岸の一部はオーストリアに属する。ライン川が南東から流入し、西へ流出する。面積544平方キロメートル。沿岸には観光・保養都市が多い。

ボート【boot オランダ・boat イギリス】

オールまたは船外機で推進する、甲板のない洋風の小舟。短艇。端艇。比較的小型の高速船の総称として用いられる場合もある。〈[季]夏〉

⇒ボート‐デッキ【boat deck】

⇒ボート‐ネックライン【boot neckline】

⇒ボート‐ピープル【boat people】

⇒ボート‐マン【boatman】

⇒ボート‐レース【boat race】

ボート【bout オランダ】

⇒ボルト(bolt)

ボード【board】

板。特に、建材として加工した板。合板ごうはん・化粧板など。

⇒ボード‐ゲーム【board game】

⇒ボード‐セーリング【board sailing】

ポート【port】

①港。「ヘリ‐―」

②コンピューターと周辺装置とを結ぶコードの接続口。

③(→)ポートワインのこと。

⇒ポート‐ラップ【portlap】

⇒ポート‐ワイン【port wine】

ポート‐アイランド

(Port Island)兵庫県南東部、神戸市中央区の人工島。都市機能と港湾機能を併せ持つ海上都市。第1期は1981年完成。面積436ヘクタール。第2期は2005年完成。面積390ヘクタール。

ボードイン【Antonius F. Bauduin】

オランダの軍医。1862年(文久2)長崎養生所(精得館)の教師として来日、医学教育の充実に尽くす。いったん帰国後、69年(明治2)大坂医学校教師となり、大学東校でも教え、70年帰国。(1820〜1885)

ポート‐ヴィラ【Port-Vila】

南太平洋、バヌアツ共和国の首都。エファテ島の南西岸に位置する。人口2万9千(1999)。ヴィラ。

ポート‐オブ‐スペイン【Port of Spain】

西インド諸島南東端、トリニダード‐トバゴ共和国の首都。トリニダード島北西岸にある。石油・アスファルトなどの積出し港。カーニバルが著名。人口4万3千(1996)。

ボードガヤー【Bodhgayā ヒンディー】

(→)ブッダガヤーの現在の呼称。

ボード‐ゲーム【board game】

盤上で駒などを動かして勝敗を競うゲーム。チェス・オセロ・バック‐ギャモンなど。

⇒ボード【board】

ポート‐サイド【Port Said】

エジプト北東部、スエズ運河の地中海側入口に位置する港湾都市。人口47万2千(1996)。

ボード‐セーリング【board sailing】

板の上に帆を立て、風を利用して海上を走るスポーツ。1970年頃にアメリカで考案。別名ウィンド‐サーフィンは商品名。

⇒ボード【board】

ボート‐デッキ【boat deck】

救命艇が設置された甲板。

⇒ボート【boot オランダ・boat イギリス】

ボート‐ネックライン【boot neckline】

前後同じ深さにくった、幅広く浅い衿えりぐり。また、その形。船底に似ていることからの名。バトー‐ネックライン。→ネックライン(図)。

⇒ボート【boot オランダ・boat イギリス】

ボート‐ピープル【boat people】

小船で国外へ脱出する難民。とくに1975年のベトナム戦争終結後、インドシナ地域から海外へ亡命しようとした難民をいう。

⇒ボート【boot オランダ・boat イギリス】

ボードビリアン【vaudevillian】

ボードビルの芸人。軽演劇俳優。

ボードビル【vaudeville フランス】

①もと俗謡入りの劇。転じて、軽妙な通俗的喜劇。

②歌曲・舞踊・軽業・寸劇などを組み合わせた大衆的娯楽演芸。

ポートフォリオ【portfolio】

(紙挟み・折鞄の意)

①投資信託や金融機関など機関投資家の所有有価証券の一覧表。

②資産運用に際し、最も有利な分散投資の選択。ポートフォリオ‐セレクション。

ボート‐マン【boatman】

ボートの漕ぎ手。

⇒ボート【boot オランダ・boat イギリス】

ポート‐モレスビー【Port Moresby】

パプア‐ニューギニアの首都。パプア湾に臨む天然の良港。人口25万4千(2000)。

ポート‐ラップ【portlap】

ポートワインを熱い湯でうすめ、砂糖をまぜた飲物。

⇒ポート【port】

ポートランド【Portland】

アメリカ合衆国北西部、オレゴン州最大の都市。対日輸出の中心港。電子産業などが盛ん。人口52万9千(2000)。

ボードリヤール【Jean Baudrillard】

フランスの社会学者。現代消費社会における物の象徴交換と象徴的消費を説明。著「消費社会の神話と構造」など。(1929〜2007)

ボートル【boter オランダ】

(近世語)(→)バターのこと。華夷通商考4「―、牛の乳汁を集て煉たる者なり」

ポート‐ルイス【Port Louis】

マダガスカル島東方の島国、モーリシャス共和国の首都。サトウキビ・タバコの積出し港として発展。人口14万8千(2003)。

ボート‐レース【boat race】

①ボート競漕。

②モーター‐ボート競走。競艇。

⇒ボート【boot オランダ・boat イギリス】

ポートレート【portrait】

肖像。肖像画。肖像写真。

ボードレール【Charles Baudelaire】

フランスの詩人。象徴派の先駆、芸術至上主義・頽廃主義の代表者。詩集「悪の華」は近代詩の聖典。ほかに、散文詩「パリの憂鬱」、評論「ロマン派芸術論」など。(1821〜1867)

ボートロ‐えん【ボートロ円】‥ヱン

バターのこと。江戸時代、滋養剤と考えられていた。ボートル。洒落本、自惚鏡「ヲヤ大ごつた。―のへどといふもんだ」

ポート‐ワイン【port wine】

(ポルトガルの港市ポルトから積み出したことに由来)ポルトガル北部で産するアルコール分を強化した葡萄酒。赤・白があり、通常は甘口。日本では甘味を加えた葡萄酒をこの名で呼んだ。

⇒ポート【port】

ボーナス【bonus】

①割増金。株式の特別配当金。

②賞与。特別手当。期末手当。

ホーニング【honing】

研削加工の一種。主として円筒内面の精密仕上げに用いる。

ホーネッカー【Erich Honecker】

ドイツの政治家。東ドイツ社会主義統一党第一書記のち書記長、国家評議会議長。民主化運動によって退陣。(1912〜1994)

ほお‐の‐き【朴の木】ホホ‥

(→)朴ほおの別称。

ほお‐ば【朴歯】ホホ‥

朴の木で厚く作った足駄あしだの歯。また、その歯を入れた下駄。

ホーバークラフト【hovercraft】

⇒ホバークラフト

→文献資料[ポーツマス条約]

⇒ポーツマス【Portsmouth】

ボーデ【Johann Elert Bode】

ドイツの天文学者。ベルリン天文台長を勤め、天文年鑑を創刊、星表・星図を作成。ボーデの法則を公表。(1747〜1826)

⇒ボーデ‐の‐ほうそく【ボーデの法則】

ポーティコ【portico】

古代ギリシア・ローマ建築で、ペディメントのある神殿風の正面の部分。

ボーディング‐ブリッジ【boarding bridge】

空港のターミナル‐ビルから飛行機に直接搭乗するための可動橋。

ボーデ‐の‐ほうそく【ボーデの法則】‥ハフ‥

(Bode's law)諸惑星と太陽との距離に関する経験的な法則。惑星の中で最も内側にある水星までの距離を4とし、以下3の1倍、2倍、4倍、8倍、16倍などをそれに加えると、太陽からそれぞれの惑星に至る距離になるというもの。ティティウス‐ボーデの法則。

⇒ボーデ【Johann Elert Bode】

ホーデン【Hoden ドイツ】

(→)睾丸こうがん。

ボーデン‐こ【ボーデン湖】

(Bodensee ドイツ)ヨーロッパ中部の湖。東西に長くのびる。ドイツとスイスの国境にあり、東岸の一部はオーストリアに属する。ライン川が南東から流入し、西へ流出する。面積544平方キロメートル。沿岸には観光・保養都市が多い。

ボート【boot オランダ・boat イギリス】

オールまたは船外機で推進する、甲板のない洋風の小舟。短艇。端艇。比較的小型の高速船の総称として用いられる場合もある。〈[季]夏〉

⇒ボート‐デッキ【boat deck】

⇒ボート‐ネックライン【boot neckline】

⇒ボート‐ピープル【boat people】

⇒ボート‐マン【boatman】

⇒ボート‐レース【boat race】

ボート【bout オランダ】

⇒ボルト(bolt)

ボード【board】

板。特に、建材として加工した板。合板ごうはん・化粧板など。

⇒ボード‐ゲーム【board game】

⇒ボード‐セーリング【board sailing】

ポート【port】

①港。「ヘリ‐―」

②コンピューターと周辺装置とを結ぶコードの接続口。

③(→)ポートワインのこと。

⇒ポート‐ラップ【portlap】

⇒ポート‐ワイン【port wine】

ポート‐アイランド

(Port Island)兵庫県南東部、神戸市中央区の人工島。都市機能と港湾機能を併せ持つ海上都市。第1期は1981年完成。面積436ヘクタール。第2期は2005年完成。面積390ヘクタール。

ボードイン【Antonius F. Bauduin】

オランダの軍医。1862年(文久2)長崎養生所(精得館)の教師として来日、医学教育の充実に尽くす。いったん帰国後、69年(明治2)大坂医学校教師となり、大学東校でも教え、70年帰国。(1820〜1885)

ポート‐ヴィラ【Port-Vila】

南太平洋、バヌアツ共和国の首都。エファテ島の南西岸に位置する。人口2万9千(1999)。ヴィラ。

ポート‐オブ‐スペイン【Port of Spain】

西インド諸島南東端、トリニダード‐トバゴ共和国の首都。トリニダード島北西岸にある。石油・アスファルトなどの積出し港。カーニバルが著名。人口4万3千(1996)。

ボードガヤー【Bodhgayā ヒンディー】

(→)ブッダガヤーの現在の呼称。

ボード‐ゲーム【board game】

盤上で駒などを動かして勝敗を競うゲーム。チェス・オセロ・バック‐ギャモンなど。

⇒ボード【board】

ポート‐サイド【Port Said】

エジプト北東部、スエズ運河の地中海側入口に位置する港湾都市。人口47万2千(1996)。

ボード‐セーリング【board sailing】

板の上に帆を立て、風を利用して海上を走るスポーツ。1970年頃にアメリカで考案。別名ウィンド‐サーフィンは商品名。

⇒ボード【board】

ボート‐デッキ【boat deck】

救命艇が設置された甲板。

⇒ボート【boot オランダ・boat イギリス】

ボート‐ネックライン【boot neckline】

前後同じ深さにくった、幅広く浅い衿えりぐり。また、その形。船底に似ていることからの名。バトー‐ネックライン。→ネックライン(図)。

⇒ボート【boot オランダ・boat イギリス】

ボート‐ピープル【boat people】

小船で国外へ脱出する難民。とくに1975年のベトナム戦争終結後、インドシナ地域から海外へ亡命しようとした難民をいう。

⇒ボート【boot オランダ・boat イギリス】

ボードビリアン【vaudevillian】

ボードビルの芸人。軽演劇俳優。

ボードビル【vaudeville フランス】

①もと俗謡入りの劇。転じて、軽妙な通俗的喜劇。

②歌曲・舞踊・軽業・寸劇などを組み合わせた大衆的娯楽演芸。

ポートフォリオ【portfolio】

(紙挟み・折鞄の意)

①投資信託や金融機関など機関投資家の所有有価証券の一覧表。

②資産運用に際し、最も有利な分散投資の選択。ポートフォリオ‐セレクション。

ボート‐マン【boatman】

ボートの漕ぎ手。

⇒ボート【boot オランダ・boat イギリス】

ポート‐モレスビー【Port Moresby】

パプア‐ニューギニアの首都。パプア湾に臨む天然の良港。人口25万4千(2000)。

ポート‐ラップ【portlap】

ポートワインを熱い湯でうすめ、砂糖をまぜた飲物。

⇒ポート【port】

ポートランド【Portland】

アメリカ合衆国北西部、オレゴン州最大の都市。対日輸出の中心港。電子産業などが盛ん。人口52万9千(2000)。

ボードリヤール【Jean Baudrillard】

フランスの社会学者。現代消費社会における物の象徴交換と象徴的消費を説明。著「消費社会の神話と構造」など。(1929〜2007)

ボートル【boter オランダ】

(近世語)(→)バターのこと。華夷通商考4「―、牛の乳汁を集て煉たる者なり」

ポート‐ルイス【Port Louis】

マダガスカル島東方の島国、モーリシャス共和国の首都。サトウキビ・タバコの積出し港として発展。人口14万8千(2003)。

ボート‐レース【boat race】

①ボート競漕。

②モーター‐ボート競走。競艇。

⇒ボート【boot オランダ・boat イギリス】

ポートレート【portrait】

肖像。肖像画。肖像写真。

ボードレール【Charles Baudelaire】

フランスの詩人。象徴派の先駆、芸術至上主義・頽廃主義の代表者。詩集「悪の華」は近代詩の聖典。ほかに、散文詩「パリの憂鬱」、評論「ロマン派芸術論」など。(1821〜1867)

ボートロ‐えん【ボートロ円】‥ヱン

バターのこと。江戸時代、滋養剤と考えられていた。ボートル。洒落本、自惚鏡「ヲヤ大ごつた。―のへどといふもんだ」

ポート‐ワイン【port wine】

(ポルトガルの港市ポルトから積み出したことに由来)ポルトガル北部で産するアルコール分を強化した葡萄酒。赤・白があり、通常は甘口。日本では甘味を加えた葡萄酒をこの名で呼んだ。

⇒ポート【port】

ボーナス【bonus】

①割増金。株式の特別配当金。

②賞与。特別手当。期末手当。

ホーニング【honing】

研削加工の一種。主として円筒内面の精密仕上げに用いる。

ホーネッカー【Erich Honecker】

ドイツの政治家。東ドイツ社会主義統一党第一書記のち書記長、国家評議会議長。民主化運動によって退陣。(1912〜1994)

ほお‐の‐き【朴の木】ホホ‥

(→)朴ほおの別称。

ほお‐ば【朴歯】ホホ‥

朴の木で厚く作った足駄あしだの歯。また、その歯を入れた下駄。

ホーバークラフト【hovercraft】

⇒ホバークラフト

ほお‐さき【頬前】ホホ‥🔗⭐🔉

ほお‐さき【頬前】ホホ‥

ほおのさき。ほおのあたり。

ほお‐ざし【頬刺】ホホ‥🔗⭐🔉

ほお‐ざし【頬刺】ホホ‥

鰯いわしに塩をふりかけ、竹串または藁で頬のあたりを刺し連ねて、乾した食品。ほおどし。〈[季]春〉

ほお‐じろ【頬白】ホホ‥🔗⭐🔉

ほお‐じろ【頬白】ホホ‥

スズメ目ホオジロ科の鳥。背面は大体栗褐色で、胸腹部は淡褐色、顔は黒色で頬が白い。日本では林縁から開けた場所に最も普通。雄のさえずりは「一筆啓上仕り候」とか「源平つつじ白つつじ」と聞こえるという。〈[季]春〉。〈文明本節用集〉

ほおじろ(雄)

ホオジロ

提供:OPO

ホオジロ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒ほおじろ‐がも【頬白鴨】

⇒ほおじろ‐ざめ【頬白鮫】

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒ほおじろ‐がも【頬白鴨】

⇒ほおじろ‐ざめ【頬白鮫】

ホオジロ

提供:OPO

ホオジロ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒ほおじろ‐がも【頬白鴨】

⇒ほおじろ‐ざめ【頬白鮫】

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒ほおじろ‐がも【頬白鴨】

⇒ほおじろ‐ざめ【頬白鮫】

ほおじろ‐がも【頬白鴨】ホホ‥🔗⭐🔉

ほおじろ‐がも【頬白鴨】ホホ‥

カモの一種。腹面は白色、背面は黒色。雄の頭部は黒色で、頬に白紋がある。雌の頭は全体黒褐色。北半球北部で繁殖し、日本では冬鳥。

ホオジロガモ

撮影:小宮輝之

⇒ほお‐じろ【頬白】

⇒ほお‐じろ【頬白】

⇒ほお‐じろ【頬白】

⇒ほお‐じろ【頬白】

ほおじろ‐ざめ【頬白鮫】ホホ‥🔗⭐🔉

ほおじろ‐ざめ【頬白鮫】ホホ‥

ネズミザメ科の海産の軟骨魚。体長は5メートル以上。体は紡錘形で、背部は青灰色、腹部は白色。温帯・熱帯の海に広く分布し、凶暴で人を襲うという。ほおじろ。

⇒ほお‐じろ【頬白】

ほお‐ずり【頬摺り】ホホ‥🔗⭐🔉

ほお‐ずり【頬摺り】ホホ‥

頬を相手の頬などにすりつけること。「赤ん坊に―する」

ほお‐だて【頬立】ホホ‥🔗⭐🔉

ほお‐だて【頬立】ホホ‥

(→)方立ほうだて3に同じ。

ほお‐づえ【頬杖】ホホヅヱ🔗⭐🔉

ほお‐づえ【頬杖】ホホヅヱ

①ひじを立てて手のひらで頬を支えること。つらづえ。かおづえ。日葡辞書「ホウヅエヲツク」

②〔建〕(「方杖ほうづえ」とも)

㋐庇ひさし・小屋組・梁を柱で受ける時、柱と陸梁ろくばりとの中間同士を斜めに結んで構造を堅固にする短い材。すじかい。

㋑(→)枝束えだづかに同じ。

ほお‐つき【頬付き】ホホ‥🔗⭐🔉

ほお‐つき【頬付き】ホホ‥

かおつき。〈倭名類聚鈔3〉

○頬は面ほおはつら🔗⭐🔉

○頬は面ほおはつら

名目は異なるが実質は同じということ。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「はて―この金を請取り次第やりませう」

⇒ほお【頬】

ほお‐ば・る【頬張る】ホホ‥

〔他五〕

①頬がふくれるほど口いっぱいに物を含む。狂言、末広がり「どぢやうのすしを―・つて、諸白を飲めやれ」。「―・ったまましゃべる」

②転じて、物をいっぱいにつめこむ。浮世草子、立身大福帳「薪をかまの下の―・る程取くべて」

ほお‐ばれ【頬脹れ】ホホ‥

(→)耳下腺炎のこと。日葡辞書「ホウバレヲヤム」

ほお‐ひげ【頬髭】ホホ‥

頬に生えたひげ。髯。→ひげ

ホープ【hope】

①のぞみ。希望。期待。

②将来に期待をかけられている人。「画壇の―」

ポープ【pope】

ローマ教皇。

ポープ【Alexander Pope】

イギリスの詩人・批評家。古典主義の代表者で、18世紀初めの代表的文人。長編詩「人間論」「愚者列伝」「髪の毛盗み」など。夏目漱石も傾倒した。(1688〜1744)

ほお‐ぶくろ【頬嚢】ホホ‥

ニホンザル・シマリスなどの頬の内側にあるふくろ。食物を一時ためておくところ。

ボーブナルグ【M. Vauvenargues】

⇒ヴォーヴナルグ

ホーフマン【August Wilhelm von Hofmann】

ドイツの有機化学者。アニリン染料の合成、ホーフマン反応(酸アミドに水酸化アルカリと臭素を作用させてアミンにする反応)の発見など多くの業績をあげた。(1818〜1892)

ボーブラ

(abóbora ポルトガルの転)秋田県・北陸・中国・四国・九州地方で、ニホンカボチャの称。〈[季]秋〉。毛吹草4「蓮芋・水瓜・ボブラ」

ほお‐べた【頬辺】ホホ‥

頬のあたり。ほっぺた。

ほお‐べに【頬紅】ホホ‥

頬にさす紅。日葡辞書「ホウベニヲサス、ツクル、ヌル」

ホーベル【Hobel ドイツ】

採炭機の一種。移動する刃先が炭層面を切削して石炭を切羽きりは運搬機へ押し出す。1948年ルール炭田で完成。軟質炭の採炭に適する。

ポーポー【pawpaw】

バンレイシ科の落葉小高木。北アメリカ中部の原産。高さ10メートル。葉は長い倒卵形で全縁。春、葉に先立って紫褐色6片の花を開き、秋、2〜3個の楕円形の果実を結ぶ。外形はアケビの実に似、果肉は黄色で特異な芳香があり、甘味が強く食用とする。ポポー。

ほお‐ぼね【頬骨】ホホ‥

頬の上部に少し高く出ている骨。つらぼね。顴骨かんこつ。〈易林本節用集〉。「―の張った男」

ホーホフート【Rolf Hochhuth】

ドイツの劇作家。記録演劇作品「神の代理人」など。(1931〜)

ホーマー【homer アメリカ】

野球で、本塁打のこと。

ホーマー【Homer】

ホメロスの英語名。

ボーマルシェ【Pierre Augustin Caron de Beaumarchais】

フランスの劇作家。諷刺に富む喜劇で著名。代表作「セビリアの理髪師」「フィガロの結婚」。(1732〜1799)

→歌劇「フィガロの結婚」序曲

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→歌劇「セビリアの理髪師」序曲

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ボーマン‐のう【ボーマン嚢】‥ナウ

(イギリスの内科医・眼科医W. Bowman1816〜1892が記載)腎臓の糸球体を囲む膜。内外二葉の間の腔は細尿管の起始部に当たる。

ホーミング【homing】

①〔生〕(→)帰巣性。

②ミサイルの目標物に対する自己誘導。ミサイルが飛行機や艦船の発する熱線や電波などを探知して追尾すること。

③細胞が移動し定着すること。リンパ球が血管を介し二次リンパ組織へ移動すること、始原生殖細胞が生殖巣へ移動することなど。

ホーム

(→)プラットホームの略。「5番―」

⇒ホーム‐ゲート

ホーム【home】

①家庭。自宅。故郷。「スイート‐―」

②児童・病人・老人などのための入所施設。「老人―」

③(→)ホームベースの略。

④ホームゲームの略。「―で3連勝」

⇒ホーム‐イン

⇒ホーム‐ウェア

⇒ホーム‐オートメーション【home automation】

⇒ホーム‐グラウンド【home ground】

⇒ホーム‐ゲーム【home game】

⇒ホーム‐シアター【home theatre】

⇒ホーム‐シック【homesick】

⇒ホーム‐ショッピング【home shopping】

⇒ホーム‐スチール

⇒ホーム‐ステイ【homestay】

⇒ホーム‐ストレート【home straight】

⇒ホーム‐ストレッチ【homestretch】

⇒ホーム‐スパン【homespun】

⇒ホーム‐セキュリティー【home security】

⇒ホーム‐セクション【home section】

⇒ホーム‐センター【home center】

⇒ホーム‐タウン【hometown】

⇒ホームタウン‐デシジョン【hometown decision】

⇒ホーム‐チーム【home team】

⇒ホーム‐ドクター

⇒ホーム‐ドラマ

⇒ホーム‐トレーディング

⇒ホーム‐ドレス

⇒ホーム‐バー【home bar】

⇒ホーム‐パーティー

⇒ホーム‐バンキング【home banking】

⇒ホーム‐プレート【home plate】

⇒ホーム‐ベーカリー

⇒ホーム‐ページ【home page】

⇒ホーム‐ベース【home base】

⇒ホーム‐ヘルパー

⇒ホーム‐ポジション【home position】

⇒ホーム‐メード【homemade】

⇒ホーム‐ラン【home run】

⇒ホームラン‐ダービー

⇒ホーム‐ルーム【homeroom】

ホーム‐イン

(和製語home in)野球で、走者が本塁に生還すること。

⇒ホーム【home】

ホーム‐ウェア

(和製語home wear)家で着る衣服。普段着。ホームドレス。

⇒ホーム【home】

ホーム‐オートメーション【home automation】

住宅内に各種の情報処理機器を導入して、空調管理から防災・防犯、さらに家事まで、多様な機能を果たすシステム。HA

⇒ホーム【home】

ホーム‐グラウンド【home ground】

①野球などで、そのチームの本拠とするグラウンド。

②最も深くかかわり、自ら得意とする場所・分野。「野外調査を―とする学者」

⇒ホーム【home】

ホーム‐ゲート

(和製語)プラットホームに設けられた、線路への転落防止用の可動柵。

⇒ホーム

ホーム‐ゲーム【home game】

自分のチームの本拠地で行う試合。→ロード‐ゲーム→アウェー。

⇒ホーム【home】

ホーム‐シアター【home theatre】

家庭で、大画面の映画などを高品位・高音質で楽しむように備えた映像・音響機器。また、その設備のある部屋。

⇒ホーム【home】

ホーム‐シック【homesick】

家庭や故郷を離れている者が陥る、ひたすらそこに戻りたがる精神状態。懐郷病。

⇒ホーム【home】

ホーム‐ショッピング【home shopping】

家にいて、電話やインターネットで、買い物をすること。

⇒ホーム【home】

ホームズ【Sherlock Holmes】

コナン=ドイルの推理小説シリーズの主人公である私立探偵の名。相棒はワトソン博士。シャーロック=ホームズ。

ホーム‐スチール

(和製語home steal)野球で、本塁への盗塁。本盗。

⇒ホーム【home】

ホーム‐ステイ【homestay】

留学生などが滞在地の家庭に寄宿し、家族の一員として生活すること。

⇒ホーム【home】

ホームステッド‐ほう【ホームステッド法】‥ハフ

(Homestead Act)自営農民の育成と西部開拓の促進を目的として、1862年に制定されたアメリカの公有地法。自営農地法。

ホーム‐ストレート【home straight】

競技場で、決勝点のある側の直線走路。ホーム‐ストレッチ。↔バック‐ストレート。

⇒ホーム【home】

ホーム‐ストレッチ【homestretch】

(→)ホーム‐ストレートに同じ。

⇒ホーム【home】

ホーム‐スパン【homespun】

太い手紡ぎの毛糸を用いた手織の毛織物。また、これに似せて機械紡績糸で織ったもの。洋服地用。

⇒ホーム【home】

ホーム‐セキュリティー【home security】

家庭の防犯・事故防止システム。屋内のセンサーで常時監視し、異常時には緊急連絡先へ自動的に通報するものなど。

⇒ホーム【home】

ホーム‐セクション【home section】

新聞・雑誌などの家庭欄。

⇒ホーム【home】

ホーム‐センター【home center】

日曜大工用品・家庭用雑貨を取り扱う大規模店。

⇒ホーム【home】

ホーム‐タウン【hometown】

①郷里。地元。

②スポーツで、チームの本拠地。

⇒ホーム【home】

ホームタウン‐デシジョン【hometown decision】

ボクシングなどで、地元の選手に特に有利な判定をすること。

⇒ホーム【home】

ホーム‐チーム【home team】

野球などで、試合開催地を本拠とするチーム。

⇒ホーム【home】

ホーム‐ドクター

(和製語home doctor)開業医など身近にあって、日頃から家族全員の健康上の相談にあずかり、一次医療を受け持つ医師。かかりつけ医。家庭医。

⇒ホーム【home】

ホーム‐ドラマ

(和製語home drama)家庭内のできごとを題材にした演劇・映画・テレビ番組。

⇒ホーム【home】

ホーム‐トレーディング

(home trading)家庭の端末機と証券会社のコンピューターとを結んで、家庭にいながらにして情報を受け、金融商品の売買注文を出すシステム。

⇒ホーム【home】

ホーム‐ドレス

(和製語home dress)実用的で簡便な洋装の普段着。家庭着。ハウスドレス。ホームウェア。

⇒ホーム【home】

ホーム‐バー【home bar】

家庭に設けた、居酒屋のバーのような設備。

⇒ホーム【home】

ホーム‐パーティー

(和製語home party)家で開く、多くの人を招いての集まり。

⇒ホーム【home】

ホーム‐バンキング【home banking】

家庭の端末機と銀行のコンピューターとを結んで、家庭にいながらにして銀行サービスを受けるシステム。→エレクトロニック‐バンキング。

⇒ホーム【home】

ホーム‐プレート【home plate】

野球で、本塁の位置におく白色五角形のゴム板。ホームベース。

⇒ホーム【home】

ホーム‐ベーカリー

(和製語home bakery)家庭でパンを作るための調理器。小麦粉・水・ドライ‐イーストなどの材料を入れると自動的にこねて発酵させ焼き上げる。

⇒ホーム【home】

ホーム‐ページ【home page】

インターネットのウェブサイトの最初のページ。サイトにあるデータを総称して呼ぶ場合もある。

⇒ホーム【home】

ホーム‐ベース【home base】

(→)本塁2に同じ。

⇒ホーム【home】

ホーム‐ヘルパー

(home helper)日常生活を営むのに支障がある者の家庭を訪問して、介護などの世話を行う者。訪問介護員。ヘルパー。

⇒ホーム【home】

ホーム‐ポジション【home position】

①キーボードやタイプライターで、キーに指を置く基本の位置。

②キーボードをクリアしたときにカーソルが移動するコンピューターの画面上の位置。

⇒ホーム【home】

ホーム‐メード【homemade】

手作り。自家製。

⇒ホーム【home】

ホーム‐ラン【home run】

野球で、本塁打のこと。

⇒ホーム【home】

ホームラン‐ダービー

(和製語)野球で、その年の本塁打王を争うせりあい。

⇒ホーム【home】

ホーム‐ルーム【homeroom】

教育上、特に生活指導上の目的で設けられる生徒組織。担任の教師、特定の教室などが設けられ、生活指導・教科外活動などが行われる。また、そのための時間。

⇒ホーム【home】

ホームレス【homeless】

住む家のない路上生活者。

ボーメ‐ひじゅうけい【ボーメ比重計】‥ヂユウ‥

浮秤うきばかりの一種。フランスの化学者ボーメ(Antoine Baumé1728〜1804)が考案。その目盛をボーメ度といい、酸・石油などに用いる。ボーメ浮秤。

ほお‐ゆが・む【頬歪む】ホホ‥

[一]〔自四〕

(口元がゆがむ意から)事実とちがった言い方をする。誤りがまじる。源氏物語槿「その折は罪なきことも、つきづきしうまねびなすには、―・むこともあめればこそ」

[二]〔他下二〕

口元をゆがめて言う。また、事実をちがえて言う。源氏物語帚木「歌などを少し―・めて語るも聞ゆ」

ホーラ【和了】

(中国語)マージャンで、上がること。

ポーラー

(poral)強く撚よりのかかった梳毛そもう糸で平織にした通気性のある織物。夏服地に使用。

ポーラー‐メソッド【polar method】

(登山用語)(→)極地法に同じ。

ポーラロイド【Polaroid】

人造偏光板の商品名。ポラロイド。→偏光子

ポーラログラフ【polarograph】

水銀の滴下する電極を用いて、溶液中の電圧と電流との関係を解析して、試料の成分や濃度を分析する装置。

ポーラン【Jean Paulhan】

フランスの批評家。1925年以来長く「NRF」誌の編集長をつとめ、その黄金時代をつくりあげた。評論「タルブの花」など。(1884〜1968)→エヌ‐エル‐エフ(NRF)

ポーランド【Poland・波蘭】

中部ヨーロッパの共和国。9世紀には王国を成し、中世後期には勢威を振るったが、近世初期から衰え、3次にわたってロシア・オーストリア・ドイツ3国に分割され、1815年ロシア領に編入、1918年独立。39年第二次大戦の当初ドイツ軍が侵入、ソ連軍も分割占領した。45年ソ連軍によって解放され、独立を回復。ポーランド統一労働者党が指導権を掌握し、52年人民共和国となる。89年の東欧民主化のなかで、非共産勢力による政権が発足。2004年EU加盟。工業・農業・畜産業が盛んで、石炭を始めとする鉱物資源も豊富。面積32万3000平方キロメートル。人口3818万(2004)。そのほとんどは西スラヴ系ポーランド人で、カトリック教徒が圧倒的に多い。首都ワルシャワ。→ヨーロッパ(図)。

ワルシャワ

撮影:田沼武能

⇒ポーランド‐かいろう【ポーランド回廊】

⇒ポーランド‐ご【ポーランド語】

⇒ポーランド‐ぶんかつ【ポーランド分割】

ポーランド‐かいろう【ポーランド回廊】‥クワイラウ

(Polish Corridor)第一次大戦後ヴェルサイユ条約で、バルト海への出口としてポーランドに与えられた、ドイツ本国と東プロイセンとの間にある狭小な地域の称。1939年9月ドイツ軍が侵攻、第二次大戦の発端となる。回廊地帯。

⇒ポーランド【Poland・波蘭】

ポーランド‐ご【ポーランド語】

(Polish)インド‐ヨーロッパ語族のスラヴ語派西スラヴ語群に属する言語。ポーランド本土のほか、アメリカにも多くの話し手がいる。

⇒ポーランド【Poland・波蘭】

ポーランド‐ぶんかつ【ポーランド分割】

1772年・93年・95年と3次にわたって、ポーランドがロシア・オーストリア・プロイセンの3国によって分割され、国家が消滅させられた過程。

⇒ポーランド【Poland・波蘭】

ボーリウム【bohrium】

(N.ボーアの名に因む)超アクチノイド元素の一つ。元素記号Bh 原子番号107の放射性元素。1981年、ビスマスにクロム‐イオンを照射して合成された。

ホーリネス‐きょうかい【ホーリネス教会】‥ケウクワイ

(Holinessは「神聖」「きよめ」の意)日本メソジスト教会から独立して、1917年中田重治が設立した教会。

ほおり‐の‐みこと【火遠理命】‥ヲ‥

(書紀の古訓ではホノヲリノミコト)(→)彦火火出見尊ひこほほでみのみことの別名。

ボーリング【boring】

①孔あなをうがつこと。穿孔。鑽孔さんこう。

②〔地〕(→)試錐しすい。

⇒ボーリング‐マシン【boring machine】

ボーリング【bowling】

⇒ボウリング

ポーリング【Linus Carl Pauling】

アメリカの物理化学者。分子の立体構造、量子力学的な共鳴の概念、化学結合の本性、蛋白質の立体構造、抗原抗体反応など多方面の業績がある。平和運動にも貢献。ノーベル化学賞・平和賞。(1901〜1994)

ボーリング‐マシン【boring machine】

(→)中刳なかぐり盤。

⇒ボーリング【boring】

ホール【hall】

①会館。会堂。講堂。「コンサート‐―」

②大広間。

ホール【hole】

①穴。特に、ゴルフで、ボールを入れる穴、また、ティーからその穴までの競技区域。「5番―」

②〔電〕(→)正孔せいこう。

⇒ホール‐アウト【hole out】

⇒ホール‐イン‐ワン【hole in one】

ホール【Charles Martin Hall】

アメリカの化学者。アルミニウムの電解製錬法を発明。(1863〜1914)

ホール【Stuart Hall】

イギリスの社会学者。ジャマイカ出身。カルチュラル‐スタディーズの確立に貢献。著「革新のための困難な道」など。(1932〜)

ボール【ball】

①ゴムまたは革などで作ったまり。球。また、球状のもの。

②野球で、ストライクにならない投球。↔ストライク。

⇒ボール‐アンパイア

⇒ボール‐カウント

⇒ボール‐デッド【ball dead】

⇒ボール‐パーソン【ball person】

⇒ボール‐ばくだん【ボール爆弾】

⇒ボール‐ベアリング【ball-bearing】

⇒ボール‐ペン

ボール【board】

ボール紙の略。「段―」→ボード。

⇒ボール‐がみ【ボール紙】

⇒ボール‐ばこ【ボール箱】

ボール【bolo ポルトガル】

⇒ボーロ。〈和漢三才図会〉

ボール【bowl】

材料を混ぜ、また卵を泡立てるなど、調理に用いる半球状の容器。また、サラダなどを盛る同様の形の器。ボウル。

ポール【pole】

①細長い棒竿。旗竿、測量用の棒、棒高跳用の棒など。

②ヤード‐ポンド法の長さの単位。5.5ヤードすなわち5.0292メートル。

③面積の単位。30.25平方ヤードすなわち25.29平方メートル。

⇒ポール‐ポジション【pole position】

ホール‐アウト【hole out】

ゴルフで、打球を穴に入れて、そのホールのプレーを終了すること。また、すべてのホールを回り、1ラウンドを終えること。

⇒ホール【hole】

ボール‐アンパイア

(和製語ball umpire)球審。

⇒ボール【ball】

ホール‐イン‐ワン【hole in one】

ゴルフで、第1打でボールがホールに入ること。エース。

⇒ホール【hole】

ボール‐カウント

(和製語ball count)野球で、一つの打席でのボールとストライクの数。

⇒ボール【ball】

ボール‐がみ【ボール紙】

藁わらパルプ・屑ボール紙などを主原料とした板紙。黄ボール・白裏黄ボールなどがあり、紙箱や表紙に使用。

⇒ボール【board】

ホール‐こうか【ホール効果】‥カウクワ

電流の流れている金属や半導体に磁場を加えると、電流と磁場とに垂直な向きに起電力が発生する現象。1879年アメリカの物理学者ホール(E. H. Hall1855〜1938)が発見。

ホールセール‐バンキング【wholesale banking】

大企業や機関投資家を対象とする銀行営業。↔リテール‐バンキング

ホールター‐ネックライン【halter neckline】

(ホールターは牛馬の端綱はづなの意)前身頃から続いた紐または布で、首から吊るすような形にしたネックライン。→ネックライン(図)

ホールディング【holding】

①バレー‐ボールで、ボールが競技者の手その他からだの一部に静止すること。反則になる。

②バスケット‐ボールなどで、腕や手で相手の行動を妨げる反則行為。

ボールディング【Kenneth E. Boulding】

アメリカの経済学者。イギリス生れ。経済学から出発して平和研究、エコロジー論など学際的領域を開拓。(1910〜1993)

ボール‐デッド【ball dead】

野球で、試合が中断している状態。

⇒ボール【ball】

ホールド【hold】

①手でつかむこと。

②登山で、岩登りの際の手がかりや足がかり。

③その状態を保つこと。

⇒ホールド‐アップ【hold-up アメリカ】

⇒ホールド‐とうしゅ【ホールド投手】

ボールト【vault】

⇒ヴォールト

ボールド

(black boardの略。明治・大正期の語)黒板。夏目漱石、三四郎「此先生は教室に這入つて、一寸ちょいと黒板ボールドを眺めてゐたが」

ボールド【bold】

(印刷用語。bold faceの略)欧文活字の書体の肉太のもの。

ホールド‐アップ【hold-up アメリカ】

「手を挙げろ」の意。また、強盗。追剥おいはぎ。

⇒ホールド【hold】

ポールとヴィルジニー

(Paul et Virginie フランス)ベルナルダン=ド=サン=ピエールの小説。1787年作。インド洋上の島の美しい自然を背景とした可憐な少年少女の悲恋物語。

ボールドウィン【James Baldwin】

アメリカの黒人作家。R.ライトの唱える抗議の文学から転じ、黒人独自のアイデンティティーを探求。小説「もう一つの国」、評論集「次は火だ」など。(1924〜1987)

ボールドウィン【Stanley Baldwin】

イギリスの政治家。保守党指導者。1923〜24年、24〜29年、35〜37年首相。(1867〜1947)

ホールド‐とうしゅ【ホールド投手】

中継ぎに登板して好投し、勝利投手・敗戦投手・セーブ投手にならなかった投手。

⇒ホールド【hold】

ホール‐トマト【whole tomato】

丸ごと1個のトマト。特に、水煮にして缶詰にしたもの。

ボール‐パーソン【ball person】

テニスで、コート上のボールを拾い集める人。

⇒ボール【ball】

ボール‐ばくだん【ボール爆弾】

破片散弾爆弾。炸裂時に中の子爆弾が広範囲に飛び散って爆発する。アメリカ軍がベトナム戦争で使用。

⇒ボール【ball】

ボール‐ばこ【ボール箱】

ボール紙製の箱。

⇒ボール【board】

ボール‐ばん【ボール盤】

(boor-bank オランダ・Bohrbank ドイツ)工作機械の一種。テーブル上にのせた工作物に垂直軸の先端に取り付けたドリルによって孔をうがつもの。鑽孔さんこう機。錐揉盤きりもみばん。ドリリング‐マシン。→工作機械(図)

ボール盤

⇒ポーランド‐かいろう【ポーランド回廊】

⇒ポーランド‐ご【ポーランド語】

⇒ポーランド‐ぶんかつ【ポーランド分割】

ポーランド‐かいろう【ポーランド回廊】‥クワイラウ

(Polish Corridor)第一次大戦後ヴェルサイユ条約で、バルト海への出口としてポーランドに与えられた、ドイツ本国と東プロイセンとの間にある狭小な地域の称。1939年9月ドイツ軍が侵攻、第二次大戦の発端となる。回廊地帯。

⇒ポーランド【Poland・波蘭】

ポーランド‐ご【ポーランド語】

(Polish)インド‐ヨーロッパ語族のスラヴ語派西スラヴ語群に属する言語。ポーランド本土のほか、アメリカにも多くの話し手がいる。

⇒ポーランド【Poland・波蘭】

ポーランド‐ぶんかつ【ポーランド分割】

1772年・93年・95年と3次にわたって、ポーランドがロシア・オーストリア・プロイセンの3国によって分割され、国家が消滅させられた過程。

⇒ポーランド【Poland・波蘭】

ボーリウム【bohrium】

(N.ボーアの名に因む)超アクチノイド元素の一つ。元素記号Bh 原子番号107の放射性元素。1981年、ビスマスにクロム‐イオンを照射して合成された。

ホーリネス‐きょうかい【ホーリネス教会】‥ケウクワイ

(Holinessは「神聖」「きよめ」の意)日本メソジスト教会から独立して、1917年中田重治が設立した教会。

ほおり‐の‐みこと【火遠理命】‥ヲ‥

(書紀の古訓ではホノヲリノミコト)(→)彦火火出見尊ひこほほでみのみことの別名。

ボーリング【boring】

①孔あなをうがつこと。穿孔。鑽孔さんこう。

②〔地〕(→)試錐しすい。

⇒ボーリング‐マシン【boring machine】

ボーリング【bowling】

⇒ボウリング

ポーリング【Linus Carl Pauling】

アメリカの物理化学者。分子の立体構造、量子力学的な共鳴の概念、化学結合の本性、蛋白質の立体構造、抗原抗体反応など多方面の業績がある。平和運動にも貢献。ノーベル化学賞・平和賞。(1901〜1994)

ボーリング‐マシン【boring machine】

(→)中刳なかぐり盤。

⇒ボーリング【boring】

ホール【hall】

①会館。会堂。講堂。「コンサート‐―」

②大広間。

ホール【hole】

①穴。特に、ゴルフで、ボールを入れる穴、また、ティーからその穴までの競技区域。「5番―」

②〔電〕(→)正孔せいこう。

⇒ホール‐アウト【hole out】

⇒ホール‐イン‐ワン【hole in one】

ホール【Charles Martin Hall】

アメリカの化学者。アルミニウムの電解製錬法を発明。(1863〜1914)

ホール【Stuart Hall】

イギリスの社会学者。ジャマイカ出身。カルチュラル‐スタディーズの確立に貢献。著「革新のための困難な道」など。(1932〜)

ボール【ball】

①ゴムまたは革などで作ったまり。球。また、球状のもの。

②野球で、ストライクにならない投球。↔ストライク。

⇒ボール‐アンパイア

⇒ボール‐カウント

⇒ボール‐デッド【ball dead】

⇒ボール‐パーソン【ball person】

⇒ボール‐ばくだん【ボール爆弾】

⇒ボール‐ベアリング【ball-bearing】

⇒ボール‐ペン

ボール【board】

ボール紙の略。「段―」→ボード。

⇒ボール‐がみ【ボール紙】

⇒ボール‐ばこ【ボール箱】

ボール【bolo ポルトガル】

⇒ボーロ。〈和漢三才図会〉

ボール【bowl】

材料を混ぜ、また卵を泡立てるなど、調理に用いる半球状の容器。また、サラダなどを盛る同様の形の器。ボウル。

ポール【pole】

①細長い棒竿。旗竿、測量用の棒、棒高跳用の棒など。

②ヤード‐ポンド法の長さの単位。5.5ヤードすなわち5.0292メートル。

③面積の単位。30.25平方ヤードすなわち25.29平方メートル。

⇒ポール‐ポジション【pole position】

ホール‐アウト【hole out】

ゴルフで、打球を穴に入れて、そのホールのプレーを終了すること。また、すべてのホールを回り、1ラウンドを終えること。

⇒ホール【hole】

ボール‐アンパイア

(和製語ball umpire)球審。

⇒ボール【ball】

ホール‐イン‐ワン【hole in one】

ゴルフで、第1打でボールがホールに入ること。エース。

⇒ホール【hole】

ボール‐カウント

(和製語ball count)野球で、一つの打席でのボールとストライクの数。

⇒ボール【ball】

ボール‐がみ【ボール紙】

藁わらパルプ・屑ボール紙などを主原料とした板紙。黄ボール・白裏黄ボールなどがあり、紙箱や表紙に使用。

⇒ボール【board】

ホール‐こうか【ホール効果】‥カウクワ

電流の流れている金属や半導体に磁場を加えると、電流と磁場とに垂直な向きに起電力が発生する現象。1879年アメリカの物理学者ホール(E. H. Hall1855〜1938)が発見。

ホールセール‐バンキング【wholesale banking】

大企業や機関投資家を対象とする銀行営業。↔リテール‐バンキング

ホールター‐ネックライン【halter neckline】

(ホールターは牛馬の端綱はづなの意)前身頃から続いた紐または布で、首から吊るすような形にしたネックライン。→ネックライン(図)

ホールディング【holding】

①バレー‐ボールで、ボールが競技者の手その他からだの一部に静止すること。反則になる。

②バスケット‐ボールなどで、腕や手で相手の行動を妨げる反則行為。

ボールディング【Kenneth E. Boulding】

アメリカの経済学者。イギリス生れ。経済学から出発して平和研究、エコロジー論など学際的領域を開拓。(1910〜1993)

ボール‐デッド【ball dead】

野球で、試合が中断している状態。

⇒ボール【ball】

ホールド【hold】

①手でつかむこと。

②登山で、岩登りの際の手がかりや足がかり。

③その状態を保つこと。

⇒ホールド‐アップ【hold-up アメリカ】

⇒ホールド‐とうしゅ【ホールド投手】

ボールト【vault】

⇒ヴォールト

ボールド

(black boardの略。明治・大正期の語)黒板。夏目漱石、三四郎「此先生は教室に這入つて、一寸ちょいと黒板ボールドを眺めてゐたが」

ボールド【bold】

(印刷用語。bold faceの略)欧文活字の書体の肉太のもの。

ホールド‐アップ【hold-up アメリカ】

「手を挙げろ」の意。また、強盗。追剥おいはぎ。

⇒ホールド【hold】

ポールとヴィルジニー

(Paul et Virginie フランス)ベルナルダン=ド=サン=ピエールの小説。1787年作。インド洋上の島の美しい自然を背景とした可憐な少年少女の悲恋物語。

ボールドウィン【James Baldwin】

アメリカの黒人作家。R.ライトの唱える抗議の文学から転じ、黒人独自のアイデンティティーを探求。小説「もう一つの国」、評論集「次は火だ」など。(1924〜1987)

ボールドウィン【Stanley Baldwin】

イギリスの政治家。保守党指導者。1923〜24年、24〜29年、35〜37年首相。(1867〜1947)

ホールド‐とうしゅ【ホールド投手】

中継ぎに登板して好投し、勝利投手・敗戦投手・セーブ投手にならなかった投手。

⇒ホールド【hold】

ホール‐トマト【whole tomato】

丸ごと1個のトマト。特に、水煮にして缶詰にしたもの。

ボール‐パーソン【ball person】

テニスで、コート上のボールを拾い集める人。

⇒ボール【ball】

ボール‐ばくだん【ボール爆弾】

破片散弾爆弾。炸裂時に中の子爆弾が広範囲に飛び散って爆発する。アメリカ軍がベトナム戦争で使用。

⇒ボール【ball】

ボール‐ばこ【ボール箱】

ボール紙製の箱。

⇒ボール【board】

ボール‐ばん【ボール盤】

(boor-bank オランダ・Bohrbank ドイツ)工作機械の一種。テーブル上にのせた工作物に垂直軸の先端に取り付けたドリルによって孔をうがつもの。鑽孔さんこう機。錐揉盤きりもみばん。ドリリング‐マシン。→工作機械(図)

ボール盤

ボール‐ベアリング【ball-bearing】

(→)玉軸受たまじくうけ。

⇒ボール【ball】

ボール‐ペン

(ball-point penの略)小鋼球をペン先に装置し、運筆に応じて回転、軸内の糊状インクを滲出させて書くペン。

⇒ボール【ball】

ポール‐ポジション【pole position】

自動車・オートバイ‐レースで、最も有利な最前列のスタート位置。通常、予選で1位になった者が獲得。

⇒ポール【pole】

ポール‐ポワレ【Paul Poiret】

⇒ポワレ

ポール‐ロワイヤル【Port-Royal】

パリ南西郊外にあった女子修道院。1625年パリに移転。アルノー(Antoine Arnauld1612〜1694)やパスカルなどが参与し、ポール‐ロワイヤル文法をうみ出すなど17世紀フランスの宗教や文化に影響。その後ジャンセニズムの中心とされ世紀末に廃院となる。

ボーロ【bolo ポルトガル】

小麦粉に卵を加え、砂糖をまぜて焼いた菓子。ボール。

ボーロ

撮影:関戸 勇

ボール‐ベアリング【ball-bearing】

(→)玉軸受たまじくうけ。

⇒ボール【ball】

ボール‐ペン

(ball-point penの略)小鋼球をペン先に装置し、運筆に応じて回転、軸内の糊状インクを滲出させて書くペン。

⇒ボール【ball】

ポール‐ポジション【pole position】

自動車・オートバイ‐レースで、最も有利な最前列のスタート位置。通常、予選で1位になった者が獲得。

⇒ポール【pole】

ポール‐ポワレ【Paul Poiret】

⇒ポワレ

ポール‐ロワイヤル【Port-Royal】

パリ南西郊外にあった女子修道院。1625年パリに移転。アルノー(Antoine Arnauld1612〜1694)やパスカルなどが参与し、ポール‐ロワイヤル文法をうみ出すなど17世紀フランスの宗教や文化に影響。その後ジャンセニズムの中心とされ世紀末に廃院となる。

ボーロ【bolo ポルトガル】

小麦粉に卵を加え、砂糖をまぜて焼いた菓子。ボール。

ボーロ

撮影:関戸 勇

⇒ポーランド‐かいろう【ポーランド回廊】

⇒ポーランド‐ご【ポーランド語】

⇒ポーランド‐ぶんかつ【ポーランド分割】

ポーランド‐かいろう【ポーランド回廊】‥クワイラウ

(Polish Corridor)第一次大戦後ヴェルサイユ条約で、バルト海への出口としてポーランドに与えられた、ドイツ本国と東プロイセンとの間にある狭小な地域の称。1939年9月ドイツ軍が侵攻、第二次大戦の発端となる。回廊地帯。

⇒ポーランド【Poland・波蘭】

ポーランド‐ご【ポーランド語】

(Polish)インド‐ヨーロッパ語族のスラヴ語派西スラヴ語群に属する言語。ポーランド本土のほか、アメリカにも多くの話し手がいる。

⇒ポーランド【Poland・波蘭】

ポーランド‐ぶんかつ【ポーランド分割】

1772年・93年・95年と3次にわたって、ポーランドがロシア・オーストリア・プロイセンの3国によって分割され、国家が消滅させられた過程。

⇒ポーランド【Poland・波蘭】

ボーリウム【bohrium】

(N.ボーアの名に因む)超アクチノイド元素の一つ。元素記号Bh 原子番号107の放射性元素。1981年、ビスマスにクロム‐イオンを照射して合成された。

ホーリネス‐きょうかい【ホーリネス教会】‥ケウクワイ

(Holinessは「神聖」「きよめ」の意)日本メソジスト教会から独立して、1917年中田重治が設立した教会。

ほおり‐の‐みこと【火遠理命】‥ヲ‥

(書紀の古訓ではホノヲリノミコト)(→)彦火火出見尊ひこほほでみのみことの別名。

ボーリング【boring】

①孔あなをうがつこと。穿孔。鑽孔さんこう。

②〔地〕(→)試錐しすい。

⇒ボーリング‐マシン【boring machine】

ボーリング【bowling】

⇒ボウリング

ポーリング【Linus Carl Pauling】

アメリカの物理化学者。分子の立体構造、量子力学的な共鳴の概念、化学結合の本性、蛋白質の立体構造、抗原抗体反応など多方面の業績がある。平和運動にも貢献。ノーベル化学賞・平和賞。(1901〜1994)

ボーリング‐マシン【boring machine】

(→)中刳なかぐり盤。

⇒ボーリング【boring】

ホール【hall】

①会館。会堂。講堂。「コンサート‐―」

②大広間。

ホール【hole】

①穴。特に、ゴルフで、ボールを入れる穴、また、ティーからその穴までの競技区域。「5番―」

②〔電〕(→)正孔せいこう。

⇒ホール‐アウト【hole out】

⇒ホール‐イン‐ワン【hole in one】

ホール【Charles Martin Hall】

アメリカの化学者。アルミニウムの電解製錬法を発明。(1863〜1914)

ホール【Stuart Hall】

イギリスの社会学者。ジャマイカ出身。カルチュラル‐スタディーズの確立に貢献。著「革新のための困難な道」など。(1932〜)

ボール【ball】

①ゴムまたは革などで作ったまり。球。また、球状のもの。

②野球で、ストライクにならない投球。↔ストライク。

⇒ボール‐アンパイア

⇒ボール‐カウント

⇒ボール‐デッド【ball dead】

⇒ボール‐パーソン【ball person】

⇒ボール‐ばくだん【ボール爆弾】

⇒ボール‐ベアリング【ball-bearing】

⇒ボール‐ペン

ボール【board】

ボール紙の略。「段―」→ボード。

⇒ボール‐がみ【ボール紙】

⇒ボール‐ばこ【ボール箱】

ボール【bolo ポルトガル】

⇒ボーロ。〈和漢三才図会〉

ボール【bowl】

材料を混ぜ、また卵を泡立てるなど、調理に用いる半球状の容器。また、サラダなどを盛る同様の形の器。ボウル。

ポール【pole】

①細長い棒竿。旗竿、測量用の棒、棒高跳用の棒など。

②ヤード‐ポンド法の長さの単位。5.5ヤードすなわち5.0292メートル。

③面積の単位。30.25平方ヤードすなわち25.29平方メートル。

⇒ポール‐ポジション【pole position】

ホール‐アウト【hole out】

ゴルフで、打球を穴に入れて、そのホールのプレーを終了すること。また、すべてのホールを回り、1ラウンドを終えること。

⇒ホール【hole】

ボール‐アンパイア

(和製語ball umpire)球審。

⇒ボール【ball】

ホール‐イン‐ワン【hole in one】

ゴルフで、第1打でボールがホールに入ること。エース。

⇒ホール【hole】

ボール‐カウント

(和製語ball count)野球で、一つの打席でのボールとストライクの数。

⇒ボール【ball】

ボール‐がみ【ボール紙】

藁わらパルプ・屑ボール紙などを主原料とした板紙。黄ボール・白裏黄ボールなどがあり、紙箱や表紙に使用。

⇒ボール【board】

ホール‐こうか【ホール効果】‥カウクワ

電流の流れている金属や半導体に磁場を加えると、電流と磁場とに垂直な向きに起電力が発生する現象。1879年アメリカの物理学者ホール(E. H. Hall1855〜1938)が発見。

ホールセール‐バンキング【wholesale banking】

大企業や機関投資家を対象とする銀行営業。↔リテール‐バンキング

ホールター‐ネックライン【halter neckline】

(ホールターは牛馬の端綱はづなの意)前身頃から続いた紐または布で、首から吊るすような形にしたネックライン。→ネックライン(図)

ホールディング【holding】

①バレー‐ボールで、ボールが競技者の手その他からだの一部に静止すること。反則になる。

②バスケット‐ボールなどで、腕や手で相手の行動を妨げる反則行為。

ボールディング【Kenneth E. Boulding】

アメリカの経済学者。イギリス生れ。経済学から出発して平和研究、エコロジー論など学際的領域を開拓。(1910〜1993)

ボール‐デッド【ball dead】

野球で、試合が中断している状態。

⇒ボール【ball】

ホールド【hold】

①手でつかむこと。

②登山で、岩登りの際の手がかりや足がかり。

③その状態を保つこと。

⇒ホールド‐アップ【hold-up アメリカ】

⇒ホールド‐とうしゅ【ホールド投手】

ボールト【vault】

⇒ヴォールト

ボールド

(black boardの略。明治・大正期の語)黒板。夏目漱石、三四郎「此先生は教室に這入つて、一寸ちょいと黒板ボールドを眺めてゐたが」

ボールド【bold】

(印刷用語。bold faceの略)欧文活字の書体の肉太のもの。

ホールド‐アップ【hold-up アメリカ】

「手を挙げろ」の意。また、強盗。追剥おいはぎ。

⇒ホールド【hold】

ポールとヴィルジニー

(Paul et Virginie フランス)ベルナルダン=ド=サン=ピエールの小説。1787年作。インド洋上の島の美しい自然を背景とした可憐な少年少女の悲恋物語。

ボールドウィン【James Baldwin】

アメリカの黒人作家。R.ライトの唱える抗議の文学から転じ、黒人独自のアイデンティティーを探求。小説「もう一つの国」、評論集「次は火だ」など。(1924〜1987)

ボールドウィン【Stanley Baldwin】

イギリスの政治家。保守党指導者。1923〜24年、24〜29年、35〜37年首相。(1867〜1947)

ホールド‐とうしゅ【ホールド投手】

中継ぎに登板して好投し、勝利投手・敗戦投手・セーブ投手にならなかった投手。

⇒ホールド【hold】

ホール‐トマト【whole tomato】

丸ごと1個のトマト。特に、水煮にして缶詰にしたもの。

ボール‐パーソン【ball person】

テニスで、コート上のボールを拾い集める人。

⇒ボール【ball】

ボール‐ばくだん【ボール爆弾】

破片散弾爆弾。炸裂時に中の子爆弾が広範囲に飛び散って爆発する。アメリカ軍がベトナム戦争で使用。

⇒ボール【ball】

ボール‐ばこ【ボール箱】

ボール紙製の箱。

⇒ボール【board】

ボール‐ばん【ボール盤】

(boor-bank オランダ・Bohrbank ドイツ)工作機械の一種。テーブル上にのせた工作物に垂直軸の先端に取り付けたドリルによって孔をうがつもの。鑽孔さんこう機。錐揉盤きりもみばん。ドリリング‐マシン。→工作機械(図)

ボール盤

⇒ポーランド‐かいろう【ポーランド回廊】

⇒ポーランド‐ご【ポーランド語】

⇒ポーランド‐ぶんかつ【ポーランド分割】

ポーランド‐かいろう【ポーランド回廊】‥クワイラウ

(Polish Corridor)第一次大戦後ヴェルサイユ条約で、バルト海への出口としてポーランドに与えられた、ドイツ本国と東プロイセンとの間にある狭小な地域の称。1939年9月ドイツ軍が侵攻、第二次大戦の発端となる。回廊地帯。

⇒ポーランド【Poland・波蘭】

ポーランド‐ご【ポーランド語】

(Polish)インド‐ヨーロッパ語族のスラヴ語派西スラヴ語群に属する言語。ポーランド本土のほか、アメリカにも多くの話し手がいる。

⇒ポーランド【Poland・波蘭】

ポーランド‐ぶんかつ【ポーランド分割】

1772年・93年・95年と3次にわたって、ポーランドがロシア・オーストリア・プロイセンの3国によって分割され、国家が消滅させられた過程。

⇒ポーランド【Poland・波蘭】

ボーリウム【bohrium】

(N.ボーアの名に因む)超アクチノイド元素の一つ。元素記号Bh 原子番号107の放射性元素。1981年、ビスマスにクロム‐イオンを照射して合成された。

ホーリネス‐きょうかい【ホーリネス教会】‥ケウクワイ

(Holinessは「神聖」「きよめ」の意)日本メソジスト教会から独立して、1917年中田重治が設立した教会。

ほおり‐の‐みこと【火遠理命】‥ヲ‥

(書紀の古訓ではホノヲリノミコト)(→)彦火火出見尊ひこほほでみのみことの別名。

ボーリング【boring】

①孔あなをうがつこと。穿孔。鑽孔さんこう。

②〔地〕(→)試錐しすい。

⇒ボーリング‐マシン【boring machine】

ボーリング【bowling】

⇒ボウリング

ポーリング【Linus Carl Pauling】

アメリカの物理化学者。分子の立体構造、量子力学的な共鳴の概念、化学結合の本性、蛋白質の立体構造、抗原抗体反応など多方面の業績がある。平和運動にも貢献。ノーベル化学賞・平和賞。(1901〜1994)

ボーリング‐マシン【boring machine】

(→)中刳なかぐり盤。

⇒ボーリング【boring】

ホール【hall】

①会館。会堂。講堂。「コンサート‐―」

②大広間。

ホール【hole】

①穴。特に、ゴルフで、ボールを入れる穴、また、ティーからその穴までの競技区域。「5番―」

②〔電〕(→)正孔せいこう。

⇒ホール‐アウト【hole out】

⇒ホール‐イン‐ワン【hole in one】

ホール【Charles Martin Hall】

アメリカの化学者。アルミニウムの電解製錬法を発明。(1863〜1914)

ホール【Stuart Hall】

イギリスの社会学者。ジャマイカ出身。カルチュラル‐スタディーズの確立に貢献。著「革新のための困難な道」など。(1932〜)

ボール【ball】

①ゴムまたは革などで作ったまり。球。また、球状のもの。

②野球で、ストライクにならない投球。↔ストライク。

⇒ボール‐アンパイア

⇒ボール‐カウント

⇒ボール‐デッド【ball dead】

⇒ボール‐パーソン【ball person】

⇒ボール‐ばくだん【ボール爆弾】

⇒ボール‐ベアリング【ball-bearing】

⇒ボール‐ペン

ボール【board】

ボール紙の略。「段―」→ボード。

⇒ボール‐がみ【ボール紙】

⇒ボール‐ばこ【ボール箱】

ボール【bolo ポルトガル】

⇒ボーロ。〈和漢三才図会〉

ボール【bowl】

材料を混ぜ、また卵を泡立てるなど、調理に用いる半球状の容器。また、サラダなどを盛る同様の形の器。ボウル。

ポール【pole】

①細長い棒竿。旗竿、測量用の棒、棒高跳用の棒など。

②ヤード‐ポンド法の長さの単位。5.5ヤードすなわち5.0292メートル。

③面積の単位。30.25平方ヤードすなわち25.29平方メートル。

⇒ポール‐ポジション【pole position】

ホール‐アウト【hole out】

ゴルフで、打球を穴に入れて、そのホールのプレーを終了すること。また、すべてのホールを回り、1ラウンドを終えること。

⇒ホール【hole】

ボール‐アンパイア

(和製語ball umpire)球審。

⇒ボール【ball】

ホール‐イン‐ワン【hole in one】

ゴルフで、第1打でボールがホールに入ること。エース。

⇒ホール【hole】

ボール‐カウント

(和製語ball count)野球で、一つの打席でのボールとストライクの数。

⇒ボール【ball】

ボール‐がみ【ボール紙】

藁わらパルプ・屑ボール紙などを主原料とした板紙。黄ボール・白裏黄ボールなどがあり、紙箱や表紙に使用。

⇒ボール【board】

ホール‐こうか【ホール効果】‥カウクワ

電流の流れている金属や半導体に磁場を加えると、電流と磁場とに垂直な向きに起電力が発生する現象。1879年アメリカの物理学者ホール(E. H. Hall1855〜1938)が発見。

ホールセール‐バンキング【wholesale banking】

大企業や機関投資家を対象とする銀行営業。↔リテール‐バンキング

ホールター‐ネックライン【halter neckline】

(ホールターは牛馬の端綱はづなの意)前身頃から続いた紐または布で、首から吊るすような形にしたネックライン。→ネックライン(図)

ホールディング【holding】

①バレー‐ボールで、ボールが競技者の手その他からだの一部に静止すること。反則になる。

②バスケット‐ボールなどで、腕や手で相手の行動を妨げる反則行為。

ボールディング【Kenneth E. Boulding】

アメリカの経済学者。イギリス生れ。経済学から出発して平和研究、エコロジー論など学際的領域を開拓。(1910〜1993)

ボール‐デッド【ball dead】

野球で、試合が中断している状態。

⇒ボール【ball】

ホールド【hold】

①手でつかむこと。

②登山で、岩登りの際の手がかりや足がかり。

③その状態を保つこと。

⇒ホールド‐アップ【hold-up アメリカ】

⇒ホールド‐とうしゅ【ホールド投手】

ボールト【vault】

⇒ヴォールト

ボールド

(black boardの略。明治・大正期の語)黒板。夏目漱石、三四郎「此先生は教室に這入つて、一寸ちょいと黒板ボールドを眺めてゐたが」

ボールド【bold】

(印刷用語。bold faceの略)欧文活字の書体の肉太のもの。

ホールド‐アップ【hold-up アメリカ】

「手を挙げろ」の意。また、強盗。追剥おいはぎ。

⇒ホールド【hold】

ポールとヴィルジニー

(Paul et Virginie フランス)ベルナルダン=ド=サン=ピエールの小説。1787年作。インド洋上の島の美しい自然を背景とした可憐な少年少女の悲恋物語。

ボールドウィン【James Baldwin】

アメリカの黒人作家。R.ライトの唱える抗議の文学から転じ、黒人独自のアイデンティティーを探求。小説「もう一つの国」、評論集「次は火だ」など。(1924〜1987)

ボールドウィン【Stanley Baldwin】

イギリスの政治家。保守党指導者。1923〜24年、24〜29年、35〜37年首相。(1867〜1947)

ホールド‐とうしゅ【ホールド投手】

中継ぎに登板して好投し、勝利投手・敗戦投手・セーブ投手にならなかった投手。

⇒ホールド【hold】

ホール‐トマト【whole tomato】

丸ごと1個のトマト。特に、水煮にして缶詰にしたもの。

ボール‐パーソン【ball person】

テニスで、コート上のボールを拾い集める人。

⇒ボール【ball】

ボール‐ばくだん【ボール爆弾】

破片散弾爆弾。炸裂時に中の子爆弾が広範囲に飛び散って爆発する。アメリカ軍がベトナム戦争で使用。

⇒ボール【ball】

ボール‐ばこ【ボール箱】

ボール紙製の箱。

⇒ボール【board】

ボール‐ばん【ボール盤】

(boor-bank オランダ・Bohrbank ドイツ)工作機械の一種。テーブル上にのせた工作物に垂直軸の先端に取り付けたドリルによって孔をうがつもの。鑽孔さんこう機。錐揉盤きりもみばん。ドリリング‐マシン。→工作機械(図)

ボール盤

ボール‐ベアリング【ball-bearing】

(→)玉軸受たまじくうけ。

⇒ボール【ball】

ボール‐ペン

(ball-point penの略)小鋼球をペン先に装置し、運筆に応じて回転、軸内の糊状インクを滲出させて書くペン。

⇒ボール【ball】

ポール‐ポジション【pole position】

自動車・オートバイ‐レースで、最も有利な最前列のスタート位置。通常、予選で1位になった者が獲得。

⇒ポール【pole】

ポール‐ポワレ【Paul Poiret】

⇒ポワレ

ポール‐ロワイヤル【Port-Royal】

パリ南西郊外にあった女子修道院。1625年パリに移転。アルノー(Antoine Arnauld1612〜1694)やパスカルなどが参与し、ポール‐ロワイヤル文法をうみ出すなど17世紀フランスの宗教や文化に影響。その後ジャンセニズムの中心とされ世紀末に廃院となる。

ボーロ【bolo ポルトガル】

小麦粉に卵を加え、砂糖をまぜて焼いた菓子。ボール。

ボーロ

撮影:関戸 勇

ボール‐ベアリング【ball-bearing】

(→)玉軸受たまじくうけ。

⇒ボール【ball】

ボール‐ペン

(ball-point penの略)小鋼球をペン先に装置し、運筆に応じて回転、軸内の糊状インクを滲出させて書くペン。

⇒ボール【ball】

ポール‐ポジション【pole position】

自動車・オートバイ‐レースで、最も有利な最前列のスタート位置。通常、予選で1位になった者が獲得。

⇒ポール【pole】

ポール‐ポワレ【Paul Poiret】

⇒ポワレ

ポール‐ロワイヤル【Port-Royal】

パリ南西郊外にあった女子修道院。1625年パリに移転。アルノー(Antoine Arnauld1612〜1694)やパスカルなどが参与し、ポール‐ロワイヤル文法をうみ出すなど17世紀フランスの宗教や文化に影響。その後ジャンセニズムの中心とされ世紀末に廃院となる。

ボーロ【bolo ポルトガル】

小麦粉に卵を加え、砂糖をまぜて焼いた菓子。ボール。

ボーロ

撮影:関戸 勇

ほお‐ば・る【頬張る】ホホ‥🔗⭐🔉

ほお‐ば・る【頬張る】ホホ‥

〔他五〕

①頬がふくれるほど口いっぱいに物を含む。狂言、末広がり「どぢやうのすしを―・つて、諸白を飲めやれ」。「―・ったまましゃべる」

②転じて、物をいっぱいにつめこむ。浮世草子、立身大福帳「薪をかまの下の―・る程取くべて」

ほお‐ばれ【頬脹れ】ホホ‥🔗⭐🔉

ほお‐ばれ【頬脹れ】ホホ‥

(→)耳下腺炎のこと。日葡辞書「ホウバレヲヤム」

ほお‐ひげ【頬髭】ホホ‥🔗⭐🔉

ほお‐ひげ【頬髭】ホホ‥

頬に生えたひげ。髯。→ひげ

ほお‐ぶくろ【頬嚢】ホホ‥🔗⭐🔉

ほお‐ぶくろ【頬嚢】ホホ‥

ニホンザル・シマリスなどの頬の内側にあるふくろ。食物を一時ためておくところ。

ほお‐べた【頬辺】ホホ‥🔗⭐🔉

ほお‐べた【頬辺】ホホ‥

頬のあたり。ほっぺた。

ほお‐べに【頬紅】ホホ‥🔗⭐🔉

ほお‐べに【頬紅】ホホ‥

頬にさす紅。日葡辞書「ホウベニヲサス、ツクル、ヌル」

ほお‐ぼね【頬骨】ホホ‥🔗⭐🔉

ほお‐ぼね【頬骨】ホホ‥

頬の上部に少し高く出ている骨。つらぼね。顴骨かんこつ。〈易林本節用集〉。「―の張った男」

ほお‐ゆが・む【頬歪む】ホホ‥🔗⭐🔉

ほお‐ゆが・む【頬歪む】ホホ‥

[一]〔自四〕

(口元がゆがむ意から)事実とちがった言い方をする。誤りがまじる。源氏物語槿「その折は罪なきことも、つきづきしうまねびなすには、―・むこともあめればこそ」

[二]〔他下二〕

口元をゆがめて言う。また、事実をちがえて言う。源氏物語帚木「歌などを少し―・めて語るも聞ゆ」

○頬を染めるほおをそめる🔗⭐🔉

○頬を染めるほおをそめる

恥じらって顔を赤くする。徳田秋声、仮装人物「彼の姿を見ると、ちよつと頬を染めただけで、顔も見せないやうにしてゐた」

⇒ほお【頬】

○頬をふくらますほおをふくらます🔗⭐🔉

○頬をふくらますほおをふくらます

不平・不満などを顔に出す。不満げな顔付きをする。ふくれっ面をする。

⇒ほお【頬】

ほ‐おん【保温】‥ヲン

一定の温度をたもつこと。特に、あたたかさをたもつこと。

⇒ほおん‐いく【保温育】

⇒ほおん‐せっちゅう‐なわしろ【保温折衷苗代】

ホーン【horn】

①⇒ホルン。

②スピーカーなどに用いるラッパ型の音響機。

③自動車などの警笛。クラクション。

ぼ‐おん【母音】

⇒ぼいん

ポーン【pawn】

チェスの駒の一つ。将棋の「歩ふ」に当たり、原則として1歩前進する。

ほおん‐いく【保温育】‥ヲン‥

火力で蚕室内を温めて蚕の発育を早める飼育法。↔清涼育。

⇒ほ‐おん【保温】

ほおん‐せっちゅう‐なわしろ【保温折衷苗代】‥ヲン‥ナハ‥

イネを、初めは揚床の畑の状態で育て、さらに保温のため油紙・ビニールなどをかけて生育を良好にし、のち覆いをとって水苗代と同様に灌水育苗する栽培法。

⇒ほ‐おん【保温】

ボーン‐チャイナ【bone china】

骨灰こっかいと磁土とを混合して焼成した軟質磁器。18世紀後半、イギリスで創始。乳白色で、透光性に優れる。骨灰磁器。

ポーンペイ‐とう【ポーンペイ島】‥タウ

(Pohnpei)西太平洋、ミクロネシアのカロリン諸島中にある島。ミクロネシア連邦に属する。面積330平方キロメートル。ポナペ島。

ボーン‐ヘッド【bonehead アメリカ】

野球などで、判断の悪い間抜けなプレーのこと。

ほか【外・他】

一定の規準・範囲に含まれない部分。「うち」に対する。

①外部。そと。おもて。万葉集17「葦垣の―にも君が寄り立たし」

②世間。徒然草「世に従へば、心―の塵に奪はれて」

③他所。よそ。古今和歌集春「見る人もなき山里の桜花―の散りなむ後ぞ咲かまし」。「―を探せ」

④以外。その他。別の物事。「恋は思案の―」「―に意見はありませんか」

⑤(「―ならず」の形で)…以外のものではない。確かに…である。「努力の結果に―ならない」

⑥(連体形をうけて係助詞的に用いる)打消を伴い、他を全く否定する意を表す。「あきらめる―ない」

⇒外でもない

ぼ‐か【簿価】

①簿記で、資産・負債の帳簿上の純額。日本の現行制度では資産の場合、原則として取得原価に基づく。

②株式1株当りの自己資本の金額。帳簿上の株式価値を示す。

ぽか

不注意から起こした、思いもかけなかった失敗。「―をやる」

ホガース【William Hogarth】

イギリスの画家。鋭い観察による諷刺的風俗画や版画を描いた。(1697〜1764)

ボガート【Humphrey Bogart】

アメリカの映画俳優。愛称ボギー。ハード‐ボイルドの主人公として人気を博す。主演作「マルタの鷹」「カサブランカ」「三つ数えろ」「アフリカの女王」など。(1899〜1957)

ボガート

提供:Photos12/APL

ほか‐ありき【外歩き】

外へ出歩くこと。外出。他行。源氏物語澪標「御いとまなくて―もし給はず」

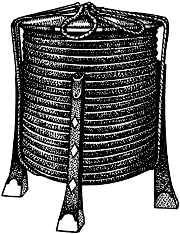

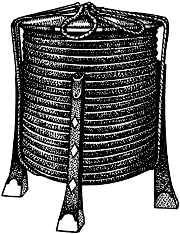

ほか‐い【外居・行器】‥ヰ

食物を運ぶのに用いる木製の容器。平安時代以来用いられ、多くは曲物わげもので円形、外側に脚がつく。墨漆塗、杉の白木製などがある。

外居

ほか‐ありき【外歩き】

外へ出歩くこと。外出。他行。源氏物語澪標「御いとまなくて―もし給はず」

ほか‐い【外居・行器】‥ヰ

食物を運ぶのに用いる木製の容器。平安時代以来用いられ、多くは曲物わげもので円形、外側に脚がつく。墨漆塗、杉の白木製などがある。

外居

ほがい【寿・祝】ホガヒ

(平安時代まで清音)

①ほがうこと。いわい。ことほぎ。古事記中「これは酒楽さかほかいの歌なり」

②(「乞児」と書く)(→)「ほがいびと」の略。

⇒ほがい‐と【乞児】

⇒ほがい‐びと【乞児】

ぼがい【簿外】‥グワイ

会計帳簿に記入されないこと。

⇒ぼがい‐さいむ【簿外債務】

⇒ぼがい‐しさん【簿外資産】

ぼがい‐さいむ【簿外債務】‥グワイ‥

正規の会計処理に伴って生ずる帳簿外の負債。重要性が乏しいために帳簿に記入されなかった未払費用など。広義には、故意や過失によって生ずるものも含む。

⇒ぼがい【簿外】

ぼがい‐しさん【簿外資産】‥グワイ‥

正規の会計処理に伴って生ずる帳簿外の資産。購入時に費用として処理された消耗品や償却済みの機械で現在も使用中のものなど。広義には、故意や過失によって生ずるものも含む。

⇒ぼがい【簿外】

ほがい‐と【乞児】ホガヒ‥

(→)「ほがいびと」に同じ。

⇒ほがい【寿・祝】

ほがい‐びと【乞児】ホガヒ‥

人の門戸に立ち寿言ほがいごとを唱えて回る芸人。物もらい。こじき。万葉集16「乞食者ほかいびとの詠うた」

⇒ほがい【寿・祝】

ほがい‐ほう【補外法】‥グワイハフ

〔数〕(extrapolation)ある変域内のいくつかの変数値に対して関数値が知られているとき、その変域外での関数値を推定する方法。補間法を変域外に延長して適用するもの。外挿法。

ほが・う【寿ふ・祝ふ】ホガフ

〔他四〕

(平安時代まで清音)よい結果が出るように祝い言をいう。ことほぐ。いわう。続詞花和歌集賀「人の家に植ゑける松のにはかに枯れけるを―・ひて」

ほ‐がかり【帆掛り】

和船で、帆1反を基準として、船体各部の寸法を定める木割り法。→艪ろ掛り

ぽか‐きゅう【ぽか休】‥キウ

(普通「ポカ休」と書く。ポカは「ぽかっと」の略)直前になって急に勤めを休むこと。

ほ‐かく【保革】

①保守と革新。「―伯仲」

②皮革を良い状態に保つこと。「―オイル」

ほ‐かく【捕獲】‥クワク

①とらえること。いけどること。とりおさえること。

②戦時、交戦国の軍艦が敵の船舶や貨物またはある種の中立船舶や中立貨物を公海または交戦国の領海内で拿捕だほすること。海上捕獲。

⇒ほかく‐しんけんしょ【捕獲審検所】

ほ‐かく【補角】

〔数〕2角の和が2直角である時、二つの角は互いに補角をなすという。

ほ‐かく【補格】

格の一つ。動詞の意味を補い、表現として完結したものとするもの。「電車に乗る」「大人となる」の「電車に」「大人と」の類。

ほかく‐しんけんしょ【捕獲審検所】‥クワク‥

交戦国が、海上における捕獲の効力を確定するために設ける特別の裁判所。

⇒ほ‐かく【捕獲】

ほ‐かけ【帆掛け】

①帆をかけること。

②(→)「帆掛け船」の略。

⇒ほかけ‐ぶね【帆掛け船】

ほ‐かけ【穂掛け】

①稲の刈初かりぞめに、穂を門戸などにかけて神に奉ること。新米の収穫を、神に感謝する行事。かけぢから。散木奇歌集「―ぞすべきいかが返さむ」

②稲穂を乾かすために、稲架はさなどにかけること。また、そのかける具。

ほ‐かげ【火影】

①火の光。ひかげ。枕草子一本2「―に劣るもの、紫の織物」。「―がもれる」

②(→)「ほかげすがた」に同じ。源氏物語帚木「そひ臥し給へる御―いとめでたく」

⇒ほかげ‐すがた【火影姿】

ほ‐かげ【帆影】

遠くに見える船の帆のすがた。

ほかげ‐すがた【火影姿】

灯火の光で見える姿。宇津保物語国譲下「昔の藤栄なりし―思ひて」

⇒ほ‐かげ【火影】

ほかけ‐ぶね【帆掛け船】

帆をかけて走る船。帆船はんせん。

⇒ほ‐かけ【帆掛け】

ぼが‐けんさ【母蛾検査】

蚕の微粒子病を防ぐため、雌蛾を磨り潰して顕微鏡で微粒子病胞子の有無を検査すること。蚕種検査。

ほか‐ごころ【外心】

他の人を思う心。他にうつる心。万葉集11「荒磯ありそ越しほか行く波の―」

ほか‐ざま【外方・外様】

よその方。他の方。竹取物語「射むとすれども―へいきければ」

ほか・し【外し】

〔形シク〕

別である。異なる。〈華厳経音義私記〉

ぼかし【暈し】

①ぼかすこと。ぼかしたもの。

②ある色が濃から淡へと次第に変化してゆくように描く絵画の技法。隈取くまどりの一種。

⇒ぼかし‐ぞめ【暈し染め】

⇒ぼかし‐ぬい【暈し繍い】

ぼかし‐ぞめ【暈し染め】

地色の一部をぼかして染めること。

⇒ぼかし【暈し】

ぼかし‐ぬい【暈し繍い】‥ヌヒ

刺繍ししゅうで、針目の粗密・長短などにより、または種々の色糸を用いて濃淡をつける方法。

⇒ぼかし【暈し】

ほか・す

〔他五〕

(「放下ほうかす」の転)すてる。放置する。滑稽本、教訓雑長持「まこもに包んで此舟へ―・し込まれた」

ほが・す

〔他五〕

(九州地方で)穴をあける。〈日葡辞書〉

ぼか・す【暈す】

〔他五〕

①色の濃淡のさかい目をはっきりさせないで、だんだんに淡くする。「輪郭を―・す」

②表現をあいまいにして、内容をぼんやりとさせる。ぼやかす。「要点を―・していう」

ぼか‐すか

続けて何度も打ったり殴ったりするさま。「ホームランが―出る」

ほか‐ずみ【外住み】

外に住むこと。別家して住むこと。宇津保物語藤原君「更に―せさせ奉り給はず」

ほ‐かぜ【帆風】

①帆に受ける追手の風。おいかぜ。順風。

②時を得た勢い。はぶり。勢力。古今著聞集6「戸部氏こそ本体にて侍りしに、近代大神氏に―をとられて」

ぽかっ‐と

〔副〕

「ぽかりと」の音便。→ぽかり

ほがい【寿・祝】ホガヒ

(平安時代まで清音)

①ほがうこと。いわい。ことほぎ。古事記中「これは酒楽さかほかいの歌なり」

②(「乞児」と書く)(→)「ほがいびと」の略。

⇒ほがい‐と【乞児】

⇒ほがい‐びと【乞児】

ぼがい【簿外】‥グワイ

会計帳簿に記入されないこと。

⇒ぼがい‐さいむ【簿外債務】

⇒ぼがい‐しさん【簿外資産】

ぼがい‐さいむ【簿外債務】‥グワイ‥

正規の会計処理に伴って生ずる帳簿外の負債。重要性が乏しいために帳簿に記入されなかった未払費用など。広義には、故意や過失によって生ずるものも含む。

⇒ぼがい【簿外】

ぼがい‐しさん【簿外資産】‥グワイ‥

正規の会計処理に伴って生ずる帳簿外の資産。購入時に費用として処理された消耗品や償却済みの機械で現在も使用中のものなど。広義には、故意や過失によって生ずるものも含む。

⇒ぼがい【簿外】

ほがい‐と【乞児】ホガヒ‥

(→)「ほがいびと」に同じ。

⇒ほがい【寿・祝】

ほがい‐びと【乞児】ホガヒ‥

人の門戸に立ち寿言ほがいごとを唱えて回る芸人。物もらい。こじき。万葉集16「乞食者ほかいびとの詠うた」

⇒ほがい【寿・祝】

ほがい‐ほう【補外法】‥グワイハフ

〔数〕(extrapolation)ある変域内のいくつかの変数値に対して関数値が知られているとき、その変域外での関数値を推定する方法。補間法を変域外に延長して適用するもの。外挿法。

ほが・う【寿ふ・祝ふ】ホガフ

〔他四〕

(平安時代まで清音)よい結果が出るように祝い言をいう。ことほぐ。いわう。続詞花和歌集賀「人の家に植ゑける松のにはかに枯れけるを―・ひて」

ほ‐がかり【帆掛り】

和船で、帆1反を基準として、船体各部の寸法を定める木割り法。→艪ろ掛り

ぽか‐きゅう【ぽか休】‥キウ

(普通「ポカ休」と書く。ポカは「ぽかっと」の略)直前になって急に勤めを休むこと。

ほ‐かく【保革】

①保守と革新。「―伯仲」

②皮革を良い状態に保つこと。「―オイル」

ほ‐かく【捕獲】‥クワク

①とらえること。いけどること。とりおさえること。

②戦時、交戦国の軍艦が敵の船舶や貨物またはある種の中立船舶や中立貨物を公海または交戦国の領海内で拿捕だほすること。海上捕獲。

⇒ほかく‐しんけんしょ【捕獲審検所】

ほ‐かく【補角】

〔数〕2角の和が2直角である時、二つの角は互いに補角をなすという。

ほ‐かく【補格】

格の一つ。動詞の意味を補い、表現として完結したものとするもの。「電車に乗る」「大人となる」の「電車に」「大人と」の類。

ほかく‐しんけんしょ【捕獲審検所】‥クワク‥

交戦国が、海上における捕獲の効力を確定するために設ける特別の裁判所。

⇒ほ‐かく【捕獲】

ほ‐かけ【帆掛け】

①帆をかけること。

②(→)「帆掛け船」の略。

⇒ほかけ‐ぶね【帆掛け船】

ほ‐かけ【穂掛け】

①稲の刈初かりぞめに、穂を門戸などにかけて神に奉ること。新米の収穫を、神に感謝する行事。かけぢから。散木奇歌集「―ぞすべきいかが返さむ」

②稲穂を乾かすために、稲架はさなどにかけること。また、そのかける具。

ほ‐かげ【火影】

①火の光。ひかげ。枕草子一本2「―に劣るもの、紫の織物」。「―がもれる」

②(→)「ほかげすがた」に同じ。源氏物語帚木「そひ臥し給へる御―いとめでたく」

⇒ほかげ‐すがた【火影姿】

ほ‐かげ【帆影】

遠くに見える船の帆のすがた。

ほかげ‐すがた【火影姿】

灯火の光で見える姿。宇津保物語国譲下「昔の藤栄なりし―思ひて」

⇒ほ‐かげ【火影】

ほかけ‐ぶね【帆掛け船】

帆をかけて走る船。帆船はんせん。

⇒ほ‐かけ【帆掛け】

ぼが‐けんさ【母蛾検査】

蚕の微粒子病を防ぐため、雌蛾を磨り潰して顕微鏡で微粒子病胞子の有無を検査すること。蚕種検査。

ほか‐ごころ【外心】

他の人を思う心。他にうつる心。万葉集11「荒磯ありそ越しほか行く波の―」

ほか‐ざま【外方・外様】

よその方。他の方。竹取物語「射むとすれども―へいきければ」

ほか・し【外し】

〔形シク〕

別である。異なる。〈華厳経音義私記〉

ぼかし【暈し】

①ぼかすこと。ぼかしたもの。

②ある色が濃から淡へと次第に変化してゆくように描く絵画の技法。隈取くまどりの一種。

⇒ぼかし‐ぞめ【暈し染め】

⇒ぼかし‐ぬい【暈し繍い】

ぼかし‐ぞめ【暈し染め】

地色の一部をぼかして染めること。

⇒ぼかし【暈し】

ぼかし‐ぬい【暈し繍い】‥ヌヒ

刺繍ししゅうで、針目の粗密・長短などにより、または種々の色糸を用いて濃淡をつける方法。

⇒ぼかし【暈し】

ほか・す

〔他五〕

(「放下ほうかす」の転)すてる。放置する。滑稽本、教訓雑長持「まこもに包んで此舟へ―・し込まれた」

ほが・す

〔他五〕

(九州地方で)穴をあける。〈日葡辞書〉

ぼか・す【暈す】

〔他五〕

①色の濃淡のさかい目をはっきりさせないで、だんだんに淡くする。「輪郭を―・す」

②表現をあいまいにして、内容をぼんやりとさせる。ぼやかす。「要点を―・していう」

ぼか‐すか

続けて何度も打ったり殴ったりするさま。「ホームランが―出る」

ほか‐ずみ【外住み】

外に住むこと。別家して住むこと。宇津保物語藤原君「更に―せさせ奉り給はず」

ほ‐かぜ【帆風】

①帆に受ける追手の風。おいかぜ。順風。

②時を得た勢い。はぶり。勢力。古今著聞集6「戸部氏こそ本体にて侍りしに、近代大神氏に―をとられて」

ぽかっ‐と

〔副〕

「ぽかりと」の音便。→ぽかり

ほか‐ありき【外歩き】

外へ出歩くこと。外出。他行。源氏物語澪標「御いとまなくて―もし給はず」

ほか‐い【外居・行器】‥ヰ

食物を運ぶのに用いる木製の容器。平安時代以来用いられ、多くは曲物わげもので円形、外側に脚がつく。墨漆塗、杉の白木製などがある。

外居

ほか‐ありき【外歩き】

外へ出歩くこと。外出。他行。源氏物語澪標「御いとまなくて―もし給はず」

ほか‐い【外居・行器】‥ヰ

食物を運ぶのに用いる木製の容器。平安時代以来用いられ、多くは曲物わげもので円形、外側に脚がつく。墨漆塗、杉の白木製などがある。

外居

ほがい【寿・祝】ホガヒ

(平安時代まで清音)

①ほがうこと。いわい。ことほぎ。古事記中「これは酒楽さかほかいの歌なり」

②(「乞児」と書く)(→)「ほがいびと」の略。

⇒ほがい‐と【乞児】

⇒ほがい‐びと【乞児】

ぼがい【簿外】‥グワイ

会計帳簿に記入されないこと。

⇒ぼがい‐さいむ【簿外債務】

⇒ぼがい‐しさん【簿外資産】

ぼがい‐さいむ【簿外債務】‥グワイ‥

正規の会計処理に伴って生ずる帳簿外の負債。重要性が乏しいために帳簿に記入されなかった未払費用など。広義には、故意や過失によって生ずるものも含む。

⇒ぼがい【簿外】

ぼがい‐しさん【簿外資産】‥グワイ‥

正規の会計処理に伴って生ずる帳簿外の資産。購入時に費用として処理された消耗品や償却済みの機械で現在も使用中のものなど。広義には、故意や過失によって生ずるものも含む。

⇒ぼがい【簿外】

ほがい‐と【乞児】ホガヒ‥

(→)「ほがいびと」に同じ。

⇒ほがい【寿・祝】

ほがい‐びと【乞児】ホガヒ‥

人の門戸に立ち寿言ほがいごとを唱えて回る芸人。物もらい。こじき。万葉集16「乞食者ほかいびとの詠うた」

⇒ほがい【寿・祝】

ほがい‐ほう【補外法】‥グワイハフ

〔数〕(extrapolation)ある変域内のいくつかの変数値に対して関数値が知られているとき、その変域外での関数値を推定する方法。補間法を変域外に延長して適用するもの。外挿法。

ほが・う【寿ふ・祝ふ】ホガフ

〔他四〕

(平安時代まで清音)よい結果が出るように祝い言をいう。ことほぐ。いわう。続詞花和歌集賀「人の家に植ゑける松のにはかに枯れけるを―・ひて」

ほ‐がかり【帆掛り】

和船で、帆1反を基準として、船体各部の寸法を定める木割り法。→艪ろ掛り

ぽか‐きゅう【ぽか休】‥キウ

(普通「ポカ休」と書く。ポカは「ぽかっと」の略)直前になって急に勤めを休むこと。

ほ‐かく【保革】

①保守と革新。「―伯仲」

②皮革を良い状態に保つこと。「―オイル」

ほ‐かく【捕獲】‥クワク

①とらえること。いけどること。とりおさえること。

②戦時、交戦国の軍艦が敵の船舶や貨物またはある種の中立船舶や中立貨物を公海または交戦国の領海内で拿捕だほすること。海上捕獲。

⇒ほかく‐しんけんしょ【捕獲審検所】

ほ‐かく【補角】

〔数〕2角の和が2直角である時、二つの角は互いに補角をなすという。

ほ‐かく【補格】

格の一つ。動詞の意味を補い、表現として完結したものとするもの。「電車に乗る」「大人となる」の「電車に」「大人と」の類。

ほかく‐しんけんしょ【捕獲審検所】‥クワク‥

交戦国が、海上における捕獲の効力を確定するために設ける特別の裁判所。

⇒ほ‐かく【捕獲】

ほ‐かけ【帆掛け】

①帆をかけること。

②(→)「帆掛け船」の略。

⇒ほかけ‐ぶね【帆掛け船】

ほ‐かけ【穂掛け】

①稲の刈初かりぞめに、穂を門戸などにかけて神に奉ること。新米の収穫を、神に感謝する行事。かけぢから。散木奇歌集「―ぞすべきいかが返さむ」

②稲穂を乾かすために、稲架はさなどにかけること。また、そのかける具。

ほ‐かげ【火影】

①火の光。ひかげ。枕草子一本2「―に劣るもの、紫の織物」。「―がもれる」

②(→)「ほかげすがた」に同じ。源氏物語帚木「そひ臥し給へる御―いとめでたく」

⇒ほかげ‐すがた【火影姿】

ほ‐かげ【帆影】

遠くに見える船の帆のすがた。

ほかげ‐すがた【火影姿】

灯火の光で見える姿。宇津保物語国譲下「昔の藤栄なりし―思ひて」

⇒ほ‐かげ【火影】

ほかけ‐ぶね【帆掛け船】

帆をかけて走る船。帆船はんせん。

⇒ほ‐かけ【帆掛け】

ぼが‐けんさ【母蛾検査】

蚕の微粒子病を防ぐため、雌蛾を磨り潰して顕微鏡で微粒子病胞子の有無を検査すること。蚕種検査。

ほか‐ごころ【外心】

他の人を思う心。他にうつる心。万葉集11「荒磯ありそ越しほか行く波の―」

ほか‐ざま【外方・外様】

よその方。他の方。竹取物語「射むとすれども―へいきければ」

ほか・し【外し】

〔形シク〕

別である。異なる。〈華厳経音義私記〉

ぼかし【暈し】

①ぼかすこと。ぼかしたもの。

②ある色が濃から淡へと次第に変化してゆくように描く絵画の技法。隈取くまどりの一種。

⇒ぼかし‐ぞめ【暈し染め】

⇒ぼかし‐ぬい【暈し繍い】

ぼかし‐ぞめ【暈し染め】

地色の一部をぼかして染めること。

⇒ぼかし【暈し】

ぼかし‐ぬい【暈し繍い】‥ヌヒ