複数辞典一括検索+![]()

![]()

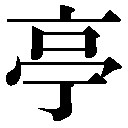

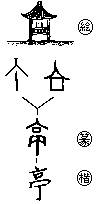

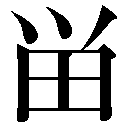

亭 とどまる🔗⭐🔉

【亭】

9画 亠部 [常用漢字]

区点=3666 16進=4462 シフトJIS=92E0

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ

9画 亠部 [常用漢字]

区点=3666 16進=4462 シフトJIS=92E0

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ /ジョウ(ヂャウ)

/ジョウ(ヂャウ) /チン

/チン 〈t

〈t ng〉

《訓読み》 とどまる

《名付け》 たかし

《意味》

ng〉

《訓読み》 とどまる

《名付け》 たかし

《意味》

{名}地上にすっくとたった建物。また、物見やぐら。また、庭の中の休息所。あずまや。「駅亭エキテイ(街道ぞいの休息所)」「涼亭リョウテイ(遊覧地の休息所)」「列亭置郵=亭ヲ列ネ郵ヲ置ク」〔東観漢記〕

{名}地上にすっくとたった建物。また、物見やぐら。また、庭の中の休息所。あずまや。「駅亭エキテイ(街道ぞいの休息所)」「涼亭リョウテイ(遊覧地の休息所)」「列亭置郵=亭ヲ列ネ郵ヲ置ク」〔東観漢記〕 {名}秦シン・漢代の行政区画の名。十里ごとを一亭とし、十亭を一郷として、亭長を置いた。

{名}秦シン・漢代の行政区画の名。十里ごとを一亭とし、十亭を一郷として、亭長を置いた。

{動}とどまる。ちょうどその点にあたってとまる。〈同義語〉→停。「亭年」

〔国〕あずまや式のしゃれたつくりの家。「料亭」

《解字》

{動}とどまる。ちょうどその点にあたってとまる。〈同義語〉→停。「亭年」

〔国〕あずまや式のしゃれたつくりの家。「料亭」

《解字》

会意兼形声。「高の略体(楼閣)+音符丁テイ」で、地上に直角に釘クギのように

会意兼形声。「高の略体(楼閣)+音符丁テイ」で、地上に直角に釘クギのように 型にたつ建物のこと。亭は停(ひと所に安定してじっとたつ)に含まれる。定(じっとひと所にたつ)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

型にたつ建物のこと。亭は停(ひと所に安定してじっとたつ)に含まれる。定(じっとひと所にたつ)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

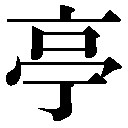

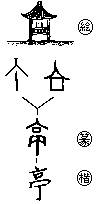

9画 亠部 [常用漢字]

区点=3666 16進=4462 シフトJIS=92E0

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ

9画 亠部 [常用漢字]

区点=3666 16進=4462 シフトJIS=92E0

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ /ジョウ(ヂャウ)

/ジョウ(ヂャウ) /チン

/チン 〈t

〈t ng〉

《訓読み》 とどまる

《名付け》 たかし

《意味》

ng〉

《訓読み》 とどまる

《名付け》 たかし

《意味》

{名}地上にすっくとたった建物。また、物見やぐら。また、庭の中の休息所。あずまや。「駅亭エキテイ(街道ぞいの休息所)」「涼亭リョウテイ(遊覧地の休息所)」「列亭置郵=亭ヲ列ネ郵ヲ置ク」〔東観漢記〕

{名}地上にすっくとたった建物。また、物見やぐら。また、庭の中の休息所。あずまや。「駅亭エキテイ(街道ぞいの休息所)」「涼亭リョウテイ(遊覧地の休息所)」「列亭置郵=亭ヲ列ネ郵ヲ置ク」〔東観漢記〕 {名}秦シン・漢代の行政区画の名。十里ごとを一亭とし、十亭を一郷として、亭長を置いた。

{名}秦シン・漢代の行政区画の名。十里ごとを一亭とし、十亭を一郷として、亭長を置いた。

{動}とどまる。ちょうどその点にあたってとまる。〈同義語〉→停。「亭年」

〔国〕あずまや式のしゃれたつくりの家。「料亭」

《解字》

{動}とどまる。ちょうどその点にあたってとまる。〈同義語〉→停。「亭年」

〔国〕あずまや式のしゃれたつくりの家。「料亭」

《解字》

会意兼形声。「高の略体(楼閣)+音符丁テイ」で、地上に直角に釘クギのように

会意兼形声。「高の略体(楼閣)+音符丁テイ」で、地上に直角に釘クギのように 型にたつ建物のこと。亭は停(ひと所に安定してじっとたつ)に含まれる。定(じっとひと所にたつ)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

型にたつ建物のこと。亭は停(ひと所に安定してじっとたつ)に含まれる。定(じっとひと所にたつ)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

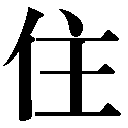

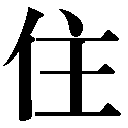

住 とどまる🔗⭐🔉

【住】

7画 人部 [三年]

区点=2927 16進=3D3B シフトJIS=8F5A

《常用音訓》ジュウ/す…まう/す…む

《音読み》 ジュウ(ヂュウ)

7画 人部 [三年]

区点=2927 16進=3D3B シフトJIS=8F5A

《常用音訓》ジュウ/す…まう/す…む

《音読み》 ジュウ(ヂュウ) /チュウ

/チュウ 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 すまう/すむ/すまい(すまひ)/とどまる/とどめる(とどむ)

《名付け》 おき・すみ・もち・よし

《意味》

〉

《訓読み》 すまう/すむ/すまい(すまひ)/とどまる/とどめる(とどむ)

《名付け》 おき・すみ・もち・よし

《意味》

ジュウス{動}すむ。居所を定めてそこで生活する。「妾住易州=妾ハ易州ニ住ム」〔→捜神記〕

ジュウス{動}すむ。居所を定めてそこで生活する。「妾住易州=妾ハ易州ニ住ム」〔→捜神記〕

{名}すまい(スマヒ)。すむこと。また、すむ所。住居。「衣食住」

{名}すまい(スマヒ)。すむこと。また、すむ所。住居。「衣食住」

{動}とどまる。とどめる(トドム)。一か所にじっととどまる。また、とどめる。「不為愁人住少時=愁人ノ為ニ少時モ住マラズ」〔戴叔倫〕

{動}とどまる。とどめる(トドム)。一か所にじっととどまる。また、とどめる。「不為愁人住少時=愁人ノ為ニ少時モ住マラズ」〔戴叔倫〕

「不住ヤマズ」とは、…してやめない、しつづけるの意。「両岸猿声啼不住=両岸ノ猿声啼イテ住マズ」〔→李白〕

《解字》

会意兼形声。丶印は、一か所にじっとたつ灯火を示す。主は、丶印(灯火)の下に燭台ショクダイを描いたさまで、定立して動かないの意を含む。住は「人+音符主」で、じっとたって動かないの意。→主

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「不住ヤマズ」とは、…してやめない、しつづけるの意。「両岸猿声啼不住=両岸ノ猿声啼イテ住マズ」〔→李白〕

《解字》

会意兼形声。丶印は、一か所にじっとたつ灯火を示す。主は、丶印(灯火)の下に燭台ショクダイを描いたさまで、定立して動かないの意を含む。住は「人+音符主」で、じっとたって動かないの意。→主

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 人部 [三年]

区点=2927 16進=3D3B シフトJIS=8F5A

《常用音訓》ジュウ/す…まう/す…む

《音読み》 ジュウ(ヂュウ)

7画 人部 [三年]

区点=2927 16進=3D3B シフトJIS=8F5A

《常用音訓》ジュウ/す…まう/す…む

《音読み》 ジュウ(ヂュウ) /チュウ

/チュウ 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 すまう/すむ/すまい(すまひ)/とどまる/とどめる(とどむ)

《名付け》 おき・すみ・もち・よし

《意味》

〉

《訓読み》 すまう/すむ/すまい(すまひ)/とどまる/とどめる(とどむ)

《名付け》 おき・すみ・もち・よし

《意味》

ジュウス{動}すむ。居所を定めてそこで生活する。「妾住易州=妾ハ易州ニ住ム」〔→捜神記〕

ジュウス{動}すむ。居所を定めてそこで生活する。「妾住易州=妾ハ易州ニ住ム」〔→捜神記〕

{名}すまい(スマヒ)。すむこと。また、すむ所。住居。「衣食住」

{名}すまい(スマヒ)。すむこと。また、すむ所。住居。「衣食住」

{動}とどまる。とどめる(トドム)。一か所にじっととどまる。また、とどめる。「不為愁人住少時=愁人ノ為ニ少時モ住マラズ」〔戴叔倫〕

{動}とどまる。とどめる(トドム)。一か所にじっととどまる。また、とどめる。「不為愁人住少時=愁人ノ為ニ少時モ住マラズ」〔戴叔倫〕

「不住ヤマズ」とは、…してやめない、しつづけるの意。「両岸猿声啼不住=両岸ノ猿声啼イテ住マズ」〔→李白〕

《解字》

会意兼形声。丶印は、一か所にじっとたつ灯火を示す。主は、丶印(灯火)の下に燭台ショクダイを描いたさまで、定立して動かないの意を含む。住は「人+音符主」で、じっとたって動かないの意。→主

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「不住ヤマズ」とは、…してやめない、しつづけるの意。「両岸猿声啼不住=両岸ノ猿声啼イテ住マズ」〔→李白〕

《解字》

会意兼形声。丶印は、一か所にじっとたつ灯火を示す。主は、丶印(灯火)の下に燭台ショクダイを描いたさまで、定立して動かないの意を含む。住は「人+音符主」で、じっとたって動かないの意。→主

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

停 とどまる🔗⭐🔉

【停】

11画 人部 [四年]

区点=3668 16進=4464 シフトJIS=92E2

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ

11画 人部 [四年]

区点=3668 16進=4464 シフトJIS=92E2

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ /ジョウ(ヂャウ)

/ジョウ(ヂャウ) /チョウ(チャウ)

/チョウ(チャウ) 〈t

〈t ng〉

《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)/やめる(やむ)

《名付け》 とどむ

《意味》

ng〉

《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)/やめる(やむ)

《名付け》 とどむ

《意味》

{動}とどまる。とどめる(トドム)。一か所にとどまる。また、一か所にとどめる。「停滞」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ロニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕

{動}とどまる。とどめる(トドム)。一か所にとどまる。また、一か所にとどめる。「停滞」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ロニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕

{動}やめる(ヤム)。しばらく中止する。「琵琶声停欲語遅=琵琶ノ声停ミ語ラント欲シテ遅シ」〔→白居易〕

{動}やめる(ヤム)。しばらく中止する。「琵琶声停欲語遅=琵琶ノ声停ミ語ラント欲シテ遅シ」〔→白居易〕

{単位}〔俗〕十分の一を単位として、比率をあらわすことば。「九停(九割の人)」

《解字》

会意兼形声。丁は、釘テイ(くぎ)の原字で、ある点につんとささって動かないの意を含む。亭テイは「高(高い建物)の略体+音符丁」の会意兼形声文字で、建物の土台が棒をたてたように動かないさま。停は「人+音符亭」で、人がひと所にじっととまって動かないこと。→亭

《単語家族》

定テイ(足がひと所にとまって動かない)と同系。

《類義》

→止

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{単位}〔俗〕十分の一を単位として、比率をあらわすことば。「九停(九割の人)」

《解字》

会意兼形声。丁は、釘テイ(くぎ)の原字で、ある点につんとささって動かないの意を含む。亭テイは「高(高い建物)の略体+音符丁」の会意兼形声文字で、建物の土台が棒をたてたように動かないさま。停は「人+音符亭」で、人がひと所にじっととまって動かないこと。→亭

《単語家族》

定テイ(足がひと所にとまって動かない)と同系。

《類義》

→止

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画 人部 [四年]

区点=3668 16進=4464 シフトJIS=92E2

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ

11画 人部 [四年]

区点=3668 16進=4464 シフトJIS=92E2

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ /ジョウ(ヂャウ)

/ジョウ(ヂャウ) /チョウ(チャウ)

/チョウ(チャウ) 〈t

〈t ng〉

《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)/やめる(やむ)

《名付け》 とどむ

《意味》

ng〉

《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)/やめる(やむ)

《名付け》 とどむ

《意味》

{動}とどまる。とどめる(トドム)。一か所にとどまる。また、一か所にとどめる。「停滞」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ロニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕

{動}とどまる。とどめる(トドム)。一か所にとどまる。また、一か所にとどめる。「停滞」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ロニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕

{動}やめる(ヤム)。しばらく中止する。「琵琶声停欲語遅=琵琶ノ声停ミ語ラント欲シテ遅シ」〔→白居易〕

{動}やめる(ヤム)。しばらく中止する。「琵琶声停欲語遅=琵琶ノ声停ミ語ラント欲シテ遅シ」〔→白居易〕

{単位}〔俗〕十分の一を単位として、比率をあらわすことば。「九停(九割の人)」

《解字》

会意兼形声。丁は、釘テイ(くぎ)の原字で、ある点につんとささって動かないの意を含む。亭テイは「高(高い建物)の略体+音符丁」の会意兼形声文字で、建物の土台が棒をたてたように動かないさま。停は「人+音符亭」で、人がひと所にじっととまって動かないこと。→亭

《単語家族》

定テイ(足がひと所にとまって動かない)と同系。

《類義》

→止

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{単位}〔俗〕十分の一を単位として、比率をあらわすことば。「九停(九割の人)」

《解字》

会意兼形声。丁は、釘テイ(くぎ)の原字で、ある点につんとささって動かないの意を含む。亭テイは「高(高い建物)の略体+音符丁」の会意兼形声文字で、建物の土台が棒をたてたように動かないさま。停は「人+音符亭」で、人がひと所にじっととまって動かないこと。→亭

《単語家族》

定テイ(足がひと所にとまって動かない)と同系。

《類義》

→止

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

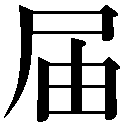

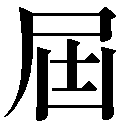

届 とどく🔗⭐🔉

【届】

8画 尸部 [六年]

区点=3847 16進=464F シフトJIS=93CD

【屆】旧字旧字

8画 尸部 [六年]

区点=3847 16進=464F シフトJIS=93CD

【屆】旧字旧字

8画 尸部

区点=5392 16進=557C シフトJIS=9B9C

《常用音訓》とど…く/とど…ける

《音読み》 カイ

8画 尸部

区点=5392 16進=557C シフトJIS=9B9C

《常用音訓》とど…く/とど…ける

《音読み》 カイ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 いたる/とどく/とどけ/とどける(とどく)

《名付け》 あつ・いたる・ゆき

《意味》

〉

《訓読み》 いたる/とどく/とどけ/とどける(とどく)

《名付け》 あつ・いたる・ゆき

《意味》

{動}いたる。とどく。決められた時刻・時期・場所にいたる。〈類義語〉→至・→到。「毎届初一=初一ニ届ルゴトニ」〔燕京歳時記〕

{動}いたる。とどく。決められた時刻・時期・場所にいたる。〈類義語〉→至・→到。「毎届初一=初一ニ届ルゴトニ」〔燕京歳時記〕

{単位}〔俗〕決められた会期になって開く会合を数えることば。「第一届会議(第一期会議のこと)」

〔国〕

{単位}〔俗〕決められた会期になって開く会合を数えることば。「第一届会議(第一期会議のこと)」

〔国〕 とどけ。役所や監督者の手元に差し出す文書。「欠席届」

とどけ。役所や監督者の手元に差し出す文書。「欠席届」 とどける(トドク)。決められた場所に物がつくようにする。また、役所などに申し出る。

とどける(トドク)。決められた場所に物がつくようにする。また、役所などに申し出る。 とどく。送ったものがそこに着く。また、声などがそこに達する。

《解字》

会意兼形声。屆の下部(音カイ)は「凵(あな)+土」の会意文字で、塊カイと同じく、まるい土のかたまりや穴のこと。屆はそれを音符とし、尸(からだ)を加えた字。もと、ずんぐりとまるく太いからだで、動作がにぶくとまりがちなこと。転じて、一定の場所までとどいてとまること。

とどく。送ったものがそこに着く。また、声などがそこに達する。

《解字》

会意兼形声。屆の下部(音カイ)は「凵(あな)+土」の会意文字で、塊カイと同じく、まるい土のかたまりや穴のこと。屆はそれを音符とし、尸(からだ)を加えた字。もと、ずんぐりとまるく太いからだで、動作がにぶくとまりがちなこと。転じて、一定の場所までとどいてとまること。

8画 尸部 [六年]

区点=3847 16進=464F シフトJIS=93CD

【屆】旧字旧字

8画 尸部 [六年]

区点=3847 16進=464F シフトJIS=93CD

【屆】旧字旧字

8画 尸部

区点=5392 16進=557C シフトJIS=9B9C

《常用音訓》とど…く/とど…ける

《音読み》 カイ

8画 尸部

区点=5392 16進=557C シフトJIS=9B9C

《常用音訓》とど…く/とど…ける

《音読み》 カイ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 いたる/とどく/とどけ/とどける(とどく)

《名付け》 あつ・いたる・ゆき

《意味》

〉

《訓読み》 いたる/とどく/とどけ/とどける(とどく)

《名付け》 あつ・いたる・ゆき

《意味》

{動}いたる。とどく。決められた時刻・時期・場所にいたる。〈類義語〉→至・→到。「毎届初一=初一ニ届ルゴトニ」〔燕京歳時記〕

{動}いたる。とどく。決められた時刻・時期・場所にいたる。〈類義語〉→至・→到。「毎届初一=初一ニ届ルゴトニ」〔燕京歳時記〕

{単位}〔俗〕決められた会期になって開く会合を数えることば。「第一届会議(第一期会議のこと)」

〔国〕

{単位}〔俗〕決められた会期になって開く会合を数えることば。「第一届会議(第一期会議のこと)」

〔国〕 とどけ。役所や監督者の手元に差し出す文書。「欠席届」

とどけ。役所や監督者の手元に差し出す文書。「欠席届」 とどける(トドク)。決められた場所に物がつくようにする。また、役所などに申し出る。

とどける(トドク)。決められた場所に物がつくようにする。また、役所などに申し出る。 とどく。送ったものがそこに着く。また、声などがそこに達する。

《解字》

会意兼形声。屆の下部(音カイ)は「凵(あな)+土」の会意文字で、塊カイと同じく、まるい土のかたまりや穴のこと。屆はそれを音符とし、尸(からだ)を加えた字。もと、ずんぐりとまるく太いからだで、動作がにぶくとまりがちなこと。転じて、一定の場所までとどいてとまること。

とどく。送ったものがそこに着く。また、声などがそこに達する。

《解字》

会意兼形声。屆の下部(音カイ)は「凵(あな)+土」の会意文字で、塊カイと同じく、まるい土のかたまりや穴のこと。屆はそれを音符とし、尸(からだ)を加えた字。もと、ずんぐりとまるく太いからだで、動作がにぶくとまりがちなこと。転じて、一定の場所までとどいてとまること。

底 とどまる🔗⭐🔉

【底】

8画 广部 [四年]

区点=3676 16進=446C シフトJIS=92EA

《常用音訓》テイ/そこ

《音読み》 テイ

8画 广部 [四年]

区点=3676 16進=446C シフトJIS=92EA

《常用音訓》テイ/そこ

《音読み》 テイ /タイ

/タイ 〈d

〈d 〉

《訓読み》 そこ/とどまる/いたる/なんぞ/なに

《名付け》 さだ・ふか

《意味》

〉

《訓読み》 そこ/とどまる/いたる/なんぞ/なに

《名付け》 さだ・ふか

《意味》

{名}そこ。物のいちばん低い所。また、器の下の部分。「水底」

{名}そこ。物のいちばん低い所。また、器の下の部分。「水底」

{名}文書の下書き。「底稿」

{名}文書の下書き。「底稿」

{動}とどまる。いたる。ぎりぎりの所までとどく。また、とどいてとどまる。〈同義語〉→淹。「底止(至りとどまる)」

{動}とどまる。いたる。ぎりぎりの所までとどく。また、とどいてとどまる。〈同義語〉→淹。「底止(至りとどまる)」

「…底」とは、…の、という意味をあらわす宋ソウ・元ゲン代の俗語。「自然底事(しぜんのこと)」

「…底」とは、…の、という意味をあらわす宋ソウ・元ゲン代の俗語。「自然底事(しぜんのこと)」

{疑}〔俗〕なんぞ。なに。▽唐・宋ソウの俗語。〈同義語〉→何。「病骨独能在、人間底事無=病骨独リヨク在リ、人間底事カナカラン」〔→李賀〕

《解字》

会意兼形声。下側の字(音テイ)は、積み重ねた物の下部に一印をつけて、低いそこをあらわした指事文字。底はそれを音符とし、广(いえ)を加えた字で、建物の下底のこと。

《単語家族》

低(ひくい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{疑}〔俗〕なんぞ。なに。▽唐・宋ソウの俗語。〈同義語〉→何。「病骨独能在、人間底事無=病骨独リヨク在リ、人間底事カナカラン」〔→李賀〕

《解字》

会意兼形声。下側の字(音テイ)は、積み重ねた物の下部に一印をつけて、低いそこをあらわした指事文字。底はそれを音符とし、广(いえ)を加えた字で、建物の下底のこと。

《単語家族》

低(ひくい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 广部 [四年]

区点=3676 16進=446C シフトJIS=92EA

《常用音訓》テイ/そこ

《音読み》 テイ

8画 广部 [四年]

区点=3676 16進=446C シフトJIS=92EA

《常用音訓》テイ/そこ

《音読み》 テイ /タイ

/タイ 〈d

〈d 〉

《訓読み》 そこ/とどまる/いたる/なんぞ/なに

《名付け》 さだ・ふか

《意味》

〉

《訓読み》 そこ/とどまる/いたる/なんぞ/なに

《名付け》 さだ・ふか

《意味》

{名}そこ。物のいちばん低い所。また、器の下の部分。「水底」

{名}そこ。物のいちばん低い所。また、器の下の部分。「水底」

{名}文書の下書き。「底稿」

{名}文書の下書き。「底稿」

{動}とどまる。いたる。ぎりぎりの所までとどく。また、とどいてとどまる。〈同義語〉→淹。「底止(至りとどまる)」

{動}とどまる。いたる。ぎりぎりの所までとどく。また、とどいてとどまる。〈同義語〉→淹。「底止(至りとどまる)」

「…底」とは、…の、という意味をあらわす宋ソウ・元ゲン代の俗語。「自然底事(しぜんのこと)」

「…底」とは、…の、という意味をあらわす宋ソウ・元ゲン代の俗語。「自然底事(しぜんのこと)」

{疑}〔俗〕なんぞ。なに。▽唐・宋ソウの俗語。〈同義語〉→何。「病骨独能在、人間底事無=病骨独リヨク在リ、人間底事カナカラン」〔→李賀〕

《解字》

会意兼形声。下側の字(音テイ)は、積み重ねた物の下部に一印をつけて、低いそこをあらわした指事文字。底はそれを音符とし、广(いえ)を加えた字で、建物の下底のこと。

《単語家族》

低(ひくい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{疑}〔俗〕なんぞ。なに。▽唐・宋ソウの俗語。〈同義語〉→何。「病骨独能在、人間底事無=病骨独リヨク在リ、人間底事カナカラン」〔→李賀〕

《解字》

会意兼形声。下側の字(音テイ)は、積み重ねた物の下部に一印をつけて、低いそこをあらわした指事文字。底はそれを音符とし、广(いえ)を加えた字で、建物の下底のこと。

《単語家族》

低(ひくい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

扈 とどめる🔗⭐🔉

【扈】

11画 戸部

区点=7829 16進=6E3D シフトJIS=E7BB

《音読み》 コ

11画 戸部

区点=7829 16進=6E3D シフトJIS=E7BB

《音読み》 コ /グ/ゴ

/グ/ゴ 〈h

〈h 〉

《訓読み》 したがう(したがふ)/とどめる(とどむ)

《意味》

〉

《訓読み》 したがう(したがふ)/とどめる(とどむ)

《意味》

{動}したがう(シタガフ)。主君のあとにつきしたがう。主君のお供をする。「扈従コジュウ」

{動}したがう(シタガフ)。主君のあとにつきしたがう。主君のお供をする。「扈従コジュウ」

{動}とどめる(トドム)。行動を束縛する。

{動}とどめる(トドム)。行動を束縛する。

{名}主君に使われている従者。役目にしばられる雇い人。

{名}主君に使われている従者。役目にしばられる雇い人。

{名}鳥。人間になつく鳥。▽雇に当てた用法。「九扈キュウコ(時節を告げる鳥の総称)」「桑扈ソウコ(桑つみの時を知らせる鳥)」「春扈シュンコ(春告げ鳥。うぐいすのこと)」

{名}鳥。人間になつく鳥。▽雇に当てた用法。「九扈キュウコ(時節を告げる鳥の総称)」「桑扈ソウコ(桑つみの時を知らせる鳥)」「春扈シュンコ(春告げ鳥。うぐいすのこと)」

「扈扈ココ」とは、おだやかなさま。おっとりしたさま。

「扈扈ココ」とは、おだやかなさま。おっとりしたさま。

「跋扈バッコ」とは、わくをはずしてかってにはびこること。

《解字》

会意兼形声。邑ユウは「口印(領地)+人のひざまずいたさま」からなり、服従する領民のこと。扈は「邑+音符戸(出入りを制止するとびら)」で、行動を制限されて服従する従者のこと。

《単語家族》

戸(出入りを制止するとびら)

「跋扈バッコ」とは、わくをはずしてかってにはびこること。

《解字》

会意兼形声。邑ユウは「口印(領地)+人のひざまずいたさま」からなり、服従する領民のこと。扈は「邑+音符戸(出入りを制止するとびら)」で、行動を制限されて服従する従者のこと。

《単語家族》

戸(出入りを制止するとびら) 雇(行動をおさえた飼い鳥)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

雇(行動をおさえた飼い鳥)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 戸部

区点=7829 16進=6E3D シフトJIS=E7BB

《音読み》 コ

11画 戸部

区点=7829 16進=6E3D シフトJIS=E7BB

《音読み》 コ /グ/ゴ

/グ/ゴ 〈h

〈h 〉

《訓読み》 したがう(したがふ)/とどめる(とどむ)

《意味》

〉

《訓読み》 したがう(したがふ)/とどめる(とどむ)

《意味》

{動}したがう(シタガフ)。主君のあとにつきしたがう。主君のお供をする。「扈従コジュウ」

{動}したがう(シタガフ)。主君のあとにつきしたがう。主君のお供をする。「扈従コジュウ」

{動}とどめる(トドム)。行動を束縛する。

{動}とどめる(トドム)。行動を束縛する。

{名}主君に使われている従者。役目にしばられる雇い人。

{名}主君に使われている従者。役目にしばられる雇い人。

{名}鳥。人間になつく鳥。▽雇に当てた用法。「九扈キュウコ(時節を告げる鳥の総称)」「桑扈ソウコ(桑つみの時を知らせる鳥)」「春扈シュンコ(春告げ鳥。うぐいすのこと)」

{名}鳥。人間になつく鳥。▽雇に当てた用法。「九扈キュウコ(時節を告げる鳥の総称)」「桑扈ソウコ(桑つみの時を知らせる鳥)」「春扈シュンコ(春告げ鳥。うぐいすのこと)」

「扈扈ココ」とは、おだやかなさま。おっとりしたさま。

「扈扈ココ」とは、おだやかなさま。おっとりしたさま。

「跋扈バッコ」とは、わくをはずしてかってにはびこること。

《解字》

会意兼形声。邑ユウは「口印(領地)+人のひざまずいたさま」からなり、服従する領民のこと。扈は「邑+音符戸(出入りを制止するとびら)」で、行動を制限されて服従する従者のこと。

《単語家族》

戸(出入りを制止するとびら)

「跋扈バッコ」とは、わくをはずしてかってにはびこること。

《解字》

会意兼形声。邑ユウは「口印(領地)+人のひざまずいたさま」からなり、服従する領民のこと。扈は「邑+音符戸(出入りを制止するとびら)」で、行動を制限されて服従する従者のこと。

《単語家族》

戸(出入りを制止するとびら) 雇(行動をおさえた飼い鳥)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

雇(行動をおさえた飼い鳥)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

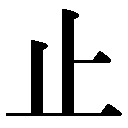

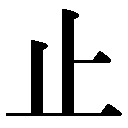

止 とどまる🔗⭐🔉

【止】

4画 止部 [二年]

区点=2763 16進=3B5F シフトJIS=8E7E

《常用音訓》シ/と…まる/と…める

《音読み》 シ

4画 止部 [二年]

区点=2763 16進=3B5F シフトJIS=8E7E

《常用音訓》シ/と…まる/と…める

《音読み》 シ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 とまる/とどまる/とめる(とむ)/とどめる(とどむ)/やめる(やむ)/ただ

《名付け》 おる・ただ・と・とどむ・とまる・とめ・とも・もと

《意味》

〉

《訓読み》 とまる/とどまる/とめる(とむ)/とどめる(とどむ)/やめる(やむ)/ただ

《名付け》 おる・ただ・と・とどむ・とまる・とめ・とも・もと

《意味》

{動}とまる。とどまる。じっとひと所にとまる。〈対語〉→進。〈類義語〉→留・→滞。「停止」「或五十歩而後止=或イハ五十歩ニシテ後ニ止マル」〔→孟子〕「知止而后有定=止マルヲ知リテ后ニ定マル有リ」〔→大学〕

{動}とまる。とどまる。じっとひと所にとまる。〈対語〉→進。〈類義語〉→留・→滞。「停止」「或五十歩而後止=或イハ五十歩ニシテ後ニ止マル」〔→孟子〕「知止而后有定=止マルヲ知リテ后ニ定マル有リ」〔→大学〕

{動}とめる(トム)。とどめる(トドム)。じっとひと所にとめる。行こうとするのを押さえてとめる。「制止」「止子路宿=子路ヲ止メテ宿セシム」〔→論語〕

{動}とめる(トム)。とどめる(トドム)。じっとひと所にとめる。行こうとするのを押さえてとめる。「制止」「止子路宿=子路ヲ止メテ宿セシム」〔→論語〕

{動}やめる(ヤム)。進行をやめる。仕事をとりやめる。役目をやめる。〈類義語〉→已。「中止」「止吾止也=止ムハ吾ガ止ムナリ」〔→論語〕

{動}やめる(ヤム)。進行をやめる。仕事をとりやめる。役目をやめる。〈類義語〉→已。「中止」「止吾止也=止ムハ吾ガ止ムナリ」〔→論語〕

{名}たちどまった姿。転じて、姿。「容姿」「人而無止=人ニシテ止無シ」〔→詩経〕

{名}たちどまった姿。転じて、姿。「容姿」「人而無止=人ニシテ止無シ」〔→詩経〕

{副}ただ。それだけ、わずかにの意をあらわすことば。▽それだけにとどまるの意から。〈類義語〉→只タダ。「止一人耳=止ダ一人ノミ」「止可以一宿=止ダモッテ一宿スベシ」〔→荘子〕

{副}ただ。それだけ、わずかにの意をあらわすことば。▽それだけにとどまるの意から。〈類義語〉→只タダ。「止一人耳=止ダ一人ノミ」「止可以一宿=止ダモッテ一宿スベシ」〔→荘子〕

{助}句末にそえることば。「百室盈止、婦子寧止=百室盈チテ、婦子寧シ」〔→詩経〕

《解字》

{助}句末にそえることば。「百室盈止、婦子寧止=百室盈チテ、婦子寧シ」〔→詩経〕

《解字》

象形。足の形を描いたもので、足がじっとひと所にとまることを示す。趾シ(あし)の原字。

《単語家族》

歯(ものをかんでとめる前歯)

象形。足の形を描いたもので、足がじっとひと所にとまることを示す。趾シ(あし)の原字。

《単語家族》

歯(ものをかんでとめる前歯) 阯シ・址シ(じっととどまったあと)などと同系。

《類義》

留は、溜リュウ(たまる)と同系で、一時そこにとまること。滞は、帯(長いおび)と同系で、長びくこと。停は、棒だちにたちどまること。泊は、舟がひと所にとまること。→禁

《異字同訓》

とまる/とめる。 止まる/止める「交通が止まる。水道が止まる。笑いが止まらない。息を止める。通行止め」留まる/留める「小鳥が木の枝に留(止)まる。ボタンを留める。留め置く/書留」泊まる/泊める「船が港に泊まる。宿直室に泊まる。友達を家に泊める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

阯シ・址シ(じっととどまったあと)などと同系。

《類義》

留は、溜リュウ(たまる)と同系で、一時そこにとまること。滞は、帯(長いおび)と同系で、長びくこと。停は、棒だちにたちどまること。泊は、舟がひと所にとまること。→禁

《異字同訓》

とまる/とめる。 止まる/止める「交通が止まる。水道が止まる。笑いが止まらない。息を止める。通行止め」留まる/留める「小鳥が木の枝に留(止)まる。ボタンを留める。留め置く/書留」泊まる/泊める「船が港に泊まる。宿直室に泊まる。友達を家に泊める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

4画 止部 [二年]

区点=2763 16進=3B5F シフトJIS=8E7E

《常用音訓》シ/と…まる/と…める

《音読み》 シ

4画 止部 [二年]

区点=2763 16進=3B5F シフトJIS=8E7E

《常用音訓》シ/と…まる/と…める

《音読み》 シ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 とまる/とどまる/とめる(とむ)/とどめる(とどむ)/やめる(やむ)/ただ

《名付け》 おる・ただ・と・とどむ・とまる・とめ・とも・もと

《意味》

〉

《訓読み》 とまる/とどまる/とめる(とむ)/とどめる(とどむ)/やめる(やむ)/ただ

《名付け》 おる・ただ・と・とどむ・とまる・とめ・とも・もと

《意味》

{動}とまる。とどまる。じっとひと所にとまる。〈対語〉→進。〈類義語〉→留・→滞。「停止」「或五十歩而後止=或イハ五十歩ニシテ後ニ止マル」〔→孟子〕「知止而后有定=止マルヲ知リテ后ニ定マル有リ」〔→大学〕

{動}とまる。とどまる。じっとひと所にとまる。〈対語〉→進。〈類義語〉→留・→滞。「停止」「或五十歩而後止=或イハ五十歩ニシテ後ニ止マル」〔→孟子〕「知止而后有定=止マルヲ知リテ后ニ定マル有リ」〔→大学〕

{動}とめる(トム)。とどめる(トドム)。じっとひと所にとめる。行こうとするのを押さえてとめる。「制止」「止子路宿=子路ヲ止メテ宿セシム」〔→論語〕

{動}とめる(トム)。とどめる(トドム)。じっとひと所にとめる。行こうとするのを押さえてとめる。「制止」「止子路宿=子路ヲ止メテ宿セシム」〔→論語〕

{動}やめる(ヤム)。進行をやめる。仕事をとりやめる。役目をやめる。〈類義語〉→已。「中止」「止吾止也=止ムハ吾ガ止ムナリ」〔→論語〕

{動}やめる(ヤム)。進行をやめる。仕事をとりやめる。役目をやめる。〈類義語〉→已。「中止」「止吾止也=止ムハ吾ガ止ムナリ」〔→論語〕

{名}たちどまった姿。転じて、姿。「容姿」「人而無止=人ニシテ止無シ」〔→詩経〕

{名}たちどまった姿。転じて、姿。「容姿」「人而無止=人ニシテ止無シ」〔→詩経〕

{副}ただ。それだけ、わずかにの意をあらわすことば。▽それだけにとどまるの意から。〈類義語〉→只タダ。「止一人耳=止ダ一人ノミ」「止可以一宿=止ダモッテ一宿スベシ」〔→荘子〕

{副}ただ。それだけ、わずかにの意をあらわすことば。▽それだけにとどまるの意から。〈類義語〉→只タダ。「止一人耳=止ダ一人ノミ」「止可以一宿=止ダモッテ一宿スベシ」〔→荘子〕

{助}句末にそえることば。「百室盈止、婦子寧止=百室盈チテ、婦子寧シ」〔→詩経〕

《解字》

{助}句末にそえることば。「百室盈止、婦子寧止=百室盈チテ、婦子寧シ」〔→詩経〕

《解字》

象形。足の形を描いたもので、足がじっとひと所にとまることを示す。趾シ(あし)の原字。

《単語家族》

歯(ものをかんでとめる前歯)

象形。足の形を描いたもので、足がじっとひと所にとまることを示す。趾シ(あし)の原字。

《単語家族》

歯(ものをかんでとめる前歯) 阯シ・址シ(じっととどまったあと)などと同系。

《類義》

留は、溜リュウ(たまる)と同系で、一時そこにとまること。滞は、帯(長いおび)と同系で、長びくこと。停は、棒だちにたちどまること。泊は、舟がひと所にとまること。→禁

《異字同訓》

とまる/とめる。 止まる/止める「交通が止まる。水道が止まる。笑いが止まらない。息を止める。通行止め」留まる/留める「小鳥が木の枝に留(止)まる。ボタンを留める。留め置く/書留」泊まる/泊める「船が港に泊まる。宿直室に泊まる。友達を家に泊める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

阯シ・址シ(じっととどまったあと)などと同系。

《類義》

留は、溜リュウ(たまる)と同系で、一時そこにとまること。滞は、帯(長いおび)と同系で、長びくこと。停は、棒だちにたちどまること。泊は、舟がひと所にとまること。→禁

《異字同訓》

とまる/とめる。 止まる/止める「交通が止まる。水道が止まる。笑いが止まらない。息を止める。通行止め」留まる/留める「小鳥が木の枝に留(止)まる。ボタンを留める。留め置く/書留」泊まる/泊める「船が港に泊まる。宿直室に泊まる。友達を家に泊める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

知止 トドマルヲシル🔗⭐🔉

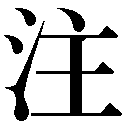

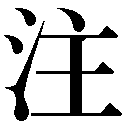

注 とどめる🔗⭐🔉

【注】

8画 水部 [三年]

区点=3577 16進=436D シフトJIS=928D

《常用音訓》チュウ/そそ…ぐ

《音読み》 チュウ

8画 水部 [三年]

区点=3577 16進=436D シフトJIS=928D

《常用音訓》チュウ/そそ…ぐ

《音読み》 チュウ /ス

/ス /シュ

/シュ 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 そそぐ/つぐ/つける(つく)/とどめる(とどむ)/しるす

《意味》

〉

《訓読み》 そそぐ/つぐ/つける(つく)/とどめる(とどむ)/しるす

《意味》

{動}そそぐ。つぐ。水が柱のようにたってそそぐ。「雨下如注=雨ノ下ルコト注グガ如シ」〔→後漢書〕

{動}そそぐ。つぐ。水が柱のようにたってそそぐ。「雨下如注=雨ノ下ルコト注グガ如シ」〔→後漢書〕

{動}そそぐ。目や心を一か所に集中させる。「引領注目=領ヲ引キテ注目ス」

{動}そそぐ。目や心を一か所に集中させる。「引領注目=領ヲ引キテ注目ス」

{動}つける(ツク)。一か所にくっつける。「烏膏注脣脣似泥=烏膏脣ニ注ケ脣ハ泥ニ似タリ」〔→白居易〕

{動}つける(ツク)。一か所にくっつける。「烏膏注脣脣似泥=烏膏脣ニ注ケ脣ハ泥ニ似タリ」〔→白居易〕

チュウス{動}とどめる(トドム)。一か所にとまるようにねらいをつけてなげる。〈同義語〉→投。「以瓦注者巧、以鉤注者憚=瓦ヲモッテ注スル者ハ巧ミニ、鉤ヲモッテ注スル者ハ憚ス」〔→荘子〕

チュウス{動}とどめる(トドム)。一か所にとまるようにねらいをつけてなげる。〈同義語〉→投。「以瓦注者巧、以鉤注者憚=瓦ヲモッテ注スル者ハ巧ミニ、鉤ヲモッテ注スル者ハ憚ス」〔→荘子〕

{動・名}しるす。書きとめる。記載する。また、書きとめたもの。〈同義語〉→註。「注記」

{動・名}しるす。書きとめる。記載する。また、書きとめたもの。〈同義語〉→註。「注記」

チュウス{動}文章の意味を解釈したり説明したりする。〈同義語〉→註。「注釈」

チュウス{動}文章の意味を解釈したり説明したりする。〈同義語〉→註。「注釈」

{名}文章につけられたその文章の意味の解釈や説明。〈同義語〉→註。「脚注」

《解字》

会意兼形声。「水+音符主」。→主

《単語家族》

主(じっとたって燃える灯火の炎→一か所に居続けるあるじ)

{名}文章につけられたその文章の意味の解釈や説明。〈同義語〉→註。「脚注」

《解字》

会意兼形声。「水+音符主」。→主

《単語家族》

主(じっとたって燃える灯火の炎→一か所に居続けるあるじ) 柱(はしら)

柱(はしら) 住(一か所にとどまる→すむ)

住(一か所にとどまる→すむ) 駐(一か所にとどまる)などと同系。

《類義》

→漑

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

駐(一か所にとどまる)などと同系。

《類義》

→漑

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 水部 [三年]

区点=3577 16進=436D シフトJIS=928D

《常用音訓》チュウ/そそ…ぐ

《音読み》 チュウ

8画 水部 [三年]

区点=3577 16進=436D シフトJIS=928D

《常用音訓》チュウ/そそ…ぐ

《音読み》 チュウ /ス

/ス /シュ

/シュ 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 そそぐ/つぐ/つける(つく)/とどめる(とどむ)/しるす

《意味》

〉

《訓読み》 そそぐ/つぐ/つける(つく)/とどめる(とどむ)/しるす

《意味》

{動}そそぐ。つぐ。水が柱のようにたってそそぐ。「雨下如注=雨ノ下ルコト注グガ如シ」〔→後漢書〕

{動}そそぐ。つぐ。水が柱のようにたってそそぐ。「雨下如注=雨ノ下ルコト注グガ如シ」〔→後漢書〕

{動}そそぐ。目や心を一か所に集中させる。「引領注目=領ヲ引キテ注目ス」

{動}そそぐ。目や心を一か所に集中させる。「引領注目=領ヲ引キテ注目ス」

{動}つける(ツク)。一か所にくっつける。「烏膏注脣脣似泥=烏膏脣ニ注ケ脣ハ泥ニ似タリ」〔→白居易〕

{動}つける(ツク)。一か所にくっつける。「烏膏注脣脣似泥=烏膏脣ニ注ケ脣ハ泥ニ似タリ」〔→白居易〕

チュウス{動}とどめる(トドム)。一か所にとまるようにねらいをつけてなげる。〈同義語〉→投。「以瓦注者巧、以鉤注者憚=瓦ヲモッテ注スル者ハ巧ミニ、鉤ヲモッテ注スル者ハ憚ス」〔→荘子〕

チュウス{動}とどめる(トドム)。一か所にとまるようにねらいをつけてなげる。〈同義語〉→投。「以瓦注者巧、以鉤注者憚=瓦ヲモッテ注スル者ハ巧ミニ、鉤ヲモッテ注スル者ハ憚ス」〔→荘子〕

{動・名}しるす。書きとめる。記載する。また、書きとめたもの。〈同義語〉→註。「注記」

{動・名}しるす。書きとめる。記載する。また、書きとめたもの。〈同義語〉→註。「注記」

チュウス{動}文章の意味を解釈したり説明したりする。〈同義語〉→註。「注釈」

チュウス{動}文章の意味を解釈したり説明したりする。〈同義語〉→註。「注釈」

{名}文章につけられたその文章の意味の解釈や説明。〈同義語〉→註。「脚注」

《解字》

会意兼形声。「水+音符主」。→主

《単語家族》

主(じっとたって燃える灯火の炎→一か所に居続けるあるじ)

{名}文章につけられたその文章の意味の解釈や説明。〈同義語〉→註。「脚注」

《解字》

会意兼形声。「水+音符主」。→主

《単語家族》

主(じっとたって燃える灯火の炎→一か所に居続けるあるじ) 柱(はしら)

柱(はしら) 住(一か所にとどまる→すむ)

住(一か所にとどまる→すむ) 駐(一か所にとどまる)などと同系。

《類義》

→漑

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

駐(一か所にとどまる)などと同系。

《類義》

→漑

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

淤 とどこおる🔗⭐🔉

【淤】

11画 水部

区点=6243 16進=5E4B シフトJIS=9FC9

《音読み》 オ

11画 水部

区点=6243 16進=5E4B シフトJIS=9FC9

《音読み》 オ /ヨ

/ヨ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 とどこおる(とどこほる)/にごる/どろ

《意味》

〉

《訓読み》 とどこおる(とどこほる)/にごる/どろ

《意味》

{動・形}とどこおる(トドコホル)。にごる。水や血液がつまって流れない。また、そのさま。「淤塞オソク(つまってたまる)」「淤血オケツ(たまった血)」

{動・形}とどこおる(トドコホル)。にごる。水や血液がつまって流れない。また、そのさま。「淤塞オソク(つまってたまる)」「淤血オケツ(たまった血)」

{名}どろ。つまったどろ。どろのたまり。「淤泥オデイ」

《解字》

会意兼形声。於オは「はた+=印(かさなる)」の会意文字で、旗がなびかずに垂れて止まったさま。「説文解字」が烏オ(からす)を於の原字とするは誤り。淤は「水+音符於(とまる)」で、水が止まって流れないこと。→於

《単語家族》

塢オ・ウ(流れを止める堤)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}どろ。つまったどろ。どろのたまり。「淤泥オデイ」

《解字》

会意兼形声。於オは「はた+=印(かさなる)」の会意文字で、旗がなびかずに垂れて止まったさま。「説文解字」が烏オ(からす)を於の原字とするは誤り。淤は「水+音符於(とまる)」で、水が止まって流れないこと。→於

《単語家族》

塢オ・ウ(流れを止める堤)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 水部

区点=6243 16進=5E4B シフトJIS=9FC9

《音読み》 オ

11画 水部

区点=6243 16進=5E4B シフトJIS=9FC9

《音読み》 オ /ヨ

/ヨ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 とどこおる(とどこほる)/にごる/どろ

《意味》

〉

《訓読み》 とどこおる(とどこほる)/にごる/どろ

《意味》

{動・形}とどこおる(トドコホル)。にごる。水や血液がつまって流れない。また、そのさま。「淤塞オソク(つまってたまる)」「淤血オケツ(たまった血)」

{動・形}とどこおる(トドコホル)。にごる。水や血液がつまって流れない。また、そのさま。「淤塞オソク(つまってたまる)」「淤血オケツ(たまった血)」

{名}どろ。つまったどろ。どろのたまり。「淤泥オデイ」

《解字》

会意兼形声。於オは「はた+=印(かさなる)」の会意文字で、旗がなびかずに垂れて止まったさま。「説文解字」が烏オ(からす)を於の原字とするは誤り。淤は「水+音符於(とまる)」で、水が止まって流れないこと。→於

《単語家族》

塢オ・ウ(流れを止める堤)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}どろ。つまったどろ。どろのたまり。「淤泥オデイ」

《解字》

会意兼形声。於オは「はた+=印(かさなる)」の会意文字で、旗がなびかずに垂れて止まったさま。「説文解字」が烏オ(からす)を於の原字とするは誤り。淤は「水+音符於(とまる)」で、水が止まって流れないこと。→於

《単語家族》

塢オ・ウ(流れを止める堤)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

渟 とどまる🔗⭐🔉

滞 とどこおる🔗⭐🔉

【滞】

13画 水部 [常用漢字]

区点=3458 16進=425A シフトJIS=91D8

【滯】旧字人名に使える旧字

13画 水部 [常用漢字]

区点=3458 16進=425A シフトJIS=91D8

【滯】旧字人名に使える旧字

14画 水部

区点=6292 16進=5E7C シフトJIS=9FFA

《常用音訓》タイ/とどこお…る

《音読み》 タイ

14画 水部

区点=6292 16進=5E7C シフトJIS=9FFA

《常用音訓》タイ/とどこお…る

《音読み》 タイ /テイ

/テイ /ダイ

/ダイ 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 とどこおる(とどこほる)

《意味》

〉

《訓読み》 とどこおる(とどこほる)

《意味》

{動}とどこおる(トドコホル)。ひと所にとまっていつまでも動かない。〈類義語〉→留。「滞在」「太史公、留滞周南=太史公、周南ニ留滞ス」

{動}とどこおる(トドコホル)。ひと所にとまっていつまでも動かない。〈類義語〉→留。「滞在」「太史公、留滞周南=太史公、周南ニ留滞ス」

{動}とどこおる(トドコホル)。進行がとまってはかどらない。〈対語〉→滑。「渋滞(しぶってとまる)」「是何濡滞也=コレナンゾ濡滞ナルヤ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。帶タイ(=帯)は「おびに佩玉ハイギョクのついた形+布かざりの垂れた形」の会意文字で、腰につけておくおび。滯は「水+音符帶」で、帯が長くのびて腰にまといついているように、水が定着して動かないこと。

《単語家族》

帶(=帯)

{動}とどこおる(トドコホル)。進行がとまってはかどらない。〈対語〉→滑。「渋滞(しぶってとまる)」「是何濡滞也=コレナンゾ濡滞ナルヤ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。帶タイ(=帯)は「おびに佩玉ハイギョクのついた形+布かざりの垂れた形」の会意文字で、腰につけておくおび。滯は「水+音符帶」で、帯が長くのびて腰にまといついているように、水が定着して動かないこと。

《単語家族》

帶(=帯) 池(水が平らにのびてたまって動かぬいけ)などと同系。池は、滞の語尾が転じたことば。

《類義》

→止

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

池(水が平らにのびてたまって動かぬいけ)などと同系。池は、滞の語尾が転じたことば。

《類義》

→止

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 水部 [常用漢字]

区点=3458 16進=425A シフトJIS=91D8

【滯】旧字人名に使える旧字

13画 水部 [常用漢字]

区点=3458 16進=425A シフトJIS=91D8

【滯】旧字人名に使える旧字

14画 水部

区点=6292 16進=5E7C シフトJIS=9FFA

《常用音訓》タイ/とどこお…る

《音読み》 タイ

14画 水部

区点=6292 16進=5E7C シフトJIS=9FFA

《常用音訓》タイ/とどこお…る

《音読み》 タイ /テイ

/テイ /ダイ

/ダイ 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 とどこおる(とどこほる)

《意味》

〉

《訓読み》 とどこおる(とどこほる)

《意味》

{動}とどこおる(トドコホル)。ひと所にとまっていつまでも動かない。〈類義語〉→留。「滞在」「太史公、留滞周南=太史公、周南ニ留滞ス」

{動}とどこおる(トドコホル)。ひと所にとまっていつまでも動かない。〈類義語〉→留。「滞在」「太史公、留滞周南=太史公、周南ニ留滞ス」

{動}とどこおる(トドコホル)。進行がとまってはかどらない。〈対語〉→滑。「渋滞(しぶってとまる)」「是何濡滞也=コレナンゾ濡滞ナルヤ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。帶タイ(=帯)は「おびに佩玉ハイギョクのついた形+布かざりの垂れた形」の会意文字で、腰につけておくおび。滯は「水+音符帶」で、帯が長くのびて腰にまといついているように、水が定着して動かないこと。

《単語家族》

帶(=帯)

{動}とどこおる(トドコホル)。進行がとまってはかどらない。〈対語〉→滑。「渋滞(しぶってとまる)」「是何濡滞也=コレナンゾ濡滞ナルヤ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。帶タイ(=帯)は「おびに佩玉ハイギョクのついた形+布かざりの垂れた形」の会意文字で、腰につけておくおび。滯は「水+音符帶」で、帯が長くのびて腰にまといついているように、水が定着して動かないこと。

《単語家族》

帶(=帯) 池(水が平らにのびてたまって動かぬいけ)などと同系。池は、滞の語尾が転じたことば。

《類義》

→止

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

池(水が平らにのびてたまって動かぬいけ)などと同系。池は、滞の語尾が転じたことば。

《類義》

→止

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

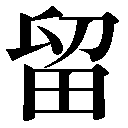

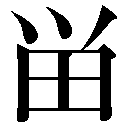

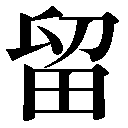

留 とどまる🔗⭐🔉

【留】

10画 田部 [五年]

区点=4617 16進=4E31 シフトJIS=97AF

【畄】異体字異体字

10画 田部 [五年]

区点=4617 16進=4E31 シフトJIS=97AF

【畄】異体字異体字

8画 田部

区点=6523 16進=6137 シフトJIS=E156

《常用音訓》リュウ/ル/と…まる/と…める

《音読み》 リュウ(リウ)

8画 田部

区点=6523 16進=6137 シフトJIS=E156

《常用音訓》リュウ/ル/と…まる/と…める

《音読み》 リュウ(リウ) /ル

/ル 〈li

〈li 〉

《訓読み》 とまる/とめる(とむ)/とどめる(とどむ)/とどまる

《名付け》 たね・と・とめ・ひさ

《意味》

〉

《訓読み》 とまる/とめる(とむ)/とどめる(とどむ)/とどまる

《名付け》 たね・と・とめ・ひさ

《意味》

{動}とめる(トム)。とどめる(トドム)。いきかけるのをとめる。「慰留イリュウ」「挽留バンリュウ(引きとめる)」「留意=意ヲ留ム」「因留沛公与飲=因リテ沛公ヲ留メテトモニ飲ス」〔→史記〕

{動}とめる(トム)。とどめる(トドム)。いきかけるのをとめる。「慰留イリュウ」「挽留バンリュウ(引きとめる)」「留意=意ヲ留ム」「因留沛公与飲=因リテ沛公ヲ留メテトモニ飲ス」〔→史記〕

{動}とどめる(トドム)。あとに残す。「留名=名ヲ留ム」「不留影=影ヲ留メズ」

{動}とどめる(トドム)。あとに残す。「留名=名ヲ留ム」「不留影=影ヲ留メズ」

{動}とどまる。いきかけてとまる。また、とどこおる。「逗留トウリュウ」「留滞」

{動}とどまる。いきかけてとまる。また、とどこおる。「逗留トウリュウ」「留滞」

{名}星座の名。すばる。昴ボウとも。

{名}星座の名。すばる。昴ボウとも。

{単位}ソ連の貨幣の単位。ルーブルに当てたことば。

《解字》

{単位}ソ連の貨幣の単位。ルーブルに当てたことば。

《解字》

会意。上部はもと戸を押しあけるさまの上に―印を加えて、あきそうになる戸や窓を押さえてとめることを示す。留はそれに田(一定の面積の地)を加えた字で、動きやすいものをある場所の中にしばらくとどめることを示す。

《単語家族》

溜リュウ(とどまって流れない水)

会意。上部はもと戸を押しあけるさまの上に―印を加えて、あきそうになる戸や窓を押さえてとめることを示す。留はそれに田(一定の面積の地)を加えた字で、動きやすいものをある場所の中にしばらくとどめることを示す。

《単語家族》

溜リュウ(とどまって流れない水) 瘤リュウ(血液がとどまって生じるこぶ)などと同系。

《類義》

→止

《異字同訓》

とまる/とめる。 →止

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

瘤リュウ(血液がとどまって生じるこぶ)などと同系。

《類義》

→止

《異字同訓》

とまる/とめる。 →止

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 田部 [五年]

区点=4617 16進=4E31 シフトJIS=97AF

【畄】異体字異体字

10画 田部 [五年]

区点=4617 16進=4E31 シフトJIS=97AF

【畄】異体字異体字

8画 田部

区点=6523 16進=6137 シフトJIS=E156

《常用音訓》リュウ/ル/と…まる/と…める

《音読み》 リュウ(リウ)

8画 田部

区点=6523 16進=6137 シフトJIS=E156

《常用音訓》リュウ/ル/と…まる/と…める

《音読み》 リュウ(リウ) /ル

/ル 〈li

〈li 〉

《訓読み》 とまる/とめる(とむ)/とどめる(とどむ)/とどまる

《名付け》 たね・と・とめ・ひさ

《意味》

〉

《訓読み》 とまる/とめる(とむ)/とどめる(とどむ)/とどまる

《名付け》 たね・と・とめ・ひさ

《意味》

{動}とめる(トム)。とどめる(トドム)。いきかけるのをとめる。「慰留イリュウ」「挽留バンリュウ(引きとめる)」「留意=意ヲ留ム」「因留沛公与飲=因リテ沛公ヲ留メテトモニ飲ス」〔→史記〕

{動}とめる(トム)。とどめる(トドム)。いきかけるのをとめる。「慰留イリュウ」「挽留バンリュウ(引きとめる)」「留意=意ヲ留ム」「因留沛公与飲=因リテ沛公ヲ留メテトモニ飲ス」〔→史記〕

{動}とどめる(トドム)。あとに残す。「留名=名ヲ留ム」「不留影=影ヲ留メズ」

{動}とどめる(トドム)。あとに残す。「留名=名ヲ留ム」「不留影=影ヲ留メズ」

{動}とどまる。いきかけてとまる。また、とどこおる。「逗留トウリュウ」「留滞」

{動}とどまる。いきかけてとまる。また、とどこおる。「逗留トウリュウ」「留滞」

{名}星座の名。すばる。昴ボウとも。

{名}星座の名。すばる。昴ボウとも。

{単位}ソ連の貨幣の単位。ルーブルに当てたことば。

《解字》

{単位}ソ連の貨幣の単位。ルーブルに当てたことば。

《解字》

会意。上部はもと戸を押しあけるさまの上に―印を加えて、あきそうになる戸や窓を押さえてとめることを示す。留はそれに田(一定の面積の地)を加えた字で、動きやすいものをある場所の中にしばらくとどめることを示す。

《単語家族》

溜リュウ(とどまって流れない水)

会意。上部はもと戸を押しあけるさまの上に―印を加えて、あきそうになる戸や窓を押さえてとめることを示す。留はそれに田(一定の面積の地)を加えた字で、動きやすいものをある場所の中にしばらくとどめることを示す。

《単語家族》

溜リュウ(とどまって流れない水) 瘤リュウ(血液がとどまって生じるこぶ)などと同系。

《類義》

→止

《異字同訓》

とまる/とめる。 →止

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

瘤リュウ(血液がとどまって生じるこぶ)などと同系。

《類義》

→止

《異字同訓》

とまる/とめる。 →止

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

禁 とどめる🔗⭐🔉

【禁】

13画 示部 [五年]

区点=2256 16進=3658 シフトJIS=8BD6

《常用音訓》キン

《音読み》 キン(キム)

13画 示部 [五年]

区点=2256 16進=3658 シフトJIS=8BD6

《常用音訓》キン

《音読み》 キン(キム) /コン(コム)

/コン(コム) 〈j

〈j n・j

n・j n〉

《訓読み》 ふさぐ/とどめる(とどむ)/おきて/いましめ

《意味》

n〉

《訓読み》 ふさぐ/とどめる(とどむ)/おきて/いましめ

《意味》

キンズ{動}ふさぐ。とどめる(トドム)。さしとめる。ふさいで出入りさせない。範囲を限ってわくを越える行為をさせない。「禁止」「禁異服、識異言=異服ヲ禁ジ、異言ヲ識ス」〔→礼記〕

キンズ{動}ふさぐ。とどめる(トドム)。さしとめる。ふさいで出入りさせない。範囲を限ってわくを越える行為をさせない。「禁止」「禁異服、識異言=異服ヲ禁ジ、異言ヲ識ス」〔→礼記〕

{名}おきて。いましめ。おかしてはならないと禁じた事がら。「礼禁(風俗上、おかしてはならないおきて)」「問国之大禁=国ノ大禁ヲ問フ」〔→孟子〕

{名}おきて。いましめ。おかしてはならないと禁じた事がら。「礼禁(風俗上、おかしてはならないおきて)」「問国之大禁=国ノ大禁ヲ問フ」〔→孟子〕

{名}人の自由に出入りすることを禁じた宮中。「禁中」「禁裏」「紫禁城(北京の宮殿)」

{名}人の自由に出入りすることを禁じた宮中。「禁中」「禁裏」「紫禁城(北京の宮殿)」

{動・名}出入りをおさえて、犯人を一室にとじこめる。また、その牢屋。「監禁」「禁獄(牢屋)」

{動・名}出入りをおさえて、犯人を一室にとじこめる。また、その牢屋。「監禁」「禁獄(牢屋)」

{動・名}さけてそのわくをおかさない。つつしむ。さしとめたわく。「禁忌」

{動・名}さけてそのわくをおかさない。つつしむ。さしとめたわく。「禁忌」

{動・形}他人に自由に見せない。秘密の。「禁方」

{動・形}他人に自由に見せない。秘密の。「禁方」

「不自禁=ミヅカラ禁ゼズ」とは、おさえられない、がまんできないの意。▽平声に読む。

《解字》

「林+示(祭壇)」で、神域のまわりに林をめぐらし、その中にかってに出入りできないようにすることを示す。

《単語家族》

噤キン(口をふさぐ)

「不自禁=ミヅカラ禁ゼズ」とは、おさえられない、がまんできないの意。▽平声に読む。

《解字》

「林+示(祭壇)」で、神域のまわりに林をめぐらし、その中にかってに出入りできないようにすることを示す。

《単語家族》

噤キン(口をふさぐ) 襟キン(胸もとをふさぐえり)などと同系。

《類義》

止は、じっとたちどまって動かないこと。防・妨は、左右に手をのばしてじゃまをすること。障は、まともに当たって進行のじゃまをすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

襟キン(胸もとをふさぐえり)などと同系。

《類義》

止は、じっとたちどまって動かないこと。防・妨は、左右に手をのばしてじゃまをすること。障は、まともに当たって進行のじゃまをすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 示部 [五年]

区点=2256 16進=3658 シフトJIS=8BD6

《常用音訓》キン

《音読み》 キン(キム)

13画 示部 [五年]

区点=2256 16進=3658 シフトJIS=8BD6

《常用音訓》キン

《音読み》 キン(キム) /コン(コム)

/コン(コム) 〈j

〈j n・j

n・j n〉

《訓読み》 ふさぐ/とどめる(とどむ)/おきて/いましめ

《意味》

n〉

《訓読み》 ふさぐ/とどめる(とどむ)/おきて/いましめ

《意味》

キンズ{動}ふさぐ。とどめる(トドム)。さしとめる。ふさいで出入りさせない。範囲を限ってわくを越える行為をさせない。「禁止」「禁異服、識異言=異服ヲ禁ジ、異言ヲ識ス」〔→礼記〕

キンズ{動}ふさぐ。とどめる(トドム)。さしとめる。ふさいで出入りさせない。範囲を限ってわくを越える行為をさせない。「禁止」「禁異服、識異言=異服ヲ禁ジ、異言ヲ識ス」〔→礼記〕

{名}おきて。いましめ。おかしてはならないと禁じた事がら。「礼禁(風俗上、おかしてはならないおきて)」「問国之大禁=国ノ大禁ヲ問フ」〔→孟子〕

{名}おきて。いましめ。おかしてはならないと禁じた事がら。「礼禁(風俗上、おかしてはならないおきて)」「問国之大禁=国ノ大禁ヲ問フ」〔→孟子〕

{名}人の自由に出入りすることを禁じた宮中。「禁中」「禁裏」「紫禁城(北京の宮殿)」

{名}人の自由に出入りすることを禁じた宮中。「禁中」「禁裏」「紫禁城(北京の宮殿)」

{動・名}出入りをおさえて、犯人を一室にとじこめる。また、その牢屋。「監禁」「禁獄(牢屋)」

{動・名}出入りをおさえて、犯人を一室にとじこめる。また、その牢屋。「監禁」「禁獄(牢屋)」

{動・名}さけてそのわくをおかさない。つつしむ。さしとめたわく。「禁忌」

{動・名}さけてそのわくをおかさない。つつしむ。さしとめたわく。「禁忌」

{動・形}他人に自由に見せない。秘密の。「禁方」

{動・形}他人に自由に見せない。秘密の。「禁方」

「不自禁=ミヅカラ禁ゼズ」とは、おさえられない、がまんできないの意。▽平声に読む。

《解字》

「林+示(祭壇)」で、神域のまわりに林をめぐらし、その中にかってに出入りできないようにすることを示す。

《単語家族》

噤キン(口をふさぐ)

「不自禁=ミヅカラ禁ゼズ」とは、おさえられない、がまんできないの意。▽平声に読む。

《解字》

「林+示(祭壇)」で、神域のまわりに林をめぐらし、その中にかってに出入りできないようにすることを示す。

《単語家族》

噤キン(口をふさぐ) 襟キン(胸もとをふさぐえり)などと同系。

《類義》

止は、じっとたちどまって動かないこと。防・妨は、左右に手をのばしてじゃまをすること。障は、まともに当たって進行のじゃまをすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

襟キン(胸もとをふさぐえり)などと同系。

《類義》

止は、じっとたちどまって動かないこと。防・妨は、左右に手をのばしてじゃまをすること。障は、まともに当たって進行のじゃまをすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

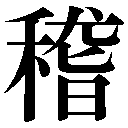

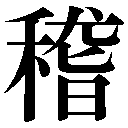

稽 とどまる🔗⭐🔉

【稽】

15画 禾部

区点=2346 16進=374E シフトJIS=8C6D

《音読み》 ケイ

15画 禾部

区点=2346 16進=374E シフトJIS=8C6D

《音読み》 ケイ /ケ

/ケ 〈j

〈j ・q

・q 〉

《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)/かんがえる(かんがふ)/くらべる(くらぶ)

《意味》

〉

《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)/かんがえる(かんがふ)/くらべる(くらぶ)

《意味》

{動}とどまる。とどめる(トドム)。一定のところまでとどいてとまる。とどこおる。ためらう。「稽留ケイリュウ」「稽首ケイシュ」「何足久稽天下士乎=ナンゾ久シク天下ノ士ヲ稽マルニ足ランヤ」〔→後漢書〕

{動}とどまる。とどめる(トドム)。一定のところまでとどいてとまる。とどこおる。ためらう。「稽留ケイリュウ」「稽首ケイシュ」「何足久稽天下士乎=ナンゾ久シク天下ノ士ヲ稽マルニ足ランヤ」〔→後漢書〕

{動}かんがえる(カンガフ)。よせあわせてかんがえる。〈類義語〉→考・→計。「稽古=古ヲ稽フ」「無稽ムケイ(根拠がない)」

{動}かんがえる(カンガフ)。よせあわせてかんがえる。〈類義語〉→考・→計。「稽古=古ヲ稽フ」「無稽ムケイ(根拠がない)」

{動}くらべる(クラブ)。比較する。〈類義語〉→計。「反脣而相稽=脣ヲ反シテアヒ稽ブ」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。もと「禾(作物)+音符耆キ(長くたくわえる)」で、久しくとどめおいた収穫物。のち計(あわせてはかる)に当て、次々とかんがえあわせること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}くらべる(クラブ)。比較する。〈類義語〉→計。「反脣而相稽=脣ヲ反シテアヒ稽ブ」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。もと「禾(作物)+音符耆キ(長くたくわえる)」で、久しくとどめおいた収穫物。のち計(あわせてはかる)に当て、次々とかんがえあわせること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 禾部

区点=2346 16進=374E シフトJIS=8C6D

《音読み》 ケイ

15画 禾部

区点=2346 16進=374E シフトJIS=8C6D

《音読み》 ケイ /ケ

/ケ 〈j

〈j ・q

・q 〉

《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)/かんがえる(かんがふ)/くらべる(くらぶ)

《意味》

〉

《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)/かんがえる(かんがふ)/くらべる(くらぶ)

《意味》

{動}とどまる。とどめる(トドム)。一定のところまでとどいてとまる。とどこおる。ためらう。「稽留ケイリュウ」「稽首ケイシュ」「何足久稽天下士乎=ナンゾ久シク天下ノ士ヲ稽マルニ足ランヤ」〔→後漢書〕

{動}とどまる。とどめる(トドム)。一定のところまでとどいてとまる。とどこおる。ためらう。「稽留ケイリュウ」「稽首ケイシュ」「何足久稽天下士乎=ナンゾ久シク天下ノ士ヲ稽マルニ足ランヤ」〔→後漢書〕

{動}かんがえる(カンガフ)。よせあわせてかんがえる。〈類義語〉→考・→計。「稽古=古ヲ稽フ」「無稽ムケイ(根拠がない)」

{動}かんがえる(カンガフ)。よせあわせてかんがえる。〈類義語〉→考・→計。「稽古=古ヲ稽フ」「無稽ムケイ(根拠がない)」

{動}くらべる(クラブ)。比較する。〈類義語〉→計。「反脣而相稽=脣ヲ反シテアヒ稽ブ」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。もと「禾(作物)+音符耆キ(長くたくわえる)」で、久しくとどめおいた収穫物。のち計(あわせてはかる)に当て、次々とかんがえあわせること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}くらべる(クラブ)。比較する。〈類義語〉→計。「反脣而相稽=脣ヲ反シテアヒ稽ブ」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。もと「禾(作物)+音符耆キ(長くたくわえる)」で、久しくとどめおいた収穫物。のち計(あわせてはかる)に当て、次々とかんがえあわせること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

紮 とどまる🔗⭐🔉

蠹毒 トドク🔗⭐🔉

【蠹害】

トガイ  しみ(虫の名)が衣服や書物を食い破る害。

しみ(虫の名)が衣服や書物を食い破る害。 物事を害すること。またその害。『蠹毒トドク』

物事を害すること。またその害。『蠹毒トドク』

しみ(虫の名)が衣服や書物を食い破る害。

しみ(虫の名)が衣服や書物を食い破る害。 物事を害すること。またその害。『蠹毒トドク』

物事を害すること。またその害。『蠹毒トドク』

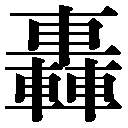

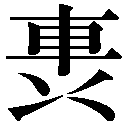

轟 とどろく🔗⭐🔉

【轟】

21画 車部

区点=2576 16進=396C シフトJIS=8D8C

【軣】異体字異体字

21画 車部

区点=2576 16進=396C シフトJIS=8D8C

【軣】異体字異体字

11画 車部

区点=7736 16進=6D44 シフトJIS=E763

《音読み》 ゴウ(ガウ)

11画 車部

区点=7736 16進=6D44 シフトJIS=E763

《音読み》 ゴウ(ガウ) /コウ(ク

/コウ(ク ウ)

ウ)

〈h

〈h ng〉

《訓読み》 とどろく

《意味》

ng〉

《訓読み》 とどろく

《意味》

{形・名}ごろごろととどろく音の形容。多くの車の往来する音。

{形・名}ごろごろととどろく音の形容。多くの車の往来する音。

{形・名}地ひびきのする大きな音の形容。どんととどろく音。ざわざわとさわぎみだれる音。「轟音ゴウオン」「喧轟ケンゴウ」

{形・名}地ひびきのする大きな音の形容。どんととどろく音。ざわざわとさわぎみだれる音。「轟音ゴウオン」「喧轟ケンゴウ」

{形}物事が盛んで激しいさま。「轟轟烈烈ゴウゴウレツレツ」

{形}物事が盛んで激しいさま。「轟轟烈烈ゴウゴウレツレツ」

{形}〔俗〕火薬の爆発する音の形容。

〔国〕とどろく。(イ)音が鳴り響く。(ロ)名まえが世間に知れわたる。

《解字》

会意。「車+車+車」で、多くの車が往来することをあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}〔俗〕火薬の爆発する音の形容。

〔国〕とどろく。(イ)音が鳴り響く。(ロ)名まえが世間に知れわたる。

《解字》

会意。「車+車+車」で、多くの車が往来することをあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

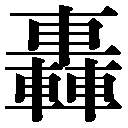

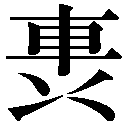

21画 車部

区点=2576 16進=396C シフトJIS=8D8C

【軣】異体字異体字

21画 車部

区点=2576 16進=396C シフトJIS=8D8C

【軣】異体字異体字

11画 車部

区点=7736 16進=6D44 シフトJIS=E763

《音読み》 ゴウ(ガウ)

11画 車部

区点=7736 16進=6D44 シフトJIS=E763

《音読み》 ゴウ(ガウ) /コウ(ク

/コウ(ク ウ)

ウ)

〈h

〈h ng〉

《訓読み》 とどろく

《意味》

ng〉

《訓読み》 とどろく

《意味》

{形・名}ごろごろととどろく音の形容。多くの車の往来する音。

{形・名}ごろごろととどろく音の形容。多くの車の往来する音。

{形・名}地ひびきのする大きな音の形容。どんととどろく音。ざわざわとさわぎみだれる音。「轟音ゴウオン」「喧轟ケンゴウ」

{形・名}地ひびきのする大きな音の形容。どんととどろく音。ざわざわとさわぎみだれる音。「轟音ゴウオン」「喧轟ケンゴウ」

{形}物事が盛んで激しいさま。「轟轟烈烈ゴウゴウレツレツ」

{形}物事が盛んで激しいさま。「轟轟烈烈ゴウゴウレツレツ」

{形}〔俗〕火薬の爆発する音の形容。

〔国〕とどろく。(イ)音が鳴り響く。(ロ)名まえが世間に知れわたる。

《解字》

会意。「車+車+車」で、多くの車が往来することをあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}〔俗〕火薬の爆発する音の形容。

〔国〕とどろく。(イ)音が鳴り響く。(ロ)名まえが世間に知れわたる。

《解字》

会意。「車+車+車」で、多くの車が往来することをあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

逗 とどまる🔗⭐🔉

【逗】

10画

10画  部

区点=3164 16進=3F60 シフトJIS=9080

《音読み》 トウ

部

区点=3164 16進=3F60 シフトJIS=9080

《音読み》 トウ /ズ(ヅ)

/ズ(ヅ) 〈d

〈d u〉

《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)

《意味》

u〉

《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)

《意味》

{動}とどまる。とどめる(トドム)。じっとたちどまる。しばらくそこにとどまって動かない。しばらくそこに足をとめる。〈同義語〉→投。〈類義語〉→住・→駐。「逗留トウリュウ」「逗宿トウシュク」

{動}とどまる。とどめる(トドム)。じっとたちどまる。しばらくそこにとどまって動かない。しばらくそこに足をとめる。〈同義語〉→投。〈類義語〉→住・→駐。「逗留トウリュウ」「逗宿トウシュク」

トウズ{動}ねらいをつけて投げる。目標にぴたりとあうように与える。〈同義語〉→投。「逗薬(=投薬。病気にあわせて薬を与える)」

トウズ{動}ねらいをつけて投げる。目標にぴたりとあうように与える。〈同義語〉→投。「逗薬(=投薬。病気にあわせて薬を与える)」

トウズ{動}じっとひと所にしたたる。そそぐ。〈類義語〉→注。「桂露対仙娥、星星下雲逗=桂露仙娥ニ対シ、星星トシテ雲ヨリ下リテ逗ズ」〔→李賀〕

《解字》

会意兼形声。「

トウズ{動}じっとひと所にしたたる。そそぐ。〈類義語〉→注。「桂露対仙娥、星星下雲逗=桂露仙娥ニ対シ、星星トシテ雲ヨリ下リテ逗ズ」〔→李賀〕

《解字》

会意兼形声。「 +音符豆(じっとひと所にたつたかつき)」。

《単語家族》

住(とまる)

+音符豆(じっとひと所にたつたかつき)」。

《単語家族》

住(とまる) 注(ひと所にそそぐ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

注(ひと所にそそぐ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画

10画  部

区点=3164 16進=3F60 シフトJIS=9080

《音読み》 トウ

部

区点=3164 16進=3F60 シフトJIS=9080

《音読み》 トウ /ズ(ヅ)

/ズ(ヅ) 〈d

〈d u〉

《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)

《意味》

u〉

《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)

《意味》

{動}とどまる。とどめる(トドム)。じっとたちどまる。しばらくそこにとどまって動かない。しばらくそこに足をとめる。〈同義語〉→投。〈類義語〉→住・→駐。「逗留トウリュウ」「逗宿トウシュク」

{動}とどまる。とどめる(トドム)。じっとたちどまる。しばらくそこにとどまって動かない。しばらくそこに足をとめる。〈同義語〉→投。〈類義語〉→住・→駐。「逗留トウリュウ」「逗宿トウシュク」

トウズ{動}ねらいをつけて投げる。目標にぴたりとあうように与える。〈同義語〉→投。「逗薬(=投薬。病気にあわせて薬を与える)」

トウズ{動}ねらいをつけて投げる。目標にぴたりとあうように与える。〈同義語〉→投。「逗薬(=投薬。病気にあわせて薬を与える)」

トウズ{動}じっとひと所にしたたる。そそぐ。〈類義語〉→注。「桂露対仙娥、星星下雲逗=桂露仙娥ニ対シ、星星トシテ雲ヨリ下リテ逗ズ」〔→李賀〕

《解字》

会意兼形声。「

トウズ{動}じっとひと所にしたたる。そそぐ。〈類義語〉→注。「桂露対仙娥、星星下雲逗=桂露仙娥ニ対シ、星星トシテ雲ヨリ下リテ逗ズ」〔→李賀〕

《解字》

会意兼形声。「 +音符豆(じっとひと所にたつたかつき)」。

《単語家族》

住(とまる)

+音符豆(じっとひと所にたつたかつき)」。

《単語家族》

住(とまる) 注(ひと所にそそぐ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

注(ひと所にそそぐ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

遏 とどめる🔗⭐🔉

【遏】

13画

13画  部

区点=7801 16進=6E21 シフトJIS=E79F

《音読み》 アツ

部

区点=7801 16進=6E21 シフトJIS=E79F

《音読み》 アツ /アチ

/アチ 〈

〈 〉

《訓読み》 とどめる(とどむ)/さえぎる(さへぎる)/つくす

《意味》

〉

《訓読み》 とどめる(とどむ)/さえぎる(さへぎる)/つくす

《意味》

{動}とどめる(トドム)。さえぎる(サヘギル)。おしとどめる。おさえて防ぐ。「遏止アツシ」「作尹并州遏戎虜=并州ニ尹ト作リテ戎虜ヲ遏ム」〔→李白〕

{動}とどめる(トドム)。さえぎる(サヘギル)。おしとどめる。おさえて防ぐ。「遏止アツシ」「作尹并州遏戎虜=并州ニ尹ト作リテ戎虜ヲ遏ム」〔→李白〕

{動}つくす。からからになるまで出しつくす。▽竭ケツに当てた用法。「夏王率遏衆力=夏王率

{動}つくす。からからになるまで出しつくす。▽竭ケツに当てた用法。「夏王率遏衆力=夏王率 テ衆力ヲ遏ス」〔→書経〕

《解字》

会意兼形声。「

テ衆力ヲ遏ス」〔→書経〕

《解字》

会意兼形声。「 +音符曷カツ(=喝。はっと声をかけておしとどめる)」。

《単語家族》

謁エツ(おしとどめて直訴する)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

+音符曷カツ(=喝。はっと声をかけておしとどめる)」。

《単語家族》

謁エツ(おしとどめて直訴する)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

13画

13画  部

区点=7801 16進=6E21 シフトJIS=E79F

《音読み》 アツ

部

区点=7801 16進=6E21 シフトJIS=E79F

《音読み》 アツ /アチ

/アチ 〈

〈 〉

《訓読み》 とどめる(とどむ)/さえぎる(さへぎる)/つくす

《意味》

〉

《訓読み》 とどめる(とどむ)/さえぎる(さへぎる)/つくす

《意味》

{動}とどめる(トドム)。さえぎる(サヘギル)。おしとどめる。おさえて防ぐ。「遏止アツシ」「作尹并州遏戎虜=并州ニ尹ト作リテ戎虜ヲ遏ム」〔→李白〕

{動}とどめる(トドム)。さえぎる(サヘギル)。おしとどめる。おさえて防ぐ。「遏止アツシ」「作尹并州遏戎虜=并州ニ尹ト作リテ戎虜ヲ遏ム」〔→李白〕

{動}つくす。からからになるまで出しつくす。▽竭ケツに当てた用法。「夏王率遏衆力=夏王率

{動}つくす。からからになるまで出しつくす。▽竭ケツに当てた用法。「夏王率遏衆力=夏王率 テ衆力ヲ遏ス」〔→書経〕

《解字》

会意兼形声。「

テ衆力ヲ遏ス」〔→書経〕

《解字》

会意兼形声。「 +音符曷カツ(=喝。はっと声をかけておしとどめる)」。

《単語家族》

謁エツ(おしとどめて直訴する)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

+音符曷カツ(=喝。はっと声をかけておしとどめる)」。

《単語家族》

謁エツ(おしとどめて直訴する)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

邸 とどめる🔗⭐🔉

【邸】

8画 邑部 [常用漢字]

区点=3701 16進=4521 シフトJIS=9340

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ

8画 邑部 [常用漢字]

区点=3701 16進=4521 シフトJIS=9340

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ /タイ

/タイ 〈d

〈d 〉

《訓読み》 とどめる(とどむ)/いたる

《名付け》 いえ

《意味》

〉

《訓読み》 とどめる(とどむ)/いたる

《名付け》 いえ

《意味》

{名}もと、諸侯が都に来た時にとまる宿舎。転じて、貴族のやしき。りっぱなやしき。▽何々王という代わりに何々邸ということがある。〈同義語〉→第。「邸宅」「官邸」

{名}もと、諸侯が都に来た時にとまる宿舎。転じて、貴族のやしき。りっぱなやしき。▽何々王という代わりに何々邸ということがある。〈同義語〉→第。「邸宅」「官邸」

{名}宿屋。旅館。「邸舎」

{名}宿屋。旅館。「邸舎」

{動}とどめる(トドム)。そこにとまっていさせる。〈同義語〉→底。「邸余車兮方林=余ガ車ヲ方林ニ邸ム」〔→楚辞〕

{動}とどめる(トドム)。そこにとまっていさせる。〈同義語〉→底。「邸余車兮方林=余ガ車ヲ方林ニ邸ム」〔→楚辞〕

{動}いたる。そこまでとどく。触れる。▽抵に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。左側の字(音テイ)は、ひくい、下底にとどくの意をふくむ。邸はそれを音符とし、邑を加えた字で、都に定置してとめおく諸侯のやしき。あるいは、低い平屋と解してもよい。

《単語家族》

柢テイ(とまっている根もと)

{動}いたる。そこまでとどく。触れる。▽抵に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。左側の字(音テイ)は、ひくい、下底にとどくの意をふくむ。邸はそれを音符とし、邑を加えた字で、都に定置してとめおく諸侯のやしき。あるいは、低い平屋と解してもよい。

《単語家族》

柢テイ(とまっている根もと) 底(根が生えたように固着する)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

底(根が生えたように固着する)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 邑部 [常用漢字]

区点=3701 16進=4521 シフトJIS=9340

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ

8画 邑部 [常用漢字]

区点=3701 16進=4521 シフトJIS=9340

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ /タイ

/タイ 〈d

〈d 〉

《訓読み》 とどめる(とどむ)/いたる

《名付け》 いえ

《意味》

〉

《訓読み》 とどめる(とどむ)/いたる

《名付け》 いえ

《意味》

{名}もと、諸侯が都に来た時にとまる宿舎。転じて、貴族のやしき。りっぱなやしき。▽何々王という代わりに何々邸ということがある。〈同義語〉→第。「邸宅」「官邸」

{名}もと、諸侯が都に来た時にとまる宿舎。転じて、貴族のやしき。りっぱなやしき。▽何々王という代わりに何々邸ということがある。〈同義語〉→第。「邸宅」「官邸」

{名}宿屋。旅館。「邸舎」

{名}宿屋。旅館。「邸舎」

{動}とどめる(トドム)。そこにとまっていさせる。〈同義語〉→底。「邸余車兮方林=余ガ車ヲ方林ニ邸ム」〔→楚辞〕

{動}とどめる(トドム)。そこにとまっていさせる。〈同義語〉→底。「邸余車兮方林=余ガ車ヲ方林ニ邸ム」〔→楚辞〕

{動}いたる。そこまでとどく。触れる。▽抵に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。左側の字(音テイ)は、ひくい、下底にとどくの意をふくむ。邸はそれを音符とし、邑を加えた字で、都に定置してとめおく諸侯のやしき。あるいは、低い平屋と解してもよい。

《単語家族》

柢テイ(とまっている根もと)

{動}いたる。そこまでとどく。触れる。▽抵に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。左側の字(音テイ)は、ひくい、下底にとどくの意をふくむ。邸はそれを音符とし、邑を加えた字で、都に定置してとめおく諸侯のやしき。あるいは、低い平屋と解してもよい。

《単語家族》

柢テイ(とまっている根もと) 底(根が生えたように固着する)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

底(根が生えたように固着する)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

閼 とどめる🔗⭐🔉

集 とどまる🔗⭐🔉

【集】

12画 隹部 [三年]

区点=2924 16進=3D38 シフトJIS=8F57

《常用音訓》シュウ/あつ…まる/あつ…める/つど…う

《音読み》 シュウ(シフ)

12画 隹部 [三年]

区点=2924 16進=3D38 シフトJIS=8F57

《常用音訓》シュウ/あつ…まる/あつ…める/つど…う

《音読み》 シュウ(シフ) /ジュウ(ジフ)

/ジュウ(ジフ) 〈j

〈j 〉

《訓読み》 あつまる/つどう(つどふ)/あつめる(あつむ)/とどまる/とどめる(とどむ)/いたる/なす/なる/つどい(つどひ)/あつまり

《名付け》 あい・い・ため・ち・ちか・つどい

《意味》

〉

《訓読み》 あつまる/つどう(つどふ)/あつめる(あつむ)/とどまる/とどめる(とどむ)/いたる/なす/なる/つどい(つどひ)/あつまり

《名付け》 あい・い・ため・ち・ちか・つどい

《意味》

{動}あつまる。つどう(ツドフ)。あつめる(アツム)。たくさんの物や人が、ひと所に寄りあう。また、寄せあつめる。〈同義語〉→輯。〈対語〉→散。「集中」「集散」

{動}あつまる。つどう(ツドフ)。あつめる(アツム)。たくさんの物や人が、ひと所に寄りあう。また、寄せあつめる。〈同義語〉→輯。〈対語〉→散。「集中」「集散」

{動}とどまる。とどめる(トドム)。ひと所にとまる。とめる。「翔而後集=翔リテシカル後ニ集マル」〔→論語〕「親集矢於其目=親ラ矢ヲソノ目ニ集ム」〔→左伝〕

{動}とどまる。とどめる(トドム)。ひと所にとまる。とめる。「翔而後集=翔リテシカル後ニ集マル」〔→論語〕「親集矢於其目=親ラ矢ヲソノ目ニ集ム」〔→左伝〕

{動}いたる。なす。なる。まとめる。ある状態に達する。また、物事をなしとげる。物事ができあがる。〈類義語〉→蒐シュウ・→就。「集成」「集事=事ヲ集ス」「我行既集=我ガ行既ニ集ル」〔→詩経〕

{動}いたる。なす。なる。まとめる。ある状態に達する。また、物事をなしとげる。物事ができあがる。〈類義語〉→蒐シュウ・→就。「集成」「集事=事ヲ集ス」「我行既集=我ガ行既ニ集ル」〔→詩経〕

{動}なる。ひとつにまとまる。なつく。まとまって調和する。〈類義語〉→輯シュウ・→緝シュウ。「集睦シュウボク」「天下未集=天下イマダ集ラズ」〔→漢書〕

{動}なる。ひとつにまとまる。なつく。まとまって調和する。〈類義語〉→輯シュウ・→緝シュウ。「集睦シュウボク」「天下未集=天下イマダ集ラズ」〔→漢書〕

{名}詩文をあつめてつくった書物。また、そのシリーズ。▽四部(書籍の四つの分類)の一つとしても用いる。「詩集」「陶淵明集」

{名}詩文をあつめてつくった書物。また、そのシリーズ。▽四部(書籍の四つの分類)の一つとしても用いる。「詩集」「陶淵明集」

{名}常設でない市場イチバ。郷村にたつ市イチ。▽転じて、市のたつ村落の地名にそえることば。

〔国〕

{名}常設でない市場イチバ。郷村にたつ市イチ。▽転じて、市のたつ村落の地名にそえることば。

〔国〕 つどい(ツドヒ)。あつまり。会合。集会。

つどい(ツドヒ)。あつまり。会合。集会。 あつまり。たくさんのものがあつまったもの。また、あつまり方。

《解字》

あつまり。たくさんのものがあつまったもの。また、あつまり方。

《解字》

会意。もとは「三つの隹(とり)+木」の会意文字で、たくさんの鳥が木の上にあつまることをあらわす。現在の字体は隹を二つ省略した略字体。

《単語家族》

雑(いろいろな色をあつめた衣)

会意。もとは「三つの隹(とり)+木」の会意文字で、たくさんの鳥が木の上にあつまることをあらわす。現在の字体は隹を二つ省略した略字体。

《単語家族》

雑(いろいろな色をあつめた衣) 緝(繊維をあつめあわせて糸にする)

緝(繊維をあつめあわせて糸にする) 輯シュウ(まとめる)と同系。

《類義》

→斂

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

輯シュウ(まとめる)と同系。

《類義》

→斂

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

12画 隹部 [三年]

区点=2924 16進=3D38 シフトJIS=8F57

《常用音訓》シュウ/あつ…まる/あつ…める/つど…う

《音読み》 シュウ(シフ)

12画 隹部 [三年]

区点=2924 16進=3D38 シフトJIS=8F57

《常用音訓》シュウ/あつ…まる/あつ…める/つど…う

《音読み》 シュウ(シフ) /ジュウ(ジフ)

/ジュウ(ジフ) 〈j

〈j 〉

《訓読み》 あつまる/つどう(つどふ)/あつめる(あつむ)/とどまる/とどめる(とどむ)/いたる/なす/なる/つどい(つどひ)/あつまり

《名付け》 あい・い・ため・ち・ちか・つどい

《意味》

〉

《訓読み》 あつまる/つどう(つどふ)/あつめる(あつむ)/とどまる/とどめる(とどむ)/いたる/なす/なる/つどい(つどひ)/あつまり

《名付け》 あい・い・ため・ち・ちか・つどい

《意味》

{動}あつまる。つどう(ツドフ)。あつめる(アツム)。たくさんの物や人が、ひと所に寄りあう。また、寄せあつめる。〈同義語〉→輯。〈対語〉→散。「集中」「集散」

{動}あつまる。つどう(ツドフ)。あつめる(アツム)。たくさんの物や人が、ひと所に寄りあう。また、寄せあつめる。〈同義語〉→輯。〈対語〉→散。「集中」「集散」

{動}とどまる。とどめる(トドム)。ひと所にとまる。とめる。「翔而後集=翔リテシカル後ニ集マル」〔→論語〕「親集矢於其目=親ラ矢ヲソノ目ニ集ム」〔→左伝〕

{動}とどまる。とどめる(トドム)。ひと所にとまる。とめる。「翔而後集=翔リテシカル後ニ集マル」〔→論語〕「親集矢於其目=親ラ矢ヲソノ目ニ集ム」〔→左伝〕

{動}いたる。なす。なる。まとめる。ある状態に達する。また、物事をなしとげる。物事ができあがる。〈類義語〉→蒐シュウ・→就。「集成」「集事=事ヲ集ス」「我行既集=我ガ行既ニ集ル」〔→詩経〕

{動}いたる。なす。なる。まとめる。ある状態に達する。また、物事をなしとげる。物事ができあがる。〈類義語〉→蒐シュウ・→就。「集成」「集事=事ヲ集ス」「我行既集=我ガ行既ニ集ル」〔→詩経〕

{動}なる。ひとつにまとまる。なつく。まとまって調和する。〈類義語〉→輯シュウ・→緝シュウ。「集睦シュウボク」「天下未集=天下イマダ集ラズ」〔→漢書〕

{動}なる。ひとつにまとまる。なつく。まとまって調和する。〈類義語〉→輯シュウ・→緝シュウ。「集睦シュウボク」「天下未集=天下イマダ集ラズ」〔→漢書〕

{名}詩文をあつめてつくった書物。また、そのシリーズ。▽四部(書籍の四つの分類)の一つとしても用いる。「詩集」「陶淵明集」

{名}詩文をあつめてつくった書物。また、そのシリーズ。▽四部(書籍の四つの分類)の一つとしても用いる。「詩集」「陶淵明集」

{名}常設でない市場イチバ。郷村にたつ市イチ。▽転じて、市のたつ村落の地名にそえることば。

〔国〕

{名}常設でない市場イチバ。郷村にたつ市イチ。▽転じて、市のたつ村落の地名にそえることば。

〔国〕 つどい(ツドヒ)。あつまり。会合。集会。

つどい(ツドヒ)。あつまり。会合。集会。 あつまり。たくさんのものがあつまったもの。また、あつまり方。

《解字》

あつまり。たくさんのものがあつまったもの。また、あつまり方。

《解字》

会意。もとは「三つの隹(とり)+木」の会意文字で、たくさんの鳥が木の上にあつまることをあらわす。現在の字体は隹を二つ省略した略字体。

《単語家族》

雑(いろいろな色をあつめた衣)

会意。もとは「三つの隹(とり)+木」の会意文字で、たくさんの鳥が木の上にあつまることをあらわす。現在の字体は隹を二つ省略した略字体。

《単語家族》

雑(いろいろな色をあつめた衣) 緝(繊維をあつめあわせて糸にする)

緝(繊維をあつめあわせて糸にする) 輯シュウ(まとめる)と同系。

《類義》

→斂

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

輯シュウ(まとめる)と同系。

《類義》

→斂

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

頓 とどまる🔗⭐🔉

【頓】

13画 頁部

区点=3860 16進=465C シフトJIS=93DA

《音読み》 トン

13画 頁部

区点=3860 16進=465C シフトJIS=93DA

《音読み》 トン

〈d

〈d n・d

n・d 〉

《訓読み》 ぬかずく(ぬかづく)/とどまる/とどめる(とどむ)/とみに

《意味》

〉

《訓読み》 ぬかずく(ぬかづく)/とどまる/とどめる(とどむ)/とみに

《意味》

トンス{動}ぬかずく(ヌカヅク)。ずしんと頭を地につけておじぎをする。「頓首トンシュ」

トンス{動}ぬかずく(ヌカヅク)。ずしんと頭を地につけておじぎをする。「頓首トンシュ」

トンス{動}とどまる。とどめる(トドム)。ずしんと腰をおろす。腰をおろして動かない。とんとおく。とんととまる。「困頓コントン(疲れてとまり、動きがとれない)」「整頓セイトン(ととのえておちつける)」「頓躓トンチ」

トンス{動}とどまる。とどめる(トドム)。ずしんと腰をおろす。腰をおろして動かない。とんとおく。とんととまる。「困頓コントン(疲れてとまり、動きがとれない)」「整頓セイトン(ととのえておちつける)」「頓躓トンチ」

トンス{動}どんと重みをかける。とんと急に動く。とっさに変化する。「頓足=足ヲ頓ス」「頓仆トンボク」

トンス{動}どんと重みをかける。とんと急に動く。とっさに変化する。「頓足=足ヲ頓ス」「頓仆トンボク」

{名・単位}腰をおちつける休み所や宿。転じて、休み所で一食するのを一頓という。〈類義語〉→屯トン/チュン。

{名・単位}腰をおちつける休み所や宿。転じて、休み所で一食するのを一頓という。〈類義語〉→屯トン/チュン。

{副}とみに。ずしんと。どんと。にわかに。「頓挫トンザ(ずしんとくじける)」「頓死トンシ(急死)」

{副}とみに。ずしんと。どんと。にわかに。「頓挫トンザ(ずしんとくじける)」「頓死トンシ(急死)」

{単位}〔俗〕ずしんと重くこたえる動作、とんととまる動作を数える単位。「罵一頓マアイイトン(いちどひどくののしる)」

{単位}〔俗〕ずしんと重くこたえる動作、とんととまる動作を数える単位。「罵一頓マアイイトン(いちどひどくののしる)」

「冒頓ボクトツ」とは、匈奴キョウドの王の名。▽突と同音に読む。

《解字》

会意兼形声。屯トン・チュンは、草の芽が出ようとして、ずっしりと地中に根をはるさま。頓は「頁(あたま)+音符屯」で、ずしんと重く頭を地につけること。

《単語家族》

敦トン(ずしんと重い)

「冒頓ボクトツ」とは、匈奴キョウドの王の名。▽突と同音に読む。

《解字》

会意兼形声。屯トン・チュンは、草の芽が出ようとして、ずっしりと地中に根をはるさま。頓は「頁(あたま)+音符屯」で、ずしんと重く頭を地につけること。

《単語家族》

敦トン(ずしんと重い) 屯チュン(ずしんと重い)

屯チュン(ずしんと重い) 豚トン(ずっしりと重いぶた)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

豚トン(ずっしりと重いぶた)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 頁部

区点=3860 16進=465C シフトJIS=93DA

《音読み》 トン

13画 頁部

区点=3860 16進=465C シフトJIS=93DA

《音読み》 トン

〈d

〈d n・d

n・d 〉

《訓読み》 ぬかずく(ぬかづく)/とどまる/とどめる(とどむ)/とみに

《意味》

〉

《訓読み》 ぬかずく(ぬかづく)/とどまる/とどめる(とどむ)/とみに

《意味》

トンス{動}ぬかずく(ヌカヅク)。ずしんと頭を地につけておじぎをする。「頓首トンシュ」

トンス{動}ぬかずく(ヌカヅク)。ずしんと頭を地につけておじぎをする。「頓首トンシュ」

トンス{動}とどまる。とどめる(トドム)。ずしんと腰をおろす。腰をおろして動かない。とんとおく。とんととまる。「困頓コントン(疲れてとまり、動きがとれない)」「整頓セイトン(ととのえておちつける)」「頓躓トンチ」

トンス{動}とどまる。とどめる(トドム)。ずしんと腰をおろす。腰をおろして動かない。とんとおく。とんととまる。「困頓コントン(疲れてとまり、動きがとれない)」「整頓セイトン(ととのえておちつける)」「頓躓トンチ」

トンス{動}どんと重みをかける。とんと急に動く。とっさに変化する。「頓足=足ヲ頓ス」「頓仆トンボク」

トンス{動}どんと重みをかける。とんと急に動く。とっさに変化する。「頓足=足ヲ頓ス」「頓仆トンボク」

{名・単位}腰をおちつける休み所や宿。転じて、休み所で一食するのを一頓という。〈類義語〉→屯トン/チュン。

{名・単位}腰をおちつける休み所や宿。転じて、休み所で一食するのを一頓という。〈類義語〉→屯トン/チュン。

{副}とみに。ずしんと。どんと。にわかに。「頓挫トンザ(ずしんとくじける)」「頓死トンシ(急死)」

{副}とみに。ずしんと。どんと。にわかに。「頓挫トンザ(ずしんとくじける)」「頓死トンシ(急死)」

{単位}〔俗〕ずしんと重くこたえる動作、とんととまる動作を数える単位。「罵一頓マアイイトン(いちどひどくののしる)」

{単位}〔俗〕ずしんと重くこたえる動作、とんととまる動作を数える単位。「罵一頓マアイイトン(いちどひどくののしる)」

「冒頓ボクトツ」とは、匈奴キョウドの王の名。▽突と同音に読む。

《解字》

会意兼形声。屯トン・チュンは、草の芽が出ようとして、ずっしりと地中に根をはるさま。頓は「頁(あたま)+音符屯」で、ずしんと重く頭を地につけること。

《単語家族》

敦トン(ずしんと重い)

「冒頓ボクトツ」とは、匈奴キョウドの王の名。▽突と同音に読む。

《解字》

会意兼形声。屯トン・チュンは、草の芽が出ようとして、ずっしりと地中に根をはるさま。頓は「頁(あたま)+音符屯」で、ずしんと重く頭を地につけること。

《単語家族》

敦トン(ずしんと重い) 屯チュン(ずしんと重い)

屯チュン(ずしんと重い) 豚トン(ずっしりと重いぶた)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

豚トン(ずっしりと重いぶた)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

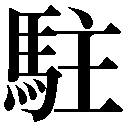

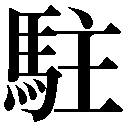

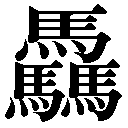

駐 とどまる🔗⭐🔉

【駐】

15画 馬部 [常用漢字]

区点=3583 16進=4373 シフトJIS=9293

《常用音訓》チュウ

《音読み》 チュウ

15画 馬部 [常用漢字]

区点=3583 16進=4373 シフトJIS=9293

《常用音訓》チュウ

《音読み》 チュウ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)

《意味》

〉

《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)

《意味》

{動}とどまる。じっとそこにとどまる。〈類義語〉→住・→止。「駐在」

{動}とどまる。じっとそこにとどまる。〈類義語〉→住・→止。「駐在」

{動}とどめる(トドム)。歩いてきた足をとめてたちどまる。また、乗って来た馬や車をとめておく。〈類義語〉→住・→止。「駐車」「行人駐足聴=行人足ヲ駐メテ聴ク」〔古楽府〕

《解字》

会意兼形声。「馬+音符主(=住。とまる)」。

《単語家族》

主(じっととまってもえる灯火)

{動}とどめる(トドム)。歩いてきた足をとめてたちどまる。また、乗って来た馬や車をとめておく。〈類義語〉→住・→止。「駐車」「行人駐足聴=行人足ヲ駐メテ聴ク」〔古楽府〕

《解字》

会意兼形声。「馬+音符主(=住。とまる)」。

《単語家族》

主(じっととまってもえる灯火) 柱(ひとところにじっとたっているはしら)と同系。

《熟語》

→熟語

柱(ひとところにじっとたっているはしら)と同系。

《熟語》

→熟語

15画 馬部 [常用漢字]

区点=3583 16進=4373 シフトJIS=9293

《常用音訓》チュウ

《音読み》 チュウ

15画 馬部 [常用漢字]

区点=3583 16進=4373 シフトJIS=9293

《常用音訓》チュウ

《音読み》 チュウ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)

《意味》

〉

《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)

《意味》

{動}とどまる。じっとそこにとどまる。〈類義語〉→住・→止。「駐在」

{動}とどまる。じっとそこにとどまる。〈類義語〉→住・→止。「駐在」

{動}とどめる(トドム)。歩いてきた足をとめてたちどまる。また、乗って来た馬や車をとめておく。〈類義語〉→住・→止。「駐車」「行人駐足聴=行人足ヲ駐メテ聴ク」〔古楽府〕

《解字》

会意兼形声。「馬+音符主(=住。とまる)」。

《単語家族》

主(じっととまってもえる灯火)

{動}とどめる(トドム)。歩いてきた足をとめてたちどまる。また、乗って来た馬や車をとめておく。〈類義語〉→住・→止。「駐車」「行人駐足聴=行人足ヲ駐メテ聴ク」〔古楽府〕

《解字》

会意兼形声。「馬+音符主(=住。とまる)」。

《単語家族》

主(じっととまってもえる灯火) 柱(ひとところにじっとたっているはしら)と同系。

《熟語》

→熟語

柱(ひとところにじっとたっているはしら)と同系。

《熟語》

→熟語

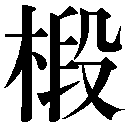

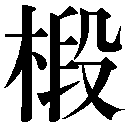

椴 とどまつ🔗⭐🔉

【椴】

13画 木部

区点=3846 16進=464E シフトJIS=93CC

《音読み》 タン

13画 木部

区点=3846 16進=464E シフトJIS=93CC

《音読み》 タン /ダン

/ダン 《訓読み》 とどまつ

《意味》

《訓読み》 とどまつ

《意味》

木の名。白楊ハクヨウに似た高木。

木の名。白楊ハクヨウに似た高木。 むくげ。木の名。

〔国〕とどまつ。木の名。松の一種。

むくげ。木の名。

〔国〕とどまつ。木の名。松の一種。

13画 木部

区点=3846 16進=464E シフトJIS=93CC

《音読み》 タン

13画 木部

区点=3846 16進=464E シフトJIS=93CC

《音読み》 タン /ダン

/ダン 《訓読み》 とどまつ

《意味》

《訓読み》 とどまつ

《意味》

木の名。白楊ハクヨウに似た高木。

木の名。白楊ハクヨウに似た高木。 むくげ。木の名。

〔国〕とどまつ。木の名。松の一種。

むくげ。木の名。

〔国〕とどまつ。木の名。松の一種。

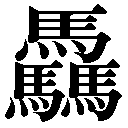

驫 とどろき🔗⭐🔉

【驫】

30画 馬部

区点=8174 16進=716A シフトJIS=E98A

《音読み》 ヒュウ/シュウ/キュウ

30画 馬部

区点=8174 16進=716A シフトJIS=E98A

《音読み》 ヒュウ/シュウ/キュウ /ヒュ/ヒュウ/ジュウ/ク

/ヒュ/ヒュウ/ジュウ/ク 《訓読み》 とどろき

《意味》

《訓読み》 とどろき

《意味》

たくさんの馬。たくさんの馬の走るようす。

〔国〕とどろき。姓に使う。

たくさんの馬。たくさんの馬の走るようす。

〔国〕とどろき。姓に使う。

30画 馬部

区点=8174 16進=716A シフトJIS=E98A

《音読み》 ヒュウ/シュウ/キュウ

30画 馬部

区点=8174 16進=716A シフトJIS=E98A

《音読み》 ヒュウ/シュウ/キュウ /ヒュ/ヒュウ/ジュウ/ク

/ヒュ/ヒュウ/ジュウ/ク 《訓読み》 とどろき

《意味》

《訓読み》 とどろき

《意味》

たくさんの馬。たくさんの馬の走るようす。

〔国〕とどろき。姓に使う。

たくさんの馬。たくさんの馬の走るようす。

〔国〕とどろき。姓に使う。

漢字源に「とど」で始まるの検索結果 1-28。

12画 水部

区点=6259 16進=5E5B シフトJIS=9FD9

《音読み》 テイ

12画 水部

区点=6259 16進=5E5B シフトJIS=9FD9

《音読み》 テイ 11画 糸部

区点=6907 16進=6527 シフトJIS=E346

《音読み》 サツ

11画 糸部

区点=6907 16進=6527 シフトJIS=E346

《音読み》 サツ ・z

・z 16画 門部

区点=7968 16進=6F64 シフトJIS=E884

《音読み》

16画 門部

区点=7968 16進=6F64 シフトJIS=E884

《音読み》  アツ

アツ エン

エン