複数辞典一括検索+![]()

![]()

冷 ひえる🔗⭐🔉

【冷】

7画 冫部 [四年]

区点=4668 16進=4E64 シフトJIS=97E2

《常用音訓》レイ/さ…ます/さ…める/つめ…たい/ひ…える/ひ…や/ひ…やかす/ひ…やす

《音読み》 レイ

7画 冫部 [四年]

区点=4668 16進=4E64 シフトJIS=97E2

《常用音訓》レイ/さ…ます/さ…める/つめ…たい/ひ…える/ひ…や/ひ…やかす/ひ…やす

《音読み》 レイ /リョウ(リャウ)

/リョウ(リャウ) 〈l

〈l ng〉

《訓読み》 ひや/ひやかす/さめる/さます/ひえる(ひゆ)/ひやす/ひややか(ひややかなり)/つめたい(つめたし)/すずしい(すずし)

《名付け》 すずし

《意味》

ng〉

《訓読み》 ひや/ひやかす/さめる/さます/ひえる(ひゆ)/ひやす/ひややか(ひややかなり)/つめたい(つめたし)/すずしい(すずし)

《名付け》 すずし

《意味》

{動}ひえる(ヒユ)。ひやす。氷のようにつめたくなる。また、つめたくする。〈対語〉→暖・→熱・→温。

{動}ひえる(ヒユ)。ひやす。氷のようにつめたくなる。また、つめたくする。〈対語〉→暖・→熱・→温。

{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。澄みきってつめたい。「鴛鴦瓦冷霜華重=鴛鴦ノ瓦冷ヤヤカニシテ霜華重シ」〔→白居易〕

{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。澄みきってつめたい。「鴛鴦瓦冷霜華重=鴛鴦ノ瓦冷ヤヤカニシテ霜華重シ」〔→白居易〕

{形}すずしい(スズシ)。〈類義語〉→涼。「池冷水無三伏夏=池冷シクシテ水ニ三伏ノ夏無シ」〔源英明〕

{形}すずしい(スズシ)。〈類義語〉→涼。「池冷水無三伏夏=池冷シクシテ水ニ三伏ノ夏無シ」〔源英明〕

{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。しんとつめたく落ち着いているさま。〈対語〉→熱。「冷笑」「冷静」

{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。しんとつめたく落ち着いているさま。〈対語〉→熱。「冷笑」「冷静」

レイナリ{形}ちやほやされず暇であるさま。めったに用がないさま。「冷字(めったに使われない字)」「広文先生官独冷=広文先生ノ官独リ冷ナリ」〔→杜甫〕

《解字》

会意兼形声。令は「よせ集める+ひざまずいた人」の会意文字。人々を集めて、清らかな神のお告げを聞かせるさまを示す。のち、君主のお告げを令(命令)という。音レイには清く澄みきって冷たい意を含む。冷は「冫(こおり)+音符令」。氷のように澄みきってつめたいこと。→令

《類義》

→寒

《異字同訓》

さます/さめる。→覚

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

レイナリ{形}ちやほやされず暇であるさま。めったに用がないさま。「冷字(めったに使われない字)」「広文先生官独冷=広文先生ノ官独リ冷ナリ」〔→杜甫〕

《解字》

会意兼形声。令は「よせ集める+ひざまずいた人」の会意文字。人々を集めて、清らかな神のお告げを聞かせるさまを示す。のち、君主のお告げを令(命令)という。音レイには清く澄みきって冷たい意を含む。冷は「冫(こおり)+音符令」。氷のように澄みきってつめたいこと。→令

《類義》

→寒

《異字同訓》

さます/さめる。→覚

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 冫部 [四年]

区点=4668 16進=4E64 シフトJIS=97E2

《常用音訓》レイ/さ…ます/さ…める/つめ…たい/ひ…える/ひ…や/ひ…やかす/ひ…やす

《音読み》 レイ

7画 冫部 [四年]

区点=4668 16進=4E64 シフトJIS=97E2

《常用音訓》レイ/さ…ます/さ…める/つめ…たい/ひ…える/ひ…や/ひ…やかす/ひ…やす

《音読み》 レイ /リョウ(リャウ)

/リョウ(リャウ) 〈l

〈l ng〉

《訓読み》 ひや/ひやかす/さめる/さます/ひえる(ひゆ)/ひやす/ひややか(ひややかなり)/つめたい(つめたし)/すずしい(すずし)

《名付け》 すずし

《意味》

ng〉

《訓読み》 ひや/ひやかす/さめる/さます/ひえる(ひゆ)/ひやす/ひややか(ひややかなり)/つめたい(つめたし)/すずしい(すずし)

《名付け》 すずし

《意味》

{動}ひえる(ヒユ)。ひやす。氷のようにつめたくなる。また、つめたくする。〈対語〉→暖・→熱・→温。

{動}ひえる(ヒユ)。ひやす。氷のようにつめたくなる。また、つめたくする。〈対語〉→暖・→熱・→温。

{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。澄みきってつめたい。「鴛鴦瓦冷霜華重=鴛鴦ノ瓦冷ヤヤカニシテ霜華重シ」〔→白居易〕

{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。澄みきってつめたい。「鴛鴦瓦冷霜華重=鴛鴦ノ瓦冷ヤヤカニシテ霜華重シ」〔→白居易〕

{形}すずしい(スズシ)。〈類義語〉→涼。「池冷水無三伏夏=池冷シクシテ水ニ三伏ノ夏無シ」〔源英明〕

{形}すずしい(スズシ)。〈類義語〉→涼。「池冷水無三伏夏=池冷シクシテ水ニ三伏ノ夏無シ」〔源英明〕

{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。しんとつめたく落ち着いているさま。〈対語〉→熱。「冷笑」「冷静」

{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。しんとつめたく落ち着いているさま。〈対語〉→熱。「冷笑」「冷静」

レイナリ{形}ちやほやされず暇であるさま。めったに用がないさま。「冷字(めったに使われない字)」「広文先生官独冷=広文先生ノ官独リ冷ナリ」〔→杜甫〕

《解字》

会意兼形声。令は「よせ集める+ひざまずいた人」の会意文字。人々を集めて、清らかな神のお告げを聞かせるさまを示す。のち、君主のお告げを令(命令)という。音レイには清く澄みきって冷たい意を含む。冷は「冫(こおり)+音符令」。氷のように澄みきってつめたいこと。→令

《類義》

→寒

《異字同訓》

さます/さめる。→覚

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

レイナリ{形}ちやほやされず暇であるさま。めったに用がないさま。「冷字(めったに使われない字)」「広文先生官独冷=広文先生ノ官独リ冷ナリ」〔→杜甫〕

《解字》

会意兼形声。令は「よせ集める+ひざまずいた人」の会意文字。人々を集めて、清らかな神のお告げを聞かせるさまを示す。のち、君主のお告げを令(命令)という。音レイには清く澄みきって冷たい意を含む。冷は「冫(こおり)+音符令」。氷のように澄みきってつめたいこと。→令

《類義》

→寒

《異字同訓》

さます/さめる。→覚

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

卑下 ヒカ🔗⭐🔉

【卑下】

ヒゲ

ヒゲ  必要以上にへりくだる。

必要以上にへりくだる。 他人を見下す。いやしめる。さげすむ。

他人を見下す。いやしめる。さげすむ。 〔国〕自分を実際より価値のないものと思いこむ。

〔国〕自分を実際より価値のないものと思いこむ。 ヒカ 土地・地位などが低いさま。

ヒカ 土地・地位などが低いさま。

ヒゲ

ヒゲ  必要以上にへりくだる。

必要以上にへりくだる。 他人を見下す。いやしめる。さげすむ。

他人を見下す。いやしめる。さげすむ。 〔国〕自分を実際より価値のないものと思いこむ。

〔国〕自分を実際より価値のないものと思いこむ。 ヒカ 土地・地位などが低いさま。

ヒカ 土地・地位などが低いさま。

卑汚 ヒオ🔗⭐🔉

【卑汚】

ヒオ  いやしみ汚す。人を見下げること。

いやしみ汚す。人を見下げること。 身分がひくくいやしいこと。下賤ゲセン。

身分がひくくいやしいこと。下賤ゲセン。

いやしみ汚す。人を見下げること。

いやしみ汚す。人を見下げること。 身分がひくくいやしいこと。下賤ゲセン。

身分がひくくいやしいこと。下賤ゲセン。

否運 ヒウン🔗⭐🔉

【否運】

ヒウン よくない巡りあわせ。不運。

彼我 ヒガ🔗⭐🔉

【彼我】

ヒガ 彼と我。相手がわと自分のがわ。

悲笳 ヒカ🔗⭐🔉

【悲笳】

ヒカ もの悲しい音色のする胡笳コカ(あし笛)。また、その音色。

悲運 ヒウン🔗⭐🔉

【悲運】

ヒウン〔国〕ふしあわせ。不運。

披閲 ヒエツ🔗⭐🔉

【披閲】

ヒエツ 書物・書類などをひらいて読む。『披見ヒケン・披読ヒドク・披覧ヒラン・披繙ヒハン』

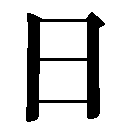

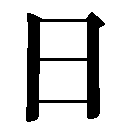

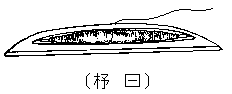

日 ひ🔗⭐🔉

【日】

4画 日部 [一年]

区点=3892 16進=467C シフトJIS=93FA

《常用音訓》ジツ/ニチ/か/ひ

《音読み》 ニチ

4画 日部 [一年]

区点=3892 16進=467C シフトJIS=93FA

《常用音訓》ジツ/ニチ/か/ひ

《音読み》 ニチ /ジツ

/ジツ 〈r

〈r 〉

《訓読み》 ひ/か/ひび/ひに/にち

《名付け》 あき・か・はる・ひ・ひる

《意味》

〉

《訓読み》 ひ/か/ひび/ひに/にち

《名付け》 あき・か・はる・ひ・ひる

《意味》

{名}ひ。太陽。「日月」「浮雲翳白日=浮雲白日ヲ翳フ」〔→孔融〕

{名}ひ。太陽。「日月」「浮雲翳白日=浮雲白日ヲ翳フ」〔→孔融〕

{名}ひ。太陽の出ている間。昼間。〈対語〉→夜。〈類義語〉→昼。「夜以継日=夜モッテ日ニ継グ」〔→孟子〕

{名}ひ。太陽の出ている間。昼間。〈対語〉→夜。〈類義語〉→昼。「夜以継日=夜モッテ日ニ継グ」〔→孟子〕

{名}ひ。か。一昼夜。「是日=是ノ日」「終日」

{名}ひ。か。一昼夜。「是日=是ノ日」「終日」

{単位}か。日数をかぞえることば。

{単位}か。日数をかぞえることば。

{副}ひび。ひに。毎日。「吾日三省吾身=吾、日ニ三タビ吾ガ身ヲ省ミル」〔→論語〕

{副}ひび。ひに。毎日。「吾日三省吾身=吾、日ニ三タビ吾ガ身ヲ省ミル」〔→論語〕

{副}ひび。ひに。一日一日と。「園日渉以成趣=園ハ日ニ渉リテモッテ趣ヲ成ス」〔→陶潜〕

{副}ひび。ひに。一日一日と。「園日渉以成趣=園ハ日ニ渉リテモッテ趣ヲ成ス」〔→陶潜〕

{名}広く、時期・ころ。「暇日カジツ(暇な時)」「他日(将来の、ある日)」「何日是帰年=何ノ日カコレ帰年」〔→杜甫〕

{名}広く、時期・ころ。「暇日カジツ(暇な時)」「他日(将来の、ある日)」「何日是帰年=何ノ日カコレ帰年」〔→杜甫〕

{名}「日本」の略。

〔国〕にち。七曜の一つ。日曜日の略。

《解字》

{名}「日本」の略。

〔国〕にち。七曜の一つ。日曜日の略。

《解字》

象形。太陽の姿を描いたもの。

《単語家族》

ニチ・ジツということばは、尼(近づく)

象形。太陽の姿を描いたもの。

《単語家族》

ニチ・ジツということばは、尼(近づく) 昵ジツ(親しむ)

昵ジツ(親しむ) 泥ネイ・デイ(ねっとり)などと同系で、身近にねっとりとなごんで暖かさを与える意を含む。また燃ネン(暖かくもえる)とも一脈のつながりがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

泥ネイ・デイ(ねっとり)などと同系で、身近にねっとりとなごんで暖かさを与える意を含む。また燃ネン(暖かくもえる)とも一脈のつながりがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

4画 日部 [一年]

区点=3892 16進=467C シフトJIS=93FA

《常用音訓》ジツ/ニチ/か/ひ

《音読み》 ニチ

4画 日部 [一年]

区点=3892 16進=467C シフトJIS=93FA

《常用音訓》ジツ/ニチ/か/ひ

《音読み》 ニチ /ジツ

/ジツ 〈r

〈r 〉

《訓読み》 ひ/か/ひび/ひに/にち

《名付け》 あき・か・はる・ひ・ひる

《意味》

〉

《訓読み》 ひ/か/ひび/ひに/にち

《名付け》 あき・か・はる・ひ・ひる

《意味》

{名}ひ。太陽。「日月」「浮雲翳白日=浮雲白日ヲ翳フ」〔→孔融〕

{名}ひ。太陽。「日月」「浮雲翳白日=浮雲白日ヲ翳フ」〔→孔融〕

{名}ひ。太陽の出ている間。昼間。〈対語〉→夜。〈類義語〉→昼。「夜以継日=夜モッテ日ニ継グ」〔→孟子〕

{名}ひ。太陽の出ている間。昼間。〈対語〉→夜。〈類義語〉→昼。「夜以継日=夜モッテ日ニ継グ」〔→孟子〕

{名}ひ。か。一昼夜。「是日=是ノ日」「終日」

{名}ひ。か。一昼夜。「是日=是ノ日」「終日」

{単位}か。日数をかぞえることば。

{単位}か。日数をかぞえることば。

{副}ひび。ひに。毎日。「吾日三省吾身=吾、日ニ三タビ吾ガ身ヲ省ミル」〔→論語〕

{副}ひび。ひに。毎日。「吾日三省吾身=吾、日ニ三タビ吾ガ身ヲ省ミル」〔→論語〕

{副}ひび。ひに。一日一日と。「園日渉以成趣=園ハ日ニ渉リテモッテ趣ヲ成ス」〔→陶潜〕

{副}ひび。ひに。一日一日と。「園日渉以成趣=園ハ日ニ渉リテモッテ趣ヲ成ス」〔→陶潜〕

{名}広く、時期・ころ。「暇日カジツ(暇な時)」「他日(将来の、ある日)」「何日是帰年=何ノ日カコレ帰年」〔→杜甫〕

{名}広く、時期・ころ。「暇日カジツ(暇な時)」「他日(将来の、ある日)」「何日是帰年=何ノ日カコレ帰年」〔→杜甫〕

{名}「日本」の略。

〔国〕にち。七曜の一つ。日曜日の略。

《解字》

{名}「日本」の略。

〔国〕にち。七曜の一つ。日曜日の略。

《解字》

象形。太陽の姿を描いたもの。

《単語家族》

ニチ・ジツということばは、尼(近づく)

象形。太陽の姿を描いたもの。

《単語家族》

ニチ・ジツということばは、尼(近づく) 昵ジツ(親しむ)

昵ジツ(親しむ) 泥ネイ・デイ(ねっとり)などと同系で、身近にねっとりとなごんで暖かさを与える意を含む。また燃ネン(暖かくもえる)とも一脈のつながりがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

泥ネイ・デイ(ねっとり)などと同系で、身近にねっとりとなごんで暖かさを与える意を含む。また燃ネン(暖かくもえる)とも一脈のつながりがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

暘 ひ🔗⭐🔉

【暘】

13画 日部

区点=5888 16進=5A78 シフトJIS=9DF6

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

13画 日部

区点=5888 16進=5A78 シフトJIS=9DF6

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

〈y

〈y ng〉

《訓読み》 ひ/ひので/はれ

《意味》

ng〉

《訓読み》 ひ/ひので/はれ

《意味》

{名}ひ。ひので。明るく高く輝く太陽。〈同義語〉→陽。「暘谷(太陽の出てくる所)」「暘烏ヨウウ(古代人は烏カラスが太陽の中にいると考えたことから、太陽のこと)」

{名}ひ。ひので。明るく高く輝く太陽。〈同義語〉→陽。「暘谷(太陽の出てくる所)」「暘烏ヨウウ(古代人は烏カラスが太陽の中にいると考えたことから、太陽のこと)」

{動・形}太陽が明るくあがる。明るい。〈同義語〉→陽。

{動・形}太陽が明るくあがる。明るい。〈同義語〉→陽。

{名}はれ。太陽が照って明るい状態。〈類義語〉→晴。「雨暘時若ウヨウジジャク(雨と晴れと、ほどよく和して時候が順調なこと)」

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは、「日+T印」で、日が上に高くあがったさまを示す会意文字で、のち、彡印(もよう)を添えた。暘は「日+音符昜」で、日が高く明るく輝くこと。

《単語家族》

陽(日のあたる明るい丘)と同系で、また陽と混用することも多い。

《熟語》

→下付・中付語

{名}はれ。太陽が照って明るい状態。〈類義語〉→晴。「雨暘時若ウヨウジジャク(雨と晴れと、ほどよく和して時候が順調なこと)」

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは、「日+T印」で、日が上に高くあがったさまを示す会意文字で、のち、彡印(もよう)を添えた。暘は「日+音符昜」で、日が高く明るく輝くこと。

《単語家族》

陽(日のあたる明るい丘)と同系で、また陽と混用することも多い。

《熟語》

→下付・中付語

13画 日部

区点=5888 16進=5A78 シフトJIS=9DF6

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

13画 日部

区点=5888 16進=5A78 シフトJIS=9DF6

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

〈y

〈y ng〉

《訓読み》 ひ/ひので/はれ

《意味》

ng〉

《訓読み》 ひ/ひので/はれ

《意味》

{名}ひ。ひので。明るく高く輝く太陽。〈同義語〉→陽。「暘谷(太陽の出てくる所)」「暘烏ヨウウ(古代人は烏カラスが太陽の中にいると考えたことから、太陽のこと)」

{名}ひ。ひので。明るく高く輝く太陽。〈同義語〉→陽。「暘谷(太陽の出てくる所)」「暘烏ヨウウ(古代人は烏カラスが太陽の中にいると考えたことから、太陽のこと)」

{動・形}太陽が明るくあがる。明るい。〈同義語〉→陽。

{動・形}太陽が明るくあがる。明るい。〈同義語〉→陽。

{名}はれ。太陽が照って明るい状態。〈類義語〉→晴。「雨暘時若ウヨウジジャク(雨と晴れと、ほどよく和して時候が順調なこと)」

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは、「日+T印」で、日が上に高くあがったさまを示す会意文字で、のち、彡印(もよう)を添えた。暘は「日+音符昜」で、日が高く明るく輝くこと。

《単語家族》

陽(日のあたる明るい丘)と同系で、また陽と混用することも多い。

《熟語》

→下付・中付語

{名}はれ。太陽が照って明るい状態。〈類義語〉→晴。「雨暘時若ウヨウジジャク(雨と晴れと、ほどよく和して時候が順調なこと)」

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは、「日+T印」で、日が上に高くあがったさまを示す会意文字で、のち、彡印(もよう)を添えた。暘は「日+音符昜」で、日が高く明るく輝くこと。

《単語家族》

陽(日のあたる明るい丘)と同系で、また陽と混用することも多い。

《熟語》

→下付・中付語

曦 ひ🔗⭐🔉

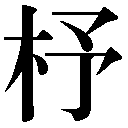

杼 ひ🔗⭐🔉

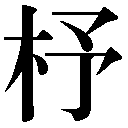

【杼】

8画 木部

区点=5933 16進=5B41 シフトJIS=9E60

《音読み》

8画 木部

区点=5933 16進=5B41 シフトJIS=9E60

《音読み》  ジョ(ヂョ)

ジョ(ヂョ) /チョ

/チョ 〈zh

〈zh 〉/

〉/ ジョ

ジョ /ショ

/ショ 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 ひ

《意味》

〉

《訓読み》 ひ

《意味》

{名}ひ。はたおりのさい、横糸をのばし出してくる糸巻き。また横糸を巻いておさめた道具のこと。▽縦糸を巻くものを柚ジクという。「其母懼投杼踰墻而走=ソノ母懼レテ杼ヲ投ジ墻ヲ踰エテ走ル」〔→国策〕

{名}ひ。はたおりのさい、横糸をのばし出してくる糸巻き。また横糸を巻いておさめた道具のこと。▽縦糸を巻くものを柚ジクという。「其母懼投杼踰墻而走=ソノ母懼レテ杼ヲ投ジ墻ヲ踰エテ走ル」〔→国策〕

{名}くぬぎ。または、とちのき。「杼実ジョジツ」

《解字》

会意兼形声。予は、□印をひっぱってA点からB点へとずらしたさまを描いた象形文字。引きのばす意を含む。杼は「木+音符予」で、糸をのばして出す木製の糸巻き。→予

《単語家族》

舒ジョ(のびのびする)

{名}くぬぎ。または、とちのき。「杼実ジョジツ」

《解字》

会意兼形声。予は、□印をひっぱってA点からB点へとずらしたさまを描いた象形文字。引きのばす意を含む。杼は「木+音符予」で、糸をのばして出す木製の糸巻き。→予

《単語家族》

舒ジョ(のびのびする) 抒ジョ(のばす)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

抒ジョ(のばす)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

8画 木部

区点=5933 16進=5B41 シフトJIS=9E60

《音読み》

8画 木部

区点=5933 16進=5B41 シフトJIS=9E60

《音読み》  ジョ(ヂョ)

ジョ(ヂョ) /チョ

/チョ 〈zh

〈zh 〉/

〉/ ジョ

ジョ /ショ

/ショ 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 ひ

《意味》

〉

《訓読み》 ひ

《意味》

{名}ひ。はたおりのさい、横糸をのばし出してくる糸巻き。また横糸を巻いておさめた道具のこと。▽縦糸を巻くものを柚ジクという。「其母懼投杼踰墻而走=ソノ母懼レテ杼ヲ投ジ墻ヲ踰エテ走ル」〔→国策〕

{名}ひ。はたおりのさい、横糸をのばし出してくる糸巻き。また横糸を巻いておさめた道具のこと。▽縦糸を巻くものを柚ジクという。「其母懼投杼踰墻而走=ソノ母懼レテ杼ヲ投ジ墻ヲ踰エテ走ル」〔→国策〕

{名}くぬぎ。または、とちのき。「杼実ジョジツ」

《解字》

会意兼形声。予は、□印をひっぱってA点からB点へとずらしたさまを描いた象形文字。引きのばす意を含む。杼は「木+音符予」で、糸をのばして出す木製の糸巻き。→予

《単語家族》

舒ジョ(のびのびする)

{名}くぬぎ。または、とちのき。「杼実ジョジツ」

《解字》

会意兼形声。予は、□印をひっぱってA点からB点へとずらしたさまを描いた象形文字。引きのばす意を含む。杼は「木+音符予」で、糸をのばして出す木製の糸巻き。→予

《単語家族》

舒ジョ(のびのびする) 抒ジョ(のばす)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

抒ジョ(のばす)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

柊 ひいらぎ🔗⭐🔉

【柊】

9画 木部 [人名漢字]

区点=4102 16進=4922 シフトJIS=9541

《音読み》 シュウ

9画 木部 [人名漢字]

区点=4102 16進=4922 シフトJIS=9541

《音読み》 シュウ /シュ

/シュ 《訓読み》 ひいらぎ(ひひらぎ)

《名付け》 ひいらぎ

《意味》

《訓読み》 ひいらぎ(ひひらぎ)

《名付け》 ひいらぎ

《意味》

つち、さいづちなど、まるいこぶ状の握りを持つ道具を示す言葉に使う。

つち、さいづちなど、まるいこぶ状の握りを持つ道具を示す言葉に使う。

「柊葉シュウヨウ」とは、中国南部産のしょうがの一種。葉が大きく、食物を包んでおくと長もちする。ちまきを包むのに用いる。

〔国〕ひいらぎ(ヒヒラギ)。もくせい科の常緑の小高木。葉は堅く、つやがあり、ふちは切れこみがあって、とげのようになっている。材は細工物などに用いる。

《解字》

会意兼形声。「木+音符冬」。

「柊葉シュウヨウ」とは、中国南部産のしょうがの一種。葉が大きく、食物を包んでおくと長もちする。ちまきを包むのに用いる。

〔国〕ひいらぎ(ヒヒラギ)。もくせい科の常緑の小高木。葉は堅く、つやがあり、ふちは切れこみがあって、とげのようになっている。材は細工物などに用いる。

《解字》

会意兼形声。「木+音符冬」。

9画 木部 [人名漢字]

区点=4102 16進=4922 シフトJIS=9541

《音読み》 シュウ

9画 木部 [人名漢字]

区点=4102 16進=4922 シフトJIS=9541

《音読み》 シュウ /シュ

/シュ 《訓読み》 ひいらぎ(ひひらぎ)

《名付け》 ひいらぎ

《意味》

《訓読み》 ひいらぎ(ひひらぎ)

《名付け》 ひいらぎ

《意味》

つち、さいづちなど、まるいこぶ状の握りを持つ道具を示す言葉に使う。

つち、さいづちなど、まるいこぶ状の握りを持つ道具を示す言葉に使う。

「柊葉シュウヨウ」とは、中国南部産のしょうがの一種。葉が大きく、食物を包んでおくと長もちする。ちまきを包むのに用いる。

〔国〕ひいらぎ(ヒヒラギ)。もくせい科の常緑の小高木。葉は堅く、つやがあり、ふちは切れこみがあって、とげのようになっている。材は細工物などに用いる。

《解字》

会意兼形声。「木+音符冬」。

「柊葉シュウヨウ」とは、中国南部産のしょうがの一種。葉が大きく、食物を包んでおくと長もちする。ちまきを包むのに用いる。

〔国〕ひいらぎ(ヒヒラギ)。もくせい科の常緑の小高木。葉は堅く、つやがあり、ふちは切れこみがあって、とげのようになっている。材は細工物などに用いる。

《解字》

会意兼形声。「木+音符冬」。

梭 ひ🔗⭐🔉

樋 ひ🔗⭐🔉

【樋】

14画 木部

区点=4085 16進=4875 シフトJIS=94F3

《音読み》 ツウ

14画 木部

区点=4085 16進=4875 シフトJIS=94F3

《音読み》 ツウ /トウ

/トウ 《訓読み》 ひ

《意味》

{名}木の名。

〔国〕ひ。木や竹でつくったとい。かけひ。

《解字》

会意兼形声。「木+音符通トウ(つきぬける)」。

《訓読み》 ひ

《意味》

{名}木の名。

〔国〕ひ。木や竹でつくったとい。かけひ。

《解字》

会意兼形声。「木+音符通トウ(つきぬける)」。

14画 木部

区点=4085 16進=4875 シフトJIS=94F3

《音読み》 ツウ

14画 木部

区点=4085 16進=4875 シフトJIS=94F3

《音読み》 ツウ /トウ

/トウ 《訓読み》 ひ

《意味》

{名}木の名。

〔国〕ひ。木や竹でつくったとい。かけひ。

《解字》

会意兼形声。「木+音符通トウ(つきぬける)」。

《訓読み》 ひ

《意味》

{名}木の名。

〔国〕ひ。木や竹でつくったとい。かけひ。

《解字》

会意兼形声。「木+音符通トウ(つきぬける)」。

比屋 ヒオク🔗⭐🔉

【比屋】

ヒオク  家並み。軒並み。

家並み。軒並み。 家を連ねる。

家を連ねる。

家並み。軒並み。

家並み。軒並み。 家を連ねる。

家を連ねる。

毘益 ヒエキ🔗⭐🔉

【毘益】

ヒエキ そばからたすけて利益があるようにする。『毘補ビホ』

氷 ひ🔗⭐🔉

【氷】

5画 水部 [三年]

区点=4125 16進=4939 シフトJIS=9558

【冰】異体字異体字

5画 水部 [三年]

区点=4125 16進=4939 シフトJIS=9558

【冰】異体字異体字

6画 冫部

区点=4954 16進=5156 シフトJIS=9975

《常用音訓》ヒョウ/こおり/ひ

《音読み》 ヒョウ

6画 冫部

区点=4954 16進=5156 シフトJIS=9975

《常用音訓》ヒョウ/こおり/ひ

《音読み》 ヒョウ

〈b

〈b ng〉

《訓読み》 こおり(こほり)/ひ/こおる(こほる)

《名付け》 きよ・ひ

《意味》

ng〉

《訓読み》 こおり(こほり)/ひ/こおる(こほる)

《名付け》 きよ・ひ

《意味》

{名}こおり(コホリ)。ひ。水がこおってできる割れやすい性質をもった固体。「氷山」「製氷」「如履薄冰(=氷)=薄氷ヲ履ムガゴトシ」〔→論語〕「冰(=氷)水為之、而寒於水=氷ハ水コレヲ為リ、水ヨリモ寒シ」〔→荀子〕

{名}こおり(コホリ)。ひ。水がこおってできる割れやすい性質をもった固体。「氷山」「製氷」「如履薄冰(=氷)=薄氷ヲ履ムガゴトシ」〔→論語〕「冰(=氷)水為之、而寒於水=氷ハ水コレヲ為リ、水ヨリモ寒シ」〔→荀子〕

{動}こおる(コホル)。水がこおって固体になる。「氷点」

{動}こおる(コホル)。水がこおって固体になる。「氷点」

{形}こおりのように、すきとおって清らかなことのたとえ。「一片氷心=一片ノ氷心」

{形}こおりのように、すきとおって清らかなことのたとえ。「一片氷心=一片ノ氷心」

{形}こおりのように、冷たい。また、こおりのようにとけやすいさま。「氷姿」「氷解」

《解字》

会意兼形声。もと、こおりのわれめを描いた象形文字。それが冫(二すい)の形となった。冰ヒョウは「水+音符冫」。氷は、その略字。▽冫(二すい)は、凍・寒などの字では、こおりをあらわす意符として用いられる。

《単語家族》

馮ヒョウ(ぽんとぶつかってくだける)

{形}こおりのように、冷たい。また、こおりのようにとけやすいさま。「氷姿」「氷解」

《解字》

会意兼形声。もと、こおりのわれめを描いた象形文字。それが冫(二すい)の形となった。冰ヒョウは「水+音符冫」。氷は、その略字。▽冫(二すい)は、凍・寒などの字では、こおりをあらわす意符として用いられる。

《単語家族》

馮ヒョウ(ぽんとぶつかってくだける) 崩(ばさりとくずれる)などと同系。

《異字同訓》

こおる/こおり。 →凍

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

崩(ばさりとくずれる)などと同系。

《異字同訓》

こおる/こおり。 →凍

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

5画 水部 [三年]

区点=4125 16進=4939 シフトJIS=9558

【冰】異体字異体字

5画 水部 [三年]

区点=4125 16進=4939 シフトJIS=9558

【冰】異体字異体字

6画 冫部

区点=4954 16進=5156 シフトJIS=9975

《常用音訓》ヒョウ/こおり/ひ

《音読み》 ヒョウ

6画 冫部

区点=4954 16進=5156 シフトJIS=9975

《常用音訓》ヒョウ/こおり/ひ

《音読み》 ヒョウ

〈b

〈b ng〉

《訓読み》 こおり(こほり)/ひ/こおる(こほる)

《名付け》 きよ・ひ

《意味》

ng〉

《訓読み》 こおり(こほり)/ひ/こおる(こほる)

《名付け》 きよ・ひ

《意味》

{名}こおり(コホリ)。ひ。水がこおってできる割れやすい性質をもった固体。「氷山」「製氷」「如履薄冰(=氷)=薄氷ヲ履ムガゴトシ」〔→論語〕「冰(=氷)水為之、而寒於水=氷ハ水コレヲ為リ、水ヨリモ寒シ」〔→荀子〕

{名}こおり(コホリ)。ひ。水がこおってできる割れやすい性質をもった固体。「氷山」「製氷」「如履薄冰(=氷)=薄氷ヲ履ムガゴトシ」〔→論語〕「冰(=氷)水為之、而寒於水=氷ハ水コレヲ為リ、水ヨリモ寒シ」〔→荀子〕

{動}こおる(コホル)。水がこおって固体になる。「氷点」

{動}こおる(コホル)。水がこおって固体になる。「氷点」

{形}こおりのように、すきとおって清らかなことのたとえ。「一片氷心=一片ノ氷心」

{形}こおりのように、すきとおって清らかなことのたとえ。「一片氷心=一片ノ氷心」

{形}こおりのように、冷たい。また、こおりのようにとけやすいさま。「氷姿」「氷解」

《解字》

会意兼形声。もと、こおりのわれめを描いた象形文字。それが冫(二すい)の形となった。冰ヒョウは「水+音符冫」。氷は、その略字。▽冫(二すい)は、凍・寒などの字では、こおりをあらわす意符として用いられる。

《単語家族》

馮ヒョウ(ぽんとぶつかってくだける)

{形}こおりのように、冷たい。また、こおりのようにとけやすいさま。「氷姿」「氷解」

《解字》

会意兼形声。もと、こおりのわれめを描いた象形文字。それが冫(二すい)の形となった。冰ヒョウは「水+音符冫」。氷は、その略字。▽冫(二すい)は、凍・寒などの字では、こおりをあらわす意符として用いられる。

《単語家族》

馮ヒョウ(ぽんとぶつかってくだける) 崩(ばさりとくずれる)などと同系。

《異字同訓》

こおる/こおり。 →凍

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

崩(ばさりとくずれる)などと同系。

《異字同訓》

こおる/こおり。 →凍

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

氷魚 ヒウオ🔗⭐🔉

【氷魚】

ヒョウギョ

ヒョウギョ  氷の下にいる淡水魚。

氷の下にいる淡水魚。 魚の名。

魚の名。 ヒウオ・ヒオ〔国〕あゆの稚魚。

ヒウオ・ヒオ〔国〕あゆの稚魚。

ヒョウギョ

ヒョウギョ  氷の下にいる淡水魚。

氷の下にいる淡水魚。 魚の名。

魚の名。 ヒウオ・ヒオ〔国〕あゆの稚魚。

ヒウオ・ヒオ〔国〕あゆの稚魚。

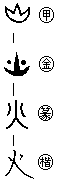

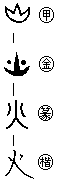

火 ひ🔗⭐🔉

【火】

4画 火部 [一年]

区点=1848 16進=3250 シフトJIS=89CE

《常用音訓》カ/ひ/ほ

《音読み》 カ(ク

4画 火部 [一年]

区点=1848 16進=3250 シフトJIS=89CE

《常用音訓》カ/ひ/ほ

《音読み》 カ(ク )

)

/コ

/コ 〈hu

〈hu 〉

《訓読み》 ほ/ひ/か(くゎ)

《名付け》 ひ・ほ

《意味》

〉

《訓読み》 ほ/ひ/か(くゎ)

《名付け》 ひ・ほ

《意味》

{名}ひ。物を燃やして光や熱を発するひ。「灯火」「火正(火の守り本尊、祝融シュクユウのこと)」「民非水火、不生活=民ハ水火ニアラズンバ、生活セズ」〔→孟子〕

{名}ひ。物を燃やして光や熱を発するひ。「灯火」「火正(火の守り本尊、祝融シュクユウのこと)」「民非水火、不生活=民ハ水火ニアラズンバ、生活セズ」〔→孟子〕

{名}ひ。火事。「失火」「大火」「火三月不滅=火三月滅セズ」〔→史記〕

{名}ひ。火事。「失火」「大火」「火三月不滅=火三月滅セズ」〔→史記〕

{名}五行の一つ。色では赤、方角では南、季節では夏、十干ジッカンでは丙ヘイ(ひのえ)と丁テイ(ひのと)、五音では徴チに当てる。

{名}五行の一つ。色では赤、方角では南、季節では夏、十干ジッカンでは丙ヘイ(ひのえ)と丁テイ(ひのと)、五音では徴チに当てる。

{名}火星。

{名}火星。

{名}星の名。大火(商星・心宿)ともいい、さそり座のアルファ星のこと。夏空の代表である。「七月流火=七月ニ火流ル」〔→詩経〕

{名}星の名。大火(商星・心宿)ともいい、さそり座のアルファ星のこと。夏空の代表である。「七月流火=七月ニ火流ル」〔→詩経〕

{名}火のような怒り。かんしゃく。「怒火」「動火」

{名}火のような怒り。かんしゃく。「怒火」「動火」

{形}火で焼いたり煮たりすることをあらわすことば。「火食」

{形}火で焼いたり煮たりすることをあらわすことば。「火食」

{形}火がついたようにさしせまったさま。「火急」「火速」

{形}火がついたようにさしせまったさま。「火急」「火速」

{名}昔の軍隊で、十人一組の呼び名。また、同じ釜カマで煮たきして食事したので、仲間のこと。「火伴カハン(=夥伴。仲間)」

〔国〕か(ク

{名}昔の軍隊で、十人一組の呼び名。また、同じ釜カマで煮たきして食事したので、仲間のこと。「火伴カハン(=夥伴。仲間)」

〔国〕か(ク )。七曜の一つ。火曜日。

《解字》

)。七曜の一つ。火曜日。

《解字》

象形。火が燃えるさまを描いたもの。

《単語家族》

毀キ(形がなくなる)

象形。火が燃えるさまを描いたもの。

《単語家族》

毀キ(形がなくなる) 燬(やけてなくなる)などと同系。

《類義》

炎エンと焔エンは、強くもえるほのお。

《異字同訓》

ひ。火「火が燃える。火に掛ける。火を見るより明らか」灯「灯がともる。遠くに町の灯が見える」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

燬(やけてなくなる)などと同系。

《類義》

炎エンと焔エンは、強くもえるほのお。

《異字同訓》

ひ。火「火が燃える。火に掛ける。火を見るより明らか」灯「灯がともる。遠くに町の灯が見える」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

4画 火部 [一年]

区点=1848 16進=3250 シフトJIS=89CE

《常用音訓》カ/ひ/ほ

《音読み》 カ(ク

4画 火部 [一年]

区点=1848 16進=3250 シフトJIS=89CE

《常用音訓》カ/ひ/ほ

《音読み》 カ(ク )

)

/コ

/コ 〈hu

〈hu 〉

《訓読み》 ほ/ひ/か(くゎ)

《名付け》 ひ・ほ

《意味》

〉

《訓読み》 ほ/ひ/か(くゎ)

《名付け》 ひ・ほ

《意味》

{名}ひ。物を燃やして光や熱を発するひ。「灯火」「火正(火の守り本尊、祝融シュクユウのこと)」「民非水火、不生活=民ハ水火ニアラズンバ、生活セズ」〔→孟子〕

{名}ひ。物を燃やして光や熱を発するひ。「灯火」「火正(火の守り本尊、祝融シュクユウのこと)」「民非水火、不生活=民ハ水火ニアラズンバ、生活セズ」〔→孟子〕

{名}ひ。火事。「失火」「大火」「火三月不滅=火三月滅セズ」〔→史記〕

{名}ひ。火事。「失火」「大火」「火三月不滅=火三月滅セズ」〔→史記〕

{名}五行の一つ。色では赤、方角では南、季節では夏、十干ジッカンでは丙ヘイ(ひのえ)と丁テイ(ひのと)、五音では徴チに当てる。

{名}五行の一つ。色では赤、方角では南、季節では夏、十干ジッカンでは丙ヘイ(ひのえ)と丁テイ(ひのと)、五音では徴チに当てる。

{名}火星。

{名}火星。

{名}星の名。大火(商星・心宿)ともいい、さそり座のアルファ星のこと。夏空の代表である。「七月流火=七月ニ火流ル」〔→詩経〕

{名}星の名。大火(商星・心宿)ともいい、さそり座のアルファ星のこと。夏空の代表である。「七月流火=七月ニ火流ル」〔→詩経〕

{名}火のような怒り。かんしゃく。「怒火」「動火」

{名}火のような怒り。かんしゃく。「怒火」「動火」

{形}火で焼いたり煮たりすることをあらわすことば。「火食」

{形}火で焼いたり煮たりすることをあらわすことば。「火食」

{形}火がついたようにさしせまったさま。「火急」「火速」

{形}火がついたようにさしせまったさま。「火急」「火速」

{名}昔の軍隊で、十人一組の呼び名。また、同じ釜カマで煮たきして食事したので、仲間のこと。「火伴カハン(=夥伴。仲間)」

〔国〕か(ク

{名}昔の軍隊で、十人一組の呼び名。また、同じ釜カマで煮たきして食事したので、仲間のこと。「火伴カハン(=夥伴。仲間)」

〔国〕か(ク )。七曜の一つ。火曜日。

《解字》

)。七曜の一つ。火曜日。

《解字》

象形。火が燃えるさまを描いたもの。

《単語家族》

毀キ(形がなくなる)

象形。火が燃えるさまを描いたもの。

《単語家族》

毀キ(形がなくなる) 燬(やけてなくなる)などと同系。

《類義》

炎エンと焔エンは、強くもえるほのお。

《異字同訓》

ひ。火「火が燃える。火に掛ける。火を見るより明らか」灯「灯がともる。遠くに町の灯が見える」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

燬(やけてなくなる)などと同系。

《類義》

炎エンと焔エンは、強くもえるほのお。

《異字同訓》

ひ。火「火が燃える。火に掛ける。火を見るより明らか」灯「灯がともる。遠くに町の灯が見える」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

灯 ひ🔗⭐🔉

【灯】

6画 火部 [四年]

区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394

【燈】旧字(A)人名に使える旧字

6画 火部 [四年]

区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394

【燈】旧字(A)人名に使える旧字

16画 火部

区点=3785 16進=4575 シフトJIS=9395

【灯】旧字(B)旧字(B)

16画 火部

区点=3785 16進=4575 シフトJIS=9395

【灯】旧字(B)旧字(B)

6画 火部

区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394

《常用音訓》トウ/ひ

《音読み》 (A)トウ

6画 火部

区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394

《常用音訓》トウ/ひ

《音読み》 (A)トウ

/(B)チョウ(チャウ)

/(B)チョウ(チャウ) /テイ

/テイ /チン

/チン 〈d

〈d ng〉

《訓読み》 ともしび/あかし/ひ

《意味》

(A)【燈】

ng〉

《訓読み》 ともしび/あかし/ひ

《意味》

(A)【燈】 {名}ともしび。あかし。ひ。あかり。〈同義語〉→鐙。「灯火」「挑灯=灯ヲ挑グ」「添酒迴灯重開宴=酒ヲ添ヘ灯ヲ迴ラシテ重ネテ宴ヲ開ク」〔→白居易〕

{名}ともしび。あかし。ひ。あかり。〈同義語〉→鐙。「灯火」「挑灯=灯ヲ挑グ」「添酒迴灯重開宴=酒ヲ添ヘ灯ヲ迴ラシテ重ネテ宴ヲ開ク」〔→白居易〕

{名}〔仏〕やみを照らすともしびのような、仏の教え。「法灯」

(B)【灯】

{名}〔仏〕やみを照らすともしびのような、仏の教え。「法灯」

(B)【灯】 {名}ひ。ともしび。ひと所にとめておくあかり。

{名}ひ。ともしび。ひと所にとめておくあかり。

{名}「燈」と同じ。

《解字》

(A)【燈】会意兼形声。登は「両足+豆(たかつき)+両手」の会意文字で、両手でたかつきを高くあげるように、両足で高くのぼること。騰(のぼる、あがる)と同系のことば。燈は「火+音符登」で、高くもちあげる火。つまり、高くかかげるともしびのこと。

(B)【灯】会意兼形声。灯は「火+音符丁(=停。とめおく)」で、元ゲン・明ミン以来、燈の字に代用される。

《異字同訓》

ひ。→火

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}「燈」と同じ。

《解字》

(A)【燈】会意兼形声。登は「両足+豆(たかつき)+両手」の会意文字で、両手でたかつきを高くあげるように、両足で高くのぼること。騰(のぼる、あがる)と同系のことば。燈は「火+音符登」で、高くもちあげる火。つまり、高くかかげるともしびのこと。

(B)【灯】会意兼形声。灯は「火+音符丁(=停。とめおく)」で、元ゲン・明ミン以来、燈の字に代用される。

《異字同訓》

ひ。→火

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 火部 [四年]

区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394

【燈】旧字(A)人名に使える旧字

6画 火部 [四年]

区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394

【燈】旧字(A)人名に使える旧字

16画 火部

区点=3785 16進=4575 シフトJIS=9395

【灯】旧字(B)旧字(B)

16画 火部

区点=3785 16進=4575 シフトJIS=9395

【灯】旧字(B)旧字(B)

6画 火部

区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394

《常用音訓》トウ/ひ

《音読み》 (A)トウ

6画 火部

区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394

《常用音訓》トウ/ひ

《音読み》 (A)トウ

/(B)チョウ(チャウ)

/(B)チョウ(チャウ) /テイ

/テイ /チン

/チン 〈d

〈d ng〉

《訓読み》 ともしび/あかし/ひ

《意味》

(A)【燈】

ng〉

《訓読み》 ともしび/あかし/ひ

《意味》

(A)【燈】 {名}ともしび。あかし。ひ。あかり。〈同義語〉→鐙。「灯火」「挑灯=灯ヲ挑グ」「添酒迴灯重開宴=酒ヲ添ヘ灯ヲ迴ラシテ重ネテ宴ヲ開ク」〔→白居易〕

{名}ともしび。あかし。ひ。あかり。〈同義語〉→鐙。「灯火」「挑灯=灯ヲ挑グ」「添酒迴灯重開宴=酒ヲ添ヘ灯ヲ迴ラシテ重ネテ宴ヲ開ク」〔→白居易〕

{名}〔仏〕やみを照らすともしびのような、仏の教え。「法灯」

(B)【灯】

{名}〔仏〕やみを照らすともしびのような、仏の教え。「法灯」

(B)【灯】 {名}ひ。ともしび。ひと所にとめておくあかり。

{名}ひ。ともしび。ひと所にとめておくあかり。

{名}「燈」と同じ。

《解字》

(A)【燈】会意兼形声。登は「両足+豆(たかつき)+両手」の会意文字で、両手でたかつきを高くあげるように、両足で高くのぼること。騰(のぼる、あがる)と同系のことば。燈は「火+音符登」で、高くもちあげる火。つまり、高くかかげるともしびのこと。

(B)【灯】会意兼形声。灯は「火+音符丁(=停。とめおく)」で、元ゲン・明ミン以来、燈の字に代用される。

《異字同訓》

ひ。→火

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}「燈」と同じ。

《解字》

(A)【燈】会意兼形声。登は「両足+豆(たかつき)+両手」の会意文字で、両手でたかつきを高くあげるように、両足で高くのぼること。騰(のぼる、あがる)と同系のことば。燈は「火+音符登」で、高くもちあげる火。つまり、高くかかげるともしびのこと。

(B)【灯】会意兼形声。灯は「火+音符丁(=停。とめおく)」で、元ゲン・明ミン以来、燈の字に代用される。

《異字同訓》

ひ。→火

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

燧 ひうち🔗⭐🔉

【燧】

17画 火部

区点=6392 16進=5F7C シフトJIS=E09C

《音読み》 スイ

17画 火部

区点=6392 16進=5F7C シフトJIS=E09C

《音読み》 スイ /ズイ

/ズイ 〈su

〈su 〉

《訓読み》 ひうち

《意味》

〉

《訓読み》 ひうち

《意味》

{名}ひうち。火を得るために用いる道具。「石燧セキスイ(火打ち石。石と金とを打ちあわせて発火させるもの)」「木燧モクスイ(木をきりでもんで発火させるもの)」「鑽燧=燧ヲ鑽ツ」

{名}ひうち。火を得るために用いる道具。「石燧セキスイ(火打ち石。石と金とを打ちあわせて発火させるもの)」「木燧モクスイ(木をきりでもんで発火させるもの)」「鑽燧=燧ヲ鑽ツ」

{名}のろし。〈類義語〉→烽ホウ。「燧烽スイホウ」

《解字》

会意兼形声。遂の右側の字(音スイ・ツイ)は、ぶたを描いた象形文字。遂はそれを単なる音符とした形声文字で、奥深く進み入ること。燧は「火+音符遂」で、きりを木の中に奥深くもみこんでまさつによって発火させること。→遂

《単語家族》

邃スイ(奥深い)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{名}のろし。〈類義語〉→烽ホウ。「燧烽スイホウ」

《解字》

会意兼形声。遂の右側の字(音スイ・ツイ)は、ぶたを描いた象形文字。遂はそれを単なる音符とした形声文字で、奥深く進み入ること。燧は「火+音符遂」で、きりを木の中に奥深くもみこんでまさつによって発火させること。→遂

《単語家族》

邃スイ(奥深い)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

17画 火部

区点=6392 16進=5F7C シフトJIS=E09C

《音読み》 スイ

17画 火部

区点=6392 16進=5F7C シフトJIS=E09C

《音読み》 スイ /ズイ

/ズイ 〈su

〈su 〉

《訓読み》 ひうち

《意味》

〉

《訓読み》 ひうち

《意味》

{名}ひうち。火を得るために用いる道具。「石燧セキスイ(火打ち石。石と金とを打ちあわせて発火させるもの)」「木燧モクスイ(木をきりでもんで発火させるもの)」「鑽燧=燧ヲ鑽ツ」

{名}ひうち。火を得るために用いる道具。「石燧セキスイ(火打ち石。石と金とを打ちあわせて発火させるもの)」「木燧モクスイ(木をきりでもんで発火させるもの)」「鑽燧=燧ヲ鑽ツ」

{名}のろし。〈類義語〉→烽ホウ。「燧烽スイホウ」

《解字》

会意兼形声。遂の右側の字(音スイ・ツイ)は、ぶたを描いた象形文字。遂はそれを単なる音符とした形声文字で、奥深く進み入ること。燧は「火+音符遂」で、きりを木の中に奥深くもみこんでまさつによって発火させること。→遂

《単語家族》

邃スイ(奥深い)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{名}のろし。〈類義語〉→烽ホウ。「燧烽スイホウ」

《解字》

会意兼形声。遂の右側の字(音スイ・ツイ)は、ぶたを描いた象形文字。遂はそれを単なる音符とした形声文字で、奥深く進み入ること。燧は「火+音符遂」で、きりを木の中に奥深くもみこんでまさつによって発火させること。→遂

《単語家族》

邃スイ(奥深い)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

碑陰 ヒイン🔗⭐🔉

【碑陰】

ヒイン  石碑の裏。〈対語〉碑表。

石碑の裏。〈対語〉碑表。 石碑の背にきざみつけた文章。また、その文体。

石碑の背にきざみつけた文章。また、その文体。

石碑の裏。〈対語〉碑表。

石碑の裏。〈対語〉碑表。 石碑の背にきざみつけた文章。また、その文体。

石碑の背にきざみつけた文章。また、その文体。

秀 ひいでる🔗⭐🔉

【秀】

7画 禾部 [常用漢字]

区点=2908 16進=3D28 シフトJIS=8F47

《常用音訓》シュウ/ひい…でる

《音読み》 シュウ(シウ)

7画 禾部 [常用漢字]

区点=2908 16進=3D28 シフトJIS=8F47

《常用音訓》シュウ/ひい…でる

《音読み》 シュウ(シウ) /シュ

/シュ 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 ひいでる(ひいづ)

《名付け》 さかえ・しげる・すえ・ひいず・ひで・ひでし・ほ・ほず・ほら・みつ・みのる・よし

《意味》

〉

《訓読み》 ひいでる(ひいづ)

《名付け》 さかえ・しげる・すえ・ひいず・ひで・ひでし・ほ・ほず・ほら・みつ・みのる・よし

《意味》

シュウス{動・名}すらりと高く穂や花になる芽が出る。また、すらりとぬきんでた穂。「秀而不実者、有矣夫=秀シテ実ラザル者、有ルカナ」〔→論語〕

シュウス{動・名}すらりと高く穂や花になる芽が出る。また、すらりとぬきんでた穂。「秀而不実者、有矣夫=秀シテ実ラザル者、有ルカナ」〔→論語〕

{動・形・名}ひいでる(ヒイヅ)。すらりと高く出る。また、ほかの人よりすぐれる。目だってすぐれたさま。すらりとして美しいさま。また、すぐれたもの。▽訓の「ひいづ」は「ひ(穂)+いづ(出)」から。「秀逸」「秀才」「眉目秀麗ビモクシュウレイ」

《解字》

{動・形・名}ひいでる(ヒイヅ)。すらりと高く出る。また、ほかの人よりすぐれる。目だってすぐれたさま。すらりとして美しいさま。また、すぐれたもの。▽訓の「ひいづ」は「ひ(穂)+いづ(出)」から。「秀逸」「秀才」「眉目秀麗ビモクシュウレイ」

《解字》

会意。「禾(禾本科の植物)+乃(なよなよ)」で、なよなよした稲の穂がすらりと伸びることを示す。

《単語家族》

修(すらりと形の整った)

会意。「禾(禾本科の植物)+乃(なよなよ)」で、なよなよした稲の穂がすらりと伸びることを示す。

《単語家族》

修(すらりと形の整った) 脩シュウ(細長い干し肉)

脩シュウ(細長い干し肉) 蕭ショウ(ほそい)などと同系。

《類義》

優は、しなやかなしぐさをする人で、エレガントなこと。俊は、すらりとひいでた人で、スマートなこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

蕭ショウ(ほそい)などと同系。

《類義》

優は、しなやかなしぐさをする人で、エレガントなこと。俊は、すらりとひいでた人で、スマートなこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 禾部 [常用漢字]

区点=2908 16進=3D28 シフトJIS=8F47

《常用音訓》シュウ/ひい…でる

《音読み》 シュウ(シウ)

7画 禾部 [常用漢字]

区点=2908 16進=3D28 シフトJIS=8F47

《常用音訓》シュウ/ひい…でる

《音読み》 シュウ(シウ) /シュ

/シュ 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 ひいでる(ひいづ)

《名付け》 さかえ・しげる・すえ・ひいず・ひで・ひでし・ほ・ほず・ほら・みつ・みのる・よし

《意味》

〉

《訓読み》 ひいでる(ひいづ)

《名付け》 さかえ・しげる・すえ・ひいず・ひで・ひでし・ほ・ほず・ほら・みつ・みのる・よし

《意味》

シュウス{動・名}すらりと高く穂や花になる芽が出る。また、すらりとぬきんでた穂。「秀而不実者、有矣夫=秀シテ実ラザル者、有ルカナ」〔→論語〕

シュウス{動・名}すらりと高く穂や花になる芽が出る。また、すらりとぬきんでた穂。「秀而不実者、有矣夫=秀シテ実ラザル者、有ルカナ」〔→論語〕

{動・形・名}ひいでる(ヒイヅ)。すらりと高く出る。また、ほかの人よりすぐれる。目だってすぐれたさま。すらりとして美しいさま。また、すぐれたもの。▽訓の「ひいづ」は「ひ(穂)+いづ(出)」から。「秀逸」「秀才」「眉目秀麗ビモクシュウレイ」

《解字》

{動・形・名}ひいでる(ヒイヅ)。すらりと高く出る。また、ほかの人よりすぐれる。目だってすぐれたさま。すらりとして美しいさま。また、すぐれたもの。▽訓の「ひいづ」は「ひ(穂)+いづ(出)」から。「秀逸」「秀才」「眉目秀麗ビモクシュウレイ」

《解字》

会意。「禾(禾本科の植物)+乃(なよなよ)」で、なよなよした稲の穂がすらりと伸びることを示す。

《単語家族》

修(すらりと形の整った)

会意。「禾(禾本科の植物)+乃(なよなよ)」で、なよなよした稲の穂がすらりと伸びることを示す。

《単語家族》

修(すらりと形の整った) 脩シュウ(細長い干し肉)

脩シュウ(細長い干し肉) 蕭ショウ(ほそい)などと同系。

《類義》

優は、しなやかなしぐさをする人で、エレガントなこと。俊は、すらりとひいでた人で、スマートなこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

蕭ショウ(ほそい)などと同系。

《類義》

優は、しなやかなしぐさをする人で、エレガントなこと。俊は、すらりとひいでた人で、スマートなこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

秘蘊 ヒウン🔗⭐🔉

【秘蘊】

ヒウン 学芸などの奥深い要点・奥義。『秘奥ヒオウ』

稗 ひえ🔗⭐🔉

【稗】

14画 禾部

区点=4103 16進=4923 シフトJIS=9542

《音読み》 ハイ

14画 禾部

区点=4103 16進=4923 シフトJIS=9542

《音読み》 ハイ /ベ

/ベ 〈b

〈b i〉

《訓読み》 ひえ

《意味》

i〉

《訓読み》 ひえ

《意味》

{名}ひえ。穀物の一種。稲科の一年生植物。稲に比べて、背が低く粒が小さい。

{名}ひえ。穀物の一種。稲科の一年生植物。稲に比べて、背が低く粒が小さい。

{形・名}こまかいさま。また、ひえのように小さいもの。「稗官ハイカン」「稗史ハイシ」

《解字》

会意兼形声。「禾(いね)+音符卑(せが低い、小さい)」。

《単語家族》

婢ヒ(小者の女)と同系。

《熟語》

→熟語

{形・名}こまかいさま。また、ひえのように小さいもの。「稗官ハイカン」「稗史ハイシ」

《解字》

会意兼形声。「禾(いね)+音符卑(せが低い、小さい)」。

《単語家族》

婢ヒ(小者の女)と同系。

《熟語》

→熟語

14画 禾部

区点=4103 16進=4923 シフトJIS=9542

《音読み》 ハイ

14画 禾部

区点=4103 16進=4923 シフトJIS=9542

《音読み》 ハイ /ベ

/ベ 〈b

〈b i〉

《訓読み》 ひえ

《意味》

i〉

《訓読み》 ひえ

《意味》

{名}ひえ。穀物の一種。稲科の一年生植物。稲に比べて、背が低く粒が小さい。

{名}ひえ。穀物の一種。稲科の一年生植物。稲に比べて、背が低く粒が小さい。

{形・名}こまかいさま。また、ひえのように小さいもの。「稗官ハイカン」「稗史ハイシ」

《解字》

会意兼形声。「禾(いね)+音符卑(せが低い、小さい)」。

《単語家族》

婢ヒ(小者の女)と同系。

《熟語》

→熟語

{形・名}こまかいさま。また、ひえのように小さいもの。「稗官ハイカン」「稗史ハイシ」

《解字》

会意兼形声。「禾(いね)+音符卑(せが低い、小さい)」。

《単語家族》

婢ヒ(小者の女)と同系。

《熟語》

→熟語

緋縅 ヒオドシ🔗⭐🔉

【緋縅】

ヒオドシ〔国〕緋色のなめし革で作った縅オドシ(よろいのさねを、糸・革でつづりあわせたもの)。

被衣 ヒイ🔗⭐🔉

【被衣】

ヒイ

ヒイ  きもの。

きもの。 きものをはおっただけで帯をしないこと。

きものをはおっただけで帯をしないこと。 カズキ〔国〕昔、女が外出するとき、顔をかくすため、頭からかぶったおおい。

カズキ〔国〕昔、女が外出するとき、顔をかくすため、頭からかぶったおおい。

ヒイ

ヒイ  きもの。

きもの。 きものをはおっただけで帯をしないこと。

きものをはおっただけで帯をしないこと。 カズキ〔国〕昔、女が外出するとき、顔をかくすため、頭からかぶったおおい。

カズキ〔国〕昔、女が外出するとき、顔をかくすため、頭からかぶったおおい。

裨益 ヒエキ🔗⭐🔉

【裨益】

ヒエキ おぎない、役だつ。たすけとなって役だつこと。

費隠 ヒイン🔗⭐🔉

【費隠】

ヒイン 君子が踏み行うべき道は骨が折れるが、人目にはつきにくいこと。▽一説に、費隠フツインと読み、世の中が正道にもとっていれば、隠退するの意とする。「中庸」の「君子之道、費而隠=君子ノ道ハ費ニシテシカモ隠ナリ」から。

跛倚 ヒイ🔗⭐🔉

【跛倚】

ヒイ  片足でたって物によりかかる。

片足でたって物によりかかる。 物事が一方に片よっていること。

物事が一方に片よっていること。

片足でたって物によりかかる。

片足でたって物によりかかる。 物事が一方に片よっていること。

物事が一方に片よっていること。

僻遠 ヒエン🔗⭐🔉

【辟遠】

ヘキエン =僻遠。土地などが、中央からかたよっていて遠い。

ヘキエン =僻遠。土地などが、中央からかたよっていて遠い。 ヒエン =避遠。しりぞけて遠ざける。さけて遠ざかる。

ヒエン =避遠。しりぞけて遠ざける。さけて遠ざかる。

ヘキエン =僻遠。土地などが、中央からかたよっていて遠い。

ヘキエン =僻遠。土地などが、中央からかたよっていて遠い。 ヒエン =避遠。しりぞけて遠ざける。さけて遠ざかる。

ヒエン =避遠。しりぞけて遠ざける。さけて遠ざかる。

避遠 ヒエン🔗⭐🔉

【避遠】

ヒエン  わきに避けて遠ざかる。

わきに避けて遠ざかる。 しりぞけて遠ざける。

しりぞけて遠ざける。

わきに避けて遠ざかる。

わきに避けて遠ざかる。 しりぞけて遠ざける。

しりぞけて遠ざける。

鄙穢 ヒアイ🔗⭐🔉

【鄙穢】

ヒアイ・ヒワイ ことばや文章がいやしくて下品である。

陽 ひ🔗⭐🔉

【陽】

12画 阜部 [三年]

区点=4559 16進=4D5B シフトJIS=977A

《常用音訓》ヨウ

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

12画 阜部 [三年]

区点=4559 16進=4D5B シフトJIS=977A

《常用音訓》ヨウ

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

〈y

〈y ng〉

《訓読み》 ひ/あたたか(あたたかなり)/あきらか(あきらかなり)/いつわる(いつはる)

《名付け》 あき・あきら・お・おき・きよ・きよし・たか・なか・はる・ひ・や

《意味》

ng〉

《訓読み》 ひ/あたたか(あたたかなり)/あきらか(あきらかなり)/いつわる(いつはる)

《名付け》 あき・あきら・お・おき・きよ・きよし・たか・なか・はる・ひ・や

《意味》

{名}日の当たる丘。明るい小高い所。ひなた。〈対語〉→陰。

{名}日の当たる丘。明るい小高い所。ひなた。〈対語〉→陰。

{名}山の南側。また、川の北側。▽どちらも日当たりに面している。〈対語〉→陰。「岳陽」「漢陽」

{名}山の南側。また、川の北側。▽どちらも日当たりに面している。〈対語〉→陰。「岳陽」「漢陽」

{名}ひ。太陽。また、太陽の光。「秋陽」「陽光」「匪陽不晞=陽ニアラズンバ晞カズ」〔→詩経〕

{名}ひ。太陽。また、太陽の光。「秋陽」「陽光」「匪陽不晞=陽ニアラズンバ晞カズ」〔→詩経〕

ヨウタリ{形}あたたか(アタタカナリ)。あきらか(アキラカナリ)。明るくあたたかい。あざやかである。〈対語〉→陰。「春日載陽=春ノ日ハスナハチ陽カナリ」〔→詩経〕「我朱孔陽=我ガ朱ハハナハダ陽タリ」〔→詩経〕

ヨウタリ{形}あたたか(アタタカナリ)。あきらか(アキラカナリ)。明るくあたたかい。あざやかである。〈対語〉→陰。「春日載陽=春ノ日ハスナハチ陽カナリ」〔→詩経〕「我朱孔陽=我ガ朱ハハナハダ陽タリ」〔→詩経〕

{名}対立する両面のうち、積極的、能動的なほう。地に対して天、女に対して男、月に対して日など。また、プラスの電気。〈対語〉→陰。「陽気」「陽極」

{名}対立する両面のうち、積極的、能動的なほう。地に対して天、女に対して男、月に対して日など。また、プラスの電気。〈対語〉→陰。「陽気」「陽極」

{名・形}人目のつくところ。また、はっきり見えるさま。〈類義語〉→佯ヨウ・→顕。「陽為尊敬=陽ニハ尊敬ヲ為ス」

{名・形}人目のつくところ。また、はっきり見えるさま。〈類義語〉→佯ヨウ・→顕。「陽為尊敬=陽ニハ尊敬ヲ為ス」

{動・形}いつわる(イツハル)上べだけみせかける。みせかけの。〈同義語〉→佯。「陽動(=佯動)」

{動・形}いつわる(イツハル)上べだけみせかける。みせかけの。〈同義語〉→佯。「陽動(=佯動)」

{名}男の生殖器。「陽道」

{名}男の生殖器。「陽道」

ヨウナリ{形・名}生きている。生きている世界。「陽界」「我去不再陽=我去ツテハ再ビ陽ナラズ」〔→陶潜〕

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは、太陽が輝いて高くあがるさまを示す会意文字。陽は「阜(おか)+音符昜」で、明るい、はっきりした、の意を含む。

《単語家族》

昌(明るい)

ヨウナリ{形・名}生きている。生きている世界。「陽界」「我去不再陽=我去ツテハ再ビ陽ナラズ」〔→陶潜〕

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは、太陽が輝いて高くあがるさまを示す会意文字。陽は「阜(おか)+音符昜」で、明るい、はっきりした、の意を含む。

《単語家族》

昌(明るい) 彰(明るい、あざやか)

彰(明るい、あざやか) 章(あざやかで、目だつ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

章(あざやかで、目だつ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

12画 阜部 [三年]

区点=4559 16進=4D5B シフトJIS=977A

《常用音訓》ヨウ

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

12画 阜部 [三年]

区点=4559 16進=4D5B シフトJIS=977A

《常用音訓》ヨウ

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

〈y

〈y ng〉

《訓読み》 ひ/あたたか(あたたかなり)/あきらか(あきらかなり)/いつわる(いつはる)

《名付け》 あき・あきら・お・おき・きよ・きよし・たか・なか・はる・ひ・や

《意味》

ng〉

《訓読み》 ひ/あたたか(あたたかなり)/あきらか(あきらかなり)/いつわる(いつはる)

《名付け》 あき・あきら・お・おき・きよ・きよし・たか・なか・はる・ひ・や

《意味》

{名}日の当たる丘。明るい小高い所。ひなた。〈対語〉→陰。

{名}日の当たる丘。明るい小高い所。ひなた。〈対語〉→陰。

{名}山の南側。また、川の北側。▽どちらも日当たりに面している。〈対語〉→陰。「岳陽」「漢陽」

{名}山の南側。また、川の北側。▽どちらも日当たりに面している。〈対語〉→陰。「岳陽」「漢陽」

{名}ひ。太陽。また、太陽の光。「秋陽」「陽光」「匪陽不晞=陽ニアラズンバ晞カズ」〔→詩経〕

{名}ひ。太陽。また、太陽の光。「秋陽」「陽光」「匪陽不晞=陽ニアラズンバ晞カズ」〔→詩経〕

ヨウタリ{形}あたたか(アタタカナリ)。あきらか(アキラカナリ)。明るくあたたかい。あざやかである。〈対語〉→陰。「春日載陽=春ノ日ハスナハチ陽カナリ」〔→詩経〕「我朱孔陽=我ガ朱ハハナハダ陽タリ」〔→詩経〕

ヨウタリ{形}あたたか(アタタカナリ)。あきらか(アキラカナリ)。明るくあたたかい。あざやかである。〈対語〉→陰。「春日載陽=春ノ日ハスナハチ陽カナリ」〔→詩経〕「我朱孔陽=我ガ朱ハハナハダ陽タリ」〔→詩経〕

{名}対立する両面のうち、積極的、能動的なほう。地に対して天、女に対して男、月に対して日など。また、プラスの電気。〈対語〉→陰。「陽気」「陽極」

{名}対立する両面のうち、積極的、能動的なほう。地に対して天、女に対して男、月に対して日など。また、プラスの電気。〈対語〉→陰。「陽気」「陽極」

{名・形}人目のつくところ。また、はっきり見えるさま。〈類義語〉→佯ヨウ・→顕。「陽為尊敬=陽ニハ尊敬ヲ為ス」

{名・形}人目のつくところ。また、はっきり見えるさま。〈類義語〉→佯ヨウ・→顕。「陽為尊敬=陽ニハ尊敬ヲ為ス」

{動・形}いつわる(イツハル)上べだけみせかける。みせかけの。〈同義語〉→佯。「陽動(=佯動)」

{動・形}いつわる(イツハル)上べだけみせかける。みせかけの。〈同義語〉→佯。「陽動(=佯動)」

{名}男の生殖器。「陽道」

{名}男の生殖器。「陽道」

ヨウナリ{形・名}生きている。生きている世界。「陽界」「我去不再陽=我去ツテハ再ビ陽ナラズ」〔→陶潜〕

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは、太陽が輝いて高くあがるさまを示す会意文字。陽は「阜(おか)+音符昜」で、明るい、はっきりした、の意を含む。

《単語家族》

昌(明るい)

ヨウナリ{形・名}生きている。生きている世界。「陽界」「我去不再陽=我去ツテハ再ビ陽ナラズ」〔→陶潜〕

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは、太陽が輝いて高くあがるさまを示す会意文字。陽は「阜(おか)+音符昜」で、明るい、はっきりした、の意を含む。

《単語家族》

昌(明るい) 彰(明るい、あざやか)

彰(明るい、あざやか) 章(あざやかで、目だつ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

章(あざやかで、目だつ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

非意 ヒイ🔗⭐🔉

【非意】

ヒイ 思いもよらず。だしぬけに。心ならずも。不意。考えてもいなかったことがおこったときのことば。

非違 ヒイ🔗⭐🔉

【非違】

ヒイ 法やおきてにそむくこと。

飛宇 ヒウ🔗⭐🔉

【飛宇】

ヒウ 屋根のすそのほうがそりあがっているもの。『飛檐ヒエン・飛軒ヒケン』

飛舸 ヒカ🔗⭐🔉

【飛舟】

ヒシュウ とぶようにはやい舟・速力のはやい舟。『飛舸ヒカ』

飛花 ヒカ🔗⭐🔉

【飛花】

ヒカ 散る花。『飛華ヒカ』

飛燕 ヒエン🔗⭐🔉

【飛燕】

ヒエン  とぶつばめ。

とぶつばめ。 前漢の成帝の趙チョウ皇后の号。舞がじょうずであったという。「趙飛燕」とも。

前漢の成帝の趙チョウ皇后の号。舞がじょうずであったという。「趙飛燕」とも。

とぶつばめ。

とぶつばめ。 前漢の成帝の趙チョウ皇后の号。舞がじょうずであったという。「趙飛燕」とも。

前漢の成帝の趙チョウ皇后の号。舞がじょうずであったという。「趙飛燕」とも。

漢字源に「ひ」で始まるの検索結果 1-47。もっと読み込む

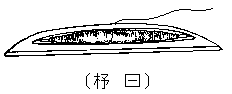

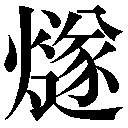

20画 日部

区点=5907 16進=5B27 シフトJIS=9E46

《音読み》 ギ

20画 日部

区点=5907 16進=5B27 シフトJIS=9E46

《音読み》 ギ /キ

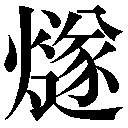

/キ 11画 木部

区点=5972 16進=5B68 シフトJIS=9E88

《音読み》 サ

11画 木部

区点=5972 16進=5B68 シフトJIS=9E88

《音読み》 サ 〉

《訓読み》 ひ

《意味》

{名}ひ。機織りの道具。横糸を通す管のついているもの。▽細長い0型をしていて、その中に糸巻きをおさめる。

《解字》

会意「木+すらりと細長い」で、すらりと細長い木製のひ。

《熟語》

〉

《訓読み》 ひ

《意味》

{名}ひ。機織りの道具。横糸を通す管のついているもの。▽細長い0型をしていて、その中に糸巻きをおさめる。

《解字》

会意「木+すらりと細長い」で、すらりと細長い木製のひ。

《熟語》