複数辞典一括検索+![]()

![]()

依託 イタク🔗⭐🔉

【依託】

イタク  責任や原因をある物のせいにする。かこつける。

責任や原因をある物のせいにする。かこつける。 たよる。

たよる。 〔国〕ほかの人に物事の処理や世話をすっかり任せて頼むこと。

〔国〕ほかの人に物事の処理や世話をすっかり任せて頼むこと。

責任や原因をある物のせいにする。かこつける。

責任や原因をある物のせいにする。かこつける。 たよる。

たよる。 〔国〕ほかの人に物事の処理や世話をすっかり任せて頼むこと。

〔国〕ほかの人に物事の処理や世話をすっかり任せて頼むこと。

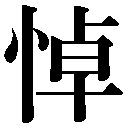

傷 いたむ🔗⭐🔉

【傷】

13画 人部 [六年]

区点=2993 16進=3D7D シフトJIS=8F9D

《常用音訓》ショウ/いた…む/いた…める/きず

《音読み》 ショウ(シャウ)

13画 人部 [六年]

区点=2993 16進=3D7D シフトJIS=8F9D

《常用音訓》ショウ/いた…む/いた…める/きず

《音読み》 ショウ(シャウ)

〈sh

〈sh ng〉

《訓読み》 いためる/きず/きずつく/きずつける(きずつく)/やぶる/いたむ

《意味》

ng〉

《訓読み》 いためる/きず/きずつく/きずつける(きずつく)/やぶる/いたむ

《意味》

{名}きず。皮膚や肉をそこなうこと。また、その部分。「負傷」「創傷(きりきず)」「火傷(やけど)」

{名}きず。皮膚や肉をそこなうこと。また、その部分。「負傷」「創傷(きりきず)」「火傷(やけど)」

{動}きずつく。きずつける(キズツク)。けがをする。また、けがをさせる。「傷害」「傷人乎=人ヲ傷ツケタルカ」〔→論語〕

{動}きずつく。きずつける(キズツク)。けがをする。また、けがをさせる。「傷害」「傷人乎=人ヲ傷ツケタルカ」〔→論語〕

{動}やぶる。ぶちあたってきずをつける。「中傷(悪口をいって人をきずつける)」

{動}やぶる。ぶちあたってきずをつける。「中傷(悪口をいって人をきずつける)」

{動}いたむ。心配する。「傷心(つらく思う)」「行宮見月傷心色=行宮ニ月ヲ見レバ心ヲ傷マシムル色」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは、太陽の陽(暘)の原字。傷は「人+音符殤ショウの略体」。傷・殤ともに昜が音をあらわすが、昜(太陽)とは関係はない。強く物にぶちあたってきずつくこと。

《単語家族》

當(=当。あたる)と同系。

《類義》

創ソウは、切りきず。疵シは、ぎざぎざのかすりきず。

《異字同訓》

いたむ/いためる。→痛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{動}いたむ。心配する。「傷心(つらく思う)」「行宮見月傷心色=行宮ニ月ヲ見レバ心ヲ傷マシムル色」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは、太陽の陽(暘)の原字。傷は「人+音符殤ショウの略体」。傷・殤ともに昜が音をあらわすが、昜(太陽)とは関係はない。強く物にぶちあたってきずつくこと。

《単語家族》

當(=当。あたる)と同系。

《類義》

創ソウは、切りきず。疵シは、ぎざぎざのかすりきず。

《異字同訓》

いたむ/いためる。→痛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

13画 人部 [六年]

区点=2993 16進=3D7D シフトJIS=8F9D

《常用音訓》ショウ/いた…む/いた…める/きず

《音読み》 ショウ(シャウ)

13画 人部 [六年]

区点=2993 16進=3D7D シフトJIS=8F9D

《常用音訓》ショウ/いた…む/いた…める/きず

《音読み》 ショウ(シャウ)

〈sh

〈sh ng〉

《訓読み》 いためる/きず/きずつく/きずつける(きずつく)/やぶる/いたむ

《意味》

ng〉

《訓読み》 いためる/きず/きずつく/きずつける(きずつく)/やぶる/いたむ

《意味》

{名}きず。皮膚や肉をそこなうこと。また、その部分。「負傷」「創傷(きりきず)」「火傷(やけど)」

{名}きず。皮膚や肉をそこなうこと。また、その部分。「負傷」「創傷(きりきず)」「火傷(やけど)」

{動}きずつく。きずつける(キズツク)。けがをする。また、けがをさせる。「傷害」「傷人乎=人ヲ傷ツケタルカ」〔→論語〕

{動}きずつく。きずつける(キズツク)。けがをする。また、けがをさせる。「傷害」「傷人乎=人ヲ傷ツケタルカ」〔→論語〕

{動}やぶる。ぶちあたってきずをつける。「中傷(悪口をいって人をきずつける)」

{動}やぶる。ぶちあたってきずをつける。「中傷(悪口をいって人をきずつける)」

{動}いたむ。心配する。「傷心(つらく思う)」「行宮見月傷心色=行宮ニ月ヲ見レバ心ヲ傷マシムル色」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは、太陽の陽(暘)の原字。傷は「人+音符殤ショウの略体」。傷・殤ともに昜が音をあらわすが、昜(太陽)とは関係はない。強く物にぶちあたってきずつくこと。

《単語家族》

當(=当。あたる)と同系。

《類義》

創ソウは、切りきず。疵シは、ぎざぎざのかすりきず。

《異字同訓》

いたむ/いためる。→痛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{動}いたむ。心配する。「傷心(つらく思う)」「行宮見月傷心色=行宮ニ月ヲ見レバ心ヲ傷マシムル色」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは、太陽の陽(暘)の原字。傷は「人+音符殤ショウの略体」。傷・殤ともに昜が音をあらわすが、昜(太陽)とは関係はない。強く物にぶちあたってきずつくこと。

《単語家族》

當(=当。あたる)と同系。

《類義》

創ソウは、切りきず。疵シは、ぎざぎざのかすりきず。

《異字同訓》

いたむ/いためる。→痛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

効 いたす🔗⭐🔉

【効】

8画 力部 [五年]

区点=2490 16進=387A シフトJIS=8CF8

【效】旧字旧字

8画 力部 [五年]

区点=2490 16進=387A シフトJIS=8CF8

【效】旧字旧字

10画 攴部

区点=5835 16進=5A43 シフトJIS=9DC1

《常用音訓》コウ/き…く

《音読み》 コウ(カウ)

10画 攴部

区点=5835 16進=5A43 シフトJIS=9DC1

《常用音訓》コウ/き…く

《音読み》 コウ(カウ) /ギョウ(ゲウ)

/ギョウ(ゲウ) 〈xi

〈xi o〉

《訓読み》 しるし/かい(かひ)/きく/いたす/ならう(ならふ)

《名付け》 いたる・かず・かた・すすむ・なり・のり

《意味》

o〉

《訓読み》 しるし/かい(かひ)/きく/いたす/ならう(ならふ)

《名付け》 いたる・かず・かた・すすむ・なり・のり

《意味》

{名}しるし。かい(カヒ)。ききめ。「効果」「効験」

{名}しるし。かい(カヒ)。ききめ。「効果」「効験」

コウアリ{動・形}きく。効果がある。ききめがある。また、そのさま。「不効、則治臣之罪=効アラズンバ、スナハチ臣ノ罪ヲ治ケ」〔→諸葛亮〕

コウアリ{動・形}きく。効果がある。ききめがある。また、そのさま。「不効、則治臣之罪=効アラズンバ、スナハチ臣ノ罪ヲ治ケ」〔→諸葛亮〕

{動}いたす。力を出し尽くす。効果をあげる。「自効=ミヅカラ効ス」「効死而民弗去=死ヲ効スモ民去ラズ」〔→孟子〕

{動}いたす。力を出し尽くす。効果をあげる。「自効=ミヅカラ効ス」「効死而民弗去=死ヲ効スモ民去ラズ」〔→孟子〕

{動}ならう(ナラフ)。まねる。▽本来は效と書くべきだが、効で代用した。〈同義語〉→傚コウ。「倣効」「尤而効之罪又甚焉=尤アリテコレニ効フハ罪又甚ダシ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。交は、人が足を交差させた姿。平行線をたどれば、どこまでも結果が出ない。交差してしめあげたところに結果が出る。効は「力+音符交」。実際の結果を出すよう努力すること。效は「攴(動詞記号)+音符交」で、二つのものを交差させて、てらしあわすこと。もとは別字。

《単語家族》

絞(しぼる、しぼり出す)や、校正の校(てらしあわせる。しめあげる)と同系。

《類義》

→習

《異字同訓》

きく。 効く「薬が効く。宣伝が効く。効き目がある」利く「左手が利く。目が利く。機転が利く」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{動}ならう(ナラフ)。まねる。▽本来は效と書くべきだが、効で代用した。〈同義語〉→傚コウ。「倣効」「尤而効之罪又甚焉=尤アリテコレニ効フハ罪又甚ダシ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。交は、人が足を交差させた姿。平行線をたどれば、どこまでも結果が出ない。交差してしめあげたところに結果が出る。効は「力+音符交」。実際の結果を出すよう努力すること。效は「攴(動詞記号)+音符交」で、二つのものを交差させて、てらしあわすこと。もとは別字。

《単語家族》

絞(しぼる、しぼり出す)や、校正の校(てらしあわせる。しめあげる)と同系。

《類義》

→習

《異字同訓》

きく。 効く「薬が効く。宣伝が効く。効き目がある」利く「左手が利く。目が利く。機転が利く」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

8画 力部 [五年]

区点=2490 16進=387A シフトJIS=8CF8

【效】旧字旧字

8画 力部 [五年]

区点=2490 16進=387A シフトJIS=8CF8

【效】旧字旧字

10画 攴部

区点=5835 16進=5A43 シフトJIS=9DC1

《常用音訓》コウ/き…く

《音読み》 コウ(カウ)

10画 攴部

区点=5835 16進=5A43 シフトJIS=9DC1

《常用音訓》コウ/き…く

《音読み》 コウ(カウ) /ギョウ(ゲウ)

/ギョウ(ゲウ) 〈xi

〈xi o〉

《訓読み》 しるし/かい(かひ)/きく/いたす/ならう(ならふ)

《名付け》 いたる・かず・かた・すすむ・なり・のり

《意味》

o〉

《訓読み》 しるし/かい(かひ)/きく/いたす/ならう(ならふ)

《名付け》 いたる・かず・かた・すすむ・なり・のり

《意味》

{名}しるし。かい(カヒ)。ききめ。「効果」「効験」

{名}しるし。かい(カヒ)。ききめ。「効果」「効験」

コウアリ{動・形}きく。効果がある。ききめがある。また、そのさま。「不効、則治臣之罪=効アラズンバ、スナハチ臣ノ罪ヲ治ケ」〔→諸葛亮〕

コウアリ{動・形}きく。効果がある。ききめがある。また、そのさま。「不効、則治臣之罪=効アラズンバ、スナハチ臣ノ罪ヲ治ケ」〔→諸葛亮〕

{動}いたす。力を出し尽くす。効果をあげる。「自効=ミヅカラ効ス」「効死而民弗去=死ヲ効スモ民去ラズ」〔→孟子〕

{動}いたす。力を出し尽くす。効果をあげる。「自効=ミヅカラ効ス」「効死而民弗去=死ヲ効スモ民去ラズ」〔→孟子〕

{動}ならう(ナラフ)。まねる。▽本来は效と書くべきだが、効で代用した。〈同義語〉→傚コウ。「倣効」「尤而効之罪又甚焉=尤アリテコレニ効フハ罪又甚ダシ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。交は、人が足を交差させた姿。平行線をたどれば、どこまでも結果が出ない。交差してしめあげたところに結果が出る。効は「力+音符交」。実際の結果を出すよう努力すること。效は「攴(動詞記号)+音符交」で、二つのものを交差させて、てらしあわすこと。もとは別字。

《単語家族》

絞(しぼる、しぼり出す)や、校正の校(てらしあわせる。しめあげる)と同系。

《類義》

→習

《異字同訓》

きく。 効く「薬が効く。宣伝が効く。効き目がある」利く「左手が利く。目が利く。機転が利く」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{動}ならう(ナラフ)。まねる。▽本来は效と書くべきだが、効で代用した。〈同義語〉→傚コウ。「倣効」「尤而効之罪又甚焉=尤アリテコレニ効フハ罪又甚ダシ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。交は、人が足を交差させた姿。平行線をたどれば、どこまでも結果が出ない。交差してしめあげたところに結果が出る。効は「力+音符交」。実際の結果を出すよう努力すること。效は「攴(動詞記号)+音符交」で、二つのものを交差させて、てらしあわすこと。もとは別字。

《単語家族》

絞(しぼる、しぼり出す)や、校正の校(てらしあわせる。しめあげる)と同系。

《類義》

→習

《異字同訓》

きく。 効く「薬が効く。宣伝が効く。効き目がある」利く「左手が利く。目が利く。機転が利く」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

委托 イタク🔗⭐🔉

【委託】

イタク =委托。ゆだねまかせる。『委嘱イショク』

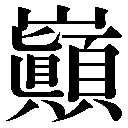

巓 いただき🔗⭐🔉

徒 いたずらに🔗⭐🔉

【徒】

10画 彳部 [四年]

区点=3744 16進=454C シフトJIS=936B

《常用音訓》ト

《音読み》 ト

10画 彳部 [四年]

区点=3744 16進=454C シフトJIS=936B

《常用音訓》ト

《音読み》 ト /ズ(ヅ)/ド

/ズ(ヅ)/ド 〈t

〈t 〉

《訓読み》 かちありきする(かちありきす)/かち/ともがら/むなしい(むなし)/いたずらに(いたづらに)/ただ

《名付け》 かち・ただ・とも

《意味》

〉

《訓読み》 かちありきする(かちありきす)/かち/ともがら/むなしい(むなし)/いたずらに(いたづらに)/ただ

《名付け》 かち・ただ・とも

《意味》

{動}かちありきする(カチアリキス)。一歩一歩と歩く。「徒歩」「徒渉トショウ(歩いて川を渡る)」「舎車而徒=車ヲ舎テテ徒ス」〔→易経〕

{動}かちありきする(カチアリキス)。一歩一歩と歩く。「徒歩」「徒渉トショウ(歩いて川を渡る)」「舎車而徒=車ヲ舎テテ徒ス」〔→易経〕

{名}かち。歩いて行く兵隊。歩兵。足軽。〈対語〉→騎(馬に乗った兵)。「公徒三万(歩兵三万)」〔→詩経〕

{名}かち。歩いて行く兵隊。歩兵。足軽。〈対語〉→騎(馬に乗った兵)。「公徒三万(歩兵三万)」〔→詩経〕

{名}ともがら。下級の仲間。▽数多い歩兵の意から。「衆徒」「徒党」

{名}ともがら。下級の仲間。▽数多い歩兵の意から。「衆徒」「徒党」

{名}門下のでし。「徒弟」「非吾徒也=吾ガ徒ニアラザルナリ」〔→論語〕

{名}門下のでし。「徒弟」「非吾徒也=吾ガ徒ニアラザルナリ」〔→論語〕

{形}むなしい(ムナシ)。何も物を持たないさま。▽車も馬もない意から。「徒搏トハク(素手でうちかかる、すもう)」

{形}むなしい(ムナシ)。何も物を持たないさま。▽車も馬もない意から。「徒搏トハク(素手でうちかかる、すもう)」

{副}いたずらに(イタヅラニ)。何も得ることなしに。むだに。「徒労」「徒自苦耳=イタヅラニミヅカラ苦シムノミ」

{副}いたずらに(イタヅラニ)。何も得ることなしに。むだに。「徒労」「徒自苦耳=イタヅラニミヅカラ苦シムノミ」

{副}ただ。…だけ。「徒善不足以為政=タダ善ナルノミナラバ、モッテ政ヲ為スニ足ラズ」〔→孟子〕

{副}ただ。…だけ。「徒善不足以為政=タダ善ナルノミナラバ、モッテ政ヲ為スニ足ラズ」〔→孟子〕

「不徒…タダニ…ノミナラズ」「非徒…タダニ…ノミニアラズ」とは、単にAだけでなく(またBである)との意に用いることば。「非徒無益=タダニ益ナキノミニアラズ」〔→孟子〕

《解字》

「不徒…タダニ…ノミナラズ」「非徒…タダニ…ノミニアラズ」とは、単にAだけでなく(またBである)との意に用いることば。「非徒無益=タダニ益ナキノミニアラズ」〔→孟子〕

《解字》

形声。「止(あし)+彳(いく)+音符土」で、陸地を一歩一歩とあゆむことで、ポーズをおいて、一つ一つ進む意を含む。

《単語家族》

渡ト(水を一歩一歩わたる)

形声。「止(あし)+彳(いく)+音符土」で、陸地を一歩一歩とあゆむことで、ポーズをおいて、一つ一つ進む意を含む。

《単語家族》

渡ト(水を一歩一歩わたる) 度ド(手尺で一さし一さしとわたってはかる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

度ド(手尺で一さし一さしとわたってはかる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 彳部 [四年]

区点=3744 16進=454C シフトJIS=936B

《常用音訓》ト

《音読み》 ト

10画 彳部 [四年]

区点=3744 16進=454C シフトJIS=936B

《常用音訓》ト

《音読み》 ト /ズ(ヅ)/ド

/ズ(ヅ)/ド 〈t

〈t 〉

《訓読み》 かちありきする(かちありきす)/かち/ともがら/むなしい(むなし)/いたずらに(いたづらに)/ただ

《名付け》 かち・ただ・とも

《意味》

〉

《訓読み》 かちありきする(かちありきす)/かち/ともがら/むなしい(むなし)/いたずらに(いたづらに)/ただ

《名付け》 かち・ただ・とも

《意味》

{動}かちありきする(カチアリキス)。一歩一歩と歩く。「徒歩」「徒渉トショウ(歩いて川を渡る)」「舎車而徒=車ヲ舎テテ徒ス」〔→易経〕

{動}かちありきする(カチアリキス)。一歩一歩と歩く。「徒歩」「徒渉トショウ(歩いて川を渡る)」「舎車而徒=車ヲ舎テテ徒ス」〔→易経〕

{名}かち。歩いて行く兵隊。歩兵。足軽。〈対語〉→騎(馬に乗った兵)。「公徒三万(歩兵三万)」〔→詩経〕

{名}かち。歩いて行く兵隊。歩兵。足軽。〈対語〉→騎(馬に乗った兵)。「公徒三万(歩兵三万)」〔→詩経〕

{名}ともがら。下級の仲間。▽数多い歩兵の意から。「衆徒」「徒党」

{名}ともがら。下級の仲間。▽数多い歩兵の意から。「衆徒」「徒党」

{名}門下のでし。「徒弟」「非吾徒也=吾ガ徒ニアラザルナリ」〔→論語〕

{名}門下のでし。「徒弟」「非吾徒也=吾ガ徒ニアラザルナリ」〔→論語〕

{形}むなしい(ムナシ)。何も物を持たないさま。▽車も馬もない意から。「徒搏トハク(素手でうちかかる、すもう)」

{形}むなしい(ムナシ)。何も物を持たないさま。▽車も馬もない意から。「徒搏トハク(素手でうちかかる、すもう)」

{副}いたずらに(イタヅラニ)。何も得ることなしに。むだに。「徒労」「徒自苦耳=イタヅラニミヅカラ苦シムノミ」

{副}いたずらに(イタヅラニ)。何も得ることなしに。むだに。「徒労」「徒自苦耳=イタヅラニミヅカラ苦シムノミ」

{副}ただ。…だけ。「徒善不足以為政=タダ善ナルノミナラバ、モッテ政ヲ為スニ足ラズ」〔→孟子〕

{副}ただ。…だけ。「徒善不足以為政=タダ善ナルノミナラバ、モッテ政ヲ為スニ足ラズ」〔→孟子〕

「不徒…タダニ…ノミナラズ」「非徒…タダニ…ノミニアラズ」とは、単にAだけでなく(またBである)との意に用いることば。「非徒無益=タダニ益ナキノミニアラズ」〔→孟子〕

《解字》

「不徒…タダニ…ノミナラズ」「非徒…タダニ…ノミニアラズ」とは、単にAだけでなく(またBである)との意に用いることば。「非徒無益=タダニ益ナキノミニアラズ」〔→孟子〕

《解字》

形声。「止(あし)+彳(いく)+音符土」で、陸地を一歩一歩とあゆむことで、ポーズをおいて、一つ一つ進む意を含む。

《単語家族》

渡ト(水を一歩一歩わたる)

形声。「止(あし)+彳(いく)+音符土」で、陸地を一歩一歩とあゆむことで、ポーズをおいて、一つ一つ進む意を含む。

《単語家族》

渡ト(水を一歩一歩わたる) 度ド(手尺で一さし一さしとわたってはかる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

度ド(手尺で一さし一さしとわたってはかる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

徒事 イタズラゴト🔗⭐🔉

【徒事】

トジ 役にたたないこと。

トジ 役にたたないこと。 イタズラゴト〔国〕

イタズラゴト〔国〕 役にたたないこと。

役にたたないこと。 みだらなこと。

みだらなこと。

トジ 役にたたないこと。

トジ 役にたたないこと。 イタズラゴト〔国〕

イタズラゴト〔国〕 役にたたないこと。

役にたたないこと。 みだらなこと。

みだらなこと。

徒爾 イタヅラニ🔗⭐🔉

【徒爾】

トジ・イタヅラニ むだに。無意味に。

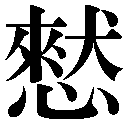

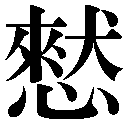

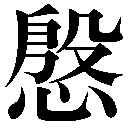

慇 いたむ🔗⭐🔉

憖 いたむ🔗⭐🔉

【憖】

16画 心部

区点=5659 16進=585B シフトJIS=9CD9

《音読み》 ギン

16画 心部

区点=5659 16進=585B シフトJIS=9CD9

《音読み》 ギン

〈y

〈y n〉

《訓読み》 ねがう(ねがふ)/きずつける(きずつく)/いたむ

《意味》

n〉

《訓読み》 ねがう(ねがふ)/きずつける(きずつく)/いたむ

《意味》

{動}ねがう(ネガフ)。希望する。そうありたいと思う。「旻天不弔不憖遺一老=旻天不弔ニシテ、一老ヲ遺スヲ憖ハズ」〔→左伝〕

{動}ねがう(ネガフ)。希望する。そうありたいと思う。「旻天不弔不憖遺一老=旻天不弔ニシテ、一老ヲ遺スヲ憖ハズ」〔→左伝〕

ギンス{動}きずつける(キズツク)。刃を近づけて傷める。損傷を与える。〈同義語〉→釿キン。「両軍之士皆未憖也=両軍ノ士ハ皆イマダ憖セザルナリ」〔→左伝〕

ギンス{動}きずつける(キズツク)。刃を近づけて傷める。損傷を与える。〈同義語〉→釿キン。「両軍之士皆未憖也=両軍ノ士ハ皆イマダ憖セザルナリ」〔→左伝〕

{動}いたむ。歯ぎしりする。残念がる。つらい思いをする。

{動}いたむ。歯ぎしりする。残念がる。つらい思いをする。

{動・形}歯ぐきを出して笑う。また、そのさま。「憖憖ギンギン」

《解字》

会意兼形声。上部の字(音ギン)は「犬+來」の会意文字で、犬が近よってくること。憖はそれを音符とし、心を加えた字で、目標に近づこうとする気持ち。また、上下の歯を近づけて歯ぎしりすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動・形}歯ぐきを出して笑う。また、そのさま。「憖憖ギンギン」

《解字》

会意兼形声。上部の字(音ギン)は「犬+來」の会意文字で、犬が近よってくること。憖はそれを音符とし、心を加えた字で、目標に近づこうとする気持ち。また、上下の歯を近づけて歯ぎしりすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

16画 心部

区点=5659 16進=585B シフトJIS=9CD9

《音読み》 ギン

16画 心部

区点=5659 16進=585B シフトJIS=9CD9

《音読み》 ギン

〈y

〈y n〉

《訓読み》 ねがう(ねがふ)/きずつける(きずつく)/いたむ

《意味》

n〉

《訓読み》 ねがう(ねがふ)/きずつける(きずつく)/いたむ

《意味》

{動}ねがう(ネガフ)。希望する。そうありたいと思う。「旻天不弔不憖遺一老=旻天不弔ニシテ、一老ヲ遺スヲ憖ハズ」〔→左伝〕

{動}ねがう(ネガフ)。希望する。そうありたいと思う。「旻天不弔不憖遺一老=旻天不弔ニシテ、一老ヲ遺スヲ憖ハズ」〔→左伝〕

ギンス{動}きずつける(キズツク)。刃を近づけて傷める。損傷を与える。〈同義語〉→釿キン。「両軍之士皆未憖也=両軍ノ士ハ皆イマダ憖セザルナリ」〔→左伝〕

ギンス{動}きずつける(キズツク)。刃を近づけて傷める。損傷を与える。〈同義語〉→釿キン。「両軍之士皆未憖也=両軍ノ士ハ皆イマダ憖セザルナリ」〔→左伝〕

{動}いたむ。歯ぎしりする。残念がる。つらい思いをする。

{動}いたむ。歯ぎしりする。残念がる。つらい思いをする。

{動・形}歯ぐきを出して笑う。また、そのさま。「憖憖ギンギン」

《解字》

会意兼形声。上部の字(音ギン)は「犬+來」の会意文字で、犬が近よってくること。憖はそれを音符とし、心を加えた字で、目標に近づこうとする気持ち。また、上下の歯を近づけて歯ぎしりすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動・形}歯ぐきを出して笑う。また、そのさま。「憖憖ギンギン」

《解字》

会意兼形声。上部の字(音ギン)は「犬+來」の会意文字で、犬が近よってくること。憖はそれを音符とし、心を加えた字で、目標に近づこうとする気持ち。また、上下の歯を近づけて歯ぎしりすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

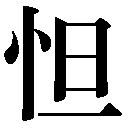

怛 いたむ🔗⭐🔉

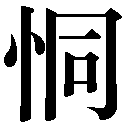

恫 いたむ🔗⭐🔉

惨 いたむ🔗⭐🔉

【惨】

11画

11画  部 [常用漢字]

区点=2720 16進=3B34 シフトJIS=8E53

【慘】旧字旧字

部 [常用漢字]

区点=2720 16進=3B34 シフトJIS=8E53

【慘】旧字旧字

14画

14画  部

区点=5646 16進=584E シフトJIS=9CCC

《常用音訓》サン/ザン/みじ…め

《音読み》 サン(サム)

部

区点=5646 16進=584E シフトJIS=9CCC

《常用音訓》サン/ザン/みじ…め

《音読み》 サン(サム) /ザン

/ザン /ソン(ソム)

/ソン(ソム) 〈c

〈c n〉

《訓読み》 みじめ/いたむ

《意味》

n〉

《訓読み》 みじめ/いたむ

《意味》

サンタリ{形}みじめでいたいたしい。むごい。心にしみ入るようにつらい。じめじめと気がめいるような。「悲惨」「酔不成歓惨将別=酔ウテ歓ヲ成サズ、惨トシテマサニ別レントス」〔→白居易〕

サンタリ{形}みじめでいたいたしい。むごい。心にしみ入るようにつらい。じめじめと気がめいるような。「悲惨」「酔不成歓惨将別=酔ウテ歓ヲ成サズ、惨トシテマサニ別レントス」〔→白居易〕

{動}いたむ。つらい思いをする。心の底にしみいるようなつらい思いをする。「傷心惨目=心ヲ傷メ、目ヲ惨マシム」〔→李華〕

《解字》

形声。「心+音符參サン」で、心の中へ深くしみこんでつらい思いを与えること。

《単語家族》

浸シン(しみこむ)

{動}いたむ。つらい思いをする。心の底にしみいるようなつらい思いをする。「傷心惨目=心ヲ傷メ、目ヲ惨マシム」〔→李華〕

《解字》

形声。「心+音符參サン」で、心の中へ深くしみこんでつらい思いを与えること。

《単語家族》

浸シン(しみこむ) 滲シン(しみこむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

滲シン(しみこむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画

11画  部 [常用漢字]

区点=2720 16進=3B34 シフトJIS=8E53

【慘】旧字旧字

部 [常用漢字]

区点=2720 16進=3B34 シフトJIS=8E53

【慘】旧字旧字

14画

14画  部

区点=5646 16進=584E シフトJIS=9CCC

《常用音訓》サン/ザン/みじ…め

《音読み》 サン(サム)

部

区点=5646 16進=584E シフトJIS=9CCC

《常用音訓》サン/ザン/みじ…め

《音読み》 サン(サム) /ザン

/ザン /ソン(ソム)

/ソン(ソム) 〈c

〈c n〉

《訓読み》 みじめ/いたむ

《意味》

n〉

《訓読み》 みじめ/いたむ

《意味》

サンタリ{形}みじめでいたいたしい。むごい。心にしみ入るようにつらい。じめじめと気がめいるような。「悲惨」「酔不成歓惨将別=酔ウテ歓ヲ成サズ、惨トシテマサニ別レントス」〔→白居易〕

サンタリ{形}みじめでいたいたしい。むごい。心にしみ入るようにつらい。じめじめと気がめいるような。「悲惨」「酔不成歓惨将別=酔ウテ歓ヲ成サズ、惨トシテマサニ別レントス」〔→白居易〕

{動}いたむ。つらい思いをする。心の底にしみいるようなつらい思いをする。「傷心惨目=心ヲ傷メ、目ヲ惨マシム」〔→李華〕

《解字》

形声。「心+音符參サン」で、心の中へ深くしみこんでつらい思いを与えること。

《単語家族》

浸シン(しみこむ)

{動}いたむ。つらい思いをする。心の底にしみいるようなつらい思いをする。「傷心惨目=心ヲ傷メ、目ヲ惨マシム」〔→李華〕

《解字》

形声。「心+音符參サン」で、心の中へ深くしみこんでつらい思いを与えること。

《単語家族》

浸シン(しみこむ) 滲シン(しみこむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

滲シン(しみこむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

悽 いたむ🔗⭐🔉

悵 いたむ🔗⭐🔉

悼 いたむ🔗⭐🔉

惻 いたむ🔗⭐🔉

愴 いたむ🔗⭐🔉

戴 いただく🔗⭐🔉

【戴】

17画 戈部

区点=3455 16進=4257 シフトJIS=91D5

《音読み》 タイ

17画 戈部

区点=3455 16進=4257 シフトJIS=91D5

《音読み》 タイ

〈d

〈d i〉

《訓読み》 いただく

《意味》

i〉

《訓読み》 いただく

《意味》

{動}いただく。じっと頭の上にのせておく。「戴冠タイカン」「頌白者不負戴於道路矣=頌白ノ者、道路ニ負戴セズ」〔→孟子〕「戴歩揺=歩揺ヲ戴ク」〔陳鴻〕

{動}いただく。じっと頭の上にのせておく。「戴冠タイカン」「頌白者不負戴於道路矣=頌白ノ者、道路ニ負戴セズ」〔→孟子〕「戴歩揺=歩揺ヲ戴ク」〔陳鴻〕

{動}いただく。君主として、上におしいただく。また、君主からありがたくもらう。「愛戴アイタイ」「四海之内、咸戴帝舜之功=四海ノ内、ミナ帝舜ノ功ヲ戴ク」〔→史記〕

{動}いただく。君主として、上におしいただく。また、君主からありがたくもらう。「愛戴アイタイ」「四海之内、咸戴帝舜之功=四海ノ内、ミナ帝舜ノ功ヲ戴ク」〔→史記〕

「頂戴テイタイ」とは、頭上におしいただく。また、その冠。

〔国〕

「頂戴テイタイ」とは、頭上におしいただく。また、その冠。

〔国〕 いただく。他人、特に、目上の人から物品をありがたくもらう。

いただく。他人、特に、目上の人から物品をありがたくもらう。 いただく。「飲む」「食う」をへりくだっていうことば。

いただく。「飲む」「食う」をへりくだっていうことば。 いただく。「…してもらう」をへりくだっていうことば。「話していただく」

《解字》

形声。異を除いた部分は、在ザイ(切りとめる)の原字で切り止めること。戴はそれに異を音符としてそえた字で、じっと頭の頂上に止めおくこと。異の古い音は、タイの音をあらわすことができた。

《単語家族》

待(じっと止まる)

いただく。「…してもらう」をへりくだっていうことば。「話していただく」

《解字》

形声。異を除いた部分は、在ザイ(切りとめる)の原字で切り止めること。戴はそれに異を音符としてそえた字で、じっと頭の頂上に止めおくこと。異の古い音は、タイの音をあらわすことができた。

《単語家族》

待(じっと止まる) 臺(=台。じっと建物をのせる高台)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

臺(=台。じっと建物をのせる高台)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

17画 戈部

区点=3455 16進=4257 シフトJIS=91D5

《音読み》 タイ

17画 戈部

区点=3455 16進=4257 シフトJIS=91D5

《音読み》 タイ

〈d

〈d i〉

《訓読み》 いただく

《意味》

i〉

《訓読み》 いただく

《意味》

{動}いただく。じっと頭の上にのせておく。「戴冠タイカン」「頌白者不負戴於道路矣=頌白ノ者、道路ニ負戴セズ」〔→孟子〕「戴歩揺=歩揺ヲ戴ク」〔陳鴻〕

{動}いただく。じっと頭の上にのせておく。「戴冠タイカン」「頌白者不負戴於道路矣=頌白ノ者、道路ニ負戴セズ」〔→孟子〕「戴歩揺=歩揺ヲ戴ク」〔陳鴻〕

{動}いただく。君主として、上におしいただく。また、君主からありがたくもらう。「愛戴アイタイ」「四海之内、咸戴帝舜之功=四海ノ内、ミナ帝舜ノ功ヲ戴ク」〔→史記〕

{動}いただく。君主として、上におしいただく。また、君主からありがたくもらう。「愛戴アイタイ」「四海之内、咸戴帝舜之功=四海ノ内、ミナ帝舜ノ功ヲ戴ク」〔→史記〕

「頂戴テイタイ」とは、頭上におしいただく。また、その冠。

〔国〕

「頂戴テイタイ」とは、頭上におしいただく。また、その冠。

〔国〕 いただく。他人、特に、目上の人から物品をありがたくもらう。

いただく。他人、特に、目上の人から物品をありがたくもらう。 いただく。「飲む」「食う」をへりくだっていうことば。

いただく。「飲む」「食う」をへりくだっていうことば。 いただく。「…してもらう」をへりくだっていうことば。「話していただく」

《解字》

形声。異を除いた部分は、在ザイ(切りとめる)の原字で切り止めること。戴はそれに異を音符としてそえた字で、じっと頭の頂上に止めおくこと。異の古い音は、タイの音をあらわすことができた。

《単語家族》

待(じっと止まる)

いただく。「…してもらう」をへりくだっていうことば。「話していただく」

《解字》

形声。異を除いた部分は、在ザイ(切りとめる)の原字で切り止めること。戴はそれに異を音符としてそえた字で、じっと頭の頂上に止めおくこと。異の古い音は、タイの音をあらわすことができた。

《単語家族》

待(じっと止まる) 臺(=台。じっと建物をのせる高台)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

臺(=台。じっと建物をのせる高台)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

抵 いたす🔗⭐🔉

【抵】

8画

8画  部 [常用漢字]

区点=3681 16進=4471 シフトJIS=92EF

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ

部 [常用漢字]

区点=3681 16進=4471 シフトJIS=92EF

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ /タイ

/タイ 〈d

〈d 〉

《訓読み》 いたる/いたす/あたる/あてる(あつ)

《名付け》 あつ・やす・ゆき

《意味》

〉

《訓読み》 いたる/いたす/あたる/あてる(あつ)

《名付け》 あつ・やす・ゆき

《意味》

{動}いたる。そこまでぴたりと届く。そこまで行く。〈類義語〉→至。「抵至(いたる)」「抵昭王幸姫=昭王ノ幸姫ニ抵ル」〔→史記〕

{動}いたる。そこまでぴたりと届く。そこまで行く。〈類義語〉→至。「抵至(いたる)」「抵昭王幸姫=昭王ノ幸姫ニ抵ル」〔→史記〕

{動}いたす。ぬきさしならぬよう押しつける。〈類義語〉→致。「傷人及盗、抵罪=人ヲ傷ツケ及ビ盗ムモノハ、罪ニ抵サン」〔→史記〕

{動}いたす。ぬきさしならぬよう押しつける。〈類義語〉→致。「傷人及盗、抵罪=人ヲ傷ツケ及ビ盗ムモノハ、罪ニ抵サン」〔→史記〕

{動}あたる。あてる(アツ)。それにぴたりとあたる。そこまで届いてくっつく。つかえる。「抵法=法ニ抵ル」「抵抗」

{動}あたる。あてる(アツ)。それにぴたりとあたる。そこまで届いてくっつく。つかえる。「抵法=法ニ抵ル」「抵抗」

{動}あたる。値うちがそれだけに相当する。〈類義語〉→当・→値(あたる)。「抵当」「家書抵万金=家書、万金ニ抵ル」〔→杜甫〕

{動}あたる。値うちがそれだけに相当する。〈類義語〉→当・→値(あたる)。「抵当」「家書抵万金=家書、万金ニ抵ル」〔→杜甫〕

「大抵タイテイ」とは、およそそれに該当する意から、ほぼという意の副詞に用いることば。

「大抵タイテイ」とは、およそそれに該当する意から、ほぼという意の副詞に用いることば。

{動}うつ。「抵掌而談=掌ヲ抵チテ談ズ」〔→国策〕

《解字》

形声。右側の字(ひくい)は、音を示すだけで、意味には関係がない。抵は間隙カンゲキなく届いて、ぬきさしならないこと。

《単語家族》

至シ(いたる、ぴたりと届く)

{動}うつ。「抵掌而談=掌ヲ抵チテ談ズ」〔→国策〕

《解字》

形声。右側の字(ひくい)は、音を示すだけで、意味には関係がない。抵は間隙カンゲキなく届いて、ぬきさしならないこと。

《単語家族》

至シ(いたる、ぴたりと届く) 致チ(いたす、そこまでぴたりと届ける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

致チ(いたす、そこまでぴたりと届ける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画

8画  部 [常用漢字]

区点=3681 16進=4471 シフトJIS=92EF

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ

部 [常用漢字]

区点=3681 16進=4471 シフトJIS=92EF

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ /タイ

/タイ 〈d

〈d 〉

《訓読み》 いたる/いたす/あたる/あてる(あつ)

《名付け》 あつ・やす・ゆき

《意味》

〉

《訓読み》 いたる/いたす/あたる/あてる(あつ)

《名付け》 あつ・やす・ゆき

《意味》

{動}いたる。そこまでぴたりと届く。そこまで行く。〈類義語〉→至。「抵至(いたる)」「抵昭王幸姫=昭王ノ幸姫ニ抵ル」〔→史記〕

{動}いたる。そこまでぴたりと届く。そこまで行く。〈類義語〉→至。「抵至(いたる)」「抵昭王幸姫=昭王ノ幸姫ニ抵ル」〔→史記〕

{動}いたす。ぬきさしならぬよう押しつける。〈類義語〉→致。「傷人及盗、抵罪=人ヲ傷ツケ及ビ盗ムモノハ、罪ニ抵サン」〔→史記〕

{動}いたす。ぬきさしならぬよう押しつける。〈類義語〉→致。「傷人及盗、抵罪=人ヲ傷ツケ及ビ盗ムモノハ、罪ニ抵サン」〔→史記〕

{動}あたる。あてる(アツ)。それにぴたりとあたる。そこまで届いてくっつく。つかえる。「抵法=法ニ抵ル」「抵抗」

{動}あたる。あてる(アツ)。それにぴたりとあたる。そこまで届いてくっつく。つかえる。「抵法=法ニ抵ル」「抵抗」

{動}あたる。値うちがそれだけに相当する。〈類義語〉→当・→値(あたる)。「抵当」「家書抵万金=家書、万金ニ抵ル」〔→杜甫〕

{動}あたる。値うちがそれだけに相当する。〈類義語〉→当・→値(あたる)。「抵当」「家書抵万金=家書、万金ニ抵ル」〔→杜甫〕

「大抵タイテイ」とは、およそそれに該当する意から、ほぼという意の副詞に用いることば。

「大抵タイテイ」とは、およそそれに該当する意から、ほぼという意の副詞に用いることば。

{動}うつ。「抵掌而談=掌ヲ抵チテ談ズ」〔→国策〕

《解字》

形声。右側の字(ひくい)は、音を示すだけで、意味には関係がない。抵は間隙カンゲキなく届いて、ぬきさしならないこと。

《単語家族》

至シ(いたる、ぴたりと届く)

{動}うつ。「抵掌而談=掌ヲ抵チテ談ズ」〔→国策〕

《解字》

形声。右側の字(ひくい)は、音を示すだけで、意味には関係がない。抵は間隙カンゲキなく届いて、ぬきさしならないこと。

《単語家族》

至シ(いたる、ぴたりと届く) 致チ(いたす、そこまでぴたりと届ける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

致チ(いたす、そこまでぴたりと届ける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

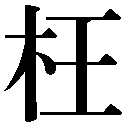

枉 いたずらに🔗⭐🔉

【枉】

8画 木部

区点=5930 16進=5B3E シフトJIS=9E5D

《音読み》 オウ(ワウ)

8画 木部

区点=5930 16進=5B3E シフトJIS=9E5D

《音読み》 オウ(ワウ)

〈w

〈w ng〉

《訓読み》 まげる(まぐ)/まがる/まげて/いたずらに(いたづらに)

《意味》

ng〉

《訓読み》 まげる(まぐ)/まがる/まげて/いたずらに(いたづらに)

《意味》

{動}まげる(マグ)。まがる。まっすぐな線や面をゆるやかな曲線をなすようにおしまげる。また、道理をおしまげる。〈対語〉→直。「枉道オウドウ(道理をおしまげる)」「挙直、錯諸枉=直キヲ挙ゲテ、諸ヲ枉レルニ錯ク」〔→論語〕

{動}まげる(マグ)。まがる。まっすぐな線や面をゆるやかな曲線をなすようにおしまげる。また、道理をおしまげる。〈対語〉→直。「枉道オウドウ(道理をおしまげる)」「挙直、錯諸枉=直キヲ挙ゲテ、諸ヲ枉レルニ錯ク」〔→論語〕

{形}道理をゆがめた。また、罪をむりやりにおしつけた。〈類義語〉→冤エン。「枉死オウシ」「冤枉エンオウ(無実)」

{形}道理をゆがめた。また、罪をむりやりにおしつけた。〈類義語〉→冤エン。「枉死オウシ」「冤枉エンオウ(無実)」

{動}まげて。面子メンツをむりにおしまげて…してくださった、との意をあらわすていねいなことば。「枉顧オウコ・マゲテカエリミル(わざわざ立ち寄ってくださる)」「枉駕オウガ」

{動}まげて。面子メンツをむりにおしまげて…してくださった、との意をあらわすていねいなことば。「枉顧オウコ・マゲテカエリミル(わざわざ立ち寄ってくださる)」「枉駕オウガ」

{副}いたずらに(イタヅラニ)。むりをして。役にもたたないのに。「枉費精神=枉ラニ精神ヲ費ヤス」

《解字》

形声。「木+音符王」。王(おうさま)の原義とは関係がない。

《単語家族》

汚(

{副}いたずらに(イタヅラニ)。むりをして。役にもたたないのに。「枉費精神=枉ラニ精神ヲ費ヤス」

《解字》

形声。「木+音符王」。王(おうさま)の原義とは関係がない。

《単語家族》

汚( 型にくぼんだ水たまり)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

型にくぼんだ水たまり)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 木部

区点=5930 16進=5B3E シフトJIS=9E5D

《音読み》 オウ(ワウ)

8画 木部

区点=5930 16進=5B3E シフトJIS=9E5D

《音読み》 オウ(ワウ)

〈w

〈w ng〉

《訓読み》 まげる(まぐ)/まがる/まげて/いたずらに(いたづらに)

《意味》

ng〉

《訓読み》 まげる(まぐ)/まがる/まげて/いたずらに(いたづらに)

《意味》

{動}まげる(マグ)。まがる。まっすぐな線や面をゆるやかな曲線をなすようにおしまげる。また、道理をおしまげる。〈対語〉→直。「枉道オウドウ(道理をおしまげる)」「挙直、錯諸枉=直キヲ挙ゲテ、諸ヲ枉レルニ錯ク」〔→論語〕

{動}まげる(マグ)。まがる。まっすぐな線や面をゆるやかな曲線をなすようにおしまげる。また、道理をおしまげる。〈対語〉→直。「枉道オウドウ(道理をおしまげる)」「挙直、錯諸枉=直キヲ挙ゲテ、諸ヲ枉レルニ錯ク」〔→論語〕

{形}道理をゆがめた。また、罪をむりやりにおしつけた。〈類義語〉→冤エン。「枉死オウシ」「冤枉エンオウ(無実)」

{形}道理をゆがめた。また、罪をむりやりにおしつけた。〈類義語〉→冤エン。「枉死オウシ」「冤枉エンオウ(無実)」

{動}まげて。面子メンツをむりにおしまげて…してくださった、との意をあらわすていねいなことば。「枉顧オウコ・マゲテカエリミル(わざわざ立ち寄ってくださる)」「枉駕オウガ」

{動}まげて。面子メンツをむりにおしまげて…してくださった、との意をあらわすていねいなことば。「枉顧オウコ・マゲテカエリミル(わざわざ立ち寄ってくださる)」「枉駕オウガ」

{副}いたずらに(イタヅラニ)。むりをして。役にもたたないのに。「枉費精神=枉ラニ精神ヲ費ヤス」

《解字》

形声。「木+音符王」。王(おうさま)の原義とは関係がない。

《単語家族》

汚(

{副}いたずらに(イタヅラニ)。むりをして。役にもたたないのに。「枉費精神=枉ラニ精神ヲ費ヤス」

《解字》

形声。「木+音符王」。王(おうさま)の原義とは関係がない。

《単語家族》

汚( 型にくぼんだ水たまり)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

型にくぼんだ水たまり)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

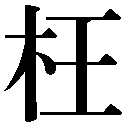

板 いた🔗⭐🔉

【板】

8画 木部 [三年]

区点=4036 16進=4844 シフトJIS=94C2

《常用音訓》ハン/バン/いた

《音読み》 ハン

8画 木部 [三年]

区点=4036 16進=4844 シフトJIS=94C2

《常用音訓》ハン/バン/いた

《音読み》 ハン /バン

/バン /ヘン

/ヘン 〈b

〈b n〉

《訓読み》 いた

《名付け》 いた

《意味》

n〉

《訓読み》 いた

《名付け》 いた

《意味》

{名}いた。平らで薄い木のいた。転じて、いた状の平らで薄い形のもの。〈同義語〉→版。「鉄板」

{名}いた。平らで薄い木のいた。転じて、いた状の平らで薄い形のもの。〈同義語〉→版。「鉄板」

{名}刷るための字や絵をほりこんだいた。版木。〈同義語〉→版。「原板(=原版)」「板画(=版画)」

{名}刷るための字や絵をほりこんだいた。版木。〈同義語〉→版。「原板(=原版)」「板画(=版画)」

{名}文字を書いたいた。▽昔は、木版に詔勅や告示を書いた。

{名}文字を書いたいた。▽昔は、木版に詔勅や告示を書いた。

{名}歌曲の間びょうしのこと。▽いたをうって、拍子をとることから。「板眼(間びょうし)」

{名}歌曲の間びょうしのこと。▽いたをうって、拍子をとることから。「板眼(間びょうし)」

{名・単位}〔俗〕刑具に用いるむち。また、むち打つ回数をかぞえる単位。「小板子(小さいむち)」

{名・単位}〔俗〕刑具に用いるむち。また、むち打つ回数をかぞえる単位。「小板子(小さいむち)」

(形)いたのように張ったまま動かないさま。「呆板タイパン(融通がきかない)」

(形)いたのように張ったまま動かないさま。「呆板タイパン(融通がきかない)」

「板板ハンハン」とは、反対にそりかえるさま。道理にそむくさま。

「板板ハンハン」とは、反対にそりかえるさま。道理にそむくさま。

{単位}長さの単位。一板は十尺、または八尺。▽周代の一尺は二二・五センチメートル。長い板をはめて土壁を築いたため、長さをはかる単位として用いる。

《解字》

会意兼形声。反は「厂(たれた布)+又(手)」からなり、手で布をそり返らせることを示す。板は「木+音符反」で、そり返って張った木のいた。→反

《単語家族》

版ハン(平らないた)

{単位}長さの単位。一板は十尺、または八尺。▽周代の一尺は二二・五センチメートル。長い板をはめて土壁を築いたため、長さをはかる単位として用いる。

《解字》

会意兼形声。反は「厂(たれた布)+又(手)」からなり、手で布をそり返らせることを示す。板は「木+音符反」で、そり返って張った木のいた。→反

《単語家族》

版ハン(平らないた) 番ハン(平らにひらく)

番ハン(平らにひらく) 盤(平らなさら)

盤(平らなさら) 繙ハン(平らに開く)

繙ハン(平らに開く) 返(そりかえる、はねもどる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

返(そりかえる、はねもどる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

8画 木部 [三年]

区点=4036 16進=4844 シフトJIS=94C2

《常用音訓》ハン/バン/いた

《音読み》 ハン

8画 木部 [三年]

区点=4036 16進=4844 シフトJIS=94C2

《常用音訓》ハン/バン/いた

《音読み》 ハン /バン

/バン /ヘン

/ヘン 〈b

〈b n〉

《訓読み》 いた

《名付け》 いた

《意味》

n〉

《訓読み》 いた

《名付け》 いた

《意味》

{名}いた。平らで薄い木のいた。転じて、いた状の平らで薄い形のもの。〈同義語〉→版。「鉄板」

{名}いた。平らで薄い木のいた。転じて、いた状の平らで薄い形のもの。〈同義語〉→版。「鉄板」

{名}刷るための字や絵をほりこんだいた。版木。〈同義語〉→版。「原板(=原版)」「板画(=版画)」

{名}刷るための字や絵をほりこんだいた。版木。〈同義語〉→版。「原板(=原版)」「板画(=版画)」

{名}文字を書いたいた。▽昔は、木版に詔勅や告示を書いた。

{名}文字を書いたいた。▽昔は、木版に詔勅や告示を書いた。

{名}歌曲の間びょうしのこと。▽いたをうって、拍子をとることから。「板眼(間びょうし)」

{名}歌曲の間びょうしのこと。▽いたをうって、拍子をとることから。「板眼(間びょうし)」

{名・単位}〔俗〕刑具に用いるむち。また、むち打つ回数をかぞえる単位。「小板子(小さいむち)」

{名・単位}〔俗〕刑具に用いるむち。また、むち打つ回数をかぞえる単位。「小板子(小さいむち)」

(形)いたのように張ったまま動かないさま。「呆板タイパン(融通がきかない)」

(形)いたのように張ったまま動かないさま。「呆板タイパン(融通がきかない)」

「板板ハンハン」とは、反対にそりかえるさま。道理にそむくさま。

「板板ハンハン」とは、反対にそりかえるさま。道理にそむくさま。

{単位}長さの単位。一板は十尺、または八尺。▽周代の一尺は二二・五センチメートル。長い板をはめて土壁を築いたため、長さをはかる単位として用いる。

《解字》

会意兼形声。反は「厂(たれた布)+又(手)」からなり、手で布をそり返らせることを示す。板は「木+音符反」で、そり返って張った木のいた。→反

《単語家族》

版ハン(平らないた)

{単位}長さの単位。一板は十尺、または八尺。▽周代の一尺は二二・五センチメートル。長い板をはめて土壁を築いたため、長さをはかる単位として用いる。

《解字》

会意兼形声。反は「厂(たれた布)+又(手)」からなり、手で布をそり返らせることを示す。板は「木+音符反」で、そり返って張った木のいた。→反

《単語家族》

版ハン(平らないた) 番ハン(平らにひらく)

番ハン(平らにひらく) 盤(平らなさら)

盤(平らなさら) 繙ハン(平らに開く)

繙ハン(平らに開く) 返(そりかえる、はねもどる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

返(そりかえる、はねもどる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

格 いたす🔗⭐🔉

【格】

10画 木部 [五年]

区点=1942 16進=334A シフトJIS=8A69

《常用音訓》カク/コウ

《音読み》 カク

10画 木部 [五年]

区点=1942 16進=334A シフトJIS=8A69

《常用音訓》カク/コウ

《音読み》 カク /コウ(カウ)

/コウ(カウ) /キャク

/キャク 〈g

〈g 〉

《訓読み》 いたる/いたす/ただす

《名付け》 いたる・きわめ・ただ・ただし・ただす・つとむ・のり・まさ

《意味》

〉

《訓読み》 いたる/いたす/ただす

《名付け》 いたる・きわめ・ただ・ただし・ただす・つとむ・のり・まさ

《意味》

{名}こつんとつかえるかたいしんや、しん棒。人間が、しんにもつ本質。「人格」「骨格」

{名}こつんとつかえるかたいしんや、しん棒。人間が、しんにもつ本質。「人格」「骨格」

{名}こつんとつかえるかたいかどや、わく。物事を制限するきまり。法則。「格式」「及格(=合格)」「言有物、而行有格也=言ニ物有リテ、行ニ格有ルナリ」〔→礼記〕

{名}こつんとつかえるかたいかどや、わく。物事を制限するきまり。法則。「格式」「及格(=合格)」「言有物、而行有格也=言ニ物有リテ、行ニ格有ルナリ」〔→礼記〕

{名}かたい材料でつくった、物を止めておく道具。また、四角くくぎったますがた。「書格(本だな)」「格子」

{名}かたい材料でつくった、物を止めておく道具。また、四角くくぎったますがた。「書格(本だな)」「格子」

{動・形}こつんとつかえる。つかえてとめる。また、そのさま。「扞格カンカク(つかえる)」「支格(つかえる)」「格格不入=格格トシテ入ラズ」

{動・形}こつんとつかえる。つかえてとめる。また、そのさま。「扞格カンカク(つかえる)」「支格(つかえる)」「格格不入=格格トシテ入ラズ」

{動}こつんと打ち当てる。かたい物にぶつかる。〈同義語〉→挌。「格闘」「格殺」

{動}こつんと打ち当てる。かたい物にぶつかる。〈同義語〉→挌。「格闘」「格殺」

{動}いたる。いたす。かたい本質につき当たる。物事のしんにつき当たるまでつきつめる。きわめる。とどく。「致知在格物=知ヲ致スハ格物ニ在リ」〔→大学〕

{動}いたる。いたす。かたい本質につき当たる。物事のしんにつき当たるまでつきつめる。きわめる。とどく。「致知在格物=知ヲ致スハ格物ニ在リ」〔→大学〕

{動}ただす。かたいかどめをつける。わくにはめてただす。あやまちをただしくする。「惟大人為能格君心之非=タダ大人ノミヨク君心ノ非ヲ格スヲ為ス」〔→孟子〕

{動}ただす。かたいかどめをつける。わくにはめてただす。あやまちをただしくする。「惟大人為能格君心之非=タダ大人ノミヨク君心ノ非ヲ格スヲ為ス」〔→孟子〕

{名}体言(名詞)が他の語に対する関係をあらわす文法学の用語。ケース。「主格」

〔国〕平安時代の、制度に関する勅令や、きまり。「格式キャクシキ」

《解字》

会意兼形声。各は、夂(あし)と四角い石を組みあわせて、足がかたい石につかえて止まったさまを示す。格は「木+音符各」で、つかえて止めるかたい棒、ひっかかる木。→各

《単語家族》

客(一軒の家につかえて止まった人)

{名}体言(名詞)が他の語に対する関係をあらわす文法学の用語。ケース。「主格」

〔国〕平安時代の、制度に関する勅令や、きまり。「格式キャクシキ」

《解字》

会意兼形声。各は、夂(あし)と四角い石を組みあわせて、足がかたい石につかえて止まったさまを示す。格は「木+音符各」で、つかえて止めるかたい棒、ひっかかる木。→各

《単語家族》

客(一軒の家につかえて止まった人) 閣(とびらにつかえて止めるとびらどめの石)

閣(とびらにつかえて止めるとびらどめの石) 擱カク(つかえて止まる)

擱カク(つかえて止まる) 挌(つきあたる、ひっかかる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

挌(つきあたる、ひっかかる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

10画 木部 [五年]

区点=1942 16進=334A シフトJIS=8A69

《常用音訓》カク/コウ

《音読み》 カク

10画 木部 [五年]

区点=1942 16進=334A シフトJIS=8A69

《常用音訓》カク/コウ

《音読み》 カク /コウ(カウ)

/コウ(カウ) /キャク

/キャク 〈g

〈g 〉

《訓読み》 いたる/いたす/ただす

《名付け》 いたる・きわめ・ただ・ただし・ただす・つとむ・のり・まさ

《意味》

〉

《訓読み》 いたる/いたす/ただす

《名付け》 いたる・きわめ・ただ・ただし・ただす・つとむ・のり・まさ

《意味》

{名}こつんとつかえるかたいしんや、しん棒。人間が、しんにもつ本質。「人格」「骨格」

{名}こつんとつかえるかたいしんや、しん棒。人間が、しんにもつ本質。「人格」「骨格」

{名}こつんとつかえるかたいかどや、わく。物事を制限するきまり。法則。「格式」「及格(=合格)」「言有物、而行有格也=言ニ物有リテ、行ニ格有ルナリ」〔→礼記〕

{名}こつんとつかえるかたいかどや、わく。物事を制限するきまり。法則。「格式」「及格(=合格)」「言有物、而行有格也=言ニ物有リテ、行ニ格有ルナリ」〔→礼記〕

{名}かたい材料でつくった、物を止めておく道具。また、四角くくぎったますがた。「書格(本だな)」「格子」

{名}かたい材料でつくった、物を止めておく道具。また、四角くくぎったますがた。「書格(本だな)」「格子」

{動・形}こつんとつかえる。つかえてとめる。また、そのさま。「扞格カンカク(つかえる)」「支格(つかえる)」「格格不入=格格トシテ入ラズ」

{動・形}こつんとつかえる。つかえてとめる。また、そのさま。「扞格カンカク(つかえる)」「支格(つかえる)」「格格不入=格格トシテ入ラズ」

{動}こつんと打ち当てる。かたい物にぶつかる。〈同義語〉→挌。「格闘」「格殺」

{動}こつんと打ち当てる。かたい物にぶつかる。〈同義語〉→挌。「格闘」「格殺」

{動}いたる。いたす。かたい本質につき当たる。物事のしんにつき当たるまでつきつめる。きわめる。とどく。「致知在格物=知ヲ致スハ格物ニ在リ」〔→大学〕

{動}いたる。いたす。かたい本質につき当たる。物事のしんにつき当たるまでつきつめる。きわめる。とどく。「致知在格物=知ヲ致スハ格物ニ在リ」〔→大学〕

{動}ただす。かたいかどめをつける。わくにはめてただす。あやまちをただしくする。「惟大人為能格君心之非=タダ大人ノミヨク君心ノ非ヲ格スヲ為ス」〔→孟子〕

{動}ただす。かたいかどめをつける。わくにはめてただす。あやまちをただしくする。「惟大人為能格君心之非=タダ大人ノミヨク君心ノ非ヲ格スヲ為ス」〔→孟子〕

{名}体言(名詞)が他の語に対する関係をあらわす文法学の用語。ケース。「主格」

〔国〕平安時代の、制度に関する勅令や、きまり。「格式キャクシキ」

《解字》

会意兼形声。各は、夂(あし)と四角い石を組みあわせて、足がかたい石につかえて止まったさまを示す。格は「木+音符各」で、つかえて止めるかたい棒、ひっかかる木。→各

《単語家族》

客(一軒の家につかえて止まった人)

{名}体言(名詞)が他の語に対する関係をあらわす文法学の用語。ケース。「主格」

〔国〕平安時代の、制度に関する勅令や、きまり。「格式キャクシキ」

《解字》

会意兼形声。各は、夂(あし)と四角い石を組みあわせて、足がかたい石につかえて止まったさまを示す。格は「木+音符各」で、つかえて止めるかたい棒、ひっかかる木。→各

《単語家族》

客(一軒の家につかえて止まった人) 閣(とびらにつかえて止めるとびらどめの石)

閣(とびらにつかえて止めるとびらどめの石) 擱カク(つかえて止まる)

擱カク(つかえて止まる) 挌(つきあたる、ひっかかる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

挌(つきあたる、ひっかかる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

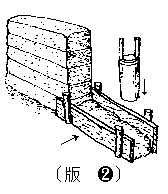

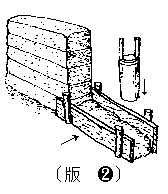

版 いた🔗⭐🔉

【版】

8画 片部 [五年]

区点=4039 16進=4847 シフトJIS=94C5

《常用音訓》ハン

《音読み》 ハン

8画 片部 [五年]

区点=4039 16進=4847 シフトJIS=94C5

《常用音訓》ハン

《音読み》 ハン /ヘン

/ヘン 〈b

〈b n〉

《訓読み》 ふだ/いた

《意味》

n〉

《訓読み》 ふだ/いた

《意味》

{名}ふだ。木のふだ。「版籍(戸籍や土地区分を書いたふだ)」「手版(姓名・略歴などを書いた名刺のふだ)」

{名}ふだ。木のふだ。「版籍(戸籍や土地区分を書いたふだ)」「手版(姓名・略歴などを書いた名刺のふだ)」

{名}いた。平らにしたいた。土壁を築くとき両側に張って、その間に土を入れてかためるためにも用いた。〈同義語〉→板。「版築」

{名}いた。平らにしたいた。土壁を築くとき両側に張って、その間に土を入れてかためるためにも用いた。〈同義語〉→板。「版築」

{名}もと、字を刻んだ印刷用のいた。また、のち印刷の原版のこと。〈同義語〉→板。「原版」

{名}もと、字を刻んだ印刷用のいた。また、のち印刷の原版のこと。〈同義語〉→板。「原版」

{単位}出版物の刊行の回数を数えることば。「初版」

{単位}出版物の刊行の回数を数えることば。「初版」

{単位}長さの単位。版築に用いる板の長さを基準とし、一版は、周代の一丈(二・二五メートル)または八尺(一・八メートル)。〈同義語〉→板。

《解字》

会意兼形声。版は「片(木のきれはし)+音符反」で、板とほとんど同じ。

《単語家族》

反(表面をそらせてのばす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{単位}長さの単位。版築に用いる板の長さを基準とし、一版は、周代の一丈(二・二五メートル)または八尺(一・八メートル)。〈同義語〉→板。

《解字》

会意兼形声。版は「片(木のきれはし)+音符反」で、板とほとんど同じ。

《単語家族》

反(表面をそらせてのばす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 片部 [五年]

区点=4039 16進=4847 シフトJIS=94C5

《常用音訓》ハン

《音読み》 ハン

8画 片部 [五年]

区点=4039 16進=4847 シフトJIS=94C5

《常用音訓》ハン

《音読み》 ハン /ヘン

/ヘン 〈b

〈b n〉

《訓読み》 ふだ/いた

《意味》

n〉

《訓読み》 ふだ/いた

《意味》

{名}ふだ。木のふだ。「版籍(戸籍や土地区分を書いたふだ)」「手版(姓名・略歴などを書いた名刺のふだ)」

{名}ふだ。木のふだ。「版籍(戸籍や土地区分を書いたふだ)」「手版(姓名・略歴などを書いた名刺のふだ)」

{名}いた。平らにしたいた。土壁を築くとき両側に張って、その間に土を入れてかためるためにも用いた。〈同義語〉→板。「版築」

{名}いた。平らにしたいた。土壁を築くとき両側に張って、その間に土を入れてかためるためにも用いた。〈同義語〉→板。「版築」

{名}もと、字を刻んだ印刷用のいた。また、のち印刷の原版のこと。〈同義語〉→板。「原版」

{名}もと、字を刻んだ印刷用のいた。また、のち印刷の原版のこと。〈同義語〉→板。「原版」

{単位}出版物の刊行の回数を数えることば。「初版」

{単位}出版物の刊行の回数を数えることば。「初版」

{単位}長さの単位。版築に用いる板の長さを基準とし、一版は、周代の一丈(二・二五メートル)または八尺(一・八メートル)。〈同義語〉→板。

《解字》

会意兼形声。版は「片(木のきれはし)+音符反」で、板とほとんど同じ。

《単語家族》

反(表面をそらせてのばす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{単位}長さの単位。版築に用いる板の長さを基準とし、一版は、周代の一丈(二・二五メートル)または八尺(一・八メートル)。〈同義語〉→板。

《解字》

会意兼形声。版は「片(木のきれはし)+音符反」で、板とほとんど同じ。

《単語家族》

反(表面をそらせてのばす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

異体 イタイ🔗⭐🔉

【異体】

イタイ  タイヲコトニス形を異にする。

タイヲコトニス形を異にする。 異なった形。

異なった形。 異様な形。

異様な形。

タイヲコトニス形を異にする。

タイヲコトニス形を異にする。 異なった形。

異なった形。 異様な形。

異様な形。

異体字 イタイジ🔗⭐🔉

【異体字】

イタイジ 発音・意味は同じであるが、字形が異なる二種類以上の漢字があるとき、一方を、他の異体字という。

異態 イタイ🔗⭐🔉

【異態】

イタイ  地形や風景などが異なる。

地形や風景などが異なる。 地形・風景などのすぐれた状態。

地形・風景などのすぐれた状態。

地形や風景などが異なる。

地形や風景などが異なる。 地形・風景などのすぐれた状態。

地形・風景などのすぐれた状態。

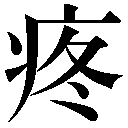

疼 いたい🔗⭐🔉

痛 いたい🔗⭐🔉

【痛】

12画

12画  部 [六年]

区点=3643 16進=444B シフトJIS=92C9

《常用音訓》ツウ/いた…い/いた…む/いた…める

《音読み》 ツウ

部 [六年]

区点=3643 16進=444B シフトJIS=92C9

《常用音訓》ツウ/いた…い/いた…む/いた…める

《音読み》 ツウ /トウ

/トウ 〈t

〈t ng〉

《訓読み》 いたむ/いたい(いたし)/いたみ/いたます/いためる(いたむ)/いたく/いたましい(いたまし)

《意味》

ng〉

《訓読み》 いたむ/いたい(いたし)/いたみ/いたます/いためる(いたむ)/いたく/いたましい(いたまし)

《意味》

{動・形・名}いたむ。いたい(イタシ)。いたみ。つきとおるようにいたい。ずきずきといたむ。また、そのようないたみ。〈同義語〉→疼。「激痛」「疼痛トウツウ」

{動・形・名}いたむ。いたい(イタシ)。いたみ。つきとおるようにいたい。ずきずきといたむ。また、そのようないたみ。〈同義語〉→疼。「激痛」「疼痛トウツウ」

{動}いたむ。いたます。いためる(イタム)。心がつきぬけるようにつらい思いをする。悲しみなげく。苦しむ。「痛嘆」「常痛於心=常ニ心ニ痛ム」

{動}いたむ。いたます。いためる(イタム)。心がつきぬけるようにつらい思いをする。悲しみなげく。苦しむ。「痛嘆」「常痛於心=常ニ心ニ痛ム」

{副}いたく。とことんまで。力の限り。非常に。「痛飲」「痛折節=痛ク節ヲ折ク」〔→史記〕

〔国〕

{副}いたく。とことんまで。力の限り。非常に。「痛飲」「痛折節=痛ク節ヲ折ク」〔→史記〕

〔国〕 いたむ。果物がくさる。また、器物・建物が破損する。▽現在では「傷」を使う。

いたむ。果物がくさる。また、器物・建物が破損する。▽現在では「傷」を使う。 いたましい(イタマシ)。かわいそうであるさま。

《解字》

会意兼形声。「

いたましい(イタマシ)。かわいそうであるさま。

《解字》

会意兼形声。「 +音符甬ヨウ・トウ(つきぬける、つきとおる)」。

《単語家族》

通と同系。

《異字同訓》

いたむ/いためる。 痛む/痛める「足が痛む。腰を痛める」傷む/傷める「家が傷む。傷んだ果物。建物を傷める」悼む「死を悼む。故人を悼む」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

+音符甬ヨウ・トウ(つきぬける、つきとおる)」。

《単語家族》

通と同系。

《異字同訓》

いたむ/いためる。 痛む/痛める「足が痛む。腰を痛める」傷む/傷める「家が傷む。傷んだ果物。建物を傷める」悼む「死を悼む。故人を悼む」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画

12画  部 [六年]

区点=3643 16進=444B シフトJIS=92C9

《常用音訓》ツウ/いた…い/いた…む/いた…める

《音読み》 ツウ

部 [六年]

区点=3643 16進=444B シフトJIS=92C9

《常用音訓》ツウ/いた…い/いた…む/いた…める

《音読み》 ツウ /トウ

/トウ 〈t

〈t ng〉

《訓読み》 いたむ/いたい(いたし)/いたみ/いたます/いためる(いたむ)/いたく/いたましい(いたまし)

《意味》

ng〉

《訓読み》 いたむ/いたい(いたし)/いたみ/いたます/いためる(いたむ)/いたく/いたましい(いたまし)

《意味》

{動・形・名}いたむ。いたい(イタシ)。いたみ。つきとおるようにいたい。ずきずきといたむ。また、そのようないたみ。〈同義語〉→疼。「激痛」「疼痛トウツウ」

{動・形・名}いたむ。いたい(イタシ)。いたみ。つきとおるようにいたい。ずきずきといたむ。また、そのようないたみ。〈同義語〉→疼。「激痛」「疼痛トウツウ」

{動}いたむ。いたます。いためる(イタム)。心がつきぬけるようにつらい思いをする。悲しみなげく。苦しむ。「痛嘆」「常痛於心=常ニ心ニ痛ム」

{動}いたむ。いたます。いためる(イタム)。心がつきぬけるようにつらい思いをする。悲しみなげく。苦しむ。「痛嘆」「常痛於心=常ニ心ニ痛ム」

{副}いたく。とことんまで。力の限り。非常に。「痛飲」「痛折節=痛ク節ヲ折ク」〔→史記〕

〔国〕

{副}いたく。とことんまで。力の限り。非常に。「痛飲」「痛折節=痛ク節ヲ折ク」〔→史記〕

〔国〕 いたむ。果物がくさる。また、器物・建物が破損する。▽現在では「傷」を使う。

いたむ。果物がくさる。また、器物・建物が破損する。▽現在では「傷」を使う。 いたましい(イタマシ)。かわいそうであるさま。

《解字》

会意兼形声。「

いたましい(イタマシ)。かわいそうであるさま。

《解字》

会意兼形声。「 +音符甬ヨウ・トウ(つきぬける、つきとおる)」。

《単語家族》

通と同系。

《異字同訓》

いたむ/いためる。 痛む/痛める「足が痛む。腰を痛める」傷む/傷める「家が傷む。傷んだ果物。建物を傷める」悼む「死を悼む。故人を悼む」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

+音符甬ヨウ・トウ(つきぬける、つきとおる)」。

《単語家族》

通と同系。

《異字同訓》

いたむ/いためる。 痛む/痛める「足が痛む。腰を痛める」傷む/傷める「家が傷む。傷んだ果物。建物を傷める」悼む「死を悼む。故人を悼む」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

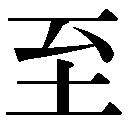

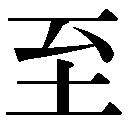

至 いたって🔗⭐🔉

【至】

6画 至部 [六年]

区点=2774 16進=3B6A シフトJIS=8E8A

《常用音訓》シ/いた…る

《音読み》 シ

6画 至部 [六年]

区点=2774 16進=3B6A シフトJIS=8E8A

《常用音訓》シ/いた…る

《音読み》 シ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 いたる/いたれる/いたって/いたるまで/いたり

《名付け》 いたり・いたる・ちか・のり・みち・むね・ゆき・よし

《意味》

〉

《訓読み》 いたる/いたれる/いたって/いたるまで/いたり

《名付け》 いたり・いたる・ちか・のり・みち・むね・ゆき・よし

《意味》

{動}いたる。目ざす所までとどく。また、自分の所までやってくる。〈類義語〉→到。「必至(必ずそうなる)」「風雨驟至=風雨驟ニ至ル」「斯天下之民至焉=ココニ天下ノ民至ラン」〔→孟子〕

{動}いたる。目ざす所までとどく。また、自分の所までやってくる。〈類義語〉→到。「必至(必ずそうなる)」「風雨驟至=風雨驟ニ至ル」「斯天下之民至焉=ココニ天下ノ民至ラン」〔→孟子〕

{形・副}いたれる。いたって。ぎりぎりの線までとどいたさま。最高の。このうえなく。「至大」「至聖」「中庸之為徳也、其至矣乎=中庸ノ徳タルヤ、ソレ至レルカナ」〔→論語〕

{形・副}いたれる。いたって。ぎりぎりの線までとどいたさま。最高の。このうえなく。「至大」「至聖」「中庸之為徳也、其至矣乎=中庸ノ徳タルヤ、ソレ至レルカナ」〔→論語〕

{接続}いたるまで。「以至A=以テAニ至ルマデ」「乃至A=乃チAニ至ルマデ」「至若A=Aノ若キニ至ルマデ」などの形で用い、Aまでも含めてそこまでの意。「自耕稼陶漁、以至為帝=耕稼陶漁ヨリ、モッテ帝タルモノニ至ルマデ」〔→孟子〕

{接続}いたるまで。「以至A=以テAニ至ルマデ」「乃至A=乃チAニ至ルマデ」「至若A=Aノ若キニ至ルマデ」などの形で用い、Aまでも含めてそこまでの意。「自耕稼陶漁、以至為帝=耕稼陶漁ヨリ、モッテ帝タルモノニ至ルマデ」〔→孟子〕

{名}太陽がぎりぎりの線までとどいた日。夏至ゲシ・冬至トウジを至日という。

{名}太陽がぎりぎりの線までとどいた日。夏至ゲシ・冬至トウジを至日という。

{名}いたり。「…之至」という形で用い、手紙や奏上文に用いられる。「恐懼之至=恐懼ノ至リナリ」

《解字》

{名}いたり。「…之至」という形で用い、手紙や奏上文に用いられる。「恐懼之至=恐懼ノ至リナリ」

《解字》

会意。「矢が下方に進むさま+ー印(目ざす線)」で、矢が目標線までとどくさまを示す。

《単語家族》

室(いきづまりの奥のへや)

会意。「矢が下方に進むさま+ー印(目ざす線)」で、矢が目標線までとどくさまを示す。

《単語家族》

室(いきづまりの奥のへや) 抵(いたる)

抵(いたる) 致(そこまでとどける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

致(そこまでとどける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

6画 至部 [六年]

区点=2774 16進=3B6A シフトJIS=8E8A

《常用音訓》シ/いた…る

《音読み》 シ

6画 至部 [六年]

区点=2774 16進=3B6A シフトJIS=8E8A

《常用音訓》シ/いた…る

《音読み》 シ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 いたる/いたれる/いたって/いたるまで/いたり

《名付け》 いたり・いたる・ちか・のり・みち・むね・ゆき・よし

《意味》

〉

《訓読み》 いたる/いたれる/いたって/いたるまで/いたり

《名付け》 いたり・いたる・ちか・のり・みち・むね・ゆき・よし

《意味》

{動}いたる。目ざす所までとどく。また、自分の所までやってくる。〈類義語〉→到。「必至(必ずそうなる)」「風雨驟至=風雨驟ニ至ル」「斯天下之民至焉=ココニ天下ノ民至ラン」〔→孟子〕

{動}いたる。目ざす所までとどく。また、自分の所までやってくる。〈類義語〉→到。「必至(必ずそうなる)」「風雨驟至=風雨驟ニ至ル」「斯天下之民至焉=ココニ天下ノ民至ラン」〔→孟子〕

{形・副}いたれる。いたって。ぎりぎりの線までとどいたさま。最高の。このうえなく。「至大」「至聖」「中庸之為徳也、其至矣乎=中庸ノ徳タルヤ、ソレ至レルカナ」〔→論語〕

{形・副}いたれる。いたって。ぎりぎりの線までとどいたさま。最高の。このうえなく。「至大」「至聖」「中庸之為徳也、其至矣乎=中庸ノ徳タルヤ、ソレ至レルカナ」〔→論語〕

{接続}いたるまで。「以至A=以テAニ至ルマデ」「乃至A=乃チAニ至ルマデ」「至若A=Aノ若キニ至ルマデ」などの形で用い、Aまでも含めてそこまでの意。「自耕稼陶漁、以至為帝=耕稼陶漁ヨリ、モッテ帝タルモノニ至ルマデ」〔→孟子〕

{接続}いたるまで。「以至A=以テAニ至ルマデ」「乃至A=乃チAニ至ルマデ」「至若A=Aノ若キニ至ルマデ」などの形で用い、Aまでも含めてそこまでの意。「自耕稼陶漁、以至為帝=耕稼陶漁ヨリ、モッテ帝タルモノニ至ルマデ」〔→孟子〕

{名}太陽がぎりぎりの線までとどいた日。夏至ゲシ・冬至トウジを至日という。

{名}太陽がぎりぎりの線までとどいた日。夏至ゲシ・冬至トウジを至日という。

{名}いたり。「…之至」という形で用い、手紙や奏上文に用いられる。「恐懼之至=恐懼ノ至リナリ」

《解字》

{名}いたり。「…之至」という形で用い、手紙や奏上文に用いられる。「恐懼之至=恐懼ノ至リナリ」

《解字》

会意。「矢が下方に進むさま+ー印(目ざす線)」で、矢が目標線までとどくさまを示す。

《単語家族》

室(いきづまりの奥のへや)

会意。「矢が下方に進むさま+ー印(目ざす線)」で、矢が目標線までとどくさまを示す。

《単語家族》

室(いきづまりの奥のへや) 抵(いたる)

抵(いたる) 致(そこまでとどける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

致(そこまでとどける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

致 いたす🔗⭐🔉

【致】

10画 至部 [常用漢字]

区点=3555 16進=4357 シフトJIS=9276

《常用音訓》チ/いた…す

《音読み》 チ

10画 至部 [常用漢字]

区点=3555 16進=4357 シフトJIS=9276

《常用音訓》チ/いた…す

《音読み》 チ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 いたす

《名付け》 いたす・いたる・おき・おきかず・かず・とも・のり・むね・ゆき・よし

《意味》

〉

《訓読み》 いたす

《名付け》 いたす・いたる・おき・おきかず・かず・とも・のり・むね・ゆき・よし

《意味》

{動}いたす。目ざす所までとどける。「致書=書ヲ致ス」「又不致膰爼於大夫=マタ膰爼ヲ大夫ニ致サズ」〔→史記〕

{動}いたす。目ざす所までとどける。「致書=書ヲ致ス」「又不致膰爼於大夫=マタ膰爼ヲ大夫ニ致サズ」〔→史記〕

{動}いたす。こちらまで来させる。そこまでいたらせる。「招致」「致賢=賢ヲ致ス」「致之死地=コレヲ死地ニ致ス」

{動}いたす。こちらまで来させる。そこまでいたらせる。「招致」「致賢=賢ヲ致ス」「致之死地=コレヲ死地ニ致ス」

{動}いたす。ぎりぎりの線まで力を尽くす。「致力」「事君能致其身=君ニ事ヘテヨクソノ身ヲ致ス」〔→論語〕

{動}いたす。ぎりぎりの線まで力を尽くす。「致力」「事君能致其身=君ニ事ヘテヨクソノ身ヲ致ス」〔→論語〕

{動}いたす。役を返上して、役人をやめる。▽役目を返上して、お上に送りとどけるの意から。「致仕チシ(役人をやめる)」「致事=事ヲ致ス」

{動}いたす。役を返上して、役人をやめる。▽役目を返上して、お上に送りとどけるの意から。「致仕チシ(役人をやめる)」「致事=事ヲ致ス」

{動}いたす。ある結果をまねきよせる。「致禍=禍ヲ致ス」「致病=病ヲ致ス」

{動}いたす。ある結果をまねきよせる。「致禍=禍ヲ致ス」「致病=病ヲ致ス」

{名}気持ちのいたるところ。おもむき。「意致」「情致(気持ち)」「所以興懐、其致一也=懐ヲ興スユ

{名}気持ちのいたるところ。おもむき。「意致」「情致(気持ち)」「所以興懐、其致一也=懐ヲ興スユ ンハ、ソノ致一ナリ」〔→王羲之〕

ンハ、ソノ致一ナリ」〔→王羲之〕

{名}いきつくところの意より、転じて、物事の方向と結果。「一致」「大致(物事のおよその方向)」

〔国〕いたす。「する」の謙譲語。

《解字》

会意兼形声。至は、矢がー線までとどくさまをあらわす会意文字。夂は「夂(あし)+音符至(いたる)」で、足で歩いて目標までとどくこと。自動詞の「至」に対して、他動詞として用いる。

《類義》

効コウ(いたす)は、力をしぼり出すこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}いきつくところの意より、転じて、物事の方向と結果。「一致」「大致(物事のおよその方向)」

〔国〕いたす。「する」の謙譲語。

《解字》

会意兼形声。至は、矢がー線までとどくさまをあらわす会意文字。夂は「夂(あし)+音符至(いたる)」で、足で歩いて目標までとどくこと。自動詞の「至」に対して、他動詞として用いる。

《類義》

効コウ(いたす)は、力をしぼり出すこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

10画 至部 [常用漢字]

区点=3555 16進=4357 シフトJIS=9276

《常用音訓》チ/いた…す

《音読み》 チ

10画 至部 [常用漢字]

区点=3555 16進=4357 シフトJIS=9276

《常用音訓》チ/いた…す

《音読み》 チ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 いたす

《名付け》 いたす・いたる・おき・おきかず・かず・とも・のり・むね・ゆき・よし

《意味》

〉

《訓読み》 いたす

《名付け》 いたす・いたる・おき・おきかず・かず・とも・のり・むね・ゆき・よし

《意味》

{動}いたす。目ざす所までとどける。「致書=書ヲ致ス」「又不致膰爼於大夫=マタ膰爼ヲ大夫ニ致サズ」〔→史記〕

{動}いたす。目ざす所までとどける。「致書=書ヲ致ス」「又不致膰爼於大夫=マタ膰爼ヲ大夫ニ致サズ」〔→史記〕

{動}いたす。こちらまで来させる。そこまでいたらせる。「招致」「致賢=賢ヲ致ス」「致之死地=コレヲ死地ニ致ス」

{動}いたす。こちらまで来させる。そこまでいたらせる。「招致」「致賢=賢ヲ致ス」「致之死地=コレヲ死地ニ致ス」

{動}いたす。ぎりぎりの線まで力を尽くす。「致力」「事君能致其身=君ニ事ヘテヨクソノ身ヲ致ス」〔→論語〕

{動}いたす。ぎりぎりの線まで力を尽くす。「致力」「事君能致其身=君ニ事ヘテヨクソノ身ヲ致ス」〔→論語〕

{動}いたす。役を返上して、役人をやめる。▽役目を返上して、お上に送りとどけるの意から。「致仕チシ(役人をやめる)」「致事=事ヲ致ス」

{動}いたす。役を返上して、役人をやめる。▽役目を返上して、お上に送りとどけるの意から。「致仕チシ(役人をやめる)」「致事=事ヲ致ス」

{動}いたす。ある結果をまねきよせる。「致禍=禍ヲ致ス」「致病=病ヲ致ス」

{動}いたす。ある結果をまねきよせる。「致禍=禍ヲ致ス」「致病=病ヲ致ス」

{名}気持ちのいたるところ。おもむき。「意致」「情致(気持ち)」「所以興懐、其致一也=懐ヲ興スユ

{名}気持ちのいたるところ。おもむき。「意致」「情致(気持ち)」「所以興懐、其致一也=懐ヲ興スユ ンハ、ソノ致一ナリ」〔→王羲之〕

ンハ、ソノ致一ナリ」〔→王羲之〕

{名}いきつくところの意より、転じて、物事の方向と結果。「一致」「大致(物事のおよその方向)」

〔国〕いたす。「する」の謙譲語。

《解字》

会意兼形声。至は、矢がー線までとどくさまをあらわす会意文字。夂は「夂(あし)+音符至(いたる)」で、足で歩いて目標までとどくこと。自動詞の「至」に対して、他動詞として用いる。

《類義》

効コウ(いたす)は、力をしぼり出すこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}いきつくところの意より、転じて、物事の方向と結果。「一致」「大致(物事のおよその方向)」

〔国〕いたす。「する」の謙譲語。

《解字》

会意兼形声。至は、矢がー線までとどくさまをあらわす会意文字。夂は「夂(あし)+音符至(いたる)」で、足で歩いて目標までとどくこと。自動詞の「至」に対して、他動詞として用いる。

《類義》

効コウ(いたす)は、力をしぼり出すこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

不解衣帯 イタイヲトカズ🔗⭐🔉

【不解衣帯】

イタイヲトカズ 帯をとかない。忙しくて寝るひまもないことのたとえ。〔→漢書〕

軫 いたむ🔗⭐🔉

【軫】

12画 車部

区点=7739 16進=6D47 シフトJIS=E766

《音読み》 シン

12画 車部

区点=7739 16進=6D47 シフトJIS=E766

《音読み》 シン

〈zh

〈zh n〉

《訓読み》 よこぎ/いたむ

《意味》

n〉

《訓読み》 よこぎ/いたむ

《意味》

{名}よこぎ。車の後部の下にあるよこぎ。また、車台を組みたてるきめ細かい材木。

{名}よこぎ。車の後部の下にあるよこぎ。また、車台を組みたてるきめ細かい材木。

{名}琴の弦を巻いて調節する軸木。

{名}琴の弦を巻いて調節する軸木。

{動}車がぐるぐるまわる。

{動}車がぐるぐるまわる。

{動}いたむ。うれえる。ようすをきめ細かくみて心配する。〈類義語〉→診。「軫恤シンジュツ」

{動}いたむ。うれえる。ようすをきめ細かくみて心配する。〈類義語〉→診。「軫恤シンジュツ」

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のからす座に含まれる。みつうち。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音シン)は、きめ細かいの意を含む。軫はそれを音符とし、車をそえた字。きめ細かい木でつくったよこぎや柱。

《単語家族》

診(ようすを細かくみて調べる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のからす座に含まれる。みつうち。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音シン)は、きめ細かいの意を含む。軫はそれを音符とし、車をそえた字。きめ細かい木でつくったよこぎや柱。

《単語家族》

診(ようすを細かくみて調べる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 車部

区点=7739 16進=6D47 シフトJIS=E766

《音読み》 シン

12画 車部

区点=7739 16進=6D47 シフトJIS=E766

《音読み》 シン

〈zh

〈zh n〉

《訓読み》 よこぎ/いたむ

《意味》

n〉

《訓読み》 よこぎ/いたむ

《意味》

{名}よこぎ。車の後部の下にあるよこぎ。また、車台を組みたてるきめ細かい材木。

{名}よこぎ。車の後部の下にあるよこぎ。また、車台を組みたてるきめ細かい材木。

{名}琴の弦を巻いて調節する軸木。

{名}琴の弦を巻いて調節する軸木。

{動}車がぐるぐるまわる。

{動}車がぐるぐるまわる。

{動}いたむ。うれえる。ようすをきめ細かくみて心配する。〈類義語〉→診。「軫恤シンジュツ」

{動}いたむ。うれえる。ようすをきめ細かくみて心配する。〈類義語〉→診。「軫恤シンジュツ」

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のからす座に含まれる。みつうち。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音シン)は、きめ細かいの意を含む。軫はそれを音符とし、車をそえた字。きめ細かい木でつくったよこぎや柱。

《単語家族》

診(ようすを細かくみて調べる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のからす座に含まれる。みつうち。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音シン)は、きめ細かいの意を含む。軫はそれを音符とし、車をそえた字。きめ細かい木でつくったよこぎや柱。

《単語家族》

診(ようすを細かくみて調べる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

輸 いたす🔗⭐🔉

【輸】

16画 車部 [五年]

区点=4502 16進=4D22 シフトJIS=9741

《常用音訓》ユ

《音読み》 ユ

16画 車部 [五年]

区点=4502 16進=4D22 シフトJIS=9741

《常用音訓》ユ

《音読み》 ユ /シュ

/シュ /ス

/ス 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 うつす/いたす/まける(まく)

《意味》

〉

《訓読み》 うつす/いたす/まける(まく)

《意味》

シュス・ユス{動}うつす。中みをそっくりとり出して他の所へ運ぶ。〈類義語〉→運。「運輸」「輸送」「楽輸ラクユ(よろこんで人に物をやる)」「輸積聚以貸=積聚ヲ輸シテモッテ貸ス」〔→左伝〕

シュス・ユス{動}うつす。中みをそっくりとり出して他の所へ運ぶ。〈類義語〉→運。「運輸」「輸送」「楽輸ラクユ(よろこんで人に物をやる)」「輸積聚以貸=積聚ヲ輸シテモッテ貸ス」〔→左伝〕

シュス・ユス{動}いたす。中みをすっかりとり出す。出しつくす。力をとり出して相手にわたす。「輸誠=誠ヲ輸ス」「輸力=力ヲ輸ス」

シュス・ユス{動}いたす。中みをすっかりとり出す。出しつくす。力をとり出して相手にわたす。「輸誠=誠ヲ輸ス」「輸力=力ヲ輸ス」

シュス・ユス{動}まける(マク)。かけごとでまけて、かけ金をすっかりもっていかれる。やられる。劣る。〈対語〉→贏エイ。「輸一籌=一籌ヲ輸ス」

シュス・ユス{動}まける(マク)。かけごとでまけて、かけ金をすっかりもっていかれる。やられる。劣る。〈対語〉→贏エイ。「輸一籌=一籌ヲ輸ス」

{名}送ったり運んだりする品物。▽去声に読む。

《解字》

会意兼形声。兪ユは「舟+くりぬく刀」から成り、丸木舟の中みをすっかりくりぬくさま。輸は「車+音符兪(ぬきとる)」で、ある所の品をそっくりぬき出して車で運ぶこと。

《単語家族》

偸トウ(ぬきとる)

{名}送ったり運んだりする品物。▽去声に読む。

《解字》

会意兼形声。兪ユは「舟+くりぬく刀」から成り、丸木舟の中みをすっかりくりぬくさま。輸は「車+音符兪(ぬきとる)」で、ある所の品をそっくりぬき出して車で運ぶこと。

《単語家族》

偸トウ(ぬきとる) 癒ユ(病をぬきとる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

癒ユ(病をぬきとる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

16画 車部 [五年]

区点=4502 16進=4D22 シフトJIS=9741

《常用音訓》ユ

《音読み》 ユ

16画 車部 [五年]

区点=4502 16進=4D22 シフトJIS=9741

《常用音訓》ユ

《音読み》 ユ /シュ

/シュ /ス

/ス 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 うつす/いたす/まける(まく)

《意味》

〉

《訓読み》 うつす/いたす/まける(まく)

《意味》

シュス・ユス{動}うつす。中みをそっくりとり出して他の所へ運ぶ。〈類義語〉→運。「運輸」「輸送」「楽輸ラクユ(よろこんで人に物をやる)」「輸積聚以貸=積聚ヲ輸シテモッテ貸ス」〔→左伝〕

シュス・ユス{動}うつす。中みをそっくりとり出して他の所へ運ぶ。〈類義語〉→運。「運輸」「輸送」「楽輸ラクユ(よろこんで人に物をやる)」「輸積聚以貸=積聚ヲ輸シテモッテ貸ス」〔→左伝〕

シュス・ユス{動}いたす。中みをすっかりとり出す。出しつくす。力をとり出して相手にわたす。「輸誠=誠ヲ輸ス」「輸力=力ヲ輸ス」

シュス・ユス{動}いたす。中みをすっかりとり出す。出しつくす。力をとり出して相手にわたす。「輸誠=誠ヲ輸ス」「輸力=力ヲ輸ス」

シュス・ユス{動}まける(マク)。かけごとでまけて、かけ金をすっかりもっていかれる。やられる。劣る。〈対語〉→贏エイ。「輸一籌=一籌ヲ輸ス」

シュス・ユス{動}まける(マク)。かけごとでまけて、かけ金をすっかりもっていかれる。やられる。劣る。〈対語〉→贏エイ。「輸一籌=一籌ヲ輸ス」

{名}送ったり運んだりする品物。▽去声に読む。

《解字》

会意兼形声。兪ユは「舟+くりぬく刀」から成り、丸木舟の中みをすっかりくりぬくさま。輸は「車+音符兪(ぬきとる)」で、ある所の品をそっくりぬき出して車で運ぶこと。

《単語家族》

偸トウ(ぬきとる)

{名}送ったり運んだりする品物。▽去声に読む。

《解字》

会意兼形声。兪ユは「舟+くりぬく刀」から成り、丸木舟の中みをすっかりくりぬくさま。輸は「車+音符兪(ぬきとる)」で、ある所の品をそっくりぬき出して車で運ぶこと。

《単語家族》

偸トウ(ぬきとる) 癒ユ(病をぬきとる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

癒ユ(病をぬきとる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

遺体 イタイ🔗⭐🔉

遺託 イタク🔗⭐🔉

【遺託】

イタク あとにいいのこした頼みごと。死後におこる問題の処理や子どもの後見を頼むこと。

鈑 いたがね🔗⭐🔉

【鈑】

12画 金部

区点=7871 16進=6E67 シフトJIS=E7E5

《音読み》 ハン

12画 金部

区点=7871 16進=6E67 シフトJIS=E7E5

《音読み》 ハン /ヘン

/ヘン 〈b

〈b n〉

《訓読み》 いたがね/ふだ

《意味》

n〉

《訓読み》 いたがね/ふだ

《意味》

{名}いたがね。金属ののべいた。板金。

{名}いたがね。金属ののべいた。板金。

{名}ふだ。平らな金属のふだ。〈同義語〉→版。

《解字》

会意兼形声。「金+音符反(平らにのびる)」。

《単語家族》

板や版と同系。

{名}ふだ。平らな金属のふだ。〈同義語〉→版。

《解字》

会意兼形声。「金+音符反(平らにのびる)」。

《単語家族》

板や版と同系。

12画 金部

区点=7871 16進=6E67 シフトJIS=E7E5

《音読み》 ハン

12画 金部

区点=7871 16進=6E67 シフトJIS=E7E5

《音読み》 ハン /ヘン

/ヘン 〈b

〈b n〉

《訓読み》 いたがね/ふだ

《意味》

n〉

《訓読み》 いたがね/ふだ

《意味》

{名}いたがね。金属ののべいた。板金。

{名}いたがね。金属ののべいた。板金。

{名}ふだ。平らな金属のふだ。〈同義語〉→版。

《解字》

会意兼形声。「金+音符反(平らにのびる)」。

《単語家族》

板や版と同系。

{名}ふだ。平らな金属のふだ。〈同義語〉→版。

《解字》

会意兼形声。「金+音符反(平らにのびる)」。

《単語家族》

板や版と同系。

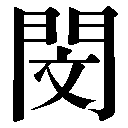

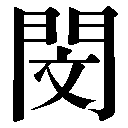

閔 いたむ🔗⭐🔉

【閔】

12画 門部

区点=7960 16進=6F5C シフトJIS=E87B

《音読み》 ビン

12画 門部

区点=7960 16進=6F5C シフトJIS=E87B

《音読み》 ビン /ミン

/ミン 〈m

〈m n〉

《訓読み》 いたむ/あわれむ(あはれむ)/なやむ/なやみ/やむ/やまい(やまひ)

《意味》

n〉

《訓読み》 いたむ/あわれむ(あはれむ)/なやむ/なやみ/やむ/やまい(やまひ)

《意味》

{動}いたむ。こまやかに情をかけてとむらう。

{動}いたむ。こまやかに情をかけてとむらう。

{動}あわれむ(アハレム)。こまやかに情をかけていたわる。〈同義語〉→憫ビン・→愍。「我行閔其憊=我行キテソノ憊レシヲ閔ム」〔→高啓〕

{動}あわれむ(アハレム)。こまやかに情をかけていたわる。〈同義語〉→憫ビン・→愍。「我行閔其憊=我行キテソノ憊レシヲ閔ム」〔→高啓〕

{動・形・名}なやむ。なやみ。こまかにきづかう。こまごまと心配するさま。心のいたみ。「閔惜ビンセキ」「閔閔然ビンビンゼン」

{動・形・名}なやむ。なやみ。こまかにきづかう。こまごまと心配するさま。心のいたみ。「閔惜ビンセキ」「閔閔然ビンビンゼン」

{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。病気になる。また、病気。つらいこと。「覯閔既多=閔ニ覯フコトスデニ多シ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。門の系列の語は、すきまを閉じて、中が見えないようにするという基本義を含むとともに、そのわからないものをむりにききだす、つまり「問」「聞」という基本義もあわせ含む。閔は「門+音符文(こまやか)」で、不幸な者に対してこまやかに弔問するのが原義。あわれむという意は、その派生義である。

《単語家族》

問モン(わからないことを口でたずねる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。病気になる。また、病気。つらいこと。「覯閔既多=閔ニ覯フコトスデニ多シ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。門の系列の語は、すきまを閉じて、中が見えないようにするという基本義を含むとともに、そのわからないものをむりにききだす、つまり「問」「聞」という基本義もあわせ含む。閔は「門+音符文(こまやか)」で、不幸な者に対してこまやかに弔問するのが原義。あわれむという意は、その派生義である。

《単語家族》

問モン(わからないことを口でたずねる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

12画 門部

区点=7960 16進=6F5C シフトJIS=E87B

《音読み》 ビン

12画 門部

区点=7960 16進=6F5C シフトJIS=E87B

《音読み》 ビン /ミン

/ミン 〈m

〈m n〉

《訓読み》 いたむ/あわれむ(あはれむ)/なやむ/なやみ/やむ/やまい(やまひ)

《意味》

n〉

《訓読み》 いたむ/あわれむ(あはれむ)/なやむ/なやみ/やむ/やまい(やまひ)

《意味》

{動}いたむ。こまやかに情をかけてとむらう。

{動}いたむ。こまやかに情をかけてとむらう。

{動}あわれむ(アハレム)。こまやかに情をかけていたわる。〈同義語〉→憫ビン・→愍。「我行閔其憊=我行キテソノ憊レシヲ閔ム」〔→高啓〕

{動}あわれむ(アハレム)。こまやかに情をかけていたわる。〈同義語〉→憫ビン・→愍。「我行閔其憊=我行キテソノ憊レシヲ閔ム」〔→高啓〕

{動・形・名}なやむ。なやみ。こまかにきづかう。こまごまと心配するさま。心のいたみ。「閔惜ビンセキ」「閔閔然ビンビンゼン」

{動・形・名}なやむ。なやみ。こまかにきづかう。こまごまと心配するさま。心のいたみ。「閔惜ビンセキ」「閔閔然ビンビンゼン」

{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。病気になる。また、病気。つらいこと。「覯閔既多=閔ニ覯フコトスデニ多シ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。門の系列の語は、すきまを閉じて、中が見えないようにするという基本義を含むとともに、そのわからないものをむりにききだす、つまり「問」「聞」という基本義もあわせ含む。閔は「門+音符文(こまやか)」で、不幸な者に対してこまやかに弔問するのが原義。あわれむという意は、その派生義である。

《単語家族》

問モン(わからないことを口でたずねる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。病気になる。また、病気。つらいこと。「覯閔既多=閔ニ覯フコトスデニ多シ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。門の系列の語は、すきまを閉じて、中が見えないようにするという基本義を含むとともに、そのわからないものをむりにききだす、つまり「問」「聞」という基本義もあわせ含む。閔は「門+音符文(こまやか)」で、不幸な者に対してこまやかに弔問するのが原義。あわれむという意は、その派生義である。

《単語家族》

問モン(わからないことを口でたずねる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

隠 いたむ🔗⭐🔉

【隠】

14画 阜部 [常用漢字]

区点=1703 16進=3123 シフトJIS=8942

【隱】旧字旧字

14画 阜部 [常用漢字]

区点=1703 16進=3123 シフトJIS=8942

【隱】旧字旧字

17画 阜部

区点=8012 16進=702C シフトJIS=E8AA

《常用音訓》イン/かく…す/かく…れる

《音読み》 イン

17画 阜部

区点=8012 16進=702C シフトJIS=E8AA

《常用音訓》イン/かく…す/かく…れる

《音読み》 イン /オン

/オン 〈y

〈y n・y

n・y n〉

《訓読み》 かくれる(かくる)/かくす/いたむ/よる

《名付け》 やす

《意味》

n〉

《訓読み》 かくれる(かくる)/かくす/いたむ/よる

《名付け》 やす

《意味》

{動・形}かくれる(カクル)。かくす。外から見えなくなる。また、何かでおおって見えなくする。おおわれて見えないさま。〈対語〉→顕。「隠匿」「隠微」「隠悪而揚善=悪ヲ隠シテ善ヲ揚グ」〔→中庸〕

{動・形}かくれる(カクル)。かくす。外から見えなくなる。また、何かでおおって見えなくする。おおわれて見えないさま。〈対語〉→顕。「隠匿」「隠微」「隠悪而揚善=悪ヲ隠シテ善ヲ揚グ」〔→中庸〕

{動}かくす。人に知れないようにする。秘密にする。「父為子隠=父ハ子ノ為ニ隠ス」〔→論語〕

{動}かくす。人に知れないようにする。秘密にする。「父為子隠=父ハ子ノ為ニ隠ス」〔→論語〕

{動・形}かくれる(カクル)。出世を求めず、人目からかくれる。目だたない所に退いている。「隠民」「隠士」「隠居放言=隠居シテ放ニ言フ」〔→論語〕

{動・形}かくれる(カクル)。出世を求めず、人目からかくれる。目だたない所に退いている。「隠民」「隠士」「隠居放言=隠居シテ放ニ言フ」〔→論語〕

{動}いたむ。相手の身により添って考える。親身になって心配する。おしはかる。〈類義語〉→依。「惻隠ソクイン」「王若隠其無罪而就死地、則牛羊何択焉=王モシソノ罪無クシテ死地ニ就クヲ隠マバ、スナハチ牛羊ナンゾ択バン」〔→孟子〕

{動}いたむ。相手の身により添って考える。親身になって心配する。おしはかる。〈類義語〉→依。「惻隠ソクイン」「王若隠其無罪而就死地、則牛羊何択焉=王モシソノ罪無クシテ死地ニ就クヲ隠マバ、スナハチ牛羊ナンゾ択バン」〔→孟子〕

{名}人知れぬ悩み。その身になってみてわかる苦労。「民隠(人民の苦しみ)」

{名}人知れぬ悩み。その身になってみてわかる苦労。「民隠(人民の苦しみ)」

インタリ・イントシテ{形}おおわれてぼんやりしたさま。なんとなく。▽去声に読む。「隠若白虹起=隠トシテ白虹ノ起ツガゴトシ」〔→李白〕

インタリ・イントシテ{形}おおわれてぼんやりしたさま。なんとなく。▽去声に読む。「隠若白虹起=隠トシテ白虹ノ起ツガゴトシ」〔→李白〕

{形}はででなく、ずっしりと中にこもっているさま。落ち着いているさま。▽去声に読む。〈類義語〉→穏。「隠隠」

{形}はででなく、ずっしりと中にこもっているさま。落ち着いているさま。▽去声に読む。〈類義語〉→穏。「隠隠」

{動}よる。よりかかる。また、何かをたよりにする。何かのかげにかくれる。▽去声に読む。〈類義語〉→依イ・→倚イ。「隠几而臥=几ニ隠リテ臥ス」〔→孟子〕

《解字》

{動}よる。よりかかる。また、何かをたよりにする。何かのかげにかくれる。▽去声に読む。〈類義語〉→依イ・→倚イ。「隠几而臥=几ニ隠リテ臥ス」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。隱の右側の上部は「爪(手)+工印+ヨ(手)」の会意文字で、工形の物を上下の手で、おおいかくすさまをあらわす。隱はそれに心をそえた字を音符とし、阜(壁や、土べい)を加えた字で、壁でかくして見えなくすることをあらわす。隠は工印をはぶいた略字。

《単語家族》

穩オン(=穏。動きをかくす→おだやか)

会意兼形声。隱の右側の上部は「爪(手)+工印+ヨ(手)」の会意文字で、工形の物を上下の手で、おおいかくすさまをあらわす。隱はそれに心をそえた字を音符とし、阜(壁や、土べい)を加えた字で、壁でかくして見えなくすることをあらわす。隠は工印をはぶいた略字。

《単語家族》

穩オン(=穏。動きをかくす→おだやか) 湮イン(かくす)

湮イン(かくす) 殷イン(かくして中にこもる)などと同系。衣(からだをかくすころも)・依は、その語尾が転じたことば。

《類義》

→蔵

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

殷イン(かくして中にこもる)などと同系。衣(からだをかくすころも)・依は、その語尾が転じたことば。

《類義》

→蔵

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

14画 阜部 [常用漢字]

区点=1703 16進=3123 シフトJIS=8942

【隱】旧字旧字

14画 阜部 [常用漢字]

区点=1703 16進=3123 シフトJIS=8942

【隱】旧字旧字

17画 阜部

区点=8012 16進=702C シフトJIS=E8AA

《常用音訓》イン/かく…す/かく…れる

《音読み》 イン

17画 阜部

区点=8012 16進=702C シフトJIS=E8AA

《常用音訓》イン/かく…す/かく…れる

《音読み》 イン /オン

/オン 〈y

〈y n・y

n・y n〉

《訓読み》 かくれる(かくる)/かくす/いたむ/よる

《名付け》 やす

《意味》

n〉

《訓読み》 かくれる(かくる)/かくす/いたむ/よる

《名付け》 やす

《意味》

{動・形}かくれる(カクル)。かくす。外から見えなくなる。また、何かでおおって見えなくする。おおわれて見えないさま。〈対語〉→顕。「隠匿」「隠微」「隠悪而揚善=悪ヲ隠シテ善ヲ揚グ」〔→中庸〕

{動・形}かくれる(カクル)。かくす。外から見えなくなる。また、何かでおおって見えなくする。おおわれて見えないさま。〈対語〉→顕。「隠匿」「隠微」「隠悪而揚善=悪ヲ隠シテ善ヲ揚グ」〔→中庸〕

{動}かくす。人に知れないようにする。秘密にする。「父為子隠=父ハ子ノ為ニ隠ス」〔→論語〕

{動}かくす。人に知れないようにする。秘密にする。「父為子隠=父ハ子ノ為ニ隠ス」〔→論語〕

{動・形}かくれる(カクル)。出世を求めず、人目からかくれる。目だたない所に退いている。「隠民」「隠士」「隠居放言=隠居シテ放ニ言フ」〔→論語〕

{動・形}かくれる(カクル)。出世を求めず、人目からかくれる。目だたない所に退いている。「隠民」「隠士」「隠居放言=隠居シテ放ニ言フ」〔→論語〕

{動}いたむ。相手の身により添って考える。親身になって心配する。おしはかる。〈類義語〉→依。「惻隠ソクイン」「王若隠其無罪而就死地、則牛羊何択焉=王モシソノ罪無クシテ死地ニ就クヲ隠マバ、スナハチ牛羊ナンゾ択バン」〔→孟子〕

{動}いたむ。相手の身により添って考える。親身になって心配する。おしはかる。〈類義語〉→依。「惻隠ソクイン」「王若隠其無罪而就死地、則牛羊何択焉=王モシソノ罪無クシテ死地ニ就クヲ隠マバ、スナハチ牛羊ナンゾ択バン」〔→孟子〕

{名}人知れぬ悩み。その身になってみてわかる苦労。「民隠(人民の苦しみ)」

{名}人知れぬ悩み。その身になってみてわかる苦労。「民隠(人民の苦しみ)」

インタリ・イントシテ{形}おおわれてぼんやりしたさま。なんとなく。▽去声に読む。「隠若白虹起=隠トシテ白虹ノ起ツガゴトシ」〔→李白〕

インタリ・イントシテ{形}おおわれてぼんやりしたさま。なんとなく。▽去声に読む。「隠若白虹起=隠トシテ白虹ノ起ツガゴトシ」〔→李白〕

{形}はででなく、ずっしりと中にこもっているさま。落ち着いているさま。▽去声に読む。〈類義語〉→穏。「隠隠」

{形}はででなく、ずっしりと中にこもっているさま。落ち着いているさま。▽去声に読む。〈類義語〉→穏。「隠隠」

{動}よる。よりかかる。また、何かをたよりにする。何かのかげにかくれる。▽去声に読む。〈類義語〉→依イ・→倚イ。「隠几而臥=几ニ隠リテ臥ス」〔→孟子〕

《解字》

{動}よる。よりかかる。また、何かをたよりにする。何かのかげにかくれる。▽去声に読む。〈類義語〉→依イ・→倚イ。「隠几而臥=几ニ隠リテ臥ス」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。隱の右側の上部は「爪(手)+工印+ヨ(手)」の会意文字で、工形の物を上下の手で、おおいかくすさまをあらわす。隱はそれに心をそえた字を音符とし、阜(壁や、土べい)を加えた字で、壁でかくして見えなくすることをあらわす。隠は工印をはぶいた略字。

《単語家族》

穩オン(=穏。動きをかくす→おだやか)

会意兼形声。隱の右側の上部は「爪(手)+工印+ヨ(手)」の会意文字で、工形の物を上下の手で、おおいかくすさまをあらわす。隱はそれに心をそえた字を音符とし、阜(壁や、土べい)を加えた字で、壁でかくして見えなくすることをあらわす。隠は工印をはぶいた略字。

《単語家族》

穩オン(=穏。動きをかくす→おだやか) 湮イン(かくす)

湮イン(かくす) 殷イン(かくして中にこもる)などと同系。衣(からだをかくすころも)・依は、その語尾が転じたことば。

《類義》

→蔵

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

殷イン(かくして中にこもる)などと同系。衣(からだをかくすころも)・依は、その語尾が転じたことば。

《類義》

→蔵

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

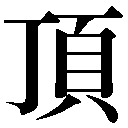

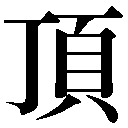

頂 いただき🔗⭐🔉

【頂】

11画 頁部 [六年]

区点=3626 16進=443A シフトJIS=92B8

《常用音訓》チョウ/いただき/いただ…く

《音読み》 チョウ(チャウ)

11画 頁部 [六年]

区点=3626 16進=443A シフトJIS=92B8

《常用音訓》チョウ/いただき/いただ…く

《音読み》 チョウ(チャウ) /テイ

/テイ 〈d

〈d ng〉

《訓読み》 いただき/いただく

《名付け》 かみ

《意味》

ng〉

《訓読み》 いただき/いただく

《名付け》 かみ

《意味》

{名}いただき。頭のてっぺん。直線がT型につかえた上方の面。たっているもののいちばん高い所。「山頂」「頂上」「觝頂交跖=頂ニ觝レ跖ヲ交フ」〔→韓愈〕

{名}いただき。頭のてっぺん。直線がT型につかえた上方の面。たっているもののいちばん高い所。「山頂」「頂上」「觝頂交跖=頂ニ觝レ跖ヲ交フ」〔→韓愈〕

{動}いただく。頭上にのせる。下にたって物を上にのせる。「頂天立地=天ヲ頂キ地ニ立ツ」

{動}いただく。頭上にのせる。下にたって物を上にのせる。「頂天立地=天ヲ頂キ地ニ立ツ」

{動}つっかえ棒をしてささえる。正面からつきあたる。「頂衝」

{動}つっかえ棒をしてささえる。正面からつきあたる。「頂衝」

{動}代わりにささえる。肩代わりする。「頂替」

{動}代わりにささえる。肩代わりする。「頂替」

{副}〔俗〕いちばん。とびきり。〈類義語〉→最。「頂好ティンハオ」

〔国〕いただく。「もらう」「食べる」のていねいないい方。

《解字》

会意兼形声。「頁(あたま)+音符丁(直線がてっぺんにつかえる、てっぺん)」。胴体の直線が直角につかえる脳天。

《単語家族》

釘(T型のくぎ)

{副}〔俗〕いちばん。とびきり。〈類義語〉→最。「頂好ティンハオ」

〔国〕いただく。「もらう」「食べる」のていねいないい方。

《解字》

会意兼形声。「頁(あたま)+音符丁(直線がてっぺんにつかえる、てっぺん)」。胴体の直線が直角につかえる脳天。

《単語家族》

釘(T型のくぎ) 打(平面を直角にうちあてる)

打(平面を直角にうちあてる) 亭(地面に直角にたつ望楼)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

亭(地面に直角にたつ望楼)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画 頁部 [六年]

区点=3626 16進=443A シフトJIS=92B8

《常用音訓》チョウ/いただき/いただ…く

《音読み》 チョウ(チャウ)

11画 頁部 [六年]

区点=3626 16進=443A シフトJIS=92B8

《常用音訓》チョウ/いただき/いただ…く

《音読み》 チョウ(チャウ) /テイ

/テイ 〈d

〈d ng〉

《訓読み》 いただき/いただく

《名付け》 かみ

《意味》

ng〉

《訓読み》 いただき/いただく

《名付け》 かみ

《意味》

{名}いただき。頭のてっぺん。直線がT型につかえた上方の面。たっているもののいちばん高い所。「山頂」「頂上」「觝頂交跖=頂ニ觝レ跖ヲ交フ」〔→韓愈〕

{名}いただき。頭のてっぺん。直線がT型につかえた上方の面。たっているもののいちばん高い所。「山頂」「頂上」「觝頂交跖=頂ニ觝レ跖ヲ交フ」〔→韓愈〕

{動}いただく。頭上にのせる。下にたって物を上にのせる。「頂天立地=天ヲ頂キ地ニ立ツ」

{動}いただく。頭上にのせる。下にたって物を上にのせる。「頂天立地=天ヲ頂キ地ニ立ツ」

{動}つっかえ棒をしてささえる。正面からつきあたる。「頂衝」

{動}つっかえ棒をしてささえる。正面からつきあたる。「頂衝」

{動}代わりにささえる。肩代わりする。「頂替」

{動}代わりにささえる。肩代わりする。「頂替」

{副}〔俗〕いちばん。とびきり。〈類義語〉→最。「頂好ティンハオ」

〔国〕いただく。「もらう」「食べる」のていねいないい方。

《解字》

会意兼形声。「頁(あたま)+音符丁(直線がてっぺんにつかえる、てっぺん)」。胴体の直線が直角につかえる脳天。

《単語家族》

釘(T型のくぎ)

{副}〔俗〕いちばん。とびきり。〈類義語〉→最。「頂好ティンハオ」

〔国〕いただく。「もらう」「食べる」のていねいないい方。

《解字》

会意兼形声。「頁(あたま)+音符丁(直線がてっぺんにつかえる、てっぺん)」。胴体の直線が直角につかえる脳天。

《単語家族》

釘(T型のくぎ) 打(平面を直角にうちあてる)

打(平面を直角にうちあてる) 亭(地面に直角にたつ望楼)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

亭(地面に直角にたつ望楼)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

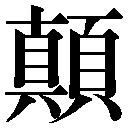

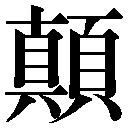

顛 いただき🔗⭐🔉

【顛】

19画 頁部

区点=3731 16進=453F シフトJIS=935E

《音読み》 テン

19画 頁部

区点=3731 16進=453F シフトJIS=935E

《音読み》 テン

〈di

〈di n〉

《訓読み》 いただき/たおれる(たふる)/たおす(たふす)

《意味》

n〉

《訓読み》 いただき/たおれる(たふる)/たおす(たふす)

《意味》

{名}いただき。頭のてっぺん。転じて、山や物の上のはし。〈同義語〉→巓。〈類義語〉→頂チョウ/テイ。「有馬白顛=馬有リ白顛ナリ」〔→詩経〕「頭髪未長顛已朽=頭髪イマダ長ゼザルニ顛スデニ朽チヌ」〔→袁宏道〕

{名}いただき。頭のてっぺん。転じて、山や物の上のはし。〈同義語〉→巓。〈類義語〉→頂チョウ/テイ。「有馬白顛=馬有リ白顛ナリ」〔→詩経〕「頭髪未長顛已朽=頭髪イマダ長ゼザルニ顛スデニ朽チヌ」〔→袁宏道〕

{名}物の先端。また、はじめ。「顛末テンマツ(事がらのはじめから終わりまでの事情)」

{名}物の先端。また、はじめ。「顛末テンマツ(事がらのはじめから終わりまでの事情)」

{動}たおれる(タフル)。たおす(タフス)。さかさまになる。頭のてっぺんを地につける。〈類義語〉→倒。「顛倒テントウ」「顛覆厥徳=ソノ徳ヲ顛覆ス」〔→詩経〕「顛而不扶=顛ルルモ扶ケズ」〔→論語〕

{動}たおれる(タフル)。たおす(タフス)。さかさまになる。頭のてっぺんを地につける。〈類義語〉→倒。「顛倒テントウ」「顛覆厥徳=ソノ徳ヲ顛覆ス」〔→詩経〕「顛而不扶=顛ルルモ扶ケズ」〔→論語〕

{形・名}気が狂って正気でない。また、そのようになる病気。〈同義語〉→癲。「狂顛キョウテン」

{形・名}気が狂って正気でない。また、そのようになる病気。〈同義語〉→癲。「狂顛キョウテン」

{動}欠けめをつめて、いっぱいにみたす。▽填テンに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。眞(=真)は「匕(さじ)+鼎」の会意文字。鼎(かなえ)の中にさじで物をみたすことをあらわす。また、のち「人+首の逆形」の会意文字となり、人が首をさかさにして頭のいただきを地につけ、たおれることを示す。顛は「頁(あたま)+音符眞(さかさにしてみたす、たおれる)」で、真の本来の意味をあらわす。▽山のいただきなら、特に巓テンと書く。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}欠けめをつめて、いっぱいにみたす。▽填テンに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。眞(=真)は「匕(さじ)+鼎」の会意文字。鼎(かなえ)の中にさじで物をみたすことをあらわす。また、のち「人+首の逆形」の会意文字となり、人が首をさかさにして頭のいただきを地につけ、たおれることを示す。顛は「頁(あたま)+音符眞(さかさにしてみたす、たおれる)」で、真の本来の意味をあらわす。▽山のいただきなら、特に巓テンと書く。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

19画 頁部

区点=3731 16進=453F シフトJIS=935E

《音読み》 テン

19画 頁部

区点=3731 16進=453F シフトJIS=935E

《音読み》 テン

〈di

〈di n〉

《訓読み》 いただき/たおれる(たふる)/たおす(たふす)

《意味》

n〉

《訓読み》 いただき/たおれる(たふる)/たおす(たふす)

《意味》

{名}いただき。頭のてっぺん。転じて、山や物の上のはし。〈同義語〉→巓。〈類義語〉→頂チョウ/テイ。「有馬白顛=馬有リ白顛ナリ」〔→詩経〕「頭髪未長顛已朽=頭髪イマダ長ゼザルニ顛スデニ朽チヌ」〔→袁宏道〕

{名}いただき。頭のてっぺん。転じて、山や物の上のはし。〈同義語〉→巓。〈類義語〉→頂チョウ/テイ。「有馬白顛=馬有リ白顛ナリ」〔→詩経〕「頭髪未長顛已朽=頭髪イマダ長ゼザルニ顛スデニ朽チヌ」〔→袁宏道〕

{名}物の先端。また、はじめ。「顛末テンマツ(事がらのはじめから終わりまでの事情)」

{名}物の先端。また、はじめ。「顛末テンマツ(事がらのはじめから終わりまでの事情)」

{動}たおれる(タフル)。たおす(タフス)。さかさまになる。頭のてっぺんを地につける。〈類義語〉→倒。「顛倒テントウ」「顛覆厥徳=ソノ徳ヲ顛覆ス」〔→詩経〕「顛而不扶=顛ルルモ扶ケズ」〔→論語〕

{動}たおれる(タフル)。たおす(タフス)。さかさまになる。頭のてっぺんを地につける。〈類義語〉→倒。「顛倒テントウ」「顛覆厥徳=ソノ徳ヲ顛覆ス」〔→詩経〕「顛而不扶=顛ルルモ扶ケズ」〔→論語〕

{形・名}気が狂って正気でない。また、そのようになる病気。〈同義語〉→癲。「狂顛キョウテン」

{形・名}気が狂って正気でない。また、そのようになる病気。〈同義語〉→癲。「狂顛キョウテン」

{動}欠けめをつめて、いっぱいにみたす。▽填テンに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。眞(=真)は「匕(さじ)+鼎」の会意文字。鼎(かなえ)の中にさじで物をみたすことをあらわす。また、のち「人+首の逆形」の会意文字となり、人が首をさかさにして頭のいただきを地につけ、たおれることを示す。顛は「頁(あたま)+音符眞(さかさにしてみたす、たおれる)」で、真の本来の意味をあらわす。▽山のいただきなら、特に巓テンと書く。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}欠けめをつめて、いっぱいにみたす。▽填テンに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。眞(=真)は「匕(さじ)+鼎」の会意文字。鼎(かなえ)の中にさじで物をみたすことをあらわす。また、のち「人+首の逆形」の会意文字となり、人が首をさかさにして頭のいただきを地につけ、たおれることを示す。顛は「頁(あたま)+音符眞(さかさにしてみたす、たおれる)」で、真の本来の意味をあらわす。▽山のいただきなら、特に巓テンと書く。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

鼬 いたち🔗⭐🔉

【鼬】

18画 鼠部

区点=8376 16進=736C シフトJIS=EA8C

《音読み》 ユウ(イウ)

18画 鼠部

区点=8376 16進=736C シフトJIS=EA8C

《音読み》 ユウ(イウ) /ユ

/ユ 〈y

〈y u〉

《訓読み》 いたち

《意味》

{名}いたち。ねずみより大きく、むささびに似た動物。動作がすばしこく、細いすきまから抜け出て、出入する。夜、ねずみ・鶏などを捕食する。敵に追いつめられると悪臭を放つ。「鼬鼠ユウソ」

《解字》

会意兼形声。「鼠+音符由(細い穴から抜け出る)」。

《単語家族》

抽(抜け出る)と同系。

u〉

《訓読み》 いたち

《意味》

{名}いたち。ねずみより大きく、むささびに似た動物。動作がすばしこく、細いすきまから抜け出て、出入する。夜、ねずみ・鶏などを捕食する。敵に追いつめられると悪臭を放つ。「鼬鼠ユウソ」

《解字》

会意兼形声。「鼠+音符由(細い穴から抜け出る)」。

《単語家族》

抽(抜け出る)と同系。

18画 鼠部

区点=8376 16進=736C シフトJIS=EA8C

《音読み》 ユウ(イウ)

18画 鼠部

区点=8376 16進=736C シフトJIS=EA8C

《音読み》 ユウ(イウ) /ユ

/ユ 〈y

〈y u〉

《訓読み》 いたち

《意味》

{名}いたち。ねずみより大きく、むささびに似た動物。動作がすばしこく、細いすきまから抜け出て、出入する。夜、ねずみ・鶏などを捕食する。敵に追いつめられると悪臭を放つ。「鼬鼠ユウソ」

《解字》

会意兼形声。「鼠+音符由(細い穴から抜け出る)」。

《単語家族》

抽(抜け出る)と同系。

u〉

《訓読み》 いたち

《意味》

{名}いたち。ねずみより大きく、むささびに似た動物。動作がすばしこく、細いすきまから抜け出て、出入する。夜、ねずみ・鶏などを捕食する。敵に追いつめられると悪臭を放つ。「鼬鼠ユウソ」

《解字》

会意兼形声。「鼠+音符由(細い穴から抜け出る)」。

《単語家族》

抽(抜け出る)と同系。

漢字源に「いた」で始まるの検索結果 1-44。もっと読み込む

22画 山部

区点=5460 16進=565C シフトJIS=9BDA

《音読み》 テン

22画 山部

区点=5460 16進=565C シフトJIS=9BDA

《音読み》 テン 14画 心部

区点=5632 16進=5840 シフトJIS=9CBE

《音読み》 イン

14画 心部

区点=5632 16進=5840 シフトJIS=9CBE

《音読み》 イン n〉

《訓読み》 いたむ

《意味》

n〉

《訓読み》 いたむ

《意味》

8画

8画  〉

《訓読み》 いたむ/おどろく

《意味》

{動}いたむ。おどろく。強いショックを受けてはらはらする。「惻怛ソクダツ(同情してはらはらする)」

《解字》

形声。「心+音符旦タン」。

《単語家族》

憚タン(はばかる)と同系で、タンの語尾がtに転じた入声ニッショウ(つまり音)のことば。戦栗センリツの戦(ふるえる)とも縁が近い。

《熟語》

〉

《訓読み》 いたむ/おどろく

《意味》

{動}いたむ。おどろく。強いショックを受けてはらはらする。「惻怛ソクダツ(同情してはらはらする)」

《解字》

形声。「心+音符旦タン」。

《単語家族》

憚タン(はばかる)と同系で、タンの語尾がtに転じた入声ニッショウ(つまり音)のことば。戦栗センリツの戦(ふるえる)とも縁が近い。

《熟語》

9画

9画  11画

11画  11画

11画  11画

11画  12画

12画  〉

《訓読み》 いたむ

《意味》

{動}いたむ。いつも心について離れない。ひしひしと心に迫る。「惻然ソクゼン」「惻惻ソクソク」

《解字》

会意兼形声。則は「鼎(かなえ)+刀」からなる会意文字で、食器のそばに刀をくっつけて置いたさま。側ソバにくっつく意を含む。惻は「心+音符則」で、心にひしひしとくっついて離れないこと。

〉

《訓読み》 いたむ

《意味》

{動}いたむ。いつも心について離れない。ひしひしと心に迫る。「惻然ソクゼン」「惻惻ソクソク」

《解字》

会意兼形声。則は「鼎(かなえ)+刀」からなる会意文字で、食器のそばに刀をくっつけて置いたさま。側ソバにくっつく意を含む。惻は「心+音符則」で、心にひしひしとくっついて離れないこと。 13画

13画  10画

10画