複数辞典一括検索+![]()

![]()

嘔唖 オウア🔗⭐🔉

【嘔唖】

オウア やかましい音・声の形容。子どもの話す声、鳥の声、調子はずれの音楽などについていう。「況念夭化時、嘔唖初学語=イハンヤ夭化ノ時、嘔唖初メテ語ヲ学ビシヲ念フヲヤ」〔→白居易〕

嘔嘔唖唖 オウオウアア🔗⭐🔉

【嘔嘔唖唖】

オウオウアア 車のきしる音の形容。「嘔嘔唖唖車転急=嘔嘔唖唖車ノ転ズルコト急ナリ」〔→陸游〕

媼嫗 オウウ🔗⭐🔉

【媼嫗】

オウウ 年とった女。老婆。〈類義語〉老嫗ロウオウ。

応化 オウカ🔗⭐🔉

【応化】

オウカ 情況の変化に応じる。適応。

オウカ 情況の変化に応じる。適応。 オウゲ・オウケ〔仏〕

オウゲ・オウケ〔仏〕 仏が、衆生シュジョウを救うために、いろいろなものの形となって、この世に出現すること。応現変化。応現。

仏が、衆生シュジョウを救うために、いろいろなものの形となって、この世に出現すること。応現変化。応現。 それぞれの人が理解することのできる程度に応じた教えを述べて教化すること。

それぞれの人が理解することのできる程度に応じた教えを述べて教化すること。

オウカ 情況の変化に応じる。適応。

オウカ 情況の変化に応じる。適応。 オウゲ・オウケ〔仏〕

オウゲ・オウケ〔仏〕 仏が、衆生シュジョウを救うために、いろいろなものの形となって、この世に出現すること。応現変化。応現。

仏が、衆生シュジョウを救うために、いろいろなものの形となって、この世に出現すること。応現変化。応現。 それぞれの人が理解することのできる程度に応じた教えを述べて教化すること。

それぞれの人が理解することのできる程度に応じた教えを述べて教化すること。

怏怏 オウオウ🔗⭐🔉

【怏怏】

オウオウ =鞅鞅。不満があってうっとうしいさま。

押印 オウイン🔗⭐🔉

【押捺】

オウナツ 印をおすこと。『押印オウイン』

押韻 オウイン🔗⭐🔉

【押韻】

オウイン・インヲフム 詩・文において、同じ韻の文字を適当な位置に使って音律の上の効果を出すようにすること。

枉駕 オウガ🔗⭐🔉

【枉駕】

オウガ 乗り物の予定のコースをまげて、わざわざ立ち寄る。人の来訪を敬っていうことば。『枉車オウシャ』

横臥 オウガ🔗⭐🔉

【横臥】

オウガ 横にねる。横たわること。

横逸 オウイツ🔗⭐🔉

【横逸】

オウイツ 勝手にふるまうこと。『横佚オウイツ』

横溢 オウイツ🔗⭐🔉

【横溢】

オウイツ 水があふれる。

横禍 オウカ🔗⭐🔉

【横禍】

オウカ 思いがけない災難。

欧化 オウカ🔗⭐🔉

【欧化】

オウカ ヨーロッパの風俗・習慣・思想に感化されること。

欧亜 オウア🔗⭐🔉

【欧亜】

オウア ヨーロッパと、アジア。

殃禍 オウカ🔗⭐🔉

【殃禍】

オウカ わざわい。災難。『殃害オウガイ』

汪尭峰 オウエン🔗⭐🔉

【汪尭峰】

オウギョウホウ・オウエン〈人名〉[エン]は本名。1624〜90 清シン代の文学者。江蘇コウソ省長洲県(蘇州市)の人。尭峰は字アザナ、号は鈍翁。詩では王漁洋とともに汪王オウオウと称され、文では康熈コウキの三名家と称された。『尭峰文鈔ショウ』『詩文類稿』などがある。

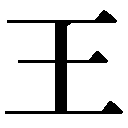

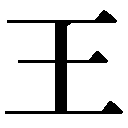

王 おう🔗⭐🔉

【王】

4画 玉部 [一年]

区点=1806 16進=3226 シフトJIS=89A4

《常用音訓》オウ

《音読み》 オウ(ワウ)

4画 玉部 [一年]

区点=1806 16進=3226 シフトJIS=89A4

《常用音訓》オウ

《音読み》 オウ(ワウ)

〈w

〈w ng・w

ng・w ng〉

《訓読み》 きみ/おう(わう)

《名付け》 き・きみ・たか・わ・わか

《意味》

ng〉

《訓読み》 きみ/おう(わう)

《名付け》 き・きみ・たか・わ・わか

《意味》

{名}きみ。偉大な統率者。君主。▽周代までは天下を統率する君主の称号だったが、春秋戦国時代には、呉王夫差フサ、梁リョウの恵王のように、諸侯も称するようになった。〈類義語〉→皇オウ/コウ。

{名}きみ。偉大な統率者。君主。▽周代までは天下を統率する君主の称号だったが、春秋戦国時代には、呉王夫差フサ、梁リョウの恵王のように、諸侯も称するようになった。〈類義語〉→皇オウ/コウ。

{名}秦シン・漢の時代には、君主を皇帝というのに対して、皇帝の親族のこと。▽王族で地方に封ぜられた者を〜王という。「王室」「王族」「中山王」

{名}秦シン・漢の時代には、君主を皇帝というのに対して、皇帝の親族のこと。▽王族で地方に封ぜられた者を〜王という。「王室」「王族」「中山王」

{名・形}覇ハ(力による統一)に対して、徳によって天下をおさめること。また、そのさま。

{名・形}覇ハ(力による統一)に対して、徳によって天下をおさめること。また、そのさま。

{形}上流のおかたという意味を含んだ尊称。ひいては、たんなる尊敬・親愛の意をあらわすことば。「王父(あなたのおとうさま)」「王孫(お若いかた)」

{形}上流のおかたという意味を含んだ尊称。ひいては、たんなる尊敬・親愛の意をあらわすことば。「王父(あなたのおとうさま)」「王孫(お若いかた)」

{名}実力・権力などがすぐれていて最高位の人。「魔王」

{名}実力・権力などがすぐれていて最高位の人。「魔王」

オウタリ{動}王となる。▽去声に読む。「王之不王、不為也=王ノ王タラザルハ、為サザルナリ」〔→孟子〕

〔国〕

オウタリ{動}王となる。▽去声に読む。「王之不王、不為也=王ノ王タラザルハ、為サザルナリ」〔→孟子〕

〔国〕 天皇の子のこと。また、五世(現在は三世)以内の皇族の男子のこと。

天皇の子のこと。また、五世(現在は三世)以内の皇族の男子のこと。 その方面で、実力のいちばん上の者。「打撃王」「百獣の王」

その方面で、実力のいちばん上の者。「打撃王」「百獣の王」 おう(ワウ)。将棋の駒の一つ。王将のこと。

《解字》

おう(ワウ)。将棋の駒の一つ。王将のこと。

《解字》

会意。「大+―印(天)+―印(地)」で、手足を広げた人が、天と地の間にたつさまを示す。あるいは、下が大きく広がった、おのの形を描いた象形文字ともいう。もと偉大な人の意。

《単語家族》

旺オウ(さかん)

会意。「大+―印(天)+―印(地)」で、手足を広げた人が、天と地の間にたつさまを示す。あるいは、下が大きく広がった、おのの形を描いた象形文字ともいう。もと偉大な人の意。

《単語家族》

旺オウ(さかん) 汪オウ(ひろく大きい)などと同系。

《類義》

皇は、もと初代の偉大な王との意で、王と皇とは同系だが、のち皇の格があがり、王の格が下がった。帝は、天下のもとじめ(締)のこと。君は、人々に号令しておさめる王。公は、五等爵の第一位で、転じて長老のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

汪オウ(ひろく大きい)などと同系。

《類義》

皇は、もと初代の偉大な王との意で、王と皇とは同系だが、のち皇の格があがり、王の格が下がった。帝は、天下のもとじめ(締)のこと。君は、人々に号令しておさめる王。公は、五等爵の第一位で、転じて長老のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

4画 玉部 [一年]

区点=1806 16進=3226 シフトJIS=89A4

《常用音訓》オウ

《音読み》 オウ(ワウ)

4画 玉部 [一年]

区点=1806 16進=3226 シフトJIS=89A4

《常用音訓》オウ

《音読み》 オウ(ワウ)

〈w

〈w ng・w

ng・w ng〉

《訓読み》 きみ/おう(わう)

《名付け》 き・きみ・たか・わ・わか

《意味》

ng〉

《訓読み》 きみ/おう(わう)

《名付け》 き・きみ・たか・わ・わか

《意味》

{名}きみ。偉大な統率者。君主。▽周代までは天下を統率する君主の称号だったが、春秋戦国時代には、呉王夫差フサ、梁リョウの恵王のように、諸侯も称するようになった。〈類義語〉→皇オウ/コウ。

{名}きみ。偉大な統率者。君主。▽周代までは天下を統率する君主の称号だったが、春秋戦国時代には、呉王夫差フサ、梁リョウの恵王のように、諸侯も称するようになった。〈類義語〉→皇オウ/コウ。

{名}秦シン・漢の時代には、君主を皇帝というのに対して、皇帝の親族のこと。▽王族で地方に封ぜられた者を〜王という。「王室」「王族」「中山王」

{名}秦シン・漢の時代には、君主を皇帝というのに対して、皇帝の親族のこと。▽王族で地方に封ぜられた者を〜王という。「王室」「王族」「中山王」

{名・形}覇ハ(力による統一)に対して、徳によって天下をおさめること。また、そのさま。

{名・形}覇ハ(力による統一)に対して、徳によって天下をおさめること。また、そのさま。

{形}上流のおかたという意味を含んだ尊称。ひいては、たんなる尊敬・親愛の意をあらわすことば。「王父(あなたのおとうさま)」「王孫(お若いかた)」

{形}上流のおかたという意味を含んだ尊称。ひいては、たんなる尊敬・親愛の意をあらわすことば。「王父(あなたのおとうさま)」「王孫(お若いかた)」

{名}実力・権力などがすぐれていて最高位の人。「魔王」

{名}実力・権力などがすぐれていて最高位の人。「魔王」

オウタリ{動}王となる。▽去声に読む。「王之不王、不為也=王ノ王タラザルハ、為サザルナリ」〔→孟子〕

〔国〕

オウタリ{動}王となる。▽去声に読む。「王之不王、不為也=王ノ王タラザルハ、為サザルナリ」〔→孟子〕

〔国〕 天皇の子のこと。また、五世(現在は三世)以内の皇族の男子のこと。

天皇の子のこと。また、五世(現在は三世)以内の皇族の男子のこと。 その方面で、実力のいちばん上の者。「打撃王」「百獣の王」

その方面で、実力のいちばん上の者。「打撃王」「百獣の王」 おう(ワウ)。将棋の駒の一つ。王将のこと。

《解字》

おう(ワウ)。将棋の駒の一つ。王将のこと。

《解字》

会意。「大+―印(天)+―印(地)」で、手足を広げた人が、天と地の間にたつさまを示す。あるいは、下が大きく広がった、おのの形を描いた象形文字ともいう。もと偉大な人の意。

《単語家族》

旺オウ(さかん)

会意。「大+―印(天)+―印(地)」で、手足を広げた人が、天と地の間にたつさまを示す。あるいは、下が大きく広がった、おのの形を描いた象形文字ともいう。もと偉大な人の意。

《単語家族》

旺オウ(さかん) 汪オウ(ひろく大きい)などと同系。

《類義》

皇は、もと初代の偉大な王との意で、王と皇とは同系だが、のち皇の格があがり、王の格が下がった。帝は、天下のもとじめ(締)のこと。君は、人々に号令しておさめる王。公は、五等爵の第一位で、転じて長老のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

汪オウ(ひろく大きい)などと同系。

《類義》

皇は、もと初代の偉大な王との意で、王と皇とは同系だが、のち皇の格があがり、王の格が下がった。帝は、天下のもとじめ(締)のこと。君は、人々に号令しておさめる王。公は、五等爵の第一位で、転じて長老のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

王化 オウカ🔗⭐🔉

【王化】

オウカ 君主が徳によって人民を信服させること。

王位 オウイ🔗⭐🔉

【王位】

オウイ  王・天子の位。

王・天子の位。 春のこと。

春のこと。

王・天子の位。

王・天子の位。 春のこと。

春のこと。

王維 オウイ🔗⭐🔉

【王綱】

オウコウ 帝王が政治をする時の原則。『王維オウイ』

王安石 オウアンセキ🔗⭐🔉

【王安石】

オウアンセキ〈人名〉1021〜86 宋ソウ代の政治家。字アザナは介甫カイホ、号は半山ハンザン、臨川リンセンとも。臨川(江西省)の人。唐宋トウソウ八大家のひとり。神宗のとき、進歩的改革案である新法を実行したが、保守的な儒者たちにその急進性を非難された。経書の解釈も新説が多く文章もすぐれている。『臨川先生文集』がある。

王維 オウイ🔗⭐🔉

【王維】

オウイ〈人名〉699?〜761 盛唐の詩人・画家。太原(山西省)の人。字アザナは摩詰マキツ。監察御史として玄宗に仕えたが、安禄山アンロクザンの乱で捕らえられた。乱後、粛宗に用いられ尚書右丞ユウジョウとなったので、王右丞とも呼ばれる。晩年は長安郊外の別荘で、自然をうたい仏教に没頭した。詩は、六朝リクチョウ時代の宮廷詩を受けつぐといわれ、高雅な自然詩に巧みである。また、山水画に巧みで南宗画の祖といわれる。『王右丞集』がある。→「蕉雪ショウセツ」

王逸 オウイツ🔗⭐🔉

【王逸】

オウイツ〈人名〉後漢代の文人。宜城ギジョウ(湖北省)の人。字アザナは叔師。著に『楚辞ソジ章句』がある。

王引之 オウインシ🔗⭐🔉

【王引之】

オウインシ〈人名〉1766〜1834 清シン代中期の学者。江蘇コウソ省高郵の人。字アザナは伯申ハクシン。父の王念孫とともに清朝考証学者で、音韻・訓詁クンコの学に通じていた。著に『経伝釈詞』『経義述聞』などがある。

王翳 オウエイ🔗⭐🔉

【王翳】

オウエイ〈人名〉前漢の諸侯。高祖7(前200)年、杜衍トエン県(河南省南陽県西南)侯に封じられ、荘侯と称す。

王応麟 オウオウリン🔗⭐🔉

【王応麟】

オウオウリン〈人名〉1223〜96 宋ソウ代末期の学者。慶元府(浙江セッコウ省)の人。字アザナは伯厚。博学で、その合理主義的精神は後世に影響を与えた。著に『困学紀聞』『玉海』『詩地理考』などがある。

王嘉 オウカ🔗⭐🔉

【王嘉】

オウカ〈人名〉前秦ゼンシンの文人。安陽(河南省)の人。字アザナは子年。著に『拾遺記』がある。

生 おう🔗⭐🔉

【生】

5画 生部 [一年]

区点=3224 16進=4038 シフトJIS=90B6

《常用音訓》ショウ/セイ/い…かす/い…きる/い…ける/う…まれる/う…む/お…う/き/なま/は…える/は…やす

《音読み》 セイ

5画 生部 [一年]

区点=3224 16進=4038 シフトJIS=90B6

《常用音訓》ショウ/セイ/い…かす/い…きる/い…ける/う…まれる/う…む/お…う/き/なま/は…える/は…やす

《音読み》 セイ /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈sh

〈sh ng〉

《訓読み》 いける/はやす/いきる(いく)/いかす/うむ/うまれる(うまる)/はえる(はゆ)/おう(おふ)/なま/いきながら/うまれながら/き/うぶ/なる

《名付け》 あり・い・いき・いく・いける・う・うまる・お・おき・き・すすむ・たか・なり・なる・のう・のり・ふ・ぶ・ふゆ・み・よ

《意味》

ng〉

《訓読み》 いける/はやす/いきる(いく)/いかす/うむ/うまれる(うまる)/はえる(はゆ)/おう(おふ)/なま/いきながら/うまれながら/き/うぶ/なる

《名付け》 あり・い・いき・いく・いける・う・うまる・お・おき・き・すすむ・たか・なり・なる・のう・のり・ふ・ぶ・ふゆ・み・よ

《意味》

{動}いきる(イク)。いかす。〈対語〉→死。〈類義語〉→活。「生活」「生存」「両虎共闘、其勢不倶生=両虎共ニ闘ハバ、ソノ勢ヒ倶ニハ生キズ」〔→史記〕

{動}いきる(イク)。いかす。〈対語〉→死。〈類義語〉→活。「生活」「生存」「両虎共闘、其勢不倶生=両虎共ニ闘ハバ、ソノ勢ヒ倶ニハ生キズ」〔→史記〕

{動}うむ。うまれる(ウマル)。子をうむ。子がうまれる。物をつくり出す。物ができる。〈類義語〉→産。「産生」「与顔氏女野合而生孔子=顔氏ノ女ト野合シテ孔子ヲ生ム」〔→史記〕

{動}うむ。うまれる(ウマル)。子をうむ。子がうまれる。物をつくり出す。物ができる。〈類義語〉→産。「産生」「与顔氏女野合而生孔子=顔氏ノ女ト野合シテ孔子ヲ生ム」〔→史記〕

ショウズ{動}はえる(ハユ)。おう(オフ)。おこる。発生する。植物の芽がはえる。「生春草=春草生ズ」「本立而道生=本立チテ道生ズ」〔→論語〕

ショウズ{動}はえる(ハユ)。おう(オフ)。おこる。発生する。植物の芽がはえる。「生春草=春草生ズ」「本立而道生=本立チテ道生ズ」〔→論語〕

{形・名}なま。いきいきとして新しいさま。煮たきしてない。また、そのもの。〈対語〉→熟。〈類義語〉→鮮。「生鮮」

{形・名}なま。いきいきとして新しいさま。煮たきしてない。また、そのもの。〈対語〉→熟。〈類義語〉→鮮。「生鮮」

{名}いきていること。いきているもの。また、いのち。「生物」「生命」「養生喪死=生ヲ養ヒ死ヲ喪フ」〔→孟子〕

{名}いきていること。いきているもの。また、いのち。「生物」「生命」「養生喪死=生ヲ養ヒ死ヲ喪フ」〔→孟子〕

{名}学問をしている若い人。「学生」「生員」「儒生」「諸生」

{名}学問をしている若い人。「学生」「生員」「儒生」「諸生」

{名}自分のことをへりくだって、でし、また、青二才の意を含めていうことば。「晩生(後輩。自称の語)」

{名}自分のことをへりくだって、でし、また、青二才の意を含めていうことば。「晩生(後輩。自称の語)」

{名}中国旧劇の男役。「老生(ふけ役)」「武生(武者役)」

{名}中国旧劇の男役。「老生(ふけ役)」「武生(武者役)」

{形・副}いきながら。いきたまま。「生擒セイキン(いけどり)」「生劫之=生キナガラコレヲ劫サン」〔→史記〕

{形・副}いきながら。いきたまま。「生擒セイキン(いけどり)」「生劫之=生キナガラコレヲ劫サン」〔→史記〕

{形・副}うまれながら。うまれつき。「生来」「人、生而有欲=人、生マレナガラニシテ欲アリ」〔→荀子〕

{形・副}うまれながら。うまれつき。「生来」「人、生而有欲=人、生マレナガラニシテ欲アリ」〔→荀子〕

{形}〔俗〕なれていないさま。未熟なさま。〈対語〉→熟。「生硬」「生路ションルウ(なれないみち)」

{形}〔俗〕なれていないさま。未熟なさま。〈対語〉→熟。「生硬」「生路ションルウ(なれないみち)」

{副}〔俗〕ひどく。非常に。〈類義語〉→死。「生憎(ひどくにくらしい。あやにくと訓じる)」「生怕ションパア(ほんとにこわい)」

〔国〕

{副}〔俗〕ひどく。非常に。〈類義語〉→死。「生憎(ひどくにくらしい。あやにくと訓じる)」「生怕ションパア(ほんとにこわい)」

〔国〕 き。まじりけのない。純な。「生一本キイッポン」「生粋キッスイの江戸っ子」

き。まじりけのない。純な。「生一本キイッポン」「生粋キッスイの江戸っ子」 うぶ。ういういしい。

うぶ。ういういしい。 なる。草木の実がなる。

《解字》

なる。草木の実がなる。

《解字》

会意。「若芽の形+土」で、地上に若芽のはえたさまを示す。いきいきとして新しい意を含む。

《単語家族》

青(あおあお)

会意。「若芽の形+土」で、地上に若芽のはえたさまを示す。いきいきとして新しい意を含む。

《単語家族》

青(あおあお) 清(すみきった)

清(すみきった) 牲(いきている牛)

牲(いきている牛) 姓(うまれによってつける名)

姓(うまれによってつける名) 性(うまれつきのすんだ心)などと同系。

《異字同訓》

うむ/うまれる。 生む/生まれる「新記録を生む。傑作を生む。下町生まれ。京都に生まれる」産む/産まれる「卵を産み付ける。産みの苦しみ。産み月。予定日が来てもなかなか産まれない」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

性(うまれつきのすんだ心)などと同系。

《異字同訓》

うむ/うまれる。 生む/生まれる「新記録を生む。傑作を生む。下町生まれ。京都に生まれる」産む/産まれる「卵を産み付ける。産みの苦しみ。産み月。予定日が来てもなかなか産まれない」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画 生部 [一年]

区点=3224 16進=4038 シフトJIS=90B6

《常用音訓》ショウ/セイ/い…かす/い…きる/い…ける/う…まれる/う…む/お…う/き/なま/は…える/は…やす

《音読み》 セイ

5画 生部 [一年]

区点=3224 16進=4038 シフトJIS=90B6

《常用音訓》ショウ/セイ/い…かす/い…きる/い…ける/う…まれる/う…む/お…う/き/なま/は…える/は…やす

《音読み》 セイ /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈sh

〈sh ng〉

《訓読み》 いける/はやす/いきる(いく)/いかす/うむ/うまれる(うまる)/はえる(はゆ)/おう(おふ)/なま/いきながら/うまれながら/き/うぶ/なる

《名付け》 あり・い・いき・いく・いける・う・うまる・お・おき・き・すすむ・たか・なり・なる・のう・のり・ふ・ぶ・ふゆ・み・よ

《意味》

ng〉

《訓読み》 いける/はやす/いきる(いく)/いかす/うむ/うまれる(うまる)/はえる(はゆ)/おう(おふ)/なま/いきながら/うまれながら/き/うぶ/なる

《名付け》 あり・い・いき・いく・いける・う・うまる・お・おき・き・すすむ・たか・なり・なる・のう・のり・ふ・ぶ・ふゆ・み・よ

《意味》

{動}いきる(イク)。いかす。〈対語〉→死。〈類義語〉→活。「生活」「生存」「両虎共闘、其勢不倶生=両虎共ニ闘ハバ、ソノ勢ヒ倶ニハ生キズ」〔→史記〕

{動}いきる(イク)。いかす。〈対語〉→死。〈類義語〉→活。「生活」「生存」「両虎共闘、其勢不倶生=両虎共ニ闘ハバ、ソノ勢ヒ倶ニハ生キズ」〔→史記〕

{動}うむ。うまれる(ウマル)。子をうむ。子がうまれる。物をつくり出す。物ができる。〈類義語〉→産。「産生」「与顔氏女野合而生孔子=顔氏ノ女ト野合シテ孔子ヲ生ム」〔→史記〕

{動}うむ。うまれる(ウマル)。子をうむ。子がうまれる。物をつくり出す。物ができる。〈類義語〉→産。「産生」「与顔氏女野合而生孔子=顔氏ノ女ト野合シテ孔子ヲ生ム」〔→史記〕

ショウズ{動}はえる(ハユ)。おう(オフ)。おこる。発生する。植物の芽がはえる。「生春草=春草生ズ」「本立而道生=本立チテ道生ズ」〔→論語〕

ショウズ{動}はえる(ハユ)。おう(オフ)。おこる。発生する。植物の芽がはえる。「生春草=春草生ズ」「本立而道生=本立チテ道生ズ」〔→論語〕

{形・名}なま。いきいきとして新しいさま。煮たきしてない。また、そのもの。〈対語〉→熟。〈類義語〉→鮮。「生鮮」

{形・名}なま。いきいきとして新しいさま。煮たきしてない。また、そのもの。〈対語〉→熟。〈類義語〉→鮮。「生鮮」

{名}いきていること。いきているもの。また、いのち。「生物」「生命」「養生喪死=生ヲ養ヒ死ヲ喪フ」〔→孟子〕

{名}いきていること。いきているもの。また、いのち。「生物」「生命」「養生喪死=生ヲ養ヒ死ヲ喪フ」〔→孟子〕

{名}学問をしている若い人。「学生」「生員」「儒生」「諸生」

{名}学問をしている若い人。「学生」「生員」「儒生」「諸生」

{名}自分のことをへりくだって、でし、また、青二才の意を含めていうことば。「晩生(後輩。自称の語)」

{名}自分のことをへりくだって、でし、また、青二才の意を含めていうことば。「晩生(後輩。自称の語)」

{名}中国旧劇の男役。「老生(ふけ役)」「武生(武者役)」

{名}中国旧劇の男役。「老生(ふけ役)」「武生(武者役)」

{形・副}いきながら。いきたまま。「生擒セイキン(いけどり)」「生劫之=生キナガラコレヲ劫サン」〔→史記〕

{形・副}いきながら。いきたまま。「生擒セイキン(いけどり)」「生劫之=生キナガラコレヲ劫サン」〔→史記〕

{形・副}うまれながら。うまれつき。「生来」「人、生而有欲=人、生マレナガラニシテ欲アリ」〔→荀子〕

{形・副}うまれながら。うまれつき。「生来」「人、生而有欲=人、生マレナガラニシテ欲アリ」〔→荀子〕

{形}〔俗〕なれていないさま。未熟なさま。〈対語〉→熟。「生硬」「生路ションルウ(なれないみち)」

{形}〔俗〕なれていないさま。未熟なさま。〈対語〉→熟。「生硬」「生路ションルウ(なれないみち)」

{副}〔俗〕ひどく。非常に。〈類義語〉→死。「生憎(ひどくにくらしい。あやにくと訓じる)」「生怕ションパア(ほんとにこわい)」

〔国〕

{副}〔俗〕ひどく。非常に。〈類義語〉→死。「生憎(ひどくにくらしい。あやにくと訓じる)」「生怕ションパア(ほんとにこわい)」

〔国〕 き。まじりけのない。純な。「生一本キイッポン」「生粋キッスイの江戸っ子」

き。まじりけのない。純な。「生一本キイッポン」「生粋キッスイの江戸っ子」 うぶ。ういういしい。

うぶ。ういういしい。 なる。草木の実がなる。

《解字》

なる。草木の実がなる。

《解字》

会意。「若芽の形+土」で、地上に若芽のはえたさまを示す。いきいきとして新しい意を含む。

《単語家族》

青(あおあお)

会意。「若芽の形+土」で、地上に若芽のはえたさまを示す。いきいきとして新しい意を含む。

《単語家族》

青(あおあお) 清(すみきった)

清(すみきった) 牲(いきている牛)

牲(いきている牛) 姓(うまれによってつける名)

姓(うまれによってつける名) 性(うまれつきのすんだ心)などと同系。

《異字同訓》

うむ/うまれる。 生む/生まれる「新記録を生む。傑作を生む。下町生まれ。京都に生まれる」産む/産まれる「卵を産み付ける。産みの苦しみ。産み月。予定日が来てもなかなか産まれない」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

性(うまれつきのすんだ心)などと同系。

《異字同訓》

うむ/うまれる。 生む/生まれる「新記録を生む。傑作を生む。下町生まれ。京都に生まれる」産む/産まれる「卵を産み付ける。産みの苦しみ。産み月。予定日が来てもなかなか産まれない」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

秧歌 オウカ🔗⭐🔉

【秧歌】

オウカ・ヤンコ もと中国農村の田植え歌。今では歌と踊りとで構成された、フォークダンスのような民族芸術となった。

翁嫗 オウウ🔗⭐🔉

【翁媼】

オウオウ おきなと、おうな。おじいさんと、おばあさん。『翁嫗オウウ』

蓊藹 オウアイ🔗⭐🔉

【蓊鬱】

オウウツ  草木がこんもりと茂るさま。『蓊蔚オウイ・蓊蓊オウオウ・蓊薈オウカイ・蓊藹オウアイ』

草木がこんもりと茂るさま。『蓊蔚オウイ・蓊蓊オウオウ・蓊薈オウカイ・蓊藹オウアイ』 雲や霧がさかんにたちこめるさま。

雲や霧がさかんにたちこめるさま。

草木がこんもりと茂るさま。『蓊蔚オウイ・蓊蓊オウオウ・蓊薈オウカイ・蓊藹オウアイ』

草木がこんもりと茂るさま。『蓊蔚オウイ・蓊蓊オウオウ・蓊薈オウカイ・蓊藹オウアイ』 雲や霧がさかんにたちこめるさま。

雲や霧がさかんにたちこめるさま。

謳詠 オウエイ🔗⭐🔉

【謳歌】

オウカ  うたをうたう。

うたをうたう。 天子などの仁政や徳行をほめたたえる。『謳吟オウギン・謳詠オウエイ・謳唱オウショウ・謳誦オウショウ』「謳歌者不謳歌

天子などの仁政や徳行をほめたたえる。『謳吟オウギン・謳詠オウエイ・謳唱オウショウ・謳誦オウショウ』「謳歌者不謳歌 之子、而謳歌舜=謳歌スル者ハ

之子、而謳歌舜=謳歌スル者ハ ノ子ヲ謳歌セズシテ、舜ヲ謳歌ス」〔→孟子〕

ノ子ヲ謳歌セズシテ、舜ヲ謳歌ス」〔→孟子〕

うたをうたう。

うたをうたう。 天子などの仁政や徳行をほめたたえる。『謳吟オウギン・謳詠オウエイ・謳唱オウショウ・謳誦オウショウ』「謳歌者不謳歌

天子などの仁政や徳行をほめたたえる。『謳吟オウギン・謳詠オウエイ・謳唱オウショウ・謳誦オウショウ』「謳歌者不謳歌 之子、而謳歌舜=謳歌スル者ハ

之子、而謳歌舜=謳歌スル者ハ ノ子ヲ謳歌セズシテ、舜ヲ謳歌ス」〔→孟子〕

ノ子ヲ謳歌セズシテ、舜ヲ謳歌ス」〔→孟子〕

負 おう🔗⭐🔉

【負】

9画 貝部 [三年]

区点=4173 16進=4969 シフトJIS=9589

《常用音訓》フ/お…う/ま…かす/ま…ける

《音読み》 フ

9画 貝部 [三年]

区点=4173 16進=4969 シフトJIS=9589

《常用音訓》フ/お…う/ま…かす/ま…ける

《音読み》 フ /ブ

/ブ /フウ

/フウ 〈f

〈f 〉

《訓読み》 まかす/おう(おふ)/せにする(せにす)/そむく/まける(まく)/まけ

《名付け》 え・おい・ひ・ます

《意味》

〉

《訓読み》 まかす/おう(おふ)/せにする(せにす)/そむく/まける(まく)/まけ

《名付け》 え・おい・ひ・ます

《意味》

{動}おう(オフ)。せなかにのせる。せおう。〈類義語〉→背。「負剣=剣ヲ負フ」「負手曳杖=手ヲ負ヒ、杖ヲ曳ク」〔→礼記〕「負耒耜而自宋之滕=耒耜ヲ負ヒテ宋ヨリ滕ニ之ク」〔→孟子〕

{動}おう(オフ)。せなかにのせる。せおう。〈類義語〉→背。「負剣=剣ヲ負フ」「負手曳杖=手ヲ負ヒ、杖ヲ曳ク」〔→礼記〕「負耒耜而自宋之滕=耒耜ヲ負ヒテ宋ヨリ滕ニ之ク」〔→孟子〕

{動}おう(オフ)。やっかいなものをせおう。やっかいなものを引き受ける。〈類義語〉→担。「負担」「負債」「負罪=罪ヲ負フ」

{動}おう(オフ)。やっかいなものをせおう。やっかいなものを引き受ける。〈類義語〉→担。「負担」「負債」「負罪=罪ヲ負フ」

{動}おう(オフ)。何かを背後において頼りにする。たのむ。「自負」「虎負嵎=虎ハ嵎ヲ負フ」〔→孟子〕

{動}おう(オフ)。何かを背後において頼りにする。たのむ。「自負」「虎負嵎=虎ハ嵎ヲ負フ」〔→孟子〕

{動}せにする(セニス)。せなかをむける。〈同義語〉→背。「負東塾=東塾ヲ負ニス」

{動}せにする(セニス)。せなかをむける。〈同義語〉→背。「負東塾=東塾ヲ負ニス」

{動}そむく。せをむける。そっぽをむく。〈類義語〉→背。「負命毀族=命ニ負キ族ヲ毀ル」〔→史記〕

{動}そむく。せをむける。そっぽをむく。〈類義語〉→背。「負命毀族=命ニ負キ族ヲ毀ル」〔→史記〕

{動・名}まける(マク)。まけ。敵にせをむけてにげる。広く、敵と争って敗れること。転じて、相手よりおとる。〈類義語〉→北。

{動・名}まける(マク)。まけ。敵にせをむけてにげる。広く、敵と争って敗れること。転じて、相手よりおとる。〈類義語〉→北。

{名}数学で、正に対して、零より小さいこと。マイナス。「負数」

〔国〕まける(マク)。値引きする。

《解字》

会意。「人+貝(財貨)」で、人が財貨をせおうことを示す。

《単語家族》

背ハイ(せなか)

{名}数学で、正に対して、零より小さいこと。マイナス。「負数」

〔国〕まける(マク)。値引きする。

《解字》

会意。「人+貝(財貨)」で、人が財貨をせおうことを示す。

《単語家族》

背ハイ(せなか) 北ホク(せをむける)などと同系。

《類義》

敗ハイは、まとまったものがやぶれて二つに割れること。→任

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

北ホク(せをむける)などと同系。

《類義》

敗ハイは、まとまったものがやぶれて二つに割れること。→任

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

9画 貝部 [三年]

区点=4173 16進=4969 シフトJIS=9589

《常用音訓》フ/お…う/ま…かす/ま…ける

《音読み》 フ

9画 貝部 [三年]

区点=4173 16進=4969 シフトJIS=9589

《常用音訓》フ/お…う/ま…かす/ま…ける

《音読み》 フ /ブ

/ブ /フウ

/フウ 〈f

〈f 〉

《訓読み》 まかす/おう(おふ)/せにする(せにす)/そむく/まける(まく)/まけ

《名付け》 え・おい・ひ・ます

《意味》

〉

《訓読み》 まかす/おう(おふ)/せにする(せにす)/そむく/まける(まく)/まけ

《名付け》 え・おい・ひ・ます

《意味》

{動}おう(オフ)。せなかにのせる。せおう。〈類義語〉→背。「負剣=剣ヲ負フ」「負手曳杖=手ヲ負ヒ、杖ヲ曳ク」〔→礼記〕「負耒耜而自宋之滕=耒耜ヲ負ヒテ宋ヨリ滕ニ之ク」〔→孟子〕

{動}おう(オフ)。せなかにのせる。せおう。〈類義語〉→背。「負剣=剣ヲ負フ」「負手曳杖=手ヲ負ヒ、杖ヲ曳ク」〔→礼記〕「負耒耜而自宋之滕=耒耜ヲ負ヒテ宋ヨリ滕ニ之ク」〔→孟子〕

{動}おう(オフ)。やっかいなものをせおう。やっかいなものを引き受ける。〈類義語〉→担。「負担」「負債」「負罪=罪ヲ負フ」

{動}おう(オフ)。やっかいなものをせおう。やっかいなものを引き受ける。〈類義語〉→担。「負担」「負債」「負罪=罪ヲ負フ」

{動}おう(オフ)。何かを背後において頼りにする。たのむ。「自負」「虎負嵎=虎ハ嵎ヲ負フ」〔→孟子〕

{動}おう(オフ)。何かを背後において頼りにする。たのむ。「自負」「虎負嵎=虎ハ嵎ヲ負フ」〔→孟子〕

{動}せにする(セニス)。せなかをむける。〈同義語〉→背。「負東塾=東塾ヲ負ニス」

{動}せにする(セニス)。せなかをむける。〈同義語〉→背。「負東塾=東塾ヲ負ニス」

{動}そむく。せをむける。そっぽをむく。〈類義語〉→背。「負命毀族=命ニ負キ族ヲ毀ル」〔→史記〕

{動}そむく。せをむける。そっぽをむく。〈類義語〉→背。「負命毀族=命ニ負キ族ヲ毀ル」〔→史記〕

{動・名}まける(マク)。まけ。敵にせをむけてにげる。広く、敵と争って敗れること。転じて、相手よりおとる。〈類義語〉→北。

{動・名}まける(マク)。まけ。敵にせをむけてにげる。広く、敵と争って敗れること。転じて、相手よりおとる。〈類義語〉→北。

{名}数学で、正に対して、零より小さいこと。マイナス。「負数」

〔国〕まける(マク)。値引きする。

《解字》

会意。「人+貝(財貨)」で、人が財貨をせおうことを示す。

《単語家族》

背ハイ(せなか)

{名}数学で、正に対して、零より小さいこと。マイナス。「負数」

〔国〕まける(マク)。値引きする。

《解字》

会意。「人+貝(財貨)」で、人が財貨をせおうことを示す。

《単語家族》

背ハイ(せなか) 北ホク(せをむける)などと同系。

《類義》

敗ハイは、まとまったものがやぶれて二つに割れること。→任

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

北ホク(せをむける)などと同系。

《類義》

敗ハイは、まとまったものがやぶれて二つに割れること。→任

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

趁 おう🔗⭐🔉

【趁】

12画 走部

区点=7667 16進=6C63 シフトJIS=E6E1

《音読み》 チン

12画 走部

区点=7667 16進=6C63 シフトJIS=E6E1

《音読み》 チン

〈ch

〈ch n〉

《訓読み》 おう(おふ)

《意味》

n〉

《訓読み》 おう(おふ)

《意味》

{動}おう(オフ)。はなれずにぴったりと後からついていく。すきまなく追う。

{動}おう(オフ)。はなれずにぴったりと後からついていく。すきまなく追う。

{動}間にあうようにいく。はせつける。

{動}間にあうようにいく。はせつける。

{動}つけこむ。機会をうまく利用する。すきに乗じる。「趁時チンジ」

{動}つけこむ。機会をうまく利用する。すきに乗じる。「趁時チンジ」

チンス{動}定時の船や車に乗りこむ。便乗する。「趁船チンセン」「一江春月趁魚船=一江ノ春月魚船ニ趁ス」〔→黄庭堅〕

チンス{動}定時の船や車に乗りこむ。便乗する。「趁船チンセン」「一江春月趁魚船=一江ノ春月魚船ニ趁ス」〔→黄庭堅〕

{動}ふむ、重みをかけてふみのばす。▽碾テンに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音シン)は、髪の毛がびっしりと生えていることを示す字で、すき間がない、という基本義を持つ。趁チンはそれを音符とし、走を加えた字で、間をおかずぴったりとくっついていくこと。

{動}ふむ、重みをかけてふみのばす。▽碾テンに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音シン)は、髪の毛がびっしりと生えていることを示す字で、すき間がない、という基本義を持つ。趁チンはそれを音符とし、走を加えた字で、間をおかずぴったりとくっついていくこと。

12画 走部

区点=7667 16進=6C63 シフトJIS=E6E1

《音読み》 チン

12画 走部

区点=7667 16進=6C63 シフトJIS=E6E1

《音読み》 チン

〈ch

〈ch n〉

《訓読み》 おう(おふ)

《意味》

n〉

《訓読み》 おう(おふ)

《意味》

{動}おう(オフ)。はなれずにぴったりと後からついていく。すきまなく追う。

{動}おう(オフ)。はなれずにぴったりと後からついていく。すきまなく追う。

{動}間にあうようにいく。はせつける。

{動}間にあうようにいく。はせつける。

{動}つけこむ。機会をうまく利用する。すきに乗じる。「趁時チンジ」

{動}つけこむ。機会をうまく利用する。すきに乗じる。「趁時チンジ」

チンス{動}定時の船や車に乗りこむ。便乗する。「趁船チンセン」「一江春月趁魚船=一江ノ春月魚船ニ趁ス」〔→黄庭堅〕

チンス{動}定時の船や車に乗りこむ。便乗する。「趁船チンセン」「一江春月趁魚船=一江ノ春月魚船ニ趁ス」〔→黄庭堅〕

{動}ふむ、重みをかけてふみのばす。▽碾テンに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音シン)は、髪の毛がびっしりと生えていることを示す字で、すき間がない、という基本義を持つ。趁チンはそれを音符とし、走を加えた字で、間をおかずぴったりとくっついていくこと。

{動}ふむ、重みをかけてふみのばす。▽碾テンに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音シン)は、髪の毛がびっしりと生えていることを示す字で、すき間がない、という基本義を持つ。趁チンはそれを音符とし、走を加えた字で、間をおかずぴったりとくっついていくこと。

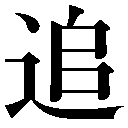

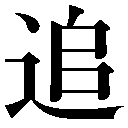

追 おう🔗⭐🔉

【追】

9画

9画  部 [三年]

区点=3641 16進=4449 シフトJIS=92C7

《常用音訓》ツイ/お…う

《音読み》 ツイ

部 [三年]

区点=3641 16進=4449 シフトJIS=92C7

《常用音訓》ツイ/お…う

《音読み》 ツイ

〈zhu

〈zhu 〉

《訓読み》 おう(おふ)

《意味》

〉

《訓読み》 おう(おふ)

《意味》

{動}おう(オフ)。先にいくもののあとをおう。ルートをたどっておいかける。〈類義語〉→逐チク。「追跡」「追我者誰也=我ヲ追フ者ハ誰ゾヤ」〔→孟子〕

{動}おう(オフ)。先にいくもののあとをおう。ルートをたどっておいかける。〈類義語〉→逐チク。「追跡」「追我者誰也=我ヲ追フ者ハ誰ゾヤ」〔→孟子〕

{動}おう(オフ)。事のすんだあとからおいかけて、必要な事をつけ加える。「追記」「追認」

{動}おう(オフ)。事のすんだあとからおいかけて、必要な事をつけ加える。「追記」「追認」

{動}おう(オフ)。逃がさないようにつかまえる。おいつく。〈類義語〉→及。「追及」「来者猶可追=来タル者ハナホ追フベシ」〔→論語〕

《解字》

形声。右側の字(音タイ・ツイ)は、物を積み重ねたさまを描いた象形文字。堆タイと同じ。追においては音をあらわすだけで、その原義とは関係がない。

《単語家族》

順や循ジュン(あとに従う)は、追の語尾が転じた語で、追と同系。

《類義》

逐チクは、つつくようにしておい払うこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}おう(オフ)。逃がさないようにつかまえる。おいつく。〈類義語〉→及。「追及」「来者猶可追=来タル者ハナホ追フベシ」〔→論語〕

《解字》

形声。右側の字(音タイ・ツイ)は、物を積み重ねたさまを描いた象形文字。堆タイと同じ。追においては音をあらわすだけで、その原義とは関係がない。

《単語家族》

順や循ジュン(あとに従う)は、追の語尾が転じた語で、追と同系。

《類義》

逐チクは、つつくようにしておい払うこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画

9画  部 [三年]

区点=3641 16進=4449 シフトJIS=92C7

《常用音訓》ツイ/お…う

《音読み》 ツイ

部 [三年]

区点=3641 16進=4449 シフトJIS=92C7

《常用音訓》ツイ/お…う

《音読み》 ツイ

〈zhu

〈zhu 〉

《訓読み》 おう(おふ)

《意味》

〉

《訓読み》 おう(おふ)

《意味》

{動}おう(オフ)。先にいくもののあとをおう。ルートをたどっておいかける。〈類義語〉→逐チク。「追跡」「追我者誰也=我ヲ追フ者ハ誰ゾヤ」〔→孟子〕

{動}おう(オフ)。先にいくもののあとをおう。ルートをたどっておいかける。〈類義語〉→逐チク。「追跡」「追我者誰也=我ヲ追フ者ハ誰ゾヤ」〔→孟子〕

{動}おう(オフ)。事のすんだあとからおいかけて、必要な事をつけ加える。「追記」「追認」

{動}おう(オフ)。事のすんだあとからおいかけて、必要な事をつけ加える。「追記」「追認」

{動}おう(オフ)。逃がさないようにつかまえる。おいつく。〈類義語〉→及。「追及」「来者猶可追=来タル者ハナホ追フベシ」〔→論語〕

《解字》

形声。右側の字(音タイ・ツイ)は、物を積み重ねたさまを描いた象形文字。堆タイと同じ。追においては音をあらわすだけで、その原義とは関係がない。

《単語家族》

順や循ジュン(あとに従う)は、追の語尾が転じた語で、追と同系。

《類義》

逐チクは、つつくようにしておい払うこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}おう(オフ)。逃がさないようにつかまえる。おいつく。〈類義語〉→及。「追及」「来者猶可追=来タル者ハナホ追フベシ」〔→論語〕

《解字》

形声。右側の字(音タイ・ツイ)は、物を積み重ねたさまを描いた象形文字。堆タイと同じ。追においては音をあらわすだけで、その原義とは関係がない。

《単語家族》

順や循ジュン(あとに従う)は、追の語尾が転じた語で、追と同系。

《類義》

逐チクは、つつくようにしておい払うこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

逐 おう🔗⭐🔉

【逐】

10画

10画  部 [常用漢字]

区点=3564 16進=4360 シフトJIS=9280

《常用音訓》チク

《音読み》 チク

部 [常用漢字]

区点=3564 16進=4360 シフトJIS=9280

《常用音訓》チク

《音読み》 チク /ジク(ヂク)

/ジク(ヂク) 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 おう(おふ)

《意味》

〉

《訓読み》 おう(おふ)

《意味》

{動}おう(オフ)。あとをつけて、一歩一歩とおいこむ。おいつめる。また、あとをおいかける。「逐獣者目不見太山=獣ヲ逐フ者ハ目太山ヲ見ズ」〔→淮南子〕

{動}おう(オフ)。あとをつけて、一歩一歩とおいこむ。おいつめる。また、あとをおいかける。「逐獣者目不見太山=獣ヲ逐フ者ハ目太山ヲ見ズ」〔→淮南子〕

{動}おう(オフ)。うしろからつつくようにして、おい払う。「非秦者去、為客者逐=秦ニアラザル者ハ去ケ、客タル者ハ逐フ」〔→史記〕

{動}おう(オフ)。うしろからつつくようにして、おい払う。「非秦者去、為客者逐=秦ニアラザル者ハ去ケ、客タル者ハ逐フ」〔→史記〕

{動}おう(オフ)。順に従って一つ一つとつめていく。一つ一つ次々に当たっていく。「逐字解釈=字ヲ逐ツテ解釈ス」

《解字》

会意。「豕(いのしし)+

{動}おう(オフ)。順に従って一つ一つとつめていく。一つ一つ次々に当たっていく。「逐字解釈=字ヲ逐ツテ解釈ス」

《解字》

会意。「豕(いのしし)+ 」で、いのししをおいつめることをあらわす。

《単語家族》

琢タク(とんとんたたいて玉のかどをとる)

」で、いのししをおいつめることをあらわす。

《単語家族》

琢タク(とんとんたたいて玉のかどをとる) 啄タク(とんとんとつつく)と同系。また、守(かかえこんで放さない)・狩(獣をとりかこんでとる)・囚(囲いの中に入れた人)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

啄タク(とんとんとつつく)と同系。また、守(かかえこんで放さない)・狩(獣をとりかこんでとる)・囚(囲いの中に入れた人)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

10画

10画  部 [常用漢字]

区点=3564 16進=4360 シフトJIS=9280

《常用音訓》チク

《音読み》 チク

部 [常用漢字]

区点=3564 16進=4360 シフトJIS=9280

《常用音訓》チク

《音読み》 チク /ジク(ヂク)

/ジク(ヂク) 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 おう(おふ)

《意味》

〉

《訓読み》 おう(おふ)

《意味》

{動}おう(オフ)。あとをつけて、一歩一歩とおいこむ。おいつめる。また、あとをおいかける。「逐獣者目不見太山=獣ヲ逐フ者ハ目太山ヲ見ズ」〔→淮南子〕

{動}おう(オフ)。あとをつけて、一歩一歩とおいこむ。おいつめる。また、あとをおいかける。「逐獣者目不見太山=獣ヲ逐フ者ハ目太山ヲ見ズ」〔→淮南子〕

{動}おう(オフ)。うしろからつつくようにして、おい払う。「非秦者去、為客者逐=秦ニアラザル者ハ去ケ、客タル者ハ逐フ」〔→史記〕

{動}おう(オフ)。うしろからつつくようにして、おい払う。「非秦者去、為客者逐=秦ニアラザル者ハ去ケ、客タル者ハ逐フ」〔→史記〕

{動}おう(オフ)。順に従って一つ一つとつめていく。一つ一つ次々に当たっていく。「逐字解釈=字ヲ逐ツテ解釈ス」

《解字》

会意。「豕(いのしし)+

{動}おう(オフ)。順に従って一つ一つとつめていく。一つ一つ次々に当たっていく。「逐字解釈=字ヲ逐ツテ解釈ス」

《解字》

会意。「豕(いのしし)+ 」で、いのししをおいつめることをあらわす。

《単語家族》

琢タク(とんとんたたいて玉のかどをとる)

」で、いのししをおいつめることをあらわす。

《単語家族》

琢タク(とんとんたたいて玉のかどをとる) 啄タク(とんとんとつつく)と同系。また、守(かかえこんで放さない)・狩(獣をとりかこんでとる)・囚(囲いの中に入れた人)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

啄タク(とんとんとつつく)と同系。また、守(かかえこんで放さない)・狩(獣をとりかこんでとる)・囚(囲いの中に入れた人)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

鶯衣 オウイ🔗⭐🔉

【鶯衣】

オウイ うぐいすの羽毛。

鶯花 オウカ🔗⭐🔉

【鶯花】

オウカ  うぐいすと、はな。春らしいけしきのこと。

うぐいすと、はな。春らしいけしきのこと。 はなやかな芸妓・妓女のたとえ。

はなやかな芸妓・妓女のたとえ。

うぐいすと、はな。春らしいけしきのこと。

うぐいすと、はな。春らしいけしきのこと。 はなやかな芸妓・妓女のたとえ。

はなやかな芸妓・妓女のたとえ。

鶯燕 オウエン🔗⭐🔉

【鶯燕】

オウエン  うぐいすと、つばめ。ともに春の鳥。はなやかな春げしき。

うぐいすと、つばめ。ともに春の鳥。はなやかな春げしき。 芸妓・妓女のたとえ。

芸妓・妓女のたとえ。

うぐいすと、つばめ。ともに春の鳥。はなやかな春げしき。

うぐいすと、つばめ。ともに春の鳥。はなやかな春げしき。 芸妓・妓女のたとえ。

芸妓・妓女のたとえ。

漢字源に「おう」で始まるの検索結果 1-45。もっと読み込む