複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (63)

しち【質】🔗⭐🔉

しち‐いれ【質入れ】🔗⭐🔉

しち‐いれ【質入れ】

①借金の担保として、物品を質屋に預けること。

②〔法〕目的物を債権者に引き渡して質権を設定すること。

⇒しちいれ‐うらがき【質入裏書】

⇒しちいれ‐しょうけん【質入証券】

しちいれ‐うらがき【質入裏書】🔗⭐🔉

しちいれ‐うらがき【質入裏書】

質権の設定を目的として一般の指図証券または質入証券上になされる裏書。

⇒しち‐いれ【質入れ】

しちいれ‐しょうけん【質入証券】🔗⭐🔉

しちいれ‐しょうけん【質入証券】

倉庫証券の一種。寄託者の請求によって預り証券に添えて発行され、寄託物上に質権を設定するために用いるもの。

⇒しち‐いれ【質入れ】

しち‐うけ【質請け】🔗⭐🔉

しち‐うけ【質請け】

質に入れた物を請け出すこと。

しち‐おき【質置き】🔗⭐🔉

しち‐おき【質置き】

質入れすること。

⇒しちおき‐ぬし【質置き主】

しちおき‐ぬし【質置き主】🔗⭐🔉

しちおき‐ぬし【質置き主】

質入れをする人。

⇒しち‐おき【質置き】

しち‐ぎょう【質業】‥ゲフ🔗⭐🔉

しち‐ぎょう【質業】‥ゲフ

質屋を業とすること。

しち‐ぐさ【質草・質種】🔗⭐🔉

しち‐ぐさ【質草・質種】

質に置く物品。しちだね。杉村楚人冠、雪の凶作地「件数の斯く減じたるは窮民の―が次第に減少したるを示すなり」

しち‐ぐら【質倉】🔗⭐🔉

しち‐ぐら【質倉】

質物を入れておく倉。

しち‐けいやく【質契約】🔗⭐🔉

しち‐けいやく【質契約】

質権を設定する契約。

しち‐けん【質券】🔗⭐🔉

しち‐けん【質券】

質の手形。しちふだ。

しち‐けん【質権】🔗⭐🔉

しち‐けん【質権】

〔法〕債権者が債務者または第三者(物上保証人)の所有物を占有し、弁済がない場合その物から他の債権者に優先して弁済を受けうる権利。担保物権の一種。

⇒しちけん‐しゃ【質権者】

⇒しちけん‐せってい‐しゃ【質権設定者】

しちけん‐しゃ【質権者】🔗⭐🔉

しちけん‐しゃ【質権者】

質権を有する者。質取主しちとりぬし。

⇒しち‐けん【質権】

しちけん‐せってい‐しゃ【質権設定者】🔗⭐🔉

しちけん‐せってい‐しゃ【質権設定者】

自己の所有物に質権を設定した債務者または第三者(物上保証人)。質入人しちいれにん。質置主しちおきぬし。

⇒しち‐けん【質権】

しち‐ざい【質材】🔗⭐🔉

しち‐ざい【質材】

質に入れる物。質草。抵当物。

しち‐しょう【質商】‥シヤウ🔗⭐🔉

しち‐しょう【質商】‥シヤウ

質屋。質屋営業。

しち‐だね【質種】🔗⭐🔉

しち‐だね【質種】

質草しちぐさ。世間胸算用5「―もなく」

しち‐ち【質地】🔗⭐🔉

しち‐ち【質地】

土地を質入れすること。質入れした土地。「―小作」

しち‐ながれ【質流れ】🔗⭐🔉

しち‐ながれ【質流れ】

質入れして借りた金を期限までに返済できなかったため、質草が質屋の所有になること。また、そうなった品物。「―品」

○質に置くしちにおく🔗⭐🔉

○質に置くしちにおく

質入れする。財物を質屋に預ける。質に入れる。

⇒しち【質】

○質に取るしちにとる🔗⭐🔉

○質に取るしちにとる

質として預かる。

⇒しち【質】

しち‐にん【質人】

ひとじち。〈日葡辞書〉

しちにんのさむらい【七人の侍】‥サムラヒ

黒沢明監督の映画。1954年作。貧しい農民が流れ者の7人の侍を雇って野盗団の襲撃から村を防衛する、リアリズムに徹した時代劇。三船敏郎・志村喬ら出演。

しちにん‐ばり【七人張】

六人で弓をたわめ、他の一人がこれに弦を掛けるほどの強弓。

しち‐ねん【七年】

1年の7倍。

⇒しちねん‐き【七年忌】

⇒しちねん‐せんそう【七年戦争】

⇒しちねん‐みそ【七年味噌】

⇒しちねん‐もの【七年物】

しち‐ねん【失念】

⇒しつねん。狂言、鈍根草「御―はござるまい」

しちねん‐き【七年忌】

(→)七回忌に同じ。

⇒しち‐ねん【七年】

しちねん‐せんそう【七年戦争】‥サウ

1756〜63年にイギリスの財政援助を受けるプロイセンとオーストリア・ロシア・フランスおよびその同盟国との間に行われた戦争。フリードリヒ大王の指揮とロシアの離反とにより、プロイセンはシレジア領有を確保、他方フランスはイギリスとの植民地争奪に敗れ、カナダ・インドを喪失。→クライヴ。

⇒しち‐ねん【七年】

しちねん‐みそ【七年味噌】

仕込んでから7年目の味噌。東北地方で、毎年味噌を仕込む時一桶余分に造り、飢饉に備えて貯えたという。

⇒しち‐ねん【七年】

しちねん‐もの【七年物】

時を経たもの。老いたもの。特に、獣などの年を経て、すごみをおびたものにいう。浄瑠璃、百日曾我「―の男鹿、やつまたの角ふり立て」

⇒しち‐ねん【七年】

しちのじ‐づくし【七の字尽し】

「七」の字のつくことばを多く連ねること。また、その詩歌や文章。70歳の賀の祝いなどに書く。

しち‐の‐ず【七の図】‥ヅ

(灸や鍼はりの点の図に由来するという)人の尻の上部。浄瑠璃、心中宵庚申「裾―まで引つからげ」

しち‐は【七八】

①さいころでする博奕ばくちで、いちかばちか、勝負を一度に賭けること。日葡辞書「シチハニカクル、また、シチハガケヲスル、また、シチハニスル」

②商売などで、思いきって冒険をすること。日葡辞書「シチハニシテ、または、カケテワタル」

しち‐はいせん【七俳仙】

松永貞徳門下の野々口立圃りゅうほ・松江重頼・山本西武さいむ・鶏冠井令徳かえでいりょうとく・安原貞室・北村季吟・高瀬梅盛の7人の称。貞門の七俳仙。

しちはくし‐けんぱく‐じけん【七博士建白事件】

日露戦争前年の1903年(明治36)、戸水寛人・金井延ら東大教授を中心とした7人の博士が対露開戦を迫った事件。

しち‐にん【質人】🔗⭐🔉

しち‐にん【質人】

ひとじち。〈日葡辞書〉

○質八を置くしちはちをおく🔗⭐🔉

○質八を置くしちはちをおく

(「質」の音が「七」と同じであるから、「八」と続けて語呂を合わせていう)質入れする。

⇒しち【質】

しち‐ばり【しち針】

着物の裏のくけ糸が誤って表に出たもの。

しち‐はん【七半】

博奕ばくちの(→)「ちょぼいち」に同じ。古今著聞集12「侍ども―といふ事を好みて」

しちばんにっき【七番日記】

句日記。小林一茶著。1810〜18年(文化7〜文政1)の日々の行事や見聞および作句、俳諧歌、知友の句などを録する。

しち‐ぶ【七分】

10分の7。7割。また、100分の7。

⇒しちぶ‐がゆ【七分粥】

⇒しちぶ‐さんぶ【七分三分】

⇒しちぶ‐そで【七分袖】

⇒しちぶ‐づき【七分搗き】

⇒しちぶ‐つみきん【七分積金】

しちぶ‐がゆ【七分粥】

米1に対し水7の割合で煮た粥。

⇒しち‐ぶ【七分】

しち‐ふくじん【七福神】

①七柱の福徳の神。大黒天・蛭子えびす・毘沙門天・弁財天・福禄寿・寿老人・布袋ほてい。→宝船。

②山田流箏曲の曲名。中能島検校作曲。江戸下町の地名尽しを詠み込む。長唄・江戸端唄・常磐津などにも同名曲がある。

⇒しちふくじん‐おどり【七福神踊】

⇒しちふくじん‐とうぞく【七福神盗賊】

⇒しちふくじん‐もうで【七福神詣で】

しちふくじん‐おどり【七福神踊】‥ヲドリ

祭礼で、七福神に仮装してする踊。

⇒しち‐ふくじん【七福神】

しちふくじん‐とうぞく【七福神盗賊】‥タウ‥

七福神の装なりをして忍び入る盗賊。室町時代の末に、「福神がきた」として、この盗賊に財物を与えることがあったという。

⇒しち‐ふくじん【七福神】

しちふくじん‐もうで【七福神詣で】‥マウデ

新年に七福神の社寺を巡拝して福徳を祈ること。しちふくまいり。〈[季]新年〉

⇒しち‐ふくじん【七福神】

しちぶ‐さんぶ【七分三分】

物事の割合や成功・当否の可能性が7割と3割であること。

⇒しち‐ぶ【七分】

しちぶ‐しゅう【七部集】‥シフ

①「俳諧七部集」の略称。

②「俳諧七部集」にならって一家または一派の撰集から主なもの7部をえらんだ集。蕪村七部集の類。

しちぶ‐そで【七分袖】

通常の袖丈の七分程度の長さの袖。肩から手首と肘との中間までのもの。スリー‐クオーター‐スリーブ。

⇒しち‐ぶ【七分】

しち‐ふだ【質札】

質契約の証として質屋が質置主に交付する証券。一種の免責証券で、その質物を請け出す証票ともなる。しちのふだ。

しち‐ぶつ【七仏】

〔仏〕

①過去七仏の略。

②七仏薬師の略。

⇒しちぶつ‐やくし【七仏薬師】

⇒しちぶつやくし‐ほう【七仏薬師法】

⇒七仏通戒偈

しちぶ‐づき【七分搗き】

精米歩合の一つ。玄米を搗いて外側の種皮・外胚乳・胚などの7割を取り去ること。また、その米。

⇒しち‐ぶ【七分】

しち‐ふだ【質札】🔗⭐🔉

しち‐ふだ【質札】

質契約の証として質屋が質置主に交付する証券。一種の免責証券で、その質物を請け出す証票ともなる。しちのふだ。

しち‐ぼうこう【質奉公】🔗⭐🔉

しち‐ぼうこう【質奉公】

江戸時代に行われた人質ひとじちの一種。身代金みのしろきんを受け取る代りに、債権者の家に一定期間住み込み奉公すること。質物しちもつ奉公。

しち‐もつ【質物】🔗⭐🔉

しち‐もつ【質物】

質にあずける品物。債務の担保として提供された物品。しちぐさ。典物てんぶつ。日本永代蔵4「たくみて置き捨ての―」

⇒しちもつ‐ほうこう【質物奉公】

しちもつ‐ほうこう【質物奉公】🔗⭐🔉

しちもつ‐ほうこう【質物奉公】

(→)質奉公に同じ。

⇒しち‐もつ【質物】

しち‐や【質屋】🔗⭐🔉

しち‐や【質屋】

質物しちもつを担保として質入主に金銭を貸し付けることを業とする者。また、その店。江戸時代の重要な庶民金融機関。中世には土倉どそうと呼んだ。質店。

しつ【質】🔗⭐🔉

しつ【質】

①生れつき。天性。「天成の―」

②内容。中味。価値。「―が落ちる」「量より―」

③(quality)物がそれとして存在するあり方。性質。↔量。

㋐対象を他の対象と区別する特色となっているもの。非感覚的な面をも含む。「どのような」という問いに対する事物のあり方。

㋑論理学では、命題の肯定・否定をいう。

→しち(質)

しつ‐かん【質感】🔗⭐🔉

しつ‐かん【質感】

①材料の性質の違いから受ける感じ。

②その材料が本来もっている感じ。「この絵は服の―が良く出ている」

しつ‐ぎ【質疑】🔗⭐🔉

しつ‐ぎ【質疑】

疑いある所を問いただすこと。質問。「―に応ずる」

⇒しつぎ‐おうとう【質疑応答】

しつぎ‐おうとう【質疑応答】‥タフ🔗⭐🔉

しつぎ‐おうとう【質疑応答】‥タフ

質問とそれに対する回答・答弁。

⇒しつ‐ぎ【質疑】

しつ‐ざい【質剤】🔗⭐🔉

しつ‐ざい【質剤】

[周礼天官、小宰「売買を聴するに質剤を以てす」]中国古代の割符わりふに始まる融通手形。大きいものを「質」といい、小さいものを「剤」という。官がこれを発行し、交易の際に買主から売主に与えて取引の証左とする。

しつ‐じつ【質実】🔗⭐🔉

しつ‐じつ【質実】

飾りけなくまじめなこと。「―な気風」

⇒しつじつ‐ごうけん【質実剛健】

しつじつ‐ごうけん【質実剛健】‥ガウ‥🔗⭐🔉

しつじつ‐ごうけん【質実剛健】‥ガウ‥

飾り気がなく真面目で、強くしっかりしていること。

⇒しつ‐じつ【質実】

しっ‐そ【質素】🔗⭐🔉

しっ‐そ【質素】

①かざらないこと。質朴なこと。

②おごらず、つつましいこと。倹約なこと。「―な生活」

しっ‐ち【質地】🔗⭐🔉

しっ‐ち【質地】

⇒しちち。

⇒しっち‐そうどう【質地騒動】

しっち‐そうどう【質地騒動】‥サウ‥🔗⭐🔉

しっち‐そうどう【質地騒動】‥サウ‥

1722年(享保7)の幕府の質流禁止令を徳政と解釈した質入れ人らが起こした質地取り戻し騒動。幕府は騒動を鎮圧し、翌年禁止令を撤回。出羽村山郡長瀞ながとろ村と越後頸城くびき郡幕府蔵入地の事件が特に有名。

⇒しっ‐ち【質地】

しっ‐ちょく【質直】🔗⭐🔉

しっ‐ちょく【質直】

質朴で正直なこと。じみでまじめなこと。

しつ‐てき【質的】🔗⭐🔉

しつ‐てき【質的】

質に関するさま。「生活の―向上」「―な問題」↔量的。

⇒しつてき‐ちょうさ【質的調査】

しつてき‐ちょうさ【質的調査】‥テウ‥🔗⭐🔉

しつてき‐ちょうさ【質的調査】‥テウ‥

社会調査で、少数の事例について数量的・統計的方法によらずに個別の意味や解釈を重視した調査。事例調査。

⇒しつ‐てき【質的】

しつ‐てん【質点】🔗⭐🔉

しつ‐てん【質点】

〔理〕(質量だけを持つ点の意)全質量が質量中心に集中した、大きさ・形のない仮想的な物体。通常の物体(例えば地球)でも、その大きさが全体(例えば太陽系)からみて十分に小さい時には、これを質点とみなし得る。

⇒しつてん‐けい【質点系】

しつてん‐けい【質点系】🔗⭐🔉

しつてん‐けい【質点系】

2個以上の質点から成る力学的体系。

⇒しつ‐てん【質点】

しつ‐ぼく【質朴・質樸】🔗⭐🔉

しつ‐ぼく【質朴・質樸】

①自然のままで、人為の加わらないこと。

②かざりけがなく律儀なこと。純朴。「―な村人」

しつ‐もん【質問】🔗⭐🔉

しつ‐もん【質問】

疑問または理由を問いただすこと。「―に応ずる」

⇒しつもんし‐ほう【質問紙法】

しつもんし‐ほう【質問紙法】‥ハフ🔗⭐🔉

しつもんし‐ほう【質問紙法】‥ハフ

調査・研究しようと思う事項についてあらかじめ用意した質問用紙によって回答を求め、それを分析して心的過程や態度などを明らかにしようとする方法。性格検査の一つ。

⇒しつ‐もん【質問】

しつ‐りょう【質料】‥レウ🔗⭐🔉

しつ‐りょう【質料】‥レウ

〔哲〕(matter イギリス・hyle ギリシア・materia ラテン)形相(形・構造)を具えることによって初めて一定の事物となる材料的なもの。アリストテレスは、質料を形相と共に存在の根本原理と考えた。例えば家の構造は形相で材木や石材は質料。→デュナミス。

⇒しつりょう‐いん【質料因】

しつ‐りょう【質量】‥リヤウ🔗⭐🔉

しつ‐りょう【質量】‥リヤウ

〔理〕(mass)物体が有する固有の量。物体の重量とは区別される。力が物体を動かそうとする時に物体の慣性によって生じる抵抗の度合を示す量(慣性質量)として定義され、他方万有引力の法則から2物体間に働く引力がおのおのの質量(重力質量)の積に比例するとして定義される。実験によれば、両質量は同等である。単位はキログラム、またはグラム。→静止質量。

⇒しつりょう‐けっそん【質量欠損】

⇒しつりょう‐さよう‐の‐ほうそく【質量作用の法則】

⇒しつりょう‐すう【質量数】

⇒しつりょう‐スペクトル【質量スペクトル】

⇒しつりょう‐ちゅうしん【質量中心】

⇒しつりょうふへん‐の‐ほうそく【質量不変の法則】

⇒しつりょう‐ぶんせき‐き【質量分析器】

⇒しつりょう‐ほぞんそく【質量保存則】

しつりょう‐いん【質料因】‥レウ‥🔗⭐🔉

しつりょう‐いん【質料因】‥レウ‥

アリストテレスの説いた四原因の一つ。これを家屋の建築にたとえれば、質料因は建築に使用する資材。→原因2

⇒しつ‐りょう【質料】

しつりょう‐けっそん【質量欠損】‥リヤウ‥🔗⭐🔉

しつりょう‐けっそん【質量欠損】‥リヤウ‥

原子核の質量は、それを構成する中性子と陽子との質量の総和より約1パーセントほど小さい。この差を質量欠損という。中性子と陽子とが原子核を構成する時にこれだけの質量を失い、原子核の結合エネルギーに転化する。

⇒しつ‐りょう【質量】

しつりょう‐さよう‐の‐ほうそく【質量作用の法則】‥リヤウ‥ハフ‥🔗⭐🔉

しつりょう‐さよう‐の‐ほうそく【質量作用の法則】‥リヤウ‥ハフ‥

(law of mass action)化学反応aA+bB=mM+nNが化学平衡にあるとき、[M]m[N]n/[A]a[B]b=K([ ]は濃度を表す)におけるKは温度・圧力を定めると定数になるという法則。定数Kを平衡定数という。1864年、ノルウェーの数学者グルベルグ(C. M. Guldberg1836〜1902)と化学者ウォーゲ(P. Waage1833〜1900)とが提出。

⇒しつ‐りょう【質量】

しつりょう‐すう【質量数】‥リヤウ‥🔗⭐🔉

しつりょう‐すう【質量数】‥リヤウ‥

原子核を構成する核子(陽子と中性子)の総数。

⇒しつ‐りょう【質量】

しつりょう‐スペクトル【質量スペクトル】‥リヤウ‥🔗⭐🔉

しつりょう‐スペクトル【質量スペクトル】‥リヤウ‥

質量分析器で得られた試料のスペクトル。分子量の決定、原子質量の精密測定、同位体存在比、元素分析、物質の特定等に用いる。

⇒しつ‐りょう【質量】

しつりょう‐ちゅうしん【質量中心】‥リヤウ‥🔗⭐🔉

しつりょう‐ちゅうしん【質量中心】‥リヤウ‥

物体または質点系の質量の分布を平均して求められる1点。重心と一致する。→重心。

⇒しつ‐りょう【質量】

しつりょうふへん‐の‐ほうそく【質量不変の法則】‥リヤウ‥ハフ‥🔗⭐🔉

しつりょうふへん‐の‐ほうそく【質量不変の法則】‥リヤウ‥ハフ‥

(→)質量保存則に同じ。

⇒しつ‐りょう【質量】

しつりょう‐ぶんせき‐き【質量分析器】‥リヤウ‥🔗⭐🔉

しつりょう‐ぶんせき‐き【質量分析器】‥リヤウ‥

イオンの質量を測定する装置。磁場と電場を用いて、イオンの運動する方向やエネルギーが違っても、質量の等しいものが1点に集まるような集束を行なって、イオンをふるい分ける。

⇒しつ‐りょう【質量】

しつりょう‐ほぞんそく【質量保存則】‥リヤウ‥🔗⭐🔉

しつりょう‐ほぞんそく【質量保存則】‥リヤウ‥

化学変化の前後における諸物質の質量の総和は不変であるという法則。1774年ラヴォアジエが発見。質量不変の法則。

⇒しつ‐りょう【質量】

ただ・す【正す・糺す・質す】🔗⭐🔉

ただ・す【正す・糺す・質す】

〔他五〕

①《正》正しくする。改めなおす。源氏物語若菜下「ややもすれば堪へぬ喜びの涙ともすれば落ちつつ、目をさへのごひ―・して」。日葡辞書「スヂメヲタダス」。「誤りを―・す」「姿勢を―・す」「襟を―・す」

②《糺》罪過の有無を追及する。詮議せんぎする。源氏物語賢木「なほざりごとをまづや―・さむ」。「事の実否を―・す」

③《質》問うてたしかめる。質問する。尾崎紅葉、浮木丸「其士の衣服容貌を―・しけるに」。「真意を―・す」

たち【質】🔗⭐🔉

たち【質】

①人の性質・体質。生れつき。しょう。「内気な―」

②物事の性質。品質。「―の悪いいたずら」

む‐かわり【身代・質】ムカハリ🔗⭐🔉

む‐かわり【身代・質】ムカハリ

(ムはミの古形)身代り。人質ひとじち。皇極紀(岩崎本)平安中期点「百済の質ムカハリ」

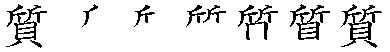

[漢]質🔗⭐🔉

質 字形

筆順

筆順

〔貝部8画/15画/教育/2833・3C41〕

〔音〕シツ(漢) シチ(呉) チ(呉)(漢)

〔訓〕たち・ただす (名)もと・すなお・ただ

[意味]

[一]シツ

①うまれつき。もちまえ(のたち)。「蒲柳ほりゅうの質」「性質・体質・悪質・神経質」

②物の本来の中身。生地きじ。(対)量。「量より質」「物質・質料・地質」

③ありのまま。かざりけがない。(対)文。「質実・質素・文質彬彬ひんぴん」

④問いただす。「質問・質疑」

[二]チ・シチ取り引き・約束の保証として相手方にあずけておくもの。抵当。かた。「質しちにとる」「質物しちもつ・言質げんち・入質にゅうしち」▶㋓は「シチ」とよむ場合が多い。

[解字]

会意。上半部は、「斤」を並べて、二つの物の重さが等しい、相当する、の意。「貝」(=財貨)を加えて、財貨に相当する物、すなわち㋓の意。[貭]は異体字。

[下ツキ

悪質・異質・音質・核質・角質・革質・器質・気質・均質・形質・言質・膠質・硬質・骨質・材質・紙質・資質・実質・上質・水質・髄質・性質・腺病質・素質・体質・対質・地質・天質・等質・同質・特質・土質・軟質・肉質・入質・媒質・菲質・皮質・美質・品質・稟質・物質・文質彬彬・変質・本質・膜質・木質・溶質・良質・麗質

〔貝部8画/15画/教育/2833・3C41〕

〔音〕シツ(漢) シチ(呉) チ(呉)(漢)

〔訓〕たち・ただす (名)もと・すなお・ただ

[意味]

[一]シツ

①うまれつき。もちまえ(のたち)。「蒲柳ほりゅうの質」「性質・体質・悪質・神経質」

②物の本来の中身。生地きじ。(対)量。「量より質」「物質・質料・地質」

③ありのまま。かざりけがない。(対)文。「質実・質素・文質彬彬ひんぴん」

④問いただす。「質問・質疑」

[二]チ・シチ取り引き・約束の保証として相手方にあずけておくもの。抵当。かた。「質しちにとる」「質物しちもつ・言質げんち・入質にゅうしち」▶㋓は「シチ」とよむ場合が多い。

[解字]

会意。上半部は、「斤」を並べて、二つの物の重さが等しい、相当する、の意。「貝」(=財貨)を加えて、財貨に相当する物、すなわち㋓の意。[貭]は異体字。

[下ツキ

悪質・異質・音質・核質・角質・革質・器質・気質・均質・形質・言質・膠質・硬質・骨質・材質・紙質・資質・実質・上質・水質・髄質・性質・腺病質・素質・体質・対質・地質・天質・等質・同質・特質・土質・軟質・肉質・入質・媒質・菲質・皮質・美質・品質・稟質・物質・文質彬彬・変質・本質・膜質・木質・溶質・良質・麗質

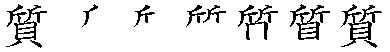

筆順

筆順

〔貝部8画/15画/教育/2833・3C41〕

〔音〕シツ(漢) シチ(呉) チ(呉)(漢)

〔訓〕たち・ただす (名)もと・すなお・ただ

[意味]

[一]シツ

①うまれつき。もちまえ(のたち)。「蒲柳ほりゅうの質」「性質・体質・悪質・神経質」

②物の本来の中身。生地きじ。(対)量。「量より質」「物質・質料・地質」

③ありのまま。かざりけがない。(対)文。「質実・質素・文質彬彬ひんぴん」

④問いただす。「質問・質疑」

[二]チ・シチ取り引き・約束の保証として相手方にあずけておくもの。抵当。かた。「質しちにとる」「質物しちもつ・言質げんち・入質にゅうしち」▶㋓は「シチ」とよむ場合が多い。

[解字]

会意。上半部は、「斤」を並べて、二つの物の重さが等しい、相当する、の意。「貝」(=財貨)を加えて、財貨に相当する物、すなわち㋓の意。[貭]は異体字。

[下ツキ

悪質・異質・音質・核質・角質・革質・器質・気質・均質・形質・言質・膠質・硬質・骨質・材質・紙質・資質・実質・上質・水質・髄質・性質・腺病質・素質・体質・対質・地質・天質・等質・同質・特質・土質・軟質・肉質・入質・媒質・菲質・皮質・美質・品質・稟質・物質・文質彬彬・変質・本質・膜質・木質・溶質・良質・麗質

〔貝部8画/15画/教育/2833・3C41〕

〔音〕シツ(漢) シチ(呉) チ(呉)(漢)

〔訓〕たち・ただす (名)もと・すなお・ただ

[意味]

[一]シツ

①うまれつき。もちまえ(のたち)。「蒲柳ほりゅうの質」「性質・体質・悪質・神経質」

②物の本来の中身。生地きじ。(対)量。「量より質」「物質・質料・地質」

③ありのまま。かざりけがない。(対)文。「質実・質素・文質彬彬ひんぴん」

④問いただす。「質問・質疑」

[二]チ・シチ取り引き・約束の保証として相手方にあずけておくもの。抵当。かた。「質しちにとる」「質物しちもつ・言質げんち・入質にゅうしち」▶㋓は「シチ」とよむ場合が多い。

[解字]

会意。上半部は、「斤」を並べて、二つの物の重さが等しい、相当する、の意。「貝」(=財貨)を加えて、財貨に相当する物、すなわち㋓の意。[貭]は異体字。

[下ツキ

悪質・異質・音質・核質・角質・革質・器質・気質・均質・形質・言質・膠質・硬質・骨質・材質・紙質・資質・実質・上質・水質・髄質・性質・腺病質・素質・体質・対質・地質・天質・等質・同質・特質・土質・軟質・肉質・入質・媒質・菲質・皮質・美質・品質・稟質・物質・文質彬彬・変質・本質・膜質・木質・溶質・良質・麗質

大辞林の検索結果 (76)

しち【質】🔗⭐🔉

しち [2] 【質】

(1)金を借りる代わりに,保証として相手に預ける品物。「―に入れる」

(2)約束を実行する保証として相手に預けておくもの。

(3)〔法〕 質権。または,質権の目的物たる質物のこと。

(4)人質(ヒトジチ)。「其子を―に出して野心の疑を散ず/太平記 9」

しち=に入・れる🔗⭐🔉

――に入・れる

質として預ける。質入れする。質に置く。

しち=に置・く🔗⭐🔉

――に置・く

質としてあずける。

しち=に取・る🔗⭐🔉

――に取・る

質物として預かる。「時計を―・られて迯(ニゲ)るにも迯られず/当世書生気質(逍遥)」

しち-いれ【質入れ】🔗⭐🔉

しち-いれ [0][4] 【質入れ】 (名)スル

借金の抵当として,品物を質屋に預けること。「時計を―する」

しちいれ-うらがき【質入裏書】🔗⭐🔉

しちいれ-うらがき [5] 【質入裏書】

指図証券に裏書人が被裏書人に対して質権を設定する旨を記載する裏書。小切手には認められない。

しちいれ-しょうけん【質入証券】🔗⭐🔉

しちいれ-しょうけん [5] 【質入証券】

倉庫証券の一。寄託者の請求で預かり証券とともに発行され,寄託物の質入れに用いられる。

しち-うけ【質請け】🔗⭐🔉

しち-うけ [0][4] 【質請け】 (名)スル

質入れした品物を請け出すこと。

しち-おき【質置き】🔗⭐🔉

しち-おき [0][4] 【質置き】

質に置くこと。

しち-ぐさ【質種・質草】🔗⭐🔉

しち-ぐさ [0][2] 【質種・質草】

抵当として質におく品物。しちだね。

しち-ぐら【質倉・質蔵】🔗⭐🔉

しち-ぐら [0] 【質倉・質蔵】

質物(シチモツ)を保管する倉。

しち-けいやく【質契約】🔗⭐🔉

しち-けいやく [3] 【質契約】

質権を設定する契約。

→質権

しち-けん【質券】🔗⭐🔉

しち-けん [2] 【質券】

質屋の預かり証。質札(シチフダ)。

しち-けん【質権】🔗⭐🔉

しち-けん [2] 【質権】

債権者が債権の担保として債務者から受け取り,弁済のない場合にはその物から優先弁済を受けることを内容とする担保物権。

しちけん-しゃ【質権者】🔗⭐🔉

しちけん-しゃ [3] 【質権者】

質権をもつ者。

しちけん-せっていしゃ【質権設定者】🔗⭐🔉

しちけん-せっていしゃ [7] 【質権設定者】

質権を設定する人。普通は債務者。

しち-ごま【質駒】🔗⭐🔉

しち-ごま [2] 【質駒】

将棋で,いつでも取れる状態にある相手の駒。質。

しち-ざい【質材】🔗⭐🔉

しち-ざい [2] 【質材】

質物(シチモツ)。質草。

しち-だね【質種】🔗⭐🔉

しち-だね [0][3] 【質種】

「質草(シチグサ)」に同じ。

しちち-こさく【質地小作】🔗⭐🔉

しちち-こさく [4] 【質地小作】

⇒しっちこさく(質地小作)

しち-てん【質店】🔗⭐🔉

しち-てん [2] 【質店】

「質屋(シチヤ)」に同じ。

しち-ながれ【質流れ】🔗⭐🔉

しち-ながれ [3] 【質流れ】

質屋から質物(シチモツ)を請け出す期限が切れて,質屋の所有となること。また,その質物。

しちながれ-ち-きんし【質流れ地禁止】🔗⭐🔉

しちながれ-ち-きんし 【質流れ地禁止】

田畑永代売買禁止令下にあって,田畑屋敷の質入れが質流れすることで,事実上の耕地移動という事態が起こることを防ぐために,1721年,田畑の質流れを禁止したこと。

しち-にん【質人】🔗⭐🔉

しち-にん [2][0] 【質人】

人質(ヒトジチ)。

しちばち-を-お・く【質八を置く】🔗⭐🔉

しちばち-を-お・く 【質八を置く】 (連語)

〔質が「七」と同音であるので,「八」と続けてごろ遊びをしたもの〕

質入れする。「―・いて暮らしてゐる所だ/滑稽本・浮世風呂 2」

しち-ふだ【質札】🔗⭐🔉

しち-ふだ [2][0] 【質札】

質入れ品の預かり証。

しち-ぼうこう【質奉公】🔗⭐🔉

しち-ぼうこう [3] 【質奉公】

江戸時代の人身担保の一。奉公人が,給金によって前借り金の利子を払ったり,前借り金の一部または全部を相殺したりすること。質券奉公。質物奉公。

→年季奉公

しち-もつ【質物】🔗⭐🔉

しち-もつ [2][0] 【質物】

質におく品物。しちぐさ。

しち-や【質屋】🔗⭐🔉

しち-や [2] 【質屋】

物品を質として預かり,金銭を貸し,利子を得る職業。また,その店。江戸時代以降の庶民の金融機関。中世には土倉(ドソウ)と呼ばれた。質店(シチミセ)・(シチテン)。

しつ【質】🔗⭐🔉

しつ [0][2] 【質】

(1)もちまえ。生まれつき。「生得の―」「おとなしい―のお玉にはこちらから恋をし掛けようと/雁(鴎外)」

(2)内容の良否。価値。「―より量」

(3)(ア)〔哲〕 事物についてさまざまに述べられる側面の一つで,ことに量に対するもの。「どのような」という問いに対応する事物の在り方。(イ)〔論〕 判断が肯定判断か否定判断かということ。判断の質。

しつ-かん【質感】🔗⭐🔉

しつ-かん [0] 【質感】

材質から受ける感じ。「木の―を生かした彫刻」「肌の―がよく出ている」

しつ-ぎ【質疑】🔗⭐🔉

しつ-ぎ [2][1] 【質疑】 (名)スル

(1)疑問の点を尋ねること。質問。

(2)国会の会議で,議員が議題または報告演説について大臣・委員などに疑義の解明を求めること。

しつぎ-おうとう【質疑応答】🔗⭐🔉

しつぎ-おうとう ―タフ [2][1] 【質疑応答】

質問とそれに対する答弁。「方針説明ののち―があった」

しつ-じつ【質実】🔗⭐🔉

しつ-じつ [0] 【質実】 (名・形動)

飾りけがなくまじめな・こと(さま)。「―な生活」

[派生] ――さ(名)

しつじつ-ごうけん【質実剛健】🔗⭐🔉

しつじつ-ごうけん ―ガウ― [0] 【質実剛健】 (名・形動)

飾りけがなくまじめで,たくましく,しっかりしている・こと(さま)。

しっ-そ【質素】🔗⭐🔉

しっ-そ [1] 【質素】 (名・形動)[文]ナリ

(1)贅沢(ゼイタク)でなく,つつましい・こと(さま)。「―な食べ物」「―に暮らす」

(2)虚飾のないさま。質朴(シツボク)。

[派生] ――さ(名)

しっ-ち【質地】🔗⭐🔉

しっ-ち [0] 【質地】

土地を質入れすること。また,質入れした土地。

しっち-こさく【質地小作】🔗⭐🔉

しっち-こさく [4] 【質地小作】

貸金の抵当にとった土地を小作させること。債務者がそのまま小作をする直小作と,それ以外の者が小作する別小作がある。

しっち-そうどう【質地騒動】🔗⭐🔉

しっち-そうどう ―サウ― 【質地騒動】

江戸幕府の質流地禁止令発布(1721年)に伴う農民の蜂起(ホウキ)事件。この法令を徳政と理解した農民は,越後頸城(クビキ)郡や羽前(ウゼン)村山郡長瀞(ナガトロ)村において土地返還を要求して蜂起したが,鎮圧された。

しっ-ちょく【質直】🔗⭐🔉

しっ-ちょく [0] 【質直】 (名・形動)[文]ナリ

飾りけがなくまじめな・こと(さま)。質朴。「―なる性質/即興詩人(鴎外)」

しつ-てん【質点】🔗⭐🔉

しつ-てん [3] 【質点】

理想化された点状の物体。質量だけあって大きさがなく,位置だけを占める。物体が運動の範囲に比べてきわめて小さく,回転を考えなくてもよい場合は,どんな物体も質点とみなすことができる。

しつてん-けい【質点系】🔗⭐🔉

しつてん-けい [3] 【質点系】

二個以上の質点の集合体。

しつ-ぼく【質朴・質樸】🔗⭐🔉

しつ-ぼく [0] 【質朴・質樸】 (名・形動)[文]ナリ

飾り気がなく素直な・こと(さま)。世間ずれしていない・こと(さま)。「―な男」

[派生] ――さ(名)

しつ-もん【質問】🔗⭐🔉

しつ-もん [0] 【質問】 (名)スル

疑問点やわからない点を問いただすこと。「先生に―する」「―を受ける」「―状」

しつもん-し-ほう【質問紙法】🔗⭐🔉

しつもん-し-ほう ―ハフ [0] 【質問紙法】

調べたい内容に関する多数の質問を書いた用紙を被験者に配布し,「はい・いいえ」などの簡単な様式で回答させる検査・調査の方法。

しつ-りょう【質料】🔗⭐🔉

しつ-りょう ―レウ [2] 【質料】

〔(ギリシヤ) hyl ; (ラテン) materia〕

ある形式を備えたものの材料・素材となるもの。アリストテレス以来,形相と相関したものとして用いられ,例えば家の機能や構造形式が形相で,その素材である木材が質料。個々の現実に存在するものは,形相が質料を限定することで成り立つ。ヒュレー。

⇔形相

; (ラテン) materia〕

ある形式を備えたものの材料・素材となるもの。アリストテレス以来,形相と相関したものとして用いられ,例えば家の機能や構造形式が形相で,その素材である木材が質料。個々の現実に存在するものは,形相が質料を限定することで成り立つ。ヒュレー。

⇔形相

; (ラテン) materia〕

ある形式を備えたものの材料・素材となるもの。アリストテレス以来,形相と相関したものとして用いられ,例えば家の機能や構造形式が形相で,その素材である木材が質料。個々の現実に存在するものは,形相が質料を限定することで成り立つ。ヒュレー。

⇔形相

; (ラテン) materia〕

ある形式を備えたものの材料・素材となるもの。アリストテレス以来,形相と相関したものとして用いられ,例えば家の機能や構造形式が形相で,その素材である木材が質料。個々の現実に存在するものは,形相が質料を限定することで成り立つ。ヒュレー。

⇔形相

しつりょう-いん【質料因】🔗⭐🔉

しつりょう-いん ―レウ― [3] 【質料因】

アリストテレスによる四原因の一。例えば,家に対しては土や木や石などの材料。

→原因(2)

しつ-りょう【質量】🔗⭐🔉

しつ-りょう ―リヤウ [2] 【質量】

〔mass〕

物体に固有な力学的基本量。慣性の大きさを表す量として定義される慣性質量と,物体にはたらく重力の大きさが基準物体(例えばキログラム原器)にはたらく重力の何倍であるかによって定義される重力質量とがある。両者が比例することはエートベッシュによって実験的に確かめられているが,一般相対性理論では,両者が等価であるとされる。また,特殊相対性理論によれば,慣性質量は物体の速さが大きくなれば増加し,質量はエネルギーの一形態であると見なされる。単位は kg, g

→静止質量

しつりょう-エネルギー【質量―】🔗⭐🔉

しつりょう-エネルギー ―リヤウ― [6] 【質量―】

相対性理論によれば質量はエネルギーと同等であり,質量としてもっているエネルギーをいう。質量を  とするとき,

とするとき, =

=

(

( は真空中の光速度)の関係によって,エネルギーに換算される。

は真空中の光速度)の関係によって,エネルギーに換算される。

とするとき,

とするとき, =

=

(

( は真空中の光速度)の関係によって,エネルギーに換算される。

は真空中の光速度)の関係によって,エネルギーに換算される。

しつりょう-けっそん【質量欠損】🔗⭐🔉

しつりょう-けっそん ―リヤウ― [5] 【質量欠損】

原子核を構成する核子(中性子・陽子)の質量の和から,その原子核の質量を差し引いたもの。相対性理論で質量とエネルギーは等価なので,原子核の結合エネルギーに相当する。

しつりょう-こうど-かんけい【質量光度関係】🔗⭐🔉

しつりょう-こうど-かんけい ―リヤウクワウドクワンケイ [8] 【質量光度関係】

主系列の恒星の質量とその真の光度(絶対等級)との間の関係。恒星の質量が大きいほどその星は明るい。恒星の距離がわかれば見かけの明るさから絶対等級が求められ,この関係を用いて恒星の質量が推定できる。

しつりょう-さよう-の-ほうそく【質量作用の法則】🔗⭐🔉

しつりょう-さよう-の-ほうそく ―リヤウ―ハフソク 【質量作用の法則】

化学反応が化学平衡の状態にあるとき,反応物質の濃度と,生成物質の濃度との間には,温度・圧力が一定ならば一定の数量関係があるという法則。この法則から,ある量の原料から得られる生成物の最大量を知ることができる。化学・工業化学における最も重要な法則の一つ。

しつりょう-すう【質量数】🔗⭐🔉

しつりょう-すう ―リヤウ― [5] 【質量数】

原子核を構成する中性子と陽子の個数の和。

しつりょう-スペクトル【質量―】🔗⭐🔉

しつりょう-スペクトル ―リヤウ― [6] 【質量―】

イオンの混合物を,その質量(正確には質量と電荷の比)の大小に従って分離し,それぞれの強度を示したもの。質量分析器によって得られる。マス-スペクトル。

しつりょう-ちゅうしん【質量中心】🔗⭐🔉

しつりょう-ちゅうしん ―リヤウ― [5] 【質量中心】

質点系で各質点の質量の平均的位置にある点。重心と一致する。質量中心は系の各部に作用するすべての外力の合力に依って運動し,外力が作用しない系では等速度運動する。

しつりょう-ふへん-の-ほうそく【質量不変の法則】🔗⭐🔉

しつりょう-ふへん-の-ほうそく ―リヤウ―ハフソク 【質量不変の法則】

⇒質量保存(シツリヨウホゾン)の法則(ホウソク)

しつりょう-ぶんせきき【質量分析器】🔗⭐🔉

しつりょう-ぶんせきき ―リヤウ― [8] 【質量分析器】

イオンの流れに電場および磁場をかけ,質量スペクトルを得る装置。質量分光器。

しつりょう-ほぞん-の-ほうそく【質量保存の法則】🔗⭐🔉

しつりょう-ほぞん-の-ほうそく ―リヤウ―ハフソク 【質量保存の法則】

化学反応の前とあとで物質の総質量は変わらない,という法則。1774年にラボアジエが確認したもので,近代化学の基礎となった。質量不変の法則。

ただ・す【質す】🔗⭐🔉

ただ・す [2] 【質す】 (動サ五[四])

〔「正す」と同源〕

たずねて明らかにする。質問する。きく。「真意を―・す」「意向を―・す」

[可能] ただせる

たち【質】🔗⭐🔉

たち [1] 【質】

(1)人の生まれつきの性質・体質。「涙もろい―」「蕁麻疹(ジンマシン)の出やすい―」

(2)その事柄の性質。「―の悪いいたずら」

む-かわり【身代はり・質】🔗⭐🔉

む-かわり ―カハリ 【身代はり・質】

身がわり。人質。「みしこちはとりかんきをもて―として/日本書紀(神功訓)」

しち【質】(和英)🔗⭐🔉

しちぐさ【質草】(和英)🔗⭐🔉

しちぐさ【質草】

an article for pawning.

しちふだ【質札】(和英)🔗⭐🔉

しちふだ【質札】

a pawn ticket.

しちや【質屋】(和英)🔗⭐🔉

しつ【質】(和英)🔗⭐🔉

しつぎ【質疑】(和英)🔗⭐🔉

しつぎ【質疑】

a question.→英和

質疑応答 questions and answers.

しっそ【質素な】(和英)🔗⭐🔉

しつてき【質的】(和英)🔗⭐🔉

しつてき【質的】

qualitative.→英和

〜にin quality.

しつもん【質問】(和英)🔗⭐🔉

しつりょう【質量】(和英)🔗⭐🔉

しつりょう【質量】

《理》mass.→英和

ただす【質す】(和英)🔗⭐🔉

たち【質の良い(悪い)】(和英)🔗⭐🔉

たち【質の良い(悪い)】

good-(ill-)natured (気質);of good (bad) character (事柄);benignant (malignant,bad) (病気の).→英和

…の〜である beby nature;be liable.

広辞苑+大辞林に「質」で始まるの検索結果。