複数辞典一括検索+![]()

![]()

お【雄・牡・男】ヲ🔗⭐🔉

お【雄・牡・男】ヲ

①動物で精巣を有するもの。おす。おん。植物では雄蕊おしべだけを有するもの。「牡鹿」「雄花」

②人間の男性。おとこ。古事記上「汝なこそは―にいませば」

③配偶の男性。夫。古事記上「汝なを置きて―はなし」

④男らしいさま。いさましいさま。神代紀上「稜威いつの―誥たけび」

⑤二つ対ついになっているうちの大きく勢いのよい方。「―岳」

↔め(雌)

お‐いくさ【男軍】ヲ‥🔗⭐🔉

お‐いくさ【男軍】ヲ‥

男子で編成した軍隊。一説に、奇兵に対する正兵か。神武紀「男坂に―を置き」↔めいくさ

お‐がき【男餓鬼】ヲ‥🔗⭐🔉

お‐がき【男餓鬼】ヲ‥

男の餓鬼。万葉集16「―賜たばりてその子生まはむ」↔女餓鬼めがき

お‐かつら【男桂・楓】ヲ‥🔗⭐🔉

お‐かつら【男桂・楓】ヲ‥

フウ(楓)の古名。〈倭名類聚鈔20〉↔女桂めかつら

お‐がわら【牡瓦・男瓦】ヲガハラ🔗⭐🔉

お‐がわら【牡瓦・男瓦】ヲガハラ

円筒を半切にした形の長瓦。うつむけて葺ふく。つつがわら。丸瓦。〈倭名類聚鈔3〉↔牝瓦めがわら

おとこ【男】ヲトコ🔗⭐🔉

おとこ【男】ヲトコ

(「をと(若)こ(子)」の意で、「をと(若)め(女)」に対する)

①人間の性別の一つで、女でない方。男子。男性。古事記上「あなにやし、え―を」。万葉集20「―をみなの花にほひ見に」

②成年男子。元服して一人前と認められる男性。伊勢物語「昔―ありけり」。平家物語2「七歳にならば―になして」

③強くしっかりしているなど男性の特質をそなえた男子。万葉集3「もののふの臣の―は」。「―なら泣き言を言うな」

④むすこ。源氏物語藤裏葉「おほきおとどの御―の十ばかりなる」

⑤男性である恋人。情夫。「―ができる」「―を作る」

⑥おっと。土佐日記「よき人の―につきて、下りて住みけるなり」

⑦在俗の男。出家せぬ男。清輔集「静蓮入道昔―にて」

⑧召使いの男子。しもべ。下男。

⑨一人前の男としての面目。狂言、文山立「ふまれてなんと、―がならうか」。「―をあげる」「―を磨く」

⑩(多く「よい」を伴って)男性の容貌。男ぶり。「―がよくて金持で」

⑪範囲を人間以外の動物まで及ぼして、雄性のもの。「―猫」

⑫(多く接頭語的に)力強い・激しいなど、男に期待されるのと同類の特性。「―坂」

⑬男色。若道にゃくどう。

⇒おとこ‐あるじ【男主】

⇒おとこ‐いっぴき【男一匹】

⇒おとこ‐うん【男運】

⇒おとこ‐え【男絵】

⇒おとこ‐おび【男帯】

⇒おとこ‐おや【男親】

⇒おとこ‐おんな【男女】

⇒おとこ‐かげ【男影】

⇒おとこ‐がた【男方】

⇒おとこ‐がた【男形・男方】

⇒おとこ‐がな【男仮名】

⇒おとこ‐かみゆい【男髪結】

⇒おとこ‐がら【男柄】

⇒おとこ‐ぎ【男気・侠気】

⇒おとこ‐ぎみ【男君】

⇒おとこ‐ぎらい【男嫌い】

⇒おとこ‐ぎれ【男切れ】

⇒おとこ‐きんだち【男公達】

⇒おとこ‐ぐさ【男草】

⇒おとこ‐くじ【男公事】

⇒おとこ‐ぐるい【男狂い】

⇒おとこ‐げいしゃ【男芸者】

⇒おとこ‐けいせい【男傾城】

⇒おとこ‐こうぶり【男冠】

⇒おとこ‐ごころ【男心】

⇒おとこ‐ざか【男坂】

⇒おとこ‐ざかり【男盛り】

⇒おとこ‐ざしき【男座敷】

⇒おとこ‐さび【男さび】

⇒おとこ‐じごく【男地獄】

⇒おとこ‐じ‐もの【男じもの】

⇒おとこ‐しゃかい【男社会】

⇒おとこ‐しゅう【男主】

⇒おとこ‐しゅう【男衆】

⇒おとこ‐じょたい【男所帯】

⇒おとこ‐すがた【男姿】

⇒おとこ‐ずき【男好き】

⇒おとこ‐ずく【男尽】

⇒おとこ‐ずみ【男住み】

⇒おとこ‐だて【男達・男伊達】

⇒おとこ‐ぢくしょう【男畜生】

⇒おとこ‐づかい【男使】

⇒おとこ‐つき【男付】

⇒おとこ‐っ‐ぷり【男っ振り】

⇒おとこ‐で【男手】

⇒おとこ‐でいり【男出入】

⇒おとこ‐とうか【男踏歌】

⇒おとこ‐な【男名】

⇒おとこ‐なき【男泣き】

⇒おとこ‐にくみ【男憎み】

⇒おとこ‐の‐きろく【男の記録】

⇒おとこ‐の‐こ【男の子】

⇒おとこ‐の‐せっく【男の節句】

⇒おとこ‐のぞみ【男望み】

⇒おとこ‐の‐たましい【男の魂】

⇒おとこ‐ばしょり【男端折り】

⇒おとこ‐ばしら【男柱】

⇒おとこ‐ばら【男腹】

⇒おとこ‐ひざ【男膝】

⇒おとこ‐ひじり【男聖】

⇒おとこ‐ひでり【男旱】

⇒おとこ‐ぶみ【男文】

⇒おとこ‐ぶり【男振り】

⇒おとこ‐べや【男部屋】

⇒おとこ‐まい【男舞】

⇒おとこ‐まえ【男前】

⇒おとこ‐まおとこ【男間男】

⇒おとこ‐まげ【男髷】

⇒おとこ‐まさり【男勝り】

⇒おとこ‐まつ【男松】

⇒おとこ‐まゆ【男眉】

⇒おとこ‐みこ【男神子・男巫】

⇒おとこ‐みこ【男御子・男皇子】

⇒おとこ‐みず【男水】

⇒おとこ‐みや【男宮】

⇒おとこ‐みょうが【男冥加】

⇒おとこ‐みょうり【男冥利】

⇒おとこ‐むすび【男結び】

⇒おとこ‐めかけ【男妾】

⇒おとこ‐もじ【男文字】

⇒おとこ‐もち【男持ち】

⇒おとこ‐もの【男物】

⇒おとこ‐もよう【男模様】

⇒おとこ‐やく【男役】

⇒おとこ‐やま【男山】

⇒おとこ‐やもめ【男鰥】

⇒おとこ‐ゆ【男湯】

⇒おとこ‐よばり【男呼ばり】

⇒おとこ‐よもぎ【男艾・牡蒿】

⇒おとこ‐ろくしゃく【男六尺・男陸尺】

⇒おとこ‐わげ【男髷】

⇒男が廃る

⇒男が立つ

⇒男心と秋の空

⇒男に成る

⇒男の心と大仏の柱

⇒男の目には糸を引け、女の目には鈴を張れ

⇒男は気で持て

⇒男は三年に片頬

⇒男は閾を跨げば七人の敵がある

⇒男は辞儀に余れ

⇒男は度胸、女は愛敬

⇒男は裸百貫

⇒男は松、女子は藤

⇒男冥利に尽きる

⇒男鰥に蛆が湧く

⇒男を上げる

⇒男を売る

⇒男を拵える

⇒男を知る

⇒男を磨く

おとこ‐いっぴき【男一匹】ヲトコ‥🔗⭐🔉

おとこ‐いっぴき【男一匹】ヲトコ‥

一人前の男子の意を強めていう語。

⇒おとこ【男】

おとこ‐うん【男運】ヲトコ‥🔗⭐🔉

おとこ‐うん【男運】ヲトコ‥

女の、連れ添う男とのめぐり合わせ。「―が悪い」↔女運。

⇒おとこ【男】

おとこ‐え【男絵】ヲトコヱ🔗⭐🔉

おとこ‐え【男絵】ヲトコヱ

①平安時代の絵画用語。女絵に対し、唐絵の伝統を踏まえた専門絵師による世俗画の正統的技法・画態をさしたと思われる。修練された線描を生かし、要所に彩色を加えた力強い画風で、歴史的主題や当代の風俗・説話などを描いたもの。栄華物語根合「―など、絵師恥かしうかかせ給ふ」

②男の姿を描いた絵。

⇒おとこ【男】

○男が廃るおとこがすたる🔗⭐🔉

○男が立つおとこがたつ🔗⭐🔉

○男が立つおとこがたつ

男としての面目が保たれる。男を立てる。

⇒おとこ【男】

おとこ‐がな【男仮名】ヲトコ‥

男文字(漢字)を借りて仮名としたもの。万葉仮名。↔女仮名。

⇒おとこ【男】

おとこ‐かみゆい【男髪結】ヲトコ‥ユヒ

男子で髪を結うことを職業とした人。

⇒おとこ【男】

おとこ‐がら【男柄】ヲトコ‥

①男らしい人柄。

②男が着るのに適する着物などのがら。男向きの模様。

⇒おとこ【男】

おとこ‐ぎ【男気・侠気】ヲトコ‥

男らしい気質。男だての気性。侠気きょうき。「―に富む」↔女気。

⇒おとこ【男】

おとこ‐ぎみ【男君】ヲトコ‥

①貴族の若い男の尊敬語。源氏物語葵「―は疾く起き給ひて、女君はさらに起き給はぬあしたあり」

②貴族の夫・婿の尊敬語。落窪物語2「―はおはせで」↔女君。

⇒おとこ【男】

おとこ‐ぎらい【男嫌い】ヲトコギラヒ

①女が男に接することを嫌うこと。また、その女。梅暦「―だか男好きだか知れやアしませんは」

②女が男をえり好みすること。また、その女。好色一代女1「―をするは人もてはやしてはやる時こそ」

⇒おとこ【男】

おとこ‐ぎれ【男切れ】ヲトコ‥

男のはしくれ。好色一代女3「勝手見れども―のないこそうたてけれ」

⇒おとこ【男】

おとこ‐きんだち【男公達】ヲトコ‥

貴人の子息たち。宇津保物語梅花笠「―著き並み給ひぬ」↔女君達。

⇒おとこ【男】

おとこ‐ぐさ【男草】ヲトコ‥

荻おぎの異称。〈[季]秋〉

⇒おとこ【男】

おとこ‐くさ・い【男臭い】ヲトコ‥

〔形〕

①衣服・持物・部屋などに男の体臭がある。曠野「―・き羽織を星のたむけかな」(杏雨)

②いかにも男らしい。男っぽい。

おとこ‐くじ【男公事】ヲトコ‥

男の起こした訴訟。男に関する訴訟。↔女公事。

⇒おとこ【男】

おとこ‐ぐるい【男狂い】ヲトコグルヒ

女が、分別を失うまでに男との情事にふけること。また、その女。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「人の上に立つ身分を持ちながら―とは何事じやい」

⇒おとこ【男】

おとこ‐げいしゃ【男芸者】ヲトコ‥

たいこもち。幇間ほうかん。

⇒おとこ【男】

おとこ‐けいせい【男傾城】ヲトコ‥

①女にもてあそばれる男。男妾。男地獄。好色一代男4「かはつたものは―」

②(郭を逃げ出す時に)男装した吉原女郎のこと。誹風柳多留16「―大門でとつかまり」

⇒おとこ【男】

おとこ‐こうぶり【男冠】ヲトコカウブリ

男の叙位・叙爵。栄華物語殿上花見「―・女かうぶり・つかさなど得させ給ふ」

⇒おとこ【男】

おとこ‐ごころ【男心】ヲトコ‥

①男らしい、勇ましい心。「―に男が惚れる」

②男性の女性を思う心。

③女性が男性にひかれる心。落窪物語1「―は見えざりつ」

⇒おとこ【男】

おとこ‐がな【男仮名】ヲトコ‥🔗⭐🔉

おとこ‐がな【男仮名】ヲトコ‥

男文字(漢字)を借りて仮名としたもの。万葉仮名。↔女仮名。

⇒おとこ【男】

おとこ‐ぎ【男気・侠気】ヲトコ‥🔗⭐🔉

おとこ‐ぎ【男気・侠気】ヲトコ‥

男らしい気質。男だての気性。侠気きょうき。「―に富む」↔女気。

⇒おとこ【男】

おとこ‐ぎみ【男君】ヲトコ‥🔗⭐🔉

おとこ‐ぎみ【男君】ヲトコ‥

①貴族の若い男の尊敬語。源氏物語葵「―は疾く起き給ひて、女君はさらに起き給はぬあしたあり」

②貴族の夫・婿の尊敬語。落窪物語2「―はおはせで」↔女君。

⇒おとこ【男】

おとこ‐ぐるい【男狂い】ヲトコグルヒ🔗⭐🔉

おとこ‐ぐるい【男狂い】ヲトコグルヒ

女が、分別を失うまでに男との情事にふけること。また、その女。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「人の上に立つ身分を持ちながら―とは何事じやい」

⇒おとこ【男】

おとこ‐けいせい【男傾城】ヲトコ‥🔗⭐🔉

おとこ‐けいせい【男傾城】ヲトコ‥

①女にもてあそばれる男。男妾。男地獄。好色一代男4「かはつたものは―」

②(郭を逃げ出す時に)男装した吉原女郎のこと。誹風柳多留16「―大門でとつかまり」

⇒おとこ【男】

おとこ‐こうぶり【男冠】ヲトコカウブリ🔗⭐🔉

おとこ‐こうぶり【男冠】ヲトコカウブリ

男の叙位・叙爵。栄華物語殿上花見「―・女かうぶり・つかさなど得させ給ふ」

⇒おとこ【男】

おとこ‐さび【男さび】ヲトコ‥🔗⭐🔉

おとこ‐さび【男さび】ヲトコ‥

男らしくふるまうこと。万葉集5「ますらをの―すと剣太刀腰にとりはき」↔おとめさび。

⇒おとこ【男】

おとこ‐じ‐もの【男じもの】ヲトコ‥🔗⭐🔉

おとこ‐じ‐もの【男じもの】ヲトコ‥

(副詞的に)男であるのに。一説、男らしい格好で。万葉集3「腋挟む児の泣く毎に―負ひみ抱うだきみ」

⇒おとこ【男】

おとこ・す【男す】ヲトコ‥🔗⭐🔉

おとこ・す【男す】ヲトコ‥

〔自サ変〕

①男と情を通ずる。夫を持つ。大和物語「この筑紫の女めしのびて―・したりけり」

②男らしくする。男らしくふるまう。甲陽軍鑑17「もどりて侍が何方にて―・せんや」

おとこ‐だて【男達・男伊達】ヲトコ‥🔗⭐🔉

おとこ‐だて【男達・男伊達】ヲトコ‥

男子としての面目を立てるために、強きをくじき弱きを助け、仁義を重んじ、そのためには身をすてても惜しまぬこと。また、そういう人。任侠。侠客きょうかく。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「ヤイ―はおいてくれ」↔女達。

⇒おとこ【男】

おとこ‐っ‐ぷり【男っ振り】ヲトコ‥🔗⭐🔉

おとこ‐っ‐ぷり【男っ振り】ヲトコ‥

オトコブリの促音化。

⇒おとこ【男】

おとこ‐なき【男泣き】ヲトコ‥🔗⭐🔉

おとこ‐なき【男泣き】ヲトコ‥

女に比べてあまり泣かないはずの男が感極まって泣くこと。「―に泣く」

⇒おとこ【男】

○男に成るおとこになる🔗⭐🔉

○男に成るおとこになる

①元服して一人前の男になる。

②僧が俗人にもどる。還俗げんぞくする。

③女が老いて月経がなくなる。

⇒おとこ【男】

おとご‐の‐いわい【乙子の祝い】‥イハヒ

旧暦12月1日に行う祝い。この日に餅を食べると水難をまぬがれるという。「乙子の朔日ついたち」とも。

⇒おと‐ご【弟子・乙子】

おとこ‐の‐きろく【男の記録】ヲトコ‥

漢文の日記・記録。

⇒おとこ【男】

おとこ‐の‐こ【男の子】ヲトコ‥

①男である子供。

②むすこ。

③若い男。

⇒おとこ【男】

おとこ‐の‐きろく【男の記録】ヲトコ‥🔗⭐🔉

おとこ‐の‐きろく【男の記録】ヲトコ‥

漢文の日記・記録。

⇒おとこ【男】

おとこ‐の‐せっく【男の節句】ヲトコ‥🔗⭐🔉

おとこ‐の‐せっく【男の節句】ヲトコ‥

5月5日の端午たんごの節句。

⇒おとこ【男】

○男の目には糸を引け、女の目には鈴を張れおとこのめにはいとをひけおんなのめにはすずをはれ🔗⭐🔉

○男の目には糸を引け、女の目には鈴を張れおとこのめにはいとをひけおんなのめにはすずをはれ

男の目は細く鋭いのがよく、女の目はぱっちりとしたのがよい。

⇒おとこ【男】

おとご‐の‐もち【乙子の餅】

乙子の祝いにつく餅。川浸かわびたり餅。

⇒おと‐ご【弟子・乙子】

○男は気で持ておとこはきでもて🔗⭐🔉

○男は気で持ておとこはきでもて

男は意気で世に立て。

⇒おとこ【男】

○男は三年に片頬おとこはさんねんにかたほお🔗⭐🔉

○男は三年に片頬おとこはさんねんにかたほお

男はめったに笑わずに、威厳を保てということ。

⇒おとこ【男】

○男は閾を跨げば七人の敵があるおとこはしきいをまたげばしちにんのてきがある🔗⭐🔉

○男は閾を跨げば七人の敵があるおとこはしきいをまたげばしちにんのてきがある

男は社会に出れば必ず多くの敵があり、きびしい。

⇒おとこ【男】

○男は度胸、女は愛敬おとこはどきょうおんなはあいきょう🔗⭐🔉

○男は度胸、女は愛敬おとこはどきょうおんなはあいきょう

男女それぞれに必要とされる特性を対句的に言ったことば。

⇒おとこ【男】

○男は裸百貫おとこははだかひゃっかん🔗⭐🔉

○男は裸百貫おとこははだかひゃっかん

男は裸でも百貫文の価値がある。男は無一物でも働いて財をなすことができる意。

⇒おとこ【男】

○男は松、女子は藤おとこはまつおなごはふじ🔗⭐🔉

○男は松、女子は藤おとこはまつおなごはふじ

松に藤がからむように、男は女の頼みとなることのたとえ。

⇒おとこ【男】

おとこ‐ばら【男腹】ヲトコ‥

男児ばかりを生む女。↔女腹。

⇒おとこ【男】

おとこ‐ひざ【男膝】ヲトコ‥

あぐら。↔女膝。

⇒おとこ【男】

おとこ‐ひじり【男聖】ヲトコ‥

①有髪の僧。俗聖ぞくひじり。

②妻帯しない男。

⇒おとこ【男】

おとこ‐ひでり【男旱】ヲトコ‥

男の数が少なくて、女が相手の男に不自由する状態。好色一代女2「此の広き都の町に、―はせまじ」↔女旱。

⇒おとこ【男】

おと‐こびる【乙小昼】

農家では農繁期には4〜7回食事をするが、そのうちの最後の中間食事。→小昼

おとこ・ぶ【男ぶ】ヲトコ‥

〔自上二〕

男らしくなる。↔女ぶ

おとこ‐ぶみ【男文】ヲトコ‥

男の書いた文。男文字の手紙。

⇒おとこ【男】

おとこ‐ぶり【男振り】ヲトコ‥

①男子としての風采ふうさい・容姿、また面目。おとこまえ。「―を上げる」

②美男。好男子。好色五人女2「しみじみとにくかるまじき、しかも―ぢや」

⇒おとこ【男】

おとこ‐べや【男部屋】ヲトコ‥

下男などの部屋。

⇒おとこ【男】

おと‐ごほう【乙護法】‥ホフ

(「乙」は幼童ふうの名)法力に使役され、または、仏法を守護するために示現する童形の鬼神。乙護童子。護法天童。

おとこ‐まい【男舞】ヲトコマヒ

①白拍子しらびょうしの舞。白水干・立烏帽子たてえぼしに白鞘巻の太刀を帯びた男装で歌い舞う。

②能の舞事まいごとの一つ。急速度の勇壮な曲で、直面ひためんの武士の舞に用いる。

③歌舞伎舞踊の一つ。白拍子の男舞を取り入れたもの。長唄「三幅対和歌姿画さんぷくついうたのすがたえ」などがある。

⇒おとこ【男】

おとこ‐まえ【男前】ヲトコマヘ

①おとこぶり。

②美男。好男子。

⇒おとこ【男】

おとこ‐まおとこ【男間男】ヲトコ‥ヲトコ

女が妻のある男と通じること。

⇒おとこ【男】

おとこ‐まげ【男髷】ヲトコ‥

①江戸時代、男の結ったまげ。ちょんまげ。

②女の髪の結い方。男の髷の形にまねたもの。

⇒おとこ【男】

おとこ‐まさり【男勝り】ヲトコ‥

女でありながら、気性が男にもまさるほどに勝気であること。また、そのような女。

⇒おとこ【男】

おとこ‐まつ【男松】ヲトコ‥

クロマツの別称。

⇒おとこ【男】

おとこ‐まゆ【男眉】ヲトコ‥

女が男のように装った作り眉。

⇒おとこ【男】

おとこ‐みこ【男神子・男巫】ヲトコ‥

男の巫子みこ。

⇒おとこ【男】

おとこ‐みこ【男御子・男皇子】ヲトコ‥

男のみこ。皇子。

⇒おとこ【男】

おとこ‐みず【男水】ヲトコミヅ

硬水。↔女子水おなごみず。

⇒おとこ【男】

おとこ‐みや【男宮】ヲトコ‥

①皇子。親王。

②夫である宮。

⇒おとこ【男】

おとこ‐みょうが【男冥加】ヲトコミヤウ‥

①男に生まれたかいのあること。

②神の加護でよい男に当たること。徳和歌後万載集雑「女子の身の上に―のあらせ給へや」

⇒おとこ【男】

おとこ‐みょうり【男冥利】ヲトコミヤウ‥

①(→)男冥加おとこみょうがに同じ。

②(その冥利にかけて誓う言葉)決して。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―商冥利虚言ござらぬ」

⇒おとこ【男】

おとこ・ぶ【男ぶ】ヲトコ‥🔗⭐🔉

おとこ・ぶ【男ぶ】ヲトコ‥

〔自上二〕

男らしくなる。↔女ぶ

おとこ‐まおとこ【男間男】ヲトコ‥ヲトコ🔗⭐🔉

おとこ‐まおとこ【男間男】ヲトコ‥ヲトコ

女が妻のある男と通じること。

⇒おとこ【男】

おとこ‐みや【男宮】ヲトコ‥🔗⭐🔉

おとこ‐みや【男宮】ヲトコ‥

①皇子。親王。

②夫である宮。

⇒おとこ【男】

おとこ‐らし・い【男らしい】ヲトコ‥🔗⭐🔉

おとこ‐らし・い【男らしい】ヲトコ‥

〔形〕

男の気性・体格・音声などを備えている。いかにも男性的である。「―・くあきらめる」

○男を上げるおとこをあげる🔗⭐🔉

○男を上げるおとこをあげる

立派な行いをして男子の面目を施す。

⇒おとこ【男】

○男を売るおとこをうる🔗⭐🔉

○男を売るおとこをうる

男気があるという評判を広める。

⇒おとこ【男】

○男を拵えるおとこをこしらえる🔗⭐🔉

○男を拵えるおとこをこしらえる

情夫をもつ。「男を作る」とも。

⇒おとこ【男】

○男を知るおとこをしる🔗⭐🔉

○男を知るおとこをしる

女が男と初めて肉体関係をもつ。

⇒おとこ【男】

○男を磨くおとこをみがく🔗⭐🔉

○男を磨くおとこをみがく

男達おとこだての修業をする。

⇒おとこ【男】

おと‐さた【音沙汰】

たより。消息。「近ごろ―がない」

▷多く打消の語を伴う。

おとし【落し】

①おとすこと。おとしたもの。「つるべ―」

②入れるはずのものをうっかり忘れること。紫式部日記「え読み侍らぬところどころ、文字―ぞ侍らむ」

③馬などを、急な坂道をくだらせること。平家物語9「究竟の荒馬のり、悪所―」

④鳥獣などを捕らえるしかけ。また、おとし穴。日葡辞書「ヲトシニイルル」→おし(圧)[一]9。

⑤話の結末。話のおち。「―話」

⑥木製火鉢の内部の、灰を入れる部分。銅などでつくる。おとしがけ。「銅あかの―」

⑦戸の桟さんにつけて敷居の穴におとし入れる戸締り用の木片。くるる。

⑧㋐鉱脈中の品位のよい鉱石を含む部分で、下方に長くつづく形のもの。

㋑鉱石や廃石を重力で流し落とす通路。

⑨謡曲で下行する節の一つ。数種の型がある。おち。

⑩近世邦楽で、終止のための定型的な旋律。種目により種々の型がある。例えば義太夫節の大落し・上総かずさ落し、常磐津・清元の豊後落しなど。

⑪ウサギの糞。〈日葡辞書〉

⑫裁ち落し。余りぎれ。

⑬「落し巾着ぎんちゃく」の略。

⇒おとし‐あな【落し穴】

⇒おとし‐あみ【落し網】

⇒おとし‐いも【落し薯】

⇒おとし‐え【落し餌】

⇒おとし‐えん【落し縁】

⇒おとし‐がけ【落し懸け・落し掛け】

⇒おとし‐がみ【落し紙】

⇒おとし‐ぎんちゃく【落し巾着】

⇒おとし‐ご【落し子】

⇒おとし‐ざし【落し差し】

⇒おとし‐だて【落し閉て】

⇒おとし‐だな【落し棚】

⇒おとし‐だね【落し胤】

⇒おとし‐たまご【落し玉子】

⇒おとし‐ちがいだな【落し違い棚】

⇒おとし‐づの【落角】

⇒おとし‐てんじょう【落し天井】

⇒おとし‐どころ【落し所】

⇒おとし‐ぬし【落し主】

⇒おとし‐の‐おや【落しの親】

⇒おとし‐ばなし【落し噺・落し咄】

⇒おとし‐ばらげ【落し散毛】

⇒おとし‐ぶた【落し蓋】

⇒おとし‐ぶみ【落し文・落書】

⇒おとし‐ぼり【落し堀】

⇒おとし‐まえ【落し前】

⇒おとし‐まく【落し幕】

⇒おとし‐みず【落し水】

⇒おとし‐みそ【落し味噌】

⇒おとし‐もの【落し物】

⇒おとし‐もの【落し者】

⇒おとし‐や【落し矢】

⇒おとし‐やき【落し焼】

お‐とじ【大刀自】

⇒おおとじ

おどし【威し・脅し】

①おどすこと。恐れさせること。恐喝。「―に屈しない」「―をかける」「―文句」

②田畑を荒らす鳥獣をおどすために作ったもの。案山子かかしなど。おどせ。おどろかし。

③⇒おどし(縅)。

⇒おどし‐ぐさ【威し種】

⇒おどし‐てっぽう【威し鉄砲】

⇒おどし‐もんく【威し文句・脅し文句】

おどし【縅】ヲドシ

(「緒通し」の意。「縅」は国字、もと「威」と当てた)鎧よろいの札さねを糸または細い革でつづること。また、そのもの。

⇒おどし‐げ【縅毛】

おとし‐あな【落し穴】

①人や鳥獣をだまして落とすために地面に仕掛けた穴。

②人をおとしいれる謀略。「―にはまる」

③大きな失敗や不幸につながることでありながら、うっかり見逃している点。「高度成長の―」

⇒おとし【落し】

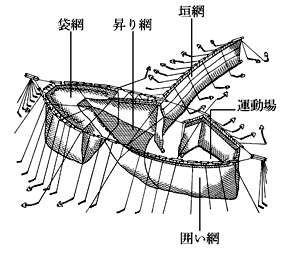

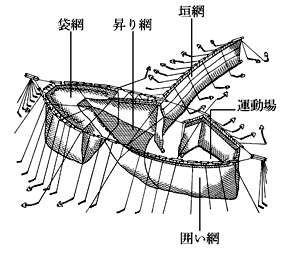

おとし‐あみ【落し網】

定置網の一種。魚が逃げないよう昇り勾配のある網をつけ、袋網に誘導する仕掛けをもったもの。大謀網だいぼうあみから発展した。

落し網

⇒おとし【落し】

おとし‐いも【落し薯】

吸物にすりいもを落とし入れた料理。

⇒おとし【落し】

おとし‐い・れる【陥れる・落とし入れる】

〔他下一〕[文]おとしい・る(下二)

①中に落ちこませる。おちいらせる。

②だまして苦しい立場にはめこむ。「無実の人を罪に―・れる」

③城や敵陣などを攻めとる。

おとし‐え【落し餌】‥ヱ

鷹が雛に樹上から落として与える餌。

⇒おとし【落し】

おとし‐えん【落し縁】

(→)落縁おちえんに同じ。

⇒おとし【落し】

おとし‐がけ【落し懸け・落し掛け】

①急な坂。源氏物語東屋「―の高き所に」

②仏龕ぶつがんなどの欄間らんまの下につける雲形などのほりもの。

③床の間や書院窓の上に架けわたす横木。

④元禄頃に流行した元結もとゆいのかけ方。根元に近くかけるもの。

⑤火鉢のおとし。

⇒おとし【落し】

おとし‐がみ【落し紙】

便所で使う紙。清紙きよめがみ。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぎんちゃく【落し巾着】

ひもをつけて首や襟えりにかけるようにした巾着。おとし。

⇒おとし【落し】

おどし‐ぐさ【威し種】

人をおどす材料。源氏物語紅葉賀「たださるべき折の―にせんとぞ思ひける」

⇒おどし【威し・脅し】

おどし‐げ【縅毛】ヲドシ‥

鎧よろいのおどしの革・組み糸・畳み綾の緒の類。並べた状態が毛を伏せたさまに似るのでいう。太平記17「―こそよくも候はねども」

⇒おどし【縅】

おとし‐ご【落し子】

貴人が、妻以外の女に生ませた子。おとしだね。比喩的に、ある事柄に付随して、意図されないで生ずる事柄。「受験地獄の―」

⇒おとし【落し】

おとし‐ざし【落し差し】

刀をきちんとささずに、こじりを下げてさすこと。

⇒おとし【落し】

おとし‐だて【落し閉て】

戸を上から落として閉めるようにしたもの。

⇒おとし【落し】

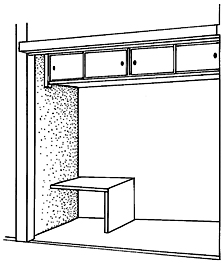

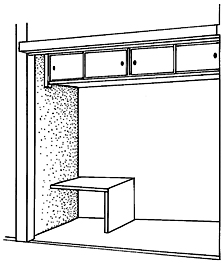

おとし‐だな【落し棚】

床脇の棚の一形式。落違棚おとしちがいだな。

落し棚

⇒おとし【落し】

おとし‐いも【落し薯】

吸物にすりいもを落とし入れた料理。

⇒おとし【落し】

おとし‐い・れる【陥れる・落とし入れる】

〔他下一〕[文]おとしい・る(下二)

①中に落ちこませる。おちいらせる。

②だまして苦しい立場にはめこむ。「無実の人を罪に―・れる」

③城や敵陣などを攻めとる。

おとし‐え【落し餌】‥ヱ

鷹が雛に樹上から落として与える餌。

⇒おとし【落し】

おとし‐えん【落し縁】

(→)落縁おちえんに同じ。

⇒おとし【落し】

おとし‐がけ【落し懸け・落し掛け】

①急な坂。源氏物語東屋「―の高き所に」

②仏龕ぶつがんなどの欄間らんまの下につける雲形などのほりもの。

③床の間や書院窓の上に架けわたす横木。

④元禄頃に流行した元結もとゆいのかけ方。根元に近くかけるもの。

⑤火鉢のおとし。

⇒おとし【落し】

おとし‐がみ【落し紙】

便所で使う紙。清紙きよめがみ。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぎんちゃく【落し巾着】

ひもをつけて首や襟えりにかけるようにした巾着。おとし。

⇒おとし【落し】

おどし‐ぐさ【威し種】

人をおどす材料。源氏物語紅葉賀「たださるべき折の―にせんとぞ思ひける」

⇒おどし【威し・脅し】

おどし‐げ【縅毛】ヲドシ‥

鎧よろいのおどしの革・組み糸・畳み綾の緒の類。並べた状態が毛を伏せたさまに似るのでいう。太平記17「―こそよくも候はねども」

⇒おどし【縅】

おとし‐ご【落し子】

貴人が、妻以外の女に生ませた子。おとしだね。比喩的に、ある事柄に付随して、意図されないで生ずる事柄。「受験地獄の―」

⇒おとし【落し】

おとし‐ざし【落し差し】

刀をきちんとささずに、こじりを下げてさすこと。

⇒おとし【落し】

おとし‐だて【落し閉て】

戸を上から落として閉めるようにしたもの。

⇒おとし【落し】

おとし‐だな【落し棚】

床脇の棚の一形式。落違棚おとしちがいだな。

落し棚

⇒おとし【落し】

おとし‐だね【落し胤】

貴人が、妻以外の女に生ませた子。落し子。らくいん。

⇒おとし【落し】

お‐としだま【御年玉】

新年のお祝いの贈物。現在では主に子供や使用人などに贈る金品をいう。〈[季]新年〉

おとし‐たまご【落し玉子】

吸物の汁の中へ生卵を割って落とした料理。

⇒おとし【落し】

おとし‐ちがいだな【落し違い棚】‥チガヒ‥

(→)「落し棚」に同じ。

⇒おとし【落し】

おとし‐つ・く【落し着く】

〔他下二〕

①気持をおちつかせる。なだめる。日葡辞書「シアン(思案)ヲヲトシツクル」

②おちつきはらう。どっしりと構える。好色一代女1「万事―・けて居たる客」

③考えを定める。きめこむ。浮世草子、沖津白波「必定一休の正筆に―・け」

おどし‐つ・ける【威し付ける・脅し付ける】

〔他下一〕

ひどくおどす。

おとし‐づの【落角】

晩春から初夏にかけて抜け落ちる牡鹿の角。〈[季]春〉

⇒おとし【落し】

おどし‐てっぽう【威し鉄砲】‥パウ

鳥獣などをおどして追い払うためにうつ空砲。

⇒おどし【威し・脅し】

おとし‐てんじょう【落し天井】‥ジヤウ

他の部分より一段低く作った天井。主として茶室で使われる。おち天井。

⇒おとし【落し】

おとし‐どころ【落し所】

結着を付けるのに最適な場面。「―をさぐる」「―を心得た人」

⇒おとし【落し】

おどし‐と・る【脅し取る】

〔他五〕

脅迫して金品を奪い取る。

おとし‐ぬし【落し主】

その金品を落としたり置き忘れたりした人。「財布の―が現れる」

⇒おとし【落し】

おとし‐の‐おや【落しの親】

仮の親に対して、生みの親のこと。

⇒おとし【落し】

おとし‐ばなし【落し噺・落し咄】

話の最後を語呂合せや洒落しゃれで落ちをつける小話。烏亭焉馬うていえんばらにより話芸として発展、のち落語らくごと呼ばれる。→落語。

⇒おとし【落し】

おとし‐ばらげ【落し散毛】

女の髪の結い方。鬢差びんさしを用いず、鬢を耳の脇に垂れ下がった形に結うもの。江戸後期、文化頃からの髪風。おとしばら。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぶた【落し蓋】

①なべなどの、直接材料にかぶせるため、すっぽり中に落ち込むように作った蓋。さしぶた。

②箱の側面を口にし、縦にみぞに沿って上げ下げして開閉するように作った蓋。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぶみ【落し文・落書】

①公然と言えないことを記して、わざと通路などに落としておく文書。らくしょ。愚管抄5「かゝる歌よみて、おほく―に書きなどしけるとぞ」

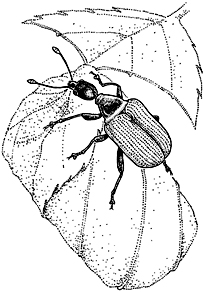

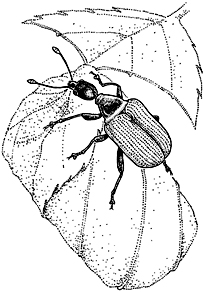

②オトシブミ科の甲虫の総称。また、ナミオトシブミの通称。体長は3〜10ミリメートル。頭部が細長い。夏、広葉樹の葉を丸めた中に産卵して地上に落とす。これを「ほととぎすの落文」「落文の揺籃ようらん」という。中の幼虫は、内面を食べて育つ。〈[季]夏〉

おとしぶみ

⇒おとし【落し】

おとし‐だね【落し胤】

貴人が、妻以外の女に生ませた子。落し子。らくいん。

⇒おとし【落し】

お‐としだま【御年玉】

新年のお祝いの贈物。現在では主に子供や使用人などに贈る金品をいう。〈[季]新年〉

おとし‐たまご【落し玉子】

吸物の汁の中へ生卵を割って落とした料理。

⇒おとし【落し】

おとし‐ちがいだな【落し違い棚】‥チガヒ‥

(→)「落し棚」に同じ。

⇒おとし【落し】

おとし‐つ・く【落し着く】

〔他下二〕

①気持をおちつかせる。なだめる。日葡辞書「シアン(思案)ヲヲトシツクル」

②おちつきはらう。どっしりと構える。好色一代女1「万事―・けて居たる客」

③考えを定める。きめこむ。浮世草子、沖津白波「必定一休の正筆に―・け」

おどし‐つ・ける【威し付ける・脅し付ける】

〔他下一〕

ひどくおどす。

おとし‐づの【落角】

晩春から初夏にかけて抜け落ちる牡鹿の角。〈[季]春〉

⇒おとし【落し】

おどし‐てっぽう【威し鉄砲】‥パウ

鳥獣などをおどして追い払うためにうつ空砲。

⇒おどし【威し・脅し】

おとし‐てんじょう【落し天井】‥ジヤウ

他の部分より一段低く作った天井。主として茶室で使われる。おち天井。

⇒おとし【落し】

おとし‐どころ【落し所】

結着を付けるのに最適な場面。「―をさぐる」「―を心得た人」

⇒おとし【落し】

おどし‐と・る【脅し取る】

〔他五〕

脅迫して金品を奪い取る。

おとし‐ぬし【落し主】

その金品を落としたり置き忘れたりした人。「財布の―が現れる」

⇒おとし【落し】

おとし‐の‐おや【落しの親】

仮の親に対して、生みの親のこと。

⇒おとし【落し】

おとし‐ばなし【落し噺・落し咄】

話の最後を語呂合せや洒落しゃれで落ちをつける小話。烏亭焉馬うていえんばらにより話芸として発展、のち落語らくごと呼ばれる。→落語。

⇒おとし【落し】

おとし‐ばらげ【落し散毛】

女の髪の結い方。鬢差びんさしを用いず、鬢を耳の脇に垂れ下がった形に結うもの。江戸後期、文化頃からの髪風。おとしばら。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぶた【落し蓋】

①なべなどの、直接材料にかぶせるため、すっぽり中に落ち込むように作った蓋。さしぶた。

②箱の側面を口にし、縦にみぞに沿って上げ下げして開閉するように作った蓋。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぶみ【落し文・落書】

①公然と言えないことを記して、わざと通路などに落としておく文書。らくしょ。愚管抄5「かゝる歌よみて、おほく―に書きなどしけるとぞ」

②オトシブミ科の甲虫の総称。また、ナミオトシブミの通称。体長は3〜10ミリメートル。頭部が細長い。夏、広葉樹の葉を丸めた中に産卵して地上に落とす。これを「ほととぎすの落文」「落文の揺籃ようらん」という。中の幼虫は、内面を食べて育つ。〈[季]夏〉

おとしぶみ

ナミオトシブミ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナミオトシブミ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒おとし【落し】

おとし‐ぼり【落し堀】

用水の残りを落とすために設けた堀。

⇒おとし【落し】

おとし‐まえ【落し前】‥マヘ

(もと的屋などの隠語)もめごとの仲に立って話をつけること。失敗や無礼をはたらいた時などのあとしまつ。「―をつける」

⇒おとし【落し】

おとし‐まく【落し幕】

劇場で、綱を引くと落ちるように装置した幕。振り落し幕。

⇒おとし【落し】

おとし‐みず【落し水】‥ミヅ

稲を刈る前に、田の水を流し去ること。また、その水。〈[季]秋〉

⇒おとし【落し】

おとし‐みそ【落し味噌】

味噌をすらないままで汁をつくること。また、その汁。

⇒おとし【落し】

おとし・む【貶む】

〔他下二〕

⇒おとしめる(下一)

おとしめ‐ごと【貶め言】

おとしめていう言葉。悪口。源氏物語若菜下「あいなき御―になむと…腹だつを」

おとしめ‐ざま【貶め方】

おとしめるようなこと。侮辱めいたこと。源氏物語蛍「人の上を難つけ、―のこといふ人をば」

おとし・める【貶める】

〔他下一〕[文]おとし・む(下二)

劣ったものとして扱う。みさげる。さげすむ。源氏物語桐壺「―・め、きずをもとめ給ふ人は多く」。「人を―・めた物言い」

おとし‐もの【落し物】

うっかり気づかずに落としたもの。遺失物。

⇒おとし【落し】

おとし‐もの【落し者】

他国または寺院に逃してやる罪人。

⇒おとし【落し】

おどし‐もんく【威し文句・脅し文句】

人を恐れさせる言葉。

⇒おどし【威し・脅し】

おとし‐や【落し矢】

①上差うわざしの矢。

②低い方へ射おろす矢。おろし矢。

⇒おとし【落し】

お‐どしゃ【御土砂】

土砂加持どしゃかじに用いる砂。死体にかけると、硬直がなおるという。

⇒御土砂を掛ける

おとし‐やき【落し焼】

熱したフライパンや鉄板などに材料をスプーンなどで流し落として焼く調理法。また、その料理や菓子。

⇒おとし【落し】

⇒おとし【落し】

おとし‐ぼり【落し堀】

用水の残りを落とすために設けた堀。

⇒おとし【落し】

おとし‐まえ【落し前】‥マヘ

(もと的屋などの隠語)もめごとの仲に立って話をつけること。失敗や無礼をはたらいた時などのあとしまつ。「―をつける」

⇒おとし【落し】

おとし‐まく【落し幕】

劇場で、綱を引くと落ちるように装置した幕。振り落し幕。

⇒おとし【落し】

おとし‐みず【落し水】‥ミヅ

稲を刈る前に、田の水を流し去ること。また、その水。〈[季]秋〉

⇒おとし【落し】

おとし‐みそ【落し味噌】

味噌をすらないままで汁をつくること。また、その汁。

⇒おとし【落し】

おとし・む【貶む】

〔他下二〕

⇒おとしめる(下一)

おとしめ‐ごと【貶め言】

おとしめていう言葉。悪口。源氏物語若菜下「あいなき御―になむと…腹だつを」

おとしめ‐ざま【貶め方】

おとしめるようなこと。侮辱めいたこと。源氏物語蛍「人の上を難つけ、―のこといふ人をば」

おとし・める【貶める】

〔他下一〕[文]おとし・む(下二)

劣ったものとして扱う。みさげる。さげすむ。源氏物語桐壺「―・め、きずをもとめ給ふ人は多く」。「人を―・めた物言い」

おとし‐もの【落し物】

うっかり気づかずに落としたもの。遺失物。

⇒おとし【落し】

おとし‐もの【落し者】

他国または寺院に逃してやる罪人。

⇒おとし【落し】

おどし‐もんく【威し文句・脅し文句】

人を恐れさせる言葉。

⇒おどし【威し・脅し】

おとし‐や【落し矢】

①上差うわざしの矢。

②低い方へ射おろす矢。おろし矢。

⇒おとし【落し】

お‐どしゃ【御土砂】

土砂加持どしゃかじに用いる砂。死体にかけると、硬直がなおるという。

⇒御土砂を掛ける

おとし‐やき【落し焼】

熱したフライパンや鉄板などに材料をスプーンなどで流し落として焼く調理法。また、その料理や菓子。

⇒おとし【落し】

⇒おとし【落し】

おとし‐いも【落し薯】

吸物にすりいもを落とし入れた料理。

⇒おとし【落し】

おとし‐い・れる【陥れる・落とし入れる】

〔他下一〕[文]おとしい・る(下二)

①中に落ちこませる。おちいらせる。

②だまして苦しい立場にはめこむ。「無実の人を罪に―・れる」

③城や敵陣などを攻めとる。

おとし‐え【落し餌】‥ヱ

鷹が雛に樹上から落として与える餌。

⇒おとし【落し】

おとし‐えん【落し縁】

(→)落縁おちえんに同じ。

⇒おとし【落し】

おとし‐がけ【落し懸け・落し掛け】

①急な坂。源氏物語東屋「―の高き所に」

②仏龕ぶつがんなどの欄間らんまの下につける雲形などのほりもの。

③床の間や書院窓の上に架けわたす横木。

④元禄頃に流行した元結もとゆいのかけ方。根元に近くかけるもの。

⑤火鉢のおとし。

⇒おとし【落し】

おとし‐がみ【落し紙】

便所で使う紙。清紙きよめがみ。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぎんちゃく【落し巾着】

ひもをつけて首や襟えりにかけるようにした巾着。おとし。

⇒おとし【落し】

おどし‐ぐさ【威し種】

人をおどす材料。源氏物語紅葉賀「たださるべき折の―にせんとぞ思ひける」

⇒おどし【威し・脅し】

おどし‐げ【縅毛】ヲドシ‥

鎧よろいのおどしの革・組み糸・畳み綾の緒の類。並べた状態が毛を伏せたさまに似るのでいう。太平記17「―こそよくも候はねども」

⇒おどし【縅】

おとし‐ご【落し子】

貴人が、妻以外の女に生ませた子。おとしだね。比喩的に、ある事柄に付随して、意図されないで生ずる事柄。「受験地獄の―」

⇒おとし【落し】

おとし‐ざし【落し差し】

刀をきちんとささずに、こじりを下げてさすこと。

⇒おとし【落し】

おとし‐だて【落し閉て】

戸を上から落として閉めるようにしたもの。

⇒おとし【落し】

おとし‐だな【落し棚】

床脇の棚の一形式。落違棚おとしちがいだな。

落し棚

⇒おとし【落し】

おとし‐いも【落し薯】

吸物にすりいもを落とし入れた料理。

⇒おとし【落し】

おとし‐い・れる【陥れる・落とし入れる】

〔他下一〕[文]おとしい・る(下二)

①中に落ちこませる。おちいらせる。

②だまして苦しい立場にはめこむ。「無実の人を罪に―・れる」

③城や敵陣などを攻めとる。

おとし‐え【落し餌】‥ヱ

鷹が雛に樹上から落として与える餌。

⇒おとし【落し】

おとし‐えん【落し縁】

(→)落縁おちえんに同じ。

⇒おとし【落し】

おとし‐がけ【落し懸け・落し掛け】

①急な坂。源氏物語東屋「―の高き所に」

②仏龕ぶつがんなどの欄間らんまの下につける雲形などのほりもの。

③床の間や書院窓の上に架けわたす横木。

④元禄頃に流行した元結もとゆいのかけ方。根元に近くかけるもの。

⑤火鉢のおとし。

⇒おとし【落し】

おとし‐がみ【落し紙】

便所で使う紙。清紙きよめがみ。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぎんちゃく【落し巾着】

ひもをつけて首や襟えりにかけるようにした巾着。おとし。

⇒おとし【落し】

おどし‐ぐさ【威し種】

人をおどす材料。源氏物語紅葉賀「たださるべき折の―にせんとぞ思ひける」

⇒おどし【威し・脅し】

おどし‐げ【縅毛】ヲドシ‥

鎧よろいのおどしの革・組み糸・畳み綾の緒の類。並べた状態が毛を伏せたさまに似るのでいう。太平記17「―こそよくも候はねども」

⇒おどし【縅】

おとし‐ご【落し子】

貴人が、妻以外の女に生ませた子。おとしだね。比喩的に、ある事柄に付随して、意図されないで生ずる事柄。「受験地獄の―」

⇒おとし【落し】

おとし‐ざし【落し差し】

刀をきちんとささずに、こじりを下げてさすこと。

⇒おとし【落し】

おとし‐だて【落し閉て】

戸を上から落として閉めるようにしたもの。

⇒おとし【落し】

おとし‐だな【落し棚】

床脇の棚の一形式。落違棚おとしちがいだな。

落し棚

⇒おとし【落し】

おとし‐だね【落し胤】

貴人が、妻以外の女に生ませた子。落し子。らくいん。

⇒おとし【落し】

お‐としだま【御年玉】

新年のお祝いの贈物。現在では主に子供や使用人などに贈る金品をいう。〈[季]新年〉

おとし‐たまご【落し玉子】

吸物の汁の中へ生卵を割って落とした料理。

⇒おとし【落し】

おとし‐ちがいだな【落し違い棚】‥チガヒ‥

(→)「落し棚」に同じ。

⇒おとし【落し】

おとし‐つ・く【落し着く】

〔他下二〕

①気持をおちつかせる。なだめる。日葡辞書「シアン(思案)ヲヲトシツクル」

②おちつきはらう。どっしりと構える。好色一代女1「万事―・けて居たる客」

③考えを定める。きめこむ。浮世草子、沖津白波「必定一休の正筆に―・け」

おどし‐つ・ける【威し付ける・脅し付ける】

〔他下一〕

ひどくおどす。

おとし‐づの【落角】

晩春から初夏にかけて抜け落ちる牡鹿の角。〈[季]春〉

⇒おとし【落し】

おどし‐てっぽう【威し鉄砲】‥パウ

鳥獣などをおどして追い払うためにうつ空砲。

⇒おどし【威し・脅し】

おとし‐てんじょう【落し天井】‥ジヤウ

他の部分より一段低く作った天井。主として茶室で使われる。おち天井。

⇒おとし【落し】

おとし‐どころ【落し所】

結着を付けるのに最適な場面。「―をさぐる」「―を心得た人」

⇒おとし【落し】

おどし‐と・る【脅し取る】

〔他五〕

脅迫して金品を奪い取る。

おとし‐ぬし【落し主】

その金品を落としたり置き忘れたりした人。「財布の―が現れる」

⇒おとし【落し】

おとし‐の‐おや【落しの親】

仮の親に対して、生みの親のこと。

⇒おとし【落し】

おとし‐ばなし【落し噺・落し咄】

話の最後を語呂合せや洒落しゃれで落ちをつける小話。烏亭焉馬うていえんばらにより話芸として発展、のち落語らくごと呼ばれる。→落語。

⇒おとし【落し】

おとし‐ばらげ【落し散毛】

女の髪の結い方。鬢差びんさしを用いず、鬢を耳の脇に垂れ下がった形に結うもの。江戸後期、文化頃からの髪風。おとしばら。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぶた【落し蓋】

①なべなどの、直接材料にかぶせるため、すっぽり中に落ち込むように作った蓋。さしぶた。

②箱の側面を口にし、縦にみぞに沿って上げ下げして開閉するように作った蓋。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぶみ【落し文・落書】

①公然と言えないことを記して、わざと通路などに落としておく文書。らくしょ。愚管抄5「かゝる歌よみて、おほく―に書きなどしけるとぞ」

②オトシブミ科の甲虫の総称。また、ナミオトシブミの通称。体長は3〜10ミリメートル。頭部が細長い。夏、広葉樹の葉を丸めた中に産卵して地上に落とす。これを「ほととぎすの落文」「落文の揺籃ようらん」という。中の幼虫は、内面を食べて育つ。〈[季]夏〉

おとしぶみ

⇒おとし【落し】

おとし‐だね【落し胤】

貴人が、妻以外の女に生ませた子。落し子。らくいん。

⇒おとし【落し】

お‐としだま【御年玉】

新年のお祝いの贈物。現在では主に子供や使用人などに贈る金品をいう。〈[季]新年〉

おとし‐たまご【落し玉子】

吸物の汁の中へ生卵を割って落とした料理。

⇒おとし【落し】

おとし‐ちがいだな【落し違い棚】‥チガヒ‥

(→)「落し棚」に同じ。

⇒おとし【落し】

おとし‐つ・く【落し着く】

〔他下二〕

①気持をおちつかせる。なだめる。日葡辞書「シアン(思案)ヲヲトシツクル」

②おちつきはらう。どっしりと構える。好色一代女1「万事―・けて居たる客」

③考えを定める。きめこむ。浮世草子、沖津白波「必定一休の正筆に―・け」

おどし‐つ・ける【威し付ける・脅し付ける】

〔他下一〕

ひどくおどす。

おとし‐づの【落角】

晩春から初夏にかけて抜け落ちる牡鹿の角。〈[季]春〉

⇒おとし【落し】

おどし‐てっぽう【威し鉄砲】‥パウ

鳥獣などをおどして追い払うためにうつ空砲。

⇒おどし【威し・脅し】

おとし‐てんじょう【落し天井】‥ジヤウ

他の部分より一段低く作った天井。主として茶室で使われる。おち天井。

⇒おとし【落し】

おとし‐どころ【落し所】

結着を付けるのに最適な場面。「―をさぐる」「―を心得た人」

⇒おとし【落し】

おどし‐と・る【脅し取る】

〔他五〕

脅迫して金品を奪い取る。

おとし‐ぬし【落し主】

その金品を落としたり置き忘れたりした人。「財布の―が現れる」

⇒おとし【落し】

おとし‐の‐おや【落しの親】

仮の親に対して、生みの親のこと。

⇒おとし【落し】

おとし‐ばなし【落し噺・落し咄】

話の最後を語呂合せや洒落しゃれで落ちをつける小話。烏亭焉馬うていえんばらにより話芸として発展、のち落語らくごと呼ばれる。→落語。

⇒おとし【落し】

おとし‐ばらげ【落し散毛】

女の髪の結い方。鬢差びんさしを用いず、鬢を耳の脇に垂れ下がった形に結うもの。江戸後期、文化頃からの髪風。おとしばら。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぶた【落し蓋】

①なべなどの、直接材料にかぶせるため、すっぽり中に落ち込むように作った蓋。さしぶた。

②箱の側面を口にし、縦にみぞに沿って上げ下げして開閉するように作った蓋。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぶみ【落し文・落書】

①公然と言えないことを記して、わざと通路などに落としておく文書。らくしょ。愚管抄5「かゝる歌よみて、おほく―に書きなどしけるとぞ」

②オトシブミ科の甲虫の総称。また、ナミオトシブミの通称。体長は3〜10ミリメートル。頭部が細長い。夏、広葉樹の葉を丸めた中に産卵して地上に落とす。これを「ほととぎすの落文」「落文の揺籃ようらん」という。中の幼虫は、内面を食べて育つ。〈[季]夏〉

おとしぶみ

ナミオトシブミ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナミオトシブミ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒おとし【落し】

おとし‐ぼり【落し堀】

用水の残りを落とすために設けた堀。

⇒おとし【落し】

おとし‐まえ【落し前】‥マヘ

(もと的屋などの隠語)もめごとの仲に立って話をつけること。失敗や無礼をはたらいた時などのあとしまつ。「―をつける」

⇒おとし【落し】

おとし‐まく【落し幕】

劇場で、綱を引くと落ちるように装置した幕。振り落し幕。

⇒おとし【落し】

おとし‐みず【落し水】‥ミヅ

稲を刈る前に、田の水を流し去ること。また、その水。〈[季]秋〉

⇒おとし【落し】

おとし‐みそ【落し味噌】

味噌をすらないままで汁をつくること。また、その汁。

⇒おとし【落し】

おとし・む【貶む】

〔他下二〕

⇒おとしめる(下一)

おとしめ‐ごと【貶め言】

おとしめていう言葉。悪口。源氏物語若菜下「あいなき御―になむと…腹だつを」

おとしめ‐ざま【貶め方】

おとしめるようなこと。侮辱めいたこと。源氏物語蛍「人の上を難つけ、―のこといふ人をば」

おとし・める【貶める】

〔他下一〕[文]おとし・む(下二)

劣ったものとして扱う。みさげる。さげすむ。源氏物語桐壺「―・め、きずをもとめ給ふ人は多く」。「人を―・めた物言い」

おとし‐もの【落し物】

うっかり気づかずに落としたもの。遺失物。

⇒おとし【落し】

おとし‐もの【落し者】

他国または寺院に逃してやる罪人。

⇒おとし【落し】

おどし‐もんく【威し文句・脅し文句】

人を恐れさせる言葉。

⇒おどし【威し・脅し】

おとし‐や【落し矢】

①上差うわざしの矢。

②低い方へ射おろす矢。おろし矢。

⇒おとし【落し】

お‐どしゃ【御土砂】

土砂加持どしゃかじに用いる砂。死体にかけると、硬直がなおるという。

⇒御土砂を掛ける

おとし‐やき【落し焼】

熱したフライパンや鉄板などに材料をスプーンなどで流し落として焼く調理法。また、その料理や菓子。

⇒おとし【落し】

⇒おとし【落し】

おとし‐ぼり【落し堀】

用水の残りを落とすために設けた堀。

⇒おとし【落し】

おとし‐まえ【落し前】‥マヘ

(もと的屋などの隠語)もめごとの仲に立って話をつけること。失敗や無礼をはたらいた時などのあとしまつ。「―をつける」

⇒おとし【落し】

おとし‐まく【落し幕】

劇場で、綱を引くと落ちるように装置した幕。振り落し幕。

⇒おとし【落し】

おとし‐みず【落し水】‥ミヅ

稲を刈る前に、田の水を流し去ること。また、その水。〈[季]秋〉

⇒おとし【落し】

おとし‐みそ【落し味噌】

味噌をすらないままで汁をつくること。また、その汁。

⇒おとし【落し】

おとし・む【貶む】

〔他下二〕

⇒おとしめる(下一)

おとしめ‐ごと【貶め言】

おとしめていう言葉。悪口。源氏物語若菜下「あいなき御―になむと…腹だつを」

おとしめ‐ざま【貶め方】

おとしめるようなこと。侮辱めいたこと。源氏物語蛍「人の上を難つけ、―のこといふ人をば」

おとし・める【貶める】

〔他下一〕[文]おとし・む(下二)

劣ったものとして扱う。みさげる。さげすむ。源氏物語桐壺「―・め、きずをもとめ給ふ人は多く」。「人を―・めた物言い」

おとし‐もの【落し物】

うっかり気づかずに落としたもの。遺失物。

⇒おとし【落し】

おとし‐もの【落し者】

他国または寺院に逃してやる罪人。

⇒おとし【落し】

おどし‐もんく【威し文句・脅し文句】

人を恐れさせる言葉。

⇒おどし【威し・脅し】

おとし‐や【落し矢】

①上差うわざしの矢。

②低い方へ射おろす矢。おろし矢。

⇒おとし【落し】

お‐どしゃ【御土砂】

土砂加持どしゃかじに用いる砂。死体にかけると、硬直がなおるという。

⇒御土砂を掛ける

おとし‐やき【落し焼】

熱したフライパンや鉄板などに材料をスプーンなどで流し落として焼く調理法。また、その料理や菓子。

⇒おとし【落し】

お‐の‐こ【男・男の子】ヲ‥🔗⭐🔉

お‐の‐こ【男・男の子】ヲ‥

(「を(男)のこ(子)」の意、「め(女)のこ(子)」の対。平安時代以後、多くは低いものとして扱う男性にいう)

①成人の男子。男性。おとこ。万葉集20「鳥が鳴くあづま―は出で向かひかへりみせずて」

②男の子。むすこ。源氏物語玉鬘「むすめどもも―どもも」

③宮中の殿上に奉仕する男。枕草子9「―ども召せば蔵人忠隆・なりなか参りたれば」

④召使の男。下男。郎党。竹取物語「家に使はるる―どものもとに」

⑤目下めしたの男の名の下につけて呼ぶ語。徒然草「又五郎―を」

⇒おのこ‐ご【男の子子】

⇒おのこ‐じ‐もの【男の子じもの】

⇒おのこ‐はらから【男同胞】

⇒おのこ‐みこ【男御子】

⇒おのこ‐やつこ【男の子奴】

⇒おのこ‐やもめ【男の子鰥】

おのこ‐ご【男の子子】ヲ‥🔗⭐🔉

おのこ‐ご【男の子子】ヲ‥

①男の子。むすこ。源氏物語玉鬘「―三人あるに」

②男性。源氏物語少女「―にはうち解くまじきものなり」

⇒お‐の‐こ【男・男の子】

おのこ‐じ‐もの【男の子じもの】ヲ‥🔗⭐🔉

おのこ‐じ‐もの【男の子じもの】ヲ‥

(→)「おとこじもの」に同じ。

⇒お‐の‐こ【男・男の子】

おのこ‐やつこ【男の子奴】ヲ‥🔗⭐🔉

おのこ‐やつこ【男の子奴】ヲ‥

男の奴隷。

⇒お‐の‐こ【男・男の子】

おのこ‐やもめ【男の子鰥】ヲ‥🔗⭐🔉

おのこ‐やもめ【男の子鰥】ヲ‥

おとこやもめ。〈類聚名義抄〉

⇒お‐の‐こ【男・男の子】

お‐はせ【男茎】ヲ‥🔗⭐🔉

お‐はせ【男茎】ヲ‥

陰茎。おはし。

⇒おはせ‐がた【男茎形】

おはせ‐がた【男茎形】ヲ‥🔗⭐🔉

おはせ‐がた【男茎形】ヲ‥

男根にかたどった呪物じゅぶつ。

⇒お‐はせ【男茎】

だん‐けい【男系】🔗⭐🔉

だん‐けい【男系】

家系で、男子の系統。男の方の血筋。↔女系。

⇒だんけい‐しん【男系親】

だんけい‐しん【男系親】🔗⭐🔉

だんけい‐しん【男系親】

男系の親族。

⇒だん‐けい【男系】

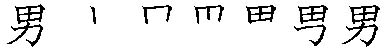

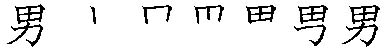

[漢]男🔗⭐🔉

男 字形

筆順

筆順

〔田部2画/7画/教育/3543・434B〕

〔音〕ダン(漢) ナン(呉)

〔訓〕おとこ・お

[意味]

①おとこ。(対)女。「男性・下男げなん・美男びなん」

②むすこ。(対)女。「平清盛の男」「嫡男ちゃくなん・一男いちなん一女」

③五等爵の第五位。男爵。「公侯伯子男・加藤男」

[解字]

会意。「田」(=はたけ・狩猟)+「力」。耕作や狩猟につとめる人の意。

[下ツキ

下男・次男・善男善女・息男・嫡男・長男・丁男・美男

[難読]

男郎花おとこえし・男達おとこだて

〔田部2画/7画/教育/3543・434B〕

〔音〕ダン(漢) ナン(呉)

〔訓〕おとこ・お

[意味]

①おとこ。(対)女。「男性・下男げなん・美男びなん」

②むすこ。(対)女。「平清盛の男」「嫡男ちゃくなん・一男いちなん一女」

③五等爵の第五位。男爵。「公侯伯子男・加藤男」

[解字]

会意。「田」(=はたけ・狩猟)+「力」。耕作や狩猟につとめる人の意。

[下ツキ

下男・次男・善男善女・息男・嫡男・長男・丁男・美男

[難読]

男郎花おとこえし・男達おとこだて

筆順

筆順

〔田部2画/7画/教育/3543・434B〕

〔音〕ダン(漢) ナン(呉)

〔訓〕おとこ・お

[意味]

①おとこ。(対)女。「男性・下男げなん・美男びなん」

②むすこ。(対)女。「平清盛の男」「嫡男ちゃくなん・一男いちなん一女」

③五等爵の第五位。男爵。「公侯伯子男・加藤男」

[解字]

会意。「田」(=はたけ・狩猟)+「力」。耕作や狩猟につとめる人の意。

[下ツキ

下男・次男・善男善女・息男・嫡男・長男・丁男・美男

[難読]

男郎花おとこえし・男達おとこだて

〔田部2画/7画/教育/3543・434B〕

〔音〕ダン(漢) ナン(呉)

〔訓〕おとこ・お

[意味]

①おとこ。(対)女。「男性・下男げなん・美男びなん」

②むすこ。(対)女。「平清盛の男」「嫡男ちゃくなん・一男いちなん一女」

③五等爵の第五位。男爵。「公侯伯子男・加藤男」

[解字]

会意。「田」(=はたけ・狩猟)+「力」。耕作や狩猟につとめる人の意。

[下ツキ

下男・次男・善男善女・息男・嫡男・長男・丁男・美男

[難読]

男郎花おとこえし・男達おとこだて

広辞苑に「男」で始まるの検索結果 1-62。もっと読み込む