複数辞典一括検索+![]()

![]()

不屑 イサギヨシトセズ🔗⭐🔉

争 いさめる🔗⭐🔉

【争】

6画 亅部 [四年]

区点=3372 16進=4168 シフトJIS=9188

【爭】旧字人名に使える旧字

6画 亅部 [四年]

区点=3372 16進=4168 シフトJIS=9188

【爭】旧字人名に使える旧字

8画 爪部

区点=6407 16進=6027 シフトJIS=E0A5

《常用音訓》ソウ/あらそ…う

《音読み》 ソウ(サウ)

8画 爪部

区点=6407 16進=6027 シフトJIS=E0A5

《常用音訓》ソウ/あらそ…う

《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 あらそう(あらそふ)/いかでか/いさめる(いさむ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 あらそう(あらそふ)/いかでか/いさめる(いさむ)

《意味》

{動}あらそう(アラソフ)。両方からとりあいをする。力ずくであらそう。「争奪」「君子無所争=君子ハ争フ所無シ」〔→論語〕

{動}あらそう(アラソフ)。両方からとりあいをする。力ずくであらそう。「争奪」「君子無所争=君子ハ争フ所無シ」〔→論語〕

{助}いかでか。疑問・反語をあらわす助詞。どうして。▽やや口語的なことば。「誠知老去風情少、見此争無一句詩=誠ニ老イ去リテハ風情ノ少ナキヲ知ルモ、コレヲ見テハイカデカ一句ノ詩無カランヤ」〔→白居易〕

{助}いかでか。疑問・反語をあらわす助詞。どうして。▽やや口語的なことば。「誠知老去風情少、見此争無一句詩=誠ニ老イ去リテハ風情ノ少ナキヲ知ルモ、コレヲ見テハイカデカ一句ノ詩無カランヤ」〔→白居易〕

{動}いさめる(イサム)。あやまちを改めるようにいう。▽諍ソウに当てた用法。「争臣(=諍臣)」

《解字》

{動}いさめる(イサム)。あやまちを改めるようにいう。▽諍ソウに当てた用法。「争臣(=諍臣)」

《解字》

会意。「爪(手)+ー印+手」で、ある物を両者が手で引っぱりあうさまを示す。反対の方向に引っぱりあう、の意を含む。

《単語家族》

諍ソウ(言いあってあらそう)

会意。「爪(手)+ー印+手」で、ある物を両者が手で引っぱりあうさまを示す。反対の方向に引っぱりあう、の意を含む。

《単語家族》

諍ソウ(言いあってあらそう) 箏ソウ(両方から引きあって弦を張った琴)などと同系。

《類義》

→闘

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

箏ソウ(両方から引きあって弦を張った琴)などと同系。

《類義》

→闘

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

6画 亅部 [四年]

区点=3372 16進=4168 シフトJIS=9188

【爭】旧字人名に使える旧字

6画 亅部 [四年]

区点=3372 16進=4168 シフトJIS=9188

【爭】旧字人名に使える旧字

8画 爪部

区点=6407 16進=6027 シフトJIS=E0A5

《常用音訓》ソウ/あらそ…う

《音読み》 ソウ(サウ)

8画 爪部

区点=6407 16進=6027 シフトJIS=E0A5

《常用音訓》ソウ/あらそ…う

《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 あらそう(あらそふ)/いかでか/いさめる(いさむ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 あらそう(あらそふ)/いかでか/いさめる(いさむ)

《意味》

{動}あらそう(アラソフ)。両方からとりあいをする。力ずくであらそう。「争奪」「君子無所争=君子ハ争フ所無シ」〔→論語〕

{動}あらそう(アラソフ)。両方からとりあいをする。力ずくであらそう。「争奪」「君子無所争=君子ハ争フ所無シ」〔→論語〕

{助}いかでか。疑問・反語をあらわす助詞。どうして。▽やや口語的なことば。「誠知老去風情少、見此争無一句詩=誠ニ老イ去リテハ風情ノ少ナキヲ知ルモ、コレヲ見テハイカデカ一句ノ詩無カランヤ」〔→白居易〕

{助}いかでか。疑問・反語をあらわす助詞。どうして。▽やや口語的なことば。「誠知老去風情少、見此争無一句詩=誠ニ老イ去リテハ風情ノ少ナキヲ知ルモ、コレヲ見テハイカデカ一句ノ詩無カランヤ」〔→白居易〕

{動}いさめる(イサム)。あやまちを改めるようにいう。▽諍ソウに当てた用法。「争臣(=諍臣)」

《解字》

{動}いさめる(イサム)。あやまちを改めるようにいう。▽諍ソウに当てた用法。「争臣(=諍臣)」

《解字》

会意。「爪(手)+ー印+手」で、ある物を両者が手で引っぱりあうさまを示す。反対の方向に引っぱりあう、の意を含む。

《単語家族》

諍ソウ(言いあってあらそう)

会意。「爪(手)+ー印+手」で、ある物を両者が手で引っぱりあうさまを示す。反対の方向に引っぱりあう、の意を含む。

《単語家族》

諍ソウ(言いあってあらそう) 箏ソウ(両方から引きあって弦を張った琴)などと同系。

《類義》

→闘

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

箏ソウ(両方から引きあって弦を張った琴)などと同系。

《類義》

→闘

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

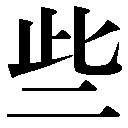

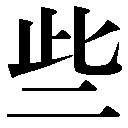

些 いささか🔗⭐🔉

【些】

7画 二部

区点=2619 16進=3A33 シフトJIS=8DB1

《音読み》 サ

7画 二部

区点=2619 16進=3A33 シフトJIS=8DB1

《音読み》 サ /シャ

/シャ 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 いささか

《意味》

〉

《訓読み》 いささか

《意味》

{形}いささか。少しであるさま。細かい。「些少サショウ」

{形}いささか。少しであるさま。細かい。「些少サショウ」

{助}楚ソの国の歌で、句末の間拍子マビョウシに用いる助詞。▽この場合は、サ((去)箇sa)と読む。「何為乎四方些=何ヲカ四方ニ為スヤ」〔→楚辞〕

《解字》

会意。此シは、「止(あし)+比(ならべる)の略体」から成り、足をちぐはぐに並べること。些は「此+二印(並べる)」でいくつかのものをざっと並べるの意を示す。こまかくて数多いの意を含む。

《単語家族》

煩瑣ハンサの瑣(こまごま)

{助}楚ソの国の歌で、句末の間拍子マビョウシに用いる助詞。▽この場合は、サ((去)箇sa)と読む。「何為乎四方些=何ヲカ四方ニ為スヤ」〔→楚辞〕

《解字》

会意。此シは、「止(あし)+比(ならべる)の略体」から成り、足をちぐはぐに並べること。些は「此+二印(並べる)」でいくつかのものをざっと並べるの意を示す。こまかくて数多いの意を含む。

《単語家族》

煩瑣ハンサの瑣(こまごま) 砂(細かいすな)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

砂(細かいすな)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 二部

区点=2619 16進=3A33 シフトJIS=8DB1

《音読み》 サ

7画 二部

区点=2619 16進=3A33 シフトJIS=8DB1

《音読み》 サ /シャ

/シャ 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 いささか

《意味》

〉

《訓読み》 いささか

《意味》

{形}いささか。少しであるさま。細かい。「些少サショウ」

{形}いささか。少しであるさま。細かい。「些少サショウ」

{助}楚ソの国の歌で、句末の間拍子マビョウシに用いる助詞。▽この場合は、サ((去)箇sa)と読む。「何為乎四方些=何ヲカ四方ニ為スヤ」〔→楚辞〕

《解字》

会意。此シは、「止(あし)+比(ならべる)の略体」から成り、足をちぐはぐに並べること。些は「此+二印(並べる)」でいくつかのものをざっと並べるの意を示す。こまかくて数多いの意を含む。

《単語家族》

煩瑣ハンサの瑣(こまごま)

{助}楚ソの国の歌で、句末の間拍子マビョウシに用いる助詞。▽この場合は、サ((去)箇sa)と読む。「何為乎四方些=何ヲカ四方ニ為スヤ」〔→楚辞〕

《解字》

会意。此シは、「止(あし)+比(ならべる)の略体」から成り、足をちぐはぐに並べること。些は「此+二印(並べる)」でいくつかのものをざっと並べるの意を示す。こまかくて数多いの意を含む。

《単語家族》

煩瑣ハンサの瑣(こまごま) 砂(細かいすな)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

砂(細かいすな)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

偉才 イサイ🔗⭐🔉

【偉才】

イサイ =偉材。普通の人以上にすぐれた才能。また、それを持っている人。『偉器イキ』

功 いさお🔗⭐🔉

【功】

5画 力部 [四年]

区点=2489 16進=3879 シフトJIS=8CF7

《常用音訓》ク/コウ

《音読み》 コウ

5画 力部 [四年]

区点=2489 16進=3879 シフトJIS=8CF7

《常用音訓》ク/コウ

《音読み》 コウ /ク

/ク 〈g

〈g ng〉

《訓読み》 いさお(いさを)

《名付け》 あう・あつ・いさ・いさお・いさおし・かた・かつ・こと・つとむ・つとめ・なり・なる・のり

《意味》

ng〉

《訓読み》 いさお(いさを)

《名付け》 あう・あつ・いさ・いさお・いさおし・かた・かつ・こと・つとむ・つとめ・なり・なる・のり

《意味》

{名}いさお(イサヲ)。てがら。やりばえ。「論功=功ヲ論ズ」「功績」「其言大而功小者則罰=ソノ言大ニシテ功小ナル者ハスナハチ罰ス」〔→韓非〕

{名}いさお(イサヲ)。てがら。やりばえ。「論功=功ヲ論ズ」「功績」「其言大而功小者則罰=ソノ言大ニシテ功小ナル者ハスナハチ罰ス」〔→韓非〕

コウトス{動}てがらと考える。功績とみなす。「公子乃自驕而功之=公子スナハチミヅカラ驕リテコレヲ功トス」〔→史記〕

コウトス{動}てがらと考える。功績とみなす。「公子乃自驕而功之=公子スナハチミヅカラ驕リテコレヲ功トス」〔→史記〕

{名}働きの結果。成し遂げた仕事。「成功=功ヲ成ス」「功遂身退天之道=功遂ゲ身退クハ天ノ道ナリ」〔→老子〕

{名}働きの結果。成し遂げた仕事。「成功=功ヲ成ス」「功遂身退天之道=功遂ゲ身退クハ天ノ道ナリ」〔→老子〕

{名}ききめ。実り。「奏功=功ヲ奏ス」「夫伐深根者難為功=ソレ深根ヲ伐ル者ハ功ヲ為シ難シ」〔曹冏〕

{名}ききめ。実り。「奏功=功ヲ奏ス」「夫伐深根者難為功=ソレ深根ヲ伐ル者ハ功ヲ為シ難シ」〔曹冏〕

{名}努力。または、工夫。「用功=功ヲ用フ」「人不暇施功=人功ヲ施スニ暇アラズ」〔→司馬相如〕

{名}努力。または、工夫。「用功=功ヲ用フ」「人不暇施功=人功ヲ施スニ暇アラズ」〔→司馬相如〕

「功服」とは、喪服の一種。大功と小功がある。

「功服」とは、喪服の一種。大功と小功がある。

{名}〔仏〕よい行い。「功徳」

《解字》

会意兼形声。工は、上下両面にあなをあけること。功は「力+音符工」。あなをあけるのはむずかしい仕事で努力を要するので、その工夫をこらした仕事とできばえを功という。

《単語家族》

攻(あなをあけて突き抜く)

{名}〔仏〕よい行い。「功徳」

《解字》

会意兼形声。工は、上下両面にあなをあけること。功は「力+音符工」。あなをあけるのはむずかしい仕事で努力を要するので、その工夫をこらした仕事とできばえを功という。

《単語家族》

攻(あなをあけて突き抜く) 孔(突き抜けたあな)

孔(突き抜けたあな) 空(突き抜けたあな)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

空(突き抜けたあな)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

5画 力部 [四年]

区点=2489 16進=3879 シフトJIS=8CF7

《常用音訓》ク/コウ

《音読み》 コウ

5画 力部 [四年]

区点=2489 16進=3879 シフトJIS=8CF7

《常用音訓》ク/コウ

《音読み》 コウ /ク

/ク 〈g

〈g ng〉

《訓読み》 いさお(いさを)

《名付け》 あう・あつ・いさ・いさお・いさおし・かた・かつ・こと・つとむ・つとめ・なり・なる・のり

《意味》

ng〉

《訓読み》 いさお(いさを)

《名付け》 あう・あつ・いさ・いさお・いさおし・かた・かつ・こと・つとむ・つとめ・なり・なる・のり

《意味》

{名}いさお(イサヲ)。てがら。やりばえ。「論功=功ヲ論ズ」「功績」「其言大而功小者則罰=ソノ言大ニシテ功小ナル者ハスナハチ罰ス」〔→韓非〕

{名}いさお(イサヲ)。てがら。やりばえ。「論功=功ヲ論ズ」「功績」「其言大而功小者則罰=ソノ言大ニシテ功小ナル者ハスナハチ罰ス」〔→韓非〕

コウトス{動}てがらと考える。功績とみなす。「公子乃自驕而功之=公子スナハチミヅカラ驕リテコレヲ功トス」〔→史記〕

コウトス{動}てがらと考える。功績とみなす。「公子乃自驕而功之=公子スナハチミヅカラ驕リテコレヲ功トス」〔→史記〕

{名}働きの結果。成し遂げた仕事。「成功=功ヲ成ス」「功遂身退天之道=功遂ゲ身退クハ天ノ道ナリ」〔→老子〕

{名}働きの結果。成し遂げた仕事。「成功=功ヲ成ス」「功遂身退天之道=功遂ゲ身退クハ天ノ道ナリ」〔→老子〕

{名}ききめ。実り。「奏功=功ヲ奏ス」「夫伐深根者難為功=ソレ深根ヲ伐ル者ハ功ヲ為シ難シ」〔曹冏〕

{名}ききめ。実り。「奏功=功ヲ奏ス」「夫伐深根者難為功=ソレ深根ヲ伐ル者ハ功ヲ為シ難シ」〔曹冏〕

{名}努力。または、工夫。「用功=功ヲ用フ」「人不暇施功=人功ヲ施スニ暇アラズ」〔→司馬相如〕

{名}努力。または、工夫。「用功=功ヲ用フ」「人不暇施功=人功ヲ施スニ暇アラズ」〔→司馬相如〕

「功服」とは、喪服の一種。大功と小功がある。

「功服」とは、喪服の一種。大功と小功がある。

{名}〔仏〕よい行い。「功徳」

《解字》

会意兼形声。工は、上下両面にあなをあけること。功は「力+音符工」。あなをあけるのはむずかしい仕事で努力を要するので、その工夫をこらした仕事とできばえを功という。

《単語家族》

攻(あなをあけて突き抜く)

{名}〔仏〕よい行い。「功徳」

《解字》

会意兼形声。工は、上下両面にあなをあけること。功は「力+音符工」。あなをあけるのはむずかしい仕事で努力を要するので、その工夫をこらした仕事とできばえを功という。

《単語家族》

攻(あなをあけて突き抜く) 孔(突き抜けたあな)

孔(突き抜けたあな) 空(突き抜けたあな)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

空(突き抜けたあな)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

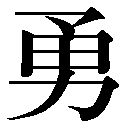

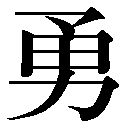

勇 いさましい🔗⭐🔉

【勇】

9画 力部 [四年]

区点=4506 16進=4D26 シフトJIS=9745

《常用音訓》ユウ/いさ…む

《音読み》 ユウ/ユ

9画 力部 [四年]

区点=4506 16進=4D26 シフトJIS=9745

《常用音訓》ユウ/いさ…む

《音読み》 ユウ/ユ /ヨウ

/ヨウ 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 いさましい(いさまし)/いさむ

《名付け》 いさ・いさお・いさまし・いさみ・いさむ・お・さ・そよ・たけ・たけし・とし・はや・よ

《意味》

ng〉

《訓読み》 いさましい(いさまし)/いさむ

《名付け》 いさ・いさお・いさまし・いさみ・いさむ・お・さ・そよ・たけ・たけし・とし・はや・よ

《意味》

ユウナリ{形}いさましい(イサマシ)。もと、足ぶみして奮いたつさま。のち、気力が盛んで強いさま。〈対語〉→怯キョウ。〈類義語〉→壮・→孟。「勇者」「民勇於公戦、怯於私闘=民公戦ニ勇ニシテ、私闘ニ怯ナリ」〔→史記〕

ユウナリ{形}いさましい(イサマシ)。もと、足ぶみして奮いたつさま。のち、気力が盛んで強いさま。〈対語〉→怯キョウ。〈類義語〉→壮・→孟。「勇者」「民勇於公戦、怯於私闘=民公戦ニ勇ニシテ、私闘ニ怯ナリ」〔→史記〕

{名}まともに事にぶつかる気構え。「勇気」「見義不為、無勇也=義ヲ見テ為ザルハ、勇無キナリ」〔→論語〕

{名}まともに事にぶつかる気構え。「勇気」「見義不為、無勇也=義ヲ見テ為ザルハ、勇無キナリ」〔→論語〕

{動}いさむ。心が奮いたつ。いさみたつ。「勇於為人、不自貴重顧藉=人ノ為ニスルニ勇ミ、ミヅカラ貴重顧藉セズ」〔→韓愈〕

{動}いさむ。心が奮いたつ。いさみたつ。「勇於為人、不自貴重顧藉=人ノ為ニスルニ勇ミ、ミヅカラ貴重顧藉セズ」〔→韓愈〕

{名}中国の民間の自警団。義勇兵。「民勇」「郷勇」

《解字》

会意兼形声。甬ヨウは「人+音符用」から成り、用はつき通す意を含む。足でとんとんと突き通すように足踏みするのを甬ヨウ・踊ヨウという。勇は「力+音符甬ヨウ」で、力があふれ足踏みして奮いたつ意。また、衝(まともに直進して突き当たる)とも縁が近い。→甬

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}中国の民間の自警団。義勇兵。「民勇」「郷勇」

《解字》

会意兼形声。甬ヨウは「人+音符用」から成り、用はつき通す意を含む。足でとんとんと突き通すように足踏みするのを甬ヨウ・踊ヨウという。勇は「力+音符甬ヨウ」で、力があふれ足踏みして奮いたつ意。また、衝(まともに直進して突き当たる)とも縁が近い。→甬

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 力部 [四年]

区点=4506 16進=4D26 シフトJIS=9745

《常用音訓》ユウ/いさ…む

《音読み》 ユウ/ユ

9画 力部 [四年]

区点=4506 16進=4D26 シフトJIS=9745

《常用音訓》ユウ/いさ…む

《音読み》 ユウ/ユ /ヨウ

/ヨウ 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 いさましい(いさまし)/いさむ

《名付け》 いさ・いさお・いさまし・いさみ・いさむ・お・さ・そよ・たけ・たけし・とし・はや・よ

《意味》

ng〉

《訓読み》 いさましい(いさまし)/いさむ

《名付け》 いさ・いさお・いさまし・いさみ・いさむ・お・さ・そよ・たけ・たけし・とし・はや・よ

《意味》

ユウナリ{形}いさましい(イサマシ)。もと、足ぶみして奮いたつさま。のち、気力が盛んで強いさま。〈対語〉→怯キョウ。〈類義語〉→壮・→孟。「勇者」「民勇於公戦、怯於私闘=民公戦ニ勇ニシテ、私闘ニ怯ナリ」〔→史記〕

ユウナリ{形}いさましい(イサマシ)。もと、足ぶみして奮いたつさま。のち、気力が盛んで強いさま。〈対語〉→怯キョウ。〈類義語〉→壮・→孟。「勇者」「民勇於公戦、怯於私闘=民公戦ニ勇ニシテ、私闘ニ怯ナリ」〔→史記〕

{名}まともに事にぶつかる気構え。「勇気」「見義不為、無勇也=義ヲ見テ為ザルハ、勇無キナリ」〔→論語〕

{名}まともに事にぶつかる気構え。「勇気」「見義不為、無勇也=義ヲ見テ為ザルハ、勇無キナリ」〔→論語〕

{動}いさむ。心が奮いたつ。いさみたつ。「勇於為人、不自貴重顧藉=人ノ為ニスルニ勇ミ、ミヅカラ貴重顧藉セズ」〔→韓愈〕

{動}いさむ。心が奮いたつ。いさみたつ。「勇於為人、不自貴重顧藉=人ノ為ニスルニ勇ミ、ミヅカラ貴重顧藉セズ」〔→韓愈〕

{名}中国の民間の自警団。義勇兵。「民勇」「郷勇」

《解字》

会意兼形声。甬ヨウは「人+音符用」から成り、用はつき通す意を含む。足でとんとんと突き通すように足踏みするのを甬ヨウ・踊ヨウという。勇は「力+音符甬ヨウ」で、力があふれ足踏みして奮いたつ意。また、衝(まともに直進して突き当たる)とも縁が近い。→甬

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}中国の民間の自警団。義勇兵。「民勇」「郷勇」

《解字》

会意兼形声。甬ヨウは「人+音符用」から成り、用はつき通す意を含む。足でとんとんと突き通すように足踏みするのを甬ヨウ・踊ヨウという。勇は「力+音符甬ヨウ」で、力があふれ足踏みして奮いたつ意。また、衝(まともに直進して突き当たる)とも縁が近い。→甬

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

勲 いさお🔗⭐🔉

【勲】

15画 力部 [常用漢字]

区点=2314 16進=372E シフトJIS=8C4D

【勳】旧字人名に使える旧字

15画 力部 [常用漢字]

区点=2314 16進=372E シフトJIS=8C4D

【勳】旧字人名に使える旧字

16画 力部

区点=5014 16進=522E シフトJIS=99AC

《常用音訓》クン

《音読み》 クン

16画 力部

区点=5014 16進=522E シフトJIS=99AC

《常用音訓》クン

《音読み》 クン

〈x

〈x n〉

《訓読み》 いさお(いさを)/いさおし(いさをし)

《名付け》 いさ・いさお・いそ・こと・つとむ・ひろ

《意味》

n〉

《訓読み》 いさお(いさを)/いさおし(いさをし)

《名付け》 いさ・いさお・いそ・こと・つとむ・ひろ

《意味》

{名}いさお(イサヲ)。いさおし(イサヲシ)。かぐわしいてがら。「勲功」「興功立勲=功ヲ興シ勲ヲ立ツ」〔曹冏〕

{名}いさお(イサヲ)。いさおし(イサヲシ)。かぐわしいてがら。「勲功」「興功立勲=功ヲ興シ勲ヲ立ツ」〔曹冏〕

{名}てがらをたてた人。「元勲」

《解字》

会意兼形声。熏クンは、炎の上に煙突があり、煙がこもるさまを示す会意文字。薫クン(かぐわしい草)・醺クン(かぐわしい酒のかおり)の原字で、よいにおいのこもること。勳は「力+音符熏」で、かぐわしい努力の実り、つまり賞賛されるてがらのこと。→熏

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}てがらをたてた人。「元勲」

《解字》

会意兼形声。熏クンは、炎の上に煙突があり、煙がこもるさまを示す会意文字。薫クン(かぐわしい草)・醺クン(かぐわしい酒のかおり)の原字で、よいにおいのこもること。勳は「力+音符熏」で、かぐわしい努力の実り、つまり賞賛されるてがらのこと。→熏

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 力部 [常用漢字]

区点=2314 16進=372E シフトJIS=8C4D

【勳】旧字人名に使える旧字

15画 力部 [常用漢字]

区点=2314 16進=372E シフトJIS=8C4D

【勳】旧字人名に使える旧字

16画 力部

区点=5014 16進=522E シフトJIS=99AC

《常用音訓》クン

《音読み》 クン

16画 力部

区点=5014 16進=522E シフトJIS=99AC

《常用音訓》クン

《音読み》 クン

〈x

〈x n〉

《訓読み》 いさお(いさを)/いさおし(いさをし)

《名付け》 いさ・いさお・いそ・こと・つとむ・ひろ

《意味》

n〉

《訓読み》 いさお(いさを)/いさおし(いさをし)

《名付け》 いさ・いさお・いそ・こと・つとむ・ひろ

《意味》

{名}いさお(イサヲ)。いさおし(イサヲシ)。かぐわしいてがら。「勲功」「興功立勲=功ヲ興シ勲ヲ立ツ」〔曹冏〕

{名}いさお(イサヲ)。いさおし(イサヲシ)。かぐわしいてがら。「勲功」「興功立勲=功ヲ興シ勲ヲ立ツ」〔曹冏〕

{名}てがらをたてた人。「元勲」

《解字》

会意兼形声。熏クンは、炎の上に煙突があり、煙がこもるさまを示す会意文字。薫クン(かぐわしい草)・醺クン(かぐわしい酒のかおり)の原字で、よいにおいのこもること。勳は「力+音符熏」で、かぐわしい努力の実り、つまり賞賛されるてがらのこと。→熏

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}てがらをたてた人。「元勲」

《解字》

会意兼形声。熏クンは、炎の上に煙突があり、煙がこもるさまを示す会意文字。薫クン(かぐわしい草)・醺クン(かぐわしい酒のかおり)の原字で、よいにおいのこもること。勳は「力+音符熏」で、かぐわしい努力の実り、つまり賞賛されるてがらのこと。→熏

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

委細 イサイ🔗⭐🔉

【委細】

イサイ こまごまと詳しいこと。『委悉イシツ・委備イビ』

廉 いさぎよい🔗⭐🔉

【廉】

13画 广部 [常用漢字]

区点=4687 16進=4E77 シフトJIS=97F5

《常用音訓》レン

《音読み》 レン(レム)

13画 广部 [常用漢字]

区点=4687 16進=4E77 シフトJIS=97F5

《常用音訓》レン

《音読み》 レン(レム)

〈li

〈li n〉

《訓読み》 かど/いさぎよい(いさぎよし)/やすい(やすし)

《名付け》 おさ・かど・きよ・きよし・すが・すなお・ただし・やす・ゆき

《意味》

n〉

《訓読み》 かど/いさぎよい(いさぎよし)/やすい(やすし)

《名付け》 おさ・かど・きよ・きよし・すが・すなお・ただし・やす・ゆき

《意味》

{名}かど。一つ一つの境め。「堂廉ドウレン(建物の境め)」

{名}かど。一つ一つの境め。「堂廉ドウレン(建物の境め)」

{名}かど。物事のけじめ・折りめ。「廉隅レングウ(けじめ)」

{名}かど。物事のけじめ・折りめ。「廉隅レングウ(けじめ)」

{形}いさぎよい(イサギヨシ)。善悪のけじめがたっているさま。欲につられてけじめを失わないさま。〈類義語〉→潔。「廉潔レンケツ」「豈不誠廉士哉=アニ誠ノ廉士ナラズヤ」〔→孟子〕

{形}いさぎよい(イサギヨシ)。善悪のけじめがたっているさま。欲につられてけじめを失わないさま。〈類義語〉→潔。「廉潔レンケツ」「豈不誠廉士哉=アニ誠ノ廉士ナラズヤ」〔→孟子〕

{形}やすい(ヤスシ)。けじめをたてて暴利をおさえたさま。欲ばらないさま。「廉価」

{形}やすい(ヤスシ)。けじめをたてて暴利をおさえたさま。欲ばらないさま。「廉価」

「廉訪使レンポウシ」とは、行政を監察してけじめをつける役目。元ゲン代、粛政廉訪司の長官。

「廉訪使レンポウシ」とは、行政を監察してけじめをつける役目。元ゲン代、粛政廉訪司の長官。

「養廉銀ヨウレンギン」とは、官兵に不正を行わせないように待遇を改善する加俸のこと。清シン代、地方官に支給された。

〔国〕かど。(イ)箇条。(ロ)理由。「窃盗の廉により処罰」

《解字》

会意兼形声。兼は「禾二本+手のかたち」の会意文字で、別々の物をかねまとめて持つこと。廉は「广(いえ)+音符兼」で、家の中に寄せあわせた物の一つ一つを区別する意を示す。転じて、物事のけじめをつけること。→兼

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

「養廉銀ヨウレンギン」とは、官兵に不正を行わせないように待遇を改善する加俸のこと。清シン代、地方官に支給された。

〔国〕かど。(イ)箇条。(ロ)理由。「窃盗の廉により処罰」

《解字》

会意兼形声。兼は「禾二本+手のかたち」の会意文字で、別々の物をかねまとめて持つこと。廉は「广(いえ)+音符兼」で、家の中に寄せあわせた物の一つ一つを区別する意を示す。転じて、物事のけじめをつけること。→兼

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

13画 广部 [常用漢字]

区点=4687 16進=4E77 シフトJIS=97F5

《常用音訓》レン

《音読み》 レン(レム)

13画 广部 [常用漢字]

区点=4687 16進=4E77 シフトJIS=97F5

《常用音訓》レン

《音読み》 レン(レム)

〈li

〈li n〉

《訓読み》 かど/いさぎよい(いさぎよし)/やすい(やすし)

《名付け》 おさ・かど・きよ・きよし・すが・すなお・ただし・やす・ゆき

《意味》

n〉

《訓読み》 かど/いさぎよい(いさぎよし)/やすい(やすし)

《名付け》 おさ・かど・きよ・きよし・すが・すなお・ただし・やす・ゆき

《意味》

{名}かど。一つ一つの境め。「堂廉ドウレン(建物の境め)」

{名}かど。一つ一つの境め。「堂廉ドウレン(建物の境め)」

{名}かど。物事のけじめ・折りめ。「廉隅レングウ(けじめ)」

{名}かど。物事のけじめ・折りめ。「廉隅レングウ(けじめ)」

{形}いさぎよい(イサギヨシ)。善悪のけじめがたっているさま。欲につられてけじめを失わないさま。〈類義語〉→潔。「廉潔レンケツ」「豈不誠廉士哉=アニ誠ノ廉士ナラズヤ」〔→孟子〕

{形}いさぎよい(イサギヨシ)。善悪のけじめがたっているさま。欲につられてけじめを失わないさま。〈類義語〉→潔。「廉潔レンケツ」「豈不誠廉士哉=アニ誠ノ廉士ナラズヤ」〔→孟子〕

{形}やすい(ヤスシ)。けじめをたてて暴利をおさえたさま。欲ばらないさま。「廉価」

{形}やすい(ヤスシ)。けじめをたてて暴利をおさえたさま。欲ばらないさま。「廉価」

「廉訪使レンポウシ」とは、行政を監察してけじめをつける役目。元ゲン代、粛政廉訪司の長官。

「廉訪使レンポウシ」とは、行政を監察してけじめをつける役目。元ゲン代、粛政廉訪司の長官。

「養廉銀ヨウレンギン」とは、官兵に不正を行わせないように待遇を改善する加俸のこと。清シン代、地方官に支給された。

〔国〕かど。(イ)箇条。(ロ)理由。「窃盗の廉により処罰」

《解字》

会意兼形声。兼は「禾二本+手のかたち」の会意文字で、別々の物をかねまとめて持つこと。廉は「广(いえ)+音符兼」で、家の中に寄せあわせた物の一つ一つを区別する意を示す。転じて、物事のけじめをつけること。→兼

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

「養廉銀ヨウレンギン」とは、官兵に不正を行わせないように待遇を改善する加俸のこと。清シン代、地方官に支給された。

〔国〕かど。(イ)箇条。(ロ)理由。「窃盗の廉により処罰」

《解字》

会意兼形声。兼は「禾二本+手のかたち」の会意文字で、別々の物をかねまとめて持つこと。廉は「广(いえ)+音符兼」で、家の中に寄せあわせた物の一つ一つを区別する意を示す。転じて、物事のけじめをつけること。→兼

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

彙纂 イサン🔗⭐🔉

【彙纂】

イサン いろいろの事がらをあつめ、分類して編集する。『彙集イシュウ』

愎諫 イサメニモトル🔗⭐🔉

【愎諫】

フッカン・イサメニモトル ずぶとくて、いさめるのをきかない。〔→左伝〕

涓 いさぎよい🔗⭐🔉

【涓】

10画 水部

区点=6218 16進=5E32 シフトJIS=9FB0

《音読み》 ケン

10画 水部

区点=6218 16進=5E32 シフトJIS=9FB0

《音読み》 ケン

〈ju

〈ju n〉

《訓読み》 しずく(しづく)/おちる(おつ)/えらぶ/いさぎよい(いさぎよし)

《意味》

n〉

《訓読み》 しずく(しづく)/おちる(おつ)/えらぶ/いさぎよい(いさぎよし)

《意味》

{名}ちょろちょろ流れる水。細いからだをひねったようにして流れる細流。

{名}ちょろちょろ流れる水。細いからだをひねったようにして流れる細流。

{名}しずく(シヅク)。わずかなこと、小さいことのたとえ。「涓滴ケンテキ」「涓埃ケンアイ」

{名}しずく(シヅク)。わずかなこと、小さいことのたとえ。「涓滴ケンテキ」「涓埃ケンアイ」

{動}おちる(オツ)。しずくがおちる。

{動}おちる(オツ)。しずくがおちる。

{動}えらぶ。細かくよりわける。「涓選ケンセン」「涓吉ケンキツ(吉日をえらぶ)」

{動}えらぶ。細かくよりわける。「涓選ケンセン」「涓吉ケンキツ(吉日をえらぶ)」

{形}いさぎよい(イサギヨシ)。意地をはっても、不潔なことはしないさま。清潔である。〈同義語〉→狷。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音エン・ケン)は、まるくからだをひねるぼうふら。涓はそれを音符とし、水を加えた字で、細くひねるの意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{形}いさぎよい(イサギヨシ)。意地をはっても、不潔なことはしないさま。清潔である。〈同義語〉→狷。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音エン・ケン)は、まるくからだをひねるぼうふら。涓はそれを音符とし、水を加えた字で、細くひねるの意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

10画 水部

区点=6218 16進=5E32 シフトJIS=9FB0

《音読み》 ケン

10画 水部

区点=6218 16進=5E32 シフトJIS=9FB0

《音読み》 ケン

〈ju

〈ju n〉

《訓読み》 しずく(しづく)/おちる(おつ)/えらぶ/いさぎよい(いさぎよし)

《意味》

n〉

《訓読み》 しずく(しづく)/おちる(おつ)/えらぶ/いさぎよい(いさぎよし)

《意味》

{名}ちょろちょろ流れる水。細いからだをひねったようにして流れる細流。

{名}ちょろちょろ流れる水。細いからだをひねったようにして流れる細流。

{名}しずく(シヅク)。わずかなこと、小さいことのたとえ。「涓滴ケンテキ」「涓埃ケンアイ」

{名}しずく(シヅク)。わずかなこと、小さいことのたとえ。「涓滴ケンテキ」「涓埃ケンアイ」

{動}おちる(オツ)。しずくがおちる。

{動}おちる(オツ)。しずくがおちる。

{動}えらぶ。細かくよりわける。「涓選ケンセン」「涓吉ケンキツ(吉日をえらぶ)」

{動}えらぶ。細かくよりわける。「涓選ケンセン」「涓吉ケンキツ(吉日をえらぶ)」

{形}いさぎよい(イサギヨシ)。意地をはっても、不潔なことはしないさま。清潔である。〈同義語〉→狷。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音エン・ケン)は、まるくからだをひねるぼうふら。涓はそれを音符とし、水を加えた字で、細くひねるの意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{形}いさぎよい(イサギヨシ)。意地をはっても、不潔なことはしないさま。清潔である。〈同義語〉→狷。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音エン・ケン)は、まるくからだをひねるぼうふら。涓はそれを音符とし、水を加えた字で、細くひねるの意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

潔 いさぎよい🔗⭐🔉

【潔】

15画 水部 [五年]

区点=2373 16進=3769 シフトJIS=8C89

《常用音訓》ケツ/いさぎよ…い

《音読み》 ケツ

15画 水部 [五年]

区点=2373 16進=3769 シフトJIS=8C89

《常用音訓》ケツ/いさぎよ…い

《音読み》 ケツ /ケチ

/ケチ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 いさぎよい(いさぎよし)/きよい(きよし)/いさぎよくする(いさぎよくす)/きよめる(きよむ)

《名付け》 きよ・きよし・ゆき・よし

《意味》

〉

《訓読み》 いさぎよい(いさぎよし)/きよい(きよし)/いさぎよくする(いさぎよくす)/きよめる(きよむ)

《名付け》 きよ・きよし・ゆき・よし

《意味》

{形・名}いさぎよい(イサギヨシ)。きよい(キヨシ)。さっぱりとしたさま。けじめただしいこと。「潔浄」「清潔」

{形・名}いさぎよい(イサギヨシ)。きよい(キヨシ)。さっぱりとしたさま。けじめただしいこと。「潔浄」「清潔」

{形}きよい(キヨシ)。さっぱりしていて、欲がないさま。「清廉潔白」

{形}きよい(キヨシ)。さっぱりしていて、欲がないさま。「清廉潔白」

{動}いさぎよくする(イサギヨクス)。きよめる(キヨム)。さっぱりときよらかにする。きっぱりと、けじめをつける。引き締める。「欲潔其身而乱大倫=其ノ身ヲ潔クセント欲シテ大倫ヲ乱ル」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ケツ)は、ぐっと引き締める意を含む。潔はそれを音符とし、水をそえた字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}いさぎよくする(イサギヨクス)。きよめる(キヨム)。さっぱりときよらかにする。きっぱりと、けじめをつける。引き締める。「欲潔其身而乱大倫=其ノ身ヲ潔クセント欲シテ大倫ヲ乱ル」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ケツ)は、ぐっと引き締める意を含む。潔はそれを音符とし、水をそえた字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 水部 [五年]

区点=2373 16進=3769 シフトJIS=8C89

《常用音訓》ケツ/いさぎよ…い

《音読み》 ケツ

15画 水部 [五年]

区点=2373 16進=3769 シフトJIS=8C89

《常用音訓》ケツ/いさぎよ…い

《音読み》 ケツ /ケチ

/ケチ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 いさぎよい(いさぎよし)/きよい(きよし)/いさぎよくする(いさぎよくす)/きよめる(きよむ)

《名付け》 きよ・きよし・ゆき・よし

《意味》

〉

《訓読み》 いさぎよい(いさぎよし)/きよい(きよし)/いさぎよくする(いさぎよくす)/きよめる(きよむ)

《名付け》 きよ・きよし・ゆき・よし

《意味》

{形・名}いさぎよい(イサギヨシ)。きよい(キヨシ)。さっぱりとしたさま。けじめただしいこと。「潔浄」「清潔」

{形・名}いさぎよい(イサギヨシ)。きよい(キヨシ)。さっぱりとしたさま。けじめただしいこと。「潔浄」「清潔」

{形}きよい(キヨシ)。さっぱりしていて、欲がないさま。「清廉潔白」

{形}きよい(キヨシ)。さっぱりしていて、欲がないさま。「清廉潔白」

{動}いさぎよくする(イサギヨクス)。きよめる(キヨム)。さっぱりときよらかにする。きっぱりと、けじめをつける。引き締める。「欲潔其身而乱大倫=其ノ身ヲ潔クセント欲シテ大倫ヲ乱ル」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ケツ)は、ぐっと引き締める意を含む。潔はそれを音符とし、水をそえた字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}いさぎよくする(イサギヨクス)。きよめる(キヨム)。さっぱりときよらかにする。きっぱりと、けじめをつける。引き締める。「欲潔其身而乱大倫=其ノ身ヲ潔クセント欲シテ大倫ヲ乱ル」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ケツ)は、ぐっと引き締める意を含む。潔はそれを音符とし、水をそえた字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

異才 イサイ🔗⭐🔉

【異才】

イサイ =異材。人なみすぐれた才能。また、人なみすぐれた才能を持った人。

縊殺 イサツ🔗⭐🔉

【縊殺】

イサツ 首をしめて殺す。

績 いさお🔗⭐🔉

【績】

17画 糸部 [五年]

区点=3251 16進=4053 シフトJIS=90D1

《常用音訓》セキ

《音読み》 セキ

17画 糸部 [五年]

区点=3251 16進=4053 シフトJIS=90D1

《常用音訓》セキ

《音読み》 セキ /シャク

/シャク 〈j

〈j 〉

《訓読み》 つむぐ/うむ/いさお(いさを)

《名付け》 いさ・いさお・さね・つみ・なり・のり・もり

《意味》

〉

《訓読み》 つむぐ/うむ/いさお(いさを)

《名付け》 いさ・いさお・さね・つみ・なり・のり・もり

《意味》

{動}つむぐ。縦糸を張った間に、横糸をだんだん積み重ねていく。布を織る。〈類義語〉→紡。「紡績」「績麻=麻ヲ績グ」「孟母方績=孟母マサニ績グ」〔→列女〕

{動}つむぐ。縦糸を張った間に、横糸をだんだん積み重ねていく。布を織る。〈類義語〉→紡。「紡績」「績麻=麻ヲ績グ」「孟母方績=孟母マサニ績グ」〔→列女〕

{動}うむ。麻の長い繊維をよりながら、一段一段とつぎたして、糸をつくる。

{動}うむ。麻の長い繊維をよりながら、一段一段とつぎたして、糸をつくる。

{名}いさお(イサヲ)。一段一段と積みかさねてきた仕事。また、そのよい結果。てがら。〈類義語〉→功。「功績」「成績」「九載績用弗成=九載ニシテ績用成ラズ」〔→書経〕

《解字》

会意兼形声。朿シの原字は、ぎざぎざにとがったとげを描いた象形文字。責セキは「貝(財貨)+音符朿」の会意兼形声文字で、借金の積みかさなりを示す。績は「糸+音符責」で、横糸を積み重ねて布を織ること。

《単語家族》

積セキ(つみ重ね)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}いさお(イサヲ)。一段一段と積みかさねてきた仕事。また、そのよい結果。てがら。〈類義語〉→功。「功績」「成績」「九載績用弗成=九載ニシテ績用成ラズ」〔→書経〕

《解字》

会意兼形声。朿シの原字は、ぎざぎざにとがったとげを描いた象形文字。責セキは「貝(財貨)+音符朿」の会意兼形声文字で、借金の積みかさなりを示す。績は「糸+音符責」で、横糸を積み重ねて布を織ること。

《単語家族》

積セキ(つみ重ね)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

17画 糸部 [五年]

区点=3251 16進=4053 シフトJIS=90D1

《常用音訓》セキ

《音読み》 セキ

17画 糸部 [五年]

区点=3251 16進=4053 シフトJIS=90D1

《常用音訓》セキ

《音読み》 セキ /シャク

/シャク 〈j

〈j 〉

《訓読み》 つむぐ/うむ/いさお(いさを)

《名付け》 いさ・いさお・さね・つみ・なり・のり・もり

《意味》

〉

《訓読み》 つむぐ/うむ/いさお(いさを)

《名付け》 いさ・いさお・さね・つみ・なり・のり・もり

《意味》

{動}つむぐ。縦糸を張った間に、横糸をだんだん積み重ねていく。布を織る。〈類義語〉→紡。「紡績」「績麻=麻ヲ績グ」「孟母方績=孟母マサニ績グ」〔→列女〕

{動}つむぐ。縦糸を張った間に、横糸をだんだん積み重ねていく。布を織る。〈類義語〉→紡。「紡績」「績麻=麻ヲ績グ」「孟母方績=孟母マサニ績グ」〔→列女〕

{動}うむ。麻の長い繊維をよりながら、一段一段とつぎたして、糸をつくる。

{動}うむ。麻の長い繊維をよりながら、一段一段とつぎたして、糸をつくる。

{名}いさお(イサヲ)。一段一段と積みかさねてきた仕事。また、そのよい結果。てがら。〈類義語〉→功。「功績」「成績」「九載績用弗成=九載ニシテ績用成ラズ」〔→書経〕

《解字》

会意兼形声。朿シの原字は、ぎざぎざにとがったとげを描いた象形文字。責セキは「貝(財貨)+音符朿」の会意兼形声文字で、借金の積みかさなりを示す。績は「糸+音符責」で、横糸を積み重ねて布を織ること。

《単語家族》

積セキ(つみ重ね)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}いさお(イサヲ)。一段一段と積みかさねてきた仕事。また、そのよい結果。てがら。〈類義語〉→功。「功績」「成績」「九載績用弗成=九載ニシテ績用成ラズ」〔→書経〕

《解字》

会意兼形声。朿シの原字は、ぎざぎざにとがったとげを描いた象形文字。責セキは「貝(財貨)+音符朿」の会意兼形声文字で、借金の積みかさなりを示す。績は「糸+音符責」で、横糸を積み重ねて布を織ること。

《単語家族》

積セキ(つみ重ね)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

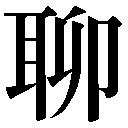

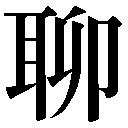

聊 いささか🔗⭐🔉

【聊】

11画 耳部

区点=7056 16進=6658 シフトJIS=E3D6

《音読み》 リョウ(レウ)

11画 耳部

区点=7056 16進=6658 シフトJIS=E3D6

《音読み》 リョウ(レウ)

〈li

〈li o〉

《訓読み》 いささか

《意味》

o〉

《訓読み》 いささか

《意味》

{副}いささか。とりあえず。今しばらく。わりきれないままに。なんとはなしに。〈類義語〉→且ショ。「聊逍

{副}いささか。とりあえず。今しばらく。わりきれないままに。なんとはなしに。〈類義語〉→且ショ。「聊逍 以相羊=聊カ逍

以相羊=聊カ逍 シテモッテ相羊ス」〔→楚辞〕

シテモッテ相羊ス」〔→楚辞〕

リョウス{動}どうにか事が運ぶ。やっとしまつする。「民、不聊生=民、生ヲ聊セズ」

リョウス{動}どうにか事が運ぶ。やっとしまつする。「民、不聊生=民、生ヲ聊セズ」

「無聊ブリョウ」とは、事がわりきれず不快なこと。また、気持ちの晴れないこと。「意無聊=意無聊ナリ」〔→楚辞〕

「無聊ブリョウ」とは、事がわりきれず不快なこと。また、気持ちの晴れないこと。「意無聊=意無聊ナリ」〔→楚辞〕

{動・形}耳鳴りがする。また、どうにか耳が通るが、よく聞こえないさま。「聊啾リョウシュウ(かすかに耳が鳴る)」

《解字》

会意兼形声。「耳+音符卯リュウ(つかえる、しこる)」で、耳がつかえて音がよく通らないこと。しばらくつかえて、とどまるの意から。一時のしのぎに(とりあえず)の意となる。▽この音符は、のち卯ボウ・モウと混同された。

《単語家族》

留(つかえる)

{動・形}耳鳴りがする。また、どうにか耳が通るが、よく聞こえないさま。「聊啾リョウシュウ(かすかに耳が鳴る)」

《解字》

会意兼形声。「耳+音符卯リュウ(つかえる、しこる)」で、耳がつかえて音がよく通らないこと。しばらくつかえて、とどまるの意から。一時のしのぎに(とりあえず)の意となる。▽この音符は、のち卯ボウ・モウと混同された。

《単語家族》

留(つかえる) 瘤リュウ(しこる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

瘤リュウ(しこる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

11画 耳部

区点=7056 16進=6658 シフトJIS=E3D6

《音読み》 リョウ(レウ)

11画 耳部

区点=7056 16進=6658 シフトJIS=E3D6

《音読み》 リョウ(レウ)

〈li

〈li o〉

《訓読み》 いささか

《意味》

o〉

《訓読み》 いささか

《意味》

{副}いささか。とりあえず。今しばらく。わりきれないままに。なんとはなしに。〈類義語〉→且ショ。「聊逍

{副}いささか。とりあえず。今しばらく。わりきれないままに。なんとはなしに。〈類義語〉→且ショ。「聊逍 以相羊=聊カ逍

以相羊=聊カ逍 シテモッテ相羊ス」〔→楚辞〕

シテモッテ相羊ス」〔→楚辞〕

リョウス{動}どうにか事が運ぶ。やっとしまつする。「民、不聊生=民、生ヲ聊セズ」

リョウス{動}どうにか事が運ぶ。やっとしまつする。「民、不聊生=民、生ヲ聊セズ」

「無聊ブリョウ」とは、事がわりきれず不快なこと。また、気持ちの晴れないこと。「意無聊=意無聊ナリ」〔→楚辞〕

「無聊ブリョウ」とは、事がわりきれず不快なこと。また、気持ちの晴れないこと。「意無聊=意無聊ナリ」〔→楚辞〕

{動・形}耳鳴りがする。また、どうにか耳が通るが、よく聞こえないさま。「聊啾リョウシュウ(かすかに耳が鳴る)」

《解字》

会意兼形声。「耳+音符卯リュウ(つかえる、しこる)」で、耳がつかえて音がよく通らないこと。しばらくつかえて、とどまるの意から。一時のしのぎに(とりあえず)の意となる。▽この音符は、のち卯ボウ・モウと混同された。

《単語家族》

留(つかえる)

{動・形}耳鳴りがする。また、どうにか耳が通るが、よく聞こえないさま。「聊啾リョウシュウ(かすかに耳が鳴る)」

《解字》

会意兼形声。「耳+音符卯リュウ(つかえる、しこる)」で、耳がつかえて音がよく通らないこと。しばらくつかえて、とどまるの意から。一時のしのぎに(とりあえず)の意となる。▽この音符は、のち卯ボウ・モウと混同された。

《単語家族》

留(つかえる) 瘤リュウ(しこる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

瘤リュウ(しこる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

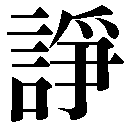

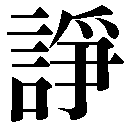

諍 いさめる🔗⭐🔉

【諍】

15画 言部

区点=7558 16進=6B5A シフトJIS=E679

《音読み》 ソウ(サウ)

15画 言部

区点=7558 16進=6B5A シフトJIS=E679

《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 あらそう(あらそふ)/うったえる(うつたふ)/いさめる(いさむ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 あらそう(あらそふ)/うったえる(うつたふ)/いさめる(いさむ)

《意味》

{動}あらそう(アラソフ)。いさかいをする。いいあらそう。論争する。〈同義語〉→争。

{動}あらそう(アラソフ)。いさかいをする。いいあらそう。論争する。〈同義語〉→争。

{動}うったえる(ウツタフ)。うったえていいあらそう。〈類義語〉→訟。「諍訟ソウショウ」

{動}うったえる(ウツタフ)。うったえていいあらそう。〈類義語〉→訟。「諍訟ソウショウ」

{動}いさめる(イサム)。きつくいさめてやめさせる。〈類義語〉→諫カン。「諍臣ソウシン」「諫諍カンソウ」

《解字》

会意兼形声。爭ソウ(=争)は、一つのものを両方にひっぱりあうことを示す会意文字。諍ソウは「言+音符爭」で、ことばで両方からとりあいをすること。いさめる、うったえる、などというのは、その派生義である。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}いさめる(イサム)。きつくいさめてやめさせる。〈類義語〉→諫カン。「諍臣ソウシン」「諫諍カンソウ」

《解字》

会意兼形声。爭ソウ(=争)は、一つのものを両方にひっぱりあうことを示す会意文字。諍ソウは「言+音符爭」で、ことばで両方からとりあいをすること。いさめる、うったえる、などというのは、その派生義である。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 言部

区点=7558 16進=6B5A シフトJIS=E679

《音読み》 ソウ(サウ)

15画 言部

区点=7558 16進=6B5A シフトJIS=E679

《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 あらそう(あらそふ)/うったえる(うつたふ)/いさめる(いさむ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 あらそう(あらそふ)/うったえる(うつたふ)/いさめる(いさむ)

《意味》

{動}あらそう(アラソフ)。いさかいをする。いいあらそう。論争する。〈同義語〉→争。

{動}あらそう(アラソフ)。いさかいをする。いいあらそう。論争する。〈同義語〉→争。

{動}うったえる(ウツタフ)。うったえていいあらそう。〈類義語〉→訟。「諍訟ソウショウ」

{動}うったえる(ウツタフ)。うったえていいあらそう。〈類義語〉→訟。「諍訟ソウショウ」

{動}いさめる(イサム)。きつくいさめてやめさせる。〈類義語〉→諫カン。「諍臣ソウシン」「諫諍カンソウ」

《解字》

会意兼形声。爭ソウ(=争)は、一つのものを両方にひっぱりあうことを示す会意文字。諍ソウは「言+音符爭」で、ことばで両方からとりあいをすること。いさめる、うったえる、などというのは、その派生義である。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}いさめる(イサム)。きつくいさめてやめさせる。〈類義語〉→諫カン。「諍臣ソウシン」「諫諍カンソウ」

《解字》

会意兼形声。爭ソウ(=争)は、一つのものを両方にひっぱりあうことを示す会意文字。諍ソウは「言+音符爭」で、ことばで両方からとりあいをすること。いさめる、うったえる、などというのは、その派生義である。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

諫 いさめ🔗⭐🔉

【諫】

16画 言部

区点=7561 16進=6B5D シフトJIS=E67C

【諌】異体字異体字

16画 言部

区点=7561 16進=6B5D シフトJIS=E67C

【諌】異体字異体字

15画 言部

区点=2050 16進=3452 シフトJIS=8AD0

《音読み》 カン

15画 言部

区点=2050 16進=3452 シフトJIS=8AD0

《音読み》 カン /ケン

/ケン 〈ji

〈ji n〉

《訓読み》 いさめる(いさむ)/いさめ

《意味》

n〉

《訓読み》 いさめる(いさむ)/いさめ

《意味》

{動・名}いさめる(イサム)。いさめ。目上の人の不正をおさえとどめるために意見する。いさめることば。「信而後諫=信ゼラレテ、シカウシテ後ニ諫ム」〔→論語〕

{動・名}いさめる(イサム)。いさめ。目上の人の不正をおさえとどめるために意見する。いさめることば。「信而後諫=信ゼラレテ、シカウシテ後ニ諫ム」〔→論語〕

{動}いさめる(イサム)。過ちを正す。よしあしをわけてとがめる。してしまったあとから文句をつける。「逐事不諫=逐事ハ諫メズ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。「言+音符柬カン(よしあしをわける、おさえる)」。

《単語家族》

欄ラン(さえぎりとめる囲い)

{動}いさめる(イサム)。過ちを正す。よしあしをわけてとがめる。してしまったあとから文句をつける。「逐事不諫=逐事ハ諫メズ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。「言+音符柬カン(よしあしをわける、おさえる)」。

《単語家族》

欄ラン(さえぎりとめる囲い) 扞カン(相手をおさえとめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

扞カン(相手をおさえとめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

16画 言部

区点=7561 16進=6B5D シフトJIS=E67C

【諌】異体字異体字

16画 言部

区点=7561 16進=6B5D シフトJIS=E67C

【諌】異体字異体字

15画 言部

区点=2050 16進=3452 シフトJIS=8AD0

《音読み》 カン

15画 言部

区点=2050 16進=3452 シフトJIS=8AD0

《音読み》 カン /ケン

/ケン 〈ji

〈ji n〉

《訓読み》 いさめる(いさむ)/いさめ

《意味》

n〉

《訓読み》 いさめる(いさむ)/いさめ

《意味》

{動・名}いさめる(イサム)。いさめ。目上の人の不正をおさえとどめるために意見する。いさめることば。「信而後諫=信ゼラレテ、シカウシテ後ニ諫ム」〔→論語〕

{動・名}いさめる(イサム)。いさめ。目上の人の不正をおさえとどめるために意見する。いさめることば。「信而後諫=信ゼラレテ、シカウシテ後ニ諫ム」〔→論語〕

{動}いさめる(イサム)。過ちを正す。よしあしをわけてとがめる。してしまったあとから文句をつける。「逐事不諫=逐事ハ諫メズ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。「言+音符柬カン(よしあしをわける、おさえる)」。

《単語家族》

欄ラン(さえぎりとめる囲い)

{動}いさめる(イサム)。過ちを正す。よしあしをわけてとがめる。してしまったあとから文句をつける。「逐事不諫=逐事ハ諫メズ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。「言+音符柬カン(よしあしをわける、おさえる)」。

《単語家族》

欄ラン(さえぎりとめる囲い) 扞カン(相手をおさえとめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

扞カン(相手をおさえとめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

諷 いさめる🔗⭐🔉

違算 イサン🔗⭐🔉

【違算】

イサン〔国〕 計算ちがい。

計算ちがい。 はじめの計画とあわないこと。もくろみちがい。

はじめの計画とあわないこと。もくろみちがい。

計算ちがい。

計算ちがい。 はじめの計画とあわないこと。もくろみちがい。

はじめの計画とあわないこと。もくろみちがい。

遺産 イサン🔗⭐🔉

【遺産】

イサン 故人が家族にのこしおいた財産。

遺策 イサク🔗⭐🔉

【遺策】

イサク  ておちや、見落としのあったはかりごと。失計。『遺計イケイ』「無遺策=遺策無シ」

ておちや、見落としのあったはかりごと。失計。『遺計イケイ』「無遺策=遺策無シ」 先人ののこしたはかりごと。

先人ののこしたはかりごと。 散逸した部分のある、昔から伝えられた書物。▽「策」は、竹札・木札に書いた書物。

散逸した部分のある、昔から伝えられた書物。▽「策」は、竹札・木札に書いた書物。

ておちや、見落としのあったはかりごと。失計。『遺計イケイ』「無遺策=遺策無シ」

ておちや、見落としのあったはかりごと。失計。『遺計イケイ』「無遺策=遺策無シ」 先人ののこしたはかりごと。

先人ののこしたはかりごと。 散逸した部分のある、昔から伝えられた書物。▽「策」は、竹札・木札に書いた書物。

散逸した部分のある、昔から伝えられた書物。▽「策」は、竹札・木札に書いた書物。

遺算 イサン🔗⭐🔉

【遺算】

イサン 物事を行うのに不完全であること。計算違い。みこみちがい。

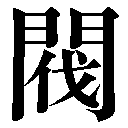

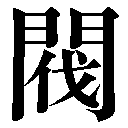

閥 いさお🔗⭐🔉

【閥】

14画 門部 [常用漢字]

区点=4022 16進=4836 シフトJIS=94B4

《常用音訓》バツ

《音読み》 バツ

14画 門部 [常用漢字]

区点=4022 16進=4836 シフトJIS=94B4

《常用音訓》バツ

《音読み》 バツ /ボチ

/ボチ /ハツ

/ハツ 〈f

〈f 〉

《訓読み》 いさお(いさを)/ばつ

《名付け》 いさお

《意味》

〉

《訓読み》 いさお(いさを)/ばつ

《名付け》 いさお

《意味》

{名}いさお(イサヲ)。てがら。誇らしげな功績。〈類義語〉→伐。

{名}いさお(イサヲ)。てがら。誇らしげな功績。〈類義語〉→伐。

{名}外にむけて勢いを誇る家がら。家の社会的な地位。門地。「門閥」

{名}外にむけて勢いを誇る家がら。家の社会的な地位。門地。「門閥」

{名}家がらの高い家の門の左側の柱にかざす札。また、その柱。▽右側にたてる柱、およびそこにかける札を閲エツという。

〔国〕ばつ。党派・出身・利害など何らかの点で同じくする者が結んで、排他的な立場をとるグループ。「学閥」「財閥」

《解字》

会意兼形声。「門+音符伐(力を誇る、ひけらかす)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}家がらの高い家の門の左側の柱にかざす札。また、その柱。▽右側にたてる柱、およびそこにかける札を閲エツという。

〔国〕ばつ。党派・出身・利害など何らかの点で同じくする者が結んで、排他的な立場をとるグループ。「学閥」「財閥」

《解字》

会意兼形声。「門+音符伐(力を誇る、ひけらかす)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 門部 [常用漢字]

区点=4022 16進=4836 シフトJIS=94B4

《常用音訓》バツ

《音読み》 バツ

14画 門部 [常用漢字]

区点=4022 16進=4836 シフトJIS=94B4

《常用音訓》バツ

《音読み》 バツ /ボチ

/ボチ /ハツ

/ハツ 〈f

〈f 〉

《訓読み》 いさお(いさを)/ばつ

《名付け》 いさお

《意味》

〉

《訓読み》 いさお(いさを)/ばつ

《名付け》 いさお

《意味》

{名}いさお(イサヲ)。てがら。誇らしげな功績。〈類義語〉→伐。

{名}いさお(イサヲ)。てがら。誇らしげな功績。〈類義語〉→伐。

{名}外にむけて勢いを誇る家がら。家の社会的な地位。門地。「門閥」

{名}外にむけて勢いを誇る家がら。家の社会的な地位。門地。「門閥」

{名}家がらの高い家の門の左側の柱にかざす札。また、その柱。▽右側にたてる柱、およびそこにかける札を閲エツという。

〔国〕ばつ。党派・出身・利害など何らかの点で同じくする者が結んで、排他的な立場をとるグループ。「学閥」「財閥」

《解字》

会意兼形声。「門+音符伐(力を誇る、ひけらかす)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}家がらの高い家の門の左側の柱にかざす札。また、その柱。▽右側にたてる柱、およびそこにかける札を閲エツという。

〔国〕ばつ。党派・出身・利害など何らかの点で同じくする者が結んで、排他的な立場をとるグループ。「学閥」「財閥」

《解字》

会意兼形声。「門+音符伐(力を誇る、ひけらかす)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「いさ」で始まるの検索結果 1-27。

16画 言部

区点=7569 16進=6B65 シフトJIS=E685

《音読み》 フウ/フ

16画 言部

区点=7569 16進=6B65 シフトJIS=E685

《音読み》 フウ/フ ng〉

《訓読み》 うたう(うたふ)/いさめる(いさむ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 うたう(うたふ)/いさめる(いさむ)

《意味》