複数辞典一括検索+![]()

![]()

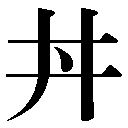

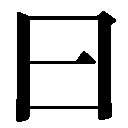

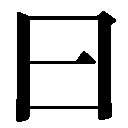

丼 い🔗⭐🔉

【丼】

5画 丶部

区点=4807 16進=5027 シフトJIS=98A5

《音読み》 セイ

5画 丶部

区点=4807 16進=5027 シフトJIS=98A5

《音読み》 セイ /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈j

〈j ng〉

《訓読み》 い/どんぶり

《意味》

{名}い(

ng〉

《訓読み》 い/どんぶり

《意味》

{名}い( )。いど。〈同義語〉→井。

〔国〕

)。いど。〈同義語〉→井。

〔国〕 どんぶり。厚みのある深い陶製のはち。どんぶりばち。また、それに飯を盛り、種をのせた料理。

どんぶり。厚みのある深い陶製のはち。どんぶりばち。また、それに飯を盛り、種をのせた料理。 どんぶり。職人などが着る腹がけの前部につけた物入れ。

《解字》

会意。「井(四角い井戸のわく)+・印(清い水のたまったさま)」で、清らかな水をあらわす。青(すみきってあおい)の下部に含まれる。ただし、のちには、井戸の清水を示す丼セイは井と書かれるようになった。わくを示す井ケイは、かたちを変えて形・型に含まれる。→青

どんぶり。職人などが着る腹がけの前部につけた物入れ。

《解字》

会意。「井(四角い井戸のわく)+・印(清い水のたまったさま)」で、清らかな水をあらわす。青(すみきってあおい)の下部に含まれる。ただし、のちには、井戸の清水を示す丼セイは井と書かれるようになった。わくを示す井ケイは、かたちを変えて形・型に含まれる。→青

5画 丶部

区点=4807 16進=5027 シフトJIS=98A5

《音読み》 セイ

5画 丶部

区点=4807 16進=5027 シフトJIS=98A5

《音読み》 セイ /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈j

〈j ng〉

《訓読み》 い/どんぶり

《意味》

{名}い(

ng〉

《訓読み》 い/どんぶり

《意味》

{名}い( )。いど。〈同義語〉→井。

〔国〕

)。いど。〈同義語〉→井。

〔国〕 どんぶり。厚みのある深い陶製のはち。どんぶりばち。また、それに飯を盛り、種をのせた料理。

どんぶり。厚みのある深い陶製のはち。どんぶりばち。また、それに飯を盛り、種をのせた料理。 どんぶり。職人などが着る腹がけの前部につけた物入れ。

《解字》

会意。「井(四角い井戸のわく)+・印(清い水のたまったさま)」で、清らかな水をあらわす。青(すみきってあおい)の下部に含まれる。ただし、のちには、井戸の清水を示す丼セイは井と書かれるようになった。わくを示す井ケイは、かたちを変えて形・型に含まれる。→青

どんぶり。職人などが着る腹がけの前部につけた物入れ。

《解字》

会意。「井(四角い井戸のわく)+・印(清い水のたまったさま)」で、清らかな水をあらわす。青(すみきってあおい)の下部に含まれる。ただし、のちには、井戸の清水を示す丼セイは井と書かれるようになった。わくを示す井ケイは、かたちを変えて形・型に含まれる。→青

云 いう🔗⭐🔉

【云】

4画 二部

区点=1730 16進=313E シフトJIS=895D

《音読み》 ウン

4画 二部

区点=1730 16進=313E シフトJIS=895D

《音読み》 ウン

〈y

〈y n〉

《訓読み》 いう(いふ)/ここに

《意味》

n〉

《訓読み》 いう(いふ)/ここに

《意味》

{動}いう(イフ)。口ごもって声を出す。転じて、ものをいう。

{動}いう(イフ)。口ごもって声を出す。転じて、ものをいう。

{助}ここに。文中・文末にあって、語調を整えたり、上の文をおさめたりすることば。「道之云遠、曷云能来=道ノ云ニ遠キ、曷カ云ニ能ク来タラン」〔→詩経〕「則可謂云爾已矣=則チ謂フベキノミ」〔→論語〕

{助}ここに。文中・文末にあって、語調を整えたり、上の文をおさめたりすることば。「道之云遠、曷云能来=道ノ云ニ遠キ、曷カ云ニ能ク来タラン」〔→詩経〕「則可謂云爾已矣=則チ謂フベキノミ」〔→論語〕

「…云云ウンヌン・ウンウン」とは、それ以下を省略する場合に用いることば。

《解字》

「…云云ウンヌン・ウンウン」とは、それ以下を省略する場合に用いることば。

《解字》

指事。息や空気が曲折してたちあがるさまを示す。もと、口の中に息がとぐろを巻いて口ごもること。雲(もくもくとあがる水気)の原字。耘ウン(土をもくもくとこね返す)・魂(もやもやした亡霊)に音符として含まれる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

指事。息や空気が曲折してたちあがるさまを示す。もと、口の中に息がとぐろを巻いて口ごもること。雲(もくもくとあがる水気)の原字。耘ウン(土をもくもくとこね返す)・魂(もやもやした亡霊)に音符として含まれる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

4画 二部

区点=1730 16進=313E シフトJIS=895D

《音読み》 ウン

4画 二部

区点=1730 16進=313E シフトJIS=895D

《音読み》 ウン

〈y

〈y n〉

《訓読み》 いう(いふ)/ここに

《意味》

n〉

《訓読み》 いう(いふ)/ここに

《意味》

{動}いう(イフ)。口ごもって声を出す。転じて、ものをいう。

{動}いう(イフ)。口ごもって声を出す。転じて、ものをいう。

{助}ここに。文中・文末にあって、語調を整えたり、上の文をおさめたりすることば。「道之云遠、曷云能来=道ノ云ニ遠キ、曷カ云ニ能ク来タラン」〔→詩経〕「則可謂云爾已矣=則チ謂フベキノミ」〔→論語〕

{助}ここに。文中・文末にあって、語調を整えたり、上の文をおさめたりすることば。「道之云遠、曷云能来=道ノ云ニ遠キ、曷カ云ニ能ク来タラン」〔→詩経〕「則可謂云爾已矣=則チ謂フベキノミ」〔→論語〕

「…云云ウンヌン・ウンウン」とは、それ以下を省略する場合に用いることば。

《解字》

「…云云ウンヌン・ウンウン」とは、それ以下を省略する場合に用いることば。

《解字》

指事。息や空気が曲折してたちあがるさまを示す。もと、口の中に息がとぐろを巻いて口ごもること。雲(もくもくとあがる水気)の原字。耘ウン(土をもくもくとこね返す)・魂(もやもやした亡霊)に音符として含まれる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

指事。息や空気が曲折してたちあがるさまを示す。もと、口の中に息がとぐろを巻いて口ごもること。雲(もくもくとあがる水気)の原字。耘ウン(土をもくもくとこね返す)・魂(もやもやした亡霊)に音符として含まれる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

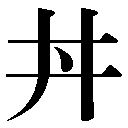

井 い🔗⭐🔉

【井】

4画 二部 [常用漢字]

区点=1670 16進=3066 シフトJIS=88E4

《常用音訓》ショウ/セイ/い

《音読み》 セイ

4画 二部 [常用漢字]

区点=1670 16進=3066 シフトJIS=88E4

《常用音訓》ショウ/セイ/い

《音読み》 セイ /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈j

〈j ng〉

《訓読み》 い

《名付け》 い・きよ

《意味》

ng〉

《訓読み》 い

《名付け》 い・きよ

《意味》

{名}い(

{名}い( )。いど。

)。いど。

{名}人が集まって住んでいる所。▽公共の井戸を掘ると、人が集まり周囲に住居ができるので、市(まち)を「市井」といい、郷村を「郷井」という。

{名}人が集まって住んでいる所。▽公共の井戸を掘ると、人が集まり周囲に住居ができるので、市(まち)を「市井」といい、郷村を「郷井」という。

{形}井げたのように、正方形にきちんとくぎったさま。「井然」

{形}井げたのように、正方形にきちんとくぎったさま。「井然」

{名}周代、土地の行政区画で、一里四方の区画。「井田」「方里而井、井九百畝=方里ニシテ井ナリ、井ハ九百畝ナリ」〔→孟子〕

{名}周代、土地の行政区画で、一里四方の区画。「井田」「方里而井、井九百畝=方里ニシテ井ナリ、井ハ九百畝ナリ」〔→孟子〕

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のふたご座にふくまれる。ちちり。

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のふたご座にふくまれる。ちちり。

{名}周易の六十四卦カの一つ。巽下坎上ソンカカンショウ。

《解字》

{名}周易の六十四卦カの一つ。巽下坎上ソンカカンショウ。

《解字》

象形。井は、四角いわく型を描いたもので、もと、ケイと読む。形や型の字に含まれる。丼は、「四角いわく+・印」の会意文字で清水のたまったさまを示す。セイと読み、のち、両者の字形が混同して井と書くようになった。井は、また、四角にきちんと井型に区切るの意を派生する。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。井は、四角いわく型を描いたもので、もと、ケイと読む。形や型の字に含まれる。丼は、「四角いわく+・印」の会意文字で清水のたまったさまを示す。セイと読み、のち、両者の字形が混同して井と書くようになった。井は、また、四角にきちんと井型に区切るの意を派生する。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

4画 二部 [常用漢字]

区点=1670 16進=3066 シフトJIS=88E4

《常用音訓》ショウ/セイ/い

《音読み》 セイ

4画 二部 [常用漢字]

区点=1670 16進=3066 シフトJIS=88E4

《常用音訓》ショウ/セイ/い

《音読み》 セイ /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈j

〈j ng〉

《訓読み》 い

《名付け》 い・きよ

《意味》

ng〉

《訓読み》 い

《名付け》 い・きよ

《意味》

{名}い(

{名}い( )。いど。

)。いど。

{名}人が集まって住んでいる所。▽公共の井戸を掘ると、人が集まり周囲に住居ができるので、市(まち)を「市井」といい、郷村を「郷井」という。

{名}人が集まって住んでいる所。▽公共の井戸を掘ると、人が集まり周囲に住居ができるので、市(まち)を「市井」といい、郷村を「郷井」という。

{形}井げたのように、正方形にきちんとくぎったさま。「井然」

{形}井げたのように、正方形にきちんとくぎったさま。「井然」

{名}周代、土地の行政区画で、一里四方の区画。「井田」「方里而井、井九百畝=方里ニシテ井ナリ、井ハ九百畝ナリ」〔→孟子〕

{名}周代、土地の行政区画で、一里四方の区画。「井田」「方里而井、井九百畝=方里ニシテ井ナリ、井ハ九百畝ナリ」〔→孟子〕

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のふたご座にふくまれる。ちちり。

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のふたご座にふくまれる。ちちり。

{名}周易の六十四卦カの一つ。巽下坎上ソンカカンショウ。

《解字》

{名}周易の六十四卦カの一つ。巽下坎上ソンカカンショウ。

《解字》

象形。井は、四角いわく型を描いたもので、もと、ケイと読む。形や型の字に含まれる。丼は、「四角いわく+・印」の会意文字で清水のたまったさまを示す。セイと読み、のち、両者の字形が混同して井と書くようになった。井は、また、四角にきちんと井型に区切るの意を派生する。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。井は、四角いわく型を描いたもので、もと、ケイと読む。形や型の字に含まれる。丼は、「四角いわく+・印」の会意文字で清水のたまったさまを示す。セイと読み、のち、両者の字形が混同して井と書くようになった。井は、また、四角にきちんと井型に区切るの意を派生する。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

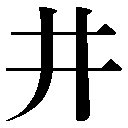

亥 い🔗⭐🔉

【亥】

6画 亠部 [人名漢字]

区点=1671 16進=3067 シフトJIS=88E5

《音読み》 ガイ

6画 亠部 [人名漢字]

区点=1671 16進=3067 シフトJIS=88E5

《音読み》 ガイ /カイ

/カイ 〈h

〈h i〉

《訓読み》 い(ゐ)

《名付け》 い・り

《意味》

{名}い(

i〉

《訓読み》 い(ゐ)

《名付け》 い・り

《意味》

{名}い( )。十二支の第十二番。▽時刻では午後十時およびその前後二時間、方角では北北西、動物ではいのししに当てる。「辛亥シンガイ・カノトイ」

《解字》

)。十二支の第十二番。▽時刻では午後十時およびその前後二時間、方角では北北西、動物ではいのししに当てる。「辛亥シンガイ・カノトイ」

《解字》

象形。いのしし、または豚の骨格をたてに描いたもので、骨組み、骨組みができあがるの意を含む。豕シ(豚)の字と似ているが、亥は豚そのものではなく、豚の骨組みを示す。骸ガイ(骨組み)・孩ガイ(骨格のできた幼児)・核(果実の骨組み→かたいからや、しん)に含まれる。また、十二進法の体系(骨組み)が全部張りわたった所に位置する数だから、十二番めを亥ガイという。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。いのしし、または豚の骨格をたてに描いたもので、骨組み、骨組みができあがるの意を含む。豕シ(豚)の字と似ているが、亥は豚そのものではなく、豚の骨組みを示す。骸ガイ(骨組み)・孩ガイ(骨格のできた幼児)・核(果実の骨組み→かたいからや、しん)に含まれる。また、十二進法の体系(骨組み)が全部張りわたった所に位置する数だから、十二番めを亥ガイという。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 亠部 [人名漢字]

区点=1671 16進=3067 シフトJIS=88E5

《音読み》 ガイ

6画 亠部 [人名漢字]

区点=1671 16進=3067 シフトJIS=88E5

《音読み》 ガイ /カイ

/カイ 〈h

〈h i〉

《訓読み》 い(ゐ)

《名付け》 い・り

《意味》

{名}い(

i〉

《訓読み》 い(ゐ)

《名付け》 い・り

《意味》

{名}い( )。十二支の第十二番。▽時刻では午後十時およびその前後二時間、方角では北北西、動物ではいのししに当てる。「辛亥シンガイ・カノトイ」

《解字》

)。十二支の第十二番。▽時刻では午後十時およびその前後二時間、方角では北北西、動物ではいのししに当てる。「辛亥シンガイ・カノトイ」

《解字》

象形。いのしし、または豚の骨格をたてに描いたもので、骨組み、骨組みができあがるの意を含む。豕シ(豚)の字と似ているが、亥は豚そのものではなく、豚の骨組みを示す。骸ガイ(骨組み)・孩ガイ(骨格のできた幼児)・核(果実の骨組み→かたいからや、しん)に含まれる。また、十二進法の体系(骨組み)が全部張りわたった所に位置する数だから、十二番めを亥ガイという。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。いのしし、または豚の骨格をたてに描いたもので、骨組み、骨組みができあがるの意を含む。豕シ(豚)の字と似ているが、亥は豚そのものではなく、豚の骨組みを示す。骸ガイ(骨組み)・孩ガイ(骨格のできた幼児)・核(果実の骨組み→かたいからや、しん)に含まれる。また、十二進法の体系(骨組み)が全部張りわたった所に位置する数だから、十二番めを亥ガイという。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

伊尹 イイン🔗⭐🔉

【伊尹】

イイン〈人名〉殷インの知恵者。湯トウ王を助けて世の中を調和しておさめた。伝説では代表的な上古の賢人とされる。

依阿 イア🔗⭐🔉

【依阿】

イア こびへつらう。▽「阿」は、迎合する。

依倚 イイ🔗⭐🔉

【依倚】

イイ『依憑イヒョウ』よりかかる。たよること。

依違 イイ🔗⭐🔉

【依違】

イイ ぐずぐずして態度がはっきりしないさま。

舎 いえ🔗⭐🔉

【舎】

8画 人部 [五年]

区点=2843 16進=3C4B シフトJIS=8EC9

【舍】旧字旧字

8画 人部 [五年]

区点=2843 16進=3C4B シフトJIS=8EC9

【舍】旧字旧字

8画 舌部

区点=7150 16進=6752 シフトJIS=E471

《常用音訓》シャ

《音読み》 シャ

8画 舌部

区点=7150 16進=6752 シフトJIS=E471

《常用音訓》シャ

《音読み》 シャ

〈sh

〈sh ・sh

・sh 〉

《訓読み》 やど/いえ(いへ)/やどる/やどす/おく/すてる(すつ)

《名付け》 いえ・や・やどる

《意味》

〉

《訓読み》 やど/いえ(いへ)/やどる/やどす/おく/すてる(すつ)

《名付け》 いえ・や・やどる

《意味》

{名}やど。いえ(イヘ)。手足をのばしてくつろぐいえ。ひと休みするやど。「宿舎」「其舎近墓=其ノ舎墓ニ近シ」〔→列女伝〕

{名}やど。いえ(イヘ)。手足をのばしてくつろぐいえ。ひと休みするやど。「宿舎」「其舎近墓=其ノ舎墓ニ近シ」〔→列女伝〕

シャス{動}やどる。やどす。からだをのばしてくつろぐ。やどをとって休む。いえをかまえて住む。「出舎於郊=出デテ郊ニ舎ル」〔→孟子〕「乃去舎市傍=乃チ去リテ市ノ傍ニ舎ス」〔→列女〕

シャス{動}やどる。やどす。からだをのばしてくつろぐ。やどをとって休む。いえをかまえて住む。「出舎於郊=出デテ郊ニ舎ル」〔→孟子〕「乃去舎市傍=乃チ去リテ市ノ傍ニ舎ス」〔→列女〕

{動}おく。すてる(スツ)。手をゆるめてはなしおく。また、すておく。はなす。▽上声に読む。〈同義語〉→捨。「舎箸=箸ヲ舎ク」「舎而不問=舎キテ問ハズ」「山川其舎諸=山川其レ諸ヲ舎テンヤ」〔→論語〕

{動}おく。すてる(スツ)。手をゆるめてはなしおく。また、すておく。はなす。▽上声に読む。〈同義語〉→捨。「舎箸=箸ヲ舎ク」「舎而不問=舎キテ問ハズ」「山川其舎諸=山川其レ諸ヲ舎テンヤ」〔→論語〕

{動}ゆるしてはなす。▽上声に読む。〈同義語〉→赦。「饒舎ジョウシャ(ゆるして放免する)」

{動}ゆるしてはなす。▽上声に読む。〈同義語〉→赦。「饒舎ジョウシャ(ゆるして放免する)」

{動}持っていた物をはなして人にやる。▽上声に読む。「施舎」

{動}持っていた物をはなして人にやる。▽上声に読む。「施舎」

{動}そなえ物をならべておく。▽釈セキに当てた用法。「舎奠セキテン(=釈奠)」「舎采セキサイ(=釈采)」

{動}そなえ物をならべておく。▽釈セキに当てた用法。「舎奠セキテン(=釈奠)」「舎采セキサイ(=釈采)」

{単位}軍隊の行軍の距離をあらわすことば。一舎は、周代、三十里。約一二キロメートル。▽昔の軍隊が大休止(舎)するまでの行程を基準とした。「退辟三舎=退辟スルコト三舎」

{単位}軍隊の行軍の距離をあらわすことば。一舎は、周代、三十里。約一二キロメートル。▽昔の軍隊が大休止(舎)するまでの行程を基準とした。「退辟三舎=退辟スルコト三舎」

{形}自分の身うちや自分が所有するものを謙そんしていうことば。▽自分のうちの、の意。「舎弟(わたしの弟)」

《解字》

会意兼形声。余の原字は、土を伸ばすスコップのさま。舍は「口(ある場所)+音符余」で、手足を伸ばす場所。つまり、休み所や宿舎のこと。→余

《単語家族》

捨(つかんだ指を伸ばす→はなしてそのままにしておく)

{形}自分の身うちや自分が所有するものを謙そんしていうことば。▽自分のうちの、の意。「舎弟(わたしの弟)」

《解字》

会意兼形声。余の原字は、土を伸ばすスコップのさま。舍は「口(ある場所)+音符余」で、手足を伸ばす場所。つまり、休み所や宿舎のこと。→余

《単語家族》

捨(つかんだ指を伸ばす→はなしてそのままにしておく) 赦シャ(ゆるめてはなす)

赦シャ(ゆるめてはなす) 舒ジョ(のばす)

舒ジョ(のばす) 射シャ(張った矢をはなす)などと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

射シャ(張った矢をはなす)などと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

8画 人部 [五年]

区点=2843 16進=3C4B シフトJIS=8EC9

【舍】旧字旧字

8画 人部 [五年]

区点=2843 16進=3C4B シフトJIS=8EC9

【舍】旧字旧字

8画 舌部

区点=7150 16進=6752 シフトJIS=E471

《常用音訓》シャ

《音読み》 シャ

8画 舌部

区点=7150 16進=6752 シフトJIS=E471

《常用音訓》シャ

《音読み》 シャ

〈sh

〈sh ・sh

・sh 〉

《訓読み》 やど/いえ(いへ)/やどる/やどす/おく/すてる(すつ)

《名付け》 いえ・や・やどる

《意味》

〉

《訓読み》 やど/いえ(いへ)/やどる/やどす/おく/すてる(すつ)

《名付け》 いえ・や・やどる

《意味》

{名}やど。いえ(イヘ)。手足をのばしてくつろぐいえ。ひと休みするやど。「宿舎」「其舎近墓=其ノ舎墓ニ近シ」〔→列女伝〕

{名}やど。いえ(イヘ)。手足をのばしてくつろぐいえ。ひと休みするやど。「宿舎」「其舎近墓=其ノ舎墓ニ近シ」〔→列女伝〕

シャス{動}やどる。やどす。からだをのばしてくつろぐ。やどをとって休む。いえをかまえて住む。「出舎於郊=出デテ郊ニ舎ル」〔→孟子〕「乃去舎市傍=乃チ去リテ市ノ傍ニ舎ス」〔→列女〕

シャス{動}やどる。やどす。からだをのばしてくつろぐ。やどをとって休む。いえをかまえて住む。「出舎於郊=出デテ郊ニ舎ル」〔→孟子〕「乃去舎市傍=乃チ去リテ市ノ傍ニ舎ス」〔→列女〕

{動}おく。すてる(スツ)。手をゆるめてはなしおく。また、すておく。はなす。▽上声に読む。〈同義語〉→捨。「舎箸=箸ヲ舎ク」「舎而不問=舎キテ問ハズ」「山川其舎諸=山川其レ諸ヲ舎テンヤ」〔→論語〕

{動}おく。すてる(スツ)。手をゆるめてはなしおく。また、すておく。はなす。▽上声に読む。〈同義語〉→捨。「舎箸=箸ヲ舎ク」「舎而不問=舎キテ問ハズ」「山川其舎諸=山川其レ諸ヲ舎テンヤ」〔→論語〕

{動}ゆるしてはなす。▽上声に読む。〈同義語〉→赦。「饒舎ジョウシャ(ゆるして放免する)」

{動}ゆるしてはなす。▽上声に読む。〈同義語〉→赦。「饒舎ジョウシャ(ゆるして放免する)」

{動}持っていた物をはなして人にやる。▽上声に読む。「施舎」

{動}持っていた物をはなして人にやる。▽上声に読む。「施舎」

{動}そなえ物をならべておく。▽釈セキに当てた用法。「舎奠セキテン(=釈奠)」「舎采セキサイ(=釈采)」

{動}そなえ物をならべておく。▽釈セキに当てた用法。「舎奠セキテン(=釈奠)」「舎采セキサイ(=釈采)」

{単位}軍隊の行軍の距離をあらわすことば。一舎は、周代、三十里。約一二キロメートル。▽昔の軍隊が大休止(舎)するまでの行程を基準とした。「退辟三舎=退辟スルコト三舎」

{単位}軍隊の行軍の距離をあらわすことば。一舎は、周代、三十里。約一二キロメートル。▽昔の軍隊が大休止(舎)するまでの行程を基準とした。「退辟三舎=退辟スルコト三舎」

{形}自分の身うちや自分が所有するものを謙そんしていうことば。▽自分のうちの、の意。「舎弟(わたしの弟)」

《解字》

会意兼形声。余の原字は、土を伸ばすスコップのさま。舍は「口(ある場所)+音符余」で、手足を伸ばす場所。つまり、休み所や宿舎のこと。→余

《単語家族》

捨(つかんだ指を伸ばす→はなしてそのままにしておく)

{形}自分の身うちや自分が所有するものを謙そんしていうことば。▽自分のうちの、の意。「舎弟(わたしの弟)」

《解字》

会意兼形声。余の原字は、土を伸ばすスコップのさま。舍は「口(ある場所)+音符余」で、手足を伸ばす場所。つまり、休み所や宿舎のこと。→余

《単語家族》

捨(つかんだ指を伸ばす→はなしてそのままにしておく) 赦シャ(ゆるめてはなす)

赦シャ(ゆるめてはなす) 舒ジョ(のばす)

舒ジョ(のばす) 射シャ(張った矢をはなす)などと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

射シャ(張った矢をはなす)などと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

唯唯諾諾 イイダクダク🔗⭐🔉

【唯唯諾諾】

イイダクダク〈故事〉事のよしあしにかかわらず他人のいうとおりになるさま。〔→韓非〕

坊 いえ🔗⭐🔉

【坊】

7画 土部 [常用漢字]

区点=4323 16進=4B37 シフトJIS=9656

《常用音訓》ボウ/ボッ

《音読み》 ボウ(バウ)

7画 土部 [常用漢字]

区点=4323 16進=4B37 シフトJIS=9656

《常用音訓》ボウ/ボッ

《音読み》 ボウ(バウ) /ボッ

/ボッ /ホウ(ハウ)

/ホウ(ハウ) 〈f

〈f ng・f

ng・f ng〉

《訓読み》 まち/へや/いえ(いへ)/ふせぐ/ぼう(ばう)

《意味》

ng〉

《訓読み》 まち/へや/いえ(いへ)/ふせぐ/ぼう(ばう)

《意味》

{名}まち。方形に区切った街路。転じて、市街地の区画の名。「街坊」「坊廂ボウショウ(市街地)」

{名}まち。方形に区切った街路。転じて、市街地の区画の名。「街坊」「坊廂ボウショウ(市街地)」

{名}孝子や節婦を記念するため、街路の入り口にたてた門や建物。「孝坊」

{名}孝子や節婦を記念するため、街路の入り口にたてた門や建物。「孝坊」

{名}へや。いえ(イヘ)。住居。〈同義語〉→房。「春坊(皇太子の居所)」「僧坊(僧の住む家)」

{名}へや。いえ(イヘ)。住居。〈同義語〉→房。「春坊(皇太子の居所)」「僧坊(僧の住む家)」

{動・名}ふせぐ。さえぎる。さえぎるもの。▽防に当てた用法。「因人之情而為之節文、以為民坊者也=人ノ情ニ因リテコレガ節文ヲ為シ、モツテ民ノ坊ギト為ス者ナリ」〔→礼記〕

〔国〕

{動・名}ふせぐ。さえぎる。さえぎるもの。▽防に当てた用法。「因人之情而為之節文、以為民坊者也=人ノ情ニ因リテコレガ節文ヲ為シ、モツテ民ノ坊ギト為ス者ナリ」〔→礼記〕

〔国〕 「坊主ボウズ」の略。僧。「武蔵坊ムサシボウ」

「坊主ボウズ」の略。僧。「武蔵坊ムサシボウ」 ぼう(バウ)。(イ)幼い男の子を親しんで呼ぶことば。「坊や」(ロ)他人を親しみ、また、軽んじていうことば。「朝寝坊」「けちん坊」

《解字》

会意兼形声。方は、左と右に張り出たすきの柄を描いた象形文字。坊は「土+音符方」。もと堤防の防と同じで、両側に張り出した堤や壁。のち、四角く区切った街路の意に用いる。▽方(四角い)からの派生義である。→方

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

ぼう(バウ)。(イ)幼い男の子を親しんで呼ぶことば。「坊や」(ロ)他人を親しみ、また、軽んじていうことば。「朝寝坊」「けちん坊」

《解字》

会意兼形声。方は、左と右に張り出たすきの柄を描いた象形文字。坊は「土+音符方」。もと堤防の防と同じで、両側に張り出した堤や壁。のち、四角く区切った街路の意に用いる。▽方(四角い)からの派生義である。→方

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 土部 [常用漢字]

区点=4323 16進=4B37 シフトJIS=9656

《常用音訓》ボウ/ボッ

《音読み》 ボウ(バウ)

7画 土部 [常用漢字]

区点=4323 16進=4B37 シフトJIS=9656

《常用音訓》ボウ/ボッ

《音読み》 ボウ(バウ) /ボッ

/ボッ /ホウ(ハウ)

/ホウ(ハウ) 〈f

〈f ng・f

ng・f ng〉

《訓読み》 まち/へや/いえ(いへ)/ふせぐ/ぼう(ばう)

《意味》

ng〉

《訓読み》 まち/へや/いえ(いへ)/ふせぐ/ぼう(ばう)

《意味》

{名}まち。方形に区切った街路。転じて、市街地の区画の名。「街坊」「坊廂ボウショウ(市街地)」

{名}まち。方形に区切った街路。転じて、市街地の区画の名。「街坊」「坊廂ボウショウ(市街地)」

{名}孝子や節婦を記念するため、街路の入り口にたてた門や建物。「孝坊」

{名}孝子や節婦を記念するため、街路の入り口にたてた門や建物。「孝坊」

{名}へや。いえ(イヘ)。住居。〈同義語〉→房。「春坊(皇太子の居所)」「僧坊(僧の住む家)」

{名}へや。いえ(イヘ)。住居。〈同義語〉→房。「春坊(皇太子の居所)」「僧坊(僧の住む家)」

{動・名}ふせぐ。さえぎる。さえぎるもの。▽防に当てた用法。「因人之情而為之節文、以為民坊者也=人ノ情ニ因リテコレガ節文ヲ為シ、モツテ民ノ坊ギト為ス者ナリ」〔→礼記〕

〔国〕

{動・名}ふせぐ。さえぎる。さえぎるもの。▽防に当てた用法。「因人之情而為之節文、以為民坊者也=人ノ情ニ因リテコレガ節文ヲ為シ、モツテ民ノ坊ギト為ス者ナリ」〔→礼記〕

〔国〕 「坊主ボウズ」の略。僧。「武蔵坊ムサシボウ」

「坊主ボウズ」の略。僧。「武蔵坊ムサシボウ」 ぼう(バウ)。(イ)幼い男の子を親しんで呼ぶことば。「坊や」(ロ)他人を親しみ、また、軽んじていうことば。「朝寝坊」「けちん坊」

《解字》

会意兼形声。方は、左と右に張り出たすきの柄を描いた象形文字。坊は「土+音符方」。もと堤防の防と同じで、両側に張り出した堤や壁。のち、四角く区切った街路の意に用いる。▽方(四角い)からの派生義である。→方

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

ぼう(バウ)。(イ)幼い男の子を親しんで呼ぶことば。「坊や」(ロ)他人を親しみ、また、軽んじていうことば。「朝寝坊」「けちん坊」

《解字》

会意兼形声。方は、左と右に張り出たすきの柄を描いた象形文字。坊は「土+音符方」。もと堤防の防と同じで、両側に張り出した堤や壁。のち、四角く区切った街路の意に用いる。▽方(四角い)からの派生義である。→方

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

威圧 イアツ🔗⭐🔉

【威圧】

イアツ 勢力で人をおさえつけること。

宇 いえ🔗⭐🔉

【宇】

6画 宀部 [六年]

区点=1707 16進=3127 シフトJIS=8946

《常用音訓》ウ

《音読み》 ウ

6画 宀部 [六年]

区点=1707 16進=3127 シフトJIS=8946

《常用音訓》ウ

《音読み》 ウ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 いえ(いへ)

《名付け》 うま・たか・ね・のき

《意味》

〉

《訓読み》 いえ(いへ)

《名付け》 うま・たか・ね・のき

《意味》

{名}いえ(イヘ)。大きな屋根でおおったいえ。また住居をおおうひさし。また、軒下。転じて、大きな建物。「玉宇(大理石の大きな建物)」「香茅結為宇=香茅結ンデ宇ト為ス」〔→王維〕

{名}いえ(イヘ)。大きな屋根でおおったいえ。また住居をおおうひさし。また、軒下。転じて、大きな建物。「玉宇(大理石の大きな建物)」「香茅結為宇=香茅結ンデ宇ト為ス」〔→王維〕

{名}大きい屋根のような大空におおわれた世界。すべての空間。「宇宙」「寰宇カンウ」「宇内ウダイ(天下)」

{名}大きい屋根のような大空におおわれた世界。すべての空間。「宇宙」「寰宇カンウ」「宇内ウダイ(天下)」

{名}空間的なスケール。大きさ。「気宇」

{名}空間的なスケール。大きさ。「気宇」

{名}天子の統治する世界。「御宇ギョウ」「御宇多年求不得=御宇多年求ムレドモ得ズ」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。于は大きく曲がるさまを示す。宇は「宀(やね)+音符于ウ」で、大きくてまるい屋根のこと。

《単語家族》

迂ウ(大きくまわる)

{名}天子の統治する世界。「御宇ギョウ」「御宇多年求不得=御宇多年求ムレドモ得ズ」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。于は大きく曲がるさまを示す。宇は「宀(やね)+音符于ウ」で、大きくてまるい屋根のこと。

《単語家族》

迂ウ(大きくまわる) 盂ウ(まるくくぼんだ大ざら)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

盂ウ(まるくくぼんだ大ざら)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

6画 宀部 [六年]

区点=1707 16進=3127 シフトJIS=8946

《常用音訓》ウ

《音読み》 ウ

6画 宀部 [六年]

区点=1707 16進=3127 シフトJIS=8946

《常用音訓》ウ

《音読み》 ウ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 いえ(いへ)

《名付け》 うま・たか・ね・のき

《意味》

〉

《訓読み》 いえ(いへ)

《名付け》 うま・たか・ね・のき

《意味》

{名}いえ(イヘ)。大きな屋根でおおったいえ。また住居をおおうひさし。また、軒下。転じて、大きな建物。「玉宇(大理石の大きな建物)」「香茅結為宇=香茅結ンデ宇ト為ス」〔→王維〕

{名}いえ(イヘ)。大きな屋根でおおったいえ。また住居をおおうひさし。また、軒下。転じて、大きな建物。「玉宇(大理石の大きな建物)」「香茅結為宇=香茅結ンデ宇ト為ス」〔→王維〕

{名}大きい屋根のような大空におおわれた世界。すべての空間。「宇宙」「寰宇カンウ」「宇内ウダイ(天下)」

{名}大きい屋根のような大空におおわれた世界。すべての空間。「宇宙」「寰宇カンウ」「宇内ウダイ(天下)」

{名}空間的なスケール。大きさ。「気宇」

{名}空間的なスケール。大きさ。「気宇」

{名}天子の統治する世界。「御宇ギョウ」「御宇多年求不得=御宇多年求ムレドモ得ズ」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。于は大きく曲がるさまを示す。宇は「宀(やね)+音符于ウ」で、大きくてまるい屋根のこと。

《単語家族》

迂ウ(大きくまわる)

{名}天子の統治する世界。「御宇ギョウ」「御宇多年求不得=御宇多年求ムレドモ得ズ」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。于は大きく曲がるさまを示す。宇は「宀(やね)+音符于ウ」で、大きくてまるい屋根のこと。

《単語家族》

迂ウ(大きくまわる) 盂ウ(まるくくぼんだ大ざら)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

盂ウ(まるくくぼんだ大ざら)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

室 いえ🔗⭐🔉

【室】

9画 宀部 [二年]

区点=2828 16進=3C3C シフトJIS=8EBA

《常用音訓》シツ/むろ

《音読み》 シツ

9画 宀部 [二年]

区点=2828 16進=3C3C シフトJIS=8EBA

《常用音訓》シツ/むろ

《音読み》 シツ /シチ

/シチ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 へや/むろ/いえ(いへ)/さや

《名付け》 いえ・むろ・や

《意味》

〉

《訓読み》 へや/むろ/いえ(いへ)/さや

《名付け》 いえ・むろ・や

《意味》

{名}へや。奥まったへや。〈対語〉→堂(表の広間)。「升堂矣、未入於室也=堂ニ升レリ、イマダ室ニ入ラザルナリ」〔→論語〕

{名}へや。奥まったへや。〈対語〉→堂(表の広間)。「升堂矣、未入於室也=堂ニ升レリ、イマダ室ニ入ラザルナリ」〔→論語〕

{名}むろ。奥深くふさいだ穴。「氷室ヒムロ」

{名}むろ。奥深くふさいだ穴。「氷室ヒムロ」

{名}いえ(イヘ)。すまい。うち。「家室」「盗愛其室、不愛其異室=盗ハソノ室ヲ愛シテ、ソノ異室ヲ愛セズ」〔→墨子〕

{名}いえ(イヘ)。すまい。うち。「家室」「盗愛其室、不愛其異室=盗ハソノ室ヲ愛シテ、ソノ異室ヲ愛セズ」〔→墨子〕

{単位}家の戸数を数えることば。〈類義語〉→戸。「千室之邑=千室ノ邑」〔→論語〕

{単位}家の戸数を数えることば。〈類義語〉→戸。「千室之邑=千室ノ邑」〔→論語〕

{名}さや。刀剣のさや。「刀室」「剣長操其室=剣長シソノ室ヲ操ル」〔→史記〕

{名}さや。刀剣のさや。「刀室」「剣長操其室=剣長シソノ室ヲ操ル」〔→史記〕

{名}王朝をたてた一家。「周室」「功顕於漢室=功、漢室ニ顕カナリ」〔→漢書〕

{名}王朝をたてた一家。「周室」「功顕於漢室=功、漢室ニ顕カナリ」〔→漢書〕

{名}奥べやに住む夫人。〈対語〉→家。「室人(つま)」「令室(奥さま)」「丈夫生而願為之有室=丈夫、生マレテハコレガ為ニ室有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕

{名}奥べやに住む夫人。〈対語〉→家。「室人(つま)」「令室(奥さま)」「丈夫生而願為之有室=丈夫、生マレテハコレガ為ニ室有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。はつい。「定」ともいう。

《解字》

会意兼形声。至は、矢がぴたりと目標まで届いたさま。奥までいきづきり、その先へは進めない意を含む。室は「宀(やね、いえ)+音符至」で、いちばん奥のいきづまりのへや。

《単語家族》

窒チツ(いきづまり)

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。はつい。「定」ともいう。

《解字》

会意兼形声。至は、矢がぴたりと目標まで届いたさま。奥までいきづきり、その先へは進めない意を含む。室は「宀(やね、いえ)+音符至」で、いちばん奥のいきづまりのへや。

《単語家族》

窒チツ(いきづまり) 膣チツと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

膣チツと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

9画 宀部 [二年]

区点=2828 16進=3C3C シフトJIS=8EBA

《常用音訓》シツ/むろ

《音読み》 シツ

9画 宀部 [二年]

区点=2828 16進=3C3C シフトJIS=8EBA

《常用音訓》シツ/むろ

《音読み》 シツ /シチ

/シチ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 へや/むろ/いえ(いへ)/さや

《名付け》 いえ・むろ・や

《意味》

〉

《訓読み》 へや/むろ/いえ(いへ)/さや

《名付け》 いえ・むろ・や

《意味》

{名}へや。奥まったへや。〈対語〉→堂(表の広間)。「升堂矣、未入於室也=堂ニ升レリ、イマダ室ニ入ラザルナリ」〔→論語〕

{名}へや。奥まったへや。〈対語〉→堂(表の広間)。「升堂矣、未入於室也=堂ニ升レリ、イマダ室ニ入ラザルナリ」〔→論語〕

{名}むろ。奥深くふさいだ穴。「氷室ヒムロ」

{名}むろ。奥深くふさいだ穴。「氷室ヒムロ」

{名}いえ(イヘ)。すまい。うち。「家室」「盗愛其室、不愛其異室=盗ハソノ室ヲ愛シテ、ソノ異室ヲ愛セズ」〔→墨子〕

{名}いえ(イヘ)。すまい。うち。「家室」「盗愛其室、不愛其異室=盗ハソノ室ヲ愛シテ、ソノ異室ヲ愛セズ」〔→墨子〕

{単位}家の戸数を数えることば。〈類義語〉→戸。「千室之邑=千室ノ邑」〔→論語〕

{単位}家の戸数を数えることば。〈類義語〉→戸。「千室之邑=千室ノ邑」〔→論語〕

{名}さや。刀剣のさや。「刀室」「剣長操其室=剣長シソノ室ヲ操ル」〔→史記〕

{名}さや。刀剣のさや。「刀室」「剣長操其室=剣長シソノ室ヲ操ル」〔→史記〕

{名}王朝をたてた一家。「周室」「功顕於漢室=功、漢室ニ顕カナリ」〔→漢書〕

{名}王朝をたてた一家。「周室」「功顕於漢室=功、漢室ニ顕カナリ」〔→漢書〕

{名}奥べやに住む夫人。〈対語〉→家。「室人(つま)」「令室(奥さま)」「丈夫生而願為之有室=丈夫、生マレテハコレガ為ニ室有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕

{名}奥べやに住む夫人。〈対語〉→家。「室人(つま)」「令室(奥さま)」「丈夫生而願為之有室=丈夫、生マレテハコレガ為ニ室有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。はつい。「定」ともいう。

《解字》

会意兼形声。至は、矢がぴたりと目標まで届いたさま。奥までいきづきり、その先へは進めない意を含む。室は「宀(やね、いえ)+音符至」で、いちばん奥のいきづまりのへや。

《単語家族》

窒チツ(いきづまり)

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。はつい。「定」ともいう。

《解字》

会意兼形声。至は、矢がぴたりと目標まで届いたさま。奥までいきづきり、その先へは進めない意を含む。室は「宀(やね、いえ)+音符至」で、いちばん奥のいきづまりのへや。

《単語家族》

窒チツ(いきづまり) 膣チツと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

膣チツと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

帷幄之臣 イアクノシン🔗⭐🔉

【帷幄之臣】

イアクノシン〈故事〉陣営にいて、作戦計画をたてる臣下。転じて、参謀。〔→漢書〕

幃幄 イアク🔗⭐🔉

【幃幄】

イアク  たれぎぬ。とばり。『幃帳イチョウ・幃幕イマク』

たれぎぬ。とばり。『幃帳イチョウ・幃幕イマク』 戦場で、幕を張りめぐらし、作戦計画をたてる所。〈同義語〉帷幄。

戦場で、幕を張りめぐらし、作戦計画をたてる所。〈同義語〉帷幄。

たれぎぬ。とばり。『幃帳イチョウ・幃幕イマク』

たれぎぬ。とばり。『幃帳イチョウ・幃幕イマク』 戦場で、幕を張りめぐらし、作戦計画をたてる所。〈同義語〉帷幄。

戦場で、幕を張りめぐらし、作戦計画をたてる所。〈同義語〉帷幄。

慰安 イアン🔗⭐🔉

【慰安】

イアン 慰めて心安らかにさせる。

惟惟 イイ🔗⭐🔉

【惟惟】

イイ =唯唯。はいはいと承諾するさま。「惟惟諾諾」

曰 いう🔗⭐🔉

【曰】

4画 曰部

区点=5909 16進=5B29 シフトJIS=9E48

《音読み》 エツ(

4画 曰部

区点=5909 16進=5B29 シフトJIS=9E48

《音読み》 エツ( ツ)

ツ) /オチ(ヲチ)

/オチ(ヲチ) 〈yu

〈yu 〉

《訓読み》 いう(いふ)/いわく(いはく)/のたまわく(のたまはく)/ここに

《意味》

〉

《訓読み》 いう(いふ)/いわく(いはく)/のたまわく(のたまはく)/ここに

《意味》

{動}いう(イフ)。口をあけてものをいう。発言した内容を、次に導くときに用いる。名づけて…という。〈類義語〉→謂(いう)。「君称之曰夫人=君、コレヲ称シテ夫人ト曰フ」〔→論語〕

{動}いう(イフ)。口をあけてものをいう。発言した内容を、次に導くときに用いる。名づけて…という。〈類義語〉→謂(いう)。「君称之曰夫人=君、コレヲ称シテ夫人ト曰フ」〔→論語〕

{動}いわく(イハク)。のたまわく(ノタマハク)。いうことには。▽「いはく」は、「おそらく」と同じく、動詞「いふ」の未然形に「く」をつけた奈良時代の言い方。「問之曰=コレニ問ヒテ曰ク」「答曰=答ヘテ曰ク」

{動}いわく(イハク)。のたまわく(ノタマハク)。いうことには。▽「いはく」は、「おそらく」と同じく、動詞「いふ」の未然形に「く」をつけた奈良時代の言い方。「問之曰=コレニ問ヒテ曰ク」「答曰=答ヘテ曰ク」

{助}ここに。さて。そこで。「曰為改歳=曰ニ改歳ト為ス」〔→詩経〕

〔国〕いわく(イハク)。理由。わけ。「曰くがある」

《解字》

{助}ここに。さて。そこで。「曰為改歳=曰ニ改歳ト為ス」〔→詩経〕

〔国〕いわく(イハク)。理由。わけ。「曰くがある」

《解字》

会意。「口+

会意。「口+ 印」で、口の中からことばが出てくることを示す。謂イ(口をまるくあけて物をいう)

印」で、口の中からことばが出てくることを示す。謂イ(口をまるくあけて物をいう) 話(はなす)

話(はなす) 聒カツ(口を開いてしゃべる)などと同系で、口にまるくゆとりをあけてことばを出す意。漢字を組みたてるさい、曰印は、いうの意に限らず、広く人間の行為を示す意符として用いられる。

《類義》

謂は、話しかける、名づけるなどの意に用い、発言内容をじかに導くには「曰……」を用いる。

《熟語》

→熟語

聒カツ(口を開いてしゃべる)などと同系で、口にまるくゆとりをあけてことばを出す意。漢字を組みたてるさい、曰印は、いうの意に限らず、広く人間の行為を示す意符として用いられる。

《類義》

謂は、話しかける、名づけるなどの意に用い、発言内容をじかに導くには「曰……」を用いる。

《熟語》

→熟語

4画 曰部

区点=5909 16進=5B29 シフトJIS=9E48

《音読み》 エツ(

4画 曰部

区点=5909 16進=5B29 シフトJIS=9E48

《音読み》 エツ( ツ)

ツ) /オチ(ヲチ)

/オチ(ヲチ) 〈yu

〈yu 〉

《訓読み》 いう(いふ)/いわく(いはく)/のたまわく(のたまはく)/ここに

《意味》

〉

《訓読み》 いう(いふ)/いわく(いはく)/のたまわく(のたまはく)/ここに

《意味》

{動}いう(イフ)。口をあけてものをいう。発言した内容を、次に導くときに用いる。名づけて…という。〈類義語〉→謂(いう)。「君称之曰夫人=君、コレヲ称シテ夫人ト曰フ」〔→論語〕

{動}いう(イフ)。口をあけてものをいう。発言した内容を、次に導くときに用いる。名づけて…という。〈類義語〉→謂(いう)。「君称之曰夫人=君、コレヲ称シテ夫人ト曰フ」〔→論語〕

{動}いわく(イハク)。のたまわく(ノタマハク)。いうことには。▽「いはく」は、「おそらく」と同じく、動詞「いふ」の未然形に「く」をつけた奈良時代の言い方。「問之曰=コレニ問ヒテ曰ク」「答曰=答ヘテ曰ク」

{動}いわく(イハク)。のたまわく(ノタマハク)。いうことには。▽「いはく」は、「おそらく」と同じく、動詞「いふ」の未然形に「く」をつけた奈良時代の言い方。「問之曰=コレニ問ヒテ曰ク」「答曰=答ヘテ曰ク」

{助}ここに。さて。そこで。「曰為改歳=曰ニ改歳ト為ス」〔→詩経〕

〔国〕いわく(イハク)。理由。わけ。「曰くがある」

《解字》

{助}ここに。さて。そこで。「曰為改歳=曰ニ改歳ト為ス」〔→詩経〕

〔国〕いわく(イハク)。理由。わけ。「曰くがある」

《解字》

会意。「口+

会意。「口+ 印」で、口の中からことばが出てくることを示す。謂イ(口をまるくあけて物をいう)

印」で、口の中からことばが出てくることを示す。謂イ(口をまるくあけて物をいう) 話(はなす)

話(はなす) 聒カツ(口を開いてしゃべる)などと同系で、口にまるくゆとりをあけてことばを出す意。漢字を組みたてるさい、曰印は、いうの意に限らず、広く人間の行為を示す意符として用いられる。

《類義》

謂は、話しかける、名づけるなどの意に用い、発言内容をじかに導くには「曰……」を用いる。

《熟語》

→熟語

聒カツ(口を開いてしゃべる)などと同系で、口にまるくゆとりをあけてことばを出す意。漢字を組みたてるさい、曰印は、いうの意に限らず、広く人間の行為を示す意符として用いられる。

《類義》

謂は、話しかける、名づけるなどの意に用い、発言内容をじかに導くには「曰……」を用いる。

《熟語》

→熟語

猗違 イイ🔗⭐🔉

【猗違】

イイ ぐずつく。はっきりときまらない。〈同義語〉依違。

猗蔚 イイ🔗⭐🔉

【猗蔚】

イイ 草木のしげるさま。

猪 い🔗⭐🔉

【猪】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

11画 犬部 [人名漢字]

区点=3586 16進=4376 シフトJIS=9296

《音読み》 チョ

11画 犬部 [人名漢字]

区点=3586 16進=4376 シフトJIS=9296

《音読み》 チョ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 い/いのしし(ゐのしし)/いのこ(ゐのこ)

《名付け》 い・しし

《意味》

{名}い(

〉

《訓読み》 い/いのしし(ゐのしし)/いのこ(ゐのこ)

《名付け》 い・しし

《意味》

{名}い( )。いのしし(

)。いのしし( ノシシ)。いのこ(

ノシシ)。いのこ( ノコ)。獣の名。からだの太ったいのしし。転じて、ぶた。〈同義語〉→豬。「野猪ヤチョ(いのしし)」

《解字》

会意兼形声。「犬+音符者(充実する、太る)」。太ったいのしし。その家畜となったのがぶた。猪は、豬の俗字。

《単語家族》

貯(中が充実する)と同系。

《類義》

→豕

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

ノコ)。獣の名。からだの太ったいのしし。転じて、ぶた。〈同義語〉→豬。「野猪ヤチョ(いのしし)」

《解字》

会意兼形声。「犬+音符者(充実する、太る)」。太ったいのしし。その家畜となったのがぶた。猪は、豬の俗字。

《単語家族》

貯(中が充実する)と同系。

《類義》

→豕

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

人名に使える旧字

人名に使える旧字

11画 犬部 [人名漢字]

区点=3586 16進=4376 シフトJIS=9296

《音読み》 チョ

11画 犬部 [人名漢字]

区点=3586 16進=4376 シフトJIS=9296

《音読み》 チョ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 い/いのしし(ゐのしし)/いのこ(ゐのこ)

《名付け》 い・しし

《意味》

{名}い(

〉

《訓読み》 い/いのしし(ゐのしし)/いのこ(ゐのこ)

《名付け》 い・しし

《意味》

{名}い( )。いのしし(

)。いのしし( ノシシ)。いのこ(

ノシシ)。いのこ( ノコ)。獣の名。からだの太ったいのしし。転じて、ぶた。〈同義語〉→豬。「野猪ヤチョ(いのしし)」

《解字》

会意兼形声。「犬+音符者(充実する、太る)」。太ったいのしし。その家畜となったのがぶた。猪は、豬の俗字。

《単語家族》

貯(中が充実する)と同系。

《類義》

→豕

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

ノコ)。獣の名。からだの太ったいのしし。転じて、ぶた。〈同義語〉→豬。「野猪ヤチョ(いのしし)」

《解字》

会意兼形声。「犬+音符者(充実する、太る)」。太ったいのしし。その家畜となったのがぶた。猪は、豬の俗字。

《単語家族》

貯(中が充実する)と同系。

《類義》

→豕

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

畏愛 イアイ🔗⭐🔉

【畏愛】

イアイ 敬服して親愛する。

異意 イイ🔗⭐🔉

異域之鬼 イイキノキ🔗⭐🔉

【異域之鬼】

イイキノキ 外国で死んだ人。「生為別世之人、死為異域之鬼、長与足下、生死辞矣=生キテハ別世ノ人ト為リ、死シテハ異域ノ鬼ト為リ、長ニ足下ト、生死辞セン」〔→李陵〕

緯 イ🔗⭐🔉

【緯】

イ〈書物〉『詩経』『書経』『易経』『春秋』『礼記ライキ』『楽経』『孝経』などにかこつけて、占いや予言を記した漢代の書。陰陽五行説の影響が強い。『緯書』『讖緯シンイ(予言のことばを含む緯書)』ともいう。

莞 い🔗⭐🔉

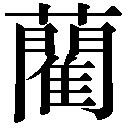

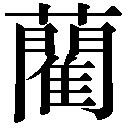

藺 い🔗⭐🔉

【藺】

19画 艸部

区点=7334 16進=6942 シフトJIS=E561

《音読み》 リン

19画 艸部

区点=7334 16進=6942 シフトJIS=E561

《音読み》 リン

〈l

〈l n〉

《訓読み》 い(ゐ)

《意味》

n〉

《訓読み》 い(ゐ)

《意味》

{名}い(

{名}い( )。草の名。湿地に生じる。茎は織ってむしろをつくる。いぐさ。「灯心草」とも。「藺席リンセキ(むしろ)」

)。草の名。湿地に生じる。茎は織ってむしろをつくる。いぐさ。「灯心草」とも。「藺席リンセキ(むしろ)」

「藺石リンセキ」とは、城の上から、敵を防ぐために投げおとす石のこと。

《解字》

形声。下部の字が音をあらわす。

《熟語》

→主要人名

「藺石リンセキ」とは、城の上から、敵を防ぐために投げおとす石のこと。

《解字》

形声。下部の字が音をあらわす。

《熟語》

→主要人名

19画 艸部

区点=7334 16進=6942 シフトJIS=E561

《音読み》 リン

19画 艸部

区点=7334 16進=6942 シフトJIS=E561

《音読み》 リン

〈l

〈l n〉

《訓読み》 い(ゐ)

《意味》

n〉

《訓読み》 い(ゐ)

《意味》

{名}い(

{名}い( )。草の名。湿地に生じる。茎は織ってむしろをつくる。いぐさ。「灯心草」とも。「藺席リンセキ(むしろ)」

)。草の名。湿地に生じる。茎は織ってむしろをつくる。いぐさ。「灯心草」とも。「藺席リンセキ(むしろ)」

「藺石リンセキ」とは、城の上から、敵を防ぐために投げおとす石のこと。

《解字》

形声。下部の字が音をあらわす。

《熟語》

→主要人名

「藺石リンセキ」とは、城の上から、敵を防ぐために投げおとす石のこと。

《解字》

形声。下部の字が音をあらわす。

《熟語》

→主要人名

見説 イウナラク🔗⭐🔉

【見説】

ミルナラク・キクナラク・イウナラク 世間でいうところによれば。▽「聞説キクナラク」と同じ。「見説蚕叢路、崎嶇不易行=キクナラク蚕叢ノ路、崎嶇トシテ行キ易カラズ」〔→李白〕

言 いう🔗⭐🔉

【言】

7画 言部 [二年]

区点=2432 16進=3840 シフトJIS=8CBE

《常用音訓》ゲン/ゴン/い…う/こと

《音読み》 ゲン

7画 言部 [二年]

区点=2432 16進=3840 シフトJIS=8CBE

《常用音訓》ゲン/ゴン/い…う/こと

《音読み》 ゲン /ゴン

/ゴン 〈y

〈y n〉

《訓読み》 いう(いふ)/こと/ことば/われ/ここに/げん

《名付け》 あき・あや・こと・とき・とし・とも・のぶ・のり・ゆき

《意味》

n〉

《訓読み》 いう(いふ)/こと/ことば/われ/ここに/げん

《名付け》 あき・あや・こと・とき・とし・とも・のぶ・のり・ゆき

《意味》

{動}いう(イフ)。ことばをはっきりと発音していう。ものをいう。〈対語〉→黙(だまる)。〈類義語〉→語・→曰エツ(いう)・→謂イ(いう)。「言必有中=言ヘバ必ズ中タル有リ」〔→論語〕「曰難言也=曰ク言ヒ難シ」〔→孟子〕

{動}いう(イフ)。ことばをはっきりと発音していう。ものをいう。〈対語〉→黙(だまる)。〈類義語〉→語・→曰エツ(いう)・→謂イ(いう)。「言必有中=言ヘバ必ズ中タル有リ」〔→論語〕「曰難言也=曰ク言ヒ難シ」〔→孟子〕

{名}こと。ことば。口に出していうことば。また、口に出していうこと。「遺言」「言行一致」「言不顧行=言行ヒヲ顧ミズ」〔→孟子〕

{名}こと。ことば。口に出していうことば。また、口に出していうこと。「遺言」「言行一致」「言不顧行=言行ヒヲ顧ミズ」〔→孟子〕

{単位}ことばや文字の数を数えるときのことば。「五言ゴゴン絶句」「一言以蔽之=一言モツテコレヲ蔽フ」〔→論語〕

{単位}ことばや文字の数を数えるときのことば。「五言ゴゴン絶句」「一言以蔽之=一言モツテコレヲ蔽フ」〔→論語〕

{代・助}われ。ここに。「詩経」で用いられる自称のことば。▽我ガ(われ)に当てた用法。また、語調をととのえることば。「言刈其楚=言ニソノ楚ヲ刈ル」〔→詩経〕

{代・助}われ。ここに。「詩経」で用いられる自称のことば。▽我ガ(われ)に当てた用法。また、語調をととのえることば。「言刈其楚=言ニソノ楚ヲ刈ル」〔→詩経〕

「言言」とは、かどばっていかめしいさま。▽一説にかどがたちすぎて、今にもこわれようとするさま。

〔国〕げん。ソシュールの言語学で、言語(ラング)に対して、話し手が個人的な感情・思想を表現する実際の発話をいう。パロールに対する訳語。

《解字》

「言言」とは、かどばっていかめしいさま。▽一説にかどがたちすぎて、今にもこわれようとするさま。

〔国〕げん。ソシュールの言語学で、言語(ラング)に対して、話し手が個人的な感情・思想を表現する実際の発話をいう。パロールに対する訳語。

《解字》

会意。「辛(きれめをつける刃物)+口」で、口をふさいでもぐもぐいうことを音オン・諳アンといい、はっきりかどめをつけて発音することを言という。

《単語家族》

彦ゲン(かどめのついた顔)

会意。「辛(きれめをつける刃物)+口」で、口をふさいでもぐもぐいうことを音オン・諳アンといい、はっきりかどめをつけて発音することを言という。

《単語家族》

彦ゲン(かどめのついた顔) 岸ガン(かどだったきし)などと同系。

《類義》

謂イは、だれかに向かって、または何かを評して、一般的にものをいうこと。曰エツは、発言の内容を紹介して「…という」の意。→話

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

岸ガン(かどだったきし)などと同系。

《類義》

謂イは、だれかに向かって、または何かを評して、一般的にものをいうこと。曰エツは、発言の内容を紹介して「…という」の意。→話

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

7画 言部 [二年]

区点=2432 16進=3840 シフトJIS=8CBE

《常用音訓》ゲン/ゴン/い…う/こと

《音読み》 ゲン

7画 言部 [二年]

区点=2432 16進=3840 シフトJIS=8CBE

《常用音訓》ゲン/ゴン/い…う/こと

《音読み》 ゲン /ゴン

/ゴン 〈y

〈y n〉

《訓読み》 いう(いふ)/こと/ことば/われ/ここに/げん

《名付け》 あき・あや・こと・とき・とし・とも・のぶ・のり・ゆき

《意味》

n〉

《訓読み》 いう(いふ)/こと/ことば/われ/ここに/げん

《名付け》 あき・あや・こと・とき・とし・とも・のぶ・のり・ゆき

《意味》

{動}いう(イフ)。ことばをはっきりと発音していう。ものをいう。〈対語〉→黙(だまる)。〈類義語〉→語・→曰エツ(いう)・→謂イ(いう)。「言必有中=言ヘバ必ズ中タル有リ」〔→論語〕「曰難言也=曰ク言ヒ難シ」〔→孟子〕

{動}いう(イフ)。ことばをはっきりと発音していう。ものをいう。〈対語〉→黙(だまる)。〈類義語〉→語・→曰エツ(いう)・→謂イ(いう)。「言必有中=言ヘバ必ズ中タル有リ」〔→論語〕「曰難言也=曰ク言ヒ難シ」〔→孟子〕

{名}こと。ことば。口に出していうことば。また、口に出していうこと。「遺言」「言行一致」「言不顧行=言行ヒヲ顧ミズ」〔→孟子〕

{名}こと。ことば。口に出していうことば。また、口に出していうこと。「遺言」「言行一致」「言不顧行=言行ヒヲ顧ミズ」〔→孟子〕

{単位}ことばや文字の数を数えるときのことば。「五言ゴゴン絶句」「一言以蔽之=一言モツテコレヲ蔽フ」〔→論語〕

{単位}ことばや文字の数を数えるときのことば。「五言ゴゴン絶句」「一言以蔽之=一言モツテコレヲ蔽フ」〔→論語〕

{代・助}われ。ここに。「詩経」で用いられる自称のことば。▽我ガ(われ)に当てた用法。また、語調をととのえることば。「言刈其楚=言ニソノ楚ヲ刈ル」〔→詩経〕

{代・助}われ。ここに。「詩経」で用いられる自称のことば。▽我ガ(われ)に当てた用法。また、語調をととのえることば。「言刈其楚=言ニソノ楚ヲ刈ル」〔→詩経〕

「言言」とは、かどばっていかめしいさま。▽一説にかどがたちすぎて、今にもこわれようとするさま。

〔国〕げん。ソシュールの言語学で、言語(ラング)に対して、話し手が個人的な感情・思想を表現する実際の発話をいう。パロールに対する訳語。

《解字》

「言言」とは、かどばっていかめしいさま。▽一説にかどがたちすぎて、今にもこわれようとするさま。

〔国〕げん。ソシュールの言語学で、言語(ラング)に対して、話し手が個人的な感情・思想を表現する実際の発話をいう。パロールに対する訳語。

《解字》

会意。「辛(きれめをつける刃物)+口」で、口をふさいでもぐもぐいうことを音オン・諳アンといい、はっきりかどめをつけて発音することを言という。

《単語家族》

彦ゲン(かどめのついた顔)

会意。「辛(きれめをつける刃物)+口」で、口をふさいでもぐもぐいうことを音オン・諳アンといい、はっきりかどめをつけて発音することを言という。

《単語家族》

彦ゲン(かどめのついた顔) 岸ガン(かどだったきし)などと同系。

《類義》

謂イは、だれかに向かって、または何かを評して、一般的にものをいうこと。曰エツは、発言の内容を紹介して「…という」の意。→話

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

岸ガン(かどだったきし)などと同系。

《類義》

謂イは、だれかに向かって、または何かを評して、一般的にものをいうこと。曰エツは、発言の内容を紹介して「…という」の意。→話

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

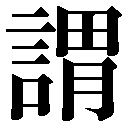

謂 いい🔗⭐🔉

【謂】

16画 言部

区点=1666 16進=3062 シフトJIS=88E0

《音読み》 イ(

16画 言部

区点=1666 16進=3062 シフトJIS=88E0

《音読み》 イ( )

)

〈w

〈w i〉

《訓読み》 いう(いふ)/おもう(おもふ)/いい(いひ)/いわれ(いはれ)

《意味》

i〉

《訓読み》 いう(いふ)/おもう(おもふ)/いい(いひ)/いわれ(いはれ)

《意味》

{動}いう(イフ)。ある人に向かって話しかける。「謂孔子曰=孔子ニ謂ヒテ曰ク」〔→論語〕

{動}いう(イフ)。ある人に向かって話しかける。「謂孔子曰=孔子ニ謂ヒテ曰ク」〔→論語〕

{動}いう(イフ)。あることをめぐって話す。あることについて批評していう。「子、謂南容=子、南容ヲ謂フ」〔→論語〕

{動}いう(イフ)。あることをめぐって話す。あることについて批評していう。「子、謂南容=子、南容ヲ謂フ」〔→論語〕

{動}いう(イフ)。ある事物に、そう名づける。「謂其台曰霊台=ソノ台ヲ謂ヒテ霊台ト曰フ」〔→孟子〕

{動}いう(イフ)。ある事物に、そう名づける。「謂其台曰霊台=ソノ台ヲ謂ヒテ霊台ト曰フ」〔→孟子〕

{動}おもう(オモフ)。そう思う。こう考える。▽文頭につけば、「おもへらく」と訓読する。「謂為俑者不仁=謂ヘラク俑ヲ為ル者ハ不仁ナリト」〔→礼記〕

{動}おもう(オモフ)。そう思う。こう考える。▽文頭につけば、「おもへらく」と訓読する。「謂為俑者不仁=謂ヘラク俑ヲ為ル者ハ不仁ナリト」〔→礼記〕

{名}いい(イヒ)。呼び名。「称謂ショウイ」

{名}いい(イヒ)。呼び名。「称謂ショウイ」

{名}いわれ(イハレ)。理由。わけ。「甚亡謂也=甚ダ謂亡シ」〔→漢書〕

{名}いわれ(イハレ)。理由。わけ。「甚亡謂也=甚ダ謂亡シ」〔→漢書〕

「所謂イワユル」とは、世の人に呼ばれるところの、の意。「所謂大臣者以道事君=所謂大臣ナル者ハ道ヲ以テ君ニ事フ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。胃は、「まるい胃袋の中に食べたものが点々と入っているさま+肉」で、まるい胃袋のこと。謂は、「言+音符胃」で、何かをめぐって、ものをいうこと。

《単語家族》

囲イ(めぐってとりまく)

「所謂イワユル」とは、世の人に呼ばれるところの、の意。「所謂大臣者以道事君=所謂大臣ナル者ハ道ヲ以テ君ニ事フ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。胃は、「まるい胃袋の中に食べたものが点々と入っているさま+肉」で、まるい胃袋のこと。謂は、「言+音符胃」で、何かをめぐって、ものをいうこと。

《単語家族》

囲イ(めぐってとりまく) 蝟イ(まるくめぐってとりまく)などと同系。

《類義》

→言

《熟語》

→下付・中付語

蝟イ(まるくめぐってとりまく)などと同系。

《類義》

→言

《熟語》

→下付・中付語

16画 言部

区点=1666 16進=3062 シフトJIS=88E0

《音読み》 イ(

16画 言部

区点=1666 16進=3062 シフトJIS=88E0

《音読み》 イ( )

)

〈w

〈w i〉

《訓読み》 いう(いふ)/おもう(おもふ)/いい(いひ)/いわれ(いはれ)

《意味》

i〉

《訓読み》 いう(いふ)/おもう(おもふ)/いい(いひ)/いわれ(いはれ)

《意味》

{動}いう(イフ)。ある人に向かって話しかける。「謂孔子曰=孔子ニ謂ヒテ曰ク」〔→論語〕

{動}いう(イフ)。ある人に向かって話しかける。「謂孔子曰=孔子ニ謂ヒテ曰ク」〔→論語〕

{動}いう(イフ)。あることをめぐって話す。あることについて批評していう。「子、謂南容=子、南容ヲ謂フ」〔→論語〕

{動}いう(イフ)。あることをめぐって話す。あることについて批評していう。「子、謂南容=子、南容ヲ謂フ」〔→論語〕

{動}いう(イフ)。ある事物に、そう名づける。「謂其台曰霊台=ソノ台ヲ謂ヒテ霊台ト曰フ」〔→孟子〕

{動}いう(イフ)。ある事物に、そう名づける。「謂其台曰霊台=ソノ台ヲ謂ヒテ霊台ト曰フ」〔→孟子〕

{動}おもう(オモフ)。そう思う。こう考える。▽文頭につけば、「おもへらく」と訓読する。「謂為俑者不仁=謂ヘラク俑ヲ為ル者ハ不仁ナリト」〔→礼記〕

{動}おもう(オモフ)。そう思う。こう考える。▽文頭につけば、「おもへらく」と訓読する。「謂為俑者不仁=謂ヘラク俑ヲ為ル者ハ不仁ナリト」〔→礼記〕

{名}いい(イヒ)。呼び名。「称謂ショウイ」

{名}いい(イヒ)。呼び名。「称謂ショウイ」

{名}いわれ(イハレ)。理由。わけ。「甚亡謂也=甚ダ謂亡シ」〔→漢書〕

{名}いわれ(イハレ)。理由。わけ。「甚亡謂也=甚ダ謂亡シ」〔→漢書〕

「所謂イワユル」とは、世の人に呼ばれるところの、の意。「所謂大臣者以道事君=所謂大臣ナル者ハ道ヲ以テ君ニ事フ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。胃は、「まるい胃袋の中に食べたものが点々と入っているさま+肉」で、まるい胃袋のこと。謂は、「言+音符胃」で、何かをめぐって、ものをいうこと。

《単語家族》

囲イ(めぐってとりまく)

「所謂イワユル」とは、世の人に呼ばれるところの、の意。「所謂大臣者以道事君=所謂大臣ナル者ハ道ヲ以テ君ニ事フ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。胃は、「まるい胃袋の中に食べたものが点々と入っているさま+肉」で、まるい胃袋のこと。謂は、「言+音符胃」で、何かをめぐって、ものをいうこと。

《単語家族》

囲イ(めぐってとりまく) 蝟イ(まるくめぐってとりまく)などと同系。

《類義》

→言

《熟語》

→下付・中付語

蝟イ(まるくめぐってとりまく)などと同系。

《類義》

→言

《熟語》

→下付・中付語

諤 いう🔗⭐🔉

豬 い🔗⭐🔉

道 いう🔗⭐🔉

【道】

12画

12画  部 [二年]

区点=3827 16進=463B シフトJIS=93B9

《常用音訓》トウ/ドウ/みち

《音読み》 ドウ(ダウ)

部 [二年]

区点=3827 16進=463B シフトJIS=93B9

《常用音訓》トウ/ドウ/みち

《音読み》 ドウ(ダウ) /トウ(タウ)

/トウ(タウ) 〈d

〈d o〉

《訓読み》 みち/いう(いふ)/みちびく

《名付け》 おさむ・おさめ・じ・ただし・ち・つな・つね・なおし・ね・のり・まさ・みち・ゆき・より・わたる

《意味》

o〉

《訓読み》 みち/いう(いふ)/みちびく

《名付け》 おさむ・おさめ・じ・ただし・ち・つな・つね・なおし・ね・のり・まさ・みち・ゆき・より・わたる

《意味》

{名}みち。頭を向けて進んでいくみち。ある方向にのびるみち。〈類義語〉→路。「道阻且長=道ハ阻ニシテカツ長シ」〔→詩経〕

{名}みち。頭を向けて進んでいくみち。ある方向にのびるみち。〈類義語〉→路。「道阻且長=道ハ阻ニシテカツ長シ」〔→詩経〕

{副}みちばたで。途中で。「道聴而塗説=道ニ聴キテ塗ニ説ク」〔→論語〕

{副}みちばたで。途中で。「道聴而塗説=道ニ聴キテ塗ニ説ク」〔→論語〕

{名}みち。人の行うべきみち。「道徳」「正道」「道不行=道行ハレズ」〔→論語〕

{名}みち。人の行うべきみち。「道徳」「正道」「道不行=道行ハレズ」〔→論語〕

{名}基準とすべきやりかた。専門の技術。「王道」「覇道ハドウ」「医道」

{名}基準とすべきやりかた。専門の技術。「王道」「覇道ハドウ」「医道」

{名}宗教の教え。信仰をもとにした組織。「伝道」「仏道」「一貫道」

{名}宗教の教え。信仰をもとにした組織。「伝道」「仏道」「一貫道」

{名}道家・道教のこと。老子を祖とし、無欲を旨として長寿を願う教え。「道観(道教の寺)」「道術」

{名}道家・道教のこと。老子を祖とし、無欲を旨として長寿を願う教え。「道観(道教の寺)」「道術」

{名}行政区画の名。唐代には全国を十道にわけ、明ミン・清シン代のころには、一省をいくつかの道に分けた。「道台(道の長官)」

{名}行政区画の名。唐代には全国を十道にわけ、明ミン・清シン代のころには、一省をいくつかの道に分けた。「道台(道の長官)」

{動}〔俗〕いう(イフ)。のべる。▽唐代以後の俗語では、「謂曰…(いひていはく)」を「説道…」という。去声に読む。

{動}〔俗〕いう(イフ)。のべる。▽唐代以後の俗語では、「謂曰…(いひていはく)」を「説道…」という。去声に読む。

{動}みちびく。先にたってある方向へと引っぱる。▽去声に読む。〈同義語〉→導。「道之以政=コレヲ道クニ政ヲモッテス」〔→論語〕

〔国〕みち。武芸や趣味・芸術などについて一派をなしたもの。「合気道アイキドウ」「茶道」

《解字》

会意兼形声。「

{動}みちびく。先にたってある方向へと引っぱる。▽去声に読む。〈同義語〉→導。「道之以政=コレヲ道クニ政ヲモッテス」〔→論語〕

〔国〕みち。武芸や趣味・芸術などについて一派をなしたもの。「合気道アイキドウ」「茶道」

《解字》

会意兼形声。「 (足の動作)+音符首」で、首(あたま)を向けて進みいくみち。また、迪テキ(みち)と同系と考えると、一点から出てのびていくみち。▽首シュの古い音は道の音符となりうる発音であった。

《類義》

路は、石を敷いたみち、また横の連絡みち。塗トは、土をおしのばしたみち。疇チュウは、田の間のあぜみち。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

(足の動作)+音符首」で、首(あたま)を向けて進みいくみち。また、迪テキ(みち)と同系と考えると、一点から出てのびていくみち。▽首シュの古い音は道の音符となりうる発音であった。

《類義》

路は、石を敷いたみち、また横の連絡みち。塗トは、土をおしのばしたみち。疇チュウは、田の間のあぜみち。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

12画

12画  部 [二年]

区点=3827 16進=463B シフトJIS=93B9

《常用音訓》トウ/ドウ/みち

《音読み》 ドウ(ダウ)

部 [二年]

区点=3827 16進=463B シフトJIS=93B9

《常用音訓》トウ/ドウ/みち

《音読み》 ドウ(ダウ) /トウ(タウ)

/トウ(タウ) 〈d

〈d o〉

《訓読み》 みち/いう(いふ)/みちびく

《名付け》 おさむ・おさめ・じ・ただし・ち・つな・つね・なおし・ね・のり・まさ・みち・ゆき・より・わたる

《意味》

o〉

《訓読み》 みち/いう(いふ)/みちびく

《名付け》 おさむ・おさめ・じ・ただし・ち・つな・つね・なおし・ね・のり・まさ・みち・ゆき・より・わたる

《意味》

{名}みち。頭を向けて進んでいくみち。ある方向にのびるみち。〈類義語〉→路。「道阻且長=道ハ阻ニシテカツ長シ」〔→詩経〕

{名}みち。頭を向けて進んでいくみち。ある方向にのびるみち。〈類義語〉→路。「道阻且長=道ハ阻ニシテカツ長シ」〔→詩経〕

{副}みちばたで。途中で。「道聴而塗説=道ニ聴キテ塗ニ説ク」〔→論語〕

{副}みちばたで。途中で。「道聴而塗説=道ニ聴キテ塗ニ説ク」〔→論語〕

{名}みち。人の行うべきみち。「道徳」「正道」「道不行=道行ハレズ」〔→論語〕

{名}みち。人の行うべきみち。「道徳」「正道」「道不行=道行ハレズ」〔→論語〕

{名}基準とすべきやりかた。専門の技術。「王道」「覇道ハドウ」「医道」

{名}基準とすべきやりかた。専門の技術。「王道」「覇道ハドウ」「医道」

{名}宗教の教え。信仰をもとにした組織。「伝道」「仏道」「一貫道」

{名}宗教の教え。信仰をもとにした組織。「伝道」「仏道」「一貫道」

{名}道家・道教のこと。老子を祖とし、無欲を旨として長寿を願う教え。「道観(道教の寺)」「道術」

{名}道家・道教のこと。老子を祖とし、無欲を旨として長寿を願う教え。「道観(道教の寺)」「道術」

{名}行政区画の名。唐代には全国を十道にわけ、明ミン・清シン代のころには、一省をいくつかの道に分けた。「道台(道の長官)」

{名}行政区画の名。唐代には全国を十道にわけ、明ミン・清シン代のころには、一省をいくつかの道に分けた。「道台(道の長官)」

{動}〔俗〕いう(イフ)。のべる。▽唐代以後の俗語では、「謂曰…(いひていはく)」を「説道…」という。去声に読む。

{動}〔俗〕いう(イフ)。のべる。▽唐代以後の俗語では、「謂曰…(いひていはく)」を「説道…」という。去声に読む。

{動}みちびく。先にたってある方向へと引っぱる。▽去声に読む。〈同義語〉→導。「道之以政=コレヲ道クニ政ヲモッテス」〔→論語〕

〔国〕みち。武芸や趣味・芸術などについて一派をなしたもの。「合気道アイキドウ」「茶道」

《解字》

会意兼形声。「

{動}みちびく。先にたってある方向へと引っぱる。▽去声に読む。〈同義語〉→導。「道之以政=コレヲ道クニ政ヲモッテス」〔→論語〕

〔国〕みち。武芸や趣味・芸術などについて一派をなしたもの。「合気道アイキドウ」「茶道」

《解字》

会意兼形声。「 (足の動作)+音符首」で、首(あたま)を向けて進みいくみち。また、迪テキ(みち)と同系と考えると、一点から出てのびていくみち。▽首シュの古い音は道の音符となりうる発音であった。

《類義》

路は、石を敷いたみち、また横の連絡みち。塗トは、土をおしのばしたみち。疇チュウは、田の間のあぜみち。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

(足の動作)+音符首」で、首(あたま)を向けて進みいくみち。また、迪テキ(みち)と同系と考えると、一点から出てのびていくみち。▽首シュの古い音は道の音符となりうる発音であった。

《類義》

路は、石を敷いたみち、また横の連絡みち。塗トは、土をおしのばしたみち。疇チュウは、田の間のあぜみち。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

遺音 イイン🔗⭐🔉

【遺音】

イイン・イオン  奏し終えたあとまでのこっている楽器などの響き。余韻。

奏し終えたあとまでのこっている楽器などの響き。余韻。 心のこりの悲しげな声。

心のこりの悲しげな声。 古人が後世にのこした音楽のしらべ。

古人が後世にのこした音楽のしらべ。 いいのこしたいことば。伝言。「翹思慕遠人、願欲託遺言=思ヒヲ翹ゲテ遠人ヲ慕ヒ、願ハクハ遺言ヲ託セント欲ス」〔→曹植〕

いいのこしたいことば。伝言。「翹思慕遠人、願欲託遺言=思ヒヲ翹ゲテ遠人ヲ慕ヒ、願ハクハ遺言ヲ託セント欲ス」〔→曹植〕

奏し終えたあとまでのこっている楽器などの響き。余韻。

奏し終えたあとまでのこっている楽器などの響き。余韻。 心のこりの悲しげな声。

心のこりの悲しげな声。 古人が後世にのこした音楽のしらべ。

古人が後世にのこした音楽のしらべ。 いいのこしたいことば。伝言。「翹思慕遠人、願欲託遺言=思ヒヲ翹ゲテ遠人ヲ慕ヒ、願ハクハ遺言ヲ託セント欲ス」〔→曹植〕

いいのこしたいことば。伝言。「翹思慕遠人、願欲託遺言=思ヒヲ翹ゲテ遠人ヲ慕ヒ、願ハクハ遺言ヲ託セント欲ス」〔→曹植〕

遺韻 イイン🔗⭐🔉

【遺風】

イフウ  死後にまで影響が及んでいる、故人の感化・やり方。『遺韻イイン』「昔嘗詠遺風、著為十六篇=昔カツテ遺風ヲ詠ジ、著シテ十六篇ト為シヌ」〔→白居易〕

死後にまで影響が及んでいる、故人の感化・やり方。『遺韻イイン』「昔嘗詠遺風、著為十六篇=昔カツテ遺風ヲ詠ジ、著シテ十六篇ト為シヌ」〔→白居易〕 昔から伝えられている風習。余風。

昔から伝えられている風習。余風。 さっとすぎさるはやい風。

さっとすぎさるはやい風。 足のはやい馬。駿馬シュンメ。

足のはやい馬。駿馬シュンメ。

死後にまで影響が及んでいる、故人の感化・やり方。『遺韻イイン』「昔嘗詠遺風、著為十六篇=昔カツテ遺風ヲ詠ジ、著シテ十六篇ト為シヌ」〔→白居易〕

死後にまで影響が及んでいる、故人の感化・やり方。『遺韻イイン』「昔嘗詠遺風、著為十六篇=昔カツテ遺風ヲ詠ジ、著シテ十六篇ト為シヌ」〔→白居易〕 昔から伝えられている風習。余風。

昔から伝えられている風習。余風。 さっとすぎさるはやい風。

さっとすぎさるはやい風。 足のはやい馬。駿馬シュンメ。

足のはやい馬。駿馬シュンメ。

遺愛 イアイ🔗⭐🔉

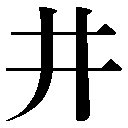

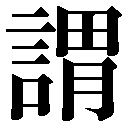

食 いい🔗⭐🔉

【食】

9画 食部 [二年]

区点=3109 16進=3F29 シフトJIS=9048

《常用音訓》ショク/ジキ/く…う/く…らう/た…べる

《音読み》

9画 食部 [二年]

区点=3109 16進=3F29 シフトJIS=9048

《常用音訓》ショク/ジキ/く…う/く…らう/た…べる

《音読み》  ショク

ショク /ジキ

/ジキ 〈sh

〈sh 〉/

〉/ シ

シ /ジ

/ジ 〈s

〈s 〉

〉 イ

イ

《訓読み》 たべる/くらう(くらふ)/くう(くふ)/はむ/くらわす(くらはす)/はます/やしなう(やしなふ)/いい(いひ)/めし

《名付け》 あき・あきら・うけ・くら・け・みけ

《意味》

《訓読み》 たべる/くらう(くらふ)/くう(くふ)/はむ/くらわす(くらはす)/はます/やしなう(やしなふ)/いい(いひ)/めし

《名付け》 あき・あきら・うけ・くら・け・みけ

《意味》

ショクス{動}くらう(クラフ)。くう(クフ)。はむ。もと、穀物を柔らかくしてたべること。のち、広くたべる意に用いる。「飲食」「食糧」「食而不知其味=食ラヘドモソノ味ヲ知ラズ」〔→大学〕

ショクス{動}くらう(クラフ)。くう(クフ)。はむ。もと、穀物を柔らかくしてたべること。のち、広くたべる意に用いる。「飲食」「食糧」「食而不知其味=食ラヘドモソノ味ヲ知ラズ」〔→大学〕

{名}たべもの。たべること。「断食」「配食」「甘其食=ソノ食ヲ甘シトス」〔→老子〕

{名}たべもの。たべること。「断食」「配食」「甘其食=ソノ食ヲ甘シトス」〔→老子〕

{名}くいぶち。「食禄ショクロク」「君子謀道、不謀食=君子ハ道ヲ謀リ、食ヲ謀ラズ」〔→論語〕

{名}くいぶち。「食禄ショクロク」「君子謀道、不謀食=君子ハ道ヲ謀リ、食ヲ謀ラズ」〔→論語〕

ショクス{動・名}くいこむ。虫がくいこんだように、日や月が欠ける。また、そのこと。〈同義語〉→蝕。「月食(=月蝕)」「日有食之=日コレヲ食スル有リ」〔→春秋〕

ショクス{動・名}くいこむ。虫がくいこんだように、日や月が欠ける。また、そのこと。〈同義語〉→蝕。「月食(=月蝕)」「日有食之=日コレヲ食スル有リ」〔→春秋〕

ショクス{動}たべたようになくしてしまう。くいものにする。「食言=言ヲ食ス」「言不可食=言ハ食ス可カラズ」〔→国語〕

ショクス{動}たべたようになくしてしまう。くいものにする。「食言=言ヲ食ス」「言不可食=言ハ食ス可カラズ」〔→国語〕

{動}くらう(クラフ)。打撃をうける。ひどい仕打ちをくらう。「不食膚受之愬=膚受ノ愬ヲ食ラハズ」〔→漢書〕

{動}くらう(クラフ)。打撃をうける。ひどい仕打ちをくらう。「不食膚受之愬=膚受ノ愬ヲ食ラハズ」〔→漢書〕

{動}くらわす(クラハス)。はます。やしなう(ヤシナフ)。たべさせる。食物を与えてやしなう。〈同義語〉→飼シ。「飲之食之=コレニ飲マセコレニ食ラハス」〔→詩経〕「食我以其食=我ニ食ラハスニソノ食ヲモッテス」

{動}くらわす(クラハス)。はます。やしなう(ヤシナフ)。たべさせる。食物を与えてやしなう。〈同義語〉→飼シ。「飲之食之=コレニ飲マセコレニ食ラハス」〔→詩経〕「食我以其食=我ニ食ラハスニソノ食ヲモッテス」

{名}いい(イヒ)。めし。〈同義語〉→飼。「一箪食、一瓢飲=一箪ノ食、一瓢ノ飲」〔→論語〕

{名}いい(イヒ)。めし。〈同義語〉→飼。「一箪食、一瓢飲=一箪ノ食、一瓢ノ飲」〔→論語〕

{名}「審食其シンイキ」など人名に用いる読み方。

《解字》

{名}「審食其シンイキ」など人名に用いる読み方。

《解字》

会意。「あつめて、ふたをするしるし+穀物を盛ったさま」をあわせたもの。容器に入れて手を加え、柔らかくしてたべることを意味する。

《単語家族》

飴イ(穀物に加工して柔らかくしたあめ)

会意。「あつめて、ふたをするしるし+穀物を盛ったさま」をあわせたもの。容器に入れて手を加え、柔らかくしてたべることを意味する。

《単語家族》

飴イ(穀物に加工して柔らかくしたあめ) 飼(柔らかくしたえさ)

飼(柔らかくしたえさ) 式ショク(作為を加える)などと同系。蝕ショク(くいこむ、むしばむ)と最も近い。

《類義》

咀ソは、舌にのせてたべる。嚼シャクは、小さくかみくだいてたべる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

式ショク(作為を加える)などと同系。蝕ショク(くいこむ、むしばむ)と最も近い。

《類義》

咀ソは、舌にのせてたべる。嚼シャクは、小さくかみくだいてたべる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 食部 [二年]

区点=3109 16進=3F29 シフトJIS=9048

《常用音訓》ショク/ジキ/く…う/く…らう/た…べる

《音読み》

9画 食部 [二年]

区点=3109 16進=3F29 シフトJIS=9048

《常用音訓》ショク/ジキ/く…う/く…らう/た…べる

《音読み》  ショク

ショク /ジキ

/ジキ 〈sh

〈sh 〉/

〉/ シ

シ /ジ

/ジ 〈s

〈s 〉

〉 イ

イ

《訓読み》 たべる/くらう(くらふ)/くう(くふ)/はむ/くらわす(くらはす)/はます/やしなう(やしなふ)/いい(いひ)/めし

《名付け》 あき・あきら・うけ・くら・け・みけ

《意味》

《訓読み》 たべる/くらう(くらふ)/くう(くふ)/はむ/くらわす(くらはす)/はます/やしなう(やしなふ)/いい(いひ)/めし

《名付け》 あき・あきら・うけ・くら・け・みけ

《意味》

ショクス{動}くらう(クラフ)。くう(クフ)。はむ。もと、穀物を柔らかくしてたべること。のち、広くたべる意に用いる。「飲食」「食糧」「食而不知其味=食ラヘドモソノ味ヲ知ラズ」〔→大学〕

ショクス{動}くらう(クラフ)。くう(クフ)。はむ。もと、穀物を柔らかくしてたべること。のち、広くたべる意に用いる。「飲食」「食糧」「食而不知其味=食ラヘドモソノ味ヲ知ラズ」〔→大学〕

{名}たべもの。たべること。「断食」「配食」「甘其食=ソノ食ヲ甘シトス」〔→老子〕

{名}たべもの。たべること。「断食」「配食」「甘其食=ソノ食ヲ甘シトス」〔→老子〕

{名}くいぶち。「食禄ショクロク」「君子謀道、不謀食=君子ハ道ヲ謀リ、食ヲ謀ラズ」〔→論語〕

{名}くいぶち。「食禄ショクロク」「君子謀道、不謀食=君子ハ道ヲ謀リ、食ヲ謀ラズ」〔→論語〕

ショクス{動・名}くいこむ。虫がくいこんだように、日や月が欠ける。また、そのこと。〈同義語〉→蝕。「月食(=月蝕)」「日有食之=日コレヲ食スル有リ」〔→春秋〕

ショクス{動・名}くいこむ。虫がくいこんだように、日や月が欠ける。また、そのこと。〈同義語〉→蝕。「月食(=月蝕)」「日有食之=日コレヲ食スル有リ」〔→春秋〕

ショクス{動}たべたようになくしてしまう。くいものにする。「食言=言ヲ食ス」「言不可食=言ハ食ス可カラズ」〔→国語〕

ショクス{動}たべたようになくしてしまう。くいものにする。「食言=言ヲ食ス」「言不可食=言ハ食ス可カラズ」〔→国語〕

{動}くらう(クラフ)。打撃をうける。ひどい仕打ちをくらう。「不食膚受之愬=膚受ノ愬ヲ食ラハズ」〔→漢書〕

{動}くらう(クラフ)。打撃をうける。ひどい仕打ちをくらう。「不食膚受之愬=膚受ノ愬ヲ食ラハズ」〔→漢書〕

{動}くらわす(クラハス)。はます。やしなう(ヤシナフ)。たべさせる。食物を与えてやしなう。〈同義語〉→飼シ。「飲之食之=コレニ飲マセコレニ食ラハス」〔→詩経〕「食我以其食=我ニ食ラハスニソノ食ヲモッテス」

{動}くらわす(クラハス)。はます。やしなう(ヤシナフ)。たべさせる。食物を与えてやしなう。〈同義語〉→飼シ。「飲之食之=コレニ飲マセコレニ食ラハス」〔→詩経〕「食我以其食=我ニ食ラハスニソノ食ヲモッテス」

{名}いい(イヒ)。めし。〈同義語〉→飼。「一箪食、一瓢飲=一箪ノ食、一瓢ノ飲」〔→論語〕

{名}いい(イヒ)。めし。〈同義語〉→飼。「一箪食、一瓢飲=一箪ノ食、一瓢ノ飲」〔→論語〕

{名}「審食其シンイキ」など人名に用いる読み方。

《解字》

{名}「審食其シンイキ」など人名に用いる読み方。

《解字》

会意。「あつめて、ふたをするしるし+穀物を盛ったさま」をあわせたもの。容器に入れて手を加え、柔らかくしてたべることを意味する。

《単語家族》

飴イ(穀物に加工して柔らかくしたあめ)

会意。「あつめて、ふたをするしるし+穀物を盛ったさま」をあわせたもの。容器に入れて手を加え、柔らかくしてたべることを意味する。

《単語家族》

飴イ(穀物に加工して柔らかくしたあめ) 飼(柔らかくしたえさ)

飼(柔らかくしたえさ) 式ショク(作為を加える)などと同系。蝕ショク(くいこむ、むしばむ)と最も近い。

《類義》

咀ソは、舌にのせてたべる。嚼シャクは、小さくかみくだいてたべる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

式ショク(作為を加える)などと同系。蝕ショク(くいこむ、むしばむ)と最も近い。

《類義》

咀ソは、舌にのせてたべる。嚼シャクは、小さくかみくだいてたべる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

飯 いい🔗⭐🔉

【飯】

12画 食部 [四年]

区点=4051 16進=4853 シフトJIS=94D1

《常用音訓》ハン/めし

《音読み》 ハン

12画 食部 [四年]

区点=4051 16進=4853 シフトJIS=94D1

《常用音訓》ハン/めし

《音読み》 ハン /ボン

/ボン 〈f

〈f n〉

《訓読み》 めし/いい(いひ)/くらう(くらふ)/くらわす(くらはす)

《名付け》 いい

《意味》

n〉

《訓読み》 めし/いい(いひ)/くらう(くらふ)/くらわす(くらはす)

《名付け》 いい

《意味》

{名}めし。いい(イヒ)。米その他の穀物を煮てふやかし、食べられるようにしたもの。また、食事。

{名}めし。いい(イヒ)。米その他の穀物を煮てふやかし、食べられるようにしたもの。また、食事。

ハンス{動}くらう(クラフ)。めしを食べる。「飯疏食、飲水=疏食ヲ飯ヒ、水ヲ飲ム」〔→論語〕「侍食於君、君祭先飯=君ニ侍食スルニ、君祭レバ先ヅ飯ス」〔→論語〕

ハンス{動}くらう(クラフ)。めしを食べる。「飯疏食、飲水=疏食ヲ飯ヒ、水ヲ飲ム」〔→論語〕「侍食於君、君祭先飯=君ニ侍食スルニ、君祭レバ先ヅ飯ス」〔→論語〕

ハンス{動}くらわす(クラハス)。めしを食べさせる。▽上声に読む。「見信飢飯信=信ノ飢

ハンス{動}くらわす(クラハス)。めしを食べさせる。▽上声に読む。「見信飢飯信=信ノ飢 タルヲ見テ信ニ飯ハス」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。「食+音符反(ばらばらになる→ふやける、ふくれる)」で、粒がふやけてばらばらに煮えた玄米のめし。

《単語家族》

播(ばらまく)

タルヲ見テ信ニ飯ハス」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。「食+音符反(ばらばらになる→ふやける、ふくれる)」で、粒がふやけてばらばらに煮えた玄米のめし。

《単語家族》

播(ばらまく) 販(商品をひろげて売る)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

販(商品をひろげて売る)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 食部 [四年]

区点=4051 16進=4853 シフトJIS=94D1

《常用音訓》ハン/めし

《音読み》 ハン

12画 食部 [四年]

区点=4051 16進=4853 シフトJIS=94D1

《常用音訓》ハン/めし

《音読み》 ハン /ボン

/ボン 〈f

〈f n〉

《訓読み》 めし/いい(いひ)/くらう(くらふ)/くらわす(くらはす)

《名付け》 いい

《意味》

n〉

《訓読み》 めし/いい(いひ)/くらう(くらふ)/くらわす(くらはす)

《名付け》 いい

《意味》

{名}めし。いい(イヒ)。米その他の穀物を煮てふやかし、食べられるようにしたもの。また、食事。

{名}めし。いい(イヒ)。米その他の穀物を煮てふやかし、食べられるようにしたもの。また、食事。

ハンス{動}くらう(クラフ)。めしを食べる。「飯疏食、飲水=疏食ヲ飯ヒ、水ヲ飲ム」〔→論語〕「侍食於君、君祭先飯=君ニ侍食スルニ、君祭レバ先ヅ飯ス」〔→論語〕

ハンス{動}くらう(クラフ)。めしを食べる。「飯疏食、飲水=疏食ヲ飯ヒ、水ヲ飲ム」〔→論語〕「侍食於君、君祭先飯=君ニ侍食スルニ、君祭レバ先ヅ飯ス」〔→論語〕

ハンス{動}くらわす(クラハス)。めしを食べさせる。▽上声に読む。「見信飢飯信=信ノ飢

ハンス{動}くらわす(クラハス)。めしを食べさせる。▽上声に読む。「見信飢飯信=信ノ飢 タルヲ見テ信ニ飯ハス」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。「食+音符反(ばらばらになる→ふやける、ふくれる)」で、粒がふやけてばらばらに煮えた玄米のめし。

《単語家族》

播(ばらまく)

タルヲ見テ信ニ飯ハス」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。「食+音符反(ばらばらになる→ふやける、ふくれる)」で、粒がふやけてばらばらに煮えた玄米のめし。

《単語家族》

播(ばらまく) 販(商品をひろげて売る)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

販(商品をひろげて売る)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「い」で始まるの検索結果 1-49。もっと読み込む

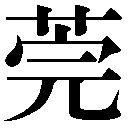

10画 艸部 [人名漢字]

区点=2048 16進=3450 シフトJIS=8ACE

《音読み》 カン(ク

10画 艸部 [人名漢字]

区点=2048 16進=3450 シフトJIS=8ACE

《音読み》 カン(ク ン)

ン) n〉〈hu

n〉〈hu ン」〔

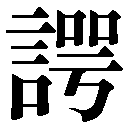

ン」〔 16画 言部

区点=7564 16進=6B60 シフトJIS=E680

《音読み》 ガク

16画 言部

区点=7564 16進=6B60 シフトJIS=E680

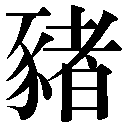

《音読み》 ガク 16画 豕部

区点=7623 16進=6C37 シフトJIS=E6B5

《音読み》 チョ

16画 豕部

区点=7623 16進=6C37 シフトJIS=E6B5

《音読み》 チョ