複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (16)

るり【瑠璃】🔗⭐🔉

るり【瑠璃】

①(梵語vaiḍūryaの音写「吠瑠璃」の略)七宝の一つ。青色の宝石でふつうはラピス‐ラズリをさす。紺瑠璃。源氏物語梅枝「沈じんの箱に―の坏つき二つすゑて」

②ガラスの古名。

③〔動〕オオルリとコルリの総称。

④瑠璃色の略。

⇒瑠璃も玻璃も照らせば光る

るり‐いろ【瑠璃色】🔗⭐🔉

るり‐いろ【瑠璃色】

①紫色を帯びた紺色。

Munsell color system: 6PB3.5/11

②襲かさねの色目。浅葱あさぎ色の異称。

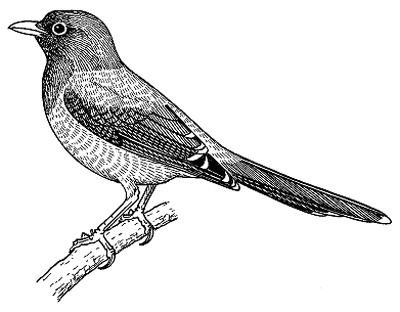

るり‐かけす【瑠璃懸巣】🔗⭐🔉

るり‐かけす【瑠璃懸巣】

スズメ目カラス科の鳥。カケスに似るが極めて美しく、翼・尾は瑠璃色。他は栗赤色で、風切羽・尾羽の先端と嘴くちばしは白い。世界で奄美大島と徳之島とにだけ産する珍鳥で、天然記念物。

るりかけす

ルリカケス

撮影:小宮輝之

ルリカケス

撮影:小宮輝之

ルリカケス

撮影:小宮輝之

ルリカケス

撮影:小宮輝之

るり‐がわら【瑠璃瓦】‥ガハラ🔗⭐🔉

るり‐がわら【瑠璃瓦】‥ガハラ

瑠璃色の釉うわぐすりをかけた瓦。

るり‐かんのん【瑠璃観音】‥クワンオン🔗⭐🔉

るり‐かんのん【瑠璃観音】‥クワンオン

三十三観音の一つ。蓮華に乗って水に浮かび、手に香炉を持つ。香王観音。

るり‐ぐすり【瑠璃釉】🔗⭐🔉

るり‐ぐすり【瑠璃釉】

陶磁器で瑠璃色の着色に用いる色釉いろぐすり。着色剤として酸化コバルト末を混合したもの。

るりこう‐にょらい【瑠璃光如来】‥クワウ‥🔗⭐🔉

るりこう‐にょらい【瑠璃光如来】‥クワウ‥

〔仏〕薬師瑠璃光如来の略。薬師如来。

るり‐こん【瑠璃紺】🔗⭐🔉

るり‐こん【瑠璃紺】

紺碧で光沢ある瑠璃色。紺瑠璃。

るり‐そう【瑠璃草】‥サウ🔗⭐🔉

るり‐そう【瑠璃草】‥サウ

①ムラサキ科の多年草。山地に自生、高さ30センチメートル。葉は長楕円形。4〜5月頃、5裂した美しい鮮碧色の小花を総状に開く。鶯草。また、白花のものはハリソウ(玻璃草)という。〈[季]春〉

②ホタルカズラの別称。

るり‐たては【瑠璃蛺蝶】🔗⭐🔉

るり‐たては【瑠璃蛺蝶】

タテハチョウ科の中形のチョウ。黒い翅はねの背面に、外縁に並行する青い帯がある。日本全土、朝鮮・中国から南アジアにかけて広く分布。幼虫はサルトリイバラ・シオデ・ホトトギスなどを食草とし、成虫は樹液などに集まる。成虫で越冬。

ルリタテハ

提供:ネイチャー・プロダクション

るり‐ちょう【瑠璃鳥】‥テウ🔗⭐🔉

るり‐ちょう【瑠璃鳥】‥テウ

①スズメ目ヒタキ科の鳥。全体濃い紫青色で、腹部は淡色。台湾・中国などに産し、深山の渓谷にすむ。シナルリチョウなど。

②オオルリの別称。

るり‐とう【瑠璃灯】🔗⭐🔉

るり‐とう【瑠璃灯】

①瑠璃製の油皿を内部に納めた吊灯籠つりどうろう。

②大道具用語。多く京阪歌舞伎の舞踊劇の場合、火を点じた小蝋燭ころうそくを背景に一面に並べて舞台面を飾ったもの。

るり‐とらのお【瑠璃虎の尾・兎児尾苗】‥ヲ🔗⭐🔉

るり‐とらのお【瑠璃虎の尾・兎児尾苗】‥ヲ

ゴマノハグサ科の多年草。高地の草原に生じ、高さ約1メートル。葉は卵形。夏、茎頂に紫碧色の小合弁花を尾状に密生。

るり‐はこべ【瑠璃蘩蔞】🔗⭐🔉

るり‐はこべ【瑠璃蘩蔞】

サクラソウ科の一年草。世界の熱帯・亜熱帯に広く分布。琉球列島や小笠原諸島でも路傍や草地の雑草となる。角張って細長い茎が半ば地面を這い、ハコベに似た軟質・長卵形の葉を無柄で対生する。葉腋から花柄を出し、星形に5裂する青紫色または赤色の小花を上向きに開く。

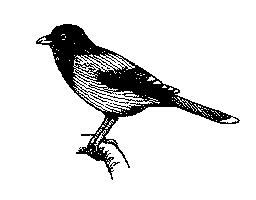

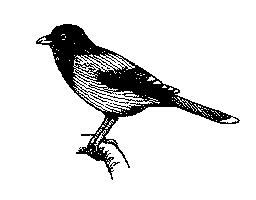

るり‐びたき【瑠璃鶲】🔗⭐🔉

るり‐びたき【瑠璃鶲】

スズメ目ヒタキ科の鳥。全長約15センチメートル。雄は背面が青く、腹面は白で脇が橙色。雌は背面が緑褐色で、腹面が白色。鳴き声が美しい。アジア大陸東部に分布し、日本では九州を除く全国の亜高山帯にすみ、秋・冬に低地に移動する。

ルリビタキ(雄)

撮影:小宮輝之

ルリビタキ(雌)

撮影:小宮輝之

ルリビタキ(雌)

撮影:小宮輝之

○瑠璃も玻璃も照らせば光るるりもはりもてらせばひかる

つまらないものの中に混じっていても、素質のすぐれたものは光を当てれば輝いてすぐに分かる。

⇒るり【瑠璃】

○瑠璃も玻璃も照らせば光るるりもはりもてらせばひかる

つまらないものの中に混じっていても、素質のすぐれたものは光を当てれば輝いてすぐに分かる。

⇒るり【瑠璃】

ルリビタキ(雌)

撮影:小宮輝之

ルリビタキ(雌)

撮影:小宮輝之

○瑠璃も玻璃も照らせば光るるりもはりもてらせばひかる

つまらないものの中に混じっていても、素質のすぐれたものは光を当てれば輝いてすぐに分かる。

⇒るり【瑠璃】

○瑠璃も玻璃も照らせば光るるりもはりもてらせばひかる

つまらないものの中に混じっていても、素質のすぐれたものは光を当てれば輝いてすぐに分かる。

⇒るり【瑠璃】

○瑠璃も玻璃も照らせば光るるりもはりもてらせばひかる🔗⭐🔉

○瑠璃も玻璃も照らせば光るるりもはりもてらせばひかる

つまらないものの中に混じっていても、素質のすぐれたものは光を当てれば輝いてすぐに分かる。

⇒るり【瑠璃】

る‐る【縷縷】

①細く絶えずに続くさま。「山中に―として続く獣道」

②こまごまと述べるさま。「―申し述べる」

ルルド【Lourdes】

フランスのピレネー山脈北麓、標高約400メートルの地にある町。19世紀半ば、羊飼いの少女ベルナデットが聖母マリアを目撃し、奇跡が起こったという泉があり、巡礼地となる。

ルルフォ【Juan Rulfo】

メキシコの作家。作「ペドロ‐パラモ」。(1917〜1986)

ルルフォ

提供:Maxppp/APL

る‐れい【流例】

伝来のしきたり。りゅうれい。御文章「抑、今月廿八日の報恩講は昔年よりの―たり」

ルレット【roulette フランス】

⇒ルーレット2

る‐ろう【流浪】‥ラウ

さすらうこと。さまようこと。浪浪。「―の民」

ルワンダ【Rwanda】

アフリカ東部、内陸の共和国。もと王国、19世紀末よりドイツ領・ベルギー委任統治領を経て1962年に独立。90〜94年激しい内戦が発生。面積2万6000平方キロメートル。人口761万(2000)。首都キガリ。→アフリカ(図)

ルワンダ

撮影:田沼武能

る‐れい【流例】

伝来のしきたり。りゅうれい。御文章「抑、今月廿八日の報恩講は昔年よりの―たり」

ルレット【roulette フランス】

⇒ルーレット2

る‐ろう【流浪】‥ラウ

さすらうこと。さまようこと。浪浪。「―の民」

ルワンダ【Rwanda】

アフリカ東部、内陸の共和国。もと王国、19世紀末よりドイツ領・ベルギー委任統治領を経て1962年に独立。90〜94年激しい内戦が発生。面積2万6000平方キロメートル。人口761万(2000)。首都キガリ。→アフリカ(図)

ルワンダ

撮影:田沼武能

ルンギー【lungi】

⇒ロンジー

ルンゲ【Lunge ドイツ】

①肺臓。

②俗に、肺結核のこと。

ルンゲ【Philipp Otto Runge】

ドイツ‐ロマン派の代表的画家。未完の連作「一日の四つの時」で神秘的・象徴的な世界を構築しようとした。(1777〜1810)

ルンゼ【Runse ドイツ】

(登山用語)(→)クーロアールに同じ。

ルンバ【rumba スペイン】

①キューバの黒人の民俗音楽。

②1930年代以降に欧米で流行したキューバのダンス音楽。1の名を借りたもので、キューバではソンと呼ばれる。

ルンビニー【Lumbinī 梵】

藍毘尼らんびにと音写。中インド迦毘羅衛かびらえ国にあった園林。釈尊は、その生母摩耶夫人まやぶにんの産期が近づいて生家に帰る途中、この園の無憂樹むうじゅ下に休息した時に生誕したという。今のネパール南部ルンミディ村。

ルンペン【Lumpen ドイツ】

(「ぼろ」の意)浮浪者。乞食。

⇒ルンペン‐ストーブ

⇒ルンペン‐プロレタリアート【Lumpenproletariat ドイツ】

ルンペン‐ストーブ

(和製語Lumpen stove)石炭・薪・紙などを燃料に使う簡易ストーブ。

⇒ルンペン【Lumpen ドイツ】

ルンペン‐プロレタリアート【Lumpenproletariat ドイツ】

資本主義社会の最下層に位置する浮浪的な極貧層。

⇒ルンペン【Lumpen ドイツ】

るん‐るん

陽気に浮かれているさま。

れ

①舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音〔r〕と、母音〔e〕との結合した音節。〔re〕

②平仮名「れ」は「礼」の草体。片仮名「レ」は「礼」の旁つくり。

レ【re イタリア】

〔音〕

①七音音階の第2階名。

②ニ(D)音のイタリア音名。

レア【rare】

①まれなこと。珍しいこと。

②ビーフ‐ステーキなどの焼き加減の一つ。強火で外側をさっと焼き、中心部は赤く生に近い状態。→ミディアム→ウェルダン

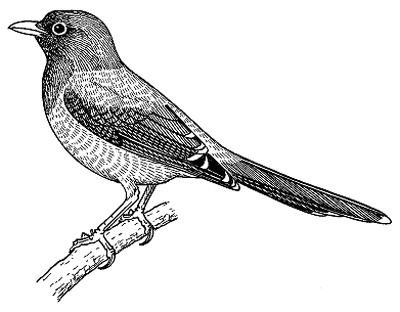

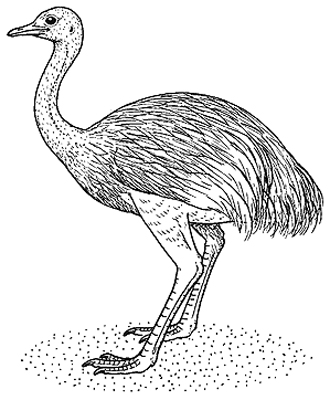

レア【rhea ラテン】

ダチョウ目の鳥。ダチョウに似る走鳥類だがやや小形。体は灰褐色で、趾は3本ある。南アメリカの原野にすむ。アメリカ駝鳥。

レア

ルンギー【lungi】

⇒ロンジー

ルンゲ【Lunge ドイツ】

①肺臓。

②俗に、肺結核のこと。

ルンゲ【Philipp Otto Runge】

ドイツ‐ロマン派の代表的画家。未完の連作「一日の四つの時」で神秘的・象徴的な世界を構築しようとした。(1777〜1810)

ルンゼ【Runse ドイツ】

(登山用語)(→)クーロアールに同じ。

ルンバ【rumba スペイン】

①キューバの黒人の民俗音楽。

②1930年代以降に欧米で流行したキューバのダンス音楽。1の名を借りたもので、キューバではソンと呼ばれる。

ルンビニー【Lumbinī 梵】

藍毘尼らんびにと音写。中インド迦毘羅衛かびらえ国にあった園林。釈尊は、その生母摩耶夫人まやぶにんの産期が近づいて生家に帰る途中、この園の無憂樹むうじゅ下に休息した時に生誕したという。今のネパール南部ルンミディ村。

ルンペン【Lumpen ドイツ】

(「ぼろ」の意)浮浪者。乞食。

⇒ルンペン‐ストーブ

⇒ルンペン‐プロレタリアート【Lumpenproletariat ドイツ】

ルンペン‐ストーブ

(和製語Lumpen stove)石炭・薪・紙などを燃料に使う簡易ストーブ。

⇒ルンペン【Lumpen ドイツ】

ルンペン‐プロレタリアート【Lumpenproletariat ドイツ】

資本主義社会の最下層に位置する浮浪的な極貧層。

⇒ルンペン【Lumpen ドイツ】

るん‐るん

陽気に浮かれているさま。

れ

①舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音〔r〕と、母音〔e〕との結合した音節。〔re〕

②平仮名「れ」は「礼」の草体。片仮名「レ」は「礼」の旁つくり。

レ【re イタリア】

〔音〕

①七音音階の第2階名。

②ニ(D)音のイタリア音名。

レア【rare】

①まれなこと。珍しいこと。

②ビーフ‐ステーキなどの焼き加減の一つ。強火で外側をさっと焼き、中心部は赤く生に近い状態。→ミディアム→ウェルダン

レア【rhea ラテン】

ダチョウ目の鳥。ダチョウに似る走鳥類だがやや小形。体は灰褐色で、趾は3本ある。南アメリカの原野にすむ。アメリカ駝鳥。

レア

レア

提供:OPO

レア

提供:OPO

レア‐チーズケーキ

(和製語rare cheesecake)生クリームを混ぜたクリーム‐チーズを冷やし固めたケーキ。

レア‐メタル【rare metal】

天然の存在量が少なかったり、品位の高いものを得にくかったりする金属。技術開発の素材として注目される。リチウム・チタン・バナジウム・クロム・マンガン・コバルト・ニッケル・ガリウム・ジルコニウム・ニオブ・インジウムなど。希有金属。希少金属。

レアリスム【réalisme フランス】

⇒リアリズム

レアリテ【réalité フランス】

⇒リアリティー

レアル【real】

ブラジルの貨幣単位。1レアルは100センタボ(centavo)。1994年クルゼイロ(cruzeiro)から移行。

れい【令】

①命ずること。いいつけ。

②おきて。のり。

③長官。→令長。

④他人の家族などを尊敬していう語。「―夫人」

→りょう(令)

れい【礼】

(呉音はライ)

①社会の秩序を保つための生活規範の総称。儀式・作法・制度・文物などを含み、儒教では最も重要な道徳的観念として「礼記らいき」などに説く。「―にかなう」

②規範・作法にのっとっていること。「―装」

③敬意を表すこと。その動作。おじぎ。「起立、―」

④謝意を表すこと。また、そのために贈る金品。「―を言う」

→らい(礼)

⇒礼も過ぎれば無礼になる

⇒礼煩わしければ則ち乱る

⇒礼を失する

れい【例】

①過去または現在の事物で、典拠・標準とするに足るもの。源氏物語桐壺「御子はかくてもいと御覧ぜまほしけれど、かかる程にさぶらひ給ふ、―なきことなれば」。「過去に―がない」

②慣習とすること。しきたり。ためし。源氏物語桐壺「限りあれば―の作法にをさめたてまつるを」

③規則。規定。

④一般的、または日常的であること。普通。今昔物語集9「―さらに見ぬところなり」。「―の通り」

⑤同種類の多くの事項を類推させるために、特にその中から指摘する事項。たとえ。「―を挙げる」

⇒例ならず

⇒例に無く

⇒例に洩れず

⇒例によって例の如し

れい【鈴】

(唐音はリン)

①すず。ベル。「予―」

②密教法具の一種。金属製で、形は鐘に似て小さく、舌と柄とがあって手に持って振り鳴らす具。金剛鈴・宝珠鈴など。りん。

鈴

レア‐チーズケーキ

(和製語rare cheesecake)生クリームを混ぜたクリーム‐チーズを冷やし固めたケーキ。

レア‐メタル【rare metal】

天然の存在量が少なかったり、品位の高いものを得にくかったりする金属。技術開発の素材として注目される。リチウム・チタン・バナジウム・クロム・マンガン・コバルト・ニッケル・ガリウム・ジルコニウム・ニオブ・インジウムなど。希有金属。希少金属。

レアリスム【réalisme フランス】

⇒リアリズム

レアリテ【réalité フランス】

⇒リアリティー

レアル【real】

ブラジルの貨幣単位。1レアルは100センタボ(centavo)。1994年クルゼイロ(cruzeiro)から移行。

れい【令】

①命ずること。いいつけ。

②おきて。のり。

③長官。→令長。

④他人の家族などを尊敬していう語。「―夫人」

→りょう(令)

れい【礼】

(呉音はライ)

①社会の秩序を保つための生活規範の総称。儀式・作法・制度・文物などを含み、儒教では最も重要な道徳的観念として「礼記らいき」などに説く。「―にかなう」

②規範・作法にのっとっていること。「―装」

③敬意を表すこと。その動作。おじぎ。「起立、―」

④謝意を表すこと。また、そのために贈る金品。「―を言う」

→らい(礼)

⇒礼も過ぎれば無礼になる

⇒礼煩わしければ則ち乱る

⇒礼を失する

れい【例】

①過去または現在の事物で、典拠・標準とするに足るもの。源氏物語桐壺「御子はかくてもいと御覧ぜまほしけれど、かかる程にさぶらひ給ふ、―なきことなれば」。「過去に―がない」

②慣習とすること。しきたり。ためし。源氏物語桐壺「限りあれば―の作法にをさめたてまつるを」

③規則。規定。

④一般的、または日常的であること。普通。今昔物語集9「―さらに見ぬところなり」。「―の通り」

⑤同種類の多くの事項を類推させるために、特にその中から指摘する事項。たとえ。「―を挙げる」

⇒例ならず

⇒例に無く

⇒例に洩れず

⇒例によって例の如し

れい【鈴】

(唐音はリン)

①すず。ベル。「予―」

②密教法具の一種。金属製で、形は鐘に似て小さく、舌と柄とがあって手に持って振り鳴らす具。金剛鈴・宝珠鈴など。りん。

鈴

れい【零】

①数えるべきものが一つもないこと。また、目盛などの基準・基点。

②〔数〕数0が零とは、任意の数aに対して

a+0=0+a=a

が成り立つこと。整数に含める。ゼロ。

れい【霊】

肉体に宿り、または肉体を離れて存在すると考えられる精神的実体。たましい。たま。↔肉。→りょう(霊)

れい【隷】

隷書の略。

れい【齢】

節足動物、特に昆虫類において、幼虫の発育段階を区分する語。「1―幼虫」

レイ【lei ハワイ】

ハワイで、賓客の首にかけ与えて歓迎の意などを表す花輪。先住民の儀礼用の花輪に由来。

レイ【lei ルーマニア】

ルーマニアの貨幣単位、レウの複数形。

レイ【Man Ray】

(本名Emmanuel Raveninsky)アメリカの画家・写真家。ニューヨークでダダ、パリでシュールレアリスムに加わり、実験的な写真・絵画・オブジェを制作。ファッション写真も多い。(1890〜1976)

レイ

提供:Photos12/APL

れい【零】

①数えるべきものが一つもないこと。また、目盛などの基準・基点。

②〔数〕数0が零とは、任意の数aに対して

a+0=0+a=a

が成り立つこと。整数に含める。ゼロ。

れい【霊】

肉体に宿り、または肉体を離れて存在すると考えられる精神的実体。たましい。たま。↔肉。→りょう(霊)

れい【隷】

隷書の略。

れい【齢】

節足動物、特に昆虫類において、幼虫の発育段階を区分する語。「1―幼虫」

レイ【lei ハワイ】

ハワイで、賓客の首にかけ与えて歓迎の意などを表す花輪。先住民の儀礼用の花輪に由来。

レイ【lei ルーマニア】

ルーマニアの貨幣単位、レウの複数形。

レイ【Man Ray】

(本名Emmanuel Raveninsky)アメリカの画家・写真家。ニューヨークでダダ、パリでシュールレアリスムに加わり、実験的な写真・絵画・オブジェを制作。ファッション写真も多い。(1890〜1976)

レイ

提供:Photos12/APL

レイ【Satyajit Ray】

インドの映画監督。「大地のうた」で国際的評価を得る。ほかに「大河のうた」「大都会」など。ショトジット=ライ。(1921〜1992)

れい‐あい【令愛】

他人の娘の尊敬語。令嬢。

レイ‐アウト【lay-out】

配列。配置。特に、新聞・雑誌などの紙面の割付け。洋裁では型紙の配列。

レイ‐アップ【lay up】

①ゴルフで、障害物を避けるため、その手前にボールを打つこと。

②バスケット‐ボールで、ボールをゴールの上に置くようにして放つシュート。レイアップ‐シュート。

れいあん‐しつ【霊安室】

病院などで、死者を一時安置する部屋。

れいあん‐しょ【冷暗所】

つめたくて暗い場所。「食料を―に保存する」

れい‐あんぽう【冷罨法】‥パフ

冷たい水または薬液に浸した湿布で行う罨法。皮膚の血管を収縮させて滲出しんしゅつを抑制するほか、鎮静・鎮痛の効をあらわす。冷湿布。↔温罨法

れい‐い【礼意】

①他に対して礼をつくしてへりくだる気持。敬意。

②礼の精神。礼儀の真意。

れい‐い【霊位】‥ヰ

死者の霊の宿る所。位牌。

れい‐い【霊威】‥ヰ

霊妙な威光。すぐれて不思議な力。

れい‐い【霊異】

すぐれて不思議なこと。霊妙。りょうい。

⇒れいい‐き【霊異記】

れいい‐き【霊異記】

「日本霊異記」の略称。

⇒れい‐い【霊異】

れい‐いき【霊域】‥ヰキ

神仏などをまつった神聖な地域。

れいい‐ほう【零位法】‥ヰハフ

測定量と独立に大きさを変えることができる基準量を用意し、それと測定量との差が零になるときの基準量の大きさを測定値とする測定法。直流の抵抗を比較測定するために用いるホイートストン‐ブリッジはその例。零点法。

れい‐いん【令尹】‥ヰン

①中国、春秋戦国時代の楚国で最高位の大臣。論語公冶長「―子文、三たび仕えて―となる」

②(令は県の長官、尹は府の長官であることから)地方長官の異称。

れい‐う【冷雨】

つめたい雨。

れい‐う【零雨】

静かに降る雨。小雨。微雨。

れい‐う【霊雨】

人々の望む時に降って万物をうるおす雨。霊妙不可思議な力のある雨。

れい‐う【霊烏】

尊く不思議な烏。祥瑞ある烏。

れい‐うん【霊雲】

不可思議に尊い雲。瑞雲。祥雲。

れい‐うん【嶺雲】

みねの上の雲。

れい‐えき【霊液】

①尊く不思議な液。

②露の異称。

③水銀の異称。

れい‐えん【冷艶】

ひややかで艶つやがあり美しいさま。

れい‐えん【霊園】‥ヱン

共同墓地の称。「多磨―」

れい‐おう【霊応】

神仏の不思議な感応。霊験。

れい‐おうぎ【礼扇】‥アフギ

年始の回礼などに配る扇。世間胸算用4「―は明くることなし」

れい‐おく【霊屋】‥ヲク

神霊をまつった屋舎。みたまや。霊廟。

レイ‐オフ【layoff】

不況による操業短縮の処理策として、企業が労働者を一時的に解雇すること。一時解雇。日本では、解雇せず一時自宅待機させる一時帰休制の意味にも使われる。

れい‐おん【冷温】‥ヲン

①つめたいことと、あたたかいこと。

②低い温度。低温。「―貯蔵」

れい‐か【冷夏】

気温の低い夏。

れい‐か【冷菓】‥クワ

凍らせて、またはひやして作った菓子。ゼリー・アイス‐クリーム・シャーベットなど。

れい‐か【零下】

温度がセ氏零度以下であること。氷点下。「―10度」

れい‐か【隷下】

従属する者。配下。手下てした。

れい‐かい【冷灰】‥クワイ

火の気が失せてつめたい灰。

れい‐かい【冷塊】‥クワイ

つめたいかたまり。

れい‐かい【例会】‥クワイ

日を定めて定期的に催す会。定例の会。「月に1度の―」

れい‐かい【例解】

例を挙げて解くこと。また、その解答。

れい‐かい【霊怪】‥クワイ

不思議にあやしいこと。また、そのもの。

れい‐かい【霊界】

①霊魂の世界。死後の世界。

②精神およびその作用の及ぶ範囲。精神界。↔肉界

れい‐がい【冷害】

夏季に日射量が少なかったり寒冷な天候が続いたりしたために農作物の受ける被害。

れい‐がい【例外】‥グワイ

通例の原則にあてはまらないこと。一般の原則の適用を受けないこと。また、そのもの。「―として認める」「―のない規則はない」

⇒れいがい‐ほう【例外法】

れいがい‐ほう【例外法】‥グワイハフ

〔法〕原則法にあてはめることが妥当でないときに、その例外の事項にだけ適用される法規。

⇒れい‐がい【例外】

れい‐がえし【礼返し】‥ガヘシ

他から受けた礼に対して返し報いること。また、その品物。返礼。〈日葡辞書〉

れい‐かく【冷覚】

皮膚より低い温度刺激によって生じる感覚。皮膚の冷点で感じる。冷点はセ氏45度以上の温度刺激によっても興奮し、その際、冷覚と温覚とがまじって熱さの感覚となる。この冷覚を矛盾冷覚という。↔温覚

れい‐かく【例格】

例となる法則。きまり。格式。

れい‐かく【藜藿】‥クワク

アカザと豆の葉。転じて、粗末な食物。

れい‐がく【礼楽】

行いをつつしませる礼儀と心をやわらげる音楽。中国では古く儒教で、社会の秩序を保ち、人心を感化する働きをするとして尊重。→礼1

れい‐がく【伶楽】

伶人の奏する音楽。

れい‐かた【礼方】

諸礼の方式。

れい‐かん【礼冠】‥クワン

⇒らいかん

れい‐かん【伶官】‥クワン

音楽をつかさどる官。楽官。伶人。

れい‐かん【冷汗】

ひやあせ。

⇒れいかん‐さんと【冷汗三斗】

れい‐かん【冷寒】

つめたくさむいこと。寒冷。

れい‐かん【冷感】

ひやりとつめたい感じ。

⇒れいかん‐しょう【冷感症】

れい‐かん【霊感】

①神仏の霊妙な感応。また、神仏がのりうつったような不思議な働きをもつ感じ。おつげ。

②(inspiration)人間の霊の微妙な作用による感応。心にぴんとくる不思議な感じ。「―が働く」

⇒れいかん‐しょうほう【霊感商法】

れい‐かん【霊鑑】

①すぐれた鑑識。

②神仏の霊妙な照覧。

れい‐がん【冷眼】

ひややかに人を見る目つき。さげすんで人を見る目。また、冷静な目。

れいかん‐あつえん【冷間圧延】

金属の再結晶温度未満で行う圧延。↔熱間圧延

れいかん‐さんと【冷汗三斗】

(1斗は約18リットル)冷汗をたくさんかくほど、非常に恥かしいこと。または、あとで振り返って非常に恐ろしくなること。「―の思い」

⇒れい‐かん【冷汗】

れいがん‐じま【霊岸島】

東京都中央区中部、隅田川河口右岸の旧地名。西・南・北の3方に溝渠があって、島形をなしている。古く、蒟蒻島こんにゃくじま。1624年(寛永1)霊岸寺の建立があったことから名付ける。

れいかん‐しょう【冷感症】‥シヤウ

性交欲がなく、興味を示さないこと。

⇒れい‐かん【冷感】

れいかん‐しょうほう【霊感商法】‥シヤウハフ

商品に超自然的な霊力があるかのように思いこませて、高い値段で販売する方法。

⇒れい‐かん【霊感】

れい‐き【礼器】

祭祀または賓客の接待に用いる器。

れい‐き【冷気】

①つめたい空気。「朝の―」

②寒冷な気候。

⇒れいき‐こ【冷気湖】

れい‐き【励起】

〔理〕(excitation)量子力学的な概念。一つの物質系、例えば原子・分子などの系が、エネルギーの最も低い安定した状態から、他との相互作用によって、より高いエネルギー状態に移ること。

⇒れいき‐じょうたい【励起状態】

れい‐き【例規】

①慣例と規則。

②慣例に基づいてできた規則。

③法の解釈などで、先例とする規則。

れい‐き【霊気】

霊妙な気。神秘的な気配。

れい‐き【霊鬼】

鬼と化した死者の霊。具体的な事物から切り離された超感覚的な宗教的存在。怪異・悪霊・死神などを指し、広義には精霊・霊魂をも意味する。

れい‐き【霊亀】

霊妙な亀。祥瑞ある亀。

れいき【霊亀】

奈良時代、元正天皇朝の年号。和銅8年9月2日(715年10月3日)瑞亀献上により改元、霊亀3年11月17日(717年12月24日)養老に改元。

れい‐き【癘気】

熱病などを起こさせる邪気。瘴癘しょうれいの気。

れい‐き【癘鬼】

流行病などを起こさせる悪神。疫病神。

れい‐ぎ【礼義】

①礼と義。

②人の行うべき礼の道。続日本紀3「人民豊楽にして―敦く行はる」

れい‐ぎ【礼儀】

①社会生活の秩序を保つために人が守るべき行動様式。特に、敬意をあらわす作法。「―正しい」「―に反する行い」「―を尽くす」

②謝礼。報酬。醒睡笑「―いかほど入り候はんや」

れいきき【麗気記】

鎌倉後期の神道書。18巻。日本書紀と並ぶ中世の両部神道の根本典籍。醍醐天皇の撰とされる。

れいき‐こ【冷気湖】

夜間、盆地や谷間に冷気が貯まる現象。

⇒れい‐き【冷気】

れいき‐じょうたい【励起状態】‥ジヤウ‥

「基底きてい状態」参照。

⇒れい‐き【励起】

レイキャヴィク【Reykjavík】

アイスランド共和国の首都。ファクサ湾奥南岸の港湾都市。漁業・缶詰製造業・出版業が盛ん。人口11万3千(2003)。

レイキャヴィク

撮影:田沼武能

レイ【Satyajit Ray】

インドの映画監督。「大地のうた」で国際的評価を得る。ほかに「大河のうた」「大都会」など。ショトジット=ライ。(1921〜1992)

れい‐あい【令愛】

他人の娘の尊敬語。令嬢。

レイ‐アウト【lay-out】

配列。配置。特に、新聞・雑誌などの紙面の割付け。洋裁では型紙の配列。

レイ‐アップ【lay up】

①ゴルフで、障害物を避けるため、その手前にボールを打つこと。

②バスケット‐ボールで、ボールをゴールの上に置くようにして放つシュート。レイアップ‐シュート。

れいあん‐しつ【霊安室】

病院などで、死者を一時安置する部屋。

れいあん‐しょ【冷暗所】

つめたくて暗い場所。「食料を―に保存する」

れい‐あんぽう【冷罨法】‥パフ

冷たい水または薬液に浸した湿布で行う罨法。皮膚の血管を収縮させて滲出しんしゅつを抑制するほか、鎮静・鎮痛の効をあらわす。冷湿布。↔温罨法

れい‐い【礼意】

①他に対して礼をつくしてへりくだる気持。敬意。

②礼の精神。礼儀の真意。

れい‐い【霊位】‥ヰ

死者の霊の宿る所。位牌。

れい‐い【霊威】‥ヰ

霊妙な威光。すぐれて不思議な力。

れい‐い【霊異】

すぐれて不思議なこと。霊妙。りょうい。

⇒れいい‐き【霊異記】

れいい‐き【霊異記】

「日本霊異記」の略称。

⇒れい‐い【霊異】

れい‐いき【霊域】‥ヰキ

神仏などをまつった神聖な地域。

れいい‐ほう【零位法】‥ヰハフ

測定量と独立に大きさを変えることができる基準量を用意し、それと測定量との差が零になるときの基準量の大きさを測定値とする測定法。直流の抵抗を比較測定するために用いるホイートストン‐ブリッジはその例。零点法。

れい‐いん【令尹】‥ヰン

①中国、春秋戦国時代の楚国で最高位の大臣。論語公冶長「―子文、三たび仕えて―となる」

②(令は県の長官、尹は府の長官であることから)地方長官の異称。

れい‐う【冷雨】

つめたい雨。

れい‐う【零雨】

静かに降る雨。小雨。微雨。

れい‐う【霊雨】

人々の望む時に降って万物をうるおす雨。霊妙不可思議な力のある雨。

れい‐う【霊烏】

尊く不思議な烏。祥瑞ある烏。

れい‐うん【霊雲】

不可思議に尊い雲。瑞雲。祥雲。

れい‐うん【嶺雲】

みねの上の雲。

れい‐えき【霊液】

①尊く不思議な液。

②露の異称。

③水銀の異称。

れい‐えん【冷艶】

ひややかで艶つやがあり美しいさま。

れい‐えん【霊園】‥ヱン

共同墓地の称。「多磨―」

れい‐おう【霊応】

神仏の不思議な感応。霊験。

れい‐おうぎ【礼扇】‥アフギ

年始の回礼などに配る扇。世間胸算用4「―は明くることなし」

れい‐おく【霊屋】‥ヲク

神霊をまつった屋舎。みたまや。霊廟。

レイ‐オフ【layoff】

不況による操業短縮の処理策として、企業が労働者を一時的に解雇すること。一時解雇。日本では、解雇せず一時自宅待機させる一時帰休制の意味にも使われる。

れい‐おん【冷温】‥ヲン

①つめたいことと、あたたかいこと。

②低い温度。低温。「―貯蔵」

れい‐か【冷夏】

気温の低い夏。

れい‐か【冷菓】‥クワ

凍らせて、またはひやして作った菓子。ゼリー・アイス‐クリーム・シャーベットなど。

れい‐か【零下】

温度がセ氏零度以下であること。氷点下。「―10度」

れい‐か【隷下】

従属する者。配下。手下てした。

れい‐かい【冷灰】‥クワイ

火の気が失せてつめたい灰。

れい‐かい【冷塊】‥クワイ

つめたいかたまり。

れい‐かい【例会】‥クワイ

日を定めて定期的に催す会。定例の会。「月に1度の―」

れい‐かい【例解】

例を挙げて解くこと。また、その解答。

れい‐かい【霊怪】‥クワイ

不思議にあやしいこと。また、そのもの。

れい‐かい【霊界】

①霊魂の世界。死後の世界。

②精神およびその作用の及ぶ範囲。精神界。↔肉界

れい‐がい【冷害】

夏季に日射量が少なかったり寒冷な天候が続いたりしたために農作物の受ける被害。

れい‐がい【例外】‥グワイ

通例の原則にあてはまらないこと。一般の原則の適用を受けないこと。また、そのもの。「―として認める」「―のない規則はない」

⇒れいがい‐ほう【例外法】

れいがい‐ほう【例外法】‥グワイハフ

〔法〕原則法にあてはめることが妥当でないときに、その例外の事項にだけ適用される法規。

⇒れい‐がい【例外】

れい‐がえし【礼返し】‥ガヘシ

他から受けた礼に対して返し報いること。また、その品物。返礼。〈日葡辞書〉

れい‐かく【冷覚】

皮膚より低い温度刺激によって生じる感覚。皮膚の冷点で感じる。冷点はセ氏45度以上の温度刺激によっても興奮し、その際、冷覚と温覚とがまじって熱さの感覚となる。この冷覚を矛盾冷覚という。↔温覚

れい‐かく【例格】

例となる法則。きまり。格式。

れい‐かく【藜藿】‥クワク

アカザと豆の葉。転じて、粗末な食物。

れい‐がく【礼楽】

行いをつつしませる礼儀と心をやわらげる音楽。中国では古く儒教で、社会の秩序を保ち、人心を感化する働きをするとして尊重。→礼1

れい‐がく【伶楽】

伶人の奏する音楽。

れい‐かた【礼方】

諸礼の方式。

れい‐かん【礼冠】‥クワン

⇒らいかん

れい‐かん【伶官】‥クワン

音楽をつかさどる官。楽官。伶人。

れい‐かん【冷汗】

ひやあせ。

⇒れいかん‐さんと【冷汗三斗】

れい‐かん【冷寒】

つめたくさむいこと。寒冷。

れい‐かん【冷感】

ひやりとつめたい感じ。

⇒れいかん‐しょう【冷感症】

れい‐かん【霊感】

①神仏の霊妙な感応。また、神仏がのりうつったような不思議な働きをもつ感じ。おつげ。

②(inspiration)人間の霊の微妙な作用による感応。心にぴんとくる不思議な感じ。「―が働く」

⇒れいかん‐しょうほう【霊感商法】

れい‐かん【霊鑑】

①すぐれた鑑識。

②神仏の霊妙な照覧。

れい‐がん【冷眼】

ひややかに人を見る目つき。さげすんで人を見る目。また、冷静な目。

れいかん‐あつえん【冷間圧延】

金属の再結晶温度未満で行う圧延。↔熱間圧延

れいかん‐さんと【冷汗三斗】

(1斗は約18リットル)冷汗をたくさんかくほど、非常に恥かしいこと。または、あとで振り返って非常に恐ろしくなること。「―の思い」

⇒れい‐かん【冷汗】

れいがん‐じま【霊岸島】

東京都中央区中部、隅田川河口右岸の旧地名。西・南・北の3方に溝渠があって、島形をなしている。古く、蒟蒻島こんにゃくじま。1624年(寛永1)霊岸寺の建立があったことから名付ける。

れいかん‐しょう【冷感症】‥シヤウ

性交欲がなく、興味を示さないこと。

⇒れい‐かん【冷感】

れいかん‐しょうほう【霊感商法】‥シヤウハフ

商品に超自然的な霊力があるかのように思いこませて、高い値段で販売する方法。

⇒れい‐かん【霊感】

れい‐き【礼器】

祭祀または賓客の接待に用いる器。

れい‐き【冷気】

①つめたい空気。「朝の―」

②寒冷な気候。

⇒れいき‐こ【冷気湖】

れい‐き【励起】

〔理〕(excitation)量子力学的な概念。一つの物質系、例えば原子・分子などの系が、エネルギーの最も低い安定した状態から、他との相互作用によって、より高いエネルギー状態に移ること。

⇒れいき‐じょうたい【励起状態】

れい‐き【例規】

①慣例と規則。

②慣例に基づいてできた規則。

③法の解釈などで、先例とする規則。

れい‐き【霊気】

霊妙な気。神秘的な気配。

れい‐き【霊鬼】

鬼と化した死者の霊。具体的な事物から切り離された超感覚的な宗教的存在。怪異・悪霊・死神などを指し、広義には精霊・霊魂をも意味する。

れい‐き【霊亀】

霊妙な亀。祥瑞ある亀。

れいき【霊亀】

奈良時代、元正天皇朝の年号。和銅8年9月2日(715年10月3日)瑞亀献上により改元、霊亀3年11月17日(717年12月24日)養老に改元。

れい‐き【癘気】

熱病などを起こさせる邪気。瘴癘しょうれいの気。

れい‐き【癘鬼】

流行病などを起こさせる悪神。疫病神。

れい‐ぎ【礼義】

①礼と義。

②人の行うべき礼の道。続日本紀3「人民豊楽にして―敦く行はる」

れい‐ぎ【礼儀】

①社会生活の秩序を保つために人が守るべき行動様式。特に、敬意をあらわす作法。「―正しい」「―に反する行い」「―を尽くす」

②謝礼。報酬。醒睡笑「―いかほど入り候はんや」

れいきき【麗気記】

鎌倉後期の神道書。18巻。日本書紀と並ぶ中世の両部神道の根本典籍。醍醐天皇の撰とされる。

れいき‐こ【冷気湖】

夜間、盆地や谷間に冷気が貯まる現象。

⇒れい‐き【冷気】

れいき‐じょうたい【励起状態】‥ジヤウ‥

「基底きてい状態」参照。

⇒れい‐き【励起】

レイキャヴィク【Reykjavík】

アイスランド共和国の首都。ファクサ湾奥南岸の港湾都市。漁業・缶詰製造業・出版業が盛ん。人口11万3千(2003)。

レイキャヴィク

撮影:田沼武能

れい‐きゃく【冷却】

ひえること。ひやすこと。

⇒れいきゃく‐き【冷却器】

⇒れいきゃく‐きかん【冷却期間】

⇒れいきゃく‐ざい【冷却材】

⇒れいきゃく‐ざい【冷却剤】

⇒れいきゃく‐すい【冷却水】

⇒れいきゃく‐ひれ【冷却鰭】

れいきゃく‐き【冷却器】

人為的に物質や物体の熱を奪って、冷却または液化・凍結させる器械。

⇒れい‐きゃく【冷却】

れいきゃく‐きかん【冷却期間】

紛争の平和的解決をはかるため、当事者が一時紛争を中止して事態を平静に戻す期間。労働争議においては、争議権の発動に制約を加える意味を持つ。「―を置く」

⇒れい‐きゃく【冷却】

れいきゃく‐ざい【冷却材】

原子炉の炉心を冷却し、熱を取り出すのに利用する流体。軽水・重水・ナトリウム・ヘリウム・空気などが使われる。

⇒れい‐きゃく【冷却】

れいきゃく‐ざい【冷却剤】

(→)冷媒に同じ。

⇒れい‐きゃく【冷却】

れいきゃく‐すい【冷却水】

熱を発する機械・炉などを冷やすための水。

⇒れい‐きゃく【冷却】

れいきゃく‐ひれ【冷却鰭】

表面積をできるだけ多くし、放熱・冷却効果を大きくするための襞ひだ状の突起。空冷式内燃機関のシリンダー外部などに設ける。冷却フィン。

⇒れい‐きゃく【冷却】

れい‐きゅう【霊柩】‥キウ

遺骸を入れた柩ひつぎ。

⇒れいきゅう‐しゃ【霊柩車】

れいきゅう‐しゃ【霊柩車】‥キウ‥

霊柩を乗せて運ぶ車。

⇒れい‐きゅう【霊柩】

れい‐ぎょ【囹圄・囹圉】

(レイゴとも)罪人を捕らえて閉じこめておく所。ろうや。ひとや。獄舎。

れい‐きょう【鈴鏡】‥キヤウ

周縁に4〜10個の小鈴を付けた仿製ぼうせい鏡。日本独自のもので、古墳時代に祭器として使用した。

れい‐きょう【霊香】‥キヤウ

霊妙なにおい。不思議なかおり。謡曲、羽衣「―四方に薫ず」

れい‐きょう【霊境】‥キヤウ

神社・仏閣などのある神聖な地域。霊地。

れいきょり‐しゃげき【零距離射撃】

近距離に迫った敵に対し、砲弾が砲口から非常に近いところで破裂するように射撃すること。

れいぎるいてん【礼儀類典】

朝廷における年中行事・践祚せんそ・国忌などあらゆる儀礼に関する史料を集録した書。510巻、序目2巻、図絵3巻。徳川光圀が勅命を受けて編纂に着手。1710年(宝永7)朝廷に献上。

れい‐きん【礼金】

①謝礼として出す金銭。謝金。「―を包む」

②家や部屋を借りるときに、お礼という名目で家主に払う金銭。「―と敷金」

れい‐きん【玲琴】

1922年(大正11)頃、田辺尚雄が考案した、胡弓の一種。木製台形の箱形の胴に、三味線の棹を付け、その上に長い指板を付け3本の弦をチェロの弓でこすって奏する。音量が大きく低音。

れい‐きん【霊菌】

(Serratia marcescens ラテン)腸内細菌科セラチア属のグラム陰性小桿菌。鞭毛を持ち運動性。一般に病原性はないが、真紅の色素プロジギオシンを産生し、食品表面にしばしば赤い斑点をつくる。

れい‐きん【霊禽】

尊く不思議な鳥。霊鳥。

れい‐く【霊区】

社寺などのある地域。霊地。霊域。

れい‐く【霊供】

霊前に供える供物。

れい‐く【麗句】

美しく飾った文句。「美辞―」

れい‐く【儷句】

(→)対句ついくに同じ。

れい‐ぐう【礼遇】

①礼を厚くして待遇すること。

②旧制で、宮中席次などにおける特別の待遇。「前官―」

れい‐ぐう【冷遇】

冷淡な態度であしらうこと。不当に低い待遇。「会社から―される」↔厚遇

れい‐くつ【霊窟】

神仏をまつった神聖ないわや。

れい‐けい【令兄】

他人の兄の尊敬語。多く手紙文で使う。

れい‐けい【令閨】

他人の妻の尊敬語。令室。令夫人。多く手紙文で使う。

れいけい‐でん【麗景殿】

平安京内裏の殿舎の一つ。綾綺殿の北、宣耀殿の南、承香殿の北東に位置し、西は弘徽殿に対する。後宮の一つ。皇后・中宮・女御などの住居にあてられた。→内裏(図)

れい‐けつ【冷血】

①体温の低いこと。

②温情が欠けていること。

⇒れいけつ‐かん【冷血漢】

⇒れいけつ‐どうぶつ【冷血動物】

れい‐げつ【令月】

①万事をなすのによい月。めでたい月。和漢朗詠集「嘉辰―」

②陰暦2月の異称。

れい‐げつ【例月】

いつもの月。つきづき。毎月。

れいけつ‐かん【冷血漢】

他人に同情することのない男。冷酷な人間。

⇒れい‐けつ【冷血】

れいけつ‐どうぶつ【冷血動物】

①〔生〕(→)変温動物のこと。体温が人間の体温よりかなり低く、触れればつめたく感じるのでいう。

②冷酷な人をののしっていう語。冷血漢。

⇒れい‐けつ【冷血】

れい‐けん【霊剣】

霊妙な力のある剣。霊徳ある剣。

れい‐けん【霊睠】

(「睠」は顧みる意)霊妙な照覧。太平記17「天台の教法、七社の―」

れい‐げん【令厳】

(「厳」は厳父の意)他人の父の尊敬語。

れい‐げん【冷厳】

つめたくきびしいこと。落ち着いておごそかなこと。「―な事実」

れい‐げん【例言】

①書物の凡例はんれいに述べる言葉。

②例を挙げて言うこと。「―すると以下の通り」

れい‐げん【霊験】

(レイケンとも)

①神仏などの通力にあらわれる不思議な験しるし。祈願に対する霊妙な効験。利益りやく。利生りしょう。日本霊異記下「護法神衛まもりて、火に―を呈す」。平家物語2「大衆神明の―あらたなる事のたつとさに」。「―あらたか」

②霊験所の略。今昔物語集13「所々の―に参りて行ひけり」

⇒れいげん‐き【霊験記】

⇒れいげん‐しょ【霊験所】

れい‐げん【黎元】

(「黎」は黒、「元」は首の意で、冠をかぶらない黒髪の人。一説に「黎」はもろもろ、「元」は善人の意ともいう)人民。万民。黎民。

れいげん‐き【霊験記】

神仏の不思議な感応・利益りやくなどを記した書。「壺坂―」

⇒れい‐げん【霊験】

れい‐げんこう【黎元洪】

(Li Yuanhong)中国の軍人・政治家。辛亥革命の際に南京政府臨時副総統。1916年第2代大総統、22年再選、翌年引退。(1866〜1928)

れいげん‐しょ【霊験所】

霊験あらたかな寺社。霊場寺院。

⇒れい‐げん【霊験】

れいげん‐てんのう【霊元天皇】‥ワウ

江戸初期の天皇。後水尾天皇の第19皇子。名は識仁さとひと。東山天皇に譲位。(在位1663〜1687)(1654〜1732)→天皇(表)

れい‐こ【例挙】

「加挙かこ」参照。

れい‐ご【冷語】

冷淡な言葉。ひややかな言葉。

れい‐ご【囹圄・囹圉】

⇒れいぎょ

れい‐こう【冷光】‥クワウ

①つめたく感じる光。

②〔理〕熱放射以外の発光現象。ルミネセンス。

れい‐こう【励行・厲行】‥カウ

はげみおこなうこと。一所懸命つとめること。「乾布摩擦を―する」「貯蓄の―」

れい‐こう【例貢】

諸国から奉った常例の貢進。例進。

れい‐こう【霊光】‥クワウ

不思議な光。

れい‐こう【霊香】‥カウ

霊妙なにおい。れいきょう。

れい‐こう【藜羹】‥カウ

アカザのあつもの。粗末な食物。

れいこう【麗江】‥カウ

(Lijiang)中国雲南省北西部の市。旧市街は世界遺産。ナシ(納西)族独特の文化が残る。近郊には世界一深い渓谷の虎跳峡や玉竜雪山など名所が多い。

麗江

提供:JTBフォト

れい‐きゃく【冷却】

ひえること。ひやすこと。

⇒れいきゃく‐き【冷却器】

⇒れいきゃく‐きかん【冷却期間】

⇒れいきゃく‐ざい【冷却材】

⇒れいきゃく‐ざい【冷却剤】

⇒れいきゃく‐すい【冷却水】

⇒れいきゃく‐ひれ【冷却鰭】

れいきゃく‐き【冷却器】

人為的に物質や物体の熱を奪って、冷却または液化・凍結させる器械。

⇒れい‐きゃく【冷却】

れいきゃく‐きかん【冷却期間】

紛争の平和的解決をはかるため、当事者が一時紛争を中止して事態を平静に戻す期間。労働争議においては、争議権の発動に制約を加える意味を持つ。「―を置く」

⇒れい‐きゃく【冷却】

れいきゃく‐ざい【冷却材】

原子炉の炉心を冷却し、熱を取り出すのに利用する流体。軽水・重水・ナトリウム・ヘリウム・空気などが使われる。

⇒れい‐きゃく【冷却】

れいきゃく‐ざい【冷却剤】

(→)冷媒に同じ。

⇒れい‐きゃく【冷却】

れいきゃく‐すい【冷却水】

熱を発する機械・炉などを冷やすための水。

⇒れい‐きゃく【冷却】

れいきゃく‐ひれ【冷却鰭】

表面積をできるだけ多くし、放熱・冷却効果を大きくするための襞ひだ状の突起。空冷式内燃機関のシリンダー外部などに設ける。冷却フィン。

⇒れい‐きゃく【冷却】

れい‐きゅう【霊柩】‥キウ

遺骸を入れた柩ひつぎ。

⇒れいきゅう‐しゃ【霊柩車】

れいきゅう‐しゃ【霊柩車】‥キウ‥

霊柩を乗せて運ぶ車。

⇒れい‐きゅう【霊柩】

れい‐ぎょ【囹圄・囹圉】

(レイゴとも)罪人を捕らえて閉じこめておく所。ろうや。ひとや。獄舎。

れい‐きょう【鈴鏡】‥キヤウ

周縁に4〜10個の小鈴を付けた仿製ぼうせい鏡。日本独自のもので、古墳時代に祭器として使用した。

れい‐きょう【霊香】‥キヤウ

霊妙なにおい。不思議なかおり。謡曲、羽衣「―四方に薫ず」

れい‐きょう【霊境】‥キヤウ

神社・仏閣などのある神聖な地域。霊地。

れいきょり‐しゃげき【零距離射撃】

近距離に迫った敵に対し、砲弾が砲口から非常に近いところで破裂するように射撃すること。

れいぎるいてん【礼儀類典】

朝廷における年中行事・践祚せんそ・国忌などあらゆる儀礼に関する史料を集録した書。510巻、序目2巻、図絵3巻。徳川光圀が勅命を受けて編纂に着手。1710年(宝永7)朝廷に献上。

れい‐きん【礼金】

①謝礼として出す金銭。謝金。「―を包む」

②家や部屋を借りるときに、お礼という名目で家主に払う金銭。「―と敷金」

れい‐きん【玲琴】

1922年(大正11)頃、田辺尚雄が考案した、胡弓の一種。木製台形の箱形の胴に、三味線の棹を付け、その上に長い指板を付け3本の弦をチェロの弓でこすって奏する。音量が大きく低音。

れい‐きん【霊菌】

(Serratia marcescens ラテン)腸内細菌科セラチア属のグラム陰性小桿菌。鞭毛を持ち運動性。一般に病原性はないが、真紅の色素プロジギオシンを産生し、食品表面にしばしば赤い斑点をつくる。

れい‐きん【霊禽】

尊く不思議な鳥。霊鳥。

れい‐く【霊区】

社寺などのある地域。霊地。霊域。

れい‐く【霊供】

霊前に供える供物。

れい‐く【麗句】

美しく飾った文句。「美辞―」

れい‐く【儷句】

(→)対句ついくに同じ。

れい‐ぐう【礼遇】

①礼を厚くして待遇すること。

②旧制で、宮中席次などにおける特別の待遇。「前官―」

れい‐ぐう【冷遇】

冷淡な態度であしらうこと。不当に低い待遇。「会社から―される」↔厚遇

れい‐くつ【霊窟】

神仏をまつった神聖ないわや。

れい‐けい【令兄】

他人の兄の尊敬語。多く手紙文で使う。

れい‐けい【令閨】

他人の妻の尊敬語。令室。令夫人。多く手紙文で使う。

れいけい‐でん【麗景殿】

平安京内裏の殿舎の一つ。綾綺殿の北、宣耀殿の南、承香殿の北東に位置し、西は弘徽殿に対する。後宮の一つ。皇后・中宮・女御などの住居にあてられた。→内裏(図)

れい‐けつ【冷血】

①体温の低いこと。

②温情が欠けていること。

⇒れいけつ‐かん【冷血漢】

⇒れいけつ‐どうぶつ【冷血動物】

れい‐げつ【令月】

①万事をなすのによい月。めでたい月。和漢朗詠集「嘉辰―」

②陰暦2月の異称。

れい‐げつ【例月】

いつもの月。つきづき。毎月。

れいけつ‐かん【冷血漢】

他人に同情することのない男。冷酷な人間。

⇒れい‐けつ【冷血】

れいけつ‐どうぶつ【冷血動物】

①〔生〕(→)変温動物のこと。体温が人間の体温よりかなり低く、触れればつめたく感じるのでいう。

②冷酷な人をののしっていう語。冷血漢。

⇒れい‐けつ【冷血】

れい‐けん【霊剣】

霊妙な力のある剣。霊徳ある剣。

れい‐けん【霊睠】

(「睠」は顧みる意)霊妙な照覧。太平記17「天台の教法、七社の―」

れい‐げん【令厳】

(「厳」は厳父の意)他人の父の尊敬語。

れい‐げん【冷厳】

つめたくきびしいこと。落ち着いておごそかなこと。「―な事実」

れい‐げん【例言】

①書物の凡例はんれいに述べる言葉。

②例を挙げて言うこと。「―すると以下の通り」

れい‐げん【霊験】

(レイケンとも)

①神仏などの通力にあらわれる不思議な験しるし。祈願に対する霊妙な効験。利益りやく。利生りしょう。日本霊異記下「護法神衛まもりて、火に―を呈す」。平家物語2「大衆神明の―あらたなる事のたつとさに」。「―あらたか」

②霊験所の略。今昔物語集13「所々の―に参りて行ひけり」

⇒れいげん‐き【霊験記】

⇒れいげん‐しょ【霊験所】

れい‐げん【黎元】

(「黎」は黒、「元」は首の意で、冠をかぶらない黒髪の人。一説に「黎」はもろもろ、「元」は善人の意ともいう)人民。万民。黎民。

れいげん‐き【霊験記】

神仏の不思議な感応・利益りやくなどを記した書。「壺坂―」

⇒れい‐げん【霊験】

れい‐げんこう【黎元洪】

(Li Yuanhong)中国の軍人・政治家。辛亥革命の際に南京政府臨時副総統。1916年第2代大総統、22年再選、翌年引退。(1866〜1928)

れいげん‐しょ【霊験所】

霊験あらたかな寺社。霊場寺院。

⇒れい‐げん【霊験】

れいげん‐てんのう【霊元天皇】‥ワウ

江戸初期の天皇。後水尾天皇の第19皇子。名は識仁さとひと。東山天皇に譲位。(在位1663〜1687)(1654〜1732)→天皇(表)

れい‐こ【例挙】

「加挙かこ」参照。

れい‐ご【冷語】

冷淡な言葉。ひややかな言葉。

れい‐ご【囹圄・囹圉】

⇒れいぎょ

れい‐こう【冷光】‥クワウ

①つめたく感じる光。

②〔理〕熱放射以外の発光現象。ルミネセンス。

れい‐こう【励行・厲行】‥カウ

はげみおこなうこと。一所懸命つとめること。「乾布摩擦を―する」「貯蓄の―」

れい‐こう【例貢】

諸国から奉った常例の貢進。例進。

れい‐こう【霊光】‥クワウ

不思議な光。

れい‐こう【霊香】‥カウ

霊妙なにおい。れいきょう。

れい‐こう【藜羹】‥カウ

アカザのあつもの。粗末な食物。

れいこう【麗江】‥カウ

(Lijiang)中国雲南省北西部の市。旧市街は世界遺産。ナシ(納西)族独特の文化が残る。近郊には世界一深い渓谷の虎跳峡や玉竜雪山など名所が多い。

麗江

提供:JTBフォト

れいこう‐いもの【冷硬鋳物】‥カウ‥

(→)チルド鋳物に同じ。

れい‐こく【冷酷】

思いやりがなく、むごいこと。無慈悲。「―に言い渡す」「―な仕打ち」

れい‐こく【例刻】

①いつもの時刻。定まった時刻。

②例のこと。例のもの。あのもの。黄表紙、孔子縞于時藍染こうしじまときにあいぞめ「ふんどしはこつちの―が見えるから堪忍してやらう」

れい‐こく【霊告】

神霊のおつげ。

れい‐ごしらえ【礼拵え】‥ゴシラヘ

礼装をととのえること。浄瑠璃、染模様妹背門松「さあさあ七つでもあらう、おれはそろそろ―」

れい‐こん【霊魂】

(soul; spirit)

①肉体のほかに別に精神的実体として存在すると考えられるもの。たましい。↔肉体。

②人間の身体内にあって、その精神・生命を支配すると考えられている人格的・非肉体的な存在。病気や死は霊魂が身体から遊離した状態であるとみなされる場合が多く、また霊媒によって他人にも憑依ひょういしうるものと考えられている。性格の異なる複数の霊魂の存在を認めたり、動植物にも霊魂が存在するとみなしたりする民族もある。

⇒れいこん‐しんこう【霊魂信仰】

⇒れいこん‐ふめつ【霊魂不滅】

れいこん‐しんこう【霊魂信仰】‥カウ

霊魂の存在を信じ、その影響をおそれ、崇拝すること。

⇒れい‐こん【霊魂】

れいこん‐ふめつ【霊魂不滅】

人間の霊魂が肉体の死後も存続するという観念。

⇒れい‐こん【霊魂】

れい‐さい【冷菜】

中国料理のつめたいオードブル。

れい‐さい【例祭】

例年または隔年などの決まった日に行う祭。神社の大祭中、最も重要な祭礼。例大祭。

れい‐さい【零砕】

①落ちてくだけること。また、そのもの。

②こまかいもの。つまらぬもの。あまり。おちこぼれ。「―なる知識」

れい‐さい【零細】

非常にこまかなこと。きわめてわずかなこと。規模が小さいこと。微細。「―な土地」「―な資本」

⇒れいさい‐きぎょう【零細企業】

⇒れいさい‐のう【零細農】

れい‐さい【霊祭】

①たままつり。

②神道の霊前祭と墓前祭との総称。

れい‐さい【霊犀】

[李商隠、無題詩]霊力のある犀は角に筋または穴が通っていて、先端と根元とがあい通じているということから、人の意思が通じ合うたとえ。

れいさい‐きぎょう【零細企業】‥ゲフ

きわめて規模の小さい企業。

⇒れい‐さい【零細】

れいさい‐のう【零細農】

わずかな農地しか持たず、賃労働をも兼ねて生計を立てる農家。

⇒れい‐さい【零細】

れい‐さつ【霊刹】

霊験あらたかな寺。霊寺。

れい‐ざま【例様】

いつものさま。常のさま。枕草子99「ことにしつらひたれば―ならぬもをかし」

れい‐さん【礼参】

(→)「礼参り」に同じ。浄瑠璃、十二段「―とて、なほ山深く入り給ふ」

れい‐ざん【霊山】

神仏をまつる神聖な山。霊地たる山。

れい‐し【令史】

令制で、司・監などの第四等官。→さかん(主典)

れい‐し【令旨】

⇒りょうじ

れい‐し【令姉】

他人の姉の尊敬語。多く手紙文で使う。

れい‐し【令嗣】

他人のあととりの尊敬語。

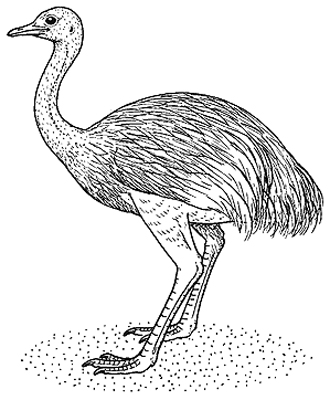

れい‐し【茘枝】

①ムクロジ科の常緑高木。中国南部原産。葉は大きな羽状複葉。枝先に花弁のない小花を綴る。果実は卵形でリュウガンに似るが、やや大きい。外面に亀甲紋があり、赤く熟す。果肉は多汁で香気があり美味。ライチー。

茘枝

撮影:関戸 勇

れいこう‐いもの【冷硬鋳物】‥カウ‥

(→)チルド鋳物に同じ。

れい‐こく【冷酷】

思いやりがなく、むごいこと。無慈悲。「―に言い渡す」「―な仕打ち」

れい‐こく【例刻】

①いつもの時刻。定まった時刻。

②例のこと。例のもの。あのもの。黄表紙、孔子縞于時藍染こうしじまときにあいぞめ「ふんどしはこつちの―が見えるから堪忍してやらう」

れい‐こく【霊告】

神霊のおつげ。

れい‐ごしらえ【礼拵え】‥ゴシラヘ

礼装をととのえること。浄瑠璃、染模様妹背門松「さあさあ七つでもあらう、おれはそろそろ―」

れい‐こん【霊魂】

(soul; spirit)

①肉体のほかに別に精神的実体として存在すると考えられるもの。たましい。↔肉体。

②人間の身体内にあって、その精神・生命を支配すると考えられている人格的・非肉体的な存在。病気や死は霊魂が身体から遊離した状態であるとみなされる場合が多く、また霊媒によって他人にも憑依ひょういしうるものと考えられている。性格の異なる複数の霊魂の存在を認めたり、動植物にも霊魂が存在するとみなしたりする民族もある。

⇒れいこん‐しんこう【霊魂信仰】

⇒れいこん‐ふめつ【霊魂不滅】

れいこん‐しんこう【霊魂信仰】‥カウ

霊魂の存在を信じ、その影響をおそれ、崇拝すること。

⇒れい‐こん【霊魂】

れいこん‐ふめつ【霊魂不滅】

人間の霊魂が肉体の死後も存続するという観念。

⇒れい‐こん【霊魂】

れい‐さい【冷菜】

中国料理のつめたいオードブル。

れい‐さい【例祭】

例年または隔年などの決まった日に行う祭。神社の大祭中、最も重要な祭礼。例大祭。

れい‐さい【零砕】

①落ちてくだけること。また、そのもの。

②こまかいもの。つまらぬもの。あまり。おちこぼれ。「―なる知識」

れい‐さい【零細】

非常にこまかなこと。きわめてわずかなこと。規模が小さいこと。微細。「―な土地」「―な資本」

⇒れいさい‐きぎょう【零細企業】

⇒れいさい‐のう【零細農】

れい‐さい【霊祭】

①たままつり。

②神道の霊前祭と墓前祭との総称。

れい‐さい【霊犀】

[李商隠、無題詩]霊力のある犀は角に筋または穴が通っていて、先端と根元とがあい通じているということから、人の意思が通じ合うたとえ。

れいさい‐きぎょう【零細企業】‥ゲフ

きわめて規模の小さい企業。

⇒れい‐さい【零細】

れいさい‐のう【零細農】

わずかな農地しか持たず、賃労働をも兼ねて生計を立てる農家。

⇒れい‐さい【零細】

れい‐さつ【霊刹】

霊験あらたかな寺。霊寺。

れい‐ざま【例様】

いつものさま。常のさま。枕草子99「ことにしつらひたれば―ならぬもをかし」

れい‐さん【礼参】

(→)「礼参り」に同じ。浄瑠璃、十二段「―とて、なほ山深く入り給ふ」

れい‐ざん【霊山】

神仏をまつる神聖な山。霊地たる山。

れい‐し【令史】

令制で、司・監などの第四等官。→さかん(主典)

れい‐し【令旨】

⇒りょうじ

れい‐し【令姉】

他人の姉の尊敬語。多く手紙文で使う。

れい‐し【令嗣】

他人のあととりの尊敬語。

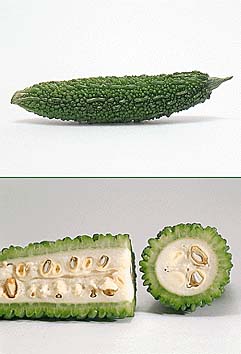

れい‐し【茘枝】

①ムクロジ科の常緑高木。中国南部原産。葉は大きな羽状複葉。枝先に花弁のない小花を綴る。果実は卵形でリュウガンに似るが、やや大きい。外面に亀甲紋があり、赤く熟す。果肉は多汁で香気があり美味。ライチー。

茘枝

撮影:関戸 勇

②(→)苦瓜にがうりの別名。〈[季]秋〉

③レイシガイのこと。

⇒れいし‐がい【茘枝貝】

れい‐し【霊芝】

①マンネンタケ(万年茸)の漢名。瑞草とされる。西鶴諸国ばなし「聖人の世に生える―といふもの」

②霊妙な働きのあるきのこ。

れい‐し【霊祀】

神霊または死者の霊をまつること。

れい‐し【霊祠】

霊験あらたかな、ほこら。

れい‐し【麗姿】

うるわしいすがた。

れい‐じ【令慈】

(「慈」は慈母の意)他人の母の尊敬語。

れい‐じ【励磁】

磁化していない強磁性体や電磁石を磁化すること。

⇒れいじ‐き【励磁機】

⇒れいじ‐でんりゅう【励磁電流】

れい‐じ【例示】

例として示すこと。

れい‐じ【例時】

①いつものきまりの時刻。例刻。

②〔仏〕

㋐定めた時刻に仏前で勤行ごんぎょうすること。

㋑天台宗で、夕刻に時を定めて引声いんぜいで阿弥陀経を読誦する勤行。例時作法。

⇒れいじ‐さほう【例時作法】

⇒れいじ‐せんぼう【例時懺法】

れい‐じ【零時】

①一日の始まる瞬間の時刻。午前零時。正子しょうし。

②正午のこと。午後零時。

れい‐じ【霊畤】

(霊をとどめる意)天地の神霊をまつるために築いた所。まつりのにわ。祭場。斎場。

れい‐じ【霊璽】

①天子の印章。御璽ぎょじ。

②(→)御霊代みたましろに同じ。

れい‐じ【隷字】

隷書体の文字。

れい‐じ【麗辞】

うるわしい言葉。美辞。

れいし‐がい【茘枝貝】‥ガヒ

レイシガイ科の巻貝。殻は短紡錘形で、殻高約6センチメートル。淡褐色または暗栗色で、殻表は丸い疣いぼで覆われる。殻口内部は橙色。肉食性でカキなどを食害する。本州以南の岩礁に分布。

れいしがい

②(→)苦瓜にがうりの別名。〈[季]秋〉

③レイシガイのこと。

⇒れいし‐がい【茘枝貝】

れい‐し【霊芝】

①マンネンタケ(万年茸)の漢名。瑞草とされる。西鶴諸国ばなし「聖人の世に生える―といふもの」

②霊妙な働きのあるきのこ。

れい‐し【霊祀】

神霊または死者の霊をまつること。

れい‐し【霊祠】

霊験あらたかな、ほこら。

れい‐し【麗姿】

うるわしいすがた。

れい‐じ【令慈】

(「慈」は慈母の意)他人の母の尊敬語。

れい‐じ【励磁】

磁化していない強磁性体や電磁石を磁化すること。

⇒れいじ‐き【励磁機】

⇒れいじ‐でんりゅう【励磁電流】

れい‐じ【例示】

例として示すこと。

れい‐じ【例時】

①いつものきまりの時刻。例刻。

②〔仏〕

㋐定めた時刻に仏前で勤行ごんぎょうすること。

㋑天台宗で、夕刻に時を定めて引声いんぜいで阿弥陀経を読誦する勤行。例時作法。

⇒れいじ‐さほう【例時作法】

⇒れいじ‐せんぼう【例時懺法】

れい‐じ【零時】

①一日の始まる瞬間の時刻。午前零時。正子しょうし。

②正午のこと。午後零時。

れい‐じ【霊畤】

(霊をとどめる意)天地の神霊をまつるために築いた所。まつりのにわ。祭場。斎場。

れい‐じ【霊璽】

①天子の印章。御璽ぎょじ。

②(→)御霊代みたましろに同じ。

れい‐じ【隷字】

隷書体の文字。

れい‐じ【麗辞】

うるわしい言葉。美辞。

れいし‐がい【茘枝貝】‥ガヒ

レイシガイ科の巻貝。殻は短紡錘形で、殻高約6センチメートル。淡褐色または暗栗色で、殻表は丸い疣いぼで覆われる。殻口内部は橙色。肉食性でカキなどを食害する。本州以南の岩礁に分布。

れいしがい

⇒れい‐し【茘枝】

れい‐しき【礼式】

①礼意を表す作法。「献茶の―」「―にかなう」

②訪問の時、礼意を表すために贈る金品。〈日葡辞書〉

れい‐しき【例式】

きまりの儀式・作法。狂言、鱸庖丁「―の水こそげ、さつさつさつと三刀みかたなするままに」

れいじ‐き【励磁機】

交流発電機・直流発電機・同期電動機などに励磁電流を供給する直流発電機。

⇒れい‐じ【励磁】

れいじ‐さほう【例時作法】‥ホフ

〔仏〕(→)例時2㋑に同じ。

⇒れい‐じ【例時】

レイシズム【racism】

人種差別主義。レイシャリズム。

れいじ‐せんぼう【例時懺法】‥ボフ

天台宗で、夕方の例時作法と朝の懺法。朝夕の勤行。夕べに念仏三昧を修し、朝には法華懺法を読んで、罪障を懺悔する。

⇒れい‐じ【例時】

れい‐しつ【令室】

他人の妻の尊敬語。令閨れいけい。令夫人。多く手紙文で使う。

れい‐しつ【霊室】

①霊験のある神仏をまつった室。源平盛衰記16「いかでか国家守護の―を失ふべき」

②位牌を安置した室。

れい‐しつ【麗質】

容姿の美しい生れつき。「天成の―」

れい‐じつ【例日】

①いつもの日。常のきまりの日。れいにち。〈日葡辞書〉

②赤口日しゃっこうにちのこと。

れい‐じつ【麗日】

春などのうららかな日。〈[季]春〉

れい‐しっぷ【冷湿布】

冷罨法れいあんぽうのこと。

れいじ‐でんりゅう【励磁電流】‥リウ

電磁石を働かせるためにコイルに通ずる電流。

⇒れい‐じ【励磁】

れい‐しゃ【礼者】

年賀にまわり歩く人。〈[季]新年〉

れい‐しゃ【礼謝】

礼を述べること。

れい‐しゃ【霊社】

①霊験あらたかな神社。

②先祖の霊をまつった神社。霊廟。

れい‐しゃ【霊車】

柩ひつぎを乗せる車。霊柩車。

れい‐しゃ【霊舎】

死者の霊をまつった屋舎。おたまや。

れい‐しゃぶ【冷しゃぶ】

(「冷たいしゃぶしゃぶ」の意)茹ゆでて冷やした薄切りの肉を、たれにつけて食う料理。

れい‐しゅ【冷酒】

①燗かんをしない酒。ひやざけ。ひや。

②燗をしないで飲めるように造った酒。冷用酒。

れい‐しゅ【黎首】

(→)黎民れいみんに同じ。

れい‐しゅ【麗種】

美麗な種々のもの。うつくしいもの。浮世草子、日本新永代蔵「珍器―あつまらずといふことなし」

れい‐しゅ【醴酒】

あまざけ。ひとよざけ。

れい‐しゅ【醽酒】

うまい酒。美酒。

れい‐じゅう【霊獣】‥ジウ

尊く不思議なけもの。祥瑞の獣。麒麟などの類。

れい‐じゅう【隷従】

部下として従いつくこと。また、その部下。隷属。

れい‐しょ【令書】

官庁などの命令の書類。「徴税―」

れい‐しょ【冷所・冷処】

温度の低い所。寒い所。日葡辞書「レイジョ」

れい‐しょ【鈴杵】

〔仏〕密教の法具で、柄を金剛杵の形に作った鈴れい。→鈴(図)

れい‐しょ【黎庶】

(→)黎民れいみんに同じ。

れい‐しょ【隷書】

(徒隷すなわち卑しい身分の者にも解しやすい書体の意)漢字の書体の一つ。秦の雲陽の程邈ていばくが小篆しょうてんの繁雑を省いて作ったものという。漢代にまた装飾的になり、後世、これを漢隷または八分はっぷんといって古い隷書と区別したが、一般に隷書といえば漢隷を指す。楷書を隷書ということもある。

れい‐しょう【冷床】‥シヤウ

①つめたい寝床。

②人為的に温度・湿度・光線・通風などを加減しない苗床。↔温床

れい‐しょう【冷笑】‥セウ

あざわらうこと。さげすみわらうこと。「他人の―を買う」

れい‐しょう【例証】

例を引いて証明すること。また、証拠として挙げる例。「具体的に―する」

れい‐じょう【令状】‥ジヤウ

①命令の意を記した書状。

②〔法〕強制処分の判決・決定・命令を記載した裁判書。召喚状・勾引状・逮捕状・捜索状・差押状など。

⇒れいじょう‐しゅぎ【令状主義】

れい‐じょう【令嬢】‥ヂヤウ

他人の娘の尊敬語。令愛。

れい‐じょう【礼状】‥ジヤウ

謝礼の書状。

れい‐じょう【礼譲】‥ジヤウ

他人に対し礼をつくしてへりくだること。

れい‐じょう【霊場】‥ヂヤウ

(→)霊地に同じ。「―めぐり」「観音の―」

れい‐じょう【藜杖】‥ヂヤウ

アカザの茎で作った杖。軽いので老人が用いる。性霊集4「―を馬とし、星を戴いて舎いえに帰り」

れいじょう‐しゅぎ【令状主義】‥ジヤウ‥

〔法〕強制処分を行うには裁判所・裁判官が発する令状を必要とする原則。

⇒れい‐じょう【令状】

れい‐しょく【令色】

①[論語学而]他人の気に入るように顔色をよくし飾ること。「巧言―」

②容儀を正した顔つき。

れい‐しょく【冷色】

(→)寒色かんしょくに同じ。

れい‐しょく【冷食】

①煮たきしないものを食べること。↔火食。

②(→)寒食に同じ。

れい‐しょく【厲色】

はげしい顔色をすること。血相を変えること。

れい‐しょく【麗色】

①うららかな景色。

②うるわしい顔色。

れい‐しん【令辰】

めでたい時。よい時。良辰。佳節。

れい‐じん【伶人】

音楽を奏する人。特に雅楽寮で雅楽を奏する人。楽人がくじん。楽官。

⇒れいじん‐そう【伶人草】

れい‐じん【霊神】

霊験あらたかな神。

れい‐じん【隷人】

①召使。しもべ。奴隷。

②罪人。

れい‐じん【麗人】

みめうるわしい女の人。美人。「男装の―」

れいじん‐そう【伶人草】‥サウ

キンポウゲ科の多年草。高さ約80センチメートル。根生葉は掌状に5裂。夏、淡紫色の伶人の冠に似た花を開く。有毒植物。根は漢方生薬の秦艽じんぎょうとして、解熱・鎮痛・利水剤とする。

⇒れい‐じん【伶人】

れい‐すい【冷水】

つめたい水。ひやみず。

⇒れいすい‐いき【冷水域】

⇒れいすい‐かい【冷水塊】

⇒れいすい‐まさつ【冷水摩擦】

⇒れいすい‐よく【冷水浴】

れい‐すい【霊水】

尊く不思議な水。霊験のある水。

れいすい【麗水】

⇒ヨス

れい‐ずい【霊瑞】

不思議なめでたいしるし。祥瑞。

れいすい‐いき【冷水域】‥ヰキ

水温が周囲より低い水域。また、冷水塊が長期間滞留する海域。

⇒れい‐すい【冷水】

れいすい‐かい【冷水塊】‥クワイ

周囲よりつめたい海水の渦。多くはつめたい深層水が湧き昇ったために生ずる。黒潮の大冷水塊は特に有名。冷水渦。

⇒れい‐すい【冷水】

れいすい‐まさつ【冷水摩擦】

冷水に浸した手拭てぬぐいを絞り、全身の皮膚をよく摩擦して血行をよくし、抵抗力をつける健康法。

⇒れい‐すい【冷水】

れいすい‐よく【冷水浴】

健康増進のため冷水をあびること。

⇒れい‐すい【冷水】

れい・する【令する】

〔他サ変〕[文]令す(サ変)

命令する。申しつける。言いつける。史記抄「里中に―・して…尋ね出せといふぞ」

れい・する【隷する】

〔自他サ変〕[文]隷す(サ変)

従属する。配下となる。付き従う。また、従える。

れい‐せい【令正・令政】

他人の妻の尊敬語。

れい‐せい【令婿】

他人のむこの尊敬語。

れい‐せい【冷製】

調理後つめたくして供する料理。コールド‐ビーフ・テリーヌなど。↔温製

れい‐せい【冷静】

感情に動かされることなく、落ち着いていて物事に動じないこと。「―な態度」「―に判断する」「沈着―」

れい‐せい【励精・厲精】

はげみつとめること。精を出してはげむこと。精励。

れい‐せい【鈴声】

鈴の音。鈴の鳴る音。

れい‐せい【厲声・励声】

声をはりあげること。大喝だいかつすること。「―疾呼」

れい‐せい【霊性】

宗教的な意識・精神性。物質を超える精神的・霊的次元に関わろうとする性向。スピリチュアリティー。

れいぜい【冷泉】

御子左みこひだり家の藤原定家の流れを伝えた和歌の師範家の一つ。藤原為家の子の為相ためすけを祖とする。鎌倉末〜南北朝期に保守的な二条家、革新的な京極家に対して、比較的自由な歌風を主唱。のち、上冷泉・下冷泉の両流に分かれ、現在まで続く。

⇒れいぜい‐ためすけ【冷泉為相】

⇒れいぜい‐ためちか【冷泉為恭】

⇒れいぜい‐ためむら【冷泉為村】

れいぜい‐いん【冷泉院】‥ヰン

平安時代、京都の堀川の西にあった上皇の御所。嵯峨天皇が造営。のちに里内裏さとだいり。冷然院。

れいぜい‐ためすけ【冷泉為相】

鎌倉末期の歌人。藤原為家の子。母は阿仏尼。冷泉家の祖。権中納言。多く関東で活躍。家集「藤谷集」。(1263〜1328)

⇒れいぜい【冷泉】

れいぜい‐ためちか【冷泉為恭】

⇒おかだためちか(岡田為恭)。

⇒れいぜい【冷泉】

れいぜい‐ためむら【冷泉為村】

江戸中期の歌人。為久の子。家伝の学を修め、冷泉家中興の祖。霊元法皇から古今伝授を受け、門人が多かった。著「樵夫問答(一名、花郭公月雪物語)」「義正聞書」など。(1712〜1774)

⇒れいぜい【冷泉】

れいぜい‐てんのう【冷泉天皇】‥ワウ

平安中期の天皇。村上天皇の第2皇子。名は憲平のりひら。在位中、安和あんなの変が起こる。(在位967〜969)(950〜1011)→天皇(表)

れいぜい‐とみのこうじ‐どの【冷泉富小路殿】‥ヂ‥

(→)富小路殿に同じ。

れい‐せき【霊迹・霊跡】

①神仏に関する神聖な事跡のあった地。

②[reference](→

⇒れい‐し【茘枝】

れい‐しき【礼式】

①礼意を表す作法。「献茶の―」「―にかなう」

②訪問の時、礼意を表すために贈る金品。〈日葡辞書〉

れい‐しき【例式】

きまりの儀式・作法。狂言、鱸庖丁「―の水こそげ、さつさつさつと三刀みかたなするままに」

れいじ‐き【励磁機】

交流発電機・直流発電機・同期電動機などに励磁電流を供給する直流発電機。

⇒れい‐じ【励磁】

れいじ‐さほう【例時作法】‥ホフ

〔仏〕(→)例時2㋑に同じ。

⇒れい‐じ【例時】

レイシズム【racism】

人種差別主義。レイシャリズム。

れいじ‐せんぼう【例時懺法】‥ボフ

天台宗で、夕方の例時作法と朝の懺法。朝夕の勤行。夕べに念仏三昧を修し、朝には法華懺法を読んで、罪障を懺悔する。

⇒れい‐じ【例時】

れい‐しつ【令室】

他人の妻の尊敬語。令閨れいけい。令夫人。多く手紙文で使う。

れい‐しつ【霊室】

①霊験のある神仏をまつった室。源平盛衰記16「いかでか国家守護の―を失ふべき」

②位牌を安置した室。

れい‐しつ【麗質】

容姿の美しい生れつき。「天成の―」

れい‐じつ【例日】

①いつもの日。常のきまりの日。れいにち。〈日葡辞書〉

②赤口日しゃっこうにちのこと。

れい‐じつ【麗日】

春などのうららかな日。〈[季]春〉

れい‐しっぷ【冷湿布】

冷罨法れいあんぽうのこと。

れいじ‐でんりゅう【励磁電流】‥リウ

電磁石を働かせるためにコイルに通ずる電流。

⇒れい‐じ【励磁】

れい‐しゃ【礼者】

年賀にまわり歩く人。〈[季]新年〉

れい‐しゃ【礼謝】

礼を述べること。

れい‐しゃ【霊社】

①霊験あらたかな神社。

②先祖の霊をまつった神社。霊廟。

れい‐しゃ【霊車】

柩ひつぎを乗せる車。霊柩車。

れい‐しゃ【霊舎】

死者の霊をまつった屋舎。おたまや。

れい‐しゃぶ【冷しゃぶ】

(「冷たいしゃぶしゃぶ」の意)茹ゆでて冷やした薄切りの肉を、たれにつけて食う料理。

れい‐しゅ【冷酒】

①燗かんをしない酒。ひやざけ。ひや。

②燗をしないで飲めるように造った酒。冷用酒。

れい‐しゅ【黎首】

(→)黎民れいみんに同じ。

れい‐しゅ【麗種】

美麗な種々のもの。うつくしいもの。浮世草子、日本新永代蔵「珍器―あつまらずといふことなし」

れい‐しゅ【醴酒】

あまざけ。ひとよざけ。

れい‐しゅ【醽酒】

うまい酒。美酒。

れい‐じゅう【霊獣】‥ジウ

尊く不思議なけもの。祥瑞の獣。麒麟などの類。

れい‐じゅう【隷従】

部下として従いつくこと。また、その部下。隷属。

れい‐しょ【令書】

官庁などの命令の書類。「徴税―」

れい‐しょ【冷所・冷処】

温度の低い所。寒い所。日葡辞書「レイジョ」

れい‐しょ【鈴杵】

〔仏〕密教の法具で、柄を金剛杵の形に作った鈴れい。→鈴(図)

れい‐しょ【黎庶】

(→)黎民れいみんに同じ。

れい‐しょ【隷書】

(徒隷すなわち卑しい身分の者にも解しやすい書体の意)漢字の書体の一つ。秦の雲陽の程邈ていばくが小篆しょうてんの繁雑を省いて作ったものという。漢代にまた装飾的になり、後世、これを漢隷または八分はっぷんといって古い隷書と区別したが、一般に隷書といえば漢隷を指す。楷書を隷書ということもある。

れい‐しょう【冷床】‥シヤウ

①つめたい寝床。

②人為的に温度・湿度・光線・通風などを加減しない苗床。↔温床

れい‐しょう【冷笑】‥セウ

あざわらうこと。さげすみわらうこと。「他人の―を買う」

れい‐しょう【例証】

例を引いて証明すること。また、証拠として挙げる例。「具体的に―する」

れい‐じょう【令状】‥ジヤウ

①命令の意を記した書状。

②〔法〕強制処分の判決・決定・命令を記載した裁判書。召喚状・勾引状・逮捕状・捜索状・差押状など。

⇒れいじょう‐しゅぎ【令状主義】

れい‐じょう【令嬢】‥ヂヤウ

他人の娘の尊敬語。令愛。

れい‐じょう【礼状】‥ジヤウ

謝礼の書状。

れい‐じょう【礼譲】‥ジヤウ

他人に対し礼をつくしてへりくだること。

れい‐じょう【霊場】‥ヂヤウ

(→)霊地に同じ。「―めぐり」「観音の―」

れい‐じょう【藜杖】‥ヂヤウ

アカザの茎で作った杖。軽いので老人が用いる。性霊集4「―を馬とし、星を戴いて舎いえに帰り」

れいじょう‐しゅぎ【令状主義】‥ジヤウ‥

〔法〕強制処分を行うには裁判所・裁判官が発する令状を必要とする原則。

⇒れい‐じょう【令状】

れい‐しょく【令色】

①[論語学而]他人の気に入るように顔色をよくし飾ること。「巧言―」

②容儀を正した顔つき。

れい‐しょく【冷色】

(→)寒色かんしょくに同じ。

れい‐しょく【冷食】

①煮たきしないものを食べること。↔火食。

②(→)寒食に同じ。

れい‐しょく【厲色】

はげしい顔色をすること。血相を変えること。

れい‐しょく【麗色】

①うららかな景色。

②うるわしい顔色。

れい‐しん【令辰】

めでたい時。よい時。良辰。佳節。

れい‐じん【伶人】

音楽を奏する人。特に雅楽寮で雅楽を奏する人。楽人がくじん。楽官。

⇒れいじん‐そう【伶人草】

れい‐じん【霊神】

霊験あらたかな神。

れい‐じん【隷人】

①召使。しもべ。奴隷。

②罪人。

れい‐じん【麗人】

みめうるわしい女の人。美人。「男装の―」

れいじん‐そう【伶人草】‥サウ

キンポウゲ科の多年草。高さ約80センチメートル。根生葉は掌状に5裂。夏、淡紫色の伶人の冠に似た花を開く。有毒植物。根は漢方生薬の秦艽じんぎょうとして、解熱・鎮痛・利水剤とする。

⇒れい‐じん【伶人】

れい‐すい【冷水】

つめたい水。ひやみず。

⇒れいすい‐いき【冷水域】

⇒れいすい‐かい【冷水塊】

⇒れいすい‐まさつ【冷水摩擦】

⇒れいすい‐よく【冷水浴】

れい‐すい【霊水】

尊く不思議な水。霊験のある水。

れいすい【麗水】

⇒ヨス

れい‐ずい【霊瑞】

不思議なめでたいしるし。祥瑞。

れいすい‐いき【冷水域】‥ヰキ

水温が周囲より低い水域。また、冷水塊が長期間滞留する海域。

⇒れい‐すい【冷水】

れいすい‐かい【冷水塊】‥クワイ

周囲よりつめたい海水の渦。多くはつめたい深層水が湧き昇ったために生ずる。黒潮の大冷水塊は特に有名。冷水渦。

⇒れい‐すい【冷水】

れいすい‐まさつ【冷水摩擦】

冷水に浸した手拭てぬぐいを絞り、全身の皮膚をよく摩擦して血行をよくし、抵抗力をつける健康法。

⇒れい‐すい【冷水】

れいすい‐よく【冷水浴】

健康増進のため冷水をあびること。

⇒れい‐すい【冷水】

れい・する【令する】

〔他サ変〕[文]令す(サ変)

命令する。申しつける。言いつける。史記抄「里中に―・して…尋ね出せといふぞ」

れい・する【隷する】

〔自他サ変〕[文]隷す(サ変)

従属する。配下となる。付き従う。また、従える。

れい‐せい【令正・令政】

他人の妻の尊敬語。

れい‐せい【令婿】

他人のむこの尊敬語。

れい‐せい【冷製】

調理後つめたくして供する料理。コールド‐ビーフ・テリーヌなど。↔温製

れい‐せい【冷静】

感情に動かされることなく、落ち着いていて物事に動じないこと。「―な態度」「―に判断する」「沈着―」

れい‐せい【励精・厲精】

はげみつとめること。精を出してはげむこと。精励。

れい‐せい【鈴声】

鈴の音。鈴の鳴る音。

れい‐せい【厲声・励声】

声をはりあげること。大喝だいかつすること。「―疾呼」

れい‐せい【霊性】

宗教的な意識・精神性。物質を超える精神的・霊的次元に関わろうとする性向。スピリチュアリティー。

れいぜい【冷泉】

御子左みこひだり家の藤原定家の流れを伝えた和歌の師範家の一つ。藤原為家の子の為相ためすけを祖とする。鎌倉末〜南北朝期に保守的な二条家、革新的な京極家に対して、比較的自由な歌風を主唱。のち、上冷泉・下冷泉の両流に分かれ、現在まで続く。

⇒れいぜい‐ためすけ【冷泉為相】

⇒れいぜい‐ためちか【冷泉為恭】

⇒れいぜい‐ためむら【冷泉為村】

れいぜい‐いん【冷泉院】‥ヰン

平安時代、京都の堀川の西にあった上皇の御所。嵯峨天皇が造営。のちに里内裏さとだいり。冷然院。

れいぜい‐ためすけ【冷泉為相】

鎌倉末期の歌人。藤原為家の子。母は阿仏尼。冷泉家の祖。権中納言。多く関東で活躍。家集「藤谷集」。(1263〜1328)

⇒れいぜい【冷泉】

れいぜい‐ためちか【冷泉為恭】

⇒おかだためちか(岡田為恭)。

⇒れいぜい【冷泉】

れいぜい‐ためむら【冷泉為村】

江戸中期の歌人。為久の子。家伝の学を修め、冷泉家中興の祖。霊元法皇から古今伝授を受け、門人が多かった。著「樵夫問答(一名、花郭公月雪物語)」「義正聞書」など。(1712〜1774)

⇒れいぜい【冷泉】

れいぜい‐てんのう【冷泉天皇】‥ワウ

平安中期の天皇。村上天皇の第2皇子。名は憲平のりひら。在位中、安和あんなの変が起こる。(在位967〜969)(950〜1011)→天皇(表)

れいぜい‐とみのこうじ‐どの【冷泉富小路殿】‥ヂ‥

(→)富小路殿に同じ。

れい‐せき【霊迹・霊跡】

①神仏に関する神聖な事跡のあった地。

②[reference](→

る‐れい【流例】

伝来のしきたり。りゅうれい。御文章「抑、今月廿八日の報恩講は昔年よりの―たり」

ルレット【roulette フランス】

⇒ルーレット2

る‐ろう【流浪】‥ラウ

さすらうこと。さまようこと。浪浪。「―の民」

ルワンダ【Rwanda】

アフリカ東部、内陸の共和国。もと王国、19世紀末よりドイツ領・ベルギー委任統治領を経て1962年に独立。90〜94年激しい内戦が発生。面積2万6000平方キロメートル。人口761万(2000)。首都キガリ。→アフリカ(図)

ルワンダ

撮影:田沼武能

る‐れい【流例】

伝来のしきたり。りゅうれい。御文章「抑、今月廿八日の報恩講は昔年よりの―たり」

ルレット【roulette フランス】

⇒ルーレット2

る‐ろう【流浪】‥ラウ

さすらうこと。さまようこと。浪浪。「―の民」

ルワンダ【Rwanda】

アフリカ東部、内陸の共和国。もと王国、19世紀末よりドイツ領・ベルギー委任統治領を経て1962年に独立。90〜94年激しい内戦が発生。面積2万6000平方キロメートル。人口761万(2000)。首都キガリ。→アフリカ(図)

ルワンダ

撮影:田沼武能

ルンギー【lungi】

⇒ロンジー

ルンゲ【Lunge ドイツ】

①肺臓。

②俗に、肺結核のこと。

ルンゲ【Philipp Otto Runge】

ドイツ‐ロマン派の代表的画家。未完の連作「一日の四つの時」で神秘的・象徴的な世界を構築しようとした。(1777〜1810)

ルンゼ【Runse ドイツ】

(登山用語)(→)クーロアールに同じ。

ルンバ【rumba スペイン】

①キューバの黒人の民俗音楽。

②1930年代以降に欧米で流行したキューバのダンス音楽。1の名を借りたもので、キューバではソンと呼ばれる。

ルンビニー【Lumbinī 梵】

藍毘尼らんびにと音写。中インド迦毘羅衛かびらえ国にあった園林。釈尊は、その生母摩耶夫人まやぶにんの産期が近づいて生家に帰る途中、この園の無憂樹むうじゅ下に休息した時に生誕したという。今のネパール南部ルンミディ村。

ルンペン【Lumpen ドイツ】

(「ぼろ」の意)浮浪者。乞食。

⇒ルンペン‐ストーブ

⇒ルンペン‐プロレタリアート【Lumpenproletariat ドイツ】

ルンペン‐ストーブ

(和製語Lumpen stove)石炭・薪・紙などを燃料に使う簡易ストーブ。

⇒ルンペン【Lumpen ドイツ】

ルンペン‐プロレタリアート【Lumpenproletariat ドイツ】

資本主義社会の最下層に位置する浮浪的な極貧層。

⇒ルンペン【Lumpen ドイツ】

るん‐るん

陽気に浮かれているさま。

れ

①舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音〔r〕と、母音〔e〕との結合した音節。〔re〕

②平仮名「れ」は「礼」の草体。片仮名「レ」は「礼」の旁つくり。

レ【re イタリア】

〔音〕

①七音音階の第2階名。

②ニ(D)音のイタリア音名。

レア【rare】

①まれなこと。珍しいこと。

②ビーフ‐ステーキなどの焼き加減の一つ。強火で外側をさっと焼き、中心部は赤く生に近い状態。→ミディアム→ウェルダン

レア【rhea ラテン】

ダチョウ目の鳥。ダチョウに似る走鳥類だがやや小形。体は灰褐色で、趾は3本ある。南アメリカの原野にすむ。アメリカ駝鳥。

レア

ルンギー【lungi】

⇒ロンジー

ルンゲ【Lunge ドイツ】

①肺臓。

②俗に、肺結核のこと。

ルンゲ【Philipp Otto Runge】

ドイツ‐ロマン派の代表的画家。未完の連作「一日の四つの時」で神秘的・象徴的な世界を構築しようとした。(1777〜1810)

ルンゼ【Runse ドイツ】

(登山用語)(→)クーロアールに同じ。

ルンバ【rumba スペイン】

①キューバの黒人の民俗音楽。

②1930年代以降に欧米で流行したキューバのダンス音楽。1の名を借りたもので、キューバではソンと呼ばれる。

ルンビニー【Lumbinī 梵】

藍毘尼らんびにと音写。中インド迦毘羅衛かびらえ国にあった園林。釈尊は、その生母摩耶夫人まやぶにんの産期が近づいて生家に帰る途中、この園の無憂樹むうじゅ下に休息した時に生誕したという。今のネパール南部ルンミディ村。

ルンペン【Lumpen ドイツ】

(「ぼろ」の意)浮浪者。乞食。

⇒ルンペン‐ストーブ

⇒ルンペン‐プロレタリアート【Lumpenproletariat ドイツ】

ルンペン‐ストーブ

(和製語Lumpen stove)石炭・薪・紙などを燃料に使う簡易ストーブ。

⇒ルンペン【Lumpen ドイツ】

ルンペン‐プロレタリアート【Lumpenproletariat ドイツ】

資本主義社会の最下層に位置する浮浪的な極貧層。

⇒ルンペン【Lumpen ドイツ】

るん‐るん

陽気に浮かれているさま。

れ

①舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音〔r〕と、母音〔e〕との結合した音節。〔re〕

②平仮名「れ」は「礼」の草体。片仮名「レ」は「礼」の旁つくり。

レ【re イタリア】

〔音〕

①七音音階の第2階名。

②ニ(D)音のイタリア音名。

レア【rare】

①まれなこと。珍しいこと。

②ビーフ‐ステーキなどの焼き加減の一つ。強火で外側をさっと焼き、中心部は赤く生に近い状態。→ミディアム→ウェルダン

レア【rhea ラテン】

ダチョウ目の鳥。ダチョウに似る走鳥類だがやや小形。体は灰褐色で、趾は3本ある。南アメリカの原野にすむ。アメリカ駝鳥。

レア

レア

提供:OPO

レア

提供:OPO

レア‐チーズケーキ

(和製語rare cheesecake)生クリームを混ぜたクリーム‐チーズを冷やし固めたケーキ。

レア‐メタル【rare metal】

天然の存在量が少なかったり、品位の高いものを得にくかったりする金属。技術開発の素材として注目される。リチウム・チタン・バナジウム・クロム・マンガン・コバルト・ニッケル・ガリウム・ジルコニウム・ニオブ・インジウムなど。希有金属。希少金属。

レアリスム【réalisme フランス】

⇒リアリズム

レアリテ【réalité フランス】

⇒リアリティー

レアル【real】

ブラジルの貨幣単位。1レアルは100センタボ(centavo)。1994年クルゼイロ(cruzeiro)から移行。

れい【令】

①命ずること。いいつけ。

②おきて。のり。

③長官。→令長。

④他人の家族などを尊敬していう語。「―夫人」

→りょう(令)

れい【礼】

(呉音はライ)

①社会の秩序を保つための生活規範の総称。儀式・作法・制度・文物などを含み、儒教では最も重要な道徳的観念として「礼記らいき」などに説く。「―にかなう」

②規範・作法にのっとっていること。「―装」

③敬意を表すこと。その動作。おじぎ。「起立、―」

④謝意を表すこと。また、そのために贈る金品。「―を言う」

→らい(礼)

⇒礼も過ぎれば無礼になる

⇒礼煩わしければ則ち乱る

⇒礼を失する

れい【例】

①過去または現在の事物で、典拠・標準とするに足るもの。源氏物語桐壺「御子はかくてもいと御覧ぜまほしけれど、かかる程にさぶらひ給ふ、―なきことなれば」。「過去に―がない」

②慣習とすること。しきたり。ためし。源氏物語桐壺「限りあれば―の作法にをさめたてまつるを」

③規則。規定。

④一般的、または日常的であること。普通。今昔物語集9「―さらに見ぬところなり」。「―の通り」

⑤同種類の多くの事項を類推させるために、特にその中から指摘する事項。たとえ。「―を挙げる」

⇒例ならず

⇒例に無く

⇒例に洩れず

⇒例によって例の如し

れい【鈴】

(唐音はリン)

①すず。ベル。「予―」

②密教法具の一種。金属製で、形は鐘に似て小さく、舌と柄とがあって手に持って振り鳴らす具。金剛鈴・宝珠鈴など。りん。

鈴

レア‐チーズケーキ

(和製語rare cheesecake)生クリームを混ぜたクリーム‐チーズを冷やし固めたケーキ。

レア‐メタル【rare metal】

天然の存在量が少なかったり、品位の高いものを得にくかったりする金属。技術開発の素材として注目される。リチウム・チタン・バナジウム・クロム・マンガン・コバルト・ニッケル・ガリウム・ジルコニウム・ニオブ・インジウムなど。希有金属。希少金属。

レアリスム【réalisme フランス】

⇒リアリズム

レアリテ【réalité フランス】

⇒リアリティー

レアル【real】

ブラジルの貨幣単位。1レアルは100センタボ(centavo)。1994年クルゼイロ(cruzeiro)から移行。

れい【令】

①命ずること。いいつけ。

②おきて。のり。

③長官。→令長。

④他人の家族などを尊敬していう語。「―夫人」

→りょう(令)

れい【礼】

(呉音はライ)

①社会の秩序を保つための生活規範の総称。儀式・作法・制度・文物などを含み、儒教では最も重要な道徳的観念として「礼記らいき」などに説く。「―にかなう」

②規範・作法にのっとっていること。「―装」

③敬意を表すこと。その動作。おじぎ。「起立、―」

④謝意を表すこと。また、そのために贈る金品。「―を言う」

→らい(礼)

⇒礼も過ぎれば無礼になる

⇒礼煩わしければ則ち乱る

⇒礼を失する

れい【例】

①過去または現在の事物で、典拠・標準とするに足るもの。源氏物語桐壺「御子はかくてもいと御覧ぜまほしけれど、かかる程にさぶらひ給ふ、―なきことなれば」。「過去に―がない」

②慣習とすること。しきたり。ためし。源氏物語桐壺「限りあれば―の作法にをさめたてまつるを」

③規則。規定。

④一般的、または日常的であること。普通。今昔物語集9「―さらに見ぬところなり」。「―の通り」

⑤同種類の多くの事項を類推させるために、特にその中から指摘する事項。たとえ。「―を挙げる」

⇒例ならず

⇒例に無く

⇒例に洩れず

⇒例によって例の如し

れい【鈴】

(唐音はリン)

①すず。ベル。「予―」

②密教法具の一種。金属製で、形は鐘に似て小さく、舌と柄とがあって手に持って振り鳴らす具。金剛鈴・宝珠鈴など。りん。

鈴

れい【零】

①数えるべきものが一つもないこと。また、目盛などの基準・基点。

②〔数〕数0が零とは、任意の数aに対して

a+0=0+a=a

が成り立つこと。整数に含める。ゼロ。

れい【霊】

肉体に宿り、または肉体を離れて存在すると考えられる精神的実体。たましい。たま。↔肉。→りょう(霊)

れい【隷】

隷書の略。

れい【齢】

節足動物、特に昆虫類において、幼虫の発育段階を区分する語。「1―幼虫」

レイ【lei ハワイ】

ハワイで、賓客の首にかけ与えて歓迎の意などを表す花輪。先住民の儀礼用の花輪に由来。

レイ【lei ルーマニア】

ルーマニアの貨幣単位、レウの複数形。

レイ【Man Ray】

(本名Emmanuel Raveninsky)アメリカの画家・写真家。ニューヨークでダダ、パリでシュールレアリスムに加わり、実験的な写真・絵画・オブジェを制作。ファッション写真も多い。(1890〜1976)

レイ

提供:Photos12/APL

れい【零】

①数えるべきものが一つもないこと。また、目盛などの基準・基点。

②〔数〕数0が零とは、任意の数aに対して

a+0=0+a=a

が成り立つこと。整数に含める。ゼロ。

れい【霊】

肉体に宿り、または肉体を離れて存在すると考えられる精神的実体。たましい。たま。↔肉。→りょう(霊)

れい【隷】

隷書の略。

れい【齢】

節足動物、特に昆虫類において、幼虫の発育段階を区分する語。「1―幼虫」

レイ【lei ハワイ】

ハワイで、賓客の首にかけ与えて歓迎の意などを表す花輪。先住民の儀礼用の花輪に由来。

レイ【lei ルーマニア】

ルーマニアの貨幣単位、レウの複数形。

レイ【Man Ray】

(本名Emmanuel Raveninsky)アメリカの画家・写真家。ニューヨークでダダ、パリでシュールレアリスムに加わり、実験的な写真・絵画・オブジェを制作。ファッション写真も多い。(1890〜1976)

レイ

提供:Photos12/APL

レイ【Satyajit Ray】

インドの映画監督。「大地のうた」で国際的評価を得る。ほかに「大河のうた」「大都会」など。ショトジット=ライ。(1921〜1992)

れい‐あい【令愛】

他人の娘の尊敬語。令嬢。

レイ‐アウト【lay-out】

配列。配置。特に、新聞・雑誌などの紙面の割付け。洋裁では型紙の配列。

レイ‐アップ【lay up】

①ゴルフで、障害物を避けるため、その手前にボールを打つこと。

②バスケット‐ボールで、ボールをゴールの上に置くようにして放つシュート。レイアップ‐シュート。

れいあん‐しつ【霊安室】

病院などで、死者を一時安置する部屋。

れいあん‐しょ【冷暗所】

つめたくて暗い場所。「食料を―に保存する」

れい‐あんぽう【冷罨法】‥パフ

冷たい水または薬液に浸した湿布で行う罨法。皮膚の血管を収縮させて滲出しんしゅつを抑制するほか、鎮静・鎮痛の効をあらわす。冷湿布。↔温罨法

れい‐い【礼意】

①他に対して礼をつくしてへりくだる気持。敬意。

②礼の精神。礼儀の真意。

れい‐い【霊位】‥ヰ

死者の霊の宿る所。位牌。

れい‐い【霊威】‥ヰ

霊妙な威光。すぐれて不思議な力。

れい‐い【霊異】

すぐれて不思議なこと。霊妙。りょうい。

⇒れいい‐き【霊異記】

れいい‐き【霊異記】

「日本霊異記」の略称。

⇒れい‐い【霊異】

れい‐いき【霊域】‥ヰキ

神仏などをまつった神聖な地域。

れいい‐ほう【零位法】‥ヰハフ

測定量と独立に大きさを変えることができる基準量を用意し、それと測定量との差が零になるときの基準量の大きさを測定値とする測定法。直流の抵抗を比較測定するために用いるホイートストン‐ブリッジはその例。零点法。

れい‐いん【令尹】‥ヰン

①中国、春秋戦国時代の楚国で最高位の大臣。論語公冶長「―子文、三たび仕えて―となる」

②(令は県の長官、尹は府の長官であることから)地方長官の異称。

れい‐う【冷雨】

つめたい雨。

れい‐う【零雨】

静かに降る雨。小雨。微雨。

れい‐う【霊雨】

人々の望む時に降って万物をうるおす雨。霊妙不可思議な力のある雨。

れい‐う【霊烏】

尊く不思議な烏。祥瑞ある烏。

れい‐うん【霊雲】

不可思議に尊い雲。瑞雲。祥雲。

れい‐うん【嶺雲】

みねの上の雲。

れい‐えき【霊液】

①尊く不思議な液。

②露の異称。

③水銀の異称。

れい‐えん【冷艶】

ひややかで艶つやがあり美しいさま。

れい‐えん【霊園】‥ヱン

共同墓地の称。「多磨―」

れい‐おう【霊応】

神仏の不思議な感応。霊験。

れい‐おうぎ【礼扇】‥アフギ

年始の回礼などに配る扇。世間胸算用4「―は明くることなし」

れい‐おく【霊屋】‥ヲク

神霊をまつった屋舎。みたまや。霊廟。

レイ‐オフ【layoff】

不況による操業短縮の処理策として、企業が労働者を一時的に解雇すること。一時解雇。日本では、解雇せず一時自宅待機させる一時帰休制の意味にも使われる。

れい‐おん【冷温】‥ヲン

①つめたいことと、あたたかいこと。

②低い温度。低温。「―貯蔵」

れい‐か【冷夏】

気温の低い夏。

れい‐か【冷菓】‥クワ

凍らせて、またはひやして作った菓子。ゼリー・アイス‐クリーム・シャーベットなど。

れい‐か【零下】

温度がセ氏零度以下であること。氷点下。「―10度」

れい‐か【隷下】

従属する者。配下。手下てした。

れい‐かい【冷灰】‥クワイ

火の気が失せてつめたい灰。

れい‐かい【冷塊】‥クワイ

つめたいかたまり。

れい‐かい【例会】‥クワイ

日を定めて定期的に催す会。定例の会。「月に1度の―」

れい‐かい【例解】

例を挙げて解くこと。また、その解答。

れい‐かい【霊怪】‥クワイ

不思議にあやしいこと。また、そのもの。

れい‐かい【霊界】

①霊魂の世界。死後の世界。

②精神およびその作用の及ぶ範囲。精神界。↔肉界

れい‐がい【冷害】

夏季に日射量が少なかったり寒冷な天候が続いたりしたために農作物の受ける被害。

れい‐がい【例外】‥グワイ

通例の原則にあてはまらないこと。一般の原則の適用を受けないこと。また、そのもの。「―として認める」「―のない規則はない」

⇒れいがい‐ほう【例外法】

れいがい‐ほう【例外法】‥グワイハフ

〔法〕原則法にあてはめることが妥当でないときに、その例外の事項にだけ適用される法規。

⇒れい‐がい【例外】

れい‐がえし【礼返し】‥ガヘシ

他から受けた礼に対して返し報いること。また、その品物。返礼。〈日葡辞書〉

れい‐かく【冷覚】

皮膚より低い温度刺激によって生じる感覚。皮膚の冷点で感じる。冷点はセ氏45度以上の温度刺激によっても興奮し、その際、冷覚と温覚とがまじって熱さの感覚となる。この冷覚を矛盾冷覚という。↔温覚

れい‐かく【例格】

例となる法則。きまり。格式。

れい‐かく【藜藿】‥クワク

アカザと豆の葉。転じて、粗末な食物。

れい‐がく【礼楽】

行いをつつしませる礼儀と心をやわらげる音楽。中国では古く儒教で、社会の秩序を保ち、人心を感化する働きをするとして尊重。→礼1

れい‐がく【伶楽】

伶人の奏する音楽。

れい‐かた【礼方】

諸礼の方式。

れい‐かん【礼冠】‥クワン

⇒らいかん

れい‐かん【伶官】‥クワン

音楽をつかさどる官。楽官。伶人。

れい‐かん【冷汗】

ひやあせ。

⇒れいかん‐さんと【冷汗三斗】

れい‐かん【冷寒】

つめたくさむいこと。寒冷。

れい‐かん【冷感】

ひやりとつめたい感じ。

⇒れいかん‐しょう【冷感症】

れい‐かん【霊感】

①神仏の霊妙な感応。また、神仏がのりうつったような不思議な働きをもつ感じ。おつげ。

②(inspiration)人間の霊の微妙な作用による感応。心にぴんとくる不思議な感じ。「―が働く」

⇒れいかん‐しょうほう【霊感商法】

れい‐かん【霊鑑】

①すぐれた鑑識。

②神仏の霊妙な照覧。

れい‐がん【冷眼】

ひややかに人を見る目つき。さげすんで人を見る目。また、冷静な目。

れいかん‐あつえん【冷間圧延】

金属の再結晶温度未満で行う圧延。↔熱間圧延

れいかん‐さんと【冷汗三斗】

(1斗は約18リットル)冷汗をたくさんかくほど、非常に恥かしいこと。または、あとで振り返って非常に恐ろしくなること。「―の思い」

⇒れい‐かん【冷汗】

れいがん‐じま【霊岸島】

東京都中央区中部、隅田川河口右岸の旧地名。西・南・北の3方に溝渠があって、島形をなしている。古く、蒟蒻島こんにゃくじま。1624年(寛永1)霊岸寺の建立があったことから名付ける。

れいかん‐しょう【冷感症】‥シヤウ

性交欲がなく、興味を示さないこと。

⇒れい‐かん【冷感】

れいかん‐しょうほう【霊感商法】‥シヤウハフ

商品に超自然的な霊力があるかのように思いこませて、高い値段で販売する方法。

⇒れい‐かん【霊感】

れい‐き【礼器】

祭祀または賓客の接待に用いる器。

れい‐き【冷気】

①つめたい空気。「朝の―」

②寒冷な気候。

⇒れいき‐こ【冷気湖】

れい‐き【励起】

〔理〕(excitation)量子力学的な概念。一つの物質系、例えば原子・分子などの系が、エネルギーの最も低い安定した状態から、他との相互作用によって、より高いエネルギー状態に移ること。

⇒れいき‐じょうたい【励起状態】

れい‐き【例規】

①慣例と規則。

②慣例に基づいてできた規則。

③法の解釈などで、先例とする規則。

れい‐き【霊気】

霊妙な気。神秘的な気配。

れい‐き【霊鬼】

鬼と化した死者の霊。具体的な事物から切り離された超感覚的な宗教的存在。怪異・悪霊・死神などを指し、広義には精霊・霊魂をも意味する。

れい‐き【霊亀】

霊妙な亀。祥瑞ある亀。

れいき【霊亀】

奈良時代、元正天皇朝の年号。和銅8年9月2日(715年10月3日)瑞亀献上により改元、霊亀3年11月17日(717年12月24日)養老に改元。

れい‐き【癘気】

熱病などを起こさせる邪気。瘴癘しょうれいの気。

れい‐き【癘鬼】

流行病などを起こさせる悪神。疫病神。

れい‐ぎ【礼義】

①礼と義。

②人の行うべき礼の道。続日本紀3「人民豊楽にして―敦く行はる」

れい‐ぎ【礼儀】

①社会生活の秩序を保つために人が守るべき行動様式。特に、敬意をあらわす作法。「―正しい」「―に反する行い」「―を尽くす」

②謝礼。報酬。醒睡笑「―いかほど入り候はんや」

れいきき【麗気記】

鎌倉後期の神道書。18巻。日本書紀と並ぶ中世の両部神道の根本典籍。醍醐天皇の撰とされる。

れいき‐こ【冷気湖】

夜間、盆地や谷間に冷気が貯まる現象。

⇒れい‐き【冷気】

れいき‐じょうたい【励起状態】‥ジヤウ‥

「基底きてい状態」参照。

⇒れい‐き【励起】

レイキャヴィク【Reykjavík】

アイスランド共和国の首都。ファクサ湾奥南岸の港湾都市。漁業・缶詰製造業・出版業が盛ん。人口11万3千(2003)。

レイキャヴィク

撮影:田沼武能

レイ【Satyajit Ray】

インドの映画監督。「大地のうた」で国際的評価を得る。ほかに「大河のうた」「大都会」など。ショトジット=ライ。(1921〜1992)

れい‐あい【令愛】

他人の娘の尊敬語。令嬢。

レイ‐アウト【lay-out】

配列。配置。特に、新聞・雑誌などの紙面の割付け。洋裁では型紙の配列。

レイ‐アップ【lay up】

①ゴルフで、障害物を避けるため、その手前にボールを打つこと。

②バスケット‐ボールで、ボールをゴールの上に置くようにして放つシュート。レイアップ‐シュート。

れいあん‐しつ【霊安室】

病院などで、死者を一時安置する部屋。

れいあん‐しょ【冷暗所】

つめたくて暗い場所。「食料を―に保存する」

れい‐あんぽう【冷罨法】‥パフ

冷たい水または薬液に浸した湿布で行う罨法。皮膚の血管を収縮させて滲出しんしゅつを抑制するほか、鎮静・鎮痛の効をあらわす。冷湿布。↔温罨法

れい‐い【礼意】

①他に対して礼をつくしてへりくだる気持。敬意。

②礼の精神。礼儀の真意。

れい‐い【霊位】‥ヰ

死者の霊の宿る所。位牌。

れい‐い【霊威】‥ヰ

霊妙な威光。すぐれて不思議な力。

れい‐い【霊異】

すぐれて不思議なこと。霊妙。りょうい。

⇒れいい‐き【霊異記】

れいい‐き【霊異記】

「日本霊異記」の略称。

⇒れい‐い【霊異】

れい‐いき【霊域】‥ヰキ

神仏などをまつった神聖な地域。

れいい‐ほう【零位法】‥ヰハフ

測定量と独立に大きさを変えることができる基準量を用意し、それと測定量との差が零になるときの基準量の大きさを測定値とする測定法。直流の抵抗を比較測定するために用いるホイートストン‐ブリッジはその例。零点法。

れい‐いん【令尹】‥ヰン

①中国、春秋戦国時代の楚国で最高位の大臣。論語公冶長「―子文、三たび仕えて―となる」

②(令は県の長官、尹は府の長官であることから)地方長官の異称。

れい‐う【冷雨】

つめたい雨。

れい‐う【零雨】

静かに降る雨。小雨。微雨。

れい‐う【霊雨】

人々の望む時に降って万物をうるおす雨。霊妙不可思議な力のある雨。

れい‐う【霊烏】

尊く不思議な烏。祥瑞ある烏。

れい‐うん【霊雲】

不可思議に尊い雲。瑞雲。祥雲。

れい‐うん【嶺雲】

みねの上の雲。

れい‐えき【霊液】

①尊く不思議な液。

②露の異称。

③水銀の異称。

れい‐えん【冷艶】

ひややかで艶つやがあり美しいさま。

れい‐えん【霊園】‥ヱン

共同墓地の称。「多磨―」

れい‐おう【霊応】

神仏の不思議な感応。霊験。

れい‐おうぎ【礼扇】‥アフギ

年始の回礼などに配る扇。世間胸算用4「―は明くることなし」

れい‐おく【霊屋】‥ヲク

神霊をまつった屋舎。みたまや。霊廟。

レイ‐オフ【layoff】

不況による操業短縮の処理策として、企業が労働者を一時的に解雇すること。一時解雇。日本では、解雇せず一時自宅待機させる一時帰休制の意味にも使われる。

れい‐おん【冷温】‥ヲン

①つめたいことと、あたたかいこと。

②低い温度。低温。「―貯蔵」

れい‐か【冷夏】

気温の低い夏。

れい‐か【冷菓】‥クワ

凍らせて、またはひやして作った菓子。ゼリー・アイス‐クリーム・シャーベットなど。

れい‐か【零下】

温度がセ氏零度以下であること。氷点下。「―10度」

れい‐か【隷下】

従属する者。配下。手下てした。

れい‐かい【冷灰】‥クワイ

火の気が失せてつめたい灰。

れい‐かい【冷塊】‥クワイ

つめたいかたまり。

れい‐かい【例会】‥クワイ

日を定めて定期的に催す会。定例の会。「月に1度の―」

れい‐かい【例解】

例を挙げて解くこと。また、その解答。

れい‐かい【霊怪】‥クワイ

不思議にあやしいこと。また、そのもの。

れい‐かい【霊界】

①霊魂の世界。死後の世界。

②精神およびその作用の及ぶ範囲。精神界。↔肉界

れい‐がい【冷害】

夏季に日射量が少なかったり寒冷な天候が続いたりしたために農作物の受ける被害。

れい‐がい【例外】‥グワイ

通例の原則にあてはまらないこと。一般の原則の適用を受けないこと。また、そのもの。「―として認める」「―のない規則はない」

⇒れいがい‐ほう【例外法】

れいがい‐ほう【例外法】‥グワイハフ

〔法〕原則法にあてはめることが妥当でないときに、その例外の事項にだけ適用される法規。

⇒れい‐がい【例外】

れい‐がえし【礼返し】‥ガヘシ

他から受けた礼に対して返し報いること。また、その品物。返礼。〈日葡辞書〉

れい‐かく【冷覚】

皮膚より低い温度刺激によって生じる感覚。皮膚の冷点で感じる。冷点はセ氏45度以上の温度刺激によっても興奮し、その際、冷覚と温覚とがまじって熱さの感覚となる。この冷覚を矛盾冷覚という。↔温覚

れい‐かく【例格】

例となる法則。きまり。格式。

れい‐かく【藜藿】‥クワク

アカザと豆の葉。転じて、粗末な食物。

れい‐がく【礼楽】

行いをつつしませる礼儀と心をやわらげる音楽。中国では古く儒教で、社会の秩序を保ち、人心を感化する働きをするとして尊重。→礼1

れい‐がく【伶楽】

伶人の奏する音楽。

れい‐かた【礼方】

諸礼の方式。

れい‐かん【礼冠】‥クワン

⇒らいかん

れい‐かん【伶官】‥クワン

音楽をつかさどる官。楽官。伶人。

れい‐かん【冷汗】

ひやあせ。

⇒れいかん‐さんと【冷汗三斗】

れい‐かん【冷寒】

つめたくさむいこと。寒冷。

れい‐かん【冷感】

ひやりとつめたい感じ。

⇒れいかん‐しょう【冷感症】

れい‐かん【霊感】

①神仏の霊妙な感応。また、神仏がのりうつったような不思議な働きをもつ感じ。おつげ。

②(inspiration)人間の霊の微妙な作用による感応。心にぴんとくる不思議な感じ。「―が働く」

⇒れいかん‐しょうほう【霊感商法】

れい‐かん【霊鑑】

①すぐれた鑑識。

②神仏の霊妙な照覧。

れい‐がん【冷眼】

ひややかに人を見る目つき。さげすんで人を見る目。また、冷静な目。

れいかん‐あつえん【冷間圧延】

金属の再結晶温度未満で行う圧延。↔熱間圧延

れいかん‐さんと【冷汗三斗】

(1斗は約18リットル)冷汗をたくさんかくほど、非常に恥かしいこと。または、あとで振り返って非常に恐ろしくなること。「―の思い」

⇒れい‐かん【冷汗】

れいがん‐じま【霊岸島】

東京都中央区中部、隅田川河口右岸の旧地名。西・南・北の3方に溝渠があって、島形をなしている。古く、蒟蒻島こんにゃくじま。1624年(寛永1)霊岸寺の建立があったことから名付ける。

れいかん‐しょう【冷感症】‥シヤウ

性交欲がなく、興味を示さないこと。

⇒れい‐かん【冷感】

れいかん‐しょうほう【霊感商法】‥シヤウハフ

商品に超自然的な霊力があるかのように思いこませて、高い値段で販売する方法。

⇒れい‐かん【霊感】

れい‐き【礼器】

祭祀または賓客の接待に用いる器。

れい‐き【冷気】

①つめたい空気。「朝の―」

②寒冷な気候。

⇒れいき‐こ【冷気湖】

れい‐き【励起】

〔理〕(excitation)量子力学的な概念。一つの物質系、例えば原子・分子などの系が、エネルギーの最も低い安定した状態から、他との相互作用によって、より高いエネルギー状態に移ること。

⇒れいき‐じょうたい【励起状態】

れい‐き【例規】

①慣例と規則。

②慣例に基づいてできた規則。

③法の解釈などで、先例とする規則。

れい‐き【霊気】

霊妙な気。神秘的な気配。

れい‐き【霊鬼】

鬼と化した死者の霊。具体的な事物から切り離された超感覚的な宗教的存在。怪異・悪霊・死神などを指し、広義には精霊・霊魂をも意味する。

れい‐き【霊亀】

霊妙な亀。祥瑞ある亀。

れいき【霊亀】

奈良時代、元正天皇朝の年号。和銅8年9月2日(715年10月3日)瑞亀献上により改元、霊亀3年11月17日(717年12月24日)養老に改元。

れい‐き【癘気】

熱病などを起こさせる邪気。瘴癘しょうれいの気。

れい‐き【癘鬼】

流行病などを起こさせる悪神。疫病神。

れい‐ぎ【礼義】

①礼と義。

②人の行うべき礼の道。続日本紀3「人民豊楽にして―敦く行はる」

れい‐ぎ【礼儀】

①社会生活の秩序を保つために人が守るべき行動様式。特に、敬意をあらわす作法。「―正しい」「―に反する行い」「―を尽くす」

②謝礼。報酬。醒睡笑「―いかほど入り候はんや」

れいきき【麗気記】

鎌倉後期の神道書。18巻。日本書紀と並ぶ中世の両部神道の根本典籍。醍醐天皇の撰とされる。

れいき‐こ【冷気湖】

夜間、盆地や谷間に冷気が貯まる現象。

⇒れい‐き【冷気】

れいき‐じょうたい【励起状態】‥ジヤウ‥

「基底きてい状態」参照。

⇒れい‐き【励起】

レイキャヴィク【Reykjavík】

アイスランド共和国の首都。ファクサ湾奥南岸の港湾都市。漁業・缶詰製造業・出版業が盛ん。人口11万3千(2003)。

レイキャヴィク

撮影:田沼武能

れい‐きゃく【冷却】

ひえること。ひやすこと。

⇒れいきゃく‐き【冷却器】

⇒れいきゃく‐きかん【冷却期間】

⇒れいきゃく‐ざい【冷却材】

⇒れいきゃく‐ざい【冷却剤】

⇒れいきゃく‐すい【冷却水】

⇒れいきゃく‐ひれ【冷却鰭】

れいきゃく‐き【冷却器】

人為的に物質や物体の熱を奪って、冷却または液化・凍結させる器械。

⇒れい‐きゃく【冷却】

れいきゃく‐きかん【冷却期間】

紛争の平和的解決をはかるため、当事者が一時紛争を中止して事態を平静に戻す期間。労働争議においては、争議権の発動に制約を加える意味を持つ。「―を置く」

⇒れい‐きゃく【冷却】

れいきゃく‐ざい【冷却材】

原子炉の炉心を冷却し、熱を取り出すのに利用する流体。軽水・重水・ナトリウム・ヘリウム・空気などが使われる。

⇒れい‐きゃく【冷却】

れいきゃく‐ざい【冷却剤】

(→)冷媒に同じ。

⇒れい‐きゃく【冷却】

れいきゃく‐すい【冷却水】

熱を発する機械・炉などを冷やすための水。

⇒れい‐きゃく【冷却】

れいきゃく‐ひれ【冷却鰭】

表面積をできるだけ多くし、放熱・冷却効果を大きくするための襞ひだ状の突起。空冷式内燃機関のシリンダー外部などに設ける。冷却フィン。

⇒れい‐きゃく【冷却】

れい‐きゅう【霊柩】‥キウ

遺骸を入れた柩ひつぎ。

⇒れいきゅう‐しゃ【霊柩車】

れいきゅう‐しゃ【霊柩車】‥キウ‥

霊柩を乗せて運ぶ車。

⇒れい‐きゅう【霊柩】

れい‐ぎょ【囹圄・囹圉】

(レイゴとも)罪人を捕らえて閉じこめておく所。ろうや。ひとや。獄舎。

れい‐きょう【鈴鏡】‥キヤウ

周縁に4〜10個の小鈴を付けた仿製ぼうせい鏡。日本独自のもので、古墳時代に祭器として使用した。

れい‐きょう【霊香】‥キヤウ

霊妙なにおい。不思議なかおり。謡曲、羽衣「―四方に薫ず」

れい‐きょう【霊境】‥キヤウ

神社・仏閣などのある神聖な地域。霊地。

れいきょり‐しゃげき【零距離射撃】

近距離に迫った敵に対し、砲弾が砲口から非常に近いところで破裂するように射撃すること。

れいぎるいてん【礼儀類典】

朝廷における年中行事・践祚せんそ・国忌などあらゆる儀礼に関する史料を集録した書。510巻、序目2巻、図絵3巻。徳川光圀が勅命を受けて編纂に着手。1710年(宝永7)朝廷に献上。

れい‐きん【礼金】

①謝礼として出す金銭。謝金。「―を包む」

②家や部屋を借りるときに、お礼という名目で家主に払う金銭。「―と敷金」

れい‐きん【玲琴】

1922年(大正11)頃、田辺尚雄が考案した、胡弓の一種。木製台形の箱形の胴に、三味線の棹を付け、その上に長い指板を付け3本の弦をチェロの弓でこすって奏する。音量が大きく低音。

れい‐きん【霊菌】

(Serratia marcescens ラテン)腸内細菌科セラチア属のグラム陰性小桿菌。鞭毛を持ち運動性。一般に病原性はないが、真紅の色素プロジギオシンを産生し、食品表面にしばしば赤い斑点をつくる。

れい‐きん【霊禽】

尊く不思議な鳥。霊鳥。

れい‐く【霊区】

社寺などのある地域。霊地。霊域。

れい‐く【霊供】

霊前に供える供物。

れい‐く【麗句】

美しく飾った文句。「美辞―」

れい‐く【儷句】

(→)対句ついくに同じ。

れい‐ぐう【礼遇】

①礼を厚くして待遇すること。

②旧制で、宮中席次などにおける特別の待遇。「前官―」

れい‐ぐう【冷遇】

冷淡な態度であしらうこと。不当に低い待遇。「会社から―される」↔厚遇

れい‐くつ【霊窟】

神仏をまつった神聖ないわや。

れい‐けい【令兄】

他人の兄の尊敬語。多く手紙文で使う。

れい‐けい【令閨】

他人の妻の尊敬語。令室。令夫人。多く手紙文で使う。

れいけい‐でん【麗景殿】

平安京内裏の殿舎の一つ。綾綺殿の北、宣耀殿の南、承香殿の北東に位置し、西は弘徽殿に対する。後宮の一つ。皇后・中宮・女御などの住居にあてられた。→内裏(図)

れい‐けつ【冷血】

①体温の低いこと。

②温情が欠けていること。

⇒れいけつ‐かん【冷血漢】

⇒れいけつ‐どうぶつ【冷血動物】

れい‐げつ【令月】

①万事をなすのによい月。めでたい月。和漢朗詠集「嘉辰―」

②陰暦2月の異称。

れい‐げつ【例月】

いつもの月。つきづき。毎月。

れいけつ‐かん【冷血漢】

他人に同情することのない男。冷酷な人間。

⇒れい‐けつ【冷血】

れいけつ‐どうぶつ【冷血動物】

①〔生〕(→)変温動物のこと。体温が人間の体温よりかなり低く、触れればつめたく感じるのでいう。

②冷酷な人をののしっていう語。冷血漢。

⇒れい‐けつ【冷血】

れい‐けん【霊剣】

霊妙な力のある剣。霊徳ある剣。

れい‐けん【霊睠】

(「睠」は顧みる意)霊妙な照覧。太平記17「天台の教法、七社の―」

れい‐げん【令厳】

(「厳」は厳父の意)他人の父の尊敬語。

れい‐げん【冷厳】

つめたくきびしいこと。落ち着いておごそかなこと。「―な事実」

れい‐げん【例言】

①書物の凡例はんれいに述べる言葉。

②例を挙げて言うこと。「―すると以下の通り」

れい‐げん【霊験】

(レイケンとも)

①神仏などの通力にあらわれる不思議な験しるし。祈願に対する霊妙な効験。利益りやく。利生りしょう。日本霊異記下「護法神衛まもりて、火に―を呈す」。平家物語2「大衆神明の―あらたなる事のたつとさに」。「―あらたか」

②霊験所の略。今昔物語集13「所々の―に参りて行ひけり」

⇒れいげん‐き【霊験記】

⇒れいげん‐しょ【霊験所】

れい‐げん【黎元】

(「黎」は黒、「元」は首の意で、冠をかぶらない黒髪の人。一説に「黎」はもろもろ、「元」は善人の意ともいう)人民。万民。黎民。

れいげん‐き【霊験記】

神仏の不思議な感応・利益りやくなどを記した書。「壺坂―」

⇒れい‐げん【霊験】

れい‐げんこう【黎元洪】

(Li Yuanhong)中国の軍人・政治家。辛亥革命の際に南京政府臨時副総統。1916年第2代大総統、22年再選、翌年引退。(1866〜1928)

れいげん‐しょ【霊験所】

霊験あらたかな寺社。霊場寺院。

⇒れい‐げん【霊験】

れいげん‐てんのう【霊元天皇】‥ワウ

江戸初期の天皇。後水尾天皇の第19皇子。名は識仁さとひと。東山天皇に譲位。(在位1663〜1687)(1654〜1732)→天皇(表)

れい‐こ【例挙】

「加挙かこ」参照。

れい‐ご【冷語】

冷淡な言葉。ひややかな言葉。

れい‐ご【囹圄・囹圉】

⇒れいぎょ

れい‐こう【冷光】‥クワウ

①つめたく感じる光。

②〔理〕熱放射以外の発光現象。ルミネセンス。

れい‐こう【励行・厲行】‥カウ

はげみおこなうこと。一所懸命つとめること。「乾布摩擦を―する」「貯蓄の―」

れい‐こう【例貢】

諸国から奉った常例の貢進。例進。

れい‐こう【霊光】‥クワウ

不思議な光。

れい‐こう【霊香】‥カウ

霊妙なにおい。れいきょう。

れい‐こう【藜羹】‥カウ

アカザのあつもの。粗末な食物。

れいこう【麗江】‥カウ

(Lijiang)中国雲南省北西部の市。旧市街は世界遺産。ナシ(納西)族独特の文化が残る。近郊には世界一深い渓谷の虎跳峡や玉竜雪山など名所が多い。

麗江

提供:JTBフォト

れい‐きゃく【冷却】

ひえること。ひやすこと。

⇒れいきゃく‐き【冷却器】

⇒れいきゃく‐きかん【冷却期間】

⇒れいきゃく‐ざい【冷却材】

⇒れいきゃく‐ざい【冷却剤】

⇒れいきゃく‐すい【冷却水】

⇒れいきゃく‐ひれ【冷却鰭】

れいきゃく‐き【冷却器】

人為的に物質や物体の熱を奪って、冷却または液化・凍結させる器械。

⇒れい‐きゃく【冷却】

れいきゃく‐きかん【冷却期間】

紛争の平和的解決をはかるため、当事者が一時紛争を中止して事態を平静に戻す期間。労働争議においては、争議権の発動に制約を加える意味を持つ。「―を置く」

⇒れい‐きゃく【冷却】

れいきゃく‐ざい【冷却材】

原子炉の炉心を冷却し、熱を取り出すのに利用する流体。軽水・重水・ナトリウム・ヘリウム・空気などが使われる。

⇒れい‐きゃく【冷却】

れいきゃく‐ざい【冷却剤】

(→)冷媒に同じ。

⇒れい‐きゃく【冷却】

れいきゃく‐すい【冷却水】

熱を発する機械・炉などを冷やすための水。

⇒れい‐きゃく【冷却】

れいきゃく‐ひれ【冷却鰭】

表面積をできるだけ多くし、放熱・冷却効果を大きくするための襞ひだ状の突起。空冷式内燃機関のシリンダー外部などに設ける。冷却フィン。

⇒れい‐きゃく【冷却】

れい‐きゅう【霊柩】‥キウ

遺骸を入れた柩ひつぎ。

⇒れいきゅう‐しゃ【霊柩車】

れいきゅう‐しゃ【霊柩車】‥キウ‥

霊柩を乗せて運ぶ車。

⇒れい‐きゅう【霊柩】

れい‐ぎょ【囹圄・囹圉】

(レイゴとも)罪人を捕らえて閉じこめておく所。ろうや。ひとや。獄舎。

れい‐きょう【鈴鏡】‥キヤウ

周縁に4〜10個の小鈴を付けた仿製ぼうせい鏡。日本独自のもので、古墳時代に祭器として使用した。

れい‐きょう【霊香】‥キヤウ

霊妙なにおい。不思議なかおり。謡曲、羽衣「―四方に薫ず」

れい‐きょう【霊境】‥キヤウ

神社・仏閣などのある神聖な地域。霊地。

れいきょり‐しゃげき【零距離射撃】

近距離に迫った敵に対し、砲弾が砲口から非常に近いところで破裂するように射撃すること。

れいぎるいてん【礼儀類典】

朝廷における年中行事・践祚せんそ・国忌などあらゆる儀礼に関する史料を集録した書。510巻、序目2巻、図絵3巻。徳川光圀が勅命を受けて編纂に着手。1710年(宝永7)朝廷に献上。

れい‐きん【礼金】

①謝礼として出す金銭。謝金。「―を包む」

②家や部屋を借りるときに、お礼という名目で家主に払う金銭。「―と敷金」

れい‐きん【玲琴】

1922年(大正11)頃、田辺尚雄が考案した、胡弓の一種。木製台形の箱形の胴に、三味線の棹を付け、その上に長い指板を付け3本の弦をチェロの弓でこすって奏する。音量が大きく低音。

れい‐きん【霊菌】

(Serratia marcescens ラテン)腸内細菌科セラチア属のグラム陰性小桿菌。鞭毛を持ち運動性。一般に病原性はないが、真紅の色素プロジギオシンを産生し、食品表面にしばしば赤い斑点をつくる。

れい‐きん【霊禽】

尊く不思議な鳥。霊鳥。

れい‐く【霊区】

社寺などのある地域。霊地。霊域。

れい‐く【霊供】

霊前に供える供物。

れい‐く【麗句】

美しく飾った文句。「美辞―」

れい‐く【儷句】

(→)対句ついくに同じ。

れい‐ぐう【礼遇】

①礼を厚くして待遇すること。

②旧制で、宮中席次などにおける特別の待遇。「前官―」

れい‐ぐう【冷遇】

冷淡な態度であしらうこと。不当に低い待遇。「会社から―される」↔厚遇

れい‐くつ【霊窟】

神仏をまつった神聖ないわや。

れい‐けい【令兄】

他人の兄の尊敬語。多く手紙文で使う。

れい‐けい【令閨】

他人の妻の尊敬語。令室。令夫人。多く手紙文で使う。

れいけい‐でん【麗景殿】

平安京内裏の殿舎の一つ。綾綺殿の北、宣耀殿の南、承香殿の北東に位置し、西は弘徽殿に対する。後宮の一つ。皇后・中宮・女御などの住居にあてられた。→内裏(図)

れい‐けつ【冷血】

①体温の低いこと。

②温情が欠けていること。

⇒れいけつ‐かん【冷血漢】

⇒れいけつ‐どうぶつ【冷血動物】

れい‐げつ【令月】

①万事をなすのによい月。めでたい月。和漢朗詠集「嘉辰―」

②陰暦2月の異称。

れい‐げつ【例月】

いつもの月。つきづき。毎月。

れいけつ‐かん【冷血漢】

他人に同情することのない男。冷酷な人間。

⇒れい‐けつ【冷血】

れいけつ‐どうぶつ【冷血動物】

①〔生〕(→)変温動物のこと。体温が人間の体温よりかなり低く、触れればつめたく感じるのでいう。

②冷酷な人をののしっていう語。冷血漢。

⇒れい‐けつ【冷血】

れい‐けん【霊剣】

霊妙な力のある剣。霊徳ある剣。

れい‐けん【霊睠】

(「睠」は顧みる意)霊妙な照覧。太平記17「天台の教法、七社の―」

れい‐げん【令厳】

(「厳」は厳父の意)他人の父の尊敬語。

れい‐げん【冷厳】

つめたくきびしいこと。落ち着いておごそかなこと。「―な事実」

れい‐げん【例言】

①書物の凡例はんれいに述べる言葉。

②例を挙げて言うこと。「―すると以下の通り」

れい‐げん【霊験】

(レイケンとも)

①神仏などの通力にあらわれる不思議な験しるし。祈願に対する霊妙な効験。利益りやく。利生りしょう。日本霊異記下「護法神衛まもりて、火に―を呈す」。平家物語2「大衆神明の―あらたなる事のたつとさに」。「―あらたか」

②霊験所の略。今昔物語集13「所々の―に参りて行ひけり」

⇒れいげん‐き【霊験記】

⇒れいげん‐しょ【霊験所】

れい‐げん【黎元】

(「黎」は黒、「元」は首の意で、冠をかぶらない黒髪の人。一説に「黎」はもろもろ、「元」は善人の意ともいう)人民。万民。黎民。

れいげん‐き【霊験記】

神仏の不思議な感応・利益りやくなどを記した書。「壺坂―」

⇒れい‐げん【霊験】

れい‐げんこう【黎元洪】

(Li Yuanhong)中国の軍人・政治家。辛亥革命の際に南京政府臨時副総統。1916年第2代大総統、22年再選、翌年引退。(1866〜1928)

れいげん‐しょ【霊験所】

霊験あらたかな寺社。霊場寺院。

⇒れい‐げん【霊験】

れいげん‐てんのう【霊元天皇】‥ワウ

江戸初期の天皇。後水尾天皇の第19皇子。名は識仁さとひと。東山天皇に譲位。(在位1663〜1687)(1654〜1732)→天皇(表)

れい‐こ【例挙】

「加挙かこ」参照。

れい‐ご【冷語】

冷淡な言葉。ひややかな言葉。

れい‐ご【囹圄・囹圉】

⇒れいぎょ

れい‐こう【冷光】‥クワウ

①つめたく感じる光。

②〔理〕熱放射以外の発光現象。ルミネセンス。

れい‐こう【励行・厲行】‥カウ

はげみおこなうこと。一所懸命つとめること。「乾布摩擦を―する」「貯蓄の―」

れい‐こう【例貢】

諸国から奉った常例の貢進。例進。

れい‐こう【霊光】‥クワウ

不思議な光。

れい‐こう【霊香】‥カウ

霊妙なにおい。れいきょう。

れい‐こう【藜羹】‥カウ

アカザのあつもの。粗末な食物。

れいこう【麗江】‥カウ

(Lijiang)中国雲南省北西部の市。旧市街は世界遺産。ナシ(納西)族独特の文化が残る。近郊には世界一深い渓谷の虎跳峡や玉竜雪山など名所が多い。

麗江

提供:JTBフォト

れいこう‐いもの【冷硬鋳物】‥カウ‥

(→)チルド鋳物に同じ。

れい‐こく【冷酷】

思いやりがなく、むごいこと。無慈悲。「―に言い渡す」「―な仕打ち」

れい‐こく【例刻】

①いつもの時刻。定まった時刻。

②例のこと。例のもの。あのもの。黄表紙、孔子縞于時藍染こうしじまときにあいぞめ「ふんどしはこつちの―が見えるから堪忍してやらう」

れい‐こく【霊告】

神霊のおつげ。

れい‐ごしらえ【礼拵え】‥ゴシラヘ

礼装をととのえること。浄瑠璃、染模様妹背門松「さあさあ七つでもあらう、おれはそろそろ―」

れい‐こん【霊魂】

(soul; spirit)

①肉体のほかに別に精神的実体として存在すると考えられるもの。たましい。↔肉体。

②人間の身体内にあって、その精神・生命を支配すると考えられている人格的・非肉体的な存在。病気や死は霊魂が身体から遊離した状態であるとみなされる場合が多く、また霊媒によって他人にも憑依ひょういしうるものと考えられている。性格の異なる複数の霊魂の存在を認めたり、動植物にも霊魂が存在するとみなしたりする民族もある。

⇒れいこん‐しんこう【霊魂信仰】

⇒れいこん‐ふめつ【霊魂不滅】

れいこん‐しんこう【霊魂信仰】‥カウ

霊魂の存在を信じ、その影響をおそれ、崇拝すること。

⇒れい‐こん【霊魂】

れいこん‐ふめつ【霊魂不滅】

人間の霊魂が肉体の死後も存続するという観念。

⇒れい‐こん【霊魂】

れい‐さい【冷菜】

中国料理のつめたいオードブル。

れい‐さい【例祭】

例年または隔年などの決まった日に行う祭。神社の大祭中、最も重要な祭礼。例大祭。

れい‐さい【零砕】

①落ちてくだけること。また、そのもの。

②こまかいもの。つまらぬもの。あまり。おちこぼれ。「―なる知識」

れい‐さい【零細】

非常にこまかなこと。きわめてわずかなこと。規模が小さいこと。微細。「―な土地」「―な資本」

⇒れいさい‐きぎょう【零細企業】

⇒れいさい‐のう【零細農】

れい‐さい【霊祭】

①たままつり。

②神道の霊前祭と墓前祭との総称。

れい‐さい【霊犀】

[李商隠、無題詩]霊力のある犀は角に筋または穴が通っていて、先端と根元とがあい通じているということから、人の意思が通じ合うたとえ。

れいさい‐きぎょう【零細企業】‥ゲフ

きわめて規模の小さい企業。

⇒れい‐さい【零細】

れいさい‐のう【零細農】

わずかな農地しか持たず、賃労働をも兼ねて生計を立てる農家。

⇒れい‐さい【零細】

れい‐さつ【霊刹】

霊験あらたかな寺。霊寺。

れい‐ざま【例様】

いつものさま。常のさま。枕草子99「ことにしつらひたれば―ならぬもをかし」

れい‐さん【礼参】

(→)「礼参り」に同じ。浄瑠璃、十二段「―とて、なほ山深く入り給ふ」

れい‐ざん【霊山】

神仏をまつる神聖な山。霊地たる山。

れい‐し【令史】

令制で、司・監などの第四等官。→さかん(主典)

れい‐し【令旨】

⇒りょうじ

れい‐し【令姉】

他人の姉の尊敬語。多く手紙文で使う。

れい‐し【令嗣】

他人のあととりの尊敬語。

れい‐し【茘枝】

①ムクロジ科の常緑高木。中国南部原産。葉は大きな羽状複葉。枝先に花弁のない小花を綴る。果実は卵形でリュウガンに似るが、やや大きい。外面に亀甲紋があり、赤く熟す。果肉は多汁で香気があり美味。ライチー。

茘枝

撮影:関戸 勇

れいこう‐いもの【冷硬鋳物】‥カウ‥

(→)チルド鋳物に同じ。

れい‐こく【冷酷】

思いやりがなく、むごいこと。無慈悲。「―に言い渡す」「―な仕打ち」

れい‐こく【例刻】

①いつもの時刻。定まった時刻。

②例のこと。例のもの。あのもの。黄表紙、孔子縞于時藍染こうしじまときにあいぞめ「ふんどしはこつちの―が見えるから堪忍してやらう」

れい‐こく【霊告】

神霊のおつげ。

れい‐ごしらえ【礼拵え】‥ゴシラヘ

礼装をととのえること。浄瑠璃、染模様妹背門松「さあさあ七つでもあらう、おれはそろそろ―」

れい‐こん【霊魂】

(soul; spirit)

①肉体のほかに別に精神的実体として存在すると考えられるもの。たましい。↔肉体。

②人間の身体内にあって、その精神・生命を支配すると考えられている人格的・非肉体的な存在。病気や死は霊魂が身体から遊離した状態であるとみなされる場合が多く、また霊媒によって他人にも憑依ひょういしうるものと考えられている。性格の異なる複数の霊魂の存在を認めたり、動植物にも霊魂が存在するとみなしたりする民族もある。

⇒れいこん‐しんこう【霊魂信仰】

⇒れいこん‐ふめつ【霊魂不滅】

れいこん‐しんこう【霊魂信仰】‥カウ

霊魂の存在を信じ、その影響をおそれ、崇拝すること。

⇒れい‐こん【霊魂】

れいこん‐ふめつ【霊魂不滅】

人間の霊魂が肉体の死後も存続するという観念。

⇒れい‐こん【霊魂】

れい‐さい【冷菜】

中国料理のつめたいオードブル。

れい‐さい【例祭】

例年または隔年などの決まった日に行う祭。神社の大祭中、最も重要な祭礼。例大祭。

れい‐さい【零砕】

①落ちてくだけること。また、そのもの。

②こまかいもの。つまらぬもの。あまり。おちこぼれ。「―なる知識」

れい‐さい【零細】

非常にこまかなこと。きわめてわずかなこと。規模が小さいこと。微細。「―な土地」「―な資本」

⇒れいさい‐きぎょう【零細企業】

⇒れいさい‐のう【零細農】

れい‐さい【霊祭】

①たままつり。

②神道の霊前祭と墓前祭との総称。

れい‐さい【霊犀】

[李商隠、無題詩]霊力のある犀は角に筋または穴が通っていて、先端と根元とがあい通じているということから、人の意思が通じ合うたとえ。

れいさい‐きぎょう【零細企業】‥ゲフ

きわめて規模の小さい企業。

⇒れい‐さい【零細】

れいさい‐のう【零細農】

わずかな農地しか持たず、賃労働をも兼ねて生計を立てる農家。

⇒れい‐さい【零細】

れい‐さつ【霊刹】

霊験あらたかな寺。霊寺。

れい‐ざま【例様】

いつものさま。常のさま。枕草子99「ことにしつらひたれば―ならぬもをかし」

れい‐さん【礼参】

(→)「礼参り」に同じ。浄瑠璃、十二段「―とて、なほ山深く入り給ふ」

れい‐ざん【霊山】

神仏をまつる神聖な山。霊地たる山。

れい‐し【令史】

令制で、司・監などの第四等官。→さかん(主典)

れい‐し【令旨】

⇒りょうじ

れい‐し【令姉】

他人の姉の尊敬語。多く手紙文で使う。

れい‐し【令嗣】

他人のあととりの尊敬語。

れい‐し【茘枝】

①ムクロジ科の常緑高木。中国南部原産。葉は大きな羽状複葉。枝先に花弁のない小花を綴る。果実は卵形でリュウガンに似るが、やや大きい。外面に亀甲紋があり、赤く熟す。果肉は多汁で香気があり美味。ライチー。

茘枝

撮影:関戸 勇

②(→)苦瓜にがうりの別名。〈[季]秋〉

③レイシガイのこと。

⇒れいし‐がい【茘枝貝】

れい‐し【霊芝】

①マンネンタケ(万年茸)の漢名。瑞草とされる。西鶴諸国ばなし「聖人の世に生える―といふもの」

②霊妙な働きのあるきのこ。

れい‐し【霊祀】

神霊または死者の霊をまつること。

れい‐し【霊祠】

霊験あらたかな、ほこら。

れい‐し【麗姿】

うるわしいすがた。

れい‐じ【令慈】

(「慈」は慈母の意)他人の母の尊敬語。

れい‐じ【励磁】

磁化していない強磁性体や電磁石を磁化すること。

⇒れいじ‐き【励磁機】

⇒れいじ‐でんりゅう【励磁電流】

れい‐じ【例示】

例として示すこと。

れい‐じ【例時】

①いつものきまりの時刻。例刻。

②〔仏〕

㋐定めた時刻に仏前で勤行ごんぎょうすること。

㋑天台宗で、夕刻に時を定めて引声いんぜいで阿弥陀経を読誦する勤行。例時作法。

⇒れいじ‐さほう【例時作法】

⇒れいじ‐せんぼう【例時懺法】

れい‐じ【零時】

①一日の始まる瞬間の時刻。午前零時。正子しょうし。

②正午のこと。午後零時。

れい‐じ【霊畤】

(霊をとどめる意)天地の神霊をまつるために築いた所。まつりのにわ。祭場。斎場。

れい‐じ【霊璽】

①天子の印章。御璽ぎょじ。

②(→)御霊代みたましろに同じ。

れい‐じ【隷字】

隷書体の文字。

れい‐じ【麗辞】

うるわしい言葉。美辞。

れいし‐がい【茘枝貝】‥ガヒ

レイシガイ科の巻貝。殻は短紡錘形で、殻高約6センチメートル。淡褐色または暗栗色で、殻表は丸い疣いぼで覆われる。殻口内部は橙色。肉食性でカキなどを食害する。本州以南の岩礁に分布。

れいしがい

②(→)苦瓜にがうりの別名。〈[季]秋〉

③レイシガイのこと。

⇒れいし‐がい【茘枝貝】

れい‐し【霊芝】

①マンネンタケ(万年茸)の漢名。瑞草とされる。西鶴諸国ばなし「聖人の世に生える―といふもの」

②霊妙な働きのあるきのこ。

れい‐し【霊祀】

神霊または死者の霊をまつること。

れい‐し【霊祠】

霊験あらたかな、ほこら。

れい‐し【麗姿】

うるわしいすがた。

れい‐じ【令慈】

(「慈」は慈母の意)他人の母の尊敬語。

れい‐じ【励磁】

磁化していない強磁性体や電磁石を磁化すること。

⇒れいじ‐き【励磁機】

⇒れいじ‐でんりゅう【励磁電流】

れい‐じ【例示】

例として示すこと。

れい‐じ【例時】

①いつものきまりの時刻。例刻。

②〔仏〕

㋐定めた時刻に仏前で勤行ごんぎょうすること。

㋑天台宗で、夕刻に時を定めて引声いんぜいで阿弥陀経を読誦する勤行。例時作法。

⇒れいじ‐さほう【例時作法】

⇒れいじ‐せんぼう【例時懺法】

れい‐じ【零時】

①一日の始まる瞬間の時刻。午前零時。正子しょうし。

②正午のこと。午後零時。

れい‐じ【霊畤】

(霊をとどめる意)天地の神霊をまつるために築いた所。まつりのにわ。祭場。斎場。

れい‐じ【霊璽】

①天子の印章。御璽ぎょじ。

②(→)御霊代みたましろに同じ。

れい‐じ【隷字】

隷書体の文字。

れい‐じ【麗辞】

うるわしい言葉。美辞。

れいし‐がい【茘枝貝】‥ガヒ

レイシガイ科の巻貝。殻は短紡錘形で、殻高約6センチメートル。淡褐色または暗栗色で、殻表は丸い疣いぼで覆われる。殻口内部は橙色。肉食性でカキなどを食害する。本州以南の岩礁に分布。

れいしがい

⇒れい‐し【茘枝】

れい‐しき【礼式】

①礼意を表す作法。「献茶の―」「―にかなう」

②訪問の時、礼意を表すために贈る金品。〈日葡辞書〉

れい‐しき【例式】

きまりの儀式・作法。狂言、鱸庖丁「―の水こそげ、さつさつさつと三刀みかたなするままに」

れいじ‐き【励磁機】

交流発電機・直流発電機・同期電動機などに励磁電流を供給する直流発電機。

⇒れい‐じ【励磁】

れいじ‐さほう【例時作法】‥ホフ

〔仏〕(→)例時2㋑に同じ。

⇒れい‐じ【例時】

レイシズム【racism】

人種差別主義。レイシャリズム。

れいじ‐せんぼう【例時懺法】‥ボフ

天台宗で、夕方の例時作法と朝の懺法。朝夕の勤行。夕べに念仏三昧を修し、朝には法華懺法を読んで、罪障を懺悔する。

⇒れい‐じ【例時】

れい‐しつ【令室】

他人の妻の尊敬語。令閨れいけい。令夫人。多く手紙文で使う。

れい‐しつ【霊室】

①霊験のある神仏をまつった室。源平盛衰記16「いかでか国家守護の―を失ふべき」

②位牌を安置した室。

れい‐しつ【麗質】

容姿の美しい生れつき。「天成の―」

れい‐じつ【例日】

①いつもの日。常のきまりの日。れいにち。〈日葡辞書〉

②赤口日しゃっこうにちのこと。

れい‐じつ【麗日】

春などのうららかな日。〈[季]春〉

れい‐しっぷ【冷湿布】

冷罨法れいあんぽうのこと。

れいじ‐でんりゅう【励磁電流】‥リウ

電磁石を働かせるためにコイルに通ずる電流。

⇒れい‐じ【励磁】

れい‐しゃ【礼者】

年賀にまわり歩く人。〈[季]新年〉

れい‐しゃ【礼謝】

礼を述べること。

れい‐しゃ【霊社】

①霊験あらたかな神社。

②先祖の霊をまつった神社。霊廟。

れい‐しゃ【霊車】

柩ひつぎを乗せる車。霊柩車。

れい‐しゃ【霊舎】

死者の霊をまつった屋舎。おたまや。

れい‐しゃぶ【冷しゃぶ】

(「冷たいしゃぶしゃぶ」の意)茹ゆでて冷やした薄切りの肉を、たれにつけて食う料理。

れい‐しゅ【冷酒】

①燗かんをしない酒。ひやざけ。ひや。

②燗をしないで飲めるように造った酒。冷用酒。

れい‐しゅ【黎首】

(→)黎民れいみんに同じ。

れい‐しゅ【麗種】

美麗な種々のもの。うつくしいもの。浮世草子、日本新永代蔵「珍器―あつまらずといふことなし」

れい‐しゅ【醴酒】

あまざけ。ひとよざけ。

れい‐しゅ【醽酒】

うまい酒。美酒。

れい‐じゅう【霊獣】‥ジウ

尊く不思議なけもの。祥瑞の獣。麒麟などの類。

れい‐じゅう【隷従】

部下として従いつくこと。また、その部下。隷属。

れい‐しょ【令書】

官庁などの命令の書類。「徴税―」

れい‐しょ【冷所・冷処】

温度の低い所。寒い所。日葡辞書「レイジョ」

れい‐しょ【鈴杵】

〔仏〕密教の法具で、柄を金剛杵の形に作った鈴れい。→鈴(図)

れい‐しょ【黎庶】

(→)黎民れいみんに同じ。

れい‐しょ【隷書】

(徒隷すなわち卑しい身分の者にも解しやすい書体の意)漢字の書体の一つ。秦の雲陽の程邈ていばくが小篆しょうてんの繁雑を省いて作ったものという。漢代にまた装飾的になり、後世、これを漢隷または八分はっぷんといって古い隷書と区別したが、一般に隷書といえば漢隷を指す。楷書を隷書ということもある。

れい‐しょう【冷床】‥シヤウ

①つめたい寝床。

②人為的に温度・湿度・光線・通風などを加減しない苗床。↔温床

れい‐しょう【冷笑】‥セウ

あざわらうこと。さげすみわらうこと。「他人の―を買う」

れい‐しょう【例証】

例を引いて証明すること。また、証拠として挙げる例。「具体的に―する」

れい‐じょう【令状】‥ジヤウ

①命令の意を記した書状。

②〔法〕強制処分の判決・決定・命令を記載した裁判書。召喚状・勾引状・逮捕状・捜索状・差押状など。

⇒れいじょう‐しゅぎ【令状主義】

れい‐じょう【令嬢】‥ヂヤウ

他人の娘の尊敬語。令愛。

れい‐じょう【礼状】‥ジヤウ

謝礼の書状。

れい‐じょう【礼譲】‥ジヤウ

他人に対し礼をつくしてへりくだること。

れい‐じょう【霊場】‥ヂヤウ

(→)霊地に同じ。「―めぐり」「観音の―」

れい‐じょう【藜杖】‥ヂヤウ

アカザの茎で作った杖。軽いので老人が用いる。性霊集4「―を馬とし、星を戴いて舎いえに帰り」

れいじょう‐しゅぎ【令状主義】‥ジヤウ‥

〔法〕強制処分を行うには裁判所・裁判官が発する令状を必要とする原則。

⇒れい‐じょう【令状】

れい‐しょく【令色】

①[論語学而]他人の気に入るように顔色をよくし飾ること。「巧言―」

②容儀を正した顔つき。

れい‐しょく【冷色】

(→)寒色かんしょくに同じ。

れい‐しょく【冷食】

①煮たきしないものを食べること。↔火食。

②(→)寒食に同じ。

れい‐しょく【厲色】

はげしい顔色をすること。血相を変えること。

れい‐しょく【麗色】

①うららかな景色。

②うるわしい顔色。

れい‐しん【令辰】

めでたい時。よい時。良辰。佳節。

れい‐じん【伶人】

音楽を奏する人。特に雅楽寮で雅楽を奏する人。楽人がくじん。楽官。

⇒れいじん‐そう【伶人草】

れい‐じん【霊神】

霊験あらたかな神。

れい‐じん【隷人】

①召使。しもべ。奴隷。

②罪人。

れい‐じん【麗人】

みめうるわしい女の人。美人。「男装の―」

れいじん‐そう【伶人草】‥サウ

キンポウゲ科の多年草。高さ約80センチメートル。根生葉は掌状に5裂。夏、淡紫色の伶人の冠に似た花を開く。有毒植物。根は漢方生薬の秦艽じんぎょうとして、解熱・鎮痛・利水剤とする。

⇒れい‐じん【伶人】

れい‐すい【冷水】

つめたい水。ひやみず。

⇒れいすい‐いき【冷水域】

⇒れいすい‐かい【冷水塊】

⇒れいすい‐まさつ【冷水摩擦】

⇒れいすい‐よく【冷水浴】

れい‐すい【霊水】

尊く不思議な水。霊験のある水。

れいすい【麗水】

⇒ヨス

れい‐ずい【霊瑞】

不思議なめでたいしるし。祥瑞。

れいすい‐いき【冷水域】‥ヰキ

水温が周囲より低い水域。また、冷水塊が長期間滞留する海域。

⇒れい‐すい【冷水】

れいすい‐かい【冷水塊】‥クワイ

周囲よりつめたい海水の渦。多くはつめたい深層水が湧き昇ったために生ずる。黒潮の大冷水塊は特に有名。冷水渦。

⇒れい‐すい【冷水】

れいすい‐まさつ【冷水摩擦】

冷水に浸した手拭てぬぐいを絞り、全身の皮膚をよく摩擦して血行をよくし、抵抗力をつける健康法。

⇒れい‐すい【冷水】

れいすい‐よく【冷水浴】

健康増進のため冷水をあびること。

⇒れい‐すい【冷水】

れい・する【令する】

〔他サ変〕[文]令す(サ変)

命令する。申しつける。言いつける。史記抄「里中に―・して…尋ね出せといふぞ」

れい・する【隷する】

〔自他サ変〕[文]隷す(サ変)

従属する。配下となる。付き従う。また、従える。

れい‐せい【令正・令政】

他人の妻の尊敬語。

れい‐せい【令婿】

他人のむこの尊敬語。

れい‐せい【冷製】

調理後つめたくして供する料理。コールド‐ビーフ・テリーヌなど。↔温製

れい‐せい【冷静】

感情に動かされることなく、落ち着いていて物事に動じないこと。「―な態度」「―に判断する」「沈着―」

れい‐せい【励精・厲精】

はげみつとめること。精を出してはげむこと。精励。

れい‐せい【鈴声】

鈴の音。鈴の鳴る音。

れい‐せい【厲声・励声】

声をはりあげること。大喝だいかつすること。「―疾呼」

れい‐せい【霊性】

宗教的な意識・精神性。物質を超える精神的・霊的次元に関わろうとする性向。スピリチュアリティー。

れいぜい【冷泉】

御子左みこひだり家の藤原定家の流れを伝えた和歌の師範家の一つ。藤原為家の子の為相ためすけを祖とする。鎌倉末〜南北朝期に保守的な二条家、革新的な京極家に対して、比較的自由な歌風を主唱。のち、上冷泉・下冷泉の両流に分かれ、現在まで続く。

⇒れいぜい‐ためすけ【冷泉為相】

⇒れいぜい‐ためちか【冷泉為恭】

⇒れいぜい‐ためむら【冷泉為村】

れいぜい‐いん【冷泉院】‥ヰン

平安時代、京都の堀川の西にあった上皇の御所。嵯峨天皇が造営。のちに里内裏さとだいり。冷然院。

れいぜい‐ためすけ【冷泉為相】

鎌倉末期の歌人。藤原為家の子。母は阿仏尼。冷泉家の祖。権中納言。多く関東で活躍。家集「藤谷集」。(1263〜1328)

⇒れいぜい【冷泉】

れいぜい‐ためちか【冷泉為恭】

⇒おかだためちか(岡田為恭)。

⇒れいぜい【冷泉】

れいぜい‐ためむら【冷泉為村】

江戸中期の歌人。為久の子。家伝の学を修め、冷泉家中興の祖。霊元法皇から古今伝授を受け、門人が多かった。著「樵夫問答(一名、花郭公月雪物語)」「義正聞書」など。(1712〜1774)

⇒れいぜい【冷泉】

れいぜい‐てんのう【冷泉天皇】‥ワウ

平安中期の天皇。村上天皇の第2皇子。名は憲平のりひら。在位中、安和あんなの変が起こる。(在位967〜969)(950〜1011)→天皇(表)

れいぜい‐とみのこうじ‐どの【冷泉富小路殿】‥ヂ‥

(→)富小路殿に同じ。

れい‐せき【霊迹・霊跡】

①神仏に関する神聖な事跡のあった地。

②[reference](→

⇒れい‐し【茘枝】

れい‐しき【礼式】

①礼意を表す作法。「献茶の―」「―にかなう」

②訪問の時、礼意を表すために贈る金品。〈日葡辞書〉

れい‐しき【例式】

きまりの儀式・作法。狂言、鱸庖丁「―の水こそげ、さつさつさつと三刀みかたなするままに」

れいじ‐き【励磁機】

交流発電機・直流発電機・同期電動機などに励磁電流を供給する直流発電機。

⇒れい‐じ【励磁】

れいじ‐さほう【例時作法】‥ホフ

〔仏〕(→)例時2㋑に同じ。

⇒れい‐じ【例時】

レイシズム【racism】

人種差別主義。レイシャリズム。

れいじ‐せんぼう【例時懺法】‥ボフ

天台宗で、夕方の例時作法と朝の懺法。朝夕の勤行。夕べに念仏三昧を修し、朝には法華懺法を読んで、罪障を懺悔する。

⇒れい‐じ【例時】

れい‐しつ【令室】

他人の妻の尊敬語。令閨れいけい。令夫人。多く手紙文で使う。

れい‐しつ【霊室】

①霊験のある神仏をまつった室。源平盛衰記16「いかでか国家守護の―を失ふべき」

②位牌を安置した室。

れい‐しつ【麗質】

容姿の美しい生れつき。「天成の―」

れい‐じつ【例日】

①いつもの日。常のきまりの日。れいにち。〈日葡辞書〉

②赤口日しゃっこうにちのこと。

れい‐じつ【麗日】

春などのうららかな日。〈[季]春〉

れい‐しっぷ【冷湿布】

冷罨法れいあんぽうのこと。

れいじ‐でんりゅう【励磁電流】‥リウ

電磁石を働かせるためにコイルに通ずる電流。

⇒れい‐じ【励磁】

れい‐しゃ【礼者】

年賀にまわり歩く人。〈[季]新年〉

れい‐しゃ【礼謝】

礼を述べること。

れい‐しゃ【霊社】

①霊験あらたかな神社。

②先祖の霊をまつった神社。霊廟。

れい‐しゃ【霊車】

柩ひつぎを乗せる車。霊柩車。

れい‐しゃ【霊舎】

死者の霊をまつった屋舎。おたまや。

れい‐しゃぶ【冷しゃぶ】

(「冷たいしゃぶしゃぶ」の意)茹ゆでて冷やした薄切りの肉を、たれにつけて食う料理。

れい‐しゅ【冷酒】

①燗かんをしない酒。ひやざけ。ひや。

②燗をしないで飲めるように造った酒。冷用酒。

れい‐しゅ【黎首】

(→)黎民れいみんに同じ。

れい‐しゅ【麗種】

美麗な種々のもの。うつくしいもの。浮世草子、日本新永代蔵「珍器―あつまらずといふことなし」

れい‐しゅ【醴酒】

あまざけ。ひとよざけ。

れい‐しゅ【醽酒】

うまい酒。美酒。

れい‐じゅう【霊獣】‥ジウ

尊く不思議なけもの。祥瑞の獣。麒麟などの類。

れい‐じゅう【隷従】

部下として従いつくこと。また、その部下。隷属。

れい‐しょ【令書】

官庁などの命令の書類。「徴税―」

れい‐しょ【冷所・冷処】

温度の低い所。寒い所。日葡辞書「レイジョ」

れい‐しょ【鈴杵】

〔仏〕密教の法具で、柄を金剛杵の形に作った鈴れい。→鈴(図)

れい‐しょ【黎庶】

(→)黎民れいみんに同じ。

れい‐しょ【隷書】

(徒隷すなわち卑しい身分の者にも解しやすい書体の意)漢字の書体の一つ。秦の雲陽の程邈ていばくが小篆しょうてんの繁雑を省いて作ったものという。漢代にまた装飾的になり、後世、これを漢隷または八分はっぷんといって古い隷書と区別したが、一般に隷書といえば漢隷を指す。楷書を隷書ということもある。

れい‐しょう【冷床】‥シヤウ