複数辞典一括検索+![]()

![]()

つき【月】🔗⭐🔉

つき【月】

①地球の衛星。半径1738キロメートル。質量は地球の約81分の1。大気は存在しない。自転しつつ約1カ月で地球を1周し、自転と公転の周期がほぼ等しいので常に一定の半面だけを地球に向けている。太陽に対する位置の関係によって新月・上弦・満月・下弦の位相現象を生じる。日本では古来「花鳥風月」「雪月花」などと、自然を代表するものの一つとされ、特に秋の月を賞美する。太陰。つく。つくよ。月輪。〈[季]秋〉。万葉集1「熟田津にきたつに船乗りせむと―待てば」。古今和歌集秋「―見ればちぢに物こそ悲しけれ」

月

撮影:NASA

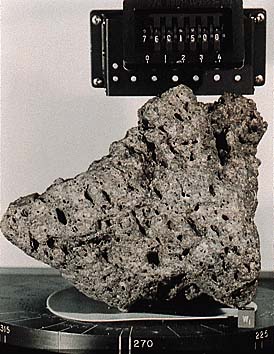

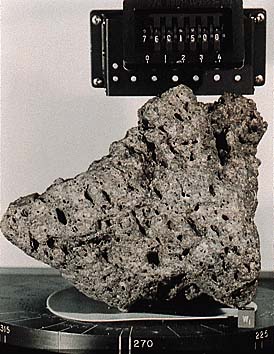

月の標本

撮影:NASA

月の標本

撮影:NASA

月のクレーター

撮影:NASA

月のクレーター

撮影:NASA

②衛星。「木星の―」

③月の光。万葉集7「春日山おして照らせるこの―は妹が庭にも清さやけかりけり」

④暦の上で1年を12に区分した一つ。それぞれ各種の名称をもって呼ぶ。太陽暦では1・3・5・7・8・10・12の各月を31日とし、他は30日、2月のみを平年28日、閏年29日とする。太陰暦では29日または30日を一月とする。

⑤1カ月の称。源氏物語松風「―に二度ばかりの御契りなめり」。「―払い」

⑥月経。古事記中「おすひの裾に―たちにけり」

⑦紋所の名。月の形を描いたもの。

⑧香の名。

⑨近世、大坂新町で、揚げ銭1匁の端女郎。がち。

⇒月が満ちる

⇒月冴ゆ

⇒月と鼈

⇒月に異に

⇒月に叢雲花に風

⇒月の前の灯

⇒月満つれば則ち虧く

⇒月よ星よと眺む

⇒月を越す

⇒月を指せば指を認む

⇒月をまたぐ

②衛星。「木星の―」

③月の光。万葉集7「春日山おして照らせるこの―は妹が庭にも清さやけかりけり」

④暦の上で1年を12に区分した一つ。それぞれ各種の名称をもって呼ぶ。太陽暦では1・3・5・7・8・10・12の各月を31日とし、他は30日、2月のみを平年28日、閏年29日とする。太陰暦では29日または30日を一月とする。

⑤1カ月の称。源氏物語松風「―に二度ばかりの御契りなめり」。「―払い」

⑥月経。古事記中「おすひの裾に―たちにけり」

⑦紋所の名。月の形を描いたもの。

⑧香の名。

⑨近世、大坂新町で、揚げ銭1匁の端女郎。がち。

⇒月が満ちる

⇒月冴ゆ

⇒月と鼈

⇒月に異に

⇒月に叢雲花に風

⇒月の前の灯

⇒月満つれば則ち虧く

⇒月よ星よと眺む

⇒月を越す

⇒月を指せば指を認む

⇒月をまたぐ

月の標本

撮影:NASA

月の標本

撮影:NASA

月のクレーター

撮影:NASA

月のクレーター

撮影:NASA

②衛星。「木星の―」

③月の光。万葉集7「春日山おして照らせるこの―は妹が庭にも清さやけかりけり」

④暦の上で1年を12に区分した一つ。それぞれ各種の名称をもって呼ぶ。太陽暦では1・3・5・7・8・10・12の各月を31日とし、他は30日、2月のみを平年28日、閏年29日とする。太陰暦では29日または30日を一月とする。

⑤1カ月の称。源氏物語松風「―に二度ばかりの御契りなめり」。「―払い」

⑥月経。古事記中「おすひの裾に―たちにけり」

⑦紋所の名。月の形を描いたもの。

⑧香の名。

⑨近世、大坂新町で、揚げ銭1匁の端女郎。がち。

⇒月が満ちる

⇒月冴ゆ

⇒月と鼈

⇒月に異に

⇒月に叢雲花に風

⇒月の前の灯

⇒月満つれば則ち虧く

⇒月よ星よと眺む

⇒月を越す

⇒月を指せば指を認む

⇒月をまたぐ

②衛星。「木星の―」

③月の光。万葉集7「春日山おして照らせるこの―は妹が庭にも清さやけかりけり」

④暦の上で1年を12に区分した一つ。それぞれ各種の名称をもって呼ぶ。太陽暦では1・3・5・7・8・10・12の各月を31日とし、他は30日、2月のみを平年28日、閏年29日とする。太陰暦では29日または30日を一月とする。

⑤1カ月の称。源氏物語松風「―に二度ばかりの御契りなめり」。「―払い」

⑥月経。古事記中「おすひの裾に―たちにけり」

⑦紋所の名。月の形を描いたもの。

⑧香の名。

⑨近世、大坂新町で、揚げ銭1匁の端女郎。がち。

⇒月が満ちる

⇒月冴ゆ

⇒月と鼈

⇒月に異に

⇒月に叢雲花に風

⇒月の前の灯

⇒月満つれば則ち虧く

⇒月よ星よと眺む

⇒月を越す

⇒月を指せば指を認む

⇒月をまたぐ

つき【付き・附き】🔗⭐🔉

つき【机】🔗⭐🔉

つき【机】

つくえ。古事記下「夕戸には、いより立たす、脇―が下の板にもが」

つき【尽き】🔗⭐🔉

つき【尽き】

つきること。はて。おわり。狂言、花子「もはやかたるに―はないが」。「運の―」

つき【坏】🔗⭐🔉

つき【坏】

飲食物を盛るのに用いた椀形の器。初めはすべて土器であった。蓋のあるのを蓋坏、蓋のないのを単に坏または片坏、高い足があるのを高坏といった。つぎ。万葉集3「一―の濁れる酒を」

つき【突き】🔗⭐🔉

つき【突き】

①つくこと。

②剣道の手の名。のどのあたりを竹刀で突くこと。「―を入れる」

③相撲のわざの一つ。平手で、主に相手の胸を突くこと。つっぱり。

つき【搗き】🔗⭐🔉

つき【搗き】

米などをつくこと。また、その程度。「七分―」

つき【槻】🔗⭐🔉

つき【槻】

ケヤキの古名。つきのき。つく。古事記下「天皇、長谷はつせの百枝―の下に坐しまして」

つき【鵇・鴇】🔗⭐🔉

つき【鵇・鴇】

トキの異名。〈新撰字鏡8〉

つき‐あい【月間】‥アヒ🔗⭐🔉

つき‐あい【月間】‥アヒ

月と月との間。この月から次の月へかけての頃。日葡辞書「ツキアイニマイラウズ」

つき‐あい【付合い】‥アヒ🔗⭐🔉

つき‐あい【付合い】‥アヒ

①まじわり。交際。〈日葡辞書〉。「―が広い」

②交際上の義理。浮世風呂2「―を知らねえ」

⇒つきあい‐ざけ【付合い酒】

つきあい‐ざけ【付合い酒】‥アヒ‥🔗⭐🔉

つきあい‐ざけ【付合い酒】‥アヒ‥

交際上の義理で一緒に飲む酒。

⇒つき‐あい【付合い】

つき‐あ・う【付き合う】‥アフ🔗⭐🔉

つき‐あ・う【付き合う】‥アフ

〔自五〕

①双方からつく。

②まじわる。交際する。「悪友と―・う」

③義理や交際上の必要から相手をする。「一杯―・う」「買物に―・う」

つき‐あ・う【突き合う】‥アフ🔗⭐🔉

つき‐あ・う【突き合う】‥アフ

〔自五〕

双方互いに突く。「角つの―・わせる」

つき‐あかり【月明り】🔗⭐🔉

つき‐あかり【月明り】

①明るい月の光。「―が差し込む」

②月の光であかるいこと。げつめい。「―の夜道」

つき‐あが・る【付き上がる】🔗⭐🔉

つき‐あが・る【付き上がる】

〔自四〕

(→)「つけあがる」に同じ。

つき‐あ・ぐ【築き上ぐ】🔗⭐🔉

つき‐あ・ぐ【築き上ぐ】

〔他下二〕

①土や石を積んで高くする。

②築いて仕上げる。

つきあげ‐ど【突上げ戸】🔗⭐🔉

つきあげ‐ど【突上げ戸】

上端を鴨居に蝶番ちょうつがいまたは壺金つぼがねでとりつけ、棒で突き上げて開ける戸。あげびさし。

⇒つき‐あげ【突上げ・衝上げ】

つきあげ‐びさし【突上げ庇】🔗⭐🔉

つきあげ‐びさし【突上げ庇】

(→)「突上げ戸」に同じ。

⇒つき‐あげ【突上げ・衝上げ】

つきあげ‐まど【突上げ窓】🔗⭐🔉

つきあげ‐まど【突上げ窓】

①突上げ戸のある窓。突出し窓。

②屋根を切り破って明り取りとした窓。浮世草子、御前義経記「山夜に月の光は―のすかしよりながめ」

⇒つき‐あげ【突上げ・衝上げ】

つき‐あ・げる【突き上げる】🔗⭐🔉

つき‐あ・げる【突き上げる】

〔他下一〕[文]つきあ・ぐ(下二)

①下からついて上にあげる。「こぶしを―・げる」「悲しみが胸を―・げる」

②下級者が上級者にある事の実現を要求して圧力をかける。「部下に―・げられる」

つき‐あたり【突当り】🔗⭐🔉

つき‐あたり【突当り】

通路の、まっすぐ先へは行けない所。「―を右へ曲がる」

つき‐あた・る【突き当たる・衝き当たる】🔗⭐🔉

つき‐あた・る【突き当たる・衝き当たる】

〔自五〕

①勢いよくあたる。衝突する。ぶつかる。「車が側壁に―・る」

②行きどまりになる。それ以上進むことができなくなる。ゆきづまる。「―・って右に曲がる」「難問に―・っている」

つき‐あ・てる【突き当てる】🔗⭐🔉

つき‐あ・てる【突き当てる】

〔他下一〕[文]つきあ・つ(下二)

①突いて目指す所にあてる。また、ぶつける。「車を門に―・てる」

②頭などを下につける。土佐日記「女はふなぞこにかしらを―・てて、ねをのみぞなく」

③見当をつけて探しあてる。つきとめる。「犯人の居場所を―・てる」

つき‐あま・す【築き余す】🔗⭐🔉

つき‐あま・す【築き余す】

〔他四〕

築き残す。古事記下「御諸みもろにつくや玉垣―・し」

つき‐あま・る【着き余る】🔗⭐🔉

つき‐あま・る【着き余る】

〔自四〕

人数が多くて、席からはみ出る。席におさまりきらない。源氏物語少女「数定まれる座に―・りて帰りまかづる大学の衆どもあるを」

つき‐あわせ【突合せ】‥アハセ🔗⭐🔉

つき‐あわせ【突合せ】‥アハセ

つきあわせること。

⇒つきあわせ‐つぎて【突合せ継手】

つきあわせ‐つぎて【突合せ継手】‥アハセ‥🔗⭐🔉

つきあわせ‐つぎて【突合せ継手】‥アハセ‥

〔機〕締結される部材が一直線に対向した状態で接合する継手。溶接継手・リベット継手・ベルト継手などに用いる。

⇒つき‐あわせ【突合せ】

つき‐あわ・せる【突き合わせる】‥アハセル🔗⭐🔉

つき‐あわ・せる【突き合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]つきあは・す(下二)

①二つのものを近づけ向かい合わせる。「膝を―・せて相談する」

②双方を向かい合わせて問いただす。対決させる。「原告と被告を―・せる」

③双方をひきあわせてくらべる。対照する。「帳簿を―・せる」

つき‐いし【築石】🔗⭐🔉

つき‐いし【築石】

石垣を築くのに用いる石。

つき‐い・ず【突き出づ】‥イヅ🔗⭐🔉

つき‐い・ず【突き出づ】‥イヅ

〔自下二〕

①突いて前へ出る。

②「いづ」を強めていう語。ついと出る。平家物語5「七日八日には過ぐべからずとて、―・でぬ」

つき‐いた【突板】🔗⭐🔉

つき‐いた【突板】

木目もくめなどの美しい材を板面にそって削いで薄板にしたもの。また、それを表面に張って仕上げた化粧板。スライスト単板。

つき‐いだ・す【突き出す】🔗⭐🔉

つき‐いだ・す【突き出す】

〔他五〕

突いて前へ出す。突いて外へ出す。つきだす。

つき‐いち【月一】🔗⭐🔉

つき‐いち【月一】

①1カ月につき1割の利息。

②1カ月に1回。

つき‐い・る【突き入る】🔗⭐🔉

つき‐い・る【突き入る】

[一]〔自五〕

勢いはげしく進み入る。突入する。

[二]〔他下二〕

⇒つきいれる(下一)

つき‐いれ【搗入れ】🔗⭐🔉

つき‐いれ【搗入れ】

①頼まれた米または餅をつきあげてその人の家に届けること。

②つきたての生餅を入れて雑煮などをつくること。

つき‐い・れる【突き入れる】🔗⭐🔉

つき‐い・れる【突き入れる】

〔他下一〕[文]つきい・る(下二)

勢い激しくさしこむ。つきこむ。

つき・う【衝き居】🔗⭐🔉

つき・う【衝き居】

〔自上二〕

(ワ行)どすんと座る。ついいる。崇神紀「仰ぎ見て悔いて急居つきう」

つき‐うごか・す【突き動かす・衝き動かす】🔗⭐🔉

つき‐うごか・す【突き動かす・衝き動かす】

〔他五〕

突いて動かす。また、刺激を与えてその気にさせる。「激情に―・される」

つき‐うま【付き馬】🔗⭐🔉

つき‐うま【付き馬】

不足または不払いの遊興費などを受け取るために遊客に付いてゆく人。つけうま。うま。東海道中膝栗毛3「―をつれてかへりさへすりやア、いくらでも貸してよこしやす」

つき‐えり【突襟】🔗⭐🔉

つき‐えり【突襟】

抜衣紋ぬきえもんのこと。着物の襟を後方に突き下げて着るからいう。

つきおか【月岡】‥ヲカ🔗⭐🔉

つきおか【月岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒つきおか‐よしとし【月岡芳年】

つきおか‐よしとし【月岡芳年】‥ヲカ‥🔗⭐🔉

つきおか‐よしとし【月岡芳年】‥ヲカ‥

明治初期の浮世絵師。雪斎の養子。大蘇と号。歌川国芳に学ぶ。歴史画・美人画を得意とし、残虐な表現で知られる。錦絵のほかに双紙や新聞の挿絵も描く。(1839〜1892)

⇒つきおか【月岡】

つき‐おくり【月送り】🔗⭐🔉

つき‐おくり【月送り】

①その月にすべきことを順々に次の月にのばすこと。

②月々に発送すること。

つき‐おくれ【月後れ・月遅れ】🔗⭐🔉

つき‐おくれ【月後れ・月遅れ】

①本来、ある月に行うべき行事などを1カ月遅らせて次の月に行うこと。「―の盆」

②定期刊行物の前月ないし数カ月前の号。「―の雑誌」

つき‐おとし【突落し】🔗⭐🔉

つき‐おとし【突落し】

相撲の手の一つ。相手の差し手を抱きこむようにして外側から自分の手を相手の首のつけ根に当て、相手の体を下に押しつけるように倒すもの。

広辞苑に「つき」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む