複数辞典一括検索+![]()

![]()

インチョン【仁川】🔗⭐🔉

インチョン【仁川】

(Inch‘ŏn)韓国北西部の港湾都市。京畿道に含まれていたが、1995年広域市に指定。ソウルの西30キロメートルにあり、その外港として京仁工業地帯を成す。1883年開港。朝鮮戦争中の1950年9月15日、アメリカ軍の上陸作戦が行われた。人口261万5千(2003)。

じじゅう‐でん【仁寿殿】🔗⭐🔉

じじゅう‐でん【仁寿殿】

平安京内裏だいりの殿舎の一つ。内裏の中央にあり、紫宸殿の北、承香しょうきょう殿の南にあった。初めは天皇の常の座所、のち内宴・相撲・蹴鞠けまりなどを行う所となった。じんじゅでん。にんじゅでん。大鏡道長「―の東西の砌のほどに」→内裏(図)

じん【仁】🔗⭐🔉

じん【仁】

(呉音はニン)

①いつくしみ。思いやり。特に、孔子が提唱した道徳観念。礼にもとづく自己抑制と他者への思いやり。忠と恕の両面をもつ。以来、儒家の道徳思想の中心に据えられ、宋学では仁を天道の発現とみなし、一切の諸徳を統すべる主徳とした。封建時代には、上下の秩序を支える人間の自然的本性とされたが、近代、特に中国では、万人の平等を実現する相互的な倫理とみなされるようになった。

②ひと。人物。「その―なら面識がある」

③〔生〕

㋐(→)核小体に同じ。

㋑種子から種皮を取り去ったなかみ。すなわち、胚および胚乳の総称。にん。

じん‐あい【仁愛】🔗⭐🔉

じん‐あい【仁愛】

めぐみいつくしむこと。いつくしみ。思いやり。なさけ。「―の心」

じん‐おん【仁恩】🔗⭐🔉

じん‐おん【仁恩】

仁愛を垂れ、恩を施すこと。めぐみ。

じん‐ぎ【仁義】🔗⭐🔉

じん‐ぎ【仁義】

①いつくしみの心と道理にかなった方法。仁と義。徒然草「君子に―あり」

②人の踏み行うべき道。世間の義理・人情。日本永代蔵1「世の―を本として」。「―を守る」

③江戸時代に、博徒・職人・香具師やし仲間に行われた親分・子分の間の道徳および初対面の挨拶。現在も露天商人・遊び人などの間で行われる。

⇒じんぎ‐だて【仁義立て】

⇒仁義を切る

じんぎ‐だて【仁義立て】🔗⭐🔉

じんぎ‐だて【仁義立て】

義理がたくふるまうこと。

⇒じん‐ぎ【仁義】

じん‐きょう【任侠・仁侠】‥ケフ🔗⭐🔉

じん‐きょう【任侠・仁侠】‥ケフ

おとこだて。にんきょう。

○仁義を切るじんぎをきる🔗⭐🔉

○仁義を切るじんぎをきる

仁義3を交わす。

⇒じん‐ぎ【仁義】

じん‐くん【仁君】🔗⭐🔉

じん‐くん【仁君】

仁徳のある君主。いつくしみの深い君主。

じん‐けい【仁兄】🔗⭐🔉

じん‐けい【仁兄】

手紙などで、同輩を親しんでまた敬意をこめて呼ぶ語。貴兄。

じん‐けい【仁恵】🔗⭐🔉

じん‐けい【仁恵】

いつくしみ。めぐみ。なさけ。

じん‐けん【仁賢】🔗⭐🔉

じん‐けん【仁賢】

①仁者と賢者。

②仁の心があって賢いこと。また、その人。

じん‐こう【仁孝】‥カウ🔗⭐🔉

じん‐こう【仁孝】‥カウ

仁慈と孝行。

じん‐こう【仁厚】🔗⭐🔉

じん‐こう【仁厚】

なさけぶかく人情に厚いこと。

じんさい【仁斎】🔗⭐🔉

じんさい【仁斎】

⇒いとうじんさい(伊藤仁斎)。

⇒じんさい‐てん【仁斎点】

じんさい‐てん【仁斎点】🔗⭐🔉

じんさい‐てん【仁斎点】

伊藤仁斎が古注によって施した訓点。

⇒じんさい【仁斎】

じん‐し【仁祠】🔗⭐🔉

じん‐し【仁祠】

①寺院。平家物語7「それ叡岳にいたつては、帝都東北の―として」

②小さい神社。小社。

じん‐じ【仁慈】🔗⭐🔉

じん‐じ【仁慈】

いつくしみめぐむこと。なさけ。仁愛。「―に富む人」

○仁者は憂えずじんしゃはうれえず🔗⭐🔉

○仁者は憂えずじんしゃはうれえず

[論語子罕]仁者は心がゆるやかで天命に安んずるから心配することがない。「知者は惑わず」の対句。

⇒じん‐しゃ【仁者】

○仁者は敵なしじんしゃはてきなし🔗⭐🔉

○仁者は敵なしじんしゃはてきなし

[孟子梁恵王上]仁者は深い愛をもって人と交わるから敵というものがない。

⇒じん‐しゃ【仁者】

○仁者は山を楽しむじんしゃはやまをたのしむ🔗⭐🔉

○仁者は山を楽しむじんしゃはやまをたのしむ

[論語雍也「子曰、知者楽水、仁者楽山」]仁者の、天命に安んじて欲に動かされず、その心の静かなことを山にたとえていう語。「知者は水を楽しむ」と対。

⇒じん‐しゃ【仁者】

じんじゃ‐ほんちょう【神社本庁】‥チヤウ

1946年国家神道廃止に伴い設立された、神社神道の宗教団体。全国の神社の大半を組織する。

⇒じん‐じゃ【神社】

ジンジャントロプス【Zinjanthropus ラテン】

(東アフリカの人の意)猿人の一種で、アウストラロピテクスの仲間。1959年、アフリカ東部、オルドヴァイ渓谷の最新世初頭の層から発見。正式名、ジンジャントロプス‐ボイセイ。アウストラロピテクス‐ボイセイまたアウストラロピテクス‐ロブストゥスとも。

しん‐しゅ【身首】

からだとくび。

⇒身首処を異にす

しん‐しゅ【神主】

①物の霊。ぬし。

②儒葬で死者の官位・氏名を記し、祠堂に安置する霊牌。仏家でいう位牌。

③神官。かんぬし。

しん‐しゅ【神酒】

神に供する酒。みわ。みき。

しん‐しゅ【浸種】

種子を迅速かつ一斉に発芽させるために、播種前に必要な水分を種子に吸収させる作業。ナス・スイカ・トウモロコシ・籾種もみだね・花卉かきなどに行う。

しん‐しゅ【深趣】

ふかいおもむき。

しん‐しゅ【進取】

みずから進んで事をなすこと。敢為。「―の気象に富む」↔退嬰たいえい

しん‐しゅ【新主】

新しい主君。

しん‐しゅ【新酒】

醸造したままで、まだ殺菌のための火入れをしてない清酒。また、その年とれた米で醸造して、春に出荷する酒。〈[季]秋〉。↔古酒

しん‐しゅ【新種】

①今までに類のない新しい物。

②新たに自然に生じ、発見され、また改良された、生物の種または品種。

⇒しんしゅ‐ほけん【新種保険】

しん‐しゅ【螓首】

(「螓」は蝉の一種)蝉の頭部のような広い額。美しい女の額のたとえ。転じて、美人の称。「―蛾眉がび」

しん‐じゅ【心受】

心に会得えとくすること。さとること。

しん‐じゅ【神授】

神から授かること。

しん‐じゅ【神樹】

①神霊の憑よると言い伝える樹木。神木。

②神社の境内にある樹木。

③ニワウルシの別称。

⇒しんじゅ‐さん【神樹蚕・樗蚕】

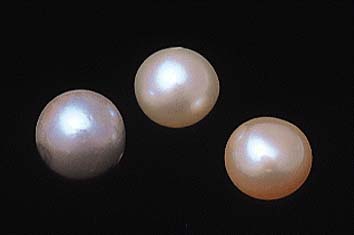

しん‐じゅ【真珠】

貝類の体内に形成される球状の塊。貝殻を作る外套膜が異物によって刺激され、そのまわりに真珠質(主として炭酸カルシウムから成り、少量の有機物を含む)の薄層を分泌して作られる。優雅な銀色などの美しい光沢があるものは、古くから装飾品とされた。日本ではアコヤガイを母貝として養殖し、それに核(真珠の芯になるもの)を入れる手術を施し、人為的に作る。阿古屋珠。

真珠(黒蝶貝)

撮影:関戸 勇

真珠(アコヤ貝)

撮影:関戸 勇

真珠(アコヤ貝)

撮影:関戸 勇

養殖真珠(アコヤ貝)

撮影:関戸 勇

養殖真珠(アコヤ貝)

撮影:関戸 勇

⇒しんじゅ‐がい【真珠貝】

⇒しんじゅ‐がん【真珠岩】

⇒しんじゅこん‐しき【真珠婚式】

⇒しんじゅ‐そう【真珠層】

⇒しんじゅ‐ぼうん【真珠母雲】

しん‐じゅ【真儒】

真の儒者。

しん‐じゅ【新樹】

新緑の樹木。〈[季]夏〉

しん‐じゅ【親授】

貴人、特に天皇が親みずから授けること。

じん‐しゅ【人主】

①人君。きみ。君主。

②⇒ひとぬし

じん‐しゅ【人種】

(race)人間の生物学的な特徴による区分単位。皮膚の色を始め頭髪・身長・頭の形・血液型などの形質を総合して分類される。コーカソイド(類白色人種群)・モンゴロイド(類黄色人種群)・ネグロイド(類黒色人種群)の三大人種群に分類されるが、オーストラロイド(類オーストラリア人種群)・カポイド(コイサン人種群)を加えた五大分類も行われている。

⇒じんしゅ‐がく【人種学】

⇒じんしゅ‐さべつ【人種差別】

⇒じんしゅさべつ‐てっぱい‐じょうやく【人種差別撤廃条約】

⇒じんしゅ‐しゅぎ【人種主義】

じん‐じゅ【人寿】

人間の寿命。

じん‐じゅ【仁寿】

[論語雍也「知者楽、仁者寿」]

①仁者は欲がなく安静であるからおのずから長い寿命を保つこと。

②仁徳があっていのちが長いこと。

⇒じんじゅ‐でん【仁寿殿】

しん‐しゅう【沈周】‥シウ

明代の画家。字は啓南。号は石田・白石翁。江蘇長洲の人。呉派文人画の祖とされ、明代における南宗画なんしゅうが盛行の基礎を確立。(1427〜1509)

しん‐しゅう【信州】‥シウ

信濃しなの国の別称。

⇒しんしゅう‐だいがく【信州大学】

⇒しんしゅう‐みそ【信州味噌】

しん‐しゅう【神州】‥シウ

①神国。日本・中国で自国の美称として用いた。「―男児」

②神仙の住む所。

しん‐しゅう【真宗】

(→)浄土真宗じょうどしんしゅうに同じ。

しん‐しゅう【新収】‥シウ

新しく収めること。新しく取り入れること。

しん‐しゅう【新秋】‥シウ

①秋のはじめ。初秋。はつあき。

②陰暦7月の称。〈[季]秋〉

しん‐しゅう【新修】‥シウ

書物などを新たに編修すること。「―英文典」

しん‐しゅう【新衆】

新たに召し抱えられた人々。新参の人々。甲陽軍鑑15「これも―とること」

しん‐じゅう【心中】‥ヂユウ

①人に対して義理を立てること。歌舞伎、傾城壬生大念仏「一目も逢はぬ某に―を立て給ふ心ざしを思ひやり」

②相愛の男女がその真実を相手に示す証拠。放爪・入墨・断髪・切指の類。歌舞伎、けいせい仏の原「それならばおれに惚れたといふ―を見しや」

③相愛の男女がいっしょに自殺すること。情死。浮世草子、好色万金丹「奈良屋のまんが生玉いくだまの―」。「―をとげる」

④転じて、一般に二人以上のものがともに死を遂げること。「親子―」

⑤比喩的に、打ちこんでいる仕事や組織などと運命をともにすること。「会社と―する」

⇒しんじゅう‐ずく【心中尽】

⇒しんじゅう‐だて【心中立て】

⇒しんじゅう‐ばこ【心中箱】

⇒しんじゅう‐もの【心中物】

⇒しんじゅう‐よし【心中善し】

しん‐じゅう【臣従】

臣下としてつき従うこと。

しん‐じゅう【深重】‥ヂユウ

(ジンジュウとも)多く重なるさま。著しく大きいさま。太平記12「慈悲―にして」

しんしゅういわかしゅう【新拾遺和歌集】‥シフヰ‥シフ

勅撰和歌集。二十一代集の一つ。20巻。1363年(貞治2)二条為明ためあきらが後光厳天皇の勅を奉じて撰したが、完成に至らず没したので頓阿が後をつぎ、64年成る。

しんじゅうかさねいづつ【心中重井筒】‥ヂユウ‥ヰ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1707年(宝永4)初演。大坂の紺屋の養子徳兵衛と六軒町重井筒屋のお房との情死を脚色。

→文献資料[心中重井筒]

しんしゅうかわなかじまかっせん【信州川中島合戦】‥シウカハ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の時代物。1721年(享保6)初演。長尾・武田両家の戦に、山本勘助母子の義心を織り込む。3段目口が「輝虎てるとら配膳」として名高い。後に歌舞伎化。

しん‐しゅうきょう【新宗教】‥ケウ

①新しく成立した宗教。

②幕末から明治以後に成立した日本の諸宗教。神仏習合の宗教集団や日蓮系の在家集団・修養運動が主要な源泉。さまざまな伝統を吸収しながら教祖が組み立てていったものが多い。第二次大戦前は淫祠邪教視されて弾圧を受けたが、戦後は復興。新興宗教。

③世界の諸地域で、伝統宗教と異なる信仰内容を揚げて、比較的近年に成立し発展した宗教。

しんしゅう‐きょう【神習教】‥シフケウ

教派神道の一つ。造化三神をはじめ天神地祇を祀り、外伝・内伝の神事と物忌法・祓除法・鎮魂法を修めて、惟神かんながらの大道の宣揚を目的とする。1881年(明治14)芳村正秉まさもち(1839〜1915)の創始。

しんじゅう‐きょう【神獣鏡】‥ジウキヤウ

神仙と霊獣の像を組み合わせた文様をもつ中国の鏡。後漢から三国時代・六朝時代に作られた。日本の古墳からも発見され、仿製ぼうせい鏡もある。平縁式と三角縁式とに大別。→三角縁神獣鏡

しん‐じゆうしゅぎ【新自由主義】‥イウ‥

(neo-liberalism)国家による管理や裁量的政策を排し、できる限り市場の自由な調節に問題を委ねようとする経済思想。オイケン(W. Eucken1891〜1950)・ハイエク・フリードマンなどに代表される。→レーガノミクス→新保守主義

しん‐じゅうしょうしゅぎ【新重商主義】‥ヂユウシヤウ‥

(neo-mercantilism)18世紀末以降フランス・ドイツ・アメリカなどがとった貿易・関税に関する政策を、先進工業国イギリスで典型的に現れた重商主義に擬していう。

しんじゅう‐ずく【心中尽】‥ヂユウヅク

相手への信義・愛情をつらぬくこと。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「―なら後とも言はず今目の前に」

⇒しん‐じゅう【心中】

しんしゅう‐だいがく【信州大学】‥シウ‥

国立大学法人の一つ。松本医大・松本高校・上田繊維専門学校・長野師範・同青年師範・松本医専・長野工専・県立農専を母体として1949年設置。2004年法人化。本部は松本市。

⇒しん‐しゅう【信州】

しんじゅう‐だて【心中立て】‥ヂユウ‥

人との約束を守りとおすこと。特に、相愛の男女が誓いを守りとおすこと。また、その証拠を示すこと。浄瑠璃、出世景清「御辺が夫よ妻よなんどとて―はしけれども」

⇒しん‐じゅう【心中】

しんじゅうてんのあみじま【心中天の網島】‥ヂユウ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1720年(享保5)初演。同年の大坂天満てんまの小売紙商、紙屋治兵衛と紀伊国屋の遊女小春とが網島の大長寺で心中した事件を脚色。

→文献資料[心中天の網島]

しんじゅう‐ばこ【心中箱】‥ヂユウ‥

遊女から心中立てにおくられた、髪・爪・起請文などを入れておく箱。好色一代男6「上書に御―承応弐年より已来としるして」

⇒しん‐じゅう【心中】

しんじゅうふたつはらおび【心中二つ腹帯】‥ヂユウ‥

浄瑠璃。紀海音作の世話物。1722年(享保7)初演。→お千代半兵衛

しん‐じゅうぶん【沈従文】

(Shen Congwen)中国の小説家。本名、沈岳煥。湖南省出身。「辺城」など辺境や都市を舞台にした小説を書いた。人民共和国建国後批判され自殺未遂、文革後には社会科学院歴史研究所に所属し、大著「中国古代服飾研究」(1981年)を完成。(1902〜1988)

しんじゅうまんねんそう【心中万年草】‥ヂユウ‥サウ

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1710年(宝永7)初演。高野山麓の雑賀屋さいがやお梅と寺小姓成田久米之介との高野心中を脚色する。

→文献資料[心中万年草]

しんしゅう‐みそ【信州味噌】‥シウ‥

おもに長野県で生産される、色の淡い辛口のみそ。

⇒しん‐しゅう【信州】

しんじゅう‐もの【心中物】‥ヂユウ‥

情死を主題とした浄瑠璃・歌舞伎。その時代の人生観・恋愛観・道徳観・経済観・社会観などの語られているものが多い。心中狂言。

⇒しん‐じゅう【心中】

しんじゅうやいばはこおりのついたち【心中刃は氷の朔日】‥ヂユウ‥コホリ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1709年(宝永6)初演。大坂北野神明社の藍畑あいばたけで、鍛冶屋平兵衛と北の新地平野屋の抱かかえ小かんとが心中した事件を脚色する。

しんじゅうよいごうしん【心中宵庚申】‥ヂユウヨヒガウ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1722年(享保7)初演。→お千代半兵衛

→文献資料[心中宵庚申]

しんじゅう‐よし【心中善し】‥ヂユウ‥

心意気がよいこと。情が厚いこと。義理がたいこと。浄瑠璃、心中天の網島「―、意気方よし、床よしの小春殿」

⇒しん‐じゅう【心中】

しん‐じゅか【新儒家】

儒学思想の現代的意義を主張する流派。中国大陸では梁漱溟りょうそうめいら、台湾では牟宗三ぼうそうさんらが有名。朱子学・陽明学を核に、西洋哲学を受容して新たな思想体系を構築。現代新儒家。

しんじゅ‐がい【真珠貝】‥ガヒ

天然の真珠を生じ、または養殖真珠の母貝として用いられる貝類。アコヤガイ・シロチョウガイなど。

⇒しん‐じゅ【真珠】

じんしゅ‐がく【人種学】

(Rassenkunde ドイツ)人類学の一部門。人種の分類・起原などを研究する。

⇒じん‐しゅ【人種】

しんじゅ‐がん【真珠岩】

(→)パーライト2に同じ。

⇒しん‐じゅ【真珠】

しん‐しゅく【伸縮】

のびることとちぢむこと。のばすこととちぢめること。「―自在」

⇒しんしゅく‐かんぜい【伸縮関税】

⇒しんしゅく‐そうち【伸縮装置】

しん‐しゅく【辰宿】

星座。ほしのやどり。星宿。

しん‐しゅく【信宿】

2晩どまり。再宿。性霊集2「―にしてついにその頂きを見る」

しん‐しゅく【振粛】

衰えたものを振るいおこし、ゆるんだものをひきしめること。

しん‐しゅく【新宿】

新しく設けた宿場しゅくば。しんじゅく。洒落本、風俗問答「南に品川の―あれば」↔本宿

しんじゅく【新宿】

東京都23区の一つ。旧牛込区・四谷区・淀橋区を統合。古くは甲州街道の宿駅、内藤新宿。新宿駅付近は関東大震災後急速に発展し、山の手有数の繁華街。東京都庁が1991年に移転。

新宿

撮影:山梨勝弘

⇒しんじゅ‐がい【真珠貝】

⇒しんじゅ‐がん【真珠岩】

⇒しんじゅこん‐しき【真珠婚式】

⇒しんじゅ‐そう【真珠層】

⇒しんじゅ‐ぼうん【真珠母雲】

しん‐じゅ【真儒】

真の儒者。

しん‐じゅ【新樹】

新緑の樹木。〈[季]夏〉

しん‐じゅ【親授】

貴人、特に天皇が親みずから授けること。

じん‐しゅ【人主】

①人君。きみ。君主。

②⇒ひとぬし

じん‐しゅ【人種】

(race)人間の生物学的な特徴による区分単位。皮膚の色を始め頭髪・身長・頭の形・血液型などの形質を総合して分類される。コーカソイド(類白色人種群)・モンゴロイド(類黄色人種群)・ネグロイド(類黒色人種群)の三大人種群に分類されるが、オーストラロイド(類オーストラリア人種群)・カポイド(コイサン人種群)を加えた五大分類も行われている。

⇒じんしゅ‐がく【人種学】

⇒じんしゅ‐さべつ【人種差別】

⇒じんしゅさべつ‐てっぱい‐じょうやく【人種差別撤廃条約】

⇒じんしゅ‐しゅぎ【人種主義】

じん‐じゅ【人寿】

人間の寿命。

じん‐じゅ【仁寿】

[論語雍也「知者楽、仁者寿」]

①仁者は欲がなく安静であるからおのずから長い寿命を保つこと。

②仁徳があっていのちが長いこと。

⇒じんじゅ‐でん【仁寿殿】

しん‐しゅう【沈周】‥シウ

明代の画家。字は啓南。号は石田・白石翁。江蘇長洲の人。呉派文人画の祖とされ、明代における南宗画なんしゅうが盛行の基礎を確立。(1427〜1509)

しん‐しゅう【信州】‥シウ

信濃しなの国の別称。

⇒しんしゅう‐だいがく【信州大学】

⇒しんしゅう‐みそ【信州味噌】

しん‐しゅう【神州】‥シウ

①神国。日本・中国で自国の美称として用いた。「―男児」

②神仙の住む所。

しん‐しゅう【真宗】

(→)浄土真宗じょうどしんしゅうに同じ。

しん‐しゅう【新収】‥シウ

新しく収めること。新しく取り入れること。

しん‐しゅう【新秋】‥シウ

①秋のはじめ。初秋。はつあき。

②陰暦7月の称。〈[季]秋〉

しん‐しゅう【新修】‥シウ

書物などを新たに編修すること。「―英文典」

しん‐しゅう【新衆】

新たに召し抱えられた人々。新参の人々。甲陽軍鑑15「これも―とること」

しん‐じゅう【心中】‥ヂユウ

①人に対して義理を立てること。歌舞伎、傾城壬生大念仏「一目も逢はぬ某に―を立て給ふ心ざしを思ひやり」

②相愛の男女がその真実を相手に示す証拠。放爪・入墨・断髪・切指の類。歌舞伎、けいせい仏の原「それならばおれに惚れたといふ―を見しや」

③相愛の男女がいっしょに自殺すること。情死。浮世草子、好色万金丹「奈良屋のまんが生玉いくだまの―」。「―をとげる」

④転じて、一般に二人以上のものがともに死を遂げること。「親子―」

⑤比喩的に、打ちこんでいる仕事や組織などと運命をともにすること。「会社と―する」

⇒しんじゅう‐ずく【心中尽】

⇒しんじゅう‐だて【心中立て】

⇒しんじゅう‐ばこ【心中箱】

⇒しんじゅう‐もの【心中物】

⇒しんじゅう‐よし【心中善し】

しん‐じゅう【臣従】

臣下としてつき従うこと。

しん‐じゅう【深重】‥ヂユウ

(ジンジュウとも)多く重なるさま。著しく大きいさま。太平記12「慈悲―にして」

しんしゅういわかしゅう【新拾遺和歌集】‥シフヰ‥シフ

勅撰和歌集。二十一代集の一つ。20巻。1363年(貞治2)二条為明ためあきらが後光厳天皇の勅を奉じて撰したが、完成に至らず没したので頓阿が後をつぎ、64年成る。

しんじゅうかさねいづつ【心中重井筒】‥ヂユウ‥ヰ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1707年(宝永4)初演。大坂の紺屋の養子徳兵衛と六軒町重井筒屋のお房との情死を脚色。

→文献資料[心中重井筒]

しんしゅうかわなかじまかっせん【信州川中島合戦】‥シウカハ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の時代物。1721年(享保6)初演。長尾・武田両家の戦に、山本勘助母子の義心を織り込む。3段目口が「輝虎てるとら配膳」として名高い。後に歌舞伎化。

しん‐しゅうきょう【新宗教】‥ケウ

①新しく成立した宗教。

②幕末から明治以後に成立した日本の諸宗教。神仏習合の宗教集団や日蓮系の在家集団・修養運動が主要な源泉。さまざまな伝統を吸収しながら教祖が組み立てていったものが多い。第二次大戦前は淫祠邪教視されて弾圧を受けたが、戦後は復興。新興宗教。

③世界の諸地域で、伝統宗教と異なる信仰内容を揚げて、比較的近年に成立し発展した宗教。

しんしゅう‐きょう【神習教】‥シフケウ

教派神道の一つ。造化三神をはじめ天神地祇を祀り、外伝・内伝の神事と物忌法・祓除法・鎮魂法を修めて、惟神かんながらの大道の宣揚を目的とする。1881年(明治14)芳村正秉まさもち(1839〜1915)の創始。

しんじゅう‐きょう【神獣鏡】‥ジウキヤウ

神仙と霊獣の像を組み合わせた文様をもつ中国の鏡。後漢から三国時代・六朝時代に作られた。日本の古墳からも発見され、仿製ぼうせい鏡もある。平縁式と三角縁式とに大別。→三角縁神獣鏡

しん‐じゆうしゅぎ【新自由主義】‥イウ‥

(neo-liberalism)国家による管理や裁量的政策を排し、できる限り市場の自由な調節に問題を委ねようとする経済思想。オイケン(W. Eucken1891〜1950)・ハイエク・フリードマンなどに代表される。→レーガノミクス→新保守主義

しん‐じゅうしょうしゅぎ【新重商主義】‥ヂユウシヤウ‥

(neo-mercantilism)18世紀末以降フランス・ドイツ・アメリカなどがとった貿易・関税に関する政策を、先進工業国イギリスで典型的に現れた重商主義に擬していう。

しんじゅう‐ずく【心中尽】‥ヂユウヅク

相手への信義・愛情をつらぬくこと。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「―なら後とも言はず今目の前に」

⇒しん‐じゅう【心中】

しんしゅう‐だいがく【信州大学】‥シウ‥

国立大学法人の一つ。松本医大・松本高校・上田繊維専門学校・長野師範・同青年師範・松本医専・長野工専・県立農専を母体として1949年設置。2004年法人化。本部は松本市。

⇒しん‐しゅう【信州】

しんじゅう‐だて【心中立て】‥ヂユウ‥

人との約束を守りとおすこと。特に、相愛の男女が誓いを守りとおすこと。また、その証拠を示すこと。浄瑠璃、出世景清「御辺が夫よ妻よなんどとて―はしけれども」

⇒しん‐じゅう【心中】

しんじゅうてんのあみじま【心中天の網島】‥ヂユウ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1720年(享保5)初演。同年の大坂天満てんまの小売紙商、紙屋治兵衛と紀伊国屋の遊女小春とが網島の大長寺で心中した事件を脚色。

→文献資料[心中天の網島]

しんじゅう‐ばこ【心中箱】‥ヂユウ‥

遊女から心中立てにおくられた、髪・爪・起請文などを入れておく箱。好色一代男6「上書に御―承応弐年より已来としるして」

⇒しん‐じゅう【心中】

しんじゅうふたつはらおび【心中二つ腹帯】‥ヂユウ‥

浄瑠璃。紀海音作の世話物。1722年(享保7)初演。→お千代半兵衛

しん‐じゅうぶん【沈従文】

(Shen Congwen)中国の小説家。本名、沈岳煥。湖南省出身。「辺城」など辺境や都市を舞台にした小説を書いた。人民共和国建国後批判され自殺未遂、文革後には社会科学院歴史研究所に所属し、大著「中国古代服飾研究」(1981年)を完成。(1902〜1988)

しんじゅうまんねんそう【心中万年草】‥ヂユウ‥サウ

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1710年(宝永7)初演。高野山麓の雑賀屋さいがやお梅と寺小姓成田久米之介との高野心中を脚色する。

→文献資料[心中万年草]

しんしゅう‐みそ【信州味噌】‥シウ‥

おもに長野県で生産される、色の淡い辛口のみそ。

⇒しん‐しゅう【信州】

しんじゅう‐もの【心中物】‥ヂユウ‥

情死を主題とした浄瑠璃・歌舞伎。その時代の人生観・恋愛観・道徳観・経済観・社会観などの語られているものが多い。心中狂言。

⇒しん‐じゅう【心中】

しんじゅうやいばはこおりのついたち【心中刃は氷の朔日】‥ヂユウ‥コホリ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1709年(宝永6)初演。大坂北野神明社の藍畑あいばたけで、鍛冶屋平兵衛と北の新地平野屋の抱かかえ小かんとが心中した事件を脚色する。

しんじゅうよいごうしん【心中宵庚申】‥ヂユウヨヒガウ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1722年(享保7)初演。→お千代半兵衛

→文献資料[心中宵庚申]

しんじゅう‐よし【心中善し】‥ヂユウ‥

心意気がよいこと。情が厚いこと。義理がたいこと。浄瑠璃、心中天の網島「―、意気方よし、床よしの小春殿」

⇒しん‐じゅう【心中】

しん‐じゅか【新儒家】

儒学思想の現代的意義を主張する流派。中国大陸では梁漱溟りょうそうめいら、台湾では牟宗三ぼうそうさんらが有名。朱子学・陽明学を核に、西洋哲学を受容して新たな思想体系を構築。現代新儒家。

しんじゅ‐がい【真珠貝】‥ガヒ

天然の真珠を生じ、または養殖真珠の母貝として用いられる貝類。アコヤガイ・シロチョウガイなど。

⇒しん‐じゅ【真珠】

じんしゅ‐がく【人種学】

(Rassenkunde ドイツ)人類学の一部門。人種の分類・起原などを研究する。

⇒じん‐しゅ【人種】

しんじゅ‐がん【真珠岩】

(→)パーライト2に同じ。

⇒しん‐じゅ【真珠】

しん‐しゅく【伸縮】

のびることとちぢむこと。のばすこととちぢめること。「―自在」

⇒しんしゅく‐かんぜい【伸縮関税】

⇒しんしゅく‐そうち【伸縮装置】

しん‐しゅく【辰宿】

星座。ほしのやどり。星宿。

しん‐しゅく【信宿】

2晩どまり。再宿。性霊集2「―にしてついにその頂きを見る」

しん‐しゅく【振粛】

衰えたものを振るいおこし、ゆるんだものをひきしめること。

しん‐しゅく【新宿】

新しく設けた宿場しゅくば。しんじゅく。洒落本、風俗問答「南に品川の―あれば」↔本宿

しんじゅく【新宿】

東京都23区の一つ。旧牛込区・四谷区・淀橋区を統合。古くは甲州街道の宿駅、内藤新宿。新宿駅付近は関東大震災後急速に発展し、山の手有数の繁華街。東京都庁が1991年に移転。

新宿

撮影:山梨勝弘

東京都庁

提供:東京都

東京都庁

提供:東京都

⇒しんじゅく‐ぎょえん【新宿御苑】

しんしゅく‐かんぜい【伸縮関税】‥クワン‥

関税率の増減を、ある一定限度内において、議会の議決を経ずに行政官庁の権限で行い、外国品の不当廉価に対抗しようとすること。

⇒しん‐しゅく【伸縮】

しんじゅく‐ぎょえん【新宿御苑】‥ヱン

新宿・渋谷両区にまたがる公園。もと高遠城主内藤氏の下屋敷。1879年(明治12)宮内省所管。広闊な庭園で、春は観桜、秋は観菊の催しがあった。現在、環境省所管。

⇒しんじゅく【新宿】

しんしゅく‐そうち【伸縮装置】‥サウ‥

〔建〕橋梁で、気温変動による桁けたの伸縮、地震や車両通行による橋梁の変形を緩衝し、通行の安全を確保する装置。

⇒しん‐しゅく【伸縮】

しんじゅこん‐しき【真珠婚式】

(pearl wedding)結婚30年記念祝賀の式。→結婚記念日(表)。

⇒しん‐じゅ【真珠】

じんしゅ‐さべつ【人種差別】

人種的偏見によってある人種を社会的に差別すること。ナチスのユダヤ人排斥、白色人種による有色人種に対する差別待遇など。

⇒じん‐しゅ【人種】

じんしゅさべつ‐てっぱい‐じょうやく【人種差別撤廃条約】‥デウ‥

人種、皮膚の色、世系または民族的もしくは種族的出身に基づくあらゆる差別を禁止した国際条約。1965年の国連総会で採択、69年発効。日本は95年に加入。

⇒じん‐しゅ【人種】

しんじゅ‐さん【神樹蚕・樗蚕】

ヤママユガ科のガ。黄褐色。大形で、開張約13センチメートル。幼虫はシンジュ・ニガキなどの葉を食う。繭は紡錘状で両端がとがり、繰糸は困難。

⇒しん‐じゅ【神樹】

じんじゅ‐じ【神呪寺】

⇒かんのうじ

じんしゅ‐しゅぎ【人種主義】

人種間に優劣の差異があるとする偏見に基づく差別的な主張・態度・政策。レイシズム。

⇒じん‐しゅ【人種】

しんじゅ‐そう【真珠層】

貝殻内面の光沢を帯びる層。炭酸カルシウムの結晶配列により、光が乱反射し、真珠光沢を表す。殻質下層。

⇒しん‐じゅ【真珠】

しん‐しゅつ【侵出】

境界を越えて他の範囲にまで進み出ること。

しん‐しゅつ【浸出】

①ひたして出すこと。

②(→)滲出に同じ。

⇒しんしゅつ‐えき【浸出液】

しん‐しゅつ【進出】

すすみ出ること。一定の場所からさらに前進すること。「政界に―する」「企業の海外―」

⇒しんしゅつ‐しょく【進出色】

しん‐しゅつ【新出】

新しく出ること。初めて出てくること。「―単語」

しん‐しゅつ【滲出】

①にじみ出ること。しみ出ること。

②炎症の際、血漿成分が血管外に出ること。

⇒しんしゅつ‐えき【滲出液】

⇒しんしゅつせい‐えんしょう【滲出性炎症】

⇒しんしゅつせい‐たいしつ【滲出性体質】

しん‐じゅつ【心術】

①[管子七法「実也、誠也、厚也、施也、度也、恕也、之を心術と謂う」]こころだて。こころばえ。

②〔哲〕動機や目的観念を道徳的に選択・決定する、持続的な意志のあり方。Gesinnung ドイツの古い訳語で今は心情という。

⇒しんじゅつ‐どうとく【心術道徳】

しん‐じゅつ【申述】

もうしのべること。

しん‐じゅつ【神術】

霊妙な術。

しん‐じゅつ【賑恤】

貧困者・罹災者などを救うために金品を施与すること。

⇒しんじゅつ‐きん【賑恤金】

しん‐じゅつ【鍼術・針術】

金・銀・白金・鉄などの金属製の細針を身体組織中に刺し、捻鍼・打鍼・管鍼などの手技を行う疾病治療法。中国太古の発明で、古く日本にも伝来。はり。

じん‐じゅつ【仁術】

仁を行う方法。「医は―なり」

しんしゅつ‐えき【浸出液】

①薬物などを水・エーテル・アルコールなどの溶剤で浸出したもの。

②(→)滲出液。

⇒しん‐しゅつ【浸出】

しんしゅつ‐えき【滲出液】

①内部から表面にしみ出る液。

②炎症の際、血管壁から血管外に滲出する、血清または血漿成分。

⇒しん‐しゅつ【滲出】

しんしゅつ‐きぼつ【神出鬼没】

鬼神のようにたちまち現れたり隠れたりして、所在が容易に知れないこと。出没の変幻自在なこと。「―の怪盗」

しんじゅつ‐きん【賑恤金】

①賑恤のために支出する金銭。

②下士官以下の軍人で、戦闘または公務のため負傷しまたは疾病にかかり、現役を離れる者に、政府から給与した金銭。

⇒しん‐じゅつ【賑恤】

しんしゅつ‐しょく【進出色】

赤・橙・黄など、前方にとび出してみえるような色。↔後退色

⇒しん‐しゅつ【進出】

しんしゅつせい‐えんしょう【滲出性炎症】‥シヤウ

炎症の一型。白血球や血漿成分が多量に血管から組織内へ滲出する炎症。多くは急性。

⇒しん‐しゅつ【滲出】

しんしゅつせい‐たいしつ【滲出性体質】

(→)腺病質に同じ。

⇒しん‐しゅつ【滲出】

しんじゅつ‐どうとく【心術道徳】‥ダウ‥

(→)心情倫理に同じ。

⇒しん‐じゅつ【心術】

じんじゅ‐でん【仁寿殿】

⇒じじゅうでん

⇒じん‐じゅ【仁寿】

⇒しんじゅく‐ぎょえん【新宿御苑】

しんしゅく‐かんぜい【伸縮関税】‥クワン‥

関税率の増減を、ある一定限度内において、議会の議決を経ずに行政官庁の権限で行い、外国品の不当廉価に対抗しようとすること。

⇒しん‐しゅく【伸縮】

しんじゅく‐ぎょえん【新宿御苑】‥ヱン

新宿・渋谷両区にまたがる公園。もと高遠城主内藤氏の下屋敷。1879年(明治12)宮内省所管。広闊な庭園で、春は観桜、秋は観菊の催しがあった。現在、環境省所管。

⇒しんじゅく【新宿】

しんしゅく‐そうち【伸縮装置】‥サウ‥

〔建〕橋梁で、気温変動による桁けたの伸縮、地震や車両通行による橋梁の変形を緩衝し、通行の安全を確保する装置。

⇒しん‐しゅく【伸縮】

しんじゅこん‐しき【真珠婚式】

(pearl wedding)結婚30年記念祝賀の式。→結婚記念日(表)。

⇒しん‐じゅ【真珠】

じんしゅ‐さべつ【人種差別】

人種的偏見によってある人種を社会的に差別すること。ナチスのユダヤ人排斥、白色人種による有色人種に対する差別待遇など。

⇒じん‐しゅ【人種】

じんしゅさべつ‐てっぱい‐じょうやく【人種差別撤廃条約】‥デウ‥

人種、皮膚の色、世系または民族的もしくは種族的出身に基づくあらゆる差別を禁止した国際条約。1965年の国連総会で採択、69年発効。日本は95年に加入。

⇒じん‐しゅ【人種】

しんじゅ‐さん【神樹蚕・樗蚕】

ヤママユガ科のガ。黄褐色。大形で、開張約13センチメートル。幼虫はシンジュ・ニガキなどの葉を食う。繭は紡錘状で両端がとがり、繰糸は困難。

⇒しん‐じゅ【神樹】

じんじゅ‐じ【神呪寺】

⇒かんのうじ

じんしゅ‐しゅぎ【人種主義】

人種間に優劣の差異があるとする偏見に基づく差別的な主張・態度・政策。レイシズム。

⇒じん‐しゅ【人種】

しんじゅ‐そう【真珠層】

貝殻内面の光沢を帯びる層。炭酸カルシウムの結晶配列により、光が乱反射し、真珠光沢を表す。殻質下層。

⇒しん‐じゅ【真珠】

しん‐しゅつ【侵出】

境界を越えて他の範囲にまで進み出ること。

しん‐しゅつ【浸出】

①ひたして出すこと。

②(→)滲出に同じ。

⇒しんしゅつ‐えき【浸出液】

しん‐しゅつ【進出】

すすみ出ること。一定の場所からさらに前進すること。「政界に―する」「企業の海外―」

⇒しんしゅつ‐しょく【進出色】

しん‐しゅつ【新出】

新しく出ること。初めて出てくること。「―単語」

しん‐しゅつ【滲出】

①にじみ出ること。しみ出ること。

②炎症の際、血漿成分が血管外に出ること。

⇒しんしゅつ‐えき【滲出液】

⇒しんしゅつせい‐えんしょう【滲出性炎症】

⇒しんしゅつせい‐たいしつ【滲出性体質】

しん‐じゅつ【心術】

①[管子七法「実也、誠也、厚也、施也、度也、恕也、之を心術と謂う」]こころだて。こころばえ。

②〔哲〕動機や目的観念を道徳的に選択・決定する、持続的な意志のあり方。Gesinnung ドイツの古い訳語で今は心情という。

⇒しんじゅつ‐どうとく【心術道徳】

しん‐じゅつ【申述】

もうしのべること。

しん‐じゅつ【神術】

霊妙な術。

しん‐じゅつ【賑恤】

貧困者・罹災者などを救うために金品を施与すること。

⇒しんじゅつ‐きん【賑恤金】

しん‐じゅつ【鍼術・針術】

金・銀・白金・鉄などの金属製の細針を身体組織中に刺し、捻鍼・打鍼・管鍼などの手技を行う疾病治療法。中国太古の発明で、古く日本にも伝来。はり。

じん‐じゅつ【仁術】

仁を行う方法。「医は―なり」

しんしゅつ‐えき【浸出液】

①薬物などを水・エーテル・アルコールなどの溶剤で浸出したもの。

②(→)滲出液。

⇒しん‐しゅつ【浸出】

しんしゅつ‐えき【滲出液】

①内部から表面にしみ出る液。

②炎症の際、血管壁から血管外に滲出する、血清または血漿成分。

⇒しん‐しゅつ【滲出】

しんしゅつ‐きぼつ【神出鬼没】

鬼神のようにたちまち現れたり隠れたりして、所在が容易に知れないこと。出没の変幻自在なこと。「―の怪盗」

しんじゅつ‐きん【賑恤金】

①賑恤のために支出する金銭。

②下士官以下の軍人で、戦闘または公務のため負傷しまたは疾病にかかり、現役を離れる者に、政府から給与した金銭。

⇒しん‐じゅつ【賑恤】

しんしゅつ‐しょく【進出色】

赤・橙・黄など、前方にとび出してみえるような色。↔後退色

⇒しん‐しゅつ【進出】

しんしゅつせい‐えんしょう【滲出性炎症】‥シヤウ

炎症の一型。白血球や血漿成分が多量に血管から組織内へ滲出する炎症。多くは急性。

⇒しん‐しゅつ【滲出】

しんしゅつせい‐たいしつ【滲出性体質】

(→)腺病質に同じ。

⇒しん‐しゅつ【滲出】

しんじゅつ‐どうとく【心術道徳】‥ダウ‥

(→)心情倫理に同じ。

⇒しん‐じゅつ【心術】

じんじゅ‐でん【仁寿殿】

⇒じじゅうでん

⇒じん‐じゅ【仁寿】

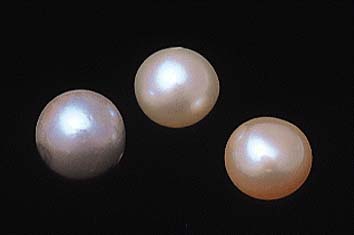

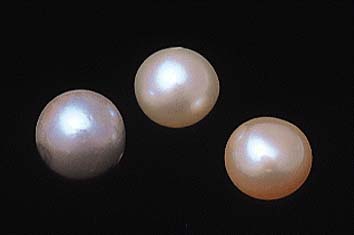

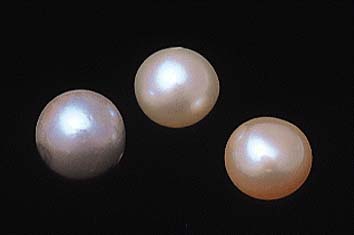

真珠(アコヤ貝)

撮影:関戸 勇

真珠(アコヤ貝)

撮影:関戸 勇

養殖真珠(アコヤ貝)

撮影:関戸 勇

養殖真珠(アコヤ貝)

撮影:関戸 勇

⇒しんじゅ‐がい【真珠貝】

⇒しんじゅ‐がん【真珠岩】

⇒しんじゅこん‐しき【真珠婚式】

⇒しんじゅ‐そう【真珠層】

⇒しんじゅ‐ぼうん【真珠母雲】

しん‐じゅ【真儒】

真の儒者。

しん‐じゅ【新樹】

新緑の樹木。〈[季]夏〉

しん‐じゅ【親授】

貴人、特に天皇が親みずから授けること。

じん‐しゅ【人主】

①人君。きみ。君主。

②⇒ひとぬし

じん‐しゅ【人種】

(race)人間の生物学的な特徴による区分単位。皮膚の色を始め頭髪・身長・頭の形・血液型などの形質を総合して分類される。コーカソイド(類白色人種群)・モンゴロイド(類黄色人種群)・ネグロイド(類黒色人種群)の三大人種群に分類されるが、オーストラロイド(類オーストラリア人種群)・カポイド(コイサン人種群)を加えた五大分類も行われている。

⇒じんしゅ‐がく【人種学】

⇒じんしゅ‐さべつ【人種差別】

⇒じんしゅさべつ‐てっぱい‐じょうやく【人種差別撤廃条約】

⇒じんしゅ‐しゅぎ【人種主義】

じん‐じゅ【人寿】

人間の寿命。

じん‐じゅ【仁寿】

[論語雍也「知者楽、仁者寿」]

①仁者は欲がなく安静であるからおのずから長い寿命を保つこと。

②仁徳があっていのちが長いこと。

⇒じんじゅ‐でん【仁寿殿】

しん‐しゅう【沈周】‥シウ

明代の画家。字は啓南。号は石田・白石翁。江蘇長洲の人。呉派文人画の祖とされ、明代における南宗画なんしゅうが盛行の基礎を確立。(1427〜1509)

しん‐しゅう【信州】‥シウ

信濃しなの国の別称。

⇒しんしゅう‐だいがく【信州大学】

⇒しんしゅう‐みそ【信州味噌】

しん‐しゅう【神州】‥シウ

①神国。日本・中国で自国の美称として用いた。「―男児」

②神仙の住む所。

しん‐しゅう【真宗】

(→)浄土真宗じょうどしんしゅうに同じ。

しん‐しゅう【新収】‥シウ

新しく収めること。新しく取り入れること。

しん‐しゅう【新秋】‥シウ

①秋のはじめ。初秋。はつあき。

②陰暦7月の称。〈[季]秋〉

しん‐しゅう【新修】‥シウ

書物などを新たに編修すること。「―英文典」

しん‐しゅう【新衆】

新たに召し抱えられた人々。新参の人々。甲陽軍鑑15「これも―とること」

しん‐じゅう【心中】‥ヂユウ

①人に対して義理を立てること。歌舞伎、傾城壬生大念仏「一目も逢はぬ某に―を立て給ふ心ざしを思ひやり」

②相愛の男女がその真実を相手に示す証拠。放爪・入墨・断髪・切指の類。歌舞伎、けいせい仏の原「それならばおれに惚れたといふ―を見しや」

③相愛の男女がいっしょに自殺すること。情死。浮世草子、好色万金丹「奈良屋のまんが生玉いくだまの―」。「―をとげる」

④転じて、一般に二人以上のものがともに死を遂げること。「親子―」

⑤比喩的に、打ちこんでいる仕事や組織などと運命をともにすること。「会社と―する」

⇒しんじゅう‐ずく【心中尽】

⇒しんじゅう‐だて【心中立て】

⇒しんじゅう‐ばこ【心中箱】

⇒しんじゅう‐もの【心中物】

⇒しんじゅう‐よし【心中善し】

しん‐じゅう【臣従】

臣下としてつき従うこと。

しん‐じゅう【深重】‥ヂユウ

(ジンジュウとも)多く重なるさま。著しく大きいさま。太平記12「慈悲―にして」

しんしゅういわかしゅう【新拾遺和歌集】‥シフヰ‥シフ

勅撰和歌集。二十一代集の一つ。20巻。1363年(貞治2)二条為明ためあきらが後光厳天皇の勅を奉じて撰したが、完成に至らず没したので頓阿が後をつぎ、64年成る。

しんじゅうかさねいづつ【心中重井筒】‥ヂユウ‥ヰ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1707年(宝永4)初演。大坂の紺屋の養子徳兵衛と六軒町重井筒屋のお房との情死を脚色。

→文献資料[心中重井筒]

しんしゅうかわなかじまかっせん【信州川中島合戦】‥シウカハ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の時代物。1721年(享保6)初演。長尾・武田両家の戦に、山本勘助母子の義心を織り込む。3段目口が「輝虎てるとら配膳」として名高い。後に歌舞伎化。

しん‐しゅうきょう【新宗教】‥ケウ

①新しく成立した宗教。

②幕末から明治以後に成立した日本の諸宗教。神仏習合の宗教集団や日蓮系の在家集団・修養運動が主要な源泉。さまざまな伝統を吸収しながら教祖が組み立てていったものが多い。第二次大戦前は淫祠邪教視されて弾圧を受けたが、戦後は復興。新興宗教。

③世界の諸地域で、伝統宗教と異なる信仰内容を揚げて、比較的近年に成立し発展した宗教。

しんしゅう‐きょう【神習教】‥シフケウ

教派神道の一つ。造化三神をはじめ天神地祇を祀り、外伝・内伝の神事と物忌法・祓除法・鎮魂法を修めて、惟神かんながらの大道の宣揚を目的とする。1881年(明治14)芳村正秉まさもち(1839〜1915)の創始。

しんじゅう‐きょう【神獣鏡】‥ジウキヤウ

神仙と霊獣の像を組み合わせた文様をもつ中国の鏡。後漢から三国時代・六朝時代に作られた。日本の古墳からも発見され、仿製ぼうせい鏡もある。平縁式と三角縁式とに大別。→三角縁神獣鏡

しん‐じゆうしゅぎ【新自由主義】‥イウ‥

(neo-liberalism)国家による管理や裁量的政策を排し、できる限り市場の自由な調節に問題を委ねようとする経済思想。オイケン(W. Eucken1891〜1950)・ハイエク・フリードマンなどに代表される。→レーガノミクス→新保守主義

しん‐じゅうしょうしゅぎ【新重商主義】‥ヂユウシヤウ‥

(neo-mercantilism)18世紀末以降フランス・ドイツ・アメリカなどがとった貿易・関税に関する政策を、先進工業国イギリスで典型的に現れた重商主義に擬していう。

しんじゅう‐ずく【心中尽】‥ヂユウヅク

相手への信義・愛情をつらぬくこと。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「―なら後とも言はず今目の前に」

⇒しん‐じゅう【心中】

しんしゅう‐だいがく【信州大学】‥シウ‥

国立大学法人の一つ。松本医大・松本高校・上田繊維専門学校・長野師範・同青年師範・松本医専・長野工専・県立農専を母体として1949年設置。2004年法人化。本部は松本市。

⇒しん‐しゅう【信州】

しんじゅう‐だて【心中立て】‥ヂユウ‥

人との約束を守りとおすこと。特に、相愛の男女が誓いを守りとおすこと。また、その証拠を示すこと。浄瑠璃、出世景清「御辺が夫よ妻よなんどとて―はしけれども」

⇒しん‐じゅう【心中】

しんじゅうてんのあみじま【心中天の網島】‥ヂユウ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1720年(享保5)初演。同年の大坂天満てんまの小売紙商、紙屋治兵衛と紀伊国屋の遊女小春とが網島の大長寺で心中した事件を脚色。

→文献資料[心中天の網島]

しんじゅう‐ばこ【心中箱】‥ヂユウ‥

遊女から心中立てにおくられた、髪・爪・起請文などを入れておく箱。好色一代男6「上書に御―承応弐年より已来としるして」

⇒しん‐じゅう【心中】

しんじゅうふたつはらおび【心中二つ腹帯】‥ヂユウ‥

浄瑠璃。紀海音作の世話物。1722年(享保7)初演。→お千代半兵衛

しん‐じゅうぶん【沈従文】

(Shen Congwen)中国の小説家。本名、沈岳煥。湖南省出身。「辺城」など辺境や都市を舞台にした小説を書いた。人民共和国建国後批判され自殺未遂、文革後には社会科学院歴史研究所に所属し、大著「中国古代服飾研究」(1981年)を完成。(1902〜1988)

しんじゅうまんねんそう【心中万年草】‥ヂユウ‥サウ

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1710年(宝永7)初演。高野山麓の雑賀屋さいがやお梅と寺小姓成田久米之介との高野心中を脚色する。

→文献資料[心中万年草]

しんしゅう‐みそ【信州味噌】‥シウ‥

おもに長野県で生産される、色の淡い辛口のみそ。

⇒しん‐しゅう【信州】

しんじゅう‐もの【心中物】‥ヂユウ‥

情死を主題とした浄瑠璃・歌舞伎。その時代の人生観・恋愛観・道徳観・経済観・社会観などの語られているものが多い。心中狂言。

⇒しん‐じゅう【心中】

しんじゅうやいばはこおりのついたち【心中刃は氷の朔日】‥ヂユウ‥コホリ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1709年(宝永6)初演。大坂北野神明社の藍畑あいばたけで、鍛冶屋平兵衛と北の新地平野屋の抱かかえ小かんとが心中した事件を脚色する。

しんじゅうよいごうしん【心中宵庚申】‥ヂユウヨヒガウ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1722年(享保7)初演。→お千代半兵衛

→文献資料[心中宵庚申]

しんじゅう‐よし【心中善し】‥ヂユウ‥

心意気がよいこと。情が厚いこと。義理がたいこと。浄瑠璃、心中天の網島「―、意気方よし、床よしの小春殿」

⇒しん‐じゅう【心中】

しん‐じゅか【新儒家】

儒学思想の現代的意義を主張する流派。中国大陸では梁漱溟りょうそうめいら、台湾では牟宗三ぼうそうさんらが有名。朱子学・陽明学を核に、西洋哲学を受容して新たな思想体系を構築。現代新儒家。

しんじゅ‐がい【真珠貝】‥ガヒ

天然の真珠を生じ、または養殖真珠の母貝として用いられる貝類。アコヤガイ・シロチョウガイなど。

⇒しん‐じゅ【真珠】

じんしゅ‐がく【人種学】

(Rassenkunde ドイツ)人類学の一部門。人種の分類・起原などを研究する。

⇒じん‐しゅ【人種】

しんじゅ‐がん【真珠岩】

(→)パーライト2に同じ。

⇒しん‐じゅ【真珠】

しん‐しゅく【伸縮】

のびることとちぢむこと。のばすこととちぢめること。「―自在」

⇒しんしゅく‐かんぜい【伸縮関税】

⇒しんしゅく‐そうち【伸縮装置】

しん‐しゅく【辰宿】

星座。ほしのやどり。星宿。

しん‐しゅく【信宿】

2晩どまり。再宿。性霊集2「―にしてついにその頂きを見る」

しん‐しゅく【振粛】

衰えたものを振るいおこし、ゆるんだものをひきしめること。

しん‐しゅく【新宿】

新しく設けた宿場しゅくば。しんじゅく。洒落本、風俗問答「南に品川の―あれば」↔本宿

しんじゅく【新宿】

東京都23区の一つ。旧牛込区・四谷区・淀橋区を統合。古くは甲州街道の宿駅、内藤新宿。新宿駅付近は関東大震災後急速に発展し、山の手有数の繁華街。東京都庁が1991年に移転。

新宿

撮影:山梨勝弘

⇒しんじゅ‐がい【真珠貝】

⇒しんじゅ‐がん【真珠岩】

⇒しんじゅこん‐しき【真珠婚式】

⇒しんじゅ‐そう【真珠層】

⇒しんじゅ‐ぼうん【真珠母雲】

しん‐じゅ【真儒】

真の儒者。

しん‐じゅ【新樹】

新緑の樹木。〈[季]夏〉

しん‐じゅ【親授】

貴人、特に天皇が親みずから授けること。

じん‐しゅ【人主】

①人君。きみ。君主。

②⇒ひとぬし

じん‐しゅ【人種】

(race)人間の生物学的な特徴による区分単位。皮膚の色を始め頭髪・身長・頭の形・血液型などの形質を総合して分類される。コーカソイド(類白色人種群)・モンゴロイド(類黄色人種群)・ネグロイド(類黒色人種群)の三大人種群に分類されるが、オーストラロイド(類オーストラリア人種群)・カポイド(コイサン人種群)を加えた五大分類も行われている。

⇒じんしゅ‐がく【人種学】

⇒じんしゅ‐さべつ【人種差別】

⇒じんしゅさべつ‐てっぱい‐じょうやく【人種差別撤廃条約】

⇒じんしゅ‐しゅぎ【人種主義】

じん‐じゅ【人寿】

人間の寿命。

じん‐じゅ【仁寿】

[論語雍也「知者楽、仁者寿」]

①仁者は欲がなく安静であるからおのずから長い寿命を保つこと。

②仁徳があっていのちが長いこと。

⇒じんじゅ‐でん【仁寿殿】

しん‐しゅう【沈周】‥シウ

明代の画家。字は啓南。号は石田・白石翁。江蘇長洲の人。呉派文人画の祖とされ、明代における南宗画なんしゅうが盛行の基礎を確立。(1427〜1509)

しん‐しゅう【信州】‥シウ

信濃しなの国の別称。

⇒しんしゅう‐だいがく【信州大学】

⇒しんしゅう‐みそ【信州味噌】

しん‐しゅう【神州】‥シウ

①神国。日本・中国で自国の美称として用いた。「―男児」

②神仙の住む所。

しん‐しゅう【真宗】

(→)浄土真宗じょうどしんしゅうに同じ。

しん‐しゅう【新収】‥シウ

新しく収めること。新しく取り入れること。

しん‐しゅう【新秋】‥シウ

①秋のはじめ。初秋。はつあき。

②陰暦7月の称。〈[季]秋〉

しん‐しゅう【新修】‥シウ

書物などを新たに編修すること。「―英文典」

しん‐しゅう【新衆】

新たに召し抱えられた人々。新参の人々。甲陽軍鑑15「これも―とること」

しん‐じゅう【心中】‥ヂユウ

①人に対して義理を立てること。歌舞伎、傾城壬生大念仏「一目も逢はぬ某に―を立て給ふ心ざしを思ひやり」

②相愛の男女がその真実を相手に示す証拠。放爪・入墨・断髪・切指の類。歌舞伎、けいせい仏の原「それならばおれに惚れたといふ―を見しや」

③相愛の男女がいっしょに自殺すること。情死。浮世草子、好色万金丹「奈良屋のまんが生玉いくだまの―」。「―をとげる」

④転じて、一般に二人以上のものがともに死を遂げること。「親子―」

⑤比喩的に、打ちこんでいる仕事や組織などと運命をともにすること。「会社と―する」

⇒しんじゅう‐ずく【心中尽】

⇒しんじゅう‐だて【心中立て】

⇒しんじゅう‐ばこ【心中箱】

⇒しんじゅう‐もの【心中物】

⇒しんじゅう‐よし【心中善し】

しん‐じゅう【臣従】

臣下としてつき従うこと。

しん‐じゅう【深重】‥ヂユウ

(ジンジュウとも)多く重なるさま。著しく大きいさま。太平記12「慈悲―にして」

しんしゅういわかしゅう【新拾遺和歌集】‥シフヰ‥シフ

勅撰和歌集。二十一代集の一つ。20巻。1363年(貞治2)二条為明ためあきらが後光厳天皇の勅を奉じて撰したが、完成に至らず没したので頓阿が後をつぎ、64年成る。

しんじゅうかさねいづつ【心中重井筒】‥ヂユウ‥ヰ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1707年(宝永4)初演。大坂の紺屋の養子徳兵衛と六軒町重井筒屋のお房との情死を脚色。

→文献資料[心中重井筒]

しんしゅうかわなかじまかっせん【信州川中島合戦】‥シウカハ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の時代物。1721年(享保6)初演。長尾・武田両家の戦に、山本勘助母子の義心を織り込む。3段目口が「輝虎てるとら配膳」として名高い。後に歌舞伎化。

しん‐しゅうきょう【新宗教】‥ケウ

①新しく成立した宗教。

②幕末から明治以後に成立した日本の諸宗教。神仏習合の宗教集団や日蓮系の在家集団・修養運動が主要な源泉。さまざまな伝統を吸収しながら教祖が組み立てていったものが多い。第二次大戦前は淫祠邪教視されて弾圧を受けたが、戦後は復興。新興宗教。

③世界の諸地域で、伝統宗教と異なる信仰内容を揚げて、比較的近年に成立し発展した宗教。

しんしゅう‐きょう【神習教】‥シフケウ

教派神道の一つ。造化三神をはじめ天神地祇を祀り、外伝・内伝の神事と物忌法・祓除法・鎮魂法を修めて、惟神かんながらの大道の宣揚を目的とする。1881年(明治14)芳村正秉まさもち(1839〜1915)の創始。

しんじゅう‐きょう【神獣鏡】‥ジウキヤウ

神仙と霊獣の像を組み合わせた文様をもつ中国の鏡。後漢から三国時代・六朝時代に作られた。日本の古墳からも発見され、仿製ぼうせい鏡もある。平縁式と三角縁式とに大別。→三角縁神獣鏡

しん‐じゆうしゅぎ【新自由主義】‥イウ‥

(neo-liberalism)国家による管理や裁量的政策を排し、できる限り市場の自由な調節に問題を委ねようとする経済思想。オイケン(W. Eucken1891〜1950)・ハイエク・フリードマンなどに代表される。→レーガノミクス→新保守主義

しん‐じゅうしょうしゅぎ【新重商主義】‥ヂユウシヤウ‥

(neo-mercantilism)18世紀末以降フランス・ドイツ・アメリカなどがとった貿易・関税に関する政策を、先進工業国イギリスで典型的に現れた重商主義に擬していう。

しんじゅう‐ずく【心中尽】‥ヂユウヅク

相手への信義・愛情をつらぬくこと。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「―なら後とも言はず今目の前に」

⇒しん‐じゅう【心中】

しんしゅう‐だいがく【信州大学】‥シウ‥

国立大学法人の一つ。松本医大・松本高校・上田繊維専門学校・長野師範・同青年師範・松本医専・長野工専・県立農専を母体として1949年設置。2004年法人化。本部は松本市。

⇒しん‐しゅう【信州】

しんじゅう‐だて【心中立て】‥ヂユウ‥

人との約束を守りとおすこと。特に、相愛の男女が誓いを守りとおすこと。また、その証拠を示すこと。浄瑠璃、出世景清「御辺が夫よ妻よなんどとて―はしけれども」

⇒しん‐じゅう【心中】

しんじゅうてんのあみじま【心中天の網島】‥ヂユウ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1720年(享保5)初演。同年の大坂天満てんまの小売紙商、紙屋治兵衛と紀伊国屋の遊女小春とが網島の大長寺で心中した事件を脚色。

→文献資料[心中天の網島]

しんじゅう‐ばこ【心中箱】‥ヂユウ‥

遊女から心中立てにおくられた、髪・爪・起請文などを入れておく箱。好色一代男6「上書に御―承応弐年より已来としるして」

⇒しん‐じゅう【心中】

しんじゅうふたつはらおび【心中二つ腹帯】‥ヂユウ‥

浄瑠璃。紀海音作の世話物。1722年(享保7)初演。→お千代半兵衛

しん‐じゅうぶん【沈従文】

(Shen Congwen)中国の小説家。本名、沈岳煥。湖南省出身。「辺城」など辺境や都市を舞台にした小説を書いた。人民共和国建国後批判され自殺未遂、文革後には社会科学院歴史研究所に所属し、大著「中国古代服飾研究」(1981年)を完成。(1902〜1988)

しんじゅうまんねんそう【心中万年草】‥ヂユウ‥サウ

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1710年(宝永7)初演。高野山麓の雑賀屋さいがやお梅と寺小姓成田久米之介との高野心中を脚色する。

→文献資料[心中万年草]

しんしゅう‐みそ【信州味噌】‥シウ‥

おもに長野県で生産される、色の淡い辛口のみそ。

⇒しん‐しゅう【信州】

しんじゅう‐もの【心中物】‥ヂユウ‥

情死を主題とした浄瑠璃・歌舞伎。その時代の人生観・恋愛観・道徳観・経済観・社会観などの語られているものが多い。心中狂言。

⇒しん‐じゅう【心中】

しんじゅうやいばはこおりのついたち【心中刃は氷の朔日】‥ヂユウ‥コホリ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1709年(宝永6)初演。大坂北野神明社の藍畑あいばたけで、鍛冶屋平兵衛と北の新地平野屋の抱かかえ小かんとが心中した事件を脚色する。

しんじゅうよいごうしん【心中宵庚申】‥ヂユウヨヒガウ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1722年(享保7)初演。→お千代半兵衛

→文献資料[心中宵庚申]

しんじゅう‐よし【心中善し】‥ヂユウ‥

心意気がよいこと。情が厚いこと。義理がたいこと。浄瑠璃、心中天の網島「―、意気方よし、床よしの小春殿」

⇒しん‐じゅう【心中】

しん‐じゅか【新儒家】

儒学思想の現代的意義を主張する流派。中国大陸では梁漱溟りょうそうめいら、台湾では牟宗三ぼうそうさんらが有名。朱子学・陽明学を核に、西洋哲学を受容して新たな思想体系を構築。現代新儒家。

しんじゅ‐がい【真珠貝】‥ガヒ

天然の真珠を生じ、または養殖真珠の母貝として用いられる貝類。アコヤガイ・シロチョウガイなど。

⇒しん‐じゅ【真珠】

じんしゅ‐がく【人種学】

(Rassenkunde ドイツ)人類学の一部門。人種の分類・起原などを研究する。

⇒じん‐しゅ【人種】

しんじゅ‐がん【真珠岩】

(→)パーライト2に同じ。

⇒しん‐じゅ【真珠】

しん‐しゅく【伸縮】

のびることとちぢむこと。のばすこととちぢめること。「―自在」

⇒しんしゅく‐かんぜい【伸縮関税】

⇒しんしゅく‐そうち【伸縮装置】

しん‐しゅく【辰宿】

星座。ほしのやどり。星宿。

しん‐しゅく【信宿】

2晩どまり。再宿。性霊集2「―にしてついにその頂きを見る」

しん‐しゅく【振粛】

衰えたものを振るいおこし、ゆるんだものをひきしめること。

しん‐しゅく【新宿】

新しく設けた宿場しゅくば。しんじゅく。洒落本、風俗問答「南に品川の―あれば」↔本宿

しんじゅく【新宿】

東京都23区の一つ。旧牛込区・四谷区・淀橋区を統合。古くは甲州街道の宿駅、内藤新宿。新宿駅付近は関東大震災後急速に発展し、山の手有数の繁華街。東京都庁が1991年に移転。

新宿

撮影:山梨勝弘

東京都庁

提供:東京都

東京都庁

提供:東京都

⇒しんじゅく‐ぎょえん【新宿御苑】

しんしゅく‐かんぜい【伸縮関税】‥クワン‥

関税率の増減を、ある一定限度内において、議会の議決を経ずに行政官庁の権限で行い、外国品の不当廉価に対抗しようとすること。

⇒しん‐しゅく【伸縮】

しんじゅく‐ぎょえん【新宿御苑】‥ヱン

新宿・渋谷両区にまたがる公園。もと高遠城主内藤氏の下屋敷。1879年(明治12)宮内省所管。広闊な庭園で、春は観桜、秋は観菊の催しがあった。現在、環境省所管。

⇒しんじゅく【新宿】

しんしゅく‐そうち【伸縮装置】‥サウ‥

〔建〕橋梁で、気温変動による桁けたの伸縮、地震や車両通行による橋梁の変形を緩衝し、通行の安全を確保する装置。

⇒しん‐しゅく【伸縮】

しんじゅこん‐しき【真珠婚式】

(pearl wedding)結婚30年記念祝賀の式。→結婚記念日(表)。

⇒しん‐じゅ【真珠】

じんしゅ‐さべつ【人種差別】

人種的偏見によってある人種を社会的に差別すること。ナチスのユダヤ人排斥、白色人種による有色人種に対する差別待遇など。

⇒じん‐しゅ【人種】

じんしゅさべつ‐てっぱい‐じょうやく【人種差別撤廃条約】‥デウ‥

人種、皮膚の色、世系または民族的もしくは種族的出身に基づくあらゆる差別を禁止した国際条約。1965年の国連総会で採択、69年発効。日本は95年に加入。

⇒じん‐しゅ【人種】

しんじゅ‐さん【神樹蚕・樗蚕】

ヤママユガ科のガ。黄褐色。大形で、開張約13センチメートル。幼虫はシンジュ・ニガキなどの葉を食う。繭は紡錘状で両端がとがり、繰糸は困難。

⇒しん‐じゅ【神樹】

じんじゅ‐じ【神呪寺】

⇒かんのうじ

じんしゅ‐しゅぎ【人種主義】

人種間に優劣の差異があるとする偏見に基づく差別的な主張・態度・政策。レイシズム。

⇒じん‐しゅ【人種】

しんじゅ‐そう【真珠層】

貝殻内面の光沢を帯びる層。炭酸カルシウムの結晶配列により、光が乱反射し、真珠光沢を表す。殻質下層。

⇒しん‐じゅ【真珠】

しん‐しゅつ【侵出】

境界を越えて他の範囲にまで進み出ること。

しん‐しゅつ【浸出】

①ひたして出すこと。

②(→)滲出に同じ。

⇒しんしゅつ‐えき【浸出液】

しん‐しゅつ【進出】

すすみ出ること。一定の場所からさらに前進すること。「政界に―する」「企業の海外―」

⇒しんしゅつ‐しょく【進出色】

しん‐しゅつ【新出】

新しく出ること。初めて出てくること。「―単語」

しん‐しゅつ【滲出】

①にじみ出ること。しみ出ること。

②炎症の際、血漿成分が血管外に出ること。

⇒しんしゅつ‐えき【滲出液】

⇒しんしゅつせい‐えんしょう【滲出性炎症】

⇒しんしゅつせい‐たいしつ【滲出性体質】

しん‐じゅつ【心術】

①[管子七法「実也、誠也、厚也、施也、度也、恕也、之を心術と謂う」]こころだて。こころばえ。

②〔哲〕動機や目的観念を道徳的に選択・決定する、持続的な意志のあり方。Gesinnung ドイツの古い訳語で今は心情という。

⇒しんじゅつ‐どうとく【心術道徳】

しん‐じゅつ【申述】

もうしのべること。

しん‐じゅつ【神術】

霊妙な術。

しん‐じゅつ【賑恤】

貧困者・罹災者などを救うために金品を施与すること。

⇒しんじゅつ‐きん【賑恤金】

しん‐じゅつ【鍼術・針術】

金・銀・白金・鉄などの金属製の細針を身体組織中に刺し、捻鍼・打鍼・管鍼などの手技を行う疾病治療法。中国太古の発明で、古く日本にも伝来。はり。

じん‐じゅつ【仁術】

仁を行う方法。「医は―なり」

しんしゅつ‐えき【浸出液】

①薬物などを水・エーテル・アルコールなどの溶剤で浸出したもの。

②(→)滲出液。

⇒しん‐しゅつ【浸出】

しんしゅつ‐えき【滲出液】

①内部から表面にしみ出る液。

②炎症の際、血管壁から血管外に滲出する、血清または血漿成分。

⇒しん‐しゅつ【滲出】

しんしゅつ‐きぼつ【神出鬼没】

鬼神のようにたちまち現れたり隠れたりして、所在が容易に知れないこと。出没の変幻自在なこと。「―の怪盗」

しんじゅつ‐きん【賑恤金】

①賑恤のために支出する金銭。

②下士官以下の軍人で、戦闘または公務のため負傷しまたは疾病にかかり、現役を離れる者に、政府から給与した金銭。

⇒しん‐じゅつ【賑恤】

しんしゅつ‐しょく【進出色】

赤・橙・黄など、前方にとび出してみえるような色。↔後退色

⇒しん‐しゅつ【進出】

しんしゅつせい‐えんしょう【滲出性炎症】‥シヤウ

炎症の一型。白血球や血漿成分が多量に血管から組織内へ滲出する炎症。多くは急性。

⇒しん‐しゅつ【滲出】

しんしゅつせい‐たいしつ【滲出性体質】

(→)腺病質に同じ。

⇒しん‐しゅつ【滲出】

しんじゅつ‐どうとく【心術道徳】‥ダウ‥

(→)心情倫理に同じ。

⇒しん‐じゅつ【心術】

じんじゅ‐でん【仁寿殿】

⇒じじゅうでん

⇒じん‐じゅ【仁寿】

⇒しんじゅく‐ぎょえん【新宿御苑】

しんしゅく‐かんぜい【伸縮関税】‥クワン‥

関税率の増減を、ある一定限度内において、議会の議決を経ずに行政官庁の権限で行い、外国品の不当廉価に対抗しようとすること。

⇒しん‐しゅく【伸縮】

しんじゅく‐ぎょえん【新宿御苑】‥ヱン

新宿・渋谷両区にまたがる公園。もと高遠城主内藤氏の下屋敷。1879年(明治12)宮内省所管。広闊な庭園で、春は観桜、秋は観菊の催しがあった。現在、環境省所管。

⇒しんじゅく【新宿】

しんしゅく‐そうち【伸縮装置】‥サウ‥

〔建〕橋梁で、気温変動による桁けたの伸縮、地震や車両通行による橋梁の変形を緩衝し、通行の安全を確保する装置。

⇒しん‐しゅく【伸縮】

しんじゅこん‐しき【真珠婚式】

(pearl wedding)結婚30年記念祝賀の式。→結婚記念日(表)。

⇒しん‐じゅ【真珠】

じんしゅ‐さべつ【人種差別】

人種的偏見によってある人種を社会的に差別すること。ナチスのユダヤ人排斥、白色人種による有色人種に対する差別待遇など。

⇒じん‐しゅ【人種】

じんしゅさべつ‐てっぱい‐じょうやく【人種差別撤廃条約】‥デウ‥

人種、皮膚の色、世系または民族的もしくは種族的出身に基づくあらゆる差別を禁止した国際条約。1965年の国連総会で採択、69年発効。日本は95年に加入。

⇒じん‐しゅ【人種】

しんじゅ‐さん【神樹蚕・樗蚕】

ヤママユガ科のガ。黄褐色。大形で、開張約13センチメートル。幼虫はシンジュ・ニガキなどの葉を食う。繭は紡錘状で両端がとがり、繰糸は困難。

⇒しん‐じゅ【神樹】

じんじゅ‐じ【神呪寺】

⇒かんのうじ

じんしゅ‐しゅぎ【人種主義】

人種間に優劣の差異があるとする偏見に基づく差別的な主張・態度・政策。レイシズム。

⇒じん‐しゅ【人種】

しんじゅ‐そう【真珠層】

貝殻内面の光沢を帯びる層。炭酸カルシウムの結晶配列により、光が乱反射し、真珠光沢を表す。殻質下層。

⇒しん‐じゅ【真珠】

しん‐しゅつ【侵出】

境界を越えて他の範囲にまで進み出ること。

しん‐しゅつ【浸出】

①ひたして出すこと。

②(→)滲出に同じ。

⇒しんしゅつ‐えき【浸出液】

しん‐しゅつ【進出】

すすみ出ること。一定の場所からさらに前進すること。「政界に―する」「企業の海外―」

⇒しんしゅつ‐しょく【進出色】

しん‐しゅつ【新出】

新しく出ること。初めて出てくること。「―単語」

しん‐しゅつ【滲出】

①にじみ出ること。しみ出ること。

②炎症の際、血漿成分が血管外に出ること。

⇒しんしゅつ‐えき【滲出液】

⇒しんしゅつせい‐えんしょう【滲出性炎症】

⇒しんしゅつせい‐たいしつ【滲出性体質】

しん‐じゅつ【心術】

①[管子七法「実也、誠也、厚也、施也、度也、恕也、之を心術と謂う」]こころだて。こころばえ。

②〔哲〕動機や目的観念を道徳的に選択・決定する、持続的な意志のあり方。Gesinnung ドイツの古い訳語で今は心情という。

⇒しんじゅつ‐どうとく【心術道徳】

しん‐じゅつ【申述】

もうしのべること。

しん‐じゅつ【神術】

霊妙な術。

しん‐じゅつ【賑恤】

貧困者・罹災者などを救うために金品を施与すること。

⇒しんじゅつ‐きん【賑恤金】

しん‐じゅつ【鍼術・針術】

金・銀・白金・鉄などの金属製の細針を身体組織中に刺し、捻鍼・打鍼・管鍼などの手技を行う疾病治療法。中国太古の発明で、古く日本にも伝来。はり。

じん‐じゅつ【仁術】

仁を行う方法。「医は―なり」

しんしゅつ‐えき【浸出液】

①薬物などを水・エーテル・アルコールなどの溶剤で浸出したもの。

②(→)滲出液。

⇒しん‐しゅつ【浸出】

しんしゅつ‐えき【滲出液】

①内部から表面にしみ出る液。

②炎症の際、血管壁から血管外に滲出する、血清または血漿成分。

⇒しん‐しゅつ【滲出】

しんしゅつ‐きぼつ【神出鬼没】

鬼神のようにたちまち現れたり隠れたりして、所在が容易に知れないこと。出没の変幻自在なこと。「―の怪盗」

しんじゅつ‐きん【賑恤金】

①賑恤のために支出する金銭。

②下士官以下の軍人で、戦闘または公務のため負傷しまたは疾病にかかり、現役を離れる者に、政府から給与した金銭。

⇒しん‐じゅつ【賑恤】

しんしゅつ‐しょく【進出色】

赤・橙・黄など、前方にとび出してみえるような色。↔後退色

⇒しん‐しゅつ【進出】

しんしゅつせい‐えんしょう【滲出性炎症】‥シヤウ

炎症の一型。白血球や血漿成分が多量に血管から組織内へ滲出する炎症。多くは急性。

⇒しん‐しゅつ【滲出】

しんしゅつせい‐たいしつ【滲出性体質】

(→)腺病質に同じ。

⇒しん‐しゅつ【滲出】

しんじゅつ‐どうとく【心術道徳】‥ダウ‥

(→)心情倫理に同じ。

⇒しん‐じゅつ【心術】

じんじゅ‐でん【仁寿殿】

⇒じじゅうでん

⇒じん‐じゅ【仁寿】

じん‐じゅ【仁寿】🔗⭐🔉

じん‐じゅ【仁寿】

[論語雍也「知者楽、仁者寿」]

①仁者は欲がなく安静であるからおのずから長い寿命を保つこと。

②仁徳があっていのちが長いこと。

⇒じんじゅ‐でん【仁寿殿】

じん‐じゅつ【仁術】🔗⭐🔉

じん‐じゅつ【仁術】

仁を行う方法。「医は―なり」

じんじゅ‐でん【仁寿殿】🔗⭐🔉

じん‐じょ【仁恕】🔗⭐🔉

じん‐じょ【仁恕】

(「恕」は思いやる意)

①あわれみ深く、思いやりの厚いこと。

②あわれんで、罪過を許すこと。

じん‐しん【仁心】🔗⭐🔉

じん‐しん【仁心】

仁愛の心。なさけの心。

じん‐じん【仁人】🔗⭐🔉

じん‐じん【仁人】

仁愛の深い人。仁者。

ジンス【jeans・仁斯】🔗⭐🔉

ジンス【jeans・仁斯】

⇒ジーンズ

じん‐せい【仁政】🔗⭐🔉

じん‐せい【仁政】

なさけぶかい政治。「―をしく」

じん‐たい【人体・仁体】🔗⭐🔉

じん‐たい【人体・仁体】

①人間のからだ。身体。「―に害がある」

②人品。ひとがら。また、人品のよい人。狂言、狐塚「―のよい頼うだ人なれども」

③人を丁寧にいう語。おひと。お方。浄瑠璃、牛若千人斬「近ごろ粗相の―や」

④体裁の悪いこと。歌舞伎、けいせい黄金鱐「エエ―な事云ずと、人の来ぬ間においでいナア」

⇒じんたい‐ら・し【人体らし】

じん‐たん【仁丹】🔗⭐🔉

じん‐たん【仁丹】

甘草・桂皮などを成分とする粒状の口中清涼剤。商標名。

じん‐ち【仁知・仁智】🔗⭐🔉

じん‐ち【仁知・仁智】

①いつくしみ深く賢いこと。

②[論語雍也「知者は水を楽しみ、仁者は山を楽しむ」]山と川。

じん‐どう【仁道】‥ダウ🔗⭐🔉

じん‐どう【仁道】‥ダウ

仁の道。人のふみ行うべき道。

じん‐とく【仁徳】🔗⭐🔉

じん‐とく【仁徳】

仁愛の徳。なさけぶかい徳。にんとく。「―をほどこす」

じん‐とく【仁篤】🔗⭐🔉

じん‐とく【仁篤】

なさけぶかくねんごろなこと。

じん‐ぶ【仁武】🔗⭐🔉

じん‐ぶ【仁武】

なさけぶかくて武勇のあること。

じん‐ぷう【仁風】🔗⭐🔉

じん‐ぷう【仁風】

①仁徳の教化。

②[晋書文苑伝、袁宏](袁宏が謝安から扇を送られたのに対して「当まさに仁風を奉揚すべし」と答えた故事から)扇。

にいだ【仁井田】‥ヰ‥🔗⭐🔉

にいだ【仁井田】‥ヰ‥

姓氏の一つ。

⇒にいだ‐のぼる【仁井田陞】

にいだ‐のぼる【仁井田陞】‥ヰ‥🔗⭐🔉

にいだ‐のぼる【仁井田陞】‥ヰ‥

中国法制史家。東京生れ。東大東洋文化研究所教授。中田薫の指導のもとに「唐令拾遺」「唐宋法律文書の研究」「支那身分法史」などを著す。(1904〜1966)

⇒にいだ【仁井田】

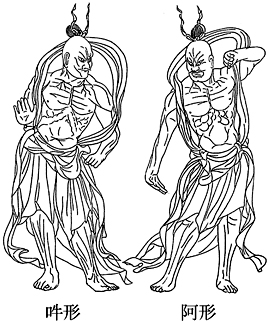

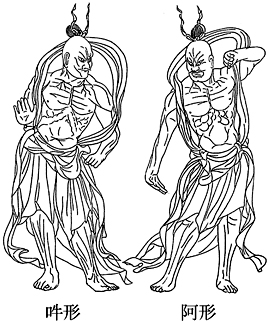

に‐おう【仁王・二王】‥ワウ(仏教)🔗⭐🔉

に‐おう【仁王・二王】‥ワウ

伽藍守護の神で、寺門または須弥壇しゅみだんの両脇に安置した一対の半裸形の金剛力士。普通、口を開けた阿形あぎょうと、口を閉じた吽形うんぎょうに作られ、一方を密迹みっしゃく金剛、他方を那羅延ならえん金剛と分けるなど諸説がある。ともに勇猛・威嚇の相をとる。仁王尊。

仁王

⇒におう‐だち【仁王立ち】

⇒におう‐もん【仁王門】

⇒におう‐りき【仁王力】

⇒におう‐だち【仁王立ち】

⇒におう‐もん【仁王門】

⇒におう‐りき【仁王力】

⇒におう‐だち【仁王立ち】

⇒におう‐もん【仁王門】

⇒におう‐りき【仁王力】

⇒におう‐だち【仁王立ち】

⇒におう‐もん【仁王門】

⇒におう‐りき【仁王力】

におう【仁王】‥ワウ(狂言)🔗⭐🔉

におう【仁王】‥ワウ

狂言。博奕打ばくちうちが仁王になりすまして賽銭を得るが、参詣人に体を撫でられて笑い出し、化けの皮がはげる。

におう‐だち【仁王立ち】‥ワウ‥🔗⭐🔉

におう‐だち【仁王立ち】‥ワウ‥

仁王の像のようにいかめしく突っ立つこと。太平記8「―にぞ立たりける」

⇒に‐おう【仁王・二王】

におう‐もん【仁王門】‥ワウ‥🔗⭐🔉

におう‐もん【仁王門】‥ワウ‥

仁王の像を左右に安置した社寺の門。

⇒に‐おう【仁王・二王】

におう‐りき【仁王力】‥ワウ‥🔗⭐🔉

におう‐りき【仁王力】‥ワウ‥

仁王のような大力。金剛力。

⇒に‐おう【仁王・二王】

にき【仁木】🔗⭐🔉

にき【仁木】

(ニッキともよむ)姓氏の一つ。南北朝〜室町初期の伊賀の守護。清和源氏足利流。三河額田郡仁木を本拠としてこれを姓とする。

にしな【仁科】🔗⭐🔉

にしな【仁科】

姓氏の一つ。中世、信濃の在地領主。安曇郡仁科荘を本拠とする。南北朝・室町期にも勢力を保ったが、戦国に入り、武田信玄に滅ぼされ、信玄の子盛信が仁科氏を継ぐ。

⇒にしな‐もりとお【仁科盛遠】

⇒にしな‐よしお【仁科芳雄】

にしな‐もりとお【仁科盛遠】‥トホ🔗⭐🔉

にしな‐もりとお【仁科盛遠】‥トホ

鎌倉時代の武士。信濃の住人。桓武平氏。後鳥羽上皇のとき北面の武士となり、承久の乱に越中の礪波となみ山で北条朝時と戦い敗北。生没年未詳。

⇒にしな【仁科】

にしな‐よしお【仁科芳雄】‥ヲ🔗⭐🔉

にしな‐よしお【仁科芳雄】‥ヲ

物理学者。岡山県生れ。欧州留学から帰国後、1931年理化学研究所に仁科研究室を創設、原子核の理論的研究および宇宙線の実験的研究を指導。また、日本最初のサイクロトロンを建設。文化勲章。(1890〜1951)

仁科芳雄

撮影:田村 茂

⇒にしな【仁科】

⇒にしな【仁科】

⇒にしな【仁科】

⇒にしな【仁科】

にすけ【仁助・仁介】🔗⭐🔉

にすけ【仁助・仁介】

鍛冶屋の徒弟や船頭・馬方・仲間ちゅうげんなどの通称。仁蔵。好色一代男3「三蔵―が夢をさまさせ」

にせものがたり【仁勢物語】🔗⭐🔉

にせものがたり【仁勢物語】

仮名草子。2巻。作者未詳。1639年(寛永16)頃成る。伊勢物語のパロディー。

にぞう【仁蔵・二蔵】‥ザウ🔗⭐🔉

にぞう【仁蔵・二蔵】‥ザウ

鍛冶屋の徒弟の通称。にすけ。

にたやま【仁田山・新田山】🔗⭐🔉

にたやま【仁田山・新田山】

①仁田山織の略。

②(仁田山紬つむぎが、普通の紬に似ているが質が劣っているからいう)似て非なるもの。まがいもの。えせもの。

⇒にたやま‐おり【仁田山織】

⇒にたやま‐ぎぬ【仁田山絹】

⇒にたやま‐さぶらい【仁田山侍】

⇒にたやま‐つむぎ【仁田山紬】

にたやま‐おり【仁田山織】🔗⭐🔉

にたやま‐おり【仁田山織】

上野国仁田山地方(現、群馬県桐生市)から産出する絹織物。にたやま。

⇒にたやま【仁田山・新田山】

にたやま‐ぎぬ【仁田山絹】🔗⭐🔉

にたやま‐ぎぬ【仁田山絹】

仁田山織の絹布。

⇒にたやま【仁田山・新田山】

にたやま‐さぶらい【仁田山侍】‥サブラヒ🔗⭐🔉

にたやま‐さぶらい【仁田山侍】‥サブラヒ

臨時に雇われて両刀をさした侍。にたやまざむらい。

⇒にたやま【仁田山・新田山】

にたやま‐つむぎ【仁田山紬】🔗⭐🔉

にたやま‐つむぎ【仁田山紬】

仁田山織の紬。

⇒にたやま【仁田山・新田山】

にだゆう【仁太夫】‥ダイフ🔗⭐🔉

にだゆう【仁太夫】‥ダイフ

江戸時代、代々、中山仁太夫と称した浮浪人の頭かしら。江戸下谷に住み、市中の遊芸・門付かどづけ渡世の者に鑑札を出した。

にたん‐の‐しろう【仁田四郎】‥ラウ🔗⭐🔉

にたん‐の‐しろう【仁田四郎】‥ラウ

(→)仁田にった忠常の通称。

にっき【仁木】🔗⭐🔉

にっき【仁木】

姓氏の一つ。

⇒にっき‐だんじょう【仁木弾正】

にっき‐だんじょう【仁木弾正】‥ジヤウ🔗⭐🔉

にっき‐だんじょう【仁木弾正】‥ジヤウ

歌舞伎・浄瑠璃の伊達騒動物に登場する奸臣。原田甲斐を室町時代の人物として仮託したもの。歌舞伎「伊達競阿国戯場だてくらべおくにかぶき」「伽羅先代萩めいぼくせんだいはぎ」などで有名。仁木弾正左衛門直則。

⇒にっき【仁木】

にった【仁田】🔗⭐🔉

にった【仁田】

姓氏の一つ。

⇒にった‐ただつね【仁田忠常】

にった‐ただつね【仁田忠常】🔗⭐🔉

にった‐ただつね【仁田忠常】

鎌倉初期の武士。伊豆国の人。通称、仁田四郎にたんのしろう。源頼朝に仕え、範頼に従って平氏を西海に討ち、富士の巻狩に曾我十郎祐成を討った。後に将軍頼家の命により北条時政を誅しようとして成らず、加藤景廉かげかどに殺された。( 〜1203)

⇒にった【仁田】

にんあみ‐どうはち【仁阿弥道八】‥ダウ‥🔗⭐🔉

にんあみ‐どうはち【仁阿弥道八】‥ダウ‥

(仁阿弥はニンナミとも)

⇒たかはしどうはち(高橋道八)2

にんあん【仁安】🔗⭐🔉

にんあん【仁安】

(ニンナンとも)[毛詩正義]平安末期、六条・高倉天皇朝の年号。永万2年8月27日(1166年9月23日)改元、仁安4年4月8日(1169年5月6日)嘉応に改元。

にんがい【仁海】🔗⭐🔉

にんがい【仁海】

平安中期の真言宗の僧。小野流の始祖。別名、千心。和泉の人。醍醐寺延命院の元杲げんごうに伝法灌頂を受け、山城小野に曼荼羅寺(現在の随心院)を開いた。請雨の修法に霊験あり、世に雨僧正と称。小野僧正。著「小野六帖」など。(951?〜1046)

にん‐きょう【任侠・仁侠】‥ケフ🔗⭐🔉

にん‐きょう【任侠・仁侠】‥ケフ

弱きをたすけ強きをくじく気性に富むこと。また、その人。おとこだて。「―の徒」「―道」

にんけん‐てんのう【仁賢天皇】‥ワウ🔗⭐🔉

にんけん‐てんのう【仁賢天皇】‥ワウ

記紀に記された5世紀末の天皇。磐坂市辺押磐いわさかのいちのべのおしわ皇子の第1王子。名は億計おけ。父が雄略天皇に殺された時、弟(顕宗天皇)とともに播磨に逃れた。のちに清寧天皇の皇太子となり、弟に次いで即位したという。→天皇(表)

にんこう‐てんのう【仁孝天皇】‥カウ‥ワウ🔗⭐🔉

にんこう‐てんのう【仁孝天皇】‥カウ‥ワウ

江戸後期の天皇。光格天皇の第6皇子。名は恵仁あやひと。学習所(後の学習院)設立に着手。(在位1817〜1846)(1800〜1846)→天皇(表)

にんじ【仁治】‥ヂ🔗⭐🔉

にんじ【仁治】‥ヂ

(ニンチとも)[書儀・新唐書]鎌倉中期、四条・後嵯峨天皇朝の年号。延応2年7月16日(1240年8月5日)改元、仁治4年2月26日(1243年3月18日)寛元に改元。

にんじゅ【仁寿】🔗⭐🔉

にんじゅ【仁寿】

平安前期、文徳天皇朝の年号。嘉祥4年4月28日(851年6月1日)改元、仁寿4年11月30日(854年12月23日)斉衡に改元。

にんせい【仁清】🔗⭐🔉

にんせい【仁清】

江戸前期、万治・寛文(1658〜1673)頃を中心に活躍した京焼の陶工。通称、壺屋清右衛門。丹波国野々村の人という。仁和寺門前に窯を築き、金森宗和そうわ好みの茶器を焼く。色絵の茶壺に名作が多く、京焼の上絵装飾を大成。生没年未詳。

⇒にんせい‐やき【仁清焼】

にんせい‐やき【仁清焼】🔗⭐🔉

にんせい‐やき【仁清焼】

(→)御室焼おむろやきの別称。

⇒にんせい【仁清】

にんな【仁和】‥ワ🔗⭐🔉

にんな【仁和】‥ワ

(ニンワとも)平安前期、光孝・宇多天皇朝の年号。元慶9年2月21日(885年3月11日)改元、仁和5年4月27日(889年5月30日)寛平に改元。

⇒にんな‐じ【仁和寺】

にんな‐じ【仁和寺】‥ワ‥🔗⭐🔉

にんな‐じ【仁和寺】‥ワ‥

京都市右京区御室おむろにある真言宗御室派の総本山。光孝天皇の勅願により888年(仁和4)宇多天皇が創建し、落飾後住居としたため御室御所と称した。代々法親王が入寺し、門跡寺院の首位にあった。現在の堂宇は16〜17世紀の再建。本尊阿弥陀三尊像・三十帖冊子などを所蔵。桜の名所。

仁和寺 五重塔

撮影:新海良夫

⇒にんな【仁和】

⇒にんな【仁和】

⇒にんな【仁和】

⇒にんな【仁和】

にん‐のう【仁王】‥ワウ🔗⭐🔉

にんのう‐え【仁王会】‥ワウヱ🔗⭐🔉

にんのう‐え【仁王会】‥ワウヱ

春秋二季または天災・疾疫などの際に、宮中の大極殿・紫宸殿・清涼殿などで、仁王経を講読して鎮護国家・万民豊楽を祈願した勅会。日本では660年に始まる。仁王般若会。仁王道場。仁王講。

⇒にん‐のう【仁王】

にんのう‐ぎょう【仁王経】‥ワウギヤウ🔗⭐🔉

にんのう‐ぎょう【仁王経】‥ワウギヤウ

仏典の一つ。不空訳「仁王護国般若波羅蜜多経」(2巻)、または鳩摩羅什くまらじゅう訳「仁王般若波羅蜜経」(2巻)の略称。護国安穏のためには般若波羅蜜多を受持すべきことを説く。日本では鎮護国家の三部経の一つとして法華経・金光明経とともに古くから尊重される。仁王般若経。

⇒にん‐のう【仁王】

にんのう‐こう【仁王講】‥ワウカウ🔗⭐🔉

にんのう‐こう【仁王講】‥ワウカウ

(→)仁王会に同じ。

⇒にん‐のう【仁王】

にんぺい【仁平】🔗⭐🔉

にんぺい【仁平】

(ニンビョウ・ニンヒョウ・ニンヘイとも)[後漢書]平安後期、近衛天皇朝の年号。久安7年1月26日(1151年2月14日)改元、仁平4年10月28日(1154年12月4日)久寿に改元。

にんみょう‐てんのう【仁明天皇】‥ミヤウ‥ワウ🔗⭐🔉

にんみょう‐てんのう【仁明天皇】‥ミヤウ‥ワウ

平安初期の天皇。嵯峨天皇の第2皇子。名は正良まさら。御陵に因んで深草帝とも。(在位833〜850)(810〜850)→天皇(表)

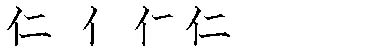

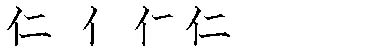

[漢]仁🔗⭐🔉

仁 字形

筆順

筆順

〔人(亻・

〔人(亻・ )部2画/4画/教育/3146・3F4E〕

〔音〕ジン(漢) ニン(呉) ニ(慣)

〔訓〕ひと (名)きみ・ひとし

[意味]

①人としての思いやり。いつくしみ。なさけ。「仁愛・仁政・不仁・寛仁大度・仁義礼智ち信・一視同仁」

②ひと。人物。「その仁なら存じています」「奇特な御仁ごじん」「朴念仁ぼくねんじん」

③果実の核の中身。「杏仁きょうにん・亜麻仁油あまにゆ」

[解字]

形声。「人」+音符「二」。人が二人並ぶ意を表し、仲間としての親しみを意味する。孔子はこの仲間意識を広く人に及ぼすことを説き、「仁」を儒教の根本理念とした。

[難読]

仁寿殿じじゅうでん・仁和寺にんなじ

)部2画/4画/教育/3146・3F4E〕

〔音〕ジン(漢) ニン(呉) ニ(慣)

〔訓〕ひと (名)きみ・ひとし

[意味]

①人としての思いやり。いつくしみ。なさけ。「仁愛・仁政・不仁・寛仁大度・仁義礼智ち信・一視同仁」

②ひと。人物。「その仁なら存じています」「奇特な御仁ごじん」「朴念仁ぼくねんじん」

③果実の核の中身。「杏仁きょうにん・亜麻仁油あまにゆ」

[解字]

形声。「人」+音符「二」。人が二人並ぶ意を表し、仲間としての親しみを意味する。孔子はこの仲間意識を広く人に及ぼすことを説き、「仁」を儒教の根本理念とした。

[難読]

仁寿殿じじゅうでん・仁和寺にんなじ

筆順

筆順

〔人(亻・

〔人(亻・ )部2画/4画/教育/3146・3F4E〕

〔音〕ジン(漢) ニン(呉) ニ(慣)

〔訓〕ひと (名)きみ・ひとし

[意味]

①人としての思いやり。いつくしみ。なさけ。「仁愛・仁政・不仁・寛仁大度・仁義礼智ち信・一視同仁」

②ひと。人物。「その仁なら存じています」「奇特な御仁ごじん」「朴念仁ぼくねんじん」

③果実の核の中身。「杏仁きょうにん・亜麻仁油あまにゆ」

[解字]

形声。「人」+音符「二」。人が二人並ぶ意を表し、仲間としての親しみを意味する。孔子はこの仲間意識を広く人に及ぼすことを説き、「仁」を儒教の根本理念とした。

[難読]

仁寿殿じじゅうでん・仁和寺にんなじ

)部2画/4画/教育/3146・3F4E〕

〔音〕ジン(漢) ニン(呉) ニ(慣)

〔訓〕ひと (名)きみ・ひとし

[意味]

①人としての思いやり。いつくしみ。なさけ。「仁愛・仁政・不仁・寛仁大度・仁義礼智ち信・一視同仁」

②ひと。人物。「その仁なら存じています」「奇特な御仁ごじん」「朴念仁ぼくねんじん」

③果実の核の中身。「杏仁きょうにん・亜麻仁油あまにゆ」

[解字]

形声。「人」+音符「二」。人が二人並ぶ意を表し、仲間としての親しみを意味する。孔子はこの仲間意識を広く人に及ぼすことを説き、「仁」を儒教の根本理念とした。

[難読]

仁寿殿じじゅうでん・仁和寺にんなじ

広辞苑に「仁」で始まるの検索結果 1-88。