複数辞典一括検索+![]()

![]()

あま【海】🔗⭐🔉

あま【海】

うみ。曾丹集「―の日和に藻塩焼くかも」

うな【海】🔗⭐🔉

うな【海】

「うみの」の意を表し、複合語をつくる。「―原」

うな‐さか【海境】🔗⭐🔉

うな‐さか【海境】

海神の国と人の国とを隔てるという境界。古事記上「―を塞さへて返り入りましき」。万葉集9「―を過ぎて漕ぎ行くに」

うみ【海】🔗⭐🔉

うみ【海】

①地球上の陸地以外の部分で、塩水をたたえた所。地球表面積の約7割を占め、その面積3億6000万平方キロメートル。平均深度3800メートル。允恭紀「いさな取り―の浜藻の寄る時時を」。「―の幸」↔陸りく。

②湖など広々と水をたたえた所。新古今和歌集秋「にほの―や月の光のうつろへば」

③あたり一面にひろがったもの、また、無数に多く集まっているさまにたとえていう。「火の―」「言葉の―」

④硯のほりくぼめて水を貯える所。↔陸おか

⇒海が涌く

⇒海波を揚げず

⇒海に千年河に千年

⇒海に千年山に千年

⇒海の事は漁師に問え

⇒海の物とも山の物ともつかない

⇒海も見えぬに船用意

⇒海を山にする

⇒海を渡る

うみ‐う【海鵜】🔗⭐🔉

うみ‐う【海鵜】

ウの一種。鵜飼に用いる。

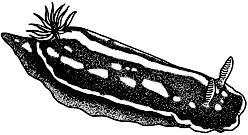

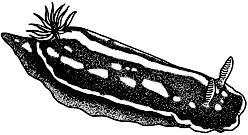

うみ‐うし【海牛】🔗⭐🔉

うみ‐うし【海牛】

主にウミウシ目の後鰓こうさい類の総称。巻貝の仲間であるが、殻は退化。体色は、種により赤・青・黄・橙・黒・白などさまざまで、美しい。浅海の岩礁上や砂泥底にすむ。体は細長いもの、楕円形のものがあり、頭部にその名の由来となる2本の触角を具える。後方の肛門のまわりを鰓が取り囲むものが多い。シロウミウシ・アオウミウシなど日本に約200種。

うみうし

ウミウシ

提供:東京動物園協会

ウミウシ

提供:東京動物園協会

ウミウシ

提供:東京動物園協会

ウミウシ

提供:東京動物園協会

うみ‐うなぎ【海鰻】🔗⭐🔉

うみ‐うなぎ【海鰻】

マアナゴの別称。

うみ‐がめ【海亀】🔗⭐🔉

うみ‐がめ【海亀】

海産のカメ類の総称。アオウミガメ・アカウミガメ・タイマイ・オサガメなどの種類がある。いずれも形大きく、四肢はオール状またはひれ状。→青海亀(図)

アオウミガメ

提供:東京動物園協会

クロウミガメ

撮影:小宮輝之

クロウミガメ

撮影:小宮輝之

タイマイ

提供:東京動物園協会

タイマイ

提供:東京動物園協会

ヒメウミガメ

撮影:小宮輝之

ヒメウミガメ

撮影:小宮輝之

クロウミガメ

撮影:小宮輝之

クロウミガメ

撮影:小宮輝之

タイマイ

提供:東京動物園協会

タイマイ

提供:東京動物園協会

ヒメウミガメ

撮影:小宮輝之

ヒメウミガメ

撮影:小宮輝之

うみ‐がも【海鴨】🔗⭐🔉

うみ‐がも【海鴨】

主として海にすみ、潜水して採餌するカモ類。

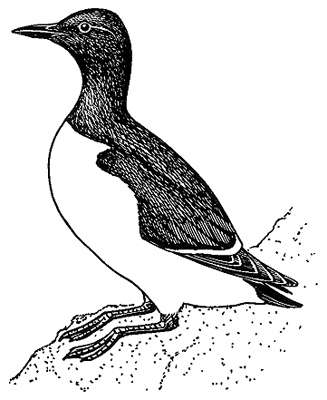

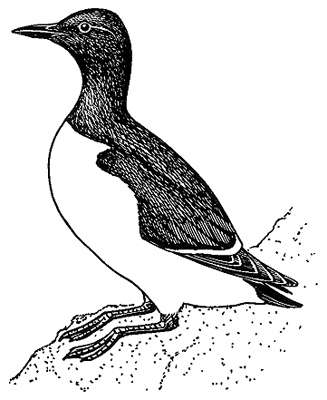

うみ‐がらす【海烏】🔗⭐🔉

うみ‐がらす【海烏】

チドリ目ウミスズメ科の海鳥。体はハトよりやや大きく、上面は灰黒色、下面は白色。大群をなして絶壁に産卵、潜水して巧みに魚を捕る。北方の海に分布し、サハリンのロッペン島(海豹島)はその繁殖地として有名。卵の色は変化が多い。ロッペンガモ。

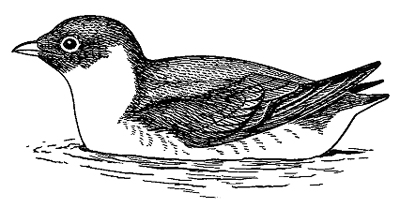

うみがらす(夏羽)

ウミガラス

撮影:小宮輝之

ウミガラス

撮影:小宮輝之

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

ウミガラス

撮影:小宮輝之

ウミガラス

撮影:小宮輝之

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

○海が涌くうみがわく🔗⭐🔉

○海が涌くうみがわく

(漁師語)魚群が海面に集まる。

⇒うみ【海】

うみ‐ぎり【海霧】

海上に発生する霧。主に移流霧をいう。

うみ‐ぎわ【海際】‥ギハ

陸の海と接する所。海のほとり。うみべ。謡曲、知章「いづくともなき―や」

うみ‐くさ【海草】

海藻および海草かいそうの総称。

うみぐも‐るい【海蜘蛛類】

節足動物のウミグモ綱の種の総称。体長1〜90ミリメートル。頭端に吻があって先端に口が開く。腹部は極めて小さく無節、付属肢の第1対は鋏肢、続く4対は長い歩脚となり、足だけの動物のように見える。浅海では石の下や海藻の間で生活。深海底の泥上にすむものもある。シマウミグモ・イトユメムシなど。夢虫。皆脚類。

うみ‐さそり【海蠍】

絶滅した節足動物。広翼亜綱を構成する。外形はサソリに似るが、系統上はカブトガニに近い。オルドビス紀からペルム紀まで、汎世界的に生息。最大の種類は体長1メートルに達する。

海蠍の化石

撮影:冨田幸光

うみ‐さち【海幸】

①海の獲物を取る道具。つりばり。古事記上「―をもちて魚な釣らすに」

②海で得る獲物。海産物。神代紀下「兄…自づからに―有まします」↔山幸。

⇒うみさち‐やまさち【海幸山幸】

うみさち‐やまさち【海幸山幸】

日本神話の一つ。彦火火出見尊ひこほほでみのみこと(山幸彦)が兄の火照命ほでりのみこと(海幸彦)と猟具をとりかえて魚を釣りに出たが、釣針を失い、探し求めるため塩椎神しおつちのかみの教えにより海宮に赴き、海神の女むすめと結婚、釣針と潮盈珠しおみちのたま・潮乾珠しおひのたまを得て兄を降伏させたという話。天孫民族と隼人はやと族との闘争の神話化とも見られる。また仙郷滞留説話・神婚説話・浦島伝説の先駆をなすもの。

⇒うみ‐さち【海幸】

うみ‐サボテン【海サボテン】

八放サンゴ亜綱ウミエラ目ウミサボテン科の花虫類。棒状の群体を作り、ポリプはその周縁に配列、その姿がサボテンを思わせる。下端の細い柄部で海底に着生し、昼間は縮んで底に潜り、夜間は海中に伸び出して、長さ50センチメートルに達し、触ると燐光を発する。日本各地の浅海泥底に生息。

うみ‐ざりがに【海蝲蛄】

ロブスターのこと。

うみ‐じ【海路】‥ヂ

海上の舟の通う路。航路。船路。うなじ。万葉集3「いさな取り―に出でて」

うみ‐じ【産字・生字】

謡・浄瑠璃・長唄など日本の音曲で、1音節を長く延ばして歌う場合の延ばす母音の部分。「し」を「しいー」と延ばした時の「いー」の類。

うみ‐しか【海鹿】

アメフラシの別称。

うみ‐しだ【海羊歯】

ウミユリ綱ウミシダ亜目の棘皮きょくひ動物の総称。小さな円盤状の体の上面に口と肛門があり、周囲に10本から数十本の腕が出、各腕には細かな羽枝がある。外見が羊歯に類似するのでこの名がある。体の下面にある多数の巻枝で岩などにつかまり移動する。ニッポンウミシダ・オオバンウミシダ・アヤウミシダなど種類が多い。

うみ‐しる【膿汁】

うみ。のうじゅう。西大寺本最勝王経平安初期点「臭く穢けがれ膿ウミシル流れつつ」

うみ‐じるし【産印】

(四国地方で)痣あざ。

うみ‐す【産み巣】

子をはらむ腹。母胎。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「三人までの―とは、難じていはば子過ぎ腹」

うみすい‐いし【膿吸い石】‥スヒ‥

円く平たい小石状のもの。膿を吸わせる。竜骨の類か。→スランガステーン

うみ‐すずめ【海雀】

①ハコフグ科の海産の硬骨魚。全長約20センチメートル。体は箱状で亀甲型に仕切られた鱗甲を被り、頭部の左右に1対のとげが突出し、背にも1本のとげがある。本州中部以南の沿岸に産。スズメフグ。ハコフグ。スズメイオ。

②チドリ目ウミスズメ科の鳥の総称。北半球北部の海域に、約20種が分布。また、特にそのうち小形の約10種の総称。全長約25センチメートルのずんぐりした海鳥で、潜水して魚を捕る。日本では7種が記録され、カンムリウミスズメ・ウミスズメなどが繁殖。

③2の一種。太平洋北部に分布し、日本では北海道で繁殖。

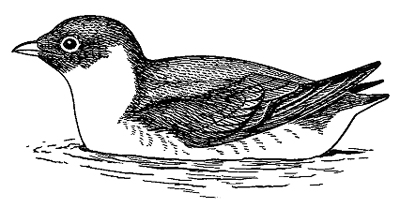

うみすずめ(冬羽)

うみ‐さち【海幸】

①海の獲物を取る道具。つりばり。古事記上「―をもちて魚な釣らすに」

②海で得る獲物。海産物。神代紀下「兄…自づからに―有まします」↔山幸。

⇒うみさち‐やまさち【海幸山幸】

うみさち‐やまさち【海幸山幸】

日本神話の一つ。彦火火出見尊ひこほほでみのみこと(山幸彦)が兄の火照命ほでりのみこと(海幸彦)と猟具をとりかえて魚を釣りに出たが、釣針を失い、探し求めるため塩椎神しおつちのかみの教えにより海宮に赴き、海神の女むすめと結婚、釣針と潮盈珠しおみちのたま・潮乾珠しおひのたまを得て兄を降伏させたという話。天孫民族と隼人はやと族との闘争の神話化とも見られる。また仙郷滞留説話・神婚説話・浦島伝説の先駆をなすもの。

⇒うみ‐さち【海幸】

うみ‐サボテン【海サボテン】

八放サンゴ亜綱ウミエラ目ウミサボテン科の花虫類。棒状の群体を作り、ポリプはその周縁に配列、その姿がサボテンを思わせる。下端の細い柄部で海底に着生し、昼間は縮んで底に潜り、夜間は海中に伸び出して、長さ50センチメートルに達し、触ると燐光を発する。日本各地の浅海泥底に生息。

うみ‐ざりがに【海蝲蛄】

ロブスターのこと。

うみ‐じ【海路】‥ヂ

海上の舟の通う路。航路。船路。うなじ。万葉集3「いさな取り―に出でて」

うみ‐じ【産字・生字】

謡・浄瑠璃・長唄など日本の音曲で、1音節を長く延ばして歌う場合の延ばす母音の部分。「し」を「しいー」と延ばした時の「いー」の類。

うみ‐しか【海鹿】

アメフラシの別称。

うみ‐しだ【海羊歯】

ウミユリ綱ウミシダ亜目の棘皮きょくひ動物の総称。小さな円盤状の体の上面に口と肛門があり、周囲に10本から数十本の腕が出、各腕には細かな羽枝がある。外見が羊歯に類似するのでこの名がある。体の下面にある多数の巻枝で岩などにつかまり移動する。ニッポンウミシダ・オオバンウミシダ・アヤウミシダなど種類が多い。

うみ‐しる【膿汁】

うみ。のうじゅう。西大寺本最勝王経平安初期点「臭く穢けがれ膿ウミシル流れつつ」

うみ‐じるし【産印】

(四国地方で)痣あざ。

うみ‐す【産み巣】

子をはらむ腹。母胎。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「三人までの―とは、難じていはば子過ぎ腹」

うみすい‐いし【膿吸い石】‥スヒ‥

円く平たい小石状のもの。膿を吸わせる。竜骨の類か。→スランガステーン

うみ‐すずめ【海雀】

①ハコフグ科の海産の硬骨魚。全長約20センチメートル。体は箱状で亀甲型に仕切られた鱗甲を被り、頭部の左右に1対のとげが突出し、背にも1本のとげがある。本州中部以南の沿岸に産。スズメフグ。ハコフグ。スズメイオ。

②チドリ目ウミスズメ科の鳥の総称。北半球北部の海域に、約20種が分布。また、特にそのうち小形の約10種の総称。全長約25センチメートルのずんぐりした海鳥で、潜水して魚を捕る。日本では7種が記録され、カンムリウミスズメ・ウミスズメなどが繁殖。

③2の一種。太平洋北部に分布し、日本では北海道で繁殖。

うみすずめ(冬羽)

うみせん‐かわせん【海千河千】‥カハ‥

(海に千年河に千年住んだものの意)(→)海千山千に同じ。

うみせん‐やません【海千山千】

(海に千年山に千年住んだ蛇は竜になるという言い伝えから)せちがらい世の中の裏も表も知っていて、老獪ろうかいな人。「―の事業家」

うみ‐そ【績麻】

(→)「うみお」に同じ。

うみ‐ぞうめん【海索麺】‥ザウ‥

①アメフラシ・タツナミガイなどの卵塊の俗称。索麺の形をし、色は紅・黄・橙色など種々。膠質の紐の中に包み込まれている卵から幼生が孵化する。初夏、磯に見られる。

ウミゾウメン

提供:東京動物園協会

うみせん‐かわせん【海千河千】‥カハ‥

(海に千年河に千年住んだものの意)(→)海千山千に同じ。

うみせん‐やません【海千山千】

(海に千年山に千年住んだ蛇は竜になるという言い伝えから)せちがらい世の中の裏も表も知っていて、老獪ろうかいな人。「―の事業家」

うみ‐そ【績麻】

(→)「うみお」に同じ。

うみ‐ぞうめん【海索麺】‥ザウ‥

①アメフラシ・タツナミガイなどの卵塊の俗称。索麺の形をし、色は紅・黄・橙色など種々。膠質の紐の中に包み込まれている卵から幼生が孵化する。初夏、磯に見られる。

ウミゾウメン

提供:東京動物園協会

②海産の紅藻類。北海道・本州などで波の高い磯に付く。体は細長い紐状で、長さ10〜20センチメートル。濃紅茶色で粘性が強い。夏、採集して乾燥または塩漬とし、三杯酢で食べる。

うみ‐だか【海高】

江戸時代、海産の収穫を石高に見積もり、租税として米や金銀で納めさせたもの。海石うみこく。

うみ‐たけ‐がい【海筍貝・海笋貝】‥ガヒ

ニオガイ科の二枚貝。貝殻は白色で薄くてもろく、黒くて長い水管は殻長の2倍もある。食用となり、熨斗鮑のしあわびの代用。有明海・瀬戸内海など、内海の泥深い所に産する。ウミタケ。〈日葡辞書〉

うみ‐だ・す【生み出す・産み出す】

〔他五〕

①胎児または卵を生む。

②生み始める。

③新しく作り出す。「新企画を―・す」「財源を―・す」

うみ‐たなご【海鱮】

ウミタナゴ科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。体は側扁し頭は小さい。鉄青色または銅赤色。日本各地の沿岸に産し、殊に内湾のアマモの生えているところに多く、卵胎生。地方によっては妊婦が食べるのを忌む。タナゴ。

ウミタナゴ

提供:東京動物園協会

②海産の紅藻類。北海道・本州などで波の高い磯に付く。体は細長い紐状で、長さ10〜20センチメートル。濃紅茶色で粘性が強い。夏、採集して乾燥または塩漬とし、三杯酢で食べる。

うみ‐だか【海高】

江戸時代、海産の収穫を石高に見積もり、租税として米や金銀で納めさせたもの。海石うみこく。

うみ‐たけ‐がい【海筍貝・海笋貝】‥ガヒ

ニオガイ科の二枚貝。貝殻は白色で薄くてもろく、黒くて長い水管は殻長の2倍もある。食用となり、熨斗鮑のしあわびの代用。有明海・瀬戸内海など、内海の泥深い所に産する。ウミタケ。〈日葡辞書〉

うみ‐だ・す【生み出す・産み出す】

〔他五〕

①胎児または卵を生む。

②生み始める。

③新しく作り出す。「新企画を―・す」「財源を―・す」

うみ‐たなご【海鱮】

ウミタナゴ科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。体は側扁し頭は小さい。鉄青色または銅赤色。日本各地の沿岸に産し、殊に内湾のアマモの生えているところに多く、卵胎生。地方によっては妊婦が食べるのを忌む。タナゴ。

ウミタナゴ

提供:東京動物園協会

うみ‐だぬき【海狸】

ビーバーのこと。かいり。

うみ‐たる【海樽】

原索動物門ウミタル科の海産プランクトンの一種。体長3〜6ミリメートルの透明なビヤ樽状。体壁の内側にある8個の環状筋を収縮して水を後端から噴出し、その反動で運動する。世界の温水域に分布し、大形回遊魚の天然飼料となる。

うみ‐ち【膿血】

膿汁に血のまじったもの。

うみ‐つか・れる【倦み疲れる】

〔自下一〕[文]うみつか・る(下二)

あきて疲れる。うんざりしてつかれる。

うみ‐づき【産み月】

胎児が生まれる予定の月。臨月。

うみ‐つ・ける【生み付ける・産み付ける】

〔他下一〕[文]うみつ・く(下二)

①卵を生んで物に付着させる。

②生んで、親の性質・外見などを受けさせる。

うみ‐つ‐じ【海路】‥ヂ

航路。うみじ。うなじ。万葉集9「―のなぎなむ時も渡らなむ」

うみ‐つばめ【海燕】

ミズナギドリ目ウミツバメ科の海鳥の総称。海面に遊泳し、また海面をかすめて飛ぶ。大きさはツグミまたはスズメぐらい。羽は主として暗褐色または蒼灰色。翼は長く、尾はツバメの尾と同じく二つに分かれるが短い。嘴端は鉤状、趾にみずかきがあり、孤島の地上に穴を穿って巣をつくる。

コシジロウミツバメ

撮影:小宮輝之

うみ‐だぬき【海狸】

ビーバーのこと。かいり。

うみ‐たる【海樽】

原索動物門ウミタル科の海産プランクトンの一種。体長3〜6ミリメートルの透明なビヤ樽状。体壁の内側にある8個の環状筋を収縮して水を後端から噴出し、その反動で運動する。世界の温水域に分布し、大形回遊魚の天然飼料となる。

うみ‐ち【膿血】

膿汁に血のまじったもの。

うみ‐つか・れる【倦み疲れる】

〔自下一〕[文]うみつか・る(下二)

あきて疲れる。うんざりしてつかれる。

うみ‐づき【産み月】

胎児が生まれる予定の月。臨月。

うみ‐つ・ける【生み付ける・産み付ける】

〔他下一〕[文]うみつ・く(下二)

①卵を生んで物に付着させる。

②生んで、親の性質・外見などを受けさせる。

うみ‐つ‐じ【海路】‥ヂ

航路。うみじ。うなじ。万葉集9「―のなぎなむ時も渡らなむ」

うみ‐つばめ【海燕】

ミズナギドリ目ウミツバメ科の海鳥の総称。海面に遊泳し、また海面をかすめて飛ぶ。大きさはツグミまたはスズメぐらい。羽は主として暗褐色または蒼灰色。翼は長く、尾はツバメの尾と同じく二つに分かれるが短い。嘴端は鉤状、趾にみずかきがあり、孤島の地上に穴を穿って巣をつくる。

コシジロウミツバメ

撮影:小宮輝之

うみ‐づら【海面】

①海の面。海上。伊勢物語「伊勢、尾張のあはひの―を行くに」

②海に面した所。海べ。源氏物語若紫「少し奥まりたる山住みもせで、さる―に出でゐたる」

うみ‐づり【海釣り】

海でする釣り。

うみ‐つ・る【生み連る・産み連る】

〔他下二〕

生んで引き連れる。宇津保物語俊蔭「いかめしき雌熊・雄熊、子を―・れて棲むうつぼなりけり」

うみ‐て【海手】

海の方。↔山手

うみ‐とさか【海鶏頭・海鶏冠】

八放サンゴ亜綱ウミトサカ目、特にチヂミトサカ科の花虫類の総称。群体は柔軟な肉質で樹状に分岐、その先端に多くのポリプがある。縮んだ群体は、一般にカリフラワー状。岩礁上に着生。暖海に分布。ウミトサカ目はソフト‐コーラルとも呼ばれる。

うみ‐どじょう【海泥鰌】‥ドヂヤウ

①アシロ科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。暗灰色でややギンポに似る。

②ギンポの別称。

③アユモドキの別称。

うみ‐どり【海鳥】

カモメ・グンカンドリなどもっぱら海洋で生活する鳥。海上を飛翔したり海面に浮游したりしている鳥を漠然と指すことが多い。かいちょう。

うみ‐ながし【産み流し】

①流産りゅうざん。増鏡「これも御―にて、俄にうせさせ給ひけりとぞ聞えし」

②生むだけで自分で世話しないこと。

うみ‐づら【海面】

①海の面。海上。伊勢物語「伊勢、尾張のあはひの―を行くに」

②海に面した所。海べ。源氏物語若紫「少し奥まりたる山住みもせで、さる―に出でゐたる」

うみ‐づり【海釣り】

海でする釣り。

うみ‐つ・る【生み連る・産み連る】

〔他下二〕

生んで引き連れる。宇津保物語俊蔭「いかめしき雌熊・雄熊、子を―・れて棲むうつぼなりけり」

うみ‐て【海手】

海の方。↔山手

うみ‐とさか【海鶏頭・海鶏冠】

八放サンゴ亜綱ウミトサカ目、特にチヂミトサカ科の花虫類の総称。群体は柔軟な肉質で樹状に分岐、その先端に多くのポリプがある。縮んだ群体は、一般にカリフラワー状。岩礁上に着生。暖海に分布。ウミトサカ目はソフト‐コーラルとも呼ばれる。

うみ‐どじょう【海泥鰌】‥ドヂヤウ

①アシロ科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。暗灰色でややギンポに似る。

②ギンポの別称。

③アユモドキの別称。

うみ‐どり【海鳥】

カモメ・グンカンドリなどもっぱら海洋で生活する鳥。海上を飛翔したり海面に浮游したりしている鳥を漠然と指すことが多い。かいちょう。

うみ‐ながし【産み流し】

①流産りゅうざん。増鏡「これも御―にて、俄にうせさせ給ひけりとぞ聞えし」

②生むだけで自分で世話しないこと。

うみ‐さち【海幸】

①海の獲物を取る道具。つりばり。古事記上「―をもちて魚な釣らすに」

②海で得る獲物。海産物。神代紀下「兄…自づからに―有まします」↔山幸。

⇒うみさち‐やまさち【海幸山幸】

うみさち‐やまさち【海幸山幸】

日本神話の一つ。彦火火出見尊ひこほほでみのみこと(山幸彦)が兄の火照命ほでりのみこと(海幸彦)と猟具をとりかえて魚を釣りに出たが、釣針を失い、探し求めるため塩椎神しおつちのかみの教えにより海宮に赴き、海神の女むすめと結婚、釣針と潮盈珠しおみちのたま・潮乾珠しおひのたまを得て兄を降伏させたという話。天孫民族と隼人はやと族との闘争の神話化とも見られる。また仙郷滞留説話・神婚説話・浦島伝説の先駆をなすもの。

⇒うみ‐さち【海幸】

うみ‐サボテン【海サボテン】

八放サンゴ亜綱ウミエラ目ウミサボテン科の花虫類。棒状の群体を作り、ポリプはその周縁に配列、その姿がサボテンを思わせる。下端の細い柄部で海底に着生し、昼間は縮んで底に潜り、夜間は海中に伸び出して、長さ50センチメートルに達し、触ると燐光を発する。日本各地の浅海泥底に生息。

うみ‐ざりがに【海蝲蛄】

ロブスターのこと。

うみ‐じ【海路】‥ヂ

海上の舟の通う路。航路。船路。うなじ。万葉集3「いさな取り―に出でて」

うみ‐じ【産字・生字】

謡・浄瑠璃・長唄など日本の音曲で、1音節を長く延ばして歌う場合の延ばす母音の部分。「し」を「しいー」と延ばした時の「いー」の類。

うみ‐しか【海鹿】

アメフラシの別称。

うみ‐しだ【海羊歯】

ウミユリ綱ウミシダ亜目の棘皮きょくひ動物の総称。小さな円盤状の体の上面に口と肛門があり、周囲に10本から数十本の腕が出、各腕には細かな羽枝がある。外見が羊歯に類似するのでこの名がある。体の下面にある多数の巻枝で岩などにつかまり移動する。ニッポンウミシダ・オオバンウミシダ・アヤウミシダなど種類が多い。

うみ‐しる【膿汁】

うみ。のうじゅう。西大寺本最勝王経平安初期点「臭く穢けがれ膿ウミシル流れつつ」

うみ‐じるし【産印】

(四国地方で)痣あざ。

うみ‐す【産み巣】

子をはらむ腹。母胎。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「三人までの―とは、難じていはば子過ぎ腹」

うみすい‐いし【膿吸い石】‥スヒ‥

円く平たい小石状のもの。膿を吸わせる。竜骨の類か。→スランガステーン

うみ‐すずめ【海雀】

①ハコフグ科の海産の硬骨魚。全長約20センチメートル。体は箱状で亀甲型に仕切られた鱗甲を被り、頭部の左右に1対のとげが突出し、背にも1本のとげがある。本州中部以南の沿岸に産。スズメフグ。ハコフグ。スズメイオ。

②チドリ目ウミスズメ科の鳥の総称。北半球北部の海域に、約20種が分布。また、特にそのうち小形の約10種の総称。全長約25センチメートルのずんぐりした海鳥で、潜水して魚を捕る。日本では7種が記録され、カンムリウミスズメ・ウミスズメなどが繁殖。

③2の一種。太平洋北部に分布し、日本では北海道で繁殖。

うみすずめ(冬羽)

うみ‐さち【海幸】

①海の獲物を取る道具。つりばり。古事記上「―をもちて魚な釣らすに」

②海で得る獲物。海産物。神代紀下「兄…自づからに―有まします」↔山幸。

⇒うみさち‐やまさち【海幸山幸】

うみさち‐やまさち【海幸山幸】

日本神話の一つ。彦火火出見尊ひこほほでみのみこと(山幸彦)が兄の火照命ほでりのみこと(海幸彦)と猟具をとりかえて魚を釣りに出たが、釣針を失い、探し求めるため塩椎神しおつちのかみの教えにより海宮に赴き、海神の女むすめと結婚、釣針と潮盈珠しおみちのたま・潮乾珠しおひのたまを得て兄を降伏させたという話。天孫民族と隼人はやと族との闘争の神話化とも見られる。また仙郷滞留説話・神婚説話・浦島伝説の先駆をなすもの。

⇒うみ‐さち【海幸】

うみ‐サボテン【海サボテン】

八放サンゴ亜綱ウミエラ目ウミサボテン科の花虫類。棒状の群体を作り、ポリプはその周縁に配列、その姿がサボテンを思わせる。下端の細い柄部で海底に着生し、昼間は縮んで底に潜り、夜間は海中に伸び出して、長さ50センチメートルに達し、触ると燐光を発する。日本各地の浅海泥底に生息。

うみ‐ざりがに【海蝲蛄】

ロブスターのこと。

うみ‐じ【海路】‥ヂ

海上の舟の通う路。航路。船路。うなじ。万葉集3「いさな取り―に出でて」

うみ‐じ【産字・生字】

謡・浄瑠璃・長唄など日本の音曲で、1音節を長く延ばして歌う場合の延ばす母音の部分。「し」を「しいー」と延ばした時の「いー」の類。

うみ‐しか【海鹿】

アメフラシの別称。

うみ‐しだ【海羊歯】

ウミユリ綱ウミシダ亜目の棘皮きょくひ動物の総称。小さな円盤状の体の上面に口と肛門があり、周囲に10本から数十本の腕が出、各腕には細かな羽枝がある。外見が羊歯に類似するのでこの名がある。体の下面にある多数の巻枝で岩などにつかまり移動する。ニッポンウミシダ・オオバンウミシダ・アヤウミシダなど種類が多い。

うみ‐しる【膿汁】

うみ。のうじゅう。西大寺本最勝王経平安初期点「臭く穢けがれ膿ウミシル流れつつ」

うみ‐じるし【産印】

(四国地方で)痣あざ。

うみ‐す【産み巣】

子をはらむ腹。母胎。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「三人までの―とは、難じていはば子過ぎ腹」

うみすい‐いし【膿吸い石】‥スヒ‥

円く平たい小石状のもの。膿を吸わせる。竜骨の類か。→スランガステーン

うみ‐すずめ【海雀】

①ハコフグ科の海産の硬骨魚。全長約20センチメートル。体は箱状で亀甲型に仕切られた鱗甲を被り、頭部の左右に1対のとげが突出し、背にも1本のとげがある。本州中部以南の沿岸に産。スズメフグ。ハコフグ。スズメイオ。

②チドリ目ウミスズメ科の鳥の総称。北半球北部の海域に、約20種が分布。また、特にそのうち小形の約10種の総称。全長約25センチメートルのずんぐりした海鳥で、潜水して魚を捕る。日本では7種が記録され、カンムリウミスズメ・ウミスズメなどが繁殖。

③2の一種。太平洋北部に分布し、日本では北海道で繁殖。

うみすずめ(冬羽)

うみせん‐かわせん【海千河千】‥カハ‥

(海に千年河に千年住んだものの意)(→)海千山千に同じ。

うみせん‐やません【海千山千】

(海に千年山に千年住んだ蛇は竜になるという言い伝えから)せちがらい世の中の裏も表も知っていて、老獪ろうかいな人。「―の事業家」

うみ‐そ【績麻】

(→)「うみお」に同じ。

うみ‐ぞうめん【海索麺】‥ザウ‥

①アメフラシ・タツナミガイなどの卵塊の俗称。索麺の形をし、色は紅・黄・橙色など種々。膠質の紐の中に包み込まれている卵から幼生が孵化する。初夏、磯に見られる。

ウミゾウメン

提供:東京動物園協会

うみせん‐かわせん【海千河千】‥カハ‥

(海に千年河に千年住んだものの意)(→)海千山千に同じ。

うみせん‐やません【海千山千】

(海に千年山に千年住んだ蛇は竜になるという言い伝えから)せちがらい世の中の裏も表も知っていて、老獪ろうかいな人。「―の事業家」

うみ‐そ【績麻】

(→)「うみお」に同じ。

うみ‐ぞうめん【海索麺】‥ザウ‥

①アメフラシ・タツナミガイなどの卵塊の俗称。索麺の形をし、色は紅・黄・橙色など種々。膠質の紐の中に包み込まれている卵から幼生が孵化する。初夏、磯に見られる。

ウミゾウメン

提供:東京動物園協会

②海産の紅藻類。北海道・本州などで波の高い磯に付く。体は細長い紐状で、長さ10〜20センチメートル。濃紅茶色で粘性が強い。夏、採集して乾燥または塩漬とし、三杯酢で食べる。

うみ‐だか【海高】

江戸時代、海産の収穫を石高に見積もり、租税として米や金銀で納めさせたもの。海石うみこく。

うみ‐たけ‐がい【海筍貝・海笋貝】‥ガヒ

ニオガイ科の二枚貝。貝殻は白色で薄くてもろく、黒くて長い水管は殻長の2倍もある。食用となり、熨斗鮑のしあわびの代用。有明海・瀬戸内海など、内海の泥深い所に産する。ウミタケ。〈日葡辞書〉

うみ‐だ・す【生み出す・産み出す】

〔他五〕

①胎児または卵を生む。

②生み始める。

③新しく作り出す。「新企画を―・す」「財源を―・す」

うみ‐たなご【海鱮】

ウミタナゴ科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。体は側扁し頭は小さい。鉄青色または銅赤色。日本各地の沿岸に産し、殊に内湾のアマモの生えているところに多く、卵胎生。地方によっては妊婦が食べるのを忌む。タナゴ。

ウミタナゴ

提供:東京動物園協会

②海産の紅藻類。北海道・本州などで波の高い磯に付く。体は細長い紐状で、長さ10〜20センチメートル。濃紅茶色で粘性が強い。夏、採集して乾燥または塩漬とし、三杯酢で食べる。

うみ‐だか【海高】

江戸時代、海産の収穫を石高に見積もり、租税として米や金銀で納めさせたもの。海石うみこく。

うみ‐たけ‐がい【海筍貝・海笋貝】‥ガヒ

ニオガイ科の二枚貝。貝殻は白色で薄くてもろく、黒くて長い水管は殻長の2倍もある。食用となり、熨斗鮑のしあわびの代用。有明海・瀬戸内海など、内海の泥深い所に産する。ウミタケ。〈日葡辞書〉

うみ‐だ・す【生み出す・産み出す】

〔他五〕

①胎児または卵を生む。

②生み始める。

③新しく作り出す。「新企画を―・す」「財源を―・す」

うみ‐たなご【海鱮】

ウミタナゴ科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。体は側扁し頭は小さい。鉄青色または銅赤色。日本各地の沿岸に産し、殊に内湾のアマモの生えているところに多く、卵胎生。地方によっては妊婦が食べるのを忌む。タナゴ。

ウミタナゴ

提供:東京動物園協会

うみ‐だぬき【海狸】

ビーバーのこと。かいり。

うみ‐たる【海樽】

原索動物門ウミタル科の海産プランクトンの一種。体長3〜6ミリメートルの透明なビヤ樽状。体壁の内側にある8個の環状筋を収縮して水を後端から噴出し、その反動で運動する。世界の温水域に分布し、大形回遊魚の天然飼料となる。

うみ‐ち【膿血】

膿汁に血のまじったもの。

うみ‐つか・れる【倦み疲れる】

〔自下一〕[文]うみつか・る(下二)

あきて疲れる。うんざりしてつかれる。

うみ‐づき【産み月】

胎児が生まれる予定の月。臨月。

うみ‐つ・ける【生み付ける・産み付ける】

〔他下一〕[文]うみつ・く(下二)

①卵を生んで物に付着させる。

②生んで、親の性質・外見などを受けさせる。

うみ‐つ‐じ【海路】‥ヂ

航路。うみじ。うなじ。万葉集9「―のなぎなむ時も渡らなむ」

うみ‐つばめ【海燕】

ミズナギドリ目ウミツバメ科の海鳥の総称。海面に遊泳し、また海面をかすめて飛ぶ。大きさはツグミまたはスズメぐらい。羽は主として暗褐色または蒼灰色。翼は長く、尾はツバメの尾と同じく二つに分かれるが短い。嘴端は鉤状、趾にみずかきがあり、孤島の地上に穴を穿って巣をつくる。

コシジロウミツバメ

撮影:小宮輝之

うみ‐だぬき【海狸】

ビーバーのこと。かいり。

うみ‐たる【海樽】

原索動物門ウミタル科の海産プランクトンの一種。体長3〜6ミリメートルの透明なビヤ樽状。体壁の内側にある8個の環状筋を収縮して水を後端から噴出し、その反動で運動する。世界の温水域に分布し、大形回遊魚の天然飼料となる。

うみ‐ち【膿血】

膿汁に血のまじったもの。

うみ‐つか・れる【倦み疲れる】

〔自下一〕[文]うみつか・る(下二)

あきて疲れる。うんざりしてつかれる。

うみ‐づき【産み月】

胎児が生まれる予定の月。臨月。

うみ‐つ・ける【生み付ける・産み付ける】

〔他下一〕[文]うみつ・く(下二)

①卵を生んで物に付着させる。

②生んで、親の性質・外見などを受けさせる。

うみ‐つ‐じ【海路】‥ヂ

航路。うみじ。うなじ。万葉集9「―のなぎなむ時も渡らなむ」

うみ‐つばめ【海燕】

ミズナギドリ目ウミツバメ科の海鳥の総称。海面に遊泳し、また海面をかすめて飛ぶ。大きさはツグミまたはスズメぐらい。羽は主として暗褐色または蒼灰色。翼は長く、尾はツバメの尾と同じく二つに分かれるが短い。嘴端は鉤状、趾にみずかきがあり、孤島の地上に穴を穿って巣をつくる。

コシジロウミツバメ

撮影:小宮輝之

うみ‐づら【海面】

①海の面。海上。伊勢物語「伊勢、尾張のあはひの―を行くに」

②海に面した所。海べ。源氏物語若紫「少し奥まりたる山住みもせで、さる―に出でゐたる」

うみ‐づり【海釣り】

海でする釣り。

うみ‐つ・る【生み連る・産み連る】

〔他下二〕

生んで引き連れる。宇津保物語俊蔭「いかめしき雌熊・雄熊、子を―・れて棲むうつぼなりけり」

うみ‐て【海手】

海の方。↔山手

うみ‐とさか【海鶏頭・海鶏冠】

八放サンゴ亜綱ウミトサカ目、特にチヂミトサカ科の花虫類の総称。群体は柔軟な肉質で樹状に分岐、その先端に多くのポリプがある。縮んだ群体は、一般にカリフラワー状。岩礁上に着生。暖海に分布。ウミトサカ目はソフト‐コーラルとも呼ばれる。

うみ‐どじょう【海泥鰌】‥ドヂヤウ

①アシロ科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。暗灰色でややギンポに似る。

②ギンポの別称。

③アユモドキの別称。

うみ‐どり【海鳥】

カモメ・グンカンドリなどもっぱら海洋で生活する鳥。海上を飛翔したり海面に浮游したりしている鳥を漠然と指すことが多い。かいちょう。

うみ‐ながし【産み流し】

①流産りゅうざん。増鏡「これも御―にて、俄にうせさせ給ひけりとぞ聞えし」

②生むだけで自分で世話しないこと。

うみ‐づら【海面】

①海の面。海上。伊勢物語「伊勢、尾張のあはひの―を行くに」

②海に面した所。海べ。源氏物語若紫「少し奥まりたる山住みもせで、さる―に出でゐたる」

うみ‐づり【海釣り】

海でする釣り。

うみ‐つ・る【生み連る・産み連る】

〔他下二〕

生んで引き連れる。宇津保物語俊蔭「いかめしき雌熊・雄熊、子を―・れて棲むうつぼなりけり」

うみ‐て【海手】

海の方。↔山手

うみ‐とさか【海鶏頭・海鶏冠】

八放サンゴ亜綱ウミトサカ目、特にチヂミトサカ科の花虫類の総称。群体は柔軟な肉質で樹状に分岐、その先端に多くのポリプがある。縮んだ群体は、一般にカリフラワー状。岩礁上に着生。暖海に分布。ウミトサカ目はソフト‐コーラルとも呼ばれる。

うみ‐どじょう【海泥鰌】‥ドヂヤウ

①アシロ科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。暗灰色でややギンポに似る。

②ギンポの別称。

③アユモドキの別称。

うみ‐どり【海鳥】

カモメ・グンカンドリなどもっぱら海洋で生活する鳥。海上を飛翔したり海面に浮游したりしている鳥を漠然と指すことが多い。かいちょう。

うみ‐ながし【産み流し】

①流産りゅうざん。増鏡「これも御―にて、俄にうせさせ給ひけりとぞ聞えし」

②生むだけで自分で世話しないこと。

うみ‐サボテン【海サボテン】🔗⭐🔉

うみ‐サボテン【海サボテン】

八放サンゴ亜綱ウミエラ目ウミサボテン科の花虫類。棒状の群体を作り、ポリプはその周縁に配列、その姿がサボテンを思わせる。下端の細い柄部で海底に着生し、昼間は縮んで底に潜り、夜間は海中に伸び出して、長さ50センチメートルに達し、触ると燐光を発する。日本各地の浅海泥底に生息。

うみ‐つばめ【海燕】🔗⭐🔉

うみ‐つばめ【海燕】

ミズナギドリ目ウミツバメ科の海鳥の総称。海面に遊泳し、また海面をかすめて飛ぶ。大きさはツグミまたはスズメぐらい。羽は主として暗褐色または蒼灰色。翼は長く、尾はツバメの尾と同じく二つに分かれるが短い。嘴端は鉤状、趾にみずかきがあり、孤島の地上に穴を穿って巣をつくる。

コシジロウミツバメ

撮影:小宮輝之

うみにいくるひとびと【海に生くる人々】🔗⭐🔉

うみにいくるひとびと【海に生くる人々】

長編小説。葉山嘉樹作。1926年(大正15)刊。貨物船を舞台に、自然と人力、船員間の階級的な葛藤や闘争を描いた初期プロレタリア文学の代表作。

○海に千年河に千年うみにせんねんかわにせんねん

(→)海千山千うみせんやませんに同じ。海千河千。

⇒うみ【海】

○海に千年山に千年うみにせんねんやまにせんねん

(→)海千山千に同じ。

⇒うみ【海】

○海に千年河に千年うみにせんねんかわにせんねん🔗⭐🔉

○海に千年河に千年うみにせんねんかわにせんねん

(→)海千山千うみせんやませんに同じ。海千河千。

⇒うみ【海】

○海に千年山に千年うみにせんねんやまにせんねん🔗⭐🔉

○海に千年山に千年うみにせんねんやまにせんねん

(→)海千山千に同じ。

⇒うみ【海】

うみ‐にな【海蜷】

ウミニナ科の巻貝。貝殻は塔形で、中膨れ、殻長高約3.5センチメートル。殻表は細かい石畳状。北海道南部から九州にかけての内湾・干潟に群生する。食用になるが、近年各地で著しく減少している。

うみ‐にょうぼ【海女房】

(→)磯姫いそひめに同じ。

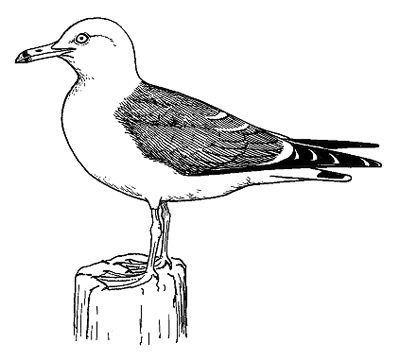

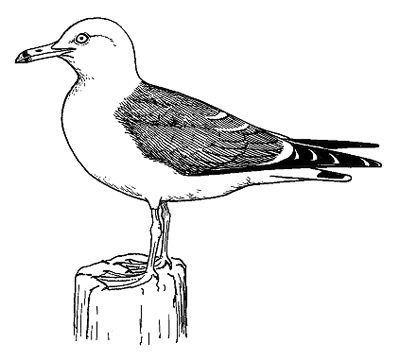

うみ‐ねこ【海猫】

カモメの一種。背・翼は蒼灰色、尾羽に黒帯があるほか全身白色。鳴き声は猫に似、太平洋の北西部のみに分布。日本での繁殖地のうち青森県の蕪島かぶしま、山形県の飛島とびしま、島根県の経島ふみしまなどは天然記念物に指定。

うみねこ

ウミネコ

提供:OPO

ウミネコ

提供:OPO

ウミネコ

提供:OPO

ウミネコ

提供:OPO

経島

撮影:山梨勝弘

経島

撮影:山梨勝弘

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

うみ‐の‐いえ【海の家】‥イヘ

①海水浴客相手に更衣室や軽食を提供する店。

②従業員や職員の保養のため、海辺に建てた民間企業・団体などの厚生施設。

うみ‐の‐おきな【海の翁・海老】

「えび」の異称。

うみ‐の‐おや【生みの親・産みの親】

①自分を生んだ両親。実父母。

②物事を最初に作り出したり始めたりした人。「議会制度の―」

⇒生みの親より育ての親

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

うみ‐の‐いえ【海の家】‥イヘ

①海水浴客相手に更衣室や軽食を提供する店。

②従業員や職員の保養のため、海辺に建てた民間企業・団体などの厚生施設。

うみ‐の‐おきな【海の翁・海老】

「えび」の異称。

うみ‐の‐おや【生みの親・産みの親】

①自分を生んだ両親。実父母。

②物事を最初に作り出したり始めたりした人。「議会制度の―」

⇒生みの親より育ての親

ウミネコ

提供:OPO

ウミネコ

提供:OPO

ウミネコ

提供:OPO

ウミネコ

提供:OPO

経島

撮影:山梨勝弘

経島

撮影:山梨勝弘

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

うみ‐の‐いえ【海の家】‥イヘ

①海水浴客相手に更衣室や軽食を提供する店。

②従業員や職員の保養のため、海辺に建てた民間企業・団体などの厚生施設。

うみ‐の‐おきな【海の翁・海老】

「えび」の異称。

うみ‐の‐おや【生みの親・産みの親】

①自分を生んだ両親。実父母。

②物事を最初に作り出したり始めたりした人。「議会制度の―」

⇒生みの親より育ての親

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

うみ‐の‐いえ【海の家】‥イヘ

①海水浴客相手に更衣室や軽食を提供する店。

②従業員や職員の保養のため、海辺に建てた民間企業・団体などの厚生施設。

うみ‐の‐おきな【海の翁・海老】

「えび」の異称。

うみ‐の‐おや【生みの親・産みの親】

①自分を生んだ両親。実父母。

②物事を最初に作り出したり始めたりした人。「議会制度の―」

⇒生みの親より育ての親

うみ‐の‐いえ【海の家】‥イヘ🔗⭐🔉

うみ‐の‐いえ【海の家】‥イヘ

①海水浴客相手に更衣室や軽食を提供する店。

②従業員や職員の保養のため、海辺に建てた民間企業・団体などの厚生施設。

うみ‐の‐おきな【海の翁・海老】🔗⭐🔉

うみ‐の‐おきな【海の翁・海老】

「えび」の異称。

○海の事は漁師に問えうみのことはりょうしにとえ🔗⭐🔉

○海の事は漁師に問えうみのことはりょうしにとえ

その道の専門家や経験者に教えを請うのが一番であるということ。「山の事は樵きこりに聞け」と同趣意。

⇒うみ【海】

うみ‐の‐さち【海の幸】

(→)「うみさち」に同じ。雨月物語4「この人、―ありて、海郎あまどもあまた養ひ」↔山の幸

うみ‐の‐なかみち【海ノ中道】

福岡市東区、東西約12キロメートルの砂州。玄界灘から博多湾を分けて陸繋島の志賀島しかのしまへ伸びる。

うみ‐の‐ひ【海の日】

国民の祝日の一つ。7月の第3月曜日。海の恩恵に感謝し海洋国日本の繁栄を願う日として1995年に制定され、96年から施行。

うみ‐の‐ほか【海の外】

海の外にある他国。海外。夫木和歌抄36「みことのり道にそむかぬ故とてや―にもまもりあるらむ」

うみ‐の‐みち【海の道】

中世、南シナ海・インド洋・アラビア海・ペルシア海・紅海などを通る舟運による東西交通路。陸路に比べ、中国の陶磁器など重いものを運ぶのに適した。

うみ‐の‐みやこ【海の都】

竜宮りゅうぐう。草根集「人住まぬ―のありかなりとも」

うみ‐の‐さち【海の幸】🔗⭐🔉

うみ‐の‐さち【海の幸】

(→)「うみさち」に同じ。雨月物語4「この人、―ありて、海郎あまどもあまた養ひ」↔山の幸

うみ‐の‐なかみち【海ノ中道】🔗⭐🔉

うみ‐の‐なかみち【海ノ中道】

福岡市東区、東西約12キロメートルの砂州。玄界灘から博多湾を分けて陸繋島の志賀島しかのしまへ伸びる。

うみ‐の‐ひ【海の日】🔗⭐🔉

うみ‐の‐ひ【海の日】

国民の祝日の一つ。7月の第3月曜日。海の恩恵に感謝し海洋国日本の繁栄を願う日として1995年に制定され、96年から施行。

うみ‐の‐ほか【海の外】🔗⭐🔉

うみ‐の‐ほか【海の外】

海の外にある他国。海外。夫木和歌抄36「みことのり道にそむかぬ故とてや―にもまもりあるらむ」

うみ‐の‐みち【海の道】🔗⭐🔉

うみ‐の‐みち【海の道】

中世、南シナ海・インド洋・アラビア海・ペルシア海・紅海などを通る舟運による東西交通路。陸路に比べ、中国の陶磁器など重いものを運ぶのに適した。

うみ‐の‐みやこ【海の都】🔗⭐🔉

うみ‐の‐みやこ【海の都】

竜宮りゅうぐう。草根集「人住まぬ―のありかなりとも」

○海の物とも山の物ともつかないうみのものともやまのものともつかない

どのようになるか、どのようなものか、どちらとも決めがたいことのたとえ。「海とも山ともつかない」とも。

⇒うみ【海】

○海の物とも山の物ともつかないうみのものともやまのものともつかない🔗⭐🔉

○海の物とも山の物ともつかないうみのものともやまのものともつかない

どのようになるか、どのようなものか、どちらとも決めがたいことのたとえ。「海とも山ともつかない」とも。

⇒うみ【海】

うみ‐ばた【海端】

うみべ。

うみ‐ばと【海鳩】

チドリ目ウミスズメ科の海鳥。大きさはハトぐらい。夏羽は全体黒色で、翼に白色の部分がある。冬羽は腹が白い。北方の海洋にすみ、日本では冬期北海道に来るが数は少ない。

ウミバト

撮影:小宮輝之

うみ‐ひごい【海緋鯉】‥ゴヒ

ヒメジ科の海産の硬骨魚。全長約50センチメートル。やや鯉に似て、美しい赤色。下顎に一対の長い黄色の口ひげがある。南日本に産する。美味。メンドリ。

うみ‐びらき【海開き】

(「山開き」「川開き」にならった造語)夏、海水浴場を開場すること。また、その日。〈[季]夏〉

海開き

撮影:関戸 勇

うみ‐ひごい【海緋鯉】‥ゴヒ

ヒメジ科の海産の硬骨魚。全長約50センチメートル。やや鯉に似て、美しい赤色。下顎に一対の長い黄色の口ひげがある。南日本に産する。美味。メンドリ。

うみ‐びらき【海開き】

(「山開き」「川開き」にならった造語)夏、海水浴場を開場すること。また、その日。〈[季]夏〉

海開き

撮影:関戸 勇

うみ‐ひろ・ぐ【生み広ぐ・産み広ぐ】

〔他下二〕

子を多く生む。宇津保物語蔵開中「はちすの如く―・ぐめり」

うみ‐ぶくれ【海脹れ】

つなみ。海嘯かいしょう。

うみ‐べ【海辺】

海のほとり。海岸近くの所。

うみ‐べた【海辺】

(→)「うみべ」に同じ。

うみ‐へび【海蛇】

①ウミヘビ科の硬骨魚の総称。ウナギ型できわめて細長く、多くは尾びれがない。本州の中部以南に産する。稀に食用。

②海産の蛇類の総称。エラブウミヘビなど。猛毒をもつものがある。

⇒うみへび‐ざ【海蛇座】

うみへび‐ざ【海蛇座】

(Hydra ラテン)乙女座おとめざの南西に横たわる細長い星座。春の半ばの夕暮に南中。ヒドラ座。

⇒うみ‐へび【海蛇】

うみ‐ぼうず【海坊主】‥バウ‥

①アオウミガメの別称。

②海上に現れ、航海に不吉なことを起こすという妖怪。

うみ‐ほおずき【海酸漿・竜葵】‥ホホヅキ

数種の巻貝の角質の卵嚢。「ほおずき」として吹きならして遊ぶもの。なぎなたほおずき(アカニシ)・ぐんばいほおずき(テングニシ)・あわほおずき(バイ)・さかさほおずき(ナガニシ)など。〈[季]夏〉

うみほおずき

うみ‐ひろ・ぐ【生み広ぐ・産み広ぐ】

〔他下二〕

子を多く生む。宇津保物語蔵開中「はちすの如く―・ぐめり」

うみ‐ぶくれ【海脹れ】

つなみ。海嘯かいしょう。

うみ‐べ【海辺】

海のほとり。海岸近くの所。

うみ‐べた【海辺】

(→)「うみべ」に同じ。

うみ‐へび【海蛇】

①ウミヘビ科の硬骨魚の総称。ウナギ型できわめて細長く、多くは尾びれがない。本州の中部以南に産する。稀に食用。

②海産の蛇類の総称。エラブウミヘビなど。猛毒をもつものがある。

⇒うみへび‐ざ【海蛇座】

うみへび‐ざ【海蛇座】

(Hydra ラテン)乙女座おとめざの南西に横たわる細長い星座。春の半ばの夕暮に南中。ヒドラ座。

⇒うみ‐へび【海蛇】

うみ‐ぼうず【海坊主】‥バウ‥

①アオウミガメの別称。

②海上に現れ、航海に不吉なことを起こすという妖怪。

うみ‐ほおずき【海酸漿・竜葵】‥ホホヅキ

数種の巻貝の角質の卵嚢。「ほおずき」として吹きならして遊ぶもの。なぎなたほおずき(アカニシ)・ぐんばいほおずき(テングニシ)・あわほおずき(バイ)・さかさほおずき(ナガニシ)など。〈[季]夏〉

うみほおずき

うみ‐ほたる【海蛍】

カイムシ(貝虫)目の甲殻類。体長約3ミリメートル。2枚の楕円形の殻をもち、灰白色。上唇の一部から分泌する発光物質は海水に触れて青色に発光。日本の太平洋岸の海に普通。夏から秋にかけて最も多い。

うみ‐まつ【海松】

①海辺の松。

②ウミカラマツの別称。

③ミルの異称。土佐日記「海人あまならば―をだに引かましものを」

うみ‐ほたる【海蛍】

カイムシ(貝虫)目の甲殻類。体長約3ミリメートル。2枚の楕円形の殻をもち、灰白色。上唇の一部から分泌する発光物質は海水に触れて青色に発光。日本の太平洋岸の海に普通。夏から秋にかけて最も多い。

うみ‐まつ【海松】

①海辺の松。

②ウミカラマツの別称。

③ミルの異称。土佐日記「海人あまならば―をだに引かましものを」

うみ‐ひごい【海緋鯉】‥ゴヒ

ヒメジ科の海産の硬骨魚。全長約50センチメートル。やや鯉に似て、美しい赤色。下顎に一対の長い黄色の口ひげがある。南日本に産する。美味。メンドリ。

うみ‐びらき【海開き】

(「山開き」「川開き」にならった造語)夏、海水浴場を開場すること。また、その日。〈[季]夏〉

海開き

撮影:関戸 勇

うみ‐ひごい【海緋鯉】‥ゴヒ

ヒメジ科の海産の硬骨魚。全長約50センチメートル。やや鯉に似て、美しい赤色。下顎に一対の長い黄色の口ひげがある。南日本に産する。美味。メンドリ。

うみ‐びらき【海開き】

(「山開き」「川開き」にならった造語)夏、海水浴場を開場すること。また、その日。〈[季]夏〉

海開き

撮影:関戸 勇

うみ‐ひろ・ぐ【生み広ぐ・産み広ぐ】

〔他下二〕

子を多く生む。宇津保物語蔵開中「はちすの如く―・ぐめり」

うみ‐ぶくれ【海脹れ】

つなみ。海嘯かいしょう。

うみ‐べ【海辺】

海のほとり。海岸近くの所。

うみ‐べた【海辺】

(→)「うみべ」に同じ。

うみ‐へび【海蛇】

①ウミヘビ科の硬骨魚の総称。ウナギ型できわめて細長く、多くは尾びれがない。本州の中部以南に産する。稀に食用。

②海産の蛇類の総称。エラブウミヘビなど。猛毒をもつものがある。

⇒うみへび‐ざ【海蛇座】

うみへび‐ざ【海蛇座】

(Hydra ラテン)乙女座おとめざの南西に横たわる細長い星座。春の半ばの夕暮に南中。ヒドラ座。

⇒うみ‐へび【海蛇】

うみ‐ぼうず【海坊主】‥バウ‥

①アオウミガメの別称。

②海上に現れ、航海に不吉なことを起こすという妖怪。

うみ‐ほおずき【海酸漿・竜葵】‥ホホヅキ

数種の巻貝の角質の卵嚢。「ほおずき」として吹きならして遊ぶもの。なぎなたほおずき(アカニシ)・ぐんばいほおずき(テングニシ)・あわほおずき(バイ)・さかさほおずき(ナガニシ)など。〈[季]夏〉

うみほおずき

うみ‐ひろ・ぐ【生み広ぐ・産み広ぐ】

〔他下二〕

子を多く生む。宇津保物語蔵開中「はちすの如く―・ぐめり」

うみ‐ぶくれ【海脹れ】

つなみ。海嘯かいしょう。

うみ‐べ【海辺】

海のほとり。海岸近くの所。

うみ‐べた【海辺】

(→)「うみべ」に同じ。

うみ‐へび【海蛇】

①ウミヘビ科の硬骨魚の総称。ウナギ型できわめて細長く、多くは尾びれがない。本州の中部以南に産する。稀に食用。

②海産の蛇類の総称。エラブウミヘビなど。猛毒をもつものがある。

⇒うみへび‐ざ【海蛇座】

うみへび‐ざ【海蛇座】

(Hydra ラテン)乙女座おとめざの南西に横たわる細長い星座。春の半ばの夕暮に南中。ヒドラ座。

⇒うみ‐へび【海蛇】

うみ‐ぼうず【海坊主】‥バウ‥

①アオウミガメの別称。

②海上に現れ、航海に不吉なことを起こすという妖怪。

うみ‐ほおずき【海酸漿・竜葵】‥ホホヅキ

数種の巻貝の角質の卵嚢。「ほおずき」として吹きならして遊ぶもの。なぎなたほおずき(アカニシ)・ぐんばいほおずき(テングニシ)・あわほおずき(バイ)・さかさほおずき(ナガニシ)など。〈[季]夏〉

うみほおずき

うみ‐ほたる【海蛍】

カイムシ(貝虫)目の甲殻類。体長約3ミリメートル。2枚の楕円形の殻をもち、灰白色。上唇の一部から分泌する発光物質は海水に触れて青色に発光。日本の太平洋岸の海に普通。夏から秋にかけて最も多い。

うみ‐まつ【海松】

①海辺の松。

②ウミカラマツの別称。

③ミルの異称。土佐日記「海人あまならば―をだに引かましものを」

うみ‐ほたる【海蛍】

カイムシ(貝虫)目の甲殻類。体長約3ミリメートル。2枚の楕円形の殻をもち、灰白色。上唇の一部から分泌する発光物質は海水に触れて青色に発光。日本の太平洋岸の海に普通。夏から秋にかけて最も多い。

うみ‐まつ【海松】

①海辺の松。

②ウミカラマツの別称。

③ミルの異称。土佐日記「海人あまならば―をだに引かましものを」

うみ‐びらき【海開き】🔗⭐🔉

うみ‐びらき【海開き】

(「山開き」「川開き」にならった造語)夏、海水浴場を開場すること。また、その日。〈[季]夏〉

海開き

撮影:関戸 勇

○海も見えぬに船用意うみもみえぬにふなようい🔗⭐🔉

○海も見えぬに船用意うみもみえぬにふなようい

事を早まってすることのたとえ。浄瑠璃、日本振袖始「なんぞ今から―」

⇒うみ【海】

うみ‐やなぎ【海柳】

〔植〕アマモ(甘藻)の別称。

うみ‐やま【海山】

①海と山。海や山。竹取物語「―の道に心をつくし」

②恩恵などの深く高いことのたとえ。狂言、墨塗「それほどに思し召して下さるは、―忘れがたうござりますが」

うみやめ‐ぼし【危宿】

二十八宿の一つ。水瓶座みずがめざの東。危き。

うみ‐ゆうれい【海幽霊】‥イウ‥

(→)「あやかし」1に同じ。

うみゆかば【海行かば】

信時潔のぶとききよしが1937年に作曲した日本歌曲。歌詞は万葉集巻18の大伴家持の長歌中の句「海行かば水み漬づく屍かばね山行かば草むす屍大君の辺へにこそ死なめ顧みはせじ」。別に、1880年(明治13)宮内省伶人れいじん東儀季芳が作曲した同名の海軍儀式歌がある。

うみ‐ゆり【海百合】

ウミユリ綱、特にウミシダ亜目を除くウミユリ目の棘皮きょくひ動物の総称。海底表面の根状部から長い柄が立ち、羽状の多く枝分れした5本の腕をもつ小さな体があり、その形は百合か菊の花を思わせる。古生代に栄え、その後は減少し、「生きた化石」といわれる。深海産。→とりのあし

うみ‐わた【海綿】

⇒かいめん

うみ‐われ【海割れ】

海に隔てられていた土地が、干潮によって陸続きになること。

うみ‐われ【海割れ】🔗⭐🔉

○海を山にするうみをやまにする🔗⭐🔉

○海を山にするうみをやまにする

到底無理なことをすることのたとえ。浄瑠璃、浦島年代記「海を山になされうともままな女御様」

⇒うみ【海】

○海を渡るうみをわたる🔗⭐🔉

○海を渡るうみをわたる

外国へ行く。また、外国から来る。

⇒うみ【海】

う‐む【有無】

①有ることと無いこと。「経験の―は問わない」

②是非・諾否などの判断をはっきりさせること。狂言、縄綯なわない「いやそれは某が―の仔細を申さず遣はしましたによつて」

③仏教で、一切を有と見、あるいは無と見る説。有法と無法。謡曲、松尾「―中道を離れて、人を済度の方便」

⇒有無相通ず

⇒有無の二見

⇒有無を言わせず

う・む【生む・産む】

〔他五〕

①母体が子や卵を体外に出す。分娩ぶんべんする。竹取物語「そこらのつばくらめ子―・まざらむやは」。大鏡道隆「男一人女一人―・ませ給へりしは」。「にわとりが卵を―・む」

②新たに物事を生じさせる。「うわさはうわさを―・む」「好記録を―・む」

⇒産んだ子より抱いた子

う・む【倦む】

〔自五〕

いやになる。あきる。退屈する。あきて疲れる。万葉集12「―・む時なしに恋ひわたるかも」。「仕事に―・む」「―・まずたゆまず努力する」

う・む【埋む】

〔他下二〕

⇒うめる(下一)

う・む【熟む】

〔自五〕

(「膿む」と同源)果実が熟する。成熟する。金葉和歌集雑「―・みたる梅を」

う・む【績む】

〔他五〕

麻・苧からむしなどを細く裂き、長くつないでよりあわせる。万葉集14「麻苧あさおらを麻笥おけに多ふすさに―・まずとも」。「麻おを―・む」

う・む【膿む】

〔自五〕

傷や腫物が膿うみをもつ。化膿する。〈倭名類聚鈔3〉。「傷口が―・む」

かい【海】🔗⭐🔉

かい【海】

うみ。普通、「洋」より狭い水域を指す。「日本―」↔陸

かい‐い【海尉】‥ヰ🔗⭐🔉

かい‐い【海尉】‥ヰ

海上自衛官の階級の一つ。一・二・三等がある。海佐と准海尉との間。

かい‐いき【海域】‥ヰキ🔗⭐🔉

かい‐いき【海域】‥ヰキ

ある範囲内の海。

かい‐いん【海員】‥ヰン🔗⭐🔉

かい‐いん【海員】‥ヰン

船舶における船長以外の乗組員。

⇒かいいん‐しんぱんじょ【海員審判所】

⇒かいいん‐めいぼ【海員名簿】

かいいん‐ざんまい【海印三昧】🔗⭐🔉

かいいん‐ざんまい【海印三昧】

仏が華厳経を説いたときに入った三昧。一切の法が仏の心に顕現することを海が万象ばんしょうを映すことにたとえる。

かいいん‐じ【海印寺】🔗⭐🔉

かいいん‐じ【海印寺】

①朝鮮慶尚南道陜川郡伽倻山にある寺。802年新羅哀荘王の建立。高麗板大蔵経の板木を所蔵。世界遺産。

海印寺

提供:JTBフォト

②京都府長岡京市にある真言宗の寺。海印三昧寺。819年(弘仁10)空海の弟子道雄の創建。応仁の乱で大半焼亡。

②京都府長岡京市にある真言宗の寺。海印三昧寺。819年(弘仁10)空海の弟子道雄の創建。応仁の乱で大半焼亡。

②京都府長岡京市にある真言宗の寺。海印三昧寺。819年(弘仁10)空海の弟子道雄の創建。応仁の乱で大半焼亡。

②京都府長岡京市にある真言宗の寺。海印三昧寺。819年(弘仁10)空海の弟子道雄の創建。応仁の乱で大半焼亡。

かいいん‐しんぱんじょ【海員審判所】‥ヰン‥🔗⭐🔉

かいいん‐しんぱんじょ【海員審判所】‥ヰン‥

旧制度で、海員の懲戒に関して審判した行政機関。海難審判庁の前身。

⇒かい‐いん【海員】

かいいん‐めいぼ【海員名簿】‥ヰン‥🔗⭐🔉

かいいん‐めいぼ【海員名簿】‥ヰン‥

ある船舶に乗り組む海員の氏名や雇入れ契約などを記した公式の名簿。

⇒かい‐いん【海員】

かい‐う【海宇】🔗⭐🔉

かい‐う【海宇】

(「宇」は天地四方の意)一国内。海内かいだい。

かい‐うん【海運】🔗⭐🔉

かい‐うん【海運】

貨物・旅客を船舶によって運ぶこと。海上の運送。「―業」

⇒かいうん‐きょく【海運局】

⇒かいうん‐どうめい【海運同盟】

かいうん‐きょく【海運局】🔗⭐🔉

かいうん‐きょく【海運局】

海運・船舶・船員などに関する運輸省の地方支分部局。1984年、陸運局と合併して九つの地方運輸局となる。

⇒かい‐うん【海運】

かいうん‐どうめい【海運同盟】🔗⭐🔉

かいうん‐どうめい【海運同盟】

海運業者が、相互間の競争を制限する目的で、定期航路の運賃・運送条件その他営業上の特定事項に関して協定を行うカルテル。

⇒かい‐うん【海運】

かい‐えん【海塩】🔗⭐🔉

かい‐えん【海塩】

海水から製した塩しお。↔山塩

かい‐えん【海燕】🔗⭐🔉

かいえん‐たい【海援隊】‥ヱン‥🔗⭐🔉

かいえん‐たい【海援隊】‥ヱン‥

幕末、土佐藩を脱藩した坂本竜馬らが長崎で創立した貿易商社。前身は1865年(慶応1)設立の亀山社中。西国諸藩のために運輸・貿易などを周旋。67年土佐藩の公認を得たが、坂本横死後の翌68年藩命で解散。

かいおう‐せい【海王星】‥ワウ‥🔗⭐🔉

かいおう‐せい【海王星】‥ワウ‥

(Neptune)太陽系の惑星。太陽に近い方から第8番目。天王星の位置の観測値と計算値の違いから、イギリスのJ.C.アダムズ、フランスのル=ヴェリエ(U. Le Verrier1811〜1877)がこの星の位置を推算、それに基づき、1846年ドイツのガレ(J. G. Galle1812〜1910)が発見。太陽からの平均距離約45億キロメートル。質量は地球の約17倍。8個以上の衛星をもつ。約165年で太陽を一周。

海王星

撮影:NASA

かいおんじ‐ちょうごろう【海音寺潮五郎】‥テウ‥ラウ🔗⭐🔉

かいおんじ‐ちょうごろう【海音寺潮五郎】‥テウ‥ラウ

小説家。本名、末富東作。鹿児島県生れ。国学院大卒。歴史の深い造詣を生かした「平将門」「武将列伝」「二本ふたもとの銀杏」「孫子」など。(1901〜1977)

海音寺潮五郎

撮影:石井幸之助

かい‐がい【海外】‥グワイ🔗⭐🔉

かい‐がい【海外】‥グワイ

海を隔てた国。外国。「企業の―進出」「―旅行」

⇒かいがい‐けいざいきょうりょく‐ききん【海外経済協力基金】

⇒かいがい‐しんぶん【海外新聞】

⇒かいがい‐ちょうたつ【海外調達】

⇒かいがい‐とこうきんしれい【海外渡航禁止令】

かいがい‐けいざいきょうりょく‐ききん【海外経済協力基金】‥グワイ‥ケフ‥🔗⭐🔉

かいがい‐けいざいきょうりょく‐ききん【海外経済協力基金】‥グワイ‥ケフ‥

発展途上国・地域の開発に必要な資金を供給する機関として、1961年設立された法人。99年日本輸出入銀行と統合し、国際協力銀行となる。

⇒かい‐がい【海外】

かいがい‐しんぶん【海外新聞】‥グワイ‥🔗⭐🔉

かいがい‐しんぶん【海外新聞】‥グワイ‥

「官板かんぱんバタビヤ新聞」の改題名。文久(1861〜1864)年間発行。官板海外新聞。

⇒かい‐がい【海外】

かいがい‐ちょうたつ【海外調達】‥グワイテウ‥🔗⭐🔉

かいがい‐ちょうたつ【海外調達】‥グワイテウ‥

国外から物資を調達すること。→オフショア生産

⇒かい‐がい【海外】

かいがい‐とこうきんしれい【海外渡航禁止令】‥グワイ‥カウ‥🔗⭐🔉

かいがい‐とこうきんしれい【海外渡航禁止令】‥グワイ‥カウ‥

江戸幕府の鎖国政策の一環として出された法令。1633年(寛永10)奉書船以外の日本船の海外渡航を禁止。35年には一切の海外渡航と外国からの日本人の帰国を禁止。

⇒かい‐がい【海外】

かい‐かく【海角】🔗⭐🔉

かい‐かく【海角】

陸地が海中に突出した尖端の部分。みさき。さき。はな。

かい‐がく【海岳】🔗⭐🔉

かい‐がく【海岳】

①海と山。

②[羅隠詩「恩は海岳の如くして何いづれの時にか報むくいん」]恩愛などの深大なことのたとえ。海山うみやま。

かい‐かん【海関】‥クワン🔗⭐🔉

かい‐かん【海関】‥クワン

中国で、清朝が開港場に設けた外国貿易に対する税関。今日でも、飛行場に設けたものも含めて、税関をこう呼ぶ。

⇒かいかん‐へい【海関平】

かい‐がん【海岸】🔗⭐🔉

かい‐がん【海岸】

陸の海と相接する地帯。うみべ。

⇒かいがん‐こうがく【海岸工学】

⇒かいがん‐さきゅう【海岸砂丘】

⇒かいがん‐しんしょく【海岸浸食・海岸侵蝕】

⇒かいがん‐せん【海岸線】

⇒かいがん‐だんきゅう【海岸段丘】

⇒かいがん‐へいや【海岸平野】

⇒かいがん‐ほあんりん【海岸保安林】

かいがん‐こうがく【海岸工学】🔗⭐🔉

かいがん‐こうがく【海岸工学】

主として海岸の保全と海岸利用に伴って起こる諸問題を取り扱う工学。

⇒かい‐がん【海岸】

かいがん‐さきゅう【海岸砂丘】‥キウ🔗⭐🔉

かいがん‐さきゅう【海岸砂丘】‥キウ

海岸にあって風の作用で堆積した砂の高まり。海岸線に平行し列状をなすもの、斜交して列状・釣針状をなすものなどがある。日本海側にいくつか大規模なものが見られる。

⇒かい‐がん【海岸】

かいがん‐しんしょく【海岸浸食・海岸侵蝕】🔗⭐🔉

かいがん‐しんしょく【海岸浸食・海岸侵蝕】

波浪や沿岸流などの海水の動きが海岸をけずりとる作用。

⇒かい‐がん【海岸】

かいがん‐せん【海岸線】🔗⭐🔉

かいがん‐せん【海岸線】

①海と陸との境界を長く連ねた線。沿海線。

②海岸に沿った鉄道線路。

⇒かい‐がん【海岸】

かいがん‐だんきゅう【海岸段丘】‥キウ🔗⭐🔉

かいがん‐だんきゅう【海岸段丘】‥キウ

海岸線に沿って階段状に配列された平坦地形。海水の浸食・堆積作用によって形成されたもので、陸地の相対的な隆起の証拠となる。太平洋側の海岸によく発達している。海成段丘。

⇒かい‐がん【海岸】

かいかん‐へい【海関平】‥クワン‥🔗⭐🔉

かいかん‐へい【海関平】‥クワン‥

中国で、海関税の徴収に使用した秤はかり。関平。

⇒かい‐かん【海関】

かいがん‐へいや【海岸平野】🔗⭐🔉

かいがん‐へいや【海岸平野】

浅海底の隆起または海退によってできた平野。例えば、九十九里平野。

⇒かい‐がん【海岸】

かいがん‐ほあんりん【海岸保安林】🔗⭐🔉

かいがん‐ほあんりん【海岸保安林】

飛砂・塩害・風害の防備などのために海岸に設けた保安林。クロマツを植栽し造成したものが多い。→保安林

⇒かい‐がん【海岸】

かい‐き【海気・改機・海黄】(織物)🔗⭐🔉

かい‐き【海気・改機・海黄】

織物の名。慶長(1596〜1615)以前に舶来。のち国内でもまねて作られる。染色した絹練糸で織った平絹で、無地や縞などがある。羽織裏・夜具・座布団・傘地などに用いる。多くは甲斐国郡内地方から産するので「甲斐絹」とも書く。→郡内織

かい‐き【海気】🔗⭐🔉

かい‐き【海気】

海の気。海辺の空気。

かい‐ぎ【海技】🔗⭐🔉

かい‐ぎ【海技】

海員として必要な技術。「―士」

⇒かいぎ‐めんじょう【海技免状】

かいぎ‐めんじょう【海技免状】‥ジヤウ🔗⭐🔉

かいぎ‐めんじょう【海技免状】‥ジヤウ

船舶の運航に関し、必要な一定の技術的資格を有する者であることを証する免状。

⇒かい‐ぎ【海技】

かい‐ぎゅう【海牛】‥ギウ🔗⭐🔉

かい‐ぎゅう【海牛】‥ギウ

(英名sea cowの訳)カイギュウ目(海牛類)の哺乳類の総称。ジュゴン科2属2種とマナティ科1属1種を含む。いずれも体長3メートルに達する大形の海獣で、熱帯・亜熱帯の浅い海に生息し海草を食べる。ベーリング海にいた1種ステラーダイカイギュウは1768年絶滅。

かい‐きょ【海居】🔗⭐🔉

かい‐きょ【海居】

海べに近い地または、住居。万葉集の文反古「千里同風そこもと―の難儀、難波風しのぎかね」

かい‐ぎょ【海魚】🔗⭐🔉

かい‐ぎょ【海魚】

海にすむ魚。海産の魚。

かい‐きょう【海況】‥キヤウ🔗⭐🔉

かい‐きょう【海況】‥キヤウ

主として水温・水質・海流などによって表される海洋の状態。→海象

かい‐きょう【海峡】‥ケフ🔗⭐🔉

かい‐きょう【海峡】‥ケフ

陸と陸との間にはさまって海の狭くなった部分。水道。瀬戸。「明石―」

かい‐きん【海禁】🔗⭐🔉

かい‐きん【海禁】

(下海通蕃の禁の略)明・清代、民間の海外渡航・海外貿易などに制限を加えた政策。

かい‐きんしゃ【海金砂】🔗⭐🔉

かい‐きんしゃ【海金砂】

〔植〕「蟹草かにくさ」参照。

かい‐く【海区】🔗⭐🔉

かい‐く【海区】

(漁業調整の目的で)海上に設定された区域。

かい‐ぶ【海浦・海賦】🔗⭐🔉

かい‐ぶ【海浦・海賦】

織物や蒔絵などで、大波・洲浜すはま・海松みる・磯馴そなれ松・貝など、海辺の景をえがいた文様。

きくめ‐いし【菊目石・海花石】🔗⭐🔉

きくめ‐いし【菊目石・海花石】

六放サンゴ亜綱イシサンゴ目のサンゴ。群体の骨格は半球状となり、各ポリプの骨格の隔壁が菊の花のように並ぶ。生時ポリプの口盤は青緑色。本州中部以南の産。菊銘石。

キクメイシ

提供:東京動物園協会

つきひ‐がい【月日貝・海鏡】‥ガヒ🔗⭐🔉

つきひ‐がい【月日貝・海鏡】‥ガヒ

イタヤガイ科の二枚貝。殻径約12センチメートルの円形で、小さい両耳がある。右殻は淡黄白色、左殻は濃赤色、これを月と太陽になぞらえてこの名がある。房総半島以南の浅海の海底にすみ、貝柱は食用、貝殻は貝細工に利用する。

つきひがい

⇒つき‐ひ【月日】

⇒つき‐ひ【月日】

⇒つき‐ひ【月日】

⇒つき‐ひ【月日】

つる‐しのぶ【蔓忍・海金砂】🔗⭐🔉

つる‐しのぶ【蔓忍・海金砂】

〔植〕カニクサの異称。

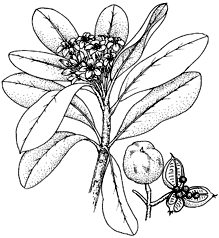

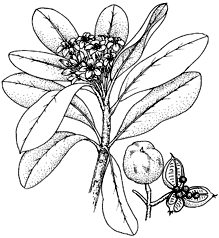

とべら【海桐花】🔗⭐🔉

とべら【海桐花】

トベラ科の常緑低木。高さ1〜3メートルで本州から沖縄の海岸近くに生ずる。密に分枝して、全体は円い樹形をなす。葉は光沢がある。初夏、白色5弁で筒形の花を開き芳香がある。雌雄異株。果実は円く熟すと開裂。種子は赤褐色。茎葉に一種の臭気があり、昔、除夜に扉に挟んで疫鬼えききを防いだ。公園樹や庭木として栽培。トビラノキ。〈[季]夏〉。〈日葡辞書〉

とべら

トベラ

撮影:関戸 勇

トベラ

撮影:関戸 勇

⇒とべら‐やき【海桐花焼】

⇒とべら‐やき【海桐花焼】

トベラ

撮影:関戸 勇

トベラ

撮影:関戸 勇

⇒とべら‐やき【海桐花焼】

⇒とべら‐やき【海桐花焼】

とべら‐やき【海桐花焼】🔗⭐🔉

とべら‐やき【海桐花焼】

節分の豆を炒る燃料にトベラの木を用いること。

⇒とべら【海桐花】

み【海】🔗⭐🔉

み【海】

「うみ」の約。神功紀「淡海おうみの―」

わた【海】🔗⭐🔉

わた【海】

(ワダとも。朝鮮語pata(海)と同源。一説に、ヲチ(遠)の転)うみ。万葉集7「―の底しづく白玉」

わた‐の‐そこ【海の底】🔗⭐🔉

わた‐の‐そこ【海の底】

①海底。万葉集7「―沈く白玉」

②「沖」を言い出すための序詞。万葉集7「―沖つ玉藻の」

わた‐の‐はら【海の原】🔗⭐🔉

わた‐の‐はら【海の原】

(後にワダノハラとも)うなばら。おおうみ。古今和歌集旅「―八十島かけて漕ぎ出でぬと」

わた‐の‐ほか【海外・海表】🔗⭐🔉

わた‐の‐ほか【海外・海表】

海のそと。かいがい。海彼。継体紀「―の金銀しろがねくがねの国」

[漢]海🔗⭐🔉

海 字形

筆順

筆順

〔水(氵・氺)部6画/9画/教育/1904・3324〕

[

〔水(氵・氺)部6画/9画/教育/1904・3324〕

[ ] 字形

] 字形

〔水(氵・氺)部7画/10画〕

〔音〕カイ(呉)(漢)

〔訓〕うみ

[意味]

①うみ。(対)陸。「海洋・海岸・大海・公海・日本海」

②大きなみずうみ。「青海・カスピ海」

③広く大きい。「海容・海口(=大ぼらふき)・海碗(=どんぶり)」

④同種のものが一面に多く集まっているもの。「樹海・雲海・学海・人海戦術」

[解字]

形声。「水」+音符「

〔水(氵・氺)部7画/10画〕

〔音〕カイ(呉)(漢)

〔訓〕うみ

[意味]

①うみ。(対)陸。「海洋・海岸・大海・公海・日本海」

②大きなみずうみ。「青海・カスピ海」

③広く大きい。「海容・海口(=大ぼらふき)・海碗(=どんぶり)」

④同種のものが一面に多く集まっているもの。「樹海・雲海・学海・人海戦術」

[解字]

形声。「水」+音符「 」(=暗い)。くろぐろとした深い水の意。

[下ツキ

雲海・遠海・沿海・縁海・外海・環海・近海・苦海・公海・航海・山海・四海・樹海・深海・人海戦術・制海・絶海・浅海・蒼海・掃海・桑海・滄海・大海・譚海・探海灯・泥海・東海・渡海・内海・氷海・碧海・領海・臨海

[難読]

海豹あざらし・海驢あしか・海女あま・海人あま・海士あま・海参いりこ・海豚いるか・海原うなばら・海胆うに・海栗うに・海老えび・海髪おごのり・うご・海月くらげ・海哲くらげ・海鼠腸このわた・海嘯つなみ・海鼠なまこ・海苔のり・海星ひとで・海盤車ひとで・海扇ほたてがい・海鞘ほや・海松みる・海雲もずく・海蘊もずく・海象セイウチ・海馬セイウチ・海牙ハーグ・海狸ビーバー・海獺ラッコ

」(=暗い)。くろぐろとした深い水の意。

[下ツキ

雲海・遠海・沿海・縁海・外海・環海・近海・苦海・公海・航海・山海・四海・樹海・深海・人海戦術・制海・絶海・浅海・蒼海・掃海・桑海・滄海・大海・譚海・探海灯・泥海・東海・渡海・内海・氷海・碧海・領海・臨海

[難読]

海豹あざらし・海驢あしか・海女あま・海人あま・海士あま・海参いりこ・海豚いるか・海原うなばら・海胆うに・海栗うに・海老えび・海髪おごのり・うご・海月くらげ・海哲くらげ・海鼠腸このわた・海嘯つなみ・海鼠なまこ・海苔のり・海星ひとで・海盤車ひとで・海扇ほたてがい・海鞘ほや・海松みる・海雲もずく・海蘊もずく・海象セイウチ・海馬セイウチ・海牙ハーグ・海狸ビーバー・海獺ラッコ

筆順

筆順

〔水(氵・氺)部6画/9画/教育/1904・3324〕

[

〔水(氵・氺)部6画/9画/教育/1904・3324〕

[ ] 字形

] 字形

〔水(氵・氺)部7画/10画〕

〔音〕カイ(呉)(漢)

〔訓〕うみ

[意味]

①うみ。(対)陸。「海洋・海岸・大海・公海・日本海」

②大きなみずうみ。「青海・カスピ海」

③広く大きい。「海容・海口(=大ぼらふき)・海碗(=どんぶり)」

④同種のものが一面に多く集まっているもの。「樹海・雲海・学海・人海戦術」

[解字]

形声。「水」+音符「

〔水(氵・氺)部7画/10画〕

〔音〕カイ(呉)(漢)

〔訓〕うみ

[意味]

①うみ。(対)陸。「海洋・海岸・大海・公海・日本海」

②大きなみずうみ。「青海・カスピ海」

③広く大きい。「海容・海口(=大ぼらふき)・海碗(=どんぶり)」

④同種のものが一面に多く集まっているもの。「樹海・雲海・学海・人海戦術」

[解字]

形声。「水」+音符「 」(=暗い)。くろぐろとした深い水の意。

[下ツキ

雲海・遠海・沿海・縁海・外海・環海・近海・苦海・公海・航海・山海・四海・樹海・深海・人海戦術・制海・絶海・浅海・蒼海・掃海・桑海・滄海・大海・譚海・探海灯・泥海・東海・渡海・内海・氷海・碧海・領海・臨海

[難読]

海豹あざらし・海驢あしか・海女あま・海人あま・海士あま・海参いりこ・海豚いるか・海原うなばら・海胆うに・海栗うに・海老えび・海髪おごのり・うご・海月くらげ・海哲くらげ・海鼠腸このわた・海嘯つなみ・海鼠なまこ・海苔のり・海星ひとで・海盤車ひとで・海扇ほたてがい・海鞘ほや・海松みる・海雲もずく・海蘊もずく・海象セイウチ・海馬セイウチ・海牙ハーグ・海狸ビーバー・海獺ラッコ

」(=暗い)。くろぐろとした深い水の意。

[下ツキ

雲海・遠海・沿海・縁海・外海・環海・近海・苦海・公海・航海・山海・四海・樹海・深海・人海戦術・制海・絶海・浅海・蒼海・掃海・桑海・滄海・大海・譚海・探海灯・泥海・東海・渡海・内海・氷海・碧海・領海・臨海

[難読]

海豹あざらし・海驢あしか・海女あま・海人あま・海士あま・海参いりこ・海豚いるか・海原うなばら・海胆うに・海栗うに・海老えび・海髪おごのり・うご・海月くらげ・海哲くらげ・海鼠腸このわた・海嘯つなみ・海鼠なまこ・海苔のり・海星ひとで・海盤車ひとで・海扇ほたてがい・海鞘ほや・海松みる・海雲もずく・海蘊もずく・海象セイウチ・海馬セイウチ・海牙ハーグ・海狸ビーバー・海獺ラッコ

広辞苑に「海」で始まるの検索結果 1-89。もっと読み込む