複数辞典一括検索+![]()

![]()

い‐まき【今木・湯巻】🔗⭐🔉

い‐まき【今木・湯巻】

ユマキの転。

タン【湯】🔗⭐🔉

タン【湯】

(中国語)スープ。

とう‐い【湯医】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐い【湯医】タウ‥

温泉に入って病気を治すこと。湯治。

とう‐おう【湯王】タウワウ🔗⭐🔉

とう‐おう【湯王】タウワウ

殷(商)王朝を創始した王。殷の祖契せつより14世目。夏の桀王を討ち滅ぼす。亳はく(河南偃師とする説が有力)に都し、伊尹いいんなどを用いた。商湯。成湯。武湯。大乙。

とう‐けんそ【湯顕祖】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐けんそ【湯顕祖】タウ‥

明代の劇作家。臨川(江西撫州市)の人。字は義仍ぎじょう。号は若士・海若・清遠道人。「玉茗堂四夢」(「紫釵しさい記」「牡丹亭還魂記」「南柯なんか記」「邯鄲記」の夢にちなむ4編)がある。音律よりも文辞の美しさを重視した。(1550〜1616)

とう‐じ【湯治】タウヂ🔗⭐🔉

とう‐じ【湯治】タウヂ

温泉に浴して病気を治療すること。嵯峨の屋お室、無味気「―の目的は令嬢の病を癒いやすにあり」。「―に行く」「―客」

⇒とうじ‐ば【湯治場】

とうじ‐ば【湯治場】タウヂ‥🔗⭐🔉

とうじ‐ば【湯治場】タウヂ‥

湯治のための温泉場。

⇒とう‐じ【湯治】

とう‐じゃくぼう【湯若望】タウ‥バウ🔗⭐🔉

とう‐じゃくぼう【湯若望】タウ‥バウ

アダム=シャルの漢名。

とう‐しょう【湯傷】タウシヤウ🔗⭐🔉

とう‐しょう【湯傷】タウシヤウ

熱湯のためのやけど。

とう・ず【湯ず】タウ‥🔗⭐🔉

とう・ず【湯ず】タウ‥

〔他サ変〕

茶を点ずる時、熱湯で茶碗をあたためる。

○湯の盤銘とうのばんめい🔗⭐🔉

○湯の盤銘とうのばんめい

[大学]殷の湯王が沐浴の盤に刻んだ自警の言葉。すなわち「苟まことに日に新たに、日日に新たに、又日に新たなり」。

⇒とう【湯】

とう‐の‐べん【頭の弁】

弁官で蔵人頭くろうどのとうを兼任した者。枕草子133「―の御もとより」

どう‐の‐ま【胴の間】

和船や釣り船の中央付近の客がすわる場所。

とう‐の‐みね【多武峰・談武峰・田武峰・塔の峰】タフ‥

奈良盆地南東端にある山。標高608メートル。一説に倉橋山といい、藤原鎌足が山上の藤樹の蔭で中大兄なかのおおえ皇子と蘇我氏討伐の謀議を凝らしたので、談山かたりやまと称したという。山上に鎌足を祀る談山だんざん神社がある。だんざん。

多武峰(破裂山)

撮影:的場 啓

⇒とうのみねしょうしょう‐ものがたり【多武峰少将物語】

とうのみねしょうしょう‐ものがたり【多武峰少将物語】タフ‥セウシヤウ‥

平安中期の物語。1巻。作者未詳。961年(応和1)藤原師輔の8男高光たかみつが出家して叡山に上り、さらに多武峰に移って草庵を結ぶまでの始末を、歌を中心に記したもの。一名、高光日記。

⇒とう‐の‐みね【多武峰・談武峰・田武峰・塔の峰】

とう‐の‐むかし【疾うの昔】

(トウは、トクの音便)とっくに過ぎ去った昔。ずっと以前。とっくの昔。

とう‐の‐や【答の矢】タフ‥

敵に射かえす矢。答射の矢。保元物語(金刀比羅本)「―を射るに及ばず」

とう‐は【刀把・刀

⇒とうのみねしょうしょう‐ものがたり【多武峰少将物語】

とうのみねしょうしょう‐ものがたり【多武峰少将物語】タフ‥セウシヤウ‥

平安中期の物語。1巻。作者未詳。961年(応和1)藤原師輔の8男高光たかみつが出家して叡山に上り、さらに多武峰に移って草庵を結ぶまでの始末を、歌を中心に記したもの。一名、高光日記。

⇒とう‐の‐みね【多武峰・談武峰・田武峰・塔の峰】

とう‐の‐むかし【疾うの昔】

(トウは、トクの音便)とっくに過ぎ去った昔。ずっと以前。とっくの昔。

とう‐の‐や【答の矢】タフ‥

敵に射かえす矢。答射の矢。保元物語(金刀比羅本)「―を射るに及ばず」

とう‐は【刀把・刀 】タウ‥

刀のつか。

とう‐は【党派】タウ‥

①主義・思想などを同じくする人々の団体。党。「超―」

②党の中の分派。「―を作る」

③行動などをともにするなかま。くみ。

⇒とうは‐しん【党派心】

⇒とうは‐せい【党派性】

とう‐は【塘坡】タウ‥

どて。つつみ。

とう‐は【踏破】タフ‥

ふみあるくこと。歩きぬくこと。「深山を―する」

とう‐は【濤波】タウ‥

おおなみ。なみ。波濤。

とうば【東坡】

①蘇軾そしょくの号。

②(蘇軾、その父の蘇洵、弟の蘇轍を「三蘇」といい、ミソともよめるので)味噌の異称。

とう‐ば【湯婆】タウ‥

ゆたんぽ。

とう‐ば【塔婆】タフ‥

①(→)卒塔婆そとばに同じ。太平記8「五重の―金銀月を引く」

②墓。

どう‐は【同派】

同じ派。同一の党派・流派。

どう‐は【道破】ダウ‥

(「道」は言うの意)きっぱりと言いきること。言いつくすこと。また、相手の説を言いやぶること。説破。

とう‐はい【刀背】タウ‥

刀の背面。かたなのみね。

とう‐はい【党輩】タウ‥

なかま。ともがら。

とう‐はい【等輩】

(→)同輩に同じ。

とう‐はい【答拝】タフ‥

先方の拝礼に答えてする拝礼。たっぱい。答の拝。

とう‐はい【榻背】タフ‥

椅子の背もたれ。

とう‐ばい【等倍】

①等しい倍率。同じ倍率。

②写真などで撮像素子に投影された像と被写体とが同じ大きさに写る撮影倍率。

どう‐はい【同輩】

同じ地位のなかま。ともがら。等輩。

どう‐はい【銅牌】

銅製の賞牌。銅メダル。

とう‐はい‐ごう【統廃合】‥ガフ

統合と廃合。

】タウ‥

刀のつか。

とう‐は【党派】タウ‥

①主義・思想などを同じくする人々の団体。党。「超―」

②党の中の分派。「―を作る」

③行動などをともにするなかま。くみ。

⇒とうは‐しん【党派心】

⇒とうは‐せい【党派性】

とう‐は【塘坡】タウ‥

どて。つつみ。

とう‐は【踏破】タフ‥

ふみあるくこと。歩きぬくこと。「深山を―する」

とう‐は【濤波】タウ‥

おおなみ。なみ。波濤。

とうば【東坡】

①蘇軾そしょくの号。

②(蘇軾、その父の蘇洵、弟の蘇轍を「三蘇」といい、ミソともよめるので)味噌の異称。

とう‐ば【湯婆】タウ‥

ゆたんぽ。

とう‐ば【塔婆】タフ‥

①(→)卒塔婆そとばに同じ。太平記8「五重の―金銀月を引く」

②墓。

どう‐は【同派】

同じ派。同一の党派・流派。

どう‐は【道破】ダウ‥

(「道」は言うの意)きっぱりと言いきること。言いつくすこと。また、相手の説を言いやぶること。説破。

とう‐はい【刀背】タウ‥

刀の背面。かたなのみね。

とう‐はい【党輩】タウ‥

なかま。ともがら。

とう‐はい【等輩】

(→)同輩に同じ。

とう‐はい【答拝】タフ‥

先方の拝礼に答えてする拝礼。たっぱい。答の拝。

とう‐はい【榻背】タフ‥

椅子の背もたれ。

とう‐ばい【等倍】

①等しい倍率。同じ倍率。

②写真などで撮像素子に投影された像と被写体とが同じ大きさに写る撮影倍率。

どう‐はい【同輩】

同じ地位のなかま。ともがら。等輩。

どう‐はい【銅牌】

銅製の賞牌。銅メダル。

とう‐はい‐ごう【統廃合】‥ガフ

統合と廃合。

⇒とうのみねしょうしょう‐ものがたり【多武峰少将物語】

とうのみねしょうしょう‐ものがたり【多武峰少将物語】タフ‥セウシヤウ‥

平安中期の物語。1巻。作者未詳。961年(応和1)藤原師輔の8男高光たかみつが出家して叡山に上り、さらに多武峰に移って草庵を結ぶまでの始末を、歌を中心に記したもの。一名、高光日記。

⇒とう‐の‐みね【多武峰・談武峰・田武峰・塔の峰】

とう‐の‐むかし【疾うの昔】

(トウは、トクの音便)とっくに過ぎ去った昔。ずっと以前。とっくの昔。

とう‐の‐や【答の矢】タフ‥

敵に射かえす矢。答射の矢。保元物語(金刀比羅本)「―を射るに及ばず」

とう‐は【刀把・刀

⇒とうのみねしょうしょう‐ものがたり【多武峰少将物語】

とうのみねしょうしょう‐ものがたり【多武峰少将物語】タフ‥セウシヤウ‥

平安中期の物語。1巻。作者未詳。961年(応和1)藤原師輔の8男高光たかみつが出家して叡山に上り、さらに多武峰に移って草庵を結ぶまでの始末を、歌を中心に記したもの。一名、高光日記。

⇒とう‐の‐みね【多武峰・談武峰・田武峰・塔の峰】

とう‐の‐むかし【疾うの昔】

(トウは、トクの音便)とっくに過ぎ去った昔。ずっと以前。とっくの昔。

とう‐の‐や【答の矢】タフ‥

敵に射かえす矢。答射の矢。保元物語(金刀比羅本)「―を射るに及ばず」

とう‐は【刀把・刀 】タウ‥

刀のつか。

とう‐は【党派】タウ‥

①主義・思想などを同じくする人々の団体。党。「超―」

②党の中の分派。「―を作る」

③行動などをともにするなかま。くみ。

⇒とうは‐しん【党派心】

⇒とうは‐せい【党派性】

とう‐は【塘坡】タウ‥

どて。つつみ。

とう‐は【踏破】タフ‥

ふみあるくこと。歩きぬくこと。「深山を―する」

とう‐は【濤波】タウ‥

おおなみ。なみ。波濤。

とうば【東坡】

①蘇軾そしょくの号。

②(蘇軾、その父の蘇洵、弟の蘇轍を「三蘇」といい、ミソともよめるので)味噌の異称。

とう‐ば【湯婆】タウ‥

ゆたんぽ。

とう‐ば【塔婆】タフ‥

①(→)卒塔婆そとばに同じ。太平記8「五重の―金銀月を引く」

②墓。

どう‐は【同派】

同じ派。同一の党派・流派。

どう‐は【道破】ダウ‥

(「道」は言うの意)きっぱりと言いきること。言いつくすこと。また、相手の説を言いやぶること。説破。

とう‐はい【刀背】タウ‥

刀の背面。かたなのみね。

とう‐はい【党輩】タウ‥

なかま。ともがら。

とう‐はい【等輩】

(→)同輩に同じ。

とう‐はい【答拝】タフ‥

先方の拝礼に答えてする拝礼。たっぱい。答の拝。

とう‐はい【榻背】タフ‥

椅子の背もたれ。

とう‐ばい【等倍】

①等しい倍率。同じ倍率。

②写真などで撮像素子に投影された像と被写体とが同じ大きさに写る撮影倍率。

どう‐はい【同輩】

同じ地位のなかま。ともがら。等輩。

どう‐はい【銅牌】

銅製の賞牌。銅メダル。

とう‐はい‐ごう【統廃合】‥ガフ

統合と廃合。

】タウ‥

刀のつか。

とう‐は【党派】タウ‥

①主義・思想などを同じくする人々の団体。党。「超―」

②党の中の分派。「―を作る」

③行動などをともにするなかま。くみ。

⇒とうは‐しん【党派心】

⇒とうは‐せい【党派性】

とう‐は【塘坡】タウ‥

どて。つつみ。

とう‐は【踏破】タフ‥

ふみあるくこと。歩きぬくこと。「深山を―する」

とう‐は【濤波】タウ‥

おおなみ。なみ。波濤。

とうば【東坡】

①蘇軾そしょくの号。

②(蘇軾、その父の蘇洵、弟の蘇轍を「三蘇」といい、ミソともよめるので)味噌の異称。

とう‐ば【湯婆】タウ‥

ゆたんぽ。

とう‐ば【塔婆】タフ‥

①(→)卒塔婆そとばに同じ。太平記8「五重の―金銀月を引く」

②墓。

どう‐は【同派】

同じ派。同一の党派・流派。

どう‐は【道破】ダウ‥

(「道」は言うの意)きっぱりと言いきること。言いつくすこと。また、相手の説を言いやぶること。説破。

とう‐はい【刀背】タウ‥

刀の背面。かたなのみね。

とう‐はい【党輩】タウ‥

なかま。ともがら。

とう‐はい【等輩】

(→)同輩に同じ。

とう‐はい【答拝】タフ‥

先方の拝礼に答えてする拝礼。たっぱい。答の拝。

とう‐はい【榻背】タフ‥

椅子の背もたれ。

とう‐ばい【等倍】

①等しい倍率。同じ倍率。

②写真などで撮像素子に投影された像と被写体とが同じ大きさに写る撮影倍率。

どう‐はい【同輩】

同じ地位のなかま。ともがら。等輩。

どう‐はい【銅牌】

銅製の賞牌。銅メダル。

とう‐はい‐ごう【統廃合】‥ガフ

統合と廃合。

ゆ【湯】🔗⭐🔉

ゆ【湯】

①水を沸かしたもの。万葉集16「鐺子さしなへに―沸かせ子ども」

②温泉。いでゆ。万葉集14「足柄あしがりの土肥といの河内に出づる―の」。「―の町」

③湯あみすること。また、その設備をした場所。風呂。浴場。湯殿。湯屋。源氏物語帚木「しもに―におりて」。「女―」「―に行く」

④煎じ薬。湯薬とうやく。または、くすりゆ。源氏物語宿木「御―など、まゐらせ給へ」

⑤船中に浸み入って溜まった水を忌んでいう語。あか。ふなゆ。

⑥金属を熔かしたもの。日葡辞書「ナマリヲユニワカス」

⇒湯の辞儀は水になる

⇒湯を立てる

⇒湯を使う

⇒湯を引く

⇒湯を沸かして水にする

ゆ‐あか【湯垢】🔗⭐🔉

ゆ‐あか【湯垢】

①鉄瓶・浴槽などの内側に固まりつく滓かす。水分中に含まれる石灰・石膏などが固結したもの。湯の華。

②給水の中の不純物が沈殿してボイラー壁に付着したもの。スケール。缶石。缶滓かんし。

ゆ‐あがり【湯上り】🔗⭐🔉

ゆ‐あがり【湯上り】

①湯あみして出ること。入浴を終えること。風呂から出たばかりの時。浴後。〈日葡辞書〉

②湯治を終えること。湯治して病気の治ること。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「めでたや今の―は永々の中風病み」

③入浴後、身体を拭くのに用いる大幅のタオル。また、入浴後に着るひとえの着物。

ゆあさ【湯浅】🔗⭐🔉

ゆあさ【湯浅】

姓氏の一つ。

⇒ゆあさ‐じょうざん【湯浅常山】

ゆあさ‐じょうざん【湯浅常山】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

ゆあさ‐じょうざん【湯浅常山】‥ジヤウ‥

江戸中期の儒学者。名は元禎。岡山藩士。服部南郭・太宰春台に古文辞学を学び、藩の要職を歴任したが、謹厳・直言に過ぎたため失脚、著述に没頭。著「常山紀談」「文会雑記」など。(1708〜1781)

⇒ゆあさ【湯浅】

ゆ‐あらい【湯洗い】‥アラヒ🔗⭐🔉

ゆ‐あらい【湯洗い】‥アラヒ

①湯で洗うこと。おもに馬に湯を使わせるのにいう。源平盛衰記14「人申しけるは、一昨日は―昨日は庭乗り」

②(→)湯灌ゆかんに同じ。

ゆ‐え【湯坐】ユヱ🔗⭐🔉

ゆ‐え【湯坐】ユヱ

上代、貴人の乳児に湯あみさせる女。一説に、湯殿に奉仕する人。古事記中「御母みおもを取り、大―、若―を定めて」

ゆ‐おけ【湯桶】‥ヲケ🔗⭐🔉

ゆ‐おけ【湯桶】‥ヲケ

入浴の時などに、湯を入れて使う桶。宇治拾遺物語3「その湯ぶねに―を下にとりいれて」→ゆとう

ゆ‐がけ【湯掛】🔗⭐🔉

ゆ‐がけ【湯掛】

湯浴ゆあみ。源平盛衰記45「―をせばやとのたまひければ」

ゆ‐かげん【湯加減】🔗⭐🔉

ゆ‐かげん【湯加減】

湯の温度。特に、風呂の湯の温度。「―を見る」

ゆがしま【湯ヶ島】🔗⭐🔉

ゆがしま【湯ヶ島】

静岡県伊豆市にある温泉地。泉質は炭酸水素塩泉。

ゆ‐がま【湯釜】🔗⭐🔉

ゆ‐がま【湯釜】

湯を沸かすのに使う釜。

ゆ‐かわ【湯川】‥カハ🔗⭐🔉

ゆ‐かわ【湯川】‥カハ

(四国で)湯灌ゆかんのこと。湯かみ。

ゆかわ【湯川】‥カハ(姓氏)🔗⭐🔉

ゆかわ【湯川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒ゆかわ‐ひでき【湯川秀樹】

ゆかわ‐ひでき【湯川秀樹】‥カハ‥🔗⭐🔉

ゆかわ‐ひでき【湯川秀樹】‥カハ‥

理論物理学者。東京生れ。京大卒、同教授。中間子の存在を予言し、素粒子論展開の契機を作った。核兵器を絶対悪と見なし、パグウォッシュ会議・科学者京都会議・世界連邦運動などを通じ平和運動に貢献。ノーベル賞・文化勲章。(1907〜1981)

湯川秀樹

撮影:田村 茂

⇒ゆかわ【湯川】

⇒ゆかわ【湯川】

⇒ゆかわ【湯川】

⇒ゆかわ【湯川】

ゆがわら【湯河原】‥ガハラ🔗⭐🔉

ゆがわら【湯河原】‥ガハラ

神奈川県足柄下郡湯河原町から静岡県熱海市大字泉にまたがる温泉地。透明・無臭の硫酸塩泉。

ゆ‐ぎしょう【湯起請】‥シヤウ🔗⭐🔉

ゆ‐ぎしょう【湯起請】‥シヤウ

中世、盗みなどの実否をただすために、起請文を書かせた上で熱湯に手を入れさせ、手のただれなどによって判定したこと。古代の探湯くかたちの遺風。

ゆ‐ぐ【湯具】🔗⭐🔉

ゆ‐ぐ【湯具】

①入浴の際に着た衣。ゆかたびら。

②腰巻き。ゆまき。ゆもじ。

ゆ‐ぐち【湯口】🔗⭐🔉

ゆ‐ぐち【湯口】

①湯の出口。温泉の湧出口。〈日葡辞書〉

②浴室の出入口。

③鋳造で、湯(溶解した金属)を鋳型へ注ぐための最初の流路。通常、垂直にする。湯口棒。

ゆ‐くみ【湯汲み】🔗⭐🔉

ゆ‐くみ【湯汲み】

①湯を汲むこと。また、その人。

②銭湯で、浴客のために陸湯おかゆを汲みなどした男。湯番。浮世風呂前「女湯の湯舟に簪をおとせば、―の男、滑川なめりがわめきて探すとも」

ゆ‐げしょう【湯化粧】‥シヤウ🔗⭐🔉

ゆ‐げしょう【湯化粧】‥シヤウ

入浴後に化粧すること。

ゆ‐げた【湯桁】🔗⭐🔉

ゆ‐げた【湯桁】

湯槽ゆぶねのまわりの桁。また、湯槽。源氏物語空蝉「伊予の―もたどたどしかるまじう見ゆ」

ゆ‐げた【湯下駄】🔗⭐🔉

ゆ‐げた【湯下駄】

昔、湯殿で用いた下駄。

ゆげ‐たて【湯気立て】🔗⭐🔉

ゆげ‐たて【湯気立て】

冬、室内の乾燥を防ぐため、暖房器に水を入れた容器をのせて湯気を立てること。〈[季]冬〉

○湯気に中るゆけにあたる🔗⭐🔉

○湯気に中るゆけにあたる

入浴中にのぼせて不快になる。湯気にあがる。

⇒ゆ‐け【湯気】

ゆげ‐の‐みこ【弓削皇子】

万葉歌人。天武天皇の第6皇子。万葉集に平明静寂な味のすぐれた作歌8首がある。( 〜699)

ゆげ‐べ【弓削部】

大和政権で、弓の作製を担当した品部しなべ。

ゆ‐けむり【湯煙】

温泉・風呂などから煙のように立ちのぼる湯気。

ゆげ‐りゅう【弓削流】‥リウ

弓術の一派。室町後期、近江の弓削正次の創始という。

ゆ‐げん【諛言】

へつらいの言葉。

ゆ‐ごい【湯鯉】‥ゴヒ

ユゴイ科の硬骨魚。全長約20センチメートル。体は銀白色で、背部に黒点が散在。南日本から熱帯域にかけて分布し、汽水・河川にすむ。広義にはユゴイ科魚類の総称。

ゆ‐こう【衣桁】‥カウ

イコウの訛。誹風柳多留3「守りをば―へ懸ける二才客」

ゆ‐こう【柚柑】‥カウ

ミカン科の常緑低木。ユズの一変種。四国地方で栽培。果実は大きく香気が高い。〈倭名類聚鈔17〉

ゆ‐ごう【癒合】‥ガフ

傷口が癒いえてふさがること。離れた皮膚・筋肉などが付くこと。

ユゴー【Victor Marie Hugo】

フランスの詩人・小説家・劇作家。1830年戯曲「エルナニ」によってロマン派の旗手となる。51年ナポレオン3世のクーデターに反抗して英仏海峡の孤島に亡命、70年帰国。その生涯はヒューマニズムの精神に貫かれた。詩集「観照詩集」「諸世紀の伝説」、小説「ノートルダム‐ド‐パリ」「レ‐ミゼラブル」「九十三年」など。(1802〜1885)

ゆ‐こく【諭告】

さとし告げること。また、その言葉。

ゆこ‐さき【行先】

(上代東国方言)(→)「ゆくさき」に同じ。万葉集20「―に波なとゑらひ」

ゆ‐ごて【湯鏝】

焼鏝を使えない布を伸ばすために、湯であたためて使う鏝。

ゆ‐ごて【弓籠手】

流鏑馬やぶさめ・笠懸などで、弓を射る時に弓手ゆんでの袖に弦の当たるのを防ぐために、肩から手先までつつむ布または革製の籠手の袋。射籠手いごて。

弓籠手

ゆ‐こぼし【湯零し】

飲み残した湯茶を入れ捨てる器。こぼし。

ゆ‐ごん【勇健】

(呉音)

⇒ゆうけん。〈運歩色葉集〉

ゆさ

(九州で)藁わらで編んだ揺り籠。いさご。

ゆ‐さい【油彩】

油絵具で彩色すること。また、油絵。「―画」

ゆ‐ざい【油剤】

油状の、または油の入った薬剤。

ゆ‐ささ【斎笹】

(「ゆ」は神聖な、清浄なの意)神事に使う、たやすく手をふれてはならない笹。万葉集10「道の辺の―の上に霜の降る夜を」

ゆさ‐つ・く

〔自五〕

ゆさゆさとゆれ動く。

ゆさ‐ば・る

〔自四〕

ゆさゆさとゆれ動く。袖中抄「梅が枝に―・りしたふ鶯よ」

ゆさ‐ぶり【揺さ振り】

①ゆさぶること。相手を動揺させること。「―をかける」

②ぶらんこのこと。〈色葉字類抄〉

ゆさ‐ぶ・る【揺さ振る】

〔他五〕

①ゆさゆさと振り動かす。ゆすぶる。「体を―・る」

②動揺させたり混乱を引き起こしたりする。「資金面から―・る」「政局を―・る事件」

ゆさ‐ぶ・れる【揺さ振れる】

〔自下一〕

ゆれ動く。ゆすぶれる。

ゆ‐ざまし【湯冷まし】

①湯をさますこと。また、さました湯。

②湯をさますのに用いる器。

ゆ‐ざめ【湯冷め】

入浴後、身体が冷えて寒く感ずること。〈[季]冬〉

ゆさ‐ゆさ

物が支点を中心に重そうに大きく緩慢に揺れ動くさま。「木を―揺する」

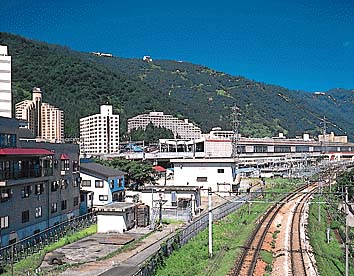

ゆざわ【湯沢】‥ザハ

①秋田県南東部の市。清酒醸造が盛んで「東北の灘」と呼ばれる。また、曲木まげき細工の産地。人口5万5千。

②新潟県南東部、南魚沼郡にある町。清水トンネル開通後、温泉地として発展。温泉(越後湯沢温泉)は無色透明の単純温泉。近年スキー場として知られる。

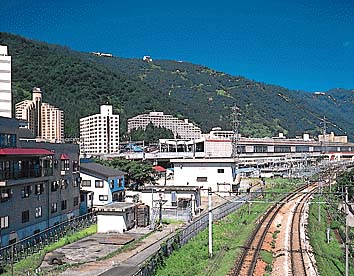

越後湯沢

撮影:佐藤 尚

ゆ‐こぼし【湯零し】

飲み残した湯茶を入れ捨てる器。こぼし。

ゆ‐ごん【勇健】

(呉音)

⇒ゆうけん。〈運歩色葉集〉

ゆさ

(九州で)藁わらで編んだ揺り籠。いさご。

ゆ‐さい【油彩】

油絵具で彩色すること。また、油絵。「―画」

ゆ‐ざい【油剤】

油状の、または油の入った薬剤。

ゆ‐ささ【斎笹】

(「ゆ」は神聖な、清浄なの意)神事に使う、たやすく手をふれてはならない笹。万葉集10「道の辺の―の上に霜の降る夜を」

ゆさ‐つ・く

〔自五〕

ゆさゆさとゆれ動く。

ゆさ‐ば・る

〔自四〕

ゆさゆさとゆれ動く。袖中抄「梅が枝に―・りしたふ鶯よ」

ゆさ‐ぶり【揺さ振り】

①ゆさぶること。相手を動揺させること。「―をかける」

②ぶらんこのこと。〈色葉字類抄〉

ゆさ‐ぶ・る【揺さ振る】

〔他五〕

①ゆさゆさと振り動かす。ゆすぶる。「体を―・る」

②動揺させたり混乱を引き起こしたりする。「資金面から―・る」「政局を―・る事件」

ゆさ‐ぶ・れる【揺さ振れる】

〔自下一〕

ゆれ動く。ゆすぶれる。

ゆ‐ざまし【湯冷まし】

①湯をさますこと。また、さました湯。

②湯をさますのに用いる器。

ゆ‐ざめ【湯冷め】

入浴後、身体が冷えて寒く感ずること。〈[季]冬〉

ゆさ‐ゆさ

物が支点を中心に重そうに大きく緩慢に揺れ動くさま。「木を―揺する」

ゆざわ【湯沢】‥ザハ

①秋田県南東部の市。清酒醸造が盛んで「東北の灘」と呼ばれる。また、曲木まげき細工の産地。人口5万5千。

②新潟県南東部、南魚沼郡にある町。清水トンネル開通後、温泉地として発展。温泉(越後湯沢温泉)は無色透明の単純温泉。近年スキー場として知られる。

越後湯沢

撮影:佐藤 尚

ゆさ‐わり【鞦韆】ユサハリ

ぶらんこのこと。〈倭名類聚鈔4〉

ゆ‐さん【遊山】

①山野に遊びに出ること。

②〔仏〕禅家で、すでに修行を終えた後、諸方に遊歴すること。

③遊びに出掛けること。気晴しに外出すること。行楽。日葡辞書「ユサンニマイル」。太閤書簡天正8年「京・堺などへも、母にて候者とも御同道候て、御―候べく候」。「物見―」

④慰み。気晴し。浄瑠璃、文武五人男「其ほう一度に組み伏せて、せめて暫しの―せん」

⇒ゆさん‐じょ【遊山所】

⇒ゆさん‐ぢゃや【遊山茶屋】

⇒ゆさん‐ばこ【遊山箱】

⇒ゆさん‐ぶね【遊山船】

⇒ゆさん‐やど【遊山宿】

ゆさん‐じょ【遊山所】

遊山にゆく所。遊山場所。日本永代蔵6「寺社・芝居、其外―の繁昌なり」

⇒ゆ‐さん【遊山】

ゆさん‐ぢゃや【遊山茶屋】

遊山所にある茶屋。好色一代女3「若い人は跡に下りて―の献立」

⇒ゆ‐さん【遊山】

ゆさん‐ばこ【遊山箱】

(徳島県で)遊山のときに弁当などを入れて携帯する箱。多く、3段の小箱を収め、取っ手のついたもの。

⇒ゆ‐さん【遊山】

ゆさん‐ぶね【遊山船】

①船遊びの船。

②(→)屋形船に同じ。

⇒ゆ‐さん【遊山】

ゆさん‐やど【遊山宿】

遊山客相手の宿。また、遊女屋。好色一代女6「中の地蔵といふ所の―に身をなして」

⇒ゆ‐さん【遊山】

ゆ‐し【油紙】

⇒あぶらがみ

ゆ‐し【油脂】

高級脂肪酸のグリセリン‐エステル。常温で固形をなす脂肪と、液状をなす脂肪油とに分ける。動植物界に広く分布。牛脂・豚脂・オリーブ油・大豆油の類。

ゆ‐し【諭示】

官府などから口頭または書面でさとし示すこと。また、そのもの。

ゆ‐し【諭旨】

趣旨をさとし告げること。言いきかせること。

ゆ‐じ【遊止】

遊行ゆぎょうの後、そこにとどまること。

ゆ‐じ【諛辞】

へつらいの言葉。ゆげん。

ゆし‐こうぎょう【油脂工業】‥ゲフ

油脂を精製し、またそれを加工する工業。油脂に水素添加を行なって硬化油を、また、加水分解・鹸化けんかにより高級脂肪酸・グリセリン・石鹸・蝋燭ろうそくの原料などをつくる。

ゆじし‐でん【輸地子田】‥ヂ‥

律令制で、地子として収穫の5分の1にあたる賃貸料を取って耕作させた田。地子田。

ゆし‐しょういだん【油脂焼夷弾】‥セウ‥

ベンゼン・パラフィン・セルロイドなどを主成分とする焼夷弾。

ゆし‐の‐き【柞】

〔植〕

⇒いすのき。催馬楽、大芹「―の盤」

ユジノ‐サハリンスク【Yuzhno-Sakhalinsk】

ロシア、サハリン島南部にある都市。サハリン州庁所在地。日本領時代は豊原とよはらと称し、樺太庁が置かれた。水産加工・家具製造などが盛ん。人口17万4千(2004)。

ゆしま【湯島】

東京都文京区東端の地区。江戸時代から、孔子を祀った聖堂や湯島天神がある。

ゆし‐めんしょく【諭旨免職】

行為の非をさとし、本人のための取計らいとして、懲戒処分に代えて認める辞職。形式上は依願退職。→依願免職

ゆ‐しゅつ【輸出】

(シュシュツの慣用読み)

①運び出すこと。

②国内から外国へ財貨を売るために送り出すこと。比喩的にもいう。「革命思想の―」

↔輸入。

⇒ゆしゅつ‐いそんど【輸出依存度】

⇒ゆしゅつ‐おくりじょう【輸出送状】

⇒ゆしゅつ‐カルテル【輸出カルテル】

⇒ゆしゅつ‐くみあい【輸出組合】

⇒ゆしゅつ‐げんか【輸出原価】

⇒ゆしゅつ‐こうぎょう【輸出工業】

⇒ゆしゅつ‐しこう【輸出志向】

⇒ゆしゅつ‐しょう【輸出商】

⇒ゆしゅつ‐しんこくしょ【輸出申告書】

⇒ゆしゅつ‐ぜい【輸出税】

⇒ゆしゅつ‐ちょうか【輸出超過】

⇒ゆしゅつ‐てがた【輸出手形】

⇒ゆしゅつ‐にゅう【輸出入】

⇒ゆしゅつにゅう‐ぎんこう【輸出入銀行】

⇒ゆしゅつ‐ひん【輸出品】

⇒ゆしゅつ‐ほけん【輸出保険】

⇒ゆしゅつ‐ほしょう‐せいど【輸出補償制度】

⇒ゆしゅつ‐ほじょきん【輸出補助金】

ゆしゅつ‐いそんど【輸出依存度】

一国の経済が輸出に依存する度合。一般に輸出額の対国内総生産比で示される。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐おくりじょう【輸出送状】‥ジヤウ

輸出品に添える送状。荷印・数量・価格などを記入。積荷の明細書であると同時に計算書・請求書でもある。インボイス。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐カルテル【輸出カルテル】

輸出の安定的伸長をはかるために輸出業者が行うカルテル行為。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐くみあい【輸出組合】‥アヒ

不公正な取引の防止、共同の施設、資金の融通などを目的として輸出入取引法に基づいて輸出業者が設立する非営利の社団法人。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐げんか【輸出原価】

貿易商品の製造または仕入原価に、利潤および輸出港における船積みまでの荷造費などを加算した価格。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐こうぎょう【輸出工業】‥ゲフ

輸出商品をもっぱら製造する工業。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐しこう【輸出志向】‥カウ

自国市場向けではなく、輸出向けの生産に依存する工業化戦略。特に開発途上国が、豊富な低賃金労働を利用して生産した製品を先進国に輸出するもの。→輸入代替。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐しょう【輸出商】‥シヤウ

輸出を業とする商人。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐しんこくしょ【輸出申告書】

輸出許可を受けるために税関に提出する書類。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ぜい【輸出税】

輸出に対して賦課する関税。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ちょうか【輸出超過】‥テウクワ

輸出総額が輸入総額を上回ること。出超。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐てがた【輸出手形】

輸出商が代金取立てのために、海外輸入商またはその指定した金融機関に振り出す為替手形。輸出為替手形。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐にゅう【輸出入】‥ニフ

輸出と輸入。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつにゅう‐ぎんこう【輸出入銀行】‥ニフ‥カウ

日本輸出入銀行の略称。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ひん【輸出品】

外国へ輸出する物品。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ほけん【輸出保険】

貿易保険の旧称。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ほしょう‐せいど【輸出補償制度】‥シヤウ‥

輸出の振興を図るため、輸出手形の不渡りによる損害を補償する類の制度。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ほじょきん【輸出補助金】

特定の商品の輸出を促進するために、政府が与える補助金。輸出奨励金。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆじゅん【由旬】

(梵語yojanaの音写)古代インドの距離の単位。1由旬を約7マイルまたは9マイルとするなど、諸説がある。ゆうじゅん。

ゆ‐しょう【油症】‥シヤウ

PCBが混入した食用油を摂取した人に発症した中毒症。加熱などによりPCBから生成したPCDF(polychlorinated dibenzofuran)が原因で、皮膚の痤瘡様発疹、手指発汗過多、爪の変色、顔面浮腫などが主症状。カネミ油症。→PCB

ゆ‐じょう【油条】‥デウ

小麦粉をこねて細長くして油で揚げたもの。中国で、多く朝食に食べる。

ゆ‐じょう【油状】‥ジヤウ

油のようなさま。

ゆ‐しょく【愉色】

愉快そうな顔色。よろこばしい顔色。喜色。

ゆ‐しり【斎しり】

未詳。斎いみ清める物か。中臣の寿詞「―いつしりもち、恐かしこみ恐みも清まはりに仕へまつり」

ゆ‐しん【庾信】

中国の詩人。字は子山。南陽(河南)新野の人。初め南朝の梁に、のち北朝の西魏・北周に仕える。徐陵とともに艶麗な詩賦を作り徐庾体と称されたが、北遷後は沈鬱な風となる。「哀江南賦」「擬詠懐詩」が有名。著「庾子山文集」。(513〜581)

ゆす【柞】

〔植〕

⇒いすのき

ゆ・す【揺す】

〔他サ変〕

琴を弾く時、余音を波打たせるため左の手で弦を押し揺する。源氏物語紅葉賀「琴…さしやりて―・し給ふ御手つき」

ゆ‐ず【柚・柚子】

ミカン科の常緑低木。高さ約3メートル。耐寒性がある。枝幹、葉のつけ根に刺とげが多く、葉は長卵形で有翼。夏、白色の小花を開き、花後、球形黄色のミカンに似た果実を結ぶ。果皮にはいぼ状突起があり、香気と酸味とを有する。果実・蕾つぼみは香味料用。スダチは同類。ゆう。ゆ。〈[季]秋〉

ゆ・ず【茹づ・煠づ】ユヅ

〔他下二〕

⇒ゆでる(下一)

ゆす・う【結ふ】ユスフ

〔他四〕

(上代東国方言)むすぶ。万葉集20「―・ひし紐の解くらく思もへば」

ゆ‐ずう【融通】‥ヅウ

⇒ゆうずう。〈日葡辞書〉

ゆ‐ずえ【弓末】‥ズヱ

弓の末の方。弓の上部。万葉集3「大夫ますらおの―振り起せ」

ゆす・ぐ【濯ぐ】

〔他五〕

水の中で物を揺り動かして、よごれをとる。また、中の水を何度も揺り動かして洗う。ざっと洗う。すすぐ。浮世風呂2「弥寿が跡から―・いで来るから能よいよ」。「洗濯物を―・ぐ」「口を―・ぐ」

ゆず‐こしょう【柚胡椒】‥セウ

柚の皮・唐辛子・塩をすりつぶしたペースト状の調味料。九州特産。九州で唐辛子を胡椒とよぶことからの称。

ゆず‐ざけ【柚酒】

柚の実のしぼり汁をまぜた酒。

ゆず‐す【柚酢】

柚の果実を搾った汁。

ユスティニアヌス【Justinianus】

(1世)東ローマ皇帝(在位527〜565)。大帝と称される。皇后テオドラと名将ベリサリオスに補佐されて統治。東ゴート・ヴァンダル両王国を滅ぼして領土を拡張。教会に対し皇帝権を樹立。ローマ法大全を編纂、東ローマ中興の主という。(483頃〜565)

⇒ユスティニアヌス‐ほうてん【ユスティニアヌス法典】

ユスティニアヌス‐ほうてん【ユスティニアヌス法典】‥ハフ‥

「ローマ法大全」参照。

⇒ユスティニアヌス【Justinianus】

ゆす‐の‐き【柞】

〔植〕

⇒いすのき

ゆす‐ぶ・る【揺す振る】

〔他五〕

(→)「ゆさぶる」に同じ。

ゆす‐ぶ・れる【揺す振れる】

〔自下一〕

(→)「ゆさぶれる」に同じ。

ゆず‐ぼう【柚子坊】‥バウ

ナミアゲハ・クロアゲハなどの幼虫。ユズやカラタチなどの葉を食害する。

ユズボウ(クロアゲハの幼虫)

撮影:海野和男

ゆさ‐わり【鞦韆】ユサハリ

ぶらんこのこと。〈倭名類聚鈔4〉

ゆ‐さん【遊山】

①山野に遊びに出ること。

②〔仏〕禅家で、すでに修行を終えた後、諸方に遊歴すること。

③遊びに出掛けること。気晴しに外出すること。行楽。日葡辞書「ユサンニマイル」。太閤書簡天正8年「京・堺などへも、母にて候者とも御同道候て、御―候べく候」。「物見―」

④慰み。気晴し。浄瑠璃、文武五人男「其ほう一度に組み伏せて、せめて暫しの―せん」

⇒ゆさん‐じょ【遊山所】

⇒ゆさん‐ぢゃや【遊山茶屋】

⇒ゆさん‐ばこ【遊山箱】

⇒ゆさん‐ぶね【遊山船】

⇒ゆさん‐やど【遊山宿】

ゆさん‐じょ【遊山所】

遊山にゆく所。遊山場所。日本永代蔵6「寺社・芝居、其外―の繁昌なり」

⇒ゆ‐さん【遊山】

ゆさん‐ぢゃや【遊山茶屋】

遊山所にある茶屋。好色一代女3「若い人は跡に下りて―の献立」

⇒ゆ‐さん【遊山】

ゆさん‐ばこ【遊山箱】

(徳島県で)遊山のときに弁当などを入れて携帯する箱。多く、3段の小箱を収め、取っ手のついたもの。

⇒ゆ‐さん【遊山】

ゆさん‐ぶね【遊山船】

①船遊びの船。

②(→)屋形船に同じ。

⇒ゆ‐さん【遊山】

ゆさん‐やど【遊山宿】

遊山客相手の宿。また、遊女屋。好色一代女6「中の地蔵といふ所の―に身をなして」

⇒ゆ‐さん【遊山】

ゆ‐し【油紙】

⇒あぶらがみ

ゆ‐し【油脂】

高級脂肪酸のグリセリン‐エステル。常温で固形をなす脂肪と、液状をなす脂肪油とに分ける。動植物界に広く分布。牛脂・豚脂・オリーブ油・大豆油の類。

ゆ‐し【諭示】

官府などから口頭または書面でさとし示すこと。また、そのもの。

ゆ‐し【諭旨】

趣旨をさとし告げること。言いきかせること。

ゆ‐じ【遊止】

遊行ゆぎょうの後、そこにとどまること。

ゆ‐じ【諛辞】

へつらいの言葉。ゆげん。

ゆし‐こうぎょう【油脂工業】‥ゲフ

油脂を精製し、またそれを加工する工業。油脂に水素添加を行なって硬化油を、また、加水分解・鹸化けんかにより高級脂肪酸・グリセリン・石鹸・蝋燭ろうそくの原料などをつくる。

ゆじし‐でん【輸地子田】‥ヂ‥

律令制で、地子として収穫の5分の1にあたる賃貸料を取って耕作させた田。地子田。

ゆし‐しょういだん【油脂焼夷弾】‥セウ‥

ベンゼン・パラフィン・セルロイドなどを主成分とする焼夷弾。

ゆし‐の‐き【柞】

〔植〕

⇒いすのき。催馬楽、大芹「―の盤」

ユジノ‐サハリンスク【Yuzhno-Sakhalinsk】

ロシア、サハリン島南部にある都市。サハリン州庁所在地。日本領時代は豊原とよはらと称し、樺太庁が置かれた。水産加工・家具製造などが盛ん。人口17万4千(2004)。

ゆしま【湯島】

東京都文京区東端の地区。江戸時代から、孔子を祀った聖堂や湯島天神がある。

ゆし‐めんしょく【諭旨免職】

行為の非をさとし、本人のための取計らいとして、懲戒処分に代えて認める辞職。形式上は依願退職。→依願免職

ゆ‐しゅつ【輸出】

(シュシュツの慣用読み)

①運び出すこと。

②国内から外国へ財貨を売るために送り出すこと。比喩的にもいう。「革命思想の―」

↔輸入。

⇒ゆしゅつ‐いそんど【輸出依存度】

⇒ゆしゅつ‐おくりじょう【輸出送状】

⇒ゆしゅつ‐カルテル【輸出カルテル】

⇒ゆしゅつ‐くみあい【輸出組合】

⇒ゆしゅつ‐げんか【輸出原価】

⇒ゆしゅつ‐こうぎょう【輸出工業】

⇒ゆしゅつ‐しこう【輸出志向】

⇒ゆしゅつ‐しょう【輸出商】

⇒ゆしゅつ‐しんこくしょ【輸出申告書】

⇒ゆしゅつ‐ぜい【輸出税】

⇒ゆしゅつ‐ちょうか【輸出超過】

⇒ゆしゅつ‐てがた【輸出手形】

⇒ゆしゅつ‐にゅう【輸出入】

⇒ゆしゅつにゅう‐ぎんこう【輸出入銀行】

⇒ゆしゅつ‐ひん【輸出品】

⇒ゆしゅつ‐ほけん【輸出保険】

⇒ゆしゅつ‐ほしょう‐せいど【輸出補償制度】

⇒ゆしゅつ‐ほじょきん【輸出補助金】

ゆしゅつ‐いそんど【輸出依存度】

一国の経済が輸出に依存する度合。一般に輸出額の対国内総生産比で示される。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐おくりじょう【輸出送状】‥ジヤウ

輸出品に添える送状。荷印・数量・価格などを記入。積荷の明細書であると同時に計算書・請求書でもある。インボイス。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐カルテル【輸出カルテル】

輸出の安定的伸長をはかるために輸出業者が行うカルテル行為。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐くみあい【輸出組合】‥アヒ

不公正な取引の防止、共同の施設、資金の融通などを目的として輸出入取引法に基づいて輸出業者が設立する非営利の社団法人。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐げんか【輸出原価】

貿易商品の製造または仕入原価に、利潤および輸出港における船積みまでの荷造費などを加算した価格。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐こうぎょう【輸出工業】‥ゲフ

輸出商品をもっぱら製造する工業。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐しこう【輸出志向】‥カウ

自国市場向けではなく、輸出向けの生産に依存する工業化戦略。特に開発途上国が、豊富な低賃金労働を利用して生産した製品を先進国に輸出するもの。→輸入代替。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐しょう【輸出商】‥シヤウ

輸出を業とする商人。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐しんこくしょ【輸出申告書】

輸出許可を受けるために税関に提出する書類。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ぜい【輸出税】

輸出に対して賦課する関税。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ちょうか【輸出超過】‥テウクワ

輸出総額が輸入総額を上回ること。出超。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐てがた【輸出手形】

輸出商が代金取立てのために、海外輸入商またはその指定した金融機関に振り出す為替手形。輸出為替手形。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐にゅう【輸出入】‥ニフ

輸出と輸入。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつにゅう‐ぎんこう【輸出入銀行】‥ニフ‥カウ

日本輸出入銀行の略称。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ひん【輸出品】

外国へ輸出する物品。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ほけん【輸出保険】

貿易保険の旧称。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ほしょう‐せいど【輸出補償制度】‥シヤウ‥

輸出の振興を図るため、輸出手形の不渡りによる損害を補償する類の制度。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ほじょきん【輸出補助金】

特定の商品の輸出を促進するために、政府が与える補助金。輸出奨励金。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆじゅん【由旬】

(梵語yojanaの音写)古代インドの距離の単位。1由旬を約7マイルまたは9マイルとするなど、諸説がある。ゆうじゅん。

ゆ‐しょう【油症】‥シヤウ

PCBが混入した食用油を摂取した人に発症した中毒症。加熱などによりPCBから生成したPCDF(polychlorinated dibenzofuran)が原因で、皮膚の痤瘡様発疹、手指発汗過多、爪の変色、顔面浮腫などが主症状。カネミ油症。→PCB

ゆ‐じょう【油条】‥デウ

小麦粉をこねて細長くして油で揚げたもの。中国で、多く朝食に食べる。

ゆ‐じょう【油状】‥ジヤウ

油のようなさま。

ゆ‐しょく【愉色】

愉快そうな顔色。よろこばしい顔色。喜色。

ゆ‐しり【斎しり】

未詳。斎いみ清める物か。中臣の寿詞「―いつしりもち、恐かしこみ恐みも清まはりに仕へまつり」

ゆ‐しん【庾信】

中国の詩人。字は子山。南陽(河南)新野の人。初め南朝の梁に、のち北朝の西魏・北周に仕える。徐陵とともに艶麗な詩賦を作り徐庾体と称されたが、北遷後は沈鬱な風となる。「哀江南賦」「擬詠懐詩」が有名。著「庾子山文集」。(513〜581)

ゆす【柞】

〔植〕

⇒いすのき

ゆ・す【揺す】

〔他サ変〕

琴を弾く時、余音を波打たせるため左の手で弦を押し揺する。源氏物語紅葉賀「琴…さしやりて―・し給ふ御手つき」

ゆ‐ず【柚・柚子】

ミカン科の常緑低木。高さ約3メートル。耐寒性がある。枝幹、葉のつけ根に刺とげが多く、葉は長卵形で有翼。夏、白色の小花を開き、花後、球形黄色のミカンに似た果実を結ぶ。果皮にはいぼ状突起があり、香気と酸味とを有する。果実・蕾つぼみは香味料用。スダチは同類。ゆう。ゆ。〈[季]秋〉

ゆ・ず【茹づ・煠づ】ユヅ

〔他下二〕

⇒ゆでる(下一)

ゆす・う【結ふ】ユスフ

〔他四〕

(上代東国方言)むすぶ。万葉集20「―・ひし紐の解くらく思もへば」

ゆ‐ずう【融通】‥ヅウ

⇒ゆうずう。〈日葡辞書〉

ゆ‐ずえ【弓末】‥ズヱ

弓の末の方。弓の上部。万葉集3「大夫ますらおの―振り起せ」

ゆす・ぐ【濯ぐ】

〔他五〕

水の中で物を揺り動かして、よごれをとる。また、中の水を何度も揺り動かして洗う。ざっと洗う。すすぐ。浮世風呂2「弥寿が跡から―・いで来るから能よいよ」。「洗濯物を―・ぐ」「口を―・ぐ」

ゆず‐こしょう【柚胡椒】‥セウ

柚の皮・唐辛子・塩をすりつぶしたペースト状の調味料。九州特産。九州で唐辛子を胡椒とよぶことからの称。

ゆず‐ざけ【柚酒】

柚の実のしぼり汁をまぜた酒。

ゆず‐す【柚酢】

柚の果実を搾った汁。

ユスティニアヌス【Justinianus】

(1世)東ローマ皇帝(在位527〜565)。大帝と称される。皇后テオドラと名将ベリサリオスに補佐されて統治。東ゴート・ヴァンダル両王国を滅ぼして領土を拡張。教会に対し皇帝権を樹立。ローマ法大全を編纂、東ローマ中興の主という。(483頃〜565)

⇒ユスティニアヌス‐ほうてん【ユスティニアヌス法典】

ユスティニアヌス‐ほうてん【ユスティニアヌス法典】‥ハフ‥

「ローマ法大全」参照。

⇒ユスティニアヌス【Justinianus】

ゆす‐の‐き【柞】

〔植〕

⇒いすのき

ゆす‐ぶ・る【揺す振る】

〔他五〕

(→)「ゆさぶる」に同じ。

ゆす‐ぶ・れる【揺す振れる】

〔自下一〕

(→)「ゆさぶれる」に同じ。

ゆず‐ぼう【柚子坊】‥バウ

ナミアゲハ・クロアゲハなどの幼虫。ユズやカラタチなどの葉を食害する。

ユズボウ(クロアゲハの幼虫)

撮影:海野和男

ゆず‐みそ【柚味噌】

柚の実の汁や刻んだ皮をすりまぜて香気をつけた練り味噌。また、(→)柚釜ゆがま1のこと。ゆみそ。〈[季]秋〉

ゆず‐もち【柚餅】

柚の果肉を糝粉しんこ・糯粉もちこと共にこねて蒸した菓子。ゆもち。

ゆず‐ゆ【柚湯】

冬至の日、柚の実を刻んで入れた浴湯。ひびやあかぎれを治すという。〈[季]冬〉

ゆす‐ゆす【揺す揺す】

ゆれ動くさま。ゆさゆさ。古今著聞集9「死にたる牛―とはたらきて」

ゆすら【桜桃】

(→)「ゆすらうめ」に同じ。

⇒ゆすら‐うめ【桜桃・山桜桃・梅桃】

ゆずら・う【譲らふ】ユヅラフ

〔他四〕

互いにゆずる。源氏物語帚木「上は下に助けられ下は上に靡きて、事広きに―・ふらむ」

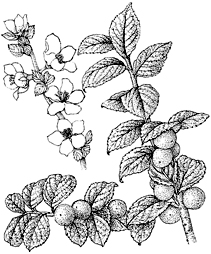

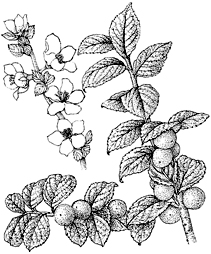

ゆすら‐うめ【桜桃・山桜桃・梅桃】

バラ科の落葉低木。中国原産。高さ約3メートル。葉は楕円形。春、葉に先立って葉のつけ根に白色5弁の小花を開く。花後、小球形の核果を結び、梅雨の頃紅熟、食用。ゆすら。漢名、英桃。〈[季]夏〉。「山桜桃の花」は〈[季]春〉。

ゆすらうめ

ゆず‐みそ【柚味噌】

柚の実の汁や刻んだ皮をすりまぜて香気をつけた練り味噌。また、(→)柚釜ゆがま1のこと。ゆみそ。〈[季]秋〉

ゆず‐もち【柚餅】

柚の果肉を糝粉しんこ・糯粉もちこと共にこねて蒸した菓子。ゆもち。

ゆず‐ゆ【柚湯】

冬至の日、柚の実を刻んで入れた浴湯。ひびやあかぎれを治すという。〈[季]冬〉

ゆす‐ゆす【揺す揺す】

ゆれ動くさま。ゆさゆさ。古今著聞集9「死にたる牛―とはたらきて」

ゆすら【桜桃】

(→)「ゆすらうめ」に同じ。

⇒ゆすら‐うめ【桜桃・山桜桃・梅桃】

ゆずら・う【譲らふ】ユヅラフ

〔他四〕

互いにゆずる。源氏物語帚木「上は下に助けられ下は上に靡きて、事広きに―・ふらむ」

ゆすら‐うめ【桜桃・山桜桃・梅桃】

バラ科の落葉低木。中国原産。高さ約3メートル。葉は楕円形。春、葉に先立って葉のつけ根に白色5弁の小花を開く。花後、小球形の核果を結び、梅雨の頃紅熟、食用。ゆすら。漢名、英桃。〈[季]夏〉。「山桜桃の花」は〈[季]春〉。

ゆすらうめ

ユスラウメ(実)

撮影:関戸 勇

ユスラウメ(実)

撮影:関戸 勇

⇒ゆすら【桜桃】

ゆすり【揺すり】

①ゆすること。ゆり動かすこと。

②(「強請」とも当てる)おどして金品をまき上げること。また、そういう人。浮世草子、好色盛衰記「今時花はやる―といふ仕かけなるに」

③美しく着飾ること。見栄を張ること。

⇒ゆすり‐か【揺り蚊】

⇒ゆすり‐がな【揺り仮名】

⇒ゆすり‐じ【揺り字】

⇒ゆすり‐ば【強請場】

ゆずり【譲り】ユヅリ

ゆずること。また、ゆずったもの。譲与。譲渡。平家物語1「主上は二歳にて御―を受けさせ給ひ」

⇒ゆずり‐あい【譲り合い】

⇒ゆずり‐うけ【譲り受け】

⇒ゆずり‐がね【譲り金】

⇒ゆずり‐じょう【譲状】

⇒ゆずり‐しょうもん【譲証文】

⇒ゆずり‐は【譲葉・交譲木・楪】

⇒ゆずり‐ぶみ【譲文】

⇒ゆずり‐わたし【譲り渡し】

ゆずり‐あい【譲り合い】ユヅリアヒ

譲り合うこと。「―の精神」

⇒ゆずり【譲り】

ゆすり‐あ・う【揺り合ふ】‥アフ

〔自四〕

大騒ぎしあう。栄華物語楚王夢「僧達皆あたりあたりに加持すれば、例の―・ひたるさまもどよみにたり」

ゆずり‐あ・う【譲り合う】ユヅリアフ

〔他五〕

互いに譲る。双方ともに譲る。「席を―・う」

ゆすり‐あ・げる【揺り上げる】

〔他下一〕[文]ゆすりあ・ぐ(下二)

ゆすって上げる。ゆり上げる。

ゆずり‐うけ【譲り受け】ユヅリ‥

譲り受けること。譲り受けたもの。

⇒ゆずり【譲り】

ゆずり‐う・ける【譲り受ける】ユヅリ‥

〔他下一〕[文]ゆづりう・く(下二)

譲られて受け取る。「格安の値段で―・ける」

ゆすり‐おこ・す【揺り起こす】

〔他五〕

寝ている人をゆすって目をさまさせる。ゆり起こす。

ゆすり‐か【揺り蚊】

ハエ目ユスリカ科の昆虫の総称。蚊に似るが小さく、より軟弱で、静止の時前肢を挙げる。吸血せず、夕刻群れをなして飛ぶ。幼虫は「あかむし」「あかぼうふら」で、釣の餌とする。

⇒ゆすり【揺すり】

ゆすり‐か・ける【揺り掛ける】

〔他下一〕

おどしかける。強請ゆすりをしかける。西鶴織留6「内方様へ知れませぬうちに御分別と旦那へ―・けて」

ゆすり‐がな【揺り仮名】

仮名の踊り字。

⇒ゆすり【揺すり】

ゆずり‐がね【譲り金】ユヅリ‥

譲る金。譲り受けた金銭。

⇒ゆずり【譲り】

ゆすり‐じ【揺り字】

(→)「踊り字」に同じ。(俚言集覧)

⇒ゆすり【揺すり】

ゆずり‐じょう【譲状】ユヅリジヤウ

所領・財産などを譲り渡す旨を記した文書。譲証文。譲文。太平記35「父義時朝臣の頓死して―のなかりし時」

⇒ゆずり【譲り】

ゆずり‐しょうもん【譲証文】ユヅリ‥

(→)譲状に同じ。

⇒ゆずり【譲り】

ゆすり‐ば【強請場】

演劇で強請を演ずる場面。「与話情浮名横櫛よわなさけうきなのよこぐし」源氏店の場など。

⇒ゆすり【揺すり】

ゆすり‐ば【弓摺羽】

矢羽のうち、矢を弓弦につがえて射放した際に弓に摺れていく羽。

ゆずり‐は【譲葉・交譲木・楪】ユヅリ‥

ユズリハ科の常緑高木。高さ6メートル内外。若い枝と葉柄は紅色を帯びる。葉は長楕円形で厚く、雌雄異株。4〜5月頃、緑黄色の小花を総状につける。楕円形の核果は11月頃熟して暗緑色となる。新しい葉が生長してから古い葉が譲って落ちるので、この名がある。葉を新年の飾物に用いる。〈[季]新年〉。枕草子40「―のいみじうふさやかにつやめき」

⇒ゆずり【譲り】

ゆずり‐ぶみ【譲文】ユヅリ‥

(→)譲状に同じ。

⇒ゆずり【譲り】

ゆすり‐み・つ【揺り満つ】

〔自四〕

全体がざわめきわたる。源氏物語若菜上「ここらの男女、上下―・ちて泣きどよむに」

ゆすり‐よ・る【揺り寄る】

〔自四〕

身をゆすりながら他を押し分けて寄り集まる。

ゆずり‐わたし【譲り渡し】ユヅリ‥

譲って人手に渡すこと。譲与。じょうと。

⇒ゆずり【譲り】

ゆずり‐わた・す【譲り渡す】ユヅリ‥

〔他五〕

譲って人手に渡す。譲与する。譲渡する。「権利を無償で―・す」

ゆする【泔】

頭髪を洗い、くしけずること。また、その用水。びんみず。宇津保物語蔵開中「御―まゐる」

⇒ゆする‐あみ【泔浴】

⇒ゆする‐つき【泔坏】

ゆす・る【揺する】

[一]〔他五〕

①ゆり動かす。万葉集7「大海の磯もと―・り立つ波の」。「木を―・る」「体を―・る」

②(遊里語)言いがかりをつけたり、おどしたりして相手の心を知ろうとする。色道大鏡「―・る。心正しき人をおどしかけつ口説くぜつしかけつ心をみるかたちなり」

③(「強請る」とも当てる)おどしたり、言いがかりをつけたりして無理に金品を出させる。「有名人を―・る」

④美しく着飾る。見栄をはる。しゃれる。

[二]〔自四〕

①ゆれ動く。ゆらぐ。宇津保物語吹上下「賜はりて何心なく掻き鳴らすに、天地―・りて響く」

②人々が大騒ぎをする。源氏物語須磨「世―・り惜しみ聞え、したには公をそしり恨み奉れど」

ゆ・する【輸する】

〔他サ変〕[文]輸す(サ変)

(シュスルの慣用読み)

①送る。輸送する。

②負ける。劣る。「一籌いっちゅうを―・する」

ゆず・る【譲る】ユヅル

〔他五〕

①自分のものを他に与える。譲渡する。仏足石歌「釈迦のみあと石いわにうつしおきうやまひて後の仏に―・りまつらむささげ申さむ」。「子供に家を―・る」「老人に席を―・る」「土地を安く―・る」

②自分のことを他にまかせる。源氏物語橋姫「つつましくいらへにくくて、起しつる老人の出で来たるにぞ―・り給ふ」

③自分は退いて他を先にする。譲歩する。雄略紀「一の鹿を駈逐おひ、箭を発はなつことを相―・りて」。「道を―・る」「一歩も―・らない」

④辞退する。源氏物語竹河「内より和琴さしいでたり。かたみに―・りて手触れぬに」

⑤へりくだる。謙遜する。垂仁紀「深く―・り損すつることを執りて」

⑥他の機会にする。「後日に―・る」

ゆする‐あみ【泔浴】

頭髪を洗うこと。欽明紀「風に櫛かしらけずり雨に沐ゆするあみして」

⇒ゆする【泔】

ゆする‐つき【泔坏】

鬢びんかき水を入れる、蓋つきの茶碗状の器。古くは土器、後には漆器・銀器を用いた。茶托状の台に載せ、さらに5葉の大きな台に載せる。平安時代以来用いた。

泔坏

⇒ゆすら【桜桃】

ゆすり【揺すり】

①ゆすること。ゆり動かすこと。

②(「強請」とも当てる)おどして金品をまき上げること。また、そういう人。浮世草子、好色盛衰記「今時花はやる―といふ仕かけなるに」

③美しく着飾ること。見栄を張ること。

⇒ゆすり‐か【揺り蚊】

⇒ゆすり‐がな【揺り仮名】

⇒ゆすり‐じ【揺り字】

⇒ゆすり‐ば【強請場】

ゆずり【譲り】ユヅリ

ゆずること。また、ゆずったもの。譲与。譲渡。平家物語1「主上は二歳にて御―を受けさせ給ひ」

⇒ゆずり‐あい【譲り合い】

⇒ゆずり‐うけ【譲り受け】

⇒ゆずり‐がね【譲り金】

⇒ゆずり‐じょう【譲状】

⇒ゆずり‐しょうもん【譲証文】

⇒ゆずり‐は【譲葉・交譲木・楪】

⇒ゆずり‐ぶみ【譲文】

⇒ゆずり‐わたし【譲り渡し】

ゆずり‐あい【譲り合い】ユヅリアヒ

譲り合うこと。「―の精神」

⇒ゆずり【譲り】

ゆすり‐あ・う【揺り合ふ】‥アフ

〔自四〕

大騒ぎしあう。栄華物語楚王夢「僧達皆あたりあたりに加持すれば、例の―・ひたるさまもどよみにたり」

ゆずり‐あ・う【譲り合う】ユヅリアフ

〔他五〕

互いに譲る。双方ともに譲る。「席を―・う」

ゆすり‐あ・げる【揺り上げる】

〔他下一〕[文]ゆすりあ・ぐ(下二)

ゆすって上げる。ゆり上げる。

ゆずり‐うけ【譲り受け】ユヅリ‥

譲り受けること。譲り受けたもの。

⇒ゆずり【譲り】

ゆずり‐う・ける【譲り受ける】ユヅリ‥

〔他下一〕[文]ゆづりう・く(下二)

譲られて受け取る。「格安の値段で―・ける」

ゆすり‐おこ・す【揺り起こす】

〔他五〕

寝ている人をゆすって目をさまさせる。ゆり起こす。

ゆすり‐か【揺り蚊】

ハエ目ユスリカ科の昆虫の総称。蚊に似るが小さく、より軟弱で、静止の時前肢を挙げる。吸血せず、夕刻群れをなして飛ぶ。幼虫は「あかむし」「あかぼうふら」で、釣の餌とする。

⇒ゆすり【揺すり】

ゆすり‐か・ける【揺り掛ける】

〔他下一〕

おどしかける。強請ゆすりをしかける。西鶴織留6「内方様へ知れませぬうちに御分別と旦那へ―・けて」

ゆすり‐がな【揺り仮名】

仮名の踊り字。

⇒ゆすり【揺すり】

ゆずり‐がね【譲り金】ユヅリ‥

譲る金。譲り受けた金銭。

⇒ゆずり【譲り】

ゆすり‐じ【揺り字】

(→)「踊り字」に同じ。(俚言集覧)

⇒ゆすり【揺すり】

ゆずり‐じょう【譲状】ユヅリジヤウ

所領・財産などを譲り渡す旨を記した文書。譲証文。譲文。太平記35「父義時朝臣の頓死して―のなかりし時」

⇒ゆずり【譲り】

ゆずり‐しょうもん【譲証文】ユヅリ‥

(→)譲状に同じ。

⇒ゆずり【譲り】

ゆすり‐ば【強請場】

演劇で強請を演ずる場面。「与話情浮名横櫛よわなさけうきなのよこぐし」源氏店の場など。

⇒ゆすり【揺すり】

ゆすり‐ば【弓摺羽】

矢羽のうち、矢を弓弦につがえて射放した際に弓に摺れていく羽。

ゆずり‐は【譲葉・交譲木・楪】ユヅリ‥

ユズリハ科の常緑高木。高さ6メートル内外。若い枝と葉柄は紅色を帯びる。葉は長楕円形で厚く、雌雄異株。4〜5月頃、緑黄色の小花を総状につける。楕円形の核果は11月頃熟して暗緑色となる。新しい葉が生長してから古い葉が譲って落ちるので、この名がある。葉を新年の飾物に用いる。〈[季]新年〉。枕草子40「―のいみじうふさやかにつやめき」

⇒ゆずり【譲り】

ゆずり‐ぶみ【譲文】ユヅリ‥

(→)譲状に同じ。

⇒ゆずり【譲り】

ゆすり‐み・つ【揺り満つ】

〔自四〕

全体がざわめきわたる。源氏物語若菜上「ここらの男女、上下―・ちて泣きどよむに」

ゆすり‐よ・る【揺り寄る】

〔自四〕

身をゆすりながら他を押し分けて寄り集まる。

ゆずり‐わたし【譲り渡し】ユヅリ‥

譲って人手に渡すこと。譲与。じょうと。

⇒ゆずり【譲り】

ゆずり‐わた・す【譲り渡す】ユヅリ‥

〔他五〕

譲って人手に渡す。譲与する。譲渡する。「権利を無償で―・す」

ゆする【泔】

頭髪を洗い、くしけずること。また、その用水。びんみず。宇津保物語蔵開中「御―まゐる」

⇒ゆする‐あみ【泔浴】

⇒ゆする‐つき【泔坏】

ゆす・る【揺する】

[一]〔他五〕

①ゆり動かす。万葉集7「大海の磯もと―・り立つ波の」。「木を―・る」「体を―・る」

②(遊里語)言いがかりをつけたり、おどしたりして相手の心を知ろうとする。色道大鏡「―・る。心正しき人をおどしかけつ口説くぜつしかけつ心をみるかたちなり」

③(「強請る」とも当てる)おどしたり、言いがかりをつけたりして無理に金品を出させる。「有名人を―・る」

④美しく着飾る。見栄をはる。しゃれる。

[二]〔自四〕

①ゆれ動く。ゆらぐ。宇津保物語吹上下「賜はりて何心なく掻き鳴らすに、天地―・りて響く」

②人々が大騒ぎをする。源氏物語須磨「世―・り惜しみ聞え、したには公をそしり恨み奉れど」

ゆ・する【輸する】

〔他サ変〕[文]輸す(サ変)

(シュスルの慣用読み)

①送る。輸送する。

②負ける。劣る。「一籌いっちゅうを―・する」

ゆず・る【譲る】ユヅル

〔他五〕

①自分のものを他に与える。譲渡する。仏足石歌「釈迦のみあと石いわにうつしおきうやまひて後の仏に―・りまつらむささげ申さむ」。「子供に家を―・る」「老人に席を―・る」「土地を安く―・る」

②自分のことを他にまかせる。源氏物語橋姫「つつましくいらへにくくて、起しつる老人の出で来たるにぞ―・り給ふ」

③自分は退いて他を先にする。譲歩する。雄略紀「一の鹿を駈逐おひ、箭を発はなつことを相―・りて」。「道を―・る」「一歩も―・らない」

④辞退する。源氏物語竹河「内より和琴さしいでたり。かたみに―・りて手触れぬに」

⑤へりくだる。謙遜する。垂仁紀「深く―・り損すつることを執りて」

⑥他の機会にする。「後日に―・る」

ゆする‐あみ【泔浴】

頭髪を洗うこと。欽明紀「風に櫛かしらけずり雨に沐ゆするあみして」

⇒ゆする【泔】

ゆする‐つき【泔坏】

鬢びんかき水を入れる、蓋つきの茶碗状の器。古くは土器、後には漆器・銀器を用いた。茶托状の台に載せ、さらに5葉の大きな台に載せる。平安時代以来用いた。

泔坏

⇒ゆする【泔】

ゆずる‐は【譲葉】ユヅル‥

〔植〕ユズリハの古名。万葉集14「あど思へかあじくま山の―の含ふふまる時に風吹かずかも」

ゆする‐ばち【土蜂】

アナバチの異称。〈倭名類聚鈔19〉

ゆす・れる【揺すれる】

〔自下一〕

ゆれ動く。ゆらぐ。

ゆ‐せい【油井】

石油を採取するための櫓やぐらを設けた井戸。

ゆ‐せい【油性】

①油のもつ性質。

②油に溶けやすい性質を持っていること。

③〔化〕(oiliness)潤滑油の性質の一つ。油が摩擦に影響を与える性質のうち、粘度以外のもの。摩擦面における吸着の度合など。

⇒ゆせい‐とりょう【油性塗料】

ゆせい‐かん【輸精管】‥クワン

(→)精管に同じ。

ゆせい‐とりょう【油性塗料】‥レウ

(→)油あぶらペイントに同じ。

⇒ゆ‐せい【油性】

ゆ‐ぜつ【愉絶】

この上もなく愉快なこと。「―快絶」

ゆ‐せん【湯煎】

容器を火に直接かけず、湯の中に入れて熱すること。

ゆ‐せん【湯銭】

銭湯に入浴する料金。入浴料。

ゆ‐そ【輸租】

(シュソの慣用読み)租税を官におさめること。また、その租税。

ゆ‐そう【油送】

石油を送ること。「―管」

⇒ゆそう‐せん【油送船】

ゆ‐そう【油倉】‥サウ

油を貯蔵する倉庫。

ゆ‐そう【油層】

石油を含む地層。

ゆ‐そう【油槽】‥サウ

ガソリン・石油などを貯蔵する巨大な容器。

⇒ゆそう‐せん【油槽船】

ゆ‐そう【遊僧】

⇒ゆうそう

ゆ‐そう【輸送】

車や船・航空機などで人や貨物を運ぶこと。「トラックで―する」

⇒ゆそう‐き【輸送機】

⇒ゆそう‐げんしょう【輸送現象】

⇒ゆそう‐せん【輸送船】

ゆそう‐き【輸送機】

人や貨物の輸送を目的として作られた航空機。

⇒ゆ‐そう【輸送】

ゆそう‐げんしょう【輸送現象】‥シヤウ

〔理〕分子・イオン・電子などの物質中における移動、またエネルギーや運動量の移動の総称。拡散・電気伝導・熱伝導・粘性などは輸送現象の巨視的な表れ。

⇒ゆ‐そう【輸送】

ゆそう‐せん【油送船】

(→)タンカーに同じ。

⇒ゆ‐そう【油送】

ゆそう‐せん【油槽船】‥サウ‥

(→)タンカーに同じ。

⇒ゆ‐そう【油槽】

ゆそう‐せん【輸送船】

戦闘任務の軍艦に対して、武器・弾薬・兵員などの輸送を任務とする船。

⇒ゆ‐そう【輸送】

ゆそう‐ぼく【癒瘡木】‥サウ‥

ハマビシ科の常緑高木。南アメリカ北部・西インド諸島に自生。葉は羽状複葉。材は硬く、比重は大きい。樹脂のアルコール溶液は外傷薬。グアヤク。

ゆそうぼく

⇒ゆする【泔】

ゆずる‐は【譲葉】ユヅル‥

〔植〕ユズリハの古名。万葉集14「あど思へかあじくま山の―の含ふふまる時に風吹かずかも」

ゆする‐ばち【土蜂】

アナバチの異称。〈倭名類聚鈔19〉

ゆす・れる【揺すれる】

〔自下一〕

ゆれ動く。ゆらぐ。

ゆ‐せい【油井】

石油を採取するための櫓やぐらを設けた井戸。

ゆ‐せい【油性】

①油のもつ性質。

②油に溶けやすい性質を持っていること。

③〔化〕(oiliness)潤滑油の性質の一つ。油が摩擦に影響を与える性質のうち、粘度以外のもの。摩擦面における吸着の度合など。

⇒ゆせい‐とりょう【油性塗料】

ゆせい‐かん【輸精管】‥クワン

(→)精管に同じ。

ゆせい‐とりょう【油性塗料】‥レウ

(→)油あぶらペイントに同じ。

⇒ゆ‐せい【油性】

ゆ‐ぜつ【愉絶】

この上もなく愉快なこと。「―快絶」

ゆ‐せん【湯煎】

容器を火に直接かけず、湯の中に入れて熱すること。

ゆ‐せん【湯銭】

銭湯に入浴する料金。入浴料。

ゆ‐そ【輸租】

(シュソの慣用読み)租税を官におさめること。また、その租税。

ゆ‐そう【油送】

石油を送ること。「―管」

⇒ゆそう‐せん【油送船】

ゆ‐そう【油倉】‥サウ

油を貯蔵する倉庫。

ゆ‐そう【油層】

石油を含む地層。

ゆ‐そう【油槽】‥サウ

ガソリン・石油などを貯蔵する巨大な容器。

⇒ゆそう‐せん【油槽船】

ゆ‐そう【遊僧】

⇒ゆうそう

ゆ‐そう【輸送】

車や船・航空機などで人や貨物を運ぶこと。「トラックで―する」

⇒ゆそう‐き【輸送機】

⇒ゆそう‐げんしょう【輸送現象】

⇒ゆそう‐せん【輸送船】

ゆそう‐き【輸送機】

人や貨物の輸送を目的として作られた航空機。

⇒ゆ‐そう【輸送】

ゆそう‐げんしょう【輸送現象】‥シヤウ

〔理〕分子・イオン・電子などの物質中における移動、またエネルギーや運動量の移動の総称。拡散・電気伝導・熱伝導・粘性などは輸送現象の巨視的な表れ。

⇒ゆ‐そう【輸送】

ゆそう‐せん【油送船】

(→)タンカーに同じ。

⇒ゆ‐そう【油送】

ゆそう‐せん【油槽船】‥サウ‥

(→)タンカーに同じ。

⇒ゆ‐そう【油槽】

ゆそう‐せん【輸送船】

戦闘任務の軍艦に対して、武器・弾薬・兵員などの輸送を任務とする船。

⇒ゆ‐そう【輸送】

ゆそう‐ぼく【癒瘡木】‥サウ‥

ハマビシ科の常緑高木。南アメリカ北部・西インド諸島に自生。葉は羽状複葉。材は硬く、比重は大きい。樹脂のアルコール溶液は外傷薬。グアヤク。

ゆそうぼく

ゆそ‐ちょう【輸租帳】‥チヤウ

律令制で、国司が田租の納入に関する実情を記して毎年民部省に提出し、主税寮の監査をうけた帳簿。租帳。

ゆ‐そつ【輸卒】

①輸送を任務とする兵卒。

②輜重しちょう輸卒の略。

ゆそ‐でん【輸租田】

律令制で、私的用益を許し、田租を課した田。口分田・位田・墾田など。↔不輸租田

ゆ‐ぞめ【湯初】

(→)「湯始め」に同じ。

ゆた

(沖縄で)口寄せをする巫かんなぎ。男にも女にもいう。

ゆた【寛】

ゆるやかなさま。ゆったりとしたさま。万葉集12「その夜は―にあらましものを」

⇒寛にたゆたに

⇒寛のたゆたに

ゆた【雨打・雪打】

(→)裳階もこしに同じ。黒本本節用集「雨打、ユタ、殿堂之二重目也」。「―造り」

ユタ【Utah】

アメリカ合衆国西部、山岳地方の州。モルモン教徒が州民の多数を占める。州都ソルト‐レーク‐シティー。→アメリカ合衆国(図)

ユダ【Judas Iscariot】

①キリスト十二使徒の一人。銀30枚でイエスを敵に売った。後に悔悟して縊死いし。背信の徒として聖書に記載。イスカリオテのユダ。

②転じて、裏切者。背教者。

ゆた・うユタフ

〔自四〕

ゆるむ。たるむ。平家物語3「継目あらはれて皮―・ひ」

ユダ‐おうこく【ユダ王国】‥ワウ‥

(Judah)古代のイスラエルの民の王国。ソロモンの死後、前926年頃に、イスラエルが南北に分裂、北がイスラエル王国として続き、南がユダ王国となった。預言者が輩出し民族統一運動を鼓吹したが、バビロン捕囚により前586年に滅亡。

ゆだ‐おんせん【湯田温泉】‥ヲン‥

山口市街の南西部にある温泉。泉質は単純温泉・硫黄泉・放射能泉。

ゆたか【豊か】

(一説に、ユタという擬音語に基づくという)

①物が豊富で、心の満ち足りているさま。祝詞、六月月次「五穀をも―に栄えしめたまひ」。宇津保物語嵯峨院「歌うたひ物の音こゑども、いと―に出できて」。「稲が―にみのる」「―な心の人」「愛情―に育つ」「経験―な人」

②財産がたくさんにあるさま。経済的に不足のないさま。富裕。「―な国になる」

③物が内部に充ち、ふくらみの出ているさま。「―な肉体」

④他の語に付き、それに十分に達しているさま。「六尺―の大男」

ゆたか‐おり【由多加織】

経糸たていとに紡績糸を用い、緯糸よこいととして綿糸にわらしべを搦からませ織り込んだ敷物。

ゆ‐だき【湯炊き】

湯の中に米を入れて飯を炊くこと。湯を注いで物を煮ること。狂言、宗論「刃物を以て手一束に刈取り、よく―をして」

ゆ‐だく【油濁】

重油の流出による海水などの汚濁。

ゆ‐だけ【弓丈】

⇒ゆんだけ

ゆ‐だけ【裄丈】

着物のゆきたけ。ゆきの長さ。枕草子95「―の片の身を縫ひつるが」

ゆた‐け・し【豊けし】

〔形ク〕

①ゆたかである。富み栄えている。夫木和歌抄20「かくばかり―・き年に」

②余裕がある。ゆるやかである。万葉集12「白たへの手本たもと―・く」

③さかんである。すばらしい。源氏物語若菜上「いと―・き御祈りなり」

ゆ‐だち【夕立】

(ユフダチの約)ゆうだち。〈[季]夏〉

ゆ‐だち【弓立】

①射手が身構えして立つこと。ゆんだち。宇治拾遺物語15「あるべきやうに―して、弓をさしかざして」

②射場に出る支度をすること。

ゆ‐だち【弓裁ち】

装束の袖付を前肩から袂たもとまで明けること。また、その所。

ゆ‐だち【湯立】

⇒ゆだて

ゆ‐たつ【諭達】

官府から触れさとすこと。また、そのことば。諭告。

ゆた‐づくり【雨打造・雪打造】

〔建〕雨打すなわち裳階もこしをもった構造。→裳階

ゆ‐だて【湯立】

神前で湯を沸かし、巫女みこ・神職などがその熱湯に笹の葉を浸して自分の身や参詣人にふりかける神事。もと禊みそぎの一種で、のちには誓うけいともなり、湯の音で占いもする。古代の探湯くかたちと関係があるとされる。現在では無病息災を祈る行事。問い湯。湯の花。ゆだち。康富記宝徳3年9月29日「粟田口神明有―、参詣拝見了」

⇒ゆだて‐かぐら【湯立神楽】

ゆだて‐かぐら【湯立神楽】

湯立の神事に伴う神楽。霜月神楽。

⇒ゆ‐だて【湯立】

ゆだなか‐おんせん【湯田中温泉】‥ヲン‥

長野県北東部、下高井郡山ノ内町にある温泉。山ノ内温泉郷の一つ。志賀高原観光の基地。

ゆそ‐ちょう【輸租帳】‥チヤウ

律令制で、国司が田租の納入に関する実情を記して毎年民部省に提出し、主税寮の監査をうけた帳簿。租帳。

ゆ‐そつ【輸卒】

①輸送を任務とする兵卒。

②輜重しちょう輸卒の略。

ゆそ‐でん【輸租田】

律令制で、私的用益を許し、田租を課した田。口分田・位田・墾田など。↔不輸租田

ゆ‐ぞめ【湯初】

(→)「湯始め」に同じ。

ゆた

(沖縄で)口寄せをする巫かんなぎ。男にも女にもいう。

ゆた【寛】

ゆるやかなさま。ゆったりとしたさま。万葉集12「その夜は―にあらましものを」

⇒寛にたゆたに

⇒寛のたゆたに

ゆた【雨打・雪打】

(→)裳階もこしに同じ。黒本本節用集「雨打、ユタ、殿堂之二重目也」。「―造り」

ユタ【Utah】

アメリカ合衆国西部、山岳地方の州。モルモン教徒が州民の多数を占める。州都ソルト‐レーク‐シティー。→アメリカ合衆国(図)

ユダ【Judas Iscariot】

①キリスト十二使徒の一人。銀30枚でイエスを敵に売った。後に悔悟して縊死いし。背信の徒として聖書に記載。イスカリオテのユダ。

②転じて、裏切者。背教者。

ゆた・うユタフ

〔自四〕

ゆるむ。たるむ。平家物語3「継目あらはれて皮―・ひ」

ユダ‐おうこく【ユダ王国】‥ワウ‥

(Judah)古代のイスラエルの民の王国。ソロモンの死後、前926年頃に、イスラエルが南北に分裂、北がイスラエル王国として続き、南がユダ王国となった。預言者が輩出し民族統一運動を鼓吹したが、バビロン捕囚により前586年に滅亡。

ゆだ‐おんせん【湯田温泉】‥ヲン‥

山口市街の南西部にある温泉。泉質は単純温泉・硫黄泉・放射能泉。

ゆたか【豊か】

(一説に、ユタという擬音語に基づくという)

①物が豊富で、心の満ち足りているさま。祝詞、六月月次「五穀をも―に栄えしめたまひ」。宇津保物語嵯峨院「歌うたひ物の音こゑども、いと―に出できて」。「稲が―にみのる」「―な心の人」「愛情―に育つ」「経験―な人」

②財産がたくさんにあるさま。経済的に不足のないさま。富裕。「―な国になる」

③物が内部に充ち、ふくらみの出ているさま。「―な肉体」

④他の語に付き、それに十分に達しているさま。「六尺―の大男」

ゆたか‐おり【由多加織】

経糸たていとに紡績糸を用い、緯糸よこいととして綿糸にわらしべを搦からませ織り込んだ敷物。

ゆ‐だき【湯炊き】

湯の中に米を入れて飯を炊くこと。湯を注いで物を煮ること。狂言、宗論「刃物を以て手一束に刈取り、よく―をして」

ゆ‐だく【油濁】

重油の流出による海水などの汚濁。

ゆ‐だけ【弓丈】

⇒ゆんだけ

ゆ‐だけ【裄丈】

着物のゆきたけ。ゆきの長さ。枕草子95「―の片の身を縫ひつるが」

ゆた‐け・し【豊けし】

〔形ク〕

①ゆたかである。富み栄えている。夫木和歌抄20「かくばかり―・き年に」

②余裕がある。ゆるやかである。万葉集12「白たへの手本たもと―・く」

③さかんである。すばらしい。源氏物語若菜上「いと―・き御祈りなり」

ゆ‐だち【夕立】

(ユフダチの約)ゆうだち。〈[季]夏〉

ゆ‐だち【弓立】

①射手が身構えして立つこと。ゆんだち。宇治拾遺物語15「あるべきやうに―して、弓をさしかざして」

②射場に出る支度をすること。

ゆ‐だち【弓裁ち】

装束の袖付を前肩から袂たもとまで明けること。また、その所。

ゆ‐だち【湯立】

⇒ゆだて

ゆ‐たつ【諭達】

官府から触れさとすこと。また、そのことば。諭告。

ゆた‐づくり【雨打造・雪打造】

〔建〕雨打すなわち裳階もこしをもった構造。→裳階

ゆ‐だて【湯立】

神前で湯を沸かし、巫女みこ・神職などがその熱湯に笹の葉を浸して自分の身や参詣人にふりかける神事。もと禊みそぎの一種で、のちには誓うけいともなり、湯の音で占いもする。古代の探湯くかたちと関係があるとされる。現在では無病息災を祈る行事。問い湯。湯の花。ゆだち。康富記宝徳3年9月29日「粟田口神明有―、参詣拝見了」

⇒ゆだて‐かぐら【湯立神楽】

ゆだて‐かぐら【湯立神楽】

湯立の神事に伴う神楽。霜月神楽。

⇒ゆ‐だて【湯立】

ゆだなか‐おんせん【湯田中温泉】‥ヲン‥

長野県北東部、下高井郡山ノ内町にある温泉。山ノ内温泉郷の一つ。志賀高原観光の基地。

ゆ‐こぼし【湯零し】

飲み残した湯茶を入れ捨てる器。こぼし。

ゆ‐ごん【勇健】

(呉音)

⇒ゆうけん。〈運歩色葉集〉

ゆさ

(九州で)藁わらで編んだ揺り籠。いさご。

ゆ‐さい【油彩】

油絵具で彩色すること。また、油絵。「―画」

ゆ‐ざい【油剤】

油状の、または油の入った薬剤。

ゆ‐ささ【斎笹】

(「ゆ」は神聖な、清浄なの意)神事に使う、たやすく手をふれてはならない笹。万葉集10「道の辺の―の上に霜の降る夜を」

ゆさ‐つ・く

〔自五〕

ゆさゆさとゆれ動く。

ゆさ‐ば・る

〔自四〕

ゆさゆさとゆれ動く。袖中抄「梅が枝に―・りしたふ鶯よ」

ゆさ‐ぶり【揺さ振り】

①ゆさぶること。相手を動揺させること。「―をかける」

②ぶらんこのこと。〈色葉字類抄〉

ゆさ‐ぶ・る【揺さ振る】

〔他五〕

①ゆさゆさと振り動かす。ゆすぶる。「体を―・る」

②動揺させたり混乱を引き起こしたりする。「資金面から―・る」「政局を―・る事件」

ゆさ‐ぶ・れる【揺さ振れる】

〔自下一〕

ゆれ動く。ゆすぶれる。

ゆ‐ざまし【湯冷まし】

①湯をさますこと。また、さました湯。

②湯をさますのに用いる器。

ゆ‐ざめ【湯冷め】

入浴後、身体が冷えて寒く感ずること。〈[季]冬〉

ゆさ‐ゆさ

物が支点を中心に重そうに大きく緩慢に揺れ動くさま。「木を―揺する」

ゆざわ【湯沢】‥ザハ

①秋田県南東部の市。清酒醸造が盛んで「東北の灘」と呼ばれる。また、曲木まげき細工の産地。人口5万5千。

②新潟県南東部、南魚沼郡にある町。清水トンネル開通後、温泉地として発展。温泉(越後湯沢温泉)は無色透明の単純温泉。近年スキー場として知られる。

越後湯沢

撮影:佐藤 尚

ゆ‐こぼし【湯零し】

飲み残した湯茶を入れ捨てる器。こぼし。

ゆ‐ごん【勇健】

(呉音)

⇒ゆうけん。〈運歩色葉集〉

ゆさ

(九州で)藁わらで編んだ揺り籠。いさご。

ゆ‐さい【油彩】

油絵具で彩色すること。また、油絵。「―画」

ゆ‐ざい【油剤】

油状の、または油の入った薬剤。

ゆ‐ささ【斎笹】

(「ゆ」は神聖な、清浄なの意)神事に使う、たやすく手をふれてはならない笹。万葉集10「道の辺の―の上に霜の降る夜を」

ゆさ‐つ・く

〔自五〕

ゆさゆさとゆれ動く。

ゆさ‐ば・る

〔自四〕

ゆさゆさとゆれ動く。袖中抄「梅が枝に―・りしたふ鶯よ」

ゆさ‐ぶり【揺さ振り】

①ゆさぶること。相手を動揺させること。「―をかける」

②ぶらんこのこと。〈色葉字類抄〉

ゆさ‐ぶ・る【揺さ振る】

〔他五〕

①ゆさゆさと振り動かす。ゆすぶる。「体を―・る」

②動揺させたり混乱を引き起こしたりする。「資金面から―・る」「政局を―・る事件」

ゆさ‐ぶ・れる【揺さ振れる】

〔自下一〕

ゆれ動く。ゆすぶれる。

ゆ‐ざまし【湯冷まし】

①湯をさますこと。また、さました湯。

②湯をさますのに用いる器。

ゆ‐ざめ【湯冷め】

入浴後、身体が冷えて寒く感ずること。〈[季]冬〉

ゆさ‐ゆさ

物が支点を中心に重そうに大きく緩慢に揺れ動くさま。「木を―揺する」

ゆざわ【湯沢】‥ザハ

①秋田県南東部の市。清酒醸造が盛んで「東北の灘」と呼ばれる。また、曲木まげき細工の産地。人口5万5千。

②新潟県南東部、南魚沼郡にある町。清水トンネル開通後、温泉地として発展。温泉(越後湯沢温泉)は無色透明の単純温泉。近年スキー場として知られる。

越後湯沢

撮影:佐藤 尚

ゆさ‐わり【鞦韆】ユサハリ

ぶらんこのこと。〈倭名類聚鈔4〉

ゆ‐さん【遊山】

①山野に遊びに出ること。

②〔仏〕禅家で、すでに修行を終えた後、諸方に遊歴すること。

③遊びに出掛けること。気晴しに外出すること。行楽。日葡辞書「ユサンニマイル」。太閤書簡天正8年「京・堺などへも、母にて候者とも御同道候て、御―候べく候」。「物見―」

④慰み。気晴し。浄瑠璃、文武五人男「其ほう一度に組み伏せて、せめて暫しの―せん」

⇒ゆさん‐じょ【遊山所】

⇒ゆさん‐ぢゃや【遊山茶屋】

⇒ゆさん‐ばこ【遊山箱】

⇒ゆさん‐ぶね【遊山船】

⇒ゆさん‐やど【遊山宿】

ゆさん‐じょ【遊山所】

遊山にゆく所。遊山場所。日本永代蔵6「寺社・芝居、其外―の繁昌なり」

⇒ゆ‐さん【遊山】

ゆさん‐ぢゃや【遊山茶屋】

遊山所にある茶屋。好色一代女3「若い人は跡に下りて―の献立」

⇒ゆ‐さん【遊山】

ゆさん‐ばこ【遊山箱】

(徳島県で)遊山のときに弁当などを入れて携帯する箱。多く、3段の小箱を収め、取っ手のついたもの。

⇒ゆ‐さん【遊山】

ゆさん‐ぶね【遊山船】

①船遊びの船。

②(→)屋形船に同じ。

⇒ゆ‐さん【遊山】

ゆさん‐やど【遊山宿】

遊山客相手の宿。また、遊女屋。好色一代女6「中の地蔵といふ所の―に身をなして」

⇒ゆ‐さん【遊山】

ゆ‐し【油紙】

⇒あぶらがみ

ゆ‐し【油脂】

高級脂肪酸のグリセリン‐エステル。常温で固形をなす脂肪と、液状をなす脂肪油とに分ける。動植物界に広く分布。牛脂・豚脂・オリーブ油・大豆油の類。

ゆ‐し【諭示】

官府などから口頭または書面でさとし示すこと。また、そのもの。

ゆ‐し【諭旨】

趣旨をさとし告げること。言いきかせること。

ゆ‐じ【遊止】

遊行ゆぎょうの後、そこにとどまること。

ゆ‐じ【諛辞】

へつらいの言葉。ゆげん。

ゆし‐こうぎょう【油脂工業】‥ゲフ

油脂を精製し、またそれを加工する工業。油脂に水素添加を行なって硬化油を、また、加水分解・鹸化けんかにより高級脂肪酸・グリセリン・石鹸・蝋燭ろうそくの原料などをつくる。

ゆじし‐でん【輸地子田】‥ヂ‥

律令制で、地子として収穫の5分の1にあたる賃貸料を取って耕作させた田。地子田。

ゆし‐しょういだん【油脂焼夷弾】‥セウ‥

ベンゼン・パラフィン・セルロイドなどを主成分とする焼夷弾。

ゆし‐の‐き【柞】

〔植〕

⇒いすのき。催馬楽、大芹「―の盤」

ユジノ‐サハリンスク【Yuzhno-Sakhalinsk】

ロシア、サハリン島南部にある都市。サハリン州庁所在地。日本領時代は豊原とよはらと称し、樺太庁が置かれた。水産加工・家具製造などが盛ん。人口17万4千(2004)。

ゆしま【湯島】

東京都文京区東端の地区。江戸時代から、孔子を祀った聖堂や湯島天神がある。

ゆし‐めんしょく【諭旨免職】

行為の非をさとし、本人のための取計らいとして、懲戒処分に代えて認める辞職。形式上は依願退職。→依願免職

ゆ‐しゅつ【輸出】

(シュシュツの慣用読み)

①運び出すこと。

②国内から外国へ財貨を売るために送り出すこと。比喩的にもいう。「革命思想の―」

↔輸入。

⇒ゆしゅつ‐いそんど【輸出依存度】

⇒ゆしゅつ‐おくりじょう【輸出送状】

⇒ゆしゅつ‐カルテル【輸出カルテル】

⇒ゆしゅつ‐くみあい【輸出組合】

⇒ゆしゅつ‐げんか【輸出原価】

⇒ゆしゅつ‐こうぎょう【輸出工業】

⇒ゆしゅつ‐しこう【輸出志向】

⇒ゆしゅつ‐しょう【輸出商】

⇒ゆしゅつ‐しんこくしょ【輸出申告書】

⇒ゆしゅつ‐ぜい【輸出税】

⇒ゆしゅつ‐ちょうか【輸出超過】

⇒ゆしゅつ‐てがた【輸出手形】

⇒ゆしゅつ‐にゅう【輸出入】

⇒ゆしゅつにゅう‐ぎんこう【輸出入銀行】

⇒ゆしゅつ‐ひん【輸出品】

⇒ゆしゅつ‐ほけん【輸出保険】

⇒ゆしゅつ‐ほしょう‐せいど【輸出補償制度】

⇒ゆしゅつ‐ほじょきん【輸出補助金】

ゆしゅつ‐いそんど【輸出依存度】

一国の経済が輸出に依存する度合。一般に輸出額の対国内総生産比で示される。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐おくりじょう【輸出送状】‥ジヤウ

輸出品に添える送状。荷印・数量・価格などを記入。積荷の明細書であると同時に計算書・請求書でもある。インボイス。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐カルテル【輸出カルテル】

輸出の安定的伸長をはかるために輸出業者が行うカルテル行為。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐くみあい【輸出組合】‥アヒ

不公正な取引の防止、共同の施設、資金の融通などを目的として輸出入取引法に基づいて輸出業者が設立する非営利の社団法人。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐げんか【輸出原価】

貿易商品の製造または仕入原価に、利潤および輸出港における船積みまでの荷造費などを加算した価格。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐こうぎょう【輸出工業】‥ゲフ

輸出商品をもっぱら製造する工業。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐しこう【輸出志向】‥カウ

自国市場向けではなく、輸出向けの生産に依存する工業化戦略。特に開発途上国が、豊富な低賃金労働を利用して生産した製品を先進国に輸出するもの。→輸入代替。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐しょう【輸出商】‥シヤウ

輸出を業とする商人。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐しんこくしょ【輸出申告書】

輸出許可を受けるために税関に提出する書類。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ぜい【輸出税】

輸出に対して賦課する関税。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ちょうか【輸出超過】‥テウクワ

輸出総額が輸入総額を上回ること。出超。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐てがた【輸出手形】

輸出商が代金取立てのために、海外輸入商またはその指定した金融機関に振り出す為替手形。輸出為替手形。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐にゅう【輸出入】‥ニフ

輸出と輸入。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつにゅう‐ぎんこう【輸出入銀行】‥ニフ‥カウ

日本輸出入銀行の略称。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ひん【輸出品】

外国へ輸出する物品。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ほけん【輸出保険】

貿易保険の旧称。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ほしょう‐せいど【輸出補償制度】‥シヤウ‥

輸出の振興を図るため、輸出手形の不渡りによる損害を補償する類の制度。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ほじょきん【輸出補助金】

特定の商品の輸出を促進するために、政府が与える補助金。輸出奨励金。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆじゅん【由旬】

(梵語yojanaの音写)古代インドの距離の単位。1由旬を約7マイルまたは9マイルとするなど、諸説がある。ゆうじゅん。

ゆ‐しょう【油症】‥シヤウ

PCBが混入した食用油を摂取した人に発症した中毒症。加熱などによりPCBから生成したPCDF(polychlorinated dibenzofuran)が原因で、皮膚の痤瘡様発疹、手指発汗過多、爪の変色、顔面浮腫などが主症状。カネミ油症。→PCB

ゆ‐じょう【油条】‥デウ

小麦粉をこねて細長くして油で揚げたもの。中国で、多く朝食に食べる。

ゆ‐じょう【油状】‥ジヤウ

油のようなさま。

ゆ‐しょく【愉色】

愉快そうな顔色。よろこばしい顔色。喜色。

ゆ‐しり【斎しり】

未詳。斎いみ清める物か。中臣の寿詞「―いつしりもち、恐かしこみ恐みも清まはりに仕へまつり」

ゆ‐しん【庾信】

中国の詩人。字は子山。南陽(河南)新野の人。初め南朝の梁に、のち北朝の西魏・北周に仕える。徐陵とともに艶麗な詩賦を作り徐庾体と称されたが、北遷後は沈鬱な風となる。「哀江南賦」「擬詠懐詩」が有名。著「庾子山文集」。(513〜581)

ゆす【柞】

〔植〕

⇒いすのき

ゆ・す【揺す】

〔他サ変〕

琴を弾く時、余音を波打たせるため左の手で弦を押し揺する。源氏物語紅葉賀「琴…さしやりて―・し給ふ御手つき」

ゆ‐ず【柚・柚子】

ミカン科の常緑低木。高さ約3メートル。耐寒性がある。枝幹、葉のつけ根に刺とげが多く、葉は長卵形で有翼。夏、白色の小花を開き、花後、球形黄色のミカンに似た果実を結ぶ。果皮にはいぼ状突起があり、香気と酸味とを有する。果実・蕾つぼみは香味料用。スダチは同類。ゆう。ゆ。〈[季]秋〉

ゆ・ず【茹づ・煠づ】ユヅ

〔他下二〕

⇒ゆでる(下一)

ゆす・う【結ふ】ユスフ

〔他四〕

(上代東国方言)むすぶ。万葉集20「―・ひし紐の解くらく思もへば」

ゆ‐ずう【融通】‥ヅウ

⇒ゆうずう。〈日葡辞書〉

ゆ‐ずえ【弓末】‥ズヱ

弓の末の方。弓の上部。万葉集3「大夫ますらおの―振り起せ」

ゆす・ぐ【濯ぐ】

〔他五〕

水の中で物を揺り動かして、よごれをとる。また、中の水を何度も揺り動かして洗う。ざっと洗う。すすぐ。浮世風呂2「弥寿が跡から―・いで来るから能よいよ」。「洗濯物を―・ぐ」「口を―・ぐ」

ゆず‐こしょう【柚胡椒】‥セウ

柚の皮・唐辛子・塩をすりつぶしたペースト状の調味料。九州特産。九州で唐辛子を胡椒とよぶことからの称。

ゆず‐ざけ【柚酒】

柚の実のしぼり汁をまぜた酒。

ゆず‐す【柚酢】

柚の果実を搾った汁。

ユスティニアヌス【Justinianus】

(1世)東ローマ皇帝(在位527〜565)。大帝と称される。皇后テオドラと名将ベリサリオスに補佐されて統治。東ゴート・ヴァンダル両王国を滅ぼして領土を拡張。教会に対し皇帝権を樹立。ローマ法大全を編纂、東ローマ中興の主という。(483頃〜565)

⇒ユスティニアヌス‐ほうてん【ユスティニアヌス法典】

ユスティニアヌス‐ほうてん【ユスティニアヌス法典】‥ハフ‥

「ローマ法大全」参照。

⇒ユスティニアヌス【Justinianus】

ゆす‐の‐き【柞】

〔植〕

⇒いすのき

ゆす‐ぶ・る【揺す振る】

〔他五〕

(→)「ゆさぶる」に同じ。

ゆす‐ぶ・れる【揺す振れる】

〔自下一〕

(→)「ゆさぶれる」に同じ。

ゆず‐ぼう【柚子坊】‥バウ

ナミアゲハ・クロアゲハなどの幼虫。ユズやカラタチなどの葉を食害する。

ユズボウ(クロアゲハの幼虫)

撮影:海野和男

ゆさ‐わり【鞦韆】ユサハリ

ぶらんこのこと。〈倭名類聚鈔4〉

ゆ‐さん【遊山】

①山野に遊びに出ること。

②〔仏〕禅家で、すでに修行を終えた後、諸方に遊歴すること。

③遊びに出掛けること。気晴しに外出すること。行楽。日葡辞書「ユサンニマイル」。太閤書簡天正8年「京・堺などへも、母にて候者とも御同道候て、御―候べく候」。「物見―」

④慰み。気晴し。浄瑠璃、文武五人男「其ほう一度に組み伏せて、せめて暫しの―せん」

⇒ゆさん‐じょ【遊山所】

⇒ゆさん‐ぢゃや【遊山茶屋】

⇒ゆさん‐ばこ【遊山箱】

⇒ゆさん‐ぶね【遊山船】

⇒ゆさん‐やど【遊山宿】

ゆさん‐じょ【遊山所】

遊山にゆく所。遊山場所。日本永代蔵6「寺社・芝居、其外―の繁昌なり」

⇒ゆ‐さん【遊山】

ゆさん‐ぢゃや【遊山茶屋】

遊山所にある茶屋。好色一代女3「若い人は跡に下りて―の献立」

⇒ゆ‐さん【遊山】

ゆさん‐ばこ【遊山箱】

(徳島県で)遊山のときに弁当などを入れて携帯する箱。多く、3段の小箱を収め、取っ手のついたもの。

⇒ゆ‐さん【遊山】

ゆさん‐ぶね【遊山船】

①船遊びの船。

②(→)屋形船に同じ。

⇒ゆ‐さん【遊山】

ゆさん‐やど【遊山宿】

遊山客相手の宿。また、遊女屋。好色一代女6「中の地蔵といふ所の―に身をなして」

⇒ゆ‐さん【遊山】

ゆ‐し【油紙】

⇒あぶらがみ

ゆ‐し【油脂】

高級脂肪酸のグリセリン‐エステル。常温で固形をなす脂肪と、液状をなす脂肪油とに分ける。動植物界に広く分布。牛脂・豚脂・オリーブ油・大豆油の類。

ゆ‐し【諭示】

官府などから口頭または書面でさとし示すこと。また、そのもの。

ゆ‐し【諭旨】

趣旨をさとし告げること。言いきかせること。

ゆ‐じ【遊止】

遊行ゆぎょうの後、そこにとどまること。

ゆ‐じ【諛辞】

へつらいの言葉。ゆげん。

ゆし‐こうぎょう【油脂工業】‥ゲフ

油脂を精製し、またそれを加工する工業。油脂に水素添加を行なって硬化油を、また、加水分解・鹸化けんかにより高級脂肪酸・グリセリン・石鹸・蝋燭ろうそくの原料などをつくる。

ゆじし‐でん【輸地子田】‥ヂ‥

律令制で、地子として収穫の5分の1にあたる賃貸料を取って耕作させた田。地子田。

ゆし‐しょういだん【油脂焼夷弾】‥セウ‥

ベンゼン・パラフィン・セルロイドなどを主成分とする焼夷弾。

ゆし‐の‐き【柞】

〔植〕

⇒いすのき。催馬楽、大芹「―の盤」

ユジノ‐サハリンスク【Yuzhno-Sakhalinsk】

ロシア、サハリン島南部にある都市。サハリン州庁所在地。日本領時代は豊原とよはらと称し、樺太庁が置かれた。水産加工・家具製造などが盛ん。人口17万4千(2004)。

ゆしま【湯島】

東京都文京区東端の地区。江戸時代から、孔子を祀った聖堂や湯島天神がある。

ゆし‐めんしょく【諭旨免職】

行為の非をさとし、本人のための取計らいとして、懲戒処分に代えて認める辞職。形式上は依願退職。→依願免職

ゆ‐しゅつ【輸出】

(シュシュツの慣用読み)

①運び出すこと。

②国内から外国へ財貨を売るために送り出すこと。比喩的にもいう。「革命思想の―」

↔輸入。

⇒ゆしゅつ‐いそんど【輸出依存度】

⇒ゆしゅつ‐おくりじょう【輸出送状】

⇒ゆしゅつ‐カルテル【輸出カルテル】

⇒ゆしゅつ‐くみあい【輸出組合】

⇒ゆしゅつ‐げんか【輸出原価】

⇒ゆしゅつ‐こうぎょう【輸出工業】

⇒ゆしゅつ‐しこう【輸出志向】

⇒ゆしゅつ‐しょう【輸出商】

⇒ゆしゅつ‐しんこくしょ【輸出申告書】

⇒ゆしゅつ‐ぜい【輸出税】

⇒ゆしゅつ‐ちょうか【輸出超過】

⇒ゆしゅつ‐てがた【輸出手形】

⇒ゆしゅつ‐にゅう【輸出入】

⇒ゆしゅつにゅう‐ぎんこう【輸出入銀行】

⇒ゆしゅつ‐ひん【輸出品】

⇒ゆしゅつ‐ほけん【輸出保険】

⇒ゆしゅつ‐ほしょう‐せいど【輸出補償制度】

⇒ゆしゅつ‐ほじょきん【輸出補助金】

ゆしゅつ‐いそんど【輸出依存度】

一国の経済が輸出に依存する度合。一般に輸出額の対国内総生産比で示される。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐おくりじょう【輸出送状】‥ジヤウ

輸出品に添える送状。荷印・数量・価格などを記入。積荷の明細書であると同時に計算書・請求書でもある。インボイス。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐カルテル【輸出カルテル】

輸出の安定的伸長をはかるために輸出業者が行うカルテル行為。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐くみあい【輸出組合】‥アヒ

不公正な取引の防止、共同の施設、資金の融通などを目的として輸出入取引法に基づいて輸出業者が設立する非営利の社団法人。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐げんか【輸出原価】

貿易商品の製造または仕入原価に、利潤および輸出港における船積みまでの荷造費などを加算した価格。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐こうぎょう【輸出工業】‥ゲフ

輸出商品をもっぱら製造する工業。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐しこう【輸出志向】‥カウ

自国市場向けではなく、輸出向けの生産に依存する工業化戦略。特に開発途上国が、豊富な低賃金労働を利用して生産した製品を先進国に輸出するもの。→輸入代替。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐しょう【輸出商】‥シヤウ

輸出を業とする商人。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐しんこくしょ【輸出申告書】

輸出許可を受けるために税関に提出する書類。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ぜい【輸出税】

輸出に対して賦課する関税。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ちょうか【輸出超過】‥テウクワ

輸出総額が輸入総額を上回ること。出超。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐てがた【輸出手形】

輸出商が代金取立てのために、海外輸入商またはその指定した金融機関に振り出す為替手形。輸出為替手形。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐にゅう【輸出入】‥ニフ

輸出と輸入。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつにゅう‐ぎんこう【輸出入銀行】‥ニフ‥カウ

日本輸出入銀行の略称。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ひん【輸出品】

外国へ輸出する物品。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ほけん【輸出保険】

貿易保険の旧称。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ほしょう‐せいど【輸出補償制度】‥シヤウ‥

輸出の振興を図るため、輸出手形の不渡りによる損害を補償する類の制度。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆしゅつ‐ほじょきん【輸出補助金】

特定の商品の輸出を促進するために、政府が与える補助金。輸出奨励金。

⇒ゆ‐しゅつ【輸出】

ゆじゅん【由旬】

(梵語yojanaの音写)古代インドの距離の単位。1由旬を約7マイルまたは9マイルとするなど、諸説がある。ゆうじゅん。

ゆ‐しょう【油症】‥シヤウ

PCBが混入した食用油を摂取した人に発症した中毒症。加熱などによりPCBから生成したPCDF(polychlorinated dibenzofuran)が原因で、皮膚の痤瘡様発疹、手指発汗過多、爪の変色、顔面浮腫などが主症状。カネミ油症。→PCB

ゆ‐じょう【油条】‥デウ

小麦粉をこねて細長くして油で揚げたもの。中国で、多く朝食に食べる。

ゆ‐じょう【油状】‥ジヤウ

油のようなさま。

ゆ‐しょく【愉色】

愉快そうな顔色。よろこばしい顔色。喜色。

ゆ‐しり【斎しり】

未詳。斎いみ清める物か。中臣の寿詞「―いつしりもち、恐かしこみ恐みも清まはりに仕へまつり」

ゆ‐しん【庾信】

中国の詩人。字は子山。南陽(河南)新野の人。初め南朝の梁に、のち北朝の西魏・北周に仕える。徐陵とともに艶麗な詩賦を作り徐庾体と称されたが、北遷後は沈鬱な風となる。「哀江南賦」「擬詠懐詩」が有名。著「庾子山文集」。(513〜581)

ゆす【柞】

〔植〕

⇒いすのき

ゆ・す【揺す】

〔他サ変〕

琴を弾く時、余音を波打たせるため左の手で弦を押し揺する。源氏物語紅葉賀「琴…さしやりて―・し給ふ御手つき」

ゆ‐ず【柚・柚子】

ミカン科の常緑低木。高さ約3メートル。耐寒性がある。枝幹、葉のつけ根に刺とげが多く、葉は長卵形で有翼。夏、白色の小花を開き、花後、球形黄色のミカンに似た果実を結ぶ。果皮にはいぼ状突起があり、香気と酸味とを有する。果実・蕾つぼみは香味料用。スダチは同類。ゆう。ゆ。〈[季]秋〉

ゆ・ず【茹づ・煠づ】ユヅ

〔他下二〕

⇒ゆでる(下一)

ゆす・う【結ふ】ユスフ

〔他四〕

(上代東国方言)むすぶ。万葉集20「―・ひし紐の解くらく思もへば」

ゆ‐ずう【融通】‥ヅウ

⇒ゆうずう。〈日葡辞書〉

ゆ‐ずえ【弓末】‥ズヱ

弓の末の方。弓の上部。万葉集3「大夫ますらおの―振り起せ」

ゆす・ぐ【濯ぐ】

〔他五〕

水の中で物を揺り動かして、よごれをとる。また、中の水を何度も揺り動かして洗う。ざっと洗う。すすぐ。浮世風呂2「弥寿が跡から―・いで来るから能よいよ」。「洗濯物を―・ぐ」「口を―・ぐ」

ゆず‐こしょう【柚胡椒】‥セウ

柚の皮・唐辛子・塩をすりつぶしたペースト状の調味料。九州特産。九州で唐辛子を胡椒とよぶことからの称。

ゆず‐ざけ【柚酒】

柚の実のしぼり汁をまぜた酒。

ゆず‐す【柚酢】

柚の果実を搾った汁。

ユスティニアヌス【Justinianus】

(1世)東ローマ皇帝(在位527〜565)。大帝と称される。皇后テオドラと名将ベリサリオスに補佐されて統治。東ゴート・ヴァンダル両王国を滅ぼして領土を拡張。教会に対し皇帝権を樹立。ローマ法大全を編纂、東ローマ中興の主という。(483頃〜565)

⇒ユスティニアヌス‐ほうてん【ユスティニアヌス法典】

ユスティニアヌス‐ほうてん【ユスティニアヌス法典】‥ハフ‥

「ローマ法大全」参照。

⇒ユスティニアヌス【Justinianus】

ゆす‐の‐き【柞】

〔植〕

⇒いすのき

ゆす‐ぶ・る【揺す振る】

〔他五〕

(→)「ゆさぶる」に同じ。

ゆす‐ぶ・れる【揺す振れる】

〔自下一〕

(→)「ゆさぶれる」に同じ。

ゆず‐ぼう【柚子坊】‥バウ

ナミアゲハ・クロアゲハなどの幼虫。ユズやカラタチなどの葉を食害する。

ユズボウ(クロアゲハの幼虫)

撮影:海野和男

ゆず‐みそ【柚味噌】

柚の実の汁や刻んだ皮をすりまぜて香気をつけた練り味噌。また、(→)柚釜ゆがま1のこと。ゆみそ。〈[季]秋〉

ゆず‐もち【柚餅】

柚の果肉を糝粉しんこ・糯粉もちこと共にこねて蒸した菓子。ゆもち。

ゆず‐ゆ【柚湯】

冬至の日、柚の実を刻んで入れた浴湯。ひびやあかぎれを治すという。〈[季]冬〉

ゆす‐ゆす【揺す揺す】

ゆれ動くさま。ゆさゆさ。古今著聞集9「死にたる牛―とはたらきて」

ゆすら【桜桃】

(→)「ゆすらうめ」に同じ。

⇒ゆすら‐うめ【桜桃・山桜桃・梅桃】

ゆずら・う【譲らふ】ユヅラフ

〔他四〕

互いにゆずる。源氏物語帚木「上は下に助けられ下は上に靡きて、事広きに―・ふらむ」

ゆすら‐うめ【桜桃・山桜桃・梅桃】

バラ科の落葉低木。中国原産。高さ約3メートル。葉は楕円形。春、葉に先立って葉のつけ根に白色5弁の小花を開く。花後、小球形の核果を結び、梅雨の頃紅熟、食用。ゆすら。漢名、英桃。〈[季]夏〉。「山桜桃の花」は〈[季]春〉。

ゆすらうめ

ゆず‐みそ【柚味噌】

柚の実の汁や刻んだ皮をすりまぜて香気をつけた練り味噌。また、(→)柚釜ゆがま1のこと。ゆみそ。〈[季]秋〉

ゆず‐もち【柚餅】

柚の果肉を糝粉しんこ・糯粉もちこと共にこねて蒸した菓子。ゆもち。

ゆず‐ゆ【柚湯】

冬至の日、柚の実を刻んで入れた浴湯。ひびやあかぎれを治すという。〈[季]冬〉

ゆす‐ゆす【揺す揺す】

ゆれ動くさま。ゆさゆさ。古今著聞集9「死にたる牛―とはたらきて」

ゆすら【桜桃】

(→)「ゆすらうめ」に同じ。

⇒ゆすら‐うめ【桜桃・山桜桃・梅桃】

ゆずら・う【譲らふ】ユヅラフ

〔他四〕

互いにゆずる。源氏物語帚木「上は下に助けられ下は上に靡きて、事広きに―・ふらむ」

ゆすら‐うめ【桜桃・山桜桃・梅桃】

バラ科の落葉低木。中国原産。高さ約3メートル。葉は楕円形。春、葉に先立って葉のつけ根に白色5弁の小花を開く。花後、小球形の核果を結び、梅雨の頃紅熟、食用。ゆすら。漢名、英桃。〈[季]夏〉。「山桜桃の花」は〈[季]春〉。

ゆすらうめ

ユスラウメ(実)

撮影:関戸 勇

ユスラウメ(実)

撮影:関戸 勇

⇒ゆすら【桜桃】

ゆすり【揺すり】

①ゆすること。ゆり動かすこと。

②(「強請」とも当てる)おどして金品をまき上げること。また、そういう人。浮世草子、好色盛衰記「今時花はやる―といふ仕かけなるに」

③美しく着飾ること。見栄を張ること。

⇒ゆすり‐か【揺り蚊】

⇒ゆすり‐がな【揺り仮名】

⇒ゆすり‐じ【揺り字】

⇒ゆすり‐ば【強請場】

ゆずり【譲り】ユヅリ

ゆずること。また、ゆずったもの。譲与。譲渡。平家物語1「主上は二歳にて御―を受けさせ給ひ」

⇒ゆずり‐あい【譲り合い】

⇒ゆずり‐うけ【譲り受け】

⇒ゆずり‐がね【譲り金】

⇒ゆずり‐じょう【譲状】

⇒ゆずり‐しょうもん【譲証文】

⇒ゆずり‐は【譲葉・交譲木・楪】

⇒ゆずり‐ぶみ【譲文】

⇒ゆずり‐わたし【譲り渡し】

ゆずり‐あい【譲り合い】ユヅリアヒ

譲り合うこと。「―の精神」

⇒ゆずり【譲り】

ゆすり‐あ・う【揺り合ふ】‥アフ

〔自四〕

大騒ぎしあう。栄華物語楚王夢「僧達皆あたりあたりに加持すれば、例の―・ひたるさまもどよみにたり」

ゆずり‐あ・う【譲り合う】ユヅリアフ

〔他五〕

互いに譲る。双方ともに譲る。「席を―・う」

ゆすり‐あ・げる【揺り上げる】

〔他下一〕[文]ゆすりあ・ぐ(下二)

ゆすって上げる。ゆり上げる。

ゆずり‐うけ【譲り受け】ユヅリ‥

譲り受けること。譲り受けたもの。

⇒ゆずり【譲り】

ゆずり‐う・ける【譲り受ける】ユヅリ‥

〔他下一〕[文]ゆづりう・く(下二)

譲られて受け取る。「格安の値段で―・ける」

ゆすり‐おこ・す【揺り起こす】

〔他五〕

寝ている人をゆすって目をさまさせる。ゆり起こす。

ゆすり‐か【揺り蚊】

ハエ目ユスリカ科の昆虫の総称。蚊に似るが小さく、より軟弱で、静止の時前肢を挙げる。吸血せず、夕刻群れをなして飛ぶ。幼虫は「あかむし」「あかぼうふら」で、釣の餌とする。

⇒ゆすり【揺すり】

ゆすり‐か・ける【揺り掛ける】

〔他下一〕

おどしかける。強請ゆすりをしかける。西鶴織留6「内方様へ知れませぬうちに御分別と旦那へ―・けて」

ゆすり‐がな【揺り仮名】

仮名の踊り字。

⇒ゆすり【揺すり】

ゆずり‐がね【譲り金】ユヅリ‥

譲る金。譲り受けた金銭。

⇒ゆずり【譲り】

ゆすり‐じ【揺り字】

(→)「踊り字」に同じ。(俚言集覧)

⇒ゆすり【揺すり】

ゆずり‐じょう【譲状】ユヅリジヤウ

所領・財産などを譲り渡す旨を記した文書。譲証文。譲文。太平記35「父義時朝臣の頓死して―のなかりし時」

⇒ゆずり【譲り】

ゆずり‐しょうもん【譲証文】ユヅリ‥

(→)譲状に同じ。

⇒ゆずり【譲り】

ゆすり‐ば【強請場】

演劇で強請を演ずる場面。「与話情浮名横櫛よわなさけうきなのよこぐし」源氏店の場など。

⇒ゆすり【揺すり】

ゆすり‐ば【弓摺羽】

矢羽のうち、矢を弓弦につがえて射放した際に弓に摺れていく羽。

ゆずり‐は【譲葉・交譲木・楪】ユヅリ‥

ユズリハ科の常緑高木。高さ6メートル内外。若い枝と葉柄は紅色を帯びる。葉は長楕円形で厚く、雌雄異株。4〜5月頃、緑黄色の小花を総状につける。楕円形の核果は11月頃熟して暗緑色となる。新しい葉が生長してから古い葉が譲って落ちるので、この名がある。葉を新年の飾物に用いる。〈[季]新年〉。枕草子40「―のいみじうふさやかにつやめき」

⇒ゆずり【譲り】

ゆずり‐ぶみ【譲文】ユヅリ‥

(→)譲状に同じ。

⇒ゆずり【譲り】

ゆすり‐み・つ【揺り満つ】

〔自四〕

全体がざわめきわたる。源氏物語若菜上「ここらの男女、上下―・ちて泣きどよむに」

ゆすり‐よ・る【揺り寄る】

〔自四〕

身をゆすりながら他を押し分けて寄り集まる。

ゆずり‐わたし【譲り渡し】ユヅリ‥

譲って人手に渡すこと。譲与。じょうと。

⇒ゆずり【譲り】

ゆずり‐わた・す【譲り渡す】ユヅリ‥

〔他五〕

譲って人手に渡す。譲与する。譲渡する。「権利を無償で―・す」

ゆする【泔】

頭髪を洗い、くしけずること。また、その用水。びんみず。宇津保物語蔵開中「御―まゐる」

⇒ゆする‐あみ【泔浴】

⇒ゆする‐つき【泔坏】

ゆす・る【揺する】

[一]〔他五〕

①ゆり動かす。万葉集7「大海の磯もと―・り立つ波の」。「木を―・る」「体を―・る」

②(遊里語)言いがかりをつけたり、おどしたりして相手の心を知ろうとする。色道大鏡「―・る。心正しき人をおどしかけつ口説くぜつしかけつ心をみるかたちなり」

③(「強請る」とも当てる)おどしたり、言いがかりをつけたりして無理に金品を出させる。「有名人を―・る」

④美しく着飾る。見栄をはる。しゃれる。

[二]〔自四〕

①ゆれ動く。ゆらぐ。宇津保物語吹上下「賜はりて何心なく掻き鳴らすに、天地―・りて響く」

②人々が大騒ぎをする。源氏物語須磨「世―・り惜しみ聞え、したには公をそしり恨み奉れど」

ゆ・する【輸する】

〔他サ変〕[文]輸す(サ変)

(シュスルの慣用読み)

①送る。輸送する。

②負ける。劣る。「一籌いっちゅうを―・する」

ゆず・る【譲る】ユヅル

〔他五〕

①自分のものを他に与える。譲渡する。仏足石歌「釈迦のみあと石いわにうつしおきうやまひて後の仏に―・りまつらむささげ申さむ」。「子供に家を―・る」「老人に席を―・る」「土地を安く―・る」

②自分のことを他にまかせる。源氏物語橋姫「つつましくいらへにくくて、起しつる老人の出で来たるにぞ―・り給ふ」

③自分は退いて他を先にする。譲歩する。雄略紀「一の鹿を駈逐おひ、箭を発はなつことを相―・りて」。「道を―・る」「一歩も―・らない」

④辞退する。源氏物語竹河「内より和琴さしいでたり。かたみに―・りて手触れぬに」

⑤へりくだる。謙遜する。垂仁紀「深く―・り損すつることを執りて」

⑥他の機会にする。「後日に―・る」

ゆする‐あみ【泔浴】

頭髪を洗うこと。欽明紀「風に櫛かしらけずり雨に沐ゆするあみして」

⇒ゆする【泔】

ゆする‐つき【泔坏】

鬢びんかき水を入れる、蓋つきの茶碗状の器。古くは土器、後には漆器・銀器を用いた。茶托状の台に載せ、さらに5葉の大きな台に載せる。平安時代以来用いた。

泔坏

⇒ゆすら【桜桃】

ゆすり【揺すり】

①ゆすること。ゆり動かすこと。

②(「強請」とも当てる)おどして金品をまき上げること。また、そういう人。浮世草子、好色盛衰記「今時花はやる―といふ仕かけなるに」

③美しく着飾ること。見栄を張ること。

⇒ゆすり‐か【揺り蚊】

⇒ゆすり‐がな【揺り仮名】

⇒ゆすり‐じ【揺り字】

⇒ゆすり‐ば【強請場】

ゆずり【譲り】ユヅリ

ゆずること。また、ゆずったもの。譲与。譲渡。平家物語1「主上は二歳にて御―を受けさせ給ひ」

⇒ゆずり‐あい【譲り合い】

⇒ゆずり‐うけ【譲り受け】

⇒ゆずり‐がね【譲り金】

⇒ゆずり‐じょう【譲状】

⇒ゆずり‐しょうもん【譲証文】

⇒ゆずり‐は【譲葉・交譲木・楪】

⇒ゆずり‐ぶみ【譲文】

⇒ゆずり‐わたし【譲り渡し】

ゆずり‐あい【譲り合い】ユヅリアヒ

譲り合うこと。「―の精神」

⇒ゆずり【譲り】

ゆすり‐あ・う【揺り合ふ】‥アフ

〔自四〕

大騒ぎしあう。栄華物語楚王夢「僧達皆あたりあたりに加持すれば、例の―・ひたるさまもどよみにたり」

ゆずり‐あ・う【譲り合う】ユヅリアフ

〔他五〕

互いに譲る。双方ともに譲る。「席を―・う」

ゆすり‐あ・げる【揺り上げる】

〔他下一〕[文]ゆすりあ・ぐ(下二)

ゆすって上げる。ゆり上げる。

ゆずり‐うけ【譲り受け】ユヅリ‥

譲り受けること。譲り受けたもの。

⇒ゆずり【譲り】

ゆずり‐う・ける【譲り受ける】ユヅリ‥

〔他下一〕[文]ゆづりう・く(下二)

譲られて受け取る。「格安の値段で―・ける」

ゆすり‐おこ・す【揺り起こす】

〔他五〕

寝ている人をゆすって目をさまさせる。ゆり起こす。

ゆすり‐か【揺り蚊】

ハエ目ユスリカ科の昆虫の総称。蚊に似るが小さく、より軟弱で、静止の時前肢を挙げる。吸血せず、夕刻群れをなして飛ぶ。幼虫は「あかむし」「あかぼうふら」で、釣の餌とする。

⇒ゆすり【揺すり】

ゆすり‐か・ける【揺り掛ける】

〔他下一〕

おどしかける。強請ゆすりをしかける。西鶴織留6「内方様へ知れませぬうちに御分別と旦那へ―・けて」

ゆすり‐がな【揺り仮名】

仮名の踊り字。

⇒ゆすり【揺すり】

ゆずり‐がね【譲り金】ユヅリ‥

譲る金。譲り受けた金銭。

⇒ゆずり【譲り】

ゆすり‐じ【揺り字】

(→)「踊り字」に同じ。(俚言集覧)

⇒ゆすり【揺すり】

ゆずり‐じょう【譲状】ユヅリジヤウ

所領・財産などを譲り渡す旨を記した文書。譲証文。譲文。太平記35「父義時朝臣の頓死して―のなかりし時」

⇒ゆずり【譲り】

ゆずり‐しょうもん【譲証文】ユヅリ‥

(→)譲状に同じ。

⇒ゆずり【譲り】

ゆすり‐ば【強請場】

演劇で強請を演ずる場面。「与話情浮名横櫛よわなさけうきなのよこぐし」源氏店の場など。

⇒ゆすり【揺すり】

ゆすり‐ば【弓摺羽】

矢羽のうち、矢を弓弦につがえて射放した際に弓に摺れていく羽。

ゆずり‐は【譲葉・交譲木・楪】ユヅリ‥

ユズリハ科の常緑高木。高さ6メートル内外。若い枝と葉柄は紅色を帯びる。葉は長楕円形で厚く、雌雄異株。4〜5月頃、緑黄色の小花を総状につける。楕円形の核果は11月頃熟して暗緑色となる。新しい葉が生長してから古い葉が譲って落ちるので、この名がある。葉を新年の飾物に用いる。〈[季]新年〉。枕草子40「―のいみじうふさやかにつやめき」

⇒ゆずり【譲り】

ゆずり‐ぶみ【譲文】ユヅリ‥

(→)譲状に同じ。

⇒ゆずり【譲り】

ゆすり‐み・つ【揺り満つ】

〔自四〕

全体がざわめきわたる。源氏物語若菜上「ここらの男女、上下―・ちて泣きどよむに」

ゆすり‐よ・る【揺り寄る】

〔自四〕

身をゆすりながら他を押し分けて寄り集まる。

ゆずり‐わたし【譲り渡し】ユヅリ‥

譲って人手に渡すこと。譲与。じょうと。

⇒ゆずり【譲り】

ゆずり‐わた・す【譲り渡す】ユヅリ‥

〔他五〕

譲って人手に渡す。譲与する。譲渡する。「権利を無償で―・す」

ゆする【泔】

頭髪を洗い、くしけずること。また、その用水。びんみず。宇津保物語蔵開中「御―まゐる」

⇒ゆする‐あみ【泔浴】

⇒ゆする‐つき【泔坏】

ゆす・る【揺する】

[一]〔他五〕

①ゆり動かす。万葉集7「大海の磯もと―・り立つ波の」。「木を―・る」「体を―・る」

②(遊里語)言いがかりをつけたり、おどしたりして相手の心を知ろうとする。色道大鏡「―・る。心正しき人をおどしかけつ口説くぜつしかけつ心をみるかたちなり」

③(「強請る」とも当てる)おどしたり、言いがかりをつけたりして無理に金品を出させる。「有名人を―・る」

④美しく着飾る。見栄をはる。しゃれる。

[二]〔自四〕

①ゆれ動く。ゆらぐ。宇津保物語吹上下「賜はりて何心なく掻き鳴らすに、天地―・りて響く」

②人々が大騒ぎをする。源氏物語須磨「世―・り惜しみ聞え、したには公をそしり恨み奉れど」

ゆ・する【輸する】

〔他サ変〕[文]輸す(サ変)

(シュスルの慣用読み)

①送る。輸送する。

②負ける。劣る。「一籌いっちゅうを―・する」

ゆず・る【譲る】ユヅル

〔他五〕

①自分のものを他に与える。譲渡する。仏足石歌「釈迦のみあと石いわにうつしおきうやまひて後の仏に―・りまつらむささげ申さむ」。「子供に家を―・る」「老人に席を―・る」「土地を安く―・る」

②自分のことを他にまかせる。源氏物語橋姫「つつましくいらへにくくて、起しつる老人の出で来たるにぞ―・り給ふ」

③自分は退いて他を先にする。譲歩する。雄略紀「一の鹿を駈逐おひ、箭を発はなつことを相―・りて」。「道を―・る」「一歩も―・らない」

④辞退する。源氏物語竹河「内より和琴さしいでたり。かたみに―・りて手触れぬに」

⑤へりくだる。謙遜する。垂仁紀「深く―・り損すつることを執りて」

⑥他の機会にする。「後日に―・る」

ゆする‐あみ【泔浴】

頭髪を洗うこと。欽明紀「風に櫛かしらけずり雨に沐ゆするあみして」

⇒ゆする【泔】

ゆする‐つき【泔坏】

鬢びんかき水を入れる、蓋つきの茶碗状の器。古くは土器、後には漆器・銀器を用いた。茶托状の台に載せ、さらに5葉の大きな台に載せる。平安時代以来用いた。

泔坏

⇒ゆする【泔】

ゆずる‐は【譲葉】ユヅル‥

〔植〕ユズリハの古名。万葉集14「あど思へかあじくま山の―の含ふふまる時に風吹かずかも」

ゆする‐ばち【土蜂】

アナバチの異称。〈倭名類聚鈔19〉

ゆす・れる【揺すれる】

〔自下一〕

ゆれ動く。ゆらぐ。

ゆ‐せい【油井】

石油を採取するための櫓やぐらを設けた井戸。

ゆ‐せい【油性】

①油のもつ性質。

②油に溶けやすい性質を持っていること。

③〔化〕(oiliness)潤滑油の性質の一つ。油が摩擦に影響を与える性質のうち、粘度以外のもの。摩擦面における吸着の度合など。

⇒ゆせい‐とりょう【油性塗料】

ゆせい‐かん【輸精管】‥クワン

(→)精管に同じ。

ゆせい‐とりょう【油性塗料】‥レウ

(→)油あぶらペイントに同じ。

⇒ゆ‐せい【油性】

ゆ‐ぜつ【愉絶】

この上もなく愉快なこと。「―快絶」

ゆ‐せん【湯煎】

容器を火に直接かけず、湯の中に入れて熱すること。

ゆ‐せん【湯銭】

銭湯に入浴する料金。入浴料。

ゆ‐そ【輸租】

(シュソの慣用読み)租税を官におさめること。また、その租税。

ゆ‐そう【油送】

石油を送ること。「―管」

⇒ゆそう‐せん【油送船】

ゆ‐そう【油倉】‥サウ

油を貯蔵する倉庫。

ゆ‐そう【油層】

石油を含む地層。

ゆ‐そう【油槽】‥サウ

ガソリン・石油などを貯蔵する巨大な容器。

⇒ゆそう‐せん【油槽船】

ゆ‐そう【遊僧】

⇒ゆうそう

ゆ‐そう【輸送】

車や船・航空機などで人や貨物を運ぶこと。「トラックで―する」

⇒ゆそう‐き【輸送機】

⇒ゆそう‐げんしょう【輸送現象】

⇒ゆそう‐せん【輸送船】

ゆそう‐き【輸送機】

人や貨物の輸送を目的として作られた航空機。

⇒ゆ‐そう【輸送】

ゆそう‐げんしょう【輸送現象】‥シヤウ

〔理〕分子・イオン・電子などの物質中における移動、またエネルギーや運動量の移動の総称。拡散・電気伝導・熱伝導・粘性などは輸送現象の巨視的な表れ。

⇒ゆ‐そう【輸送】

ゆそう‐せん【油送船】

(→)タンカーに同じ。

⇒ゆ‐そう【油送】

ゆそう‐せん【油槽船】‥サウ‥

(→)タンカーに同じ。

⇒ゆ‐そう【油槽】

ゆそう‐せん【輸送船】

戦闘任務の軍艦に対して、武器・弾薬・兵員などの輸送を任務とする船。

⇒ゆ‐そう【輸送】

ゆそう‐ぼく【癒瘡木】‥サウ‥

ハマビシ科の常緑高木。南アメリカ北部・西インド諸島に自生。葉は羽状複葉。材は硬く、比重は大きい。樹脂のアルコール溶液は外傷薬。グアヤク。

ゆそうぼく

⇒ゆする【泔】

ゆずる‐は【譲葉】ユヅル‥

〔植〕ユズリハの古名。万葉集14「あど思へかあじくま山の―の含ふふまる時に風吹かずかも」

ゆする‐ばち【土蜂】

アナバチの異称。〈倭名類聚鈔19〉

ゆす・れる【揺すれる】

〔自下一〕

ゆれ動く。ゆらぐ。

ゆ‐せい【油井】

石油を採取するための櫓やぐらを設けた井戸。

ゆ‐せい【油性】

①油のもつ性質。

②油に溶けやすい性質を持っていること。

③〔化〕(oiliness)潤滑油の性質の一つ。油が摩擦に影響を与える性質のうち、粘度以外のもの。摩擦面における吸着の度合など。

⇒ゆせい‐とりょう【油性塗料】

ゆせい‐かん【輸精管】‥クワン

(→)精管に同じ。

ゆせい‐とりょう【油性塗料】‥レウ

(→)油あぶらペイントに同じ。

⇒ゆ‐せい【油性】

ゆ‐ぜつ【愉絶】

この上もなく愉快なこと。「―快絶」

ゆ‐せん【湯煎】

容器を火に直接かけず、湯の中に入れて熱すること。

ゆ‐せん【湯銭】

銭湯に入浴する料金。入浴料。

ゆ‐そ【輸租】

(シュソの慣用読み)租税を官におさめること。また、その租税。

ゆ‐そう【油送】

石油を送ること。「―管」

⇒ゆそう‐せん【油送船】

ゆ‐そう【油倉】‥サウ

油を貯蔵する倉庫。

ゆ‐そう【油層】

石油を含む地層。

ゆ‐そう【油槽】‥サウ

ガソリン・石油などを貯蔵する巨大な容器。

⇒ゆそう‐せん【油槽船】

ゆ‐そう【遊僧】

⇒ゆうそう

ゆ‐そう【輸送】

車や船・航空機などで人や貨物を運ぶこと。「トラックで―する」

⇒ゆそう‐き【輸送機】

⇒ゆそう‐げんしょう【輸送現象】

⇒ゆそう‐せん【輸送船】

ゆそう‐き【輸送機】

人や貨物の輸送を目的として作られた航空機。

⇒ゆ‐そう【輸送】

ゆそう‐げんしょう【輸送現象】‥シヤウ

〔理〕分子・イオン・電子などの物質中における移動、またエネルギーや運動量の移動の総称。拡散・電気伝導・熱伝導・粘性などは輸送現象の巨視的な表れ。

⇒ゆ‐そう【輸送】

ゆそう‐せん【油送船】

(→)タンカーに同じ。

⇒ゆ‐そう【油送】

ゆそう‐せん【油槽船】‥サウ‥

(→)タンカーに同じ。

⇒ゆ‐そう【油槽】

ゆそう‐せん【輸送船】

戦闘任務の軍艦に対して、武器・弾薬・兵員などの輸送を任務とする船。

⇒ゆ‐そう【輸送】

ゆそう‐ぼく【癒瘡木】‥サウ‥

ハマビシ科の常緑高木。南アメリカ北部・西インド諸島に自生。葉は羽状複葉。材は硬く、比重は大きい。樹脂のアルコール溶液は外傷薬。グアヤク。

ゆそうぼく

ゆそ‐ちょう【輸租帳】‥チヤウ

律令制で、国司が田租の納入に関する実情を記して毎年民部省に提出し、主税寮の監査をうけた帳簿。租帳。

ゆ‐そつ【輸卒】

①輸送を任務とする兵卒。

②輜重しちょう輸卒の略。

ゆそ‐でん【輸租田】

律令制で、私的用益を許し、田租を課した田。口分田・位田・墾田など。↔不輸租田

ゆ‐ぞめ【湯初】

(→)「湯始め」に同じ。

ゆた

(沖縄で)口寄せをする巫かんなぎ。男にも女にもいう。

ゆた【寛】

ゆるやかなさま。ゆったりとしたさま。万葉集12「その夜は―にあらましものを」

⇒寛にたゆたに

⇒寛のたゆたに

ゆた【雨打・雪打】

(→)裳階もこしに同じ。黒本本節用集「雨打、ユタ、殿堂之二重目也」。「―造り」

ユタ【Utah】

アメリカ合衆国西部、山岳地方の州。モルモン教徒が州民の多数を占める。州都ソルト‐レーク‐シティー。→アメリカ合衆国(図)

ユダ【Judas Iscariot】

①キリスト十二使徒の一人。銀30枚でイエスを敵に売った。後に悔悟して縊死いし。背信の徒として聖書に記載。イスカリオテのユダ。

②転じて、裏切者。背教者。

ゆた・うユタフ

〔自四〕

ゆるむ。たるむ。平家物語3「継目あらはれて皮―・ひ」

ユダ‐おうこく【ユダ王国】‥ワウ‥

(Judah)古代のイスラエルの民の王国。ソロモンの死後、前926年頃に、イスラエルが南北に分裂、北がイスラエル王国として続き、南がユダ王国となった。預言者が輩出し民族統一運動を鼓吹したが、バビロン捕囚により前586年に滅亡。

ゆだ‐おんせん【湯田温泉】‥ヲン‥

山口市街の南西部にある温泉。泉質は単純温泉・硫黄泉・放射能泉。

ゆたか【豊か】

(一説に、ユタという擬音語に基づくという)

①物が豊富で、心の満ち足りているさま。祝詞、六月月次「五穀をも―に栄えしめたまひ」。宇津保物語嵯峨院「歌うたひ物の音こゑども、いと―に出できて」。「稲が―にみのる」「―な心の人」「愛情―に育つ」「経験―な人」

②財産がたくさんにあるさま。経済的に不足のないさま。富裕。「―な国になる」

③物が内部に充ち、ふくらみの出ているさま。「―な肉体」

④他の語に付き、それに十分に達しているさま。「六尺―の大男」

ゆたか‐おり【由多加織】

経糸たていとに紡績糸を用い、緯糸よこいととして綿糸にわらしべを搦からませ織り込んだ敷物。

ゆ‐だき【湯炊き】

湯の中に米を入れて飯を炊くこと。湯を注いで物を煮ること。狂言、宗論「刃物を以て手一束に刈取り、よく―をして」

ゆ‐だく【油濁】

重油の流出による海水などの汚濁。

ゆ‐だけ【弓丈】

⇒ゆんだけ

ゆ‐だけ【裄丈】

着物のゆきたけ。ゆきの長さ。枕草子95「―の片の身を縫ひつるが」

ゆた‐け・し【豊けし】

〔形ク〕

①ゆたかである。富み栄えている。夫木和歌抄20「かくばかり―・き年に」

②余裕がある。ゆるやかである。万葉集12「白たへの手本たもと―・く」

③さかんである。すばらしい。源氏物語若菜上「いと―・き御祈りなり」

ゆ‐だち【夕立】

(ユフダチの約)ゆうだち。〈[季]夏〉

ゆ‐だち【弓立】

①射手が身構えして立つこと。ゆんだち。宇治拾遺物語15「あるべきやうに―して、弓をさしかざして」

②射場に出る支度をすること。

ゆ‐だち【弓裁ち】

装束の袖付を前肩から袂たもとまで明けること。また、その所。

ゆ‐だち【湯立】

⇒ゆだて

ゆ‐たつ【諭達】

官府から触れさとすこと。また、そのことば。諭告。

ゆた‐づくり【雨打造・雪打造】

〔建〕雨打すなわち裳階もこしをもった構造。→裳階

ゆ‐だて【湯立】

神前で湯を沸かし、巫女みこ・神職などがその熱湯に笹の葉を浸して自分の身や参詣人にふりかける神事。もと禊みそぎの一種で、のちには誓うけいともなり、湯の音で占いもする。古代の探湯くかたちと関係があるとされる。現在では無病息災を祈る行事。問い湯。湯の花。ゆだち。康富記宝徳3年9月29日「粟田口神明有―、参詣拝見了」

⇒ゆだて‐かぐら【湯立神楽】

ゆだて‐かぐら【湯立神楽】

湯立の神事に伴う神楽。霜月神楽。

⇒ゆ‐だて【湯立】

ゆだなか‐おんせん【湯田中温泉】‥ヲン‥

長野県北東部、下高井郡山ノ内町にある温泉。山ノ内温泉郷の一つ。志賀高原観光の基地。

ゆそ‐ちょう【輸租帳】‥チヤウ

律令制で、国司が田租の納入に関する実情を記して毎年民部省に提出し、主税寮の監査をうけた帳簿。租帳。

ゆ‐そつ【輸卒】

①輸送を任務とする兵卒。

②輜重しちょう輸卒の略。

ゆそ‐でん【輸租田】

律令制で、私的用益を許し、田租を課した田。口分田・位田・墾田など。↔不輸租田

ゆ‐ぞめ【湯初】

(→)「湯始め」に同じ。

ゆた

(沖縄で)口寄せをする巫かんなぎ。男にも女にもいう。

ゆた【寛】

ゆるやかなさま。ゆったりとしたさま。万葉集12「その夜は―にあらましものを」

⇒寛にたゆたに

⇒寛のたゆたに

ゆた【雨打・雪打】

(→)裳階もこしに同じ。黒本本節用集「雨打、ユタ、殿堂之二重目也」。「―造り」

ユタ【Utah】

アメリカ合衆国西部、山岳地方の州。モルモン教徒が州民の多数を占める。州都ソルト‐レーク‐シティー。→アメリカ合衆国(図)

ユダ【Judas Iscariot】

①キリスト十二使徒の一人。銀30枚でイエスを敵に売った。後に悔悟して縊死いし。背信の徒として聖書に記載。イスカリオテのユダ。

②転じて、裏切者。背教者。

ゆた・うユタフ

〔自四〕

ゆるむ。たるむ。平家物語3「継目あらはれて皮―・ひ」

ユダ‐おうこく【ユダ王国】‥ワウ‥

(Judah)古代のイスラエルの民の王国。ソロモンの死後、前926年頃に、イスラエルが南北に分裂、北がイスラエル王国として続き、南がユダ王国となった。預言者が輩出し民族統一運動を鼓吹したが、バビロン捕囚により前586年に滅亡。

ゆだ‐おんせん【湯田温泉】‥ヲン‥

山口市街の南西部にある温泉。泉質は単純温泉・硫黄泉・放射能泉。

ゆたか【豊か】

(一説に、ユタという擬音語に基づくという)

①物が豊富で、心の満ち足りているさま。祝詞、六月月次「五穀をも―に栄えしめたまひ」。宇津保物語嵯峨院「歌うたひ物の音こゑども、いと―に出できて」。「稲が―にみのる」「―な心の人」「愛情―に育つ」「経験―な人」

②財産がたくさんにあるさま。経済的に不足のないさま。富裕。「―な国になる」

③物が内部に充ち、ふくらみの出ているさま。「―な肉体」

④他の語に付き、それに十分に達しているさま。「六尺―の大男」

ゆたか‐おり【由多加織】

経糸たていとに紡績糸を用い、緯糸よこいととして綿糸にわらしべを搦からませ織り込んだ敷物。

ゆ‐だき【湯炊き】

湯の中に米を入れて飯を炊くこと。湯を注いで物を煮ること。狂言、宗論「刃物を以て手一束に刈取り、よく―をして」

ゆ‐だく【油濁】

重油の流出による海水などの汚濁。

ゆ‐だけ【弓丈】

⇒ゆんだけ

ゆ‐だけ【裄丈】

着物のゆきたけ。ゆきの長さ。枕草子95「―の片の身を縫ひつるが」

ゆた‐け・し【豊けし】

〔形ク〕

①ゆたかである。富み栄えている。夫木和歌抄20「かくばかり―・き年に」

②余裕がある。ゆるやかである。万葉集12「白たへの手本たもと―・く」

③さかんである。すばらしい。源氏物語若菜上「いと―・き御祈りなり」

ゆ‐だち【夕立】

(ユフダチの約)ゆうだち。〈[季]夏〉

ゆ‐だち【弓立】

①射手が身構えして立つこと。ゆんだち。宇治拾遺物語15「あるべきやうに―して、弓をさしかざして」

②射場に出る支度をすること。

ゆ‐だち【弓裁ち】

装束の袖付を前肩から袂たもとまで明けること。また、その所。

ゆ‐だち【湯立】

⇒ゆだて

ゆ‐たつ【諭達】

官府から触れさとすこと。また、そのことば。諭告。

ゆた‐づくり【雨打造・雪打造】

〔建〕雨打すなわち裳階もこしをもった構造。→裳階

ゆ‐だて【湯立】

神前で湯を沸かし、巫女みこ・神職などがその熱湯に笹の葉を浸して自分の身や参詣人にふりかける神事。もと禊みそぎの一種で、のちには誓うけいともなり、湯の音で占いもする。古代の探湯くかたちと関係があるとされる。現在では無病息災を祈る行事。問い湯。湯の花。ゆだち。康富記宝徳3年9月29日「粟田口神明有―、参詣拝見了」

⇒ゆだて‐かぐら【湯立神楽】

ゆだて‐かぐら【湯立神楽】

湯立の神事に伴う神楽。霜月神楽。

⇒ゆ‐だて【湯立】

ゆだなか‐おんせん【湯田中温泉】‥ヲン‥

長野県北東部、下高井郡山ノ内町にある温泉。山ノ内温泉郷の一つ。志賀高原観光の基地。

ゆ‐けむり【湯煙】🔗⭐🔉

ゆ‐けむり【湯煙】

温泉・風呂などから煙のように立ちのぼる湯気。

ゆ‐ごい【湯鯉】‥ゴヒ🔗⭐🔉

ゆ‐ごい【湯鯉】‥ゴヒ

ユゴイ科の硬骨魚。全長約20センチメートル。体は銀白色で、背部に黒点が散在。南日本から熱帯域にかけて分布し、汽水・河川にすむ。広義にはユゴイ科魚類の総称。

ゆ‐だき【湯炊き】🔗⭐🔉

ゆ‐だき【湯炊き】

湯の中に米を入れて飯を炊くこと。湯を注いで物を煮ること。狂言、宗論「刃物を以て手一束に刈取り、よく―をして」

ゆ‐だま【湯玉】🔗⭐🔉

ゆ‐だま【湯玉】

沸騰時に湧き上がる湯の泡。ゆばな。蟹眼かいがん。また、玉のように飛び散る熱湯。日葡辞書「ユダマガアガル」

ゆ‐たんぽ【湯湯婆】🔗⭐🔉

ゆ‐たんぽ【湯湯婆】

(タンポは唐音)中に湯を入れ、寝床などに入れて、足や体を温めるのに用いる道具。金属製または陶製。たんぽ。〈[季]冬〉。「―を入れる」

湯湯婆

○油断も隙もないゆだんもすきもない

油断するとつけ込まれそうで、わずかの隙も見せることができない。

⇒ゆ‐だん【油断】

○油断も隙もないゆだんもすきもない

油断するとつけ込まれそうで、わずかの隙も見せることができない。

⇒ゆ‐だん【油断】

○油断も隙もないゆだんもすきもない

油断するとつけ込まれそうで、わずかの隙も見せることができない。

⇒ゆ‐だん【油断】

○油断も隙もないゆだんもすきもない

油断するとつけ込まれそうで、わずかの隙も見せることができない。

⇒ゆ‐だん【油断】

ゆ‐つぎ【湯次・湯注】🔗⭐🔉

ゆ‐つぎ【湯次・湯注】

(→)湯桶ゆとうに同じ。

ゆ‐て【湯手】🔗⭐🔉

ゆ‐て【湯手】

入浴時に用いる洗い粉を入れた袋やへちま。また、一般に手拭てぬぐい。ゆで。いで。おて。

ゆ‐とう【湯桶】🔗⭐🔉

ゆ‐とう【湯桶】

①注口つぎぐちと柄のついた、湯・酒をつぐのに用いる木製の器具。多くは漆塗り。ゆつぎ。

湯桶

湯桶

提供:ポーラ文化研究所

湯桶

提供:ポーラ文化研究所

②懐石の最後に出される、おこげか炒り米に湯を注いだもの。1に入れて供する。

⇒ゆとう‐いし【湯桶石】

⇒ゆとう‐ことば【湯桶言葉】

⇒ゆとう‐よみ【湯桶読み】

②懐石の最後に出される、おこげか炒り米に湯を注いだもの。1に入れて供する。

⇒ゆとう‐いし【湯桶石】

⇒ゆとう‐ことば【湯桶言葉】

⇒ゆとう‐よみ【湯桶読み】

湯桶

提供:ポーラ文化研究所

湯桶

提供:ポーラ文化研究所

②懐石の最後に出される、おこげか炒り米に湯を注いだもの。1に入れて供する。

⇒ゆとう‐いし【湯桶石】

⇒ゆとう‐ことば【湯桶言葉】

⇒ゆとう‐よみ【湯桶読み】

②懐石の最後に出される、おこげか炒り米に湯を注いだもの。1に入れて供する。

⇒ゆとう‐いし【湯桶石】

⇒ゆとう‐ことば【湯桶言葉】

⇒ゆとう‐よみ【湯桶読み】

ゆとう‐いし【湯桶石】🔗⭐🔉

ゆとう‐いし【湯桶石】

茶庭の手水鉢に向かって右にある石。冬には湯桶を置く。→手燭石てしょくいし。

⇒ゆ‐とう【湯桶】

ゆとう‐ことば【湯桶言葉】🔗⭐🔉

ゆとう‐ことば【湯桶言葉】

湯桶読みの言葉。

⇒ゆ‐とう【湯桶】

ゆとう‐よみ【湯桶読み】🔗⭐🔉

ゆとう‐よみ【湯桶読み】

「湯桶」のように、漢字2字の熟語の上の字を訓で下の字を音でよむ読み方。手本てほん・消印けしいんの類。〈書言字考節用集〉↔重箱読み

⇒ゆ‐とう【湯桶】

ゆ‐とり【湯取】🔗⭐🔉

ゆ‐とり【湯取】

①船中に溜まった淦あかを汲み取る器。あかとり。あかとり杓。〈倭名類聚鈔11〉

湯取(1)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

湯取(2)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

湯取(2)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

②入浴後、しずくを拭い取るために身体につける衣。ゆかた。

③湯取飯の略。

⇒ゆとり‐めし【湯取飯】

②入浴後、しずくを拭い取るために身体につける衣。ゆかた。

③湯取飯の略。

⇒ゆとり‐めし【湯取飯】

湯取(2)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

湯取(2)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

②入浴後、しずくを拭い取るために身体につける衣。ゆかた。

③湯取飯の略。

⇒ゆとり‐めし【湯取飯】

②入浴後、しずくを拭い取るために身体につける衣。ゆかた。

③湯取飯の略。

⇒ゆとり‐めし【湯取飯】

ゆとり‐めし【湯取飯】🔗⭐🔉

ゆとり‐めし【湯取飯】

水を多く入れて炊いた後、その湯汁を取り去り、再び蒸した飯。ゆとり。

⇒ゆ‐とり【湯取】

ゆ‐な【湯女】🔗⭐🔉

ゆ‐な【湯女】

①昔の温泉宿で入浴客の世話をした女。

②江戸時代、市中の湯屋にいた遊女。風呂者。風呂屋女。

ゆな‐ぶろ【湯女風呂】🔗⭐🔉

ゆな‐ぶろ【湯女風呂】

江戸時代、遊女を置いた湯屋。

ゆ‐に【湯煮】🔗⭐🔉

ゆ‐に【湯煮】

食物などを湯で煮ること。また、その煮た物。

ゆ‐の‐あわ【湯の泡】🔗⭐🔉

ゆ‐の‐あわ【湯の泡】

硫黄いおう。〈倭名類聚鈔1〉

ゆ‐の‐かみ【湯の神】🔗⭐🔉

ゆ‐の‐かみ【湯の神】

温泉の神。大己貴おおなむち・少彦名すくなびこなの2神。

ゆのかわ【湯川】‥カハ🔗⭐🔉

ゆのかわ【湯川】‥カハ

函館市湯川町・根崎町にある温泉地。無色透明の塩類泉。北海道では最も早く発見された。「函館の奥座敷」といわれる。

ゆ‐の‐き【湯の器】🔗⭐🔉

ゆ‐の‐き【湯の器】

宮中の台盤所だいばんどころの台盤の上に据える器具の一つ。湯を入れたもので、銀製。

ゆ‐の‐こ【湯の子】🔗⭐🔉

ゆ‐の‐こ【湯の子】

茶の湯懐石で、飯の後に出す練湯ねりゆに入れるもの。

○湯の辞儀は水になるゆのじぎはみずになる🔗⭐🔉

○湯の辞儀は水になるゆのじぎはみずになる

入浴を遠慮して譲り合えば、その間に折角沸かした湯が水となる。遠慮深いのも時と場合によるというたとえ。

⇒ゆ【湯】

ゆ‐の‐は【柚の葉】

①鏃やじりの一種。柚ゆずの葉の形のもの。

②染色の名。(→)柚葉色ゆばいろのこと。

ゆ‐の‐はな【湯の華・湯の花】

①鉱泉中に生じる沈殿物。石灰泉からは石灰華、珪酸泉からは珪華、鉄質泉からは褐鉄鉱、硫黄泉からは硫黄を沈殿する。ゆばな。温泉華。

②(→)湯垢ゆあか1に同じ。

ゆのはま【湯野浜】

山形県北西部、鶴岡市にあり、日本海に臨む温泉地。泉質は塩化物泉。

ゆ‐のみ【湯呑み・湯飲み】

湯呑み茶碗の略。

⇒ゆのみ‐ぢゃわん【湯呑み茶碗】

ゆのみ‐ぢゃわん【湯呑み茶碗】

湯茶を飲むのに用いる小形の茶碗。

⇒ゆ‐のみ【湯呑み・湯飲み】

ゆのみね‐おんせん【湯の峰温泉】‥ヲン‥

和歌山県田辺市本宮町にある温泉。重曹を含んだ硫黄泉。古くから熊野詣での湯垢離場ゆごりばとして知られる。

湯ノ峰温泉

撮影:的場 啓

ゆのやま‐おんせん【湯の山温泉】‥ヲン‥

三重県北部、三重郡菰野こもの町にある温泉。泉質は放射能泉。鹿ノ湯しかのゆ。

湯の山温泉

撮影:的場 啓

ゆのやま‐おんせん【湯の山温泉】‥ヲン‥

三重県北部、三重郡菰野こもの町にある温泉。泉質は放射能泉。鹿ノ湯しかのゆ。

湯の山温泉

撮影:的場 啓

ゆ‐ば【弓場】

(→)弓庭ゆにわに同じ。〈日葡辞書〉

ゆ‐ば【湯場】

湯のある所。温泉地。

ゆ‐ば【湯葉・湯波・油皮・豆腐皮】

豆乳を静かに煮立て、上面に生じた薄皮をすくい上げて製した、蛋白質に富む食品。生なま湯葉と干ほし湯葉とがある。古くから京都および日光産が有名。うば。

ゆば‐いろ【柚葉色】

染色の名。深緑色、また、緑色に黒みを帯びたもの。

ゆ‐はく【

ゆ‐ば【弓場】

(→)弓庭ゆにわに同じ。〈日葡辞書〉

ゆ‐ば【湯場】

湯のある所。温泉地。

ゆ‐ば【湯葉・湯波・油皮・豆腐皮】

豆乳を静かに煮立て、上面に生じた薄皮をすくい上げて製した、蛋白質に富む食品。生なま湯葉と干ほし湯葉とがある。古くから京都および日光産が有名。うば。

ゆば‐いろ【柚葉色】

染色の名。深緑色、また、緑色に黒みを帯びたもの。

ゆ‐はく【 迫】

土地が肥えていることと痩せていること。肥沃の地と痩せた地。〈運歩色葉集〉

ゆ‐ばく【油幕】

雨露をしのぐため油をひいた天幕。ゆまく。太平記20「官軍雨露に濡るる時は大将―を張らず」

ゆ‐はじめ【湯始め】

(東海地方で)生児に3日目に湯をあびさせること。湯初ゆぞめ。

ゆ‐ばしり【湯走り】

①金属が熔けて流動すること。日葡辞書「ユバシリセネバイ(鋳)ラレヌ」

②刀の沸にえが多く凝って斑点となっているもの。〈日葡辞書〉

ゆ‐はず【弓弭・弓彇】

弓の両端の弓弦をかけるところ。上端のを末弭うらはず、下端のを本弭もとはずという。ゆみはず。万葉集16「わが爪は御弓の―」→弓(図)。

⇒ゆはず‐だか【弓弭高】

⇒ゆはず‐の‐みつぎ【弓弭の調】

ゆはず‐だか【弓弭高】

弓などを高く振り立てること。

⇒ゆ‐はず【弓弭・弓彇】

ゆはず‐の‐みつぎ【弓弭の調】

大和政権時代の伝説上の男子人頭税。弓矢で獲た鳥獣などが主な貢納物だったからいう。↔手末たなすえの調

⇒ゆ‐はず【弓弭・弓彇】

ゆ‐はた【纈・結繒】

(ユヒハタ(結機)の約)くくりぞめ。しぼりぞめ。天智紀「―十九匹」

⇒ゆはた‐がわ【纈革】

ゆはだ‐おび【斎肌帯】

岩田いわた帯のこと。

ゆはた‐がわ【纈革】‥ガハ

纈ゆはたに染めた革。

⇒ゆ‐はた【纈・結繒】

ゆ‐はつ【油鉢】

①油を入れた鉢。

②〔仏〕(油鉢をささげて一滴もこぼさずに行くのがむずかしいことから)正念しょうねんの持し難いことをたとえていう語。

ゆば‐どの【弓場殿】

古代、宮中で弓場のある殿舎。校書殿きょうしょでんの東廂ひがしびさしの北端にあった。武徳殿を指すこともあった。射場殿いばどの。ゆみばどの。→弓庭ゆにわ

ゆ‐ばな【湯花】

①(→)「ゆのはな」1に同じ。

②(→)「ゆだま」に同じ。

ゆば‐はじめ【弓場始】

①平安・鎌倉時代、陰暦10月5日に天皇が弓場殿ゆばどのに臨御して公卿以下殿上人てんじょうびとの賭弓のりゆみを観覧する儀式。射場始いばはじめ。

②武家で、年初(正月中旬)または弓場の新造などの時、初めて矢を射る儀式。的始まとはじめ。弓始。弓矢始。

ゆ‐はら【弓腹】

弓の内側。古事記上「稜威いつの竹鞆たかともを取り佩おばして―振り立てて」

ゆ‐ばら【湯腹】

湯をいっぱい飲んだ時の腹ぐあい。

⇒湯腹も一時

ゆばら‐おんせん【湯原温泉】‥ヲン‥

岡山県北部、真庭市にある温泉。泉質は単純温泉。

ゆはら‐の‐おおきみ【湯原王】‥オホキミ

奈良前期の万葉歌人。志貴皇子しきのみこの子。作は19首。清明で巧緻な作が多い。

迫】

土地が肥えていることと痩せていること。肥沃の地と痩せた地。〈運歩色葉集〉

ゆ‐ばく【油幕】

雨露をしのぐため油をひいた天幕。ゆまく。太平記20「官軍雨露に濡るる時は大将―を張らず」

ゆ‐はじめ【湯始め】

(東海地方で)生児に3日目に湯をあびさせること。湯初ゆぞめ。

ゆ‐ばしり【湯走り】

①金属が熔けて流動すること。日葡辞書「ユバシリセネバイ(鋳)ラレヌ」

②刀の沸にえが多く凝って斑点となっているもの。〈日葡辞書〉

ゆ‐はず【弓弭・弓彇】

弓の両端の弓弦をかけるところ。上端のを末弭うらはず、下端のを本弭もとはずという。ゆみはず。万葉集16「わが爪は御弓の―」→弓(図)。

⇒ゆはず‐だか【弓弭高】

⇒ゆはず‐の‐みつぎ【弓弭の調】

ゆはず‐だか【弓弭高】

弓などを高く振り立てること。

⇒ゆ‐はず【弓弭・弓彇】

ゆはず‐の‐みつぎ【弓弭の調】

大和政権時代の伝説上の男子人頭税。弓矢で獲た鳥獣などが主な貢納物だったからいう。↔手末たなすえの調

⇒ゆ‐はず【弓弭・弓彇】

ゆ‐はた【纈・結繒】

(ユヒハタ(結機)の約)くくりぞめ。しぼりぞめ。天智紀「―十九匹」

⇒ゆはた‐がわ【纈革】

ゆはだ‐おび【斎肌帯】

岩田いわた帯のこと。

ゆはた‐がわ【纈革】‥ガハ

纈ゆはたに染めた革。

⇒ゆ‐はた【纈・結繒】

ゆ‐はつ【油鉢】

①油を入れた鉢。

②〔仏〕(油鉢をささげて一滴もこぼさずに行くのがむずかしいことから)正念しょうねんの持し難いことをたとえていう語。

ゆば‐どの【弓場殿】

古代、宮中で弓場のある殿舎。校書殿きょうしょでんの東廂ひがしびさしの北端にあった。武徳殿を指すこともあった。射場殿いばどの。ゆみばどの。→弓庭ゆにわ

ゆ‐ばな【湯花】

①(→)「ゆのはな」1に同じ。

②(→)「ゆだま」に同じ。

ゆば‐はじめ【弓場始】

①平安・鎌倉時代、陰暦10月5日に天皇が弓場殿ゆばどのに臨御して公卿以下殿上人てんじょうびとの賭弓のりゆみを観覧する儀式。射場始いばはじめ。

②武家で、年初(正月中旬)または弓場の新造などの時、初めて矢を射る儀式。的始まとはじめ。弓始。弓矢始。

ゆ‐はら【弓腹】

弓の内側。古事記上「稜威いつの竹鞆たかともを取り佩おばして―振り立てて」

ゆ‐ばら【湯腹】

湯をいっぱい飲んだ時の腹ぐあい。

⇒湯腹も一時

ゆばら‐おんせん【湯原温泉】‥ヲン‥

岡山県北部、真庭市にある温泉。泉質は単純温泉。

ゆはら‐の‐おおきみ【湯原王】‥オホキミ

奈良前期の万葉歌人。志貴皇子しきのみこの子。作は19首。清明で巧緻な作が多い。

ゆのやま‐おんせん【湯の山温泉】‥ヲン‥

三重県北部、三重郡菰野こもの町にある温泉。泉質は放射能泉。鹿ノ湯しかのゆ。

湯の山温泉

撮影:的場 啓

ゆのやま‐おんせん【湯の山温泉】‥ヲン‥

三重県北部、三重郡菰野こもの町にある温泉。泉質は放射能泉。鹿ノ湯しかのゆ。

湯の山温泉

撮影:的場 啓

ゆ‐ば【弓場】

(→)弓庭ゆにわに同じ。〈日葡辞書〉

ゆ‐ば【湯場】

湯のある所。温泉地。

ゆ‐ば【湯葉・湯波・油皮・豆腐皮】

豆乳を静かに煮立て、上面に生じた薄皮をすくい上げて製した、蛋白質に富む食品。生なま湯葉と干ほし湯葉とがある。古くから京都および日光産が有名。うば。

ゆば‐いろ【柚葉色】

染色の名。深緑色、また、緑色に黒みを帯びたもの。

ゆ‐はく【

ゆ‐ば【弓場】

(→)弓庭ゆにわに同じ。〈日葡辞書〉

ゆ‐ば【湯場】

湯のある所。温泉地。

ゆ‐ば【湯葉・湯波・油皮・豆腐皮】

豆乳を静かに煮立て、上面に生じた薄皮をすくい上げて製した、蛋白質に富む食品。生なま湯葉と干ほし湯葉とがある。古くから京都および日光産が有名。うば。

ゆば‐いろ【柚葉色】

染色の名。深緑色、また、緑色に黒みを帯びたもの。

ゆ‐はく【 迫】

土地が肥えていることと痩せていること。肥沃の地と痩せた地。〈運歩色葉集〉

ゆ‐ばく【油幕】

雨露をしのぐため油をひいた天幕。ゆまく。太平記20「官軍雨露に濡るる時は大将―を張らず」

ゆ‐はじめ【湯始め】

(東海地方で)生児に3日目に湯をあびさせること。湯初ゆぞめ。

ゆ‐ばしり【湯走り】

①金属が熔けて流動すること。日葡辞書「ユバシリセネバイ(鋳)ラレヌ」

②刀の沸にえが多く凝って斑点となっているもの。〈日葡辞書〉

ゆ‐はず【弓弭・弓彇】

弓の両端の弓弦をかけるところ。上端のを末弭うらはず、下端のを本弭もとはずという。ゆみはず。万葉集16「わが爪は御弓の―」→弓(図)。

⇒ゆはず‐だか【弓弭高】

⇒ゆはず‐の‐みつぎ【弓弭の調】

ゆはず‐だか【弓弭高】

弓などを高く振り立てること。

⇒ゆ‐はず【弓弭・弓彇】

ゆはず‐の‐みつぎ【弓弭の調】

大和政権時代の伝説上の男子人頭税。弓矢で獲た鳥獣などが主な貢納物だったからいう。↔手末たなすえの調

⇒ゆ‐はず【弓弭・弓彇】

ゆ‐はた【纈・結繒】

(ユヒハタ(結機)の約)くくりぞめ。しぼりぞめ。天智紀「―十九匹」

⇒ゆはた‐がわ【纈革】

ゆはだ‐おび【斎肌帯】

岩田いわた帯のこと。

ゆはた‐がわ【纈革】‥ガハ

纈ゆはたに染めた革。

⇒ゆ‐はた【纈・結繒】

ゆ‐はつ【油鉢】

①油を入れた鉢。

②〔仏〕(油鉢をささげて一滴もこぼさずに行くのがむずかしいことから)正念しょうねんの持し難いことをたとえていう語。

ゆば‐どの【弓場殿】

古代、宮中で弓場のある殿舎。校書殿きょうしょでんの東廂ひがしびさしの北端にあった。武徳殿を指すこともあった。射場殿いばどの。ゆみばどの。→弓庭ゆにわ

ゆ‐ばな【湯花】

①(→)「ゆのはな」1に同じ。

②(→)「ゆだま」に同じ。

ゆば‐はじめ【弓場始】

①平安・鎌倉時代、陰暦10月5日に天皇が弓場殿ゆばどのに臨御して公卿以下殿上人てんじょうびとの賭弓のりゆみを観覧する儀式。射場始いばはじめ。

②武家で、年初(正月中旬)または弓場の新造などの時、初めて矢を射る儀式。的始まとはじめ。弓始。弓矢始。

ゆ‐はら【弓腹】

弓の内側。古事記上「稜威いつの竹鞆たかともを取り佩おばして―振り立てて」

ゆ‐ばら【湯腹】

湯をいっぱい飲んだ時の腹ぐあい。

⇒湯腹も一時

ゆばら‐おんせん【湯原温泉】‥ヲン‥

岡山県北部、真庭市にある温泉。泉質は単純温泉。

ゆはら‐の‐おおきみ【湯原王】‥オホキミ

奈良前期の万葉歌人。志貴皇子しきのみこの子。作は19首。清明で巧緻な作が多い。

迫】

土地が肥えていることと痩せていること。肥沃の地と痩せた地。〈運歩色葉集〉

ゆ‐ばく【油幕】

雨露をしのぐため油をひいた天幕。ゆまく。太平記20「官軍雨露に濡るる時は大将―を張らず」

ゆ‐はじめ【湯始め】

(東海地方で)生児に3日目に湯をあびさせること。湯初ゆぞめ。

ゆ‐ばしり【湯走り】

①金属が熔けて流動すること。日葡辞書「ユバシリセネバイ(鋳)ラレヌ」

②刀の沸にえが多く凝って斑点となっているもの。〈日葡辞書〉

ゆ‐はず【弓弭・弓彇】

弓の両端の弓弦をかけるところ。上端のを末弭うらはず、下端のを本弭もとはずという。ゆみはず。万葉集16「わが爪は御弓の―」→弓(図)。

⇒ゆはず‐だか【弓弭高】

⇒ゆはず‐の‐みつぎ【弓弭の調】

ゆはず‐だか【弓弭高】

弓などを高く振り立てること。

⇒ゆ‐はず【弓弭・弓彇】

ゆはず‐の‐みつぎ【弓弭の調】

大和政権時代の伝説上の男子人頭税。弓矢で獲た鳥獣などが主な貢納物だったからいう。↔手末たなすえの調

⇒ゆ‐はず【弓弭・弓彇】

ゆ‐はた【纈・結繒】

(ユヒハタ(結機)の約)くくりぞめ。しぼりぞめ。天智紀「―十九匹」

⇒ゆはた‐がわ【纈革】

ゆはだ‐おび【斎肌帯】

岩田いわた帯のこと。

ゆはた‐がわ【纈革】‥ガハ

纈ゆはたに染めた革。

⇒ゆ‐はた【纈・結繒】

ゆ‐はつ【油鉢】

①油を入れた鉢。

②〔仏〕(油鉢をささげて一滴もこぼさずに行くのがむずかしいことから)正念しょうねんの持し難いことをたとえていう語。

ゆば‐どの【弓場殿】

古代、宮中で弓場のある殿舎。校書殿きょうしょでんの東廂ひがしびさしの北端にあった。武徳殿を指すこともあった。射場殿いばどの。ゆみばどの。→弓庭ゆにわ

ゆ‐ばな【湯花】

①(→)「ゆのはな」1に同じ。

②(→)「ゆだま」に同じ。

ゆば‐はじめ【弓場始】

①平安・鎌倉時代、陰暦10月5日に天皇が弓場殿ゆばどのに臨御して公卿以下殿上人てんじょうびとの賭弓のりゆみを観覧する儀式。射場始いばはじめ。

②武家で、年初(正月中旬)または弓場の新造などの時、初めて矢を射る儀式。的始まとはじめ。弓始。弓矢始。

ゆ‐はら【弓腹】

弓の内側。古事記上「稜威いつの竹鞆たかともを取り佩おばして―振り立てて」

ゆ‐ばら【湯腹】

湯をいっぱい飲んだ時の腹ぐあい。

⇒湯腹も一時

ゆばら‐おんせん【湯原温泉】‥ヲン‥

岡山県北部、真庭市にある温泉。泉質は単純温泉。

ゆはら‐の‐おおきみ【湯原王】‥オホキミ

奈良前期の万葉歌人。志貴皇子しきのみこの子。作は19首。清明で巧緻な作が多い。

ゆ‐の‐はな【湯の華・湯の花】🔗⭐🔉

ゆ‐の‐はな【湯の華・湯の花】

①鉱泉中に生じる沈殿物。石灰泉からは石灰華、珪酸泉からは珪華、鉄質泉からは褐鉄鉱、硫黄泉からは硫黄を沈殿する。ゆばな。温泉華。

②(→)湯垢ゆあか1に同じ。

ゆ‐のみ【湯呑み・湯飲み】🔗⭐🔉

ゆ‐のみ【湯呑み・湯飲み】

湯呑み茶碗の略。

⇒ゆのみ‐ぢゃわん【湯呑み茶碗】

ゆのみね‐おんせん【湯の峰温泉】‥ヲン‥🔗⭐🔉

ゆのみね‐おんせん【湯の峰温泉】‥ヲン‥

和歌山県田辺市本宮町にある温泉。重曹を含んだ硫黄泉。古くから熊野詣での湯垢離場ゆごりばとして知られる。

湯ノ峰温泉

撮影:的場 啓

ゆのやま‐おんせん【湯の山温泉】‥ヲン‥🔗⭐🔉

ゆのやま‐おんせん【湯の山温泉】‥ヲン‥

三重県北部、三重郡菰野こもの町にある温泉。泉質は放射能泉。鹿ノ湯しかのゆ。

湯の山温泉

撮影:的場 啓

ゆ‐ば【湯場】🔗⭐🔉

ゆ‐ば【湯場】

湯のある所。温泉地。

ゆ‐はじめ【湯始め】🔗⭐🔉

ゆ‐はじめ【湯始め】

(東海地方で)生児に3日目に湯をあびさせること。湯初ゆぞめ。

ゆ‐ばな【湯花】🔗⭐🔉

ゆ‐ばな【湯花】

①(→)「ゆのはな」1に同じ。

②(→)「ゆだま」に同じ。

ゆばら‐おんせん【湯原温泉】‥ヲン‥🔗⭐🔉

ゆばら‐おんせん【湯原温泉】‥ヲン‥

岡山県北部、真庭市にある温泉。泉質は単純温泉。

ゆはら‐の‐おおきみ【湯原王】‥オホキミ🔗⭐🔉

ゆはら‐の‐おおきみ【湯原王】‥オホキミ

奈良前期の万葉歌人。志貴皇子しきのみこの子。作は19首。清明で巧緻な作が多い。

○湯腹も一時ゆばらもいっとき

湯を飲んでも一時の飢えをしのぐことができる。一時の間に合せになる物事のたとえ。茶腹も一時。

⇒ゆ‐ばら【湯腹】

ゆ‐びき【湯引き】🔗⭐🔉

ゆ‐びき【湯引き】

ゆびくこと。特に、魚の皮・身、鶏の笹身などを、熱湯をかけたり熱湯の中をさっと通したりして霜降りにすること。

ゆ‐び・く【湯引く】🔗⭐🔉

ゆ‐び・く【湯引く】

〔他五〕

熱湯でさっと煮る。〈日葡辞書〉

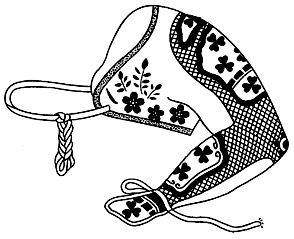

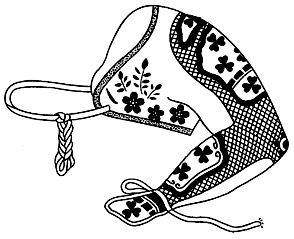

ゆ‐まき【湯巻】🔗⭐🔉

ゆ‐まき【湯巻】

①貴人が入浴の時に身に巻き、また、それに奉仕する女が衣服の上に覆い着た衣。多く白色の生絹すずしを用い、後には模様のあるものを用いた。いまき。宇津保物語貴宮「―して湯殿にまゐる」

②女の腰巻。ゆもじ。

ゆ‐みず【湯水】‥ミヅ🔗⭐🔉

○湯水のように使うゆみずのようにつかう🔗⭐🔉

○湯水のように使うゆみずのようにつかう

金銭を惜しげもなくむやみに費やすことの形容。

⇒ゆ‐みず【湯水】

ゆ‐みそ【柚味噌】

(→)「ゆずみそ」に同じ。〈[季]秋〉

ゆみ‐だい【弓台】

弓を立てておく台。

ゆみ‐だいしょう【弓大将】‥シヤウ

(→)弓頭ゆみがしらに同じ。〈日葡辞書〉

ゆみ‐だおし【弓倒し】‥ダフシ

矢を射放った後、弓を伏せること。太平記12「矢色、弦音、―、五善ごぜん何れも逞しく」

ゆみ‐たけ【弓竹】

弓を作るのに用いる竹。

ゆみ‐ため【弓矯】

(→)「ゆだめ」に同じ。〈倭名類聚鈔13〉

ゆみ‐たろう【弓太郎】‥ラウ

①室町時代、射場始いばはじめ・賭弓のりゆみなどの時の射手の頭かしら。

②賭的かけまとの場などで、弓の射行を支配する者。

→弓次郎

ゆ‐みち【湯道】

溶解した金属が湯口3を通り、鋳型に流れ込む通路。

ゆみ‐づえ【弓杖】‥ヅヱ

弓を杖の代用とすること。また、その弓。ゆづえ。ゆんづえ。栄華物語音楽「―をしてただ打ちに打てば」

ゆみ‐つか【弓束・弣】

弓の、左手でにぎる部分。ゆづか。〈倭名類聚鈔13〉

ゆみ‐つくり【弓造り】

弓を作る工人。弓師。七十一番職人尽歌合「―。此の弓は弦をきらはんずるぞ」

ゆみ‐づる【弓弦】

弓に張る緒。麻を撚より合わせ薬煉くすねでねり続けてまとめたものを白弦といい、更にこれに漆を塗ったものを塗弦という。〈倭名類聚鈔13〉

⇒ゆみづる‐うち【弓弦打】

⇒ゆみづる‐し【弓弦師】

⇒ゆみづる‐ぶくろ【弓弦袋・弦袋】

ゆみづる‐うち【弓弦打】

(→)弦打つるうちに同じ。雄略紀「空しく弾弓弦ゆみづるうちす」

⇒ゆみ‐づる【弓弦】

ゆみづる‐し【弓弦師】

弓弦を作る職人。

⇒ゆみ‐づる【弓弦】

ゆみづる‐ぶくろ【弓弦袋・弦袋】

(→)「つるぶくろ」に同じ。〈倭名類聚鈔13〉

⇒ゆみ‐づる【弓弦】

ゆみ‐どこ【弓床】

多くの射手が弓を射ようとして隙もなく立ち並ぶさまを床に見たてていう語。弓ぶすま。

ゆ‐もと【湯元・湯本】🔗⭐🔉

ゆ‐もと【湯元・湯本】

温泉の湧き出る土地。温泉の湧き出るおおもと。

ゆ‐や【湯屋】🔗⭐🔉

ゆ‐や【湯屋】

①浴場のある建物。湯屋風呂。湯殿。風呂場。浴室。〈倭名類聚鈔13〉

②料金を取って入浴させる浴場。銭湯。風呂屋。公衆浴場。

ゆや‐じょうるり【湯屋浄瑠璃】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

ゆや‐じょうるり【湯屋浄瑠璃】‥ジヤウ‥