複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (42)

そう‐きへい【槍騎兵】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐きへい【槍騎兵】サウ‥

(lancer)槍を備えた騎兵。

そう‐じゅつ【槍術】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐じゅつ【槍術】サウ‥

槍を武器として使う武術。

⇒そうじゅつ‐か【槍術家】

そうじゅつ‐か【槍術家】サウ‥🔗⭐🔉

そうじゅつ‐か【槍術家】サウ‥

槍術に巧みな人。やりつかい。

⇒そう‐じゅつ【槍術】

そう‐ほう【槍法】サウハフ🔗⭐🔉

そう‐ほう【槍法】サウハフ

槍をつかう法。槍術。

やり【槍・鎗・鑓】🔗⭐🔉

やり‐あわせ【槍合せ】‥アハセ🔗⭐🔉

やり‐あわせ【槍合せ】‥アハセ

槍で突き合うこと。合戦。〈日葡辞書〉

やり‐いか【槍烏賊・鎗柔魚】🔗⭐🔉

やり‐いか【槍烏賊・鎗柔魚】

ジンドウイカ科のイカ。胴は細長い円錐状で、姿が槍の穂に似る。胴長約40センチメートル。日本沿岸に広く産し、春、産卵期に大量漁獲、乾燥して鯣するめにする。これを竹葉ちくよう・笹鯣ささするめという。さやなが。てなし。てっぽう。ささいか。

やり‐うめ【槍梅】🔗⭐🔉

やり‐うめ【槍梅】

白くてやや淡紅色を帯びた梅の一品種。

やり‐おとがい【槍頤】‥オトガヒ🔗⭐🔉

やり‐おとがい【槍頤】‥オトガヒ

細くとがって突き出たあご。

やり‐おどり【槍踊】‥ヲドリ🔗⭐🔉

やり‐おどり【槍踊】‥ヲドリ

大名行列の奴やっこの槍振りの動作を舞踊化したもの。毛槍や花槍を持つ。歌舞伎では奴姿のほか若衆や女姿で踊るものがある。1695年(元禄8)に水木辰之助が若衆姿で踊り人気を得た。また民俗芸能にもみられる。

やり‐が‐たけ【槍ヶ岳】🔗⭐🔉

やり‐が‐たけ【槍ヶ岳】

長野・岐阜両県境にある、北アルプス第2位の高峰。その頂上が槍の穂のように直立している。穂高岳に連なる。標高3180メートル。

槍ヶ岳(1)

提供:オフィス史朗

槍ヶ岳(2)

提供:オフィス史朗

槍ヶ岳(2)

提供:オフィス史朗

槍ヶ岳(2)

提供:オフィス史朗

槍ヶ岳(2)

提供:オフィス史朗

○槍が降ってもやりがふっても🔗⭐🔉

○槍が降ってもやりがふっても

どんな難事に出逢おうとも。槍が降ろうが。「火が降っても―」

⇒やり【槍・鎗・鑓】

やり‐がらみ【槍絡み】

槍ぶすまを作って敵軍にあたる一隊。

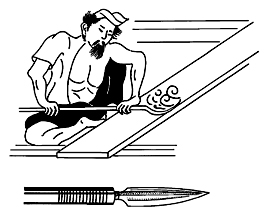

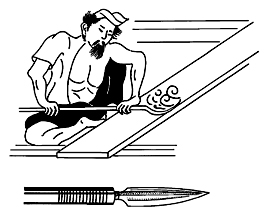

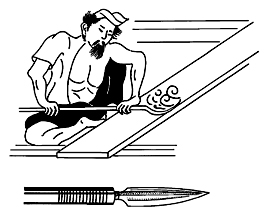

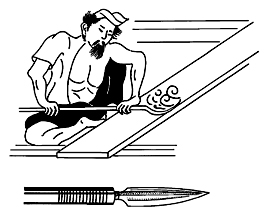

やり‐がんな【槍鉋・鐁】

古代の鉋。槍の穂先の反った形の身に柄をつけたもの。室町時代に現在の台鉋ができ、これに取って代わった。

槍鉋

やり‐きず【槍疵・槍傷】

槍で突かれたきず。やりて。

やりきれ‐ない【遣り切れない】

①最後までやり遂げることができない。「期日までに―」

②がまんできない。たえられない。「暑くて―」

やり‐く【遣句】

連歌・俳諧で、前句がむつかしくて付句を付けにくい場合に、次の句を付けやすいよう軽く付けること。また、その句。俳諧では「逃句」とも。

やり‐くさ【槍草】

〔植〕(→)スズメノテッポウの別称。

やり‐ぐすね【槍薬煉】

手に唾つばをつけて槍を取ること。

やり‐くち【遣り口】

やりよう。しかた。手口。多く、公正・正当でない場合にいう。夏目漱石、吾輩は猫である「其熟練と器用な―にも一寸感心した」。「―がきたない」

やり‐くら【遣り競】

やりあうこと。競うこと。やりかたを競争すること。→競くら

やり‐くり【遣り繰り】

不十分な物事を種々に工夫して都合をつけること。どうにか繰り合わせること。好色一代女2「せはし男に気を付け―の後、やりて呼びて」。「家計の―」

⇒やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】

⇒やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】

やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】

いろいろとやりくりし工面すること。特に、金銭の都合に苦心すること。「―して資金を集める」

⇒やり‐くり【遣り繰り】

やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】‥シヤウ

やりくってようやく維持する世帯。

⇒やり‐くり【遣り繰り】

やり‐く・る【遣り繰る】

〔他五〕

やりくりをする。

やり‐ごえ【槍声】‥ゴヱ

鋭いとがり声。おこった声。

やり‐こな・す【遣り熟す】

〔他五〕

うまく処理できる。やってのける。「難事を―・す」

やり‐こ・める【遣り込める】

〔他下一〕[文]やりこ・む(下二)

論じつめて相手をだまらせる。言いこめる。言いふせる。「子供に―・められる」

やり‐さき【槍先】

①槍の先端。槍の穂先。物を突き刺すほどの勢いのある長いものにたとえていう。きっさき。ほこさき。好色一代女4「あたら―を都の島原陣の役にも立てず」

②喧嘩・合戦のしはじめ。〈日葡辞書〉

⇒やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】

やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】‥ミヤウ

戦場での功績。武功。

⇒やり‐さき【槍先】

やり‐さく【槍柵】

槍を柵のように多く立てならべること。また、そのもの。

やりさび【槍錆】

端唄・うた沢。「槍は錆びても」の略称。浪人となった丹波与作の心意気を歌ったもの。幕末に歌沢笹丸が「与作踊音頭」をもとに改作したという。歌舞伎で下座唄としても用いる。

やり‐し【槍師】

①槍の使い手。槍の名人。

②槍を作る人。

やり‐した【槍下】

槍で突き伏せること。日葡辞書「ヤリシタデクビヲトルハテガラデァ」

⇒やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】

やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】‥カウミヤウ

戦場で敵を突き伏せて首を取ること。

⇒やり‐した【槍下】

やり‐じるし【槍印】

戦陣または外出の時、槍の印付しるしづけの鐶かんにつけて、家名を明らかにした小帛こぎれ・白熊はぐまなどのしるし。

やり‐すぎ【遣り過ぎ】

限度以上にすること。しすぎること。「いくらなんでも―だ」

やり‐すご・す【遣り過ごす】

〔他五〕

①うしろから来たものを前へ行き過ぎさせる。「隊列を―・す」

②ある状態が経過するにまかせる。厄介な物事と関係を持たないですます。「この件を―・すことはできない」

③限度を超えてする。「酒を―・す」

やり‐そこない【遣り損い】‥ソコナヒ

やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。

やり‐そこな・う【遣り損なう】‥ソコナフ

〔他五〕

①しようとして失敗する。しそんずる。やりそこねる。「あせって―・う」

②する機会をのがす。「遅刻して―・った」

やり‐ぞなえ【槍備え】‥ゾナヘ

槍を構えた隊列・陣形。

やり‐そんじ【遣り損じ】

やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。

やり‐そん・じる【遣り損じる】

〔他上一〕

「遣り損ずる」に同じ。

やり‐そん・ずる【遣り損ずる】

〔他サ変〕[文]やりそん・ず(サ変)

①やりそこなう。

②乗物などを進めそこなう。

やりたい‐ほうだい【遣りたい放題】‥ハウ‥

(→)「したい放題」に同じ。

やり‐だし【遣出】

船の舳へさきから斜め前方に突き出した短い帆柱。小野寺篤謙、開成丸航海日誌「東方白む頃おひ―の帆を巻立、順風なれば真帆をも張て走り出す」

やり‐だ・す【遣り出す】

〔他五〕

①進め出す。押し出す。天草本平家物語「二位の入道車に乗り、一条大路おおみちへ―・させ実検せられた」

②しだす。しはじめる。

やり‐たなご【槍鱮】

コイ科の淡水産の硬骨魚。全長約10センチメートル。タナゴ類のなかでは体高がやや低い。本州・四国・九州北部の各地に分布。マタナゴ。ボテ。

やり‐だま【槍玉】

槍を手玉のように自由自在に扱うのにいう語。また、人を槍の穂先で突き刺すこと。

⇒槍玉に挙げる

やり‐きず【槍疵・槍傷】

槍で突かれたきず。やりて。

やりきれ‐ない【遣り切れない】

①最後までやり遂げることができない。「期日までに―」

②がまんできない。たえられない。「暑くて―」

やり‐く【遣句】

連歌・俳諧で、前句がむつかしくて付句を付けにくい場合に、次の句を付けやすいよう軽く付けること。また、その句。俳諧では「逃句」とも。

やり‐くさ【槍草】

〔植〕(→)スズメノテッポウの別称。

やり‐ぐすね【槍薬煉】

手に唾つばをつけて槍を取ること。

やり‐くち【遣り口】

やりよう。しかた。手口。多く、公正・正当でない場合にいう。夏目漱石、吾輩は猫である「其熟練と器用な―にも一寸感心した」。「―がきたない」

やり‐くら【遣り競】

やりあうこと。競うこと。やりかたを競争すること。→競くら

やり‐くり【遣り繰り】

不十分な物事を種々に工夫して都合をつけること。どうにか繰り合わせること。好色一代女2「せはし男に気を付け―の後、やりて呼びて」。「家計の―」

⇒やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】

⇒やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】

やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】

いろいろとやりくりし工面すること。特に、金銭の都合に苦心すること。「―して資金を集める」

⇒やり‐くり【遣り繰り】

やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】‥シヤウ

やりくってようやく維持する世帯。

⇒やり‐くり【遣り繰り】

やり‐く・る【遣り繰る】

〔他五〕

やりくりをする。

やり‐ごえ【槍声】‥ゴヱ

鋭いとがり声。おこった声。

やり‐こな・す【遣り熟す】

〔他五〕

うまく処理できる。やってのける。「難事を―・す」

やり‐こ・める【遣り込める】

〔他下一〕[文]やりこ・む(下二)

論じつめて相手をだまらせる。言いこめる。言いふせる。「子供に―・められる」

やり‐さき【槍先】

①槍の先端。槍の穂先。物を突き刺すほどの勢いのある長いものにたとえていう。きっさき。ほこさき。好色一代女4「あたら―を都の島原陣の役にも立てず」

②喧嘩・合戦のしはじめ。〈日葡辞書〉

⇒やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】

やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】‥ミヤウ

戦場での功績。武功。

⇒やり‐さき【槍先】

やり‐さく【槍柵】

槍を柵のように多く立てならべること。また、そのもの。

やりさび【槍錆】

端唄・うた沢。「槍は錆びても」の略称。浪人となった丹波与作の心意気を歌ったもの。幕末に歌沢笹丸が「与作踊音頭」をもとに改作したという。歌舞伎で下座唄としても用いる。

やり‐し【槍師】

①槍の使い手。槍の名人。

②槍を作る人。

やり‐した【槍下】

槍で突き伏せること。日葡辞書「ヤリシタデクビヲトルハテガラデァ」

⇒やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】

やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】‥カウミヤウ

戦場で敵を突き伏せて首を取ること。

⇒やり‐した【槍下】

やり‐じるし【槍印】

戦陣または外出の時、槍の印付しるしづけの鐶かんにつけて、家名を明らかにした小帛こぎれ・白熊はぐまなどのしるし。

やり‐すぎ【遣り過ぎ】

限度以上にすること。しすぎること。「いくらなんでも―だ」

やり‐すご・す【遣り過ごす】

〔他五〕

①うしろから来たものを前へ行き過ぎさせる。「隊列を―・す」

②ある状態が経過するにまかせる。厄介な物事と関係を持たないですます。「この件を―・すことはできない」

③限度を超えてする。「酒を―・す」

やり‐そこない【遣り損い】‥ソコナヒ

やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。

やり‐そこな・う【遣り損なう】‥ソコナフ

〔他五〕

①しようとして失敗する。しそんずる。やりそこねる。「あせって―・う」

②する機会をのがす。「遅刻して―・った」

やり‐ぞなえ【槍備え】‥ゾナヘ

槍を構えた隊列・陣形。

やり‐そんじ【遣り損じ】

やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。

やり‐そん・じる【遣り損じる】

〔他上一〕

「遣り損ずる」に同じ。

やり‐そん・ずる【遣り損ずる】

〔他サ変〕[文]やりそん・ず(サ変)

①やりそこなう。

②乗物などを進めそこなう。

やりたい‐ほうだい【遣りたい放題】‥ハウ‥

(→)「したい放題」に同じ。

やり‐だし【遣出】

船の舳へさきから斜め前方に突き出した短い帆柱。小野寺篤謙、開成丸航海日誌「東方白む頃おひ―の帆を巻立、順風なれば真帆をも張て走り出す」

やり‐だ・す【遣り出す】

〔他五〕

①進め出す。押し出す。天草本平家物語「二位の入道車に乗り、一条大路おおみちへ―・させ実検せられた」

②しだす。しはじめる。

やり‐たなご【槍鱮】

コイ科の淡水産の硬骨魚。全長約10センチメートル。タナゴ類のなかでは体高がやや低い。本州・四国・九州北部の各地に分布。マタナゴ。ボテ。

やり‐だま【槍玉】

槍を手玉のように自由自在に扱うのにいう語。また、人を槍の穂先で突き刺すこと。

⇒槍玉に挙げる

やり‐きず【槍疵・槍傷】

槍で突かれたきず。やりて。

やりきれ‐ない【遣り切れない】

①最後までやり遂げることができない。「期日までに―」

②がまんできない。たえられない。「暑くて―」

やり‐く【遣句】

連歌・俳諧で、前句がむつかしくて付句を付けにくい場合に、次の句を付けやすいよう軽く付けること。また、その句。俳諧では「逃句」とも。

やり‐くさ【槍草】

〔植〕(→)スズメノテッポウの別称。

やり‐ぐすね【槍薬煉】

手に唾つばをつけて槍を取ること。

やり‐くち【遣り口】

やりよう。しかた。手口。多く、公正・正当でない場合にいう。夏目漱石、吾輩は猫である「其熟練と器用な―にも一寸感心した」。「―がきたない」

やり‐くら【遣り競】

やりあうこと。競うこと。やりかたを競争すること。→競くら

やり‐くり【遣り繰り】

不十分な物事を種々に工夫して都合をつけること。どうにか繰り合わせること。好色一代女2「せはし男に気を付け―の後、やりて呼びて」。「家計の―」

⇒やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】

⇒やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】

やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】

いろいろとやりくりし工面すること。特に、金銭の都合に苦心すること。「―して資金を集める」

⇒やり‐くり【遣り繰り】

やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】‥シヤウ

やりくってようやく維持する世帯。

⇒やり‐くり【遣り繰り】

やり‐く・る【遣り繰る】

〔他五〕

やりくりをする。

やり‐ごえ【槍声】‥ゴヱ

鋭いとがり声。おこった声。

やり‐こな・す【遣り熟す】

〔他五〕

うまく処理できる。やってのける。「難事を―・す」

やり‐こ・める【遣り込める】

〔他下一〕[文]やりこ・む(下二)

論じつめて相手をだまらせる。言いこめる。言いふせる。「子供に―・められる」

やり‐さき【槍先】

①槍の先端。槍の穂先。物を突き刺すほどの勢いのある長いものにたとえていう。きっさき。ほこさき。好色一代女4「あたら―を都の島原陣の役にも立てず」

②喧嘩・合戦のしはじめ。〈日葡辞書〉

⇒やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】

やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】‥ミヤウ

戦場での功績。武功。

⇒やり‐さき【槍先】

やり‐さく【槍柵】

槍を柵のように多く立てならべること。また、そのもの。

やりさび【槍錆】

端唄・うた沢。「槍は錆びても」の略称。浪人となった丹波与作の心意気を歌ったもの。幕末に歌沢笹丸が「与作踊音頭」をもとに改作したという。歌舞伎で下座唄としても用いる。

やり‐し【槍師】

①槍の使い手。槍の名人。

②槍を作る人。

やり‐した【槍下】

槍で突き伏せること。日葡辞書「ヤリシタデクビヲトルハテガラデァ」

⇒やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】

やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】‥カウミヤウ

戦場で敵を突き伏せて首を取ること。

⇒やり‐した【槍下】

やり‐じるし【槍印】

戦陣または外出の時、槍の印付しるしづけの鐶かんにつけて、家名を明らかにした小帛こぎれ・白熊はぐまなどのしるし。

やり‐すぎ【遣り過ぎ】

限度以上にすること。しすぎること。「いくらなんでも―だ」

やり‐すご・す【遣り過ごす】

〔他五〕

①うしろから来たものを前へ行き過ぎさせる。「隊列を―・す」

②ある状態が経過するにまかせる。厄介な物事と関係を持たないですます。「この件を―・すことはできない」

③限度を超えてする。「酒を―・す」

やり‐そこない【遣り損い】‥ソコナヒ

やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。

やり‐そこな・う【遣り損なう】‥ソコナフ

〔他五〕

①しようとして失敗する。しそんずる。やりそこねる。「あせって―・う」

②する機会をのがす。「遅刻して―・った」

やり‐ぞなえ【槍備え】‥ゾナヘ

槍を構えた隊列・陣形。

やり‐そんじ【遣り損じ】

やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。

やり‐そん・じる【遣り損じる】

〔他上一〕

「遣り損ずる」に同じ。

やり‐そん・ずる【遣り損ずる】

〔他サ変〕[文]やりそん・ず(サ変)

①やりそこなう。

②乗物などを進めそこなう。

やりたい‐ほうだい【遣りたい放題】‥ハウ‥

(→)「したい放題」に同じ。

やり‐だし【遣出】

船の舳へさきから斜め前方に突き出した短い帆柱。小野寺篤謙、開成丸航海日誌「東方白む頃おひ―の帆を巻立、順風なれば真帆をも張て走り出す」

やり‐だ・す【遣り出す】

〔他五〕

①進め出す。押し出す。天草本平家物語「二位の入道車に乗り、一条大路おおみちへ―・させ実検せられた」

②しだす。しはじめる。

やり‐たなご【槍鱮】

コイ科の淡水産の硬骨魚。全長約10センチメートル。タナゴ類のなかでは体高がやや低い。本州・四国・九州北部の各地に分布。マタナゴ。ボテ。

やり‐だま【槍玉】

槍を手玉のように自由自在に扱うのにいう語。また、人を槍の穂先で突き刺すこと。

⇒槍玉に挙げる

やり‐きず【槍疵・槍傷】

槍で突かれたきず。やりて。

やりきれ‐ない【遣り切れない】

①最後までやり遂げることができない。「期日までに―」

②がまんできない。たえられない。「暑くて―」

やり‐く【遣句】

連歌・俳諧で、前句がむつかしくて付句を付けにくい場合に、次の句を付けやすいよう軽く付けること。また、その句。俳諧では「逃句」とも。

やり‐くさ【槍草】

〔植〕(→)スズメノテッポウの別称。

やり‐ぐすね【槍薬煉】

手に唾つばをつけて槍を取ること。

やり‐くち【遣り口】

やりよう。しかた。手口。多く、公正・正当でない場合にいう。夏目漱石、吾輩は猫である「其熟練と器用な―にも一寸感心した」。「―がきたない」

やり‐くら【遣り競】

やりあうこと。競うこと。やりかたを競争すること。→競くら

やり‐くり【遣り繰り】

不十分な物事を種々に工夫して都合をつけること。どうにか繰り合わせること。好色一代女2「せはし男に気を付け―の後、やりて呼びて」。「家計の―」

⇒やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】

⇒やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】

やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】

いろいろとやりくりし工面すること。特に、金銭の都合に苦心すること。「―して資金を集める」

⇒やり‐くり【遣り繰り】

やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】‥シヤウ

やりくってようやく維持する世帯。

⇒やり‐くり【遣り繰り】

やり‐く・る【遣り繰る】

〔他五〕

やりくりをする。

やり‐ごえ【槍声】‥ゴヱ

鋭いとがり声。おこった声。

やり‐こな・す【遣り熟す】

〔他五〕

うまく処理できる。やってのける。「難事を―・す」

やり‐こ・める【遣り込める】

〔他下一〕[文]やりこ・む(下二)

論じつめて相手をだまらせる。言いこめる。言いふせる。「子供に―・められる」

やり‐さき【槍先】

①槍の先端。槍の穂先。物を突き刺すほどの勢いのある長いものにたとえていう。きっさき。ほこさき。好色一代女4「あたら―を都の島原陣の役にも立てず」

②喧嘩・合戦のしはじめ。〈日葡辞書〉

⇒やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】

やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】‥ミヤウ

戦場での功績。武功。

⇒やり‐さき【槍先】

やり‐さく【槍柵】

槍を柵のように多く立てならべること。また、そのもの。

やりさび【槍錆】

端唄・うた沢。「槍は錆びても」の略称。浪人となった丹波与作の心意気を歌ったもの。幕末に歌沢笹丸が「与作踊音頭」をもとに改作したという。歌舞伎で下座唄としても用いる。

やり‐し【槍師】

①槍の使い手。槍の名人。

②槍を作る人。

やり‐した【槍下】

槍で突き伏せること。日葡辞書「ヤリシタデクビヲトルハテガラデァ」

⇒やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】

やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】‥カウミヤウ

戦場で敵を突き伏せて首を取ること。

⇒やり‐した【槍下】

やり‐じるし【槍印】

戦陣または外出の時、槍の印付しるしづけの鐶かんにつけて、家名を明らかにした小帛こぎれ・白熊はぐまなどのしるし。

やり‐すぎ【遣り過ぎ】

限度以上にすること。しすぎること。「いくらなんでも―だ」

やり‐すご・す【遣り過ごす】

〔他五〕

①うしろから来たものを前へ行き過ぎさせる。「隊列を―・す」

②ある状態が経過するにまかせる。厄介な物事と関係を持たないですます。「この件を―・すことはできない」

③限度を超えてする。「酒を―・す」

やり‐そこない【遣り損い】‥ソコナヒ

やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。

やり‐そこな・う【遣り損なう】‥ソコナフ

〔他五〕

①しようとして失敗する。しそんずる。やりそこねる。「あせって―・う」

②する機会をのがす。「遅刻して―・った」

やり‐ぞなえ【槍備え】‥ゾナヘ

槍を構えた隊列・陣形。

やり‐そんじ【遣り損じ】

やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。

やり‐そん・じる【遣り損じる】

〔他上一〕

「遣り損ずる」に同じ。

やり‐そん・ずる【遣り損ずる】

〔他サ変〕[文]やりそん・ず(サ変)

①やりそこなう。

②乗物などを進めそこなう。

やりたい‐ほうだい【遣りたい放題】‥ハウ‥

(→)「したい放題」に同じ。

やり‐だし【遣出】

船の舳へさきから斜め前方に突き出した短い帆柱。小野寺篤謙、開成丸航海日誌「東方白む頃おひ―の帆を巻立、順風なれば真帆をも張て走り出す」

やり‐だ・す【遣り出す】

〔他五〕

①進め出す。押し出す。天草本平家物語「二位の入道車に乗り、一条大路おおみちへ―・させ実検せられた」

②しだす。しはじめる。

やり‐たなご【槍鱮】

コイ科の淡水産の硬骨魚。全長約10センチメートル。タナゴ類のなかでは体高がやや低い。本州・四国・九州北部の各地に分布。マタナゴ。ボテ。

やり‐だま【槍玉】

槍を手玉のように自由自在に扱うのにいう語。また、人を槍の穂先で突き刺すこと。

⇒槍玉に挙げる

やり‐がらみ【槍絡み】🔗⭐🔉

やり‐がらみ【槍絡み】

槍ぶすまを作って敵軍にあたる一隊。

やり‐がんな【槍鉋・鐁】🔗⭐🔉

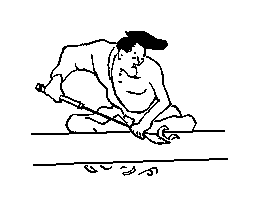

やり‐がんな【槍鉋・鐁】

古代の鉋。槍の穂先の反った形の身に柄をつけたもの。室町時代に現在の台鉋ができ、これに取って代わった。

槍鉋

やり‐きず【槍疵・槍傷】🔗⭐🔉

やり‐きず【槍疵・槍傷】

槍で突かれたきず。やりて。

やり‐くさ【槍草】🔗⭐🔉

やり‐くさ【槍草】

〔植〕(→)スズメノテッポウの別称。

やり‐ぐすね【槍薬煉】🔗⭐🔉

やり‐ぐすね【槍薬煉】

手に唾つばをつけて槍を取ること。

やり‐ごえ【槍声】‥ゴヱ🔗⭐🔉

やり‐ごえ【槍声】‥ゴヱ

鋭いとがり声。おこった声。

やり‐さき【槍先】🔗⭐🔉

やり‐さき【槍先】

①槍の先端。槍の穂先。物を突き刺すほどの勢いのある長いものにたとえていう。きっさき。ほこさき。好色一代女4「あたら―を都の島原陣の役にも立てず」

②喧嘩・合戦のしはじめ。〈日葡辞書〉

⇒やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】

やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】‥ミヤウ🔗⭐🔉

やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】‥ミヤウ

戦場での功績。武功。

⇒やり‐さき【槍先】

やり‐さく【槍柵】🔗⭐🔉

やり‐さく【槍柵】

槍を柵のように多く立てならべること。また、そのもの。

やりさび【槍錆】🔗⭐🔉

やりさび【槍錆】

端唄・うた沢。「槍は錆びても」の略称。浪人となった丹波与作の心意気を歌ったもの。幕末に歌沢笹丸が「与作踊音頭」をもとに改作したという。歌舞伎で下座唄としても用いる。

やり‐し【槍師】🔗⭐🔉

やり‐し【槍師】

①槍の使い手。槍の名人。

②槍を作る人。

やり‐した【槍下】🔗⭐🔉

やり‐した【槍下】

槍で突き伏せること。日葡辞書「ヤリシタデクビヲトルハテガラデァ」

⇒やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】

やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】‥カウミヤウ🔗⭐🔉

やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】‥カウミヤウ

戦場で敵を突き伏せて首を取ること。

⇒やり‐した【槍下】

やり‐じるし【槍印】🔗⭐🔉

やり‐じるし【槍印】

戦陣または外出の時、槍の印付しるしづけの鐶かんにつけて、家名を明らかにした小帛こぎれ・白熊はぐまなどのしるし。

やり‐ぞなえ【槍備え】‥ゾナヘ🔗⭐🔉

やり‐ぞなえ【槍備え】‥ゾナヘ

槍を構えた隊列・陣形。

やり‐たなご【槍鱮】🔗⭐🔉

やり‐たなご【槍鱮】

コイ科の淡水産の硬骨魚。全長約10センチメートル。タナゴ類のなかでは体高がやや低い。本州・四国・九州北部の各地に分布。マタナゴ。ボテ。

やり‐だま【槍玉】🔗⭐🔉

やり‐だま【槍玉】

槍を手玉のように自由自在に扱うのにいう語。また、人を槍の穂先で突き刺すこと。

⇒槍玉に挙げる

○槍玉に挙げるやりだまにあげる

①槍先で突きあげる。

②多くの中から選び出して攻撃・非難の目標とする。

⇒やり‐だま【槍玉】

○槍玉に挙げるやりだまにあげる🔗⭐🔉

○槍玉に挙げるやりだまにあげる

①槍先で突きあげる。

②多くの中から選び出して攻撃・非難の目標とする。

⇒やり‐だま【槍玉】

やり‐ちが・う【遣り違う】‥チガフ

[一]〔自五〕

すれちがう。

[二]〔他下二〕

⇒やりちがえる(下一)

やり‐ちが・える【遣り違える】‥チガヘル

〔他下一〕[文]やりちが・ふ(下二)

①やりまちがえる。しあやまる。

②交差させる。また、すれ違わせる。

やりつ【耶律】

契丹きったん族の姓の一つ。

⇒やりつ‐あぼき【耶律阿保機】

⇒やりつ‐そざい【耶律楚材】

⇒やりつ‐たいせき【耶律大石】

やりつ‐あぼき【耶律阿保機】

遼(契丹)の太祖。汗位につき、契丹の八部を統一、東西の諸部族を従え、大聖大明天皇帝を称し、中国本土に侵入。また、渤海国を滅ぼす。漢人を登用し、国力をたくわえた。(在位916〜926)(872〜926)

⇒やりつ【耶律】

やり‐つ・ける【遣り付ける】

〔他下一〕[文]やりつ・く(下二)

①しつける。しなれる。

②人を屈服させる。やりこめる。やっつける。

③「する」「飲む」「食う」を勢いよくいう語。花暦八笑人「もう二三杯―・けようか」

やりつ‐そざい【耶律楚材】

モンゴル帝国の政治家。遼の王族の出身。名は晋卿。初め金に仕えたが、1215年ジンギス汗に降り、その西域遠征に従軍。オゴタイ汗の即位に功あり。学問にすぐれ、天文・地理・医学にも通じた。(1190〜1244)

⇒やりつ【耶律】

やりつ‐たいせき【耶律大石】

カラキタイの建国者。遼の王族の出身。遼の末期に西征して1132年カラハン朝に代わって東トルキスタンを支配、ベラサグンを都とする。次いで西トルキスタンにも勢力を拡張。(1087〜1143)

⇒やりつ【耶律】

やりっ‐ぱなし【遣りっ放し】

(ヤリハナシの促音化)物事をしたまま、または途中で後始末をせずに置くこと。放置すること。なげやり。「仕事を―にする」

やり‐て【遣り手】

①物事をする人。「―のない仕事」

②物を与える人。↔もらい手。

③腕まえのある人。敏腕家。「彼はなかなかの―らしい」

④牛を使う人。牛車ぎっしゃを動かす人。源平盛衰記33「牛飼は平家内大臣の童を取りて使ひければ高名の―なり」

⑤妓楼で遊女を取り締まり、万事を切り回す女。花車かしゃ。香車きょうしゃ。好色一代男6「―が欲ばかりの算用もきかず」

⑥舟をつなぐ綱。もやいづな。

⑦(→)「やりてむすび」の略。

⇒やりて‐ばば【遣手婆】

⇒やりて‐むすび【遣手結び】

やり‐て【槍手】

槍で突かれたきず。やりきず。

やりて‐ばば【遣手婆】

(→)「やりて」5に同じ。誹風柳多留7「―おんなじやうにつまを取」

⇒やり‐て【遣り手】

やりて‐むすび【遣手結び】

女の髪の結い方。髪を櫛くしに巻きつけて糸巻の形に似せたもので、糸巻ともいう。多く舞子や遊芸の師匠などの間で江戸末期から流行。やりて。

⇒やり‐て【遣り手】

やり‐ど【遣戸】

(→)引戸ひきどに同じ。枕草子28「―を荒くたてあくるもいとあやし」

⇒やりど‐ぐち【遣戸口】

やり‐とお・す【遣り通す】‥トホス

〔他五〕

最後までやる。やりとげる。しおおす。

やり‐どき【遣り時】

①遣るべき時。やるによい時。

②嫁にやるべき時期。好色一代女4「その妹も―になり…その弟に呼び時になり」↔呼び時

やりど‐ぐち【遣戸口】

遣戸の戸口。遣戸のある出入口。

⇒やり‐ど【遣戸】

やり‐と・げる【遣り遂げる】

〔他下一〕[文]やりと・ぐ(下二)

終りまでする。完全にやる。やりぬく。しおおす。「むずかしい仕事を―・げる」

やり‐どこ【槍床】

(→)槍衾やりぶすまに同じ。

やり‐どめ【槍止め】

槍でつきとめること。

やり‐とり【遣り取り】

①物をとりかわすこと。交換。贈答。

②杯をとりかわすこと。献酬。

③言葉をとりかわすこと。台詞せりふの受け答え。口論をまじえること。「手紙で―する」「激しく―する」

④(大工の語)鋸のこぎりの異名。

やり‐なおし【遣り直し】‥ナホシ

やりなおすこと。しなおし。「―がきかない」

やり‐なお・す【遣り直す】‥ナホス

〔他五〕

しなおす。改めてする。改めてして正しくする。

やり‐なげ【槍投】

陸上競技のフィールド競技の一つ。助走して規定の踏切線の後方から槍を投げ、その到達距離を競うもの。

やり‐なわ【遣り縄】‥ナハ

犬や牛馬などを引きあやつる縄。〈日葡辞書〉

やり‐にく・い【遣り難い】

〔形〕

ことを行うのがむずかしい。やりづらい。「親が相手では―・い」

やり‐ぬ・く【遣り抜く】

〔他五〕

物事を終りまでする。やりとげる。やり通す。「最後まで―・く覚悟」

やり‐の・ける【遣り退ける】

〔他下一〕[文]やりの・く(下二)

①車などを進ませてそこを退かせる。

②巧みにしとげる。やってのける。

やりのごんざかさねかたびら【鑓の権三重帷子】

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1717年(享保2)初演。同年に大坂高麗橋で起こった妻敵討めがたきうちを、当時流行の「鑓の権三」の唄に仮託し、笹野権三と茶道の師浅香市之進の妻おさいとの密通事件として脚色。

→文献資料[鑓の権三重帷子]

やり‐は【遣り端】

物事を取り扱うやり方。また、やるべき機会。〈日葡辞書〉

やり‐ば【遣羽】

四立羽よたてばの矢羽やばねのうち、2枚の大羽の称。上下に小羽こばを添える。

やり‐ば【遣り場】

やるべき所。持って行く所。「目の―に困る」

やり‐ば【槍場】

槍を合わせて戦う所。戦場。〈日葡辞書〉

やり‐はご【遣羽子】

二人以上で一つの羽子をついてやりとりすること。おいばね。遣羽根。

やり‐ばしご【槍梯子】

忍びの道具で、石垣いしがき・屋根へかけて乗りこえるためのもの。たたみばしごの類。

やり‐はなし【遣り放し】

(→)「やりっぱなし」に同じ。

やり‐ばね【遣羽根】

(→)「やりはご」に同じ。〈[季]新年〉

やり‐て【槍手】🔗⭐🔉

やり‐て【槍手】

槍で突かれたきず。やりきず。

やり‐どこ【槍床】🔗⭐🔉

やり‐どこ【槍床】

(→)槍衾やりぶすまに同じ。

やり‐どめ【槍止め】🔗⭐🔉

やり‐どめ【槍止め】

槍でつきとめること。

やり‐なげ【槍投】🔗⭐🔉

やり‐なげ【槍投】

陸上競技のフィールド競技の一つ。助走して規定の踏切線の後方から槍を投げ、その到達距離を競うもの。

やり‐ば【槍場】🔗⭐🔉

やり‐ば【槍場】

槍を合わせて戦う所。戦場。〈日葡辞書〉

やり‐ばしご【槍梯子】🔗⭐🔉

やり‐ばしご【槍梯子】

忍びの道具で、石垣いしがき・屋根へかけて乗りこえるためのもの。たたみばしごの類。

○槍一筋の主やりひとすじのぬし🔗⭐🔉

○槍一筋の主やりひとすじのぬし

ただ1本であろうとも従者に槍を持たせることのできる身分の武士。然るべき身分の武士。

⇒やり【槍・鎗・鑓】

やり‐ぶぎょう【槍奉行・鑓奉行】‥ギヤウ

①武家時代に槍を持つ一隊を預かる職。長柄ながえ奉行。

②江戸幕府の職名。老中の支配。長柄同心・八王子千人同心頭を管轄。

やり‐ぶすま【槍衾】

一隊の兵が槍を隙間なく並べ突き出して構えること。槍床。「―を作る」

やり‐ふり【槍振】

大名の行列に槍持奴が槍を振りながら行くこと。また、その奴。

やり‐ほぐ【破反古】

破り捨てた反古紙。狭衣物語3「―を得給ひて」

やり‐みず【遣り水】‥ミヅ

①寝殿造しんでんづくりの庭園などに水を導き入れて流れるようにしたもの。宇津保物語国譲上「―に滝落し、岩立てたるさま」

②植込み・盆栽ぼんさいなどに水を与えること。

やり‐もち【槍持】

武家で、主人の槍を持って供をする従者。

や‐りゅう【野流】‥リウ

①平野を流れる川。

②川の下流。↔山流さんりゅう

や‐りょう【夜涼】‥リヤウ

①夜の涼しい空気。

②夏の夜、暑気を避けて、戸外で涼むこと。〈[季]夏〉

やり‐よう【遣り様】‥ヤウ

物事をする方法。しかた。「ほかに―もあるだろうに」

やり‐よ・す【遣り寄す】

〔他下二〕

車などを進めて近寄せる。宇治拾遺物語11「車に乗りこぼれて―・せて見れば」

や・る【破る】

[一]〔他四〕

やぶる。引きちぎる。土佐日記「とまれかうまれとく―・りてむ」

[二]〔自下二〕

やぶれる。ちぎれる。神楽歌、採物「笹分けば袖こそ―・れめ」

や・る【遣る・行る】

〔他五〕

➊その場の勢い・なりゆきにまかせて他方へ行かせる。

①進ます。万葉集17「時の盛をいたづらに過し―・りつれ」。「船を―・る」

②行かせる。送る。万葉集9「あぶりほす人もあれやも濡衣を家には―・らな旅のしるしに」。竹取物語「明け暮れ見馴れたるかぐや姫を―・りていかが思ふべき」。「子供を大学へ―・る」

③物を他の所に移す。「本をどこに―・ったか」

④思いを晴らす。払いのける。万葉集19「繁き思ひを見明らめ心―・らむと」。「酒に憂さを―・る」

⑤流れて行かせる。源氏物語須磨「水深う―・りなし」

⑥物事をはかどらせる。日葡辞書「ハカヲヤル」

⑦逃がす。放す。狂言、緡縄さしなわ「はあ許さつしやれませい。憎い奴の、―・るまいぞ―・るまいぞ」

⑧相手に危害・不利益を及ぼす。「眉間を―・られる」「すりに―・られる」

➋(身分が同等以下の者に)与える。万葉集15「たまきの玉を家づとに妹に―・らむと」。伊勢物語「雉をなむ―・りける」。「これを君に―・ろう」「猿に餌を―・る」

➌(多く、助詞「て」「で」を介し動詞連用形に付いて)

①同等以下の者のために労を執り、恩恵を与える意を表す。狂言、三人片輪「いかにも抱へて―・らう」。「読んで―・ろう」

②相手に不利益を与える意を表す。「思い知らせて―・る」「家出して―・る」

➍物事を行う。する。「勉強を―・る」「ちょっと一杯―・ろう」「―・るだけのことは―・った」「その店は日曜でも―・っている」「給料だけでは―・っていけない」

➎(他の動詞の連用形に付いて)

①動作が完了する意を表す。…てしまう。源氏物語桐壺「えも乗り―・らず」。日葡辞書「イ(生)キモヤラズ、シ(死)ニモヤラズ」。「晴れ―・らぬ空」

②その動作が遠くから行われる意、遠くまで及ぶ意を表す。源氏物語夕顔「鳥部野のかたなど見―・りたる程など」。源氏物語桐壺「小萩がもとを思ひこそ―・れ」。「眺め―・る」

やる

〔助動〕

(動詞「ある」の転。他の動詞の連用形に付いて、四段型に活用する)

①(普通「お」を伴って用い)尊敬の意を表す。…なさる。狂言、靱猿「いや、お貸しやるまいものを」

②軽い尊敬・丁寧の気持を表す。浄瑠璃、女殺油地獄「こな人何いやる」

やるかた‐な・い【遣る方無い】

〔形〕[文]やるかたな・し(ク)

思いを晴らす方法がない。言いようがない。しかたがない。やらんかたなし。源氏物語紅葉賀「胸の―・きを」。「憤懣―・い」

ヤルカンド【葉爾羌】

(Yarkand)中国新疆ウイグル自治区の西部、パミール高原の東麓にあるオアシス都市。古来、隊商交通の要地。莎車さしゃ。

やる‐き【遣る気】

物事を積極的に進めようとする気持。「―を起こす」「―がない」

やるせ‐な・い【遣る瀬無い】

〔形〕[文]やるせな・し(ク)

心のやりどころがない。思いを晴らす方法がない。胸が鬱積して心が晴れない。日葡辞書「ヤルセモナイ」。「―・い一人暮し」「―・い思い」

ヤルゼルスキ【Wojciech Jaruzelski】

ポーランドの軍人・政治家。1981年首相、85年国家評議会議長。89年民主化の後、大統領に選出され、翌年辞任。(1923〜)

ヤルタ【Yalta】

ウクライナ共和国南部、クリム半島南部の黒海に面する海港。保養地。

⇒ヤルタ‐かいだん【ヤルタ会談】

⇒ヤルタ‐ひみつきょうてい【ヤルタ秘密協定】

ヤルタ‐かいだん【ヤルタ会談】‥クワイ‥

第二次大戦末期の1945年2月、米・英・ソ3国の最高指導者ルーズヴェルト・チャーチル・スターリンがヤルタで行なった会談。ドイツの敗北が決定的となった情勢下に、降伏後のドイツ管理、国際連合の招集などについて協定。

左からチャーチル,ルーズヴェルト,スターリン

提供:毎日新聞社

⇒ヤルタ【Yalta】

ヤルタ‐ひみつきょうてい【ヤルタ秘密協定】‥ケフ‥

ヤルタ会談で結ばれた対日秘密協定。1946年2月に発表。ドイツ降伏後3カ月以内にソ連が対日戦争に参加することを条件として、南サハリン(樺太)・千島列島のソ連への引渡し、中国の満州における完全な主権の確認などを決めた。

→文献資料[ヤルタ協定]

⇒ヤルタ【Yalta】

やれ【破れ】

①やぶれること。やぶれた所。やぶれたもの。「垣根の―をつくろう」

②印刷物のきずもの。

やれ

〔助詞〕

同類のものを列挙する時に用いる語。…やら。…だの。醒睡笑「和泉の国には何ともをかしき名字がある。野尻の―、草部の―と」

やれ

〔感〕

呼び掛ける時、相手の注意をひく時、ふと心づいた時、困った時、他に同情する時などに発する声。「―、ほんにさ凪ぎるやら」「―、一息つこう」「―、困ったことになった」

やれ‐あやめ【破菖蒲】

(→)「やぶれそうぶ」に同じ。

やれ‐がき【破れ垣】

やぶれた垣。

やれ‐がさ【破れ笠】

やぶれた笠。

やれ‐ぐるま【破れ車】

こわれた車。

やれ‐こも【破れ薦】

やぶれた薦。万葉集13「かき棄うてむ―を敷きて」

やれ‐ごろも【破れ衣】

やぶれた衣服。

やれ‐ばしょう【破れ芭蕉】‥セウ

風雨にたたかれて傷みやぶれた芭蕉の葉。〈[季]秋〉

やれ‐はす【破れ蓮・敗荷】

秋の深まりとともに破れて無残な姿となった蓮の葉。やれはちす。〈[季]秋〉

やれ‐ま【破れ間】

やぶれたすきま。仁徳紀「星辰ほしのひかり壊やれまより漏りて」

やれ‐め【破れ目】

やぶれたところ。やぶれめ。

やれ‐やれ【破れ破れ】

ひどくやぶれているさま。ぼろぼろ。宇治拾遺物語8「果てには―と着なしてありけり」

やれ‐やれ

〔感〕

①呼びかける声。

②安心したり深く感じたりした時にいう語。いやはや。日葡辞書「ヤレヤレメデタイ」

③疲労した時、またあきれはてた時などにいう語。いやはや。「―、ここで一服」「―、また困ったことをしでかした」

やろう【夜郎】‥ラウ

中国の南西、今の貴州の西境にいた少数民族。漢代の西南夷の一つ。

⇒やろう‐じだい【夜郎自大】

や‐ろう【夜漏】

夜の時刻をはかる水時計。また、夜の漏刻2、すなわち夜の時刻。

や‐ろう【野老】‥ラウ

①田舎の老人。村翁。

②〔植〕(→)トコロに同じ。

や‐ろう【野郎】‥ラウ

①いなかもの。〈日葡辞書〉

②前髪を剃った若者。また、若い男。懐硯「十二三の―に」。江見水蔭、船頭大将「元服して好き―となりぬ」

③野郎頭の略。

④初期歌舞伎の俳優の称。→野郎歌舞伎。

⑤男色を売る者。陰間かげま。

⑥男をののしっていう語。代名詞的にも用いる。「この―」「―このごろ顔を見せないじゃないか」

⇒やろう‐あそび【野郎遊び】

⇒やろう‐あたま【野郎頭】

⇒やろう‐がい【野郎買い】

⇒やろう‐かぶき【野郎歌舞伎】

⇒やろう‐ぢゃや【野郎茶屋】

⇒やろう‐ぼうし【野郎帽子】

⇒やろう‐よばわり【野郎呼ばわり】

や‐ろう【薬籠】

(ヤクロウの転)

①印籠いんろうのような形で、3〜4重の重ね箱。薬を入れて携帯したもの。

②挽茶を入れる一種の壺。〈日葡辞書〉

③(越後地方で)腰に下げるタバコ入れ。(物類称呼)

や‐ろうヤラウ

(ヤランの転)

①推量の意を表す。…のであろう。四河入海「春になる―山禽がさいづるわぞ」。三体詩絶句抄「天竺へお帰りあつて老衰してをり―ず」

②推量を含んだ疑問を表す。…のであろうか。平家物語5「多い―少い―をば知り候はず」。史記抄「太史公は何から見て戴た―」。四河入海「帰らうずる―さはあるまい―は知らねども」

③漠然といって確かでない意を表す。史記抄「後小松院―は力がつようて相撲の上手で」。勅規桃源抄「左伝―にあるぞ」

→やらん

やろう‐あそび【野郎遊び】‥ラウ‥

野郎頭の俳優を招き男色の遊びをすること。

⇒や‐ろう【野郎】

やろう‐あたま【野郎頭】‥ラウ‥

男の、前髪を取り去った頭。若衆歌舞伎の役者の前髪を除いたのに始まり、普通の成人男子の髪型の呼び名となる。野郎髷。黄表紙、高漫斉行脚日記「―にて和尚とあをがれ」

野郎頭

⇒ヤルタ【Yalta】

ヤルタ‐ひみつきょうてい【ヤルタ秘密協定】‥ケフ‥

ヤルタ会談で結ばれた対日秘密協定。1946年2月に発表。ドイツ降伏後3カ月以内にソ連が対日戦争に参加することを条件として、南サハリン(樺太)・千島列島のソ連への引渡し、中国の満州における完全な主権の確認などを決めた。

→文献資料[ヤルタ協定]

⇒ヤルタ【Yalta】

やれ【破れ】

①やぶれること。やぶれた所。やぶれたもの。「垣根の―をつくろう」

②印刷物のきずもの。

やれ

〔助詞〕

同類のものを列挙する時に用いる語。…やら。…だの。醒睡笑「和泉の国には何ともをかしき名字がある。野尻の―、草部の―と」

やれ

〔感〕

呼び掛ける時、相手の注意をひく時、ふと心づいた時、困った時、他に同情する時などに発する声。「―、ほんにさ凪ぎるやら」「―、一息つこう」「―、困ったことになった」

やれ‐あやめ【破菖蒲】

(→)「やぶれそうぶ」に同じ。

やれ‐がき【破れ垣】

やぶれた垣。

やれ‐がさ【破れ笠】

やぶれた笠。

やれ‐ぐるま【破れ車】

こわれた車。

やれ‐こも【破れ薦】

やぶれた薦。万葉集13「かき棄うてむ―を敷きて」

やれ‐ごろも【破れ衣】

やぶれた衣服。

やれ‐ばしょう【破れ芭蕉】‥セウ

風雨にたたかれて傷みやぶれた芭蕉の葉。〈[季]秋〉

やれ‐はす【破れ蓮・敗荷】

秋の深まりとともに破れて無残な姿となった蓮の葉。やれはちす。〈[季]秋〉

やれ‐ま【破れ間】

やぶれたすきま。仁徳紀「星辰ほしのひかり壊やれまより漏りて」

やれ‐め【破れ目】

やぶれたところ。やぶれめ。

やれ‐やれ【破れ破れ】

ひどくやぶれているさま。ぼろぼろ。宇治拾遺物語8「果てには―と着なしてありけり」

やれ‐やれ

〔感〕

①呼びかける声。

②安心したり深く感じたりした時にいう語。いやはや。日葡辞書「ヤレヤレメデタイ」

③疲労した時、またあきれはてた時などにいう語。いやはや。「―、ここで一服」「―、また困ったことをしでかした」

やろう【夜郎】‥ラウ

中国の南西、今の貴州の西境にいた少数民族。漢代の西南夷の一つ。

⇒やろう‐じだい【夜郎自大】

や‐ろう【夜漏】

夜の時刻をはかる水時計。また、夜の漏刻2、すなわち夜の時刻。

や‐ろう【野老】‥ラウ

①田舎の老人。村翁。

②〔植〕(→)トコロに同じ。

や‐ろう【野郎】‥ラウ

①いなかもの。〈日葡辞書〉

②前髪を剃った若者。また、若い男。懐硯「十二三の―に」。江見水蔭、船頭大将「元服して好き―となりぬ」

③野郎頭の略。

④初期歌舞伎の俳優の称。→野郎歌舞伎。

⑤男色を売る者。陰間かげま。

⑥男をののしっていう語。代名詞的にも用いる。「この―」「―このごろ顔を見せないじゃないか」

⇒やろう‐あそび【野郎遊び】

⇒やろう‐あたま【野郎頭】

⇒やろう‐がい【野郎買い】

⇒やろう‐かぶき【野郎歌舞伎】

⇒やろう‐ぢゃや【野郎茶屋】

⇒やろう‐ぼうし【野郎帽子】

⇒やろう‐よばわり【野郎呼ばわり】

や‐ろう【薬籠】

(ヤクロウの転)

①印籠いんろうのような形で、3〜4重の重ね箱。薬を入れて携帯したもの。

②挽茶を入れる一種の壺。〈日葡辞書〉

③(越後地方で)腰に下げるタバコ入れ。(物類称呼)

や‐ろうヤラウ

(ヤランの転)

①推量の意を表す。…のであろう。四河入海「春になる―山禽がさいづるわぞ」。三体詩絶句抄「天竺へお帰りあつて老衰してをり―ず」

②推量を含んだ疑問を表す。…のであろうか。平家物語5「多い―少い―をば知り候はず」。史記抄「太史公は何から見て戴た―」。四河入海「帰らうずる―さはあるまい―は知らねども」

③漠然といって確かでない意を表す。史記抄「後小松院―は力がつようて相撲の上手で」。勅規桃源抄「左伝―にあるぞ」

→やらん

やろう‐あそび【野郎遊び】‥ラウ‥

野郎頭の俳優を招き男色の遊びをすること。

⇒や‐ろう【野郎】

やろう‐あたま【野郎頭】‥ラウ‥

男の、前髪を取り去った頭。若衆歌舞伎の役者の前髪を除いたのに始まり、普通の成人男子の髪型の呼び名となる。野郎髷。黄表紙、高漫斉行脚日記「―にて和尚とあをがれ」

野郎頭

⇒や‐ろう【野郎】

やろう‐がい【野郎買い】‥ラウガヒ

歌舞伎の若衆または陰間かげまを買うこと。また、その人。

⇒や‐ろう【野郎】

やろう‐かぶき【野郎歌舞伎】‥ラウ‥

初期歌舞伎の一つ。1652年(承応1)若衆歌舞伎が禁止された後を受けて起こったもの。前髪を剃り落として野郎頭とさせたことから名づける。

⇒や‐ろう【野郎】

やろう‐じだい【夜郎自大】‥ラウ‥

[史記西南夷伝](夜郎の王が漢の広大なことを知らず、自らを強大と思って漢の使者と接したことから)自分の力量を知らないで、幅を利かす態度をとるたとえ。夜郎大。

⇒やろう【夜郎】

やろう‐ぢゃや【野郎茶屋】‥ラウ‥

(→)陰間かげま茶屋に同じ。

⇒や‐ろう【野郎】

やろう‐ぼうし【野郎帽子】‥ラウ‥

江戸時代、野郎歌舞伎の俳優が野郎頭を覆うために額に置き手拭てぬぐいをしたのが、変じて帽子のようになったもの。また、それをまねて用いたもの。多く紫縮緬ちりめんなどで作る。沢之丞帽子・やでん帽子・水木帽子など種々の形式が派生した。額帽子。

⇒や‐ろう【野郎】

やろうむし【野郎虫】‥ラウ‥

現存最古の歌舞伎評判記。1660年(万治3)刊。著者未詳。

やろう‐よばわり【野郎呼ばわり】‥ラウヨバハリ

人を軽蔑けいべつして野郎と呼び捨てること。

⇒や‐ろう【野郎】

ヤロビザーチヤ【yarovizatsiya ロシア】

〔農〕ソ連のルイセンコがその発育段階論に従って提唱した植物処理の方法。春化処理。ヤロビ。

ヤロビ‐のうほう【ヤロビ農法】‥ハフ

(ヤロビはヤロビザーチヤの略)(→)ミチューリン農法に同じ。

やわ【和・柔】ヤハ

やわらかなさま。弱いさま。こわれやすいさま。「―な地面」「―な立て付け」「人間の出来が―だ」

や‐わ【夜話】

①夜間にする談話。また、それを筆記した書物。よばなし。転じて、肩のこらない、軽い話。

②禅家で、夜、修行のためにする訓話。

や‐わヤハ

〔副〕

(助詞ヤハから)反語・疑問に用いる。どうして。なんで。やわか。源平盛衰記23「中にとりこめ候はんには、―一人も遁れ出づべき」

やわ・い【柔い】ヤハイ

〔形〕[文]やは・し(ク)

①やわらかい。

②弱い。柔弱である。「そんな―・い神経ではやっていけない」

③柔和である。

やわ‐かヤハカ

〔副〕

①反語を表す。どうしてか。いかでか。やわ。太平記17「―叶ふべき」

②万に一つも。よもや。謡曲、檀風「―さやうには仰せ候ふまじ」

やわ・し【飢し】

〔形ク〕

(歴史的仮名遣ヤハシとも)飢うえている。南海寄帰内法伝平安後期点「腹餓ヤワシと雖も、終宵詎たれか非時の過を免れむ」

やわ・す【和す】ヤハス

〔他四〕

①やわらかにする。

②やわらげる。平穏にする。万葉集20「まつろへぬ人をも―・し」

やわた【八幡】ヤハタ

①京都府南部の市。市域西部の男山丘陵にある石清水いわしみず八幡宮の門前町として発達。男山団地などの建設により人口が急増。人口7万4千。

②千葉県市川市の地名。

③⇒やはた。

⇒やわた‐ぐろ【八幡黒】

⇒やわた‐ごぼう【八幡牛蒡】

⇒やわた‐の‐やぶしらず【八幡の不知藪】

⇒やわた‐まき【八幡巻】

やわた‐ぐろ【八幡黒】ヤハタ‥

純黒に染めた柔軟な革。石清水いわしみず八幡宮の神人らが製したのでこの名がある。下駄の鼻緒に使用。

⇒やわた【八幡】

やわた‐ごぼう【八幡牛蒡】ヤハタ‥バウ

山城国八幡山(現、京都府八幡市)あたりから産出する、名物のゴボウ。淀川上下の舟へは、これを「たたき」にして売った。

⇒やわた【八幡】

やわた‐ごま【八幡駒】ヤハタ‥

青森県八戸はちのへで作られる、木製彩色馬の玩具。八戸市西郊にある櫛引くしびき八幡宮の例大祭で売られた。

やわた‐せいてつじょ【八幡製鉄所】ヤハタ‥

軍需産業の中心として日本鉄鋼業の発達を主導した国営製鉄所。1901年(明治34)福岡県遠賀郡八幡町(現、北九州市八幡東区)で操業開始。日本最初の銑鋼一貫製鉄所。34年民間鉄鋼企業の一部と合同して半官半民の日本製鉄株式会社となる。第二次大戦後、富士製鉄・八幡製鉄の2社に分割解体。70年再合併して新日本製鉄となる。

やわた‐そう【八幡草】ヤハタサウ

ユキノシタ科の多年草。深山の渓間・樹陰などに自生。葉は大形、円い楯形で7浅裂。6月頃、淡黄色の小さな五弁花を多数総状に密生。タキナショウマ。少女草。

やわた‐の‐やぶしらず【八幡の不知藪】ヤハタ‥

八幡2にある藪。八幡不知森しらずのもりともいい、ここに入れば再び出ることができないとか、祟たたりがあるとかいわれる。転じて、出口のわからないこと、迷うことなどのたとえ。やわたしらず。

⇒やわた【八幡】

やわたはま【八幡浜】ヤハタ‥

愛媛県西部、宇和海に臨む市。佐田岬半島基部にあり、九州との連絡港。トロール漁業・水産加工業が発達。ミカンの産地。人口4万1千。

やわた‐まき【八幡巻】ヤハタ‥

牛蒡ごぼうを芯にして穴子・鰻うなぎなどで巻き、つけ焼きにした料理。八幡牛蒡に因んだ名。

⇒やわた【八幡】

や‐わたり【家渡り】

引越し。転宅。やうつり。〈文明本節用集〉

⇒やわたり‐がゆ【家渡り粥】

やわたり‐がゆ【家渡り粥】

(→)「やうつりがゆ」に同じ。

⇒や‐わたり【家渡り】

やわ‐はだ【柔肌】ヤハ‥

(女性の)やわらかな肌。にきはだ。にこはだ。「―の熱き血潮に触れもみでさびしからずや道を説く君」(晶子)

やわ‐やわ【柔柔】ヤハヤハ

①もの柔らかなさま。たおやか。大唐西域記長寛点「風俗淳和ヤハヤハなり」

②(女房詞)

㋐ぼたもち。

㋑綿わた。

㋒吉野紙・奈良紙。

やわら【柔ら】ヤハラ

①やわらかいさま。万葉集14「海原うなはらの根―小菅」

②柔術・柔道の異称。浮世物語「居合いあい・―・兵法なんど」

③船の接触の際の衝撃をやわらげるために、舷側に下げておくもの。かませ。じんた。

⇒やわら‐がかり【柔ら懸り】

⇒やわら‐とり【柔取】

やわらヤハラ

〔副〕

そろそろ。そっと。しずかに。やおら。源氏物語薄雲「―づつ引き入りたまひぬるけしきなれば」。平家物語1「―此の刀を抜き出し」

⇒やわら‐やわら

やわら‐か【柔らか・軟らか】ヤハラカ

①堅くないさま。しなやかなさま。ふっくらしているさま。柔軟。源氏物語空蝉「皆しづまれる夜の、御衣ぞのけはひ―なるしも、いとしるかりけり」。「―に煮る」「体が―だ」「―な布団」

②おとなしいさま。おだやか。源氏物語帚木「ひたぶるに子めきて―ならむ人を」。「―な物言い」

③堅苦しくないさま。型にはまらず融通がきくさま。「―な話」「―な考え方」

⇒やわらか‐もの【柔らか物】

やわらか・い【柔らかい・軟らかい】ヤハラカイ

〔形〕[文]やはらか・し(ク)

①物の性質・状態が、堅くない。しなやかである。ふっくらしている。「―・いパン」「膝を―・く曲げる」

②状況に応じて融通がきく。「頭が―・い」

③おだやかである。おとなしい。「人あたりが―・い」

④堅苦しくない。くだけている。「―・い話」「―・い読み物」

◇「柔」は「剛」の、また、「軟」は「硬」の、それぞれ対語の意味で使われることが多い。「柔」は、力を加えて変形しても元に戻る場合、「軟」は、力を加えると変形しやすく元に戻らない場合によく使う。

やわら‐がかり【柔ら懸り】ヤハラ‥

徐々におだやかにかかってゆくこと。

⇒やわら【柔ら】

やわら‐がみ【和良紙】ヤハラ‥

(→)吉野紙の別称。

やわらか‐もの【柔らか物】ヤハラカ‥

①手ざわりのやわらかい織物。絹物。

②つやっぽい読み物。

⇒やわら‐か【柔らか・軟らか】

やわら・ぐ【和らぐ】ヤハラグ

[一]〔自五〕

①やわらかになる。柔軟になる。

②(風景・気候・感情・気質などが)おだやかになる。柔和になる。きびしさがなくなる。源氏物語匂宮「すこしなよび―・ぎ過ぎて、好いたる方に引かれ給へり」。「寒さが―・ぐ」「気持が―・ぐ」「緊張が―・ぐ」

③親しむようになる。睦まじくなる。

[二]〔他下二〕

⇒やわらげる(下一)

やわらげ【和らげ】ヤハラゲ

難解な語の解説。天草本平家物語「分別しにくき言葉の―」

やわら・げる【和らげる】ヤハラゲル

〔他下一〕[文]やはら・ぐ(下二)

①やわらぐようにする。三蔵法師伝永久点「邦国を弼たすけ諧ヤハラク」。平家物語4「入道相国の謀反の心をも―・げ給へとの御祈念のため」。「怒りを―・げる」

②(言葉・文章などを)わかりやすいようにする。平易にする。くだく。十訓抄「万葉集を―・げられけるも」。「表現を―・げる」

やわら‐とり【柔取】ヤハラ‥

柔術をすること。また、それに巧みな人。

⇒やわら【柔ら】

やわら‐やわらヤハラヤハラ

〔副〕

そろそろと。しずかに。徐々に。

⇒やわら

や‐わり【矢割り】

石にうがった穴に鉄の楔くさびを差し込んで玄能げんのうで打ち割ること。

⇒や‐ろう【野郎】

やろう‐がい【野郎買い】‥ラウガヒ

歌舞伎の若衆または陰間かげまを買うこと。また、その人。

⇒や‐ろう【野郎】

やろう‐かぶき【野郎歌舞伎】‥ラウ‥

初期歌舞伎の一つ。1652年(承応1)若衆歌舞伎が禁止された後を受けて起こったもの。前髪を剃り落として野郎頭とさせたことから名づける。

⇒や‐ろう【野郎】

やろう‐じだい【夜郎自大】‥ラウ‥

[史記西南夷伝](夜郎の王が漢の広大なことを知らず、自らを強大と思って漢の使者と接したことから)自分の力量を知らないで、幅を利かす態度をとるたとえ。夜郎大。

⇒やろう【夜郎】

やろう‐ぢゃや【野郎茶屋】‥ラウ‥

(→)陰間かげま茶屋に同じ。

⇒や‐ろう【野郎】

やろう‐ぼうし【野郎帽子】‥ラウ‥

江戸時代、野郎歌舞伎の俳優が野郎頭を覆うために額に置き手拭てぬぐいをしたのが、変じて帽子のようになったもの。また、それをまねて用いたもの。多く紫縮緬ちりめんなどで作る。沢之丞帽子・やでん帽子・水木帽子など種々の形式が派生した。額帽子。

⇒や‐ろう【野郎】

やろうむし【野郎虫】‥ラウ‥

現存最古の歌舞伎評判記。1660年(万治3)刊。著者未詳。

やろう‐よばわり【野郎呼ばわり】‥ラウヨバハリ

人を軽蔑けいべつして野郎と呼び捨てること。

⇒や‐ろう【野郎】

ヤロビザーチヤ【yarovizatsiya ロシア】

〔農〕ソ連のルイセンコがその発育段階論に従って提唱した植物処理の方法。春化処理。ヤロビ。

ヤロビ‐のうほう【ヤロビ農法】‥ハフ

(ヤロビはヤロビザーチヤの略)(→)ミチューリン農法に同じ。

やわ【和・柔】ヤハ

やわらかなさま。弱いさま。こわれやすいさま。「―な地面」「―な立て付け」「人間の出来が―だ」

や‐わ【夜話】

①夜間にする談話。また、それを筆記した書物。よばなし。転じて、肩のこらない、軽い話。

②禅家で、夜、修行のためにする訓話。

や‐わヤハ

〔副〕

(助詞ヤハから)反語・疑問に用いる。どうして。なんで。やわか。源平盛衰記23「中にとりこめ候はんには、―一人も遁れ出づべき」

やわ・い【柔い】ヤハイ

〔形〕[文]やは・し(ク)

①やわらかい。

②弱い。柔弱である。「そんな―・い神経ではやっていけない」

③柔和である。

やわ‐かヤハカ

〔副〕

①反語を表す。どうしてか。いかでか。やわ。太平記17「―叶ふべき」

②万に一つも。よもや。謡曲、檀風「―さやうには仰せ候ふまじ」

やわ・し【飢し】

〔形ク〕

(歴史的仮名遣ヤハシとも)飢うえている。南海寄帰内法伝平安後期点「腹餓ヤワシと雖も、終宵詎たれか非時の過を免れむ」

やわ・す【和す】ヤハス

〔他四〕

①やわらかにする。

②やわらげる。平穏にする。万葉集20「まつろへぬ人をも―・し」

やわた【八幡】ヤハタ

①京都府南部の市。市域西部の男山丘陵にある石清水いわしみず八幡宮の門前町として発達。男山団地などの建設により人口が急増。人口7万4千。

②千葉県市川市の地名。

③⇒やはた。

⇒やわた‐ぐろ【八幡黒】

⇒やわた‐ごぼう【八幡牛蒡】

⇒やわた‐の‐やぶしらず【八幡の不知藪】

⇒やわた‐まき【八幡巻】

やわた‐ぐろ【八幡黒】ヤハタ‥

純黒に染めた柔軟な革。石清水いわしみず八幡宮の神人らが製したのでこの名がある。下駄の鼻緒に使用。

⇒やわた【八幡】

やわた‐ごぼう【八幡牛蒡】ヤハタ‥バウ

山城国八幡山(現、京都府八幡市)あたりから産出する、名物のゴボウ。淀川上下の舟へは、これを「たたき」にして売った。

⇒やわた【八幡】

やわた‐ごま【八幡駒】ヤハタ‥

青森県八戸はちのへで作られる、木製彩色馬の玩具。八戸市西郊にある櫛引くしびき八幡宮の例大祭で売られた。

やわた‐せいてつじょ【八幡製鉄所】ヤハタ‥

軍需産業の中心として日本鉄鋼業の発達を主導した国営製鉄所。1901年(明治34)福岡県遠賀郡八幡町(現、北九州市八幡東区)で操業開始。日本最初の銑鋼一貫製鉄所。34年民間鉄鋼企業の一部と合同して半官半民の日本製鉄株式会社となる。第二次大戦後、富士製鉄・八幡製鉄の2社に分割解体。70年再合併して新日本製鉄となる。

やわた‐そう【八幡草】ヤハタサウ

ユキノシタ科の多年草。深山の渓間・樹陰などに自生。葉は大形、円い楯形で7浅裂。6月頃、淡黄色の小さな五弁花を多数総状に密生。タキナショウマ。少女草。

やわた‐の‐やぶしらず【八幡の不知藪】ヤハタ‥

八幡2にある藪。八幡不知森しらずのもりともいい、ここに入れば再び出ることができないとか、祟たたりがあるとかいわれる。転じて、出口のわからないこと、迷うことなどのたとえ。やわたしらず。

⇒やわた【八幡】

やわたはま【八幡浜】ヤハタ‥

愛媛県西部、宇和海に臨む市。佐田岬半島基部にあり、九州との連絡港。トロール漁業・水産加工業が発達。ミカンの産地。人口4万1千。

やわた‐まき【八幡巻】ヤハタ‥

牛蒡ごぼうを芯にして穴子・鰻うなぎなどで巻き、つけ焼きにした料理。八幡牛蒡に因んだ名。

⇒やわた【八幡】

や‐わたり【家渡り】

引越し。転宅。やうつり。〈文明本節用集〉

⇒やわたり‐がゆ【家渡り粥】

やわたり‐がゆ【家渡り粥】

(→)「やうつりがゆ」に同じ。

⇒や‐わたり【家渡り】

やわ‐はだ【柔肌】ヤハ‥

(女性の)やわらかな肌。にきはだ。にこはだ。「―の熱き血潮に触れもみでさびしからずや道を説く君」(晶子)

やわ‐やわ【柔柔】ヤハヤハ

①もの柔らかなさま。たおやか。大唐西域記長寛点「風俗淳和ヤハヤハなり」

②(女房詞)

㋐ぼたもち。

㋑綿わた。

㋒吉野紙・奈良紙。

やわら【柔ら】ヤハラ

①やわらかいさま。万葉集14「海原うなはらの根―小菅」

②柔術・柔道の異称。浮世物語「居合いあい・―・兵法なんど」

③船の接触の際の衝撃をやわらげるために、舷側に下げておくもの。かませ。じんた。

⇒やわら‐がかり【柔ら懸り】

⇒やわら‐とり【柔取】

やわらヤハラ

〔副〕

そろそろ。そっと。しずかに。やおら。源氏物語薄雲「―づつ引き入りたまひぬるけしきなれば」。平家物語1「―此の刀を抜き出し」

⇒やわら‐やわら

やわら‐か【柔らか・軟らか】ヤハラカ

①堅くないさま。しなやかなさま。ふっくらしているさま。柔軟。源氏物語空蝉「皆しづまれる夜の、御衣ぞのけはひ―なるしも、いとしるかりけり」。「―に煮る」「体が―だ」「―な布団」

②おとなしいさま。おだやか。源氏物語帚木「ひたぶるに子めきて―ならむ人を」。「―な物言い」

③堅苦しくないさま。型にはまらず融通がきくさま。「―な話」「―な考え方」

⇒やわらか‐もの【柔らか物】

やわらか・い【柔らかい・軟らかい】ヤハラカイ

〔形〕[文]やはらか・し(ク)

①物の性質・状態が、堅くない。しなやかである。ふっくらしている。「―・いパン」「膝を―・く曲げる」

②状況に応じて融通がきく。「頭が―・い」

③おだやかである。おとなしい。「人あたりが―・い」

④堅苦しくない。くだけている。「―・い話」「―・い読み物」

◇「柔」は「剛」の、また、「軟」は「硬」の、それぞれ対語の意味で使われることが多い。「柔」は、力を加えて変形しても元に戻る場合、「軟」は、力を加えると変形しやすく元に戻らない場合によく使う。

やわら‐がかり【柔ら懸り】ヤハラ‥

徐々におだやかにかかってゆくこと。

⇒やわら【柔ら】

やわら‐がみ【和良紙】ヤハラ‥

(→)吉野紙の別称。

やわらか‐もの【柔らか物】ヤハラカ‥

①手ざわりのやわらかい織物。絹物。

②つやっぽい読み物。

⇒やわら‐か【柔らか・軟らか】

やわら・ぐ【和らぐ】ヤハラグ

[一]〔自五〕

①やわらかになる。柔軟になる。

②(風景・気候・感情・気質などが)おだやかになる。柔和になる。きびしさがなくなる。源氏物語匂宮「すこしなよび―・ぎ過ぎて、好いたる方に引かれ給へり」。「寒さが―・ぐ」「気持が―・ぐ」「緊張が―・ぐ」

③親しむようになる。睦まじくなる。

[二]〔他下二〕

⇒やわらげる(下一)

やわらげ【和らげ】ヤハラゲ

難解な語の解説。天草本平家物語「分別しにくき言葉の―」

やわら・げる【和らげる】ヤハラゲル

〔他下一〕[文]やはら・ぐ(下二)

①やわらぐようにする。三蔵法師伝永久点「邦国を弼たすけ諧ヤハラク」。平家物語4「入道相国の謀反の心をも―・げ給へとの御祈念のため」。「怒りを―・げる」

②(言葉・文章などを)わかりやすいようにする。平易にする。くだく。十訓抄「万葉集を―・げられけるも」。「表現を―・げる」

やわら‐とり【柔取】ヤハラ‥

柔術をすること。また、それに巧みな人。

⇒やわら【柔ら】

やわら‐やわらヤハラヤハラ

〔副〕

そろそろと。しずかに。徐々に。

⇒やわら

や‐わり【矢割り】

石にうがった穴に鉄の楔くさびを差し込んで玄能げんのうで打ち割ること。

⇒ヤルタ【Yalta】

ヤルタ‐ひみつきょうてい【ヤルタ秘密協定】‥ケフ‥

ヤルタ会談で結ばれた対日秘密協定。1946年2月に発表。ドイツ降伏後3カ月以内にソ連が対日戦争に参加することを条件として、南サハリン(樺太)・千島列島のソ連への引渡し、中国の満州における完全な主権の確認などを決めた。

→文献資料[ヤルタ協定]

⇒ヤルタ【Yalta】

やれ【破れ】

①やぶれること。やぶれた所。やぶれたもの。「垣根の―をつくろう」

②印刷物のきずもの。

やれ

〔助詞〕

同類のものを列挙する時に用いる語。…やら。…だの。醒睡笑「和泉の国には何ともをかしき名字がある。野尻の―、草部の―と」

やれ

〔感〕

呼び掛ける時、相手の注意をひく時、ふと心づいた時、困った時、他に同情する時などに発する声。「―、ほんにさ凪ぎるやら」「―、一息つこう」「―、困ったことになった」

やれ‐あやめ【破菖蒲】

(→)「やぶれそうぶ」に同じ。

やれ‐がき【破れ垣】

やぶれた垣。

やれ‐がさ【破れ笠】

やぶれた笠。

やれ‐ぐるま【破れ車】

こわれた車。

やれ‐こも【破れ薦】

やぶれた薦。万葉集13「かき棄うてむ―を敷きて」

やれ‐ごろも【破れ衣】

やぶれた衣服。

やれ‐ばしょう【破れ芭蕉】‥セウ

風雨にたたかれて傷みやぶれた芭蕉の葉。〈[季]秋〉

やれ‐はす【破れ蓮・敗荷】

秋の深まりとともに破れて無残な姿となった蓮の葉。やれはちす。〈[季]秋〉

やれ‐ま【破れ間】

やぶれたすきま。仁徳紀「星辰ほしのひかり壊やれまより漏りて」

やれ‐め【破れ目】

やぶれたところ。やぶれめ。

やれ‐やれ【破れ破れ】

ひどくやぶれているさま。ぼろぼろ。宇治拾遺物語8「果てには―と着なしてありけり」

やれ‐やれ

〔感〕

①呼びかける声。

②安心したり深く感じたりした時にいう語。いやはや。日葡辞書「ヤレヤレメデタイ」

③疲労した時、またあきれはてた時などにいう語。いやはや。「―、ここで一服」「―、また困ったことをしでかした」

やろう【夜郎】‥ラウ

中国の南西、今の貴州の西境にいた少数民族。漢代の西南夷の一つ。

⇒やろう‐じだい【夜郎自大】

や‐ろう【夜漏】

夜の時刻をはかる水時計。また、夜の漏刻2、すなわち夜の時刻。

や‐ろう【野老】‥ラウ

①田舎の老人。村翁。

②〔植〕(→)トコロに同じ。

や‐ろう【野郎】‥ラウ

①いなかもの。〈日葡辞書〉

②前髪を剃った若者。また、若い男。懐硯「十二三の―に」。江見水蔭、船頭大将「元服して好き―となりぬ」

③野郎頭の略。

④初期歌舞伎の俳優の称。→野郎歌舞伎。

⑤男色を売る者。陰間かげま。

⑥男をののしっていう語。代名詞的にも用いる。「この―」「―このごろ顔を見せないじゃないか」

⇒やろう‐あそび【野郎遊び】

⇒やろう‐あたま【野郎頭】

⇒やろう‐がい【野郎買い】

⇒やろう‐かぶき【野郎歌舞伎】

⇒やろう‐ぢゃや【野郎茶屋】

⇒やろう‐ぼうし【野郎帽子】

⇒やろう‐よばわり【野郎呼ばわり】

や‐ろう【薬籠】

(ヤクロウの転)

①印籠いんろうのような形で、3〜4重の重ね箱。薬を入れて携帯したもの。

②挽茶を入れる一種の壺。〈日葡辞書〉

③(越後地方で)腰に下げるタバコ入れ。(物類称呼)

や‐ろうヤラウ

(ヤランの転)

①推量の意を表す。…のであろう。四河入海「春になる―山禽がさいづるわぞ」。三体詩絶句抄「天竺へお帰りあつて老衰してをり―ず」

②推量を含んだ疑問を表す。…のであろうか。平家物語5「多い―少い―をば知り候はず」。史記抄「太史公は何から見て戴た―」。四河入海「帰らうずる―さはあるまい―は知らねども」

③漠然といって確かでない意を表す。史記抄「後小松院―は力がつようて相撲の上手で」。勅規桃源抄「左伝―にあるぞ」

→やらん

やろう‐あそび【野郎遊び】‥ラウ‥

野郎頭の俳優を招き男色の遊びをすること。

⇒や‐ろう【野郎】

やろう‐あたま【野郎頭】‥ラウ‥

男の、前髪を取り去った頭。若衆歌舞伎の役者の前髪を除いたのに始まり、普通の成人男子の髪型の呼び名となる。野郎髷。黄表紙、高漫斉行脚日記「―にて和尚とあをがれ」

野郎頭

⇒ヤルタ【Yalta】

ヤルタ‐ひみつきょうてい【ヤルタ秘密協定】‥ケフ‥

ヤルタ会談で結ばれた対日秘密協定。1946年2月に発表。ドイツ降伏後3カ月以内にソ連が対日戦争に参加することを条件として、南サハリン(樺太)・千島列島のソ連への引渡し、中国の満州における完全な主権の確認などを決めた。

→文献資料[ヤルタ協定]

⇒ヤルタ【Yalta】

やれ【破れ】

①やぶれること。やぶれた所。やぶれたもの。「垣根の―をつくろう」

②印刷物のきずもの。

やれ

〔助詞〕

同類のものを列挙する時に用いる語。…やら。…だの。醒睡笑「和泉の国には何ともをかしき名字がある。野尻の―、草部の―と」

やれ

〔感〕

呼び掛ける時、相手の注意をひく時、ふと心づいた時、困った時、他に同情する時などに発する声。「―、ほんにさ凪ぎるやら」「―、一息つこう」「―、困ったことになった」

やれ‐あやめ【破菖蒲】

(→)「やぶれそうぶ」に同じ。

やれ‐がき【破れ垣】

やぶれた垣。

やれ‐がさ【破れ笠】

やぶれた笠。

やれ‐ぐるま【破れ車】

こわれた車。

やれ‐こも【破れ薦】

やぶれた薦。万葉集13「かき棄うてむ―を敷きて」

やれ‐ごろも【破れ衣】

やぶれた衣服。

やれ‐ばしょう【破れ芭蕉】‥セウ

風雨にたたかれて傷みやぶれた芭蕉の葉。〈[季]秋〉

やれ‐はす【破れ蓮・敗荷】

秋の深まりとともに破れて無残な姿となった蓮の葉。やれはちす。〈[季]秋〉

やれ‐ま【破れ間】

やぶれたすきま。仁徳紀「星辰ほしのひかり壊やれまより漏りて」

やれ‐め【破れ目】

やぶれたところ。やぶれめ。

やれ‐やれ【破れ破れ】

ひどくやぶれているさま。ぼろぼろ。宇治拾遺物語8「果てには―と着なしてありけり」

やれ‐やれ

〔感〕

①呼びかける声。

②安心したり深く感じたりした時にいう語。いやはや。日葡辞書「ヤレヤレメデタイ」

③疲労した時、またあきれはてた時などにいう語。いやはや。「―、ここで一服」「―、また困ったことをしでかした」

やろう【夜郎】‥ラウ

中国の南西、今の貴州の西境にいた少数民族。漢代の西南夷の一つ。

⇒やろう‐じだい【夜郎自大】

や‐ろう【夜漏】

夜の時刻をはかる水時計。また、夜の漏刻2、すなわち夜の時刻。

や‐ろう【野老】‥ラウ

①田舎の老人。村翁。

②〔植〕(→)トコロに同じ。

や‐ろう【野郎】‥ラウ

①いなかもの。〈日葡辞書〉

②前髪を剃った若者。また、若い男。懐硯「十二三の―に」。江見水蔭、船頭大将「元服して好き―となりぬ」

③野郎頭の略。

④初期歌舞伎の俳優の称。→野郎歌舞伎。

⑤男色を売る者。陰間かげま。

⑥男をののしっていう語。代名詞的にも用いる。「この―」「―このごろ顔を見せないじゃないか」

⇒やろう‐あそび【野郎遊び】

⇒やろう‐あたま【野郎頭】

⇒やろう‐がい【野郎買い】

⇒やろう‐かぶき【野郎歌舞伎】

⇒やろう‐ぢゃや【野郎茶屋】

⇒やろう‐ぼうし【野郎帽子】

⇒やろう‐よばわり【野郎呼ばわり】

や‐ろう【薬籠】

(ヤクロウの転)

①印籠いんろうのような形で、3〜4重の重ね箱。薬を入れて携帯したもの。

②挽茶を入れる一種の壺。〈日葡辞書〉

③(越後地方で)腰に下げるタバコ入れ。(物類称呼)

や‐ろうヤラウ

(ヤランの転)

①推量の意を表す。…のであろう。四河入海「春になる―山禽がさいづるわぞ」。三体詩絶句抄「天竺へお帰りあつて老衰してをり―ず」

②推量を含んだ疑問を表す。…のであろうか。平家物語5「多い―少い―をば知り候はず」。史記抄「太史公は何から見て戴た―」。四河入海「帰らうずる―さはあるまい―は知らねども」

③漠然といって確かでない意を表す。史記抄「後小松院―は力がつようて相撲の上手で」。勅規桃源抄「左伝―にあるぞ」

→やらん

やろう‐あそび【野郎遊び】‥ラウ‥

野郎頭の俳優を招き男色の遊びをすること。

⇒や‐ろう【野郎】

やろう‐あたま【野郎頭】‥ラウ‥

男の、前髪を取り去った頭。若衆歌舞伎の役者の前髪を除いたのに始まり、普通の成人男子の髪型の呼び名となる。野郎髷。黄表紙、高漫斉行脚日記「―にて和尚とあをがれ」

野郎頭

⇒や‐ろう【野郎】

やろう‐がい【野郎買い】‥ラウガヒ

歌舞伎の若衆または陰間かげまを買うこと。また、その人。

⇒や‐ろう【野郎】

やろう‐かぶき【野郎歌舞伎】‥ラウ‥

初期歌舞伎の一つ。1652年(承応1)若衆歌舞伎が禁止された後を受けて起こったもの。前髪を剃り落として野郎頭とさせたことから名づける。

⇒や‐ろう【野郎】

やろう‐じだい【夜郎自大】‥ラウ‥

[史記西南夷伝](夜郎の王が漢の広大なことを知らず、自らを強大と思って漢の使者と接したことから)自分の力量を知らないで、幅を利かす態度をとるたとえ。夜郎大。

⇒やろう【夜郎】

やろう‐ぢゃや【野郎茶屋】‥ラウ‥

(→)陰間かげま茶屋に同じ。

⇒や‐ろう【野郎】

やろう‐ぼうし【野郎帽子】‥ラウ‥

江戸時代、野郎歌舞伎の俳優が野郎頭を覆うために額に置き手拭てぬぐいをしたのが、変じて帽子のようになったもの。また、それをまねて用いたもの。多く紫縮緬ちりめんなどで作る。沢之丞帽子・やでん帽子・水木帽子など種々の形式が派生した。額帽子。

⇒や‐ろう【野郎】

やろうむし【野郎虫】‥ラウ‥

現存最古の歌舞伎評判記。1660年(万治3)刊。著者未詳。

やろう‐よばわり【野郎呼ばわり】‥ラウヨバハリ

人を軽蔑けいべつして野郎と呼び捨てること。

⇒や‐ろう【野郎】

ヤロビザーチヤ【yarovizatsiya ロシア】

〔農〕ソ連のルイセンコがその発育段階論に従って提唱した植物処理の方法。春化処理。ヤロビ。

ヤロビ‐のうほう【ヤロビ農法】‥ハフ

(ヤロビはヤロビザーチヤの略)(→)ミチューリン農法に同じ。

やわ【和・柔】ヤハ

やわらかなさま。弱いさま。こわれやすいさま。「―な地面」「―な立て付け」「人間の出来が―だ」

や‐わ【夜話】

①夜間にする談話。また、それを筆記した書物。よばなし。転じて、肩のこらない、軽い話。

②禅家で、夜、修行のためにする訓話。

や‐わヤハ

〔副〕

(助詞ヤハから)反語・疑問に用いる。どうして。なんで。やわか。源平盛衰記23「中にとりこめ候はんには、―一人も遁れ出づべき」

やわ・い【柔い】ヤハイ

〔形〕[文]やは・し(ク)

①やわらかい。

②弱い。柔弱である。「そんな―・い神経ではやっていけない」

③柔和である。

やわ‐かヤハカ

〔副〕

①反語を表す。どうしてか。いかでか。やわ。太平記17「―叶ふべき」

②万に一つも。よもや。謡曲、檀風「―さやうには仰せ候ふまじ」

やわ・し【飢し】

〔形ク〕

(歴史的仮名遣ヤハシとも)飢うえている。南海寄帰内法伝平安後期点「腹餓ヤワシと雖も、終宵詎たれか非時の過を免れむ」

やわ・す【和す】ヤハス

〔他四〕

①やわらかにする。

②やわらげる。平穏にする。万葉集20「まつろへぬ人をも―・し」

やわた【八幡】ヤハタ

①京都府南部の市。市域西部の男山丘陵にある石清水いわしみず八幡宮の門前町として発達。男山団地などの建設により人口が急増。人口7万4千。

②千葉県市川市の地名。

③⇒やはた。

⇒やわた‐ぐろ【八幡黒】

⇒やわた‐ごぼう【八幡牛蒡】

⇒やわた‐の‐やぶしらず【八幡の不知藪】

⇒やわた‐まき【八幡巻】

やわた‐ぐろ【八幡黒】ヤハタ‥

純黒に染めた柔軟な革。石清水いわしみず八幡宮の神人らが製したのでこの名がある。下駄の鼻緒に使用。

⇒やわた【八幡】

やわた‐ごぼう【八幡牛蒡】ヤハタ‥バウ

山城国八幡山(現、京都府八幡市)あたりから産出する、名物のゴボウ。淀川上下の舟へは、これを「たたき」にして売った。

⇒やわた【八幡】

やわた‐ごま【八幡駒】ヤハタ‥

青森県八戸はちのへで作られる、木製彩色馬の玩具。八戸市西郊にある櫛引くしびき八幡宮の例大祭で売られた。

やわた‐せいてつじょ【八幡製鉄所】ヤハタ‥

軍需産業の中心として日本鉄鋼業の発達を主導した国営製鉄所。1901年(明治34)福岡県遠賀郡八幡町(現、北九州市八幡東区)で操業開始。日本最初の銑鋼一貫製鉄所。34年民間鉄鋼企業の一部と合同して半官半民の日本製鉄株式会社となる。第二次大戦後、富士製鉄・八幡製鉄の2社に分割解体。70年再合併して新日本製鉄となる。

やわた‐そう【八幡草】ヤハタサウ

ユキノシタ科の多年草。深山の渓間・樹陰などに自生。葉は大形、円い楯形で7浅裂。6月頃、淡黄色の小さな五弁花を多数総状に密生。タキナショウマ。少女草。

やわた‐の‐やぶしらず【八幡の不知藪】ヤハタ‥

八幡2にある藪。八幡不知森しらずのもりともいい、ここに入れば再び出ることができないとか、祟たたりがあるとかいわれる。転じて、出口のわからないこと、迷うことなどのたとえ。やわたしらず。

⇒やわた【八幡】

やわたはま【八幡浜】ヤハタ‥

愛媛県西部、宇和海に臨む市。佐田岬半島基部にあり、九州との連絡港。トロール漁業・水産加工業が発達。ミカンの産地。人口4万1千。

やわた‐まき【八幡巻】ヤハタ‥

牛蒡ごぼうを芯にして穴子・鰻うなぎなどで巻き、つけ焼きにした料理。八幡牛蒡に因んだ名。

⇒やわた【八幡】

や‐わたり【家渡り】

引越し。転宅。やうつり。〈文明本節用集〉

⇒やわたり‐がゆ【家渡り粥】

やわたり‐がゆ【家渡り粥】

(→)「やうつりがゆ」に同じ。

⇒や‐わたり【家渡り】

やわ‐はだ【柔肌】ヤハ‥

(女性の)やわらかな肌。にきはだ。にこはだ。「―の熱き血潮に触れもみでさびしからずや道を説く君」(晶子)

やわ‐やわ【柔柔】ヤハヤハ

①もの柔らかなさま。たおやか。大唐西域記長寛点「風俗淳和ヤハヤハなり」

②(女房詞)

㋐ぼたもち。

㋑綿わた。

㋒吉野紙・奈良紙。

やわら【柔ら】ヤハラ

①やわらかいさま。万葉集14「海原うなはらの根―小菅」

②柔術・柔道の異称。浮世物語「居合いあい・―・兵法なんど」

③船の接触の際の衝撃をやわらげるために、舷側に下げておくもの。かませ。じんた。

⇒やわら‐がかり【柔ら懸り】

⇒やわら‐とり【柔取】

やわらヤハラ

〔副〕

そろそろ。そっと。しずかに。やおら。源氏物語薄雲「―づつ引き入りたまひぬるけしきなれば」。平家物語1「―此の刀を抜き出し」

⇒やわら‐やわら

やわら‐か【柔らか・軟らか】ヤハラカ

①堅くないさま。しなやかなさま。ふっくらしているさま。柔軟。源氏物語空蝉「皆しづまれる夜の、御衣ぞのけはひ―なるしも、いとしるかりけり」。「―に煮る」「体が―だ」「―な布団」

②おとなしいさま。おだやか。源氏物語帚木「ひたぶるに子めきて―ならむ人を」。「―な物言い」

③堅苦しくないさま。型にはまらず融通がきくさま。「―な話」「―な考え方」

⇒やわらか‐もの【柔らか物】

やわらか・い【柔らかい・軟らかい】ヤハラカイ

〔形〕[文]やはらか・し(ク)

①物の性質・状態が、堅くない。しなやかである。ふっくらしている。「―・いパン」「膝を―・く曲げる」

②状況に応じて融通がきく。「頭が―・い」

③おだやかである。おとなしい。「人あたりが―・い」

④堅苦しくない。くだけている。「―・い話」「―・い読み物」

◇「柔」は「剛」の、また、「軟」は「硬」の、それぞれ対語の意味で使われることが多い。「柔」は、力を加えて変形しても元に戻る場合、「軟」は、力を加えると変形しやすく元に戻らない場合によく使う。

やわら‐がかり【柔ら懸り】ヤハラ‥

徐々におだやかにかかってゆくこと。

⇒やわら【柔ら】

やわら‐がみ【和良紙】ヤハラ‥

(→)吉野紙の別称。

やわらか‐もの【柔らか物】ヤハラカ‥

①手ざわりのやわらかい織物。絹物。

②つやっぽい読み物。

⇒やわら‐か【柔らか・軟らか】

やわら・ぐ【和らぐ】ヤハラグ

[一]〔自五〕

①やわらかになる。柔軟になる。

②(風景・気候・感情・気質などが)おだやかになる。柔和になる。きびしさがなくなる。源氏物語匂宮「すこしなよび―・ぎ過ぎて、好いたる方に引かれ給へり」。「寒さが―・ぐ」「気持が―・ぐ」「緊張が―・ぐ」

③親しむようになる。睦まじくなる。

[二]〔他下二〕

⇒やわらげる(下一)

やわらげ【和らげ】ヤハラゲ

難解な語の解説。天草本平家物語「分別しにくき言葉の―」

やわら・げる【和らげる】ヤハラゲル

〔他下一〕[文]やはら・ぐ(下二)

①やわらぐようにする。三蔵法師伝永久点「邦国を弼たすけ諧ヤハラク」。平家物語4「入道相国の謀反の心をも―・げ給へとの御祈念のため」。「怒りを―・げる」

②(言葉・文章などを)わかりやすいようにする。平易にする。くだく。十訓抄「万葉集を―・げられけるも」。「表現を―・げる」

やわら‐とり【柔取】ヤハラ‥

柔術をすること。また、それに巧みな人。

⇒やわら【柔ら】

やわら‐やわらヤハラヤハラ

〔副〕

そろそろと。しずかに。徐々に。

⇒やわら

や‐わり【矢割り】

石にうがった穴に鉄の楔くさびを差し込んで玄能げんのうで打ち割ること。

⇒や‐ろう【野郎】

やろう‐がい【野郎買い】‥ラウガヒ

歌舞伎の若衆または陰間かげまを買うこと。また、その人。

⇒や‐ろう【野郎】

やろう‐かぶき【野郎歌舞伎】‥ラウ‥

初期歌舞伎の一つ。1652年(承応1)若衆歌舞伎が禁止された後を受けて起こったもの。前髪を剃り落として野郎頭とさせたことから名づける。

⇒や‐ろう【野郎】

やろう‐じだい【夜郎自大】‥ラウ‥

[史記西南夷伝](夜郎の王が漢の広大なことを知らず、自らを強大と思って漢の使者と接したことから)自分の力量を知らないで、幅を利かす態度をとるたとえ。夜郎大。

⇒やろう【夜郎】

やろう‐ぢゃや【野郎茶屋】‥ラウ‥

(→)陰間かげま茶屋に同じ。

⇒や‐ろう【野郎】

やろう‐ぼうし【野郎帽子】‥ラウ‥

江戸時代、野郎歌舞伎の俳優が野郎頭を覆うために額に置き手拭てぬぐいをしたのが、変じて帽子のようになったもの。また、それをまねて用いたもの。多く紫縮緬ちりめんなどで作る。沢之丞帽子・やでん帽子・水木帽子など種々の形式が派生した。額帽子。

⇒や‐ろう【野郎】

やろうむし【野郎虫】‥ラウ‥

現存最古の歌舞伎評判記。1660年(万治3)刊。著者未詳。

やろう‐よばわり【野郎呼ばわり】‥ラウヨバハリ

人を軽蔑けいべつして野郎と呼び捨てること。

⇒や‐ろう【野郎】

ヤロビザーチヤ【yarovizatsiya ロシア】

〔農〕ソ連のルイセンコがその発育段階論に従って提唱した植物処理の方法。春化処理。ヤロビ。

ヤロビ‐のうほう【ヤロビ農法】‥ハフ

(ヤロビはヤロビザーチヤの略)(→)ミチューリン農法に同じ。

やわ【和・柔】ヤハ

やわらかなさま。弱いさま。こわれやすいさま。「―な地面」「―な立て付け」「人間の出来が―だ」

や‐わ【夜話】

①夜間にする談話。また、それを筆記した書物。よばなし。転じて、肩のこらない、軽い話。

②禅家で、夜、修行のためにする訓話。

や‐わヤハ

〔副〕

(助詞ヤハから)反語・疑問に用いる。どうして。なんで。やわか。源平盛衰記23「中にとりこめ候はんには、―一人も遁れ出づべき」

やわ・い【柔い】ヤハイ

〔形〕[文]やは・し(ク)

①やわらかい。

②弱い。柔弱である。「そんな―・い神経ではやっていけない」

③柔和である。

やわ‐かヤハカ

〔副〕

①反語を表す。どうしてか。いかでか。やわ。太平記17「―叶ふべき」

②万に一つも。よもや。謡曲、檀風「―さやうには仰せ候ふまじ」

やわ・し【飢し】

〔形ク〕

(歴史的仮名遣ヤハシとも)飢うえている。南海寄帰内法伝平安後期点「腹餓ヤワシと雖も、終宵詎たれか非時の過を免れむ」

やわ・す【和す】ヤハス

〔他四〕

①やわらかにする。

②やわらげる。平穏にする。万葉集20「まつろへぬ人をも―・し」

やわた【八幡】ヤハタ

①京都府南部の市。市域西部の男山丘陵にある石清水いわしみず八幡宮の門前町として発達。男山団地などの建設により人口が急増。人口7万4千。

②千葉県市川市の地名。

③⇒やはた。

⇒やわた‐ぐろ【八幡黒】

⇒やわた‐ごぼう【八幡牛蒡】

⇒やわた‐の‐やぶしらず【八幡の不知藪】

⇒やわた‐まき【八幡巻】

やわた‐ぐろ【八幡黒】ヤハタ‥

純黒に染めた柔軟な革。石清水いわしみず八幡宮の神人らが製したのでこの名がある。下駄の鼻緒に使用。

⇒やわた【八幡】

やわた‐ごぼう【八幡牛蒡】ヤハタ‥バウ

山城国八幡山(現、京都府八幡市)あたりから産出する、名物のゴボウ。淀川上下の舟へは、これを「たたき」にして売った。

⇒やわた【八幡】

やわた‐ごま【八幡駒】ヤハタ‥

青森県八戸はちのへで作られる、木製彩色馬の玩具。八戸市西郊にある櫛引くしびき八幡宮の例大祭で売られた。

やわた‐せいてつじょ【八幡製鉄所】ヤハタ‥

軍需産業の中心として日本鉄鋼業の発達を主導した国営製鉄所。1901年(明治34)福岡県遠賀郡八幡町(現、北九州市八幡東区)で操業開始。日本最初の銑鋼一貫製鉄所。34年民間鉄鋼企業の一部と合同して半官半民の日本製鉄株式会社となる。第二次大戦後、富士製鉄・八幡製鉄の2社に分割解体。70年再合併して新日本製鉄となる。

やわた‐そう【八幡草】ヤハタサウ

ユキノシタ科の多年草。深山の渓間・樹陰などに自生。葉は大形、円い楯形で7浅裂。6月頃、淡黄色の小さな五弁花を多数総状に密生。タキナショウマ。少女草。

やわた‐の‐やぶしらず【八幡の不知藪】ヤハタ‥

八幡2にある藪。八幡不知森しらずのもりともいい、ここに入れば再び出ることができないとか、祟たたりがあるとかいわれる。転じて、出口のわからないこと、迷うことなどのたとえ。やわたしらず。

⇒やわた【八幡】

やわたはま【八幡浜】ヤハタ‥

愛媛県西部、宇和海に臨む市。佐田岬半島基部にあり、九州との連絡港。トロール漁業・水産加工業が発達。ミカンの産地。人口4万1千。

やわた‐まき【八幡巻】ヤハタ‥

牛蒡ごぼうを芯にして穴子・鰻うなぎなどで巻き、つけ焼きにした料理。八幡牛蒡に因んだ名。

⇒やわた【八幡】

や‐わたり【家渡り】

引越し。転宅。やうつり。〈文明本節用集〉

⇒やわたり‐がゆ【家渡り粥】

やわたり‐がゆ【家渡り粥】

(→)「やうつりがゆ」に同じ。

⇒や‐わたり【家渡り】

やわ‐はだ【柔肌】ヤハ‥

(女性の)やわらかな肌。にきはだ。にこはだ。「―の熱き血潮に触れもみでさびしからずや道を説く君」(晶子)

やわ‐やわ【柔柔】ヤハヤハ

①もの柔らかなさま。たおやか。大唐西域記長寛点「風俗淳和ヤハヤハなり」

②(女房詞)

㋐ぼたもち。

㋑綿わた。

㋒吉野紙・奈良紙。

やわら【柔ら】ヤハラ

①やわらかいさま。万葉集14「海原うなはらの根―小菅」

②柔術・柔道の異称。浮世物語「居合いあい・―・兵法なんど」

③船の接触の際の衝撃をやわらげるために、舷側に下げておくもの。かませ。じんた。

⇒やわら‐がかり【柔ら懸り】

⇒やわら‐とり【柔取】

やわらヤハラ

〔副〕

そろそろ。そっと。しずかに。やおら。源氏物語薄雲「―づつ引き入りたまひぬるけしきなれば」。平家物語1「―此の刀を抜き出し」

⇒やわら‐やわら

やわら‐か【柔らか・軟らか】ヤハラカ

①堅くないさま。しなやかなさま。ふっくらしているさま。柔軟。源氏物語空蝉「皆しづまれる夜の、御衣ぞのけはひ―なるしも、いとしるかりけり」。「―に煮る」「体が―だ」「―な布団」

②おとなしいさま。おだやか。源氏物語帚木「ひたぶるに子めきて―ならむ人を」。「―な物言い」

③堅苦しくないさま。型にはまらず融通がきくさま。「―な話」「―な考え方」

⇒やわらか‐もの【柔らか物】

やわらか・い【柔らかい・軟らかい】ヤハラカイ

〔形〕[文]やはらか・し(ク)

①物の性質・状態が、堅くない。しなやかである。ふっくらしている。「―・いパン」「膝を―・く曲げる」

②状況に応じて融通がきく。「頭が―・い」

③おだやかである。おとなしい。「人あたりが―・い」

④堅苦しくない。くだけている。「―・い話」「―・い読み物」

◇「柔」は「剛」の、また、「軟」は「硬」の、それぞれ対語の意味で使われることが多い。「柔」は、力を加えて変形しても元に戻る場合、「軟」は、力を加えると変形しやすく元に戻らない場合によく使う。

やわら‐がかり【柔ら懸り】ヤハラ‥

徐々におだやかにかかってゆくこと。

⇒やわら【柔ら】

やわら‐がみ【和良紙】ヤハラ‥

(→)吉野紙の別称。

やわらか‐もの【柔らか物】ヤハラカ‥

①手ざわりのやわらかい織物。絹物。

②つやっぽい読み物。

⇒やわら‐か【柔らか・軟らか】

やわら・ぐ【和らぐ】ヤハラグ

[一]〔自五〕

①やわらかになる。柔軟になる。

②(風景・気候・感情・気質などが)おだやかになる。柔和になる。きびしさがなくなる。源氏物語匂宮「すこしなよび―・ぎ過ぎて、好いたる方に引かれ給へり」。「寒さが―・ぐ」「気持が―・ぐ」「緊張が―・ぐ」

③親しむようになる。睦まじくなる。

[二]〔他下二〕

⇒やわらげる(下一)

やわらげ【和らげ】ヤハラゲ

難解な語の解説。天草本平家物語「分別しにくき言葉の―」

やわら・げる【和らげる】ヤハラゲル

〔他下一〕[文]やはら・ぐ(下二)

①やわらぐようにする。三蔵法師伝永久点「邦国を弼たすけ諧ヤハラク」。平家物語4「入道相国の謀反の心をも―・げ給へとの御祈念のため」。「怒りを―・げる」

②(言葉・文章などを)わかりやすいようにする。平易にする。くだく。十訓抄「万葉集を―・げられけるも」。「表現を―・げる」

やわら‐とり【柔取】ヤハラ‥

柔術をすること。また、それに巧みな人。

⇒やわら【柔ら】

やわら‐やわらヤハラヤハラ

〔副〕

そろそろと。しずかに。徐々に。

⇒やわら

や‐わり【矢割り】

石にうがった穴に鉄の楔くさびを差し込んで玄能げんのうで打ち割ること。

やり‐ぶぎょう【槍奉行・鑓奉行】‥ギヤウ🔗⭐🔉

やり‐ぶぎょう【槍奉行・鑓奉行】‥ギヤウ

①武家時代に槍を持つ一隊を預かる職。長柄ながえ奉行。

②江戸幕府の職名。老中の支配。長柄同心・八王子千人同心頭を管轄。

やり‐ぶすま【槍衾】🔗⭐🔉

やり‐ぶすま【槍衾】

一隊の兵が槍を隙間なく並べ突き出して構えること。槍床。「―を作る」

やり‐ふり【槍振】🔗⭐🔉

やり‐ふり【槍振】

大名の行列に槍持奴が槍を振りながら行くこと。また、その奴。

やり‐もち【槍持】🔗⭐🔉

やり‐もち【槍持】

武家で、主人の槍を持って供をする従者。

[漢]槍🔗⭐🔉

槍 字形

〔木部10画/14画/3368・4164〕

〔音〕ソウ〈サウ〉(呉)(漢)

〔訓〕やり

[意味]

長い柄えの先に細長い刃をつけた武器。やり。(同)鎗。「槍術・短槍」

▷国字で「鑓やり」とも書く。

〔木部10画/14画/3368・4164〕

〔音〕ソウ〈サウ〉(呉)(漢)

〔訓〕やり

[意味]

長い柄えの先に細長い刃をつけた武器。やり。(同)鎗。「槍術・短槍」

▷国字で「鑓やり」とも書く。

〔木部10画/14画/3368・4164〕

〔音〕ソウ〈サウ〉(呉)(漢)

〔訓〕やり

[意味]

長い柄えの先に細長い刃をつけた武器。やり。(同)鎗。「槍術・短槍」

▷国字で「鑓やり」とも書く。

〔木部10画/14画/3368・4164〕

〔音〕ソウ〈サウ〉(呉)(漢)

〔訓〕やり

[意味]

長い柄えの先に細長い刃をつけた武器。やり。(同)鎗。「槍術・短槍」

▷国字で「鑓やり」とも書く。

大辞林の検索結果 (33)

そう-きへい【槍騎兵】🔗⭐🔉

そう-きへい サウ― [3] 【槍騎兵】

長い槍を持った騎兵。

そう-じゅつ【槍術】🔗⭐🔉

そう-じゅつ サウ― [1][0] 【槍術】

槍(ヤリ)を武器として戦う武術。

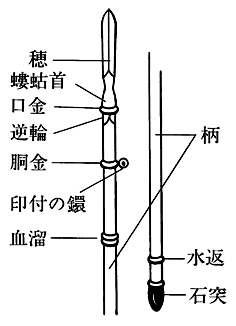

やり【槍・鑓・鎗】🔗⭐🔉

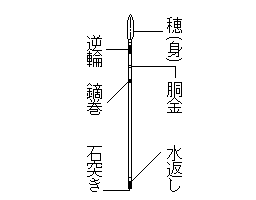

やり [0] 【槍・鑓・鎗】

(1)武器の一。鉾(ホコ)に類似のものから変化したもので,長い柄の先端に剣状の刃物(穂)を付けたもの。鎌倉最末期に発生し戦国時代に徒歩集団戦の激化とともに盛行し,戦いの主要武器となった。普通は茎仕立(ナカゴジタテ)で,まれに袋状の穂に柄を差し込む袋槍がある。穂の形状により素槍・十文字槍・鎌槍・大身(オオミ)槍,柄の形状などにより管(クダ)槍・鉤(カギ)槍・皆朱の槍,柄の長さにより手槍・長柄などの別がある。

(2)将棋で,香車(キヨウシヤ)の俗称。

(3)陸上競技の槍投げに用いる用具。

(4)やじること。妨げること。「―とは拙き芸をののしり,さまたぐること/滑稽本・狂言田舎操」

→横槍

槍(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

やり=が降っても🔗⭐🔉

――が降っても

どんな障害があっても行う。決意のかたいたとえ。「雨が降っても―絶対に行く」

やり=一筋の主(ヌシ)🔗⭐🔉

――一筋の主(ヌシ)

従者に槍を持たせることのできる身分の武士。やり一本の主。

やり-いか【槍烏賊】🔗⭐🔉

やり-いか [2][0] 【槍烏賊】

イカの一種。胴長約40センチメートル。胴は細長い円錐形で,後端はとがり,左右に三角形のひれがある。腕は短い。刺身やするめにする。日本各地の沿岸に分布。ツツイカ。ササイカ。サヤナガ。

やり-おどり【槍踊り】🔗⭐🔉

やり-おどり ―ヲドリ [3] 【槍踊り】

大名行列の槍持ち奴の動作を模した毛槍などを振る踊り。元禄期(1688-1704)に始まった。

やり-が-たけ【槍ヶ岳】🔗⭐🔉

やり-が-たけ 【槍ヶ岳】

長野県と岐阜県の境にある山。海抜3180メートル。穂高岳の北に連なり,奥穂高岳に次ぐ飛騨山脈第二の高峰。山頂は槍の穂先に似た尖峰をなす。

やり-がらみ【槍絡み】🔗⭐🔉

やり-がらみ [3] 【槍絡み】

槍ぶすまで敵軍にあたる一隊。

やり-がんな【槍鉋】🔗⭐🔉

やり-がんな [3] 【槍鉋】

鉋の一種。槍の穂先に似た刃に長い柄を付けたもの。中世末に台鉋(ダイガンナ)が出現するまでは「かんな」と呼ばれていた。桶屋の間に「まえがんな」として残る。

槍鉋

[図]

[図]

[図]

[図]

やり-きず【槍傷・槍疵】🔗⭐🔉

やり-きず [2][0] 【槍傷・槍疵】

槍で突かれたきず。槍手。

やり-くさ【槍草】🔗⭐🔉

やり-くさ [2] 【槍草】

スズメノテッポウの別名。

やり-さき【槍先】🔗⭐🔉

やり-さき [0] 【槍先】

(1)槍の先端。槍の穂先。また,槍。「―にかかる」

(2)攻撃の方向。また,その勢い。ほこ先。「―を向ける」

(3)戦いの始まり。[日葡]

やりさき=の功名(コウミヨウ)🔗⭐🔉

――の功名(コウミヨウ)

戦場での手柄。武勲。槍下の功名。

やりさび【槍錆】🔗⭐🔉

やりさび 【槍錆】

端唄(ハウタ)・うた沢節の曲名。文政年間(1818-1830)の流行謡「与作踊り」の音頭(オンド)を,幕末に歌沢笹丸が歌詞を改め,節付けしたとされる。浪人をうたった「槍は錆びても名は錆びぬ」から出た名。

やり-し【槍師】🔗⭐🔉

やり-し [2] 【槍師】

(1)槍を作る職人。

(2)槍を巧みにあやつる人。

やり-した【槍下】🔗⭐🔉

やり-した 【槍下】

(1)槍の下。[日葡]

(2)槍で突き伏せること。「終(ツイ)に―にて討死/信長公記」

(3)戦場。「せはしき場の―なれば/常山紀談」

やり-じるし【槍印】🔗⭐🔉

やり-じるし [3] 【槍印】

行列または出陣の時,槍の印付(シルシヅケ)の環に付けて家名を明らかにした標識。

やり-ぞなえ【槍備え】🔗⭐🔉

やり-ぞなえ ―ゾナヘ [3] 【槍備え】

槍を武器として戦う部隊。

やり-だま【槍玉】🔗⭐🔉

やり-だま [0] 【槍玉】

槍を手玉のように巧みに扱うこと。また,槍。「―をとり二つ三つりう

と/太閤記」

と/太閤記」

と/太閤記」

と/太閤記」

やりだま=に挙・げる🔗⭐🔉

――に挙・げる

(1)多くの中から選んで攻撃・非難の対象にする。「責任者が―・げられる」

(2)槍先で突き刺す。「小倉主膳を―・げたるに/会津陣物語」

やり-つかい【槍使い】🔗⭐🔉

やり-つかい ―ツカヒ [3] 【槍使い】

槍を自由に使いこなす人。槍術(ソウジユツ)に巧みな人。

やり-なげ【槍投げ】🔗⭐🔉

やり-なげ [0] 【槍投げ】

陸上競技の一。金属製の槍を投げてその飛距離を競うもの。助走路を走ってスピードをつけ,踏み切り線の後方から投擲(トウテキ)を行う。

やり-の-ま【槍の間】🔗⭐🔉

やり-の-ま [0] 【槍の間】

武家の屋敷の主殿の側にあって警備のために槍などを備えおく部屋。

やり-ばしご【槍梯子】🔗⭐🔉

やり-ばしご [3] 【槍梯子】

たたみ梯子の一。石垣・屋根などへかけて乗り越えるのに用いた。柄に筋金を入れ,銅輪をひねると,柄の内から板金が左右に出て,足をかけられる仕組みになっている。

やり-ぶぎょう【槍奉行】🔗⭐🔉

やり-ぶぎょう ―ブギヤウ [3] 【槍奉行】

(1)武家時代,槍を持つ一隊の指揮にあたった者。槍大将。長柄大将。長柄奉行。

(2)江戸幕府の職名。老中の下で,長柄同心と八王子千人同心頭を統轄した。

やり-ぶすま【槍衾】🔗⭐🔉

やり-ぶすま [3] 【槍衾】

大勢が槍を突き出してすき間なく並べ構えたさま。「―を作る」

やり-もち【槍持】🔗⭐🔉

やり-もち [4][0] 【槍持】

昔,武家で,主人の槍を持って従った家来。

そうきへい【槍騎兵】(和英)🔗⭐🔉

そうきへい【槍騎兵】

a lancer.→英和

やり【槍】(和英)🔗⭐🔉

やりいか【槍烏賊】(和英)🔗⭐🔉

やりいか【槍烏賊】

a squid.→英和

やりだま【槍玉にあげる】(和英)🔗⭐🔉

やりだま【槍玉にあげる】

makean object of attack;make a victim of.

やりなげ【槍投げ】(和英)🔗⭐🔉

やりなげ【槍投げ】

the javelin throw.槍投げ選手 a javelin thrower.

広辞苑+大辞林に「槍」で始まるの検索結果。

②陸上競技の槍投の用具。男子は長さ260〜270センチメートル、重さ800グラム、女子は長さ220〜230センチメートル、重さ600グラム。

③(まっすぐ突きすすむから)将棋の香車きょうしゃの異称。

④浄瑠璃で、やじること。滑稽本、狂言田舎操「―とは拙き芸を罵りさまたぐること」

②陸上競技の槍投の用具。男子は長さ260〜270センチメートル、重さ800グラム、女子は長さ220〜230センチメートル、重さ600グラム。

③(まっすぐ突きすすむから)将棋の香車きょうしゃの異称。

④浄瑠璃で、やじること。滑稽本、狂言田舎操「―とは拙き芸を罵りさまたぐること」