複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (46)

いろ【色】🔗⭐🔉

いろ【色】

➊視覚のうち、光波のスペクトル組成の差異によって区別される感覚。光の波長だけでは定まらず、一般に色相、彩度および明度の3要素によって規定される。色彩。

➋色彩に関係ある次のようなもの。

①階級で定まった染色。当色とうじき。

②禁色きんじき。宇津保物語初秋「―ゆるされたる限り」

③喪服のにびいろ。源氏物語少女「世の中―改まりて」

④婚礼や葬礼の時、上に着る白衣。色着いろぎ。色被り。浄瑠璃、博多小女郎波枕「惣左衛門が葬礼に喪服いろを着て供してみせ」

⑤顔色。「―が悪い」

⑥おしろい。化粧。「―を作る」

⑦醤油しょうゆや紅べにの異称。

➌容姿などが美しいこと。

①容姿または髪の毛が美しいこと。宇津保物語藤原君「―なる娘ども」。源氏物語竹河「御ぐし―にて」。「―男」

②物事の美しさ。はなやかさ。「声に―がある」

➍ものの趣。

①興味。趣味。古今和歌集序「今の世の中、―につき、人の心、花になりにけるより」

②けはい。きざし。様子。古今和歌集春「春の―のいたりいたらぬ里はあらじ」。「秋の―が深まる」「敗北の―が濃い」

③調子。響き。「音ね―」「声こわ―」

➎愛情。愛情の対象たる人。

①なさけ。新古今和歌集雑「明石潟―なき人の袖を見よ」

②色情。欲情。情事。伊勢物語「これは―好むといふすきもの」。日葡辞書「イロヲコノム」。浄瑠璃、桂川連理柵「お半様の―の相手」

③情人。恋人。色男。色女。浄瑠璃、冥途飛脚「―で逢ひしは早昔、今日は親身の女夫合ひ」。徳田秋声、足迹「情人いろでも何でもないものなら、お前が自腹を切る謂いわれはないぢやないか」

④遊女。

➏①種類。品目。宇津保物語俊蔭「目に見ゆる鳥・獣、―もきらはず殺し食へば」。「色書いろがき」「大きさは幾―もある」

②(種々の物の意)租税としての物品。しき。→色代納いろだいおさめ。

➐邦楽で、主旋律でない修飾的な節。また、言葉の部分と節の部分との中間的な扱いをする唱え方。謡曲・義太夫等種目ごとに類型がある。

⇒色変えぬ松

⇒色に出る

⇒色の白いは七難隠す

⇒色は思案の外

⇒色も香も

⇒色を失う

⇒色を替え品を替える

⇒色を損ず

⇒色を正す

⇒色を作る

⇒色を付ける

⇒色を作す

⇒色を鬻ぐ

いろ‐あく【色悪】🔗⭐🔉

いろ‐あく【色悪】

歌舞伎の役柄。悪役あくやくでありながら外見は二枚目の役柄。色男の敵役かたきやく。「四谷怪談」の伊右衛門など。

いろ‐いろ【色色】🔗⭐🔉

いろ‐いろ【色色】

①さまざまの色。種々の色。古今和歌集秋「秋は―の花にぞありける」

②女房の襲かさねの色目で、各種の色を重ねること。栄華物語根合「菊の―に、濃き打ちたる蘇芳の唐衣」

③(副詞的にも用いる)種類の多いさま。さまざま。くさぐさ。種々。竹取物語「―の病をして」。「―な国」「―手を尽くした」「―と工夫をこらす」「その他―」

⇒いろいろ‐おどし【色色縅】

⇒いろいろ‐ごろも【色色衣】

⇒いろいろ・し【色色し】

いろいろ‐おどし【色色縅】‥ヲドシ🔗⭐🔉

いろいろ‐おどし【色色縅】‥ヲドシ

よろいの縅毛おどしげの名。種々の糸や革で縅したもの。段々おどし。まぜおどし。

⇒いろ‐いろ【色色】

いろいろ‐ごろも【色色衣】🔗⭐🔉

いろいろ‐ごろも【色色衣】

種々の色でつぎはぎをした衣服。つくろいをした、ぼろぼろの着物。夫木和歌抄33「賤の女めがつま木とりにと麻を着て―袖まくりしつ」

⇒いろ‐いろ【色色】

いろいろ・し【色色し】🔗⭐🔉

いろいろ・し【色色し】

〔形シク〕

①色好みのようである。古今著聞集16「―・しき者にて、…女といへば心をうごかしけり」

②きらびやかである。けばけばしい。義経記6「別して―・しくも出で立たず」

⇒いろ‐いろ【色色】

いろ・う【色ふ・彩ふ・艶ふ】イロフ🔗⭐🔉

いろ・う【色ふ・彩ふ・艶ふ】イロフ

[一]〔自四〕

色が美しく映える。色どりが多彩である。和泉式部集「露に―・へる撫子の花」

[二]〔他下二〕

①美しくいろどる。彩色する。竹取物語「種々くさぐさのうるはしき瑠璃を―・へて作れり」

②ことばなどを飾る。潤色する。

いろ‐うつり【色移り】🔗⭐🔉

いろ‐うつり【色移り】

洗濯の際に衣料の色が他の衣料につくこと。

いろ‐えぼし【色烏帽子】🔗⭐🔉

いろ‐えぼし【色烏帽子】

喪服用の鈍色にびいろの烏帽子。

いろ‐えんぴつ【色鉛筆】🔗⭐🔉

いろ‐えんぴつ【色鉛筆】

芯しんに各種の顔料をまぜて色をつけた鉛筆。

いろ‐おんど【色温度】‥ヲン‥🔗⭐🔉

いろ‐おんど【色温度】‥ヲン‥

物体や天体の可視域での放射が黒体放射であると仮定して、その放射の色から推定される温度。真の温度よりはやや高い。

いろ‐かご【色駕籠】🔗⭐🔉

いろ‐かご【色駕籠】

置屋から揚屋へ遊女を送り迎えする駕籠。浄瑠璃、心中重井筒「送り迎ひの―も」

いろ‐がまし・い【色がましい】🔗⭐🔉

いろ‐がまし・い【色がましい】

〔形〕

好色めいている。歌舞伎、五大力恋緘「あの子に―・いことはなし」

いろ‐がわら【色河原】‥ガハラ🔗⭐🔉

いろ‐がわら【色河原】‥ガハラ

京都四条河原のこと。劇場があって色子がいたからいう。好色一代男8「京にて―、色里にて一座せし人々」

いろ‐ぐわ・し【色ぐはし】‥グハシ🔗⭐🔉

いろ‐ぐわ・し【色ぐはし】‥グハシ

〔形シク〕

色美しい。万葉集10「あからひく色妙いろぐわし子をしば見れば」(「色妙」をシキタヘノと訓む説もある)

いろ‐ごろも【色衣】🔗⭐🔉

いろ‐ごろも【色衣】

美しい色の衣。晴れ着。源氏物語葵「あまた年今日あらためし―着ては涙ぞ」

いろ‐ちがい【色違い】‥チガヒ🔗⭐🔉

いろ‐ちがい【色違い】‥チガヒ

①恐怖で顔色の変わること。いろちがえ。世間子息気質「子息―して、…身の毛がよだつて寒気立ちます」

②型や寸法などが同じで色だけ違うこと。また、そのもの。

いろ‐チョーク【色チョーク】🔗⭐🔉

いろ‐チョーク【色チョーク】

着色してある白墨はくぼく。

いろっ‐ぽ・い【色っぽい】🔗⭐🔉

いろっ‐ぽ・い【色っぽい】

〔形〕

(→)色気3がある。「―・い女性」「―・いしぐさ」

いろ‐つや【色艶】🔗⭐🔉

いろ‐つや【色艶】

①色とつや。特に、肌や顔のつや。「―が良い」

②おもむき。おもしろみ。「―をつけて話す」「―に欠ける話」

いろ‐にく・し【色にくし】🔗⭐🔉

いろ‐にく・し【色にくし】

〔形ク〕

つっけんどんである。そっけない。日葡辞書「イロニクウマウス、また、イウ」

○色に出るいろにでる

心の中の思い、特に、秘めた恋心が表情やしぐさに表れる。様子に出る。

⇒いろ【色】

○色に出るいろにでる🔗⭐🔉

○色に出るいろにでる

心の中の思い、特に、秘めた恋心が表情やしぐさに表れる。様子に出る。

⇒いろ【色】

いろ‐ぬい【色縫い】‥ヌヒ

死者に着せる白衣を縫うこと。親類・近隣の女たちが寄って縫い、縫尻はとめない。衣裳縫いしょうぬい。引張縫ひっぱりぬい。

いろ‐ぬか【揺糠】

(イロはユリの転)玄米精白の際に生じる砕米くだけまい。揺子ゆりご。いりご。えりご。

いろ‐ぬき【色抜き】

①布の染めかえのとき、もとの染色を抜き去ること。

②酒宴などで女っ気のないこと。色気抜き。

いろね【同母兄・同母姉】

(イロは接頭語)(→)「いろえ」に同じ。允恭紀(図書寮本)院政期点「妾やつこが姉イロネなり」

いろ‐ね【色音】

①こわね。ねいろ。声色。狂言、月見座頭「虫の音はさまざまの―がござつて」

②色と声。特に、花の色と鳥の声。耳底記「花鳥の―」

いろ‐ね【色音】🔗⭐🔉

いろ‐ね【色音】

①こわね。ねいろ。声色。狂言、月見座頭「虫の音はさまざまの―がござつて」

②色と声。特に、花の色と鳥の声。耳底記「花鳥の―」

○色の白いは七難隠すいろのしろいはしちなんかくす

女の肌が白いのは、少しくらい醜くても美しく見せる。

⇒いろ【色】

○色の白いは七難隠すいろのしろいはしちなんかくす🔗⭐🔉

○色の白いは七難隠すいろのしろいはしちなんかくす

女の肌が白いのは、少しくらい醜くても美しく見せる。

⇒いろ【色】

いろ‐のり【色糊】

捺染糊なっせんのりに染料の溶液を加えたもの。

いろは【母】

(イロは接頭語)継母や義母でない、生みのはは。生母。実母。允恭紀(図書寮本)院政期点「母イロハに随ひたまひ」

い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

①「いろは歌」の最初の3字で、「いろは歌」47文字の総称。また、仮名文字のこと。この47字に「ん」または「京」を加えて48字とし、習字手本の文字とする。

②(手習いの始めに「いろは」を習うことから)物事の初歩。「歌の―も知らない」

⇒いろは‐うた【以呂波歌】

⇒いろは‐がな【以呂波仮名】

⇒いろは‐カルタ

⇒いろはぐみ‐まちびけし【いろは組町火消】

⇒いろは‐こもん【いろは小紋】

⇒いろは‐ざか【いろは坂】

⇒いろは‐じゅん【いろは順】

⇒いろは‐たとえ【いろは喩】

⇒いろは‐たんか【いろは短歌】

⇒いろは‐ぢゃや【いろは茶屋】

⇒いろは‐づけ【いろは付け】

⇒いろは‐ぶね【いろは船】

⇒いろは‐もみじ【以呂波楓】

⇒いろは‐れんが【伊呂波連歌】

いろは‐うた【以呂波歌】

①手習歌の一つ。音の異なる仮名47文字の歌から成る。「色は匂へど散りぬるを我が世誰ぞ常ならむ有為うゐの奥山今日越えて浅き夢見じ酔ひもせず」。涅槃ねはん経第十四聖行品の偈げ「諸行無常、是生滅法、生滅滅已、寂滅為楽」の意を和訳したものという。弘法大師の作と信じられていたが、実はその死後、平安中期の作。色葉歌。

②(→)いろは短歌に同じ。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐がな【以呂波仮名】

(「いろは」は多く平仮名で書いたから)平仮名のこと。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

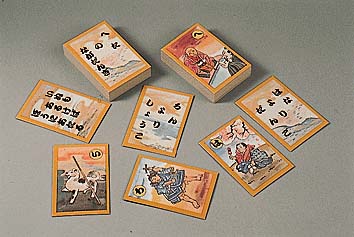

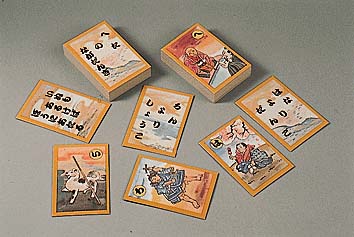

いろは‐カルタ

カルタの一種。いろは短歌を記した読み札48枚と、その意味を絵解きした絵札48枚と、合計96枚を一組としたもの。江戸後期に始まり、犬棒カルタはその代表。〈[季]新年〉

いろはガルタ

撮影:関戸 勇

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろはぐみ‐まちびけし【いろは組町火消】

江戸時代、江戸市中に設けた町火消。町奉行大岡忠相の主導により設置。いろは四十七文字(「へ」「ら」「ひ」は除き、代りに「百」「千」「万」を用いる)を冠して、い組・ろ組などと組を分けた。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐こもん【いろは小紋】

「いろは」47文字の文様を染め出した小紋文様。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐ざか【いろは坂】

栃木県日光市馬返うまがえしと中宮祠ちゅうぐうじとを結ぶ坂。第1いろは坂に28地点、第2に20地点の48のカーブがある。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろはぐみ‐まちびけし【いろは組町火消】

江戸時代、江戸市中に設けた町火消。町奉行大岡忠相の主導により設置。いろは四十七文字(「へ」「ら」「ひ」は除き、代りに「百」「千」「万」を用いる)を冠して、い組・ろ組などと組を分けた。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐こもん【いろは小紋】

「いろは」47文字の文様を染め出した小紋文様。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐ざか【いろは坂】

栃木県日光市馬返うまがえしと中宮祠ちゅうぐうじとを結ぶ坂。第1いろは坂に28地点、第2に20地点の48のカーブがある。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろはぐみ‐まちびけし【いろは組町火消】

江戸時代、江戸市中に設けた町火消。町奉行大岡忠相の主導により設置。いろは四十七文字(「へ」「ら」「ひ」は除き、代りに「百」「千」「万」を用いる)を冠して、い組・ろ組などと組を分けた。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐こもん【いろは小紋】

「いろは」47文字の文様を染め出した小紋文様。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐ざか【いろは坂】

栃木県日光市馬返うまがえしと中宮祠ちゅうぐうじとを結ぶ坂。第1いろは坂に28地点、第2に20地点の48のカーブがある。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろはぐみ‐まちびけし【いろは組町火消】

江戸時代、江戸市中に設けた町火消。町奉行大岡忠相の主導により設置。いろは四十七文字(「へ」「ら」「ひ」は除き、代りに「百」「千」「万」を用いる)を冠して、い組・ろ組などと組を分けた。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐こもん【いろは小紋】

「いろは」47文字の文様を染め出した小紋文様。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐ざか【いろは坂】

栃木県日光市馬返うまがえしと中宮祠ちゅうぐうじとを結ぶ坂。第1いろは坂に28地点、第2に20地点の48のカーブがある。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

○色は思案の外いろはしあんのほか🔗⭐🔉

○色は思案の外いろはしあんのほか

男女の恋は常識では判断できず、とかく分別をこえやすい。「恋は思案の外」とも。

⇒いろ【色】

いろは‐じゅん【いろは順】

いろは歌の順序に配列すること。また、その順序。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろはじるいしょう【色葉字類抄】‥セウ

辞書。2巻または3巻。橘忠兼編。天養(1144〜1145)〜治承(1177〜1181)年間成る。平安末期の国語を頭音により「いろは」別にし、それぞれをさらに天象より名字に至る21部門に分けて、表記すべき漢字とその用法とを記す。鎌倉初期にこれを増補した10巻本が「伊呂波字類抄」。

いろはしんすけ【いろは新助】

歌舞伎脚本「鐘鳴今朝噂かねがなるけさのうわさ」の通称。3幕。竹田治蔵作の世話物。1761年(宝暦11)初演。刀屋新助が旧主のための刀の詮議に、恋仲の遊女いろはがからむ。

いろは‐たとえ【いろは喩】‥タトヘ

(→)「いろは短歌」に同じ。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐たんか【いろは短歌】

「いろは」47字と「京」の字の1字ずつを頭に置いた教訓譬喩ひゆの諺ことわざや歌。「い」の「祈る身は邪よこしまならぬ願ひこそ神もあはれとうけ給ふらん」「一寸先は闇」の類。いろはうた。いろはたとえ。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐ぢゃや【いろは茶屋】

①江戸谷中やなか感応寺前にあった水茶屋。後には私娼をおき、岡場所となった。

②大坂道頓堀にあった水茶屋、後に芝居茶屋。48軒あったのでこの名がある。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐づけ【いろは付け】

番号をいろは順につけること。日本永代蔵1「―の引出しに」

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろ‐ばなし【色話】

色事に関する話。情話。痴話。

いろは‐ぶね【いろは船】

同形の大船を「いろは」別にして、帆柱・艫ともなどに記したもの。浄瑠璃、暦「―四十八番並べたる」

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろはぶんこ【いろは文庫】

人情本。18編54冊。為永春水作。浄瑠璃「仮名手本忠臣蔵」に取材した赤穂義士外伝。1836年(天保7)初編出版、72年(明治5)完結。5編以下は2世為永春水の作。

いろは‐もみじ【以呂波楓】‥モミヂ

カエデの葉が掌状に5〜7裂したもの。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐れんが【伊呂波連歌】

「いろは」47字を順番に1字ずつ句の頭において作る連歌。いろは冠字連歌。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろ‐びと【色人】

①美しくなまめかしい人。謡曲、羽衣「その名も月の―は」

②色道を解する人。遊里に遊ぶ粋人。また遊女をいう。好色一代男4「―ばかり集まりて」

いろ‐ぶか・し【色深し】

〔形ク〕

①色が濃い。また、美しい。万葉集20「―・く背なが衣は染めましを」

②容貌が美しい。御伽草子、物くさ太郎「都の人は情ありて、いかなる人をもきらはず、―・き御人も、互に夫妻とたのみたのまるるならひなり」

③色情が深い。恨之介「その比ころ都に隠れもなく、―・き男どもあり」

いろ‐ふし【色節】

①晴れがましいこと。光栄。宇津保物語藤原君「けふの―にて、けしからぬいと多かり」

②色調。光彩。徒然草「よろづのものの綺羅、飾り、―も」

いろ‐ぶみ【色文】

恋文。けそうぶみ。誹風柳多留6「―を人中で書く勤めの身」

いろ‐ぶんかい【色分解】

カラー印刷などで、もとの色を再現するため、原画をシアン・黄・マゼンタの3色、または黒を加えた4色の成分に分けて3種ないし4種の画像を作ること。カラーテレビなどでは青・緑・赤の3色に分解する。

いろ‐ぼうしょ【色奉書】

色をつけた奉書紙。福井県越前市の名産。

いろ‐まきえ【色蒔絵】‥ヱ

金銀粉と同様に、朱・石黄・青漆粉などの色粉を用いた蒔絵。色粉蒔絵。

いろ‐まち【色町・色街】

遊女屋や芸者屋が集まり、遊興のために人々の集まるところ。色里。遊郭。花柳街。田山花袋、髪「其の停留場の附近には、かれの曾かつて往来した狭斜いろまちがあつた」

いろ‐み【色見】

①(「魚見」とも書く。「いろ」は「うを」の方言)魚の群れて来るのを見張ること。また、その人。うおみ。

②窯かまの中の陶磁器の焼き加減をみるための試験標本。焼成品と同質の材料で、ゼーゲル錐すいの一種。

いろ‐み【色身】

色めいた身ぶり。すき者のようなこなし。滑稽本、旧観帖「越後は―な男ゆゑ」

いろみ‐ぐさ【色見草】

もみじの異名。蔵玉集「秋もはやしぐるるころの―散らまく惜しき山風ぞ吹く」

いろみ‐じょうご【色み上戸】‥ジヤウ‥

(→)「赤み上戸」に同じ。狂言、富士松「―の顔の赤いが、それ程をかしいか」

いろ‐みなと【色湊】

色里のある船つき場。傾城色三味線「播磨潟室の―は」

いろ‐みほん【色見本】

紙・布地・塗料などで、種々の色を集めて見本としたもの。「―帳」

いろ‐むじ【色無地】‥ヂ

黒以外の色一色で染めた和服地。また、その着物。家紋をつけて礼服にすることが多い。

いろ‐むら【色斑】

染色や工芸で、色の調子や濃淡に不揃いが生じていること。また、その箇所。

いろ‐め【色目】

①色のぐあい。「―が分からない」

②衣服の色合いの名目。

③種類の名目。品目。

④思いをひそかに知らせる目つき。また、色めかしい目つき。秋波。「―をつかう」

⑤様子。そぶり。好色五人女4「いよいよ思ひ極めて舌喰ひ切る―の時」

いろ‐めか・し【色めかし】

〔形シク〕

色好みらしい。色気があるようだ。源氏物語紅葉賀「―・しうなよび給へるを」

いろ‐めか・す【色めかす】

〔他下二〕

なまめかしく飾る。人目をひくように飾る。栄華物語木綿四手「桟敷を造り―・せ給はばこそは」

いろ‐めがね【色眼鏡】

①色つきガラスを用いた眼鏡。

②転じて、先入見や感情に支配された見方。「人を―で見る」

いろめき‐た・つ【色めき立つ】

〔自五〕

興奮・緊張の様子がみなぎる。色めく。「すわとばかりに―・つ」

いろ‐め・く【色めく】

〔自五〕

①目に見えて色がはっきりしてくる。時節になって色づく。花やかになる。謡曲、羽衣「げに花かづら―・くは春のしるしかや」

②異性に対して関心があるように見える。また、そのようにふるまう。源氏物語末摘花「あまり―・いたりとおぼして」

③興奮・緊張した様子があらわれる。感情が露あらわにでる。太平記8「互ひに人を楯に成して、その陰にかくれんと、―・きける気色を見て」。「事故の知らせに一同が―・く」

④軍勢に敗色があらわれる。太平記8「すはや、敵は―・きたるは」

いろも【同母妹】

(イロは接頭語)(兄弟からみて)同母の姉また妹。古事記上「其の―高比売命」↔いろせ

いろみ‐じょうご【色み上戸】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

いろみ‐じょうご【色み上戸】‥ジヤウ‥

(→)「赤み上戸」に同じ。狂言、富士松「―の顔の赤いが、それ程をかしいか」

いろ‐めか・し【色めかし】🔗⭐🔉

いろ‐めか・し【色めかし】

〔形シク〕

色好みらしい。色気があるようだ。源氏物語紅葉賀「―・しうなよび給へるを」

いろ‐めか・す【色めかす】🔗⭐🔉

いろ‐めか・す【色めかす】

〔他下二〕

なまめかしく飾る。人目をひくように飾る。栄華物語木綿四手「桟敷を造り―・せ給はばこそは」

いろめき‐た・つ【色めき立つ】🔗⭐🔉

いろめき‐た・つ【色めき立つ】

〔自五〕

興奮・緊張の様子がみなぎる。色めく。「すわとばかりに―・つ」

いろ‐め・く【色めく】🔗⭐🔉

いろ‐め・く【色めく】

〔自五〕

①目に見えて色がはっきりしてくる。時節になって色づく。花やかになる。謡曲、羽衣「げに花かづら―・くは春のしるしかや」

②異性に対して関心があるように見える。また、そのようにふるまう。源氏物語末摘花「あまり―・いたりとおぼして」

③興奮・緊張した様子があらわれる。感情が露あらわにでる。太平記8「互ひに人を楯に成して、その陰にかくれんと、―・きける気色を見て」。「事故の知らせに一同が―・く」

④軍勢に敗色があらわれる。太平記8「すはや、敵は―・きたるは」

○色も香もいろもかも🔗⭐🔉

○色も香もいろもかも

姿も美しく、心もゆかしく。名と実と兼ねそなわって。

⇒いろ【色】

いろ‐もの【色物】

①衣服や織物などで、白・黒色以外の彩色のあるもの。

②寄席よせ演芸のうち、講談・浄瑠璃などに対して、音曲・踊・奇術・声色こわいろ・漫才などの称。

⇒いろもの‐せき【色物席】

いろもの‐せき【色物席】

色物2を常打ちにする寄席。

⇒いろ‐もの【色物】

いろ‐もよう【色模様】‥ヤウ

①布地などの染色の模様。

②歌舞伎で恋愛の情景。また、その演技。

いろ‐やけ【色焼け】

顔・身体・衣服などが日にやけて変色すること。

いろ‐やど【色宿】

色遊びをする家。遊女屋。好色五人女1「替るは―のならひ」

いろ‐ゆるし【色聴し】

禁色きんじきを許されること。

いろ‐よい【色好い】

〔連体〕

期待どおりの、好意的な。好ましい。「―返事」

いろよし‐がみ【色好紙】

修善寺紙の異称。

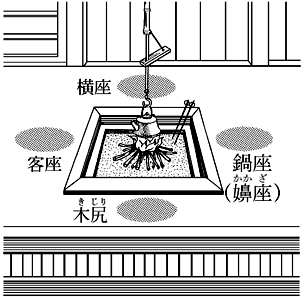

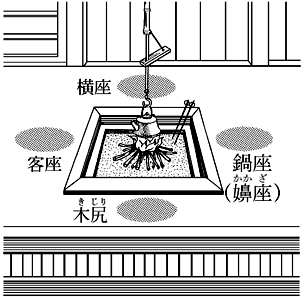

いろりヰロリ

(「囲炉裏」「居炉裏」は当て字)地方の民家などで、床ゆかを四角に切り抜いてつくった炉ろ。地炉。〈[季]冬〉。「―を囲む」。

いろり

横座

客座

木尻

嬶座

⇒いろり‐ばた【いろり端】

いろ‐り【色利・煎汁】

かつおぶしまたは大豆を煎せんじた煮出し汁。煮物の調味に用いる。倭名類聚鈔16「堅魚煎汁、加豆乎以呂利」

いろ‐りったい【色立体】

物体の色を表す三つの要素(色相・彩度・明度)を3次元空間の座標と見なし、色をその空間内の位置で表したもの。

いろり‐ばた【いろり端】ヰロリ‥

いろりの周囲。いろりのそば。

⇒いろり

いろ‐わけ【色分け】

①彩色をちがえて区別すること。

②色合いや性格・傾向などによって分類すること。種類わけ。「賛成派、反対派に―する」

横座

客座

木尻

嬶座

⇒いろり‐ばた【いろり端】

いろ‐り【色利・煎汁】

かつおぶしまたは大豆を煎せんじた煮出し汁。煮物の調味に用いる。倭名類聚鈔16「堅魚煎汁、加豆乎以呂利」

いろ‐りったい【色立体】

物体の色を表す三つの要素(色相・彩度・明度)を3次元空間の座標と見なし、色をその空間内の位置で表したもの。

いろり‐ばた【いろり端】ヰロリ‥

いろりの周囲。いろりのそば。

⇒いろり

いろ‐わけ【色分け】

①彩色をちがえて区別すること。

②色合いや性格・傾向などによって分類すること。種類わけ。「賛成派、反対派に―する」

横座

客座

木尻

嬶座

⇒いろり‐ばた【いろり端】

いろ‐り【色利・煎汁】

かつおぶしまたは大豆を煎せんじた煮出し汁。煮物の調味に用いる。倭名類聚鈔16「堅魚煎汁、加豆乎以呂利」

いろ‐りったい【色立体】

物体の色を表す三つの要素(色相・彩度・明度)を3次元空間の座標と見なし、色をその空間内の位置で表したもの。

いろり‐ばた【いろり端】ヰロリ‥

いろりの周囲。いろりのそば。

⇒いろり

いろ‐わけ【色分け】

①彩色をちがえて区別すること。

②色合いや性格・傾向などによって分類すること。種類わけ。「賛成派、反対派に―する」

横座

客座

木尻

嬶座

⇒いろり‐ばた【いろり端】

いろ‐り【色利・煎汁】

かつおぶしまたは大豆を煎せんじた煮出し汁。煮物の調味に用いる。倭名類聚鈔16「堅魚煎汁、加豆乎以呂利」

いろ‐りったい【色立体】

物体の色を表す三つの要素(色相・彩度・明度)を3次元空間の座標と見なし、色をその空間内の位置で表したもの。

いろり‐ばた【いろり端】ヰロリ‥

いろりの周囲。いろりのそば。

⇒いろり

いろ‐わけ【色分け】

①彩色をちがえて区別すること。

②色合いや性格・傾向などによって分類すること。種類わけ。「賛成派、反対派に―する」

○色を失ういろをうしなう🔗⭐🔉

○色を失ういろをうしなう

驚き恐れて顔色が青ざめる。「客車が暴走し、誰もが色を失った」

⇒いろ【色】

○色を替え品を替えるいろをかえしなをかえる🔗⭐🔉

○色を替え品を替えるいろをかえしなをかえる

さまざまに手をつくす。「手を替え品を替える」とも。

⇒いろ【色】

○色を損ずいろをそんず🔗⭐🔉

○色を損ずいろをそんず

不機嫌な顔色になる。

⇒いろ【色】

○色を正すいろをただす🔗⭐🔉

○色を正すいろをただす

あらたまった顔つきになる。様子をきちんと正す。

⇒いろ【色】

○色を作るいろをつくる🔗⭐🔉

○色を作るいろをつくる

化粧をする。しなを作る。

⇒いろ【色】

○色を付けるいろをつける🔗⭐🔉

○色を付けるいろをつける

物事の扱いに情を加える。売値を安くする、祝儀を出す、景品をそえるなどにいう。

⇒いろ【色】

○色を作すいろをなす🔗⭐🔉

○色を作すいろをなす

[戦国策斉策]怒って顔色をかえる。

⇒いろ【色】

○色を鬻ぐいろをひさぐ🔗⭐🔉

○色を鬻ぐいろをひさぐ

売春する。色を売る。

⇒いろ【色】

い‐ろん【異論】

他とはちがう議論・意見。「―を唱える」

⇒いろん‐は【異論派】

いろ‐ん‐な【色んな】

〔連体〕

(イロイロナの訛)さまざまな。浮世風呂2「―無理八百」。「―形の家」

いろん‐は【異論派】

(dissident ロシア)ソ連の反体制知識人の称。

⇒い‐ろん【異論】

いわ【岩・巌・磐】イハ

石の大きいもの。特に、加工せず表面がごつごつしているもの。岩石。「―をも通す信念」

⇒岩に花

いわ【家】イハ

(上代東国方言)いえ。万葉集20「―なる妹は」

いわ【錘・沈子・墜子】イハ

①漁網の下縁につけ網足を水底に沈着させ、または網を水中に沈下させるために鉄・鉛・陶器・石などで作ったおもり。あみいし。

②石の碇いかり。

い‐わ【違和】ヰ‥

からだの調和が破れること。転じて、他のものとしっくりしないこと。ちぐはぐ。「―感」

いわ‐あな【岩穴】イハ‥

岩にできた穴。岩窟。

いわい【斎・祝】イハヒ

①不浄をきよめ、いみ慎んで神をまつること。神代紀下「―の大人うしと号もうす」

②神を祭る所。また、その人。雄略紀(前田本訓)「伊勢大神の祠いわいに侍り」

③《祝》めでたい事を喜ぶこと。祝賀。また、祝賀の行事・言葉・品物など。「―の言葉」「お―を贈る」「七五三の―」

⇒いわい‐うた【祝歌・頌】

⇒いわい‐おの【斎斧】

⇒いわい‐ぎ【祝木】

⇒いわい‐ぐそく【祝具足】

⇒いわい‐ご【祝衣】

⇒いわい‐ご【斎児】

⇒いわい‐ごと【祝言・斎言】

⇒いわい‐ごと【祝事】

⇒いわい‐ざけ【祝酒】

⇒いわい‐すき【斎鋤】

⇒いわい‐だけ【祝茸】

⇒いわい‐だて【祝立て】

⇒いわい‐だる【祝樽】

⇒いわい‐づき【祝月・斎月】

⇒いわい‐づま【斎妻】

⇒いわい‐でん【祝殿】

⇒いわい‐どの【斎殿】

⇒いわい‐の‐うし【斎主】

⇒いわい‐の‐ぜん【祝の膳】

⇒いわい‐の‐つえ【祝の杖】

⇒いわい‐の‐みず【祝の水】

⇒いわい‐の‐みてぐら【斎御幣】

⇒いわい‐の‐みや【斎宮】

⇒いわい‐ばし【祝箸】

⇒いわい‐び【祝日】

⇒いわい‐びと【斎人】

⇒いわい‐べ【斎瓮】

⇒いわいべ‐どき【祝部土器】

⇒いわい‐ぼう【祝棒】

⇒いわい‐もの【祝物】

⇒いわい‐や【斎矢】

⇒祝い事は延ばせ、仏事は取り越せ

いわ‐い【石井・岩井】イハヰ

岩間の泉を井としたもの。万葉集7「―の水は飲めど飽かぬかも」

いわい【岩井】イハヰ

茨城県坂東市の地名。平安時代、平将門の館があった地。

いわい【岩井】イハヰ

姓氏の一つ。

⇒いわい‐はんしろう【岩井半四郎】

いわい‐うた【祝歌・頌】イハヒ‥

祝いことほぐ歌。和歌の六義の一つ。また、木遣り唄や長持唄の類。祝儀歌。古今和歌集序「六つには―」

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐おの【斎斧】イハヒヲノ

(→)「いみおの」に同じ。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐ぎ【祝木】イハヒ‥

柳・桧の枝の先を削りかけにし、新年の予祝行事などに用いる棒。祝い棒。削り花。削り棒。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐ぐそく【祝具足】イハヒ‥

武家の子息の元服に着せる具足。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐ご【祝衣】イハヒ‥

年祝のときに着る着物。還暦の祝に近親から贈る。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐ご【斎児】イハヒ‥

⇒いつきご。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐ごと【祝言・斎言】イハヒ‥

幸いを祈る、神聖なことば。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐ごと【祝事】イハヒ‥

①喜び祝うべき事柄。慶事。

②(「斎事」と書く)いみ慎むべき事。

⇒いわい【斎・祝】

いろ‐ん‐な【色んな】🔗⭐🔉

いろ‐ん‐な【色んな】

〔連体〕

(イロイロナの訛)さまざまな。浮世風呂2「―無理八百」。「―形の家」

しき【色】🔗⭐🔉

しき【色】

(呉音)

①〔仏〕(梵語rūpa)

㋐五蘊ごうんの一つ。物質的存在。変化して壊れ、また空間を占めて他の障害になるもの(変壊質礙へんねぜつげ)。

㋑五境の一つ。視覚の対象。色・形のあるもの。色境。

②租税としての物品。いろ。「―代納」

→しょく(色)

しき‐え【色衣】🔗⭐🔉

しき‐え【色衣】

墨染の衣以外の法衣。高位の僧の着る色ごろも。

しき‐かい【色界】🔗⭐🔉

しき‐かい【色界】

〔仏〕三界の一つ。欲界の上に位置し、欲望を離れているが、なお物質的存在(色)からは解放されていない。四禅天に分かれ、さらに十七天(または十八天)に分かれる。色界天。色天。

⇒しきかい‐てん【色界天】

しきかい‐てん【色界天】🔗⭐🔉

しきかい‐てん【色界天】

(→)色界に同じ。

⇒しき‐かい【色界】

[漢]色🔗⭐🔉

色 字形

筆順

筆順

〔色部0画/6画/教育/3107・3F27〕

〔音〕ショク(漢) シキ(呉)

〔訓〕いろ

[意味]

①いろ。いろどり。「原色・変色・色彩しきさい・色紙しきし」

②表情。顔だち。「顔色・容色・喜色満面・才色兼備」

③男女間の愛欲。「好色・女色・漁色・色欲しきよく」

④すがた。おもむき。様子。「景色けしき・春色・暮色・敗色・古色」

⑤〔仏〕五蘊ごうんの一つ。感覚的に意識される一切のもの。かたちあるもの。「色界しきかい・色即是空しきそくぜくう」

⑥品。種類。「五色ごしき揚げ」「八色はっしきの姓かばね」

[解字]

解字

〔色部0画/6画/教育/3107・3F27〕

〔音〕ショク(漢) シキ(呉)

〔訓〕いろ

[意味]

①いろ。いろどり。「原色・変色・色彩しきさい・色紙しきし」

②表情。顔だち。「顔色・容色・喜色満面・才色兼備」

③男女間の愛欲。「好色・女色・漁色・色欲しきよく」

④すがた。おもむき。様子。「景色けしき・春色・暮色・敗色・古色」

⑤〔仏〕五蘊ごうんの一つ。感覚的に意識される一切のもの。かたちあるもの。「色界しきかい・色即是空しきそくぜくう」

⑥品。種類。「五色ごしき揚げ」「八色はっしきの姓かばね」

[解字]

解字 象形。かがんだ女性とその上に乗った男性とを表し、男女の交合・情愛、転じて、かお、ようす、いろどりの意。

[下ツキ

悪色・暗色・異色・一色・慍色・鉛灰色・艶色・黄色・温色・音色・灰白色・褐色・寒色・間色・顔色・喜色・気色・脚色・漁色・銀灰色・禁色・慶色・景色・血色・月色・原色・巧言令色・好色・極彩色・五色・古色・金色・彩色・才色・菜色・雑色・山色・辞色・愁色・秋色・殊色・酒色・出色・春色・潤色・諸色・女色・神色・翠色・声色・晴色・生色・赤色・染色・遜色・退色・褪色・脱色・単色・暖色・男色・着色・昼光色・特色・難色・乳白色・敗色・配色・売色・白色・発色・風色・物色・変色・補色・暮色・無色・明色・夜色・憂色・有色・容色・余色・柳色・朗色

象形。かがんだ女性とその上に乗った男性とを表し、男女の交合・情愛、転じて、かお、ようす、いろどりの意。

[下ツキ

悪色・暗色・異色・一色・慍色・鉛灰色・艶色・黄色・温色・音色・灰白色・褐色・寒色・間色・顔色・喜色・気色・脚色・漁色・銀灰色・禁色・慶色・景色・血色・月色・原色・巧言令色・好色・極彩色・五色・古色・金色・彩色・才色・菜色・雑色・山色・辞色・愁色・秋色・殊色・酒色・出色・春色・潤色・諸色・女色・神色・翠色・声色・晴色・生色・赤色・染色・遜色・退色・褪色・脱色・単色・暖色・男色・着色・昼光色・特色・難色・乳白色・敗色・配色・売色・白色・発色・風色・物色・変色・補色・暮色・無色・明色・夜色・憂色・有色・容色・余色・柳色・朗色

筆順

筆順

〔色部0画/6画/教育/3107・3F27〕

〔音〕ショク(漢) シキ(呉)

〔訓〕いろ

[意味]

①いろ。いろどり。「原色・変色・色彩しきさい・色紙しきし」

②表情。顔だち。「顔色・容色・喜色満面・才色兼備」

③男女間の愛欲。「好色・女色・漁色・色欲しきよく」

④すがた。おもむき。様子。「景色けしき・春色・暮色・敗色・古色」

⑤〔仏〕五蘊ごうんの一つ。感覚的に意識される一切のもの。かたちあるもの。「色界しきかい・色即是空しきそくぜくう」

⑥品。種類。「五色ごしき揚げ」「八色はっしきの姓かばね」

[解字]

解字

〔色部0画/6画/教育/3107・3F27〕

〔音〕ショク(漢) シキ(呉)

〔訓〕いろ

[意味]

①いろ。いろどり。「原色・変色・色彩しきさい・色紙しきし」

②表情。顔だち。「顔色・容色・喜色満面・才色兼備」

③男女間の愛欲。「好色・女色・漁色・色欲しきよく」

④すがた。おもむき。様子。「景色けしき・春色・暮色・敗色・古色」

⑤〔仏〕五蘊ごうんの一つ。感覚的に意識される一切のもの。かたちあるもの。「色界しきかい・色即是空しきそくぜくう」

⑥品。種類。「五色ごしき揚げ」「八色はっしきの姓かばね」

[解字]

解字 象形。かがんだ女性とその上に乗った男性とを表し、男女の交合・情愛、転じて、かお、ようす、いろどりの意。

[下ツキ

悪色・暗色・異色・一色・慍色・鉛灰色・艶色・黄色・温色・音色・灰白色・褐色・寒色・間色・顔色・喜色・気色・脚色・漁色・銀灰色・禁色・慶色・景色・血色・月色・原色・巧言令色・好色・極彩色・五色・古色・金色・彩色・才色・菜色・雑色・山色・辞色・愁色・秋色・殊色・酒色・出色・春色・潤色・諸色・女色・神色・翠色・声色・晴色・生色・赤色・染色・遜色・退色・褪色・脱色・単色・暖色・男色・着色・昼光色・特色・難色・乳白色・敗色・配色・売色・白色・発色・風色・物色・変色・補色・暮色・無色・明色・夜色・憂色・有色・容色・余色・柳色・朗色

象形。かがんだ女性とその上に乗った男性とを表し、男女の交合・情愛、転じて、かお、ようす、いろどりの意。

[下ツキ

悪色・暗色・異色・一色・慍色・鉛灰色・艶色・黄色・温色・音色・灰白色・褐色・寒色・間色・顔色・喜色・気色・脚色・漁色・銀灰色・禁色・慶色・景色・血色・月色・原色・巧言令色・好色・極彩色・五色・古色・金色・彩色・才色・菜色・雑色・山色・辞色・愁色・秋色・殊色・酒色・出色・春色・潤色・諸色・女色・神色・翠色・声色・晴色・生色・赤色・染色・遜色・退色・褪色・脱色・単色・暖色・男色・着色・昼光色・特色・難色・乳白色・敗色・配色・売色・白色・発色・風色・物色・変色・補色・暮色・無色・明色・夜色・憂色・有色・容色・余色・柳色・朗色

大辞林の検索結果 (50)

いろ【色】🔗⭐🔉

いろ 【色】

■一■ [2] (名)

(1)光による視神経の刺激が脳の視覚中枢に伝えられて生ずる感覚。色相(色あい)・明度(明るさ)・彩度(あざやかさ)の三属性によって表される。また,特に白や黒を除いていう場合もある。色彩。「海の―」「明るい―」「いい―に上がる」

(2)物の表面に表れている,そのものの状態。(ア)顔色。また,表情。「―に出る」「―をなす」「―を変えて怒る」(イ)様子。情趣。「―を添える」「秋の―が深まる」(ウ)(声などの)調子・響き。「声(コワ)―」「音(ネ)―」(エ)きざし。「あせりの―が見える」「敗戦の―が濃い」(オ)心のやさしさ。情愛。「心の―なく,情おくれ/徒然 141」(カ)容姿。姿。「傍への―異なる人を御覧じても/太平記 18」

(3)男女の情愛に関する物事。(ア)男女間の情事・恋愛。「英雄―を好む」「―の道に通ずる」「―を売る」(イ)情人。恋人。(ウ)遊女。(エ)遊里。

(4)特定の色彩に関するもの。(ア)禁色(キンジキ)。「女の―許されたるありけり/伊勢 65」(イ)白色の喪服。「葬礼に―を着て供して見せ/浄瑠璃・博多小女郎(中)」

(5)種類。「―とりどり」「目に見ゆる鳥けだ物,―をもきらはず殺し食へば/宇津保(俊蔭)」

■二■ (形動ナリ)

(1)(女性の髪などが)美しく艶(ツヤ)のあるさま。「御髪―にて/源氏(竹河)」

(2)好色なさま。「いと―なる御心ぐせにて/大鏡(師輔)」

(3)風流なさま。「―なる御心には,をかしくおぼしなさる/源氏(総角)」

いろ=改ま・る🔗⭐🔉

――改ま・る

喪が明けて喪服を平常の衣服に着替える。「宮の御はても過ぎぬれば,世の中 ―・りて/源氏(乙女)」

いろ=に出(イ)・ず🔗⭐🔉

――に出(イ)・ず

(1)思いが表面に表れる。様子に出る。「忍ぶれど―・でにけり我が恋はものや思ふと人の問ふまで/拾遺(恋一)」

(2)色づく。色に表れる。「鼻の―・でて,いと寒しと見えつる御おもかげ/源氏(末摘花)」

いろ=の白いは七難隠す🔗⭐🔉

――の白いは七難隠す

色白の女性は多少顔立ちが悪くとも美しく見える。

いろ=は思案の外(ホカ)🔗⭐🔉

――は思案の外(ホカ)

「恋は思案の外」に同じ。

いろ=も香(カ)もあ・る🔗⭐🔉

――も香(カ)もあ・る

外見・内面がともに備わっている。名実兼ね備わる。花も実もある。

いろ=を失・う🔗⭐🔉

――を失・う

恐れ・驚きなどのため,顔色が青ざめる。

いろ=を変・える🔗⭐🔉

――を変・える

(怒り・喜びなどで)顔色を変える。

いろ=を正・す🔗⭐🔉

――を正・す

まじめな顔つきになる。

いろ=を作・る🔗⭐🔉

――を作・る

(1)女性が男性の気を引く様子をする。しなを作る。

(2)化粧する。美しく装う。

いろ=を付・ける🔗⭐🔉

――を付・ける

(1)商いなどで,おまけをつけたり,値を引いたりする。

(2)事に際して融通をきかす。

いろ=を直(ナオ)・す🔗⭐🔉

――を直(ナオ)・す

(1)元気を取りもどす。「―・して方々より馳せ参りける間/太平記 15」

(2)(怒っていた)顔色をやわらげる。「おさんも―・し/浄瑠璃・天の網島(中)」

いろ=を作(ナ)・す🔗⭐🔉

――を作(ナ)・す

怒りのため顔色を変える。

いろ-あく【色悪】🔗⭐🔉

いろ-あく [0] 【色悪】

(1)歌舞伎の役柄の一。外見は二枚目で,本性は悪人である役。「四谷怪談」の伊右衛門など。

(2)女をもてあそぶ男。

いろ・う【色ふ・彩ふ・艶ふ】🔗⭐🔉

いろ・う イロフ 【色ふ・彩ふ・艶ふ】

■一■ (動ハ四)

色が美しくなる。色が映える。「露に―・へるなでしこのはな/和泉式部集」

■二■ (動ハ下二)

(1)いろどる。彩色する。「濃く薄く―・へたる程めでたし/栄花(玉の台)」

(2)美しい色のものを取り合わせて飾る。「うるはしき瑠璃を―・へて/竹取」

いろ-え【色絵】🔗⭐🔉

いろ-え ― [0] 【色絵】

(1)彩色した絵。

(2)陶磁器の上絵(ウワエ)。また,各種の彩釉(サイユウ)を使って上絵付けする手法。赤絵。錦手(ニシキデ)。五彩(ゴサイ)。

(3)金銀の薄板を他の金属に焼きつける技法。融点の低い特別の鑞(ロウ)を使う。

[0] 【色絵】

(1)彩色した絵。

(2)陶磁器の上絵(ウワエ)。また,各種の彩釉(サイユウ)を使って上絵付けする手法。赤絵。錦手(ニシキデ)。五彩(ゴサイ)。

(3)金銀の薄板を他の金属に焼きつける技法。融点の低い特別の鑞(ロウ)を使う。

[0] 【色絵】

(1)彩色した絵。

(2)陶磁器の上絵(ウワエ)。また,各種の彩釉(サイユウ)を使って上絵付けする手法。赤絵。錦手(ニシキデ)。五彩(ゴサイ)。

(3)金銀の薄板を他の金属に焼きつける技法。融点の低い特別の鑞(ロウ)を使う。

[0] 【色絵】

(1)彩色した絵。

(2)陶磁器の上絵(ウワエ)。また,各種の彩釉(サイユウ)を使って上絵付けする手法。赤絵。錦手(ニシキデ)。五彩(ゴサイ)。

(3)金銀の薄板を他の金属に焼きつける技法。融点の低い特別の鑞(ロウ)を使う。

いろ-えんぴつ【色鉛筆】🔗⭐🔉

いろ-えんぴつ [3] 【色鉛筆】

芯(シン)が着色された鉛筆。

いろ-おんど【色温度】🔗⭐🔉

いろ-おんど ―ヲンド [3] 【色温度】

発熱して発光する物体からの光の色合いを表す数値。その色合いと同等の光を放射する黒体の絶対温度で示す。発光体自体の温度とは異なる。

いろ-がま・し【色がまし】🔗⭐🔉

いろ-がま・し 【色がまし】 (形シク)

みだらである。好色がましい。「身共が頼みたいといふは,全く―・しい儀ではない/歌舞伎・五大力」

いろ-ガラス【色―】🔗⭐🔉

いろ-ガラス [3] 【色―】

金属または,金属の酸化物を使って種々の色に着色したガラス。装飾用や写真のフィルター,信号などに用いられる。着色ガラス。

いろ-がわ【色革】🔗⭐🔉

いろ-がわ ―ガハ [0] 【色革】

色染めを施したなめし革。

いろ-け【色気】🔗⭐🔉

いろ-け [3] 【色気】

(1)色の調子。色合い。「―の鮮やかな着物」

(2)異性を引きつける性的魅力。女性についていうことが多い。「―のある女」

(3)愛嬌(アイキヨウ)。愛想。「―のない応対」

(4)異性への関心。「年頃になって―がつく」

(5)おんなっけ。「―抜きの宴会」

(6)物事に対する積極的な気持ち。野心。「選挙に―を示す」「―を出しすぎて失敗する」

いろ-ちがい【色違い】🔗⭐🔉

いろ-ちがい ―チガヒ [3] 【色違い】

(1)「色変わり{(2)}」に同じ。

(2)恐れや驚きで顔色の変わること。「むすこ―して,…身の毛がよだつて寒気立ちます/浮世草子・子息気質」

いろっ-ぽ・い【色っぽい】🔗⭐🔉

いろっ-ぽ・い [4] 【色っぽい】 (形)

異性をひきつける性的魅力がある。特に女性にいうことが多い。なまめかしい。「―・い目つき」

[派生] ――さ(名)

いろ-つや【色艶】🔗⭐🔉

いろ-つや [2] 【色艶】

(1)色とつや。「―のよいりんご」

(2)体調を示す肌の色合い。「―のよい力士」

(3)(話や話し方に感じられる)面白み。興趣。「話に―がない」

いろ-まち【色町・色街】🔗⭐🔉

いろ-まち [2] 【色町・色街】

花柳街。遊里。遊郭。色里。

いろ-めか・し【色めかし】🔗⭐🔉

いろ-めか・し 【色めかし】 (形シク)

色っぽい。色気がある。好色そうだ。「―・しきをば,いとあはあはしとおぼしめいたれば/紫式部日記」

いろ-めか・す【色めかす】🔗⭐🔉

いろ-めか・す 【色めかす】 (動サ下二)

人目に立つように飾る。派手にする。「桟敷をつくり―・せ給はばこそは人の誹(ソシリ)もあらめ/栄花(ゆふしで)」

いろ-めがね【色眼鏡】🔗⭐🔉

いろ-めがね [3] 【色眼鏡】

(1)色つきのガラス・プラスチックなどのレンズをはめた眼鏡。

(2)(比喩的に)先入観をもってものを見ること。「―で人を見る」

いろめき-た・つ【色めき立つ】🔗⭐🔉

いろめき-た・つ [5] 【色めき立つ】 (動タ五[四])

緊張・興奮の様子が表れる。また,動揺し始める。「犯人逮捕の報に会場は―・った」「官人共―・つて逃げまどふ/浄瑠璃・国性爺合戦」

いろ-め・く【色めく】🔗⭐🔉

いろ-め・く [3] 【色めく】 (動カ五[四])

(1)緊張した様子が表れる。興奮する。活気づく。「大事件の報に―・く」「株価暴落に証券界が―・く」

(2)好色そうに見える。あだめく。「素人(シロウト)らしくない,ちょっと―・いた女性」

(3)美しい色を見せる。はなやかになる。「女郎花―・くのべに/金葉(秋)」

(4)(敗色が見えて)動揺し始める。「―・きたる気色に見えける間/太平記 8」

いろん-な【色んな】🔗⭐🔉

いろん-な [0] 【色んな】 (連体)

〔「いろいろな」の転〕

種々の。さまざまな。「―人が住む」「―所に行く」

しき-え【色衣】🔗⭐🔉

しき-え [2] 【色衣】

墨染め以外の法衣。僧位によって色や種類が区分されている。

しき-か【色価】🔗⭐🔉

しき-か [2] 【色価】

〔(フランス) valeur〕

主として絵画の画面の各部分の色の明度・彩度の対比・相互関係。バルール。

しき-かい【色界】🔗⭐🔉

しき-かい [2][0] 【色界】

〔仏〕 三界の一。欲界の上に位置し,無色界の下にある。四禅を修めたものが死後に生まれる世界で,初禅天から四禅天の四つに分かれる。淫欲・貪欲(トンヨク)などの欲を脱しているが,まだ物質の制約を逃れていない世界。色天。色界天。

しき-かく【色覚】🔗⭐🔉

しき-かく [2][0] 【色覚】

色,すなわち可視光線の波長の差を識別する感覚。色神。

しきかく-いじょう【色覚異常】🔗⭐🔉

しきかく-いじょう ―ジヤウ [5] 【色覚異常】

目の網膜にある錐状体(スイジヨウタイ)の機能特性により,色覚の三要素(赤・緑・青)のいずれかが弱いか欠いた状態。このうち,赤・緑・青が弱い場合をそれぞれ第一・第二・第三色覚異常という。第三色覚異常は稀。第一色覚異常は赤色とその補色,第二色覚異常は緑色とその補色の識別に困難を生じることがある。その程度は様々であり,他の色との区別は可能であるなど,日常生活に支障を来さないことが多いにもかかわらず,職業選択や進学などで制限を受けてきた。

しき-かん【色感】🔗⭐🔉

しき-かん [0] 【色感】

(1)色彩から受ける感じ。

(2)「色彩感覚(シキサイカンカク)」に同じ。「―が豊かだ」

しき-かん【色環】🔗⭐🔉

しき-かん ―クワン [0] 【色環】

⇒色相環(シキソウカン)

しょく【色】🔗⭐🔉

しょく 【色】 (接尾)

助数詞。いろの種類を数えるのに用いる。「二―刷り」

いろ【色】(和英)🔗⭐🔉

いろえんぴつ【色鉛筆】(和英)🔗⭐🔉

いろえんぴつ【色鉛筆】

a color(ed) pencil.

いろけ【色気】(和英)🔗⭐🔉

いろけ【色気】

tender passion (色情);amorousness.〜のない innocent;→英和

na ve;unromantic.〜がない have no sex appeal.〜づく be sexually awakened;begin to think of love.…に〜[関心]がある be interested in…;have half a mind to do.

ve;unromantic.〜がない have no sex appeal.〜づく be sexually awakened;begin to think of love.…に〜[関心]がある be interested in…;have half a mind to do.

ve;unromantic.〜がない have no sex appeal.〜づく be sexually awakened;begin to think of love.…に〜[関心]がある be interested in…;have half a mind to do.

ve;unromantic.〜がない have no sex appeal.〜づく be sexually awakened;begin to think of love.…に〜[関心]がある be interested in…;have half a mind to do.

いろっぽい【色っぽい】(和英)🔗⭐🔉

いろっぽい【色っぽい】

amorous;→英和

coquettish.

いろつや【色艶】(和英)🔗⭐🔉

いろめがね【色眼鏡(で見る)】(和英)🔗⭐🔉

いろめがね【色眼鏡(で見る)】

(look at things through) colored spectacles.

いろめく【色めく】(和英)🔗⭐🔉

いろめく【色めく】

become active (活気);get excited (興奮).

広辞苑+大辞林に「色」で始まるの検索結果。もっと読み込む

pa〕

〔仏〕

(1)五蘊(ゴウン)・五位の一。物質的な存在。

pa〕

〔仏〕

(1)五蘊(ゴウン)・五位の一。物質的な存在。