複数辞典一括検索+![]()

![]()

事 こと🔗⭐🔉

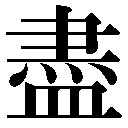

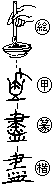

【事】

8画 亅部 [三年]

区点=2786 16進=3B76 シフトJIS=8E96

【亊】異体字異体字

8画 亅部 [三年]

区点=2786 16進=3B76 シフトJIS=8E96

【亊】異体字異体字

7画 亅部

区点=4815 16進=502F シフトJIS=98AD

《常用音訓》ジ/ズ/こと

《音読み》 ジ

7画 亅部

区点=4815 16進=502F シフトJIS=98AD

《常用音訓》ジ/ズ/こと

《音読み》 ジ /ズ

/ズ /シ

/シ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 こと/こととする(こととす)/つかえる(つかふ)

《名付け》 こと・つとむ・わざ

《意味》

〉

《訓読み》 こと/こととする(こととす)/つかえる(つかふ)

《名付け》 こと・つとむ・わざ

《意味》

{名}こと。用事。仕事。事がら。「大事小事」「有事、弟子服其労=事有レバ、弟子其ノ労ニ服ス」〔→論語〕

{名}こと。用事。仕事。事がら。「大事小事」「有事、弟子服其労=事有レバ、弟子其ノ労ニ服ス」〔→論語〕

{名}こと。出来事。「事件」「四方無事=四方ニ事無シ」

{名}こと。出来事。「事件」「四方無事=四方ニ事無シ」

{動}こととする(コトトス)。問題として扱い、処理する。「吏及賓客見参不事事=吏及ビ賓客参ノ事ヲ事トセザルヲ見ル」〔→史記〕

{動}こととする(コトトス)。問題として扱い、処理する。「吏及賓客見参不事事=吏及ビ賓客参ノ事ヲ事トセザルヲ見ル」〔→史記〕

{動}つかえる(ツカフ)。そばにたって雑用をする。用命に応ずる。〈類義語〉→仕。「事之以犬馬=コレニ事フルニ犬馬ヲ以テス」〔→孟子〕

《解字》

{動}つかえる(ツカフ)。そばにたって雑用をする。用命に応ずる。〈類義語〉→仕。「事之以犬馬=コレニ事フルニ犬馬ヲ以テス」〔→孟子〕

《解字》

会意。「計算に用いる竹のくじ+手」で、役人が竹棒を筒ツツの中にたてるさまを示す。のち人のつかさどる所定の仕事や役目の意に転じた。また、仕シ(そばにたってつかえる)に当てる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意。「計算に用いる竹のくじ+手」で、役人が竹棒を筒ツツの中にたてるさまを示す。のち人のつかさどる所定の仕事や役目の意に転じた。また、仕シ(そばにたってつかえる)に当てる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

8画 亅部 [三年]

区点=2786 16進=3B76 シフトJIS=8E96

【亊】異体字異体字

8画 亅部 [三年]

区点=2786 16進=3B76 シフトJIS=8E96

【亊】異体字異体字

7画 亅部

区点=4815 16進=502F シフトJIS=98AD

《常用音訓》ジ/ズ/こと

《音読み》 ジ

7画 亅部

区点=4815 16進=502F シフトJIS=98AD

《常用音訓》ジ/ズ/こと

《音読み》 ジ /ズ

/ズ /シ

/シ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 こと/こととする(こととす)/つかえる(つかふ)

《名付け》 こと・つとむ・わざ

《意味》

〉

《訓読み》 こと/こととする(こととす)/つかえる(つかふ)

《名付け》 こと・つとむ・わざ

《意味》

{名}こと。用事。仕事。事がら。「大事小事」「有事、弟子服其労=事有レバ、弟子其ノ労ニ服ス」〔→論語〕

{名}こと。用事。仕事。事がら。「大事小事」「有事、弟子服其労=事有レバ、弟子其ノ労ニ服ス」〔→論語〕

{名}こと。出来事。「事件」「四方無事=四方ニ事無シ」

{名}こと。出来事。「事件」「四方無事=四方ニ事無シ」

{動}こととする(コトトス)。問題として扱い、処理する。「吏及賓客見参不事事=吏及ビ賓客参ノ事ヲ事トセザルヲ見ル」〔→史記〕

{動}こととする(コトトス)。問題として扱い、処理する。「吏及賓客見参不事事=吏及ビ賓客参ノ事ヲ事トセザルヲ見ル」〔→史記〕

{動}つかえる(ツカフ)。そばにたって雑用をする。用命に応ずる。〈類義語〉→仕。「事之以犬馬=コレニ事フルニ犬馬ヲ以テス」〔→孟子〕

《解字》

{動}つかえる(ツカフ)。そばにたって雑用をする。用命に応ずる。〈類義語〉→仕。「事之以犬馬=コレニ事フルニ犬馬ヲ以テス」〔→孟子〕

《解字》

会意。「計算に用いる竹のくじ+手」で、役人が竹棒を筒ツツの中にたてるさまを示す。のち人のつかさどる所定の仕事や役目の意に転じた。また、仕シ(そばにたってつかえる)に当てる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意。「計算に用いる竹のくじ+手」で、役人が竹棒を筒ツツの中にたてるさまを示す。のち人のつかさどる所定の仕事や役目の意に転じた。また、仕シ(そばにたってつかえる)に当てる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

儘 ことごとく🔗⭐🔉

【儘】

16画 人部

区点=4854 16進=5056 シフトJIS=98D4

【侭】異体字異体字

16画 人部

区点=4854 16進=5056 シフトJIS=98D4

【侭】異体字異体字

8画 人部

区点=4389 16進=4B79 シフトJIS=9699

《音読み》 ジン

8画 人部

区点=4389 16進=4B79 シフトJIS=9699

《音読み》 ジン /シン

/シン 〈j

〈j n〉

《訓読み》 ことごとく/まま

《意味》

n〉

《訓読み》 ことごとく/まま

《意味》

{副}ことごとく。ありたけ尽くして全部。〈同義語〉→尽。

{副}ことごとく。ありたけ尽くして全部。〈同義語〉→尽。

〔俗〕「儘管チンク

〔俗〕「儘管チンク ン」とは、どんなに…でもの意。▽宋ソウ・元ゲン以後の用法。

ン」とは、どんなに…でもの意。▽宋ソウ・元ゲン以後の用法。

〔俗〕「儘多チントゥオ」とは、どんなに多くてもせいぜいの意。

〔国〕まま。思うとおり。また、物事のなりゆきに任せること。「我儘ワガママ」「気儘キママ」

《解字》

会意兼形声。盡の上部は、筆を持ち、その墨汁がたれて尽きるさまを示し、津シン(たれるしる)・燼ジン(燃え尽きる)の原字。盡の字はその下に皿を添えた会意文字で、手に持った筆の先からしずくが皿の上にたれつくさまを示す。儘は「人+音符盡ジン」で、最後の一滴までありたけの意の副詞に用いる。

《熟語》

→熟語

〔俗〕「儘多チントゥオ」とは、どんなに多くてもせいぜいの意。

〔国〕まま。思うとおり。また、物事のなりゆきに任せること。「我儘ワガママ」「気儘キママ」

《解字》

会意兼形声。盡の上部は、筆を持ち、その墨汁がたれて尽きるさまを示し、津シン(たれるしる)・燼ジン(燃え尽きる)の原字。盡の字はその下に皿を添えた会意文字で、手に持った筆の先からしずくが皿の上にたれつくさまを示す。儘は「人+音符盡ジン」で、最後の一滴までありたけの意の副詞に用いる。

《熟語》

→熟語

16画 人部

区点=4854 16進=5056 シフトJIS=98D4

【侭】異体字異体字

16画 人部

区点=4854 16進=5056 シフトJIS=98D4

【侭】異体字異体字

8画 人部

区点=4389 16進=4B79 シフトJIS=9699

《音読み》 ジン

8画 人部

区点=4389 16進=4B79 シフトJIS=9699

《音読み》 ジン /シン

/シン 〈j

〈j n〉

《訓読み》 ことごとく/まま

《意味》

n〉

《訓読み》 ことごとく/まま

《意味》

{副}ことごとく。ありたけ尽くして全部。〈同義語〉→尽。

{副}ことごとく。ありたけ尽くして全部。〈同義語〉→尽。

〔俗〕「儘管チンク

〔俗〕「儘管チンク ン」とは、どんなに…でもの意。▽宋ソウ・元ゲン以後の用法。

ン」とは、どんなに…でもの意。▽宋ソウ・元ゲン以後の用法。

〔俗〕「儘多チントゥオ」とは、どんなに多くてもせいぜいの意。

〔国〕まま。思うとおり。また、物事のなりゆきに任せること。「我儘ワガママ」「気儘キママ」

《解字》

会意兼形声。盡の上部は、筆を持ち、その墨汁がたれて尽きるさまを示し、津シン(たれるしる)・燼ジン(燃え尽きる)の原字。盡の字はその下に皿を添えた会意文字で、手に持った筆の先からしずくが皿の上にたれつくさまを示す。儘は「人+音符盡ジン」で、最後の一滴までありたけの意の副詞に用いる。

《熟語》

→熟語

〔俗〕「儘多チントゥオ」とは、どんなに多くてもせいぜいの意。

〔国〕まま。思うとおり。また、物事のなりゆきに任せること。「我儘ワガママ」「気儘キママ」

《解字》

会意兼形声。盡の上部は、筆を持ち、その墨汁がたれて尽きるさまを示し、津シン(たれるしる)・燼ジン(燃え尽きる)の原字。盡の字はその下に皿を添えた会意文字で、手に持った筆の先からしずくが皿の上にたれつくさまを示す。儘は「人+音符盡ジン」で、最後の一滴までありたけの意の副詞に用いる。

《熟語》

→熟語

古都 コト🔗⭐🔉

【古都】

コト =故都。 古い都。昔の都市のこと。〈類義語〉旧都。

古い都。昔の都市のこと。〈類義語〉旧都。 昔、首都であった所。

昔、首都であった所。

古い都。昔の都市のこと。〈類義語〉旧都。

古い都。昔の都市のこと。〈類義語〉旧都。 昔、首都であった所。

昔、首都であった所。

古董 コトウ🔗⭐🔉

【古董】

コトウ 古い美術品。骨董。▽「古」は当て字。

子 ことする🔗⭐🔉

【子】

3画 子部 [一年]

区点=2750 16進=3B52 シフトJIS=8E71

《常用音訓》シ/ス/こ

《音読み》 シ

3画 子部 [一年]

区点=2750 16進=3B52 シフトJIS=8E71

《常用音訓》シ/ス/こ

《音読み》 シ

/ス

/ス 〈z

〈z ・zi〉

《訓読み》 こ/こたり/ことする(ことす)/み/ね

《名付け》 こ・さね・しげ・しげる・たか・ただ・たね・ちか・つぐ・とし・ね・み・みる・やす

《意味》

・zi〉

《訓読み》 こ/こたり/ことする(ことす)/み/ね

《名付け》 こ・さね・しげ・しげる・たか・ただ・たね・ちか・つぐ・とし・ね・み・みる・やす

《意味》

{名}こ。親のうんだこ。〈対語〉→父・→母。〈類義語〉→孫(まご)。「老而無子曰独=老イテ子無キヲ独ト曰フ」〔→孟子〕

{名}こ。親のうんだこ。〈対語〉→父・→母。〈類義語〉→孫(まご)。「老而無子曰独=老イテ子無キヲ独ト曰フ」〔→孟子〕

{名}むすこ。男のこ。▽狭い用法では男のこを子といい、女のこを女という。「子女シジョ」

{名}むすこ。男のこ。▽狭い用法では男のこを子といい、女のこを女という。「子女シジョ」

{名}成人した男子に対する敬称。あなた。「二三子ニサンシ(あなたたち)」「子奚不為政=子ナンゾ政ヲ為サザル」〔→論語〕

{名}成人した男子に対する敬称。あなた。「二三子ニサンシ(あなたたち)」「子奚不為政=子ナンゾ政ヲ為サザル」〔→論語〕

{名}…をする者。ひと。「読書子」

{名}…をする者。ひと。「読書子」

{名}学問があり、人格のすぐれた人の名につける敬称。▽特に「論語」の中では孔子を子という。「孟子」「老子」「諸子百家(あまたの古代の思想家)」

{名}学問があり、人格のすぐれた人の名につける敬称。▽特に「論語」の中では孔子を子という。「孟子」「老子」「諸子百家(あまたの古代の思想家)」

{名}中国の書籍を、経・史・子・集の四部に分類したうちの子部のこと。→子部

{名}中国の書籍を、経・史・子・集の四部に分類したうちの子部のこと。→子部

{名}公・侯・伯・子・男の五等爵の第四位。のち日本でも用いられた。「子爵」

{名}公・侯・伯・子・男の五等爵の第四位。のち日本でも用いられた。「子爵」

{動}こたり。こどもらしくする。子としての役を果たす。「子不子=子、子タラズ」〔→論語〕

{動}こたり。こどもらしくする。子としての役を果たす。「子不子=子、子タラズ」〔→論語〕

{動}ことする(コトス)。自分のこどもとみなす。「子庶民=庶民ヲ子トス」〔→中庸〕

{動}ことする(コトス)。自分のこどもとみなす。「子庶民=庶民ヲ子トス」〔→中庸〕

{名}み。実・種・動物のたまご。「鶏子」「桃子(もものみ)」

{名}み。実・種・動物のたまご。「鶏子」「桃子(もものみ)」

{名}こ。もとになるものから生じてできてきたもの。▽「母財(元金)」に対して、「子金(利子)」という。〈対語〉→母。

{名}こ。もとになるものから生じてできてきたもの。▽「母財(元金)」に対して、「子金(利子)」という。〈対語〉→母。

{名}ね。十二支の一番め。▽時刻では夜十二時、およびその前後二時間、方角では北、動物ではねずみに当てる。

{名}ね。十二支の一番め。▽時刻では夜十二時、およびその前後二時間、方角では北、動物ではねずみに当てる。

{助}小さいものや道具の名につけて用いる接尾辞。「帽子ボウシ」「椅子イス」「金子キンス」「払子ホッス(ちりはらい)」

{助}小さいものや道具の名につけて用いる接尾辞。「帽子ボウシ」「椅子イス」「金子キンス」「払子ホッス(ちりはらい)」

{動}ふえる。また、繁殖する。▽滋ジに当てた用法。

{動}ふえる。また、繁殖する。▽滋ジに当てた用法。

{動}いつくしむ。▽慈ジに当てた用法。

《解字》

{動}いつくしむ。▽慈ジに当てた用法。

《解字》

象形。子の原字に二つあり、一つは小さい子どもを描いたもの。もう一つは子どもの頭髪がどんどん伸びるさまを示し、おもに十二支の子シの場合に用いた。のちこの二つは混同して子と書かれる。

《単語家族》

絲シ(=糸。小さく細いいと)と同系で、小さい意を含む。また、茲ジ(ふえる)

象形。子の原字に二つあり、一つは小さい子どもを描いたもの。もう一つは子どもの頭髪がどんどん伸びるさまを示し、おもに十二支の子シの場合に用いた。のちこの二つは混同して子と書かれる。

《単語家族》

絲シ(=糸。小さく細いいと)と同系で、小さい意を含む。また、茲ジ(ふえる) 字(親字から分化してふえた文字)と同系で、繁殖する意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

字(親字から分化してふえた文字)と同系で、繁殖する意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

3画 子部 [一年]

区点=2750 16進=3B52 シフトJIS=8E71

《常用音訓》シ/ス/こ

《音読み》 シ

3画 子部 [一年]

区点=2750 16進=3B52 シフトJIS=8E71

《常用音訓》シ/ス/こ

《音読み》 シ

/ス

/ス 〈z

〈z ・zi〉

《訓読み》 こ/こたり/ことする(ことす)/み/ね

《名付け》 こ・さね・しげ・しげる・たか・ただ・たね・ちか・つぐ・とし・ね・み・みる・やす

《意味》

・zi〉

《訓読み》 こ/こたり/ことする(ことす)/み/ね

《名付け》 こ・さね・しげ・しげる・たか・ただ・たね・ちか・つぐ・とし・ね・み・みる・やす

《意味》

{名}こ。親のうんだこ。〈対語〉→父・→母。〈類義語〉→孫(まご)。「老而無子曰独=老イテ子無キヲ独ト曰フ」〔→孟子〕

{名}こ。親のうんだこ。〈対語〉→父・→母。〈類義語〉→孫(まご)。「老而無子曰独=老イテ子無キヲ独ト曰フ」〔→孟子〕

{名}むすこ。男のこ。▽狭い用法では男のこを子といい、女のこを女という。「子女シジョ」

{名}むすこ。男のこ。▽狭い用法では男のこを子といい、女のこを女という。「子女シジョ」

{名}成人した男子に対する敬称。あなた。「二三子ニサンシ(あなたたち)」「子奚不為政=子ナンゾ政ヲ為サザル」〔→論語〕

{名}成人した男子に対する敬称。あなた。「二三子ニサンシ(あなたたち)」「子奚不為政=子ナンゾ政ヲ為サザル」〔→論語〕

{名}…をする者。ひと。「読書子」

{名}…をする者。ひと。「読書子」

{名}学問があり、人格のすぐれた人の名につける敬称。▽特に「論語」の中では孔子を子という。「孟子」「老子」「諸子百家(あまたの古代の思想家)」

{名}学問があり、人格のすぐれた人の名につける敬称。▽特に「論語」の中では孔子を子という。「孟子」「老子」「諸子百家(あまたの古代の思想家)」

{名}中国の書籍を、経・史・子・集の四部に分類したうちの子部のこと。→子部

{名}中国の書籍を、経・史・子・集の四部に分類したうちの子部のこと。→子部

{名}公・侯・伯・子・男の五等爵の第四位。のち日本でも用いられた。「子爵」

{名}公・侯・伯・子・男の五等爵の第四位。のち日本でも用いられた。「子爵」

{動}こたり。こどもらしくする。子としての役を果たす。「子不子=子、子タラズ」〔→論語〕

{動}こたり。こどもらしくする。子としての役を果たす。「子不子=子、子タラズ」〔→論語〕

{動}ことする(コトス)。自分のこどもとみなす。「子庶民=庶民ヲ子トス」〔→中庸〕

{動}ことする(コトス)。自分のこどもとみなす。「子庶民=庶民ヲ子トス」〔→中庸〕

{名}み。実・種・動物のたまご。「鶏子」「桃子(もものみ)」

{名}み。実・種・動物のたまご。「鶏子」「桃子(もものみ)」

{名}こ。もとになるものから生じてできてきたもの。▽「母財(元金)」に対して、「子金(利子)」という。〈対語〉→母。

{名}こ。もとになるものから生じてできてきたもの。▽「母財(元金)」に対して、「子金(利子)」という。〈対語〉→母。

{名}ね。十二支の一番め。▽時刻では夜十二時、およびその前後二時間、方角では北、動物ではねずみに当てる。

{名}ね。十二支の一番め。▽時刻では夜十二時、およびその前後二時間、方角では北、動物ではねずみに当てる。

{助}小さいものや道具の名につけて用いる接尾辞。「帽子ボウシ」「椅子イス」「金子キンス」「払子ホッス(ちりはらい)」

{助}小さいものや道具の名につけて用いる接尾辞。「帽子ボウシ」「椅子イス」「金子キンス」「払子ホッス(ちりはらい)」

{動}ふえる。また、繁殖する。▽滋ジに当てた用法。

{動}ふえる。また、繁殖する。▽滋ジに当てた用法。

{動}いつくしむ。▽慈ジに当てた用法。

《解字》

{動}いつくしむ。▽慈ジに当てた用法。

《解字》

象形。子の原字に二つあり、一つは小さい子どもを描いたもの。もう一つは子どもの頭髪がどんどん伸びるさまを示し、おもに十二支の子シの場合に用いた。のちこの二つは混同して子と書かれる。

《単語家族》

絲シ(=糸。小さく細いいと)と同系で、小さい意を含む。また、茲ジ(ふえる)

象形。子の原字に二つあり、一つは小さい子どもを描いたもの。もう一つは子どもの頭髪がどんどん伸びるさまを示し、おもに十二支の子シの場合に用いた。のちこの二つは混同して子と書かれる。

《単語家族》

絲シ(=糸。小さく細いいと)と同系で、小さい意を含む。また、茲ジ(ふえる) 字(親字から分化してふえた文字)と同系で、繁殖する意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

字(親字から分化してふえた文字)と同系で、繁殖する意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

孤特 コトク🔗⭐🔉

【孤特】

コトク ひとりぼっちでほかからの助けがないこと。また、そのような人。▽「特」も、ひとり。

孤櫂 コトウ🔗⭐🔉

【孤櫂】

コトウ 一そうだけ、ぽつんと浮いている船。▽「櫂」は、かい。

尽 ことごとく🔗⭐🔉

【尽】

6画 尸部 [常用漢字]

区点=3152 16進=3F54 シフトJIS=9073

【盡】旧字人名に使える旧字

6画 尸部 [常用漢字]

区点=3152 16進=3F54 シフトJIS=9073

【盡】旧字人名に使える旧字

14画 皿部

区点=6624 16進=6238 シフトJIS=E1B6

《常用音訓》ジン/つ…かす/つ…きる/つ…くす

《音読み》 ジン

14画 皿部

区点=6624 16進=6238 シフトJIS=E1B6

《常用音訓》ジン/つ…かす/つ…きる/つ…くす

《音読み》 ジン /シン

/シン 〈j

〈j n・j

n・j n〉

《訓読み》 つかす/つきる(つく)/つくす/ことごとく

《意味》

n〉

《訓読み》 つかす/つきる(つく)/つくす/ことごとく

《意味》

{動}つきる(ツク)。つくす。残りなく出してしまう。ありったけを費やす。「尽力ジンリョク」「事君尽礼=君ニ事フルニ礼ヲ尽クス」〔→論語〕「秋風吹不尽=秋風吹イテ尽キズ」〔→李白〕

{動}つきる(ツク)。つくす。残りなく出してしまう。ありったけを費やす。「尽力ジンリョク」「事君尽礼=君ニ事フルニ礼ヲ尽クス」〔→論語〕「秋風吹不尽=秋風吹イテ尽キズ」〔→李白〕

{動}つくす。最後まで全うする。おわる。「尽吾歯=吾ガ歯ヲ尽クス」〔→柳宗元〕

{動}つくす。最後まで全うする。おわる。「尽吾歯=吾ガ歯ヲ尽クス」〔→柳宗元〕

{動}つくす。力をあるだけあらわして最上の程度に達する。「尽美矣=美ヲ尽クセリ」〔→論語〕

{動}つくす。力をあるだけあらわして最上の程度に達する。「尽美矣=美ヲ尽クセリ」〔→論語〕

{副}ことごとく。すべて。〈類義語〉→悉シツ/コトゴトク。「及還須髪尽白=還ルニ及ビ、須髪尽ク白シ」〔→漢書〕

《解字》

{副}ことごとく。すべて。〈類義語〉→悉シツ/コトゴトク。「及還須髪尽白=還ルニ及ビ、須髪尽ク白シ」〔→漢書〕

《解字》

会意。盡は、手に持つ筆の先から、しずくが皿にたれつくすさまを示す。

《単語家族》

津シン(しずく)

会意。盡は、手に持つ筆の先から、しずくが皿にたれつくすさまを示す。

《単語家族》

津シン(しずく) 燼ジン(燃えつきたかす)と同系。

《類義》

悉コトゴトクは、細かいところまで全部、の意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

燼ジン(燃えつきたかす)と同系。

《類義》

悉コトゴトクは、細かいところまで全部、の意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 尸部 [常用漢字]

区点=3152 16進=3F54 シフトJIS=9073

【盡】旧字人名に使える旧字

6画 尸部 [常用漢字]

区点=3152 16進=3F54 シフトJIS=9073

【盡】旧字人名に使える旧字

14画 皿部

区点=6624 16進=6238 シフトJIS=E1B6

《常用音訓》ジン/つ…かす/つ…きる/つ…くす

《音読み》 ジン

14画 皿部

区点=6624 16進=6238 シフトJIS=E1B6

《常用音訓》ジン/つ…かす/つ…きる/つ…くす

《音読み》 ジン /シン

/シン 〈j

〈j n・j

n・j n〉

《訓読み》 つかす/つきる(つく)/つくす/ことごとく

《意味》

n〉

《訓読み》 つかす/つきる(つく)/つくす/ことごとく

《意味》

{動}つきる(ツク)。つくす。残りなく出してしまう。ありったけを費やす。「尽力ジンリョク」「事君尽礼=君ニ事フルニ礼ヲ尽クス」〔→論語〕「秋風吹不尽=秋風吹イテ尽キズ」〔→李白〕

{動}つきる(ツク)。つくす。残りなく出してしまう。ありったけを費やす。「尽力ジンリョク」「事君尽礼=君ニ事フルニ礼ヲ尽クス」〔→論語〕「秋風吹不尽=秋風吹イテ尽キズ」〔→李白〕

{動}つくす。最後まで全うする。おわる。「尽吾歯=吾ガ歯ヲ尽クス」〔→柳宗元〕

{動}つくす。最後まで全うする。おわる。「尽吾歯=吾ガ歯ヲ尽クス」〔→柳宗元〕

{動}つくす。力をあるだけあらわして最上の程度に達する。「尽美矣=美ヲ尽クセリ」〔→論語〕

{動}つくす。力をあるだけあらわして最上の程度に達する。「尽美矣=美ヲ尽クセリ」〔→論語〕

{副}ことごとく。すべて。〈類義語〉→悉シツ/コトゴトク。「及還須髪尽白=還ルニ及ビ、須髪尽ク白シ」〔→漢書〕

《解字》

{副}ことごとく。すべて。〈類義語〉→悉シツ/コトゴトク。「及還須髪尽白=還ルニ及ビ、須髪尽ク白シ」〔→漢書〕

《解字》

会意。盡は、手に持つ筆の先から、しずくが皿にたれつくすさまを示す。

《単語家族》

津シン(しずく)

会意。盡は、手に持つ筆の先から、しずくが皿にたれつくすさまを示す。

《単語家族》

津シン(しずく) 燼ジン(燃えつきたかす)と同系。

《類義》

悉コトゴトクは、細かいところまで全部、の意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

燼ジン(燃えつきたかす)と同系。

《類義》

悉コトゴトクは、細かいところまで全部、の意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

尽信書則不如無書 コトゴトクショヲシンズレバスナワチショナキニシカズ🔗⭐🔉

【尽信書則不如無書】

コトゴトクショヲシンズレバスナワチショナキニシカズ〈故事〉「書経」の内容にも誤りがあるから、「書経」に書いてあることを全部信じるなら、いっそ「書経」なんかないほうがよい。書物は批判的に読むべきであるということ。〔→孟子〕

悉 ことごとく🔗⭐🔉

【悉】

11画 心部

区点=2829 16進=3C3D シフトJIS=8EBB

《音読み》 シツ

11画 心部

区点=2829 16進=3C3D シフトJIS=8EBB

《音読み》 シツ /シチ

/シチ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 ことごとく/つくす/つまびらかにする(つまびらかにす)

《意味》

〉

《訓読み》 ことごとく/つくす/つまびらかにする(つまびらかにす)

《意味》

{副}ことごとく。細かいところまですべて。全部。〈類義語〉→尽。「悉皆シッカイ(全部)」「余悉除去秦法=余ハ悉ク秦ノ法ヲ除去ス」〔→漢書〕

{副}ことごとく。細かいところまですべて。全部。〈類義語〉→尽。「悉皆シッカイ(全部)」「余悉除去秦法=余ハ悉ク秦ノ法ヲ除去ス」〔→漢書〕

{動}つくす。すみに至るまで出しつくす。「其悉意陳朕過=ソレ意ヲ悉クシテ朕ガ過チヲ陳ベヨ」〔→漢書〕

{動}つくす。すみに至るまで出しつくす。「其悉意陳朕過=ソレ意ヲ悉クシテ朕ガ過チヲ陳ベヨ」〔→漢書〕

{動}つまびらかにする(ツマビラカニス)。細かいすみずみまで知りつくす。〈類義語〉→審。「知悉チシツ」「詳悉ショウシツ(詳しく知る)」「不悉路途=路途ヲ悉ラカニセズ」〔→捜神記〕

《解字》

会意。釆ハンは、種を細かに分散させるさまで、播ハ(まく)の原字。悉は「釆(細かく分ける)+心」で、細かく分けたすみずみまで、心を届かせることを示す。

《類義》

尽ジンは、底までやりつくすこと。→審

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{動}つまびらかにする(ツマビラカニス)。細かいすみずみまで知りつくす。〈類義語〉→審。「知悉チシツ」「詳悉ショウシツ(詳しく知る)」「不悉路途=路途ヲ悉ラカニセズ」〔→捜神記〕

《解字》

会意。釆ハンは、種を細かに分散させるさまで、播ハ(まく)の原字。悉は「釆(細かく分ける)+心」で、細かく分けたすみずみまで、心を届かせることを示す。

《類義》

尽ジンは、底までやりつくすこと。→審

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

11画 心部

区点=2829 16進=3C3D シフトJIS=8EBB

《音読み》 シツ

11画 心部

区点=2829 16進=3C3D シフトJIS=8EBB

《音読み》 シツ /シチ

/シチ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 ことごとく/つくす/つまびらかにする(つまびらかにす)

《意味》

〉

《訓読み》 ことごとく/つくす/つまびらかにする(つまびらかにす)

《意味》

{副}ことごとく。細かいところまですべて。全部。〈類義語〉→尽。「悉皆シッカイ(全部)」「余悉除去秦法=余ハ悉ク秦ノ法ヲ除去ス」〔→漢書〕

{副}ことごとく。細かいところまですべて。全部。〈類義語〉→尽。「悉皆シッカイ(全部)」「余悉除去秦法=余ハ悉ク秦ノ法ヲ除去ス」〔→漢書〕

{動}つくす。すみに至るまで出しつくす。「其悉意陳朕過=ソレ意ヲ悉クシテ朕ガ過チヲ陳ベヨ」〔→漢書〕

{動}つくす。すみに至るまで出しつくす。「其悉意陳朕過=ソレ意ヲ悉クシテ朕ガ過チヲ陳ベヨ」〔→漢書〕

{動}つまびらかにする(ツマビラカニス)。細かいすみずみまで知りつくす。〈類義語〉→審。「知悉チシツ」「詳悉ショウシツ(詳しく知る)」「不悉路途=路途ヲ悉ラカニセズ」〔→捜神記〕

《解字》

会意。釆ハンは、種を細かに分散させるさまで、播ハ(まく)の原字。悉は「釆(細かく分ける)+心」で、細かく分けたすみずみまで、心を届かせることを示す。

《類義》

尽ジンは、底までやりつくすこと。→審

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{動}つまびらかにする(ツマビラカニス)。細かいすみずみまで知りつくす。〈類義語〉→審。「知悉チシツ」「詳悉ショウシツ(詳しく知る)」「不悉路途=路途ヲ悉ラカニセズ」〔→捜神記〕

《解字》

会意。釆ハンは、種を細かに分散させるさまで、播ハ(まく)の原字。悉は「釆(細かく分ける)+心」で、細かく分けたすみずみまで、心を届かせることを示す。

《類義》

尽ジンは、底までやりつくすこと。→審

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

悉尽 コトゴトク🔗⭐🔉

【悉尽】

シツジン・コトゴトク・コトゴトニ みな。残らず。すべて。〈類義語〉尽悉ジンシツ。

挙 ことごとく🔗⭐🔉

【挙】

10画 手部 [四年]

区点=2183 16進=3573 シフトJIS=8B93

【擧】旧字旧字

10画 手部 [四年]

区点=2183 16進=3573 シフトJIS=8B93

【擧】旧字旧字

18画 手部

区点=5809 16進=5A29 シフトJIS=9DA7

【舉】異体字異体字

18画 手部

区点=5809 16進=5A29 シフトJIS=9DA7

【舉】異体字異体字

17画 臼部

区点=5810 16進=5A2A シフトJIS=9DA8

《常用音訓》キョ/あ…がる/あ…げる

《音読み》 キョ

17画 臼部

区点=5810 16進=5A2A シフトJIS=9DA8

《常用音訓》キョ/あ…がる/あ…げる

《音読み》 キョ /コ

/コ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 あげる(あぐ)/あがる/あげられる(あげらる)/あげて/こぞって/ことごとく

《名付け》 しげ・たか・たつ・ひら

《意味》

〉

《訓読み》 あげる(あぐ)/あがる/あげられる(あげらる)/あげて/こぞって/ことごとく

《名付け》 しげ・たか・たつ・ひら

《意味》

{動}あげる(アグ)。あがる。手をそろえて持ちあげる。転じて、高く持ちあげる。また、高く上にあがる。「挙杯=杯ヲ挙グ」「吾力足以挙百鈞=吾ガ力、モッテ百鈞ヲ挙グルニ足ル」〔→孟子〕

{動}あげる(アグ)。あがる。手をそろえて持ちあげる。転じて、高く持ちあげる。また、高く上にあがる。「挙杯=杯ヲ挙グ」「吾力足以挙百鈞=吾ガ力、モッテ百鈞ヲ挙グルニ足ル」〔→孟子〕

{動}あげる(アグ)。事をおこす。「挙兵=兵ヲ挙グ」「挙行」

{動}あげる(アグ)。事をおこす。「挙兵=兵ヲ挙グ」「挙行」

{動}あげる(アグ)。多くの中からすぐれた人や物をもちあげる。「推挙」「挙賢才=賢才ヲ挙グ」〔→論語〕

{動}あげる(アグ)。多くの中からすぐれた人や物をもちあげる。「推挙」「挙賢才=賢才ヲ挙グ」〔→論語〕

{動}あげる(アグ)。問題点やめぼしいものをとりあげる。「列挙」「検挙」

{動}あげる(アグ)。問題点やめぼしいものをとりあげる。「列挙」「検挙」

{動}あげる(アグ)。あげられる(アゲラル)。任官試験を受ける。試験に受かってとりたてられる。「挙進士=進士ニ挙ゲラル」

{動}あげる(アグ)。あげられる(アゲラル)。任官試験を受ける。試験に受かってとりたてられる。「挙進士=進士ニ挙ゲラル」

{動}あげる(アグ)。都市を占領する。「三十日而挙燕国=三十日ニシテ燕国ヲ挙グ」〔→国策〕

{動}あげる(アグ)。都市を占領する。「三十日而挙燕国=三十日ニシテ燕国ヲ挙グ」〔→国策〕

{名}行動。ふるまい。「壮挙」

{名}行動。ふるまい。「壮挙」

{名}「科挙カキョ(官吏登用試験)」の略。「赴挙至京=挙ニ赴キ京ニ至ル」

{名}「科挙カキョ(官吏登用試験)」の略。「赴挙至京=挙ニ赴キ京ニ至ル」

{副}あげて。こぞって。…じゅうをあげてみな。全部。「挙国=国ヲ挙ゲテ」「挙世皆濁=世ヲ挙ゲテミナ濁ル」〔→楚辞〕

{副}あげて。こぞって。…じゅうをあげてみな。全部。「挙国=国ヲ挙ゲテ」「挙世皆濁=世ヲ挙ゲテミナ濁ル」〔→楚辞〕

{副}ことごとく。みんな。〈類義語〉→尽。「挙集目前=コトゴトク目前ニ集マル」

《解字》

会意兼形声。与は、かみあったさまを示す指事文字。與ヨは「両手+両手+音符与」からなり、手を同時にそろえ、力をあわせて動かすこと。擧は「手+音符與」で、手をそろえて同時に持ちあげること。

《単語家族》

舁ヨ(力をそろえてかごをかつぎあげる)

{副}ことごとく。みんな。〈類義語〉→尽。「挙集目前=コトゴトク目前ニ集マル」

《解字》

会意兼形声。与は、かみあったさまを示す指事文字。與ヨは「両手+両手+音符与」からなり、手を同時にそろえ、力をあわせて動かすこと。擧は「手+音符與」で、手をそろえて同時に持ちあげること。

《単語家族》

舁ヨ(力をそろえてかごをかつぎあげる) 與(=与。同時にそろえて働く)などと同系。

異字同訓あげる。→上

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

與(=与。同時にそろえて働く)などと同系。

異字同訓あげる。→上

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 手部 [四年]

区点=2183 16進=3573 シフトJIS=8B93

【擧】旧字旧字

10画 手部 [四年]

区点=2183 16進=3573 シフトJIS=8B93

【擧】旧字旧字

18画 手部

区点=5809 16進=5A29 シフトJIS=9DA7

【舉】異体字異体字

18画 手部

区点=5809 16進=5A29 シフトJIS=9DA7

【舉】異体字異体字

17画 臼部

区点=5810 16進=5A2A シフトJIS=9DA8

《常用音訓》キョ/あ…がる/あ…げる

《音読み》 キョ

17画 臼部

区点=5810 16進=5A2A シフトJIS=9DA8

《常用音訓》キョ/あ…がる/あ…げる

《音読み》 キョ /コ

/コ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 あげる(あぐ)/あがる/あげられる(あげらる)/あげて/こぞって/ことごとく

《名付け》 しげ・たか・たつ・ひら

《意味》

〉

《訓読み》 あげる(あぐ)/あがる/あげられる(あげらる)/あげて/こぞって/ことごとく

《名付け》 しげ・たか・たつ・ひら

《意味》

{動}あげる(アグ)。あがる。手をそろえて持ちあげる。転じて、高く持ちあげる。また、高く上にあがる。「挙杯=杯ヲ挙グ」「吾力足以挙百鈞=吾ガ力、モッテ百鈞ヲ挙グルニ足ル」〔→孟子〕

{動}あげる(アグ)。あがる。手をそろえて持ちあげる。転じて、高く持ちあげる。また、高く上にあがる。「挙杯=杯ヲ挙グ」「吾力足以挙百鈞=吾ガ力、モッテ百鈞ヲ挙グルニ足ル」〔→孟子〕

{動}あげる(アグ)。事をおこす。「挙兵=兵ヲ挙グ」「挙行」

{動}あげる(アグ)。事をおこす。「挙兵=兵ヲ挙グ」「挙行」

{動}あげる(アグ)。多くの中からすぐれた人や物をもちあげる。「推挙」「挙賢才=賢才ヲ挙グ」〔→論語〕

{動}あげる(アグ)。多くの中からすぐれた人や物をもちあげる。「推挙」「挙賢才=賢才ヲ挙グ」〔→論語〕

{動}あげる(アグ)。問題点やめぼしいものをとりあげる。「列挙」「検挙」

{動}あげる(アグ)。問題点やめぼしいものをとりあげる。「列挙」「検挙」

{動}あげる(アグ)。あげられる(アゲラル)。任官試験を受ける。試験に受かってとりたてられる。「挙進士=進士ニ挙ゲラル」

{動}あげる(アグ)。あげられる(アゲラル)。任官試験を受ける。試験に受かってとりたてられる。「挙進士=進士ニ挙ゲラル」

{動}あげる(アグ)。都市を占領する。「三十日而挙燕国=三十日ニシテ燕国ヲ挙グ」〔→国策〕

{動}あげる(アグ)。都市を占領する。「三十日而挙燕国=三十日ニシテ燕国ヲ挙グ」〔→国策〕

{名}行動。ふるまい。「壮挙」

{名}行動。ふるまい。「壮挙」

{名}「科挙カキョ(官吏登用試験)」の略。「赴挙至京=挙ニ赴キ京ニ至ル」

{名}「科挙カキョ(官吏登用試験)」の略。「赴挙至京=挙ニ赴キ京ニ至ル」

{副}あげて。こぞって。…じゅうをあげてみな。全部。「挙国=国ヲ挙ゲテ」「挙世皆濁=世ヲ挙ゲテミナ濁ル」〔→楚辞〕

{副}あげて。こぞって。…じゅうをあげてみな。全部。「挙国=国ヲ挙ゲテ」「挙世皆濁=世ヲ挙ゲテミナ濁ル」〔→楚辞〕

{副}ことごとく。みんな。〈類義語〉→尽。「挙集目前=コトゴトク目前ニ集マル」

《解字》

会意兼形声。与は、かみあったさまを示す指事文字。與ヨは「両手+両手+音符与」からなり、手を同時にそろえ、力をあわせて動かすこと。擧は「手+音符與」で、手をそろえて同時に持ちあげること。

《単語家族》

舁ヨ(力をそろえてかごをかつぎあげる)

{副}ことごとく。みんな。〈類義語〉→尽。「挙集目前=コトゴトク目前ニ集マル」

《解字》

会意兼形声。与は、かみあったさまを示す指事文字。與ヨは「両手+両手+音符与」からなり、手を同時にそろえ、力をあわせて動かすこと。擧は「手+音符與」で、手をそろえて同時に持ちあげること。

《単語家族》

舁ヨ(力をそろえてかごをかつぎあげる) 與(=与。同時にそろえて働く)などと同系。

異字同訓あげる。→上

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

與(=与。同時にそろえて働く)などと同系。

異字同訓あげる。→上

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

故 ことさらに🔗⭐🔉

【故】

9画 攴部 [五年]

区点=2446 16進=384E シフトJIS=8CCC

《常用音訓》コ/ゆえ

《音読み》 コ

9画 攴部 [五年]

区点=2446 16進=384E シフトJIS=8CCC

《常用音訓》コ/ゆえ

《音読み》 コ /ク

/ク 〈g

〈g 〉

《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/もとより/ゆえ(ゆゑ)/ゆえに(ゆゑに)/ことさらに

《名付け》 ひさ・ふる・もと

《意味》

〉

《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/もとより/ゆえ(ゆゑ)/ゆえに(ゆゑに)/ことさらに

《名付け》 ひさ・ふる・もと

《意味》

{名・形}ふるい(フルシ)。以前にあった物・事がら。以前の。〈同義語〉→古。〈対語〉→新・→現。「温故而知新=故キヲ温メテ新シキヲ知ル」〔→論語〕

{名・形}ふるい(フルシ)。以前にあった物・事がら。以前の。〈同義語〉→古。〈対語〉→新・→現。「温故而知新=故キヲ温メテ新シキヲ知ル」〔→論語〕

{形・副}もと。もとより。以前から知っている。以前は。以前から。「故郷」「燕太子丹者故嘗質於趙=燕ノ太子丹、モト嘗テ趙ニ質タリ」〔→史記〕「懶惰故無匹=懶惰ナルコトモトヨリ匹無シ」〔→陶潜〕

{形・副}もと。もとより。以前から知っている。以前は。以前から。「故郷」「燕太子丹者故嘗質於趙=燕ノ太子丹、モト嘗テ趙ニ質タリ」〔→史記〕「懶惰故無匹=懶惰ナルコトモトヨリ匹無シ」〔→陶潜〕

{名}もと。以前の状態。「吏民ミナ按堵如故=吏民ミナ按堵スルコト故ノゴトシ」〔→漢書〕

{名}もと。以前の状態。「吏民ミナ按堵如故=吏民ミナ按堵スルコト故ノゴトシ」〔→漢書〕

{名}以前からのつきあい。また、以前からのいきさつ。なじみ。「君安与項伯有故=君イヅクンゾ項伯ト故有ル」〔→史記〕

{名}以前からのつきあい。また、以前からのいきさつ。なじみ。「君安与項伯有故=君イヅクンゾ項伯ト故有ル」〔→史記〕

{名}事件や事故など、おこってくるよくない事がら。さしさわり。「事故」「多故(事件が多い)」「兄弟無故=兄弟ニ故無シ」〔→孟子〕

{名}事件や事故など、おこってくるよくない事がら。さしさわり。「事故」「多故(事件が多い)」「兄弟無故=兄弟ニ故無シ」〔→孟子〕

{動}死亡する。「病故」「物故(死ぬこと。没故のなまりという)」

{動}死亡する。「病故」「物故(死ぬこと。没故のなまりという)」

{名}ゆえ(ユ

{名}ゆえ(ユ )。根本の事情。また、原因。「無故」「文献不足故也=文献足ラザルガ故ナリ」〔→論語〕

)。根本の事情。また、原因。「無故」「文献不足故也=文献足ラザルガ故ナリ」〔→論語〕

{接続}ゆえに(ユ

{接続}ゆえに(ユ ニ)。上の文に示された事がらを原因・理由にして、「だから」とつなぐことば。▽奈良時代には、「かれ」と訓読した。「吾少也賤、故多能鄙事=吾少キトキ賤ナリ、故ニ多ク鄙事ヲヨクス」〔→論語〕「カレ、天先成而地後定=故、天先ニ成リテ、地後ニ定マリヌ」〔→紀〕

ニ)。上の文に示された事がらを原因・理由にして、「だから」とつなぐことば。▽奈良時代には、「かれ」と訓読した。「吾少也賤、故多能鄙事=吾少キトキ賤ナリ、故ニ多ク鄙事ヲヨクス」〔→論語〕「カレ、天先成而地後定=故、天先ニ成リテ、地後ニ定マリヌ」〔→紀〕

「以故ユエヲモッテ」とは、ある事がらが原因・理由になって、「だから」という意味を示す接続詞。「以故漢追及之=故ヲモッテ、漢追ヒテコレニ及ブ」〔→史記〕

「以故ユエヲモッテ」とは、ある事がらが原因・理由になって、「だから」という意味を示す接続詞。「以故漢追及之=故ヲモッテ、漢追ヒテコレニ及ブ」〔→史記〕

{副}ことさらに。わけあって。わざと。「故意」「故賞以酒肉=故ニ賞スルニ酒肉ヲモッテス」〔→柳宗元〕

〔国〕死者の名まえにつけて、すでに死んでしまったことをあらわすことば。「故山田氏」

《解字》

会意兼形声。古は、かたくなった頭骨、またはかたいかぶとを描いた象形文字。故は「攴(動詞の記号)+音符古」で、かたまって固定した事実になること。また、すでにかたまって確立した前提をふまえて、「そのことから」とつなげるので「ゆえに」という意の接続詞となる。→古

《単語家族》

固(かたい)

{副}ことさらに。わけあって。わざと。「故意」「故賞以酒肉=故ニ賞スルニ酒肉ヲモッテス」〔→柳宗元〕

〔国〕死者の名まえにつけて、すでに死んでしまったことをあらわすことば。「故山田氏」

《解字》

会意兼形声。古は、かたくなった頭骨、またはかたいかぶとを描いた象形文字。故は「攴(動詞の記号)+音符古」で、かたまって固定した事実になること。また、すでにかたまって確立した前提をふまえて、「そのことから」とつなげるので「ゆえに」という意の接続詞となる。→古

《単語家族》

固(かたい) 個(かたまった物体)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

個(かたまった物体)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 攴部 [五年]

区点=2446 16進=384E シフトJIS=8CCC

《常用音訓》コ/ゆえ

《音読み》 コ

9画 攴部 [五年]

区点=2446 16進=384E シフトJIS=8CCC

《常用音訓》コ/ゆえ

《音読み》 コ /ク

/ク 〈g

〈g 〉

《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/もとより/ゆえ(ゆゑ)/ゆえに(ゆゑに)/ことさらに

《名付け》 ひさ・ふる・もと

《意味》

〉

《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/もとより/ゆえ(ゆゑ)/ゆえに(ゆゑに)/ことさらに

《名付け》 ひさ・ふる・もと

《意味》

{名・形}ふるい(フルシ)。以前にあった物・事がら。以前の。〈同義語〉→古。〈対語〉→新・→現。「温故而知新=故キヲ温メテ新シキヲ知ル」〔→論語〕

{名・形}ふるい(フルシ)。以前にあった物・事がら。以前の。〈同義語〉→古。〈対語〉→新・→現。「温故而知新=故キヲ温メテ新シキヲ知ル」〔→論語〕

{形・副}もと。もとより。以前から知っている。以前は。以前から。「故郷」「燕太子丹者故嘗質於趙=燕ノ太子丹、モト嘗テ趙ニ質タリ」〔→史記〕「懶惰故無匹=懶惰ナルコトモトヨリ匹無シ」〔→陶潜〕

{形・副}もと。もとより。以前から知っている。以前は。以前から。「故郷」「燕太子丹者故嘗質於趙=燕ノ太子丹、モト嘗テ趙ニ質タリ」〔→史記〕「懶惰故無匹=懶惰ナルコトモトヨリ匹無シ」〔→陶潜〕

{名}もと。以前の状態。「吏民ミナ按堵如故=吏民ミナ按堵スルコト故ノゴトシ」〔→漢書〕

{名}もと。以前の状態。「吏民ミナ按堵如故=吏民ミナ按堵スルコト故ノゴトシ」〔→漢書〕

{名}以前からのつきあい。また、以前からのいきさつ。なじみ。「君安与項伯有故=君イヅクンゾ項伯ト故有ル」〔→史記〕

{名}以前からのつきあい。また、以前からのいきさつ。なじみ。「君安与項伯有故=君イヅクンゾ項伯ト故有ル」〔→史記〕

{名}事件や事故など、おこってくるよくない事がら。さしさわり。「事故」「多故(事件が多い)」「兄弟無故=兄弟ニ故無シ」〔→孟子〕

{名}事件や事故など、おこってくるよくない事がら。さしさわり。「事故」「多故(事件が多い)」「兄弟無故=兄弟ニ故無シ」〔→孟子〕

{動}死亡する。「病故」「物故(死ぬこと。没故のなまりという)」

{動}死亡する。「病故」「物故(死ぬこと。没故のなまりという)」

{名}ゆえ(ユ

{名}ゆえ(ユ )。根本の事情。また、原因。「無故」「文献不足故也=文献足ラザルガ故ナリ」〔→論語〕

)。根本の事情。また、原因。「無故」「文献不足故也=文献足ラザルガ故ナリ」〔→論語〕

{接続}ゆえに(ユ

{接続}ゆえに(ユ ニ)。上の文に示された事がらを原因・理由にして、「だから」とつなぐことば。▽奈良時代には、「かれ」と訓読した。「吾少也賤、故多能鄙事=吾少キトキ賤ナリ、故ニ多ク鄙事ヲヨクス」〔→論語〕「カレ、天先成而地後定=故、天先ニ成リテ、地後ニ定マリヌ」〔→紀〕

ニ)。上の文に示された事がらを原因・理由にして、「だから」とつなぐことば。▽奈良時代には、「かれ」と訓読した。「吾少也賤、故多能鄙事=吾少キトキ賤ナリ、故ニ多ク鄙事ヲヨクス」〔→論語〕「カレ、天先成而地後定=故、天先ニ成リテ、地後ニ定マリヌ」〔→紀〕

「以故ユエヲモッテ」とは、ある事がらが原因・理由になって、「だから」という意味を示す接続詞。「以故漢追及之=故ヲモッテ、漢追ヒテコレニ及ブ」〔→史記〕

「以故ユエヲモッテ」とは、ある事がらが原因・理由になって、「だから」という意味を示す接続詞。「以故漢追及之=故ヲモッテ、漢追ヒテコレニ及ブ」〔→史記〕

{副}ことさらに。わけあって。わざと。「故意」「故賞以酒肉=故ニ賞スルニ酒肉ヲモッテス」〔→柳宗元〕

〔国〕死者の名まえにつけて、すでに死んでしまったことをあらわすことば。「故山田氏」

《解字》

会意兼形声。古は、かたくなった頭骨、またはかたいかぶとを描いた象形文字。故は「攴(動詞の記号)+音符古」で、かたまって固定した事実になること。また、すでにかたまって確立した前提をふまえて、「そのことから」とつなげるので「ゆえに」という意の接続詞となる。→古

《単語家族》

固(かたい)

{副}ことさらに。わけあって。わざと。「故意」「故賞以酒肉=故ニ賞スルニ酒肉ヲモッテス」〔→柳宗元〕

〔国〕死者の名まえにつけて、すでに死んでしまったことをあらわすことば。「故山田氏」

《解字》

会意兼形声。古は、かたくなった頭骨、またはかたいかぶとを描いた象形文字。故は「攴(動詞の記号)+音符古」で、かたまって固定した事実になること。また、すでにかたまって確立した前提をふまえて、「そのことから」とつなげるので「ゆえに」という意の接続詞となる。→古

《単語家族》

固(かたい) 個(かたまった物体)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

個(かたまった物体)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

柱 ことじ🔗⭐🔉

【柱】

9画 木部 [三年]

区点=3576 16進=436C シフトJIS=928C

《常用音訓》チュウ/はしら

《音読み》 チュウ

9画 木部 [三年]

区点=3576 16進=436C シフトJIS=928C

《常用音訓》チュウ/はしら

《音読み》 チュウ /ジュウ(ヂュウ)

/ジュウ(ヂュウ) 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 はしら/ことじ(ことぢ)

《名付け》 はしら

《意味》

〉

《訓読み》 はしら/ことじ(ことぢ)

《名付け》 はしら

《意味》

{名}はしら。屋根をささえるために、じっとひと所に立つ材木。また、物をささえるもの。また、はしらのように立つもの。「支柱」「氷柱」

{名}はしら。屋根をささえるために、じっとひと所に立つ材木。また、物をささえるもの。また、はしらのように立つもの。「支柱」「氷柱」

{名}はしら。家をささえるはしらのように、大事なささえとなるものや人。「砥柱シチュウ(ささえ止めるもの)」「柱石」

{名}はしら。家をささえるはしらのように、大事なささえとなるものや人。「砥柱シチュウ(ささえ止めるもの)」「柱石」

{名}ことじ(コトヂ)。琴の弦をささえて立つこま。▽それを動かして音調を変えることができる。「膠柱=柱ニ膠ス」

{名}ことじ(コトヂ)。琴の弦をささえて立つこま。▽それを動かして音調を変えることができる。「膠柱=柱ニ膠ス」

チュウス{動}じっとたてる。たってささえる。▽去声に読む。

〔国〕はしら。神仏をかぞえることば。「二柱の神」

《解字》

会意兼形声。主は、燭台ショクダイの上にじっとたって燃える灯明を描いた象形文字。柱は「木+音符主」で、じっとたつ木を意味する。→主

《単語家族》

住(じっと人が止まる)

チュウス{動}じっとたてる。たってささえる。▽去声に読む。

〔国〕はしら。神仏をかぞえることば。「二柱の神」

《解字》

会意兼形声。主は、燭台ショクダイの上にじっとたって燃える灯明を描いた象形文字。柱は「木+音符主」で、じっとたつ木を意味する。→主

《単語家族》

住(じっと人が止まる) 駐(車馬がじっと止まってたつ)

駐(車馬がじっと止まってたつ) 注(水ばしらがじっとたつようにそそぐ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

注(水ばしらがじっとたつようにそそぐ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 木部 [三年]

区点=3576 16進=436C シフトJIS=928C

《常用音訓》チュウ/はしら

《音読み》 チュウ

9画 木部 [三年]

区点=3576 16進=436C シフトJIS=928C

《常用音訓》チュウ/はしら

《音読み》 チュウ /ジュウ(ヂュウ)

/ジュウ(ヂュウ) 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 はしら/ことじ(ことぢ)

《名付け》 はしら

《意味》

〉

《訓読み》 はしら/ことじ(ことぢ)

《名付け》 はしら

《意味》

{名}はしら。屋根をささえるために、じっとひと所に立つ材木。また、物をささえるもの。また、はしらのように立つもの。「支柱」「氷柱」

{名}はしら。屋根をささえるために、じっとひと所に立つ材木。また、物をささえるもの。また、はしらのように立つもの。「支柱」「氷柱」

{名}はしら。家をささえるはしらのように、大事なささえとなるものや人。「砥柱シチュウ(ささえ止めるもの)」「柱石」

{名}はしら。家をささえるはしらのように、大事なささえとなるものや人。「砥柱シチュウ(ささえ止めるもの)」「柱石」

{名}ことじ(コトヂ)。琴の弦をささえて立つこま。▽それを動かして音調を変えることができる。「膠柱=柱ニ膠ス」

{名}ことじ(コトヂ)。琴の弦をささえて立つこま。▽それを動かして音調を変えることができる。「膠柱=柱ニ膠ス」

チュウス{動}じっとたてる。たってささえる。▽去声に読む。

〔国〕はしら。神仏をかぞえることば。「二柱の神」

《解字》

会意兼形声。主は、燭台ショクダイの上にじっとたって燃える灯明を描いた象形文字。柱は「木+音符主」で、じっとたつ木を意味する。→主

《単語家族》

住(じっと人が止まる)

チュウス{動}じっとたてる。たってささえる。▽去声に読む。

〔国〕はしら。神仏をかぞえることば。「二柱の神」

《解字》

会意兼形声。主は、燭台ショクダイの上にじっとたって燃える灯明を描いた象形文字。柱は「木+音符主」で、じっとたつ木を意味する。→主

《単語家族》

住(じっと人が止まる) 駐(車馬がじっと止まってたつ)

駐(車馬がじっと止まってたつ) 注(水ばしらがじっとたつようにそそぐ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

注(水ばしらがじっとたつようにそそぐ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

膠柱鼓瑟 コトジニニカワシテシツヲコス🔗⭐🔉

【膠柱鼓瑟】

コトジニニカワシテシツヲコス〈故事〉琴の糸をささえる台(琴柱コトジ)をにかわでかためて琴をひく。規則ずくめで融通のきかないたとえ。〔→史記〕

殊 こと🔗⭐🔉

【殊】

10画 歹部 [常用漢字]

区点=2876 16進=3C6C シフトJIS=8EEA

《常用音訓》シュ/こと

《音読み》 シュ

10画 歹部 [常用漢字]

区点=2876 16進=3C6C シフトJIS=8EEA

《常用音訓》シュ/こと

《音読み》 シュ /ズ/ジュ

/ズ/ジュ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 こと/たつ/ことなる/ことにする(ことにす)/ことに

《名付け》 こと・よし

《意味》

〉

《訓読み》 こと/たつ/ことなる/ことにする(ことにす)/ことに

《名付け》 こと・よし

《意味》

{動}たつ。株を切るように胴切りにする。また、胴や首を横に切断して殺す。〈類義語〉→断・→誅チュウ。「殊死」

{動}たつ。株を切るように胴切りにする。また、胴や首を横に切断して殺す。〈類義語〉→断・→誅チュウ。「殊死」

{形・動}ことなる。ことにする(コトニス)。普通とまったく違う。「殊異」「特殊」「天下同帰而殊塗=天下帰ヲ同ジウシテ塗ヲ殊ニス」〔→易経〕

{形・動}ことなる。ことにする(コトニス)。普通とまったく違う。「殊異」「特殊」「天下同帰而殊塗=天下帰ヲ同ジウシテ塗ヲ殊ニス」〔→易経〕

{副}ことに。普通とまったく違って。とりわけ。「有殊弗知慎者=殊ニ慎ミヲ知ラザルモノ有リ」〔→呂覧〕

《解字》

会意兼形声。朱は、木を―印で切断するさまを示す指事文字で、切り株のこと。殊は「歹(死ぬ)+音符朱」で、株を切るように切断して殺すこと。特別の極刑であることから、特殊の意となった。

《単語家族》

誅チュウ(胴切りにして殺す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{副}ことに。普通とまったく違って。とりわけ。「有殊弗知慎者=殊ニ慎ミヲ知ラザルモノ有リ」〔→呂覧〕

《解字》

会意兼形声。朱は、木を―印で切断するさまを示す指事文字で、切り株のこと。殊は「歹(死ぬ)+音符朱」で、株を切るように切断して殺すこと。特別の極刑であることから、特殊の意となった。

《単語家族》

誅チュウ(胴切りにして殺す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

10画 歹部 [常用漢字]

区点=2876 16進=3C6C シフトJIS=8EEA

《常用音訓》シュ/こと

《音読み》 シュ

10画 歹部 [常用漢字]

区点=2876 16進=3C6C シフトJIS=8EEA

《常用音訓》シュ/こと

《音読み》 シュ /ズ/ジュ

/ズ/ジュ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 こと/たつ/ことなる/ことにする(ことにす)/ことに

《名付け》 こと・よし

《意味》

〉

《訓読み》 こと/たつ/ことなる/ことにする(ことにす)/ことに

《名付け》 こと・よし

《意味》

{動}たつ。株を切るように胴切りにする。また、胴や首を横に切断して殺す。〈類義語〉→断・→誅チュウ。「殊死」

{動}たつ。株を切るように胴切りにする。また、胴や首を横に切断して殺す。〈類義語〉→断・→誅チュウ。「殊死」

{形・動}ことなる。ことにする(コトニス)。普通とまったく違う。「殊異」「特殊」「天下同帰而殊塗=天下帰ヲ同ジウシテ塗ヲ殊ニス」〔→易経〕

{形・動}ことなる。ことにする(コトニス)。普通とまったく違う。「殊異」「特殊」「天下同帰而殊塗=天下帰ヲ同ジウシテ塗ヲ殊ニス」〔→易経〕

{副}ことに。普通とまったく違って。とりわけ。「有殊弗知慎者=殊ニ慎ミヲ知ラザルモノ有リ」〔→呂覧〕

《解字》

会意兼形声。朱は、木を―印で切断するさまを示す指事文字で、切り株のこと。殊は「歹(死ぬ)+音符朱」で、株を切るように切断して殺すこと。特別の極刑であることから、特殊の意となった。

《単語家族》

誅チュウ(胴切りにして殺す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{副}ことに。普通とまったく違って。とりわけ。「有殊弗知慎者=殊ニ慎ミヲ知ラザルモノ有リ」〔→呂覧〕

《解字》

会意兼形声。朱は、木を―印で切断するさまを示す指事文字で、切り株のこと。殊は「歹(死ぬ)+音符朱」で、株を切るように切断して殺すこと。特別の極刑であることから、特殊の意となった。

《単語家族》

誅チュウ(胴切りにして殺す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

殫 ことごとく🔗⭐🔉

【殫】

16画 歹部

区点=6149 16進=5D51 シフトJIS=9F70

《音読み》 タン

16画 歹部

区点=6149 16進=5D51 シフトJIS=9F70

《音読み》 タン

〈d

〈d n〉

《訓読み》 たおす(たふす)/たおれる(たふる)/つきる(つく)/つくす/ことごとく

《意味》

n〉

《訓読み》 たおす(たふす)/たおれる(たふる)/つきる(つく)/つくす/ことごとく

《意味》

{動}たおす(タフス)。たおれる(タフル)。

{動}たおす(タフス)。たおれる(タフル)。

{動}つきる(ツク)。つくす。全部なくなる。全部なくならせる。〈類義語〉→殄テン。「殫天下之財=天下ノ財ヲ殫ス」〔→漢書〕

{動}つきる(ツク)。つくす。全部なくなる。全部なくならせる。〈類義語〉→殄テン。「殫天下之財=天下ノ財ヲ殫ス」〔→漢書〕

{副}ことごとく。おしなべて。あまねく。〈類義語〉→尽。

《解字》

会意兼形声。「歹(死ぬ)+音符單(=単。平ら、何もない)」で、たおして平らにする、全部を平らげることから、つくすの意となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{副}ことごとく。おしなべて。あまねく。〈類義語〉→尽。

《解字》

会意兼形声。「歹(死ぬ)+音符單(=単。平ら、何もない)」で、たおして平らにする、全部を平らげることから、つくすの意となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

16画 歹部

区点=6149 16進=5D51 シフトJIS=9F70

《音読み》 タン

16画 歹部

区点=6149 16進=5D51 シフトJIS=9F70

《音読み》 タン

〈d

〈d n〉

《訓読み》 たおす(たふす)/たおれる(たふる)/つきる(つく)/つくす/ことごとく

《意味》

n〉

《訓読み》 たおす(たふす)/たおれる(たふる)/つきる(つく)/つくす/ことごとく

《意味》

{動}たおす(タフス)。たおれる(タフル)。

{動}たおす(タフス)。たおれる(タフル)。

{動}つきる(ツク)。つくす。全部なくなる。全部なくならせる。〈類義語〉→殄テン。「殫天下之財=天下ノ財ヲ殫ス」〔→漢書〕

{動}つきる(ツク)。つくす。全部なくなる。全部なくならせる。〈類義語〉→殄テン。「殫天下之財=天下ノ財ヲ殫ス」〔→漢書〕

{副}ことごとく。おしなべて。あまねく。〈類義語〉→尽。

《解字》

会意兼形声。「歹(死ぬ)+音符單(=単。平ら、何もない)」で、たおして平らにする、全部を平らげることから、つくすの意となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{副}ことごとく。おしなべて。あまねく。〈類義語〉→尽。

《解字》

会意兼形声。「歹(死ぬ)+音符單(=単。平ら、何もない)」で、たおして平らにする、全部を平らげることから、つくすの意となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

特牛 コトイ🔗⭐🔉

【特牛】

トクギュウ

トクギュウ  一匹だけとくにえらんだいけにえの牛。

一匹だけとくにえらんだいけにえの牛。 たね牛。牡牛オウシ。

たね牛。牡牛オウシ。 コトイ〔国〕おうしの強健なもの。

コトイ〔国〕おうしの強健なもの。

トクギュウ

トクギュウ  一匹だけとくにえらんだいけにえの牛。

一匹だけとくにえらんだいけにえの牛。 たね牛。牡牛オウシ。

たね牛。牡牛オウシ。 コトイ〔国〕おうしの強健なもの。

コトイ〔国〕おうしの強健なもの。

琴 こと🔗⭐🔉

【琴】

12画 玉部 [常用漢字]

区点=2255 16進=3657 シフトJIS=8BD5

《常用音訓》キン/こと

《音読み》 キン(キム)

12画 玉部 [常用漢字]

区点=2255 16進=3657 シフトJIS=8BD5

《常用音訓》キン/こと

《音読み》 キン(キム) /ゴン(ゴム)

/ゴン(ゴム) 〈q

〈q n〉

《訓読み》 こと

《名付け》 こと

《意味》

{名}こと。弦楽器の一つ。古くは五弦だったというが、東周のころから七弦。柱ジは用いず、左手で、弦をおさえて音を調節し、右手でつめをはめずにひく。のち、胡琴コキン・月琴など、「こと」の総称となった。また、転じて、西洋楽器のこともいうようになった。「提琴(バイオリン)」「風琴(オルガン)」

〔国〕こと。もと、箏ソウ・琴キン・和琴ワゴン・須磨琴スマゴトなどの弦楽器の総称であったが、現代では、十三弦の筑紫琴ツクシゴトをいう。

《解字》

会意兼形声。「ことの形+音符今(ふくむ、中にこもる)」。胴を密封して、中に音がこもることから命名した。

《類義》

瑟シツは、十五弦・二十三弦など、びっしりと弦が並んだ大形のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

n〉

《訓読み》 こと

《名付け》 こと

《意味》

{名}こと。弦楽器の一つ。古くは五弦だったというが、東周のころから七弦。柱ジは用いず、左手で、弦をおさえて音を調節し、右手でつめをはめずにひく。のち、胡琴コキン・月琴など、「こと」の総称となった。また、転じて、西洋楽器のこともいうようになった。「提琴(バイオリン)」「風琴(オルガン)」

〔国〕こと。もと、箏ソウ・琴キン・和琴ワゴン・須磨琴スマゴトなどの弦楽器の総称であったが、現代では、十三弦の筑紫琴ツクシゴトをいう。

《解字》

会意兼形声。「ことの形+音符今(ふくむ、中にこもる)」。胴を密封して、中に音がこもることから命名した。

《類義》

瑟シツは、十五弦・二十三弦など、びっしりと弦が並んだ大形のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 玉部 [常用漢字]

区点=2255 16進=3657 シフトJIS=8BD5

《常用音訓》キン/こと

《音読み》 キン(キム)

12画 玉部 [常用漢字]

区点=2255 16進=3657 シフトJIS=8BD5

《常用音訓》キン/こと

《音読み》 キン(キム) /ゴン(ゴム)

/ゴン(ゴム) 〈q

〈q n〉

《訓読み》 こと

《名付け》 こと

《意味》

{名}こと。弦楽器の一つ。古くは五弦だったというが、東周のころから七弦。柱ジは用いず、左手で、弦をおさえて音を調節し、右手でつめをはめずにひく。のち、胡琴コキン・月琴など、「こと」の総称となった。また、転じて、西洋楽器のこともいうようになった。「提琴(バイオリン)」「風琴(オルガン)」

〔国〕こと。もと、箏ソウ・琴キン・和琴ワゴン・須磨琴スマゴトなどの弦楽器の総称であったが、現代では、十三弦の筑紫琴ツクシゴトをいう。

《解字》

会意兼形声。「ことの形+音符今(ふくむ、中にこもる)」。胴を密封して、中に音がこもることから命名した。

《類義》

瑟シツは、十五弦・二十三弦など、びっしりと弦が並んだ大形のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

n〉

《訓読み》 こと

《名付け》 こと

《意味》

{名}こと。弦楽器の一つ。古くは五弦だったというが、東周のころから七弦。柱ジは用いず、左手で、弦をおさえて音を調節し、右手でつめをはめずにひく。のち、胡琴コキン・月琴など、「こと」の総称となった。また、転じて、西洋楽器のこともいうようになった。「提琴(バイオリン)」「風琴(オルガン)」

〔国〕こと。もと、箏ソウ・琴キン・和琴ワゴン・須磨琴スマゴトなどの弦楽器の総称であったが、現代では、十三弦の筑紫琴ツクシゴトをいう。

《解字》

会意兼形声。「ことの形+音符今(ふくむ、中にこもる)」。胴を密封して、中に音がこもることから命名した。

《類義》

瑟シツは、十五弦・二十三弦など、びっしりと弦が並んだ大形のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

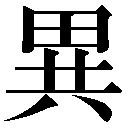

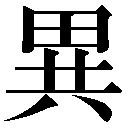

異 こと🔗⭐🔉

【異】

11画 田部 [六年]

区点=1659 16進=305B シフトJIS=88D9

《常用音訓》イ/こと

《音読み》 イ

11画 田部 [六年]

区点=1659 16進=305B シフトJIS=88D9

《常用音訓》イ/こと

《音読み》 イ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 こと/ことなる/あやしい(あやし)/ことにする(ことにす)/あやしむ

《名付け》 こと・より

《意味》

〉

《訓読み》 こと/ことなる/あやしい(あやし)/ことにする(ことにす)/あやしむ

《名付け》 こと・より

《意味》

イナリ{形}ことなる。もう一つ別の。また、同じではないさま。〈対語〉→同。「異類」「異端(正統でない他の説や信仰)」「無異=異ナルコト無シ」「是何異於刺人而殺之、曰非我也兵也=コレナンゾ人ヲ刺シテコレヲ殺シ、我ニアラザルナリ兵ナリト曰フニ異ナランヤ」〔→孟子〕

イナリ{形}ことなる。もう一つ別の。また、同じではないさま。〈対語〉→同。「異類」「異端(正統でない他の説や信仰)」「無異=異ナルコト無シ」「是何異於刺人而殺之、曰非我也兵也=コレナンゾ人ヲ刺シテコレヲ殺シ、我ニアラザルナリ兵ナリト曰フニ異ナランヤ」〔→孟子〕

{形}自分とは違ったさま。よその。また、その時とは違ったさま。〈類義語〉→他。「異邦」「異日」

{形}自分とは違ったさま。よその。また、その時とは違ったさま。〈類義語〉→他。「異邦」「異日」

イナリ{形}ことなる。あやしい(アヤシ)。普通とは違って奇妙なさま。変なさま。〈対語〉→常・→正。〈類義語〉→殊。「異様」「卓異(とりわけ目だつさま)」「恩旨殊異=恩旨コトニ異ナル」〔→枕中記〕

イナリ{形}ことなる。あやしい(アヤシ)。普通とは違って奇妙なさま。変なさま。〈対語〉→常・→正。〈類義語〉→殊。「異様」「卓異(とりわけ目だつさま)」「恩旨殊異=恩旨コトニ異ナル」〔→枕中記〕

{名}普通とは違った奇妙な事がら。〈対語〉→常・→正。「変異」「災異」「天変地異」「吾以子為異之問=吾子ヲモッテ異ヲコレ問フト為ス」〔→論語〕

{名}普通とは違った奇妙な事がら。〈対語〉→常・→正。「変異」「災異」「天変地異」「吾以子為異之問=吾子ヲモッテ異ヲコレ問フト為ス」〔→論語〕

{動}ことにする(コトニス)。別々になる。また、わかれている。〈対語〉→同。「首足異処=首足処ヲ異ニス」「同出而異名=同ジク出デテ名ヲ異ニス」〔→老子〕

{動}ことにする(コトニス)。別々になる。また、わかれている。〈対語〉→同。「首足異処=首足処ヲ異ニス」「同出而異名=同ジク出デテ名ヲ異ニス」〔→老子〕

イトス{動}あやしむ。不思議だと思う。「驚異」「王無異於百姓之以王為愛也=王、百姓ノ王ヲモッテ愛メリト為スヲ異シムコトナカレ」〔→孟子〕

イトス{動}あやしむ。不思議だと思う。「驚異」「王無異於百姓之以王為愛也=王、百姓ノ王ヲモッテ愛メリト為スヲ異シムコトナカレ」〔→孟子〕

「分異ブンイ」とは、兄弟が別居すること。

「分異ブンイ」とは、兄弟が別居すること。

「異途イト」とは、正式のコースを正途というのに対して、特殊なコースのこと。

《解字》

「異途イト」とは、正式のコースを正途というのに対して、特殊なコースのこと。

《解字》

会意。「大きなざる、または頭+両手を出したからだ」で、一本の手のほか、もう一本の別の手をそえて物を持つさま。同一ではなく、別にもう一つとの意。

《単語家族》

翼(一枚のほかもう一枚あるつばさ)

会意。「大きなざる、または頭+両手を出したからだ」で、一本の手のほか、もう一本の別の手をそえて物を持つさま。同一ではなく、別にもう一つとの意。

《単語家族》

翼(一枚のほかもう一枚あるつばさ) 翌(当日のほかの別の日)と同系。代(別の、かわりの)とも縁が近い。

《類義》

→怪・→差

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

翌(当日のほかの別の日)と同系。代(別の、かわりの)とも縁が近い。

《類義》

→怪・→差

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画 田部 [六年]

区点=1659 16進=305B シフトJIS=88D9

《常用音訓》イ/こと

《音読み》 イ

11画 田部 [六年]

区点=1659 16進=305B シフトJIS=88D9

《常用音訓》イ/こと

《音読み》 イ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 こと/ことなる/あやしい(あやし)/ことにする(ことにす)/あやしむ

《名付け》 こと・より

《意味》

〉

《訓読み》 こと/ことなる/あやしい(あやし)/ことにする(ことにす)/あやしむ

《名付け》 こと・より

《意味》

イナリ{形}ことなる。もう一つ別の。また、同じではないさま。〈対語〉→同。「異類」「異端(正統でない他の説や信仰)」「無異=異ナルコト無シ」「是何異於刺人而殺之、曰非我也兵也=コレナンゾ人ヲ刺シテコレヲ殺シ、我ニアラザルナリ兵ナリト曰フニ異ナランヤ」〔→孟子〕

イナリ{形}ことなる。もう一つ別の。また、同じではないさま。〈対語〉→同。「異類」「異端(正統でない他の説や信仰)」「無異=異ナルコト無シ」「是何異於刺人而殺之、曰非我也兵也=コレナンゾ人ヲ刺シテコレヲ殺シ、我ニアラザルナリ兵ナリト曰フニ異ナランヤ」〔→孟子〕

{形}自分とは違ったさま。よその。また、その時とは違ったさま。〈類義語〉→他。「異邦」「異日」

{形}自分とは違ったさま。よその。また、その時とは違ったさま。〈類義語〉→他。「異邦」「異日」

イナリ{形}ことなる。あやしい(アヤシ)。普通とは違って奇妙なさま。変なさま。〈対語〉→常・→正。〈類義語〉→殊。「異様」「卓異(とりわけ目だつさま)」「恩旨殊異=恩旨コトニ異ナル」〔→枕中記〕

イナリ{形}ことなる。あやしい(アヤシ)。普通とは違って奇妙なさま。変なさま。〈対語〉→常・→正。〈類義語〉→殊。「異様」「卓異(とりわけ目だつさま)」「恩旨殊異=恩旨コトニ異ナル」〔→枕中記〕

{名}普通とは違った奇妙な事がら。〈対語〉→常・→正。「変異」「災異」「天変地異」「吾以子為異之問=吾子ヲモッテ異ヲコレ問フト為ス」〔→論語〕

{名}普通とは違った奇妙な事がら。〈対語〉→常・→正。「変異」「災異」「天変地異」「吾以子為異之問=吾子ヲモッテ異ヲコレ問フト為ス」〔→論語〕

{動}ことにする(コトニス)。別々になる。また、わかれている。〈対語〉→同。「首足異処=首足処ヲ異ニス」「同出而異名=同ジク出デテ名ヲ異ニス」〔→老子〕

{動}ことにする(コトニス)。別々になる。また、わかれている。〈対語〉→同。「首足異処=首足処ヲ異ニス」「同出而異名=同ジク出デテ名ヲ異ニス」〔→老子〕

イトス{動}あやしむ。不思議だと思う。「驚異」「王無異於百姓之以王為愛也=王、百姓ノ王ヲモッテ愛メリト為スヲ異シムコトナカレ」〔→孟子〕

イトス{動}あやしむ。不思議だと思う。「驚異」「王無異於百姓之以王為愛也=王、百姓ノ王ヲモッテ愛メリト為スヲ異シムコトナカレ」〔→孟子〕

「分異ブンイ」とは、兄弟が別居すること。

「分異ブンイ」とは、兄弟が別居すること。

「異途イト」とは、正式のコースを正途というのに対して、特殊なコースのこと。

《解字》

「異途イト」とは、正式のコースを正途というのに対して、特殊なコースのこと。

《解字》

会意。「大きなざる、または頭+両手を出したからだ」で、一本の手のほか、もう一本の別の手をそえて物を持つさま。同一ではなく、別にもう一つとの意。

《単語家族》

翼(一枚のほかもう一枚あるつばさ)

会意。「大きなざる、または頭+両手を出したからだ」で、一本の手のほか、もう一本の別の手をそえて物を持つさま。同一ではなく、別にもう一つとの意。

《単語家族》

翼(一枚のほかもう一枚あるつばさ) 翌(当日のほかの別の日)と同系。代(別の、かわりの)とも縁が近い。

《類義》

→怪・→差

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

翌(当日のほかの別の日)と同系。代(別の、かわりの)とも縁が近い。

《類義》

→怪・→差

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

畢 ことごとく🔗⭐🔉

【畢】

11画 田部

区点=4113 16進=492D シフトJIS=954C

《音読み》 ヒツ

11画 田部

区点=4113 16進=492D シフトJIS=954C

《音読み》 ヒツ /ヒチ

/ヒチ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 あみ/あみする(あみす)/つくす/おわる(をはる)/おえる(をふ)/おわんぬ(をはんぬ・をはりぬ)/ことごとく

《意味》

〉

《訓読み》 あみ/あみする(あみす)/つくす/おわる(をはる)/おえる(をふ)/おわんぬ(をはんぬ・をはりぬ)/ことごとく

《意味》

{名}あみ。鳥や獣をぴたりととりおさえる、柄つきのあみ。〈類義語〉→網。

{名}あみ。鳥や獣をぴたりととりおさえる、柄つきのあみ。〈類義語〉→網。

ヒッス{動}あみする(アミス)。あみで鳥をおさえる。「畢之羅之=コレヲ畢シコレヲ羅ス」〔→詩経〕

ヒッス{動}あみする(アミス)。あみで鳥をおさえる。「畢之羅之=コレヲ畢シコレヲ羅ス」〔→詩経〕

{動}つくす。出しつくす。「畢力=力ヲ畢ス」

{動}つくす。出しつくす。「畢力=力ヲ畢ス」

{動}おわる(ヲハル)。おえる(ヲフ)。全部もれなくけりをつける。すきまなくおさえてしまう。「公事畢、然後敢治私事=公事畢リテ、シカル後アヘテ私事ヲ治ム」〔→孟子〕

{動}おわる(ヲハル)。おえる(ヲフ)。全部もれなくけりをつける。すきまなくおさえてしまう。「公事畢、然後敢治私事=公事畢リテ、シカル後アヘテ私事ヲ治ム」〔→孟子〕

{動}おわんぬ(ヲハンヌ・ヲハリヌ)。すべておしまい。また証文の最後に書いて、以上でおわりの意をあらわすことば。「吾事畢矣=吾ガ事畢ハンヌ」

{動}おわんぬ(ヲハンヌ・ヲハリヌ)。すべておしまい。また証文の最後に書いて、以上でおわりの意をあらわすことば。「吾事畢矣=吾ガ事畢ハンヌ」

{副}ことごとく。全部。もれなく。〈類義語〉→悉コトゴトク・→尽コトゴトク。「群賢畢至=群賢畢ク至ル」〔→王羲之〕

{副}ことごとく。全部。もれなく。〈類義語〉→悉コトゴトク・→尽コトゴトク。「群賢畢至=群賢畢ク至ル」〔→王羲之〕

{名}すきまなく茂った竹やぶ。また、すきまなく組んだ竹の垣。▽篳ヒツに当てた用法。

{名}すきまなく茂った竹やぶ。また、すきまなく組んだ竹の垣。▽篳ヒツに当てた用法。

{名}二十八宿の一つ。雨を降らせる星と考えられた。規準星は今のおうし座にふくまれる。あめふり。

《解字》

{名}二十八宿の一つ。雨を降らせる星と考えられた。規準星は今のおうし座にふくまれる。あめふり。

《解字》

象形。もと鳥獣をとりおさえる柄つきの網を描いたもの。ぴたりとすきまなくおさえる意から、もれなくおさえてけりをつける意となる。

《単語家族》

必(もれなくしめつける)

象形。もと鳥獣をとりおさえる柄つきの網を描いたもの。ぴたりとすきまなくおさえる意から、もれなくおさえてけりをつける意となる。

《単語家族》

必(もれなくしめつける) 弼ヒツ(すきまなく両側からおさえる)などと同系。

《類義》

→終

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

弼ヒツ(すきまなく両側からおさえる)などと同系。

《類義》

→終

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 田部

区点=4113 16進=492D シフトJIS=954C

《音読み》 ヒツ

11画 田部

区点=4113 16進=492D シフトJIS=954C

《音読み》 ヒツ /ヒチ

/ヒチ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 あみ/あみする(あみす)/つくす/おわる(をはる)/おえる(をふ)/おわんぬ(をはんぬ・をはりぬ)/ことごとく

《意味》

〉

《訓読み》 あみ/あみする(あみす)/つくす/おわる(をはる)/おえる(をふ)/おわんぬ(をはんぬ・をはりぬ)/ことごとく

《意味》

{名}あみ。鳥や獣をぴたりととりおさえる、柄つきのあみ。〈類義語〉→網。

{名}あみ。鳥や獣をぴたりととりおさえる、柄つきのあみ。〈類義語〉→網。

ヒッス{動}あみする(アミス)。あみで鳥をおさえる。「畢之羅之=コレヲ畢シコレヲ羅ス」〔→詩経〕

ヒッス{動}あみする(アミス)。あみで鳥をおさえる。「畢之羅之=コレヲ畢シコレヲ羅ス」〔→詩経〕

{動}つくす。出しつくす。「畢力=力ヲ畢ス」

{動}つくす。出しつくす。「畢力=力ヲ畢ス」

{動}おわる(ヲハル)。おえる(ヲフ)。全部もれなくけりをつける。すきまなくおさえてしまう。「公事畢、然後敢治私事=公事畢リテ、シカル後アヘテ私事ヲ治ム」〔→孟子〕

{動}おわる(ヲハル)。おえる(ヲフ)。全部もれなくけりをつける。すきまなくおさえてしまう。「公事畢、然後敢治私事=公事畢リテ、シカル後アヘテ私事ヲ治ム」〔→孟子〕

{動}おわんぬ(ヲハンヌ・ヲハリヌ)。すべておしまい。また証文の最後に書いて、以上でおわりの意をあらわすことば。「吾事畢矣=吾ガ事畢ハンヌ」

{動}おわんぬ(ヲハンヌ・ヲハリヌ)。すべておしまい。また証文の最後に書いて、以上でおわりの意をあらわすことば。「吾事畢矣=吾ガ事畢ハンヌ」

{副}ことごとく。全部。もれなく。〈類義語〉→悉コトゴトク・→尽コトゴトク。「群賢畢至=群賢畢ク至ル」〔→王羲之〕

{副}ことごとく。全部。もれなく。〈類義語〉→悉コトゴトク・→尽コトゴトク。「群賢畢至=群賢畢ク至ル」〔→王羲之〕

{名}すきまなく茂った竹やぶ。また、すきまなく組んだ竹の垣。▽篳ヒツに当てた用法。

{名}すきまなく茂った竹やぶ。また、すきまなく組んだ竹の垣。▽篳ヒツに当てた用法。

{名}二十八宿の一つ。雨を降らせる星と考えられた。規準星は今のおうし座にふくまれる。あめふり。

《解字》

{名}二十八宿の一つ。雨を降らせる星と考えられた。規準星は今のおうし座にふくまれる。あめふり。

《解字》

象形。もと鳥獣をとりおさえる柄つきの網を描いたもの。ぴたりとすきまなくおさえる意から、もれなくおさえてけりをつける意となる。

《単語家族》

必(もれなくしめつける)

象形。もと鳥獣をとりおさえる柄つきの網を描いたもの。ぴたりとすきまなくおさえる意から、もれなくおさえてけりをつける意となる。

《単語家族》

必(もれなくしめつける) 弼ヒツ(すきまなく両側からおさえる)などと同系。

《類義》

→終

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

弼ヒツ(すきまなく両側からおさえる)などと同系。

《類義》

→終

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

箏 こと🔗⭐🔉

糊塗 コト🔗⭐🔉

【糊塗】

コト  ごまかして物事をあいまいにする。▽糊粉を塗りつけて隠すことから。〈類義語〉鶻突コツトツ。

ごまかして物事をあいまいにする。▽糊粉を塗りつけて隠すことから。〈類義語〉鶻突コツトツ。 〔俗〕でたらめ。

〔俗〕でたらめ。

ごまかして物事をあいまいにする。▽糊粉を塗りつけて隠すことから。〈類義語〉鶻突コツトツ。

ごまかして物事をあいまいにする。▽糊粉を塗りつけて隠すことから。〈類義語〉鶻突コツトツ。 〔俗〕でたらめ。

〔俗〕でたらめ。

縡 こと🔗⭐🔉

【縡】

16画 糸部

区点=6950 16進=6552 シフトJIS=E371

《音読み》 サイ

16画 糸部

区点=6950 16進=6552 シフトJIS=E371

《音読み》 サイ

《訓読み》 こと

《意味》

{名}こと。糸を織ったり布を縫ったりする仕事。女性のつとめ。

〔国〕こと。「縡切れる」とは、息が絶えること。

《解字》

会意兼形声。「糸+音符宰サイ(きる、きりもりする仕事)」。

《訓読み》 こと

《意味》

{名}こと。糸を織ったり布を縫ったりする仕事。女性のつとめ。

〔国〕こと。「縡切れる」とは、息が絶えること。

《解字》

会意兼形声。「糸+音符宰サイ(きる、きりもりする仕事)」。

16画 糸部

区点=6950 16進=6552 シフトJIS=E371

《音読み》 サイ

16画 糸部

区点=6950 16進=6552 シフトJIS=E371

《音読み》 サイ

《訓読み》 こと

《意味》

{名}こと。糸を織ったり布を縫ったりする仕事。女性のつとめ。

〔国〕こと。「縡切れる」とは、息が絶えること。

《解字》

会意兼形声。「糸+音符宰サイ(きる、きりもりする仕事)」。

《訓読み》 こと

《意味》

{名}こと。糸を織ったり布を縫ったりする仕事。女性のつとめ。

〔国〕こと。「縡切れる」とは、息が絶えること。

《解字》

会意兼形声。「糸+音符宰サイ(きる、きりもりする仕事)」。

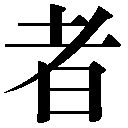

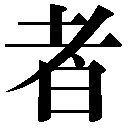

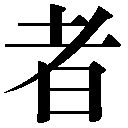

者 こと🔗⭐🔉

【者】

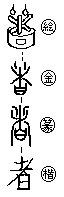

人名に使える旧字

人名に使える旧字

8画 老部 [三年]

区点=2852 16進=3C54 シフトJIS=8ED2

《常用音訓》シャ/もの

《音読み》 シャ

8画 老部 [三年]

区点=2852 16進=3C54 シフトJIS=8ED2

《常用音訓》シャ/もの

《音読み》 シャ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 もの/こと

《名付け》 ひさ・ひと

《意味》

〉

《訓読み》 もの/こと

《名付け》 ひさ・ひと

《意味》

{名}もの。こと。…するその人。…であるそのもの。…であるその人。…すること。「使者(使いする人)」「冠者五六人」〔→論語〕

{名}もの。こと。…するその人。…であるそのもの。…であるその人。…すること。「使者(使いする人)」「冠者五六人」〔→論語〕

{助}上の文句を「それは」と、特に提示することば。…は。…とは。▽「説文解字」では「者、別事詞也=者トハ、事ヲ別ツ詞ナリ」という。「仁者人也=仁トハ人ナリ」〔→中庸〕

{助}上の文句を「それは」と、特に提示することば。…は。…とは。▽「説文解字」では「者、別事詞也=者トハ、事ヲ別ツ詞ナリ」という。「仁者人也=仁トハ人ナリ」〔→中庸〕

{助}時間名詞や疑問詞を特に強調することば。「今者(今は)」「向者(さきには)」「何者(なんとならば)」

{助}時間名詞や疑問詞を特に強調することば。「今者(今は)」「向者(さきには)」「何者(なんとならば)」

「者箇シャコ」とは、「これ」という意。▽唐代末期から宋ソウ・元ゲン代にかけての口語で、今の北京語の「這箇(これ)」の原形。〈同義語〉遮箇・適箇。

「者箇シャコ」とは、「これ」という意。▽唐代末期から宋ソウ・元ゲン代にかけての口語で、今の北京語の「這箇(これ)」の原形。〈同義語〉遮箇・適箇。

{助}〔俗〕文末につけて命令の語気をあらわすことば。▽明ミン・清シン代のころの俗語。「快去者(はやくいけよ)」

《解字》

{助}〔俗〕文末につけて命令の語気をあらわすことば。▽明ミン・清シン代のころの俗語。「快去者(はやくいけよ)」

《解字》

象形。者は、柴シバがこんろの上で燃えているさまを描いたもので、煮(火力を集中してにる)の原字。ただし、古くから「これ」を意味する近称指示詞に当てて用いられ、諸(これ)と同系のことばをあらわす。ひいては直前の語や句を、「…するそれ」ともう一度指示して浮き出させる助詞となった。また、転じて「…するそのもの」の意となる。唐・宋ソウ代には「者箇(これ)」をまた「遮箇」「適箇」とも書き、近世には適の草書を誤って「這箇」と書くようになった。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。者は、柴シバがこんろの上で燃えているさまを描いたもので、煮(火力を集中してにる)の原字。ただし、古くから「これ」を意味する近称指示詞に当てて用いられ、諸(これ)と同系のことばをあらわす。ひいては直前の語や句を、「…するそれ」ともう一度指示して浮き出させる助詞となった。また、転じて「…するそのもの」の意となる。唐・宋ソウ代には「者箇(これ)」をまた「遮箇」「適箇」とも書き、近世には適の草書を誤って「這箇」と書くようになった。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

人名に使える旧字

人名に使える旧字

8画 老部 [三年]

区点=2852 16進=3C54 シフトJIS=8ED2

《常用音訓》シャ/もの

《音読み》 シャ

8画 老部 [三年]

区点=2852 16進=3C54 シフトJIS=8ED2

《常用音訓》シャ/もの

《音読み》 シャ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 もの/こと

《名付け》 ひさ・ひと

《意味》

〉

《訓読み》 もの/こと

《名付け》 ひさ・ひと

《意味》

{名}もの。こと。…するその人。…であるそのもの。…であるその人。…すること。「使者(使いする人)」「冠者五六人」〔→論語〕

{名}もの。こと。…するその人。…であるそのもの。…であるその人。…すること。「使者(使いする人)」「冠者五六人」〔→論語〕

{助}上の文句を「それは」と、特に提示することば。…は。…とは。▽「説文解字」では「者、別事詞也=者トハ、事ヲ別ツ詞ナリ」という。「仁者人也=仁トハ人ナリ」〔→中庸〕

{助}上の文句を「それは」と、特に提示することば。…は。…とは。▽「説文解字」では「者、別事詞也=者トハ、事ヲ別ツ詞ナリ」という。「仁者人也=仁トハ人ナリ」〔→中庸〕

{助}時間名詞や疑問詞を特に強調することば。「今者(今は)」「向者(さきには)」「何者(なんとならば)」

{助}時間名詞や疑問詞を特に強調することば。「今者(今は)」「向者(さきには)」「何者(なんとならば)」

「者箇シャコ」とは、「これ」という意。▽唐代末期から宋ソウ・元ゲン代にかけての口語で、今の北京語の「這箇(これ)」の原形。〈同義語〉遮箇・適箇。

「者箇シャコ」とは、「これ」という意。▽唐代末期から宋ソウ・元ゲン代にかけての口語で、今の北京語の「這箇(これ)」の原形。〈同義語〉遮箇・適箇。

{助}〔俗〕文末につけて命令の語気をあらわすことば。▽明ミン・清シン代のころの俗語。「快去者(はやくいけよ)」

《解字》

{助}〔俗〕文末につけて命令の語気をあらわすことば。▽明ミン・清シン代のころの俗語。「快去者(はやくいけよ)」

《解字》

象形。者は、柴シバがこんろの上で燃えているさまを描いたもので、煮(火力を集中してにる)の原字。ただし、古くから「これ」を意味する近称指示詞に当てて用いられ、諸(これ)と同系のことばをあらわす。ひいては直前の語や句を、「…するそれ」ともう一度指示して浮き出させる助詞となった。また、転じて「…するそのもの」の意となる。唐・宋ソウ代には「者箇(これ)」をまた「遮箇」「適箇」とも書き、近世には適の草書を誤って「這箇」と書くようになった。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。者は、柴シバがこんろの上で燃えているさまを描いたもので、煮(火力を集中してにる)の原字。ただし、古くから「これ」を意味する近称指示詞に当てて用いられ、諸(これ)と同系のことばをあらわす。ひいては直前の語や句を、「…するそれ」ともう一度指示して浮き出させる助詞となった。また、転じて「…するそのもの」の意となる。唐・宋ソウ代には「者箇(これ)」をまた「遮箇」「適箇」とも書き、近世には適の草書を誤って「這箇」と書くようになった。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

胡桃 コトウ🔗⭐🔉

【胡桃】

コトウ 木の名。山野に自生。果実の核はかたく、種子は食用・採油用。材は家具などに用いる。くるみ。

虎頭 コトウ🔗⭐🔉

【虎頭】

コトウ  とらの頭。

とらの頭。 とらの頭の形をした、屋根の飾り。

とらの頭の形をした、屋根の飾り。 頭の形がとらの頭に似ていること。出世をするとされる人相。

頭の形がとらの頭に似ていること。出世をするとされる人相。

とらの頭。

とらの頭。 とらの頭の形をした、屋根の飾り。

とらの頭の形をした、屋根の飾り。 頭の形がとらの頭に似ていること。出世をするとされる人相。

頭の形がとらの頭に似ていること。出世をするとされる人相。

料虎頭 コトウヲハカル🔗⭐🔉

【料虎頭】

コトウヲハカル〈故事〉とらの頭をなでる。危険をおかすことのたとえ。〔→荘子〕

觚牘 コトク🔗⭐🔉

【觚牘】

コトク  昔、文字をしるした木の札。簡策。

昔、文字をしるした木の札。簡策。 転じて、文章。また、書物。

転じて、文章。また、書物。

昔、文字をしるした木の札。簡策。

昔、文字をしるした木の札。簡策。 転じて、文章。また、書物。

転じて、文章。また、書物。

言 こと🔗⭐🔉

【言】

7画 言部 [二年]

区点=2432 16進=3840 シフトJIS=8CBE

《常用音訓》ゲン/ゴン/い…う/こと

《音読み》 ゲン

7画 言部 [二年]

区点=2432 16進=3840 シフトJIS=8CBE

《常用音訓》ゲン/ゴン/い…う/こと

《音読み》 ゲン /ゴン

/ゴン 〈y

〈y n〉

《訓読み》 いう(いふ)/こと/ことば/われ/ここに/げん

《名付け》 あき・あや・こと・とき・とし・とも・のぶ・のり・ゆき

《意味》

n〉

《訓読み》 いう(いふ)/こと/ことば/われ/ここに/げん

《名付け》 あき・あや・こと・とき・とし・とも・のぶ・のり・ゆき

《意味》

{動}いう(イフ)。ことばをはっきりと発音していう。ものをいう。〈対語〉→黙(だまる)。〈類義語〉→語・→曰エツ(いう)・→謂イ(いう)。「言必有中=言ヘバ必ズ中タル有リ」〔→論語〕「曰難言也=曰ク言ヒ難シ」〔→孟子〕

{動}いう(イフ)。ことばをはっきりと発音していう。ものをいう。〈対語〉→黙(だまる)。〈類義語〉→語・→曰エツ(いう)・→謂イ(いう)。「言必有中=言ヘバ必ズ中タル有リ」〔→論語〕「曰難言也=曰ク言ヒ難シ」〔→孟子〕

{名}こと。ことば。口に出していうことば。また、口に出していうこと。「遺言」「言行一致」「言不顧行=言行ヒヲ顧ミズ」〔→孟子〕

{名}こと。ことば。口に出していうことば。また、口に出していうこと。「遺言」「言行一致」「言不顧行=言行ヒヲ顧ミズ」〔→孟子〕

{単位}ことばや文字の数を数えるときのことば。「五言ゴゴン絶句」「一言以蔽之=一言モツテコレヲ蔽フ」〔→論語〕

{単位}ことばや文字の数を数えるときのことば。「五言ゴゴン絶句」「一言以蔽之=一言モツテコレヲ蔽フ」〔→論語〕

{代・助}われ。ここに。「詩経」で用いられる自称のことば。▽我ガ(われ)に当てた用法。また、語調をととのえることば。「言刈其楚=言ニソノ楚ヲ刈ル」〔→詩経〕

{代・助}われ。ここに。「詩経」で用いられる自称のことば。▽我ガ(われ)に当てた用法。また、語調をととのえることば。「言刈其楚=言ニソノ楚ヲ刈ル」〔→詩経〕

「言言」とは、かどばっていかめしいさま。▽一説にかどがたちすぎて、今にもこわれようとするさま。

〔国〕げん。ソシュールの言語学で、言語(ラング)に対して、話し手が個人的な感情・思想を表現する実際の発話をいう。パロールに対する訳語。

《解字》

「言言」とは、かどばっていかめしいさま。▽一説にかどがたちすぎて、今にもこわれようとするさま。

〔国〕げん。ソシュールの言語学で、言語(ラング)に対して、話し手が個人的な感情・思想を表現する実際の発話をいう。パロールに対する訳語。

《解字》

会意。「辛(きれめをつける刃物)+口」で、口をふさいでもぐもぐいうことを音オン・諳アンといい、はっきりかどめをつけて発音することを言という。

《単語家族》

彦ゲン(かどめのついた顔)

会意。「辛(きれめをつける刃物)+口」で、口をふさいでもぐもぐいうことを音オン・諳アンといい、はっきりかどめをつけて発音することを言という。

《単語家族》

彦ゲン(かどめのついた顔) 岸ガン(かどだったきし)などと同系。

《類義》

謂イは、だれかに向かって、または何かを評して、一般的にものをいうこと。曰エツは、発言の内容を紹介して「…という」の意。→話

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

岸ガン(かどだったきし)などと同系。

《類義》

謂イは、だれかに向かって、または何かを評して、一般的にものをいうこと。曰エツは、発言の内容を紹介して「…という」の意。→話

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

7画 言部 [二年]

区点=2432 16進=3840 シフトJIS=8CBE

《常用音訓》ゲン/ゴン/い…う/こと

《音読み》 ゲン

7画 言部 [二年]

区点=2432 16進=3840 シフトJIS=8CBE

《常用音訓》ゲン/ゴン/い…う/こと

《音読み》 ゲン /ゴン

/ゴン 〈y

〈y n〉

《訓読み》 いう(いふ)/こと/ことば/われ/ここに/げん

《名付け》 あき・あや・こと・とき・とし・とも・のぶ・のり・ゆき

《意味》

n〉

《訓読み》 いう(いふ)/こと/ことば/われ/ここに/げん

《名付け》 あき・あや・こと・とき・とし・とも・のぶ・のり・ゆき

《意味》

{動}いう(イフ)。ことばをはっきりと発音していう。ものをいう。〈対語〉→黙(だまる)。〈類義語〉→語・→曰エツ(いう)・→謂イ(いう)。「言必有中=言ヘバ必ズ中タル有リ」〔→論語〕「曰難言也=曰ク言ヒ難シ」〔→孟子〕

{動}いう(イフ)。ことばをはっきりと発音していう。ものをいう。〈対語〉→黙(だまる)。〈類義語〉→語・→曰エツ(いう)・→謂イ(いう)。「言必有中=言ヘバ必ズ中タル有リ」〔→論語〕「曰難言也=曰ク言ヒ難シ」〔→孟子〕

{名}こと。ことば。口に出していうことば。また、口に出していうこと。「遺言」「言行一致」「言不顧行=言行ヒヲ顧ミズ」〔→孟子〕

{名}こと。ことば。口に出していうことば。また、口に出していうこと。「遺言」「言行一致」「言不顧行=言行ヒヲ顧ミズ」〔→孟子〕

{単位}ことばや文字の数を数えるときのことば。「五言ゴゴン絶句」「一言以蔽之=一言モツテコレヲ蔽フ」〔→論語〕

{単位}ことばや文字の数を数えるときのことば。「五言ゴゴン絶句」「一言以蔽之=一言モツテコレヲ蔽フ」〔→論語〕

{代・助}われ。ここに。「詩経」で用いられる自称のことば。▽我ガ(われ)に当てた用法。また、語調をととのえることば。「言刈其楚=言ニソノ楚ヲ刈ル」〔→詩経〕

{代・助}われ。ここに。「詩経」で用いられる自称のことば。▽我ガ(われ)に当てた用法。また、語調をととのえることば。「言刈其楚=言ニソノ楚ヲ刈ル」〔→詩経〕

「言言」とは、かどばっていかめしいさま。▽一説にかどがたちすぎて、今にもこわれようとするさま。

〔国〕げん。ソシュールの言語学で、言語(ラング)に対して、話し手が個人的な感情・思想を表現する実際の発話をいう。パロールに対する訳語。

《解字》

「言言」とは、かどばっていかめしいさま。▽一説にかどがたちすぎて、今にもこわれようとするさま。

〔国〕げん。ソシュールの言語学で、言語(ラング)に対して、話し手が個人的な感情・思想を表現する実際の発話をいう。パロールに対する訳語。

《解字》

会意。「辛(きれめをつける刃物)+口」で、口をふさいでもぐもぐいうことを音オン・諳アンといい、はっきりかどめをつけて発音することを言という。

《単語家族》

彦ゲン(かどめのついた顔)

会意。「辛(きれめをつける刃物)+口」で、口をふさいでもぐもぐいうことを音オン・諳アンといい、はっきりかどめをつけて発音することを言という。

《単語家族》

彦ゲン(かどめのついた顔) 岸ガン(かどだったきし)などと同系。

《類義》

謂イは、だれかに向かって、または何かを評して、一般的にものをいうこと。曰エツは、発言の内容を紹介して「…という」の意。→話

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

岸ガン(かどだったきし)などと同系。

《類義》

謂イは、だれかに向かって、または何かを評して、一般的にものをいうこと。曰エツは、発言の内容を紹介して「…という」の意。→話

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

言伝 コトヅテ🔗⭐🔉

【言伝】

ゲンデン ことばで人に伝える。

ゲンデン ことばで人に伝える。 コトヅテ〔国〕人にたのんで伝えてもらう。伝言デンゴン。

コトヅテ〔国〕人にたのんで伝えてもらう。伝言デンゴン。

ゲンデン ことばで人に伝える。

ゲンデン ことばで人に伝える。 コトヅテ〔国〕人にたのんで伝えてもらう。伝言デンゴン。

コトヅテ〔国〕人にたのんで伝えてもらう。伝言デンゴン。

訖 ことごとく🔗⭐🔉

【訖】

10画 言部

区点=7531 16進=6B3F シフトJIS=E65E

《音読み》 キツ

10画 言部

区点=7531 16進=6B3F シフトJIS=E65E

《音読み》 キツ /コチ

/コチ 〈q

〈q 〉

《訓読み》 おわる(をはる)/とまる/いたる/ことごとく/ついに(つひに)

《意味》

〉

《訓読み》 おわる(をはる)/とまる/いたる/ことごとく/ついに(つひに)

《意味》

{動}おわる(ヲハル)。物事がいくところまでいきついて、おわりになる。また、物事をおえる。〈類義語〉→了。「清訖セイキツ(清算しおわる)」

{動}おわる(ヲハル)。物事がいくところまでいきついて、おわりになる。また、物事をおえる。〈類義語〉→了。「清訖セイキツ(清算しおわる)」

{動}とまる。いきついてそこにとどまる。〈同義語〉→迄。

{動}とまる。いきついてそこにとどまる。〈同義語〉→迄。

{動}いたる。そこまでおよぶ。〈同義語〉→迄。「訖今不改=今ニ訖ルマデ改メズ」〔→漢書〕

{動}いたる。そこまでおよぶ。〈同義語〉→迄。「訖今不改=今ニ訖ルマデ改メズ」〔→漢書〕

{副}ことごとく。残らず。

{副}ことごとく。残らず。

{副}ついに(ツヒニ)。とうとう。

《解字》

会意兼形声。乞キツは、息が何かにせきとめられて、屈曲しながら出てくるさまを描いた象形文字。吃キツ(のどに息がつまってどもる)と同系のことば。「つまる、いっぱいになる」の基本義を持ち、「いきづまる」という意味に傾くと、「ある所までいきついて止まる」という意味を派生する。訖は「言+音符乞」で、乞の派生義を含む。

{副}ついに(ツヒニ)。とうとう。

《解字》

会意兼形声。乞キツは、息が何かにせきとめられて、屈曲しながら出てくるさまを描いた象形文字。吃キツ(のどに息がつまってどもる)と同系のことば。「つまる、いっぱいになる」の基本義を持ち、「いきづまる」という意味に傾くと、「ある所までいきついて止まる」という意味を派生する。訖は「言+音符乞」で、乞の派生義を含む。

10画 言部

区点=7531 16進=6B3F シフトJIS=E65E

《音読み》 キツ

10画 言部

区点=7531 16進=6B3F シフトJIS=E65E

《音読み》 キツ /コチ

/コチ 〈q

〈q 〉

《訓読み》 おわる(をはる)/とまる/いたる/ことごとく/ついに(つひに)

《意味》

〉

《訓読み》 おわる(をはる)/とまる/いたる/ことごとく/ついに(つひに)

《意味》

{動}おわる(ヲハル)。物事がいくところまでいきついて、おわりになる。また、物事をおえる。〈類義語〉→了。「清訖セイキツ(清算しおわる)」

{動}おわる(ヲハル)。物事がいくところまでいきついて、おわりになる。また、物事をおえる。〈類義語〉→了。「清訖セイキツ(清算しおわる)」

{動}とまる。いきついてそこにとどまる。〈同義語〉→迄。

{動}とまる。いきついてそこにとどまる。〈同義語〉→迄。

{動}いたる。そこまでおよぶ。〈同義語〉→迄。「訖今不改=今ニ訖ルマデ改メズ」〔→漢書〕

{動}いたる。そこまでおよぶ。〈同義語〉→迄。「訖今不改=今ニ訖ルマデ改メズ」〔→漢書〕

{副}ことごとく。残らず。

{副}ことごとく。残らず。

{副}ついに(ツヒニ)。とうとう。

《解字》

会意兼形声。乞キツは、息が何かにせきとめられて、屈曲しながら出てくるさまを描いた象形文字。吃キツ(のどに息がつまってどもる)と同系のことば。「つまる、いっぱいになる」の基本義を持ち、「いきづまる」という意味に傾くと、「ある所までいきついて止まる」という意味を派生する。訖は「言+音符乞」で、乞の派生義を含む。

{副}ついに(ツヒニ)。とうとう。

《解字》

会意兼形声。乞キツは、息が何かにせきとめられて、屈曲しながら出てくるさまを描いた象形文字。吃キツ(のどに息がつまってどもる)と同系のことば。「つまる、いっぱいになる」の基本義を持ち、「いきづまる」という意味に傾くと、「ある所までいきついて止まる」という意味を派生する。訖は「言+音符乞」で、乞の派生義を含む。

鼓刀 コトウ🔗⭐🔉

【鼓刀】

コトウ・トウヲコス ほうちょうを使って、音をたてる。家畜を殺して料理すること。

鼓棹 コトウ🔗⭐🔉

【鼓楫】

コシュウ・シュウヲコス 舟のかいを動かす。船をこぐ。『鼓櫂コトウ・鼓棹コトウ』

鼓纛 コトウ🔗⭐🔉

【鼓纛】

コトウ 軍中で用いる鼓と、将軍の軍営にたてる大旗。

漢字源に「こと」で始まるの検索結果 1-40。もっと読み込む

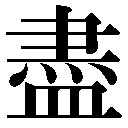

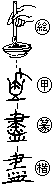

14画 竹部

区点=6823 16進=6437 シフトJIS=E2B5

【筝】異体字異体字

14画 竹部

区点=6823 16進=6437 シフトJIS=E2B5

【筝】異体字異体字

12画 竹部

区点=6824 16進=6438 シフトJIS=E2B6

《音読み》 ソウ(サウ)

12画 竹部

区点=6824 16進=6438 シフトJIS=E2B6

《音読み》 ソウ(サウ) ng〉

《訓読み》 こと

《意味》

ng〉

《訓読み》 こと

《意味》

{名}こと。琴柱コトジをたてて、弦をぴんと張った弦楽器。はじめ五弦であったが、のち十二弦になり、唐以後は十三弦になった。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符爭(両方から引っぱりあう)」。弦を両方から引きあうように張った琴。

《熟語》

{名}こと。琴柱コトジをたてて、弦をぴんと張った弦楽器。はじめ五弦であったが、のち十二弦になり、唐以後は十三弦になった。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符爭(両方から引っぱりあう)」。弦を両方から引きあうように張った琴。

《熟語》