複数辞典一括検索+![]()

![]()

些些 ササ🔗⭐🔉

【些些】

ササ 物事がわずかであること。

些細 ササイ🔗⭐🔉

【些細】

ササイ その物事がとるに足りないつまらないこと。わずか。いささか。〈同義語〉瑣細。

刺 ささる🔗⭐🔉

【刺】

8画 リ部 [常用漢字]

区点=2741 16進=3B49 シフトJIS=8E68

《常用音訓》シ/さ…さる/さ…す

《音読み》 シ

8画 リ部 [常用漢字]

区点=2741 16進=3B49 シフトJIS=8E68

《常用音訓》シ/さ…さる/さ…す

《音読み》 シ

/セキ

/セキ /シャク

/シャク 〈c

〈c 〉

《訓読み》 ささる/さす/とげ

《名付け》 さし・さす

《意味》

〉

《訓読み》 ささる/さす/とげ

《名付け》 さし・さす

《意味》

{動}さす。とがった物でちくりとさす。さおさす。「刺繍シシュウ」「刺殺」「能死刺我=能ク死サバ我ヲ刺セ」〔→漢書〕

{動}さす。とがった物でちくりとさす。さおさす。「刺繍シシュウ」「刺殺」「能死刺我=能ク死サバ我ヲ刺セ」〔→漢書〕

{名}とげ。細くとがったとげや、はり。「茫刺ボウシ(細いとげ)」「魚刺(魚のとげ)」

{名}とげ。細くとがったとげや、はり。「茫刺ボウシ(細いとげ)」「魚刺(魚のとげ)」

{動}さす。痛いところをちくりとつつく。相手の弱みをせめる。「諷刺フウシ(=風刺)」

{動}さす。痛いところをちくりとつつく。相手の弱みをせめる。「諷刺フウシ(=風刺)」

{動}探る。「刺探(漢方で針をさして病気の所在を探る)」

{動}探る。「刺探(漢方で針をさして病気の所在を探る)」

{名}まず相手に名を知らせて都合を探るのを「刺を通ず」といい、その名札を「名刺」という。「生因投刺謁於郵亭=生因リテ刺ヲ投ジテ郵亭ニ謁ス」〔李娃伝〕

{名}まず相手に名を知らせて都合を探るのを「刺を通ず」といい、その名札を「名刺」という。「生因投刺謁於郵亭=生因リテ刺ヲ投ジテ郵亭ニ謁ス」〔李娃伝〕

{名}民情を探る役目の意から、州の長官のこと。「刺史」

{名}民情を探る役目の意から、州の長官のこと。「刺史」

「刺刺シシ」とは、身にこたえるほど、うるさくしゃべるさま。

《解字》

会意兼形声。朿シの原字は、四方に鋭いとげの出た姿を描いた象形文字。刺は「刀+音符朿(とげ)」。刀でとげのようにさすこと。また、ちくりとさす針。その左は朿であり、束ではない。もとおもに名詞にはシ、動詞にはセキの音を用いたが、のち混用して多く、シの音を用いる。▽剌ラツは、別字。→朿

《異字同訓》

さす。→差

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

「刺刺シシ」とは、身にこたえるほど、うるさくしゃべるさま。

《解字》

会意兼形声。朿シの原字は、四方に鋭いとげの出た姿を描いた象形文字。刺は「刀+音符朿(とげ)」。刀でとげのようにさすこと。また、ちくりとさす針。その左は朿であり、束ではない。もとおもに名詞にはシ、動詞にはセキの音を用いたが、のち混用して多く、シの音を用いる。▽剌ラツは、別字。→朿

《異字同訓》

さす。→差

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

8画 リ部 [常用漢字]

区点=2741 16進=3B49 シフトJIS=8E68

《常用音訓》シ/さ…さる/さ…す

《音読み》 シ

8画 リ部 [常用漢字]

区点=2741 16進=3B49 シフトJIS=8E68

《常用音訓》シ/さ…さる/さ…す

《音読み》 シ

/セキ

/セキ /シャク

/シャク 〈c

〈c 〉

《訓読み》 ささる/さす/とげ

《名付け》 さし・さす

《意味》

〉

《訓読み》 ささる/さす/とげ

《名付け》 さし・さす

《意味》

{動}さす。とがった物でちくりとさす。さおさす。「刺繍シシュウ」「刺殺」「能死刺我=能ク死サバ我ヲ刺セ」〔→漢書〕

{動}さす。とがった物でちくりとさす。さおさす。「刺繍シシュウ」「刺殺」「能死刺我=能ク死サバ我ヲ刺セ」〔→漢書〕

{名}とげ。細くとがったとげや、はり。「茫刺ボウシ(細いとげ)」「魚刺(魚のとげ)」

{名}とげ。細くとがったとげや、はり。「茫刺ボウシ(細いとげ)」「魚刺(魚のとげ)」

{動}さす。痛いところをちくりとつつく。相手の弱みをせめる。「諷刺フウシ(=風刺)」

{動}さす。痛いところをちくりとつつく。相手の弱みをせめる。「諷刺フウシ(=風刺)」

{動}探る。「刺探(漢方で針をさして病気の所在を探る)」

{動}探る。「刺探(漢方で針をさして病気の所在を探る)」

{名}まず相手に名を知らせて都合を探るのを「刺を通ず」といい、その名札を「名刺」という。「生因投刺謁於郵亭=生因リテ刺ヲ投ジテ郵亭ニ謁ス」〔李娃伝〕

{名}まず相手に名を知らせて都合を探るのを「刺を通ず」といい、その名札を「名刺」という。「生因投刺謁於郵亭=生因リテ刺ヲ投ジテ郵亭ニ謁ス」〔李娃伝〕

{名}民情を探る役目の意から、州の長官のこと。「刺史」

{名}民情を探る役目の意から、州の長官のこと。「刺史」

「刺刺シシ」とは、身にこたえるほど、うるさくしゃべるさま。

《解字》

会意兼形声。朿シの原字は、四方に鋭いとげの出た姿を描いた象形文字。刺は「刀+音符朿(とげ)」。刀でとげのようにさすこと。また、ちくりとさす針。その左は朿であり、束ではない。もとおもに名詞にはシ、動詞にはセキの音を用いたが、のち混用して多く、シの音を用いる。▽剌ラツは、別字。→朿

《異字同訓》

さす。→差

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

「刺刺シシ」とは、身にこたえるほど、うるさくしゃべるさま。

《解字》

会意兼形声。朿シの原字は、四方に鋭いとげの出た姿を描いた象形文字。刺は「刀+音符朿(とげ)」。刀でとげのようにさすこと。また、ちくりとさす針。その左は朿であり、束ではない。もとおもに名詞にはシ、動詞にはセキの音を用いたが、のち混用して多く、シの音を用いる。▽剌ラツは、別字。→朿

《異字同訓》

さす。→差

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

囁 ささやく🔗⭐🔉

【囁】

21画 口部

区点=5181 16進=5371 シフトJIS=9A91

《音読み》

21画 口部

区点=5181 16進=5371 シフトJIS=9A91

《音読み》  ショウ(セフ)

ショウ(セフ)

〈zh

〈zh 〉/

〉/ ジョウ(ゼフ)

ジョウ(ゼフ) /ニョウ(ネフ)

/ニョウ(ネフ) 〈ni

〈ni 〉

《訓読み》 ささやく

《意味》

{動}ささやく。そっと話す。〈同義語〉→聶ジョウ/ニョウ。

《解字》

会意兼形声。聶は、耳に口を寄せてささやくこと。囁は「口+音符聶ジョウ・ニョウ」で、口を寄せてそっとささやくこと。

〉

《訓読み》 ささやく

《意味》

{動}ささやく。そっと話す。〈同義語〉→聶ジョウ/ニョウ。

《解字》

会意兼形声。聶は、耳に口を寄せてささやくこと。囁は「口+音符聶ジョウ・ニョウ」で、口を寄せてそっとささやくこと。

21画 口部

区点=5181 16進=5371 シフトJIS=9A91

《音読み》

21画 口部

区点=5181 16進=5371 シフトJIS=9A91

《音読み》  ショウ(セフ)

ショウ(セフ)

〈zh

〈zh 〉/

〉/ ジョウ(ゼフ)

ジョウ(ゼフ) /ニョウ(ネフ)

/ニョウ(ネフ) 〈ni

〈ni 〉

《訓読み》 ささやく

《意味》

{動}ささやく。そっと話す。〈同義語〉→聶ジョウ/ニョウ。

《解字》

会意兼形声。聶は、耳に口を寄せてささやくこと。囁は「口+音符聶ジョウ・ニョウ」で、口を寄せてそっとささやくこと。

〉

《訓読み》 ささやく

《意味》

{動}ささやく。そっと話す。〈同義語〉→聶ジョウ/ニョウ。

《解字》

会意兼形声。聶は、耳に口を寄せてささやくこと。囁は「口+音符聶ジョウ・ニョウ」で、口を寄せてそっとささやくこと。

差錯 ササク🔗⭐🔉

【差錯】

ササク じぐざぐになる。入り乱れる。

捧 ささげる🔗⭐🔉

【捧】

11画

11画  部

区点=4291 16進=4A7B シフトJIS=95F9

《音読み》 ホウ

部

区点=4291 16進=4A7B シフトJIS=95F9

《音読み》 ホウ /フ

/フ 〈p

〈p ng〉

《訓読み》 ささげる(ささぐ)

《意味》

{動}ささげる(ササグ)。両手で胸の前に持ちあげて持つ。〈同義語〉→奉。〈対語〉→負(せなかにせおう)。「捧持ホウジ」「捧心=心ヲ捧グ」

〔国〕ささげる(ササグ)。神仏などにさしあげる。

《解字》

会意兼形声。奉ホウは「お供え+両手」からなる会意文字で、お供え物を両手でささげたさま。捧は「手+音符奉」で、両手をあげてその頂点に物をのせる、つまり

ng〉

《訓読み》 ささげる(ささぐ)

《意味》

{動}ささげる(ササグ)。両手で胸の前に持ちあげて持つ。〈同義語〉→奉。〈対語〉→負(せなかにせおう)。「捧持ホウジ」「捧心=心ヲ捧グ」

〔国〕ささげる(ササグ)。神仏などにさしあげる。

《解字》

会意兼形声。奉ホウは「お供え+両手」からなる会意文字で、お供え物を両手でささげたさま。捧は「手+音符奉」で、両手をあげてその頂点に物をのせる、つまり 型にささげること。奉の原義をあらわす。両手がその頂点で

型にささげること。奉の原義をあらわす。両手がその頂点で 型に出あうささげ方のこと。→奉

《単語家族》

逢ホウ(両方から山を登り、峠の頂点で

型に出あうささげ方のこと。→奉

《単語家族》

逢ホウ(両方から山を登り、峠の頂点で 型に出あう)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

型に出あう)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画

11画  部

区点=4291 16進=4A7B シフトJIS=95F9

《音読み》 ホウ

部

区点=4291 16進=4A7B シフトJIS=95F9

《音読み》 ホウ /フ

/フ 〈p

〈p ng〉

《訓読み》 ささげる(ささぐ)

《意味》

{動}ささげる(ササグ)。両手で胸の前に持ちあげて持つ。〈同義語〉→奉。〈対語〉→負(せなかにせおう)。「捧持ホウジ」「捧心=心ヲ捧グ」

〔国〕ささげる(ササグ)。神仏などにさしあげる。

《解字》

会意兼形声。奉ホウは「お供え+両手」からなる会意文字で、お供え物を両手でささげたさま。捧は「手+音符奉」で、両手をあげてその頂点に物をのせる、つまり

ng〉

《訓読み》 ささげる(ささぐ)

《意味》

{動}ささげる(ササグ)。両手で胸の前に持ちあげて持つ。〈同義語〉→奉。〈対語〉→負(せなかにせおう)。「捧持ホウジ」「捧心=心ヲ捧グ」

〔国〕ささげる(ササグ)。神仏などにさしあげる。

《解字》

会意兼形声。奉ホウは「お供え+両手」からなる会意文字で、お供え物を両手でささげたさま。捧は「手+音符奉」で、両手をあげてその頂点に物をのせる、つまり 型にささげること。奉の原義をあらわす。両手がその頂点で

型にささげること。奉の原義をあらわす。両手がその頂点で 型に出あうささげ方のこと。→奉

《単語家族》

逢ホウ(両方から山を登り、峠の頂点で

型に出あうささげ方のこと。→奉

《単語家族》

逢ホウ(両方から山を登り、峠の頂点で 型に出あう)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

型に出あう)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

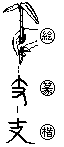

支 ささえ🔗⭐🔉

【支】

4画 支部 [五年]

区点=2757 16進=3B59 シフトJIS=8E78

《常用音訓》シ/ささ…える

《音読み》 シ

4画 支部 [五年]

区点=2757 16進=3B59 シフトJIS=8E78

《常用音訓》シ/ささ…える

《音読み》 シ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 わかれ/えだ/ささえる(ささふ)/ささえ(ささへ)/わかつ/つかえ(つかへ)

《名付け》 えだ・なか・もろ・ゆた

《意味》

〉

《訓読み》 わかれ/えだ/ささえる(ささふ)/ささえ(ささへ)/わかつ/つかえ(つかへ)

《名付け》 えだ・なか・もろ・ゆた

《意味》

{名}わかれ。えだ。本からえだのようにわかれて出たもの。小さいもの。〈同義語〉→枝。〈対語〉→幹(みき)・→本(もと)。「支部」「支隊」「分支」

{名}わかれ。えだ。本からえだのようにわかれて出たもの。小さいもの。〈同義語〉→枝。〈対語〉→幹(みき)・→本(もと)。「支部」「支隊」「分支」

{名}手足。▽肢シに当てた用法。胴体を幹(みき)とすれば、手足はえだにあたるので、支・肢という。「四支(=四肢)」「惰其四支=ソノ四支ヲ惰ル」〔→孟子〕

{名}手足。▽肢シに当てた用法。胴体を幹(みき)とすれば、手足はえだにあたるので、支・肢という。「四支(=四肢)」「惰其四支=ソノ四支ヲ惰ル」〔→孟子〕

{動・名}ささえる(ササフ)。ささえ(ササヘ)。Y型のえだを当ててささえる。つっかい棒。「支柱」「支持」

{動・名}ささえる(ササフ)。ささえ(ササヘ)。Y型のえだを当ててささえる。つっかい棒。「支柱」「支持」

シス{動}わかつ。財源からわけて金を出す。元金をわけて支払う。〈対語〉→収。「支出」「支付(支払う)」

シス{動}わかつ。財源からわけて金を出す。元金をわけて支払う。〈対語〉→収。「支出」「支付(支払う)」

{名}子ネ・丑ウシ・寅トラ・卯ウ・辰タツ・巳ミ・午ウマ・未ヒツジ・申サル・酉トリ・戌イヌ・亥イの十二支。もと十二進法の数詞で、月日や年を数えるのに用いた。▽干(みき)に対して支(えだ)と名づけたもの。

〔国〕

{名}子ネ・丑ウシ・寅トラ・卯ウ・辰タツ・巳ミ・午ウマ・未ヒツジ・申サル・酉トリ・戌イヌ・亥イの十二支。もと十二進法の数詞で、月日や年を数えるのに用いた。▽干(みき)に対して支(えだ)と名づけたもの。

〔国〕 「支那シナ」の略。

「支那シナ」の略。 つかえ(ツカヘ)。さしさわり。

《解字》

つかえ(ツカヘ)。さしさわり。

《解字》

会意。支は「竹の枝+又(手)」で、手に一本のえだを持つさまを示す。

《単語家族》

岐キ(わかれ)

会意。支は「竹の枝+又(手)」で、手に一本のえだを持つさまを示す。

《単語家族》

岐キ(わかれ) 枝(えだ)などと同系。また、解(別々にわかれる)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

枝(えだ)などと同系。また、解(別々にわかれる)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

4画 支部 [五年]

区点=2757 16進=3B59 シフトJIS=8E78

《常用音訓》シ/ささ…える

《音読み》 シ

4画 支部 [五年]

区点=2757 16進=3B59 シフトJIS=8E78

《常用音訓》シ/ささ…える

《音読み》 シ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 わかれ/えだ/ささえる(ささふ)/ささえ(ささへ)/わかつ/つかえ(つかへ)

《名付け》 えだ・なか・もろ・ゆた

《意味》

〉

《訓読み》 わかれ/えだ/ささえる(ささふ)/ささえ(ささへ)/わかつ/つかえ(つかへ)

《名付け》 えだ・なか・もろ・ゆた

《意味》

{名}わかれ。えだ。本からえだのようにわかれて出たもの。小さいもの。〈同義語〉→枝。〈対語〉→幹(みき)・→本(もと)。「支部」「支隊」「分支」

{名}わかれ。えだ。本からえだのようにわかれて出たもの。小さいもの。〈同義語〉→枝。〈対語〉→幹(みき)・→本(もと)。「支部」「支隊」「分支」

{名}手足。▽肢シに当てた用法。胴体を幹(みき)とすれば、手足はえだにあたるので、支・肢という。「四支(=四肢)」「惰其四支=ソノ四支ヲ惰ル」〔→孟子〕

{名}手足。▽肢シに当てた用法。胴体を幹(みき)とすれば、手足はえだにあたるので、支・肢という。「四支(=四肢)」「惰其四支=ソノ四支ヲ惰ル」〔→孟子〕

{動・名}ささえる(ササフ)。ささえ(ササヘ)。Y型のえだを当ててささえる。つっかい棒。「支柱」「支持」

{動・名}ささえる(ササフ)。ささえ(ササヘ)。Y型のえだを当ててささえる。つっかい棒。「支柱」「支持」

シス{動}わかつ。財源からわけて金を出す。元金をわけて支払う。〈対語〉→収。「支出」「支付(支払う)」

シス{動}わかつ。財源からわけて金を出す。元金をわけて支払う。〈対語〉→収。「支出」「支付(支払う)」

{名}子ネ・丑ウシ・寅トラ・卯ウ・辰タツ・巳ミ・午ウマ・未ヒツジ・申サル・酉トリ・戌イヌ・亥イの十二支。もと十二進法の数詞で、月日や年を数えるのに用いた。▽干(みき)に対して支(えだ)と名づけたもの。

〔国〕

{名}子ネ・丑ウシ・寅トラ・卯ウ・辰タツ・巳ミ・午ウマ・未ヒツジ・申サル・酉トリ・戌イヌ・亥イの十二支。もと十二進法の数詞で、月日や年を数えるのに用いた。▽干(みき)に対して支(えだ)と名づけたもの。

〔国〕 「支那シナ」の略。

「支那シナ」の略。 つかえ(ツカヘ)。さしさわり。

《解字》

つかえ(ツカヘ)。さしさわり。

《解字》

会意。支は「竹の枝+又(手)」で、手に一本のえだを持つさまを示す。

《単語家族》

岐キ(わかれ)

会意。支は「竹の枝+又(手)」で、手に一本のえだを持つさまを示す。

《単語家族》

岐キ(わかれ) 枝(えだ)などと同系。また、解(別々にわかれる)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

枝(えだ)などと同系。また、解(別々にわかれる)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

査察 ササツ🔗⭐🔉

【査察】

ササツ とりしらべる。調査。

瑣砕 ササイ🔗⭐🔉

【瑣砕】

ササイ  こまごましている。

こまごましている。 くだくだしくめんどうなこと。『瑣屑サセツ』

くだくだしくめんどうなこと。『瑣屑サセツ』

こまごましている。

こまごましている。 くだくだしくめんどうなこと。『瑣屑サセツ』

くだくだしくめんどうなこと。『瑣屑サセツ』

瑣細 ササイ🔗⭐🔉

【瑣細】

ササイ こまかくて重要でないこと。『瑣小サショウ・瑣末サマツ』〈同義語〉些細。

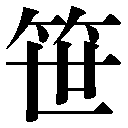

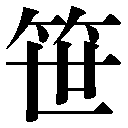

笹 ささ🔗⭐🔉

【笹】

11画 竹部 [人名漢字] 〔国〕

区点=2691 16進=3A7B シフトJIS=8DF9

《訓読み》 ささ

《名付け》 ささ

《意味》

ささ。くまざさ・ちまきざさなど、小形の竹の総称。

《解字》

「竹+世(何代もはえる)」の会意文字か。▽一説に、「竹+葉(小さな竹の葉)の略体」の会意文字とも。

11画 竹部 [人名漢字] 〔国〕

区点=2691 16進=3A7B シフトJIS=8DF9

《訓読み》 ささ

《名付け》 ささ

《意味》

ささ。くまざさ・ちまきざさなど、小形の竹の総称。

《解字》

「竹+世(何代もはえる)」の会意文字か。▽一説に、「竹+葉(小さな竹の葉)の略体」の会意文字とも。

11画 竹部 [人名漢字] 〔国〕

区点=2691 16進=3A7B シフトJIS=8DF9

《訓読み》 ささ

《名付け》 ささ

《意味》

ささ。くまざさ・ちまきざさなど、小形の竹の総称。

《解字》

「竹+世(何代もはえる)」の会意文字か。▽一説に、「竹+葉(小さな竹の葉)の略体」の会意文字とも。

11画 竹部 [人名漢字] 〔国〕

区点=2691 16進=3A7B シフトJIS=8DF9

《訓読み》 ささ

《名付け》 ささ

《意味》

ささ。くまざさ・ちまきざさなど、小形の竹の総称。

《解字》

「竹+世(何代もはえる)」の会意文字か。▽一説に、「竹+葉(小さな竹の葉)の略体」の会意文字とも。

筅 ささら🔗⭐🔉

【筅】

12画 竹部

区点=6806 16進=6426 シフトJIS=E2A4

《音読み》 セン

12画 竹部

区点=6806 16進=6426 シフトJIS=E2A4

《音読み》 セン

〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 ささら

《意味》

n〉

《訓読み》 ささら

《意味》

{名}ささら。先端が細かくわかれた小さな竹製のほうき。鍋ナベや釜カマを洗うのに使う。

{名}ささら。先端が細かくわかれた小さな竹製のほうき。鍋ナベや釜カマを洗うのに使う。

「茶筅チャセン」とは、茶をかきまわしてあわをたてる道具。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符先(=跣。細かく指がわかれているつまさき)」。足のつま先のように、先端のわかれたささら。

《熟語》

→下付・中付語

「茶筅チャセン」とは、茶をかきまわしてあわをたてる道具。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符先(=跣。細かく指がわかれているつまさき)」。足のつま先のように、先端のわかれたささら。

《熟語》

→下付・中付語

12画 竹部

区点=6806 16進=6426 シフトJIS=E2A4

《音読み》 セン

12画 竹部

区点=6806 16進=6426 シフトJIS=E2A4

《音読み》 セン

〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 ささら

《意味》

n〉

《訓読み》 ささら

《意味》

{名}ささら。先端が細かくわかれた小さな竹製のほうき。鍋ナベや釜カマを洗うのに使う。

{名}ささら。先端が細かくわかれた小さな竹製のほうき。鍋ナベや釜カマを洗うのに使う。

「茶筅チャセン」とは、茶をかきまわしてあわをたてる道具。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符先(=跣。細かく指がわかれているつまさき)」。足のつま先のように、先端のわかれたささら。

《熟語》

→下付・中付語

「茶筅チャセン」とは、茶をかきまわしてあわをたてる道具。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符先(=跣。細かく指がわかれているつまさき)」。足のつま先のように、先端のわかれたささら。

《熟語》

→下付・中付語

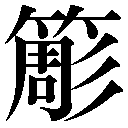

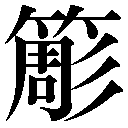

簓 ささら🔗⭐🔉

【簓】

17画 竹部 〔国〕

区点=6841 16進=6449 シフトJIS=E2C7

《訓読み》 ささら

《意味》

17画 竹部 〔国〕

区点=6841 16進=6449 シフトJIS=E2C7

《訓読み》 ささら

《意味》

ささら。楽器の一種。竹の先を細かく割った物。田楽舞に用いる。

ささら。楽器の一種。竹の先を細かく割った物。田楽舞に用いる。 ささら。食器などを洗うのに使う道具。竹を細かく割って束ねた物。

《解字》

会意。「竹+彫(細かくきざむ)」。

ささら。食器などを洗うのに使う道具。竹を細かく割って束ねた物。

《解字》

会意。「竹+彫(細かくきざむ)」。

17画 竹部 〔国〕

区点=6841 16進=6449 シフトJIS=E2C7

《訓読み》 ささら

《意味》

17画 竹部 〔国〕

区点=6841 16進=6449 シフトJIS=E2C7

《訓読み》 ささら

《意味》

ささら。楽器の一種。竹の先を細かく割った物。田楽舞に用いる。

ささら。楽器の一種。竹の先を細かく割った物。田楽舞に用いる。 ささら。食器などを洗うのに使う道具。竹を細かく割って束ねた物。

《解字》

会意。「竹+彫(細かくきざむ)」。

ささら。食器などを洗うのに使う道具。竹を細かく割って束ねた物。

《解字》

会意。「竹+彫(細かくきざむ)」。

細 ささ🔗⭐🔉

【細】

11画 糸部 [二年]

区点=2657 16進=3A59 シフトJIS=8DD7

《常用音訓》サイ/こま…か/こま…かい/ほそ…い/ほそ…る

《音読み》 サイ

11画 糸部 [二年]

区点=2657 16進=3A59 シフトJIS=8DD7

《常用音訓》サイ/こま…か/こま…かい/ほそ…い/ほそ…る

《音読み》 サイ /セイ

/セイ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 ほそる/こまか/ほそい(ほそし)/こまかい(こまかし)/ささ

《名付け》 くわし・ほそ

《意味》

〉

《訓読み》 ほそる/こまか/ほそい(ほそし)/こまかい(こまかし)/ささ

《名付け》 くわし・ほそ

《意味》

{形}ほそい(ホソシ)。〈類義語〉→小。「細小」「細声(こごえ)」「膾不厭細=膾ハ細キヲ厭ハズ」〔→論語〕

{形}ほそい(ホソシ)。〈類義語〉→小。「細小」「細声(こごえ)」「膾不厭細=膾ハ細キヲ厭ハズ」〔→論語〕

{形・名}こまかい(コマカシ)。こまごましたさま。また、小さい事がら。〈対語〉→粗・→略。〈類義語〉→些サ。「細密」「詳細」

{形・名}こまかい(コマカシ)。こまごましたさま。また、小さい事がら。〈対語〉→粗・→略。〈類義語〉→些サ。「細密」「詳細」

〔俗〕「細作」「奸細カンサイ」とは、スパイのこと。

〔国〕ささ。名詞について、小さい、かわいらしいの意味をあらわすことば。

《解字》

会意兼形声。右側の田の形は、小児の頭にある小さいすきまの泉門を描いた象形文字。細は「糸(ほそい)+音符田シン・セイ」で、小さくこまかく分離していること。

《単語家族》

先(小さく分離した足さき)

〔俗〕「細作」「奸細カンサイ」とは、スパイのこと。

〔国〕ささ。名詞について、小さい、かわいらしいの意味をあらわすことば。

《解字》

会意兼形声。右側の田の形は、小児の頭にある小さいすきまの泉門を描いた象形文字。細は「糸(ほそい)+音符田シン・セイ」で、小さくこまかく分離していること。

《単語家族》

先(小さく分離した足さき) 洗(水をほそく分離して流す)

洗(水をほそく分離して流す) 私(小さくわける)などと同系。センとセイの音は、語尾の転じた形で、もと同系。

《類義》

繊は、先がほそくて物の中にはいりこむこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

私(小さくわける)などと同系。センとセイの音は、語尾の転じた形で、もと同系。

《類義》

繊は、先がほそくて物の中にはいりこむこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

11画 糸部 [二年]

区点=2657 16進=3A59 シフトJIS=8DD7

《常用音訓》サイ/こま…か/こま…かい/ほそ…い/ほそ…る

《音読み》 サイ

11画 糸部 [二年]

区点=2657 16進=3A59 シフトJIS=8DD7

《常用音訓》サイ/こま…か/こま…かい/ほそ…い/ほそ…る

《音読み》 サイ /セイ

/セイ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 ほそる/こまか/ほそい(ほそし)/こまかい(こまかし)/ささ

《名付け》 くわし・ほそ

《意味》

〉

《訓読み》 ほそる/こまか/ほそい(ほそし)/こまかい(こまかし)/ささ

《名付け》 くわし・ほそ

《意味》

{形}ほそい(ホソシ)。〈類義語〉→小。「細小」「細声(こごえ)」「膾不厭細=膾ハ細キヲ厭ハズ」〔→論語〕

{形}ほそい(ホソシ)。〈類義語〉→小。「細小」「細声(こごえ)」「膾不厭細=膾ハ細キヲ厭ハズ」〔→論語〕

{形・名}こまかい(コマカシ)。こまごましたさま。また、小さい事がら。〈対語〉→粗・→略。〈類義語〉→些サ。「細密」「詳細」

{形・名}こまかい(コマカシ)。こまごましたさま。また、小さい事がら。〈対語〉→粗・→略。〈類義語〉→些サ。「細密」「詳細」

〔俗〕「細作」「奸細カンサイ」とは、スパイのこと。

〔国〕ささ。名詞について、小さい、かわいらしいの意味をあらわすことば。

《解字》

会意兼形声。右側の田の形は、小児の頭にある小さいすきまの泉門を描いた象形文字。細は「糸(ほそい)+音符田シン・セイ」で、小さくこまかく分離していること。

《単語家族》

先(小さく分離した足さき)

〔俗〕「細作」「奸細カンサイ」とは、スパイのこと。

〔国〕ささ。名詞について、小さい、かわいらしいの意味をあらわすことば。

《解字》

会意兼形声。右側の田の形は、小児の頭にある小さいすきまの泉門を描いた象形文字。細は「糸(ほそい)+音符田シン・セイ」で、小さくこまかく分離していること。

《単語家族》

先(小さく分離した足さき) 洗(水をほそく分離して流す)

洗(水をほそく分離して流す) 私(小さくわける)などと同系。センとセイの音は、語尾の転じた形で、もと同系。

《類義》

繊は、先がほそくて物の中にはいりこむこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

私(小さくわける)などと同系。センとセイの音は、語尾の転じた形で、もと同系。

《類義》

繊は、先がほそくて物の中にはいりこむこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

蓑蓑 ササ🔗⭐🔉

【蓑蓑】

サイサイ・ササ  →〈意味〉

→〈意味〉

草木の葉が茂るさま。

草木の葉が茂るさま。

→〈意味〉

→〈意味〉

草木の葉が茂るさま。

草木の葉が茂るさま。

漢字源に「ささ」で始まるの検索結果 1-17。

玉の小さい音の形容。

玉の小さい音の形容。