複数辞典一括検索+![]()

![]()

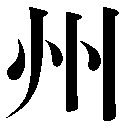

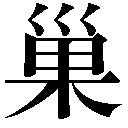

州 す🔗⭐🔉

【州】

6画 巛部 [三年]

区点=2903 16進=3D23 シフトJIS=8F42

《常用音訓》シュウ/す

《音読み》 シュウ(シウ)

6画 巛部 [三年]

区点=2903 16進=3D23 シフトJIS=8F42

《常用音訓》シュウ/す

《音読み》 シュウ(シウ) /ス

/ス 〈zh

〈zh u〉

《訓読み》 す/しま

《名付け》 くに

《意味》

u〉

《訓読み》 す/しま

《名付け》 くに

《意味》

{名}す。しま。なかす。砂がたまって、水面に出た陸地。〈同義語〉→洲。「三角州サンカクス」

{名}す。しま。なかす。砂がたまって、水面に出た陸地。〈同義語〉→洲。「三角州サンカクス」

{名}大陸。〈同義語〉→洲。「アジア州」「欧州」

{名}大陸。〈同義語〉→洲。「アジア州」「欧州」

{名}上古の中国では、名山大川にちなんで、全国を九つの州にわけた、その一つ。▽九州とは、冀キ州・[エン]州・青州・幽州・揚州・荊ケイ州・予州・并ヘイ州・雍ヨウ州をいう。▽異説もある。

{名}上古の中国では、名山大川にちなんで、全国を九つの州にわけた、その一つ。▽九州とは、冀キ州・[エン]州・青州・幽州・揚州・荊ケイ州・予州・并ヘイ州・雍ヨウ州をいう。▽異説もある。

{名}地方の行政区画。周代では、約二千五百戸を州といい、明ミン・清シン時代には一省を数十にわけ、大きいのを州、小さいのを県といった。「州郡」「跨州連郡=州ニ跨リ、郡ニ連ナル」〔→蜀志〕

{名}地方の行政区画。周代では、約二千五百戸を州といい、明ミン・清シン時代には一省を数十にわけ、大きいのを州、小さいのを県といった。「州郡」「跨州連郡=州ニ跨リ、郡ニ連ナル」〔→蜀志〕

{形}なかすのように、まとまっているさま。

《解字》

{形}なかすのように、まとまっているさま。

《解字》

象形。川の中になかすのできたさまを描いたもので、砂地の周囲を、水がとり巻くことを示す。欠けめなくとり巻く意を含む。

《単語家族》

周囲の周(まわりをとり巻く)

象形。川の中になかすのできたさまを描いたもので、砂地の周囲を、水がとり巻くことを示す。欠けめなくとり巻く意を含む。

《単語家族》

周囲の周(まわりをとり巻く) 舟(周囲をとり巻いて水のはいらぬふね)などと同系。

《類義》

洲は、州にさんずいを添えた字。大陸のことを、特にアジア洲のように書いたこともあるが、州・洲は区別するに及ばない。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

舟(周囲をとり巻いて水のはいらぬふね)などと同系。

《類義》

洲は、州にさんずいを添えた字。大陸のことを、特にアジア洲のように書いたこともあるが、州・洲は区別するに及ばない。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

6画 巛部 [三年]

区点=2903 16進=3D23 シフトJIS=8F42

《常用音訓》シュウ/す

《音読み》 シュウ(シウ)

6画 巛部 [三年]

区点=2903 16進=3D23 シフトJIS=8F42

《常用音訓》シュウ/す

《音読み》 シュウ(シウ) /ス

/ス 〈zh

〈zh u〉

《訓読み》 す/しま

《名付け》 くに

《意味》

u〉

《訓読み》 す/しま

《名付け》 くに

《意味》

{名}す。しま。なかす。砂がたまって、水面に出た陸地。〈同義語〉→洲。「三角州サンカクス」

{名}す。しま。なかす。砂がたまって、水面に出た陸地。〈同義語〉→洲。「三角州サンカクス」

{名}大陸。〈同義語〉→洲。「アジア州」「欧州」

{名}大陸。〈同義語〉→洲。「アジア州」「欧州」

{名}上古の中国では、名山大川にちなんで、全国を九つの州にわけた、その一つ。▽九州とは、冀キ州・[エン]州・青州・幽州・揚州・荊ケイ州・予州・并ヘイ州・雍ヨウ州をいう。▽異説もある。

{名}上古の中国では、名山大川にちなんで、全国を九つの州にわけた、その一つ。▽九州とは、冀キ州・[エン]州・青州・幽州・揚州・荊ケイ州・予州・并ヘイ州・雍ヨウ州をいう。▽異説もある。

{名}地方の行政区画。周代では、約二千五百戸を州といい、明ミン・清シン時代には一省を数十にわけ、大きいのを州、小さいのを県といった。「州郡」「跨州連郡=州ニ跨リ、郡ニ連ナル」〔→蜀志〕

{名}地方の行政区画。周代では、約二千五百戸を州といい、明ミン・清シン時代には一省を数十にわけ、大きいのを州、小さいのを県といった。「州郡」「跨州連郡=州ニ跨リ、郡ニ連ナル」〔→蜀志〕

{形}なかすのように、まとまっているさま。

《解字》

{形}なかすのように、まとまっているさま。

《解字》

象形。川の中になかすのできたさまを描いたもので、砂地の周囲を、水がとり巻くことを示す。欠けめなくとり巻く意を含む。

《単語家族》

周囲の周(まわりをとり巻く)

象形。川の中になかすのできたさまを描いたもので、砂地の周囲を、水がとり巻くことを示す。欠けめなくとり巻く意を含む。

《単語家族》

周囲の周(まわりをとり巻く) 舟(周囲をとり巻いて水のはいらぬふね)などと同系。

《類義》

洲は、州にさんずいを添えた字。大陸のことを、特にアジア洲のように書いたこともあるが、州・洲は区別するに及ばない。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

舟(周囲をとり巻いて水のはいらぬふね)などと同系。

《類義》

洲は、州にさんずいを添えた字。大陸のことを、特にアジア洲のように書いたこともあるが、州・洲は区別するに及ばない。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

巣 す🔗⭐🔉

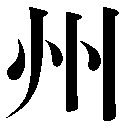

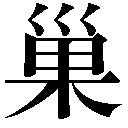

【巣】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

11画 ツ部 [四年]

区点=3367 16進=4163 シフトJIS=9183

《常用音訓》ソウ/す

《音読み》 ソウ(サウ)

11画 ツ部 [四年]

区点=3367 16進=4163 シフトJIS=9183

《常用音訓》ソウ/す

《音読み》 ソウ(サウ) /ジョウ(ゼウ)

/ジョウ(ゼウ) 〈ch

〈ch o〉

《訓読み》 す/すくう(すくふ)

《名付け》 す

《意味》

o〉

《訓読み》 す/すくう(すくふ)

《名付け》 す

《意味》

{名}す。木の上に構えた鳥のす。〈類義語〉→栖セイ。「下者為巣=下キ者ハ巣ヲ為ル」〔→孟子〕

{名}す。木の上に構えた鳥のす。〈類義語〉→栖セイ。「下者為巣=下キ者ハ巣ヲ為ル」〔→孟子〕

{動}すくう(スクフ)。巣

{動}すくう(スクフ)。巣 をつくる。「越鳥巣南枝=越鳥、南枝ニ巣クフ」〔→古詩十九首〕

をつくる。「越鳥巣南枝=越鳥、南枝ニ巣クフ」〔→古詩十九首〕

{名}盗賊のかくれがを鳥のすにたとえていう。「巣穴」「賊巣」

《解字》

{名}盗賊のかくれがを鳥のすにたとえていう。「巣穴」「賊巣」

《解字》

会意。「鳥のすのかたち(のち西と書く)+木」で、高い木の上の鳥のすのこと。高く浮いて見える意を含む。

《単語家族》

藻ソウ(上に浮いたも)

会意。「鳥のすのかたち(のち西と書く)+木」で、高い木の上の鳥のすのこと。高く浮いて見える意を含む。

《単語家族》

藻ソウ(上に浮いたも) 剿ソウ(表面をかすめとる)

剿ソウ(表面をかすめとる) 抄(表面をかすめとる)と同系。

《類義》

栖セイは、ざる状をした、す。おもにすにすむ意に用い、棲セイとも書く。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は11画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

抄(表面をかすめとる)と同系。

《類義》

栖セイは、ざる状をした、す。おもにすにすむ意に用い、棲セイとも書く。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は11画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

人名に使える旧字

人名に使える旧字

11画 ツ部 [四年]

区点=3367 16進=4163 シフトJIS=9183

《常用音訓》ソウ/す

《音読み》 ソウ(サウ)

11画 ツ部 [四年]

区点=3367 16進=4163 シフトJIS=9183

《常用音訓》ソウ/す

《音読み》 ソウ(サウ) /ジョウ(ゼウ)

/ジョウ(ゼウ) 〈ch

〈ch o〉

《訓読み》 す/すくう(すくふ)

《名付け》 す

《意味》

o〉

《訓読み》 す/すくう(すくふ)

《名付け》 す

《意味》

{名}す。木の上に構えた鳥のす。〈類義語〉→栖セイ。「下者為巣=下キ者ハ巣ヲ為ル」〔→孟子〕

{名}す。木の上に構えた鳥のす。〈類義語〉→栖セイ。「下者為巣=下キ者ハ巣ヲ為ル」〔→孟子〕

{動}すくう(スクフ)。巣

{動}すくう(スクフ)。巣 をつくる。「越鳥巣南枝=越鳥、南枝ニ巣クフ」〔→古詩十九首〕

をつくる。「越鳥巣南枝=越鳥、南枝ニ巣クフ」〔→古詩十九首〕

{名}盗賊のかくれがを鳥のすにたとえていう。「巣穴」「賊巣」

《解字》

{名}盗賊のかくれがを鳥のすにたとえていう。「巣穴」「賊巣」

《解字》

会意。「鳥のすのかたち(のち西と書く)+木」で、高い木の上の鳥のすのこと。高く浮いて見える意を含む。

《単語家族》

藻ソウ(上に浮いたも)

会意。「鳥のすのかたち(のち西と書く)+木」で、高い木の上の鳥のすのこと。高く浮いて見える意を含む。

《単語家族》

藻ソウ(上に浮いたも) 剿ソウ(表面をかすめとる)

剿ソウ(表面をかすめとる) 抄(表面をかすめとる)と同系。

《類義》

栖セイは、ざる状をした、す。おもにすにすむ意に用い、棲セイとも書く。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は11画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

抄(表面をかすめとる)と同系。

《類義》

栖セイは、ざる状をした、す。おもにすにすむ意に用い、棲セイとも書く。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は11画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

推引 スイイン🔗⭐🔉

【推引】

スイイン 人を引き立てて用いる。「推引後進=後進ヲ推引ス」

栖 す🔗⭐🔉

【栖】

10画 木部

区点=3220 16進=4034 シフトJIS=90B2

《音読み》 セイ

10画 木部

区点=3220 16進=4034 シフトJIS=90B2

《音読み》 セイ /サイ

/サイ 〈x

〈x ・q

・q 〉

《訓読み》 す/すむ

《意味》

〉

《訓読み》 す/すむ

《意味》

{名}す。ざる状をした、鳥のすみか。〈同義語〉→棲セイ。

{名}す。ざる状をした、鳥のすみか。〈同義語〉→棲セイ。

{動}すむ。鳥が、すでいこうように、動物が自分のすみかにすむ。〈同義語〉→棲。「栖息セイソク(=棲息)」

{動}すむ。鳥が、すでいこうように、動物が自分のすみかにすむ。〈同義語〉→棲。「栖息セイソク(=棲息)」

「栖栖セイセイ」とは、息をはずませて忙しそうなさま。せかせか。〈同義語〉棲棲。「微生畝謂孔子曰、丘何為是栖栖者与=微生畝孔子ニ謂ヒテ曰ハク、丘ナンスレゾカク栖栖タルヤ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。西は、ざる状をした、鳥のすを描いた象形文字。栖は「木+音符西」で、ざるの形をした木の上の鳥のす。

《類義》

住は、ひと所に定着してすむこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【棲】を見よ。

「栖栖セイセイ」とは、息をはずませて忙しそうなさま。せかせか。〈同義語〉棲棲。「微生畝謂孔子曰、丘何為是栖栖者与=微生畝孔子ニ謂ヒテ曰ハク、丘ナンスレゾカク栖栖タルヤ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。西は、ざる状をした、鳥のすを描いた象形文字。栖は「木+音符西」で、ざるの形をした木の上の鳥のす。

《類義》

住は、ひと所に定着してすむこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【棲】を見よ。

10画 木部

区点=3220 16進=4034 シフトJIS=90B2

《音読み》 セイ

10画 木部

区点=3220 16進=4034 シフトJIS=90B2

《音読み》 セイ /サイ

/サイ 〈x

〈x ・q

・q 〉

《訓読み》 す/すむ

《意味》

〉

《訓読み》 す/すむ

《意味》

{名}す。ざる状をした、鳥のすみか。〈同義語〉→棲セイ。

{名}す。ざる状をした、鳥のすみか。〈同義語〉→棲セイ。

{動}すむ。鳥が、すでいこうように、動物が自分のすみかにすむ。〈同義語〉→棲。「栖息セイソク(=棲息)」

{動}すむ。鳥が、すでいこうように、動物が自分のすみかにすむ。〈同義語〉→棲。「栖息セイソク(=棲息)」

「栖栖セイセイ」とは、息をはずませて忙しそうなさま。せかせか。〈同義語〉棲棲。「微生畝謂孔子曰、丘何為是栖栖者与=微生畝孔子ニ謂ヒテ曰ハク、丘ナンスレゾカク栖栖タルヤ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。西は、ざる状をした、鳥のすを描いた象形文字。栖は「木+音符西」で、ざるの形をした木の上の鳥のす。

《類義》

住は、ひと所に定着してすむこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【棲】を見よ。

「栖栖セイセイ」とは、息をはずませて忙しそうなさま。せかせか。〈同義語〉棲棲。「微生畝謂孔子曰、丘何為是栖栖者与=微生畝孔子ニ謂ヒテ曰ハク、丘ナンスレゾカク栖栖タルヤ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。西は、ざる状をした、鳥のすを描いた象形文字。栖は「木+音符西」で、ざるの形をした木の上の鳥のす。

《類義》

住は、ひと所に定着してすむこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【棲】を見よ。

棲 す🔗⭐🔉

【棲】

12画 木部

区点=3219 16進=4033 シフトJIS=90B1

《音読み》 セイ

12画 木部

区点=3219 16進=4033 シフトJIS=90B1

《音読み》 セイ /サイ

/サイ 〈x

〈x ・q

・q 〉

《訓読み》 すむ/す

《意味》

〉

《訓読み》 すむ/す

《意味》

{動}すむ。ねぐらにいこうように、ゆっくりとやすむ。ねぐらを設けてすむ。〈同義語〉→栖。「棲遅セイチ(ゆっくりやすむ、おくれる)」「同棲ドウセイ」

{動}すむ。ねぐらにいこうように、ゆっくりとやすむ。ねぐらを設けてすむ。〈同義語〉→栖。「棲遅セイチ(ゆっくりやすむ、おくれる)」「同棲ドウセイ」

{名}す。鳥のねぐら。すみか。転じて、すまい。ねどこ。〈同義語〉栖。「二嫂、使治朕棲=二嫂ニハ、朕ガ棲ヲ治メシム」〔→孟子〕

{名}す。鳥のねぐら。すみか。転じて、すまい。ねどこ。〈同義語〉栖。「二嫂、使治朕棲=二嫂ニハ、朕ガ棲ヲ治メシム」〔→孟子〕

「棲棲セイセイ」とは、息づかいのせわしいさま。つぎつぎと事におわれて忙しいさま。〈同義語〉栖栖。

《解字》

形声。「木+音符妻セイ・サイ」。妻(つま)の原義とは関係がない。栖セイが本字で、西はざる状をした鳥のす。転じて、ねぐら、すまいの意となる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「棲棲セイセイ」とは、息づかいのせわしいさま。つぎつぎと事におわれて忙しいさま。〈同義語〉栖栖。

《解字》

形声。「木+音符妻セイ・サイ」。妻(つま)の原義とは関係がない。栖セイが本字で、西はざる状をした鳥のす。転じて、ねぐら、すまいの意となる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 木部

区点=3219 16進=4033 シフトJIS=90B1

《音読み》 セイ

12画 木部

区点=3219 16進=4033 シフトJIS=90B1

《音読み》 セイ /サイ

/サイ 〈x

〈x ・q

・q 〉

《訓読み》 すむ/す

《意味》

〉

《訓読み》 すむ/す

《意味》

{動}すむ。ねぐらにいこうように、ゆっくりとやすむ。ねぐらを設けてすむ。〈同義語〉→栖。「棲遅セイチ(ゆっくりやすむ、おくれる)」「同棲ドウセイ」

{動}すむ。ねぐらにいこうように、ゆっくりとやすむ。ねぐらを設けてすむ。〈同義語〉→栖。「棲遅セイチ(ゆっくりやすむ、おくれる)」「同棲ドウセイ」

{名}す。鳥のねぐら。すみか。転じて、すまい。ねどこ。〈同義語〉栖。「二嫂、使治朕棲=二嫂ニハ、朕ガ棲ヲ治メシム」〔→孟子〕

{名}す。鳥のねぐら。すみか。転じて、すまい。ねどこ。〈同義語〉栖。「二嫂、使治朕棲=二嫂ニハ、朕ガ棲ヲ治メシム」〔→孟子〕

「棲棲セイセイ」とは、息づかいのせわしいさま。つぎつぎと事におわれて忙しいさま。〈同義語〉栖栖。

《解字》

形声。「木+音符妻セイ・サイ」。妻(つま)の原義とは関係がない。栖セイが本字で、西はざる状をした鳥のす。転じて、ねぐら、すまいの意となる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「棲棲セイセイ」とは、息づかいのせわしいさま。つぎつぎと事におわれて忙しいさま。〈同義語〉栖栖。

《解字》

形声。「木+音符妻セイ・サイ」。妻(つま)の原義とは関係がない。栖セイが本字で、西はざる状をした鳥のす。転じて、ねぐら、すまいの意となる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

水 すい🔗⭐🔉

【水】

4画 水部 [一年]

区点=3169 16進=3F65 シフトJIS=9085

《常用音訓》スイ/みず

《音読み》 スイ

4画 水部 [一年]

区点=3169 16進=3F65 シフトJIS=9085

《常用音訓》スイ/みず

《音読み》 スイ

〈shu

〈shu 〉

《訓読み》 みず(みづ)/すい

《名付け》 お・たいら・な・なか・み・みず・みな・ゆ・ゆく

《意味》

〉

《訓読み》 みず(みづ)/すい

《名付け》 お・たいら・な・なか・み・みず・みな・ゆ・ゆく

《意味》

{名}みず(ミヅ)。外わくに従って形をかえ、低い所に流れる性質をもつ液体の代表。▽火に対して水といい、湯に対して水(特に冷たいみず)という。また柔弱なものの代表。「水火(みずと、ひ。生活の基本条件)」「知者楽水=知者ハ水ヲ楽シム」〔→論語〕

{名}みず(ミヅ)。外わくに従って形をかえ、低い所に流れる性質をもつ液体の代表。▽火に対して水といい、湯に対して水(特に冷たいみず)という。また柔弱なものの代表。「水火(みずと、ひ。生活の基本条件)」「知者楽水=知者ハ水ヲ楽シム」〔→論語〕

{名}みず(ミヅ)。川や湖などのある場所。「滄浪水ソウロウノミズ(清らかな流れ。また滄浪という川の名)」「洞庭水ドウテイノミズ(洞庭湖)」「水陸」

{名}みず(ミヅ)。川や湖などのある場所。「滄浪水ソウロウノミズ(清らかな流れ。また滄浪という川の名)」「洞庭水ドウテイノミズ(洞庭湖)」「水陸」

{名}河川の名につけることば。「洛水ラクスイ」

{名}河川の名につけることば。「洛水ラクスイ」

{名}「水星」の略。

{名}「水星」の略。

{名}五行の一つ。方角では北、色では黒、時節では冬、十干ジッカンでは壬ジンと癸キ、五音では羽に当てる。

{名}五行の一つ。方角では北、色では黒、時節では冬、十干ジッカンでは壬ジンと癸キ、五音では羽に当てる。

{名}〔俗〕割増金や、手当。「貼水テンスイ(割増金)」

〔国〕

{名}〔俗〕割増金や、手当。「貼水テンスイ(割増金)」

〔国〕 「水素」の略。「水爆」

「水素」の略。「水爆」 みず(ミヅ)。相撲で、勝負が長びき力士が疲れたとき、しばらく引き離して休ませること。

みず(ミヅ)。相撲で、勝負が長びき力士が疲れたとき、しばらく引き離して休ませること。 すい。七曜の一つ。「水曜日」の略。

《解字》

すい。七曜の一つ。「水曜日」の略。

《解字》

象形。みずの流れの姿を描いたもの。

《単語家族》

追(ルートについて進む)

象形。みずの流れの姿を描いたもの。

《単語家族》

追(ルートについて進む) 遂(ルートに従ってどこまでも進む)と同系。その語尾がnとなったのは順や巡(従う)、循(ルートに従う)などである。平准の准ジュン(平らに落ち着く)と同系だと考える説もある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

遂(ルートに従ってどこまでも進む)と同系。その語尾がnとなったのは順や巡(従う)、循(ルートに従う)などである。平准の准ジュン(平らに落ち着く)と同系だと考える説もある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

4画 水部 [一年]

区点=3169 16進=3F65 シフトJIS=9085

《常用音訓》スイ/みず

《音読み》 スイ

4画 水部 [一年]

区点=3169 16進=3F65 シフトJIS=9085

《常用音訓》スイ/みず

《音読み》 スイ

〈shu

〈shu 〉

《訓読み》 みず(みづ)/すい

《名付け》 お・たいら・な・なか・み・みず・みな・ゆ・ゆく

《意味》

〉

《訓読み》 みず(みづ)/すい

《名付け》 お・たいら・な・なか・み・みず・みな・ゆ・ゆく

《意味》

{名}みず(ミヅ)。外わくに従って形をかえ、低い所に流れる性質をもつ液体の代表。▽火に対して水といい、湯に対して水(特に冷たいみず)という。また柔弱なものの代表。「水火(みずと、ひ。生活の基本条件)」「知者楽水=知者ハ水ヲ楽シム」〔→論語〕

{名}みず(ミヅ)。外わくに従って形をかえ、低い所に流れる性質をもつ液体の代表。▽火に対して水といい、湯に対して水(特に冷たいみず)という。また柔弱なものの代表。「水火(みずと、ひ。生活の基本条件)」「知者楽水=知者ハ水ヲ楽シム」〔→論語〕

{名}みず(ミヅ)。川や湖などのある場所。「滄浪水ソウロウノミズ(清らかな流れ。また滄浪という川の名)」「洞庭水ドウテイノミズ(洞庭湖)」「水陸」

{名}みず(ミヅ)。川や湖などのある場所。「滄浪水ソウロウノミズ(清らかな流れ。また滄浪という川の名)」「洞庭水ドウテイノミズ(洞庭湖)」「水陸」

{名}河川の名につけることば。「洛水ラクスイ」

{名}河川の名につけることば。「洛水ラクスイ」

{名}「水星」の略。

{名}「水星」の略。

{名}五行の一つ。方角では北、色では黒、時節では冬、十干ジッカンでは壬ジンと癸キ、五音では羽に当てる。

{名}五行の一つ。方角では北、色では黒、時節では冬、十干ジッカンでは壬ジンと癸キ、五音では羽に当てる。

{名}〔俗〕割増金や、手当。「貼水テンスイ(割増金)」

〔国〕

{名}〔俗〕割増金や、手当。「貼水テンスイ(割増金)」

〔国〕 「水素」の略。「水爆」

「水素」の略。「水爆」 みず(ミヅ)。相撲で、勝負が長びき力士が疲れたとき、しばらく引き離して休ませること。

みず(ミヅ)。相撲で、勝負が長びき力士が疲れたとき、しばらく引き離して休ませること。 すい。七曜の一つ。「水曜日」の略。

《解字》

すい。七曜の一つ。「水曜日」の略。

《解字》

象形。みずの流れの姿を描いたもの。

《単語家族》

追(ルートについて進む)

象形。みずの流れの姿を描いたもの。

《単語家族》

追(ルートについて進む) 遂(ルートに従ってどこまでも進む)と同系。その語尾がnとなったのは順や巡(従う)、循(ルートに従う)などである。平准の准ジュン(平らに落ち着く)と同系だと考える説もある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

遂(ルートに従ってどこまでも進む)と同系。その語尾がnとなったのは順や巡(従う)、循(ルートに従う)などである。平准の准ジュン(平らに落ち着く)と同系だと考える説もある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

水火 スイカ🔗⭐🔉

水花 スイカ🔗⭐🔉

【水花】

スイカ  うきくさ。萍ヘイ・ビョウ。

うきくさ。萍ヘイ・ビョウ。 はすの花の別名。『水華スイカ』

はすの花の別名。『水華スイカ』

うきくさ。萍ヘイ・ビョウ。

うきくさ。萍ヘイ・ビョウ。 はすの花の別名。『水華スイカ』

はすの花の別名。『水華スイカ』

水陰 スイイン🔗⭐🔉

【水陰】

スイイン  水のこと。▽水は陰陽のうち陰に属する。

水のこと。▽水は陰陽のうち陰に属する。 川の南岸。▽川の南を陰、川の北を陽とする。山の場合はその反対。

川の南岸。▽川の南を陰、川の北を陽とする。山の場合はその反対。

水のこと。▽水は陰陽のうち陰に属する。

水のこと。▽水は陰陽のうち陰に属する。 川の南岸。▽川の南を陰、川の北を陽とする。山の場合はその反対。

川の南岸。▽川の南を陰、川の北を陽とする。山の場合はその反対。

水雲 スイウン🔗⭐🔉

【水雲】

スイウン  水と雲。雲水。「鳳簫吹断水雲間=鳳簫吹断シテ水雲間カナリ」

水と雲。雲水。「鳳簫吹断水雲間=鳳簫吹断シテ水雲間カナリ」 水上にあらわれた雲。

水上にあらわれた雲。 海藻の名。もずくのこと。

海藻の名。もずくのこと。

水と雲。雲水。「鳳簫吹断水雲間=鳳簫吹断シテ水雲間カナリ」

水と雲。雲水。「鳳簫吹断水雲間=鳳簫吹断シテ水雲間カナリ」 水上にあらわれた雲。

水上にあらわれた雲。 海藻の名。もずくのこと。

海藻の名。もずくのこと。

水運 スイウン🔗⭐🔉

【水運】

スイウン 陸運に対して、船で物資を運ぶこと。

水煙 スイエン🔗⭐🔉

【水煙】

スイエン

スイエン  水上にたつもや。

水上にたつもや。 水たばこ。

水たばこ。 塔の九輪の上についている炎の形をした飾り。▽「火」を忌みきらったことから。

塔の九輪の上についている炎の形をした飾り。▽「火」を忌みきらったことから。 ミズケムリ〔国〕水がこまかく飛びちって煙のようになったもの。しぶき。

ミズケムリ〔国〕水がこまかく飛びちって煙のようになったもの。しぶき。

スイエン

スイエン  水上にたつもや。

水上にたつもや。 水たばこ。

水たばこ。 塔の九輪の上についている炎の形をした飾り。▽「火」を忌みきらったことから。

塔の九輪の上についている炎の形をした飾り。▽「火」を忌みきらったことから。 ミズケムリ〔国〕水がこまかく飛びちって煙のようになったもの。しぶき。

ミズケムリ〔国〕水がこまかく飛びちって煙のようになったもの。しぶき。

水駅 スイエキ🔗⭐🔉

【水駅】

スイエキ 船着き場。

水甕 スイオウ🔗⭐🔉

【水甕】

スイオウ 水がめ。『水缸スイコウ』

洲 す🔗⭐🔉

炊煙 スイエン🔗⭐🔉

【炊煙】

スイエン 炊事をするかまどから出る煙。『炊烟スイエン』

笊 す🔗⭐🔉

【笊】

10画 竹部

区点=6785 16進=6375 シフトJIS=E295

《音読み》 ソウ(サウ)

10画 竹部

区点=6785 16進=6375 シフトJIS=E295

《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(セウ)

/ショウ(セウ) 〈zh

〈zh o〉

《訓読み》 ざる/す

《意味》

o〉

《訓読み》 ざる/す

《意味》

{名}ざる。割った竹であんだかご。「笊籬ソウリ(ざる)」

{名}ざる。割った竹であんだかご。「笊籬ソウリ(ざる)」

{名}す。ざるの形をした鳥のす。〈類義語〉→巣。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符爪ソウ(ひっかく、さらえる)」。

{名}す。ざるの形をした鳥のす。〈類義語〉→巣。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符爪ソウ(ひっかく、さらえる)」。

10画 竹部

区点=6785 16進=6375 シフトJIS=E295

《音読み》 ソウ(サウ)

10画 竹部

区点=6785 16進=6375 シフトJIS=E295

《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(セウ)

/ショウ(セウ) 〈zh

〈zh o〉

《訓読み》 ざる/す

《意味》

o〉

《訓読み》 ざる/す

《意味》

{名}ざる。割った竹であんだかご。「笊籬ソウリ(ざる)」

{名}ざる。割った竹であんだかご。「笊籬ソウリ(ざる)」

{名}す。ざるの形をした鳥のす。〈類義語〉→巣。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符爪ソウ(ひっかく、さらえる)」。

{名}す。ざるの形をした鳥のす。〈類義語〉→巣。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符爪ソウ(ひっかく、さらえる)」。

簀 す🔗⭐🔉

素足 スアシ🔗⭐🔉

【素足】

ソソク 白い足。

ソソク 白い足。 スアシ〔国〕

スアシ〔国〕 はきものをはいていない足。はだし。

はきものをはいていない足。はだし。 たび・くつしたをはいていない足。

たび・くつしたをはいていない足。

ソソク 白い足。

ソソク 白い足。 スアシ〔国〕

スアシ〔国〕 はきものをはいていない足。はだし。

はきものをはいていない足。はだし。 たび・くつしたをはいていない足。

たび・くつしたをはいていない足。

綏遠 スイエン🔗⭐🔉

【綏遠】

スイエン 遠い地方をおさめて静める。

綏安 スイアン🔗⭐🔉

【綏寧】

スイネイ 人民をおさめてやすらかにする。『綏安スイアン』▽「寧」も、やすらか。

翠羽 スイウ🔗⭐🔉

【翠羽】

スイウ かわせみの羽。珍しいものとされ、装飾品の材料とされた。

翠雨 スイウ🔗⭐🔉

【翠雨】

スイウ  青葉に降る雨。〈類義語〉緑雨。

青葉に降る雨。〈類義語〉緑雨。 穀物の生長を助ける雨。

穀物の生長を助ける雨。 美しい黒髪に降りかかる雨。

美しい黒髪に降りかかる雨。

青葉に降る雨。〈類義語〉緑雨。

青葉に降る雨。〈類義語〉緑雨。 穀物の生長を助ける雨。

穀物の生長を助ける雨。 美しい黒髪に降りかかる雨。

美しい黒髪に降りかかる雨。

翠華 スイカ🔗⭐🔉

【翠華】

スイカ かわせみの羽で飾った天子の旗。「翠華南幸=翠華南幸ス」〔陳鴻〕

翠幄 スイアク🔗⭐🔉

【翠帷】

スイイ みどり色のとばり。『翠幄スイアク・翠帳スイチョウ』

翠蔭 スイイン🔗⭐🔉

【翠陰】

スイイン =翠蔭。青葉のかげ。〈類義語〉緑陰。

翠煙 スイエン🔗⭐🔉

【翠煙】

スイエン  青みを帯びた煙。

青みを帯びた煙。 青みを帯びたもや。

青みを帯びたもや。 遠くの青々とした森にかかっているもや。

遠くの青々とした森にかかっているもや。

青みを帯びた煙。

青みを帯びた煙。 青みを帯びたもや。

青みを帯びたもや。 遠くの青々とした森にかかっているもや。

遠くの青々とした森にかかっているもや。

翠蛾 スイガ🔗⭐🔉

【翠蛾】

スイガ =翠娥。 青黒い三日月形の眉マユ。美人の美しい眉のこと。

青黒い三日月形の眉マユ。美人の美しい眉のこと。 転じて、美人のこと。

転じて、美人のこと。

青黒い三日月形の眉マユ。美人の美しい眉のこと。

青黒い三日月形の眉マユ。美人の美しい眉のこと。 転じて、美人のこと。

転じて、美人のこと。

翠靄 スイアイ🔗⭐🔉

【翠靄】

スイアイ 青みを帯びたもや。

衰運 スイウン🔗⭐🔉

【衰勢】

スイセイ おとろえる運命。物事がおとろえていく傾向のこと。『衰運スイウン』

酔歌 スイカ🔗⭐🔉

【酔吟】

スイギン 酒に酔って詩や歌を口ずさむ。『酔歌スイカ』

酔臥 スイガ🔗⭐🔉

【酔臥】

スイガ 酒に酔ってねころぶ。また、酒に酔って眠る。

酔翁 スイオウ🔗⭐🔉

【酔翁】

スイオウ  酒に酔った老人。

酒に酔った老人。 宋ソウの文人、欧陽脩オウヨウシュウの号。

宋ソウの文人、欧陽脩オウヨウシュウの号。

酒に酔った老人。

酒に酔った老人。 宋ソウの文人、欧陽脩オウヨウシュウの号。

宋ソウの文人、欧陽脩オウヨウシュウの号。

酢 す🔗⭐🔉

【酢】

12画 酉部 [常用漢字]

区点=3161 16進=3F5D シフトJIS=907C

《常用音訓》サク/す

《音読み》

12画 酉部 [常用漢字]

区点=3161 16進=3F5D シフトJIS=907C

《常用音訓》サク/す

《音読み》  サク

サク /ソ

/ソ /ス

/ス 〈c

〈c 〉/

〉/ サク

サク /ザク

/ザク 〈zu

〈zu 〉

《訓読み》 す/すい(すし)/むくいる(むくゆ)

《名付け》 す

《意味》

〉

《訓読み》 す/すい(すし)/むくいる(むくゆ)

《名付け》 す

《意味》

{名}す。すっぱい味の液体。長くすえおいて酸味をつけた汁のこと。〈同義語〉→醋。

{名}す。すっぱい味の液体。長くすえおいて酸味をつけた汁のこと。〈同義語〉→醋。

{形}すい(スシ)。酢のような味がする。すっぱい。〈同義語〉→醋。〈類義語〉→酸。

{形}すい(スシ)。酢のような味がする。すっぱい。〈同義語〉→醋。〈類義語〉→酸。

サクス{動}むくいる(ムクユ)。客が主人に杯を返す。▽献(主人が客に酒を進める)に対することば。〈同義語〉→醋。〈類義語〉→酬。「酬酢(酒のやりとりを重ねる)」「或献或酢=或イハ献ジ或イハ酢ス」〔→詩経〕

《解字》

形声。「酉+音符乍」。醋(月日を重ねて、発酵した汁をねかせておく)と同じ。

《単語家族》

昔(月日を重ねたむかし)

サクス{動}むくいる(ムクユ)。客が主人に杯を返す。▽献(主人が客に酒を進める)に対することば。〈同義語〉→醋。〈類義語〉→酬。「酬酢(酒のやりとりを重ねる)」「或献或酢=或イハ献ジ或イハ酢ス」〔→詩経〕

《解字》

形声。「酉+音符乍」。醋(月日を重ねて、発酵した汁をねかせておく)と同じ。

《単語家族》

昔(月日を重ねたむかし) 錯(金属を上に重ねてめっきする)と同系。

《類義》

→酸

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

錯(金属を上に重ねてめっきする)と同系。

《類義》

→酸

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 酉部 [常用漢字]

区点=3161 16進=3F5D シフトJIS=907C

《常用音訓》サク/す

《音読み》

12画 酉部 [常用漢字]

区点=3161 16進=3F5D シフトJIS=907C

《常用音訓》サク/す

《音読み》  サク

サク /ソ

/ソ /ス

/ス 〈c

〈c 〉/

〉/ サク

サク /ザク

/ザク 〈zu

〈zu 〉

《訓読み》 す/すい(すし)/むくいる(むくゆ)

《名付け》 す

《意味》

〉

《訓読み》 す/すい(すし)/むくいる(むくゆ)

《名付け》 す

《意味》

{名}す。すっぱい味の液体。長くすえおいて酸味をつけた汁のこと。〈同義語〉→醋。

{名}す。すっぱい味の液体。長くすえおいて酸味をつけた汁のこと。〈同義語〉→醋。

{形}すい(スシ)。酢のような味がする。すっぱい。〈同義語〉→醋。〈類義語〉→酸。

{形}すい(スシ)。酢のような味がする。すっぱい。〈同義語〉→醋。〈類義語〉→酸。

サクス{動}むくいる(ムクユ)。客が主人に杯を返す。▽献(主人が客に酒を進める)に対することば。〈同義語〉→醋。〈類義語〉→酬。「酬酢(酒のやりとりを重ねる)」「或献或酢=或イハ献ジ或イハ酢ス」〔→詩経〕

《解字》

形声。「酉+音符乍」。醋(月日を重ねて、発酵した汁をねかせておく)と同じ。

《単語家族》

昔(月日を重ねたむかし)

サクス{動}むくいる(ムクユ)。客が主人に杯を返す。▽献(主人が客に酒を進める)に対することば。〈同義語〉→醋。〈類義語〉→酬。「酬酢(酒のやりとりを重ねる)」「或献或酢=或イハ献ジ或イハ酢ス」〔→詩経〕

《解字》

形声。「酉+音符乍」。醋(月日を重ねて、発酵した汁をねかせておく)と同じ。

《単語家族》

昔(月日を重ねたむかし) 錯(金属を上に重ねてめっきする)と同系。

《類義》

→酸

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

錯(金属を上に重ねてめっきする)と同系。

《類義》

→酸

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

酸 す🔗⭐🔉

【酸】

14画 酉部 [五年]

区点=2732 16進=3B40 シフトJIS=8E5F

《常用音訓》サン/す…い

《音読み》 サン

14画 酉部 [五年]

区点=2732 16進=3B40 シフトJIS=8E5F

《常用音訓》サン/す…い

《音読み》 サン

〈su

〈su n〉

《訓読み》 す/すい(すし)

《意味》

n〉

《訓読み》 す/すい(すし)

《意味》

{名}す。すっぱい液体。穀物や乳を発酵させたり、果物の汁をとったりしてつくる。筋骨をスマートにし、からだを柔らげる作用があるとされた。〈類義語〉→醋ソ/サク・→酢ソ/サク。「乳酸」「果酸」

{名}す。すっぱい液体。穀物や乳を発酵させたり、果物の汁をとったりしてつくる。筋骨をスマートにし、からだを柔らげる作用があるとされた。〈類義語〉→醋ソ/サク・→酢ソ/サク。「乳酸」「果酸」

{形}すい(スシ)。酢のような味がする。すっぱい。五味(辛・酸・苦・甘・鹹カン)の一つ。

{形}すい(スシ)。酢のような味がする。すっぱい。五味(辛・酸・苦・甘・鹹カン)の一つ。

{名}酸性をおびた水素化合物。水にとけると水素イオンを生じ、リトマス試験紙を赤くする。「塩酸」「酸性」

{名}酸性をおびた水素化合物。水にとけると水素イオンを生じ、リトマス試験紙を赤くする。「塩酸」「酸性」

{形・名}つんと鼻をついて涙をうながすようなつらい感じがするさま。つらさ。わびしさ。「酸鼻(鼻につんとこたえて涙をさそうような)」「寒酸(貧しくてわびしい)」「辛酸(つらさ)」

{形・名}つんと鼻をついて涙をうながすようなつらい感じがするさま。つらさ。わびしさ。「酸鼻(鼻につんとこたえて涙をさそうような)」「寒酸(貧しくてわびしい)」「辛酸(つらさ)」

{形}〔俗〕だるくてつらい。「腰酸ヤオスワン(こしがだるい)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音シュン)は、「允イン(すらりとした柔らかい人の姿)+夂(足)」で、スマートにたった人をあらわす。酸はそれを音符とし、酉(さけ)を加えた字で、筋骨を柔らげ、スマートにする発酵液のこと。

《類義》

醋と酢とは、発酵した汁を長くすえおいて、すっぱい味を出したもの。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}〔俗〕だるくてつらい。「腰酸ヤオスワン(こしがだるい)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音シュン)は、「允イン(すらりとした柔らかい人の姿)+夂(足)」で、スマートにたった人をあらわす。酸はそれを音符とし、酉(さけ)を加えた字で、筋骨を柔らげ、スマートにする発酵液のこと。

《類義》

醋と酢とは、発酵した汁を長くすえおいて、すっぱい味を出したもの。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 酉部 [五年]

区点=2732 16進=3B40 シフトJIS=8E5F

《常用音訓》サン/す…い

《音読み》 サン

14画 酉部 [五年]

区点=2732 16進=3B40 シフトJIS=8E5F

《常用音訓》サン/す…い

《音読み》 サン

〈su

〈su n〉

《訓読み》 す/すい(すし)

《意味》

n〉

《訓読み》 す/すい(すし)

《意味》

{名}す。すっぱい液体。穀物や乳を発酵させたり、果物の汁をとったりしてつくる。筋骨をスマートにし、からだを柔らげる作用があるとされた。〈類義語〉→醋ソ/サク・→酢ソ/サク。「乳酸」「果酸」

{名}す。すっぱい液体。穀物や乳を発酵させたり、果物の汁をとったりしてつくる。筋骨をスマートにし、からだを柔らげる作用があるとされた。〈類義語〉→醋ソ/サク・→酢ソ/サク。「乳酸」「果酸」

{形}すい(スシ)。酢のような味がする。すっぱい。五味(辛・酸・苦・甘・鹹カン)の一つ。

{形}すい(スシ)。酢のような味がする。すっぱい。五味(辛・酸・苦・甘・鹹カン)の一つ。

{名}酸性をおびた水素化合物。水にとけると水素イオンを生じ、リトマス試験紙を赤くする。「塩酸」「酸性」

{名}酸性をおびた水素化合物。水にとけると水素イオンを生じ、リトマス試験紙を赤くする。「塩酸」「酸性」

{形・名}つんと鼻をついて涙をうながすようなつらい感じがするさま。つらさ。わびしさ。「酸鼻(鼻につんとこたえて涙をさそうような)」「寒酸(貧しくてわびしい)」「辛酸(つらさ)」

{形・名}つんと鼻をついて涙をうながすようなつらい感じがするさま。つらさ。わびしさ。「酸鼻(鼻につんとこたえて涙をさそうような)」「寒酸(貧しくてわびしい)」「辛酸(つらさ)」

{形}〔俗〕だるくてつらい。「腰酸ヤオスワン(こしがだるい)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音シュン)は、「允イン(すらりとした柔らかい人の姿)+夂(足)」で、スマートにたった人をあらわす。酸はそれを音符とし、酉(さけ)を加えた字で、筋骨を柔らげ、スマートにする発酵液のこと。

《類義》

醋と酢とは、発酵した汁を長くすえおいて、すっぱい味を出したもの。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}〔俗〕だるくてつらい。「腰酸ヤオスワン(こしがだるい)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音シュン)は、「允イン(すらりとした柔らかい人の姿)+夂(足)」で、スマートにたった人をあらわす。酸はそれを音符とし、酉(さけ)を加えた字で、筋骨を柔らげ、スマートにする発酵液のこと。

《類義》

醋と酢とは、発酵した汁を長くすえおいて、すっぱい味を出したもの。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

醋 す🔗⭐🔉

【醋】

15画 酉部

区点=7844 16進=6E4C シフトJIS=E7CA

《音読み》

15画 酉部

区点=7844 16進=6E4C シフトJIS=E7CA

《音読み》  サク

サク /ソ

/ソ /ス

/ス 〈c

〈c 〉/

〉/ サク

サク /ザク

/ザク 《訓読み》 す/すい(すし)/むくいる(むくゆ)

《意味》

《訓読み》 す/すい(すし)/むくいる(むくゆ)

《意味》

{名}す。すっぱい味の液体。酒、または酒かすを長くねかせて、発酵させたもの。

{名}す。すっぱい味の液体。酒、または酒かすを長くねかせて、発酵させたもの。

{形}すい(スシ)。すっぱい。〈同義語〉→酢。〈類義語〉→酸。

{形}すい(スシ)。すっぱい。〈同義語〉→酢。〈類義語〉→酸。

{動}むくいる(ムクユ)。杯をやりとりして応対する。客が主人に杯を返す。▽献(主人が客に酒をすすめる)に対することば。〈同義語〉→酢。〈類義語〉→酬。

《解字》

会意兼形声。「酉+音符昔(日を重ねる)」で、月日を重ねて、発酵した汁をねかせておくこと。

《単語家族》

昔(月日を重ねたむかし)

{動}むくいる(ムクユ)。杯をやりとりして応対する。客が主人に杯を返す。▽献(主人が客に酒をすすめる)に対することば。〈同義語〉→酢。〈類義語〉→酬。

《解字》

会意兼形声。「酉+音符昔(日を重ねる)」で、月日を重ねて、発酵した汁をねかせておくこと。

《単語家族》

昔(月日を重ねたむかし) 昨

昨 錯(金属を上に重ねてめっきする)と同系。

《類義》

→酸

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

錯(金属を上に重ねてめっきする)と同系。

《類義》

→酸

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 酉部

区点=7844 16進=6E4C シフトJIS=E7CA

《音読み》

15画 酉部

区点=7844 16進=6E4C シフトJIS=E7CA

《音読み》  サク

サク /ソ

/ソ /ス

/ス 〈c

〈c 〉/

〉/ サク

サク /ザク

/ザク 《訓読み》 す/すい(すし)/むくいる(むくゆ)

《意味》

《訓読み》 す/すい(すし)/むくいる(むくゆ)

《意味》

{名}す。すっぱい味の液体。酒、または酒かすを長くねかせて、発酵させたもの。

{名}す。すっぱい味の液体。酒、または酒かすを長くねかせて、発酵させたもの。

{形}すい(スシ)。すっぱい。〈同義語〉→酢。〈類義語〉→酸。

{形}すい(スシ)。すっぱい。〈同義語〉→酢。〈類義語〉→酸。

{動}むくいる(ムクユ)。杯をやりとりして応対する。客が主人に杯を返す。▽献(主人が客に酒をすすめる)に対することば。〈同義語〉→酢。〈類義語〉→酬。

《解字》

会意兼形声。「酉+音符昔(日を重ねる)」で、月日を重ねて、発酵した汁をねかせておくこと。

《単語家族》

昔(月日を重ねたむかし)

{動}むくいる(ムクユ)。杯をやりとりして応対する。客が主人に杯を返す。▽献(主人が客に酒をすすめる)に対することば。〈同義語〉→酢。〈類義語〉→酬。

《解字》

会意兼形声。「酉+音符昔(日を重ねる)」で、月日を重ねて、発酵した汁をねかせておくこと。

《単語家族》

昔(月日を重ねたむかし) 昨

昨 錯(金属を上に重ねてめっきする)と同系。

《類義》

→酸

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

錯(金属を上に重ねてめっきする)と同系。

《類義》

→酸

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「す」で始まるの検索結果 1-43。もっと読み込む

水におぼれ、火に焼かれるような苦しみ。「救民於水火之中=民ヲ水火ノ中ヨリ救フ」〔

水におぼれ、火に焼かれるような苦しみ。「救民於水火之中=民ヲ水火ノ中ヨリ救フ」〔 危険なもののたとえ。(6)水と火は性質が相反することから、仲の悪いことのたとえ。〔

危険なもののたとえ。(6)水と火は性質が相反することから、仲の悪いことのたとえ。〔 9画 水部 [人名漢字]

区点=2907 16進=3D27 シフトJIS=8F46

《音読み》 シュウ(シウ)

9画 水部 [人名漢字]

区点=2907 16進=3D27 シフトJIS=8F46

《音読み》 シュウ(シウ) 17画 竹部

区点=6839 16進=6447 シフトJIS=E2C5

《音読み》 サク

17画 竹部

区点=6839 16進=6447 シフトJIS=E2C5

《音読み》 サク 〉

《訓読み》 す

《意味》

〉

《訓読み》 す

《意味》

18画 髟部

区点=8202 16進=7222 シフトJIS=E9A0

《音読み》 ショウ

18画 髟部

区点=8202 16進=7222 シフトJIS=E9A0

《音読み》 ショウ