複数辞典一括検索+![]()

![]()

佩韋 ハイイ🔗⭐🔉

【佩韋】

ハイイ・イヲオブ〈故事〉なめし皮を身につける。▽中国の戦国時代の西門豹セイモンヒョウという人は、非常に気が短かったので、いつも韋(なめし皮)を身につけて、短気な性格をなおそうと努めたという故事。〔→韓非〕

佩環 ハイカン🔗⭐🔉

【佩環】

ハイカン 佩玉ハイギョクの輪。

俳画 ハイガ🔗⭐🔉

【俳画】

ハイガ〔国〕俳句的な趣のある簡素な日本画。

俳諧 ハイカイ🔗⭐🔉

【俳諧】

ハイカイ  おどけ。こっけい。

おどけ。こっけい。 〔国〕こっけい味をもつ和歌・連歌。▽「誹諧」とも書く。

〔国〕こっけい味をもつ和歌・連歌。▽「誹諧」とも書く。 〔国〕俳句や連句の総称。

〔国〕俳句や連句の総称。 〔国〕俳句のこと。

〔国〕俳句のこと。

おどけ。こっけい。

おどけ。こっけい。 〔国〕こっけい味をもつ和歌・連歌。▽「誹諧」とも書く。

〔国〕こっけい味をもつ和歌・連歌。▽「誹諧」とも書く。 〔国〕俳句や連句の総称。

〔国〕俳句や連句の総称。 〔国〕俳句のこと。

〔国〕俳句のこと。

俳謔 ハイギャク🔗⭐🔉

【俳謔】

ハイギャク ざれごと。冗談。

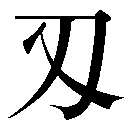

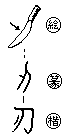

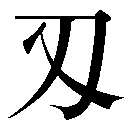

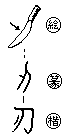

刃 は🔗⭐🔉

【刃】

3画 刀部 [常用漢字]

区点=3147 16進=3F4F シフトJIS=906E

【刄】異体字異体字

3画 刀部 [常用漢字]

区点=3147 16進=3F4F シフトJIS=906E

【刄】異体字異体字

3画 刀部

区点=4967 16進=5163 シフトJIS=9983

《常用音訓》ジン/は

《音読み》 ジン

3画 刀部

区点=4967 16進=5163 シフトJIS=9983

《常用音訓》ジン/は

《音読み》 ジン /ニン

/ニン 〈r

〈r n〉

《訓読み》 は/やいば/やいばする(やいばす)

《意味》

n〉

《訓読み》 は/やいば/やいばする(やいばす)

《意味》

{名}は。やいば。ものを切る道具の鋭い部分。「刀刃」「其於遊刃、必有余地矣=其ノ刃ヲ遊バスニ於ケルヤ、必ズ余地有リ」〔→荘子〕

{名}は。やいば。ものを切る道具の鋭い部分。「刀刃」「其於遊刃、必有余地矣=其ノ刃ヲ遊バスニ於ケルヤ、必ズ余地有リ」〔→荘子〕

{名}かたな。「引刃自刎=刃ヲ引キテ自刎ス」〔→枕中記〕

{名}かたな。「引刃自刎=刃ヲ引キテ自刎ス」〔→枕中記〕

ジンス{動}やいばする(ヤイバス)。刀で切り殺す。「自刃」「与人刃我、寧自刃=人ノ我ヲ刃スルヨリ、寧ロ自ラ刃セン」〔→史記〕

《解字》

ジンス{動}やいばする(ヤイバス)。刀で切り殺す。「自刃」「与人刃我、寧自刃=人ノ我ヲ刃スルヨリ、寧ロ自ラ刃セン」〔→史記〕

《解字》

指事。刀のはのある所を丶印でさし示したもの。はこぼれのしないように、鍛えてねばり強くした刀のはのこと。

《単語家族》

靭ジン(ねばり強い)

指事。刀のはのある所を丶印でさし示したもの。はこぼれのしないように、鍛えてねばり強くした刀のはのこと。

《単語家族》

靭ジン(ねばり強い) 忍(ねばり強くがまんする)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

忍(ねばり強くがまんする)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

3画 刀部 [常用漢字]

区点=3147 16進=3F4F シフトJIS=906E

【刄】異体字異体字

3画 刀部 [常用漢字]

区点=3147 16進=3F4F シフトJIS=906E

【刄】異体字異体字

3画 刀部

区点=4967 16進=5163 シフトJIS=9983

《常用音訓》ジン/は

《音読み》 ジン

3画 刀部

区点=4967 16進=5163 シフトJIS=9983

《常用音訓》ジン/は

《音読み》 ジン /ニン

/ニン 〈r

〈r n〉

《訓読み》 は/やいば/やいばする(やいばす)

《意味》

n〉

《訓読み》 は/やいば/やいばする(やいばす)

《意味》

{名}は。やいば。ものを切る道具の鋭い部分。「刀刃」「其於遊刃、必有余地矣=其ノ刃ヲ遊バスニ於ケルヤ、必ズ余地有リ」〔→荘子〕

{名}は。やいば。ものを切る道具の鋭い部分。「刀刃」「其於遊刃、必有余地矣=其ノ刃ヲ遊バスニ於ケルヤ、必ズ余地有リ」〔→荘子〕

{名}かたな。「引刃自刎=刃ヲ引キテ自刎ス」〔→枕中記〕

{名}かたな。「引刃自刎=刃ヲ引キテ自刎ス」〔→枕中記〕

ジンス{動}やいばする(ヤイバス)。刀で切り殺す。「自刃」「与人刃我、寧自刃=人ノ我ヲ刃スルヨリ、寧ロ自ラ刃セン」〔→史記〕

《解字》

ジンス{動}やいばする(ヤイバス)。刀で切り殺す。「自刃」「与人刃我、寧自刃=人ノ我ヲ刃スルヨリ、寧ロ自ラ刃セン」〔→史記〕

《解字》

指事。刀のはのある所を丶印でさし示したもの。はこぼれのしないように、鍛えてねばり強くした刀のはのこと。

《単語家族》

靭ジン(ねばり強い)

指事。刀のはのある所を丶印でさし示したもの。はこぼれのしないように、鍛えてねばり強くした刀のはのこと。

《単語家族》

靭ジン(ねばり強い) 忍(ねばり強くがまんする)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

忍(ねばり強くがまんする)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

廃居 ハイキョ🔗⭐🔉

【廃居】

ハイキョ  「廃屋ハイオク」と同じ。

「廃屋ハイオク」と同じ。 人から見向きもされない値の低いときに買いこんで置き、値の上がったときに売りに出してもうける。▽「居」は、たくわえる。『廃挙ハイキョ・廃著ハイチョ』〔→史記〕

人から見向きもされない値の低いときに買いこんで置き、値の上がったときに売りに出してもうける。▽「居」は、たくわえる。『廃挙ハイキョ・廃著ハイチョ』〔→史記〕

「廃屋ハイオク」と同じ。

「廃屋ハイオク」と同じ。 人から見向きもされない値の低いときに買いこんで置き、値の上がったときに売りに出してもうける。▽「居」は、たくわえる。『廃挙ハイキョ・廃著ハイチョ』〔→史記〕

人から見向きもされない値の低いときに買いこんで置き、値の上がったときに売りに出してもうける。▽「居」は、たくわえる。『廃挙ハイキョ・廃著ハイチョ』〔→史記〕

廃屋 ハイオク🔗⭐🔉

【廃屋】

ハイオク くずれて住めなくなった家。あばら家。『廃居ハイキョ・廃宅ハイタク』

廃棄 ハイキ🔗⭐🔉

【廃棄】

ハイキ やめて使わない。また、捨てる。

廃墟 ハイキョ🔗⭐🔉

【廃墟】

ハイキョ 城や建物・市街などがこわれて荒れ果てそのままになっているところ。『廃址ハイシ』

悖逆 ハイギャク🔗⭐🔉

【悖逆】

ハイギャク 主君・親など目上にそむいて害を与えること。〈同義語〉背逆。

把握 ハアク🔗⭐🔉

【把握】

ハアク  つかむ。捕らえる。

つかむ。捕らえる。 高度の内容の文章や複雑な情勢などを正確に理解する。

高度の内容の文章や複雑な情勢などを正確に理解する。 一握りの分量。

一握りの分量。 手を握りあう。

手を握りあう。 〔俗〕物事に対する自信・みこみ。

〔俗〕物事に対する自信・みこみ。

つかむ。捕らえる。

つかむ。捕らえる。 高度の内容の文章や複雑な情勢などを正確に理解する。

高度の内容の文章や複雑な情勢などを正確に理解する。 一握りの分量。

一握りの分量。 手を握りあう。

手を握りあう。 〔俗〕物事に対する自信・みこみ。

〔俗〕物事に対する自信・みこみ。

拝顔 ハイガン🔗⭐🔉

【拝芝】

ハイシ お目にかかる。『拝眉ハイビ・拝面ハイメン・拝顔ハイガン』▽「芝」は、芝眉シビ(相手の顔)のこと。

拝官 ハイカン🔗⭐🔉

【拝命】

ハイメイ  君主から命令を承る。

君主から命令を承る。 官職に任ぜられる。『拝官ハイカン』

官職に任ぜられる。『拝官ハイカン』

君主から命令を承る。

君主から命令を承る。 官職に任ぜられる。『拝官ハイカン』

官職に任ぜられる。『拝官ハイカン』

拝賀 ハイガ🔗⭐🔉

【拝賀】

ハイガ 身分の高い人に対して、喜びのことばを申し述べる。

拝跪 ハイキ🔗⭐🔉

【拝跪】

ハイキ ひざまずいて礼拝する。

拝謁 ハイエツ🔗⭐🔉

【拝謁】

ハイエツ お目にかかる。▽特に天皇・皇后などにあうことをいう。

排外 ハイガイ🔗⭐🔉

【排外】

ハイガイ 外国人や外国の商品を排斥すること。

敗衣 ハイイ🔗⭐🔉

【敗衣】

ハイイ やぶれてぼろぼろになった着物。〈類義語〉敝衣ヘイイ。

敗屋 ハイオク🔗⭐🔉

【敗屋】

ハイオク こわれた家。あばらや。『敗家ハイカ』

敗荷 ハイカ🔗⭐🔉

【敗荷】

ハイカ 秋になって、枯れやぶれたはすの葉。

敗壊 ハイカイ🔗⭐🔉

【敗壊】

ハイカイ  物がやぶれくずれる。また、物をやぶりこわす。

物がやぶれくずれる。また、物をやぶりこわす。 物事がすっかりだめになる。また、物事をすっかりだめにする。

物事がすっかりだめになる。また、物事をすっかりだめにする。

物がやぶれくずれる。また、物をやぶりこわす。

物がやぶれくずれる。また、物をやぶりこわす。 物事がすっかりだめになる。また、物事をすっかりだめにする。

物事がすっかりだめになる。また、物事をすっかりだめにする。

沛艾 ハイガイ🔗⭐🔉

【沛艾】

ハイガイ 馬の姿が堂々としているさま。

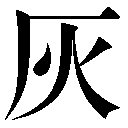

灰 はい🔗⭐🔉

【灰】

6画 火部 [六年]

区点=1905 16進=3325 シフトJIS=8A44

《常用音訓》カイ/はい

《音読み》 カイ(ク

6画 火部 [六年]

区点=1905 16進=3325 シフトJIS=8A44

《常用音訓》カイ/はい

《音読み》 カイ(ク イ)

イ) /ケ

/ケ /クイ

/クイ 〈hu

〈hu 〉

《訓読み》 はい(はひ)

《名付け》 はい

《意味》

〉

《訓読み》 はい(はひ)

《名付け》 はい

《意味》

{名}はい(ハヒ)。燃えがら。また、うす黒いもえかす状のもの。「死灰(もえがら、火の気の消えた灰)」「石灰」「刑棄灰於道者=灰ヲ道ニ棄ツル者ヲ刑ス」〔→史記〕

{名}はい(ハヒ)。燃えがら。また、うす黒いもえかす状のもの。「死灰(もえがら、火の気の消えた灰)」「石灰」「刑棄灰於道者=灰ヲ道ニ棄ツル者ヲ刑ス」〔→史記〕

{形}はい色であるさま。また、はいのように元気がないさま。活気がないさま。「灰色」「灰心(がっかりして生気がない)」

《解字》

{形}はい色であるさま。また、はいのように元気がないさま。活気がないさま。「灰色」「灰心(がっかりして生気がない)」

《解字》

会意。「又(手)+火」で、手で燃えかすのはいを引き出しているさまをあらわす。うす黒いもえかすのこと。

《単語家族》

煤マイ・バイと同系。また墨(くろい)

会意。「又(手)+火」で、手で燃えかすのはいを引き出しているさまをあらわす。うす黒いもえかすのこと。

《単語家族》

煤マイ・バイと同系。また墨(くろい) 黒(くろい)とも同系。煤は、黒い燃えかす、つまり、すすの意に用い、灰は、はい色の燃えかすの意に用いているが、本来は同系。▽なお、唐宋トウソウ音で石灰を、シックイといい、今では漆喰のように当て字で書くが、シックイと石灰はもと同じものをさす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

黒(くろい)とも同系。煤は、黒い燃えかす、つまり、すすの意に用い、灰は、はい色の燃えかすの意に用いているが、本来は同系。▽なお、唐宋トウソウ音で石灰を、シックイといい、今では漆喰のように当て字で書くが、シックイと石灰はもと同じものをさす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 火部 [六年]

区点=1905 16進=3325 シフトJIS=8A44

《常用音訓》カイ/はい

《音読み》 カイ(ク

6画 火部 [六年]

区点=1905 16進=3325 シフトJIS=8A44

《常用音訓》カイ/はい

《音読み》 カイ(ク イ)

イ) /ケ

/ケ /クイ

/クイ 〈hu

〈hu 〉

《訓読み》 はい(はひ)

《名付け》 はい

《意味》

〉

《訓読み》 はい(はひ)

《名付け》 はい

《意味》

{名}はい(ハヒ)。燃えがら。また、うす黒いもえかす状のもの。「死灰(もえがら、火の気の消えた灰)」「石灰」「刑棄灰於道者=灰ヲ道ニ棄ツル者ヲ刑ス」〔→史記〕

{名}はい(ハヒ)。燃えがら。また、うす黒いもえかす状のもの。「死灰(もえがら、火の気の消えた灰)」「石灰」「刑棄灰於道者=灰ヲ道ニ棄ツル者ヲ刑ス」〔→史記〕

{形}はい色であるさま。また、はいのように元気がないさま。活気がないさま。「灰色」「灰心(がっかりして生気がない)」

《解字》

{形}はい色であるさま。また、はいのように元気がないさま。活気がないさま。「灰色」「灰心(がっかりして生気がない)」

《解字》

会意。「又(手)+火」で、手で燃えかすのはいを引き出しているさまをあらわす。うす黒いもえかすのこと。

《単語家族》

煤マイ・バイと同系。また墨(くろい)

会意。「又(手)+火」で、手で燃えかすのはいを引き出しているさまをあらわす。うす黒いもえかすのこと。

《単語家族》

煤マイ・バイと同系。また墨(くろい) 黒(くろい)とも同系。煤は、黒い燃えかす、つまり、すすの意に用い、灰は、はい色の燃えかすの意に用いているが、本来は同系。▽なお、唐宋トウソウ音で石灰を、シックイといい、今では漆喰のように当て字で書くが、シックイと石灰はもと同じものをさす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

黒(くろい)とも同系。煤は、黒い燃えかす、つまり、すすの意に用い、灰は、はい色の燃えかすの意に用いているが、本来は同系。▽なお、唐宋トウソウ音で石灰を、シックイといい、今では漆喰のように当て字で書くが、シックイと石灰はもと同じものをさす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

灰神楽 ハイカグラ🔗⭐🔉

【灰神楽】

ハイカグラ〔国〕火気のある灰の中に、湯や水をこぼしたとき、灰が舞い上がること。また、その灰けむり。

破 は🔗⭐🔉

【破】

10画 石部 [五年]

区点=3943 16進=474B シフトJIS=946A

《常用音訓》ハ/やぶ…る/やぶ…れる

《音読み》 ハ

10画 石部 [五年]

区点=3943 16進=474B シフトJIS=946A

《常用音訓》ハ/やぶ…る/やぶ…れる

《音読み》 ハ

〈p

〈p 〉

《訓読み》 やぶる/やぶれる(やぶる)/わる/は

《意味》

〉

《訓読み》 やぶる/やぶれる(やぶる)/わる/は

《意味》

{動}やぶる。やぶれる(ヤブル)。たたいて表面をやぶる。表面がやぶれる。物をうちわる。こわす。物がこわれる。また、敵をうちやぶる。敵にまける。「破壊」「打破」「破陣=陣ヲ破ル」

{動}やぶる。やぶれる(ヤブル)。たたいて表面をやぶる。表面がやぶれる。物をうちわる。こわす。物がこわれる。また、敵をうちやぶる。敵にまける。「破壊」「打破」「破陣=陣ヲ破ル」

{動}やぶる。わる。表面をわる。さいてわける。「破瓜ハカ(十六歳の女性)」「破浪=浪ヲ破ル」

{動}やぶる。わる。表面をわる。さいてわける。「破瓜ハカ(十六歳の女性)」「破浪=浪ヲ破ル」

{動}やぶる。表面をやぶって中までつっこむ。物事を徹底してやりぬく。「破題(題目から内容を解説する)」「看破」「読破」

{動}やぶる。表面をやぶって中までつっこむ。物事を徹底してやりぬく。「破題(題目から内容を解説する)」「看破」「読破」

{動}やぶる。わる。おおいかくしているものをやぶって、物事の秘密をあらわにする。「破案=案ヲ破ル」「天下莫能破焉=天下ニヨク破ルモノナシ」〔→中庸〕

{動}やぶる。わる。おおいかくしているものをやぶって、物事の秘密をあらわにする。「破案=案ヲ破ル」「天下莫能破焉=天下ニヨク破ルモノナシ」〔→中庸〕

{動}〔俗〕金をつかいはたす。「破財ポオツアイ」「破費ポオフエイ」

{動}〔俗〕金をつかいはたす。「破財ポオツアイ」「破費ポオフエイ」

{名}急調子の曲。

〔国〕は。雅楽で、曲の中間の部分。

《解字》

形声。「石+音符皮」。皮(曲線をなしてかぶせたかわ)とは直接の関係はない。

《単語家族》

発(ひらきわる)

{名}急調子の曲。

〔国〕は。雅楽で、曲の中間の部分。

《解字》

形声。「石+音符皮」。皮(曲線をなしてかぶせたかわ)とは直接の関係はない。

《単語家族》

発(ひらきわる) 別(わける)

別(わける) 判(二つにわる)と同系。

《類義》

裂は、ずるずるとさけること。壊は、原形がこわれて、小さいかたまりとなること。敗は、やぶれてくずれる。弊ヘイは、やぶってだめにすること。

《異字同訓》

やぶる/やぶれる。 破る/破れる「約束を破る。障子が破れる。平和が破れる」敗れる「競技に敗れる。勝負に敗れる。人生に敗れる」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

判(二つにわる)と同系。

《類義》

裂は、ずるずるとさけること。壊は、原形がこわれて、小さいかたまりとなること。敗は、やぶれてくずれる。弊ヘイは、やぶってだめにすること。

《異字同訓》

やぶる/やぶれる。 破る/破れる「約束を破る。障子が破れる。平和が破れる」敗れる「競技に敗れる。勝負に敗れる。人生に敗れる」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

10画 石部 [五年]

区点=3943 16進=474B シフトJIS=946A

《常用音訓》ハ/やぶ…る/やぶ…れる

《音読み》 ハ

10画 石部 [五年]

区点=3943 16進=474B シフトJIS=946A

《常用音訓》ハ/やぶ…る/やぶ…れる

《音読み》 ハ

〈p

〈p 〉

《訓読み》 やぶる/やぶれる(やぶる)/わる/は

《意味》

〉

《訓読み》 やぶる/やぶれる(やぶる)/わる/は

《意味》

{動}やぶる。やぶれる(ヤブル)。たたいて表面をやぶる。表面がやぶれる。物をうちわる。こわす。物がこわれる。また、敵をうちやぶる。敵にまける。「破壊」「打破」「破陣=陣ヲ破ル」

{動}やぶる。やぶれる(ヤブル)。たたいて表面をやぶる。表面がやぶれる。物をうちわる。こわす。物がこわれる。また、敵をうちやぶる。敵にまける。「破壊」「打破」「破陣=陣ヲ破ル」

{動}やぶる。わる。表面をわる。さいてわける。「破瓜ハカ(十六歳の女性)」「破浪=浪ヲ破ル」

{動}やぶる。わる。表面をわる。さいてわける。「破瓜ハカ(十六歳の女性)」「破浪=浪ヲ破ル」

{動}やぶる。表面をやぶって中までつっこむ。物事を徹底してやりぬく。「破題(題目から内容を解説する)」「看破」「読破」

{動}やぶる。表面をやぶって中までつっこむ。物事を徹底してやりぬく。「破題(題目から内容を解説する)」「看破」「読破」

{動}やぶる。わる。おおいかくしているものをやぶって、物事の秘密をあらわにする。「破案=案ヲ破ル」「天下莫能破焉=天下ニヨク破ルモノナシ」〔→中庸〕

{動}やぶる。わる。おおいかくしているものをやぶって、物事の秘密をあらわにする。「破案=案ヲ破ル」「天下莫能破焉=天下ニヨク破ルモノナシ」〔→中庸〕

{動}〔俗〕金をつかいはたす。「破財ポオツアイ」「破費ポオフエイ」

{動}〔俗〕金をつかいはたす。「破財ポオツアイ」「破費ポオフエイ」

{名}急調子の曲。

〔国〕は。雅楽で、曲の中間の部分。

《解字》

形声。「石+音符皮」。皮(曲線をなしてかぶせたかわ)とは直接の関係はない。

《単語家族》

発(ひらきわる)

{名}急調子の曲。

〔国〕は。雅楽で、曲の中間の部分。

《解字》

形声。「石+音符皮」。皮(曲線をなしてかぶせたかわ)とは直接の関係はない。

《単語家族》

発(ひらきわる) 別(わける)

別(わける) 判(二つにわる)と同系。

《類義》

裂は、ずるずるとさけること。壊は、原形がこわれて、小さいかたまりとなること。敗は、やぶれてくずれる。弊ヘイは、やぶってだめにすること。

《異字同訓》

やぶる/やぶれる。 破る/破れる「約束を破る。障子が破れる。平和が破れる」敗れる「競技に敗れる。勝負に敗れる。人生に敗れる」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

判(二つにわる)と同系。

《類義》

裂は、ずるずるとさけること。壊は、原形がこわれて、小さいかたまりとなること。敗は、やぶれてくずれる。弊ヘイは、やぶってだめにすること。

《異字同訓》

やぶる/やぶれる。 破る/破れる「約束を破る。障子が破れる。平和が破れる」敗れる「競技に敗れる。勝負に敗れる。人生に敗れる」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

稗官 ハイカン🔗⭐🔉

【稗官】

ハイカン  昔の官名。政治の参考にするため、民間の風俗・人情などに関するこまごまとした話を集めて記録することをつかさどったという。「稗官雑家流、国風賤婦詩=稗官雑家ノ流、国風賤婦ノ詩」〔→元好問〕

昔の官名。政治の参考にするため、民間の風俗・人情などに関するこまごまとした話を集めて記録することをつかさどったという。「稗官雑家流、国風賤婦詩=稗官雑家ノ流、国風賤婦ノ詩」〔→元好問〕 転じて、小説家。また、小説。

転じて、小説家。また、小説。 身分・地位の低い役人。

身分・地位の低い役人。

昔の官名。政治の参考にするため、民間の風俗・人情などに関するこまごまとした話を集めて記録することをつかさどったという。「稗官雑家流、国風賤婦詩=稗官雑家ノ流、国風賤婦ノ詩」〔→元好問〕

昔の官名。政治の参考にするため、民間の風俗・人情などに関するこまごまとした話を集めて記録することをつかさどったという。「稗官雑家流、国風賤婦詩=稗官雑家ノ流、国風賤婦ノ詩」〔→元好問〕 転じて、小説家。また、小説。

転じて、小説家。また、小説。 身分・地位の低い役人。

身分・地位の低い役人。

稗官小説 ハイカンショウセツ🔗⭐🔉

【稗官小説】

ハイカンショウセツ 稗官ハイカンが集めた民間の話。転じて、小説のこと。

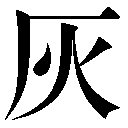

端 は🔗⭐🔉

【端】

14画 立部 [常用漢字]

区点=3528 16進=433C シフトJIS=925B

《常用音訓》タン/は/はし/はた

《音読み》 タン

14画 立部 [常用漢字]

区点=3528 16進=433C シフトJIS=925B

《常用音訓》タン/は/はし/はた

《音読み》 タン

〈du

〈du n〉

《訓読み》 は/はた/はし/ただしい(ただし)/はした

《名付け》 ただ・ただし・ただす・なお・はし・はじめ・まさ・もと

《意味》

n〉

《訓読み》 は/はた/はし/ただしい(ただし)/はした

《名付け》 ただ・ただし・ただす・なお・はし・はじめ・まさ・もと

《意味》

{名}はし。たれさがった布のはし。転じて、物事の一部分。糸口やはじめ。「末端」「端緒タンショ・タンチョ」「惻隠之心、仁之端也=惻隠ノ心ハ、仁ノ端ナリ」〔→孟子〕

{名}はし。たれさがった布のはし。転じて、物事の一部分。糸口やはじめ。「末端」「端緒タンショ・タンチョ」「惻隠之心、仁之端也=惻隠ノ心ハ、仁ノ端ナリ」〔→孟子〕

{形}ただしい(タダシ)。両側にたれた布のはしがそろうように、左右の均斉がとれているさま。〈類義語〉→斉セイ。「端斉(端正)」「端人(きちんとした人)」

{形}ただしい(タダシ)。両側にたれた布のはしがそろうように、左右の均斉がとれているさま。〈類義語〉→斉セイ。「端斉(端正)」「端人(きちんとした人)」

{動}左右を水平にそろえて持つ。「端茶(茶わんを両手で水平にささげる)」

{動}左右を水平にそろえて持つ。「端茶(茶わんを両手で水平にささげる)」

「両端リョウタン」とは、反対のものがそろって一対となったもの。「執其両端=ソノ両端ヲ執ル」〔→中庸〕

「両端リョウタン」とは、反対のものがそろって一対となったもの。「執其両端=ソノ両端ヲ執ル」〔→中庸〕

「異端イタン」とは、前と後、はじめと終わりがそろわず、くい違って均斉を欠いた説。また、のち、正統でない者。偏った邪説。「異端者」「攻乎異端=異端ヲ攻ム」〔→論語〕

「異端イタン」とは、前と後、はじめと終わりがそろわず、くい違って均斉を欠いた説。また、のち、正統でない者。偏った邪説。「異端者」「攻乎異端=異端ヲ攻ム」〔→論語〕

{名}二丈(二十尺)。のち、一丈八尺の長さの布地。▽衣一着分にあたる。はしをそろえて二つ折りにするので端という。日本では反と書く。〈類義語〉→疋ヒキ/ヒツ。

{名}二丈(二十尺)。のち、一丈八尺の長さの布地。▽衣一着分にあたる。はしをそろえて二つ折りにするので端という。日本では反と書く。〈類義語〉→疋ヒキ/ヒツ。

{名}一端イッタン(二丈)の黒い布地全部を用いてつくった礼服。「端章甫タンショウホ」〔→論語〕

{名}一端イッタン(二丈)の黒い布地全部を用いてつくった礼服。「端章甫タンショウホ」〔→論語〕

{名}六朝時代、役所の相談役や書記官のこと。「府端(府の長官の幕客)」「台端(手紙のことばで、役人に対する尊称)」

{名}六朝時代、役所の相談役や書記官のこと。「府端(府の長官の幕客)」「台端(手紙のことばで、役人に対する尊称)」

〔俗〕「無端タンナク・ハシナク・ハシナクモ」とは、きっかけや原因もなしに、はからずもの意。▽「はし無くも」は、「無端」の訓からきたことば。「無端更渡桑乾水=端ナクモ更ニ渡ル桑乾ノ水」〔→賈島〕

〔俗〕「無端タンナク・ハシナク・ハシナクモ」とは、きっかけや原因もなしに、はからずもの意。▽「はし無くも」は、「無端」の訓からきたことば。「無端更渡桑乾水=端ナクモ更ニ渡ル桑乾ノ水」〔→賈島〕

「端的タンテキ」とは、中世の俗語で、ほんとうに、まさにの意。▽日本語の「端的」という表現はそれが転用されたもの。

〔国〕

「端的タンテキ」とは、中世の俗語で、ほんとうに、まさにの意。▽日本語の「端的」という表現はそれが転用されたもの。

〔国〕 はした。まとまった数量になっていないこと。また、あまった数量の分。

はした。まとまった数量になっていないこと。また、あまった数量の分。 はした。召使など地位の低い人。「端女ハシタメ」

《解字》

はした。召使など地位の低い人。「端女ハシタメ」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音タン)は、布のはしがそろってー印の両側に垂れたさまを描いた象形文字。端はそれを音符とし、立を加えた字で、左と右とがそろってきちんとたつこと。

《単語家族》

椽テン(両側にそろって垂れた家のたるき)

会意兼形声。右側の字(音タン)は、布のはしがそろってー印の両側に垂れたさまを描いた象形文字。端はそれを音符とし、立を加えた字で、左と右とがそろってきちんとたつこと。

《単語家族》

椽テン(両側にそろって垂れた家のたるき) 縁エン(両側に垂れた布のはし)

縁エン(両側に垂れた布のはし) 段(両側に垂れさがるだん)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

段(両側に垂れさがるだん)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 立部 [常用漢字]

区点=3528 16進=433C シフトJIS=925B

《常用音訓》タン/は/はし/はた

《音読み》 タン

14画 立部 [常用漢字]

区点=3528 16進=433C シフトJIS=925B

《常用音訓》タン/は/はし/はた

《音読み》 タン

〈du

〈du n〉

《訓読み》 は/はた/はし/ただしい(ただし)/はした

《名付け》 ただ・ただし・ただす・なお・はし・はじめ・まさ・もと

《意味》

n〉

《訓読み》 は/はた/はし/ただしい(ただし)/はした

《名付け》 ただ・ただし・ただす・なお・はし・はじめ・まさ・もと

《意味》

{名}はし。たれさがった布のはし。転じて、物事の一部分。糸口やはじめ。「末端」「端緒タンショ・タンチョ」「惻隠之心、仁之端也=惻隠ノ心ハ、仁ノ端ナリ」〔→孟子〕

{名}はし。たれさがった布のはし。転じて、物事の一部分。糸口やはじめ。「末端」「端緒タンショ・タンチョ」「惻隠之心、仁之端也=惻隠ノ心ハ、仁ノ端ナリ」〔→孟子〕

{形}ただしい(タダシ)。両側にたれた布のはしがそろうように、左右の均斉がとれているさま。〈類義語〉→斉セイ。「端斉(端正)」「端人(きちんとした人)」

{形}ただしい(タダシ)。両側にたれた布のはしがそろうように、左右の均斉がとれているさま。〈類義語〉→斉セイ。「端斉(端正)」「端人(きちんとした人)」

{動}左右を水平にそろえて持つ。「端茶(茶わんを両手で水平にささげる)」

{動}左右を水平にそろえて持つ。「端茶(茶わんを両手で水平にささげる)」

「両端リョウタン」とは、反対のものがそろって一対となったもの。「執其両端=ソノ両端ヲ執ル」〔→中庸〕

「両端リョウタン」とは、反対のものがそろって一対となったもの。「執其両端=ソノ両端ヲ執ル」〔→中庸〕

「異端イタン」とは、前と後、はじめと終わりがそろわず、くい違って均斉を欠いた説。また、のち、正統でない者。偏った邪説。「異端者」「攻乎異端=異端ヲ攻ム」〔→論語〕

「異端イタン」とは、前と後、はじめと終わりがそろわず、くい違って均斉を欠いた説。また、のち、正統でない者。偏った邪説。「異端者」「攻乎異端=異端ヲ攻ム」〔→論語〕

{名}二丈(二十尺)。のち、一丈八尺の長さの布地。▽衣一着分にあたる。はしをそろえて二つ折りにするので端という。日本では反と書く。〈類義語〉→疋ヒキ/ヒツ。

{名}二丈(二十尺)。のち、一丈八尺の長さの布地。▽衣一着分にあたる。はしをそろえて二つ折りにするので端という。日本では反と書く。〈類義語〉→疋ヒキ/ヒツ。

{名}一端イッタン(二丈)の黒い布地全部を用いてつくった礼服。「端章甫タンショウホ」〔→論語〕

{名}一端イッタン(二丈)の黒い布地全部を用いてつくった礼服。「端章甫タンショウホ」〔→論語〕

{名}六朝時代、役所の相談役や書記官のこと。「府端(府の長官の幕客)」「台端(手紙のことばで、役人に対する尊称)」

{名}六朝時代、役所の相談役や書記官のこと。「府端(府の長官の幕客)」「台端(手紙のことばで、役人に対する尊称)」

〔俗〕「無端タンナク・ハシナク・ハシナクモ」とは、きっかけや原因もなしに、はからずもの意。▽「はし無くも」は、「無端」の訓からきたことば。「無端更渡桑乾水=端ナクモ更ニ渡ル桑乾ノ水」〔→賈島〕

〔俗〕「無端タンナク・ハシナク・ハシナクモ」とは、きっかけや原因もなしに、はからずもの意。▽「はし無くも」は、「無端」の訓からきたことば。「無端更渡桑乾水=端ナクモ更ニ渡ル桑乾ノ水」〔→賈島〕

「端的タンテキ」とは、中世の俗語で、ほんとうに、まさにの意。▽日本語の「端的」という表現はそれが転用されたもの。

〔国〕

「端的タンテキ」とは、中世の俗語で、ほんとうに、まさにの意。▽日本語の「端的」という表現はそれが転用されたもの。

〔国〕 はした。まとまった数量になっていないこと。また、あまった数量の分。

はした。まとまった数量になっていないこと。また、あまった数量の分。 はした。召使など地位の低い人。「端女ハシタメ」

《解字》

はした。召使など地位の低い人。「端女ハシタメ」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音タン)は、布のはしがそろってー印の両側に垂れたさまを描いた象形文字。端はそれを音符とし、立を加えた字で、左と右とがそろってきちんとたつこと。

《単語家族》

椽テン(両側にそろって垂れた家のたるき)

会意兼形声。右側の字(音タン)は、布のはしがそろってー印の両側に垂れたさまを描いた象形文字。端はそれを音符とし、立を加えた字で、左と右とがそろってきちんとたつこと。

《単語家族》

椽テン(両側にそろって垂れた家のたるき) 縁エン(両側に垂れた布のはし)

縁エン(両側に垂れた布のはし) 段(両側に垂れさがるだん)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

段(両側に垂れさがるだん)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

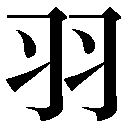

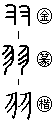

羽 は🔗⭐🔉

【羽】

6画 羽部 [二年]

区点=1709 16進=3129 シフトJIS=8948

《常用音訓》ウ/は/はね

《音読み》 ウ

6画 羽部 [二年]

区点=1709 16進=3129 シフトJIS=8948

《常用音訓》ウ/は/はね

《音読み》 ウ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 は/はね/やばね

《名付け》 は・はね・わね

《意味》

〉

《訓読み》 は/はね/やばね

《名付け》 は・はね・わね

《意味》

{名}は。はね。鳥のはね。▽飛ぶ虫のはねも含めていう。〈類義語〉→翅シ・→翼。「羽翼」「白羽之白也=白羽ノ白キコト」〔→孟子〕

{名}は。はね。鳥のはね。▽飛ぶ虫のはねも含めていう。〈類義語〉→翅シ・→翼。「羽翼」「白羽之白也=白羽ノ白キコト」〔→孟子〕

{名}やばね。矢につけたはね。

{名}やばね。矢につけたはね。

{名}はねのある鳥。「羽属(とり)」「羽類」

{名}はねのある鳥。「羽属(とり)」「羽類」

{名}舞のとき手に持つ、きじの尾ばねでつくった飾り。「羽舞」

{名}舞のとき手に持つ、きじの尾ばねでつくった飾り。「羽舞」

{名}五音の一つ。古代の中国の五音階で、最高の音階。七音階のラにあたる。

{名}五音の一つ。古代の中国の五音階で、最高の音階。七音階のラにあたる。

{動}はねをのばす。▽去声に読む。

{動}はねをのばす。▽去声に読む。

「羽林」とは、星の名。天の軍隊をつかさどるという。その名をとって漢代の近衛隊キンエイタイの名とした。▽去声に読む。

〔国〕鳥・うさぎを数えるときのことば。

《解字》

「羽林」とは、星の名。天の軍隊をつかさどるという。その名をとって漢代の近衛隊キンエイタイの名とした。▽去声に読む。

〔国〕鳥・うさぎを数えるときのことば。

《解字》

象形。二枚のはねを並べたもので、鳥のからだにおおいかぶさるはね。

《単語家族》

宇(おおう屋根)

象形。二枚のはねを並べたもので、鳥のからだにおおいかぶさるはね。

《単語家族》

宇(おおう屋根) 雨(地をおおって降りかかるあめ)などと同系。

《類義》

翅シは、まっすぐにのびた短いはね。翼は、二つで対をなしたはね。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

雨(地をおおって降りかかるあめ)などと同系。

《類義》

翅シは、まっすぐにのびた短いはね。翼は、二つで対をなしたはね。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

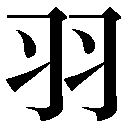

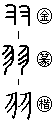

6画 羽部 [二年]

区点=1709 16進=3129 シフトJIS=8948

《常用音訓》ウ/は/はね

《音読み》 ウ

6画 羽部 [二年]

区点=1709 16進=3129 シフトJIS=8948

《常用音訓》ウ/は/はね

《音読み》 ウ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 は/はね/やばね

《名付け》 は・はね・わね

《意味》

〉

《訓読み》 は/はね/やばね

《名付け》 は・はね・わね

《意味》

{名}は。はね。鳥のはね。▽飛ぶ虫のはねも含めていう。〈類義語〉→翅シ・→翼。「羽翼」「白羽之白也=白羽ノ白キコト」〔→孟子〕

{名}は。はね。鳥のはね。▽飛ぶ虫のはねも含めていう。〈類義語〉→翅シ・→翼。「羽翼」「白羽之白也=白羽ノ白キコト」〔→孟子〕

{名}やばね。矢につけたはね。

{名}やばね。矢につけたはね。

{名}はねのある鳥。「羽属(とり)」「羽類」

{名}はねのある鳥。「羽属(とり)」「羽類」

{名}舞のとき手に持つ、きじの尾ばねでつくった飾り。「羽舞」

{名}舞のとき手に持つ、きじの尾ばねでつくった飾り。「羽舞」

{名}五音の一つ。古代の中国の五音階で、最高の音階。七音階のラにあたる。

{名}五音の一つ。古代の中国の五音階で、最高の音階。七音階のラにあたる。

{動}はねをのばす。▽去声に読む。

{動}はねをのばす。▽去声に読む。

「羽林」とは、星の名。天の軍隊をつかさどるという。その名をとって漢代の近衛隊キンエイタイの名とした。▽去声に読む。

〔国〕鳥・うさぎを数えるときのことば。

《解字》

「羽林」とは、星の名。天の軍隊をつかさどるという。その名をとって漢代の近衛隊キンエイタイの名とした。▽去声に読む。

〔国〕鳥・うさぎを数えるときのことば。

《解字》

象形。二枚のはねを並べたもので、鳥のからだにおおいかぶさるはね。

《単語家族》

宇(おおう屋根)

象形。二枚のはねを並べたもので、鳥のからだにおおいかぶさるはね。

《単語家族》

宇(おおう屋根) 雨(地をおおって降りかかるあめ)などと同系。

《類義》

翅シは、まっすぐにのびた短いはね。翼は、二つで対をなしたはね。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

雨(地をおおって降りかかるあめ)などと同系。

《類義》

翅シは、まっすぐにのびた短いはね。翼は、二つで対をなしたはね。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

背汗 ハイカン🔗⭐🔉

【背汗】

ハイカン 背中を流れるあせ。また、背中にあせをかく。

背違 ハイイ🔗⭐🔉

【背違】

ハイイ そむく。きめられたことや命令されたことにそむいたことをする。〈類義語〉違背。

肺肝 ハイカン🔗⭐🔉

【肺肝】

ハイカン  肺と肝臓。

肺と肝臓。 転じて、心の奥底。

転じて、心の奥底。

肺と肝臓。

肺と肝臓。 転じて、心の奥底。

転じて、心の奥底。

肺懐 ハイカイ🔗⭐🔉

【肺懐】

ハイカイ 心のうち。

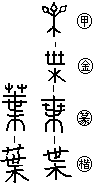

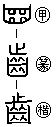

葉 は🔗⭐🔉

【葉】

12画 艸部 [三年]

区点=4553 16進=4D55 シフトJIS=9774

《常用音訓》ヨウ/は

《音読み》

12画 艸部 [三年]

区点=4553 16進=4D55 シフトJIS=9774

《常用音訓》ヨウ/は

《音読み》  ヨウ(エフ)

ヨウ(エフ)

〈y

〈y 〉/

〉/ ショウ(セフ)

ショウ(セフ)

〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 は

《名付け》 くに・すえ・たに・のぶ・は・ば・ふさ・よ

《意味》

〉

《訓読み》 は

《名付け》 くに・すえ・たに・のぶ・は・ば・ふさ・よ

《意味》

{名}は。草木の茎・枝などについている薄く平らなもの。

{名}は。草木の茎・枝などについている薄く平らなもの。

{名}花びら。また、ぺらぺらした薄いもの。「千葉桃」「前頭葉」

{名}花びら。また、ぺらぺらした薄いもの。「千葉桃」「前頭葉」

{単位}紙など薄いものを数えることば。〈同義語〉→頁。〈類義語〉→枚。

{単位}紙など薄いものを数えることば。〈同義語〉→頁。〈類義語〉→枚。

{名}袋とじの書物で、紙の表裏の関係にある二ページ。▽昔の木板印刷では、板木で刷った紙を中央より折り、袋状にしてとじた。

{名}袋とじの書物で、紙の表裏の関係にある二ページ。▽昔の木板印刷では、板木で刷った紙を中央より折り、袋状にしてとじた。

{名}時代。▽あい重なる葉にたとえた。「中葉」「末葉」

{名}時代。▽あい重なる葉にたとえた。「中葉」「末葉」

{形}薄っぺらで小さい。「一葉扁舟イチヨウノヘンシュウ」

{形}薄っぺらで小さい。「一葉扁舟イチヨウノヘンシュウ」

{名}春秋時代、楚ソにあった町の名。今の河南省葉県にあった。▽今では、人名も地名もヨウと読む。

《解字》

{名}春秋時代、楚ソにあった町の名。今の河南省葉県にあった。▽今では、人名も地名もヨウと読む。

《解字》

会意兼形声。下部の字は、三枚の葉が木の上にある姿を描いた象形文字。葉はそれを音符とし、艸を加えた字で、薄く平らな葉っぱのこと。薄っぺらなの意を含む。

《単語家族》

牒チョウ(薄く平らな木の札)

会意兼形声。下部の字は、三枚の葉が木の上にある姿を描いた象形文字。葉はそれを音符とし、艸を加えた字で、薄く平らな葉っぱのこと。薄っぺらなの意を含む。

《単語家族》

牒チョウ(薄く平らな木の札) 蝶チョウ(羽の薄いちょう)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

蝶チョウ(羽の薄いちょう)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

12画 艸部 [三年]

区点=4553 16進=4D55 シフトJIS=9774

《常用音訓》ヨウ/は

《音読み》

12画 艸部 [三年]

区点=4553 16進=4D55 シフトJIS=9774

《常用音訓》ヨウ/は

《音読み》  ヨウ(エフ)

ヨウ(エフ)

〈y

〈y 〉/

〉/ ショウ(セフ)

ショウ(セフ)

〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 は

《名付け》 くに・すえ・たに・のぶ・は・ば・ふさ・よ

《意味》

〉

《訓読み》 は

《名付け》 くに・すえ・たに・のぶ・は・ば・ふさ・よ

《意味》

{名}は。草木の茎・枝などについている薄く平らなもの。

{名}は。草木の茎・枝などについている薄く平らなもの。

{名}花びら。また、ぺらぺらした薄いもの。「千葉桃」「前頭葉」

{名}花びら。また、ぺらぺらした薄いもの。「千葉桃」「前頭葉」

{単位}紙など薄いものを数えることば。〈同義語〉→頁。〈類義語〉→枚。

{単位}紙など薄いものを数えることば。〈同義語〉→頁。〈類義語〉→枚。

{名}袋とじの書物で、紙の表裏の関係にある二ページ。▽昔の木板印刷では、板木で刷った紙を中央より折り、袋状にしてとじた。

{名}袋とじの書物で、紙の表裏の関係にある二ページ。▽昔の木板印刷では、板木で刷った紙を中央より折り、袋状にしてとじた。

{名}時代。▽あい重なる葉にたとえた。「中葉」「末葉」

{名}時代。▽あい重なる葉にたとえた。「中葉」「末葉」

{形}薄っぺらで小さい。「一葉扁舟イチヨウノヘンシュウ」

{形}薄っぺらで小さい。「一葉扁舟イチヨウノヘンシュウ」

{名}春秋時代、楚ソにあった町の名。今の河南省葉県にあった。▽今では、人名も地名もヨウと読む。

《解字》

{名}春秋時代、楚ソにあった町の名。今の河南省葉県にあった。▽今では、人名も地名もヨウと読む。

《解字》

会意兼形声。下部の字は、三枚の葉が木の上にある姿を描いた象形文字。葉はそれを音符とし、艸を加えた字で、薄く平らな葉っぱのこと。薄っぺらなの意を含む。

《単語家族》

牒チョウ(薄く平らな木の札)

会意兼形声。下部の字は、三枚の葉が木の上にある姿を描いた象形文字。葉はそれを音符とし、艸を加えた字で、薄く平らな葉っぱのこと。薄っぺらなの意を含む。

《単語家族》

牒チョウ(薄く平らな木の札) 蝶チョウ(羽の薄いちょう)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

蝶チョウ(羽の薄いちょう)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

裴竜駒 ハイイン🔗⭐🔉

【裴竜駒】

ハイリョウク・ハイイン〈人名〉[イン]は本名。南北朝時代、宋ソウの役人・文人。竜駒は字アザナ。官は南中郎参軍にまでになった。父は裴松之ハイショウシ。著に『史記集解シッカイ』がある。

裴楷 ハイカイ🔗⭐🔉

【裴楷】

ハイカイ〈人名〉237〜91 晋シンの政治家。字アザナは叔則シュクソク。武帝に仕え、鍾会ショウカイの推薦で吏部郎となる。後、生書令に任じられ、裴令公と尊ばれた。

配下 ハイカ🔗⭐🔉

【配下】

ハイカ〔国〕その人に属していて、その人からさしずを受ける者。てした。

配意 ハイイ🔗⭐🔉

【配慮】

ハイリョ 気をくばる。行き届かないところがないように注意を払うこと。心づかい。『配意ハイイ』

鍔 は🔗⭐🔉

【鍔】

17画 金部

区点=3655 16進=4457 シフトJIS=92D5

《音読み》 ガク

17画 金部

区点=3655 16進=4457 シフトJIS=92D5

《音読み》 ガク

〈

〈 〉

《訓読み》 は/やいば/つば

《意味》

〉

《訓読み》 は/やいば/つば

《意味》

{名}は。やいば。骨や肉を切る刀のは。

{名}は。やいば。骨や肉を切る刀のは。

{名}刀のみね。刀の背。「剣鍔ケンガク」

{名}刀のみね。刀の背。「剣鍔ケンガク」

「鍔鍔ガクガク」とは、ごつごつとつかえるさま。高くそびえるさま。

〔国〕つば。刀の柄ツカと刀身の間にはさむ、円板状の小さな金具。柄を握る手をふせぎ守る。〈類義語〉→鐔タン。

《解字》

会意兼形声。「金+音符咢ガク(ごつごつする)」。かたい物に、ごつごつと突きささるやいば。

「鍔鍔ガクガク」とは、ごつごつとつかえるさま。高くそびえるさま。

〔国〕つば。刀の柄ツカと刀身の間にはさむ、円板状の小さな金具。柄を握る手をふせぎ守る。〈類義語〉→鐔タン。

《解字》

会意兼形声。「金+音符咢ガク(ごつごつする)」。かたい物に、ごつごつと突きささるやいば。

17画 金部

区点=3655 16進=4457 シフトJIS=92D5

《音読み》 ガク

17画 金部

区点=3655 16進=4457 シフトJIS=92D5

《音読み》 ガク

〈

〈 〉

《訓読み》 は/やいば/つば

《意味》

〉

《訓読み》 は/やいば/つば

《意味》

{名}は。やいば。骨や肉を切る刀のは。

{名}は。やいば。骨や肉を切る刀のは。

{名}刀のみね。刀の背。「剣鍔ケンガク」

{名}刀のみね。刀の背。「剣鍔ケンガク」

「鍔鍔ガクガク」とは、ごつごつとつかえるさま。高くそびえるさま。

〔国〕つば。刀の柄ツカと刀身の間にはさむ、円板状の小さな金具。柄を握る手をふせぎ守る。〈類義語〉→鐔タン。

《解字》

会意兼形声。「金+音符咢ガク(ごつごつする)」。かたい物に、ごつごつと突きささるやいば。

「鍔鍔ガクガク」とは、ごつごつとつかえるさま。高くそびえるさま。

〔国〕つば。刀の柄ツカと刀身の間にはさむ、円板状の小さな金具。柄を握る手をふせぎ守る。〈類義語〉→鐔タン。

《解字》

会意兼形声。「金+音符咢ガク(ごつごつする)」。かたい物に、ごつごつと突きささるやいば。

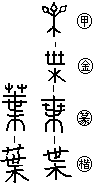

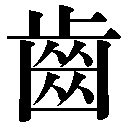

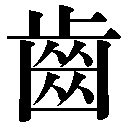

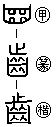

歯 は🔗⭐🔉

【歯】

12画 齒部 [三年]

区点=2785 16進=3B75 シフトJIS=8E95

【齒】旧字旧字

12画 齒部 [三年]

区点=2785 16進=3B75 シフトJIS=8E95

【齒】旧字旧字

15画 齒部

区点=8379 16進=736F シフトJIS=EA8F

《常用音訓》シ/は

《音読み》 シ

15画 齒部

区点=8379 16進=736F シフトJIS=EA8F

《常用音訓》シ/は

《音読み》 シ

〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 は/よわい(よはひ)/よわいする(よはひす)

《名付け》 かた・とし・は

《意味》

〉

《訓読み》 は/よわい(よはひ)/よわいする(よはひす)

《名付け》 かた・とし・は

《意味》

{名}は。物をかんでとめる前ば。また、広く、はのこと。「門歯」「歯牙シガ」

{名}は。物をかんでとめる前ば。また、広く、はのこと。「門歯」「歯牙シガ」

{名}よわい(ヨハヒ)。とし。年齢。▽歯が、年齢によって生滅するところから。「年歯」「飯疏食、没歯無怨言=疏食ヲ飯ヒ、歯ヲ没ルマデ怨言無シ」〔→論語〕

{名}よわい(ヨハヒ)。とし。年齢。▽歯が、年齢によって生滅するところから。「年歯」「飯疏食、没歯無怨言=疏食ヲ飯ヒ、歯ヲ没ルマデ怨言無シ」〔→論語〕

シス{動}よわいする(ヨハヒス)。年の順に並ぶ。

シス{動}よわいする(ヨハヒス)。年の順に並ぶ。

シス{動}馬の歯を見てその年をはかる。

シス{動}馬の歯を見てその年をはかる。

シス{動}順番にならぶ。同類に数えられる。「不敢与諸任歯=アヘテ諸任ト歯セズ」〔→左伝〕

《解字》

シス{動}順番にならぶ。同類に数えられる。「不敢与諸任歯=アヘテ諸任ト歯セズ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。古くは口の中のはを描いた象形文字。のち、これに音符の止を加えた。「前歯の形+音符止(とめる)」。物をかみとめる前歯。

《単語家族》

持(手で止める)と同系。

《類義》

牙ガは、かみあう犬歯やきば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。古くは口の中のはを描いた象形文字。のち、これに音符の止を加えた。「前歯の形+音符止(とめる)」。物をかみとめる前歯。

《単語家族》

持(手で止める)と同系。

《類義》

牙ガは、かみあう犬歯やきば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 齒部 [三年]

区点=2785 16進=3B75 シフトJIS=8E95

【齒】旧字旧字

12画 齒部 [三年]

区点=2785 16進=3B75 シフトJIS=8E95

【齒】旧字旧字

15画 齒部

区点=8379 16進=736F シフトJIS=EA8F

《常用音訓》シ/は

《音読み》 シ

15画 齒部

区点=8379 16進=736F シフトJIS=EA8F

《常用音訓》シ/は

《音読み》 シ

〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 は/よわい(よはひ)/よわいする(よはひす)

《名付け》 かた・とし・は

《意味》

〉

《訓読み》 は/よわい(よはひ)/よわいする(よはひす)

《名付け》 かた・とし・は

《意味》

{名}は。物をかんでとめる前ば。また、広く、はのこと。「門歯」「歯牙シガ」

{名}は。物をかんでとめる前ば。また、広く、はのこと。「門歯」「歯牙シガ」

{名}よわい(ヨハヒ)。とし。年齢。▽歯が、年齢によって生滅するところから。「年歯」「飯疏食、没歯無怨言=疏食ヲ飯ヒ、歯ヲ没ルマデ怨言無シ」〔→論語〕

{名}よわい(ヨハヒ)。とし。年齢。▽歯が、年齢によって生滅するところから。「年歯」「飯疏食、没歯無怨言=疏食ヲ飯ヒ、歯ヲ没ルマデ怨言無シ」〔→論語〕

シス{動}よわいする(ヨハヒス)。年の順に並ぶ。

シス{動}よわいする(ヨハヒス)。年の順に並ぶ。

シス{動}馬の歯を見てその年をはかる。

シス{動}馬の歯を見てその年をはかる。

シス{動}順番にならぶ。同類に数えられる。「不敢与諸任歯=アヘテ諸任ト歯セズ」〔→左伝〕

《解字》

シス{動}順番にならぶ。同類に数えられる。「不敢与諸任歯=アヘテ諸任ト歯セズ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。古くは口の中のはを描いた象形文字。のち、これに音符の止を加えた。「前歯の形+音符止(とめる)」。物をかみとめる前歯。

《単語家族》

持(手で止める)と同系。

《類義》

牙ガは、かみあう犬歯やきば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。古くは口の中のはを描いた象形文字。のち、これに音符の止を加えた。「前歯の形+音符止(とめる)」。物をかみとめる前歯。

《単語家族》

持(手で止める)と同系。

《類義》

牙ガは、かみあう犬歯やきば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

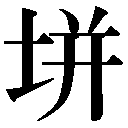

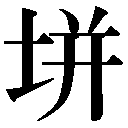

垪 は🔗⭐🔉

【垪】

9画 土部 〔国〕

区点=5226 16進=543A シフトJIS=9AB8

《訓読み》 は/かき

《意味》

は。かき。地名・姓に使われる。

9画 土部 〔国〕

区点=5226 16進=543A シフトJIS=9AB8

《訓読み》 は/かき

《意味》

は。かき。地名・姓に使われる。

9画 土部 〔国〕

区点=5226 16進=543A シフトJIS=9AB8

《訓読み》 は/かき

《意味》

は。かき。地名・姓に使われる。

9画 土部 〔国〕

区点=5226 16進=543A シフトJIS=9AB8

《訓読み》 は/かき

《意味》

は。かき。地名・姓に使われる。

漢字源に「は」で始まるの検索結果 1-46。もっと読み込む