複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (45)

は(音節)🔗⭐🔉

は

①両声帯を接近させ、その間隙から出す無声摩擦音〔h〕と、母音〔a〕との結合した音節。〔ha〕 なお、江戸初期までは両唇音の〔F〕と母音〔a〕との結合した音節であった。

②平仮名「は」は「波」の草体。片仮名「ハ」は「八」の全画。

は【羽】🔗⭐🔉

は【葉】🔗⭐🔉

は【歯】🔗⭐🔉

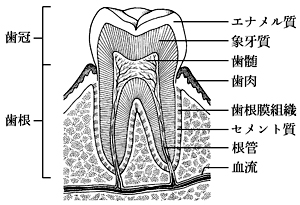

は【歯】

①鳥類を除く脊椎動物の口腔内にあって、食物の摂取・咀嚼そしゃく、攻撃・防御にあずかる器官。哺乳類で特に発達し、人間では言語の発声にも関与する。主部は象牙質から成り、表面露出部はエナメル質、歯ぐきの中にある部分はセメント質でおおわれる。人間では小児期のもの(乳歯)は永久歯と生えかわる(一換性)。哺乳類以外のものでは多換性で、構造も働きもかなり異なる。古事記下「此の天皇…御―の長さ一寸ひとき、広さ二分ふたきだ」

歯(臼歯)

歯冠

歯根

エナメル質

象牙質

歯髄

歯肉

セメント質

根管

②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」

⇒歯が浮く

⇒歯が立たない

⇒歯に合う

⇒歯に衣着せぬ

⇒歯の抜けたよう

⇒歯の根が合わぬ

⇒歯の根も食い合う

⇒歯の根を鳴らす

⇒歯亡び舌存す

⇒歯を噛む

⇒歯を食いしばる

⇒歯を切す

⇒歯を出す

歯冠

歯根

エナメル質

象牙質

歯髄

歯肉

セメント質

根管

②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」

⇒歯が浮く

⇒歯が立たない

⇒歯に合う

⇒歯に衣着せぬ

⇒歯の抜けたよう

⇒歯の根が合わぬ

⇒歯の根も食い合う

⇒歯の根を鳴らす

⇒歯亡び舌存す

⇒歯を噛む

⇒歯を食いしばる

⇒歯を切す

⇒歯を出す

歯冠

歯根

エナメル質

象牙質

歯髄

歯肉

セメント質

根管

②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」

⇒歯が浮く

⇒歯が立たない

⇒歯に合う

⇒歯に衣着せぬ

⇒歯の抜けたよう

⇒歯の根が合わぬ

⇒歯の根も食い合う

⇒歯の根を鳴らす

⇒歯亡び舌存す

⇒歯を噛む

⇒歯を食いしばる

⇒歯を切す

⇒歯を出す

歯冠

歯根

エナメル質

象牙質

歯髄

歯肉

セメント質

根管

②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」

⇒歯が浮く

⇒歯が立たない

⇒歯に合う

⇒歯に衣着せぬ

⇒歯の抜けたよう

⇒歯の根が合わぬ

⇒歯の根も食い合う

⇒歯の根を鳴らす

⇒歯亡び舌存す

⇒歯を噛む

⇒歯を食いしばる

⇒歯を切す

⇒歯を出す

は【端】🔗⭐🔉

は【端】

①はし。はた。万葉集15「山の―に月かたぶけば」

②はした。はんぱ。「―数」

は【波】🔗⭐🔉

は【波】

①なみ・津波を数える語。「第1―到着」

②㋐波斯ペルシアの略。

㋑波蘭ポーランドの略。

は【派】🔗⭐🔉

は【派】

流儀・宗旨などの分かれ。なかま。「同じ―に所属する」

は【破】🔗⭐🔉

は【破】

①雅楽で、序・破・急3楽章の一つ。拍節的リズムで、ゆったりと奏される楽章。曲によっては入破じゅはという。

②能楽では、楽章でなく、曲風で序・破・急を分け、破は変化をつけた部分。

は【覇】🔗⭐🔉

は【覇】

①諸侯の長。はたがしら。

②武力または謀術を以て天下を従えること。また、競技などで優勝すること。「―を競う」「―を唱える」

は(感動詞)🔗⭐🔉

は

〔感〕

①笑う声。はあ。宇治拾遺物語5「人皆―と笑ひけり」

②ややかしこまって答えたり、聞き返す時発する声。「―、そうです」「―、何とおっしゃいましたか」

③怪しむ時などに発する声。はて。狂言、かくすい聟「―、こりやどなたで御ざりまするぞ」

は(助詞)🔗⭐🔉

は

〔助詞〕

(現代語での発音はワ)

➊(係助詞)体言・副詞・形容詞や助詞などを受け、それに関して説明しようとする物事を取りあげて示す。取りあげるのは既に話題となるなど自明な内容で、その点に、事実の描写などで新たな話題を示す「が」との違いがあるとされる。格を表す語ではなく、主格・目的格・補格など種々の格の部分でも使われる。「は」を受けて結ぶ活用語は、余情を込めるなど特別な意味を表す場合を除いて、通常は終止形で結ぶ。→が。

①他と区別して取り出していう意を表す。古事記上「青山に鵼ぬえ―鳴きぬ」。万葉集20「足ひきの山菅の根し長く―ありけり」。源氏物語桐壺「はじめより我―と思ひ上がり給へる御方々」。「僕が帰るから、君―いなさい」「辛く―あるが頑張る」

②叙述の題目を提示する。万葉集1「大宮人―船並めて朝川渡り」。竹取物語「石つくりの皇子―心のしたくある人にて」。天草本平家物語「一の谷―、北は山、南は海」。「象―鼻が長い」「酒―静かに飲むのがいい」「花―桜木」

③連用修飾する語句に続き、前の語句の表す内容を強調する。万葉集2「わぎもこに恋ひつつあらず―秋萩の咲きて散りぬる花にあらましを」

④不定称の語に付いて、どの一つであってもの意で、全部がそうであることを表す。古今和歌集東歌「みちのくはいづく―あれど塩釜の浦漕ぐ舟の綱手かなしも」。「何―無くとも、あなたさえいればいい」

⑤仮定条件と解される文脈に用いる。「ば」と濁音化しても使われる(「ば」を未然形に接続する接続助詞とする説もある)。「ずは」は、江戸時代以後「ざあ」と転じて使われることもある。万葉集18「見ず―のぼらじ」。古今和歌集雑「恋ひしく―とぶらひ来ませ」。勅規桃源抄「卿相にならずわかへるまいと盟ちかうたほどに、不帰かえらぬぞ」。浄瑠璃、長町女腹切「逢たく―、半七ばかり明日おぢや」。いろは文庫「もしそれともに、途みちで逢はずば、観音堂で待合はさう」。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「知らざあ言つて聞かせやせう」。「相手に知られて―困る」「行かず―なるまい」→ば。

➋(終助詞)文末にあって余情・詠嘆の意を表す。万葉集20「今日よりは顧みなくて大君の醜の御楯と出で立つ我―」。伊勢物語「いかがはせむ―」→わ。

➌(格助詞)方向を表す「へ」の上代東国方言。万葉集20「我が背なを筑紫―遣りてうつくしみ帯えひは解かななあやにかも寝む」

はあ🔗⭐🔉

はあ

〔感〕

①笑う声。古今著聞集17「―と笑ひて」

②応答の声。はい。「―、確かにそう申しました」

③意外に思って驚く時の声。

④相手の言葉が聞きとれない時に聞き返す語。「―、なんでしょうか」

ハーヴァード【John Harvard】🔗⭐🔉

ハーヴァード【John Harvard】

アメリカの牧師。イギリス生れ。遺言により財産と蔵書がハーヴァード大学の創立に際し寄付された。(1607〜1638)

⇒ハーヴァード‐だいがく【ハーヴァード大学】

ハーヴァード‐だいがく【ハーヴァード大学】🔗⭐🔉

ハーヴァード‐だいがく【ハーヴァード大学】

アメリカ合衆国最古の私立大学。マサチューセッツ州ケンブリッジにある。1636年創立。校名は後援者ジョン=ハーヴァードを記念したもの。

⇒ハーヴァード【John Harvard】

ハーヴェー【William Harvey】🔗⭐🔉

ハーヴェー【William Harvey】

イギリスの生理学者。血液循環の原理を発見。また、昆虫・哺乳類の発生を研究、「すべての動物は卵から生まれる」と主張。(1578〜1657)

ハーキュリーズ【Hercules】🔗⭐🔉

ハーキュリーズ【Hercules】

〔神〕

⇒ヘルクレス

は‐あく【把握】🔗⭐🔉

は‐あく【把握】

①にぎりしめること。手中におさめること。「実権を―する」

②しっかりと理解すること。「状況を―する」

ハーグ【Den Haag】🔗⭐🔉

ハーグ【Den Haag】

オランダ西部の都市。旧王宮と政府機関の所在地で、事実上の首都。国際的政治都市で、平和宮・国際司法裁判所がある。人口46万4千(2003)。正式名称ス‐フラーフェンハーヘ。英語名ヘーグ。→アムステルダム。

⇒ハーグ‐みっし‐じけん【ハーグ密使事件】

ハーグ‐みっし‐じけん【ハーグ密使事件】🔗⭐🔉

ハーグ‐みっし‐じけん【ハーグ密使事件】

韓国の李太王が1907年(明治40)ハーグで開かれた万国平和会議に日本の侵略の真相を訴えるため密使を派遣したが、会議参加を拒否された事件。→韓国併合

⇒ハーグ【Den Haag】

ハーグリーヴス【James Hargreaves】🔗⭐🔉

ハーグリーヴス【James Hargreaves】

イギリスの織布工。数本の糸を同時に紡ぐことができるジェニー紡績機を発明。産業革命の発端をつくった。(1720〜1778)

ハーケン【Haken ドイツ】🔗⭐🔉

ハーケン【Haken ドイツ】

(釘・鉤かぎの意)岩登りの際、安全確保・手がかりのために岩の割れ目に打ち込む釘。頭部の穴にカラビナをかけ、ザイルを通す。ピトン。

⇒ハーケン‐クロイツ【Hakenkreuz ドイツ】

ハーケン‐クロイツ【Hakenkreuz ドイツ】🔗⭐🔉

ハーケン‐クロイツ【Hakenkreuz ドイツ】

(鉤かぎ十字と訳す)卍まんじと同起源で右鉤、すなわち 。この印は1919年以来ナチ党の党旗に、35〜45年にはドイツの国旗にも用いられた。

⇒ハーケン【Haken ドイツ】

。この印は1919年以来ナチ党の党旗に、35〜45年にはドイツの国旗にも用いられた。

⇒ハーケン【Haken ドイツ】

。この印は1919年以来ナチ党の党旗に、35〜45年にはドイツの国旗にも用いられた。

⇒ハーケン【Haken ドイツ】

。この印は1919年以来ナチ党の党旗に、35〜45年にはドイツの国旗にも用いられた。

⇒ハーケン【Haken ドイツ】

ハーゲンベック【Karl Hagenbeck】🔗⭐🔉

ハーゲンベック【Karl Hagenbeck】

ドイツのサーカス団長。1907年ハンブルクに動物園を創設。(1844〜1913)

ハーシェル【Frederick William Herschel】🔗⭐🔉

ハーシェル【Frederick William Herschel】

イギリスの天文学者。大型反射望遠鏡を作り、妹とともに観測。1781年に天王星を、次いで土星・天王星の衛星をそれぞれ2個発見したほか、2500の星雲、800の二重星を発見。(1738〜1822)

ハーシェル【John Frederick William Herschel】🔗⭐🔉

ハーシェル【John Frederick William Herschel】

イギリスの天文学者。F.W.ハーシェルの子。父を継ぎ、二重星および星雲の系統的観測をした。1833年全天観測のため喜望峰に行き、重要な観測に従事。また、写真術の発達に貢献。(1792〜1871)

ハース【Walter Norman Haworth】🔗⭐🔉

ハース【Walter Norman Haworth】

イギリスの有機化学者。糖類の環状構造を確定。カラーと協力してビタミンCの化学構造を決定、その合成に成功。ノーベル賞。(1883〜1950)

ハースト【William Randolph Hearst】🔗⭐🔉

ハースト【William Randolph Hearst】

アメリカの新聞王。1903〜07年下院議員。1930年代には、26の日刊紙、17の日曜紙のほか、多数の雑誌や放送局・通信社などを経営。(1863〜1951)

ハーダンガー‐ししゅう【ハーダンガー刺繍】‥シウ🔗⭐🔉

ハーダンガー‐ししゅう【ハーダンガー刺繍】‥シウ

ノルウェーのハーダンガー(Hardanger)地方の民俗刺繍。織糸を数えサテン‐ステッチで模様を刺した後、織糸を抜き、かがりにより装飾を施す。ドロンワークの一種。

ハーディー【Thomas Hardy】🔗⭐🔉

ハーディー【Thomas Hardy】

イギリスの作家・詩人。初め「緑の木陰」など牧歌的作品で出発、やがてウェセックス地方を背景に「テス」「日陰者ジュード」「カスターブリッジの市長」などの重厚な写実主義的小説を書いた。晩年、ナポレオン戦争を扱った大叙事詩劇「覇王」を完成。(1840〜1928)

ハーディ‐ガーディ【hurdy-gurdy】🔗⭐🔉

ハーディ‐ガーディ【hurdy-gurdy】

〔音〕円盤をハンドルで回転させ弦を摩擦して音を出す楽器。4本の弦のうち、2本は変化しない持続音を出し、2本は木製の鍵を押さえて旋律を奏する。10世紀頃からヨーロッパ各地に広まる。現在は民俗楽器として使用。

ハート【heart】🔗⭐🔉

ハート【heart】

①心臓。心。「―のこもった手紙」

②トランプの札の名。心臓を図案化し赤く描いたもの。

⇒ハート‐がた【ハート形】

⇒ハート‐カム【heart-cam】

⇒ハート‐ブレーク【heartbreak】

ハード【hard】🔗⭐🔉

ハード【hard】

①かたいさま。「―‐レンズ」

②きびしいさま。激しいさま。「―な練習」

③ハードウェアの略。

⇒ハード‐ウェア【hardware】

⇒ハード‐カバー【hard cover】

⇒ハード‐コア【hard core】

⇒ハード‐コート【hard court】

⇒ハード‐コピー【hard copy】

⇒ハード‐スケジュール【hard schedule】

⇒ハード‐ディスク【hard disk】

⇒ハードディスク‐レコーダー【hard disk recorder】

⇒ハード‐トップ【hardtop】

⇒ハード‐トレーニング【hard training】

⇒ハード‐ボイルド【hard-boiled】

⇒ハード‐ボード【hardboard】

⇒ハード‐ラック【hard luck】

⇒ハード‐ランディング【hard landing】

⇒ハード‐リカー【hard liquor】

⇒ハード‐ロック【hard rock】

⇒ハード‐ワーク【hard work】

ハード‐ウェア【hardware】🔗⭐🔉

ハード‐ウェア【hardware】

(金物かなものの意)コンピューター‐システムで、トランジスター・集積回路などから組み立てた計算機自体を、情報媒体に記録されたプログラム(ソフトウェア)と区別して呼ぶ語。放送のための設備、録音・録画のための装置などもいう。ハード。↔ソフトウェア。

⇒ハード【hard】

ハート‐がた【ハート形】🔗⭐🔉

ハート‐がた【ハート形】

心臓にかたどったかたち。

⇒ハート【heart】

ハード‐カバー【hard cover】🔗⭐🔉

ハード‐カバー【hard cover】

厚いボール紙にクロースや紙クロースを貼ったものを表紙とした本。硬表紙本。↔ペーパー‐バック。

⇒ハード【hard】

ハート‐カム【heart-cam】🔗⭐🔉

ハート‐カム【heart-cam】

ハート形をしているカム。等速回転運動から等速往復運動を得る場合に用いる。

⇒ハート【heart】

ハード‐コア【hard core】🔗⭐🔉

ハード‐コア【hard core】

①中核。

②性的描写が極端に露骨な小説・映画。ハード‐コア‐ポルノ。

⇒ハード【hard】

ハード‐コピー【hard copy】🔗⭐🔉

ハード‐コピー【hard copy】

①プリンターにより紙に打ち出されたコンピューターの出力。

②ブラウン管やスクリーン上の映像を、紙などの上に安定した画像として写しとったもの。

⇒ハード【hard】

ハード‐スケジュール【hard schedule】🔗⭐🔉

ハード‐スケジュール【hard schedule】

余裕がなく厳しい日程。

⇒ハード【hard】

ハード‐ディスク【hard disk】🔗⭐🔉

ハード‐ディスク【hard disk】

コンピューターの外部記憶装置の一種。磁性体を塗ったアルミニウムの円盤。記憶媒体として、大量のデータを高速で読み書きできる。固定ディスク。

⇒ハード【hard】

ハードディスク‐レコーダー【hard disk recorder】🔗⭐🔉

ハードディスク‐レコーダー【hard disk recorder】

①ハード‐ディスクを記憶媒体にした録音・再生装置。音楽制作現場で多く用いられる。同様の機能を持つパソコン用のソフトウェアを指すこともある。

②ハード‐ディスクにより画像と音声を記録・再生する装置。HDDレコーダー。

⇒ハード【hard】

大辞林の検索結果 (63)

は🔗⭐🔉

は

(1)五十音図ハ行第一段の仮名。声門摩擦音の無声子音と後舌の広母音とから成る音節。

(2)平仮名「は」は「波」の草体。片仮名「ハ」は「八」の全画。

〔(1)「は」の頭子音は,古くは両唇摩擦音の無声子音であり,さらに奈良時代以前には両唇破裂音であったかといわれる。中世末期まで両唇摩擦音であったが,近世以降現代語と同じ音になった。(2)「は」は平安時代半ば以後,語中語尾では,一般にワと発音されるようになった。これらは,歴史的仮名遣いでは「は」と書くが,現代仮名遣いでは,助詞「は」以外はすべて「わ」と書く〕

は【ハ】🔗⭐🔉

は [1] 【ハ】

西洋音楽の音名。欧語音名 C に当てた日本音名。基準音イより短三度高い音。

は【刃】🔗⭐🔉

は [1] 【刃】

〔「歯」と同源〕

物を切る道具の,切ったり削ったりするために薄く鋭くしてある部分。「―を研ぐ」「刀の―が欠ける」

は【羽】🔗⭐🔉

は [0] 【羽】

(1)鳥が空を飛ぶために使うはね。つばさ。「鴿(ハト)の子漸(ヨウヤ)く勢長じて,未だ―生ひ定まらざるに/今昔 7」

(2)鳥の全身をおおう毛。羽毛。はね。「水鳥の鴨の―色の/万葉 4494」

(3)飛ぶ虫のはね。「蝉の―よりも軽げなる直衣(ノウシ)指貫(サシヌキ),生絹(スズシ)のひとへなど/枕草子 33」

(4)矢につける鳥のはね。矢ばね。「其の矢の―は/古事記(上訓)」

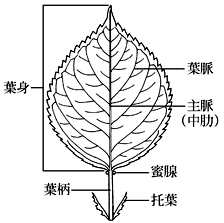

は【葉】🔗⭐🔉

は [0] 【葉】

維管束植物の基本器官の一。枝や茎につき,主として同化・呼吸作用を行う。多様な変態を示し,機能や形態によって子葉・普通葉・包葉・鱗片(リンペン)葉・花葉などに分ける。普通葉の形態は種によって異なり,分類上の手がかりとされる。「―が茂る」

葉

[図]

[図]

[図]

[図]

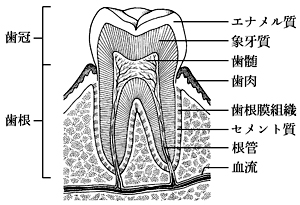

は【歯】🔗⭐🔉

は [1] 【歯】

(1)鳥類を除く脊椎動物の口の中に上下二列に並んで生えている,骨のように堅く,白い突起物。食物をかみつぶしたり,敵を攻撃したりするのに用いる。人間では発音に重要な役割を果たす。歯茎を境に歯冠と歯根に分かれ,その構成主体である象牙質を歯冠部ではエナメル質が,歯根部ではセメント質がおおっている。象牙質に囲まれた内部の空洞は歯髄が満たし,いわゆる歯の神経といわれる。人間の場合,初め上下各一〇本の乳歯が生え,のち永久歯に変わる。永久歯は普通,上下各一六本。「―が生えかわる」「―をみがく」

(2)物の縁などに,{(1)}のようについているきざみ。「櫛(クシ)の―」「―車」

(3)下駄(ゲタ)の裏に付いている板。「下駄の―」

(4)鋸(ノコギリ)の,工作物を切る部分。

(5)歯車の,かみ合うぎざぎざの部分。

(6)写真植字で,文字や行の送りの単位。一歯は一級と等しく,0.25ミリメートル。歯数。

→級

歯(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

は【端】🔗⭐🔉

は [1] 【端】

(1)物のはし。はた。また,へりの部分。ふち。「山の―」「口の―にのぼる」

(2)はんぱであること。はした。「―数」「―ダケマケル/ヘボン(三版)」

は【翳】🔗⭐🔉

は 【翳】

「さしば(翳)」に同じ。「玉の―を差し隠して/今昔 10」

は【派】🔗⭐🔉

は [1] 【派】

(1)主義・主張・流儀などを同じくすることによってできた人々の集団・仲間。「新しい―を立てる」

(2)接尾語的に用いて,芸術・技術・学問・宗旨などの,ある流れや傾向に属していることを表す。「浪漫―の詩人」「新感覚―」

(3)接尾語的に用いて,そのような性格・傾向をもった人の意。「慎重―」「改革―」

は【覇】🔗⭐🔉

は [1] 【覇】

(1)武力によって国を治めること。武力で諸侯を従え天下を治めること。覇道。

(2)競技などで優勝すること。「―を競う」

(3)ある範囲内での首領。

(4)旗頭(ハタガシラ)。

は🔗⭐🔉

は [1] (感)

(1)緊張して応答するときに発する語。はっ。「―,かしこまりました」

(2)問い返すときにややかしこまって発する語。「―,何ですか」

(3)笑う声を表す語。ははは。「席の人々一同に―と咲(ワラ)ひけるを/沙石 3」

(4)怪しみ,いぶかるときに発する語。はて。はあ。「―,筋ともない事に聞きないて,腹をお立ちやる/狂言・薬水」

は🔗⭐🔉

は (格助)

〔上代東国方言〕

格助詞「へ」に同じ。「我が背なを筑紫―遣りて/万葉 4428」

は🔗⭐🔉

は (係助)

〔現在では「わ」と発音する。助詞「を」の下に付くとき,「をば」となることがある〕

種々の語や文節,活用語の連用形などに接続する。多くの事柄の中から,一つのものを取り出して提示するのが本来の用法である。

(1)特に一つの物事をとりあげて提示する。「お酒―ぼくが買う」「食事―もうすんだ」

(2)題目を提示して,叙述の範囲をきめる。「象―鼻が長い」「ぼく―学生だ」「今日―よい天気だ」

(3)二つ以上の判断を対照的に示す。「行き―よいよい,帰り―こわい」「親に―孝行,友人に―信義」

(4)叙述を強める。(ア)

〔格助詞・副詞などに付いて〕

意味や語勢を強める。「たいてい―,そのまま帰る」「君と―もう会わない」(イ)

〔動詞・形容詞の連用形,および助詞「て・で」に付いて〕

一続きの叙述の一部分を強調する。「絶対に行き―しない」「なるほど美しく―ある」「まだ書いて―いない」「真実で―ない」

(5)〔「…(で)は…(だ)が」の形で〕

譲歩の気持ちを表す。活用語の連用形に付くこともある。「雨も,降り―降ったが,ほんのわずかだ」「ごめんどうで―ございますが」

(6)動作・作用の行われる条件・事態を表す。現代語では「ては」の形で用いられるが,古語では「ずは」「くは」「しくは」などの形をとることもある。「不正があって―ならない」「おこられて―大変だ」「会社として―万全の備えをするつもりです」「忘れて―夢かとぞ思ふ/伊勢 83」「あらたまの年の緒(オ)長くあひ見ず―恋しくあるべし/万葉 4408」「鶯の谷よりいづるこゑなく―春くることをたれかしらまし/古今(春上)」「恋しく―形見にせよとわが背子が植ゑし秋萩/万葉 2119」

→ずは(連語)

→ずば(連語)

(7)文末にあって,終助詞的に用いられる。体言や活用語の連体形に接続して,感動の意を表す。よ。「はも」「はや」などの形をとることがある。「歯固めの具にももてつかひためる―/枕草子 40」「あはれ,それを奉り鎮め給へりし―や/大鏡(道長)」

(8)(文末にあって終助詞的に用いられ)話し手自身に対して,念を押すような気持ちでの詠嘆を表す。「すはよい―とて追たそ/史記抄 3」「又五十字,百字有る歌もあらう―さて/狂言・萩大名(虎寛本)」

〔(7)は上代では「はや」「はも」の形をとる。(8)は中世以後の用法。近世では「わ」と表記されることが多くなり,現代語で主として女性が用いる終助詞「わ」の源流となる〕

→はや

→はも(連語)

→わ(終助)

は【波】🔗⭐🔉

は 【波】 (接尾)

助数詞。波のように繰り返す動きを数えるのに用いる。上にくる数によっては「ぱ」となる。「第二―スト」「第三―(パ)」

はあ🔗⭐🔉

はあ [1] (感)

(1)ややかしこまって応答するとき発する語。「―,承知しました」「―,そうです」

(2)不審・疑問の意を表すときに発する語。「―,そうですか」

(3)(尻上がりの調子で)問い返すときに発する語。「―,なんですって」

は-あく【把握】🔗⭐🔉

は-あく [0] 【把握】 (名)スル

(1)手で握ること。しっかりつかむこと。

(2)よく理解すること。「情勢を―する」

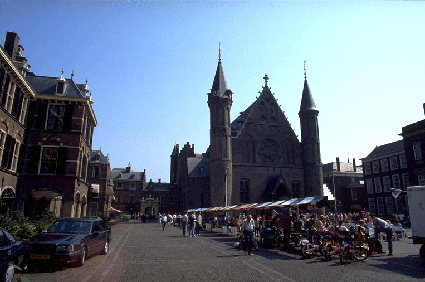

ハーグ Den Haag

Den Haag 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

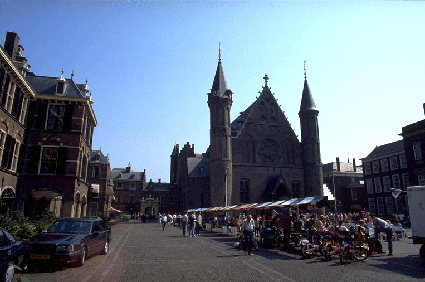

ハーグ  Den Haag

Den Haag オランダ南西部,北海に臨む国際政治都市。王宮・政府・議会・最高裁判所などがあり,実質上の首都の役割を果たしている。国際司法裁判所の所在地。ヘーグ。

〔「海牙」とも書く〕

ハーグ(マドローダム)

オランダ南西部,北海に臨む国際政治都市。王宮・政府・議会・最高裁判所などがあり,実質上の首都の役割を果たしている。国際司法裁判所の所在地。ヘーグ。

〔「海牙」とも書く〕

ハーグ(マドローダム)

[カラー図版]

ハーグ(ビンネンホフ)

[カラー図版]

ハーグ(ビンネンホフ)

[カラー図版]

[カラー図版]

Den Haag

Den Haag オランダ南西部,北海に臨む国際政治都市。王宮・政府・議会・最高裁判所などがあり,実質上の首都の役割を果たしている。国際司法裁判所の所在地。ヘーグ。

〔「海牙」とも書く〕

ハーグ(マドローダム)

オランダ南西部,北海に臨む国際政治都市。王宮・政府・議会・最高裁判所などがあり,実質上の首都の役割を果たしている。国際司法裁判所の所在地。ヘーグ。

〔「海牙」とも書く〕

ハーグ(マドローダム)

[カラー図版]

ハーグ(ビンネンホフ)

[カラー図版]

ハーグ(ビンネンホフ)

[カラー図版]

[カラー図版]

ハーグ-へいわかいぎ【―平和会議】🔗⭐🔉

ハーグ-へいわかいぎ ―クワイギ 【―平和会議】

国際紛争の平和的解決,軍備制限及び戦時国際法上の諸問題を扱った国際会議。1899年と1907年にオランダのハーグで開催。戦時国際法の法典化に多くの成果をあげた。

ハーグ-みっしじけん【―密使事件】🔗⭐🔉

ハーグ-みっしじけん 【―密使事件】

1907年(明治40)ハーグでの第二回平和会議に韓国が日本の併合政策に抵抗して密使を派遣した事件。外交権を失っていた韓国は参加を拒否され,以後,日本は韓国保護国化を急いだ。

ハーグリーブズ James Hargreaves

James Hargreaves 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハーグリーブズ  James Hargreaves

James Hargreaves (?-1778) イギリスの発明家。数個の紡錘をもつジェニー紡績機を発明,生産性を向上させ,産業革命の発端をつくった。

(?-1778) イギリスの発明家。数個の紡錘をもつジェニー紡績機を発明,生産性を向上させ,産業革命の発端をつくった。

James Hargreaves

James Hargreaves (?-1778) イギリスの発明家。数個の紡錘をもつジェニー紡績機を発明,生産性を向上させ,産業革命の発端をつくった。

(?-1778) イギリスの発明家。数個の紡錘をもつジェニー紡績機を発明,生産性を向上させ,産業革命の発端をつくった。

ハーケン (ドイツ) Haken

(ドイツ) Haken 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハーケン [1]  (ドイツ) Haken

(ドイツ) Haken 登山で,岩場や氷壁を登るとき,岩や氷に打ち込んで確保の支点や手掛かりとする金属製の釘。頭部の穴にカラビナをかけ,これにザイルを通す。ピトン。

登山で,岩場や氷壁を登るとき,岩や氷に打ち込んで確保の支点や手掛かりとする金属製の釘。頭部の穴にカラビナをかけ,これにザイルを通す。ピトン。

(ドイツ) Haken

(ドイツ) Haken 登山で,岩場や氷壁を登るとき,岩や氷に打ち込んで確保の支点や手掛かりとする金属製の釘。頭部の穴にカラビナをかけ,これにザイルを通す。ピトン。

登山で,岩場や氷壁を登るとき,岩や氷に打ち込んで確保の支点や手掛かりとする金属製の釘。頭部の穴にカラビナをかけ,これにザイルを通す。ピトン。

ハーケン-クロイツ (ドイツ) Hakenkreuz

(ドイツ) Hakenkreuz 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハーケン-クロイツ [6]  (ドイツ) Hakenkreuz

(ドイツ) Hakenkreuz かぎ十字。さかさまんじ。ナチスが

かぎ十字。さかさまんじ。ナチスが  の形で党章に採用し,1935〜45年にはドイツ国旗にも用いられた紋章。

の形で党章に採用し,1935〜45年にはドイツ国旗にも用いられた紋章。

(ドイツ) Hakenkreuz

(ドイツ) Hakenkreuz かぎ十字。さかさまんじ。ナチスが

かぎ十字。さかさまんじ。ナチスが  の形で党章に採用し,1935〜45年にはドイツ国旗にも用いられた紋章。

の形で党章に採用し,1935〜45年にはドイツ国旗にも用いられた紋章。

ハーゲンベック Karl Hagenbeck

Karl Hagenbeck 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハーゲンベック  Karl Hagenbeck

Karl Hagenbeck (1844-1913) ドイツの動物調教師。野外にパノラマ式の動物園を開設。また,サーカスを組織し世界各地で興行。

(1844-1913) ドイツの動物調教師。野外にパノラマ式の動物園を開設。また,サーカスを組織し世界各地で興行。

Karl Hagenbeck

Karl Hagenbeck (1844-1913) ドイツの動物調教師。野外にパノラマ式の動物園を開設。また,サーカスを組織し世界各地で興行。

(1844-1913) ドイツの動物調教師。野外にパノラマ式の動物園を開設。また,サーカスを組織し世界各地で興行。

ハーシー John Hersey

John Hersey 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハーシー  John Hersey

John Hersey (1914-1993) アメリカの小説家・ジャーナリスト。第二次大戦に記者として従軍,イタリア・日本などを題材とした記録や小説を書いた。代表作「アダノの鐘」「ヒロシマ」

(1914-1993) アメリカの小説家・ジャーナリスト。第二次大戦に記者として従軍,イタリア・日本などを題材とした記録や小説を書いた。代表作「アダノの鐘」「ヒロシマ」

John Hersey

John Hersey (1914-1993) アメリカの小説家・ジャーナリスト。第二次大戦に記者として従軍,イタリア・日本などを題材とした記録や小説を書いた。代表作「アダノの鐘」「ヒロシマ」

(1914-1993) アメリカの小説家・ジャーナリスト。第二次大戦に記者として従軍,イタリア・日本などを題材とした記録や小説を書いた。代表作「アダノの鐘」「ヒロシマ」

ハーシェル Herschel

Herschel 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハーシェル  Herschel

Herschel (1)〔Frederick William H.〕

(1738-1822) イギリスの天文学者。ドイツの生まれ。自作の望遠鏡により,天王星はじめ多くの星雲・二重星を発見。太陽系の空間運動,恒星分布と宇宙の形状などの研究にも業績を残した。

(2)〔John Frederick William H.〕

(1792-1871) イギリスの天文学者。ハーシェル{(1)}の子。恒星の等級と明るさとの関係を研究した。また,南半球で星数調査を行い,統計星学の先駆者ともなった。

(1)〔Frederick William H.〕

(1738-1822) イギリスの天文学者。ドイツの生まれ。自作の望遠鏡により,天王星はじめ多くの星雲・二重星を発見。太陽系の空間運動,恒星分布と宇宙の形状などの研究にも業績を残した。

(2)〔John Frederick William H.〕

(1792-1871) イギリスの天文学者。ハーシェル{(1)}の子。恒星の等級と明るさとの関係を研究した。また,南半球で星数調査を行い,統計星学の先駆者ともなった。

Herschel

Herschel (1)〔Frederick William H.〕

(1738-1822) イギリスの天文学者。ドイツの生まれ。自作の望遠鏡により,天王星はじめ多くの星雲・二重星を発見。太陽系の空間運動,恒星分布と宇宙の形状などの研究にも業績を残した。

(2)〔John Frederick William H.〕

(1792-1871) イギリスの天文学者。ハーシェル{(1)}の子。恒星の等級と明るさとの関係を研究した。また,南半球で星数調査を行い,統計星学の先駆者ともなった。

(1)〔Frederick William H.〕

(1738-1822) イギリスの天文学者。ドイツの生まれ。自作の望遠鏡により,天王星はじめ多くの星雲・二重星を発見。太陽系の空間運動,恒星分布と宇宙の形状などの研究にも業績を残した。

(2)〔John Frederick William H.〕

(1792-1871) イギリスの天文学者。ハーシェル{(1)}の子。恒星の等級と明るさとの関係を研究した。また,南半球で星数調査を行い,統計星学の先駆者ともなった。

ハース Walter Norman Haworth

Walter Norman Haworth 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハース  Walter Norman Haworth

Walter Norman Haworth (1883-1950) イギリスの有機化学者。ビタミン C の構造決定・合成に成功。

(1883-1950) イギリスの有機化学者。ビタミン C の構造決定・合成に成功。

Walter Norman Haworth

Walter Norman Haworth (1883-1950) イギリスの有機化学者。ビタミン C の構造決定・合成に成功。

(1883-1950) イギリスの有機化学者。ビタミン C の構造決定・合成に成功。

ハースト William Randolph Hearst

William Randolph Hearst 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハースト  William Randolph Hearst

William Randolph Hearst (1863-1951) アメリカの新聞経営者。扇動的な記事と1セント売りでイエロー-ジャーナリズムの一翼を担い,大衆紙を確立。多くの新聞・雑誌を傘下に収め,新聞王と呼ばれた。

(1863-1951) アメリカの新聞経営者。扇動的な記事と1セント売りでイエロー-ジャーナリズムの一翼を担い,大衆紙を確立。多くの新聞・雑誌を傘下に収め,新聞王と呼ばれた。

William Randolph Hearst

William Randolph Hearst (1863-1951) アメリカの新聞経営者。扇動的な記事と1セント売りでイエロー-ジャーナリズムの一翼を担い,大衆紙を確立。多くの新聞・雑誌を傘下に収め,新聞王と呼ばれた。

(1863-1951) アメリカの新聞経営者。扇動的な記事と1セント売りでイエロー-ジャーナリズムの一翼を担い,大衆紙を確立。多くの新聞・雑誌を傘下に収め,新聞王と呼ばれた。

は-あたり【歯当(た)り】🔗⭐🔉

は-あたり [2] 【歯当(た)り】

食物を歯でかんだときの感じ。

ハーツバーグ Gerhard Herzberg

Gerhard Herzberg 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハーツバーグ  Gerhard Herzberg

Gerhard Herzberg (1904- ) ドイツ生まれのカナダの物理学者。分子分光学で多くの業績をあげる。なかでも寿命が短く測りにくい遊離基の吸収スペクトルの測定に成功し,その構造を決定した。これは化学反応機構の解明,光化学,放射線化学や天文学の研究に大きな進歩を促した。ヘルツバーグ。

(1904- ) ドイツ生まれのカナダの物理学者。分子分光学で多くの業績をあげる。なかでも寿命が短く測りにくい遊離基の吸収スペクトルの測定に成功し,その構造を決定した。これは化学反応機構の解明,光化学,放射線化学や天文学の研究に大きな進歩を促した。ヘルツバーグ。

Gerhard Herzberg

Gerhard Herzberg (1904- ) ドイツ生まれのカナダの物理学者。分子分光学で多くの業績をあげる。なかでも寿命が短く測りにくい遊離基の吸収スペクトルの測定に成功し,その構造を決定した。これは化学反応機構の解明,光化学,放射線化学や天文学の研究に大きな進歩を促した。ヘルツバーグ。

(1904- ) ドイツ生まれのカナダの物理学者。分子分光学で多くの業績をあげる。なかでも寿命が短く測りにくい遊離基の吸収スペクトルの測定に成功し,その構造を決定した。これは化学反応機構の解明,光化学,放射線化学や天文学の研究に大きな進歩を促した。ヘルツバーグ。

ハーディー James Keir Hardie

James Keir Hardie 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハーディー  James Keir Hardie

James Keir Hardie (1856-1915) イギリスの政治家。炭鉱夫から労働運動に専従し,下院議員に当選後,独立労働党(労働党の前身)を創立。

(1856-1915) イギリスの政治家。炭鉱夫から労働運動に専従し,下院議員に当選後,独立労働党(労働党の前身)を創立。

James Keir Hardie

James Keir Hardie (1856-1915) イギリスの政治家。炭鉱夫から労働運動に専従し,下院議員に当選後,独立労働党(労働党の前身)を創立。

(1856-1915) イギリスの政治家。炭鉱夫から労働運動に専従し,下院議員に当選後,独立労働党(労働党の前身)を創立。

ハーディー Thomas Hardy

Thomas Hardy 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハーディー  Thomas Hardy

Thomas Hardy (1840-1928) イギリスの小説家・詩人。人生は悲劇であるという強い宿命観を示しながら,作品の舞台となる故郷(「ウェセックス地方」と命名)の美しい自然や風俗描写を残す。小説「テス」「日陰者ジュード」,ナポレオン戦争に取材した詩劇「覇王たち」など。

(1840-1928) イギリスの小説家・詩人。人生は悲劇であるという強い宿命観を示しながら,作品の舞台となる故郷(「ウェセックス地方」と命名)の美しい自然や風俗描写を残す。小説「テス」「日陰者ジュード」,ナポレオン戦争に取材した詩劇「覇王たち」など。

Thomas Hardy

Thomas Hardy (1840-1928) イギリスの小説家・詩人。人生は悲劇であるという強い宿命観を示しながら,作品の舞台となる故郷(「ウェセックス地方」と命名)の美しい自然や風俗描写を残す。小説「テス」「日陰者ジュード」,ナポレオン戦争に取材した詩劇「覇王たち」など。

(1840-1928) イギリスの小説家・詩人。人生は悲劇であるという強い宿命観を示しながら,作品の舞台となる故郷(「ウェセックス地方」と命名)の美しい自然や風俗描写を残す。小説「テス」「日陰者ジュード」,ナポレオン戦争に取材した詩劇「覇王たち」など。

ハーディ-ガーディ hurdy-gurdy

hurdy-gurdy 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハーディ-ガーディ [4]  hurdy-gurdy

hurdy-gurdy ヨーロッパに広く普及した鍵盤付き擦弦楽器の英語名。リュート型の共鳴胴の右側に取り付けたハンドルを回して音を出し,左手の鍵盤で弦の長さを変える。ビエラ(伊)・ビエル(仏)・ライア(独)などさまざまな呼び名がある。

→ハーディガーディ[音声]

ヨーロッパに広く普及した鍵盤付き擦弦楽器の英語名。リュート型の共鳴胴の右側に取り付けたハンドルを回して音を出し,左手の鍵盤で弦の長さを変える。ビエラ(伊)・ビエル(仏)・ライア(独)などさまざまな呼び名がある。

→ハーディガーディ[音声]

hurdy-gurdy

hurdy-gurdy ヨーロッパに広く普及した鍵盤付き擦弦楽器の英語名。リュート型の共鳴胴の右側に取り付けたハンドルを回して音を出し,左手の鍵盤で弦の長さを変える。ビエラ(伊)・ビエル(仏)・ライア(独)などさまざまな呼び名がある。

→ハーディガーディ[音声]

ヨーロッパに広く普及した鍵盤付き擦弦楽器の英語名。リュート型の共鳴胴の右側に取り付けたハンドルを回して音を出し,左手の鍵盤で弦の長さを変える。ビエラ(伊)・ビエル(仏)・ライア(独)などさまざまな呼び名がある。

→ハーディガーディ[音声]

ハート heart

heart 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハート [0]  heart

heart (1)心臓。

(2)心。また,思いやりの感情。「彼女の―をとらえる」「―がこもっていない」

(3)トランプのカードの種類の一。心臓の形を赤でかたどったもの。

(1)心臓。

(2)心。また,思いやりの感情。「彼女の―をとらえる」「―がこもっていない」

(3)トランプのカードの種類の一。心臓の形を赤でかたどったもの。

heart

heart (1)心臓。

(2)心。また,思いやりの感情。「彼女の―をとらえる」「―がこもっていない」

(3)トランプのカードの種類の一。心臓の形を赤でかたどったもの。

(1)心臓。

(2)心。また,思いやりの感情。「彼女の―をとらえる」「―がこもっていない」

(3)トランプのカードの種類の一。心臓の形を赤でかたどったもの。

ハート-かずら【―蔓】🔗⭐🔉

ハート-かずら ―カヅラ [4] 【―蔓】

ガガイモ科の常緑蔓性多年草。南アフリカ原産。茎は塊根から出て,細く,長さ2メートル近くになる。葉は多肉質の小さい心臓形で,裏面は帯紫褐色。観葉植物として栽培。むかごや挿し木でふやす。

ハート-がた【―形】🔗⭐🔉

ハート-がた [0] 【―形】

心臓をかたどった形。

ハート-カム heart cam

heart cam 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハート-カム [4]  heart cam

heart cam ハート形をした板カム。等速回転運動を等速直線運動に変換するのに用いる。

ハート形をした板カム。等速回転運動を等速直線運動に変換するのに用いる。

heart cam

heart cam ハート形をした板カム。等速回転運動を等速直線運動に変換するのに用いる。

ハート形をした板カム。等速回転運動を等速直線運動に変換するのに用いる。

ハート Francis Brett Harte

Francis Brett Harte 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハート  Francis Brett Harte

Francis Brett Harte (1836-1902) アメリカの小説家。地方色豊かな好短編で知られる。代表作「うなる鉱山のラック」

(1836-1902) アメリカの小説家。地方色豊かな好短編で知られる。代表作「うなる鉱山のラック」

Francis Brett Harte

Francis Brett Harte (1836-1902) アメリカの小説家。地方色豊かな好短編で知られる。代表作「うなる鉱山のラック」

(1836-1902) アメリカの小説家。地方色豊かな好短編で知られる。代表作「うなる鉱山のラック」

ハード hard

hard 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハード-カバー hardcover

hardcover 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハード-カバー [4]  hardcover

hardcover 表紙の芯に厚いボール紙を使った,硬表紙の本。

表紙の芯に厚いボール紙を使った,硬表紙の本。

hardcover

hardcover 表紙の芯に厚いボール紙を使った,硬表紙の本。

表紙の芯に厚いボール紙を使った,硬表紙の本。

ハード-コート hard court

hard court 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハード-コート [4]  hard court

hard court テニス-コートの一種。多孔性のアスファルトとクッション層でできたテニスのコート。

テニス-コートの一種。多孔性のアスファルトとクッション層でできたテニスのコート。

hard court

hard court テニス-コートの一種。多孔性のアスファルトとクッション層でできたテニスのコート。

テニス-コートの一種。多孔性のアスファルトとクッション層でできたテニスのコート。

ハード-コピー hard copy

hard copy 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハード-コピー [4]  hard copy

hard copy コンピューターやワープロで,ディスプレー上に表示されたものを印刷出力したもの。

コンピューターやワープロで,ディスプレー上に表示されたものを印刷出力したもの。

hard copy

hard copy コンピューターやワープロで,ディスプレー上に表示されたものを印刷出力したもの。

コンピューターやワープロで,ディスプレー上に表示されたものを印刷出力したもの。

ハード-コンタクト-レンズ hard contact lens

hard contact lens 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハード-コンタクト-レンズ [9]  hard contact lens

hard contact lens コンタクト-レンズのうち,メタクリル樹脂であるポリメチルメタクレートなどの硬い表材を用いたもの。ソフト-コンタクト-レンズに比べ光学的にすぐれ,乱視の矯性に適する。

コンタクト-レンズのうち,メタクリル樹脂であるポリメチルメタクレートなどの硬い表材を用いたもの。ソフト-コンタクト-レンズに比べ光学的にすぐれ,乱視の矯性に適する。

hard contact lens

hard contact lens コンタクト-レンズのうち,メタクリル樹脂であるポリメチルメタクレートなどの硬い表材を用いたもの。ソフト-コンタクト-レンズに比べ光学的にすぐれ,乱視の矯性に適する。

コンタクト-レンズのうち,メタクリル樹脂であるポリメチルメタクレートなどの硬い表材を用いたもの。ソフト-コンタクト-レンズに比べ光学的にすぐれ,乱視の矯性に適する。

ハード-スケジュール hard schedule

hard schedule 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハード-スケジュール [6]  hard schedule

hard schedule 予定している事柄が多くてこなしていくのが大変な日程。過密なスケジュール。

予定している事柄が多くてこなしていくのが大変な日程。過密なスケジュール。

hard schedule

hard schedule 予定している事柄が多くてこなしていくのが大変な日程。過密なスケジュール。

予定している事柄が多くてこなしていくのが大変な日程。過密なスケジュール。

ハード-トップ hardtop

hardtop 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハード-トップ [4]  hardtop

hardtop 〔硬い屋根の意〕

自動車車体の形式の一。プラスチックや金属の硬い材質の屋根があり,左右の窓にピラー(支柱)がないか,またはピラーを隠したスタイル形式。

〔硬い屋根の意〕

自動車車体の形式の一。プラスチックや金属の硬い材質の屋根があり,左右の窓にピラー(支柱)がないか,またはピラーを隠したスタイル形式。

hardtop

hardtop 〔硬い屋根の意〕

自動車車体の形式の一。プラスチックや金属の硬い材質の屋根があり,左右の窓にピラー(支柱)がないか,またはピラーを隠したスタイル形式。

〔硬い屋根の意〕

自動車車体の形式の一。プラスチックや金属の硬い材質の屋根があり,左右の窓にピラー(支柱)がないか,またはピラーを隠したスタイル形式。

ハード-トレーニング hard training

hard training 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハード-トレーニング [5]  hard training

hard training 厳しく激しい練習。猛訓練。

厳しく激しい練習。猛訓練。

hard training

hard training 厳しく激しい練習。猛訓練。

厳しく激しい練習。猛訓練。

ハード-バップ hard bop

hard bop 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハード-バップ [4]  hard bop

hard bop 1950年代半ば,主にニューヨークの黒人たちによって展開されたジャズのスタイル。40年代に発生したビバップを,より洗練されたスタイルにしたもの。

1950年代半ば,主にニューヨークの黒人たちによって展開されたジャズのスタイル。40年代に発生したビバップを,より洗練されたスタイルにしたもの。

hard bop

hard bop 1950年代半ば,主にニューヨークの黒人たちによって展開されたジャズのスタイル。40年代に発生したビバップを,より洗練されたスタイルにしたもの。

1950年代半ば,主にニューヨークの黒人たちによって展開されたジャズのスタイル。40年代に発生したビバップを,より洗練されたスタイルにしたもの。

ハード-パンチャー hard puncher

hard puncher 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハード-パンチャー [4]  hard puncher

hard puncher ボクシングで,強力なパンチをもつボクサー。

ボクシングで,強力なパンチをもつボクサー。

hard puncher

hard puncher ボクシングで,強力なパンチをもつボクサー。

ボクシングで,強力なパンチをもつボクサー。

ハード-ボイルド hard-boiled

hard-boiled 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハード-ボイルド [4]  hard-boiled

hard-boiled 〔(卵の)固ゆでの意から転じて,冷酷な,非情なの意〕

(1)第一次大戦後アメリカ文学に現れた創作態度。現実の冷酷・非情な事柄を,情緒表現をおさえた簡潔な文体で描写していこうとする。ヘミングウェーの初期の短編がその代表的なもの。

(2)感情をおさえた行動的な主人公の登場する探偵小説の一ジャンル。D =ハメット・ R =チャンドラーなどがその代表的な作家。

〔(卵の)固ゆでの意から転じて,冷酷な,非情なの意〕

(1)第一次大戦後アメリカ文学に現れた創作態度。現実の冷酷・非情な事柄を,情緒表現をおさえた簡潔な文体で描写していこうとする。ヘミングウェーの初期の短編がその代表的なもの。

(2)感情をおさえた行動的な主人公の登場する探偵小説の一ジャンル。D =ハメット・ R =チャンドラーなどがその代表的な作家。

hard-boiled

hard-boiled 〔(卵の)固ゆでの意から転じて,冷酷な,非情なの意〕

(1)第一次大戦後アメリカ文学に現れた創作態度。現実の冷酷・非情な事柄を,情緒表現をおさえた簡潔な文体で描写していこうとする。ヘミングウェーの初期の短編がその代表的なもの。

(2)感情をおさえた行動的な主人公の登場する探偵小説の一ジャンル。D =ハメット・ R =チャンドラーなどがその代表的な作家。

〔(卵の)固ゆでの意から転じて,冷酷な,非情なの意〕

(1)第一次大戦後アメリカ文学に現れた創作態度。現実の冷酷・非情な事柄を,情緒表現をおさえた簡潔な文体で描写していこうとする。ヘミングウェーの初期の短編がその代表的なもの。

(2)感情をおさえた行動的な主人公の登場する探偵小説の一ジャンル。D =ハメット・ R =チャンドラーなどがその代表的な作家。

は【歯】(和英)🔗⭐🔉

は【歯】

(1)[動物・くしなどの]a tooth.→英和

(2)[歯車の]a cog.→英和

〜が生える[人が主語]cut one's teeth.〜が痛む have a toothache.→英和

〜が立たない be too hard[much]for a person;→英和

be beyond a person's power.〜が抜ける lose a tooth.〜に衣(きぬ)着せずに言う do not mince matters[one's words].〜を食いしばる clench one's teeth.〜をみがく clean one's teeth.〜を抜く have a tooth pulled out (抜いてもらう).

は【派】(和英)🔗⭐🔉

は【覇を唱える】(和英)🔗⭐🔉

はあ(和英)🔗⭐🔉

はあ

[応答]Yes;[成程]I see;[驚き]Ha!

ハードウェア(和英)🔗⭐🔉

ハードウェア

hardware.→英和

ハードボイルド(和英)🔗⭐🔉

ハードボイルド

〜な<米>hard-boiled.

広辞苑+大辞林に「は」で始まるの検索結果。もっと読み込む