複数辞典一括検索+![]()

![]()

不遇 アワズ🔗⭐🔉

【不遇】

フグウ・アワズ すぐれた才能・能力を持っていながら、運が悪くて世間に認められないこと。また、そのためによい待遇を受けないこと。

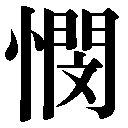

併 あわせる🔗⭐🔉

【併】

8画 人部 [常用漢字]

区点=4227 16進=4A3B シフトJIS=95B9

《常用音訓》ヘイ/あわ…せる

《音読み》 ヘイ

8画 人部 [常用漢字]

区点=4227 16進=4A3B シフトJIS=95B9

《常用音訓》ヘイ/あわ…せる

《音読み》 ヘイ /ヒョウ(ヒャウ)

/ヒョウ(ヒャウ) 〈b

〈b ng〉

《訓読み》 あわせる(あはす)/ならぶ/ならべる(ならぶ)/しかし

《意味》

ng〉

《訓読み》 あわせる(あはす)/ならぶ/ならべる(ならぶ)/しかし

《意味》

{動}あわせる(アハス)。二つ以上のものをいっしょにする。「合併」「併気積力、運兵計謀=気ヲ併セ力ヲ積ミ、兵ヲ計謀ニ運ラス」〔→孫子〕

{動}あわせる(アハス)。二つ以上のものをいっしょにする。「合併」「併気積力、運兵計謀=気ヲ併セ力ヲ積ミ、兵ヲ計謀ニ運ラス」〔→孫子〕

{動}ならぶ。ならべる(ナラブ)。并ヘイ・併(あわせる)と並(ならぶ)は、本来意味が異なり別字であるが、のち混用された。▽並ヘイに当てた用法。「併立(=並立)」

〔国〕しかし。けれども。しかしながら。

《解字》

会意兼形声。并ヘイは、二人の人と二印とをあわせて、二人または二個を合併することを示す会意文字。併は「人+音符并」。→并

《単語家族》

餅ヘイ(蒸し米をあわせひっつけた食品)

{動}ならぶ。ならべる(ナラブ)。并ヘイ・併(あわせる)と並(ならぶ)は、本来意味が異なり別字であるが、のち混用された。▽並ヘイに当てた用法。「併立(=並立)」

〔国〕しかし。けれども。しかしながら。

《解字》

会意兼形声。并ヘイは、二人の人と二印とをあわせて、二人または二個を合併することを示す会意文字。併は「人+音符并」。→并

《単語家族》

餅ヘイ(蒸し米をあわせひっつけた食品) 屏ヘイ(幕や板をあわせたついたて)と同系。

《類義》

→並

《異字同訓》

あわせる。→合

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

屏ヘイ(幕や板をあわせたついたて)と同系。

《類義》

→並

《異字同訓》

あわせる。→合

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 人部 [常用漢字]

区点=4227 16進=4A3B シフトJIS=95B9

《常用音訓》ヘイ/あわ…せる

《音読み》 ヘイ

8画 人部 [常用漢字]

区点=4227 16進=4A3B シフトJIS=95B9

《常用音訓》ヘイ/あわ…せる

《音読み》 ヘイ /ヒョウ(ヒャウ)

/ヒョウ(ヒャウ) 〈b

〈b ng〉

《訓読み》 あわせる(あはす)/ならぶ/ならべる(ならぶ)/しかし

《意味》

ng〉

《訓読み》 あわせる(あはす)/ならぶ/ならべる(ならぶ)/しかし

《意味》

{動}あわせる(アハス)。二つ以上のものをいっしょにする。「合併」「併気積力、運兵計謀=気ヲ併セ力ヲ積ミ、兵ヲ計謀ニ運ラス」〔→孫子〕

{動}あわせる(アハス)。二つ以上のものをいっしょにする。「合併」「併気積力、運兵計謀=気ヲ併セ力ヲ積ミ、兵ヲ計謀ニ運ラス」〔→孫子〕

{動}ならぶ。ならべる(ナラブ)。并ヘイ・併(あわせる)と並(ならぶ)は、本来意味が異なり別字であるが、のち混用された。▽並ヘイに当てた用法。「併立(=並立)」

〔国〕しかし。けれども。しかしながら。

《解字》

会意兼形声。并ヘイは、二人の人と二印とをあわせて、二人または二個を合併することを示す会意文字。併は「人+音符并」。→并

《単語家族》

餅ヘイ(蒸し米をあわせひっつけた食品)

{動}ならぶ。ならべる(ナラブ)。并ヘイ・併(あわせる)と並(ならぶ)は、本来意味が異なり別字であるが、のち混用された。▽並ヘイに当てた用法。「併立(=並立)」

〔国〕しかし。けれども。しかしながら。

《解字》

会意兼形声。并ヘイは、二人の人と二印とをあわせて、二人または二個を合併することを示す会意文字。併は「人+音符并」。→并

《単語家族》

餅ヘイ(蒸し米をあわせひっつけた食品) 屏ヘイ(幕や板をあわせたついたて)と同系。

《類義》

→並

《異字同訓》

あわせる。→合

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

屏ヘイ(幕や板をあわせたついたて)と同系。

《類義》

→並

《異字同訓》

あわせる。→合

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

勠 あわせる🔗⭐🔉

協 あわせる🔗⭐🔉

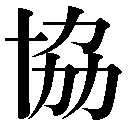

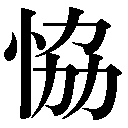

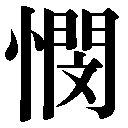

【協】

8画 十部 [四年]

区点=2208 16進=3628 シフトJIS=8BA6

【恊】異体字異体字

8画 十部 [四年]

区点=2208 16進=3628 シフトJIS=8BA6

【恊】異体字異体字

9画

9画  部

区点=5580 16進=5770 シフトJIS=9C90

《常用音訓》キョウ

《音読み》 キョウ(ケフ)

部

区点=5580 16進=5770 シフトJIS=9C90

《常用音訓》キョウ

《音読み》 キョウ(ケフ) /ギョウ(ゲフ)

/ギョウ(ゲフ) 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 あわせる(あはす)/かなう(かなふ)

《名付け》 かな・かなう・かのう・やす

《意味》

〉

《訓読み》 あわせる(あはす)/かなう(かなふ)

《名付け》 かな・かなう・かのう・やす

《意味》

キョウス{動}あわせる(アハス)。力を一つにあわせる。「協議」「有衆率怠弗協=有衆、率

キョウス{動}あわせる(アハス)。力を一つにあわせる。「協議」「有衆率怠弗協=有衆、率 怠リテ協セズ」〔→書経〕

怠リテ協セズ」〔→書経〕

{動}かなう(カナフ)。多くのものが一つにあわさる。〈同義語〉→叶。「協議」

{動}かなう(カナフ)。多くのものが一つにあわさる。〈同義語〉→叶。「協議」

{名}清シン朝の軍団の名。旅団に当たる。「協台(副将)」

《解字》

会意兼形声。右側は、力を三つあわせた会意文字(音キョウ)で、多くの力をあわせること。協はそれを音符とし、十印(ひとまとめ)を加えた字。▽叶は、協の異体字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}清シン朝の軍団の名。旅団に当たる。「協台(副将)」

《解字》

会意兼形声。右側は、力を三つあわせた会意文字(音キョウ)で、多くの力をあわせること。協はそれを音符とし、十印(ひとまとめ)を加えた字。▽叶は、協の異体字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

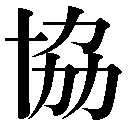

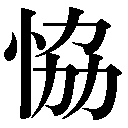

8画 十部 [四年]

区点=2208 16進=3628 シフトJIS=8BA6

【恊】異体字異体字

8画 十部 [四年]

区点=2208 16進=3628 シフトJIS=8BA6

【恊】異体字異体字

9画

9画  部

区点=5580 16進=5770 シフトJIS=9C90

《常用音訓》キョウ

《音読み》 キョウ(ケフ)

部

区点=5580 16進=5770 シフトJIS=9C90

《常用音訓》キョウ

《音読み》 キョウ(ケフ) /ギョウ(ゲフ)

/ギョウ(ゲフ) 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 あわせる(あはす)/かなう(かなふ)

《名付け》 かな・かなう・かのう・やす

《意味》

〉

《訓読み》 あわせる(あはす)/かなう(かなふ)

《名付け》 かな・かなう・かのう・やす

《意味》

キョウス{動}あわせる(アハス)。力を一つにあわせる。「協議」「有衆率怠弗協=有衆、率

キョウス{動}あわせる(アハス)。力を一つにあわせる。「協議」「有衆率怠弗協=有衆、率 怠リテ協セズ」〔→書経〕

怠リテ協セズ」〔→書経〕

{動}かなう(カナフ)。多くのものが一つにあわさる。〈同義語〉→叶。「協議」

{動}かなう(カナフ)。多くのものが一つにあわさる。〈同義語〉→叶。「協議」

{名}清シン朝の軍団の名。旅団に当たる。「協台(副将)」

《解字》

会意兼形声。右側は、力を三つあわせた会意文字(音キョウ)で、多くの力をあわせること。協はそれを音符とし、十印(ひとまとめ)を加えた字。▽叶は、協の異体字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}清シン朝の軍団の名。旅団に当たる。「協台(副将)」

《解字》

会意兼形声。右側は、力を三つあわせた会意文字(音キョウ)で、多くの力をあわせること。協はそれを音符とし、十印(ひとまとめ)を加えた字。▽叶は、協の異体字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

可憐 アワレムベシ🔗⭐🔉

合 あわす🔗⭐🔉

【合】

6画 口部 [二年]

区点=2571 16進=3967 シフトJIS=8D87

《常用音訓》カッ/ガッ/ゴウ/あ…う/あ…わす/あ…わせる

《音読み》 ゴウ(ガフ)/ガッ/カッ

6画 口部 [二年]

区点=2571 16進=3967 シフトJIS=8D87

《常用音訓》カッ/ガッ/ゴウ/あ…う/あ…わす/あ…わせる

《音読み》 ゴウ(ガフ)/ガッ/カッ /ゴウ(ゴフ)

/ゴウ(ゴフ) /コウ(カフ)

/コウ(カフ) 〈h

〈h ・g

・g 〉

《訓読み》 あわす/あう(あふ)/あわせる(あはす)/あつまる/あつめる(あつむ)/まさに…すべし

《名付け》 あい・あう・かい・はる・よし

《意味》

〉

《訓読み》 あわす/あう(あふ)/あわせる(あはす)/あつまる/あつめる(あつむ)/まさに…すべし

《名付け》 あい・あう・かい・はる・よし

《意味》

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあわさる。ぴたりとあわせる。また、ふたをする。〈対語〉→開。「蚌合而箝其喙=蚌合ハセテ其ノ喙ヲ箝ス」〔→国策〕

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあわさる。ぴたりとあわせる。また、ふたをする。〈対語〉→開。「蚌合而箝其喙=蚌合ハセテ其ノ喙ヲ箝ス」〔→国策〕

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあてはまる。あてはめる。「符合」「此心之所以合於王者何也=此ノ心ノ王ニ合フユ

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあてはまる。あてはめる。「符合」「此心之所以合於王者何也=此ノ心ノ王ニ合フユ ンノ者ハ何ゾヤ」〔→孟子〕

ンノ者ハ何ゾヤ」〔→孟子〕

{動}あわせる(アハス)。一つにあわせる。あわせて一つにする。「九合諸侯=諸侯ヲ九合ス」〔→左伝〕

{動}あわせる(アハス)。一つにあわせる。あわせて一つにする。「九合諸侯=諸侯ヲ九合ス」〔→左伝〕

{動}あう(アフ)。意見や気持ちが同じになる。「意気投合」「不合所如者=如クトコロノ者ト合ハズ」

{動}あう(アフ)。意見や気持ちが同じになる。「意気投合」「不合所如者=如クトコロノ者ト合ハズ」

{動}あつまる。あつめる(アツム)。あつまっていっしょになる。〈対語〉→離。「離合集散」

{動}あつまる。あつめる(アツム)。あつまっていっしょになる。〈対語〉→離。「離合集散」

{名・形}全体。全体の。「合族」「合郷(郷里全部)」

{名・形}全体。全体の。「合族」「合郷(郷里全部)」

「合券」とは、約束手形のこと。▽甲乙が分けて所持する割り符をつきあわすことから。

「合券」とは、約束手形のこと。▽甲乙が分けて所持する割り符をつきあわすことから。

{単位}試合や合戦の度数を示す単位。「楚挑戦三合=楚挑戦スルコト三合」〔→史記〕

{単位}試合や合戦の度数を示す単位。「楚挑戦三合=楚挑戦スルコト三合」〔→史記〕

{単位}容量の単位。一合は、一升の十分の一で、周代で約〇・〇一九リットル。近代の日本では約〇・一八リットル。▽このときは閤と同音。

{単位}容量の単位。一合は、一升の十分の一で、周代で約〇・〇一九リットル。近代の日本では約〇・一八リットル。▽このときは閤と同音。

{助動}まさに…すべし。道理にあっている意から転じて、当然をあらわすことば。当然そうであるはずである。〈類義語〉→当・→応。「今合醒矣=今マサニ醒ムベシ」〔→捜神記〕

{助動}まさに…すべし。道理にあっている意から転じて、当然をあらわすことば。当然そうであるはずである。〈類義語〉→当・→応。「今合醒矣=今マサニ醒ムベシ」〔→捜神記〕

{助動}〔俗〕公文書でこうしなければならないとの意をあらわすことば。「合行知照(心得て施行されよ)」

{助動}〔俗〕公文書でこうしなければならないとの意をあらわすことば。「合行知照(心得て施行されよ)」

{名}ふたをぴたりとあわせる小箱。▽盒ゴウに当てた用法。「釵留一股合一扇=釵ハ一股ヲ留メ合ハ一扇」〔→白居易〕

〔国〕山のふもとから頂上までを十分したその一つ。「八合目」

《解字》

{名}ふたをぴたりとあわせる小箱。▽盒ゴウに当てた用法。「釵留一股合一扇=釵ハ一股ヲ留メ合ハ一扇」〔→白居易〕

〔国〕山のふもとから頂上までを十分したその一つ。「八合目」

《解字》

会意。「かぶせるしるし+口(あな)」で、穴にふたをかぶせてぴたりとあわせることを示す。▽促音語尾のpがtに転じた場合は、カッ・ガッと読む。

《単語家族》

盒ゴウ(ふたをする箱)

会意。「かぶせるしるし+口(あな)」で、穴にふたをかぶせてぴたりとあわせることを示す。▽促音語尾のpがtに転じた場合は、カッ・ガッと読む。

《単語家族》

盒ゴウ(ふたをする箱) 盍コウ(ふたをする)

盍コウ(ふたをする) 含(ふくむ)と同系。

《類義》

→会

《異字同訓》

あう。 合う「計算が合う。目が合う。服が体に合う。好みに合う。割に合わない仕事。駅で落ち合う」会う「客と会う時刻。人に会いに行く」遭う「災難に遭う。にわか雨に遭う」 あわせる 合わせる「手を合わせて拝む。時計を合わせる。調子を合わせる。力を合わせる」併せる「二つの会社を併せる。両者を併せて考える。併せて健康を祈る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

含(ふくむ)と同系。

《類義》

→会

《異字同訓》

あう。 合う「計算が合う。目が合う。服が体に合う。好みに合う。割に合わない仕事。駅で落ち合う」会う「客と会う時刻。人に会いに行く」遭う「災難に遭う。にわか雨に遭う」 あわせる 合わせる「手を合わせて拝む。時計を合わせる。調子を合わせる。力を合わせる」併せる「二つの会社を併せる。両者を併せて考える。併せて健康を祈る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 口部 [二年]

区点=2571 16進=3967 シフトJIS=8D87

《常用音訓》カッ/ガッ/ゴウ/あ…う/あ…わす/あ…わせる

《音読み》 ゴウ(ガフ)/ガッ/カッ

6画 口部 [二年]

区点=2571 16進=3967 シフトJIS=8D87

《常用音訓》カッ/ガッ/ゴウ/あ…う/あ…わす/あ…わせる

《音読み》 ゴウ(ガフ)/ガッ/カッ /ゴウ(ゴフ)

/ゴウ(ゴフ) /コウ(カフ)

/コウ(カフ) 〈h

〈h ・g

・g 〉

《訓読み》 あわす/あう(あふ)/あわせる(あはす)/あつまる/あつめる(あつむ)/まさに…すべし

《名付け》 あい・あう・かい・はる・よし

《意味》

〉

《訓読み》 あわす/あう(あふ)/あわせる(あはす)/あつまる/あつめる(あつむ)/まさに…すべし

《名付け》 あい・あう・かい・はる・よし

《意味》

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあわさる。ぴたりとあわせる。また、ふたをする。〈対語〉→開。「蚌合而箝其喙=蚌合ハセテ其ノ喙ヲ箝ス」〔→国策〕

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあわさる。ぴたりとあわせる。また、ふたをする。〈対語〉→開。「蚌合而箝其喙=蚌合ハセテ其ノ喙ヲ箝ス」〔→国策〕

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあてはまる。あてはめる。「符合」「此心之所以合於王者何也=此ノ心ノ王ニ合フユ

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあてはまる。あてはめる。「符合」「此心之所以合於王者何也=此ノ心ノ王ニ合フユ ンノ者ハ何ゾヤ」〔→孟子〕

ンノ者ハ何ゾヤ」〔→孟子〕

{動}あわせる(アハス)。一つにあわせる。あわせて一つにする。「九合諸侯=諸侯ヲ九合ス」〔→左伝〕

{動}あわせる(アハス)。一つにあわせる。あわせて一つにする。「九合諸侯=諸侯ヲ九合ス」〔→左伝〕

{動}あう(アフ)。意見や気持ちが同じになる。「意気投合」「不合所如者=如クトコロノ者ト合ハズ」

{動}あう(アフ)。意見や気持ちが同じになる。「意気投合」「不合所如者=如クトコロノ者ト合ハズ」

{動}あつまる。あつめる(アツム)。あつまっていっしょになる。〈対語〉→離。「離合集散」

{動}あつまる。あつめる(アツム)。あつまっていっしょになる。〈対語〉→離。「離合集散」

{名・形}全体。全体の。「合族」「合郷(郷里全部)」

{名・形}全体。全体の。「合族」「合郷(郷里全部)」

「合券」とは、約束手形のこと。▽甲乙が分けて所持する割り符をつきあわすことから。

「合券」とは、約束手形のこと。▽甲乙が分けて所持する割り符をつきあわすことから。

{単位}試合や合戦の度数を示す単位。「楚挑戦三合=楚挑戦スルコト三合」〔→史記〕

{単位}試合や合戦の度数を示す単位。「楚挑戦三合=楚挑戦スルコト三合」〔→史記〕

{単位}容量の単位。一合は、一升の十分の一で、周代で約〇・〇一九リットル。近代の日本では約〇・一八リットル。▽このときは閤と同音。

{単位}容量の単位。一合は、一升の十分の一で、周代で約〇・〇一九リットル。近代の日本では約〇・一八リットル。▽このときは閤と同音。

{助動}まさに…すべし。道理にあっている意から転じて、当然をあらわすことば。当然そうであるはずである。〈類義語〉→当・→応。「今合醒矣=今マサニ醒ムベシ」〔→捜神記〕

{助動}まさに…すべし。道理にあっている意から転じて、当然をあらわすことば。当然そうであるはずである。〈類義語〉→当・→応。「今合醒矣=今マサニ醒ムベシ」〔→捜神記〕

{助動}〔俗〕公文書でこうしなければならないとの意をあらわすことば。「合行知照(心得て施行されよ)」

{助動}〔俗〕公文書でこうしなければならないとの意をあらわすことば。「合行知照(心得て施行されよ)」

{名}ふたをぴたりとあわせる小箱。▽盒ゴウに当てた用法。「釵留一股合一扇=釵ハ一股ヲ留メ合ハ一扇」〔→白居易〕

〔国〕山のふもとから頂上までを十分したその一つ。「八合目」

《解字》

{名}ふたをぴたりとあわせる小箱。▽盒ゴウに当てた用法。「釵留一股合一扇=釵ハ一股ヲ留メ合ハ一扇」〔→白居易〕

〔国〕山のふもとから頂上までを十分したその一つ。「八合目」

《解字》

会意。「かぶせるしるし+口(あな)」で、穴にふたをかぶせてぴたりとあわせることを示す。▽促音語尾のpがtに転じた場合は、カッ・ガッと読む。

《単語家族》

盒ゴウ(ふたをする箱)

会意。「かぶせるしるし+口(あな)」で、穴にふたをかぶせてぴたりとあわせることを示す。▽促音語尾のpがtに転じた場合は、カッ・ガッと読む。

《単語家族》

盒ゴウ(ふたをする箱) 盍コウ(ふたをする)

盍コウ(ふたをする) 含(ふくむ)と同系。

《類義》

→会

《異字同訓》

あう。 合う「計算が合う。目が合う。服が体に合う。好みに合う。割に合わない仕事。駅で落ち合う」会う「客と会う時刻。人に会いに行く」遭う「災難に遭う。にわか雨に遭う」 あわせる 合わせる「手を合わせて拝む。時計を合わせる。調子を合わせる。力を合わせる」併せる「二つの会社を併せる。両者を併せて考える。併せて健康を祈る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

含(ふくむ)と同系。

《類義》

→会

《異字同訓》

あう。 合う「計算が合う。目が合う。服が体に合う。好みに合う。割に合わない仕事。駅で落ち合う」会う「客と会う時刻。人に会いに行く」遭う「災難に遭う。にわか雨に遭う」 あわせる 合わせる「手を合わせて拝む。時計を合わせる。調子を合わせる。力を合わせる」併せる「二つの会社を併せる。両者を併せて考える。併せて健康を祈る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

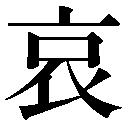

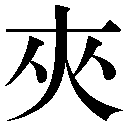

哀 あわれ🔗⭐🔉

【哀】

9画 口部 [常用漢字]

区点=1605 16進=3025 シフトJIS=88A3

《常用音訓》アイ/あわ…れ/あわ…れむ

《音読み》 アイ

9画 口部 [常用漢字]

区点=1605 16進=3025 シフトJIS=88A3

《常用音訓》アイ/あわ…れ/あわ…れむ

《音読み》 アイ /オ/アイ

/オ/アイ 〈

〈 i〉

《訓読み》 あわれ(あはれ)/あわれむ(あはれむ)/あわれみ(あはれみ)/かなしみ/かなしい(かなし)

《意味》

i〉

《訓読み》 あわれ(あはれ)/あわれむ(あはれむ)/あわれみ(あはれみ)/かなしみ/かなしい(かなし)

《意味》

{形・名}あわれ(アハレ)。せつないさま。悲しいさま。また、その感情。▽もと、ある思いのために胸のつかえたような気持ちをいう。〈対語〉→喜。「哀切」

{形・名}あわれ(アハレ)。せつないさま。悲しいさま。また、その感情。▽もと、ある思いのために胸のつかえたような気持ちをいう。〈対語〉→喜。「哀切」

{動・名}あわれむ(アハレム)。あわれみ(アハレミ)。かわいそうで、胸が詰まるような気持ちになる。かわいそうになる。また、そのような気持ち。〈類義語〉→憐レン。「可哀=哀レムベシ」「乞哀=哀レミヲ乞フ」「吾哀王孫而進食=吾、王孫ヲ哀レンデ食ヲ進ム」〔→史記〕

{動・名}あわれむ(アハレム)。あわれみ(アハレミ)。かわいそうで、胸が詰まるような気持ちになる。かわいそうになる。また、そのような気持ち。〈類義語〉→憐レン。「可哀=哀レムベシ」「乞哀=哀レミヲ乞フ」「吾哀王孫而進食=吾、王孫ヲ哀レンデ食ヲ進ム」〔→史記〕

{名・形}かなしみ。かなしい(カナシ)。つらくて胸のつかえたような気持ち。また、そのような気持ちであるさま。「悲哀」「喜怒哀楽」「嗚呼哀哉=アア哀シイカナ」〔→韓愈〕

{名・形}かなしみ。かなしい(カナシ)。つらくて胸のつかえたような気持ち。また、そのような気持ちであるさま。「悲哀」「喜怒哀楽」「嗚呼哀哉=アア哀シイカナ」〔→韓愈〕

{名}父母の喪。「哀子(父母の喪に服する子)」

《解字》

会意兼形声。衣は、かぶせて隠す意を含む。哀は「口+音符衣」で、思いを胸中におさえ、口を隠してむせぶこと。

《単語家族》

愛(せつない思いをこらえる)

{名}父母の喪。「哀子(父母の喪に服する子)」

《解字》

会意兼形声。衣は、かぶせて隠す意を含む。哀は「口+音符衣」で、思いを胸中におさえ、口を隠してむせぶこと。

《単語家族》

愛(せつない思いをこらえる) 噫アイ(胸がつかえて声が漏れる)と同系。

《類義》

→憫

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

噫アイ(胸がつかえて声が漏れる)と同系。

《類義》

→憫

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

9画 口部 [常用漢字]

区点=1605 16進=3025 シフトJIS=88A3

《常用音訓》アイ/あわ…れ/あわ…れむ

《音読み》 アイ

9画 口部 [常用漢字]

区点=1605 16進=3025 シフトJIS=88A3

《常用音訓》アイ/あわ…れ/あわ…れむ

《音読み》 アイ /オ/アイ

/オ/アイ 〈

〈 i〉

《訓読み》 あわれ(あはれ)/あわれむ(あはれむ)/あわれみ(あはれみ)/かなしみ/かなしい(かなし)

《意味》

i〉

《訓読み》 あわれ(あはれ)/あわれむ(あはれむ)/あわれみ(あはれみ)/かなしみ/かなしい(かなし)

《意味》

{形・名}あわれ(アハレ)。せつないさま。悲しいさま。また、その感情。▽もと、ある思いのために胸のつかえたような気持ちをいう。〈対語〉→喜。「哀切」

{形・名}あわれ(アハレ)。せつないさま。悲しいさま。また、その感情。▽もと、ある思いのために胸のつかえたような気持ちをいう。〈対語〉→喜。「哀切」

{動・名}あわれむ(アハレム)。あわれみ(アハレミ)。かわいそうで、胸が詰まるような気持ちになる。かわいそうになる。また、そのような気持ち。〈類義語〉→憐レン。「可哀=哀レムベシ」「乞哀=哀レミヲ乞フ」「吾哀王孫而進食=吾、王孫ヲ哀レンデ食ヲ進ム」〔→史記〕

{動・名}あわれむ(アハレム)。あわれみ(アハレミ)。かわいそうで、胸が詰まるような気持ちになる。かわいそうになる。また、そのような気持ち。〈類義語〉→憐レン。「可哀=哀レムベシ」「乞哀=哀レミヲ乞フ」「吾哀王孫而進食=吾、王孫ヲ哀レンデ食ヲ進ム」〔→史記〕

{名・形}かなしみ。かなしい(カナシ)。つらくて胸のつかえたような気持ち。また、そのような気持ちであるさま。「悲哀」「喜怒哀楽」「嗚呼哀哉=アア哀シイカナ」〔→韓愈〕

{名・形}かなしみ。かなしい(カナシ)。つらくて胸のつかえたような気持ち。また、そのような気持ちであるさま。「悲哀」「喜怒哀楽」「嗚呼哀哉=アア哀シイカナ」〔→韓愈〕

{名}父母の喪。「哀子(父母の喪に服する子)」

《解字》

会意兼形声。衣は、かぶせて隠す意を含む。哀は「口+音符衣」で、思いを胸中におさえ、口を隠してむせぶこと。

《単語家族》

愛(せつない思いをこらえる)

{名}父母の喪。「哀子(父母の喪に服する子)」

《解字》

会意兼形声。衣は、かぶせて隠す意を含む。哀は「口+音符衣」で、思いを胸中におさえ、口を隠してむせぶこと。

《単語家族》

愛(せつない思いをこらえる) 噫アイ(胸がつかえて声が漏れる)と同系。

《類義》

→憫

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

噫アイ(胸がつかえて声が漏れる)と同系。

《類義》

→憫

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

天晴 アワレ🔗⭐🔉

【天晴】

アッパレ・アワレ〔国〕 すぐれてみごとなこと。

すぐれてみごとなこと。 ほめるときにいうことば。

ほめるときにいうことば。

すぐれてみごとなこと。

すぐれてみごとなこと。 ほめるときにいうことば。

ほめるときにいうことば。

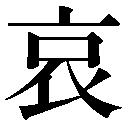

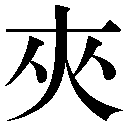

夾 あわせ🔗⭐🔉

【夾】

7画 大部

区点=5283 16進=5473 シフトJIS=9AF1

《音読み》 キョウ(ケフ)

7画 大部

区点=5283 16進=5473 シフトJIS=9AF1

《音読み》 キョウ(ケフ) /コウ(カフ)

/コウ(カフ) 〈ji

〈ji ・ji

・ji 〉

《訓読み》 はさむ/わきばさむ/あわせ(あはせ)

《意味》

〉

《訓読み》 はさむ/わきばさむ/あわせ(あはせ)

《意味》

{動}はさむ。わきばさむ。両わきからはさむ。〈同義語〉→挟キョウ。「夾岸数百歩、中無雑樹=岸ヲ夾ミテ数百歩、中ニ雑樹無シ」〔→陶潜〕

{動}はさむ。わきばさむ。両わきからはさむ。〈同義語〉→挟キョウ。「夾岸数百歩、中無雑樹=岸ヲ夾ミテ数百歩、中ニ雑樹無シ」〔→陶潜〕

{形}はさまれて、せまい。▽狭に当てた用法。

{形}はさまれて、せまい。▽狭に当てた用法。

{名}おとこだて。▽侠キョウに当てた用法。「夾客キョウカク」

{名}おとこだて。▽侠キョウに当てた用法。「夾客キョウカク」

{名}あわせ(アハセ)。表地と裏地とをあわせて仕立てた着物。〈類義語〉→袷コウ。「夾衣キョウイ」

《解字》

{名}あわせ(アハセ)。表地と裏地とをあわせて仕立てた着物。〈類義語〉→袷コウ。「夾衣キョウイ」

《解字》

会意。小さな人が大きな人を両わきからはさんださまを示す。

《単語家族》

挾キョウ(=挟。はさむ)

会意。小さな人が大きな人を両わきからはさんださまを示す。

《単語家族》

挾キョウ(=挟。はさむ) 峽(=峡。山にはさまれた谷)

峽(=峡。山にはさまれた谷) 狹(=狭。両側からはさまれてせまい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

狹(=狭。両側からはさまれてせまい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 大部

区点=5283 16進=5473 シフトJIS=9AF1

《音読み》 キョウ(ケフ)

7画 大部

区点=5283 16進=5473 シフトJIS=9AF1

《音読み》 キョウ(ケフ) /コウ(カフ)

/コウ(カフ) 〈ji

〈ji ・ji

・ji 〉

《訓読み》 はさむ/わきばさむ/あわせ(あはせ)

《意味》

〉

《訓読み》 はさむ/わきばさむ/あわせ(あはせ)

《意味》

{動}はさむ。わきばさむ。両わきからはさむ。〈同義語〉→挟キョウ。「夾岸数百歩、中無雑樹=岸ヲ夾ミテ数百歩、中ニ雑樹無シ」〔→陶潜〕

{動}はさむ。わきばさむ。両わきからはさむ。〈同義語〉→挟キョウ。「夾岸数百歩、中無雑樹=岸ヲ夾ミテ数百歩、中ニ雑樹無シ」〔→陶潜〕

{形}はさまれて、せまい。▽狭に当てた用法。

{形}はさまれて、せまい。▽狭に当てた用法。

{名}おとこだて。▽侠キョウに当てた用法。「夾客キョウカク」

{名}おとこだて。▽侠キョウに当てた用法。「夾客キョウカク」

{名}あわせ(アハセ)。表地と裏地とをあわせて仕立てた着物。〈類義語〉→袷コウ。「夾衣キョウイ」

《解字》

{名}あわせ(アハセ)。表地と裏地とをあわせて仕立てた着物。〈類義語〉→袷コウ。「夾衣キョウイ」

《解字》

会意。小さな人が大きな人を両わきからはさんださまを示す。

《単語家族》

挾キョウ(=挟。はさむ)

会意。小さな人が大きな人を両わきからはさんださまを示す。

《単語家族》

挾キョウ(=挟。はさむ) 峽(=峡。山にはさまれた谷)

峽(=峡。山にはさまれた谷) 狹(=狭。両側からはさまれてせまい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

狹(=狭。両側からはさまれてせまい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

并 あわせる🔗⭐🔉

【并】

6画 干部

区点=5485 16進=5675 シフトJIS=9BF3

《音読み》 ヘイ

6画 干部

区点=5485 16進=5675 シフトJIS=9BF3

《音読み》 ヘイ /ヒョウ(ヒャウ)

/ヒョウ(ヒャウ) 〈b

〈b ng・b

ng・b ng〉

《訓読み》 あわせる(あはす)/ならぶ/ならべる(ならぶ)/ならびに

《意味》

ng〉

《訓読み》 あわせる(あはす)/ならぶ/ならべる(ならぶ)/ならびに

《意味》

{動}あわせる(アハス)。一つにする。〈同義語〉→併。「合并ガッペイ(=合併)」

{動}あわせる(アハス)。一つにする。〈同義語〉→併。「合并ガッペイ(=合併)」

{動}ならぶ。ならべる(ナラブ)。〈同義語〉→併。

{動}ならぶ。ならべる(ナラブ)。〈同義語〉→併。

{接続}ならびに。それにまた、の意をあらわすことば。「并且ナラビニカツ(その上)」

{接続}ならびに。それにまた、の意をあらわすことば。「并且ナラビニカツ(その上)」

{名}山西省太原地方の別称。▽平声に読む。

《解字》

{名}山西省太原地方の別称。▽平声に読む。

《解字》

会意。もとの字は、「人二人+干を二つ」。同じように肩をならべてひっつけたさま。

《単語家族》

竝ヘイ(=並。ならぶ)と近く、屏ヘイ(ならべてたてたついたて)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。もとの字は、「人二人+干を二つ」。同じように肩をならべてひっつけたさま。

《単語家族》

竝ヘイ(=並。ならぶ)と近く、屏ヘイ(ならべてたてたついたて)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

6画 干部

区点=5485 16進=5675 シフトJIS=9BF3

《音読み》 ヘイ

6画 干部

区点=5485 16進=5675 シフトJIS=9BF3

《音読み》 ヘイ /ヒョウ(ヒャウ)

/ヒョウ(ヒャウ) 〈b

〈b ng・b

ng・b ng〉

《訓読み》 あわせる(あはす)/ならぶ/ならべる(ならぶ)/ならびに

《意味》

ng〉

《訓読み》 あわせる(あはす)/ならぶ/ならべる(ならぶ)/ならびに

《意味》

{動}あわせる(アハス)。一つにする。〈同義語〉→併。「合并ガッペイ(=合併)」

{動}あわせる(アハス)。一つにする。〈同義語〉→併。「合并ガッペイ(=合併)」

{動}ならぶ。ならべる(ナラブ)。〈同義語〉→併。

{動}ならぶ。ならべる(ナラブ)。〈同義語〉→併。

{接続}ならびに。それにまた、の意をあらわすことば。「并且ナラビニカツ(その上)」

{接続}ならびに。それにまた、の意をあらわすことば。「并且ナラビニカツ(その上)」

{名}山西省太原地方の別称。▽平声に読む。

《解字》

{名}山西省太原地方の別称。▽平声に読む。

《解字》

会意。もとの字は、「人二人+干を二つ」。同じように肩をならべてひっつけたさま。

《単語家族》

竝ヘイ(=並。ならぶ)と近く、屏ヘイ(ならべてたてたついたて)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。もとの字は、「人二人+干を二つ」。同じように肩をならべてひっつけたさま。

《単語家族》

竝ヘイ(=並。ならぶ)と近く、屏ヘイ(ならべてたてたついたて)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

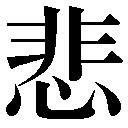

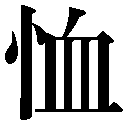

悲 あわれみ🔗⭐🔉

【悲】

12画 心部 [三年]

区点=4065 16進=4861 シフトJIS=94DF

《常用音訓》ヒ/かな…しい/かな…しむ

《音読み》 ヒ

12画 心部 [三年]

区点=4065 16進=4861 シフトJIS=94DF

《常用音訓》ヒ/かな…しい/かな…しむ

《音読み》 ヒ

〈b

〈b i〉

《訓読み》 かなしい(かなし)/かなしむ/かなしみ/あわれみ(あはれみ)

《意味》

i〉

《訓読み》 かなしい(かなし)/かなしむ/かなしみ/あわれみ(あはれみ)

《意味》

{形}かなしい(カナシ)。胸がさけるようにせつない。〈対語〉→楽。

{形}かなしい(カナシ)。胸がさけるようにせつない。〈対語〉→楽。

{動}かなしむ。〈対語〉→楽。「奚惆悵而独悲=ナンゾ惆悵トシテ独リ悲シマン」〔→陶潜〕

{動}かなしむ。〈対語〉→楽。「奚惆悵而独悲=ナンゾ惆悵トシテ独リ悲シマン」〔→陶潜〕

{名}かなしみ。〈対語〉→楽。「楽尽悲来=楽シミ尽キテ、悲シミ来タル」〔陳鴻〕

{名}かなしみ。〈対語〉→楽。「楽尽悲来=楽シミ尽キテ、悲シミ来タル」〔陳鴻〕

{名}〔仏〕あわれみ(アハレミ)。衆生シュジョウの苦しみを除こうとする心。「慈悲」

《解字》

会意兼形声。非は、羽が左右に反対に開いたさま。両方に割れる意を含む。悲は「心+音符非」で、心が調和統一を失って裂けること。胸が裂けるようなせつない感じのこと。

《単語家族》

扉ヒ(両方に開くとびら)と同系。

《類義》

→憫

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}〔仏〕あわれみ(アハレミ)。衆生シュジョウの苦しみを除こうとする心。「慈悲」

《解字》

会意兼形声。非は、羽が左右に反対に開いたさま。両方に割れる意を含む。悲は「心+音符非」で、心が調和統一を失って裂けること。胸が裂けるようなせつない感じのこと。

《単語家族》

扉ヒ(両方に開くとびら)と同系。

《類義》

→憫

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 心部 [三年]

区点=4065 16進=4861 シフトJIS=94DF

《常用音訓》ヒ/かな…しい/かな…しむ

《音読み》 ヒ

12画 心部 [三年]

区点=4065 16進=4861 シフトJIS=94DF

《常用音訓》ヒ/かな…しい/かな…しむ

《音読み》 ヒ

〈b

〈b i〉

《訓読み》 かなしい(かなし)/かなしむ/かなしみ/あわれみ(あはれみ)

《意味》

i〉

《訓読み》 かなしい(かなし)/かなしむ/かなしみ/あわれみ(あはれみ)

《意味》

{形}かなしい(カナシ)。胸がさけるようにせつない。〈対語〉→楽。

{形}かなしい(カナシ)。胸がさけるようにせつない。〈対語〉→楽。

{動}かなしむ。〈対語〉→楽。「奚惆悵而独悲=ナンゾ惆悵トシテ独リ悲シマン」〔→陶潜〕

{動}かなしむ。〈対語〉→楽。「奚惆悵而独悲=ナンゾ惆悵トシテ独リ悲シマン」〔→陶潜〕

{名}かなしみ。〈対語〉→楽。「楽尽悲来=楽シミ尽キテ、悲シミ来タル」〔陳鴻〕

{名}かなしみ。〈対語〉→楽。「楽尽悲来=楽シミ尽キテ、悲シミ来タル」〔陳鴻〕

{名}〔仏〕あわれみ(アハレミ)。衆生シュジョウの苦しみを除こうとする心。「慈悲」

《解字》

会意兼形声。非は、羽が左右に反対に開いたさま。両方に割れる意を含む。悲は「心+音符非」で、心が調和統一を失って裂けること。胸が裂けるようなせつない感じのこと。

《単語家族》

扉ヒ(両方に開くとびら)と同系。

《類義》

→憫

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}〔仏〕あわれみ(アハレミ)。衆生シュジョウの苦しみを除こうとする心。「慈悲」

《解字》

会意兼形声。非は、羽が左右に反対に開いたさま。両方に割れる意を含む。悲は「心+音符非」で、心が調和統一を失って裂けること。胸が裂けるようなせつない感じのこと。

《単語家族》

扉ヒ(両方に開くとびら)と同系。

《類義》

→憫

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

愍 あわれむ🔗⭐🔉

怜 あわれむ🔗⭐🔉

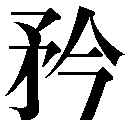

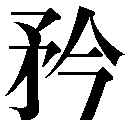

【怜】

8画

8画  部 [人名漢字]

区点=4671 16進=4E67 シフトJIS=97E5

《音読み》 レイ

部 [人名漢字]

区点=4671 16進=4E67 シフトJIS=97E5

《音読み》 レイ /リョウ(リャウ)

/リョウ(リャウ) 《訓読み》 さとい(さとし)/あわれむ(あはれむ)

《名付け》 さと・さとし・とき

《意味》

《訓読み》 さとい(さとし)/あわれむ(あはれむ)

《名付け》 さと・さとし・とき

《意味》

{形}さとい(サトシ)。心が澄んでいて賢い。悟りがよい。〈類義語〉→賢。「怜悧レイリ(さとい)」

{形}さとい(サトシ)。心が澄んでいて賢い。悟りがよい。〈類義語〉→賢。「怜悧レイリ(さとい)」

{動}あわれむ(アハレム)。▽憐レンの俗字として用いる。(平)先韻に読む。

《解字》

会意兼形声。令は、澄みきって清らかな神の命令。冷(つめたく澄んださま)

{動}あわれむ(アハレム)。▽憐レンの俗字として用いる。(平)先韻に読む。

《解字》

会意兼形声。令は、澄みきって清らかな神の命令。冷(つめたく澄んださま) 霊(澄みきった神のお告げ)

霊(澄みきった神のお告げ) 玲レイ(清らかに澄んだ玉)などと同系。怜は「心+音符令」で、心が澄みきったさま。

《類義》

→賢

《熟語》

→熟語

玲レイ(清らかに澄んだ玉)などと同系。怜は「心+音符令」で、心が澄みきったさま。

《類義》

→賢

《熟語》

→熟語

8画

8画  部 [人名漢字]

区点=4671 16進=4E67 シフトJIS=97E5

《音読み》 レイ

部 [人名漢字]

区点=4671 16進=4E67 シフトJIS=97E5

《音読み》 レイ /リョウ(リャウ)

/リョウ(リャウ) 《訓読み》 さとい(さとし)/あわれむ(あはれむ)

《名付け》 さと・さとし・とき

《意味》

《訓読み》 さとい(さとし)/あわれむ(あはれむ)

《名付け》 さと・さとし・とき

《意味》

{形}さとい(サトシ)。心が澄んでいて賢い。悟りがよい。〈類義語〉→賢。「怜悧レイリ(さとい)」

{形}さとい(サトシ)。心が澄んでいて賢い。悟りがよい。〈類義語〉→賢。「怜悧レイリ(さとい)」

{動}あわれむ(アハレム)。▽憐レンの俗字として用いる。(平)先韻に読む。

《解字》

会意兼形声。令は、澄みきって清らかな神の命令。冷(つめたく澄んださま)

{動}あわれむ(アハレム)。▽憐レンの俗字として用いる。(平)先韻に読む。

《解字》

会意兼形声。令は、澄みきって清らかな神の命令。冷(つめたく澄んださま) 霊(澄みきった神のお告げ)

霊(澄みきった神のお告げ) 玲レイ(清らかに澄んだ玉)などと同系。怜は「心+音符令」で、心が澄みきったさま。

《類義》

→賢

《熟語》

→熟語

玲レイ(清らかに澄んだ玉)などと同系。怜は「心+音符令」で、心が澄みきったさま。

《類義》

→賢

《熟語》

→熟語

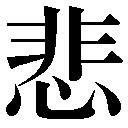

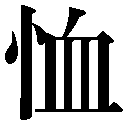

恤 あわれむ🔗⭐🔉

【恤】

9画

9画  部

区点=5585 16進=5775 シフトJIS=9C95

《音読み》 ジュツ

部

区点=5585 16進=5775 シフトJIS=9C95

《音読み》 ジュツ /シュツ

/シュツ /シュチ

/シュチ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 あわれむ(あはれむ)/うれえる(うれふ)

《意味》

〉

《訓読み》 あわれむ(あはれむ)/うれえる(うれふ)

《意味》

{動}あわれむ(アハレム)。気の毒な人に思いをめぐらす。情けをめぐらす。「我后不恤我衆=我ガ后我ガ衆ヲ恤マズ」〔→書経〕

{動}あわれむ(アハレム)。気の毒な人に思いをめぐらす。情けをめぐらす。「我后不恤我衆=我ガ后我ガ衆ヲ恤マズ」〔→書経〕

{動}うれえる(ウレフ)。気を配る。いろいろと心配する。「遑恤我後=我ガ後ヲ恤フルニ遑アランヤ」〔→詩経〕

{動}うれえる(ウレフ)。気を配る。いろいろと心配する。「遑恤我後=我ガ後ヲ恤フルニ遑アランヤ」〔→詩経〕

{動}人の難儀を気の毒がって金品を恵む。「賑恤シンジュツ」「救恤品キュウジュツヒン」

《解字》

会意兼形声。血は、全身くまなく巡るちのこと。恤は「心+音符血」で、心をすみずみまで思い巡らせること。▽巡や徇ジュン(めぐる)はその語尾が鼻音となったことば。ことに恂ジュン(心をすべての面に行き巡らすこと)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}人の難儀を気の毒がって金品を恵む。「賑恤シンジュツ」「救恤品キュウジュツヒン」

《解字》

会意兼形声。血は、全身くまなく巡るちのこと。恤は「心+音符血」で、心をすみずみまで思い巡らせること。▽巡や徇ジュン(めぐる)はその語尾が鼻音となったことば。ことに恂ジュン(心をすべての面に行き巡らすこと)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画

9画  部

区点=5585 16進=5775 シフトJIS=9C95

《音読み》 ジュツ

部

区点=5585 16進=5775 シフトJIS=9C95

《音読み》 ジュツ /シュツ

/シュツ /シュチ

/シュチ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 あわれむ(あはれむ)/うれえる(うれふ)

《意味》

〉

《訓読み》 あわれむ(あはれむ)/うれえる(うれふ)

《意味》

{動}あわれむ(アハレム)。気の毒な人に思いをめぐらす。情けをめぐらす。「我后不恤我衆=我ガ后我ガ衆ヲ恤マズ」〔→書経〕

{動}あわれむ(アハレム)。気の毒な人に思いをめぐらす。情けをめぐらす。「我后不恤我衆=我ガ后我ガ衆ヲ恤マズ」〔→書経〕

{動}うれえる(ウレフ)。気を配る。いろいろと心配する。「遑恤我後=我ガ後ヲ恤フルニ遑アランヤ」〔→詩経〕

{動}うれえる(ウレフ)。気を配る。いろいろと心配する。「遑恤我後=我ガ後ヲ恤フルニ遑アランヤ」〔→詩経〕

{動}人の難儀を気の毒がって金品を恵む。「賑恤シンジュツ」「救恤品キュウジュツヒン」

《解字》

会意兼形声。血は、全身くまなく巡るちのこと。恤は「心+音符血」で、心をすみずみまで思い巡らせること。▽巡や徇ジュン(めぐる)はその語尾が鼻音となったことば。ことに恂ジュン(心をすべての面に行き巡らすこと)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}人の難儀を気の毒がって金品を恵む。「賑恤シンジュツ」「救恤品キュウジュツヒン」

《解字》

会意兼形声。血は、全身くまなく巡るちのこと。恤は「心+音符血」で、心をすみずみまで思い巡らせること。▽巡や徇ジュン(めぐる)はその語尾が鼻音となったことば。ことに恂ジュン(心をすべての面に行き巡らすこと)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

慌 あわただしい🔗⭐🔉

【慌】

12画

12画  部 [常用漢字]

区点=2518 16進=3932 シフトJIS=8D51

《常用音訓》コウ/あわ…ただしい/あわ…てる

《音読み》 コウ(クワウ)

部 [常用漢字]

区点=2518 16進=3932 シフトJIS=8D51

《常用音訓》コウ/あわ…ただしい/あわ…てる

《音読み》 コウ(クワウ)

〈hu

〈hu ng〉

《訓読み》 あわただしい(あわただし)/あわてる(あわつ)/くらい(くらし)/おそれる(おそる)

《意味》

ng〉

《訓読み》 あわただしい(あわただし)/あわてる(あわつ)/くらい(くらし)/おそれる(おそる)

《意味》

{形}あわただしい(アワタダシ)。そわそわと落ち着かない。「慌忙コウボウ」

{形}あわただしい(アワタダシ)。そわそわと落ち着かない。「慌忙コウボウ」

{動}あわてる(アワツ)。動揺して何をしてよいかわからないほどにうろたえる。〈類義語〉→惶。「慌乱コウラン」

{動}あわてる(アワツ)。動揺して何をしてよいかわからないほどにうろたえる。〈類義語〉→惶。「慌乱コウラン」

{形}くらい(クラシ)。ぼんやりしている。〈同義語〉→恍。「慌忽コウコツ(=恍忽)」

{形}くらい(クラシ)。ぼんやりしている。〈同義語〉→恍。「慌忽コウコツ(=恍忽)」

{動}おそれる(オソル)。おそれておどおどする。〈同義語〉→惶。「恐慌キョウコウ」

《解字》

会意兼形声。荒コウは、あれてむなしく何もないさま。また広(ひろい)や徨コウ(さまよう)に通じて、あてどもなく広がるさま。慌は「心+音符荒」で、心中がむなしくて自信をなくし落ち着かないこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}おそれる(オソル)。おそれておどおどする。〈同義語〉→惶。「恐慌キョウコウ」

《解字》

会意兼形声。荒コウは、あれてむなしく何もないさま。また広(ひろい)や徨コウ(さまよう)に通じて、あてどもなく広がるさま。慌は「心+音符荒」で、心中がむなしくて自信をなくし落ち着かないこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画

12画  部 [常用漢字]

区点=2518 16進=3932 シフトJIS=8D51

《常用音訓》コウ/あわ…ただしい/あわ…てる

《音読み》 コウ(クワウ)

部 [常用漢字]

区点=2518 16進=3932 シフトJIS=8D51

《常用音訓》コウ/あわ…ただしい/あわ…てる

《音読み》 コウ(クワウ)

〈hu

〈hu ng〉

《訓読み》 あわただしい(あわただし)/あわてる(あわつ)/くらい(くらし)/おそれる(おそる)

《意味》

ng〉

《訓読み》 あわただしい(あわただし)/あわてる(あわつ)/くらい(くらし)/おそれる(おそる)

《意味》

{形}あわただしい(アワタダシ)。そわそわと落ち着かない。「慌忙コウボウ」

{形}あわただしい(アワタダシ)。そわそわと落ち着かない。「慌忙コウボウ」

{動}あわてる(アワツ)。動揺して何をしてよいかわからないほどにうろたえる。〈類義語〉→惶。「慌乱コウラン」

{動}あわてる(アワツ)。動揺して何をしてよいかわからないほどにうろたえる。〈類義語〉→惶。「慌乱コウラン」

{形}くらい(クラシ)。ぼんやりしている。〈同義語〉→恍。「慌忽コウコツ(=恍忽)」

{形}くらい(クラシ)。ぼんやりしている。〈同義語〉→恍。「慌忽コウコツ(=恍忽)」

{動}おそれる(オソル)。おそれておどおどする。〈同義語〉→惶。「恐慌キョウコウ」

《解字》

会意兼形声。荒コウは、あれてむなしく何もないさま。また広(ひろい)や徨コウ(さまよう)に通じて、あてどもなく広がるさま。慌は「心+音符荒」で、心中がむなしくて自信をなくし落ち着かないこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}おそれる(オソル)。おそれておどおどする。〈同義語〉→惶。「恐慌キョウコウ」

《解字》

会意兼形声。荒コウは、あれてむなしく何もないさま。また広(ひろい)や徨コウ(さまよう)に通じて、あてどもなく広がるさま。慌は「心+音符荒」で、心中がむなしくて自信をなくし落ち着かないこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

慥 あわただしい🔗⭐🔉

【慥】

14画

14画  部

区点=5652 16進=5854 シフトJIS=9CD2

《音読み》 ゾウ(ザウ)

部

区点=5652 16進=5854 シフトJIS=9CD2

《音読み》 ゾウ(ザウ) /ソウ(サウ)

/ソウ(サウ)

〈c

〈c o・z

o・z o〉

《訓読み》 あわただしい(あわただし)/こしらえる(こしらふ)/たしか

《意味》

o〉

《訓読み》 あわただしい(あわただし)/こしらえる(こしらふ)/たしか

《意味》

{形}あわただしい(アワタダシ)。とりあえず急場にまにあわせるさま。まにあわせにつくろうさま。

{形}あわただしい(アワタダシ)。とりあえず急場にまにあわせるさま。まにあわせにつくろうさま。

「慥慥ゾウゾウ」「慥慥爾ゾウゾウジ」とは、いったことをすぐ実行するさま。「君子胡不慥慥爾=君子ナンゾ慥慥タラザランヤ」〔→中庸〕

〔国〕

「慥慥ゾウゾウ」「慥慥爾ゾウゾウジ」とは、いったことをすぐ実行するさま。「君子胡不慥慥爾=君子ナンゾ慥慥タラザランヤ」〔→中庸〕

〔国〕 こしらえる(コシラフ)。ありあわせの材料で組み立てる。「急慥キュウゴシラえ」

こしらえる(コシラフ)。ありあわせの材料で組み立てる。「急慥キュウゴシラえ」 たしか。おそらく。多分。

《解字》

会意兼形声。造次ゾウジ(急ごしらえ)の造は、あわただしく寄せ集めること。慥は「心+音符造」で、そそくさと急場をつくろう気持ちのこと。

たしか。おそらく。多分。

《解字》

会意兼形声。造次ゾウジ(急ごしらえ)の造は、あわただしく寄せ集めること。慥は「心+音符造」で、そそくさと急場をつくろう気持ちのこと。

14画

14画  部

区点=5652 16進=5854 シフトJIS=9CD2

《音読み》 ゾウ(ザウ)

部

区点=5652 16進=5854 シフトJIS=9CD2

《音読み》 ゾウ(ザウ) /ソウ(サウ)

/ソウ(サウ)

〈c

〈c o・z

o・z o〉

《訓読み》 あわただしい(あわただし)/こしらえる(こしらふ)/たしか

《意味》

o〉

《訓読み》 あわただしい(あわただし)/こしらえる(こしらふ)/たしか

《意味》

{形}あわただしい(アワタダシ)。とりあえず急場にまにあわせるさま。まにあわせにつくろうさま。

{形}あわただしい(アワタダシ)。とりあえず急場にまにあわせるさま。まにあわせにつくろうさま。

「慥慥ゾウゾウ」「慥慥爾ゾウゾウジ」とは、いったことをすぐ実行するさま。「君子胡不慥慥爾=君子ナンゾ慥慥タラザランヤ」〔→中庸〕

〔国〕

「慥慥ゾウゾウ」「慥慥爾ゾウゾウジ」とは、いったことをすぐ実行するさま。「君子胡不慥慥爾=君子ナンゾ慥慥タラザランヤ」〔→中庸〕

〔国〕 こしらえる(コシラフ)。ありあわせの材料で組み立てる。「急慥キュウゴシラえ」

こしらえる(コシラフ)。ありあわせの材料で組み立てる。「急慥キュウゴシラえ」 たしか。おそらく。多分。

《解字》

会意兼形声。造次ゾウジ(急ごしらえ)の造は、あわただしく寄せ集めること。慥は「心+音符造」で、そそくさと急場をつくろう気持ちのこと。

たしか。おそらく。多分。

《解字》

会意兼形声。造次ゾウジ(急ごしらえ)の造は、あわただしく寄せ集めること。慥は「心+音符造」で、そそくさと急場をつくろう気持ちのこと。

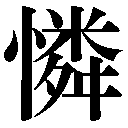

憫 あわれみ🔗⭐🔉

【憫】

15画

15画  部

区点=5666 16進=5862 シフトJIS=9CE0

《音読み》 ビン

部

区点=5666 16進=5862 シフトJIS=9CE0

《音読み》 ビン /ミン

/ミン 〈m

〈m n〉

《訓読み》 あわれむ(あはれむ)/あわれみ(あはれみ)/うれえる(うれふ)

《意味》

n〉

《訓読み》 あわれむ(あはれむ)/あわれみ(あはれみ)/うれえる(うれふ)

《意味》

{動}あわれむ(アハレム)。見えないところまで、こまごまと思いやる。気の毒に思う。「憐憫レンビン」「憫農=農ヲ憫ム」

{動}あわれむ(アハレム)。見えないところまで、こまごまと思いやる。気の毒に思う。「憐憫レンビン」「憫農=農ヲ憫ム」

{名}あわれみ(アハレミ)。同情の気持ち。細かい思いやり。

{名}あわれみ(アハレミ)。同情の気持ち。細かい思いやり。

{動}うれえる(ウレフ)。こまごまと心配して心を痛める。また、人知れず気にやむ。「阨窮而不憫=阨窮スルモ憫ヘズ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。閔ビンは「門+文」からなり、門(隠す)と文(細かいあや)のどちらを音符と考えてもよい。憫は「心+音符閔」で、心印を加えて閔の原義をより明白に示したもの。隠れた点まで思いやること。

《単語家族》

問モン・ブン(隠れたことを尋ねる)

{動}うれえる(ウレフ)。こまごまと心配して心を痛める。また、人知れず気にやむ。「阨窮而不憫=阨窮スルモ憫ヘズ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。閔ビンは「門+文」からなり、門(隠す)と文(細かいあや)のどちらを音符と考えてもよい。憫は「心+音符閔」で、心印を加えて閔の原義をより明白に示したもの。隠れた点まで思いやること。

《単語家族》

問モン・ブン(隠れたことを尋ねる) 聞モン・ブン(隠されたことをきく)と同系。

《類義》

憐レンは、心が引かれて絶ち切れないこと。哀アイは、胸が詰まってせつない感じのすること。悲は、心が裂けるように痛むこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

聞モン・ブン(隠されたことをきく)と同系。

《類義》

憐レンは、心が引かれて絶ち切れないこと。哀アイは、胸が詰まってせつない感じのすること。悲は、心が裂けるように痛むこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画

15画  部

区点=5666 16進=5862 シフトJIS=9CE0

《音読み》 ビン

部

区点=5666 16進=5862 シフトJIS=9CE0

《音読み》 ビン /ミン

/ミン 〈m

〈m n〉

《訓読み》 あわれむ(あはれむ)/あわれみ(あはれみ)/うれえる(うれふ)

《意味》

n〉

《訓読み》 あわれむ(あはれむ)/あわれみ(あはれみ)/うれえる(うれふ)

《意味》

{動}あわれむ(アハレム)。見えないところまで、こまごまと思いやる。気の毒に思う。「憐憫レンビン」「憫農=農ヲ憫ム」

{動}あわれむ(アハレム)。見えないところまで、こまごまと思いやる。気の毒に思う。「憐憫レンビン」「憫農=農ヲ憫ム」

{名}あわれみ(アハレミ)。同情の気持ち。細かい思いやり。

{名}あわれみ(アハレミ)。同情の気持ち。細かい思いやり。

{動}うれえる(ウレフ)。こまごまと心配して心を痛める。また、人知れず気にやむ。「阨窮而不憫=阨窮スルモ憫ヘズ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。閔ビンは「門+文」からなり、門(隠す)と文(細かいあや)のどちらを音符と考えてもよい。憫は「心+音符閔」で、心印を加えて閔の原義をより明白に示したもの。隠れた点まで思いやること。

《単語家族》

問モン・ブン(隠れたことを尋ねる)

{動}うれえる(ウレフ)。こまごまと心配して心を痛める。また、人知れず気にやむ。「阨窮而不憫=阨窮スルモ憫ヘズ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。閔ビンは「門+文」からなり、門(隠す)と文(細かいあや)のどちらを音符と考えてもよい。憫は「心+音符閔」で、心印を加えて閔の原義をより明白に示したもの。隠れた点まで思いやること。

《単語家族》

問モン・ブン(隠れたことを尋ねる) 聞モン・ブン(隠されたことをきく)と同系。

《類義》

憐レンは、心が引かれて絶ち切れないこと。哀アイは、胸が詰まってせつない感じのすること。悲は、心が裂けるように痛むこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

聞モン・ブン(隠されたことをきく)と同系。

《類義》

憐レンは、心が引かれて絶ち切れないこと。哀アイは、胸が詰まってせつない感じのすること。悲は、心が裂けるように痛むこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

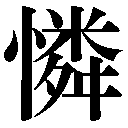

憐 あわれむ🔗⭐🔉

【憐】

15画

15画  部

区点=4689 16進=4E79 シフトJIS=97F7

《音読み》 レン

部

区点=4689 16進=4E79 シフトJIS=97F7

《音読み》 レン

〈li

〈li n〉

《訓読み》 あわれむ(あはれむ)

《意味》

n〉

《訓読み》 あわれむ(あはれむ)

《意味》

{動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思って、いつまでも心が引かれる。「可憐=憐レムベシ」「同病相憐=同病アヒ憐レム」

{動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思って、いつまでも心が引かれる。「可憐=憐レムベシ」「同病相憐=同病アヒ憐レム」

{動}あわれむ(アハレム)。ああと感じ入って心が引かれる。「可憐光彩生門戸=憐レムベシ、光彩、門戸ニ生ズ」〔→白居易〕

{動}あわれむ(アハレム)。ああと感じ入って心が引かれる。「可憐光彩生門戸=憐レムベシ、光彩、門戸ニ生ズ」〔→白居易〕

{動}あわれむ(アハレム)。いとおしむ。「自憐=ミヅカラ憐レム」

《解字》

{動}あわれむ(アハレム)。いとおしむ。「自憐=ミヅカラ憐レム」

《解字》

会意兼形声。右側の部分は「炎(ひ)+舛(足がよろめく)」の会意文字で、よろよろとしているが、たえずに続いて燃える鬼火(燐リン)のこと。次々と続いてたえない意を含む。憐はそれを音符とし、心を加えた字で、心がある対象に引かれて、つらつらと思いがたえないこと。

《単語家族》

隣(次々と続くとなり家)

会意兼形声。右側の部分は「炎(ひ)+舛(足がよろめく)」の会意文字で、よろよろとしているが、たえずに続いて燃える鬼火(燐リン)のこと。次々と続いてたえない意を含む。憐はそれを音符とし、心を加えた字で、心がある対象に引かれて、つらつらと思いがたえないこと。

《単語家族》

隣(次々と続くとなり家) 燐(続いてたえない鬼火)と同系。

《類義》

→憫

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

燐(続いてたえない鬼火)と同系。

《類義》

→憫

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画

15画  部

区点=4689 16進=4E79 シフトJIS=97F7

《音読み》 レン

部

区点=4689 16進=4E79 シフトJIS=97F7

《音読み》 レン

〈li

〈li n〉

《訓読み》 あわれむ(あはれむ)

《意味》

n〉

《訓読み》 あわれむ(あはれむ)

《意味》

{動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思って、いつまでも心が引かれる。「可憐=憐レムベシ」「同病相憐=同病アヒ憐レム」

{動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思って、いつまでも心が引かれる。「可憐=憐レムベシ」「同病相憐=同病アヒ憐レム」

{動}あわれむ(アハレム)。ああと感じ入って心が引かれる。「可憐光彩生門戸=憐レムベシ、光彩、門戸ニ生ズ」〔→白居易〕

{動}あわれむ(アハレム)。ああと感じ入って心が引かれる。「可憐光彩生門戸=憐レムベシ、光彩、門戸ニ生ズ」〔→白居易〕

{動}あわれむ(アハレム)。いとおしむ。「自憐=ミヅカラ憐レム」

《解字》

{動}あわれむ(アハレム)。いとおしむ。「自憐=ミヅカラ憐レム」

《解字》

会意兼形声。右側の部分は「炎(ひ)+舛(足がよろめく)」の会意文字で、よろよろとしているが、たえずに続いて燃える鬼火(燐リン)のこと。次々と続いてたえない意を含む。憐はそれを音符とし、心を加えた字で、心がある対象に引かれて、つらつらと思いがたえないこと。

《単語家族》

隣(次々と続くとなり家)

会意兼形声。右側の部分は「炎(ひ)+舛(足がよろめく)」の会意文字で、よろよろとしているが、たえずに続いて燃える鬼火(燐リン)のこと。次々と続いてたえない意を含む。憐はそれを音符とし、心を加えた字で、心がある対象に引かれて、つらつらと思いがたえないこと。

《単語家族》

隣(次々と続くとなり家) 燐(続いてたえない鬼火)と同系。

《類義》

→憫

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

燐(続いてたえない鬼火)と同系。

《類義》

→憫

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

戮 あわせる🔗⭐🔉

【戮】

15画 戈部

区点=5704 16進=5924 シフトJIS=9D43

《音読み》 リク

15画 戈部

区点=5704 16進=5924 シフトJIS=9D43

《音読み》 リク /ロク

/ロク 〈l

〈l 〉

《訓読み》 ころす/あわせる(あはす)

《意味》

〉

《訓読み》 ころす/あわせる(あはす)

《意味》

リクス{動}ころす。ばらばらに切ってころす。敵を残酷なやり方でころす。また、罪人を残酷なやり方で死刑にする。「殺戮サツリク」「駆飛廉於海隅而戮之=飛廉ヲ海隅ニ駆リテ、コレヲ戮ス」〔→孟子〕

リクス{動}ころす。ばらばらに切ってころす。敵を残酷なやり方でころす。また、罪人を残酷なやり方で死刑にする。「殺戮サツリク」「駆飛廉於海隅而戮之=飛廉ヲ海隅ニ駆リテ、コレヲ戮ス」〔→孟子〕

{名}死刑。また、殺害。「刑戮ケイリク」「就戮=戮ニ就ク」

{名}死刑。また、殺害。「刑戮ケイリク」「就戮=戮ニ就ク」

{名}恥。はずかしめ。「従耳目之欲以為父母戮=耳目ノ欲ニ従ヒテ、モッテ父母ノ戮ヲ為ス」〔→孟子〕

{名}恥。はずかしめ。「従耳目之欲以為父母戮=耳目ノ欲ニ従ヒテ、モッテ父母ノ戮ヲ為ス」〔→孟子〕

{動}あわせる(アハス)。力をあわせること。▽勠リクに当てた用法。「臣与将軍戮力而攻秦=臣、将軍ト力ヲ戮セテ秦ヲ攻ム」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。左側の字(音リョウ)とは、鳥がわかれて高く飛ぶさま。複数に分ける意を含む。戮はそれを音符とし、戈(ほこ)を加えた字で、刃物でいくつにも切り離すこと。

《単語家族》

寥リョウ(ばらばらにわかれる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}あわせる(アハス)。力をあわせること。▽勠リクに当てた用法。「臣与将軍戮力而攻秦=臣、将軍ト力ヲ戮セテ秦ヲ攻ム」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。左側の字(音リョウ)とは、鳥がわかれて高く飛ぶさま。複数に分ける意を含む。戮はそれを音符とし、戈(ほこ)を加えた字で、刃物でいくつにも切り離すこと。

《単語家族》

寥リョウ(ばらばらにわかれる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 戈部

区点=5704 16進=5924 シフトJIS=9D43

《音読み》 リク

15画 戈部

区点=5704 16進=5924 シフトJIS=9D43

《音読み》 リク /ロク

/ロク 〈l

〈l 〉

《訓読み》 ころす/あわせる(あはす)

《意味》

〉

《訓読み》 ころす/あわせる(あはす)

《意味》

リクス{動}ころす。ばらばらに切ってころす。敵を残酷なやり方でころす。また、罪人を残酷なやり方で死刑にする。「殺戮サツリク」「駆飛廉於海隅而戮之=飛廉ヲ海隅ニ駆リテ、コレヲ戮ス」〔→孟子〕

リクス{動}ころす。ばらばらに切ってころす。敵を残酷なやり方でころす。また、罪人を残酷なやり方で死刑にする。「殺戮サツリク」「駆飛廉於海隅而戮之=飛廉ヲ海隅ニ駆リテ、コレヲ戮ス」〔→孟子〕

{名}死刑。また、殺害。「刑戮ケイリク」「就戮=戮ニ就ク」

{名}死刑。また、殺害。「刑戮ケイリク」「就戮=戮ニ就ク」

{名}恥。はずかしめ。「従耳目之欲以為父母戮=耳目ノ欲ニ従ヒテ、モッテ父母ノ戮ヲ為ス」〔→孟子〕

{名}恥。はずかしめ。「従耳目之欲以為父母戮=耳目ノ欲ニ従ヒテ、モッテ父母ノ戮ヲ為ス」〔→孟子〕

{動}あわせる(アハス)。力をあわせること。▽勠リクに当てた用法。「臣与将軍戮力而攻秦=臣、将軍ト力ヲ戮セテ秦ヲ攻ム」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。左側の字(音リョウ)とは、鳥がわかれて高く飛ぶさま。複数に分ける意を含む。戮はそれを音符とし、戈(ほこ)を加えた字で、刃物でいくつにも切り離すこと。

《単語家族》

寥リョウ(ばらばらにわかれる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}あわせる(アハス)。力をあわせること。▽勠リクに当てた用法。「臣与将軍戮力而攻秦=臣、将軍ト力ヲ戮セテ秦ヲ攻ム」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。左側の字(音リョウ)とは、鳥がわかれて高く飛ぶさま。複数に分ける意を含む。戮はそれを音符とし、戈(ほこ)を加えた字で、刃物でいくつにも切り離すこと。

《単語家族》

寥リョウ(ばらばらにわかれる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

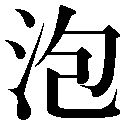

泡 あわ🔗⭐🔉

沫雪 アワユキ🔗⭐🔉

【沫雪】

アワユキ〔国〕溶けやすい雪。〈同義語〉泡雪。

淡 あわい🔗⭐🔉

【淡】

11画 水部 [常用漢字]

区点=3524 16進=4338 シフトJIS=9257

《常用音訓》タン/あわ…い

《音読み》 タン(タム)

11画 水部 [常用漢字]

区点=3524 16進=4338 シフトJIS=9257

《常用音訓》タン/あわ…い

《音読み》 タン(タム) /ダン(ダム)

/ダン(ダム) 〈d

〈d n〉

《訓読み》 あわい(あはし)/うすい(うすし)

《名付け》 あう・あわ・あわし・あわじ・おう

《意味》

n〉

《訓読み》 あわい(あはし)/うすい(うすし)

《名付け》 あう・あわ・あわし・あわじ・おう

《意味》

{形}あわい(アハシ)。うすい(ウスシ)。刺激がないさま。色や味がうすいさま。〈同義語〉→澹タン。〈対語〉→濃。「濃淡」「淡青(うすい青色)」

{形}あわい(アハシ)。うすい(ウスシ)。刺激がないさま。色や味がうすいさま。〈同義語〉→澹タン。〈対語〉→濃。「濃淡」「淡青(うすい青色)」

タンナリ{形・名}あわい(アハシ)。あっさりしたさま。あっさりしたもの。「君子之道、淡而不厭=君子之道ハ、淡ニシテシカモ厭ハズ」〔→中庸〕「君子之交淡若水=君子ノ交ハリハ淡キコト水ノゴトシ」〔→荘子〕「食淡=淡ヲ食ラフ」

タンナリ{形・名}あわい(アハシ)。あっさりしたさま。あっさりしたもの。「君子之道、淡而不厭=君子之道ハ、淡ニシテシカモ厭ハズ」〔→中庸〕「君子之交淡若水=君子ノ交ハリハ淡キコト水ノゴトシ」〔→荘子〕「食淡=淡ヲ食ラフ」

タンナリ{形}欲望がうすいさま。〈同義語〉→澹。「淡泊」「恬淡テンタン(欲がなくあっさりしている)」

《解字》

形声。右側の炎はもと、火を三つあわせた会意文字。淡は、水にそれを単なる音符としてそえた字で、火が盛んにもえるという原義には関係がない。澹と同じく、静かに安定して、刺激のないこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

タンナリ{形}欲望がうすいさま。〈同義語〉→澹。「淡泊」「恬淡テンタン(欲がなくあっさりしている)」

《解字》

形声。右側の炎はもと、火を三つあわせた会意文字。淡は、水にそれを単なる音符としてそえた字で、火が盛んにもえるという原義には関係がない。澹と同じく、静かに安定して、刺激のないこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

11画 水部 [常用漢字]

区点=3524 16進=4338 シフトJIS=9257

《常用音訓》タン/あわ…い

《音読み》 タン(タム)

11画 水部 [常用漢字]

区点=3524 16進=4338 シフトJIS=9257

《常用音訓》タン/あわ…い

《音読み》 タン(タム) /ダン(ダム)

/ダン(ダム) 〈d

〈d n〉

《訓読み》 あわい(あはし)/うすい(うすし)

《名付け》 あう・あわ・あわし・あわじ・おう

《意味》

n〉

《訓読み》 あわい(あはし)/うすい(うすし)

《名付け》 あう・あわ・あわし・あわじ・おう

《意味》

{形}あわい(アハシ)。うすい(ウスシ)。刺激がないさま。色や味がうすいさま。〈同義語〉→澹タン。〈対語〉→濃。「濃淡」「淡青(うすい青色)」

{形}あわい(アハシ)。うすい(ウスシ)。刺激がないさま。色や味がうすいさま。〈同義語〉→澹タン。〈対語〉→濃。「濃淡」「淡青(うすい青色)」

タンナリ{形・名}あわい(アハシ)。あっさりしたさま。あっさりしたもの。「君子之道、淡而不厭=君子之道ハ、淡ニシテシカモ厭ハズ」〔→中庸〕「君子之交淡若水=君子ノ交ハリハ淡キコト水ノゴトシ」〔→荘子〕「食淡=淡ヲ食ラフ」

タンナリ{形・名}あわい(アハシ)。あっさりしたさま。あっさりしたもの。「君子之道、淡而不厭=君子之道ハ、淡ニシテシカモ厭ハズ」〔→中庸〕「君子之交淡若水=君子ノ交ハリハ淡キコト水ノゴトシ」〔→荘子〕「食淡=淡ヲ食ラフ」

タンナリ{形}欲望がうすいさま。〈同義語〉→澹。「淡泊」「恬淡テンタン(欲がなくあっさりしている)」

《解字》

形声。右側の炎はもと、火を三つあわせた会意文字。淡は、水にそれを単なる音符としてそえた字で、火が盛んにもえるという原義には関係がない。澹と同じく、静かに安定して、刺激のないこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

タンナリ{形}欲望がうすいさま。〈同義語〉→澹。「淡泊」「恬淡テンタン(欲がなくあっさりしている)」

《解字》

形声。右側の炎はもと、火を三つあわせた会意文字。淡は、水にそれを単なる音符としてそえた字で、火が盛んにもえるという原義には関係がない。澹と同じく、静かに安定して、刺激のないこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

淡雪 アワユキ🔗⭐🔉

【淡雪】

アワユキ〔国〕 うっすらと降りつもった雪。

うっすらと降りつもった雪。 春になって降る、とけやすい雪。

春になって降る、とけやすい雪。

うっすらと降りつもった雪。

うっすらと降りつもった雪。 春になって降る、とけやすい雪。

春になって降る、とけやすい雪。

澹 あわい🔗⭐🔉

【澹】

16画 水部

区点=6324 16進=5F38 シフトJIS=E057

《音読み》

16画 水部

区点=6324 16進=5F38 シフトJIS=E057

《音読み》  タン(タム)

タン(タム) /ダン(ダム)

/ダン(ダム) 〈d

〈d n〉/

n〉/ セン(セム)

セン(セム) /ゼン(ゼム)

/ゼン(ゼム) 〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 しずか(しづかなり)/やすらか(やすらかなり)/あわい(あはし)/たりる(たる)

《意味》

n〉

《訓読み》 しずか(しづかなり)/やすらか(やすらかなり)/あわい(あはし)/たりる(たる)

《意味》

タンタリ{形}水がゆったりたゆたうさま。「水澹澹兮生煙=水ハ澹澹トシテ煙ヲ生ズ」〔→李白〕

タンタリ{形}水がゆったりたゆたうさま。「水澹澹兮生煙=水ハ澹澹トシテ煙ヲ生ズ」〔→李白〕

タンタリ{形}しずか(シヅカナリ)。やすらか(ヤスラカナリ)。ゆったりと落ち着いたさま。しずかで穏やかなさま。〈同義語〉→憺。〈類義語〉→恬テン。「澹兮其若海=澹トシテソレ海ノゴトシ」〔→老子〕

タンタリ{形}しずか(シヅカナリ)。やすらか(ヤスラカナリ)。ゆったりと落ち着いたさま。しずかで穏やかなさま。〈同義語〉→憺。〈類義語〉→恬テン。「澹兮其若海=澹トシテソレ海ノゴトシ」〔→老子〕

{形}あわい(アハシ)。あっさりしているさま。さっぱりしているさま。〈同義語〉→淡。〈対語〉→濃。

{形}あわい(アハシ)。あっさりしているさま。さっぱりしているさま。〈同義語〉→淡。〈対語〉→濃。

{動}たりる(タル)。じゅうぶんである。また、たっぷりとみたす。▽贍センに当てた用法。「物不能澹則必争=物澹ルコトアタハザレバスナハチ必ズ争フ」〔→荀子〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音セン・タン)は、ずっしりと下がる、重い、落ち着くなどの意をあらわす。澹はそれを音符とし、水を加えた字。穏やかで、起伏がないことから、淡(あわい)と同じ意にも用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{動}たりる(タル)。じゅうぶんである。また、たっぷりとみたす。▽贍センに当てた用法。「物不能澹則必争=物澹ルコトアタハザレバスナハチ必ズ争フ」〔→荀子〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音セン・タン)は、ずっしりと下がる、重い、落ち着くなどの意をあらわす。澹はそれを音符とし、水を加えた字。穏やかで、起伏がないことから、淡(あわい)と同じ意にも用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

16画 水部

区点=6324 16進=5F38 シフトJIS=E057

《音読み》

16画 水部

区点=6324 16進=5F38 シフトJIS=E057

《音読み》  タン(タム)

タン(タム) /ダン(ダム)

/ダン(ダム) 〈d

〈d n〉/

n〉/ セン(セム)

セン(セム) /ゼン(ゼム)

/ゼン(ゼム) 〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 しずか(しづかなり)/やすらか(やすらかなり)/あわい(あはし)/たりる(たる)

《意味》

n〉

《訓読み》 しずか(しづかなり)/やすらか(やすらかなり)/あわい(あはし)/たりる(たる)

《意味》

タンタリ{形}水がゆったりたゆたうさま。「水澹澹兮生煙=水ハ澹澹トシテ煙ヲ生ズ」〔→李白〕

タンタリ{形}水がゆったりたゆたうさま。「水澹澹兮生煙=水ハ澹澹トシテ煙ヲ生ズ」〔→李白〕

タンタリ{形}しずか(シヅカナリ)。やすらか(ヤスラカナリ)。ゆったりと落ち着いたさま。しずかで穏やかなさま。〈同義語〉→憺。〈類義語〉→恬テン。「澹兮其若海=澹トシテソレ海ノゴトシ」〔→老子〕

タンタリ{形}しずか(シヅカナリ)。やすらか(ヤスラカナリ)。ゆったりと落ち着いたさま。しずかで穏やかなさま。〈同義語〉→憺。〈類義語〉→恬テン。「澹兮其若海=澹トシテソレ海ノゴトシ」〔→老子〕

{形}あわい(アハシ)。あっさりしているさま。さっぱりしているさま。〈同義語〉→淡。〈対語〉→濃。

{形}あわい(アハシ)。あっさりしているさま。さっぱりしているさま。〈同義語〉→淡。〈対語〉→濃。

{動}たりる(タル)。じゅうぶんである。また、たっぷりとみたす。▽贍センに当てた用法。「物不能澹則必争=物澹ルコトアタハザレバスナハチ必ズ争フ」〔→荀子〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音セン・タン)は、ずっしりと下がる、重い、落ち着くなどの意をあらわす。澹はそれを音符とし、水を加えた字。穏やかで、起伏がないことから、淡(あわい)と同じ意にも用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{動}たりる(タル)。じゅうぶんである。また、たっぷりとみたす。▽贍センに当てた用法。「物不能澹則必争=物澹ルコトアタハザレバスナハチ必ズ争フ」〔→荀子〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音セン・タン)は、ずっしりと下がる、重い、落ち着くなどの意をあらわす。澹はそれを音符とし、水を加えた字。穏やかで、起伏がないことから、淡(あわい)と同じ意にも用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

矜 あわれむ🔗⭐🔉

【矜】

9画 矛部

区点=6666 16進=6262 シフトJIS=E1E0

《音読み》

9画 矛部

区点=6666 16進=6262 シフトJIS=E1E0

《音読み》  キン

キン /ゴン

/ゴン 〈q

〈q n〉/

n〉/ キョウ

キョウ

/キン

/キン 〈j

〈j ng・j

ng・j n〉

《訓読み》 え/あわれむ(あはれむ)/ほこる

《意味》

n〉

《訓読み》 え/あわれむ(あはれむ)/ほこる

《意味》

{名}え。ほこのえ。刃物をかたくとりつけるえ。「伐棘棗而為矜=棘棗ヲ伐リテ矜ト為ス」〔→淮南子〕

{名}え。ほこのえ。刃物をかたくとりつけるえ。「伐棘棗而為矜=棘棗ヲ伐リテ矜ト為ス」〔→淮南子〕

{動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思う。くよくよと思い悩む。〈類義語〉→憐レン。「哀矜アイキン」「矜不能=不能ヲ矜ム」〔→論語〕

{動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思う。くよくよと思い悩む。〈類義語〉→憐レン。「哀矜アイキン」「矜不能=不能ヲ矜ム」〔→論語〕

{名}あわれな人。▽鰥カン(男やもめ)に当てた用法。カン(クワン)(現代音gu

{名}あわれな人。▽鰥カン(男やもめ)に当てた用法。カン(クワン)(現代音gu n)と読むのが正しいが、日本では、慣用音で、キンと読む。「矜寡キンカ」

n)と読むのが正しいが、日本では、慣用音で、キンと読む。「矜寡キンカ」

{動}ほこる。かたく自信を持って自負する。「矜持キョウジ・キンジ」「君子矜而不争=君子ハ矜ナレドモ争ハズ」〔→論語〕

{動}ほこる。かたく自信を持って自負する。「矜持キョウジ・キンジ」「君子矜而不争=君子ハ矜ナレドモ争ハズ」〔→論語〕

{動}かたくまもる。

{動}かたくまもる。

「矜矜キョウキョウ」とは、しっかりと構えて自信あるさま。

《解字》

「矜矜キョウキョウ」とは、しっかりと構えて自信あるさま。

《解字》

形声。「あわれむ」という意味は、憐レンに当てたもので、「矛+音符令レイ・レン」。矛の柄や自信が強いの意に用いるのは「矛+音符今キン」。今では両者を混同して同一の字で書く。矜はかたく締めてとりつけた矛の柄。かたく固定することから、自信のかたいことをもあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

形声。「あわれむ」という意味は、憐レンに当てたもので、「矛+音符令レイ・レン」。矛の柄や自信が強いの意に用いるのは「矛+音符今キン」。今では両者を混同して同一の字で書く。矜はかたく締めてとりつけた矛の柄。かたく固定することから、自信のかたいことをもあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 矛部

区点=6666 16進=6262 シフトJIS=E1E0

《音読み》

9画 矛部

区点=6666 16進=6262 シフトJIS=E1E0

《音読み》  キン

キン /ゴン

/ゴン 〈q

〈q n〉/

n〉/ キョウ

キョウ

/キン

/キン 〈j

〈j ng・j

ng・j n〉

《訓読み》 え/あわれむ(あはれむ)/ほこる

《意味》

n〉

《訓読み》 え/あわれむ(あはれむ)/ほこる

《意味》

{名}え。ほこのえ。刃物をかたくとりつけるえ。「伐棘棗而為矜=棘棗ヲ伐リテ矜ト為ス」〔→淮南子〕

{名}え。ほこのえ。刃物をかたくとりつけるえ。「伐棘棗而為矜=棘棗ヲ伐リテ矜ト為ス」〔→淮南子〕

{動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思う。くよくよと思い悩む。〈類義語〉→憐レン。「哀矜アイキン」「矜不能=不能ヲ矜ム」〔→論語〕

{動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思う。くよくよと思い悩む。〈類義語〉→憐レン。「哀矜アイキン」「矜不能=不能ヲ矜ム」〔→論語〕

{名}あわれな人。▽鰥カン(男やもめ)に当てた用法。カン(クワン)(現代音gu

{名}あわれな人。▽鰥カン(男やもめ)に当てた用法。カン(クワン)(現代音gu n)と読むのが正しいが、日本では、慣用音で、キンと読む。「矜寡キンカ」

n)と読むのが正しいが、日本では、慣用音で、キンと読む。「矜寡キンカ」

{動}ほこる。かたく自信を持って自負する。「矜持キョウジ・キンジ」「君子矜而不争=君子ハ矜ナレドモ争ハズ」〔→論語〕

{動}ほこる。かたく自信を持って自負する。「矜持キョウジ・キンジ」「君子矜而不争=君子ハ矜ナレドモ争ハズ」〔→論語〕

{動}かたくまもる。

{動}かたくまもる。

「矜矜キョウキョウ」とは、しっかりと構えて自信あるさま。

《解字》

「矜矜キョウキョウ」とは、しっかりと構えて自信あるさま。

《解字》

形声。「あわれむ」という意味は、憐レンに当てたもので、「矛+音符令レイ・レン」。矛の柄や自信が強いの意に用いるのは「矛+音符今キン」。今では両者を混同して同一の字で書く。矜はかたく締めてとりつけた矛の柄。かたく固定することから、自信のかたいことをもあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

形声。「あわれむ」という意味は、憐レンに当てたもので、「矛+音符令レイ・レン」。矛の柄や自信が強いの意に用いるのは「矛+音符今キン」。今では両者を混同して同一の字で書く。矜はかたく締めてとりつけた矛の柄。かたく固定することから、自信のかたいことをもあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

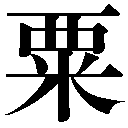

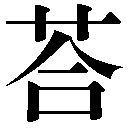

粟 あわ🔗⭐🔉

【粟】

12画 米部

区点=1632 16進=3040 シフトJIS=88BE

《音読み》 ゾク

12画 米部

区点=1632 16進=3040 シフトJIS=88BE

《音読み》 ゾク /ショク

/ショク /ソク

/ソク 〈s

〈s 〉

《訓読み》 あわ(あは)

《意味》

〉

《訓読み》 あわ(あは)

《意味》

{名}穀物の総称。稲・きびなどの外皮のついたままの実。

{名}穀物の総称。稲・きびなどの外皮のついたままの実。

{名}あわ(アハ)。穀物の名。実は黄色で小さくてまるい。畑でつくる。中国北部で産する穀物のうち、もっとも主要なもの。▽小さいものにたとえる。「滄海一粟ソウカイノイチゾク」

{名}あわ(アハ)。穀物の名。実は黄色で小さくてまるい。畑でつくる。中国北部で産する穀物のうち、もっとも主要なもの。▽小さいものにたとえる。「滄海一粟ソウカイノイチゾク」

{名}穀物。食糧。また、俸禄ホウロク。「義不食周粟=義トシテ周ノ粟ヲ食マズ」〔→史記〕

《解字》

会意。「西(ばらばらになる)+米」。小さくて、ぱらぱらした穀物をあらわす。

《単語家族》

縮(小さくちぢむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}穀物。食糧。また、俸禄ホウロク。「義不食周粟=義トシテ周ノ粟ヲ食マズ」〔→史記〕

《解字》

会意。「西(ばらばらになる)+米」。小さくて、ぱらぱらした穀物をあらわす。

《単語家族》

縮(小さくちぢむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 米部

区点=1632 16進=3040 シフトJIS=88BE

《音読み》 ゾク

12画 米部

区点=1632 16進=3040 シフトJIS=88BE

《音読み》 ゾク /ショク

/ショク /ソク

/ソク 〈s

〈s 〉

《訓読み》 あわ(あは)

《意味》

〉

《訓読み》 あわ(あは)

《意味》

{名}穀物の総称。稲・きびなどの外皮のついたままの実。

{名}穀物の総称。稲・きびなどの外皮のついたままの実。

{名}あわ(アハ)。穀物の名。実は黄色で小さくてまるい。畑でつくる。中国北部で産する穀物のうち、もっとも主要なもの。▽小さいものにたとえる。「滄海一粟ソウカイノイチゾク」

{名}あわ(アハ)。穀物の名。実は黄色で小さくてまるい。畑でつくる。中国北部で産する穀物のうち、もっとも主要なもの。▽小さいものにたとえる。「滄海一粟ソウカイノイチゾク」

{名}穀物。食糧。また、俸禄ホウロク。「義不食周粟=義トシテ周ノ粟ヲ食マズ」〔→史記〕

《解字》

会意。「西(ばらばらになる)+米」。小さくて、ぱらぱらした穀物をあらわす。

《単語家族》

縮(小さくちぢむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}穀物。食糧。また、俸禄ホウロク。「義不食周粟=義トシテ周ノ粟ヲ食マズ」〔→史記〕

《解字》

会意。「西(ばらばらになる)+米」。小さくて、ぱらぱらした穀物をあらわす。

《単語家族》

縮(小さくちぢむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

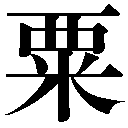

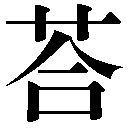

荅 あわせる🔗⭐🔉

【荅】

9画 艸部

区点=7209 16進=6829 シフトJIS=E4A7

《音読み》 トウ(タフ)

9画 艸部

区点=7209 16進=6829 シフトJIS=E4A7

《音読み》 トウ(タフ) /トウ(トフ)

/トウ(トフ) 〈d

〈d ・d

・d 〉

《訓読み》 あう(あふ)/あわせる(あはす)

《意味》

〉

《訓読み》 あう(あふ)/あわせる(あはす)

《意味》

{名}小粒の豆。あずき・緑豆など。

{名}小粒の豆。あずき・緑豆など。

{動}こたえる。〈同義語〉→答。「報荅ホウトウ(=報答)」

{動}こたえる。〈同義語〉→答。「報荅ホウトウ(=報答)」

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。あう。あわせる。

《解字》

会意。「艸+合」で、さやのあわさった豆。

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。あう。あわせる。

《解字》

会意。「艸+合」で、さやのあわさった豆。

9画 艸部

区点=7209 16進=6829 シフトJIS=E4A7

《音読み》 トウ(タフ)

9画 艸部

区点=7209 16進=6829 シフトJIS=E4A7

《音読み》 トウ(タフ) /トウ(トフ)

/トウ(トフ) 〈d

〈d ・d

・d 〉

《訓読み》 あう(あふ)/あわせる(あはす)

《意味》

〉

《訓読み》 あう(あふ)/あわせる(あはす)

《意味》

{名}小粒の豆。あずき・緑豆など。

{名}小粒の豆。あずき・緑豆など。

{動}こたえる。〈同義語〉→答。「報荅ホウトウ(=報答)」

{動}こたえる。〈同義語〉→答。「報荅ホウトウ(=報答)」

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。あう。あわせる。

《解字》

会意。「艸+合」で、さやのあわさった豆。

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。あう。あわせる。

《解字》

会意。「艸+合」で、さやのあわさった豆。

蚫 あわび🔗⭐🔉

【蚫】

11画 虫部

区点=7359 16進=695B シフトJIS=E57A

《音読み》 ホウ(ハウ)

11画 虫部

区点=7359 16進=695B シフトJIS=E57A

《音読み》 ホウ(ハウ) /ビョウ(ベウ)

/ビョウ(ベウ) 《訓読み》 あわび(あはび)

《意味》

{名}あわび(アハビ)。貝の名。食用にする。「鮑魚ホウギョ」とも。〈同義語〉→鮑。

《解字》

会意兼形声。「虫+音符包ホウ(からでからだをつつむ)」。貝がらで包まれたかい。▽もと、国字。

《訓読み》 あわび(あはび)

《意味》

{名}あわび(アハビ)。貝の名。食用にする。「鮑魚ホウギョ」とも。〈同義語〉→鮑。

《解字》

会意兼形声。「虫+音符包ホウ(からでからだをつつむ)」。貝がらで包まれたかい。▽もと、国字。

11画 虫部

区点=7359 16進=695B シフトJIS=E57A

《音読み》 ホウ(ハウ)

11画 虫部

区点=7359 16進=695B シフトJIS=E57A

《音読み》 ホウ(ハウ) /ビョウ(ベウ)

/ビョウ(ベウ) 《訓読み》 あわび(あはび)

《意味》

{名}あわび(アハビ)。貝の名。食用にする。「鮑魚ホウギョ」とも。〈同義語〉→鮑。

《解字》

会意兼形声。「虫+音符包ホウ(からでからだをつつむ)」。貝がらで包まれたかい。▽もと、国字。

《訓読み》 あわび(あはび)

《意味》

{名}あわび(アハビ)。貝の名。食用にする。「鮑魚ホウギョ」とも。〈同義語〉→鮑。

《解字》

会意兼形声。「虫+音符包ホウ(からでからだをつつむ)」。貝がらで包まれたかい。▽もと、国字。

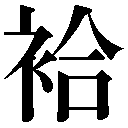

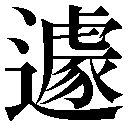

袷 あわせ🔗⭐🔉

【袷】

11画 衣部

区点=1633 16進=3041 シフトJIS=88BF

《音読み》

11画 衣部

区点=1633 16進=3041 シフトJIS=88BF

《音読み》  コウ(カフ)

コウ(カフ) /キョウ(ケフ)

/キョウ(ケフ) 〈ji

〈ji ・qi

・qi 〉/

〉/ キョウ(ケフ)

キョウ(ケフ) /コウ(コフ)

/コウ(コフ) 《訓読み》 あわせ(あはせ)/つぎ/ひかえ(ひかへ)

《意味》

《訓読み》 あわせ(あはせ)/つぎ/ひかえ(ひかへ)

《意味》

{名}あわせ(アハセ)。裏地と表地とをあわせた衣。裏のついたきもの。「袷衣コウイ」

{名}あわせ(アハセ)。裏地と表地とをあわせた衣。裏のついたきもの。「袷衣コウイ」

{名}つぎ。ひかえ(ヒカヘ)。主に対する副。「袷輅コウロ(ひかえぐるま。副車)」

{名}つぎ。ひかえ(ヒカヘ)。主に対する副。「袷輅コウロ(ひかえぐるま。副車)」

{名}えり。

《解字》

会意兼形声。「衣+音符合(あわす)」。

{名}えり。

《解字》

会意兼形声。「衣+音符合(あわす)」。

11画 衣部

区点=1633 16進=3041 シフトJIS=88BF

《音読み》

11画 衣部

区点=1633 16進=3041 シフトJIS=88BF

《音読み》  コウ(カフ)

コウ(カフ) /キョウ(ケフ)

/キョウ(ケフ) 〈ji

〈ji ・qi

・qi 〉/

〉/ キョウ(ケフ)

キョウ(ケフ) /コウ(コフ)

/コウ(コフ) 《訓読み》 あわせ(あはせ)/つぎ/ひかえ(ひかへ)

《意味》

《訓読み》 あわせ(あはせ)/つぎ/ひかえ(ひかへ)

《意味》

{名}あわせ(アハセ)。裏地と表地とをあわせた衣。裏のついたきもの。「袷衣コウイ」

{名}あわせ(アハセ)。裏地と表地とをあわせた衣。裏のついたきもの。「袷衣コウイ」

{名}つぎ。ひかえ(ヒカヘ)。主に対する副。「袷輅コウロ(ひかえぐるま。副車)」

{名}つぎ。ひかえ(ヒカヘ)。主に対する副。「袷輅コウロ(ひかえぐるま。副車)」

{名}えり。

《解字》

会意兼形声。「衣+音符合(あわす)」。

{名}えり。

《解字》

会意兼形声。「衣+音符合(あわす)」。

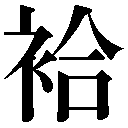

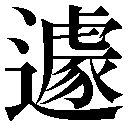

遑 あわただしい🔗⭐🔉

【遑】

13画

13画  部

区点=7803 16進=6E23 シフトJIS=E7A1

《音読み》 コウ(ク

部

区点=7803 16進=6E23 シフトJIS=E7A1

《音読み》 コウ(ク ウ)

ウ) /オウ(ワウ)

/オウ(ワウ) 〈hu

〈hu ng〉

《訓読み》 あわただしい(あわただし)/いとまあり

《意味》

ng〉

《訓読み》 あわただしい(あわただし)/いとまあり

《意味》

{形}あわただしい(アワタダシ)。うろうろして落ち着けない。〈同義語〉→惶。

{形}あわただしい(アワタダシ)。うろうろして落ち着けない。〈同義語〉→惶。

{形}いとまあり。ゆとりがある。ひまである。「飢不遑食=飢

{形}いとまあり。ゆとりがある。ひまである。「飢不遑食=飢 テ食ラフニ遑アラズ」〔→曹植〕「不遑寧処=寧処スルニ遑アラズ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。「

テ食ラフニ遑アラズ」〔→曹植〕「不遑寧処=寧処スルニ遑アラズ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。「 +音符皇(大きく広がる)」で、大きい意を含む。

+音符皇(大きく広がる)」で、大きい意を含む。 の意味は、大きいことから、むやみに動きまわる、うろうろする意になったもので、狂(むてっぽうな犬)・往(むやみに前進する)と近い。

の意味は、大きいことから、むやみに動きまわる、うろうろする意になったもので、狂(むてっぽうな犬)・往(むやみに前進する)と近い。 は、広い、ゆったりしているという方向に派生した意味で、ゆとりがあること。

《単語家族》

皇(大きい巨人)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

は、広い、ゆったりしているという方向に派生した意味で、ゆとりがあること。

《単語家族》

皇(大きい巨人)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画

13画  部

区点=7803 16進=6E23 シフトJIS=E7A1

《音読み》 コウ(ク

部

区点=7803 16進=6E23 シフトJIS=E7A1

《音読み》 コウ(ク ウ)

ウ) /オウ(ワウ)

/オウ(ワウ) 〈hu

〈hu ng〉

《訓読み》 あわただしい(あわただし)/いとまあり

《意味》

ng〉

《訓読み》 あわただしい(あわただし)/いとまあり

《意味》

{形}あわただしい(アワタダシ)。うろうろして落ち着けない。〈同義語〉→惶。

{形}あわただしい(アワタダシ)。うろうろして落ち着けない。〈同義語〉→惶。

{形}いとまあり。ゆとりがある。ひまである。「飢不遑食=飢

{形}いとまあり。ゆとりがある。ひまである。「飢不遑食=飢 テ食ラフニ遑アラズ」〔→曹植〕「不遑寧処=寧処スルニ遑アラズ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。「

テ食ラフニ遑アラズ」〔→曹植〕「不遑寧処=寧処スルニ遑アラズ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。「 +音符皇(大きく広がる)」で、大きい意を含む。

+音符皇(大きく広がる)」で、大きい意を含む。 の意味は、大きいことから、むやみに動きまわる、うろうろする意になったもので、狂(むてっぽうな犬)・往(むやみに前進する)と近い。

の意味は、大きいことから、むやみに動きまわる、うろうろする意になったもので、狂(むてっぽうな犬)・往(むやみに前進する)と近い。 は、広い、ゆったりしているという方向に派生した意味で、ゆとりがあること。

《単語家族》

皇(大きい巨人)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

は、広い、ゆったりしているという方向に派生した意味で、ゆとりがあること。

《単語家族》

皇(大きい巨人)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

遽 あわただしい🔗⭐🔉

【遽】

17画

17画  部

区点=7817 16進=6E31 シフトJIS=E7AF

《音読み》 キョ

部

区点=7817 16進=6E31 シフトJIS=E7AF

《音読み》 キョ /ゴ

/ゴ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 にわか(にはかなり)/あわただしい(あわただし)/おそれる(おそる)

《意味》

〉

《訓読み》 にわか(にはかなり)/あわただしい(あわただし)/おそれる(おそる)

《意味》

{名}馬を使った駅伝。はや馬の使い。▽車によるものを伝デンという。

{名}馬を使った駅伝。はや馬の使い。▽車によるものを伝デンという。

{形}にわか(ニハカナリ)。あわただしい(アワタダシ)。はげしく急に。ぎくっとしてあわてるさま。「遽契其舟曰=遽ニソノ舟ヲ契ミテ曰ハク」〔→呂覧〕「心遽脚忙=心遽シク脚忙シ」〔柴野邦彦〕

{形}にわか(ニハカナリ)。あわただしい(アワタダシ)。はげしく急に。ぎくっとしてあわてるさま。「遽契其舟曰=遽ニソノ舟ヲ契ミテ曰ハク」〔→呂覧〕「心遽脚忙=心遽シク脚忙シ」〔柴野邦彦〕

{動}おそれる(オソル)。うろたえる。「骸遽ガイキョ」

{動}おそれる(オソル)。うろたえる。「骸遽ガイキョ」

「何遽ナンゾ・ナンゾニワカニ」とは、「どうして」「なんで」と反問する気持ちをあらわすことば。〈同義語〉何渠ナンゾ。「此何遽不為福乎=コレ何遽福ト為ラザランヤ」〔→淮南子〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音キョ)は、はげしく争う、きつくてはやいとの意を含む。遽はそれを音符とし、

「何遽ナンゾ・ナンゾニワカニ」とは、「どうして」「なんで」と反問する気持ちをあらわすことば。〈同義語〉何渠ナンゾ。「此何遽不為福乎=コレ何遽福ト為ラザランヤ」〔→淮南子〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音キョ)は、はげしく争う、きつくてはやいとの意を含む。遽はそれを音符とし、 を加えたもの。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

を加えたもの。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

17画

17画  部

区点=7817 16進=6E31 シフトJIS=E7AF

《音読み》 キョ

部

区点=7817 16進=6E31 シフトJIS=E7AF

《音読み》 キョ /ゴ

/ゴ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 にわか(にはかなり)/あわただしい(あわただし)/おそれる(おそる)

《意味》

〉

《訓読み》 にわか(にはかなり)/あわただしい(あわただし)/おそれる(おそる)

《意味》

{名}馬を使った駅伝。はや馬の使い。▽車によるものを伝デンという。

{名}馬を使った駅伝。はや馬の使い。▽車によるものを伝デンという。

{形}にわか(ニハカナリ)。あわただしい(アワタダシ)。はげしく急に。ぎくっとしてあわてるさま。「遽契其舟曰=遽ニソノ舟ヲ契ミテ曰ハク」〔→呂覧〕「心遽脚忙=心遽シク脚忙シ」〔柴野邦彦〕

{形}にわか(ニハカナリ)。あわただしい(アワタダシ)。はげしく急に。ぎくっとしてあわてるさま。「遽契其舟曰=遽ニソノ舟ヲ契ミテ曰ハク」〔→呂覧〕「心遽脚忙=心遽シク脚忙シ」〔柴野邦彦〕

{動}おそれる(オソル)。うろたえる。「骸遽ガイキョ」

{動}おそれる(オソル)。うろたえる。「骸遽ガイキョ」

「何遽ナンゾ・ナンゾニワカニ」とは、「どうして」「なんで」と反問する気持ちをあらわすことば。〈同義語〉何渠ナンゾ。「此何遽不為福乎=コレ何遽福ト為ラザランヤ」〔→淮南子〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音キョ)は、はげしく争う、きつくてはやいとの意を含む。遽はそれを音符とし、

「何遽ナンゾ・ナンゾニワカニ」とは、「どうして」「なんで」と反問する気持ちをあらわすことば。〈同義語〉何渠ナンゾ。「此何遽不為福乎=コレ何遽福ト為ラザランヤ」〔→淮南子〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音キョ)は、はげしく争う、きつくてはやいとの意を含む。遽はそれを音符とし、 を加えたもの。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

を加えたもの。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

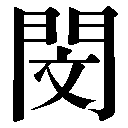

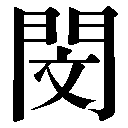

閔 あわれむ🔗⭐🔉

【閔】

12画 門部

区点=7960 16進=6F5C シフトJIS=E87B

《音読み》 ビン

12画 門部

区点=7960 16進=6F5C シフトJIS=E87B

《音読み》 ビン /ミン

/ミン 〈m

〈m n〉

《訓読み》 いたむ/あわれむ(あはれむ)/なやむ/なやみ/やむ/やまい(やまひ)

《意味》

n〉

《訓読み》 いたむ/あわれむ(あはれむ)/なやむ/なやみ/やむ/やまい(やまひ)

《意味》

{動}いたむ。こまやかに情をかけてとむらう。

{動}いたむ。こまやかに情をかけてとむらう。

{動}あわれむ(アハレム)。こまやかに情をかけていたわる。〈同義語〉→憫ビン・→愍。「我行閔其憊=我行キテソノ憊レシヲ閔ム」〔→高啓〕

{動}あわれむ(アハレム)。こまやかに情をかけていたわる。〈同義語〉→憫ビン・→愍。「我行閔其憊=我行キテソノ憊レシヲ閔ム」〔→高啓〕

{動・形・名}なやむ。なやみ。こまかにきづかう。こまごまと心配するさま。心のいたみ。「閔惜ビンセキ」「閔閔然ビンビンゼン」

{動・形・名}なやむ。なやみ。こまかにきづかう。こまごまと心配するさま。心のいたみ。「閔惜ビンセキ」「閔閔然ビンビンゼン」

{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。病気になる。また、病気。つらいこと。「覯閔既多=閔ニ覯フコトスデニ多シ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。門の系列の語は、すきまを閉じて、中が見えないようにするという基本義を含むとともに、そのわからないものをむりにききだす、つまり「問」「聞」という基本義もあわせ含む。閔は「門+音符文(こまやか)」で、不幸な者に対してこまやかに弔問するのが原義。あわれむという意は、その派生義である。

《単語家族》

問モン(わからないことを口でたずねる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。病気になる。また、病気。つらいこと。「覯閔既多=閔ニ覯フコトスデニ多シ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。門の系列の語は、すきまを閉じて、中が見えないようにするという基本義を含むとともに、そのわからないものをむりにききだす、つまり「問」「聞」という基本義もあわせ含む。閔は「門+音符文(こまやか)」で、不幸な者に対してこまやかに弔問するのが原義。あわれむという意は、その派生義である。

《単語家族》

問モン(わからないことを口でたずねる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

12画 門部

区点=7960 16進=6F5C シフトJIS=E87B

《音読み》 ビン

12画 門部

区点=7960 16進=6F5C シフトJIS=E87B

《音読み》 ビン /ミン

/ミン 〈m

〈m n〉

《訓読み》 いたむ/あわれむ(あはれむ)/なやむ/なやみ/やむ/やまい(やまひ)

《意味》

n〉

《訓読み》 いたむ/あわれむ(あはれむ)/なやむ/なやみ/やむ/やまい(やまひ)

《意味》

{動}いたむ。こまやかに情をかけてとむらう。

{動}いたむ。こまやかに情をかけてとむらう。

{動}あわれむ(アハレム)。こまやかに情をかけていたわる。〈同義語〉→憫ビン・→愍。「我行閔其憊=我行キテソノ憊レシヲ閔ム」〔→高啓〕

{動}あわれむ(アハレム)。こまやかに情をかけていたわる。〈同義語〉→憫ビン・→愍。「我行閔其憊=我行キテソノ憊レシヲ閔ム」〔→高啓〕

{動・形・名}なやむ。なやみ。こまかにきづかう。こまごまと心配するさま。心のいたみ。「閔惜ビンセキ」「閔閔然ビンビンゼン」

{動・形・名}なやむ。なやみ。こまかにきづかう。こまごまと心配するさま。心のいたみ。「閔惜ビンセキ」「閔閔然ビンビンゼン」

{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。病気になる。また、病気。つらいこと。「覯閔既多=閔ニ覯フコトスデニ多シ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。門の系列の語は、すきまを閉じて、中が見えないようにするという基本義を含むとともに、そのわからないものをむりにききだす、つまり「問」「聞」という基本義もあわせ含む。閔は「門+音符文(こまやか)」で、不幸な者に対してこまやかに弔問するのが原義。あわれむという意は、その派生義である。

《単語家族》

問モン(わからないことを口でたずねる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。病気になる。また、病気。つらいこと。「覯閔既多=閔ニ覯フコトスデニ多シ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。門の系列の語は、すきまを閉じて、中が見えないようにするという基本義を含むとともに、そのわからないものをむりにききだす、つまり「問」「聞」という基本義もあわせ含む。閔は「門+音符文(こまやか)」で、不幸な者に対してこまやかに弔問するのが原義。あわれむという意は、その派生義である。

《単語家族》

問モン(わからないことを口でたずねる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

鮑 あわび🔗⭐🔉

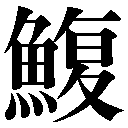

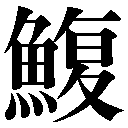

鰒 あわび🔗⭐🔉

【鰒】

20画 魚部

区点=8256 16進=7258 シフトJIS=E9D6

《音読み》 フク

20画 魚部

区点=8256 16進=7258 シフトJIS=E9D6

《音読み》 フク /ブク

/ブク 〈f

〈f 〉

《訓読み》 あわび(あはび)/ふぐ

《意味》

{名}あわび(アハビ)。貝の一種。

〔国〕ふぐ。海にすむ魚の一種。河豚。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音フク)は、ふっくらとふくれたとの基本義をもつ。鰒はそれを音符とし、魚をそえた字。

《単語家族》

腹(ふくれたはら)と同系。

〉

《訓読み》 あわび(あはび)/ふぐ

《意味》

{名}あわび(アハビ)。貝の一種。

〔国〕ふぐ。海にすむ魚の一種。河豚。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音フク)は、ふっくらとふくれたとの基本義をもつ。鰒はそれを音符とし、魚をそえた字。

《単語家族》

腹(ふくれたはら)と同系。

20画 魚部

区点=8256 16進=7258 シフトJIS=E9D6

《音読み》 フク

20画 魚部

区点=8256 16進=7258 シフトJIS=E9D6

《音読み》 フク /ブク

/ブク 〈f

〈f 〉

《訓読み》 あわび(あはび)/ふぐ

《意味》

{名}あわび(アハビ)。貝の一種。

〔国〕ふぐ。海にすむ魚の一種。河豚。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音フク)は、ふっくらとふくれたとの基本義をもつ。鰒はそれを音符とし、魚をそえた字。

《単語家族》

腹(ふくれたはら)と同系。

〉

《訓読み》 あわび(あはび)/ふぐ

《意味》

{名}あわび(アハビ)。貝の一種。

〔国〕ふぐ。海にすむ魚の一種。河豚。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音フク)は、ふっくらとふくれたとの基本義をもつ。鰒はそれを音符とし、魚をそえた字。

《単語家族》

腹(ふくれたはら)と同系。

漢字源に「あわ」で始まるの検索結果 1-35。

13画 力部

区点=5013 16進=522D シフトJIS=99AB

《音読み》 リク

13画 力部

区点=5013 16進=522D シフトJIS=99AB

《音読み》 リク かわいそうだ。あわれだ。「可憐王孫泣路隅=憐レムベシ、王孫ノ路隅ニ泣クヲ」〔

かわいそうだ。あわれだ。「可憐王孫泣路隅=憐レムベシ、王孫ノ路隅ニ泣クヲ」〔 美しくてかわいらしい。「可憐飛燕倚新粧=可憐ノ飛燕新粧ニ倚ル」〔

美しくてかわいらしい。「可憐飛燕倚新粧=可憐ノ飛燕新粧ニ倚ル」〔 13画 心部

区点=5630 16進=583E シフトJIS=9CBC

《音読み》 ビン

13画 心部

区点=5630 16進=583E シフトJIS=9CBC

《音読み》 ビン 8画 水部 [常用漢字]

区点=4302 16進=4B22 シフトJIS=9641

《常用音訓》ホウ/あわ

《音読み》 ホウ(ハウ)

8画 水部 [常用漢字]

区点=4302 16進=4B22 シフトJIS=9641

《常用音訓》ホウ/あわ

《音読み》 ホウ(ハウ) 16画 魚部

区点=8226 16進=723A シフトJIS=E9B8

《音読み》 ホウ(ハウ)

16画 魚部

区点=8226 16進=723A シフトJIS=E9B8

《音読み》 ホウ(ハウ)