複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (50)

はや【早】🔗⭐🔉

はや【早】

[一]〔名〕

①はやいこと。「―足」「―口」

②「はやうち(早打)」の略。

③「はやおい(早追)」の略。

[二]〔副〕

①速やかに。はやく。万葉集15「―かへりませ」

②はやくも。すでに。もはや。万葉集10「春霞春日の山に―立ちにけり」。「―年の暮」

③もともと。元来。平家物語6「変化の物にてはなかりけり。―人にてぞ有りける」

はや【鮠】🔗⭐🔉

はや【鮠】

①モツゴの地方名(霞ヶ浦)。

②ウグイの地方名(東京地方)。

③カワムツの地方名(関西)。

は‐や【甲矢・兄矢・早矢】🔗⭐🔉

は‐や【甲矢・兄矢・早矢】

一手ひとての矢のうち、先に射る矢。三立羽みたてば(三本羽)の矢は鳥の羽3枚で2隻の矢に矧はぐので、弓につがえたとき、羽表を外に向けた1隻と、内に向けた1隻とができる。その2隻を一手とし、外向とむきを先に射るので甲矢という。↔乙矢おとや

は‐や🔗⭐🔉

は‐や

(係助詞ハに間投助詞ヤの添ったもの)感嘆の意を表す。古事記中「あづま―と詔云みことのりたまひき」

はや‐あがり【早上がり】🔗⭐🔉

はや‐あがり【早上がり】

①仕事などを定刻より早く終えること。早仕舞い。

②同じ年の生れだが、4月1日以前に生まれて、小学校の入学が1年早くなること。↔遅上がり

はや‐あし【早足・速歩】🔗⭐🔉

はや‐あし【早足・速歩】

①すみやかな歩調であるくこと。いそいで行くこと。いそぎあし。疾歩。捷歩。「―で通り抜ける」

②馬の歩く速度で、1分間に約210メートルの速さ。

はや・い【早い・速い・疾い・捷い】🔗⭐🔉

はや・い【早い・速い・疾い・捷い】

〔形〕[文]はや・し(ク)

①すみやかである。速力が大である。万葉集17「婦負めい川の―・き瀬ごとに篝かがりさし八十伴の男は鵜川たちけり」。竹取物語「―・き風吹きて世界暗がりて」。「足が―・い」

②ある動作を完了するのに要する時間が短い。万葉集5「残りたる雪に交れる梅の花―・くな散りそ雪は消けぬとも」。「仕事の―・い人」

③夜があけて間もない。時間的に初めの方である。万葉集12「朝鴉―・くな鳴きそわが背子の朝明の姿見れば悲しも」。「朝―・く家を出る」

④年月が短い。平家物語(延慶本)「此の君の御位余りに―・し、いかがわたらせ給はんずらん」

⑤時間的に前である。先である。「僕は彼より1年―・く生まれた」

⑥まだその時期でない。「あきらめるには―・い」

⑦短い時間ですむ。手っとりばやい。「本人に会った方が話が―・い」

⑧香りが鋭い。きつい。源氏物語梅枝「梅花花やかに今めかしう、すこし―・き心しらひを添へて」

⑨(連用形を副詞的に用いて)

㋐まえから。かねて。以前。むかし。古事記中「然るに宇遅能和紀郎子は―・く崩りましき」。古今和歌集恋「―・くぞ人を思ひそめてし」。源氏物語浮舟「―・うほのかに見し人の行くへも知らずなりにしが」

㋑その時にはもう。すでに。とっくに。大和物語「男は―・う忘れにけり」。「5歳にして―・く父を失う」「―・くも1周遅れてしまった」

㋒(「はやう」の形で、驚きの意をこめて)なんと。たしかに。もともと。源氏物語蓬生「見し心地する木立かなとおぼすは―・う此の宮なりけり」

⑩(「…(する)が―・いか」の形で)…するやいなや。…すると即座に。「聞くが―・いかとび出した」

◇1・2は、ふつう「速」を使い、また「疾」「捷」も使う。他は「早」を使う。

⇒早い話が

はや‐いと【早糸】🔗⭐🔉

はや‐いと【早糸】

糸車と紡錘つむとにかけわたした調糸しらべいと。はやそ。早緒。

はやい‐とこ【早い所】🔗⭐🔉

はやい‐とこ【早い所】

〔副〕

(「はやいところ」の転)はやいうちに。「仕事は―片付けよう」

○早い話がはやいはなしが

てっとり早く言えば。つまり。

⇒はや・い【早い・速い・疾い・捷い】

○早い話がはやいはなしが🔗⭐🔉

○早い話がはやいはなしが

てっとり早く言えば。つまり。

⇒はや・い【早い・速い・疾い・捷い】

はやいもの‐がち【早い者勝ち】

人に先んじた者が遅れた者よりも多く利益を得ること。「―に殺到する」

はや‐うけあい【早請合い】‥アヒ

即座にうけあうこと。かるがるしくうけあうこと。

はや‐うし【早牛】

(荷物運搬の)歩みの早い牛。

⇒早牛も淀、遅牛も淀

はやいもの‐がち【早い者勝ち】🔗⭐🔉

はやいもの‐がち【早い者勝ち】

人に先んじた者が遅れた者よりも多く利益を得ること。「―に殺到する」

はや‐うけあい【早請合い】‥アヒ🔗⭐🔉

はや‐うけあい【早請合い】‥アヒ

即座にうけあうこと。かるがるしくうけあうこと。

はや‐うし【早牛】🔗⭐🔉

はや‐うし【早牛】

(荷物運搬の)歩みの早い牛。

⇒早牛も淀、遅牛も淀

○早牛も淀、遅牛も淀はやうしもよどおそうしもよど

(淀は京都伏見区の地名)早くとも遅くとも結局行きつく所は同じの意で、物事はあわてても仕方がないことをいう。「遅牛も淀、早牛も淀」とも。狂言、牛馬「ハテ、―といふ程に、晩のとまり迄には追つかうぞ」

⇒はや‐うし【早牛】

○早牛も淀、遅牛も淀はやうしもよどおそうしもよど🔗⭐🔉

○早牛も淀、遅牛も淀はやうしもよどおそうしもよど

(淀は京都伏見区の地名)早くとも遅くとも結局行きつく所は同じの意で、物事はあわてても仕方がないことをいう。「遅牛も淀、早牛も淀」とも。狂言、牛馬「ハテ、―といふ程に、晩のとまり迄には追つかうぞ」

⇒はや‐うし【早牛】

はや‐うた【早歌】

①神楽かぐら歌の後半にうたわれる拍子の早い歌曲。おかしみのあるもの。

②はやりうた。小唄。そうか。

はや‐うち【早打ち】

①馬を馳せて急を知らせること。また、その使者。謡曲、鉢木「今度の―に上り集まる兵」

②江戸幕府の老中から京都所司代へ急用の書状を送る時の急使。

③花火の上げ方、太鼓や碁の打ち方などが、つづけざまで早いこと。

④(「早撃ち」と書く)ピストルなどの撃ち方がすばやいこと。

⇒はやうち‐かご【早打駕籠】

⇒はやうち‐かた【早打肩】

はやうち‐かご【早打駕籠】

(→)早駕籠に同じ。

⇒はや‐うち【早打ち】

はやうち‐かた【早打肩】

にわかに肩のあたりに激痛を感じ、心悸がたかぶり卒倒・気絶する病気。うちかた。はやかた。浮世風呂前「目を廻した人があるぜヱ。湯気に上つた上つた。…それこそ―だア」

⇒はや‐うち【早打ち】

はや‐うま【早馬】

①早打ちの使いの乗る馬。急使の馬。平治物語「―とおぼしくて揉みに揉うで出で来たり」

②早く走る馬。

はや‐うまれ【早生れ】

(小学校入学の年が、4月1日以前と2日以後で区切られることから)その年の1月1日から4月1日までの間に生まれること。また、その人。↔遅おそ生れ

はや‐うり【早瓜】

ふつうの瓜よりも早く熟する瓜。初うり。わせうり。「こと葉多く―くるる女かな」(蕪村)

はや‐うるし【早漆】

手早く漆塗りをすること。また、その人。犬筑波「芳野河よしや紅葉も―」

はや‐お【早緒】‥ヲ

①船を漕ぐとき艪ろにかける綱。ろづな。枕草子306「―とつけて櫓とかにすげたるものの弱げさよ」

②橇そりまたは車などにつけて引く綱。山家集「そりの―もつけなくに」

③(→)「はやいと」に同じ。

⇒はやお‐うち【早緒打】

はや‐おい【早追】‥オヒ

江戸時代、急用のため昼夜の別なく駕籠かごを飛ばした使者。駕籠かきの人数を増し、宿駅ごとに乗り換えて間断なく走らせた。はや。

はやお‐うち【早緒打】‥ヲ‥

(福島県で)綱打節供つなうちせっくのこと。

⇒はや‐お【早緒】

はや‐おき【早起き】

朝早く起きること。「―の励行」

⇒早起きは三文の徳

はや‐うた【早歌】🔗⭐🔉

はや‐うた【早歌】

①神楽かぐら歌の後半にうたわれる拍子の早い歌曲。おかしみのあるもの。

②はやりうた。小唄。そうか。

はや‐うち【早打ち】🔗⭐🔉

はや‐うち【早打ち】

①馬を馳せて急を知らせること。また、その使者。謡曲、鉢木「今度の―に上り集まる兵」

②江戸幕府の老中から京都所司代へ急用の書状を送る時の急使。

③花火の上げ方、太鼓や碁の打ち方などが、つづけざまで早いこと。

④(「早撃ち」と書く)ピストルなどの撃ち方がすばやいこと。

⇒はやうち‐かご【早打駕籠】

⇒はやうち‐かた【早打肩】

はやうち‐かご【早打駕籠】🔗⭐🔉

はやうち‐かご【早打駕籠】

(→)早駕籠に同じ。

⇒はや‐うち【早打ち】

はやうち‐かた【早打肩】🔗⭐🔉

はやうち‐かた【早打肩】

にわかに肩のあたりに激痛を感じ、心悸がたかぶり卒倒・気絶する病気。うちかた。はやかた。浮世風呂前「目を廻した人があるぜヱ。湯気に上つた上つた。…それこそ―だア」

⇒はや‐うち【早打ち】

はや‐うま【早馬】🔗⭐🔉

はや‐うま【早馬】

①早打ちの使いの乗る馬。急使の馬。平治物語「―とおぼしくて揉みに揉うで出で来たり」

②早く走る馬。

はや‐うまれ【早生れ】🔗⭐🔉

はや‐うまれ【早生れ】

(小学校入学の年が、4月1日以前と2日以後で区切られることから)その年の1月1日から4月1日までの間に生まれること。また、その人。↔遅おそ生れ

はや‐うり【早瓜】🔗⭐🔉

はや‐うり【早瓜】

ふつうの瓜よりも早く熟する瓜。初うり。わせうり。「こと葉多く―くるる女かな」(蕪村)

はや‐うるし【早漆】🔗⭐🔉

はや‐うるし【早漆】

手早く漆塗りをすること。また、その人。犬筑波「芳野河よしや紅葉も―」

はや‐お【早緒】‥ヲ🔗⭐🔉

はや‐お【早緒】‥ヲ

①船を漕ぐとき艪ろにかける綱。ろづな。枕草子306「―とつけて櫓とかにすげたるものの弱げさよ」

②橇そりまたは車などにつけて引く綱。山家集「そりの―もつけなくに」

③(→)「はやいと」に同じ。

⇒はやお‐うち【早緒打】

はや‐おい【早追】‥オヒ🔗⭐🔉

はや‐おい【早追】‥オヒ

江戸時代、急用のため昼夜の別なく駕籠かごを飛ばした使者。駕籠かきの人数を増し、宿駅ごとに乗り換えて間断なく走らせた。はや。

はやお‐うち【早緒打】‥ヲ‥🔗⭐🔉

はやお‐うち【早緒打】‥ヲ‥

(福島県で)綱打節供つなうちせっくのこと。

⇒はや‐お【早緒】

はや‐おき【早起き】🔗⭐🔉

はや‐おき【早起き】

朝早く起きること。「―の励行」

⇒早起きは三文の徳

○早起きは三文の徳はやおきはさんもんのとく

(「徳」は「得」とも書く)早起きをすると良いことがあるということ。「朝起きは三文の徳」とも。

⇒はや‐おき【早起き】

○早起きは三文の徳はやおきはさんもんのとく🔗⭐🔉

○早起きは三文の徳はやおきはさんもんのとく

(「徳」は「得」とも書く)早起きをすると良いことがあるということ。「朝起きは三文の徳」とも。

⇒はや‐おき【早起き】

はや‐おくり【早送り】

録音・録画テープなどを、通常より早い速度で進めること。

はや‐おけ【早桶】‥ヲケ

棺桶の粗末なもの。死人のあった時に手早く作るからという。

はや‐およぎ【速泳】

水泳で、クロールのこと。

はや‐がい【早貝】‥ガヒ

戦陣で急進・突撃の場合、味方を鼓舞するために吹く法螺ほら貝。

はや‐がえり【早帰り】‥ガヘリ

①いつもの時刻より早くかえること。

②朝早くかえること。朝帰り。

はや‐がき【早書き】

①早く書くこと。いそいで書くこと。また、そのもの。

②速筆の書記・書家。〈日葡辞書〉

はや‐がき【早掻】

雅楽の箏そうの奏法の一つ。短い(2拍分の)分散和音をやや急速に奏するもの。↔閑掻しずがき

はや‐がく【早楽】

雅楽の早拍子はやびょうしによる曲の総称。雅楽の曲の中ではテンポの早い部類に属する。↔延楽のべがく

はや‐かご【早駕籠】

早く走らせる駕籠、特に、早追はやおい用の駕籠。はやうちかご。

はや‐がてん【早合点】

早まって合点すること。よく知らないでわかったつもりになること。早呑込み。はやがってん。浄瑠璃、女殺油地獄「是が親達の合力か。ハテ―な」。「とんだ―」

はや‐がね【早鐘】

火事などの緊急を知らせるために続けざまに激しく打ち鳴らす鐘。その鐘の音。また、緊張や不安で動悸が激しくなることのたとえ。

はや‐かみそり【早剃刀】

①他の刃物を即座に剃刀に代用すること。浄瑠璃、国性爺合戦「指添への小刀外し、これも当座の―」

②剃刀のつかい方の早いこと。

はや‐かわ【早川】‥カハ

①流れの早い川。

②(昔、早川主馬しゅめという人が締めていたという)赤色のふんどし。あかふんどし。

⇒はやかわ‐の【早川の】

はやかわ【早川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒はやかわ‐こうたろう【早川孝太郎】

⇒はやかわ‐せっしゅう【早川雪洲】

はやかわ‐こうたろう【早川孝太郎】‥カハカウ‥ラウ

民俗学者。日本民俗学の形成期に、画家出身の眼をもってきめ細かな観察を行なった、山村の民俗調査の第一人者。著「花祭」など。(1889〜1956)

⇒はやかわ【早川】

はやかわ‐せっしゅう【早川雪洲】‥カハ‥シウ

映画俳優。本名、金太郎。千葉県生れ。サイレント期のハリウッドでデビューし、日本人初の国際スターとなる。トーキー以後も主に外国映画で活躍。出演作「チート」「新しき土」「戦場にかける橋」など。(1889〜1973)

⇒はやかわ【早川】

はやかわ‐の【早川の】‥カハ‥

〔枕〕

「行く」「塞せく」にかかる。

⇒はや‐かわ【早川】

はや‐がわり【早変り・早替り】‥ガハリ

①姿・気分・環境などを急速にかえること。

②歌舞伎で、一人の役者が同一場面ですばやく姿を変え、二役以上を演じること。

は‐やく【端役】

演劇・映画などで、主要でない役。転じて、一般に主要でない役目。また、その役をする人。

は‐やく【破約】

約束を破ること。約束を履行しないこと。また、契約を取り消すこと。

はや‐く【早く】

⇒はやい9

はや‐ぐい【早食い】‥グヒ

食物を早く食べること。

はや‐くち【早口】

①ことばの言い方の早いこと。はやこと。はやことば。「―で聞きとれない」

②「早口そそり」の略。

⇒はやくち‐ことば【早口言葉】

⇒はやくち‐そそり【早口そそり】

はやくち‐ことば【早口言葉】

同音が重複して発音しにくい台詞せりふ・俗謡などを、誤らずに早口に言うこと。「なま麦なま米なま卵」の類。早口そそり。

⇒はや‐くち【早口】

はやくち‐そそり【早口そそり】

(→)早口言葉に同じ。

⇒はや‐くち【早口】

はや‐げしょう【早化粧】‥シヤウ

粉白粉または水白粉を用いて、すばやく簡単に化粧すること。

はや‐ご【早具】

小銃用の火薬を包装した紙製の筒。はやごう。

はや‐ごう【早合】‥ガフ

(→)「はやご」に同じ。

はやこごり‐どうふ【早凝豆腐】

(→)生凍なまごおり豆腐に同じ。

はや‐こと【早言】

(→)「はやくち」に同じ。

はや‐こと【早事】

いそいですること。あわてたこと。万葉集11「―なさばいやあはざらむ」

はや‐ことば【早言葉】

(→)「はやくち」に同じ。

はや‐さ【早さ・速さ】

①動きがはやいこと。また、その度合。「目にもとまらぬ―」「そろばんの―は日本一」「反応の―」

②時刻・時期が早いこと。「起床時間の―には参った」

は‐やさい【葉野菜】

キャベツやほうれん草など、葉を食する野菜のこと。

はや‐ざき【早咲き】

時節に先立って早く咲くこと。また、その花。「―の梅」↔遅咲き

はや‐ざし【早指し】

将棋で、少ない思考時間で次の手を指すこと。

はや‐さめ【速雨】

にわかあめ。むらさめ。夕立。古事記中「―零ふり来て、にはかに吾が面おもに沾そそきつ」

はやし【林】

(「生はやし」の意)

①樹木の群がり生えた所。万葉集5「わが園の竹の―に鶯鳴くも」

②転じて、同類の物事の多く集まっている状態。「ことばの―」

⇒はやし‐ばた【林畑】

⇒はやし‐ぶぎょう【林奉行】

はやし【林】

姓氏の一つ。特に林羅山に始まる江戸幕府の儒官の家が林家りんけとして有名。

⇒はやし‐がほう【林鵞峰】

⇒はやし‐けんたろう【林健太郎】

⇒はやし‐しへい【林子平】

⇒はやし‐じゅっさい【林述斎】

⇒はやし‐しゅんさい【林春斎】

⇒はやし‐せんじゅうろう【林銑十郎】

⇒はやし‐たけし【林武】

⇒はやし‐ただひこ【林忠彦】

⇒はやし‐ただまさ【林忠正】

⇒はやし‐たつお【林達夫】

⇒はやし‐つるいち【林鶴一】

⇒はやし‐どうかい【林洞海】

⇒はやし‐どうしゅん【林道春】

⇒はやし‐のぶあつ【林信篤】

⇒はやし‐ひろもり【林広守】

⇒はやし‐ふさお【林房雄】

⇒はやし‐ふぼう【林不忘】

⇒はやし‐ふみこ【林芙美子】

⇒はやし‐ほうこう【林鳳岡】

⇒はやし‐またしち【林又七】

⇒はやし‐ゆうぞう【林有造】

⇒はやし‐らざん【林羅山】

はやし【栄・料】

美しくさせるもの。装飾の材料。万葉集16「わがつのはみ笠の―」

はやし【囃し・囃子】

①能・歌舞伎・長唄・民俗芸能など各種の芸能で、拍子ひょうしをとり、または情緒を添えるために伴奏する音楽。笛・太鼓・鼓・三味線・鉦などの楽器を用いる。歌舞伎囃子・神楽囃子・祭礼囃子・馬鹿囃子など。

②能の略式演奏の一つ。1曲の主要部分だけを抜き出して、囃子を入れて演奏すること。立って舞うものを舞囃子まいばやし、すわったまま演奏するのを居囃子いばやしという。紋服で演じ、舞囃子でも扮装はしない。

⇒はやし‐かた【囃子方】

⇒はやし‐ごと【囃子事】

⇒はやし‐ことば【囃子詞】

⇒はやし‐だ【囃子田】

⇒はやし‐まち【囃子町】

⇒はやし‐もの【囃子物】

はや・し【早し・速し・疾し・捷し】

〔形ク〕

⇒はやい

はや‐しお【早潮】‥シホ

さしひきのはやい潮。為尹ためただ千首「―の春の霞の流れ江に」

はやし‐かた【囃子方】

囃子を担当する人。能では笛方・小鼓方・大鼓おおつづみ方・太鼓方の4役。歌舞伎ではほかに陰かげの囃子で大太鼓や本釣鐘も打つ。お囃子。

⇒はやし【囃し・囃子】

はやし‐がほう【林鵞峰】

江戸前期の幕府の儒官。羅山の第3子。名は恕・春勝。僧号、春斎。幕府に仕えて「本朝通鑑つがん」「華夷変態」などの編集に従事。博学で、「鵞峰全集」「日本王代一覧」など著書が多い。(1618〜1680)

⇒はやし【林】

はやし‐けんたろう【林健太郎】‥ラウ

西洋史学者。東京出身。東大卒、同教授・総長。のち参議院議員。専門はドイツ近代史。著「独逸近世史研究」「ワイマル共和国」ほか。(1913〜2004)

⇒はやし【林】

はやし‐ごと【囃子事】

能楽で、謡なしの器楽だけの部分。また、その曲。舞事まいごとのほかに、出入事曲(次第・一声・出端では・早笛など)や働事はたらきごと曲がある。→舞事。

⇒はやし【囃し・囃子】

はやし‐ことば【囃子詞】

歌謡の意味に関係なく、歌詞の中や終りに入れて調子をとることば。「よさこい」「どんどん」など。

⇒はやし【囃し・囃子】

はやしざき‐ぶんこ【林崎文庫】

伊勢の内宮ないくうの文庫。林崎はその地名に因む。多くの古典籍・文書を収蔵し、明治初年に神宮司庁に移管、後に神宮文庫に統合された。→神宮文庫

はやし‐しへい【林子平】

江戸中期の経世家。寛政三奇人の一人。名は友直。六無斎と号す。江戸の人。仙台に移住。長崎に遊学、海外事情に注目、海防に心を注ぎ「三国通覧図説」「海国兵談」などを著して世人を覚醒しようとしたが、幕府の忌諱にふれて蟄居。(1738〜1793)→六無斎。

→著作:『海国兵談』

⇒はやし【林】

はやし‐じゅっさい【林述斎】

江戸後期の幕府の儒官。名は衡たいら。美濃岩村藩主松平乗薀のりもりの3男。和漢の典籍に通暁、26歳で幕府の命により林家を継ぎ、聖堂などを管理。学徒の養成、「徳川実紀」「孝義録」等の官撰書の編集に努め、林家の中興と称された。(1768〜1841)

⇒はやし【林】

はやし‐しゅんさい【林春斎】

⇒はやしがほう(林鵞峰)。

⇒はやし【林】

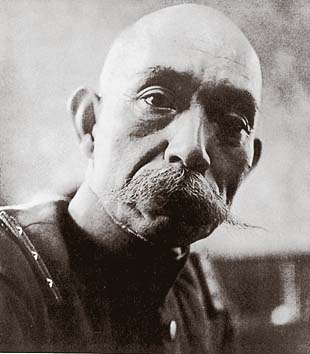

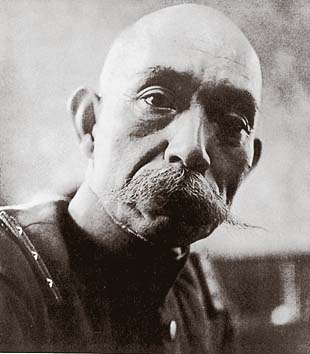

はやし‐せんじゅうろう【林銑十郎】‥ジフラウ

軍人。陸軍大将。金沢生れ。満州事変時に朝鮮軍司令官として独断で満州に侵攻。教育総監・陸相を歴任。1937年2〜6月首相。(1876〜1943)

林銑十郎

撮影:木村伊兵衛

⇒はやし【林】

はやし‐だ【囃子田】

(広島地方で)笛や太鼓で囃子をする大田植おおたうえ。花田植。田囃子。

⇒はやし【囃し・囃子】

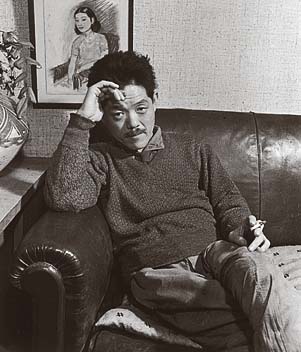

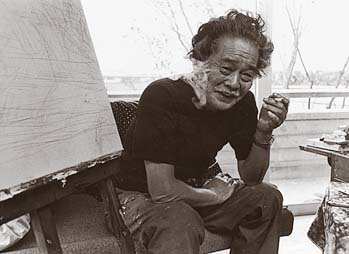

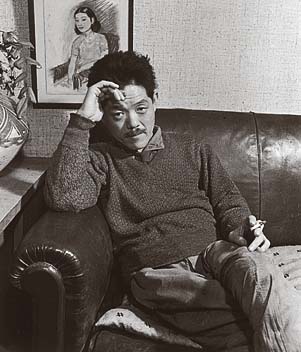

はやし‐たけし【林武】

洋画家。本名、武臣。東京生れ。独立美術協会の創立会員。原色の厚塗りによる表現主義的な画風を展開。東京芸大教授。作「梳くしけずる女」など。文化勲章。(1896〜1975)

林武(1)

撮影:田村 茂

⇒はやし【林】

はやし‐だ【囃子田】

(広島地方で)笛や太鼓で囃子をする大田植おおたうえ。花田植。田囃子。

⇒はやし【囃し・囃子】

はやし‐たけし【林武】

洋画家。本名、武臣。東京生れ。独立美術協会の創立会員。原色の厚塗りによる表現主義的な画風を展開。東京芸大教授。作「梳くしけずる女」など。文化勲章。(1896〜1975)

林武(1)

撮影:田村 茂

林武(2)

撮影:石井幸之助

林武(2)

撮影:石井幸之助

⇒はやし【林】

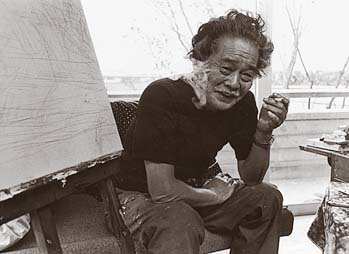

はやし‐ただひこ【林忠彦】

写真家。山口県生れ。代表作に、日常生活の中の作家を写した「日本の作家」や、「カストリ時代」など。(1918〜1990)

林 忠彦

撮影:林 忠彦

⇒はやし【林】

はやし‐ただひこ【林忠彦】

写真家。山口県生れ。代表作に、日常生活の中の作家を写した「日本の作家」や、「カストリ時代」など。(1918〜1990)

林 忠彦

撮影:林 忠彦

煙草をくゆらす戦災孤児

撮影:林 忠彦

煙草をくゆらす戦災孤児

撮影:林 忠彦

⇒はやし【林】

はやし‐ただまさ【林忠正】

美術商。越中高岡生れ。1878年パリ万国博覧会を機に渡仏。浮世絵などの売買を介してジャポニスムの普及に寄与。(1853〜1906)

⇒はやし【林】

はやし‐たつお【林達夫】‥ヲ

評論家。東京生れ。京大卒。自由人として西欧を同時代的に内面化し、柔軟な思考で知の最前線に立ち続けた。著「思想の運命」「共産主義的人間」など。(1896〜1984)

⇒はやし【林】

はやし‐た・てる【囃し立てる】

〔他下一〕[文]はやした・つ(下二)

盛んにはやす。「手を打って―・てる」

はやし‐つるいち【林鶴一】

数学者。徳島県生れ。東北大教授。「東北数学雑誌」を創刊して日本数学界に新研究の機運をつくった。(1873〜1935)

⇒はやし【林】

はやし‐どうかい【林洞海】

幕末・明治期の西洋医。豊前小倉の生れ。江戸で開業。幕府奥医師・大阪医学校長などをつとめる。(1813〜1895)

⇒はやし【林】

はやし‐どうしゅん【林道春】‥ダウ‥

⇒はやしらざん(林羅山)。

⇒はやし【林】

はや‐じに【早死】

年若で死ぬこと。わかじに。「三十前で―した」

はやし‐のぶあつ【林信篤】

⇒はやしほうこう(林鳳岡)。

⇒はやし【林】

はやし‐ばた【林畑】

原野の雑木を切り焼いて数年間農作し、再び雑木林とし、これを繰り返す農地。切替畑きりかえばた。

⇒はやし【林】

はやし‐ひろもり【林広守】

雅楽家。大阪出身。雅楽局大伶人、のち伶人長。笙の名手。「君が代」制作の名義上の代表者(本当の作曲者は奥好義よしいさ)。(1831〜1896)

⇒はやし【林】

はやし‐ぶぎょう【林奉行】‥ギヤウ

(→)御林奉行おはやしぶぎょうに同じ。

⇒はやし【林】

はやし‐ふさお【林房雄】‥ヲ

小説家。本名、後藤寿夫としお。大分県生れ。東大中退。プロレタリア作家・論客として活動。小林秀雄らと「文学界」を創刊。のち浪漫主義的民族主義に転向。作「青年」「息子の青春」、評論「大東亜戦争肯定論」など。(1903〜1975)

林房雄

撮影:田沼武能

⇒はやし【林】

はやし‐ただまさ【林忠正】

美術商。越中高岡生れ。1878年パリ万国博覧会を機に渡仏。浮世絵などの売買を介してジャポニスムの普及に寄与。(1853〜1906)

⇒はやし【林】

はやし‐たつお【林達夫】‥ヲ

評論家。東京生れ。京大卒。自由人として西欧を同時代的に内面化し、柔軟な思考で知の最前線に立ち続けた。著「思想の運命」「共産主義的人間」など。(1896〜1984)

⇒はやし【林】

はやし‐た・てる【囃し立てる】

〔他下一〕[文]はやした・つ(下二)

盛んにはやす。「手を打って―・てる」

はやし‐つるいち【林鶴一】

数学者。徳島県生れ。東北大教授。「東北数学雑誌」を創刊して日本数学界に新研究の機運をつくった。(1873〜1935)

⇒はやし【林】

はやし‐どうかい【林洞海】

幕末・明治期の西洋医。豊前小倉の生れ。江戸で開業。幕府奥医師・大阪医学校長などをつとめる。(1813〜1895)

⇒はやし【林】

はやし‐どうしゅん【林道春】‥ダウ‥

⇒はやしらざん(林羅山)。

⇒はやし【林】

はや‐じに【早死】

年若で死ぬこと。わかじに。「三十前で―した」

はやし‐のぶあつ【林信篤】

⇒はやしほうこう(林鳳岡)。

⇒はやし【林】

はやし‐ばた【林畑】

原野の雑木を切り焼いて数年間農作し、再び雑木林とし、これを繰り返す農地。切替畑きりかえばた。

⇒はやし【林】

はやし‐ひろもり【林広守】

雅楽家。大阪出身。雅楽局大伶人、のち伶人長。笙の名手。「君が代」制作の名義上の代表者(本当の作曲者は奥好義よしいさ)。(1831〜1896)

⇒はやし【林】

はやし‐ぶぎょう【林奉行】‥ギヤウ

(→)御林奉行おはやしぶぎょうに同じ。

⇒はやし【林】

はやし‐ふさお【林房雄】‥ヲ

小説家。本名、後藤寿夫としお。大分県生れ。東大中退。プロレタリア作家・論客として活動。小林秀雄らと「文学界」を創刊。のち浪漫主義的民族主義に転向。作「青年」「息子の青春」、評論「大東亜戦争肯定論」など。(1903〜1975)

林房雄

撮影:田沼武能

⇒はやし【林】

はやし‐ふぼう【林不忘】‥バウ

小説家。本名、長谷川海太郎。新潟県生れ。アメリカ留学後、「丹下左膳」などの時代小説のほか、谷譲次の名で「めりけんじゃっぷ」シリーズ、牧逸馬の名で「地上の星座」などの家庭小説を書いた。(1900〜1935)

⇒はやし【林】

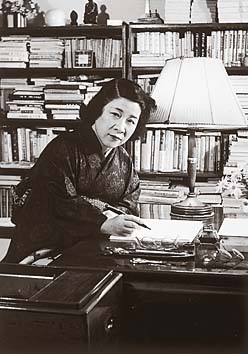

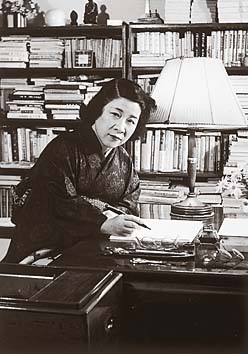

はやし‐ふみこ【林芙美子】

小説家。下関市生れ。苦学して尾道高女卒。自伝的作品「放浪記」で名を成し、抒情と哀愁をたたえた多くの作「清貧の書」「晩菊」「浮雲」などを発表。(1903〜1951)

林芙美子

撮影:林 忠彦

⇒はやし【林】

はやし‐ふぼう【林不忘】‥バウ

小説家。本名、長谷川海太郎。新潟県生れ。アメリカ留学後、「丹下左膳」などの時代小説のほか、谷譲次の名で「めりけんじゃっぷ」シリーズ、牧逸馬の名で「地上の星座」などの家庭小説を書いた。(1900〜1935)

⇒はやし【林】

はやし‐ふみこ【林芙美子】

小説家。下関市生れ。苦学して尾道高女卒。自伝的作品「放浪記」で名を成し、抒情と哀愁をたたえた多くの作「清貧の書」「晩菊」「浮雲」などを発表。(1903〜1951)

林芙美子

撮影:林 忠彦

⇒はやし【林】

はやし‐ほうこう【林鳳岡】‥カウ

江戸中期の幕府の儒官。鵞峰の次子。名は信篤。僧号、春常。1691年(元禄4)聖堂が湯島に造営された際に、初めて僧形をやめることを許され、大学頭だいがくのかみに任官、以後これを世襲。著「鳳岡林先生全集」など。(1644〜1732)

⇒はやし【林】

はや‐じまい【早仕舞】‥ジマヒ

定刻より早く、仕事や店を終えること。「台風のため―する」

はやし‐またしち【林又七】

江戸前期、肥後鐔ひごつばの金工の一派、林派(春日派とも)の祖。桜の文様など精巧な透彫すかしぼりと布目象嵌ぞうがんとで名高い。(1613〜1699)

⇒はやし【林】

はやし‐まち【囃子町】

①江戸時代の歌舞伎の楽屋で、囃子方の控え所。

②囃子方の仲間。

⇒はやし【囃し・囃子】

はや‐じも【早霜】

秋、普通よりも早くおりる霜。↔遅霜おそじも↔晩霜

はやし‐もの【囃子物】

①囃子に用いる音楽・歌謡。また、それにならって作られた曲。通常、囃子詞が入る。

②中世の、囃子を伴う群舞。風流ふりゅう。

⇒はやし【囃し・囃子】

はやしや【林屋・林家】

落語家の芸姓。

⇒はやしや‐しょうぞう【林屋正蔵】

はやしや‐しょうぞう【林屋正蔵】‥シヤウザウ

江戸の落語家。5代目以降「林家」。

①(初代)林屋派の祖。初代三笑亭可楽の門に入り、道具入り怪談を創案。(1781〜1842)

②(8代)本名、岡本義。東京生れ。道具入り芝居噺を継承。1981年、正蔵の名を返上し彦六と改名。(1895〜1982)

⇒はやしや【林屋・林家】

はやし‐ゆうぞう【林有造】‥イウザウ

政治家。土佐藩士。板垣退助を助け自由民権運動に活躍。国会開設後、自由党・政友会の領袖。2度入閣。(1842〜1921)

⇒はやし【林】

ハヤシ‐ライス

(hashed meat and rice)薄切りの牛肉・玉葱たまねぎを炒め、トマト‐ケチャップやドミグラス‐ソースなどを入れて煮込み、飯の上にかけた洋風料理。

はやし‐らざん【林羅山】

江戸初期の幕府の儒官。名は忠・信勝。僧号、道春。京都の人。藤原惺窩せいかに朱子学を学び、家康以後4代の侍講となる。また、上野忍ヶ岡に学問所および先聖殿を建て、昌平黌しょうへいこうの起源をなした。多くの漢籍に訓点(道春点)を加えて刊行。著「本朝神社考」「春鑑抄」など。(1583〜1657)→道春点

⇒はやし【林】

はや・す【生やす】

〔他五〕

①植物や毛などを生えるようにする。成長させる。のばす。宇津保物語俊蔭「森を―・したらむやうに」。「ひげを―・す」

②「切る」の忌詞いみことば。切りそぐ。切りきざむ。保元物語「其の後は御爪をも―・さず、御髪をもそらせ給はで御姿を窶やつし」。「野菜を―・す」

はや・す【栄やす・映やす】

〔他四〕

①映えるようにする。源氏物語初音「何事もさしいらへし給ふ御光に―・されて、色をも音をもますけぢめ、ことになむ分れける」

②わきからほめそやす。万葉集16「七重花咲く八重花咲くと申し―・さね申し―・さね」

はや・す【囃す】

〔他五〕

①囃子はやしを奏する。宇津保物語楼上下「よろづの楽・笛の音を―・し、もろもろのおもしろき声をととのへたり」。習道書「鼓の役人の事…音力の手数を尽して―・し立つべし」。「鳴り物で―・す」

②声を出して歌曲の調子をとる。平家物語1「人々拍子をかへて、伊勢瓶子はすがめなりけりとぞ―・されける」

③うまくさそって気分を起こさせる。調子にのせる。聞書残集「郭公ほととぎす声に植ゑ女の―・されて山田の早苗たゆまでぞとる」

④(ほめるのにもからかうのにも用いる)盛んにいう。口をそろえていう。「見物の―・す声」「弱虫やあいと―・す」

はや‐ず【早酢】

粟あわや糯もちごめで作った酢。こんず。

はや‐ずし【早鮨・早鮓】

温かい飯の中に酢でしめた魚をつけ、押しをかけてならした鮨。一夜鮨いちやずし。〈[季]夏〉

はや‐せ【早瀬】

水の早く流れる瀬。急湍きゅうたん。急灘きゅうだん。万葉集10「落ちたぎつ―渡りて」

はやた【早田】

姓氏の一つ。

⇒はやた‐ぶんぞう【早田文蔵】

はや‐だいこ【早太鼓】

太鼓をはげしく急いで打ち鳴らすこと。また、その音。

はやたけ【早竹】

姓氏の一つ。

⇒はやたけ‐とらきち【早竹虎吉】

はやたけ‐とらきち【早竹虎吉】

軽業師。京都の人。幕末に活躍。1857年(安政4)上方から江戸へ進出、大評判をとる。67年(慶応3)、アメリカ巡業に赴き、ニューヨークで客死。( 〜1868)

⇒はやたけ【早竹】

はや‐だし【早出し】

農作物・果実・花卉かきなどを、通常出まわる時期より早く出荷すること。

はや‐だすき【早襷】

紐の一端を口にくわえて、すばやく襷をかけること。

はや‐だち【早立ち】

朝早く旅に出発すること。

はや‐たつ

川の異称という。八雲御抄「河、―といふ。喜撰式、もし川を詠ずる時は―といふ」。堀河百首雑「淵せをもそことも知らぬ―のみなぎりわたる川の流れは」

はやた‐ぶんぞう【早田文蔵】‥ザウ

植物学者。新潟県生れ。東大教授・同付属植物園長。植物分類学を専攻、主として台湾産植物の研究を開拓。動的分類系という独自の体系を提唱。著「富士山植物帯論」「台湾植物誌」。(1874〜1934)

⇒はやた【早田】

はや‐だより【早便り】

①至急のしらせ。急便。

②江戸時代、飛脚屋が江戸・京坂間を7日間で届けた書状。

はや‐だんご【早団子】

死者の枕頭に供えるだんご。粳うるち米をさっと搗ついて丸めたもの。一杯団子。枕団子。

はや‐ち【疾風】

(「ち」は風の意)(→)「はやて」に同じ。神代紀下「時に―忽ちに起る」

⇒はやち‐かぜ【疾風】

はやち‐かぜ【疾風】

(→)「はやち」に同じ。浄瑠璃、井筒業平河内通「花を吹き捲く―」

⇒はや‐ち【疾風】

はやちね‐かぐら【早池峰神楽】

岩手県花巻市大迫おおはさま町内川目の大償おおつぐないと岳たけとの両地区に伝わる山伏神楽。早池峰山の麓で、修験集団が伝承。笛・太鼓・鉦による舞曲。

はやちね‐さん【早池峰山】

岩手県中部にある北上山地の最高峰。標高1917メートル。権現信仰の霊山。ハヤチネウスユキソウなどの高山植物が有名。

はや‐ぢょうちん【早提灯】‥ヂヤウ‥

飛脚など、急ぎの用で早く走る人の持つ提灯。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「あれへ見える―走り飛脚と覚えたり」

はや‐づかい【早使い】‥ヅカヒ

急ぎの使い。急使。

はや‐づけ【早漬】

漬け込んで早くなれるようにした漬物または鮨すし。

はや‐つけぎ【早付木】

(幕末・明治初期の語)マッチのこと。すりつけぎ。

はや‐つづみ【早鼓】

①能の囃子事はやしごとの一つ。大小鼓の急調な囃子。現在物の前場の諸役が全部退場し、入れ代りに早打ちのアイ(間狂言)が登場する所に用いる。

②歌舞伎の囃子の一つ。能から借用した曲で、暫しばらくが舞台に来る所や「道成寺」の所化の出などに用いる。

はや‐て【疾風・早手】

①(「て」は風の意)急にはげしく吹き起こる風。寒冷前線に付随することが多く、降雨・降雹などを伴うことがある。急風。陣風。しっぷう。はやち。竹取物語「―も竜の吹かするなり」

②(昔はかかるとすぐに死んだからいう)疫痢えきりの異称。

⇒はやて‐ぶね【疾風船】

はや‐で【早出】

①早く家を出ること。早く出勤すること。「―の勤務」

②早く退出すること。

⇒はやで‐りょう【早出料】

はやて‐ぶね【疾風船】

疾風に乗って走る船。

⇒はや‐て【疾風・早手】

はや‐てまわし【早手回し】‥マハシ

事の起こる前に用意・手配をととのえておくこと。

はやで‐りょう【早出料】‥レウ

①始業定刻より早く出勤した者に対する報酬。

②荷主と船会社間でとり決めた停泊期間より早く荷役が完了した時、節約した日数に応じて船会社から荷主に支払う料金。→滞船料

⇒はや‐で【早出】

はや‐と【早砥】

早くとぐことのできる砥石。あらく物をみがく砥石。あらと。

はや‐と【隼人】

ハヤヒトの約。太平記2「雑賀さいが―の佐すけを使にて」

⇒はやと‐うり【隼人瓜】

⇒はやと‐まい【隼人舞】

はやと‐うり【隼人瓜】

ウリ科の多年草。栽培上は一年生の果菜。蔓性で雌雄同株。熱帯アメリカ原産。日本には1917年(大正6)渡来。果実に種子が1個。漬物用。蔓から繊維を取る。チャヨテ。

⇒はや‐と【隼人】

はや‐とちり【早とちり】

せっかちに判断して間違えること。「―して大失敗する」

はやと‐まい【隼人舞】‥マヒ

日本古代の舞踊。大隅・薩摩地方の隼人が行なった風俗歌舞で、大嘗会だいじょうえなどで演じた。その祖先火照命ほでりのみことが海水に溺れ苦しんださまを演じたという。

⇒はや‐と【隼人】

はや‐とめ【早留】

①刀の鯉口こいぐちを、鞘走りもせず、また早く鯉口を切れるように程よくとめておくこと。

②女性が若いうちに振袖をやめて留袖とすること。

はやとも【早鞆】

地名の一つ。

⇒はやとも‐の‐せと【早鞆瀬戸】

⇒はやとも‐の‐めかり【早鞆の和布刈】

はやとも‐の‐せと【早鞆瀬戸】

関門海峡東端、下関市壇ノ浦と北九州市門司崎の間の水路。幅630メートル。源平合戦の古戦場。国道トンネル・関門橋が通じる。

⇒はやとも【早鞆】

はやとも‐の‐めかり【早鞆の和布刈】

(→)「和布刈の神事」に同じ。

⇒はやとも【早鞆】

はや‐とり【早取り・早撮り】

①手早くとること。

②「早撮り写真」の略。

⇒はやとり‐しゃしん【早撮り写真】

はやとり‐しゃしん【早撮り写真】

①短時間に写真をとって仕上げること。また、その写真。特に、湿板写真に比して簡便な乾板撮り写真のこと。

②(→)スナップ‐ショットに同じ。

⇒はや‐とり【早取り・早撮り】

はや‐ながら【早ながら】

以前のままで。もとのままで。古今和歌集雑「身を―見る由もがな」

はや‐なみ【早波・早浪】

はげしく打ち寄せる波。激浪。あらなみ。

はや‐なわ【早縄】‥ナハ

(手早く縛る縄の意)捕縄とりなわ。

はや‐にえ【速贄】‥ニヘ

①初物の献上品。古事記上「島の―献る時に」

②「もずの速贄」の略。

はや‐ね【早寝】

夜早く寝ること。「―早起き」

はや‐ねり【早練】

節会せちえの練歩れんぽのおり、早めにねり行くこと。

はやの‐かんぺい【早野勘平】

「仮名手本忠臣蔵」中の人物。赤穂浪士の一人萱野三平に擬す。お軽の夫で、誤って舅しゅうとを殺したと思い、自害する。

はや‐のみこみ【早呑込み】

①呑込みの早いこと。早く会得すること。

②(→)早合点はやがてんに同じ。

はや‐ば【早場】

米・繭・生糸などの早作りをする地方。早場所。↔遅場。

⇒はやば‐まい【早場米】

はや‐ばしり【早走り】

①走ることのはやいこと。また、そのもの。飛脚。〈日葡辞書〉

②(→)競走に同じ。

はや‐ばせ【早馳せ】

馬の早く走ること。平治物語「三河守の聞ゆる―の名馬に」

はやば‐まい【早場米】

植付けが早く収穫の早い地方の産米。

⇒はや‐ば【早場】

はや‐はや【早早】

人をうながし立てるのにいう語。さあさあ。はやくはやく。枕草子35「―と引き出であけて出だすを」

はや‐ばや【早早】

たいそう早いさま。甚だ早く。「―とたれ冬ごもる細けぶり」(一茶)。「―と到着する」

はや‐ばん【早版】

新聞で、第1刷など早い刷りのもの。

はや‐ばん【早番】

交替制勤務で、早く出勤する番。↔遅番おそばん

はや‐びき【早引き・早退き】

⇒はやびけ

はや‐びきゃく【早飛脚】

江戸時代の飛脚の一種。昼間のみの並なみ飛脚に対し、夜間も逓送ていそうした。早便はやびん。

はや‐びけ【早引け・早退け】

(ハヤビキとも)学校・勤め先などを、定刻よりも早く退出すること。そうたい。

はや‐ひと【隼人】

古代の九州南部に住み、風俗習慣を異にして、しばしば大和の政権に反抗した人々。のち服属し、一部は宮門の守護や歌舞の演奏にあたった。はいと。はやと。万葉集11「―の名に負ふ夜声いちしろく」

⇒はやひと‐の‐つかさ【隼人司】

はやひと‐の‐つかさ【隼人司】

律令制で、宮門警衛にあたる隼人を管理し、隼人舞はやとまいなどの教習、竹器の製作をつかさどった官司。のち兵部省に移管。

⇒はや‐ひと【隼人】

はや‐びょうし【早拍子】‥ビヤウ‥

雅楽曲のリズムの一つ。各小拍子こびょうし(洋楽の小節に当たる)が4拍から成る。↔延のべ拍子

はや‐ひる【早昼】

定刻より早い昼めし。

はや‐びん【早便】

①(→)早飛脚に同じ。

②郵便や飛行機など、その日のうちで早く発着するもの。↔遅便おそびん

はや‐ふえ【早笛】

①能の囃子事はやしごとの一つ。竜神・鬼などの出に用いる急調の曲。「船弁慶」の後ジテの出など。

②歌舞伎の囃子の一つ。主として能から借用したものに用いる。また、猛獣の出、猛者の立回り、暴風や地震の描写などにも用いる。てんてれつく。

はや‐ぶさ【隼】

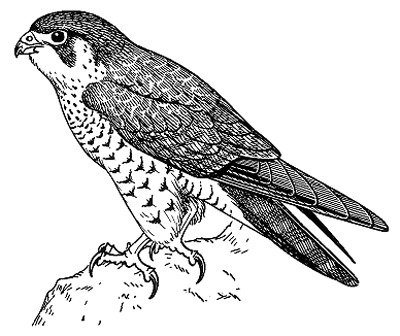

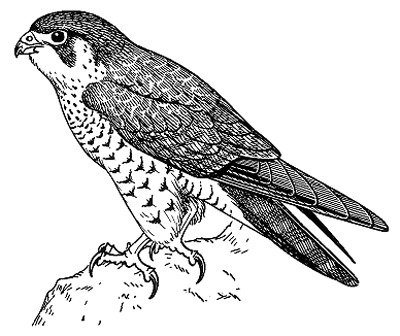

タカ目ハヤブサ科の鳥。大きさはカラスぐらい。頭は黒色、背面は石板色。成鳥は胸から腹に灰黒色の横斑があるが、幼鳥では縦斑。原野・水辺などにすみ、小鳥などを捕食。飛翔は極めて早く、古来鷹狩に用いられた。なおハヤブサ科は、カラカラ類約15種を含めて世界に約60種。日本ではチョウゲンボウなど7種が知られる。〈[季]冬〉。仁徳紀「―は天に上り飛び翔かけり」

はやぶさ

⇒はやし【林】

はやし‐ほうこう【林鳳岡】‥カウ

江戸中期の幕府の儒官。鵞峰の次子。名は信篤。僧号、春常。1691年(元禄4)聖堂が湯島に造営された際に、初めて僧形をやめることを許され、大学頭だいがくのかみに任官、以後これを世襲。著「鳳岡林先生全集」など。(1644〜1732)

⇒はやし【林】

はや‐じまい【早仕舞】‥ジマヒ

定刻より早く、仕事や店を終えること。「台風のため―する」

はやし‐またしち【林又七】

江戸前期、肥後鐔ひごつばの金工の一派、林派(春日派とも)の祖。桜の文様など精巧な透彫すかしぼりと布目象嵌ぞうがんとで名高い。(1613〜1699)

⇒はやし【林】

はやし‐まち【囃子町】

①江戸時代の歌舞伎の楽屋で、囃子方の控え所。

②囃子方の仲間。

⇒はやし【囃し・囃子】

はや‐じも【早霜】

秋、普通よりも早くおりる霜。↔遅霜おそじも↔晩霜

はやし‐もの【囃子物】

①囃子に用いる音楽・歌謡。また、それにならって作られた曲。通常、囃子詞が入る。

②中世の、囃子を伴う群舞。風流ふりゅう。

⇒はやし【囃し・囃子】

はやしや【林屋・林家】

落語家の芸姓。

⇒はやしや‐しょうぞう【林屋正蔵】

はやしや‐しょうぞう【林屋正蔵】‥シヤウザウ

江戸の落語家。5代目以降「林家」。

①(初代)林屋派の祖。初代三笑亭可楽の門に入り、道具入り怪談を創案。(1781〜1842)

②(8代)本名、岡本義。東京生れ。道具入り芝居噺を継承。1981年、正蔵の名を返上し彦六と改名。(1895〜1982)

⇒はやしや【林屋・林家】

はやし‐ゆうぞう【林有造】‥イウザウ

政治家。土佐藩士。板垣退助を助け自由民権運動に活躍。国会開設後、自由党・政友会の領袖。2度入閣。(1842〜1921)

⇒はやし【林】

ハヤシ‐ライス

(hashed meat and rice)薄切りの牛肉・玉葱たまねぎを炒め、トマト‐ケチャップやドミグラス‐ソースなどを入れて煮込み、飯の上にかけた洋風料理。

はやし‐らざん【林羅山】

江戸初期の幕府の儒官。名は忠・信勝。僧号、道春。京都の人。藤原惺窩せいかに朱子学を学び、家康以後4代の侍講となる。また、上野忍ヶ岡に学問所および先聖殿を建て、昌平黌しょうへいこうの起源をなした。多くの漢籍に訓点(道春点)を加えて刊行。著「本朝神社考」「春鑑抄」など。(1583〜1657)→道春点

⇒はやし【林】

はや・す【生やす】

〔他五〕

①植物や毛などを生えるようにする。成長させる。のばす。宇津保物語俊蔭「森を―・したらむやうに」。「ひげを―・す」

②「切る」の忌詞いみことば。切りそぐ。切りきざむ。保元物語「其の後は御爪をも―・さず、御髪をもそらせ給はで御姿を窶やつし」。「野菜を―・す」

はや・す【栄やす・映やす】

〔他四〕

①映えるようにする。源氏物語初音「何事もさしいらへし給ふ御光に―・されて、色をも音をもますけぢめ、ことになむ分れける」

②わきからほめそやす。万葉集16「七重花咲く八重花咲くと申し―・さね申し―・さね」

はや・す【囃す】

〔他五〕

①囃子はやしを奏する。宇津保物語楼上下「よろづの楽・笛の音を―・し、もろもろのおもしろき声をととのへたり」。習道書「鼓の役人の事…音力の手数を尽して―・し立つべし」。「鳴り物で―・す」

②声を出して歌曲の調子をとる。平家物語1「人々拍子をかへて、伊勢瓶子はすがめなりけりとぞ―・されける」

③うまくさそって気分を起こさせる。調子にのせる。聞書残集「郭公ほととぎす声に植ゑ女の―・されて山田の早苗たゆまでぞとる」

④(ほめるのにもからかうのにも用いる)盛んにいう。口をそろえていう。「見物の―・す声」「弱虫やあいと―・す」

はや‐ず【早酢】

粟あわや糯もちごめで作った酢。こんず。

はや‐ずし【早鮨・早鮓】

温かい飯の中に酢でしめた魚をつけ、押しをかけてならした鮨。一夜鮨いちやずし。〈[季]夏〉

はや‐せ【早瀬】

水の早く流れる瀬。急湍きゅうたん。急灘きゅうだん。万葉集10「落ちたぎつ―渡りて」

はやた【早田】

姓氏の一つ。

⇒はやた‐ぶんぞう【早田文蔵】

はや‐だいこ【早太鼓】

太鼓をはげしく急いで打ち鳴らすこと。また、その音。

はやたけ【早竹】

姓氏の一つ。

⇒はやたけ‐とらきち【早竹虎吉】

はやたけ‐とらきち【早竹虎吉】

軽業師。京都の人。幕末に活躍。1857年(安政4)上方から江戸へ進出、大評判をとる。67年(慶応3)、アメリカ巡業に赴き、ニューヨークで客死。( 〜1868)

⇒はやたけ【早竹】

はや‐だし【早出し】

農作物・果実・花卉かきなどを、通常出まわる時期より早く出荷すること。

はや‐だすき【早襷】

紐の一端を口にくわえて、すばやく襷をかけること。

はや‐だち【早立ち】

朝早く旅に出発すること。

はや‐たつ

川の異称という。八雲御抄「河、―といふ。喜撰式、もし川を詠ずる時は―といふ」。堀河百首雑「淵せをもそことも知らぬ―のみなぎりわたる川の流れは」

はやた‐ぶんぞう【早田文蔵】‥ザウ

植物学者。新潟県生れ。東大教授・同付属植物園長。植物分類学を専攻、主として台湾産植物の研究を開拓。動的分類系という独自の体系を提唱。著「富士山植物帯論」「台湾植物誌」。(1874〜1934)

⇒はやた【早田】

はや‐だより【早便り】

①至急のしらせ。急便。

②江戸時代、飛脚屋が江戸・京坂間を7日間で届けた書状。

はや‐だんご【早団子】

死者の枕頭に供えるだんご。粳うるち米をさっと搗ついて丸めたもの。一杯団子。枕団子。

はや‐ち【疾風】

(「ち」は風の意)(→)「はやて」に同じ。神代紀下「時に―忽ちに起る」

⇒はやち‐かぜ【疾風】

はやち‐かぜ【疾風】

(→)「はやち」に同じ。浄瑠璃、井筒業平河内通「花を吹き捲く―」

⇒はや‐ち【疾風】

はやちね‐かぐら【早池峰神楽】

岩手県花巻市大迫おおはさま町内川目の大償おおつぐないと岳たけとの両地区に伝わる山伏神楽。早池峰山の麓で、修験集団が伝承。笛・太鼓・鉦による舞曲。

はやちね‐さん【早池峰山】

岩手県中部にある北上山地の最高峰。標高1917メートル。権現信仰の霊山。ハヤチネウスユキソウなどの高山植物が有名。

はや‐ぢょうちん【早提灯】‥ヂヤウ‥

飛脚など、急ぎの用で早く走る人の持つ提灯。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「あれへ見える―走り飛脚と覚えたり」

はや‐づかい【早使い】‥ヅカヒ

急ぎの使い。急使。

はや‐づけ【早漬】

漬け込んで早くなれるようにした漬物または鮨すし。

はや‐つけぎ【早付木】

(幕末・明治初期の語)マッチのこと。すりつけぎ。

はや‐つづみ【早鼓】

①能の囃子事はやしごとの一つ。大小鼓の急調な囃子。現在物の前場の諸役が全部退場し、入れ代りに早打ちのアイ(間狂言)が登場する所に用いる。

②歌舞伎の囃子の一つ。能から借用した曲で、暫しばらくが舞台に来る所や「道成寺」の所化の出などに用いる。

はや‐て【疾風・早手】

①(「て」は風の意)急にはげしく吹き起こる風。寒冷前線に付随することが多く、降雨・降雹などを伴うことがある。急風。陣風。しっぷう。はやち。竹取物語「―も竜の吹かするなり」

②(昔はかかるとすぐに死んだからいう)疫痢えきりの異称。

⇒はやて‐ぶね【疾風船】

はや‐で【早出】

①早く家を出ること。早く出勤すること。「―の勤務」

②早く退出すること。

⇒はやで‐りょう【早出料】

はやて‐ぶね【疾風船】

疾風に乗って走る船。

⇒はや‐て【疾風・早手】

はや‐てまわし【早手回し】‥マハシ

事の起こる前に用意・手配をととのえておくこと。

はやで‐りょう【早出料】‥レウ

①始業定刻より早く出勤した者に対する報酬。

②荷主と船会社間でとり決めた停泊期間より早く荷役が完了した時、節約した日数に応じて船会社から荷主に支払う料金。→滞船料

⇒はや‐で【早出】

はや‐と【早砥】

早くとぐことのできる砥石。あらく物をみがく砥石。あらと。

はや‐と【隼人】

ハヤヒトの約。太平記2「雑賀さいが―の佐すけを使にて」

⇒はやと‐うり【隼人瓜】

⇒はやと‐まい【隼人舞】

はやと‐うり【隼人瓜】

ウリ科の多年草。栽培上は一年生の果菜。蔓性で雌雄同株。熱帯アメリカ原産。日本には1917年(大正6)渡来。果実に種子が1個。漬物用。蔓から繊維を取る。チャヨテ。

⇒はや‐と【隼人】

はや‐とちり【早とちり】

せっかちに判断して間違えること。「―して大失敗する」

はやと‐まい【隼人舞】‥マヒ

日本古代の舞踊。大隅・薩摩地方の隼人が行なった風俗歌舞で、大嘗会だいじょうえなどで演じた。その祖先火照命ほでりのみことが海水に溺れ苦しんださまを演じたという。

⇒はや‐と【隼人】

はや‐とめ【早留】

①刀の鯉口こいぐちを、鞘走りもせず、また早く鯉口を切れるように程よくとめておくこと。

②女性が若いうちに振袖をやめて留袖とすること。

はやとも【早鞆】

地名の一つ。

⇒はやとも‐の‐せと【早鞆瀬戸】

⇒はやとも‐の‐めかり【早鞆の和布刈】

はやとも‐の‐せと【早鞆瀬戸】

関門海峡東端、下関市壇ノ浦と北九州市門司崎の間の水路。幅630メートル。源平合戦の古戦場。国道トンネル・関門橋が通じる。

⇒はやとも【早鞆】

はやとも‐の‐めかり【早鞆の和布刈】

(→)「和布刈の神事」に同じ。

⇒はやとも【早鞆】

はや‐とり【早取り・早撮り】

①手早くとること。

②「早撮り写真」の略。

⇒はやとり‐しゃしん【早撮り写真】

はやとり‐しゃしん【早撮り写真】

①短時間に写真をとって仕上げること。また、その写真。特に、湿板写真に比して簡便な乾板撮り写真のこと。

②(→)スナップ‐ショットに同じ。

⇒はや‐とり【早取り・早撮り】

はや‐ながら【早ながら】

以前のままで。もとのままで。古今和歌集雑「身を―見る由もがな」

はや‐なみ【早波・早浪】

はげしく打ち寄せる波。激浪。あらなみ。

はや‐なわ【早縄】‥ナハ

(手早く縛る縄の意)捕縄とりなわ。

はや‐にえ【速贄】‥ニヘ

①初物の献上品。古事記上「島の―献る時に」

②「もずの速贄」の略。

はや‐ね【早寝】

夜早く寝ること。「―早起き」

はや‐ねり【早練】

節会せちえの練歩れんぽのおり、早めにねり行くこと。

はやの‐かんぺい【早野勘平】

「仮名手本忠臣蔵」中の人物。赤穂浪士の一人萱野三平に擬す。お軽の夫で、誤って舅しゅうとを殺したと思い、自害する。

はや‐のみこみ【早呑込み】

①呑込みの早いこと。早く会得すること。

②(→)早合点はやがてんに同じ。

はや‐ば【早場】

米・繭・生糸などの早作りをする地方。早場所。↔遅場。

⇒はやば‐まい【早場米】

はや‐ばしり【早走り】

①走ることのはやいこと。また、そのもの。飛脚。〈日葡辞書〉

②(→)競走に同じ。

はや‐ばせ【早馳せ】

馬の早く走ること。平治物語「三河守の聞ゆる―の名馬に」

はやば‐まい【早場米】

植付けが早く収穫の早い地方の産米。

⇒はや‐ば【早場】

はや‐はや【早早】

人をうながし立てるのにいう語。さあさあ。はやくはやく。枕草子35「―と引き出であけて出だすを」

はや‐ばや【早早】

たいそう早いさま。甚だ早く。「―とたれ冬ごもる細けぶり」(一茶)。「―と到着する」

はや‐ばん【早版】

新聞で、第1刷など早い刷りのもの。

はや‐ばん【早番】

交替制勤務で、早く出勤する番。↔遅番おそばん

はや‐びき【早引き・早退き】

⇒はやびけ

はや‐びきゃく【早飛脚】

江戸時代の飛脚の一種。昼間のみの並なみ飛脚に対し、夜間も逓送ていそうした。早便はやびん。

はや‐びけ【早引け・早退け】

(ハヤビキとも)学校・勤め先などを、定刻よりも早く退出すること。そうたい。

はや‐ひと【隼人】

古代の九州南部に住み、風俗習慣を異にして、しばしば大和の政権に反抗した人々。のち服属し、一部は宮門の守護や歌舞の演奏にあたった。はいと。はやと。万葉集11「―の名に負ふ夜声いちしろく」

⇒はやひと‐の‐つかさ【隼人司】

はやひと‐の‐つかさ【隼人司】

律令制で、宮門警衛にあたる隼人を管理し、隼人舞はやとまいなどの教習、竹器の製作をつかさどった官司。のち兵部省に移管。

⇒はや‐ひと【隼人】

はや‐びょうし【早拍子】‥ビヤウ‥

雅楽曲のリズムの一つ。各小拍子こびょうし(洋楽の小節に当たる)が4拍から成る。↔延のべ拍子

はや‐ひる【早昼】

定刻より早い昼めし。

はや‐びん【早便】

①(→)早飛脚に同じ。

②郵便や飛行機など、その日のうちで早く発着するもの。↔遅便おそびん

はや‐ふえ【早笛】

①能の囃子事はやしごとの一つ。竜神・鬼などの出に用いる急調の曲。「船弁慶」の後ジテの出など。

②歌舞伎の囃子の一つ。主として能から借用したものに用いる。また、猛獣の出、猛者の立回り、暴風や地震の描写などにも用いる。てんてれつく。

はや‐ぶさ【隼】

タカ目ハヤブサ科の鳥。大きさはカラスぐらい。頭は黒色、背面は石板色。成鳥は胸から腹に灰黒色の横斑があるが、幼鳥では縦斑。原野・水辺などにすみ、小鳥などを捕食。飛翔は極めて早く、古来鷹狩に用いられた。なおハヤブサ科は、カラカラ類約15種を含めて世界に約60種。日本ではチョウゲンボウなど7種が知られる。〈[季]冬〉。仁徳紀「―は天に上り飛び翔かけり」

はやぶさ

ハヤブサ

提供:OPO

ハヤブサ

提供:OPO

はや‐ぶね【早船・舸】

①急いで漕ぎ行く小舟。早く走る船。神楽歌、気比の神楽「我が船は能登の―」

②軍船の一種。軽快で船脚が速く、打櫂うちがいまたは艪ろで漕いだ。

③関船せきぶねの別称。

④江戸時代、瀬戸内などの主な港を連絡した船脚の速い貨客船。

はや‐べん【早弁】

弁当を食事時間より前に食べること。

はやま【葉山】

江戸時代、大坂新町遊郭の東口にあった化粧品屋。浮世草子、御前義経記「―が油、和中散」

はやま【葉山】

神奈川県三浦半島の北西にある町。海岸保養地として知られ、夏季、海水浴場としてにぎわう。御用邸がある。

はやま【葉山】

姓氏の一つ。

⇒はやま‐よしき【葉山嘉樹】

は‐やま【端山】

連山のはしの方にある山。麓の山。浅い山。重之集「筑波山―茂山繁けれど」

はや‐ま【早馬】

牛馬の神名。また、その祭事。鹿児島地方で一般に称えられているが、東北地方の南部では農神として祀られ、葉山・麓山などと記される。

はや‐まい【早舞】‥マヒ

①能の舞事まいごとの一つ。軽快な早さの曲で、王公の霊などの舞に用いる。

②歌舞伎の囃子の一つ。貴人の邸の場などで、急な出入り、または立回りなどに用いる。「忠臣蔵」3段目の幕切れなど。

はや‐まき【早蒔き】

作物や草花の種子を、一般の時期または他の品種よりも早く蒔くこと。

はやま‐よしき【葉山嘉樹】

小説家。福岡県生れ。早大中退。プロレタリア文学の初期に活躍、のち主流を逸れた。作「淫売婦」「海に生くる人々」など。(1894〜1945)

⇒はやま【葉山】

はや‐ま・る【早まる・速まる】

〔自五〕

①速さが増す。「回転が―・る」

②時期・時刻が早くなる。「予定が―・る」

③まだその時機でないのに事をする。いそぎすぎて判断を誤る。思慮の足りないことをする。「―・ったことをするな」

◇1はふつう「速」を使う。

はや‐み【早見】

一目で簡単に知識・情報が得られるようにしたもの。「道中―」

⇒はやみ‐ひょう【早見表】

はやみ【速水】

姓氏の一つ。

⇒はやみ‐ぎょしゅう【速水御舟】

はやみ‐ぎょしゅう【速水御舟】‥シウ

日本画家。東京生れ。旧姓蒔田、本名、栄一。はじめ禾湖かこ・浩然こうねんと号。松本楓湖ふうこの画塾に入門。写実主義を徹底させ、幻想的な美の世界を開いた。日本美術院同人。代表作「炎舞」「名樹散椿」。(1894〜1935)

⇒はやみ【速水】

はや‐みず【早水】‥ミヅ

早く流れる水。流れの早い水。曾丹集「筏おろすあとの―せきとめて」

はや‐みち【早道】

①ちかみち。捷径。

②急いで道を行くこと。

③飛脚。〈日葡辞書〉

④馬を足並早く歩ませること。↔地道じみち。

⑤手近な方法。簡易な手段。「紛争解決の―」

⑥巾着。銭入れ。

早道

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

はや‐ぶね【早船・舸】

①急いで漕ぎ行く小舟。早く走る船。神楽歌、気比の神楽「我が船は能登の―」

②軍船の一種。軽快で船脚が速く、打櫂うちがいまたは艪ろで漕いだ。

③関船せきぶねの別称。

④江戸時代、瀬戸内などの主な港を連絡した船脚の速い貨客船。

はや‐べん【早弁】

弁当を食事時間より前に食べること。

はやま【葉山】

江戸時代、大坂新町遊郭の東口にあった化粧品屋。浮世草子、御前義経記「―が油、和中散」

はやま【葉山】

神奈川県三浦半島の北西にある町。海岸保養地として知られ、夏季、海水浴場としてにぎわう。御用邸がある。

はやま【葉山】

姓氏の一つ。

⇒はやま‐よしき【葉山嘉樹】

は‐やま【端山】

連山のはしの方にある山。麓の山。浅い山。重之集「筑波山―茂山繁けれど」

はや‐ま【早馬】

牛馬の神名。また、その祭事。鹿児島地方で一般に称えられているが、東北地方の南部では農神として祀られ、葉山・麓山などと記される。

はや‐まい【早舞】‥マヒ

①能の舞事まいごとの一つ。軽快な早さの曲で、王公の霊などの舞に用いる。

②歌舞伎の囃子の一つ。貴人の邸の場などで、急な出入り、または立回りなどに用いる。「忠臣蔵」3段目の幕切れなど。

はや‐まき【早蒔き】

作物や草花の種子を、一般の時期または他の品種よりも早く蒔くこと。

はやま‐よしき【葉山嘉樹】

小説家。福岡県生れ。早大中退。プロレタリア文学の初期に活躍、のち主流を逸れた。作「淫売婦」「海に生くる人々」など。(1894〜1945)

⇒はやま【葉山】

はや‐ま・る【早まる・速まる】

〔自五〕

①速さが増す。「回転が―・る」

②時期・時刻が早くなる。「予定が―・る」

③まだその時機でないのに事をする。いそぎすぎて判断を誤る。思慮の足りないことをする。「―・ったことをするな」

◇1はふつう「速」を使う。

はや‐み【早見】

一目で簡単に知識・情報が得られるようにしたもの。「道中―」

⇒はやみ‐ひょう【早見表】

はやみ【速水】

姓氏の一つ。

⇒はやみ‐ぎょしゅう【速水御舟】

はやみ‐ぎょしゅう【速水御舟】‥シウ

日本画家。東京生れ。旧姓蒔田、本名、栄一。はじめ禾湖かこ・浩然こうねんと号。松本楓湖ふうこの画塾に入門。写実主義を徹底させ、幻想的な美の世界を開いた。日本美術院同人。代表作「炎舞」「名樹散椿」。(1894〜1935)

⇒はやみ【速水】

はや‐みず【早水】‥ミヅ

早く流れる水。流れの早い水。曾丹集「筏おろすあとの―せきとめて」

はや‐みち【早道】

①ちかみち。捷径。

②急いで道を行くこと。

③飛脚。〈日葡辞書〉

④馬を足並早く歩ませること。↔地道じみち。

⑤手近な方法。簡易な手段。「紛争解決の―」

⑥巾着。銭入れ。

早道

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

はやみ‐ひょう【早見表】‥ヘウ

知りたい事項を簡単に探せるように工夫した表。

⇒はや‐み【早見】

はや‐みみ【早耳】

物事を早く聞きつけること。また、その耳。その人。地獄耳。「業界きっての―」

はや・む【早む・速む】

[一]〔自四〕

はやりたつ。今鏡「五節に蔵人の頭たちの舞ひ給はざりければ殿上人たち―・みて」

[二]〔他下二〕

⇒はやめる(下一)

はやめ【早め】

①早くすること。

②「早め薬」の略。

⇒はやめ‐ぐすり【早め薬】

はやめ‐ぐすり【早め薬】

分娩ぶんべんを促進し安産させるための薬。催生薬。世間胸算用2「次の間に鍋を仕かけ、―の用意」

⇒はやめ【早め】

はや‐めし【早飯】

①飯を食べる速度の早いこと。

②定刻より早く食事をすること。

⇒早飯も芸の内

はやみ‐ひょう【早見表】‥ヘウ

知りたい事項を簡単に探せるように工夫した表。

⇒はや‐み【早見】

はや‐みみ【早耳】

物事を早く聞きつけること。また、その耳。その人。地獄耳。「業界きっての―」

はや・む【早む・速む】

[一]〔自四〕

はやりたつ。今鏡「五節に蔵人の頭たちの舞ひ給はざりければ殿上人たち―・みて」

[二]〔他下二〕

⇒はやめる(下一)

はやめ【早め】

①早くすること。

②「早め薬」の略。

⇒はやめ‐ぐすり【早め薬】

はやめ‐ぐすり【早め薬】

分娩ぶんべんを促進し安産させるための薬。催生薬。世間胸算用2「次の間に鍋を仕かけ、―の用意」

⇒はやめ【早め】

はや‐めし【早飯】

①飯を食べる速度の早いこと。

②定刻より早く食事をすること。

⇒早飯も芸の内

⇒はやし【林】

はやし‐だ【囃子田】

(広島地方で)笛や太鼓で囃子をする大田植おおたうえ。花田植。田囃子。

⇒はやし【囃し・囃子】

はやし‐たけし【林武】

洋画家。本名、武臣。東京生れ。独立美術協会の創立会員。原色の厚塗りによる表現主義的な画風を展開。東京芸大教授。作「梳くしけずる女」など。文化勲章。(1896〜1975)

林武(1)

撮影:田村 茂

⇒はやし【林】

はやし‐だ【囃子田】

(広島地方で)笛や太鼓で囃子をする大田植おおたうえ。花田植。田囃子。

⇒はやし【囃し・囃子】

はやし‐たけし【林武】

洋画家。本名、武臣。東京生れ。独立美術協会の創立会員。原色の厚塗りによる表現主義的な画風を展開。東京芸大教授。作「梳くしけずる女」など。文化勲章。(1896〜1975)

林武(1)

撮影:田村 茂

林武(2)

撮影:石井幸之助

林武(2)

撮影:石井幸之助

⇒はやし【林】

はやし‐ただひこ【林忠彦】

写真家。山口県生れ。代表作に、日常生活の中の作家を写した「日本の作家」や、「カストリ時代」など。(1918〜1990)

林 忠彦

撮影:林 忠彦

⇒はやし【林】

はやし‐ただひこ【林忠彦】

写真家。山口県生れ。代表作に、日常生活の中の作家を写した「日本の作家」や、「カストリ時代」など。(1918〜1990)

林 忠彦

撮影:林 忠彦

煙草をくゆらす戦災孤児

撮影:林 忠彦

煙草をくゆらす戦災孤児

撮影:林 忠彦

⇒はやし【林】

はやし‐ただまさ【林忠正】

美術商。越中高岡生れ。1878年パリ万国博覧会を機に渡仏。浮世絵などの売買を介してジャポニスムの普及に寄与。(1853〜1906)

⇒はやし【林】

はやし‐たつお【林達夫】‥ヲ

評論家。東京生れ。京大卒。自由人として西欧を同時代的に内面化し、柔軟な思考で知の最前線に立ち続けた。著「思想の運命」「共産主義的人間」など。(1896〜1984)

⇒はやし【林】

はやし‐た・てる【囃し立てる】

〔他下一〕[文]はやした・つ(下二)

盛んにはやす。「手を打って―・てる」

はやし‐つるいち【林鶴一】

数学者。徳島県生れ。東北大教授。「東北数学雑誌」を創刊して日本数学界に新研究の機運をつくった。(1873〜1935)

⇒はやし【林】

はやし‐どうかい【林洞海】

幕末・明治期の西洋医。豊前小倉の生れ。江戸で開業。幕府奥医師・大阪医学校長などをつとめる。(1813〜1895)

⇒はやし【林】

はやし‐どうしゅん【林道春】‥ダウ‥

⇒はやしらざん(林羅山)。

⇒はやし【林】

はや‐じに【早死】

年若で死ぬこと。わかじに。「三十前で―した」

はやし‐のぶあつ【林信篤】

⇒はやしほうこう(林鳳岡)。

⇒はやし【林】

はやし‐ばた【林畑】

原野の雑木を切り焼いて数年間農作し、再び雑木林とし、これを繰り返す農地。切替畑きりかえばた。

⇒はやし【林】

はやし‐ひろもり【林広守】

雅楽家。大阪出身。雅楽局大伶人、のち伶人長。笙の名手。「君が代」制作の名義上の代表者(本当の作曲者は奥好義よしいさ)。(1831〜1896)

⇒はやし【林】

はやし‐ぶぎょう【林奉行】‥ギヤウ

(→)御林奉行おはやしぶぎょうに同じ。

⇒はやし【林】

はやし‐ふさお【林房雄】‥ヲ

小説家。本名、後藤寿夫としお。大分県生れ。東大中退。プロレタリア作家・論客として活動。小林秀雄らと「文学界」を創刊。のち浪漫主義的民族主義に転向。作「青年」「息子の青春」、評論「大東亜戦争肯定論」など。(1903〜1975)

林房雄

撮影:田沼武能

⇒はやし【林】

はやし‐ただまさ【林忠正】

美術商。越中高岡生れ。1878年パリ万国博覧会を機に渡仏。浮世絵などの売買を介してジャポニスムの普及に寄与。(1853〜1906)

⇒はやし【林】

はやし‐たつお【林達夫】‥ヲ

評論家。東京生れ。京大卒。自由人として西欧を同時代的に内面化し、柔軟な思考で知の最前線に立ち続けた。著「思想の運命」「共産主義的人間」など。(1896〜1984)

⇒はやし【林】

はやし‐た・てる【囃し立てる】

〔他下一〕[文]はやした・つ(下二)

盛んにはやす。「手を打って―・てる」

はやし‐つるいち【林鶴一】

数学者。徳島県生れ。東北大教授。「東北数学雑誌」を創刊して日本数学界に新研究の機運をつくった。(1873〜1935)

⇒はやし【林】

はやし‐どうかい【林洞海】

幕末・明治期の西洋医。豊前小倉の生れ。江戸で開業。幕府奥医師・大阪医学校長などをつとめる。(1813〜1895)

⇒はやし【林】

はやし‐どうしゅん【林道春】‥ダウ‥

⇒はやしらざん(林羅山)。

⇒はやし【林】

はや‐じに【早死】

年若で死ぬこと。わかじに。「三十前で―した」

はやし‐のぶあつ【林信篤】

⇒はやしほうこう(林鳳岡)。

⇒はやし【林】

はやし‐ばた【林畑】

原野の雑木を切り焼いて数年間農作し、再び雑木林とし、これを繰り返す農地。切替畑きりかえばた。

⇒はやし【林】

はやし‐ひろもり【林広守】

雅楽家。大阪出身。雅楽局大伶人、のち伶人長。笙の名手。「君が代」制作の名義上の代表者(本当の作曲者は奥好義よしいさ)。(1831〜1896)

⇒はやし【林】

はやし‐ぶぎょう【林奉行】‥ギヤウ

(→)御林奉行おはやしぶぎょうに同じ。

⇒はやし【林】

はやし‐ふさお【林房雄】‥ヲ

小説家。本名、後藤寿夫としお。大分県生れ。東大中退。プロレタリア作家・論客として活動。小林秀雄らと「文学界」を創刊。のち浪漫主義的民族主義に転向。作「青年」「息子の青春」、評論「大東亜戦争肯定論」など。(1903〜1975)

林房雄

撮影:田沼武能

⇒はやし【林】

はやし‐ふぼう【林不忘】‥バウ

小説家。本名、長谷川海太郎。新潟県生れ。アメリカ留学後、「丹下左膳」などの時代小説のほか、谷譲次の名で「めりけんじゃっぷ」シリーズ、牧逸馬の名で「地上の星座」などの家庭小説を書いた。(1900〜1935)

⇒はやし【林】

はやし‐ふみこ【林芙美子】

小説家。下関市生れ。苦学して尾道高女卒。自伝的作品「放浪記」で名を成し、抒情と哀愁をたたえた多くの作「清貧の書」「晩菊」「浮雲」などを発表。(1903〜1951)

林芙美子

撮影:林 忠彦

⇒はやし【林】

はやし‐ふぼう【林不忘】‥バウ

小説家。本名、長谷川海太郎。新潟県生れ。アメリカ留学後、「丹下左膳」などの時代小説のほか、谷譲次の名で「めりけんじゃっぷ」シリーズ、牧逸馬の名で「地上の星座」などの家庭小説を書いた。(1900〜1935)

⇒はやし【林】

はやし‐ふみこ【林芙美子】

小説家。下関市生れ。苦学して尾道高女卒。自伝的作品「放浪記」で名を成し、抒情と哀愁をたたえた多くの作「清貧の書」「晩菊」「浮雲」などを発表。(1903〜1951)

林芙美子

撮影:林 忠彦

⇒はやし【林】

はやし‐ほうこう【林鳳岡】‥カウ

江戸中期の幕府の儒官。鵞峰の次子。名は信篤。僧号、春常。1691年(元禄4)聖堂が湯島に造営された際に、初めて僧形をやめることを許され、大学頭だいがくのかみに任官、以後これを世襲。著「鳳岡林先生全集」など。(1644〜1732)

⇒はやし【林】

はや‐じまい【早仕舞】‥ジマヒ

定刻より早く、仕事や店を終えること。「台風のため―する」

はやし‐またしち【林又七】

江戸前期、肥後鐔ひごつばの金工の一派、林派(春日派とも)の祖。桜の文様など精巧な透彫すかしぼりと布目象嵌ぞうがんとで名高い。(1613〜1699)

⇒はやし【林】

はやし‐まち【囃子町】

①江戸時代の歌舞伎の楽屋で、囃子方の控え所。

②囃子方の仲間。

⇒はやし【囃し・囃子】

はや‐じも【早霜】

秋、普通よりも早くおりる霜。↔遅霜おそじも↔晩霜

はやし‐もの【囃子物】

①囃子に用いる音楽・歌謡。また、それにならって作られた曲。通常、囃子詞が入る。

②中世の、囃子を伴う群舞。風流ふりゅう。

⇒はやし【囃し・囃子】

はやしや【林屋・林家】

落語家の芸姓。

⇒はやしや‐しょうぞう【林屋正蔵】

はやしや‐しょうぞう【林屋正蔵】‥シヤウザウ

江戸の落語家。5代目以降「林家」。

①(初代)林屋派の祖。初代三笑亭可楽の門に入り、道具入り怪談を創案。(1781〜1842)

②(8代)本名、岡本義。東京生れ。道具入り芝居噺を継承。1981年、正蔵の名を返上し彦六と改名。(1895〜1982)

⇒はやしや【林屋・林家】

はやし‐ゆうぞう【林有造】‥イウザウ

政治家。土佐藩士。板垣退助を助け自由民権運動に活躍。国会開設後、自由党・政友会の領袖。2度入閣。(1842〜1921)

⇒はやし【林】

ハヤシ‐ライス

(hashed meat and rice)薄切りの牛肉・玉葱たまねぎを炒め、トマト‐ケチャップやドミグラス‐ソースなどを入れて煮込み、飯の上にかけた洋風料理。

はやし‐らざん【林羅山】

江戸初期の幕府の儒官。名は忠・信勝。僧号、道春。京都の人。藤原惺窩せいかに朱子学を学び、家康以後4代の侍講となる。また、上野忍ヶ岡に学問所および先聖殿を建て、昌平黌しょうへいこうの起源をなした。多くの漢籍に訓点(道春点)を加えて刊行。著「本朝神社考」「春鑑抄」など。(1583〜1657)→道春点

⇒はやし【林】

はや・す【生やす】

〔他五〕

①植物や毛などを生えるようにする。成長させる。のばす。宇津保物語俊蔭「森を―・したらむやうに」。「ひげを―・す」

②「切る」の忌詞いみことば。切りそぐ。切りきざむ。保元物語「其の後は御爪をも―・さず、御髪をもそらせ給はで御姿を窶やつし」。「野菜を―・す」

はや・す【栄やす・映やす】

〔他四〕

①映えるようにする。源氏物語初音「何事もさしいらへし給ふ御光に―・されて、色をも音をもますけぢめ、ことになむ分れける」

②わきからほめそやす。万葉集16「七重花咲く八重花咲くと申し―・さね申し―・さね」

はや・す【囃す】

〔他五〕

①囃子はやしを奏する。宇津保物語楼上下「よろづの楽・笛の音を―・し、もろもろのおもしろき声をととのへたり」。習道書「鼓の役人の事…音力の手数を尽して―・し立つべし」。「鳴り物で―・す」

②声を出して歌曲の調子をとる。平家物語1「人々拍子をかへて、伊勢瓶子はすがめなりけりとぞ―・されける」

③うまくさそって気分を起こさせる。調子にのせる。聞書残集「郭公ほととぎす声に植ゑ女の―・されて山田の早苗たゆまでぞとる」

④(ほめるのにもからかうのにも用いる)盛んにいう。口をそろえていう。「見物の―・す声」「弱虫やあいと―・す」

はや‐ず【早酢】

粟あわや糯もちごめで作った酢。こんず。

はや‐ずし【早鮨・早鮓】

温かい飯の中に酢でしめた魚をつけ、押しをかけてならした鮨。一夜鮨いちやずし。〈[季]夏〉

はや‐せ【早瀬】

水の早く流れる瀬。急湍きゅうたん。急灘きゅうだん。万葉集10「落ちたぎつ―渡りて」

はやた【早田】

姓氏の一つ。

⇒はやた‐ぶんぞう【早田文蔵】

はや‐だいこ【早太鼓】

太鼓をはげしく急いで打ち鳴らすこと。また、その音。

はやたけ【早竹】

姓氏の一つ。

⇒はやたけ‐とらきち【早竹虎吉】

はやたけ‐とらきち【早竹虎吉】

軽業師。京都の人。幕末に活躍。1857年(安政4)上方から江戸へ進出、大評判をとる。67年(慶応3)、アメリカ巡業に赴き、ニューヨークで客死。( 〜1868)

⇒はやたけ【早竹】

はや‐だし【早出し】

農作物・果実・花卉かきなどを、通常出まわる時期より早く出荷すること。

はや‐だすき【早襷】

紐の一端を口にくわえて、すばやく襷をかけること。

はや‐だち【早立ち】

朝早く旅に出発すること。

はや‐たつ

川の異称という。八雲御抄「河、―といふ。喜撰式、もし川を詠ずる時は―といふ」。堀河百首雑「淵せをもそことも知らぬ―のみなぎりわたる川の流れは」

はやた‐ぶんぞう【早田文蔵】‥ザウ

植物学者。新潟県生れ。東大教授・同付属植物園長。植物分類学を専攻、主として台湾産植物の研究を開拓。動的分類系という独自の体系を提唱。著「富士山植物帯論」「台湾植物誌」。(1874〜1934)

⇒はやた【早田】

はや‐だより【早便り】

①至急のしらせ。急便。

②江戸時代、飛脚屋が江戸・京坂間を7日間で届けた書状。

はや‐だんご【早団子】

死者の枕頭に供えるだんご。粳うるち米をさっと搗ついて丸めたもの。一杯団子。枕団子。

はや‐ち【疾風】

(「ち」は風の意)(→)「はやて」に同じ。神代紀下「時に―忽ちに起る」

⇒はやち‐かぜ【疾風】

はやち‐かぜ【疾風】

(→)「はやち」に同じ。浄瑠璃、井筒業平河内通「花を吹き捲く―」

⇒はや‐ち【疾風】

はやちね‐かぐら【早池峰神楽】

岩手県花巻市大迫おおはさま町内川目の大償おおつぐないと岳たけとの両地区に伝わる山伏神楽。早池峰山の麓で、修験集団が伝承。笛・太鼓・鉦による舞曲。

はやちね‐さん【早池峰山】

岩手県中部にある北上山地の最高峰。標高1917メートル。権現信仰の霊山。ハヤチネウスユキソウなどの高山植物が有名。

はや‐ぢょうちん【早提灯】‥ヂヤウ‥

飛脚など、急ぎの用で早く走る人の持つ提灯。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「あれへ見える―走り飛脚と覚えたり」

はや‐づかい【早使い】‥ヅカヒ

急ぎの使い。急使。

はや‐づけ【早漬】

漬け込んで早くなれるようにした漬物または鮨すし。

はや‐つけぎ【早付木】

(幕末・明治初期の語)マッチのこと。すりつけぎ。

はや‐つづみ【早鼓】

①能の囃子事はやしごとの一つ。大小鼓の急調な囃子。現在物の前場の諸役が全部退場し、入れ代りに早打ちのアイ(間狂言)が登場する所に用いる。

②歌舞伎の囃子の一つ。能から借用した曲で、暫しばらくが舞台に来る所や「道成寺」の所化の出などに用いる。

はや‐て【疾風・早手】

①(「て」は風の意)急にはげしく吹き起こる風。寒冷前線に付随することが多く、降雨・降雹などを伴うことがある。急風。陣風。しっぷう。はやち。竹取物語「―も竜の吹かするなり」

②(昔はかかるとすぐに死んだからいう)疫痢えきりの異称。

⇒はやて‐ぶね【疾風船】

はや‐で【早出】

①早く家を出ること。早く出勤すること。「―の勤務」

②早く退出すること。

⇒はやで‐りょう【早出料】

はやて‐ぶね【疾風船】

疾風に乗って走る船。

⇒はや‐て【疾風・早手】

はや‐てまわし【早手回し】‥マハシ

事の起こる前に用意・手配をととのえておくこと。

はやで‐りょう【早出料】‥レウ

①始業定刻より早く出勤した者に対する報酬。

②荷主と船会社間でとり決めた停泊期間より早く荷役が完了した時、節約した日数に応じて船会社から荷主に支払う料金。→滞船料

⇒はや‐で【早出】

はや‐と【早砥】

早くとぐことのできる砥石。あらく物をみがく砥石。あらと。

はや‐と【隼人】

ハヤヒトの約。太平記2「雑賀さいが―の佐すけを使にて」

⇒はやと‐うり【隼人瓜】

⇒はやと‐まい【隼人舞】

はやと‐うり【隼人瓜】

ウリ科の多年草。栽培上は一年生の果菜。蔓性で雌雄同株。熱帯アメリカ原産。日本には1917年(大正6)渡来。果実に種子が1個。漬物用。蔓から繊維を取る。チャヨテ。

⇒はや‐と【隼人】

はや‐とちり【早とちり】

せっかちに判断して間違えること。「―して大失敗する」

はやと‐まい【隼人舞】‥マヒ

日本古代の舞踊。大隅・薩摩地方の隼人が行なった風俗歌舞で、大嘗会だいじょうえなどで演じた。その祖先火照命ほでりのみことが海水に溺れ苦しんださまを演じたという。

⇒はや‐と【隼人】

はや‐とめ【早留】

①刀の鯉口こいぐちを、鞘走りもせず、また早く鯉口を切れるように程よくとめておくこと。

②女性が若いうちに振袖をやめて留袖とすること。

はやとも【早鞆】

地名の一つ。

⇒はやとも‐の‐せと【早鞆瀬戸】

⇒はやとも‐の‐めかり【早鞆の和布刈】

はやとも‐の‐せと【早鞆瀬戸】

関門海峡東端、下関市壇ノ浦と北九州市門司崎の間の水路。幅630メートル。源平合戦の古戦場。国道トンネル・関門橋が通じる。

⇒はやとも【早鞆】

はやとも‐の‐めかり【早鞆の和布刈】

(→)「和布刈の神事」に同じ。

⇒はやとも【早鞆】

はや‐とり【早取り・早撮り】

①手早くとること。

②「早撮り写真」の略。

⇒はやとり‐しゃしん【早撮り写真】

はやとり‐しゃしん【早撮り写真】

①短時間に写真をとって仕上げること。また、その写真。特に、湿板写真に比して簡便な乾板撮り写真のこと。

②(→)スナップ‐ショットに同じ。

⇒はや‐とり【早取り・早撮り】

はや‐ながら【早ながら】

以前のままで。もとのままで。古今和歌集雑「身を―見る由もがな」

はや‐なみ【早波・早浪】

はげしく打ち寄せる波。激浪。あらなみ。

はや‐なわ【早縄】‥ナハ

(手早く縛る縄の意)捕縄とりなわ。

はや‐にえ【速贄】‥ニヘ

①初物の献上品。古事記上「島の―献る時に」

②「もずの速贄」の略。

はや‐ね【早寝】

夜早く寝ること。「―早起き」

はや‐ねり【早練】

節会せちえの練歩れんぽのおり、早めにねり行くこと。

はやの‐かんぺい【早野勘平】

「仮名手本忠臣蔵」中の人物。赤穂浪士の一人萱野三平に擬す。お軽の夫で、誤って舅しゅうとを殺したと思い、自害する。

はや‐のみこみ【早呑込み】

①呑込みの早いこと。早く会得すること。

②(→)早合点はやがてんに同じ。

はや‐ば【早場】

米・繭・生糸などの早作りをする地方。早場所。↔遅場。

⇒はやば‐まい【早場米】

はや‐ばしり【早走り】

①走ることのはやいこと。また、そのもの。飛脚。〈日葡辞書〉

②(→)競走に同じ。

はや‐ばせ【早馳せ】

馬の早く走ること。平治物語「三河守の聞ゆる―の名馬に」

はやば‐まい【早場米】

植付けが早く収穫の早い地方の産米。

⇒はや‐ば【早場】

はや‐はや【早早】

人をうながし立てるのにいう語。さあさあ。はやくはやく。枕草子35「―と引き出であけて出だすを」

はや‐ばや【早早】

たいそう早いさま。甚だ早く。「―とたれ冬ごもる細けぶり」(一茶)。「―と到着する」

はや‐ばん【早版】

新聞で、第1刷など早い刷りのもの。

はや‐ばん【早番】

交替制勤務で、早く出勤する番。↔遅番おそばん

はや‐びき【早引き・早退き】

⇒はやびけ

はや‐びきゃく【早飛脚】

江戸時代の飛脚の一種。昼間のみの並なみ飛脚に対し、夜間も逓送ていそうした。早便はやびん。

はや‐びけ【早引け・早退け】

(ハヤビキとも)学校・勤め先などを、定刻よりも早く退出すること。そうたい。

はや‐ひと【隼人】

古代の九州南部に住み、風俗習慣を異にして、しばしば大和の政権に反抗した人々。のち服属し、一部は宮門の守護や歌舞の演奏にあたった。はいと。はやと。万葉集11「―の名に負ふ夜声いちしろく」

⇒はやひと‐の‐つかさ【隼人司】

はやひと‐の‐つかさ【隼人司】

律令制で、宮門警衛にあたる隼人を管理し、隼人舞はやとまいなどの教習、竹器の製作をつかさどった官司。のち兵部省に移管。

⇒はや‐ひと【隼人】

はや‐びょうし【早拍子】‥ビヤウ‥

雅楽曲のリズムの一つ。各小拍子こびょうし(洋楽の小節に当たる)が4拍から成る。↔延のべ拍子

はや‐ひる【早昼】

定刻より早い昼めし。

はや‐びん【早便】

①(→)早飛脚に同じ。

②郵便や飛行機など、その日のうちで早く発着するもの。↔遅便おそびん

はや‐ふえ【早笛】

①能の囃子事はやしごとの一つ。竜神・鬼などの出に用いる急調の曲。「船弁慶」の後ジテの出など。

②歌舞伎の囃子の一つ。主として能から借用したものに用いる。また、猛獣の出、猛者の立回り、暴風や地震の描写などにも用いる。てんてれつく。

はや‐ぶさ【隼】

タカ目ハヤブサ科の鳥。大きさはカラスぐらい。頭は黒色、背面は石板色。成鳥は胸から腹に灰黒色の横斑があるが、幼鳥では縦斑。原野・水辺などにすみ、小鳥などを捕食。飛翔は極めて早く、古来鷹狩に用いられた。なおハヤブサ科は、カラカラ類約15種を含めて世界に約60種。日本ではチョウゲンボウなど7種が知られる。〈[季]冬〉。仁徳紀「―は天に上り飛び翔かけり」

はやぶさ

⇒はやし【林】

はやし‐ほうこう【林鳳岡】‥カウ

江戸中期の幕府の儒官。鵞峰の次子。名は信篤。僧号、春常。1691年(元禄4)聖堂が湯島に造営された際に、初めて僧形をやめることを許され、大学頭だいがくのかみに任官、以後これを世襲。著「鳳岡林先生全集」など。(1644〜1732)

⇒はやし【林】

はや‐じまい【早仕舞】‥ジマヒ

定刻より早く、仕事や店を終えること。「台風のため―する」

はやし‐またしち【林又七】

江戸前期、肥後鐔ひごつばの金工の一派、林派(春日派とも)の祖。桜の文様など精巧な透彫すかしぼりと布目象嵌ぞうがんとで名高い。(1613〜1699)

⇒はやし【林】

はやし‐まち【囃子町】

①江戸時代の歌舞伎の楽屋で、囃子方の控え所。

②囃子方の仲間。

⇒はやし【囃し・囃子】

はや‐じも【早霜】

秋、普通よりも早くおりる霜。↔遅霜おそじも↔晩霜

はやし‐もの【囃子物】

①囃子に用いる音楽・歌謡。また、それにならって作られた曲。通常、囃子詞が入る。

②中世の、囃子を伴う群舞。風流ふりゅう。

⇒はやし【囃し・囃子】

はやしや【林屋・林家】

落語家の芸姓。

⇒はやしや‐しょうぞう【林屋正蔵】

はやしや‐しょうぞう【林屋正蔵】‥シヤウザウ

江戸の落語家。5代目以降「林家」。

①(初代)林屋派の祖。初代三笑亭可楽の門に入り、道具入り怪談を創案。(1781〜1842)

②(8代)本名、岡本義。東京生れ。道具入り芝居噺を継承。1981年、正蔵の名を返上し彦六と改名。(1895〜1982)

⇒はやしや【林屋・林家】

はやし‐ゆうぞう【林有造】‥イウザウ

政治家。土佐藩士。板垣退助を助け自由民権運動に活躍。国会開設後、自由党・政友会の領袖。2度入閣。(1842〜1921)

⇒はやし【林】

ハヤシ‐ライス

(hashed meat and rice)薄切りの牛肉・玉葱たまねぎを炒め、トマト‐ケチャップやドミグラス‐ソースなどを入れて煮込み、飯の上にかけた洋風料理。

はやし‐らざん【林羅山】

江戸初期の幕府の儒官。名は忠・信勝。僧号、道春。京都の人。藤原惺窩せいかに朱子学を学び、家康以後4代の侍講となる。また、上野忍ヶ岡に学問所および先聖殿を建て、昌平黌しょうへいこうの起源をなした。多くの漢籍に訓点(道春点)を加えて刊行。著「本朝神社考」「春鑑抄」など。(1583〜1657)→道春点

⇒はやし【林】

はや・す【生やす】

〔他五〕

①植物や毛などを生えるようにする。成長させる。のばす。宇津保物語俊蔭「森を―・したらむやうに」。「ひげを―・す」

②「切る」の忌詞いみことば。切りそぐ。切りきざむ。保元物語「其の後は御爪をも―・さず、御髪をもそらせ給はで御姿を窶やつし」。「野菜を―・す」

はや・す【栄やす・映やす】

〔他四〕

①映えるようにする。源氏物語初音「何事もさしいらへし給ふ御光に―・されて、色をも音をもますけぢめ、ことになむ分れける」

②わきからほめそやす。万葉集16「七重花咲く八重花咲くと申し―・さね申し―・さね」

はや・す【囃す】

〔他五〕

①囃子はやしを奏する。宇津保物語楼上下「よろづの楽・笛の音を―・し、もろもろのおもしろき声をととのへたり」。習道書「鼓の役人の事…音力の手数を尽して―・し立つべし」。「鳴り物で―・す」

②声を出して歌曲の調子をとる。平家物語1「人々拍子をかへて、伊勢瓶子はすがめなりけりとぞ―・されける」

③うまくさそって気分を起こさせる。調子にのせる。聞書残集「郭公ほととぎす声に植ゑ女の―・されて山田の早苗たゆまでぞとる」

④(ほめるのにもからかうのにも用いる)盛んにいう。口をそろえていう。「見物の―・す声」「弱虫やあいと―・す」

はや‐ず【早酢】

粟あわや糯もちごめで作った酢。こんず。

はや‐ずし【早鮨・早鮓】

温かい飯の中に酢でしめた魚をつけ、押しをかけてならした鮨。一夜鮨いちやずし。〈[季]夏〉

はや‐せ【早瀬】

水の早く流れる瀬。急湍きゅうたん。急灘きゅうだん。万葉集10「落ちたぎつ―渡りて」

はやた【早田】

姓氏の一つ。

⇒はやた‐ぶんぞう【早田文蔵】

はや‐だいこ【早太鼓】

太鼓をはげしく急いで打ち鳴らすこと。また、その音。

はやたけ【早竹】

姓氏の一つ。

⇒はやたけ‐とらきち【早竹虎吉】

はやたけ‐とらきち【早竹虎吉】

軽業師。京都の人。幕末に活躍。1857年(安政4)上方から江戸へ進出、大評判をとる。67年(慶応3)、アメリカ巡業に赴き、ニューヨークで客死。( 〜1868)

⇒はやたけ【早竹】

はや‐だし【早出し】

農作物・果実・花卉かきなどを、通常出まわる時期より早く出荷すること。

はや‐だすき【早襷】

紐の一端を口にくわえて、すばやく襷をかけること。

はや‐だち【早立ち】

朝早く旅に出発すること。

はや‐たつ

川の異称という。八雲御抄「河、―といふ。喜撰式、もし川を詠ずる時は―といふ」。堀河百首雑「淵せをもそことも知らぬ―のみなぎりわたる川の流れは」

はやた‐ぶんぞう【早田文蔵】‥ザウ

植物学者。新潟県生れ。東大教授・同付属植物園長。植物分類学を専攻、主として台湾産植物の研究を開拓。動的分類系という独自の体系を提唱。著「富士山植物帯論」「台湾植物誌」。(1874〜1934)

⇒はやた【早田】

はや‐だより【早便り】

①至急のしらせ。急便。

②江戸時代、飛脚屋が江戸・京坂間を7日間で届けた書状。

はや‐だんご【早団子】

死者の枕頭に供えるだんご。粳うるち米をさっと搗ついて丸めたもの。一杯団子。枕団子。

はや‐ち【疾風】

(「ち」は風の意)(→)「はやて」に同じ。神代紀下「時に―忽ちに起る」

⇒はやち‐かぜ【疾風】

はやち‐かぜ【疾風】

(→)「はやち」に同じ。浄瑠璃、井筒業平河内通「花を吹き捲く―」

⇒はや‐ち【疾風】

はやちね‐かぐら【早池峰神楽】

岩手県花巻市大迫おおはさま町内川目の大償おおつぐないと岳たけとの両地区に伝わる山伏神楽。早池峰山の麓で、修験集団が伝承。笛・太鼓・鉦による舞曲。

はやちね‐さん【早池峰山】

岩手県中部にある北上山地の最高峰。標高1917メートル。権現信仰の霊山。ハヤチネウスユキソウなどの高山植物が有名。

はや‐ぢょうちん【早提灯】‥ヂヤウ‥

飛脚など、急ぎの用で早く走る人の持つ提灯。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「あれへ見える―走り飛脚と覚えたり」

はや‐づかい【早使い】‥ヅカヒ

急ぎの使い。急使。

はや‐づけ【早漬】

漬け込んで早くなれるようにした漬物または鮨すし。

はや‐つけぎ【早付木】

(幕末・明治初期の語)マッチのこと。すりつけぎ。

はや‐つづみ【早鼓】

①能の囃子事はやしごとの一つ。大小鼓の急調な囃子。現在物の前場の諸役が全部退場し、入れ代りに早打ちのアイ(間狂言)が登場する所に用いる。

②歌舞伎の囃子の一つ。能から借用した曲で、暫しばらくが舞台に来る所や「道成寺」の所化の出などに用いる。

はや‐て【疾風・早手】

①(「て」は風の意)急にはげしく吹き起こる風。寒冷前線に付随することが多く、降雨・降雹などを伴うことがある。急風。陣風。しっぷう。はやち。竹取物語「―も竜の吹かするなり」

②(昔はかかるとすぐに死んだからいう)疫痢えきりの異称。

⇒はやて‐ぶね【疾風船】

はや‐で【早出】

①早く家を出ること。早く出勤すること。「―の勤務」

②早く退出すること。

⇒はやで‐りょう【早出料】

はやて‐ぶね【疾風船】

疾風に乗って走る船。

⇒はや‐て【疾風・早手】

はや‐てまわし【早手回し】‥マハシ

事の起こる前に用意・手配をととのえておくこと。

はやで‐りょう【早出料】‥レウ

①始業定刻より早く出勤した者に対する報酬。

②荷主と船会社間でとり決めた停泊期間より早く荷役が完了した時、節約した日数に応じて船会社から荷主に支払う料金。→滞船料

⇒はや‐で【早出】

はや‐と【早砥】

早くとぐことのできる砥石。あらく物をみがく砥石。あらと。

はや‐と【隼人】

ハヤヒトの約。太平記2「雑賀さいが―の佐すけを使にて」

⇒はやと‐うり【隼人瓜】

⇒はやと‐まい【隼人舞】

はやと‐うり【隼人瓜】

ウリ科の多年草。栽培上は一年生の果菜。蔓性で雌雄同株。熱帯アメリカ原産。日本には1917年(大正6)渡来。果実に種子が1個。漬物用。蔓から繊維を取る。チャヨテ。

⇒はや‐と【隼人】

はや‐とちり【早とちり】

せっかちに判断して間違えること。「―して大失敗する」

はやと‐まい【隼人舞】‥マヒ

日本古代の舞踊。大隅・薩摩地方の隼人が行なった風俗歌舞で、大嘗会だいじょうえなどで演じた。その祖先火照命ほでりのみことが海水に溺れ苦しんださまを演じたという。

⇒はや‐と【隼人】

はや‐とめ【早留】

①刀の鯉口こいぐちを、鞘走りもせず、また早く鯉口を切れるように程よくとめておくこと。

②女性が若いうちに振袖をやめて留袖とすること。

はやとも【早鞆】

地名の一つ。

⇒はやとも‐の‐せと【早鞆瀬戸】

⇒はやとも‐の‐めかり【早鞆の和布刈】

はやとも‐の‐せと【早鞆瀬戸】

関門海峡東端、下関市壇ノ浦と北九州市門司崎の間の水路。幅630メートル。源平合戦の古戦場。国道トンネル・関門橋が通じる。

⇒はやとも【早鞆】

はやとも‐の‐めかり【早鞆の和布刈】

(→)「和布刈の神事」に同じ。

⇒はやとも【早鞆】

はや‐とり【早取り・早撮り】

①手早くとること。

②「早撮り写真」の略。

⇒はやとり‐しゃしん【早撮り写真】

はやとり‐しゃしん【早撮り写真】

①短時間に写真をとって仕上げること。また、その写真。特に、湿板写真に比して簡便な乾板撮り写真のこと。

②(→)スナップ‐ショットに同じ。

⇒はや‐とり【早取り・早撮り】

はや‐ながら【早ながら】

以前のままで。もとのままで。古今和歌集雑「身を―見る由もがな」

はや‐なみ【早波・早浪】

はげしく打ち寄せる波。激浪。あらなみ。

はや‐なわ【早縄】‥ナハ

(手早く縛る縄の意)捕縄とりなわ。

はや‐にえ【速贄】‥ニヘ

①初物の献上品。古事記上「島の―献る時に」

②「もずの速贄」の略。

はや‐ね【早寝】

夜早く寝ること。「―早起き」

はや‐ねり【早練】

節会せちえの練歩れんぽのおり、早めにねり行くこと。

はやの‐かんぺい【早野勘平】

「仮名手本忠臣蔵」中の人物。赤穂浪士の一人萱野三平に擬す。お軽の夫で、誤って舅しゅうとを殺したと思い、自害する。

はや‐のみこみ【早呑込み】

①呑込みの早いこと。早く会得すること。

②(→)早合点はやがてんに同じ。

はや‐ば【早場】

米・繭・生糸などの早作りをする地方。早場所。↔遅場。

⇒はやば‐まい【早場米】

はや‐ばしり【早走り】

①走ることのはやいこと。また、そのもの。飛脚。〈日葡辞書〉

②(→)競走に同じ。

はや‐ばせ【早馳せ】

馬の早く走ること。平治物語「三河守の聞ゆる―の名馬に」

はやば‐まい【早場米】

植付けが早く収穫の早い地方の産米。

⇒はや‐ば【早場】

はや‐はや【早早】

人をうながし立てるのにいう語。さあさあ。はやくはやく。枕草子35「―と引き出であけて出だすを」

はや‐ばや【早早】

たいそう早いさま。甚だ早く。「―とたれ冬ごもる細けぶり」(一茶)。「―と到着する」

はや‐ばん【早版】

新聞で、第1刷など早い刷りのもの。

はや‐ばん【早番】

交替制勤務で、早く出勤する番。↔遅番おそばん

はや‐びき【早引き・早退き】

⇒はやびけ

はや‐びきゃく【早飛脚】

江戸時代の飛脚の一種。昼間のみの並なみ飛脚に対し、夜間も逓送ていそうした。早便はやびん。

はや‐びけ【早引け・早退け】

(ハヤビキとも)学校・勤め先などを、定刻よりも早く退出すること。そうたい。

はや‐ひと【隼人】

古代の九州南部に住み、風俗習慣を異にして、しばしば大和の政権に反抗した人々。のち服属し、一部は宮門の守護や歌舞の演奏にあたった。はいと。はやと。万葉集11「―の名に負ふ夜声いちしろく」

⇒はやひと‐の‐つかさ【隼人司】

はやひと‐の‐つかさ【隼人司】

律令制で、宮門警衛にあたる隼人を管理し、隼人舞はやとまいなどの教習、竹器の製作をつかさどった官司。のち兵部省に移管。

⇒はや‐ひと【隼人】

はや‐びょうし【早拍子】‥ビヤウ‥

雅楽曲のリズムの一つ。各小拍子こびょうし(洋楽の小節に当たる)が4拍から成る。↔延のべ拍子

はや‐ひる【早昼】

定刻より早い昼めし。

はや‐びん【早便】

①(→)早飛脚に同じ。

②郵便や飛行機など、その日のうちで早く発着するもの。↔遅便おそびん

はや‐ふえ【早笛】

①能の囃子事はやしごとの一つ。竜神・鬼などの出に用いる急調の曲。「船弁慶」の後ジテの出など。

②歌舞伎の囃子の一つ。主として能から借用したものに用いる。また、猛獣の出、猛者の立回り、暴風や地震の描写などにも用いる。てんてれつく。

はや‐ぶさ【隼】

タカ目ハヤブサ科の鳥。大きさはカラスぐらい。頭は黒色、背面は石板色。成鳥は胸から腹に灰黒色の横斑があるが、幼鳥では縦斑。原野・水辺などにすみ、小鳥などを捕食。飛翔は極めて早く、古来鷹狩に用いられた。なおハヤブサ科は、カラカラ類約15種を含めて世界に約60種。日本ではチョウゲンボウなど7種が知られる。〈[季]冬〉。仁徳紀「―は天に上り飛び翔かけり」

はやぶさ

ハヤブサ

提供:OPO

ハヤブサ

提供:OPO

はや‐ぶね【早船・舸】

①急いで漕ぎ行く小舟。早く走る船。神楽歌、気比の神楽「我が船は能登の―」

②軍船の一種。軽快で船脚が速く、打櫂うちがいまたは艪ろで漕いだ。

③関船せきぶねの別称。

④江戸時代、瀬戸内などの主な港を連絡した船脚の速い貨客船。

はや‐べん【早弁】

弁当を食事時間より前に食べること。

はやま【葉山】

江戸時代、大坂新町遊郭の東口にあった化粧品屋。浮世草子、御前義経記「―が油、和中散」

はやま【葉山】

神奈川県三浦半島の北西にある町。海岸保養地として知られ、夏季、海水浴場としてにぎわう。御用邸がある。

はやま【葉山】

姓氏の一つ。

⇒はやま‐よしき【葉山嘉樹】

は‐やま【端山】

連山のはしの方にある山。麓の山。浅い山。重之集「筑波山―茂山繁けれど」

はや‐ま【早馬】

牛馬の神名。また、その祭事。鹿児島地方で一般に称えられているが、東北地方の南部では農神として祀られ、葉山・麓山などと記される。

はや‐まい【早舞】‥マヒ

①能の舞事まいごとの一つ。軽快な早さの曲で、王公の霊などの舞に用いる。

②歌舞伎の囃子の一つ。貴人の邸の場などで、急な出入り、または立回りなどに用いる。「忠臣蔵」3段目の幕切れなど。

はや‐まき【早蒔き】

作物や草花の種子を、一般の時期または他の品種よりも早く蒔くこと。

はやま‐よしき【葉山嘉樹】

小説家。福岡県生れ。早大中退。プロレタリア文学の初期に活躍、のち主流を逸れた。作「淫売婦」「海に生くる人々」など。(1894〜1945)

⇒はやま【葉山】

はや‐ま・る【早まる・速まる】

〔自五〕

①速さが増す。「回転が―・る」

②時期・時刻が早くなる。「予定が―・る」

③まだその時機でないのに事をする。いそぎすぎて判断を誤る。思慮の足りないことをする。「―・ったことをするな」

◇1はふつう「速」を使う。

はや‐み【早見】

一目で簡単に知識・情報が得られるようにしたもの。「道中―」

⇒はやみ‐ひょう【早見表】

はやみ【速水】

姓氏の一つ。

⇒はやみ‐ぎょしゅう【速水御舟】

はやみ‐ぎょしゅう【速水御舟】‥シウ

日本画家。東京生れ。旧姓蒔田、本名、栄一。はじめ禾湖かこ・浩然こうねんと号。松本楓湖ふうこの画塾に入門。写実主義を徹底させ、幻想的な美の世界を開いた。日本美術院同人。代表作「炎舞」「名樹散椿」。(1894〜1935)

⇒はやみ【速水】

はや‐みず【早水】‥ミヅ

早く流れる水。流れの早い水。曾丹集「筏おろすあとの―せきとめて」

はや‐みち【早道】

①ちかみち。捷径。

②急いで道を行くこと。

③飛脚。〈日葡辞書〉

④馬を足並早く歩ませること。↔地道じみち。

⑤手近な方法。簡易な手段。「紛争解決の―」

⑥巾着。銭入れ。

早道

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

はや‐ぶね【早船・舸】

①急いで漕ぎ行く小舟。早く走る船。神楽歌、気比の神楽「我が船は能登の―」

②軍船の一種。軽快で船脚が速く、打櫂うちがいまたは艪ろで漕いだ。

③関船せきぶねの別称。

④江戸時代、瀬戸内などの主な港を連絡した船脚の速い貨客船。

はや‐べん【早弁】

弁当を食事時間より前に食べること。

はやま【葉山】

江戸時代、大坂新町遊郭の東口にあった化粧品屋。浮世草子、御前義経記「―が油、和中散」

はやま【葉山】

神奈川県三浦半島の北西にある町。海岸保養地として知られ、夏季、海水浴場としてにぎわう。御用邸がある。

はやま【葉山】

姓氏の一つ。

⇒はやま‐よしき【葉山嘉樹】

は‐やま【端山】

連山のはしの方にある山。麓の山。浅い山。重之集「筑波山―茂山繁けれど」

はや‐ま【早馬】

牛馬の神名。また、その祭事。鹿児島地方で一般に称えられているが、東北地方の南部では農神として祀られ、葉山・麓山などと記される。

はや‐まい【早舞】‥マヒ

①能の舞事まいごとの一つ。軽快な早さの曲で、王公の霊などの舞に用いる。

②歌舞伎の囃子の一つ。貴人の邸の場などで、急な出入り、または立回りなどに用いる。「忠臣蔵」3段目の幕切れなど。

はや‐まき【早蒔き】

作物や草花の種子を、一般の時期または他の品種よりも早く蒔くこと。

はやま‐よしき【葉山嘉樹】

小説家。福岡県生れ。早大中退。プロレタリア文学の初期に活躍、のち主流を逸れた。作「淫売婦」「海に生くる人々」など。(1894〜1945)

⇒はやま【葉山】

はや‐ま・る【早まる・速まる】

〔自五〕

①速さが増す。「回転が―・る」

②時期・時刻が早くなる。「予定が―・る」

③まだその時機でないのに事をする。いそぎすぎて判断を誤る。思慮の足りないことをする。「―・ったことをするな」

◇1はふつう「速」を使う。

はや‐み【早見】

一目で簡単に知識・情報が得られるようにしたもの。「道中―」

⇒はやみ‐ひょう【早見表】

はやみ【速水】

姓氏の一つ。

⇒はやみ‐ぎょしゅう【速水御舟】

はやみ‐ぎょしゅう【速水御舟】‥シウ

日本画家。東京生れ。旧姓蒔田、本名、栄一。はじめ禾湖かこ・浩然こうねんと号。松本楓湖ふうこの画塾に入門。写実主義を徹底させ、幻想的な美の世界を開いた。日本美術院同人。代表作「炎舞」「名樹散椿」。(1894〜1935)

⇒はやみ【速水】

はや‐みず【早水】‥ミヅ

早く流れる水。流れの早い水。曾丹集「筏おろすあとの―せきとめて」

はや‐みち【早道】

①ちかみち。捷径。

②急いで道を行くこと。

③飛脚。〈日葡辞書〉

④馬を足並早く歩ませること。↔地道じみち。

⑤手近な方法。簡易な手段。「紛争解決の―」

⑥巾着。銭入れ。

早道

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

はやみ‐ひょう【早見表】‥ヘウ

知りたい事項を簡単に探せるように工夫した表。

⇒はや‐み【早見】

はや‐みみ【早耳】

物事を早く聞きつけること。また、その耳。その人。地獄耳。「業界きっての―」

はや・む【早む・速む】

[一]〔自四〕

はやりたつ。今鏡「五節に蔵人の頭たちの舞ひ給はざりければ殿上人たち―・みて」

[二]〔他下二〕

⇒はやめる(下一)

はやめ【早め】

①早くすること。

②「早め薬」の略。

⇒はやめ‐ぐすり【早め薬】

はやめ‐ぐすり【早め薬】

分娩ぶんべんを促進し安産させるための薬。催生薬。世間胸算用2「次の間に鍋を仕かけ、―の用意」

⇒はやめ【早め】

はや‐めし【早飯】

①飯を食べる速度の早いこと。

②定刻より早く食事をすること。

⇒早飯も芸の内

はやみ‐ひょう【早見表】‥ヘウ

知りたい事項を簡単に探せるように工夫した表。

⇒はや‐み【早見】

はや‐みみ【早耳】

物事を早く聞きつけること。また、その耳。その人。地獄耳。「業界きっての―」

はや・む【早む・速む】

[一]〔自四〕

はやりたつ。今鏡「五節に蔵人の頭たちの舞ひ給はざりければ殿上人たち―・みて」

[二]〔他下二〕

⇒はやめる(下一)

はやめ【早め】

①早くすること。

②「早め薬」の略。

⇒はやめ‐ぐすり【早め薬】

はやめ‐ぐすり【早め薬】

分娩ぶんべんを促進し安産させるための薬。催生薬。世間胸算用2「次の間に鍋を仕かけ、―の用意」

⇒はやめ【早め】

はや‐めし【早飯】

①飯を食べる速度の早いこと。

②定刻より早く食事をすること。

⇒早飯も芸の内

はや‐おくり【早送り】🔗⭐🔉

はや‐おくり【早送り】

録音・録画テープなどを、通常より早い速度で進めること。

はや‐おけ【早桶】‥ヲケ🔗⭐🔉

はや‐おけ【早桶】‥ヲケ

棺桶の粗末なもの。死人のあった時に手早く作るからという。

はや‐およぎ【速泳】🔗⭐🔉

はや‐およぎ【速泳】

水泳で、クロールのこと。

はや‐がい【早貝】‥ガヒ🔗⭐🔉

はや‐がい【早貝】‥ガヒ

戦陣で急進・突撃の場合、味方を鼓舞するために吹く法螺ほら貝。

はや‐がえり【早帰り】‥ガヘリ🔗⭐🔉

はや‐がえり【早帰り】‥ガヘリ

①いつもの時刻より早くかえること。

②朝早くかえること。朝帰り。

はや‐がき【早書き】🔗⭐🔉

はや‐がき【早書き】

①早く書くこと。いそいで書くこと。また、そのもの。

②速筆の書記・書家。〈日葡辞書〉

はや‐がき【早掻】🔗⭐🔉

はや‐がき【早掻】

雅楽の箏そうの奏法の一つ。短い(2拍分の)分散和音をやや急速に奏するもの。↔閑掻しずがき

はや‐がく【早楽】🔗⭐🔉

はや‐がく【早楽】

雅楽の早拍子はやびょうしによる曲の総称。雅楽の曲の中ではテンポの早い部類に属する。↔延楽のべがく

はや‐かご【早駕籠】🔗⭐🔉

はや‐かご【早駕籠】

早く走らせる駕籠、特に、早追はやおい用の駕籠。はやうちかご。

はや‐がてん【早合点】🔗⭐🔉

はや‐がてん【早合点】

早まって合点すること。よく知らないでわかったつもりになること。早呑込み。はやがってん。浄瑠璃、女殺油地獄「是が親達の合力か。ハテ―な」。「とんだ―」

はや‐がね【早鐘】🔗⭐🔉

はや‐がね【早鐘】

火事などの緊急を知らせるために続けざまに激しく打ち鳴らす鐘。その鐘の音。また、緊張や不安で動悸が激しくなることのたとえ。

はや‐かみそり【早剃刀】🔗⭐🔉

はや‐かみそり【早剃刀】

①他の刃物を即座に剃刀に代用すること。浄瑠璃、国性爺合戦「指添への小刀外し、これも当座の―」

②剃刀のつかい方の早いこと。

はや‐かわ【早川】‥カハ🔗⭐🔉

はや‐かわ【早川】‥カハ

①流れの早い川。

②(昔、早川主馬しゅめという人が締めていたという)赤色のふんどし。あかふんどし。

⇒はやかわ‐の【早川の】

はやかわ【早川】‥カハ(姓氏)🔗⭐🔉

はやかわ【早川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒はやかわ‐こうたろう【早川孝太郎】

⇒はやかわ‐せっしゅう【早川雪洲】

はやかわ‐こうたろう【早川孝太郎】‥カハカウ‥ラウ🔗⭐🔉

はやかわ‐こうたろう【早川孝太郎】‥カハカウ‥ラウ

民俗学者。日本民俗学の形成期に、画家出身の眼をもってきめ細かな観察を行なった、山村の民俗調査の第一人者。著「花祭」など。(1889〜1956)

⇒はやかわ【早川】

はやかわ‐せっしゅう【早川雪洲】‥カハ‥シウ🔗⭐🔉

はやかわ‐せっしゅう【早川雪洲】‥カハ‥シウ

映画俳優。本名、金太郎。千葉県生れ。サイレント期のハリウッドでデビューし、日本人初の国際スターとなる。トーキー以後も主に外国映画で活躍。出演作「チート」「新しき土」「戦場にかける橋」など。(1889〜1973)

⇒はやかわ【早川】

はやかわ‐の【早川の】‥カハ‥🔗⭐🔉

はやかわ‐の【早川の】‥カハ‥

〔枕〕

「行く」「塞せく」にかかる。

⇒はや‐かわ【早川】

はや‐がわり【早変り・早替り】‥ガハリ🔗⭐🔉

はや‐がわり【早変り・早替り】‥ガハリ

①姿・気分・環境などを急速にかえること。

②歌舞伎で、一人の役者が同一場面ですばやく姿を変え、二役以上を演じること。

は‐やく【端役】🔗⭐🔉

は‐やく【端役】

演劇・映画などで、主要でない役。転じて、一般に主要でない役目。また、その役をする人。

は‐やく【破約】🔗⭐🔉

は‐やく【破約】

約束を破ること。約束を履行しないこと。また、契約を取り消すこと。

はや‐ぐい【早食い】‥グヒ🔗⭐🔉

はや‐ぐい【早食い】‥グヒ

食物を早く食べること。

はや‐くち【早口】🔗⭐🔉

はや‐くち【早口】

①ことばの言い方の早いこと。はやこと。はやことば。「―で聞きとれない」

②「早口そそり」の略。

⇒はやくち‐ことば【早口言葉】

⇒はやくち‐そそり【早口そそり】

大辞林の検索結果 (100)

はや【早】🔗⭐🔉

はや [1] 【早】

〔形容詞「早い」の語幹から〕

■一■ (名)

(1)はやいこと。多く他の名詞と複合して用いられる。「―足」「足―」「―死に」

(2)「早打ち」「早追い」の略。「赤穂への―あいにくと降りどほし/柳多留 9」「―ガ来タ/ヘボン」

■二■ (副)

(1)予想より早く物事が進行するさま。もう。すでに。早くも。「―日も傾く」「―三年過ぎた」

(2)はやく。すぐに。さっさと。「―おはしまして,夜ふけぬさきに帰らせおはしませ/源氏(夕顔)」

(3)実は。本当は。もともと。「変化のものにてはなかりけり。―人にてぞ有りける/平家 6」

はや【鮠】🔗⭐🔉

はや [1] 【鮠】

オイカワ・カワムツの異名。また,アブラハヤ・ウグイ・タモロコ・モツゴなど,コイ目コイ科に属する細長く流線形をした小魚の異名。ハエ。

は-や【甲矢・兄矢】🔗⭐🔉

は-や 【甲矢・兄矢】

手に二本の矢を持って射るとき,初めに射る矢。三本羽の矢は,鳥の羽根三枚で二本の矢を作るので,弓につがえたとき,羽表が外を向く矢(外向(トムキ))と,内を向く矢(内向(ウチムキ))の一組(一手(ヒトテ))ができ,その,外向の方を用いる。

→乙矢(オトヤ)

はや🔗⭐🔉

はや (感)

驚いたり,あきれたり,困惑したりしたときに発する語。「なんとも,―,驚きました」「いや,―,まったくあきれたものだ」「へええ,それは―,ふらち千万な奴でござります/滑稽本・八笑人」

は-や🔗⭐🔉

は-や (連語)

□一□〔係助詞「は」に係助詞「や」の付いたもの〕

文中の種々の語に付いて,疑問の意を表す。…は…であろうか。「近江の海波恐(カシコ)みと風守り年―経なむ漕ぐとはなしに/万葉 1390」

□二□〔係助詞「は」に間投助詞「や」の付いたもの〕

(1)文中の種々の語に付いて,詠嘆の意を表す。…はまあ。「木の間よもい行き目守(マモ)らひ戦へば吾―飢(エ)ぬ/古事記(中)」

(2)文末に用いられ,詠嘆の意を表す。…はまあ。…よなあ。「ほのかなりし月影の見劣りせずば,まほならむ―/源氏(橋姫)」

はや-あがり【早上(が)り】🔗⭐🔉

はや-あがり [3] 【早上(が)り】

(1)仕事などをいつもより早く切り上げて終わること。早仕舞い。

(2)双六(スゴロク)・麻雀(マージヤン)などで,早く上がること。

(3)もと,数え年七歳で小学校に入学すること。七つ上がり。

⇔遅上がり

はや-あし【早足・速歩】🔗⭐🔉

はや-あし [2][0] 【早足・速歩】

(1)普通より速く歩くこと。いそぎ足。そくほ。「―で歩く」

(2)馬術で,馬の歩度。一分間210メートルの速度。並み足と駆け足の中間。

はや・い【早い・速い】🔗⭐🔉

はや・い [2] 【早い・速い】 (形)[文]ク はや・し

(1)(「疾い」「捷い」とも書く)動作・作用の進行にかかる時間が短い。進む程度が大きい。すみやかだ。《速》

⇔遅い

「彼は仕事が―・い」「この川は流れが―・い」「頭の回転が―・い」「時の経つのが―・い」

(2)(ア)時間的に前である。《早》

⇔遅い

「予定より―・く帰国する」「どうせ申し込むなら―・いほうがいい」「朝は―・く起きる」(イ)まだその時期でない。《早》「あきらめるのは―・い」「話すのはまだ―・い」

(3)事が簡単に済む。てっとり早い。「直接会って話すほうが―・い」

(4)(「…するがはやいか」「…するよりはやく」などの形で)続いてすぐ物事が行われるさまをいう。…するやいなや。「席に着くが―・いか発言を求める」

(5)勢いが強い。激しい。「吉野河水の心は―・くとも滝の音には立てじとぞ思ふ/古今(恋三)」

(6)香が強い。「恐づ恐づ筥(ハコ)の蓋を開けたれば,丁子の香極(イミ)じく―・う聞(カガ)ゆ/今昔 30」

→早く

[派生] ――さ(名)

[慣用] 足が―・気が―・手が―・耳が―/遅かれ早かれ

はや-うし【早牛】🔗⭐🔉

はや-うし 【早牛】

〔「はやうじ」とも〕

歩みの速い牛。

はや-うた【早歌】🔗⭐🔉

はや-うた [2] 【早歌】

(1)神楽(カグラ)歌の一。比較的テンポが速く,滑稽味がある。

(2)「そうか(早歌)」に同じ。

はや-うち【早打ち】🔗⭐🔉

はや-うち [0][4] 【早打ち】

(1)鐘・太鼓などを続けざまに早くたたくこと。また,早鐘。

(2)花火を続けて早くあげること。

(3)(「早撃ち」と書く)銃をすばやくうつこと。また,その人。

(4)囲碁で,相手の着手にすぐ応じてうつこと。

(5)馬を走らせて急用を伝えること。また,その使者。早。「関東より城介義景―にのぼりて/著聞 8」

はやうち-かた【早打ち肩】🔗⭐🔉

はやうち-かた 【早打ち肩】

肩が急に充血して激しく痛み,鼓動が早くなり人事不省におちいる病気。「―のにぎやかに死/雑俳・武玉川」

はや-うま【早馬】🔗⭐🔉

はや-うま [0][2] 【早馬】

(1)早打ち{(5)}の使者の乗る馬。また,その使い。「―を仕立てる」

(2)足の早い馬。

はや-うまれ【早生(ま)れ】🔗⭐🔉

はや-うまれ [3] 【早生(ま)れ】

一月一日から四月一日までに生まれること。また,その人。四月二日以降に生まれた児童が数え年八歳で就学するのに対し,数え年七歳で就学する。

⇔遅生まれ

はや-お【早緒】🔗⭐🔉

はや-お ―ヲ [0] 【早緒】

(1)櫓(ロ)を漕(コ)ぐとき,櫓腕(ロウデ)の柄(ツク)にかける綱。他端は船体に固定する。櫓綱(ロヅナ)。

(2)橇(ソリ)や車の引き綱。「たゆみつつ橇の―もつけなくに/山家(冬)」

はや-おい【早追ひ】🔗⭐🔉

はや-おい ―オヒ 【早追ひ】

江戸時代,急用のため昼夜兼行で駕籠(カゴ)を急がせること。また,その使者。早。

はや-おき【早起き】🔗⭐🔉

はや-おき [2][3] 【早起き】 (名)スル

朝早く起きること。「いつもより―して出かける」

はや-おくり【早送り】🔗⭐🔉

はや-おくり [3] 【早送り】 (名)スル

録音機などのテープを,通常の速度より速く先へ進めること。「テープを―する」

はや-おけ【早桶】🔗⭐🔉

はや-おけ ―ヲケ [3] 【早桶】

〔手早く作ることから〕

粗末な円筒形の棺桶(カンオケ)。

はや-がえり【早帰り】🔗⭐🔉

はや-がえり ―ガヘリ [3] 【早帰り】 (名)スル

定刻よりも早く帰ること。「急用で―する」

はや-がけ【早駆け】🔗⭐🔉

はや-がけ [0] 【早駆け】

速く走ること。全力で走ること。

はや-かご【早駕籠】🔗⭐🔉

はや-かご [2][0] 【早駕籠】

早足で行く駕籠。特に,江戸時代,急使の乗った早追いの駕籠。

はや-がてん【早合点】🔗⭐🔉

はや-がてん [3] 【早合点】 (名)スル

〔「はやがってん」とも〕

十分に理解しないうちに,わかったと思い込むこと。早のみこみ。「―して,一人先に帰った」

はや-がね【早鐘】🔗⭐🔉

はや-がね [0] 【早鐘】

(1)変事を知らせるために,続けざまに激しく打ち鳴らす鐘。

(2)不安や緊張で動悸(ドウキ)が激しくなることのたとえ。「胸が―を撞(ツ)くように高鳴る」

はや-かわ【早川】🔗⭐🔉

はや-かわ ―カハ [2] 【早川】

流れの早い川。

はやかわ-の【早川の】🔗⭐🔉

はやかわ-の ―カハ― 【早川の】 (枕詞)

(1)早川を塞(セ)く意から,「塞く」にかかる。「―塞きに塞くともなほや崩(ク)えなむ/万葉 687」

(2)早川の流れ行く意から,「行く」にかかる。「―行きも知らず/万葉 3276」

はや-かわ【早川】🔗⭐🔉

はや-かわ ―カハ 【早川】

(1)神奈川県南西部の芦 湖北端に源を発して北流,仙石原から湯本に南東流し,小田原市で相模湾に注ぐ川。長さ21キロメートル。

(2)山梨県西部の間

湖北端に源を発して北流,仙石原から湯本に南東流し,小田原市で相模湾に注ぐ川。長さ21キロメートル。

(2)山梨県西部の間 岳(アイノダケ)に源を発し,北岳を迂回してほぼ南流し,身延町の北部で富士川に注ぐ川。長さ66キロメートル。上流を野呂川ともいう。

岳(アイノダケ)に源を発し,北岳を迂回してほぼ南流し,身延町の北部で富士川に注ぐ川。長さ66キロメートル。上流を野呂川ともいう。

湖北端に源を発して北流,仙石原から湯本に南東流し,小田原市で相模湾に注ぐ川。長さ21キロメートル。

(2)山梨県西部の間

湖北端に源を発して北流,仙石原から湯本に南東流し,小田原市で相模湾に注ぐ川。長さ21キロメートル。

(2)山梨県西部の間 岳(アイノダケ)に源を発し,北岳を迂回してほぼ南流し,身延町の北部で富士川に注ぐ川。長さ66キロメートル。上流を野呂川ともいう。

岳(アイノダケ)に源を発し,北岳を迂回してほぼ南流し,身延町の北部で富士川に注ぐ川。長さ66キロメートル。上流を野呂川ともいう。

はやかわ【早川】🔗⭐🔉

はやかわ ハヤカハ 【早川】

姓氏の一。

はやかわ-こうたろう【早川孝太郎】🔗⭐🔉

はやかわ-こうたろう ハヤカハカウタラウ 【早川孝太郎】

(1889-1956) 民俗学者。愛知県生まれ。郷里奥三河の神楽(花祭)など,全国各地の民俗調査を行う。著「花祭」など。

はや-がわり【早変(わ)り・早替(わ)り】🔗⭐🔉

はや-がわり ―ガハリ [3] 【早変(わ)り・早替(わ)り】 (名)スル

(1)一人の役者が同一場面で素早く姿を変え,二役以上を演ずること。

(2)姿や状況などを素早く変えること。「食堂が祝勝会場に―する」

はやく【早く】🔗⭐🔉

はやく [1] 【早く】

〔形容詞「早い」の連用形から〕

■一■ (名)

早い時刻。または,早い時期。「朝―から働く」

■二■ (副)

(1)早い時期に。ずっと以前に。はやくに。「―父を失った」

(2)(「はやく…けり」の形で用いて)もともとそうであった事に今初めて気づいたという気持ちを表す。わかってみれば。「針をひきぬきつれば,―しりを結ばざりけり/枕草子 95」

(3)もともと。元来。「―跡なき事にはあらざめり/徒然 50」

はやく-も【早くも】🔗⭐🔉

はやく-も [1] 【早くも】 (副)

(1)思いのほか早く。すぐに。「―効果が現れた」

(2)どんなに早いとしても。早くても。「完成まで―三日はかかるだろう」

は-やく【破約】🔗⭐🔉

は-やく [0] 【破約】 (名)スル

約束を破ること。また,約束・契約を取り消すこと。「大口契約を―する」

はや-ぐい【早食い】🔗⭐🔉

はや-ぐい ―グヒ [0] 【早食い】 (名)スル

食物を早く食べること。食い方の早いこと。「―競争」

はや-くち【早口】🔗⭐🔉

はや-くち [2] 【早口】

しゃべり方が早いこと。早言(ハヤコト)。「―に言う」

はやくち-ことば【早口言葉】🔗⭐🔉

はやくち-ことば [5] 【早口言葉】

言語遊戯の一種。同じ音が重なっているなどして発音しにくい文句をまちがえずに早く言うもの。また,その文句。「お綾や親におあやまり」の類。はやくちそそり。はやこと。

はや-ごう【早合】🔗⭐🔉

はや-ごう ―ガフ 【早合】

火縄銃など先込め銃に用いる火薬入れの筒。装填(ソウテン)時間の短縮のために,一発分の黒色火薬を入れたもので,竹・紙・角(ツノ)などで作る。火薬とともに弾丸一個を入れておく場合もある。はやご。

はや-こと【早言】🔗⭐🔉

はや-こと [0][2] 【早言】

(1)「早口」に同じ。「尻上がりの―に云つた/雁(鴎外)」

(2)「早口言葉」に同じ。

はや-さ【早さ・速さ】🔗⭐🔉

はや-さ [1] 【早さ・速さ】

(1)はやいこと。また,その程度。「―を増す」

(2)〔物〕 速度の大きさ。

はやさか【早坂】🔗⭐🔉

はやさか 【早坂】

姓氏の一。

はやさか-ふみお【早坂文雄】🔗⭐🔉

はやさか-ふみお ―フミヲ 【早坂文雄】

(1914-1955) 作曲家。宮城県生まれ。独学で作曲を学ぶ。日本・東洋の伝統的音楽をふまえ作曲。また,音楽監督として「羅生門」「七人の侍」「雨月物語」などの映画音楽を作曲。

はや-ざき【早咲き】🔗⭐🔉

はや-ざき [0] 【早咲き】

開花時期が早いこと。また,早く咲く品種。

⇔遅(オソ)咲き

「―の桜」

はや-ざし【早指し】🔗⭐🔉

はや-ざし [0] 【早指し】

将棋で,時間をおかずに次の手を指すこと。

はや-さめ【暴雨・速雨】🔗⭐🔉

はや-さめ 【暴雨・速雨】

■一■ (名)

急に降る激しい雨。にわか雨。「沙本の方より―零(フ)り来て/古事記(中訓)」

■二■ (枕詞)

「はやさめ」が物を濡らし腐(クタ)すことから,「くたす」と類音の地名「くたみ」「ふたみ」にかかる。「―久多美の山と詔(ノ)り給ひき/出雲風土記」「―二見国/倭姫命世紀」

はやし【林】🔗⭐🔉

はやし [3][0] 【林】

(1)樹木がたくさん群がって生えている所。樹木の群落。「森」にくらべて,木々の密集の度合が小さく,小規模の群落をさすことが多い。「白樺の―」

(2)物事が多く集まっている状態を林に見たてていう語。「辞(コトバ)の―」「アンテナの―」「月の舟星の―に漕ぎ隠る見ゆ/万葉 1068」

はやし-ぶぎょう【林奉行】🔗⭐🔉

はやし-ぶぎょう ―ギヤウ [4] 【林奉行】

⇒御林奉行(オハヤシブギヨウ)

はやし【林】🔗⭐🔉

はやし 【林】

姓氏の一。林羅山に始まる江戸幕府の儒官林家が知られる。

はやし-うたこ【林歌子】🔗⭐🔉

はやし-うたこ 【林歌子】

(1864-1946) 社会事業家。越前の人。孤児救済活動ののち,日本基督教婦人矯風会で廃娼運動や軍縮運動に尽力。

はやし-がほう【林鵞峰】🔗⭐🔉

はやし-がほう 【林鵞峰】

(1618-1680) 江戸前期の儒学者。京都の人。羅山の子。名は春勝,恕。別号を春斎。将軍家光・家綱に仕え,「本朝通鑑(ホンチヨウツガン)」などを編纂。

はやし-しへい【林子平】🔗⭐🔉

はやし-しへい 【林子平】

(1738-1793) 江戸中期の経世家。江戸の人。名は友直。号,六無斎。仙台藩に経済政策などを進言。長崎に遊学し,また江戸で大槻玄沢・桂川甫周などの蘭学者と交遊。海外事情に通じ,「海国兵談」を著し海防の必要を説き,また「三国通覧図説」では蝦夷地の開拓を説いたが,幕府の忌諱(キキ)に触れ禁錮。寛政三奇人の一人。

はやし-じゅっさい【林述斎】🔗⭐🔉

はやし-じゅっさい 【林述斎】

(1768-1841) 江戸後期の儒学者。名は衡(タイラ),字(アザナ)は徳詮,号は蕉軒。美濃岩村藩主松平乗蘊(ノリモリ)の子。林羅山の血統が絶えたので,1793年幕府の命により林家を相続し,大学頭となった。林家中興の大儒といわれた。

はやし-しゅんさい【林春斎】🔗⭐🔉

はやし-しゅんさい 【林春斎】

林鵞峰(ハヤシガホウ)の別号。

はやし-せんじゅうろう【林銑十郎】🔗⭐🔉

はやし-せんじゅうろう ―センジフラウ 【林銑十郎】

(1876-1943) 陸軍軍人。石川県生まれ。大将。陸大校長・近衛師団長・朝鮮軍司令官・教育総監などを経て,斎藤・岡田内閣の陸相。1937年(昭和12)2月組閣,選挙に破れ四か月で総辞職した。

はやし-たけし【林武】🔗⭐🔉

はやし-たけし 【林武】

(1896-1975) 洋画家。東京生まれ。本名。武臣。フォービズムを基調とした独特の具象画を確立した。東京芸大教授。作「梳(クシケ)ずる女」など。

はやし-ただす【林董】🔗⭐🔉

はやし-ただす 【林董】

(1850-1913) 政治家・外交官。下総佐倉藩藩医佐藤泰然の五男。林洞海の養子。駐露公使・駐英公使,第一次西園寺内閣外相,第二次西園寺内閣逓相を務めた。著「後は昔の記」

はやし-ただひこ【林忠彦】🔗⭐🔉

はやし-ただひこ 【林忠彦】

(1918-1990) 写真家。山口県生まれ。戦前から報道写真家として活動。「小説新潮」誌に掲載した太宰治・坂口安吾らの肖像写真で,作家の個性を鋭く,正確にとらえて注目された。

はやし-たつお【林達夫】🔗⭐🔉

はやし-たつお ―タツヲ 【林達夫】

(1896-1984) 評論家。東京生まれ。京大卒。自由主義思想家として,幅広い分野で批評を展開。また,百科事典などの編集にも携わった。著「歴史の暮方」「共産主義的人間」など。

はやし-つるいち【林鶴一】🔗⭐🔉

はやし-つるいち 【林鶴一】

(1873-1935) 数学者。徳島県生まれ。東北大学教授。「東北数学雑誌」創刊。主著「和算研究集録」

はやし-どうしゅん【林道春】🔗⭐🔉

はやし-どうしゅん ―ダウシユン 【林道春】

林羅山(ハヤシラザン)の法号。

はやし-のぶあつ【林信篤】🔗⭐🔉

はやし-のぶあつ 【林信篤】

⇒林鳳岡(ハヤシホウコウ)

はやし-ひろもり【林広守】🔗⭐🔉

はやし-ひろもり 【林広守】

(1831-1896) 雅楽家。大坂の人。「君が代」の公表上の作曲者。実際は奥好義(オクヨシイサ)が作曲。伶人長として活躍する一方で,保育唱歌の作曲に従事した。

はやし-ふさお【林房雄】🔗⭐🔉

はやし-ふさお ―フサヲ 【林房雄】

(1903-1975) 小説家。大分県生まれ。本名,後藤寿夫。東大中退。マルクス主義から出発したが,日本への回帰の形で天皇制護持の超国家主義に転向。小説「都会双曲線」「青年」,評論「大東亜戦争肯定論」など。

はやし-ふぼう【林不忘】🔗⭐🔉

はやし-ふぼう ―フバウ 【林不忘】

(1900-1935) 小説家。新潟県生まれ。本名,長谷川海太郎。他に谷譲次・牧逸馬の筆名がある。めりけんじゃっぷ物「テキサス無宿(谷譲次)」,家庭小説「地上の星座(牧逸馬)」,時代小説「丹下左膳(林不忘)」など。

はやし-ふみこ【林芙美子】🔗⭐🔉

はやし-ふみこ 【林芙美子】

(1903-1951) 小説家。下関市生まれ。本名,フミコ。尾道高女卒。自伝的小説「放浪記」で文壇に登場,庶民的ヒューマニズムを基調にした抒情的作風で知られた。後年,客観的作風に転じ,小説「牡蠣」「晩菊」「浮雲」「めし」を残す。

はやし-ほうこう【林鳳岡】🔗⭐🔉

はやし-ほうこう ―ホウカウ 【林鳳岡】

(1644-1732) 江戸前・中期の儒学者。江戸生まれ。鵞峰の子。名は信篤。僧号,春常。1691年将軍綱吉の命により,聖堂を上野忍ヶ岡より湯島に移し完成。束髪して大学頭となる。家綱から吉宗まで五代の将軍に仕えた。

はやし-またしち【林又七】🔗⭐🔉

はやし-またしち 【林又七】

(1605?-1691?) 江戸初・前期の金工。尾張の人。本名,清三郎重吉,また重治。代々の鉄砲師・鐔工(タンコウ)の家に生まれ,肥後熊本の加藤家・細川家に仕える。地鉄(ジガネ)のよさと高雅な作風により,肥後金工の中心的存在。春日派の祖。二代重光・三代藤八も名工。

はやし【栄】🔗⭐🔉

はやし 【栄】

〔動詞「栄(ハ)やす」の連用形から〕

ひき立たせるもの。飾り。「我が角はみ笠の―/万葉 3885」

はやし【囃子・囃】🔗⭐🔉

はやし [3] 【囃子・囃】

〔動詞「囃(ハヤ)す」の連用形から〕

(1)日本の各種の芸能で,演技・舞踊・歌唱(謡・唄)の伴奏のために,あるいは雰囲気を出すために,楽器(主に笛と打楽器)や人声(掛け声・囃子詞(コトバ))で奏する音楽。(ア)能楽の囃子では,笛・小鼓・大鼓・太鼓の四種の楽器(四拍子(シビヨウシ))を用いる。(イ)歌舞伎の囃子では,四拍子を中心的に用い,さらに多種類の打楽器を補助的に加えて奏する。これを鳴り物とも呼ぶ。また演技・舞踊に対して,唄と三味線まで含めて囃子と呼ぶこともある。(ウ)寄席の囃子では,三味線と鳴り物が主で,上方落語では唄われることも多い。(エ)祭り囃子・神楽(カグラ)囃子など民俗芸能の囃子では,笛と各種の打楽器が用いられる。

(2)能の略式演奏形式の舞囃子・居囃子・番囃子などの通称。

はやし-かた【囃子方】🔗⭐🔉

はやし-かた [0] 【囃子方】

囃子の演奏を受け持つ役。能楽では笛方・小鼓方・大鼓方・太鼓方の四役があり,歌舞伎では三味線以外の各種の楽器の奏者をいう。

はやし-ごと【囃子事】🔗⭐🔉

はやし-ごと [0] 【囃子事】

能楽で,謡を伴わず囃子だけを演奏する部分。登場音楽(一声(イツセイ)・次第(シダイ)など)や退場音楽,舞の部分など。

はやし-ことば【囃子詞】🔗⭐🔉

はやし-ことば [4] 【囃子詞】

唄の掛け声の部分。唄の調子を整えたり,唄をひきたてたりするために歌詞に添えられる。今は意味が不明になったものが多い。

はやし-ざ【囃子座】🔗⭐🔉

はやし-ざ [0] 【囃子座】

能舞台で,囃子方が演奏する場所。本舞台後方にあり,後座(アトザ)に接する。舞台に向かって右から,笛方・小鼓方・大鼓方・太鼓方の順に着座する。

→能舞台

はやし-だ【囃田・囃子田】🔗⭐🔉

はやし-だ [0] 【囃田・囃子田】

広島・島根などで,大田植えの称。また,その時の田植えを囃す楽。太鼓・ささら・銅拍子・笛などを用いて田の神を迎え,田植えを囃す。田植え囃子。花田植え。田楽。

はやし-まち【囃子町】🔗⭐🔉

はやし-まち [3] 【囃子町】

江戸時代,芝居の囃子方のいた楽屋の一室。また,囃子方の称。

はやし-もの【囃子物】🔗⭐🔉

はやし-もの [0] 【囃子物】

(1)囃子のはいった歌舞音曲。特に,狂言歌謡にみられる中世の流行歌謡や風流{(2)}。普通,囃子詞(コトバ)を伴う。

(2)囃子に用いる楽器。

はやし【早矢仕】🔗⭐🔉

はやし 【早矢仕】

姓氏の一。

はや・し【早し・速し】🔗⭐🔉

はや・し 【早し・速し】 (形ク)

⇒はやい

はや-しお【早潮】🔗⭐🔉

はや-しお ―シホ 【早潮】

流れのはやい潮流。干満のときのはやい潮。「―や春の霞のながれ江に/為尹千首」

はやし-た・てる【囃し立てる】🔗⭐🔉

はやし-た・てる [5] 【囃し立てる】 (動タ下一)[文]タ下二 はやした・つ

さかんにはやす。「やんやと―・てる」

はや-じに【早死に】🔗⭐🔉

はや-じに [0][4] 【早死に】 (名)スル

年若くして死ぬこと。若死に。「病弱で―する」

はや-じまい【早仕舞(い)】🔗⭐🔉

はや-じまい ―ジマヒ [3] 【早仕舞(い)】 (名)スル

店や仕事を定刻よりも早く終わりとすること。「店を―する」

はや-じも【早霜】🔗⭐🔉

はや-じも [0] 【早霜】

秋になって,普通より早く降りる霜。

はやしや【林屋・林家】🔗⭐🔉

はやしや 【林屋・林家】

落語家などの家号。

はやしや-しょうぞう【林屋正蔵】🔗⭐🔉

はやしや-しょうぞう ―シヤウザウ 【林屋正蔵】

(1781-1842)(初世)落語家。林屋(家)派の祖。三笑亭可楽の門人。怪談咄(バナシ)を得意とし,道具入り怪談咄を創始。

はやあし【早足】(和英)🔗⭐🔉

はやあし【早足】

quick steps;trot (馬の).→英和

〜で with quick steps;at a trot.

はやおき【早起き】(和英)🔗⭐🔉

はやおき【早起き】

early rising;an early riser (人).〜する get up early.‖早起きは三文の徳 The early bird catches the worm.

はやがてん【早合点】(和英)🔗⭐🔉

はやがてん【早合点】

⇒早呑込み.

はやがね【早鐘を打つ】(和英)🔗⭐🔉

はやがね【早鐘を打つ】

ring an alarm bell;beat fast (心臓が).

はやがわり【早変り(する)】(和英)🔗⭐🔉

はやがわり【早変り(する)】

(make) a quick change (芸人が).

はやく【端役】(和英)🔗⭐🔉

はやく【端役】

a minor part (役者の).

はやく【破約】(和英)🔗⭐🔉

はやく【破約】

a breach of contract[promise].→英和

〜する break a contract;break one's word.

はやくち【早口】(和英)🔗⭐🔉

はやくち【早口】

rapid speaking.〜に話す speak[talk]fast[rapidly].‖早口言葉 a tongue twister.

はやし【林】(和英)🔗⭐🔉

はやし【囃子】(和英)🔗⭐🔉

はやし【囃子】

a musical band;festival music.〜入りで with a musical accompaniment.

はやじに【早死】(和英)🔗⭐🔉

はやじに【早死】

⇒若死.

広辞苑+大辞林に「はや」で始まるの検索結果。もっと読み込む