複数辞典一括検索+![]()

![]()

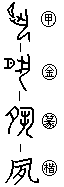

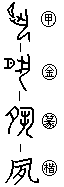

囃 はやし🔗⭐🔉

【囃】

21画 口部

区点=5182 16進=5372 シフトJIS=9A92

《音読み》 ソウ(サフ)

21画 口部

区点=5182 16進=5372 シフトJIS=9A92

《音読み》 ソウ(サフ)

〈c

〈c 〉

《訓読み》 はやす/はやし

《意味》

{動・名}はやす。はやし。そばからあいの手を入れる。音楽や舞の拍子をとるときの掛け声。

〔国〕はやし。 おおぜいではやしを入れる音楽。「祇園囃ギオンバヤシ」

《解字》

会意兼形声。「口+音符雜ゾウ(まじえる)」。

《熟語》

→熟語

〉

《訓読み》 はやす/はやし

《意味》

{動・名}はやす。はやし。そばからあいの手を入れる。音楽や舞の拍子をとるときの掛け声。

〔国〕はやし。 おおぜいではやしを入れる音楽。「祇園囃ギオンバヤシ」

《解字》

会意兼形声。「口+音符雜ゾウ(まじえる)」。

《熟語》

→熟語

21画 口部

区点=5182 16進=5372 シフトJIS=9A92

《音読み》 ソウ(サフ)

21画 口部

区点=5182 16進=5372 シフトJIS=9A92

《音読み》 ソウ(サフ)

〈c

〈c 〉

《訓読み》 はやす/はやし

《意味》

{動・名}はやす。はやし。そばからあいの手を入れる。音楽や舞の拍子をとるときの掛け声。

〔国〕はやし。 おおぜいではやしを入れる音楽。「祇園囃ギオンバヤシ」

《解字》

会意兼形声。「口+音符雜ゾウ(まじえる)」。

《熟語》

→熟語

〉

《訓読み》 はやす/はやし

《意味》

{動・名}はやす。はやし。そばからあいの手を入れる。音楽や舞の拍子をとるときの掛け声。

〔国〕はやし。 おおぜいではやしを入れる音楽。「祇園囃ギオンバヤシ」

《解字》

会意兼形声。「口+音符雜ゾウ(まじえる)」。

《熟語》

→熟語

囃子 ハヤシ🔗⭐🔉

【囃子】

ハヤシ〔国〕能楽・歌舞伎その他の芸能・演芸で、演技の拍子をとったり、舞台の気分をもりたてたりする伴奏音楽。

夙 はやい🔗⭐🔉

【夙】

6画 夕部

区点=2940 16進=3D48 シフトJIS=8F67

《音読み》 シュク

6画 夕部

区点=2940 16進=3D48 シフトJIS=8F67

《音読み》 シュク /スク

/スク 〈s

〈s 〉

《訓読み》 つとに/はやい(はやし)

《意味》

〉

《訓読み》 つとに/はやい(はやし)

《意味》

{副・形}つとに。昔から。はやくから。以前からの。〈類義語〉→宿。「夙昔シュクセキ」

{副・形}つとに。昔から。はやくから。以前からの。〈類義語〉→宿。「夙昔シュクセキ」

{副}つとに。朝はやく。〈対語〉→夜。「夙興夜寐、朝夕臨政=夙ニ興キ夜ニ寐ネ、朝夕政ニ臨ム」〔→左伝〕

{副}つとに。朝はやく。〈対語〉→夜。「夙興夜寐、朝夕臨政=夙ニ興キ夜ニ寐ネ、朝夕政ニ臨ム」〔→左伝〕

{副}はやい(ハヤシ)。時間がはやい。「大夫夙退無使君労=大夫ヨ夙ク退キテ君ヲシテ労ラシムル無カレ」〔→詩経〕

《解字》

{副}はやい(ハヤシ)。時間がはやい。「大夫夙退無使君労=大夫ヨ夙ク退キテ君ヲシテ労ラシムル無カレ」〔→詩経〕

《解字》

会意。もと「月+両手で働くしるし」で、月の出る夜も急いで夜なべをすることを示す。

《単語家族》

粛と同系で、緊張して手ばやく働くこと。また、速と同系で、はやいの意。

《熟語》

→熟語

→故事成語

会意。もと「月+両手で働くしるし」で、月の出る夜も急いで夜なべをすることを示す。

《単語家族》

粛と同系で、緊張して手ばやく働くこと。また、速と同系で、はやいの意。

《熟語》

→熟語

→故事成語

6画 夕部

区点=2940 16進=3D48 シフトJIS=8F67

《音読み》 シュク

6画 夕部

区点=2940 16進=3D48 シフトJIS=8F67

《音読み》 シュク /スク

/スク 〈s

〈s 〉

《訓読み》 つとに/はやい(はやし)

《意味》

〉

《訓読み》 つとに/はやい(はやし)

《意味》

{副・形}つとに。昔から。はやくから。以前からの。〈類義語〉→宿。「夙昔シュクセキ」

{副・形}つとに。昔から。はやくから。以前からの。〈類義語〉→宿。「夙昔シュクセキ」

{副}つとに。朝はやく。〈対語〉→夜。「夙興夜寐、朝夕臨政=夙ニ興キ夜ニ寐ネ、朝夕政ニ臨ム」〔→左伝〕

{副}つとに。朝はやく。〈対語〉→夜。「夙興夜寐、朝夕臨政=夙ニ興キ夜ニ寐ネ、朝夕政ニ臨ム」〔→左伝〕

{副}はやい(ハヤシ)。時間がはやい。「大夫夙退無使君労=大夫ヨ夙ク退キテ君ヲシテ労ラシムル無カレ」〔→詩経〕

《解字》

{副}はやい(ハヤシ)。時間がはやい。「大夫夙退無使君労=大夫ヨ夙ク退キテ君ヲシテ労ラシムル無カレ」〔→詩経〕

《解字》

会意。もと「月+両手で働くしるし」で、月の出る夜も急いで夜なべをすることを示す。

《単語家族》

粛と同系で、緊張して手ばやく働くこと。また、速と同系で、はやいの意。

《熟語》

→熟語

→故事成語

会意。もと「月+両手で働くしるし」で、月の出る夜も急いで夜なべをすることを示す。

《単語家族》

粛と同系で、緊張して手ばやく働くこと。また、速と同系で、はやいの意。

《熟語》

→熟語

→故事成語

徇 はやい🔗⭐🔉

【徇】

9画 彳部

区点=5546 16進=574E シフトJIS=9C6D

《音読み》 ジュン

9画 彳部

区点=5546 16進=574E シフトJIS=9C6D

《音読み》 ジュン /シュン

/シュン 〈x

〈x n〉

《訓読み》 したがう(したがふ)/めぐる/となえる(となふ)/あまねし/はやい(はやし)/しむ/せしむ

《意味》

n〉

《訓読み》 したがう(したがふ)/めぐる/となえる(となふ)/あまねし/はやい(はやし)/しむ/せしむ

《意味》

ジュンズ{動}したがう(シタガフ)。主となるものについて行く。〈同義語〉→殉・→循ジュン。「徇死ジュンシ(=殉死。主人のあとにしたがって死ぬこと)」「徇国=国ニ徇ズ」「貪夫徇財、列士徇名=貪夫ハ財ニ徇ヒ、列士ハ名ニ徇フ」〔→漢書〕

ジュンズ{動}したがう(シタガフ)。主となるものについて行く。〈同義語〉→殉・→循ジュン。「徇死ジュンシ(=殉死。主人のあとにしたがって死ぬこと)」「徇国=国ニ徇ズ」「貪夫徇財、列士徇名=貪夫ハ財ニ徇ヒ、列士ハ名ニ徇フ」〔→漢書〕

{動}めぐる。ひと回りする。一巡する。〈同義語〉→巡ジュン。

{動}めぐる。ひと回りする。一巡する。〈同義語〉→巡ジュン。

{動}となえる(トナフ)。全部に命令を知らせる。布告や見せしめによって、全部に知らせる。「車裂以徇秦国=車裂シテモッテ秦国ニ徇フ」〔→史記〕

{動}となえる(トナフ)。全部に命令を知らせる。布告や見せしめによって、全部に知らせる。「車裂以徇秦国=車裂シテモッテ秦国ニ徇フ」〔→史記〕

{形}あまねし。全部に行き渡っている。

{形}あまねし。全部に行き渡っている。

{形}はやい(ハヤシ)。すばやい。▽瞬シュンに当てた用法。〈類義語〉→迅ジン。「徇斉ジュンセイ」

{形}はやい(ハヤシ)。すばやい。▽瞬シュンに当てた用法。〈類義語〉→迅ジン。「徇斉ジュンセイ」

{助動}しむ。せしむ。そのままにさせる。▽なりゆきにしたがうことから。〈類義語〉→使。

《解字》

会意兼形声。旬ジュンは「ぐるりとめぐらした手+日」からなり、甲乙丙…と十日間をひと回りしたことを示す。徇は「彳(いく)+音符旬」で、ぐるりとひと回りして歩くことを示す。→旬

《単語家族》

巡回の巡と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{助動}しむ。せしむ。そのままにさせる。▽なりゆきにしたがうことから。〈類義語〉→使。

《解字》

会意兼形声。旬ジュンは「ぐるりとめぐらした手+日」からなり、甲乙丙…と十日間をひと回りしたことを示す。徇は「彳(いく)+音符旬」で、ぐるりとひと回りして歩くことを示す。→旬

《単語家族》

巡回の巡と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 彳部

区点=5546 16進=574E シフトJIS=9C6D

《音読み》 ジュン

9画 彳部

区点=5546 16進=574E シフトJIS=9C6D

《音読み》 ジュン /シュン

/シュン 〈x

〈x n〉

《訓読み》 したがう(したがふ)/めぐる/となえる(となふ)/あまねし/はやい(はやし)/しむ/せしむ

《意味》

n〉

《訓読み》 したがう(したがふ)/めぐる/となえる(となふ)/あまねし/はやい(はやし)/しむ/せしむ

《意味》

ジュンズ{動}したがう(シタガフ)。主となるものについて行く。〈同義語〉→殉・→循ジュン。「徇死ジュンシ(=殉死。主人のあとにしたがって死ぬこと)」「徇国=国ニ徇ズ」「貪夫徇財、列士徇名=貪夫ハ財ニ徇ヒ、列士ハ名ニ徇フ」〔→漢書〕

ジュンズ{動}したがう(シタガフ)。主となるものについて行く。〈同義語〉→殉・→循ジュン。「徇死ジュンシ(=殉死。主人のあとにしたがって死ぬこと)」「徇国=国ニ徇ズ」「貪夫徇財、列士徇名=貪夫ハ財ニ徇ヒ、列士ハ名ニ徇フ」〔→漢書〕

{動}めぐる。ひと回りする。一巡する。〈同義語〉→巡ジュン。

{動}めぐる。ひと回りする。一巡する。〈同義語〉→巡ジュン。

{動}となえる(トナフ)。全部に命令を知らせる。布告や見せしめによって、全部に知らせる。「車裂以徇秦国=車裂シテモッテ秦国ニ徇フ」〔→史記〕

{動}となえる(トナフ)。全部に命令を知らせる。布告や見せしめによって、全部に知らせる。「車裂以徇秦国=車裂シテモッテ秦国ニ徇フ」〔→史記〕

{形}あまねし。全部に行き渡っている。

{形}あまねし。全部に行き渡っている。

{形}はやい(ハヤシ)。すばやい。▽瞬シュンに当てた用法。〈類義語〉→迅ジン。「徇斉ジュンセイ」

{形}はやい(ハヤシ)。すばやい。▽瞬シュンに当てた用法。〈類義語〉→迅ジン。「徇斉ジュンセイ」

{助動}しむ。せしむ。そのままにさせる。▽なりゆきにしたがうことから。〈類義語〉→使。

《解字》

会意兼形声。旬ジュンは「ぐるりとめぐらした手+日」からなり、甲乙丙…と十日間をひと回りしたことを示す。徇は「彳(いく)+音符旬」で、ぐるりとひと回りして歩くことを示す。→旬

《単語家族》

巡回の巡と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{助動}しむ。せしむ。そのままにさせる。▽なりゆきにしたがうことから。〈類義語〉→使。

《解字》

会意兼形声。旬ジュンは「ぐるりとめぐらした手+日」からなり、甲乙丙…と十日間をひと回りしたことを示す。徇は「彳(いく)+音符旬」で、ぐるりとひと回りして歩くことを示す。→旬

《単語家族》

巡回の巡と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

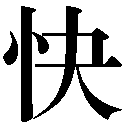

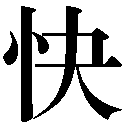

快 はやい🔗⭐🔉

【快】

7画

7画  部 [五年]

区点=1887 16進=3277 シフトJIS=89F5

《常用音訓》カイ/こころよ…い

《音読み》 カイ(ク

部 [五年]

区点=1887 16進=3277 シフトJIS=89F5

《常用音訓》カイ/こころよ…い

《音読み》 カイ(ク イ)

イ) /ケ

/ケ 〈ku

〈ku i〉

《訓読み》 こころよい(こころよし)/こころよしとする(こころよしとす)/はやい(はやし)

《名付け》 はや・やす・よし

《意味》

i〉

《訓読み》 こころよい(こころよし)/こころよしとする(こころよしとす)/はやい(はやし)

《名付け》 はや・やす・よし

《意味》

カイナリ{形・名}こころよい(ココロヨシ)。しこりがとれて気持ちよい。さっぱりする。また、その感じ。〈類義語〉→爽ソウ/サワヤカ。「爽快ソウカイ」「快哉=快キカナ」「左右之意未快=左右ノ意、イマダ快カラズ」〔陳鴻〕

カイナリ{形・名}こころよい(ココロヨシ)。しこりがとれて気持ちよい。さっぱりする。また、その感じ。〈類義語〉→爽ソウ/サワヤカ。「爽快ソウカイ」「快哉=快キカナ」「左右之意未快=左右ノ意、イマダ快カラズ」〔陳鴻〕

カイナリ{動・形}こころよい(ココロヨシ)。病気のもとがとれてさっぱりする。病気がよくなって気持ちがよい。「快癒カイユ」「全快」

カイナリ{動・形}こころよい(ココロヨシ)。病気のもとがとれてさっぱりする。病気がよくなって気持ちがよい。「快癒カイユ」「全快」

{動}こころよしとする(ココロヨシトス)。心につかえるものがなくなり、これでさっぱりしたと思う。「然後快於心与=シカルノチ心ニ快シトスルカ」〔→孟子〕

{動}こころよしとする(ココロヨシトス)。心につかえるものがなくなり、これでさっぱりしたと思う。「然後快於心与=シカルノチ心ニ快シトスルカ」〔→孟子〕

{形}はやい(ハヤシ)。もたもたしない。速度がはやい。〈類義語〉→速。「快速」「使快弾数曲=快ク数曲ヲ弾カシム」〔→白居易〕

{形}はやい(ハヤシ)。もたもたしない。速度がはやい。〈類義語〉→速。「快速」「使快弾数曲=快ク数曲ヲ弾カシム」〔→白居易〕

カイナリ{形}刃がよくきれるさま。「快刀」

カイナリ{形}刃がよくきれるさま。「快刀」

{名}〔俗〕とりての役卒。「快役」

《解字》

会意兼形声。夬カイは「コ印+又(手)+指一本」からなり、コ型にえぐりとることをあらわす。抉ケツ(えぐる)の原字。快は「心+音符夬」で、心中のしこりをえぐりとった感じのこと。もたもたとつかえるもののない、さわやかな気持ちを意味する。

《類義》

→愉

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}〔俗〕とりての役卒。「快役」

《解字》

会意兼形声。夬カイは「コ印+又(手)+指一本」からなり、コ型にえぐりとることをあらわす。抉ケツ(えぐる)の原字。快は「心+音符夬」で、心中のしこりをえぐりとった感じのこと。もたもたとつかえるもののない、さわやかな気持ちを意味する。

《類義》

→愉

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

7画

7画  部 [五年]

区点=1887 16進=3277 シフトJIS=89F5

《常用音訓》カイ/こころよ…い

《音読み》 カイ(ク

部 [五年]

区点=1887 16進=3277 シフトJIS=89F5

《常用音訓》カイ/こころよ…い

《音読み》 カイ(ク イ)

イ) /ケ

/ケ 〈ku

〈ku i〉

《訓読み》 こころよい(こころよし)/こころよしとする(こころよしとす)/はやい(はやし)

《名付け》 はや・やす・よし

《意味》

i〉

《訓読み》 こころよい(こころよし)/こころよしとする(こころよしとす)/はやい(はやし)

《名付け》 はや・やす・よし

《意味》

カイナリ{形・名}こころよい(ココロヨシ)。しこりがとれて気持ちよい。さっぱりする。また、その感じ。〈類義語〉→爽ソウ/サワヤカ。「爽快ソウカイ」「快哉=快キカナ」「左右之意未快=左右ノ意、イマダ快カラズ」〔陳鴻〕

カイナリ{形・名}こころよい(ココロヨシ)。しこりがとれて気持ちよい。さっぱりする。また、その感じ。〈類義語〉→爽ソウ/サワヤカ。「爽快ソウカイ」「快哉=快キカナ」「左右之意未快=左右ノ意、イマダ快カラズ」〔陳鴻〕

カイナリ{動・形}こころよい(ココロヨシ)。病気のもとがとれてさっぱりする。病気がよくなって気持ちがよい。「快癒カイユ」「全快」

カイナリ{動・形}こころよい(ココロヨシ)。病気のもとがとれてさっぱりする。病気がよくなって気持ちがよい。「快癒カイユ」「全快」

{動}こころよしとする(ココロヨシトス)。心につかえるものがなくなり、これでさっぱりしたと思う。「然後快於心与=シカルノチ心ニ快シトスルカ」〔→孟子〕

{動}こころよしとする(ココロヨシトス)。心につかえるものがなくなり、これでさっぱりしたと思う。「然後快於心与=シカルノチ心ニ快シトスルカ」〔→孟子〕

{形}はやい(ハヤシ)。もたもたしない。速度がはやい。〈類義語〉→速。「快速」「使快弾数曲=快ク数曲ヲ弾カシム」〔→白居易〕

{形}はやい(ハヤシ)。もたもたしない。速度がはやい。〈類義語〉→速。「快速」「使快弾数曲=快ク数曲ヲ弾カシム」〔→白居易〕

カイナリ{形}刃がよくきれるさま。「快刀」

カイナリ{形}刃がよくきれるさま。「快刀」

{名}〔俗〕とりての役卒。「快役」

《解字》

会意兼形声。夬カイは「コ印+又(手)+指一本」からなり、コ型にえぐりとることをあらわす。抉ケツ(えぐる)の原字。快は「心+音符夬」で、心中のしこりをえぐりとった感じのこと。もたもたとつかえるもののない、さわやかな気持ちを意味する。

《類義》

→愉

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}〔俗〕とりての役卒。「快役」

《解字》

会意兼形声。夬カイは「コ印+又(手)+指一本」からなり、コ型にえぐりとることをあらわす。抉ケツ(えぐる)の原字。快は「心+音符夬」で、心中のしこりをえぐりとった感じのこと。もたもたとつかえるもののない、さわやかな気持ちを意味する。

《類義》

→愉

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

抛 はやい🔗⭐🔉

捷 はやい🔗⭐🔉

【捷】

11画

11画  部 [人名漢字]

区点=3025 16進=3E39 シフトJIS=8FB7

《音読み》 ショウ(セフ)

部 [人名漢字]

区点=3025 16進=3E39 シフトJIS=8FB7

《音読み》 ショウ(セフ) /ジョウ(ゼフ)

/ジョウ(ゼフ) 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 かつ/かち/はやい(はやし)/さとい(さとし)

《名付け》 かち・かつ・さとし・すぐる・とし・はや・まさる

《意味》

〉

《訓読み》 かつ/かち/はやい(はやし)/さとい(さとし)

《名付け》 かち・かつ・さとし・すぐる・とし・はや・まさる

《意味》

{動・名}かつ。かち。戦いや狩りなどがうまくいく。また、そのこと。▽すばやく物事を行う意から。〈類義語〉→勝・→克。「告捷=捷ヲ告グ」「獲捷カクショウ(勝利を得る)」「捷報ショウホウ」「出師未捷身先死=師ヲ出ダシテイマダ捷タズ、身マズ死ス」〔→杜甫〕

{動・名}かつ。かち。戦いや狩りなどがうまくいく。また、そのこと。▽すばやく物事を行う意から。〈類義語〉→勝・→克。「告捷=捷ヲ告グ」「獲捷カクショウ(勝利を得る)」「捷報ショウホウ」「出師未捷身先死=師ヲ出ダシテイマダ捷タズ、身マズ死ス」〔→杜甫〕

ショウナリ{形}はやい(ハヤシ)。さとい(サトシ)。動きがはやい。気転がきく。「捷足ショウソク」「敏捷ビンショウ」「力称烏獲、捷言慶忌=力ニハ烏獲ヲ称シ、捷キニハ慶忌ヲ言フ」〔→司馬相如〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ショウ)は「屮印(のびでる)+又(て)+止(あし)」からなる会意文字で、手も足もさっと伸びてすばやいことを示す。のち、手を加えた捷の字で、その原義をあらわす。

《単語家族》

睫ショウ(さっとまたたく)と同系。

《類義》

勝は、耐えぬいてのち、かつこと。克は、重荷に耐えてがんばりぬくことから、かつ意。→早

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

ショウナリ{形}はやい(ハヤシ)。さとい(サトシ)。動きがはやい。気転がきく。「捷足ショウソク」「敏捷ビンショウ」「力称烏獲、捷言慶忌=力ニハ烏獲ヲ称シ、捷キニハ慶忌ヲ言フ」〔→司馬相如〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ショウ)は「屮印(のびでる)+又(て)+止(あし)」からなる会意文字で、手も足もさっと伸びてすばやいことを示す。のち、手を加えた捷の字で、その原義をあらわす。

《単語家族》

睫ショウ(さっとまたたく)と同系。

《類義》

勝は、耐えぬいてのち、かつこと。克は、重荷に耐えてがんばりぬくことから、かつ意。→早

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画

11画  部 [人名漢字]

区点=3025 16進=3E39 シフトJIS=8FB7

《音読み》 ショウ(セフ)

部 [人名漢字]

区点=3025 16進=3E39 シフトJIS=8FB7

《音読み》 ショウ(セフ) /ジョウ(ゼフ)

/ジョウ(ゼフ) 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 かつ/かち/はやい(はやし)/さとい(さとし)

《名付け》 かち・かつ・さとし・すぐる・とし・はや・まさる

《意味》

〉

《訓読み》 かつ/かち/はやい(はやし)/さとい(さとし)

《名付け》 かち・かつ・さとし・すぐる・とし・はや・まさる

《意味》

{動・名}かつ。かち。戦いや狩りなどがうまくいく。また、そのこと。▽すばやく物事を行う意から。〈類義語〉→勝・→克。「告捷=捷ヲ告グ」「獲捷カクショウ(勝利を得る)」「捷報ショウホウ」「出師未捷身先死=師ヲ出ダシテイマダ捷タズ、身マズ死ス」〔→杜甫〕

{動・名}かつ。かち。戦いや狩りなどがうまくいく。また、そのこと。▽すばやく物事を行う意から。〈類義語〉→勝・→克。「告捷=捷ヲ告グ」「獲捷カクショウ(勝利を得る)」「捷報ショウホウ」「出師未捷身先死=師ヲ出ダシテイマダ捷タズ、身マズ死ス」〔→杜甫〕

ショウナリ{形}はやい(ハヤシ)。さとい(サトシ)。動きがはやい。気転がきく。「捷足ショウソク」「敏捷ビンショウ」「力称烏獲、捷言慶忌=力ニハ烏獲ヲ称シ、捷キニハ慶忌ヲ言フ」〔→司馬相如〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ショウ)は「屮印(のびでる)+又(て)+止(あし)」からなる会意文字で、手も足もさっと伸びてすばやいことを示す。のち、手を加えた捷の字で、その原義をあらわす。

《単語家族》

睫ショウ(さっとまたたく)と同系。

《類義》

勝は、耐えぬいてのち、かつこと。克は、重荷に耐えてがんばりぬくことから、かつ意。→早

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

ショウナリ{形}はやい(ハヤシ)。さとい(サトシ)。動きがはやい。気転がきく。「捷足ショウソク」「敏捷ビンショウ」「力称烏獲、捷言慶忌=力ニハ烏獲ヲ称シ、捷キニハ慶忌ヲ言フ」〔→司馬相如〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ショウ)は「屮印(のびでる)+又(て)+止(あし)」からなる会意文字で、手も足もさっと伸びてすばやいことを示す。のち、手を加えた捷の字で、その原義をあらわす。

《単語家族》

睫ショウ(さっとまたたく)と同系。

《類義》

勝は、耐えぬいてのち、かつこと。克は、重荷に耐えてがんばりぬくことから、かつ意。→早

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

早 はやい🔗⭐🔉

【早】

6画 日部 [一年]

区点=3365 16進=4161 シフトJIS=9181

《常用音訓》サッ/ソウ/はや…い/はや…まる/はや…める

《音読み》 ソウ(サウ)

6画 日部 [一年]

区点=3365 16進=4161 シフトJIS=9181

《常用音訓》サッ/ソウ/はや…い/はや…まる/はや…める

《音読み》 ソウ(サウ)

/サッ

/サッ 〈z

〈z o〉

《訓読み》 はやまる/はやめる/はやい(はやし)/はやくも/つとに/はやく/さ

《名付け》 さき・はや

《意味》

o〉

《訓読み》 はやまる/はやめる/はやい(はやし)/はやくも/つとに/はやく/さ

《名付け》 さき・はや

《意味》

{形}はやい(ハヤシ)。朝まだはやくて薄暗い。また、転じて、時刻がはやい。〈対語〉→晩。「早晩」「早発」

{形}はやい(ハヤシ)。朝まだはやくて薄暗い。また、転じて、時刻がはやい。〈対語〉→晩。「早晩」「早発」

{副}はやくも。つとに。はやく。その物事に先だってはやくから。とっくに。〈類義語〉→夙シュク。「早過=早ニ過グ」「早為之備=早クコレガ備ヘヲ為ス」

〔国〕さ。小さい、若いの意をあらわす接頭辞。「早乙女サオトメ」

《解字》

{副}はやくも。つとに。はやく。その物事に先だってはやくから。とっくに。〈類義語〉→夙シュク。「早過=早ニ過グ」「早為之備=早クコレガ備ヘヲ為ス」

〔国〕さ。小さい、若いの意をあらわす接頭辞。「早乙女サオトメ」

《解字》

象形。くぬぎや、はんの木の実を描いたもの。その外皮は黒い染料に用いる。黒い意より転じて、朝の暗いときをさす。

《単語家族》

草昧ソウマイの草(黒い、暗い)と同系。

《類義》

速とは、すきまが縮まること、せかせかとテンポやスピードのはやいこと。捷ショウとは、動作のすばやいこと。疾シツは、矢のようにはやいこと。迅ジンは、飛ぶようにさっと進むこと。

《異字同訓》

はやい。 早い「時期が早い。気が早い。早く起きる。早変わり。早口。矢継ぎ早」速い「流れが速い。投手の球が速い。テンポが速い。車の速さ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。くぬぎや、はんの木の実を描いたもの。その外皮は黒い染料に用いる。黒い意より転じて、朝の暗いときをさす。

《単語家族》

草昧ソウマイの草(黒い、暗い)と同系。

《類義》

速とは、すきまが縮まること、せかせかとテンポやスピードのはやいこと。捷ショウとは、動作のすばやいこと。疾シツは、矢のようにはやいこと。迅ジンは、飛ぶようにさっと進むこと。

《異字同訓》

はやい。 早い「時期が早い。気が早い。早く起きる。早変わり。早口。矢継ぎ早」速い「流れが速い。投手の球が速い。テンポが速い。車の速さ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

6画 日部 [一年]

区点=3365 16進=4161 シフトJIS=9181

《常用音訓》サッ/ソウ/はや…い/はや…まる/はや…める

《音読み》 ソウ(サウ)

6画 日部 [一年]

区点=3365 16進=4161 シフトJIS=9181

《常用音訓》サッ/ソウ/はや…い/はや…まる/はや…める

《音読み》 ソウ(サウ)

/サッ

/サッ 〈z

〈z o〉

《訓読み》 はやまる/はやめる/はやい(はやし)/はやくも/つとに/はやく/さ

《名付け》 さき・はや

《意味》

o〉

《訓読み》 はやまる/はやめる/はやい(はやし)/はやくも/つとに/はやく/さ

《名付け》 さき・はや

《意味》

{形}はやい(ハヤシ)。朝まだはやくて薄暗い。また、転じて、時刻がはやい。〈対語〉→晩。「早晩」「早発」

{形}はやい(ハヤシ)。朝まだはやくて薄暗い。また、転じて、時刻がはやい。〈対語〉→晩。「早晩」「早発」

{副}はやくも。つとに。はやく。その物事に先だってはやくから。とっくに。〈類義語〉→夙シュク。「早過=早ニ過グ」「早為之備=早クコレガ備ヘヲ為ス」

〔国〕さ。小さい、若いの意をあらわす接頭辞。「早乙女サオトメ」

《解字》

{副}はやくも。つとに。はやく。その物事に先だってはやくから。とっくに。〈類義語〉→夙シュク。「早過=早ニ過グ」「早為之備=早クコレガ備ヘヲ為ス」

〔国〕さ。小さい、若いの意をあらわす接頭辞。「早乙女サオトメ」

《解字》

象形。くぬぎや、はんの木の実を描いたもの。その外皮は黒い染料に用いる。黒い意より転じて、朝の暗いときをさす。

《単語家族》

草昧ソウマイの草(黒い、暗い)と同系。

《類義》

速とは、すきまが縮まること、せかせかとテンポやスピードのはやいこと。捷ショウとは、動作のすばやいこと。疾シツは、矢のようにはやいこと。迅ジンは、飛ぶようにさっと進むこと。

《異字同訓》

はやい。 早い「時期が早い。気が早い。早く起きる。早変わり。早口。矢継ぎ早」速い「流れが速い。投手の球が速い。テンポが速い。車の速さ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。くぬぎや、はんの木の実を描いたもの。その外皮は黒い染料に用いる。黒い意より転じて、朝の暗いときをさす。

《単語家族》

草昧ソウマイの草(黒い、暗い)と同系。

《類義》

速とは、すきまが縮まること、せかせかとテンポやスピードのはやいこと。捷ショウとは、動作のすばやいこと。疾シツは、矢のようにはやいこと。迅ジンは、飛ぶようにさっと進むこと。

《異字同訓》

はやい。 早い「時期が早い。気が早い。早く起きる。早変わり。早口。矢継ぎ早」速い「流れが速い。投手の球が速い。テンポが速い。車の速さ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

林 はやし🔗⭐🔉

【林】

8画 木部 [一年]

区点=4651 16進=4E53 シフトJIS=97D1

《常用音訓》リン/はやし

《音読み》 リン(リム)

8画 木部 [一年]

区点=4651 16進=4E53 シフトJIS=97D1

《常用音訓》リン/はやし

《音読み》 リン(リム)

〈l

〈l n〉

《訓読み》 はやし/さかん

《名付け》 き・きみ・きむ・きん・しげ・しげる・とき・な・はやし・ふさ・もと・もり・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 はやし/さかん

《名付け》 き・きみ・きむ・きん・しげ・しげる・とき・な・はやし・ふさ・もと・もり・よし

《意味》

{名}はやし。木や竹がたくさん集まって生えているところ。「竹林」「林空鹿飲渓=林空シクシテ鹿渓ニ飲ム」〔→梅尭臣〕

{名}はやし。木や竹がたくさん集まって生えているところ。「竹林」「林空鹿飲渓=林空シクシテ鹿渓ニ飲ム」〔→梅尭臣〕

{名}はやし。同種の物事や人が集まっているところ。また、その集合。「列於君子之林矣=君子ノ林ニ列ス」〔→漢書〕

{名}はやし。同種の物事や人が集まっているところ。また、その集合。「列於君子之林矣=君子ノ林ニ列ス」〔→漢書〕

リンタリ{形}さかん。たくさんあるさま。また、さかんなさま。「林立」

《解字》

会意。木を二つならべて、木がたくさん生えているはやしをあらわしたもので、同じものが並ぶ意を含む。

《単語家族》

淋(水滴が並んでたれる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

リンタリ{形}さかん。たくさんあるさま。また、さかんなさま。「林立」

《解字》

会意。木を二つならべて、木がたくさん生えているはやしをあらわしたもので、同じものが並ぶ意を含む。

《単語家族》

淋(水滴が並んでたれる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

8画 木部 [一年]

区点=4651 16進=4E53 シフトJIS=97D1

《常用音訓》リン/はやし

《音読み》 リン(リム)

8画 木部 [一年]

区点=4651 16進=4E53 シフトJIS=97D1

《常用音訓》リン/はやし

《音読み》 リン(リム)

〈l

〈l n〉

《訓読み》 はやし/さかん

《名付け》 き・きみ・きむ・きん・しげ・しげる・とき・な・はやし・ふさ・もと・もり・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 はやし/さかん

《名付け》 き・きみ・きむ・きん・しげ・しげる・とき・な・はやし・ふさ・もと・もり・よし

《意味》

{名}はやし。木や竹がたくさん集まって生えているところ。「竹林」「林空鹿飲渓=林空シクシテ鹿渓ニ飲ム」〔→梅尭臣〕

{名}はやし。木や竹がたくさん集まって生えているところ。「竹林」「林空鹿飲渓=林空シクシテ鹿渓ニ飲ム」〔→梅尭臣〕

{名}はやし。同種の物事や人が集まっているところ。また、その集合。「列於君子之林矣=君子ノ林ニ列ス」〔→漢書〕

{名}はやし。同種の物事や人が集まっているところ。また、その集合。「列於君子之林矣=君子ノ林ニ列ス」〔→漢書〕

リンタリ{形}さかん。たくさんあるさま。また、さかんなさま。「林立」

《解字》

会意。木を二つならべて、木がたくさん生えているはやしをあらわしたもので、同じものが並ぶ意を含む。

《単語家族》

淋(水滴が並んでたれる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

リンタリ{形}さかん。たくさんあるさま。また、さかんなさま。「林立」

《解字》

会意。木を二つならべて、木がたくさん生えているはやしをあらわしたもので、同じものが並ぶ意を含む。

《単語家族》

淋(水滴が並んでたれる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

林述斎 ハヤシジュッサイ🔗⭐🔉

【林述斎】

ハヤシジュッサイ〔日〕〈人名〉1768〜1841 江戸時代後期の儒学者。名は衡コウ。美濃ミノ岩村藩の松平家から林家に入り、幕府に重用された。林家の中興とされる。著に『寛政重修譜』『徳川実紀』などがある。

林春斎 ハヤシシュンサイ🔗⭐🔉

【林春斎】

ハヤシシュンサイ〔日〕〈人名〉1616〜80 江戸時代初期の儒学者。林羅山ラザンの第三子。名は恕ジョ、鵞峯ガホウ・春斎と号す。将軍徳川家光に召されて五経を講義。父と『本朝通鑑ツガン』などを編纂ヘンサン。

林羅山 ハヤシラザン🔗⭐🔉

【林羅山】

ハヤシラザン〔日〕〈人名〉1583〜1657 江戸時代初期の幕府の儒官。名は忠、または信勝、出家して道春といった。羅山は号。京都の人。藤原惺窩セイカに朱子学を学び、家康以後将軍四代に仕え、政治の顧問でもあった。著に『論語解』『本朝通鑑ツガン』などがある。

湍 はやい🔗⭐🔉

激 はやい🔗⭐🔉

【激】

16画 水部 [六年]

区点=2367 16進=3763 シフトJIS=8C83

《常用音訓》ゲキ/はげ…しい

《音読み》 ゲキ

16画 水部 [六年]

区点=2367 16進=3763 シフトJIS=8C83

《常用音訓》ゲキ/はげ…しい

《音読み》 ゲキ /ケキ

/ケキ /キャク

/キャク 〈j

〈j 〉

《訓読み》 はげしい(はげし)/はやい(はやし)/はげます

《意味》

〉

《訓読み》 はげしい(はげし)/はやい(はやし)/はげます

《意味》

{形}はげしい(ハゲシ)。水が岩に当たってくだけるほど勢いが強いさま。〈対語〉→漫。「激流」

{形}はげしい(ハゲシ)。水が岩に当たってくだけるほど勢いが強いさま。〈対語〉→漫。「激流」

ゲキス{動・形}はげしい(ハゲシ)。感情がはげしく高ぶる。ことばや行いが異常にはげしいさま。〈対語〉→温。「過激」

ゲキス{動・形}はげしい(ハゲシ)。感情がはげしく高ぶる。ことばや行いが異常にはげしいさま。〈対語〉→温。「過激」

{形}はやい(ハヤシ)。しぶきを飛ばすほどはやいさま。〈対語〉→慢(おそい)。〈類義語〉→疾。「急激」

{形}はやい(ハヤシ)。しぶきを飛ばすほどはやいさま。〈対語〉→慢(おそい)。〈類義語〉→疾。「急激」

ゲキス{動}はげます。しぶきを飛ばすほど勢いをつける。はげしく勢いこませる。「激励」「激而行之、可使在山=激シテコレヲ行レバ、山ニ在ラシムベシ」〔→孟子〕

《解字》

ゲキス{動}はげます。しぶきを飛ばすほど勢いをつける。はげしく勢いこませる。「激励」「激而行之、可使在山=激シテコレヲ行レバ、山ニ在ラシムベシ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。右側は「白+放」の会意文字で、水が当たって白いしぶきを放つこと。激はそれを音符とし、水印を加えてその原義を明示したもの。

《単語家族》

檄ゲキ(人をいきりたたせるふれ)

会意兼形声。右側は「白+放」の会意文字で、水が当たって白いしぶきを放つこと。激はそれを音符とし、水印を加えてその原義を明示したもの。

《単語家族》

檄ゲキ(人をいきりたたせるふれ) 劇(はげしい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

劇(はげしい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

16画 水部 [六年]

区点=2367 16進=3763 シフトJIS=8C83

《常用音訓》ゲキ/はげ…しい

《音読み》 ゲキ

16画 水部 [六年]

区点=2367 16進=3763 シフトJIS=8C83

《常用音訓》ゲキ/はげ…しい

《音読み》 ゲキ /ケキ

/ケキ /キャク

/キャク 〈j

〈j 〉

《訓読み》 はげしい(はげし)/はやい(はやし)/はげます

《意味》

〉

《訓読み》 はげしい(はげし)/はやい(はやし)/はげます

《意味》

{形}はげしい(ハゲシ)。水が岩に当たってくだけるほど勢いが強いさま。〈対語〉→漫。「激流」

{形}はげしい(ハゲシ)。水が岩に当たってくだけるほど勢いが強いさま。〈対語〉→漫。「激流」

ゲキス{動・形}はげしい(ハゲシ)。感情がはげしく高ぶる。ことばや行いが異常にはげしいさま。〈対語〉→温。「過激」

ゲキス{動・形}はげしい(ハゲシ)。感情がはげしく高ぶる。ことばや行いが異常にはげしいさま。〈対語〉→温。「過激」

{形}はやい(ハヤシ)。しぶきを飛ばすほどはやいさま。〈対語〉→慢(おそい)。〈類義語〉→疾。「急激」

{形}はやい(ハヤシ)。しぶきを飛ばすほどはやいさま。〈対語〉→慢(おそい)。〈類義語〉→疾。「急激」

ゲキス{動}はげます。しぶきを飛ばすほど勢いをつける。はげしく勢いこませる。「激励」「激而行之、可使在山=激シテコレヲ行レバ、山ニ在ラシムベシ」〔→孟子〕

《解字》

ゲキス{動}はげます。しぶきを飛ばすほど勢いをつける。はげしく勢いこませる。「激励」「激而行之、可使在山=激シテコレヲ行レバ、山ニ在ラシムベシ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。右側は「白+放」の会意文字で、水が当たって白いしぶきを放つこと。激はそれを音符とし、水印を加えてその原義を明示したもの。

《単語家族》

檄ゲキ(人をいきりたたせるふれ)

会意兼形声。右側は「白+放」の会意文字で、水が当たって白いしぶきを放つこと。激はそれを音符とし、水印を加えてその原義を明示したもの。

《単語家族》

檄ゲキ(人をいきりたたせるふれ) 劇(はげしい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

劇(はげしい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

珊 はやい🔗⭐🔉

【珊】

9画 玉部

区点=2725 16進=3B39 シフトJIS=8E58

《音読み》 サン

9画 玉部

区点=2725 16進=3B39 シフトJIS=8E58

《音読み》 サン

〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 はやい(はやし)

《意味》

n〉

《訓読み》 はやい(はやし)

《意味》

「珊瑚サンゴ」とは、熱帯の海中にすむさんご虫の群体の石灰質の骨格が集積して、樹枝状または塊状をなしたもの。装飾品の材料にする。昔は、植物と考えられていた。

「珊瑚サンゴ」とは、熱帯の海中にすむさんご虫の群体の石灰質の骨格が集積して、樹枝状または塊状をなしたもの。装飾品の材料にする。昔は、植物と考えられていた。

「珊珊サンサン」とは、佩玉ハイギョクの音。

「珊珊サンサン」とは、佩玉ハイギョクの音。

「闌珊ランサン」とは、物事が盛りをすぎてさびしげになるさま。

〔国〕サンチ。長さの単位。センチメートルのこと。▽昔、大砲の口径などをあらわすときに用いた。フランス語centimetreの略。

《解字》

会意兼形声。「王+音符冊サク(長短ふぞろいな柵サクの形)」。さんごが木の柵の形にはえるので珊という。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「闌珊ランサン」とは、物事が盛りをすぎてさびしげになるさま。

〔国〕サンチ。長さの単位。センチメートルのこと。▽昔、大砲の口径などをあらわすときに用いた。フランス語centimetreの略。

《解字》

会意兼形声。「王+音符冊サク(長短ふぞろいな柵サクの形)」。さんごが木の柵の形にはえるので珊という。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 玉部

区点=2725 16進=3B39 シフトJIS=8E58

《音読み》 サン

9画 玉部

区点=2725 16進=3B39 シフトJIS=8E58

《音読み》 サン

〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 はやい(はやし)

《意味》

n〉

《訓読み》 はやい(はやし)

《意味》

「珊瑚サンゴ」とは、熱帯の海中にすむさんご虫の群体の石灰質の骨格が集積して、樹枝状または塊状をなしたもの。装飾品の材料にする。昔は、植物と考えられていた。

「珊瑚サンゴ」とは、熱帯の海中にすむさんご虫の群体の石灰質の骨格が集積して、樹枝状または塊状をなしたもの。装飾品の材料にする。昔は、植物と考えられていた。

「珊珊サンサン」とは、佩玉ハイギョクの音。

「珊珊サンサン」とは、佩玉ハイギョクの音。

「闌珊ランサン」とは、物事が盛りをすぎてさびしげになるさま。

〔国〕サンチ。長さの単位。センチメートルのこと。▽昔、大砲の口径などをあらわすときに用いた。フランス語centimetreの略。

《解字》

会意兼形声。「王+音符冊サク(長短ふぞろいな柵サクの形)」。さんごが木の柵の形にはえるので珊という。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「闌珊ランサン」とは、物事が盛りをすぎてさびしげになるさま。

〔国〕サンチ。長さの単位。センチメートルのこと。▽昔、大砲の口径などをあらわすときに用いた。フランス語centimetreの略。

《解字》

会意兼形声。「王+音符冊サク(長短ふぞろいな柵サクの形)」。さんごが木の柵の形にはえるので珊という。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

生 はやす🔗⭐🔉

【生】

5画 生部 [一年]

区点=3224 16進=4038 シフトJIS=90B6

《常用音訓》ショウ/セイ/い…かす/い…きる/い…ける/う…まれる/う…む/お…う/き/なま/は…える/は…やす

《音読み》 セイ

5画 生部 [一年]

区点=3224 16進=4038 シフトJIS=90B6

《常用音訓》ショウ/セイ/い…かす/い…きる/い…ける/う…まれる/う…む/お…う/き/なま/は…える/は…やす

《音読み》 セイ /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈sh

〈sh ng〉

《訓読み》 いける/はやす/いきる(いく)/いかす/うむ/うまれる(うまる)/はえる(はゆ)/おう(おふ)/なま/いきながら/うまれながら/き/うぶ/なる

《名付け》 あり・い・いき・いく・いける・う・うまる・お・おき・き・すすむ・たか・なり・なる・のう・のり・ふ・ぶ・ふゆ・み・よ

《意味》

ng〉

《訓読み》 いける/はやす/いきる(いく)/いかす/うむ/うまれる(うまる)/はえる(はゆ)/おう(おふ)/なま/いきながら/うまれながら/き/うぶ/なる

《名付け》 あり・い・いき・いく・いける・う・うまる・お・おき・き・すすむ・たか・なり・なる・のう・のり・ふ・ぶ・ふゆ・み・よ

《意味》

{動}いきる(イク)。いかす。〈対語〉→死。〈類義語〉→活。「生活」「生存」「両虎共闘、其勢不倶生=両虎共ニ闘ハバ、ソノ勢ヒ倶ニハ生キズ」〔→史記〕

{動}いきる(イク)。いかす。〈対語〉→死。〈類義語〉→活。「生活」「生存」「両虎共闘、其勢不倶生=両虎共ニ闘ハバ、ソノ勢ヒ倶ニハ生キズ」〔→史記〕

{動}うむ。うまれる(ウマル)。子をうむ。子がうまれる。物をつくり出す。物ができる。〈類義語〉→産。「産生」「与顔氏女野合而生孔子=顔氏ノ女ト野合シテ孔子ヲ生ム」〔→史記〕

{動}うむ。うまれる(ウマル)。子をうむ。子がうまれる。物をつくり出す。物ができる。〈類義語〉→産。「産生」「与顔氏女野合而生孔子=顔氏ノ女ト野合シテ孔子ヲ生ム」〔→史記〕

ショウズ{動}はえる(ハユ)。おう(オフ)。おこる。発生する。植物の芽がはえる。「生春草=春草生ズ」「本立而道生=本立チテ道生ズ」〔→論語〕

ショウズ{動}はえる(ハユ)。おう(オフ)。おこる。発生する。植物の芽がはえる。「生春草=春草生ズ」「本立而道生=本立チテ道生ズ」〔→論語〕

{形・名}なま。いきいきとして新しいさま。煮たきしてない。また、そのもの。〈対語〉→熟。〈類義語〉→鮮。「生鮮」

{形・名}なま。いきいきとして新しいさま。煮たきしてない。また、そのもの。〈対語〉→熟。〈類義語〉→鮮。「生鮮」

{名}いきていること。いきているもの。また、いのち。「生物」「生命」「養生喪死=生ヲ養ヒ死ヲ喪フ」〔→孟子〕

{名}いきていること。いきているもの。また、いのち。「生物」「生命」「養生喪死=生ヲ養ヒ死ヲ喪フ」〔→孟子〕

{名}学問をしている若い人。「学生」「生員」「儒生」「諸生」

{名}学問をしている若い人。「学生」「生員」「儒生」「諸生」

{名}自分のことをへりくだって、でし、また、青二才の意を含めていうことば。「晩生(後輩。自称の語)」

{名}自分のことをへりくだって、でし、また、青二才の意を含めていうことば。「晩生(後輩。自称の語)」

{名}中国旧劇の男役。「老生(ふけ役)」「武生(武者役)」

{名}中国旧劇の男役。「老生(ふけ役)」「武生(武者役)」

{形・副}いきながら。いきたまま。「生擒セイキン(いけどり)」「生劫之=生キナガラコレヲ劫サン」〔→史記〕

{形・副}いきながら。いきたまま。「生擒セイキン(いけどり)」「生劫之=生キナガラコレヲ劫サン」〔→史記〕

{形・副}うまれながら。うまれつき。「生来」「人、生而有欲=人、生マレナガラニシテ欲アリ」〔→荀子〕

{形・副}うまれながら。うまれつき。「生来」「人、生而有欲=人、生マレナガラニシテ欲アリ」〔→荀子〕

{形}〔俗〕なれていないさま。未熟なさま。〈対語〉→熟。「生硬」「生路ションルウ(なれないみち)」

{形}〔俗〕なれていないさま。未熟なさま。〈対語〉→熟。「生硬」「生路ションルウ(なれないみち)」

{副}〔俗〕ひどく。非常に。〈類義語〉→死。「生憎(ひどくにくらしい。あやにくと訓じる)」「生怕ションパア(ほんとにこわい)」

〔国〕

{副}〔俗〕ひどく。非常に。〈類義語〉→死。「生憎(ひどくにくらしい。あやにくと訓じる)」「生怕ションパア(ほんとにこわい)」

〔国〕 き。まじりけのない。純な。「生一本キイッポン」「生粋キッスイの江戸っ子」

き。まじりけのない。純な。「生一本キイッポン」「生粋キッスイの江戸っ子」 うぶ。ういういしい。

うぶ。ういういしい。 なる。草木の実がなる。

《解字》

なる。草木の実がなる。

《解字》

会意。「若芽の形+土」で、地上に若芽のはえたさまを示す。いきいきとして新しい意を含む。

《単語家族》

青(あおあお)

会意。「若芽の形+土」で、地上に若芽のはえたさまを示す。いきいきとして新しい意を含む。

《単語家族》

青(あおあお) 清(すみきった)

清(すみきった) 牲(いきている牛)

牲(いきている牛) 姓(うまれによってつける名)

姓(うまれによってつける名) 性(うまれつきのすんだ心)などと同系。

《異字同訓》

うむ/うまれる。 生む/生まれる「新記録を生む。傑作を生む。下町生まれ。京都に生まれる」産む/産まれる「卵を産み付ける。産みの苦しみ。産み月。予定日が来てもなかなか産まれない」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

性(うまれつきのすんだ心)などと同系。

《異字同訓》

うむ/うまれる。 生む/生まれる「新記録を生む。傑作を生む。下町生まれ。京都に生まれる」産む/産まれる「卵を産み付ける。産みの苦しみ。産み月。予定日が来てもなかなか産まれない」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画 生部 [一年]

区点=3224 16進=4038 シフトJIS=90B6

《常用音訓》ショウ/セイ/い…かす/い…きる/い…ける/う…まれる/う…む/お…う/き/なま/は…える/は…やす

《音読み》 セイ

5画 生部 [一年]

区点=3224 16進=4038 シフトJIS=90B6

《常用音訓》ショウ/セイ/い…かす/い…きる/い…ける/う…まれる/う…む/お…う/き/なま/は…える/は…やす

《音読み》 セイ /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈sh

〈sh ng〉

《訓読み》 いける/はやす/いきる(いく)/いかす/うむ/うまれる(うまる)/はえる(はゆ)/おう(おふ)/なま/いきながら/うまれながら/き/うぶ/なる

《名付け》 あり・い・いき・いく・いける・う・うまる・お・おき・き・すすむ・たか・なり・なる・のう・のり・ふ・ぶ・ふゆ・み・よ

《意味》

ng〉

《訓読み》 いける/はやす/いきる(いく)/いかす/うむ/うまれる(うまる)/はえる(はゆ)/おう(おふ)/なま/いきながら/うまれながら/き/うぶ/なる

《名付け》 あり・い・いき・いく・いける・う・うまる・お・おき・き・すすむ・たか・なり・なる・のう・のり・ふ・ぶ・ふゆ・み・よ

《意味》

{動}いきる(イク)。いかす。〈対語〉→死。〈類義語〉→活。「生活」「生存」「両虎共闘、其勢不倶生=両虎共ニ闘ハバ、ソノ勢ヒ倶ニハ生キズ」〔→史記〕

{動}いきる(イク)。いかす。〈対語〉→死。〈類義語〉→活。「生活」「生存」「両虎共闘、其勢不倶生=両虎共ニ闘ハバ、ソノ勢ヒ倶ニハ生キズ」〔→史記〕

{動}うむ。うまれる(ウマル)。子をうむ。子がうまれる。物をつくり出す。物ができる。〈類義語〉→産。「産生」「与顔氏女野合而生孔子=顔氏ノ女ト野合シテ孔子ヲ生ム」〔→史記〕

{動}うむ。うまれる(ウマル)。子をうむ。子がうまれる。物をつくり出す。物ができる。〈類義語〉→産。「産生」「与顔氏女野合而生孔子=顔氏ノ女ト野合シテ孔子ヲ生ム」〔→史記〕

ショウズ{動}はえる(ハユ)。おう(オフ)。おこる。発生する。植物の芽がはえる。「生春草=春草生ズ」「本立而道生=本立チテ道生ズ」〔→論語〕

ショウズ{動}はえる(ハユ)。おう(オフ)。おこる。発生する。植物の芽がはえる。「生春草=春草生ズ」「本立而道生=本立チテ道生ズ」〔→論語〕

{形・名}なま。いきいきとして新しいさま。煮たきしてない。また、そのもの。〈対語〉→熟。〈類義語〉→鮮。「生鮮」

{形・名}なま。いきいきとして新しいさま。煮たきしてない。また、そのもの。〈対語〉→熟。〈類義語〉→鮮。「生鮮」

{名}いきていること。いきているもの。また、いのち。「生物」「生命」「養生喪死=生ヲ養ヒ死ヲ喪フ」〔→孟子〕

{名}いきていること。いきているもの。また、いのち。「生物」「生命」「養生喪死=生ヲ養ヒ死ヲ喪フ」〔→孟子〕

{名}学問をしている若い人。「学生」「生員」「儒生」「諸生」

{名}学問をしている若い人。「学生」「生員」「儒生」「諸生」

{名}自分のことをへりくだって、でし、また、青二才の意を含めていうことば。「晩生(後輩。自称の語)」

{名}自分のことをへりくだって、でし、また、青二才の意を含めていうことば。「晩生(後輩。自称の語)」

{名}中国旧劇の男役。「老生(ふけ役)」「武生(武者役)」

{名}中国旧劇の男役。「老生(ふけ役)」「武生(武者役)」

{形・副}いきながら。いきたまま。「生擒セイキン(いけどり)」「生劫之=生キナガラコレヲ劫サン」〔→史記〕

{形・副}いきながら。いきたまま。「生擒セイキン(いけどり)」「生劫之=生キナガラコレヲ劫サン」〔→史記〕

{形・副}うまれながら。うまれつき。「生来」「人、生而有欲=人、生マレナガラニシテ欲アリ」〔→荀子〕

{形・副}うまれながら。うまれつき。「生来」「人、生而有欲=人、生マレナガラニシテ欲アリ」〔→荀子〕

{形}〔俗〕なれていないさま。未熟なさま。〈対語〉→熟。「生硬」「生路ションルウ(なれないみち)」

{形}〔俗〕なれていないさま。未熟なさま。〈対語〉→熟。「生硬」「生路ションルウ(なれないみち)」

{副}〔俗〕ひどく。非常に。〈類義語〉→死。「生憎(ひどくにくらしい。あやにくと訓じる)」「生怕ションパア(ほんとにこわい)」

〔国〕

{副}〔俗〕ひどく。非常に。〈類義語〉→死。「生憎(ひどくにくらしい。あやにくと訓じる)」「生怕ションパア(ほんとにこわい)」

〔国〕 き。まじりけのない。純な。「生一本キイッポン」「生粋キッスイの江戸っ子」

き。まじりけのない。純な。「生一本キイッポン」「生粋キッスイの江戸っ子」 うぶ。ういういしい。

うぶ。ういういしい。 なる。草木の実がなる。

《解字》

なる。草木の実がなる。

《解字》

会意。「若芽の形+土」で、地上に若芽のはえたさまを示す。いきいきとして新しい意を含む。

《単語家族》

青(あおあお)

会意。「若芽の形+土」で、地上に若芽のはえたさまを示す。いきいきとして新しい意を含む。

《単語家族》

青(あおあお) 清(すみきった)

清(すみきった) 牲(いきている牛)

牲(いきている牛) 姓(うまれによってつける名)

姓(うまれによってつける名) 性(うまれつきのすんだ心)などと同系。

《異字同訓》

うむ/うまれる。 生む/生まれる「新記録を生む。傑作を生む。下町生まれ。京都に生まれる」産む/産まれる「卵を産み付ける。産みの苦しみ。産み月。予定日が来てもなかなか産まれない」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

性(うまれつきのすんだ心)などと同系。

《異字同訓》

うむ/うまれる。 生む/生まれる「新記録を生む。傑作を生む。下町生まれ。京都に生まれる」産む/産まれる「卵を産み付ける。産みの苦しみ。産み月。予定日が来てもなかなか産まれない」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

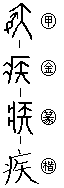

疾 はやい🔗⭐🔉

【疾】

10画

10画  部 [常用漢字]

区点=2832 16進=3C40 シフトJIS=8EBE

《常用音訓》シツ

《音読み》 シツ

部 [常用漢字]

区点=2832 16進=3C40 シフトJIS=8EBE

《常用音訓》シツ

《音読み》 シツ /ジチ

/ジチ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 はやい(はやし)/やまい(やまひ)/やむ/くるしむ/にくむ

《名付け》 とし・はやし

《意味》

〉

《訓読み》 はやい(はやし)/やまい(やまひ)/やむ/くるしむ/にくむ

《名付け》 とし・はやし

《意味》

{形}はやい(ハヤシ)。スピードがはやい。あっというまに進むほどはやい。〈類義語〉→速。「疾走」「疾風迅雷シップウジンライ(急激な風や雷)」

{形}はやい(ハヤシ)。スピードがはやい。あっというまに進むほどはやい。〈類義語〉→速。「疾走」「疾風迅雷シップウジンライ(急激な風や雷)」

{名}やまい(ヤマヒ)。急にひどくなる病気。急性で悪性の病気。転じて、広くやまいのこと。〈類義語〉→病。「疾病」「父母唯其疾之憂=父母ハ唯ダ其ノ疾ヲ之憂フ」〔→論語〕

{名}やまい(ヤマヒ)。急にひどくなる病気。急性で悪性の病気。転じて、広くやまいのこと。〈類義語〉→病。「疾病」「父母唯其疾之憂=父母ハ唯ダ其ノ疾ヲ之憂フ」〔→論語〕

{名}つらいこと。くるしみ。悩み。悪いくせ。「民疾(人民にとってつらい悩み)」

{名}つらいこと。くるしみ。悩み。悪いくせ。「民疾(人民にとってつらい悩み)」

{動}やむ。くるしむ。病気になる。また、つらいと思う。悩む。

{動}やむ。くるしむ。病気になる。また、つらいと思う。悩む。

{動}にくむ。いやなことだとしてにくみきらう。〈同義語〉→嫉。「疾之已甚=コレヲ疾ムコト已甚シ」〔→論語〕

{動}にくむ。いやなことだとしてにくみきらう。〈同義語〉→嫉。「疾之已甚=コレヲ疾ムコト已甚シ」〔→論語〕

{形}にくらしそうに。いやがって。〈同義語〉→嫉。「疾視(にくにくしげにみる)」

《解字》

{形}にくらしそうに。いやがって。〈同義語〉→嫉。「疾視(にくにくしげにみる)」

《解字》

会意。「

会意。「 +矢」で、矢のようにはやく進む、また、急に進行する病気などを意味する。

《単語家族》

迅シン・ジンは、疾の語尾が転じた語で、疾にきわめて近い。

《類義》

→早

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

+矢」で、矢のようにはやく進む、また、急に進行する病気などを意味する。

《単語家族》

迅シン・ジンは、疾の語尾が転じた語で、疾にきわめて近い。

《類義》

→早

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

10画

10画  部 [常用漢字]

区点=2832 16進=3C40 シフトJIS=8EBE

《常用音訓》シツ

《音読み》 シツ

部 [常用漢字]

区点=2832 16進=3C40 シフトJIS=8EBE

《常用音訓》シツ

《音読み》 シツ /ジチ

/ジチ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 はやい(はやし)/やまい(やまひ)/やむ/くるしむ/にくむ

《名付け》 とし・はやし

《意味》

〉

《訓読み》 はやい(はやし)/やまい(やまひ)/やむ/くるしむ/にくむ

《名付け》 とし・はやし

《意味》

{形}はやい(ハヤシ)。スピードがはやい。あっというまに進むほどはやい。〈類義語〉→速。「疾走」「疾風迅雷シップウジンライ(急激な風や雷)」

{形}はやい(ハヤシ)。スピードがはやい。あっというまに進むほどはやい。〈類義語〉→速。「疾走」「疾風迅雷シップウジンライ(急激な風や雷)」

{名}やまい(ヤマヒ)。急にひどくなる病気。急性で悪性の病気。転じて、広くやまいのこと。〈類義語〉→病。「疾病」「父母唯其疾之憂=父母ハ唯ダ其ノ疾ヲ之憂フ」〔→論語〕

{名}やまい(ヤマヒ)。急にひどくなる病気。急性で悪性の病気。転じて、広くやまいのこと。〈類義語〉→病。「疾病」「父母唯其疾之憂=父母ハ唯ダ其ノ疾ヲ之憂フ」〔→論語〕

{名}つらいこと。くるしみ。悩み。悪いくせ。「民疾(人民にとってつらい悩み)」

{名}つらいこと。くるしみ。悩み。悪いくせ。「民疾(人民にとってつらい悩み)」

{動}やむ。くるしむ。病気になる。また、つらいと思う。悩む。

{動}やむ。くるしむ。病気になる。また、つらいと思う。悩む。

{動}にくむ。いやなことだとしてにくみきらう。〈同義語〉→嫉。「疾之已甚=コレヲ疾ムコト已甚シ」〔→論語〕

{動}にくむ。いやなことだとしてにくみきらう。〈同義語〉→嫉。「疾之已甚=コレヲ疾ムコト已甚シ」〔→論語〕

{形}にくらしそうに。いやがって。〈同義語〉→嫉。「疾視(にくにくしげにみる)」

《解字》

{形}にくらしそうに。いやがって。〈同義語〉→嫉。「疾視(にくにくしげにみる)」

《解字》

会意。「

会意。「 +矢」で、矢のようにはやく進む、また、急に進行する病気などを意味する。

《単語家族》

迅シン・ジンは、疾の語尾が転じた語で、疾にきわめて近い。

《類義》

→早

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

+矢」で、矢のようにはやく進む、また、急に進行する病気などを意味する。

《単語家族》

迅シン・ジンは、疾の語尾が転じた語で、疾にきわめて近い。

《類義》

→早

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

破約 ハヤク🔗⭐🔉

【破約】

ハヤク・ヤクヲヤブル 約束をやぶる。

穿林 ハヤシヲウガツ🔗⭐🔉

【穿林】

センリン・ハヤシヲウガツ 林の中をくぐり抜ける。「莫聴穿林打葉声=聴クナカレ林ヲ穿チ葉ヲ打ツ声ヲ」〔→蘇軾〕

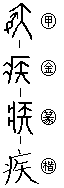

蚤 はやい🔗⭐🔉

【蚤】

10画 虫部

区点=3934 16進=4742 シフトJIS=9461

《音読み》 ソウ(サウ)

10画 虫部

区点=3934 16進=4742 シフトJIS=9461

《音読み》 ソウ(サウ)

〈z

〈z o〉

《訓読み》 のみ/はやい(はやし)

《意味》

o〉

《訓読み》 のみ/はやい(はやし)

《意味》

{名}のみ。虫の名。非常に小さくて、人畜の血を吸い、かきたいようなかゆみをおこさせる。

{名}のみ。虫の名。非常に小さくて、人畜の血を吸い、かきたいようなかゆみをおこさせる。

{形}はやい(ハヤシ)。時間的にはやい。つとに。▽早に当てた用法。〈対語〉→晩。「公何不蚤告我=公ナンゾ蚤ク我ニ告ゲザル」〔→史記〕

{形}はやい(ハヤシ)。時間的にはやい。つとに。▽早に当てた用法。〈対語〉→晩。「公何不蚤告我=公ナンゾ蚤ク我ニ告ゲザル」〔→史記〕

{動・名}つめをきる。つめでひっかく。つめ。▽掻ソウ(ひっかく)や爪ソウ(つめ)に当てた用法。「蚤甲ソウコウ」「蚤牙ソウガ」

《解字》

{動・名}つめをきる。つめでひっかく。つめ。▽掻ソウ(ひっかく)や爪ソウ(つめ)に当てた用法。「蚤甲ソウコウ」「蚤牙ソウガ」

《解字》

会意兼形声。「虫+音符爪ソウ」。つめでひっかきたくなるかゆい虫のこと。

《熟語》

→熟語

会意兼形声。「虫+音符爪ソウ」。つめでひっかきたくなるかゆい虫のこと。

《熟語》

→熟語

10画 虫部

区点=3934 16進=4742 シフトJIS=9461

《音読み》 ソウ(サウ)

10画 虫部

区点=3934 16進=4742 シフトJIS=9461

《音読み》 ソウ(サウ)

〈z

〈z o〉

《訓読み》 のみ/はやい(はやし)

《意味》

o〉

《訓読み》 のみ/はやい(はやし)

《意味》

{名}のみ。虫の名。非常に小さくて、人畜の血を吸い、かきたいようなかゆみをおこさせる。

{名}のみ。虫の名。非常に小さくて、人畜の血を吸い、かきたいようなかゆみをおこさせる。

{形}はやい(ハヤシ)。時間的にはやい。つとに。▽早に当てた用法。〈対語〉→晩。「公何不蚤告我=公ナンゾ蚤ク我ニ告ゲザル」〔→史記〕

{形}はやい(ハヤシ)。時間的にはやい。つとに。▽早に当てた用法。〈対語〉→晩。「公何不蚤告我=公ナンゾ蚤ク我ニ告ゲザル」〔→史記〕

{動・名}つめをきる。つめでひっかく。つめ。▽掻ソウ(ひっかく)や爪ソウ(つめ)に当てた用法。「蚤甲ソウコウ」「蚤牙ソウガ」

《解字》

{動・名}つめをきる。つめでひっかく。つめ。▽掻ソウ(ひっかく)や爪ソウ(つめ)に当てた用法。「蚤甲ソウコウ」「蚤牙ソウガ」

《解字》

会意兼形声。「虫+音符爪ソウ」。つめでひっかきたくなるかゆい虫のこと。

《熟語》

→熟語

会意兼形声。「虫+音符爪ソウ」。つめでひっかきたくなるかゆい虫のこと。

《熟語》

→熟語

迅 はやい🔗⭐🔉

速 はやい🔗⭐🔉

【速】

10画

10画  部 [三年]

区点=3414 16進=422E シフトJIS=91AC

《常用音訓》ソク/すみ…やか/はや…い/はや…める

《音読み》 ソク

部 [三年]

区点=3414 16進=422E シフトJIS=91AC

《常用音訓》ソク/すみ…やか/はや…い/はや…める

《音読み》 ソク

〈s

〈s 〉

《訓読み》 はやめる/はやい(はやし)/すみやか(すみやかなり)/まねく/はやさ

《名付け》 ちか・つぎ・とう・はや・はやし・はやみ・めす

《意味》

〉

《訓読み》 はやめる/はやい(はやし)/すみやか(すみやかなり)/まねく/はやさ

《名付け》 ちか・つぎ・とう・はや・はやし・はやみ・めす

《意味》

{形}はやい(ハヤシ)。すみやか(スミヤカナリ)。間がちぢまっている。テンポやスピードがはやい。すかさずに。急いで。〈対語〉→遅(のろい)・→慢マン(間のびする)。〈類義語〉→疾シツ・→迅ジン・→早。「急速」「迅速」「王、速出令=王、速ヤカニ令ヲ出ダセ」〔→孟子〕

{形}はやい(ハヤシ)。すみやか(スミヤカナリ)。間がちぢまっている。テンポやスピードがはやい。すかさずに。急いで。〈対語〉→遅(のろい)・→慢マン(間のびする)。〈類義語〉→疾シツ・→迅ジン・→早。「急速」「迅速」「王、速出令=王、速ヤカニ令ヲ出ダセ」〔→孟子〕

{動}まねく。せきたてる。さあさあと、さそいよせる。うながして来させる。〈同義語〉→促ソク。「速禍=禍ヲ速ク」「不速之客=速カザルノ客」〔→易経〕

{動}まねく。せきたてる。さあさあと、さそいよせる。うながして来させる。〈同義語〉→促ソク。「速禍=禍ヲ速ク」「不速之客=速カザルノ客」〔→易経〕

「速速」とは、せかせかとちぢまるさま。〈類義語〉蹙蹙シュクシュク。

〔国〕はやさ。「時速」

《解字》

会意兼形声。束は、木の枝を

「速速」とは、せかせかとちぢまるさま。〈類義語〉蹙蹙シュクシュク。

〔国〕はやさ。「時速」

《解字》

会意兼形声。束は、木の枝を 印のわくでたばねたさまを示す会意文字。ぐっとちぢめて間をあけないの意を含む。速は、「

印のわくでたばねたさまを示す会意文字。ぐっとちぢめて間をあけないの意を含む。速は、「 (足の動作)+音符束」で、間のびしないよう、間をつめていくこと。

《単語家族》

促(ちぢめる、せく)

(足の動作)+音符束」で、間のびしないよう、間をつめていくこと。

《単語家族》

促(ちぢめる、せく) 縮シュク(ちぢめる)

縮シュク(ちぢめる) 蹙シュク(ちぢめる)などと同系。

《類義》

→早

《異字同訓》

はやい。 →早

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

蹙シュク(ちぢめる)などと同系。

《類義》

→早

《異字同訓》

はやい。 →早

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画

10画  部 [三年]

区点=3414 16進=422E シフトJIS=91AC

《常用音訓》ソク/すみ…やか/はや…い/はや…める

《音読み》 ソク

部 [三年]

区点=3414 16進=422E シフトJIS=91AC

《常用音訓》ソク/すみ…やか/はや…い/はや…める

《音読み》 ソク

〈s

〈s 〉

《訓読み》 はやめる/はやい(はやし)/すみやか(すみやかなり)/まねく/はやさ

《名付け》 ちか・つぎ・とう・はや・はやし・はやみ・めす

《意味》

〉

《訓読み》 はやめる/はやい(はやし)/すみやか(すみやかなり)/まねく/はやさ

《名付け》 ちか・つぎ・とう・はや・はやし・はやみ・めす

《意味》

{形}はやい(ハヤシ)。すみやか(スミヤカナリ)。間がちぢまっている。テンポやスピードがはやい。すかさずに。急いで。〈対語〉→遅(のろい)・→慢マン(間のびする)。〈類義語〉→疾シツ・→迅ジン・→早。「急速」「迅速」「王、速出令=王、速ヤカニ令ヲ出ダセ」〔→孟子〕

{形}はやい(ハヤシ)。すみやか(スミヤカナリ)。間がちぢまっている。テンポやスピードがはやい。すかさずに。急いで。〈対語〉→遅(のろい)・→慢マン(間のびする)。〈類義語〉→疾シツ・→迅ジン・→早。「急速」「迅速」「王、速出令=王、速ヤカニ令ヲ出ダセ」〔→孟子〕

{動}まねく。せきたてる。さあさあと、さそいよせる。うながして来させる。〈同義語〉→促ソク。「速禍=禍ヲ速ク」「不速之客=速カザルノ客」〔→易経〕

{動}まねく。せきたてる。さあさあと、さそいよせる。うながして来させる。〈同義語〉→促ソク。「速禍=禍ヲ速ク」「不速之客=速カザルノ客」〔→易経〕

「速速」とは、せかせかとちぢまるさま。〈類義語〉蹙蹙シュクシュク。

〔国〕はやさ。「時速」

《解字》

会意兼形声。束は、木の枝を

「速速」とは、せかせかとちぢまるさま。〈類義語〉蹙蹙シュクシュク。

〔国〕はやさ。「時速」

《解字》

会意兼形声。束は、木の枝を 印のわくでたばねたさまを示す会意文字。ぐっとちぢめて間をあけないの意を含む。速は、「

印のわくでたばねたさまを示す会意文字。ぐっとちぢめて間をあけないの意を含む。速は、「 (足の動作)+音符束」で、間のびしないよう、間をつめていくこと。

《単語家族》

促(ちぢめる、せく)

(足の動作)+音符束」で、間のびしないよう、間をつめていくこと。

《単語家族》

促(ちぢめる、せく) 縮シュク(ちぢめる)

縮シュク(ちぢめる) 蹙シュク(ちぢめる)などと同系。

《類義》

→早

《異字同訓》

はやい。 →早

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

蹙シュク(ちぢめる)などと同系。

《類義》

→早

《異字同訓》

はやい。 →早

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

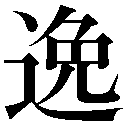

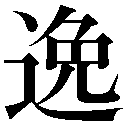

逸 はやる🔗⭐🔉

【逸】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

11画

11画  部 [常用漢字]

区点=1679 16進=306F シフトJIS=88ED

《常用音訓》イツ

《音読み》 イツ

部 [常用漢字]

区点=1679 16進=306F シフトJIS=88ED

《常用音訓》イツ

《音読み》 イツ /イチ

/イチ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 はしる/のがれる(のがる)/はやる

《名付け》 すぐる・とし・はつ・はや・まさ・やす

《意味》

〉

《訓読み》 はしる/のがれる(のがる)/はやる

《名付け》 すぐる・とし・はつ・はや・まさ・やす

《意味》

イッス{動・形}はしる。のがれる(ノガル)。するりとぬけさる。ぬけてなくなる。記録からもれている。とりこぼした。〈同義語〉→佚。「奔逸ホンイツ」「逸事」「逸長蛇=長蛇ヲ逸ス」

イッス{動・形}はしる。のがれる(ノガル)。するりとぬけさる。ぬけてなくなる。記録からもれている。とりこぼした。〈同義語〉→佚。「奔逸ホンイツ」「逸事」「逸長蛇=長蛇ヲ逸ス」

イッス{動}ルートからぬけ出て横にそれる。〈同義語〉→佚・→軼。「逸脱」「放逸」

イッス{動}ルートからぬけ出て横にそれる。〈同義語〉→佚・→軼。「逸脱」「放逸」

イッス{動・形}世の中のルールからはずれる。わくをこえる。また、俗な空気からぬけ出て、ひときわすぐれたさま。〈同義語〉→佚・→軼。「逸民(俗気にそまらない人)」「逸品」

イッス{動・形}世の中のルールからはずれる。わくをこえる。また、俗な空気からぬけ出て、ひときわすぐれたさま。〈同義語〉→佚・→軼。「逸民(俗気にそまらない人)」「逸品」

{形}ルールにとらわれない。気らくなさま。「安逸」「逸予(気らく)」「逸居而無教=逸居シテ教ヘ無シ」〔→孟子〕

〔国〕はやる。わくをこえて何でもやりたくなる。「気が逸る」

《解字》

会意。「兔(うさぎ)+

{形}ルールにとらわれない。気らくなさま。「安逸」「逸予(気らく)」「逸居而無教=逸居シテ教ヘ無シ」〔→孟子〕

〔国〕はやる。わくをこえて何でもやりたくなる。「気が逸る」

《解字》

会意。「兔(うさぎ)+ (足の動作)」で、うさぎがぬけ去るように、するりとぬけること。

《単語家族》

失(ぬけさる)

(足の動作)」で、うさぎがぬけ去るように、するりとぬけること。

《単語家族》

失(ぬけさる) 佚イツ

佚イツ 軼イツと同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

軼イツと同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

人名に使える旧字

人名に使える旧字

11画

11画  部 [常用漢字]

区点=1679 16進=306F シフトJIS=88ED

《常用音訓》イツ

《音読み》 イツ

部 [常用漢字]

区点=1679 16進=306F シフトJIS=88ED

《常用音訓》イツ

《音読み》 イツ /イチ

/イチ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 はしる/のがれる(のがる)/はやる

《名付け》 すぐる・とし・はつ・はや・まさ・やす

《意味》

〉

《訓読み》 はしる/のがれる(のがる)/はやる

《名付け》 すぐる・とし・はつ・はや・まさ・やす

《意味》

イッス{動・形}はしる。のがれる(ノガル)。するりとぬけさる。ぬけてなくなる。記録からもれている。とりこぼした。〈同義語〉→佚。「奔逸ホンイツ」「逸事」「逸長蛇=長蛇ヲ逸ス」

イッス{動・形}はしる。のがれる(ノガル)。するりとぬけさる。ぬけてなくなる。記録からもれている。とりこぼした。〈同義語〉→佚。「奔逸ホンイツ」「逸事」「逸長蛇=長蛇ヲ逸ス」

イッス{動}ルートからぬけ出て横にそれる。〈同義語〉→佚・→軼。「逸脱」「放逸」

イッス{動}ルートからぬけ出て横にそれる。〈同義語〉→佚・→軼。「逸脱」「放逸」

イッス{動・形}世の中のルールからはずれる。わくをこえる。また、俗な空気からぬけ出て、ひときわすぐれたさま。〈同義語〉→佚・→軼。「逸民(俗気にそまらない人)」「逸品」

イッス{動・形}世の中のルールからはずれる。わくをこえる。また、俗な空気からぬけ出て、ひときわすぐれたさま。〈同義語〉→佚・→軼。「逸民(俗気にそまらない人)」「逸品」

{形}ルールにとらわれない。気らくなさま。「安逸」「逸予(気らく)」「逸居而無教=逸居シテ教ヘ無シ」〔→孟子〕

〔国〕はやる。わくをこえて何でもやりたくなる。「気が逸る」

《解字》

会意。「兔(うさぎ)+

{形}ルールにとらわれない。気らくなさま。「安逸」「逸予(気らく)」「逸居而無教=逸居シテ教ヘ無シ」〔→孟子〕

〔国〕はやる。わくをこえて何でもやりたくなる。「気が逸る」

《解字》

会意。「兔(うさぎ)+ (足の動作)」で、うさぎがぬけ去るように、するりとぬけること。

《単語家族》

失(ぬけさる)

(足の動作)」で、うさぎがぬけ去るように、するりとぬけること。

《単語家族》

失(ぬけさる) 佚イツ

佚イツ 軼イツと同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

軼イツと同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

逡 はやい🔗⭐🔉

【逡】

11画

11画  部

区点=7785 16進=6D75 シフトJIS=E795

《音読み》

部

区点=7785 16進=6D75 シフトJIS=E795

《音読み》  シュン

シュン

〈q

〈q n〉/

n〉/ シュン

シュン

《訓読み》 しりぞく/はやい(はやし)

《意味》

《訓読み》 しりぞく/はやい(はやし)

《意味》

シュンス{動}しりぞく。たちすくむ。たちすくんでしりごみする。

シュンス{動}しりぞく。たちすくむ。たちすくんでしりごみする。

{形}はやい(ハヤシ)。飛ぶようにはやい。▽迅に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音シュン)は「允(すらっとした美人の姿)+夂(足を引くさま)」の会意文字。両足を細くひと所にしぼって、すらりとたちすくむことをあらわす。逡はそれを音符とし、

{形}はやい(ハヤシ)。飛ぶようにはやい。▽迅に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音シュン)は「允(すらっとした美人の姿)+夂(足を引くさま)」の会意文字。両足を細くひと所にしぼって、すらりとたちすくむことをあらわす。逡はそれを音符とし、 をそえた字。

《熟語》

→熟語

をそえた字。

《熟語》

→熟語

11画

11画  部

区点=7785 16進=6D75 シフトJIS=E795

《音読み》

部

区点=7785 16進=6D75 シフトJIS=E795

《音読み》  シュン

シュン

〈q

〈q n〉/

n〉/ シュン

シュン

《訓読み》 しりぞく/はやい(はやし)

《意味》

《訓読み》 しりぞく/はやい(はやし)

《意味》

シュンス{動}しりぞく。たちすくむ。たちすくんでしりごみする。

シュンス{動}しりぞく。たちすくむ。たちすくんでしりごみする。

{形}はやい(ハヤシ)。飛ぶようにはやい。▽迅に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音シュン)は「允(すらっとした美人の姿)+夂(足を引くさま)」の会意文字。両足を細くひと所にしぼって、すらりとたちすくむことをあらわす。逡はそれを音符とし、

{形}はやい(ハヤシ)。飛ぶようにはやい。▽迅に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音シュン)は「允(すらっとした美人の姿)+夂(足を引くさま)」の会意文字。両足を細くひと所にしぼって、すらりとたちすくむことをあらわす。逡はそれを音符とし、 をそえた字。

《熟語》

→熟語

をそえた字。

《熟語》

→熟語

遒 はやい🔗⭐🔉

【遒】

13画

13画  部

区点=7804 16進=6E24 シフトJIS=E7A2

【逎】異体字異体字

部

区点=7804 16進=6E24 シフトJIS=E7A2

【逎】異体字異体字

11画

11画  部

区点=7805 16進=6E25 シフトJIS=E7A3

《音読み》 シュウ(シウ)

部

区点=7805 16進=6E25 シフトJIS=E7A3

《音読み》 シュウ(シウ) /ジュ

/ジュ 〈qi

〈qi 〉

《訓読み》 せまる/つきる(つく)/はやい(はやし)/あつまる/あつめる(あつむ)/かたまる/かたい(かたし)/つよい(つよし)

《意味》

〉

《訓読み》 せまる/つきる(つく)/はやい(はやし)/あつまる/あつめる(あつむ)/かたまる/かたい(かたし)/つよい(つよし)

《意味》

{動}せまる。つきる(ツク)。近づいていく。また、近づいて来る。終末に近づく。また、つきる。「路遒=路遒ク」「盛時不可再、百年忽我遒=盛時再ビスベカラズ、百年忽チ我ニ遒ル」〔→曹植〕

{動}せまる。つきる(ツク)。近づいていく。また、近づいて来る。終末に近づく。また、つきる。「路遒=路遒ク」「盛時不可再、百年忽我遒=盛時再ビスベカラズ、百年忽チ我ニ遒ル」〔→曹植〕

{形}はやい(ハヤシ)。せきたてるようにせまるさま。追いたてるようにはやい。せわしい。「蜀桟秦関歳月遒=蜀桟秦関歳月遒シ」〔→陸游〕

{形}はやい(ハヤシ)。せきたてるようにせまるさま。追いたてるようにはやい。せわしい。「蜀桟秦関歳月遒=蜀桟秦関歳月遒シ」〔→陸游〕

{動}あつまる。あつめる(アツム)。ひきしぼるようにあつまる。また、あつめる。〈同義語〉→聚。「百禄是遒=百禄コレ遒ル」〔→詩経〕

{動}あつまる。あつめる(アツム)。ひきしぼるようにあつまる。また、あつめる。〈同義語〉→聚。「百禄是遒=百禄コレ遒ル」〔→詩経〕

{動・形}かたまる。かたい(カタシ)。ぐっと引きしまる。しまってかたい。「周公東征、四国是遒=周公東征シテ、四国コレ遒ル」〔→詩経〕▽この例を「あつまる」とする注もある。

{動・形}かたまる。かたい(カタシ)。ぐっと引きしまる。しまってかたい。「周公東征、四国是遒=周公東征シテ、四国コレ遒ル」〔→詩経〕▽この例を「あつまる」とする注もある。

{形}つよい(ツヨシ)。ぴんと張ってつよい。ひきしまった。〈類義語〉→勁。「遒勁シュウケイ」

《解字》

会意兼形声。「

{形}つよい(ツヨシ)。ぴんと張ってつよい。ひきしまった。〈類義語〉→勁。「遒勁シュウケイ」

《解字》

会意兼形声。「 +音符酋(しぼる)」で、ぐっとひきしぼる意を含む。

《単語家族》

酋(酒をしぼる)

+音符酋(しぼる)」で、ぐっとひきしぼる意を含む。

《単語家族》

酋(酒をしぼる) 鞦シュウ(馬のしりがい)と同系。

《熟語》

→熟語

鞦シュウ(馬のしりがい)と同系。

《熟語》

→熟語

13画

13画  部

区点=7804 16進=6E24 シフトJIS=E7A2

【逎】異体字異体字

部

区点=7804 16進=6E24 シフトJIS=E7A2

【逎】異体字異体字

11画

11画  部

区点=7805 16進=6E25 シフトJIS=E7A3

《音読み》 シュウ(シウ)

部

区点=7805 16進=6E25 シフトJIS=E7A3

《音読み》 シュウ(シウ) /ジュ

/ジュ 〈qi

〈qi 〉

《訓読み》 せまる/つきる(つく)/はやい(はやし)/あつまる/あつめる(あつむ)/かたまる/かたい(かたし)/つよい(つよし)

《意味》

〉

《訓読み》 せまる/つきる(つく)/はやい(はやし)/あつまる/あつめる(あつむ)/かたまる/かたい(かたし)/つよい(つよし)

《意味》

{動}せまる。つきる(ツク)。近づいていく。また、近づいて来る。終末に近づく。また、つきる。「路遒=路遒ク」「盛時不可再、百年忽我遒=盛時再ビスベカラズ、百年忽チ我ニ遒ル」〔→曹植〕

{動}せまる。つきる(ツク)。近づいていく。また、近づいて来る。終末に近づく。また、つきる。「路遒=路遒ク」「盛時不可再、百年忽我遒=盛時再ビスベカラズ、百年忽チ我ニ遒ル」〔→曹植〕

{形}はやい(ハヤシ)。せきたてるようにせまるさま。追いたてるようにはやい。せわしい。「蜀桟秦関歳月遒=蜀桟秦関歳月遒シ」〔→陸游〕

{形}はやい(ハヤシ)。せきたてるようにせまるさま。追いたてるようにはやい。せわしい。「蜀桟秦関歳月遒=蜀桟秦関歳月遒シ」〔→陸游〕

{動}あつまる。あつめる(アツム)。ひきしぼるようにあつまる。また、あつめる。〈同義語〉→聚。「百禄是遒=百禄コレ遒ル」〔→詩経〕

{動}あつまる。あつめる(アツム)。ひきしぼるようにあつまる。また、あつめる。〈同義語〉→聚。「百禄是遒=百禄コレ遒ル」〔→詩経〕

{動・形}かたまる。かたい(カタシ)。ぐっと引きしまる。しまってかたい。「周公東征、四国是遒=周公東征シテ、四国コレ遒ル」〔→詩経〕▽この例を「あつまる」とする注もある。

{動・形}かたまる。かたい(カタシ)。ぐっと引きしまる。しまってかたい。「周公東征、四国是遒=周公東征シテ、四国コレ遒ル」〔→詩経〕▽この例を「あつまる」とする注もある。

{形}つよい(ツヨシ)。ぴんと張ってつよい。ひきしまった。〈類義語〉→勁。「遒勁シュウケイ」

《解字》

会意兼形声。「

{形}つよい(ツヨシ)。ぴんと張ってつよい。ひきしまった。〈類義語〉→勁。「遒勁シュウケイ」

《解字》

会意兼形声。「 +音符酋(しぼる)」で、ぐっとひきしぼる意を含む。

《単語家族》

酋(酒をしぼる)

+音符酋(しぼる)」で、ぐっとひきしぼる意を含む。

《単語家族》

酋(酒をしぼる) 鞦シュウ(馬のしりがい)と同系。

《熟語》

→熟語

鞦シュウ(馬のしりがい)と同系。

《熟語》

→熟語

隼 はやぶさ🔗⭐🔉

【隼】

10画 隹部 [人名漢字]

区点=4027 16進=483B シフトJIS=94B9

《音読み》 シュン

10画 隹部 [人名漢字]

区点=4027 16進=483B シフトJIS=94B9

《音読み》 シュン

/ジュン

/ジュン 〈s

〈s n〉

《訓読み》 はやぶさ

《名付け》 たか・とし・はや・はやし・はやと・はやぶさ

《意味》

n〉

《訓読み》 はやぶさ

《名付け》 たか・とし・はや・はやし・はやと・はやぶさ

《意味》

{名}はやぶさ。鳥の名。たかの一種。小形だが、はやい速度で飛び、性質はすばやく勇敢である。

{名}はやぶさ。鳥の名。たかの一種。小形だが、はやい速度で飛び、性質はすばやく勇敢である。

{名}性質の荒い鳥のこと。

〔国〕「隼人ハヤヒト・ハヤト」とは、上古、九州の南部に住んでいた種族。

《解字》

会意。「隹(とり)+十(細くまとまる)」。細くしまってすらりとした形のとりをあらわす。

《単語家族》

俊(すらりとした人)

{名}性質の荒い鳥のこと。

〔国〕「隼人ハヤヒト・ハヤト」とは、上古、九州の南部に住んでいた種族。

《解字》

会意。「隹(とり)+十(細くまとまる)」。細くしまってすらりとした形のとりをあらわす。

《単語家族》

俊(すらりとした人) 峻シュン(すらりとした山)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

峻シュン(すらりとした山)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

10画 隹部 [人名漢字]

区点=4027 16進=483B シフトJIS=94B9

《音読み》 シュン

10画 隹部 [人名漢字]

区点=4027 16進=483B シフトJIS=94B9

《音読み》 シュン

/ジュン

/ジュン 〈s

〈s n〉

《訓読み》 はやぶさ

《名付け》 たか・とし・はや・はやし・はやと・はやぶさ

《意味》

n〉

《訓読み》 はやぶさ

《名付け》 たか・とし・はや・はやし・はやと・はやぶさ

《意味》

{名}はやぶさ。鳥の名。たかの一種。小形だが、はやい速度で飛び、性質はすばやく勇敢である。

{名}はやぶさ。鳥の名。たかの一種。小形だが、はやい速度で飛び、性質はすばやく勇敢である。

{名}性質の荒い鳥のこと。

〔国〕「隼人ハヤヒト・ハヤト」とは、上古、九州の南部に住んでいた種族。

《解字》

会意。「隹(とり)+十(細くまとまる)」。細くしまってすらりとした形のとりをあらわす。

《単語家族》

俊(すらりとした人)

{名}性質の荒い鳥のこと。

〔国〕「隼人ハヤヒト・ハヤト」とは、上古、九州の南部に住んでいた種族。

《解字》

会意。「隹(とり)+十(細くまとまる)」。細くしまってすらりとした形のとりをあらわす。

《単語家族》

俊(すらりとした人) 峻シュン(すらりとした山)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

峻シュン(すらりとした山)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

駛 はやい🔗⭐🔉

驟 はやい🔗⭐🔉

【驟】

24画 馬部

区点=8169 16進=7165 シフトJIS=E985

《音読み》 シュウ(シウ)

24画 馬部

区点=8169 16進=7165 シフトJIS=E985

《音読み》 シュウ(シウ) /ジュ

/ジュ /スウ

/スウ 〈zh

〈zh u〉

《訓読み》 はしる/はやい(はやし)/にわか(にはかなり)/しばしば

《意味》

u〉

《訓読み》 はしる/はやい(はやし)/にわか(にはかなり)/しばしば

《意味》

{動}はしる。馬がかけ足する。小またで、はやがけする。「驟歩シュウホ(はやがけ)」

{動}はしる。馬がかけ足する。小またで、はやがけする。「驟歩シュウホ(はやがけ)」

{形}はやい(ハヤシ)。にわか(ニハカナリ)。はやい。かけ足で。物事のテンポが急であるさま。「驟下逐客令=驟カニ逐客ノ令ヲ下ス」〔→黄遵憲〕

{形}はやい(ハヤシ)。にわか(ニハカナリ)。はやい。かけ足で。物事のテンポが急であるさま。「驟下逐客令=驟カニ逐客ノ令ヲ下ス」〔→黄遵憲〕

{副}しばしば。同じことを時をへだてずにくりかえすさま。間をつめて何度も。「公子商人驟施於国=公子商人ハシバシバ国ニ施ス」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。「馬+音符聚シュウ(ぐっと引きしめる、つめる)」。歩幅をつめてせかせか歩くの意。

《単語家族》

聚(あつめる)

{副}しばしば。同じことを時をへだてずにくりかえすさま。間をつめて何度も。「公子商人驟施於国=公子商人ハシバシバ国ニ施ス」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。「馬+音符聚シュウ(ぐっと引きしめる、つめる)」。歩幅をつめてせかせか歩くの意。

《単語家族》

聚(あつめる) 促(せかせかと幅をつめる)

促(せかせかと幅をつめる) 速(テンポをつめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

速(テンポをつめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

24画 馬部

区点=8169 16進=7165 シフトJIS=E985

《音読み》 シュウ(シウ)

24画 馬部

区点=8169 16進=7165 シフトJIS=E985

《音読み》 シュウ(シウ) /ジュ

/ジュ /スウ

/スウ 〈zh

〈zh u〉

《訓読み》 はしる/はやい(はやし)/にわか(にはかなり)/しばしば

《意味》

u〉

《訓読み》 はしる/はやい(はやし)/にわか(にはかなり)/しばしば

《意味》

{動}はしる。馬がかけ足する。小またで、はやがけする。「驟歩シュウホ(はやがけ)」

{動}はしる。馬がかけ足する。小またで、はやがけする。「驟歩シュウホ(はやがけ)」

{形}はやい(ハヤシ)。にわか(ニハカナリ)。はやい。かけ足で。物事のテンポが急であるさま。「驟下逐客令=驟カニ逐客ノ令ヲ下ス」〔→黄遵憲〕

{形}はやい(ハヤシ)。にわか(ニハカナリ)。はやい。かけ足で。物事のテンポが急であるさま。「驟下逐客令=驟カニ逐客ノ令ヲ下ス」〔→黄遵憲〕

{副}しばしば。同じことを時をへだてずにくりかえすさま。間をつめて何度も。「公子商人驟施於国=公子商人ハシバシバ国ニ施ス」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。「馬+音符聚シュウ(ぐっと引きしめる、つめる)」。歩幅をつめてせかせか歩くの意。

《単語家族》

聚(あつめる)

{副}しばしば。同じことを時をへだてずにくりかえすさま。間をつめて何度も。「公子商人驟施於国=公子商人ハシバシバ国ニ施ス」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。「馬+音符聚シュウ(ぐっと引きしめる、つめる)」。歩幅をつめてせかせか歩くの意。

《単語家族》

聚(あつめる) 促(せかせかと幅をつめる)

促(せかせかと幅をつめる) 速(テンポをつめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

速(テンポをつめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

鮠 はや🔗⭐🔉

【鮠】

17画 魚部

区点=8230 16進=723E シフトJIS=E9BC

《音読み》 ガイ(グ

17画 魚部

区点=8230 16進=723E シフトJIS=E9BC

《音読み》 ガイ(グ イ)

イ) /ゲ

/ゲ 〈w

〈w i〉

《訓読み》 はや

《意味》

{名}魚の名。なまずに似ていて大形。長江に産する。

〔国〕はや。淡水魚の一種。あゆに似ている。はえ。

《解字》

形声。「魚+音符危」。

i〉

《訓読み》 はや

《意味》

{名}魚の名。なまずに似ていて大形。長江に産する。

〔国〕はや。淡水魚の一種。あゆに似ている。はえ。

《解字》

形声。「魚+音符危」。

17画 魚部

区点=8230 16進=723E シフトJIS=E9BC

《音読み》 ガイ(グ

17画 魚部

区点=8230 16進=723E シフトJIS=E9BC

《音読み》 ガイ(グ イ)

イ) /ゲ

/ゲ 〈w

〈w i〉

《訓読み》 はや

《意味》

{名}魚の名。なまずに似ていて大形。長江に産する。

〔国〕はや。淡水魚の一種。あゆに似ている。はえ。

《解字》

形声。「魚+音符危」。

i〉

《訓読み》 はや

《意味》

{名}魚の名。なまずに似ていて大形。長江に産する。

〔国〕はや。淡水魚の一種。あゆに似ている。はえ。

《解字》

形声。「魚+音符危」。

鶻 はやぶさ🔗⭐🔉

歯敝舌存 ハヤブレシタソンス🔗⭐🔉

【歯敝舌存】

シヘイゼッソン・ハヤブレシタソンス〈故事〉かたくて強いものがまず破れ、柔らかくて弱いものはいつまでも残ることのたとえ。▽老子の教訓とされる。『歯亡舌存ハホロビシタソンス』

漢字源に「はや」で始まるの検索結果 1-31。

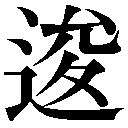

7画

7画  12画 水部

区点=6258 16進=5E5A シフトJIS=9FD8

《音読み》 タン

12画 水部

区点=6258 16進=5E5A シフトJIS=9FD8

《音読み》 タン 6画

6画  15画 馬部

区点=8143 16進=714B シフトJIS=E96A

《音読み》 シ

15画 馬部

区点=8143 16進=714B シフトJIS=E96A

《音読み》 シ 〉

《訓読み》 はせる(はす)/はやい(はやし)

《意味》

〉

《訓読み》 はせる(はす)/はやい(はやし)

《意味》

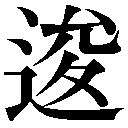

21画 鳥部

区点=8319 16進=7333 シフトJIS=EA52

《音読み》

21画 鳥部

区点=8319 16進=7333 シフトJIS=EA52

《音読み》