複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (25)

いず‐く【何処】イヅク🔗⭐🔉

いず‐く【何処】イヅク

〔代〕

⇒いずこ。古事記中「この蟹かにや―の蟹」

⇒いずく‐へ【何処辺】

⇒何処はあれど

○何処はあれどいずくはあれど

(→)「いずこはあれど」に同じ。古今和歌集東歌「みちのくは―塩釜の」

⇒いず‐く【何処】

○何処はあれどいずくはあれど🔗⭐🔉

○何処はあれどいずくはあれど

(→)「いずこはあれど」に同じ。古今和歌集東歌「みちのくは―塩釜の」

⇒いず‐く【何処】

いずく‐へ【何処辺】イヅク‥

(「へ」は、あたりの意)どのあたり。万葉集13「わが思ふ君は―に」

⇒いず‐く【何処】

い‐すくま・る【居竦まる】ヰ‥

〔自五〕

「いすくむ」に同じ。浮世風呂4「そこに―・ると到頭あたまの上へ二丈も積る」

い‐ずくみ【居竦み】ヰ‥

(誓いのことば)このことばに嘘うそがあれば居竦んで動けなくなってもよい、という意。まちがいなく。浄瑠璃、冥途飛脚「―ぞ、あの男が身の成る果てがかはいい」

い‐すく・む【居竦む】ヰ‥

〔自五〕

恐怖などで、すわったままでちぢこまって動けなくなる。栄華物語若枝「女房たち―・みて」

い‐すく・める【射竦める】

〔他下一〕[文]いすく・む(下二)

①矢を射て敵を恐れちぢませる。太平記5「ただ遠矢に―・めければ」

②鋭い目つきでじっと見つめて、動けなくさせる。「相手を―・める強い視線」

イスクラ【Iskra ロシア】

(火花の意)ロシア社会民主労働党の機関紙。1900年末から国外でレーニンらが発行し、のち国内で05年まで刊行。

いすくわしイスクハシ

〔枕〕

「くぢら(鯨)」にかかる。一説に、「くち(鷹)ら」にかかるとする。古事記中「鴫は障さやらず―くぢら障る」

いずく‐ん‐か【安んか・焉んか】イヅク‥

〔副〕

(イヅクニカの音便。漢文訓読語)どこに。文鏡秘府論保延点「室に入りて問ふ、何イツクンカ之ゆくと」

いずく‐ん‐ぞ【安んぞ・焉んぞ】イヅク‥

〔副〕

(イヅクニゾの音便。漢文訓読語)疑問・反語の表現を導くのに用いられ、下を推量の助動詞でうける。どうして。何として。三蔵法師伝承徳点「焉イツクンソ同年にして語いふ可けむや」。「―知らん」

いず‐こ【何処】イヅコ

〔代〕

不定の場所を表す語。どこ。古くは「いづく」とも。古今和歌集春「春霞たてるや―」。「―も同じ」

⇒何処ともなく

⇒何処はあれど

⇒何処をおもてに

⇒何処をはかと

⇒何処をはかりと

いずく‐へ【何処辺】イヅク‥🔗⭐🔉

いずく‐へ【何処辺】イヅク‥

(「へ」は、あたりの意)どのあたり。万葉集13「わが思ふ君は―に」

⇒いず‐く【何処】

いず‐こ【何処】イヅコ🔗⭐🔉

いず‐こ【何処】イヅコ

〔代〕

不定の場所を表す語。どこ。古くは「いづく」とも。古今和歌集春「春霞たてるや―」。「―も同じ」

⇒何処ともなく

⇒何処はあれど

⇒何処をおもてに

⇒何処をはかと

⇒何処をはかりと

○何処ともなくいずこともなく

どこというあてもなく。源氏物語夕顔「―まどふここちし給ふ」

⇒いず‐こ【何処】

○何処はあれどいずこはあれど

どこがよいかはともかくとして、その中でも特別に。拾遺和歌集愚草中「春のかげ―汐がまの浦」

⇒いず‐こ【何処】

○何処をおもてにいずこをおもてに

何の面目あって。源氏物語賢木「―かは又も見え奉らむ」

⇒いず‐こ【何処】

○何処をはかといずこをはかと

どこを目あてにして。後撰和歌集恋「―君が問はまし」→はか(計)

⇒いず‐こ【何処】

○何処をはかりといずこをはかりと

(→)「いずこをはかと」に同じ。伊勢物語「―も覚えざりければ」

⇒いず‐こ【何処】

○何処ともなくいずこともなく🔗⭐🔉

○何処ともなくいずこともなく

どこというあてもなく。源氏物語夕顔「―まどふここちし給ふ」

⇒いず‐こ【何処】

○何処はあれどいずこはあれど🔗⭐🔉

○何処はあれどいずこはあれど

どこがよいかはともかくとして、その中でも特別に。拾遺和歌集愚草中「春のかげ―汐がまの浦」

⇒いず‐こ【何処】

○何処をおもてにいずこをおもてに🔗⭐🔉

○何処をおもてにいずこをおもてに

何の面目あって。源氏物語賢木「―かは又も見え奉らむ」

⇒いず‐こ【何処】

○何処をはかりといずこをはかりと🔗⭐🔉

○何処をはかりといずこをはかりと

(→)「いずこをはかと」に同じ。伊勢物語「―も覚えざりければ」

⇒いず‐こ【何処】

いずさん‐じんじゃ【伊豆山神社】‥ヅ‥

静岡県熱海市伊豆山にある元国幣小社。祭神は伊豆山神。源頼朝以来武家が尊信。伊豆山権現。走湯権現。

いずし【出石】イヅシ

兵庫県豊岡市の地名。

⇒いずし‐じんじゃ【出石神社】

⇒いずし‐やき【出石焼】

い‐ずし【貽鮨】

貽貝いがいの肉を酢に漬けたもの。

いず‐し【何方】イヅ‥

〔代〕

(不定称指示)「いずち」の上代東国方言。万葉集14「―向きてか妹いもが嘆かむ」

いずし‐じんじゃ【出石神社】イヅシ‥

兵庫県豊岡市出石町宮内にある元国幣中社。祭神は天日槍あめのひぼこ命。同命が将来したという8種の神宝を神体とする。但馬国一の宮。

出石神社

撮影:的場 啓

⇒いずし【出石】

いず‐しちとう【伊豆七島】‥ヅ‥タウ

伊豆半島南東方にある大島おおしま・利島としま・新島にいじま・神津島こうづじま・三宅島みやけじま・御蔵島みくらじま・八丈島はちじょうじまの7島。東京都に属する。各島黒潮につつまれ、近海は好漁場。椿油を産出。地下水に乏しく天水を利用する所もある。

神津島

提供:東京都

⇒いずし【出石】

いず‐しちとう【伊豆七島】‥ヅ‥タウ

伊豆半島南東方にある大島おおしま・利島としま・新島にいじま・神津島こうづじま・三宅島みやけじま・御蔵島みくらじま・八丈島はちじょうじまの7島。東京都に属する。各島黒潮につつまれ、近海は好漁場。椿油を産出。地下水に乏しく天水を利用する所もある。

神津島

提供:東京都

八丈島(八丈富士と八重根港)

提供:東京都

八丈島(八丈富士と八重根港)

提供:東京都

大島

提供:東京都

大島

提供:東京都

新島

提供:東京都

新島

提供:東京都

三宅島

提供:東京都

三宅島

提供:東京都

いずし‐やき【出石焼】イヅシ‥

兵庫県豊岡市出石町で作られる陶磁器。18世紀後半に陶器を焼き始め、寛政(1789〜1801)の頃より磁器を焼成。特に、1876年(明治9)設立の盈進えいしん社による白磁は、明治前期を代表する国産磁器の一つ。

⇒いずし【出石】

いすず‐がわ【五十鈴川】‥ガハ

三重県伊勢市を流れる川。神路山に発源し、皇大神宮の神域を流れて御手洗みたらし川となる清流。御裳濯川みもすそがわ。宇治川。(歌枕)

いすす・く

〔自四〕

そわそわする。驚き騒ぐ。あわてる。古事記中「をとめ驚きて立ち走り―・きき」

い‐すずくれ‐つき【い涼暮月】

(イは接頭語。涼しい暮れ方の月の意)陰暦6月の異称。

いすず‐の‐みや【五十鈴宮】

伊勢の皇大神宮(内宮)の別称。古事記上「さくくしろ―に拝いつき祭る」

いすずより‐ひめ【五十鈴依媛】

事代主命ことしろぬしのみことの娘。綏靖天皇の皇后、安寧天皇の母という。

いず‐せんりょう【伊豆千両】‥ヅ‥リヤウ

ヤブコウジ科の半蔓性常緑低木。東海以西、特に伊豆山神社に多いので命名。高さ約1メートル。葉は楕円形で、ややカシの葉に似る。夏、総状に多数の帯黄白色の小花を開き、白色の球形果を生ずる。ウバガネモチ。

イスタラビ【astrolabio ポルトガル・ スペイン】

⇒アストロラーベ1

イスタンブール【İstanbul】

トルコ北西部、ボスポラス海峡に臨む都市。アジアとヨーロッパの接点に当たり、ビザンチン文明の中心。東ローマ帝国・オスマン帝国の首都で、スレイマニエ‐モスクなどの歴史的なイスラム建築群は、世界遺産。人口955万7千(2003)。旧称、ビザンチウム・コンスタンティノポリス・コンスタンチノープル。

イスタンブール 聖ソフィア大聖堂

撮影:小松義夫

いずし‐やき【出石焼】イヅシ‥

兵庫県豊岡市出石町で作られる陶磁器。18世紀後半に陶器を焼き始め、寛政(1789〜1801)の頃より磁器を焼成。特に、1876年(明治9)設立の盈進えいしん社による白磁は、明治前期を代表する国産磁器の一つ。

⇒いずし【出石】

いすず‐がわ【五十鈴川】‥ガハ

三重県伊勢市を流れる川。神路山に発源し、皇大神宮の神域を流れて御手洗みたらし川となる清流。御裳濯川みもすそがわ。宇治川。(歌枕)

いすす・く

〔自四〕

そわそわする。驚き騒ぐ。あわてる。古事記中「をとめ驚きて立ち走り―・きき」

い‐すずくれ‐つき【い涼暮月】

(イは接頭語。涼しい暮れ方の月の意)陰暦6月の異称。

いすず‐の‐みや【五十鈴宮】

伊勢の皇大神宮(内宮)の別称。古事記上「さくくしろ―に拝いつき祭る」

いすずより‐ひめ【五十鈴依媛】

事代主命ことしろぬしのみことの娘。綏靖天皇の皇后、安寧天皇の母という。

いず‐せんりょう【伊豆千両】‥ヅ‥リヤウ

ヤブコウジ科の半蔓性常緑低木。東海以西、特に伊豆山神社に多いので命名。高さ約1メートル。葉は楕円形で、ややカシの葉に似る。夏、総状に多数の帯黄白色の小花を開き、白色の球形果を生ずる。ウバガネモチ。

イスタラビ【astrolabio ポルトガル・ スペイン】

⇒アストロラーベ1

イスタンブール【İstanbul】

トルコ北西部、ボスポラス海峡に臨む都市。アジアとヨーロッパの接点に当たり、ビザンチン文明の中心。東ローマ帝国・オスマン帝国の首都で、スレイマニエ‐モスクなどの歴史的なイスラム建築群は、世界遺産。人口955万7千(2003)。旧称、ビザンチウム・コンスタンティノポリス・コンスタンチノープル。

イスタンブール 聖ソフィア大聖堂

撮影:小松義夫

イスタンブール(1)

撮影:小松義夫

イスタンブール(1)

撮影:小松義夫

イスタンブール(2)

提供:NHK

イスタンブール(2)

提供:NHK

イスタンブール

提供:NHK

いず‐ち【何方】イヅチ

〔代〕

(不定称指示)どちらの方角。どっち。万葉集5「―むきてか吾あが別るらむ」

いずて‐の‐ふね【伊豆手の船】‥ヅ‥

(→)「いずてぶね」に同じ。

いずて‐ぶね【伊豆手船】‥ヅ‥

古代、伊豆国で造った型の船。(一説に、五手船いつてぶねと解し、一手は櫓2梃で、10梃櫓の船のことという)万葉集20「防人さきもりの堀江漕ぎ出ずる―」

いすとり‐ゲーム【椅子取りゲーム】

人数よりも少ない数の椅子を多数の人が取り合うゲーム。並べた椅子の周囲を多くの人が回り、合図で一斉に座る時、席のなかった人が抜ける。順次椅子を減らして行き最後に残った人を勝ちとする。

いず‐の‐うみ【伊豆の海】‥ヅ‥

伊豆半島周辺の海域。(歌枕)金槐集「箱根路をわが越えくれば―や」

いずのおどりこ【伊豆の踊子】‥ヅ‥ヲドリ‥

小説。川端康成作。1926年(大正15)「文芸時代」に発表。「孤児根性」に悩む一高生が、伊豆の旅で無私な踊り子と出会い、救われる過程を描いた青春文学。

いす‐の‐き【柞・蚊母樹】

マンサク科の常緑高木。西南日本の山中に自生。庭樹としても栽培。高さ約15メートル。樹皮は灰白色、葉は長楕円形で厚い。4〜5月頃、深紅色の小花を穂状につける。葉に生ずる虫癭ちゅうえいは、タンニンを含み、染料に用いる。材は柱・机などに使用。イス。ユシノキ。ユス。ユスノキ。ヒョンノキ。→柞灰いすばい

いずのくに【伊豆の国】‥ヅ‥

静岡県東部、伊豆半島北部の市。イチゴ・トマトなどの栽培が盛ん。温泉などの観光資源も多い。人口5万。

いず‐の‐ちょうはち【伊豆長八】‥ヅ‥チヤウ‥

幕末・明治前期の左官。本名、入江長八。伊豆松崎生れ。漆喰による鏝絵こてえを制作。(1815〜1889)

いす‐ばい【柞灰】‥バヒ

イスノキの樹皮を焼いてつくった灰。磁器の釉うわぐすりの融剤に用いる。

イスパニア【Hispania スペイン】

⇒スペイン

いずはら【厳原】イヅ‥

長崎県対馬つしま市の地名。もと宗氏10万石の城下町。対馬の中心地。

いず‐はんとう【伊豆半島】‥ヅ‥タウ

静岡県東部、駿河湾と相模湾の間に突出する半島。火山・温泉が多く、観光・保養地として発展。富士箱根伊豆国立公園の一部。

イスファハン【Isfahān】

⇒エスファハン

いすぶ・る【揺振る】

〔他四〕

ユスブルの訛。

いず‐へ【何処】イヅヘ

〔代〕

(不定称指示)いずれのあたり。どのへん。どちら。万葉集19「―の山を鳴きか越ゆらむ」

イズベスチヤ【Izvestiya】

(通信の意)ソ連最高会議幹部会の発行した日刊の政府機関紙。1917年創刊。91年のソ連解体後は、政府も出資する株式会社に改組。

いずま【暇】イヅマ

(上代東国方言)いとま。ひま。万葉集20「わが妻も絵に描きとらむ―もが」

い‐ずまい【居住まい】ヰズマヒ

すわっている姿勢。枕草子56「高膝まづきといふ―に」。「―を正す」

イスマイル【Ismā‘īlīya アラビア】

イスラムの分派の一つ。シーア派に属する。10世紀初めにファーティマ朝を建設して最盛期を迎えるが、その後衰退。現在では、アーガー=ハーンを指導者として南アジアを中心に分布。

いず‐まめ【伊豆豆】‥ヅ‥

(和歌山県で)ソラマメ。

いず‐マリアナ‐こ【伊豆マリアナ弧】‥ヅ‥

(Izu-Mariana arc)伊豆諸島から小笠原諸島を経てマリアナ・ヤップ・パラオ海嶺にいたる弧状列島。フィリピン海プレートに太平洋プレートが沈み込む境界にある。日本列島寄りの部分を伊豆‐小笠原弧とも呼ぶ。

いすみ

千葉県南東部の市。太平洋に面し、農業・漁業が中心。人口4万2千。

いず‐み【泉】イヅミ

(出水の意)

①地中から湧き出る水または湯。また、その場所。〈[季]夏〉。「清冽せいれつな―」

②比喩的に、湧いて出る源。「知恵の―」

⇒いずみ‐がわ【泉川】

⇒いずみ‐どの【泉殿】

⇒いずみ‐の‐した【泉の下】

⇒いずみ‐や【泉屋】

いずみ【泉】イヅミ

姓氏の一つ。

⇒いずみ‐きょうか【泉鏡花】

⇒いずみ‐じょう【泉城】

⇒いずみ‐ねつ【泉熱】

いずみ【出水】イヅミ

鹿児島県北西端、八代海に面する市。ツルの渡来で知られる。人口5万8千。

いずみ【和泉】イヅミ

①(「和泉」は713年(和銅6)の詔により2字にしたもので、「和」は読まない)旧国名。五畿の一つ。今の大阪府の南部。泉州。

②大阪府南西部の市。市域北西部の府中町は和泉国府に由来する。人口17万8千。

⇒いずみ‐いし【和泉石】

いずみ‐いし【和泉石】イヅミ‥

大阪府阪南市付近に産出する緑灰色の緻密な砂岩。土木・墓石用。

⇒いずみ【和泉】

いずみおおつ【泉大津】イヅミオホ‥

大阪府南西部、大阪湾岸の市。市名は和泉国府の外港であったことに由来する。毛織物生産の中心として工業都市化し、現在は堺・泉北工業地帯の一部。人口7万8千。

いずみ‐がわ【泉川】イヅミガハ

①泉が流れ出て川となっているもの。

②(寛政頃の力士泉川が慣用したという)相撲で、相手の一方の差し手を両手でかかえ、ねじるようにして攻めること。(地名別項)

⇒いず‐み【泉】

いずみ‐がわ【泉川】イヅミガハ

京都府南部を流れる部分の木津川の古称。水泉郷いずみのごうの名による。(歌枕)

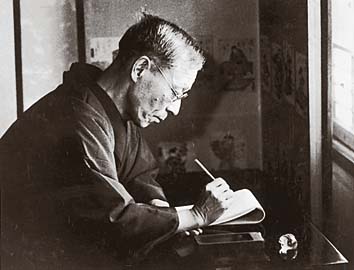

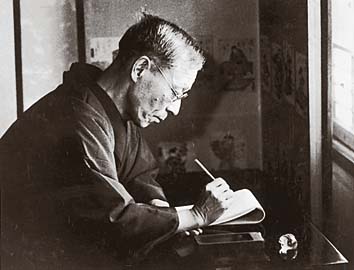

いずみ‐きょうか【泉鏡花】イヅミキヤウクワ

小説家。名は鏡太郎。金沢生れ。尾崎紅葉に師事。明治・大正・昭和を通じて独自の幻想文学を構築した。作「夜行巡査」「高野聖」「歌行灯」など。「婦系図おんなけいず」をはじめ、しばしば新派劇に上演。(1873〜1939)

泉鏡花

提供:毎日新聞社

イスタンブール

提供:NHK

いず‐ち【何方】イヅチ

〔代〕

(不定称指示)どちらの方角。どっち。万葉集5「―むきてか吾あが別るらむ」

いずて‐の‐ふね【伊豆手の船】‥ヅ‥

(→)「いずてぶね」に同じ。

いずて‐ぶね【伊豆手船】‥ヅ‥

古代、伊豆国で造った型の船。(一説に、五手船いつてぶねと解し、一手は櫓2梃で、10梃櫓の船のことという)万葉集20「防人さきもりの堀江漕ぎ出ずる―」

いすとり‐ゲーム【椅子取りゲーム】

人数よりも少ない数の椅子を多数の人が取り合うゲーム。並べた椅子の周囲を多くの人が回り、合図で一斉に座る時、席のなかった人が抜ける。順次椅子を減らして行き最後に残った人を勝ちとする。

いず‐の‐うみ【伊豆の海】‥ヅ‥

伊豆半島周辺の海域。(歌枕)金槐集「箱根路をわが越えくれば―や」

いずのおどりこ【伊豆の踊子】‥ヅ‥ヲドリ‥

小説。川端康成作。1926年(大正15)「文芸時代」に発表。「孤児根性」に悩む一高生が、伊豆の旅で無私な踊り子と出会い、救われる過程を描いた青春文学。

いす‐の‐き【柞・蚊母樹】

マンサク科の常緑高木。西南日本の山中に自生。庭樹としても栽培。高さ約15メートル。樹皮は灰白色、葉は長楕円形で厚い。4〜5月頃、深紅色の小花を穂状につける。葉に生ずる虫癭ちゅうえいは、タンニンを含み、染料に用いる。材は柱・机などに使用。イス。ユシノキ。ユス。ユスノキ。ヒョンノキ。→柞灰いすばい

いずのくに【伊豆の国】‥ヅ‥

静岡県東部、伊豆半島北部の市。イチゴ・トマトなどの栽培が盛ん。温泉などの観光資源も多い。人口5万。

いず‐の‐ちょうはち【伊豆長八】‥ヅ‥チヤウ‥

幕末・明治前期の左官。本名、入江長八。伊豆松崎生れ。漆喰による鏝絵こてえを制作。(1815〜1889)

いす‐ばい【柞灰】‥バヒ

イスノキの樹皮を焼いてつくった灰。磁器の釉うわぐすりの融剤に用いる。

イスパニア【Hispania スペイン】

⇒スペイン

いずはら【厳原】イヅ‥

長崎県対馬つしま市の地名。もと宗氏10万石の城下町。対馬の中心地。

いず‐はんとう【伊豆半島】‥ヅ‥タウ

静岡県東部、駿河湾と相模湾の間に突出する半島。火山・温泉が多く、観光・保養地として発展。富士箱根伊豆国立公園の一部。

イスファハン【Isfahān】

⇒エスファハン

いすぶ・る【揺振る】

〔他四〕

ユスブルの訛。

いず‐へ【何処】イヅヘ

〔代〕

(不定称指示)いずれのあたり。どのへん。どちら。万葉集19「―の山を鳴きか越ゆらむ」

イズベスチヤ【Izvestiya】

(通信の意)ソ連最高会議幹部会の発行した日刊の政府機関紙。1917年創刊。91年のソ連解体後は、政府も出資する株式会社に改組。

いずま【暇】イヅマ

(上代東国方言)いとま。ひま。万葉集20「わが妻も絵に描きとらむ―もが」

い‐ずまい【居住まい】ヰズマヒ

すわっている姿勢。枕草子56「高膝まづきといふ―に」。「―を正す」

イスマイル【Ismā‘īlīya アラビア】

イスラムの分派の一つ。シーア派に属する。10世紀初めにファーティマ朝を建設して最盛期を迎えるが、その後衰退。現在では、アーガー=ハーンを指導者として南アジアを中心に分布。

いず‐まめ【伊豆豆】‥ヅ‥

(和歌山県で)ソラマメ。

いず‐マリアナ‐こ【伊豆マリアナ弧】‥ヅ‥

(Izu-Mariana arc)伊豆諸島から小笠原諸島を経てマリアナ・ヤップ・パラオ海嶺にいたる弧状列島。フィリピン海プレートに太平洋プレートが沈み込む境界にある。日本列島寄りの部分を伊豆‐小笠原弧とも呼ぶ。

いすみ

千葉県南東部の市。太平洋に面し、農業・漁業が中心。人口4万2千。

いず‐み【泉】イヅミ

(出水の意)

①地中から湧き出る水または湯。また、その場所。〈[季]夏〉。「清冽せいれつな―」

②比喩的に、湧いて出る源。「知恵の―」

⇒いずみ‐がわ【泉川】

⇒いずみ‐どの【泉殿】

⇒いずみ‐の‐した【泉の下】

⇒いずみ‐や【泉屋】

いずみ【泉】イヅミ

姓氏の一つ。

⇒いずみ‐きょうか【泉鏡花】

⇒いずみ‐じょう【泉城】

⇒いずみ‐ねつ【泉熱】

いずみ【出水】イヅミ

鹿児島県北西端、八代海に面する市。ツルの渡来で知られる。人口5万8千。

いずみ【和泉】イヅミ

①(「和泉」は713年(和銅6)の詔により2字にしたもので、「和」は読まない)旧国名。五畿の一つ。今の大阪府の南部。泉州。

②大阪府南西部の市。市域北西部の府中町は和泉国府に由来する。人口17万8千。

⇒いずみ‐いし【和泉石】

いずみ‐いし【和泉石】イヅミ‥

大阪府阪南市付近に産出する緑灰色の緻密な砂岩。土木・墓石用。

⇒いずみ【和泉】

いずみおおつ【泉大津】イヅミオホ‥

大阪府南西部、大阪湾岸の市。市名は和泉国府の外港であったことに由来する。毛織物生産の中心として工業都市化し、現在は堺・泉北工業地帯の一部。人口7万8千。

いずみ‐がわ【泉川】イヅミガハ

①泉が流れ出て川となっているもの。

②(寛政頃の力士泉川が慣用したという)相撲で、相手の一方の差し手を両手でかかえ、ねじるようにして攻めること。(地名別項)

⇒いず‐み【泉】

いずみ‐がわ【泉川】イヅミガハ

京都府南部を流れる部分の木津川の古称。水泉郷いずみのごうの名による。(歌枕)

いずみ‐きょうか【泉鏡花】イヅミキヤウクワ

小説家。名は鏡太郎。金沢生れ。尾崎紅葉に師事。明治・大正・昭和を通じて独自の幻想文学を構築した。作「夜行巡査」「高野聖」「歌行灯」など。「婦系図おんなけいず」をはじめ、しばしば新派劇に上演。(1873〜1939)

泉鏡花

提供:毎日新聞社

→作品:『歌行燈』[歌行灯]

→作品:『高野聖』

⇒いずみ【泉】

いずみさの【泉佐野】イヅミ‥

大阪府南西部、大阪湾岸の市。北西の沖合に関西国際空港がある。人口9万9千。

いずみ‐しきぶ【和泉式部】イヅミ‥

平安中期の歌人。中古三十六歌仙の一人。大江雅致まさむねの女むすめ。和泉守橘道貞の妻。小式部内侍の母。為尊親王・敦道親王の寵を受け、中宮彰子に仕え、再び藤原保昌に嫁すなど、情熱的な一生を送り、恋愛歌人として有名。「和泉式部日記」「和泉式部集」がある。生没年未詳。

→作品:『和泉式部日記』

⇒いずみしきぶ‐にっき【和泉式部日記】

いずみしきぶ‐にっき【和泉式部日記】イヅミ‥

一条天皇の長保5年(1003)4月から翌年正月までの、和泉式部の敦道親王との恋愛事件を書き記した日記。1巻。

→文献資料[和泉式部日記]

⇒いずみ‐しきぶ【和泉式部】

いずみ‐じょう【泉城】イヅミジヤウ

泉三郎忠衡ただひら(藤原泰衡の弟)の居城。岩手県平泉町平泉、中尊寺の西にあった。和泉城。

⇒いずみ【泉】

いずみ‐たくイヅミ‥

作曲家。本名、今泉隆雄。東京生れ。多数のCM曲のほか、代表作に「夜明けの歌」「恋の季節」、ミュージカル「見上げてごらん夜の星を」。(1930〜1992)

いずみ‐どの【泉殿】イヅミ‥

①平安時代、泉の出るところに建てた邸宅の称。〈[季]夏〉。「六波羅―」

②室町時代、庭の泉水の上につき出した建築の称。「内裏の―」

⇒いず‐み【泉】

いずみ‐ねつ【泉熱】イヅミ‥

猩紅しょうこう熱に似た発疹を伴う流行性熱病。1927年(昭和2)金沢地方に初めて流行。泉仙助(1888〜1979)が最初の報告者。異型猩紅熱。

⇒いずみ【泉】

いずみ‐の‐した【泉の下】イヅミ‥

冥土。よみの国。

⇒いず‐み【泉】

いずみ‐や【泉屋】イヅミ‥

泉を取りこんだ建物。泉舎。泉廊。

⇒いず‐み【泉】

いずみ‐りゅう【和泉流】イヅミリウ

狂言の流派。慶長(1596〜1615)頃の山脇和泉が佐々木岳楽軒の伝統を受けて創始したと伝える。家元山脇家は尾張徳川家に仕えた。ほかに、野村又三郎家・三宅藤九郎家・野村万蔵家などがあり、それぞれに芸を伝承した。

イズミル【İzmir】

トルコ西部、エーゲ海に臨む古代ギリシア以来の港湾都市。人口230万(2003)。旧称、スミルナ。

イズム【ism】

(接尾語が名詞化したもの)主義。説。

いずめ

(飯詰か)

①保温用に飯櫃めしびつを入れる藁桶わらおけ。

②乳児を入れて育てる藁製のかご。いじこ。えじこ。えずこ。

⇒いずめ‐こ‐にんぎょう【いずめこ人形】

いずめ‐こ‐にんぎょう【いずめこ人形】‥ギヤウ

いずめに入っている幼児の人形。山形県の民芸品。いずめ人形。

⇒いずめ

いずも【出雲】イヅモ

①旧国名。今の島根県の東部。雲州。

②島根県北東部、出雲平野の中心にある市。室町時代以降市場町として発展。紡績・酒造などの工業が発達。人口14万6千。

⇒いずも‐ぐすり【出雲薬】

⇒いずも‐ぐつわ【出雲轡】

⇒いずも‐ごと【出雲琴】

⇒いずも‐じんじゃ【出雲神社】

⇒いずも‐たいしゃ【出雲大社】

⇒いずも‐でら【出雲寺】

⇒いずも‐の‐おおやしろ【出雲大社】

⇒いずも‐の‐おくに【出雲阿国】

⇒いずも‐の‐かみ【出雲の神】

⇒いずも‐の‐くにのみやつこ【出雲国造】

⇒いずも‐ぶし【出雲節】

⇒いずも‐ふどき【出雲風土記】

⇒いずも‐へいや【出雲平野】

⇒いずも‐むしろ【出雲筵】

⇒いずも‐やき【出雲焼】

イスモイル‐ソモニ【Ismoil Somoni】

中央アジア、タジキスタン共和国の高峰。標高7495メートル。1933年初登頂。旧称、スターリン峰・コムニズム。イスマイル‐サマニ。

イスモイルソモニ(1)

提供:オフィス史朗

→作品:『歌行燈』[歌行灯]

→作品:『高野聖』

⇒いずみ【泉】

いずみさの【泉佐野】イヅミ‥

大阪府南西部、大阪湾岸の市。北西の沖合に関西国際空港がある。人口9万9千。

いずみ‐しきぶ【和泉式部】イヅミ‥

平安中期の歌人。中古三十六歌仙の一人。大江雅致まさむねの女むすめ。和泉守橘道貞の妻。小式部内侍の母。為尊親王・敦道親王の寵を受け、中宮彰子に仕え、再び藤原保昌に嫁すなど、情熱的な一生を送り、恋愛歌人として有名。「和泉式部日記」「和泉式部集」がある。生没年未詳。

→作品:『和泉式部日記』

⇒いずみしきぶ‐にっき【和泉式部日記】

いずみしきぶ‐にっき【和泉式部日記】イヅミ‥

一条天皇の長保5年(1003)4月から翌年正月までの、和泉式部の敦道親王との恋愛事件を書き記した日記。1巻。

→文献資料[和泉式部日記]

⇒いずみ‐しきぶ【和泉式部】

いずみ‐じょう【泉城】イヅミジヤウ

泉三郎忠衡ただひら(藤原泰衡の弟)の居城。岩手県平泉町平泉、中尊寺の西にあった。和泉城。

⇒いずみ【泉】

いずみ‐たくイヅミ‥

作曲家。本名、今泉隆雄。東京生れ。多数のCM曲のほか、代表作に「夜明けの歌」「恋の季節」、ミュージカル「見上げてごらん夜の星を」。(1930〜1992)

いずみ‐どの【泉殿】イヅミ‥

①平安時代、泉の出るところに建てた邸宅の称。〈[季]夏〉。「六波羅―」

②室町時代、庭の泉水の上につき出した建築の称。「内裏の―」

⇒いず‐み【泉】

いずみ‐ねつ【泉熱】イヅミ‥

猩紅しょうこう熱に似た発疹を伴う流行性熱病。1927年(昭和2)金沢地方に初めて流行。泉仙助(1888〜1979)が最初の報告者。異型猩紅熱。

⇒いずみ【泉】

いずみ‐の‐した【泉の下】イヅミ‥

冥土。よみの国。

⇒いず‐み【泉】

いずみ‐や【泉屋】イヅミ‥

泉を取りこんだ建物。泉舎。泉廊。

⇒いず‐み【泉】

いずみ‐りゅう【和泉流】イヅミリウ

狂言の流派。慶長(1596〜1615)頃の山脇和泉が佐々木岳楽軒の伝統を受けて創始したと伝える。家元山脇家は尾張徳川家に仕えた。ほかに、野村又三郎家・三宅藤九郎家・野村万蔵家などがあり、それぞれに芸を伝承した。

イズミル【İzmir】

トルコ西部、エーゲ海に臨む古代ギリシア以来の港湾都市。人口230万(2003)。旧称、スミルナ。

イズム【ism】

(接尾語が名詞化したもの)主義。説。

いずめ

(飯詰か)

①保温用に飯櫃めしびつを入れる藁桶わらおけ。

②乳児を入れて育てる藁製のかご。いじこ。えじこ。えずこ。

⇒いずめ‐こ‐にんぎょう【いずめこ人形】

いずめ‐こ‐にんぎょう【いずめこ人形】‥ギヤウ

いずめに入っている幼児の人形。山形県の民芸品。いずめ人形。

⇒いずめ

いずも【出雲】イヅモ

①旧国名。今の島根県の東部。雲州。

②島根県北東部、出雲平野の中心にある市。室町時代以降市場町として発展。紡績・酒造などの工業が発達。人口14万6千。

⇒いずも‐ぐすり【出雲薬】

⇒いずも‐ぐつわ【出雲轡】

⇒いずも‐ごと【出雲琴】

⇒いずも‐じんじゃ【出雲神社】

⇒いずも‐たいしゃ【出雲大社】

⇒いずも‐でら【出雲寺】

⇒いずも‐の‐おおやしろ【出雲大社】

⇒いずも‐の‐おくに【出雲阿国】

⇒いずも‐の‐かみ【出雲の神】

⇒いずも‐の‐くにのみやつこ【出雲国造】

⇒いずも‐ぶし【出雲節】

⇒いずも‐ふどき【出雲風土記】

⇒いずも‐へいや【出雲平野】

⇒いずも‐むしろ【出雲筵】

⇒いずも‐やき【出雲焼】

イスモイル‐ソモニ【Ismoil Somoni】

中央アジア、タジキスタン共和国の高峰。標高7495メートル。1933年初登頂。旧称、スターリン峰・コムニズム。イスマイル‐サマニ。

イスモイルソモニ(1)

提供:オフィス史朗

イスモイルソモニ(2)

提供:オフィス史朗

イスモイルソモニ(2)

提供:オフィス史朗

い‐ずもう【居相撲】ヰズマフ

すわり相撲。

いずも‐ぐすり【出雲薬】イヅモ‥

江戸時代に出雲大社から製出された丸薬で、小児の疳かんの薬。

⇒いずも【出雲】

いずも‐ぐつわ【出雲轡】イヅモ‥

出雲の鍛冶かじの作った轡。→十文字轡。

⇒いずも【出雲】

いずも‐ごと【出雲琴】イヅモ‥

(→)八雲琴やくもごとの別称。

⇒いずも【出雲】

いずもざき【出雲崎】イヅモ‥

新潟県中部、三島さんとう郡の港町。かつて北国街道の宿駅で、佐渡往来の要港。また、良寛の生誕地。

いずも‐じんじゃ【出雲神社】イヅモ‥

京都府亀岡市千歳町にある元国幣中社。祭神は大国主命・三穂津姫命。今、出雲大神宮と称。丹波国一の宮。

出雲大神宮

撮影:的場 啓

い‐ずもう【居相撲】ヰズマフ

すわり相撲。

いずも‐ぐすり【出雲薬】イヅモ‥

江戸時代に出雲大社から製出された丸薬で、小児の疳かんの薬。

⇒いずも【出雲】

いずも‐ぐつわ【出雲轡】イヅモ‥

出雲の鍛冶かじの作った轡。→十文字轡。

⇒いずも【出雲】

いずも‐ごと【出雲琴】イヅモ‥

(→)八雲琴やくもごとの別称。

⇒いずも【出雲】

いずもざき【出雲崎】イヅモ‥

新潟県中部、三島さんとう郡の港町。かつて北国街道の宿駅で、佐渡往来の要港。また、良寛の生誕地。

いずも‐じんじゃ【出雲神社】イヅモ‥

京都府亀岡市千歳町にある元国幣中社。祭神は大国主命・三穂津姫命。今、出雲大神宮と称。丹波国一の宮。

出雲大神宮

撮影:的場 啓

⇒いずも【出雲】

いずも‐たいしゃ【出雲大社】イヅモ‥

島根県出雲市大社町杵築きづき東にある元官幣大社。祭神は大国主命。天之御中主神あまのみなかぬしのかみ・高皇産霊神たかみむすびのかみ・神皇産霊神かみむすびのかみ・宇麻志阿志軻備比古遅命うましあしかびひこじのみこと・天之常立神あまのとこたちのかみを配祀。社殿は大社造たいしゃづくりと称し、日本最古の神社建築の様式。出雲国一の宮。いずものおおやしろ。杵築大社。

出雲大社

撮影:山梨勝弘

⇒いずも【出雲】

いずも‐たいしゃ【出雲大社】イヅモ‥

島根県出雲市大社町杵築きづき東にある元官幣大社。祭神は大国主命。天之御中主神あまのみなかぬしのかみ・高皇産霊神たかみむすびのかみ・神皇産霊神かみむすびのかみ・宇麻志阿志軻備比古遅命うましあしかびひこじのみこと・天之常立神あまのとこたちのかみを配祀。社殿は大社造たいしゃづくりと称し、日本最古の神社建築の様式。出雲国一の宮。いずものおおやしろ。杵築大社。

出雲大社

撮影:山梨勝弘

⇒いずも【出雲】

いずも‐でら【出雲寺】イヅモ‥

毘沙門堂びしゃもんどうの寺号。

⇒いずも【出雲】

いずも‐の‐おおやしろ【出雲大社】イヅモ‥オホ‥

⇒いずもたいしゃ。

⇒いずも【出雲】

いずも‐の‐おくに【出雲阿国】イヅモ‥

阿国歌舞伎の創始者。歌舞伎芝居の祖。出雲大社の巫女みこと称していたが出身地は不詳。京都で念仏踊を興行して広く愛好され、歌舞伎踊にまで発展。没年は1613年(慶長18)以後。

⇒いずも【出雲】

いずも‐の‐かみ【出雲の神】イヅモ‥

①出雲大社の祭神、大国主命のこと。

②(毎年10月に全国の神々が出雲に集まり男女の縁を結ぶという俗伝から)男女の縁結びの神。誰身の秋「出替りや―の付落し」

⇒いずも【出雲】

いずも‐の‐くにのみやつこ【出雲国造】イヅモ‥

出雲の国を支配した豪族。律令制成立以後は大社の神官を世襲し、のち千家せんげ・北島の両家に分かれた。

⇒いずも【出雲】

いずも‐ぶし【出雲節】イヅモ‥

出雲に発した民謡が、出雲舟唄として加賀・能登地方に伝わったもの。仙台節・安来節やすぎぶし・博多節の源流。

⇒いずも【出雲】

いずも‐ふどき【出雲風土記】イヅモ‥

古風土記の一つ。733年(天平5)成る。完全な形で伝わる唯一の古風土記。出雲国9郡の風土・物産・伝承などを述べる。記紀にみえない出雲地方の神話も含む。1巻。出雲国風土記。

→文献資料[出雲国風土記]

⇒いずも【出雲】

いずも‐へいや【出雲平野】イヅモ‥

島根県北東部、宍道しんじ湖西側の平野。斐伊ひい川が貫流。屋敷林をもつ散居集落で知られる。簸川ひのかわ平野。

⇒いずも【出雲】

いずも‐むしろ【出雲筵】イヅモ‥

出雲で産する筵。目が粗い。枕草子149「まことの―の畳」

⇒いずも【出雲】

いずも‐やき【出雲焼】イヅモ‥

出雲国(島根県)松江から産出する楽山らくざん焼と布志名ふじな焼との併称。また、出雲産の陶磁器の総称ともする。

⇒いずも【出雲】

いず‐ら【何ら】イヅラ

(ラは場所を漠然とさす接尾語)

[一]〔代〕

(不定称指示)どこ。どちら。万葉集15「家人の―とわれを問はばいかに言はむ」

[二]〔感〕

①(人を促すときの語)さあさあ。どうした。堤中納言物語「―今は中納言の君とのたまへば」

②(「―は」の形で)どこに行ったのか、どこにもないではないか。古今和歌集雑体「睦言むつごともまだ尽きなくに明けぬめり―は秋の長してふ夜は」

イスラーム【Islām アラビア】

⇒イスラム

イスラエル【Israel】

(yisrā'ēl ヘブライは「神が支配する」の意)

①旧約聖書に見えるヤコブとその後裔である十二部族の総称。パレスチナの南東方荒地に起こり、前千数百年頃エジプトに居住した人々で、モーセに導かれてエジプトを出、カナンの地に至り、前1012年頃サウルによってイスラエル王国を建設、前926年北のイスラエル王国と南のユダ王国とに分裂。イスラエルは前722年に、ユダは前586年に滅亡、バビロン捕囚の体験を経て、イスラエルの宗教はユダヤ教として発展。

②シオニズム運動の結果パレスチナに流入したユダヤ人が1948年イギリスの委任統治終了とともに建設した共和国。この国家の存在とパレスチナ国家建設の可否が、中東紛争の中で焦点となってきた。首都はエルサレム(国際的には未承認)。公用語はヘブライ語とアラビア語。面積2万1000平方キロメートル。人口555万(1995)。→西アジア(図)

イスラマバード【Islamabad】

(「イスラムの都」の意)パキスタン‐イスラム共和国の首都。同国北部にある。1961年建設を開始。人口52万9千(1998)。

イスラム【Islām アラビア】

(「神への服従・帰依」の意。正しくはイスラーム)

①(→)イスラム教に同じ。

②イスラム教に立脚する文明・文化・制度。

③イスラムの世界。イスラム教徒全体。

⇒イスラム‐きょう【イスラム教】

⇒イスラム‐ぎんこう【イスラム銀行】

⇒イスラム‐げんりしゅぎ【イスラム原理主義】

⇒イスラム‐しょこくかいぎ‐きこう【イスラム諸国会議機構】

⇒イスラム‐ていこく【イスラム帝国】

⇒イスラム‐ふっこう【イスラム復興】

⇒イスラム‐ほう【イスラム法】

⇒イスラム‐れき【イスラム暦】

イスラム‐きょう【イスラム教】‥ケウ

世界的大宗教の一つ。610〜632年頃、ムハンマドが創始、アラビア半島から東西に広がり、中東から西へは大西洋に至る北アフリカ、東へはイラン・インド・中央アジアから中国・東南アジア、南へはサハラ以南アフリカ諸国に、民族を超えて広がる。サウジ‐アラビア・イラン・エジプト・モロッコ・パキスタンなどでは国教となっている。ユダヤ教・キリスト教と同系の一神教で、唯一神アッラーと預言者ムハンマドを認めることを根本教義とする。聖典はコーラン。信仰行為は五行、信仰箇条は六信にまとめられる。その教えは、シャリーアとして体系化される。法学・神学上の違いから、スンニー派とシーア派とに大別される。中世には、オリエント文明やヘレニズム文化を吸収した独自の文明が成立、哲学・医学・天文学・数学・地理学などが発達し、近代ヨーロッパ文化の誕生にも寄与した。三大聖地はメッカ・メディナ・エルサレム。回教。マホメット教。→五行六信。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐ぎんこう【イスラム銀行】‥カウ

(bank islāmi アラビア)利子を禁止するイスラム法に立脚する銀行。1960年代に試行され、70年代後半から中東や東南アジアのイスラム国で多く設立。固定利子の代りに変動的な利潤を預金者に還元する。無利子銀行。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐げんりしゅぎ【イスラム原理主義】

イスラムの原理を現代の社会、特に政治に適用しようとする急進主義。主にイスラム復興の過激派についていう。イスラム急進派。→イスラム復興→原理主義。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐しょこくかいぎ‐きこう【イスラム諸国会議機構】‥クワイ‥

(Organization of the Islamic Conference)イスラム国をメンバーとする国際機構。サウジ‐アラビア・モロッコの主導で1971年設立。イスラム諸国の連帯と協力の推進を目的とする。加盟国・地域は57(2006)。イスラム開発銀行などの専門機関を有する。本部ジェッダ。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐ていこく【イスラム帝国】

イスラム教徒が建設した諸帝国。ムハンマド没後の正統カリフ時代に始まり、ウマイヤ朝を経てアッバース朝に至って極盛に達した。最後のオスマン帝国は1922年に滅亡。サラセン帝国。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐ふっこう【イスラム復興】‥フク‥

20世紀半ばから顕在化したイスラム世界の宗教復興。イスラム法の再生をめざし、モスク建設や福祉活動をおこなう草の根型の復興運動や、イスラム原理主義とも呼ばれる急進的な政治運動がある。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐ほう【イスラム法】‥ハフ

(Sharī‘a アラビア)イスラムの法体系で、コーラン・スンナを基礎とし、法学者の法判断によって体系化を行なったもの。個人の内面的生活から社会や国家のあり方まで、人間生活の全局面を含む。シャリーア。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐れき【イスラム暦】

イスラム諸国で行われる陰暦。ムハンマドのメディナ聖遷(ヒジュラ)があった年(西暦622年)の第1月1日(西暦では同年の7月16日)を正月元日とする。1年(354日)を12カ月に分け、9月は断食(ラマダーン)、12月は巡礼の月として特に神聖視する。ヒジュラ暦。回教暦。回暦。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスランド‐ごけ【イスランド苔】

(True Iceland lichen)地衣類の一つ。地衣体は樹枝状で褐色から帯緑褐色、高さは約3〜10センチメートル。裂片の縁辺に黒色の突起を持つ。高山に産する。健胃剤とする。依蘭苔えいらんたい。アイスランド‐ゴケ。

いす・る【揺る・強請る】

〔他四〕

ユスルの訛。

い・する【医する】

〔他サ変〕[文]医す(サ変)

病気をなおす。いやす。「渇を―・する」

い・する【委する】ヰ‥

〔他サ変〕[文]委す(サ変)

①ゆだねる。まかせる。

②すてる。「泥土に―・する」

い・する【慰する】ヰ‥

〔他サ変〕[文]慰す(サ変)

なぐさめる。いたわりねぎらう。太平記26「憤りを―・する条」

い‐ずる【弋射】‥ヅル

(→)「いぐるみ」に同じ。

いず・る【譲る】イヅル

〔他四〕

ユズルの訛。

いずれ【何れ・孰れ】イヅレ

[一]〔代〕

これとかそれとか、はっきり定めず、または分からないままに、物事をさすのに使う語。どれ。どちら。拾遺和歌集恋「浜の真砂と我が恋と―まされり」。「―の案をとるか」

[二]〔副〕

事情・状態・時期などがどのようになるにせよ、の意を表す。

①何にしても。どのみち。狂言、石神「―この中は少し過ぎさうにござる」。「―うそはばれる」

②いつとは言えないが、近い将来。そのうちに。「―またうかがいます」

⇒いずれ‐おとらぬ【何れ劣らぬ】

⇒いずれ‐さま【何れ様】

⇒いずれ‐も【何れも】

⇒いずれ‐も‐さま【何れも様】

⇒何れ菖蒲か杜若

⇒何れか何れ

⇒何れともなし

⇒何れにしても

⇒いずも【出雲】

いずも‐でら【出雲寺】イヅモ‥

毘沙門堂びしゃもんどうの寺号。

⇒いずも【出雲】

いずも‐の‐おおやしろ【出雲大社】イヅモ‥オホ‥

⇒いずもたいしゃ。

⇒いずも【出雲】

いずも‐の‐おくに【出雲阿国】イヅモ‥

阿国歌舞伎の創始者。歌舞伎芝居の祖。出雲大社の巫女みこと称していたが出身地は不詳。京都で念仏踊を興行して広く愛好され、歌舞伎踊にまで発展。没年は1613年(慶長18)以後。

⇒いずも【出雲】

いずも‐の‐かみ【出雲の神】イヅモ‥

①出雲大社の祭神、大国主命のこと。

②(毎年10月に全国の神々が出雲に集まり男女の縁を結ぶという俗伝から)男女の縁結びの神。誰身の秋「出替りや―の付落し」

⇒いずも【出雲】

いずも‐の‐くにのみやつこ【出雲国造】イヅモ‥

出雲の国を支配した豪族。律令制成立以後は大社の神官を世襲し、のち千家せんげ・北島の両家に分かれた。

⇒いずも【出雲】

いずも‐ぶし【出雲節】イヅモ‥

出雲に発した民謡が、出雲舟唄として加賀・能登地方に伝わったもの。仙台節・安来節やすぎぶし・博多節の源流。

⇒いずも【出雲】

いずも‐ふどき【出雲風土記】イヅモ‥

古風土記の一つ。733年(天平5)成る。完全な形で伝わる唯一の古風土記。出雲国9郡の風土・物産・伝承などを述べる。記紀にみえない出雲地方の神話も含む。1巻。出雲国風土記。

→文献資料[出雲国風土記]

⇒いずも【出雲】

いずも‐へいや【出雲平野】イヅモ‥

島根県北東部、宍道しんじ湖西側の平野。斐伊ひい川が貫流。屋敷林をもつ散居集落で知られる。簸川ひのかわ平野。

⇒いずも【出雲】

いずも‐むしろ【出雲筵】イヅモ‥

出雲で産する筵。目が粗い。枕草子149「まことの―の畳」

⇒いずも【出雲】

いずも‐やき【出雲焼】イヅモ‥

出雲国(島根県)松江から産出する楽山らくざん焼と布志名ふじな焼との併称。また、出雲産の陶磁器の総称ともする。

⇒いずも【出雲】

いず‐ら【何ら】イヅラ

(ラは場所を漠然とさす接尾語)

[一]〔代〕

(不定称指示)どこ。どちら。万葉集15「家人の―とわれを問はばいかに言はむ」

[二]〔感〕

①(人を促すときの語)さあさあ。どうした。堤中納言物語「―今は中納言の君とのたまへば」

②(「―は」の形で)どこに行ったのか、どこにもないではないか。古今和歌集雑体「睦言むつごともまだ尽きなくに明けぬめり―は秋の長してふ夜は」

イスラーム【Islām アラビア】

⇒イスラム

イスラエル【Israel】

(yisrā'ēl ヘブライは「神が支配する」の意)

①旧約聖書に見えるヤコブとその後裔である十二部族の総称。パレスチナの南東方荒地に起こり、前千数百年頃エジプトに居住した人々で、モーセに導かれてエジプトを出、カナンの地に至り、前1012年頃サウルによってイスラエル王国を建設、前926年北のイスラエル王国と南のユダ王国とに分裂。イスラエルは前722年に、ユダは前586年に滅亡、バビロン捕囚の体験を経て、イスラエルの宗教はユダヤ教として発展。

②シオニズム運動の結果パレスチナに流入したユダヤ人が1948年イギリスの委任統治終了とともに建設した共和国。この国家の存在とパレスチナ国家建設の可否が、中東紛争の中で焦点となってきた。首都はエルサレム(国際的には未承認)。公用語はヘブライ語とアラビア語。面積2万1000平方キロメートル。人口555万(1995)。→西アジア(図)

イスラマバード【Islamabad】

(「イスラムの都」の意)パキスタン‐イスラム共和国の首都。同国北部にある。1961年建設を開始。人口52万9千(1998)。

イスラム【Islām アラビア】

(「神への服従・帰依」の意。正しくはイスラーム)

①(→)イスラム教に同じ。

②イスラム教に立脚する文明・文化・制度。

③イスラムの世界。イスラム教徒全体。

⇒イスラム‐きょう【イスラム教】

⇒イスラム‐ぎんこう【イスラム銀行】

⇒イスラム‐げんりしゅぎ【イスラム原理主義】

⇒イスラム‐しょこくかいぎ‐きこう【イスラム諸国会議機構】

⇒イスラム‐ていこく【イスラム帝国】

⇒イスラム‐ふっこう【イスラム復興】

⇒イスラム‐ほう【イスラム法】

⇒イスラム‐れき【イスラム暦】

イスラム‐きょう【イスラム教】‥ケウ

世界的大宗教の一つ。610〜632年頃、ムハンマドが創始、アラビア半島から東西に広がり、中東から西へは大西洋に至る北アフリカ、東へはイラン・インド・中央アジアから中国・東南アジア、南へはサハラ以南アフリカ諸国に、民族を超えて広がる。サウジ‐アラビア・イラン・エジプト・モロッコ・パキスタンなどでは国教となっている。ユダヤ教・キリスト教と同系の一神教で、唯一神アッラーと預言者ムハンマドを認めることを根本教義とする。聖典はコーラン。信仰行為は五行、信仰箇条は六信にまとめられる。その教えは、シャリーアとして体系化される。法学・神学上の違いから、スンニー派とシーア派とに大別される。中世には、オリエント文明やヘレニズム文化を吸収した独自の文明が成立、哲学・医学・天文学・数学・地理学などが発達し、近代ヨーロッパ文化の誕生にも寄与した。三大聖地はメッカ・メディナ・エルサレム。回教。マホメット教。→五行六信。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐ぎんこう【イスラム銀行】‥カウ

(bank islāmi アラビア)利子を禁止するイスラム法に立脚する銀行。1960年代に試行され、70年代後半から中東や東南アジアのイスラム国で多く設立。固定利子の代りに変動的な利潤を預金者に還元する。無利子銀行。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐げんりしゅぎ【イスラム原理主義】

イスラムの原理を現代の社会、特に政治に適用しようとする急進主義。主にイスラム復興の過激派についていう。イスラム急進派。→イスラム復興→原理主義。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐しょこくかいぎ‐きこう【イスラム諸国会議機構】‥クワイ‥

(Organization of the Islamic Conference)イスラム国をメンバーとする国際機構。サウジ‐アラビア・モロッコの主導で1971年設立。イスラム諸国の連帯と協力の推進を目的とする。加盟国・地域は57(2006)。イスラム開発銀行などの専門機関を有する。本部ジェッダ。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐ていこく【イスラム帝国】

イスラム教徒が建設した諸帝国。ムハンマド没後の正統カリフ時代に始まり、ウマイヤ朝を経てアッバース朝に至って極盛に達した。最後のオスマン帝国は1922年に滅亡。サラセン帝国。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐ふっこう【イスラム復興】‥フク‥

20世紀半ばから顕在化したイスラム世界の宗教復興。イスラム法の再生をめざし、モスク建設や福祉活動をおこなう草の根型の復興運動や、イスラム原理主義とも呼ばれる急進的な政治運動がある。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐ほう【イスラム法】‥ハフ

(Sharī‘a アラビア)イスラムの法体系で、コーラン・スンナを基礎とし、法学者の法判断によって体系化を行なったもの。個人の内面的生活から社会や国家のあり方まで、人間生活の全局面を含む。シャリーア。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐れき【イスラム暦】

イスラム諸国で行われる陰暦。ムハンマドのメディナ聖遷(ヒジュラ)があった年(西暦622年)の第1月1日(西暦では同年の7月16日)を正月元日とする。1年(354日)を12カ月に分け、9月は断食(ラマダーン)、12月は巡礼の月として特に神聖視する。ヒジュラ暦。回教暦。回暦。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスランド‐ごけ【イスランド苔】

(True Iceland lichen)地衣類の一つ。地衣体は樹枝状で褐色から帯緑褐色、高さは約3〜10センチメートル。裂片の縁辺に黒色の突起を持つ。高山に産する。健胃剤とする。依蘭苔えいらんたい。アイスランド‐ゴケ。

いす・る【揺る・強請る】

〔他四〕

ユスルの訛。

い・する【医する】

〔他サ変〕[文]医す(サ変)

病気をなおす。いやす。「渇を―・する」

い・する【委する】ヰ‥

〔他サ変〕[文]委す(サ変)

①ゆだねる。まかせる。

②すてる。「泥土に―・する」

い・する【慰する】ヰ‥

〔他サ変〕[文]慰す(サ変)

なぐさめる。いたわりねぎらう。太平記26「憤りを―・する条」

い‐ずる【弋射】‥ヅル

(→)「いぐるみ」に同じ。

いず・る【譲る】イヅル

〔他四〕

ユズルの訛。

いずれ【何れ・孰れ】イヅレ

[一]〔代〕

これとかそれとか、はっきり定めず、または分からないままに、物事をさすのに使う語。どれ。どちら。拾遺和歌集恋「浜の真砂と我が恋と―まされり」。「―の案をとるか」

[二]〔副〕

事情・状態・時期などがどのようになるにせよ、の意を表す。

①何にしても。どのみち。狂言、石神「―この中は少し過ぎさうにござる」。「―うそはばれる」

②いつとは言えないが、近い将来。そのうちに。「―またうかがいます」

⇒いずれ‐おとらぬ【何れ劣らぬ】

⇒いずれ‐さま【何れ様】

⇒いずれ‐も【何れも】

⇒いずれ‐も‐さま【何れも様】

⇒何れ菖蒲か杜若

⇒何れか何れ

⇒何れともなし

⇒何れにしても

⇒いずし【出石】

いず‐しちとう【伊豆七島】‥ヅ‥タウ

伊豆半島南東方にある大島おおしま・利島としま・新島にいじま・神津島こうづじま・三宅島みやけじま・御蔵島みくらじま・八丈島はちじょうじまの7島。東京都に属する。各島黒潮につつまれ、近海は好漁場。椿油を産出。地下水に乏しく天水を利用する所もある。

神津島

提供:東京都

⇒いずし【出石】

いず‐しちとう【伊豆七島】‥ヅ‥タウ

伊豆半島南東方にある大島おおしま・利島としま・新島にいじま・神津島こうづじま・三宅島みやけじま・御蔵島みくらじま・八丈島はちじょうじまの7島。東京都に属する。各島黒潮につつまれ、近海は好漁場。椿油を産出。地下水に乏しく天水を利用する所もある。

神津島

提供:東京都

八丈島(八丈富士と八重根港)

提供:東京都

八丈島(八丈富士と八重根港)

提供:東京都

大島

提供:東京都

大島

提供:東京都

新島

提供:東京都

新島

提供:東京都

三宅島

提供:東京都

三宅島

提供:東京都

いずし‐やき【出石焼】イヅシ‥

兵庫県豊岡市出石町で作られる陶磁器。18世紀後半に陶器を焼き始め、寛政(1789〜1801)の頃より磁器を焼成。特に、1876年(明治9)設立の盈進えいしん社による白磁は、明治前期を代表する国産磁器の一つ。

⇒いずし【出石】

いすず‐がわ【五十鈴川】‥ガハ

三重県伊勢市を流れる川。神路山に発源し、皇大神宮の神域を流れて御手洗みたらし川となる清流。御裳濯川みもすそがわ。宇治川。(歌枕)

いすす・く

〔自四〕

そわそわする。驚き騒ぐ。あわてる。古事記中「をとめ驚きて立ち走り―・きき」

い‐すずくれ‐つき【い涼暮月】

(イは接頭語。涼しい暮れ方の月の意)陰暦6月の異称。

いすず‐の‐みや【五十鈴宮】

伊勢の皇大神宮(内宮)の別称。古事記上「さくくしろ―に拝いつき祭る」

いすずより‐ひめ【五十鈴依媛】

事代主命ことしろぬしのみことの娘。綏靖天皇の皇后、安寧天皇の母という。

いず‐せんりょう【伊豆千両】‥ヅ‥リヤウ

ヤブコウジ科の半蔓性常緑低木。東海以西、特に伊豆山神社に多いので命名。高さ約1メートル。葉は楕円形で、ややカシの葉に似る。夏、総状に多数の帯黄白色の小花を開き、白色の球形果を生ずる。ウバガネモチ。

イスタラビ【astrolabio ポルトガル・ スペイン】

⇒アストロラーベ1

イスタンブール【İstanbul】

トルコ北西部、ボスポラス海峡に臨む都市。アジアとヨーロッパの接点に当たり、ビザンチン文明の中心。東ローマ帝国・オスマン帝国の首都で、スレイマニエ‐モスクなどの歴史的なイスラム建築群は、世界遺産。人口955万7千(2003)。旧称、ビザンチウム・コンスタンティノポリス・コンスタンチノープル。

イスタンブール 聖ソフィア大聖堂

撮影:小松義夫

いずし‐やき【出石焼】イヅシ‥

兵庫県豊岡市出石町で作られる陶磁器。18世紀後半に陶器を焼き始め、寛政(1789〜1801)の頃より磁器を焼成。特に、1876年(明治9)設立の盈進えいしん社による白磁は、明治前期を代表する国産磁器の一つ。

⇒いずし【出石】

いすず‐がわ【五十鈴川】‥ガハ

三重県伊勢市を流れる川。神路山に発源し、皇大神宮の神域を流れて御手洗みたらし川となる清流。御裳濯川みもすそがわ。宇治川。(歌枕)

いすす・く

〔自四〕

そわそわする。驚き騒ぐ。あわてる。古事記中「をとめ驚きて立ち走り―・きき」

い‐すずくれ‐つき【い涼暮月】

(イは接頭語。涼しい暮れ方の月の意)陰暦6月の異称。

いすず‐の‐みや【五十鈴宮】

伊勢の皇大神宮(内宮)の別称。古事記上「さくくしろ―に拝いつき祭る」

いすずより‐ひめ【五十鈴依媛】

事代主命ことしろぬしのみことの娘。綏靖天皇の皇后、安寧天皇の母という。

いず‐せんりょう【伊豆千両】‥ヅ‥リヤウ

ヤブコウジ科の半蔓性常緑低木。東海以西、特に伊豆山神社に多いので命名。高さ約1メートル。葉は楕円形で、ややカシの葉に似る。夏、総状に多数の帯黄白色の小花を開き、白色の球形果を生ずる。ウバガネモチ。

イスタラビ【astrolabio ポルトガル・ スペイン】

⇒アストロラーベ1

イスタンブール【İstanbul】

トルコ北西部、ボスポラス海峡に臨む都市。アジアとヨーロッパの接点に当たり、ビザンチン文明の中心。東ローマ帝国・オスマン帝国の首都で、スレイマニエ‐モスクなどの歴史的なイスラム建築群は、世界遺産。人口955万7千(2003)。旧称、ビザンチウム・コンスタンティノポリス・コンスタンチノープル。

イスタンブール 聖ソフィア大聖堂

撮影:小松義夫

イスタンブール(1)

撮影:小松義夫

イスタンブール(1)

撮影:小松義夫

イスタンブール(2)

提供:NHK

イスタンブール(2)

提供:NHK

イスタンブール

提供:NHK

いず‐ち【何方】イヅチ

〔代〕

(不定称指示)どちらの方角。どっち。万葉集5「―むきてか吾あが別るらむ」

いずて‐の‐ふね【伊豆手の船】‥ヅ‥

(→)「いずてぶね」に同じ。

いずて‐ぶね【伊豆手船】‥ヅ‥

古代、伊豆国で造った型の船。(一説に、五手船いつてぶねと解し、一手は櫓2梃で、10梃櫓の船のことという)万葉集20「防人さきもりの堀江漕ぎ出ずる―」

いすとり‐ゲーム【椅子取りゲーム】

人数よりも少ない数の椅子を多数の人が取り合うゲーム。並べた椅子の周囲を多くの人が回り、合図で一斉に座る時、席のなかった人が抜ける。順次椅子を減らして行き最後に残った人を勝ちとする。

いず‐の‐うみ【伊豆の海】‥ヅ‥

伊豆半島周辺の海域。(歌枕)金槐集「箱根路をわが越えくれば―や」

いずのおどりこ【伊豆の踊子】‥ヅ‥ヲドリ‥

小説。川端康成作。1926年(大正15)「文芸時代」に発表。「孤児根性」に悩む一高生が、伊豆の旅で無私な踊り子と出会い、救われる過程を描いた青春文学。

いす‐の‐き【柞・蚊母樹】

マンサク科の常緑高木。西南日本の山中に自生。庭樹としても栽培。高さ約15メートル。樹皮は灰白色、葉は長楕円形で厚い。4〜5月頃、深紅色の小花を穂状につける。葉に生ずる虫癭ちゅうえいは、タンニンを含み、染料に用いる。材は柱・机などに使用。イス。ユシノキ。ユス。ユスノキ。ヒョンノキ。→柞灰いすばい

いずのくに【伊豆の国】‥ヅ‥

静岡県東部、伊豆半島北部の市。イチゴ・トマトなどの栽培が盛ん。温泉などの観光資源も多い。人口5万。

いず‐の‐ちょうはち【伊豆長八】‥ヅ‥チヤウ‥

幕末・明治前期の左官。本名、入江長八。伊豆松崎生れ。漆喰による鏝絵こてえを制作。(1815〜1889)

いす‐ばい【柞灰】‥バヒ

イスノキの樹皮を焼いてつくった灰。磁器の釉うわぐすりの融剤に用いる。

イスパニア【Hispania スペイン】

⇒スペイン

いずはら【厳原】イヅ‥

長崎県対馬つしま市の地名。もと宗氏10万石の城下町。対馬の中心地。

いず‐はんとう【伊豆半島】‥ヅ‥タウ

静岡県東部、駿河湾と相模湾の間に突出する半島。火山・温泉が多く、観光・保養地として発展。富士箱根伊豆国立公園の一部。

イスファハン【Isfahān】

⇒エスファハン

いすぶ・る【揺振る】

〔他四〕

ユスブルの訛。

いず‐へ【何処】イヅヘ

〔代〕

(不定称指示)いずれのあたり。どのへん。どちら。万葉集19「―の山を鳴きか越ゆらむ」

イズベスチヤ【Izvestiya】

(通信の意)ソ連最高会議幹部会の発行した日刊の政府機関紙。1917年創刊。91年のソ連解体後は、政府も出資する株式会社に改組。

いずま【暇】イヅマ

(上代東国方言)いとま。ひま。万葉集20「わが妻も絵に描きとらむ―もが」

い‐ずまい【居住まい】ヰズマヒ

すわっている姿勢。枕草子56「高膝まづきといふ―に」。「―を正す」

イスマイル【Ismā‘īlīya アラビア】

イスラムの分派の一つ。シーア派に属する。10世紀初めにファーティマ朝を建設して最盛期を迎えるが、その後衰退。現在では、アーガー=ハーンを指導者として南アジアを中心に分布。

いず‐まめ【伊豆豆】‥ヅ‥

(和歌山県で)ソラマメ。

いず‐マリアナ‐こ【伊豆マリアナ弧】‥ヅ‥

(Izu-Mariana arc)伊豆諸島から小笠原諸島を経てマリアナ・ヤップ・パラオ海嶺にいたる弧状列島。フィリピン海プレートに太平洋プレートが沈み込む境界にある。日本列島寄りの部分を伊豆‐小笠原弧とも呼ぶ。

いすみ

千葉県南東部の市。太平洋に面し、農業・漁業が中心。人口4万2千。

いず‐み【泉】イヅミ

(出水の意)

①地中から湧き出る水または湯。また、その場所。〈[季]夏〉。「清冽せいれつな―」

②比喩的に、湧いて出る源。「知恵の―」

⇒いずみ‐がわ【泉川】

⇒いずみ‐どの【泉殿】

⇒いずみ‐の‐した【泉の下】

⇒いずみ‐や【泉屋】

いずみ【泉】イヅミ

姓氏の一つ。

⇒いずみ‐きょうか【泉鏡花】

⇒いずみ‐じょう【泉城】

⇒いずみ‐ねつ【泉熱】

いずみ【出水】イヅミ

鹿児島県北西端、八代海に面する市。ツルの渡来で知られる。人口5万8千。

いずみ【和泉】イヅミ

①(「和泉」は713年(和銅6)の詔により2字にしたもので、「和」は読まない)旧国名。五畿の一つ。今の大阪府の南部。泉州。

②大阪府南西部の市。市域北西部の府中町は和泉国府に由来する。人口17万8千。

⇒いずみ‐いし【和泉石】

いずみ‐いし【和泉石】イヅミ‥

大阪府阪南市付近に産出する緑灰色の緻密な砂岩。土木・墓石用。

⇒いずみ【和泉】

いずみおおつ【泉大津】イヅミオホ‥

大阪府南西部、大阪湾岸の市。市名は和泉国府の外港であったことに由来する。毛織物生産の中心として工業都市化し、現在は堺・泉北工業地帯の一部。人口7万8千。

いずみ‐がわ【泉川】イヅミガハ

①泉が流れ出て川となっているもの。

②(寛政頃の力士泉川が慣用したという)相撲で、相手の一方の差し手を両手でかかえ、ねじるようにして攻めること。(地名別項)

⇒いず‐み【泉】

いずみ‐がわ【泉川】イヅミガハ

京都府南部を流れる部分の木津川の古称。水泉郷いずみのごうの名による。(歌枕)

いずみ‐きょうか【泉鏡花】イヅミキヤウクワ

小説家。名は鏡太郎。金沢生れ。尾崎紅葉に師事。明治・大正・昭和を通じて独自の幻想文学を構築した。作「夜行巡査」「高野聖」「歌行灯」など。「婦系図おんなけいず」をはじめ、しばしば新派劇に上演。(1873〜1939)

泉鏡花

提供:毎日新聞社

イスタンブール

提供:NHK

いず‐ち【何方】イヅチ

〔代〕

(不定称指示)どちらの方角。どっち。万葉集5「―むきてか吾あが別るらむ」

いずて‐の‐ふね【伊豆手の船】‥ヅ‥

(→)「いずてぶね」に同じ。

いずて‐ぶね【伊豆手船】‥ヅ‥

古代、伊豆国で造った型の船。(一説に、五手船いつてぶねと解し、一手は櫓2梃で、10梃櫓の船のことという)万葉集20「防人さきもりの堀江漕ぎ出ずる―」

いすとり‐ゲーム【椅子取りゲーム】

人数よりも少ない数の椅子を多数の人が取り合うゲーム。並べた椅子の周囲を多くの人が回り、合図で一斉に座る時、席のなかった人が抜ける。順次椅子を減らして行き最後に残った人を勝ちとする。

いず‐の‐うみ【伊豆の海】‥ヅ‥

伊豆半島周辺の海域。(歌枕)金槐集「箱根路をわが越えくれば―や」

いずのおどりこ【伊豆の踊子】‥ヅ‥ヲドリ‥

小説。川端康成作。1926年(大正15)「文芸時代」に発表。「孤児根性」に悩む一高生が、伊豆の旅で無私な踊り子と出会い、救われる過程を描いた青春文学。

いす‐の‐き【柞・蚊母樹】

マンサク科の常緑高木。西南日本の山中に自生。庭樹としても栽培。高さ約15メートル。樹皮は灰白色、葉は長楕円形で厚い。4〜5月頃、深紅色の小花を穂状につける。葉に生ずる虫癭ちゅうえいは、タンニンを含み、染料に用いる。材は柱・机などに使用。イス。ユシノキ。ユス。ユスノキ。ヒョンノキ。→柞灰いすばい

いずのくに【伊豆の国】‥ヅ‥

静岡県東部、伊豆半島北部の市。イチゴ・トマトなどの栽培が盛ん。温泉などの観光資源も多い。人口5万。

いず‐の‐ちょうはち【伊豆長八】‥ヅ‥チヤウ‥

幕末・明治前期の左官。本名、入江長八。伊豆松崎生れ。漆喰による鏝絵こてえを制作。(1815〜1889)

いす‐ばい【柞灰】‥バヒ

イスノキの樹皮を焼いてつくった灰。磁器の釉うわぐすりの融剤に用いる。

イスパニア【Hispania スペイン】

⇒スペイン

いずはら【厳原】イヅ‥

長崎県対馬つしま市の地名。もと宗氏10万石の城下町。対馬の中心地。

いず‐はんとう【伊豆半島】‥ヅ‥タウ

静岡県東部、駿河湾と相模湾の間に突出する半島。火山・温泉が多く、観光・保養地として発展。富士箱根伊豆国立公園の一部。

イスファハン【Isfahān】

⇒エスファハン

いすぶ・る【揺振る】

〔他四〕

ユスブルの訛。

いず‐へ【何処】イヅヘ

〔代〕

(不定称指示)いずれのあたり。どのへん。どちら。万葉集19「―の山を鳴きか越ゆらむ」

イズベスチヤ【Izvestiya】

(通信の意)ソ連最高会議幹部会の発行した日刊の政府機関紙。1917年創刊。91年のソ連解体後は、政府も出資する株式会社に改組。

いずま【暇】イヅマ

(上代東国方言)いとま。ひま。万葉集20「わが妻も絵に描きとらむ―もが」

い‐ずまい【居住まい】ヰズマヒ

すわっている姿勢。枕草子56「高膝まづきといふ―に」。「―を正す」

イスマイル【Ismā‘īlīya アラビア】

イスラムの分派の一つ。シーア派に属する。10世紀初めにファーティマ朝を建設して最盛期を迎えるが、その後衰退。現在では、アーガー=ハーンを指導者として南アジアを中心に分布。

いず‐まめ【伊豆豆】‥ヅ‥

(和歌山県で)ソラマメ。

いず‐マリアナ‐こ【伊豆マリアナ弧】‥ヅ‥

(Izu-Mariana arc)伊豆諸島から小笠原諸島を経てマリアナ・ヤップ・パラオ海嶺にいたる弧状列島。フィリピン海プレートに太平洋プレートが沈み込む境界にある。日本列島寄りの部分を伊豆‐小笠原弧とも呼ぶ。

いすみ

千葉県南東部の市。太平洋に面し、農業・漁業が中心。人口4万2千。

いず‐み【泉】イヅミ

(出水の意)

①地中から湧き出る水または湯。また、その場所。〈[季]夏〉。「清冽せいれつな―」

②比喩的に、湧いて出る源。「知恵の―」

⇒いずみ‐がわ【泉川】

⇒いずみ‐どの【泉殿】

⇒いずみ‐の‐した【泉の下】

⇒いずみ‐や【泉屋】

いずみ【泉】イヅミ

姓氏の一つ。

⇒いずみ‐きょうか【泉鏡花】

⇒いずみ‐じょう【泉城】

⇒いずみ‐ねつ【泉熱】

いずみ【出水】イヅミ

鹿児島県北西端、八代海に面する市。ツルの渡来で知られる。人口5万8千。

いずみ【和泉】イヅミ

①(「和泉」は713年(和銅6)の詔により2字にしたもので、「和」は読まない)旧国名。五畿の一つ。今の大阪府の南部。泉州。

②大阪府南西部の市。市域北西部の府中町は和泉国府に由来する。人口17万8千。

⇒いずみ‐いし【和泉石】

いずみ‐いし【和泉石】イヅミ‥

大阪府阪南市付近に産出する緑灰色の緻密な砂岩。土木・墓石用。

⇒いずみ【和泉】

いずみおおつ【泉大津】イヅミオホ‥

大阪府南西部、大阪湾岸の市。市名は和泉国府の外港であったことに由来する。毛織物生産の中心として工業都市化し、現在は堺・泉北工業地帯の一部。人口7万8千。

いずみ‐がわ【泉川】イヅミガハ

①泉が流れ出て川となっているもの。

②(寛政頃の力士泉川が慣用したという)相撲で、相手の一方の差し手を両手でかかえ、ねじるようにして攻めること。(地名別項)

⇒いず‐み【泉】

いずみ‐がわ【泉川】イヅミガハ

京都府南部を流れる部分の木津川の古称。水泉郷いずみのごうの名による。(歌枕)

いずみ‐きょうか【泉鏡花】イヅミキヤウクワ

小説家。名は鏡太郎。金沢生れ。尾崎紅葉に師事。明治・大正・昭和を通じて独自の幻想文学を構築した。作「夜行巡査」「高野聖」「歌行灯」など。「婦系図おんなけいず」をはじめ、しばしば新派劇に上演。(1873〜1939)

泉鏡花

提供:毎日新聞社

→作品:『歌行燈』[歌行灯]

→作品:『高野聖』

⇒いずみ【泉】

いずみさの【泉佐野】イヅミ‥

大阪府南西部、大阪湾岸の市。北西の沖合に関西国際空港がある。人口9万9千。

いずみ‐しきぶ【和泉式部】イヅミ‥

平安中期の歌人。中古三十六歌仙の一人。大江雅致まさむねの女むすめ。和泉守橘道貞の妻。小式部内侍の母。為尊親王・敦道親王の寵を受け、中宮彰子に仕え、再び藤原保昌に嫁すなど、情熱的な一生を送り、恋愛歌人として有名。「和泉式部日記」「和泉式部集」がある。生没年未詳。

→作品:『和泉式部日記』

⇒いずみしきぶ‐にっき【和泉式部日記】

いずみしきぶ‐にっき【和泉式部日記】イヅミ‥

一条天皇の長保5年(1003)4月から翌年正月までの、和泉式部の敦道親王との恋愛事件を書き記した日記。1巻。

→文献資料[和泉式部日記]

⇒いずみ‐しきぶ【和泉式部】

いずみ‐じょう【泉城】イヅミジヤウ

泉三郎忠衡ただひら(藤原泰衡の弟)の居城。岩手県平泉町平泉、中尊寺の西にあった。和泉城。

⇒いずみ【泉】

いずみ‐たくイヅミ‥

作曲家。本名、今泉隆雄。東京生れ。多数のCM曲のほか、代表作に「夜明けの歌」「恋の季節」、ミュージカル「見上げてごらん夜の星を」。(1930〜1992)

いずみ‐どの【泉殿】イヅミ‥

①平安時代、泉の出るところに建てた邸宅の称。〈[季]夏〉。「六波羅―」

②室町時代、庭の泉水の上につき出した建築の称。「内裏の―」

⇒いず‐み【泉】

いずみ‐ねつ【泉熱】イヅミ‥

猩紅しょうこう熱に似た発疹を伴う流行性熱病。1927年(昭和2)金沢地方に初めて流行。泉仙助(1888〜1979)が最初の報告者。異型猩紅熱。

⇒いずみ【泉】

いずみ‐の‐した【泉の下】イヅミ‥

冥土。よみの国。

⇒いず‐み【泉】

いずみ‐や【泉屋】イヅミ‥

泉を取りこんだ建物。泉舎。泉廊。

⇒いず‐み【泉】

いずみ‐りゅう【和泉流】イヅミリウ

狂言の流派。慶長(1596〜1615)頃の山脇和泉が佐々木岳楽軒の伝統を受けて創始したと伝える。家元山脇家は尾張徳川家に仕えた。ほかに、野村又三郎家・三宅藤九郎家・野村万蔵家などがあり、それぞれに芸を伝承した。

イズミル【İzmir】

トルコ西部、エーゲ海に臨む古代ギリシア以来の港湾都市。人口230万(2003)。旧称、スミルナ。

イズム【ism】

(接尾語が名詞化したもの)主義。説。

いずめ

(飯詰か)

①保温用に飯櫃めしびつを入れる藁桶わらおけ。

②乳児を入れて育てる藁製のかご。いじこ。えじこ。えずこ。

⇒いずめ‐こ‐にんぎょう【いずめこ人形】

いずめ‐こ‐にんぎょう【いずめこ人形】‥ギヤウ

いずめに入っている幼児の人形。山形県の民芸品。いずめ人形。

⇒いずめ

いずも【出雲】イヅモ

①旧国名。今の島根県の東部。雲州。

②島根県北東部、出雲平野の中心にある市。室町時代以降市場町として発展。紡績・酒造などの工業が発達。人口14万6千。

⇒いずも‐ぐすり【出雲薬】

⇒いずも‐ぐつわ【出雲轡】

⇒いずも‐ごと【出雲琴】

⇒いずも‐じんじゃ【出雲神社】

⇒いずも‐たいしゃ【出雲大社】

⇒いずも‐でら【出雲寺】

⇒いずも‐の‐おおやしろ【出雲大社】

⇒いずも‐の‐おくに【出雲阿国】

⇒いずも‐の‐かみ【出雲の神】

⇒いずも‐の‐くにのみやつこ【出雲国造】

⇒いずも‐ぶし【出雲節】

⇒いずも‐ふどき【出雲風土記】

⇒いずも‐へいや【出雲平野】

⇒いずも‐むしろ【出雲筵】

⇒いずも‐やき【出雲焼】

イスモイル‐ソモニ【Ismoil Somoni】

中央アジア、タジキスタン共和国の高峰。標高7495メートル。1933年初登頂。旧称、スターリン峰・コムニズム。イスマイル‐サマニ。

イスモイルソモニ(1)

提供:オフィス史朗

→作品:『歌行燈』[歌行灯]

→作品:『高野聖』

⇒いずみ【泉】

いずみさの【泉佐野】イヅミ‥

大阪府南西部、大阪湾岸の市。北西の沖合に関西国際空港がある。人口9万9千。

いずみ‐しきぶ【和泉式部】イヅミ‥

平安中期の歌人。中古三十六歌仙の一人。大江雅致まさむねの女むすめ。和泉守橘道貞の妻。小式部内侍の母。為尊親王・敦道親王の寵を受け、中宮彰子に仕え、再び藤原保昌に嫁すなど、情熱的な一生を送り、恋愛歌人として有名。「和泉式部日記」「和泉式部集」がある。生没年未詳。

→作品:『和泉式部日記』

⇒いずみしきぶ‐にっき【和泉式部日記】

いずみしきぶ‐にっき【和泉式部日記】イヅミ‥

一条天皇の長保5年(1003)4月から翌年正月までの、和泉式部の敦道親王との恋愛事件を書き記した日記。1巻。

→文献資料[和泉式部日記]

⇒いずみ‐しきぶ【和泉式部】

いずみ‐じょう【泉城】イヅミジヤウ

泉三郎忠衡ただひら(藤原泰衡の弟)の居城。岩手県平泉町平泉、中尊寺の西にあった。和泉城。

⇒いずみ【泉】

いずみ‐たくイヅミ‥

作曲家。本名、今泉隆雄。東京生れ。多数のCM曲のほか、代表作に「夜明けの歌」「恋の季節」、ミュージカル「見上げてごらん夜の星を」。(1930〜1992)

いずみ‐どの【泉殿】イヅミ‥

①平安時代、泉の出るところに建てた邸宅の称。〈[季]夏〉。「六波羅―」

②室町時代、庭の泉水の上につき出した建築の称。「内裏の―」

⇒いず‐み【泉】

いずみ‐ねつ【泉熱】イヅミ‥

猩紅しょうこう熱に似た発疹を伴う流行性熱病。1927年(昭和2)金沢地方に初めて流行。泉仙助(1888〜1979)が最初の報告者。異型猩紅熱。

⇒いずみ【泉】

いずみ‐の‐した【泉の下】イヅミ‥

冥土。よみの国。

⇒いず‐み【泉】

いずみ‐や【泉屋】イヅミ‥

泉を取りこんだ建物。泉舎。泉廊。

⇒いず‐み【泉】

いずみ‐りゅう【和泉流】イヅミリウ

狂言の流派。慶長(1596〜1615)頃の山脇和泉が佐々木岳楽軒の伝統を受けて創始したと伝える。家元山脇家は尾張徳川家に仕えた。ほかに、野村又三郎家・三宅藤九郎家・野村万蔵家などがあり、それぞれに芸を伝承した。

イズミル【İzmir】

トルコ西部、エーゲ海に臨む古代ギリシア以来の港湾都市。人口230万(2003)。旧称、スミルナ。

イズム【ism】

(接尾語が名詞化したもの)主義。説。

いずめ

(飯詰か)

①保温用に飯櫃めしびつを入れる藁桶わらおけ。

②乳児を入れて育てる藁製のかご。いじこ。えじこ。えずこ。

⇒いずめ‐こ‐にんぎょう【いずめこ人形】

いずめ‐こ‐にんぎょう【いずめこ人形】‥ギヤウ

いずめに入っている幼児の人形。山形県の民芸品。いずめ人形。

⇒いずめ

いずも【出雲】イヅモ

①旧国名。今の島根県の東部。雲州。

②島根県北東部、出雲平野の中心にある市。室町時代以降市場町として発展。紡績・酒造などの工業が発達。人口14万6千。

⇒いずも‐ぐすり【出雲薬】

⇒いずも‐ぐつわ【出雲轡】

⇒いずも‐ごと【出雲琴】

⇒いずも‐じんじゃ【出雲神社】

⇒いずも‐たいしゃ【出雲大社】

⇒いずも‐でら【出雲寺】

⇒いずも‐の‐おおやしろ【出雲大社】

⇒いずも‐の‐おくに【出雲阿国】

⇒いずも‐の‐かみ【出雲の神】

⇒いずも‐の‐くにのみやつこ【出雲国造】

⇒いずも‐ぶし【出雲節】

⇒いずも‐ふどき【出雲風土記】

⇒いずも‐へいや【出雲平野】

⇒いずも‐むしろ【出雲筵】

⇒いずも‐やき【出雲焼】

イスモイル‐ソモニ【Ismoil Somoni】

中央アジア、タジキスタン共和国の高峰。標高7495メートル。1933年初登頂。旧称、スターリン峰・コムニズム。イスマイル‐サマニ。

イスモイルソモニ(1)

提供:オフィス史朗

イスモイルソモニ(2)

提供:オフィス史朗

イスモイルソモニ(2)

提供:オフィス史朗

い‐ずもう【居相撲】ヰズマフ

すわり相撲。

いずも‐ぐすり【出雲薬】イヅモ‥

江戸時代に出雲大社から製出された丸薬で、小児の疳かんの薬。

⇒いずも【出雲】

いずも‐ぐつわ【出雲轡】イヅモ‥

出雲の鍛冶かじの作った轡。→十文字轡。

⇒いずも【出雲】

いずも‐ごと【出雲琴】イヅモ‥

(→)八雲琴やくもごとの別称。

⇒いずも【出雲】

いずもざき【出雲崎】イヅモ‥

新潟県中部、三島さんとう郡の港町。かつて北国街道の宿駅で、佐渡往来の要港。また、良寛の生誕地。

いずも‐じんじゃ【出雲神社】イヅモ‥

京都府亀岡市千歳町にある元国幣中社。祭神は大国主命・三穂津姫命。今、出雲大神宮と称。丹波国一の宮。

出雲大神宮

撮影:的場 啓

い‐ずもう【居相撲】ヰズマフ

すわり相撲。

いずも‐ぐすり【出雲薬】イヅモ‥

江戸時代に出雲大社から製出された丸薬で、小児の疳かんの薬。

⇒いずも【出雲】

いずも‐ぐつわ【出雲轡】イヅモ‥

出雲の鍛冶かじの作った轡。→十文字轡。

⇒いずも【出雲】

いずも‐ごと【出雲琴】イヅモ‥

(→)八雲琴やくもごとの別称。

⇒いずも【出雲】

いずもざき【出雲崎】イヅモ‥

新潟県中部、三島さんとう郡の港町。かつて北国街道の宿駅で、佐渡往来の要港。また、良寛の生誕地。

いずも‐じんじゃ【出雲神社】イヅモ‥

京都府亀岡市千歳町にある元国幣中社。祭神は大国主命・三穂津姫命。今、出雲大神宮と称。丹波国一の宮。

出雲大神宮

撮影:的場 啓

⇒いずも【出雲】

いずも‐たいしゃ【出雲大社】イヅモ‥

島根県出雲市大社町杵築きづき東にある元官幣大社。祭神は大国主命。天之御中主神あまのみなかぬしのかみ・高皇産霊神たかみむすびのかみ・神皇産霊神かみむすびのかみ・宇麻志阿志軻備比古遅命うましあしかびひこじのみこと・天之常立神あまのとこたちのかみを配祀。社殿は大社造たいしゃづくりと称し、日本最古の神社建築の様式。出雲国一の宮。いずものおおやしろ。杵築大社。

出雲大社

撮影:山梨勝弘

⇒いずも【出雲】

いずも‐たいしゃ【出雲大社】イヅモ‥

島根県出雲市大社町杵築きづき東にある元官幣大社。祭神は大国主命。天之御中主神あまのみなかぬしのかみ・高皇産霊神たかみむすびのかみ・神皇産霊神かみむすびのかみ・宇麻志阿志軻備比古遅命うましあしかびひこじのみこと・天之常立神あまのとこたちのかみを配祀。社殿は大社造たいしゃづくりと称し、日本最古の神社建築の様式。出雲国一の宮。いずものおおやしろ。杵築大社。

出雲大社

撮影:山梨勝弘

⇒いずも【出雲】

いずも‐でら【出雲寺】イヅモ‥

毘沙門堂びしゃもんどうの寺号。

⇒いずも【出雲】

いずも‐の‐おおやしろ【出雲大社】イヅモ‥オホ‥

⇒いずもたいしゃ。

⇒いずも【出雲】

いずも‐の‐おくに【出雲阿国】イヅモ‥

阿国歌舞伎の創始者。歌舞伎芝居の祖。出雲大社の巫女みこと称していたが出身地は不詳。京都で念仏踊を興行して広く愛好され、歌舞伎踊にまで発展。没年は1613年(慶長18)以後。

⇒いずも【出雲】

いずも‐の‐かみ【出雲の神】イヅモ‥

①出雲大社の祭神、大国主命のこと。

②(毎年10月に全国の神々が出雲に集まり男女の縁を結ぶという俗伝から)男女の縁結びの神。誰身の秋「出替りや―の付落し」

⇒いずも【出雲】

いずも‐の‐くにのみやつこ【出雲国造】イヅモ‥

出雲の国を支配した豪族。律令制成立以後は大社の神官を世襲し、のち千家せんげ・北島の両家に分かれた。

⇒いずも【出雲】

いずも‐ぶし【出雲節】イヅモ‥

出雲に発した民謡が、出雲舟唄として加賀・能登地方に伝わったもの。仙台節・安来節やすぎぶし・博多節の源流。

⇒いずも【出雲】

いずも‐ふどき【出雲風土記】イヅモ‥

古風土記の一つ。733年(天平5)成る。完全な形で伝わる唯一の古風土記。出雲国9郡の風土・物産・伝承などを述べる。記紀にみえない出雲地方の神話も含む。1巻。出雲国風土記。

→文献資料[出雲国風土記]

⇒いずも【出雲】

いずも‐へいや【出雲平野】イヅモ‥

島根県北東部、宍道しんじ湖西側の平野。斐伊ひい川が貫流。屋敷林をもつ散居集落で知られる。簸川ひのかわ平野。

⇒いずも【出雲】

いずも‐むしろ【出雲筵】イヅモ‥

出雲で産する筵。目が粗い。枕草子149「まことの―の畳」

⇒いずも【出雲】

いずも‐やき【出雲焼】イヅモ‥

出雲国(島根県)松江から産出する楽山らくざん焼と布志名ふじな焼との併称。また、出雲産の陶磁器の総称ともする。

⇒いずも【出雲】

いず‐ら【何ら】イヅラ

(ラは場所を漠然とさす接尾語)

[一]〔代〕

(不定称指示)どこ。どちら。万葉集15「家人の―とわれを問はばいかに言はむ」

[二]〔感〕

①(人を促すときの語)さあさあ。どうした。堤中納言物語「―今は中納言の君とのたまへば」

②(「―は」の形で)どこに行ったのか、どこにもないではないか。古今和歌集雑体「睦言むつごともまだ尽きなくに明けぬめり―は秋の長してふ夜は」

イスラーム【Islām アラビア】

⇒イスラム

イスラエル【Israel】

(yisrā'ēl ヘブライは「神が支配する」の意)

①旧約聖書に見えるヤコブとその後裔である十二部族の総称。パレスチナの南東方荒地に起こり、前千数百年頃エジプトに居住した人々で、モーセに導かれてエジプトを出、カナンの地に至り、前1012年頃サウルによってイスラエル王国を建設、前926年北のイスラエル王国と南のユダ王国とに分裂。イスラエルは前722年に、ユダは前586年に滅亡、バビロン捕囚の体験を経て、イスラエルの宗教はユダヤ教として発展。

②シオニズム運動の結果パレスチナに流入したユダヤ人が1948年イギリスの委任統治終了とともに建設した共和国。この国家の存在とパレスチナ国家建設の可否が、中東紛争の中で焦点となってきた。首都はエルサレム(国際的には未承認)。公用語はヘブライ語とアラビア語。面積2万1000平方キロメートル。人口555万(1995)。→西アジア(図)

イスラマバード【Islamabad】

(「イスラムの都」の意)パキスタン‐イスラム共和国の首都。同国北部にある。1961年建設を開始。人口52万9千(1998)。

イスラム【Islām アラビア】

(「神への服従・帰依」の意。正しくはイスラーム)

①(→)イスラム教に同じ。

②イスラム教に立脚する文明・文化・制度。

③イスラムの世界。イスラム教徒全体。

⇒イスラム‐きょう【イスラム教】

⇒イスラム‐ぎんこう【イスラム銀行】

⇒イスラム‐げんりしゅぎ【イスラム原理主義】

⇒イスラム‐しょこくかいぎ‐きこう【イスラム諸国会議機構】

⇒イスラム‐ていこく【イスラム帝国】

⇒イスラム‐ふっこう【イスラム復興】

⇒イスラム‐ほう【イスラム法】

⇒イスラム‐れき【イスラム暦】

イスラム‐きょう【イスラム教】‥ケウ

世界的大宗教の一つ。610〜632年頃、ムハンマドが創始、アラビア半島から東西に広がり、中東から西へは大西洋に至る北アフリカ、東へはイラン・インド・中央アジアから中国・東南アジア、南へはサハラ以南アフリカ諸国に、民族を超えて広がる。サウジ‐アラビア・イラン・エジプト・モロッコ・パキスタンなどでは国教となっている。ユダヤ教・キリスト教と同系の一神教で、唯一神アッラーと預言者ムハンマドを認めることを根本教義とする。聖典はコーラン。信仰行為は五行、信仰箇条は六信にまとめられる。その教えは、シャリーアとして体系化される。法学・神学上の違いから、スンニー派とシーア派とに大別される。中世には、オリエント文明やヘレニズム文化を吸収した独自の文明が成立、哲学・医学・天文学・数学・地理学などが発達し、近代ヨーロッパ文化の誕生にも寄与した。三大聖地はメッカ・メディナ・エルサレム。回教。マホメット教。→五行六信。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐ぎんこう【イスラム銀行】‥カウ

(bank islāmi アラビア)利子を禁止するイスラム法に立脚する銀行。1960年代に試行され、70年代後半から中東や東南アジアのイスラム国で多く設立。固定利子の代りに変動的な利潤を預金者に還元する。無利子銀行。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐げんりしゅぎ【イスラム原理主義】

イスラムの原理を現代の社会、特に政治に適用しようとする急進主義。主にイスラム復興の過激派についていう。イスラム急進派。→イスラム復興→原理主義。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐しょこくかいぎ‐きこう【イスラム諸国会議機構】‥クワイ‥

(Organization of the Islamic Conference)イスラム国をメンバーとする国際機構。サウジ‐アラビア・モロッコの主導で1971年設立。イスラム諸国の連帯と協力の推進を目的とする。加盟国・地域は57(2006)。イスラム開発銀行などの専門機関を有する。本部ジェッダ。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐ていこく【イスラム帝国】

イスラム教徒が建設した諸帝国。ムハンマド没後の正統カリフ時代に始まり、ウマイヤ朝を経てアッバース朝に至って極盛に達した。最後のオスマン帝国は1922年に滅亡。サラセン帝国。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐ふっこう【イスラム復興】‥フク‥

20世紀半ばから顕在化したイスラム世界の宗教復興。イスラム法の再生をめざし、モスク建設や福祉活動をおこなう草の根型の復興運動や、イスラム原理主義とも呼ばれる急進的な政治運動がある。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐ほう【イスラム法】‥ハフ

(Sharī‘a アラビア)イスラムの法体系で、コーラン・スンナを基礎とし、法学者の法判断によって体系化を行なったもの。個人の内面的生活から社会や国家のあり方まで、人間生活の全局面を含む。シャリーア。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐れき【イスラム暦】

イスラム諸国で行われる陰暦。ムハンマドのメディナ聖遷(ヒジュラ)があった年(西暦622年)の第1月1日(西暦では同年の7月16日)を正月元日とする。1年(354日)を12カ月に分け、9月は断食(ラマダーン)、12月は巡礼の月として特に神聖視する。ヒジュラ暦。回教暦。回暦。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスランド‐ごけ【イスランド苔】

(True Iceland lichen)地衣類の一つ。地衣体は樹枝状で褐色から帯緑褐色、高さは約3〜10センチメートル。裂片の縁辺に黒色の突起を持つ。高山に産する。健胃剤とする。依蘭苔えいらんたい。アイスランド‐ゴケ。

いす・る【揺る・強請る】

〔他四〕

ユスルの訛。

い・する【医する】

〔他サ変〕[文]医す(サ変)

病気をなおす。いやす。「渇を―・する」

い・する【委する】ヰ‥

〔他サ変〕[文]委す(サ変)

①ゆだねる。まかせる。

②すてる。「泥土に―・する」

い・する【慰する】ヰ‥

〔他サ変〕[文]慰す(サ変)

なぐさめる。いたわりねぎらう。太平記26「憤りを―・する条」

い‐ずる【弋射】‥ヅル

(→)「いぐるみ」に同じ。

いず・る【譲る】イヅル

〔他四〕

ユズルの訛。

いずれ【何れ・孰れ】イヅレ

[一]〔代〕

これとかそれとか、はっきり定めず、または分からないままに、物事をさすのに使う語。どれ。どちら。拾遺和歌集恋「浜の真砂と我が恋と―まされり」。「―の案をとるか」

[二]〔副〕

事情・状態・時期などがどのようになるにせよ、の意を表す。

①何にしても。どのみち。狂言、石神「―この中は少し過ぎさうにござる」。「―うそはばれる」

②いつとは言えないが、近い将来。そのうちに。「―またうかがいます」

⇒いずれ‐おとらぬ【何れ劣らぬ】

⇒いずれ‐さま【何れ様】

⇒いずれ‐も【何れも】

⇒いずれ‐も‐さま【何れも様】

⇒何れ菖蒲か杜若

⇒何れか何れ

⇒何れともなし

⇒何れにしても

⇒いずも【出雲】

いずも‐でら【出雲寺】イヅモ‥

毘沙門堂びしゃもんどうの寺号。

⇒いずも【出雲】

いずも‐の‐おおやしろ【出雲大社】イヅモ‥オホ‥

⇒いずもたいしゃ。

⇒いずも【出雲】

いずも‐の‐おくに【出雲阿国】イヅモ‥

阿国歌舞伎の創始者。歌舞伎芝居の祖。出雲大社の巫女みこと称していたが出身地は不詳。京都で念仏踊を興行して広く愛好され、歌舞伎踊にまで発展。没年は1613年(慶長18)以後。

⇒いずも【出雲】

いずも‐の‐かみ【出雲の神】イヅモ‥

①出雲大社の祭神、大国主命のこと。

②(毎年10月に全国の神々が出雲に集まり男女の縁を結ぶという俗伝から)男女の縁結びの神。誰身の秋「出替りや―の付落し」

⇒いずも【出雲】

いずも‐の‐くにのみやつこ【出雲国造】イヅモ‥

出雲の国を支配した豪族。律令制成立以後は大社の神官を世襲し、のち千家せんげ・北島の両家に分かれた。

⇒いずも【出雲】

いずも‐ぶし【出雲節】イヅモ‥

出雲に発した民謡が、出雲舟唄として加賀・能登地方に伝わったもの。仙台節・安来節やすぎぶし・博多節の源流。

⇒いずも【出雲】

いずも‐ふどき【出雲風土記】イヅモ‥

古風土記の一つ。733年(天平5)成る。完全な形で伝わる唯一の古風土記。出雲国9郡の風土・物産・伝承などを述べる。記紀にみえない出雲地方の神話も含む。1巻。出雲国風土記。

→文献資料[出雲国風土記]

⇒いずも【出雲】

いずも‐へいや【出雲平野】イヅモ‥

島根県北東部、宍道しんじ湖西側の平野。斐伊ひい川が貫流。屋敷林をもつ散居集落で知られる。簸川ひのかわ平野。

⇒いずも【出雲】

いずも‐むしろ【出雲筵】イヅモ‥

出雲で産する筵。目が粗い。枕草子149「まことの―の畳」

⇒いずも【出雲】

いずも‐やき【出雲焼】イヅモ‥

出雲国(島根県)松江から産出する楽山らくざん焼と布志名ふじな焼との併称。また、出雲産の陶磁器の総称ともする。

⇒いずも【出雲】

いず‐ら【何ら】イヅラ

(ラは場所を漠然とさす接尾語)

[一]〔代〕

(不定称指示)どこ。どちら。万葉集15「家人の―とわれを問はばいかに言はむ」

[二]〔感〕

①(人を促すときの語)さあさあ。どうした。堤中納言物語「―今は中納言の君とのたまへば」

②(「―は」の形で)どこに行ったのか、どこにもないではないか。古今和歌集雑体「睦言むつごともまだ尽きなくに明けぬめり―は秋の長してふ夜は」

イスラーム【Islām アラビア】

⇒イスラム

イスラエル【Israel】

(yisrā'ēl ヘブライは「神が支配する」の意)

①旧約聖書に見えるヤコブとその後裔である十二部族の総称。パレスチナの南東方荒地に起こり、前千数百年頃エジプトに居住した人々で、モーセに導かれてエジプトを出、カナンの地に至り、前1012年頃サウルによってイスラエル王国を建設、前926年北のイスラエル王国と南のユダ王国とに分裂。イスラエルは前722年に、ユダは前586年に滅亡、バビロン捕囚の体験を経て、イスラエルの宗教はユダヤ教として発展。

②シオニズム運動の結果パレスチナに流入したユダヤ人が1948年イギリスの委任統治終了とともに建設した共和国。この国家の存在とパレスチナ国家建設の可否が、中東紛争の中で焦点となってきた。首都はエルサレム(国際的には未承認)。公用語はヘブライ語とアラビア語。面積2万1000平方キロメートル。人口555万(1995)。→西アジア(図)

イスラマバード【Islamabad】

(「イスラムの都」の意)パキスタン‐イスラム共和国の首都。同国北部にある。1961年建設を開始。人口52万9千(1998)。

イスラム【Islām アラビア】

(「神への服従・帰依」の意。正しくはイスラーム)

①(→)イスラム教に同じ。

②イスラム教に立脚する文明・文化・制度。

③イスラムの世界。イスラム教徒全体。

⇒イスラム‐きょう【イスラム教】

⇒イスラム‐ぎんこう【イスラム銀行】

⇒イスラム‐げんりしゅぎ【イスラム原理主義】

⇒イスラム‐しょこくかいぎ‐きこう【イスラム諸国会議機構】

⇒イスラム‐ていこく【イスラム帝国】

⇒イスラム‐ふっこう【イスラム復興】

⇒イスラム‐ほう【イスラム法】

⇒イスラム‐れき【イスラム暦】

イスラム‐きょう【イスラム教】‥ケウ

世界的大宗教の一つ。610〜632年頃、ムハンマドが創始、アラビア半島から東西に広がり、中東から西へは大西洋に至る北アフリカ、東へはイラン・インド・中央アジアから中国・東南アジア、南へはサハラ以南アフリカ諸国に、民族を超えて広がる。サウジ‐アラビア・イラン・エジプト・モロッコ・パキスタンなどでは国教となっている。ユダヤ教・キリスト教と同系の一神教で、唯一神アッラーと預言者ムハンマドを認めることを根本教義とする。聖典はコーラン。信仰行為は五行、信仰箇条は六信にまとめられる。その教えは、シャリーアとして体系化される。法学・神学上の違いから、スンニー派とシーア派とに大別される。中世には、オリエント文明やヘレニズム文化を吸収した独自の文明が成立、哲学・医学・天文学・数学・地理学などが発達し、近代ヨーロッパ文化の誕生にも寄与した。三大聖地はメッカ・メディナ・エルサレム。回教。マホメット教。→五行六信。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐ぎんこう【イスラム銀行】‥カウ

(bank islāmi アラビア)利子を禁止するイスラム法に立脚する銀行。1960年代に試行され、70年代後半から中東や東南アジアのイスラム国で多く設立。固定利子の代りに変動的な利潤を預金者に還元する。無利子銀行。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐げんりしゅぎ【イスラム原理主義】

イスラムの原理を現代の社会、特に政治に適用しようとする急進主義。主にイスラム復興の過激派についていう。イスラム急進派。→イスラム復興→原理主義。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐しょこくかいぎ‐きこう【イスラム諸国会議機構】‥クワイ‥

(Organization of the Islamic Conference)イスラム国をメンバーとする国際機構。サウジ‐アラビア・モロッコの主導で1971年設立。イスラム諸国の連帯と協力の推進を目的とする。加盟国・地域は57(2006)。イスラム開発銀行などの専門機関を有する。本部ジェッダ。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐ていこく【イスラム帝国】

イスラム教徒が建設した諸帝国。ムハンマド没後の正統カリフ時代に始まり、ウマイヤ朝を経てアッバース朝に至って極盛に達した。最後のオスマン帝国は1922年に滅亡。サラセン帝国。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐ふっこう【イスラム復興】‥フク‥

20世紀半ばから顕在化したイスラム世界の宗教復興。イスラム法の再生をめざし、モスク建設や福祉活動をおこなう草の根型の復興運動や、イスラム原理主義とも呼ばれる急進的な政治運動がある。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐ほう【イスラム法】‥ハフ

(Sharī‘a アラビア)イスラムの法体系で、コーラン・スンナを基礎とし、法学者の法判断によって体系化を行なったもの。個人の内面的生活から社会や国家のあり方まで、人間生活の全局面を含む。シャリーア。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスラム‐れき【イスラム暦】

イスラム諸国で行われる陰暦。ムハンマドのメディナ聖遷(ヒジュラ)があった年(西暦622年)の第1月1日(西暦では同年の7月16日)を正月元日とする。1年(354日)を12カ月に分け、9月は断食(ラマダーン)、12月は巡礼の月として特に神聖視する。ヒジュラ暦。回教暦。回暦。

⇒イスラム【Islām アラビア】

イスランド‐ごけ【イスランド苔】

(True Iceland lichen)地衣類の一つ。地衣体は樹枝状で褐色から帯緑褐色、高さは約3〜10センチメートル。裂片の縁辺に黒色の突起を持つ。高山に産する。健胃剤とする。依蘭苔えいらんたい。アイスランド‐ゴケ。

いす・る【揺る・強請る】

〔他四〕

ユスルの訛。

い・する【医する】

〔他サ変〕[文]医す(サ変)

病気をなおす。いやす。「渇を―・する」

い・する【委する】ヰ‥

〔他サ変〕[文]委す(サ変)

①ゆだねる。まかせる。

②すてる。「泥土に―・する」

い・する【慰する】ヰ‥

〔他サ変〕[文]慰す(サ変)

なぐさめる。いたわりねぎらう。太平記26「憤りを―・する条」

い‐ずる【弋射】‥ヅル

(→)「いぐるみ」に同じ。

いず・る【譲る】イヅル

〔他四〕

ユズルの訛。

いずれ【何れ・孰れ】イヅレ

[一]〔代〕

これとかそれとか、はっきり定めず、または分からないままに、物事をさすのに使う語。どれ。どちら。拾遺和歌集恋「浜の真砂と我が恋と―まされり」。「―の案をとるか」

[二]〔副〕

事情・状態・時期などがどのようになるにせよ、の意を表す。

①何にしても。どのみち。狂言、石神「―この中は少し過ぎさうにござる」。「―うそはばれる」

②いつとは言えないが、近い将来。そのうちに。「―またうかがいます」

⇒いずれ‐おとらぬ【何れ劣らぬ】

⇒いずれ‐さま【何れ様】

⇒いずれ‐も【何れも】

⇒いずれ‐も‐さま【何れも様】

⇒何れ菖蒲か杜若

⇒何れか何れ

⇒何れともなし

⇒何れにしても

いず‐へ【何処】イヅヘ🔗⭐🔉

いず‐へ【何処】イヅヘ

〔代〕

(不定称指示)いずれのあたり。どのへん。どちら。万葉集19「―の山を鳴きか越ゆらむ」

いど‐こ【何処・何所】🔗⭐🔉

いど‐こ【何処・何所】

(イヅコの転)「どこ」の古形。土佐日記「ここや―と問ひければ」

ど‐こ【何処・何所】🔗⭐🔉

どこ‐いら【何処いら】🔗⭐🔉

どこ‐いら【何処いら】

〔代〕

どのあたり。どのへん。

どこ‐か【何処か】🔗⭐🔉

どこ‐か【何処か】

①はっきり特定できない場所、不定の場所を指す語。「―へ遊びに行こう」

②はっきりとはいえないが、何となく。どことなく。「―すっきりしない」

どこ‐そこ【何処其処・何所其所】🔗⭐🔉

どこ‐そこ【何処其処・何所其所】

〔代〕

(「どこ」と「そこ」を重ねた語)具体的にそこと示されない場所。「―のだれと名乗るほどの者でない」

どこ‐と‐なく【何処と無く】🔗⭐🔉

どこ‐と‐なく【何処と無く】

どこと定まったことはないが、そう感じられて。なんとなく。「―愁いをふくんだ顔」

どこ‐とも‐なし【何処とも無し】🔗⭐🔉

どこ‐とも‐なし【何処とも無し】

①どこと定まったところがなく、たよりにならない。平家物語10「下臈はどこともなき物なれば」

②どこが出所ともわからない。浄瑠璃、傾城反魂香「―の取り沙汰」

○何処の馬の骨どこのうまのほね🔗⭐🔉

○何処の馬の骨どこのうまのほね

身元の不確かな者をののしっていう語。「―ともわからぬ奴」

⇒ど‐こ【何処・何所】

とこ‐の‐うみ【床の海】

寝床の涙にぬれるのを海にたとえていう語。

とこ‐の‐うらかぜ【床の浦風】

床を浦に見立てて、そこに吹く風。寝所に吹く風。

とこ‐の‐うらなみ【床の浦波】

床を浦に見立てて、そこでこぼす涙を波にたとえていう語。

○何処の烏も黒いどこのからすもくろい🔗⭐🔉

○何処の烏も黒いどこのからすもくろい

場所がかわったからといって、人や物事の本質は大して変わらないというたとえ。

⇒ど‐こ【何処・何所】

とこ‐の‐くに【常の国】

(→)「常世とこよの国」に同じ。

とこ‐の‐ま【床の間】

ゆかを一段高くし、正面の壁に書画の幅などを掛け、床板とこいたの上に置物・花瓶などを飾るところ。近世以降の日本建築で、座敷に設ける。室町時代の押板おしいたが起源。→本床ほんどこ。

⇒とこのま‐つき【床の間付】

とこのま‐つき【床の間付】

座敷に床の間のついていること。

⇒とこ‐の‐ま【床の間】

とこ‐は【常葉】

常緑の木の葉。万葉集6「橘は実さへ花さへその葉さへ枝えに霜降れどいや―の樹」

とこ‐ば【床場】

髪結床かみゆいどこ。理髪店。〈和英語林集成3版〉

とこ‐ばし【床箸】

鋳金・彫金・鍛金などに要する鉄製の用具。加熱した金属を挟み持つもので、主として鍛冶工が用いる。「やっとこ」の大きなもの。

とこ‐ばしら【床柱】

床の間の脇の化粧柱。角材(桧の四方柾)が正式。数寄屋造では円柱・面皮めんかわ柱などを用いる。紫檀したん・黒檀こくたん・鉄刀木たがやさんなどの唐木、皮つきの自然木、竹などを用いることが多い。

とこ‐はつはな【常初花】

いつも初花のように清新に感じられること。また、その花。万葉集17「いや懐しくあひ見れば―に心ぐし眼ぐしもなしに」

とこ‐はな【床花】

馴染になったしるしに、床で遊女に与える祝儀の金。莫切自根金生木きるなのねからかねのなるき「三会目の―」

とこ‐はな【常花】

永久に咲いている花。万葉集17「橘は―にもが」

○何処吹く風どこふくかぜ🔗⭐🔉

○何処吹く風どこふくかぜ

自分には全くかかわりがないかのように知らぬふりをしているさまにいう。「親の説教も―のどら息子」

⇒ど‐こ【何処・何所】

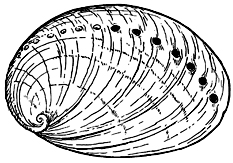

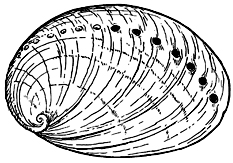

とこ‐ぶし【床伏・常節】

ミミガイ科の巻貝。アワビに酷似するが小形で、殻長約7センチメートル。殻にある孔のうち終りの7〜8個は貫通している。殻表は帯緑赤色、殻口内面は真珠光沢が強く美しい。日本全国に分布し、浅海の岩石下などにすむ。食用。ながれこ。ながらめ。万年鮑。〈[季]春〉

とこぶし

とこ‐ぶち【床縁】

(→)「とこがまち」に同じ。

とこふみ‐いわい【床踏み祝】‥イハヒ

(島根県などで)大漁祝いのこと。

とこ‐ぶり【床振り】

床あしらいの様子。

とこ‐ぶち【床縁】

(→)「とこがまち」に同じ。

とこふみ‐いわい【床踏み祝】‥イハヒ

(島根県などで)大漁祝いのこと。

とこ‐ぶり【床振り】

床あしらいの様子。

とこ‐ぶち【床縁】

(→)「とこがまち」に同じ。

とこふみ‐いわい【床踏み祝】‥イハヒ

(島根県などで)大漁祝いのこと。

とこ‐ぶり【床振り】

床あしらいの様子。

とこ‐ぶち【床縁】

(→)「とこがまち」に同じ。

とこふみ‐いわい【床踏み祝】‥イハヒ

(島根県などで)大漁祝いのこと。

とこ‐ぶり【床振り】

床あしらいの様子。

○何処方量も無いどこほうりょうもない🔗⭐🔉

○何処方量も無いどこほうりょうもない

どこまでも際限がない。「どこほうじもない」とも。狂言、止動方角しどうほうがく「先へといへば何処方量も無う先へうする」

⇒ど‐こ【何処・何所】

とこ‐ぼ・ゆ【常吠ゆ】

〔自下二〕

声をたてて泣き続ける。いつまでも泣くのをののしっていう。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「おお悲しいこつちやは。まつと―・え」

とこ‐まつ【常松】

四季を通じて、緑を保つ松。ときわの松。雄略紀「節、―に冠すぎたり」

とこ‐まどい【常惑い】‥マドヒ

常に惑うこと。忠岑集「夢の道―なる世をへつつ」

とこ‐まんざい【徳万歳】

子供がくしゃみをした時、まじないに言う語。「徳若に御万歳」を略した語。

とこ‐まんりき【床万力】

仕事台に取り付けて用いる万力。

とこ‐みせ【床店・床見世】

①商品を売るだけで人の住まない簡単な店。

②移動のできる小さい店。屋台店。

とこ‐みや【常宮】

永久にかわらぬ宮。万葉集2「あさもよし城の上への宮を―と高くまつりて」

とこ‐むし【床虫】

ナンキンムシの別称。〈日葡辞書〉

とこ‐めずら【常珍】‥メヅラ

常に新鮮で古びないこと。躬恒集「匂ひくる香ぞ―なる」

とこ‐めずら・し【常珍し】‥メヅラシ

〔形シク〕

いつも新鮮である。常に愛すべきさまである。万葉集11「己が妻こそ―・しき」

どこ‐もと【何処許】

〔代〕

どこ。いずこ。狂言、薩摩守「乗る物も見えぬが、―にあることじや知らぬ」

とこ‐や【床屋】

①髪結床かみゆいどこ。

②理髪店。理髪師。

とこ‐やま【床山】

①江戸時代、歌舞伎役者の髪を結い、また鬘かつらの世話をした部屋。また、その役をした人。

②力士の髪を結いととのえるのを業とする人。

とこ‐やみ【常闇】

永久に暗黒なこと。万葉集2「天雲を日の目も見せず―に覆ひたまひて」

どこ‐やら【何処やら】

〔副〕

①どこか。浮世床初「―の家へ」。「―で物音がする」

②どことなく。なんとなく。狂言、空腕「頼うだ人は―正直な御方でござる程に」。「―父に似た顔」

とこ‐よ【常世】

①常に変わらないこと。永久不変であること。古事記下「舞する女―にもがも」

②「常世の国」の略。万葉集18「田道間守たじまもり―にわたり」

⇒とこよ‐の‐かみ【常世の神】

⇒とこよ‐の‐くに【常世の国】

⇒とこよ‐の‐このみ【常世の木の実】

⇒とこよ‐の‐ながなきどり【常世の長鳴鳥】

⇒とこよ‐の‐むし【常世の虫】

⇒とこよ‐べ【常世辺】

⇒とこよ‐もの【常世物】

とこ‐よ【常夜】

常に夜ばかりであること。とこやみ。

とこ‐よし【床善し】

遊女などの床あしらいの巧みなこと。浄瑠璃、心中天の網島「心中よし、意気方よし、―の小春どの」

とこよ‐の‐かみ【常世の神】

常世の国から来て人間に長寿と富とを授けるという神。皇極紀「―を打ち懲きたますも」

⇒とこ‐よ【常世】

とこよ‐の‐くに【常世の国】

①古代日本民族が、はるか海の彼方にあると想定した国。常の国。神代紀上「遂に―に適いでましぬ」

②不老不死の国。仙郷。蓬莱ほうらい山。万葉集4「吾妹児わぎもこは―に住みけらし」

③死人の国。よみのくに。よみじ。黄泉。(古事記伝)

⇒とこ‐よ【常世】

とこよ‐の‐このみ【常世の木の実】

橘の果実。ときじくのかくのこのみ。

⇒とこ‐よ【常世】

とこよ‐の‐ながなきどり【常世の長鳴鳥】

(天照大神あまてらすおおみかみが天の岩戸に籠もり、天地が常闇になった時、鳴かせた鳥の意)鶏の古称。神代紀上「―を聚めて互に長鳴せしむ」

⇒とこ‐よ【常世】

とこよ‐の‐むし【常世の虫】

常世の神の正体とされた神変不思議の力をもつという虫。とこよむし。皇極紀「都鄙の人―を取りて」

⇒とこ‐よ【常世】

とこよ‐べ【常世辺】

常世の国のあたり。万葉集9「白雲の箱より出でて―に棚引きぬれば」

⇒とこ‐よ【常世】

とこよ‐もの【常世物】

(田道間守たじまもりが常世の国から持ってきたと伝えられるところから)橘の古称。万葉集18「―この橘のいや照りに」

⇒とこ‐よ【常世】

どこ‐ら【何処ら】

〔代〕

どこ。どのへん。「―辺」

ところ【所・処】

➊物が在りまた事が起こる(行われる)、ある広がりをもった位置。もとは空間的、後には時間的・抽象的にもいう。

①一区画の場所。古事記上「成り成りて成り余れる―一―あり」。「前に来た―」

②人が居り、住み、または所有する場所。

㋐居場所。源氏物語若菜上「陰陽師どもも―をかへて慎み給ふべく申しければ」

㋑地域。地方。閑居友「―の長おさなる者」。「―変われば品変わる」

㋒住所。住みか。山家集「山深みほた伐るなりと聞えつつ―にぎはふ斧の音かな」。「友人の―に泊まる」

㋓立場。「攻守―を変える」

㋔領有する土地。今鏡「親の譲りたる―をとり給ひけるを」

㋕「所払い」の略。誹風柳多留140「喧嘩で―をくつたのは実方」

③役所。特に、蔵人所・武者所の略。

④話題として取り立てる部分。

㋐部分。徒然草「あやまちはやすき―になりて」。「小説の終りの―」

㋑場合。時。枕草子25「待つ人ある―に夜すこしふけて」。「今日の―は大目に見よう」「すんでに死ぬ―だった」

㋒(「―だ」の形で、また句頭に「―に」などの形で)ちょうどそのおり。「今行く―だ」→ところに[二]。

㋓(「所」の漢文訓読から生じた用法)問題の点。こと。源氏物語若紫「おぼされん―をも憚らず」。「君の関知する―でない」

㋔(数量表現にガが付いた形を受け)そのくらいの数量・分量・値段。「百文が―損した」

⑤(ドコロと濁音化して体言に付き)

㋐だいたいそれにあてはまる、その値打ちはある、の意。「中堅―の社員」「この芝居は三幕目が見―だ」

㋑産出量が多いなどその物で名のある土地。「米―」「酒―」

➋(漢文直訳体から生じ、「AのBするところとなる」の形で)AにBされる。「親の知る―となった」

➌(欧文の関係代名詞の直訳から広まった用法。「…ところの」の形で)…の部分を連体修飾語とするのに用いる。「彼が熱愛する―の女性は」

➍(「…の場合」の意から転じて)接続助詞的に用いる。

①きっかけになる事柄を示すのに用いる。…すると。「拝見仕候―皆々様には」「交渉した―、承諾した」

②(「…どころか」「…どころの」「…どころで(は)ない」の形で多く否定を伴って)ある事物を取り上げて、事の程度がそれにとどまらずもっと進んでいると強調する。「子供―か大人まで漫画を読んでいる」「びた一文出す―か舌も出さない」「泣きわめく―(の騒ぎ)ではない」→ところが→ところで→ところに。

➎神仏や貴人を数えるのに用いる語。方かた。竹取物語「ただ一―深き山へ入り給ひぬ」

⇒ところ‐あそび【所遊び】

⇒ところ‐あて【所宛・所充】

⇒ところ‐あらそい【所争い】

⇒ところ‐あらわし【所顕し・露顕・伉儷】

⇒ところえ‐がお【所得顔】

⇒ところ‐がえ【所替え】

⇒ところ‐がき【所書】

⇒ところ‐がまえ【所構え】

⇒ところ‐がら【所柄】

⇒ところ‐きらわず【所嫌わず】

⇒ところ‐けんご【所堅固】

⇒ところ‐ことば【所言葉】

⇒ところ‐ざけ【所酒】

⇒ところ‐さらず【所去らず】

⇒ところ‐じち【所質】

⇒ところ‐じまん【所自慢】

⇒ところ‐そだち【所育ち】

⇒ところ‐たがえ【所違え】

⇒ところ‐ちがい【所違い】

⇒ところ‐どう【所籐】

⇒ところ‐どころ【所所・処処】

⇒ところ‐ならわし【所習わし】

⇒ところ‐の‐しゅう【所衆】

⇒ところ‐の‐ひと【所の人】

⇒ところ‐ばなし【所話】

⇒ところ‐ばらい【所払い】

⇒ところ‐ばんち【所番地】

⇒ところ‐まだら【所斑】

⇒所変われば品変わる

⇒所に置く

⇒所に付く

⇒所へ持ってきて

⇒所を得る

ところ【野老】

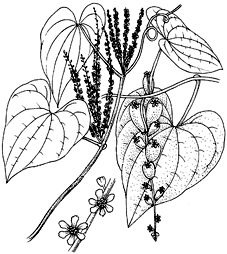

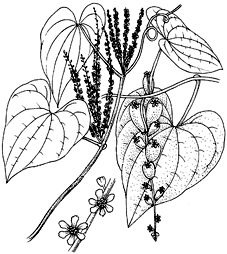

ヤマノイモ科の蔓性多年草。夏、葉腋に淡緑色の小花を穂状につける。雌雄異株。花後、3翅ある蒴果さくかをつける。葉は互生、蔓は右巻きで、果実が上向きにつく。根茎は苦味を抜けば食用となる。通常トコロとよぶのはオニドコロで、ほかにヒメドコロ・キクバドコロなど数種ある。〈本草和名〉

ところ

オニドコロ

撮影:関戸 勇

オニドコロ

撮影:関戸 勇

⇒ところ‐ずら【野老葛・冬薯蕷葛】

どころ

⇒ところ(所)➊5

ところ‐あそび【所遊び】

自分が住んでいる土地の遊所で遊ぶこと。西鶴置土産「島原も新町も見ずして―の五とせあまり」

⇒ところ【所・処】

ところ‐あて【所宛・所充】

平安・鎌倉時代、諸司・諸所などの別当を任命して行事を分担させたこと。

⇒ところ【所・処】

ところ‐あらそい【所争い】‥アラソヒ

場所を占めようと争うこと。源氏物語葵「かの御車の―」

⇒ところ【所・処】

ところ‐あらわし【所顕し・露顕・伉儷】‥アラハシ

平安時代における婚礼の披露。女の家で新婚2〜3日後、婿とその従者とを饗応し、初めて舅婿対面して酒をくみかわした。ろけん。栄華物語木綿四手「四五日ありてぞ御―ありける」

⇒ところ【所・処】

ところ‐いせき【常呂遺跡】‥ヰ‥

北海道のオホーツク海岸、常呂川河口付近にある集落遺跡。擦文さつもん文化が中心で、現在でも地表から窪みがわかる竪穴住居跡が2500以上ある常呂・栄浦さかえうら竪穴群がもっとも大規模。

ところ・う【所得】

〔他下二〕

「所を得える」に同じ。源氏物語若紫「京にてこそ―・えぬやうなりけれ」→所(成句)

ところえ‐がお【所得顔】‥ガホ

その場所・地位などに満足して誇らしげにしている様子。得意顔。源氏物語柏木「ここかしこの砂子うすき物のかくれのかたに蓬も―なり」。「―に振る舞う」

⇒ところ【所・処】

ところ‐お・く【所置く】

〔自四〕

場所を避け譲る。遠慮する。はばかる。大鏡時平「今日神となり給へりとも、このよには我に―・き給ふべし」

ところ‐が【所が】

[一]〔助詞〕

①「したところ(が)」の形で、後のことが続くことを示す。順接にも逆接にもなる。…すると。…たけれども。浮世床2「直に返すと言つた―若い者が脇差を二階へあげることはなりませぬ」。「応募した―すぐ採用された」

②仮定の逆接を表す。たとえ…しても。「考えた―分かるはずもない」

[二]〔接続〕

しかるに。そうであるのに。

どころ‐か

⇒ところ(所)➍2

ところ‐がえ【所替え】‥ガヘ

①場所を他に移しかえること。転地。

②武家時代、諸侯の領地を移しかえたこと。国替え。移封。転封。

⇒ところ【所・処】

ところ‐がき【所書】

文書に、住所を記入すること。また、その記入した住所。

⇒ところ【所・処】

ところ‐がまえ【所構え】‥ガマヘ

(→)「ところばらい」に同じ。

⇒ところ【所・処】

ところ‐がら【所柄】

場所の様子や性質。場所が他と異なって、特定の性質を帯びた場所であること。場所がら。源氏物語初音「―にや、おもしろく心ゆき命のぶるほどなり」

⇒ところ【所・処】

⇒ところ‐ずら【野老葛・冬薯蕷葛】

どころ

⇒ところ(所)➊5

ところ‐あそび【所遊び】

自分が住んでいる土地の遊所で遊ぶこと。西鶴置土産「島原も新町も見ずして―の五とせあまり」

⇒ところ【所・処】

ところ‐あて【所宛・所充】

平安・鎌倉時代、諸司・諸所などの別当を任命して行事を分担させたこと。

⇒ところ【所・処】

ところ‐あらそい【所争い】‥アラソヒ

場所を占めようと争うこと。源氏物語葵「かの御車の―」

⇒ところ【所・処】

ところ‐あらわし【所顕し・露顕・伉儷】‥アラハシ

平安時代における婚礼の披露。女の家で新婚2〜3日後、婿とその従者とを饗応し、初めて舅婿対面して酒をくみかわした。ろけん。栄華物語木綿四手「四五日ありてぞ御―ありける」

⇒ところ【所・処】

ところ‐いせき【常呂遺跡】‥ヰ‥

北海道のオホーツク海岸、常呂川河口付近にある集落遺跡。擦文さつもん文化が中心で、現在でも地表から窪みがわかる竪穴住居跡が2500以上ある常呂・栄浦さかえうら竪穴群がもっとも大規模。

ところ・う【所得】

〔他下二〕

「所を得える」に同じ。源氏物語若紫「京にてこそ―・えぬやうなりけれ」→所(成句)

ところえ‐がお【所得顔】‥ガホ

その場所・地位などに満足して誇らしげにしている様子。得意顔。源氏物語柏木「ここかしこの砂子うすき物のかくれのかたに蓬も―なり」。「―に振る舞う」

⇒ところ【所・処】

ところ‐お・く【所置く】

〔自四〕

場所を避け譲る。遠慮する。はばかる。大鏡時平「今日神となり給へりとも、このよには我に―・き給ふべし」

ところ‐が【所が】

[一]〔助詞〕

①「したところ(が)」の形で、後のことが続くことを示す。順接にも逆接にもなる。…すると。…たけれども。浮世床2「直に返すと言つた―若い者が脇差を二階へあげることはなりませぬ」。「応募した―すぐ採用された」

②仮定の逆接を表す。たとえ…しても。「考えた―分かるはずもない」

[二]〔接続〕

しかるに。そうであるのに。

どころ‐か

⇒ところ(所)➍2

ところ‐がえ【所替え】‥ガヘ

①場所を他に移しかえること。転地。

②武家時代、諸侯の領地を移しかえたこと。国替え。移封。転封。

⇒ところ【所・処】

ところ‐がき【所書】

文書に、住所を記入すること。また、その記入した住所。

⇒ところ【所・処】

ところ‐がまえ【所構え】‥ガマヘ

(→)「ところばらい」に同じ。

⇒ところ【所・処】

ところ‐がら【所柄】

場所の様子や性質。場所が他と異なって、特定の性質を帯びた場所であること。場所がら。源氏物語初音「―にや、おもしろく心ゆき命のぶるほどなり」

⇒ところ【所・処】

オニドコロ

撮影:関戸 勇

オニドコロ

撮影:関戸 勇

⇒ところ‐ずら【野老葛・冬薯蕷葛】

どころ

⇒ところ(所)➊5

ところ‐あそび【所遊び】

自分が住んでいる土地の遊所で遊ぶこと。西鶴置土産「島原も新町も見ずして―の五とせあまり」

⇒ところ【所・処】

ところ‐あて【所宛・所充】

平安・鎌倉時代、諸司・諸所などの別当を任命して行事を分担させたこと。

⇒ところ【所・処】

ところ‐あらそい【所争い】‥アラソヒ

場所を占めようと争うこと。源氏物語葵「かの御車の―」

⇒ところ【所・処】

ところ‐あらわし【所顕し・露顕・伉儷】‥アラハシ

平安時代における婚礼の披露。女の家で新婚2〜3日後、婿とその従者とを饗応し、初めて舅婿対面して酒をくみかわした。ろけん。栄華物語木綿四手「四五日ありてぞ御―ありける」

⇒ところ【所・処】

ところ‐いせき【常呂遺跡】‥ヰ‥

北海道のオホーツク海岸、常呂川河口付近にある集落遺跡。擦文さつもん文化が中心で、現在でも地表から窪みがわかる竪穴住居跡が2500以上ある常呂・栄浦さかえうら竪穴群がもっとも大規模。

ところ・う【所得】

〔他下二〕

「所を得える」に同じ。源氏物語若紫「京にてこそ―・えぬやうなりけれ」→所(成句)

ところえ‐がお【所得顔】‥ガホ

その場所・地位などに満足して誇らしげにしている様子。得意顔。源氏物語柏木「ここかしこの砂子うすき物のかくれのかたに蓬も―なり」。「―に振る舞う」

⇒ところ【所・処】

ところ‐お・く【所置く】

〔自四〕

場所を避け譲る。遠慮する。はばかる。大鏡時平「今日神となり給へりとも、このよには我に―・き給ふべし」

ところ‐が【所が】

[一]〔助詞〕

①「したところ(が)」の形で、後のことが続くことを示す。順接にも逆接にもなる。…すると。…たけれども。浮世床2「直に返すと言つた―若い者が脇差を二階へあげることはなりませぬ」。「応募した―すぐ採用された」

②仮定の逆接を表す。たとえ…しても。「考えた―分かるはずもない」

[二]〔接続〕

しかるに。そうであるのに。

どころ‐か

⇒ところ(所)➍2

ところ‐がえ【所替え】‥ガヘ

①場所を他に移しかえること。転地。

②武家時代、諸侯の領地を移しかえたこと。国替え。移封。転封。

⇒ところ【所・処】

ところ‐がき【所書】

文書に、住所を記入すること。また、その記入した住所。

⇒ところ【所・処】

ところ‐がまえ【所構え】‥ガマヘ

(→)「ところばらい」に同じ。

⇒ところ【所・処】

ところ‐がら【所柄】

場所の様子や性質。場所が他と異なって、特定の性質を帯びた場所であること。場所がら。源氏物語初音「―にや、おもしろく心ゆき命のぶるほどなり」

⇒ところ【所・処】

⇒ところ‐ずら【野老葛・冬薯蕷葛】

どころ

⇒ところ(所)➊5

ところ‐あそび【所遊び】

自分が住んでいる土地の遊所で遊ぶこと。西鶴置土産「島原も新町も見ずして―の五とせあまり」

⇒ところ【所・処】

ところ‐あて【所宛・所充】

平安・鎌倉時代、諸司・諸所などの別当を任命して行事を分担させたこと。

⇒ところ【所・処】

ところ‐あらそい【所争い】‥アラソヒ

場所を占めようと争うこと。源氏物語葵「かの御車の―」

⇒ところ【所・処】

ところ‐あらわし【所顕し・露顕・伉儷】‥アラハシ

平安時代における婚礼の披露。女の家で新婚2〜3日後、婿とその従者とを饗応し、初めて舅婿対面して酒をくみかわした。ろけん。栄華物語木綿四手「四五日ありてぞ御―ありける」

⇒ところ【所・処】

ところ‐いせき【常呂遺跡】‥ヰ‥

北海道のオホーツク海岸、常呂川河口付近にある集落遺跡。擦文さつもん文化が中心で、現在でも地表から窪みがわかる竪穴住居跡が2500以上ある常呂・栄浦さかえうら竪穴群がもっとも大規模。

ところ・う【所得】

〔他下二〕

「所を得える」に同じ。源氏物語若紫「京にてこそ―・えぬやうなりけれ」→所(成句)

ところえ‐がお【所得顔】‥ガホ

その場所・地位などに満足して誇らしげにしている様子。得意顔。源氏物語柏木「ここかしこの砂子うすき物のかくれのかたに蓬も―なり」。「―に振る舞う」

⇒ところ【所・処】

ところ‐お・く【所置く】

〔自四〕

場所を避け譲る。遠慮する。はばかる。大鏡時平「今日神となり給へりとも、このよには我に―・き給ふべし」

ところ‐が【所が】

[一]〔助詞〕

①「したところ(が)」の形で、後のことが続くことを示す。順接にも逆接にもなる。…すると。…たけれども。浮世床2「直に返すと言つた―若い者が脇差を二階へあげることはなりませぬ」。「応募した―すぐ採用された」

②仮定の逆接を表す。たとえ…しても。「考えた―分かるはずもない」

[二]〔接続〕

しかるに。そうであるのに。

どころ‐か

⇒ところ(所)➍2

ところ‐がえ【所替え】‥ガヘ

①場所を他に移しかえること。転地。

②武家時代、諸侯の領地を移しかえたこと。国替え。移封。転封。

⇒ところ【所・処】

ところ‐がき【所書】

文書に、住所を記入すること。また、その記入した住所。

⇒ところ【所・処】

ところ‐がまえ【所構え】‥ガマヘ

(→)「ところばらい」に同じ。

⇒ところ【所・処】

ところ‐がら【所柄】

場所の様子や性質。場所が他と異なって、特定の性質を帯びた場所であること。場所がら。源氏物語初音「―にや、おもしろく心ゆき命のぶるほどなり」

⇒ところ【所・処】

どこ‐もと【何処許】🔗⭐🔉

どこ‐もと【何処許】

〔代〕

どこ。いずこ。狂言、薩摩守「乗る物も見えぬが、―にあることじや知らぬ」

どこ‐やら【何処やら】🔗⭐🔉

どこ‐やら【何処やら】

〔副〕

①どこか。浮世床初「―の家へ」。「―で物音がする」

②どことなく。なんとなく。狂言、空腕「頼うだ人は―正直な御方でござる程に」。「―父に似た顔」

どこ‐ら【何処ら】🔗⭐🔉

どこ‐ら【何処ら】

〔代〕

どこ。どのへん。「―辺」

○何処を押せばそんな音が出るどこをおせばそんなねがでる🔗⭐🔉

○何処を押せばそんな音が出るどこをおせばそんなねがでる

何を根拠にそんな常識外れのことが言えるのか。

⇒ど‐こ【何処・何所】

大辞林の検索結果 (35)

いず【何・何処】🔗⭐🔉

いず イヅ 【何・何処】 (代)

〔上代東国方言〕

不定称の指示代名詞。場所を表す。どこ。「多由比潟(タユヒガタ)潮満ち渡る―ゆかも/万葉 3549」

いず-く【何処】🔗⭐🔉

いず-く イヅ― [0][1] 【何処】 (代)

〔「いづこ」の古形〕

不定称の指示代名詞。どこ。いずこ。「―より来りしものそ/万葉 802」

いずく=はあれど🔗⭐🔉

――はあれど

他にもそういう場所があるけれども,それはそれとして。「みちのくは―しほがまの/古今(東歌)」

いずく-にか【何処にか】🔗⭐🔉

いずく-にか イヅ― 【何処にか】 (副)

どこで。どこに。「―世をばいとはん心こそ/古今(雑下)」

いずく-へ【何処辺】🔗⭐🔉

いずく-へ イヅ― 【何処辺】 (代)

不定称の指示代名詞。どのあたり。どのへん。「我(ア)が思ふ君は―に/万葉 3277」

いず-こ【何処】🔗⭐🔉

いず-こ イヅ― [1][0] 【何処】 (代)

〔「いづく」の転。中古以降の語〕

不定称の指示代名詞。どこ。「―も同じ」

いずこ=ともなく🔗⭐🔉

――ともなく

どこというあてもなく。

いずこ=をはかと🔗⭐🔉

――をはかと

〔「はか」は「目あて」の意〕

どこを目あてにして。いずこをはかりと。「―君がとはまし/後撰(恋二)」

いずこ=をはかりと🔗⭐🔉

――をはかりと

「いずこをはかと」に同じ。「と見かう見みけれど,―も覚えざりければ/伊勢 21」

いず-へ【何辺・何処辺】🔗⭐🔉

いず-へ イヅ― 【何辺・何処辺】 (代)

〔「いつへ」とも〕

不定称の指示代名詞。どのへん。「ほととぎす―の山を鳴きか越ゆらむ/万葉 4195」

いど-こ【何処・何所】🔗⭐🔉

いど-こ 【何処・何所】 (代)

〔「いづこ」の転,「どこ」の古い形〕

不定称の指示代名詞。不定の場所を表す。どこ。「『ここや―』と問ひければ/土左」

ど-こ【何処・何所】🔗⭐🔉

ど-こ [1] 【何処・何所】 (代)

〔「いづこ」の転である「いどこ」がさらに転じたもの〕

不定称の指示代名詞。

(1)不明の場所やきまっていない場所などを指し示すのに用いる。どの場所。「会議は―でするのか」「―でもいい」「―の国の人か」

(2)所属しているところなどが不明,不定の時に用いる。「―におつとめですか」

(3)(「どこも」「どこにも」「どこへも」などの形で)どのような所。いずれの場所。「―も悪くない」「―にもない」「―へも行かない」

どこ=ともな・し🔗⭐🔉

――ともな・し

(1)主人を定めない。節操がない。「下臈は―・き物なれば/平家 10」

(2)どこから出たかもわからない。「―・しの取り沙汰/浄瑠璃・反魂香」

どこ=の馬の骨🔗⭐🔉

――の馬の骨

身元のはっきりしない者をののしっていう語。「―とも知れない男に娘はやれない」

どこ=吹く風🔗⭐🔉

――吹く風

他人の言葉や他人のすることを,全く気にかけないようす。「親の心配も―と遊び歩く」

どこ=を押せばそんな音(ネ)が出る🔗⭐🔉

――を押せばそんな音(ネ)が出る

何の根拠があってそんなことが言えるのか。勝手な言い分をとがめることば。

どこ-いら【何処いら】🔗⭐🔉

どこ-いら [2] 【何処いら】 (代)

不定称の指示代名詞。不特定の場所を漠然と指し示す。どのあたり。どのへん。どこら。「―へんに行こうか」「―にあるかわからない」

どこ-か【何処か】🔗⭐🔉

どこ-か 【何処か】 (連語)

(1)不特定の場所,はっきりしない場所をさし示す。「―で見たことがある」「―お悪いんじゃないでしょうか」

(2)(副詞的に用いて)はっきりさし示すことはできないが,何となく。「あの人は―姉に似ている」「世の中,―まちがっている」

どこ-かしら【何処かしら】🔗⭐🔉

どこ-かしら 【何処かしら】 (連語)

どことは言えないが,どことなく。「―祖父のおもかげがある」

どこ-ぞ【何処ぞ】🔗⭐🔉

どこ-ぞ 【何処ぞ】 (連語)

不特定の場所,はっきりしない場所をさし示す。「―空いた部屋はありませんか」「―御旅行なさいますか」

〔「どこか」よりさらに漠然とした感じで用いる〕

どこ-でも【何処でも】🔗⭐🔉

どこ-でも 【何処でも】 (連語)

どんな所でも。「―買える」

どこ-どこ【何処何処】🔗⭐🔉

どこ-どこ [1][0] 【何処何処】 (代)

〔「どこ」を重ねて強めたもの〕

漠然とした場所をさし示すのに用いる。「場所は―,時間は何時何分と,はっきり決めて下さい」

どこ-と-なく【何処と無く】🔗⭐🔉

どこ-と-なく [4] 【何処と無く】 (副)

はっきりこうだと説明できないが。なんとなく。「―おかしい」「―気品がある」

どこへ【何処へ】🔗⭐🔉

どこへ 【何処へ】

小説。正宗白鳥作。1908年(明治41)「早稲田文学」発表。周囲の期待に反して,人生に目標を見失い,倦怠の日々を送る青年を描く。明治末年の知的青年の姿を造形した。

どこ-まで【何処迄】🔗⭐🔉

どこ-まで 【何処迄】 (連語)

(1)どの場所まで。

(2)どの程度まで。「あいつは―人がいいんだ」

どこまで-も【何処迄も】🔗⭐🔉

どこまで-も [1] 【何処迄も】 (副)

際限なく。ずっと先まで。「―草原が続く」「―真理を究める」

どこ-も【何処も】🔗⭐🔉

どこ-も 【何処も】 (連語)

どの場所も。「旅館は―満杯だ」

どこも-かしこも【何処も彼処も】🔗⭐🔉

どこも-かしこも 【何処も彼処も】 (連語)

どこと限定することなく,広く全体にわたっているさまを表す。どこもかも。どんなところもすべて。「―雪におおわれる」

どこ-もと【何処許・何所許】🔗⭐🔉

どこ-もと 【何処許・何所許】 (代)

不定称の指示代名詞。どこのあたり。どの辺。「お奏者は―にござる/狂言・昆布柿(鷺流)」

どこ-やら【何処やら・何所やら】🔗⭐🔉

どこ-やら 【何処やら・何所やら】 (連語)

(1)不特定の場所,はっきりしない場所を指し示す。「―わからぬ遠い国」「―で声がする」

(2)(副詞的に用いて)これといってはっきりしないが,確かにそうだという感じを表す。何となく。どこか。「―悪いようだ」

〔「どこか」よりさらに漠然とした感じで用いる〕

どこ-ら【何処ら】🔗⭐🔉

どこ-ら [1] 【何処ら】 (代)

不特定の指示代名詞。どこのあたり。どの辺。どこいら。「連休には―へんがすいていますか」

どっ-か【何処か】🔗⭐🔉

どっ-か [1] 【何処か】 (連語)

〔「どこか」の転。「どこか」よりくだけた言い方〕

(1)「どこか{(1)}」に同じ。「―に置き忘れた」「―いいとこへ行こうよ」

(2)「どこか{(2)}」に同じ。「―頼りない感じがする」

どこふくかぜ【何処吹く風とすます】(和英)🔗⭐🔉

どこふくかぜ【何処吹く風とすます】

have an air of complete indifference.

広辞苑+大辞林に「何処」で始まるの検索結果。