複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (68)

いら・う【借ふ】イラフ🔗⭐🔉

いら・う【借ふ】イラフ

〔自下二〕

「借りる」の古語。(甲斐・駿河などには後世も残存)天武紀下「稲と資財たからとを貸いらへし者」↔貸いらす

かし‐あげ【借上】🔗⭐🔉

かし‐あげ【借上】

鎌倉時代〜室町初期、高利貸をすること。また、その業者。かりあげ。

かり【借り】🔗⭐🔉

かり【借り】

①借りること。また、借りた物。特に、借金。比喩的に、まだ返していない恩や恨み。「助けてもらった―がある」「この―は必ず返す」

②簿記上の借方かりかたの略。

かり‐あげ【借上げ】🔗⭐🔉

かり‐あげ【借上げ】

①政府などが民間から土地や物品を借り受けること。

②江戸時代に、諸藩が財政窮乏のため、家臣に対して知行ちぎょう高や扶持ふち高をへらしたこと。

③⇒かしあげ

かり‐あ・げる【借り上げる】🔗⭐🔉

かり‐あ・げる【借り上げる】

〔他下一〕[文]かりあ・ぐ(下二)

目上の者が目下の者から金品を借りる。

かり‐いえ【借家】‥イヘ🔗⭐🔉

かり‐いえ【借家】‥イヘ

借りて住む家。しゃくや。

かり‐いらい【借り答ひ】‥イラヒ🔗⭐🔉

かり‐いらい【借り答ひ】‥イラヒ

借りること、また互いに貸借すること。炭俵「中よくて傍輩合ほうばいあいの―」(野坡)

かり‐い・れる【借り入れる】🔗⭐🔉

かり‐い・れる【借り入れる】

〔他下一〕

借りて自分の方へ取り入れる。「資金を―・れる」

かり‐う・ける【借り受ける】🔗⭐🔉

かり‐う・ける【借り受ける】

〔他下一〕

「借りる」の改まった言い方。借りて受け取る。

かり‐かえ【借換え】‥カヘ🔗⭐🔉

かり‐かえ【借換え】‥カヘ

①新たに借りて、前に借りたものを返却すること。

②新起債をもって既発公社債の償還に充当すること。

⇒かりかえ‐こうさい【借換公債】

かりかえ‐こうさい【借換公債】‥カヘ‥🔗⭐🔉

かりかえ‐こうさい【借換公債】‥カヘ‥

公債の償還期が来たときに、償還の財源として新たに発行する公債。

⇒かり‐かえ【借換え】

かり‐か・える【借り換える】‥カヘル🔗⭐🔉

かり‐か・える【借り換える】‥カヘル

〔他下一〕

前の借りを返して新たに借りる。

かり‐かし【借り貸し】🔗⭐🔉

かり‐かし【借り貸し】

借りと貸し。かしかり。

かり‐き・る【借り切る】🔗⭐🔉

かり‐き・る【借り切る】

〔他五〕

(個人または団体で)全部を借りる。「全館―・る」「住宅資金を限度いっぱい―・る」

かり‐くだ・す【借り下す】🔗⭐🔉

かり‐くだ・す【借り下す】

〔他四〕

目下の人が目上の人のものを借りる。拝借する。

かり‐けん【借券】🔗⭐🔉

かり‐けん【借券】

金銀財物の借用証書。

かり‐こし【借越】🔗⭐🔉

かり‐こし【借越】

①一定の限度以上に借りること。また、その借りたもの。

②貸してあるものより、借りの方が多いこと。特に、当座預金についていう。

かり‐じ【借字】🔗⭐🔉

かり‐じ【借字】

字義によらず、音または訓の同じものをあてて用いた字。「参議」を「三木」、「めでたく」を「目出度」と書く類。あて字。

かり‐ずまい【借住い】‥ズマヒ🔗⭐🔉

かり‐ずまい【借住い】‥ズマヒ

借家して住むこと。また、その住居。

かり‐たお・す【借り倒す】‥タフス🔗⭐🔉

かり‐たお・す【借り倒す】‥タフス

〔他五〕

借りて返さず、先方に損をかける。「借金を―・す」

かり‐だ・す【借り出す】🔗⭐🔉

かり‐だ・す【借り出す】

〔他五〕

①借りて持ち出す。「図書館から本を―・す」

②借りはじめる。

かり‐ち【借地】🔗⭐🔉

かり‐ち【借地】

借りている土地。しゃくち。

かり‐つぎ【借次ぎ】🔗⭐🔉

かり‐つぎ【借次ぎ】

金銭貸借の周旋。また、その周旋人。

かりっ‐ぱなし【借りっ放し】🔗⭐🔉

かりっ‐ぱなし【借りっ放し】

借りたまま返さずにおくこと。

かり‐て【借り手】🔗⭐🔉

かり‐て【借り手】

金銭・品物などを借りる人。かりぬし。

○借りて来た猫のようかりてきたねこのよう🔗⭐🔉

○借りて来た猫のようかりてきたねこのよう

ふだんと違って非常におとなしくしているさま。

⇒か・りる【借りる】

かり‐とうき【仮登記】

本登記をなすべき実質的または形式的要件が完備しない場合に、将来なされるべき本登記の順位を保全するためになされる登記。

⇒かりとうき‐たんぽ【仮登記担保】

かりとうき‐たんぽ【仮登記担保】

金銭債務を返済しない場合に債務者の所有物が債権者に移転する旨を合意し、仮登記をした担保。仮登記担保契約法で規律される。

⇒かり‐とうき【仮登記】

かり‐とうひょう【仮投票】‥ヘウ

投票所で、投票管理者の投票拒否の決定に対し、その決定を受けた選挙人または投票立会人が異議を申し立てた場合に、投票管理者がその選挙人に仮にさせる投票。

かり‐どこ【仮床】

仮に設けた床。

かり‐とじ【仮綴じ】‥トヂ

(→)仮製本に同じ。

かり‐どの【仮殿・権殿】

(→)移殿うつしどのに同じ。

⇒かりどの‐せんぐう【仮殿遷宮】

かりどの‐せんぐう【仮殿遷宮】

「遷宮」参照。

⇒かり‐どの【仮殿・権殿】

かり‐とり【刈取り】

稲・麦や牧草などを刈り取ること。かりいれ。

⇒かりとり‐き【刈取り機】

⇒かりとり‐けっそく‐き【刈取り結束機】

かり‐どり【借り取り】

借りたまま返さずに、自分の物とすること。

かりとり‐き【刈取り機】

稲・麦や牧草などを刈るのに用いる機械。稲・麦類用のリーパー、牧草用のモアーなどの類。

⇒かり‐とり【刈取り】

かりとり‐けっそく‐き【刈取り結束機】

(→)バインダー2に同じ。

⇒かり‐とり【刈取り】

かり‐と・る【刈り取る】

〔他五〕

①稲・麦や牧草などを刈って取り入れる。収穫する。

②刈って取り除く。切って取る。また、比喩的に、悪いものなどを取り除く。平治物語「―・りし鎌田が首の報にや」。「悪の芽を―・る」

かり‐な【仮名】

①(仮の文字の意)かな。↔まな(真名)。

②仮につけておく名。

かり‐な【借名】

他人の名を借りること。また、その名。

かり‐に【仮に】

〔副〕

①一時のまにあわせとして。暫定的に。大唐西域記長寛点「樹陰こかげに仮寝カリニネタリ」。「―付けた名前」

②現実ではないが、もしあったとして。もしも。「―雨が降るとしても」

⇒かりに‐も【仮にも】

カリニ‐はいえん【カリニ肺炎】

(carinii pneumonia)ニューモシスチス‐カリニという原虫の感染による肺炎。未熟児、免疫抑制剤や抗癌剤の使用後あるいはエイズ患者など、抵抗力の低下時に発症し、呼吸困難・チアノーゼなどを起こす。肺胞内滲出しんしゅつ液にまじって卵円形・半月状など種々の形態のカリニ嚢子のうしが見られる。

かりに‐も【仮にも】

〔副〕

①(多く下に否定の語を伴って)どんなことがあっても。決して。いささかでも。「―死ぬなんて口にするな」

②内実はともかく。いやしくも。「―教師たる者のすることか」

⇒かり‐に【仮に】

かり‐にわ【狩場】‥ニハ

かりば。古事記下「―に幸いでますべしと」

かり‐ぬい【仮縫い】‥ヌヒ

①まにあわせに縫っておくこと。

②洋服などの本仕立の前に、体型にあわせて仮に縫うこと。また、それを補正すること。したぬい。

かり‐ぬし【借り主】

借りている人。借用主。↔貸し主

かり‐ね【刈根】

刈った草木の根。和歌で多く「仮寝」にかけていう。千載和歌集恋「難波江の蘆の―の一よゆゑみをつくしてや恋ひわたるべき」

かり‐ね【仮寝】

仮に寝ること。うたたね。かりぶし。また、旅寝をさすことが多い。かりまくら。かりのやどり。源氏物語夕霧「―の枕結びやはせし」。玉葉集旅「草枕―は同じ夜な夜なのつゆ」

かり‐の‐いけ【雁の池】

(梁の孝王の苑に雁池があったことに基づく)親王の異称。

かり‐の‐いのち【仮の命】

現世のはかない生命。

かり‐の‐うきよ【仮の憂き世】

はかなくつらい現世。仮の世。夫木和歌抄23「つれもなきすがたの池のまこも草―になほ乱れつつ」

かり‐の‐うつつ【仮の現】

(仏説に、現世は仮のものであるというによる)一時的なはかない現世。

かり‐の‐おや【仮の親】

⇒かりおや

かり‐の‐ぎむづけ【仮の義務付け】

義務付け訴訟の提起があった場合に、裁判所が行政庁に対し、仮の救済として仮処分をすべき旨を命ずる決定。

かり‐の‐こ【雁の子】

①雁のひな。また、コは愛称で、雁や鴨などの水鳥の称。万葉集2「とぐら立て飼ひし―巣立ちなば」

②水鳥の卵。水鳥は、カルガモ・アヒル・ガチョウなど諸説ある。蜻蛉日記上「―の見ゆるを、これ十づつ重ぬるわざを」

かり‐の‐ことじ【雁の琴柱】‥ヂ

雁の列を琴柱の並んださまにたとえていう語。夫木和歌抄12「たまづさのかきあはせたるしらべかな―に峰の松風」

かり‐の‐さしとめ【仮の差止め】

差止め訴訟の提起があった場合に、裁判所が行政庁に対し、仮の救済として仮処分をしてはならない旨を命ずる決定。

かり‐の‐ずいじん【仮の随身】

臨時に命じた近衛の随身。仮御随身かりみずいじん。源氏物語葵「大将の御―に殿上のぞうなどのすることは常の事にもあらず」

かり‐の‐たまずさ【雁の玉章】‥ヅサ

(→)「雁の使」に同じ。

かり‐の‐たより【雁の便り】

(→)「雁の使」に同じ。

かり‐の‐つかい【狩の使】‥ツカヒ

平安初期、朝廷の用にあてるため諸国へ鳥獣を狩りに遣わされた使者。伊勢物語「伊勢の国に―に行きけるに」

かり‐の‐つかい【雁の使】‥ツカヒ

[漢書蘇武伝](前漢の蘇武が匈奴に使者として行き久しく囚われた時、蘇武を帰国させるために、「蘇武からの手紙が天子の射止めた雁の脚に結ばれていた」と使者に言わせて交渉したという故事から)消息をもたらす使いの雁。転じて、おとずれ。たより。手紙。消息。雁書がんしょ。万葉集8「九月ながつきのその初―にも思ふ心は聞え来ぬかも」

かり‐の‐つて【雁の伝】

(→)「雁の使」に同じ。

かり‐の‐ふみ【雁の文】

(→)「雁の使」に同じ。

かり‐の‐ま【雁の間】

江戸城内の表座敷の一つ。襖ふすまに、刈田に雁の絵を描く高家衆こうけしゅうおよび譜代大名城主らが登城した時の詰所。等級は柳の間の次。

かり‐の‐まくら【仮の枕】

(→)仮寝かりねに同じ。

かり‐の‐もの【仮の物】

化け物。変化へんげ。源氏物語手習「人の心惑はさむとて出で来たる―にや」

かり‐の‐やど【仮の宿】

①一時のすまい。旅のやどり。堀河百首春「草の枕に行きかへる―にもとまる心ぞ」

②無常な世。現世。かりのやどり。新古今和歌集旅「―に心とむなと思ふばかりぞ」

かり‐の‐よ【仮の世】

無常な現世。はかないこの世。源氏物語幻「―はいづくもつひの常世とこよならぬに」

かり‐ば【狩場・猟場】

狩をする場所。遊猟の場所。かりくら。かりやま。かりにわ。

⇒かりば‐の‐きじ【狩場の雉】

⇒かりば‐の‐とり【狩場の鳥】

ガリバー【Gulliver】

⇒ガリヴァー

かり‐ばか【刈ばか】

稲や草などを刈るのに定めた土地の範囲。または刈り取る量ともいう。万葉集4「秋の田の穂田の―か縁りあはば」

かり‐ばかま【狩袴】

地下じげの狩衣着用の時につけた袴。堂上とうしょう所用の狩衣付属の八幅やのの指貫さしぬきに対し、六幅むのに仕立てたものをいう。

かり‐ばし【仮橋】

①橋の工事中などに、一時的に架ける代りの橋。

②転じて、臨時の出し物。浮世風呂前「先斗町が口づいて大丈夫だといふから、―を出した」

カリパス【callipers】

⇒キャリパス

カリバ‐ダム【Kariba Dam】

アフリカ南部、ザンビア・ジンバブエ国境のザンベジ川中流にあるダム。1959年完成のアーチ式ダムで、堤高128メートル。電力は銅精錬に利用。

かり‐はな【雁鼻】

「雁鼻の沓」の略。

⇒かりはな‐の‐くつ【雁鼻の沓】

かりはな‐の‐くつ【雁鼻の沓】

鼻高履びこうりの先端を切りそいだ形の沓。はなきれぐつ。かりはな。

⇒かり‐はな【雁鼻】

かり‐はなみち【仮花道】

「花道1」参照。

かり‐ばね【刈ばね】

竹や木などを刈り取ってあとに残った株。切り株。万葉集14「信濃路は今のはり道―に足踏ましなむ沓はけ我が背」

かりば‐の‐きじ【狩場の雉】

とても助からない命のたとえ。浄瑠璃、心中天の網島「―の妻ゆゑ我も首しめくくるなわ結び」

⇒かり‐ば【狩場・猟場】

かりば‐の‐とり【狩場の鳥】

鷹狩の語で、キジのこと。

⇒かり‐ば【狩場・猟場】

かり‐はや・す【刈り生やす】

〔他四〕

草木の枝葉を刈りこんで、新たによい枝葉を生じさせる。堀河百首夏「―・すま菰をさへに根こじつるかな」

かり‐ばら【借り腹】

(host mother)不妊夫婦の受精卵を妻以外の女性の子宮に移植して出産してもらうこと。→代理母

かり‐ばらい【仮払い】‥バラヒ

金額が未確定な段階で、暫定的に概算で支払うこと。仮渡し。

かりはらい‐き【刈払い機】‥ハラヒ‥

小形のエンジンで小径の丸鋸やワイヤーを回転させ、雑草などを刈り払うための機械。肩から吊し、振るようにして使う。

かり‐ばり【仮貼り】

①かりにはること。また、そのはったもの。

②表具または日本画を描く際、しわがよらないように紙・絹布を水張りにする時に用いる道具。表面に柿渋を塗った襖ふすまのようなもの。

がり‐はり【がり張り】

我がを張り通すこと。また、そのような性質の人。がむしゃ。「―者」

ガリバルディ【Giuseppe Garibaldi】

イタリアの愛国者。マッツィーニと共に政治結社「青年イタリア」で活躍。1859年、サルデーニャのイタリア統一戦争に参加、翌年千人隊(赤シャツ隊)を率いて進撃、南イタリアの統一に道を開いた。(1807〜1882)

がり‐ばん【がり版】

(ガリは鉄筆で原紙を切る音から)謄写版の俗称。「―刷」

かり‐び【借り火】

煙草を吸う時などに火を借りること。また、その火。

かり‐びし【雁菱】

(→)「かりがねびし」に同じ。

かり‐びと【猟人・狩人】

かりうど。万葉集6「あしひきの山にも野にもみ―さつ矢手挟みさわきたり見ゆ」

カリ‐ひりょう【加里肥料】‥レウ

カリウムを比較的多く含む肥料。草木灰・硫酸カリ・塩化カリの類。

かり‐ふ【刈生】

草などを刈った後に、再び芽の生えること。また、その生え出た所。夫木和歌抄22「しひてこそなほ刈り行かめいはせ野の萩の―は雪深くとも」

カリフ【calif; caliph】

(khalīfah アラビアは後継者・代理者の意)ムハンマドの後継者として、全イスラム教徒の指導者であり、教徒の共同体(ウンマ)の政治的支配者でもあるものの呼称。カリフ制は13世紀半ばに崩壊、称号としてのカリフは1924年まで用いられた。ハリーファ。

カリブー【caribou】

(アメリカ先住民の語から)北アメリカのトナカイ。

カリフォルニア【California】

アメリカ合衆国太平洋岸の州。州都サクラメント。経済規模は合衆国の州のうち最大。農業のほか電子工業・航空宇宙産業が盛ん。加州。→アメリカ合衆国(図)。

⇒カリフォルニア‐こうか‐だいがく【カリフォルニア工科大学】

⇒カリフォルニア‐だいがく【カリフォルニア大学】

⇒カリフォルニア‐はんとう【カリフォルニア半島】

⇒カリフォルニア‐ポピー【California poppy】

カリフォルニア‐こうか‐だいがく【カリフォルニア工科大学】‥クワ‥

(California Institute of Technology)カリフォルニア州パサデナにある私立大学。1891年創設。科学・技術の研究・教育の世界的な中心の一つ。略称、Caltech

⇒カリフォルニア【California】

カリフォルニア‐だいがく【カリフォルニア大学】

(The University of California)カリフォルニア州の州立総合大学群。1855年創立の私立カレッジを68年州立総合大学に改める。バークレー・ロサンゼルス・サンタ‐バーバラなど10キャンパスから成る。UC

⇒カリフォルニア【California】

カリフォルニア‐はんとう【カリフォルニア半島】‥タウ

北アメリカ大陸西岸に南南東に伸び、カリフォルニア湾を抱く半島。面積14万3000平方キロメートル。メキシコ領。アメリカ合衆国のカリフォルニア地方に対して、下カリフォルニア(Lower C.)と称する。

⇒カリフォルニア【California】

カリフォルニア‐ポピー【California poppy】

(→)ハナビシソウ。

⇒カリフォルニア【California】

カリブ‐かい【カリブ海】

(Caribbean Sea)中央アメリカ・西インド諸島・南アメリカ大陸に囲まれる大西洋の付属海。

カリブ海

撮影:小松義夫

かり‐ぶき【仮葺き】

①仮に屋根をふくこと。また、その屋根。

②板ぶきのままで、まだ瓦をのせてない屋根。

かり‐ふ・く【刈り葺く】

〔他四〕

草を刈って屋根をふく。万葉集1「秋の野のみ草―・き宿れりし」

かり‐ぶし【仮臥し】

かりね。うたたね。夫木和歌抄34「神垣のいはほの上の―にまろねの足を洗ふみやつこ」

かり‐ぶしん【仮普請】

一時のまにあわせにする普請。↔本普請

カリプソ【calypso】

西インド諸島トリニダード‐トバゴで生まれたポピュラー音楽。諷刺に富む歌と踊りやすい2拍子の演奏が特徴。

カリフラワー【cauliflower】

キャベツの一変種。葉球を結ばず、中心部に白色の蕾つぼみが大きな扁球状にかたまって現れ、これを食用にする。花甘藍はなかんらん。花椰菜はなやさい。花キャベツ。

カリフラワー

撮影:関戸 勇

かり‐ぶき【仮葺き】

①仮に屋根をふくこと。また、その屋根。

②板ぶきのままで、まだ瓦をのせてない屋根。

かり‐ふ・く【刈り葺く】

〔他四〕

草を刈って屋根をふく。万葉集1「秋の野のみ草―・き宿れりし」

かり‐ぶし【仮臥し】

かりね。うたたね。夫木和歌抄34「神垣のいはほの上の―にまろねの足を洗ふみやつこ」

かり‐ぶしん【仮普請】

一時のまにあわせにする普請。↔本普請

カリプソ【calypso】

西インド諸島トリニダード‐トバゴで生まれたポピュラー音楽。諷刺に富む歌と踊りやすい2拍子の演奏が特徴。

カリフラワー【cauliflower】

キャベツの一変種。葉球を結ばず、中心部に白色の蕾つぼみが大きな扁球状にかたまって現れ、これを食用にする。花甘藍はなかんらん。花椰菜はなやさい。花キャベツ。

カリフラワー

撮影:関戸 勇

がり‐べん【我利勉】

(「我利」は当て字)他のことには全く目も向けず、ひたすら勉強だけをすること。多く、あざけりの気持をこめていう。

かり‐ほ【刈穂】

刈った稲の穂。夫木和歌抄20「積める―を見るがうれしさ」

かり‐ほ【仮庵・仮廬】

(カリイホの約)

⇒かりいお

かり‐ぼうし【刈法師】‥ボフ‥

短く刈り揃えた馬のたてがみ。

かり‐ほうたいしょ【仮繃帯所】‥ハウ‥

戦場で負傷者に応急手当を施す所で、戦線のまぢかな後方に設けるもの。

かり‐ほうめん【仮放免】‥ハウ‥

①容疑者などの情状その他を考慮して、一応放免すること。

②中世の糾問手続における法定証拠主義のもとで、有罪の証拠が十分そろわないとき仮に放免し、証拠が発見されたとき再び公訴の提起を許す制度。1848年までドイツに存続。

かり‐ほこ【狩鉾】

狩猟用のほこ。浄瑠璃、国性爺合戦「―数鑓かずやり手にあたるを幸ひに投げつけ」

かりぼしきり‐うた【刈干切唄】

宮崎県の民謡。高千穂町など西臼杵地方の萱を刈り取るときの作業唄。萱刈節。

→文献資料[刈干切唄]

かり‐ほ・す【刈り干す】

〔他五〕

草木を刈って日にほす。

カリポス‐ほう【カリポス法】‥ハフ

紀元前4世紀、ギリシアの天文学者カリポス(Kallippos)が考案したという太陰暦法。メトン期の4倍から1日を減じた期間(2万7759日)を940月(76年)とし、これを1期とする。閏月のおき方はメトンと同じ。この暦法によれば1年の長さは平均365.25日となる。古代中国でもこれに相当する四分法が行われていた。

カリホルニウム【californium】

(カリフォルニア大学で発見されたことに因む)超ウラン元素の一種。元素記号Cf 原子番号98。1950年、キュリウムにアルファ線を当てて、人工的につくられた。

かり‐まいそう【仮埋葬】‥サウ

本葬を営めない場合に、死体を一時仮に埋めておくこと。かりうめ。

かり‐まくら【仮枕】

(→)仮寝かりねに同じ。

カリマコス【Kallimachos】

ヘレニズム期ギリシアの学者詩人。前4世紀末〜前3世紀半ばの人。アレクサンドリア図書館の文献目録を完成。叙事詩・抒情詩・讃歌・縁起譚などの作品を遺す。

かり‐また【狩股・雁股】

先が叉またの形に開き、その内側に刃のある鏃やじり。また、それを付けた矢。太平記12「流鏑にすげたる―を抜て」→鏃(図)。

⇒かりまた‐の‐や【狩股の矢】

かりまた‐の‐や【狩股の矢】

鏑かぶらをつけず狩股の鏃やじりだけをつけた矢。

⇒かり‐また【狩股・雁股】

カリマンタン【Kalimantan】

ボルネオのインドネシア語名。

かり‐みや【仮宮】

①仮に造った宮殿。

②(→)行宮あんぐうに同じ。

③神輿渡御の時の御旅所おたびしょ。

かり‐むしゃ【駆武者】

かり集めた武者。平治物語(金刀比羅本)「是は諸国の―どもにて候ふが」

かり‐めんきょ【仮免許】

一定の資格を得た者が、免許の確認手続がすむまで、仮に与えられる免許。仮免。

かり‐めんじょう【仮免状】‥ジヤウ

本免状を渡すまで、仮に渡しておく免状。

かり‐も【釭】

車の轂こしきの孔にはめた鉄の管。かも。〈倭名類聚鈔11〉

かり‐もがり【殯】

死人を埋葬する前、しばらくその死骸を棺に入れて安置すること。もがり。今昔物語集3「仏、涅槃ねはんに入り給ひぬれば、阿難、仏の御身を―し奉りて」

かり‐もの【借り物】

①人から借りた物。

②形だけ取り入れ、まだ自分のものになっていない、考えや意見など。「―の知識」

⇒かりもの‐ぶぎょう【借物奉行】

かりもの‐ぶぎょう【借物奉行】‥ギヤウ

室町時代、将軍を自邸に迎えるに当たり、諸大名が臨時に任命して、茶器・屏風びょうぶなど当日入用の器具を借り集めることをつかさどらせた役。

⇒かり‐もの【借り物】

かり‐もよお・す【駆り催す】‥モヨホス

〔他四〕

催促して諸方からかり集める。寄せ集める。

かり‐もり

瓜のすえなり。(和訓栞)また、白瓜しろうりともいう。

かりや【刈谷】

愛知県中央部の市。もと水野氏の城下町。自動車産業を中心とする機械工業都市。人口14万2千。

かり‐や【仮屋】

①仮に造った小屋。

②鳥取県で、雁木造がんぎづくりをいう。

③産屋うぶや。

④月経の時に入っている仮小屋。他家たや。

⑤御旅所おたびしょ。

かり‐や【狩矢】

狩に用いる矢。多くは鏑かぶらのついた狩股かりまたを用いる。野矢。

かりや【狩谷】

姓氏の一つ。

⇒かりや‐えきさい【狩谷棭斎】

かり‐や【借家】

借りた家。しゃくや。

かりや‐えきさい【狩谷棭斎】

江戸後期の考証学者。名は望之。江戸の人。和漢の古典の本文考証・注解、また金石文の蒐集に力を注ぐ。著「箋注倭名類聚抄」「日本霊異記攷証」「古京遺文」「本朝度量権衡攷」など。(1775〜1835)

⇒かりや【狩谷】

か‐りゃく【下略】

⇒げりゃく(下略)

かりゃく【嘉暦】

[旧唐書]鎌倉末期、後醍醐天皇朝の年号。正中3年4月26日(1326年5月28日)改元、嘉暦4年8月29日(1329年9月22日)元徳に改元。

かり‐やく【仮役】

①仮の役目。臨時の職。

②見習役。試補。権官。

が‐りゃく【瓦礫】グワ‥

⇒がれき。〈伊呂波字類抄〉

かり‐やくじょう【仮約定】‥ヂヤウ

本約定を締結するまで、仮に結ぶ約束。

かり‐やくそく【仮約束】

仮の約束。仮契約。

かり‐やぐら【仮櫓】

(→)代櫓かえやぐらに同じ。

かり‐やす【刈安・青茅】

①イネ科の多年草。山地・草原に自生。細い茎が直立し、高さ約1メートル。葉は線形で、カヤに似、秋、花穂を出す。穂は3〜5分岐。茎・葉は乾して黄色の染料、また、藍と併用し緑色染料を製する。ヤマカリヤス。オウミカリヤス。〈[季]秋〉。〈倭名類聚鈔14〉

②コブナグサの別称。

③刈安染の略。

⇒かりやす‐ぞめ【刈安染】

かりやす‐ぞめ【刈安染】

カリヤスで染めること。また、そのもの。かりやす。

⇒かり‐やす【刈安・青茅】

かり‐やど【仮宿】

かりのやど。かりずまい。

かり‐やなぐい【狩胡簶】‥ヤナグヒ

洛外の野行幸の供奉ぐぶや遊猟の時、狩猟用の野矢を盛って帯びるやなぐい。

かり‐やま【狩山】

①狩場かりば。

②山で鳥獣を狩ること。山狩り。

か‐りゅう【下流】‥リウ

①川の流れのしもの方。かわしも。

②下の地位。下の階級。下層。

か‐りゅう【加硫】‥リウ

〔化〕(vulcanization)生ゴムに硫黄をまぜて加熱し、目的に応じた弾性をもつゴムを製する操作。より一般的に高分子鎖を架橋する反応をいう。硫化。和硫。

⇒かりゅう‐ゴム【加硫ゴム】

か‐りゅう【花柳】クワリウ

①[王勃、詩]紅花と緑柳。美しさの形容。

②[李白、詩]遊里。いろざと。また、芸者や遊女。

⇒かりゅう‐かい【花柳界】

⇒かりゅう‐の‐ちまた【花柳の巷】

⇒かりゅう‐びょう【花柳病】

か‐りゅう【河流】‥リウ

河のながれ。

か‐りゅう【渦流】クワリウ

うずまくながれ。

か‐りゅう【顆粒・粿粒】クワリフ

①粒。「―状」

②〔生〕細胞内の微小な粒子の総称。

③〔医〕トラコーマにかかった時、結膜に生じる水泡状の粒。

⇒かりゅう‐きゅう【顆粒球】

⇒かりゅう‐はっけっきゅう【顆粒白血球】

が‐りゅう【我流】‥リウ

自分勝手の流儀。自分独自のやりかた。自己流。「―の書き方」

が‐りゅう【画竜】グワ‥

⇒がりょう

が‐りゅう【賀竜】

(He Long)中国の軍人。湖南桑植の人。北伐に参加、1927年、南昌蜂起に加わり共産党に入党。紅軍の幹部として活躍し、55年元帥、また国務院副総理となる。文化大革命中迫害され没。82年名誉回復。(1896〜1969)

かりゅう‐かい【花柳界】クワリウ‥

芸娼妓の社会。花柳の巷。田山花袋、東京の三十年「紅葉が柳橋あたりの―に遊んだことは」

⇒か‐りゅう【花柳】

かりゅう‐きゅう【顆粒球】クワリフキウ

細胞質内に多数の顆粒を含む多核白血球。顆粒の染色性により好中球・好酸球・好塩基球に分ける。

⇒か‐りゅう【顆粒・粿粒】

かりゅう‐ゴム【加硫ゴム】‥リウ‥

加硫操作を加えたゴム。含硫ゴム。→弾性ゴム

⇒か‐りゅう【加硫】

か‐りゅうさん【過硫酸】クワリウ‥

ペルオキソ二硫酸の俗称。→ペルオキソ硫酸

かりゅうど【猟人・狩人】カリウド

⇒かりうど

かりゅう‐の‐ちまた【花柳の巷】クワリウ‥

遊里。色里。花柳界。

⇒か‐りゅう【花柳】

かりゅう‐はっけっきゅう【顆粒白血球】クワリフハク‥キウ

(→)顆粒球に同じ。

⇒か‐りゅう【顆粒・粿粒】

かりゅう‐びょう【花柳病】クワリウビヤウ

(花柳界で感染する病の意)性病。

⇒か‐りゅう【花柳】

かりゆし

(嘉例吉の意)沖縄で、めでたいことや幸せをいう語。

カリュプソ【Kalypsō】

ギリシア神話で海のニンフ。トロイアから帰国するオデュッセウスを引き止め同棲した。

カリュブディス【Charybdis】

「オデュッセイア」に現れる、海の渦巻を擬人化した怪物。1日に3度船を呑み込み吐き出した。

か‐りょ【過慮】クワ‥

思いすごし。考え過ぎ。

か‐りょう【下僚】‥レウ

下役したやく。部下の役人。

か‐りょう【火竜】クワ‥

火を負う竜。炎天の形容。

か‐りょう【加療】‥レウ

病気や傷を治療すること。

か‐りょう【佳良】‥リヤウ

よいこと。普通よりまさっていること。

か‐りょう【河梁】‥リヤウ

河にかけた橋。

か‐りょう【科料】クワレウ

①罪科をあがなうための金品。〈運歩色葉集〉

②刑法の規定する主刑の一種で、軽微な犯罪に科する財産刑。現行刑法では千円以上1万円未満。とがりょう。→罰金→過料

か‐りょう【家領】‥リヤウ

家に属する土地。家門の領地。

か‐りょう【過料】クワレウ

過失罪科に科する金品。

①江戸時代、庶民の刑として過失の償いに出させた金銭。

②現刑法で、軽い禁令をおかしたものに支払わせる金銭。秩序罰・懲戒罰・執行罰としての過料がある。科料と違って刑法上の刑罰ではない。あやまちりょう。

かりょう【訶陵】

ジャワ島のシャイレンドラ朝のこと。通典つでん・唐書などに見える。

が‐りょう【画料】グワレウ

①絵をかくための材料。画材。

②絵をかいてもらったことに対する謝礼。画稿料。

が‐りょう【画竜】グワ‥

画にかいた竜。↔真竜。

⇒がりょう‐てんせい【画竜点睛】

⇒画竜点睛を欠く

が‐りょう【臥竜】グワ‥

①臥している竜。

②[三国志蜀志、諸葛亮伝「諸葛孔明なる者は臥竜也」]野やに隠れて世に知られていない大人物。

⇒がりょう‐ばい【臥竜梅】

⇒がりょう‐ほうすう【臥竜鳳雛】

が‐りょう【雅量】‥リヤウ

広く、おおらかな度量。「敵の健闘をたたえる―がほしい」「―を示す」

かり‐ようし【仮養子】‥ヤウ‥

江戸時代、武士が公用で遠国に旅する時、道中の不慮の変に備え、あらかじめ幕府に願い出た仮の養子。鶉衣「仮親―も勝手次第にて」

がりょう‐てんせい【画竜点睛】グワ‥

[歴代名画記7](梁の画家張僧繇ちょうそうようが金陵安楽寺の壁画に白竜を描いて、その睛ひとみを書きこんだところ、たちまち風雲生じて白竜は天に上ったという故事から)事物の眼目となるところ。物事を立派に完成させるための最後の仕上げ。また、わずかなことで、全体がひきたつたとえ。

⇒が‐りょう【画竜】

がり‐べん【我利勉】

(「我利」は当て字)他のことには全く目も向けず、ひたすら勉強だけをすること。多く、あざけりの気持をこめていう。

かり‐ほ【刈穂】

刈った稲の穂。夫木和歌抄20「積める―を見るがうれしさ」

かり‐ほ【仮庵・仮廬】

(カリイホの約)

⇒かりいお

かり‐ぼうし【刈法師】‥ボフ‥

短く刈り揃えた馬のたてがみ。

かり‐ほうたいしょ【仮繃帯所】‥ハウ‥

戦場で負傷者に応急手当を施す所で、戦線のまぢかな後方に設けるもの。

かり‐ほうめん【仮放免】‥ハウ‥

①容疑者などの情状その他を考慮して、一応放免すること。

②中世の糾問手続における法定証拠主義のもとで、有罪の証拠が十分そろわないとき仮に放免し、証拠が発見されたとき再び公訴の提起を許す制度。1848年までドイツに存続。

かり‐ほこ【狩鉾】

狩猟用のほこ。浄瑠璃、国性爺合戦「―数鑓かずやり手にあたるを幸ひに投げつけ」

かりぼしきり‐うた【刈干切唄】

宮崎県の民謡。高千穂町など西臼杵地方の萱を刈り取るときの作業唄。萱刈節。

→文献資料[刈干切唄]

かり‐ほ・す【刈り干す】

〔他五〕

草木を刈って日にほす。

カリポス‐ほう【カリポス法】‥ハフ

紀元前4世紀、ギリシアの天文学者カリポス(Kallippos)が考案したという太陰暦法。メトン期の4倍から1日を減じた期間(2万7759日)を940月(76年)とし、これを1期とする。閏月のおき方はメトンと同じ。この暦法によれば1年の長さは平均365.25日となる。古代中国でもこれに相当する四分法が行われていた。

カリホルニウム【californium】

(カリフォルニア大学で発見されたことに因む)超ウラン元素の一種。元素記号Cf 原子番号98。1950年、キュリウムにアルファ線を当てて、人工的につくられた。

かり‐まいそう【仮埋葬】‥サウ

本葬を営めない場合に、死体を一時仮に埋めておくこと。かりうめ。

かり‐まくら【仮枕】

(→)仮寝かりねに同じ。

カリマコス【Kallimachos】

ヘレニズム期ギリシアの学者詩人。前4世紀末〜前3世紀半ばの人。アレクサンドリア図書館の文献目録を完成。叙事詩・抒情詩・讃歌・縁起譚などの作品を遺す。

かり‐また【狩股・雁股】

先が叉またの形に開き、その内側に刃のある鏃やじり。また、それを付けた矢。太平記12「流鏑にすげたる―を抜て」→鏃(図)。

⇒かりまた‐の‐や【狩股の矢】

かりまた‐の‐や【狩股の矢】

鏑かぶらをつけず狩股の鏃やじりだけをつけた矢。

⇒かり‐また【狩股・雁股】

カリマンタン【Kalimantan】

ボルネオのインドネシア語名。

かり‐みや【仮宮】

①仮に造った宮殿。

②(→)行宮あんぐうに同じ。

③神輿渡御の時の御旅所おたびしょ。

かり‐むしゃ【駆武者】

かり集めた武者。平治物語(金刀比羅本)「是は諸国の―どもにて候ふが」

かり‐めんきょ【仮免許】

一定の資格を得た者が、免許の確認手続がすむまで、仮に与えられる免許。仮免。

かり‐めんじょう【仮免状】‥ジヤウ

本免状を渡すまで、仮に渡しておく免状。

かり‐も【釭】

車の轂こしきの孔にはめた鉄の管。かも。〈倭名類聚鈔11〉

かり‐もがり【殯】

死人を埋葬する前、しばらくその死骸を棺に入れて安置すること。もがり。今昔物語集3「仏、涅槃ねはんに入り給ひぬれば、阿難、仏の御身を―し奉りて」

かり‐もの【借り物】

①人から借りた物。

②形だけ取り入れ、まだ自分のものになっていない、考えや意見など。「―の知識」

⇒かりもの‐ぶぎょう【借物奉行】

かりもの‐ぶぎょう【借物奉行】‥ギヤウ

室町時代、将軍を自邸に迎えるに当たり、諸大名が臨時に任命して、茶器・屏風びょうぶなど当日入用の器具を借り集めることをつかさどらせた役。

⇒かり‐もの【借り物】

かり‐もよお・す【駆り催す】‥モヨホス

〔他四〕

催促して諸方からかり集める。寄せ集める。

かり‐もり

瓜のすえなり。(和訓栞)また、白瓜しろうりともいう。

かりや【刈谷】

愛知県中央部の市。もと水野氏の城下町。自動車産業を中心とする機械工業都市。人口14万2千。

かり‐や【仮屋】

①仮に造った小屋。

②鳥取県で、雁木造がんぎづくりをいう。

③産屋うぶや。

④月経の時に入っている仮小屋。他家たや。

⑤御旅所おたびしょ。

かり‐や【狩矢】

狩に用いる矢。多くは鏑かぶらのついた狩股かりまたを用いる。野矢。

かりや【狩谷】

姓氏の一つ。

⇒かりや‐えきさい【狩谷棭斎】

かり‐や【借家】

借りた家。しゃくや。

かりや‐えきさい【狩谷棭斎】

江戸後期の考証学者。名は望之。江戸の人。和漢の古典の本文考証・注解、また金石文の蒐集に力を注ぐ。著「箋注倭名類聚抄」「日本霊異記攷証」「古京遺文」「本朝度量権衡攷」など。(1775〜1835)

⇒かりや【狩谷】

か‐りゃく【下略】

⇒げりゃく(下略)

かりゃく【嘉暦】

[旧唐書]鎌倉末期、後醍醐天皇朝の年号。正中3年4月26日(1326年5月28日)改元、嘉暦4年8月29日(1329年9月22日)元徳に改元。

かり‐やく【仮役】

①仮の役目。臨時の職。

②見習役。試補。権官。

が‐りゃく【瓦礫】グワ‥

⇒がれき。〈伊呂波字類抄〉

かり‐やくじょう【仮約定】‥ヂヤウ

本約定を締結するまで、仮に結ぶ約束。

かり‐やくそく【仮約束】

仮の約束。仮契約。

かり‐やぐら【仮櫓】

(→)代櫓かえやぐらに同じ。

かり‐やす【刈安・青茅】

①イネ科の多年草。山地・草原に自生。細い茎が直立し、高さ約1メートル。葉は線形で、カヤに似、秋、花穂を出す。穂は3〜5分岐。茎・葉は乾して黄色の染料、また、藍と併用し緑色染料を製する。ヤマカリヤス。オウミカリヤス。〈[季]秋〉。〈倭名類聚鈔14〉

②コブナグサの別称。

③刈安染の略。

⇒かりやす‐ぞめ【刈安染】

かりやす‐ぞめ【刈安染】

カリヤスで染めること。また、そのもの。かりやす。

⇒かり‐やす【刈安・青茅】

かり‐やど【仮宿】

かりのやど。かりずまい。

かり‐やなぐい【狩胡簶】‥ヤナグヒ

洛外の野行幸の供奉ぐぶや遊猟の時、狩猟用の野矢を盛って帯びるやなぐい。

かり‐やま【狩山】

①狩場かりば。

②山で鳥獣を狩ること。山狩り。

か‐りゅう【下流】‥リウ

①川の流れのしもの方。かわしも。

②下の地位。下の階級。下層。

か‐りゅう【加硫】‥リウ

〔化〕(vulcanization)生ゴムに硫黄をまぜて加熱し、目的に応じた弾性をもつゴムを製する操作。より一般的に高分子鎖を架橋する反応をいう。硫化。和硫。

⇒かりゅう‐ゴム【加硫ゴム】

か‐りゅう【花柳】クワリウ

①[王勃、詩]紅花と緑柳。美しさの形容。

②[李白、詩]遊里。いろざと。また、芸者や遊女。

⇒かりゅう‐かい【花柳界】

⇒かりゅう‐の‐ちまた【花柳の巷】

⇒かりゅう‐びょう【花柳病】

か‐りゅう【河流】‥リウ

河のながれ。

か‐りゅう【渦流】クワリウ

うずまくながれ。

か‐りゅう【顆粒・粿粒】クワリフ

①粒。「―状」

②〔生〕細胞内の微小な粒子の総称。

③〔医〕トラコーマにかかった時、結膜に生じる水泡状の粒。

⇒かりゅう‐きゅう【顆粒球】

⇒かりゅう‐はっけっきゅう【顆粒白血球】

が‐りゅう【我流】‥リウ

自分勝手の流儀。自分独自のやりかた。自己流。「―の書き方」

が‐りゅう【画竜】グワ‥

⇒がりょう

が‐りゅう【賀竜】

(He Long)中国の軍人。湖南桑植の人。北伐に参加、1927年、南昌蜂起に加わり共産党に入党。紅軍の幹部として活躍し、55年元帥、また国務院副総理となる。文化大革命中迫害され没。82年名誉回復。(1896〜1969)

かりゅう‐かい【花柳界】クワリウ‥

芸娼妓の社会。花柳の巷。田山花袋、東京の三十年「紅葉が柳橋あたりの―に遊んだことは」

⇒か‐りゅう【花柳】

かりゅう‐きゅう【顆粒球】クワリフキウ

細胞質内に多数の顆粒を含む多核白血球。顆粒の染色性により好中球・好酸球・好塩基球に分ける。

⇒か‐りゅう【顆粒・粿粒】

かりゅう‐ゴム【加硫ゴム】‥リウ‥

加硫操作を加えたゴム。含硫ゴム。→弾性ゴム

⇒か‐りゅう【加硫】

か‐りゅうさん【過硫酸】クワリウ‥

ペルオキソ二硫酸の俗称。→ペルオキソ硫酸

かりゅうど【猟人・狩人】カリウド

⇒かりうど

かりゅう‐の‐ちまた【花柳の巷】クワリウ‥

遊里。色里。花柳界。

⇒か‐りゅう【花柳】

かりゅう‐はっけっきゅう【顆粒白血球】クワリフハク‥キウ

(→)顆粒球に同じ。

⇒か‐りゅう【顆粒・粿粒】

かりゅう‐びょう【花柳病】クワリウビヤウ

(花柳界で感染する病の意)性病。

⇒か‐りゅう【花柳】

かりゆし

(嘉例吉の意)沖縄で、めでたいことや幸せをいう語。

カリュプソ【Kalypsō】

ギリシア神話で海のニンフ。トロイアから帰国するオデュッセウスを引き止め同棲した。

カリュブディス【Charybdis】

「オデュッセイア」に現れる、海の渦巻を擬人化した怪物。1日に3度船を呑み込み吐き出した。

か‐りょ【過慮】クワ‥

思いすごし。考え過ぎ。

か‐りょう【下僚】‥レウ

下役したやく。部下の役人。

か‐りょう【火竜】クワ‥

火を負う竜。炎天の形容。

か‐りょう【加療】‥レウ

病気や傷を治療すること。

か‐りょう【佳良】‥リヤウ

よいこと。普通よりまさっていること。

か‐りょう【河梁】‥リヤウ

河にかけた橋。

か‐りょう【科料】クワレウ

①罪科をあがなうための金品。〈運歩色葉集〉

②刑法の規定する主刑の一種で、軽微な犯罪に科する財産刑。現行刑法では千円以上1万円未満。とがりょう。→罰金→過料

か‐りょう【家領】‥リヤウ

家に属する土地。家門の領地。

か‐りょう【過料】クワレウ

過失罪科に科する金品。

①江戸時代、庶民の刑として過失の償いに出させた金銭。

②現刑法で、軽い禁令をおかしたものに支払わせる金銭。秩序罰・懲戒罰・執行罰としての過料がある。科料と違って刑法上の刑罰ではない。あやまちりょう。

かりょう【訶陵】

ジャワ島のシャイレンドラ朝のこと。通典つでん・唐書などに見える。

が‐りょう【画料】グワレウ

①絵をかくための材料。画材。

②絵をかいてもらったことに対する謝礼。画稿料。

が‐りょう【画竜】グワ‥

画にかいた竜。↔真竜。

⇒がりょう‐てんせい【画竜点睛】

⇒画竜点睛を欠く

が‐りょう【臥竜】グワ‥

①臥している竜。

②[三国志蜀志、諸葛亮伝「諸葛孔明なる者は臥竜也」]野やに隠れて世に知られていない大人物。

⇒がりょう‐ばい【臥竜梅】

⇒がりょう‐ほうすう【臥竜鳳雛】

が‐りょう【雅量】‥リヤウ

広く、おおらかな度量。「敵の健闘をたたえる―がほしい」「―を示す」

かり‐ようし【仮養子】‥ヤウ‥

江戸時代、武士が公用で遠国に旅する時、道中の不慮の変に備え、あらかじめ幕府に願い出た仮の養子。鶉衣「仮親―も勝手次第にて」

がりょう‐てんせい【画竜点睛】グワ‥

[歴代名画記7](梁の画家張僧繇ちょうそうようが金陵安楽寺の壁画に白竜を描いて、その睛ひとみを書きこんだところ、たちまち風雲生じて白竜は天に上ったという故事から)事物の眼目となるところ。物事を立派に完成させるための最後の仕上げ。また、わずかなことで、全体がひきたつたとえ。

⇒が‐りょう【画竜】

かり‐ぶき【仮葺き】

①仮に屋根をふくこと。また、その屋根。

②板ぶきのままで、まだ瓦をのせてない屋根。

かり‐ふ・く【刈り葺く】

〔他四〕

草を刈って屋根をふく。万葉集1「秋の野のみ草―・き宿れりし」

かり‐ぶし【仮臥し】

かりね。うたたね。夫木和歌抄34「神垣のいはほの上の―にまろねの足を洗ふみやつこ」

かり‐ぶしん【仮普請】

一時のまにあわせにする普請。↔本普請

カリプソ【calypso】

西インド諸島トリニダード‐トバゴで生まれたポピュラー音楽。諷刺に富む歌と踊りやすい2拍子の演奏が特徴。

カリフラワー【cauliflower】

キャベツの一変種。葉球を結ばず、中心部に白色の蕾つぼみが大きな扁球状にかたまって現れ、これを食用にする。花甘藍はなかんらん。花椰菜はなやさい。花キャベツ。

カリフラワー

撮影:関戸 勇

かり‐ぶき【仮葺き】

①仮に屋根をふくこと。また、その屋根。

②板ぶきのままで、まだ瓦をのせてない屋根。

かり‐ふ・く【刈り葺く】

〔他四〕

草を刈って屋根をふく。万葉集1「秋の野のみ草―・き宿れりし」

かり‐ぶし【仮臥し】

かりね。うたたね。夫木和歌抄34「神垣のいはほの上の―にまろねの足を洗ふみやつこ」

かり‐ぶしん【仮普請】

一時のまにあわせにする普請。↔本普請

カリプソ【calypso】

西インド諸島トリニダード‐トバゴで生まれたポピュラー音楽。諷刺に富む歌と踊りやすい2拍子の演奏が特徴。

カリフラワー【cauliflower】

キャベツの一変種。葉球を結ばず、中心部に白色の蕾つぼみが大きな扁球状にかたまって現れ、これを食用にする。花甘藍はなかんらん。花椰菜はなやさい。花キャベツ。

カリフラワー

撮影:関戸 勇

がり‐べん【我利勉】

(「我利」は当て字)他のことには全く目も向けず、ひたすら勉強だけをすること。多く、あざけりの気持をこめていう。

かり‐ほ【刈穂】

刈った稲の穂。夫木和歌抄20「積める―を見るがうれしさ」

かり‐ほ【仮庵・仮廬】

(カリイホの約)

⇒かりいお

かり‐ぼうし【刈法師】‥ボフ‥

短く刈り揃えた馬のたてがみ。

かり‐ほうたいしょ【仮繃帯所】‥ハウ‥

戦場で負傷者に応急手当を施す所で、戦線のまぢかな後方に設けるもの。

かり‐ほうめん【仮放免】‥ハウ‥

①容疑者などの情状その他を考慮して、一応放免すること。

②中世の糾問手続における法定証拠主義のもとで、有罪の証拠が十分そろわないとき仮に放免し、証拠が発見されたとき再び公訴の提起を許す制度。1848年までドイツに存続。

かり‐ほこ【狩鉾】

狩猟用のほこ。浄瑠璃、国性爺合戦「―数鑓かずやり手にあたるを幸ひに投げつけ」

かりぼしきり‐うた【刈干切唄】

宮崎県の民謡。高千穂町など西臼杵地方の萱を刈り取るときの作業唄。萱刈節。

→文献資料[刈干切唄]

かり‐ほ・す【刈り干す】

〔他五〕

草木を刈って日にほす。

カリポス‐ほう【カリポス法】‥ハフ

紀元前4世紀、ギリシアの天文学者カリポス(Kallippos)が考案したという太陰暦法。メトン期の4倍から1日を減じた期間(2万7759日)を940月(76年)とし、これを1期とする。閏月のおき方はメトンと同じ。この暦法によれば1年の長さは平均365.25日となる。古代中国でもこれに相当する四分法が行われていた。

カリホルニウム【californium】

(カリフォルニア大学で発見されたことに因む)超ウラン元素の一種。元素記号Cf 原子番号98。1950年、キュリウムにアルファ線を当てて、人工的につくられた。

かり‐まいそう【仮埋葬】‥サウ

本葬を営めない場合に、死体を一時仮に埋めておくこと。かりうめ。

かり‐まくら【仮枕】

(→)仮寝かりねに同じ。

カリマコス【Kallimachos】

ヘレニズム期ギリシアの学者詩人。前4世紀末〜前3世紀半ばの人。アレクサンドリア図書館の文献目録を完成。叙事詩・抒情詩・讃歌・縁起譚などの作品を遺す。

かり‐また【狩股・雁股】

先が叉またの形に開き、その内側に刃のある鏃やじり。また、それを付けた矢。太平記12「流鏑にすげたる―を抜て」→鏃(図)。

⇒かりまた‐の‐や【狩股の矢】

かりまた‐の‐や【狩股の矢】

鏑かぶらをつけず狩股の鏃やじりだけをつけた矢。

⇒かり‐また【狩股・雁股】

カリマンタン【Kalimantan】

ボルネオのインドネシア語名。

かり‐みや【仮宮】

①仮に造った宮殿。

②(→)行宮あんぐうに同じ。

③神輿渡御の時の御旅所おたびしょ。

かり‐むしゃ【駆武者】

かり集めた武者。平治物語(金刀比羅本)「是は諸国の―どもにて候ふが」

かり‐めんきょ【仮免許】

一定の資格を得た者が、免許の確認手続がすむまで、仮に与えられる免許。仮免。

かり‐めんじょう【仮免状】‥ジヤウ

本免状を渡すまで、仮に渡しておく免状。

かり‐も【釭】

車の轂こしきの孔にはめた鉄の管。かも。〈倭名類聚鈔11〉

かり‐もがり【殯】

死人を埋葬する前、しばらくその死骸を棺に入れて安置すること。もがり。今昔物語集3「仏、涅槃ねはんに入り給ひぬれば、阿難、仏の御身を―し奉りて」

かり‐もの【借り物】

①人から借りた物。

②形だけ取り入れ、まだ自分のものになっていない、考えや意見など。「―の知識」

⇒かりもの‐ぶぎょう【借物奉行】

かりもの‐ぶぎょう【借物奉行】‥ギヤウ

室町時代、将軍を自邸に迎えるに当たり、諸大名が臨時に任命して、茶器・屏風びょうぶなど当日入用の器具を借り集めることをつかさどらせた役。

⇒かり‐もの【借り物】

かり‐もよお・す【駆り催す】‥モヨホス

〔他四〕

催促して諸方からかり集める。寄せ集める。

かり‐もり

瓜のすえなり。(和訓栞)また、白瓜しろうりともいう。

かりや【刈谷】

愛知県中央部の市。もと水野氏の城下町。自動車産業を中心とする機械工業都市。人口14万2千。

かり‐や【仮屋】

①仮に造った小屋。

②鳥取県で、雁木造がんぎづくりをいう。

③産屋うぶや。

④月経の時に入っている仮小屋。他家たや。

⑤御旅所おたびしょ。

かり‐や【狩矢】

狩に用いる矢。多くは鏑かぶらのついた狩股かりまたを用いる。野矢。

かりや【狩谷】

姓氏の一つ。

⇒かりや‐えきさい【狩谷棭斎】

かり‐や【借家】

借りた家。しゃくや。

かりや‐えきさい【狩谷棭斎】

江戸後期の考証学者。名は望之。江戸の人。和漢の古典の本文考証・注解、また金石文の蒐集に力を注ぐ。著「箋注倭名類聚抄」「日本霊異記攷証」「古京遺文」「本朝度量権衡攷」など。(1775〜1835)

⇒かりや【狩谷】

か‐りゃく【下略】

⇒げりゃく(下略)

かりゃく【嘉暦】

[旧唐書]鎌倉末期、後醍醐天皇朝の年号。正中3年4月26日(1326年5月28日)改元、嘉暦4年8月29日(1329年9月22日)元徳に改元。

かり‐やく【仮役】

①仮の役目。臨時の職。

②見習役。試補。権官。

が‐りゃく【瓦礫】グワ‥

⇒がれき。〈伊呂波字類抄〉

かり‐やくじょう【仮約定】‥ヂヤウ

本約定を締結するまで、仮に結ぶ約束。

かり‐やくそく【仮約束】

仮の約束。仮契約。

かり‐やぐら【仮櫓】

(→)代櫓かえやぐらに同じ。

かり‐やす【刈安・青茅】

①イネ科の多年草。山地・草原に自生。細い茎が直立し、高さ約1メートル。葉は線形で、カヤに似、秋、花穂を出す。穂は3〜5分岐。茎・葉は乾して黄色の染料、また、藍と併用し緑色染料を製する。ヤマカリヤス。オウミカリヤス。〈[季]秋〉。〈倭名類聚鈔14〉

②コブナグサの別称。

③刈安染の略。

⇒かりやす‐ぞめ【刈安染】

かりやす‐ぞめ【刈安染】

カリヤスで染めること。また、そのもの。かりやす。

⇒かり‐やす【刈安・青茅】

かり‐やど【仮宿】

かりのやど。かりずまい。

かり‐やなぐい【狩胡簶】‥ヤナグヒ

洛外の野行幸の供奉ぐぶや遊猟の時、狩猟用の野矢を盛って帯びるやなぐい。

かり‐やま【狩山】

①狩場かりば。

②山で鳥獣を狩ること。山狩り。

か‐りゅう【下流】‥リウ

①川の流れのしもの方。かわしも。

②下の地位。下の階級。下層。

か‐りゅう【加硫】‥リウ

〔化〕(vulcanization)生ゴムに硫黄をまぜて加熱し、目的に応じた弾性をもつゴムを製する操作。より一般的に高分子鎖を架橋する反応をいう。硫化。和硫。

⇒かりゅう‐ゴム【加硫ゴム】

か‐りゅう【花柳】クワリウ

①[王勃、詩]紅花と緑柳。美しさの形容。

②[李白、詩]遊里。いろざと。また、芸者や遊女。

⇒かりゅう‐かい【花柳界】

⇒かりゅう‐の‐ちまた【花柳の巷】

⇒かりゅう‐びょう【花柳病】

か‐りゅう【河流】‥リウ

河のながれ。

か‐りゅう【渦流】クワリウ

うずまくながれ。

か‐りゅう【顆粒・粿粒】クワリフ

①粒。「―状」

②〔生〕細胞内の微小な粒子の総称。

③〔医〕トラコーマにかかった時、結膜に生じる水泡状の粒。

⇒かりゅう‐きゅう【顆粒球】

⇒かりゅう‐はっけっきゅう【顆粒白血球】

が‐りゅう【我流】‥リウ

自分勝手の流儀。自分独自のやりかた。自己流。「―の書き方」

が‐りゅう【画竜】グワ‥

⇒がりょう

が‐りゅう【賀竜】

(He Long)中国の軍人。湖南桑植の人。北伐に参加、1927年、南昌蜂起に加わり共産党に入党。紅軍の幹部として活躍し、55年元帥、また国務院副総理となる。文化大革命中迫害され没。82年名誉回復。(1896〜1969)

かりゅう‐かい【花柳界】クワリウ‥

芸娼妓の社会。花柳の巷。田山花袋、東京の三十年「紅葉が柳橋あたりの―に遊んだことは」

⇒か‐りゅう【花柳】

かりゅう‐きゅう【顆粒球】クワリフキウ

細胞質内に多数の顆粒を含む多核白血球。顆粒の染色性により好中球・好酸球・好塩基球に分ける。

⇒か‐りゅう【顆粒・粿粒】

かりゅう‐ゴム【加硫ゴム】‥リウ‥

加硫操作を加えたゴム。含硫ゴム。→弾性ゴム

⇒か‐りゅう【加硫】

か‐りゅうさん【過硫酸】クワリウ‥

ペルオキソ二硫酸の俗称。→ペルオキソ硫酸

かりゅうど【猟人・狩人】カリウド

⇒かりうど

かりゅう‐の‐ちまた【花柳の巷】クワリウ‥

遊里。色里。花柳界。

⇒か‐りゅう【花柳】

かりゅう‐はっけっきゅう【顆粒白血球】クワリフハク‥キウ

(→)顆粒球に同じ。

⇒か‐りゅう【顆粒・粿粒】

かりゅう‐びょう【花柳病】クワリウビヤウ

(花柳界で感染する病の意)性病。

⇒か‐りゅう【花柳】

かりゆし

(嘉例吉の意)沖縄で、めでたいことや幸せをいう語。

カリュプソ【Kalypsō】

ギリシア神話で海のニンフ。トロイアから帰国するオデュッセウスを引き止め同棲した。

カリュブディス【Charybdis】

「オデュッセイア」に現れる、海の渦巻を擬人化した怪物。1日に3度船を呑み込み吐き出した。

か‐りょ【過慮】クワ‥

思いすごし。考え過ぎ。

か‐りょう【下僚】‥レウ

下役したやく。部下の役人。

か‐りょう【火竜】クワ‥

火を負う竜。炎天の形容。

か‐りょう【加療】‥レウ

病気や傷を治療すること。

か‐りょう【佳良】‥リヤウ

よいこと。普通よりまさっていること。

か‐りょう【河梁】‥リヤウ

河にかけた橋。

か‐りょう【科料】クワレウ

①罪科をあがなうための金品。〈運歩色葉集〉

②刑法の規定する主刑の一種で、軽微な犯罪に科する財産刑。現行刑法では千円以上1万円未満。とがりょう。→罰金→過料

か‐りょう【家領】‥リヤウ

家に属する土地。家門の領地。

か‐りょう【過料】クワレウ

過失罪科に科する金品。

①江戸時代、庶民の刑として過失の償いに出させた金銭。

②現刑法で、軽い禁令をおかしたものに支払わせる金銭。秩序罰・懲戒罰・執行罰としての過料がある。科料と違って刑法上の刑罰ではない。あやまちりょう。

かりょう【訶陵】

ジャワ島のシャイレンドラ朝のこと。通典つでん・唐書などに見える。

が‐りょう【画料】グワレウ

①絵をかくための材料。画材。

②絵をかいてもらったことに対する謝礼。画稿料。

が‐りょう【画竜】グワ‥

画にかいた竜。↔真竜。

⇒がりょう‐てんせい【画竜点睛】

⇒画竜点睛を欠く

が‐りょう【臥竜】グワ‥

①臥している竜。

②[三国志蜀志、諸葛亮伝「諸葛孔明なる者は臥竜也」]野やに隠れて世に知られていない大人物。

⇒がりょう‐ばい【臥竜梅】

⇒がりょう‐ほうすう【臥竜鳳雛】

が‐りょう【雅量】‥リヤウ

広く、おおらかな度量。「敵の健闘をたたえる―がほしい」「―を示す」

かり‐ようし【仮養子】‥ヤウ‥

江戸時代、武士が公用で遠国に旅する時、道中の不慮の変に備え、あらかじめ幕府に願い出た仮の養子。鶉衣「仮親―も勝手次第にて」

がりょう‐てんせい【画竜点睛】グワ‥

[歴代名画記7](梁の画家張僧繇ちょうそうようが金陵安楽寺の壁画に白竜を描いて、その睛ひとみを書きこんだところ、たちまち風雲生じて白竜は天に上ったという故事から)事物の眼目となるところ。物事を立派に完成させるための最後の仕上げ。また、わずかなことで、全体がひきたつたとえ。

⇒が‐りょう【画竜】

がり‐べん【我利勉】

(「我利」は当て字)他のことには全く目も向けず、ひたすら勉強だけをすること。多く、あざけりの気持をこめていう。

かり‐ほ【刈穂】

刈った稲の穂。夫木和歌抄20「積める―を見るがうれしさ」

かり‐ほ【仮庵・仮廬】

(カリイホの約)

⇒かりいお

かり‐ぼうし【刈法師】‥ボフ‥

短く刈り揃えた馬のたてがみ。

かり‐ほうたいしょ【仮繃帯所】‥ハウ‥

戦場で負傷者に応急手当を施す所で、戦線のまぢかな後方に設けるもの。

かり‐ほうめん【仮放免】‥ハウ‥

①容疑者などの情状その他を考慮して、一応放免すること。

②中世の糾問手続における法定証拠主義のもとで、有罪の証拠が十分そろわないとき仮に放免し、証拠が発見されたとき再び公訴の提起を許す制度。1848年までドイツに存続。

かり‐ほこ【狩鉾】

狩猟用のほこ。浄瑠璃、国性爺合戦「―数鑓かずやり手にあたるを幸ひに投げつけ」

かりぼしきり‐うた【刈干切唄】

宮崎県の民謡。高千穂町など西臼杵地方の萱を刈り取るときの作業唄。萱刈節。

→文献資料[刈干切唄]

かり‐ほ・す【刈り干す】

〔他五〕

草木を刈って日にほす。

カリポス‐ほう【カリポス法】‥ハフ

紀元前4世紀、ギリシアの天文学者カリポス(Kallippos)が考案したという太陰暦法。メトン期の4倍から1日を減じた期間(2万7759日)を940月(76年)とし、これを1期とする。閏月のおき方はメトンと同じ。この暦法によれば1年の長さは平均365.25日となる。古代中国でもこれに相当する四分法が行われていた。

カリホルニウム【californium】

(カリフォルニア大学で発見されたことに因む)超ウラン元素の一種。元素記号Cf 原子番号98。1950年、キュリウムにアルファ線を当てて、人工的につくられた。

かり‐まいそう【仮埋葬】‥サウ

本葬を営めない場合に、死体を一時仮に埋めておくこと。かりうめ。

かり‐まくら【仮枕】

(→)仮寝かりねに同じ。

カリマコス【Kallimachos】

ヘレニズム期ギリシアの学者詩人。前4世紀末〜前3世紀半ばの人。アレクサンドリア図書館の文献目録を完成。叙事詩・抒情詩・讃歌・縁起譚などの作品を遺す。

かり‐また【狩股・雁股】

先が叉またの形に開き、その内側に刃のある鏃やじり。また、それを付けた矢。太平記12「流鏑にすげたる―を抜て」→鏃(図)。

⇒かりまた‐の‐や【狩股の矢】

かりまた‐の‐や【狩股の矢】

鏑かぶらをつけず狩股の鏃やじりだけをつけた矢。

⇒かり‐また【狩股・雁股】

カリマンタン【Kalimantan】

ボルネオのインドネシア語名。

かり‐みや【仮宮】

①仮に造った宮殿。

②(→)行宮あんぐうに同じ。

③神輿渡御の時の御旅所おたびしょ。

かり‐むしゃ【駆武者】

かり集めた武者。平治物語(金刀比羅本)「是は諸国の―どもにて候ふが」

かり‐めんきょ【仮免許】

一定の資格を得た者が、免許の確認手続がすむまで、仮に与えられる免許。仮免。

かり‐めんじょう【仮免状】‥ジヤウ

本免状を渡すまで、仮に渡しておく免状。

かり‐も【釭】

車の轂こしきの孔にはめた鉄の管。かも。〈倭名類聚鈔11〉

かり‐もがり【殯】

死人を埋葬する前、しばらくその死骸を棺に入れて安置すること。もがり。今昔物語集3「仏、涅槃ねはんに入り給ひぬれば、阿難、仏の御身を―し奉りて」

かり‐もの【借り物】

①人から借りた物。

②形だけ取り入れ、まだ自分のものになっていない、考えや意見など。「―の知識」

⇒かりもの‐ぶぎょう【借物奉行】

かりもの‐ぶぎょう【借物奉行】‥ギヤウ

室町時代、将軍を自邸に迎えるに当たり、諸大名が臨時に任命して、茶器・屏風びょうぶなど当日入用の器具を借り集めることをつかさどらせた役。

⇒かり‐もの【借り物】

かり‐もよお・す【駆り催す】‥モヨホス

〔他四〕

催促して諸方からかり集める。寄せ集める。

かり‐もり

瓜のすえなり。(和訓栞)また、白瓜しろうりともいう。

かりや【刈谷】

愛知県中央部の市。もと水野氏の城下町。自動車産業を中心とする機械工業都市。人口14万2千。

かり‐や【仮屋】

①仮に造った小屋。

②鳥取県で、雁木造がんぎづくりをいう。

③産屋うぶや。

④月経の時に入っている仮小屋。他家たや。

⑤御旅所おたびしょ。

かり‐や【狩矢】

狩に用いる矢。多くは鏑かぶらのついた狩股かりまたを用いる。野矢。

かりや【狩谷】

姓氏の一つ。

⇒かりや‐えきさい【狩谷棭斎】

かり‐や【借家】

借りた家。しゃくや。

かりや‐えきさい【狩谷棭斎】

江戸後期の考証学者。名は望之。江戸の人。和漢の古典の本文考証・注解、また金石文の蒐集に力を注ぐ。著「箋注倭名類聚抄」「日本霊異記攷証」「古京遺文」「本朝度量権衡攷」など。(1775〜1835)

⇒かりや【狩谷】

か‐りゃく【下略】

⇒げりゃく(下略)

かりゃく【嘉暦】

[旧唐書]鎌倉末期、後醍醐天皇朝の年号。正中3年4月26日(1326年5月28日)改元、嘉暦4年8月29日(1329年9月22日)元徳に改元。

かり‐やく【仮役】

①仮の役目。臨時の職。

②見習役。試補。権官。

が‐りゃく【瓦礫】グワ‥

⇒がれき。〈伊呂波字類抄〉

かり‐やくじょう【仮約定】‥ヂヤウ

本約定を締結するまで、仮に結ぶ約束。

かり‐やくそく【仮約束】

仮の約束。仮契約。

かり‐やぐら【仮櫓】

(→)代櫓かえやぐらに同じ。

かり‐やす【刈安・青茅】

①イネ科の多年草。山地・草原に自生。細い茎が直立し、高さ約1メートル。葉は線形で、カヤに似、秋、花穂を出す。穂は3〜5分岐。茎・葉は乾して黄色の染料、また、藍と併用し緑色染料を製する。ヤマカリヤス。オウミカリヤス。〈[季]秋〉。〈倭名類聚鈔14〉

②コブナグサの別称。

③刈安染の略。

⇒かりやす‐ぞめ【刈安染】

かりやす‐ぞめ【刈安染】

カリヤスで染めること。また、そのもの。かりやす。

⇒かり‐やす【刈安・青茅】

かり‐やど【仮宿】

かりのやど。かりずまい。

かり‐やなぐい【狩胡簶】‥ヤナグヒ

洛外の野行幸の供奉ぐぶや遊猟の時、狩猟用の野矢を盛って帯びるやなぐい。

かり‐やま【狩山】

①狩場かりば。

②山で鳥獣を狩ること。山狩り。

か‐りゅう【下流】‥リウ

①川の流れのしもの方。かわしも。

②下の地位。下の階級。下層。

か‐りゅう【加硫】‥リウ

〔化〕(vulcanization)生ゴムに硫黄をまぜて加熱し、目的に応じた弾性をもつゴムを製する操作。より一般的に高分子鎖を架橋する反応をいう。硫化。和硫。

⇒かりゅう‐ゴム【加硫ゴム】

か‐りゅう【花柳】クワリウ

①[王勃、詩]紅花と緑柳。美しさの形容。

②[李白、詩]遊里。いろざと。また、芸者や遊女。

⇒かりゅう‐かい【花柳界】

⇒かりゅう‐の‐ちまた【花柳の巷】

⇒かりゅう‐びょう【花柳病】

か‐りゅう【河流】‥リウ

河のながれ。

か‐りゅう【渦流】クワリウ

うずまくながれ。

か‐りゅう【顆粒・粿粒】クワリフ

①粒。「―状」

②〔生〕細胞内の微小な粒子の総称。

③〔医〕トラコーマにかかった時、結膜に生じる水泡状の粒。

⇒かりゅう‐きゅう【顆粒球】

⇒かりゅう‐はっけっきゅう【顆粒白血球】

が‐りゅう【我流】‥リウ

自分勝手の流儀。自分独自のやりかた。自己流。「―の書き方」

が‐りゅう【画竜】グワ‥

⇒がりょう

が‐りゅう【賀竜】

(He Long)中国の軍人。湖南桑植の人。北伐に参加、1927年、南昌蜂起に加わり共産党に入党。紅軍の幹部として活躍し、55年元帥、また国務院副総理となる。文化大革命中迫害され没。82年名誉回復。(1896〜1969)

かりゅう‐かい【花柳界】クワリウ‥

芸娼妓の社会。花柳の巷。田山花袋、東京の三十年「紅葉が柳橋あたりの―に遊んだことは」

⇒か‐りゅう【花柳】

かりゅう‐きゅう【顆粒球】クワリフキウ

細胞質内に多数の顆粒を含む多核白血球。顆粒の染色性により好中球・好酸球・好塩基球に分ける。

⇒か‐りゅう【顆粒・粿粒】

かりゅう‐ゴム【加硫ゴム】‥リウ‥

加硫操作を加えたゴム。含硫ゴム。→弾性ゴム

⇒か‐りゅう【加硫】

か‐りゅうさん【過硫酸】クワリウ‥

ペルオキソ二硫酸の俗称。→ペルオキソ硫酸

かりゅうど【猟人・狩人】カリウド

⇒かりうど

かりゅう‐の‐ちまた【花柳の巷】クワリウ‥

遊里。色里。花柳界。

⇒か‐りゅう【花柳】

かりゅう‐はっけっきゅう【顆粒白血球】クワリフハク‥キウ

(→)顆粒球に同じ。

⇒か‐りゅう【顆粒・粿粒】

かりゅう‐びょう【花柳病】クワリウビヤウ

(花柳界で感染する病の意)性病。

⇒か‐りゅう【花柳】

かりゆし

(嘉例吉の意)沖縄で、めでたいことや幸せをいう語。

カリュプソ【Kalypsō】

ギリシア神話で海のニンフ。トロイアから帰国するオデュッセウスを引き止め同棲した。

カリュブディス【Charybdis】

「オデュッセイア」に現れる、海の渦巻を擬人化した怪物。1日に3度船を呑み込み吐き出した。

か‐りょ【過慮】クワ‥

思いすごし。考え過ぎ。

か‐りょう【下僚】‥レウ

下役したやく。部下の役人。

か‐りょう【火竜】クワ‥

火を負う竜。炎天の形容。

か‐りょう【加療】‥レウ

病気や傷を治療すること。

か‐りょう【佳良】‥リヤウ

よいこと。普通よりまさっていること。

か‐りょう【河梁】‥リヤウ

河にかけた橋。

か‐りょう【科料】クワレウ

①罪科をあがなうための金品。〈運歩色葉集〉

②刑法の規定する主刑の一種で、軽微な犯罪に科する財産刑。現行刑法では千円以上1万円未満。とがりょう。→罰金→過料

か‐りょう【家領】‥リヤウ

家に属する土地。家門の領地。

か‐りょう【過料】クワレウ

過失罪科に科する金品。

①江戸時代、庶民の刑として過失の償いに出させた金銭。

②現刑法で、軽い禁令をおかしたものに支払わせる金銭。秩序罰・懲戒罰・執行罰としての過料がある。科料と違って刑法上の刑罰ではない。あやまちりょう。

かりょう【訶陵】

ジャワ島のシャイレンドラ朝のこと。通典つでん・唐書などに見える。

が‐りょう【画料】グワレウ

①絵をかくための材料。画材。

②絵をかいてもらったことに対する謝礼。画稿料。

が‐りょう【画竜】グワ‥

画にかいた竜。↔真竜。

⇒がりょう‐てんせい【画竜点睛】

⇒画竜点睛を欠く

が‐りょう【臥竜】グワ‥

①臥している竜。

②[三国志蜀志、諸葛亮伝「諸葛孔明なる者は臥竜也」]野やに隠れて世に知られていない大人物。

⇒がりょう‐ばい【臥竜梅】

⇒がりょう‐ほうすう【臥竜鳳雛】

が‐りょう【雅量】‥リヤウ

広く、おおらかな度量。「敵の健闘をたたえる―がほしい」「―を示す」

かり‐ようし【仮養子】‥ヤウ‥

江戸時代、武士が公用で遠国に旅する時、道中の不慮の変に備え、あらかじめ幕府に願い出た仮の養子。鶉衣「仮親―も勝手次第にて」

がりょう‐てんせい【画竜点睛】グワ‥

[歴代名画記7](梁の画家張僧繇ちょうそうようが金陵安楽寺の壁画に白竜を描いて、その睛ひとみを書きこんだところ、たちまち風雲生じて白竜は天に上ったという故事から)事物の眼目となるところ。物事を立派に完成させるための最後の仕上げ。また、わずかなことで、全体がひきたつたとえ。

⇒が‐りょう【画竜】

かり‐どり【借り取り】🔗⭐🔉

かり‐どり【借り取り】

借りたまま返さずに、自分の物とすること。

かり‐ぬし【借り主】🔗⭐🔉

かり‐ぬし【借り主】

借りている人。借用主。↔貸し主

かり‐ばら【借り腹】🔗⭐🔉

かり‐ばら【借り腹】

(host mother)不妊夫婦の受精卵を妻以外の女性の子宮に移植して出産してもらうこと。→代理母

かり‐び【借り火】🔗⭐🔉

かり‐び【借り火】

煙草を吸う時などに火を借りること。また、その火。

かり‐もの【借り物】🔗⭐🔉

かり‐もの【借り物】

①人から借りた物。

②形だけ取り入れ、まだ自分のものになっていない、考えや意見など。「―の知識」

⇒かりもの‐ぶぎょう【借物奉行】

かり‐や【借家】🔗⭐🔉

かり‐や【借家】

借りた家。しゃくや。

か・りる【借りる】🔗⭐🔉

か・りる【借りる】

〔他上一〕

(近世後期ごろから江戸で使われ始めた語形。古くは四段活用)

①他人のものを、あとで返す約束で使う。借用する。浮世風呂3「内で給金を―・りようと言へば」。「部屋を―・りる」

②仮に他のものをある目的に使う。代用する。「この席を―・りてお礼を申し上げる」「文字を―・りて音声をうつす」

③他の助力・協力を受ける。「知恵を―・りる」「猫の手も―・りたい忙しさ」

→借る

⇒借りて来た猫のよう

⇒借りる八合済す一升

○借りる八合済す一升かりるはちごうなすいっしょう🔗⭐🔉

○借りる八合済す一升かりるはちごうなすいっしょう

(「済す」は返済する意)8合借りたら1升(10合)にして返すように、人にものを返すときにはお礼をせよということ。

⇒か・りる【借りる】

ガリレイ【Galileo Galilei】

イタリアの天文学者・物理学者・哲学者。近代科学の父。力学上の諸法則の発見、太陽黒点の発見、望遠鏡による天体の研究など、功績が多い。また、アリストテレスの自然哲学を否定し、分析と統合との経験的・実証的方法を用いる近代科学の方法論の端緒を開く。コペルニクスの地動説を是認したため、宗教裁判に付された。著「新科学対話」「天文対話」など。(1564〜1642)

⇒ガリレイしき‐ぼうえんきょう【ガリレイ式望遠鏡】

⇒ガリレイ‐の‐そうたいせいげんり【ガリレイの相対性原理】

⇒ガリレイ‐へんかん【ガリレイ変換】

ガリレイしき‐ぼうえんきょう【ガリレイ式望遠鏡】‥バウヱンキヤウ

対物レンズに凸レンズを、接眼レンズに凹レンズを用いた望遠鏡。1609年ガリレイが製作し、木星の衛星や土星の環などを発見。正立像が得られる。オランダ式望遠鏡。→木星。

⇒ガリレイ【Galileo Galilei】

ガリレイ‐の‐そうたいせいげんり【ガリレイの相対性原理】‥サウ‥

一つの慣性系で成り立つニュートンの運動法則が、その慣性系に対して等速度で平行移動している他の座標系でも同じ形で成り立つという原理。

⇒ガリレイ【Galileo Galilei】

ガリレイ‐へんかん【ガリレイ変換】‥クワン

慣性系に属する二つの座標系が互いに等速運動をしているとき、それらの座標系を結びつける変換。

⇒ガリレイ【Galileo Galilei】

ガリレオ【Galileo】

⇒ガリレイ

かりろく【訶梨勒】

(梵語harītakī)

①シクンシ科の高木。インド・インドシナ地方に産し、高さ約30メートル。葉は長楕円形、花は白色で穂状。初秋、乾果を結ぶ。材は器具用、果実は薬用にする。

②室町時代に座敷の柱飾りに用いた具。象牙・銅・石でカリロクの果実に似た卵形に造り、長さ20センチメートル、径8センチメートル。美しい白緞子・白綾の袋に入れて緋色の緒で吊る。もとカリロクの果実が眼病・風邪・便通に有効とされ邪気を払う具として柱に掛けたことに始まる。

かり‐わく【仮枠】

①コンクリートを一定の型に固まらせるために用いる板や支え。型枠。

②アーチを作る時に一時仮に受ける枠。

③日本画用の絹・絖ぬめを張る木製の枠。

かり‐わけ【刈分け】

刈分小作の略。日葡辞書「カリワケニスル」

⇒かりわけ‐こさく【刈分け小作】

かりわけ‐こさく【刈分け小作】

小作料の額を予め一定せず、毎年その小作地の収穫物を一定の割合で、現物のまま、地主・小作人間に分配する小作関係。分作ぶつくり。

⇒かり‐わけ【刈分け】

かり‐わたし【仮渡し】

①(→)「仮払い」に同じ。

②短期の清算取引で、売方が買方より少なく、渡株不足の場合、代行者が株を立て替えて渡すこと。代渡だいわたし。

か‐りん【下臨】

①見おろすこと。

②貴人が身分低い者の所に尋ねて行くこと。

か‐りん【火輪】クワ‥

①火の輪のように見えるもの。

②太陽。日輪。

③〔仏〕五輪の一種。

⇒かりん‐しゃ【火輪車】

⇒かりん‐せん【火輪船】

か‐りん【花櫚】クワ‥

マメ科の高木。高さ40メートルに達し、東南アジアに分布。材は美しく、花櫚材として細工物・建具などに重用。インド紫檀。

か‐りん【榠樝】クワ‥

(「花梨」とも書く)

①バラ科の落葉高木。中国大陸の原産。古く日本に渡来した。高さ約6メートル。周囲2メートルに及ぶ。樹皮は毎年剥脱し、幹に青褐色の雲紋をあらわす。春の末、枝端に淡紅色5弁の花を開く。果実は黄色となり、芳香は強いが全体が木化して生食はできない。カラナシ。キボケ。

かりん

カリン(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

カリン(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

カリン(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

カリン(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

②マルメロの別称。

⇒かりん‐あたま【花梨頭】

が‐りん【芽鱗】

冬芽を包み、花・葉などの幼芽を保護する鱗片状の葉。鱗片葉。

かりん‐あたま【花梨頭】クワ‥

カリン(榠樝)の果実のようなでこぼこ頭。

⇒か‐りん【榠樝】

カリンガ【迦陵伽・Kaliṅga】

古代インドの国名。今のインド東部オリッサ州海岸部に当たる。前261年頃、アショーカ王が征服。羯

②マルメロの別称。

⇒かりん‐あたま【花梨頭】

が‐りん【芽鱗】

冬芽を包み、花・葉などの幼芽を保護する鱗片状の葉。鱗片葉。

かりん‐あたま【花梨頭】クワ‥

カリン(榠樝)の果実のようなでこぼこ頭。

⇒か‐りん【榠樝】

カリンガ【迦陵伽・Kaliṅga】

古代インドの国名。今のインド東部オリッサ州海岸部に当たる。前261年頃、アショーカ王が征服。羯 伽国かつりょうがこく。

かりんさん‐せっかい【過燐酸石灰】クワ‥セキクワイ

リン酸二水素カルシウムと硫酸カルシウムとの混合物。燐鉱石に硫酸を加えて製する。含燐肥料中最も重要なもの。

かりん‐しゃ【火輪車】クワ‥

汽車の旧称。

⇒か‐りん【火輪】

かりん‐せん【火輪船】クワ‥

汽船の旧称。外輪船について言った。成島柳北、航薇日記「明日は神戸より―にて横浜へ赴かんとみな喜びあへり」

⇒か‐りん【火輪】

かりん‐とう【花林糖】クワ‥タウ

古く外来した駄菓子。小麦粉に水・卵・膨張剤などをまぜてこね、適宜に切って油で揚げ糖蜜をからめる。

花林糖

撮影:関戸 勇

伽国かつりょうがこく。

かりんさん‐せっかい【過燐酸石灰】クワ‥セキクワイ

リン酸二水素カルシウムと硫酸カルシウムとの混合物。燐鉱石に硫酸を加えて製する。含燐肥料中最も重要なもの。

かりん‐しゃ【火輪車】クワ‥

汽車の旧称。

⇒か‐りん【火輪】

かりん‐せん【火輪船】クワ‥

汽船の旧称。外輪船について言った。成島柳北、航薇日記「明日は神戸より―にて横浜へ赴かんとみな喜びあへり」

⇒か‐りん【火輪】

かりん‐とう【花林糖】クワ‥タウ

古く外来した駄菓子。小麦粉に水・卵・膨張剤などをまぜてこね、適宜に切って油で揚げ糖蜜をからめる。

花林糖

撮影:関戸 勇

かる【軽】

奈良県橿原市の大軽・和田・石川・五条野の総称。古代、付近の山野は軽大野かるのおおのと呼ばれた猟場であり、また軽市という市場のあった所。

か・る【上る】

〔自他四〕

音が高くなる。また、高くする。尺八などで、おさえ方を変えないで、その音を少し高くする場合にいう。↔減める。→めりかり

か・る【刈る・苅る】

〔他五〕

①(草木・頭髪など、むらがり生えたものを)根を残して切り取る。薙なぎ去る。短くする。万葉集10「行合ゆきあいの早稲わせを―・る時に」。「雑草を―・る」「髪を―・る」

②(演劇用語)俳優・時間その他の関係で上演中の脚本の一部分を抜いて演ずる。「脚本を二、三カ所―・って上演する」

か・る【狩る・猟る】

〔他五〕

①鳥獣を追い出して捕らえる。鳥獣を弓や鉄砲で射殺す。万葉集17「矢形尾やかたおの鷹を手に据ゑ三島野に―・らぬ日まねく月そ経にける」

②花や草木をさがし求める。方丈記「折につけつつ、桜を―・り、紅葉をもとめ」

③罪人などを捕らえるためにさがす。さがしとらえる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「遠くはあらじ一二町野を―・れと大勢が、与作小万と声をかけ」

か・る【借る】

〔他五〕

(現代の共通語では「かりる」が普通。関西地方では現代も用いる)

①返す約束で、他人のものをある期間使用する。万葉集17「すすき押しなべ降る雪に屋戸―・る今日し悲しく思ほゆ」

②仮に他のものを代用する。まにあわせる。平家物語4「昔清見原の天皇のいまだ東宮の御時…少女おとめの姿をば―・らせ給ひけるなれ」

③他の助力・協力を受ける。

④(遊里語)

㋐相方の遊女を見立てるために呼びよせる。好色一代男2「七左衛門といふ揚屋に入りて―・るも心易く」

㋑すでに客のある遊女を別の座敷から呼ぶ。浄瑠璃、心中天の網島「紀伊国屋きいのくにやの小春さん―・りやんしよ」

⇒借る時の地蔵顔、済す時の閻魔顔

か・る【涸る・枯る・嗄る】

〔自下二〕

⇒かれる(下一)

か・る【駆る・駈る】

〔他五〕

①追い立てる。追い払う。しいてさせる。枕草子9「集まり、―・りさわぐ」。平家物語4「公事雑事に―・り立てられて」

②走らせる。急がせる。「馬を―・る」「車を―・る」

③(主として受身の形で)感情・希望などが心を強くとらえる。「衝動に―・られる」

か・る【離る】

〔自下二〕

(「か(涸・枯)れる」と同源)

①(空間的に)はなれる。遠ざかる。さかる。万葉集11「二上に隠ろふ月の惜しけどもいもが袂を―・るるこのごろ」

②(時間的・心理的に)間をおく。うとくなる。関係が絶える。万葉集17「珠にぬくあふちを宿に植ゑたらば山ほととぎす―・れず来むかも」。平家物語灌頂「おのづからあはれをかけ奉るべき草のたよりさへ―・れ果てて」

かる【着る】

(上代東国方言)キ(着)アルの転じたケルの訛。万葉集20「七重―衣にませる子ろが膚はも」

ガル【gal】

(ガリレイの名に因む)加速度のCGS単位。1ガルは毎秒毎秒1センチメートルの割合の速度変化。記号Gal

が・る

〔接尾〕

形容詞の語幹・名詞などに付いて五段活用の動詞をつくる。

①…のように感ずる(思う)。竹取物語「月をあはれ―・りたまへど」。「いや―・る」「ほし―・る」

②…のふりをする。ぶる。源氏物語初音「才ざえ―・らず、めやすく書きすさびたり」。「通人―・る」「強―・る」

か‐るい【家累】

①家族または家事上のわずらい。

②一家の係累。家族。

かる・い【軽い】

〔形〕[文]かる・し(ク)

①目方が少ない。また、抵抗が少なく、動かすのに弱い力で足りる。地蔵十輪経元慶点「一生の性命を軽カルクし、数万の艱難を渉わたれり」。「―・い荷物」「戸が―・い」

②大した程度でない。重大でない。「―・い風邪かぜ」「―・い食事」「―・い読物」「責任が―・い」「命を―・くあつかう」

③動きが軽快である。「足取りが―・い」

④軽率である。「口が―・い」

⑤動きがわずかである。「―・い会釈えしゃく」「肩が―・く触れ合う」

⑥容易である。「難問を―・くかたづける」「こんな仕事は―・い」

⑦気持がはればれとしている。「心も―・く出発した」

↔重い

かるいざわ【軽井沢】‥ヰザハ

長野県東部、北佐久郡にある避暑地。浅間山南東麓、標高950メートル前後。もと中山道碓氷峠うすいとうげ西側の宿駅。

軽井沢 塩沢湖と浅間山

撮影:佐藤 尚

かる【軽】

奈良県橿原市の大軽・和田・石川・五条野の総称。古代、付近の山野は軽大野かるのおおのと呼ばれた猟場であり、また軽市という市場のあった所。

か・る【上る】

〔自他四〕

音が高くなる。また、高くする。尺八などで、おさえ方を変えないで、その音を少し高くする場合にいう。↔減める。→めりかり

か・る【刈る・苅る】

〔他五〕

①(草木・頭髪など、むらがり生えたものを)根を残して切り取る。薙なぎ去る。短くする。万葉集10「行合ゆきあいの早稲わせを―・る時に」。「雑草を―・る」「髪を―・る」

②(演劇用語)俳優・時間その他の関係で上演中の脚本の一部分を抜いて演ずる。「脚本を二、三カ所―・って上演する」

か・る【狩る・猟る】

〔他五〕

①鳥獣を追い出して捕らえる。鳥獣を弓や鉄砲で射殺す。万葉集17「矢形尾やかたおの鷹を手に据ゑ三島野に―・らぬ日まねく月そ経にける」

②花や草木をさがし求める。方丈記「折につけつつ、桜を―・り、紅葉をもとめ」

③罪人などを捕らえるためにさがす。さがしとらえる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「遠くはあらじ一二町野を―・れと大勢が、与作小万と声をかけ」

か・る【借る】

〔他五〕

(現代の共通語では「かりる」が普通。関西地方では現代も用いる)

①返す約束で、他人のものをある期間使用する。万葉集17「すすき押しなべ降る雪に屋戸―・る今日し悲しく思ほゆ」

②仮に他のものを代用する。まにあわせる。平家物語4「昔清見原の天皇のいまだ東宮の御時…少女おとめの姿をば―・らせ給ひけるなれ」

③他の助力・協力を受ける。

④(遊里語)

㋐相方の遊女を見立てるために呼びよせる。好色一代男2「七左衛門といふ揚屋に入りて―・るも心易く」

㋑すでに客のある遊女を別の座敷から呼ぶ。浄瑠璃、心中天の網島「紀伊国屋きいのくにやの小春さん―・りやんしよ」

⇒借る時の地蔵顔、済す時の閻魔顔

か・る【涸る・枯る・嗄る】

〔自下二〕

⇒かれる(下一)

か・る【駆る・駈る】

〔他五〕

①追い立てる。追い払う。しいてさせる。枕草子9「集まり、―・りさわぐ」。平家物語4「公事雑事に―・り立てられて」

②走らせる。急がせる。「馬を―・る」「車を―・る」

③(主として受身の形で)感情・希望などが心を強くとらえる。「衝動に―・られる」

か・る【離る】

〔自下二〕

(「か(涸・枯)れる」と同源)

①(空間的に)はなれる。遠ざかる。さかる。万葉集11「二上に隠ろふ月の惜しけどもいもが袂を―・るるこのごろ」

②(時間的・心理的に)間をおく。うとくなる。関係が絶える。万葉集17「珠にぬくあふちを宿に植ゑたらば山ほととぎす―・れず来むかも」。平家物語灌頂「おのづからあはれをかけ奉るべき草のたよりさへ―・れ果てて」

かる【着る】

(上代東国方言)キ(着)アルの転じたケルの訛。万葉集20「七重―衣にませる子ろが膚はも」

ガル【gal】

(ガリレイの名に因む)加速度のCGS単位。1ガルは毎秒毎秒1センチメートルの割合の速度変化。記号Gal

が・る

〔接尾〕

形容詞の語幹・名詞などに付いて五段活用の動詞をつくる。

①…のように感ずる(思う)。竹取物語「月をあはれ―・りたまへど」。「いや―・る」「ほし―・る」

②…のふりをする。ぶる。源氏物語初音「才ざえ―・らず、めやすく書きすさびたり」。「通人―・る」「強―・る」

か‐るい【家累】

①家族または家事上のわずらい。

②一家の係累。家族。

かる・い【軽い】

〔形〕[文]かる・し(ク)

①目方が少ない。また、抵抗が少なく、動かすのに弱い力で足りる。地蔵十輪経元慶点「一生の性命を軽カルクし、数万の艱難を渉わたれり」。「―・い荷物」「戸が―・い」

②大した程度でない。重大でない。「―・い風邪かぜ」「―・い食事」「―・い読物」「責任が―・い」「命を―・くあつかう」

③動きが軽快である。「足取りが―・い」

④軽率である。「口が―・い」

⑤動きがわずかである。「―・い会釈えしゃく」「肩が―・く触れ合う」

⑥容易である。「難問を―・くかたづける」「こんな仕事は―・い」

⑦気持がはればれとしている。「心も―・く出発した」

↔重い

かるいざわ【軽井沢】‥ヰザハ

長野県東部、北佐久郡にある避暑地。浅間山南東麓、標高950メートル前後。もと中山道碓氷峠うすいとうげ西側の宿駅。

軽井沢 塩沢湖と浅間山

撮影:佐藤 尚

かる‐いし【軽石】

火山から噴出した溶岩が急冷する際に、含有ガスが逸出して多孔質海綿状となった岩石。質はもろく小孔があり、水に浮く。あかすりに用いる。うきいし。倭名類聚鈔1「浮石、和名加留以之」

軽石

撮影:関戸 勇

かる‐いし【軽石】

火山から噴出した溶岩が急冷する際に、含有ガスが逸出して多孔質海綿状となった岩石。質はもろく小孔があり、水に浮く。あかすりに用いる。うきいし。倭名類聚鈔1「浮石、和名加留以之」

軽石

撮影:関戸 勇

かる・うカルフ

〔他四〕

(四国・九州の方言)背負う。かろう。ロドリーゲス大文典「―・はせて来い」

ガルヴァーニ【Luigi Galvani】

イタリアの解剖学者・生理学者。1780年、カエルの脚が金属に触れて痙攣けいれんを起こすのをみて、生体の電気現象の研究の端緒を開き、ボルタ電池の原理発見の先駆をなした。(1737〜1798)

カルヴァン【Jean Calvin】

フランスの宗教改革者。カルヴァン派の祖。1541年以後、ジュネーヴで改革を遂行。聖書をキリスト教信仰と教義の唯一最高の基準とする立場から、教会の制度・儀式だけでなく一般市政と市民の風習・生活を改革し、一種の神権政治を行なった。主著「キリスト教綱要」はスイス・フランスのカルヴァン派にとって聖書に次ぐ規範。(1509〜1564)

⇒カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】

カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】

(Calvinism)カルヴァンの宗教改革運動によってジュネーヴを中心に起こった教義。ルターの福音主義を基礎としつつ、神の絶対的権威と予定的恩寵と禁欲的な信仰生活とを強調した。その感化は特にイギリス・アメリカに強く、社会上・経済上・政治上にも及ぶ。

⇒カルヴァン【Jean Calvin】

カルヴィーノ【Italo Calvino】

イタリアの小説家。第二次大戦後の文学を牽引した。作品は「まっぷたつの子爵」など「われわれの祖先」三部作、また「見えない都市」「レ‐コスミコミケ」など。ほかに「イタリア民話集」を編纂。(1923〜1985)

カルヴィニズム【Calvinism】

(→)カルヴァン主義に同じ。

カルヴィン【J. Calvin】

⇒カルヴァン

カルヴィン【Melvin Calvin】

アメリカの生化学者。カルヴィン回路として知られる二酸化炭素固定の反応経路を解明。ノーベル賞。(1911〜1997)

⇒カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】

カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】‥クワイ‥

光合成において、二酸化炭素から炭水化物が生成する代謝経路。炭酸同化作用の主要な反応で、M.カルヴィンらが放射性元素などを使って研究した。還元的ペントース燐酸回路。

⇒カルヴィン【Melvin Calvin】

かる‐うす【唐臼】

カラウスの転。

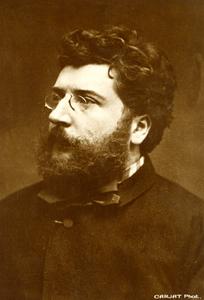

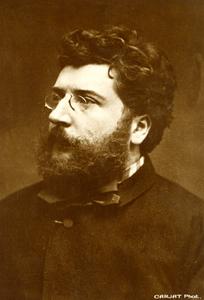

カルーソー【Enrico Caruso】

イタリアのオペラ歌手。端整なベルカント唱法によるテノールの美声で欧米各地で活躍。(1873〜1921)

カルーソー

提供:毎日新聞社

かる・うカルフ

〔他四〕

(四国・九州の方言)背負う。かろう。ロドリーゲス大文典「―・はせて来い」

ガルヴァーニ【Luigi Galvani】

イタリアの解剖学者・生理学者。1780年、カエルの脚が金属に触れて痙攣けいれんを起こすのをみて、生体の電気現象の研究の端緒を開き、ボルタ電池の原理発見の先駆をなした。(1737〜1798)

カルヴァン【Jean Calvin】

フランスの宗教改革者。カルヴァン派の祖。1541年以後、ジュネーヴで改革を遂行。聖書をキリスト教信仰と教義の唯一最高の基準とする立場から、教会の制度・儀式だけでなく一般市政と市民の風習・生活を改革し、一種の神権政治を行なった。主著「キリスト教綱要」はスイス・フランスのカルヴァン派にとって聖書に次ぐ規範。(1509〜1564)

⇒カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】

カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】

(Calvinism)カルヴァンの宗教改革運動によってジュネーヴを中心に起こった教義。ルターの福音主義を基礎としつつ、神の絶対的権威と予定的恩寵と禁欲的な信仰生活とを強調した。その感化は特にイギリス・アメリカに強く、社会上・経済上・政治上にも及ぶ。

⇒カルヴァン【Jean Calvin】

カルヴィーノ【Italo Calvino】

イタリアの小説家。第二次大戦後の文学を牽引した。作品は「まっぷたつの子爵」など「われわれの祖先」三部作、また「見えない都市」「レ‐コスミコミケ」など。ほかに「イタリア民話集」を編纂。(1923〜1985)

カルヴィニズム【Calvinism】

(→)カルヴァン主義に同じ。

カルヴィン【J. Calvin】

⇒カルヴァン

カルヴィン【Melvin Calvin】

アメリカの生化学者。カルヴィン回路として知られる二酸化炭素固定の反応経路を解明。ノーベル賞。(1911〜1997)

⇒カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】

カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】‥クワイ‥

光合成において、二酸化炭素から炭水化物が生成する代謝経路。炭酸同化作用の主要な反応で、M.カルヴィンらが放射性元素などを使って研究した。還元的ペントース燐酸回路。

⇒カルヴィン【Melvin Calvin】

かる‐うす【唐臼】

カラウスの転。

カルーソー【Enrico Caruso】

イタリアのオペラ歌手。端整なベルカント唱法によるテノールの美声で欧米各地で活躍。(1873〜1921)

カルーソー

提供:毎日新聞社

ガルーダ【Garuḍa 梵】

⇒ガルダ

かるか

(calcador ポルトガルからか)銃の弾丸を筒口から込めるための鉄の棒。込矢こみや。

ガルーダ【Garuḍa 梵】

⇒ガルダ

かるか

(calcador ポルトガルからか)銃の弾丸を筒口から込めるための鉄の棒。込矢こみや。 杖さくじょう。かるこ。雑兵物語「―を引ん抜いて鉄砲を腰にひつばさんで」

カルカッタ【Calcutta】

コルカタの旧称。

かる‐がも【軽鴨】

カモの一種。大きさはマガモぐらい。体色は雌雄類似で大体褐色。水辺の草地に繁殖し、主に夜間活動。夏も日本に留まり繁殖するから夏鴨とも呼ばれる。東アジアの特産。黒鴨。泥鴨。デロガモ。

カルガモ

撮影:小宮輝之

杖さくじょう。かるこ。雑兵物語「―を引ん抜いて鉄砲を腰にひつばさんで」

カルカッタ【Calcutta】

コルカタの旧称。

かる‐がも【軽鴨】

カモの一種。大きさはマガモぐらい。体色は雌雄類似で大体褐色。水辺の草地に繁殖し、主に夜間活動。夏も日本に留まり繁殖するから夏鴨とも呼ばれる。東アジアの特産。黒鴨。泥鴨。デロガモ。

カルガモ

撮影:小宮輝之

かる‐かや【刈茅・刈草】

屋根を葺ふく材料として刈りとった茅。古今和歌集六帖6「秋風に乱れそめにし―を」

⇒かるかや‐の【刈茅の】

かる‐かや【刈萱】

①イネ科の多年草。山野に自生する。高さ0.5〜1.5メートル。葉鞘に長毛がある。秋、短い総状花穂を生ずる。鬚根ひげねから、たわし・刷毛などを作る。メガルカヤ。枕草子67「草の花はなでしこ。…―」

かるかや

かる‐かや【刈茅・刈草】

屋根を葺ふく材料として刈りとった茅。古今和歌集六帖6「秋風に乱れそめにし―を」

⇒かるかや‐の【刈茅の】

かる‐かや【刈萱】

①イネ科の多年草。山野に自生する。高さ0.5〜1.5メートル。葉鞘に長毛がある。秋、短い総状花穂を生ずる。鬚根ひげねから、たわし・刷毛などを作る。メガルカヤ。枕草子67「草の花はなでしこ。…―」

かるかや

②1に似ているが、やや痩長の多年草。粗毛はなく、花序は円錐状。オガルカヤ。スズメカルカヤ。〈[季]秋〉

⇒かるかや‐たわし【刈萱束子】

かるかや【苅萱】

苅萱道心。また、それを主人公とする物語。筑紫出身の僧苅萱の幼な子(松若または石童丸)は、母を麓に残して女人禁制の高野山に父を訪ねる。偶然出逢った苅萱は、父は没したと偽って帰す。母は宿で没していたという筋。能(今は廃曲)・説経節・浄瑠璃・琵琶などに作られる。説経節では、善光寺親子地蔵の縁起に付会する。

⇒かるかや‐どう【苅萱堂】

⇒かるかや‐どうしん【苅萱道心】

⇒かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫

②1に似ているが、やや痩長の多年草。粗毛はなく、花序は円錐状。オガルカヤ。スズメカルカヤ。〈[季]秋〉

⇒かるかや‐たわし【刈萱束子】

かるかや【苅萱】

苅萱道心。また、それを主人公とする物語。筑紫出身の僧苅萱の幼な子(松若または石童丸)は、母を麓に残して女人禁制の高野山に父を訪ねる。偶然出逢った苅萱は、父は没したと偽って帰す。母は宿で没していたという筋。能(今は廃曲)・説経節・浄瑠璃・琵琶などに作られる。説経節では、善光寺親子地蔵の縁起に付会する。

⇒かるかや‐どう【苅萱堂】

⇒かるかや‐どうしん【苅萱道心】

⇒かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫 】

かるかや‐たわし【刈萱束子】‥タハシ

刈萱の鬚根ひげねを束ねて作ったたわし。

⇒かる‐かや【刈萱】

かるかや‐どう【苅萱堂】‥ダウ

苅萱父子修道の遺跡。長野市北石堂町にある。また、和歌山県高野山密厳院に所属のものもある。

⇒かるかや【苅萱】

かるかや‐どうしん【苅萱道心】‥ダウ‥

石童丸の父、加藤左衛門尉繁氏の出家後の称。

⇒かるかや【苅萱】

かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫

】

かるかや‐たわし【刈萱束子】‥タハシ

刈萱の鬚根ひげねを束ねて作ったたわし。

⇒かる‐かや【刈萱】

かるかや‐どう【苅萱堂】‥ダウ

苅萱父子修道の遺跡。長野市北石堂町にある。また、和歌山県高野山密厳院に所属のものもある。

⇒かるかや【苅萱】

かるかや‐どうしん【苅萱道心】‥ダウ‥

石童丸の父、加藤左衛門尉繁氏の出家後の称。

⇒かるかや【苅萱】

かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫 】‥ダウ‥イヘ‥

浄瑠璃。並木宗輔ほか合作の時代物。1735年(享保20)初演。高野山に世をのがれた苅萱道心を、その子石童丸が筑紫を出て山中に尋ねるという筋。

⇒かるかや【苅萱】

かるかや‐の【刈茅の】

〔枕〕

「乱る」「つか(束)」「穂」にかかる。

⇒かる‐かや【刈茅・刈草】

かる‐が‐ゆえ‐に‥ユヱ‥

〔接続〕

(カ(斯)アルガ故ニの約)それゆえに。これによって。だから。〈日葡辞書〉

カルガリー【Calgary】

カナダ内陸部、アルバータ州の都市。近隣の油田開発に伴い、経済の一大中心地として発展。人口101万7千(2003)。

かる‐がる【軽軽】

軽く見えるさま。かるそうなさま。たやすそうなさま。かろがろ。「―と持ち上げる」「―とやってのける」

かるがる‐し・い【軽軽しい】

〔形〕[文]かるがる・し(シク)

①身分が低そうである。源氏物語鈴虫「いにしへのただ人ざまにおぼしかへりて、今夜、―・しきやうに、ふとかく参り給へれば」

②いかにも手軽である。源氏物語松風「いと―・しきかくれが」

③軽率である。源氏物語末摘花「やつれたる御歩ありきは、―・しきことも出で来なん」。「―・い振舞はするな」↔重重しい

かる‐かん【軽羹】

すりおろした山芋に、粳米うるちまいの粉やそば粉・白砂糖を練り合わせて蒸した菓子。鹿児島地方の名産。軽羹蒸。

軽羹

撮影:関戸 勇

】‥ダウ‥イヘ‥

浄瑠璃。並木宗輔ほか合作の時代物。1735年(享保20)初演。高野山に世をのがれた苅萱道心を、その子石童丸が筑紫を出て山中に尋ねるという筋。

⇒かるかや【苅萱】

かるかや‐の【刈茅の】

〔枕〕

「乱る」「つか(束)」「穂」にかかる。

⇒かる‐かや【刈茅・刈草】

かる‐が‐ゆえ‐に‥ユヱ‥

〔接続〕

(カ(斯)アルガ故ニの約)それゆえに。これによって。だから。〈日葡辞書〉

カルガリー【Calgary】

カナダ内陸部、アルバータ州の都市。近隣の油田開発に伴い、経済の一大中心地として発展。人口101万7千(2003)。

かる‐がる【軽軽】

軽く見えるさま。かるそうなさま。たやすそうなさま。かろがろ。「―と持ち上げる」「―とやってのける」

かるがる‐し・い【軽軽しい】

〔形〕[文]かるがる・し(シク)

①身分が低そうである。源氏物語鈴虫「いにしへのただ人ざまにおぼしかへりて、今夜、―・しきやうに、ふとかく参り給へれば」

②いかにも手軽である。源氏物語松風「いと―・しきかくれが」

③軽率である。源氏物語末摘花「やつれたる御歩ありきは、―・しきことも出で来なん」。「―・い振舞はするな」↔重重しい

かる‐かん【軽羹】

すりおろした山芋に、粳米うるちまいの粉やそば粉・白砂糖を練り合わせて蒸した菓子。鹿児島地方の名産。軽羹蒸。

軽羹

撮影:関戸 勇

ガルガンチュア【Gargantua】

ラブレー作の物語。「パンタグリュエル」と共に全5巻連作をなす。1534年刊。巨人王ガルガンチュアを中心として、人文主義的教養と民衆的な笑いを最大限に活用し、中世末の文化・社会を痛烈に批判したもの。

カルキ【kalk オランダ】

①石灰。

②(→)クロルカルキ。さらし粉。「―臭い」

⇒カルキ‐ながし【カルキ流し】

カルキ‐ながし【カルキ流し】

石灰を流して川魚をとる漁法。禁止漁業の一つ。

⇒カルキ【kalk オランダ】

カルク

(calculationから)(→)表計算ソフトウェアに同じ。

カルク‐アルカリがん【カルクアルカリ岩】

(calc-alkali rock)シリカ成分に対してアルカリ成分の少ない火成岩。石基に石英などのシリカ鉱物を含む。太平洋周縁など、造山帯に分布。↔アルカリ岩

かる‐くち【軽口】

①口が軽く、何でもしゃべってしまうこと。また、そういう人。日葡辞書「カルクチナヒト」

②軽い語調の滑稽めいて面白い話。軽妙な話。

③秀句・地口じぐち・口合くちあいの類。軽妙なしゃれ。世間胸算用3「常に―たたき」

④近世、大坂で、役者の声色や身ぶりを真似たり、滑稽な話を演じた大道芸人。(守貞漫稿)→豆蔵。

⇒かるくち‐だて【軽口立て】

⇒かるくち‐ばなし【軽口話】

かるくち‐だて【軽口立て】

得意になって軽口をいうこと。浄瑠璃、心中天の網島「阿房のくせに―」

⇒かる‐くち【軽口】

かるくち‐ばなし【軽口話】

軽口を主として「おち」のある笑話・落語の類。

⇒かる‐くち【軽口】

カルケドン‐こうかいぎ【カルケドン公会議】‥クワイ‥

(the Chalcedon Council)451年に開催されたキリスト教の第4回公会議。イエス=キリストが神性と人性を兼ね備えるとしたカルケドン信条を制定。

カルケミッシュ【Carchemish】

トルコ南部、ユーフラテス川上流の古代ヒッタイト帝国の都市遺跡。現在の地名はジェラブルス。カルケミシュ。

かる‐こ【軽子】

①問屋などの荷を運ぶことを業とする者。軽籠かるこで運んだ。

②江戸深川の遊里の仲居女。

⇒かるこ‐ちん【軽子賃】

かる‐こ【軽籠】

縄を縦横に編み、その四隅に縄をつけ、土・石などをのせて棒で担って運ぶもの。あじか。もっこ。

カルコ【Francis Carco】

フランスの小説家。作「ジェジュ=ラ=カイユ」「追いつめられた男」など。(1886〜1958)

カルコゲン【chalcogen】

(ギリシア語で「鉱石を作るもの」の意)硫黄・セレン・テルルの総称。これらが属する16族元素の総称としても使われる。

かるこ‐ちん【軽子賃】

(→)軽子1を使役して与える賃銭。

⇒かる‐こ【軽子】

カルサイ【karsaai オランダ・加留佐以】

江戸時代、西洋から渡来した地のあらい薄手の毛織物。

カルサン【calção ポルトガル・軽衫】

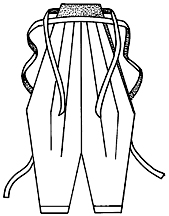

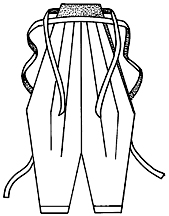

袴はかまの一種。形は指貫さしぬきに似て、筒太く、裾口は狭い。原形ははっきりしないが、洋式にならい袴のように仕立てた。中世末期には上層武士から庶人まで着用したが、江戸時代には専ら旅装として使われた。狂言装束として唐人用のものがある。近代のは、木綿または縞織物で、上部をゆるやかに、下部を股引のように仕立てたものをいう。多く寒国に用い、男女共にはく。カルサンばかま。伊賀袴。地方によっては裁衣たっつけ・裾細すそぼそなどという。狂言、唐相撲「衣裳ぬぐうちに、がくなり、一いろづゝつぎつぎへわたし、じゆばん―になり」。「―の女が打つや藁砧」(河東碧梧桐)

軽衫

ガルガンチュア【Gargantua】

ラブレー作の物語。「パンタグリュエル」と共に全5巻連作をなす。1534年刊。巨人王ガルガンチュアを中心として、人文主義的教養と民衆的な笑いを最大限に活用し、中世末の文化・社会を痛烈に批判したもの。

カルキ【kalk オランダ】

①石灰。

②(→)クロルカルキ。さらし粉。「―臭い」

⇒カルキ‐ながし【カルキ流し】

カルキ‐ながし【カルキ流し】

石灰を流して川魚をとる漁法。禁止漁業の一つ。

⇒カルキ【kalk オランダ】

カルク

(calculationから)(→)表計算ソフトウェアに同じ。

カルク‐アルカリがん【カルクアルカリ岩】

(calc-alkali rock)シリカ成分に対してアルカリ成分の少ない火成岩。石基に石英などのシリカ鉱物を含む。太平洋周縁など、造山帯に分布。↔アルカリ岩

かる‐くち【軽口】

①口が軽く、何でもしゃべってしまうこと。また、そういう人。日葡辞書「カルクチナヒト」

②軽い語調の滑稽めいて面白い話。軽妙な話。

③秀句・地口じぐち・口合くちあいの類。軽妙なしゃれ。世間胸算用3「常に―たたき」

④近世、大坂で、役者の声色や身ぶりを真似たり、滑稽な話を演じた大道芸人。(守貞漫稿)→豆蔵。

⇒かるくち‐だて【軽口立て】

⇒かるくち‐ばなし【軽口話】

かるくち‐だて【軽口立て】

得意になって軽口をいうこと。浄瑠璃、心中天の網島「阿房のくせに―」

⇒かる‐くち【軽口】

かるくち‐ばなし【軽口話】

軽口を主として「おち」のある笑話・落語の類。

⇒かる‐くち【軽口】

カルケドン‐こうかいぎ【カルケドン公会議】‥クワイ‥

(the Chalcedon Council)451年に開催されたキリスト教の第4回公会議。イエス=キリストが神性と人性を兼ね備えるとしたカルケドン信条を制定。

カルケミッシュ【Carchemish】

トルコ南部、ユーフラテス川上流の古代ヒッタイト帝国の都市遺跡。現在の地名はジェラブルス。カルケミシュ。

かる‐こ【軽子】

①問屋などの荷を運ぶことを業とする者。軽籠かるこで運んだ。

②江戸深川の遊里の仲居女。

⇒かるこ‐ちん【軽子賃】

かる‐こ【軽籠】

縄を縦横に編み、その四隅に縄をつけ、土・石などをのせて棒で担って運ぶもの。あじか。もっこ。

カルコ【Francis Carco】

フランスの小説家。作「ジェジュ=ラ=カイユ」「追いつめられた男」など。(1886〜1958)

カルコゲン【chalcogen】

(ギリシア語で「鉱石を作るもの」の意)硫黄・セレン・テルルの総称。これらが属する16族元素の総称としても使われる。

かるこ‐ちん【軽子賃】

(→)軽子1を使役して与える賃銭。

⇒かる‐こ【軽子】

カルサイ【karsaai オランダ・加留佐以】

江戸時代、西洋から渡来した地のあらい薄手の毛織物。

カルサン【calção ポルトガル・軽衫】

袴はかまの一種。形は指貫さしぬきに似て、筒太く、裾口は狭い。原形ははっきりしないが、洋式にならい袴のように仕立てた。中世末期には上層武士から庶人まで着用したが、江戸時代には専ら旅装として使われた。狂言装束として唐人用のものがある。近代のは、木綿または縞織物で、上部をゆるやかに、下部を股引のように仕立てたものをいう。多く寒国に用い、男女共にはく。カルサンばかま。伊賀袴。地方によっては裁衣たっつけ・裾細すそぼそなどという。狂言、唐相撲「衣裳ぬぐうちに、がくなり、一いろづゝつぎつぎへわたし、じゆばん―になり」。「―の女が打つや藁砧」(河東碧梧桐)

軽衫

軽衫(長野)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

軽衫(長野)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

かる・し【軽し】

〔形ク〕

⇒かるい

ガルシア‐マルケス【Gabriel García Márquez】

コロンビアの小説家。作「百年の孤独」「族長の秋」など。ノーベル賞。(1928〜)

ガルシア‐マルケス

提供:ullstein bild/APL

かる・し【軽し】

〔形ク〕

⇒かるい

ガルシア‐マルケス【Gabriel García Márquez】

コロンビアの小説家。作「百年の孤独」「族長の秋」など。ノーベル賞。(1928〜)

ガルシア‐マルケス

提供:ullstein bild/APL

ガルシア‐ロルカ【Federico García Lorca】

スペインの詩人・劇作家。演劇に詩・音楽・造形美術を導入。内戦勃発直後、フランコ側に射殺された。詩集「ジプシー歌集」「ニューヨークの詩人」、戯曲「血の婚礼」「イェルマ」「ベルナルダ=アルバの家」など。(1898〜1936)

カルシウム【calcium】

(ラテン語のcalx(石灰)から)アルカリ土類金属元素の一種。元素記号Ca 原子番号20。原子量40.08。銀白色の軟らかい金属。空気に触れると、水酸化物および炭酸塩に変わる。炎色反応は橙赤色。天然に遊離して産することはないが、方解石・石灰石・石膏・燐灰石などの成分として、地殻の重要な構成成分。また生体成分としても重要。単体は溶融したカルシウム塩を電解して製し、種々の用途にあてる。

⇒カルシウム‐シアナミド【calcium cyanamide】

カルシウム‐シアナミド【calcium cyanamide】

化学式CaCN2 石灰窒素の主成分。純粋なものは無色の固体。水と反応してアンモニアと炭酸カルシウムに分解される。→石灰窒素

⇒カルシウム【calcium】

カルシトニン【calcitonin】

甲状腺から分泌されるペプチド‐ホルモン。骨の細胞に働いて骨からのカルシウム放出を抑制、骨形成を促し、腎尿細管のリン酸塩再吸収を抑制する。

カルシフェロール【calciferol】

ビタミンD2・D3のこと。

ガルシン【Vsevolod M. Garshin】

ロシアの短編小説家。作品には、病的に敏感な感覚、微細で精確な心理描写、厭世的気分が目立つ。童話も書く。自殺。代表作「四日間」「赤い花」「信号」など。(1855〜1888)

カルス【callus】

〔生〕

①植物の組織培養により、培地上に形成される不定形の細胞塊。実験用に、植え継いで長期間培養する。

②植物体が傷ついたとき、受傷部分に盛り上って生じる組織。癒傷組織の一種。

③植物の篩板しばんに生じる小さな組織。肉状体。

カルスト‐ちけい【カルスト地形】

(Karst ドイツ スロヴェニアのカルスト地方に見られることから)石灰岩台地で、カレンフェルト(鋸歯きょし状の地形)・ドリーネ(擂鉢すりばち状の窪地)・石灰洞などが発達する特有な地形。石灰岩の表面が溶解浸食を受けやすいこと、雨水は主に割れ目に沿ってしみ込み、周囲の岩石を溶解しやすいことなどが原因となってできる。山口県の秋吉台はその好例。

カルセオラリア【Calceolaria ラテン】

ゴマノハグサ科の観賞用一年草。葉は広卵形。春、花茎は頂部で分枝し、黄・赤など袋状または巾着形の花をつける。また分類上は、ゴマノハグサ科キンチャクソウ属植物(その学名)。メキシコから南アメリカに300〜400種が分布。キンチャクソウ。

カルセオラリア

提供:OPO

ガルシア‐ロルカ【Federico García Lorca】

スペインの詩人・劇作家。演劇に詩・音楽・造形美術を導入。内戦勃発直後、フランコ側に射殺された。詩集「ジプシー歌集」「ニューヨークの詩人」、戯曲「血の婚礼」「イェルマ」「ベルナルダ=アルバの家」など。(1898〜1936)

カルシウム【calcium】

(ラテン語のcalx(石灰)から)アルカリ土類金属元素の一種。元素記号Ca 原子番号20。原子量40.08。銀白色の軟らかい金属。空気に触れると、水酸化物および炭酸塩に変わる。炎色反応は橙赤色。天然に遊離して産することはないが、方解石・石灰石・石膏・燐灰石などの成分として、地殻の重要な構成成分。また生体成分としても重要。単体は溶融したカルシウム塩を電解して製し、種々の用途にあてる。

⇒カルシウム‐シアナミド【calcium cyanamide】

カルシウム‐シアナミド【calcium cyanamide】

化学式CaCN2 石灰窒素の主成分。純粋なものは無色の固体。水と反応してアンモニアと炭酸カルシウムに分解される。→石灰窒素

⇒カルシウム【calcium】

カルシトニン【calcitonin】

甲状腺から分泌されるペプチド‐ホルモン。骨の細胞に働いて骨からのカルシウム放出を抑制、骨形成を促し、腎尿細管のリン酸塩再吸収を抑制する。

カルシフェロール【calciferol】

ビタミンD2・D3のこと。

ガルシン【Vsevolod M. Garshin】

ロシアの短編小説家。作品には、病的に敏感な感覚、微細で精確な心理描写、厭世的気分が目立つ。童話も書く。自殺。代表作「四日間」「赤い花」「信号」など。(1855〜1888)

カルス【callus】

〔生〕

①植物の組織培養により、培地上に形成される不定形の細胞塊。実験用に、植え継いで長期間培養する。

②植物体が傷ついたとき、受傷部分に盛り上って生じる組織。癒傷組織の一種。

③植物の篩板しばんに生じる小さな組織。肉状体。

カルスト‐ちけい【カルスト地形】

(Karst ドイツ スロヴェニアのカルスト地方に見られることから)石灰岩台地で、カレンフェルト(鋸歯きょし状の地形)・ドリーネ(擂鉢すりばち状の窪地)・石灰洞などが発達する特有な地形。石灰岩の表面が溶解浸食を受けやすいこと、雨水は主に割れ目に沿ってしみ込み、周囲の岩石を溶解しやすいことなどが原因となってできる。山口県の秋吉台はその好例。

カルセオラリア【Calceolaria ラテン】

ゴマノハグサ科の観賞用一年草。葉は広卵形。春、花茎は頂部で分枝し、黄・赤など袋状または巾着形の花をつける。また分類上は、ゴマノハグサ科キンチャクソウ属植物(その学名)。メキシコから南アメリカに300〜400種が分布。キンチャクソウ。

カルセオラリア

提供:OPO

ガルソン【garçon フランス】

⇒ギャルソン

カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

遊戯または博奕ばくちの具。小さい長方形の厚紙に、種々の形象または詞句・短歌などを書いたもの数十枚を数人に分け、形象・詞句・短歌に合わせて取り、その取った数によって勝負を定める。花札・歌ガルタ・いろはカルタ・トランプなど種類が多い。特に、歌ガルタ・いろはカルタを指す。多く、正月の遊び。〈[季]新年〉。本朝二十不孝「ある時小家にあつまり―の勝負をはじめける」。黒岩涙香、片手美人「一晩でも歌牌かるたをせずには居られないのです」→カード。

⇒カルタ‐かい【カルタ会】

⇒カルタ‐とり【カルタ取り】

⇒カルタ‐ばこ【骨牌函】

⇒カルタ‐むすび【骨牌結び】

ガルダ【Garuḍa 梵】

ヒンドゥー教の神の名。伝説上の巨鳥で、竜(蛇)を常食とし、ヴィシュヌ神を乗せる。迦楼羅と音写し、仏教にも採り入れられる。ガルーダ。

カルダーノ【Girolamo Cardano】

イタリア、ルネサンス期の医者・数学者・自然哲学者。(1501〜1576)

かるだい【伽留陀夷・迦留陀夷】

(梵語Kālodāyin 黒光と訳す)仏弟子の一人。悪行が多く、それによって仏が種々の戒律を定めたという。

カルタ‐かい【カルタ会】‥クワイ

カルタ遊びの集会。多く、百人一首についていう。〈[季]新年〉

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルタゴ【Carthago】

アフリカ北部、チュニスの北東方にフェニキア人が建てた古代の植民都市。前6世紀以来、西地中海を制覇、前3〜前2世紀ローマと覇を争い、第3回ポエニ戦争の際、敵将スキピオに囲まれて滅亡。

カルタゴの遺跡

撮影:田沼武能

ガルソン【garçon フランス】

⇒ギャルソン

カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

遊戯または博奕ばくちの具。小さい長方形の厚紙に、種々の形象または詞句・短歌などを書いたもの数十枚を数人に分け、形象・詞句・短歌に合わせて取り、その取った数によって勝負を定める。花札・歌ガルタ・いろはカルタ・トランプなど種類が多い。特に、歌ガルタ・いろはカルタを指す。多く、正月の遊び。〈[季]新年〉。本朝二十不孝「ある時小家にあつまり―の勝負をはじめける」。黒岩涙香、片手美人「一晩でも歌牌かるたをせずには居られないのです」→カード。

⇒カルタ‐かい【カルタ会】

⇒カルタ‐とり【カルタ取り】

⇒カルタ‐ばこ【骨牌函】

⇒カルタ‐むすび【骨牌結び】

ガルダ【Garuḍa 梵】

ヒンドゥー教の神の名。伝説上の巨鳥で、竜(蛇)を常食とし、ヴィシュヌ神を乗せる。迦楼羅と音写し、仏教にも採り入れられる。ガルーダ。

カルダーノ【Girolamo Cardano】

イタリア、ルネサンス期の医者・数学者・自然哲学者。(1501〜1576)

かるだい【伽留陀夷・迦留陀夷】

(梵語Kālodāyin 黒光と訳す)仏弟子の一人。悪行が多く、それによって仏が種々の戒律を定めたという。

カルタ‐かい【カルタ会】‥クワイ

カルタ遊びの集会。多く、百人一首についていう。〈[季]新年〉

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルタゴ【Carthago】

アフリカ北部、チュニスの北東方にフェニキア人が建てた古代の植民都市。前6世紀以来、西地中海を制覇、前3〜前2世紀ローマと覇を争い、第3回ポエニ戦争の際、敵将スキピオに囲まれて滅亡。

カルタゴの遺跡

撮影:田沼武能

カルタ‐とり【カルタ取り】

カルタを取る遊び。

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルタ‐ばこ【骨牌函】

①カルタを入れる箱。

②江戸時代、両替屋の店先に小出し銭を入れて並べておいた箱。

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルタ‐むすび【骨牌結び】

帯の結び方。江戸時代、承応(1652〜1655)〜宝永(1704〜1711)頃の流行で、その結んだ形がカルタに似ているからいう。男女共に行われた。浮世草子、御前義経記「千里屋の源七といふ者は、今年二十四の男盛り、…―の折目高く」

骨牌結び

カルタ‐とり【カルタ取り】

カルタを取る遊び。

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルタ‐ばこ【骨牌函】

①カルタを入れる箱。

②江戸時代、両替屋の店先に小出し銭を入れて並べておいた箱。

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルタ‐むすび【骨牌結び】

帯の結び方。江戸時代、承応(1652〜1655)〜宝永(1704〜1711)頃の流行で、その結んだ形がカルタに似ているからいう。男女共に行われた。浮世草子、御前義経記「千里屋の源七といふ者は、今年二十四の男盛り、…―の折目高く」

骨牌結び

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルダモン【cardamon】

〔植〕(→)「しょうずく(小豆蔲)」に同じ。

カルタン【Elie Cartan】

フランスの数学者。偏微分方程式・連続群の研究に貢献。接続の幾何学を創始。ヒルベルトと並び20世紀の数学を方向づける業績を残す。すぐれた弟子の育成でも著名。(1869〜1951)

ガルダン【噶爾丹・Galdan】

ジュンガル(準噶爾)部の首長。青海・天山南路・外モンゴルに進攻したが、清の康

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルダモン【cardamon】

〔植〕(→)「しょうずく(小豆蔲)」に同じ。

カルタン【Elie Cartan】

フランスの数学者。偏微分方程式・連続群の研究に貢献。接続の幾何学を創始。ヒルベルトと並び20世紀の数学を方向づける業績を残す。すぐれた弟子の育成でも著名。(1869〜1951)

ガルダン【噶爾丹・Galdan】

ジュンガル(準噶爾)部の首長。青海・天山南路・外モンゴルに進攻したが、清の康 こうき帝の親征をうけて敗北し、翌年自殺。(1644〜1697)

カルダン‐だいしゃ【カルダン台車】

(cardan truck)電気動力車で、主電動機を台車わくに装荷し、電機子の回転を撓たわみ継手などで車軸に伝えるもの。

カルチエ‐ラタン【Quartier-latin】

パリの中心部、セーヌ川左岸の学生街。ラテン区。→パリ(図)

カルチノイド【carcinoid】

胃腸の基底顆粒細胞に由来する腫瘍。一般に癌よりも悪性度が低く、しばしばセロトニン・カリクレイン・ヒスタミンなどを分泌して、カルチノイド症候群をともなう。消化管のほか気管支・膵臓・卵巣にも発生する。

カルチベーター【cultivator】

畑の中耕・除草・土寄せなどの作業に使う畜力・動力用農機具。カルチ。

カルチャー【culture】

教養。文化。カルチュア。

⇒カルチャー‐ギャップ【culture gap】

⇒カルチャー‐ショック【culture shock】

⇒カルチャー‐センター

カルチャー‐ギャップ【culture gap】

文化による違い。

⇒カルチャー【culture】

カルチャー‐ショック【culture shock】

異文化に接したときに、慣習や考え方などの違いから受ける精神的な衝撃。

⇒カルチャー【culture】

カルチャー‐センター

(和製語culture center)

①文化施設が集中していて、地域の文化の中心になるところ。

②主に社会人を対象とした教養講座。

⇒カルチャー【culture】

カルチュラル‐スタディーズ【cultural studies】

民衆的な文化・メディアの研究を中心とする学問の方法・分野。1960年代に、主にイギリスに始まる。

カルテ【Karte ドイツ】

(カードの意)診療録。診療を受けた者の住所・氏名・性別・年齢、病名及び主要症状、治療方法、診療の年月日を記録したもの。5年間の保存が義務づけられている。診療簿。病症録。

カルデア‐じん【カルデア人】

(Chaldean)セム系民族の一つ。前12世紀頃から南バビロニアに定住。前626年バビロニア地方の支配権を得、アッシリア帝国滅亡後、王国を建てた。正確な天体の観測を行うなど、天文学にすぐれる。→新バビロニア

カルティエ‐ブレッソン【Henri Cartier-Bresson】

フランスの報道写真家。代表作「決定的瞬間」。(1908〜2004)

カルディナル【kardinaal オランダ】

枢機卿。カーディナル。

カルテット【quartetto イタリア】

①四重奏。四重唱。

②四重奏曲。四重唱曲。

③四重奏団。四重唱団。

カルデラ【caldera】

(もとスペイン語で大釜の意)火山の中心部または周辺にある円形の著しく広い凹所。多くは直径1キロメートル以上で、噴火後に起こる火山中央部の陥没による。

⇒カルデラ‐こ【カルデラ湖】

カルデラ‐こ【カルデラ湖】

カルデラに水をたたえた湖。十和田湖の類。

⇒カルデラ【caldera】

カルテル【Kartell ドイツ】

同種もしくは類似の産業部門に属する複数の企業が、相互の独立を維持しながら、市場を支配するために共同行為を行うこと。企業協定を結ぶこともある。独占禁止法により原則として禁止。企業連合。→企業結合

カルデロン‐デ‐ラ‐バルカ【Pedro Calderón de la Barca】

スペインの劇作家。黄金世紀に活躍した。戯曲「人生は夢」「サラメアの村長」など。(1600〜1681)

カルト【cult】

①崇拝。

②狂信的な崇拝。「―集団」

③少数の人々の熱狂的支持。

⇒カルト‐えいが【カルト映画】

カルドア【Nicholas Kaldor】

ハンガリー出身のイギリスの経済学者。ケンブリッジ大教授。新古典派からケインジアンに転じ、マクロ的分配理論を提唱。著「価値および分配の理論」など。(1908〜1986)

カルトゥーシュ【cartouche フランス】

①バロック建築で多く用いられる装飾モチーフの一つ。紙帯の四隅や両端が巻いているような枠の中に、文字や紋章などを記すもの。

②古代エジプトで、王の名を示す文字を囲む楕円。

カルドゥッチ【Giosuè Carducci】

イタリアの詩人・文学史家。深い古典の素養から民族精神に添う詩を謳い、国民詩人とされる。作「青春の季」「擬古詩集」「魔王讃歌」など。ノーベル賞。(1835〜1907)

カルト‐えいが【カルト映画】‥グワ

一部の愛好者が熱狂的に支持する映画。多く、あくの強い個性的な映画。

⇒カルト【cult】

こうき帝の親征をうけて敗北し、翌年自殺。(1644〜1697)

カルダン‐だいしゃ【カルダン台車】

(cardan truck)電気動力車で、主電動機を台車わくに装荷し、電機子の回転を撓たわみ継手などで車軸に伝えるもの。

カルチエ‐ラタン【Quartier-latin】

パリの中心部、セーヌ川左岸の学生街。ラテン区。→パリ(図)

カルチノイド【carcinoid】

胃腸の基底顆粒細胞に由来する腫瘍。一般に癌よりも悪性度が低く、しばしばセロトニン・カリクレイン・ヒスタミンなどを分泌して、カルチノイド症候群をともなう。消化管のほか気管支・膵臓・卵巣にも発生する。

カルチベーター【cultivator】

畑の中耕・除草・土寄せなどの作業に使う畜力・動力用農機具。カルチ。

カルチャー【culture】

教養。文化。カルチュア。

⇒カルチャー‐ギャップ【culture gap】

⇒カルチャー‐ショック【culture shock】

⇒カルチャー‐センター

カルチャー‐ギャップ【culture gap】

文化による違い。

⇒カルチャー【culture】

カルチャー‐ショック【culture shock】

異文化に接したときに、慣習や考え方などの違いから受ける精神的な衝撃。

⇒カルチャー【culture】

カルチャー‐センター

(和製語culture center)

①文化施設が集中していて、地域の文化の中心になるところ。

②主に社会人を対象とした教養講座。

⇒カルチャー【culture】

カルチュラル‐スタディーズ【cultural studies】

民衆的な文化・メディアの研究を中心とする学問の方法・分野。1960年代に、主にイギリスに始まる。

カルテ【Karte ドイツ】

(カードの意)診療録。診療を受けた者の住所・氏名・性別・年齢、病名及び主要症状、治療方法、診療の年月日を記録したもの。5年間の保存が義務づけられている。診療簿。病症録。

カルデア‐じん【カルデア人】

(Chaldean)セム系民族の一つ。前12世紀頃から南バビロニアに定住。前626年バビロニア地方の支配権を得、アッシリア帝国滅亡後、王国を建てた。正確な天体の観測を行うなど、天文学にすぐれる。→新バビロニア

カルティエ‐ブレッソン【Henri Cartier-Bresson】

フランスの報道写真家。代表作「決定的瞬間」。(1908〜2004)

カルディナル【kardinaal オランダ】

枢機卿。カーディナル。

カルテット【quartetto イタリア】

①四重奏。四重唱。

②四重奏曲。四重唱曲。

③四重奏団。四重唱団。

カルデラ【caldera】

(もとスペイン語で大釜の意)火山の中心部または周辺にある円形の著しく広い凹所。多くは直径1キロメートル以上で、噴火後に起こる火山中央部の陥没による。

⇒カルデラ‐こ【カルデラ湖】

カルデラ‐こ【カルデラ湖】

カルデラに水をたたえた湖。十和田湖の類。

⇒カルデラ【caldera】

カルテル【Kartell ドイツ】

同種もしくは類似の産業部門に属する複数の企業が、相互の独立を維持しながら、市場を支配するために共同行為を行うこと。企業協定を結ぶこともある。独占禁止法により原則として禁止。企業連合。→企業結合

カルデロン‐デ‐ラ‐バルカ【Pedro Calderón de la Barca】

スペインの劇作家。黄金世紀に活躍した。戯曲「人生は夢」「サラメアの村長」など。(1600〜1681)

カルト【cult】

①崇拝。

②狂信的な崇拝。「―集団」

③少数の人々の熱狂的支持。

⇒カルト‐えいが【カルト映画】

カルドア【Nicholas Kaldor】

ハンガリー出身のイギリスの経済学者。ケンブリッジ大教授。新古典派からケインジアンに転じ、マクロ的分配理論を提唱。著「価値および分配の理論」など。(1908〜1986)

カルトゥーシュ【cartouche フランス】

①バロック建築で多く用いられる装飾モチーフの一つ。紙帯の四隅や両端が巻いているような枠の中に、文字や紋章などを記すもの。

②古代エジプトで、王の名を示す文字を囲む楕円。

カルドゥッチ【Giosuè Carducci】

イタリアの詩人・文学史家。深い古典の素養から民族精神に添う詩を謳い、国民詩人とされる。作「青春の季」「擬古詩集」「魔王讃歌」など。ノーベル賞。(1835〜1907)

カルト‐えいが【カルト映画】‥グワ

一部の愛好者が熱狂的に支持する映画。多く、あくの強い個性的な映画。

⇒カルト【cult】

カリン(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

カリン(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

カリン(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

カリン(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

②マルメロの別称。

⇒かりん‐あたま【花梨頭】

が‐りん【芽鱗】

冬芽を包み、花・葉などの幼芽を保護する鱗片状の葉。鱗片葉。

かりん‐あたま【花梨頭】クワ‥

カリン(榠樝)の果実のようなでこぼこ頭。

⇒か‐りん【榠樝】

カリンガ【迦陵伽・Kaliṅga】

古代インドの国名。今のインド東部オリッサ州海岸部に当たる。前261年頃、アショーカ王が征服。羯

②マルメロの別称。

⇒かりん‐あたま【花梨頭】

が‐りん【芽鱗】

冬芽を包み、花・葉などの幼芽を保護する鱗片状の葉。鱗片葉。

かりん‐あたま【花梨頭】クワ‥

カリン(榠樝)の果実のようなでこぼこ頭。

⇒か‐りん【榠樝】

カリンガ【迦陵伽・Kaliṅga】

古代インドの国名。今のインド東部オリッサ州海岸部に当たる。前261年頃、アショーカ王が征服。羯 伽国かつりょうがこく。

かりんさん‐せっかい【過燐酸石灰】クワ‥セキクワイ

リン酸二水素カルシウムと硫酸カルシウムとの混合物。燐鉱石に硫酸を加えて製する。含燐肥料中最も重要なもの。

かりん‐しゃ【火輪車】クワ‥

汽車の旧称。

⇒か‐りん【火輪】

かりん‐せん【火輪船】クワ‥

汽船の旧称。外輪船について言った。成島柳北、航薇日記「明日は神戸より―にて横浜へ赴かんとみな喜びあへり」

⇒か‐りん【火輪】

かりん‐とう【花林糖】クワ‥タウ

古く外来した駄菓子。小麦粉に水・卵・膨張剤などをまぜてこね、適宜に切って油で揚げ糖蜜をからめる。

花林糖

撮影:関戸 勇

伽国かつりょうがこく。

かりんさん‐せっかい【過燐酸石灰】クワ‥セキクワイ

リン酸二水素カルシウムと硫酸カルシウムとの混合物。燐鉱石に硫酸を加えて製する。含燐肥料中最も重要なもの。

かりん‐しゃ【火輪車】クワ‥

汽車の旧称。

⇒か‐りん【火輪】

かりん‐せん【火輪船】クワ‥

汽船の旧称。外輪船について言った。成島柳北、航薇日記「明日は神戸より―にて横浜へ赴かんとみな喜びあへり」

⇒か‐りん【火輪】

かりん‐とう【花林糖】クワ‥タウ

古く外来した駄菓子。小麦粉に水・卵・膨張剤などをまぜてこね、適宜に切って油で揚げ糖蜜をからめる。

花林糖

撮影:関戸 勇

かる【軽】

奈良県橿原市の大軽・和田・石川・五条野の総称。古代、付近の山野は軽大野かるのおおのと呼ばれた猟場であり、また軽市という市場のあった所。

か・る【上る】

〔自他四〕

音が高くなる。また、高くする。尺八などで、おさえ方を変えないで、その音を少し高くする場合にいう。↔減める。→めりかり

か・る【刈る・苅る】

〔他五〕

①(草木・頭髪など、むらがり生えたものを)根を残して切り取る。薙なぎ去る。短くする。万葉集10「行合ゆきあいの早稲わせを―・る時に」。「雑草を―・る」「髪を―・る」

②(演劇用語)俳優・時間その他の関係で上演中の脚本の一部分を抜いて演ずる。「脚本を二、三カ所―・って上演する」

か・る【狩る・猟る】

〔他五〕

①鳥獣を追い出して捕らえる。鳥獣を弓や鉄砲で射殺す。万葉集17「矢形尾やかたおの鷹を手に据ゑ三島野に―・らぬ日まねく月そ経にける」

②花や草木をさがし求める。方丈記「折につけつつ、桜を―・り、紅葉をもとめ」

③罪人などを捕らえるためにさがす。さがしとらえる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「遠くはあらじ一二町野を―・れと大勢が、与作小万と声をかけ」

か・る【借る】

〔他五〕

(現代の共通語では「かりる」が普通。関西地方では現代も用いる)

①返す約束で、他人のものをある期間使用する。万葉集17「すすき押しなべ降る雪に屋戸―・る今日し悲しく思ほゆ」

②仮に他のものを代用する。まにあわせる。平家物語4「昔清見原の天皇のいまだ東宮の御時…少女おとめの姿をば―・らせ給ひけるなれ」

③他の助力・協力を受ける。

④(遊里語)

㋐相方の遊女を見立てるために呼びよせる。好色一代男2「七左衛門といふ揚屋に入りて―・るも心易く」

㋑すでに客のある遊女を別の座敷から呼ぶ。浄瑠璃、心中天の網島「紀伊国屋きいのくにやの小春さん―・りやんしよ」

⇒借る時の地蔵顔、済す時の閻魔顔

か・る【涸る・枯る・嗄る】

〔自下二〕

⇒かれる(下一)

か・る【駆る・駈る】

〔他五〕

①追い立てる。追い払う。しいてさせる。枕草子9「集まり、―・りさわぐ」。平家物語4「公事雑事に―・り立てられて」

②走らせる。急がせる。「馬を―・る」「車を―・る」

③(主として受身の形で)感情・希望などが心を強くとらえる。「衝動に―・られる」

か・る【離る】

〔自下二〕

(「か(涸・枯)れる」と同源)

①(空間的に)はなれる。遠ざかる。さかる。万葉集11「二上に隠ろふ月の惜しけどもいもが袂を―・るるこのごろ」

②(時間的・心理的に)間をおく。うとくなる。関係が絶える。万葉集17「珠にぬくあふちを宿に植ゑたらば山ほととぎす―・れず来むかも」。平家物語灌頂「おのづからあはれをかけ奉るべき草のたよりさへ―・れ果てて」

かる【着る】

(上代東国方言)キ(着)アルの転じたケルの訛。万葉集20「七重―衣にませる子ろが膚はも」

ガル【gal】

(ガリレイの名に因む)加速度のCGS単位。1ガルは毎秒毎秒1センチメートルの割合の速度変化。記号Gal

が・る

〔接尾〕

形容詞の語幹・名詞などに付いて五段活用の動詞をつくる。

①…のように感ずる(思う)。竹取物語「月をあはれ―・りたまへど」。「いや―・る」「ほし―・る」

②…のふりをする。ぶる。源氏物語初音「才ざえ―・らず、めやすく書きすさびたり」。「通人―・る」「強―・る」

か‐るい【家累】

①家族または家事上のわずらい。

②一家の係累。家族。

かる・い【軽い】

〔形〕[文]かる・し(ク)

①目方が少ない。また、抵抗が少なく、動かすのに弱い力で足りる。地蔵十輪経元慶点「一生の性命を軽カルクし、数万の艱難を渉わたれり」。「―・い荷物」「戸が―・い」

②大した程度でない。重大でない。「―・い風邪かぜ」「―・い食事」「―・い読物」「責任が―・い」「命を―・くあつかう」

③動きが軽快である。「足取りが―・い」

④軽率である。「口が―・い」

⑤動きがわずかである。「―・い会釈えしゃく」「肩が―・く触れ合う」

⑥容易である。「難問を―・くかたづける」「こんな仕事は―・い」

⑦気持がはればれとしている。「心も―・く出発した」

↔重い

かるいざわ【軽井沢】‥ヰザハ

長野県東部、北佐久郡にある避暑地。浅間山南東麓、標高950メートル前後。もと中山道碓氷峠うすいとうげ西側の宿駅。

軽井沢 塩沢湖と浅間山

撮影:佐藤 尚

かる【軽】

奈良県橿原市の大軽・和田・石川・五条野の総称。古代、付近の山野は軽大野かるのおおのと呼ばれた猟場であり、また軽市という市場のあった所。

か・る【上る】

〔自他四〕

音が高くなる。また、高くする。尺八などで、おさえ方を変えないで、その音を少し高くする場合にいう。↔減める。→めりかり

か・る【刈る・苅る】

〔他五〕

①(草木・頭髪など、むらがり生えたものを)根を残して切り取る。薙なぎ去る。短くする。万葉集10「行合ゆきあいの早稲わせを―・る時に」。「雑草を―・る」「髪を―・る」

②(演劇用語)俳優・時間その他の関係で上演中の脚本の一部分を抜いて演ずる。「脚本を二、三カ所―・って上演する」

か・る【狩る・猟る】

〔他五〕

①鳥獣を追い出して捕らえる。鳥獣を弓や鉄砲で射殺す。万葉集17「矢形尾やかたおの鷹を手に据ゑ三島野に―・らぬ日まねく月そ経にける」

②花や草木をさがし求める。方丈記「折につけつつ、桜を―・り、紅葉をもとめ」

③罪人などを捕らえるためにさがす。さがしとらえる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「遠くはあらじ一二町野を―・れと大勢が、与作小万と声をかけ」

か・る【借る】

〔他五〕

(現代の共通語では「かりる」が普通。関西地方では現代も用いる)

①返す約束で、他人のものをある期間使用する。万葉集17「すすき押しなべ降る雪に屋戸―・る今日し悲しく思ほゆ」

②仮に他のものを代用する。まにあわせる。平家物語4「昔清見原の天皇のいまだ東宮の御時…少女おとめの姿をば―・らせ給ひけるなれ」

③他の助力・協力を受ける。

④(遊里語)

㋐相方の遊女を見立てるために呼びよせる。好色一代男2「七左衛門といふ揚屋に入りて―・るも心易く」

㋑すでに客のある遊女を別の座敷から呼ぶ。浄瑠璃、心中天の網島「紀伊国屋きいのくにやの小春さん―・りやんしよ」

⇒借る時の地蔵顔、済す時の閻魔顔

か・る【涸る・枯る・嗄る】

〔自下二〕

⇒かれる(下一)

か・る【駆る・駈る】

〔他五〕

①追い立てる。追い払う。しいてさせる。枕草子9「集まり、―・りさわぐ」。平家物語4「公事雑事に―・り立てられて」

②走らせる。急がせる。「馬を―・る」「車を―・る」

③(主として受身の形で)感情・希望などが心を強くとらえる。「衝動に―・られる」

か・る【離る】

〔自下二〕

(「か(涸・枯)れる」と同源)

①(空間的に)はなれる。遠ざかる。さかる。万葉集11「二上に隠ろふ月の惜しけどもいもが袂を―・るるこのごろ」

②(時間的・心理的に)間をおく。うとくなる。関係が絶える。万葉集17「珠にぬくあふちを宿に植ゑたらば山ほととぎす―・れず来むかも」。平家物語灌頂「おのづからあはれをかけ奉るべき草のたよりさへ―・れ果てて」

かる【着る】

(上代東国方言)キ(着)アルの転じたケルの訛。万葉集20「七重―衣にませる子ろが膚はも」

ガル【gal】

(ガリレイの名に因む)加速度のCGS単位。1ガルは毎秒毎秒1センチメートルの割合の速度変化。記号Gal

が・る

〔接尾〕

形容詞の語幹・名詞などに付いて五段活用の動詞をつくる。

①…のように感ずる(思う)。竹取物語「月をあはれ―・りたまへど」。「いや―・る」「ほし―・る」

②…のふりをする。ぶる。源氏物語初音「才ざえ―・らず、めやすく書きすさびたり」。「通人―・る」「強―・る」

か‐るい【家累】

①家族または家事上のわずらい。

②一家の係累。家族。

かる・い【軽い】

〔形〕[文]かる・し(ク)

①目方が少ない。また、抵抗が少なく、動かすのに弱い力で足りる。地蔵十輪経元慶点「一生の性命を軽カルクし、数万の艱難を渉わたれり」。「―・い荷物」「戸が―・い」

②大した程度でない。重大でない。「―・い風邪かぜ」「―・い食事」「―・い読物」「責任が―・い」「命を―・くあつかう」

③動きが軽快である。「足取りが―・い」

④軽率である。「口が―・い」

⑤動きがわずかである。「―・い会釈えしゃく」「肩が―・く触れ合う」

⑥容易である。「難問を―・くかたづける」「こんな仕事は―・い」

⑦気持がはればれとしている。「心も―・く出発した」

↔重い

かるいざわ【軽井沢】‥ヰザハ

長野県東部、北佐久郡にある避暑地。浅間山南東麓、標高950メートル前後。もと中山道碓氷峠うすいとうげ西側の宿駅。

軽井沢 塩沢湖と浅間山

撮影:佐藤 尚

かる‐いし【軽石】

火山から噴出した溶岩が急冷する際に、含有ガスが逸出して多孔質海綿状となった岩石。質はもろく小孔があり、水に浮く。あかすりに用いる。うきいし。倭名類聚鈔1「浮石、和名加留以之」

軽石

撮影:関戸 勇

かる‐いし【軽石】

火山から噴出した溶岩が急冷する際に、含有ガスが逸出して多孔質海綿状となった岩石。質はもろく小孔があり、水に浮く。あかすりに用いる。うきいし。倭名類聚鈔1「浮石、和名加留以之」

軽石

撮影:関戸 勇

かる・うカルフ

〔他四〕

(四国・九州の方言)背負う。かろう。ロドリーゲス大文典「―・はせて来い」

ガルヴァーニ【Luigi Galvani】

イタリアの解剖学者・生理学者。1780年、カエルの脚が金属に触れて痙攣けいれんを起こすのをみて、生体の電気現象の研究の端緒を開き、ボルタ電池の原理発見の先駆をなした。(1737〜1798)

カルヴァン【Jean Calvin】

フランスの宗教改革者。カルヴァン派の祖。1541年以後、ジュネーヴで改革を遂行。聖書をキリスト教信仰と教義の唯一最高の基準とする立場から、教会の制度・儀式だけでなく一般市政と市民の風習・生活を改革し、一種の神権政治を行なった。主著「キリスト教綱要」はスイス・フランスのカルヴァン派にとって聖書に次ぐ規範。(1509〜1564)

⇒カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】

カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】

(Calvinism)カルヴァンの宗教改革運動によってジュネーヴを中心に起こった教義。ルターの福音主義を基礎としつつ、神の絶対的権威と予定的恩寵と禁欲的な信仰生活とを強調した。その感化は特にイギリス・アメリカに強く、社会上・経済上・政治上にも及ぶ。

⇒カルヴァン【Jean Calvin】

カルヴィーノ【Italo Calvino】

イタリアの小説家。第二次大戦後の文学を牽引した。作品は「まっぷたつの子爵」など「われわれの祖先」三部作、また「見えない都市」「レ‐コスミコミケ」など。ほかに「イタリア民話集」を編纂。(1923〜1985)

カルヴィニズム【Calvinism】

(→)カルヴァン主義に同じ。

カルヴィン【J. Calvin】

⇒カルヴァン

カルヴィン【Melvin Calvin】

アメリカの生化学者。カルヴィン回路として知られる二酸化炭素固定の反応経路を解明。ノーベル賞。(1911〜1997)

⇒カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】

カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】‥クワイ‥

光合成において、二酸化炭素から炭水化物が生成する代謝経路。炭酸同化作用の主要な反応で、M.カルヴィンらが放射性元素などを使って研究した。還元的ペントース燐酸回路。

⇒カルヴィン【Melvin Calvin】

かる‐うす【唐臼】

カラウスの転。

カルーソー【Enrico Caruso】

イタリアのオペラ歌手。端整なベルカント唱法によるテノールの美声で欧米各地で活躍。(1873〜1921)

カルーソー

提供:毎日新聞社

かる・うカルフ

〔他四〕

(四国・九州の方言)背負う。かろう。ロドリーゲス大文典「―・はせて来い」

ガルヴァーニ【Luigi Galvani】

イタリアの解剖学者・生理学者。1780年、カエルの脚が金属に触れて痙攣けいれんを起こすのをみて、生体の電気現象の研究の端緒を開き、ボルタ電池の原理発見の先駆をなした。(1737〜1798)

カルヴァン【Jean Calvin】

フランスの宗教改革者。カルヴァン派の祖。1541年以後、ジュネーヴで改革を遂行。聖書をキリスト教信仰と教義の唯一最高の基準とする立場から、教会の制度・儀式だけでなく一般市政と市民の風習・生活を改革し、一種の神権政治を行なった。主著「キリスト教綱要」はスイス・フランスのカルヴァン派にとって聖書に次ぐ規範。(1509〜1564)

⇒カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】

カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】

(Calvinism)カルヴァンの宗教改革運動によってジュネーヴを中心に起こった教義。ルターの福音主義を基礎としつつ、神の絶対的権威と予定的恩寵と禁欲的な信仰生活とを強調した。その感化は特にイギリス・アメリカに強く、社会上・経済上・政治上にも及ぶ。

⇒カルヴァン【Jean Calvin】

カルヴィーノ【Italo Calvino】

イタリアの小説家。第二次大戦後の文学を牽引した。作品は「まっぷたつの子爵」など「われわれの祖先」三部作、また「見えない都市」「レ‐コスミコミケ」など。ほかに「イタリア民話集」を編纂。(1923〜1985)

カルヴィニズム【Calvinism】

(→)カルヴァン主義に同じ。

カルヴィン【J. Calvin】

⇒カルヴァン

カルヴィン【Melvin Calvin】

アメリカの生化学者。カルヴィン回路として知られる二酸化炭素固定の反応経路を解明。ノーベル賞。(1911〜1997)

⇒カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】

カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】‥クワイ‥

光合成において、二酸化炭素から炭水化物が生成する代謝経路。炭酸同化作用の主要な反応で、M.カルヴィンらが放射性元素などを使って研究した。還元的ペントース燐酸回路。

⇒カルヴィン【Melvin Calvin】

かる‐うす【唐臼】

カラウスの転。

カルーソー【Enrico Caruso】

イタリアのオペラ歌手。端整なベルカント唱法によるテノールの美声で欧米各地で活躍。(1873〜1921)

カルーソー

提供:毎日新聞社

ガルーダ【Garuḍa 梵】

⇒ガルダ

かるか

(calcador ポルトガルからか)銃の弾丸を筒口から込めるための鉄の棒。込矢こみや。

ガルーダ【Garuḍa 梵】

⇒ガルダ

かるか

(calcador ポルトガルからか)銃の弾丸を筒口から込めるための鉄の棒。込矢こみや。 杖さくじょう。かるこ。雑兵物語「―を引ん抜いて鉄砲を腰にひつばさんで」

カルカッタ【Calcutta】

コルカタの旧称。

かる‐がも【軽鴨】

カモの一種。大きさはマガモぐらい。体色は雌雄類似で大体褐色。水辺の草地に繁殖し、主に夜間活動。夏も日本に留まり繁殖するから夏鴨とも呼ばれる。東アジアの特産。黒鴨。泥鴨。デロガモ。

カルガモ

撮影:小宮輝之

杖さくじょう。かるこ。雑兵物語「―を引ん抜いて鉄砲を腰にひつばさんで」

カルカッタ【Calcutta】

コルカタの旧称。

かる‐がも【軽鴨】

カモの一種。大きさはマガモぐらい。体色は雌雄類似で大体褐色。水辺の草地に繁殖し、主に夜間活動。夏も日本に留まり繁殖するから夏鴨とも呼ばれる。東アジアの特産。黒鴨。泥鴨。デロガモ。

カルガモ

撮影:小宮輝之

かる‐かや【刈茅・刈草】

屋根を葺ふく材料として刈りとった茅。古今和歌集六帖6「秋風に乱れそめにし―を」

⇒かるかや‐の【刈茅の】

かる‐かや【刈萱】

①イネ科の多年草。山野に自生する。高さ0.5〜1.5メートル。葉鞘に長毛がある。秋、短い総状花穂を生ずる。鬚根ひげねから、たわし・刷毛などを作る。メガルカヤ。枕草子67「草の花はなでしこ。…―」

かるかや

かる‐かや【刈茅・刈草】

屋根を葺ふく材料として刈りとった茅。古今和歌集六帖6「秋風に乱れそめにし―を」

⇒かるかや‐の【刈茅の】

かる‐かや【刈萱】

①イネ科の多年草。山野に自生する。高さ0.5〜1.5メートル。葉鞘に長毛がある。秋、短い総状花穂を生ずる。鬚根ひげねから、たわし・刷毛などを作る。メガルカヤ。枕草子67「草の花はなでしこ。…―」

かるかや

②1に似ているが、やや痩長の多年草。粗毛はなく、花序は円錐状。オガルカヤ。スズメカルカヤ。〈[季]秋〉

⇒かるかや‐たわし【刈萱束子】

かるかや【苅萱】

苅萱道心。また、それを主人公とする物語。筑紫出身の僧苅萱の幼な子(松若または石童丸)は、母を麓に残して女人禁制の高野山に父を訪ねる。偶然出逢った苅萱は、父は没したと偽って帰す。母は宿で没していたという筋。能(今は廃曲)・説経節・浄瑠璃・琵琶などに作られる。説経節では、善光寺親子地蔵の縁起に付会する。

⇒かるかや‐どう【苅萱堂】

⇒かるかや‐どうしん【苅萱道心】

⇒かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫

②1に似ているが、やや痩長の多年草。粗毛はなく、花序は円錐状。オガルカヤ。スズメカルカヤ。〈[季]秋〉

⇒かるかや‐たわし【刈萱束子】

かるかや【苅萱】

苅萱道心。また、それを主人公とする物語。筑紫出身の僧苅萱の幼な子(松若または石童丸)は、母を麓に残して女人禁制の高野山に父を訪ねる。偶然出逢った苅萱は、父は没したと偽って帰す。母は宿で没していたという筋。能(今は廃曲)・説経節・浄瑠璃・琵琶などに作られる。説経節では、善光寺親子地蔵の縁起に付会する。

⇒かるかや‐どう【苅萱堂】

⇒かるかや‐どうしん【苅萱道心】

⇒かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫 】

かるかや‐たわし【刈萱束子】‥タハシ

刈萱の鬚根ひげねを束ねて作ったたわし。

⇒かる‐かや【刈萱】

かるかや‐どう【苅萱堂】‥ダウ

苅萱父子修道の遺跡。長野市北石堂町にある。また、和歌山県高野山密厳院に所属のものもある。

⇒かるかや【苅萱】

かるかや‐どうしん【苅萱道心】‥ダウ‥

石童丸の父、加藤左衛門尉繁氏の出家後の称。

⇒かるかや【苅萱】

かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫

】

かるかや‐たわし【刈萱束子】‥タハシ

刈萱の鬚根ひげねを束ねて作ったたわし。

⇒かる‐かや【刈萱】

かるかや‐どう【苅萱堂】‥ダウ

苅萱父子修道の遺跡。長野市北石堂町にある。また、和歌山県高野山密厳院に所属のものもある。

⇒かるかや【苅萱】

かるかや‐どうしん【苅萱道心】‥ダウ‥

石童丸の父、加藤左衛門尉繁氏の出家後の称。

⇒かるかや【苅萱】

かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫 】‥ダウ‥イヘ‥

浄瑠璃。並木宗輔ほか合作の時代物。1735年(享保20)初演。高野山に世をのがれた苅萱道心を、その子石童丸が筑紫を出て山中に尋ねるという筋。

⇒かるかや【苅萱】

かるかや‐の【刈茅の】

〔枕〕

「乱る」「つか(束)」「穂」にかかる。

⇒かる‐かや【刈茅・刈草】

かる‐が‐ゆえ‐に‥ユヱ‥

〔接続〕

(カ(斯)アルガ故ニの約)それゆえに。これによって。だから。〈日葡辞書〉

カルガリー【Calgary】

カナダ内陸部、アルバータ州の都市。近隣の油田開発に伴い、経済の一大中心地として発展。人口101万7千(2003)。

かる‐がる【軽軽】

軽く見えるさま。かるそうなさま。たやすそうなさま。かろがろ。「―と持ち上げる」「―とやってのける」

かるがる‐し・い【軽軽しい】

〔形〕[文]かるがる・し(シク)

①身分が低そうである。源氏物語鈴虫「いにしへのただ人ざまにおぼしかへりて、今夜、―・しきやうに、ふとかく参り給へれば」

②いかにも手軽である。源氏物語松風「いと―・しきかくれが」

③軽率である。源氏物語末摘花「やつれたる御歩ありきは、―・しきことも出で来なん」。「―・い振舞はするな」↔重重しい

かる‐かん【軽羹】

すりおろした山芋に、粳米うるちまいの粉やそば粉・白砂糖を練り合わせて蒸した菓子。鹿児島地方の名産。軽羹蒸。

軽羹

撮影:関戸 勇

】‥ダウ‥イヘ‥

浄瑠璃。並木宗輔ほか合作の時代物。1735年(享保20)初演。高野山に世をのがれた苅萱道心を、その子石童丸が筑紫を出て山中に尋ねるという筋。

⇒かるかや【苅萱】

かるかや‐の【刈茅の】

〔枕〕

「乱る」「つか(束)」「穂」にかかる。

⇒かる‐かや【刈茅・刈草】

かる‐が‐ゆえ‐に‥ユヱ‥

〔接続〕

(カ(斯)アルガ故ニの約)それゆえに。これによって。だから。〈日葡辞書〉

カルガリー【Calgary】

カナダ内陸部、アルバータ州の都市。近隣の油田開発に伴い、経済の一大中心地として発展。人口101万7千(2003)。

かる‐がる【軽軽】

軽く見えるさま。かるそうなさま。たやすそうなさま。かろがろ。「―と持ち上げる」「―とやってのける」

かるがる‐し・い【軽軽しい】

〔形〕[文]かるがる・し(シク)

①身分が低そうである。源氏物語鈴虫「いにしへのただ人ざまにおぼしかへりて、今夜、―・しきやうに、ふとかく参り給へれば」

②いかにも手軽である。源氏物語松風「いと―・しきかくれが」

③軽率である。源氏物語末摘花「やつれたる御歩ありきは、―・しきことも出で来なん」。「―・い振舞はするな」↔重重しい

かる‐かん【軽羹】

すりおろした山芋に、粳米うるちまいの粉やそば粉・白砂糖を練り合わせて蒸した菓子。鹿児島地方の名産。軽羹蒸。

軽羹

撮影:関戸 勇

ガルガンチュア【Gargantua】

ラブレー作の物語。「パンタグリュエル」と共に全5巻連作をなす。1534年刊。巨人王ガルガンチュアを中心として、人文主義的教養と民衆的な笑いを最大限に活用し、中世末の文化・社会を痛烈に批判したもの。

カルキ【kalk オランダ】

①石灰。

②(→)クロルカルキ。さらし粉。「―臭い」

⇒カルキ‐ながし【カルキ流し】

カルキ‐ながし【カルキ流し】

石灰を流して川魚をとる漁法。禁止漁業の一つ。

⇒カルキ【kalk オランダ】

カルク

(calculationから)(→)表計算ソフトウェアに同じ。

カルク‐アルカリがん【カルクアルカリ岩】

(calc-alkali rock)シリカ成分に対してアルカリ成分の少ない火成岩。石基に石英などのシリカ鉱物を含む。太平洋周縁など、造山帯に分布。↔アルカリ岩

かる‐くち【軽口】

①口が軽く、何でもしゃべってしまうこと。また、そういう人。日葡辞書「カルクチナヒト」

②軽い語調の滑稽めいて面白い話。軽妙な話。

③秀句・地口じぐち・口合くちあいの類。軽妙なしゃれ。世間胸算用3「常に―たたき」

④近世、大坂で、役者の声色や身ぶりを真似たり、滑稽な話を演じた大道芸人。(守貞漫稿)→豆蔵。

⇒かるくち‐だて【軽口立て】

⇒かるくち‐ばなし【軽口話】

かるくち‐だて【軽口立て】

得意になって軽口をいうこと。浄瑠璃、心中天の網島「阿房のくせに―」

⇒かる‐くち【軽口】

かるくち‐ばなし【軽口話】

軽口を主として「おち」のある笑話・落語の類。

⇒かる‐くち【軽口】

カルケドン‐こうかいぎ【カルケドン公会議】‥クワイ‥

(the Chalcedon Council)451年に開催されたキリスト教の第4回公会議。イエス=キリストが神性と人性を兼ね備えるとしたカルケドン信条を制定。

カルケミッシュ【Carchemish】

トルコ南部、ユーフラテス川上流の古代ヒッタイト帝国の都市遺跡。現在の地名はジェラブルス。カルケミシュ。

かる‐こ【軽子】

①問屋などの荷を運ぶことを業とする者。軽籠かるこで運んだ。

②江戸深川の遊里の仲居女。

⇒かるこ‐ちん【軽子賃】

かる‐こ【軽籠】

縄を縦横に編み、その四隅に縄をつけ、土・石などをのせて棒で担って運ぶもの。あじか。もっこ。

カルコ【Francis Carco】

フランスの小説家。作「ジェジュ=ラ=カイユ」「追いつめられた男」など。(1886〜1958)

カルコゲン【chalcogen】

(ギリシア語で「鉱石を作るもの」の意)硫黄・セレン・テルルの総称。これらが属する16族元素の総称としても使われる。

かるこ‐ちん【軽子賃】

(→)軽子1を使役して与える賃銭。

⇒かる‐こ【軽子】

カルサイ【karsaai オランダ・加留佐以】

江戸時代、西洋から渡来した地のあらい薄手の毛織物。

カルサン【calção ポルトガル・軽衫】

袴はかまの一種。形は指貫さしぬきに似て、筒太く、裾口は狭い。原形ははっきりしないが、洋式にならい袴のように仕立てた。中世末期には上層武士から庶人まで着用したが、江戸時代には専ら旅装として使われた。狂言装束として唐人用のものがある。近代のは、木綿または縞織物で、上部をゆるやかに、下部を股引のように仕立てたものをいう。多く寒国に用い、男女共にはく。カルサンばかま。伊賀袴。地方によっては裁衣たっつけ・裾細すそぼそなどという。狂言、唐相撲「衣裳ぬぐうちに、がくなり、一いろづゝつぎつぎへわたし、じゆばん―になり」。「―の女が打つや藁砧」(河東碧梧桐)

軽衫

ガルガンチュア【Gargantua】

ラブレー作の物語。「パンタグリュエル」と共に全5巻連作をなす。1534年刊。巨人王ガルガンチュアを中心として、人文主義的教養と民衆的な笑いを最大限に活用し、中世末の文化・社会を痛烈に批判したもの。

カルキ【kalk オランダ】

①石灰。

②(→)クロルカルキ。さらし粉。「―臭い」

⇒カルキ‐ながし【カルキ流し】

カルキ‐ながし【カルキ流し】

石灰を流して川魚をとる漁法。禁止漁業の一つ。

⇒カルキ【kalk オランダ】

カルク

(calculationから)(→)表計算ソフトウェアに同じ。

カルク‐アルカリがん【カルクアルカリ岩】

(calc-alkali rock)シリカ成分に対してアルカリ成分の少ない火成岩。石基に石英などのシリカ鉱物を含む。太平洋周縁など、造山帯に分布。↔アルカリ岩

かる‐くち【軽口】

①口が軽く、何でもしゃべってしまうこと。また、そういう人。日葡辞書「カルクチナヒト」

②軽い語調の滑稽めいて面白い話。軽妙な話。

③秀句・地口じぐち・口合くちあいの類。軽妙なしゃれ。世間胸算用3「常に―たたき」

④近世、大坂で、役者の声色や身ぶりを真似たり、滑稽な話を演じた大道芸人。(守貞漫稿)→豆蔵。

⇒かるくち‐だて【軽口立て】

⇒かるくち‐ばなし【軽口話】

かるくち‐だて【軽口立て】

得意になって軽口をいうこと。浄瑠璃、心中天の網島「阿房のくせに―」

⇒かる‐くち【軽口】

かるくち‐ばなし【軽口話】

軽口を主として「おち」のある笑話・落語の類。

⇒かる‐くち【軽口】

カルケドン‐こうかいぎ【カルケドン公会議】‥クワイ‥

(the Chalcedon Council)451年に開催されたキリスト教の第4回公会議。イエス=キリストが神性と人性を兼ね備えるとしたカルケドン信条を制定。

カルケミッシュ【Carchemish】

トルコ南部、ユーフラテス川上流の古代ヒッタイト帝国の都市遺跡。現在の地名はジェラブルス。カルケミシュ。

かる‐こ【軽子】

①問屋などの荷を運ぶことを業とする者。軽籠かるこで運んだ。

②江戸深川の遊里の仲居女。

⇒かるこ‐ちん【軽子賃】

かる‐こ【軽籠】

縄を縦横に編み、その四隅に縄をつけ、土・石などをのせて棒で担って運ぶもの。あじか。もっこ。

カルコ【Francis Carco】

フランスの小説家。作「ジェジュ=ラ=カイユ」「追いつめられた男」など。(1886〜1958)

カルコゲン【chalcogen】

(ギリシア語で「鉱石を作るもの」の意)硫黄・セレン・テルルの総称。これらが属する16族元素の総称としても使われる。

かるこ‐ちん【軽子賃】