複数辞典一括検索+![]()

![]()

い・い【善い・好い】🔗⭐🔉

ぜがい【善界・是界・是我意】🔗⭐🔉

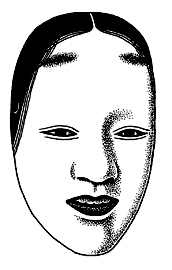

ぜがい【善界・是界・是我意】

能。竹田法印定盛作。唐土の天狗善界坊が日本に渡り、愛宕山の太郎坊を語らって比叡山を陥れようとし敗退する。

⇒ぜがい‐そう【善界草】

ぜん【善】🔗⭐🔉

ぜん‐あく【善悪】🔗⭐🔉

ぜん‐あく【善悪】

(古くはゼンナク・ゼンマクとも)

[一]〔名〕

善と悪。善人と悪人。「―をはっきりさせる」

[二]〔副〕

よいにせよわるいにせよ。是非とも。狂言、猿座頭「―おとも申すぞ」

⇒ぜんあく‐ふに【善悪不二】

⇒ぜんあく‐むき【善悪無記】

⇒善悪の生を引く

⇒善悪の報は影の形に随うが如し

○善悪の生を引くぜんあくのしょうをひく

善悪の業力によって未来世に善悪の生を受ける。

⇒ぜん‐あく【善悪】

○善悪の報は影の形に随うが如しぜんあくのほうはかげのかたちにしたがうがごとし

[旧唐書儒学伝、張士衡]行為の善悪に応じて、その報いが必ずやって来ること。

⇒ぜん‐あく【善悪】

○善悪の生を引くぜんあくのしょうをひく🔗⭐🔉

○善悪の生を引くぜんあくのしょうをひく

善悪の業力によって未来世に善悪の生を受ける。

⇒ぜん‐あく【善悪】

○善悪の報は影の形に随うが如しぜんあくのほうはかげのかたちにしたがうがごとし🔗⭐🔉

○善悪の報は影の形に随うが如しぜんあくのほうはかげのかたちにしたがうがごとし

[旧唐書儒学伝、張士衡]行為の善悪に応じて、その報いが必ずやって来ること。

⇒ぜん‐あく【善悪】

ぜんあく‐ふに【善悪不二】

〔仏〕善も悪も仏の平等無差別の立場から見ると別のものではないということ。善悪一如。

⇒ぜん‐あく【善悪】

ぜんあく‐むき【善悪無記】

〔仏〕心の性質の三分類、すなわち善と悪と無記(善でも悪でもないこと)。

⇒ぜん‐あく【善悪】

ぜん‐あらい【膳洗い】‥アラヒ

新潟県で、7月7日の日の出前に、近くの流れで食器を洗うこと。みがきぼん。

ぜん‐あん【禅庵】

禅僧の庵室。禅宗の寺院。

せん‐い【占位】‥ヰ

位置を占めること。

せん‐い【専意】

ある物事に心を集中すること。専心。

せん‐い【船医】

船舶に乗り組んで医務に従事する医師。

せん‐い【戦意】

たたかおうとする意気込み。「―を喪失する」「―の高揚をはかる」

せん‐い【僭位】‥ヰ

身分を越えて君主の位につくこと。また、その位。

せん‐い【線維】‥ヰ

「繊維2」参照。

せん‐い【遷移】

①うつりかわること。

②〔生〕一定の土地の植物群落が時間の経過に伴って不可逆的に変わって行く現象。草原であった土地がやがては森林となる類。最終的に安定する状態を極相という。

③〔理〕量子力学において、ある系の状態が、一つの定常状態から他の定常状態に、ある確率をもって移ること。

⇒せんい‐げんそ【遷移元素】

⇒せんい‐じょうたい【遷移状態】

⇒せんい‐そう【遷移層】

せん‐い【繊維】‥ヰ

①一般に、細い糸状の物質。多くは、織物や紙などの原料となる。

②生物体を組織する構造のうち、細い糸状のもの。特に医学では「線維」と書くことが多い。靱皮線維・神経線維など。ファイバー。

⇒せんい‐きょうか‐プラスチック【繊維強化プラスチック】

⇒せんい‐こうぎょう【繊維工業】

⇒せんい‐さいぼう【繊維細胞】

⇒せんい‐さくもつ【繊維作物】

⇒せんい‐しゅ【繊維腫】

⇒せんい‐せいひん【繊維製品】

⇒せんい‐そ【繊維素】

⇒せんいそ‐げん【繊維素原】

⇒せんい‐そしき【繊維組織】

⇒せんい‐ばん【繊維板】

せん‐い【鮮衣】

あざやかに美しい衣服。鮮服。

ぜん‐い【善意】

①善良な心。

②他人のためを思う心。好意。また、他人の行為などを好意的に見ようとする心。「―に解釈する」

③〔法〕ある事実を知らないこと。↔悪意。

⇒ぜんい‐しゅとく【善意取得】

⇒ぜんい‐の‐だいさんしゃ【善意の第三者】

ぜん‐い【禅位】‥ヰ

天子が位を譲ること。

せん‐いき【戦域】‥ヰキ

戦闘の区域。

⇒せんいき‐かく【戦域核】

ぜん‐いき【全域】‥ヰキ

ある地域または分野の、全体。

せんいき‐かく【戦域核】‥ヰキ‥

戦域で用いられる核兵器で、射程が戦略核と戦術核との中間のもの。中距離核ミサイルなど。

⇒せん‐いき【戦域】

せんい‐きょうか‐プラスチック【繊維強化プラスチック】‥ヰキヤウクワ‥

(→)FRPに同じ。

⇒せん‐い【繊維】

せんい‐げんそ【遷移元素】

原子の電子配置に基づく元素の分類の一種。周期表の3族から11族(12族を含めることもある)までのすべての元素。いずれも金属元素。各族の縦の類似はあまり著しくなく、横の類似が目立つ。↔典型元素。→周期表(表)。

⇒せん‐い【遷移】

せんい‐こうぎょう【繊維工業】‥ヰ‥ゲフ

生糸・人絹・綿糸・毛糸・麻糸・化学繊維などの精製(または合成)、紡績および織物工業の総称。

⇒せん‐い【繊維】

せんい‐さいぼう【繊維細胞】‥ヰ‥バウ

①植物の厚壁細胞の一つで、両端が非常に細長く尖り細胞壁の厚いものをいう。繊維ともいう。

②繊維性結合組織の成分をなす細胞。繊維芽細胞。

⇒せん‐い【繊維】

せんい‐さくもつ【繊維作物】‥ヰ‥

織物・紙・綱などの原料繊維を得るために栽培する植物。ワタ・アサ・アマ・カラムシ・コウゾ・ミツマタ・イの類。

⇒せん‐い【繊維】

ぜん‐いしき【前意識】

意識と無意識の間にあって、現に意識されてはいないが、意識化が可能な心の領域。精神分析の用語。→無意識→下意識

せんい‐しゅ【繊維腫】

結合組織繊維(膠原こうげん線維)の良性腫瘍。硬度により軟性・硬性に分ける。皮膚・皮下・骨膜・筋膜・口腔・卵巣などに見られる。線維腫。

⇒せん‐い【繊維】

ぜんい‐しゅとく【善意取得】

〔法〕(→)即時取得に同じ。

⇒ぜん‐い【善意】

せんい‐じょうたい【遷移状態】‥ジヤウ‥

化学反応の遷移過程において、系の化学ポテンシャルが最大になる状態。

⇒せん‐い【遷移】

せんい‐せいひん【繊維製品】‥ヰ‥

繊維を原料として製造した品。普通、衣料品をいう。

⇒せん‐い【繊維】

せんい‐そ【繊維素】‥ヰ‥

①(→)セルロースのこと。

②(→)フィブリンのこと。

⇒せん‐い【繊維】

せんい‐そう【遷移層】

地球内部のマントルで深さ410〜660キロメートルの層。地震波速度や密度が大きく増加するところで、これより浅い方を上部マントル、深い方を下部マントルとする。

⇒せん‐い【遷移】

せんいそ‐げん【繊維素原】‥ヰ‥

(→)フィブリノゲンのこと。

⇒せん‐い【繊維】

せんい‐そしき【繊維組織】‥ヰ‥

繊維細胞から成る組織。

⇒せん‐い【繊維】

せん‐いち【専一】

⇒せんいつ。平家物語10「弥平兵衛宗清といふ侍あり。相伝―の者なりけるが」

せんいちやものがたり【千一夜物語】

(→)「アラビアン‐ナイト」に同じ。

せん‐いつ【専一】

(センイチとも)

①もっぱらそれに打ちこんで、他を顧みないこと。〈色葉字類抄〉。「御自愛―に」

②第一。随一。太平記2「御帰依の高僧両三人流罪に処せらるることも、武臣悪行の―と言ひつべし」

ぜん‐いつ【全一】

完全に統一していること。一体であるさま。

ぜんい‐の‐だいさんしゃ【善意の第三者】

〔法〕ある法律関係の当事者間に存在する特定の事情を知らない第三者。

⇒ぜん‐い【善意】

せんい‐ばん【繊維板】‥ヰ‥

木材・竹などの植物繊維を原料として圧縮成形した板。軟質のものは主に吸音・断熱材として、硬質のものは内装や家具に用いる。ファイバー‐ボード。

⇒せん‐い【繊維】

せん‐いん【仙院】‥ヰン

①太上天皇の御所。また、太上天皇。仙洞。太平記2「まさしき―の連枝にてござあれば」

②女院にょういんの異称。平家物語6「国母―ともあふがれなんず」

せん‐いん【先院】‥ヰン

さきの上皇または法皇。保元物語「―御在世の間なりしかば」

せん‐いん【船員】‥ヰン

船舶の乗組員、すなわち船長・海員・予備員の総称。

⇒せんいん‐てちょう【船員手帳】

⇒せんいん‐ほう【船員法】

⇒せんいん‐ほけん【船員保険】

⇒せんいん‐ろうどういいんかい【船員労働委員会】

ぜん‐いん【全員】‥ヰン

ある集団を作っているすべての人。総員。「―集合」

ぜん‐いん【全院】‥ヰン

その院の全体。

ぜん‐いん【前因】

〔仏〕前世の因縁。

ぜん‐いん【善因】

〔仏〕よい果報をもたらす因2㋐としてのよい行い。↔悪因。

⇒ぜんいん‐ぜんか【善因善果】

ぜん‐いん【禅院】‥ヰン

禅宗の寺院。禅寺。

ぜんいん‐ぜんか【善因善果】‥クワ

〔仏〕善い行いには安楽な果報があるということ。善因楽果。↔悪因悪果

⇒ぜん‐いん【善因】

せんいん‐てちょう【船員手帳】‥ヰン‥チヤウ

船員の身分を証明する監督官庁が発行する手帳。本人の氏名・履歴・乗組船舶・雇用契約内容・写真・本籍地・生年月日などを記載し、海外では旅券と同様の効力をもつ。

⇒せん‐いん【船員】

せんいん‐ほう【船員法】‥ヰンハフ

船員労働の特異性にかんがみて制定された法律。船長の職務権限、海員の規律、船員労働の保護など労働基準法と異なる特則を規定。1947年制定。

⇒せん‐いん【船員】

せんいん‐ほけん【船員保険】‥ヰン‥

船員または船員であった者の、疾病しっぺい・負傷・失業、職務上の災害、および船員の被扶養者の疾病・負傷に関し保険給付を行う社会保険。1940年より実施。

⇒せん‐いん【船員】

せんいん‐ろうどういいんかい【船員労働委員会】‥ヰンラウ‥ヰヰンクワイ

船員の労働関係に関する労働委員会。船員中央労働委員会と船員地方労働委員会とがあり、それぞれ一般の場合の中央労働委員会・都道府県労働委員会に相当する。いずれも運輸省の外局。→労働委員会

⇒せん‐いん【船員】

ぜんう【単于】

匈奴きょうどの君主の称号。

⇒ぜんう‐とごふ【単于都護府】

ぜんう‐とごふ【単于都護府】

唐朝の六都護府の一つ。内モンゴルに遊牧する突厥とっけつなどの諸部を統轄する機関。650年、高宗の時に帰化城(フフホト)付近に設置。

⇒ぜんう【単于】

せん‐ウラン‐こう【閃ウラン鉱】‥クワウ

(uraninite)酸化ウランを主成分とし、鉛・トリウム・希土類などを含む鉱物。等軸晶系、正八面体または正六面体などの結晶。塊状で結晶度の低いものをピッチ‐ブレンドという。放射性をもち、ウラン・ラジウムの原料鉱石。カナダ・コンゴ・アメリカなどに産出する。

せん‐うん【船暈】

船酔い。

せん‐うん【戦雲】

戦いが始まろうとして殺気の満ちたありさま。暗雲が空をおおうことにたとえていう。

ぜん‐え【染衣】

墨染めの衣。法衣。太平記27「剃髪―の姿に帰し給ひしこと」

ぜん‐え【禅衣】

①禅僧の着る衣。

②笈摺おいずりをいう。

せん‐えい【先塋】

祖先の墓地。

せん‐えい【尖鋭・先鋭】

①先がとがっていること。

②意気が盛んで急進的なこと。主に政治上の思想または行動についていう。「―な理論」

⇒せんえい‐か【尖鋭化】

⇒せんえい‐ぶんし【尖鋭分子】

せん‐えい【閃影】

ひらめくかげ。

せん‐えい【船影】

視野に捉えた船の姿。ふなかげ。

せん‐えい【繊翳】

すこしのくもり。ちょっとしたかげ。

せん‐えい【鮮鋭】

細かな微妙なところまであざやかに写しとったり、再現したりするさま。「―な画面」

ぜん‐えい【前衛】‥ヱイ

①前方の護衛。

②行軍の際、本隊の前方にあって進路上の障害を排除し、また、捜索をして本隊戦闘の初動を有利にするなどの任務を帯びる部隊。

③テニス・バレーボールなどで、自陣の前方に位置し、攻撃・守備に当たる者。→フォワード。

④芸術運動で、最も先駆的なグループの称。→アバン‐ギャルド。

⑤階級闘争における最も先進的な部隊。「―党」

⇒ぜんえい‐えいが【前衛映画】

⇒ぜんえい‐しょどう【前衛書道】

⇒ぜんえい‐は【前衛派】

ぜんえい‐えいが【前衛映画】‥ヱイ‥グワ

新しい実験的な表現手法を用いて作る映画。アバン‐ギャルド映画。狭義では1920〜30年代のフランスを中心とするヨーロッパで作られた未来派・ダダイスム・シュールレアリスム・ドイツ表現主義などの影響をうけた実験映画群をさす。

⇒ぜん‐えい【前衛】

せんえい‐か【尖鋭化】‥クワ

過激になること。急進的となること。

⇒せん‐えい【尖鋭・先鋭】

ぜんえい‐しょどう【前衛書道】‥ヱイ‥ダウ

純粋に点・線・墨色・余白の美を追求しようとする新しい様式の書道。

⇒ぜん‐えい【前衛】

ぜんえい‐は【前衛派】‥ヱイ‥

アバン‐ギャルドの訳語。

⇒ぜん‐えい【前衛】

せんえい‐ぶんし【尖鋭分子】

ある団体内の急進的または極左的な者などをいう。

⇒せん‐えい【尖鋭・先鋭】

せん‐えき【染液】

染色に用いる液。

せん‐えき【戦役】

たたかい。戦争。役。

せん‐えき【賤役】

いやしい仕事につかわれること。いやしい役務。

せん‐えつ【僭越】‥ヱツ

自分の身分・地位をこえて出過ぎたことをすること。そういう態度。でしゃばり。謙遜の気持でも使う。「―な振舞い」「―ながら申し上げます」

ぜん‐えつ【禅悦】

〔仏〕禅定ぜんじょうに入って心が安楽になること。「―法喜」

せん‐えん【泉塩】

鉱泉から採集して煮詰めた塩類。

せん‐えん【嬋娟】

⇒せんけん

せん‐えん【遷延】

のびのびになること。ながびくこと。また、のびのびにすること。「回答を―する」「―策」

ぜん‐えん【全円】‥ヱン

①円の全体。

②いびつでない完全な円形。

ぜん‐えん【全縁】

〔生〕葉の周辺が滑らかで鋸歯や切込みのないこと。柿の葉など。全辺。

ぜん‐えん【前縁】

①前世の因縁。前因。

②前方のへり。

ぜん‐えん【前燕】

五胡十六国の一つ。西晋の末、鮮卑族の慕容皝ぼようこうが燕王を称して創建。3世で、前秦に滅ぼされた。(337〜370)

せんえん‐の‐めい【澶淵の盟】‥ヱン‥

1004年、黄河畔の澶州で対峙した宋の真宗と遼の聖宗とが、会戦を避けて結んだ講和条約。以後宋・遼間に長く平和が続いた。

せん‐お【染汚】‥ヲ

けがれること。また、けがすこと。

せん‐おう【先王】‥ワウ

⇒せんのう

せん‐おう【専横】‥ワウ

わがままで横暴なふるまい・態度。「―を極める」「―な君主」

せん‐おう【僭王】‥ワウ

身分をこえて帝王の名を称するもの。

ぜん‐おう【全欧】

ヨーロッパ全体。

ぜんおうびょうりょうき【前王廟陵記】‥ワウベウ‥

歴代天皇の陵地を考証した書。松下見林著。2巻。1696年(元禄9)成り、1778年(安永7)刊。

せん‐おく【千億】

1億の1000倍。また、極めて大きい数。

せん‐おん【顫音】

〔音〕トリルの訳語。

ぜん‐おん【全音】

〔音〕(whole tone)二つの半音を含む音のへだたり。長2度に相当する。↔半音。

⇒ぜんおん‐おんかい【全音音階】

ぜんおん‐おんかい【全音音階】

全音だけから成る音階。すなわち1オクターブを六つの全音に等分した音階。ドビュッシーが多用。

⇒ぜん‐おん【全音】

ぜん‐おんかい【全音階】

〔音〕(diatonic scale)オクターブの中に五つの全音と二つの半音を含む音階。半音程の位置により長音階と短音階とに分ける。↔半音階

せん‐おんそく【遷音速】

(transonic)気体の流れとその中にある物体との相対速度がその気体中の音速に近い時の、流れまたは物体の運動。流れの速さは、ある所では音より早く(超音速)、ある所では音より遅い(亜音速)。

せん‐か【仙家】

①仙人の住居。謡曲、木賊「あやまちて―に入りて半日の客たりといへども」

②仙人になる法を説く者。道家。

せん‐か【専科】‥クワ

ある方面だけを特別に学ぶ課程。専攻科。「―に進む」

⇒せんか‐きょういん【専科教員】

せん‐か【泉下】

黄泉こうせんの下。死後の世界。あの世。太平記10「―に恩を報ずる人」

⇒泉下の客と成る

せん‐か【扇架】

(→)「おうぎかけ」に同じ。

せん‐か【閃火】‥クワ

ひらめく火。

せん‐か【船架】

修理する小型船を陸上に引き上げる装置。勾配をつけた軌道の上に台車を載せたもの。小型船の建造にも用いた。引上船架。

せん‐か【戦下】

戦争のさなか。戦時下。

せん‐か【戦火】‥クワ

①戦争による火災。「―に見舞われる」

②戦争。いくさ。「―を交える」

せん‐か【戦果】‥クワ

戦いによって得た成果。「赫々たる―」

せん‐か【戦渦】‥クワ

戦争によって起こる混乱。

せん‐か【戦禍】‥クワ

戦争によるわざわい。戦争の被害。「―をこうむる」

せん‐か【銭価】

銭と銀との比価。中国、清朝の初め、銭1000文が銀1両と定められた。

せん‐か【銭貨・泉貨】‥クワ

ぜに。かね。貨幣。

⇒せんか‐がく【銭貨学】

せん‐か【賤家】

①いやしい人の住家。

②いやしい家柄。

せん‐か【選果】‥クワ

果実の出荷の際、大きさ・外見・熟度など、品質に従う等級に選別すること。

せん‐か【選科】‥クワ

学科目の一部を選択して学習する課程。本科に準ずる課程。「―生」

せん‐か【選歌】

よい歌をえらぶこと。また、その選んだ歌。

⇒せんか‐あわせ【選歌合】

せん‐か【遷化】‥クワ

①うつりかわること。遷移。

②〔仏〕

⇒せんげ

せん‐が【仙娥】

①仙女。

②(仙女嫦娥じょうがが月に昇ったところから)月の異称。

せん‐が【仙駕】

帝王または神仙の乗物。

せん‐が【線画】‥グワ

線だけで描いた画。白描。線描画。

ぜん‐か【全科】‥クワ

全学科または全教科。

ぜん‐か【全家】

一家のこらず。一家中。

ぜん‐か【全課】‥クワ

①全部の課。また、一つの課の全体。

②全部の課目。

ぜん‐か【前科】‥クワ

以前に法を犯して刑罰を受けていること。比喩的に、よくないことやしくじりをした前歴。「―3犯」「遅刻の―がある」

⇒ぜんか‐もの【前科者】

ぜん‐か【善化】‥クワ

善い方に導き感化すること。

ぜん‐か【善果】‥クワ

善行の報い。善い業因による果報。性霊集7「一たびこの偈げを聞けばよく罪業を滅して早く―にのぼる」

ぜん‐か【禅家】

⇒ぜんけ

せんか‐あわせ【選歌合】‥アハセ

歌合うたあわせの一つ。古今の秀歌を選び出して左右につがい合わせるもの。

⇒せん‐か【選歌】

せん‐かい【千悔】‥クワイ

いくどとなく後悔すること。

せん‐かい【仙界】

仙人の住むところ。俗界を離れた清浄なところ。仙境。

せん‐かい【泉界】

死後の世界。あの世。泉下。

せん‐かい【浅海】

①水深の浅い海。

②海の浅い部分。ふつう、水深約200メートルまでを指す。日光が入射して、藻類による光合成が行われる。

⇒せんかい‐せい【浅海成】

⇒せんかい‐せい‐そう【浅海成層】

せん‐かい【旋回】‥クワイ

①ぐるりとまわること。ぐるぐるまわること。また、まわすこと。「大空を―する」

②航空機・艦船などが曲線を描いて向きを変えること。「右へ急―する」

せん‐かい【繊芥】

①こまかいちり。

②いささかのこと。特に、心中にわだかまるごくわずかのことにたとえる。太平記30「将軍兄弟こそ―の隔てもなく」

せん‐がい【線鞋】

あらい絹布で製した沓くつ。紐で締めてはくものという。平安時代、男女共に用いた。千開のくつ。催馬楽、貫河「沓買はば―の細底ほそしきを買へ」

せん‐がい【選外】‥グワイ

選にもれること。選に入らないこと。「―佳作」

ぜん‐かい【全会】‥クワイ

その会全体。「―一致」

ぜん‐かい【全快】‥クワイ

病気や傷が完全になおること。全治。全癒。「―祝い」

ぜん‐かい【全開】

全部あけること。全部ひらくこと。

ぜん‐かい【全壊・全潰】‥クワイ

めちゃめちゃにこわれること。すべてこわれること。「―家屋」

ぜん‐かい【前回】‥クワイ

まえの回。一つ前の度。前度。

せんがい‐き【船外機】‥グワイ‥

ボート程度の小型船に装着する取りはずし可能の小型エンジン。船尾に吊り下げて使用する。

せんかい‐きょう【旋開橋】‥ケウ

可動橋の一種。橋桁の中央支点を軸として水平に旋回し、船を通す。

せんがいきょう【山海経】‥キヤウ

中国古代の神話と地理の書。山や海の動植物や金石草木、また怪談を記す。18巻。禹の治水を助けた伯益の著というが、戦国時代〜秦・漢代の作。さんかいけい。

せんかい‐せい【浅海成】

大陸斜面より浅い海底に堆積すること。→深海成。

⇒せん‐かい【浅海】

せんかい‐せい‐そう【浅海成層】

浅海成の堆積物。浅海堆積物もほぼ同義。

⇒せん‐かい【浅海】

せんかい‐れい【遷界令】

清初、東南沿海住民を内地に強制移住させた政令。台湾の鄭氏が沿海住民と結んで大陸へ反攻するのを防ぐため、1661年施行。

せんか‐がく【銭貨学】‥クワ‥

(→)古銭学に同じ。

⇒せん‐か【銭貨・泉貨】

せん‐がき【せん掻き】

漆の採取法の一つ。半夏はんげから秋の彼岸までに、漆の木に切目を入れて掻き採る方法。

せん‐がき【線描き】

絵画で、物の形体を線で表すこと。せんびょう。

せんか‐きょういん【専科教員】‥クワケウヰン

小学校教員で特定の教科を担当する教員。音楽・美術・保健体育・家庭の教科に多い。旧制の小学校では専科正教員と呼ばれた。

⇒せん‐か【専科】

せん‐かく【千客】

⇒せんきゃく

せん‐かく【仙客】

①仙人。やまびと。

②[楊文公、談苑]鶴の異称。

せん‐かく【先覚】

①世人より先に道理を覚り、世を導くこと。また、その人。

②学問上の先輩。先学。↔後覚。

⇒せんかく‐しゃ【先覚者】

せん‐かく【遷客】

流罪に処せられた人。

せんがく【仙覚】

鎌倉中期の学僧。常陸の人。権律師。鎌倉の僧坊で万葉集の校訂・注釈に没頭。従来無訓の歌に新点を加え、古点・次点を正すなど、万葉研究史上に一時期を画した。著「万葉集註釈(別称、仙覚抄)」など。(1203〜1272以後)

⇒せんがく‐そうらんじょう【仙覚奏覧状】

せん‐がく【仙楽】

仙人の奏する音楽。俗界では聞けないような美しい音楽。

せん‐がく【先学】

学問上の先輩。↔後学

せん‐がく【浅学】

学識の浅いこと。また、その人。自分をへりくだっていうのに用いる。

⇒せんがく‐ひさい【浅学菲才・浅学非才】

ぜん‐かく【全角】

印刷文字・ワープロ文字の1字分の正方形の大きさ。また、その大きさの活字・込め物類。

ぜん‐かく【禅客】

①禅寺で説法のとき説教者と問答する役僧の名。問禅。

②禅宗の僧。

③参禅する者。

ぜん‐かく【禅閣】

禅寺ぜんでら。

ぜん‐がく【全学】

学内全部。大学全体。

ぜん‐がく【全額】

全部の金額。「―返済する」

⇒ぜんがく‐じゅんび‐ほう【全額準備法】

ぜん‐がく【前額】

(→)額ひたいに同じ。「―部」

ぜん‐がく【禅学】

禅宗の学問・修行。

せんがく‐じ【泉岳寺】

東京都港区高輪たかなわにある曹洞宗の寺。1612年(慶長17)徳川家康の命により外桜田に創建。開山は門庵宗関。41年(寛永18)現在の地に移転したという。浅野長矩ながのりおよび赤穂義士の墓所。

泉岳寺

提供:東京都

せんかく‐しゃ【先覚者】

他に先んじてことの道理や重要性を知り、事を起こした人。くさわけ。「時代の―」

⇒せん‐かく【先覚】

ぜんがく‐じゅんび‐ほう【全額準備法】‥ハフ

銀行券発行の際、発行銀行にその発行高の全額に対して正貨を準備させる方法。

⇒ぜん‐がく【全額】

せんかく‐しょとう【尖閣諸島】‥タウ

沖縄県八重山諸島の北方約160キロメートルの小島群。石垣市に属する。無人島。中国も領土権を主張している。

せん‐がくしん【銭学森】

(Qian Xuesen)中国の科学者。江蘇無錫の人。カリフォルニア工科大学に留学。航空力学を専攻し、のち同大学教授。55年帰国し中国科学院力学研究所長などを歴任。人工衛星・ロケット・ミサイル開発に重要な役割を果たす。(1911〜)

せんがく‐そうらんじょう【仙覚奏覧状】‥ジヤウ

万葉集研究書。1巻。仙覚著。本来は、1246年(寛元4)万葉集の無点歌152首に新点を加えた仙覚が、それに添えて53年(建長5)後嵯峨上皇に奉った文書で、これを第1として5部から成る。

⇒せんがく【仙覚】

せんがく‐ひさい【浅学菲才・浅学非才】

学問が浅く、才能にも乏しいこと。自らを謙遜していう。「―の身」

⇒せん‐がく【浅学】

ぜん‐がく‐れん【全学連】

全日本学生自治会総連合の略称。各大学などの学生自治会の全国的連合機関。1948年結成、翌年プラハに本部を置く国際学生連盟に加盟。60年前後から分裂、学生運動は多様化する。

せんか‐し【泉貨紙・仙花紙】‥クワ‥

①(天正年中、伊予の人兵頭泉貨の創製という)2枚合せで質厚く、極めて強靱で、純白でない楮こうぞ製の和紙。袋紙、合羽の地紙のほか台帳・経本用。愛媛県宇和島原産。

②くず紙を抄紙機ですきかえして作った粗悪な洋紙。第二次大戦後の出版物に多く用いられた。

ぜんか‐しき【漸化式】‥クワ‥

数列または関数列のいくつかの要素の間に成り立つ一般的な関係式。公比rの等比数列a1,a2,…,an,…におけるan+1=ranの類。

せんがじ‐まいり【千箇寺参り】‥マヰリ

願を立てて多くの寺院を巡拝すること。また、その巡拝者。江戸中期に始まる。→千社詣で

せんかた‐な・い【為ん方無い・詮方無い】

〔形〕[文]せんかたな・し(ク)

なすべき方法がない。しかたがない。こらえようがない。平家物語灌頂「身の衰へぬる程も思ひ知られて、今更―・うこそおぼえさぶらへ」

せん‐かち【先勝】

⇒せんしょう

せんか‐てんのう【宣化天皇】‥クワ‥ワウ

記紀に記された6世紀前半の天皇。継体天皇の第3皇子。名は武小広国押盾たけおひろくにおしたて。→天皇(表)

せんかく‐しゃ【先覚者】

他に先んじてことの道理や重要性を知り、事を起こした人。くさわけ。「時代の―」

⇒せん‐かく【先覚】

ぜんがく‐じゅんび‐ほう【全額準備法】‥ハフ

銀行券発行の際、発行銀行にその発行高の全額に対して正貨を準備させる方法。

⇒ぜん‐がく【全額】

せんかく‐しょとう【尖閣諸島】‥タウ

沖縄県八重山諸島の北方約160キロメートルの小島群。石垣市に属する。無人島。中国も領土権を主張している。

せん‐がくしん【銭学森】

(Qian Xuesen)中国の科学者。江蘇無錫の人。カリフォルニア工科大学に留学。航空力学を専攻し、のち同大学教授。55年帰国し中国科学院力学研究所長などを歴任。人工衛星・ロケット・ミサイル開発に重要な役割を果たす。(1911〜)

せんがく‐そうらんじょう【仙覚奏覧状】‥ジヤウ

万葉集研究書。1巻。仙覚著。本来は、1246年(寛元4)万葉集の無点歌152首に新点を加えた仙覚が、それに添えて53年(建長5)後嵯峨上皇に奉った文書で、これを第1として5部から成る。

⇒せんがく【仙覚】

せんがく‐ひさい【浅学菲才・浅学非才】

学問が浅く、才能にも乏しいこと。自らを謙遜していう。「―の身」

⇒せん‐がく【浅学】

ぜん‐がく‐れん【全学連】

全日本学生自治会総連合の略称。各大学などの学生自治会の全国的連合機関。1948年結成、翌年プラハに本部を置く国際学生連盟に加盟。60年前後から分裂、学生運動は多様化する。

せんか‐し【泉貨紙・仙花紙】‥クワ‥

①(天正年中、伊予の人兵頭泉貨の創製という)2枚合せで質厚く、極めて強靱で、純白でない楮こうぞ製の和紙。袋紙、合羽の地紙のほか台帳・経本用。愛媛県宇和島原産。

②くず紙を抄紙機ですきかえして作った粗悪な洋紙。第二次大戦後の出版物に多く用いられた。

ぜんか‐しき【漸化式】‥クワ‥

数列または関数列のいくつかの要素の間に成り立つ一般的な関係式。公比rの等比数列a1,a2,…,an,…におけるan+1=ranの類。

せんがじ‐まいり【千箇寺参り】‥マヰリ

願を立てて多くの寺院を巡拝すること。また、その巡拝者。江戸中期に始まる。→千社詣で

せんかた‐な・い【為ん方無い・詮方無い】

〔形〕[文]せんかたな・し(ク)

なすべき方法がない。しかたがない。こらえようがない。平家物語灌頂「身の衰へぬる程も思ひ知られて、今更―・うこそおぼえさぶらへ」

せん‐かち【先勝】

⇒せんしょう

せんか‐てんのう【宣化天皇】‥クワ‥ワウ

記紀に記された6世紀前半の天皇。継体天皇の第3皇子。名は武小広国押盾たけおひろくにおしたて。→天皇(表)

せんかく‐しゃ【先覚者】

他に先んじてことの道理や重要性を知り、事を起こした人。くさわけ。「時代の―」

⇒せん‐かく【先覚】

ぜんがく‐じゅんび‐ほう【全額準備法】‥ハフ

銀行券発行の際、発行銀行にその発行高の全額に対して正貨を準備させる方法。

⇒ぜん‐がく【全額】

せんかく‐しょとう【尖閣諸島】‥タウ

沖縄県八重山諸島の北方約160キロメートルの小島群。石垣市に属する。無人島。中国も領土権を主張している。

せん‐がくしん【銭学森】

(Qian Xuesen)中国の科学者。江蘇無錫の人。カリフォルニア工科大学に留学。航空力学を専攻し、のち同大学教授。55年帰国し中国科学院力学研究所長などを歴任。人工衛星・ロケット・ミサイル開発に重要な役割を果たす。(1911〜)

せんがく‐そうらんじょう【仙覚奏覧状】‥ジヤウ

万葉集研究書。1巻。仙覚著。本来は、1246年(寛元4)万葉集の無点歌152首に新点を加えた仙覚が、それに添えて53年(建長5)後嵯峨上皇に奉った文書で、これを第1として5部から成る。

⇒せんがく【仙覚】

せんがく‐ひさい【浅学菲才・浅学非才】

学問が浅く、才能にも乏しいこと。自らを謙遜していう。「―の身」

⇒せん‐がく【浅学】

ぜん‐がく‐れん【全学連】

全日本学生自治会総連合の略称。各大学などの学生自治会の全国的連合機関。1948年結成、翌年プラハに本部を置く国際学生連盟に加盟。60年前後から分裂、学生運動は多様化する。

せんか‐し【泉貨紙・仙花紙】‥クワ‥

①(天正年中、伊予の人兵頭泉貨の創製という)2枚合せで質厚く、極めて強靱で、純白でない楮こうぞ製の和紙。袋紙、合羽の地紙のほか台帳・経本用。愛媛県宇和島原産。

②くず紙を抄紙機ですきかえして作った粗悪な洋紙。第二次大戦後の出版物に多く用いられた。

ぜんか‐しき【漸化式】‥クワ‥

数列または関数列のいくつかの要素の間に成り立つ一般的な関係式。公比rの等比数列a1,a2,…,an,…におけるan+1=ranの類。

せんがじ‐まいり【千箇寺参り】‥マヰリ

願を立てて多くの寺院を巡拝すること。また、その巡拝者。江戸中期に始まる。→千社詣で

せんかた‐な・い【為ん方無い・詮方無い】

〔形〕[文]せんかたな・し(ク)

なすべき方法がない。しかたがない。こらえようがない。平家物語灌頂「身の衰へぬる程も思ひ知られて、今更―・うこそおぼえさぶらへ」

せん‐かち【先勝】

⇒せんしょう

せんか‐てんのう【宣化天皇】‥クワ‥ワウ

記紀に記された6世紀前半の天皇。継体天皇の第3皇子。名は武小広国押盾たけおひろくにおしたて。→天皇(表)

せんかく‐しゃ【先覚者】

他に先んじてことの道理や重要性を知り、事を起こした人。くさわけ。「時代の―」

⇒せん‐かく【先覚】

ぜんがく‐じゅんび‐ほう【全額準備法】‥ハフ

銀行券発行の際、発行銀行にその発行高の全額に対して正貨を準備させる方法。

⇒ぜん‐がく【全額】

せんかく‐しょとう【尖閣諸島】‥タウ

沖縄県八重山諸島の北方約160キロメートルの小島群。石垣市に属する。無人島。中国も領土権を主張している。

せん‐がくしん【銭学森】

(Qian Xuesen)中国の科学者。江蘇無錫の人。カリフォルニア工科大学に留学。航空力学を専攻し、のち同大学教授。55年帰国し中国科学院力学研究所長などを歴任。人工衛星・ロケット・ミサイル開発に重要な役割を果たす。(1911〜)

せんがく‐そうらんじょう【仙覚奏覧状】‥ジヤウ

万葉集研究書。1巻。仙覚著。本来は、1246年(寛元4)万葉集の無点歌152首に新点を加えた仙覚が、それに添えて53年(建長5)後嵯峨上皇に奉った文書で、これを第1として5部から成る。

⇒せんがく【仙覚】

せんがく‐ひさい【浅学菲才・浅学非才】

学問が浅く、才能にも乏しいこと。自らを謙遜していう。「―の身」

⇒せん‐がく【浅学】

ぜん‐がく‐れん【全学連】

全日本学生自治会総連合の略称。各大学などの学生自治会の全国的連合機関。1948年結成、翌年プラハに本部を置く国際学生連盟に加盟。60年前後から分裂、学生運動は多様化する。

せんか‐し【泉貨紙・仙花紙】‥クワ‥

①(天正年中、伊予の人兵頭泉貨の創製という)2枚合せで質厚く、極めて強靱で、純白でない楮こうぞ製の和紙。袋紙、合羽の地紙のほか台帳・経本用。愛媛県宇和島原産。

②くず紙を抄紙機ですきかえして作った粗悪な洋紙。第二次大戦後の出版物に多く用いられた。

ぜんか‐しき【漸化式】‥クワ‥

数列または関数列のいくつかの要素の間に成り立つ一般的な関係式。公比rの等比数列a1,a2,…,an,…におけるan+1=ranの類。

せんがじ‐まいり【千箇寺参り】‥マヰリ

願を立てて多くの寺院を巡拝すること。また、その巡拝者。江戸中期に始まる。→千社詣で

せんかた‐な・い【為ん方無い・詮方無い】

〔形〕[文]せんかたな・し(ク)

なすべき方法がない。しかたがない。こらえようがない。平家物語灌頂「身の衰へぬる程も思ひ知られて、今更―・うこそおぼえさぶらへ」

せん‐かち【先勝】

⇒せんしょう

せんか‐てんのう【宣化天皇】‥クワ‥ワウ

記紀に記された6世紀前半の天皇。継体天皇の第3皇子。名は武小広国押盾たけおひろくにおしたて。→天皇(表)

ぜんあく‐ふに【善悪不二】🔗⭐🔉

ぜんあく‐ふに【善悪不二】

〔仏〕善も悪も仏の平等無差別の立場から見ると別のものではないということ。善悪一如。

⇒ぜん‐あく【善悪】

ぜんあく‐むき【善悪無記】🔗⭐🔉

ぜんあく‐むき【善悪無記】

〔仏〕心の性質の三分類、すなわち善と悪と無記(善でも悪でもないこと)。

⇒ぜん‐あく【善悪】

ぜん‐い【善意】🔗⭐🔉

ぜん‐い【善意】

①善良な心。

②他人のためを思う心。好意。また、他人の行為などを好意的に見ようとする心。「―に解釈する」

③〔法〕ある事実を知らないこと。↔悪意。

⇒ぜんい‐しゅとく【善意取得】

⇒ぜんい‐の‐だいさんしゃ【善意の第三者】

ぜんい‐の‐だいさんしゃ【善意の第三者】🔗⭐🔉

ぜんい‐の‐だいさんしゃ【善意の第三者】

〔法〕ある法律関係の当事者間に存在する特定の事情を知らない第三者。

⇒ぜん‐い【善意】

ぜん‐いん【善因】🔗⭐🔉

ぜん‐いん【善因】

〔仏〕よい果報をもたらす因2㋐としてのよい行い。↔悪因。

⇒ぜんいん‐ぜんか【善因善果】

ぜんいん‐ぜんか【善因善果】‥クワ🔗⭐🔉

ぜんいん‐ぜんか【善因善果】‥クワ

〔仏〕善い行いには安楽な果報があるということ。善因楽果。↔悪因悪果

⇒ぜん‐いん【善因】

ぜん‐か【善化】‥クワ🔗⭐🔉

ぜん‐か【善化】‥クワ

善い方に導き感化すること。

ぜん‐か【善果】‥クワ🔗⭐🔉

ぜん‐か【善果】‥クワ

善行の報い。善い業因による果報。性霊集7「一たびこの偈げを聞けばよく罪業を滅して早く―にのぼる」

ぜんな【善阿】‥ア🔗⭐🔉

ぜんな【善阿】‥ア

鎌倉後期の連歌師。連歌本式・新式の制定に寄与。地下じげ連歌界の統率者として君臨、門下に救済きゅうせいらを輩出。生没年未詳。

ぜん‐なく【善悪】‥アク🔗⭐🔉

ぜん‐なく【善悪】‥アク

ゼンアクの連声れんじょう。

○善に従うこと流るるが如しぜんにしたがうことながるるがごとし🔗⭐🔉

○善に従うこと流るるが如しぜんにしたがうことながるるがごとし

[左伝昭公13年]水が速やかに低い方に流れるように、善と知れば、ただちにこれに従うこと。

⇒ぜん【善】

せん‐にち【千日】

①千の日。多くの日数。浄瑠璃、冥途飛脚「―言うても尽きぬこと」

②千日講の略。山家集「―果てて御岳にまゐらせ給て」

⇒せんにち‐こう【千日紅】

⇒せんにち‐こう【千日講】

⇒せんにち‐ごもり【千日籠り】

⇒せんにち‐そう【千日草】

⇒せんにち‐て【千日手】

⇒せんにち‐まいり【千日参り】

⇒せんにち‐もうで【千日詣で】

せんにち‐こう【千日紅】

(→)センニチソウの別称。

⇒せん‐にち【千日】

せんにち‐こう【千日講】‥カウ

〔仏〕千日間、法華経を読誦・講説する法会。

⇒せん‐にち【千日】

せんにち‐ごもり【千日籠り】

千日の間、寺社に参籠さんろうすること。

⇒せん‐にち【千日】

ぜんにち‐せい【全日制】

原則として平日の昼間、午前・午後にわたって授業を行う学校教育の課程。定時制・通信制・半日制などと対比される。

せんにち‐そう【千日草】‥サウ

(夏から降霜期にかけて花が永く保つからいう)ヒユ科の一年草。インドの原産。茎は直立、高さ30センチメートルで、粗毛を密生。葉は対生し、長楕円形。茎頂・枝端に、普通紅色、まれに白色の球状の頭花をつける。古くから観賞用に栽培。千日紅。〈[季]夏〉

⇒せん‐にち【千日】

せんにち‐て【千日手】

将棋で、同じ局面が4回現れた時点で引分け・指し直しとする規定。双方がほかの手を指すと不利になる場合に現れる。連続王手の場合は攻撃側が手を替えないと反則負けとなる。

⇒せん‐にち【千日】

ぜん‐にち‐のう【全日農】

①全日本農民組合の略称。

㋐1927年、日農1の中間派によって結成。翌年、日農と再統一して全農1㋐に発展解消。

㋑1928年に結成された右派農民組合の全国組織。31年、日農2に移行。

②全日本農民組合連合会の略称。1958年、日農3・全農1㋑・新農村建設派の3派が合同して結成。

せんにち‐まいり【千日参り】‥マヰリ

千日の間、神社・仏閣に参詣すること。後に江戸時代には、特定の日(江戸浅草寺・京都清水寺などでは7月9日・10日)に社寺に参詣すれば千日分の御利益があるとされた。千日詣で。

⇒せん‐にち【千日】

せんにちまえ【千日前】‥マヘ

大阪市中央区道頓堀の南にある地。歌舞伎座・映画館・遊戯場などがあり、大衆的娯楽街。千日寺(法善寺)の前という意で、江戸時代には墓地や刑場があった。

千日前

撮影:的場 啓

せんにち‐もうで【千日詣で】‥マウデ

(→)「千日参り」に同じ。

⇒せん‐にち【千日】

せんにち‐もうで【千日詣で】‥マウデ

(→)「千日参り」に同じ。

⇒せん‐にち【千日】

せんにち‐もうで【千日詣で】‥マウデ

(→)「千日参り」に同じ。

⇒せん‐にち【千日】

せんにち‐もうで【千日詣で】‥マウデ

(→)「千日参り」に同じ。

⇒せん‐にち【千日】

○善に強い者は悪にも強いぜんにつよいものはあくにもつよい🔗⭐🔉

○善に強い者は悪にも強いぜんにつよいものはあくにもつよい

大きな善をなす者は、いったん悪事に走るとかえって大悪をなす。

⇒ぜん【善】

せん‐にゅう【先入】‥ニフ

さきにはいっていること。「―の偏見を去る」

⇒せんにゅう‐かん【先入観】

⇒せんにゅう‐けん【先入見】

⇒せんにゅう‐しゅ【先入主】

せん‐にゅう【潜入】‥ニフ

①こっそりと入りこむこと。「敵地に―する」

②水中にもぐり入ること。

③〔天〕恒星または惑星が月の背後にかくれる現象。

④〔動〕(「仙入」とも書く)スズメ目ウグイス科の小鳥。草原や疎林のやぶにすむ。日本にはエゾセンニュウ・シマセンニュウ・マキノセンニュウの3種が主に北海道に、ウチヤマセンニュウが本州・九州周辺の小島に夏鳥として飛来。

せん‐にゅう【選入】‥ニフ

えらんでその中に入れること。

ぜん‐にゅう【全入】‥ニフ

全員入学の略。希望者が全員入学できること。

せんにゅう‐かん【先入観】‥ニフクワン

初めに知ったことによって作り上げられた固定的な観念や見解。それが自由な思考を妨げる場合にいう。先入見。先入主。「―にとらわれない」

⇒せん‐にゅう【先入】

せんにゅう‐けん【先入見】‥ニフ‥

(→)先入観に同じ。

⇒せん‐にゅう【先入】

せんにゅう‐じ【泉涌寺】‥ユウ‥

京都市東山区にある真言宗泉涌寺派の本山。平安初期創建の仙遊寺を、1218年(建保6)俊芿しゅんじょうが再興して改称、台・密・禅・律・浄の道場とした。四条天皇以後の歴代の陵が後山にあり、皇室の菩提所として「御寺みてら」と通称。

せんにゅう‐しゅ【先入主】‥ニフ‥

(→)先入観に同じ。

⇒せん‐にゅう【先入】

せん‐にょ【仙女】

①女の仙人。西王母せいおうぼ・嫦娥じょうがの類。やまひめ。せんじょ。

②妖精。フェアリー。

ぜん‐にょ【善女】

①〔仏〕仏法に帰依した在俗の女子。善女人。「善男―」

②良家の女人。

ぜん‐にょにん【善女人】

〔仏〕(→)善女に同じ。

せん‐にん【千人】

千の人。多くの人。

⇒せんにん‐ぎり【千人斬り】

⇒せんにん‐くよう【千人供養】

⇒せんにん‐づか【千人塚】

⇒せんにん‐なみ【千人並】

⇒せんにん‐ばり【千人針】

⇒せんにん‐りき【千人力】

せん‐にん【仙人・僊人】

①道家の理想的人物。人間界を離れて山中に住み、穀食を避けて、不老・不死の法を修め、神変自在の法術を有するという人。

②〔仏〕世俗を離れて山や森林などに住み、神変自在の術を有する修行者。多く外道を指すが、仏を仙人のなかの最高の者の意で大仙、あるいは金仙こんせんということもある。

③浮世離れした人のたとえ。

⇒せんにん‐しょう【仙人掌】

⇒せんにん‐そう【仙人草】

せん‐にん【先任】

先にその任務または地位に就いていたこと。また、その人。「―者」「―将校」

⇒せんにん‐けん【先任権】

せん‐にん【専任】

兼任でなく、もっぱらその任に当たること。また、その人。「―講師」

せん‐にん【選任】

ある人をえらんでその任に就かせること。「委員長を―する」

せん‐にん【遷任】

平安時代、京官から地方官に、また地方官から京官に転任すること。

ぜん‐にん【前任】

前にその任に就いていたこと。また、その人。「―者」

ぜん‐にん【善人】

善良な人。「根っからの―」

⇒善人猶以て往生を遂ぐ、況んや悪人をや

せんにん‐ぎり【千人斬り】

腕だめしなどの心願によって千人を斬り殺すこと。

⇒せん‐にん【千人】

せんにん‐くよう【千人供養】‥ヤウ

千人の死者の霊を供養すること。浄瑠璃、御所桜堀川夜討「―遂ぐべしと」

⇒せん‐にん【千人】

せんにん‐けん【先任権】

(seniority)昇給・配転・休職・解雇などで、先に採用され着任している者が優遇される権利。

⇒せん‐にん【先任】

せんにん‐しょう【仙人掌】‥シヤウ

〔植〕サボテンの漢名。

⇒せん‐にん【仙人・僊人】

せんにん‐そう【仙人草】‥サウ

キンポウゲ科の多年生蔓草。山野・路傍などに自生。葉は3〜7小葉の羽状複葉で、葉柄で他物に巻きつく。秋、白い花を多数開き、白毛のある痩果そうかを結ぶ。有毒植物。薬用ともする。タカタデ。

センニンソウ

提供:OPO

⇒せん‐にん【仙人・僊人】

せんにん‐づか【千人塚】

戦地・災害地・刑場などの跡に多数の横死者を葬った供養塚。

⇒せん‐にん【千人】

⇒せん‐にん【仙人・僊人】

せんにん‐づか【千人塚】

戦地・災害地・刑場などの跡に多数の横死者を葬った供養塚。

⇒せん‐にん【千人】

⇒せん‐にん【仙人・僊人】

せんにん‐づか【千人塚】

戦地・災害地・刑場などの跡に多数の横死者を葬った供養塚。

⇒せん‐にん【千人】

⇒せん‐にん【仙人・僊人】

せんにん‐づか【千人塚】

戦地・災害地・刑場などの跡に多数の横死者を葬った供養塚。

⇒せん‐にん【千人】

○善の裏は悪ぜんのうらはあく🔗⭐🔉

○善の裏は悪ぜんのうらはあく

よいことがあるところ、必ず悪いことがついて回る。

⇒ぜん【善】

せん‐の‐き【栓木・櫼木】

〔植〕(→)ハリギリの異称。

ぜんのけんきゅう【善の研究】‥キウ

西田幾多郎の処女作。1911年(明治44)刊。純粋経験を出発点として実在や善の意味を解明し、西田哲学の基礎となった。

ぜん‐の‐つとめ【禅の勤】

歌舞伎囃子の一つ。禅宗の勤行を模し、銅鑼どらの縁と大太鼓とを用いて、寺院・墓場・土手などのさびしい場面などに用いる。ぜんばやし。

ぜん‐の‐つな【善の綱】

(善所に導く綱の意)

①開帳・供養などの時、仏像の手などにかけて結縁けちえんのため参詣人に引かせる五色の綱。狂言、狐塚「仏のお前に―引く」→五色の糸。

②葬式の時、棺につないで引く綱。赤白の綱また白布を用いる。縁の綱。

ぜん‐の‐なわ【善の縄】‥ナハ

(→)「善の綱」1に同じ。

せん‐の‐まつばら【千の松原】

(→)「千千ちぢの松原」の別称。

せん‐の‐りきゅう【千利休】‥キウ

安土桃山時代の茶人。日本の茶道の大成者。宗易と号した。堺の人。武野紹鴎じょうおうに学び侘茶わびちゃを完成。織田信長・豊臣秀吉に仕えて寵遇されたが、秀吉の怒りに触れ自刃。(1522〜1591)

→資料:『南方録』

⇒せん【千】

せん‐ば

十能じゅうのう。また、鍋なべ。(物類称呼)

せん‐ば【千歯・千把】

稲の脱穀用の農具。幅1.5センチメートル、長さ40センチメートルほどの鉄片を20本ぐらい櫛の歯のように植え込み、それで稲の穂をしごき、籾もみを落とす。元禄(1688〜1704)頃に始まり、大正頃まで広く行われた。せんばこき。ごけだおし。

千歯

⇒せんば‐あげ【千把上げ】

⇒せんば‐こき【千歯扱き】

⇒せんば‐たき【千把焚き】

せんば【船場】

大阪市の中央部、東西をかつての東・西横堀川、北と南を大川および長堀川によって囲まれた南北に長い長方形の地。北浜や御堂筋などを含む問屋街・金融街。

船場

撮影:的場 啓

⇒せんば‐あげ【千把上げ】

⇒せんば‐こき【千歯扱き】

⇒せんば‐たき【千把焚き】

せんば【船場】

大阪市の中央部、東西をかつての東・西横堀川、北と南を大川および長堀川によって囲まれた南北に長い長方形の地。北浜や御堂筋などを含む問屋街・金融街。

船場

撮影:的場 啓

⇒せんば‐に【船場煮】

せん‐ば【戦馬】

戦闘に用いる馬。軍馬。

せん‐ば【

⇒せんば‐に【船場煮】

せん‐ば【戦馬】

戦闘に用いる馬。軍馬。

せん‐ば【 馬】

競馬で、去勢した馬。

せん‐ぱ【千波】

幾重にも寄せる多くの波。

⇒せんぱ‐ばんぱ【千波万波】

ぜん‐ば【前場】

取引所で、1日2回立会たちあいの場合、第1回の立会をいう。多くは午前中の立会。↔後場ごば

せんば‐あげ【千把上げ】

稲こきの終了の祝い。

⇒せん‐ば【千歯・千把】

せん‐ばい【千倍・千杯】

(近世語)この上ない喜怒哀楽の情を表す語。特に、大満足・満足至極の意。西鶴置土産「面々の志は―なり」

せん‐ばい【専売】

①他人には売らせず、自分だけで売ること。

②国家が、行政・財政上の目的で、特定財貨の生産または販売を独占すること。日本では製造たばこ・塩・アルコール1等が専売されていたが、それぞれ1985年、97年、2001年に廃止。「―事業」「―益金」

⇒せんばい‐きょく【専売局】

⇒せんばい‐こうしゃ【専売公社】

⇒せんばい‐とっきょ【専売特許】

せん‐ぱい【先輩】

先に生まれ、または学芸・地位などで先に進む人。また、同じ学校・勤務先などで先に入った人。「―面づら」「―格の役者」↔後輩

せん‐ぱい【戦敗】

戦いにまけること。まけいくさ。「―国」

ぜん‐ぱい【全敗】

すべての試合・勝負に敗れること。

ぜん‐ぱい【全廃】

すべて廃止すること。「核兵器―」

ぜん‐ぱい【前拝】

①前面に設けた向拝ごはい。↔後拝。

②流造ながれづくり本殿の母屋の前にある一段低い庇ひさしの部分。

せんばい‐きょく【専売局】

日本専売公社の前身、大蔵省専売局の略称。

⇒せん‐ばい【専売】

せんばい‐けん【先買権】

他人に先んじて物または権利を買い取る権利。さきがいけん。

せんばい‐こうしゃ【専売公社】

日本専売公社の略称。

⇒せん‐ばい【専売】

馬】

競馬で、去勢した馬。

せん‐ぱ【千波】

幾重にも寄せる多くの波。

⇒せんぱ‐ばんぱ【千波万波】

ぜん‐ば【前場】

取引所で、1日2回立会たちあいの場合、第1回の立会をいう。多くは午前中の立会。↔後場ごば

せんば‐あげ【千把上げ】

稲こきの終了の祝い。

⇒せん‐ば【千歯・千把】

せん‐ばい【千倍・千杯】

(近世語)この上ない喜怒哀楽の情を表す語。特に、大満足・満足至極の意。西鶴置土産「面々の志は―なり」

せん‐ばい【専売】

①他人には売らせず、自分だけで売ること。

②国家が、行政・財政上の目的で、特定財貨の生産または販売を独占すること。日本では製造たばこ・塩・アルコール1等が専売されていたが、それぞれ1985年、97年、2001年に廃止。「―事業」「―益金」

⇒せんばい‐きょく【専売局】

⇒せんばい‐こうしゃ【専売公社】

⇒せんばい‐とっきょ【専売特許】

せん‐ぱい【先輩】

先に生まれ、または学芸・地位などで先に進む人。また、同じ学校・勤務先などで先に入った人。「―面づら」「―格の役者」↔後輩

せん‐ぱい【戦敗】

戦いにまけること。まけいくさ。「―国」

ぜん‐ぱい【全敗】

すべての試合・勝負に敗れること。

ぜん‐ぱい【全廃】

すべて廃止すること。「核兵器―」

ぜん‐ぱい【前拝】

①前面に設けた向拝ごはい。↔後拝。

②流造ながれづくり本殿の母屋の前にある一段低い庇ひさしの部分。

せんばい‐きょく【専売局】

日本専売公社の前身、大蔵省専売局の略称。

⇒せん‐ばい【専売】

せんばい‐けん【先買権】

他人に先んじて物または権利を買い取る権利。さきがいけん。

せんばい‐こうしゃ【専売公社】

日本専売公社の略称。

⇒せん‐ばい【専売】

⇒せんば‐あげ【千把上げ】

⇒せんば‐こき【千歯扱き】

⇒せんば‐たき【千把焚き】

せんば【船場】

大阪市の中央部、東西をかつての東・西横堀川、北と南を大川および長堀川によって囲まれた南北に長い長方形の地。北浜や御堂筋などを含む問屋街・金融街。

船場

撮影:的場 啓

⇒せんば‐あげ【千把上げ】

⇒せんば‐こき【千歯扱き】

⇒せんば‐たき【千把焚き】

せんば【船場】

大阪市の中央部、東西をかつての東・西横堀川、北と南を大川および長堀川によって囲まれた南北に長い長方形の地。北浜や御堂筋などを含む問屋街・金融街。

船場

撮影:的場 啓

⇒せんば‐に【船場煮】

せん‐ば【戦馬】

戦闘に用いる馬。軍馬。

せん‐ば【

⇒せんば‐に【船場煮】

せん‐ば【戦馬】

戦闘に用いる馬。軍馬。

せん‐ば【 馬】

競馬で、去勢した馬。

せん‐ぱ【千波】

幾重にも寄せる多くの波。

⇒せんぱ‐ばんぱ【千波万波】

ぜん‐ば【前場】

取引所で、1日2回立会たちあいの場合、第1回の立会をいう。多くは午前中の立会。↔後場ごば

せんば‐あげ【千把上げ】

稲こきの終了の祝い。

⇒せん‐ば【千歯・千把】

せん‐ばい【千倍・千杯】

(近世語)この上ない喜怒哀楽の情を表す語。特に、大満足・満足至極の意。西鶴置土産「面々の志は―なり」

せん‐ばい【専売】

①他人には売らせず、自分だけで売ること。

②国家が、行政・財政上の目的で、特定財貨の生産または販売を独占すること。日本では製造たばこ・塩・アルコール1等が専売されていたが、それぞれ1985年、97年、2001年に廃止。「―事業」「―益金」

⇒せんばい‐きょく【専売局】

⇒せんばい‐こうしゃ【専売公社】

⇒せんばい‐とっきょ【専売特許】

せん‐ぱい【先輩】

先に生まれ、または学芸・地位などで先に進む人。また、同じ学校・勤務先などで先に入った人。「―面づら」「―格の役者」↔後輩

せん‐ぱい【戦敗】

戦いにまけること。まけいくさ。「―国」

ぜん‐ぱい【全敗】

すべての試合・勝負に敗れること。

ぜん‐ぱい【全廃】

すべて廃止すること。「核兵器―」

ぜん‐ぱい【前拝】

①前面に設けた向拝ごはい。↔後拝。

②流造ながれづくり本殿の母屋の前にある一段低い庇ひさしの部分。

せんばい‐きょく【専売局】

日本専売公社の前身、大蔵省専売局の略称。

⇒せん‐ばい【専売】

せんばい‐けん【先買権】

他人に先んじて物または権利を買い取る権利。さきがいけん。

せんばい‐こうしゃ【専売公社】

日本専売公社の略称。

⇒せん‐ばい【専売】

馬】

競馬で、去勢した馬。

せん‐ぱ【千波】

幾重にも寄せる多くの波。

⇒せんぱ‐ばんぱ【千波万波】

ぜん‐ば【前場】

取引所で、1日2回立会たちあいの場合、第1回の立会をいう。多くは午前中の立会。↔後場ごば

せんば‐あげ【千把上げ】

稲こきの終了の祝い。

⇒せん‐ば【千歯・千把】

せん‐ばい【千倍・千杯】

(近世語)この上ない喜怒哀楽の情を表す語。特に、大満足・満足至極の意。西鶴置土産「面々の志は―なり」

せん‐ばい【専売】

①他人には売らせず、自分だけで売ること。

②国家が、行政・財政上の目的で、特定財貨の生産または販売を独占すること。日本では製造たばこ・塩・アルコール1等が専売されていたが、それぞれ1985年、97年、2001年に廃止。「―事業」「―益金」

⇒せんばい‐きょく【専売局】

⇒せんばい‐こうしゃ【専売公社】

⇒せんばい‐とっきょ【専売特許】

せん‐ぱい【先輩】

先に生まれ、または学芸・地位などで先に進む人。また、同じ学校・勤務先などで先に入った人。「―面づら」「―格の役者」↔後輩

せん‐ぱい【戦敗】

戦いにまけること。まけいくさ。「―国」

ぜん‐ぱい【全敗】

すべての試合・勝負に敗れること。

ぜん‐ぱい【全廃】

すべて廃止すること。「核兵器―」

ぜん‐ぱい【前拝】

①前面に設けた向拝ごはい。↔後拝。

②流造ながれづくり本殿の母屋の前にある一段低い庇ひさしの部分。

せんばい‐きょく【専売局】

日本専売公社の前身、大蔵省専売局の略称。

⇒せん‐ばい【専売】

せんばい‐けん【先買権】

他人に先んじて物または権利を買い取る権利。さきがいけん。

せんばい‐こうしゃ【専売公社】

日本専売公社の略称。

⇒せん‐ばい【専売】

ぜんのけんきゅう【善の研究】‥キウ🔗⭐🔉

ぜんのけんきゅう【善の研究】‥キウ

西田幾多郎の処女作。1911年(明治44)刊。純粋経験を出発点として実在や善の意味を解明し、西田哲学の基礎となった。

ぜん‐の‐つな【善の綱】🔗⭐🔉

ぜん‐の‐つな【善の綱】

(善所に導く綱の意)

①開帳・供養などの時、仏像の手などにかけて結縁けちえんのため参詣人に引かせる五色の綱。狂言、狐塚「仏のお前に―引く」→五色の糸。

②葬式の時、棺につないで引く綱。赤白の綱また白布を用いる。縁の綱。

ぜん‐の‐なわ【善の縄】‥ナハ🔗⭐🔉

ぜん‐の‐なわ【善の縄】‥ナハ

(→)「善の綱」1に同じ。

○善は急げぜんはいそげ🔗⭐🔉

○善は急げぜんはいそげ

よいことをするのにためらうな、の意。狂言、釣針「其の上―で御座る」

⇒ぜん【善】

せんばい‐とっきょ【専売特許】‥トク‥

①特許の旧称。

②ある人が特に得意とする技術や方法。おはこ。

⇒せん‐ばい【専売】

ぜん‐ばえ【膳延え】‥バヘ

食膳を整えて、順序に並べ据えること。〈日葡辞書〉

せんば‐がらす【千羽鴉・千羽烏】

ミヤマガラスの異称。

せん‐ぱく【阡陌】

南北の通路と東西の通路。縦横の路。路が交差している所。また、田や地所の境界。〈日葡辞書〉

せん‐ぱく【浅薄】

学問や思慮が足らず浅はかなこと。「―な知識」

せん‐ぱく【船舶】

ふね。海商法上は、商行為をなすために水上を航行する船で、櫓櫂船ろかいせん以外のもの。不動産に準じた取扱いを受ける。

⇒せんぱく‐あんぜん‐ほう【船舶安全法】

⇒せんぱく‐かんりにん【船舶管理人】

⇒せんぱく‐けんさ【船舶検査】

⇒せんぱく‐げんぼ【船舶原簿】

⇒せんぱく‐こうがく【船舶工学】

⇒せんぱく‐こくせきしょうしょ【船舶国籍証書】

⇒せんぱく‐しょくいん【船舶職員】

⇒せんぱく‐しんごう【船舶信号】

⇒せんぱく‐でんわ【船舶電話】

⇒せんぱく‐とうき【船舶登記】

⇒せんぱく‐とうろく【船舶登録】

⇒せんぱく‐ほう【船舶法】

⇒せんぱく‐ほけん【船舶保険】

⇒せんぱく‐よくりゅう【船舶抑留】

せん‐ぱく【銭帛】

①金銭と布帛。

②ぜにがた。紙銭。

せん‐ぱく【繊魄】

(「魄」は月の意)細い月。三日月。

せん‐ぱく【蟾魄】

(「蟾」は、月の中にいるというヒキガエル)月の異称。

ぜん‐はく【前膊】

(→)前腕ぜんわんに同じ。

ぜん‐ぱく【前泊】

当日に備えて、現地に前日から宿泊すること。

せんぱく‐あんぜん‐ほう【船舶安全法】‥ハフ

船舶の耐航性と人命の安全とを保持するのに必要な船舶・設備に関する技術的基準を定め、その国家的監督を規定した法律。1933年(昭和8)制定。

⇒せん‐ぱく【船舶】

せんぱく‐かんりにん【船舶管理人】‥クワン‥

船舶所有者に代わって船の運航などの管理に当たる人。

⇒せん‐ぱく【船舶】

ぜん‐はくぎゅう【冉伯牛】‥ギウ

孔門十哲の一人。名は耕。伯牛は字。魯の人。

せんぱく‐けんさ【船舶検査】

管轄官庁・船級協会が行う、船体や諸設備などに関する検査。船舶安全法等の規定に基づく。

⇒せん‐ぱく【船舶】

せんぱく‐げんぼ【船舶原簿】

船舶登録のため、船籍港を管轄する官庁に備え付けた公簿。

⇒せん‐ぱく【船舶】

せんぱく‐こうがく【船舶工学】

船舶の設計・建造などの技術・理論を研究する工学。造船学。

⇒せん‐ぱく【船舶】

せんぱく‐こくせきしょうしょ【船舶国籍証書】

船舶の所属国籍を証明する公文書。船舶番号・船名・所有者・船籍港・積載量などを記入する。

⇒せん‐ぱく【船舶】

せん‐はくさん【翦伯賛】

(Jian Bozan)中国の歴史家。湖南省桃源生れのウイグル族。マルクス主義に基づく中国史研究を進め、北京大学副学長などを歴任。文革で批判され窮死。著「中国史綱要」など。(1898〜1968)

せんぱく‐しょくいん【船舶職員】‥ヰン

船長・航海士・機関長・機関士・通信長・通信士の総称。海技免状を必要とする。船舶職員法に規定する。

⇒せん‐ぱく【船舶】

せんぱく‐しんごう【船舶信号】‥ガウ

船と船、また船と陸との間で用いる信号。手旗や信号旗で行う信号、モールス符号による無線電信、発火信号、無線電話による信号などがある。

⇒せん‐ぱく【船舶】

せんぱく‐でんわ【船舶電話】

碇泊中または沿岸航行中の船舶と、陸上または他の船舶との間で通話する電話。以前は専用の無線回線だったが、現在は通信衛星を利用。

⇒せん‐ぱく【船舶】

せんぱく‐とうき【船舶登記】

船籍港を管轄する法務局・地方法務局、またはその支局・出張所が、船舶の所有権・船舶管理人・抵当権・賃借権などに関する事項を、船舶登記簿に記載して公示すること。

⇒せん‐ぱく【船舶】

せんぱく‐とうろく【船舶登録】

船籍港を管轄する官庁の船舶原簿に、船名・所有者など一定の事項を記載すること。これを経て初めて船舶国籍証書が交付される。

⇒せん‐ぱく【船舶】

せんぱく‐ほう【船舶法】‥ハフ

日本船舶であることの要件と特権、船籍港、積載量の測度、船舶登録、船舶国籍証書などについて規定した法律。1899年(明治32)制定。

⇒せん‐ぱく【船舶】

せんぱく‐ほけん【船舶保険】

海上保険の一種。船舶を被保険物とするもの。船体およびその付属具を含む。

⇒せん‐ぱく【船舶】

せんぱく‐よくりゅう【船舶抑留】‥リウ

自国の港湾にある外国船舶を抑留すること。多く復仇の手段として行われる。

⇒せん‐ぱく【船舶】

せんば‐こき【千歯扱き】

(→)千歯に同じ。

⇒せん‐ば【千歯・千把】

せんば‐たき【千把焚き】

(→)「千駄焚き」に同じ。

⇒せん‐ば【千歯・千把】

せん‐ばつ【剪伐】

木の枝などをはさみ切ること。

せん‐ばつ【選伐】

更新または利用の目的で、立木を選択して切ること。

せん‐ばつ【選抜】

①多くの中からよいものを選びぬくこと。「―試験」「―された精鋭」

②〔生〕育種などで、人為的に行う淘汰。

せん‐ぱつ【先発】

先に出発または出場すること。また、そのもの。「―隊」「―投手」↔後発

せん‐ぱつ【洗髪】

髪を洗うこと。かみあらい。

せん‐ぱつ【染髪】

髪を染めること。

ぜん‐ばつ【漸伐】

広域の天然下種かしゅ更新を行うための伐採方法。傘伐さんばつ・画伐かくばつなどの数回の伐採によって収穫を行い、森林を更新するもの。→皆伐→択伐

せんぱつ‐じしん【浅発地震】‥ヂ‥

震源の深さが70キロメートルより浅い地震。日本では深さ30キロメートル未満の地震を極浅発ごくせんぱつと呼ぶことがある。→深発地震

せん‐はつめい‐しゅぎ【先発明主義】

〔法〕特許権の付与にあたって、出願が競合する場合は、先に出願した者にではなく、先に発明を完成させた者に権利を与える立場。↔先願主義

せんば‐づる【千羽鶴】

①紙で作った折鶴を糸に通し、数多く連ねたもの。

②模様などに、多数の鶴の形を染め出したもの。

せんば‐に【船場煮】

塩サバと短冊形に切った大根を昆布出しで煮た汁もの。大阪の船場あたりの商人が食べたところからの名という。船場汁。好色五人女1「目黒の―を盛る時」

⇒せんば【船場】

せんぱ‐ばんぱ【千波万波】

次々に限りなく押し寄せる波。

⇒せん‐ぱ【千波】

ぜん‐ばやし【禅囃子】

(→)「禅の勤つとめ」に同じ。

せん‐ばら【先腹】

先妻の子。さきばら。せんぷく。曾我物語2「かの時政に、むすめ三人あり。一人は―にて」

せん‐ばり【栓張】

栓張棒の略。

⇒せんばり‐ぼう【栓張棒】

せんばり‐ぼう【栓張棒】‥バウ

(→)心張棒に同じ。

⇒せん‐ばり【栓張】

せん‐ばん【千万】

〔名・副〕

①数量のきわめて多いこと。日葡辞書「センバンマウシタイコトナレドモ」

②状態のさまざまなさま。いろいろ。浄瑠璃、生玉心中「―砕く気の働き」

③(名詞の下に付いて)程度の甚だしいこと。この上もないこと。平家物語11「後悔―、悲しんでも余りあり」。「笑止―」「無礼―な態度」

④万一。太平記18「―蒐合かけあいの軍に打負くる事あらば」

せん‐ばん【千番】

千度。ちたび。

⇒千番に一番の兼合

せん‐ばん【先判】

さきに押した判。また、さきに判を押して作成された証文。↔後判こうはん

せん‐ばん【先晩】

先日の晩。先夜。

せん‐ばん【先番】

さきになすべき番に当たること。また、その番。特に、囲碁の互先たがいせん・先相先せんあいせんなどの手合で、先手の番。

せん‐ばん【旋盤】

工作機械の一種。工作物を主軸とともに回転させ、往復台上にある刃物を左右前後に動かして切削し、表面切削・ねじ切り・孔あけなどを行う。レース。エンジン‐レース。ダライ盤。ばんこ。→工作機械(図)

せん‐ばん【煎盤】

銅の浅鍋。炒り物をするのに使う。〈日葡辞書〉

せん‐ぱん【千般】

種々。いろいろ。太平記12「一首の歌に―の恨みを述べて」

せん‐ぱん【先般】

さきごろ。せんだって。「―の会合」「―来」「―お申し越しの件」

せん‐ぱん【戦犯】

戦争犯罪人の略。

ぜん‐はん【前半】

(ゼンパンとも)まえの半分。「―戦」↔後半

ぜん‐ばん【全判】

印刷用紙の原紙規格寸法のもので、裁断されていないもの。A全判・B全判・菊全判・四六全判などがある。全紙。

⇒ぜんばん‐き【全判機】

ぜん‐ばん【前晩】

前の晩。前夜。昨晩。

ぜん‐ばん【禅板】

禅僧が坐禅に用いる長さ50センチメートルほどの板。膝に横たえて両手をその上で組み、または身をよせかけるのに用い、上部に小さい孔があり、一面に「中書本参話頭」などと彫る。倚板。

ぜん‐ばん【膳番】

膳部の番人。膳部のかかり。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「御―の浅香市之進に」

ぜん‐ぱん【全般】

ある物事の全体。総体。「―的」「社会―」

⇒ぜんぱんせい‐ふあん‐しょうがい【全般性不安障害】

ぜん‐はんき【前半期】

1期を二分した前の半期。1年度の前の半期。

ぜんばん‐き【全判機】

全判を印刷しうる大きさの印刷機械。A列・B列の2種があり、A5判・B5判ならば片面で16ページ分、A6判・B6判ならば片面で32ページ分が印刷できる。

⇒ぜん‐ばん【全判】

ぜん‐はんしゃ【全反射】

異なる媒質の境界面で光が全部反射される現象。光が屈折率の大きい媒質中から屈折率の小さい媒質に入射する時、入射角がある一定の角(臨界角)より大きいと、境界面で全部反射される。水中から空気中へ向かう場合などに起こる。

⇒ぜんはんしゃ‐プリズム【全反射プリズム】

ぜんはんしゃ‐プリズム【全反射プリズム】

全反射を利用して光線の方向を変えるプリズム。双眼鏡などに用いる直角プリズムの類。

⇒ぜん‐はんしゃ【全反射】

ぜん‐はんせい【前半生】

人生の前の半分。

ぜんぱんせい‐ふあん‐しょうがい【全般性不安障害】‥シヤウ‥

不安神経症の一種。過剰な不安が慢性的に続き、日常生活全般に支障を生じる障害。筋緊張・易刺激性・入眠困難などの身体症状を伴い、さらに呼吸促迫・多汗・動悸・胃腸系症状が現れる。

⇒ぜん‐ぱん【全般】

ぜん‐まく【善悪】🔗⭐🔉

ぜん‐まく【善悪】

ゼンアクの連声れんじょう。

○善を責むるは朋友の道なりぜんをせむるはほうゆうのみちなり🔗⭐🔉

○善を責むるは朋友の道なりぜんをせむるはほうゆうのみちなり

[孟子離婁下]善を積極的にすすめるのは、朋友として努めるべき道である。

⇒ぜん【善】

そ

①舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦子音〔s〕と母音〔o〕との結合した音節。〔so〕 上代特殊仮名遣では奈良時代に甲〔so〕乙〔sö〕2類の別があった。

②平仮名「そ」は「曾」の草体。片仮名「ソ」は「曾」の初2画。

そ【十】

とお。じゅう。複合語として用いる。「―代しろ」「五―路いそじ」「三―一文字みそひともじ」

そ【衣】

ころも。きもの。神代紀上「神衣かむみそ」

そ【背】

(セの古形)せ。せなか。うしろ。古事記上「黒き御衣みけしを…―に脱き棄うて」。万葉集14「筑波嶺ねに―向がいに見ゆる」

そ【麻】

「あさ」の古名。複合語として用いる。「夏―引く」「天つ菅―」

そ【磯】

「いそ」の「い」の脱落したもの。複合語に見られる。「―馴れ松」「荒―ありそ」

そ【阻】

山のけわしいこと。

そ【狙】

さる。

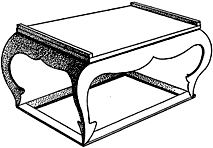

そ【俎】

①木製の平板の台で、2足または4足のついたもの。豆とうと共に中国の重要な祭器で、犠牲いけにえの肉をのせて供える。

俎

②まないた。

そ【祖】

①家系の初代。また、父より前の直系血縁者。とおつおや。

②ある物事を開き始めた人。「中興の―」

③はじめ。もと。

そ【疽】

[正字通「癰ようの深き者を疽と曰いう、疽の深ければ悪、癰の浅ければ大なり」]悪性の腫物の一種。主に背部に生じ、筋骨を腐らす。癰の類。

そ【租】

①年貢。税金。みつぎ。

②律令制の現物納租税の一種。口分田・位田・職田しきでんなど私的用益を許した田から収穫の一部を現物納させたもの。率は大化改新後おおむね田1段につき1束5把、すなわち収穫の約3パーセント。租の大半は諸国に納められて正税しょうぜいと呼び、毎年出挙すいこして利稲を国郡の費用とした。田租でんそ。

そ【素】

(呉音はス)

①白色の絹。また、白色。無地むじ。

②〔数〕「互いに素」参照。

③〔化〕元素の名に付ける語。

そ【疏】

(「疎」の本字。呉音はショ)

①箇条書にして陳述すること。また、その文書。官にたてまつる文書。上奏文。

②禅宗寺院における公文書。四六文が用いられ、五山文学の1ジャンルをなした。

③注釈。注に対してさらに注を加えたもの。しょ。「三経義―ぎしょ」

④「主典さかん」参照。

そ【粗】

①あらいこと。雑なこと。そまつなこと。

②贈物などに付ける謙称。

そ【組】

組合の略。

そ【酥】

牛または羊の乳を煮つめて濃くしたもの。煉乳。酪。蘇そ。民部省式「凡そ諸国、―を貢る」

そ【楚】

①中国古代、春秋戦国時代の国。戦国七雄の一つ。長江中下流域を領有。戦国時代には、帝顓頊せんぎょくの子孫を自称。春秋の初め王号を称する。郢えいに都し、強大を誇ったが、秦のために滅ぼされた。中原諸国とは風俗言語も異なり、蛮夷の国と見なされた。( 〜前223)

②中国、隋末の617年林士弘が江南に建てた国。都は予章。(617〜622)

③中国、五代十国の一つ。許州の人、馬殷が湖南に建てた国。都は潭州。6世で南唐に滅ぼされた。(907〜951)

④中国、北宋滅亡の後、1127年金によって建てられた国。皇帝は北宋の宰相張邦昌。1カ月で滅亡。

そ【礎】

柱の基石。いしずえ。

そ【蘇】

①(→)酥そに同じ。

②蘇維埃ソビエトの略。

ソ【sol イタリア】

〔音〕

①七音音階の第5階名。

②ト(G)音のイタリア音名。

そ【其】

〔代〕

①それ。そこ。その人。古事記中「臭韮かみら一もと―根がもと―根芽つなぎてうちてしやまむ」

②なにがし。某。伊勢物語「京に、―の人の御もとにとて、文書きてつく」

そ

〔副〕

(副詞ソウの転)そう。そのよう。四河入海「―でもないことを―であるといひて」

そ

〔助詞〕

➊(係助詞)

⇒ぞ。

➋(終助詞)サ変動詞「す」の古い命令形であるという。あるいは、清音であった係助詞「ぞ」と同源ともいう。動詞の連用形(カ変・サ変では未然形「こ」「せ」。「こ」「せ」は古い命令形とも)に付く。

①副詞「な」を伴い、「な…そ」の形で禁止を表す。「な」が禁止を表し、「そ」は添えられた語とする解釈もある。…するな。万葉集15「沖つ風いたくな吹き―妹もあらなくに」。竹取物語「胸痛きことなし給ひ―」。大鏡「荒涼して心しらざらむ人の前に夢語りな、この聞かせ給ふ人々、しおはしまされ―」

②平安後期から「そ」だけで禁止の意を表す例を生じた。…してくれるな。…なさるな。今昔物語集29「今はかく馴れぬれば、何ごとなりとも隠し―」。愚管抄4「世のならひに候へば、なげかせ給ひ―」。天草本伊曾保物語「少しもご気づかひあられ―」

そ

〔感〕

①馬を追う声。万葉集14「駒は食たぐとも吾わは―と追もはじ」

②掛け声。それ。義経記3「あとも―とも言はば、一定事も出で来なんと思ふ」

ぞ

「そ」の濁音。舌端を前硬口蓋に寄せて発する有声摩擦子音〔z〕と母音〔o〕との結合した音節。〔zo〕 ただし、〔dzo〕と発音する場合が多い。上代特殊仮名遣では奈良時代に甲〔zo〕乙〔zö〕2類の別があった。

ぞ

〔助詞〕

(奈良時代には多くは清音)

➊(係助詞)幾つかの中から特に取り立てて強調する。幾つかから選ぶために、強調したものについて述べる語は、それ以外への思いをこめて言い切りにならず、活用語の時は連体形となり、係結びの関係が生ずる。院政期に終止形・連体形の機能が同一化するに伴い、連体形終止の独自性が失われ、係結びに乱れが生じた。

①一つの事柄を特に指定し強調する。古事記中「夕されば風吹かむと―木の葉さやげる」。万葉集15「時待つと我は思へど月―経にける」。源氏物語帚木「およすげたることは言はぬ―良き」

②助詞「も」と接合し、「もぞ」の形で危惧・懸念の意を表す。…するといけないから。伊勢物語「思ひも―つくとてこの女をほかへ追ひやらむとす」→こそ。

③(文末に用い)事柄全体を説き聞かせ、強く断定して示す。…だ。…である。…なのだ。万葉集1「国原は煙けぶり立ち立つ海原は鴎かまめ立ち立つうまし国―あきづ島大和の国は」。源氏物語紅葉賀「いぬきがこれをこぼち侍りにければつくろひ侍る―」

④疑問の語と共に用いて相手に問いただす意を表す。…であるか。…か。万葉集5「いづくより来りしもの―」。伊勢物語「かれは何―となん男に問ひける」

⑤助詞「と」と接合し、「とぞ」の形で文末に用いて伝え聞いた意を表す。…ということだ。伊勢物語「世の聞えありければ兄人しょうと達のまもらせ給ひけると―」

➋(副助詞)疑問の語と共に用いて不定・不明の意を強調する。中世以後の用法。「…か」の意。天草本伊曾保物語「さらば誰―合力こうりょくに雇はう」。「どこ―へ行ったらしい」

➌(終助詞)聞き手に対して自分の発言を強調する。体言には「だ」を介して付く。江戸後期以後の用法。浮世風呂前「二人ながらおれが対手だ―」。「決して許さない―」「もう9時だ―、起きろ」

そ‐あく【粗悪】

粗末で質の悪いこと。「―な材料」「―品」

そ‐あまぐり‐の‐つかい【蘇甘栗使】‥ツカヒ

平安時代、大臣の大饗たいきょうの時、蘇(酥)と干栗とを賜うため遣わされた勅使。そあまぐりのちょくし。→そ(酥)

ソアラー【soarer】

高性能のグライダー。上級滑空機。

ソアリング【soaring】

(→)滑空かっくう。

そ‐あん【素案】

練り上げてまとまった案にする前の、大もとになる案。

そい

①フサカサゴ科の魚の総称。

②メバル・ニゴイなどの地方名。

そい【添ひ・傍・副】ソヒ

かたわら。そば。枕草子245「―にさぶらひて」

そい【酘】ソヒ

(→)「そえ」に同じ。〈色葉字類抄〉

そ‐い【初位】‥ヰ

⇒しょい

そ‐い【所為】‥ヰ

しわざ。しょい。せい。

そ‐い【素衣】

白色の衣服。しろぎぬ。

そ‐い【素意】

かねてからの思い。素志。神皇正統記「―の末をもあらはさまほしくて」。「―を貫く」

そ‐い【粗衣】

そまつな衣服。「―粗食」

そ‐い【疎意】

うとんずる心。隔意。〈日葡辞書〉

そい【候】

〔助動〕

ソウ(候)の命令形「さうへ」が「そへ」→「そい」と転じたもの。狂言、鈍根草「いつもよりはやかつた、おたち―」

ぞい

(文末に添えて、感嘆または親しみの意を加える)…であるかな。…だわよ。多く「ぞいの」「ぞいな」の形で使う。狂言、内沙汰「なう何事でござる―の」

そい‐うま【副馬】ソヒ‥

(→)「そえうま」に同じ。〈類聚名義抄〉

そい‐ぐるま【副車】ソヒ‥

(→)「そえぐるま」に同じ。〈類聚名義抄〉

ゾイサイト【zoisite】

アルミニウム・カルシウム・鉄の含水ケイ酸塩鉱物。緑簾石りょくれんせき族の一種。タンザナイト。黝簾石ゆうれんせき。

ゾイサイト

撮影:関戸 勇

②まないた。

そ【祖】

①家系の初代。また、父より前の直系血縁者。とおつおや。

②ある物事を開き始めた人。「中興の―」

③はじめ。もと。

そ【疽】

[正字通「癰ようの深き者を疽と曰いう、疽の深ければ悪、癰の浅ければ大なり」]悪性の腫物の一種。主に背部に生じ、筋骨を腐らす。癰の類。

そ【租】

①年貢。税金。みつぎ。

②律令制の現物納租税の一種。口分田・位田・職田しきでんなど私的用益を許した田から収穫の一部を現物納させたもの。率は大化改新後おおむね田1段につき1束5把、すなわち収穫の約3パーセント。租の大半は諸国に納められて正税しょうぜいと呼び、毎年出挙すいこして利稲を国郡の費用とした。田租でんそ。

そ【素】

(呉音はス)

①白色の絹。また、白色。無地むじ。

②〔数〕「互いに素」参照。

③〔化〕元素の名に付ける語。

そ【疏】

(「疎」の本字。呉音はショ)

①箇条書にして陳述すること。また、その文書。官にたてまつる文書。上奏文。

②禅宗寺院における公文書。四六文が用いられ、五山文学の1ジャンルをなした。

③注釈。注に対してさらに注を加えたもの。しょ。「三経義―ぎしょ」

④「主典さかん」参照。

そ【粗】

①あらいこと。雑なこと。そまつなこと。

②贈物などに付ける謙称。

そ【組】

組合の略。

そ【酥】

牛または羊の乳を煮つめて濃くしたもの。煉乳。酪。蘇そ。民部省式「凡そ諸国、―を貢る」

そ【楚】

①中国古代、春秋戦国時代の国。戦国七雄の一つ。長江中下流域を領有。戦国時代には、帝顓頊せんぎょくの子孫を自称。春秋の初め王号を称する。郢えいに都し、強大を誇ったが、秦のために滅ぼされた。中原諸国とは風俗言語も異なり、蛮夷の国と見なされた。( 〜前223)

②中国、隋末の617年林士弘が江南に建てた国。都は予章。(617〜622)

③中国、五代十国の一つ。許州の人、馬殷が湖南に建てた国。都は潭州。6世で南唐に滅ぼされた。(907〜951)

④中国、北宋滅亡の後、1127年金によって建てられた国。皇帝は北宋の宰相張邦昌。1カ月で滅亡。

そ【礎】

柱の基石。いしずえ。

そ【蘇】

①(→)酥そに同じ。

②蘇維埃ソビエトの略。

ソ【sol イタリア】

〔音〕

①七音音階の第5階名。

②ト(G)音のイタリア音名。

そ【其】

〔代〕

①それ。そこ。その人。古事記中「臭韮かみら一もと―根がもと―根芽つなぎてうちてしやまむ」

②なにがし。某。伊勢物語「京に、―の人の御もとにとて、文書きてつく」

そ

〔副〕

(副詞ソウの転)そう。そのよう。四河入海「―でもないことを―であるといひて」

そ

〔助詞〕

➊(係助詞)

⇒ぞ。

➋(終助詞)サ変動詞「す」の古い命令形であるという。あるいは、清音であった係助詞「ぞ」と同源ともいう。動詞の連用形(カ変・サ変では未然形「こ」「せ」。「こ」「せ」は古い命令形とも)に付く。

①副詞「な」を伴い、「な…そ」の形で禁止を表す。「な」が禁止を表し、「そ」は添えられた語とする解釈もある。…するな。万葉集15「沖つ風いたくな吹き―妹もあらなくに」。竹取物語「胸痛きことなし給ひ―」。大鏡「荒涼して心しらざらむ人の前に夢語りな、この聞かせ給ふ人々、しおはしまされ―」

②平安後期から「そ」だけで禁止の意を表す例を生じた。…してくれるな。…なさるな。今昔物語集29「今はかく馴れぬれば、何ごとなりとも隠し―」。愚管抄4「世のならひに候へば、なげかせ給ひ―」。天草本伊曾保物語「少しもご気づかひあられ―」

そ

〔感〕

①馬を追う声。万葉集14「駒は食たぐとも吾わは―と追もはじ」

②掛け声。それ。義経記3「あとも―とも言はば、一定事も出で来なんと思ふ」

ぞ

「そ」の濁音。舌端を前硬口蓋に寄せて発する有声摩擦子音〔z〕と母音〔o〕との結合した音節。〔zo〕 ただし、〔dzo〕と発音する場合が多い。上代特殊仮名遣では奈良時代に甲〔zo〕乙〔zö〕2類の別があった。

ぞ

〔助詞〕

(奈良時代には多くは清音)

➊(係助詞)幾つかの中から特に取り立てて強調する。幾つかから選ぶために、強調したものについて述べる語は、それ以外への思いをこめて言い切りにならず、活用語の時は連体形となり、係結びの関係が生ずる。院政期に終止形・連体形の機能が同一化するに伴い、連体形終止の独自性が失われ、係結びに乱れが生じた。

①一つの事柄を特に指定し強調する。古事記中「夕されば風吹かむと―木の葉さやげる」。万葉集15「時待つと我は思へど月―経にける」。源氏物語帚木「およすげたることは言はぬ―良き」

②助詞「も」と接合し、「もぞ」の形で危惧・懸念の意を表す。…するといけないから。伊勢物語「思ひも―つくとてこの女をほかへ追ひやらむとす」→こそ。

③(文末に用い)事柄全体を説き聞かせ、強く断定して示す。…だ。…である。…なのだ。万葉集1「国原は煙けぶり立ち立つ海原は鴎かまめ立ち立つうまし国―あきづ島大和の国は」。源氏物語紅葉賀「いぬきがこれをこぼち侍りにければつくろひ侍る―」

④疑問の語と共に用いて相手に問いただす意を表す。…であるか。…か。万葉集5「いづくより来りしもの―」。伊勢物語「かれは何―となん男に問ひける」

⑤助詞「と」と接合し、「とぞ」の形で文末に用いて伝え聞いた意を表す。…ということだ。伊勢物語「世の聞えありければ兄人しょうと達のまもらせ給ひけると―」

➋(副助詞)疑問の語と共に用いて不定・不明の意を強調する。中世以後の用法。「…か」の意。天草本伊曾保物語「さらば誰―合力こうりょくに雇はう」。「どこ―へ行ったらしい」

➌(終助詞)聞き手に対して自分の発言を強調する。体言には「だ」を介して付く。江戸後期以後の用法。浮世風呂前「二人ながらおれが対手だ―」。「決して許さない―」「もう9時だ―、起きろ」

そ‐あく【粗悪】

粗末で質の悪いこと。「―な材料」「―品」

そ‐あまぐり‐の‐つかい【蘇甘栗使】‥ツカヒ

平安時代、大臣の大饗たいきょうの時、蘇(酥)と干栗とを賜うため遣わされた勅使。そあまぐりのちょくし。→そ(酥)

ソアラー【soarer】

高性能のグライダー。上級滑空機。

ソアリング【soaring】

(→)滑空かっくう。

そ‐あん【素案】

練り上げてまとまった案にする前の、大もとになる案。

そい

①フサカサゴ科の魚の総称。

②メバル・ニゴイなどの地方名。

そい【添ひ・傍・副】ソヒ

かたわら。そば。枕草子245「―にさぶらひて」

そい【酘】ソヒ

(→)「そえ」に同じ。〈色葉字類抄〉

そ‐い【初位】‥ヰ

⇒しょい

そ‐い【所為】‥ヰ

しわざ。しょい。せい。

そ‐い【素衣】

白色の衣服。しろぎぬ。

そ‐い【素意】

かねてからの思い。素志。神皇正統記「―の末をもあらはさまほしくて」。「―を貫く」

そ‐い【粗衣】

そまつな衣服。「―粗食」

そ‐い【疎意】

うとんずる心。隔意。〈日葡辞書〉

そい【候】

〔助動〕

ソウ(候)の命令形「さうへ」が「そへ」→「そい」と転じたもの。狂言、鈍根草「いつもよりはやかつた、おたち―」

ぞい

(文末に添えて、感嘆または親しみの意を加える)…であるかな。…だわよ。多く「ぞいの」「ぞいな」の形で使う。狂言、内沙汰「なう何事でござる―の」

そい‐うま【副馬】ソヒ‥

(→)「そえうま」に同じ。〈類聚名義抄〉

そい‐ぐるま【副車】ソヒ‥

(→)「そえぐるま」に同じ。〈類聚名義抄〉

ゾイサイト【zoisite】

アルミニウム・カルシウム・鉄の含水ケイ酸塩鉱物。緑簾石りょくれんせき族の一種。タンザナイト。黝簾石ゆうれんせき。

ゾイサイト

撮影:関戸 勇

ソイ‐ソース【soy sauce】

醤油しょうゆ。

そい‐そしょく【粗衣粗食】

粗末な衣服と粗末な食べ物。質素な生活をすること。↔暖衣飽食

そい‐た・つ【添ひ立つ】ソヒ‥

〔自四〕

付き添って世話をする。かしずく。後見する。能因本枕草子内裏は五節のほどこそ「いみじく―・ちたらむ人の心さわぎぬべし」

そ‐いつ【其奴】

〔代〕

(ソヤツの転)人を軽侮して、または無遠慮に呼ぶ語。その野郎。そのやつ。また、「それ」のぞんざいな言い方。「―が問題だ」

そい‐づかい【副使】ソヒヅカヒ

副使ふくし。副官。顕宗紀「吉備臣を以て―として」

そい‐つ・く【添ひ付く】ソヒ‥

〔自四〕

そばへ寄る。寄りそう。枕草子104「やがて御屏風に―・きてのぞくを」

ゾイデル‐かい【ゾイデル海】

(Zuiderzee)オランダ北西部に湾入していた海。1932年に堤防で北海と分離されアイセル湖となる。

そい‐と・げる【添い遂げる】ソヒ‥

〔自下一〕[文]そひと・ぐ(下二)

①一生、夫婦としてくらす。

②困難を克服して、ついに夫婦となる。

そい‐ね【添い寝】ソヒ‥

寝る人のそばに寄り添って寝ること。そいぶし。「赤ん坊に―する」

そい‐ば【添歯】ソヒ‥

(→)八重歯やえばのこと。

そい‐ぶし【添い臥し】ソヒ‥

①そいふすこと。そいね。

②東宮・皇子などの元服の夜、公卿などの娘が選ばれて添い寝をすること。源氏物語桐壺「御うしろみ無かめるを―にもと催させ給ひければ」

そい‐ふ・す【添い臥す】ソヒ‥

〔自五〕

そばに寄り添って寝る。宇津保物語国譲下「大将やがて―・し給ひぬ」

そい‐ぶね【副舟】ソヒ‥

親舟に備えつけてある小舟。本船につきしたがう舟。

そい‐ぼし【房宿】ソヒ‥

〔天〕二十八宿の一つ。蠍座さそりざの西部にある。房ぼう。

そい‐ぼし【添い星】ソヒ‥

衛星の古称。

そい‐まめ【

ソイ‐ソース【soy sauce】

醤油しょうゆ。

そい‐そしょく【粗衣粗食】

粗末な衣服と粗末な食べ物。質素な生活をすること。↔暖衣飽食

そい‐た・つ【添ひ立つ】ソヒ‥

〔自四〕

付き添って世話をする。かしずく。後見する。能因本枕草子内裏は五節のほどこそ「いみじく―・ちたらむ人の心さわぎぬべし」

そ‐いつ【其奴】

〔代〕

(ソヤツの転)人を軽侮して、または無遠慮に呼ぶ語。その野郎。そのやつ。また、「それ」のぞんざいな言い方。「―が問題だ」

そい‐づかい【副使】ソヒヅカヒ

副使ふくし。副官。顕宗紀「吉備臣を以て―として」

そい‐つ・く【添ひ付く】ソヒ‥

〔自四〕

そばへ寄る。寄りそう。枕草子104「やがて御屏風に―・きてのぞくを」

ゾイデル‐かい【ゾイデル海】

(Zuiderzee)オランダ北西部に湾入していた海。1932年に堤防で北海と分離されアイセル湖となる。

そい‐と・げる【添い遂げる】ソヒ‥

〔自下一〕[文]そひと・ぐ(下二)

①一生、夫婦としてくらす。

②困難を克服して、ついに夫婦となる。

そい‐ね【添い寝】ソヒ‥

寝る人のそばに寄り添って寝ること。そいぶし。「赤ん坊に―する」

そい‐ば【添歯】ソヒ‥

(→)八重歯やえばのこと。

そい‐ぶし【添い臥し】ソヒ‥

①そいふすこと。そいね。

②東宮・皇子などの元服の夜、公卿などの娘が選ばれて添い寝をすること。源氏物語桐壺「御うしろみ無かめるを―にもと催させ給ひければ」

そい‐ふ・す【添い臥す】ソヒ‥

〔自五〕

そばに寄り添って寝る。宇津保物語国譲下「大将やがて―・し給ひぬ」

そい‐ぶね【副舟】ソヒ‥

親舟に備えつけてある小舟。本船につきしたがう舟。

そい‐ぼし【房宿】ソヒ‥

〔天〕二十八宿の一つ。蠍座さそりざの西部にある。房ぼう。

そい‐ぼし【添い星】ソヒ‥

衛星の古称。

そい‐まめ【 豆】ソヒ‥

エンドウの古名。〈倭名類聚鈔17〉

そい‐もの【添い物】ソヒ‥

添ったもの。そえるもの。

そい‐やく【添役】ソヒ‥

つきそいの役。

そい‐より【添い寄り】ソヒ‥

よりそって頼みとするもの。浄瑠璃、曾我虎が磨「―のなき椎柴も風のまにまにまねかれて」

ソイルレス‐カルチャー【soilless culture】

(→)養液栽培。土なし栽培。

そ‐いん【素因】

①もととなる原因。もと。「事故の―」

②ある病気にかかりやすい素質。「心臓病の―」

そ‐いん【疎音】

久しく便りをしないこと。無沙汰。「―をわびる」

そ‐いん【訴因】

刑事訴訟法上、検察官が起訴状に審理の対象となる事実を犯罪の構成要件にあてはめて記載したもの。検察官による事実の主張。

そ‐いんすう【素因数】

〔数〕ある整数の約数である素数のこと。

⇒そいんすう‐ぶんかい【素因数分解】

そいんすう‐ぶんかい【素因数分解】

整数を素因数の積で表すこと。例えば、180はその素因数2、3、5によって、180=2×2×3×3×5と表される。素因数の積を書く順序を無視すれば、分解は一意的。

⇒そ‐いんすう【素因数】

そう【双】サウ

①ならぶもの。匹敵するもの。

②一対のものを数える語。「屏風一―」

そう【壮】サウ

①30歳の異称。

②血気盛んなこと。強いこと。勇ましいこと。「意気や―とすべし」

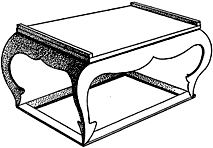

そう【宋】

①中国古代、周代の一国。殷の宗族微子啓が封ぜられ、商丘(河南省商丘県)に都した。戦国時代に入って王を称したが、斉に滅ぼされた。

②中国、南朝の一国。東晋の将軍劉裕(武帝)が建てた。都は建康(南京)。8世で斉王蕭道成に帝位を譲った。劉宋。(420〜479)

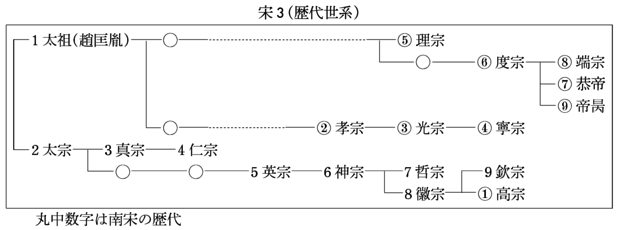

宋(歴代世系)

豆】ソヒ‥

エンドウの古名。〈倭名類聚鈔17〉

そい‐もの【添い物】ソヒ‥

添ったもの。そえるもの。

そい‐やく【添役】ソヒ‥

つきそいの役。

そい‐より【添い寄り】ソヒ‥

よりそって頼みとするもの。浄瑠璃、曾我虎が磨「―のなき椎柴も風のまにまにまねかれて」

ソイルレス‐カルチャー【soilless culture】

(→)養液栽培。土なし栽培。

そ‐いん【素因】

①もととなる原因。もと。「事故の―」

②ある病気にかかりやすい素質。「心臓病の―」

そ‐いん【疎音】

久しく便りをしないこと。無沙汰。「―をわびる」

そ‐いん【訴因】

刑事訴訟法上、検察官が起訴状に審理の対象となる事実を犯罪の構成要件にあてはめて記載したもの。検察官による事実の主張。

そ‐いんすう【素因数】

〔数〕ある整数の約数である素数のこと。

⇒そいんすう‐ぶんかい【素因数分解】

そいんすう‐ぶんかい【素因数分解】

整数を素因数の積で表すこと。例えば、180はその素因数2、3、5によって、180=2×2×3×3×5と表される。素因数の積を書く順序を無視すれば、分解は一意的。

⇒そ‐いんすう【素因数】

そう【双】サウ

①ならぶもの。匹敵するもの。

②一対のものを数える語。「屏風一―」

そう【壮】サウ

①30歳の異称。

②血気盛んなこと。強いこと。勇ましいこと。「意気や―とすべし」

そう【宋】

①中国古代、周代の一国。殷の宗族微子啓が封ぜられ、商丘(河南省商丘県)に都した。戦国時代に入って王を称したが、斉に滅ぼされた。

②中国、南朝の一国。東晋の将軍劉裕(武帝)が建てた。都は建康(南京)。8世で斉王蕭道成に帝位を譲った。劉宋。(420〜479)

宋(歴代世系)

③中国、後周の将軍趙匡胤ちょうきょういんが建てた王朝。

③中国、後周の将軍趙匡胤ちょうきょういんが建てた王朝。 べん(開封)に都し、文治主義による官僚政治を樹立したが、外は遼・西夏の侵入に悩まされ、内は財政の窮迫に苦しみ、1127年金の侵入により9代で江南に逃れた。これまでを北宋といい、以後、臨安(杭州)に都して、9代で元に滅ぼされるまでを南宋という。(960〜1276)

そう【姓】サウ

⇒せい(姓)。宇津保物語藤原君「三春といふ―を賜はりて」

そう【宗】

①みたまや。転じて、もと。おおもと。祖先。

②最もすぐれた人。祖に次いで有徳の人。

→しゅう(宗)

そう【宗】

姓氏の一つ。もと対馬国衙こくがの在庁官人惟宗氏。室町時代、対馬の守護。近世、対馬藩主。朝鮮との交渉・貿易に特権的な地位を保ち、近世、朝鮮通信使の受入れにも当たる。

⇒そう‐すけくに【宗助国】

そう【奏】

天子に申し上げること。また、太政官が天皇の裁可を得るために上呈する文書。

そう【相】サウ

(呉音)

①すがた。ありさま。外見。形状。

②物にあらわれた吉凶。また、それを見ること。「水難の―」

③〔仏〕性質。特徴。現象的なすがた。↔性しょう。

④〔言〕(→)アスペクト2に同じ。

⑤〔理〕(phase)物質系の一部がその内部で物理的・化学的に全く同一性質を示す時、その部分が同じ相にあるという。二つ以上の相の間の平衡は相律によって論じられる。

⑥生花の中段の役枝やくえだの名。

⑦相模国さがみのくにの略。「相州・武相」

→しょう(相)

そう【草】サウ

草書そうしょの略。また、草仮名そうがなの略。源氏物語葵「―にも真字まなにも、さまざま珍しきさまに書きまぜ給へり」

そう【荘】サウ

(呉音はショウ)

①しもやしき。別宅。「別荘・山荘・旅荘」

②荘園しょうえん。源氏物語浮舟「因幡守なるが領ろうずる―に」

③荘周(荘子)のこと。

→しょう(荘・庄)

そう【叟】

①おきな。おやじ。老人。宇治拾遺物語6「船に乗りたる―」

②老人の敬称。

そう【曹】サウ

つぼね。部屋。「曹司ぞうし」

そう【笙】サウ

⇒しょう(笙)。能因本枕草子関白殿二月十日のほどに「―の音鼓の声にものもおぼえず」

そう【嫂】サウ

兄の妻。あによめ。

そう【喪】サウ

死者を哀悼する礼。も。

そう【惣】

室町時代、荘園解体期に現れた村人の共同体的結合。村民全体の名によって村の意思を表示し、また行動する場合にいう。惣中。惣村。惣荘。

そう【曾】

(「層」と通用)かさなること。

そう【葬】サウ

死者をほうむること。

そう【装】サウ

(呉音はショウ)装丁。「特―版」

そう【僧】

(梵語saṃghaの音写「僧伽そうぎゃ」の略。和合衆・衆と訳す)

①仏教の修行者の集団。

②1に属する修行者。特に中国・日本では、仏門に入って仏道修行する各個人の称。沙門。出家。比丘びく。法師。

そう【想】サウ

(呉音。慣用音はソ)

①おもうこと。考えること。考え。

②文学・芸術などの組立てについての考え。「―を練る」

③〔仏〕(梵語saṃjñā)

㋐五蘊ごうんの一つ。感受したものを表象する作用。

㋑対象を心に思い浮かべること。

そう【層】

①かさなること。かさなり。「―をなす」

②建物の階が重なること。また、その階。「超高―」

③かさなりをなすものの一つ。「―が厚い」

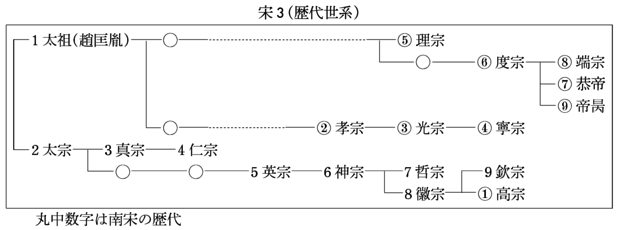

そう【箏】サウ

中国・日本などの撥弦楽器。中国では12・16・21弦など各種あるが、日本では、細長い桐の胴の上に13弦を張り、柱じで調弦し、右手の親指・人差指・中指に義甲をはめて弦を弾く。弦は向うから順に、一・二・三・四・五・六・七・八・九・十・斗と・為い・巾きんという。奈良時代に中国から伝来。用いられる音楽の種類によって楽箏・筑紫箏・俗箏の別があり、奏法・音色などが違う。古くは「箏のこと」と称したが、近世以降は単に「こと」というようになり、「琴」の字をあてることも多い。→琴こと

箏

べん(開封)に都し、文治主義による官僚政治を樹立したが、外は遼・西夏の侵入に悩まされ、内は財政の窮迫に苦しみ、1127年金の侵入により9代で江南に逃れた。これまでを北宋といい、以後、臨安(杭州)に都して、9代で元に滅ぼされるまでを南宋という。(960〜1276)

そう【姓】サウ

⇒せい(姓)。宇津保物語藤原君「三春といふ―を賜はりて」

そう【宗】

①みたまや。転じて、もと。おおもと。祖先。

②最もすぐれた人。祖に次いで有徳の人。

→しゅう(宗)

そう【宗】

姓氏の一つ。もと対馬国衙こくがの在庁官人惟宗氏。室町時代、対馬の守護。近世、対馬藩主。朝鮮との交渉・貿易に特権的な地位を保ち、近世、朝鮮通信使の受入れにも当たる。

⇒そう‐すけくに【宗助国】

そう【奏】

天子に申し上げること。また、太政官が天皇の裁可を得るために上呈する文書。

そう【相】サウ

(呉音)

①すがた。ありさま。外見。形状。

②物にあらわれた吉凶。また、それを見ること。「水難の―」

③〔仏〕性質。特徴。現象的なすがた。↔性しょう。

④〔言〕(→)アスペクト2に同じ。

⑤〔理〕(phase)物質系の一部がその内部で物理的・化学的に全く同一性質を示す時、その部分が同じ相にあるという。二つ以上の相の間の平衡は相律によって論じられる。

⑥生花の中段の役枝やくえだの名。

⑦相模国さがみのくにの略。「相州・武相」

→しょう(相)

そう【草】サウ

草書そうしょの略。また、草仮名そうがなの略。源氏物語葵「―にも真字まなにも、さまざま珍しきさまに書きまぜ給へり」

そう【荘】サウ

(呉音はショウ)

①しもやしき。別宅。「別荘・山荘・旅荘」

②荘園しょうえん。源氏物語浮舟「因幡守なるが領ろうずる―に」

③荘周(荘子)のこと。

→しょう(荘・庄)

そう【叟】

①おきな。おやじ。老人。宇治拾遺物語6「船に乗りたる―」

②老人の敬称。

そう【曹】サウ

つぼね。部屋。「曹司ぞうし」

そう【笙】サウ

⇒しょう(笙)。能因本枕草子関白殿二月十日のほどに「―の音鼓の声にものもおぼえず」

そう【嫂】サウ

兄の妻。あによめ。

そう【喪】サウ

死者を哀悼する礼。も。

そう【惣】

室町時代、荘園解体期に現れた村人の共同体的結合。村民全体の名によって村の意思を表示し、また行動する場合にいう。惣中。惣村。惣荘。

そう【曾】

(「層」と通用)かさなること。

そう【葬】サウ

死者をほうむること。

そう【装】サウ

(呉音はショウ)装丁。「特―版」

そう【僧】

(梵語saṃghaの音写「僧伽そうぎゃ」の略。和合衆・衆と訳す)

①仏教の修行者の集団。

②1に属する修行者。特に中国・日本では、仏門に入って仏道修行する各個人の称。沙門。出家。比丘びく。法師。

そう【想】サウ

(呉音。慣用音はソ)

①おもうこと。考えること。考え。

②文学・芸術などの組立てについての考え。「―を練る」

③〔仏〕(梵語saṃjñā)

㋐五蘊ごうんの一つ。感受したものを表象する作用。

㋑対象を心に思い浮かべること。

そう【層】

①かさなること。かさなり。「―をなす」

②建物の階が重なること。また、その階。「超高―」

③かさなりをなすものの一つ。「―が厚い」

そう【箏】サウ

中国・日本などの撥弦楽器。中国では12・16・21弦など各種あるが、日本では、細長い桐の胴の上に13弦を張り、柱じで調弦し、右手の親指・人差指・中指に義甲をはめて弦を弾く。弦は向うから順に、一・二・三・四・五・六・七・八・九・十・斗と・為い・巾きんという。奈良時代に中国から伝来。用いられる音楽の種類によって楽箏・筑紫箏・俗箏の別があり、奏法・音色などが違う。古くは「箏のこと」と称したが、近世以降は単に「こと」というようになり、「琴」の字をあてることも多い。→琴こと

箏

そう【総】

①すべて。全体。源平盛衰記35「―を力にして渡るべし」

②上総国かずさのくに・下総国しもうさのくにの略。「房―」

そう【槽】サウ

①液体を入れる容器。ふね。おけ。「貯水―」

②琵琶の胴。源平盛衰記31「この琵琶の造り様、紫藤の―に抜ばちの腹」

そう【瘡】サウ

できもの。はれもの。かさ。

そう【操】サウ

①手にしっかり持つこと。手であやつること。

②堅く守る節義。みさお。「―を守る」

そう【艘】サウ

舟を数えるのに用いる語。

そう【甑】

古代中国で用いた蒸し器の一種。土製・青銅製の鉢形容器の底に数個の孔をあけたもの。→鬲れき→こしき

そう【騒】サウ

漢詩の一体。中国、戦国時代の楚辞の代表作「離騒」の形式に基づくもの。楚辞の体。騒体。

そう【躁】サウ

あわただしいこと。さわがしいこと。「―状態」

そう【左右】サウ

①みぎとひだり。さゆう。かたわら。源氏物語若菜上「山の―より月日の光さやかに差し出でて」

②とかくのしらせ。たより。太平記21「御―遅しとぞ責めたりける」

③かれこれと言うこと。とやかく言うこと。保元物語「人柄も―に及ばぬ上」

④決着。決定。平治物語(金刀比羅本)「いくさの―を待つと見るはひがごとか」

⑤さしず。命令。源平盛衰記39「御所へ申し入れてその御―によるべし」

そ‐う【疎雨】

まばらに降る雨。大粒の雨。

そ・う【沿う・添う・副う】ソフ

[一]〔自五〕

線条的なもの、または線条的に移動するものに、近い距離を保って離れずにいる意。

①側近く寄る。ぴったりとついている。万葉集11「埴生の小屋に小雨ふり床さへぬれぬ身に―・へわぎも」。宇津保物語吹上上「樺桜一列なみなみ立ちたり。それに―・ひて紅梅なみ立ちたり。それに―・ひてつつじの木ども北になみ立ちて」。枕草子180「立蔀たてじとみの間に陰に―・ひて立ちて」。「川に―・った道」「影が形に―・う」

②基準となるものから離れないようにする。「既定方針に―・って行う」

③かなう。適応する。「御期待に―・うよう努力します」

④あるが上に加わる。つけ加わる。源氏物語葵「御息所は物をおぼし乱るること、年頃よりも多く―・ひにけり」

⑤つきそう。同伴する。源氏物語賢木「親―・ひてくだり給ふ例も殊になけれど」

⑥夫婦として共に居る。つれそう。万葉集11「身に―・ふ妹し思ひけらしも」。狂言、猿座頭「身共が所へ連れていて、千年も万年も―・はうぞ」。「―・われぬ縁をなげく」

⑦交わる。交際する。日葡辞書「ヒトニハソウテミヨ、ウマニハノッテミヨトイウ」「ソイヨイヒト」

[二]〔他下二〕

⇒そえる(下一)

◇長く連なるものから離れずに進んだり続いたりする場合に「沿」を使う。「線路に沿って歩く」「街道に沿って建ち並ぶ商家」。また、[一]2の意でも多く「沿」を使うが「添」も用いる。それ以外は、今は「添」がふつう。

そ・う【障ふ】サフ

〔自他下二〕

⇒さう

そう【然う】サウ

(サ(然)の転)

[一]〔副〕

そのように。それほど。そんなに。しか。狂言、鹿狩「いかほど―いふとも」。「―して下さい」「―高い品ではない」

[二]〔感〕

口語で、相手の言葉を肯定したり、自分が思い出した事を切り出す予告としたりするのに使う語。「―、こんな事もありましたよ」

⇒然うは問屋が卸さない

そう【候】サウ

〔助動〕

(サフ・ソウとも表記される)「さうらふ」の略。平家物語9「腹帯はるびののびて見え―ぞ」

そうサウ

〔接尾〕

(「さま(様)」の転とも、「相」の字音ともいう。指定の助動詞「だ」との複合形を助動詞とする説も一般に行われる)

①動詞および助動詞「れる」「られる」「せる」「させる」の連用形(江戸時代には終止形にも)、体言、形容詞および助動詞「ない」「たい」の語幹に接続して(形容詞の語幹が1音節の場合には、「さ」を介して接続)、状態を推量する意を表す。…の様子だ。見受けるところ…らしい。「長くかかり―です」「心配―な顔」「よさ―」

②活用語の終止形に接続して、伝聞の意を表す。聞くところによると…ということだ。…という話だ。「長くかかる―です」「転勤した―だ」→そうだ

ぞう

(長野県などで)カイコの蛹さなぎ。どきょう。じょう。ずしゃ。

ぞう【判官】

(→)「じょう」に同じ。古今和歌集雑「文屋の康秀が三河の―になりて」

ぞう【造】ザウ

つくること。

ぞう【族】

(ゾクの音便)やから。うから。宇津保物語俊蔭「この―は伝はるごとにまさること限なし」

ぞう【象】ザウ

ゾウ目(長鼻類)の哺乳類の総称。体は極めて大きく、陸棲哺乳動物中で最大。鼻は極めて長く、屈伸自在で、手の働きをする。上顎の一対の門歯は牙となる。現存種はアフリカゾウ・アジアゾウの2種。化石種は種類多く世界に広く分布。古名、きさ。〈倭名類聚鈔18〉

ぞう【像】ザウ

①物のかたち。すがた。

②神仏・人・獣などの形をまねて造り、または描いたもの。「ブロンズ―」

③想い描いた姿、あり方。

④〔理〕物体から出た光が光学系によって、屈折または反射した後、再び集合して生じた形象。実際にスクリーン上に映し出し得る実像と、眼に見えるだけの虚像との2種がある。「―を結ぶ」

ぞう【増】

①ますこと。ふえること。↔減。

②能面。田楽能の名手増阿弥の始めたという気品のある女面。

増

そう【総】

①すべて。全体。源平盛衰記35「―を力にして渡るべし」

②上総国かずさのくに・下総国しもうさのくにの略。「房―」

そう【槽】サウ

①液体を入れる容器。ふね。おけ。「貯水―」

②琵琶の胴。源平盛衰記31「この琵琶の造り様、紫藤の―に抜ばちの腹」

そう【瘡】サウ

できもの。はれもの。かさ。

そう【操】サウ

①手にしっかり持つこと。手であやつること。

②堅く守る節義。みさお。「―を守る」

そう【艘】サウ

舟を数えるのに用いる語。

そう【甑】

古代中国で用いた蒸し器の一種。土製・青銅製の鉢形容器の底に数個の孔をあけたもの。→鬲れき→こしき

そう【騒】サウ

漢詩の一体。中国、戦国時代の楚辞の代表作「離騒」の形式に基づくもの。楚辞の体。騒体。

そう【躁】サウ

あわただしいこと。さわがしいこと。「―状態」

そう【左右】サウ

①みぎとひだり。さゆう。かたわら。源氏物語若菜上「山の―より月日の光さやかに差し出でて」

②とかくのしらせ。たより。太平記21「御―遅しとぞ責めたりける」

③かれこれと言うこと。とやかく言うこと。保元物語「人柄も―に及ばぬ上」

④決着。決定。平治物語(金刀比羅本)「いくさの―を待つと見るはひがごとか」

⑤さしず。命令。源平盛衰記39「御所へ申し入れてその御―によるべし」

そ‐う【疎雨】

まばらに降る雨。大粒の雨。

そ・う【沿う・添う・副う】ソフ

[一]〔自五〕

線条的なもの、または線条的に移動するものに、近い距離を保って離れずにいる意。

①側近く寄る。ぴったりとついている。万葉集11「埴生の小屋に小雨ふり床さへぬれぬ身に―・へわぎも」。宇津保物語吹上上「樺桜一列なみなみ立ちたり。それに―・ひて紅梅なみ立ちたり。それに―・ひてつつじの木ども北になみ立ちて」。枕草子180「立蔀たてじとみの間に陰に―・ひて立ちて」。「川に―・った道」「影が形に―・う」

②基準となるものから離れないようにする。「既定方針に―・って行う」

③かなう。適応する。「御期待に―・うよう努力します」

④あるが上に加わる。つけ加わる。源氏物語葵「御息所は物をおぼし乱るること、年頃よりも多く―・ひにけり」

⑤つきそう。同伴する。源氏物語賢木「親―・ひてくだり給ふ例も殊になけれど」

⑥夫婦として共に居る。つれそう。万葉集11「身に―・ふ妹し思ひけらしも」。狂言、猿座頭「身共が所へ連れていて、千年も万年も―・はうぞ」。「―・われぬ縁をなげく」

⑦交わる。交際する。日葡辞書「ヒトニハソウテミヨ、ウマニハノッテミヨトイウ」「ソイヨイヒト」

[二]〔他下二〕

⇒そえる(下一)

◇長く連なるものから離れずに進んだり続いたりする場合に「沿」を使う。「線路に沿って歩く」「街道に沿って建ち並ぶ商家」。また、[一]2の意でも多く「沿」を使うが「添」も用いる。それ以外は、今は「添」がふつう。

そ・う【障ふ】サフ

〔自他下二〕

⇒さう

そう【然う】サウ

(サ(然)の転)

[一]〔副〕

そのように。それほど。そんなに。しか。狂言、鹿狩「いかほど―いふとも」。「―して下さい」「―高い品ではない」

[二]〔感〕

口語で、相手の言葉を肯定したり、自分が思い出した事を切り出す予告としたりするのに使う語。「―、こんな事もありましたよ」

⇒然うは問屋が卸さない

そう【候】サウ

〔助動〕

(サフ・ソウとも表記される)「さうらふ」の略。平家物語9「腹帯はるびののびて見え―ぞ」

そうサウ

〔接尾〕

(「さま(様)」の転とも、「相」の字音ともいう。指定の助動詞「だ」との複合形を助動詞とする説も一般に行われる)

①動詞および助動詞「れる」「られる」「せる」「させる」の連用形(江戸時代には終止形にも)、体言、形容詞および助動詞「ない」「たい」の語幹に接続して(形容詞の語幹が1音節の場合には、「さ」を介して接続)、状態を推量する意を表す。…の様子だ。見受けるところ…らしい。「長くかかり―です」「心配―な顔」「よさ―」

②活用語の終止形に接続して、伝聞の意を表す。聞くところによると…ということだ。…という話だ。「長くかかる―です」「転勤した―だ」→そうだ

ぞう

(長野県などで)カイコの蛹さなぎ。どきょう。じょう。ずしゃ。

ぞう【判官】

(→)「じょう」に同じ。古今和歌集雑「文屋の康秀が三河の―になりて」

ぞう【造】ザウ

つくること。

ぞう【族】

(ゾクの音便)やから。うから。宇津保物語俊蔭「この―は伝はるごとにまさること限なし」

ぞう【象】ザウ

ゾウ目(長鼻類)の哺乳類の総称。体は極めて大きく、陸棲哺乳動物中で最大。鼻は極めて長く、屈伸自在で、手の働きをする。上顎の一対の門歯は牙となる。現存種はアフリカゾウ・アジアゾウの2種。化石種は種類多く世界に広く分布。古名、きさ。〈倭名類聚鈔18〉

ぞう【像】ザウ

①物のかたち。すがた。

②神仏・人・獣などの形をまねて造り、または描いたもの。「ブロンズ―」

③想い描いた姿、あり方。

④〔理〕物体から出た光が光学系によって、屈折または反射した後、再び集合して生じた形象。実際にスクリーン上に映し出し得る実像と、眼に見えるだけの虚像との2種がある。「―を結ぶ」

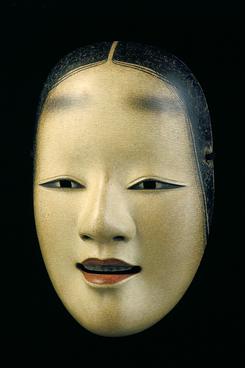

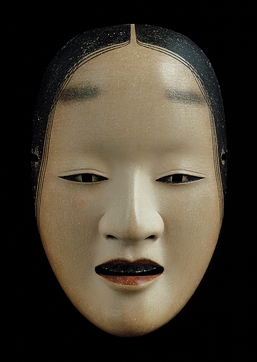

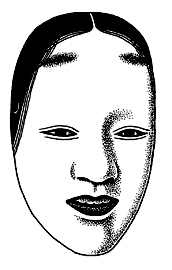

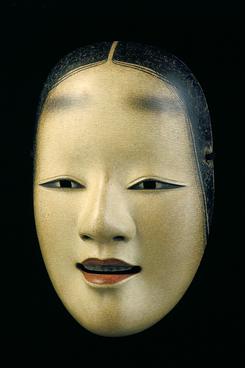

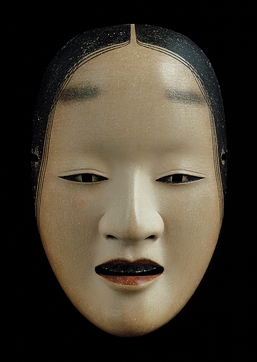

ぞう【増】

①ますこと。ふえること。↔減。

②能面。田楽能の名手増阿弥の始めたという気品のある女面。

増

節木増

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

節木増

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

泣増

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

泣増

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

ぞう【雑】ザフ

(呉音)和歌・俳諧の分類の一つ。広義には四季(春・夏・秋・冬)・恋以外のもの。狭義には、四季・恋のほか、賀・離別・羇旅・物名・哀傷などの分類にも属さないもの。雑歌。俳諧では無季の句。→ざつ(雑)

ぞう【蔵】ザウ

①おさめること。おさめ持つこと。また、その物。所有。「個人の―」

②〔仏〕一切を包みこんでいるもの。

③大蔵省の略。「―相」

ぞう【贈】

(呉音。漢音はソウ)

①おくること。さしあげること。

②死後に官位をおくること。「―正一位」

ぞう【臓】ザウ

心・肝・腎・肺・脾など、体内の諸器官。はらわた。

ぞう【候】ザウ

(ニサウの約)…であります。幸若舞曲、烏帽子折「例のちやうはんがぼうをもつてゆりひらいてただ一打のせうぶ―よ」→そう(候)

そう‐あい【相愛】サウ‥

互いに愛し合うこと。「相思―の仲」

そう‐あい【草鞋】サウ‥

(ソウカイとも)わらじ。

ぞう‐あい【憎愛】

にくむことと愛すること。愛憎。

ぞう‐あく【造悪】ザウ‥

悪事をすること。↔作善さぜん

ぞう‐あく【増悪】

症状が一層悪くなること。「病勢が―する」

そう‐あげ【総揚げ】

ありったけの芸妓や遊女を揚げて遊ぶこと。

そう‐あたり【総当り】

リーグ戦で、参加各チーム・各選手がもれなく勝負する形式。

そうあみ【相阿弥】サウ‥

室町後期の画家。真相とも称した。号は松雪斎・鑑岳。能阿弥の孫、芸阿弥の子で、3代続いて将軍に仕え、同朋衆となる。牧谿もっけいを学んだ絵画は墨画・淡彩いずれにも秀で、また書画の鑑定や生花・香道・連歌などに通じた。大徳寺大仙院山水図襖絵がその作とされるが不明。著「君台観左右帳記くんだいかんそうちょうき」「御飾おかざり記」。( 〜1525)

⇒そうあみ‐りゅう【相阿弥流】

そうあみ‐りゅう【相阿弥流】サウ‥リウ

①室町末期の香道の流派。相阿弥を祖とする。香書に散見するが内容は未詳。

②生花の流派。

⇒そうあみ【相阿弥】

そう‐あん【奏案】

①上奏のしたがき。

②上奏文をのせる机。

そう‐あん【草案】サウ‥

したがき。草稿。合議して決めるために、まず作られた案。「憲法―」

そう‐あん【草庵】サウ‥

草ぶきのいおり。粗末な家。くさのいおり。

そう‐あん【創案】サウ‥

初めて考え出すこと。また、その考案。「―者」

そう‐あん【僧庵】

僧の住むいおり。

そうあんわかしゅう【草庵和歌集】サウ‥シフ

頓阿の家集。正集10巻、続集5巻(雑体・連歌を含む)。1359年(延文4)および66年(貞治5)成立か。二条派の代表的歌集で、江戸時代にも尊重された。歌風は平明・流暢りゅうちょう。草庵集。

そう‐い【相異】サウ‥

たがいに異なっていること。「考え方の―」

そう‐い【相違】サウヰ

たがいに違っていること。一致しないこと。ちがい。「証言と―する」「案に―する」「―点」

⇒そうい‐な・い【相違ない】

そう‐い【草衣】サウ‥

⇒そうえ

そう‐い【送意】

送別の情。

そう‐い【創痍】サウ‥

①きりきず。てきず。創傷。「満身―」

②転じて、こうむった損害。

そう‐い【創意】サウ‥

新たに物事を考え出す心。新しい思い付き。独創的な考え。「―に富んだ作品」

⇒そうい‐くふう【創意工夫】

そう‐い【僧衣】

僧尼の着る衣服。そうえ。→三衣さんえ

そう‐い【僧位】‥ヰ

学徳のすぐれた僧に授ける位階。8世紀末には、伝灯・修学・修行の3系列に、それぞれ大法師位・法師位・満位・住位・入位の5位が整備された。864年(貞観6)僧綱の位階として大法師位の上に、法印大和尚位・法眼和上位・法橋上人位が設置され、それぞれ僧正・僧都・律師の階位とした。なお中世以降、仏師・医師なども法印・法眼・法橋に叙された。

そう‐い【層位】‥ヰ

〔地〕

①(→)層序に同じ。

②層序および地層の配列方向・走向傾斜なども含めて広義の位置関係。

⇒そうい‐がく【層位学】

そう‐い【総意】

すべての者の意見。全体の人の意思。「国民の―」

そう‐い【霜威】サウヰ

霜がおりて寒気のきびしいこと。

ぞう‐い【造意】ザウ‥

考えたくらむこと。保元物語(金刀比羅本)「大納言伴善男―の嫌疑ありけるによつて」

ぞう‐い【贈位】‥ヰ

生前の功労によって死後に位階をおくること。また、その位階。

ぞう‐い【贈貽】

贈与。贈遺。

ぞう‐い【贈遺】‥ヰ

物を贈ること。贈与。

そう‐いう【然ういう】サウイフ

〔連体〕

そのような。そんな。そうした。「―場合」「―人だ」

ソヴィエト

⇒ソビエト

そう‐いえ‐ば【然う言えば】サウイヘ‥

ある事に関連してふと思い出した事を話題に出す時に言うことば。「―彼は帰国したんだって」

そうい‐がく【層位学】‥ヰ‥

〔地〕(→)層序学に同じ。

⇒そう‐い【層位】

そうい‐くふう【創意工夫】サウ‥

独創的なアイディアを見出し、新たな方法を考え出すこと。「―をこらす」

⇒そう‐い【創意】

そう‐いち【惣一・総一】

全部の中で一番のもの。第一。浮世草子、俗つれづれ「是―古今のまれもの」

そう‐いっそう【層一層】

「一層」を強めていう語。さらに一段。

そうい‐な・い【相違ない】サウヰ‥

〔形〕[文]相違な・し(ク)

判断と事態とにちがいがない。確実である。「合格するに―・い」

⇒そう‐い【相違】

そう‐いびき【総鼾】

その場にいる全員がいびきをかくこと。また、そのいびき。「ふぐ汁や最合もやい世帯の―」(一茶)

そう‐いれば【総入れ歯】

全部義歯であること。また、上下それぞれが一続きになった義歯。

そういん【宗因】

⇒にしやまそういん(西山宗因)

そう‐いん【僧院】‥ヰン

①僧の住居たる建物。てら。寺院。

②修道院。

そう‐いん【総員】‥ヰン

すべての人員。全員。「―出動」

ぞう‐いん【増員】‥ヰン

人員を増やすこと。「警備員を―する」↔減員

そう‐う【僧宇】

(「宇」は家の意)僧のいる所。寺。

そう‐うつ【躁鬱】サウ‥

気分が高揚している躁状態とふさいでいる鬱状態とが交互に出現すること。

⇒そううつ‐しつ【躁鬱質】

⇒そううつ‐びょう【躁鬱病】

そううつ‐しつ【躁鬱質】サウ‥

社交的で他人との間に隔てをおかない気質。爽快の気分のもの、憂鬱に傾くもの、また、両者が交代するものがある。循環気質ともいう。クレッチマーによる気質類型の一つ。

⇒そう‐うつ【躁鬱】

そううつ‐びょう【躁鬱病】サウ‥ビヤウ

(クレペリンの命名)(→)双極性障害に同じ。

⇒そう‐うつ【躁鬱】

そう‐うら【総裏】

洋服の身ごろ・袖などの全体に裏地をつけること。また、そのように仕立てた服。

そううん【宋雲】

北魏の僧。敦煌の人。孝明帝の命によりインドに渡った。旅行記「宋雲行記」は「洛陽伽藍記」に収められ、西域研究の重要資料。生没年未詳。

そう‐うん【層雲】

十種雲級の一つ。下層雲の一種。霧のような雲で雲底が地面についていないもの。雲頂は平らに層状をなしている。記号St →雲級(表)

層雲

撮影:高橋健司

ぞう【雑】ザフ

(呉音)和歌・俳諧の分類の一つ。広義には四季(春・夏・秋・冬)・恋以外のもの。狭義には、四季・恋のほか、賀・離別・羇旅・物名・哀傷などの分類にも属さないもの。雑歌。俳諧では無季の句。→ざつ(雑)

ぞう【蔵】ザウ

①おさめること。おさめ持つこと。また、その物。所有。「個人の―」

②〔仏〕一切を包みこんでいるもの。

③大蔵省の略。「―相」

ぞう【贈】

(呉音。漢音はソウ)

①おくること。さしあげること。

②死後に官位をおくること。「―正一位」

ぞう【臓】ザウ

心・肝・腎・肺・脾など、体内の諸器官。はらわた。

ぞう【候】ザウ

(ニサウの約)…であります。幸若舞曲、烏帽子折「例のちやうはんがぼうをもつてゆりひらいてただ一打のせうぶ―よ」→そう(候)

そう‐あい【相愛】サウ‥

互いに愛し合うこと。「相思―の仲」

そう‐あい【草鞋】サウ‥

(ソウカイとも)わらじ。

ぞう‐あい【憎愛】

にくむことと愛すること。愛憎。

ぞう‐あく【造悪】ザウ‥

悪事をすること。↔作善さぜん

ぞう‐あく【増悪】

症状が一層悪くなること。「病勢が―する」

そう‐あげ【総揚げ】

ありったけの芸妓や遊女を揚げて遊ぶこと。

そう‐あたり【総当り】

リーグ戦で、参加各チーム・各選手がもれなく勝負する形式。

そうあみ【相阿弥】サウ‥

室町後期の画家。真相とも称した。号は松雪斎・鑑岳。能阿弥の孫、芸阿弥の子で、3代続いて将軍に仕え、同朋衆となる。牧谿もっけいを学んだ絵画は墨画・淡彩いずれにも秀で、また書画の鑑定や生花・香道・連歌などに通じた。大徳寺大仙院山水図襖絵がその作とされるが不明。著「君台観左右帳記くんだいかんそうちょうき」「御飾おかざり記」。( 〜1525)

⇒そうあみ‐りゅう【相阿弥流】

そうあみ‐りゅう【相阿弥流】サウ‥リウ

①室町末期の香道の流派。相阿弥を祖とする。香書に散見するが内容は未詳。

②生花の流派。

⇒そうあみ【相阿弥】

そう‐あん【奏案】

①上奏のしたがき。

②上奏文をのせる机。

そう‐あん【草案】サウ‥

したがき。草稿。合議して決めるために、まず作られた案。「憲法―」

そう‐あん【草庵】サウ‥

草ぶきのいおり。粗末な家。くさのいおり。

そう‐あん【創案】サウ‥

初めて考え出すこと。また、その考案。「―者」

そう‐あん【僧庵】

僧の住むいおり。

そうあんわかしゅう【草庵和歌集】サウ‥シフ

頓阿の家集。正集10巻、続集5巻(雑体・連歌を含む)。1359年(延文4)および66年(貞治5)成立か。二条派の代表的歌集で、江戸時代にも尊重された。歌風は平明・流暢りゅうちょう。草庵集。

そう‐い【相異】サウ‥

たがいに異なっていること。「考え方の―」

そう‐い【相違】サウヰ

たがいに違っていること。一致しないこと。ちがい。「証言と―する」「案に―する」「―点」

⇒そうい‐な・い【相違ない】

そう‐い【草衣】サウ‥

⇒そうえ

そう‐い【送意】

送別の情。

そう‐い【創痍】サウ‥

①きりきず。てきず。創傷。「満身―」

②転じて、こうむった損害。

そう‐い【創意】サウ‥

新たに物事を考え出す心。新しい思い付き。独創的な考え。「―に富んだ作品」

⇒そうい‐くふう【創意工夫】

そう‐い【僧衣】

僧尼の着る衣服。そうえ。→三衣さんえ

そう‐い【僧位】‥ヰ

学徳のすぐれた僧に授ける位階。8世紀末には、伝灯・修学・修行の3系列に、それぞれ大法師位・法師位・満位・住位・入位の5位が整備された。864年(貞観6)僧綱の位階として大法師位の上に、法印大和尚位・法眼和上位・法橋上人位が設置され、それぞれ僧正・僧都・律師の階位とした。なお中世以降、仏師・医師なども法印・法眼・法橋に叙された。

そう‐い【層位】‥ヰ

〔地〕

①(→)層序に同じ。

②層序および地層の配列方向・走向傾斜なども含めて広義の位置関係。

⇒そうい‐がく【層位学】

そう‐い【総意】

すべての者の意見。全体の人の意思。「国民の―」

そう‐い【霜威】サウヰ

霜がおりて寒気のきびしいこと。

ぞう‐い【造意】ザウ‥

考えたくらむこと。保元物語(金刀比羅本)「大納言伴善男―の嫌疑ありけるによつて」

ぞう‐い【贈位】‥ヰ

生前の功労によって死後に位階をおくること。また、その位階。

ぞう‐い【贈貽】

贈与。贈遺。

ぞう‐い【贈遺】‥ヰ

物を贈ること。贈与。

そう‐いう【然ういう】サウイフ

〔連体〕

そのような。そんな。そうした。「―場合」「―人だ」

ソヴィエト

⇒ソビエト

そう‐いえ‐ば【然う言えば】サウイヘ‥

ある事に関連してふと思い出した事を話題に出す時に言うことば。「―彼は帰国したんだって」

そうい‐がく【層位学】‥ヰ‥

〔地〕(→)層序学に同じ。

⇒そう‐い【層位】

そうい‐くふう【創意工夫】サウ‥

独創的なアイディアを見出し、新たな方法を考え出すこと。「―をこらす」

⇒そう‐い【創意】

そう‐いち【惣一・総一】

全部の中で一番のもの。第一。浮世草子、俗つれづれ「是―古今のまれもの」

そう‐いっそう【層一層】

「一層」を強めていう語。さらに一段。

そうい‐な・い【相違ない】サウヰ‥

〔形〕[文]相違な・し(ク)

判断と事態とにちがいがない。確実である。「合格するに―・い」

⇒そう‐い【相違】

そう‐いびき【総鼾】

その場にいる全員がいびきをかくこと。また、そのいびき。「ふぐ汁や最合もやい世帯の―」(一茶)

そう‐いれば【総入れ歯】

全部義歯であること。また、上下それぞれが一続きになった義歯。

そういん【宗因】

⇒にしやまそういん(西山宗因)

そう‐いん【僧院】‥ヰン

①僧の住居たる建物。てら。寺院。

②修道院。

そう‐いん【総員】‥ヰン

すべての人員。全員。「―出動」

ぞう‐いん【増員】‥ヰン

人員を増やすこと。「警備員を―する」↔減員

そう‐う【僧宇】

(「宇」は家の意)僧のいる所。寺。

そう‐うつ【躁鬱】サウ‥

気分が高揚している躁状態とふさいでいる鬱状態とが交互に出現すること。

⇒そううつ‐しつ【躁鬱質】

⇒そううつ‐びょう【躁鬱病】

そううつ‐しつ【躁鬱質】サウ‥

社交的で他人との間に隔てをおかない気質。爽快の気分のもの、憂鬱に傾くもの、また、両者が交代するものがある。循環気質ともいう。クレッチマーによる気質類型の一つ。

⇒そう‐うつ【躁鬱】

そううつ‐びょう【躁鬱病】サウ‥ビヤウ

(クレペリンの命名)(→)双極性障害に同じ。

⇒そう‐うつ【躁鬱】

そう‐うら【総裏】

洋服の身ごろ・袖などの全体に裏地をつけること。また、そのように仕立てた服。

そううん【宋雲】

北魏の僧。敦煌の人。孝明帝の命によりインドに渡った。旅行記「宋雲行記」は「洛陽伽藍記」に収められ、西域研究の重要資料。生没年未詳。

そう‐うん【層雲】

十種雲級の一つ。下層雲の一種。霧のような雲で雲底が地面についていないもの。雲頂は平らに層状をなしている。記号St →雲級(表)

層雲

撮影:高橋健司

そううん【層雲】

荻原井泉水主宰の新傾向俳句の雑誌。1911年(明治44)創刊。

そう‐うん【漕運】サウ‥

①船で物を運ぶこと。運漕。

②中国で、国家の統制下に、東南各省の米穀を大運河を通して北方の首都圏に船で運ぶこと。→転運使

そう‐うん【叢雲】

むらがるくも。むらくも。

そううん‐きょう【層雲峡】‥ケフ

北海道の中央部、石狩川上流の峡谷。延長24キロメートルにわたって、奇岩・滝・断崖が連なる景勝地。大雪山国立公園の一部。

層雲峡

撮影:山梨勝弘

そううん【層雲】

荻原井泉水主宰の新傾向俳句の雑誌。1911年(明治44)創刊。

そう‐うん【漕運】サウ‥

①船で物を運ぶこと。運漕。

②中国で、国家の統制下に、東南各省の米穀を大運河を通して北方の首都圏に船で運ぶこと。→転運使

そう‐うん【叢雲】

むらがるくも。むらくも。

そううん‐きょう【層雲峡】‥ケフ

北海道の中央部、石狩川上流の峡谷。延長24キロメートルにわたって、奇岩・滝・断崖が連なる景勝地。大雪山国立公園の一部。

層雲峡

撮影:山梨勝弘

そう‐え【草衣】サウ‥

草などを綴り合わせて作った衣。わずかに体を覆うやぶれごろも。そうい。日葡辞書「サウエモクジキ(木食)」

そう‐え【僧衣】

⇒そうい

ぞう‐え【雑穢】ザフヱ

種々のけがらわしいもの。

そう‐えい【滄瀛】サウ‥

あおうなばら。大海。滄海。

そう‐えい【聡叡】

さとく考え深いこと。

ぞう‐えい【造営】ザウ‥

神社・仏閣・宮殿・家屋などをつくりいとなむこと。「社殿を―する」

⇒ぞうえい‐ぶぎょう【造営奉行】

ぞうえい‐ざい【造影剤】ザウ‥

X線の透過しにくい物質を含んだ薬品。内臓のレントゲン検査の際、明瞭な像を得るために使用。硫酸バリウムやヨウ素化合物を配合。

ぞうえい‐ぶぎょう【造営奉行】ザウ‥ギヤウ

鎌倉・室町幕府の職名。社寺などの造営をつかさどった。

⇒ぞう‐えい【造営】

ぞう‐えき【増益】

①増し加えること。増加。

②利益が増加すること。「増収―をはかる」↔減益

そう‐えびら【総箙】

兵仗宣下ひょうじょうせんげの公卿警備の随身ずいじんに貸与する衛府備付けの箙。

そう‐えん【荘園】サウヱン

⇒しょうえん

そう‐えん【送宴】

送別のために催す宴会。

そう‐えん【桑園】サウヱン

桑を栽培する畑。くわばたけ。

そう‐えん【僧園】‥ヱン

寺院の建物。伽藍がらん。

そう‐えん【蒼鉛】サウ‥

〔化〕(→)ビスマスの別称。

⇒そうえん‐ざい【蒼鉛剤】

ぞう‐えん【造園】ザウヱン

庭園・公園・遊園地などを造ること。

ぞう‐えん【増援】‥ヱン

人数を増加して援助すること。「―部隊」

ぞう‐えん【雑縁】ザフ‥

〔仏〕仏道修行を妨げる種々の条件。煩悩、仏道以外の学問など。

そうえん‐ざい【蒼鉛剤】サウ‥

創面や粘膜などの局部に対し分泌を制限し、かつ収斂しゅうれん・防腐をなす蒼鉛製剤。腸疾患・梅毒などに用いた。

⇒そう‐えん【蒼鉛】

そう‐えんふん【双円墳】サウヱン‥

古墳の一形式。円形の墳丘が二つならびつらなったもの。それぞれの墳丘に遺骸を葬ることが多い。古墳時代の日本ではわずかだが、朝鮮南部の古新羅時代に多い。

ぞう‐お【憎悪】‥ヲ

ひどくにくむこと。「―の念」

そう‐おう【相応】サウ‥

①程よくつりあうこと。ふさわしいこと。相当。平家物語3「日本に―せぬ大臣なれば、いかさまにも今度失せなんず」。「分―の暮し」

②〔仏〕心と心の作用などが和合すること。

⇒そうおう‐に【相応に】

そう‐おう【荘王】サウワウ

春秋時代の楚の王。五覇の一人。穆王の子。名は侶。政治に励み、諸国を破って中原に進出、覇権を握った。周王に鼎かなえの軽重を問うたことは名高い。(在位前613〜前591)

そう‐おう【挿秧】サフアウ

早苗のうえつけ。田植。

そうおう‐に【相応に】サウ‥

〔副〕

ちょうどつりあって。ふさわしく。「身分―振る舞う」

⇒そう‐おう【相応】

そう‐おきて【惣掟】

惣が制定した法。惣の運営や共有地の利用法などを定めたもの。

そう‐おく【草屋】サウヲク

①くさぶきの粗末な家。

②自分の家の謙譲語。

そうおさえ‐ぞなえ【総押え備え】‥オサヘゾナヘ

武家時代、全軍の最後部にいる軍隊。

そう‐おどり【総踊】‥ヲドリ

一座の者が残らず出て踊ること。→大踊

そう‐おん【宋音】

日本漢字音の一つ。従来、唐音として一括されていた音の一部分。日本の入宋僧または渡来した宋僧の伝えたという音。実質上は唐末から元初のころまでの音で、鎌倉時代までに渡航した禅僧・商人から民間に流布した音と同一のものとされる。「行」をアン、「杜」をヅと発音する類。→漢音→呉音→唐音

そう‐おん【相恩】サウ‥

代々相伝えて恩を受けること。甲陽軍鑑2「尤も三代―の主君に」

そう‐おん【噪音】サウ‥

①(→)非楽音に同じ。

②(→)騒音に同じ。

そう‐おん【騒音】サウ‥

さわがしくやかましい音。また、ある目的にとって不必要な音、障害になる音。「―防止」「―公害」

⇒そうおん‐きせい‐ほう【騒音規制法】

⇒そうおん‐けい【騒音計】

⇒そうおん‐レベル【騒音レベル】

そうおん‐きせい‐ほう【騒音規制法】サウ‥ハフ

工場・建設現場からの騒音や自動車騒音などを規制する法律。1968年制定。

⇒そう‐おん【騒音】

そうおん‐けい【騒音計】サウ‥

騒音の大きさを測る計器。→ホン。

⇒そう‐おん【騒音】

そうおん‐レベル【騒音レベル】サウ‥

騒音の大きさを評価する指標。音圧レベルを周波数特性によって補正したもの。単位はデシベル(dB)。

⇒そう‐おん【騒音】

そう‐か【早歌】サウ‥

鎌倉・室町時代の歌謡。貴族・武士などの間に行われ、宴席などに用いた。雑芸ぞうげいの系統を引く。物尽し・道行などが多く、七五調を崩した長文の歌詞を明確なリズムに乗せて歌う。その点、能の曲くせの源流の曲舞と何らかの関係があったと考えられる。扇拍子で歌い、時に一節切ひとよぎり尺八を用いたらしい。明空が大成、その集成した譜本に「宴曲集」「宴曲抄」「真曲抄」などがある。宴曲。古くは現爾也娑婆げにやさば・理里有楽りりうら。徒然草「―といふことを習ひけり」

そう‐か【走舸】

速力の速い小舟。はやぶね。

そう‐か【宗家】

⇒そうけ

そう‐か【奏可】

上奏を裁可すること。

そうか【草加】サウ‥

埼玉県南東部の市。東京北郊の住宅衛星都市。もと奥州街道の宿駅。草加煎餅は有名。人口23万6千。

草加煎餅

撮影:関戸 勇

そう‐え【草衣】サウ‥

草などを綴り合わせて作った衣。わずかに体を覆うやぶれごろも。そうい。日葡辞書「サウエモクジキ(木食)」

そう‐え【僧衣】

⇒そうい

ぞう‐え【雑穢】ザフヱ

種々のけがらわしいもの。

そう‐えい【滄瀛】サウ‥

あおうなばら。大海。滄海。

そう‐えい【聡叡】

さとく考え深いこと。

ぞう‐えい【造営】ザウ‥

神社・仏閣・宮殿・家屋などをつくりいとなむこと。「社殿を―する」

⇒ぞうえい‐ぶぎょう【造営奉行】

ぞうえい‐ざい【造影剤】ザウ‥

X線の透過しにくい物質を含んだ薬品。内臓のレントゲン検査の際、明瞭な像を得るために使用。硫酸バリウムやヨウ素化合物を配合。

ぞうえい‐ぶぎょう【造営奉行】ザウ‥ギヤウ

鎌倉・室町幕府の職名。社寺などの造営をつかさどった。

⇒ぞう‐えい【造営】

ぞう‐えき【増益】

①増し加えること。増加。

②利益が増加すること。「増収―をはかる」↔減益

そう‐えびら【総箙】

兵仗宣下ひょうじょうせんげの公卿警備の随身ずいじんに貸与する衛府備付けの箙。

そう‐えん【荘園】サウヱン

⇒しょうえん

そう‐えん【送宴】

送別のために催す宴会。

そう‐えん【桑園】サウヱン

桑を栽培する畑。くわばたけ。

そう‐えん【僧園】‥ヱン

寺院の建物。伽藍がらん。

そう‐えん【蒼鉛】サウ‥

〔化〕(→)ビスマスの別称。

⇒そうえん‐ざい【蒼鉛剤】

ぞう‐えん【造園】ザウヱン

庭園・公園・遊園地などを造ること。

ぞう‐えん【増援】‥ヱン

人数を増加して援助すること。「―部隊」

ぞう‐えん【雑縁】ザフ‥

〔仏〕仏道修行を妨げる種々の条件。煩悩、仏道以外の学問など。

そうえん‐ざい【蒼鉛剤】サウ‥

創面や粘膜などの局部に対し分泌を制限し、かつ収斂しゅうれん・防腐をなす蒼鉛製剤。腸疾患・梅毒などに用いた。

⇒そう‐えん【蒼鉛】

そう‐えんふん【双円墳】サウヱン‥

古墳の一形式。円形の墳丘が二つならびつらなったもの。それぞれの墳丘に遺骸を葬ることが多い。古墳時代の日本ではわずかだが、朝鮮南部の古新羅時代に多い。

ぞう‐お【憎悪】‥ヲ

ひどくにくむこと。「―の念」

そう‐おう【相応】サウ‥

①程よくつりあうこと。ふさわしいこと。相当。平家物語3「日本に―せぬ大臣なれば、いかさまにも今度失せなんず」。「分―の暮し」

②〔仏〕心と心の作用などが和合すること。

⇒そうおう‐に【相応に】

そう‐おう【荘王】サウワウ

春秋時代の楚の王。五覇の一人。穆王の子。名は侶。政治に励み、諸国を破って中原に進出、覇権を握った。周王に鼎かなえの軽重を問うたことは名高い。(在位前613〜前591)

そう‐おう【挿秧】サフアウ

早苗のうえつけ。田植。

そうおう‐に【相応に】サウ‥

〔副〕

ちょうどつりあって。ふさわしく。「身分―振る舞う」

⇒そう‐おう【相応】

そう‐おきて【惣掟】

惣が制定した法。惣の運営や共有地の利用法などを定めたもの。

そう‐おく【草屋】サウヲク

①くさぶきの粗末な家。

②自分の家の謙譲語。

そうおさえ‐ぞなえ【総押え備え】‥オサヘゾナヘ

武家時代、全軍の最後部にいる軍隊。

そう‐おどり【総踊】‥ヲドリ

一座の者が残らず出て踊ること。→大踊

そう‐おん【宋音】

日本漢字音の一つ。従来、唐音として一括されていた音の一部分。日本の入宋僧または渡来した宋僧の伝えたという音。実質上は唐末から元初のころまでの音で、鎌倉時代までに渡航した禅僧・商人から民間に流布した音と同一のものとされる。「行」をアン、「杜」をヅと発音する類。→漢音→呉音→唐音

そう‐おん【相恩】サウ‥

代々相伝えて恩を受けること。甲陽軍鑑2「尤も三代―の主君に」

そう‐おん【噪音】サウ‥

①(→)非楽音に同じ。

②(→)騒音に同じ。

そう‐おん【騒音】サウ‥

さわがしくやかましい音。また、ある目的にとって不必要な音、障害になる音。「―防止」「―公害」

⇒そうおん‐きせい‐ほう【騒音規制法】

⇒そうおん‐けい【騒音計】

⇒そうおん‐レベル【騒音レベル】

そうおん‐きせい‐ほう【騒音規制法】サウ‥ハフ

工場・建設現場からの騒音や自動車騒音などを規制する法律。1968年制定。

⇒そう‐おん【騒音】

そうおん‐けい【騒音計】サウ‥

騒音の大きさを測る計器。→ホン。

⇒そう‐おん【騒音】

そうおん‐レベル【騒音レベル】サウ‥

騒音の大きさを評価する指標。音圧レベルを周波数特性によって補正したもの。単位はデシベル(dB)。

⇒そう‐おん【騒音】

そう‐か【早歌】サウ‥

鎌倉・室町時代の歌謡。貴族・武士などの間に行われ、宴席などに用いた。雑芸ぞうげいの系統を引く。物尽し・道行などが多く、七五調を崩した長文の歌詞を明確なリズムに乗せて歌う。その点、能の曲くせの源流の曲舞と何らかの関係があったと考えられる。扇拍子で歌い、時に一節切ひとよぎり尺八を用いたらしい。明空が大成、その集成した譜本に「宴曲集」「宴曲抄」「真曲抄」などがある。宴曲。古くは現爾也娑婆げにやさば・理里有楽りりうら。徒然草「―といふことを習ひけり」

そう‐か【走舸】

速力の速い小舟。はやぶね。

そう‐か【宗家】

⇒そうけ

そう‐か【奏可】

上奏を裁可すること。

そうか【草加】サウ‥

埼玉県南東部の市。東京北郊の住宅衛星都市。もと奥州街道の宿駅。草加煎餅は有名。人口23万6千。

草加煎餅

撮影:関戸 勇

そう‐か【草花】サウクワ

くさばな。

そう‐か【草架】サウ‥

家畜に乾草を与えるのに、採食しやすいように作った枠組。

そう‐か【挿花】サフクワ

花をいけること。いけばな。

そう‐か【桑果】サウクワ

多花果の一種。クワ・パイナップルなどのように、花軸に多数の花がつき、多肉・多汁の果実の集まりになったもの。肉質聚合果。

そう‐か【窓下】サウ‥

①まどの下。まどのそば。

②手紙で、相手の名の下に付け、へりくだる気持を表す語。〈日葡辞書〉

そう‐か【喪家】サウ‥

喪中もちゅうの家。

⇒そうか‐の‐いぬ【喪家の狗】

そう‐か【惣嫁・総嫁】

上方で、路傍で売淫する最下級の淫売婦。好色一代男3「京大坂にありし―といふ者」

そう‐か【葬歌】サウ‥

死者をとむらうための声楽曲または器楽曲。

そう‐か【装荷】サウ‥

通信線路で、伝送路の減衰を小さくするため線路の途中にインダクタンスを挿入すること。

そう‐か【僧家】

(ソウケとも)

①僧の住む家。寺院。仏家。↔俗家ぞっか。

②僧侶。出家。

そう‐か【葱花】‥クワ

①ねぎの花。

②擬宝珠ぎぼしの異称。

③葱花輦そうかれんの略。

⇒そうか‐れん【葱花輦・葱華輦】

そう‐か【痩果】‥クワ

乾果の一種。果実は小さく、果皮が堅く、内部に1個の種子を入れ、成熟しても裂開しないもの。タンポポ・キンポウゲの果実はその例で、外見上は種子のようにみえるものが多い。

そう‐が【双蛾】サウ‥

美人の眉の美称。

そう‐が【爪牙】サウ‥

(ソウゲとも)

①(動物が武器とする)つめときば。転じて、人を攻撃し傷つけるもの。「―にかかる」

②[詩経小雅、祈父「祈父、予は王の爪牙なり」]主君の身を守る臣。手足となって働く者。

⇒そうが‐じぼく【爪牙耳目】

そう‐が【早臥】サウグワ

はやくねること。はやね。

そう‐が【奏賀】

元日の朝賀の儀で賀詞を奏すること。また、その役。徒然草「元日の―の声甚だ殊勝にして」

そう‐が【草画】サウグワ

略筆で描いた墨絵や淡彩画。南画に多い。

そう‐が【草芽】サウ‥

くさのめ。

そう‐が【挿画】サフグワ

書物の文中などに挿入した絵。さしえ。

そう‐が【唱歌】サウ‥

⇒しょうが。源氏物語少女「御前に御琴ども召す。…―の殿上人あまたさぶらふ」

そう‐が【曹娥】サウ‥

後漢の孝女。父曹

そう‐か【草花】サウクワ

くさばな。

そう‐か【草架】サウ‥

家畜に乾草を与えるのに、採食しやすいように作った枠組。

そう‐か【挿花】サフクワ

花をいけること。いけばな。

そう‐か【桑果】サウクワ

多花果の一種。クワ・パイナップルなどのように、花軸に多数の花がつき、多肉・多汁の果実の集まりになったもの。肉質聚合果。

そう‐か【窓下】サウ‥

①まどの下。まどのそば。

②手紙で、相手の名の下に付け、へりくだる気持を表す語。〈日葡辞書〉

そう‐か【喪家】サウ‥

喪中もちゅうの家。

⇒そうか‐の‐いぬ【喪家の狗】

そう‐か【惣嫁・総嫁】

上方で、路傍で売淫する最下級の淫売婦。好色一代男3「京大坂にありし―といふ者」

そう‐か【葬歌】サウ‥

死者をとむらうための声楽曲または器楽曲。

そう‐か【装荷】サウ‥

通信線路で、伝送路の減衰を小さくするため線路の途中にインダクタンスを挿入すること。

そう‐か【僧家】

(ソウケとも)

①僧の住む家。寺院。仏家。↔俗家ぞっか。

②僧侶。出家。

そう‐か【葱花】‥クワ

①ねぎの花。

②擬宝珠ぎぼしの異称。

③葱花輦そうかれんの略。

⇒そうか‐れん【葱花輦・葱華輦】

そう‐か【痩果】‥クワ

乾果の一種。果実は小さく、果皮が堅く、内部に1個の種子を入れ、成熟しても裂開しないもの。タンポポ・キンポウゲの果実はその例で、外見上は種子のようにみえるものが多い。

そう‐が【双蛾】サウ‥

美人の眉の美称。

そう‐が【爪牙】サウ‥

(ソウゲとも)

①(動物が武器とする)つめときば。転じて、人を攻撃し傷つけるもの。「―にかかる」

②[詩経小雅、祈父「祈父、予は王の爪牙なり」]主君の身を守る臣。手足となって働く者。

⇒そうが‐じぼく【爪牙耳目】

そう‐が【早臥】サウグワ

はやくねること。はやね。

そう‐が【奏賀】

元日の朝賀の儀で賀詞を奏すること。また、その役。徒然草「元日の―の声甚だ殊勝にして」

そう‐が【草画】サウグワ

略筆で描いた墨絵や淡彩画。南画に多い。

そう‐が【草芽】サウ‥

くさのめ。

そう‐が【挿画】サフグワ

書物の文中などに挿入した絵。さしえ。

そう‐が【唱歌】サウ‥

⇒しょうが。源氏物語少女「御前に御琴ども召す。…―の殿上人あまたさぶらふ」

そう‐が【曹娥】サウ‥

後漢の孝女。父曹

②まないた。

そ【祖】

①家系の初代。また、父より前の直系血縁者。とおつおや。

②ある物事を開き始めた人。「中興の―」

③はじめ。もと。

そ【疽】

[正字通「癰ようの深き者を疽と曰いう、疽の深ければ悪、癰の浅ければ大なり」]悪性の腫物の一種。主に背部に生じ、筋骨を腐らす。癰の類。

そ【租】

①年貢。税金。みつぎ。

②律令制の現物納租税の一種。口分田・位田・職田しきでんなど私的用益を許した田から収穫の一部を現物納させたもの。率は大化改新後おおむね田1段につき1束5把、すなわち収穫の約3パーセント。租の大半は諸国に納められて正税しょうぜいと呼び、毎年出挙すいこして利稲を国郡の費用とした。田租でんそ。

そ【素】

(呉音はス)

①白色の絹。また、白色。無地むじ。

②〔数〕「互いに素」参照。

③〔化〕元素の名に付ける語。

そ【疏】

(「疎」の本字。呉音はショ)

①箇条書にして陳述すること。また、その文書。官にたてまつる文書。上奏文。

②禅宗寺院における公文書。四六文が用いられ、五山文学の1ジャンルをなした。

③注釈。注に対してさらに注を加えたもの。しょ。「三経義―ぎしょ」

④「主典さかん」参照。

そ【粗】

①あらいこと。雑なこと。そまつなこと。

②贈物などに付ける謙称。

そ【組】

組合の略。

そ【酥】

牛または羊の乳を煮つめて濃くしたもの。煉乳。酪。蘇そ。民部省式「凡そ諸国、―を貢る」

そ【楚】

①中国古代、春秋戦国時代の国。戦国七雄の一つ。長江中下流域を領有。戦国時代には、帝顓頊せんぎょくの子孫を自称。春秋の初め王号を称する。郢えいに都し、強大を誇ったが、秦のために滅ぼされた。中原諸国とは風俗言語も異なり、蛮夷の国と見なされた。( 〜前223)

②中国、隋末の617年林士弘が江南に建てた国。都は予章。(617〜622)

③中国、五代十国の一つ。許州の人、馬殷が湖南に建てた国。都は潭州。6世で南唐に滅ぼされた。(907〜951)

④中国、北宋滅亡の後、1127年金によって建てられた国。皇帝は北宋の宰相張邦昌。1カ月で滅亡。

そ【礎】

柱の基石。いしずえ。

そ【蘇】

①(→)酥そに同じ。

②蘇維埃ソビエトの略。

ソ【sol イタリア】

〔音〕

①七音音階の第5階名。

②ト(G)音のイタリア音名。

そ【其】

〔代〕

①それ。そこ。その人。古事記中「臭韮かみら一もと―根がもと―根芽つなぎてうちてしやまむ」

②なにがし。某。伊勢物語「京に、―の人の御もとにとて、文書きてつく」

そ

〔副〕

(副詞ソウの転)そう。そのよう。四河入海「―でもないことを―であるといひて」

そ

〔助詞〕

➊(係助詞)

⇒ぞ。

➋(終助詞)サ変動詞「す」の古い命令形であるという。あるいは、清音であった係助詞「ぞ」と同源ともいう。動詞の連用形(カ変・サ変では未然形「こ」「せ」。「こ」「せ」は古い命令形とも)に付く。

①副詞「な」を伴い、「な…そ」の形で禁止を表す。「な」が禁止を表し、「そ」は添えられた語とする解釈もある。…するな。万葉集15「沖つ風いたくな吹き―妹もあらなくに」。竹取物語「胸痛きことなし給ひ―」。大鏡「荒涼して心しらざらむ人の前に夢語りな、この聞かせ給ふ人々、しおはしまされ―」

②平安後期から「そ」だけで禁止の意を表す例を生じた。…してくれるな。…なさるな。今昔物語集29「今はかく馴れぬれば、何ごとなりとも隠し―」。愚管抄4「世のならひに候へば、なげかせ給ひ―」。天草本伊曾保物語「少しもご気づかひあられ―」

そ

〔感〕

①馬を追う声。万葉集14「駒は食たぐとも吾わは―と追もはじ」

②掛け声。それ。義経記3「あとも―とも言はば、一定事も出で来なんと思ふ」

ぞ

「そ」の濁音。舌端を前硬口蓋に寄せて発する有声摩擦子音〔z〕と母音〔o〕との結合した音節。〔zo〕 ただし、〔dzo〕と発音する場合が多い。上代特殊仮名遣では奈良時代に甲〔zo〕乙〔zö〕2類の別があった。

ぞ

〔助詞〕

(奈良時代には多くは清音)

➊(係助詞)幾つかの中から特に取り立てて強調する。幾つかから選ぶために、強調したものについて述べる語は、それ以外への思いをこめて言い切りにならず、活用語の時は連体形となり、係結びの関係が生ずる。院政期に終止形・連体形の機能が同一化するに伴い、連体形終止の独自性が失われ、係結びに乱れが生じた。

①一つの事柄を特に指定し強調する。古事記中「夕されば風吹かむと―木の葉さやげる」。万葉集15「時待つと我は思へど月―経にける」。源氏物語帚木「およすげたることは言はぬ―良き」

②助詞「も」と接合し、「もぞ」の形で危惧・懸念の意を表す。…するといけないから。伊勢物語「思ひも―つくとてこの女をほかへ追ひやらむとす」→こそ。

③(文末に用い)事柄全体を説き聞かせ、強く断定して示す。…だ。…である。…なのだ。万葉集1「国原は煙けぶり立ち立つ海原は鴎かまめ立ち立つうまし国―あきづ島大和の国は」。源氏物語紅葉賀「いぬきがこれをこぼち侍りにければつくろひ侍る―」

④疑問の語と共に用いて相手に問いただす意を表す。…であるか。…か。万葉集5「いづくより来りしもの―」。伊勢物語「かれは何―となん男に問ひける」

⑤助詞「と」と接合し、「とぞ」の形で文末に用いて伝え聞いた意を表す。…ということだ。伊勢物語「世の聞えありければ兄人しょうと達のまもらせ給ひけると―」

➋(副助詞)疑問の語と共に用いて不定・不明の意を強調する。中世以後の用法。「…か」の意。天草本伊曾保物語「さらば誰―合力こうりょくに雇はう」。「どこ―へ行ったらしい」

➌(終助詞)聞き手に対して自分の発言を強調する。体言には「だ」を介して付く。江戸後期以後の用法。浮世風呂前「二人ながらおれが対手だ―」。「決して許さない―」「もう9時だ―、起きろ」

そ‐あく【粗悪】

粗末で質の悪いこと。「―な材料」「―品」

そ‐あまぐり‐の‐つかい【蘇甘栗使】‥ツカヒ

平安時代、大臣の大饗たいきょうの時、蘇(酥)と干栗とを賜うため遣わされた勅使。そあまぐりのちょくし。→そ(酥)

ソアラー【soarer】

高性能のグライダー。上級滑空機。

ソアリング【soaring】

(→)滑空かっくう。

そ‐あん【素案】

練り上げてまとまった案にする前の、大もとになる案。

そい

①フサカサゴ科の魚の総称。

②メバル・ニゴイなどの地方名。

そい【添ひ・傍・副】ソヒ

かたわら。そば。枕草子245「―にさぶらひて」

そい【酘】ソヒ

(→)「そえ」に同じ。〈色葉字類抄〉

そ‐い【初位】‥ヰ

⇒しょい

そ‐い【所為】‥ヰ

しわざ。しょい。せい。

そ‐い【素衣】

白色の衣服。しろぎぬ。

そ‐い【素意】

かねてからの思い。素志。神皇正統記「―の末をもあらはさまほしくて」。「―を貫く」

そ‐い【粗衣】

そまつな衣服。「―粗食」

そ‐い【疎意】

うとんずる心。隔意。〈日葡辞書〉

そい【候】

〔助動〕

ソウ(候)の命令形「さうへ」が「そへ」→「そい」と転じたもの。狂言、鈍根草「いつもよりはやかつた、おたち―」

ぞい

(文末に添えて、感嘆または親しみの意を加える)…であるかな。…だわよ。多く「ぞいの」「ぞいな」の形で使う。狂言、内沙汰「なう何事でござる―の」

そい‐うま【副馬】ソヒ‥

(→)「そえうま」に同じ。〈類聚名義抄〉

そい‐ぐるま【副車】ソヒ‥

(→)「そえぐるま」に同じ。〈類聚名義抄〉

ゾイサイト【zoisite】

アルミニウム・カルシウム・鉄の含水ケイ酸塩鉱物。緑簾石りょくれんせき族の一種。タンザナイト。黝簾石ゆうれんせき。

ゾイサイト

撮影:関戸 勇

②まないた。

そ【祖】

①家系の初代。また、父より前の直系血縁者。とおつおや。

②ある物事を開き始めた人。「中興の―」

③はじめ。もと。

そ【疽】

[正字通「癰ようの深き者を疽と曰いう、疽の深ければ悪、癰の浅ければ大なり」]悪性の腫物の一種。主に背部に生じ、筋骨を腐らす。癰の類。

そ【租】

①年貢。税金。みつぎ。

②律令制の現物納租税の一種。口分田・位田・職田しきでんなど私的用益を許した田から収穫の一部を現物納させたもの。率は大化改新後おおむね田1段につき1束5把、すなわち収穫の約3パーセント。租の大半は諸国に納められて正税しょうぜいと呼び、毎年出挙すいこして利稲を国郡の費用とした。田租でんそ。

そ【素】

(呉音はス)

①白色の絹。また、白色。無地むじ。

②〔数〕「互いに素」参照。

③〔化〕元素の名に付ける語。

そ【疏】

(「疎」の本字。呉音はショ)

①箇条書にして陳述すること。また、その文書。官にたてまつる文書。上奏文。

②禅宗寺院における公文書。四六文が用いられ、五山文学の1ジャンルをなした。

③注釈。注に対してさらに注を加えたもの。しょ。「三経義―ぎしょ」

④「主典さかん」参照。

そ【粗】

①あらいこと。雑なこと。そまつなこと。

②贈物などに付ける謙称。

そ【組】

組合の略。

そ【酥】

牛または羊の乳を煮つめて濃くしたもの。煉乳。酪。蘇そ。民部省式「凡そ諸国、―を貢る」

そ【楚】

①中国古代、春秋戦国時代の国。戦国七雄の一つ。長江中下流域を領有。戦国時代には、帝顓頊せんぎょくの子孫を自称。春秋の初め王号を称する。郢えいに都し、強大を誇ったが、秦のために滅ぼされた。中原諸国とは風俗言語も異なり、蛮夷の国と見なされた。( 〜前223)

②中国、隋末の617年林士弘が江南に建てた国。都は予章。(617〜622)

③中国、五代十国の一つ。許州の人、馬殷が湖南に建てた国。都は潭州。6世で南唐に滅ぼされた。(907〜951)

④中国、北宋滅亡の後、1127年金によって建てられた国。皇帝は北宋の宰相張邦昌。1カ月で滅亡。

そ【礎】

柱の基石。いしずえ。

そ【蘇】

①(→)酥そに同じ。

②蘇維埃ソビエトの略。

ソ【sol イタリア】

〔音〕

①七音音階の第5階名。

②ト(G)音のイタリア音名。

そ【其】

〔代〕

①それ。そこ。その人。古事記中「臭韮かみら一もと―根がもと―根芽つなぎてうちてしやまむ」

②なにがし。某。伊勢物語「京に、―の人の御もとにとて、文書きてつく」

そ

〔副〕

(副詞ソウの転)そう。そのよう。四河入海「―でもないことを―であるといひて」

そ

〔助詞〕

➊(係助詞)

⇒ぞ。

➋(終助詞)サ変動詞「す」の古い命令形であるという。あるいは、清音であった係助詞「ぞ」と同源ともいう。動詞の連用形(カ変・サ変では未然形「こ」「せ」。「こ」「せ」は古い命令形とも)に付く。

①副詞「な」を伴い、「な…そ」の形で禁止を表す。「な」が禁止を表し、「そ」は添えられた語とする解釈もある。…するな。万葉集15「沖つ風いたくな吹き―妹もあらなくに」。竹取物語「胸痛きことなし給ひ―」。大鏡「荒涼して心しらざらむ人の前に夢語りな、この聞かせ給ふ人々、しおはしまされ―」

②平安後期から「そ」だけで禁止の意を表す例を生じた。…してくれるな。…なさるな。今昔物語集29「今はかく馴れぬれば、何ごとなりとも隠し―」。愚管抄4「世のならひに候へば、なげかせ給ひ―」。天草本伊曾保物語「少しもご気づかひあられ―」

そ

〔感〕

①馬を追う声。万葉集14「駒は食たぐとも吾わは―と追もはじ」

②掛け声。それ。義経記3「あとも―とも言はば、一定事も出で来なんと思ふ」

ぞ

「そ」の濁音。舌端を前硬口蓋に寄せて発する有声摩擦子音〔z〕と母音〔o〕との結合した音節。〔zo〕 ただし、〔dzo〕と発音する場合が多い。上代特殊仮名遣では奈良時代に甲〔zo〕乙〔zö〕2類の別があった。

ぞ

〔助詞〕

(奈良時代には多くは清音)

➊(係助詞)幾つかの中から特に取り立てて強調する。幾つかから選ぶために、強調したものについて述べる語は、それ以外への思いをこめて言い切りにならず、活用語の時は連体形となり、係結びの関係が生ずる。院政期に終止形・連体形の機能が同一化するに伴い、連体形終止の独自性が失われ、係結びに乱れが生じた。