複数辞典一括検索+![]()

![]()

あき【明き・空き】🔗⭐🔉

あき【明き・空き】

①あいたところ。すきま。

②中に物のないこと。また、使っていないもの。から。浮世風呂前「徳利のお―はござりませんかな」。「―瓶」「―家」

③用のない時。ひま。「―時間」

④欠員。空席。「定員に―がある」

あき‐がら【空き殻】🔗⭐🔉

あき‐がら【空き殻】

中身のなくなった入れ物、あるいは、貝殻。

あき‐かん【空き缶・明き缶】‥クワン🔗⭐🔉

あき‐かん【空き缶・明き缶】‥クワン

中身が空になった缶。

あき‐ぐるま【空き車】🔗⭐🔉

あき‐ぐるま【空き車】

何ものせていない車。からぐるま。くうしゃ。

あき‐しろ【明き白・空き代】🔗⭐🔉

あき‐しろ【明き白・空き代】

文字などを書いた紙の左右・天地の空白。余白よはく。

あき‐す【空き巣・明き巣】🔗⭐🔉

あき‐す【空き巣・明き巣】

①鳥のいなくなった巣。

空き巣

撮影:関戸 勇

②人のいない家。

③「空巣狙い」の略。

⇒あきす‐ねらい【空巣狙い】

②人のいない家。

③「空巣狙い」の略。

⇒あきす‐ねらい【空巣狙い】

②人のいない家。

③「空巣狙い」の略。

⇒あきす‐ねらい【空巣狙い】

②人のいない家。

③「空巣狙い」の略。

⇒あきす‐ねらい【空巣狙い】

あき‐だな【空き店・明き店】🔗⭐🔉

あき‐だな【空き店・明き店】

①人の住んでいない家、または貸家。

②商品のない店。

⇒空き店の恵比須

○空き店の恵比須あきだなのえびす

相手もいないのにひとりで悦に入っていること。

⇒あき‐だな【空き店・明き店】

○空き店の恵比須あきだなのえびす🔗⭐🔉

○空き店の恵比須あきだなのえびす

相手もいないのにひとりで悦に入っていること。

⇒あき‐だな【空き店・明き店】

あきた‐はちじょう【秋田八丈】‥ヂヤウ

秋田市で産する黄八丈。ハマナスの根の煎じ汁で糸染めをした赤茶色に特徴がある。

⇒あきた【秋田】

あきた‐ぶき【秋田蕗】

秋田をはじめ東北地方・北海道に産するフキの一品種。非常に大きく、葉身の周りは3メートル、葉柄の高さは約2メートルに達する。葉柄は砂糖漬とし、葉は陰干しにして襖・屏風にはる。

⇒あきた【秋田】

あきた‐みのる【秋田実】

漫才作家。本名、林広次。大阪府生れ。エンタツ‐アチャコらの会話中心の近代漫才を確立。(1905〜1977)

⇒あきた【秋田】

あきた‐らんが【秋田蘭画】‥グワ

江戸中期の洋風画の一派。秋田藩士小田野直武らが平賀源内に西洋画法を学び始まる。藩主佐竹曙山を中心に展開。洋画の先駆として司馬江漢らにも影響を与えた。

⇒あきた【秋田】

あき‐た・りる【飽き足りる】

〔自上一〕

近世後期、江戸でアキタル(四段活用)から転じてできた語。十分に満足する。たんのうする。

▷多く「…しても飽き足りない」と、否定形で使う。「―・りない結果に終わった」

あき‐た・る【飽き足る・慊る】

〔自五〕

(古くはアキダル。多く下に打消・反語を伴う)十分に満足する。たんのうする。万葉集11「隠沼こもりぬの下に恋ふれば―・らず」

あき‐ち【空き地・明き地】

使用していない、または建物の建っていない地所。

あき‐ち【空き地・明き地】🔗⭐🔉

あき‐ち【空き地・明き地】

使用していない、または建物の建っていない地所。

○秋近しあきちかし

夏の終り頃、秋も間もないという感じをいう語。〈[季]夏〉

⇒あき【秋】

あき‐て【明き手・空き手】🔗⭐🔉

あき‐て【明き手・空き手】

①(「あいている手」の意から)左手。

②手のあいている人。または特定の任務をおびず自由に働ける軍勢。遊軍。

あき‐ばこ【空き箱】🔗⭐🔉

あき‐ばこ【空き箱】

中が空からになった箱。

あき‐びん【空き瓶・空壜】🔗⭐🔉

あき‐びん【空き瓶・空壜】

中身が空になった瓶。

○秋深しあきふかし

晩秋、秋の気配がすっかり深まった感慨をいう語。〈[季]秋〉

⇒あき【秋】

あき‐ふところ【空き懐】🔗⭐🔉

あき‐ふところ【空き懐】

抱くべき子のない女の懐。

あき‐ま【空き間】🔗⭐🔉

あき‐ま【空き間】

①あいている部屋。あきべや。

②すきま。すき。

あき‐みせ【空き店・明き店】🔗⭐🔉

あき‐みせ【空き店・明き店】

①使用していない店。

②商品のない店。→あきだな

あき‐や【空き家・明き家】🔗⭐🔉

あき‐や【空き家・明き家】

人の住んでいない家。居住者のいない貸家。

あき‐やしき【空屋敷】🔗⭐🔉

あき‐やしき【空屋敷】

①人の住んでいない屋敷。

②建物のない宅地。

あ・く【明く・開く・空く】🔗⭐🔉

あ・く【明く・開く・空く】

[一]〔自五〕

①そこを塞いでいた物が除かれ、通り抜けができるようになる。竹取物語「立て籠めたる所の戸、即ちただ―・きに―・きぬ」。日葡辞書「ハレモノノクチガアイタ」。「門が―・く」「箱の蓋が―・く」

②そこにあったものが無くなり、空白部ができる。また、からになる。

㋐間にへだたりやすきまができる。竹取物語「―・ける隙もなく守らす」。日葡辞書「イエ、イレモノナドガアク」。「1着と2着との間が1メートル―・く」「―・いている部屋」「グラスが―・く」

㋑官職・地位に就いていた人がやめ、そこに人がいない状態になる。欠員ができる。大鏡師尹「小一条院式部卿にておはしまししが、東宮にたち給ひて―・くところに」。「社長の椅子が―・く」

㋒収入・支出にへだたりができ、欠損になる。懐硯ふところすずり「節季の帳まへたびごとに、…次第ましの不足、積れば大きに―・くところありて」

㋓(日常の行為・勤めなどに関して)禁制・束縛などが解かれる。解除になる。源氏物語松風「今日は六日の御物忌―・く日にて」。梅津政景日記「女房四人年季―・き候ひて」。「喪が―・く」

㋔する事がない状態になる。ひまになる。日葡辞書「ヒマガアク」。「手が―・く」

③(幕開きなどの意から)物事が始まる。また、営業が始まる。「芝居が―・く」「店は11時に―・く」

④(らちがあくの意)物事がうまくゆく。否定形でのみ用いる。好色二代男「八つの鐘がなれども―・かず」。「そりゃ―・かん」

[二]〔他四〕

あける。ロドリーゲス大文典「目を―・くも塞ぐもこちのままである」

[三]〔自下二〕

⇒あける(自下一)。

[四]〔他下二〕

⇒あける(他下一)

◇はっきりする意で「明」、ひらく意では「開」、からになる意には「空」を使うことが多い。

⇒あいた口が塞がらぬ

⇒あいた口へ餅

あ・ける【明ける・開ける・空ける】(他下一)🔗⭐🔉

あ・ける【明ける・開ける・空ける】

〔他下一〕[文]あ・く(下二)

(アカ(明・赤)と同源で、ものを明るみに出す意)

①境・仕切り・おおいなどで内・外の通いを閉ざしているものを除き、通れるようにする。開く。万葉集12「朝戸―・くれば見ゆる霧かも」。源氏物語蜻蛉「泣く泣くこの文を―・けたれば」。「窓を―・ける」「鍵を―・ける」「金庫を―・ける」

②場所をふさいでいるものをどけて、はいる場所をつくる。そこをからにする。そこに隙間をつくる。間を離す。源氏物語蜻蛉「心なし。道―・け侍りなんよ」。宇治拾遺物語10「刀のさきして、みそかに穴を―・けて」。「部屋を―・ける」「グラスを―・ける」「水を―・ける」

③器物の中の物をほかに移す。浮世風呂2「ハイハイトくみきたり、とめ桶へ―・ける」。「瓶の半分をコップに―・ける」

④留守にする。また、外泊する。「家を―・ける」

⑤仕事などの、禁制・束縛などを解き、何かに使える状態にする。暇な時間をつくる。日葡辞書「ヒマヲアクル」。「手を―・ける」

⑥(閉ざした扉をあける意で)営業などを開始する。「商売の口を―・ける」「店を―・ける前に客が押しかける」

⑦包み隠しをなくす。打ち明けて話す。

⑧(「らちを―・ける」の形で)事態解決の手順や方法を見つける。日葡辞書「ラチヲアクル」

◇あかるくなる意に「明」、ひらく意では「開」、からにする意には「空」をふつう使う。

⇒開けてびっくり玉手箱

あだ【徒・空】🔗⭐🔉

あだ【徒・空】

①実じつのないこと。浮気。いたずら。伊勢物語「―なる心なかりけり」

②はかないこと。かりそめ。古今和歌集哀傷「花よりも人こそ―になりにけれ」

あだ・し【他し・異し・徒し・空し】(形シク)🔗⭐🔉

あだ・し【他し・異し・徒し・空し】

〔形シク〕

(古くはアタシ)

①《他・異》異なっている。ほかのものである。別である。万葉集10「君に逢へる夜ほととぎす―・し時ゆは今こそ鳴かめ」

②《徒・空》空しい。実じつがない。はかない。栄華物語本雫「露をだに―・しと思ひて」。栄華物語玉台「殿の御前の御声は、…―・しう聞えたり」

うつ【空・虚】🔗⭐🔉

うつ【空・虚】

〔接頭〕

「うつろ」の意を表す。「―木」

うつお【空】ウツホ🔗⭐🔉

うつお【空】ウツホ

①中がからであること。岩屋や木のほらなど、中がからなもの。うつろ。うつぼ。宇津保物語俊蔭「この木の―をこの子にゆづりて」

②上着だけで、下にかさねて着る衣服のないこと。源氏物語玉鬘「山吹のうちぎの袖口いたくすすけたるを―にてうちかけ給へり」

③葱ねぎの異称。

⇒うつお‐ぎ【空木】

⇒うつお‐ぐさ【空草】

⇒うつお‐ばしら【空柱】

⇒うつお‐ぶね【空舟】

うつ・く【空く・虚く】🔗⭐🔉

うつ・く【空く・虚く】

〔自下二〕

⇒うつける(下一)

うつけ【空け・虚け】🔗⭐🔉

うつけ【空け・虚け】

(動詞ウツクの連用形から)

①中がうつろになっていること。から。空虚。

②気がぬけてぼんやりしていること。また、そのような人。まぬけ。おろか。好色一代男7「銀かねつかふ者、今此目からは―のやうに思はれ侍る」。「この―め」

⇒うつけ‐もの【空け者・呆気者】

うつけ‐もの【空け者・呆気者】🔗⭐🔉

うつけ‐もの【空け者・呆気者】

おろか者。のろま。うっかり者。〈日葡辞書〉

⇒うつけ【空け・虚け】

うつ・ける【空ける・虚ける】🔗⭐🔉

うつ・ける【空ける・虚ける】

〔自下一〕[文]うつ・く(下二)

①中がうつろになる。〈類聚名義抄〉

②気がぬけてぼんやりする。ぼける。狂言、庖丁聟「世間には―・けた者がござる」

うつぼ【空】🔗⭐🔉

うつぼ【空】

⇒うつお。

⇒うつぼ‐ぶね【空舟】

うつろ【空ろ・洞ろ・虚ろ】🔗⭐🔉

うつろ【空ろ・洞ろ・虚ろ】

①中に何も満たすものがなく、からであること。また、そういう所。うろ。うつお。「幹の中は―になっている」

②心がむなしいさま。精神がしっかりせず、ぼんやりしている様子。「―な目を向ける」

③内容がなくむなしいさま。空虚なさま。「ねぎらいの言葉も―に響く」

④一族。一門。〈日葡辞書〉

⇒うつろ‐ぎ【空木】

⇒うつろ‐ぶね【空舟】

うろ【空・虚・洞】🔗⭐🔉

うろ【空・虚・洞】

うつろな所。ほらあな。

から【空・虚】🔗⭐🔉

から【空・虚】

(殻からの意から)

➊着目する範囲に何もないこと。

①内部にものがないこと。「家を―にする」「―箱」

②何も持たないこと。「―手」「―身」

➋真実のないこと。実質のないこと。空疎。「―元気」「―約束」

から‐いばり【空威張り】‥ヰ‥🔗⭐🔉

から‐いばり【空威張り】‥ヰ‥

実力がないのに、表面ばかりえらそうに、また強そうにすること。虚勢を張ること。「酔うと―する」

から‐うそ【空嘘】🔗⭐🔉

から‐うそ【空嘘】

全くのうそ。あかうそ。

から‐オケ【空オケ】🔗⭐🔉

から‐オケ【空オケ】

(歌のないオーケストラの意)歌の伴奏音楽だけを録音したテープ・ディスクやその演奏装置。また、その音楽に合わせて歌うこと。1970年代より普及。

⇒からオケ‐ボックス

から‐おし【空押し】🔗⭐🔉

から‐おし【空押し】

製本で、革やクロース類に箔を用いずに金版かなばんなどを強圧して、型押しすること。

からっ‐かぜ【空っ風・乾っ風】🔗⭐🔉

からっ‐かぜ【空っ風・乾っ風】

カラカゼの促音化。〈[季]冬〉

からっ‐けつ【空っ穴】🔗⭐🔉

からっ‐けつ【空っ穴】

カラケツの促音化。

からっ‐ぱら【空っ腹】🔗⭐🔉

からっ‐ぱら【空っ腹】

(カラハラの促音化)すきばら。くうふく。

からっ‐ぺた【空っ下手】🔗⭐🔉

からっ‐ぺた【空っ下手】

(カラヘタの促音化)まるでへたなこと。へたで問題にならないこと。また、そのような人。「歌は―だ」

からっ‐ぽ【空っぽ】🔗⭐🔉

からっ‐ぽ【空っぽ】

中が空虚なこと。中に物がないこと。から。「―な頭」「―の箱」

くう【空】🔗⭐🔉

くう【空】

①そら。地面から上のなにも無い所。「―を切る」「―を掴む」

②〔仏〕(梵語śūnya)もろもろの事物は縁起によって成り立っており、永遠不変の固定的実体がないということ。特に般若経典や中観派によって主張され、大乗仏教の根本真理とされる。「色即是―」↔有う。

③仏教で、五大の一つ。

④航空に関すること。「―輸」「―撮」

くう‐い【空位】‥ヰ🔗⭐🔉

くう‐い【空位】‥ヰ

①国王などの地位があいている状態。

②名ばかりで実じつのない位。

③人のいない座席。空席。太平記13「かの慈童君の―を過ぎけるが、誤つて帝の御枕の上をぞ越えける」

くう‐い【空尉】‥ヰ🔗⭐🔉

くう‐い【空尉】‥ヰ

航空自衛官の階級の一つ。一・二・三等がある。空佐と准空尉との間。

くう‐いき【空域】‥ヰキ🔗⭐🔉

くう‐いき【空域】‥ヰキ

空中の一定の区域。航空機が飛行できる空域は、平面的な広がりと高度によって規定される。

くう‐うん【空運】🔗⭐🔉

くう‐うん【空運】

航空機で貨物・旅客を運ぶこと。

くう‐おう【空押】‥アフ🔗⭐🔉

くう‐おう【空押】‥アフ

内容を吟味せずに承認の印を押すこと。

くう‐おく【空屋】‥ヲク🔗⭐🔉

くう‐おく【空屋】‥ヲク

人の住んでいない家。あきや。

くう‐くう【空空】🔗⭐🔉

くう‐くう【空空】

①何もないさま。むなしいさま。

②〔仏〕大乗仏教の根本真理である空の立場は固定的に実体視されてはならず、さらに空として超克していかなければならないということ。空のまた空。→空2。

⇒くうくう‐じゃくじゃく【空空寂寂】

⇒くうくう‐ばくばく【空空漠漠】

くうくう‐じゃくじゃく【空空寂寂】🔗⭐🔉

くうくう‐じゃくじゃく【空空寂寂】

(「空寂」を強めていう語)煩悩ぼんのう・執着なく無我・無心であるさま。

⇒くう‐くう【空空】

くうくう‐ばくばく【空空漠漠】🔗⭐🔉

くうくう‐ばくばく【空空漠漠】

(「空漠」を強めていう語)さえぎるものなく広がるさま。また、漠然としてとらえどころのないさま。「―とした考え」

⇒くう‐くう【空空】

すか・す【透かす・空かす】🔗⭐🔉

すか・す【透かす・空かす】

〔他五〕

①すきまをこしらえる。すけて見えるようにする。間をあらくする。間をおく。平家物語4「八方―・さず斬つたりけり」。「障子を少し―・しておく」

②物を通して、その向うのものを見る。「枝を―・して月を見る」

③へらす。減ずる。からにする。太平記9「京中の勢をばさのみ―・すまじかりしものを」。「腹を―・す」

④はずす。取り除く。避ける。狂言、粟田口「急いで―・さうと存ずる」

⑤音を立てずに屁へをする。

すきっ‐ぱら【空きっ腹】🔗⭐🔉

すきっ‐ぱら【空きっ腹】

「すきはら」を強めていう語。

⇒空きっ腹にまずい物なし

○空きっ腹にまずい物なしすきっぱらにまずいものなし

空腹のときは何でもおいしく食べられるということ。

⇒すきっ‐ぱら【空きっ腹】

○空きっ腹にまずい物なしすきっぱらにまずいものなし🔗⭐🔉

○空きっ腹にまずい物なしすきっぱらにまずいものなし

空腹のときは何でもおいしく食べられるということ。

⇒すきっ‐ぱら【空きっ腹】

スキップ【skip】

①片足で2度ずつ交互にかるく飛びはねながら行くこと。

②一部を省略したり順番を飛ばしたりして先に進むこと。

⇒スキップ‐フロア【skip floor】

スキップ‐フロア【skip floor】

建物の床ゆかの高さを、上階と下階の間に半階ずらして設ける形式。

⇒スキップ【skip】

すき‐て【梳き手】

(→)「すきこ」に同じ。

すき‐て【結手】

網を編む人。

すき‐でん【主基田】

主基に供える新穀を作る田。↔悠紀田ゆきでん

すき‐でん【主基殿】

大嘗祭だいじょうさいの時の主基に建てられる殿舎。↔悠紀殿ゆきでん

すき‐と

〔副〕

①すっかり。残らず。さっぱりと。狂言、雷「―快う成つた」

②(下に打消の語を伴って)まったく。全然。浄瑠璃、大経師昔暦「毎年のことでもこちは―覚えぬ」

すぎ‐ど【杉戸】

杉の鏡板で造った戸。花鳥画などを描いたものがある。杉の板戸。杉の戸。杉の門かど。

すき‐とお・る【透き徹る・透き通る】‥トホル

〔自五〕

①透いて中や向うにある物が見える。「―・った水」「―・った肌」

②物の間を通ってゆく。「風が―・る」

③声が澄んでいる。

すき‐と・る【梳き取る】

〔他五〕

梳櫛すきぐしで髪に付着した垢あかなどを取る。

すぎ‐な【杉菜】

トクサ科の多年生シダ植物。温帯に広く分布し、日本各地に極めて普通。長く横走する根茎から直立した地上茎を生じ、輪状に枝を出す。茎は緑色で節に鱗片状の合着した葉を輪生する。春、淡褐色の胞子茎を出し、これが土筆つくしで、食用。全草を利尿薬とする。接松つぎまつ。漢名、問荊。〈[季]春〉→つくし

スギナ

撮影:関戸 勇

スキナー【Burrhus Frederic Skinner】

アメリカの心理学者。道具的条件付けを開発。ワトソンの行動主義を受け継ぎ、実験的行動分析学を打ち立てた。(1904〜1990)

すき‐なつめ【酸棗】

サネブトナツメの別称。〈本草和名上〉

すき‐なべ【鋤鍋】

肉類をすき焼にするのに使う金属製または土製の鍋。また、その料理。

すぎなみ【杉並】

東京都23区の一つ。高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪などを中心とする住宅地。

すぎ‐なり【杉状・杉形】

①杉の木の聳えたような形、すなわち上が尖り下が広がった形。金字形。「雲を根に富士は―の茂りかな」(芭蕉)

②陣立じんだての名。鉾矢ほこや形に兵を配したもの。

⇒すぎなり‐ざや【杉形鞘】

すぎなり‐ざや【杉形鞘】

槍鞘の一種。すぎなりにこしらえたもの。

⇒すぎ‐なり【杉状・杉形】

すき‐にかわ【透膠】‥ニカハ

中国産の精製した透明の膠。

すぎ‐の‐いおり【杉の庵】‥イホリ

屋根を杉皮で葺いた庵。玉葉集冬「むら雲の―のあれまより」

すき‐の‐くに【主基の国】

大嘗祭だいじょうさいに、主基に供える新穀を出す国。都より西方の国郡が卜定ぼくじょうされ、平安時代以後は丹波・備中を交互に定めた。↔悠紀ゆきの国。→斎国さいこく

すぎ‐の‐しるし【杉の標】

(古今集の「わが庵は三輪の山もと恋ひしくはとぶらひ来ませ杉立てる門」による)行方を尋ねる目じるし。落窪物語3「年ごろは―もなきやうにて、尋ね聞えさすべき方なく」

すぎのは‐だに【杉葉蜱】

ハダニ科のダニ。体長約0.4ミリメートル。杉の葉に寄生して吸汁。年に10回以上発生する。法定森林害虫。スギノアカダニ。スギノアカグモ。

すぎ‐の‐みやしろ【杉の御社】

大神おおみわ神社の異称かという。杉社。枕草子243「―は、しるしやあらんとをかし」

すぎ‐の‐ゆ【杉の湯】

杉葉を入れた湯。脚気かっけに有効という。続詞花和歌集雑「大斎院御あしなやませ給ふを、―にてゆでさせ給ふべきよし申しければ」

すぎ‐のり【杉海苔】

紅藻類の海藻。暗紫色の線形で羽状に分枝、5〜10センチメートル。潮間帯に生育。糊料・寒天原料とする。

すき‐ば【透き歯】

歯と歯の間のすいていること。また、その歯並び。

すぎ‐ばえ【杉掽】‥バヘ

俵や材木などを三角形に積み上げた形。すぎなり。日本永代蔵1「―の俵物ひょうもの山もさながら動きて」

すき‐ばこ【透箱】

すかしのあるかざり箱。すいばこ。宇津保物語藤原君「宮―あけて綾など見給ふ」

すぎ‐ばし【杉箸】

杉の木を削って作った箸で、割箸にする。

すき‐ば・む【好きばむ】

〔自四〕

好色らしく見える。源氏物語蜻蛉「―・みたる気色あるかとはおぼしかけざりけり」

すぎ‐ばやし【杉林】

①杉の林。

②(→)酒林さかばやし1に同じ。

すき‐はら【空き腹】

腹のへっていること。くうふく。すきっぱら。「―を抱える」

すぎ‐はら【杉原】

杉の群生しているところ。

すぎはら【杉原】

杉原紙の略。すぎわら。

⇒すぎはら‐がみ【杉原紙】

すぎはら【杉原】

姓氏の一つ。

⇒すぎはら‐そうすけ【杉原荘介】

⇒すぎはら‐ちうね【杉原千畝】

すぎはら‐がみ【杉原紙】

楮こうぞを原料として製した、奉書に似て薄く柔らかな紙。平安時代から播磨の杉原谷で製し、中世に多く流通した。主として文書用であったが、版画にも用いられた。椙原すぎはら。すぎわら。すいばら。

杉原紙のはがき

撮影:関戸 勇

スキナー【Burrhus Frederic Skinner】

アメリカの心理学者。道具的条件付けを開発。ワトソンの行動主義を受け継ぎ、実験的行動分析学を打ち立てた。(1904〜1990)

すき‐なつめ【酸棗】

サネブトナツメの別称。〈本草和名上〉

すき‐なべ【鋤鍋】

肉類をすき焼にするのに使う金属製または土製の鍋。また、その料理。

すぎなみ【杉並】

東京都23区の一つ。高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪などを中心とする住宅地。

すぎ‐なり【杉状・杉形】

①杉の木の聳えたような形、すなわち上が尖り下が広がった形。金字形。「雲を根に富士は―の茂りかな」(芭蕉)

②陣立じんだての名。鉾矢ほこや形に兵を配したもの。

⇒すぎなり‐ざや【杉形鞘】

すぎなり‐ざや【杉形鞘】

槍鞘の一種。すぎなりにこしらえたもの。

⇒すぎ‐なり【杉状・杉形】

すき‐にかわ【透膠】‥ニカハ

中国産の精製した透明の膠。

すぎ‐の‐いおり【杉の庵】‥イホリ

屋根を杉皮で葺いた庵。玉葉集冬「むら雲の―のあれまより」

すき‐の‐くに【主基の国】

大嘗祭だいじょうさいに、主基に供える新穀を出す国。都より西方の国郡が卜定ぼくじょうされ、平安時代以後は丹波・備中を交互に定めた。↔悠紀ゆきの国。→斎国さいこく

すぎ‐の‐しるし【杉の標】

(古今集の「わが庵は三輪の山もと恋ひしくはとぶらひ来ませ杉立てる門」による)行方を尋ねる目じるし。落窪物語3「年ごろは―もなきやうにて、尋ね聞えさすべき方なく」

すぎのは‐だに【杉葉蜱】

ハダニ科のダニ。体長約0.4ミリメートル。杉の葉に寄生して吸汁。年に10回以上発生する。法定森林害虫。スギノアカダニ。スギノアカグモ。

すぎ‐の‐みやしろ【杉の御社】

大神おおみわ神社の異称かという。杉社。枕草子243「―は、しるしやあらんとをかし」

すぎ‐の‐ゆ【杉の湯】

杉葉を入れた湯。脚気かっけに有効という。続詞花和歌集雑「大斎院御あしなやませ給ふを、―にてゆでさせ給ふべきよし申しければ」

すぎ‐のり【杉海苔】

紅藻類の海藻。暗紫色の線形で羽状に分枝、5〜10センチメートル。潮間帯に生育。糊料・寒天原料とする。

すき‐ば【透き歯】

歯と歯の間のすいていること。また、その歯並び。

すぎ‐ばえ【杉掽】‥バヘ

俵や材木などを三角形に積み上げた形。すぎなり。日本永代蔵1「―の俵物ひょうもの山もさながら動きて」

すき‐ばこ【透箱】

すかしのあるかざり箱。すいばこ。宇津保物語藤原君「宮―あけて綾など見給ふ」

すぎ‐ばし【杉箸】

杉の木を削って作った箸で、割箸にする。

すき‐ば・む【好きばむ】

〔自四〕

好色らしく見える。源氏物語蜻蛉「―・みたる気色あるかとはおぼしかけざりけり」

すぎ‐ばやし【杉林】

①杉の林。

②(→)酒林さかばやし1に同じ。

すき‐はら【空き腹】

腹のへっていること。くうふく。すきっぱら。「―を抱える」

すぎ‐はら【杉原】

杉の群生しているところ。

すぎはら【杉原】

杉原紙の略。すぎわら。

⇒すぎはら‐がみ【杉原紙】

すぎはら【杉原】

姓氏の一つ。

⇒すぎはら‐そうすけ【杉原荘介】

⇒すぎはら‐ちうね【杉原千畝】

すぎはら‐がみ【杉原紙】

楮こうぞを原料として製した、奉書に似て薄く柔らかな紙。平安時代から播磨の杉原谷で製し、中世に多く流通した。主として文書用であったが、版画にも用いられた。椙原すぎはら。すぎわら。すいばら。

杉原紙のはがき

撮影:関戸 勇

杉原紙

撮影:関戸 勇

杉原紙

撮影:関戸 勇

⇒すぎはら【杉原】

すぎはら‐そうすけ【杉原荘介】‥サウ‥

考古学者。東京生れ。明大卒、同教授。登呂遺跡発掘を推進、また岩宿遺跡の発掘調査で日本の旧石器文化の存在を確認。著「原史学序論」など。(1913〜1983)

⇒すぎはら【杉原】

すぎはら‐ちうね【杉原千畝】

外交官。岐阜県出身。第二次大戦中、駐リトアニア領事代理として、亡命を求めるユダヤ人難民に日本通過ビザを発給したことで知られる。戦後、イスラエル政府より受勲。(1900〜1986)

⇒すぎはら【杉原】

すきはり‐しょうじ【透張障子】‥シヤウ‥

薄紙で張った障子。狂言、酢薑すはじかみ「其時わうゐん、―をするりとあけ」

スキピオ【Scipio】

古代ローマの名族。

①大アフリカヌス(Publius Cornelius S. Africanus Major)。グラックス兄弟の祖父。第2回ポエニ戦争の際スペインを征し、前202年、北アフリカのザマにハンニバルを破った。(前236頃〜前183)

②小アフリカヌス(P. C. S. Aemilianus Africanus Minor Numantinus)。1の孫。グラックス派の政敵。前146年カルタゴを破壊。(前185頃〜前129)

すき‐びたい【透額】‥ビタヒ

冠の一種。平安時代は羅うすものを張って額ぎわを透かしたもの。近世では額の中央前寄りに半月形に羅を張り透かしたものをいい、16歳までの料。さらに三日月形に透かしたものを半透額といい、30歳までの料。

透額

⇒すぎはら【杉原】

すぎはら‐そうすけ【杉原荘介】‥サウ‥

考古学者。東京生れ。明大卒、同教授。登呂遺跡発掘を推進、また岩宿遺跡の発掘調査で日本の旧石器文化の存在を確認。著「原史学序論」など。(1913〜1983)

⇒すぎはら【杉原】

すぎはら‐ちうね【杉原千畝】

外交官。岐阜県出身。第二次大戦中、駐リトアニア領事代理として、亡命を求めるユダヤ人難民に日本通過ビザを発給したことで知られる。戦後、イスラエル政府より受勲。(1900〜1986)

⇒すぎはら【杉原】

すきはり‐しょうじ【透張障子】‥シヤウ‥

薄紙で張った障子。狂言、酢薑すはじかみ「其時わうゐん、―をするりとあけ」

スキピオ【Scipio】

古代ローマの名族。

①大アフリカヌス(Publius Cornelius S. Africanus Major)。グラックス兄弟の祖父。第2回ポエニ戦争の際スペインを征し、前202年、北アフリカのザマにハンニバルを破った。(前236頃〜前183)

②小アフリカヌス(P. C. S. Aemilianus Africanus Minor Numantinus)。1の孫。グラックス派の政敵。前146年カルタゴを破壊。(前185頃〜前129)

すき‐びたい【透額】‥ビタヒ

冠の一種。平安時代は羅うすものを張って額ぎわを透かしたもの。近世では額の中央前寄りに半月形に羅を張り透かしたものをいい、16歳までの料。さらに三日月形に透かしたものを半透額といい、30歳までの料。

透額

すき‐びと【好き人・数奇人】

①風流を解する人。好事家。物好き。胆大小心録「隣の人、此日茶饗して―をあそばしむ」

②色好みの人。好き者。

すぎ‐ふ【杉生】

⇒すぎう

すき‐ぶすき【好き不好き】

すきときらい。すききらい。

すぎ‐ぶね【杉船】

①杉の材木を運ぶ船。

②杉の木材で造った船。続古今和歌集神祇「熊野川せぎりに渡す―の」

すきべえ【好兵衛】‥ヱ

⇒すけべえ(助兵衛)

すき‐へん【耒偏】

漢字の偏の一つ。「耘」「耕」などの偏の「耒」の称。らいすき。

すき‐ほうだい【好き放題】‥ハウ‥

好きなままにすること。気ままにすること。

すぎ‐ぼとけ【杉仏】

33年または50年の最終年忌に墓場に立てる葉付きの塔婆。葉付塔婆。梢付うれつき塔婆。

すき‐ぼり【鋤彫】

(→)鋤出彫すきだしぼりに同じ。

すき‐ま【隙間・透き間】

①物と物との間の少しあいている所。すき。あい。源氏物語空蝉「几帳の―」。「戸の―」

②あいている時間。ひま。てすき。いとま。夜の寝覚4「さばかり―なかりしをりをり」

③乗ずべき機会。油断。てぬかり。源氏物語東屋「すべていとまたく―なき心もあり」

⇒すきま‐かぜ【隙間風】

⇒すきま‐ゲージ【隙間ゲージ】

⇒すきま‐さんぎょう【隙間産業】

⇒すきま‐ばめ【隙間嵌】

⇒隙間風が吹く

スキマー【skimmer】

(「すくい取るもの」の意)

①液体中の不純物を取り除く濾過ろか装置。

②クレジット‐カードなどの磁気データを不正に読み取る装置。

すきま‐かぜ【隙間風】

①戸・障子などのすきまから入って来る寒い風。すきかぜ。〈[季]冬〉

②比喩的に、親密だった間柄に生じたよそよそしい雰囲気。また、疎遠・対立の関係になりかねない兆候。

⇒すき‐ま【隙間・透き間】

すき‐びと【好き人・数奇人】

①風流を解する人。好事家。物好き。胆大小心録「隣の人、此日茶饗して―をあそばしむ」

②色好みの人。好き者。

すぎ‐ふ【杉生】

⇒すぎう

すき‐ぶすき【好き不好き】

すきときらい。すききらい。

すぎ‐ぶね【杉船】

①杉の材木を運ぶ船。

②杉の木材で造った船。続古今和歌集神祇「熊野川せぎりに渡す―の」

すきべえ【好兵衛】‥ヱ

⇒すけべえ(助兵衛)

すき‐へん【耒偏】

漢字の偏の一つ。「耘」「耕」などの偏の「耒」の称。らいすき。

すき‐ほうだい【好き放題】‥ハウ‥

好きなままにすること。気ままにすること。

すぎ‐ぼとけ【杉仏】

33年または50年の最終年忌に墓場に立てる葉付きの塔婆。葉付塔婆。梢付うれつき塔婆。

すき‐ぼり【鋤彫】

(→)鋤出彫すきだしぼりに同じ。

すき‐ま【隙間・透き間】

①物と物との間の少しあいている所。すき。あい。源氏物語空蝉「几帳の―」。「戸の―」

②あいている時間。ひま。てすき。いとま。夜の寝覚4「さばかり―なかりしをりをり」

③乗ずべき機会。油断。てぬかり。源氏物語東屋「すべていとまたく―なき心もあり」

⇒すきま‐かぜ【隙間風】

⇒すきま‐ゲージ【隙間ゲージ】

⇒すきま‐さんぎょう【隙間産業】

⇒すきま‐ばめ【隙間嵌】

⇒隙間風が吹く

スキマー【skimmer】

(「すくい取るもの」の意)

①液体中の不純物を取り除く濾過ろか装置。

②クレジット‐カードなどの磁気データを不正に読み取る装置。

すきま‐かぜ【隙間風】

①戸・障子などのすきまから入って来る寒い風。すきかぜ。〈[季]冬〉

②比喩的に、親密だった間柄に生じたよそよそしい雰囲気。また、疎遠・対立の関係になりかねない兆候。

⇒すき‐ま【隙間・透き間】

スキナー【Burrhus Frederic Skinner】

アメリカの心理学者。道具的条件付けを開発。ワトソンの行動主義を受け継ぎ、実験的行動分析学を打ち立てた。(1904〜1990)

すき‐なつめ【酸棗】

サネブトナツメの別称。〈本草和名上〉

すき‐なべ【鋤鍋】

肉類をすき焼にするのに使う金属製または土製の鍋。また、その料理。

すぎなみ【杉並】

東京都23区の一つ。高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪などを中心とする住宅地。

すぎ‐なり【杉状・杉形】

①杉の木の聳えたような形、すなわち上が尖り下が広がった形。金字形。「雲を根に富士は―の茂りかな」(芭蕉)

②陣立じんだての名。鉾矢ほこや形に兵を配したもの。

⇒すぎなり‐ざや【杉形鞘】

すぎなり‐ざや【杉形鞘】

槍鞘の一種。すぎなりにこしらえたもの。

⇒すぎ‐なり【杉状・杉形】

すき‐にかわ【透膠】‥ニカハ

中国産の精製した透明の膠。

すぎ‐の‐いおり【杉の庵】‥イホリ

屋根を杉皮で葺いた庵。玉葉集冬「むら雲の―のあれまより」

すき‐の‐くに【主基の国】

大嘗祭だいじょうさいに、主基に供える新穀を出す国。都より西方の国郡が卜定ぼくじょうされ、平安時代以後は丹波・備中を交互に定めた。↔悠紀ゆきの国。→斎国さいこく

すぎ‐の‐しるし【杉の標】

(古今集の「わが庵は三輪の山もと恋ひしくはとぶらひ来ませ杉立てる門」による)行方を尋ねる目じるし。落窪物語3「年ごろは―もなきやうにて、尋ね聞えさすべき方なく」

すぎのは‐だに【杉葉蜱】

ハダニ科のダニ。体長約0.4ミリメートル。杉の葉に寄生して吸汁。年に10回以上発生する。法定森林害虫。スギノアカダニ。スギノアカグモ。

すぎ‐の‐みやしろ【杉の御社】

大神おおみわ神社の異称かという。杉社。枕草子243「―は、しるしやあらんとをかし」

すぎ‐の‐ゆ【杉の湯】

杉葉を入れた湯。脚気かっけに有効という。続詞花和歌集雑「大斎院御あしなやませ給ふを、―にてゆでさせ給ふべきよし申しければ」

すぎ‐のり【杉海苔】

紅藻類の海藻。暗紫色の線形で羽状に分枝、5〜10センチメートル。潮間帯に生育。糊料・寒天原料とする。

すき‐ば【透き歯】

歯と歯の間のすいていること。また、その歯並び。

すぎ‐ばえ【杉掽】‥バヘ

俵や材木などを三角形に積み上げた形。すぎなり。日本永代蔵1「―の俵物ひょうもの山もさながら動きて」

すき‐ばこ【透箱】

すかしのあるかざり箱。すいばこ。宇津保物語藤原君「宮―あけて綾など見給ふ」

すぎ‐ばし【杉箸】

杉の木を削って作った箸で、割箸にする。

すき‐ば・む【好きばむ】

〔自四〕

好色らしく見える。源氏物語蜻蛉「―・みたる気色あるかとはおぼしかけざりけり」

すぎ‐ばやし【杉林】

①杉の林。

②(→)酒林さかばやし1に同じ。

すき‐はら【空き腹】

腹のへっていること。くうふく。すきっぱら。「―を抱える」

すぎ‐はら【杉原】

杉の群生しているところ。

すぎはら【杉原】

杉原紙の略。すぎわら。

⇒すぎはら‐がみ【杉原紙】

すぎはら【杉原】

姓氏の一つ。

⇒すぎはら‐そうすけ【杉原荘介】

⇒すぎはら‐ちうね【杉原千畝】

すぎはら‐がみ【杉原紙】

楮こうぞを原料として製した、奉書に似て薄く柔らかな紙。平安時代から播磨の杉原谷で製し、中世に多く流通した。主として文書用であったが、版画にも用いられた。椙原すぎはら。すぎわら。すいばら。

杉原紙のはがき

撮影:関戸 勇

スキナー【Burrhus Frederic Skinner】

アメリカの心理学者。道具的条件付けを開発。ワトソンの行動主義を受け継ぎ、実験的行動分析学を打ち立てた。(1904〜1990)

すき‐なつめ【酸棗】

サネブトナツメの別称。〈本草和名上〉

すき‐なべ【鋤鍋】

肉類をすき焼にするのに使う金属製または土製の鍋。また、その料理。

すぎなみ【杉並】

東京都23区の一つ。高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪などを中心とする住宅地。

すぎ‐なり【杉状・杉形】

①杉の木の聳えたような形、すなわち上が尖り下が広がった形。金字形。「雲を根に富士は―の茂りかな」(芭蕉)

②陣立じんだての名。鉾矢ほこや形に兵を配したもの。

⇒すぎなり‐ざや【杉形鞘】

すぎなり‐ざや【杉形鞘】

槍鞘の一種。すぎなりにこしらえたもの。

⇒すぎ‐なり【杉状・杉形】

すき‐にかわ【透膠】‥ニカハ

中国産の精製した透明の膠。

すぎ‐の‐いおり【杉の庵】‥イホリ

屋根を杉皮で葺いた庵。玉葉集冬「むら雲の―のあれまより」

すき‐の‐くに【主基の国】

大嘗祭だいじょうさいに、主基に供える新穀を出す国。都より西方の国郡が卜定ぼくじょうされ、平安時代以後は丹波・備中を交互に定めた。↔悠紀ゆきの国。→斎国さいこく

すぎ‐の‐しるし【杉の標】

(古今集の「わが庵は三輪の山もと恋ひしくはとぶらひ来ませ杉立てる門」による)行方を尋ねる目じるし。落窪物語3「年ごろは―もなきやうにて、尋ね聞えさすべき方なく」

すぎのは‐だに【杉葉蜱】

ハダニ科のダニ。体長約0.4ミリメートル。杉の葉に寄生して吸汁。年に10回以上発生する。法定森林害虫。スギノアカダニ。スギノアカグモ。

すぎ‐の‐みやしろ【杉の御社】

大神おおみわ神社の異称かという。杉社。枕草子243「―は、しるしやあらんとをかし」

すぎ‐の‐ゆ【杉の湯】

杉葉を入れた湯。脚気かっけに有効という。続詞花和歌集雑「大斎院御あしなやませ給ふを、―にてゆでさせ給ふべきよし申しければ」

すぎ‐のり【杉海苔】

紅藻類の海藻。暗紫色の線形で羽状に分枝、5〜10センチメートル。潮間帯に生育。糊料・寒天原料とする。

すき‐ば【透き歯】

歯と歯の間のすいていること。また、その歯並び。

すぎ‐ばえ【杉掽】‥バヘ

俵や材木などを三角形に積み上げた形。すぎなり。日本永代蔵1「―の俵物ひょうもの山もさながら動きて」

すき‐ばこ【透箱】

すかしのあるかざり箱。すいばこ。宇津保物語藤原君「宮―あけて綾など見給ふ」

すぎ‐ばし【杉箸】

杉の木を削って作った箸で、割箸にする。

すき‐ば・む【好きばむ】

〔自四〕

好色らしく見える。源氏物語蜻蛉「―・みたる気色あるかとはおぼしかけざりけり」

すぎ‐ばやし【杉林】

①杉の林。

②(→)酒林さかばやし1に同じ。

すき‐はら【空き腹】

腹のへっていること。くうふく。すきっぱら。「―を抱える」

すぎ‐はら【杉原】

杉の群生しているところ。

すぎはら【杉原】

杉原紙の略。すぎわら。

⇒すぎはら‐がみ【杉原紙】

すぎはら【杉原】

姓氏の一つ。

⇒すぎはら‐そうすけ【杉原荘介】

⇒すぎはら‐ちうね【杉原千畝】

すぎはら‐がみ【杉原紙】

楮こうぞを原料として製した、奉書に似て薄く柔らかな紙。平安時代から播磨の杉原谷で製し、中世に多く流通した。主として文書用であったが、版画にも用いられた。椙原すぎはら。すぎわら。すいばら。

杉原紙のはがき

撮影:関戸 勇

杉原紙

撮影:関戸 勇

杉原紙

撮影:関戸 勇

⇒すぎはら【杉原】

すぎはら‐そうすけ【杉原荘介】‥サウ‥

考古学者。東京生れ。明大卒、同教授。登呂遺跡発掘を推進、また岩宿遺跡の発掘調査で日本の旧石器文化の存在を確認。著「原史学序論」など。(1913〜1983)

⇒すぎはら【杉原】

すぎはら‐ちうね【杉原千畝】

外交官。岐阜県出身。第二次大戦中、駐リトアニア領事代理として、亡命を求めるユダヤ人難民に日本通過ビザを発給したことで知られる。戦後、イスラエル政府より受勲。(1900〜1986)

⇒すぎはら【杉原】

すきはり‐しょうじ【透張障子】‥シヤウ‥

薄紙で張った障子。狂言、酢薑すはじかみ「其時わうゐん、―をするりとあけ」

スキピオ【Scipio】

古代ローマの名族。

①大アフリカヌス(Publius Cornelius S. Africanus Major)。グラックス兄弟の祖父。第2回ポエニ戦争の際スペインを征し、前202年、北アフリカのザマにハンニバルを破った。(前236頃〜前183)

②小アフリカヌス(P. C. S. Aemilianus Africanus Minor Numantinus)。1の孫。グラックス派の政敵。前146年カルタゴを破壊。(前185頃〜前129)

すき‐びたい【透額】‥ビタヒ

冠の一種。平安時代は羅うすものを張って額ぎわを透かしたもの。近世では額の中央前寄りに半月形に羅を張り透かしたものをいい、16歳までの料。さらに三日月形に透かしたものを半透額といい、30歳までの料。

透額

⇒すぎはら【杉原】

すぎはら‐そうすけ【杉原荘介】‥サウ‥

考古学者。東京生れ。明大卒、同教授。登呂遺跡発掘を推進、また岩宿遺跡の発掘調査で日本の旧石器文化の存在を確認。著「原史学序論」など。(1913〜1983)

⇒すぎはら【杉原】

すぎはら‐ちうね【杉原千畝】

外交官。岐阜県出身。第二次大戦中、駐リトアニア領事代理として、亡命を求めるユダヤ人難民に日本通過ビザを発給したことで知られる。戦後、イスラエル政府より受勲。(1900〜1986)

⇒すぎはら【杉原】

すきはり‐しょうじ【透張障子】‥シヤウ‥

薄紙で張った障子。狂言、酢薑すはじかみ「其時わうゐん、―をするりとあけ」

スキピオ【Scipio】

古代ローマの名族。

①大アフリカヌス(Publius Cornelius S. Africanus Major)。グラックス兄弟の祖父。第2回ポエニ戦争の際スペインを征し、前202年、北アフリカのザマにハンニバルを破った。(前236頃〜前183)

②小アフリカヌス(P. C. S. Aemilianus Africanus Minor Numantinus)。1の孫。グラックス派の政敵。前146年カルタゴを破壊。(前185頃〜前129)

すき‐びたい【透額】‥ビタヒ

冠の一種。平安時代は羅うすものを張って額ぎわを透かしたもの。近世では額の中央前寄りに半月形に羅を張り透かしたものをいい、16歳までの料。さらに三日月形に透かしたものを半透額といい、30歳までの料。

透額

すき‐びと【好き人・数奇人】

①風流を解する人。好事家。物好き。胆大小心録「隣の人、此日茶饗して―をあそばしむ」

②色好みの人。好き者。

すぎ‐ふ【杉生】

⇒すぎう

すき‐ぶすき【好き不好き】

すきときらい。すききらい。

すぎ‐ぶね【杉船】

①杉の材木を運ぶ船。

②杉の木材で造った船。続古今和歌集神祇「熊野川せぎりに渡す―の」

すきべえ【好兵衛】‥ヱ

⇒すけべえ(助兵衛)

すき‐へん【耒偏】

漢字の偏の一つ。「耘」「耕」などの偏の「耒」の称。らいすき。

すき‐ほうだい【好き放題】‥ハウ‥

好きなままにすること。気ままにすること。

すぎ‐ぼとけ【杉仏】

33年または50年の最終年忌に墓場に立てる葉付きの塔婆。葉付塔婆。梢付うれつき塔婆。

すき‐ぼり【鋤彫】

(→)鋤出彫すきだしぼりに同じ。

すき‐ま【隙間・透き間】

①物と物との間の少しあいている所。すき。あい。源氏物語空蝉「几帳の―」。「戸の―」

②あいている時間。ひま。てすき。いとま。夜の寝覚4「さばかり―なかりしをりをり」

③乗ずべき機会。油断。てぬかり。源氏物語東屋「すべていとまたく―なき心もあり」

⇒すきま‐かぜ【隙間風】

⇒すきま‐ゲージ【隙間ゲージ】

⇒すきま‐さんぎょう【隙間産業】

⇒すきま‐ばめ【隙間嵌】

⇒隙間風が吹く

スキマー【skimmer】

(「すくい取るもの」の意)

①液体中の不純物を取り除く濾過ろか装置。

②クレジット‐カードなどの磁気データを不正に読み取る装置。

すきま‐かぜ【隙間風】

①戸・障子などのすきまから入って来る寒い風。すきかぜ。〈[季]冬〉

②比喩的に、親密だった間柄に生じたよそよそしい雰囲気。また、疎遠・対立の関係になりかねない兆候。

⇒すき‐ま【隙間・透き間】

すき‐びと【好き人・数奇人】

①風流を解する人。好事家。物好き。胆大小心録「隣の人、此日茶饗して―をあそばしむ」

②色好みの人。好き者。

すぎ‐ふ【杉生】

⇒すぎう

すき‐ぶすき【好き不好き】

すきときらい。すききらい。

すぎ‐ぶね【杉船】

①杉の材木を運ぶ船。

②杉の木材で造った船。続古今和歌集神祇「熊野川せぎりに渡す―の」

すきべえ【好兵衛】‥ヱ

⇒すけべえ(助兵衛)

すき‐へん【耒偏】

漢字の偏の一つ。「耘」「耕」などの偏の「耒」の称。らいすき。

すき‐ほうだい【好き放題】‥ハウ‥

好きなままにすること。気ままにすること。

すぎ‐ぼとけ【杉仏】

33年または50年の最終年忌に墓場に立てる葉付きの塔婆。葉付塔婆。梢付うれつき塔婆。

すき‐ぼり【鋤彫】

(→)鋤出彫すきだしぼりに同じ。

すき‐ま【隙間・透き間】

①物と物との間の少しあいている所。すき。あい。源氏物語空蝉「几帳の―」。「戸の―」

②あいている時間。ひま。てすき。いとま。夜の寝覚4「さばかり―なかりしをりをり」

③乗ずべき機会。油断。てぬかり。源氏物語東屋「すべていとまたく―なき心もあり」

⇒すきま‐かぜ【隙間風】

⇒すきま‐ゲージ【隙間ゲージ】

⇒すきま‐さんぎょう【隙間産業】

⇒すきま‐ばめ【隙間嵌】

⇒隙間風が吹く

スキマー【skimmer】

(「すくい取るもの」の意)

①液体中の不純物を取り除く濾過ろか装置。

②クレジット‐カードなどの磁気データを不正に読み取る装置。

すきま‐かぜ【隙間風】

①戸・障子などのすきまから入って来る寒い風。すきかぜ。〈[季]冬〉

②比喩的に、親密だった間柄に生じたよそよそしい雰囲気。また、疎遠・対立の関係になりかねない兆候。

⇒すき‐ま【隙間・透き間】

すき‐はら【空き腹】🔗⭐🔉

すき‐はら【空き腹】

腹のへっていること。くうふく。すきっぱら。「―を抱える」

す・く【透く・空く】🔗⭐🔉

す・く【透く・空く】

〔自五〕

①ものの間にあきが生ずる。

㋐すきまができる。源氏物語絵合「艶に―・きたる沈じんの箱に」。「壁と柱の間が―・いている」

㋑欠けてまばらになる。源氏物語総角「歯はうち―・きて愛敬なげに言ひなす女あり」

㋒内部のものが少なくなる。また、からになる。玉塵抄14「露を吸うて腹中の―・いて空虚なをみてたぞ」。「車内が―・いている」「腹が―・く」

㋓肉が落ちる。玉塵抄18「人も足の裏の中ほどの―・いたが道をようあるくぞ」

㋔つかえがなくなる。さっぱりする。「胸が―・く」

②《空》時間的・精神的にすきが生ずる。

㋐仕事がなくなる。ひまになる。「じきに手が―・く」

㋑油断する。手ぬかりをする。日本永代蔵3「さても―・かぬ男」

③《透》物のすきまから通る。

㋐光・風などが通りぬける。源氏物語夕顔「みあかしの影、ほのかに―・きて見ゆ」。宇治拾遺物語1「けはひにくからねばかきふせて風の―・く所にふせたり」

㋑物を通して向うのものが見える。すき通る。すける。源氏物語賢木「羅うすものの直衣、単衣を着給へるに―・き給へる肌つきましていみじう見ゆるを」。「中が―・いて見える」

◇1㋒・㋔は、ふつう「空く」あるいは仮名で「すく」と書く。

そら【空】🔗⭐🔉

そら【空】

[一]〔名〕

(上空が穹窿きゅうりゅう状をなしてそっていることからか)

①地上に広がる空間。地上から見上げる所。天。おおぞら。虚空こくう。空中。万葉集9「雁がねの聞ゆる―に」。「―に浮かぶ雲」「青い―」「―の星」

②空模様。天候。時節。後撰和歌集秋「大方の秋の―だにわびしきに」。枕草子106「―寒み花にまがへて散る雪に」。「―があやしい」「男心と秋の―」

③落ち着く所のない、不安定な状況。竹取物語「旅の―に助け給ふべき人もなきところに」。「若い身―」

④心が動揺し落ち着かないこと。放心。また、一つに決めかねている心境。万葉集11「心―なりつちは踏めども」。宇津保物語俊蔭「今更に、おもひ給へかへらん―も恥かしう」。「うわの―」「生きた―もない」

⑤根拠のないこと。当て推量すること。うそ。貫之集「まだねぬ人を―に知るかな」。「―疑い」「―を吐つく」

⑥無益なこと。かいのないこと。古今和歌集恋「ほととぎす鳴く音―なる恋もするかな」

⑦暗記。暗誦。枕草子191「六の巻―に読む」。「―で言う」

⑧うえ。てっぺん。狂言、柿山伏「犬が何として木の―へ登つたことぢや知らぬ」

[二]〔接頭〕

「何となく」「しても効果がない」「偽りの」「真実の関係がない」などの意を表す。「―おそろしい」「―だのみ」「―寝」「―耳」「他人の―似」

⇒空聞かず

⇒空知らず

⇒空知らぬ雨

⇒空飛ぶ鳥も落とす

⇒空に標結う

⇒空に知られぬ雪

⇒空に三つ廊下

⇒空吹く風と聞き流す

⇒空を歩む

⇒空を使う

そら‐いちみ【空一味】🔗⭐🔉

そら‐いちみ【空一味】

味方するふりをすること。浄瑠璃、大塔宮曦鎧「間に合せの―忍び入る廊下にて」

そら‐おぼめき【空おぼめき】🔗⭐🔉

そら‐おぼめき【空おぼめき】

そ知らぬ顔つき。知らないふり。そらとぼけ。源氏物語蛍「御心のやうにつれなく―したるは世にあらじな」

そら‐おぼれ【空おぼれ】🔗⭐🔉

そら‐おぼれ【空おぼれ】

わざととぼけたさまをよそおうこと。そらとぼけ。源氏物語夕顔「―してなむ隠れまかりありく」

そら‐がくれ【空隠れ】🔗⭐🔉

そら‐がくれ【空隠れ】

隠れたように見せかけること。偽って不在をよそおうこと。詞花和歌集雑「世の中の人の心のうき雲に―する有明の月」

そらぞら‐し・い【空空しい】🔗⭐🔉

そらぞら‐し・い【空空しい】

〔形〕[文]そらぞら・し(シク)

知って知らないふりをする。そらとぼけている。また、見えすいている。わざとらしい。おらが春「鶴亀にたぐへての祝尽しも、厄払ひの口上めきて―・しく思ふからに」。「―・いお世辞」

そらっ‐とぼ・ける【空っ惚ける】🔗⭐🔉

そらっ‐とぼ・ける【空っ惚ける】

〔自下一〕

ソラトボケルの促音化。夏目漱石、虞美人草「あら待つてた癖に―・けて」

そら‐つ‐ひこ【空つ彦】🔗⭐🔉

そら‐つ‐ひこ【空つ彦】

皇太子の位にあたる皇子。古事記上「この人は天つ彦の御子―そ」→天あまつ彦

○空に標結うそらにしめゆう🔗⭐🔉

○空に標結うそらにしめゆう

いたずらにかいのないことを思う。新勅撰和歌集恋「―心地こそすれ」

⇒そら【空】

○空に知られぬ雪そらにしられぬゆき🔗⭐🔉

○空に知られぬ雪そらにしられぬゆき

散る桜の形容。拾遺和歌集春「桜散る木の下風は寒からで―ぞ降りける」

⇒そら【空】

そら‐に‐みつ

〔枕〕

(ソラミツの中にニを入れて5音に整えたもの)「やまと」にかかる。そらみつ。万葉集1「―大和をおきて」

○空に三つ廊下そらにみつろうか🔗⭐🔉

○空に三つ廊下そらにみつろうか

降ろうか、照ろうか、曇ろうかの三つの「ろうか」を廊下に見立てて、天候のはっきりしないのにいう。

⇒そら【空】

ソラニン【solanin】

ジャガイモ(属名ソラヌム)・トマトなどナス科植物の芽に多く含まれるアルカロイド。多く摂取すれば嘔吐・腹痛・頭痛などの中毒症状を起こす。

そら‐ね【空音】

①いつわってまねる鳴き声。枕草子136「夜をこめて鳥の―ははかるとも」

②いつわりごと。うそ。「―を吐く」

③実際には鳴っていないのに聞こえてくるような気がする音。

そら‐ね【空値】

いつわりの値段。掛値。〈日葡辞書〉

そら‐ね【空根】

地上にあらわれ出た草木の根。ねあがり。貫之集「人知れず…あしの―もせられやはする」

そら‐ね【空寝】

寝たふりをすること。たぬき寝入り。そらねぶり。そらねむり。そらぶし。枕草子292「それおこせ、―ならむ」。「―をきめこむ」

そら‐ねいり【空寝入り】

寝入ったふりをすること。たぬき寝入り。

そら‐ねむり【空眠り】

(→)空寝そらねに同じ。〈日葡辞書〉

そら‐ねんじゅ【空念誦】

念誦をするふりをすること。信心の心がなくて念誦のさまをよそおうこと。そらねんぶつ。

そら‐ねんぶつ【空念仏】

(→)「そらねんじゅ」に同じ。

そら‐の‐いろ【空の色】

①空模様。源氏物語野分「野わき例の年よりもおどろおどろしく、―かはりて吹き出づ」

②そらいろ。うすあおいろ。源氏物語葵「―したるからの紙に」

そら‐の‐うみ【空の海】

空を海にたとえていう語。拾遺和歌集雑「―に雲の波立ち月の舟星の林に漕ぎ隠る見ゆ」

そら‐の‐かがみ【空の鏡】

澄んだ月を鏡に見立てていう語。続後撰和歌集秋「曇なき―と見るまでに秋の夜長く照らす月かげ」

そら‐の‐けぶり【空の煙】

空にのぼる火葬の煙。人が死ぬことにいう。蜻蛉日記上「思ひきや雲の林に打捨てて―に立たむものとは」

そら‐のごい【空拭い】‥ノゴヒ

涙などを拭うふりをすること。源氏物語末摘花「―をして」

そら‐の‐しぐれ【空の時雨】

落ちる涙を時雨にたとえていう語。続古今和歌集旅「秋も暮れ都も遠くなりしより―ぞひまなかりける」

そら‐の‐しずく【空の雫】‥シヅク

落ちる涙を、空から降るしずくにたとえていう語。新後拾遺和歌集恋「飽かで来し―は秋の夜の月さへ曇るものにぞありける」

そら‐のみこみ【空呑込み】

よくたしかめないで、早合点すること。早呑込み。

そら‐の‐みだれ【空の乱れ】

天候のわるいこと。雨が降り風の吹くこと。源氏物語明石「雨風やまず…かしらさし出づべくもあらぬ―に」

そら‐ばか【空馬鹿】

馬鹿をよそおうこと。愚かなふりをすること。滑稽本、妙竹林話七偏人「織田信長なんぞも初めは―をつかつて居たぜ」

そら‐ばし【空箸】

料理に一度箸をつけた後、取らずに箸を引くこと。無作法とされる。

そら‐はずか・し【空恥かし】‥ハヅカシ

〔形シク〕

何となくはずかしい。源氏物語若菜下「おそろしく―・しき心地して」

そら‐ばら【空腹】

①腹痛らしくよそおうこと。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「あら腹いたや。いたやいたやと―病やめど」

②腹を切るまねをすること。浮世草子、好色万金丹「―切つて城を落ちしは」

③腹をたてるふりをすること。ちょっと腹をたてること。あきみち「北の方、そこにてちと―をたてて」

そら‐ばり【空針】

縫針が裏まで通らず、針目が上の布だけに続くこと。また、その針目。

そら‐びき【空引】

①空引機そらびきばたの略。

②空引機で、必要な経たて糸を引き上げる操作。

⇒そらびき‐ばた【空引機】

そらびき‐ばた【空引機】

紋織に使用する織機の一種。紋を織り出すのに必要な通し糸を取り付けるために、上部に鳥居状のものを付けた。近代以降ジャカード機に圧倒された。→高機たかばた

⇒そら‐びき【空引】

そら‐ひじり【空聖】

名ばかりのひじり。いつわりのひじり。えせひじり。古今著聞集5「仁俊は、女心ある者の―立つるなど申しけるを」

そら‐びょうし【空拍子】‥ビヤウ‥

神楽・催馬楽などで、句頭(主唱者)が声を発する前に笏拍子しゃくびょうしを一つ打つこと。

そら‐ぶき【空嘯き】

そらふくこと。そらうそぶくこと。

そら‐ふ・く【空嘯く】

〔自四〕

(→)「そらうそぶく」に同じ。新撰六帖1「天津風身にしむばかり思ふとも―・く人をいかが頼まん」

そら‐ね【空音】🔗⭐🔉

そら‐ね【空音】

①いつわってまねる鳴き声。枕草子136「夜をこめて鳥の―ははかるとも」

②いつわりごと。うそ。「―を吐く」

③実際には鳴っていないのに聞こえてくるような気がする音。

そら‐の‐いろ【空の色】🔗⭐🔉

そら‐の‐いろ【空の色】

①空模様。源氏物語野分「野わき例の年よりもおどろおどろしく、―かはりて吹き出づ」

②そらいろ。うすあおいろ。源氏物語葵「―したるからの紙に」

そら‐の‐うみ【空の海】🔗⭐🔉

そら‐の‐うみ【空の海】

空を海にたとえていう語。拾遺和歌集雑「―に雲の波立ち月の舟星の林に漕ぎ隠る見ゆ」

そら‐の‐かがみ【空の鏡】🔗⭐🔉

そら‐の‐かがみ【空の鏡】

澄んだ月を鏡に見立てていう語。続後撰和歌集秋「曇なき―と見るまでに秋の夜長く照らす月かげ」

そら‐の‐けぶり【空の煙】🔗⭐🔉

そら‐の‐けぶり【空の煙】

空にのぼる火葬の煙。人が死ぬことにいう。蜻蛉日記上「思ひきや雲の林に打捨てて―に立たむものとは」

そら‐の‐しぐれ【空の時雨】🔗⭐🔉

そら‐の‐しぐれ【空の時雨】

落ちる涙を時雨にたとえていう語。続古今和歌集旅「秋も暮れ都も遠くなりしより―ぞひまなかりける」

そら‐の‐しずく【空の雫】‥シヅク🔗⭐🔉

そら‐の‐しずく【空の雫】‥シヅク

落ちる涙を、空から降るしずくにたとえていう語。新後拾遺和歌集恋「飽かで来し―は秋の夜の月さへ曇るものにぞありける」

そら‐の‐みだれ【空の乱れ】🔗⭐🔉

そら‐の‐みだれ【空の乱れ】

天候のわるいこと。雨が降り風の吹くこと。源氏物語明石「雨風やまず…かしらさし出づべくもあらぬ―に」

そら‐びき【空引】🔗⭐🔉

そら‐びき【空引】

①空引機そらびきばたの略。

②空引機で、必要な経たて糸を引き上げる操作。

⇒そらびき‐ばた【空引機】

そらびき‐ばた【空引機】🔗⭐🔉

そらびき‐ばた【空引機】

紋織に使用する織機の一種。紋を織り出すのに必要な通し糸を取り付けるために、上部に鳥居状のものを付けた。近代以降ジャカード機に圧倒された。→高機たかばた

⇒そら‐びき【空引】

そら‐め・く【空めく】🔗⭐🔉

そら‐め・く【空めく】

〔自四〕

しっかりしていない。浮ついて見える。うそらしく見える。宇津保物語蔵開下「例はいたう―・いたる人の、いとまめに見え給ひしは」

そら‐よろこび【空喜び・空悦び】🔗⭐🔉

そら‐よろこび【空喜び・空悦び】

①何となくうれしく思うこと。源平盛衰記19「高綱馬にうち乗り、この馬こそ早わが物よと思ひつつ、―して」

②(→)「ぬかよろこび」に同じ。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「―の裏が来て」

○空を歩むそらをあゆむ🔗⭐🔉

○空を歩むそらをあゆむ

心の落ち着かないさまにいう。源氏物語御法「―心地して人にかかりてぞおはしましける」

⇒そら【空】

○空を使うそらをつかう🔗⭐🔉

○空を使うそらをつかう

知らないふりをする。そらとぼける。

⇒そら【空】

そらん・じる【諳じる】

〔他上一〕

(→)「そらんずる」に同じ。

そらん・ずる【諳ずる】

〔他サ変〕[文]そらん・ず(サ変)

(ソラニスの音便)そらでおぼえる。暗記する。暗誦する。三蔵法師伝永久点「此の翁は極めて西路を諳ソラニシテ」

そり【反り】

①そること。そりかえった程度・具合。太平記16「腰の刀を抜かんと、一―反りけるが」

②太刀・刀・脇差・短刀などの、刀身が湾曲している部分。鋒きっさきの先端と棟区むねまちとを結ぶ直線と、刀身との距離が最大の所。

③弦つるを張らない弓竹の湾曲。金葉和歌集雑「梓弓さこそは―の高からめ張るほどもなくかへるべしやは」

④相撲のわざの一つ。相手の体の下に頭を入れて、うしろに反って倒す。そり手。いぞり・たすきぞり・しゅもくぞりなど。

⑤(camber)橋桁はしげたや建築物の天井で、中央の上向きにそり曲がった部分。荷重のための中央部の低下を見込んで、あらかじめ高くしておく。

⑥休耕中の焼畑地。休耕期間は地方の慣習、地質などによって一定しないが、約7年から20年の間。そらし畑。あらし。生作なまつくり。

⇒反りが合わない

⇒反りを打つ

⇒反りを返す

そり【橇】

雪・氷などの上をすべらして行くのに用いる乗物または運搬具。〈[季]冬〉

そり【剃刀】

「かみそり」の略。(物類称呼)

そり‐あし【反り足】

足並をそろえるために足をそらして出すこと。

そり‐あじ【剃り味】‥アヂ

かみそりの、毛を剃るときの具合。

そり‐あと【剃り跡】

髪・ひげを剃った跡。「青々とした―」

そり‐い・ず【逸り出づ】‥イヅ

〔自下二〕

それて外へ出る。思わぬ方へ向かう。落窪物語1「このごろ御心―・でて」

そり‐おと・す【剃り落とす】

〔他五〕

毛を剃っておとす。曾我物語4「わが山にて髪―・し、膚はだえを墨に染め隠し」。「まゆを―・す」

むな【空】🔗⭐🔉

むな【空】

(ムナシの語幹)名詞に冠して、むなしい、何もない、などの意を添える語。「―言ごと」「―だのみ」

むな・し【空し・虚し】(形シク)🔗⭐🔉

むな・し【空し・虚し】

〔形シク〕

⇒むなしい

むなし・い【空しい・虚しい】🔗⭐🔉

むなし・い【空しい・虚しい】

〔形〕[文]むな・し(シク)

①中に物がない。からである。万葉集3「人もなき―・しき家は草枕旅にまさりて苦しかりけり」。源氏物語椎本「立ち寄らむ蔭とたのみし椎がもと―・しき床とこになりにけるかな」

②内容がない。充実していない。「―・い弁舌」

③事実がない。あとかたがない。源氏物語少女「―・しき事にて人の御名やけがれむ」

④はかない。かりそめである。万葉集5「世の中は―・しきものと知るときしいよよますます悲しかりけり」。「―・い夢」

⑤この世にいない。死んだ。源氏物語夕顔「此の人を―・しくしなしてむ事のいみじく思さるるにそへて」。平家物語3「有王―・しき姿に取りつき、天に仰ぎ地に伏して泣き悲しめどもかひぞなき」

⑥無益である。むだである。かいがない。天草本平家物語「平家はむかうの山に陣をとつて―・しう日数をおくらるるに」。「―・く待つ」

⑦欲がない。恬淡てんたんである。垂仁紀「志懐沖むなしく退く」

⇒空しき骸

⇒空しきけぶり

⇒空しき空

⇒空しき名

⇒空しき船

⇒空しくなる

○空しき骸むなしきから

死骸。むなしき屍かばね。源氏物語蜻蛉「―をだに見奉らぬが」

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しきけぶりむなしきけぶり

火葬の煙。無常の煙。

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しき空むなしきそら

おおぞら。虚空こくう。古今和歌集恋「わが恋は―に満ちぬらし」

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しき名むなしきな

かいのない名。いたずらな評判。

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しき船むなしきふね

(船は君主。位を去ったからいう)上皇(仙洞)の異称。後拾遺和歌集雑「住吉の神はあはれと思ふらむ―をさして来たれば」

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しくなるむなしくなる

死ぬ。みまかる。宇津保物語梅花笠「はやく空しくなり給ひにき」。日葡辞書「ムナシュウナル」

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しき骸むなしきから🔗⭐🔉

○空しき骸むなしきから

死骸。むなしき屍かばね。源氏物語蜻蛉「―をだに見奉らぬが」

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しきけぶりむなしきけぶり🔗⭐🔉

○空しきけぶりむなしきけぶり

火葬の煙。無常の煙。

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しき空むなしきそら🔗⭐🔉

○空しき空むなしきそら

おおぞら。虚空こくう。古今和歌集恋「わが恋は―に満ちぬらし」

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しき名むなしきな🔗⭐🔉

○空しき名むなしきな

かいのない名。いたずらな評判。

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しき船むなしきふね🔗⭐🔉

○空しき船むなしきふね

(船は君主。位を去ったからいう)上皇(仙洞)の異称。後拾遺和歌集雑「住吉の神はあはれと思ふらむ―をさして来たれば」

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

○空しくなるむなしくなる🔗⭐🔉

○空しくなるむなしくなる

死ぬ。みまかる。宇津保物語梅花笠「はやく空しくなり給ひにき」。日葡辞書「ムナシュウナル」

⇒むなし・い【空しい・虚しい】

むなし‐だのみ【空し頼み】

あてにならない頼み。そらだのみ。古今和歌集六帖3「―によせつくしつつ」

⇒むなし【空し・虚し】

むなし‐で【空し手】

からて。すで。むなで。神代紀(一本)下「―にして来り帰る」

⇒むなし【空し・虚し】

むなし‐ぶね【空船】

からふね。古事記(一本)中「―を攻めむとす」

⇒むなし【空し・虚し】

むな‐じゃくり【胸噦り】

泣く時などに、胸のあたりをしゃくるように動かすこと。

むな‐ずわら・し【胸づはらし】‥ヅハラシ

〔形シク〕

(ヅハラシは詰マラシの転か)心配ごとで胸がつまりそうである。むなつまらし。浄瑠璃、冥途飛脚「梅川いとど―・しく」

むな‐そこ【胸底】

⇒きょうてい

むな‐そろばん【胸算盤】

(→)胸算用に同じ。

むな‐だか【胸高】

帯を高く胸のあたりに締めること。好色一代男7「帯は―にして」

⇒むなだか‐おび【胸高帯】

むなだか‐おび【胸高帯】

高く胸のあたりに締めた帯。

⇒むな‐だか【胸高】

むな‐だのみ【空頼み】

(→)「そらだのみ」に同じ。

むな‐ち【胸乳】

(ムナヂとも)ちぶさ。神代紀下「其の―を露あらわにかきいでて」

むな‐つき【胸突き】

山道や坂などの険しく急なところ。「―坂」

⇒むなつき‐はっちょう【胸突き八丁】

むなつき‐はっちょう【胸突き八丁】‥チヤウ

山道で、登りのきつい難所。転じて、物事をなしとげるのに一番苦しい時期。「―にさしかかる」

⇒むな‐つき【胸突き】

むな‐づくし【胸尽し】

むなぐら。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「返答が聞きたいと―をひつつかむ」

むな‐づもり【胸積り】

心中に見積もること。胸算用。

むな‐で【空手・徒手】

(→)「むなしで」に同じ。古事記中「この山の神は―に直ただに取りてむ」

むな‐ばしら【棟柱】

家の棟木をのせて据える柱。〈日葡辞書〉

むな‐ばせ【空馳せ】

競べ馬で負けること。

むな‐ひげ【胸鬚】

胸に生えた毛。むなげ。

むな‐ひぼ【胸紐】

(ムナヒモの訛)

①着物・羽織などの胸部につけてある紐。

②紐のつけてある着物を着る頃。幼少の頃。浄瑠璃、栬狩剣本地「イヤ舌長し、―からかか様にさへつめられぬ大事の身」

むな‐びれ【胸鰭】

魚類の体の両側にある一対のひれ。ふつう腹びれの前方にある。→魚類(図)

むな‐ふだ【棟札】

棟上げや再建・修理の時、工事の由緒、建築の年月、建築者または工匠の名などを記して棟木に打ち付ける札。頭部は多く山形をなす。また、直接棟木に書いたものを棟木銘という。むねふだ。とうさつ。

むな‐ふね【空船】

からの船。古事記中「喪船もふねに赴きて―を攻めむとしき」

むな‐べつ【棟別】

(→)軒別けんべつに同じ。むねべつ。

むな‐ぼね【胸骨】

胸の骨。

むなもち‐ばしら【棟持柱】

妻側の壁の外にあって、突出した棟木を直接支える柱。小狭柱おさばしら。→神明造しんめいづくり

むな‐もと【胸元】

鳩尾みぞおちの辺り。むなさき。「銃を―に突きつける」「―の開いた服」

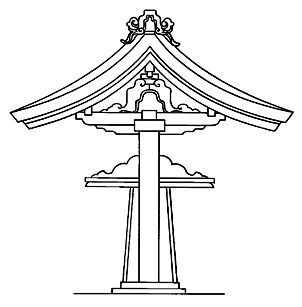

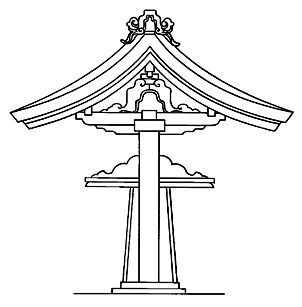

むな‐もん【棟門】

本柱2本で控柱がなく、切妻造り・平入りの門。寺院の塔頭たっちゅう、住宅などの門に多く用いられる。むねかど。むねもん。

棟門

むな‐やけ【胸焼け】

⇒むねやけ

むな‐わ・く【胸分く】

〔自下二〕

(鹿などが)草木の茂っている中などを胸で押し分けて行く。万葉集20「大夫ますらおの呼び立てしかばさを鹿の―・けゆかむ秋野萩原」

むな‐わけ【胸分け】

①胸で草などを押し分けること。むねわけ。万葉集8「さを鹿の―にかも秋萩の散り過ぎにける盛りかもいぬる」

②胸。胸のはば。万葉集9「―の広ゆたけき吾妹わぎも腰細のすがる娘子おとめの」

むに【牟尼・文尼】

〔仏〕(梵語muni 寂黙・聖者・聖仙の意)

①インドで、山林に在って心を修め道を修する者の称。仙人。聖人。

②釈尊の称。「釈迦―」

む‐に【無二】

二つとないこと。かけがえのないこと。無類。唯一。無双。「―の親友」「当代―の声楽家」

ムニエル【meunière フランス】

魚に小麦粉をまぶし、バターで焼いた料理。ムニエール。

むな‐やけ【胸焼け】

⇒むねやけ

むな‐わ・く【胸分く】

〔自下二〕

(鹿などが)草木の茂っている中などを胸で押し分けて行く。万葉集20「大夫ますらおの呼び立てしかばさを鹿の―・けゆかむ秋野萩原」

むな‐わけ【胸分け】

①胸で草などを押し分けること。むねわけ。万葉集8「さを鹿の―にかも秋萩の散り過ぎにける盛りかもいぬる」

②胸。胸のはば。万葉集9「―の広ゆたけき吾妹わぎも腰細のすがる娘子おとめの」

むに【牟尼・文尼】

〔仏〕(梵語muni 寂黙・聖者・聖仙の意)

①インドで、山林に在って心を修め道を修する者の称。仙人。聖人。

②釈尊の称。「釈迦―」

む‐に【無二】

二つとないこと。かけがえのないこと。無類。唯一。無双。「―の親友」「当代―の声楽家」

ムニエル【meunière フランス】

魚に小麦粉をまぶし、バターで焼いた料理。ムニエール。

むな‐やけ【胸焼け】

⇒むねやけ

むな‐わ・く【胸分く】

〔自下二〕

(鹿などが)草木の茂っている中などを胸で押し分けて行く。万葉集20「大夫ますらおの呼び立てしかばさを鹿の―・けゆかむ秋野萩原」

むな‐わけ【胸分け】

①胸で草などを押し分けること。むねわけ。万葉集8「さを鹿の―にかも秋萩の散り過ぎにける盛りかもいぬる」

②胸。胸のはば。万葉集9「―の広ゆたけき吾妹わぎも腰細のすがる娘子おとめの」

むに【牟尼・文尼】

〔仏〕(梵語muni 寂黙・聖者・聖仙の意)

①インドで、山林に在って心を修め道を修する者の称。仙人。聖人。

②釈尊の称。「釈迦―」

む‐に【無二】

二つとないこと。かけがえのないこと。無類。唯一。無双。「―の親友」「当代―の声楽家」

ムニエル【meunière フランス】

魚に小麦粉をまぶし、バターで焼いた料理。ムニエール。

むな‐やけ【胸焼け】

⇒むねやけ

むな‐わ・く【胸分く】

〔自下二〕

(鹿などが)草木の茂っている中などを胸で押し分けて行く。万葉集20「大夫ますらおの呼び立てしかばさを鹿の―・けゆかむ秋野萩原」

むな‐わけ【胸分け】

①胸で草などを押し分けること。むねわけ。万葉集8「さを鹿の―にかも秋萩の散り過ぎにける盛りかもいぬる」

②胸。胸のはば。万葉集9「―の広ゆたけき吾妹わぎも腰細のすがる娘子おとめの」

むに【牟尼・文尼】

〔仏〕(梵語muni 寂黙・聖者・聖仙の意)

①インドで、山林に在って心を修め道を修する者の称。仙人。聖人。

②釈尊の称。「釈迦―」

む‐に【無二】

二つとないこと。かけがえのないこと。無類。唯一。無双。「―の親友」「当代―の声楽家」

ムニエル【meunière フランス】

魚に小麦粉をまぶし、バターで焼いた料理。ムニエール。

むなし‐だのみ【空し頼み】🔗⭐🔉

むなし‐だのみ【空し頼み】

あてにならない頼み。そらだのみ。古今和歌集六帖3「―によせつくしつつ」

⇒むなし【空し・虚し】

むなし‐で【空し手】🔗⭐🔉

むなし‐で【空し手】

からて。すで。むなで。神代紀(一本)下「―にして来り帰る」

⇒むなし【空し・虚し】

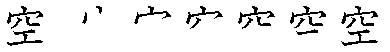

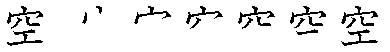

[漢]空🔗⭐🔉

空 字形

筆順

筆順

〔穴部3画/8画/教育/2285・3675〕

〔音〕クウ(慣) ク(呉)

〔訓〕そら・あく・あける・から・すく・むなしい・うつろ

[意味]

①何も(持た)ない。中身がない。あいている。むなしい。から。うつろ。むだ。「空で論ずる」「努力が空になる」「空白・空席・空虚・空論・空費・真空」

②〔仏〕実体がない。「色しき即是空」「善も悪も空なりと観ずるが、まさしく仏の御心に相叶かなふ事にて候なり」〔平家〕

③そら。天と地との間。「空に舞う」「空を切る」「空間・空中・空軍・虚空こくう・上空・航空」

[解字]

形声。「穴」+音符「工」(=のみでつきぬく)。あながつきぬけて中に何もない意。

[下ツキ

架空・滑空・航空・虚空・色即是空・上空・照空灯・真空・制空・蒼空・滞空・中空・低空・天空・碧空・防空・領空

[難読]

空木うつぎ・空蟬うつせみ・空穂うつぼ・空舟うつぼぶね・うつおぶね

〔穴部3画/8画/教育/2285・3675〕

〔音〕クウ(慣) ク(呉)

〔訓〕そら・あく・あける・から・すく・むなしい・うつろ

[意味]

①何も(持た)ない。中身がない。あいている。むなしい。から。うつろ。むだ。「空で論ずる」「努力が空になる」「空白・空席・空虚・空論・空費・真空」

②〔仏〕実体がない。「色しき即是空」「善も悪も空なりと観ずるが、まさしく仏の御心に相叶かなふ事にて候なり」〔平家〕

③そら。天と地との間。「空に舞う」「空を切る」「空間・空中・空軍・虚空こくう・上空・航空」

[解字]

形声。「穴」+音符「工」(=のみでつきぬく)。あながつきぬけて中に何もない意。

[下ツキ

架空・滑空・航空・虚空・色即是空・上空・照空灯・真空・制空・蒼空・滞空・中空・低空・天空・碧空・防空・領空

[難読]

空木うつぎ・空蟬うつせみ・空穂うつぼ・空舟うつぼぶね・うつおぶね

筆順

筆順

〔穴部3画/8画/教育/2285・3675〕

〔音〕クウ(慣) ク(呉)

〔訓〕そら・あく・あける・から・すく・むなしい・うつろ

[意味]

①何も(持た)ない。中身がない。あいている。むなしい。から。うつろ。むだ。「空で論ずる」「努力が空になる」「空白・空席・空虚・空論・空費・真空」

②〔仏〕実体がない。「色しき即是空」「善も悪も空なりと観ずるが、まさしく仏の御心に相叶かなふ事にて候なり」〔平家〕

③そら。天と地との間。「空に舞う」「空を切る」「空間・空中・空軍・虚空こくう・上空・航空」

[解字]

形声。「穴」+音符「工」(=のみでつきぬく)。あながつきぬけて中に何もない意。

[下ツキ

架空・滑空・航空・虚空・色即是空・上空・照空灯・真空・制空・蒼空・滞空・中空・低空・天空・碧空・防空・領空

[難読]

空木うつぎ・空蟬うつせみ・空穂うつぼ・空舟うつぼぶね・うつおぶね

〔穴部3画/8画/教育/2285・3675〕

〔音〕クウ(慣) ク(呉)

〔訓〕そら・あく・あける・から・すく・むなしい・うつろ

[意味]

①何も(持た)ない。中身がない。あいている。むなしい。から。うつろ。むだ。「空で論ずる」「努力が空になる」「空白・空席・空虚・空論・空費・真空」

②〔仏〕実体がない。「色しき即是空」「善も悪も空なりと観ずるが、まさしく仏の御心に相叶かなふ事にて候なり」〔平家〕

③そら。天と地との間。「空に舞う」「空を切る」「空間・空中・空軍・虚空こくう・上空・航空」

[解字]

形声。「穴」+音符「工」(=のみでつきぬく)。あながつきぬけて中に何もない意。

[下ツキ

架空・滑空・航空・虚空・色即是空・上空・照空灯・真空・制空・蒼空・滞空・中空・低空・天空・碧空・防空・領空

[難読]

空木うつぎ・空蟬うつせみ・空穂うつぼ・空舟うつぼぶね・うつおぶね

広辞苑に「空」で始まるの検索結果 1-95。もっと読み込む