複数辞典一括検索+![]()

![]()

ジャスミン【jasmine・耶悉茗・素馨】🔗⭐🔉

ジャスミン【jasmine・耶悉茗・素馨】

(もとペルシア語。アラビア語を経てヨーロッパに入る。「耶悉茗」は中国語音訳)

①モクセイ科ジャスミナム(ソケイ)属の植物200種以上の総称。熱帯・亜熱帯に産する。葉は複葉。黄・白などの筒状花を開き、特有の佳香がある。オウバイ・ソケイ・マツリカなどが普通。観賞用に栽培。

②ジャスミンの花から採った精油。リナロールなどを含み、芳香が強い。

⇒ジャスミン‐ちゃ【ジャスミン茶】

しろ‐うお【素魚】‥ウヲ🔗⭐🔉

しろ‐うお【素魚】‥ウヲ

ハゼ科の海産の硬骨魚。全長約5センチメートル。体は細長く円筒状。透明で、鰾うきぶくろが透けて見え、目立つ。日本の所々の海岸に産し、春、産卵のため小石の多い川口をさかのぼる。美味。シラウオとは別目。シラス。ギャフ。イサザ。

す【素】🔗⭐🔉

す【素】

①ありのまま。「―のままの演技」「―顔」

②なにも伴わないこと。「―で浄瑠璃を語る」「―で踊る」「―手」「―うどん」

③(他の語の上に付けて)

㋐軽蔑の意をこめて、ただの、みすぼらしい、などの意を表す語。「―寒貧」「―町人」

㋑程度のはなはだしいことを示す語。「―早い」「―ばしこい」→そ(素)

す‐あお【素襖】‥アヲ🔗⭐🔉

す‐あお【素襖】‥アヲ

⇒すおう

す‐あま【素甘】🔗⭐🔉

す‐あま【素甘】

(スハマ(洲浜)の転)菓子の名。

㋐(→)「すはま」4に同じ。

㋑糝粉しんこを湯で練って蒸し、白砂糖を混ぜ、再び蒸して作る餅菓子。多く、粗めのすだれで巻いて形をつけ、適宜小口から切って仕上げる。

す‐あわせ【素袷】‥アハセ🔗⭐🔉

す‐あわせ【素袷】‥アハセ

襦袢ジバンを着ないで、素肌に袷を着ること。

す‐いちぶ【素一歩】🔗⭐🔉

す‐いちぶ【素一歩】

一歩こっきり。また、一歩きりの金しか持っていないこと。誹風柳多留4「―はげしなりませで安堵する」

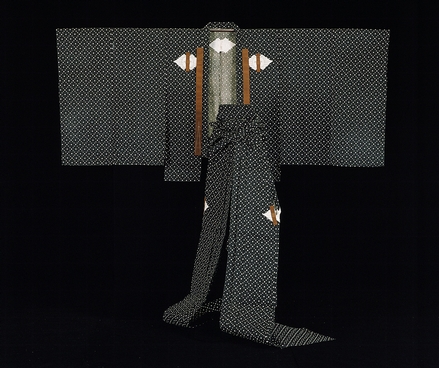

す‐おう【素襖】‥アヲ🔗⭐🔉

す‐おう【素襖】‥アヲ

直垂ひたたれの一種。大紋から変化した服で、室町時代に始まる。もと庶人の常服であったが、江戸時代には平士ひらざむらい・陪臣ばいしんの礼服となる。麻布地で、定紋を付けることは大紋と同じであるが、胸紐・露・菊綴きくとじが革であること、袖に露がないこと、文様があること、袴の腰に袴と同じ地質のものを用い、左右の相引と腰板に紋を付け、後腰に角板を入れることなどが異なる。袴は上下かみしもと称して上と同地質同色の長袴をはくのを普通とし、上下色の異なっているのを素襖袴、半袴を用いるのを素襖小袴という。素袍。

素襖

素襖

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

素襖

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

⇒すおう‐えぼし【素襖烏帽子】

⇒すおう‐ばかま【素襖袴】

⇒すおう‐びき【素襖引】

⇒すおう‐えぼし【素襖烏帽子】

⇒すおう‐ばかま【素襖袴】

⇒すおう‐びき【素襖引】

素襖

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

素襖

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

⇒すおう‐えぼし【素襖烏帽子】

⇒すおう‐ばかま【素襖袴】

⇒すおう‐びき【素襖引】

⇒すおう‐えぼし【素襖烏帽子】

⇒すおう‐ばかま【素襖袴】

⇒すおう‐びき【素襖引】

すおう‐えぼし【素襖烏帽子】‥アヲ‥🔗⭐🔉

すおう‐えぼし【素襖烏帽子】‥アヲ‥

素襖をつけた時かぶる烏帽子。侍烏帽子。

⇒す‐おう【素襖】

すおうおとし【素袍落】‥ハウ‥🔗⭐🔉

すおうおとし【素袍落】‥ハウ‥

①狂言。主人の伯父の家で馳走の酒に乱酔した太郎冠者が、引出物にもらった素袍を落とし、迎えに来た主人に拾われる。

②(「素襖落」と書く)舞踊劇。福地桜痴作。新歌舞伎十八番の一つ。1に取材。太郎冠者が主人の伯父の姫から酒を貰って那須与一扇の的の物語を語る。

すおう‐びき【素襖引】‥アヲ‥🔗⭐🔉

すおう‐びき【素襖引】‥アヲ‥

室町時代、武家などの酒宴の時、人に杯をさし、自分の着た素襖をぬいで引出物とすること。

⇒す‐おう【素襖】

す‐がお【素顔】‥ガホ🔗⭐🔉

す‐がお【素顔】‥ガホ

①化粧をしていない顔。梅暦「―自慢か寝起きのままか」

②転じて、ありのままの状態。「―の東京」

③酒気を帯びない顔。しらふ。すめん。

す‐がき【素書・素描】🔗⭐🔉

す‐がき【素書・素描】

絵などを、彩色を加えないで書くこと。また、その絵。そびょう。

す‐がけ【素懸・簾懸】🔗⭐🔉

す‐がけ【素懸・簾懸】

鎧よろいの縅おどし方の一種。糸目を粗くし、所々に2筋ずつ並べて綴ること。すがけおどし。

す‐がたり【素語り】🔗⭐🔉

す‐がたり【素語り】

伴奏楽器なしで平曲・浄瑠璃などを語ること。

○姿を消すすがたをけす

①ある場所からいなくなる。

②今まであった物や事がなくなる。

⇒すがた【姿】

す‐がみこ【素紙子】🔗⭐🔉

す‐がみこ【素紙子】

柿渋を引かずに作った紙子。白紙子。好色二代男「まだ秋ながら―を着て」

す‐かりまた【素狩股・素雁股】🔗⭐🔉

す‐かりまた【素狩股・素雁股】

鳴鏑なりかぶらがなく狩股の鏃やじりだけの矢。

す‐かんぴん【素寒貧】🔗⭐🔉

す‐かんぴん【素寒貧】

きわめて貧乏なこと。また、その人。浄瑠璃、鎌倉三代記「甚だ払底―、算用すべい手立がおりない」。「まったくの―だ」

す‐ぐち【素口・虚口】🔗⭐🔉

す‐ぐち【素口・虚口】

腹のへったこと。空腹。源平盛衰記18「乞食だにも門出とて祝ふことぞかし。―にては福楽なし」

す‐ぐら【素鞍】🔗⭐🔉

す‐ぐら【素鞍】

馬に鞍を掛けただけで人の乗らないもの。

す‐けん【素見】🔗⭐🔉

す‐けん【素見】

見るばかりで買わないこと。また、その人。ひやかし。心学早染草「―はさして銭ぜにもいらぬ事なれば」

⇒すけん‐ぞめき【素見騒き】

すけん‐ぞめき【素見騒き】🔗⭐🔉

すけん‐ぞめき【素見騒き】

遊里をひやかして歩くだけで、登楼しないこと。また、その人。ひやかし。東海道中膝栗毛5「―は阿波座のからすソリヤサ、かわいかわいもヤアレ」

⇒す‐けん【素見】

す‐ご【素子】🔗⭐🔉

す‐ご【素子】

(万葉集巻頭歌の「菜採須児なつますこ」や巻10の「山田守酢児やまだもらすこ」などを、ナツムスゴ・ヤマダモルスゴのように誤読して生まれた歌語)卑賤なもの。しず。拾遺和歌集愚草下「―が守もる山田の鳴子風吹けばおのが夢をやおどろかすらむ」

す‐ごき【素扱き】🔗⭐🔉

す‐ごき【素扱き】

すごくこと。

⇒すごき‐むすび【素扱き結び】

すごき‐むすび【素扱き結び】🔗⭐🔉

すごき‐むすび【素扱き結び】

綱の結び方の一つ。

素扱き結び

⇒す‐ごき【素扱き】

⇒す‐ごき【素扱き】

⇒す‐ごき【素扱き】

⇒す‐ごき【素扱き】

す‐ご・く【素扱く】🔗⭐🔉

す‐ご・く【素扱く】

〔他四〕

槍などをこく。しごく。

す‐しゃ【素紗】🔗⭐🔉

す‐しゃ【素紗】

染めない紗。白い紗。〈日葡辞書〉

す‐じゅうろく【素十六】‥ジフ‥🔗⭐🔉

す‐じゅうろく【素十六】‥ジフ‥

花札で、素札すふだばかり16枚を集めた出来役できやく。

す‐たづな【素手綱】🔗⭐🔉

す‐たづな【素手綱】

①弓矢を手にした騎者が手綱を手にとらずに、鞍の前輪まえわにかけること。

②白布の手綱。↔染分そめわけ手綱

す‐だて【素建て】🔗⭐🔉

す‐だて【素建て】

新築の家で、まだ骨組だけで造作ぞうさくのはいっていないこと。また、その家。

すっ【素っ】🔗⭐🔉

すっ【素っ】

〔接頭〕

(スの促音化)名詞・動詞に付いて、語の意味を強める。「―ぱだか」「―頓狂」「―飛ばす」

すっ‐ころ・ぶ【素っ転ぶ】🔗⭐🔉

すっ‐ころ・ぶ【素っ転ぶ】

〔自五〕

(スッは接頭語)勢いよく転ぶ。「つまずいて―・ぶ」

すっ‐とば・す【素っ飛ばす】🔗⭐🔉

すっ‐とば・す【素っ飛ばす】

〔他五〕

(スッは接頭語)

①勢いよく飛ばす。また、車などを勢いよく走らせる。

②途中を抜かす。「予定のプログラムを―・す」

すっ‐と・ぶ【素っ飛ぶ】🔗⭐🔉

すっ‐と・ぶ【素っ飛ぶ】

〔自五〕

(スッは接頭語)

①勢いよく飛ぶ。飛び出る。「帽子が―・ぶ」「記者は現場へ―・んだ」

②急に消えてなくなる。消滅する。「眠気が―・ぶ」

すっ‐とぼ・ける【素っ惚ける】🔗⭐🔉

すっ‐とぼ・ける【素っ惚ける】

〔自下一〕

(スッは接頭語)「とぼける3」を強めて言う語。そらとぼける。

すっ‐ぱ【透波・素っ破】🔗⭐🔉

すっ‐ぱ【透波・素っ破】

①戦国大名が野武士・強盗などの中から召し出して、間諜または軍隊の先導などを勤めさせたもの。乱波らっぱ。間者。忍びの者。甲陽軍鑑9「―共は又敵地へ罷越候へと」

②盗賊。すり。かたり。狂言、真奪しんばい「おのれこそ―なれ」

③うわきな人。ふまじめな人。浄瑠璃、本朝廿四孝「男たらしの―より、可愛らしいのはこの三橋」

④人をだますこと。うそ。洒落本、秘事真告ひじまつげ「おぼこな顔をしてといふ様な―はすくなし」

⇒すっぱ‐ぬき【素っ破抜き】

⇒すっぱ‐ぬ・く【素っ破抜く】

⇒すっぱ‐の‐かわ【透波の皮】

すっ‐ぱだか【素っ裸】🔗⭐🔉

すっ‐ぱだか【素っ裸】

まるはだか。すはだか。〈[季]夏〉

すっぱ‐ぬき【素っ破抜き】🔗⭐🔉

すっぱ‐ぬき【素っ破抜き】

すっぱぬくこと。特に、人の秘密をあばいて公にすること。

⇒すっ‐ぱ【透波・素っ破】

すっぱ‐ぬ・く【素っ破抜く】🔗⭐🔉

すっぱ‐ぬ・く【素っ破抜く】

〔他五〕

①刀などをだしぬけに抜く。

②突然、人の隠し事などをあばく。「スキャンダルを―・く」

③人の意表に出る。だしぬく。

⇒すっ‐ぱ【透波・素っ破】

すっ‐ぴん【素っぴん】🔗⭐🔉

すっ‐ぴん【素っぴん】

化粧をしていないこと。素顔のままであること。

すっ‐ぽんぽん【素っぽんぽん】🔗⭐🔉

すっ‐ぽんぽん【素っぽんぽん】

身に何もまとっていないさま。全裸。

す‐で【素手】🔗⭐🔉

す‐で【素手】

①手に何物をも持たないこと。特に、刃物を持っていないこと。からて。空手くうしゅ。「―で立ち向かう」「―でつかむ」

②出かけて何の成果・土産もなく帰ること。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「首か姫かどちらでも、―では帰らぬ思案せよと」

すで‐の‐まごろく【素手の孫六】🔗⭐🔉

すで‐の‐まごろく【素手の孫六】

(刀工「関の孫六」をもじっていった語)素手のこと。素手の孫三まござ。素手の孫左衛門。

す‐ばい【素灰】‥バヒ🔗⭐🔉

す‐ばい【素灰】‥バヒ

消炭などのまじらない灰。ただの灰。浮世風呂4「―と消し炭を俵にして売るは」

す‐びき【素引】🔗⭐🔉

す‐びき【素引】

矢を番つがえずに、弓の弦だけを引き試みること。太平記17「百矢二腰取り寄せて、張りかへの弓の―して」

⇒すびき‐の‐せいびょう【素引の精兵】

すびき‐の‐せいびょう【素引の精兵】‥ビヤウ🔗⭐🔉

すびき‐の‐せいびょう【素引の精兵】‥ビヤウ

強弓の使い手のように見えるが、実戦には役立たないこと。太平記29「―、畠水練の言葉におづる人あらじ」

⇒す‐びき【素引】

す‐び・く【素引く】🔗⭐🔉

す‐び・く【素引く】

〔他四〕

①矢を番つがえず弓の弦を少し引いて、張りの強さをためす。

②気をひく。誘う。こころみる。誹風柳多留3「気はありやなしやと―・く隅田川」

③(自動詞的に)つっぱるように動く。痙攣けいれんを起こす。今昔物語集28「皆、腹鳴り合ひて、―・き合へり」

す‐ふだ【素札】🔗⭐🔉

す‐ふだ【素札】

カルタで、点数にならない、つまらない札。また花札で、一通りの絵模様ばかりで、動物・短冊などを書き添えてない札。素物。スベタ。

す‐ぼし【素乾し】🔗⭐🔉

す‐ぼし【素乾し】

日光または火にあてないで乾すこと。かげぼし。

す‐ぼり【素掘り】🔗⭐🔉

す‐ぼり【素掘り】

井戸やトンネルを掘る際、土の崩壊を防ぐ工事(土留めや支保工)をしないで、そのまま掘ること。地盤が強固な所や岩盤で行う。

す‐また【素股】🔗⭐🔉

○素股が切れ上がるすまたがきれあがる🔗⭐🔉

○素股が切れ上がるすまたがきれあがる

すらりとしている。小股が切れ上がる。本朝二十不孝「すまた切れ上がりて大男」

⇒す‐また【素股】

すまた‐きょう【寸又峡】‥ケフ

静岡県北部、大井川支流の寸又川に沿う渓谷。寸又峡温泉がある。

寸又峡

撮影:山梨勝弘

スマック【smack】

(風味の意)チョコレートでくるんだ棒状のアイス‐クリーム。アイス‐スマック。

スマッシュ【smash】

テニス・卓球などで、ボールを上から下へ強く打ち下ろすこと。スマッシング。

すま‐でら【須磨寺】

神戸市須磨区にある福祥寺の通称。

スマトラ【sumatra】

コイ科の淡水産の硬骨魚。原産地はスマトラ・マレー・ボルネオ。全長約5センチメートル。体側に4〜5本の横縞がある。発情期には体色の赤みを増し、雄では特に著しく、口先から前頭部まで赤くなる。熱帯魚として観賞用。

スマトラ【Sumatra】

東南アジア、大スンダ列島の北西端にある島。シュリーヴィジャヤなど多くの王国が興亡、のちオランダ領。1945年独立を宣言、インドネシア共和国の一部となった。面積43万平方キロメートル。主な都市はメダン・パレンバン。

⇒スマトラおき‐じしん【スマトラ沖地震】

スマトラおき‐じしん【スマトラ沖地震】‥ヂ‥

2004年12月26日、インドネシアのスマトラ島の北端沖で発生した史上最大規模の地震。マグニチュード9.0。地震による巨大津波はインド洋沿岸諸国で約30万人の死者を出した。

スマトラ沖地震(アチェ州 2005年)(1)

撮影:豊田直巳

スマック【smack】

(風味の意)チョコレートでくるんだ棒状のアイス‐クリーム。アイス‐スマック。

スマッシュ【smash】

テニス・卓球などで、ボールを上から下へ強く打ち下ろすこと。スマッシング。

すま‐でら【須磨寺】

神戸市須磨区にある福祥寺の通称。

スマトラ【sumatra】

コイ科の淡水産の硬骨魚。原産地はスマトラ・マレー・ボルネオ。全長約5センチメートル。体側に4〜5本の横縞がある。発情期には体色の赤みを増し、雄では特に著しく、口先から前頭部まで赤くなる。熱帯魚として観賞用。

スマトラ【Sumatra】

東南アジア、大スンダ列島の北西端にある島。シュリーヴィジャヤなど多くの王国が興亡、のちオランダ領。1945年独立を宣言、インドネシア共和国の一部となった。面積43万平方キロメートル。主な都市はメダン・パレンバン。

⇒スマトラおき‐じしん【スマトラ沖地震】

スマトラおき‐じしん【スマトラ沖地震】‥ヂ‥

2004年12月26日、インドネシアのスマトラ島の北端沖で発生した史上最大規模の地震。マグニチュード9.0。地震による巨大津波はインド洋沿岸諸国で約30万人の死者を出した。

スマトラ沖地震(アチェ州 2005年)(1)

撮影:豊田直巳

スマトラ沖地震(アチェ州 2005年)(2)

撮影:豊田直巳

スマトラ沖地震(アチェ州 2005年)(2)

撮影:豊田直巳

⇒スマトラ【Sumatra】

すま‐ない【済まない】

(このままでは終わらない意から)相手に悪く、自分の気持が片づかない。申しわけない。謝罪や依頼の時にいう。「遅れて―」「―けどやって欲しい」

すま‐に

〔副〕

(多く「手も―」の形で)すきもなく。休まず。忙しく。万葉集8「我が手も―春の野に抜けるつばなそ」

スマラン【Semarang】

インドネシア、ジャワ島北部の港湾都市。植民地期は砂糖・タバコを輸出、近年は商工業の中心。サマラン。人口139万6千(2003)。

すまる【昴】

⇒すばる

すま・る【統まる】

〔自四〕

集まって一つになる。すばる。古事記下「庭雀うず―・りゐて」

すまろ‐ぐさ【天門冬】

〔植〕クサスギカズラの古名。〈本草和名上〉

すまわ・し【住まはし】スマハシ

〔形シク〕

住むに適する。三部抄「遁れぬ道も―・しければ」

すみ【炭】

①木の焼けて黒くなったもの。

②薪材を蒸し焼きにした黒塊。燃料または貯火用とする。材の種類や焼く温度の高低によって種類が多い。木炭。〈[季]冬〉。「―を焼く」「―をつぐ」

③石炭の別称。

すみ【済み】

①済むこと。おわること。「もうお―か」

②借りをすっかりかえすこと。皆済かいさい。

③(「…ずみ」の形で)そのことが済んでいる意を表す。「用―」「売約―」「解決―」

すみ【隅・角】

①囲まれた区域のかど。

②場所の中央でない所。「―から―まで捜す」

③「隅の折敷おしき」の略。

④角前髪すみまえがみの略。

⇒隅に置けない

⇒角を入る

すみ【墨】

①文房具の一種。油煙や松の根を燃やして出た煤すすを、膠にかわで練り固めたもの。また、これを水と共に硯ですってできる黒色の液。墨汁ぼくじゅう。書画をかくのに用いる。

②絵具を固めて作り、1と同様に用いるもの。「朱―」

③墨染の略。「―の衣」

④墨糸すみいと・墨縄の略。「―を打つ」

⑤煤すす。「なべ底の―」

⑥烏賊いか・蛸たこの体内にある黒い汁。

⇒墨と雪

⇒墨は餓鬼に磨らせ、筆は鬼に持たせよ

⇒墨を磨るは病夫の如くし、筆を把るは壮士の如くす

す‐み【酸味】

すいあじ。すっぱみ。さんみ。

ずみ【桷・酸実】

バラ科リンゴ属の落葉小高木。山地に自生し、荒地や湿地に群落をなす。高さ10メートル。枝にとげがある。春の末、白色で赤いぼかしのある花を多数開く。果実は黄または紅熟。材は緻密で堅く、家具・細工物などにする。樹皮は煮出して黄色の染料とし、また明礬みょうばんなどを加えて黄色絵具を製する。ヒメカイドウ。コリンゴ。コナシ。漢名、棠梨。

スミア【smear】

CCDを搭載したデジタル‐カメラやビデオ‐カメラで強い光源を画面に入れて撮影した際に発生する輝線。

すみ‐あか【隅赤・角赤】

四隅を雲形に高くして朱塗にし、他の部分を黒塗とした手箱。〈日葡辞書〉

すみ‐あ・し【住み悪し】

〔形シク〕

住みにくい。居ごこちがわるい。万葉集15「人国は―・しとそいふ」

すみ‐あら・す【住み荒らす】

〔他五〕

長く住んで荒らす。住んでふるくする。新古今和歌集雑「―・したる柴の庵ぞ」

すみい【住井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒すみい‐すえ【住井すゑ】

すみ‐いか【墨烏賊】

マイカ・コウイカの異称。

すみ‐いし【隅石】

(quoin)石造・煉瓦造などの建物の出隅ですみ部分に積んだ石。隅角の補強を目的とし、大きめの石が用いられる。

すみい‐すえ【住井すゑ】‥ヰスヱ

小説家・児童文学者。本姓、犬田。奈良県生れ。農民作家犬田卯しげる(1891〜1957)と結婚後、共通の思想的基盤のもとに人間解放の文学を展開。作「橋のない川」など。(1902〜1997)

⇒すみい【住井】

すみ‐いと【墨糸】

「墨壺1」参照。

すみ‐いれ【炭入れ】

(→)炭取すみとりに同じ。

すみ‐いれ【隅入】

隅入角の略。

⇒すみいれ‐かく【隅入角】

すみ‐いれ【墨入れ】

①(→)墨壺2に同じ。

②製図などで、下図を墨や黒インクで完成させること。

すみいれ‐かく【隅入角】

方形の四隅に少しのくぼみをつけた形。

⇒すみ‐いれ【隅入】

すみ‐いろ【墨色】

①書き、あるいは染めなどした、墨の色合。ぼくしょく。

Munsell color system: N2

②書いた墨の色合から吉凶を判断すること。浄瑠璃、新版歌祭文「御判、―、相性の考へ、見てあげませう」

すみ‐うか・る【住み浮かる】

〔自下二〕

住所におちつかないで、他へ浮かれ出る。新古今和歌集恋「誰故君が―・れけむ」

すみ‐う・し【住み憂し】

〔形ク〕

住みづらい。住みにくい。伊勢物語「京や―・かりけむ」

すみ‐うち【墨打ち】

墨糸で線を引くこと。

すみ‐うり【炭売り】

炭を売ること。また、その商人。〈[季]冬〉

すみ‐え【墨絵】‥ヱ

①彩色を施さない墨がきの絵。水墨画。「―扇」

②墨で輪郭だけを描いた絵。白描画。

すみ‐か【住処】

(カは処。「住家」は当て字。「栖」とも書く)住むところ。すまい。源氏物語桐壺「なき人の―尋ね出でたりけむしるしのかんざし」。「仮の―」「悪あくの―」

すみ‐かえ【住替え】‥カヘ

①居所をかえること。

②奉公人・芸妓などが別の主人の家に住みかえること。

すみ‐か・える【住み替える】‥カヘル

〔他下一〕[文]すみか・ふ(下二)

①居所をかえる。移住する。

②奉公人・芸妓などが主家をかえる。

すみ‐かき【炭掻き】

炭をかきよせる具。鉄製で、先端が鉤かぎ状のもの。〈倭名類聚鈔15〉

すみ‐がき【墨書き・墨描き】

①墨ばかりで絵を描くこと。また、その絵。

②下絵したえ。

③平安時代の宮廷絵所えどころの職制で、主任画家の称。源氏物語帚木「絵所に上手多かれど―にえらばれ」

すみ‐かく【隅角】

(→)隅切角すみきりかくに同じ。

すみ‐かけ【墨掛】

大材から小材を木取きどりする場合、大材の小口に必要な小材の形を墨でしるしを付けること。

すみ‐かご【炭籠】

木炭を小出しにして入れておく籠。炭入れ。炭とり。〈[季]冬〉

すみ‐がさ【墨傘】

地紙を黒く染めた日傘。

すみ‐がしら【炭頭】

①炭の中の頭分ともいうべき、大きい炭。また、上質の炭。「池田炭や炭の中での―」(伯貞)

②十分焼けていないためにいぶる炭。〈[季]冬〉。貝おほひ「―けぶるやずんどいやな木ぢや」

すみ‐かた【済方】

事の済むこと。事件の落着。また、借財などの返済。浮世草子、風流曲三味線「あの仁の心一つで此の金の―知れてあり」

すみ‐がた【墨形】

墨絵の模様。好色五人女3「白しゆすに―の肌着」

すみ‐がね【墨金・墨曲尺】

①まがりがね。曲尺。

②(スミカネとも)(→)規矩術きくじゅつ3に同じ。

すみ‐がま【炭竈・炭窯】

木を焼いて炭に製する竈。多く山中に設け、粘土・石・煉瓦れんがなどで築き、竈口と煙突を設ける。中に木を入れ、点火して蒸し焼きにする。すみやきがま。〈[季]冬〉

すみ‐がわら【隅瓦】‥ガハラ

屋根の隅の軒先に用いる瓦。

すみ‐ぎ【炭木】

焼いて炭とする木。炭材。

すみ‐ぎ【隅木・桷】

隅棟すみむねの下にあって、棰たるきの上端を受ける木。〈倭名類聚鈔10〉

すみ‐きらず【角不切】

角に丸みのない四角な膳。〈日葡辞書〉

すみ‐きり【隅切】

隅切角の略。

⇒すみきり‐かく【隅切角】

⇒すみきり‐げた【隅切下駄】

すみきり‐かく【隅切角】

方形の四隅を削り落とした形。隅角。隅切。

⇒すみ‐きり【隅切】

すみきり‐げた【隅切下駄】

台を隅切角にした下駄。

⇒すみ‐きり【隅切】

すみ‐き・る【澄み切る】

〔自五〕

たいそうよく澄む。「―・った秋空」

すみ‐くち【済口】

事の終わった所。終局となった点。落着となった事件。

⇒すみくち‐しょうもん【済口証文】

すみくち‐しょうもん【済口証文】

江戸時代、紛争の和解を当事者双方の連名捺印で裁判役所に届け出た証文。内済ないさい証文。

⇒すみ‐くち【済口】

すみ‐ぐま【墨隈】

墨をぼかして隈を取る東洋絵画の手法の一つ。

すみ‐ぐろ【墨黒】

墨色の黒いこと。墨つきの濃いこと。堤中納言物語「白き扇の―に真名の手習したるを」

すみ‐ごえ【清み声】‥ゴヱ

すんだ声。にごらない声。

すみ‐こみ【住込み】

使用人などが、通勤でなく、主家に住み込むこと。「―で働く」↔通い

すみ‐こ・む【住み込む】

〔自五〕

雇人・奉公人・書生などとなって、主人の家に寝泊りする。「家政婦として―・む」

すみ‐ごもり【炭籠り】

鍛造の際、刀の鍛目きたえめに木炭の破片が入り、黒く見えるもの。

すみ‐ごろも【墨衣】

黒く染めた衣。僧衣や喪服。墨染衣。

すみ‐ざ【炭座】

中世、市いちに設けられた炭の販売業者の組合。七座の一つ。

すみ‐ざけ【清酒】

⇒せいしゅ。〈日葡辞書〉

すみ‐さし【墨刺】

竹を箆へらのように作り、その先を細かく割り、墨壺に添えて、木材や石材に印しるしを引き、字を書くのに用いる具。〈倭名類聚鈔15〉

墨刺

⇒スマトラ【Sumatra】

すま‐ない【済まない】

(このままでは終わらない意から)相手に悪く、自分の気持が片づかない。申しわけない。謝罪や依頼の時にいう。「遅れて―」「―けどやって欲しい」

すま‐に

〔副〕

(多く「手も―」の形で)すきもなく。休まず。忙しく。万葉集8「我が手も―春の野に抜けるつばなそ」

スマラン【Semarang】

インドネシア、ジャワ島北部の港湾都市。植民地期は砂糖・タバコを輸出、近年は商工業の中心。サマラン。人口139万6千(2003)。

すまる【昴】

⇒すばる

すま・る【統まる】

〔自四〕

集まって一つになる。すばる。古事記下「庭雀うず―・りゐて」

すまろ‐ぐさ【天門冬】

〔植〕クサスギカズラの古名。〈本草和名上〉

すまわ・し【住まはし】スマハシ

〔形シク〕

住むに適する。三部抄「遁れぬ道も―・しければ」

すみ【炭】

①木の焼けて黒くなったもの。

②薪材を蒸し焼きにした黒塊。燃料または貯火用とする。材の種類や焼く温度の高低によって種類が多い。木炭。〈[季]冬〉。「―を焼く」「―をつぐ」

③石炭の別称。

すみ【済み】

①済むこと。おわること。「もうお―か」

②借りをすっかりかえすこと。皆済かいさい。

③(「…ずみ」の形で)そのことが済んでいる意を表す。「用―」「売約―」「解決―」

すみ【隅・角】

①囲まれた区域のかど。

②場所の中央でない所。「―から―まで捜す」

③「隅の折敷おしき」の略。

④角前髪すみまえがみの略。

⇒隅に置けない

⇒角を入る

すみ【墨】

①文房具の一種。油煙や松の根を燃やして出た煤すすを、膠にかわで練り固めたもの。また、これを水と共に硯ですってできる黒色の液。墨汁ぼくじゅう。書画をかくのに用いる。

②絵具を固めて作り、1と同様に用いるもの。「朱―」

③墨染の略。「―の衣」

④墨糸すみいと・墨縄の略。「―を打つ」

⑤煤すす。「なべ底の―」

⑥烏賊いか・蛸たこの体内にある黒い汁。

⇒墨と雪

⇒墨は餓鬼に磨らせ、筆は鬼に持たせよ

⇒墨を磨るは病夫の如くし、筆を把るは壮士の如くす

す‐み【酸味】

すいあじ。すっぱみ。さんみ。

ずみ【桷・酸実】

バラ科リンゴ属の落葉小高木。山地に自生し、荒地や湿地に群落をなす。高さ10メートル。枝にとげがある。春の末、白色で赤いぼかしのある花を多数開く。果実は黄または紅熟。材は緻密で堅く、家具・細工物などにする。樹皮は煮出して黄色の染料とし、また明礬みょうばんなどを加えて黄色絵具を製する。ヒメカイドウ。コリンゴ。コナシ。漢名、棠梨。

スミア【smear】

CCDを搭載したデジタル‐カメラやビデオ‐カメラで強い光源を画面に入れて撮影した際に発生する輝線。

すみ‐あか【隅赤・角赤】

四隅を雲形に高くして朱塗にし、他の部分を黒塗とした手箱。〈日葡辞書〉

すみ‐あ・し【住み悪し】

〔形シク〕

住みにくい。居ごこちがわるい。万葉集15「人国は―・しとそいふ」

すみ‐あら・す【住み荒らす】

〔他五〕

長く住んで荒らす。住んでふるくする。新古今和歌集雑「―・したる柴の庵ぞ」

すみい【住井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒すみい‐すえ【住井すゑ】

すみ‐いか【墨烏賊】

マイカ・コウイカの異称。

すみ‐いし【隅石】

(quoin)石造・煉瓦造などの建物の出隅ですみ部分に積んだ石。隅角の補強を目的とし、大きめの石が用いられる。

すみい‐すえ【住井すゑ】‥ヰスヱ

小説家・児童文学者。本姓、犬田。奈良県生れ。農民作家犬田卯しげる(1891〜1957)と結婚後、共通の思想的基盤のもとに人間解放の文学を展開。作「橋のない川」など。(1902〜1997)

⇒すみい【住井】

すみ‐いと【墨糸】

「墨壺1」参照。

すみ‐いれ【炭入れ】

(→)炭取すみとりに同じ。

すみ‐いれ【隅入】

隅入角の略。

⇒すみいれ‐かく【隅入角】

すみ‐いれ【墨入れ】

①(→)墨壺2に同じ。

②製図などで、下図を墨や黒インクで完成させること。

すみいれ‐かく【隅入角】

方形の四隅に少しのくぼみをつけた形。

⇒すみ‐いれ【隅入】

すみ‐いろ【墨色】

①書き、あるいは染めなどした、墨の色合。ぼくしょく。

Munsell color system: N2

②書いた墨の色合から吉凶を判断すること。浄瑠璃、新版歌祭文「御判、―、相性の考へ、見てあげませう」

すみ‐うか・る【住み浮かる】

〔自下二〕

住所におちつかないで、他へ浮かれ出る。新古今和歌集恋「誰故君が―・れけむ」

すみ‐う・し【住み憂し】

〔形ク〕

住みづらい。住みにくい。伊勢物語「京や―・かりけむ」

すみ‐うち【墨打ち】

墨糸で線を引くこと。

すみ‐うり【炭売り】

炭を売ること。また、その商人。〈[季]冬〉

すみ‐え【墨絵】‥ヱ

①彩色を施さない墨がきの絵。水墨画。「―扇」

②墨で輪郭だけを描いた絵。白描画。

すみ‐か【住処】

(カは処。「住家」は当て字。「栖」とも書く)住むところ。すまい。源氏物語桐壺「なき人の―尋ね出でたりけむしるしのかんざし」。「仮の―」「悪あくの―」

すみ‐かえ【住替え】‥カヘ

①居所をかえること。

②奉公人・芸妓などが別の主人の家に住みかえること。

すみ‐か・える【住み替える】‥カヘル

〔他下一〕[文]すみか・ふ(下二)

①居所をかえる。移住する。

②奉公人・芸妓などが主家をかえる。

すみ‐かき【炭掻き】

炭をかきよせる具。鉄製で、先端が鉤かぎ状のもの。〈倭名類聚鈔15〉

すみ‐がき【墨書き・墨描き】

①墨ばかりで絵を描くこと。また、その絵。

②下絵したえ。

③平安時代の宮廷絵所えどころの職制で、主任画家の称。源氏物語帚木「絵所に上手多かれど―にえらばれ」

すみ‐かく【隅角】

(→)隅切角すみきりかくに同じ。

すみ‐かけ【墨掛】

大材から小材を木取きどりする場合、大材の小口に必要な小材の形を墨でしるしを付けること。

すみ‐かご【炭籠】

木炭を小出しにして入れておく籠。炭入れ。炭とり。〈[季]冬〉

すみ‐がさ【墨傘】

地紙を黒く染めた日傘。

すみ‐がしら【炭頭】

①炭の中の頭分ともいうべき、大きい炭。また、上質の炭。「池田炭や炭の中での―」(伯貞)

②十分焼けていないためにいぶる炭。〈[季]冬〉。貝おほひ「―けぶるやずんどいやな木ぢや」

すみ‐かた【済方】

事の済むこと。事件の落着。また、借財などの返済。浮世草子、風流曲三味線「あの仁の心一つで此の金の―知れてあり」

すみ‐がた【墨形】

墨絵の模様。好色五人女3「白しゆすに―の肌着」

すみ‐がね【墨金・墨曲尺】

①まがりがね。曲尺。

②(スミカネとも)(→)規矩術きくじゅつ3に同じ。

すみ‐がま【炭竈・炭窯】

木を焼いて炭に製する竈。多く山中に設け、粘土・石・煉瓦れんがなどで築き、竈口と煙突を設ける。中に木を入れ、点火して蒸し焼きにする。すみやきがま。〈[季]冬〉

すみ‐がわら【隅瓦】‥ガハラ

屋根の隅の軒先に用いる瓦。

すみ‐ぎ【炭木】

焼いて炭とする木。炭材。

すみ‐ぎ【隅木・桷】

隅棟すみむねの下にあって、棰たるきの上端を受ける木。〈倭名類聚鈔10〉

すみ‐きらず【角不切】

角に丸みのない四角な膳。〈日葡辞書〉

すみ‐きり【隅切】

隅切角の略。

⇒すみきり‐かく【隅切角】

⇒すみきり‐げた【隅切下駄】

すみきり‐かく【隅切角】

方形の四隅を削り落とした形。隅角。隅切。

⇒すみ‐きり【隅切】

すみきり‐げた【隅切下駄】

台を隅切角にした下駄。

⇒すみ‐きり【隅切】

すみ‐き・る【澄み切る】

〔自五〕

たいそうよく澄む。「―・った秋空」

すみ‐くち【済口】

事の終わった所。終局となった点。落着となった事件。

⇒すみくち‐しょうもん【済口証文】

すみくち‐しょうもん【済口証文】

江戸時代、紛争の和解を当事者双方の連名捺印で裁判役所に届け出た証文。内済ないさい証文。

⇒すみ‐くち【済口】

すみ‐ぐま【墨隈】

墨をぼかして隈を取る東洋絵画の手法の一つ。

すみ‐ぐろ【墨黒】

墨色の黒いこと。墨つきの濃いこと。堤中納言物語「白き扇の―に真名の手習したるを」

すみ‐ごえ【清み声】‥ゴヱ

すんだ声。にごらない声。

すみ‐こみ【住込み】

使用人などが、通勤でなく、主家に住み込むこと。「―で働く」↔通い

すみ‐こ・む【住み込む】

〔自五〕

雇人・奉公人・書生などとなって、主人の家に寝泊りする。「家政婦として―・む」

すみ‐ごもり【炭籠り】

鍛造の際、刀の鍛目きたえめに木炭の破片が入り、黒く見えるもの。

すみ‐ごろも【墨衣】

黒く染めた衣。僧衣や喪服。墨染衣。

すみ‐ざ【炭座】

中世、市いちに設けられた炭の販売業者の組合。七座の一つ。

すみ‐ざけ【清酒】

⇒せいしゅ。〈日葡辞書〉

すみ‐さし【墨刺】

竹を箆へらのように作り、その先を細かく割り、墨壺に添えて、木材や石材に印しるしを引き、字を書くのに用いる具。〈倭名類聚鈔15〉

墨刺

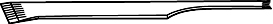

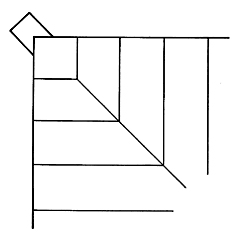

すみ‐さす【隅扠首】

建物の隅から縁桁えんげたに45度の角度で突き出した隅木。縁隅木。

隅扠首

すみ‐さす【隅扠首】

建物の隅から縁桁えんげたに45度の角度で突き出した隅木。縁隅木。

隅扠首

すみ‐じ【墨字】

点字に対し、普通に書いたり印刷したりした文字。

スミス【Adam Smith】

イギリス(スコットランド)の経済学者。古典派経済学の始祖。主著「国富論」は、19世紀の自由主義時代に、世界各国の経済政策の基調となる。(1723〜1790)

スミス【William Eugene Smith】

アメリカの報道写真家。ヒューマニスティックな写真で知られる。代表作「スペインの村」「水俣」など。(1918〜1978)

スミス【William Robertson Smith】

イギリス(スコットランド)の聖書研究者・東洋語学者。著「古代アラビアの血族関係と婚姻」「セム族の宗教」など。(1846〜1894)

すみず【角水】スミヅ

水盛みずもり。水準器。

⇒角水を突く

す‐みず【清水】‥ミヅ

(→)「しみず」に同じ。琴歌譜「高橋の甕みか井の―」

す‐みず【酢水】‥ミヅ

酢を入れた水。食材のあく抜きや臭いとりのほか、清掃・除菌などにも用いる。

すみ‐ずきん【角頭巾】‥ヅ‥

①うしろに錏しころのような垂れのある頭巾。老人・医者・僧侶などが用いた。つのずきん。

②狂言装束。四角の袋形の頭巾で、二つ折りにして上部をうしろへ二つに折って垂らすもの。僧や盲人に用いる。

すみ‐すまし【済み済まし】

結末。終局。決済。梅暦「もやひの綱をひきとめて、―をつけてやろう」

すみ‐ずみ【隅隅】

方々の隅。ここかしこの隅。また、あらゆる方面。「全国―に知れわたっている」「―まで知り尽くす」

すみ‐す・む【住み住む】

〔自四〕

つづけて住む。住みつづける。万葉集19「しなざかる越こしに五とせ―・みて」

すみ‐すり【墨磨り】

①硯の古称。〈倭名類聚鈔13〉

②墨をすること。

⇒すみすり‐がめ【墨磨り瓶】

すみ‐ずり【墨摺】

①版木で摺るのに色を使用せず、墨だけを用いること。また、その摺ったもの。

②更紗サラサの文様の線描を彫刻板で摺り、彩色を筆で塗るもの。

すみすり‐がめ【墨磨り瓶】

(→)硯瓶すずりがめに同じ。〈倭名類聚鈔13〉

⇒すみ‐すり【墨磨り】

すみ‐じ【墨字】

点字に対し、普通に書いたり印刷したりした文字。

スミス【Adam Smith】

イギリス(スコットランド)の経済学者。古典派経済学の始祖。主著「国富論」は、19世紀の自由主義時代に、世界各国の経済政策の基調となる。(1723〜1790)

スミス【William Eugene Smith】

アメリカの報道写真家。ヒューマニスティックな写真で知られる。代表作「スペインの村」「水俣」など。(1918〜1978)

スミス【William Robertson Smith】

イギリス(スコットランド)の聖書研究者・東洋語学者。著「古代アラビアの血族関係と婚姻」「セム族の宗教」など。(1846〜1894)

すみず【角水】スミヅ

水盛みずもり。水準器。

⇒角水を突く

す‐みず【清水】‥ミヅ

(→)「しみず」に同じ。琴歌譜「高橋の甕みか井の―」

す‐みず【酢水】‥ミヅ

酢を入れた水。食材のあく抜きや臭いとりのほか、清掃・除菌などにも用いる。

すみ‐ずきん【角頭巾】‥ヅ‥

①うしろに錏しころのような垂れのある頭巾。老人・医者・僧侶などが用いた。つのずきん。

②狂言装束。四角の袋形の頭巾で、二つ折りにして上部をうしろへ二つに折って垂らすもの。僧や盲人に用いる。

すみ‐すまし【済み済まし】

結末。終局。決済。梅暦「もやひの綱をひきとめて、―をつけてやろう」

すみ‐ずみ【隅隅】

方々の隅。ここかしこの隅。また、あらゆる方面。「全国―に知れわたっている」「―まで知り尽くす」

すみ‐す・む【住み住む】

〔自四〕

つづけて住む。住みつづける。万葉集19「しなざかる越こしに五とせ―・みて」

すみ‐すり【墨磨り】

①硯の古称。〈倭名類聚鈔13〉

②墨をすること。

⇒すみすり‐がめ【墨磨り瓶】

すみ‐ずり【墨摺】

①版木で摺るのに色を使用せず、墨だけを用いること。また、その摺ったもの。

②更紗サラサの文様の線描を彫刻板で摺り、彩色を筆で塗るもの。

すみすり‐がめ【墨磨り瓶】

(→)硯瓶すずりがめに同じ。〈倭名類聚鈔13〉

⇒すみ‐すり【墨磨り】

スマック【smack】

(風味の意)チョコレートでくるんだ棒状のアイス‐クリーム。アイス‐スマック。

スマッシュ【smash】

テニス・卓球などで、ボールを上から下へ強く打ち下ろすこと。スマッシング。

すま‐でら【須磨寺】

神戸市須磨区にある福祥寺の通称。

スマトラ【sumatra】

コイ科の淡水産の硬骨魚。原産地はスマトラ・マレー・ボルネオ。全長約5センチメートル。体側に4〜5本の横縞がある。発情期には体色の赤みを増し、雄では特に著しく、口先から前頭部まで赤くなる。熱帯魚として観賞用。

スマトラ【Sumatra】

東南アジア、大スンダ列島の北西端にある島。シュリーヴィジャヤなど多くの王国が興亡、のちオランダ領。1945年独立を宣言、インドネシア共和国の一部となった。面積43万平方キロメートル。主な都市はメダン・パレンバン。

⇒スマトラおき‐じしん【スマトラ沖地震】

スマトラおき‐じしん【スマトラ沖地震】‥ヂ‥

2004年12月26日、インドネシアのスマトラ島の北端沖で発生した史上最大規模の地震。マグニチュード9.0。地震による巨大津波はインド洋沿岸諸国で約30万人の死者を出した。

スマトラ沖地震(アチェ州 2005年)(1)

撮影:豊田直巳

スマック【smack】

(風味の意)チョコレートでくるんだ棒状のアイス‐クリーム。アイス‐スマック。

スマッシュ【smash】

テニス・卓球などで、ボールを上から下へ強く打ち下ろすこと。スマッシング。

すま‐でら【須磨寺】

神戸市須磨区にある福祥寺の通称。

スマトラ【sumatra】

コイ科の淡水産の硬骨魚。原産地はスマトラ・マレー・ボルネオ。全長約5センチメートル。体側に4〜5本の横縞がある。発情期には体色の赤みを増し、雄では特に著しく、口先から前頭部まで赤くなる。熱帯魚として観賞用。

スマトラ【Sumatra】

東南アジア、大スンダ列島の北西端にある島。シュリーヴィジャヤなど多くの王国が興亡、のちオランダ領。1945年独立を宣言、インドネシア共和国の一部となった。面積43万平方キロメートル。主な都市はメダン・パレンバン。

⇒スマトラおき‐じしん【スマトラ沖地震】

スマトラおき‐じしん【スマトラ沖地震】‥ヂ‥

2004年12月26日、インドネシアのスマトラ島の北端沖で発生した史上最大規模の地震。マグニチュード9.0。地震による巨大津波はインド洋沿岸諸国で約30万人の死者を出した。

スマトラ沖地震(アチェ州 2005年)(1)

撮影:豊田直巳

スマトラ沖地震(アチェ州 2005年)(2)

撮影:豊田直巳

スマトラ沖地震(アチェ州 2005年)(2)

撮影:豊田直巳

⇒スマトラ【Sumatra】

すま‐ない【済まない】

(このままでは終わらない意から)相手に悪く、自分の気持が片づかない。申しわけない。謝罪や依頼の時にいう。「遅れて―」「―けどやって欲しい」

すま‐に

〔副〕

(多く「手も―」の形で)すきもなく。休まず。忙しく。万葉集8「我が手も―春の野に抜けるつばなそ」

スマラン【Semarang】

インドネシア、ジャワ島北部の港湾都市。植民地期は砂糖・タバコを輸出、近年は商工業の中心。サマラン。人口139万6千(2003)。

すまる【昴】

⇒すばる

すま・る【統まる】

〔自四〕

集まって一つになる。すばる。古事記下「庭雀うず―・りゐて」

すまろ‐ぐさ【天門冬】

〔植〕クサスギカズラの古名。〈本草和名上〉

すまわ・し【住まはし】スマハシ

〔形シク〕

住むに適する。三部抄「遁れぬ道も―・しければ」

すみ【炭】

①木の焼けて黒くなったもの。

②薪材を蒸し焼きにした黒塊。燃料または貯火用とする。材の種類や焼く温度の高低によって種類が多い。木炭。〈[季]冬〉。「―を焼く」「―をつぐ」

③石炭の別称。

すみ【済み】

①済むこと。おわること。「もうお―か」

②借りをすっかりかえすこと。皆済かいさい。

③(「…ずみ」の形で)そのことが済んでいる意を表す。「用―」「売約―」「解決―」

すみ【隅・角】

①囲まれた区域のかど。

②場所の中央でない所。「―から―まで捜す」

③「隅の折敷おしき」の略。

④角前髪すみまえがみの略。

⇒隅に置けない

⇒角を入る

すみ【墨】

①文房具の一種。油煙や松の根を燃やして出た煤すすを、膠にかわで練り固めたもの。また、これを水と共に硯ですってできる黒色の液。墨汁ぼくじゅう。書画をかくのに用いる。

②絵具を固めて作り、1と同様に用いるもの。「朱―」

③墨染の略。「―の衣」

④墨糸すみいと・墨縄の略。「―を打つ」

⑤煤すす。「なべ底の―」

⑥烏賊いか・蛸たこの体内にある黒い汁。

⇒墨と雪

⇒墨は餓鬼に磨らせ、筆は鬼に持たせよ

⇒墨を磨るは病夫の如くし、筆を把るは壮士の如くす

す‐み【酸味】

すいあじ。すっぱみ。さんみ。

ずみ【桷・酸実】

バラ科リンゴ属の落葉小高木。山地に自生し、荒地や湿地に群落をなす。高さ10メートル。枝にとげがある。春の末、白色で赤いぼかしのある花を多数開く。果実は黄または紅熟。材は緻密で堅く、家具・細工物などにする。樹皮は煮出して黄色の染料とし、また明礬みょうばんなどを加えて黄色絵具を製する。ヒメカイドウ。コリンゴ。コナシ。漢名、棠梨。

スミア【smear】

CCDを搭載したデジタル‐カメラやビデオ‐カメラで強い光源を画面に入れて撮影した際に発生する輝線。

すみ‐あか【隅赤・角赤】

四隅を雲形に高くして朱塗にし、他の部分を黒塗とした手箱。〈日葡辞書〉

すみ‐あ・し【住み悪し】

〔形シク〕

住みにくい。居ごこちがわるい。万葉集15「人国は―・しとそいふ」

すみ‐あら・す【住み荒らす】

〔他五〕

長く住んで荒らす。住んでふるくする。新古今和歌集雑「―・したる柴の庵ぞ」

すみい【住井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒すみい‐すえ【住井すゑ】

すみ‐いか【墨烏賊】

マイカ・コウイカの異称。

すみ‐いし【隅石】

(quoin)石造・煉瓦造などの建物の出隅ですみ部分に積んだ石。隅角の補強を目的とし、大きめの石が用いられる。

すみい‐すえ【住井すゑ】‥ヰスヱ

小説家・児童文学者。本姓、犬田。奈良県生れ。農民作家犬田卯しげる(1891〜1957)と結婚後、共通の思想的基盤のもとに人間解放の文学を展開。作「橋のない川」など。(1902〜1997)

⇒すみい【住井】

すみ‐いと【墨糸】

「墨壺1」参照。

すみ‐いれ【炭入れ】

(→)炭取すみとりに同じ。

すみ‐いれ【隅入】

隅入角の略。

⇒すみいれ‐かく【隅入角】

すみ‐いれ【墨入れ】

①(→)墨壺2に同じ。

②製図などで、下図を墨や黒インクで完成させること。

すみいれ‐かく【隅入角】

方形の四隅に少しのくぼみをつけた形。

⇒すみ‐いれ【隅入】

すみ‐いろ【墨色】

①書き、あるいは染めなどした、墨の色合。ぼくしょく。

Munsell color system: N2

②書いた墨の色合から吉凶を判断すること。浄瑠璃、新版歌祭文「御判、―、相性の考へ、見てあげませう」

すみ‐うか・る【住み浮かる】

〔自下二〕

住所におちつかないで、他へ浮かれ出る。新古今和歌集恋「誰故君が―・れけむ」

すみ‐う・し【住み憂し】

〔形ク〕

住みづらい。住みにくい。伊勢物語「京や―・かりけむ」

すみ‐うち【墨打ち】

墨糸で線を引くこと。

すみ‐うり【炭売り】

炭を売ること。また、その商人。〈[季]冬〉

すみ‐え【墨絵】‥ヱ

①彩色を施さない墨がきの絵。水墨画。「―扇」

②墨で輪郭だけを描いた絵。白描画。

すみ‐か【住処】

(カは処。「住家」は当て字。「栖」とも書く)住むところ。すまい。源氏物語桐壺「なき人の―尋ね出でたりけむしるしのかんざし」。「仮の―」「悪あくの―」

すみ‐かえ【住替え】‥カヘ

①居所をかえること。

②奉公人・芸妓などが別の主人の家に住みかえること。

すみ‐か・える【住み替える】‥カヘル

〔他下一〕[文]すみか・ふ(下二)

①居所をかえる。移住する。

②奉公人・芸妓などが主家をかえる。

すみ‐かき【炭掻き】

炭をかきよせる具。鉄製で、先端が鉤かぎ状のもの。〈倭名類聚鈔15〉

すみ‐がき【墨書き・墨描き】

①墨ばかりで絵を描くこと。また、その絵。

②下絵したえ。

③平安時代の宮廷絵所えどころの職制で、主任画家の称。源氏物語帚木「絵所に上手多かれど―にえらばれ」

すみ‐かく【隅角】

(→)隅切角すみきりかくに同じ。

すみ‐かけ【墨掛】

大材から小材を木取きどりする場合、大材の小口に必要な小材の形を墨でしるしを付けること。

すみ‐かご【炭籠】

木炭を小出しにして入れておく籠。炭入れ。炭とり。〈[季]冬〉

すみ‐がさ【墨傘】

地紙を黒く染めた日傘。

すみ‐がしら【炭頭】

①炭の中の頭分ともいうべき、大きい炭。また、上質の炭。「池田炭や炭の中での―」(伯貞)

②十分焼けていないためにいぶる炭。〈[季]冬〉。貝おほひ「―けぶるやずんどいやな木ぢや」

すみ‐かた【済方】

事の済むこと。事件の落着。また、借財などの返済。浮世草子、風流曲三味線「あの仁の心一つで此の金の―知れてあり」

すみ‐がた【墨形】

墨絵の模様。好色五人女3「白しゆすに―の肌着」

すみ‐がね【墨金・墨曲尺】

①まがりがね。曲尺。

②(スミカネとも)(→)規矩術きくじゅつ3に同じ。

すみ‐がま【炭竈・炭窯】

木を焼いて炭に製する竈。多く山中に設け、粘土・石・煉瓦れんがなどで築き、竈口と煙突を設ける。中に木を入れ、点火して蒸し焼きにする。すみやきがま。〈[季]冬〉

すみ‐がわら【隅瓦】‥ガハラ

屋根の隅の軒先に用いる瓦。

すみ‐ぎ【炭木】

焼いて炭とする木。炭材。

すみ‐ぎ【隅木・桷】

隅棟すみむねの下にあって、棰たるきの上端を受ける木。〈倭名類聚鈔10〉

すみ‐きらず【角不切】

角に丸みのない四角な膳。〈日葡辞書〉

すみ‐きり【隅切】

隅切角の略。

⇒すみきり‐かく【隅切角】

⇒すみきり‐げた【隅切下駄】

すみきり‐かく【隅切角】

方形の四隅を削り落とした形。隅角。隅切。

⇒すみ‐きり【隅切】

すみきり‐げた【隅切下駄】

台を隅切角にした下駄。

⇒すみ‐きり【隅切】

すみ‐き・る【澄み切る】

〔自五〕

たいそうよく澄む。「―・った秋空」

すみ‐くち【済口】

事の終わった所。終局となった点。落着となった事件。

⇒すみくち‐しょうもん【済口証文】

すみくち‐しょうもん【済口証文】

江戸時代、紛争の和解を当事者双方の連名捺印で裁判役所に届け出た証文。内済ないさい証文。

⇒すみ‐くち【済口】

すみ‐ぐま【墨隈】

墨をぼかして隈を取る東洋絵画の手法の一つ。

すみ‐ぐろ【墨黒】

墨色の黒いこと。墨つきの濃いこと。堤中納言物語「白き扇の―に真名の手習したるを」

すみ‐ごえ【清み声】‥ゴヱ

すんだ声。にごらない声。

すみ‐こみ【住込み】

使用人などが、通勤でなく、主家に住み込むこと。「―で働く」↔通い

すみ‐こ・む【住み込む】

〔自五〕

雇人・奉公人・書生などとなって、主人の家に寝泊りする。「家政婦として―・む」

すみ‐ごもり【炭籠り】

鍛造の際、刀の鍛目きたえめに木炭の破片が入り、黒く見えるもの。

すみ‐ごろも【墨衣】

黒く染めた衣。僧衣や喪服。墨染衣。

すみ‐ざ【炭座】

中世、市いちに設けられた炭の販売業者の組合。七座の一つ。

すみ‐ざけ【清酒】

⇒せいしゅ。〈日葡辞書〉

すみ‐さし【墨刺】

竹を箆へらのように作り、その先を細かく割り、墨壺に添えて、木材や石材に印しるしを引き、字を書くのに用いる具。〈倭名類聚鈔15〉

墨刺

⇒スマトラ【Sumatra】

すま‐ない【済まない】

(このままでは終わらない意から)相手に悪く、自分の気持が片づかない。申しわけない。謝罪や依頼の時にいう。「遅れて―」「―けどやって欲しい」

すま‐に

〔副〕

(多く「手も―」の形で)すきもなく。休まず。忙しく。万葉集8「我が手も―春の野に抜けるつばなそ」

スマラン【Semarang】

インドネシア、ジャワ島北部の港湾都市。植民地期は砂糖・タバコを輸出、近年は商工業の中心。サマラン。人口139万6千(2003)。

すまる【昴】

⇒すばる

すま・る【統まる】

〔自四〕

集まって一つになる。すばる。古事記下「庭雀うず―・りゐて」

すまろ‐ぐさ【天門冬】

〔植〕クサスギカズラの古名。〈本草和名上〉

すまわ・し【住まはし】スマハシ

〔形シク〕

住むに適する。三部抄「遁れぬ道も―・しければ」

すみ【炭】

①木の焼けて黒くなったもの。

②薪材を蒸し焼きにした黒塊。燃料または貯火用とする。材の種類や焼く温度の高低によって種類が多い。木炭。〈[季]冬〉。「―を焼く」「―をつぐ」

③石炭の別称。

すみ【済み】

①済むこと。おわること。「もうお―か」

②借りをすっかりかえすこと。皆済かいさい。

③(「…ずみ」の形で)そのことが済んでいる意を表す。「用―」「売約―」「解決―」

すみ【隅・角】

①囲まれた区域のかど。

②場所の中央でない所。「―から―まで捜す」

③「隅の折敷おしき」の略。

④角前髪すみまえがみの略。

⇒隅に置けない

⇒角を入る

すみ【墨】

①文房具の一種。油煙や松の根を燃やして出た煤すすを、膠にかわで練り固めたもの。また、これを水と共に硯ですってできる黒色の液。墨汁ぼくじゅう。書画をかくのに用いる。

②絵具を固めて作り、1と同様に用いるもの。「朱―」

③墨染の略。「―の衣」

④墨糸すみいと・墨縄の略。「―を打つ」

⑤煤すす。「なべ底の―」

⑥烏賊いか・蛸たこの体内にある黒い汁。

⇒墨と雪

⇒墨は餓鬼に磨らせ、筆は鬼に持たせよ

⇒墨を磨るは病夫の如くし、筆を把るは壮士の如くす

す‐み【酸味】

すいあじ。すっぱみ。さんみ。

ずみ【桷・酸実】

バラ科リンゴ属の落葉小高木。山地に自生し、荒地や湿地に群落をなす。高さ10メートル。枝にとげがある。春の末、白色で赤いぼかしのある花を多数開く。果実は黄または紅熟。材は緻密で堅く、家具・細工物などにする。樹皮は煮出して黄色の染料とし、また明礬みょうばんなどを加えて黄色絵具を製する。ヒメカイドウ。コリンゴ。コナシ。漢名、棠梨。

スミア【smear】

CCDを搭載したデジタル‐カメラやビデオ‐カメラで強い光源を画面に入れて撮影した際に発生する輝線。

すみ‐あか【隅赤・角赤】

四隅を雲形に高くして朱塗にし、他の部分を黒塗とした手箱。〈日葡辞書〉

すみ‐あ・し【住み悪し】

〔形シク〕

住みにくい。居ごこちがわるい。万葉集15「人国は―・しとそいふ」

すみ‐あら・す【住み荒らす】

〔他五〕

長く住んで荒らす。住んでふるくする。新古今和歌集雑「―・したる柴の庵ぞ」

すみい【住井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒すみい‐すえ【住井すゑ】

すみ‐いか【墨烏賊】

マイカ・コウイカの異称。

すみ‐いし【隅石】

(quoin)石造・煉瓦造などの建物の出隅ですみ部分に積んだ石。隅角の補強を目的とし、大きめの石が用いられる。

すみい‐すえ【住井すゑ】‥ヰスヱ

小説家・児童文学者。本姓、犬田。奈良県生れ。農民作家犬田卯しげる(1891〜1957)と結婚後、共通の思想的基盤のもとに人間解放の文学を展開。作「橋のない川」など。(1902〜1997)

⇒すみい【住井】

すみ‐いと【墨糸】

「墨壺1」参照。

すみ‐いれ【炭入れ】

(→)炭取すみとりに同じ。

すみ‐いれ【隅入】

隅入角の略。

⇒すみいれ‐かく【隅入角】

すみ‐いれ【墨入れ】

①(→)墨壺2に同じ。

②製図などで、下図を墨や黒インクで完成させること。

すみいれ‐かく【隅入角】

方形の四隅に少しのくぼみをつけた形。

⇒すみ‐いれ【隅入】

すみ‐いろ【墨色】

①書き、あるいは染めなどした、墨の色合。ぼくしょく。

Munsell color system: N2

②書いた墨の色合から吉凶を判断すること。浄瑠璃、新版歌祭文「御判、―、相性の考へ、見てあげませう」

すみ‐うか・る【住み浮かる】

〔自下二〕

住所におちつかないで、他へ浮かれ出る。新古今和歌集恋「誰故君が―・れけむ」

すみ‐う・し【住み憂し】

〔形ク〕

住みづらい。住みにくい。伊勢物語「京や―・かりけむ」

すみ‐うち【墨打ち】

墨糸で線を引くこと。

すみ‐うり【炭売り】

炭を売ること。また、その商人。〈[季]冬〉

すみ‐え【墨絵】‥ヱ

①彩色を施さない墨がきの絵。水墨画。「―扇」

②墨で輪郭だけを描いた絵。白描画。

すみ‐か【住処】

(カは処。「住家」は当て字。「栖」とも書く)住むところ。すまい。源氏物語桐壺「なき人の―尋ね出でたりけむしるしのかんざし」。「仮の―」「悪あくの―」

すみ‐かえ【住替え】‥カヘ

①居所をかえること。

②奉公人・芸妓などが別の主人の家に住みかえること。

すみ‐か・える【住み替える】‥カヘル

〔他下一〕[文]すみか・ふ(下二)

①居所をかえる。移住する。

②奉公人・芸妓などが主家をかえる。

すみ‐かき【炭掻き】

炭をかきよせる具。鉄製で、先端が鉤かぎ状のもの。〈倭名類聚鈔15〉

すみ‐がき【墨書き・墨描き】

①墨ばかりで絵を描くこと。また、その絵。

②下絵したえ。

③平安時代の宮廷絵所えどころの職制で、主任画家の称。源氏物語帚木「絵所に上手多かれど―にえらばれ」

すみ‐かく【隅角】

(→)隅切角すみきりかくに同じ。

すみ‐かけ【墨掛】

大材から小材を木取きどりする場合、大材の小口に必要な小材の形を墨でしるしを付けること。

すみ‐かご【炭籠】

木炭を小出しにして入れておく籠。炭入れ。炭とり。〈[季]冬〉

すみ‐がさ【墨傘】

地紙を黒く染めた日傘。

すみ‐がしら【炭頭】

①炭の中の頭分ともいうべき、大きい炭。また、上質の炭。「池田炭や炭の中での―」(伯貞)

②十分焼けていないためにいぶる炭。〈[季]冬〉。貝おほひ「―けぶるやずんどいやな木ぢや」

すみ‐かた【済方】

事の済むこと。事件の落着。また、借財などの返済。浮世草子、風流曲三味線「あの仁の心一つで此の金の―知れてあり」

すみ‐がた【墨形】

墨絵の模様。好色五人女3「白しゆすに―の肌着」

すみ‐がね【墨金・墨曲尺】

①まがりがね。曲尺。

②(スミカネとも)(→)規矩術きくじゅつ3に同じ。

すみ‐がま【炭竈・炭窯】

木を焼いて炭に製する竈。多く山中に設け、粘土・石・煉瓦れんがなどで築き、竈口と煙突を設ける。中に木を入れ、点火して蒸し焼きにする。すみやきがま。〈[季]冬〉

すみ‐がわら【隅瓦】‥ガハラ

屋根の隅の軒先に用いる瓦。

すみ‐ぎ【炭木】

焼いて炭とする木。炭材。

すみ‐ぎ【隅木・桷】

隅棟すみむねの下にあって、棰たるきの上端を受ける木。〈倭名類聚鈔10〉

すみ‐きらず【角不切】

角に丸みのない四角な膳。〈日葡辞書〉

すみ‐きり【隅切】

隅切角の略。

⇒すみきり‐かく【隅切角】

⇒すみきり‐げた【隅切下駄】

すみきり‐かく【隅切角】

方形の四隅を削り落とした形。隅角。隅切。

⇒すみ‐きり【隅切】

すみきり‐げた【隅切下駄】

台を隅切角にした下駄。

⇒すみ‐きり【隅切】

すみ‐き・る【澄み切る】

〔自五〕

たいそうよく澄む。「―・った秋空」

すみ‐くち【済口】

事の終わった所。終局となった点。落着となった事件。

⇒すみくち‐しょうもん【済口証文】

すみくち‐しょうもん【済口証文】

江戸時代、紛争の和解を当事者双方の連名捺印で裁判役所に届け出た証文。内済ないさい証文。

⇒すみ‐くち【済口】

すみ‐ぐま【墨隈】

墨をぼかして隈を取る東洋絵画の手法の一つ。

すみ‐ぐろ【墨黒】

墨色の黒いこと。墨つきの濃いこと。堤中納言物語「白き扇の―に真名の手習したるを」

すみ‐ごえ【清み声】‥ゴヱ

すんだ声。にごらない声。

すみ‐こみ【住込み】

使用人などが、通勤でなく、主家に住み込むこと。「―で働く」↔通い

すみ‐こ・む【住み込む】

〔自五〕

雇人・奉公人・書生などとなって、主人の家に寝泊りする。「家政婦として―・む」

すみ‐ごもり【炭籠り】

鍛造の際、刀の鍛目きたえめに木炭の破片が入り、黒く見えるもの。

すみ‐ごろも【墨衣】

黒く染めた衣。僧衣や喪服。墨染衣。

すみ‐ざ【炭座】

中世、市いちに設けられた炭の販売業者の組合。七座の一つ。

すみ‐ざけ【清酒】

⇒せいしゅ。〈日葡辞書〉

すみ‐さし【墨刺】

竹を箆へらのように作り、その先を細かく割り、墨壺に添えて、木材や石材に印しるしを引き、字を書くのに用いる具。〈倭名類聚鈔15〉

墨刺

すみ‐さす【隅扠首】

建物の隅から縁桁えんげたに45度の角度で突き出した隅木。縁隅木。

隅扠首

すみ‐さす【隅扠首】

建物の隅から縁桁えんげたに45度の角度で突き出した隅木。縁隅木。

隅扠首

すみ‐じ【墨字】

点字に対し、普通に書いたり印刷したりした文字。

スミス【Adam Smith】

イギリス(スコットランド)の経済学者。古典派経済学の始祖。主著「国富論」は、19世紀の自由主義時代に、世界各国の経済政策の基調となる。(1723〜1790)

スミス【William Eugene Smith】

アメリカの報道写真家。ヒューマニスティックな写真で知られる。代表作「スペインの村」「水俣」など。(1918〜1978)

スミス【William Robertson Smith】

イギリス(スコットランド)の聖書研究者・東洋語学者。著「古代アラビアの血族関係と婚姻」「セム族の宗教」など。(1846〜1894)

すみず【角水】スミヅ

水盛みずもり。水準器。

⇒角水を突く

す‐みず【清水】‥ミヅ

(→)「しみず」に同じ。琴歌譜「高橋の甕みか井の―」

す‐みず【酢水】‥ミヅ

酢を入れた水。食材のあく抜きや臭いとりのほか、清掃・除菌などにも用いる。

すみ‐ずきん【角頭巾】‥ヅ‥

①うしろに錏しころのような垂れのある頭巾。老人・医者・僧侶などが用いた。つのずきん。

②狂言装束。四角の袋形の頭巾で、二つ折りにして上部をうしろへ二つに折って垂らすもの。僧や盲人に用いる。

すみ‐すまし【済み済まし】

結末。終局。決済。梅暦「もやひの綱をひきとめて、―をつけてやろう」

すみ‐ずみ【隅隅】

方々の隅。ここかしこの隅。また、あらゆる方面。「全国―に知れわたっている」「―まで知り尽くす」

すみ‐す・む【住み住む】

〔自四〕

つづけて住む。住みつづける。万葉集19「しなざかる越こしに五とせ―・みて」

すみ‐すり【墨磨り】

①硯の古称。〈倭名類聚鈔13〉

②墨をすること。

⇒すみすり‐がめ【墨磨り瓶】

すみ‐ずり【墨摺】

①版木で摺るのに色を使用せず、墨だけを用いること。また、その摺ったもの。

②更紗サラサの文様の線描を彫刻板で摺り、彩色を筆で塗るもの。

すみすり‐がめ【墨磨り瓶】

(→)硯瓶すずりがめに同じ。〈倭名類聚鈔13〉

⇒すみ‐すり【墨磨り】

すみ‐じ【墨字】

点字に対し、普通に書いたり印刷したりした文字。

スミス【Adam Smith】

イギリス(スコットランド)の経済学者。古典派経済学の始祖。主著「国富論」は、19世紀の自由主義時代に、世界各国の経済政策の基調となる。(1723〜1790)

スミス【William Eugene Smith】

アメリカの報道写真家。ヒューマニスティックな写真で知られる。代表作「スペインの村」「水俣」など。(1918〜1978)

スミス【William Robertson Smith】

イギリス(スコットランド)の聖書研究者・東洋語学者。著「古代アラビアの血族関係と婚姻」「セム族の宗教」など。(1846〜1894)

すみず【角水】スミヅ

水盛みずもり。水準器。

⇒角水を突く

す‐みず【清水】‥ミヅ

(→)「しみず」に同じ。琴歌譜「高橋の甕みか井の―」

す‐みず【酢水】‥ミヅ

酢を入れた水。食材のあく抜きや臭いとりのほか、清掃・除菌などにも用いる。

すみ‐ずきん【角頭巾】‥ヅ‥

①うしろに錏しころのような垂れのある頭巾。老人・医者・僧侶などが用いた。つのずきん。

②狂言装束。四角の袋形の頭巾で、二つ折りにして上部をうしろへ二つに折って垂らすもの。僧や盲人に用いる。

すみ‐すまし【済み済まし】

結末。終局。決済。梅暦「もやひの綱をひきとめて、―をつけてやろう」

すみ‐ずみ【隅隅】

方々の隅。ここかしこの隅。また、あらゆる方面。「全国―に知れわたっている」「―まで知り尽くす」

すみ‐す・む【住み住む】

〔自四〕

つづけて住む。住みつづける。万葉集19「しなざかる越こしに五とせ―・みて」

すみ‐すり【墨磨り】

①硯の古称。〈倭名類聚鈔13〉

②墨をすること。

⇒すみすり‐がめ【墨磨り瓶】

すみ‐ずり【墨摺】

①版木で摺るのに色を使用せず、墨だけを用いること。また、その摺ったもの。

②更紗サラサの文様の線描を彫刻板で摺り、彩色を筆で塗るもの。

すみすり‐がめ【墨磨り瓶】

(→)硯瓶すずりがめに同じ。〈倭名類聚鈔13〉

⇒すみ‐すり【墨磨り】

すみる‐ちゃ【素海松茶】🔗⭐🔉

すみる‐ちゃ【素海松茶】

染色の名。菫色すみれいろを帯びた茶色。

そ‐あん【素案】🔗⭐🔉

そ‐あん【素案】

練り上げてまとまった案にする前の、大もとになる案。

そ‐い【素衣】🔗⭐🔉

そ‐い【素衣】

白色の衣服。しろぎぬ。

そ‐い【素意】🔗⭐🔉

そ‐い【素意】

かねてからの思い。素志。神皇正統記「―の末をもあらはさまほしくて」。「―を貫く」

そ‐いん【素因】🔗⭐🔉

そ‐いん【素因】

①もととなる原因。もと。「事故の―」

②ある病気にかかりやすい素質。「心臓病の―」

そ‐いんすう【素因数】🔗⭐🔉

そ‐いんすう【素因数】

〔数〕ある整数の約数である素数のこと。

⇒そいんすう‐ぶんかい【素因数分解】

そいんすう‐ぶんかい【素因数分解】🔗⭐🔉

そいんすう‐ぶんかい【素因数分解】

整数を素因数の積で表すこと。例えば、180はその素因数2、3、5によって、180=2×2×3×3×5と表される。素因数の積を書く順序を無視すれば、分解は一意的。

⇒そ‐いんすう【素因数】

そ‐おう【素王】‥ワウ🔗⭐🔉

そ‐おう【素王】‥ワウ

王ではないが、王者の徳を備えた人。ふつう儒家では孔子、道家では老子を指す。

そ‐かい【素懐】‥クワイ🔗⭐🔉

そ‐かい【素懐】‥クワイ

平素の願い。かねてからの願い。「―を遂げる」

そ‐かん【素冠】‥クワン🔗⭐🔉

そ‐かん【素冠】‥クワン

白い絹のかんむり。

そ‐がん【素顔】🔗⭐🔉

そ‐がん【素顔】

①白い顔。

②すがお。

そ‐がん【素願】‥グワン🔗⭐🔉

そ‐がん【素願】‥グワン

もとからのねがい。平素のねがい。素懐。

そ‐ぎ【素義】🔗⭐🔉

そ‐ぎ【素義】

素人義太夫しろうとぎだゆうの略称。そでん。

そ‐くび【素首】🔗⭐🔉

そ‐くび【素首】

首をののしっていう語。そっくび。平家物語5「何者ぞ。―つけ」

⇒そくび‐おとし【素首落し】

そくび‐おとし【素首落し】🔗⭐🔉

そくび‐おとし【素首落し】

相撲の手の一つ。相手の首を叩き、またはおさえて、前へのめり落ちさせるもの。

⇒そ‐くび【素首】

そ‐けい【素馨】🔗⭐🔉

そ‐けい【素馨】

モクセイ科の常緑小低木。ジャスミンの一種。インド・ペルシアの高地に原産。高さは約1メートル。葉は羽状複葉で、5〜9個の小葉から成る。夏、白色花をつけ、強い芳香を放つ。花後、液果を結ぶ。観賞用に栽培。また、花から香油を製する。近縁種に黄花のキソケイがある。インドソケイは別科。

キソケイ

撮影:関戸 勇

そ‐げき【素劇】🔗⭐🔉

そ‐げき【素劇】

素人の演ずる劇。

そ‐げつ【素月】🔗⭐🔉

そ‐げつ【素月】

①光の明らかな月。明月。

②陰暦8月の異称。

そ‐けん【素絹】🔗⭐🔉

そ‐けん【素絹】

①粗末な絹。織文のない生絹すずし。

②「素絹の衣」の略。

⇒そけん‐の‐ころも【素絹の衣】

そけん‐の‐ころも【素絹の衣】🔗⭐🔉

そけん‐の‐ころも【素絹の衣】

素絹製の法衣。後には精好せいごう織なども用いた。近世は特に裾を短く切って、切素絹または半素絹といった。もとは天台・真言で着用、今は広く用い、染色は宗旨によって異なる。長素絹。義経記2「―に袈裟けさ懸けて」

⇒そ‐けん【素絹】

そ‐こう【素行】‥カウ🔗⭐🔉

そ‐こう【素行】‥カウ

平素の行状。平生のおこない。「―がおさまらない」「―不良」

そ‐ざい【素材】🔗⭐🔉

そ‐ざい【素材】

①もととなる材料。原料。

②造材によってできた材種で、まだ製材されてないもの。丸太・杣角そまかくの類。

③(material)芸術創作の材料となるもの。「作品の―を身辺に求める」

そ‐さん【素餐】🔗⭐🔉

そ‐さん【素餐】

[詩経魏風、伐檀](「素」は空しい意)才能または功績がなくていたずらに禄を食はむこと。徒食。

そ‐さんさい【素三彩】🔗⭐🔉

そ‐さんさい【素三彩】

中国明・清代に作られた磁器の一種。2種以上の色釉を用いて三彩の装飾を施したもの。赤を除き、黄・緑・紫などで文様を描く。

そ‐し【素子】🔗⭐🔉

そ‐し【素子】

(element)電子回路の中で、それ自身の機能が全体としての機能に対して本質的な意味を持つ個々の構成要素。トランジスター・真空管のように信号以外のエネルギーを信号エネルギーに変換したり増幅したりするものを能動素子、抵抗・コイル・コンデンサーのようなものを受動素子として大別する。

そ‐し【素志】🔗⭐🔉

そ‐し【素志】

平素の志。かねての願い。「―を貫く」

そ‐しつ【素質】🔗⭐🔉

そ‐しつ【素質】

①[爾雅釈鳥]本来具有する性質。

②個人が生れつき持っていて、性格や能力などのもととなる心的傾向。特殊な能力などについていう。「画家としての―」

そ‐しゃ【素車】🔗⭐🔉

そ‐しゃ【素車】

白木づくりの車。葬儀に用いる。太平記9「白馬―に乗つて」

そ‐しゅう【素秋】‥シウ🔗⭐🔉

そ‐しゅう【素秋】‥シウ

(「素」は白の意。五行で白を秋に配するところから)秋の異称。白秋。

そっ‐くび【素っ首】🔗⭐🔉

そっ‐くび【素っ首】

ソクビの促音化。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「引つぱづして―握り」

そっけ‐な・い【素っ気無い】🔗⭐🔉

そっけ‐な・い【素っ気無い】

〔形〕[文]そっけな・し(ク)

(スゲナシを「素気無し」と書いたところから)思いやりがない。愛想がない。趣や潤うるおいがない。すげない。「―・い返事」

もと【本・元・原・基】🔗⭐🔉

もと【本・元・原・基】

「すえ(末)」に対して、物事の起こる所の意。

①はじめ。起源。万葉集9「―の如家はあらむと」。「―をたずねる」「―に戻す」「火―」

②以前。「―は警官だった」「―通りにする」

③物事の主要な部分。根幹。基礎。もとい。万葉集10「吾が恋止まず―の繁けば」。「農は国の―」「―をしっかりさせる」「事実を―に論ずる」

④(「因」とも書く)原因。「けんかの―」「口は禍わざわいの―」

⑤木の根や幹。根もと。万葉集17「―も枝えも同おやじ常磐に」。「木―竹うら」

⑥和歌の上の句。

⑦もとで。元金。資本。「―がかかる」

⑧元値もとね。原価。「―が取れない」「―を割る」

⑨(「酛」とも書く)酒母しゆぼのこと。

⑩(「素」とも書く)原料。「スープの―」「―を仕込む」

⑪(助数詞。「本」と書く)

㋐草木などを数えるのに用いる。万葉集18「一―のなでしこ植ゑし」

㋑鷹などを数えるのに用いる。羽わ。「大鷹一―」

◇ふつう「本」は3・6、「元」は1・2・4・7・8に使う。「原」は主に4、「基」は3に使う。

⇒元が切れる

⇒元も子もない

⇒元を正す

もと‐より【元より・固より・素より】🔗⭐🔉

もと‐より【元より・固より・素より】

〔副〕

①初めから。以前から。本来。三蔵法師伝承徳点「治ち、素モトヨリ才学無し」。「―出費は覚悟している」

②いうまでもなく。もちろん。「勝てば―、敗けても損のない相手」「子供は―大人も夢中になっている」

[漢]素🔗⭐🔉

素 字形

筆順

筆順

〔糸部4画/10画/教育/3339・4147〕

〔音〕ソ(漢) ス(呉)

〔訓〕もと・しろ (名)はじめ

[意味]

①生地のままの白い絹。転じて、白色。「素絹・緇素しそ・縑素けんそ」

②もと(のままの)。手を加えてない。何も持たない。「素因・素材・素面すめん・素す浪人・質素・要素・色素・元素」

③もとより。かねてから。平生。「素行・素養・平素」

[解字]

会意。「垂」(=たれる)の省略形+「糸」。まゆから一本ずつたれた白いままの生糸の意。

[下ツキ

塩素・雅素・簡素・珪素・倹素・縑素・元素・縞素・酵素・抗毒素・酸素・色素・緇素・質素・臭素・水素・尺素・炭素・窒素・毒素・尿素・砒素・弗素・平素・硼素・沃素・要素・葉緑素・鯉素

[難読]

素面しらふ・素人しろうと・素っ破抜くすっぱぬく・素晴らしいすばらしい・素見ひやかし

〔糸部4画/10画/教育/3339・4147〕

〔音〕ソ(漢) ス(呉)

〔訓〕もと・しろ (名)はじめ

[意味]

①生地のままの白い絹。転じて、白色。「素絹・緇素しそ・縑素けんそ」

②もと(のままの)。手を加えてない。何も持たない。「素因・素材・素面すめん・素す浪人・質素・要素・色素・元素」

③もとより。かねてから。平生。「素行・素養・平素」

[解字]

会意。「垂」(=たれる)の省略形+「糸」。まゆから一本ずつたれた白いままの生糸の意。

[下ツキ

塩素・雅素・簡素・珪素・倹素・縑素・元素・縞素・酵素・抗毒素・酸素・色素・緇素・質素・臭素・水素・尺素・炭素・窒素・毒素・尿素・砒素・弗素・平素・硼素・沃素・要素・葉緑素・鯉素

[難読]

素面しらふ・素人しろうと・素っ破抜くすっぱぬく・素晴らしいすばらしい・素見ひやかし

筆順

筆順

〔糸部4画/10画/教育/3339・4147〕

〔音〕ソ(漢) ス(呉)

〔訓〕もと・しろ (名)はじめ

[意味]

①生地のままの白い絹。転じて、白色。「素絹・緇素しそ・縑素けんそ」

②もと(のままの)。手を加えてない。何も持たない。「素因・素材・素面すめん・素す浪人・質素・要素・色素・元素」

③もとより。かねてから。平生。「素行・素養・平素」

[解字]

会意。「垂」(=たれる)の省略形+「糸」。まゆから一本ずつたれた白いままの生糸の意。

[下ツキ

塩素・雅素・簡素・珪素・倹素・縑素・元素・縞素・酵素・抗毒素・酸素・色素・緇素・質素・臭素・水素・尺素・炭素・窒素・毒素・尿素・砒素・弗素・平素・硼素・沃素・要素・葉緑素・鯉素

[難読]

素面しらふ・素人しろうと・素っ破抜くすっぱぬく・素晴らしいすばらしい・素見ひやかし

〔糸部4画/10画/教育/3339・4147〕

〔音〕ソ(漢) ス(呉)

〔訓〕もと・しろ (名)はじめ

[意味]

①生地のままの白い絹。転じて、白色。「素絹・緇素しそ・縑素けんそ」

②もと(のままの)。手を加えてない。何も持たない。「素因・素材・素面すめん・素す浪人・質素・要素・色素・元素」

③もとより。かねてから。平生。「素行・素養・平素」

[解字]

会意。「垂」(=たれる)の省略形+「糸」。まゆから一本ずつたれた白いままの生糸の意。

[下ツキ

塩素・雅素・簡素・珪素・倹素・縑素・元素・縞素・酵素・抗毒素・酸素・色素・緇素・質素・臭素・水素・尺素・炭素・窒素・毒素・尿素・砒素・弗素・平素・硼素・沃素・要素・葉緑素・鯉素

[難読]

素面しらふ・素人しろうと・素っ破抜くすっぱぬく・素晴らしいすばらしい・素見ひやかし

広辞苑に「素」で始まるの検索結果 1-89。もっと読み込む