複数辞典一括検索+![]()

![]()

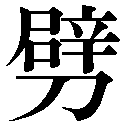

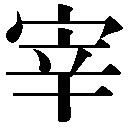

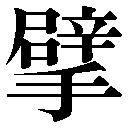

劈 さく🔗⭐🔉

【劈】

15画 刀部

区点=4992 16進=517C シフトJIS=999C

《音読み》 ヘキ

15画 刀部

区点=4992 16進=517C シフトJIS=999C

《音読み》 ヘキ /ヒャク

/ヒャク 〈p

〈p ・p

・p 〉

《訓読み》 さく

《意味》

〉

《訓読み》 さく

《意味》

{動}さく。刃物で二つに切り開く。なたでまきを左右にさく動作はその一例。〈類義語〉→裂。「劈開ヘキカイ」

{動}さく。刃物で二つに切り開く。なたでまきを左右にさく動作はその一例。〈類義語〉→裂。「劈開ヘキカイ」

「劈面ヘキメン」とは、顔の正面にまっこうからあたること。

「劈面ヘキメン」とは、顔の正面にまっこうからあたること。

「劈頭ヘキトウ」とは、まっこうから一撃を加える意から、転じて、物事の最初のこと。

《解字》

会意兼形声。辟は、からだを横に引きさく刑罰で、横に開く意を含む。劈は「刀+音符辟ヘキ」で、左右に横に切りさくこと。

《単語家族》

避ヒ(横にかわしてさける)

「劈頭ヘキトウ」とは、まっこうから一撃を加える意から、転じて、物事の最初のこと。

《解字》

会意兼形声。辟は、からだを横に引きさく刑罰で、横に開く意を含む。劈は「刀+音符辟ヘキ」で、左右に横に切りさくこと。

《単語家族》

避ヒ(横にかわしてさける) 璧ヘキ(横に開いた平らな玉)と同系。

《類義》

→剖

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

璧ヘキ(横に開いた平らな玉)と同系。

《類義》

→剖

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 刀部

区点=4992 16進=517C シフトJIS=999C

《音読み》 ヘキ

15画 刀部

区点=4992 16進=517C シフトJIS=999C

《音読み》 ヘキ /ヒャク

/ヒャク 〈p

〈p ・p

・p 〉

《訓読み》 さく

《意味》

〉

《訓読み》 さく

《意味》

{動}さく。刃物で二つに切り開く。なたでまきを左右にさく動作はその一例。〈類義語〉→裂。「劈開ヘキカイ」

{動}さく。刃物で二つに切り開く。なたでまきを左右にさく動作はその一例。〈類義語〉→裂。「劈開ヘキカイ」

「劈面ヘキメン」とは、顔の正面にまっこうからあたること。

「劈面ヘキメン」とは、顔の正面にまっこうからあたること。

「劈頭ヘキトウ」とは、まっこうから一撃を加える意から、転じて、物事の最初のこと。

《解字》

会意兼形声。辟は、からだを横に引きさく刑罰で、横に開く意を含む。劈は「刀+音符辟ヘキ」で、左右に横に切りさくこと。

《単語家族》

避ヒ(横にかわしてさける)

「劈頭ヘキトウ」とは、まっこうから一撃を加える意から、転じて、物事の最初のこと。

《解字》

会意兼形声。辟は、からだを横に引きさく刑罰で、横に開く意を含む。劈は「刀+音符辟ヘキ」で、左右に横に切りさくこと。

《単語家族》

避ヒ(横にかわしてさける) 璧ヘキ(横に開いた平らな玉)と同系。

《類義》

→剖

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

璧ヘキ(横に開いた平らな玉)と同系。

《類義》

→剖

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

刳 さく🔗⭐🔉

剖 さく🔗⭐🔉

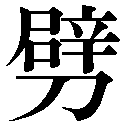

【剖】

10画 リ部 [常用漢字]

区点=4322 16進=4B36 シフトJIS=9655

《常用音訓》ボウ

《音読み》 ボウ

10画 リ部 [常用漢字]

区点=4322 16進=4B36 シフトJIS=9655

《常用音訓》ボウ

《音読み》 ボウ /ホウ

/ホウ /フ

/フ 〈p

〈p u〉

《訓読み》 さく/わかれる(わかる)/さける(さく)

《意味》

u〉

《訓読み》 さく/わかれる(わかる)/さける(さく)

《意味》

{動}さく。二つに切りわける。〈対語〉→合。〈類義語〉→判。「解剖」「剖之以為瓢=コレヲ剖キテモッテ瓢ト為ス」〔→荘子〕

{動}さく。二つに切りわける。〈対語〉→合。〈類義語〉→判。「解剖」「剖之以為瓢=コレヲ剖キテモッテ瓢ト為ス」〔→荘子〕

{動}わかれる(ワカル)。さける(サク)。二つにわかれる。割れる。「天地剖判=天地剖判ス」〔→史記〕

{動}わかれる(ワカル)。さける(サク)。二つにわかれる。割れる。「天地剖判=天地剖判ス」〔→史記〕

{動}黒と白、善と悪とをわけて判定する。「剖断」「剖析」

《解字》

会意兼形声。左側の字(音ホウ)は、否の変形で、拒否し、背を向け、離れる意を含む。剖はそれを音符とし、刀を加えた字で、刀で切って二つにし、背中あわせに分離させること。

《単語家族》

倍(二つにわける→個数がばいになる)と同系。また、北(背中あわせ、そむく)や、背とも縁が近い。

《類義》

裂は、ずるずると細く小さく引きさくこと。解は、ばらばらに分解すること。劈ヘキは、左右に横に切りさくこと。割は、刃物で二つに切りさくこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}黒と白、善と悪とをわけて判定する。「剖断」「剖析」

《解字》

会意兼形声。左側の字(音ホウ)は、否の変形で、拒否し、背を向け、離れる意を含む。剖はそれを音符とし、刀を加えた字で、刀で切って二つにし、背中あわせに分離させること。

《単語家族》

倍(二つにわける→個数がばいになる)と同系。また、北(背中あわせ、そむく)や、背とも縁が近い。

《類義》

裂は、ずるずると細く小さく引きさくこと。解は、ばらばらに分解すること。劈ヘキは、左右に横に切りさくこと。割は、刃物で二つに切りさくこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 リ部 [常用漢字]

区点=4322 16進=4B36 シフトJIS=9655

《常用音訓》ボウ

《音読み》 ボウ

10画 リ部 [常用漢字]

区点=4322 16進=4B36 シフトJIS=9655

《常用音訓》ボウ

《音読み》 ボウ /ホウ

/ホウ /フ

/フ 〈p

〈p u〉

《訓読み》 さく/わかれる(わかる)/さける(さく)

《意味》

u〉

《訓読み》 さく/わかれる(わかる)/さける(さく)

《意味》

{動}さく。二つに切りわける。〈対語〉→合。〈類義語〉→判。「解剖」「剖之以為瓢=コレヲ剖キテモッテ瓢ト為ス」〔→荘子〕

{動}さく。二つに切りわける。〈対語〉→合。〈類義語〉→判。「解剖」「剖之以為瓢=コレヲ剖キテモッテ瓢ト為ス」〔→荘子〕

{動}わかれる(ワカル)。さける(サク)。二つにわかれる。割れる。「天地剖判=天地剖判ス」〔→史記〕

{動}わかれる(ワカル)。さける(サク)。二つにわかれる。割れる。「天地剖判=天地剖判ス」〔→史記〕

{動}黒と白、善と悪とをわけて判定する。「剖断」「剖析」

《解字》

会意兼形声。左側の字(音ホウ)は、否の変形で、拒否し、背を向け、離れる意を含む。剖はそれを音符とし、刀を加えた字で、刀で切って二つにし、背中あわせに分離させること。

《単語家族》

倍(二つにわける→個数がばいになる)と同系。また、北(背中あわせ、そむく)や、背とも縁が近い。

《類義》

裂は、ずるずると細く小さく引きさくこと。解は、ばらばらに分解すること。劈ヘキは、左右に横に切りさくこと。割は、刃物で二つに切りさくこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}黒と白、善と悪とをわけて判定する。「剖断」「剖析」

《解字》

会意兼形声。左側の字(音ホウ)は、否の変形で、拒否し、背を向け、離れる意を含む。剖はそれを音符とし、刀を加えた字で、刀で切って二つにし、背中あわせに分離させること。

《単語家族》

倍(二つにわける→個数がばいになる)と同系。また、北(背中あわせ、そむく)や、背とも縁が近い。

《類義》

裂は、ずるずると細く小さく引きさくこと。解は、ばらばらに分解すること。劈ヘキは、左右に横に切りさくこと。割は、刃物で二つに切りさくこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

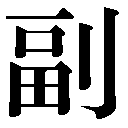

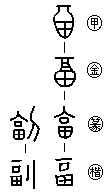

副 さく🔗⭐🔉

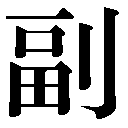

【副】

11画 リ部 [四年]

区点=4191 16進=497B シフトJIS=959B

《常用音訓》フク

《音読み》 フク

11画 リ部 [四年]

区点=4191 16進=497B シフトJIS=959B

《常用音訓》フク

《音読み》 フク

〈f

〈f 〉

《訓読み》 そう(そふ)/そえる(そふ)/さく/すけ

《名付け》 すえ・すけ・そえ・つぎ・ます

《意味》

〉

《訓読み》 そう(そふ)/そえる(そふ)/さく/すけ

《名付け》 すえ・すけ・そえ・つぎ・ます

《意味》

{動}そう(ソフ)。そえる(ソフ)。主となるものにぴったりと寄りそって対をなす。そばにくっついて助ける。「副以桜桃=副フルニ桜桃ヲモッテス」〔燕京歳時記〕

{動}そう(ソフ)。そえる(ソフ)。主となるものにぴったりと寄りそって対をなす。そばにくっついて助ける。「副以桜桃=副フルニ桜桃ヲモッテス」〔燕京歳時記〕

{名}そえ役。控え。▽正使のそえ役を「副使」といい、正本の控えを「副本」という。「令秦舞陽為副=秦舞陽ヲシテ副ト為ラシム」〔→史記〕

{名}そえ役。控え。▽正使のそえ役を「副使」といい、正本の控えを「副本」という。「令秦舞陽為副=秦舞陽ヲシテ副ト為ラシム」〔→史記〕

{動}さく。二つに切りさく。「剖副」

{動}さく。二つに切りさく。「剖副」

{単位}寄りあって一組をなす物。▽中国の書画は多く二枚で対をなすので、書副・画副といい、書画を一副、二副と数える。転じて、書画一枚(一面)をも「一副」という。

〔国〕すけ。四等官で、神祇官の第二位。

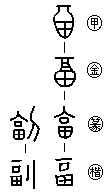

《解字》

{単位}寄りあって一組をなす物。▽中国の書画は多く二枚で対をなすので、書副・画副といい、書画を一副、二副と数える。転じて、書画一枚(一面)をも「一副」という。

〔国〕すけ。四等官で、神祇官の第二位。

《解字》

形声。左側の字(音フク)は、腹がふくれ、いっぱい酒のはいるとっくりを描いた象形文字。副は刀にそれを単なる音符としてそえたもので、原義とは関係はない。剖ホウと同じく、もと二つに切りわけることであるが、むしろその二つがぴたりとくっついてペアをなす意に専用される。倍

形声。左側の字(音フク)は、腹がふくれ、いっぱい酒のはいるとっくりを描いた象形文字。副は刀にそれを単なる音符としてそえたもので、原義とは関係はない。剖ホウと同じく、もと二つに切りわけることであるが、むしろその二つがぴたりとくっついてペアをなす意に専用される。倍 逼ヒョク・ヒツ(ぴたりとくっつく)

逼ヒョク・ヒツ(ぴたりとくっつく) 富(財貨がびっしりつまっている)とも縁が近い。

《類義》

→就

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

富(財貨がびっしりつまっている)とも縁が近い。

《類義》

→就

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 リ部 [四年]

区点=4191 16進=497B シフトJIS=959B

《常用音訓》フク

《音読み》 フク

11画 リ部 [四年]

区点=4191 16進=497B シフトJIS=959B

《常用音訓》フク

《音読み》 フク

〈f

〈f 〉

《訓読み》 そう(そふ)/そえる(そふ)/さく/すけ

《名付け》 すえ・すけ・そえ・つぎ・ます

《意味》

〉

《訓読み》 そう(そふ)/そえる(そふ)/さく/すけ

《名付け》 すえ・すけ・そえ・つぎ・ます

《意味》

{動}そう(ソフ)。そえる(ソフ)。主となるものにぴったりと寄りそって対をなす。そばにくっついて助ける。「副以桜桃=副フルニ桜桃ヲモッテス」〔燕京歳時記〕

{動}そう(ソフ)。そえる(ソフ)。主となるものにぴったりと寄りそって対をなす。そばにくっついて助ける。「副以桜桃=副フルニ桜桃ヲモッテス」〔燕京歳時記〕

{名}そえ役。控え。▽正使のそえ役を「副使」といい、正本の控えを「副本」という。「令秦舞陽為副=秦舞陽ヲシテ副ト為ラシム」〔→史記〕

{名}そえ役。控え。▽正使のそえ役を「副使」といい、正本の控えを「副本」という。「令秦舞陽為副=秦舞陽ヲシテ副ト為ラシム」〔→史記〕

{動}さく。二つに切りさく。「剖副」

{動}さく。二つに切りさく。「剖副」

{単位}寄りあって一組をなす物。▽中国の書画は多く二枚で対をなすので、書副・画副といい、書画を一副、二副と数える。転じて、書画一枚(一面)をも「一副」という。

〔国〕すけ。四等官で、神祇官の第二位。

《解字》

{単位}寄りあって一組をなす物。▽中国の書画は多く二枚で対をなすので、書副・画副といい、書画を一副、二副と数える。転じて、書画一枚(一面)をも「一副」という。

〔国〕すけ。四等官で、神祇官の第二位。

《解字》

形声。左側の字(音フク)は、腹がふくれ、いっぱい酒のはいるとっくりを描いた象形文字。副は刀にそれを単なる音符としてそえたもので、原義とは関係はない。剖ホウと同じく、もと二つに切りわけることであるが、むしろその二つがぴたりとくっついてペアをなす意に専用される。倍

形声。左側の字(音フク)は、腹がふくれ、いっぱい酒のはいるとっくりを描いた象形文字。副は刀にそれを単なる音符としてそえたもので、原義とは関係はない。剖ホウと同じく、もと二つに切りわけることであるが、むしろその二つがぴたりとくっついてペアをなす意に専用される。倍 逼ヒョク・ヒツ(ぴたりとくっつく)

逼ヒョク・ヒツ(ぴたりとくっつく) 富(財貨がびっしりつまっている)とも縁が近い。

《類義》

→就

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

富(財貨がびっしりつまっている)とも縁が近い。

《類義》

→就

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

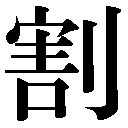

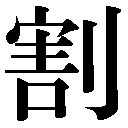

割 さく🔗⭐🔉

【割】

12画 リ部 [六年]

区点=1968 16進=3364 シフトJIS=8A84

《常用音訓》カツ/さ…く/わり/わ…る/わ…れる

《音読み》 カツ

12画 リ部 [六年]

区点=1968 16進=3364 シフトJIS=8A84

《常用音訓》カツ/さ…く/わり/わ…る/わ…れる

《音読み》 カツ /カチ

/カチ 〈g

〈g 〉

《訓読み》 われる/わる/さく/きる/わり

《名付け》 さき

《意味》

〉

《訓読み》 われる/わる/さく/きる/わり

《名付け》 さき

《意味》

{動}わる。さく。刀で二つにきりさく。転じて、広く、二つにわること。▽漢文では「わる」という訓は用いず「さく」という。

{動}わる。さく。刀で二つにきりさく。転じて、広く、二つにわること。▽漢文では「わる」という訓は用いず「さく」という。

{動}さく。分割する。「割地=地ヲ割ク」「令楚王割東国以与斉=楚王ヲシテ東国ヲ割キモッテ斉ニ与ヘシム」〔→史記〕

{動}さく。分割する。「割地=地ヲ割ク」「令楚王割東国以与斉=楚王ヲシテ東国ヲ割キモッテ斉ニ与ヘシム」〔→史記〕

{動}〔俗〕きる。途中できってとる。「割麦(麦の穂をきりとる)」

〔国〕

{動}〔俗〕きる。途中できってとる。「割麦(麦の穂をきりとる)」

〔国〕 わる。計算で、除法を行う。「割り算」

わる。計算で、除法を行う。「割り算」 わる。標準と考えられる一定の限度をはずれて下まわる。「百円の大台を割る」

わる。標準と考えられる一定の限度をはずれて下まわる。「百円の大台を割る」 わり。比率をあらわすことば。一割は、十分の一のこと。

《解字》

形声。害ガイは、かご状のふたを口の上にかぶせることを示し、遏アツと同じくふさぎ止めること。割は「刀+音符害」で害の原義とは関係がない。→害

《単語家族》

契ケイ(きる)

わり。比率をあらわすことば。一割は、十分の一のこと。

《解字》

形声。害ガイは、かご状のふたを口の上にかぶせることを示し、遏アツと同じくふさぎ止めること。割は「刀+音符害」で害の原義とは関係がない。→害

《単語家族》

契ケイ(きる) 介カイ(二つにわける)

介カイ(二つにわける) 界(二つにわける)と同系。

《類義》

→剖

《異字同訓》

さく。 →裂

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

界(二つにわける)と同系。

《類義》

→剖

《異字同訓》

さく。 →裂

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 リ部 [六年]

区点=1968 16進=3364 シフトJIS=8A84

《常用音訓》カツ/さ…く/わり/わ…る/わ…れる

《音読み》 カツ

12画 リ部 [六年]

区点=1968 16進=3364 シフトJIS=8A84

《常用音訓》カツ/さ…く/わり/わ…る/わ…れる

《音読み》 カツ /カチ

/カチ 〈g

〈g 〉

《訓読み》 われる/わる/さく/きる/わり

《名付け》 さき

《意味》

〉

《訓読み》 われる/わる/さく/きる/わり

《名付け》 さき

《意味》

{動}わる。さく。刀で二つにきりさく。転じて、広く、二つにわること。▽漢文では「わる」という訓は用いず「さく」という。

{動}わる。さく。刀で二つにきりさく。転じて、広く、二つにわること。▽漢文では「わる」という訓は用いず「さく」という。

{動}さく。分割する。「割地=地ヲ割ク」「令楚王割東国以与斉=楚王ヲシテ東国ヲ割キモッテ斉ニ与ヘシム」〔→史記〕

{動}さく。分割する。「割地=地ヲ割ク」「令楚王割東国以与斉=楚王ヲシテ東国ヲ割キモッテ斉ニ与ヘシム」〔→史記〕

{動}〔俗〕きる。途中できってとる。「割麦(麦の穂をきりとる)」

〔国〕

{動}〔俗〕きる。途中できってとる。「割麦(麦の穂をきりとる)」

〔国〕 わる。計算で、除法を行う。「割り算」

わる。計算で、除法を行う。「割り算」 わる。標準と考えられる一定の限度をはずれて下まわる。「百円の大台を割る」

わる。標準と考えられる一定の限度をはずれて下まわる。「百円の大台を割る」 わり。比率をあらわすことば。一割は、十分の一のこと。

《解字》

形声。害ガイは、かご状のふたを口の上にかぶせることを示し、遏アツと同じくふさぎ止めること。割は「刀+音符害」で害の原義とは関係がない。→害

《単語家族》

契ケイ(きる)

わり。比率をあらわすことば。一割は、十分の一のこと。

《解字》

形声。害ガイは、かご状のふたを口の上にかぶせることを示し、遏アツと同じくふさぎ止めること。割は「刀+音符害」で害の原義とは関係がない。→害

《単語家族》

契ケイ(きる) 介カイ(二つにわける)

介カイ(二つにわける) 界(二つにわける)と同系。

《類義》

→剖

《異字同訓》

さく。 →裂

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

界(二つにわける)と同系。

《類義》

→剖

《異字同訓》

さく。 →裂

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

咲 さく🔗⭐🔉

【咲】

9画 口部 [常用漢字]

区点=2673 16進=3A69 シフトJIS=8DE7

《常用音訓》さ…く

《音読み》 ショウ(セウ)

9画 口部 [常用漢字]

区点=2673 16進=3A69 シフトJIS=8DE7

《常用音訓》さ…く

《音読み》 ショウ(セウ)

〈xi

〈xi o〉

《訓読み》 わらう(わらふ)/えむ(ゑむ)/さく

《名付け》 さき

《意味》

{動}わらう(ワラフ)。えむ(

o〉

《訓読み》 わらう(わらふ)/えむ(ゑむ)/さく

《名付け》 さき

《意味》

{動}わらう(ワラフ)。えむ( ム)。口をすぼめてほほとわらう。〈同義語〉→笑。「八百万神ヤオヨロズノカミ共に咲ひき」〔→記〕

〔国〕さく。花がさく。

《解字》

ム)。口をすぼめてほほとわらう。〈同義語〉→笑。「八百万神ヤオヨロズノカミ共に咲ひき」〔→記〕

〔国〕さく。花がさく。

《解字》

会意兼形声。夭ヨウは、なよなよと細い姿の人を描いた象形文字。笑ショウは、細い竹。細い意を含む。咲はもと、「口+音符笑」で、口を細めてほほとわらうこと。咲は、それが変形した俗字。日本では、「鳥鳴き花笑ふ」という慣用句から、花がさく意に転用された。「わらう」意には笑の字を用い、この字を用いない。

会意兼形声。夭ヨウは、なよなよと細い姿の人を描いた象形文字。笑ショウは、細い竹。細い意を含む。咲はもと、「口+音符笑」で、口を細めてほほとわらうこと。咲は、それが変形した俗字。日本では、「鳥鳴き花笑ふ」という慣用句から、花がさく意に転用された。「わらう」意には笑の字を用い、この字を用いない。

9画 口部 [常用漢字]

区点=2673 16進=3A69 シフトJIS=8DE7

《常用音訓》さ…く

《音読み》 ショウ(セウ)

9画 口部 [常用漢字]

区点=2673 16進=3A69 シフトJIS=8DE7

《常用音訓》さ…く

《音読み》 ショウ(セウ)

〈xi

〈xi o〉

《訓読み》 わらう(わらふ)/えむ(ゑむ)/さく

《名付け》 さき

《意味》

{動}わらう(ワラフ)。えむ(

o〉

《訓読み》 わらう(わらふ)/えむ(ゑむ)/さく

《名付け》 さき

《意味》

{動}わらう(ワラフ)。えむ( ム)。口をすぼめてほほとわらう。〈同義語〉→笑。「八百万神ヤオヨロズノカミ共に咲ひき」〔→記〕

〔国〕さく。花がさく。

《解字》

ム)。口をすぼめてほほとわらう。〈同義語〉→笑。「八百万神ヤオヨロズノカミ共に咲ひき」〔→記〕

〔国〕さく。花がさく。

《解字》

会意兼形声。夭ヨウは、なよなよと細い姿の人を描いた象形文字。笑ショウは、細い竹。細い意を含む。咲はもと、「口+音符笑」で、口を細めてほほとわらうこと。咲は、それが変形した俗字。日本では、「鳥鳴き花笑ふ」という慣用句から、花がさく意に転用された。「わらう」意には笑の字を用い、この字を用いない。

会意兼形声。夭ヨウは、なよなよと細い姿の人を描いた象形文字。笑ショウは、細い竹。細い意を含む。咲はもと、「口+音符笑」で、口を細めてほほとわらうこと。咲は、それが変形した俗字。日本では、「鳥鳴き花笑ふ」という慣用句から、花がさく意に転用された。「わらう」意には笑の字を用い、この字を用いない。

宰 さく🔗⭐🔉

【宰】

10画 宀部 [常用漢字]

区点=2643 16進=3A4B シフトJIS=8DC9

《常用音訓》サイ

《音読み》 サイ

10画 宀部 [常用漢字]

区点=2643 16進=3A4B シフトJIS=8DC9

《常用音訓》サイ

《音読み》 サイ

〈z

〈z i〉

《訓読み》 きる/さく/つかさ/つかさどる

《名付け》 おさむ・かみ・すず・ただ・つかさ

《意味》

i〉

《訓読み》 きる/さく/つかさ/つかさどる

《名付け》 おさむ・かみ・すず・ただ・つかさ

《意味》

サイス{動}きる。さく。肉などをきって料理する。「宰牲サイセイ(ぎせいの動物を料理する)」「烹羊宰牛且為楽=羊ヲ烹牛ヲ宰シテシバラク楽シミヲ為サン」〔→李白〕

サイス{動}きる。さく。肉などをきって料理する。「宰牲サイセイ(ぎせいの動物を料理する)」「烹羊宰牛且為楽=羊ヲ烹牛ヲ宰シテシバラク楽シミヲ為サン」〔→李白〕

サイス{動}きって料理する意から転じて、仕事を意のままに処理する。きり盛りする。「主宰」「宰制」

サイス{動}きって料理する意から転じて、仕事を意のままに処理する。きり盛りする。「主宰」「宰制」

「膳宰ゼンサイ」「庖宰ホウサイ」とは、料理役のかしら。

「膳宰ゼンサイ」「庖宰ホウサイ」とは、料理役のかしら。

{名}つかさ。仕事を処理する主任の役。また、領地の代官。「宰相サイショウ」「子游為武城宰=子游武城ノ宰タリ」〔→論語〕

{名}つかさ。仕事を処理する主任の役。また、領地の代官。「宰相サイショウ」「子游為武城宰=子游武城ノ宰タリ」〔→論語〕

{動}つかさどる。主任者として仕事をあずかる。

《解字》

会意。「宀(いえ)+辛(刃物)」で、刃物を持ち、家の中で肉を料理することを示す。広く、仕事を裁断する意に用いられる。

《単語家族》

栽(木をきる)

{動}つかさどる。主任者として仕事をあずかる。

《解字》

会意。「宀(いえ)+辛(刃物)」で、刃物を持ち、家の中で肉を料理することを示す。広く、仕事を裁断する意に用いられる。

《単語家族》

栽(木をきる) 裁(衣をきる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

裁(衣をきる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

10画 宀部 [常用漢字]

区点=2643 16進=3A4B シフトJIS=8DC9

《常用音訓》サイ

《音読み》 サイ

10画 宀部 [常用漢字]

区点=2643 16進=3A4B シフトJIS=8DC9

《常用音訓》サイ

《音読み》 サイ

〈z

〈z i〉

《訓読み》 きる/さく/つかさ/つかさどる

《名付け》 おさむ・かみ・すず・ただ・つかさ

《意味》

i〉

《訓読み》 きる/さく/つかさ/つかさどる

《名付け》 おさむ・かみ・すず・ただ・つかさ

《意味》

サイス{動}きる。さく。肉などをきって料理する。「宰牲サイセイ(ぎせいの動物を料理する)」「烹羊宰牛且為楽=羊ヲ烹牛ヲ宰シテシバラク楽シミヲ為サン」〔→李白〕

サイス{動}きる。さく。肉などをきって料理する。「宰牲サイセイ(ぎせいの動物を料理する)」「烹羊宰牛且為楽=羊ヲ烹牛ヲ宰シテシバラク楽シミヲ為サン」〔→李白〕

サイス{動}きって料理する意から転じて、仕事を意のままに処理する。きり盛りする。「主宰」「宰制」

サイス{動}きって料理する意から転じて、仕事を意のままに処理する。きり盛りする。「主宰」「宰制」

「膳宰ゼンサイ」「庖宰ホウサイ」とは、料理役のかしら。

「膳宰ゼンサイ」「庖宰ホウサイ」とは、料理役のかしら。

{名}つかさ。仕事を処理する主任の役。また、領地の代官。「宰相サイショウ」「子游為武城宰=子游武城ノ宰タリ」〔→論語〕

{名}つかさ。仕事を処理する主任の役。また、領地の代官。「宰相サイショウ」「子游為武城宰=子游武城ノ宰タリ」〔→論語〕

{動}つかさどる。主任者として仕事をあずかる。

《解字》

会意。「宀(いえ)+辛(刃物)」で、刃物を持ち、家の中で肉を料理することを示す。広く、仕事を裁断する意に用いられる。

《単語家族》

栽(木をきる)

{動}つかさどる。主任者として仕事をあずかる。

《解字》

会意。「宀(いえ)+辛(刃物)」で、刃物を持ち、家の中で肉を料理することを示す。広く、仕事を裁断する意に用いられる。

《単語家族》

栽(木をきる) 裁(衣をきる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

裁(衣をきる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

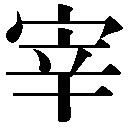

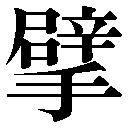

擘 さく🔗⭐🔉

【擘】

17画 手部

区点=5806 16進=5A26 シフトJIS=9DA4

《音読み》

17画 手部

区点=5806 16進=5A26 シフトJIS=9DA4

《音読み》  ハク

ハク /ヒャク

/ヒャク 〈b

〈b 〉〈b

〉〈b i〉/

i〉/ ヘキ

ヘキ /ヒャク

/ヒャク 〈b

〈b 〉

《訓読み》 さく/さける(さく)/おやゆび

《意味》

〉

《訓読み》 さく/さける(さく)/おやゆび

《意味》

{動}さく。さける(サク)。左と右とに、さっとさける。また、左右二つにさく。〈類義語〉→劈ヘキ(さく)。「擘裂ハクレツ」「釵擘黄金合分鈿=釵ハ黄金ヲ擘キ、合ハ鈿ヲ分カツ」〔→白居易〕

{動}さく。さける(サク)。左と右とに、さっとさける。また、左右二つにさく。〈類義語〉→劈ヘキ(さく)。「擘裂ハクレツ」「釵擘黄金合分鈿=釵ハ黄金ヲ擘キ、合ハ鈿ヲ分カツ」〔→白居易〕

{動}弓のつるを引き開いて張る。「擘張ハクチョウ(弓を張る)」

{動}弓のつるを引き開いて張る。「擘張ハクチョウ(弓を張る)」

{名}おやゆび。たけの低いおやゆび。また、転じて親分のこと。▽これに対してたけの長い中指を将指ショウシという。「巨擘キョヘキ(大親分)」

《解字》

会意兼形声。辟ヘキは「人+辛(刑具)+口」からなる会意文字で、人のからだを刑具で横ざきにすることを示す。擘は「手+音符辟」で、横にさくこと。横に開けば平らになる。そこで、たけが低く平らなおやゆびのこと。→辟

《単語家族》

闢ヘキ(左右に開く)

{名}おやゆび。たけの低いおやゆび。また、転じて親分のこと。▽これに対してたけの長い中指を将指ショウシという。「巨擘キョヘキ(大親分)」

《解字》

会意兼形声。辟ヘキは「人+辛(刑具)+口」からなる会意文字で、人のからだを刑具で横ざきにすることを示す。擘は「手+音符辟」で、横にさくこと。横に開けば平らになる。そこで、たけが低く平らなおやゆびのこと。→辟

《単語家族》

闢ヘキ(左右に開く) 避ヒ(横にさける)と同系。また璧ヘキ(平らな玉)

避ヒ(横にさける)と同系。また璧ヘキ(平らな玉) 卑ヒ(たけが低い)とも同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

卑ヒ(たけが低い)とも同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

17画 手部

区点=5806 16進=5A26 シフトJIS=9DA4

《音読み》

17画 手部

区点=5806 16進=5A26 シフトJIS=9DA4

《音読み》  ハク

ハク /ヒャク

/ヒャク 〈b

〈b 〉〈b

〉〈b i〉/

i〉/ ヘキ

ヘキ /ヒャク

/ヒャク 〈b

〈b 〉

《訓読み》 さく/さける(さく)/おやゆび

《意味》

〉

《訓読み》 さく/さける(さく)/おやゆび

《意味》

{動}さく。さける(サク)。左と右とに、さっとさける。また、左右二つにさく。〈類義語〉→劈ヘキ(さく)。「擘裂ハクレツ」「釵擘黄金合分鈿=釵ハ黄金ヲ擘キ、合ハ鈿ヲ分カツ」〔→白居易〕

{動}さく。さける(サク)。左と右とに、さっとさける。また、左右二つにさく。〈類義語〉→劈ヘキ(さく)。「擘裂ハクレツ」「釵擘黄金合分鈿=釵ハ黄金ヲ擘キ、合ハ鈿ヲ分カツ」〔→白居易〕

{動}弓のつるを引き開いて張る。「擘張ハクチョウ(弓を張る)」

{動}弓のつるを引き開いて張る。「擘張ハクチョウ(弓を張る)」

{名}おやゆび。たけの低いおやゆび。また、転じて親分のこと。▽これに対してたけの長い中指を将指ショウシという。「巨擘キョヘキ(大親分)」

《解字》

会意兼形声。辟ヘキは「人+辛(刑具)+口」からなる会意文字で、人のからだを刑具で横ざきにすることを示す。擘は「手+音符辟」で、横にさくこと。横に開けば平らになる。そこで、たけが低く平らなおやゆびのこと。→辟

《単語家族》

闢ヘキ(左右に開く)

{名}おやゆび。たけの低いおやゆび。また、転じて親分のこと。▽これに対してたけの長い中指を将指ショウシという。「巨擘キョヘキ(大親分)」

《解字》

会意兼形声。辟ヘキは「人+辛(刑具)+口」からなる会意文字で、人のからだを刑具で横ざきにすることを示す。擘は「手+音符辟」で、横にさくこと。横に開けば平らになる。そこで、たけが低く平らなおやゆびのこと。→辟

《単語家族》

闢ヘキ(左右に開く) 避ヒ(横にさける)と同系。また璧ヘキ(平らな玉)

避ヒ(横にさける)と同系。また璧ヘキ(平らな玉) 卑ヒ(たけが低い)とも同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

卑ヒ(たけが低い)とも同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

拆 さく🔗⭐🔉

【拆】

8画

8画  部

区点=5730 16進=593E シフトJIS=9D5D

《音読み》 タク

部

区点=5730 16進=593E シフトJIS=9D5D

《音読み》 タク /チャク

/チャク 〈ch

〈ch i・ch

i・ch 〉

《訓読み》 ひらく/さく/やぶる

《意味》

〉

《訓読み》 ひらく/さく/やぶる

《意味》

{動}ひらく。さく。打ち割って二つにさく。〈同義語〉→拓タク。「開拆カイタク」「声拆江河、勢崩雷電=声ハ江河ヲ拆キ、勢ヒハ雷電ヲ崩ス」〔→李華〕

{動}ひらく。さく。打ち割って二つにさく。〈同義語〉→拓タク。「開拆カイタク」「声拆江河、勢崩雷電=声ハ江河ヲ拆キ、勢ヒハ雷電ヲ崩ス」〔→李華〕

{動}やぶる。打ちやぶる。相手の説を論破する。「請余代拆之=請フ、余代ハリテコレヲ拆ラン」〔→原善〕

《解字》

会意兼形声。斥セキは「斤(おの)+丶(きる)」からなり、斧オノでたたき割るさま。拆は「手+音符斥」で、たたき割ること。

《単語家族》

柝タク(打ちたたく拍子木)

{動}やぶる。打ちやぶる。相手の説を論破する。「請余代拆之=請フ、余代ハリテコレヲ拆ラン」〔→原善〕

《解字》

会意兼形声。斥セキは「斤(おの)+丶(きる)」からなり、斧オノでたたき割るさま。拆は「手+音符斥」で、たたき割ること。

《単語家族》

柝タク(打ちたたく拍子木) 拓タク(打ちひらく)などと同系。傷ショウ(やぶる)は、その語尾が伸びたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

拓タク(打ちひらく)などと同系。傷ショウ(やぶる)は、その語尾が伸びたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画

8画  部

区点=5730 16進=593E シフトJIS=9D5D

《音読み》 タク

部

区点=5730 16進=593E シフトJIS=9D5D

《音読み》 タク /チャク

/チャク 〈ch

〈ch i・ch

i・ch 〉

《訓読み》 ひらく/さく/やぶる

《意味》

〉

《訓読み》 ひらく/さく/やぶる

《意味》

{動}ひらく。さく。打ち割って二つにさく。〈同義語〉→拓タク。「開拆カイタク」「声拆江河、勢崩雷電=声ハ江河ヲ拆キ、勢ヒハ雷電ヲ崩ス」〔→李華〕

{動}ひらく。さく。打ち割って二つにさく。〈同義語〉→拓タク。「開拆カイタク」「声拆江河、勢崩雷電=声ハ江河ヲ拆キ、勢ヒハ雷電ヲ崩ス」〔→李華〕

{動}やぶる。打ちやぶる。相手の説を論破する。「請余代拆之=請フ、余代ハリテコレヲ拆ラン」〔→原善〕

《解字》

会意兼形声。斥セキは「斤(おの)+丶(きる)」からなり、斧オノでたたき割るさま。拆は「手+音符斥」で、たたき割ること。

《単語家族》

柝タク(打ちたたく拍子木)

{動}やぶる。打ちやぶる。相手の説を論破する。「請余代拆之=請フ、余代ハリテコレヲ拆ラン」〔→原善〕

《解字》

会意兼形声。斥セキは「斤(おの)+丶(きる)」からなり、斧オノでたたき割るさま。拆は「手+音符斥」で、たたき割ること。

《単語家族》

柝タク(打ちたたく拍子木) 拓タク(打ちひらく)などと同系。傷ショウ(やぶる)は、その語尾が伸びたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

拓タク(打ちひらく)などと同系。傷ショウ(やぶる)は、その語尾が伸びたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

斯 さく🔗⭐🔉

【斯】

12画 斤部

区点=2759 16進=3B5B シフトJIS=8E7A

《音読み》 シ

12画 斤部

区点=2759 16進=3B5B シフトJIS=8E7A

《音読み》 シ

〈s

〈s 〉

《訓読み》 きる/さく/これ/この/すなわち(すなはち)/ここに/しろい(しろし)

《意味》

〉

《訓読み》 きる/さく/これ/この/すなわち(すなはち)/ここに/しろい(しろし)

《意味》

{動}きる。さく。ばらばらにきり離す。〈類義語〉→析。「墓門有棘、斧以斯之=墓門ニ棘有リ、斧ヲモッテコレヲ斯ク」〔→詩経〕

{動}きる。さく。ばらばらにきり離す。〈類義語〉→析。「墓門有棘、斧以斯之=墓門ニ棘有リ、斧ヲモッテコレヲ斯ク」〔→詩経〕

{指}これ。この。▽近称の指示詞にあてた用法。〈類義語〉→此・→是コレ・→之コレ。「斯人也而有斯疾也=コノ人ニシテコノ疾有ルヤ」〔→論語〕

{指}これ。この。▽近称の指示詞にあてた用法。〈類義語〉→此・→是コレ・→之コレ。「斯人也而有斯疾也=コノ人ニシテコノ疾有ルヤ」〔→論語〕

{接続}すなわち(スナハチ)。ここに。AならBだと、上下の句の内容をつなぐことば。〈類義語〉→則。「清斯濯纓、濁斯濯足矣=清ミテハスナハチ纓ヲ濯ヒ、濁リテハスナハチ足ヲ濯フ」〔→孟子〕

{接続}すなわち(スナハチ)。ここに。AならBだと、上下の句の内容をつなぐことば。〈類義語〉→則。「清斯濯纓、濁斯濯足矣=清ミテハスナハチ纓ヲ濯ヒ、濁リテハスナハチ足ヲ濯フ」〔→孟子〕

{助}詩のリズムを整えることば。「彼、何人斯=彼、何人ゾヤ」〔→詩経〕

{助}詩のリズムを整えることば。「彼、何人斯=彼、何人ゾヤ」〔→詩経〕

{形}しろい(シロシ)。▽鮮に当てた用法。「有兔斯首=兔有リ、斯首ナリ」〔→詩経〕

{形}しろい(シロシ)。▽鮮に当てた用法。「有兔斯首=兔有リ、斯首ナリ」〔→詩経〕

{名}小者。また、雑役夫。▽廝シに当てた用法。「厮(=斯)徒十万」〔→史記〕

《解字》

{名}小者。また、雑役夫。▽廝シに当てた用法。「厮(=斯)徒十万」〔→史記〕

《解字》

会意。「其(=箕。穀物のごみなどをよりわける四角いあみかご)+斤(おの)」で、刃物で箕ミをばらばらにさくことを示す。「爾雅」釈言篇に「斯とは離なり」とあり、また「広雅」釈詁篇に「斯とは裂なり」とある。

《単語家族》

分析の析(細かくさく)

会意。「其(=箕。穀物のごみなどをよりわける四角いあみかご)+斤(おの)」で、刃物で箕ミをばらばらにさくことを示す。「爾雅」釈言篇に「斯とは離なり」とあり、また「広雅」釈詁篇に「斯とは裂なり」とある。

《単語家族》

分析の析(細かくさく) 撕シ(引きさく)などと同系。

《類義》

→則

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

撕シ(引きさく)などと同系。

《類義》

→則

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 斤部

区点=2759 16進=3B5B シフトJIS=8E7A

《音読み》 シ

12画 斤部

区点=2759 16進=3B5B シフトJIS=8E7A

《音読み》 シ

〈s

〈s 〉

《訓読み》 きる/さく/これ/この/すなわち(すなはち)/ここに/しろい(しろし)

《意味》

〉

《訓読み》 きる/さく/これ/この/すなわち(すなはち)/ここに/しろい(しろし)

《意味》

{動}きる。さく。ばらばらにきり離す。〈類義語〉→析。「墓門有棘、斧以斯之=墓門ニ棘有リ、斧ヲモッテコレヲ斯ク」〔→詩経〕

{動}きる。さく。ばらばらにきり離す。〈類義語〉→析。「墓門有棘、斧以斯之=墓門ニ棘有リ、斧ヲモッテコレヲ斯ク」〔→詩経〕

{指}これ。この。▽近称の指示詞にあてた用法。〈類義語〉→此・→是コレ・→之コレ。「斯人也而有斯疾也=コノ人ニシテコノ疾有ルヤ」〔→論語〕

{指}これ。この。▽近称の指示詞にあてた用法。〈類義語〉→此・→是コレ・→之コレ。「斯人也而有斯疾也=コノ人ニシテコノ疾有ルヤ」〔→論語〕

{接続}すなわち(スナハチ)。ここに。AならBだと、上下の句の内容をつなぐことば。〈類義語〉→則。「清斯濯纓、濁斯濯足矣=清ミテハスナハチ纓ヲ濯ヒ、濁リテハスナハチ足ヲ濯フ」〔→孟子〕

{接続}すなわち(スナハチ)。ここに。AならBだと、上下の句の内容をつなぐことば。〈類義語〉→則。「清斯濯纓、濁斯濯足矣=清ミテハスナハチ纓ヲ濯ヒ、濁リテハスナハチ足ヲ濯フ」〔→孟子〕

{助}詩のリズムを整えることば。「彼、何人斯=彼、何人ゾヤ」〔→詩経〕

{助}詩のリズムを整えることば。「彼、何人斯=彼、何人ゾヤ」〔→詩経〕

{形}しろい(シロシ)。▽鮮に当てた用法。「有兔斯首=兔有リ、斯首ナリ」〔→詩経〕

{形}しろい(シロシ)。▽鮮に当てた用法。「有兔斯首=兔有リ、斯首ナリ」〔→詩経〕

{名}小者。また、雑役夫。▽廝シに当てた用法。「厮(=斯)徒十万」〔→史記〕

《解字》

{名}小者。また、雑役夫。▽廝シに当てた用法。「厮(=斯)徒十万」〔→史記〕

《解字》

会意。「其(=箕。穀物のごみなどをよりわける四角いあみかご)+斤(おの)」で、刃物で箕ミをばらばらにさくことを示す。「爾雅」釈言篇に「斯とは離なり」とあり、また「広雅」釈詁篇に「斯とは裂なり」とある。

《単語家族》

分析の析(細かくさく)

会意。「其(=箕。穀物のごみなどをよりわける四角いあみかご)+斤(おの)」で、刃物で箕ミをばらばらにさくことを示す。「爾雅」釈言篇に「斯とは離なり」とあり、また「広雅」釈詁篇に「斯とは裂なり」とある。

《単語家族》

分析の析(細かくさく) 撕シ(引きさく)などと同系。

《類義》

→則

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

撕シ(引きさく)などと同系。

《類義》

→則

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

析 さく🔗⭐🔉

柝 さく🔗⭐🔉

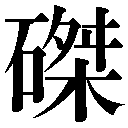

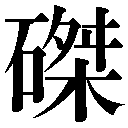

磔 さく🔗⭐🔉

【磔】

15画 石部

区点=6689 16進=6279 シフトJIS=E1F7

《音読み》 タク

15画 石部

区点=6689 16進=6279 シフトJIS=E1F7

《音読み》 タク /チャク

/チャク 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 はりつけ/さく

《意味》

〉

《訓読み》 はりつけ/さく

《意味》

{名}はりつけ。死体をはりつけ、市中にさらすこと。

{名}はりつけ。死体をはりつけ、市中にさらすこと。

タクス{動・名}さく。からだをさく。ひきさいて内臓を開く。また、刑の一つ。罪人のからだをひきさくもの。車ざき・牛ざきなど。

タクス{動・名}さく。からだをさく。ひきさいて内臓を開く。また、刑の一つ。罪人のからだをひきさくもの。車ざき・牛ざきなど。

{名}祭りの名。風の神をまつる祭り。▽犬をはりつけにして風神をふせぐことから。

{名}祭りの名。風の神をまつる祭り。▽犬をはりつけにして風神をふせぐことから。

{名}永字八法の一つ。右ななめ下にさげる筆法。▽今は捺ナツという。

{名}永字八法の一つ。右ななめ下にさげる筆法。▽今は捺ナツという。

「磔磔タクタク」とは、(イ)ことこととたたく音。(ロ)鳥の羽ばたく音。また、鳥の鳴く声。

〔国〕はりつけ。刑の一つ。罪人を柱にしばりつけ、やりで突きさすこと。

《解字》

会意。「石+桀(はりつけ)」。

《単語家族》

拓(うちひらく)

「磔磔タクタク」とは、(イ)ことこととたたく音。(ロ)鳥の羽ばたく音。また、鳥の鳴く声。

〔国〕はりつけ。刑の一つ。罪人を柱にしばりつけ、やりで突きさすこと。

《解字》

会意。「石+桀(はりつけ)」。

《単語家族》

拓(うちひらく) 拆タク(うちわる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

拆タク(うちわる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 石部

区点=6689 16進=6279 シフトJIS=E1F7

《音読み》 タク

15画 石部

区点=6689 16進=6279 シフトJIS=E1F7

《音読み》 タク /チャク

/チャク 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 はりつけ/さく

《意味》

〉

《訓読み》 はりつけ/さく

《意味》

{名}はりつけ。死体をはりつけ、市中にさらすこと。

{名}はりつけ。死体をはりつけ、市中にさらすこと。

タクス{動・名}さく。からだをさく。ひきさいて内臓を開く。また、刑の一つ。罪人のからだをひきさくもの。車ざき・牛ざきなど。

タクス{動・名}さく。からだをさく。ひきさいて内臓を開く。また、刑の一つ。罪人のからだをひきさくもの。車ざき・牛ざきなど。

{名}祭りの名。風の神をまつる祭り。▽犬をはりつけにして風神をふせぐことから。

{名}祭りの名。風の神をまつる祭り。▽犬をはりつけにして風神をふせぐことから。

{名}永字八法の一つ。右ななめ下にさげる筆法。▽今は捺ナツという。

{名}永字八法の一つ。右ななめ下にさげる筆法。▽今は捺ナツという。

「磔磔タクタク」とは、(イ)ことこととたたく音。(ロ)鳥の羽ばたく音。また、鳥の鳴く声。

〔国〕はりつけ。刑の一つ。罪人を柱にしばりつけ、やりで突きさすこと。

《解字》

会意。「石+桀(はりつけ)」。

《単語家族》

拓(うちひらく)

「磔磔タクタク」とは、(イ)ことこととたたく音。(ロ)鳥の羽ばたく音。また、鳥の鳴く声。

〔国〕はりつけ。刑の一つ。罪人を柱にしばりつけ、やりで突きさすこと。

《解字》

会意。「石+桀(はりつけ)」。

《単語家族》

拓(うちひらく) 拆タク(うちわる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

拆タク(うちわる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

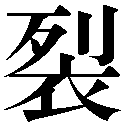

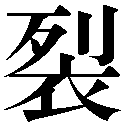

裂 さく🔗⭐🔉

【裂】

12画 衣部 [常用漢字]

区点=4686 16進=4E76 シフトJIS=97F4

《常用音訓》レツ/さ…く/さ…ける

《音読み》 レツ

12画 衣部 [常用漢字]

区点=4686 16進=4E76 シフトJIS=97F4

《常用音訓》レツ/さ…く/さ…ける

《音読み》 レツ /レチ

/レチ 〈li

〈li 〉

《訓読み》 さく/さける(さく)

《意味》

〉

《訓読み》 さく/さける(さく)

《意味》

{動}さく。さける(サク)。引っぱってやぶる。二つにさきはなす。〈類義語〉→割。「割裂」「裂帛=帛ヲ裂ク」「車裂(車ざきの刑)」「裂裳帛而与之=裳帛ヲ裂キテコレヲ与フ」〔→左伝〕

{動}さく。さける(サク)。引っぱってやぶる。二つにさきはなす。〈類義語〉→割。「割裂」「裂帛=帛ヲ裂ク」「車裂(車ざきの刑)」「裂裳帛而与之=裳帛ヲ裂キテコレヲ与フ」〔→左伝〕

{動}ばらばらに離れる。また、物事が破れてだめになる。「分裂」「支離滅裂(ばらばらでまとまりがない)」「道術将為天下裂=道術マサニ天下ノ為ニ裂カレントス」〔→荘子〕

{動}ばらばらに離れる。また、物事が破れてだめになる。「分裂」「支離滅裂(ばらばらでまとまりがない)」「道術将為天下裂=道術マサニ天下ノ為ニ裂カレントス」〔→荘子〕

{名}さいた布ぎれ。切れはし。

《解字》

会意兼形声。歹ガツは、関節の骨の一片。それに刀をそえて、列レツ(骨を刀で切り離す→切り離したものがずるずると並ぶ)となる。裂は「衣+音符列」で、布地を切りさくこと。

《単語家族》

烈レツ(木がさけてもえる)

{名}さいた布ぎれ。切れはし。

《解字》

会意兼形声。歹ガツは、関節の骨の一片。それに刀をそえて、列レツ(骨を刀で切り離す→切り離したものがずるずると並ぶ)となる。裂は「衣+音符列」で、布地を切りさくこと。

《単語家族》

烈レツ(木がさけてもえる) 例レイ(引きさく→さいた物を並べてみせる)などと同系。

《類義》

→剖・→破

《異字同訓》

さく。 裂く「布を裂く。仲を裂く。引き裂く」割く「時間を割く。紙面を割く。人手を割く」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

例レイ(引きさく→さいた物を並べてみせる)などと同系。

《類義》

→剖・→破

《異字同訓》

さく。 裂く「布を裂く。仲を裂く。引き裂く」割く「時間を割く。紙面を割く。人手を割く」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 衣部 [常用漢字]

区点=4686 16進=4E76 シフトJIS=97F4

《常用音訓》レツ/さ…く/さ…ける

《音読み》 レツ

12画 衣部 [常用漢字]

区点=4686 16進=4E76 シフトJIS=97F4

《常用音訓》レツ/さ…く/さ…ける

《音読み》 レツ /レチ

/レチ 〈li

〈li 〉

《訓読み》 さく/さける(さく)

《意味》

〉

《訓読み》 さく/さける(さく)

《意味》

{動}さく。さける(サク)。引っぱってやぶる。二つにさきはなす。〈類義語〉→割。「割裂」「裂帛=帛ヲ裂ク」「車裂(車ざきの刑)」「裂裳帛而与之=裳帛ヲ裂キテコレヲ与フ」〔→左伝〕

{動}さく。さける(サク)。引っぱってやぶる。二つにさきはなす。〈類義語〉→割。「割裂」「裂帛=帛ヲ裂ク」「車裂(車ざきの刑)」「裂裳帛而与之=裳帛ヲ裂キテコレヲ与フ」〔→左伝〕

{動}ばらばらに離れる。また、物事が破れてだめになる。「分裂」「支離滅裂(ばらばらでまとまりがない)」「道術将為天下裂=道術マサニ天下ノ為ニ裂カレントス」〔→荘子〕

{動}ばらばらに離れる。また、物事が破れてだめになる。「分裂」「支離滅裂(ばらばらでまとまりがない)」「道術将為天下裂=道術マサニ天下ノ為ニ裂カレントス」〔→荘子〕

{名}さいた布ぎれ。切れはし。

《解字》

会意兼形声。歹ガツは、関節の骨の一片。それに刀をそえて、列レツ(骨を刀で切り離す→切り離したものがずるずると並ぶ)となる。裂は「衣+音符列」で、布地を切りさくこと。

《単語家族》

烈レツ(木がさけてもえる)

{名}さいた布ぎれ。切れはし。

《解字》

会意兼形声。歹ガツは、関節の骨の一片。それに刀をそえて、列レツ(骨を刀で切り離す→切り離したものがずるずると並ぶ)となる。裂は「衣+音符列」で、布地を切りさくこと。

《単語家族》

烈レツ(木がさけてもえる) 例レイ(引きさく→さいた物を並べてみせる)などと同系。

《類義》

→剖・→破

《異字同訓》

さく。 裂く「布を裂く。仲を裂く。引き裂く」割く「時間を割く。紙面を割く。人手を割く」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

例レイ(引きさく→さいた物を並べてみせる)などと同系。

《類義》

→剖・→破

《異字同訓》

さく。 裂く「布を裂く。仲を裂く。引き裂く」割く「時間を割く。紙面を割く。人手を割く」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「さく」で完全一致するの検索結果 1-14。

8画 リ部

区点=4974 16進=516A シフトJIS=998A

《音読み》 コ

8画 リ部

区点=4974 16進=516A シフトJIS=998A

《音読み》 コ 〉

《訓読み》 さく/えぐる(ゑぐる)

《意味》

{動}さく。えぐる(

〉

《訓読み》 さく/えぐる(ゑぐる)

《意味》

{動}さく。えぐる( 型に左右に大きくさく。また

型に左右に大きくさく。また 型にえぐりとる。「刳腹=腹ヲ刳ク」「刳木為舟=木ヲ刳リテ舟ト為ス」〔

型にえぐりとる。「刳腹=腹ヲ刳ク」「刳木為舟=木ヲ刳リテ舟ト為ス」〔 型にひらく)」で、股を開くように刀で

型にひらく)」で、股を開くように刀で 8画 木部 [常用漢字]

区点=3247 16進=404F シフトJIS=90CD

《常用音訓》セキ

《音読み》 セキ

8画 木部 [常用漢字]

区点=3247 16進=404F シフトJIS=90CD

《常用音訓》セキ

《音読み》 セキ 9画 木部

区点=5949 16進=5B51 シフトJIS=9E70

《音読み》 タク

9画 木部

区点=5949 16進=5B51 シフトJIS=9E70

《音読み》 タク