複数辞典一括検索+![]()

![]()

伊藤仁斎 イトウジンサイ🔗⭐🔉

【伊藤仁斎】

イトウジンサイ〔日〕〈人名〉1627〜1705 江戸時代初期の儒学者。字アザナは源佐ゲンスケ、仁斎は号。朱熹シュキの儒学に対し、原始儒教に帰るという古義学を主唱し、京都の堀川に塾を開いた。著に『童子問』『語孟ゴモウ字義』『論語古義』『孟子古義』などがある。

伊藤東涯 イトウトウガイ🔗⭐🔉

【伊藤東涯】

イトウトウガイ〔日〕〈人名〉1670〜1736 江戸時代中期の儒学者。伊藤仁斎の長男。名は長胤ナガタネ、字アザナは原蔵、東涯は号。父のあとを継ぎ古義学を大成した。修辞・制度に詳しく、『制度通』のほか、著書が多い。

仮 いとま🔗⭐🔉

【仮】

6画 人部 [五年]

区点=1830 16進=323E シフトJIS=89BC

【假】旧字旧字

6画 人部 [五年]

区点=1830 16進=323E シフトJIS=89BC

【假】旧字旧字

11画 人部

区点=4881 16進=5071 シフトJIS=98EF

《常用音訓》カ/ケ/かり

《音読み》 カ

11画 人部

区点=4881 16進=5071 シフトJIS=98EF

《常用音訓》カ/ケ/かり

《音読み》 カ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji ・ji

・ji 〉

《訓読み》 かり/かりる(かる)/かす/かりに/もし/たとい(たとひ)/いとま

《意味》

〉

《訓読み》 かり/かりる(かる)/かす/かりに/もし/たとい(たとひ)/いとま

《意味》

{名・形}かり。内容を見せないようにカバーをかけてあること。みせかけ。また、一時だけのまにあわせであるさま。「仮面」「仮定」

{名・形}かり。内容を見せないようにカバーをかけてあること。みせかけ。また、一時だけのまにあわせであるさま。「仮面」「仮定」

{動}かりる(カル)。うわべをつくろう。「以力仮仁者覇=力ヲ以テ仁ヲ仮ル者ハ覇ナリ」〔→孟子〕

{動}かりる(カル)。うわべをつくろう。「以力仮仁者覇=力ヲ以テ仁ヲ仮ル者ハ覇ナリ」〔→孟子〕

{動}かりる(カル)。一時借用する。また、利用する。▽みせかけの意から。〈類義語〉→借。「仮道于衛=道ヲ衛ニ仮ル」〔→左伝〕

{動}かりる(カル)。一時借用する。また、利用する。▽みせかけの意から。〈類義語〉→借。「仮道于衛=道ヲ衛ニ仮ル」〔→左伝〕

{動}かす。一時だけかし与える。「仮我以文章=我ニ仮スニ文章ヲ以テス」〔→李白〕

{動}かす。一時だけかし与える。「仮我以文章=我ニ仮スニ文章ヲ以テス」〔→李白〕

{副}かりに。永久的にではなく一時だけ。とりあえず。

{副}かりに。永久的にではなく一時だけ。とりあえず。

{接続}もし。たとい(タトヒ)。かりに…だとすると。▽「仮令」「仮使」「仮如」「仮若」などの形で用いる。

{接続}もし。たとい(タトヒ)。かりに…だとすると。▽「仮令」「仮使」「仮如」「仮若」などの形で用いる。

{名}いとま。仕事のないあいた時間のこと。▽内容がないの意から。去声に読む。〈同義語〉→暇。「因求仮暫帰=因リテ仮ヲ求メテ暫ク帰ル」〔古楽府〕

{名}いとま。仕事のないあいた時間のこと。▽内容がないの意から。去声に読む。〈同義語〉→暇。「因求仮暫帰=因リテ仮ヲ求メテ暫ク帰ル」〔古楽府〕

{形}ひまなさま。〈同義語〉→暇。「仮楽カラク/ケラク(ひまで楽しい)」

《解字》

{形}ひまなさま。〈同義語〉→暇。「仮楽カラク/ケラク(ひまで楽しい)」

《解字》

会意兼形声。假カの右側は「たれたおおい+=印(そろえる意を示す)+手」の会意文字で、手でおおいをあしらい、かぶることをあらわす。假はそれを音符とし人を加えた字で、仮面をかぶる人間の動作をあらわす。▽真(中身がつまっている)・填テンの反対で、中身がからで表面だけ、一時だけ、みせかけなどの意を含む。

《単語家族》

家(屋根で豚をおおう小屋)

会意兼形声。假カの右側は「たれたおおい+=印(そろえる意を示す)+手」の会意文字で、手でおおいをあしらい、かぶることをあらわす。假はそれを音符とし人を加えた字で、仮面をかぶる人間の動作をあらわす。▽真(中身がつまっている)・填テンの反対で、中身がからで表面だけ、一時だけ、みせかけなどの意を含む。

《単語家族》

家(屋根で豚をおおう小屋) 廈カ(屋根でおおった家)などと同系。庫(屋根で車をおおう車庫)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

廈カ(屋根でおおった家)などと同系。庫(屋根で車をおおう車庫)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

6画 人部 [五年]

区点=1830 16進=323E シフトJIS=89BC

【假】旧字旧字

6画 人部 [五年]

区点=1830 16進=323E シフトJIS=89BC

【假】旧字旧字

11画 人部

区点=4881 16進=5071 シフトJIS=98EF

《常用音訓》カ/ケ/かり

《音読み》 カ

11画 人部

区点=4881 16進=5071 シフトJIS=98EF

《常用音訓》カ/ケ/かり

《音読み》 カ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji ・ji

・ji 〉

《訓読み》 かり/かりる(かる)/かす/かりに/もし/たとい(たとひ)/いとま

《意味》

〉

《訓読み》 かり/かりる(かる)/かす/かりに/もし/たとい(たとひ)/いとま

《意味》

{名・形}かり。内容を見せないようにカバーをかけてあること。みせかけ。また、一時だけのまにあわせであるさま。「仮面」「仮定」

{名・形}かり。内容を見せないようにカバーをかけてあること。みせかけ。また、一時だけのまにあわせであるさま。「仮面」「仮定」

{動}かりる(カル)。うわべをつくろう。「以力仮仁者覇=力ヲ以テ仁ヲ仮ル者ハ覇ナリ」〔→孟子〕

{動}かりる(カル)。うわべをつくろう。「以力仮仁者覇=力ヲ以テ仁ヲ仮ル者ハ覇ナリ」〔→孟子〕

{動}かりる(カル)。一時借用する。また、利用する。▽みせかけの意から。〈類義語〉→借。「仮道于衛=道ヲ衛ニ仮ル」〔→左伝〕

{動}かりる(カル)。一時借用する。また、利用する。▽みせかけの意から。〈類義語〉→借。「仮道于衛=道ヲ衛ニ仮ル」〔→左伝〕

{動}かす。一時だけかし与える。「仮我以文章=我ニ仮スニ文章ヲ以テス」〔→李白〕

{動}かす。一時だけかし与える。「仮我以文章=我ニ仮スニ文章ヲ以テス」〔→李白〕

{副}かりに。永久的にではなく一時だけ。とりあえず。

{副}かりに。永久的にではなく一時だけ。とりあえず。

{接続}もし。たとい(タトヒ)。かりに…だとすると。▽「仮令」「仮使」「仮如」「仮若」などの形で用いる。

{接続}もし。たとい(タトヒ)。かりに…だとすると。▽「仮令」「仮使」「仮如」「仮若」などの形で用いる。

{名}いとま。仕事のないあいた時間のこと。▽内容がないの意から。去声に読む。〈同義語〉→暇。「因求仮暫帰=因リテ仮ヲ求メテ暫ク帰ル」〔古楽府〕

{名}いとま。仕事のないあいた時間のこと。▽内容がないの意から。去声に読む。〈同義語〉→暇。「因求仮暫帰=因リテ仮ヲ求メテ暫ク帰ル」〔古楽府〕

{形}ひまなさま。〈同義語〉→暇。「仮楽カラク/ケラク(ひまで楽しい)」

《解字》

{形}ひまなさま。〈同義語〉→暇。「仮楽カラク/ケラク(ひまで楽しい)」

《解字》

会意兼形声。假カの右側は「たれたおおい+=印(そろえる意を示す)+手」の会意文字で、手でおおいをあしらい、かぶることをあらわす。假はそれを音符とし人を加えた字で、仮面をかぶる人間の動作をあらわす。▽真(中身がつまっている)・填テンの反対で、中身がからで表面だけ、一時だけ、みせかけなどの意を含む。

《単語家族》

家(屋根で豚をおおう小屋)

会意兼形声。假カの右側は「たれたおおい+=印(そろえる意を示す)+手」の会意文字で、手でおおいをあしらい、かぶることをあらわす。假はそれを音符とし人を加えた字で、仮面をかぶる人間の動作をあらわす。▽真(中身がつまっている)・填テンの反対で、中身がからで表面だけ、一時だけ、みせかけなどの意を含む。

《単語家族》

家(屋根で豚をおおう小屋) 廈カ(屋根でおおった家)などと同系。庫(屋根で車をおおう車庫)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

廈カ(屋根でおおった家)などと同系。庫(屋根で車をおおう車庫)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

依投 イトウ🔗⭐🔉

【依投】

イトウ たよりにする。▽「投」は、一か所にとどまる。

偉徳 イトク🔗⭐🔉

【偉徳】

イトク りっぱな徳。

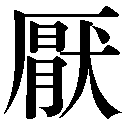

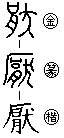

厭 いとう🔗⭐🔉

【厭】

14画 厂部

区点=1762 16進=315E シフトJIS=897D

《音読み》

14画 厂部

区点=1762 16進=315E シフトJIS=897D

《音読み》  エン(エム)

エン(エム)

/オン(オム)

/オン(オム) 〈y

〈y n〉/

n〉/ ヨウ(エフ)

ヨウ(エフ)

〈y

〈y 〉

《訓読み》 あきる(あく)/いとう(いとふ)/あくまで/おす/おさえる(おさふ)

《意味》

〉

《訓読み》 あきる(あく)/いとう(いとふ)/あくまで/おす/おさえる(おさふ)

《意味》

{動}あきる(アク)。有り余っていやになる。また、やりすぎていやになる。「学而不厭=学ンデ厭カズ」〔→論語〕

{動}あきる(アク)。有り余っていやになる。また、やりすぎていやになる。「学而不厭=学ンデ厭カズ」〔→論語〕

{動}いとう(イトフ)。しつこくていやになる。もうたくさんだと思う。「厭世エンセイ」「人不厭其言=人、ソノ言ヲ厭ハズ」〔→論語〕

{動}いとう(イトフ)。しつこくていやになる。もうたくさんだと思う。「厭世エンセイ」「人不厭其言=人、ソノ言ヲ厭ハズ」〔→論語〕

{副}あくまで。とことんまで。「弟子厭観之=弟子、厭クマデコレヲ観ル」〔→荘子〕

{副}あくまで。とことんまで。「弟子厭観之=弟子、厭クマデコレヲ観ル」〔→荘子〕

{動・形}おす。おさえる(オサフ)。上からおさえつける。上からかぶさったさま。〈類義語〉→圧オウ/アツ。「厭勝ヨウショウ」

{動・形}おす。おさえる(オサフ)。上からおさえつける。上からかぶさったさま。〈類義語〉→圧オウ/アツ。「厭勝ヨウショウ」

{動}隠す。上から下のものをおおい隠す。

{動}隠す。上から下のものをおおい隠す。

{動}悪夢や精霊に押さえられる。うなされる。〈類義語〉→圧。

《解字》

{動}悪夢や精霊に押さえられる。うなされる。〈類義語〉→圧。

《解字》

会意。厭の中の部分は熊の字の一部と犬とをあわせ、動物のしつこい脂肪の多い肉を示す。しつこい肉は食べあきていやになる。厂印は上からかぶさるがけや重しの石。厭は、食べあきて、上からおさえられた重圧を感じることをあらわす。

《単語家族》

壓(=圧。上からおさえつける)と同系。

《類義》

→忌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。厭の中の部分は熊の字の一部と犬とをあわせ、動物のしつこい脂肪の多い肉を示す。しつこい肉は食べあきていやになる。厂印は上からかぶさるがけや重しの石。厭は、食べあきて、上からおさえられた重圧を感じることをあらわす。

《単語家族》

壓(=圧。上からおさえつける)と同系。

《類義》

→忌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 厂部

区点=1762 16進=315E シフトJIS=897D

《音読み》

14画 厂部

区点=1762 16進=315E シフトJIS=897D

《音読み》  エン(エム)

エン(エム)

/オン(オム)

/オン(オム) 〈y

〈y n〉/

n〉/ ヨウ(エフ)

ヨウ(エフ)

〈y

〈y 〉

《訓読み》 あきる(あく)/いとう(いとふ)/あくまで/おす/おさえる(おさふ)

《意味》

〉

《訓読み》 あきる(あく)/いとう(いとふ)/あくまで/おす/おさえる(おさふ)

《意味》

{動}あきる(アク)。有り余っていやになる。また、やりすぎていやになる。「学而不厭=学ンデ厭カズ」〔→論語〕

{動}あきる(アク)。有り余っていやになる。また、やりすぎていやになる。「学而不厭=学ンデ厭カズ」〔→論語〕

{動}いとう(イトフ)。しつこくていやになる。もうたくさんだと思う。「厭世エンセイ」「人不厭其言=人、ソノ言ヲ厭ハズ」〔→論語〕

{動}いとう(イトフ)。しつこくていやになる。もうたくさんだと思う。「厭世エンセイ」「人不厭其言=人、ソノ言ヲ厭ハズ」〔→論語〕

{副}あくまで。とことんまで。「弟子厭観之=弟子、厭クマデコレヲ観ル」〔→荘子〕

{副}あくまで。とことんまで。「弟子厭観之=弟子、厭クマデコレヲ観ル」〔→荘子〕

{動・形}おす。おさえる(オサフ)。上からおさえつける。上からかぶさったさま。〈類義語〉→圧オウ/アツ。「厭勝ヨウショウ」

{動・形}おす。おさえる(オサフ)。上からおさえつける。上からかぶさったさま。〈類義語〉→圧オウ/アツ。「厭勝ヨウショウ」

{動}隠す。上から下のものをおおい隠す。

{動}隠す。上から下のものをおおい隠す。

{動}悪夢や精霊に押さえられる。うなされる。〈類義語〉→圧。

《解字》

{動}悪夢や精霊に押さえられる。うなされる。〈類義語〉→圧。

《解字》

会意。厭の中の部分は熊の字の一部と犬とをあわせ、動物のしつこい脂肪の多い肉を示す。しつこい肉は食べあきていやになる。厂印は上からかぶさるがけや重しの石。厭は、食べあきて、上からおさえられた重圧を感じることをあらわす。

《単語家族》

壓(=圧。上からおさえつける)と同系。

《類義》

→忌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。厭の中の部分は熊の字の一部と犬とをあわせ、動物のしつこい脂肪の多い肉を示す。しつこい肉は食べあきていやになる。厂印は上からかぶさるがけや重しの石。厭は、食べあきて、上からおさえられた重圧を感じることをあらわす。

《単語家族》

壓(=圧。上からおさえつける)と同系。

《類義》

→忌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

夷塗 イト🔗⭐🔉

【夷道】

イドウ たいらな道。『夷塗イト・夷路イロ』

委頓 イトン🔗⭐🔉

【委頓】

イトン ぐったりと力が抜ける。衰え弱る。

威徳 イトク🔗⭐🔉

【威徳】

イトク  おごそかで、おかしがたい徳。

おごそかで、おかしがたい徳。 軍事的な威力と、徳(恩恵)によって人を従わせる力。『威恩イオン』

軍事的な威力と、徳(恩恵)によって人を従わせる力。『威恩イオン』

おごそかで、おかしがたい徳。

おごそかで、おかしがたい徳。 軍事的な威力と、徳(恩恵)によって人を従わせる力。『威恩イオン』

軍事的な威力と、徳(恩恵)によって人を従わせる力。『威恩イオン』

嫌 いとう🔗⭐🔉

【嫌】

13画 女部 [常用漢字]

区点=2389 16進=3779 シフトJIS=8C99

《常用音訓》ケン/ゲン/いや/きら…う

《音読み》 ケン(ケム)

13画 女部 [常用漢字]

区点=2389 16進=3779 シフトJIS=8C99

《常用音訓》ケン/ゲン/いや/きら…う

《音読み》 ケン(ケム) /ゲン(ゲム)

/ゲン(ゲム) 〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 いや/きらう(きらふ)/いとう(いとふ)/うたがう(うたがふ)/きらい(きらひ)/うたがい(うたがひ)

《意味》

n〉

《訓読み》 いや/きらう(きらふ)/いとう(いとふ)/うたがう(うたがふ)/きらい(きらひ)/うたがい(うたがひ)

《意味》

{動}きらう(キラフ)。いとう(イトフ)。いやがる。しぶる。憎みきらう。「嫌悪ケンオ」「大人故嫌遅=大人故ニ遅キヲ嫌フ」〔古楽府〕

{動}きらう(キラフ)。いとう(イトフ)。いやがる。しぶる。憎みきらう。「嫌悪ケンオ」「大人故嫌遅=大人故ニ遅キヲ嫌フ」〔古楽府〕

ケンス{動}うたがう(ウタガフ)。こうではないかと気を回して思う。悪いほうへと連想する。「嫌疑ケンギ」

ケンス{動}うたがう(ウタガフ)。こうではないかと気を回して思う。悪いほうへと連想する。「嫌疑ケンギ」

{名}きらい(キラヒ)。うたがい(ウタガヒ)。よくないことについてそうではないかと思われるふし。また、そう思う気持ち。「使民無嫌=民ヲシテ嫌無カラシム」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。兼ケンは、禾イネを二つ並べ持つ姿。いくつも連続する意を含む。嫌は「女+音符兼」で、女性にありがちな、あれこれと気がねし、思いが連続して実行をしぶることを示す。

《類義》

→忌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}きらい(キラヒ)。うたがい(ウタガヒ)。よくないことについてそうではないかと思われるふし。また、そう思う気持ち。「使民無嫌=民ヲシテ嫌無カラシム」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。兼ケンは、禾イネを二つ並べ持つ姿。いくつも連続する意を含む。嫌は「女+音符兼」で、女性にありがちな、あれこれと気がねし、思いが連続して実行をしぶることを示す。

《類義》

→忌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 女部 [常用漢字]

区点=2389 16進=3779 シフトJIS=8C99

《常用音訓》ケン/ゲン/いや/きら…う

《音読み》 ケン(ケム)

13画 女部 [常用漢字]

区点=2389 16進=3779 シフトJIS=8C99

《常用音訓》ケン/ゲン/いや/きら…う

《音読み》 ケン(ケム) /ゲン(ゲム)

/ゲン(ゲム) 〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 いや/きらう(きらふ)/いとう(いとふ)/うたがう(うたがふ)/きらい(きらひ)/うたがい(うたがひ)

《意味》

n〉

《訓読み》 いや/きらう(きらふ)/いとう(いとふ)/うたがう(うたがふ)/きらい(きらひ)/うたがい(うたがひ)

《意味》

{動}きらう(キラフ)。いとう(イトフ)。いやがる。しぶる。憎みきらう。「嫌悪ケンオ」「大人故嫌遅=大人故ニ遅キヲ嫌フ」〔古楽府〕

{動}きらう(キラフ)。いとう(イトフ)。いやがる。しぶる。憎みきらう。「嫌悪ケンオ」「大人故嫌遅=大人故ニ遅キヲ嫌フ」〔古楽府〕

ケンス{動}うたがう(ウタガフ)。こうではないかと気を回して思う。悪いほうへと連想する。「嫌疑ケンギ」

ケンス{動}うたがう(ウタガフ)。こうではないかと気を回して思う。悪いほうへと連想する。「嫌疑ケンギ」

{名}きらい(キラヒ)。うたがい(ウタガヒ)。よくないことについてそうではないかと思われるふし。また、そう思う気持ち。「使民無嫌=民ヲシテ嫌無カラシム」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。兼ケンは、禾イネを二つ並べ持つ姿。いくつも連続する意を含む。嫌は「女+音符兼」で、女性にありがちな、あれこれと気がねし、思いが連続して実行をしぶることを示す。

《類義》

→忌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}きらい(キラヒ)。うたがい(ウタガヒ)。よくないことについてそうではないかと思われるふし。また、そう思う気持ち。「使民無嫌=民ヲシテ嫌無カラシム」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。兼ケンは、禾イネを二つ並べ持つ姿。いくつも連続する意を含む。嫌は「女+音符兼」で、女性にありがちな、あれこれと気がねし、思いが連続して実行をしぶることを示す。

《類義》

→忌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

射 いとう🔗⭐🔉

【射】

10画 寸部 [六年]

区点=2845 16進=3C4D シフトJIS=8ECB

《常用音訓》シャ/い…る

《音読み》

10画 寸部 [六年]

区点=2845 16進=3C4D シフトJIS=8ECB

《常用音訓》シャ/い…る

《音読み》  シャ

シャ /ジャ

/ジャ 〈sh

〈sh 〉/

〉/ ヤ

ヤ

〈y

〈y 〉/

〉/ エキ

エキ /ヤク

/ヤク 《訓読み》 いる/あてる(あつ)/いとう(いとふ)/あきる(あく)

《名付け》 い・いり

《意味》

《訓読み》 いる/あてる(あつ)/いとう(いとふ)/あきる(あく)

《名付け》 い・いり

《意味》

{動}いる。弓を張って矢をいる。「射雉=雉ヲ射ル」「弋射ヨクシャ(いぐるみ)」「弋不射宿=弋スルニハ宿ヲ射ズ」〔→論語〕

{動}いる。弓を張って矢をいる。「射雉=雉ヲ射ル」「弋射ヨクシャ(いぐるみ)」「弋不射宿=弋スルニハ宿ヲ射ズ」〔→論語〕

{名}弓をいる術。弓術。▽古代には礼・楽・射・御(乗馬)・書・数を「六芸リクゲイ」といい、男子の教養の主要課目であった。「射有似乎君子=射ハ君子ニ似タルコト有リ」〔→中庸〕

{名}弓をいる術。弓術。▽古代には礼・楽・射・御(乗馬)・書・数を「六芸リクゲイ」といい、男子の教養の主要課目であった。「射有似乎君子=射ハ君子ニ似タルコト有リ」〔→中庸〕

{動}あてる(アツ)。ねらって的にあてる。また一点めざして光や弾をあてる。「照射ショウシャ」「射利シャリ(もうけをねらう)」「射倖心シャコウシン(=射幸心。まぐれをねらう心)」

{動}あてる(アツ)。ねらって的にあてる。また一点めざして光や弾をあてる。「照射ショウシャ」「射利シャリ(もうけをねらう)」「射倖心シャコウシン(=射幸心。まぐれをねらう心)」

「僕射ボクヤ」とは、秦シン代以後の官名。左僕射・右僕射があった。▽唐・宋ソウ代は、宰相のこと。

「僕射ボクヤ」とは、秦シン代以後の官名。左僕射・右僕射があった。▽唐・宋ソウ代は、宰相のこと。

{動}いとう(イトフ)。あきる(アク)。ありすぎていやになる。ありすぎてだれる。〈類義語〉→厭エン。「無射=射イトフコト無シ・射アクコト無シ」

{動}いとう(イトフ)。あきる(アク)。ありすぎていやになる。ありすぎてだれる。〈類義語〉→厭エン。「無射=射イトフコト無シ・射アクコト無シ」

「無射ブエキ」とは、音階の十二律の一つ。また、季節では九月に当たることから、九月の別名。

《解字》

「無射ブエキ」とは、音階の十二律の一つ。また、季節では九月に当たることから、九月の別名。

《解字》

会意。原字は、弓に矢をつがえている姿。のち寸(て)を添えたものとなる。張った弓の弦を放して、緊張を解くこと。

《単語家族》

赦シャ(ゆるめる)

会意。原字は、弓に矢をつがえている姿。のち寸(て)を添えたものとなる。張った弓の弦を放して、緊張を解くこと。

《単語家族》

赦シャ(ゆるめる) 捨(ゆるめて放す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

捨(ゆるめて放す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 寸部 [六年]

区点=2845 16進=3C4D シフトJIS=8ECB

《常用音訓》シャ/い…る

《音読み》

10画 寸部 [六年]

区点=2845 16進=3C4D シフトJIS=8ECB

《常用音訓》シャ/い…る

《音読み》  シャ

シャ /ジャ

/ジャ 〈sh

〈sh 〉/

〉/ ヤ

ヤ

〈y

〈y 〉/

〉/ エキ

エキ /ヤク

/ヤク 《訓読み》 いる/あてる(あつ)/いとう(いとふ)/あきる(あく)

《名付け》 い・いり

《意味》

《訓読み》 いる/あてる(あつ)/いとう(いとふ)/あきる(あく)

《名付け》 い・いり

《意味》

{動}いる。弓を張って矢をいる。「射雉=雉ヲ射ル」「弋射ヨクシャ(いぐるみ)」「弋不射宿=弋スルニハ宿ヲ射ズ」〔→論語〕

{動}いる。弓を張って矢をいる。「射雉=雉ヲ射ル」「弋射ヨクシャ(いぐるみ)」「弋不射宿=弋スルニハ宿ヲ射ズ」〔→論語〕

{名}弓をいる術。弓術。▽古代には礼・楽・射・御(乗馬)・書・数を「六芸リクゲイ」といい、男子の教養の主要課目であった。「射有似乎君子=射ハ君子ニ似タルコト有リ」〔→中庸〕

{名}弓をいる術。弓術。▽古代には礼・楽・射・御(乗馬)・書・数を「六芸リクゲイ」といい、男子の教養の主要課目であった。「射有似乎君子=射ハ君子ニ似タルコト有リ」〔→中庸〕

{動}あてる(アツ)。ねらって的にあてる。また一点めざして光や弾をあてる。「照射ショウシャ」「射利シャリ(もうけをねらう)」「射倖心シャコウシン(=射幸心。まぐれをねらう心)」

{動}あてる(アツ)。ねらって的にあてる。また一点めざして光や弾をあてる。「照射ショウシャ」「射利シャリ(もうけをねらう)」「射倖心シャコウシン(=射幸心。まぐれをねらう心)」

「僕射ボクヤ」とは、秦シン代以後の官名。左僕射・右僕射があった。▽唐・宋ソウ代は、宰相のこと。

「僕射ボクヤ」とは、秦シン代以後の官名。左僕射・右僕射があった。▽唐・宋ソウ代は、宰相のこと。

{動}いとう(イトフ)。あきる(アク)。ありすぎていやになる。ありすぎてだれる。〈類義語〉→厭エン。「無射=射イトフコト無シ・射アクコト無シ」

{動}いとう(イトフ)。あきる(アク)。ありすぎていやになる。ありすぎてだれる。〈類義語〉→厭エン。「無射=射イトフコト無シ・射アクコト無シ」

「無射ブエキ」とは、音階の十二律の一つ。また、季節では九月に当たることから、九月の別名。

《解字》

「無射ブエキ」とは、音階の十二律の一つ。また、季節では九月に当たることから、九月の別名。

《解字》

会意。原字は、弓に矢をつがえている姿。のち寸(て)を添えたものとなる。張った弓の弦を放して、緊張を解くこと。

《単語家族》

赦シャ(ゆるめる)

会意。原字は、弓に矢をつがえている姿。のち寸(て)を添えたものとなる。張った弓の弦を放して、緊張を解くこと。

《単語家族》

赦シャ(ゆるめる) 捨(ゆるめて放す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

捨(ゆるめて放す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

弦 いと🔗⭐🔉

【弦】

8画 弓部 [常用漢字]

区点=2425 16進=3839 シフトJIS=8CB7

《常用音訓》ゲン/つる

《音読み》 ゲン

8画 弓部 [常用漢字]

区点=2425 16進=3839 シフトJIS=8CB7

《常用音訓》ゲン/つる

《音読み》 ゲン /ケン

/ケン 〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 つる/いと

《名付け》 いと・お・つる・ふさ

《意味》

n〉

《訓読み》 つる/いと

《名付け》 いと・お・つる・ふさ

《意味》

{名}つる。弓のつる。▽もと、絹糸や麻糸をより、にかわを塗ってつくった。「引弦而戦=弦ヲ引キテ戦フ」〔→淮南子〕

{名}つる。弓のつる。▽もと、絹糸や麻糸をより、にかわを塗ってつくった。「引弦而戦=弦ヲ引キテ戦フ」〔→淮南子〕

{名}いと。琴などの楽器に張ったいと。〈同義語〉→絃。「管弦(笛や琴)」「聞弦歌之声=弦歌ノ声ヲ聞ク」〔→論語〕

{名}いと。琴などの楽器に張ったいと。〈同義語〉→絃。「管弦(笛や琴)」「聞弦歌之声=弦歌ノ声ヲ聞ク」〔→論語〕

{名}半月に欠けた月の直径。▽弓の弦にあたる線のこと。「上弦(陰暦七、八日ごろの月)」「下弦(陰暦二十二、三日ごろの月)」

{名}半月に欠けた月の直径。▽弓の弦にあたる線のこと。「上弦(陰暦七、八日ごろの月)」「下弦(陰暦二十二、三日ごろの月)」

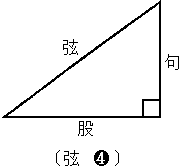

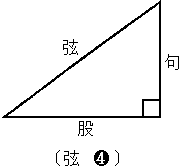

{名}直角三角形の斜辺のこと。〈対語〉→句・→股コ。

{名}直角三角形の斜辺のこと。〈対語〉→句・→股コ。

{名}円周上の二点を結ぶ直線。

{名}円周上の二点を結ぶ直線。

{名}病人の脈で、弱くかつ急で、弓の弦のように震える打ち方のこと。「弦脈」

{名}病人の脈で、弱くかつ急で、弓の弦のように震える打ち方のこと。「弦脈」

{名}夫婦の縁。▽昔は夫婦を琴瑟キンシツ(琴)にたとえたので、「断弦」とは、妻に死なれること。「続弦」とは、後妻をめとること。

《解字》

会意兼形声。玄は、一線の上に細いいとの端がのぞいた姿で、いとの細いこと。弦は「弓+音符玄」で、弓の細いいと。のち楽器につけた細いいとは絃とも書いた。→玄

《単語家族》

幻ゲン(細くて見えにくい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}夫婦の縁。▽昔は夫婦を琴瑟キンシツ(琴)にたとえたので、「断弦」とは、妻に死なれること。「続弦」とは、後妻をめとること。

《解字》

会意兼形声。玄は、一線の上に細いいとの端がのぞいた姿で、いとの細いこと。弦は「弓+音符玄」で、弓の細いいと。のち楽器につけた細いいとは絃とも書いた。→玄

《単語家族》

幻ゲン(細くて見えにくい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 弓部 [常用漢字]

区点=2425 16進=3839 シフトJIS=8CB7

《常用音訓》ゲン/つる

《音読み》 ゲン

8画 弓部 [常用漢字]

区点=2425 16進=3839 シフトJIS=8CB7

《常用音訓》ゲン/つる

《音読み》 ゲン /ケン

/ケン 〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 つる/いと

《名付け》 いと・お・つる・ふさ

《意味》

n〉

《訓読み》 つる/いと

《名付け》 いと・お・つる・ふさ

《意味》

{名}つる。弓のつる。▽もと、絹糸や麻糸をより、にかわを塗ってつくった。「引弦而戦=弦ヲ引キテ戦フ」〔→淮南子〕

{名}つる。弓のつる。▽もと、絹糸や麻糸をより、にかわを塗ってつくった。「引弦而戦=弦ヲ引キテ戦フ」〔→淮南子〕

{名}いと。琴などの楽器に張ったいと。〈同義語〉→絃。「管弦(笛や琴)」「聞弦歌之声=弦歌ノ声ヲ聞ク」〔→論語〕

{名}いと。琴などの楽器に張ったいと。〈同義語〉→絃。「管弦(笛や琴)」「聞弦歌之声=弦歌ノ声ヲ聞ク」〔→論語〕

{名}半月に欠けた月の直径。▽弓の弦にあたる線のこと。「上弦(陰暦七、八日ごろの月)」「下弦(陰暦二十二、三日ごろの月)」

{名}半月に欠けた月の直径。▽弓の弦にあたる線のこと。「上弦(陰暦七、八日ごろの月)」「下弦(陰暦二十二、三日ごろの月)」

{名}直角三角形の斜辺のこと。〈対語〉→句・→股コ。

{名}直角三角形の斜辺のこと。〈対語〉→句・→股コ。

{名}円周上の二点を結ぶ直線。

{名}円周上の二点を結ぶ直線。

{名}病人の脈で、弱くかつ急で、弓の弦のように震える打ち方のこと。「弦脈」

{名}病人の脈で、弱くかつ急で、弓の弦のように震える打ち方のこと。「弦脈」

{名}夫婦の縁。▽昔は夫婦を琴瑟キンシツ(琴)にたとえたので、「断弦」とは、妻に死なれること。「続弦」とは、後妻をめとること。

《解字》

会意兼形声。玄は、一線の上に細いいとの端がのぞいた姿で、いとの細いこと。弦は「弓+音符玄」で、弓の細いいと。のち楽器につけた細いいとは絃とも書いた。→玄

《単語家族》

幻ゲン(細くて見えにくい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}夫婦の縁。▽昔は夫婦を琴瑟キンシツ(琴)にたとえたので、「断弦」とは、妻に死なれること。「続弦」とは、後妻をめとること。

《解字》

会意兼形声。玄は、一線の上に細いいとの端がのぞいた姿で、いとの細いこと。弦は「弓+音符玄」で、弓の細いいと。のち楽器につけた細いいとは絃とも書いた。→玄

《単語家族》

幻ゲン(細くて見えにくい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

営 いとなむ🔗⭐🔉

【営】

12画 ツ部 [五年]

区点=1736 16進=3144 シフトJIS=8963

【營】旧字旧字

12画 ツ部 [五年]

区点=1736 16進=3144 シフトJIS=8963

【營】旧字旧字

17画 火部

区点=5159 16進=535B シフトJIS=9A7A

《常用音訓》エイ/いとな…む

《音読み》 エイ

17画 火部

区点=5159 16進=535B シフトJIS=9A7A

《常用音訓》エイ/いとな…む

《音読み》 エイ /ヨウ(ヤウ)

/ヨウ(ヤウ) 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 いとなむ

《名付け》 のり・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 いとなむ

《名付け》 のり・よし

《意味》

{名}ぐるりをとり巻いて守った陣屋。「兵営」「営舎」

{名}ぐるりをとり巻いて守った陣屋。「兵営」「営舎」

{名}軍隊で、大隊のこと。一営は約五百人からなる部隊。また、転じて、軍隊。「第一営(第一大隊)」「緑営(清シン朝の緑旗兵の軍隊)」

{名}軍隊で、大隊のこと。一営は約五百人からなる部隊。また、転じて、軍隊。「第一営(第一大隊)」「緑営(清シン朝の緑旗兵の軍隊)」

エイス{動}周囲をとり巻く。▽直線の区画を切るのを経ケイといい、外がわをとり巻く区画をつけるのを営エイという。あわせて、荒地を開拓して畑をくぎるのを「経営」といい、転じて、仕事を切り盛りするのを「経営」という。「経之営之=コレヲ経シコレヲ営ス」〔→詩経〕

エイス{動}周囲をとり巻く。▽直線の区画を切るのを経ケイといい、外がわをとり巻く区画をつけるのを営エイという。あわせて、荒地を開拓して畑をくぎるのを「経営」といい、転じて、仕事を切り盛りするのを「経営」という。「経之営之=コレヲ経シコレヲ営ス」〔→詩経〕

{動}周囲にまといつく。からまる。「営惑」

{動}周囲にまといつく。からまる。「営惑」

{動}いとなむ。仕事を切り盛りする。「営造」「売炭得銭何所営=炭ヲ売リ銭ヲ得テ、ナンノ営ムトコロゾ」〔→白居易〕

{動}いとなむ。仕事を切り盛りする。「営造」「売炭得銭何所営=炭ヲ売リ銭ヲ得テ、ナンノ営ムトコロゾ」〔→白居易〕

{名}漢方の医学で、食べ物から得られたエネルギーによる活力のこと。〈類義語〉→栄。「営気(=栄気)」「営養」

{名}漢方の医学で、食べ物から得られたエネルギーによる活力のこと。〈類義語〉→栄。「営気(=栄気)」「営養」

「営営」とは、ぐるぐる周囲を巡るさま。また、せっせと働くさま。「営営青蠅止于棘=営営タル青蠅ハ棘ニ止マル」〔→詩経〕

「営営」とは、ぐるぐる周囲を巡るさま。また、せっせと働くさま。「営営青蠅止于棘=営営タル青蠅ハ棘ニ止マル」〔→詩経〕

「営州エイシュウ」とは、古代の十二州の一つ。今の河北・遼寧リョウネイ省から朝鮮までの間の地。

《解字》

会意兼形声。營の上部は炎が周囲をとり巻くこと。營はそれを音符とし、宮(連なった建物)の略体を加えた字で、周囲をたいまつでとり巻いた陣屋のこと。

《単語家族》

螢ケイ(=蛍。光の輪がまるくとり巻いたほたる)

「営州エイシュウ」とは、古代の十二州の一つ。今の河北・遼寧リョウネイ省から朝鮮までの間の地。

《解字》

会意兼形声。營の上部は炎が周囲をとり巻くこと。營はそれを音符とし、宮(連なった建物)の略体を加えた字で、周囲をたいまつでとり巻いた陣屋のこと。

《単語家族》

螢ケイ(=蛍。光の輪がまるくとり巻いたほたる) 榮(=栄。まるくとり巻いて咲く花)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

榮(=栄。まるくとり巻いて咲く花)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 ツ部 [五年]

区点=1736 16進=3144 シフトJIS=8963

【營】旧字旧字

12画 ツ部 [五年]

区点=1736 16進=3144 シフトJIS=8963

【營】旧字旧字

17画 火部

区点=5159 16進=535B シフトJIS=9A7A

《常用音訓》エイ/いとな…む

《音読み》 エイ

17画 火部

区点=5159 16進=535B シフトJIS=9A7A

《常用音訓》エイ/いとな…む

《音読み》 エイ /ヨウ(ヤウ)

/ヨウ(ヤウ) 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 いとなむ

《名付け》 のり・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 いとなむ

《名付け》 のり・よし

《意味》

{名}ぐるりをとり巻いて守った陣屋。「兵営」「営舎」

{名}ぐるりをとり巻いて守った陣屋。「兵営」「営舎」

{名}軍隊で、大隊のこと。一営は約五百人からなる部隊。また、転じて、軍隊。「第一営(第一大隊)」「緑営(清シン朝の緑旗兵の軍隊)」

{名}軍隊で、大隊のこと。一営は約五百人からなる部隊。また、転じて、軍隊。「第一営(第一大隊)」「緑営(清シン朝の緑旗兵の軍隊)」

エイス{動}周囲をとり巻く。▽直線の区画を切るのを経ケイといい、外がわをとり巻く区画をつけるのを営エイという。あわせて、荒地を開拓して畑をくぎるのを「経営」といい、転じて、仕事を切り盛りするのを「経営」という。「経之営之=コレヲ経シコレヲ営ス」〔→詩経〕

エイス{動}周囲をとり巻く。▽直線の区画を切るのを経ケイといい、外がわをとり巻く区画をつけるのを営エイという。あわせて、荒地を開拓して畑をくぎるのを「経営」といい、転じて、仕事を切り盛りするのを「経営」という。「経之営之=コレヲ経シコレヲ営ス」〔→詩経〕

{動}周囲にまといつく。からまる。「営惑」

{動}周囲にまといつく。からまる。「営惑」

{動}いとなむ。仕事を切り盛りする。「営造」「売炭得銭何所営=炭ヲ売リ銭ヲ得テ、ナンノ営ムトコロゾ」〔→白居易〕

{動}いとなむ。仕事を切り盛りする。「営造」「売炭得銭何所営=炭ヲ売リ銭ヲ得テ、ナンノ営ムトコロゾ」〔→白居易〕

{名}漢方の医学で、食べ物から得られたエネルギーによる活力のこと。〈類義語〉→栄。「営気(=栄気)」「営養」

{名}漢方の医学で、食べ物から得られたエネルギーによる活力のこと。〈類義語〉→栄。「営気(=栄気)」「営養」

「営営」とは、ぐるぐる周囲を巡るさま。また、せっせと働くさま。「営営青蠅止于棘=営営タル青蠅ハ棘ニ止マル」〔→詩経〕

「営営」とは、ぐるぐる周囲を巡るさま。また、せっせと働くさま。「営営青蠅止于棘=営営タル青蠅ハ棘ニ止マル」〔→詩経〕

「営州エイシュウ」とは、古代の十二州の一つ。今の河北・遼寧リョウネイ省から朝鮮までの間の地。

《解字》

会意兼形声。營の上部は炎が周囲をとり巻くこと。營はそれを音符とし、宮(連なった建物)の略体を加えた字で、周囲をたいまつでとり巻いた陣屋のこと。

《単語家族》

螢ケイ(=蛍。光の輪がまるくとり巻いたほたる)

「営州エイシュウ」とは、古代の十二州の一つ。今の河北・遼寧リョウネイ省から朝鮮までの間の地。

《解字》

会意兼形声。營の上部は炎が周囲をとり巻くこと。營はそれを音符とし、宮(連なった建物)の略体を加えた字で、周囲をたいまつでとり巻いた陣屋のこと。

《単語家族》

螢ケイ(=蛍。光の輪がまるくとり巻いたほたる) 榮(=栄。まるくとり巻いて咲く花)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

榮(=栄。まるくとり巻いて咲く花)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

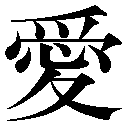

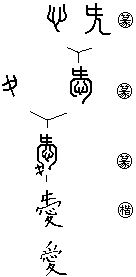

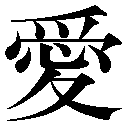

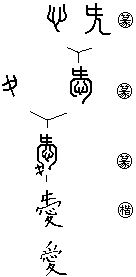

愛 いとおしむ🔗⭐🔉

【愛】

13画 心部 [四年]

区点=1606 16進=3026 シフトJIS=88A4

《常用音訓》アイ

《音読み》 アイ

13画 心部 [四年]

区点=1606 16進=3026 シフトJIS=88A4

《常用音訓》アイ

《音読み》 アイ /オ/アイ

/オ/アイ 〈

〈 i〉

《訓読み》 いとおしむ(いとほしむ)/いとしむ/めでる(めづ)/おしむ(をしむ)

《名付け》 あき・さね・ちか・ちかし・つね・なり・なる・のり・ひで・めぐむ・やす・よし・より

《意味》

i〉

《訓読み》 いとおしむ(いとほしむ)/いとしむ/めでる(めづ)/おしむ(をしむ)

《名付け》 あき・さね・ちか・ちかし・つね・なり・なる・のり・ひで・めぐむ・やす・よし・より

《意味》

アイス{動}いとおしむ(イトホシム)。いとしむ。かわいくてせつなくなる。「恋愛」「可愛=愛スベシ」「愛厥妃=ソノ妃ヲ愛ス」〔→孟子〕

アイス{動}いとおしむ(イトホシム)。いとしむ。かわいくてせつなくなる。「恋愛」「可愛=愛スベシ」「愛厥妃=ソノ妃ヲ愛ス」〔→孟子〕

アイス{動}めでる(メヅ)。好きでたまらなく思う。また、よいと思って、楽しむ。「愛好」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕

アイス{動}めでる(メヅ)。好きでたまらなく思う。また、よいと思って、楽しむ。「愛好」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕

アイス{動}おしむ(ヲシム)。いとおしむ(イトホシム)。おしくてせつない。もったいないと思う。「愛惜」「百姓皆以王為愛也=百姓ミナ王ヲモッテ愛メリト為ス」〔→孟子〕

アイス{動}おしむ(ヲシム)。いとおしむ(イトホシム)。おしくてせつない。もったいないと思う。「愛惜」「百姓皆以王為愛也=百姓ミナ王ヲモッテ愛メリト為ス」〔→孟子〕

{名}かわいがる気持ち。いとしさ。また、キリスト教で、神が人々を救ってくれる恵みの心のこと。

《解字》

{名}かわいがる気持ち。いとしさ。また、キリスト教で、神が人々を救ってくれる恵みの心のこと。

《解字》

会意兼形声。旡カイ・キとは、人が胸を詰まらせて後ろにのけぞったさま。愛は「心+夂(足をひきずる)+音符旡」で、心がせつなく詰まって、足もそぞろに進まないさま。

《単語家族》

既キ(いっぱいである)

会意兼形声。旡カイ・キとは、人が胸を詰まらせて後ろにのけぞったさま。愛は「心+夂(足をひきずる)+音符旡」で、心がせつなく詰まって、足もそぞろに進まないさま。

《単語家族》

既キ(いっぱいである) 漑カイ(水をいっぱいに満たす)と同系。また、哀アイ(胸が詰まってせつない)ときわめて近いことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漑カイ(水をいっぱいに満たす)と同系。また、哀アイ(胸が詰まってせつない)ときわめて近いことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

13画 心部 [四年]

区点=1606 16進=3026 シフトJIS=88A4

《常用音訓》アイ

《音読み》 アイ

13画 心部 [四年]

区点=1606 16進=3026 シフトJIS=88A4

《常用音訓》アイ

《音読み》 アイ /オ/アイ

/オ/アイ 〈

〈 i〉

《訓読み》 いとおしむ(いとほしむ)/いとしむ/めでる(めづ)/おしむ(をしむ)

《名付け》 あき・さね・ちか・ちかし・つね・なり・なる・のり・ひで・めぐむ・やす・よし・より

《意味》

i〉

《訓読み》 いとおしむ(いとほしむ)/いとしむ/めでる(めづ)/おしむ(をしむ)

《名付け》 あき・さね・ちか・ちかし・つね・なり・なる・のり・ひで・めぐむ・やす・よし・より

《意味》

アイス{動}いとおしむ(イトホシム)。いとしむ。かわいくてせつなくなる。「恋愛」「可愛=愛スベシ」「愛厥妃=ソノ妃ヲ愛ス」〔→孟子〕

アイス{動}いとおしむ(イトホシム)。いとしむ。かわいくてせつなくなる。「恋愛」「可愛=愛スベシ」「愛厥妃=ソノ妃ヲ愛ス」〔→孟子〕

アイス{動}めでる(メヅ)。好きでたまらなく思う。また、よいと思って、楽しむ。「愛好」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕

アイス{動}めでる(メヅ)。好きでたまらなく思う。また、よいと思って、楽しむ。「愛好」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕

アイス{動}おしむ(ヲシム)。いとおしむ(イトホシム)。おしくてせつない。もったいないと思う。「愛惜」「百姓皆以王為愛也=百姓ミナ王ヲモッテ愛メリト為ス」〔→孟子〕

アイス{動}おしむ(ヲシム)。いとおしむ(イトホシム)。おしくてせつない。もったいないと思う。「愛惜」「百姓皆以王為愛也=百姓ミナ王ヲモッテ愛メリト為ス」〔→孟子〕

{名}かわいがる気持ち。いとしさ。また、キリスト教で、神が人々を救ってくれる恵みの心のこと。

《解字》

{名}かわいがる気持ち。いとしさ。また、キリスト教で、神が人々を救ってくれる恵みの心のこと。

《解字》

会意兼形声。旡カイ・キとは、人が胸を詰まらせて後ろにのけぞったさま。愛は「心+夂(足をひきずる)+音符旡」で、心がせつなく詰まって、足もそぞろに進まないさま。

《単語家族》

既キ(いっぱいである)

会意兼形声。旡カイ・キとは、人が胸を詰まらせて後ろにのけぞったさま。愛は「心+夂(足をひきずる)+音符旡」で、心がせつなく詰まって、足もそぞろに進まないさま。

《単語家族》

既キ(いっぱいである) 漑カイ(水をいっぱいに満たす)と同系。また、哀アイ(胸が詰まってせつない)ときわめて近いことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漑カイ(水をいっぱいに満たす)と同系。また、哀アイ(胸が詰まってせつない)ときわめて近いことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

意図 イト🔗⭐🔉

【意図】

イト  物事をするとき、めざしている事がら。ねらい。

物事をするとき、めざしている事がら。ねらい。 心中で計画する。

心中で計画する。

物事をするとき、めざしている事がら。ねらい。

物事をするとき、めざしている事がら。ねらい。 心中で計画する。

心中で計画する。

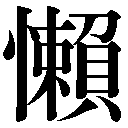

懶 いとう🔗⭐🔉

暇 いとま🔗⭐🔉

【暇】

13画 日部 [常用漢字]

区点=1843 16進=324B シフトJIS=89C9

《常用音訓》カ/ひま

《音読み》 カ

13画 日部 [常用漢字]

区点=1843 16進=324B シフトJIS=89C9

《常用音訓》カ/ひま

《音読み》 カ /ゲ

/ゲ 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 ひま/いとま

《意味》

〉

《訓読み》 ひま/いとま

《意味》

{名・形}ひま。仕事がなくて余った時間。仕事がなくてひまなさま。〈類義語〉→閑・→間。「閑暇カンカ(ひま)」「暇日」「以暇日修其孝悌忠信=暇日ヲモッテソノ孝悌忠信ヲ修ム」〔→孟子〕

{名・形}ひま。仕事がなくて余った時間。仕事がなくてひまなさま。〈類義語〉→閑・→間。「閑暇カンカ(ひま)」「暇日」「以暇日修其孝悌忠信=暇日ヲモッテソノ孝悌忠信ヲ修ム」〔→孟子〕

{名}いとま。官職や奉公をやめて、ひまな身分になること。「乞暇=暇ヲ乞フ」

{名}いとま。官職や奉公をやめて、ひまな身分になること。「乞暇=暇ヲ乞フ」

「不暇…」とは、「…するにいとまあらず」と訓読し、そうするひま・ゆとりがないこと。「我則不暇=我ハ則チ暇アラズ」〔→論語〕「不暇及他=他ニ及ブニ暇アラズ」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音カ)は「かぶせる物+=印(下においた物)」の会意文字で、下に物をおいて、上にベールをかぶせるさま。暇はそれを音符とし、日を加えた字で、所要の日時の上にかぶせたよけいな日時のこと。

《単語家族》

假(=仮。本物の上にかぶせたよけいな水増し)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「不暇…」とは、「…するにいとまあらず」と訓読し、そうするひま・ゆとりがないこと。「我則不暇=我ハ則チ暇アラズ」〔→論語〕「不暇及他=他ニ及ブニ暇アラズ」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音カ)は「かぶせる物+=印(下においた物)」の会意文字で、下に物をおいて、上にベールをかぶせるさま。暇はそれを音符とし、日を加えた字で、所要の日時の上にかぶせたよけいな日時のこと。

《単語家族》

假(=仮。本物の上にかぶせたよけいな水増し)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 日部 [常用漢字]

区点=1843 16進=324B シフトJIS=89C9

《常用音訓》カ/ひま

《音読み》 カ

13画 日部 [常用漢字]

区点=1843 16進=324B シフトJIS=89C9

《常用音訓》カ/ひま

《音読み》 カ /ゲ

/ゲ 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 ひま/いとま

《意味》

〉

《訓読み》 ひま/いとま

《意味》

{名・形}ひま。仕事がなくて余った時間。仕事がなくてひまなさま。〈類義語〉→閑・→間。「閑暇カンカ(ひま)」「暇日」「以暇日修其孝悌忠信=暇日ヲモッテソノ孝悌忠信ヲ修ム」〔→孟子〕

{名・形}ひま。仕事がなくて余った時間。仕事がなくてひまなさま。〈類義語〉→閑・→間。「閑暇カンカ(ひま)」「暇日」「以暇日修其孝悌忠信=暇日ヲモッテソノ孝悌忠信ヲ修ム」〔→孟子〕

{名}いとま。官職や奉公をやめて、ひまな身分になること。「乞暇=暇ヲ乞フ」

{名}いとま。官職や奉公をやめて、ひまな身分になること。「乞暇=暇ヲ乞フ」

「不暇…」とは、「…するにいとまあらず」と訓読し、そうするひま・ゆとりがないこと。「我則不暇=我ハ則チ暇アラズ」〔→論語〕「不暇及他=他ニ及ブニ暇アラズ」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音カ)は「かぶせる物+=印(下においた物)」の会意文字で、下に物をおいて、上にベールをかぶせるさま。暇はそれを音符とし、日を加えた字で、所要の日時の上にかぶせたよけいな日時のこと。

《単語家族》

假(=仮。本物の上にかぶせたよけいな水増し)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「不暇…」とは、「…するにいとまあらず」と訓読し、そうするひま・ゆとりがないこと。「我則不暇=我ハ則チ暇アラズ」〔→論語〕「不暇及他=他ニ及ブニ暇アラズ」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音カ)は「かぶせる物+=印(下においた物)」の会意文字で、下に物をおいて、上にベールをかぶせるさま。暇はそれを音符とし、日を加えた字で、所要の日時の上にかぶせたよけいな日時のこと。

《単語家族》

假(=仮。本物の上にかぶせたよけいな水増し)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

沖 いとけない🔗⭐🔉

【沖】

7画 水部 [常用漢字]

区点=1813 16進=322D シフトJIS=89AB

《常用音訓》チュウ/おき

《音読み》 チュウ

7画 水部 [常用漢字]

区点=1813 16進=322D シフトJIS=89AB

《常用音訓》チュウ/おき

《音読み》 チュウ /ジュウ(ヂュウ)

/ジュウ(ヂュウ) 〈ch

〈ch ng〉

《訓読み》 むなしくする(むなしくす)/むなしい(むなし)/いとけない(いとけなし)/おき

《名付け》 おき・とおる・なか・ふかし

《意味》

ng〉

《訓読み》 むなしくする(むなしくす)/むなしい(むなし)/いとけない(いとけなし)/おき

《名付け》 おき・とおる・なか・ふかし

《意味》

{動・形}むなしくする(ムナシクス)。むなしい(ムナシ)。心をむなしくする。また、中がむなしい。「沖譲チュウジョウ」

{動・形}むなしくする(ムナシクス)。むなしい(ムナシ)。心をむなしくする。また、中がむなしい。「沖譲チュウジョウ」

チュウタリ{形}性格や態度がおだやかである。片よらない。〈同義語〉→中。「沖和チュウワ」

チュウタリ{形}性格や態度がおだやかである。片よらない。〈同義語〉→中。「沖和チュウワ」

{形}いとけない(イトケナシ)。からだがまだ柔らかい。幼い。〈類義語〉→僮ドウ。「沖齢チュウレイ」「沖人チュウジン」

{形}いとけない(イトケナシ)。からだがまだ柔らかい。幼い。〈類義語〉→僮ドウ。「沖齢チュウレイ」「沖人チュウジン」

チュウス{動}すっとまっすぐに高くあがる。つきあたる。〈類義語〉→衝。「一飛沖天=一タビ飛ビテ天ニ沖ス」〔→史記〕

〔国〕おき。海や湖の陸から遠く離れた水面。

《解字》

会意兼形声。「水+音符中(なか、片よらない、中和)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

チュウス{動}すっとまっすぐに高くあがる。つきあたる。〈類義語〉→衝。「一飛沖天=一タビ飛ビテ天ニ沖ス」〔→史記〕

〔国〕おき。海や湖の陸から遠く離れた水面。

《解字》

会意兼形声。「水+音符中(なか、片よらない、中和)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 水部 [常用漢字]

区点=1813 16進=322D シフトJIS=89AB

《常用音訓》チュウ/おき

《音読み》 チュウ

7画 水部 [常用漢字]

区点=1813 16進=322D シフトJIS=89AB

《常用音訓》チュウ/おき

《音読み》 チュウ /ジュウ(ヂュウ)

/ジュウ(ヂュウ) 〈ch

〈ch ng〉

《訓読み》 むなしくする(むなしくす)/むなしい(むなし)/いとけない(いとけなし)/おき

《名付け》 おき・とおる・なか・ふかし

《意味》

ng〉

《訓読み》 むなしくする(むなしくす)/むなしい(むなし)/いとけない(いとけなし)/おき

《名付け》 おき・とおる・なか・ふかし

《意味》

{動・形}むなしくする(ムナシクス)。むなしい(ムナシ)。心をむなしくする。また、中がむなしい。「沖譲チュウジョウ」

{動・形}むなしくする(ムナシクス)。むなしい(ムナシ)。心をむなしくする。また、中がむなしい。「沖譲チュウジョウ」

チュウタリ{形}性格や態度がおだやかである。片よらない。〈同義語〉→中。「沖和チュウワ」

チュウタリ{形}性格や態度がおだやかである。片よらない。〈同義語〉→中。「沖和チュウワ」

{形}いとけない(イトケナシ)。からだがまだ柔らかい。幼い。〈類義語〉→僮ドウ。「沖齢チュウレイ」「沖人チュウジン」

{形}いとけない(イトケナシ)。からだがまだ柔らかい。幼い。〈類義語〉→僮ドウ。「沖齢チュウレイ」「沖人チュウジン」

チュウス{動}すっとまっすぐに高くあがる。つきあたる。〈類義語〉→衝。「一飛沖天=一タビ飛ビテ天ニ沖ス」〔→史記〕

〔国〕おき。海や湖の陸から遠く離れた水面。

《解字》

会意兼形声。「水+音符中(なか、片よらない、中和)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

チュウス{動}すっとまっすぐに高くあがる。つきあたる。〈類義語〉→衝。「一飛沖天=一タビ飛ビテ天ニ沖ス」〔→史記〕

〔国〕おき。海や湖の陸から遠く離れた水面。

《解字》

会意兼形声。「水+音符中(なか、片よらない、中和)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

猗頓之富 イトンノトミ🔗⭐🔉

【猗頓之富】

イトンノトミ〈故事〉巨万の富のこと。▽猗頓は、春秋時代、魯ロの大富豪。「倚頓」とも。〔→賈誼〕

異図 イト🔗⭐🔉

【異図】

イト むほんをおこそうとするたくらみ。

稚 いとけない🔗⭐🔉

【稚】

13画 禾部 [常用漢字]

区点=3553 16進=4355 シフトJIS=9274

【穉】異体字異体字

13画 禾部 [常用漢字]

区点=3553 16進=4355 シフトJIS=9274

【穉】異体字異体字

17画 禾部

区点=6748 16進=6350 シフトJIS=E26F

《常用音訓》チ

《音読み》 チ

17画 禾部

区点=6748 16進=6350 シフトJIS=E26F

《常用音訓》チ

《音読み》 チ /ジ(ヂ)

/ジ(ヂ) 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 いとけない(いとけなし)/おさない(をさなし)/わかい(わかし)

《名付け》 のり・わか・わく

《意味》

〉

《訓読み》 いとけない(いとけなし)/おさない(をさなし)/わかい(わかし)

《名付け》 のり・わか・わく

《意味》

{形}いとけない(イトケナシ)。おさない(ヲサナシ)。わかい(ワカシ)。まだのびきらないで、たけが小さい。年が少ない。〈対語〉→壮・→老。「幼稚」

{形}いとけない(イトケナシ)。おさない(ヲサナシ)。わかい(ワカシ)。まだのびきらないで、たけが小さい。年が少ない。〈対語〉→壮・→老。「幼稚」

{名}おさない子ども。〈類義語〉→幼・→児。

《解字》

会意。もと「禾(作物)+遲チ(成長がおそい)」で、稚はその俗字。生長がおくれて小さい作物。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}おさない子ども。〈類義語〉→幼・→児。

《解字》

会意。もと「禾(作物)+遲チ(成長がおそい)」で、稚はその俗字。生長がおくれて小さい作物。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 禾部 [常用漢字]

区点=3553 16進=4355 シフトJIS=9274

【穉】異体字異体字

13画 禾部 [常用漢字]

区点=3553 16進=4355 シフトJIS=9274

【穉】異体字異体字

17画 禾部

区点=6748 16進=6350 シフトJIS=E26F

《常用音訓》チ

《音読み》 チ

17画 禾部

区点=6748 16進=6350 シフトJIS=E26F

《常用音訓》チ

《音読み》 チ /ジ(ヂ)

/ジ(ヂ) 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 いとけない(いとけなし)/おさない(をさなし)/わかい(わかし)

《名付け》 のり・わか・わく

《意味》

〉

《訓読み》 いとけない(いとけなし)/おさない(をさなし)/わかい(わかし)

《名付け》 のり・わか・わく

《意味》

{形}いとけない(イトケナシ)。おさない(ヲサナシ)。わかい(ワカシ)。まだのびきらないで、たけが小さい。年が少ない。〈対語〉→壮・→老。「幼稚」

{形}いとけない(イトケナシ)。おさない(ヲサナシ)。わかい(ワカシ)。まだのびきらないで、たけが小さい。年が少ない。〈対語〉→壮・→老。「幼稚」

{名}おさない子ども。〈類義語〉→幼・→児。

《解字》

会意。もと「禾(作物)+遲チ(成長がおそい)」で、稚はその俗字。生長がおくれて小さい作物。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}おさない子ども。〈類義語〉→幼・→児。

《解字》

会意。もと「禾(作物)+遲チ(成長がおそい)」で、稚はその俗字。生長がおくれて小さい作物。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

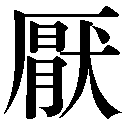

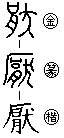

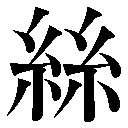

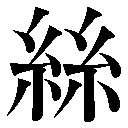

糸 いと🔗⭐🔉

【糸】

6画 糸部 [一年]

区点=2769 16進=3B65 シフトJIS=8E85

【絲】旧字(A)旧字(A)

6画 糸部 [一年]

区点=2769 16進=3B65 シフトJIS=8E85

【絲】旧字(A)旧字(A)

12画 糸部

区点=6915 16進=652F シフトJIS=E34E

【糸】旧字(B)旧字(B)

12画 糸部

区点=6915 16進=652F シフトJIS=E34E

【糸】旧字(B)旧字(B)

6画 糸部

区点=2769 16進=3B65 シフトJIS=8E85

《常用音訓》シ/いと

《音読み》 (A)シ

6画 糸部

区点=2769 16進=3B65 シフトJIS=8E85

《常用音訓》シ/いと

《音読み》 (A)シ

〈s

〈s 〉/(B)ベキ

〉/(B)ベキ /ミャク

/ミャク 〈m

〈m 〉

《訓読み》 いと

《名付け》 いと・たえ・ため・つら・より

《意味》

(A)【絲】

〉

《訓読み》 いと

《名付け》 いと・たえ・ため・つら・より

《意味》

(A)【絲】 {名}いと。もと、蚕の繭の繊維をよったもの。きぬいと。のち、織物の原料になるよりいとをすべて糸という。「絹糸」「抽糸=糸ヲ抽ク」「乱如糸=乱レテ糸ノゴトシ」

{名}いと。もと、蚕の繭の繊維をよったもの。きぬいと。のち、織物の原料になるよりいとをすべて糸という。「絹糸」「抽糸=糸ヲ抽ク」「乱如糸=乱レテ糸ノゴトシ」

{名}いと。いとのように細い線をなしたもの。〈類義語〉→条。「柳糸(柳の細い枝)」「菌糸」「雨糸(細い雨)」

{名}いと。いとのように細い線をなしたもの。〈類義語〉→条。「柳糸(柳の細い枝)」「菌糸」「雨糸(細い雨)」

{名}管楽器に対して琴や琵琶ビワなど、弦楽器のこと。〈類義語〉→絃。「糸竹(弦楽器と管楽器。楽器)」「宴酣之楽非糸非竹=宴酣ナルノ楽ハ糸ニアラズ竹ニアラズ」〔→欧陽脩〕

{名}管楽器に対して琴や琵琶ビワなど、弦楽器のこと。〈類義語〉→絃。「糸竹(弦楽器と管楽器。楽器)」「宴酣之楽非糸非竹=宴酣ナルノ楽ハ糸ニアラズ竹ニアラズ」〔→欧陽脩〕

{単位}割合をあらわすことば。一糸は、一毫ゴウの十分の一で、一の一万分の一。「糸毫」

(B)【糸】{名}蚕の繭からとった細い原糸。

〔国〕いと。ぬいいと。▽中国では、綫セン・線といい、糸シとはいわない。

《解字》

{単位}割合をあらわすことば。一糸は、一毫ゴウの十分の一で、一の一万分の一。「糸毫」

(B)【糸】{名}蚕の繭からとった細い原糸。

〔国〕いと。ぬいいと。▽中国では、綫セン・線といい、糸シとはいわない。

《解字》

会意。絲は、糸ベキを二つ並べたもので、よりいとのこと。いま、ベキ(糸)をシ(絲)の略字に使って、シと読む。小さく細かい意を含む。

《単語家族》

子(小さいこども)

会意。絲は、糸ベキを二つ並べたもので、よりいとのこと。いま、ベキ(糸)をシ(絲)の略字に使って、シと読む。小さく細かい意を含む。

《単語家族》

子(小さいこども) 巳シ(小さい胎児)

巳シ(小さい胎児) 思(こまごまと考える)などと同系。

《類義》

縷ルは、ほそぼそと連なった糸。絮ジョ・ショは、やわらかい綿の繊維。線は、細長いいと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

思(こまごまと考える)などと同系。

《類義》

縷ルは、ほそぼそと連なった糸。絮ジョ・ショは、やわらかい綿の繊維。線は、細長いいと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 糸部 [一年]

区点=2769 16進=3B65 シフトJIS=8E85

【絲】旧字(A)旧字(A)

6画 糸部 [一年]

区点=2769 16進=3B65 シフトJIS=8E85

【絲】旧字(A)旧字(A)

12画 糸部

区点=6915 16進=652F シフトJIS=E34E

【糸】旧字(B)旧字(B)

12画 糸部

区点=6915 16進=652F シフトJIS=E34E

【糸】旧字(B)旧字(B)

6画 糸部

区点=2769 16進=3B65 シフトJIS=8E85

《常用音訓》シ/いと

《音読み》 (A)シ

6画 糸部

区点=2769 16進=3B65 シフトJIS=8E85

《常用音訓》シ/いと

《音読み》 (A)シ

〈s

〈s 〉/(B)ベキ

〉/(B)ベキ /ミャク

/ミャク 〈m

〈m 〉

《訓読み》 いと

《名付け》 いと・たえ・ため・つら・より

《意味》

(A)【絲】

〉

《訓読み》 いと

《名付け》 いと・たえ・ため・つら・より

《意味》

(A)【絲】 {名}いと。もと、蚕の繭の繊維をよったもの。きぬいと。のち、織物の原料になるよりいとをすべて糸という。「絹糸」「抽糸=糸ヲ抽ク」「乱如糸=乱レテ糸ノゴトシ」

{名}いと。もと、蚕の繭の繊維をよったもの。きぬいと。のち、織物の原料になるよりいとをすべて糸という。「絹糸」「抽糸=糸ヲ抽ク」「乱如糸=乱レテ糸ノゴトシ」

{名}いと。いとのように細い線をなしたもの。〈類義語〉→条。「柳糸(柳の細い枝)」「菌糸」「雨糸(細い雨)」

{名}いと。いとのように細い線をなしたもの。〈類義語〉→条。「柳糸(柳の細い枝)」「菌糸」「雨糸(細い雨)」

{名}管楽器に対して琴や琵琶ビワなど、弦楽器のこと。〈類義語〉→絃。「糸竹(弦楽器と管楽器。楽器)」「宴酣之楽非糸非竹=宴酣ナルノ楽ハ糸ニアラズ竹ニアラズ」〔→欧陽脩〕

{名}管楽器に対して琴や琵琶ビワなど、弦楽器のこと。〈類義語〉→絃。「糸竹(弦楽器と管楽器。楽器)」「宴酣之楽非糸非竹=宴酣ナルノ楽ハ糸ニアラズ竹ニアラズ」〔→欧陽脩〕

{単位}割合をあらわすことば。一糸は、一毫ゴウの十分の一で、一の一万分の一。「糸毫」

(B)【糸】{名}蚕の繭からとった細い原糸。

〔国〕いと。ぬいいと。▽中国では、綫セン・線といい、糸シとはいわない。

《解字》

{単位}割合をあらわすことば。一糸は、一毫ゴウの十分の一で、一の一万分の一。「糸毫」

(B)【糸】{名}蚕の繭からとった細い原糸。

〔国〕いと。ぬいいと。▽中国では、綫セン・線といい、糸シとはいわない。

《解字》

会意。絲は、糸ベキを二つ並べたもので、よりいとのこと。いま、ベキ(糸)をシ(絲)の略字に使って、シと読む。小さく細かい意を含む。

《単語家族》

子(小さいこども)

会意。絲は、糸ベキを二つ並べたもので、よりいとのこと。いま、ベキ(糸)をシ(絲)の略字に使って、シと読む。小さく細かい意を含む。

《単語家族》

子(小さいこども) 巳シ(小さい胎児)

巳シ(小さい胎児) 思(こまごまと考える)などと同系。

《類義》

縷ルは、ほそぼそと連なった糸。絮ジョ・ショは、やわらかい綿の繊維。線は、細長いいと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

思(こまごまと考える)などと同系。

《類義》

縷ルは、ほそぼそと連なった糸。絮ジョ・ショは、やわらかい綿の繊維。線は、細長いいと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

糸遊 イトユウ🔗⭐🔉

【糸遊】

イトユウ〔国〕春や夏、日光が照りつけて地面からたちのぼる気。かげろう。陽炎。

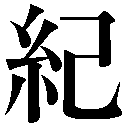

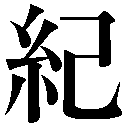

紀 いとぐち🔗⭐🔉

【紀】

9画 糸部 [四年]

区点=2110 16進=352A シフトJIS=8B49

《常用音訓》キ

《音読み》 キ

9画 糸部 [四年]

区点=2110 16進=352A シフトJIS=8B49

《常用音訓》キ

《音読み》 キ /コ

/コ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 おさめる(おさむ)/のり/いとぐち/しるす/き

《名付け》 あき・おさ・おさむ・かず・かなめ・こと・しるす・すみ・ただ・ただし・つぐ・つな・とし・のり・はじめ・もと・よし

《意味》

〉

《訓読み》 おさめる(おさむ)/のり/いとぐち/しるす/き

《名付け》 あき・おさ・おさむ・かず・かなめ・こと・しるす・すみ・ただ・ただし・つぐ・つな・とし・のり・はじめ・もと・よし

《意味》

キス{動}おさめる(オサム)。物事のおこりを定める。また、はじめをきめて順序よく仕事を進める。「経紀(出発点と、それから後のすじ道をたてて仕事を進める。転じて、事業や商売の進め方。経営のしかた)」

キス{動}おさめる(オサム)。物事のおこりを定める。また、はじめをきめて順序よく仕事を進める。「経紀(出発点と、それから後のすじ道をたてて仕事を進める。転じて、事業や商売の進め方。経営のしかた)」

{名}のり。いとぐち。物事のはじめ。また、はじめから順序よく整理するための手順。すじ道。〈類義語〉→綱。「紀律」「綱紀(すじ道)」

{名}のり。いとぐち。物事のはじめ。また、はじめから順序よく整理するための手順。すじ道。〈類義語〉→綱。「紀律」「綱紀(すじ道)」

{名}子ネ・丑ウシ・寅トラ…の十二支のひと回りの十二年間。▽道家では、一千五百二十年を一紀という。「一紀(十二年)」「年紀」

{名}子ネ・丑ウシ・寅トラ…の十二支のひと回りの十二年間。▽道家では、一千五百二十年を一紀という。「一紀(十二年)」「年紀」

「世紀」とは、年代の百年間。

「世紀」とは、年代の百年間。

キス{動}しるす。物事の順序を追って書きしるす。〈同義語〉→記。「紀念(=記念)」「咸用紀宗存主=咸モッテ宗ヲ紀シ主ヲ存ス」〔→張衡〕

キス{動}しるす。物事の順序を追って書きしるす。〈同義語〉→記。「紀念(=記念)」「咸用紀宗存主=咸モッテ宗ヲ紀シ主ヲ存ス」〔→張衡〕

{名}順序よく、または年を追って書きしるした書。また、歴史書の帝王に関する記述。「紀行」「本紀」「紀年(年を追ってしるした歴史書)」

〔国〕き。「日本書紀」の略。「記紀」

《解字》

会意兼形声。己キとは、曲がっておきたつさま。または、曲がった目じるし。紀は「糸+音符己」で、糸のはじめを求め、目じるしをつけ、そこから巻く、織るなどの動作をおこすこと。

《単語家族》

起(おこす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{名}順序よく、または年を追って書きしるした書。また、歴史書の帝王に関する記述。「紀行」「本紀」「紀年(年を追ってしるした歴史書)」

〔国〕き。「日本書紀」の略。「記紀」

《解字》

会意兼形声。己キとは、曲がっておきたつさま。または、曲がった目じるし。紀は「糸+音符己」で、糸のはじめを求め、目じるしをつけ、そこから巻く、織るなどの動作をおこすこと。

《単語家族》

起(おこす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

9画 糸部 [四年]

区点=2110 16進=352A シフトJIS=8B49

《常用音訓》キ

《音読み》 キ

9画 糸部 [四年]

区点=2110 16進=352A シフトJIS=8B49

《常用音訓》キ

《音読み》 キ /コ

/コ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 おさめる(おさむ)/のり/いとぐち/しるす/き

《名付け》 あき・おさ・おさむ・かず・かなめ・こと・しるす・すみ・ただ・ただし・つぐ・つな・とし・のり・はじめ・もと・よし

《意味》

〉

《訓読み》 おさめる(おさむ)/のり/いとぐち/しるす/き

《名付け》 あき・おさ・おさむ・かず・かなめ・こと・しるす・すみ・ただ・ただし・つぐ・つな・とし・のり・はじめ・もと・よし

《意味》

キス{動}おさめる(オサム)。物事のおこりを定める。また、はじめをきめて順序よく仕事を進める。「経紀(出発点と、それから後のすじ道をたてて仕事を進める。転じて、事業や商売の進め方。経営のしかた)」

キス{動}おさめる(オサム)。物事のおこりを定める。また、はじめをきめて順序よく仕事を進める。「経紀(出発点と、それから後のすじ道をたてて仕事を進める。転じて、事業や商売の進め方。経営のしかた)」

{名}のり。いとぐち。物事のはじめ。また、はじめから順序よく整理するための手順。すじ道。〈類義語〉→綱。「紀律」「綱紀(すじ道)」

{名}のり。いとぐち。物事のはじめ。また、はじめから順序よく整理するための手順。すじ道。〈類義語〉→綱。「紀律」「綱紀(すじ道)」

{名}子ネ・丑ウシ・寅トラ…の十二支のひと回りの十二年間。▽道家では、一千五百二十年を一紀という。「一紀(十二年)」「年紀」

{名}子ネ・丑ウシ・寅トラ…の十二支のひと回りの十二年間。▽道家では、一千五百二十年を一紀という。「一紀(十二年)」「年紀」

「世紀」とは、年代の百年間。

「世紀」とは、年代の百年間。

キス{動}しるす。物事の順序を追って書きしるす。〈同義語〉→記。「紀念(=記念)」「咸用紀宗存主=咸モッテ宗ヲ紀シ主ヲ存ス」〔→張衡〕

キス{動}しるす。物事の順序を追って書きしるす。〈同義語〉→記。「紀念(=記念)」「咸用紀宗存主=咸モッテ宗ヲ紀シ主ヲ存ス」〔→張衡〕

{名}順序よく、または年を追って書きしるした書。また、歴史書の帝王に関する記述。「紀行」「本紀」「紀年(年を追ってしるした歴史書)」

〔国〕き。「日本書紀」の略。「記紀」

《解字》

会意兼形声。己キとは、曲がっておきたつさま。または、曲がった目じるし。紀は「糸+音符己」で、糸のはじめを求め、目じるしをつけ、そこから巻く、織るなどの動作をおこすこと。

《単語家族》

起(おこす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{名}順序よく、または年を追って書きしるした書。また、歴史書の帝王に関する記述。「紀行」「本紀」「紀年(年を追ってしるした歴史書)」

〔国〕き。「日本書紀」の略。「記紀」

《解字》

会意兼形声。己キとは、曲がっておきたつさま。または、曲がった目じるし。紀は「糸+音符己」で、糸のはじめを求め、目じるしをつけ、そこから巻く、織るなどの動作をおこすこと。

《単語家族》

起(おこす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

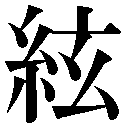

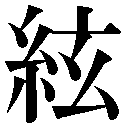

絃 いと🔗⭐🔉

【絃】

11画 糸部 [人名漢字]

区点=2430 16進=383E シフトJIS=8CBC

《音読み》 ゲン

11画 糸部 [人名漢字]

区点=2430 16進=383E シフトJIS=8CBC

《音読み》 ゲン /ケン

/ケン 〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 いと

《名付け》 いと・お・つる

《意味》

{名}いと。琴や胡弓コキュウなどの楽器のいと。はじいたりこすったりして音を出す。また、それを用いた楽器のこと。「管絃カンゲン」「断絃ダンゲン(いとが切れる→夫婦を琴瑟キンシツにたとえることから、妻に死なれること)」「続絃ゾクゲン(いとをつぐ→夫婦を琴瑟にたとえることから、後妻をめとること)」〈同義語〉→弦。

《解字》

会意兼形声。「糸+音符玄(宙ぶらりの細いいと)」。

《単語家族》

玄(宙づりであいまい)

n〉

《訓読み》 いと

《名付け》 いと・お・つる

《意味》

{名}いと。琴や胡弓コキュウなどの楽器のいと。はじいたりこすったりして音を出す。また、それを用いた楽器のこと。「管絃カンゲン」「断絃ダンゲン(いとが切れる→夫婦を琴瑟キンシツにたとえることから、妻に死なれること)」「続絃ゾクゲン(いとをつぐ→夫婦を琴瑟にたとえることから、後妻をめとること)」〈同義語〉→弦。

《解字》

会意兼形声。「糸+音符玄(宙ぶらりの細いいと)」。

《単語家族》

玄(宙づりであいまい) 牽ケン(綱をつけて引っぱり、綱が宙にかかった形になる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【弦】を見よ。

牽ケン(綱をつけて引っぱり、綱が宙にかかった形になる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【弦】を見よ。

11画 糸部 [人名漢字]

区点=2430 16進=383E シフトJIS=8CBC

《音読み》 ゲン

11画 糸部 [人名漢字]

区点=2430 16進=383E シフトJIS=8CBC

《音読み》 ゲン /ケン

/ケン 〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 いと

《名付け》 いと・お・つる

《意味》

{名}いと。琴や胡弓コキュウなどの楽器のいと。はじいたりこすったりして音を出す。また、それを用いた楽器のこと。「管絃カンゲン」「断絃ダンゲン(いとが切れる→夫婦を琴瑟キンシツにたとえることから、妻に死なれること)」「続絃ゾクゲン(いとをつぐ→夫婦を琴瑟にたとえることから、後妻をめとること)」〈同義語〉→弦。

《解字》

会意兼形声。「糸+音符玄(宙ぶらりの細いいと)」。

《単語家族》

玄(宙づりであいまい)

n〉

《訓読み》 いと

《名付け》 いと・お・つる

《意味》

{名}いと。琴や胡弓コキュウなどの楽器のいと。はじいたりこすったりして音を出す。また、それを用いた楽器のこと。「管絃カンゲン」「断絃ダンゲン(いとが切れる→夫婦を琴瑟キンシツにたとえることから、妻に死なれること)」「続絃ゾクゲン(いとをつぐ→夫婦を琴瑟にたとえることから、後妻をめとること)」〈同義語〉→弦。

《解字》

会意兼形声。「糸+音符玄(宙ぶらりの細いいと)」。

《単語家族》

玄(宙づりであいまい) 牽ケン(綱をつけて引っぱり、綱が宙にかかった形になる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【弦】を見よ。

牽ケン(綱をつけて引っぱり、綱が宙にかかった形になる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【弦】を見よ。

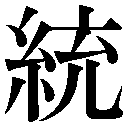

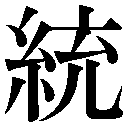

統 いとぐち🔗⭐🔉

【統】

12画 糸部 [五年]

区点=3793 16進=457D シフトJIS=939D

《常用音訓》トウ/す…べる

《音読み》 トウ

12画 糸部 [五年]

区点=3793 16進=457D シフトJIS=939D

《常用音訓》トウ/す…べる

《音読み》 トウ

〈t

〈t ng〉

《訓読み》 いとぐち/すじ(すぢ)/すべる(すぶ)/おさめる(をさむ)/すべて

《名付け》 おさ・おさむ・かね・すぶる・すみ・すめる・つづき・つな・つね・のり・むね・もと

《意味》

ng〉

《訓読み》 いとぐち/すじ(すぢ)/すべる(すぶ)/おさめる(をさむ)/すべて

《名付け》 おさ・おさむ・かね・すぶる・すみ・すめる・つづき・つな・つね・のり・むね・もと

《意味》

{名}いとぐち。全体につながる糸のすじ。もとづな。〈類義語〉→紀。「統紀」

{名}いとぐち。全体につながる糸のすじ。もとづな。〈類義語〉→紀。「統紀」

{名}すじ(スヂ)。全体につながるすじ。「系統」「伝統」「君子創業垂統=君子ハ業ヲ創メ統ヲ垂ル」〔→孟子〕

{名}すじ(スヂ)。全体につながるすじ。「系統」「伝統」「君子創業垂統=君子ハ業ヲ創メ統ヲ垂ル」〔→孟子〕

{動}すべる(スブ)。おさめる(ヲサム)。全体をひとすじにまとめる。〈類義語〉→治。「統一」「統治」「統率」「統楫群元=群元ヲ統楫ス」〔→漢書〕

{動}すべる(スブ)。おさめる(ヲサム)。全体をひとすじにまとめる。〈類義語〉→治。「統一」「統治」「統率」「統楫群元=群元ヲ統楫ス」〔→漢書〕

「一統イットウ」とは、ひとすじにまとまったもの。「大一統也=一統ヲ大ブナリ」〔→公羊〕

「一統イットウ」とは、ひとすじにまとまったもの。「大一統也=一統ヲ大ブナリ」〔→公羊〕

{副}すべて。全体で。とりまとめて。〈類義語〉→全・→総。

{副}すべて。全体で。とりまとめて。〈類義語〉→全・→総。

「三統サントウ」とは、世界をつくるという天・地・人の三つの系統。「三統暦サントウレキ(前漢代末期に劉向リュウキョウがつくったこよみ)」

《解字》

会意兼形声。充ジュウは、子どもが充実して育つこと。全体にゆきわたる意を含む。統は「糸+音符充」で、糸すじが端から全体へとゆきわたること。▽通トウ・ツウ(全体にゆきわたる)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「三統サントウ」とは、世界をつくるという天・地・人の三つの系統。「三統暦サントウレキ(前漢代末期に劉向リュウキョウがつくったこよみ)」

《解字》

会意兼形声。充ジュウは、子どもが充実して育つこと。全体にゆきわたる意を含む。統は「糸+音符充」で、糸すじが端から全体へとゆきわたること。▽通トウ・ツウ(全体にゆきわたる)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 糸部 [五年]

区点=3793 16進=457D シフトJIS=939D

《常用音訓》トウ/す…べる

《音読み》 トウ

12画 糸部 [五年]

区点=3793 16進=457D シフトJIS=939D

《常用音訓》トウ/す…べる

《音読み》 トウ

〈t

〈t ng〉

《訓読み》 いとぐち/すじ(すぢ)/すべる(すぶ)/おさめる(をさむ)/すべて

《名付け》 おさ・おさむ・かね・すぶる・すみ・すめる・つづき・つな・つね・のり・むね・もと

《意味》

ng〉

《訓読み》 いとぐち/すじ(すぢ)/すべる(すぶ)/おさめる(をさむ)/すべて

《名付け》 おさ・おさむ・かね・すぶる・すみ・すめる・つづき・つな・つね・のり・むね・もと

《意味》

{名}いとぐち。全体につながる糸のすじ。もとづな。〈類義語〉→紀。「統紀」

{名}いとぐち。全体につながる糸のすじ。もとづな。〈類義語〉→紀。「統紀」

{名}すじ(スヂ)。全体につながるすじ。「系統」「伝統」「君子創業垂統=君子ハ業ヲ創メ統ヲ垂ル」〔→孟子〕

{名}すじ(スヂ)。全体につながるすじ。「系統」「伝統」「君子創業垂統=君子ハ業ヲ創メ統ヲ垂ル」〔→孟子〕

{動}すべる(スブ)。おさめる(ヲサム)。全体をひとすじにまとめる。〈類義語〉→治。「統一」「統治」「統率」「統楫群元=群元ヲ統楫ス」〔→漢書〕

{動}すべる(スブ)。おさめる(ヲサム)。全体をひとすじにまとめる。〈類義語〉→治。「統一」「統治」「統率」「統楫群元=群元ヲ統楫ス」〔→漢書〕

「一統イットウ」とは、ひとすじにまとまったもの。「大一統也=一統ヲ大ブナリ」〔→公羊〕

「一統イットウ」とは、ひとすじにまとまったもの。「大一統也=一統ヲ大ブナリ」〔→公羊〕

{副}すべて。全体で。とりまとめて。〈類義語〉→全・→総。

{副}すべて。全体で。とりまとめて。〈類義語〉→全・→総。

「三統サントウ」とは、世界をつくるという天・地・人の三つの系統。「三統暦サントウレキ(前漢代末期に劉向リュウキョウがつくったこよみ)」

《解字》

会意兼形声。充ジュウは、子どもが充実して育つこと。全体にゆきわたる意を含む。統は「糸+音符充」で、糸すじが端から全体へとゆきわたること。▽通トウ・ツウ(全体にゆきわたる)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「三統サントウ」とは、世界をつくるという天・地・人の三つの系統。「三統暦サントウレキ(前漢代末期に劉向リュウキョウがつくったこよみ)」

《解字》

会意兼形声。充ジュウは、子どもが充実して育つこと。全体にゆきわたる意を含む。統は「糸+音符充」で、糸すじが端から全体へとゆきわたること。▽通トウ・ツウ(全体にゆきわたる)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

緒 いとぐち🔗⭐🔉

【緒】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

14画 糸部 [常用漢字]

区点=2979 16進=3D6F シフトJIS=8F8F

《常用音訓》ショ/チョ/お

《音読み》 ショ

14画 糸部 [常用漢字]

区点=2979 16進=3D6F シフトJIS=8F8F

《常用音訓》ショ/チョ/お

《音読み》 ショ /チョ

/チョ /ジョ

/ジョ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 いとぐち/お(を)

《名付け》 お・つぐ

《意味》

〉

《訓読み》 いとぐち/お(を)

《名付け》 お・つぐ

《意味》

{名}いとぐち。糸巻きにまいた糸のはし。転じて、物事を引き出す手口。物事のはじめ。〈類義語〉→端。「端緒」「千頭万緒セントウバンショ(事がもつれていとぐちがわからない)」「就緒=緒ニ就ク」「探礼楽之緒=礼楽ノ緒ヲ探ル」〔→司馬光〕

{名}いとぐち。糸巻きにまいた糸のはし。転じて、物事を引き出す手口。物事のはじめ。〈類義語〉→端。「端緒」「千頭万緒セントウバンショ(事がもつれていとぐちがわからない)」「就緒=緒ニ就ク」「探礼楽之緒=礼楽ノ緒ヲ探ル」〔→司馬光〕

{名}長く続いた物事のつながり。系統を引くもの。「宗緒ソウショ(家系)」「由緒ユイショ・ユウショ(系統を引く事がらのおこり)」

{名}長く続いた物事のつながり。系統を引くもの。「宗緒ソウショ(家系)」「由緒ユイショ・ユウショ(系統を引く事がらのおこり)」

{名}はみ出た部分。たまった心からはみ出た感情。あるきっかけからつぎつぎと引き出される思い。「情緒」

{名}はみ出た部分。たまった心からはみ出た感情。あるきっかけからつぎつぎと引き出される思い。「情緒」

{名}事をのべるいとぐち。はしがき。「緒言ショゲン(はしがき)」

〔国〕お(ヲ)。細長いひも。「鼻緒」

《解字》

会意兼形声。「糸+音符者シャ(集まる、つめこむ)」。転じて糸巻きにたくわえた糸のはみ出たはし、の意となった。

《単語家族》

紵チョ(糸をたくわえる糸巻き)

{名}事をのべるいとぐち。はしがき。「緒言ショゲン(はしがき)」

〔国〕お(ヲ)。細長いひも。「鼻緒」

《解字》

会意兼形声。「糸+音符者シャ(集まる、つめこむ)」。転じて糸巻きにたくわえた糸のはみ出たはし、の意となった。

《単語家族》

紵チョ(糸をたくわえる糸巻き) 貯チョ(中にたくわえる)などと同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

貯チョ(中にたくわえる)などと同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

人名に使える旧字

人名に使える旧字

14画 糸部 [常用漢字]

区点=2979 16進=3D6F シフトJIS=8F8F

《常用音訓》ショ/チョ/お

《音読み》 ショ

14画 糸部 [常用漢字]

区点=2979 16進=3D6F シフトJIS=8F8F

《常用音訓》ショ/チョ/お

《音読み》 ショ /チョ

/チョ /ジョ

/ジョ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 いとぐち/お(を)

《名付け》 お・つぐ

《意味》

〉

《訓読み》 いとぐち/お(を)

《名付け》 お・つぐ

《意味》

{名}いとぐち。糸巻きにまいた糸のはし。転じて、物事を引き出す手口。物事のはじめ。〈類義語〉→端。「端緒」「千頭万緒セントウバンショ(事がもつれていとぐちがわからない)」「就緒=緒ニ就ク」「探礼楽之緒=礼楽ノ緒ヲ探ル」〔→司馬光〕

{名}いとぐち。糸巻きにまいた糸のはし。転じて、物事を引き出す手口。物事のはじめ。〈類義語〉→端。「端緒」「千頭万緒セントウバンショ(事がもつれていとぐちがわからない)」「就緒=緒ニ就ク」「探礼楽之緒=礼楽ノ緒ヲ探ル」〔→司馬光〕

{名}長く続いた物事のつながり。系統を引くもの。「宗緒ソウショ(家系)」「由緒ユイショ・ユウショ(系統を引く事がらのおこり)」

{名}長く続いた物事のつながり。系統を引くもの。「宗緒ソウショ(家系)」「由緒ユイショ・ユウショ(系統を引く事がらのおこり)」

{名}はみ出た部分。たまった心からはみ出た感情。あるきっかけからつぎつぎと引き出される思い。「情緒」

{名}はみ出た部分。たまった心からはみ出た感情。あるきっかけからつぎつぎと引き出される思い。「情緒」

{名}事をのべるいとぐち。はしがき。「緒言ショゲン(はしがき)」

〔国〕お(ヲ)。細長いひも。「鼻緒」

《解字》

会意兼形声。「糸+音符者シャ(集まる、つめこむ)」。転じて糸巻きにたくわえた糸のはみ出たはし、の意となった。

《単語家族》

紵チョ(糸をたくわえる糸巻き)

{名}事をのべるいとぐち。はしがき。「緒言ショゲン(はしがき)」

〔国〕お(ヲ)。細長いひも。「鼻緒」

《解字》

会意兼形声。「糸+音符者シャ(集まる、つめこむ)」。転じて糸巻きにたくわえた糸のはみ出たはし、の意となった。

《単語家族》

紵チョ(糸をたくわえる糸巻き) 貯チョ(中にたくわえる)などと同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

貯チョ(中にたくわえる)などと同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

綸 いと🔗⭐🔉

【綸】

14画 糸部 [人名漢字]

区点=6937 16進=6545 シフトJIS=E364

《音読み》

14画 糸部 [人名漢字]

区点=6937 16進=6545 シフトJIS=E364

《音読み》  リン

リン

〈l

〈l n〉/

n〉/ カン(ク

カン(ク ン)

ン) /ケン

/ケン 〈gu

〈gu n〉

《訓読み》 いと

《名付け》 お・くみ

《意味》

n〉

《訓読み》 いと

《名付け》 お・くみ

《意味》

{名}青い印綬インジュ。▽カンとも読む。

{名}青い印綬インジュ。▽カンとも読む。

{名}いと。絹糸十本をきちんとよりあわせたひも。「王言如糸、其出如綸、=王言ハ糸ノゴトクナレドモ、ソノ出ヅルヤ綸ノゴトシ」〔→礼記〕▽この「礼記」の文句から、詔勅のことを、「綸言リンゲン」という。

{名}いと。絹糸十本をきちんとよりあわせたひも。「王言如糸、其出如綸、=王言ハ糸ノゴトクナレドモ、ソノ出ヅルヤ綸ノゴトシ」〔→礼記〕▽この「礼記」の文句から、詔勅のことを、「綸言リンゲン」という。

{名}いと。釣りいと。「垂綸=綸ヲ垂ル」「収綸=綸ヲ収ム」

{名}いと。釣りいと。「垂綸=綸ヲ垂ル」「収綸=綸ヲ収ム」

「綸巾カンキン」とは、(青い)絹の組みひもでつくったずきん。ふだん着用のかぶりもの。▽諸葛ショカツ孔明は青いのを、漢・魏ギ時代の風流人は白いのを使ったという。「半脱綸巾臥翠籐=半バ綸巾ヲ脱シテ翠籐ニ臥ス」〔→陸游〕

《解字》

会意兼形声。「糸+音符侖(きちんとそろう)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

「綸巾カンキン」とは、(青い)絹の組みひもでつくったずきん。ふだん着用のかぶりもの。▽諸葛ショカツ孔明は青いのを、漢・魏ギ時代の風流人は白いのを使ったという。「半脱綸巾臥翠籐=半バ綸巾ヲ脱シテ翠籐ニ臥ス」〔→陸游〕

《解字》

会意兼形声。「糸+音符侖(きちんとそろう)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

14画 糸部 [人名漢字]

区点=6937 16進=6545 シフトJIS=E364

《音読み》

14画 糸部 [人名漢字]

区点=6937 16進=6545 シフトJIS=E364

《音読み》  リン

リン

〈l

〈l n〉/

n〉/ カン(ク

カン(ク ン)

ン) /ケン

/ケン 〈gu

〈gu n〉

《訓読み》 いと

《名付け》 お・くみ

《意味》

n〉

《訓読み》 いと

《名付け》 お・くみ

《意味》

{名}青い印綬インジュ。▽カンとも読む。

{名}青い印綬インジュ。▽カンとも読む。

{名}いと。絹糸十本をきちんとよりあわせたひも。「王言如糸、其出如綸、=王言ハ糸ノゴトクナレドモ、ソノ出ヅルヤ綸ノゴトシ」〔→礼記〕▽この「礼記」の文句から、詔勅のことを、「綸言リンゲン」という。

{名}いと。絹糸十本をきちんとよりあわせたひも。「王言如糸、其出如綸、=王言ハ糸ノゴトクナレドモ、ソノ出ヅルヤ綸ノゴトシ」〔→礼記〕▽この「礼記」の文句から、詔勅のことを、「綸言リンゲン」という。

{名}いと。釣りいと。「垂綸=綸ヲ垂ル」「収綸=綸ヲ収ム」

{名}いと。釣りいと。「垂綸=綸ヲ垂ル」「収綸=綸ヲ収ム」

「綸巾カンキン」とは、(青い)絹の組みひもでつくったずきん。ふだん着用のかぶりもの。▽諸葛ショカツ孔明は青いのを、漢・魏ギ時代の風流人は白いのを使ったという。「半脱綸巾臥翠籐=半バ綸巾ヲ脱シテ翠籐ニ臥ス」〔→陸游〕

《解字》

会意兼形声。「糸+音符侖(きちんとそろう)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

「綸巾カンキン」とは、(青い)絹の組みひもでつくったずきん。ふだん着用のかぶりもの。▽諸葛ショカツ孔明は青いのを、漢・魏ギ時代の風流人は白いのを使ったという。「半脱綸巾臥翠籐=半バ綸巾ヲ脱シテ翠籐ニ臥ス」〔→陸游〕

《解字》

会意兼形声。「糸+音符侖(きちんとそろう)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

縷 いと🔗⭐🔉

【縷】

17画 糸部

区点=6963 16進=655F シフトJIS=E37E

《音読み》

17画 糸部

区点=6963 16進=655F シフトJIS=E37E

《音読み》  ル

ル

〈l

〈l 〉/

〉/ ル

ル /ロウ

/ロウ 《訓読み》 いと

《意味》

《訓読み》 いと

《意味》

{名}いと。細ぼそとつらなるいと。また縫いいと。〈類義語〉→線・→糸。「余音嫋嫋、不絶如縷=余音嫋嫋トシテ、絶エザルコト縷ノゴトシ」〔→蘇軾〕

{名}いと。細ぼそとつらなるいと。また縫いいと。〈類義語〉→線・→糸。「余音嫋嫋、不絶如縷=余音嫋嫋トシテ、絶エザルコト縷ノゴトシ」〔→蘇軾〕

ルス{動}縫いとりをする。

ルス{動}縫いとりをする。

{形}いとのように細長くつらなるさま。くどくどとしているさま。「縷説ルセツ」

{形}いとのように細長くつらなるさま。くどくどとしているさま。「縷説ルセツ」

{名}つづれ。破れ布をつないだぼろ。「襤縷ランル」

《解字》

会意兼形声。「糸+音符婁ロウ・ル(細くつらなる)」。

《単語家族》

樓(=楼。つらなる高殿)と同系。

《類義》

→糸

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}つづれ。破れ布をつないだぼろ。「襤縷ランル」

《解字》

会意兼形声。「糸+音符婁ロウ・ル(細くつらなる)」。

《単語家族》

樓(=楼。つらなる高殿)と同系。

《類義》

→糸

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

17画 糸部

区点=6963 16進=655F シフトJIS=E37E

《音読み》

17画 糸部

区点=6963 16進=655F シフトJIS=E37E

《音読み》  ル

ル

〈l

〈l 〉/

〉/ ル

ル /ロウ

/ロウ 《訓読み》 いと

《意味》

《訓読み》 いと

《意味》

{名}いと。細ぼそとつらなるいと。また縫いいと。〈類義語〉→線・→糸。「余音嫋嫋、不絶如縷=余音嫋嫋トシテ、絶エザルコト縷ノゴトシ」〔→蘇軾〕

{名}いと。細ぼそとつらなるいと。また縫いいと。〈類義語〉→線・→糸。「余音嫋嫋、不絶如縷=余音嫋嫋トシテ、絶エザルコト縷ノゴトシ」〔→蘇軾〕

ルス{動}縫いとりをする。

ルス{動}縫いとりをする。

{形}いとのように細長くつらなるさま。くどくどとしているさま。「縷説ルセツ」

{形}いとのように細長くつらなるさま。くどくどとしているさま。「縷説ルセツ」

{名}つづれ。破れ布をつないだぼろ。「襤縷ランル」

《解字》

会意兼形声。「糸+音符婁ロウ・ル(細くつらなる)」。

《単語家族》

樓(=楼。つらなる高殿)と同系。

《類義》

→糸

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}つづれ。破れ布をつないだぼろ。「襤縷ランル」

《解字》

会意兼形声。「糸+音符婁ロウ・ル(細くつらなる)」。

《単語家族》

樓(=楼。つらなる高殿)と同系。

《類義》

→糸

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

遑 いとまあり🔗⭐🔉

【遑】

13画

13画  部

区点=7803 16進=6E23 シフトJIS=E7A1

《音読み》 コウ(ク

部

区点=7803 16進=6E23 シフトJIS=E7A1

《音読み》 コウ(ク ウ)

ウ) /オウ(ワウ)

/オウ(ワウ) 〈hu

〈hu ng〉

《訓読み》 あわただしい(あわただし)/いとまあり

《意味》

ng〉

《訓読み》 あわただしい(あわただし)/いとまあり

《意味》

{形}あわただしい(アワタダシ)。うろうろして落ち着けない。〈同義語〉→惶。

{形}あわただしい(アワタダシ)。うろうろして落ち着けない。〈同義語〉→惶。

{形}いとまあり。ゆとりがある。ひまである。「飢不遑食=飢

{形}いとまあり。ゆとりがある。ひまである。「飢不遑食=飢 テ食ラフニ遑アラズ」〔→曹植〕「不遑寧処=寧処スルニ遑アラズ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。「

テ食ラフニ遑アラズ」〔→曹植〕「不遑寧処=寧処スルニ遑アラズ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。「 +音符皇(大きく広がる)」で、大きい意を含む。

+音符皇(大きく広がる)」で、大きい意を含む。 の意味は、大きいことから、むやみに動きまわる、うろうろする意になったもので、狂(むてっぽうな犬)・往(むやみに前進する)と近い。

の意味は、大きいことから、むやみに動きまわる、うろうろする意になったもので、狂(むてっぽうな犬)・往(むやみに前進する)と近い。 は、広い、ゆったりしているという方向に派生した意味で、ゆとりがあること。

《単語家族》

皇(大きい巨人)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

は、広い、ゆったりしているという方向に派生した意味で、ゆとりがあること。

《単語家族》

皇(大きい巨人)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画

13画  部

区点=7803 16進=6E23 シフトJIS=E7A1

《音読み》 コウ(ク

部

区点=7803 16進=6E23 シフトJIS=E7A1

《音読み》 コウ(ク ウ)

ウ) /オウ(ワウ)

/オウ(ワウ) 〈hu

〈hu ng〉

《訓読み》 あわただしい(あわただし)/いとまあり

《意味》

ng〉

《訓読み》 あわただしい(あわただし)/いとまあり

《意味》

{形}あわただしい(アワタダシ)。うろうろして落ち着けない。〈同義語〉→惶。

{形}あわただしい(アワタダシ)。うろうろして落ち着けない。〈同義語〉→惶。

{形}いとまあり。ゆとりがある。ひまである。「飢不遑食=飢

{形}いとまあり。ゆとりがある。ひまである。「飢不遑食=飢 テ食ラフニ遑アラズ」〔→曹植〕「不遑寧処=寧処スルニ遑アラズ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。「

テ食ラフニ遑アラズ」〔→曹植〕「不遑寧処=寧処スルニ遑アラズ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。「 +音符皇(大きく広がる)」で、大きい意を含む。

+音符皇(大きく広がる)」で、大きい意を含む。 の意味は、大きいことから、むやみに動きまわる、うろうろする意になったもので、狂(むてっぽうな犬)・往(むやみに前進する)と近い。

の意味は、大きいことから、むやみに動きまわる、うろうろする意になったもので、狂(むてっぽうな犬)・往(むやみに前進する)と近い。 は、広い、ゆったりしているという方向に派生した意味で、ゆとりがあること。

《単語家族》

皇(大きい巨人)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

は、広い、ゆったりしているという方向に派生した意味で、ゆとりがあること。

《単語家族》

皇(大きい巨人)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「いと」で始まるの検索結果 1-36。

19画

19画  部

区点=5681 16進=5871 シフトJIS=9CEF

《音読み》

部

区点=5681 16進=5871 シフトJIS=9CEF

《音読み》