複数辞典一括検索+![]()

![]()

○物議を醸すぶつぎをかもす🔗⭐🔉

○物議を醸すぶつぎをかもす

世間の人々の論議をひきおこす。「放言が―」

⇒ぶつ‐ぎ【物議】

ふっ‐きん【腹筋】フク‥

腹壁を構成している筋の総称。腹直筋など。「―運動」

フッキング【hooking】

①ラグビーで、スクラム中のボールを足でかき出すこと。

②アイス‐ホッケーで、スティックを相手の身体にひっかけて妨害する反則。

③電話機で、回線を一時切ること。通話相手の切替えで保留に用いる操作。

ブッキング【booking】

①帳簿への記帳。

②ホテルや航空券の予約。「ダブル‐―」

フック【hook】

①鉤かぎ。ホック。

②ボクシングで、ひじを曲げて側面から打つ攻撃。

③ゴルフで、右(左)打者が打ったボールが左(右)へ逸れていくこと。↔スライス。

④ボウリングで、ピンの手前でボールが曲がること。

フック【Robert Hooke】

イギリスの物理学者・天文学者。天体の運行やその光学的現象を研究しニュートンと論争。光の波動説の先駆。フックの法則を発見。また、顕微鏡による観察を行い、植物細胞を発見、「細胞」の名を与えた。(1635〜1703)

⇒フック‐の‐ほうそく【フックの法則】

ぶっ‐く【仏工】

⇒ぶっこう

ぶっ‐く【仏供】

仏にそなえるもの。ぶく。狂言、八尾「―を供へ、歩みを運べば」

ブック【boek オランダ・book イギリス】

①本ほん。書物。書籍。図書。

②紙を綴りあわせたもの。帳簿。帳面。「ノート‐―」

⇒ブック‐エンド【book end】

⇒ブック‐ガイド【book guide】

⇒ブック‐カバー

⇒ブック‐キーピング【bookkeeping】

⇒ブック‐ケース【bookcase】

⇒ブック‐シェルフ【bookshelf】

⇒ブック‐スタンド【bookstand】

⇒ブック‐バンド

⇒ブック‐マーク【bookmark】

⇒ブック‐メーカー【bookmaker】

⇒ブック‐レット【booklet】

⇒ブック‐レビュー【book review】

ぶつ‐ぐ【仏具】

仏前を飾り、また仏事に用いる道具。

ぶつ‐ぐ【物具】

道具。器具。

ふ‐づくえ【文机】

(フミヅクエの略)書物をのせ、また読書に用いる机。書机。枕草子191「―におしかかりて書などをぞ見る」

ブック‐エンド【book end】

立て並べた書物の両側または片側にあてがい、書物の倒れるのを防ぐもの。本立て。

⇒ブック【boek オランダ・book イギリス】

ブック‐ガイド【book guide】

本の案内・紹介。

⇒ブック【boek オランダ・book イギリス】

ブック‐カバー

(book cover)書籍の表紙にかぶせるおおい。ブック‐ジャケット。→帙ちつ。

⇒ブック【boek オランダ・book イギリス】

ブック‐キーピング【bookkeeping】

帳簿記入。(→)簿記。

⇒ブック【boek オランダ・book イギリス】

ブック‐ケース【bookcase】

本箱。書棚。

⇒ブック【boek オランダ・book イギリス】

ぶつ‐くさ

誰にともなくあれこれと不平不満をつぶやくさま。「―文句ばかり言う」

ブック‐シェルフ【bookshelf】

前面にガラス扉などのない書棚。本棚。

⇒ブック【boek オランダ・book イギリス】

ブック‐スタンド【bookstand】

①本立て。

②街頭や駅の雑誌売場。

⇒ブック【boek オランダ・book イギリス】

ふつく‐に【悉に】

〔副〕

すっかり。残らず。敏達紀「朝庭みかどのうち―異あやしがる」

フック‐の‐ほうそく【フックの法則】‥ハフ‥

1678年フックが発見した弾性に関する法則。物体の歪ひずみはある範囲(比例限界)内で応力に比例するというもの。

⇒フック【Robert Hooke】

ブック‐バンド

(和製語book band)本を束ねて持ち運ぶのに用いる平たいひも。

⇒ブック【boek オランダ・book イギリス】

ブック‐マーク【bookmark】

(栞しおりの意)ウェブ‐ブラウザーの機能の一つ。頻繁にアクセスするデータのURLを記録しておくもの。

⇒ブック【boek オランダ・book イギリス】

ふつく・む【恚む・憤む】

〔自四〕

(後世、フズクムとも)怒る。腹を立てる。大唐西域記長寛点「戒日王殊に忿フツクメる色無く」

ブック‐メーカー【bookmaker】

書物を濫作する人。数多くむやみに著述する人。

⇒ブック【boek オランダ・book イギリス】

ふっくら

空気や水分を含んで柔らかそうにふくれたさま。ふっくり。「―と焼き上がったパン」「―した頬」

ふっくり

(→)「ふっくら」に同じ。

ふづくり‐ごと【文作り事】

うまく仕組んでだますこと。ごまかしごと。西鶴織留1「売僧まいす・かたり・陰陽師のたぐひ、大かたの―にては合点せぬ時世になりぬ」

ふ‐づく・る【文作る】

〔他四〕

①手はずをととのえる。東海道中膝栗毛初「さつきの女が後に忍んでくるはづに―・つておいたから」

②たくらむ。うわべをつくろう。うまくこしらえてだます。好色一代男4「空寝入りの恋衣と申すは…大綿帽子、房付の数珠など入れ置きて―・り」

ブック‐レット【booklet】

(letは指小辞)小冊子。パンフレット。

⇒ブック【boek オランダ・book イギリス】

ブック‐レビュー【book review】

新刊紹介。書評。

⇒ブック【boek オランダ・book イギリス】

ぶっ‐け【仏家】

①仏の浄土。

②仏教を奉ずる者。仏教徒。修証義「生を明らめ死を明らむるは―一大事の因縁なり」

ぶつ‐げ【仏牙】

釈尊を荼毘だびに付した時、その舎利の中より得たという歯。仏牙舎利。

ぶっ‐けい【物詣・仏詣】

仏にまいること。ものもうで。

ぶつ・ける

〔他下一〕

(「ぶっつける」の転)

①物を投げつけて当てる。激しく打ち当てる。「車を―・ける」「頭を柱に―・ける」

②いきなり、出くわすようにさせたり、組み合わせたりする。「強豪同士を―・ける」

③思いなどを相手に向けて強く表す。「怒りを―・ける」

ふっ‐けん【復権】フク‥

いったん喪失した権利や資格を回復すること。恩赦の一種として、また破産者に対して行われる。

ふっけん【福建】フク‥

(Fujian)中国南東部の省。台湾海峡に面する。省都は福州。面積約12万平方キロメートル。山地が9割を占める。略称は閩びん。古来、東アジア海上交通の中心地。また華僑の主要な出身地の一つ。米のほか、甘蔗・茶・果物などを産する。→中華人民共和国(図)

ぶっ‐けん【仏見】

仏の知見。太平記17「僧体に恥ぢ―に憚つて黙止もだし候事こそ」

ぶっ‐けん【物件】

物品。品物。土地・建物など、不動産をもいう。「証拠―」「優良―」↔人件。

⇒ぶっけん‐ひ【物件費】

⇒ぶっけん‐めいさいしょ【物件明細書】

ぶっ‐けん【物権】

〔法〕他人の行為を介することなく直接目的物を支配して利益を享受しうる権利。所有権・地上権・永小作権・質権・抵当権など。

⇒ぶっけん‐こうい【物権行為】

⇒ぶっけん‐しょうけん【物権証券】

⇒ぶっけんてき‐せいきゅうけん【物権的請求権】

ぶつ‐げん【仏眼】

〔仏〕五眼の一つ。仏が諸法実相を照見する眼。

⇒ぶつげん‐そん【仏眼尊】

ぶっけん‐こうい【物権行為】‥カウヰ

所有権の移転や地上権の設定など、物権の変動を生じさせることを直接の目的とする法律行為。物権契約。→債権行為。

⇒ぶっ‐けん【物権】

ぶっけん‐しょうけん【物権証券】

物権を表す有価証券。質入証券・抵当証券など。

⇒ぶっ‐けん【物権】

ぶつげん‐そん【仏眼尊】

諸法実相を観る仏眼を仏格化した女性尊。仏眼仏母ぶつもともいう。本地については大日如来・釈迦如来・金剛薩埵さったなどの説がある。

⇒ぶつ‐げん【仏眼】

ぶっけんてき‐せいきゅうけん【物権的請求権】‥キウ‥

物権に基づいて妨害の排除・予防または目的物の返還を請求しうる権利。物上請求権。

⇒ぶっ‐けん【物権】

ぶっけん‐ひ【物件費】

物件の購入にあてる費用。↔人件費。

⇒ぶっ‐けん【物件】

ぶっけん‐めいさいしょ【物件明細書】

不動産の競売手続において、競売不動産およびその権利関係につき、買受人が引き受ける留置権等の負担、法定地上権その他の事項を記載し開示する文書。

⇒ぶっ‐けん【物件】

ふっこ

スズキの若魚で、体長30〜60センチメートルの2、3歳魚をいう。

ふっ‐こ【復古】フク‥

①昔にかえすこと。もとにかえること。

②過去の体制に復帰させること。現在の体制を正統化するために、過去の思想や伝統の中に根拠を求める思想にいう。「王政―」

⇒ふっこ‐しんとう【復古神道】

⇒ふっこ‐ちょう【復古調】

⇒ふっこ‐やまとえ‐は【復古大和絵派】

ふつ‐ご【仏語】

仏蘭西フランス語の略。

ぶっ‐こ【物故】

[荀子君道]人が死ぬこと。死去。「―者」

ぶつ‐ご【仏語】

①仏の教えたことば。

②仏教に関する語。

ふっ‐こう【服行】フクカウ

服従して実行すること。

ふっ‐こう【復校】フクカウ

①くりかえし調べること。

②転校・退校した者が、再びその学校に入ること。→復学

ふっ‐こう【復航】フクカウ

船や航空機が目的の地から帰ってくる時の航行。↔往航

ふっ‐こう【復興】フク‥

ふたたびおこること。また、ふたたび盛んになること。「災害から―する」「文芸―」

⇒ふっこう‐きんゆう‐きんこ【復興金融金庫】

ふっ‐こう【腹稿】フクカウ

詩文の草稿を心中に組み立てること。また、その草稿。

ふっ‐こう【覆考・覆校】フクカウ

くりかえし調べること。

ふ‐つごう【不都合】‥ガフ

①都合がわるいこと。便利のわるいこと。浄瑠璃、堀川波鼓「一人女子が這出なりや、お客が一人あつてもアア―なことばかり」。「どこにも―はない」

②道理に合わないこと。ふとどき。不埒。色道大鏡「何者の作りたれば、かかる―なる事のみを書きつづけたるぞと思ふに」。「―をしでかす」

③手もと不如意であること。金銭に乏しいこと。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「皆旗本の部屋住ぢや。外見にて―勝ちにあらう」

ぶっ‐こう【仏工】

仏具・仏像を工作する人。仏師。

ふっこう‐きんゆう‐きんこ【復興金融金庫】フク‥

第二次大戦後の日本経済の復興を促進するため、必要な資金を供給する目的で設立された臨時的な特殊法人。全額政府出資。1947年設置、52年解散。債権・債務は日本開発銀行が継承。略称、復金。

⇒ふっ‐こう【復興】

ぶっこう‐じ【仏光寺】‥クワウ‥

京都市下京区にある真宗仏光寺派の本山。山科にあった興正寺を1320年(元応2)了源が渋谷しるたにに移して改称。室町中期まで寺勢は本願寺をしのいだ。1586年(天正14)現在地に移転。

ふっ‐こく【覆刻・復刻・複刻】フク‥

①原本そのままに再製すること。また、再製したもの。「―本」

②版本を重刊する場合、原版の刷紙を版木に裏返しに貼りつけて彫版・刊行すること。かぶせぼり。

③活字版などを写真製版により再刊すること。

→翻刻

ふつ‐こく【仏国】

仏蘭西フランス国の略称。

ぶっ‐こく【仏国】

①仏の国、すなわち浄土。菩薩の誓願と修行によって建てられる。

②仏教が行われている国。仏国土。

ぶっこくき【仏国記】

5世紀初め、東晋の僧法顕ほっけんが著した西域・インドへの旅行見聞記。1巻。古代インドの地理・歴史の研究資料。法顕伝。歴遊天竺記伝。

ぶっこく‐じ【仏国寺】

韓国慶尚北道慶州、吐含山麓にある寺。6世紀の創建と伝えるが、751年新羅の宰相金大城が中興・拡大。慶州一の大寺で新羅時代の石塔を残す。1973年に伽藍全体を改築・復元。華厳仏国寺。

ふっこ‐しんとう【復古神道】フク‥タウ

日本の古典に立脚し、儒仏の説をまじえないと称する神道説。荷田春満・賀茂真淵・本居宣長・平田篤胤ら近世の国学者が唱道した。古道または惟神かんながらの道ともいい、古史の伝えるところを忠実に信じ、天皇の徳化に浴せしめることを理想とする。

⇒ふっ‐こ【復古】

ふっこ‐ちょう【復古調】フク‥テウ

過去の思想や流行などに返る傾向。「―の家具」

⇒ふっ‐こ【復古】

ぶっ‐こつ【仏骨】

釈尊の遺骨。仏舎利。舎利。

ぶっこ‐ぬ・く【打っこ抜く】

〔他五〕

①中間をはぶく。間をとばす。

②勢いよくぬく。ぶちぬく。また、型で打ち抜く。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「―・きの三文判」

ぶっ‐こみ【打込】

①ぶっこむこと。

②ぶっこみ釣の仕掛。

③(無縁仏の)共同墓地。

⇒ぶっこみ‐づり【打込釣】

ぶっこみ‐づり【打込釣】

浮きをつけず、おもりをつけて投げ込み、餌を水底に静止させて行う釣魚法。

⇒ぶっ‐こみ【打込】

ぶっ‐こ・む【打っ込む】

〔他五〕

①うちこむ。なげこむ。たたきこむ。

②まぜ入れる。

③刀などをおびる。さす。

ふっこ‐やまとえ‐は【復古大和絵派】フク‥ヱ‥

江戸後期、古典的大和絵の伝統を復興させようと努めた画家の一団。復古・尊王の社会的背景のもとに成立。田中訥言とつげん・浮田一蕙いっけい・岡田為恭ためちからを指すが、流派としてのまとまりは弱い。

⇒ふっ‐こ【復古】

ぶっ‐ころ・す【打っ殺す】

〔他五〕

「殺す」を強めていう語。ぶちころす。

ぶっ‐こわ・す【打っ壊す・打っ毀す】‥コハス

〔他五〕

たたいてこわす。荒々しくこわす。

ぶつ‐ごん【仏言】

仏の説いたことば。経典にある語。

ふっさ【福生】

東京都西郊、武蔵野台地の市。西多摩郡瑞穂町にまたがって米軍横田基地がある。近年住宅地化が進む。人口6万1千。

ぶつ‐ざ【仏座】

仏のすわる座。また、仏像を安置する台座。蓮華座の場合が多い。

フッサール【Edmund Husserl】

ドイツの哲学者。現象学の創始者。心理主義を批判して論理学的研究を行い、のち哲学を前提のない基礎の上に確立する現象学に到達。後期は人間同士の間主観性に基づく日常の生活世界の構成にかかわり、そこからシェーラーの生の哲学やハイデガーの日常的現存在分析、また現象学的美学などへの道を拓いた。著「論理研究」「純粋現象学および現象学的哲学考案」「経験と判断」など。フッセル。(1859〜1938)

ぶっ‐さき【打裂】

①ぶっさくこと。

②「ぶっさきばおり」の略。

⇒ぶっさき‐ばおり【打裂羽織】

ぶっさき‐ばおり【打裂羽織】

武士の乗馬・旅行などに用いた羽織。背縫いの下半分を縫い合わさずに、裂けたままにしたもの。せさきばおり。せわりばおり。ひっさきばおり。

打裂羽織

⇒ぶっ‐さき【打裂】

ぶっ‐さ・く【打っ裂く】

〔他五〕

「裂く」を強めていう語。

ぶっ‐さつ【仏刹】

(「刹」は寺前に立てる旗竿、また土の意)

①寺。寺院。

②仏土。仏国ぶっこく。

ふっさり

ふさふさとしたさま。また、ゆたかにあるさま。浄瑠璃、国性爺合戦「なでつけ鬢の大たぶさ、翡翠の大髱おおづと―と」

ぶっ‐さん【仏参】

寺に参詣し、仏または墓を拝むこと。寺まいり。

ぶっ‐さん【物産】

その土地から産出する品物。産物。「―展」

⇒ぶっさん‐かいしょ【物産会所】

ぶつざん【仏山】

(Foshan)中国広東省珠江デルタの北部、広州市に隣接する工業都市。製陶・鉄器・製紙・絹織物などのほか、現代的工業も発達。人口76万9千(2000)。

プッサン【N. Poussin】

⇒プーサン

ぶっさん‐かいしょ【物産会所】‥クワイ‥

(→)国産会所に同じ。

⇒ぶっ‐さん【物産】

ぶっ‐し【仏子】

①仏の教えを信ずる人。仏弟子。仏教徒。

②菩薩ぼさつ。

③一切の衆生しゅじょう。

ぶっ‐し【仏氏】

僧侶。釈氏。

ぶっ‐し【仏師】

仏像をつくる職人。仏工。ぶし。

ぶっし【仏師】

狂言。悪者が仏師と称して吉祥天女の像を作る約束をし、女の面をかぶり自分が立つが、形が気に入らぬと言われて直すうちに見破られる。

ぶっ‐し【物子】

物徂徠ぶっそらい(荻生徂徠)のこと。

ぶっ‐し【物資】

(経済活動の面から見た)品物。もの。「―が欠乏する」「救援―」

⇒ぶっし‐どういん‐けいかく【物資動員計画】

ぶつ‐じ【仏地】‥ヂ

①仏の位。仏の境地。

②仏をまつった地。寺院のある地。

ぶつ‐じ【仏寺】

仏教のてら。寺院。仏閣。

ぶつ‐じ【仏事】

①仏の説法・教化。今昔物語集3「時に舎利弗、…国の内の諸もろもろの人の請しょうを受けて―を勤める事」

②仏教の儀式。法事。法会。法要。平家物語2「かたのごとく―を営み」

ブッシェル【bushel】

①ヤード‐ポンド法で体積の単位。

㋐英ブッシェル。8英ガロン(約36.37リットル)にあたる。

㋑米ブッシェル。9.31米ガロン(約35.24リットル)にあたる。

②ヤード‐ポンド法で質量の単位。穀物・果実などの量を測るのに用いる。記号bu

ふっ‐しき【払拭】

⇒ふっしょく

ぶっ‐しき【仏式】

仏教の法式。葬式などについていう。「―の結婚式」

ぶっ‐しつ【物質】

①もの。品物。

②〔理〕質量のあるもの。場ばを成立させるものを指すことが多い。基本的には、電磁場の粒子である光子なども含めて、素粒子およびその結合体。

③〔哲〕空間・時間のなかに位置し、大きさ・形・質量および運動の可能性を持つもの。近代以降の哲学では、精神と対比される。→唯物論。

⇒ぶっしつ‐こうたい【物質交代】

⇒ぶっしつ‐しゅぎ【物質主義】

⇒ぶっしつ‐じゅんかん【物質循環】

⇒ぶっしつ‐たいしゃ【物質代謝】

⇒ぶっしつ‐ていすう【物質定数】

⇒ぶっしつ‐てき【物質的】

⇒ぶっしつ‐は【物質波】

⇒ぶっしつ‐ぶんか【物質文化】

⇒ぶっしつ‐ぶんめい【物質文明】

⇒ぶっしつ‐めいし【物質名詞】

⇒ぶっしつ‐りょう【物質量】

ぶっしつ‐こうたい【物質交代】‥カウ‥

(→)物質代謝に同じ。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐しゅぎ【物質主義】

(materialism)

①精神的なものを無視して、衣食住などの問題を第一義とする立場。

②(→)唯物ゆいぶつ論に同じ。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐じゅんかん【物質循環】‥クワン

地球あるいは個々の生態系における物質の循環。多くは、炭素・窒素・硫黄などの元素が化合物として生体にとり込まれ、分解されて無機物となる循環を指す。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐たいしゃ【物質代謝】

生物個体、広義には生態系における生物群が栄養物質を摂取し、これを変化して自体を構成し、または活動のエネルギー源とし、不必要な生成物を排出するなど、生物体を構成する物質の変動全般をいう。このうち、栄養物質の体物質への変換・合成を同化、体物質がより簡単な物質に変化するのを異化という。物質交代。新陳代謝。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐ていすう【物質定数】

物質に固有の性質を表す定数。密度・熱伝導率・電気伝導率・弾性率など。一般に、温度・圧力・純度などに依存する。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐てき【物質的】

①物質に関するさま。

②精神より、金銭などの物質に重きを置くさま。↔精神的。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐は【物質波】

電子などの物質粒子が回折・干渉などの波動的性質を示すときの呼称。アインシュタインの光量子説を物質に適用し、1924年ド=ブロイが導入。プランクの定数を運動量で割ったものに等しい波長を持つとした。ド=ブロイ波。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐ぶんか【物質文化】‥クワ

①機械・道具・建造物・交通手段など、人間が自然環境に適応するために創った文化。

②物質に重きを置く文化。↔精神文化。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐ぶんめい【物質文明】

物質を基礎とする文明。文明を物質面から見ていう語。↔精神文明。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐めいし【物質名詞】

不可算名詞の一つ。英語などで、「水」「火」「鉄」のような物質・素材の類を表す名詞。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐りょう【物質量】‥リヤウ

(amount of substance)国際単位系で選ばれた七つの基本的物理量の一つ。その物質を構成する単位粒子(原子・分子・イオンなど)の数に比例するように定義され、その単位はモル。1モルを構成する粒子数は約6.02×1023である。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっし‐どういん‐けいかく【物資動員計画】‥ヰン‥クワク

国家による緊急な重要物資の需給計画。日本でも日中戦争の長期化に伴い、企画院によって立案され、1938〜45年度に実施された。略称、物動。

⇒ぶっ‐し【物資】

ぶっ‐しゃ【仏舎】

仏をまつる堂。持仏堂。仏堂。祠堂。

ぶっ‐しゃ【仏者】

僧侶。仏家。仏教徒。

ぶっ‐しゃり【仏舎利】

釈尊の遺骨。仏骨。遺形ゆいぎょう。→塔。

⇒ぶっしゃり‐え【仏舎利会】

ぶっしゃり‐え【仏舎利会】‥ヱ

仏舎利を供養する法会。

⇒ぶっ‐しゃり【仏舎利】

ぶっ‐しゅ【仏種】

①仏を生ずる種姓。

②悟りを得るための所行。

ブッシュ【Busch ドイツ・bush イギリス】

藪やぶ。茂み。

ブッシュ【George H. W. Bush】

アメリカの政治家。第41代大統領(1989〜1993)。共和党出身。冷戦終結に関与。また、湾岸戦争を主導。(1924〜)

ブッシュ【George W. Bush】

アメリカの政治家。G.H.W.ブッシュの長男。第43代大統領。2000年大統領選挙で共和党から当選、04年再選。対アフガニスタン戦争・対イラク戦争を主導。(1946〜)

プッシュ【push】

押すこと。おし進めること。

⇒プッシュ‐バント【push bunt】

⇒プッシュ‐プル‐かいろ【プッシュプル回路】

⇒プッシュ‐ボタン【push button】

⇒プッシュ‐ホン

⇒プッシュ‐ロッド【push-rod】

ぶつ‐じゅうごう【仏十号】‥ジフガウ

仏に対する十種の称号。如来・応供おうぐ・正遍知・明行足みょうぎょうそく・善逝ぜんぜい・世間解せけんげ・無上士・調御丈夫ちょうごじょうぶ・天人師・仏世尊。如来十号。

ぶっしゅ‐かん【仏手柑】

〔植〕

⇒ぶしゅかん

ぶっしゅ‐だな【仏守棚】

床の間・書院などの脇に設けて仏壇に用いる棚。

プッシュ‐バント【push bunt】

野球で、バットを押し出して内野手の間へ球を弾きかえすバント。↔ドラッグ‐バント。

⇒プッシュ【push】

プッシュ‐プル‐かいろ【プッシュプル回路】‥クワイ‥

(push-pull circuit)能動素子2個を一組として構成した回路。各々の素子には、振幅が同じで位相が反転した信号を入力し、各出力を合成して大きな出力を得る。アンプに用いる。

⇒プッシュ【push】

プッシュ‐ボタン【push button】

押しボタン。

⇒プッシュ【push】

プッシュ‐ホン

(和製語push phone)押しボタン式電話機。回転ダイヤルの代りに、押しボタンで番号選択信号(2種類のトーン信号)を送る。アメリカではタッチ‐トーン‐ホン(商品名)、略してタッチホンという。

⇒プッシュ【push】

ブッシュマン【Bushman】

サンの俗称。もともとは蔑称だが、近年先住民としてのアイデンティティーを示すための自称としても用いられる。

プッシュ‐ロッド【push-rod】

〔機〕(→)押し棒に同じ。

⇒プッシュ【push】

ふっ‐しょ【仏書】

フランスで刊行した書籍。フランス語の書籍。

ぶっ‐しょ【仏所】

①仏像を安置する所。仏間。平家物語灌頂「一間をば―に定め、昼夜朝夕の御つとめ」

②仏のいる所。極楽。浄土。謡曲、鵜飼「一僧一宿の功力に引かれ、急ぎ―に送らんと」

③仏像やその付属物を作る工房。奈良時代の造仏所のような公的機関と、興福寺仏所のように寺院に属するものと、三条仏所・七条仏所などのような仏師の経営するものとがある。

ぶっ‐しょ【仏書】

仏教に関する書物。仏典。内典。

ぶっ‐しょう【仏生】‥シヤウ

①釈尊の誕生。

②仏生日の略。

⇒ぶっしょう‐え【仏生会】

⇒ぶっしょう‐にち【仏生日】

ぶっ‐しょう【仏性】‥シヤウ

〔仏〕一切衆生しゅじょうが本来もっている仏としての本性。涅槃経「一切衆生悉有しつう―」→如来蔵

ぶっ‐しょう【仏餉・仏聖】‥シヤウ

仏にそなえる米飯。仏供ぶっく。仏飯。

⇒ぶっしょう‐でん【仏餉田・仏聖田】

⇒ぶっしょう‐ぶくろ【仏餉袋・仏聖袋】

ぶっ‐しょう【物証】

物的証拠の略。→書証→人証

ぶっ‐しょう【物象】‥シヤウ

①物のかたち。事物のすがた。

②物理学・化学・鉱物学などを包括した教科の名称。1942年改訂の中学校教授要目で理科が物象と生物に分かれた。47年、新学制によって廃止。

⇒ぶっしょう‐か【物象化】

ぶつ‐じょう【仏乗】

〔仏〕一切衆生しゅじょうをことごとく成仏させる教え。大乗のこと。また、声聞しょうもん乗・縁覚乗に対して菩薩乗のこと。

ぶつ‐じょう【物上】‥ジヤウ

物に関するさま。物的。

⇒ぶつじょう‐だいい【物上代位】

⇒ぶつじょう‐たんぽ【物上担保】

⇒ぶつじょう‐ほしょうにん【物上保証人】

⇒ぶつじょう‐れんごう【物上連合】

ぶつ‐じょう【物情】‥ジヤウ

①物の有様。物の性質。

②世間の様子。世人の心情。

⇒ぶつじょう‐そうぜん【物情騒然】

ぶっしょう‐え【仏生会】‥シヤウヱ

(→)灌仏会かんぶつえに同じ。〈[季]春〉

⇒ぶっ‐しょう【仏生】

ぶっしょう‐か【物象化】‥シヤウクワ

(Versachlichung ドイツ)(マルクスの用語)商品生産社会、特に資本主義社会において、人間の諸能力、また人間と人間との関係が、商品や貨幣など物の属性であるかのように現れる事態。→物神崇拝2

⇒ぶっ‐しょう【物象】

ぶつじょう‐そうぜん【物情騒然】‥ジヤウサウ‥

世の中が騒がしく、今にも何かが起こりそうな様子。「―とする」

⇒ぶつ‐じょう【物情】

ぶつじょう‐だいい【物上代位】‥ジヤウ‥ヰ

〔法〕担保物権の目的物の売却・賃貸・滅失または毀損によって債務者が取得する金銭その他の物にも及ぶ担保権の効力。

⇒ぶつ‐じょう【物上】

ぶつじょう‐たんぽ【物上担保】‥ジヤウ‥

(→)物的担保に同じ。

⇒ぶつ‐じょう【物上】

ぶっしょう‐でん【仏餉田・仏聖田】‥シヤウ‥

仏餉の料を得るための田。

⇒ぶっ‐しょう【仏餉・仏聖】

ぶっしょう‐にち【仏生日】‥シヤウ‥

釈尊の誕生日、すなわち陰暦4月8日。ぶっしょうび。

⇒ぶっ‐しょう【仏生】

ぶっしょう‐ぶくろ【仏餉袋・仏聖袋】‥シヤウ‥

仏餉を入れる袋。檀家だんかから寺に供する米を入れる袋。

⇒ぶっ‐しょう【仏餉・仏聖】

ぶつじょう‐ほしょうにん【物上保証人】‥ジヤウ‥

自己の財産を以て他人の債務の担保に供する者。

⇒ぶつ‐じょう【物上】

ぶつじょう‐れんごう【物上連合】‥ジヤウ‥ガフ

(real union)制度的に常に同じ人を君主とする結合で、統治権能の一部が連合政府により処理される場合をいう。→同君連合

⇒ぶつ‐じょう【物上】

ふっ‐しょく【払拭】

はらいぬぐうこと。すっかり取り除くこと。「古くさいイメージを―する」

ぶっ‐しょく【物色】

①もののいろ。

②風物景色。自然の景色。菅家文草1「―と人情と計会することおろそかなり」

③人相書または容貌によって、その人をさがすこと。また、適当な人または物を多くの中から探し求めること。史記抄「老子を―して求めて著させたぞ」。「室内を―する」

⇒ぶっしょく‐がい【物色買い】

ぶっしょく‐がい【物色買い】‥ガヒ

物色して、割安の物または将来高くなる見込みのある物を買うこと。

⇒ぶっ‐しょく【物色】

ふつ‐じん【仏人】

フランス人。

ぶっ‐しん【仏心】

①仏の大慈悲心。また、仏のように慈悲深い心。「多情―」

②仏性ぶっしょう。

⇒ぶっしん‐しゅう【仏心宗】

ぶっ‐しん【仏身】

仏の身体。もとは釈尊の生身しょうじんを指したが、入滅後、姿としての生身(色身)と真理としての法身ほっしんとに区別されるようになった。さらに発展して、法身・報身・応身の三身さんじん説などが広く行われた。→三身

ぶっ‐しん【物心】

物と心。物質と精神。「―両面の支援」

ぶっ‐しん【物神】

呪力をもつとして崇拝される物や動物。また、偶像。

⇒ぶっしん‐すうはい【物神崇拝】

⇒ぶっしん‐ろん【物神論】

ぶつ‐じん【仏神】

①ほとけとかみ。徒然草「―の奇特」

②天竺の神。仏。盲安杖「―はこの理をいましめ諸経を説き置き給へば」

⇒ぶつじん‐すいは【仏神水波】

ブッシング【bushing】

建物の壁や変圧器の外箱などを貫通する高電圧導体を絶縁・支持する装置。碍管がいかんと内部絶縁とから成る。

プッシング【pushing】

サッカーやバスケット‐ボールなどで、手や体で相手を押す反則。

ぶっしん‐しゅう【仏心宗】

(自分の心にすぐに仏の心を悟るからいう)禅宗の異称。

⇒ぶっ‐しん【仏心】

ぶつじん‐すいは【仏神水波】

仏は神の本地、神は仏の垂迹すいじゃくだから、仏と神とは水と波との関係だという意。浄瑠璃、曾根崎「ここも稲荷の神やしろ―のしるしとて」

⇒ぶつ‐じん【仏神】

ぶっしん‐すうはい【物神崇拝】

①(→)呪物じゅぶつ崇拝に同じ。

②もともとは社会関係の所産である商品・貨幣・資本が、あたかもそれ本来の物的属性に従って運動しているように見え、人間がそれらをあがめ、それらに支配されてしまうこと。フェティシズム。

⇒ぶっ‐しん【物神】

ぶっしん‐ろん【物神論】

(hylotheism)汎神論の一種。神と物とを等置する考え方。物是神論。

⇒ぶっ‐しん【物神】

ふつ‐ぜ

(岩手・福島県などで)自然生じねんじょう、すなわちこぼれ種から成長した草木。ふつつき。

⇒ふつぜ‐ご【ふつぜ子】

ブッセ【Karl Busse】

ドイツの詩人。「山のあなたの空遠く」で始まる詩は上田敏の訳詩集「海潮音」に収められて著名。(1872〜1918)

ぶっ‐せい【物性】

物質の示す巨視的性質。電気的・機械的・光学的・熱的・磁気的などの性質。

⇒ぶっせい‐ろん【物性論】

ぶつ‐ぜい【物税】

物の所有・取得・製造・販売、または物より生ずる収益に課する租税。物の所在地により課せられる。固定資産税の類。→人税→行為税

ぶっせい‐ろん【物性論】

広い範囲にわたる物理学の一分野。量子力学や統計力学を用いて物質の原子・分子の性質と巨視的な性質との関係を明らかにする固体論・液体論・気体論・高分子理論・反応速度論・磁性体論、および分子・原子の構造を論じる分子構造論・分光学理論などがある。物性物理学。

⇒ぶっ‐せい【物性】

ぶっ‐せかい【仏世界】

(→)仏国ぶっこくに同じ。

ふっ‐せき【沸石】

ナトリウム・カルシウム・アルミニウムなどの含水珪酸塩鉱物の一群。網状構造を持つアルミノ珪酸塩で、種類が極めて多い。結晶水の出入や陽イオン置換が容易で、分子ふるいとして用いられる。火山岩の空隙中に結晶をなすほか、変質などによってもできる。

ぶっ‐せき【仏跡】

①釈尊の遺跡。

②仏の足跡。→仏足石

ふつぜ‐ご【ふつぜ子】

私生児。ふっつき子。

⇒ふつ‐ぜ

ぶっ‐せつ【仏刹】

⇒ぶっさつ

ぶっ‐せつ【仏説】

仏の説いた教え。仏教の所説。

フッセル【E. Husserl】

⇒フッサール

ふつ‐ぜん【怫然・艴然】

怒るさま。怒って顔色をかえるさま。むっとするさま。「―として色をなす」

ぶつ‐ぜん【仏前】

仏のまえ。仏壇の前。

ふっ‐そ【弗素・フッ素】

(fluorine)ハロゲン族元素の一種。元素記号F 原子番号9。原子量19.00。淡黄色の気体。刺激性の臭気をもつ。化合力が甚だ強く、ほとんどすべての元素と直接化合する。猛毒。天然には蛍石・氷晶石などのフッ化物として産出。

⇒ふっそ‐じゅし【弗素樹脂】

ぶっ‐そ【仏祖】

①仏教の開祖、すなわち釈迦牟尼。

②仏と祖師。

⇒仏祖掛けて

ぶっ‐そう【仏相】‥サウ

仏の顔かたち。

ぶっ‐そう【仏葬】‥サウ

仏式により死人を葬ること。

ぶっ‐そう【仏僧】

仏教の僧。〈日葡辞書〉

ぶっ‐そう【物忩】

①がさついていること。あわただしく落ちつかないこと。保元物語「この程、京中―の由承る間」。〈日葡辞書〉

②乱暴を働きそうなこと。危険なさま。御伽草子、猿源氏草子「洛中は日暮れぬれば、小路―に候間」

ぶっ‐そう【物騒】‥サウ

(古くからある「物忩」の影響で、「物もの騒さわがし」を音読してできた語か)世間がものさわがしく、何が起こるかわからないさま。危険な感じがするさま。「―な世の中」「―な物を持ち出すな」

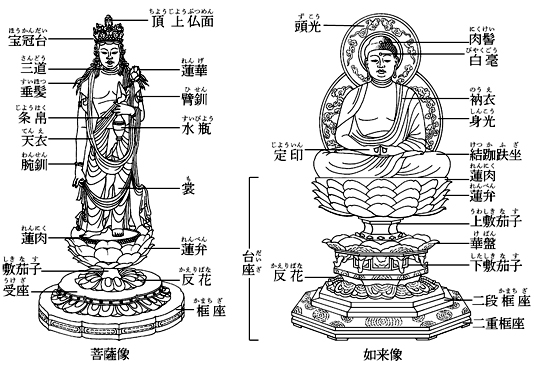

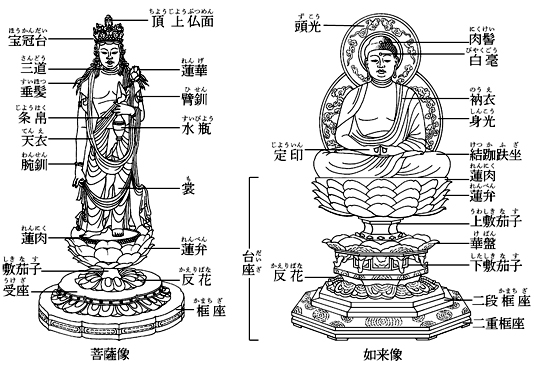

ぶつ‐ぞう【仏像】‥ザウ

仏教の礼拝の対象として造られた仏の彫像・画像。仏陀以外の菩薩・明王・諸天にもいう。

仏像

⇒ぶっ‐さき【打裂】

ぶっ‐さ・く【打っ裂く】

〔他五〕

「裂く」を強めていう語。

ぶっ‐さつ【仏刹】

(「刹」は寺前に立てる旗竿、また土の意)

①寺。寺院。

②仏土。仏国ぶっこく。

ふっさり

ふさふさとしたさま。また、ゆたかにあるさま。浄瑠璃、国性爺合戦「なでつけ鬢の大たぶさ、翡翠の大髱おおづと―と」

ぶっ‐さん【仏参】

寺に参詣し、仏または墓を拝むこと。寺まいり。

ぶっ‐さん【物産】

その土地から産出する品物。産物。「―展」

⇒ぶっさん‐かいしょ【物産会所】

ぶつざん【仏山】

(Foshan)中国広東省珠江デルタの北部、広州市に隣接する工業都市。製陶・鉄器・製紙・絹織物などのほか、現代的工業も発達。人口76万9千(2000)。

プッサン【N. Poussin】

⇒プーサン

ぶっさん‐かいしょ【物産会所】‥クワイ‥

(→)国産会所に同じ。

⇒ぶっ‐さん【物産】

ぶっ‐し【仏子】

①仏の教えを信ずる人。仏弟子。仏教徒。

②菩薩ぼさつ。

③一切の衆生しゅじょう。

ぶっ‐し【仏氏】

僧侶。釈氏。

ぶっ‐し【仏師】

仏像をつくる職人。仏工。ぶし。

ぶっし【仏師】

狂言。悪者が仏師と称して吉祥天女の像を作る約束をし、女の面をかぶり自分が立つが、形が気に入らぬと言われて直すうちに見破られる。

ぶっ‐し【物子】

物徂徠ぶっそらい(荻生徂徠)のこと。

ぶっ‐し【物資】

(経済活動の面から見た)品物。もの。「―が欠乏する」「救援―」

⇒ぶっし‐どういん‐けいかく【物資動員計画】

ぶつ‐じ【仏地】‥ヂ

①仏の位。仏の境地。

②仏をまつった地。寺院のある地。

ぶつ‐じ【仏寺】

仏教のてら。寺院。仏閣。

ぶつ‐じ【仏事】

①仏の説法・教化。今昔物語集3「時に舎利弗、…国の内の諸もろもろの人の請しょうを受けて―を勤める事」

②仏教の儀式。法事。法会。法要。平家物語2「かたのごとく―を営み」

ブッシェル【bushel】

①ヤード‐ポンド法で体積の単位。

㋐英ブッシェル。8英ガロン(約36.37リットル)にあたる。

㋑米ブッシェル。9.31米ガロン(約35.24リットル)にあたる。

②ヤード‐ポンド法で質量の単位。穀物・果実などの量を測るのに用いる。記号bu

ふっ‐しき【払拭】

⇒ふっしょく

ぶっ‐しき【仏式】

仏教の法式。葬式などについていう。「―の結婚式」

ぶっ‐しつ【物質】

①もの。品物。

②〔理〕質量のあるもの。場ばを成立させるものを指すことが多い。基本的には、電磁場の粒子である光子なども含めて、素粒子およびその結合体。

③〔哲〕空間・時間のなかに位置し、大きさ・形・質量および運動の可能性を持つもの。近代以降の哲学では、精神と対比される。→唯物論。

⇒ぶっしつ‐こうたい【物質交代】

⇒ぶっしつ‐しゅぎ【物質主義】

⇒ぶっしつ‐じゅんかん【物質循環】

⇒ぶっしつ‐たいしゃ【物質代謝】

⇒ぶっしつ‐ていすう【物質定数】

⇒ぶっしつ‐てき【物質的】

⇒ぶっしつ‐は【物質波】

⇒ぶっしつ‐ぶんか【物質文化】

⇒ぶっしつ‐ぶんめい【物質文明】

⇒ぶっしつ‐めいし【物質名詞】

⇒ぶっしつ‐りょう【物質量】

ぶっしつ‐こうたい【物質交代】‥カウ‥

(→)物質代謝に同じ。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐しゅぎ【物質主義】

(materialism)

①精神的なものを無視して、衣食住などの問題を第一義とする立場。

②(→)唯物ゆいぶつ論に同じ。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐じゅんかん【物質循環】‥クワン

地球あるいは個々の生態系における物質の循環。多くは、炭素・窒素・硫黄などの元素が化合物として生体にとり込まれ、分解されて無機物となる循環を指す。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐たいしゃ【物質代謝】

生物個体、広義には生態系における生物群が栄養物質を摂取し、これを変化して自体を構成し、または活動のエネルギー源とし、不必要な生成物を排出するなど、生物体を構成する物質の変動全般をいう。このうち、栄養物質の体物質への変換・合成を同化、体物質がより簡単な物質に変化するのを異化という。物質交代。新陳代謝。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐ていすう【物質定数】

物質に固有の性質を表す定数。密度・熱伝導率・電気伝導率・弾性率など。一般に、温度・圧力・純度などに依存する。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐てき【物質的】

①物質に関するさま。

②精神より、金銭などの物質に重きを置くさま。↔精神的。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐は【物質波】

電子などの物質粒子が回折・干渉などの波動的性質を示すときの呼称。アインシュタインの光量子説を物質に適用し、1924年ド=ブロイが導入。プランクの定数を運動量で割ったものに等しい波長を持つとした。ド=ブロイ波。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐ぶんか【物質文化】‥クワ

①機械・道具・建造物・交通手段など、人間が自然環境に適応するために創った文化。

②物質に重きを置く文化。↔精神文化。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐ぶんめい【物質文明】

物質を基礎とする文明。文明を物質面から見ていう語。↔精神文明。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐めいし【物質名詞】

不可算名詞の一つ。英語などで、「水」「火」「鉄」のような物質・素材の類を表す名詞。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐りょう【物質量】‥リヤウ

(amount of substance)国際単位系で選ばれた七つの基本的物理量の一つ。その物質を構成する単位粒子(原子・分子・イオンなど)の数に比例するように定義され、その単位はモル。1モルを構成する粒子数は約6.02×1023である。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっし‐どういん‐けいかく【物資動員計画】‥ヰン‥クワク

国家による緊急な重要物資の需給計画。日本でも日中戦争の長期化に伴い、企画院によって立案され、1938〜45年度に実施された。略称、物動。

⇒ぶっ‐し【物資】

ぶっ‐しゃ【仏舎】

仏をまつる堂。持仏堂。仏堂。祠堂。

ぶっ‐しゃ【仏者】

僧侶。仏家。仏教徒。

ぶっ‐しゃり【仏舎利】

釈尊の遺骨。仏骨。遺形ゆいぎょう。→塔。

⇒ぶっしゃり‐え【仏舎利会】

ぶっしゃり‐え【仏舎利会】‥ヱ

仏舎利を供養する法会。

⇒ぶっ‐しゃり【仏舎利】

ぶっ‐しゅ【仏種】

①仏を生ずる種姓。

②悟りを得るための所行。

ブッシュ【Busch ドイツ・bush イギリス】

藪やぶ。茂み。

ブッシュ【George H. W. Bush】

アメリカの政治家。第41代大統領(1989〜1993)。共和党出身。冷戦終結に関与。また、湾岸戦争を主導。(1924〜)

ブッシュ【George W. Bush】

アメリカの政治家。G.H.W.ブッシュの長男。第43代大統領。2000年大統領選挙で共和党から当選、04年再選。対アフガニスタン戦争・対イラク戦争を主導。(1946〜)

プッシュ【push】

押すこと。おし進めること。

⇒プッシュ‐バント【push bunt】

⇒プッシュ‐プル‐かいろ【プッシュプル回路】

⇒プッシュ‐ボタン【push button】

⇒プッシュ‐ホン

⇒プッシュ‐ロッド【push-rod】

ぶつ‐じゅうごう【仏十号】‥ジフガウ

仏に対する十種の称号。如来・応供おうぐ・正遍知・明行足みょうぎょうそく・善逝ぜんぜい・世間解せけんげ・無上士・調御丈夫ちょうごじょうぶ・天人師・仏世尊。如来十号。

ぶっしゅ‐かん【仏手柑】

〔植〕

⇒ぶしゅかん

ぶっしゅ‐だな【仏守棚】

床の間・書院などの脇に設けて仏壇に用いる棚。

プッシュ‐バント【push bunt】

野球で、バットを押し出して内野手の間へ球を弾きかえすバント。↔ドラッグ‐バント。

⇒プッシュ【push】

プッシュ‐プル‐かいろ【プッシュプル回路】‥クワイ‥

(push-pull circuit)能動素子2個を一組として構成した回路。各々の素子には、振幅が同じで位相が反転した信号を入力し、各出力を合成して大きな出力を得る。アンプに用いる。

⇒プッシュ【push】

プッシュ‐ボタン【push button】

押しボタン。

⇒プッシュ【push】

プッシュ‐ホン

(和製語push phone)押しボタン式電話機。回転ダイヤルの代りに、押しボタンで番号選択信号(2種類のトーン信号)を送る。アメリカではタッチ‐トーン‐ホン(商品名)、略してタッチホンという。

⇒プッシュ【push】

ブッシュマン【Bushman】

サンの俗称。もともとは蔑称だが、近年先住民としてのアイデンティティーを示すための自称としても用いられる。

プッシュ‐ロッド【push-rod】

〔機〕(→)押し棒に同じ。

⇒プッシュ【push】

ふっ‐しょ【仏書】

フランスで刊行した書籍。フランス語の書籍。

ぶっ‐しょ【仏所】

①仏像を安置する所。仏間。平家物語灌頂「一間をば―に定め、昼夜朝夕の御つとめ」

②仏のいる所。極楽。浄土。謡曲、鵜飼「一僧一宿の功力に引かれ、急ぎ―に送らんと」

③仏像やその付属物を作る工房。奈良時代の造仏所のような公的機関と、興福寺仏所のように寺院に属するものと、三条仏所・七条仏所などのような仏師の経営するものとがある。

ぶっ‐しょ【仏書】

仏教に関する書物。仏典。内典。

ぶっ‐しょう【仏生】‥シヤウ

①釈尊の誕生。

②仏生日の略。

⇒ぶっしょう‐え【仏生会】

⇒ぶっしょう‐にち【仏生日】

ぶっ‐しょう【仏性】‥シヤウ

〔仏〕一切衆生しゅじょうが本来もっている仏としての本性。涅槃経「一切衆生悉有しつう―」→如来蔵

ぶっ‐しょう【仏餉・仏聖】‥シヤウ

仏にそなえる米飯。仏供ぶっく。仏飯。

⇒ぶっしょう‐でん【仏餉田・仏聖田】

⇒ぶっしょう‐ぶくろ【仏餉袋・仏聖袋】

ぶっ‐しょう【物証】

物的証拠の略。→書証→人証

ぶっ‐しょう【物象】‥シヤウ

①物のかたち。事物のすがた。

②物理学・化学・鉱物学などを包括した教科の名称。1942年改訂の中学校教授要目で理科が物象と生物に分かれた。47年、新学制によって廃止。

⇒ぶっしょう‐か【物象化】

ぶつ‐じょう【仏乗】

〔仏〕一切衆生しゅじょうをことごとく成仏させる教え。大乗のこと。また、声聞しょうもん乗・縁覚乗に対して菩薩乗のこと。

ぶつ‐じょう【物上】‥ジヤウ

物に関するさま。物的。

⇒ぶつじょう‐だいい【物上代位】

⇒ぶつじょう‐たんぽ【物上担保】

⇒ぶつじょう‐ほしょうにん【物上保証人】

⇒ぶつじょう‐れんごう【物上連合】

ぶつ‐じょう【物情】‥ジヤウ

①物の有様。物の性質。

②世間の様子。世人の心情。

⇒ぶつじょう‐そうぜん【物情騒然】

ぶっしょう‐え【仏生会】‥シヤウヱ

(→)灌仏会かんぶつえに同じ。〈[季]春〉

⇒ぶっ‐しょう【仏生】

ぶっしょう‐か【物象化】‥シヤウクワ

(Versachlichung ドイツ)(マルクスの用語)商品生産社会、特に資本主義社会において、人間の諸能力、また人間と人間との関係が、商品や貨幣など物の属性であるかのように現れる事態。→物神崇拝2

⇒ぶっ‐しょう【物象】

ぶつじょう‐そうぜん【物情騒然】‥ジヤウサウ‥

世の中が騒がしく、今にも何かが起こりそうな様子。「―とする」

⇒ぶつ‐じょう【物情】

ぶつじょう‐だいい【物上代位】‥ジヤウ‥ヰ

〔法〕担保物権の目的物の売却・賃貸・滅失または毀損によって債務者が取得する金銭その他の物にも及ぶ担保権の効力。

⇒ぶつ‐じょう【物上】

ぶつじょう‐たんぽ【物上担保】‥ジヤウ‥

(→)物的担保に同じ。

⇒ぶつ‐じょう【物上】

ぶっしょう‐でん【仏餉田・仏聖田】‥シヤウ‥

仏餉の料を得るための田。

⇒ぶっ‐しょう【仏餉・仏聖】

ぶっしょう‐にち【仏生日】‥シヤウ‥

釈尊の誕生日、すなわち陰暦4月8日。ぶっしょうび。

⇒ぶっ‐しょう【仏生】

ぶっしょう‐ぶくろ【仏餉袋・仏聖袋】‥シヤウ‥

仏餉を入れる袋。檀家だんかから寺に供する米を入れる袋。

⇒ぶっ‐しょう【仏餉・仏聖】

ぶつじょう‐ほしょうにん【物上保証人】‥ジヤウ‥

自己の財産を以て他人の債務の担保に供する者。

⇒ぶつ‐じょう【物上】

ぶつじょう‐れんごう【物上連合】‥ジヤウ‥ガフ

(real union)制度的に常に同じ人を君主とする結合で、統治権能の一部が連合政府により処理される場合をいう。→同君連合

⇒ぶつ‐じょう【物上】

ふっ‐しょく【払拭】

はらいぬぐうこと。すっかり取り除くこと。「古くさいイメージを―する」

ぶっ‐しょく【物色】

①もののいろ。

②風物景色。自然の景色。菅家文草1「―と人情と計会することおろそかなり」

③人相書または容貌によって、その人をさがすこと。また、適当な人または物を多くの中から探し求めること。史記抄「老子を―して求めて著させたぞ」。「室内を―する」

⇒ぶっしょく‐がい【物色買い】

ぶっしょく‐がい【物色買い】‥ガヒ

物色して、割安の物または将来高くなる見込みのある物を買うこと。

⇒ぶっ‐しょく【物色】

ふつ‐じん【仏人】

フランス人。

ぶっ‐しん【仏心】

①仏の大慈悲心。また、仏のように慈悲深い心。「多情―」

②仏性ぶっしょう。

⇒ぶっしん‐しゅう【仏心宗】

ぶっ‐しん【仏身】

仏の身体。もとは釈尊の生身しょうじんを指したが、入滅後、姿としての生身(色身)と真理としての法身ほっしんとに区別されるようになった。さらに発展して、法身・報身・応身の三身さんじん説などが広く行われた。→三身

ぶっ‐しん【物心】

物と心。物質と精神。「―両面の支援」

ぶっ‐しん【物神】

呪力をもつとして崇拝される物や動物。また、偶像。

⇒ぶっしん‐すうはい【物神崇拝】

⇒ぶっしん‐ろん【物神論】

ぶつ‐じん【仏神】

①ほとけとかみ。徒然草「―の奇特」

②天竺の神。仏。盲安杖「―はこの理をいましめ諸経を説き置き給へば」

⇒ぶつじん‐すいは【仏神水波】

ブッシング【bushing】

建物の壁や変圧器の外箱などを貫通する高電圧導体を絶縁・支持する装置。碍管がいかんと内部絶縁とから成る。

プッシング【pushing】

サッカーやバスケット‐ボールなどで、手や体で相手を押す反則。

ぶっしん‐しゅう【仏心宗】

(自分の心にすぐに仏の心を悟るからいう)禅宗の異称。

⇒ぶっ‐しん【仏心】

ぶつじん‐すいは【仏神水波】

仏は神の本地、神は仏の垂迹すいじゃくだから、仏と神とは水と波との関係だという意。浄瑠璃、曾根崎「ここも稲荷の神やしろ―のしるしとて」

⇒ぶつ‐じん【仏神】

ぶっしん‐すうはい【物神崇拝】

①(→)呪物じゅぶつ崇拝に同じ。

②もともとは社会関係の所産である商品・貨幣・資本が、あたかもそれ本来の物的属性に従って運動しているように見え、人間がそれらをあがめ、それらに支配されてしまうこと。フェティシズム。

⇒ぶっ‐しん【物神】

ぶっしん‐ろん【物神論】

(hylotheism)汎神論の一種。神と物とを等置する考え方。物是神論。

⇒ぶっ‐しん【物神】

ふつ‐ぜ

(岩手・福島県などで)自然生じねんじょう、すなわちこぼれ種から成長した草木。ふつつき。

⇒ふつぜ‐ご【ふつぜ子】

ブッセ【Karl Busse】

ドイツの詩人。「山のあなたの空遠く」で始まる詩は上田敏の訳詩集「海潮音」に収められて著名。(1872〜1918)

ぶっ‐せい【物性】

物質の示す巨視的性質。電気的・機械的・光学的・熱的・磁気的などの性質。

⇒ぶっせい‐ろん【物性論】

ぶつ‐ぜい【物税】

物の所有・取得・製造・販売、または物より生ずる収益に課する租税。物の所在地により課せられる。固定資産税の類。→人税→行為税

ぶっせい‐ろん【物性論】

広い範囲にわたる物理学の一分野。量子力学や統計力学を用いて物質の原子・分子の性質と巨視的な性質との関係を明らかにする固体論・液体論・気体論・高分子理論・反応速度論・磁性体論、および分子・原子の構造を論じる分子構造論・分光学理論などがある。物性物理学。

⇒ぶっ‐せい【物性】

ぶっ‐せかい【仏世界】

(→)仏国ぶっこくに同じ。

ふっ‐せき【沸石】

ナトリウム・カルシウム・アルミニウムなどの含水珪酸塩鉱物の一群。網状構造を持つアルミノ珪酸塩で、種類が極めて多い。結晶水の出入や陽イオン置換が容易で、分子ふるいとして用いられる。火山岩の空隙中に結晶をなすほか、変質などによってもできる。

ぶっ‐せき【仏跡】

①釈尊の遺跡。

②仏の足跡。→仏足石

ふつぜ‐ご【ふつぜ子】

私生児。ふっつき子。

⇒ふつ‐ぜ

ぶっ‐せつ【仏刹】

⇒ぶっさつ

ぶっ‐せつ【仏説】

仏の説いた教え。仏教の所説。

フッセル【E. Husserl】

⇒フッサール

ふつ‐ぜん【怫然・艴然】

怒るさま。怒って顔色をかえるさま。むっとするさま。「―として色をなす」

ぶつ‐ぜん【仏前】

仏のまえ。仏壇の前。

ふっ‐そ【弗素・フッ素】

(fluorine)ハロゲン族元素の一種。元素記号F 原子番号9。原子量19.00。淡黄色の気体。刺激性の臭気をもつ。化合力が甚だ強く、ほとんどすべての元素と直接化合する。猛毒。天然には蛍石・氷晶石などのフッ化物として産出。

⇒ふっそ‐じゅし【弗素樹脂】

ぶっ‐そ【仏祖】

①仏教の開祖、すなわち釈迦牟尼。

②仏と祖師。

⇒仏祖掛けて

ぶっ‐そう【仏相】‥サウ

仏の顔かたち。

ぶっ‐そう【仏葬】‥サウ

仏式により死人を葬ること。

ぶっ‐そう【仏僧】

仏教の僧。〈日葡辞書〉

ぶっ‐そう【物忩】

①がさついていること。あわただしく落ちつかないこと。保元物語「この程、京中―の由承る間」。〈日葡辞書〉

②乱暴を働きそうなこと。危険なさま。御伽草子、猿源氏草子「洛中は日暮れぬれば、小路―に候間」

ぶっ‐そう【物騒】‥サウ

(古くからある「物忩」の影響で、「物もの騒さわがし」を音読してできた語か)世間がものさわがしく、何が起こるかわからないさま。危険な感じがするさま。「―な世の中」「―な物を持ち出すな」

ぶつ‐ぞう【仏像】‥ザウ

仏教の礼拝の対象として造られた仏の彫像・画像。仏陀以外の菩薩・明王・諸天にもいう。

仏像

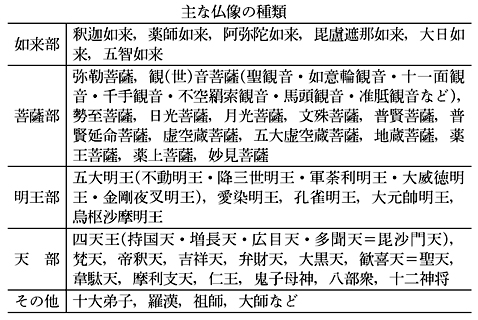

主な仏像の種類(表)

主な仏像の種類(表)

[如来]

釈迦如来

薬師如来

大日如来

五智如来

[菩薩]

弥勒

観世音

聖観音・正観音

如意輪観音

十一面観世音

千手観音

不空羂索観音

馬頭観音

准胝観音

勢至菩薩

日光菩薩

月光菩薩

文殊菩薩

普賢菩薩

普賢延命菩薩

虚空蔵菩薩

五大力菩薩

地蔵菩薩

薬王菩薩

妙見菩薩

[明王]

五大明王

不動明王

降三世明王

軍荼利明王

大威徳明王

金剛夜叉・金剛薬叉

愛染明王

孔雀明王

大元帥明王

烏枢沙摩明王

[天]

四天王

持国天

増長天

広目天

多聞天

毘沙門天

梵天

帝釈天

吉祥天

弁才天・弁財天

大黒天

歓喜天

聖天

韋駄天

摩利支天

仁王・二王

鬼子母神

天竜八部衆

十二神将

十大弟子

阿羅漢

祖師

大師

ぶっそう‐げ【仏桑華】‥サウ‥

アオイ科の常緑低木。中国南部の原産。高さ約1メートル。夏から秋に、大形で紅色または白色のムクゲに似た一日花をつける。雌しべは長く、その周囲に多数の雄しべが合体。扶桑。仏桑。〈[季]夏〉。→ハイビスカス

ぶっそうげ

[如来]

釈迦如来

薬師如来

大日如来

五智如来

[菩薩]

弥勒

観世音

聖観音・正観音

如意輪観音

十一面観世音

千手観音

不空羂索観音

馬頭観音

准胝観音

勢至菩薩

日光菩薩

月光菩薩

文殊菩薩

普賢菩薩

普賢延命菩薩

虚空蔵菩薩

五大力菩薩

地蔵菩薩

薬王菩薩

妙見菩薩

[明王]

五大明王

不動明王

降三世明王

軍荼利明王

大威徳明王

金剛夜叉・金剛薬叉

愛染明王

孔雀明王

大元帥明王

烏枢沙摩明王

[天]

四天王

持国天

増長天

広目天

多聞天

毘沙門天

梵天

帝釈天

吉祥天

弁才天・弁財天

大黒天

歓喜天

聖天

韋駄天

摩利支天

仁王・二王

鬼子母神

天竜八部衆

十二神将

十大弟子

阿羅漢

祖師

大師

ぶっそう‐げ【仏桑華】‥サウ‥

アオイ科の常緑低木。中国南部の原産。高さ約1メートル。夏から秋に、大形で紅色または白色のムクゲに似た一日花をつける。雌しべは長く、その周囲に多数の雄しべが合体。扶桑。仏桑。〈[季]夏〉。→ハイビスカス

ぶっそうげ

ブッソウゲ(1)

撮影:関戸 勇

ブッソウゲ(1)

撮影:関戸 勇

⇒ぶっ‐さき【打裂】

ぶっ‐さ・く【打っ裂く】

〔他五〕

「裂く」を強めていう語。

ぶっ‐さつ【仏刹】

(「刹」は寺前に立てる旗竿、また土の意)

①寺。寺院。

②仏土。仏国ぶっこく。

ふっさり

ふさふさとしたさま。また、ゆたかにあるさま。浄瑠璃、国性爺合戦「なでつけ鬢の大たぶさ、翡翠の大髱おおづと―と」

ぶっ‐さん【仏参】

寺に参詣し、仏または墓を拝むこと。寺まいり。

ぶっ‐さん【物産】

その土地から産出する品物。産物。「―展」

⇒ぶっさん‐かいしょ【物産会所】

ぶつざん【仏山】

(Foshan)中国広東省珠江デルタの北部、広州市に隣接する工業都市。製陶・鉄器・製紙・絹織物などのほか、現代的工業も発達。人口76万9千(2000)。

プッサン【N. Poussin】

⇒プーサン

ぶっさん‐かいしょ【物産会所】‥クワイ‥

(→)国産会所に同じ。

⇒ぶっ‐さん【物産】

ぶっ‐し【仏子】

①仏の教えを信ずる人。仏弟子。仏教徒。

②菩薩ぼさつ。

③一切の衆生しゅじょう。

ぶっ‐し【仏氏】

僧侶。釈氏。

ぶっ‐し【仏師】

仏像をつくる職人。仏工。ぶし。

ぶっし【仏師】

狂言。悪者が仏師と称して吉祥天女の像を作る約束をし、女の面をかぶり自分が立つが、形が気に入らぬと言われて直すうちに見破られる。

ぶっ‐し【物子】

物徂徠ぶっそらい(荻生徂徠)のこと。

ぶっ‐し【物資】

(経済活動の面から見た)品物。もの。「―が欠乏する」「救援―」

⇒ぶっし‐どういん‐けいかく【物資動員計画】

ぶつ‐じ【仏地】‥ヂ

①仏の位。仏の境地。

②仏をまつった地。寺院のある地。

ぶつ‐じ【仏寺】

仏教のてら。寺院。仏閣。

ぶつ‐じ【仏事】

①仏の説法・教化。今昔物語集3「時に舎利弗、…国の内の諸もろもろの人の請しょうを受けて―を勤める事」

②仏教の儀式。法事。法会。法要。平家物語2「かたのごとく―を営み」

ブッシェル【bushel】

①ヤード‐ポンド法で体積の単位。

㋐英ブッシェル。8英ガロン(約36.37リットル)にあたる。

㋑米ブッシェル。9.31米ガロン(約35.24リットル)にあたる。

②ヤード‐ポンド法で質量の単位。穀物・果実などの量を測るのに用いる。記号bu

ふっ‐しき【払拭】

⇒ふっしょく

ぶっ‐しき【仏式】

仏教の法式。葬式などについていう。「―の結婚式」

ぶっ‐しつ【物質】

①もの。品物。

②〔理〕質量のあるもの。場ばを成立させるものを指すことが多い。基本的には、電磁場の粒子である光子なども含めて、素粒子およびその結合体。

③〔哲〕空間・時間のなかに位置し、大きさ・形・質量および運動の可能性を持つもの。近代以降の哲学では、精神と対比される。→唯物論。

⇒ぶっしつ‐こうたい【物質交代】

⇒ぶっしつ‐しゅぎ【物質主義】

⇒ぶっしつ‐じゅんかん【物質循環】

⇒ぶっしつ‐たいしゃ【物質代謝】

⇒ぶっしつ‐ていすう【物質定数】

⇒ぶっしつ‐てき【物質的】

⇒ぶっしつ‐は【物質波】

⇒ぶっしつ‐ぶんか【物質文化】

⇒ぶっしつ‐ぶんめい【物質文明】

⇒ぶっしつ‐めいし【物質名詞】

⇒ぶっしつ‐りょう【物質量】

ぶっしつ‐こうたい【物質交代】‥カウ‥

(→)物質代謝に同じ。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐しゅぎ【物質主義】

(materialism)

①精神的なものを無視して、衣食住などの問題を第一義とする立場。

②(→)唯物ゆいぶつ論に同じ。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐じゅんかん【物質循環】‥クワン

地球あるいは個々の生態系における物質の循環。多くは、炭素・窒素・硫黄などの元素が化合物として生体にとり込まれ、分解されて無機物となる循環を指す。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐たいしゃ【物質代謝】

生物個体、広義には生態系における生物群が栄養物質を摂取し、これを変化して自体を構成し、または活動のエネルギー源とし、不必要な生成物を排出するなど、生物体を構成する物質の変動全般をいう。このうち、栄養物質の体物質への変換・合成を同化、体物質がより簡単な物質に変化するのを異化という。物質交代。新陳代謝。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐ていすう【物質定数】

物質に固有の性質を表す定数。密度・熱伝導率・電気伝導率・弾性率など。一般に、温度・圧力・純度などに依存する。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐てき【物質的】

①物質に関するさま。

②精神より、金銭などの物質に重きを置くさま。↔精神的。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐は【物質波】

電子などの物質粒子が回折・干渉などの波動的性質を示すときの呼称。アインシュタインの光量子説を物質に適用し、1924年ド=ブロイが導入。プランクの定数を運動量で割ったものに等しい波長を持つとした。ド=ブロイ波。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐ぶんか【物質文化】‥クワ

①機械・道具・建造物・交通手段など、人間が自然環境に適応するために創った文化。

②物質に重きを置く文化。↔精神文化。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐ぶんめい【物質文明】

物質を基礎とする文明。文明を物質面から見ていう語。↔精神文明。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐めいし【物質名詞】

不可算名詞の一つ。英語などで、「水」「火」「鉄」のような物質・素材の類を表す名詞。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐りょう【物質量】‥リヤウ

(amount of substance)国際単位系で選ばれた七つの基本的物理量の一つ。その物質を構成する単位粒子(原子・分子・イオンなど)の数に比例するように定義され、その単位はモル。1モルを構成する粒子数は約6.02×1023である。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっし‐どういん‐けいかく【物資動員計画】‥ヰン‥クワク

国家による緊急な重要物資の需給計画。日本でも日中戦争の長期化に伴い、企画院によって立案され、1938〜45年度に実施された。略称、物動。

⇒ぶっ‐し【物資】

ぶっ‐しゃ【仏舎】

仏をまつる堂。持仏堂。仏堂。祠堂。

ぶっ‐しゃ【仏者】

僧侶。仏家。仏教徒。

ぶっ‐しゃり【仏舎利】

釈尊の遺骨。仏骨。遺形ゆいぎょう。→塔。

⇒ぶっしゃり‐え【仏舎利会】

ぶっしゃり‐え【仏舎利会】‥ヱ

仏舎利を供養する法会。

⇒ぶっ‐しゃり【仏舎利】

ぶっ‐しゅ【仏種】

①仏を生ずる種姓。

②悟りを得るための所行。

ブッシュ【Busch ドイツ・bush イギリス】

藪やぶ。茂み。

ブッシュ【George H. W. Bush】

アメリカの政治家。第41代大統領(1989〜1993)。共和党出身。冷戦終結に関与。また、湾岸戦争を主導。(1924〜)

ブッシュ【George W. Bush】

アメリカの政治家。G.H.W.ブッシュの長男。第43代大統領。2000年大統領選挙で共和党から当選、04年再選。対アフガニスタン戦争・対イラク戦争を主導。(1946〜)

プッシュ【push】

押すこと。おし進めること。

⇒プッシュ‐バント【push bunt】

⇒プッシュ‐プル‐かいろ【プッシュプル回路】

⇒プッシュ‐ボタン【push button】

⇒プッシュ‐ホン

⇒プッシュ‐ロッド【push-rod】

ぶつ‐じゅうごう【仏十号】‥ジフガウ

仏に対する十種の称号。如来・応供おうぐ・正遍知・明行足みょうぎょうそく・善逝ぜんぜい・世間解せけんげ・無上士・調御丈夫ちょうごじょうぶ・天人師・仏世尊。如来十号。

ぶっしゅ‐かん【仏手柑】

〔植〕

⇒ぶしゅかん

ぶっしゅ‐だな【仏守棚】

床の間・書院などの脇に設けて仏壇に用いる棚。

プッシュ‐バント【push bunt】

野球で、バットを押し出して内野手の間へ球を弾きかえすバント。↔ドラッグ‐バント。

⇒プッシュ【push】

プッシュ‐プル‐かいろ【プッシュプル回路】‥クワイ‥

(push-pull circuit)能動素子2個を一組として構成した回路。各々の素子には、振幅が同じで位相が反転した信号を入力し、各出力を合成して大きな出力を得る。アンプに用いる。

⇒プッシュ【push】

プッシュ‐ボタン【push button】

押しボタン。

⇒プッシュ【push】

プッシュ‐ホン

(和製語push phone)押しボタン式電話機。回転ダイヤルの代りに、押しボタンで番号選択信号(2種類のトーン信号)を送る。アメリカではタッチ‐トーン‐ホン(商品名)、略してタッチホンという。

⇒プッシュ【push】

ブッシュマン【Bushman】

サンの俗称。もともとは蔑称だが、近年先住民としてのアイデンティティーを示すための自称としても用いられる。

プッシュ‐ロッド【push-rod】

〔機〕(→)押し棒に同じ。

⇒プッシュ【push】

ふっ‐しょ【仏書】

フランスで刊行した書籍。フランス語の書籍。

ぶっ‐しょ【仏所】

①仏像を安置する所。仏間。平家物語灌頂「一間をば―に定め、昼夜朝夕の御つとめ」

②仏のいる所。極楽。浄土。謡曲、鵜飼「一僧一宿の功力に引かれ、急ぎ―に送らんと」

③仏像やその付属物を作る工房。奈良時代の造仏所のような公的機関と、興福寺仏所のように寺院に属するものと、三条仏所・七条仏所などのような仏師の経営するものとがある。

ぶっ‐しょ【仏書】

仏教に関する書物。仏典。内典。

ぶっ‐しょう【仏生】‥シヤウ

①釈尊の誕生。

②仏生日の略。

⇒ぶっしょう‐え【仏生会】

⇒ぶっしょう‐にち【仏生日】

ぶっ‐しょう【仏性】‥シヤウ

〔仏〕一切衆生しゅじょうが本来もっている仏としての本性。涅槃経「一切衆生悉有しつう―」→如来蔵

ぶっ‐しょう【仏餉・仏聖】‥シヤウ

仏にそなえる米飯。仏供ぶっく。仏飯。

⇒ぶっしょう‐でん【仏餉田・仏聖田】

⇒ぶっしょう‐ぶくろ【仏餉袋・仏聖袋】

ぶっ‐しょう【物証】

物的証拠の略。→書証→人証

ぶっ‐しょう【物象】‥シヤウ

①物のかたち。事物のすがた。

②物理学・化学・鉱物学などを包括した教科の名称。1942年改訂の中学校教授要目で理科が物象と生物に分かれた。47年、新学制によって廃止。

⇒ぶっしょう‐か【物象化】

ぶつ‐じょう【仏乗】

〔仏〕一切衆生しゅじょうをことごとく成仏させる教え。大乗のこと。また、声聞しょうもん乗・縁覚乗に対して菩薩乗のこと。

ぶつ‐じょう【物上】‥ジヤウ

物に関するさま。物的。

⇒ぶつじょう‐だいい【物上代位】

⇒ぶつじょう‐たんぽ【物上担保】

⇒ぶつじょう‐ほしょうにん【物上保証人】

⇒ぶつじょう‐れんごう【物上連合】

ぶつ‐じょう【物情】‥ジヤウ

①物の有様。物の性質。

②世間の様子。世人の心情。

⇒ぶつじょう‐そうぜん【物情騒然】

ぶっしょう‐え【仏生会】‥シヤウヱ

(→)灌仏会かんぶつえに同じ。〈[季]春〉

⇒ぶっ‐しょう【仏生】

ぶっしょう‐か【物象化】‥シヤウクワ

(Versachlichung ドイツ)(マルクスの用語)商品生産社会、特に資本主義社会において、人間の諸能力、また人間と人間との関係が、商品や貨幣など物の属性であるかのように現れる事態。→物神崇拝2

⇒ぶっ‐しょう【物象】

ぶつじょう‐そうぜん【物情騒然】‥ジヤウサウ‥

世の中が騒がしく、今にも何かが起こりそうな様子。「―とする」

⇒ぶつ‐じょう【物情】

ぶつじょう‐だいい【物上代位】‥ジヤウ‥ヰ

〔法〕担保物権の目的物の売却・賃貸・滅失または毀損によって債務者が取得する金銭その他の物にも及ぶ担保権の効力。

⇒ぶつ‐じょう【物上】

ぶつじょう‐たんぽ【物上担保】‥ジヤウ‥

(→)物的担保に同じ。

⇒ぶつ‐じょう【物上】

ぶっしょう‐でん【仏餉田・仏聖田】‥シヤウ‥

仏餉の料を得るための田。

⇒ぶっ‐しょう【仏餉・仏聖】

ぶっしょう‐にち【仏生日】‥シヤウ‥

釈尊の誕生日、すなわち陰暦4月8日。ぶっしょうび。

⇒ぶっ‐しょう【仏生】

ぶっしょう‐ぶくろ【仏餉袋・仏聖袋】‥シヤウ‥

仏餉を入れる袋。檀家だんかから寺に供する米を入れる袋。

⇒ぶっ‐しょう【仏餉・仏聖】

ぶつじょう‐ほしょうにん【物上保証人】‥ジヤウ‥

自己の財産を以て他人の債務の担保に供する者。

⇒ぶつ‐じょう【物上】

ぶつじょう‐れんごう【物上連合】‥ジヤウ‥ガフ

(real union)制度的に常に同じ人を君主とする結合で、統治権能の一部が連合政府により処理される場合をいう。→同君連合

⇒ぶつ‐じょう【物上】

ふっ‐しょく【払拭】

はらいぬぐうこと。すっかり取り除くこと。「古くさいイメージを―する」

ぶっ‐しょく【物色】

①もののいろ。

②風物景色。自然の景色。菅家文草1「―と人情と計会することおろそかなり」

③人相書または容貌によって、その人をさがすこと。また、適当な人または物を多くの中から探し求めること。史記抄「老子を―して求めて著させたぞ」。「室内を―する」

⇒ぶっしょく‐がい【物色買い】

ぶっしょく‐がい【物色買い】‥ガヒ

物色して、割安の物または将来高くなる見込みのある物を買うこと。

⇒ぶっ‐しょく【物色】

ふつ‐じん【仏人】

フランス人。

ぶっ‐しん【仏心】

①仏の大慈悲心。また、仏のように慈悲深い心。「多情―」

②仏性ぶっしょう。

⇒ぶっしん‐しゅう【仏心宗】

ぶっ‐しん【仏身】

仏の身体。もとは釈尊の生身しょうじんを指したが、入滅後、姿としての生身(色身)と真理としての法身ほっしんとに区別されるようになった。さらに発展して、法身・報身・応身の三身さんじん説などが広く行われた。→三身

ぶっ‐しん【物心】

物と心。物質と精神。「―両面の支援」

ぶっ‐しん【物神】

呪力をもつとして崇拝される物や動物。また、偶像。

⇒ぶっしん‐すうはい【物神崇拝】

⇒ぶっしん‐ろん【物神論】

ぶつ‐じん【仏神】

①ほとけとかみ。徒然草「―の奇特」

②天竺の神。仏。盲安杖「―はこの理をいましめ諸経を説き置き給へば」

⇒ぶつじん‐すいは【仏神水波】

ブッシング【bushing】

建物の壁や変圧器の外箱などを貫通する高電圧導体を絶縁・支持する装置。碍管がいかんと内部絶縁とから成る。

プッシング【pushing】

サッカーやバスケット‐ボールなどで、手や体で相手を押す反則。

ぶっしん‐しゅう【仏心宗】

(自分の心にすぐに仏の心を悟るからいう)禅宗の異称。

⇒ぶっ‐しん【仏心】

ぶつじん‐すいは【仏神水波】

仏は神の本地、神は仏の垂迹すいじゃくだから、仏と神とは水と波との関係だという意。浄瑠璃、曾根崎「ここも稲荷の神やしろ―のしるしとて」

⇒ぶつ‐じん【仏神】

ぶっしん‐すうはい【物神崇拝】

①(→)呪物じゅぶつ崇拝に同じ。

②もともとは社会関係の所産である商品・貨幣・資本が、あたかもそれ本来の物的属性に従って運動しているように見え、人間がそれらをあがめ、それらに支配されてしまうこと。フェティシズム。

⇒ぶっ‐しん【物神】

ぶっしん‐ろん【物神論】

(hylotheism)汎神論の一種。神と物とを等置する考え方。物是神論。

⇒ぶっ‐しん【物神】

ふつ‐ぜ

(岩手・福島県などで)自然生じねんじょう、すなわちこぼれ種から成長した草木。ふつつき。

⇒ふつぜ‐ご【ふつぜ子】

ブッセ【Karl Busse】

ドイツの詩人。「山のあなたの空遠く」で始まる詩は上田敏の訳詩集「海潮音」に収められて著名。(1872〜1918)

ぶっ‐せい【物性】

物質の示す巨視的性質。電気的・機械的・光学的・熱的・磁気的などの性質。

⇒ぶっせい‐ろん【物性論】

ぶつ‐ぜい【物税】

物の所有・取得・製造・販売、または物より生ずる収益に課する租税。物の所在地により課せられる。固定資産税の類。→人税→行為税

ぶっせい‐ろん【物性論】

広い範囲にわたる物理学の一分野。量子力学や統計力学を用いて物質の原子・分子の性質と巨視的な性質との関係を明らかにする固体論・液体論・気体論・高分子理論・反応速度論・磁性体論、および分子・原子の構造を論じる分子構造論・分光学理論などがある。物性物理学。

⇒ぶっ‐せい【物性】

ぶっ‐せかい【仏世界】

(→)仏国ぶっこくに同じ。

ふっ‐せき【沸石】

ナトリウム・カルシウム・アルミニウムなどの含水珪酸塩鉱物の一群。網状構造を持つアルミノ珪酸塩で、種類が極めて多い。結晶水の出入や陽イオン置換が容易で、分子ふるいとして用いられる。火山岩の空隙中に結晶をなすほか、変質などによってもできる。

ぶっ‐せき【仏跡】

①釈尊の遺跡。

②仏の足跡。→仏足石

ふつぜ‐ご【ふつぜ子】

私生児。ふっつき子。

⇒ふつ‐ぜ

ぶっ‐せつ【仏刹】

⇒ぶっさつ

ぶっ‐せつ【仏説】

仏の説いた教え。仏教の所説。

フッセル【E. Husserl】

⇒フッサール

ふつ‐ぜん【怫然・艴然】

怒るさま。怒って顔色をかえるさま。むっとするさま。「―として色をなす」

ぶつ‐ぜん【仏前】

仏のまえ。仏壇の前。

ふっ‐そ【弗素・フッ素】

(fluorine)ハロゲン族元素の一種。元素記号F 原子番号9。原子量19.00。淡黄色の気体。刺激性の臭気をもつ。化合力が甚だ強く、ほとんどすべての元素と直接化合する。猛毒。天然には蛍石・氷晶石などのフッ化物として産出。

⇒ふっそ‐じゅし【弗素樹脂】

ぶっ‐そ【仏祖】

①仏教の開祖、すなわち釈迦牟尼。

②仏と祖師。

⇒仏祖掛けて

ぶっ‐そう【仏相】‥サウ

仏の顔かたち。

ぶっ‐そう【仏葬】‥サウ

仏式により死人を葬ること。

ぶっ‐そう【仏僧】

仏教の僧。〈日葡辞書〉

ぶっ‐そう【物忩】

①がさついていること。あわただしく落ちつかないこと。保元物語「この程、京中―の由承る間」。〈日葡辞書〉

②乱暴を働きそうなこと。危険なさま。御伽草子、猿源氏草子「洛中は日暮れぬれば、小路―に候間」

ぶっ‐そう【物騒】‥サウ

(古くからある「物忩」の影響で、「物もの騒さわがし」を音読してできた語か)世間がものさわがしく、何が起こるかわからないさま。危険な感じがするさま。「―な世の中」「―な物を持ち出すな」

ぶつ‐ぞう【仏像】‥ザウ

仏教の礼拝の対象として造られた仏の彫像・画像。仏陀以外の菩薩・明王・諸天にもいう。

仏像

⇒ぶっ‐さき【打裂】

ぶっ‐さ・く【打っ裂く】

〔他五〕

「裂く」を強めていう語。

ぶっ‐さつ【仏刹】

(「刹」は寺前に立てる旗竿、また土の意)

①寺。寺院。

②仏土。仏国ぶっこく。

ふっさり

ふさふさとしたさま。また、ゆたかにあるさま。浄瑠璃、国性爺合戦「なでつけ鬢の大たぶさ、翡翠の大髱おおづと―と」

ぶっ‐さん【仏参】

寺に参詣し、仏または墓を拝むこと。寺まいり。

ぶっ‐さん【物産】

その土地から産出する品物。産物。「―展」

⇒ぶっさん‐かいしょ【物産会所】

ぶつざん【仏山】

(Foshan)中国広東省珠江デルタの北部、広州市に隣接する工業都市。製陶・鉄器・製紙・絹織物などのほか、現代的工業も発達。人口76万9千(2000)。

プッサン【N. Poussin】

⇒プーサン

ぶっさん‐かいしょ【物産会所】‥クワイ‥

(→)国産会所に同じ。

⇒ぶっ‐さん【物産】

ぶっ‐し【仏子】

①仏の教えを信ずる人。仏弟子。仏教徒。

②菩薩ぼさつ。

③一切の衆生しゅじょう。

ぶっ‐し【仏氏】

僧侶。釈氏。

ぶっ‐し【仏師】

仏像をつくる職人。仏工。ぶし。

ぶっし【仏師】

狂言。悪者が仏師と称して吉祥天女の像を作る約束をし、女の面をかぶり自分が立つが、形が気に入らぬと言われて直すうちに見破られる。

ぶっ‐し【物子】

物徂徠ぶっそらい(荻生徂徠)のこと。

ぶっ‐し【物資】

(経済活動の面から見た)品物。もの。「―が欠乏する」「救援―」

⇒ぶっし‐どういん‐けいかく【物資動員計画】

ぶつ‐じ【仏地】‥ヂ

①仏の位。仏の境地。

②仏をまつった地。寺院のある地。

ぶつ‐じ【仏寺】

仏教のてら。寺院。仏閣。

ぶつ‐じ【仏事】

①仏の説法・教化。今昔物語集3「時に舎利弗、…国の内の諸もろもろの人の請しょうを受けて―を勤める事」

②仏教の儀式。法事。法会。法要。平家物語2「かたのごとく―を営み」

ブッシェル【bushel】

①ヤード‐ポンド法で体積の単位。

㋐英ブッシェル。8英ガロン(約36.37リットル)にあたる。

㋑米ブッシェル。9.31米ガロン(約35.24リットル)にあたる。

②ヤード‐ポンド法で質量の単位。穀物・果実などの量を測るのに用いる。記号bu

ふっ‐しき【払拭】

⇒ふっしょく

ぶっ‐しき【仏式】

仏教の法式。葬式などについていう。「―の結婚式」

ぶっ‐しつ【物質】

①もの。品物。

②〔理〕質量のあるもの。場ばを成立させるものを指すことが多い。基本的には、電磁場の粒子である光子なども含めて、素粒子およびその結合体。

③〔哲〕空間・時間のなかに位置し、大きさ・形・質量および運動の可能性を持つもの。近代以降の哲学では、精神と対比される。→唯物論。

⇒ぶっしつ‐こうたい【物質交代】

⇒ぶっしつ‐しゅぎ【物質主義】

⇒ぶっしつ‐じゅんかん【物質循環】

⇒ぶっしつ‐たいしゃ【物質代謝】

⇒ぶっしつ‐ていすう【物質定数】

⇒ぶっしつ‐てき【物質的】

⇒ぶっしつ‐は【物質波】

⇒ぶっしつ‐ぶんか【物質文化】

⇒ぶっしつ‐ぶんめい【物質文明】

⇒ぶっしつ‐めいし【物質名詞】

⇒ぶっしつ‐りょう【物質量】

ぶっしつ‐こうたい【物質交代】‥カウ‥

(→)物質代謝に同じ。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐しゅぎ【物質主義】

(materialism)

①精神的なものを無視して、衣食住などの問題を第一義とする立場。

②(→)唯物ゆいぶつ論に同じ。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐じゅんかん【物質循環】‥クワン

地球あるいは個々の生態系における物質の循環。多くは、炭素・窒素・硫黄などの元素が化合物として生体にとり込まれ、分解されて無機物となる循環を指す。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐たいしゃ【物質代謝】

生物個体、広義には生態系における生物群が栄養物質を摂取し、これを変化して自体を構成し、または活動のエネルギー源とし、不必要な生成物を排出するなど、生物体を構成する物質の変動全般をいう。このうち、栄養物質の体物質への変換・合成を同化、体物質がより簡単な物質に変化するのを異化という。物質交代。新陳代謝。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐ていすう【物質定数】

物質に固有の性質を表す定数。密度・熱伝導率・電気伝導率・弾性率など。一般に、温度・圧力・純度などに依存する。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐てき【物質的】

①物質に関するさま。

②精神より、金銭などの物質に重きを置くさま。↔精神的。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐は【物質波】

電子などの物質粒子が回折・干渉などの波動的性質を示すときの呼称。アインシュタインの光量子説を物質に適用し、1924年ド=ブロイが導入。プランクの定数を運動量で割ったものに等しい波長を持つとした。ド=ブロイ波。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐ぶんか【物質文化】‥クワ

①機械・道具・建造物・交通手段など、人間が自然環境に適応するために創った文化。

②物質に重きを置く文化。↔精神文化。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐ぶんめい【物質文明】

物質を基礎とする文明。文明を物質面から見ていう語。↔精神文明。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐めいし【物質名詞】

不可算名詞の一つ。英語などで、「水」「火」「鉄」のような物質・素材の類を表す名詞。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっしつ‐りょう【物質量】‥リヤウ

(amount of substance)国際単位系で選ばれた七つの基本的物理量の一つ。その物質を構成する単位粒子(原子・分子・イオンなど)の数に比例するように定義され、その単位はモル。1モルを構成する粒子数は約6.02×1023である。

⇒ぶっ‐しつ【物質】

ぶっし‐どういん‐けいかく【物資動員計画】‥ヰン‥クワク

国家による緊急な重要物資の需給計画。日本でも日中戦争の長期化に伴い、企画院によって立案され、1938〜45年度に実施された。略称、物動。

⇒ぶっ‐し【物資】

ぶっ‐しゃ【仏舎】

仏をまつる堂。持仏堂。仏堂。祠堂。

ぶっ‐しゃ【仏者】

僧侶。仏家。仏教徒。

ぶっ‐しゃり【仏舎利】

釈尊の遺骨。仏骨。遺形ゆいぎょう。→塔。

⇒ぶっしゃり‐え【仏舎利会】

ぶっしゃり‐え【仏舎利会】‥ヱ

仏舎利を供養する法会。

⇒ぶっ‐しゃり【仏舎利】

ぶっ‐しゅ【仏種】

①仏を生ずる種姓。

②悟りを得るための所行。

ブッシュ【Busch ドイツ・bush イギリス】

藪やぶ。茂み。

ブッシュ【George H. W. Bush】

アメリカの政治家。第41代大統領(1989〜1993)。共和党出身。冷戦終結に関与。また、湾岸戦争を主導。(1924〜)

ブッシュ【George W. Bush】

アメリカの政治家。G.H.W.ブッシュの長男。第43代大統領。2000年大統領選挙で共和党から当選、04年再選。対アフガニスタン戦争・対イラク戦争を主導。(1946〜)

プッシュ【push】

押すこと。おし進めること。

⇒プッシュ‐バント【push bunt】

⇒プッシュ‐プル‐かいろ【プッシュプル回路】

⇒プッシュ‐ボタン【push button】

⇒プッシュ‐ホン

⇒プッシュ‐ロッド【push-rod】

ぶつ‐じゅうごう【仏十号】‥ジフガウ

仏に対する十種の称号。如来・応供おうぐ・正遍知・明行足みょうぎょうそく・善逝ぜんぜい・世間解せけんげ・無上士・調御丈夫ちょうごじょうぶ・天人師・仏世尊。如来十号。

ぶっしゅ‐かん【仏手柑】

〔植〕

⇒ぶしゅかん

ぶっしゅ‐だな【仏守棚】

床の間・書院などの脇に設けて仏壇に用いる棚。

プッシュ‐バント【push bunt】

野球で、バットを押し出して内野手の間へ球を弾きかえすバント。↔ドラッグ‐バント。

⇒プッシュ【push】

プッシュ‐プル‐かいろ【プッシュプル回路】‥クワイ‥

(push-pull circuit)能動素子2個を一組として構成した回路。各々の素子には、振幅が同じで位相が反転した信号を入力し、各出力を合成して大きな出力を得る。アンプに用いる。

⇒プッシュ【push】

プッシュ‐ボタン【push button】

押しボタン。

⇒プッシュ【push】

プッシュ‐ホン

(和製語push phone)押しボタン式電話機。回転ダイヤルの代りに、押しボタンで番号選択信号(2種類のトーン信号)を送る。アメリカではタッチ‐トーン‐ホン(商品名)、略してタッチホンという。

⇒プッシュ【push】

ブッシュマン【Bushman】

サンの俗称。もともとは蔑称だが、近年先住民としてのアイデンティティーを示すための自称としても用いられる。

プッシュ‐ロッド【push-rod】

〔機〕(→)押し棒に同じ。

⇒プッシュ【push】

ふっ‐しょ【仏書】

フランスで刊行した書籍。フランス語の書籍。

ぶっ‐しょ【仏所】

①仏像を安置する所。仏間。平家物語灌頂「一間をば―に定め、昼夜朝夕の御つとめ」

②仏のいる所。極楽。浄土。謡曲、鵜飼「一僧一宿の功力に引かれ、急ぎ―に送らんと」

③仏像やその付属物を作る工房。奈良時代の造仏所のような公的機関と、興福寺仏所のように寺院に属するものと、三条仏所・七条仏所などのような仏師の経営するものとがある。

ぶっ‐しょ【仏書】

仏教に関する書物。仏典。内典。

ぶっ‐しょう【仏生】‥シヤウ

①釈尊の誕生。

②仏生日の略。

⇒ぶっしょう‐え【仏生会】

⇒ぶっしょう‐にち【仏生日】

ぶっ‐しょう【仏性】‥シヤウ

〔仏〕一切衆生しゅじょうが本来もっている仏としての本性。涅槃経「一切衆生悉有しつう―」→如来蔵

ぶっ‐しょう【仏餉・仏聖】‥シヤウ

仏にそなえる米飯。仏供ぶっく。仏飯。

⇒ぶっしょう‐でん【仏餉田・仏聖田】

⇒ぶっしょう‐ぶくろ【仏餉袋・仏聖袋】

ぶっ‐しょう【物証】

物的証拠の略。→書証→人証

ぶっ‐しょう【物象】‥シヤウ

①物のかたち。事物のすがた。

②物理学・化学・鉱物学などを包括した教科の名称。1942年改訂の中学校教授要目で理科が物象と生物に分かれた。47年、新学制によって廃止。

⇒ぶっしょう‐か【物象化】

ぶつ‐じょう【仏乗】

〔仏〕一切衆生しゅじょうをことごとく成仏させる教え。大乗のこと。また、声聞しょうもん乗・縁覚乗に対して菩薩乗のこと。

ぶつ‐じょう【物上】‥ジヤウ

物に関するさま。物的。

⇒ぶつじょう‐だいい【物上代位】

⇒ぶつじょう‐たんぽ【物上担保】

⇒ぶつじょう‐ほしょうにん【物上保証人】

⇒ぶつじょう‐れんごう【物上連合】

ぶつ‐じょう【物情】‥ジヤウ

①物の有様。物の性質。

②世間の様子。世人の心情。

⇒ぶつじょう‐そうぜん【物情騒然】

ぶっしょう‐え【仏生会】‥シヤウヱ

(→)灌仏会かんぶつえに同じ。〈[季]春〉

⇒ぶっ‐しょう【仏生】

ぶっしょう‐か【物象化】‥シヤウクワ

(Versachlichung ドイツ)(マルクスの用語)商品生産社会、特に資本主義社会において、人間の諸能力、また人間と人間との関係が、商品や貨幣など物の属性であるかのように現れる事態。→物神崇拝2

⇒ぶっ‐しょう【物象】

ぶつじょう‐そうぜん【物情騒然】‥ジヤウサウ‥

世の中が騒がしく、今にも何かが起こりそうな様子。「―とする」

⇒ぶつ‐じょう【物情】

ぶつじょう‐だいい【物上代位】‥ジヤウ‥ヰ

〔法〕担保物権の目的物の売却・賃貸・滅失または毀損によって債務者が取得する金銭その他の物にも及ぶ担保権の効力。

⇒ぶつ‐じょう【物上】

ぶつじょう‐たんぽ【物上担保】‥ジヤウ‥

(→)物的担保に同じ。

⇒ぶつ‐じょう【物上】

ぶっしょう‐でん【仏餉田・仏聖田】‥シヤウ‥

仏餉の料を得るための田。

⇒ぶっ‐しょう【仏餉・仏聖】

ぶっしょう‐にち【仏生日】‥シヤウ‥

釈尊の誕生日、すなわち陰暦4月8日。ぶっしょうび。

⇒ぶっ‐しょう【仏生】

ぶっしょう‐ぶくろ【仏餉袋・仏聖袋】‥シヤウ‥

仏餉を入れる袋。檀家だんかから寺に供する米を入れる袋。

⇒ぶっ‐しょう【仏餉・仏聖】

ぶつじょう‐ほしょうにん【物上保証人】‥ジヤウ‥

自己の財産を以て他人の債務の担保に供する者。

⇒ぶつ‐じょう【物上】

ぶつじょう‐れんごう【物上連合】‥ジヤウ‥ガフ

(real union)制度的に常に同じ人を君主とする結合で、統治権能の一部が連合政府により処理される場合をいう。→同君連合

⇒ぶつ‐じょう【物上】

ふっ‐しょく【払拭】

はらいぬぐうこと。すっかり取り除くこと。「古くさいイメージを―する」

ぶっ‐しょく【物色】

①もののいろ。

②風物景色。自然の景色。菅家文草1「―と人情と計会することおろそかなり」

③人相書または容貌によって、その人をさがすこと。また、適当な人または物を多くの中から探し求めること。史記抄「老子を―して求めて著させたぞ」。「室内を―する」

⇒ぶっしょく‐がい【物色買い】

ぶっしょく‐がい【物色買い】‥ガヒ

物色して、割安の物または将来高くなる見込みのある物を買うこと。

⇒ぶっ‐しょく【物色】

ふつ‐じん【仏人】

フランス人。

ぶっ‐しん【仏心】

①仏の大慈悲心。また、仏のように慈悲深い心。「多情―」

②仏性ぶっしょう。

⇒ぶっしん‐しゅう【仏心宗】

ぶっ‐しん【仏身】

仏の身体。もとは釈尊の生身しょうじんを指したが、入滅後、姿としての生身(色身)と真理としての法身ほっしんとに区別されるようになった。さらに発展して、法身・報身・応身の三身さんじん説などが広く行われた。→三身

ぶっ‐しん【物心】

物と心。物質と精神。「―両面の支援」

ぶっ‐しん【物神】

呪力をもつとして崇拝される物や動物。また、偶像。

⇒ぶっしん‐すうはい【物神崇拝】

⇒ぶっしん‐ろん【物神論】

ぶつ‐じん【仏神】

①ほとけとかみ。徒然草「―の奇特」

②天竺の神。仏。盲安杖「―はこの理をいましめ諸経を説き置き給へば」

⇒ぶつじん‐すいは【仏神水波】

ブッシング【bushing】

建物の壁や変圧器の外箱などを貫通する高電圧導体を絶縁・支持する装置。碍管がいかんと内部絶縁とから成る。

プッシング【pushing】

サッカーやバスケット‐ボールなどで、手や体で相手を押す反則。

ぶっしん‐しゅう【仏心宗】

(自分の心にすぐに仏の心を悟るからいう)禅宗の異称。

⇒ぶっ‐しん【仏心】

ぶつじん‐すいは【仏神水波】

仏は神の本地、神は仏の垂迹すいじゃくだから、仏と神とは水と波との関係だという意。浄瑠璃、曾根崎「ここも稲荷の神やしろ―のしるしとて」

⇒ぶつ‐じん【仏神】

ぶっしん‐すうはい【物神崇拝】

①(→)呪物じゅぶつ崇拝に同じ。

②もともとは社会関係の所産である商品・貨幣・資本が、あたかもそれ本来の物的属性に従って運動しているように見え、人間がそれらをあがめ、それらに支配されてしまうこと。フェティシズム。

⇒ぶっ‐しん【物神】

ぶっしん‐ろん【物神論】

(hylotheism)汎神論の一種。神と物とを等置する考え方。物是神論。

⇒ぶっ‐しん【物神】

ふつ‐ぜ

(岩手・福島県などで)自然生じねんじょう、すなわちこぼれ種から成長した草木。ふつつき。

⇒ふつぜ‐ご【ふつぜ子】

ブッセ【Karl Busse】

ドイツの詩人。「山のあなたの空遠く」で始まる詩は上田敏の訳詩集「海潮音」に収められて著名。(1872〜1918)

ぶっ‐せい【物性】

物質の示す巨視的性質。電気的・機械的・光学的・熱的・磁気的などの性質。

⇒ぶっせい‐ろん【物性論】

ぶつ‐ぜい【物税】

物の所有・取得・製造・販売、または物より生ずる収益に課する租税。物の所在地により課せられる。固定資産税の類。→人税→行為税

ぶっせい‐ろん【物性論】

広い範囲にわたる物理学の一分野。量子力学や統計力学を用いて物質の原子・分子の性質と巨視的な性質との関係を明らかにする固体論・液体論・気体論・高分子理論・反応速度論・磁性体論、および分子・原子の構造を論じる分子構造論・分光学理論などがある。物性物理学。

⇒ぶっ‐せい【物性】

ぶっ‐せかい【仏世界】

(→)仏国ぶっこくに同じ。

ふっ‐せき【沸石】

ナトリウム・カルシウム・アルミニウムなどの含水珪酸塩鉱物の一群。網状構造を持つアルミノ珪酸塩で、種類が極めて多い。結晶水の出入や陽イオン置換が容易で、分子ふるいとして用いられる。火山岩の空隙中に結晶をなすほか、変質などによってもできる。

ぶっ‐せき【仏跡】

①釈尊の遺跡。

②仏の足跡。→仏足石

ふつぜ‐ご【ふつぜ子】

私生児。ふっつき子。

⇒ふつ‐ぜ

ぶっ‐せつ【仏刹】

⇒ぶっさつ

ぶっ‐せつ【仏説】

仏の説いた教え。仏教の所説。

フッセル【E. Husserl】

⇒フッサール

ふつ‐ぜん【怫然・艴然】

怒るさま。怒って顔色をかえるさま。むっとするさま。「―として色をなす」

ぶつ‐ぜん【仏前】

仏のまえ。仏壇の前。

ふっ‐そ【弗素・フッ素】

(fluorine)ハロゲン族元素の一種。元素記号F 原子番号9。原子量19.00。淡黄色の気体。刺激性の臭気をもつ。化合力が甚だ強く、ほとんどすべての元素と直接化合する。猛毒。天然には蛍石・氷晶石などのフッ化物として産出。

⇒ふっそ‐じゅし【弗素樹脂】

ぶっ‐そ【仏祖】

①仏教の開祖、すなわち釈迦牟尼。

②仏と祖師。

⇒仏祖掛けて

ぶっ‐そう【仏相】‥サウ

仏の顔かたち。

ぶっ‐そう【仏葬】‥サウ

仏式により死人を葬ること。

ぶっ‐そう【仏僧】

仏教の僧。〈日葡辞書〉

ぶっ‐そう【物忩】

①がさついていること。あわただしく落ちつかないこと。保元物語「この程、京中―の由承る間」。〈日葡辞書〉

②乱暴を働きそうなこと。危険なさま。御伽草子、猿源氏草子「洛中は日暮れぬれば、小路―に候間」

ぶっ‐そう【物騒】‥サウ

(古くからある「物忩」の影響で、「物もの騒さわがし」を音読してできた語か)世間がものさわがしく、何が起こるかわからないさま。危険な感じがするさま。「―な世の中」「―な物を持ち出すな」

ぶつ‐ぞう【仏像】‥ザウ

仏教の礼拝の対象として造られた仏の彫像・画像。仏陀以外の菩薩・明王・諸天にもいう。

仏像

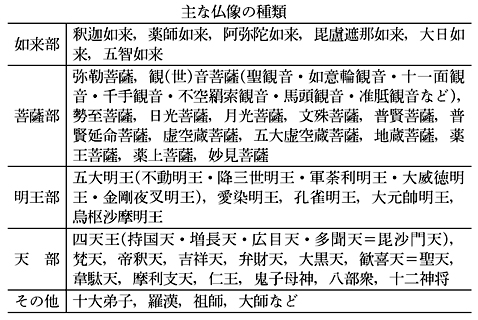

主な仏像の種類(表)

主な仏像の種類(表)

[如来]

釈迦如来

薬師如来

大日如来

五智如来

[菩薩]

弥勒

観世音

聖観音・正観音

如意輪観音

十一面観世音

千手観音

不空羂索観音

馬頭観音

准胝観音

勢至菩薩

日光菩薩

月光菩薩

文殊菩薩

普賢菩薩

普賢延命菩薩

虚空蔵菩薩

五大力菩薩

地蔵菩薩

薬王菩薩

妙見菩薩

[明王]

五大明王

不動明王

降三世明王

軍荼利明王

大威徳明王

金剛夜叉・金剛薬叉

愛染明王

孔雀明王

大元帥明王

烏枢沙摩明王

[天]

四天王

持国天

増長天

広目天

多聞天

毘沙門天

梵天

帝釈天

吉祥天

弁才天・弁財天

大黒天

歓喜天

聖天

韋駄天

摩利支天

仁王・二王

鬼子母神

天竜八部衆

十二神将

十大弟子

阿羅漢

祖師

大師

ぶっそう‐げ【仏桑華】‥サウ‥

アオイ科の常緑低木。中国南部の原産。高さ約1メートル。夏から秋に、大形で紅色または白色のムクゲに似た一日花をつける。雌しべは長く、その周囲に多数の雄しべが合体。扶桑。仏桑。〈[季]夏〉。→ハイビスカス

ぶっそうげ

[如来]

釈迦如来

薬師如来

大日如来

五智如来

[菩薩]

弥勒

観世音

聖観音・正観音

如意輪観音

十一面観世音

千手観音

不空羂索観音

馬頭観音

准胝観音

勢至菩薩

日光菩薩

月光菩薩

文殊菩薩

普賢菩薩

普賢延命菩薩

虚空蔵菩薩

五大力菩薩

地蔵菩薩

薬王菩薩

妙見菩薩

[明王]

五大明王

不動明王

降三世明王

軍荼利明王

大威徳明王

金剛夜叉・金剛薬叉

愛染明王

孔雀明王

大元帥明王

烏枢沙摩明王

[天]

四天王

持国天

増長天

広目天

多聞天

毘沙門天

梵天

帝釈天

吉祥天

弁才天・弁財天

大黒天

歓喜天

聖天

韋駄天

摩利支天

仁王・二王

鬼子母神

天竜八部衆

十二神将

十大弟子

阿羅漢

祖師

大師

ぶっそう‐げ【仏桑華】‥サウ‥

アオイ科の常緑低木。中国南部の原産。高さ約1メートル。夏から秋に、大形で紅色または白色のムクゲに似た一日花をつける。雌しべは長く、その周囲に多数の雄しべが合体。扶桑。仏桑。〈[季]夏〉。→ハイビスカス

ぶっそうげ

ブッソウゲ(1)

撮影:関戸 勇

ブッソウゲ(1)

撮影:関戸 勇

広辞苑に「物議」で始まるの検索結果 1-2。