複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (31)

あかし【灯】🔗⭐🔉

あかし【灯】

(「明かす」の連用形「明かし」から)ともしび。あかり。宇津保物語藤原君「御―奉り」

とう【灯・燈】🔗⭐🔉

とう【灯・燈】

(「灯」は本来音テイで、燃えさかる火の意の別字)

①ともしび。あかり。

②電灯を数える語。

⇒灯滅せんとして光を増す

とう‐えい【灯影】🔗⭐🔉

とう‐えい【灯影】

ともしび。また、ともしびのかげ。

とう‐か【灯下】🔗⭐🔉

とう‐か【灯下】

ともしびの下。

とう‐か【灯火】‥クワ🔗⭐🔉

とう‐か【灯火】‥クワ

ともしび。

⇒とうか‐かんせい【灯火管制】

⇒灯火親しむべし

とう‐か【灯花】‥クワ🔗⭐🔉

とう‐か【灯花】‥クワ

(→)丁子頭ちょうじがしらに同じ。

とう‐か【灯架】🔗⭐🔉

とう‐か【灯架】

灯火の油皿をのせる台。灯台。

とう‐が【灯蛾】🔗⭐🔉

とう‐が【灯蛾】

灯火にあつまる蛾。火取虫ひとりむし。〈[季]夏〉

とう‐がい【灯蓋】🔗⭐🔉

とう‐がい【灯蓋】

灯火の油皿をのせるもの。また、油皿。灯盞とうさん。

とうか‐かんせい【灯火管制】‥クワクワン‥🔗⭐🔉

とうか‐かんせい【灯火管制】‥クワクワン‥

夜間、敵機の来襲に備え、減光・遮光・消灯をすること。

⇒とう‐か【灯火】

○灯火親しむべしとうかしたしむべし🔗⭐🔉

○灯火親しむべしとうかしたしむべし

[韓愈、符書を城南に読む詩「灯火稍ようやく親しむべし」]秋になると涼しくなり夜も長くなって、灯火の下で読書するのに適している。〈[季]秋〉。→新涼灯火

⇒とう‐か【灯火】

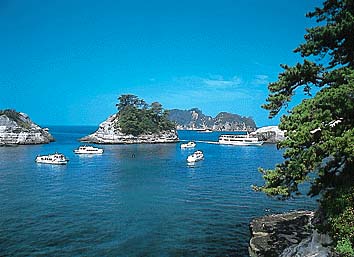

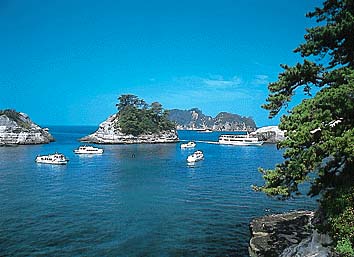

どうがしま【堂ヶ島】ダウ‥

①神奈川県箱根町にある塩化物泉。早川渓谷に沿う。箱根七湯の一つ。

②静岡県、伊豆半島西岸、西伊豆町にある景勝地。波の浸食による洞穴・断崖や温泉がある。

堂ヶ島

撮影:新海良夫

どう‐かじゅう【動荷重】‥ヂユウ

運動体が構造物に与える荷重。橋梁上を通過する車両の類。活荷重。↔静荷重

とうか‐しょく【透過色】‥クワ‥

半透明な物体を光にすかして見たときの色。物体内部での光の選択的吸収に基づく。→表面色。

⇒とう‐か【透過】

とうか‐すい【桃花水】タウクワ‥

(桃花が開く頃に春雨や氷の解け水で川が増水するからいう)春季の増水。

⇒とう‐か【桃花】

とうかずいよう【桃華蘂葉】タウクワ‥エフ

有職故実書。一条兼良著。1巻。1480年(文明12)成る。一条家伝来の故実作法などを記して、子の冬良に与えたもの。

とうか‐せい【透過性】‥クワ‥

細胞膜その他の有機性および無機性皮膜が水や溶質などを通過させる性質。

⇒とう‐か【透過】

どうか‐せいさく【同化政策】‥クワ‥

ある国が植民地民族に対して、本国の生活様式や思想などに同化させようとする政策。

⇒どう‐か【同化】

とうかせん【桃花扇】タウクワ‥

清代の戯曲。4巻40齣せき。孔尚任の作。明朝滅亡を背景とし、侯方域と名妓李香君の恋を描いた伝奇。「長生殿」と共に清朝戯曲の双璧。1699年成る。

どうか‐せん【導火線】ダウクワ‥

①火薬を糸で巻いて製したひも状のもの。雷管に点火するのに用いる。

②転じて、事件を発生させる原因。

⇒どう‐か【導火】

どうか‐そしき【同化組織】‥クワ‥

植物の柔組織の一つ。細胞内に多くの葉緑体を有し、もっぱら炭酸同化作用を営む。

⇒どう‐か【同化】

とうか‐そんしつ【透過損失】‥クワ‥

(transmission loss)建物の壁や窓などの材料の遮音性能を表す指標。入射音の大きさと透過した音の大きさとの差。単位はデシベル(dB)。音響透過損失。TL

⇒とう‐か【透過】

どう‐かたぎぬ【胴肩衣】

袖のない胴服。袖無羽織。

とうがた‐クレーン【塔型クレーン】タフ‥

高い鉄塔の上に横桁を備えたクレーン。高い捲揚げ、大半径の旋回運搬に適し、石炭の陸揚げなどに使用。タワー‐クレーン。

どう‐かじゅう【動荷重】‥ヂユウ

運動体が構造物に与える荷重。橋梁上を通過する車両の類。活荷重。↔静荷重

とうか‐しょく【透過色】‥クワ‥

半透明な物体を光にすかして見たときの色。物体内部での光の選択的吸収に基づく。→表面色。

⇒とう‐か【透過】

とうか‐すい【桃花水】タウクワ‥

(桃花が開く頃に春雨や氷の解け水で川が増水するからいう)春季の増水。

⇒とう‐か【桃花】

とうかずいよう【桃華蘂葉】タウクワ‥エフ

有職故実書。一条兼良著。1巻。1480年(文明12)成る。一条家伝来の故実作法などを記して、子の冬良に与えたもの。

とうか‐せい【透過性】‥クワ‥

細胞膜その他の有機性および無機性皮膜が水や溶質などを通過させる性質。

⇒とう‐か【透過】

どうか‐せいさく【同化政策】‥クワ‥

ある国が植民地民族に対して、本国の生活様式や思想などに同化させようとする政策。

⇒どう‐か【同化】

とうかせん【桃花扇】タウクワ‥

清代の戯曲。4巻40齣せき。孔尚任の作。明朝滅亡を背景とし、侯方域と名妓李香君の恋を描いた伝奇。「長生殿」と共に清朝戯曲の双璧。1699年成る。

どうか‐せん【導火線】ダウクワ‥

①火薬を糸で巻いて製したひも状のもの。雷管に点火するのに用いる。

②転じて、事件を発生させる原因。

⇒どう‐か【導火】

どうか‐そしき【同化組織】‥クワ‥

植物の柔組織の一つ。細胞内に多くの葉緑体を有し、もっぱら炭酸同化作用を営む。

⇒どう‐か【同化】

とうか‐そんしつ【透過損失】‥クワ‥

(transmission loss)建物の壁や窓などの材料の遮音性能を表す指標。入射音の大きさと透過した音の大きさとの差。単位はデシベル(dB)。音響透過損失。TL

⇒とう‐か【透過】

どう‐かたぎぬ【胴肩衣】

袖のない胴服。袖無羽織。

とうがた‐クレーン【塔型クレーン】タフ‥

高い鉄塔の上に横桁を備えたクレーン。高い捲揚げ、大半径の旋回運搬に適し、石炭の陸揚げなどに使用。タワー‐クレーン。

どう‐かじゅう【動荷重】‥ヂユウ

運動体が構造物に与える荷重。橋梁上を通過する車両の類。活荷重。↔静荷重

とうか‐しょく【透過色】‥クワ‥

半透明な物体を光にすかして見たときの色。物体内部での光の選択的吸収に基づく。→表面色。

⇒とう‐か【透過】

とうか‐すい【桃花水】タウクワ‥

(桃花が開く頃に春雨や氷の解け水で川が増水するからいう)春季の増水。

⇒とう‐か【桃花】

とうかずいよう【桃華蘂葉】タウクワ‥エフ

有職故実書。一条兼良著。1巻。1480年(文明12)成る。一条家伝来の故実作法などを記して、子の冬良に与えたもの。

とうか‐せい【透過性】‥クワ‥

細胞膜その他の有機性および無機性皮膜が水や溶質などを通過させる性質。

⇒とう‐か【透過】

どうか‐せいさく【同化政策】‥クワ‥

ある国が植民地民族に対して、本国の生活様式や思想などに同化させようとする政策。

⇒どう‐か【同化】

とうかせん【桃花扇】タウクワ‥

清代の戯曲。4巻40齣せき。孔尚任の作。明朝滅亡を背景とし、侯方域と名妓李香君の恋を描いた伝奇。「長生殿」と共に清朝戯曲の双璧。1699年成る。

どうか‐せん【導火線】ダウクワ‥

①火薬を糸で巻いて製したひも状のもの。雷管に点火するのに用いる。

②転じて、事件を発生させる原因。

⇒どう‐か【導火】

どうか‐そしき【同化組織】‥クワ‥

植物の柔組織の一つ。細胞内に多くの葉緑体を有し、もっぱら炭酸同化作用を営む。

⇒どう‐か【同化】

とうか‐そんしつ【透過損失】‥クワ‥

(transmission loss)建物の壁や窓などの材料の遮音性能を表す指標。入射音の大きさと透過した音の大きさとの差。単位はデシベル(dB)。音響透過損失。TL

⇒とう‐か【透過】

どう‐かたぎぬ【胴肩衣】

袖のない胴服。袖無羽織。

とうがた‐クレーン【塔型クレーン】タフ‥

高い鉄塔の上に横桁を備えたクレーン。高い捲揚げ、大半径の旋回運搬に適し、石炭の陸揚げなどに使用。タワー‐クレーン。

どう‐かじゅう【動荷重】‥ヂユウ

運動体が構造物に与える荷重。橋梁上を通過する車両の類。活荷重。↔静荷重

とうか‐しょく【透過色】‥クワ‥

半透明な物体を光にすかして見たときの色。物体内部での光の選択的吸収に基づく。→表面色。

⇒とう‐か【透過】

とうか‐すい【桃花水】タウクワ‥

(桃花が開く頃に春雨や氷の解け水で川が増水するからいう)春季の増水。

⇒とう‐か【桃花】

とうかずいよう【桃華蘂葉】タウクワ‥エフ

有職故実書。一条兼良著。1巻。1480年(文明12)成る。一条家伝来の故実作法などを記して、子の冬良に与えたもの。

とうか‐せい【透過性】‥クワ‥

細胞膜その他の有機性および無機性皮膜が水や溶質などを通過させる性質。

⇒とう‐か【透過】

どうか‐せいさく【同化政策】‥クワ‥

ある国が植民地民族に対して、本国の生活様式や思想などに同化させようとする政策。

⇒どう‐か【同化】

とうかせん【桃花扇】タウクワ‥

清代の戯曲。4巻40齣せき。孔尚任の作。明朝滅亡を背景とし、侯方域と名妓李香君の恋を描いた伝奇。「長生殿」と共に清朝戯曲の双璧。1699年成る。

どうか‐せん【導火線】ダウクワ‥

①火薬を糸で巻いて製したひも状のもの。雷管に点火するのに用いる。

②転じて、事件を発生させる原因。

⇒どう‐か【導火】

どうか‐そしき【同化組織】‥クワ‥

植物の柔組織の一つ。細胞内に多くの葉緑体を有し、もっぱら炭酸同化作用を営む。

⇒どう‐か【同化】

とうか‐そんしつ【透過損失】‥クワ‥

(transmission loss)建物の壁や窓などの材料の遮音性能を表す指標。入射音の大きさと透過した音の大きさとの差。単位はデシベル(dB)。音響透過損失。TL

⇒とう‐か【透過】

どう‐かたぎぬ【胴肩衣】

袖のない胴服。袖無羽織。

とうがた‐クレーン【塔型クレーン】タフ‥

高い鉄塔の上に横桁を備えたクレーン。高い捲揚げ、大半径の旋回運搬に適し、石炭の陸揚げなどに使用。タワー‐クレーン。

とう‐かん【灯竿】🔗⭐🔉

とう‐かん【灯竿】

港の位置を標示するため港口に設ける、竿柱の頂に灯火を掲げたもの。

とう‐こう【灯光】‥クワウ🔗⭐🔉

とう‐こう【灯光】‥クワウ

ともしびの光。

とう‐しみ【灯心】🔗⭐🔉

とう‐しみ【灯心】

(シミは字音シンのンをミと表記したもの。古くはトウジミとも)

⇒とうしん。今昔物語集5「―を入れて燃して」

⇒とうしみ‐とんぼ【灯心蜻蛉】

とう‐しょく【灯燭】🔗⭐🔉

とう‐しょく【灯燭】

ともしび。灯火。

とう‐しん【灯心】🔗⭐🔉

とう‐しん【灯心】

灯油にひたして火をともすもの。普通は藺いのなかごの白い芯を用い、時に綿糸なども用いる。

⇒とうしん‐おさえ【灯心抑え】

⇒とうしん‐そう【灯心草】

⇒とうしん‐ひき【灯心引】

⇒灯心で須弥山を引き寄せる

⇒灯心で竹の根を掘る

○灯心で須弥山を引き寄せるとうしんでしゅみせんをひきよせる🔗⭐🔉

○灯心で須弥山を引き寄せるとうしんでしゅみせんをひきよせる

どうしても力の及ばないことのたとえ。

⇒とう‐しん【灯心】

○灯心で竹の根を掘るとうしんでたけのねをほる🔗⭐🔉

○灯心で竹の根を掘るとうしんでたけのねをほる

(産うまず女めは死後に地獄で灯心で竹の根を掘らされるという俗信から)やってできないこと、苦労ばかり多くて効のないことのたとえ。

⇒とう‐しん【灯心】

とうしん‐てつどう【東清鉄道】‥ダウ

日清戦争後、ロシアが中国東北部に敷設した鉄道。日本では東支鉄道・北満州鉄道と呼んだ。満州事変後、満州国へ譲渡・売却。日本の敗戦で再びソ連に移管。1952年ソ連から中国に返還され、旧南満州鉄道と共に長春鉄路と改称。

とうしんど‐せん【等震度線】

地図上に地震の震度の等しい地点を結んだ曲線。

とうしん‐ひき【灯心引】🔗⭐🔉

とうしん‐ひき【灯心引】

藺いの芯を取り出して灯心を作ること。また、それを業とする人。狂言、伊文字「―の娘であらう」

⇒とう‐しん【灯心】

とう‐すみ【灯心】🔗⭐🔉

とう‐すみ【灯心】

トウシミの訛。

とぼし【点火・灯】🔗⭐🔉

とぼし【点火・灯】

火をつけて闇を照らすのに用いるもの。ともし。松明たいまつ・紙燭の類。

⇒とぼし‐あぶら【灯油】

⇒とぼし‐がら【点火茎】

ともし【灯】🔗⭐🔉

ともし【灯】

①ともしび。とぼし。灯火。

②(「照射」と書く)猟人が夏・秋の夜、山中の木陰に篝かがりをたき、または火串ほぐしに松明たいまつをともして闇の中の鹿の眼が光に反射して輝くのを目当てに、これを射たこと。また、その火。〈[季]夏〉

⇒ともし‐あぶら【灯油】

ともし‐び【灯火・灯】🔗⭐🔉

ともし‐び【灯火・灯】

①ともした火。あかり。ともし。とうか。南海寄帰内法伝平安後期点「法徒霧のごとくに集まりて、灯トモシヒを燃ともいて明に続き」。「山小屋の―」「風前の―」

②たいまつ。たてあかし。

③平安時代、大学寮の学生に灯油の料として与えた一種の奨学金。

⇒ともしび‐の【灯火の】

⇒ともしび‐の‐はな【灯火の花】

ともしび‐の【灯火の】🔗⭐🔉

ともしび‐の【灯火の】

〔枕〕

「あかし(明石)」にかかる。万葉集3「―明石大門おおとに入る日にか」

⇒ともし‐び【灯火・灯】

ともしび‐の‐はな【灯火の花】🔗⭐🔉

ともしび‐の‐はな【灯火の花】

(→)丁子頭ちょうじがしらに同じ。

⇒ともし‐び【灯火・灯】

とも・す【点す・灯す】🔗⭐🔉

とも・す【点す・灯す】

〔他五〕

①灯火をつける。点火する。とぼす。万葉集15「海原の沖辺に―・し漁いざる火は」

②交合する。

とも・る【点る・灯る】🔗⭐🔉

とも・る【点る・灯る】

〔自五〕

灯火がつく。とぼる。狂言、子盗人「火が―・つてある」

ひ【火】🔗⭐🔉

ひ【火】

(古形はホ。「日」とは別語)

①熱と光とを発して燃えているもの。高温で赤熱したもの。万葉集15「君が行く道のながてを繰り畳ね焼きほろぼさむ天の―もがも」。「―が燃える」「―に掛ける」

②ほのお。火焔。古事記中「さねさし相模さがむの小野に燃ゆる―の火中ほなかに立ちて問ひし君はも」

③おき。炭火。枕草子1「火桶の―もしろき灰がちになりて」

④火打ちの火。きりび。「―を打つ」

⑤(「燈」「灯」とも書く)ともしび。灯火。枕草子43「―ちかうとりよせて物語などみるに」

⑥火事。火災。蜻蛉日記下「夜中ばかりに―の騒ぎするところあり」。「―を出す」

⑦火のように光るもの。伊勢物語「この蛍のともす―にや見ゆらん」

⑧おこりたかまる感情のたとえ。万葉集17「心には―さへ燃えつつ」。「胸の―」

⑨のろし。「―を立つ」

⑩月経。

⇒火危うし

⇒火が付く

⇒火が降る

⇒灯涼し

⇒火に油を注ぐ

⇒火に入る虫

⇒火の消えたよう

⇒火の付いたよう

⇒火の出るよう

⇒火の無い所に煙は立たぬ

⇒火の中水の底

⇒火を挙ぐ

⇒火を落とす

⇒火を易う

⇒火を掛ける

⇒火を失す

⇒火を摩る

⇒火を散らす

⇒火を付ける

⇒火を通す

⇒火を吐く

⇒火を放つ

⇒火を吹く

⇒火を吹く力も無い

⇒火を振る

⇒火を見たら火事と思え

⇒火を見るよりも明らか

ひ‐うつり【火映り・灯映り】🔗⭐🔉

ひ‐うつり【火映り・灯映り】

灯火の光がものにうつること。

ひとり‐が【灯蛾】🔗⭐🔉

ひとり‐が【灯蛾】

ヒトリガ科のガの総称。色彩の美しいものが多い。灯火によく飛来する。幼虫は典型的な毛虫。その一種ヒトリガは、開張5〜7.5センチメートル。前翅は暗褐色に白帯があり、後翅は赤色で、数個の丸い青黒色紋がある。

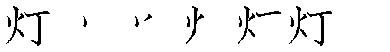

[漢]灯🔗⭐🔉

灯 字形

筆順

筆順

〔火(灬)部2画/6画/教育/3784・4574〕

[燈] 字形

〔火(灬)部2画/6画/教育/3784・4574〕

[燈] 字形

〔火(灬)部12画/16画/3785・4575〕

〔音〕トウ(呉)(漢) チン・トン(唐)

〔訓〕ひ・ともしび

[意味]

ともしび。あかり。「灯火・灯明とうみょう・電灯・幻灯・常夜灯・点灯・提灯ちょうちん・行灯あんどん」

[解字]

形声。「燈」は、「火」+音符「登」(=のぼる)で、高くかかげるあかりの意。「灯」は、字音「テイ」で、燃えさかる火の意で「燈」とは別字であるが、元・明みん以来、「燈」の代わりに用いられた。なお、「チン」は「灯」の唐音。

[下ツキ

行灯・外灯・街灯・角灯・龕灯・漁灯・献灯・軒灯・幻灯・舷灯・紅灯・孤灯・残灯・照空灯・消灯・神灯・走馬灯・探海灯・探照灯・挑灯・提灯・点灯・伝灯・電灯・尾灯・標灯・法灯・万灯・門灯・誘蛾灯・流灯・竜灯

〔火(灬)部12画/16画/3785・4575〕

〔音〕トウ(呉)(漢) チン・トン(唐)

〔訓〕ひ・ともしび

[意味]

ともしび。あかり。「灯火・灯明とうみょう・電灯・幻灯・常夜灯・点灯・提灯ちょうちん・行灯あんどん」

[解字]

形声。「燈」は、「火」+音符「登」(=のぼる)で、高くかかげるあかりの意。「灯」は、字音「テイ」で、燃えさかる火の意で「燈」とは別字であるが、元・明みん以来、「燈」の代わりに用いられた。なお、「チン」は「灯」の唐音。

[下ツキ

行灯・外灯・街灯・角灯・龕灯・漁灯・献灯・軒灯・幻灯・舷灯・紅灯・孤灯・残灯・照空灯・消灯・神灯・走馬灯・探海灯・探照灯・挑灯・提灯・点灯・伝灯・電灯・尾灯・標灯・法灯・万灯・門灯・誘蛾灯・流灯・竜灯

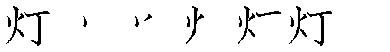

筆順

筆順

〔火(灬)部2画/6画/教育/3784・4574〕

[燈] 字形

〔火(灬)部2画/6画/教育/3784・4574〕

[燈] 字形

〔火(灬)部12画/16画/3785・4575〕

〔音〕トウ(呉)(漢) チン・トン(唐)

〔訓〕ひ・ともしび

[意味]

ともしび。あかり。「灯火・灯明とうみょう・電灯・幻灯・常夜灯・点灯・提灯ちょうちん・行灯あんどん」

[解字]

形声。「燈」は、「火」+音符「登」(=のぼる)で、高くかかげるあかりの意。「灯」は、字音「テイ」で、燃えさかる火の意で「燈」とは別字であるが、元・明みん以来、「燈」の代わりに用いられた。なお、「チン」は「灯」の唐音。

[下ツキ

行灯・外灯・街灯・角灯・龕灯・漁灯・献灯・軒灯・幻灯・舷灯・紅灯・孤灯・残灯・照空灯・消灯・神灯・走馬灯・探海灯・探照灯・挑灯・提灯・点灯・伝灯・電灯・尾灯・標灯・法灯・万灯・門灯・誘蛾灯・流灯・竜灯

〔火(灬)部12画/16画/3785・4575〕

〔音〕トウ(呉)(漢) チン・トン(唐)

〔訓〕ひ・ともしび

[意味]

ともしび。あかり。「灯火・灯明とうみょう・電灯・幻灯・常夜灯・点灯・提灯ちょうちん・行灯あんどん」

[解字]

形声。「燈」は、「火」+音符「登」(=のぼる)で、高くかかげるあかりの意。「灯」は、字音「テイ」で、燃えさかる火の意で「燈」とは別字であるが、元・明みん以来、「燈」の代わりに用いられた。なお、「チン」は「灯」の唐音。

[下ツキ

行灯・外灯・街灯・角灯・龕灯・漁灯・献灯・軒灯・幻灯・舷灯・紅灯・孤灯・残灯・照空灯・消灯・神灯・走馬灯・探海灯・探照灯・挑灯・提灯・点灯・伝灯・電灯・尾灯・標灯・法灯・万灯・門灯・誘蛾灯・流灯・竜灯

大辞林の検索結果 (46)

あかし【灯・明かし】🔗⭐🔉

あかし [0] 【灯・明かし】

あかり。ともしび。特に,神仏にささげる灯明。「み―」

とう【灯】🔗⭐🔉

とう 【灯】

■一■ [1] (名)

ともしび。あかり。

■二■ (接尾)

助数詞。電灯の数を数えるのに用いる。「一室二―」

とう-えい【灯影】🔗⭐🔉

とう-えい [0] 【灯影】

灯火の光。ほかげ。

とう-か【灯下】🔗⭐🔉

とう-か [1] 【灯下】

あかりの下。あかりのそば。

とう-か【灯火】🔗⭐🔉

とう-か ―クワ [1] 【灯火】

ともしび。あかり。

とうか=親し🔗⭐🔉

――親し

「灯火親しむべし」に同じ。[季]秋。

とうか=親しむべし🔗⭐🔉

――親しむべし

〔韓愈「符読書城南詩」〕

秋は涼しく夜長なので,灯火の下で書物を読むに適している。

とうか-かんせい【灯火管制】🔗⭐🔉

とうか-かんせい ―クワクワン― [4] 【灯火管制】

夜間の空襲に備えて,灯火を消したりおおい隠したりすること。

とう-か【灯花】🔗⭐🔉

とう-か ―クワ [1] 【灯花】

「丁字頭(チヨウジガシラ)」に同じ。

とう-か【灯架】🔗⭐🔉

とう-か [1] 【灯架】

灯火の油をいれる皿を載せる台。灯台。

とう-が【灯蛾】🔗⭐🔉

とう-が [1] 【灯蛾】

「火取り虫」に同じ。[季]夏。

とう-がい【灯蓋】🔗⭐🔉

とう-がい [0] 【灯蓋】

(1)灯火の油皿をのせる台。くもで。灯架。

(2)灯火の油を入れる皿。油皿。灯盞(トウサン)。

とう-かん【灯竿】🔗⭐🔉

とう-かん [0] 【灯竿】

航路標識の一。夜間の航路目標として頂部に灯を掲げた柱。桟橋や防波堤の端に設置する。

とう-こう【灯光】🔗⭐🔉

とう-こう ―クワウ [0] 【灯光】

ともしびの光。あかり。

とう-しつ【灯質】🔗⭐🔉

とう-しつ [0] 【灯質】

灯台の灯光の発射状態。各灯台ごとに定められている。

とう-しみ【灯心】🔗⭐🔉

とう-しみ 【灯心】

〔「とうじみ」とも〕

「とうしん(灯心)」に同じ。「油・―までもてのぼらせ給ふ/栄花(駒競べの行幸)」

とうしみ-とんぼ【灯心蜻蛉】🔗⭐🔉

とうしみ-とんぼ [5] 【灯心蜻蛉】

イトトンボの異名。

とう-しょく【灯燭】🔗⭐🔉

とう-しょく [0] 【灯燭】

ともしび。灯火。とうそく。

とう-しん【灯心・灯芯】🔗⭐🔉

とう-しん [0] 【灯心・灯芯】

ランプ・行灯(アンドン)などの芯。灯油を吸い込ませて,火をともすためのもの。綿糸などを用いる。古くは藺(イ)の白い芯を用いた。とうしみ。とうすみ。

とうしん-おさえ【灯心抑え】🔗⭐🔉

とうしん-おさえ ―オサヘ [5] 【灯心抑え】

油皿の中に置いて,灯心をおさえたり,かきたてたりするのに用いる金属製または陶製の具。かきたてぼう。

とうしん-ぐさ【灯心草】🔗⭐🔉

とうしん-ぐさ [3] 【灯心草】

藺(イ)の異名。[季]夏。

とうしん-とんぼ【灯心蜻蛉】🔗⭐🔉

とうしん-とんぼ [5] 【灯心蜻蛉】

イトトンボの異名。[季]夏。

とう-すみ【灯心】🔗⭐🔉

とう-すみ [0] 【灯心】

「とうしみ」の転。「とうしん」に同じ。

とうすみ-とんぼ【灯心蜻蛉】🔗⭐🔉

とうすみ-とんぼ [5] 【灯心蜻蛉】

イトトンボの異名。[季]夏。

とう-せん【灯船】🔗⭐🔉

とう-せん [0] 【灯船】

船上高く灯火を掲げ,灯台の役目を果たす船。灯台の設置が困難な浅州などに定置する。灯台船。灯明船。浮き灯台。

とう-ぜん【灯前】🔗⭐🔉

とう-ぜん [0] 【灯前】

ともしびの前。ともしびのそば。灯下。

とう-だい【灯台】🔗⭐🔉

とう-だい [0] 【灯台】

(1)航路標識の一。船舶に陸上の特定の位置を示すために設置する塔状の構造物。夜間には灯火を放ち,また,霧笛を鳴らすなどして船舶の安全を守る。

(2)昔の室内照明器具。上に油皿をのせて灯心を立て火をともす台。灯明台。

灯台(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

とうだい=下(モト)暗し🔗⭐🔉

――下(モト)暗し

灯台{(2)}の真下が暗いように,身近なことがかえって気づきにくいことのたとえ。

とうだい-き【灯台鬼】🔗⭐🔉

とうだい-き [3] 【灯台鬼】

額に灯火を支える道具を打ちつけられ,生きたまま灯台とされた人。「源平盛衰記」巻一〇に,遣唐使軽(カル)の大臣が灯台鬼とされ,息子弼(スケ)の宰相が渡唐して対面したが,父と気づかず,物言わぬ薬を飲まされた父が,指端を食い切り血でもって書いた一文で我が父とわかったという説話が載る。燭鬼。

とうだい-もり【灯台守(り)】🔗⭐🔉

とうだい-もり [3] 【灯台守(り)】

灯台{(1)}の番をする人。

とぼし【点火・灯】🔗⭐🔉

とぼし [3][0] 【点火・灯】

灯火。ともし。

ともし【灯】🔗⭐🔉

ともし [3][0] 【灯】

(1)「ともしび(灯)」に同じ。とぼし。

(2)(「照射」と書く)夏山の狩りで,夜,松明(タイマツ)などをともして,それに近寄る鹿を射ること。また,その松明。

ともし-び【灯・灯火・燭】🔗⭐🔉

ともし-び [0][3] 【灯・灯火・燭】

(1)ともした明かり。とうか。ともし。「町の―」「風前の―」

(2)存在・実在などのあかしのたとえ。「生命の―が消えかかる」「平和運動の―を掲げる」

ともしび=消えんとして光を増(マ)す🔗⭐🔉

――消えんとして光を増(マ)す

灯火が消えようとする寸前に一度光が明るくなる。滅亡する寸前に一時勢いを盛り返すことにたとえる。

ともしび-の【灯の】🔗⭐🔉

ともしび-の 【灯の】 (枕詞)

灯火が明るいの意で地名「明石」にかかる。「―明石大門(オオト)に入らむ日や/万葉 254」

とも・す【点す・灯す】🔗⭐🔉

とも・す [2][0] 【点す・灯す】 (動サ五[四])

(1)灯火をつける。明かりをつける。とぼす。「蝋燭(ロウソク)を―・す」「蛍の―・す火にや見ゆらむ/伊勢 39」

(2)交合する。女を犯す。とぼす。「もしこの子を―・す気か/洒落本・仮根草」

[可能] ともせる

とも・る【点る・灯る】🔗⭐🔉

とも・る [2][0] 【点る・灯る】 (動ラ五[四])

蝋燭(ロウソク)や灯心に火がつく。明かりがつく。とぼる。「ランプに火が―・る」「明かりが―・る」

ひ【灯】🔗⭐🔉

ひ [1] 【灯】

〔「ひ(火)」と同源〕

ものを照らす光。ともしび。あかり。「町の―が見える」「―をともす」

ひあげ-いし【灯上(げ)石・灯揚(げ)石】🔗⭐🔉

ひあげ-いし [3] 【灯上(げ)石・灯揚(げ)石】

石灯籠に灯火を入れるために乗る石。やや高く表面は平らで,庭の景色ともする。

ひ-うつり【火映り・灯映り】🔗⭐🔉

ひ-うつり [2] 【火映り・灯映り】

灯火が物に映ずること。

とうか【灯火】(和英)🔗⭐🔉

とうか【灯火】

a light.→英和

‖灯火管制 a blackout.灯火親しむべき候 a good season for reading.

とうしん【灯心】(和英)🔗⭐🔉

とうしん【灯心】

a (lamp) wick.灯心草《植》a rush.→英和

とうだい【灯台】(和英)🔗⭐🔉

とうだい【灯台】

a lighthouse.→英和

‖灯台守 a lighthouse keeper.灯台もと暗し One must go abroad for news of home.

ともしび【灯】(和英)🔗⭐🔉

ひ【灯】(和英)🔗⭐🔉

ひ【灯】

a light.→英和

〜をつける(消す) light (put out);turn[switch]on (off) a light (電灯).

広辞苑+大辞林に「灯」で始まるの検索結果。もっと読み込む