複数辞典一括検索+![]()

![]()

好 すく🔗⭐🔉

【好】

6画 女部 [四年]

区点=2505 16進=3925 シフトJIS=8D44

《常用音訓》コウ/この…む/す…く

《音読み》 コウ(カウ)

6画 女部 [四年]

区点=2505 16進=3925 シフトJIS=8D44

《常用音訓》コウ/この…む/す…く

《音読み》 コウ(カウ)

〈h

〈h o・h

o・h o〉

《訓読み》 このむ/すく/よい(よし)/よろしい(よろし)/みめよい(みめよし)/よしみ/このみ

《名付け》 この・このむ・すみ・たか・み・よし・よしみ

《意味》

o〉

《訓読み》 このむ/すく/よい(よし)/よろしい(よろし)/みめよい(みめよし)/よしみ/このみ

《名付け》 この・このむ・すみ・たか・み・よし・よしみ

《意味》

{動}このむ。すく。愛する。たいせつにする。▽「すく」「すき」の訓は漢文では用いない。〈対語〉→悪オ/ニクム。「好悪コウオ」「王好戦=王戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕

{動}このむ。すく。愛する。たいせつにする。▽「すく」「すき」の訓は漢文では用いない。〈対語〉→悪オ/ニクム。「好悪コウオ」「王好戦=王戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕

{形}よい(ヨシ)。このましい。▽上声に読む。「稍覚池亭好=稍覚ユ池亭ノ好キコトヲ」〔王績〕

{形}よい(ヨシ)。このましい。▽上声に読む。「稍覚池亭好=稍覚ユ池亭ノ好キコトヲ」〔王績〕

{形}よい(ヨシ)。よろしい(ヨロシ)。…するのにつごうがよい。▽上声に読む。「青春作伴好還郷=青春伴ヲ作シテ郷ニ還ルニ好シ」〔→杜甫〕

{形}よい(ヨシ)。よろしい(ヨロシ)。…するのにつごうがよい。▽上声に読む。「青春作伴好還郷=青春伴ヲ作シテ郷ニ還ルニ好シ」〔→杜甫〕

{形}みめよい(ミメヨシ)。姿や顔が美しい。愛らしい。▽上声に読む。「選斉国中女子好者八十人=斉国中ノ女子ノ好キ者八十人ヲ選ブ」〔→史記〕

{形}みめよい(ミメヨシ)。姿や顔が美しい。愛らしい。▽上声に読む。「選斉国中女子好者八十人=斉国中ノ女子ノ好キ者八十人ヲ選ブ」〔→史記〕

{名}よしみ。仲のよい関係。つきあい。▽上声に読む。「与不穀同好如何=不穀ト好ヲ同ジウスルハイカン」〔→左伝〕

{名}よしみ。仲のよい関係。つきあい。▽上声に読む。「与不穀同好如何=不穀ト好ヲ同ジウスルハイカン」〔→左伝〕

{動}きれいにできあがる。ととのう。「粧好」

{動}きれいにできあがる。ととのう。「粧好」

{名}璧ヘキのあな。〈類義語〉→孔。「好三寸」

〔国〕このみ。趣味。

《解字》

{名}璧ヘキのあな。〈類義語〉→孔。「好三寸」

〔国〕このみ。趣味。

《解字》

会意。「女+子(こども)」で、女性が子どもをたいせつにかばってかわいがるさまを示す。だいじにしてかわいがる意を含む。このむ(動詞)は去声、よい(形容詞)は上声に読む。

《単語家族》

休(かばってたいせつにする)

会意。「女+子(こども)」で、女性が子どもをたいせつにかばってかわいがるさまを示す。だいじにしてかわいがる意を含む。このむ(動詞)は去声、よい(形容詞)は上声に読む。

《単語家族》

休(かばってたいせつにする) 畜(大事に養う)

畜(大事に養う) 孝(親をたいせつにする)などと同系。

《類義》

→良

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

孝(親をたいせつにする)などと同系。

《類義》

→良

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 女部 [四年]

区点=2505 16進=3925 シフトJIS=8D44

《常用音訓》コウ/この…む/す…く

《音読み》 コウ(カウ)

6画 女部 [四年]

区点=2505 16進=3925 シフトJIS=8D44

《常用音訓》コウ/この…む/す…く

《音読み》 コウ(カウ)

〈h

〈h o・h

o・h o〉

《訓読み》 このむ/すく/よい(よし)/よろしい(よろし)/みめよい(みめよし)/よしみ/このみ

《名付け》 この・このむ・すみ・たか・み・よし・よしみ

《意味》

o〉

《訓読み》 このむ/すく/よい(よし)/よろしい(よろし)/みめよい(みめよし)/よしみ/このみ

《名付け》 この・このむ・すみ・たか・み・よし・よしみ

《意味》

{動}このむ。すく。愛する。たいせつにする。▽「すく」「すき」の訓は漢文では用いない。〈対語〉→悪オ/ニクム。「好悪コウオ」「王好戦=王戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕

{動}このむ。すく。愛する。たいせつにする。▽「すく」「すき」の訓は漢文では用いない。〈対語〉→悪オ/ニクム。「好悪コウオ」「王好戦=王戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕

{形}よい(ヨシ)。このましい。▽上声に読む。「稍覚池亭好=稍覚ユ池亭ノ好キコトヲ」〔王績〕

{形}よい(ヨシ)。このましい。▽上声に読む。「稍覚池亭好=稍覚ユ池亭ノ好キコトヲ」〔王績〕

{形}よい(ヨシ)。よろしい(ヨロシ)。…するのにつごうがよい。▽上声に読む。「青春作伴好還郷=青春伴ヲ作シテ郷ニ還ルニ好シ」〔→杜甫〕

{形}よい(ヨシ)。よろしい(ヨロシ)。…するのにつごうがよい。▽上声に読む。「青春作伴好還郷=青春伴ヲ作シテ郷ニ還ルニ好シ」〔→杜甫〕

{形}みめよい(ミメヨシ)。姿や顔が美しい。愛らしい。▽上声に読む。「選斉国中女子好者八十人=斉国中ノ女子ノ好キ者八十人ヲ選ブ」〔→史記〕

{形}みめよい(ミメヨシ)。姿や顔が美しい。愛らしい。▽上声に読む。「選斉国中女子好者八十人=斉国中ノ女子ノ好キ者八十人ヲ選ブ」〔→史記〕

{名}よしみ。仲のよい関係。つきあい。▽上声に読む。「与不穀同好如何=不穀ト好ヲ同ジウスルハイカン」〔→左伝〕

{名}よしみ。仲のよい関係。つきあい。▽上声に読む。「与不穀同好如何=不穀ト好ヲ同ジウスルハイカン」〔→左伝〕

{動}きれいにできあがる。ととのう。「粧好」

{動}きれいにできあがる。ととのう。「粧好」

{名}璧ヘキのあな。〈類義語〉→孔。「好三寸」

〔国〕このみ。趣味。

《解字》

{名}璧ヘキのあな。〈類義語〉→孔。「好三寸」

〔国〕このみ。趣味。

《解字》

会意。「女+子(こども)」で、女性が子どもをたいせつにかばってかわいがるさまを示す。だいじにしてかわいがる意を含む。このむ(動詞)は去声、よい(形容詞)は上声に読む。

《単語家族》

休(かばってたいせつにする)

会意。「女+子(こども)」で、女性が子どもをたいせつにかばってかわいがるさまを示す。だいじにしてかわいがる意を含む。このむ(動詞)は去声、よい(形容詞)は上声に読む。

《単語家族》

休(かばってたいせつにする) 畜(大事に養う)

畜(大事に養う) 孝(親をたいせつにする)などと同系。

《類義》

→良

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

孝(親をたいせつにする)などと同系。

《類義》

→良

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

宿世 スクセ🔗⭐🔉

【宿世】

シュクセ・スクセ〔仏〕 現世にうまれる前の世。前世。

現世にうまれる前の世。前世。 前世からの因縁、また、運命。

前世からの因縁、また、運命。

現世にうまれる前の世。前世。

現世にうまれる前の世。前世。 前世からの因縁、また、運命。

前世からの因縁、また、運命。

宿禰 スクネ🔗⭐🔉

【宿禰】

スクネ〔国〕 昔、臣下を親しんで呼んだことば。

昔、臣下を親しんで呼んだことば。 八姓の一つ。天武天皇の時代に制定された八色ヤクサの姓カバネの三番め。

八姓の一つ。天武天皇の時代に制定された八色ヤクサの姓カバネの三番め。

昔、臣下を親しんで呼んだことば。

昔、臣下を親しんで呼んだことば。 八姓の一つ。天武天皇の時代に制定された八色ヤクサの姓カバネの三番め。

八姓の一つ。天武天皇の時代に制定された八色ヤクサの姓カバネの三番め。

寡 すくない🔗⭐🔉

【寡】

14画 宀部 [常用漢字]

区点=1841 16進=3249 シフトJIS=89C7

《常用音訓》カ

《音読み》 カ(ク

14画 宀部 [常用漢字]

区点=1841 16進=3249 シフトJIS=89C7

《常用音訓》カ

《音読み》 カ(ク )

) /ケ

/ケ 〈gu

〈gu 〉

《訓読み》 すくない(すくなし)/すくなくする(すくなくす)/やもめ

《意味》

〉

《訓読み》 すくない(すくなし)/すくなくする(すくなくす)/やもめ

《意味》

{形}すくない(スクナシ)。ひとりぼっちで、味方や財産がすくない。▽下に補足語があれば、前に返って訓読する。〈対語〉→衆・→多。〈類義語〉→孤・→少。「寡尢=尢寡ナシ」〔→論語〕

{形}すくない(スクナシ)。ひとりぼっちで、味方や財産がすくない。▽下に補足語があれば、前に返って訓読する。〈対語〉→衆・→多。〈類義語〉→孤・→少。「寡尢=尢寡ナシ」〔→論語〕

{動}すくなくする(スクナクス)。減らす。「欲寡其過而未能也=ソノ過チヲ寡ナクセント欲シテ、イマダアタハザルナリ」〔→論語〕

{動}すくなくする(スクナクス)。減らす。「欲寡其過而未能也=ソノ過チヲ寡ナクセント欲シテ、イマダアタハザルナリ」〔→論語〕

{名}小人数。また、わずかな力。〈対語〉→衆。「寡固不可以敵衆=寡ハ固ヨリモツテ衆ニ敵スベカラズ」〔→孟子〕

{名}小人数。また、わずかな力。〈対語〉→衆。「寡固不可以敵衆=寡ハ固ヨリモツテ衆ニ敵スベカラズ」〔→孟子〕

{名}やもめ。夫に死なれた女。女が夫に死なれたこと。「寡婦」「守寡=寡ヲ守ル」

{名}やもめ。夫に死なれた女。女が夫に死なれたこと。「寡婦」「守寡=寡ヲ守ル」

{形}徳のすくない意から、諸侯がみずからを謙そんしていうことば。「寡人願安承教=寡人、願ハクハ安ンジテ教ヘヲ承ケン」〔→孟子〕

《解字》

会意。宀(やね)の下に頭だけ大きいひとりの子が残された姿を示すもので、ひとりぼっちのさまを示す。たよるべき人や力のないこと。

《単語家族》

孤と同系。

《類義》

少は、削られて減ること。鮮センは、めったにないこと。稀は、わずかで目につかないこと。孤も、寡と同系で、ひとりぼっちの子どものこと。独は、一定の場所にくっついて、それだけ動かないこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}徳のすくない意から、諸侯がみずからを謙そんしていうことば。「寡人願安承教=寡人、願ハクハ安ンジテ教ヘヲ承ケン」〔→孟子〕

《解字》

会意。宀(やね)の下に頭だけ大きいひとりの子が残された姿を示すもので、ひとりぼっちのさまを示す。たよるべき人や力のないこと。

《単語家族》

孤と同系。

《類義》

少は、削られて減ること。鮮センは、めったにないこと。稀は、わずかで目につかないこと。孤も、寡と同系で、ひとりぼっちの子どものこと。独は、一定の場所にくっついて、それだけ動かないこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 宀部 [常用漢字]

区点=1841 16進=3249 シフトJIS=89C7

《常用音訓》カ

《音読み》 カ(ク

14画 宀部 [常用漢字]

区点=1841 16進=3249 シフトJIS=89C7

《常用音訓》カ

《音読み》 カ(ク )

) /ケ

/ケ 〈gu

〈gu 〉

《訓読み》 すくない(すくなし)/すくなくする(すくなくす)/やもめ

《意味》

〉

《訓読み》 すくない(すくなし)/すくなくする(すくなくす)/やもめ

《意味》

{形}すくない(スクナシ)。ひとりぼっちで、味方や財産がすくない。▽下に補足語があれば、前に返って訓読する。〈対語〉→衆・→多。〈類義語〉→孤・→少。「寡尢=尢寡ナシ」〔→論語〕

{形}すくない(スクナシ)。ひとりぼっちで、味方や財産がすくない。▽下に補足語があれば、前に返って訓読する。〈対語〉→衆・→多。〈類義語〉→孤・→少。「寡尢=尢寡ナシ」〔→論語〕

{動}すくなくする(スクナクス)。減らす。「欲寡其過而未能也=ソノ過チヲ寡ナクセント欲シテ、イマダアタハザルナリ」〔→論語〕

{動}すくなくする(スクナクス)。減らす。「欲寡其過而未能也=ソノ過チヲ寡ナクセント欲シテ、イマダアタハザルナリ」〔→論語〕

{名}小人数。また、わずかな力。〈対語〉→衆。「寡固不可以敵衆=寡ハ固ヨリモツテ衆ニ敵スベカラズ」〔→孟子〕

{名}小人数。また、わずかな力。〈対語〉→衆。「寡固不可以敵衆=寡ハ固ヨリモツテ衆ニ敵スベカラズ」〔→孟子〕

{名}やもめ。夫に死なれた女。女が夫に死なれたこと。「寡婦」「守寡=寡ヲ守ル」

{名}やもめ。夫に死なれた女。女が夫に死なれたこと。「寡婦」「守寡=寡ヲ守ル」

{形}徳のすくない意から、諸侯がみずからを謙そんしていうことば。「寡人願安承教=寡人、願ハクハ安ンジテ教ヘヲ承ケン」〔→孟子〕

《解字》

会意。宀(やね)の下に頭だけ大きいひとりの子が残された姿を示すもので、ひとりぼっちのさまを示す。たよるべき人や力のないこと。

《単語家族》

孤と同系。

《類義》

少は、削られて減ること。鮮センは、めったにないこと。稀は、わずかで目につかないこと。孤も、寡と同系で、ひとりぼっちの子どものこと。独は、一定の場所にくっついて、それだけ動かないこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}徳のすくない意から、諸侯がみずからを謙そんしていうことば。「寡人願安承教=寡人、願ハクハ安ンジテ教ヘヲ承ケン」〔→孟子〕

《解字》

会意。宀(やね)の下に頭だけ大きいひとりの子が残された姿を示すもので、ひとりぼっちのさまを示す。たよるべき人や力のないこと。

《単語家族》

孤と同系。

《類義》

少は、削られて減ること。鮮センは、めったにないこと。稀は、わずかで目につかないこと。孤も、寡と同系で、ひとりぼっちの子どものこと。独は、一定の場所にくっついて、それだけ動かないこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

少 すくない🔗⭐🔉

【少】

4画 小部 [二年]

区点=3015 16進=3E2F シフトJIS=8FAD

《常用音訓》ショウ/すく…ない/すこ…し

《音読み》 ショウ(セウ)

4画 小部 [二年]

区点=3015 16進=3E2F シフトJIS=8FAD

《常用音訓》ショウ/すく…ない/すこ…し

《音読み》 ショウ(セウ)

〈sh

〈sh o・sh

o・sh o〉

《訓読み》 すくない(すくなし)/かく/すこし/すこしく/しばらく/わかい(わかし)

《名付け》 お・すく・すくな・つぎ・まさ・まれ

《意味》

o〉

《訓読み》 すくない(すくなし)/かく/すこし/すこしく/しばらく/わかい(わかし)

《名付け》 お・すく・すくな・つぎ・まさ・まれ

《意味》

{形}すくない(スクナシ)。たくさんない。わずかな。▽後に名詞を伴うときは、前に返って訓読する。〈対語〉→多・→衆。〈類義語〉→寡・→稀。「兵少食尽=兵少ナク食尽ク」〔→史記〕「峨嵋山下少人行=峨嵋山下人行少ナシ」〔→白居易〕

{形}すくない(スクナシ)。たくさんない。わずかな。▽後に名詞を伴うときは、前に返って訓読する。〈対語〉→多・→衆。〈類義語〉→寡・→稀。「兵少食尽=兵少ナク食尽ク」〔→史記〕「峨嵋山下少人行=峨嵋山下人行少ナシ」〔→白居易〕

{名}少数。また、少数の人。〈対語〉→衆。「与少楽楽=少ト楽ヲ楽シム」〔→孟子〕

{名}少数。また、少数の人。〈対語〉→衆。「与少楽楽=少ト楽ヲ楽シム」〔→孟子〕

{動}かく。足りない。「欠少」

{動}かく。足りない。「欠少」

{副}すこし。すこしく。程度・数量がすくないこと。わずかに。「少光王室=少シク王室ヲ光カス」〔→国語〕

{副}すこし。すこしく。程度・数量がすくないこと。わずかに。「少光王室=少シク王室ヲ光カス」〔→国語〕

{副}しばらく。すこしの間たって。しばし。「少則洋洋焉=シバラクスレバスナハチ洋洋タリ」〔→孟子〕

{副}しばらく。すこしの間たって。しばし。「少則洋洋焉=シバラクスレバスナハチ洋洋タリ」〔→孟子〕

{形・名}わかい(ワカシ)。年がわかい。わかい者。▽去声に読む。〈対語〉→長・→老。「少年」「少時(わかい時)」「人少則慕父母=人少ケレバスナハチ父母ヲ慕フ」〔→孟子〕「比少已憔悴=少ニクラブレバスデニ憔悴ス」〔→袁宏道〕

{形・名}わかい(ワカシ)。年がわかい。わかい者。▽去声に読む。〈対語〉→長・→老。「少年」「少時(わかい時)」「人少則慕父母=人少ケレバスナハチ父母ヲ慕フ」〔→孟子〕「比少已憔悴=少ニクラブレバスデニ憔悴ス」〔→袁宏道〕

{名}添え役。▽「太師」「太傅タイフ」に対して、そのわき役を「少師」「少傅」という。去声に読む。

《解字》

{名}添え役。▽「太師」「太傅タイフ」に対して、そのわき役を「少師」「少傅」という。去声に読む。

《解字》

会意。「小(ちいさくけずる)+ノ印(そぎとる)」で、削って減らすこと。のち、分量や数が満ち足りない意に用い、年齢の満ち足りないのを少年という。

《単語家族》

抄ショウ(さっとかすめる)と同系。

《類義》

→寡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

会意。「小(ちいさくけずる)+ノ印(そぎとる)」で、削って減らすこと。のち、分量や数が満ち足りない意に用い、年齢の満ち足りないのを少年という。

《単語家族》

抄ショウ(さっとかすめる)と同系。

《類義》

→寡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

4画 小部 [二年]

区点=3015 16進=3E2F シフトJIS=8FAD

《常用音訓》ショウ/すく…ない/すこ…し

《音読み》 ショウ(セウ)

4画 小部 [二年]

区点=3015 16進=3E2F シフトJIS=8FAD

《常用音訓》ショウ/すく…ない/すこ…し

《音読み》 ショウ(セウ)

〈sh

〈sh o・sh

o・sh o〉

《訓読み》 すくない(すくなし)/かく/すこし/すこしく/しばらく/わかい(わかし)

《名付け》 お・すく・すくな・つぎ・まさ・まれ

《意味》

o〉

《訓読み》 すくない(すくなし)/かく/すこし/すこしく/しばらく/わかい(わかし)

《名付け》 お・すく・すくな・つぎ・まさ・まれ

《意味》

{形}すくない(スクナシ)。たくさんない。わずかな。▽後に名詞を伴うときは、前に返って訓読する。〈対語〉→多・→衆。〈類義語〉→寡・→稀。「兵少食尽=兵少ナク食尽ク」〔→史記〕「峨嵋山下少人行=峨嵋山下人行少ナシ」〔→白居易〕

{形}すくない(スクナシ)。たくさんない。わずかな。▽後に名詞を伴うときは、前に返って訓読する。〈対語〉→多・→衆。〈類義語〉→寡・→稀。「兵少食尽=兵少ナク食尽ク」〔→史記〕「峨嵋山下少人行=峨嵋山下人行少ナシ」〔→白居易〕

{名}少数。また、少数の人。〈対語〉→衆。「与少楽楽=少ト楽ヲ楽シム」〔→孟子〕

{名}少数。また、少数の人。〈対語〉→衆。「与少楽楽=少ト楽ヲ楽シム」〔→孟子〕

{動}かく。足りない。「欠少」

{動}かく。足りない。「欠少」

{副}すこし。すこしく。程度・数量がすくないこと。わずかに。「少光王室=少シク王室ヲ光カス」〔→国語〕

{副}すこし。すこしく。程度・数量がすくないこと。わずかに。「少光王室=少シク王室ヲ光カス」〔→国語〕

{副}しばらく。すこしの間たって。しばし。「少則洋洋焉=シバラクスレバスナハチ洋洋タリ」〔→孟子〕

{副}しばらく。すこしの間たって。しばし。「少則洋洋焉=シバラクスレバスナハチ洋洋タリ」〔→孟子〕

{形・名}わかい(ワカシ)。年がわかい。わかい者。▽去声に読む。〈対語〉→長・→老。「少年」「少時(わかい時)」「人少則慕父母=人少ケレバスナハチ父母ヲ慕フ」〔→孟子〕「比少已憔悴=少ニクラブレバスデニ憔悴ス」〔→袁宏道〕

{形・名}わかい(ワカシ)。年がわかい。わかい者。▽去声に読む。〈対語〉→長・→老。「少年」「少時(わかい時)」「人少則慕父母=人少ケレバスナハチ父母ヲ慕フ」〔→孟子〕「比少已憔悴=少ニクラブレバスデニ憔悴ス」〔→袁宏道〕

{名}添え役。▽「太師」「太傅タイフ」に対して、そのわき役を「少師」「少傅」という。去声に読む。

《解字》

{名}添え役。▽「太師」「太傅タイフ」に対して、そのわき役を「少師」「少傅」という。去声に読む。

《解字》

会意。「小(ちいさくけずる)+ノ印(そぎとる)」で、削って減らすこと。のち、分量や数が満ち足りない意に用い、年齢の満ち足りないのを少年という。

《単語家族》

抄ショウ(さっとかすめる)と同系。

《類義》

→寡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

会意。「小(ちいさくけずる)+ノ印(そぎとる)」で、削って減らすこと。のち、分量や数が満ち足りない意に用い、年齢の満ち足りないのを少年という。

《単語家族》

抄ショウ(さっとかすめる)と同系。

《類義》

→寡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

尠 すくない🔗⭐🔉

【尠】

13画 小部

区点=5386 16進=5576 シフトJIS=9B96

《音読み》 セン

13画 小部

区点=5386 16進=5576 シフトJIS=9B96

《音読み》 セン

〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 すくない(すくなし)

《意味》

{形}すくない(スクナシ)。ひじょうにすくない。また、まばらである。〈同義語〉→鮮。「尠少センショウ」

《解字》

会意。「甚(はなはだしい)+少(すくない)」。

n〉

《訓読み》 すくない(すくなし)

《意味》

{形}すくない(スクナシ)。ひじょうにすくない。また、まばらである。〈同義語〉→鮮。「尠少センショウ」

《解字》

会意。「甚(はなはだしい)+少(すくない)」。

13画 小部

区点=5386 16進=5576 シフトJIS=9B96

《音読み》 セン

13画 小部

区点=5386 16進=5576 シフトJIS=9B96

《音読み》 セン

〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 すくない(すくなし)

《意味》

{形}すくない(スクナシ)。ひじょうにすくない。また、まばらである。〈同義語〉→鮮。「尠少センショウ」

《解字》

会意。「甚(はなはだしい)+少(すくない)」。

n〉

《訓読み》 すくない(すくなし)

《意味》

{形}すくない(スクナシ)。ひじょうにすくない。また、まばらである。〈同義語〉→鮮。「尠少センショウ」

《解字》

会意。「甚(はなはだしい)+少(すくない)」。

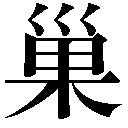

巣 すくう🔗⭐🔉

【巣】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

11画 ツ部 [四年]

区点=3367 16進=4163 シフトJIS=9183

《常用音訓》ソウ/す

《音読み》 ソウ(サウ)

11画 ツ部 [四年]

区点=3367 16進=4163 シフトJIS=9183

《常用音訓》ソウ/す

《音読み》 ソウ(サウ) /ジョウ(ゼウ)

/ジョウ(ゼウ) 〈ch

〈ch o〉

《訓読み》 す/すくう(すくふ)

《名付け》 す

《意味》

o〉

《訓読み》 す/すくう(すくふ)

《名付け》 す

《意味》

{名}す。木の上に構えた鳥のす。〈類義語〉→栖セイ。「下者為巣=下キ者ハ巣ヲ為ル」〔→孟子〕

{名}す。木の上に構えた鳥のす。〈類義語〉→栖セイ。「下者為巣=下キ者ハ巣ヲ為ル」〔→孟子〕

{動}すくう(スクフ)。巣

{動}すくう(スクフ)。巣 をつくる。「越鳥巣南枝=越鳥、南枝ニ巣クフ」〔→古詩十九首〕

をつくる。「越鳥巣南枝=越鳥、南枝ニ巣クフ」〔→古詩十九首〕

{名}盗賊のかくれがを鳥のすにたとえていう。「巣穴」「賊巣」

《解字》

{名}盗賊のかくれがを鳥のすにたとえていう。「巣穴」「賊巣」

《解字》

会意。「鳥のすのかたち(のち西と書く)+木」で、高い木の上の鳥のすのこと。高く浮いて見える意を含む。

《単語家族》

藻ソウ(上に浮いたも)

会意。「鳥のすのかたち(のち西と書く)+木」で、高い木の上の鳥のすのこと。高く浮いて見える意を含む。

《単語家族》

藻ソウ(上に浮いたも) 剿ソウ(表面をかすめとる)

剿ソウ(表面をかすめとる) 抄(表面をかすめとる)と同系。

《類義》

栖セイは、ざる状をした、す。おもにすにすむ意に用い、棲セイとも書く。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は11画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

抄(表面をかすめとる)と同系。

《類義》

栖セイは、ざる状をした、す。おもにすにすむ意に用い、棲セイとも書く。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は11画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

人名に使える旧字

人名に使える旧字

11画 ツ部 [四年]

区点=3367 16進=4163 シフトJIS=9183

《常用音訓》ソウ/す

《音読み》 ソウ(サウ)

11画 ツ部 [四年]

区点=3367 16進=4163 シフトJIS=9183

《常用音訓》ソウ/す

《音読み》 ソウ(サウ) /ジョウ(ゼウ)

/ジョウ(ゼウ) 〈ch

〈ch o〉

《訓読み》 す/すくう(すくふ)

《名付け》 す

《意味》

o〉

《訓読み》 す/すくう(すくふ)

《名付け》 す

《意味》

{名}す。木の上に構えた鳥のす。〈類義語〉→栖セイ。「下者為巣=下キ者ハ巣ヲ為ル」〔→孟子〕

{名}す。木の上に構えた鳥のす。〈類義語〉→栖セイ。「下者為巣=下キ者ハ巣ヲ為ル」〔→孟子〕

{動}すくう(スクフ)。巣

{動}すくう(スクフ)。巣 をつくる。「越鳥巣南枝=越鳥、南枝ニ巣クフ」〔→古詩十九首〕

をつくる。「越鳥巣南枝=越鳥、南枝ニ巣クフ」〔→古詩十九首〕

{名}盗賊のかくれがを鳥のすにたとえていう。「巣穴」「賊巣」

《解字》

{名}盗賊のかくれがを鳥のすにたとえていう。「巣穴」「賊巣」

《解字》

会意。「鳥のすのかたち(のち西と書く)+木」で、高い木の上の鳥のすのこと。高く浮いて見える意を含む。

《単語家族》

藻ソウ(上に浮いたも)

会意。「鳥のすのかたち(のち西と書く)+木」で、高い木の上の鳥のすのこと。高く浮いて見える意を含む。

《単語家族》

藻ソウ(上に浮いたも) 剿ソウ(表面をかすめとる)

剿ソウ(表面をかすめとる) 抄(表面をかすめとる)と同系。

《類義》

栖セイは、ざる状をした、す。おもにすにすむ意に用い、棲セイとも書く。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は11画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

抄(表面をかすめとる)と同系。

《類義》

栖セイは、ざる状をした、す。おもにすにすむ意に用い、棲セイとも書く。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は11画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

戔 すくない🔗⭐🔉

【戔】

8画 戈部

区点=5693 16進=587D シフトJIS=9CFB

《音読み》 セン

8画 戈部

区点=5693 16進=587D シフトJIS=9CFB

《音読み》 セン

/サン

/サン /ザン

/ザン 〈ji

〈ji n〉

《訓読み》 すくない(すくなし)

《意味》

{形}すくない(スクナシ)。小さい。また、すくない。「戔戔センセン(わずか)」

《解字》

n〉

《訓読み》 すくない(すくなし)

《意味》

{形}すくない(スクナシ)。小さい。また、すくない。「戔戔センセン(わずか)」

《解字》

会意。「戈(ほこ)+戈(ほこ)」で、刃物で削りに削って残りすくない意を示す。小さい、すくないの意を含む。

《単語家族》

殘(=残。わずかなのこり)

会意。「戈(ほこ)+戈(ほこ)」で、刃物で削りに削って残りすくない意を示す。小さい、すくないの意を含む。

《単語家族》

殘(=残。わずかなのこり) 淺(=浅。水が少ない→あさい)

淺(=浅。水が少ない→あさい) 賤(財貨がすくない→いやしい)

賤(財貨がすくない→いやしい) 盞サン(小さいさかずき)などと同系。

盞サン(小さいさかずき)などと同系。

8画 戈部

区点=5693 16進=587D シフトJIS=9CFB

《音読み》 セン

8画 戈部

区点=5693 16進=587D シフトJIS=9CFB

《音読み》 セン

/サン

/サン /ザン

/ザン 〈ji

〈ji n〉

《訓読み》 すくない(すくなし)

《意味》

{形}すくない(スクナシ)。小さい。また、すくない。「戔戔センセン(わずか)」

《解字》

n〉

《訓読み》 すくない(すくなし)

《意味》

{形}すくない(スクナシ)。小さい。また、すくない。「戔戔センセン(わずか)」

《解字》

会意。「戈(ほこ)+戈(ほこ)」で、刃物で削りに削って残りすくない意を示す。小さい、すくないの意を含む。

《単語家族》

殘(=残。わずかなのこり)

会意。「戈(ほこ)+戈(ほこ)」で、刃物で削りに削って残りすくない意を示す。小さい、すくないの意を含む。

《単語家族》

殘(=残。わずかなのこり) 淺(=浅。水が少ない→あさい)

淺(=浅。水が少ない→あさい) 賤(財貨がすくない→いやしい)

賤(財貨がすくない→いやしい) 盞サン(小さいさかずき)などと同系。

盞サン(小さいさかずき)などと同系。

抔 すくい🔗⭐🔉

【抔】

7画

7画  部

区点=5724 16進=5938 シフトJIS=9D57

《音読み》 ホウ

部

区点=5724 16進=5938 シフトJIS=9D57

《音読み》 ホウ /ブ

/ブ 〈p

〈p u〉

《訓読み》 すくう(すくふ)/すくい(すくひ)/など

《意味》

{動・単位}すくう(スクフ)。すくい(スクヒ)。両手をまるくあわせてすくう。また、その単位。「抔土ホウド」「一抔土イッポウノド(手ですくった土、転じてまるく土を盛りあげた墓のつか)」

〔国〕など。それだけに限らないがという気持ちをふくめて、例示することをあらわすことば。

《解字》

会意兼形声。不は、まるくふくれたつぼみの形を描いた象形文字。抔は「手+音符不」で、両手をまるくふくらませてすくうこと。▽杯・坏ハイは、別字。→不

《単語家族》

杯(まるくふくれたさかずき)

u〉

《訓読み》 すくう(すくふ)/すくい(すくひ)/など

《意味》

{動・単位}すくう(スクフ)。すくい(スクヒ)。両手をまるくあわせてすくう。また、その単位。「抔土ホウド」「一抔土イッポウノド(手ですくった土、転じてまるく土を盛りあげた墓のつか)」

〔国〕など。それだけに限らないがという気持ちをふくめて、例示することをあらわすことば。

《解字》

会意兼形声。不は、まるくふくれたつぼみの形を描いた象形文字。抔は「手+音符不」で、両手をまるくふくらませてすくうこと。▽杯・坏ハイは、別字。→不

《単語家族》

杯(まるくふくれたさかずき) 胚ハイ(まるくふくれた胚芽)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

胚ハイ(まるくふくれた胚芽)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画

7画  部

区点=5724 16進=5938 シフトJIS=9D57

《音読み》 ホウ

部

区点=5724 16進=5938 シフトJIS=9D57

《音読み》 ホウ /ブ

/ブ 〈p

〈p u〉

《訓読み》 すくう(すくふ)/すくい(すくひ)/など

《意味》

{動・単位}すくう(スクフ)。すくい(スクヒ)。両手をまるくあわせてすくう。また、その単位。「抔土ホウド」「一抔土イッポウノド(手ですくった土、転じてまるく土を盛りあげた墓のつか)」

〔国〕など。それだけに限らないがという気持ちをふくめて、例示することをあらわすことば。

《解字》

会意兼形声。不は、まるくふくれたつぼみの形を描いた象形文字。抔は「手+音符不」で、両手をまるくふくらませてすくうこと。▽杯・坏ハイは、別字。→不

《単語家族》

杯(まるくふくれたさかずき)

u〉

《訓読み》 すくう(すくふ)/すくい(すくひ)/など

《意味》

{動・単位}すくう(スクフ)。すくい(スクヒ)。両手をまるくあわせてすくう。また、その単位。「抔土ホウド」「一抔土イッポウノド(手ですくった土、転じてまるく土を盛りあげた墓のつか)」

〔国〕など。それだけに限らないがという気持ちをふくめて、例示することをあらわすことば。

《解字》

会意兼形声。不は、まるくふくれたつぼみの形を描いた象形文字。抔は「手+音符不」で、両手をまるくふくらませてすくうこと。▽杯・坏ハイは、別字。→不

《単語家族》

杯(まるくふくれたさかずき) 胚ハイ(まるくふくれた胚芽)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

胚ハイ(まるくふくれた胚芽)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

拯 すくう🔗⭐🔉

振 すくう🔗⭐🔉

【振】

10画

10画  部 [常用漢字]

区点=3122 16進=3F36 シフトJIS=9055

《常用音訓》シン/ふ…る/ふ…るう

《音読み》 シン

部 [常用漢字]

区点=3122 16進=3F36 シフトJIS=9055

《常用音訓》シン/ふ…る/ふ…るう

《音読み》 シン

〈zh

〈zh n〉

《訓読み》 ふる/ふるう(ふるふ)/すくう(すくふ)/ふり

《名付け》 とし・のぶ・ふり・ふる

《意味》

n〉

《訓読み》 ふる/ふるう(ふるふ)/すくう(すくふ)/ふり

《名付け》 とし・のぶ・ふり・ふる

《意味》

{動}ふる。ふるう(フルフ)。ゆすって動かす。びりびりと小きざみにふる。「振鈴=鈴ヲ振ル」「新浴者必振衣=新タニ浴スル者ハ必ズ衣ヲ振ルフ」〔→楚辞〕

{動}ふる。ふるう(フルフ)。ゆすって動かす。びりびりと小きざみにふる。「振鈴=鈴ヲ振ル」「新浴者必振衣=新タニ浴スル者ハ必ズ衣ヲ振ルフ」〔→楚辞〕

{動}ふるう(フルフ)。沈滞したものにショックを与えて動き出させる。ふるいおこす。ふるいたつ。活発に活動する。「不振=振ルハズ」「振興」「振作シンサ・シンサク(ふるいおこす)」

{動}ふるう(フルフ)。沈滞したものにショックを与えて動き出させる。ふるいおこす。ふるいたつ。活発に活動する。「不振=振ルハズ」「振興」「振作シンサ・シンサク(ふるいおこす)」

{動}ふるう(フルフ)。人々を恐れさせる。耳目を驚かす。〈同義語〉→震。「威振四海=威四海ニ振ルフ」〔→史記〕

{動}ふるう(フルフ)。人々を恐れさせる。耳目を驚かす。〈同義語〉→震。「威振四海=威四海ニ振ルフ」〔→史記〕

{動}すくう(スクフ)。災害にあった者や貧困者に施しをして、元気づける。〈同義語〉→賑。「振救(=賑救)」「振済(=賑済)」

{動}すくう(スクフ)。災害にあった者や貧困者に施しをして、元気づける。〈同義語〉→賑。「振救(=賑救)」「振済(=賑済)」

{動}疲れたもの、たるんだものをはげます。「振旅」

〔国〕

{動}疲れたもの、たるんだものをはげます。「振旅」

〔国〕 ふり。(イ)身のこなしや手足の動かしかた。「手振り」「なり振りかまわず」(ロ)芝居や踊りのしぐさ。「振り付け」

ふり。(イ)身のこなしや手足の動かしかた。「手振り」「なり振りかまわず」(ロ)芝居や踊りのしぐさ。「振り付け」 ふり。刀剣を数えるときのことば。「名刀一振り」

《解字》

会意兼形声。辰シンは、蜃シン(はまぐり)の原字で、貝が開いてぴらぴらとふるう舌の出たさまを描いた象形文字。振は「手+音符辰」で、貝の舌のように、小きざみにふるえ動くこと。→辰

《単語家族》

震(ふるえる)と同系。

《類義》

→揮

《異字同訓》

ふるう。 振るう「士気が振るう。事業が振るわない。刀を振るう」震う「声を震わせる。身震い。武者震い」奮う「勇気を奮って立ち向かう。奮って参加する。奮い立つ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

ふり。刀剣を数えるときのことば。「名刀一振り」

《解字》

会意兼形声。辰シンは、蜃シン(はまぐり)の原字で、貝が開いてぴらぴらとふるう舌の出たさまを描いた象形文字。振は「手+音符辰」で、貝の舌のように、小きざみにふるえ動くこと。→辰

《単語家族》

震(ふるえる)と同系。

《類義》

→揮

《異字同訓》

ふるう。 振るう「士気が振るう。事業が振るわない。刀を振るう」震う「声を震わせる。身震い。武者震い」奮う「勇気を奮って立ち向かう。奮って参加する。奮い立つ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画

10画  部 [常用漢字]

区点=3122 16進=3F36 シフトJIS=9055

《常用音訓》シン/ふ…る/ふ…るう

《音読み》 シン

部 [常用漢字]

区点=3122 16進=3F36 シフトJIS=9055

《常用音訓》シン/ふ…る/ふ…るう

《音読み》 シン

〈zh

〈zh n〉

《訓読み》 ふる/ふるう(ふるふ)/すくう(すくふ)/ふり

《名付け》 とし・のぶ・ふり・ふる

《意味》

n〉

《訓読み》 ふる/ふるう(ふるふ)/すくう(すくふ)/ふり

《名付け》 とし・のぶ・ふり・ふる

《意味》

{動}ふる。ふるう(フルフ)。ゆすって動かす。びりびりと小きざみにふる。「振鈴=鈴ヲ振ル」「新浴者必振衣=新タニ浴スル者ハ必ズ衣ヲ振ルフ」〔→楚辞〕

{動}ふる。ふるう(フルフ)。ゆすって動かす。びりびりと小きざみにふる。「振鈴=鈴ヲ振ル」「新浴者必振衣=新タニ浴スル者ハ必ズ衣ヲ振ルフ」〔→楚辞〕

{動}ふるう(フルフ)。沈滞したものにショックを与えて動き出させる。ふるいおこす。ふるいたつ。活発に活動する。「不振=振ルハズ」「振興」「振作シンサ・シンサク(ふるいおこす)」

{動}ふるう(フルフ)。沈滞したものにショックを与えて動き出させる。ふるいおこす。ふるいたつ。活発に活動する。「不振=振ルハズ」「振興」「振作シンサ・シンサク(ふるいおこす)」

{動}ふるう(フルフ)。人々を恐れさせる。耳目を驚かす。〈同義語〉→震。「威振四海=威四海ニ振ルフ」〔→史記〕

{動}ふるう(フルフ)。人々を恐れさせる。耳目を驚かす。〈同義語〉→震。「威振四海=威四海ニ振ルフ」〔→史記〕

{動}すくう(スクフ)。災害にあった者や貧困者に施しをして、元気づける。〈同義語〉→賑。「振救(=賑救)」「振済(=賑済)」

{動}すくう(スクフ)。災害にあった者や貧困者に施しをして、元気づける。〈同義語〉→賑。「振救(=賑救)」「振済(=賑済)」

{動}疲れたもの、たるんだものをはげます。「振旅」

〔国〕

{動}疲れたもの、たるんだものをはげます。「振旅」

〔国〕 ふり。(イ)身のこなしや手足の動かしかた。「手振り」「なり振りかまわず」(ロ)芝居や踊りのしぐさ。「振り付け」

ふり。(イ)身のこなしや手足の動かしかた。「手振り」「なり振りかまわず」(ロ)芝居や踊りのしぐさ。「振り付け」 ふり。刀剣を数えるときのことば。「名刀一振り」

《解字》

会意兼形声。辰シンは、蜃シン(はまぐり)の原字で、貝が開いてぴらぴらとふるう舌の出たさまを描いた象形文字。振は「手+音符辰」で、貝の舌のように、小きざみにふるえ動くこと。→辰

《単語家族》

震(ふるえる)と同系。

《類義》

→揮

《異字同訓》

ふるう。 振るう「士気が振るう。事業が振るわない。刀を振るう」震う「声を震わせる。身震い。武者震い」奮う「勇気を奮って立ち向かう。奮って参加する。奮い立つ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

ふり。刀剣を数えるときのことば。「名刀一振り」

《解字》

会意兼形声。辰シンは、蜃シン(はまぐり)の原字で、貝が開いてぴらぴらとふるう舌の出たさまを描いた象形文字。振は「手+音符辰」で、貝の舌のように、小きざみにふるえ動くこと。→辰

《単語家族》

震(ふるえる)と同系。

《類義》

→揮

《異字同訓》

ふるう。 振るう「士気が振るう。事業が振るわない。刀を振るう」震う「声を震わせる。身震い。武者震い」奮う「勇気を奮って立ち向かう。奮って参加する。奮い立つ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

掬 すくう🔗⭐🔉

【掬】

11画

11画  部

区点=2137 16進=3545 シフトJIS=8B64

《音読み》 キク

部

区点=2137 16進=3545 シフトJIS=8B64

《音読み》 キク

〈j

〈j 〉

《訓読み》 すくう(すくふ)

《意味》

〉

《訓読み》 すくう(すくふ)

《意味》

キクス{動}すくう(スクフ)。片手または両手をまるくして、その中へ水をすくいとる。また、手のひらをまるめて、その中にのせる。「掬水=水ヲ掬フ」「流花去難掬=流花去リテ掬シ難シ」〔→高啓〕

キクス{動}すくう(スクフ)。片手または両手をまるくして、その中へ水をすくいとる。また、手のひらをまるめて、その中にのせる。「掬水=水ヲ掬フ」「流花去難掬=流花去リテ掬シ難シ」〔→高啓〕

「可掬キクスベシ」とは、手にすくうほど多いこと。手にとって見るほど明らかである。「饑寒之色可掬=饑寒ノ色、掬スベシ」〔→杜子春〕「舟中之指可掬也=舟中ノ指掬スベシ」〔→左伝〕

「可掬キクスベシ」とは、手にすくうほど多いこと。手にとって見るほど明らかである。「饑寒之色可掬=饑寒ノ色、掬スベシ」〔→杜子春〕「舟中之指可掬也=舟中ノ指掬スベシ」〔→左伝〕

{単位}両手一ぱいほどの量。▽春秋・戦国時代の一掬は、約〇・二リットル。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音キク)は「勹(つつむ)+米」からなる会意文字で、手をまるめて米や水をつつむようにすくうこと。のち、手をそえた掬の字で、その原義をあらわす。また、まるくつつんだ意を含む。

《単語家族》

菊(まるくつつんだ形をした球状のきくの花)

{単位}両手一ぱいほどの量。▽春秋・戦国時代の一掬は、約〇・二リットル。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音キク)は「勹(つつむ)+米」からなる会意文字で、手をまるめて米や水をつつむようにすくうこと。のち、手をそえた掬の字で、その原義をあらわす。また、まるくつつんだ意を含む。

《単語家族》

菊(まるくつつんだ形をした球状のきくの花) 鞠キク(まるいたま)

鞠キク(まるいたま) 球と同系。

《類義》

→汲

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

球と同系。

《類義》

→汲

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画

11画  部

区点=2137 16進=3545 シフトJIS=8B64

《音読み》 キク

部

区点=2137 16進=3545 シフトJIS=8B64

《音読み》 キク

〈j

〈j 〉

《訓読み》 すくう(すくふ)

《意味》

〉

《訓読み》 すくう(すくふ)

《意味》

キクス{動}すくう(スクフ)。片手または両手をまるくして、その中へ水をすくいとる。また、手のひらをまるめて、その中にのせる。「掬水=水ヲ掬フ」「流花去難掬=流花去リテ掬シ難シ」〔→高啓〕

キクス{動}すくう(スクフ)。片手または両手をまるくして、その中へ水をすくいとる。また、手のひらをまるめて、その中にのせる。「掬水=水ヲ掬フ」「流花去難掬=流花去リテ掬シ難シ」〔→高啓〕

「可掬キクスベシ」とは、手にすくうほど多いこと。手にとって見るほど明らかである。「饑寒之色可掬=饑寒ノ色、掬スベシ」〔→杜子春〕「舟中之指可掬也=舟中ノ指掬スベシ」〔→左伝〕

「可掬キクスベシ」とは、手にすくうほど多いこと。手にとって見るほど明らかである。「饑寒之色可掬=饑寒ノ色、掬スベシ」〔→杜子春〕「舟中之指可掬也=舟中ノ指掬スベシ」〔→左伝〕

{単位}両手一ぱいほどの量。▽春秋・戦国時代の一掬は、約〇・二リットル。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音キク)は「勹(つつむ)+米」からなる会意文字で、手をまるめて米や水をつつむようにすくうこと。のち、手をそえた掬の字で、その原義をあらわす。また、まるくつつんだ意を含む。

《単語家族》

菊(まるくつつんだ形をした球状のきくの花)

{単位}両手一ぱいほどの量。▽春秋・戦国時代の一掬は、約〇・二リットル。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音キク)は「勹(つつむ)+米」からなる会意文字で、手をまるめて米や水をつつむようにすくうこと。のち、手をそえた掬の字で、その原義をあらわす。また、まるくつつんだ意を含む。

《単語家族》

菊(まるくつつんだ形をした球状のきくの花) 鞠キク(まるいたま)

鞠キク(まるいたま) 球と同系。

《類義》

→汲

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

球と同系。

《類義》

→汲

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

掏 すくう🔗⭐🔉

【掏】

11画

11画  部

区点=5759 16進=595B シフトJIS=9D7A

《音読み》 トウ(タウ)

部

区点=5759 16進=595B シフトJIS=9D7A

《音読み》 トウ(タウ) /ドウ(ダウ)

/ドウ(ダウ) 〈t

〈t o〉

《訓読み》 すくう(すくふ)

《意味》

o〉

《訓読み》 すくう(すくふ)

《意味》

{動}すくう(スクフ)。手をまるくまるめて器の中から物をすくい出す。

{動}すくう(スクフ)。手をまるくまるめて器の中から物をすくい出す。

{動}〔俗〕他人のふところから、物をすくいとる。「掏児タオル(すり)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音トウ)は「手をまるく曲げた形+缶(ほとぎ)」からなり、器の中に手をまるくして入れて、こねるさま。掏はそれを音符とし、手を加えた字で、土をこねるような手つきで、物を器の中からすくって外に出すこと。

《単語家族》

搗トウ(こねる)

{動}〔俗〕他人のふところから、物をすくいとる。「掏児タオル(すり)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音トウ)は「手をまるく曲げた形+缶(ほとぎ)」からなり、器の中に手をまるくして入れて、こねるさま。掏はそれを音符とし、手を加えた字で、土をこねるような手つきで、物を器の中からすくって外に出すこと。

《単語家族》

搗トウ(こねる) 陶トウ(粘土をこねてつくった陶器)と同系。

《熟語》

→熟語

陶トウ(粘土をこねてつくった陶器)と同系。

《熟語》

→熟語

11画

11画  部

区点=5759 16進=595B シフトJIS=9D7A

《音読み》 トウ(タウ)

部

区点=5759 16進=595B シフトJIS=9D7A

《音読み》 トウ(タウ) /ドウ(ダウ)

/ドウ(ダウ) 〈t

〈t o〉

《訓読み》 すくう(すくふ)

《意味》

o〉

《訓読み》 すくう(すくふ)

《意味》

{動}すくう(スクフ)。手をまるくまるめて器の中から物をすくい出す。

{動}すくう(スクフ)。手をまるくまるめて器の中から物をすくい出す。

{動}〔俗〕他人のふところから、物をすくいとる。「掏児タオル(すり)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音トウ)は「手をまるく曲げた形+缶(ほとぎ)」からなり、器の中に手をまるくして入れて、こねるさま。掏はそれを音符とし、手を加えた字で、土をこねるような手つきで、物を器の中からすくって外に出すこと。

《単語家族》

搗トウ(こねる)

{動}〔俗〕他人のふところから、物をすくいとる。「掏児タオル(すり)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音トウ)は「手をまるく曲げた形+缶(ほとぎ)」からなり、器の中に手をまるくして入れて、こねるさま。掏はそれを音符とし、手を加えた字で、土をこねるような手つきで、物を器の中からすくって外に出すこと。

《単語家族》

搗トウ(こねる) 陶トウ(粘土をこねてつくった陶器)と同系。

《熟語》

→熟語

陶トウ(粘土をこねてつくった陶器)と同系。

《熟語》

→熟語

撈 すくう🔗⭐🔉

救 すくい🔗⭐🔉

【救】

11画 攴部 [四年]

区点=2163 16進=355F シフトJIS=8B7E

《常用音訓》キュウ/すく…う

《音読み》 キュウ(キウ)

11画 攴部 [四年]

区点=2163 16進=355F シフトJIS=8B7E

《常用音訓》キュウ/すく…う

《音読み》 キュウ(キウ) /ク

/ク 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 すくう(すくふ)/すくい(すくひ)

《名付け》 すけ・たすく・なり・ひら・やす

《意味》

〉

《訓読み》 すくう(すくふ)/すくい(すくひ)

《名付け》 すけ・たすく・なり・ひら・やす

《意味》

{動}すくう(スクフ)。食い止める。助ける。▽身投げや失敗などを、ぐいと引き止めて助けるのが、もとの意。〈類義語〉→助。「救助」「救死=死ヲ救フ」「女弗能救与=ナンヂ救フコトアタハザルカ」〔→論語〕

{動}すくう(スクフ)。食い止める。助ける。▽身投げや失敗などを、ぐいと引き止めて助けるのが、もとの意。〈類義語〉→助。「救助」「救死=死ヲ救フ」「女弗能救与=ナンヂ救フコトアタハザルカ」〔→論語〕

{名}すくい(スクヒ)。困難を食い止め、または難儀の中からすくい出すこと。助け。「求救於斉=救ヒヲ斉ニ求ム」〔→国策〕

《解字》

会意兼形声。求は、動物の毛皮を引き締めてからだに巻くさまを描いた象形文字。引き締める意を含む。裘キュウ(皮衣)の原字。救は「攴(動詞の記号)+音符求」で、引き締めて食い止めること。 →求

《単語家族》

糾キュウ(ぐいと引き締める)

{名}すくい(スクヒ)。困難を食い止め、または難儀の中からすくい出すこと。助け。「求救於斉=救ヒヲ斉ニ求ム」〔→国策〕

《解字》

会意兼形声。求は、動物の毛皮を引き締めてからだに巻くさまを描いた象形文字。引き締める意を含む。裘キュウ(皮衣)の原字。救は「攴(動詞の記号)+音符求」で、引き締めて食い止めること。 →求

《単語家族》

糾キュウ(ぐいと引き締める) 球(中心に向かって引き締まった球体)と同系。

《類義》

→助

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

球(中心に向かって引き締まった球体)と同系。

《類義》

→助

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 攴部 [四年]

区点=2163 16進=355F シフトJIS=8B7E

《常用音訓》キュウ/すく…う

《音読み》 キュウ(キウ)

11画 攴部 [四年]

区点=2163 16進=355F シフトJIS=8B7E

《常用音訓》キュウ/すく…う

《音読み》 キュウ(キウ) /ク

/ク 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 すくう(すくふ)/すくい(すくひ)

《名付け》 すけ・たすく・なり・ひら・やす

《意味》

〉

《訓読み》 すくう(すくふ)/すくい(すくひ)

《名付け》 すけ・たすく・なり・ひら・やす

《意味》

{動}すくう(スクフ)。食い止める。助ける。▽身投げや失敗などを、ぐいと引き止めて助けるのが、もとの意。〈類義語〉→助。「救助」「救死=死ヲ救フ」「女弗能救与=ナンヂ救フコトアタハザルカ」〔→論語〕

{動}すくう(スクフ)。食い止める。助ける。▽身投げや失敗などを、ぐいと引き止めて助けるのが、もとの意。〈類義語〉→助。「救助」「救死=死ヲ救フ」「女弗能救与=ナンヂ救フコトアタハザルカ」〔→論語〕

{名}すくい(スクヒ)。困難を食い止め、または難儀の中からすくい出すこと。助け。「求救於斉=救ヒヲ斉ニ求ム」〔→国策〕

《解字》

会意兼形声。求は、動物の毛皮を引き締めてからだに巻くさまを描いた象形文字。引き締める意を含む。裘キュウ(皮衣)の原字。救は「攴(動詞の記号)+音符求」で、引き締めて食い止めること。 →求

《単語家族》

糾キュウ(ぐいと引き締める)

{名}すくい(スクヒ)。困難を食い止め、または難儀の中からすくい出すこと。助け。「求救於斉=救ヒヲ斉ニ求ム」〔→国策〕

《解字》

会意兼形声。求は、動物の毛皮を引き締めてからだに巻くさまを描いた象形文字。引き締める意を含む。裘キュウ(皮衣)の原字。救は「攴(動詞の記号)+音符求」で、引き締めて食い止めること。 →求

《単語家族》

糾キュウ(ぐいと引き締める) 球(中心に向かって引き締まった球体)と同系。

《類義》

→助

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

球(中心に向かって引き締まった球体)と同系。

《類義》

→助

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

済 すくう🔗⭐🔉

【済】

11画 水部 [六年]

区点=2649 16進=3A51 シフトJIS=8DCF

【濟】旧字旧字

11画 水部 [六年]

区点=2649 16進=3A51 シフトJIS=8DCF

【濟】旧字旧字

17画 水部

区点=6327 16進=5F3B シフトJIS=E05A

《常用音訓》サイ/す…ます/す…む

《音読み》 サイ

17画 水部

区点=6327 16進=5F3B シフトJIS=E05A

《常用音訓》サイ/す…ます/す…む

《音読み》 サイ /セイ

/セイ /ザイ

/ザイ 〈j

〈j ・j

・j 〉

《訓読み》 すます/すくう(すくふ)/なす/わたる/わたす/すむ

《名付け》 いつき・お・かた・さだ・さとる・すみ・ただ・とおる・なり・なる・まさ・ます・やす・よし・わたす・わたり・わたる

《意味》

〉

《訓読み》 すます/すくう(すくふ)/なす/わたる/わたす/すむ

《名付け》 いつき・お・かた・さだ・さとる・すみ・ただ・とおる・なり・なる・まさ・ます・やす・よし・わたす・わたり・わたる

《意味》

{動}すくう(スクフ)。不足を補って、平等にならす。困っている者に当てがって、水準の線までそろえてやる。「救済」「経世済民ケイセイサイミン(世の中を調整して人民の生活のでこぼこをなくする)」「博施於民而能済衆=博ク民ニ施シテヨク衆ヲ済フ」〔→論語〕

{動}すくう(スクフ)。不足を補って、平等にならす。困っている者に当てがって、水準の線までそろえてやる。「救済」「経世済民ケイセイサイミン(世の中を調整して人民の生活のでこぼこをなくする)」「博施於民而能済衆=博ク民ニ施シテヨク衆ヲ済フ」〔→論語〕

{動}なす。でこぼこや過不足を調整する。ととのえてまとめあげる。「済美=美ヲ済ス」「無済於事=事ニ済ス無シ」

{動}なす。でこぼこや過不足を調整する。ととのえてまとめあげる。「済美=美ヲ済ス」「無済於事=事ニ済ス無シ」

{動}わたる。わたす。川や難路を無事に通り切る。また、通す。

{動}わたる。わたす。川や難路を無事に通り切る。また、通す。

セイス{動}障害を除いてうまく調整する。「鑿河八十里以済不通=河ヲ鑿ツコト八十里モッテ不通ヲ済ス」〔→枕中記〕

セイス{動}障害を除いてうまく調整する。「鑿河八十里以済不通=河ヲ鑿ツコト八十里モッテ不通ヲ済ス」〔→枕中記〕

{名}やりくり。「取済於一時=済ヲ一時ニ取ル」〔→欧陽脩〕

{名}やりくり。「取済於一時=済ヲ一時ニ取ル」〔→欧陽脩〕

{名}川名。済水。河南省済源県に源を発し東南に流れて黄河にはいる。下流は大小の支流にわかれる。昔は黄河本流と並行して東流し、渤海ボッカイに注いだ。▽河水を調整して流したので済という。

{名}川名。済水。河南省済源県に源を発し東南に流れて黄河にはいる。下流は大小の支流にわかれる。昔は黄河本流と並行して東流し、渤海ボッカイに注いだ。▽河水を調整して流したので済という。

「済済セイセイ・サイサイ」とは、数多くそろっていてりっぱなさま。「済済多士=済済タル多士」〔→詩経〕

「済済セイセイ・サイサイ」とは、数多くそろっていてりっぱなさま。「済済多士=済済タル多士」〔→詩経〕

〔仏〕「済度サイド」とは、仏道によって人を極楽へわたすこと。

〔国〕すむ。終わる。また、うまくやりすごす。

《解字》

会意兼形声。齊(=斉)の原字は、物がでこぼこなくそろったさまをあらわす象形文字。濟は「水+音符齊」で、川の水量を過不足なく調整すること。調整してそろえる意を含む。→斉

《単語家族》

儕セイ(そろった仲間)

〔仏〕「済度サイド」とは、仏道によって人を極楽へわたすこと。

〔国〕すむ。終わる。また、うまくやりすごす。

《解字》

会意兼形声。齊(=斉)の原字は、物がでこぼこなくそろったさまをあらわす象形文字。濟は「水+音符齊」で、川の水量を過不足なく調整すること。調整してそろえる意を含む。→斉

《単語家族》

儕セイ(そろった仲間) 劑サイ・セイ(=剤。そろえて切る)

劑サイ・セイ(=剤。そろえて切る) 齋サイ(=斎。起居をきちんとととのえる)などと同系。

《類義》

→渡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

齋サイ(=斎。起居をきちんとととのえる)などと同系。

《類義》

→渡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 水部 [六年]

区点=2649 16進=3A51 シフトJIS=8DCF

【濟】旧字旧字

11画 水部 [六年]

区点=2649 16進=3A51 シフトJIS=8DCF

【濟】旧字旧字

17画 水部

区点=6327 16進=5F3B シフトJIS=E05A

《常用音訓》サイ/す…ます/す…む

《音読み》 サイ

17画 水部

区点=6327 16進=5F3B シフトJIS=E05A

《常用音訓》サイ/す…ます/す…む

《音読み》 サイ /セイ

/セイ /ザイ

/ザイ 〈j

〈j ・j

・j 〉

《訓読み》 すます/すくう(すくふ)/なす/わたる/わたす/すむ

《名付け》 いつき・お・かた・さだ・さとる・すみ・ただ・とおる・なり・なる・まさ・ます・やす・よし・わたす・わたり・わたる

《意味》

〉

《訓読み》 すます/すくう(すくふ)/なす/わたる/わたす/すむ

《名付け》 いつき・お・かた・さだ・さとる・すみ・ただ・とおる・なり・なる・まさ・ます・やす・よし・わたす・わたり・わたる

《意味》

{動}すくう(スクフ)。不足を補って、平等にならす。困っている者に当てがって、水準の線までそろえてやる。「救済」「経世済民ケイセイサイミン(世の中を調整して人民の生活のでこぼこをなくする)」「博施於民而能済衆=博ク民ニ施シテヨク衆ヲ済フ」〔→論語〕

{動}すくう(スクフ)。不足を補って、平等にならす。困っている者に当てがって、水準の線までそろえてやる。「救済」「経世済民ケイセイサイミン(世の中を調整して人民の生活のでこぼこをなくする)」「博施於民而能済衆=博ク民ニ施シテヨク衆ヲ済フ」〔→論語〕

{動}なす。でこぼこや過不足を調整する。ととのえてまとめあげる。「済美=美ヲ済ス」「無済於事=事ニ済ス無シ」

{動}なす。でこぼこや過不足を調整する。ととのえてまとめあげる。「済美=美ヲ済ス」「無済於事=事ニ済ス無シ」

{動}わたる。わたす。川や難路を無事に通り切る。また、通す。

{動}わたる。わたす。川や難路を無事に通り切る。また、通す。

セイス{動}障害を除いてうまく調整する。「鑿河八十里以済不通=河ヲ鑿ツコト八十里モッテ不通ヲ済ス」〔→枕中記〕

セイス{動}障害を除いてうまく調整する。「鑿河八十里以済不通=河ヲ鑿ツコト八十里モッテ不通ヲ済ス」〔→枕中記〕

{名}やりくり。「取済於一時=済ヲ一時ニ取ル」〔→欧陽脩〕

{名}やりくり。「取済於一時=済ヲ一時ニ取ル」〔→欧陽脩〕

{名}川名。済水。河南省済源県に源を発し東南に流れて黄河にはいる。下流は大小の支流にわかれる。昔は黄河本流と並行して東流し、渤海ボッカイに注いだ。▽河水を調整して流したので済という。

{名}川名。済水。河南省済源県に源を発し東南に流れて黄河にはいる。下流は大小の支流にわかれる。昔は黄河本流と並行して東流し、渤海ボッカイに注いだ。▽河水を調整して流したので済という。

「済済セイセイ・サイサイ」とは、数多くそろっていてりっぱなさま。「済済多士=済済タル多士」〔→詩経〕

「済済セイセイ・サイサイ」とは、数多くそろっていてりっぱなさま。「済済多士=済済タル多士」〔→詩経〕

〔仏〕「済度サイド」とは、仏道によって人を極楽へわたすこと。

〔国〕すむ。終わる。また、うまくやりすごす。

《解字》

会意兼形声。齊(=斉)の原字は、物がでこぼこなくそろったさまをあらわす象形文字。濟は「水+音符齊」で、川の水量を過不足なく調整すること。調整してそろえる意を含む。→斉

《単語家族》

儕セイ(そろった仲間)

〔仏〕「済度サイド」とは、仏道によって人を極楽へわたすこと。

〔国〕すむ。終わる。また、うまくやりすごす。

《解字》

会意兼形声。齊(=斉)の原字は、物がでこぼこなくそろったさまをあらわす象形文字。濟は「水+音符齊」で、川の水量を過不足なく調整すること。調整してそろえる意を含む。→斉

《単語家族》

儕セイ(そろった仲間) 劑サイ・セイ(=剤。そろえて切る)

劑サイ・セイ(=剤。そろえて切る) 齋サイ(=斎。起居をきちんとととのえる)などと同系。

《類義》

→渡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

齋サイ(=斎。起居をきちんとととのえる)などと同系。

《類義》

→渡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

淘 すくう🔗⭐🔉

【淘】

11画 水部

区点=3781 16進=4571 シフトJIS=9391

《音読み》 トウ(タウ)

11画 水部

区点=3781 16進=4571 シフトJIS=9391

《音読み》 トウ(タウ) /ドウ(ダウ)

/ドウ(ダウ) 〈t

〈t o〉

《訓読み》 とぐ/よなげる(よなぐ)/すくう(すくふ)

《意味》

o〉

《訓読み》 とぐ/よなげる(よなぐ)/すくう(すくふ)

《意味》

{動}とぐ。よなげる(ヨナグ)。たらいやおけに水を入れ、かきまわして米をとぐ。水洗いしてすくうようによりわける。「淘金トウキン」「淘汰トウタ」

{動}とぐ。よなげる(ヨナグ)。たらいやおけに水を入れ、かきまわして米をとぐ。水洗いしてすくうようによりわける。「淘金トウキン」「淘汰トウタ」

{動}すくう(スクフ)。水中をさらって、物をすくい出す。〈同義語〉→掏トウ。「淘井トウセイ(=掏井。井戸さらえ)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音トウ)は「勹(つつむ)+缶(ほとぎ、つぼ型の土器)」の会意文字で、土器をつくるとき、外わくで包んで、その中でねん土をこねること。搗トウ(まんべんなくこねる)と同系のことばで、容器の中に手を入れ、すくうようにこねまわすこと。淘はそれを音符とし、水を加えた字で、水にはいった容器に手を入れ、こねまわして中の米や砂金だけをすくいあげること。掏(こねる、すくい出す)と最も近い。

《熟語》

→熟語

{動}すくう(スクフ)。水中をさらって、物をすくい出す。〈同義語〉→掏トウ。「淘井トウセイ(=掏井。井戸さらえ)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音トウ)は「勹(つつむ)+缶(ほとぎ、つぼ型の土器)」の会意文字で、土器をつくるとき、外わくで包んで、その中でねん土をこねること。搗トウ(まんべんなくこねる)と同系のことばで、容器の中に手を入れ、すくうようにこねまわすこと。淘はそれを音符とし、水を加えた字で、水にはいった容器に手を入れ、こねまわして中の米や砂金だけをすくいあげること。掏(こねる、すくい出す)と最も近い。

《熟語》

→熟語

11画 水部

区点=3781 16進=4571 シフトJIS=9391

《音読み》 トウ(タウ)

11画 水部

区点=3781 16進=4571 シフトJIS=9391

《音読み》 トウ(タウ) /ドウ(ダウ)

/ドウ(ダウ) 〈t

〈t o〉

《訓読み》 とぐ/よなげる(よなぐ)/すくう(すくふ)

《意味》

o〉

《訓読み》 とぐ/よなげる(よなぐ)/すくう(すくふ)

《意味》

{動}とぐ。よなげる(ヨナグ)。たらいやおけに水を入れ、かきまわして米をとぐ。水洗いしてすくうようによりわける。「淘金トウキン」「淘汰トウタ」

{動}とぐ。よなげる(ヨナグ)。たらいやおけに水を入れ、かきまわして米をとぐ。水洗いしてすくうようによりわける。「淘金トウキン」「淘汰トウタ」

{動}すくう(スクフ)。水中をさらって、物をすくい出す。〈同義語〉→掏トウ。「淘井トウセイ(=掏井。井戸さらえ)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音トウ)は「勹(つつむ)+缶(ほとぎ、つぼ型の土器)」の会意文字で、土器をつくるとき、外わくで包んで、その中でねん土をこねること。搗トウ(まんべんなくこねる)と同系のことばで、容器の中に手を入れ、すくうようにこねまわすこと。淘はそれを音符とし、水を加えた字で、水にはいった容器に手を入れ、こねまわして中の米や砂金だけをすくいあげること。掏(こねる、すくい出す)と最も近い。

《熟語》

→熟語

{動}すくう(スクフ)。水中をさらって、物をすくい出す。〈同義語〉→掏トウ。「淘井トウセイ(=掏井。井戸さらえ)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音トウ)は「勹(つつむ)+缶(ほとぎ、つぼ型の土器)」の会意文字で、土器をつくるとき、外わくで包んで、その中でねん土をこねること。搗トウ(まんべんなくこねる)と同系のことばで、容器の中に手を入れ、すくうようにこねまわすこと。淘はそれを音符とし、水を加えた字で、水にはいった容器に手を入れ、こねまわして中の米や砂金だけをすくいあげること。掏(こねる、すくい出す)と最も近い。

《熟語》

→熟語

漉 すく🔗⭐🔉

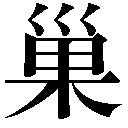

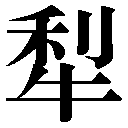

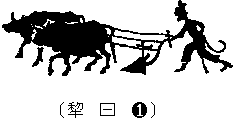

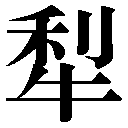

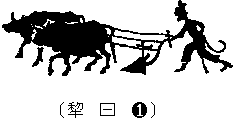

犂 すく🔗⭐🔉

【犂】

12画 牛部

区点=6420 16進=6034 シフトJIS=E0B2

【犁】異体字異体字

12画 牛部

区点=6420 16進=6034 シフトJIS=E0B2

【犁】異体字異体字

11画 牛部

区点=6421 16進=6035 シフトJIS=E0B3

《音読み》

11画 牛部

区点=6421 16進=6035 シフトJIS=E0B3

《音読み》  レイ

レイ /ライ

/ライ /

/ リ

リ

〈l

〈l 〉

《訓読み》 からすき/すき/すく/まだらうし

《意味》

〉

《訓読み》 からすき/すき/すく/まだらうし

《意味》

{名}からすき。すき。土をおこす農具。▽牛に引かせたり、人が押したりして使う。

{名}からすき。すき。土をおこす農具。▽牛に引かせたり、人が押したりして使う。

{動}すく。すきで耕す。「古墓犂為田=古墓犂カレテ田ト為ル」〔→古詩十九首〕

{動}すく。すきで耕す。「古墓犂為田=古墓犂カレテ田ト為ル」〔→古詩十九首〕

{名}まだらうし。耕作に使うまだらうし。「犂牛リギュウ」

{名}まだらうし。耕作に使うまだらうし。「犂牛リギュウ」

{形}黒いさま。薄暗いさま。▽黎レイに当てた用法。

{形}黒いさま。薄暗いさま。▽黎レイに当てた用法。

{動}へだてる。間隔があく。〈類義語〉→離。「犂二十五年吾冢上柏大矣=二十五年ヲ犂テ吾ガ冢上ノ柏大ナラン」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。「牛+音符利リ(よくきれる)」。牛に引かせ、土をきり開くすき。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}へだてる。間隔があく。〈類義語〉→離。「犂二十五年吾冢上柏大矣=二十五年ヲ犂テ吾ガ冢上ノ柏大ナラン」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。「牛+音符利リ(よくきれる)」。牛に引かせ、土をきり開くすき。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 牛部

区点=6420 16進=6034 シフトJIS=E0B2

【犁】異体字異体字

12画 牛部

区点=6420 16進=6034 シフトJIS=E0B2

【犁】異体字異体字

11画 牛部

区点=6421 16進=6035 シフトJIS=E0B3

《音読み》

11画 牛部

区点=6421 16進=6035 シフトJIS=E0B3

《音読み》  レイ

レイ /ライ

/ライ /

/ リ

リ

〈l

〈l 〉

《訓読み》 からすき/すき/すく/まだらうし

《意味》

〉

《訓読み》 からすき/すき/すく/まだらうし

《意味》

{名}からすき。すき。土をおこす農具。▽牛に引かせたり、人が押したりして使う。

{名}からすき。すき。土をおこす農具。▽牛に引かせたり、人が押したりして使う。

{動}すく。すきで耕す。「古墓犂為田=古墓犂カレテ田ト為ル」〔→古詩十九首〕

{動}すく。すきで耕す。「古墓犂為田=古墓犂カレテ田ト為ル」〔→古詩十九首〕

{名}まだらうし。耕作に使うまだらうし。「犂牛リギュウ」

{名}まだらうし。耕作に使うまだらうし。「犂牛リギュウ」

{形}黒いさま。薄暗いさま。▽黎レイに当てた用法。

{形}黒いさま。薄暗いさま。▽黎レイに当てた用法。

{動}へだてる。間隔があく。〈類義語〉→離。「犂二十五年吾冢上柏大矣=二十五年ヲ犂テ吾ガ冢上ノ柏大ナラン」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。「牛+音符利リ(よくきれる)」。牛に引かせ、土をきり開くすき。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}へだてる。間隔があく。〈類義語〉→離。「犂二十五年吾冢上柏大矣=二十五年ヲ犂テ吾ガ冢上ノ柏大ナラン」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。「牛+音符利リ(よくきれる)」。牛に引かせ、土をきり開くすき。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

竦 すくむ🔗⭐🔉

【竦】

12画 立部

区点=6780 16進=6370 シフトJIS=E290

《音読み》 ショウ

12画 立部

区点=6780 16進=6370 シフトJIS=E290

《音読み》 ショウ /シュ

/シュ 〈s

〈s ng〉

《訓読み》 そばだつ/すくむ/つつしむ/おそれる(おそる)

《意味》

ng〉

《訓読み》 そばだつ/すくむ/つつしむ/おそれる(おそる)

《意味》

ショウス{動}そばだつ。すくむ。二本の足をたばねたように棒だちになる。棒だちになって背伸びする。そびえたつ。〈同義語〉→聳。「竦立ショウリツ(たちすくむ)」「竦竦ショウショウ(細く高く棒だちとなるさま)」「竦而望帰=竦シテ帰ルヲ望ム」〔→漢書〕

ショウス{動}そばだつ。すくむ。二本の足をたばねたように棒だちになる。棒だちになって背伸びする。そびえたつ。〈同義語〉→聳。「竦立ショウリツ(たちすくむ)」「竦竦ショウショウ(細く高く棒だちとなるさま)」「竦而望帰=竦シテ帰ルヲ望ム」〔→漢書〕

{動}つつしむ。おそれる(オソル)。ぞっとして棒だちとなる。また、身を引きしめてかしこまる。〈類義語〉→粛。「竦然ショウゼン(ぞっとするさま)」「寡人将竦意而覧焉=寡人マサニ意ヲ竦ンデコレヲ覧ントス」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。束ソクは「木+○印」の会意文字で、まきを集め、まるいわくで細長くたばねることを示す。竦ショウは「立+音符束」で、二本の足を細くたばねたように、棒だちになること。束の語尾がのびたことば。→束

《単語家族》

縦(たてに細長い)

{動}つつしむ。おそれる(オソル)。ぞっとして棒だちとなる。また、身を引きしめてかしこまる。〈類義語〉→粛。「竦然ショウゼン(ぞっとするさま)」「寡人将竦意而覧焉=寡人マサニ意ヲ竦ンデコレヲ覧ントス」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。束ソクは「木+○印」の会意文字で、まきを集め、まるいわくで細長くたばねることを示す。竦ショウは「立+音符束」で、二本の足を細くたばねたように、棒だちになること。束の語尾がのびたことば。→束

《単語家族》

縦(たてに細長い) 嵩スウ(細長く高い)

嵩スウ(細長く高い) 粛シュク(細くしまる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

粛シュク(細くしまる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 立部

区点=6780 16進=6370 シフトJIS=E290

《音読み》 ショウ

12画 立部

区点=6780 16進=6370 シフトJIS=E290

《音読み》 ショウ /シュ

/シュ 〈s

〈s ng〉

《訓読み》 そばだつ/すくむ/つつしむ/おそれる(おそる)

《意味》

ng〉

《訓読み》 そばだつ/すくむ/つつしむ/おそれる(おそる)

《意味》

ショウス{動}そばだつ。すくむ。二本の足をたばねたように棒だちになる。棒だちになって背伸びする。そびえたつ。〈同義語〉→聳。「竦立ショウリツ(たちすくむ)」「竦竦ショウショウ(細く高く棒だちとなるさま)」「竦而望帰=竦シテ帰ルヲ望ム」〔→漢書〕

ショウス{動}そばだつ。すくむ。二本の足をたばねたように棒だちになる。棒だちになって背伸びする。そびえたつ。〈同義語〉→聳。「竦立ショウリツ(たちすくむ)」「竦竦ショウショウ(細く高く棒だちとなるさま)」「竦而望帰=竦シテ帰ルヲ望ム」〔→漢書〕

{動}つつしむ。おそれる(オソル)。ぞっとして棒だちとなる。また、身を引きしめてかしこまる。〈類義語〉→粛。「竦然ショウゼン(ぞっとするさま)」「寡人将竦意而覧焉=寡人マサニ意ヲ竦ンデコレヲ覧ントス」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。束ソクは「木+○印」の会意文字で、まきを集め、まるいわくで細長くたばねることを示す。竦ショウは「立+音符束」で、二本の足を細くたばねたように、棒だちになること。束の語尾がのびたことば。→束

《単語家族》

縦(たてに細長い)

{動}つつしむ。おそれる(オソル)。ぞっとして棒だちとなる。また、身を引きしめてかしこまる。〈類義語〉→粛。「竦然ショウゼン(ぞっとするさま)」「寡人将竦意而覧焉=寡人マサニ意ヲ竦ンデコレヲ覧ントス」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。束ソクは「木+○印」の会意文字で、まきを集め、まるいわくで細長くたばねることを示す。竦ショウは「立+音符束」で、二本の足を細くたばねたように、棒だちになること。束の語尾がのびたことば。→束

《単語家族》

縦(たてに細長い) 嵩スウ(細長く高い)

嵩スウ(細長く高い) 粛シュク(細くしまる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

粛シュク(細くしまる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

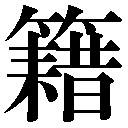

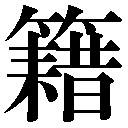

籍 すく🔗⭐🔉

【籍】

20画 竹部 [常用漢字]

区点=3250 16進=4052 シフトJIS=90D0

《常用音訓》セキ

《音読み》 セキ

20画 竹部 [常用漢字]

区点=3250 16進=4052 シフトJIS=90D0

《常用音訓》セキ

《音読み》 セキ /ジャク

/ジャク 〈j

〈j 〉

《訓読み》 ふみ/すく

《名付け》 ふみ・もり・より

《意味》

〉

《訓読み》 ふみ/すく

《名付け》 ふみ・もり・より

《意味》

{名}ふみ。昔、紙のないころ、竹のふだに文字を書いて、それを重ねて保存したことから、文書・書物のこと。〈類義語〉→簡。「書籍」「典籍(古典)」

{名}ふみ。昔、紙のないころ、竹のふだに文字を書いて、それを重ねて保存したことから、文書・書物のこと。〈類義語〉→簡。「書籍」「典籍(古典)」

{名}人別・戸別・地別等を書きつけた役所のふだや文書。人別帳。「戸籍コセキ」「籍貫(原籍・戸籍のあるうまれ故郷)」

{名}人別・戸別・地別等を書きつけた役所のふだや文書。人別帳。「戸籍コセキ」「籍貫(原籍・戸籍のあるうまれ故郷)」

セキス{動}書きつける。記入する。「勿籍=籍スルナカレ」〔→左伝〕

セキス{動}書きつける。記入する。「勿籍=籍スルナカレ」〔→左伝〕

セキス{動}家産を没収して帳簿に記入する。「籍没」

セキス{動}家産を没収して帳簿に記入する。「籍没」

セキス{動}すく。田畑を農具ですく。〈類義語〉→耡ジョ(すく)。「籍田(天子自ら耕す田)」「宣王、不脩籍於千畝=宣王、千畝ニ籍スルヲ脩メズ」〔→史記〕

セキス{動}すく。田畑を農具ですく。〈類義語〉→耡ジョ(すく)。「籍田(天子自ら耕す田)」「宣王、不脩籍於千畝=宣王、千畝ニ籍スルヲ脩メズ」〔→史記〕

「籍籍セキセキ」とは、ごたごたと重なること。また、やかましいさま。〈同義語〉藉藉。「国中口語籍籍=国中ノ口語スルヤ籍籍タリ」〔→漢書〕

「籍籍セキセキ」とは、ごたごたと重なること。また、やかましいさま。〈同義語〉藉藉。「国中口語籍籍=国中ノ口語スルヤ籍籍タリ」〔→漢書〕

{動}下にしく。▽藉セキ・シャに当てた用法。「狼籍ロウゼキ(=狼藉。おおかみがしき草を荒らしたように、乱れたさま)」

《解字》

会意兼形声。下部の字(音セキ)は「耒(すき)+音符昔(日数の重なったむかし)」からなり、すきで土をおこして重ねること。籍はそれを音符とし、竹を加えた字で、文字を書いた竹札を重ねて保存したもの。→昔

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}下にしく。▽藉セキ・シャに当てた用法。「狼籍ロウゼキ(=狼藉。おおかみがしき草を荒らしたように、乱れたさま)」

《解字》

会意兼形声。下部の字(音セキ)は「耒(すき)+音符昔(日数の重なったむかし)」からなり、すきで土をおこして重ねること。籍はそれを音符とし、竹を加えた字で、文字を書いた竹札を重ねて保存したもの。→昔

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

20画 竹部 [常用漢字]

区点=3250 16進=4052 シフトJIS=90D0

《常用音訓》セキ

《音読み》 セキ

20画 竹部 [常用漢字]

区点=3250 16進=4052 シフトJIS=90D0

《常用音訓》セキ

《音読み》 セキ /ジャク

/ジャク 〈j

〈j 〉

《訓読み》 ふみ/すく

《名付け》 ふみ・もり・より

《意味》

〉

《訓読み》 ふみ/すく

《名付け》 ふみ・もり・より

《意味》

{名}ふみ。昔、紙のないころ、竹のふだに文字を書いて、それを重ねて保存したことから、文書・書物のこと。〈類義語〉→簡。「書籍」「典籍(古典)」

{名}ふみ。昔、紙のないころ、竹のふだに文字を書いて、それを重ねて保存したことから、文書・書物のこと。〈類義語〉→簡。「書籍」「典籍(古典)」

{名}人別・戸別・地別等を書きつけた役所のふだや文書。人別帳。「戸籍コセキ」「籍貫(原籍・戸籍のあるうまれ故郷)」

{名}人別・戸別・地別等を書きつけた役所のふだや文書。人別帳。「戸籍コセキ」「籍貫(原籍・戸籍のあるうまれ故郷)」

セキス{動}書きつける。記入する。「勿籍=籍スルナカレ」〔→左伝〕

セキス{動}書きつける。記入する。「勿籍=籍スルナカレ」〔→左伝〕

セキス{動}家産を没収して帳簿に記入する。「籍没」

セキス{動}家産を没収して帳簿に記入する。「籍没」

セキス{動}すく。田畑を農具ですく。〈類義語〉→耡ジョ(すく)。「籍田(天子自ら耕す田)」「宣王、不脩籍於千畝=宣王、千畝ニ籍スルヲ脩メズ」〔→史記〕

セキス{動}すく。田畑を農具ですく。〈類義語〉→耡ジョ(すく)。「籍田(天子自ら耕す田)」「宣王、不脩籍於千畝=宣王、千畝ニ籍スルヲ脩メズ」〔→史記〕

「籍籍セキセキ」とは、ごたごたと重なること。また、やかましいさま。〈同義語〉藉藉。「国中口語籍籍=国中ノ口語スルヤ籍籍タリ」〔→漢書〕

「籍籍セキセキ」とは、ごたごたと重なること。また、やかましいさま。〈同義語〉藉藉。「国中口語籍籍=国中ノ口語スルヤ籍籍タリ」〔→漢書〕

{動}下にしく。▽藉セキ・シャに当てた用法。「狼籍ロウゼキ(=狼藉。おおかみがしき草を荒らしたように、乱れたさま)」

《解字》

会意兼形声。下部の字(音セキ)は「耒(すき)+音符昔(日数の重なったむかし)」からなり、すきで土をおこして重ねること。籍はそれを音符とし、竹を加えた字で、文字を書いた竹札を重ねて保存したもの。→昔

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}下にしく。▽藉セキ・シャに当てた用法。「狼籍ロウゼキ(=狼藉。おおかみがしき草を荒らしたように、乱れたさま)」

《解字》

会意兼形声。下部の字(音セキ)は「耒(すき)+音符昔(日数の重なったむかし)」からなり、すきで土をおこして重ねること。籍はそれを音符とし、竹を加えた字で、文字を書いた竹札を重ねて保存したもの。→昔

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

耡 すく🔗⭐🔉

【耡】

13画 耒部

区点=7052 16進=6654 シフトJIS=E3D2

《音読み》 ジョ

13画 耒部

区点=7052 16進=6654 シフトJIS=E3D2

《音読み》 ジョ /ソ

/ソ 〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 すく/すき

《意味》

〉

《訓読み》 すく/すき

《意味》

{動}すく。すきぐわで、田畑の土をすき返す。

{動}すく。すきぐわで、田畑の土をすき返す。

{名}すき。土の下にしき入れるすきぐわ。〈同義語〉→鋤ジョ。

{名}すき。土の下にしき入れるすきぐわ。〈同義語〉→鋤ジョ。

ジョス{名・動}殷イン代の田畑に対する税法。また、税をかける。税をとりたてる。▽助の字で代用する。

《解字》

会意兼形声。「耒(すき)+音符助」で、助はかさね加えること。ここでは、下の土をおこして表土に重ねる、土の下にしきこむ意か。

ジョス{名・動}殷イン代の田畑に対する税法。また、税をかける。税をとりたてる。▽助の字で代用する。

《解字》

会意兼形声。「耒(すき)+音符助」で、助はかさね加えること。ここでは、下の土をおこして表土に重ねる、土の下にしきこむ意か。

13画 耒部

区点=7052 16進=6654 シフトJIS=E3D2

《音読み》 ジョ

13画 耒部

区点=7052 16進=6654 シフトJIS=E3D2

《音読み》 ジョ /ソ

/ソ 〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 すく/すき

《意味》

〉

《訓読み》 すく/すき

《意味》

{動}すく。すきぐわで、田畑の土をすき返す。

{動}すく。すきぐわで、田畑の土をすき返す。

{名}すき。土の下にしき入れるすきぐわ。〈同義語〉→鋤ジョ。

{名}すき。土の下にしき入れるすきぐわ。〈同義語〉→鋤ジョ。

ジョス{名・動}殷イン代の田畑に対する税法。また、税をかける。税をとりたてる。▽助の字で代用する。

《解字》

会意兼形声。「耒(すき)+音符助」で、助はかさね加えること。ここでは、下の土をおこして表土に重ねる、土の下にしきこむ意か。

ジョス{名・動}殷イン代の田畑に対する税法。また、税をかける。税をとりたてる。▽助の字で代用する。

《解字》

会意兼形声。「耒(すき)+音符助」で、助はかさね加えること。ここでは、下の土をおこして表土に重ねる、土の下にしきこむ意か。

透 すく🔗⭐🔉

【透】

10画

10画  部 [常用漢字]

区点=3809 16進=4629 シフトJIS=93A7

《常用音訓》トウ/す…かす/す…く/す…ける

《音読み》

部 [常用漢字]

区点=3809 16進=4629 シフトJIS=93A7

《常用音訓》トウ/す…かす/す…く/す…ける

《音読み》  トウ

トウ /ツ

/ツ 〈t

〈t u〉

u〉 シュク

シュク

/トウ

/トウ 《訓読み》 すかす/すく/すける(すく)/とおる(とほる)

《名付け》 すき・すく・とおる・ゆき

《意味》

《訓読み》 すかす/すく/すける(すく)/とおる(とほる)

《名付け》 すき・すく・とおる・ゆき

《意味》

{動・形}すく。すける(スク)。すきとおる。すきとおっている。つきぬけてみえるさま。「透明」「透視(すかしてみる)」

{動・形}すく。すける(スク)。すきとおる。すきとおっている。つきぬけてみえるさま。「透明」「透視(すかしてみる)」

{動・形}とおる(トホル)。他のものの中を、それだけがぬけてとおる。すきとおるほどの。〈類義語〉→通。「透徹」

{動・形}とおる(トホル)。他のものの中を、それだけがぬけてとおる。すきとおるほどの。〈類義語〉→通。「透徹」

{副}〔俗〕とびぬけてはなはだしい。非常に。「透亮トウリョウ(とびぬけてあかるい)」

{副}〔俗〕とびぬけてはなはだしい。非常に。「透亮トウリョウ(とびぬけてあかるい)」

{動}はっとしてとびあがる。「驚透」

《解字》

会意。秀シュウは「禾(稲のほ)+乃(なよなよ)」から成る会意文字で、なよなよとした穂がそれだけぬけ出たさま。透は「

{動}はっとしてとびあがる。「驚透」

《解字》

会意。秀シュウは「禾(稲のほ)+乃(なよなよ)」から成る会意文字で、なよなよとした穂がそれだけぬけ出たさま。透は「 (すすむ)+秀(ぬけ出る)」で、それだけがぬけとおる、すきとおるの意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

(すすむ)+秀(ぬけ出る)」で、それだけがぬけとおる、すきとおるの意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画

10画  部 [常用漢字]

区点=3809 16進=4629 シフトJIS=93A7

《常用音訓》トウ/す…かす/す…く/す…ける

《音読み》

部 [常用漢字]

区点=3809 16進=4629 シフトJIS=93A7

《常用音訓》トウ/す…かす/す…く/す…ける

《音読み》  トウ

トウ /ツ

/ツ 〈t

〈t u〉

u〉 シュク

シュク

/トウ

/トウ 《訓読み》 すかす/すく/すける(すく)/とおる(とほる)

《名付け》 すき・すく・とおる・ゆき

《意味》

《訓読み》 すかす/すく/すける(すく)/とおる(とほる)

《名付け》 すき・すく・とおる・ゆき

《意味》

{動・形}すく。すける(スク)。すきとおる。すきとおっている。つきぬけてみえるさま。「透明」「透視(すかしてみる)」

{動・形}すく。すける(スク)。すきとおる。すきとおっている。つきぬけてみえるさま。「透明」「透視(すかしてみる)」

{動・形}とおる(トホル)。他のものの中を、それだけがぬけてとおる。すきとおるほどの。〈類義語〉→通。「透徹」

{動・形}とおる(トホル)。他のものの中を、それだけがぬけてとおる。すきとおるほどの。〈類義語〉→通。「透徹」

{副}〔俗〕とびぬけてはなはだしい。非常に。「透亮トウリョウ(とびぬけてあかるい)」

{副}〔俗〕とびぬけてはなはだしい。非常に。「透亮トウリョウ(とびぬけてあかるい)」

{動}はっとしてとびあがる。「驚透」

《解字》

会意。秀シュウは「禾(稲のほ)+乃(なよなよ)」から成る会意文字で、なよなよとした穂がそれだけぬけ出たさま。透は「

{動}はっとしてとびあがる。「驚透」

《解字》

会意。秀シュウは「禾(稲のほ)+乃(なよなよ)」から成る会意文字で、なよなよとした穂がそれだけぬけ出たさま。透は「 (すすむ)+秀(ぬけ出る)」で、それだけがぬけとおる、すきとおるの意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

(すすむ)+秀(ぬけ出る)」で、それだけがぬけとおる、すきとおるの意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

鋤 すく🔗⭐🔉

鮮 すくない🔗⭐🔉

【鮮】

17画 魚部 [常用漢字]

区点=3315 16進=412F シフトJIS=914E

《常用音訓》セン/あざ…やか

《音読み》

17画 魚部 [常用漢字]

区点=3315 16進=412F シフトJIS=914E

《常用音訓》セン/あざ…やか

《音読み》  セン

セン

〈xi

〈xi n〉/

n〉/ セン

セン

〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 あたらしい(あたらし)/あざやか(あざやかなり)/すくない(すくなし)

《名付け》 あきら・き・まれ・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 あたらしい(あたらし)/あざやか(あざやかなり)/すくない(すくなし)

《名付け》 あきら・き・まれ・よし

《意味》

{名}なまの魚。「鮮魚」「治大国若烹小鮮=大国ヲ治ムルニハ小鮮ヲ烹ルガゴトクス」〔→老子〕

{名}なまの魚。「鮮魚」「治大国若烹小鮮=大国ヲ治ムルニハ小鮮ヲ烹ルガゴトクス」〔→老子〕

{名}新しいなま肉。殺したての鳥獣。「肥鮮」「割鮮野食=鮮ヲ割キ野ニ食ス」〔→班固〕

{名}新しいなま肉。殺したての鳥獣。「肥鮮」「割鮮野食=鮮ヲ割キ野ニ食ス」〔→班固〕

{形}あたらしい(アタラシ)。できたてである。古びていない。みずみずしい。「新鮮」「鮮果」

{形}あたらしい(アタラシ)。できたてである。古びていない。みずみずしい。「新鮮」「鮮果」

{形}あざやか(アザヤカナリ)。境めがはっきりしている。できたてのようにけがれがない。すっきりした色合いで美しい。「鮮明」「鮮紅」

{形}あざやか(アザヤカナリ)。境めがはっきりしている。できたてのようにけがれがない。すっきりした色合いで美しい。「鮮明」「鮮紅」

{形}すくない(スクナシ)。ごたごたとしていない。それだけが目だつさま。めったにない。「巧言令色、鮮矣仁=巧言令色、鮮ナシ仁」〔→論語〕

〔国〕朝鮮の略。

《解字》

会意。「魚(さかな)+羊(ひつじ)」で、なま肉の意味をあらわす。なまの、切りたての、切りめがはっきりしたなどの意を含む。

《類義》

→寡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}すくない(スクナシ)。ごたごたとしていない。それだけが目だつさま。めったにない。「巧言令色、鮮矣仁=巧言令色、鮮ナシ仁」〔→論語〕

〔国〕朝鮮の略。

《解字》

会意。「魚(さかな)+羊(ひつじ)」で、なま肉の意味をあらわす。なまの、切りたての、切りめがはっきりしたなどの意を含む。

《類義》

→寡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

17画 魚部 [常用漢字]

区点=3315 16進=412F シフトJIS=914E

《常用音訓》セン/あざ…やか

《音読み》

17画 魚部 [常用漢字]

区点=3315 16進=412F シフトJIS=914E

《常用音訓》セン/あざ…やか

《音読み》  セン

セン

〈xi

〈xi n〉/

n〉/ セン

セン

〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 あたらしい(あたらし)/あざやか(あざやかなり)/すくない(すくなし)

《名付け》 あきら・き・まれ・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 あたらしい(あたらし)/あざやか(あざやかなり)/すくない(すくなし)

《名付け》 あきら・き・まれ・よし

《意味》

{名}なまの魚。「鮮魚」「治大国若烹小鮮=大国ヲ治ムルニハ小鮮ヲ烹ルガゴトクス」〔→老子〕

{名}なまの魚。「鮮魚」「治大国若烹小鮮=大国ヲ治ムルニハ小鮮ヲ烹ルガゴトクス」〔→老子〕

{名}新しいなま肉。殺したての鳥獣。「肥鮮」「割鮮野食=鮮ヲ割キ野ニ食ス」〔→班固〕

{名}新しいなま肉。殺したての鳥獣。「肥鮮」「割鮮野食=鮮ヲ割キ野ニ食ス」〔→班固〕

{形}あたらしい(アタラシ)。できたてである。古びていない。みずみずしい。「新鮮」「鮮果」

{形}あたらしい(アタラシ)。できたてである。古びていない。みずみずしい。「新鮮」「鮮果」

{形}あざやか(アザヤカナリ)。境めがはっきりしている。できたてのようにけがれがない。すっきりした色合いで美しい。「鮮明」「鮮紅」

{形}あざやか(アザヤカナリ)。境めがはっきりしている。できたてのようにけがれがない。すっきりした色合いで美しい。「鮮明」「鮮紅」

{形}すくない(スクナシ)。ごたごたとしていない。それだけが目だつさま。めったにない。「巧言令色、鮮矣仁=巧言令色、鮮ナシ仁」〔→論語〕

〔国〕朝鮮の略。

《解字》

会意。「魚(さかな)+羊(ひつじ)」で、なま肉の意味をあらわす。なまの、切りたての、切りめがはっきりしたなどの意を含む。

《類義》

→寡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}すくない(スクナシ)。ごたごたとしていない。それだけが目だつさま。めったにない。「巧言令色、鮮矣仁=巧言令色、鮮ナシ仁」〔→論語〕

〔国〕朝鮮の略。

《解字》

会意。「魚(さかな)+羊(ひつじ)」で、なま肉の意味をあらわす。なまの、切りたての、切りめがはっきりしたなどの意を含む。

《類義》

→寡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

粭 すくも🔗⭐🔉

【粭】

12画 米部 〔国〕

区点=6870 16進=6466 シフトJIS=E2E4

《訓読み》 すくも

《意味》

12画 米部 〔国〕

区点=6870 16進=6466 シフトJIS=E2E4

《訓読み》 すくも

《意味》

すくも。あし、かやなどの枯れたもの。

すくも。あし、かやなどの枯れたもの。 地名に使われる。

地名に使われる。

12画 米部 〔国〕

区点=6870 16進=6466 シフトJIS=E2E4

《訓読み》 すくも

《意味》

12画 米部 〔国〕

区点=6870 16進=6466 シフトJIS=E2E4

《訓読み》 すくも

《意味》

すくも。あし、かやなどの枯れたもの。

すくも。あし、かやなどの枯れたもの。 地名に使われる。

地名に使われる。

糘 すくも🔗⭐🔉

【糘】

16画 米部 〔国〕

区点=6884 16進=6474 シフトJIS=E2F2

《訓読み》 すくも

《意味》

16画 米部 〔国〕

区点=6884 16進=6474 シフトJIS=E2F2

《訓読み》 すくも

《意味》

すくも。葦や茅などの枯れたもの。またはもみがら。

すくも。葦や茅などの枯れたもの。またはもみがら。 地名に使う。

地名に使う。

16画 米部 〔国〕

区点=6884 16進=6474 シフトJIS=E2F2

《訓読み》 すくも

《意味》

16画 米部 〔国〕

区点=6884 16進=6474 シフトJIS=E2F2

《訓読み》 すくも

《意味》

すくも。葦や茅などの枯れたもの。またはもみがら。

すくも。葦や茅などの枯れたもの。またはもみがら。 地名に使う。

地名に使う。

漢字源に「すく」で始まるの検索結果 1-27。

9画

9画  ng〉

《訓読み》 すくう(すくふ)

《意味》

{動}すくう(スクフ)。水中に落ちたり、災難にあったりした者をすくいあげる。「拯救ジョウキュウ」「将拯己於水火之中也=マサニ己ヲ水火ノ中ヨリ拯ハントス」〔

ng〉

《訓読み》 すくう(すくふ)

《意味》

{動}すくう(スクフ)。水中に落ちたり、災難にあったりした者をすくいあげる。「拯救ジョウキュウ」「将拯己於水火之中也=マサニ己ヲ水火ノ中ヨリ拯ハントス」〔 15画

15画  14画 水部

区点=2587 16進=3977 シフトJIS=8D97

《音読み》 ロク

14画 水部

区点=2587 16進=3977 シフトJIS=8D97

《音読み》 ロク 15画 金部

区点=2991 16進=3D7B シフトJIS=8F9B

《音読み》 ジョ

15画 金部

区点=2991 16進=3D7B シフトJIS=8F9B

《音読み》 ジョ