複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (88)

か【荷】🔗⭐🔉

か【荷】

荷物を数えるのに用いる語。宇津保物語蔵開上「わりご五十―」

か‐じゅう【荷重】‥ヂユウ🔗⭐🔉

か‐じゅう【荷重】‥ヂユウ

①積荷の重さ。「―制限」

②構造物の構成部分に加わる力。その加わる様式によって静荷重・繰返荷重・衝撃荷重などに分かれる。

③仕事をしている機械からみて、対象物の荷の重さ、反作用の大きさ。負荷。

④スキーに体重をかけて、雪面への圧力を増すこと。↔抜重。

⑤〔地〕営力によって運搬される物質の総称。流水・風・氷河などの運搬物質。

⇒かじゅう‐けんさ‐き【荷重検査器】

⇒かじゅう‐しけん【荷重試験】

⇒かじゅう‐ばいすう【荷重倍数】

かじゅう‐けんさ‐き【荷重検査器】‥ヂユウ‥🔗⭐🔉

かじゅう‐けんさ‐き【荷重検査器】‥ヂユウ‥

自動車などを積荷のまま載せて、その荷の重量をはかる計器。

⇒か‐じゅう【荷重】

かじゅう‐しけん【荷重試験】‥ヂユウ‥🔗⭐🔉

かじゅう‐しけん【荷重試験】‥ヂユウ‥

構造物などに荷重を加えて、その構造材料の強度・変形などを測定する試験。

⇒か‐じゅう【荷重】

かじゅう‐ばいすう【荷重倍数】‥ヂユウ‥🔗⭐🔉

かじゅう‐ばいすう【荷重倍数】‥ヂユウ‥

飛行機が空中で運動したり着陸したりするときに加わる慣性力の大きさを、地球の重力加速度の倍数で表したもの。

⇒か‐じゅう【荷重】

かしょう‐ざ【荷葉座】‥セフ‥🔗⭐🔉

かしょう‐ざ【荷葉座】‥セフ‥

仏像を安置する台座で蓮の葉の形をしたもの。多く天部の像に用いる。

かだ【荷田】🔗⭐🔉

かだ【荷田】

姓氏の一つ。

⇒かだ‐の‐あずままろ【荷田春満】

⇒かだ‐の‐ありまろ【荷田在満】

かだ‐の‐あずままろ【荷田春満】‥アヅマ‥🔗⭐🔉

かだ‐の‐あずままろ【荷田春満】‥アヅマ‥

江戸中期の国学者・歌人。羽倉氏。伏見稲荷社の祠官。古典・国史を研究して復古神道を唱道、また、子弟を教育。弟子賀茂真淵は万葉研究を、甥荷田在満は有職故実研究を継承。著「春葉集」「万葉集僻案抄」「万葉集訓釈」「創学校啓」「日本書紀訓釈」「出雲風土記考」など。(1669〜1736)

⇒かだ【荷田】

かだ‐の‐ありまろ【荷田在満】🔗⭐🔉

かだ‐の‐ありまろ【荷田在満】

江戸中期の国学者。羽倉氏。春満あずままろの甥で、その養子。田安宗武に仕え、養父の有職故実の研究を継承、また「国歌八論」を著して歌道革新に貢献。(1706〜1751)

⇒かだ【荷田】

か‐たん【荷担】🔗⭐🔉

か‐たん【荷担】

①荷物をになうこと。かつぐこと。

②(「加担」とも書く)力を添えて助けること。味方になること。「どちらにも―しない」

⇒かたん‐にん【荷担人】

⇒かたん‐はん【加担犯】

かたん‐にん【荷担人】🔗⭐🔉

かたん‐にん【荷担人】

荷担する人。助ける人。仲間の人。

⇒か‐たん【荷担】

かふう【荷風】🔗⭐🔉

かふう【荷風】

⇒ながいかふう(永井荷風)

か‐よう【荷用・加用】🔗⭐🔉

か‐よう【荷用・加用】

(「通う」から)鎌倉・室町幕府で、陪膳・給仕の役に当たること。また、その人。大名家では通衆かよいしゅう。沙石集2「正月一日に―しけるが」→手長てなが3

か‐よう【荷葉】‥エフ🔗⭐🔉

か‐よう【荷葉】‥エフ

①ハスの葉。

②薫物たきものの一種。蓮花の香に擬して、沈香じんこう・丁子ちょうじ・白檀びゃくだん・貝香かいこう・甘松かんしょう・安息香などを合わせる。→練香ねりこう

に【荷】🔗⭐🔉

に‐あげ【荷揚げ】🔗⭐🔉

に‐あげ【荷揚げ】

船の積荷を陸に揚げること。「―港」

⇒にあげ‐にんそく【荷揚人足】

にあげ‐にんそく【荷揚人足】🔗⭐🔉

にあげ‐にんそく【荷揚人足】

荷揚げに従事する人夫。

⇒に‐あげ【荷揚げ】

に‐あし【荷足】🔗⭐🔉

に‐あし【荷足】

船の重量を適度に増し安定させるために船底に積む重い物。底荷そこに。

にあつかい‐にん【荷扱人】‥アツカヒ‥🔗⭐🔉

にあつかい‐にん【荷扱人】‥アツカヒ‥

陸揚げ港または目的地において、荷送人のため運送品の受取・保管をする者。

に‐うけ【荷受】🔗⭐🔉

に‐うけ【荷受】

送って来た荷を受け取ること。

⇒にうけ‐にん【荷受人】

にうけ‐にん【荷受人】🔗⭐🔉

にうけ‐にん【荷受人】

運送契約で、運送品が目的地に到着した場合、自分の名で運送品の引渡しを受けるべき者。

⇒に‐うけ【荷受】

に‐うごき【荷動き】🔗⭐🔉

に‐うごき【荷動き】

取引による船・鉄道の荷物の動き。

に‐うま【荷馬】🔗⭐🔉

に‐うま【荷馬】

荷物を負って運搬する馬。荷をつけた馬。駄馬。においうま。

に‐おい【荷負】‥オヒ🔗⭐🔉

に‐おい【荷負】‥オヒ

荷を負うこと。また、そのもの。

⇒におい‐うま【荷負馬・駄】

におい‐うま【荷負馬・駄】‥オヒ‥🔗⭐🔉

におい‐うま【荷負馬・駄】‥オヒ‥

荷を負って運ぶ馬。にうま。

⇒に‐おい【荷負】

に‐おくり【荷送り】🔗⭐🔉

に‐おくり【荷送り】

荷を先方へ送り出すこと。

⇒におくり‐にん【荷送人】

におくり‐にん【荷送人】🔗⭐🔉

におくり‐にん【荷送人】

運送契約で、物品の運送を委託する者。

⇒に‐おくり【荷送り】

に‐おも【荷重】🔗⭐🔉

に‐おも【荷重】

①荷の重いこと。

②責任の重過ぎること。負担過重。「私には―な仕事だ」

に‐おろし【荷下ろし・荷卸し】🔗⭐🔉

に‐おろし【荷下ろし・荷卸し】

積荷をおろすこと。「―港」

○荷が重いにがおもい🔗⭐🔉

○荷が重いにがおもい

能力の割には仕事の責任や負担が大きい。荷が勝つ。「この難役は彼には―」

⇒に【荷】

○荷が下りるにがおりる🔗⭐🔉

○荷が下りるにがおりる

責任が除かれる。責務が完了する。「肩の荷が下りる」とも。

⇒に【荷】

にか‐かい【二科会】‥クワクワイ

美術団体。1913年(大正2)文展洋画部を新旧二科制にすることを当局に具申していれられず、文展を脱退して組織したもの。19年彫塑部を設ける。

にが‐かしゅう【苦何首烏】

ヤマノイモ科の蔓性多年草。地下に黒色の塊茎がある。葉は心臓形、葉腋に黒色のむかごを生ずる。雌雄異株。夏から秋に紫色の小花を穂状につける。塊茎・むかごは苦く食用にはならない。カシュウイモはこの栽培品種。

○荷が勝つにがかつ🔗⭐🔉

○荷が勝つにがかつ

荷物が重すぎる。また、負担や責任が重すぎる。

⇒に【荷】

にが‐き【苦木】

ニガキ科の落葉高木。山地に自生。高さ約6メートル。葉は数対の羽状複葉。雌雄異株。夏、葉腋に黄緑色の細花を集散花序につける。枝葉に苦味があり、樹液を駆虫・健胃薬とする。材は緻密で器具・細工物用。くぼく。

にが‐くち【苦口】

(ニガグチとも)にがにがしいことば。にくまれぐち。苦言。浄瑠璃、薩摩歌「さしてもないこと―いふて、我もしんゐをもやしたり」

にが‐くりたけ【苦栗茸】

担子菌類の毒きのこ。形はクリタケに似るが黄緑色で苦味がある。ヤナギタケ。

にかけ‐だ【荷掛駄】

荷をのせた馬。平家物語8「―三十匹ありけり」

にかげつ‐ぎり【二箇月限】

(取引用語)受渡し最終期限を2カ月後とする長期清算取引の方法。→当限とうぎり

に‐がさ【荷嵩】

荷物のかさのあること。

にが‐ざれ【苦戯れ】

にがにがしいざれごと。相手を侮って冗談を言うこと。

にか‐さん【二化蚕】‥クワ‥

1年に2世代を営む蚕。中国種の大部分、日本種の一部はこれに属する。

にが‐しお【苦塩】‥シホ

苦汁にがりの別称。〈書言字考節用集〉

にが‐しお【苦潮】‥シホ

(→)赤潮に同じ。

にかけ‐だ【荷掛駄】🔗⭐🔉

にかけ‐だ【荷掛駄】

荷をのせた馬。平家物語8「―三十匹ありけり」

に‐がさ【荷嵩】🔗⭐🔉

に‐がさ【荷嵩】

荷物のかさのあること。

に‐かた【荷方】🔗⭐🔉

に‐かた【荷方】

荷物を扱う役。また、その役に当たる人。

に‐かつぎ【荷担ぎ】🔗⭐🔉

に‐かつぎ【荷担ぎ】

荷物をかつぐこと。また、その人。

に‐からびつ【荷唐櫃】🔗⭐🔉

に‐からびつ【荷唐櫃】

長唐櫃の半分の長さの唐櫃。2個を一人で棒の両端にかけて荷になう。

に‐がわせ【荷為替】‥ガハセ🔗⭐🔉

に‐がわせ【荷為替】‥ガハセ

荷為替手形を振り出し、その手形を譲渡して銀行から金融を受ける方式。

⇒にがわせ‐しんようじょう【荷為替信用状】

⇒にがわせ‐てがた【荷為替手形】

にがわせ‐しんようじょう【荷為替信用状】‥ガハセ‥ジヤウ🔗⭐🔉

にがわせ‐しんようじょう【荷為替信用状】‥ガハセ‥ジヤウ

銀行が輸入業者のために、その輸入業者に代わり、輸出業者の振り出した荷為替手形の引受および支払を保証した信用状。

⇒に‐がわせ【荷為替】

にがわせ‐てがた【荷為替手形】‥ガハセ‥🔗⭐🔉

にがわせ‐てがた【荷為替手形】‥ガハセ‥

隔地者間の売買取引において、売主が代金債権を取り立てまたは代金債権により金融を受けるために、輸送貨物を担保にし買主を支払人として振り出した為替手形。

⇒に‐がわせ【荷為替】

に‐くさび【荷轄】🔗⭐🔉

に‐くさび【荷轄】

和船の舷を藁でおおい、波のあたりを和らげるもの。にくさみ。〈日葡辞書〉

○憎さも憎しにくさもにくし

このうえもなく憎い。憎んでも憎んでもあきたらない。狂言、鞍馬参「―、ま一どおこさう」

⇒にく‐さ【憎さ】

に‐くずれ【荷崩れ】‥クヅレ🔗⭐🔉

に‐くずれ【荷崩れ】‥クヅレ

運搬中に積み上げた荷が崩れること。「―を防ぐ」

に‐ぐら【荷鞍】🔗⭐🔉

に‐ぐら【荷鞍】

荷馬におく鞍。駄馬に荷物を負わせるための鞍。

に‐ぐるま【荷車】🔗⭐🔉

に‐ぐるま【荷車】

(人・牛馬がひく)荷物を運搬する車。

に‐さばき【荷捌き】🔗⭐🔉

に‐さばき【荷捌き】

①荷を始末すること。

②入荷したものを売りさばくこと。

に‐しき【荷敷】🔗⭐🔉

に‐しき【荷敷】

和船で、荷をのせる敷物。

に‐じるし【荷印】🔗⭐🔉

に‐じるし【荷印】

荷物発送の時、包装に付ける符号。荷主または受荷主の頭字や商店の商標などを記す。

に‐すがた【荷姿】🔗⭐🔉

に‐すがた【荷姿】

荷造りされた物の外見・形状。

に‐だ【荷駄】🔗⭐🔉

に‐だ【荷駄】

駄馬で運送する荷物。

に‐だい【荷台】🔗⭐🔉

に‐だい【荷台】

①自動車・自転車などの、荷物を載せる部分。

②天秤棒の両端に下げた、荷物を載せる容器。

にたり‐ぶね【荷足船】🔗⭐🔉

にたり‐ぶね【荷足船】

多く関東で用いた小形の荷船。茶船の一種で、幅広く造ったもの。にたり。

に‐づくり【荷造り】🔗⭐🔉

に‐づくり【荷造り】

運送すべき物を束ね、または包むこと。また、その包み方。にごしらえ。「引っ越しの―」

に‐づみ【荷積み】🔗⭐🔉

に‐づみ【荷積み】

荷を積むこと。

に‐つもり【荷積り】🔗⭐🔉

に‐つもり【荷積り】

馬・船などに荷物を積みのせること。また、その状態。狂言、柑子俵「買ひ集めて置いた柑子は―がようて、皆馬に付けて上した」

に‐どめ【荷留】🔗⭐🔉

に‐どめ【荷留】

中世、領主が領内の港や関所で物資の移出入を制限または禁止すること。

にない‐いだ・す【担ひ出す・荷ひ出す】ニナヒ‥🔗⭐🔉

にない‐いだ・す【担ひ出す・荷ひ出す】ニナヒ‥

〔他四〕

①かつぎ出す。

②やっと詠み出す。土佐日記「この海辺にて―・せる歌」

にない‐がい【荷い買い】ニナヒガヒ🔗⭐🔉

にない‐がい【荷い買い】ニナヒガヒ

天秤棒にかけるように両方をともに買うこと。好色五人女2「島原の野風、新町の荻野、此二人を毎日―して」

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ごし【担輿・荷輿】ニナヒ‥🔗⭐🔉

にない‐ごし【担輿・荷輿】ニナヒ‥

ござで包んだ輿。地下じげの人の乗物。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐しょうご【荷鉦鼓】ニナヒシヤウ‥🔗⭐🔉

にない‐しょうご【荷鉦鼓】ニナヒシヤウ‥

雅楽の鉦鼓。道楽みちがくの際、棒で荷って歩きながら打つもの。→鉦鼓2。

⇒にない【担い・荷い】

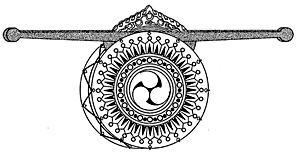

にない‐だいこ【荷太鼓】ニナヒ‥🔗⭐🔉

にない‐だいこ【荷太鼓】ニナヒ‥

雅楽の太鼓。道楽みちがくの際、棒で荷って歩きながら打つ小型の大太鼓だだいこ。

荷太鼓

⇒にない【担い・荷い】

⇒にない【担い・荷い】

⇒にない【担い・荷い】

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぶみ【荷文】ニナヒ‥🔗⭐🔉

にない‐ぶみ【荷文】ニナヒ‥

狂言。(→)「文荷ふみにない」に同じ。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐もの【荷い物】ニナヒ‥🔗⭐🔉

にない‐もの【荷い物】ニナヒ‥

祭礼で、二人でかついで見せ歩く物。

⇒にない【担い・荷い】

に‐な・う【担う・荷う】ニナフ🔗⭐🔉

に‐な・う【担う・荷う】ニナフ

〔他五〕

(ナウは接尾語)

①肩に掛けてはこぶ。かつぐ。かたげる。「荷を―・う」

②自分の仕事として身に引き受ける。おう。玄奘表啓平安初期点「独り恩の栄を荷ニナヒ」。「責任の一端を―・う」「明日の社会を―・う若人」

に‐なわ【荷縄】‥ナハ🔗⭐🔉

に‐なわ【荷縄】‥ナハ

荷物をからげ、負いなどするのに用いる縄。

に‐ぬき【荷抜き】🔗⭐🔉

に‐ぬき【荷抜き】

運搬する荷の中から一部をこっそり抜き取ること。

に‐ぬし【荷主】🔗⭐🔉

に‐ぬし【荷主】

①荷物の持主。

②荷の送出人。

に‐の‐お【荷の緒】‥ヲ🔗⭐🔉

に‐の‐お【荷の緒】‥ヲ

荷物をしばる紐。荷なわ。万葉集2「東人の荷向のさきの箱の―にも妹は心に乗りにけるかも」

に‐ばしゃ【荷馬車】🔗⭐🔉

に‐ばしゃ【荷馬車】

荷物を運ぶための馬車。

に‐びき【荷引】🔗⭐🔉

に‐びき【荷引】

生産地からその荷を持ってくること。

に‐ふだ【荷札】🔗⭐🔉

に‐ふだ【荷札】

荷送人・届け先・荷受人などを記して荷物につける札。

に‐ぶね【荷船】🔗⭐🔉

に‐ぶね【荷船】

荷物の運送船。貨物船。

に‐ほどき【荷解き】🔗⭐🔉

に‐ほどき【荷解き】

梱包してある荷物の紐や包みを解くこと。

に‐もち【荷持ち】🔗⭐🔉

に‐もち【荷持ち】

①荷物を持ってゆく人。世間胸算用5「太夫どのにやとはれ、―をいたせし時」

②家財道具などを多く持っている人。

③〔建〕荷重をうける材。

⇒にもち‐こぶ【荷持ち瘤】

にもち‐こぶ【荷持ち瘤】🔗⭐🔉

にもち‐こぶ【荷持ち瘤】

(→)「にこぶ」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒に‐もち【荷持ち】

に‐もつ【荷物】🔗⭐🔉

に‐もつ【荷物】

①運搬・運送する物品。荷。鉄道では、特に旅客列車で運ぶ手・小荷物をいう。〈伊京集〉。「―を運ぶ」

②転じて、負担となる物事や人。「とんだお―を抱え込む」

⇒にもつ‐かた【荷物方】

にもつ‐かた【荷物方】🔗⭐🔉

にもつ‐かた【荷物方】

船が船積港または陸揚港で貨物の受渡しをする際、その数量などを調査する役目の者。

⇒に‐もつ【荷物】

に‐やく【荷役】🔗⭐🔉

に‐やく【荷役】

船荷のあげおろしをすること。また、それをする人。

に‐やっかい【荷厄介】‥ヤク‥🔗⭐🔉

に‐やっかい【荷厄介】‥ヤク‥

①持った荷物が面倒になること。

②自分の負担としてもてあますこと。ある物をまかせられて行動が不自由になること。「―な仕事」

に‐よし【子丑・荷吉】🔗⭐🔉

に‐よし【子丑・荷吉】

和船の船首材、舳みよしの古称。

にわたし‐さしずしょう【荷渡し指図証】‥ヅ‥🔗⭐🔉

にわたし‐さしずしょう【荷渡し指図証】‥ヅ‥

倉庫営業者・物品保管者に対して、物品の引渡しを指図する証券。特に海上運送において、船主が船長・埠頭経営者に宛てて、証券所持人に運送品の引渡しを指図する証券。

○荷を下ろすにをおろす🔗⭐🔉

○荷を下ろすにをおろす

負担になっているものを除く。任務を果たして気楽になる。

⇒に【荷】

にん【人】

(呉音)

①㋐ひと。ひとがら。沙石集10「五郎殿ぞ器量の―にておはする」

㋑〔仏〕人間存在。人間界。六道の一つ。

②人数を数える語。

→じん(人)

⇒人を見て法を説く

にん【仁】

〔生〕

⇒じん(仁)3

にん【任】

自分にまかせられた職分。役目。つとめ。「―が重い」「―に耐えない」

⇒任重くして道遠し

にん【忍】

しのぶこと。こらえること。がまんすること。

⇒忍の一字

にん‐あい【人愛】

人あしらい。人づきあい。仮名草子、伊曾保「今まで親しき中を捨てて、従ふべき者に従はざれば、天道にも背き、―にも外れなんず」

にんあみ‐どうはち【仁阿弥道八】‥ダウ‥

(仁阿弥はニンナミとも)

⇒たかはしどうはち(高橋道八)2

にんあん【仁安】

(ニンナンとも)[毛詩正義]平安末期、六条・高倉天皇朝の年号。永万2年8月27日(1166年9月23日)改元、仁安4年4月8日(1169年5月6日)嘉応に改元。

にん‐い【任意】

①心のままにすること。その人の自由意思にまかせること。随意。「―に選ぶ」「―出頭」

②(「―の」の形で)論理学・数学などで無作為に選ばせること。「平面上の―の一点」

⇒にんい‐いんたい【任意引退】

⇒にんい‐きてい【任意規定】

⇒にんい‐くみあい【任意組合】

⇒にんいけいぞく‐ひほけんしゃ‐せいど【任意継続被保険者制度】

⇒にんい‐こうけん【任意後見】

⇒にんい‐こうけん‐けいやく【任意後見契約】

⇒にんい‐さいけん【任意債権】

⇒にんい‐しゅっとう【任意出頭】

⇒にんい‐じゅんびきん【任意準備金】

⇒にんい‐しょうきゃく【任意消却】

⇒にんい‐せいさん【任意清算】

⇒にんい‐そうさ【任意捜査】

⇒にんい‐だいり【任意代理】

⇒にんい‐だんたい【任意団体】

⇒にんい‐ちゅうしゅつ【任意抽出】

⇒にんい‐ちょうてい【任意調停】

⇒にんい‐ていきょう‐じょうほう【任意提供情報】

⇒にんい‐どうこう【任意同行】

⇒にんい‐ぬきとり【任意抜取り】

⇒にんい‐ほう【任意法】

⇒にんい‐ほけん【任意保険】

にんい‐いんたい【任意引退】

プロ野球で、選手が、球団の保有権が残った状態のまま、現役から引退すること。

⇒にん‐い【任意】

にんい‐きてい【任意規定】

〔法〕当事者間に当該規定と異なる特約があればそれが優先することになる任意法の性質をもつ規定。↔強行規定。

⇒にん‐い【任意】

にんい‐くみあい【任意組合】‥アヒ

民法上の契約の一種としての組合。特別の法律に基づく公共組合や労働組合などから区別され、法人格を持たない。

⇒にん‐い【任意】

にんいけいぞく‐ひほけんしゃ‐せいど【任意継続被保険者制度】

被用者健康保険に、その資格喪失後も2年間はとどまれる制度。資格喪失の日までに被保険者期間が継続して2カ月以上あり、また、保険料を全額負担することが条件。

⇒にん‐い【任意】

にんい‐こうけん【任意後見】

民法に規定のある法定後見に対し、任意後見契約法にもとづき開始される後見。

⇒にん‐い【任意】

にんい‐こうけん‐けいやく【任意後見契約】

自己の判断が不十分になった場合に備え、財産管理や生活上の事務について代理権を付与する契約。任意後見人、委託内容、代理権の範囲等を定める。公正証書を必要とする。

⇒にん‐い【任意】

にんい‐さいけん【任意債権】

本来の給付に代えて他の給付をなしうる権利が債務者にある債権。

⇒にん‐い【任意】

にんい‐しゅっとう【任意出頭】

刑事訴訟法上、強制処分によらないで被疑者が検察官や司法警察職員のもとに出頭すること。

⇒にん‐い【任意】

にんい‐じゅんびきん【任意準備金】

法律の強要によらず定款または株主総会の決議によって自主的に積み立てられる準備金。↔法定準備金。

⇒にん‐い【任意】

にんい‐しょうきゃく【任意消却】‥セウ‥

株式消却の一方法。株主と会社との任意の契約によって会社が株式を取得してする消却。↔強制消却。

⇒にん‐い【任意】

にんい‐せいさん【任意清算】

合名会社・合資会社で、定款または総社員の同意を以て解散後の会社財産の処分方法を定めてなす清算。↔法定清算。

⇒にん‐い【任意】

にんい‐そうさ【任意捜査】‥サウ‥

強制処分を用いないで行う捜査。↔強制捜査。

⇒にん‐い【任意】

にんい‐だいり【任意代理】

本人の意思に基づいてなされる代理。↔法定代理。

⇒にん‐い【任意】

にんい‐だんたい【任意団体】

法律上の公の団体と実際上は同じ目的を持ちながら、資格や手続が不備で法律の保護を受けられない私的団体。

⇒にん‐い【任意】

にんい‐ちゅうしゅつ【任意抽出】‥チウ‥

(→)無作為抽出に同じ。

⇒にん‐い【任意】

にんい‐ちょうてい【任意調停】‥テウ‥

当事者の意思に従って労働委員会が行う労働争議の調停。↔強制調停。

⇒にん‐い【任意】

にんい‐ていきょう‐じょうほう【任意提供情報】‥ジヤウ‥

私法人が行政機関に対して、公にしないとの条件で任意に提供した情報。非公開の約束が合理的な場合には、情報公開法上の不開示情報となる。

⇒にん‐い【任意】

にんい‐どうこう【任意同行】‥カウ

職務質問の対象となる者が、警察官の求めに応じて、最寄りの警察署・交番・駐在所へ同行すること。意に反して行く必要はない。また、取調べのための任意出頭を求める方法としてなされることもある。

⇒にん‐い【任意】

にんい‐ぬきとり【任意抜取り】

(→)無作為抽出に同じ。

⇒にん‐い【任意】

にんい‐ほう【任意法】‥ハフ

当事者の意思によって適用を排除しうる法規。公序良俗に関しない規定に多く、当事者はこれと異なる意思表示を有効になしうる。任意法規。↔強行法。

⇒にん‐い【任意】

にんい‐ほけん【任意保険】

加入が当事者の自由意思に委ねられている保険。生命保険など。↔強制保険

⇒にん‐い【任意】

にん‐うん【任運】

〔仏〕ひとの作為を加えずにそのままであること。法爾ほうに・無功用むくゆうと同意。

の【荷】🔗⭐🔉

の【荷】

荷にの古形。複合語に用いる。万葉集2「―前さきの篋はこの」

の‐さき【荷前・荷向】🔗⭐🔉

の‐さき【荷前・荷向】

毎年諸国から奉る貢みつぎの初物。また、平安時代、朝廷からそれを伊勢神宮をはじめ諸陵に献じた行事。

⇒のさき‐の‐つかい【荷前使】

のさき‐の‐つかい【荷前使】‥ツカヒ🔗⭐🔉

のさき‐の‐つかい【荷前使】‥ツカヒ

荷前の奉幣に派遣された勅使。

⇒の‐さき【荷前・荷向】

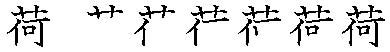

[漢]荷🔗⭐🔉

荷 字形

筆順

筆順

〔艹部7画/10画/教育/1857・3259〕

〔音〕カ(漢)

〔訓〕に・になう・はす

[意味]

①になう。肩にかつぐ。わが身に引き受ける。「負荷・荷担」

②に。にもつ。「出荷・集荷」。肩にかつぐにもつを数える語。「酒だる一荷」

③水草の名。はす。はちす。「荷葉・荷露」

[解字]

形声。「艹」+音符「何」。はすの意。「になう」の意は、もと「何」で示されたが、「何」がもっぱら助字に用いられるようになったので、「荷」を用いるようになった。

[下ツキ

在荷・蒐荷・集荷・出荷・着荷・電荷・入荷・薄荷・負荷・茗荷

[難読]

荷蘭オランダ

〔艹部7画/10画/教育/1857・3259〕

〔音〕カ(漢)

〔訓〕に・になう・はす

[意味]

①になう。肩にかつぐ。わが身に引き受ける。「負荷・荷担」

②に。にもつ。「出荷・集荷」。肩にかつぐにもつを数える語。「酒だる一荷」

③水草の名。はす。はちす。「荷葉・荷露」

[解字]

形声。「艹」+音符「何」。はすの意。「になう」の意は、もと「何」で示されたが、「何」がもっぱら助字に用いられるようになったので、「荷」を用いるようになった。

[下ツキ

在荷・蒐荷・集荷・出荷・着荷・電荷・入荷・薄荷・負荷・茗荷

[難読]

荷蘭オランダ

筆順

筆順

〔艹部7画/10画/教育/1857・3259〕

〔音〕カ(漢)

〔訓〕に・になう・はす

[意味]

①になう。肩にかつぐ。わが身に引き受ける。「負荷・荷担」

②に。にもつ。「出荷・集荷」。肩にかつぐにもつを数える語。「酒だる一荷」

③水草の名。はす。はちす。「荷葉・荷露」

[解字]

形声。「艹」+音符「何」。はすの意。「になう」の意は、もと「何」で示されたが、「何」がもっぱら助字に用いられるようになったので、「荷」を用いるようになった。

[下ツキ

在荷・蒐荷・集荷・出荷・着荷・電荷・入荷・薄荷・負荷・茗荷

[難読]

荷蘭オランダ

〔艹部7画/10画/教育/1857・3259〕

〔音〕カ(漢)

〔訓〕に・になう・はす

[意味]

①になう。肩にかつぐ。わが身に引き受ける。「負荷・荷担」

②に。にもつ。「出荷・集荷」。肩にかつぐにもつを数える語。「酒だる一荷」

③水草の名。はす。はちす。「荷葉・荷露」

[解字]

形声。「艹」+音符「何」。はすの意。「になう」の意は、もと「何」で示されたが、「何」がもっぱら助字に用いられるようになったので、「荷」を用いるようになった。

[下ツキ

在荷・蒐荷・集荷・出荷・着荷・電荷・入荷・薄荷・負荷・茗荷

[難読]

荷蘭オランダ

大辞林の検索結果 (88)

か【荷】🔗⭐🔉

か 【荷】 (接尾)

助数詞。(一人が肩でかつぐほどの量の)荷物を数えるのに用いる。「酒樽三―」

〔天秤棒でかつぐ二つの荷物を一組とし,それを一荷と称したことに由来する〕

かけい【荷兮】🔗⭐🔉

かけい 【荷兮】

⇒山本(ヤマモト)荷兮

か-じゅう【荷重】🔗⭐🔉

か-じゅう ―ヂユウ [0] 【荷重】

(1)貨物自動車などの荷の重さ。

(2)機械や構造物の全体またはその一部が外部から受ける力。ロード。

かじゅう-けんさき【荷重検査器】🔗⭐🔉

かじゅう-けんさき ―ヂユウ― [6] 【荷重検査器】

荷を積んだ自動車などの重さを量り,積荷の重量を計測するはかり。

かじゅう-しけん【荷重試験】🔗⭐🔉

かじゅう-しけん ―ヂユウ― [5][4] 【荷重試験】

構造物や車両・航空機などに外力を加えて,応力や変形状態を調査するための試験。加力試験。載荷試験。

かしょう-ざ【荷葉座】🔗⭐🔉

かしょう-ざ カセフ― [2] 【荷葉座】

〔「荷葉」はハスの葉の意〕

仏像を安置する台座。多く天部の像に用いられる。

かだ【荷田】🔗⭐🔉

かだ 【荷田】

姓氏の一。

かだ-の-あずままろ【荷田春満】🔗⭐🔉

かだ-の-あずままろ ―アヅママロ 【荷田春満】

(1669-1736) 江戸中期の国学者・歌人。姓は羽倉とも。京都伏見稲荷神社の神官。国学四大人の一人。記紀・万葉,有職故実を研究,復古神道を唱えた。弟子に賀茂真淵・荷田在満(アリマロ)などがいる。著「万葉集僻案抄」「万葉集訓釈」「日本書紀訓釈」「創学校啓」,歌集「春葉集」など。

かだ-の-ありまろ【荷田在満】🔗⭐🔉

かだ-の-ありまろ 【荷田在満】

(1706-1751) 江戸中期の国学者。春満(アズママロ)の甥,のち養子。姓は羽倉とも。有職故実の研究を春満より継ぎ,また,田安宗武に仕えた。その著「国歌八論」は,近世歌学革新に重要な役割を果たす。著「大嘗会儀式具釈」「羽倉考」など。

か-たん【荷担・加担】🔗⭐🔉

か-たん [0] 【荷担・加担】 (名)スル

(1)〔(2)が原義〕

仲間に加わって助力すること。「陰謀に―する」

(2)荷物を背負うこと。「三種の神器を自ら―して/太平記 18」

か-でん【荷電】🔗⭐🔉

か-でん [0] 【荷電】

(1)「電荷(デンカ)」に同じ。

(2)「帯電(タイデン)」に同じ。

かでん-きょうやく-へんかん【荷電共役変換】🔗⭐🔉

かでん-きょうやく-へんかん ―ヘンクワン [8] 【荷電共役変換】

粒子と反粒子を入れ替える変換。

かでん-りゅうし【荷電粒子】🔗⭐🔉

かでん-りゅうし ―リフ― [4] 【荷電粒子】

電荷をもった粒子。

かふう【荷風】🔗⭐🔉

かふう 【荷風】

⇒永井(ナガイ)荷風

か-よう【荷用・加用】🔗⭐🔉

か-よう 【荷用・加用】

(1)配膳・給仕をすること。「修業者ども,時非時(トキヒジ)さばくり―するに/沙石 3」

(2)鎌倉・室町幕府や諸侯の家で,陪膳・給仕をする職。のちには,富家の給仕をもいった。

か-よう【荷葉】🔗⭐🔉

か-よう ―エフ [0] 【荷葉】

(1)ハスの葉。

(2)練り香の名。六種(ムクサ)の薫物(タキモノ)の一。ハスの花の香に似せたものという。夏の薫物。「ただ―を一種(ヒトクサ)あはせ給へり/源氏(梅枝)」

(3)「荷葉皴(カヨウシユン)」の略。

かよう-しゅん【荷葉皴】🔗⭐🔉

かよう-しゅん ―エフ― [2] 【荷葉皴】

文人画の皴法(シユンポウ)の一。ハスの葉脈に似た筆致で,山や岩石の襞(ヒダ)を描き陰影を表す技法。

に【荷】🔗⭐🔉

に [1][0] 【荷】

(1)持ち運んだり,送ったりするために,ひとまとめにしたもの。にもつ。「両手に―を下げる」「市場に―がはいる」

(2)責任・負担となる事柄。「肩の―が下りる」

(3)やっかいになるもの。「とんだ―になる」

に=が重・い🔗⭐🔉

――が重・い

責任や負担が大きい。責任や負担が大きくて耐えられない。「彼には―・い仕事だ」

に=が勝・つ🔗⭐🔉

――が勝・つ

責任・負担が重すぎる。任務が過重である。

に=を下ろ・す🔗⭐🔉

――を下ろ・す

負っていた責任や義務を果たす。「肩の―・す」

に-あげ【荷揚げ】🔗⭐🔉

に-あげ [0][3] 【荷揚げ】 (名)スル

船の積み荷を陸にあげること。また,高所に物資を運ぶこと。「貨物を―する」

に-あし【荷足】🔗⭐🔉

に-あし [0] 【荷足】

(1)航行中の安定をよくするため船底に積む重い荷物。底荷。

(2)荷物を積んだときの船の喫水。

に-あつかい【荷扱い】🔗⭐🔉

に-あつかい ―アツカヒ [2] 【荷扱い】

荷物を取り扱うこと。運ばれてきた貨物を受け取ったり保管したりすること。

に-うけ【荷受(け)】🔗⭐🔉

に-うけ [3][0] 【荷受(け)】

(1)送ってきた荷物を受け取ること。

⇔荷送り

(2)卸売(オロシウリ)業者のこと。

にうけ-にん【荷受人】🔗⭐🔉

にうけ-にん [0] 【荷受人】

物品運送契約において,運送品の受取人として指定された者。

に-うごき【荷動き】🔗⭐🔉

に-うごき [2] 【荷動き】

出荷・入荷などの,荷物の変動。

に-うち【荷打ち】🔗⭐🔉

に-うち [3][0] 【荷打ち】

「打ち荷」に同じ。

に-うま【荷馬】🔗⭐🔉

に-うま [1] 【荷馬】

荷物を運ぶ馬。荷負い馬。駄馬(ダバ)。

に-おくり【荷送り】🔗⭐🔉

に-おくり [2] 【荷送り】

先方に荷物を送り出すこと。

⇔荷受け

におくり-にん【荷送り人】🔗⭐🔉

におくり-にん [0] 【荷送り人】

物品の運送契約の当事者として,運送人に対して物品の運送を委託した者。

に-おも【荷重】🔗⭐🔉

に-おも [0] 【荷重】 (名・形動)[文]ナリ

(1)荷物が重いこと。

(2)負担や責任が重すぎる・こと(さま)。「彼には―な役目だ」

に-おろし【荷下ろし】🔗⭐🔉

に-おろし [2] 【荷下ろし】

積まれた荷をおろすこと。

に-がさ【荷嵩】🔗⭐🔉

に-がさ [0] 【荷嵩】

荷物がかさばること。荷物のかさ。

に-がわせ【荷為替】🔗⭐🔉

に-がわせ ―ガハセ [2] 【荷為替】

隔地売買において,売り主が為替手形により代金の弁済を受けること。「―取引」

にがわせ-しんようじょう【荷為替信用状】🔗⭐🔉

にがわせ-しんようじょう ―ガハセ―ジヤウ [0][7] 【荷為替信用状】

荷為替手形の保証として銀行が発行する信用状。

にがわせ-てがた【荷為替手形】🔗⭐🔉

にがわせ-てがた ―ガハセ― [5] 【荷為替手形】

隔地売買において,運送物品を担保にして売り主が買い主を支払人として振り出した為替手形。荷付手形。

→クリーンビル

に-くさび【荷轄】🔗⭐🔉

に-くさび 【荷轄】

和船の用具。苫(トマ)などを押し縁(ブチ)ではさんだもので,荷物の波よけなどとするもの。

に-くずれ【荷崩れ】🔗⭐🔉

に-くずれ ―クヅレ [2] 【荷崩れ】 (名)スル

運搬中の積み荷が釣り合いを失って崩れること。「貨物が―する」

に-ぐら【荷鞍】🔗⭐🔉

に-ぐら [0] 【荷鞍】

荷物を積むために馬につける鞍。

に-ぐるま【荷車】🔗⭐🔉

に-ぐるま [2] 【荷車】

人や牛馬が引く,荷物を運ぶ車。

に-ごしらえ【荷拵え】🔗⭐🔉

に-ごしらえ ―ゴシラヘ [2] 【荷拵え】 (名)スル

荷づくりをすること。「厳重に―する」

に-さばき【荷捌き】🔗⭐🔉

に-さばき [2] 【荷捌き】 (名)スル

(1)荷物を仕分けたりして処理すること。

(2)入荷した品物を売りさばくこと。

に-すがた【荷姿】🔗⭐🔉

に-すがた [2] 【荷姿】

梱包された商品や荷物の外見・形状。

に-ぞん【荷損】🔗⭐🔉

に-ぞん [0] 【荷損】

中世以来の海難処理法の一。不可抗力の海難の際,船は船主の損害とするが,積み荷は荷主の損害として船側に賠償責任のないことを規定したもの。

に-だ【荷駄】🔗⭐🔉

に-だ [1] 【荷駄】

馬で運ぶ荷物。

に-だい【荷台】🔗⭐🔉

に-だい [0] 【荷台】

トラック・自転車などの荷物を積むための台の部分。

に-だし【荷出し】🔗⭐🔉

に-だし [0] 【荷出し】

先方へ荷を送り出すこと。荷送り。

にたり-ぶね【荷足り船】🔗⭐🔉

にたり-ぶね [4] 【荷足り船】

和船の一。河川や港湾で荷物の運送にあたった小船。

に-づくり【荷造り】🔗⭐🔉

に-づくり [2] 【荷造り】 (名)スル

荷物を運んだり送ったりするのに都合のよいように包むこと。「引っ越しの―」

に-づみ【荷積み】🔗⭐🔉

に-づみ [0][3] 【荷積み】 (名)スル

(1)荷物を貨車・トラックなどに積み込むこと。

(2)ある場所に荷物を積むこと。

に-どめ【荷留】🔗⭐🔉

に-どめ [0] 【荷留】

中世,領主が領内の物資の確保,産業保護などのために,物資の移出入を禁止・制限したこと。

に-ない【担い・荷ない】🔗⭐🔉

に-ない ニナヒ [2] 【担い・荷ない】

(1)になうこと。肩にかけてかつぐこと。

(2)「担い桶」の略。「水ぎれの時にも―で水をかつがれますが/滑稽本・浮世風呂 3」

に-な・う【担う・荷なう】🔗⭐🔉

に-な・う ニナフ [2] 【担う・荷なう】 (動ワ五[ハ四])

(1)肩で物をささえて持つ。かつぐ。「天秤棒で荷を―・う」

(2)身に引き受ける。負担する。せおう。「次代を―・う」「一身に期待を―・う」「足利殿は…徳を―・つて/太平記 9」

[可能] になえる

に-なわ【荷縄】🔗⭐🔉

に-なわ ―ナハ [0] 【荷縄】

荷造りや荷運びに用いる縄。

に-ぬき【荷抜き】🔗⭐🔉

に-ぬき [3] 【荷抜き】 (名)スル

荷から一部をこっそりと抜きとること。

に-ぬし【荷主】🔗⭐🔉

に-ぬし [0][1] 【荷主】

(1)荷物の持ち主。

(2)荷物の発送人。

に-ばこ【荷箱】🔗⭐🔉

に-ばこ [1] 【荷箱】

荷物を入れる箱。

に-ばしゃ【荷馬車】🔗⭐🔉

に-ばしゃ [2] 【荷馬車】

荷物をのせて運ぶ馬車。

に-びき【荷引き】🔗⭐🔉

に-びき [0] 【荷引き】

生産物を生産地から持ってくること。

に-ふだ【荷札】🔗⭐🔉

に-ふだ [1] 【荷札】

荷物につけて荷物の送り先・差出人などを書いておくための札。

に-ぶね【荷船】🔗⭐🔉

に-ぶね [1][2] 【荷船】

荷物を運ぶ船の総称。荷方船(ニカタブネ)。

に-もたれ【荷凭れ】🔗⭐🔉

に-もたれ [2] 【荷凭れ】

商品の在庫が多く,相場が下がっていくこと。

に-もち【荷持(ち)】🔗⭐🔉

に-もち [3][0] 【荷持(ち)】

(1)荷物を運ぶ人。

(2)家財道具を多くもっている人。

(3)建築で,荷重を受ける材。

に-もつ【荷物】🔗⭐🔉

に-もつ [1] 【荷物】

(1)運んだり送ったりする品物。荷。「―を運ぶ」「手―」「―船」

(2)(「お荷物」の形で)負担となる物事。「他人のお―になる」

に-やく【荷役】🔗⭐🔉

に-やく [0] 【荷役】

貨物を積んだり降ろしたりすること。また,そうする人。「―作業」

に-やっかい【荷厄介】🔗⭐🔉

に-やっかい ―ヤクカイ [2] 【荷厄介】 (名・形動)[文]ナリ

荷物の取り扱いをもてあますこと。転じて,物事が邪魔や負担となってもてあますこと。また,そのさま。お荷物。「―になる」「何かとうるさくて―な男だ」

[派生] ――さ(名)

に-よし【荷吉】🔗⭐🔉

に-よし 【荷吉】

「みよし(水押)」に同じ。

にわたし-さしずしょ【荷渡し指図書】🔗⭐🔉

にわたし-さしずしょ ―サシヅシヨ [0] 【荷渡し指図書】

運送品や寄託品について,その引き渡しを指図する証券。多くは,船主が本船の船長にあてて発行した貨物引き渡しの指図証をいう。荷渡し指図証。荷渡し依頼書。

の-さき【荷前】🔗⭐🔉

の-さき 【荷前】

古代,諸国から来る貢ぎ物の初物。これを朝廷から伊勢大神宮をはじめ諸陵墓などに奉った。「東人の―の箱の荷の緒にも/万葉 100」

のさき-の-つかい【荷前の使】🔗⭐🔉

のさき-の-つかい ―ツカヒ 【荷前の使】

荷前を奉るために朝廷から諸陵墓などに派遣される勅使。「―のたつ日なり/弁内侍日記」

に【荷】(和英)🔗⭐🔉

にあげ【荷揚】(和英)🔗⭐🔉

にうけ【荷受】(和英)🔗⭐🔉

にうけ【荷受】

receipt of goods.荷受人 a consignee.

にうす【荷薄】(和英)🔗⭐🔉

にうす【荷薄】

shortage of goods.

におくりにん【荷送り人】(和英)🔗⭐🔉

におくりにん【荷送り人】

⇒荷主.

にがわせ【荷為替(を組む)】(和英)🔗⭐🔉

にがわせ【荷為替(を組む)】

(draw) a documentary draft[bill].

にぐるま【荷車】(和英)🔗⭐🔉

にだい【荷台】(和英)🔗⭐🔉

にだい【荷台】

a loading platform (トラックの);a (luggage) carrier (自転車などの).

にづくり【荷造】(和英)🔗⭐🔉

にづみ【荷積み】(和英)🔗⭐🔉

にづみ【荷積み】

loading.荷積港 a port of loading.

にぬし【荷主】(和英)🔗⭐🔉

にふだ【荷札】(和英)🔗⭐🔉

にもつ【荷物】(和英)🔗⭐🔉

にもつ【荷物】

<米>baggage;→英和

<英>luggage;→英和

one's belongings (手回りの);a load (車馬の).→英和

〜を積む load.〜取扱所 a baggage office.⇒荷,手荷物.

にやく【荷役】(和英)🔗⭐🔉

にやく【荷役】

loading (積込);unloading (荷降ろし).

にわたし【荷渡し】(和英)🔗⭐🔉

にわたし【荷渡し】

delivery.〜する deliver.→英和

広辞苑+大辞林に「荷」で始まるの検索結果。もっと読み込む