複数辞典一括検索+![]()

![]()

シー【十】🔗⭐🔉

シー【十】

中国語の十じゅう。

シーチン【十錦・什錦】🔗⭐🔉

シーチン【十錦・什錦】

(中国語)多種の材料を集めて作った中国料理。

じっ‐かい【十戒】🔗⭐🔉

じっ‐かい【十戒】

①〔仏〕

㋐沙弥しゃみ・沙弥尼の受持する十条の戒律。五戒すなわち不殺生・不偸盗・不邪淫・不妄語・不飲酒に、不塗飾香鬘・不歌舞観聴・不坐高広大牀・不非時食・不蓄金銀宝を加えたものの称。沙弥の十戒。

㋑十善戒の略。

㋒十重禁戒の略。

②〔宗〕(Decalogue; Ten Commandments)神がシナイ山でモーセに与えたという10カ条の掟おきて。「わたしをおいてほかに神があってはならない」以下、殺人・姦淫・盗み・偽証・貪欲等を戒めたもの。「十誡」とも書く。(旧約聖書出エジプト記20章)

じっ‐かい【十界】🔗⭐🔉

じっ‐かい【十界】

〔仏〕迷いと悟りの全世界を十種に分けたもの。すなわち地獄界・餓鬼界・畜生界・修羅界・人間界・天上界(以上迷界)と声聞しょうもん界・縁覚界・菩薩界・仏界(以上悟界)。天上界までの六界は迷いの世界でこれを六凡と称し、声聞界以下は悟りの世界でこれを四聖という。十法界。

⇒じっかい‐ごぐ【十界互具】

⇒じっかい‐ず【十界図】

⇒じっかい‐だいまんだら【十界大曼荼羅】

じっかい‐ごぐ【十界互具】🔗⭐🔉

じっかい‐ごぐ【十界互具】

〔仏〕十界のそれぞれが互いに他の九界をも内に含み持っているということ。天台教学に説く。

⇒じっ‐かい【十界】

じっかい‐ず【十界図】‥ヅ🔗⭐🔉

じっかい‐ず【十界図】‥ヅ

地獄界から仏界までの十の世界を画図に描いたもの。また、六道絵と浄土図とを合わせ描いた図をいう。

⇒じっ‐かい【十界】

じっかい‐だいまんだら【十界大曼荼羅】🔗⭐🔉

じっかい‐だいまんだら【十界大曼荼羅】

(→)大曼荼羅2に同じ。

⇒じっ‐かい【十界】

じっ‐かん【十干】🔗⭐🔉

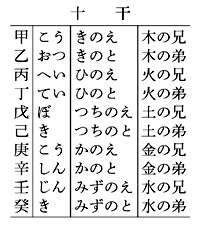

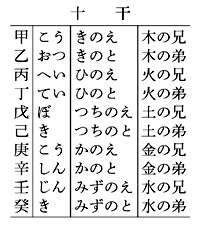

じっ‐かん【十干】

甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の総称。これを五行ごぎょうに配し、おのおの陽すなわち兄えと、陰すなわち弟とをあてて甲きのえ・乙きのと・丙ひのえ・丁ひのとなどと訓ずる。ふつう、十干と十二支とは組み合わせて用いられ、干支かんしを「えと」と称するに至った。

十干(表)

じっきゃく‐るい【十脚類】🔗⭐🔉

じっきゃく‐るい【十脚類】

甲殻類の一目。エビ目に同じ。体は、1枚の頭胸甲で覆われた頭胸部と、尾節を含めて7節から成る腹部とに分かれる。胸部には8対の付属肢があり、そのうちの後方5対が長い歩脚となって目立つので十脚類という。腹部の各節には一般に1対の二叉型の腹肢がある。クルマエビ類・オトヒメエビ類・コエビ類・ザリガニ類・イセエビ類・ヤドカリ類・カニ類に分けられる。海産および淡水産、一部陸産。

じっきんしょう【十訓抄】‥セウ🔗⭐🔉

じっきんしょう【十訓抄】‥セウ

(ジックンショウとも)説話集。3巻。六波羅二臈左衛門入道の撰述か。1252年(建長4)成る。和漢・古今の教訓的な説話を10項目に分けて収録。「古今著聞集」と密接な関係がある。

じっくんしょう【十訓抄】‥セウ🔗⭐🔉

じっくんしょう【十訓抄】‥セウ

⇒じっきんしょう

じっ‐けつ【十傑】🔗⭐🔉

じっ‐けつ【十傑】

ある分野で抜き出ている10人。ベストテン。「打撃―」

じっこく‐とうげ【十国峠】‥タウゲ🔗⭐🔉

じっこく‐とうげ【十国峠】‥タウゲ

(相模・武蔵・安房・上総・下総・駿河・遠江・信濃・甲斐・伊豆の10国を望み得るからいう)静岡県熱海市と函南かんなみ町との境にある峠。熱海・元箱根間の通路。標高774メートル。日金山ひがねやま。十石峠。

じっ‐さいし【十才子】🔗⭐🔉

じっ‐さいし【十才子】

①唐の大暦(766〜779)年間に活躍した10人の詩人。盧綸ろりん・吉中孚きっちゅうふ・韓翃かんこう・耿湋こうい・銭起・司空曙・苗発・崔峒さいどう・夏侯審・李端の称。大暦十才子。

②明代の10人の詩人。

㋐明初の蘇州で活躍した高啓・王行・徐賁じょひ・高遜志・唐粛・宋克・余尭臣・張羽・呂敏・陳則の称。北郭十友。

㋑明初の福建で活躍した林鴻・鄭定ていじょう・王褒おうほう・唐泰・高棅こうへい・王恭・陳亮・永福王偁しょう・周元・黄元。

㋒弘治・正徳(1488〜1521)年間では、李夢陽りぼうよう・何景明・徐禎卿・辺貢・朱応登・顧璘・陳沂ちんき・鄭善夫・康海・王九思の称。

じっ‐さいにち【十斎日】🔗⭐🔉

じっ‐さいにち【十斎日】

〔仏〕1カ月のうち、諸天王が四天下を視察するという特定の10日。この日に八斎戒を守り、配当された仏名を念ずれば、罪を滅し福を増すという。各日に配される仏・菩薩は、1日には定光仏、8日薬師如来、14日普賢菩薩、15日阿弥陀如来、18日観世音菩薩、23日勢至菩薩、24日地蔵菩薩、28日盧舎那仏、29日薬王菩薩、30日釈迦如来。十斎日仏。

じゅう【十・拾】ジフ🔗⭐🔉

じゅう‐あく【十悪】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅう‐あく【十悪】ジフ‥

①隋・唐の律で、国家・社会の秩序を乱す罪として特に重く罰された、謀反むへん・謀大逆・謀叛むほん・悪逆・不道・大不敬・不孝・不睦・不義・内乱の総称。→八虐。

②〔仏〕身・口く・意の三業ごうによって造る10種の罪悪。殺生・偸盗ちゅうとう・邪淫・妄語・綺語きご・悪口・両舌・貪欲とんよく・瞋恚しんい・邪見(または愚痴)の称。十不善業。

じゅういち‐がつ【十一月】ジフ‥グワツ🔗⭐🔉

じゅういち‐がつ【十一月】ジフ‥グワツ

一年の11番目の月。しもつき。

⇒じゅういちがつ‐かくめい【十一月革命】

⇒じゅういちがつ‐じけん【十一月事件】

じゅういちがつ‐かくめい【十一月革命】ジフ‥グワツ‥🔗⭐🔉

じゅういちがつ‐かくめい【十一月革命】ジフ‥グワツ‥

①十月革命の別称。

②(→)ドイツ革命に同じ。

⇒じゅういち‐がつ【十一月】

じゅういちがつ‐じけん【十一月事件】ジフ‥グワツ‥🔗⭐🔉

じゅういちがつ‐じけん【十一月事件】ジフ‥グワツ‥

1934年(昭和9)11月、陸軍統制派により皇道派のクーデター計画が摘発され、青年将校村中孝次・磯部浅一らが逮捕された事件。皇道派側はでっちあげと反発、両派の抗争激化を招いた。士官学校事件。

⇒じゅういち‐がつ【十一月】

じゅういちめん‐かんぜおん【十一面観世音】ジフ‥クワン‥🔗⭐🔉

じゅういちめん‐かんぜおん【十一面観世音】ジフ‥クワン‥

(梵語Ekādaśamukha 11の顔を持つ者の意)六観音・七観音の一つ。救済者としての観世音菩薩の種々の能力を十一の顔で表したもの。普通、前三面を慈悲面、左三面を瞋怒しんぬ面、右三面を狗牙くげ上出面、後の一面を暴悪大笑面、頂上を仏面とする。本面を加えて十一面とするもの、本面以外に十一面あるものがあり、その表現や位置には種々の変化がある。いずれもその冠の中に阿弥陀の化仏がある。十一面観音。

十一面観世音

⇒じゅういちめんかんぜおん‐ほう【十一面観世音法】

⇒じゅういちめんかんぜおん‐ほう【十一面観世音法】

⇒じゅういちめんかんぜおん‐ほう【十一面観世音法】

⇒じゅういちめんかんぜおん‐ほう【十一面観世音法】

じゅういちめんかんぜおん‐ほう【十一面観世音法】ジフ‥クワン‥ホフ🔗⭐🔉

じゅういちめんかんぜおん‐ほう【十一面観世音法】ジフ‥クワン‥ホフ

密教で、十一面観世音を本尊として除病・滅罪・求福を祈る修法。

⇒じゅういちめん‐かんぜおん【十一面観世音】

じゅういちや【十一谷】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅういちや【十一谷】ジフ‥

姓氏の一つ。

⇒じゅういちや‐ぎさぶろう【十一谷義三郎】

じゅういちや‐ぎさぶろう【十一谷義三郎】ジフ‥ラウ🔗⭐🔉

じゅういちや‐ぎさぶろう【十一谷義三郎】ジフ‥ラウ

小説家。神戸生れ。東大卒。新感覚派の一人。作「唐人お吉」「神風連」など。(1897〜1937)

⇒じゅういちや【十一谷】

じゅうえん【十堰】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうえん【十堰】ジフ‥

(Shiyan)中国湖北省北西部、襄渝じょうゆ鉄道沿線にある都市。自動車工業で知られる。人口59万(2000)。

じゅう‐おう【十王】ジフワウ🔗⭐🔉

じゅう‐おう【十王】ジフワウ

〔仏〕

①十王経1に説く、冥府めいふで死者を裁くという王。すなわち秦広王・初江王・宋帝王・伍官王・閻魔えんま王・変成王・太山府君・平等王・都市王・五道転輪王の称。中有ちゅううの死者が冥府に入り、初七日に秦広王の庁に至り、以下順次に、二七にしち日・三七日・四七日・五七日・六七日・七七日・百箇日・一周年・三周年に各王の庁を過ぎて娑婆でした罪の裁断を受け、これによって来世の生所が定まるという。

②欲界の六欲天と色界の四禅天の主とを指す。初地から十地の菩薩がこの王となり、衆生しゅじょうに利益を与える。

⇒じゅうおう‐きょう【十王経】

じゅうおう‐きょう【十王経】ジフワウキヤウ🔗⭐🔉

じゅうおう‐きょう【十王経】ジフワウキヤウ

①唐末に作られたとされる蔵川ぞうせん述の偽経、閻羅王授記四衆逆修生七往生浄土経のこと。

②鎌倉初期に作られたとされる偽経、地蔵十王経のこと。詳しくは地蔵菩薩発心因縁十王経。閻魔王の本地は地蔵菩薩であると説く。

⇒じゅう‐おう【十王】

じゅうがつ‐かくめい【十月革命】ジフグワツ‥🔗⭐🔉

じゅうがつ‐かくめい【十月革命】ジフグワツ‥

1917年11月7日(ロシア暦10月25日)、レーニンらの指導するボリシェヴィキがペトログラードに武装蜂起し、全国に波及、ケレンスキー臨時政府が倒れてソビエト政権を樹立した革命。別称、十一月革命。→ロシア革命。

革命蜂起のボルシェヴィキは35万人といわれた 1917年11月

提供:毎日新聞社

⇒じゅう‐がつ【十月】

⇒じゅう‐がつ【十月】

⇒じゅう‐がつ【十月】

⇒じゅう‐がつ【十月】

じゅうがつ‐ざくら【十月桜】ジフグワツ‥🔗⭐🔉

じゅうがつ‐ざくら【十月桜】ジフグワツ‥

四季桜の別称。

⇒じゅう‐がつ【十月】

じゅうがつ‐じけん【十月事件】ジフグワツ‥🔗⭐🔉

じゅうがつ‐じけん【十月事件】ジフグワツ‥

1931年(昭和6)10月、橋本欣五郎ら桜会の幹部将校および大川周明・井上日召ら右翼勢力によるクーデター計画。陸軍首脳の一部も関与。荒木貞夫中将首班の内閣樹立を企図したが、未遂。

⇒じゅう‐がつ【十月】

○十月の木の葉髪じゅうがつのこのはがみ🔗⭐🔉

○十月の木の葉髪じゅうがつのこのはがみ

十月、木の葉の散る頃に、頭髪の脱け落ちること。

⇒じゅう‐がつ【十月】

じゅう‐ぎ【十義】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅう‐ぎ【十義】ジフ‥

[礼記礼運]人倫の地位によって定まっている十条の義理、すなわち父は慈、子は孝、兄は良、弟は弟(よく兄につかえること)、夫は義(正しいこと)、婦は聴(専断しないこと)、長は恵、幼は順、君は仁、臣は忠であること。

じゅうぎゅうず【十牛図】ジフギウヅ🔗⭐🔉

じゅうぎゅうず【十牛図】ジフギウヅ

中国、北宋代の禅の書。禅の修道の過程を、牧人と牛との関係になぞらえ、十の絵と頌じゅによって示したもの。廓庵禅師のものが広く行われ、尋牛・見跡・見牛・得牛・牧牛・騎牛帰家・忘牛存人・人牛倶忘・返本還源・入鄽にってん垂手の順。狩野探幽・富岡鉄斎らの作品がある。

じゅうく‐どよう【十九土用】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうく‐どよう【十九土用】ジフ‥

18日を1期とする土用の期間中に没日(諸事に凶という日)があると、19日に数えるのをいう。この時は特に暑いという。好色一代女3「―とて人皆凌ぎかね」

じゅうく‐にち【十九日】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうく‐にち【十九日】ジフ‥

(江戸の俗語)愚か者。

じゅうく‐ぬの【十九布】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうく‐ぬの【十九布】ジフ‥

19束(一束は80本)の経糸たていとで織った布で、織り目のこまかいもの。

じゅうく‐もん【十九文】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうく‐もん【十九文】ジフ‥

(十九文屋で売る品物の意から)安物。あまり値打ちのないもの。胆大小心録「その弟子どもがたんとあれど、どれとつても―」

⇒じゅうくもん‐みせ【十九文見世】

⇒じゅうくもん‐や【十九文屋】

じゅうくもん‐みせ【十九文見世】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうくもん‐みせ【十九文見世】ジフ‥

(→)十九文屋に同じ。誹風柳多留9「―に田舎いなかが五六人」

⇒じゅうく‐もん【十九文】

じゅうくもん‐や【十九文屋】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうくもん‐や【十九文屋】ジフ‥

江戸で玩具・櫛くし・香箱などを19文均一で売った露店。安物店。

⇒じゅうく‐もん【十九文】

じゅう‐げん【十玄】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅう‐げん【十玄】ジフ‥

⇒じゅうげん‐えんぎ【十玄縁起】

⇒じゅうげん‐もん【十玄門】

じゅうげん‐えんぎ【十玄縁起】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうげん‐えんぎ【十玄縁起】ジフ‥

〔仏〕十玄縁起無礙むげ法門の略。華厳けごんで、万物が互いに無礙である真理の世界(法界)の状態を十方面から説明したもの。

⇒じゅう‐げん【十玄】

じゅうげん‐もん【十玄門】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうげん‐もん【十玄門】ジフ‥

(→)十玄縁起に同じ。

⇒じゅう‐げん【十玄】

じゅう‐ごう【十号】ジフガウ🔗⭐🔉

じゅう‐ごう【十号】ジフガウ

(→)仏十号ぶつじゅうごうに同じ。

じゅうご‐ごそう【十語五草】ジフ‥サウ🔗⭐🔉

じゅうご‐ごそう【十語五草】ジフ‥サウ

10種の物語と5種の草紙。近世中頃の秋斎間語に「竹取物語・うつほ物語・世継物語・いや世継物語・続世継物語・増鏡・栄花物語・狭衣・水鏡・伊勢物語、已上是れを十語といひ、徒然草・枕草子・四季・御餝おかざりの記・御湯殿の記、已上是れを五草といふ。是れ十語五草とて嫁入りの具なり」とある。

じゅうご‐だいじ【十五大寺】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうご‐だいじ【十五大寺】ジフ‥

延喜式では、東大寺・興福寺・薬師寺・元興寺・大安寺・西大寺・法隆寺・新薬師寺・本元興寺(または法華寺)・招提寺・四天王寺・崇福すうふく寺・弘福ぐふく寺・東寺・西寺の総称。拾芥抄などでは、東大寺・興福寺・薬師寺・元興寺・大安寺・西大寺・法隆寺・新薬師寺・不退寺・法華寺・超昇寺・竜興寺・招提寺・宗鏡寺・崇福寺を指す。

じゅうごにち‐がゆ【十五日粥】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうごにち‐がゆ【十五日粥】ジフ‥

一年中の邪気を払うために、正月15日の朝食べる小豆粥。また、その炊きあがり具合で、その年の豊凶を占う。〈[季]新年〉

じゅうごねん‐せんそう【十五年戦争】ジフ‥サウ🔗⭐🔉

じゅうごねん‐せんそう【十五年戦争】ジフ‥サウ

1931年(昭和6)の柳条湖事件から45年の降伏まで、日本が15年にわたって行なった一連の戦争、すなわち満州事変・日中戦争・太平洋戦争の総称。→アジア‐太平洋戦争

じゅうご‐や【十五夜】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうご‐や【十五夜】ジフ‥

①旧暦の毎月15日の夜。三五さんごの夕。「―の月」

②旧暦8月15日の夜。秋(旧暦7・8・9月)の最中もなかに当たるから仲秋といい、また、月に芋を供えるので芋名月という。古来、観月の好時節とされ、月下に宴を張り、詩歌を詠じ、民間では月見団子・芋・枝豆・栗などを盛り、神酒を供え、芒すすき・秋草の花を盛って月を祭った。〈[季]秋〉。→十三夜

じゅうさ‐にち【十三日】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうさ‐にち【十三日】ジフ‥

江戸城や江戸中の家が煤払いをした12月13日の称。誹風柳多留11「そつと持ち出せ海鼠なまこだと―」

じゅうさん‐かいき【十三回忌】ジフ‥クワイ‥🔗⭐🔉

じゅうさん‐かいき【十三回忌】ジフ‥クワイ‥

死後満12年目の回忌。十二支が一回りしてもとにもどった年であるために起こったという。十三周忌。十三年忌。

じゅうさん‐かいだん【十三階段】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうさん‐かいだん【十三階段】ジフ‥

(階段が13段であるところから)絞首台をいう。

じゅうさん‐がつ【十三月】ジフ‥グワツ🔗⭐🔉

じゅうさん‐がつ【十三月】ジフ‥グワツ

(12月の次の月の意)正月。一月。

⇒十三月なる顔付き

○十三月なる顔付きじゅうさんがつなるかおつき

(一年が13カ月もあるような気でいるということから。一説に、正月ののんびりした風情からとも)のんきな顔つき。永代蔵5「―かまへ、貧乏花盛待つは」

⇒じゅうさん‐がつ【十三月】

○十三月なる顔付きじゅうさんがつなるかおつき🔗⭐🔉

○十三月なる顔付きじゅうさんがつなるかおつき

(一年が13カ月もあるような気でいるということから。一説に、正月ののんびりした風情からとも)のんきな顔つき。永代蔵5「―かまへ、貧乏花盛待つは」

⇒じゅうさん‐がつ【十三月】

じゅうさん‐がね【十三鐘】ジフ‥

奈良の興福寺で、衆徒の勤行ごんぎょうのため、明け七つと暮六つとの時につきならした鐘。好色一代男2「そのころは卯月十二日、―のむかしを聞くに」

しゅうさん‐き【周産期】シウ‥

出産の前後の時期。産前産後。妊娠第22週以後、生後7日まで。母子双方にとって注意を要する時期とされる。

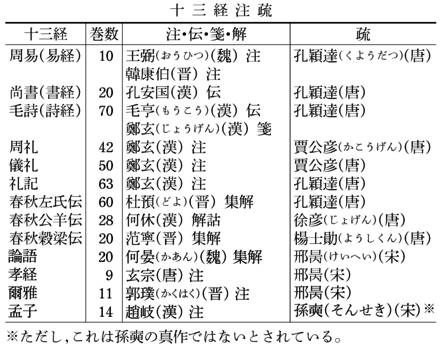

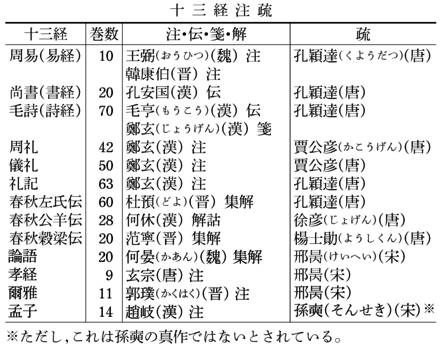

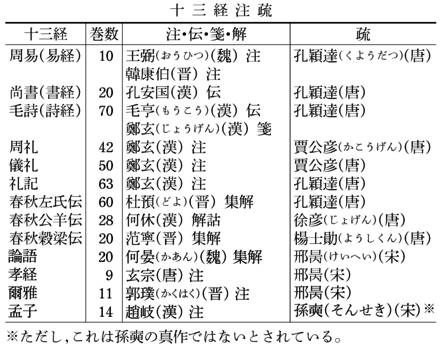

じゅうさん‐ぎょう【十三経】ジフ‥ギヤウ

宋代に確定した13種の経書。すなわち、易経(周易)・書経(尚書)・詩経(毛詩)・周礼しゅらい・儀礼ぎらい・礼記・春秋左氏伝・春秋公羊伝くようでん・春秋穀梁伝・孝経・論語・爾雅じが・孟子。じゅうさんけい。

⇒じゅうさんぎょう‐ちゅうそ【十三経注疏】

じゅうさんぎょう‐ちゅうそ【十三経注疏】ジフ‥ギヤウ‥

宋末に合刻した十三経の注釈書。唐代に成立した五経正義のほか、唐人の疏四つ、宋人の疏四つを加え合刻したもの。416巻。

十三経注疏(表)

⇒じゅうさん‐ぎょう【十三経】

しゅうざん‐ぐんとう【舟山群島】シウ‥タウ

(Zhoushan Qundao)中国浙江省杭州湾沖にある群島。舟山・普陀ふだ・岱山たいさんなど四百余島から成る。周辺の海域は好漁場。→普陀山

じゅうさん‐こ【十三湖】ジフ‥

青森県の津軽半島北西部、日本海岸にある潟湖。面積18.1平方キロメートル。岩木川など13の河川が流入し、冬季に白鳥が飛来。旧称、十三潟とさがた・じゅうさんがた。

じゅうさん‐しゅう【十三宗】ジフ‥

①中国仏教の13宗派、すなわち毘曇・成実・律・三論・涅槃・地論・浄土・禅・摂論しょうろん・天台・華厳・法相ほっそう・真言の総称。

②日本仏教の13宗派、すなわち華厳・天台・真言・法相・律・浄土・臨済・曹洞・黄檗おうばく・浄土真・日蓮・融通念仏・時の総称。

しゅうさん‐しゅぎ【集産主義】シフ‥

(collectivism)土地・工場・鉄道・鉱山などの重要な生産手段を国有として政府の管理下に集中・統制すべしとする主義。

じゅうさんぞく‐みつぶせ【十三束三伏】ジフ‥

矢の長さをいう語。普通の矢より一段と長い。→十二束そく三伏

じゅうさんだい‐しゅう【十三代集】ジフ‥シフ

二十一代集のうち初めの八代集を除いた、鎌倉時代から室町初期に及ぶ勅撰和歌集の総称。新勅撰集・続後撰集・続古今集・続拾遺集・新後撰集・玉葉集・続千載集・続後拾遺集・風雅集・新千載集・新拾遺集・新後拾遺集・新続古今集をいう。

しゅうさん‐ち【集散地】シフ‥

生産地から産物を集めて、これを他方に送り出す地。

⇒しゅう‐さん【集散】

じゅうさん‐づか【十三塚】ジフ‥

13の小さい丸い塚を1列に並べた遺跡。丘陵・村境・峠などに多い。中世の民間信仰の跡。

じゅうさん‐ななつ【十三七つ】ジフ‥

「お月さまいくつ、十三七つ」の童謡から出た言葉。十三夜の七つ時(4時頃)の出たばかりの月のことで、まだ若いの意。

じゅうさんにち‐いわい【十三日祝】ジフ‥イハヒ

12月13日の祝い。→正月始め

じゅうさん‐ぶつ【十三仏】ジフ‥

初七日から三十三回忌まで13回の追善供養仏事に配当した仏・菩薩。地蔵十王経に説かれる十仏事に、室町時代に後の三仏事が加わって成立。

十三仏(表)

⇒じゅうさん‐ぎょう【十三経】

しゅうざん‐ぐんとう【舟山群島】シウ‥タウ

(Zhoushan Qundao)中国浙江省杭州湾沖にある群島。舟山・普陀ふだ・岱山たいさんなど四百余島から成る。周辺の海域は好漁場。→普陀山

じゅうさん‐こ【十三湖】ジフ‥

青森県の津軽半島北西部、日本海岸にある潟湖。面積18.1平方キロメートル。岩木川など13の河川が流入し、冬季に白鳥が飛来。旧称、十三潟とさがた・じゅうさんがた。

じゅうさん‐しゅう【十三宗】ジフ‥

①中国仏教の13宗派、すなわち毘曇・成実・律・三論・涅槃・地論・浄土・禅・摂論しょうろん・天台・華厳・法相ほっそう・真言の総称。

②日本仏教の13宗派、すなわち華厳・天台・真言・法相・律・浄土・臨済・曹洞・黄檗おうばく・浄土真・日蓮・融通念仏・時の総称。

しゅうさん‐しゅぎ【集産主義】シフ‥

(collectivism)土地・工場・鉄道・鉱山などの重要な生産手段を国有として政府の管理下に集中・統制すべしとする主義。

じゅうさんぞく‐みつぶせ【十三束三伏】ジフ‥

矢の長さをいう語。普通の矢より一段と長い。→十二束そく三伏

じゅうさんだい‐しゅう【十三代集】ジフ‥シフ

二十一代集のうち初めの八代集を除いた、鎌倉時代から室町初期に及ぶ勅撰和歌集の総称。新勅撰集・続後撰集・続古今集・続拾遺集・新後撰集・玉葉集・続千載集・続後拾遺集・風雅集・新千載集・新拾遺集・新後拾遺集・新続古今集をいう。

しゅうさん‐ち【集散地】シフ‥

生産地から産物を集めて、これを他方に送り出す地。

⇒しゅう‐さん【集散】

じゅうさん‐づか【十三塚】ジフ‥

13の小さい丸い塚を1列に並べた遺跡。丘陵・村境・峠などに多い。中世の民間信仰の跡。

じゅうさん‐ななつ【十三七つ】ジフ‥

「お月さまいくつ、十三七つ」の童謡から出た言葉。十三夜の七つ時(4時頃)の出たばかりの月のことで、まだ若いの意。

じゅうさんにち‐いわい【十三日祝】ジフ‥イハヒ

12月13日の祝い。→正月始め

じゅうさん‐ぶつ【十三仏】ジフ‥

初七日から三十三回忌まで13回の追善供養仏事に配当した仏・菩薩。地蔵十王経に説かれる十仏事に、室町時代に後の三仏事が加わって成立。

十三仏(表)

じゆう‐ざんまい【自由三昧】‥イウ‥

自由勝手にすること。かってきまま。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅうさん‐まいり【十三参り】ジフ‥マヰリ

旧暦3月13日(今は4月13日)に、13歳の少年・少女が盛装して、福徳・知恵を授かるために、虚空蔵こくうぞうに参詣すること。当日境内で13品の菓子を買って虚空蔵に供えた後、持ち帰って家中の者に食べさせる。京都嵯峨の法輪寺が有名。知恵詣。〈[季]春〉

じゅうさん‐めいか【十三名家】ジフ‥

公卿くぎょうの中で、弁官・蔵人頭などを兼ね、大納言まで昇り得る家柄、すなわち日野・広橋・烏丸・柳原・竹屋・裏松・甘露寺・葉室・勧修寺・万里小路までのこうじ・清閑寺・中御門なかみかど・坊城家の称。

じゅうさん‐もんぜき【十三門跡】ジフ‥

十三の主な門跡寺院の称。輪王寺・妙法院・聖護院・照高院・青蓮院・梶井宮(三千院)・曼殊院・毘沙門堂・円満院(以上天台宗)・仁和寺・大覚寺・勧修寺かんじゅじ(以上真言宗)・知恩院(浄土宗)。

じゅうさん‐もんぱ【十三門派】ジフ‥

日本の禅宗の十三宗派。臨済宗の建仁寺・永源寺・建長寺・東福寺・円覚寺・南禅寺・大徳寺・妙心寺・天竜寺・相国寺・仏通寺・万福寺の各派と曹洞宗の永平寺派との総称。

じゅうさん‐や【十三夜】ジフ‥

①旧暦の毎月13日の夜。

②旧暦9月13日の夜。8月の十五夜の月に対して「後のちの月」と呼び、また、芋名月に対して豆名月・栗名月といって、月見の行事を行う。919年(延喜19)の醍醐天皇の月の宴に始まるとも、宇多法皇がこの夜の月を無双と賞したのによるともいうが、日本固有のものらしい。〈[季]秋〉。→十五夜

じゅうさんや【十三夜】ジフ‥

短編小説。樋口一葉作。1895年(明治28)「文芸倶楽部」に発表。不幸な結婚に悩むお関を主人公とし、封建的な環境での女の悲劇を精緻な筆で描く。

→文献資料[十三夜]

じゅうさん‐や【十三屋】ジフ‥

(九くと四しとの和で、櫛と音が通ずるところから)櫛屋のこと。(俚言集覧)

じゅうさん‐り【十三里】ジフ‥

(九里四里(栗より)うまいのしゃれ)さつま芋の称。→八里半

しゅう‐し【収支】シウ‥

収入と支出。「―が合わない」「―決算」

⇒しゅうし‐ぼき【収支簿記】

しゅう‐し【舟子】シウ‥

船頭。ふなびと。ふなこ。

しゅう‐し【舟師】シウ‥

水軍。海軍。ふないくさ。

しゅう‐し【宗旨】

①宗門の教義の趣旨。「―を説く」

②宗門。宗派。浮世物語「珍しき―かな」

③自分の主義・職業・趣味・嗜好など。

⇒しゅうし‐あらためやく【宗旨改役】

⇒しゅうし‐がえ【宗旨変え・宗旨替え】

⇒しゅうし‐しょうもん【宗旨証文】

⇒しゅうし‐ちがい【宗旨違い】

⇒しゅうし‐てがた【宗旨手形】

⇒しゅうし‐にんべつちょう【宗旨人別帳】

⇒宗旨を変える

しゅう‐し【祝詞】シウ‥

祝賀を述べることば。しゅくし。

しゅう‐し【秋思】シウ‥

秋のものおもい。〈[季]秋〉

しゅう‐し【修士】シウ‥

学位の一つ。原則として大学院に2年以上在学して所定の単位を修得し、修士論文の審査および試験に合格した者に授与。マスター。→博士はくし。

⇒しゅうし‐かてい【修士課程】

しゅう‐し【修史】シウ‥

歴史を編修すること。

⇒しゅうし‐きょく【修史局】

しゅう‐し【終止】

①終えること。おわり。しまい。

②〔音〕(→)カデンツに同じ。

⇒しゅうし‐けい【終止形】

⇒しゅうし‐ふ【終止符】

しゅう‐し【終始】

①終りと始め。

②行動や状況が、始めから終りまで変わらないこと。「事業家としての活動に―した」

③(副詞的に)始めから終りまで。しじゅう。「―変わらない熱意」

⇒しゅうし‐いっかん【終始一貫】

⇒終始一の如し

しゅう‐し【愁死】シウ‥

うれえて死ぬこと。

しゅう‐し【愁思】シウ‥

うれいおもうこと。

しゅう‐し【螽斯】

①㋐キリギリスの漢名。

㋑イナゴの漢名。

②[詩経周南、螽斯「螽斯の羽、詵詵しんしんたり、宜うべなり爾なんじの子孫、振振たり」]子孫が繁昌すること。太平記1「―の化行はれて…宮々次第に御誕生あつて」

しゅう‐じ【修治】シウヂ

(シュウチとも)手を入れてなおすこと。

しゅう‐じ【修辞】シウ‥

①ことばを適切に用い、もしくは修飾的な語句を巧みに用いて、表現すること。また、その技術。

②ことばを飾り立てること。また、ことばの上だけでいうこと。「それは―で言ったにすぎない」

⇒しゅうじ‐がく【修辞学】

⇒しゅうじ‐ほう【修辞法】

しゅう‐じ【習字】シフ‥

①文字の書き方を習うこと。てならい。

②小学校・中学校における国語科の一分野または一分科。古くは独立の教科とされた。書き方。書写。

⇒しゅうじ‐ちょう【習字帖】

しゅう‐じ【集字】シフ‥

先人の筆跡の中から、字をその書体のまま集めること。また、詩文を作るため、先人の詩文中の語句を集めること。

しゅう‐じ【種子】

〔仏〕(梵語bīja)

①唯識ゆいしきで、一切の現象・事物となって現れ出るべき可能力を植物の種にたとえていう語。阿頼耶あらや識に蓄えられる。

②⇒しゅじ

じゅう‐し【戎士】

軍兵。兵士。

じゅう‐し【重四】ヂユウ‥

双六すごろくで、二つの賽さいが共に4の数を出した場合の称。朱四。→重二→重三

じゅう‐し【重視】ヂユウ‥

ある事柄を、重大なこととして重く見ること。重要視。「事態を―する」

じゅう‐し【従士】

①とものさむらい。

②古代ゲルマン人の間で、有力者につき従ってこれを守る従者。

⇒じゅうし‐せい【従士制】

じゅう‐し【従姉】

年上の、女のいとこ。↔従妹

じゅう‐し【獣脂】ジウ‥

獣類の脂肪。

じゅう‐し【縦恣】

ほしいまま。かってきまま。

じゆう‐し【自由市】‥イウ‥

(→)自由都市に同じ。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゆう‐し【自由肢】‥イウ‥

脊椎動物の四肢。ふつう体外突出部の骨格、すなわち肢帯より末節の部分を指す。魚類では、偶鰭ぐうきがこれに当たる。→四肢。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゆう‐し【自由詩】‥イウ‥

(free verse)伝統的な韻律・詩形の束縛から解放された詩。ホイットマンの詩集「草の葉」はその典型。日本では川路柳虹の「塵溜はきだめ」(明治40年)に始まる。↔定型詩。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅう‐じ【十地】ジフヂ

〔仏〕菩薩の修行の段階を十段階に整理したもの。後に菩薩の修行が52位に整理されると、その第41位から第50位までに当てられた。歓喜かんぎ地・離垢りく地・発光ほっこう地・焔慧えんね地・難勝地・現前地・遠行おんぎょう地・不動地・善慧ぜんね地・法雲地。また、他の種類もある。

じゅう‐じ【十字】ジフ‥

①漢字・仮名などの10個の文字。「―で答えよ」

②漢字の「十」の字のような形。十文字。正法眼蔵行持上「―の街頭にして」。「赤せき―」「道が―に交わる」

③(一説に十字の形になるよう四つに割って食べることから)蒸餅むしもち・饅頭まんじゅうの類の異称。十字餅。〈伊呂波字類抄〉。十字御書(日蓮)「―三十、法華経の御宝前に積みまゐらせ候」

④検地の用具。材木で、縦横共に長さ1尺2寸程の十字形に切り組み、中央に水縄を容れる凹条を刻んだもの。これを田畑の中央に張った水縄にあてて角度を測量した。

⑤道家から出たという呪法。天・竜・虎・王・勝・是・命・鬼・水・大の10個の字を、場合に応じて手中に指先で書き、握って行けば禍を除き福を得るという。

⑥天の北半球では白鳥座、南半球では南十字座みなみじゅうじざをいう。

⑦キリスト教で、祈りのとき胸前に十字架を描き示す手の動き。

→十文字。

⇒じゅうじ‐か【十字花】

⇒じゅうじ‐か【十字科】

⇒じゅうじ‐か【十字架】

⇒じゅうじ‐がい【十字街】

⇒じゅうじか‐か【十字花科】

⇒じゅうじ‐かかん【十字花冠】

⇒じゅうじか‐の‐みちゆき【十字架の道行】

⇒じゅうじ‐ぐつわ【十字轡】

⇒じゅうじ‐ぐん【十字軍】

⇒じゅうじ‐けんすい【十字懸垂】

⇒じゅうじ‐ざ【十字座】

⇒じゅうじ‐せき【十字石】

⇒じゅうじ‐の‐みょうごう【十字の名号】

⇒じゅうじ‐びしゃ【十字飛車】

⇒じゅうじ‐ほうか【十字砲火】

⇒じゅうじ‐ろ【十字路】

⇒十字架を背負う

⇒十字を切る

じゅう‐じ【十時】ジフ‥

朝食と昼食との間、午前10時ごろにとる間食。「お―」

じゅう‐じ【戎事】

軍事。兵事。いくさ。

じゅう‐じ【住持】ヂユウヂ

〔仏〕

①仏法をとどめたもって護持すること。正法眼蔵辧道話「得道証契の哲匠をうやまひて仏法を―せしむ」

②一寺の長である僧。住職。

じゅう‐じ【従事】

仕事に従うこと。仕事にたずさわること。「建設作業に―している」

しゅうし‐あらためやく【宗旨改役】

(→)宗門改役に同じ。

⇒しゅう‐し【宗旨】

ジューシー【juicy】

水分が多いさま。汁が豊かなさま。「―な果物」

しゅうし‐いっかん【終始一貫】‥クワン

始めから終りまで変わらないこと。

⇒しゅう‐し【終始】

じゆう‐ざんまい【自由三昧】‥イウ‥

自由勝手にすること。かってきまま。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅうさん‐まいり【十三参り】ジフ‥マヰリ

旧暦3月13日(今は4月13日)に、13歳の少年・少女が盛装して、福徳・知恵を授かるために、虚空蔵こくうぞうに参詣すること。当日境内で13品の菓子を買って虚空蔵に供えた後、持ち帰って家中の者に食べさせる。京都嵯峨の法輪寺が有名。知恵詣。〈[季]春〉

じゅうさん‐めいか【十三名家】ジフ‥

公卿くぎょうの中で、弁官・蔵人頭などを兼ね、大納言まで昇り得る家柄、すなわち日野・広橋・烏丸・柳原・竹屋・裏松・甘露寺・葉室・勧修寺・万里小路までのこうじ・清閑寺・中御門なかみかど・坊城家の称。

じゅうさん‐もんぜき【十三門跡】ジフ‥

十三の主な門跡寺院の称。輪王寺・妙法院・聖護院・照高院・青蓮院・梶井宮(三千院)・曼殊院・毘沙門堂・円満院(以上天台宗)・仁和寺・大覚寺・勧修寺かんじゅじ(以上真言宗)・知恩院(浄土宗)。

じゅうさん‐もんぱ【十三門派】ジフ‥

日本の禅宗の十三宗派。臨済宗の建仁寺・永源寺・建長寺・東福寺・円覚寺・南禅寺・大徳寺・妙心寺・天竜寺・相国寺・仏通寺・万福寺の各派と曹洞宗の永平寺派との総称。

じゅうさん‐や【十三夜】ジフ‥

①旧暦の毎月13日の夜。

②旧暦9月13日の夜。8月の十五夜の月に対して「後のちの月」と呼び、また、芋名月に対して豆名月・栗名月といって、月見の行事を行う。919年(延喜19)の醍醐天皇の月の宴に始まるとも、宇多法皇がこの夜の月を無双と賞したのによるともいうが、日本固有のものらしい。〈[季]秋〉。→十五夜

じゅうさんや【十三夜】ジフ‥

短編小説。樋口一葉作。1895年(明治28)「文芸倶楽部」に発表。不幸な結婚に悩むお関を主人公とし、封建的な環境での女の悲劇を精緻な筆で描く。

→文献資料[十三夜]

じゅうさん‐や【十三屋】ジフ‥

(九くと四しとの和で、櫛と音が通ずるところから)櫛屋のこと。(俚言集覧)

じゅうさん‐り【十三里】ジフ‥

(九里四里(栗より)うまいのしゃれ)さつま芋の称。→八里半

しゅう‐し【収支】シウ‥

収入と支出。「―が合わない」「―決算」

⇒しゅうし‐ぼき【収支簿記】

しゅう‐し【舟子】シウ‥

船頭。ふなびと。ふなこ。

しゅう‐し【舟師】シウ‥

水軍。海軍。ふないくさ。

しゅう‐し【宗旨】

①宗門の教義の趣旨。「―を説く」

②宗門。宗派。浮世物語「珍しき―かな」

③自分の主義・職業・趣味・嗜好など。

⇒しゅうし‐あらためやく【宗旨改役】

⇒しゅうし‐がえ【宗旨変え・宗旨替え】

⇒しゅうし‐しょうもん【宗旨証文】

⇒しゅうし‐ちがい【宗旨違い】

⇒しゅうし‐てがた【宗旨手形】

⇒しゅうし‐にんべつちょう【宗旨人別帳】

⇒宗旨を変える

しゅう‐し【祝詞】シウ‥

祝賀を述べることば。しゅくし。

しゅう‐し【秋思】シウ‥

秋のものおもい。〈[季]秋〉

しゅう‐し【修士】シウ‥

学位の一つ。原則として大学院に2年以上在学して所定の単位を修得し、修士論文の審査および試験に合格した者に授与。マスター。→博士はくし。

⇒しゅうし‐かてい【修士課程】

しゅう‐し【修史】シウ‥

歴史を編修すること。

⇒しゅうし‐きょく【修史局】

しゅう‐し【終止】

①終えること。おわり。しまい。

②〔音〕(→)カデンツに同じ。

⇒しゅうし‐けい【終止形】

⇒しゅうし‐ふ【終止符】

しゅう‐し【終始】

①終りと始め。

②行動や状況が、始めから終りまで変わらないこと。「事業家としての活動に―した」

③(副詞的に)始めから終りまで。しじゅう。「―変わらない熱意」

⇒しゅうし‐いっかん【終始一貫】

⇒終始一の如し

しゅう‐し【愁死】シウ‥

うれえて死ぬこと。

しゅう‐し【愁思】シウ‥

うれいおもうこと。

しゅう‐し【螽斯】

①㋐キリギリスの漢名。

㋑イナゴの漢名。

②[詩経周南、螽斯「螽斯の羽、詵詵しんしんたり、宜うべなり爾なんじの子孫、振振たり」]子孫が繁昌すること。太平記1「―の化行はれて…宮々次第に御誕生あつて」

しゅう‐じ【修治】シウヂ

(シュウチとも)手を入れてなおすこと。

しゅう‐じ【修辞】シウ‥

①ことばを適切に用い、もしくは修飾的な語句を巧みに用いて、表現すること。また、その技術。

②ことばを飾り立てること。また、ことばの上だけでいうこと。「それは―で言ったにすぎない」

⇒しゅうじ‐がく【修辞学】

⇒しゅうじ‐ほう【修辞法】

しゅう‐じ【習字】シフ‥

①文字の書き方を習うこと。てならい。

②小学校・中学校における国語科の一分野または一分科。古くは独立の教科とされた。書き方。書写。

⇒しゅうじ‐ちょう【習字帖】

しゅう‐じ【集字】シフ‥

先人の筆跡の中から、字をその書体のまま集めること。また、詩文を作るため、先人の詩文中の語句を集めること。

しゅう‐じ【種子】

〔仏〕(梵語bīja)

①唯識ゆいしきで、一切の現象・事物となって現れ出るべき可能力を植物の種にたとえていう語。阿頼耶あらや識に蓄えられる。

②⇒しゅじ

じゅう‐し【戎士】

軍兵。兵士。

じゅう‐し【重四】ヂユウ‥

双六すごろくで、二つの賽さいが共に4の数を出した場合の称。朱四。→重二→重三

じゅう‐し【重視】ヂユウ‥

ある事柄を、重大なこととして重く見ること。重要視。「事態を―する」

じゅう‐し【従士】

①とものさむらい。

②古代ゲルマン人の間で、有力者につき従ってこれを守る従者。

⇒じゅうし‐せい【従士制】

じゅう‐し【従姉】

年上の、女のいとこ。↔従妹

じゅう‐し【獣脂】ジウ‥

獣類の脂肪。

じゅう‐し【縦恣】

ほしいまま。かってきまま。

じゆう‐し【自由市】‥イウ‥

(→)自由都市に同じ。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゆう‐し【自由肢】‥イウ‥

脊椎動物の四肢。ふつう体外突出部の骨格、すなわち肢帯より末節の部分を指す。魚類では、偶鰭ぐうきがこれに当たる。→四肢。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゆう‐し【自由詩】‥イウ‥

(free verse)伝統的な韻律・詩形の束縛から解放された詩。ホイットマンの詩集「草の葉」はその典型。日本では川路柳虹の「塵溜はきだめ」(明治40年)に始まる。↔定型詩。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅう‐じ【十地】ジフヂ

〔仏〕菩薩の修行の段階を十段階に整理したもの。後に菩薩の修行が52位に整理されると、その第41位から第50位までに当てられた。歓喜かんぎ地・離垢りく地・発光ほっこう地・焔慧えんね地・難勝地・現前地・遠行おんぎょう地・不動地・善慧ぜんね地・法雲地。また、他の種類もある。

じゅう‐じ【十字】ジフ‥

①漢字・仮名などの10個の文字。「―で答えよ」

②漢字の「十」の字のような形。十文字。正法眼蔵行持上「―の街頭にして」。「赤せき―」「道が―に交わる」

③(一説に十字の形になるよう四つに割って食べることから)蒸餅むしもち・饅頭まんじゅうの類の異称。十字餅。〈伊呂波字類抄〉。十字御書(日蓮)「―三十、法華経の御宝前に積みまゐらせ候」

④検地の用具。材木で、縦横共に長さ1尺2寸程の十字形に切り組み、中央に水縄を容れる凹条を刻んだもの。これを田畑の中央に張った水縄にあてて角度を測量した。

⑤道家から出たという呪法。天・竜・虎・王・勝・是・命・鬼・水・大の10個の字を、場合に応じて手中に指先で書き、握って行けば禍を除き福を得るという。

⑥天の北半球では白鳥座、南半球では南十字座みなみじゅうじざをいう。

⑦キリスト教で、祈りのとき胸前に十字架を描き示す手の動き。

→十文字。

⇒じゅうじ‐か【十字花】

⇒じゅうじ‐か【十字科】

⇒じゅうじ‐か【十字架】

⇒じゅうじ‐がい【十字街】

⇒じゅうじか‐か【十字花科】

⇒じゅうじ‐かかん【十字花冠】

⇒じゅうじか‐の‐みちゆき【十字架の道行】

⇒じゅうじ‐ぐつわ【十字轡】

⇒じゅうじ‐ぐん【十字軍】

⇒じゅうじ‐けんすい【十字懸垂】

⇒じゅうじ‐ざ【十字座】

⇒じゅうじ‐せき【十字石】

⇒じゅうじ‐の‐みょうごう【十字の名号】

⇒じゅうじ‐びしゃ【十字飛車】

⇒じゅうじ‐ほうか【十字砲火】

⇒じゅうじ‐ろ【十字路】

⇒十字架を背負う

⇒十字を切る

じゅう‐じ【十時】ジフ‥

朝食と昼食との間、午前10時ごろにとる間食。「お―」

じゅう‐じ【戎事】

軍事。兵事。いくさ。

じゅう‐じ【住持】ヂユウヂ

〔仏〕

①仏法をとどめたもって護持すること。正法眼蔵辧道話「得道証契の哲匠をうやまひて仏法を―せしむ」

②一寺の長である僧。住職。

じゅう‐じ【従事】

仕事に従うこと。仕事にたずさわること。「建設作業に―している」

しゅうし‐あらためやく【宗旨改役】

(→)宗門改役に同じ。

⇒しゅう‐し【宗旨】

ジューシー【juicy】

水分が多いさま。汁が豊かなさま。「―な果物」

しゅうし‐いっかん【終始一貫】‥クワン

始めから終りまで変わらないこと。

⇒しゅう‐し【終始】

⇒じゅうさん‐ぎょう【十三経】

しゅうざん‐ぐんとう【舟山群島】シウ‥タウ

(Zhoushan Qundao)中国浙江省杭州湾沖にある群島。舟山・普陀ふだ・岱山たいさんなど四百余島から成る。周辺の海域は好漁場。→普陀山

じゅうさん‐こ【十三湖】ジフ‥

青森県の津軽半島北西部、日本海岸にある潟湖。面積18.1平方キロメートル。岩木川など13の河川が流入し、冬季に白鳥が飛来。旧称、十三潟とさがた・じゅうさんがた。

じゅうさん‐しゅう【十三宗】ジフ‥

①中国仏教の13宗派、すなわち毘曇・成実・律・三論・涅槃・地論・浄土・禅・摂論しょうろん・天台・華厳・法相ほっそう・真言の総称。

②日本仏教の13宗派、すなわち華厳・天台・真言・法相・律・浄土・臨済・曹洞・黄檗おうばく・浄土真・日蓮・融通念仏・時の総称。

しゅうさん‐しゅぎ【集産主義】シフ‥

(collectivism)土地・工場・鉄道・鉱山などの重要な生産手段を国有として政府の管理下に集中・統制すべしとする主義。

じゅうさんぞく‐みつぶせ【十三束三伏】ジフ‥

矢の長さをいう語。普通の矢より一段と長い。→十二束そく三伏

じゅうさんだい‐しゅう【十三代集】ジフ‥シフ

二十一代集のうち初めの八代集を除いた、鎌倉時代から室町初期に及ぶ勅撰和歌集の総称。新勅撰集・続後撰集・続古今集・続拾遺集・新後撰集・玉葉集・続千載集・続後拾遺集・風雅集・新千載集・新拾遺集・新後拾遺集・新続古今集をいう。

しゅうさん‐ち【集散地】シフ‥

生産地から産物を集めて、これを他方に送り出す地。

⇒しゅう‐さん【集散】

じゅうさん‐づか【十三塚】ジフ‥

13の小さい丸い塚を1列に並べた遺跡。丘陵・村境・峠などに多い。中世の民間信仰の跡。

じゅうさん‐ななつ【十三七つ】ジフ‥

「お月さまいくつ、十三七つ」の童謡から出た言葉。十三夜の七つ時(4時頃)の出たばかりの月のことで、まだ若いの意。

じゅうさんにち‐いわい【十三日祝】ジフ‥イハヒ

12月13日の祝い。→正月始め

じゅうさん‐ぶつ【十三仏】ジフ‥

初七日から三十三回忌まで13回の追善供養仏事に配当した仏・菩薩。地蔵十王経に説かれる十仏事に、室町時代に後の三仏事が加わって成立。

十三仏(表)

⇒じゅうさん‐ぎょう【十三経】

しゅうざん‐ぐんとう【舟山群島】シウ‥タウ

(Zhoushan Qundao)中国浙江省杭州湾沖にある群島。舟山・普陀ふだ・岱山たいさんなど四百余島から成る。周辺の海域は好漁場。→普陀山

じゅうさん‐こ【十三湖】ジフ‥

青森県の津軽半島北西部、日本海岸にある潟湖。面積18.1平方キロメートル。岩木川など13の河川が流入し、冬季に白鳥が飛来。旧称、十三潟とさがた・じゅうさんがた。

じゅうさん‐しゅう【十三宗】ジフ‥

①中国仏教の13宗派、すなわち毘曇・成実・律・三論・涅槃・地論・浄土・禅・摂論しょうろん・天台・華厳・法相ほっそう・真言の総称。

②日本仏教の13宗派、すなわち華厳・天台・真言・法相・律・浄土・臨済・曹洞・黄檗おうばく・浄土真・日蓮・融通念仏・時の総称。

しゅうさん‐しゅぎ【集産主義】シフ‥

(collectivism)土地・工場・鉄道・鉱山などの重要な生産手段を国有として政府の管理下に集中・統制すべしとする主義。

じゅうさんぞく‐みつぶせ【十三束三伏】ジフ‥

矢の長さをいう語。普通の矢より一段と長い。→十二束そく三伏

じゅうさんだい‐しゅう【十三代集】ジフ‥シフ

二十一代集のうち初めの八代集を除いた、鎌倉時代から室町初期に及ぶ勅撰和歌集の総称。新勅撰集・続後撰集・続古今集・続拾遺集・新後撰集・玉葉集・続千載集・続後拾遺集・風雅集・新千載集・新拾遺集・新後拾遺集・新続古今集をいう。

しゅうさん‐ち【集散地】シフ‥

生産地から産物を集めて、これを他方に送り出す地。

⇒しゅう‐さん【集散】

じゅうさん‐づか【十三塚】ジフ‥

13の小さい丸い塚を1列に並べた遺跡。丘陵・村境・峠などに多い。中世の民間信仰の跡。

じゅうさん‐ななつ【十三七つ】ジフ‥

「お月さまいくつ、十三七つ」の童謡から出た言葉。十三夜の七つ時(4時頃)の出たばかりの月のことで、まだ若いの意。

じゅうさんにち‐いわい【十三日祝】ジフ‥イハヒ

12月13日の祝い。→正月始め

じゅうさん‐ぶつ【十三仏】ジフ‥

初七日から三十三回忌まで13回の追善供養仏事に配当した仏・菩薩。地蔵十王経に説かれる十仏事に、室町時代に後の三仏事が加わって成立。

十三仏(表)

じゆう‐ざんまい【自由三昧】‥イウ‥

自由勝手にすること。かってきまま。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅうさん‐まいり【十三参り】ジフ‥マヰリ

旧暦3月13日(今は4月13日)に、13歳の少年・少女が盛装して、福徳・知恵を授かるために、虚空蔵こくうぞうに参詣すること。当日境内で13品の菓子を買って虚空蔵に供えた後、持ち帰って家中の者に食べさせる。京都嵯峨の法輪寺が有名。知恵詣。〈[季]春〉

じゅうさん‐めいか【十三名家】ジフ‥

公卿くぎょうの中で、弁官・蔵人頭などを兼ね、大納言まで昇り得る家柄、すなわち日野・広橋・烏丸・柳原・竹屋・裏松・甘露寺・葉室・勧修寺・万里小路までのこうじ・清閑寺・中御門なかみかど・坊城家の称。

じゅうさん‐もんぜき【十三門跡】ジフ‥

十三の主な門跡寺院の称。輪王寺・妙法院・聖護院・照高院・青蓮院・梶井宮(三千院)・曼殊院・毘沙門堂・円満院(以上天台宗)・仁和寺・大覚寺・勧修寺かんじゅじ(以上真言宗)・知恩院(浄土宗)。

じゅうさん‐もんぱ【十三門派】ジフ‥

日本の禅宗の十三宗派。臨済宗の建仁寺・永源寺・建長寺・東福寺・円覚寺・南禅寺・大徳寺・妙心寺・天竜寺・相国寺・仏通寺・万福寺の各派と曹洞宗の永平寺派との総称。

じゅうさん‐や【十三夜】ジフ‥

①旧暦の毎月13日の夜。

②旧暦9月13日の夜。8月の十五夜の月に対して「後のちの月」と呼び、また、芋名月に対して豆名月・栗名月といって、月見の行事を行う。919年(延喜19)の醍醐天皇の月の宴に始まるとも、宇多法皇がこの夜の月を無双と賞したのによるともいうが、日本固有のものらしい。〈[季]秋〉。→十五夜

じゅうさんや【十三夜】ジフ‥

短編小説。樋口一葉作。1895年(明治28)「文芸倶楽部」に発表。不幸な結婚に悩むお関を主人公とし、封建的な環境での女の悲劇を精緻な筆で描く。

→文献資料[十三夜]

じゅうさん‐や【十三屋】ジフ‥

(九くと四しとの和で、櫛と音が通ずるところから)櫛屋のこと。(俚言集覧)

じゅうさん‐り【十三里】ジフ‥

(九里四里(栗より)うまいのしゃれ)さつま芋の称。→八里半

しゅう‐し【収支】シウ‥

収入と支出。「―が合わない」「―決算」

⇒しゅうし‐ぼき【収支簿記】

しゅう‐し【舟子】シウ‥

船頭。ふなびと。ふなこ。

しゅう‐し【舟師】シウ‥

水軍。海軍。ふないくさ。

しゅう‐し【宗旨】

①宗門の教義の趣旨。「―を説く」

②宗門。宗派。浮世物語「珍しき―かな」

③自分の主義・職業・趣味・嗜好など。

⇒しゅうし‐あらためやく【宗旨改役】

⇒しゅうし‐がえ【宗旨変え・宗旨替え】

⇒しゅうし‐しょうもん【宗旨証文】

⇒しゅうし‐ちがい【宗旨違い】

⇒しゅうし‐てがた【宗旨手形】

⇒しゅうし‐にんべつちょう【宗旨人別帳】

⇒宗旨を変える

しゅう‐し【祝詞】シウ‥

祝賀を述べることば。しゅくし。

しゅう‐し【秋思】シウ‥

秋のものおもい。〈[季]秋〉

しゅう‐し【修士】シウ‥

学位の一つ。原則として大学院に2年以上在学して所定の単位を修得し、修士論文の審査および試験に合格した者に授与。マスター。→博士はくし。

⇒しゅうし‐かてい【修士課程】

しゅう‐し【修史】シウ‥

歴史を編修すること。

⇒しゅうし‐きょく【修史局】

しゅう‐し【終止】

①終えること。おわり。しまい。

②〔音〕(→)カデンツに同じ。

⇒しゅうし‐けい【終止形】

⇒しゅうし‐ふ【終止符】

しゅう‐し【終始】

①終りと始め。

②行動や状況が、始めから終りまで変わらないこと。「事業家としての活動に―した」

③(副詞的に)始めから終りまで。しじゅう。「―変わらない熱意」

⇒しゅうし‐いっかん【終始一貫】

⇒終始一の如し

しゅう‐し【愁死】シウ‥

うれえて死ぬこと。

しゅう‐し【愁思】シウ‥

うれいおもうこと。

しゅう‐し【螽斯】

①㋐キリギリスの漢名。

㋑イナゴの漢名。

②[詩経周南、螽斯「螽斯の羽、詵詵しんしんたり、宜うべなり爾なんじの子孫、振振たり」]子孫が繁昌すること。太平記1「―の化行はれて…宮々次第に御誕生あつて」

しゅう‐じ【修治】シウヂ

(シュウチとも)手を入れてなおすこと。

しゅう‐じ【修辞】シウ‥

①ことばを適切に用い、もしくは修飾的な語句を巧みに用いて、表現すること。また、その技術。

②ことばを飾り立てること。また、ことばの上だけでいうこと。「それは―で言ったにすぎない」

⇒しゅうじ‐がく【修辞学】

⇒しゅうじ‐ほう【修辞法】

しゅう‐じ【習字】シフ‥

①文字の書き方を習うこと。てならい。

②小学校・中学校における国語科の一分野または一分科。古くは独立の教科とされた。書き方。書写。

⇒しゅうじ‐ちょう【習字帖】

しゅう‐じ【集字】シフ‥

先人の筆跡の中から、字をその書体のまま集めること。また、詩文を作るため、先人の詩文中の語句を集めること。

しゅう‐じ【種子】

〔仏〕(梵語bīja)

①唯識ゆいしきで、一切の現象・事物となって現れ出るべき可能力を植物の種にたとえていう語。阿頼耶あらや識に蓄えられる。

②⇒しゅじ

じゅう‐し【戎士】

軍兵。兵士。

じゅう‐し【重四】ヂユウ‥

双六すごろくで、二つの賽さいが共に4の数を出した場合の称。朱四。→重二→重三

じゅう‐し【重視】ヂユウ‥

ある事柄を、重大なこととして重く見ること。重要視。「事態を―する」

じゅう‐し【従士】

①とものさむらい。

②古代ゲルマン人の間で、有力者につき従ってこれを守る従者。

⇒じゅうし‐せい【従士制】

じゅう‐し【従姉】

年上の、女のいとこ。↔従妹

じゅう‐し【獣脂】ジウ‥

獣類の脂肪。

じゅう‐し【縦恣】

ほしいまま。かってきまま。

じゆう‐し【自由市】‥イウ‥

(→)自由都市に同じ。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゆう‐し【自由肢】‥イウ‥

脊椎動物の四肢。ふつう体外突出部の骨格、すなわち肢帯より末節の部分を指す。魚類では、偶鰭ぐうきがこれに当たる。→四肢。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゆう‐し【自由詩】‥イウ‥

(free verse)伝統的な韻律・詩形の束縛から解放された詩。ホイットマンの詩集「草の葉」はその典型。日本では川路柳虹の「塵溜はきだめ」(明治40年)に始まる。↔定型詩。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅう‐じ【十地】ジフヂ

〔仏〕菩薩の修行の段階を十段階に整理したもの。後に菩薩の修行が52位に整理されると、その第41位から第50位までに当てられた。歓喜かんぎ地・離垢りく地・発光ほっこう地・焔慧えんね地・難勝地・現前地・遠行おんぎょう地・不動地・善慧ぜんね地・法雲地。また、他の種類もある。

じゅう‐じ【十字】ジフ‥

①漢字・仮名などの10個の文字。「―で答えよ」

②漢字の「十」の字のような形。十文字。正法眼蔵行持上「―の街頭にして」。「赤せき―」「道が―に交わる」

③(一説に十字の形になるよう四つに割って食べることから)蒸餅むしもち・饅頭まんじゅうの類の異称。十字餅。〈伊呂波字類抄〉。十字御書(日蓮)「―三十、法華経の御宝前に積みまゐらせ候」

④検地の用具。材木で、縦横共に長さ1尺2寸程の十字形に切り組み、中央に水縄を容れる凹条を刻んだもの。これを田畑の中央に張った水縄にあてて角度を測量した。

⑤道家から出たという呪法。天・竜・虎・王・勝・是・命・鬼・水・大の10個の字を、場合に応じて手中に指先で書き、握って行けば禍を除き福を得るという。

⑥天の北半球では白鳥座、南半球では南十字座みなみじゅうじざをいう。

⑦キリスト教で、祈りのとき胸前に十字架を描き示す手の動き。

→十文字。

⇒じゅうじ‐か【十字花】

⇒じゅうじ‐か【十字科】

⇒じゅうじ‐か【十字架】

⇒じゅうじ‐がい【十字街】

⇒じゅうじか‐か【十字花科】

⇒じゅうじ‐かかん【十字花冠】

⇒じゅうじか‐の‐みちゆき【十字架の道行】

⇒じゅうじ‐ぐつわ【十字轡】

⇒じゅうじ‐ぐん【十字軍】

⇒じゅうじ‐けんすい【十字懸垂】

⇒じゅうじ‐ざ【十字座】

⇒じゅうじ‐せき【十字石】

⇒じゅうじ‐の‐みょうごう【十字の名号】

⇒じゅうじ‐びしゃ【十字飛車】

⇒じゅうじ‐ほうか【十字砲火】

⇒じゅうじ‐ろ【十字路】

⇒十字架を背負う

⇒十字を切る

じゅう‐じ【十時】ジフ‥

朝食と昼食との間、午前10時ごろにとる間食。「お―」

じゅう‐じ【戎事】

軍事。兵事。いくさ。

じゅう‐じ【住持】ヂユウヂ

〔仏〕

①仏法をとどめたもって護持すること。正法眼蔵辧道話「得道証契の哲匠をうやまひて仏法を―せしむ」

②一寺の長である僧。住職。

じゅう‐じ【従事】

仕事に従うこと。仕事にたずさわること。「建設作業に―している」

しゅうし‐あらためやく【宗旨改役】

(→)宗門改役に同じ。

⇒しゅう‐し【宗旨】

ジューシー【juicy】

水分が多いさま。汁が豊かなさま。「―な果物」

しゅうし‐いっかん【終始一貫】‥クワン

始めから終りまで変わらないこと。

⇒しゅう‐し【終始】

じゆう‐ざんまい【自由三昧】‥イウ‥

自由勝手にすること。かってきまま。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅうさん‐まいり【十三参り】ジフ‥マヰリ

旧暦3月13日(今は4月13日)に、13歳の少年・少女が盛装して、福徳・知恵を授かるために、虚空蔵こくうぞうに参詣すること。当日境内で13品の菓子を買って虚空蔵に供えた後、持ち帰って家中の者に食べさせる。京都嵯峨の法輪寺が有名。知恵詣。〈[季]春〉

じゅうさん‐めいか【十三名家】ジフ‥

公卿くぎょうの中で、弁官・蔵人頭などを兼ね、大納言まで昇り得る家柄、すなわち日野・広橋・烏丸・柳原・竹屋・裏松・甘露寺・葉室・勧修寺・万里小路までのこうじ・清閑寺・中御門なかみかど・坊城家の称。

じゅうさん‐もんぜき【十三門跡】ジフ‥

十三の主な門跡寺院の称。輪王寺・妙法院・聖護院・照高院・青蓮院・梶井宮(三千院)・曼殊院・毘沙門堂・円満院(以上天台宗)・仁和寺・大覚寺・勧修寺かんじゅじ(以上真言宗)・知恩院(浄土宗)。

じゅうさん‐もんぱ【十三門派】ジフ‥

日本の禅宗の十三宗派。臨済宗の建仁寺・永源寺・建長寺・東福寺・円覚寺・南禅寺・大徳寺・妙心寺・天竜寺・相国寺・仏通寺・万福寺の各派と曹洞宗の永平寺派との総称。

じゅうさん‐や【十三夜】ジフ‥

①旧暦の毎月13日の夜。

②旧暦9月13日の夜。8月の十五夜の月に対して「後のちの月」と呼び、また、芋名月に対して豆名月・栗名月といって、月見の行事を行う。919年(延喜19)の醍醐天皇の月の宴に始まるとも、宇多法皇がこの夜の月を無双と賞したのによるともいうが、日本固有のものらしい。〈[季]秋〉。→十五夜

じゅうさんや【十三夜】ジフ‥

短編小説。樋口一葉作。1895年(明治28)「文芸倶楽部」に発表。不幸な結婚に悩むお関を主人公とし、封建的な環境での女の悲劇を精緻な筆で描く。

→文献資料[十三夜]

じゅうさん‐や【十三屋】ジフ‥

(九くと四しとの和で、櫛と音が通ずるところから)櫛屋のこと。(俚言集覧)

じゅうさん‐り【十三里】ジフ‥

(九里四里(栗より)うまいのしゃれ)さつま芋の称。→八里半

しゅう‐し【収支】シウ‥

収入と支出。「―が合わない」「―決算」

⇒しゅうし‐ぼき【収支簿記】

しゅう‐し【舟子】シウ‥

船頭。ふなびと。ふなこ。

しゅう‐し【舟師】シウ‥

水軍。海軍。ふないくさ。

しゅう‐し【宗旨】

①宗門の教義の趣旨。「―を説く」

②宗門。宗派。浮世物語「珍しき―かな」

③自分の主義・職業・趣味・嗜好など。

⇒しゅうし‐あらためやく【宗旨改役】

⇒しゅうし‐がえ【宗旨変え・宗旨替え】

⇒しゅうし‐しょうもん【宗旨証文】

⇒しゅうし‐ちがい【宗旨違い】

⇒しゅうし‐てがた【宗旨手形】

⇒しゅうし‐にんべつちょう【宗旨人別帳】

⇒宗旨を変える

しゅう‐し【祝詞】シウ‥

祝賀を述べることば。しゅくし。

しゅう‐し【秋思】シウ‥

秋のものおもい。〈[季]秋〉

しゅう‐し【修士】シウ‥

学位の一つ。原則として大学院に2年以上在学して所定の単位を修得し、修士論文の審査および試験に合格した者に授与。マスター。→博士はくし。

⇒しゅうし‐かてい【修士課程】

しゅう‐し【修史】シウ‥

歴史を編修すること。

⇒しゅうし‐きょく【修史局】

しゅう‐し【終止】

①終えること。おわり。しまい。

②〔音〕(→)カデンツに同じ。

⇒しゅうし‐けい【終止形】

⇒しゅうし‐ふ【終止符】

しゅう‐し【終始】

①終りと始め。

②行動や状況が、始めから終りまで変わらないこと。「事業家としての活動に―した」

③(副詞的に)始めから終りまで。しじゅう。「―変わらない熱意」

⇒しゅうし‐いっかん【終始一貫】

⇒終始一の如し

しゅう‐し【愁死】シウ‥

うれえて死ぬこと。

しゅう‐し【愁思】シウ‥

うれいおもうこと。

しゅう‐し【螽斯】

①㋐キリギリスの漢名。

㋑イナゴの漢名。

②[詩経周南、螽斯「螽斯の羽、詵詵しんしんたり、宜うべなり爾なんじの子孫、振振たり」]子孫が繁昌すること。太平記1「―の化行はれて…宮々次第に御誕生あつて」

しゅう‐じ【修治】シウヂ

(シュウチとも)手を入れてなおすこと。

しゅう‐じ【修辞】シウ‥

①ことばを適切に用い、もしくは修飾的な語句を巧みに用いて、表現すること。また、その技術。

②ことばを飾り立てること。また、ことばの上だけでいうこと。「それは―で言ったにすぎない」

⇒しゅうじ‐がく【修辞学】

⇒しゅうじ‐ほう【修辞法】

しゅう‐じ【習字】シフ‥

①文字の書き方を習うこと。てならい。

②小学校・中学校における国語科の一分野または一分科。古くは独立の教科とされた。書き方。書写。

⇒しゅうじ‐ちょう【習字帖】

しゅう‐じ【集字】シフ‥

先人の筆跡の中から、字をその書体のまま集めること。また、詩文を作るため、先人の詩文中の語句を集めること。

しゅう‐じ【種子】

〔仏〕(梵語bīja)

①唯識ゆいしきで、一切の現象・事物となって現れ出るべき可能力を植物の種にたとえていう語。阿頼耶あらや識に蓄えられる。

②⇒しゅじ

じゅう‐し【戎士】

軍兵。兵士。

じゅう‐し【重四】ヂユウ‥

双六すごろくで、二つの賽さいが共に4の数を出した場合の称。朱四。→重二→重三

じゅう‐し【重視】ヂユウ‥

ある事柄を、重大なこととして重く見ること。重要視。「事態を―する」

じゅう‐し【従士】

①とものさむらい。

②古代ゲルマン人の間で、有力者につき従ってこれを守る従者。

⇒じゅうし‐せい【従士制】

じゅう‐し【従姉】

年上の、女のいとこ。↔従妹

じゅう‐し【獣脂】ジウ‥

獣類の脂肪。

じゅう‐し【縦恣】

ほしいまま。かってきまま。

じゆう‐し【自由市】‥イウ‥

(→)自由都市に同じ。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゆう‐し【自由肢】‥イウ‥

脊椎動物の四肢。ふつう体外突出部の骨格、すなわち肢帯より末節の部分を指す。魚類では、偶鰭ぐうきがこれに当たる。→四肢。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゆう‐し【自由詩】‥イウ‥

(free verse)伝統的な韻律・詩形の束縛から解放された詩。ホイットマンの詩集「草の葉」はその典型。日本では川路柳虹の「塵溜はきだめ」(明治40年)に始まる。↔定型詩。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅう‐じ【十地】ジフヂ

〔仏〕菩薩の修行の段階を十段階に整理したもの。後に菩薩の修行が52位に整理されると、その第41位から第50位までに当てられた。歓喜かんぎ地・離垢りく地・発光ほっこう地・焔慧えんね地・難勝地・現前地・遠行おんぎょう地・不動地・善慧ぜんね地・法雲地。また、他の種類もある。

じゅう‐じ【十字】ジフ‥

①漢字・仮名などの10個の文字。「―で答えよ」

②漢字の「十」の字のような形。十文字。正法眼蔵行持上「―の街頭にして」。「赤せき―」「道が―に交わる」

③(一説に十字の形になるよう四つに割って食べることから)蒸餅むしもち・饅頭まんじゅうの類の異称。十字餅。〈伊呂波字類抄〉。十字御書(日蓮)「―三十、法華経の御宝前に積みまゐらせ候」

④検地の用具。材木で、縦横共に長さ1尺2寸程の十字形に切り組み、中央に水縄を容れる凹条を刻んだもの。これを田畑の中央に張った水縄にあてて角度を測量した。

⑤道家から出たという呪法。天・竜・虎・王・勝・是・命・鬼・水・大の10個の字を、場合に応じて手中に指先で書き、握って行けば禍を除き福を得るという。

⑥天の北半球では白鳥座、南半球では南十字座みなみじゅうじざをいう。

⑦キリスト教で、祈りのとき胸前に十字架を描き示す手の動き。

→十文字。

⇒じゅうじ‐か【十字花】

⇒じゅうじ‐か【十字科】

⇒じゅうじ‐か【十字架】

⇒じゅうじ‐がい【十字街】

⇒じゅうじか‐か【十字花科】

⇒じゅうじ‐かかん【十字花冠】

⇒じゅうじか‐の‐みちゆき【十字架の道行】

⇒じゅうじ‐ぐつわ【十字轡】

⇒じゅうじ‐ぐん【十字軍】

⇒じゅうじ‐けんすい【十字懸垂】

⇒じゅうじ‐ざ【十字座】

⇒じゅうじ‐せき【十字石】

⇒じゅうじ‐の‐みょうごう【十字の名号】

⇒じゅうじ‐びしゃ【十字飛車】

⇒じゅうじ‐ほうか【十字砲火】

⇒じゅうじ‐ろ【十字路】

⇒十字架を背負う

⇒十字を切る

じゅう‐じ【十時】ジフ‥

朝食と昼食との間、午前10時ごろにとる間食。「お―」

じゅう‐じ【戎事】

軍事。兵事。いくさ。

じゅう‐じ【住持】ヂユウヂ

〔仏〕

①仏法をとどめたもって護持すること。正法眼蔵辧道話「得道証契の哲匠をうやまひて仏法を―せしむ」

②一寺の長である僧。住職。

じゅう‐じ【従事】

仕事に従うこと。仕事にたずさわること。「建設作業に―している」

しゅうし‐あらためやく【宗旨改役】

(→)宗門改役に同じ。

⇒しゅう‐し【宗旨】

ジューシー【juicy】

水分が多いさま。汁が豊かなさま。「―な果物」

しゅうし‐いっかん【終始一貫】‥クワン

始めから終りまで変わらないこと。

⇒しゅう‐し【終始】

じゅうさん‐がね【十三鐘】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうさん‐がね【十三鐘】ジフ‥

奈良の興福寺で、衆徒の勤行ごんぎょうのため、明け七つと暮六つとの時につきならした鐘。好色一代男2「そのころは卯月十二日、―のむかしを聞くに」

じゅうさん‐ぎょう【十三経】ジフ‥ギヤウ🔗⭐🔉

じゅうさん‐ぎょう【十三経】ジフ‥ギヤウ

宋代に確定した13種の経書。すなわち、易経(周易)・書経(尚書)・詩経(毛詩)・周礼しゅらい・儀礼ぎらい・礼記・春秋左氏伝・春秋公羊伝くようでん・春秋穀梁伝・孝経・論語・爾雅じが・孟子。じゅうさんけい。

⇒じゅうさんぎょう‐ちゅうそ【十三経注疏】

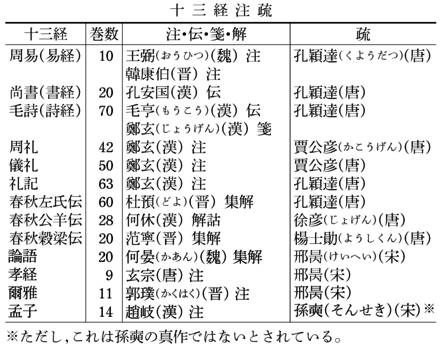

じゅうさんぎょう‐ちゅうそ【十三経注疏】ジフ‥ギヤウ‥🔗⭐🔉

じゅうさんぎょう‐ちゅうそ【十三経注疏】ジフ‥ギヤウ‥

宋末に合刻した十三経の注釈書。唐代に成立した五経正義のほか、唐人の疏四つ、宋人の疏四つを加え合刻したもの。416巻。

十三経注疏(表)

⇒じゅうさん‐ぎょう【十三経】

⇒じゅうさん‐ぎょう【十三経】

⇒じゅうさん‐ぎょう【十三経】

⇒じゅうさん‐ぎょう【十三経】

じゅうさん‐こ【十三湖】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうさん‐こ【十三湖】ジフ‥

青森県の津軽半島北西部、日本海岸にある潟湖。面積18.1平方キロメートル。岩木川など13の河川が流入し、冬季に白鳥が飛来。旧称、十三潟とさがた・じゅうさんがた。

じゅうさん‐しゅう【十三宗】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうさん‐しゅう【十三宗】ジフ‥

①中国仏教の13宗派、すなわち毘曇・成実・律・三論・涅槃・地論・浄土・禅・摂論しょうろん・天台・華厳・法相ほっそう・真言の総称。

②日本仏教の13宗派、すなわち華厳・天台・真言・法相・律・浄土・臨済・曹洞・黄檗おうばく・浄土真・日蓮・融通念仏・時の総称。

じゅうさんぞく‐みつぶせ【十三束三伏】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうさんぞく‐みつぶせ【十三束三伏】ジフ‥

矢の長さをいう語。普通の矢より一段と長い。→十二束そく三伏

じゅうさんだい‐しゅう【十三代集】ジフ‥シフ🔗⭐🔉

じゅうさんだい‐しゅう【十三代集】ジフ‥シフ

二十一代集のうち初めの八代集を除いた、鎌倉時代から室町初期に及ぶ勅撰和歌集の総称。新勅撰集・続後撰集・続古今集・続拾遺集・新後撰集・玉葉集・続千載集・続後拾遺集・風雅集・新千載集・新拾遺集・新後拾遺集・新続古今集をいう。

じゅうさん‐づか【十三塚】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうさん‐づか【十三塚】ジフ‥

13の小さい丸い塚を1列に並べた遺跡。丘陵・村境・峠などに多い。中世の民間信仰の跡。

じゅうさん‐ななつ【十三七つ】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうさん‐ななつ【十三七つ】ジフ‥

「お月さまいくつ、十三七つ」の童謡から出た言葉。十三夜の七つ時(4時頃)の出たばかりの月のことで、まだ若いの意。

じゅうさんにち‐いわい【十三日祝】ジフ‥イハヒ🔗⭐🔉

じゅうさんにち‐いわい【十三日祝】ジフ‥イハヒ

12月13日の祝い。→正月始め

じゅうさん‐ぶつ【十三仏】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうさん‐ぶつ【十三仏】ジフ‥

初七日から三十三回忌まで13回の追善供養仏事に配当した仏・菩薩。地蔵十王経に説かれる十仏事に、室町時代に後の三仏事が加わって成立。

十三仏(表)

じゅうさん‐まいり【十三参り】ジフ‥マヰリ🔗⭐🔉

じゅうさん‐まいり【十三参り】ジフ‥マヰリ

旧暦3月13日(今は4月13日)に、13歳の少年・少女が盛装して、福徳・知恵を授かるために、虚空蔵こくうぞうに参詣すること。当日境内で13品の菓子を買って虚空蔵に供えた後、持ち帰って家中の者に食べさせる。京都嵯峨の法輪寺が有名。知恵詣。〈[季]春〉

じゅうさん‐めいか【十三名家】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうさん‐めいか【十三名家】ジフ‥

公卿くぎょうの中で、弁官・蔵人頭などを兼ね、大納言まで昇り得る家柄、すなわち日野・広橋・烏丸・柳原・竹屋・裏松・甘露寺・葉室・勧修寺・万里小路までのこうじ・清閑寺・中御門なかみかど・坊城家の称。

じゅうさん‐や【十三屋】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅうさん‐や【十三屋】ジフ‥

(九くと四しとの和で、櫛と音が通ずるところから)櫛屋のこと。(俚言集覧)

○十に八九じゅうにはっく🔗⭐🔉

○十に八九じゅうにはっく

(→)十中八九じっちゅうはっくに同じ。

⇒じゅう【十・拾】

じゅうに‐ひとえ【十二単】ジフ‥ヒトヘ

①女房装束の俗称。肌着の単ひとえの上に数領の袿うちき(五つ衣ぎぬなど)を重ね、その上に唐衣からぎぬと裳もをつける服装。じゅうにのおんぞ。

②〔植〕シソ科の多年草。茎は方形で、背は低く、地面にはう。全株白毛を被る。4〜5月頃、淡紫色の唇形花を多数穂状に集めて開き、その姿を1に見たてての名。本州・四国の丘や野原に自生、日本の特産種。類縁種にツルカコソウ・カイジンドウがある。〈[季]春〉

じゅうに‐ひょう‐ほう【十二表法】ジフ‥ヘウハフ

(lex duodecim tabularum ラテン)(12枚の板に分載して公表したからいう)古代ローマの基本法典。訴訟手続、家族および相続、契約および物権、犯罪および不法行為、公法・宗教法などを規定。前451年および449年の2回に分けて制定。十二銅板法。

じゅうにぶ‐きょう【十二部経】ジフ‥キヤウ

〔仏〕経典を形式・内容によって12に分類したもの。すなわち、修多羅しゅたら(契経かいきょう)・祇夜ぎや(応頌おうじゅ・重頌)・伽陀かだ(諷頌・孤起頌)・尼陀那にだな(因縁)・伊帝目多伽いたいもくたか(本事)・闍多迦じゃたか(本生)・阿浮多達磨あぶただつま(未曾有)・阿波陀那あばだな(譬喩)・優婆提舎うばだいしゃ(論議)・優陀那うだな(自説)・毘仏略びぶつりゃく(方広)・和伽羅那わからな(記別・授記)。十二分教。

じゅうに‐ぶん【十二分】ジフ‥

(十分を強めていう語)まったくじゅうぶん。「―のできばえ」

じゅうにぶん‐きょう【十二分教】ジフ‥ケウ

(→)十二部経に同じ。

じゅうに‐まつり【十二祭】ジフ‥

2月と12月の12日の山の神の祭。群馬県赤城山辺で炭焼や猟師が行う。

じゅうに‐もん【十二門】ジフ‥

古代の宮城(大内裏)の四面にある12の門。大和政権時代から天皇に近侍する諸氏が分担して守備し門号もその氏の名で呼ばれたが、818年(弘仁9)発音の類似する中国風の美称に改めた。宮城十二門。宮城門。→大内裏(図)

十二門(表)

じゅうにもんろん【十二門論】ジフ‥

仏書。竜樹の著と伝える。1巻。三論の一つ。409年に鳩摩羅什くまらじゅうが訳。一切皆空を12章にわたって論じた書。三論宗所依の論書の一つ。

じゅうに‐やき【十二焼】ジフ‥

(東北地方で)年占としうらの一つ。豆・栗・胡桃くるみなどを月の数だけ焼いて、その焼け加減で天候豊凶を占う。

しゅう‐にゅう【収入】シウニフ

金銭や品物などを手に入れ自己の所有とすること。また、その金品。所得。「臨時―」↔支出。

⇒しゅうにゅう‐いんし【収入印紙】

⇒しゅうにゅう‐かんり【収入官吏】

⇒しゅうにゅう‐でんぴょう【収入伝票】

⇒しゅうにゅう‐やく【収入役】

しゅうにゅう‐いんし【収入印紙】シウニフ‥

国庫の収入となる特定の租税・手数料その他の収納金の収納手段として、政府が発行する証票。地方公共団体では収入証紙という。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐かんり【収入官吏】シウニフクワン‥

租税以外の歳入の収納事務を取り扱う出納官吏。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐でんぴょう【収入伝票】シウニフ‥ペウ

(→)入金伝票に同じ。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐やく【収入役】シウニフ‥

市町村の出納その他の会計事務を行う特別職の公務員。任期は4年。2007年に廃止、代わって一般職の会計管理者が置かれる。→出納長

⇒しゅう‐にゅう【収入】

じゅう‐にょぜ【十如是】ジフ‥

〔仏〕天台宗で、法華経方便品の文に依り、一切存在の真実の在り方を相・性・体・力・作・因・縁・果・報・本末究竟等ほんまつくきょうとうなどの10方面から説いたもの。十如。如是。新古今和歌集釈教「入道前関白家に―歌よませ侍りけるに、如是報」

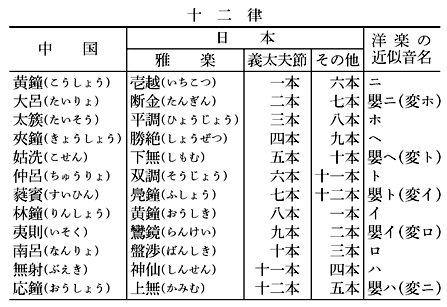

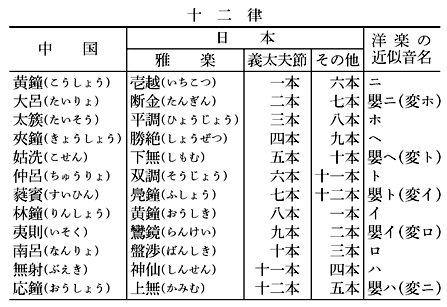

じゅうに‐りつ【十二律】ジフ‥

中国・日本などの音楽で、半音ずつ隔てる12音を以てオクターブの音列を形成する音律。その基音を日本の雅楽では壱越いちこつ、中国では黄鐘こうしょうといい、基準音を出す管の長さをそれぞれの時代が規定している。日本の近世邦楽では低い方から番号で呼ぶが、低い音域を使う義太夫節と他のジャンル(地歌や長唄)とでは番号が異なる。十二調子。

十二律(表)

じゅうにもんろん【十二門論】ジフ‥

仏書。竜樹の著と伝える。1巻。三論の一つ。409年に鳩摩羅什くまらじゅうが訳。一切皆空を12章にわたって論じた書。三論宗所依の論書の一つ。

じゅうに‐やき【十二焼】ジフ‥

(東北地方で)年占としうらの一つ。豆・栗・胡桃くるみなどを月の数だけ焼いて、その焼け加減で天候豊凶を占う。

しゅう‐にゅう【収入】シウニフ

金銭や品物などを手に入れ自己の所有とすること。また、その金品。所得。「臨時―」↔支出。

⇒しゅうにゅう‐いんし【収入印紙】

⇒しゅうにゅう‐かんり【収入官吏】

⇒しゅうにゅう‐でんぴょう【収入伝票】

⇒しゅうにゅう‐やく【収入役】

しゅうにゅう‐いんし【収入印紙】シウニフ‥

国庫の収入となる特定の租税・手数料その他の収納金の収納手段として、政府が発行する証票。地方公共団体では収入証紙という。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐かんり【収入官吏】シウニフクワン‥

租税以外の歳入の収納事務を取り扱う出納官吏。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐でんぴょう【収入伝票】シウニフ‥ペウ

(→)入金伝票に同じ。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐やく【収入役】シウニフ‥

市町村の出納その他の会計事務を行う特別職の公務員。任期は4年。2007年に廃止、代わって一般職の会計管理者が置かれる。→出納長

⇒しゅう‐にゅう【収入】

じゅう‐にょぜ【十如是】ジフ‥

〔仏〕天台宗で、法華経方便品の文に依り、一切存在の真実の在り方を相・性・体・力・作・因・縁・果・報・本末究竟等ほんまつくきょうとうなどの10方面から説いたもの。十如。如是。新古今和歌集釈教「入道前関白家に―歌よませ侍りけるに、如是報」

じゅうに‐りつ【十二律】ジフ‥

中国・日本などの音楽で、半音ずつ隔てる12音を以てオクターブの音列を形成する音律。その基音を日本の雅楽では壱越いちこつ、中国では黄鐘こうしょうといい、基準音を出す管の長さをそれぞれの時代が規定している。日本の近世邦楽では低い方から番号で呼ぶが、低い音域を使う義太夫節と他のジャンル(地歌や長唄)とでは番号が異なる。十二調子。

十二律(表)

じゅうに‐れっこく【十二列国】ジフ‥

春秋十二列国のこと。→春秋十二諸侯

しゅう‐にん【就任】シウ‥

任務や役職に就くこと。「大統領に―する」↔辞任

じゅう‐にん【十人】ジフ‥

⇒じゅうにん‐ぐみ【十人組】

⇒じゅうにん‐といろ【十人十色】

⇒じゅうにん‐なみ【十人並】

⇒じゅうにん‐りょうがえ【十人両替】

⇒十人寄れば十国の者

じゅう‐にん【住人】ヂユウ‥

住んでいる人。また、その土地に住む人。「島の―」

じゅう‐にん【重任】ヂユウ‥

①重大な任務。「―を帯びる」

②任期満了後ひきつづき前の任務に就くこと。「―を妨げない」→ちょうにん

じゅうにん‐ぐみ【十人組】ジフ‥

①江戸初期、慶長(1596〜1615)の頃から、近隣10戸を一組として組織した自治機関。キリシタン・牢人取締り、年貢納入・治安維持などに連帯責任を負った。→五人組。

②(→)十人両替に同じ。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゅうにん‐といろ【十人十色】ジフ‥

人の好む所・思う所・なりふりなどが一人一人みんなちがうこと。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゅうにん‐なみ【十人並】ジフ‥

容色または才能が、ひとなみであること。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゆう‐にんよう【自由任用】‥イウ‥

任用資格を必要とせず、ある官職にだれでも自由に任じうること。国家公務員法の下では国務大臣・大臣政務官等特別職の一部に限りできる。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅうに‐れっこく【十二列国】ジフ‥

春秋十二列国のこと。→春秋十二諸侯

しゅう‐にん【就任】シウ‥

任務や役職に就くこと。「大統領に―する」↔辞任

じゅう‐にん【十人】ジフ‥

⇒じゅうにん‐ぐみ【十人組】

⇒じゅうにん‐といろ【十人十色】

⇒じゅうにん‐なみ【十人並】

⇒じゅうにん‐りょうがえ【十人両替】

⇒十人寄れば十国の者

じゅう‐にん【住人】ヂユウ‥

住んでいる人。また、その土地に住む人。「島の―」

じゅう‐にん【重任】ヂユウ‥

①重大な任務。「―を帯びる」

②任期満了後ひきつづき前の任務に就くこと。「―を妨げない」→ちょうにん

じゅうにん‐ぐみ【十人組】ジフ‥

①江戸初期、慶長(1596〜1615)の頃から、近隣10戸を一組として組織した自治機関。キリシタン・牢人取締り、年貢納入・治安維持などに連帯責任を負った。→五人組。

②(→)十人両替に同じ。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゅうにん‐といろ【十人十色】ジフ‥

人の好む所・思う所・なりふりなどが一人一人みんなちがうこと。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゅうにん‐なみ【十人並】ジフ‥

容色または才能が、ひとなみであること。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゆう‐にんよう【自由任用】‥イウ‥

任用資格を必要とせず、ある官職にだれでも自由に任じうること。国家公務員法の下では国務大臣・大臣政務官等特別職の一部に限りできる。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅうにもんろん【十二門論】ジフ‥

仏書。竜樹の著と伝える。1巻。三論の一つ。409年に鳩摩羅什くまらじゅうが訳。一切皆空を12章にわたって論じた書。三論宗所依の論書の一つ。

じゅうに‐やき【十二焼】ジフ‥

(東北地方で)年占としうらの一つ。豆・栗・胡桃くるみなどを月の数だけ焼いて、その焼け加減で天候豊凶を占う。

しゅう‐にゅう【収入】シウニフ

金銭や品物などを手に入れ自己の所有とすること。また、その金品。所得。「臨時―」↔支出。

⇒しゅうにゅう‐いんし【収入印紙】

⇒しゅうにゅう‐かんり【収入官吏】

⇒しゅうにゅう‐でんぴょう【収入伝票】

⇒しゅうにゅう‐やく【収入役】

しゅうにゅう‐いんし【収入印紙】シウニフ‥

国庫の収入となる特定の租税・手数料その他の収納金の収納手段として、政府が発行する証票。地方公共団体では収入証紙という。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐かんり【収入官吏】シウニフクワン‥

租税以外の歳入の収納事務を取り扱う出納官吏。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐でんぴょう【収入伝票】シウニフ‥ペウ

(→)入金伝票に同じ。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐やく【収入役】シウニフ‥

市町村の出納その他の会計事務を行う特別職の公務員。任期は4年。2007年に廃止、代わって一般職の会計管理者が置かれる。→出納長

⇒しゅう‐にゅう【収入】

じゅう‐にょぜ【十如是】ジフ‥

〔仏〕天台宗で、法華経方便品の文に依り、一切存在の真実の在り方を相・性・体・力・作・因・縁・果・報・本末究竟等ほんまつくきょうとうなどの10方面から説いたもの。十如。如是。新古今和歌集釈教「入道前関白家に―歌よませ侍りけるに、如是報」

じゅうに‐りつ【十二律】ジフ‥

中国・日本などの音楽で、半音ずつ隔てる12音を以てオクターブの音列を形成する音律。その基音を日本の雅楽では壱越いちこつ、中国では黄鐘こうしょうといい、基準音を出す管の長さをそれぞれの時代が規定している。日本の近世邦楽では低い方から番号で呼ぶが、低い音域を使う義太夫節と他のジャンル(地歌や長唄)とでは番号が異なる。十二調子。

十二律(表)

じゅうにもんろん【十二門論】ジフ‥

仏書。竜樹の著と伝える。1巻。三論の一つ。409年に鳩摩羅什くまらじゅうが訳。一切皆空を12章にわたって論じた書。三論宗所依の論書の一つ。

じゅうに‐やき【十二焼】ジフ‥

(東北地方で)年占としうらの一つ。豆・栗・胡桃くるみなどを月の数だけ焼いて、その焼け加減で天候豊凶を占う。

しゅう‐にゅう【収入】シウニフ

金銭や品物などを手に入れ自己の所有とすること。また、その金品。所得。「臨時―」↔支出。

⇒しゅうにゅう‐いんし【収入印紙】

⇒しゅうにゅう‐かんり【収入官吏】

⇒しゅうにゅう‐でんぴょう【収入伝票】

⇒しゅうにゅう‐やく【収入役】

しゅうにゅう‐いんし【収入印紙】シウニフ‥

国庫の収入となる特定の租税・手数料その他の収納金の収納手段として、政府が発行する証票。地方公共団体では収入証紙という。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐かんり【収入官吏】シウニフクワン‥

租税以外の歳入の収納事務を取り扱う出納官吏。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐でんぴょう【収入伝票】シウニフ‥ペウ

(→)入金伝票に同じ。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐やく【収入役】シウニフ‥

市町村の出納その他の会計事務を行う特別職の公務員。任期は4年。2007年に廃止、代わって一般職の会計管理者が置かれる。→出納長

⇒しゅう‐にゅう【収入】

じゅう‐にょぜ【十如是】ジフ‥

〔仏〕天台宗で、法華経方便品の文に依り、一切存在の真実の在り方を相・性・体・力・作・因・縁・果・報・本末究竟等ほんまつくきょうとうなどの10方面から説いたもの。十如。如是。新古今和歌集釈教「入道前関白家に―歌よませ侍りけるに、如是報」

じゅうに‐りつ【十二律】ジフ‥

中国・日本などの音楽で、半音ずつ隔てる12音を以てオクターブの音列を形成する音律。その基音を日本の雅楽では壱越いちこつ、中国では黄鐘こうしょうといい、基準音を出す管の長さをそれぞれの時代が規定している。日本の近世邦楽では低い方から番号で呼ぶが、低い音域を使う義太夫節と他のジャンル(地歌や長唄)とでは番号が異なる。十二調子。

十二律(表)

じゅうに‐れっこく【十二列国】ジフ‥

春秋十二列国のこと。→春秋十二諸侯

しゅう‐にん【就任】シウ‥

任務や役職に就くこと。「大統領に―する」↔辞任

じゅう‐にん【十人】ジフ‥

⇒じゅうにん‐ぐみ【十人組】

⇒じゅうにん‐といろ【十人十色】

⇒じゅうにん‐なみ【十人並】

⇒じゅうにん‐りょうがえ【十人両替】

⇒十人寄れば十国の者

じゅう‐にん【住人】ヂユウ‥

住んでいる人。また、その土地に住む人。「島の―」

じゅう‐にん【重任】ヂユウ‥

①重大な任務。「―を帯びる」

②任期満了後ひきつづき前の任務に就くこと。「―を妨げない」→ちょうにん

じゅうにん‐ぐみ【十人組】ジフ‥

①江戸初期、慶長(1596〜1615)の頃から、近隣10戸を一組として組織した自治機関。キリシタン・牢人取締り、年貢納入・治安維持などに連帯責任を負った。→五人組。

②(→)十人両替に同じ。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゅうにん‐といろ【十人十色】ジフ‥

人の好む所・思う所・なりふりなどが一人一人みんなちがうこと。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゅうにん‐なみ【十人並】ジフ‥

容色または才能が、ひとなみであること。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゆう‐にんよう【自由任用】‥イウ‥

任用資格を必要とせず、ある官職にだれでも自由に任じうること。国家公務員法の下では国務大臣・大臣政務官等特別職の一部に限りできる。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅうに‐れっこく【十二列国】ジフ‥

春秋十二列国のこと。→春秋十二諸侯

しゅう‐にん【就任】シウ‥

任務や役職に就くこと。「大統領に―する」↔辞任

じゅう‐にん【十人】ジフ‥

⇒じゅうにん‐ぐみ【十人組】

⇒じゅうにん‐といろ【十人十色】

⇒じゅうにん‐なみ【十人並】

⇒じゅうにん‐りょうがえ【十人両替】

⇒十人寄れば十国の者

じゅう‐にん【住人】ヂユウ‥

住んでいる人。また、その土地に住む人。「島の―」

じゅう‐にん【重任】ヂユウ‥

①重大な任務。「―を帯びる」

②任期満了後ひきつづき前の任務に就くこと。「―を妨げない」→ちょうにん

じゅうにん‐ぐみ【十人組】ジフ‥

①江戸初期、慶長(1596〜1615)の頃から、近隣10戸を一組として組織した自治機関。キリシタン・牢人取締り、年貢納入・治安維持などに連帯責任を負った。→五人組。

②(→)十人両替に同じ。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゅうにん‐といろ【十人十色】ジフ‥

人の好む所・思う所・なりふりなどが一人一人みんなちがうこと。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゅうにん‐なみ【十人並】ジフ‥

容色または才能が、ひとなみであること。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゆう‐にんよう【自由任用】‥イウ‥

任用資格を必要とせず、ある官職にだれでも自由に任じうること。国家公務員法の下では国務大臣・大臣政務官等特別職の一部に限りできる。

⇒じ‐ゆう【自由】

○十の一二じゅうのいちに🔗⭐🔉

○十の一二じゅうのいちに

わずかなこと。

⇒じゅう【十・拾】

しゅう‐のう【収納】シウナフ

①物をかたづけしまうこと。「―庫」

②(公共の機関が)金品をおさめいれること。「国庫に―する」

③農作物などをとりいれること。「麦の―」

⇒しゅうのう‐かぐ【収納家具】

⇒しゅうのう‐でんぴょう【収納伝票】

しゅう‐のう【終脳】‥ナウ

神経管の頭部に形成される脳胞のうち最も前にあるもの。最終的に大脳半球になる。

しゅう‐のう【就農】シウ‥

農業を職とすること。「―人口」

じゅう‐のう【十能】ジフ‥

炭火を盛って運ぶ道具。金属製で、木の柄がついている。火掻き。島崎藤村、家「お倉は焚落たきおとしを―に取つて長火鉢の方へ運んだ」

しゅうのう‐かぐ【収納家具】シウナフ‥

衣類や生活用品を収納するための家具。箪笥たんす・戸棚など。

⇒しゅう‐のう【収納】

じゅうのう‐がくは【重農学派】ヂユウ‥

〔経〕(physiocrates フランス)重農主義を奉ずる学派。尚農派。

じゅうのう‐しゅぎ【重農主義】ヂユウ‥

(physiocratie フランス)18世紀後半、フランスのケネーなどによって主張された経済思想およびそれに基づく政策。重商主義を批判し、富の唯一の源泉は農業であるとの立場から、自然秩序および農業生産を重視した。

じゅう‐の‐うち【重の内】ヂユウ‥

重箱に入れた食物。狂言、栗焼「某それがしさる方より―を貰うて御ざる」

しゅうのう‐でんぴょう【収納伝票】シウナフ‥ペウ

(→)入金伝票に同じ。

⇒しゅう‐のう【収納】

じゅう‐の‐かた【柔の形】ジウ‥

嘉納治五郎が考案した柔道の形。二人で組み、15種の攻防の形を緩やかな動きで行う。

じゆうのことわり【自由之理】‥イウ‥

J.S.ミルの「On Liberty」(1859年)の訳書。5巻。中村正直訳。72年(明治5)刊。自由民権の思想に影響。

じゅう‐の‐しま【十の島】ジフ‥

(ひらがなの「あほ」を分解して「十のしま」とよんだもの)ばか。あほう。譬喩尽「―とはあほの字義」

じゆうのたちなごりのきれあじ【自由太刀余波鋭鋒】‥イウ‥アヂ

シェークスピア作「ジュリアス=シーザー」の翻訳戯曲。坪内逍遥訳。角書つのがき「該撒しいざる奇談」。1884年(明治17)刊。浄瑠璃風の訳文に馬琴調を交える。

じゆう‐の‐めがみ【自由の女神】‥イウ‥

(Statue of Liberty)ニューヨーク市マンハッタンの南、リバティー島に建てられた女神の像。フランス国民がアメリカ合衆国の独立100年を記念し、両国民の友好のしるしとして1886年に建てられた。→ニューヨーク(図)。

⇒じ‐ゆう【自由】

しゅう‐は【周波】シウ‥

波動の1循環。

⇒しゅうは‐けい【周波計】

⇒しゅうは‐すう【周波数】

⇒しゅうはすう‐へんかん【周波数変換】

⇒しゅうはすう‐へんかんじょ【周波数変換所】

⇒しゅうはすう‐へんちょう【周波数変調】

⇒しゅうはすう‐べんべつき【周波数弁別器】

しゅう‐は【宗派】

①同一宗教の分派。転じて、広く宗教上の分派。流派。

②教義の宣布および儀式の執行を目的とし、寺院・教会所その他の所属団体・信徒・僧侶を包括する仏教団体。

③(技芸などの)流派。

しゅう‐は【秋波】シウ‥

①秋の澄みわたった水波。

②美人の涼しい目許めもと。

③媚びをあらわす目つき。いろめ。ながしめ。

⇒秋波を送る

じゅう‐は【銃把】

銃床の、引き金をひくとき手で握る部分。

じゅう‐は【縦波】

①船の進む方向に並行して進む波。

②⇒たてなみ

じゅう‐ば【戎馬】

いくさに使う馬。軍馬。

ジューバ【jubbah アラビア】

インド・アラビアのゾロアスター教徒の一派やイスラム教徒が着る長袖、前開きのゆるやかな長衣。

しゅう‐はい【集配】シフ‥

(郵便物や貨物などを)集めることと配達すること。「宅配便を―する」

⇒しゅうはい‐ゆうびんきょく【集配郵便局】

じゅう‐はい【重杯】ヂユウ‥

杯さかずきをかさねること。たびたび杯を取って飲むこと。

じゆう‐はいぎょう【自由廃業】‥イウ‥ゲフ

もと娼妓取締規則および芸妓営業取締規則の規定によって、芸娼妓が自由意志を以て廃業したこと。

⇒じ‐ゆう【自由】

しゅうはい‐ゆうびんきょく【集配郵便局】シフ‥イウ‥

郵便物の集配を行う郵便局。↔無集配郵便局

⇒しゅう‐はい【集配】

しゅう‐ばく【囚縛・収縛】シウ‥

罪人などをとらえしばること。

しゅう‐ばく【就縛】シウ‥

罪人などがとらわれて、しばられること。

じゅう‐ばくげきき【重爆撃機】ヂユウ‥

重量・体長の大きな爆撃機。航続距離は長く、爆弾搭載量も多大。重爆。

しゅうは‐けい【周波計】シウ‥

交流の周波数を自動的に指示する計器。周波数計。

⇒しゅう‐は【周波】

じゅう‐ばこ【重箱】ヂユウ‥

食物を盛る箱形の容器で、2重・3重・5重に積み重ねられるようにしたもの。多くは漆塗りで、精巧なものは蒔絵まきえ・螺鈿らでんなどをほどこす。

⇒じゅうばこ‐づら【重箱面】

⇒じゅうばこ‐よみ【重箱読み】

⇒重箱の隅は杓子で払え

⇒重箱の隅を楊枝でほじくる

じゅうばこ‐づら【重箱面】ヂユウ‥

重箱のように四角な顔。

⇒じゅう‐ばこ【重箱】

じゅう‐の‐しま【十の島】ジフ‥🔗⭐🔉

じゅう‐の‐しま【十の島】ジフ‥

(ひらがなの「あほ」を分解して「十のしま」とよんだもの)ばか。あほう。譬喩尽「―とはあほの字義」

じゅっ‐かい【十戒】🔗⭐🔉

じゅっ‐かい【十戒】

⇒じっかい

そ【十】🔗⭐🔉

そ【十】

とお。じゅう。複合語として用いる。「―代しろ」「五―路いそじ」「三―一文字みそひともじ」

そごう‐びたい【十河額】‥ガウビタヒ🔗⭐🔉

そごう‐びたい【十河額】‥ガウビタヒ

生え際を深く剃り込んだ広い額。一説に、江戸初期の正保・慶安年中、十河某の月代さかやきの風に倣ったものという。

○底が浅いそこがあさい

内容・力量が見透かされる程度のもので、大して深みがない。

⇒そこ【底】

つず【十・十九】ツヅ🔗⭐🔉

つず【十・十九】ツヅ

①とお。10。誤って19に用いる。狂言、枕物狂「恋の思ひのといふことは―や二十はたちの者にこそあれ」

②数矢かずやが皆当たること。太平記12「矢所やつぼ一寸ものかず、五度の―をし給ひければ」

と【十】🔗⭐🔉

と【十】

(トヲの約)数の名。とお。じゅう。源氏物語橋姫「―とせあまりにてなむ」。「―月」

と‐いち【十一】🔗⭐🔉

と‐いち【十一】

①花札で、10点札1枚と、かす札ばかりの手役。

②10日で1割の高利の利息。

とお【十】トヲ🔗⭐🔉

とお【十】トヲ

数の名。じゅう。と。そ。

とお‐ごう‐さん【十五三】トヲ‥🔗⭐🔉

とお‐ごう‐さん【十五三】トヲ‥

給与所得は10割捕捉され課税されるのに対し、自営業は5割、農業は3割程度であるという、サラリーマンの重税感を表した俗語。→九六四くろよん

とお‐の‐いましめ【十の戒め】トヲ‥🔗⭐🔉

とお‐の‐いましめ【十の戒め】トヲ‥

十戒じっかいをいう。

とお‐の‐さかい【十の界】トヲ‥サカヒ🔗⭐🔉

とお‐の‐さかい【十の界】トヲ‥サカヒ

十界じっかいをいう。

とさのすなやま【十三の砂山】🔗⭐🔉

とさのすなやま【十三の砂山】

青森県の民謡。五所川原市十三じゅうさんの盆踊唄。津軽盆踊。砂山踊。

とさみなと‐いせき【十三湊遺跡】‥ヰ‥🔗⭐🔉

とさみなと‐いせき【十三湊遺跡】‥ヰ‥

青森県北西部、十三じゅうさん湖西側の砂洲にある12〜15世紀の港町遺跡。当時、北日本第一の貿易拠点で、発掘により屋敷・町屋・寺院・道路跡など南北に連なる町割まちわりが判明。

とすじえもん【十筋右衛門】‥スヂヱ‥🔗⭐🔉

とすじえもん【十筋右衛門】‥スヂヱ‥

頭髪のごく少ない人をひやかしていう語。六筋右衛門。好色一代女3「地髪は―」

と‐つか【十握・十拳】🔗⭐🔉

と‐つか【十握・十拳】

(「つか」は小指から人差指までの幅)10握りの長さ。約80〜100センチメートル。

⇒とつか‐しね【十握稲】

⇒とつか‐の‐つるぎ【十握剣】

とつか‐しね【十握稲】🔗⭐🔉

とつか‐しね【十握稲】

10握りほどある長い稲穂。よく実った稲穂。顕宗紀「新墾の―を浅甕あさらけに醸かめる酒おおみき」

⇒と‐つか【十握・十拳】

とつか‐の‐つるぎ【十握剣】🔗⭐🔉

とつか‐の‐つるぎ【十握剣】

刀身の長さが10握りほどある剣。神代紀上「遂に所帯はかせる―を抜きて」

⇒と‐つか【十握・十拳】

とつき‐とおか【十月十日】‥トヲ‥🔗⭐🔉

とつき‐とおか【十月十日】‥トヲ‥

10カ月と10日。胎児が母の胎内にいる期間としていう。

[漢]十🔗⭐🔉

十 字形

筆順

筆順

〔十部0画/2画/教育/2929・3D3D〕

〔音〕ジュウ〈ジフ〉(呉) ジッ=(慣)

〔訓〕とお・と=・=そ (名)かず

[意味]

①数の名。とお。「一から十まで」(始めから終わりまで)「十干じっかん十二支・十指じっし・十五夜・五十音」▶金銭証書などでは「拾」を用いることがある。

②全部。完全。「一を聞いて十を知る」「十全・十分」

[解字]

解字

〔十部0画/2画/教育/2929・3D3D〕

〔音〕ジュウ〈ジフ〉(呉) ジッ=(慣)

〔訓〕とお・と=・=そ (名)かず

[意味]

①数の名。とお。「一から十まで」(始めから終わりまで)「十干じっかん十二支・十指じっし・十五夜・五十音」▶金銭証書などでは「拾」を用いることがある。

②全部。完全。「一を聞いて十を知る」「十全・十分」

[解字]

解字 象形。全部を一つにまとめる意を示す縦線の中央部がふくらんだ形。『説文』では、「一」が東西、「丨」が南北を示し、四方中央が完備している意を表す指事文字と説明される。

[難読]

十六夜いざよい・十姉妹じゅうしまつ・十露盤そろばん・十重二十重とえはたえ

象形。全部を一つにまとめる意を示す縦線の中央部がふくらんだ形。『説文』では、「一」が東西、「丨」が南北を示し、四方中央が完備している意を表す指事文字と説明される。

[難読]

十六夜いざよい・十姉妹じゅうしまつ・十露盤そろばん・十重二十重とえはたえ

筆順

筆順

〔十部0画/2画/教育/2929・3D3D〕

〔音〕ジュウ〈ジフ〉(呉) ジッ=(慣)

〔訓〕とお・と=・=そ (名)かず

[意味]

①数の名。とお。「一から十まで」(始めから終わりまで)「十干じっかん十二支・十指じっし・十五夜・五十音」▶金銭証書などでは「拾」を用いることがある。

②全部。完全。「一を聞いて十を知る」「十全・十分」

[解字]

解字

〔十部0画/2画/教育/2929・3D3D〕

〔音〕ジュウ〈ジフ〉(呉) ジッ=(慣)

〔訓〕とお・と=・=そ (名)かず

[意味]

①数の名。とお。「一から十まで」(始めから終わりまで)「十干じっかん十二支・十指じっし・十五夜・五十音」▶金銭証書などでは「拾」を用いることがある。

②全部。完全。「一を聞いて十を知る」「十全・十分」

[解字]

解字 象形。全部を一つにまとめる意を示す縦線の中央部がふくらんだ形。『説文』では、「一」が東西、「丨」が南北を示し、四方中央が完備している意を表す指事文字と説明される。

[難読]

十六夜いざよい・十姉妹じゅうしまつ・十露盤そろばん・十重二十重とえはたえ

象形。全部を一つにまとめる意を示す縦線の中央部がふくらんだ形。『説文』では、「一」が東西、「丨」が南北を示し、四方中央が完備している意を表す指事文字と説明される。

[難読]

十六夜いざよい・十姉妹じゅうしまつ・十露盤そろばん・十重二十重とえはたえ

広辞苑に「十」で始まるの検索結果 1-91。もっと読み込む